真空管アンプなどの製作記録。Production reports of vacuum tube amplifiers and other audio equipments.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

56パラシングルアンプ

古典球47の直結シングルアンプが予想以上に良い感じだったので、昔作ったコンデンサ結合の47シングルアンプを解体。空いたシャーシで何か作れないものかと考え、良い機会なので、いろいろ実験をすることにした。6L6系の出力管を使って、プレートチョーク、インプットトランス、クラーフ結合などなど、今まで試してみたかったけれども手を付けていなかったあれこれを試してみたものの、聴いた感触も測定結果もいまひとつ。正直、6L6やEL34はいまひとつピンと来ないのも正直なところ。ストックを漁っていたら、これまた古典球の56が8本ほど出てきた。

基本的には電力増幅やドライバに使う球だけれども、それなりに電流を流せるので、ラジオでは出力管に使う作例もあったはず。

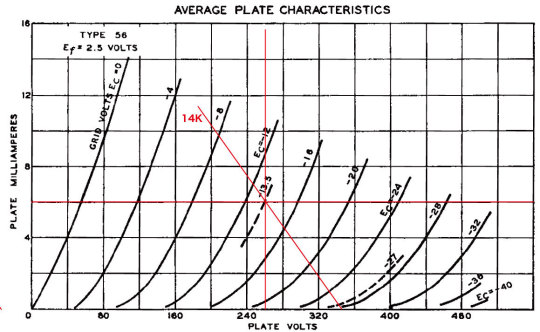

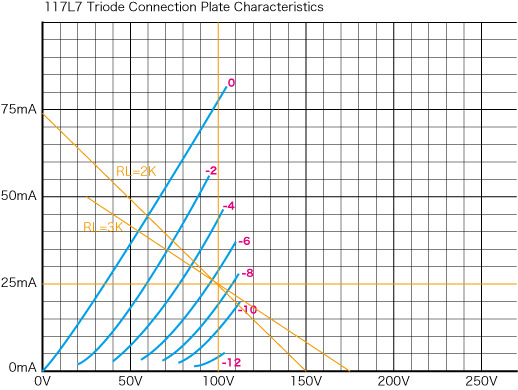

シャーシに載っている出力トランスがTANGO M-757(5K-7K)なので、14Kのロードラインを引いてみる(上図)。やや苦しい感じもなきにしもしもだが、パラレルで使えば7KΩのタップを使える。

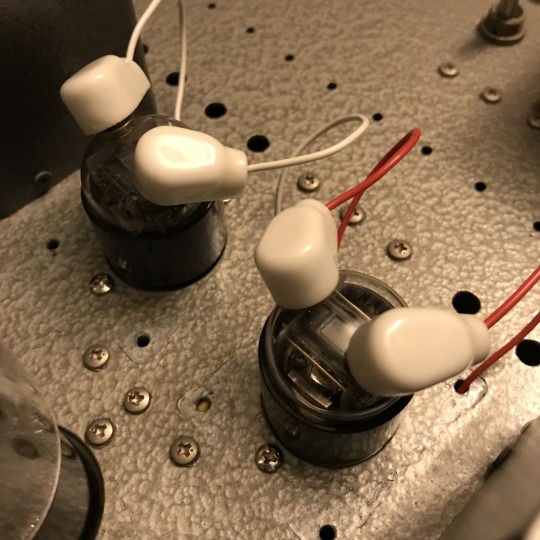

初段にはHY-615を使うことにした。以前使った717A同様、電極を横置きしたマッシュルーム管だが、こちらはさらにつのが2本生えている。

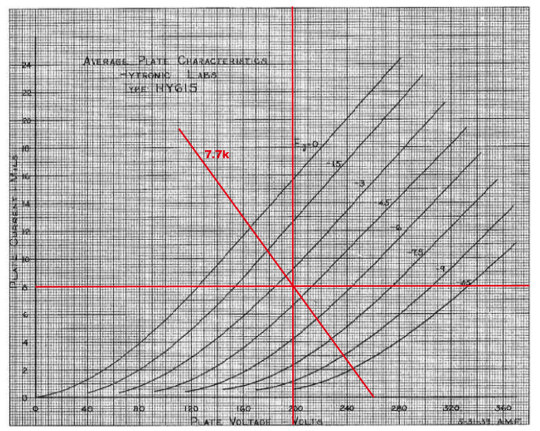

かわいいでしょう? 昔買った200Hのラジオ用チョークがあったので、HY-615はプレートチョーク負荷で使うことにした。まあ、実験の名残と言うか、お遊びです。と言っても、測ってみたらこのチョーク、DCRが7.7KΩもあったのでロードラインを引くことにした。

こっちを出力管に使っても良い感じだけど、それはまた今度。HY-615が数本しかないので、配線を工夫して6J5や6C5に差し替えられるようにしておく。HY-615よりも1.5〜2Vほどバイアスが深くなるが、差し替えは可能。

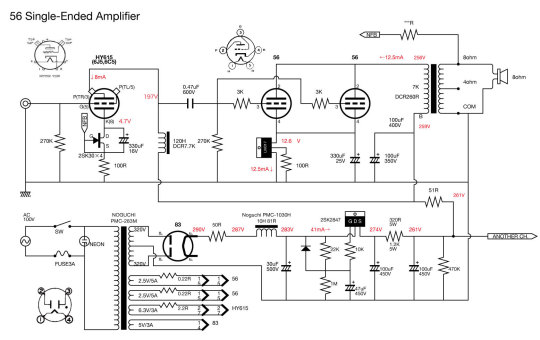

こんな感じでできた回路図は以下の通り。

赤文字は実測値。シャーシとトランスを流用しているので、電源トランスがオーバースペックだけれども、仕方がない。ヒーターの電圧が高めだったので、抵抗でドロップ。チョークインプットだけれども、電流がそれほどでもないのでトランスが唸ることもない。HY-615の定電流源には2SK30を4本使っているが、電流値が6〜8mAになるように本数は調整が必要。回路図には書き忘れたけれども、56とHY-615のヒーターはアースに落とすこと。デスクトップやベッドサイドで使うことが前提なので、出力は必要ない。たっぷりとNFBを掛けているけども、そこはお好みで。

ちなみにNFBを掛ける前の周波数特性は下図の通り。

低音スカスカっす。

で、NFBをたっぷり掛けた後の周波数特性は下図の通り。

PCで簡単に測っただけだけど、良い感じ。

いちおうハラワタも。シャーシが大きいと配線しやすくて良いね(当たり前)。

自画自賛ですが、すっきりとした聴き心地に仕上がりました。しかも、低音が嫌味なくしっかりと出ています。ホッとする音です。あれれ、ですます調になってしまった。

14 notes

·

View notes

Text

27-47直結シングルアンプ(3極管接続)

直熱5極管47と傍熱3極管27の直結シングルアンプ(三結)を製作した。貴重な古典球をそんな危なっかしいアンプに使うなと言われるかもしれないが、知ったことではない。どのみち、くたばればその価値を知らない家人が粗大ごみに出してしまうのだ。個人的には27と47の組み合わせがすごく好きなのだし、在庫の続く限り、その可能性を味わい尽くすのみだろう。

が、貴重な球ではあるので、この記事を参考にして作ってみよう!などということはお勧めしない。事故ったり壊れたりしても責任は取れない。

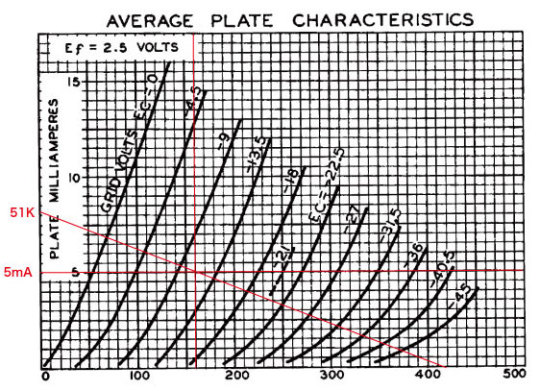

27と47のロードラインは下記の通り。

中古の古典球なので、このEP-IP特性曲線を鵜呑みにはできない。おおよその目安と考え、作りながら調整していくことになる。多分、計算通りには行かない。

出力トランスには、昔買って持て余した、5Kのでかいトランスを使う。6Ω端子に8Ωのスピーカーをつなぐので、ロードラインはおおよそ6.7KΩになる。

47の最大プレート電圧は250Vとされているので、そこに26mAちょい流す感じ。もうちょっと、定格ぎりぎり攻めたい。

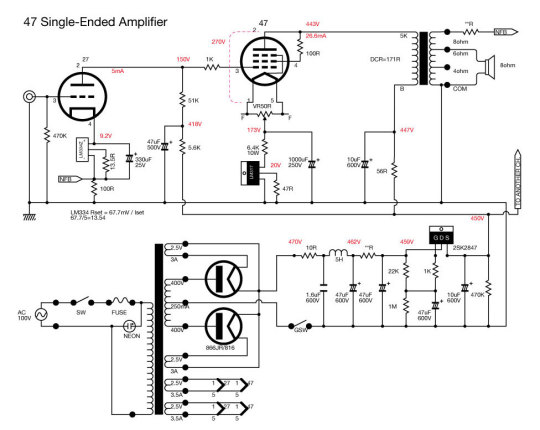

回路図は以下の通り。赤文字の電圧は実測値。

整流管に866JRと816を差し替えて使えるようにしてある。両方とも、水銀のたぷたぷ入った半波整流管。死蔵するのも何なので、使うことにした。

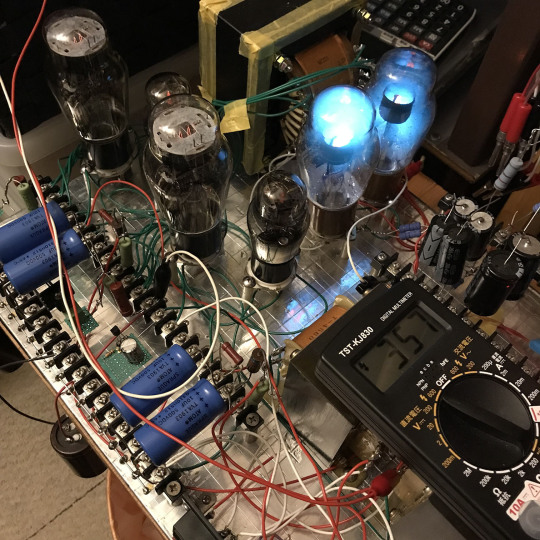

次の写真は試作の様子。

2.5V管ばかり並んでしまった。しかも1.75A〜2.5Aと電力大喰らいである。手持ちの電源トランスの中からやりくりしたので、結果として、必要以上にでかいトランスを載せる羽目になった。出力トランスがオーバースペックなら電源トランスもオーバースペックである。安物のシャーシに載せたので、抱えるとミシミシと軋む。怖い。

水銀整流管は、本来ならチョークインプットすべきらしいが、直結にするにはちょっと電圧が足りなかったので、容量の少ないコンデンサインプット、というかなんちゃってチョークインプットにしてある。いろいろ調整して1.6uFに落ち着いた。4〜5uFより大きくすると、あれよと電圧が跳ね上がって550Vを超えるので、要注意。なんちゃってであってもチョークインプットに近いので、トランスがやや唸る。

チョークコイルの後にいれた抵抗で、B電源の電圧を微調整した。リプルフィルタは2SK2847で作ってある。

水銀整流管は余熱が必要なので、グラウンドスイッチをつけた。

27も47も、定電流バイアス。27のカソードに使ったLM334は使い勝手が良い。LM317は、4V以上掛けないと正常に電流を流さないので、4Vを下回らないよう、また40Vを超えないよう、直前の抵抗とB電源の電圧を調整していく。

結果的に、プレート電圧は270V。定格250Vを20Vオーバーしている。経験上、三結ならこのくらいは大丈夫と踏んでいるが、もちろんお勧めはしない。しないったら、しませんよ。最大定格を守らないのは愚か者の所業である、へへへ。

NFB抵抗は、周波数特性を測りながら細かく調整した。

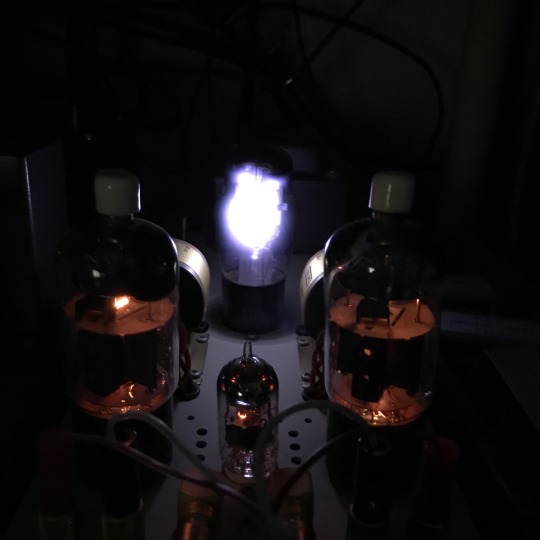

下の写真は、シャーシに組み込んで、整流管に866Jrを載せたもの。水銀がたぷたぷ入ってるので、鮮やかに青く光っている。866Jr、キレイっちゃキレイなんだけど、派手すぎて、ちょっと品がないかも。

シャーシが中型なのにトランスがどれもバカでかいので、レイアウトに困ってこんなことに。磁束漏れによるノイズを考えれば、電源トランスは出力トランスからもっと離すべきだし、配置する方向も間違っている。が、聴いた感じ、気にならなかったので結果オーライである。暇ができたら鉄板で電源トランスをカバーしようか。。。

次の写真は、整流管をトッププレートの816に載せ替えたもの。

プレートがちょうど良い影になって、光り具合はこちらの方が866Jrよりも見た目上品。

うんうん、良い感じ。

お遊びで、27をメッシュプレートのナス管に差し替えてみる。ヒーターが明るくてまぶしい。超中古の難有り品(動作不安定)なので、ちょっと試聴してもとに戻した。もったいない、が、直結で使うのはさすがに可哀想。

iPadのシグナルジェネレータとWaveSpectraで、簡単に周波数特性を測っておいた。下記の通り。

デスクトップやベッドサイドで聴くなら十分かな、と。

個人的な印象なのでアレだけど、27と47の組み合わせは、やっぱり良い。うっとりするような瑞々しさがあると思う。前回制作したOPAMP+47の単段プッシュプルと比べると、こちらの方が断然心地よい。ま、個人の感想です。

3 notes

·

View notes

Text

古典球47プッシュプルアンプ

古典球である47との付き合いはけっこう長い。私の常用アンプの一つは27-47(三結)のスーパーKNFシングルアンプである。その昔、長嶋勝氏のスーパーKNFの作例をアレコレと眺めながら回路図を引き、試作を重ねたのはなかなか楽しい経験だった。誰が何と言おうと、27と47(三結)の組み合わせは素晴らしい。

この47を差動プッシュプルにしたら面白そうだとは長年考えていたのだけど、2.5V・1.75Aというフィラメントが微妙で、4本立てようとすると7A。手持ちにちょうど良い電源トランスがなくて、オーバースペック気味の大きなトランスを使わざる得なくなる。考えているうちに面倒くさくなって放り出していた。

先日、古い部品箱を整理していたら、イチカワトランスがかつて販売していた250Vのスイッチング電源がひとつ、3.3V・5Aのスイッチング電源が2個出てきた。47の最大プレート電圧は250Vだし、3.3Vのスイッチング電源は2.6V〜3.6Vで電圧を調整できるので都合が良い。そこで。簡単にプッシュプルアンプを組んでみることにした。

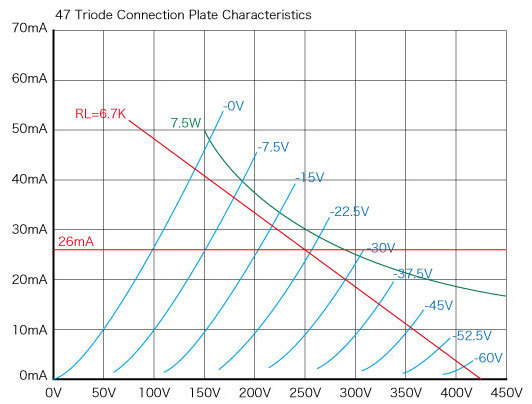

●ロードライン イチカワのスイッチング電源は最大出力が80mA。出力トランスには春日無線のKA-14-54Pを使う。それを踏まえて、以下のようにロードラインを引いてみる。

このEP-IP特性曲線は、昔、カーブトレーサーで測定したものから書き起こしているので目安程度に考えておきたい。1本あたり15mA程度流してバイアス電圧が20V前後になると予想する。

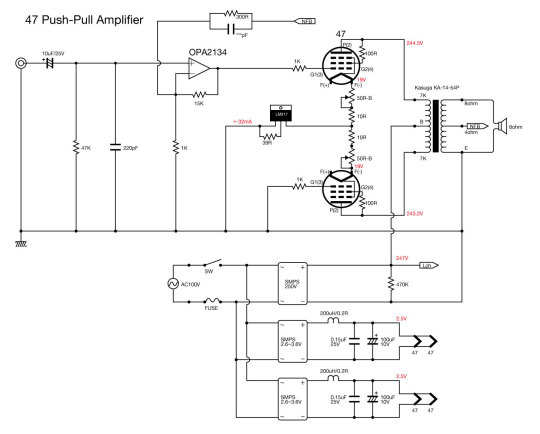

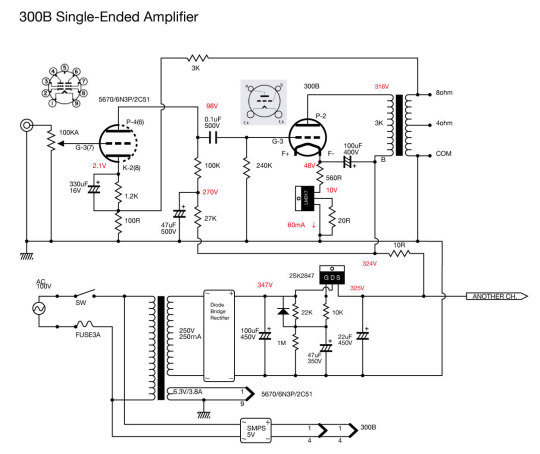

●回路 で、回路図は以下の通り。

イチカワトランスのスイッチング電源には、オペアンプを使った電圧増幅段が組み込まれているので、それを流用する。もともとはLM833Nが挿さっていたはずが、なぜかソケットだけになっていたのでOPA2134を挿しておいた。

出力段だけの差動プッシュプルである。定電流回路はいつものようにLM317で簡単につくる。39Ωの抵抗を使うので、ロードラインよりもちょっと多めの16×2=32mAを流すことにする。差動バランスの調整は、ちょっと乱暴だがプッシュ側とプル側それぞれに仕込んだ50Ωの半固定抵抗で行う。両方とも最低値にしておいて、どちらか一方を少し調整すればバランスがとれるはずである。バイアス電圧は実測19Vだったので、前述したEp-Ip特性図もそれほど的外れではなかったみたいだ。

フィラメント電圧の調整は、0.22Ω位のセメント抵抗を使っても良かったのだけど、今回は手ごろなコイルがあったので気休めにそれを使った。古典球なので、スイッチング電源の電圧をめいっぱい下げておいてから、2.5V弱になるように調整する。直流点火なので、ハムバランサーは不要。フィラメントのマイナス側から定電流回路に落としている。

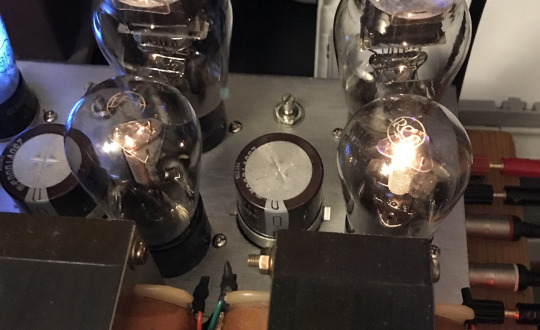

ハラワタはこんな感じ。

●測定 NFBの抵抗を調整しながら、最終的に下記のような周波数特性に落ち着いた。

例によって、忙しいので周波数特性は20Hz〜20KHzの範囲でしか測ってない。回路図もちゃんと引かず(組み立て終わってから清書した)、仕事の合間に適当に組み上げていったにしては、なかなか良い感じではないでしょうか。

やっぱり47の三結は良いなー、差動化してさらによくなったなー、というのが、アホみたいだけど正直な感想である。瑞々しくて、聴いてて楽しい(個人の感想です)。こうなると初段も真空管にして全段差動化したくなるけど、どうしようかなー。

3 notes

·

View notes

Text

マジックアイのレベルメーター

1 note

·

View note

Text

408A単段差動プッシュプルアンプ

いいか、お前ら。俺は職場で��ワーストーンのブレスレットをつけてる奴を、基本的に信用していない。以上。

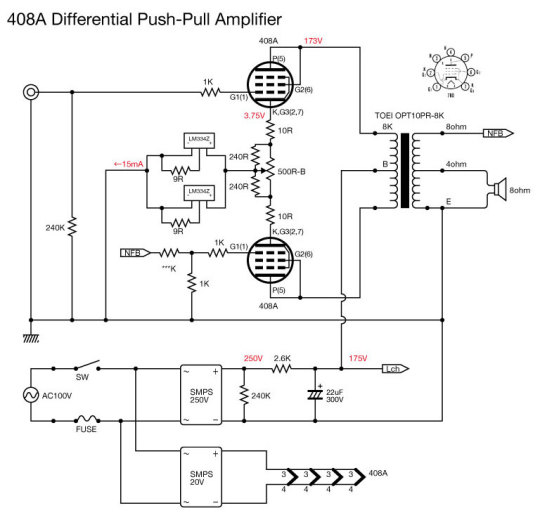

と言うわけで、そろそろ夏だし、ストーブのように熱を発しない小さな真空管アンプがほしいなと、以前から頭の中で構想していた408Aの単段差動プッシュプルアンプを作ることにした。

ばらしたアンプのシャーシを流用するので、電源部も流用。昔イチカワトランスで購入した250Vのスイッチング電源を使う。408Aのプレート電圧は最大180Vなので、2.6Kの抵抗でドロップ。ちと電力がもったいないが、手持ちで手頃な電源トランスもなかったので、これで良しとする。

出力トランスは、部品箱に東栄変成器のOPT10PR-8Kがあったので、4Ω端子に8Ωのスピーカーをつなぐことにして、8KΩのロードラインを引いた。

片チャンネル7.5mA × 2 = 15mA使う感じ。このEPIP曲線は6AK5のもの。408Aは6AK5のヒーター20V版という話なので使ったが、あまり信用していない。あくまでも目安。

うちにあるUSBオーディオインターフェースと電子ボリュームは出力が結構でかいので、408Aの「単段」プッシュプルでも行けるだろうという目論見。デスクサイドで鳴らすならこれで十分でしょう。

定電流源にはLM334Zを使う。10mAまでしか流せないので2本使う。電流値を決める抵抗値は「Rset = 67.7mV / Iset」なので、7.5mA流す場合のRsetはおよそ9Ω。

調整という作業がほんとに嫌いなので、普段通り、独立定電流方式を採用したかったが、今回は小さなシャーシでスペースがない。定電流源の前に半固定抵抗を挟んでプッシュプルの電流バランスをとることにした。プッシュ側とプル側の10オーム抵抗の電圧を測る必要があるので、テスターが2つ必要。

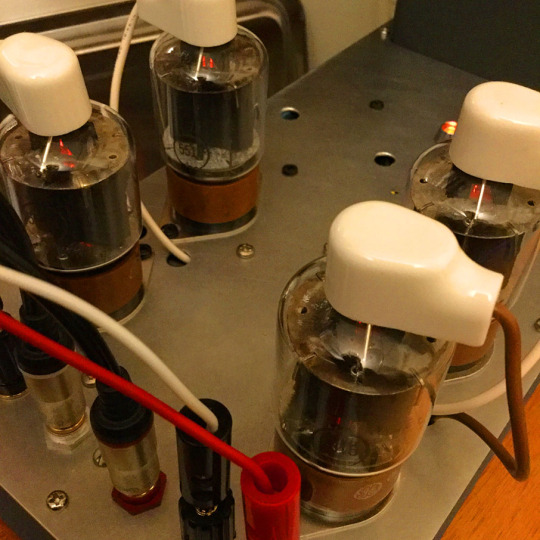

とまあ、こんな感じでくみ上げたのが、これ。↓

408Aは小さくてかわいいぞ。その後ろに並んでいるのは、お遊びでつけたマジックアイのレベルメーター。ばらす前についていたものを、そのまま流用した。流用してばかりだな、今回。

簡単に周波数特性を測ってみると・・・。

低域が面白いくらいだら下がりしている。NFBをかけてこんな感じ。聞いた感じは悪くないんだけどなぁ。で、出力トランスを春日無線のKA-14-54Pに載せ替えると、

こんな感じに改善される。すごいな、さすがだわ。で、素直に載せ替えて調整すればいいのだけど、デスクワークしながら聞き比べた感触では、OPT10PR-8Kの方が耳が楽なんだよなぁ。

なので、出力トランスはOPT10PR-8Kのまま。NFBの部分をちょっと遊んで、ズルをすることにしました。

要は、低域をちょっとだけ持ち上げちゃった。この時の周波数特性を測ってみると、

こんな風になって、聴いた感じも、ちょうど良い案配に。もうちょい下げても良かったかな。

今回も忙しくて(というか面倒くさいので)20Hz-20KHzしか周波数特性は測ってない。ホントはちゃんと測るべきなんだろうけど、今回思ったのは「周波数特性って麻薬のようだな」と。

低域がだら下がりしていても、周波数特性を測る前に試聴した段階では「いい感じじゃん」とご機嫌で2日ほど聴いていて、要は満足していたわけ。それが周波数特性を測って、低域がだら下がりしていると気づいた途端、がっかりしちゃうのね。

この「がっかり」って、本当に自分の気持ちなのかな、と。周波数特性はフラットであるべしというような、強迫観念にとらわれてるだけなんじゃないかと、自分が音楽を楽しむためになっているのかと、ぶっちゃけそれって楽しい?、とね。

個人的な気持ちの問題なんだけど、趣味の領域で遊んでいるときに、それはちょっと面白くないんだ。

ピュアオーディオからはどんどん遠ざかり、ホビーパンクスになりつつあるね、私は。

「測定なんかクソ食らえだ!」

4 notes

·

View notes

Text

整流管にCK1006を使ってみた。

13 notes

·

View notes

Text

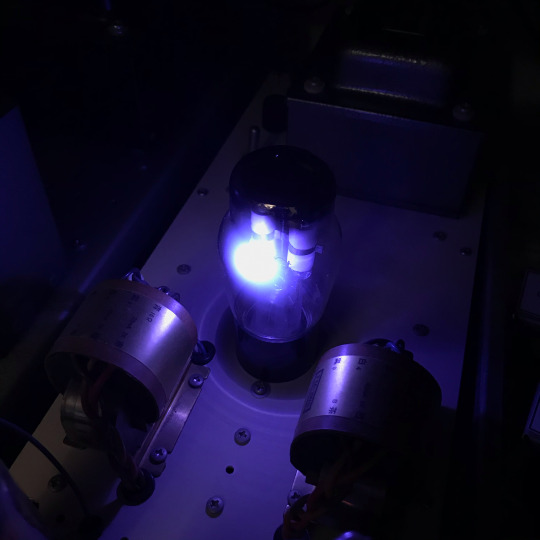

300Bシングルアンプ、再戦。

テレワークで時間に余裕ができたので、真空管を整理していたら300Bが出てきた。その昔、真空管アンプに手を染め始めて数年過ぎた頃、どいつもこいつも300Bを手放しで褒めるものだから、どんなものかと大枚はたいてテキトーにシングルアンプを組んでみたものの、ぼんやりした箸にも棒にもかからぬ音だったので、こんなものかと放り出した記憶がある。

当時の回路図を見直すと、頭を抱えたくなるほど不勉強なもので、そりゃぼんやりした音になるでしょうよ、と。

不勉強であることは今も変わらないものの、多少はいい感じのアンプを作れるだろうということで、300Bに再挑戦することにした。

シャーシ、電源トランス、アウトプットトランスは、超有名な真空管アンプのキットを流用するので、いくつか制限がある。

電源トランスはAC250V・250mAなので、300Bに流せるのは300Vちょっと60mA程度。

かなり分厚いスチール製シャーシなので、大きな穴を更に2つ開けるのはしんどい。よって、現状の穴をそのまま使って2段構成とする。

シャーシ内のスペースが限られているので、ハムバランサーは使わない。300Bのフィラメントはスイッチング電源で点火し、マイナス側に定電流源を仕込む。回路図に書いてないけど、耳障りなようだったら、ノイズフィルタを噛ませたほうが良いかも。

電圧増幅段には5670を使うことにする。理由? かわいいし、たくさんあったから。

仕事机で聴くために作るので、300Bをフルドライブするつもりはまったくない。集合住宅でそんなの近所迷惑だし、そもそも使いにくい。

珍しくNFBをかけることにした。300Bの作例では掛けない人が多いので、天の邪鬼を発揮する。

で、どんなアンプに仕上がったかは、前掲の写真の通り。300Bのデカさに比べて5670、ちっちゃくてかわいいなー。

20Hz〜20kHzだけど、ざっくりと周波数特性を測ってみた。まあ、こんなもんでございましょう。仕事しながら、いい感じで楽しんでいます。

9 notes

·

View notes

Photo

オーディオ沼にはまった者にとって、ボリュームは難物だ。より高価なボリュームに取りかえれば、あるいは配線方法を変えれば、あるいはロータリスイッチでアッテネータを組めば、改善できそうに思えてしまうお手軽さと、実際ちょっとした音質の変化が無いわけでもない微妙さが、沼地からの帰還を難しくしていた。

今にして思えば、そんな細かい変化に一喜一憂している時点で、メンタルがどうかしていたのだと思うが、怒られそうなのでこれ以上は言うまい。

10数年ほど前、ボリュームによる音質劣化にどうしても我慢できなかった私を沼地から帰還させたのは、電子ボリュームだった。あっさりと私は沼地を抜け出した。抜け出しすぎて、線材や、コンデンサや、抵抗や、その他もろもろの「高音質」部品も手放してしまった。

高音質(と謳われている)部品に取りかえれば何とかなる、と言う幻想は消え去っていた。どうしてそんな幻想を抱え込んでいたのだろう?

沼地を抜け出すと、意外なことに、いろいろなことが見えてきた。面倒くさがりの私でも、それなりに勉強するようになった。あくまでも「それなりに」だけれども、お楽しみの幅は広がったと思う。

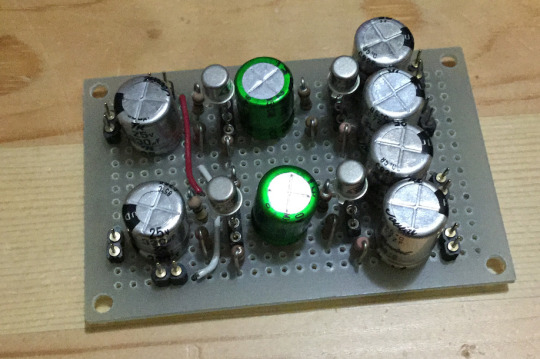

ともあれ、沼地を脱して以来、PGA2311でこしらえたプリアンプを常用してきたのだが、ボリュームそれ自体が悪いのではなく、ボリュームの使い方が悪いのだと気づいたのは、恥ずかしながら割と最近である。

そんなわけで、ボリューム→オペアンプで簡単なプリアンプを作って、自らの禊ぎにしようと考えた。簡単な話ではあるが、そのまま作っては面白くない。何か面白いアイデアはないかとwebのあちこちを彷徨っていたら、「情熱の真空管」でちょっと面白い記事を見つけた。

「利得可変ボリューム・・・高許容入力&低残留ノイズ」と言うページである。ボリュームひとつでオペアンプの利得と出力レベルを同時にコントロールできるようになっている。「ボリュームを絞った時の残留ノイズをほとんどゼロにすることができ、かつ許容入力を高くなるように工夫しているわけです。しかも、B型ボリュームを使いながらA型に近い変化カーブを得ているところがポイントです。(以上引用)」とのこと。

詳しくは元記事を読んでいただくとして、ボリューム沼にはまっていた頃、オペアンプの利得をボリュームで可変して電子ボリュームのようにできないかと考えて失敗し、放り出したことがあるので、禊ぎにはちょうど良い。

こうして出来上がったのが、この記事の写真の基板である。聴いた感じ、悪くない。というか、かなり良い。常用できそうなので、空いている1Uシャーシに組み込んでしまった。オペアンプにOPA627BPを使っているのはご愛嬌。部品箱の隅に転がっていたんだけど、今買うとすごく高いのね。OPA134辺りで十分かと思う。

2 notes

·

View notes

Text

5516を1626に変更

5516で(出力段だけ)差動プッシュプルアンプを組んでみたものの、どうにも生真面目すぎるというか、外連味に欠けるというか、聴いて眺めて、今ひとつ面白くない。いろいろ勉強になった、という点では面白かったけれども。

そこで、5516を1626に変更することにした。なぜ1626か。たまたま4本持っていたからなんだけどね。

やっぱ、ヒーターが美味しそうに光ってくれないと、つまんないです。

東栄変成器のOPT-5P(10KΩ)を使うので、ロードラインはこんな感じ。

で、回路図はこんな感じ。赤文字の数字は実測値。フェーズスプリッターにはオペアンプ(OPA2134)を使っているけど、聴いた感じによっては、2N2222ででっち上げたものに変更するかも。

ザックリと測定。NFBも掛けてないし、出力トランスも小さいので、さすがに低域はストンと落ちている。聴いてて気になるほどではないんだけど、うう〜ん、出力トランスはもうちょっとしっかりしたものに載せ替えるかも。

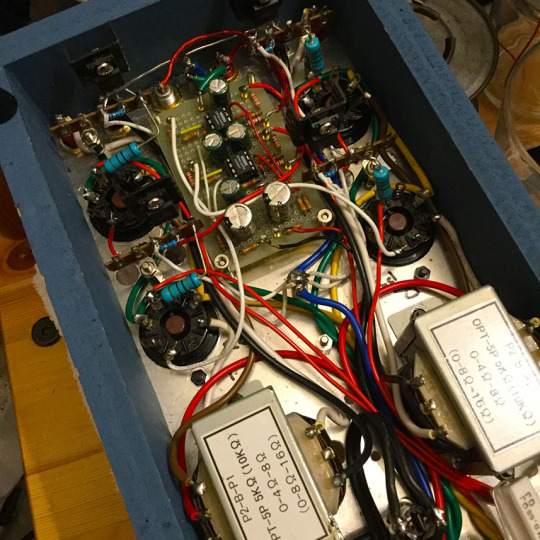

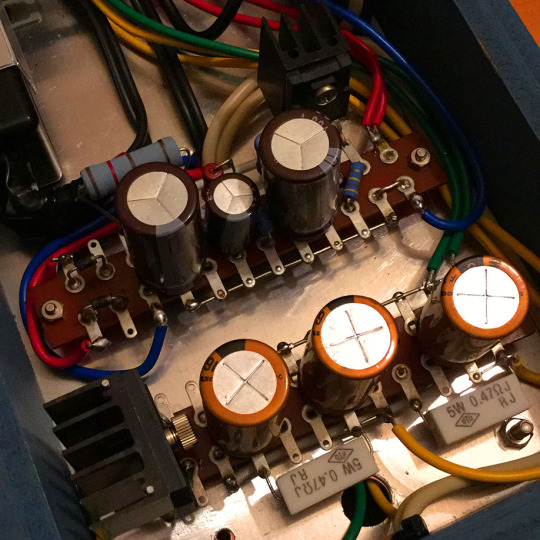

で、きたないハラワタ。

歳を取って、電源トランスのために四角い穴を開けるのが苦痛になってきたので、最近はトランスにL字金具を付けてシャーシにポンと載せて���る。そのままだと高電圧のタップが剥き出しなので、触らないように簡単なカバーを付けておいた。

いい加減だね。何かを作らせれば、その人の有り様が解るというのは、本当だと思うよ。でも、悪くない。このままで行こう。

5 notes

·

View notes

Text

5516差動プッシュプルアンプの製作

5516は、10年ほど前に秋葉原のクラシックコンポーネンツで見つけた直熱五極ビーム管である。そのまま仕事が忙しくなり、死蔵していたのだけど、このところ物理的にも精神的にもちょっと余裕と気力が復活してきたので、差動プッシュプルアンプとして組み上げることにした。

5516の特長としては、

直熱の五極管

送信感としては背丈が小さい

かわいいけど地味(派手に光らない)

フィラメント電圧が6V(でも6.3Vでも大丈夫そう)

フィラメントの中点が1番、4番、6番ピンにつながっている

トッププレートの端子がごつい(直径9mm)

てなところでしょうか。

5516には、三極管接続時の特性曲線グラフがないので、5極管としてのグラフから推定したことは過去記事の通り。下記はその推定グラフである。2.5kΩのロードラインを引いてある。

今回は、電圧増幅&位相反転回路にオペアンプを使うことにする。理由は「使ってみたかったから」。オペアンプによるフェーズスプリッターの製作記事はこちらとこちらを参照。

で、最終的な回路図は以下の通り。

赤文字の電圧は実測値。こうしてみると、推定した特性曲線グラフもそれほど的外れではなかったんじゃないかな、と思う。

いくつか聞き比べて、オペアンプにはOPA2134を使うことにした。定番中の定番、優等生らしいと言うか、変な味付けがないというか、安心して使える。

直熱管なので、直流点火した。定格は6Vだが、実測は5.7V。±10%ぐらいは許容範囲と仕様書にも書いてあるので、まあ、良いでしょう。回路図中1000uFとなっているのは、10000uFの間違い。6V辺りのフィラメントを直流点火する場合、しっかりとリプルを除去する必要がある。5516は、フィラメントの中点が1番、4番、6番ピンに接続されているのでハムバランサーを使わなかったが、聴いた感じ、ハムノイズは聞こえない。

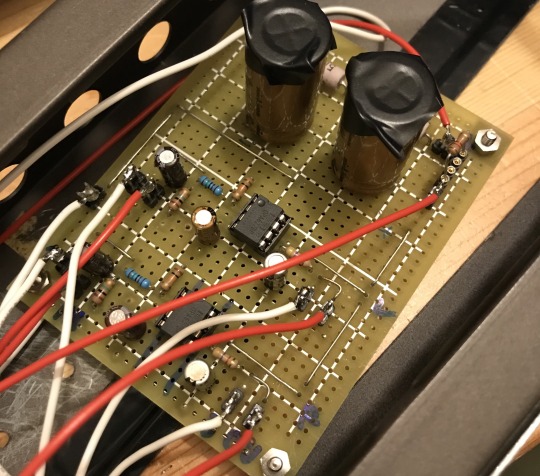

下の写真は、電源部のハラワタ。

で、次がアンプ部のハラワタ。

2N2222を使ったフェーズスプリッターも使ってみたいので、基板まわりは仮配線。実は、手持ちの部品の関係で、カソードのバイパス・コンデンサの容量をケチったので、この辺りは後日調整予定。2200〜3300uFは欲しいところ。上手く収まるかな。

1 note

·

View note

Text

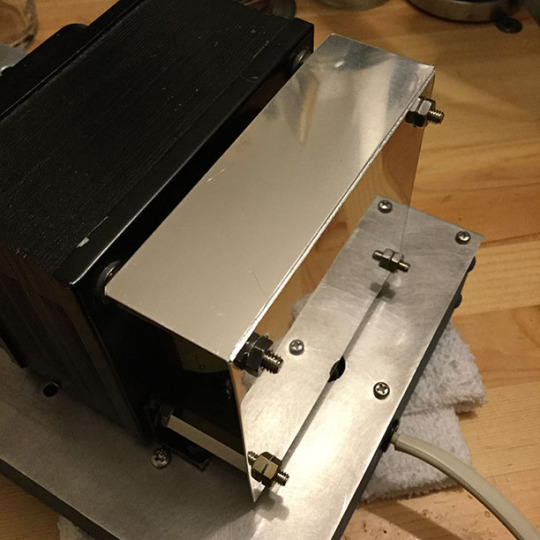

シャーシ加工

数台分、まとめてシャーシ加工した。

木材にしろ、金属にしろ、加工作業はホント苦手だわ。ここまで穴を開けておけば、あとは組み上げながらちょいちょい手を加えていけば何とかなる。しんどいので、電源トランス用の四角い穴は開けない。開けないでなんとかするつもり。

5516と電源トランス用のカバーを置いてみた。トランスカバー、でけえな。笑える。5516とバランスが取れてないけど、まあいいや。

1 note

·

View note

Text

5516プッシュプルアンプの回路図を引く

推測した5516の三極管接続時の特性グラフを元に、差動プッシュプルアンプの回路図を引いてみた。いまどきは「図面を引く」とは言わないのね。いやだトシバレだわ〜。

まずは件のEp-Ip特性グラフ(推定)から。

手持ちのトランスの都合もあって、ロードラインは2.5kΩ負荷。5kΩにするとプレート電圧が300〜350Vになってしまう。スクリーングリッドの最大電圧は250V。これを超えても大丈夫だよん、と聞いたことはあるが、ほどほどにしておこうと思う。

で、回路図(初稿)は以下の通り。

取り敢えず、6倍増幅できるオペアンプのフェーズスプリッタを使うことにする。が、小さな仕事部屋で使う分にはそんなにパワーも要らないので、聴いた感じが良ければ2N2222のスプリッタにするかも。ゲインは稼げないけど。AC-DCアダプタと基板を差し替えるだけで聞き比べられるようにシャーシを設計するつもり。

5516は、DC点火する予定。この球、直熱ビーム管なんだよね。フィラメントの中点が、サプレッサ・グリッドと1番、4番、6番ピンに接続されているんだけど、素直にこの中点を定電流源につなぐべきか。

2 notes

·

View notes

Text

5516の三極管接続時のロードラインを推定する

せっかくPhase Splitterを2つも試作したのだから、そろそろプッシュプルアンプを作りたい。今回は、直熱ビーム管の5516を使う。

小振りな送信管だが、トッププレートの端子は直径9mmで、けっこうゴツい。

これを三極管接続で使うのだけど、三結時の特性曲線は存在しないので、例によって推定することにした。

この特性グラフはスクリーングリッドに250Vを掛けた場合のものなので、まずは250Vの縦線と五極管接続時の各Ep-Ip特性曲線の交点を通る斜線を引いていく。斜線の角度は、ゼロバイアス曲線との交点とグラフのゼロ起点とを結んで決める。

他の三極管のグラフを参考にしながら、真っ直ぐに引いた特性曲線(赤ライン)を曲げつつ、バイアスが深くなるにつれて線が寝ていくように調整する。

この時、ゼロバイアスの曲線と250Vの縦線の交点が、スクリーングリッドに流れる電流分、底上げされるように調整する。

出来上がった特性曲線(推定)に、差動プッシュプルアンプ用のロードラインを引いてみた。2.5KΩ負荷、各管のプレートに265V、カソードバイアスに19Vほど掛けて、40mAちょい流す感じ。

7 notes

·

View notes

Text

2N2222でPhase Splitterを作る

手持ちのメタル缶2N2222が余っていたので、プッシュプルアンプ用のフェーズ・スプリッターを作成した。

オシロで出力を見るとこんな感じ。

周波数特性(20hz〜20kHz)もザックリと測ってみた。

ほぼほぼフラット。20kHzあたりでストンと落ちてるのは、iPadのシグナルジェネレータを使っているからかも。

そろそろプッシュプルアンプを作ろうかな。

1 note

·

View note

Text

117N7シングルアンプ

真空管に手を染めはじめた頃、たまたま117N7を入手した私は「いいじゃん、電源トランスレスで、すげーシンプルにアンプが組めるじゃん」などと調子に乗ったものだ。しかし当然の成り行きとして、ハムノイズの厄介さや電源トランスレスの恐ろしさを思い知ることとなり、117N7との格闘に敗北することとなった。

117N7は(ある意味)面白い真空管で、半波整流ユニットと増幅ユニットがひとつの真空管に納められ、ヒーターの7番ピンが直接整流ユニットのプレートに接続されている。それゆえに、増幅ユニットが整流ユニットからのひどいハムノイズを拾ってしまう。半波整流だからなおさらひどい。通常、ラジオや鉄道模型などに使われていたようだ。例えばこんな風に。

オーディオ用途には不向きだと思って長年放置していたが、はたして本当に不向きだろうか? 117N7のデータシートには、DC点火してもOKと書かれている。要は、リプルフィルターできっちりハムノイズを除去すれば良いのだ。

新型コロナウイルスの緊急事態宣言下でヒマをもてあました私は、117N7にリベンジすることにした。

目論見としては、117N7を三極管接続してミニワッターアンプを作りたいと考えた。出力1Wもなかろうが、小さな仕事部屋なら十分だと思う。117N7のデータシートには特性曲線が掲載されていないので、117L7の特性曲線からアタリをつけることにした。117L7の五極管接続時の特性曲線から三極管接続時の特性曲線を想定した記事は下記に掲載してある。

●117L7の三極管接続時の特性曲線を想像してみる

当初、5KΩの負荷を掛ける予定だったが、仮組み時に試してみたら2〜3KΩの辺りの方が心地よい(個人の感想です)。手持ちのアウトプットトランスが春日無線変圧器のOUT-45B-57だったので、16Ω端子に8Ωのスピーカーをつないで見た目上の負荷を2.5KΩにした。

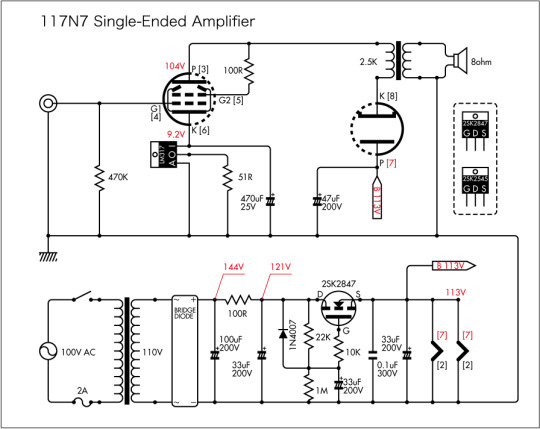

回路図は以下の通り。

整流ユニットは、いわゆるリニアライザとして活用してみることにした。が、効果の程は???だ。リニアライザ有り無しで聞き比べてみたが、明確な差は感じられなかった。とは言え、使わないのも可哀想なのでリニアライザ有りの状態で組み上げることにした。電源トランスには出力100/110/120V(40VA)のものを用意した。B電圧は113〜117V辺りとなる。ヒーターの7番ピンには必ずB電源の+をつなぐことを忘れてはいけない。LM317による定電流バイアスで、増幅ユニットに24.5mAが流れるようにしてある。類推した特性曲線グラフを使うときは、定電流バイアスが安心だ。

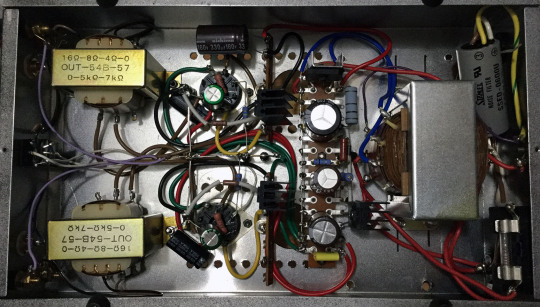

ハラワタは以下の通り。相変わらず汚い配線。変なノイズが出なければそれで良い。

解体した古いアンプのシャーシを流用しているので、見た目はよろしくないね。

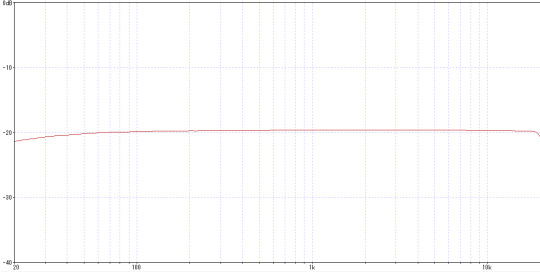

軽く周波数特性を測ってみた。

60Hz辺りから低域がスルリと落ちているが、聴いた印象では、低域が物足りないという感じでもない。メリハリがあって良い感じ。ミニワッターだがオーディオ用途としては十分アリだ。

という訳で、117N7へのリベンジはこれをもって完了としたい。課題が多くて楽しかった。

3 notes

·

View notes