Photo

#疫苗快來 (在 桃園國際機場 Taoyuan International Airport) https://www.instagram.com/p/CQLZFtUnuxS/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

雖然大師紛紛凋零,但是年輕一代的好手也絡繹崛起,包括尼可拉斯·培頓(Nicholas Payton)等新人,以及「第二代」如約翰·柯川的兒子拉威·柯川(Ravi Coltrane)、杜威·瑞德曼(Dewey Redman)的兒子約書亞·瑞德曼(Joshua Redman)等。 「第二代」所面臨的挑戰在於,在第一代光環的罩頂下,如何超越、如何創新,讓自己能發出自己的光芒來。其中拉威·柯川所面臨的挑戰恐怕最高。他一直到三十三歲左右才推出第 一張個人專輯,我們可以聽出他如何努力躲開父親陰影的痕跡,或許 「最不像約翰·柯川的爵士樂手」 反而成為他的特色。 他的成長過程中,母親對他的教育方式,實在值得台灣父母們取法。 一般說來,如果有個像約翰·柯川這樣的音樂大師父親,在台灣,可能會有兩個下場,一個是在年輕時,因為要向老子看齊,壓力過大而 發瘋;另一個是因為不准步上老子後塵而不知音樂為何物。然而約翰·柯川的妻子艾莉絲· 柯川(Alice Coltrane)卻沒有讓這樣的情況發生。 約翰·柯川逝世時,拉威·柯川才三歲, 在拉威·柯川小時候,家中從不播放爵士樂的唱片,也不演奏爵士樂曲,他所學的是古典鋼琴,家中甚至沒有半張約翰·柯川的唱片,他也不知道自己的父親竟是爵士樂界神人級的人物。 拉威·柯川就在這樣的環境中長大,到了十五、 六歲,他參加了學校音樂社團,在選擇樂器時, 彷彿血脈的牽連,他就是選擇了薩克斯風,並且喜歡上爵士樂。直到某一天,他的同學問他: 「你姓柯川,約翰·柯川你認不認識?」他答: 「約翰·柯川是我父親呀!」他的同學一聽, 驚訝得簡直不知如何反應。稍後才告訴他:「你父親是個非常偉大的爵士樂手喲!」他第一次聽到父親的演出,還是這個朋友借給他的唱片。 事後,他回家求教母親,才陸續從母親口中得知父親的點滴。 艾莉絲·柯川就是以這樣完全中立的態度, 讓孩子自己抉擇,不干涉、不逼迫、也不攔阻。而拉威·柯川就在這樣的教育下,選擇了自己想走的道路。而在得知父親的豐功偉業之後,他還能勇敢面對挑戰,的確是需要莫大勇氣的。 這些「第二代」的出現,確實為爵士樂界注入一股生命力,讓人們對爵士樂重新燃起希望。 至於老去的一代,只要一息尚存,都有新的可能。許多七、八○年代逐漸被遺忘的樂手, 到九○年代都重新出發,如吉米,史密斯(Jimmy Smith)等人,所出的唱片都有不錯的成績。 《爵士樂的故事》, 黎時潮, 張清志 #jazz #RaviColtrane #johncoltrane https://www.instagram.com/p/CQFXxMwntck/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

#端午節 (在 北新莊田心子) https://www.instagram.com/p/CQFKsXuH1oR/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

山本五十六原名高野五十六,一九O四年畢業於江田島日本海軍軍官學校。隨後循著一般前程似錦的青年海軍軍官的路徑,步上職業軍人生涯。一九 一六年晉升少佐,同時過繼山本家族。 三年之後,新婚中的山本卸命赴美國哈佛大學就讀。期間,他學好了英文,也嗜撲克牌 如命。一九二四年十二月,以大佐官階就任霞浦海軍航空隊副隊長兼教育長。在他強有力的領導下,該隊顯得生氣蓬勃。令他悲痛的是,飛行事故連連。 一九二五年,海軍再度派他赴美擔任為期兩年,駐節在華盛頓的海軍武官。期滿後返國作短暫停留即三度出國,這次是參加倫敦海軍會議。返國後出任第一航空戰隊司令官。就任 該職,對山本以及部隊雙方都有好處。山本可以藉機吸取航艦操作及指揮經驗,海軍飛行員則在其領導下,感受其統御力,並因山本治軍嚴謹,部隊因之展現最高戰力。未幾,晉升少將,並率領日本代表團再次赴倫敦參加第二次倫敦海軍會議。由於會中他堅持日本的要求,弄砸了會議,卻也贏得許多對手的尊敬。 其後的任職,都是在東京。先是出任海軍省航空本部部長,稍後,升任海軍省次官。在 後者任內,他率直反對日本入夥軸���國;海軍省為了減少他與右翼激進份子衝突的機會,不使他生命受到威脅,只好將他調離陸地上船,發表他為聯合艦隊司令官。 值此二次大戰開始前夕,聯合艦隊就這樣來了一位欠缺實戰統御經驗,卻非常了解海軍航空潛力的司令官。只要危機一來臨,他馬上以航空母艦為主力的作戰構思,推演戰局。迨一九四一年元月,咸信與美英的作戰已避免不 了,他即著手規畫「珍珠港��計畫,上呈海軍大臣,並請求親領航空母艦出戰。 於是,一九四一年全年,山本都在為維護自己的戰略理念與眾多意見相左者爭論。後來他甚至揚言海軍大本營如果不接受他的計畫,他就辭職。當時,日本如果沒有他掌舵而起意想進入戰爭,簡直不可思議。 山本五十六好友大西攏次郎少將是位特殊人物,也是一位真正的航空將領。他早在一九一六年即獲得飛行勳章。一次大戰時擔任過水上飛機飛行員,為海軍試驗過降落傘具,曾赴英法學習空戰戰法,擔任過各 種航空參謀職位,是主張擴張日本海軍航空武力的鼓吹者。其實他並非擁有特殊見地的思想家,卻是一位具有山本五十六相同幹勁的辛勤工作者。 一九四一年元月,大西時任陸上基地的第 十一航空艦隊參謀長,由於遠近皆知其為細部 戰術計畫擬訂高手,自然山本也不放過他,要他草擬「珍珠港」計畫的技術層面與可能性。 雖然屬下軍官聲稱此一計畫之不可行,但大西並非輕易退縮者,於是與其友亦是學生輩的源田實中佐初擬了「珍珠港」原始作戰方案。奇怪的是大西並未長期位居「珍珠 港」案的重要角色。到了該年秋天,他加入反對陣容,對突襲珍珠港持相反意見。大西到了十月三日又被山本說服,從此由衷贊成本案。 The Way It Was: Pearl Harbor #worldwar2 #pearlharbor #山本五十六 https://www.instagram.com/p/CQBm3DIHmrn/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

「記國際政策討論會」 —— 民國四年(一九一五)六月十五日至七月一日 卡匿奇氏之世界和平基金(The Carnegie Endowment Foundation) 今年與波士頓之世界和平基金(A Conference on International Relations)協同召集一國際政策討論會,以為各大學之國際政策會(International Politcy Club)會員聚集討論之所,亦以為鍛鍊將來世界和平運動之領袖之所也。會中人物如安吉爾君(Norman Angell),訥博士(George W. Nasmyth),墨茨博士(John mez),陸克納君(Louis P. Lochner),麥克東納博士(Prof. James G. Mc Donald),皆今日此邦和平主義之鉅子也。會地在綺色佳。於十五日開會。會期約有兩星期之久。 十五夜世界會開歡迎會,歡迎赴會者,余為致歡迎詞,安吉爾君演講。 十六日為會之第一日,麥君講演『國際法大綱』,凡分四日始畢:(一)國際法之成效(十 六日),(二)國際法之執行(十七日),(三)海上戰時公法(十八日),(四)國際法院(十九日)。其討論甚有益。此外所討論如: 心理與戰爭—— 安吉爾主席 黃禍之真否—— Sidney L. Gulick 強權之哲學 海牙和平會—— 白博士 民權與兵禍—— Prof. S. P. Orth 美國國防—— Major George Haven Putnam 皆甚有趣味,發人深思。 吾每日延二三人至吾寓為茶會,敘談極歡,得益尤多。所延者: 十六日,陸克納君,乃老友也。 十七日,P. J. V. D. H. Schreuder及Alfred W. Kliefoth 十八日,墨茨博士及麥克東納博士。 二十日,F. B. Fouls, D. M. M. Sarbaugh及日人富山接三君。 吾與日人富山君談竟日,論中日關係。此君為日本和平會書記,此會即以大隈為會長者也。此君與吾言頗質直。其論此次要求之原因如下: (一)日本期望中國之強, (二)日本期望中國令能協助之, (三)中國數十年來久令日本失望, (四)致令日本在遠東成孤立之勢, (五)故有今日之要求, (六)日本對支政策之目的在於自保。 其論中日將來之關係: (一)中國須信任日本。 (二)日本須協助中國。 (三)中日間之惡感情宜漸次消除。 吾謂之曰:「此次之交涉,適得與此三者絕對的反對之結果。」富山君曰:「正以中國不信任日本,故有此次強項的要求;若中日交歡,則絕無此事矣。」吾謂之曰:「此真所謂南轅北轍之政策,吾之責備日本正為此耳。」吾問富山君曰:「足下以為將來中日交歡致之之道何由?」君謂宜有四法: (一)教育。中人宜研究日本文明政策之趨向。中人不可不知日本文字。 (二)交際。 (三)實業上之聯合。 (四)開誠之討論。 吾謂之曰:「四者之外尚有第五法,尤不可不知。其道為何?曰:「日本需改其侵略政策是已。」 吾讀前在藹爾梅臘城演說詞,令富山評論之。君謂吾:「遠東永久和平非待中日同儕平等之地位決不可得」結語為不當,謂日本不能坐待歐美之侵略也。吾謂此夢讛之言也。日人以國防阽危為詞,不知今日日本決無受他國攻擊之理。英為日同盟,美無西侵之志,德勢已孤,獨有俄耳。俄今日無東顧之餘力。此次戰爭結束後,俄力竭必矣,安敢東顧與十年前強敵爭乎?故吾斷言曰:「日人以自保為詞,乃遁辭耳。」富士雖不默認,無以應也。適有客來,談論遂終止。 此等討論最有益處,惜不可多得耳。凡討論無論為何事,第一須深知敵人之論題及其根據所在,否則妄言耳,空談耳,如捕風捉影,一無實用。 《胡適留學日誌》, 卷十, 美國康乃爾大學, 年二十四歲 Igor Stravinsky, John Gielgud, Tom Courtenay, Ron Moody, Boston Symphony Chamber Players – The Soldier's Tale #胡適 #日本 #中日關係 https://www.instagram.com/p/CP8PNSlnZ_Z/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

西方現代詩人中最具有歷史意識的,莫過於艾略特。他追求現代的變革,卻沒有捨棄對傳統的尊重。更為確切地說,傳統從來沒有變成過去,反而可以用來支撐現代。他的長詩《荒原》(The Waste Land〉與《四首四重奏》 ,反覆求索的無非是時間意識的流變。這位皈依英國國教的詩人,在詩中傳達的宗教信念, 豪不稍讓於里爾克。然而,在里爾克那裡,時間大多以上升的狀態出現;在艾略特這邊,時間恆在下降。這是可以理解的,艾略特對於西方現代文明總是持悲觀態度。因此,詩中時間與生命的互相衝突,較諸里爾克而要劇烈。 《四首四重奏》的第一首〈焚燬的諾墩〉 ,便是以辯證的時間作為開端: 時間現在與時間過去 也許都出現在時間未來 而時間未來則包含於時間過去 如果所有時問是永恆的現在 則一切時間無可救續 ——艾略特《四首四重奏》 在他的思考裡,時間是有層次的,而不是呈平面狀。因為有過去,所以現在才可以從事救贖;因為有未來,救贖才可以期待。時間是一種累積,過去是因,現在是果;現在是因,未來是果 。傳統之所以形成,是因為所有的創造能夠接受考驗而累積起來,正如他的詩所說: 或許存在了的或已經存在的 指向一個結局,那是永遠存在的 《美與殉美》, 陳芳明 https://www.instagram.com/p/CP447yfHLqN/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

Ella’s ending game. 2021.06.05 #chessgame https://www.instagram.com/p/CPvbXt1H_UE/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

《巴黎評論》:讓我們來看看你的作品。在《生活》雜誌的一次訪談裡,你對批評家們針對「是的,但是」的態度表達了一些遺憾。是不是大家對你迴避宏大主題的經常性抱怨催生了《夫婦們》? 厄普代克:不,我的意思是我的作品說了「是的,但是」。在《兔子,跑吧》 中,「是的」指我們內心中急切的私語,「但是」則指社會組織崩塌了。在《馬人》 中,「是的」指個人犧牲和責任,「但是」—— 一個人的個人痛苦和萎靡該怎麼辦?在《貧民院集市》中,「不」針對的是社會均質化和信仰缺失,「但是」—— 聽聽那聲音,那頑強的存在的喜悅。在《夫婦們》中,「不」針對的是建立於身體和身體滲透的宗教社區,「但是」—— 上帝毀掉了我們的教堂,我們還能怎麼辦? 我沒法花太多時間去關心評論家對我作品的看法;如果好,它會在一代或兩代之內浮出水面,如果不好,它會淹沒,但同時能夠讓我維持生計,提供休閒的機會,並得到一個匠人的自我滿足。我寫《夫婦們》是因為我生活的節奏,以及我的全集的需要,而不是為了安撫那些致幻的批評聲音。 《巴黎評論》:你說《夫婦們》中的那些宗教社區的背景是上帝毀了我們的教堂,這是什麼意思? 厄普代克:我認為名詞的「上帝」以完全不同的兩種意義重復出現,一種是在美麗的白色教堂裡供奉的上帝、多少打了些折扣的清教徒的上帝;還有一種是代表著終極權力的上帝。我從來沒法真正理解那些神學理論:發起了地震、颱風、讓兒童餓死的上帝,居然也沒有責任。一個不是創世者的上帝對我來說不太真實,所以的確,這肯定是劈閃電的上帝,而且這個上帝高於那個善良的上帝、那個我們崇拜並愛的上帝。我要說的是,有一個殘忍的上帝高於善良的上帝,而前者才是皮特信奉的上帝。無論如何,當教堂被燒後,皮特得到了道德上的解脫,他可以選擇福克茜了,或者說,他可以接受福克茜和安吉拉一同為他所做的選擇了,可以走出內疚的無力感,進入一種自 由狀態了。他與超自然離婚,與自然結了婚。我想讓失去安吉拉變成一種真正的失去—— 安吉拉比福克茜善良,然而福克茜才是他心底最想要的,福克茜才是那個隱約中打開他心房的人。所以這本書的結局的確皆大歡喜。 但是還有一方面,應該說(又要說到「是的,但是」了),隨著教堂的被毀,隨著內疚的���失,他變得無足輕重了。他僅僅成了上一段中的一個名字:他成了 一個得到滿足的人,從另一方面說也就死去了。換句話說,一個人一旦擁有了他想要的,得到了滿足,一個滿足的人也就停止去成為一個人了。沒有墮落的亞當只是一頭猿。的確,這正是我的感覺。我覺得要成為一個人,必須處於一種緊張狀態中、一種辯證的狀態中。一個完全適應的人根本就不是真正的人,只是穿上衣服的動物或是統計數據。所以這個故事有一個「但是」在結尾,成了好結果。 John Updike, The Art of Fiction No. 43 Interviewed by Charles Thomas Samuels The Paris Review No. 45, Winter 1968 https://www.instagram.com/p/CPvZGpYnPDf/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

西方馬克思主義認為在階級社會中,女人的從屬地位是由她的經濟地位決定的,與性別差異所決定的勞動分工沒有關係,但是將這個論斷用來分析《提供乳房的人》中女主人翁的經歷似乎不足以說明問題。 Jashoda在自己的丈夫傷殘後,頂替丈夫到女主人家當奶媽,她藉由不停地懷孕和哺乳來供養自己的丈夫和孩子,也就是說她藉由不斷出賣自己作為女性特有的勞動力來維持自家生計。而她的丈夫則成了她生產的手段。根據馬克思主義商品價值論的邏輯,當母親用自己的身體生產出來的奶水哺乳自己的孩子時,用的是奶水的使用價值,當奶水出現剩餘時,便出現了交換價值,而且它一旦出現就被盜用。優良的食物和頻繁的性交(懷孕)是將她保持在良好的哺乳狀態的基本保證,她給自己孩子吃的奶是必要勞動的產物,而給主人家孩子吃的奶則是剩餘勞動的產物。為能使她不斷產生剩餘價值,男女性別勞動分工發生了對換:女主人命Jashoda的丈夫在家做飯以便讓Jashoda回家後不再勞累,從而確保第二天能提供高質量 的哺乳服務。然而,單核家庭中經濟地位的對換並沒有改變Jashoda作為女人的命運,恰恰是她用來生產價值的手段—— 乳房出了問題,它們千瘡百孔,正對著她獰笑,最後要了她的命。 史碧娃克認為Jashoda的故事打破了宗族社會中男性是唯一能生產價值的勞動力的神話,她的經歷生動地說明了婦女的勞動同樣是一種產生價值的生產勞動,再現了母親作為生產勞動的主體這個被忽視的事實。女權主義的閱讀就是要弘揚女性在人類生產勞動中的主體地位。而這一點在馬克思主義關於社會再生產和勞動力再生產的論述中似乎沒有得到充分的重視。 〈後殖民批評家〉, 《史碧娃克》 Shop Franz Liszt - Charles Bressler, The Choral Art Society, William Jonson, Leonard Bernstein, New York Philharmonic #Spivak #vinyl https://www.instagram.com/p/CPjrm-wnOi3/?utm_medium=tumblr

1 note

·

View note

Photo

在薩德之後,「慾望」不再侷限於再現的界線之內,一種新的概念誕生了。現代知識型重建了關於生命、勞動和語言的話語,把思想的軸心從再現的空間轉移到慾望(性慾)和衝突(生與死)的時間。在一篇關於巴塔耶(G. Bataille)的序文中,傅柯做了如下的解釋: 自薩德以來,性慾一直同我們語官中最深刻的決定相聯繫,這一事實表明了性慾在西方文化中的重要性。性慾作為一個基本問題的出現具有多項意義:它同上帝之死在我們思想的界限所確定的本體虛空有所關聯;它也同依然在沈默中模索的一種思想形式有聯繫—— 在這種思想裡,對界限的探索取代了對整個的探索,逾越行為取代了矛盾運動。⋯⋯性慾被談論,對於我們的文化是極其重要的。它之所以被談論,不是因為我們的語官在近兩個世紀裡色情化了,而是因為自從薩德以來和上帝死了以後,語言的世界吸收容納了我們的性慾,改變了它的性質,把它置於一個虛空(vide)裡面,在那裡它建立了自己的主權,在那裡它逐漸設立了它所逾越的界限。在這個意義上,性慾作為一個基本問題的出現,標誌著關於勞動者(l'homme travaillant)的哲學轉變為言說者(l'etre parlant)的哲學。 傅柯認為當性慾(sexualite)開始說話或被說時,就是語言停止無限開展的時刻。只有在語言的厚度(epaisseur)中,人們方能完成有限的與存有的經驗:只有在陰暗的住所(demeure obscure),人們方能看到上帝的不存在(l'absence de Dieu)、死亡與死亡的逾越。語言不再是思想的再現,語言的重心轉移到更加沈默的空間,亦即被排斥的「非理性」領域。傅柯認為在古典時期,書寫慾望不僅是被禁止的,透過再現去書寫慾望之不可言說的性質是更不可能的。這反映了語言的不準確性:慾望必然是「超出」再現的東西。薩德的作品不僅象徵著再現觀念的衰微,而且也反映出語言的一個陰暗側面,一種不斷逃脫再現的「他者」。傅柯認為,「在薩德之後,暴力、生命與死亡、慾望、性慾將在再現的下面延展出一片寬袤的陰影,而這陰影,正是我們力圖用我們的論述,我們的自由和我們的思想加以闡明的東西。」而這一陰影,正是非理性(deraision)的象徵。事實上,對「非理性」經驗的重視是傅柯特別重視薩德的原因之一。傅柯在《古典時代瘋狂史》一書中更明白表示,在薩德的作品中,「非理性繼續在黑夜中窺探但是它現在獲得了新的力量。它一度是非存在(non-etre),而現在則成為毀滅性的力量。透過薩德與戈雅(Goya),西方世界有可能用暴力來超越自己的理性,也有可能超越辯證法的承諾而重新找到悲劇的經驗。」傅柯強調在薩德之後,「非理性」一直是現代世界任何藝術作品的一個決定性因素。而以薩德的名字而命名的施虐狂(sadisme)更是18世紀末,非理性掙脫束縛後,所轉變而成的一種獨特的語言與慾望。因此,薩德的語言可說是非理性語言的典範。 〈傅柯論薩德侯爵之情色語言— 古典時期語言的終結?〉 《再見傅柯:傅柯晚期思想新論》 #Foucault #Sade #episteme #resemblance #eroticlanguage https://www.instagram.com/p/CPeuSrdnOyI/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

朝向一種將主體排拒於外的語言突破,揭露語言在其存在的出現與自我在其同一性的兩者間、或許無可挽回的不相容性:這是今日在文化的不同角落—— 在那僅是書寫的手勢,一如那將語言形式化的嘗試、神話研究和精神分析、以至對那作為整個西方理性誕生地的邏各斯(Logos)的追尋—— 宣告來臨的經驗。我們正站在以前一直隱藏不見的缺口之前。語言的存在只有在主體的消失裡才會如其自身出現。這奇異的關係可以怎樣把握?也許可以借助一種思維形式,這種思維形式仍未確定的可能性曾在西方文化的外圍被勾劃出來。它立於所有的主體性之外,彷彿從外面令它的極限湧現,宣告它的終結,令它的消散閃爍,只收留它不可克服的不在。這種思維同時也站在所有實證性的界限—— 不是為了把握實證性的基礎��証立(justification),而是要佔回那讓它展開的空間,那作為它場所的虛空,它建構時身處、以及它的當下確定性被瞥見時它藉以隱身的距離。這種相對於我們哲學反思的內在性和我們知識的實證性的思維,我們可以將它稱為「外邊思維」 。 將有一日,我們會需要試圖界定這「外邊思維」的形式和基本範疇。我們也將要力圖追溯這思維所走過的道路,找尋它的來源和前進的方向。人們可以假定,它誕生於自偽狄奧尼修斯(Pseudo-Denys)的著作開始,就在基督教思想邊界俳佪的密契主義思維;也許,它以否定神學的形式已維持了近千年。不過,沒有什麼是比這假定更不確定的,因為雖然在這種經驗中確實是關乎過渡 到「自身之外」,這樣做最終卻是為了重新找到自己,在一種理所應當是存在又是話語的思維那耀目的內在性中包覆自身和自領神會。因此,它是論述—— 縱使它是所有語言彼方的沉默,一切存在彼方的虛無。 較不冒險的是假定,外邊思維藉以向我們顯露的首次撕裂,是以一種弔詭的方式見於薩德侯爵(Sade)一再反覆的獨白之中。身處於康德(Kant)和黑格爾(Hegel)的時代,當西方意識前所未有地迫切追求將歷史和世界的法則內在化,薩德只讓慾望的赤裸狀態以世界無法則的法則這身分來說話。在同一個時期裡,在荷爾德林(Holderlin)的詩中,顯現了諸神閃爍的不在,並且宣示出猶如新的律法般的責任,要人們(無疑是���盡地)等待來自「神之匱乏」的謎一般的幫助。也許我們可以不過分地說,為了即將來臨的這一個世紀,薩德和荷爾德林在同一時刻,分別透過令慾望在論述無盡的呢喃之中成為赤裸,以及發現在語言迷失方向的過程中諸神已經在語言的裂縫中轉離,而在我們的思維之中放入—— 可說是密碼化了的—— 外邊的經驗?這經驗在其後應未被全然埋沒,因為它還沒有透入我們文化的深厚當中,而是漂浮,陌生,彷彿在我們的內在性之外。在這整個時期裡,以最為迫切的方式被提出的要求是將世界內在化,消拭異化,克服Entausserung這虛妄的環節,將人自然化,將自然人化;將那些花到了天上的財寶從大地上收回。 《外邊思維》, Michel Foucault #Foucault https://www.instagram.com/p/CPDgTM1nZjk/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

對於主張白痴只是發展遲滯的塞更(Seguin)而言,此一遲滯 意謂著有一些元素不能為心智所組織、整合。這些元素便是後來要在《非正常人》裏發揮重大作用的「衝動」(instinct)。這個衝動被視為「同時是自然但又擾亂秩序的事物」,它即是「非常態」 的內容。傅柯在此已劃出了未來的《非正常人》中的一條重要分析路線:「衝動之於異常,正如症狀之於疾病。……我相信,異常這個新領域之被醫學沒收,這個概念的精神醫療化,便是精神醫療權力擴張的原則」。(Foucault, 2003: 206) 理論上的走向是越來越確定白痴或心智遲緩不是疾病,但在 實踐上的發展,卻是完全走向了另一個方向。約在1835-1845年間,白痴被帶回了療養院空間,成為其中的一個族群。(Foucault, 2003: 207)那麼,為什麼就在理論上對精神錯亂和白痴進行嚴格 區分的時候,體制卻在實踐上將兩者混合?為何會有這樣相反的發展? 傅柯認為這其中的原因主要是經濟性的,正如同當時建立學 校的原因並不以教育兒童為出發點,而是以解放父母,使他們可以去上工為出發點,在療養院中照顧白痴也是為了使其家人不致於完全被其纏住,落入貧困。(Foucault, 2003: 209) 但就在這個簡單的經濟角度裏,產生了精神醫療權力擴張的契機:窮人家的白痴在院內的生活必須由當地政府負擔,而為了說服他們,就必須 以這樣的人是「危險的」作為理由:比如說他可能會殺人、放火、強姦等等。(Foucault, 2003: 215)就在這個潛在的社會危險、社會敵人的想法裏,開始展開了精神醫療作為社會權力工具的命運: 您看到了,便是透過白痴兒童的處理這樣的實用問題,精神醫療不矯正瘋狂的事物,它變成了一個比較起來更加無限廣 泛和危險的事物,也就是針對非正常人的權力,可以定義誰是非正常人,加以控制並且矯正的權力 (Foucault, 2003:217) 精神醫療由處理一種疾病(瘋狂)到處理一種非常態(異常 兒童),對其未來發展產生了重大的影響: 1.精神醫療將成為所有紀律性體制中,唯一以非常態為對象 之科學及權力。因此:「所有學校、軍隊、家庭等等紀律中的非正常人,所有的偏差者,所有的異常,精神醫療都有權力說,這是屬於它的。」(Foucault, 2003: 217) 2.精神醫療將使用「衝動」和「退化」(degenerescence)這 兩個概念來重新整合瘋人和異常兒童。由於衝動雖是自然的,一旦它未受到控制、壓抑,便會成為「異常」的來源。於是它就變成了異常兒童和瘋人之間的連結(Foucault, 2003: 218) 另一方面, 「退化」的概念則解釋了祖先的瘋狂在兒童身上的遺留,並使得 具有如此異常先天狀況的兒童,在成長後可能發瘋。於是,家庭成為異常和瘋狂得以會合的集體承載體。(Foucault, 2003: 218 -219) 由這裏長段的有關精神醫療權力和異常兒童之間的關係分析 來看,精神醫療權力的擴散並不是一種概念上的傳佈,而是在實際的問題操作上產生的。這個外擴的權力在一開始便是針對正常 一 異常的區分而產生的。權力的移動、擴散總是為了解決實際問題,而不是一種純知識的散佈。相對地,比如「狀態」、「衝動」、「退化」這些核心概念,其發展也和權力的需求緊緊相扣。 由這裹下來,《非正常人》的整體綱領可說己經呼之欲出。和面對「異常兒童」時同樣的論述模式,也被運用在瘋人身上:「所有的瘋子身上潛藏著一個罪犯。」(Foucault, 2003: 248)精神醫療的權力,其基礎便在於把瘋狂和犯罪釘綁在一起。這不再是一個 有關於真相的問題,而是一個有關於社會危險及其防衛的論述。 (Foucault, 2003: 248) 精神醫療知識,其運用也和一般的醫學診斷不同,它所作的不是「分類性的差異判斷」(diagnostic diffrentiel),而是在於決定疾病的存在與否[瘋或不瘋,絕對性 診斷(disgnostic absolu)](Foucault, 2003: 266)。這個絕對的、黑白分明的判斷,正可既和正常一非正常這一組對立相對應。 權力與正常化 — 由《精神醫療權力》邁向《非正常人》, 林志明, 2005 Prokofiev "Classical" Symphony / Shostakovich Symphony No. 1 #Foucault #normalization #discipline #psychiatry https://www.instagram.com/p/CPAPDjTHFnH/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

在一九七三年時,洛克(Simon Locke)和凱勒(Lucia Keller)想瞭解一個音若仍想留在原本的類別中的話,最多能走音到什麼程度。他們彈奏了三個和弦給樂手們聽,和弦的前後兩個音都是合調的,中間那個音則從合調到走調都有。這項實驗所用的中間那個音,乃是從C音到升C音(即下一個上升的音),有時是合調的C音,有時是合調的升C音,但多數時候則是介於兩者之 間的音,因而也就不合調了。 一開始他們會彈奏經過適當調音的和弦,並詢問樂手們聽到的下一組和弦(通常是走調 的)是否也是一樣。假如他們的聽覺系統完全正確的話,應該就會察覺到和弦中間的那個音是走調的。但他們普遍將聽到的和弦,不是歸到C類,就是升C類。因此,不論是對音樂還是語言來說,人類的聽覺系統都是相對地寬鬆與不精確的。 不過,我們對於某些走調的情況,要比其他時候來得敏感,而這就要視和弦中有哪些音 而定。 我之前提到過,在某個1/2循環時間的音跟主音一起彈奏時,這個音要比2/3的那個音聽起來協調,而後者又要比3/4的那個音協調等,以此類推。 但這種協調層次的一項奇特之處,就是當原本最協調的組合中有一個音走調的話,這個 組合就反而會變成最不協調的一組。當一個走音的1/2循環時間的音(即八度音)跟主音一起彈奏時,聽起來最不順耳,而走音的2/3組合則次之,走音的3/4又更次之等等。但8/9和8/15的音跟主音一起彈奏時,我們卻幾乎不會注意到他們是否走調,因為這類組合就算在合調時,也還是很難聽。 不妨試想一下:我們不會注意在一面骯髒的鏡子上,又多了一點污漬,但卻會注意到一哩外的一面乾淨明亮的鏡子上,留下了一枚指紋。洛克和凱勒明白,要是他們讓和弦中那個 2/3的音走調,那麼所有人很快就會察覺到了。因此,他們改讓和弦中另一個,也就是循環時間為4/5的音走調。接著他們從「骯髒的鏡子」著手,用走調的手法來讓這面鏡子更髒。在實驗中,他們將4/5的這個音,在4/5到5/6的範圍內任意調整,當音是4/5時,樂手們聽到的是大調;而當音調成了5/6時,他們聽到的卻是小調。在實驗過程中,這個音常常是介於這兩個分數間,也就是呈現走調的狀態,但聽眾的分類系統卻會忽略這個走調的狀態,而只聽到4/5或5/6其中一個音。 《好音樂的科學 II 從古典旋律到搖滾詩篇 — 美妙樂曲如何改寫思維、療癒人心》, John Powell #Mozart #Metallica #music https://www.instagram.com/p/CO61aakH0_l/?igshid=16txnzevqrig2

0 notes

Photo

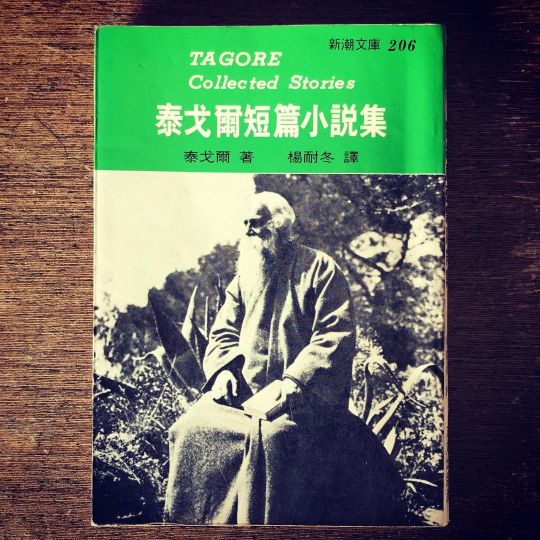

但是孩子的信念永遠不容許被擊敗,為了不讓孩子聽死亡神殿的事,故事到此急速結束。老師不在的這個晚上,講了這樣一個故事,卻又這樣急速結束,也許使孩子憤怒。因此,祖母必須回想起仙女故事中的大結局。只是她講得太簡單了— 僅將屍體用蕉筏浮於河上,叫一位巫士唸唸呪文。但是,在那個雨夜,黯淡的燈光下,死神在孩子的心裏已失去恐懼感,因為整夜除了沉睡以外什麼也沒有。當故事結束時,疲乏的眼皮已經垂下入睡了。就這樣我們的上一代把孩子小小的身軀漂浮在時光的夢鄉,而到了第二天早晨,唸幾句呪文詩句,又把他喚回到這個光明真實的世界來。 〈從前有個王〉, 〈泰戈爾短篇小說集〉, R. Tagore https://www.instagram.com/p/CO1eIUVH5sS/?igshid=13tdvxlukg2mz

0 notes

Photo

何謂倫理主體的形構?何謂自我藝術?由上述引文觀之,倫理主體的形構奠基在主控力量的能力之上。而且,自由地運用自己的能量,變成將自己生命形塑成藝術品的基本條件。在這一點上,主體的倫理形構與自我作為藝術品便有呼應之處,亦即倫理與美學之呼應。不過,上述引文從自我主控的要求切入自我藝術的主體似乎將美學放在倫理領域之中、放在自我治理的要求之下。一旦將此處的自我藝術說與其他的著作相比,倫理與美學之間的衝突便清楚浮現。如果說,自我治理與治理他人涉及廣泛的 倫理學問題,一旦放棄自我治理所包含的自我主控,倫理主體則不可能形成。 換言之,在傅柯論自我藝術或生活藝術的某些文件中,生活 藝術便包含對自我治理的徹底批判,而指涉倫理的自我治理與美學的無政府主義間的強烈對比。在這樣的脈絡之下,生活藝術便促進欲望和激情的無政府主義,徹底地擺脫主體的認同(同一性)。 《能量的吸血主義— 李歐塔、傅柯、德勒茲與中國房中術》, 何乏筆, 2005 Dvorak: Theme With Variations in A-Flat Major, Op. 36, Rudolf Firkusny, Piano #Dvorak #vinyl #foucault https://www.instagram.com/p/COwPm5qnq8S/?igshid=18gqrpuo8v5ef

0 notes

Photo

1975年的《規訓與懲罰》與1976 年的《性史》第一部《知識意志》,傅柯所勾畫的現代世界的「龐大者」是「生命一權力」(bio-pouvoir)機制。這是現代政權獨有的一種理性化的統治形式,權力的遂行不再如古代政權訴諸死亡 的威脅與榮耀,而是建立在對生命的管理與控制之上。它包含兩極:對每一個體的「規訓」(discipline)與整體人口的控制,而將社會納入全面的「正常化」(normalisation)。「正常化」就是產生 「正常」的個體以方便統治,它包含兩種主要的權力技術:源於 邊沁的「全景監獄」(panopticon)的「全視監控」(panopticon);源於基督教告解儀式的懺悔技術(confession)。前者透過身體的規訓將個體生產為一「客體」,後者透過個人隱密的自我告白將個體生產為一「主體」。 傳柯勾畫此「生命 — 權力」全面算計無所不至的「龐大者」, 同時也逼顯出「龐大者」背後「不可計算」、「不可表象」的「陰影」與「空間」。 「魔鬼」或「分身」— 傅柯的浪漫主義與現代主義, 萬胥亭, 2005 #foucault https://www.instagram.com/p/COnfCuJnl3M/?igshid=nvblthsxwl8w

0 notes

Photo

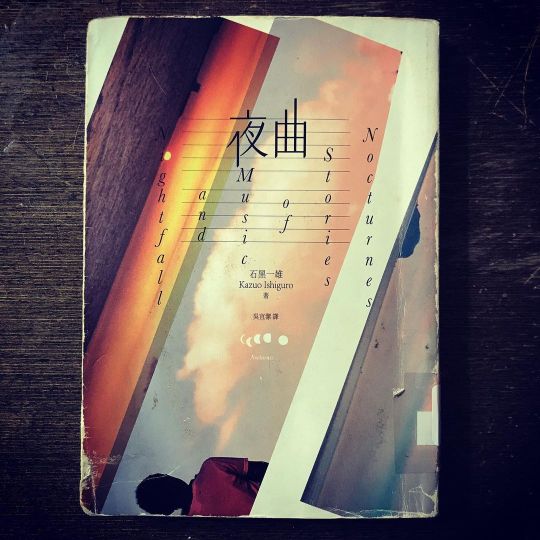

「我們這種人其實不多,提伯,而且我們能認出彼此。我還沒學會拉大提琴的事實,並不會改變什麼。你得了解,我確實是一位名家。只不過,你還未拆卸完全,這是我過去幾週來一直在努力的方向。我一直在試著幫你剝除那些外層。但我從沒想過欺騙你。百分之九十九的大提琴家,在那些外層之下其實一無所有,沒什麼待折待解的內容。所以像我們這樣的人,的身分尚待拆卸。你也是,一定得互相幫助。要是我們在擁擠的廣場上看見對方,我們得向彼此伸出手,因為這種人真的的不多。」 他注意到她的眼睛泛起淚,但她的聲音依舊穩定。這會兒,她安靜下來,又把臉別開來。 《夜曲》, 石黑一雄 #kazuoishiguro #nocturnes https://www.instagram.com/p/COnEwryn3YH/?igshid=16sjhcbt0qggd

0 notes