#道の駅奥出雲交流館

Photo

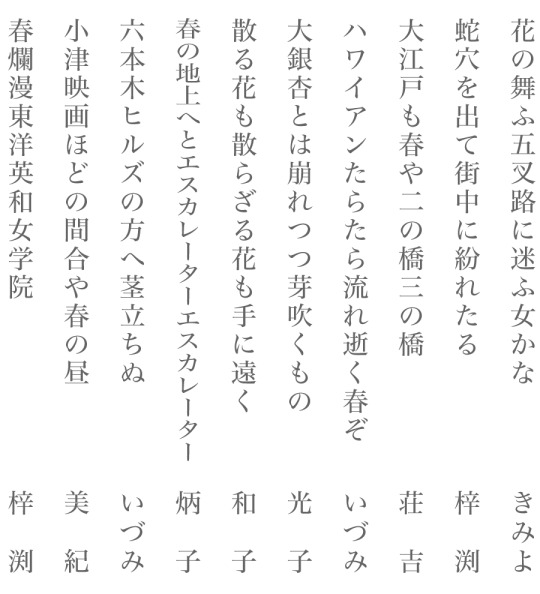

#道の駅スタンプブック 本日の成果 53-63 軒目 #道の駅奥出雲交流館 から出発 53. #道の駅にちなん日野川の郷 54. #道の駅がいせん桜新庄宿 55. #道の駅奥出雲 56. #道の駅風の家 57. #道の駅犬挟 58. #道の駅三朝楽市楽座 59. #道の駅燕趙園 60. #道の駅清流茶屋かわはら 61. #道の駅はっとう 62. #道の駅若桜桜ん坊 63. #道の駅きなんせ岩美 計11件 走行距離338km 鳥取県の道の駅には、結構無料急速充電があって、お得に旅ができて、助かりました(^^) 明日も廻りまーす(^^) https://www.instagram.com/p/Comn9quvIvz/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#道の駅スタンプブック#道の駅奥出雲交流館#道の駅にちなん日野川の郷#道の駅がいせん桜新庄宿#道の駅奥出雲#道の駅風の家#道の駅犬挟#道の駅三朝楽市楽座#道の駅燕趙園#道の駅清流茶屋かわはら#道の駅はっとう#道の駅若桜桜ん坊#道の駅きなんせ岩美

1 note

·

View note

Text

485:底名無し沼さん (ワッチョイ b221-1Zux):[sage]:2023/11/07(火) 02:24:52.03 ID:DadrxGed0

https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20231106/1000098894.html?fbclid=IwAR15nM7j-zr1TEsII1xpLMTp3am1fnLLa6yrOrSshl9IoVAyT_WJE8ae4Ns

奥多摩町攻めるね

山から降りた後こういうところに一泊してみたい

486:底名無し沼さん (JP 0Hb6-dtHZ):[sage]:2023/11/07(火) 03:22:49.84 ID:L6d7bAxMH

>>485

こんなの補助金ビジネスじゃんか!

広末の不倫相手が長野の田舎に作った謎の鮭の塩焼きの店みたいなもの。

こんなところに金垂れ流す前に石尾根の橋直せって。

487:底名無し沼さん (ワッチョイ b19a-BrPJ):2023/11/07(火) 04:53:17.34 ID:EN9ARSpZ0

奥多摩に欲しいのはレストランじゃなくコンビニ

489:底名無し沼さん (ワッチョイ 62e9-DIH/):[sage]:2023/11/07(火) 07:20:35.94 ID:s9DZ/wzt0

滞在型観光とか無理

観るとこない

山も日帰り

490:底名無し沼さん (ワッチョイ 0980-ubk5):2023/11/07(火) 08:55:52.17 ID:J0HMBqFm0

鳩ノ巣は蕎麦屋、釜めし屋が、まあ成功している

釜めし屋は廃タイムスマートとか周辺数か所の駐車場を借りて営業しているし

微妙に儲かっている感じ、レストランは白丸のアースガーデンが成功している

クライミングでは越沢バットレス、観光では鳩ノ巣渓谷があり、現在古里側の

入川谷の砂防ダムの数億円レベルの改修工事をしているし、林道西川線は

毎年100mくらいづつ伸ばしている、今は廃峰集落の上まで伸びて、まだ

伸ばしているし林道にしては其れなりの強度でマイクロバスでも入れるのか?

という感じで「大根の山の神」方向から川苔山への拠点ができても不思議では

ないな

492:底名無し沼さん (ワッチョイ 4230-DbXa):[sage]:2023/11/07(火) 09:22:56.61 ID:CQXvssRg0

>>490

鳩ノ巣渓谷は集客力あるんだから、あの廃墟をなんとかして欲しいわ

491:底名無し沼さん (スッップ Sd62-9kap):[sage]:2023/11/07(火) 09:14:33.80 ID:rQJZ01jvd

>>485

こういうのは外国人や富裕層の観光客が想定客層だから

登山者なんか端からお呼びじゃない

だってお前ら登って下って軽くメシ食うだけで全然金落とさないじゃん

493:底名無し沼さん (スプッッ Sd62-k1xI):[sage]:2023/11/07(火) 09:24:21.04 ID:fY6XSFisd

そうだよな、登山客なんてほとんど町はあてにしてない

奥多摩小屋やテント場も奥多摩町は再利用に積極的じゃないし結局山岳会が中心になってやる感じだ

494:底名無し沼さん (スッップ Sd62-K6KW):[sage]:2023/11/07(火) 09:26:15.84 ID:ai+SHN6dd

車中泊マニア、登山者、釣り人、滞在時間が長いやつほど金落とさない傾向があるからな。

特に自家用車メインのエリアなんかは限られた駐車スペースを長時間使用するくせにぜんぜん金落とさないって思いが地元の人にはあるんじゃないかな。

歓迎されてないのを肌で感じることがあるわ…

497:底名無し沼さん (ワッチョイ 62b1-su5d):[sage]:2023/11/07(火) 10:30:12.42 ID:Pu6yYA1L0

>>485

こういうドミトリーやホテル、レストラン、古民家や廃校利用で過去にも数軒オープンしてるけど、

流行ったためしがない。発想が安直なんだよな。東京の人がこういうの作りましたよ、はい利用してくださいとやっても思い込みだけで、リサーチをまったくしていない。実際奥多摩に来ている観光客や登山客が

どういう施設を望んでるかを知ろうともせずに、自分たちがやりやすい、安手のやり方で不便な場所に、

高い値段でやるから来るわけない。鳩ノ巣に宿泊の需要なんてないと思う。

おれが前からやったらいいと思うのは、アウトレットショップ。奥多摩なら倉庫代なんて安いのだから、

ちょっと広めの登山用品のアウトレット倉庫店を開き、客寄せとし、そこに軽食やバースタンドを併設する。

登山道では、六ツ石山近辺になにもないから、避難小屋が欲しいかな。

498:底名無し沼さん (ワッチョイ c251-eOmy):[sage]:2023/11/07(火) 10:43:00.71 ID:JGSQFQB60

>>497

鷹ノ巣避難小屋でいいじゃん

508:底名無し沼さん (JP 0Hb6-dtHZ):[sage]:2023/11/07(火) 11:42:52.27 ID:L6d7bAxMH

>>497

だから、補助金ビジネスだよ。マチから金出してもらうからリスク0の美味しい商売。

499:底名無し沼さん (スプッッ Sd62-k1xI):[sage]:2023/11/07(火) 10:54:51.37 ID:fY6XSFisd

鳩ノ巣には山梨側にトンネル抜けた所にはとのす荘っていう人気のホテルみたいな旅館あるよ

週末はいつも駐車場混んでる

500:底名無し沼さん (ワッチョイ 6206-9tg5):[sage]:2023/11/07(火) 10:57:46.77 ID:Kt1zVEKJ0

奥多摩駅に時間制のコインシャワー作ったら利用者多そうだな

501:底名無し沼さん (JP 0He1-AwF5):[sage]:2023/11/07(火) 11:07:35.10 ID:yrU/M6goH

武蔵五日市の駅前駐車場もそろそろ開発(という名目のお友達案件)入りそう

武蔵引田と武蔵増戸の北の調整区域だった開発地区なんかモロに…

504:底名無し沼さん (ワッチョイ 62b1-su5d):[sage]:2023/11/07(火) 11:24:29.92 ID:Pu6yYA1L0

戦前の奥多摩ハイキング地図を見ると、五日市、青梅、高水三山が

主であって、氷川地区(現奥多摩駅周辺)は登山対象になっていない。

ダムができる前はそもそも交通手段がなかったようだ。

505:底名無し沼さん (ワッチョイ 62b1-su5d):[sage]:2023/11/07(火) 11:27:01.39 ID:Pu6yYA1L0

そういえば、雲取山なんかもかつては秘境と呼ばれたようだ。

交通手段がなかったから。山梨側からしか行けなかった。

奥多摩地区の登山の歴史は浅いので、人が離れるのも早いのかもしれない。

506:底名無し沼さん (ワッチョイ b15e-PWRW):[sage]:2023/11/07(火) 11:31:29.59 ID:Y9Lvi0r10

奥多摩工業が所有してる小河内ダムまでの立派な鉄道施設を遊歩道でいいから復活させれば良いのにね

509:底名無し沼さん (ワッチョイ 2e75-ywvm):[sage]:2023/11/07(火) 11:58:56.73 ID:VRCkLlXr0

風張峠から奥多摩湖に下った処にあるビジターセンターにもオサレカフェが併設されてたな

登山者ではなく車でやってくる客用なんだろうけど

1 note

·

View note

Text

2023/09/17

一日だけ京都にいた。京都国立近代美術館の展示を見たいと思ったからだった、あまり深いことは考えずに、なんとなくでも興味が湧いたら、それを単なる錯覚だとか抑えずに、とりあえず軽い気持ちで見に行ってみようというモードにあり、それを実行したかった。職場にコロナに感染した人がいて、自分のデスクに近い人だし備品を共用してた人だったので、最近の体調不良からして自分はグレーだと思われるし、今までにあまりない感じの深刻な頭痛がきていつもの薬が効かないということでいよいよこれは、と暗い気分になって仕事を早退した日の夜、22時くらいの夜行バスで向かった。どうもお腹の調子が悪い。でもバスに乗ったら平時の感覚が戻ってきた、たっぷりある移動中に山本精一の本を読もうと思って、財布とかと一緒にリュックに入れた。途中の鮎沢SAは涼しくていい匂いがした、自分の知っている少し昔の夏休みの匂いに近く、下界とは違ってさわやかだった。人の気配がなく、私にはまだ逃げ場があると思える、曇っていて星は見えないけど、この場所は多分自分の味方であり続けてくれるはずだ。途中で酔わない程度に本を読む、やっぱりこの人は頭がおかしい。お腹の調子が悪いしこんな寝不足じゃ、小学生の頃なら吐いていただろう、あんまり眠れないまま5時半に京都駅前に着き、時間的にまだ真っ暗だったら嫌だなと思っていたが思いの外明るくなっていて安心した。国道1号を北へすすみ、日がのぼる頃の鴨川を見たいということでどんどん歩いていった、くるりの「ロックンロール」を聴きながら歩くと歩くスピードと合ってて、人も全然いないし人の匂いも全然なく、空気はすずしく、なんとなく自由って感じがあり気分が良かった。高瀬川を渡り、左にカーブするコンクリートの橋を渡る、急に開けて広い川が見える、東側の山の稜線が朝靄と朝日でぼんやり霞んでいる、いいなあと思う、だんだんお腹が空いてきたけどそのままお寺とか神社に行くのがいいかもと、近くにあった豊国神社を参拝した。そのまま川の東側の小道を北へ進むと良さそうな和菓子屋さんがあったけど朝早すぎてやっていない。五条まで来て、川縁に降りてたもとを歩いていった。白鷺とかゴイサギとかカモとかカラスとかがいる、朝の方が川の水もきれいに見えて断然良い。とにかく朝が早すぎて落ち着けるところがそんなになく、疲れない程度に歩くしかなかった。8時半くらいまでぶらぶらして、期待外れだった朝ご飯のお粥をお腹に押し込み、地下鉄に乗って蹴上まで行き、今度こそ「インクライン」を見るんだと思っていたのに、結局やっぱり「インクライン」がどこにあるかわからず、以前来たのと同じルートで南禅寺に行き、水道橋と、本堂の龍の天井画を見た。もうこの辺りで気温が上がってしぶとい暑さに疲れ始めていた。やっぱり同じルートでそのまま平安神宮の方に琵琶湖疎水の脇を歩いて、美術館についたが微妙に開館まで時間があったので、その辺を一周してから入館。朝早いのに若者が結構きていて京都ヤングの文化程度の高さを感じた。眠すぎて時々急に電池が切れたように意識がブラックアウトする。工芸品が所々ケースなどに入れず直に展示されているので万が一そっち側に倒れ込んじゃったりしたら非常に危ない。何度か前や後ろに倒れそうになりながら、そのため監視員にうっすらマークされながら一個一個見たんだけど、やっぱり時代が新しくなるにつれてつまんないというか、何をこいつらはしたかったんだろう、みたいな気持ちが湧いてきて飽きてしまった。60年代までは工芸品とオブジェの境界に迷うような姿勢が見えて、それが作品に直結してる感じがして良かったけれど。最後の部屋まで来てやっと意識が安定してきたので、また最初の方の部屋に戻って展示のストーリーを確認しながら見た、まあ話は分かったがなんかやっぱりつまらないので、単純にいいと思った展示物だけを見て終了し、コレクション展の階に行くと、やっぱりいい絵があったので、安心した。山崎隆の屏風絵《神仙》、《歴史》、村山知義のリノカット、伊藤久三郎の《人々》。これらを見られただけでも収穫だということにする。広くて明るくて客もあんまりいない、すいすいと自分のペースで回って、気分がいい。正常な空腹を感じたので、ああ自分は元気になったんだと安心し、東山からまた地下鉄で二条城前まで行き、頑張って微妙に体力を消耗する暑さの中を歩いていったのに、ちょっと一人で入るのに勇気が必要なカフェでは、狭い待合スペースにイケイケの若者、いや、文化に明るそうな高踏そうな?若者たちが鮨詰め状態なのが見え、すぐに心が閉じてしまって踵を返した、東西の太い道路を横切って、写真のギャラリーに行って、展示を見て、川崎祐という人の写真集を買った、東京で今個展開催中らしい(知らんかった)。最後にまた鴨川を見たかったけれど東海道新幹線の遅延の報を知り、しょうがないのでもう駅に向かう。やたら店内の暗いコンビニで適当に買ったアイスを食べながら日陰を歩く、どこもめちゃくちゃ混んでいて全ての人を黙らせたい衝動が起こったがナチュラルな関西弁は聞いていてそこまで気分が悪くない。京都駅で家にお土産を買って、結局定刻通りに運行しているらしい「ひかり」に乗る、名古屋まで30分くらい、忙しなさすぎてあんまり感傷?に浸ることもなく、でも夕方の車窓はやっぱり美しく、斜め後ろの座席の家族連れがうるさいな~ってことすら流せるくらい順調、定刻通り名古屋について颯爽と下車したら名古屋はまた死ぬほど人がいて、面食らった。改札近くのトイレも駅ビルのトイレもどこも全然空いてなくて、夕ご飯を買いたかった売店も観光客らしい人たちで大混雑していて、たかが名古屋のくせにと軽くイラついた。やっとのことで名古屋屈指の古い地下街の、そのまた地下(地下駐車場の)のお手洗いで用を足し、普通にバスにも間に合った、隣席は発車時刻ギリギリで乗り込んだ黒人の若いお兄さんだった。一瞬、バスジャックされたりしたらやだなとほんの一瞬思ってしまった(彼は終始、携帯などには一度も触れることなく、黒いリュックを抱えて多分寝ていた)。窓がでかいバスで、サッサカ暮れていく空と、高速の防音壁と、一瞬だけ帰ってきた名古屋の街とをゆったりした気分で眺めた、高速に乗る、というのはどこか、挑むみたいな気持ちになる。これからのとてつもない長い距離と時間に、後ろに去っていく風景に、空の色に、それがすごい好きだった。とてつもなく長い距離、というのが私にとっては重要なのです。とてつもない距離とそれが抱えている時間に次第に倦んでいく感覚さえ自分にとっては。こんなにも離れていたということ。これから離れていくということ、小さくなっていくことの寂しさと安心。夕方の名古屋高速はいい。伊勢湾岸道に入り、羅針盤のアルバムを聴きながらうとうとしていると、早々に「足柄から大井松田まで渋滞25キロ通過60分」の表示を見かけた。終電には間に合うかなと思って途中のSAで悠長にソフトクリーム(静岡茶味)を食べてたら、どんどん渋滞が伸びて40キロとかになっていた。横浜から首都高の入り口までも渋滞が始まってるということで地獄が待ってるらしかった。終電に間に合わなかったら交通費をいっぱいにケチった旅行が丸潰れになる~とか焦り始めていると、いざとなったらなんと父が東京駅まで出動してくれるという連絡が。ありがて〜けどそれもまた問題だよと思う。こんな年齢になった娘などもうどこで痛い目にあっていようがのたれ死んでようが放っておけばいいのにと思う。バスの運転手さんは非常に優秀な人と見えて、比較的空いている道ではちゃんとそれなりのスピードで走っていく。特に工事で端っこの車線が慢性的に通行止めの道でも、ガンガン右車線で飛ばしていき、どんどん後ろへ車が抜かされていくのが面白かった。この快調なスピードの上にいないとわからない音楽ってあるよね、ということで、くるりやスピッツやフジファブリックや奥田民生を聴いた。絶対そうなのだ。おなじみの足柄SAにたどり着くと、またものすごい数の車が集まっていて駐車場はごった返していて交通整理をする警備員さんが怒号ともつかない叫びで駐車できずあぶれた車、というかドライバーをさばいていた。御殿場を過ぎて雨が降ってきたけど、いつの間にか雲が切れて止んでいて、夜空はすごく澄んでいて星がいくつも見えた。こういう経験も、夏休みとか冬休み特有のものだった。渋滞でノロノロ進む車内でまた例の本を開く。人や動物に簡単にす���殺意を抱いたりしていて忙しそうで笑える。そもそも自分はこういう文体ににハマるたちだし、かなり真理らしいことを言ってたり考え方の極端さには共感すらしてしまうが、憤りとかマイナス?の力が増大した時の思考の飛躍と行動・言動が怖すぎて(ときどき時代錯誤感もあるし)、この人が父親でなくて本当によかった。歌声がいい、歌詞もいい、ギターもすっごいカッコいい、しかし。で、そんなこんなで終電に間に合うか、間に合わないか本当に微妙な時間になってきていたが、運転手さんの的確でメリハリある優秀な運転のおかげで遅れは1時間弱だった。心身ともにきついこともめちゃ多い仕事とは思うがやっぱり運転がうまい人はかっこいい。あと夜行バスは疲れている時はもちろん基本的には交通手段の選択肢から外すべきだ。どうせ眠れないから。ふらっとどこかへ消えたいと思った時、忙しない旅程を組むと感動する余裕も大して持てず帰ってきたときに何も変わっていない自分にただ、ただただ絶望する。0時前の混んでいる中央線快速、火でもつけたい気持ちに駆られつつ、急に疲労が襲ってきてまた意識がガンガン途切れて忘れたはずの吐き気も出てきて、薄めた地獄みたいだった。

0 notes

Text

零の会

2022年4月2日

於:南麻布いきいきプラザ

坊城俊樹選 岡田順子選

坊城俊樹出句

坊城俊樹出句

空襲に焼けたんぽぽの大銀杏

更科へ蕎麦食ひにゆく恋猫と

かぎろひの暗闇坂をとぼとぼと

花衣たはむれに寄る煎餅屋

あべちやんの焼きとんもまた霞むなり

霞みたる幽霊坂へ迷ひ込む

女学館へとまやかしの蜃気楼

霾るや夏目雅子が路地ぬつと

まだ開かぬ麻布温泉のどかなり

春の坂東洋英和へと続く

_______________________________________________

坊城俊樹選 特選句

坊城俊樹選 特選句

花の舞ふ五叉路に迷ふ女かな きみよ

蛇穴を出て街中に紛れたる 梓渕

大江戸も春や二の橋三の橋 荘吉

ハワイアンたらたら流れ逝く春ぞ いづみ

大銀杏とは崩れつつ芽吹くもの 光子

散る花も散らざる花も手に遠く 和子

春の地上へとエスカレーターエスカレーター 炳子

六本木ヒルズの方へ茎立ちぬ いづみ

小津映画ほどの間合や春の昼 美紀

春爛漫東洋英和女学院 梓渕

坊城俊樹選▲問題句

花人の一人は泣いてをりにけり 光子

坊城俊樹選入選句

さ迷うて麻布十番花疲れ 眞理子

川と云ふ都会の隙間春の風 梓渕

春の寺供花抱きしめて車椅子 小鳥

花の雲麻布の空を押し上げて 三郎

うららかやくらやみ坂に影もなし 千種

パンの香と春の香のして西麻布 季凛

口元のうつくしき人梅真白 美紀

門番をかすめ燕の大使館 きみよ

花の昼髪に顔入れものを食ふ 和子

赤い靴履いて麻布の永き日を いづみ

つぼみからくしやくしやぽんと八重桜 いづみ

座すによき石をみつけて花衣 光子

春闌けて地下鉄駅の深すぎる いづみ

花の夜は狸も出でよ麻布山 きみよ

もの言へばまた一片のさくら散る 和子

のどけしや人住めさうな大公孫樹 千種

ひらひらと卒業式の少女かな 美紀

越路吹雪の碑に惜しみなき花よ 眞理子

陽炎やぬうと伸びたるビルの首 千種

コーちゃんへ愛の参加のごと落花 慶月

鯛焼もかりんともある春の昼 荘吉

間口狭き仕舞屋の奥春の闇 眞理子

鳥のこゑ芽ばり柳を噴き出づる 光子

駄菓子屋の二階は歯医者町日永 千種

湯タンポの錆びて売らるる万愚節 佑天

帽子屋の主は女花疲れ 炳子

胴吹きの花に語るや道成寺 眞理子

塔頭の始まりとして八重桜 慶月

_______________________________________________

岡田順子出句

岡田順子出句

香具師達の来る花守の面相に

弔ひも祝ぎも桜のひと色に

花万朶啄みたるや鳥の糞

カーネーション諭吉の墓に妻の名も

花朧シャンソン歌手の碑を包み

人形の瞳に春の夢去らず

バザールへひやうと古今の花吹雪

囀と花の散り込む名刺受

子の膝の跡に窪みし花の塵

白椿麻布幼稚園へ矢印

_______________________________________________

岡田順子選特選句

岡田順子選特選句

女学館へとまやかしの蜃気楼 俊樹

道路鏡に真昼の空や鳥交る 炳子

花衣抱かれて泣く真昼かな 光子

花盛り帝都の地下を逝く列車 久

骨董を異人売りをり春市場 季凛

花衣とて親鸞のわらぢ履き 千種

散る花も散らざる花も手に遠く 和子

開山堂椿は白に額は朱に 季凛

老酒の壺の箆跡風光る 和子

手のひらが日を受くやうに飛花落花 小鳥

岡田順子選▲問題句

生者死者みな散る花の子でありし 光子

岡田順子選入選句

湧水の落花くるりと回しつつ 季凛

霾るや夏目雅子が路地ぬつと 俊樹

囀もテニスボールを打つ音も きみよ

ダリの絵の斜塔めきたる目借時 光子

いくつものレシピを聞きて春キャベツ 季凛

霞みたる幽霊坂へ迷ひ込む 俊樹

春の海向く福沢諭吉の墓碑 いづみ

勅使門うやうや拝す百千鳥 慶月

花の昼髪に顔入れものを食ふ 和子

花屑は情念となり鐘楼下 小鳥

花の舞ふ窓開かるる大使館 きみよ

つぼみからくしやくしやぽんと八重桜 いづみ

泣き上戸一人をりけり花の宴 光子

仰ぎ読む山号寺号花の下 荘吉

花片を少女のやうに掬ひ撒く 秋尚

男の子二人の家に燕来る 美紀

風信子星の匂ひと想ひけり 美紀

浄土より花降る街の石畳 きみよ

愛子忌へ花の仏の鎮もれる 三郎

名にし負ふ山寺寺号花万朶 荘吉

木々の芽のふくらむやうに父よ癒えよ 美紀

ヘリ飛べば桜吹雪の麻布かな いづみ

塔頭の始まりとして八重桜 慶月

狸坂暗闇坂へ椿墜つ いづみ

花時をシティーボーイは遅参して 光子

1 note

·

View note

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相��想息速族他打対���代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

5 notes

·

View notes

Text

190304 山梨1日目

山梨に旅に来ている。タイトルに1日目とつけているが、1月の徳島も2日目の日記が途中のまま下書きに置かれているので、そういうこともあるかもしれない。

動機などについては、既に何度か書いている気がするが「1年くらい後に車を買いたいので、車種を絞るためにレンタカーを借りていろいろな車を運転したいこと」という動機に対して「ゆるキャン△の舞台を巡りたいこと」という理由が掛かったものである。

8時ごろ起床。正直、そんなにカッチリとは行程を決めていなかったのだけど、朝起きた時点で雨と寒さと寝不足から、全く布団から出たくなくなってしまい「あ、今日は温泉に浸かりまくろう……」と、舞台巡りはほどほどに湯治コースがほぼ確定した。

『ぱらのま』という好きな漫画があって、2巻で、ローカル路線を乗り継いで下部温泉と石和温泉に行く話があるのだけど、石和温泉は前日にフォロワーさんから「漫画に書いてあった通りだった」というニュアンスの情報を頂いたので、下部温泉の方に目標を定めた。

一発目から武蔵野線に乗り遅れ、結果的にいつも会社に行くのと同じ便になってしまう。ただ、雨の影響もあってか、中央線もほどほどに遅れており、立川で特急を待ちながら20分くらい時間を潰す。

今回の旅がいつもと違うのは、糖質を気にしなくてはならないことだ。これまで「旅の食事は(内臓に対して)無礼講」というスタンスを取ってきたが、徳島帰り翌週の健康診断で血糖に悪い数値が出た事実を重く受け止めて、今回は炭水化物と糖分を極力摂らないように立ち回らなくてはならない。

しかし、観光の目玉となるようなご当地料理は、どうしても炭水化物か甘味であることが多い。山梨は特に顕著であり『ほうとう』なんかは麺とかぼちゃのダブルパンチなので、この観点からは最もNGな料理となってしまう。ほうとうが好きなのに……。

ということで、立川では量り売りの海藻サラダと新玉ねぎサラダをそれぞれ100gずつ買い、飲み物は特茶とした。いつもなら、確実にコーヒーショップで、甘ぁいなんちゃらフラペチーノとか、なんとかマキアートを買って浮かれているタイミングである。テンション上がんねーな!おい!

せめてもの抵抗という意味も込めて、グリーン車で甲府まで行くことにした。特急料金よりもグリーン車料金の方が高いのを見て、ちょっと何やってんだという気持ちが無いでも無かった。

朝の中央線というのは、基本的には郊外から都心に向けて出社する上りの方が混むことになる。社会の流れと逆らって、ガラガラのグリーン車でゆうゆうと下っていくというのは、平日休みの特権という感じがして好きなのだ。性格が悪い。

中央線の終着駅として「大月」という土地を、よく文字情報では認識していたのだけど、この電車で高尾より先に行ったことは無かったように思う。高尾から先の車窓には、どんな風景が広がっているのだろうと思ったけど、山と鉄橋とコンクリートとトンネルが、かわりばんこにグルグルと巡ってくる感じだった。雨模様の空も相まって、全体的に灰色の風景が広がっており、なんとなく気が滅入ってきたので、相模湖駅を通過したあたりからは『ナナメの夕暮れ』の続きを読んでいた。

ちょうど若林さんが父との想い出を振り返りながら、キューバの街を歩く話を読んでいた時、車窓から高速道路が見えた。なんかこの景色、車の車内からは見たことがあるようにも思えた。そういえば山梨には小学校の頃、よく父に連れてこられていたのだ。

うちは父と母が離婚している。苗字は父方のままなのだけど。別に隠していた訳では無いのだが、学生時代にこれを言うと、とても気まずい空気が流れて面倒だったので、いつしか言わなくなっていた。父のエピソードがあまり出てこないのは、純粋にあまり会っていないからである。

1人だけフォロワーに初対面で言及されたことがあるので、何となく気付かれている可能性は高い。

ただ、今乗っている車を貰ったり、そもそも私は父の方についていこうとしたらやんわり断られたので、別に仲が悪いわけでは無い。大人になった今ならわかるが、父は割と私についてこられるのは面倒だったんだろうなという気がする。何故なら、私以上に父は「一人で楽しい人」だからだ。

ここで感傷に浸るなら、父に貰った車で思い出の山梨を巡り、なあ、お父ちゃん。俺、一人で山梨来れるくらい大人になったよ……となるのだけど、甲府に向かう道中で、そういえば連れていても���ってたな……とようやく思い出したし、軽自動車で高速に乗るのは恐いからやだ。そもそも旅の目的が変わってしまう。父生きてるし。

父のエピソードを話すとすれば、私が生まれる前、関東で名が知れている某暴走族グループの副総長だったという話があり、私はクソオタクなので、なんでこうなってしまったんだというコントラストでよく笑いを取っていた。車やバイクが好きであり、キャンプなどにもよく連れていってもらっていた。

山梨には、さくらんぼ狩りに来ていたのだったな。めちゃくちゃ山奥に、父の知り合いか何かのさくらんぼ農園があって、木からとって無限にさくらんぼを食べていた。私は車の中で、ドラクエモンスターズをしたり、道中のブックオフで買った漫画を読んだり、姉と遊んだりしていた。

国立・府中インターからほど近く行けたので、ほったらかし温泉を始め、いろいろ温泉にも連れていってもらった。キャンプに行ったりもしたな。

最近、父はすげー人だったんだなと改めて思う。色々な場所の色々な景色のことや、美味しいご飯のことを知っていて、アウトドアの知識もあり、キャンプにも連れていってもらった。これは今私がやろうとしていることや、やろうとしているけど出来ないことだと思う。

ちゃんと大学まで出させてくれた恩があるので、たまには親父殿ともご飯でも行こうと思いながら、甲府に到着した。

今年は甲府開府500年のアニバーサリーイヤーらしい。改札を出た時に「こうふ開府500年 開幕から63日」と書かれた電光掲示板が真っ先に目に止まったが、今年が始まって何日が経過したかを大々的にカウントアップしてるだけではと思い、やや困惑した。

甲府の街は想像以上に「武田信玄公一本勝負」という印象を受けた。歴史を感じる落ち着いた通りに、風林火山、信玄の文字が散りばめられる。程よく都会で、程よく歴史を残しており、心地よい場所なのだけれど、深く掘り下げてもこれ以上の情報は出てこないかな……という印象も同時に覚えた。

いや、仕方ないのだ。そもそも東京と劇的に変わることはなく、多摩西部の出身なので、微妙に山梨寄りのスピリットが交ざっている。埼玉ほどではないけど、旅行という名目における、心理的なグラデーションはそんなにないし、そんな感じでひょいっと行ける小旅行というのも、名目としては大事なことだった。

いちいちお土産が美味しそうなんだよな!(逆ギレ)

見ての通り、オール糖なので、一つも食べることが出来なかった……。涙を流しそうだった。信玄餅好きなんすよ……自分……。

レンタカーはクラス別に貸し出される車種が分けられていて、指定が無ければ料金が安くなるシステムだった。

私がお願いしたクラスは、マツダのデミオか、日産のノートの2択だった。安いのもあるけど、色んな車種に乗ってみたいのでランダムでお願いしたのだけど、カタログなどをみて、現時点で一番気になっている車種がマツダのデミオだったので、心の中では「デミオこい……デミオこい……」と思っていた。

日産ノートでした……。ただ、色がめちゃくちゃかわいいし、私が緑大好き人間であることを察してくれた、レンタカー会社側の粋な計らいと受け止めた。

徳島のマーチに続き、2度目の日産車ということもあって、割と操縦性はスムーズに慣れることができた。

何より、マーチの時よりさらに設備が新しく、父からお下がりでもらって乗っている今のミラから数えると、型番に20年近い差がある。

バックミラーがカメラに映し出された映像になってる!駐車のアシスト機能がやべえ!エンジンキーないの!?アイドリングストップ!などなど、一つ一つの事象に感動があった。

あと、ミラだと「ヴォォォォォォォォン!!!!!」ってエンジン吹かすレベルでアクセル踏まないと加速しないのに対して、軽く踏んだだけで制限速度に到達するので、制限速度超過の注意を受けて減速するという事象が多発してしまった……。アクセルがめちゃくちゃ軽いおかげで、長距離を運転しても全然疲れなかった。

特に不満らしい不満が無いので、もうノートでいいんじゃないか……。という気持ちになってきたが、日産車の操作感に慣れ過ぎている感じもあり、比較になっていない感じがあるので、次回借りる時は最低でも別の会社の車を引けるように背ってしようと思います。

糖を抜くために甲州牛のステーキ(白米抜き)で昼食を済ませると、下部温泉郷へ向かう。約40キロの道のりだったが、ほとんど信号で止まることもなく、下道で1時間くらいで到着した。

全く位置関係を把握していなかったのだけど、看板などを見てると「本栖湖」とか「身延」とか、奇しくもゆるキャン△に所縁がある地名が数多く見られた。この辺だったのか……。

この位置関係だったら、本栖湖の1000円札の富士山などを見て行きたかったのだけど、あいにく雨が止みそうにない。富士山のような山は間近に見えているが、上空は雲に包まれて下層部の山肌しか見えていない。ひとまず温泉に集中することにした。

平日で雨ということもあって、下部温泉郷にはホボ人がいなかった。温泉街としても近場に競合相手が多く、結構、アクセス的にも奥まった場所にあるので、まあ仕方が無いのかな……という感じはした。

温泉郷自体も非常にひっそりとしている感じで、一番車が止まっていたのは病院というのが、なんとなく物悲しかった。

温泉会館という場所に入ると、本当に地域の寄合所を兼ねたような施設で、ロビーではだるまストーブが炊かれていた。ロッカーの鍵をもらうと「車のキーでいいんですけど、何か代わりのものを預けて頂けますでしょうか?」と言われて車のキーを渡す。

入浴料金は500円、浴槽は1つだけという非常に武骨な経営だった。秩父とか高尾にある人為的に作られたテーマパークのような温泉施設に慣れてしまっていたが、確かに『下部温泉』という源泉から引っぱっているなら、むしろいくつも浴槽があるのはおかしくて、一本勝負でいいはずなのだ。ここは”ホンモノ”だと感じた。

しかし、私はまだまだ温泉音痴なので”温泉がとても気持ちいい”ということしか分からなかった……。ゆっくり長く浸かれるちょうどよい温度ということもあり、長距離運転の疲れがすっかり癒された。

なんとなく、RPGにおける”エルフの里”みたいだなと思った。さっきCMで見たのだけど、中央道のインターが下部温泉付近に開通するらしい。人里離れた場所にひっそりとある温泉郷というのは魅力的ではあるのだけど、心細いレベルで人がいなかったので、もう少し賑わっているとまた来る際にもうれしい。

キレイな富士山はみれないけど、近くにあったので、犬山あおいさんのバイト先のモデルである、セルバ身延店に伺った。

本日3月4日は、各務原なでしこさんと、犬山あおいさんの誕生日。「これまで、プリントを回してもらった時だけしか話したことがないけど、声をかけられただけで好きになってしまい、犬山あおいさんの誕生日だと知ってバイト先にやってきてしまったモブクラスメイト」という設定で犬山あおいさんのバイト先に伺ったら、完全に変質者のメンタリティとなってしまった。

郊外の大型スーパーという風情に、分厚いゆるキャン△グッズコーナーが設けられている景色が面白い。売り場の端々にゆるキャン△のポップが上がっていたりもして、なおかつ、スーパーとして品揃えが豊富でお安い。非の打ち所がないお店だ……。と思いながら、普通に旅の買い出しをしてしまった。

犬山あおいさんのお誕生日と言うこともあり、ステッカーだけ買わせて頂いた。私は犬山あおいさんに思いを寄せるモブクラスメイトなので、お誕生日おめでとう……犬山さん……と思いながら、犬山あおいの名前が刻まれたレシートの裏に、犬山あおいさんのスタンプを押して、後生大事に持つという恐ろしいムーブで店を去ることになった。

身延町、特にセルバ近辺は、山と川に囲まれて、畑が広がり、車がないと移動が厳しい感じで、お買い物してる人たちも、一定量をまとめ買いして車で運んでたりした。そんな立地に徒歩で行けるところに犬山あおいさんが住んでいるのか……と想いを馳せ、もしかして犬山あおいさんは漠然とした閉塞感を感じているのではないかと勝手に考えて、ちょっと興奮していた。この男から逃げてくれ。犬山あおいさん。

ホテルのチェックインには微妙に早く、どこか回るには絶妙に遅いという時間だったが、ギリギリ栄昇堂さんの営業時間に間に合いそうだったので、身延駅近辺に向かう。

栄昇堂さんは『ゆるキャン△』目当てで来た人に慣れているようで、私の滲み出るオタクオーラから、一発でゆるキャン△目的だと分かって頂き、手厚くもてなしてもらった。

振り返るが、この旅行における最大の障害となるのが『糖』だ。糖質制限のないチョコやあんこなんて、ここ2週間はホボ一切食べていない。でも、ここまで我慢したから、おまんじゅう一つくらいは食べてもいいじゃないですか……。あとで運動するから……。と思い一つだけ買おうとした。

だが、お店でとてもよくして頂いたので、1個だけでは示しがつかないという気持ちになり、5個購入してしまった。家族へのお土産にします……。

2週間ぶりのダイレクトな糖は、マジで涙が出そうなくらい美味しかった。ウッウッ甘いものを思いっきり食べたいよぉ……。

こうやって、たまに食べられるタイミングを大切にして、これからは一つ一つの糖に感動していきたい。ありがとうみのぶまんじゅう。

また1時間ほどかけて甲府に戻る。夕飯は糖を封印するために鍋。山梨と言えば、名古屋名物の赤から鍋だ。もうすぐ3時なので何を言っているのか分からない。

旅先に行くと、その土地に根ざしたものを食べなくてはならない。という強迫観念に近い感情に囚われることがある。でも、例えば徳島にも餃子の王将はあるし、ココイチもあるのだ。別に名物を食べなくてはいけないなんて決まりはない。山梨は東京と地続きな場所にあるが故に、その束縛から解放されて、本当に食べたいものを無理なく選択できる気がする。

店に入ってから「※二人前より承ります」という罠に気付いた。客単価を考えれば当然だし、そもそも鍋の店に一人で来ているのは、お前だけだ……。

仕方がないので2人前を頂く。ここ2週は、お米を食べないと胃のキャパシティは空くのだなと実感しているけど、それでも流石にお腹はいっぱいになった。美味しかったです。

ホテルにチェックインする。疲れていたのか、1時間ほど眠ってしまい、そのままベッドでだらだらともう1時間過ごしてしまった。

23時ごろ、あと1時間で終わる大浴場に急いで向かう。今回は安くて楽天トラベルの評価が高いビジネスホテルにしたのだけど、大浴場が結構しっかりと温泉でテンションが上がった。奇しくも温泉ダブルヘッダーとなり、お湯に浸かりまくるという目標は果たされた。

冷凍室というのがあり、サウナ、冷凍室、熱い源泉をローテーションで回って、副交感神経を動かしてきた。水風呂が苦手なので、冷凍室というじわじわ冷やしてくれる場所があるのはありがたい。

日記を書き始めて、この時間になり、本日は終わり。

明日はとりあえずほったらかし温泉に行こうと思う。

1 note

·

View note

Photo

道の駅 酒蔵奥出雲交流館 館内に入ればもうそこは酒屋さん!所狭しとお酒が並んでいます。 D-269 語呂合わせのネーミングに惹かれて買っちゃいました。 #キャンピングカーの旅 #キャンピングカー #アドリア #アドリアマトリックス #アドリアマトリックススプリーム #フィアット #デュカト #日本 #車中泊 #キャンピングカーのある暮らし #キャンピングカーライフ #全国日帰り温泉マップ #全国車中泊マップ #全国オートキャンプ場マップ #道の駅 #RVパーク #グルメパーク #グルメ旅 #グルメ旅行 @oka_bishu @mezcal_love @fortual_meditation (道の駅酒蔵奥出雲交流館) https://www.instagram.com/p/Cb05DIWvKh8/?utm_medium=tumblr

#キャンピングカーの旅#キャンピングカー#アドリア#アドリアマトリックス#アドリアマトリックススプリーム#フィアット#デュカト#日本#車中泊#キャンピングカーのある暮らし#キャンピングカーライフ#全国日帰り温泉マップ#全国車中泊マップ#全国オートキャンプ場マップ#道の駅#rvパーク#グルメパーク#グルメ旅#グルメ旅行

0 notes

Photo

島根県仁多郡奥出雲町亀嵩の国道432号にある道の駅 酒蔵奥出雲交流館。 奥出雲酒造株式会社の敷地内にあり、地元特産品など販売している。 近くの水を汲みにきたので立ち寄った。 入り口に大量の段ボールがあった。 住所:島根県仁多郡奥出雲町亀嵩1380-1 電話:0854-57-08

0 notes

Text

沼沢湖と妖精美術館①

ここしばらく水辺に寄りつかなくなっていたので、福島県金山町にある沼沢湖へ遊びに行きました。

目的はカヤックを出せるかどうかの情報取集だったり、近くにある妖精の美術館だったり。

国道49号、会津坂下ICの交差点を只見方面へ、悠然とした只見川を遡る方へと車を走らせます。(只見川を流れる時間のほとんどが静水なのではないかしらと思うくらいにはじっとしているので、意識しないとどちらが上流で下流なのか分かりにくい)。

進むにつれて標高は高くなるにもかかわらず外の暑さは変わることなく、ダッシュボードに照り返す熱に気圧されながら走り続けること1時間半。

キャンプサイトのある沼沢湖湖畔に辿りつきました。

いやまじであっっっつい。しかし空は抜けるように青いし、夏を代表するような雲も良い。こんないい天気なんだからそりゃあ魚よろしく水にも飛び込みたくなりますよね。

水難事故に気を付けねばなりませんが、水には積極的にかかわった方が良いと私は思います。特に子供の頃は。

沼沢湖は福島県の西部、奥会津の山中にあります。全国でも珍しいヒメマスの生息地としても知られています。

地理・地形的な特徴を挙げると、 5,600年前にできたカルデラ湖で標高は475m。山の上にちょんとある湖でありながら最大水深は96mもあることが驚き。平均水深が60.4mであることを思うと、面積(約3k㎡)に対してかーなり深いんじゃあないかこ��湖。うーん是非とも湖盆図を拝みたい。

火山が活動を止めた後、地下の空洞を内在する山体は自重に耐えかね幾度も陥没し、その窪みに水がたまったのが今の沼沢湖であるとのこと。湖底は元の火道(かどう)と思われる辺りがもっとも深いそう。溶岩や火砕流を激しく吹き上げる火口に向けて昇り続けるマグマに破砕された「道」が、今では静かな湖面の下にある。清閑な山々に囲まれ96mも落ち込む水の底で、閉じた道がじっと口をすぼめているかと思うと、その温度差、静と動の落差になんとも言えない気持ちになります。(湖の成り立ちについては、道の駅奥会津かねやまにある展示パネルの解説が分かりやすくありがたいです)

透明度がどれほどの数値で記録されているのか分かりませんが、パンフレットによると県内一とも言われているそうです。見てくださいこの水と光の透き通る美しさ。。。

感激。実際に底を泳ぐ魚まで見えたんですよ。

遊んでいた小学生がでっけーのを五匹も捕まえたと教えてくれました。河童かなにかか君は。

何度も湖に足を運ぶと天候や季節によって全く違った景色に出会うことがあって、秋雨の降る夕方と真夏の昼日中では水面から受ける印象もガラリと変わります。けれどもこの沼沢湖��持つ、すぐそこの水の中に何かが在るような「得体の知れなさ」は、いついつ訪れても変わらない気がする。

湖を見渡しても表面しか見えないはずなのに、惣山や前山に囲まれて留まっている空気感が上下に深いというか。決して浅くない垂直な時間の流れが、山の尾根と谷を駆け下りて、湖底のさらに奥、古い火道の先の先を目指して収斂していくような。

そうして奥ばかりに見入りがちでも、そのうち自分が立っている場所も湖の一部だったなとゆっくり引き戻されるので「すぐそこに在る得体の知れなさ」を近く遠くに感じたりします。をちこちに、ゆきつもどりつ。

(8月の夏日、午後過ぎ)

(7月の肌寒い曇日、昼前)

(8月の湖水祭り、夕景)

得体の知れなさ、といえば。

伝説をもつ湖は全国に数多くありますが、沼沢湖には大蛇伝説が残っています。

800年以上前、沼沢湖に棲みついた「沼御前(ぬまごぜん)」と呼ばれる雌の大蛇が、湖畔近くの集落に出ては悪さをし、人々を困らせていたところ、これを聞いた黒川(若松)の藩主・佐原十郎義連が家来を連れて大蛇退治をした、というお話。

毎年8月に行われる「沼沢湖水まつり」では、2日かけてこの大蛇退治が再現され、多くの観光客や地元の方で賑わうそうです。コロナの影響で近年の情報は分かりませんが、以前に一度訪れたことがあります。夕暮の中、轟きと共に湖から現れる大蛇(?)の迫力は圧巻です。他にも花火にコンサートに屋台。大変、楽しいお祭りでした。何度でも訪れたく思います。

(大蛇というかこれはもはや龍なのでは。。。)

また、地元のパンフレットにはさらっと書いてある大蛇が退治された理由の「悪さ」について。

湖から現れた大蛇は集落に住む人々の畑を荒らし、人や牛を水中に引きずり込んだという記述を、いただいた資料の中に見たおぼえがあります。(資料そのものを失くしてしまい不確かなため、出てきた際には追記する予定)。

立ち籠める川霧が白くけぶった谷底で、山々から集う濃緑の流れが川となるその奥地に、大蛇の棲む底深い山上の湖があると考えるだけでゾッとする。水が隅々まで人の生活に染み込んでいた気配。土地に浸み込む物語性を感じざるを得ない。

生活の基盤が土地に根付かなくなった現代人の私にとって、大蛇を恐れる昔の人々の気持ちは語り継がれる伝説の中にしか垣間見ることが出来ないけれど、それほどの畏れを以て弔われた「沼御前」が、神として祀られるのも当然の話なのかもしれない。

なんとも遠い話だなあ。私の目の前にあるのは人気のない神社と手入れのされた案内板だけで、そこから何かを得ようとするのは、目に見えない透明な奥行きを見ようとする試みに等しく、水の存在感を掴むことに通じるものがある。

実際には大蛇なんかどこにもいなくて、なにか別のものに対する畏れが恐ろしい怪物にたとえられているのかもしれない。それはそれでとても面白い。願わくばその真相をいくつもいくつも丁寧に拾い続けられますように。

沼沢湖のキャンプサイトから続く散策路を右回りに進み、左手の断崖上方に大蛇を祀ったという「沼御前神社」があります。伝説に端を発し、その後に続く機織りの伝承や御神徳の内容も、非常に興味深い神社です。

湖沼や川をはじめとする水辺と龍蛇の伝承はかなりの数があると感じていますが、水辺と物語好きとしては、そのような伝説や土地をもっとたくさん訪れたいですね。おすすめがあったら是非とも教えてください。

ところで沼御前神社縁起によりますと、退治された大蛇の首は湖畔に埋められたそうですが、切り落とされた首は湖のどのあたりに埋まっているんでしょうか。どこに埋まっていても不思議じゃないと感じます。

カヤックについても無事に情報収集できたから、次は自艇を持ってくるぞ〜!

0 notes

Text

紀伊半島原付旅行記

早めの夏休みをもらったので、原付で伊勢湾フェリーを渡り紀伊半島を一周しようと思い立った。思い立って二週間後に出発した。紀伊半島とは精神の方面である。

七月二日:浜松から新宮へ

排気量五十CCの原付〈一つ目家鴨〉号はキックスターターを使わないとエンジンが動かなかった。一抹の不安を抱えながら、七時半、原付に跨がった。曇空の下、国道一号線を西に進み、弁天島を回って国道四十二号線、表浜街道伝いに渥美半島を西へ進んだ。

坪井杜国の故地

赤羽根港に付属する道の駅で休んだあと和地交差点から西北に進路を変えて高田交差点で左折、高田西交差点で右折し、��手にある潮音禅寺こと潮音寺を訪れた。境内には柳原白蓮歌碑と山頭火句碑があり、空米売買で尾張徳川家の領地から追放され、渥美半島へ来た坪井杜国の墓碑がある。

杜国墓碑の前に立っていると住職から 「俳句をやっているのですか?」 と声をかけられ、その日に咲き始めたという蓮を見せてもらった。蓮の初日はあまり開かないのだという。血統書付きの大賀蓮の水鉢もあった。住職は黒目高も二千匹に繁殖させたらしい。川を渡って「杜国屋敷跡」の看板のある角を左折すると畑のなかに小さな杜国公園。〈春ながら名古屋にも似ぬ空の色/杜国〉の句碑が建っており、投句箱もあった。

十時を回っていたので急いで西へ向かい、二十分ほどで伊良湖岬のフェリー乗り場に着いた。標識交付証明書がなくても排気量を口頭で伝えただけで発券してくれた。合わせて三千九十円で、十円だけ人の方が高い。十時五十分発、五十五分に及ぶ伊勢湾の航海。波が荒かった。伊勢湾を渡っていると雨に降られた。船内のテレビで天皇の病態が報じられ、平成が来年五月までもたないかもしれない、と思った。鳥羽に着くと雨は止んだ。

嶋田青峰の故地

フェリーを出ると正午になろうとしていた。鳥羽フェリーターミナル二階のレストランで食事をとろうとすると係員のおっちゃんから「ここのレストランはおすすめしない。近くの錦屋がいい」と勧められ、錦屋でてこね寿司と伊勢うどんを食べた。若女将の愛想が良かった。食べているうちに梅雨晴間。志摩半島を縦断し、的矢で渡鹿野島を望もうとしたら、的矢は、ホトトギス同人から除名され新興俳句弾圧事件で逮捕された俳人嶋田青峰の郷里だった。句碑〈日輪は筏にそそぎ牡蠣育つ/嶋田青峰〉も、弟である嶋田的浦の句碑〈海うらら水平線は汽船を引く/嶋田的浦〉も夏草のなかにあった。杜国といい青峰といい不遇な俳人ゆかりの土地ばかり巡った一日だ。志摩半島の浦はどこも簡素で好きになった。尾鷲で小雨に遭い、虹を見た。ひたすら走り、いくつもの浦の潮が戻るのを見ながら走り、十九時に新宮駅近くへ投宿した。

七月三日:新宮から田辺へ

目覚めるとサッカー日本代表が白耳義に惜敗していた。六時半に新宮市の「路地」を見てから霧雨の国道百六十八号を熊野本宮大社まで走った。

山岳信仰とサッカー

観光客がほとんどいない大斎原や本殿を見た。熊野は大学一年生のとき以来だから十年以上ぶりだ。拝殿にサッカーワールドカップ関連の展示があったが、侍ブルーのユニフォームを着たスタッフが取り外していた。熊野の神に勝ったのだから確かに白耳義は赤い悪魔だった。

八時半に給油してから山を下り、新宮市街まで戻ってから那智の滝を見た。数年ぶりに絵馬を書いたり護摩木を焚いたりした。熊野本宮よりも那智の滝を神体とする信仰の方が私にはわかりやすい。

鯨焼肉はレバーの味

十一時には那智を離れ、正午に太地町へ着いた。くじら博物館は千五百円を惜しんで入らなかったけれど鯨恵比須の鯨骨鳥居と燈明崎の山見を見て、道の駅たいじで鯨焼肉定食を食べた。血臭いのでやはり鯨肉は揚げた方がいい。

尻ではなく太腿で乗る

国道四十二号線をひたすら西へ。里野で水泳パンツに着替えたがちょうど日が陰って寒くなり、海水浴はあきらめた。見老津のあたりで和歌山県警の軽パトカーに跡をつけられたので、先に行かせたら、また後ろに回られてスピーカーで停められた。職務質問だ。「浜松市」ナンバーを見なれないから停めたとのこと。浜松から原付で来たと説明すると「どうしてそんな気になったんですか」と訊かれた。「お尻が痛くならないんですか」とも訊かれたので「尻ではなく太腿で乗ると痛くならない」と答えた。ズボンの下は水泳パンツなので、ズボンの中まで調べられたら即逮捕だっただろう。別れ際に夜間に掛けられる光る反射タスキをもらった。それから道の駅ごとに休み、田辺を目指した。

交番へ出頭

十六時過ぎに道の駅椿はなの湯で休んだ。ベンチに座ってのんびりしていると別のベンチに座っていた老爺が「そろそろ行くか」と独り言を言い、軽トラックでどこかへ行った。老爺のベンチが日陰だったので日射を避けるべく私はその日陰のベンチに移動した。するとベンチの上に財布が落ちていた。あの老爺の財布だと思い、私は戻ってくるまで待つことにした。でも戻ってこなかった。道の駅は定休日で閉まっていた。仕方なく私はその財布を持って近くの椿駐在所まで行った。しかし駐在さんはおらず、備え付けの電話を架けると婦警が富田駐在所まで来ていただけるかと言った。住宅街のなかにある富田駐在所へ出頭し拾得物物件預り書一枚で解放された。一日に二回も警察沙汰だ。交番を出て国道四十二号線に出た途端に雨が降り出した。晴れ間をぬって沿岸を北へ進み田辺駅近くの美吉屋旅館へ投宿した。自動扉が開くと禿親父がソファに寝そべって歌謡ショーを観ていた。客かと思ったけれど主人で間違えなかった。夜風が吹いただけで骨組が唸る旅館の「菊」の部屋に泊まった。若旦那から純喫茶桂のご主人が亡くなって看板を下ろしたと聞いた。灯りが点いているのはどきどき奥さんがいるからだとのこと。

七月四日:田辺から大和高田へ

北上するには二通りあった。海岸沿いに国道四十二号線を進む海ルートと高野山を経る山ルートだ。高野山は魅力だが山ルートにはガソリンスタンド問題があった。ただでさえ燃費が四十キロ前半まで落ちているのにガソリンスタンドが少ない山中を百数十キロ走るのはガス欠リスクが高い、それに近畿地方の天気予報は全域で雨なのであえて天候の見えにくい山間部を通ることもなく海ルートに決めた。

台風七号ブラピルーン

フロントに鍵を置いて五時半過ぎに出発した。みなべ町の岩代で、四つのH音のやるせなさが素晴らしい〈家有者笥尓盛飯乎草枕旅尓之有者椎之葉尓盛/有間皇子〉が詠まれたという磐代の結松と畑のなかの寺脇にある歌碑を観た。八時くらいまで台風七号はおとなしかったがトンネルを出て由良町になってから本気を出し、激しく雨が降り出した。それでも走り続けたのでジーパンはもちろん下着までぐっしょり濡れた。なぜ走っていたのかと言うと大阪は午後から曇るという予報に賭けたからだ。和歌山市まで強く雨が降っていた。大阪府に入ると小雨になり時々晴れ間も見えた。雨雲レーダーを見ると高野山はもっと強く降っていたので山ルートにしなくて本当に良かった。岸和田城の横を通り和泉市で冷えた体の血流を回復させてから東へ折れ、富田林から河南、水越トンネルをくぐって大和の葛城に出た。山はやはり雨が降っていた。

菊

葛城一言主神社では二人の男性が階段下の祓戸神社へ参拝してから昇段し、一言主神社の拝殿へ参拝していた。一言さんは地元の信仰を集めているらしい。それと拝殿に参拝する事前準備として拝む祓戸神社というシステムは熊野本宮にもあった。祓戸神社の祭神はいずれも瀬織津姫、近畿地方の格式ある神社の様式だろうか。大和高田のネットカフェで刃牙を読んだあと大和高田駅近くの福の屋旅館の「菊」に泊まった。また菊だ。女将一家の生活スペースと部屋が廊下一つを隔てて隣りあっているので、おばあちゃん家に泊まった感があった。女将は、橿原神宮の神武天皇が奈良県を大災害から守っていると言った。そういう信仰は美しい。

七月五日:大和高田から浜松へ

近鉄大和高田駅のミニストップで食事をとった。ちょうど通学時間帯で女子中生・女子高生が目に入る。それは揚羽よりも速いという女子高生に会いに吉野へ行くからだろう。

三重県南部は雨時々曇りという予報を見て急ぎ八時半には宿を出た。女将から缶珈琲をもらった。桜井を経て九時半過ぎに宇陀の阿騎野へ。吉野とは飛鳥の平地から見上げるような山地のことだった。東の野にけぶりの立つ見える阿騎野は菟田吾城という古代城郭があったらしい。鎌を持った小母さんから「この地は薬草で有名」「元伊勢」と聞いた。

人間のクズが国栖に

吉野川まで南下して国栖の里を眺め十一時前には国栖奏伝習所の横を通り浄見原神社を訪れ記名した。「鯨は人間のクズだ。ちなみにクズは国栖、先住民族の名だ」と言われてからずっと気になっていた土地「国栖」に立てた。

県道十六号で国道百六十六号線に戻り、鷲家八幡神社の桂信子句碑・前登志夫歌碑・宝蔵寺の能村登四郎句碑を見て、高見山を仰いだ。そういえば吉野で女子校生は見なかった。汗に冷えた体で高見山トンネルをくぐった。それから虹の泉のほかは伊勢までひたすらに走った。

近畿地方はあちこちで豪雨らしいが、幸運にも私は雨を数粒受けただけで水泳パンツを履いた意味がなかった。猿田彦神社を参拝し十六時前には鳥羽のフェリー乗り場に着いた。十六時半発のフェリーには間に合ったがガソリンが空になりそうだった。あこや真珠と中国産の淡水真珠の違いを聞いた。

雨の帰浜

フェリーは伊勢湾に出ると波に揺れた。恋路ヶ浜を見下ろしてから国道二百五十九号線を通って豊橋市を目指した。国道二十三号線からは私が「ほぼ原付専用道路」と呼んでいるバイパス横の側道を通り湖西市へ。昼夜食堂港屋本店で浅蜊汁と鯵の開きを食べた。食堂を出ると雨が降り始めた。弁天島を経て国道一号線で帰宅した。四日間の走行距離は九百三十五キロメートルだった。あとヘルメットのシールドが割れていた。

2 notes

·

View notes

Text

2021/4/25

朝、日差しで目が覚める。今日は隣町の親分にご飯をご馳走になるから、早めに支度をして、散策がてら隣町まで歩くことにする。今日も鈴の鳴りがいい。玄関から外に出ると、三軒となりのSさんが玄関先で何かしているのが見える、長髪がゆっさゆっさ揺れているのが遠目からも見える。歩いていくと、Sさんはカメのお世話をしている。目が合ったものだから、つい「こんちわ~」と挨拶してみると、無言で会釈だけ返してくれる。音を察知して、鈴に視線の動くのがわかる。

暗渠づたいに隣町まで。この暗渠通りには民家の玄関先の花や、雑草の花が点々と続く。いつも花摘みに行く公園とはちがう種類の花がたくさんあって押し花たましいをくすぐられる。いまは無人になっていて、建て壊しにもならず、もうすぐで廃墟になる寸前の木造家屋がある、庭には井戸もある。石造りの旧土手から小さな階段がのびていて、すぐに樹に遮られて行き止まり。階段のひび割れからは雑草が繁っていて、相当の年月を思わせる。もしかすると、ここが小川だった時分から階段はここにあって、小川に下りていくための道だったのかもしれない。いったん暗渠がひらけて、複数の団地とそのさなかに慎ましやかな緑の公園がある。公園は雑草がぼうぼうで黄色い花がたくさん咲いている。ここを秘密の花園と名付ける。秘密の花園の奥に暗渠はさらに続いてゆく。暗渠はやがて川に突き当たり、その対面に待ち合わせの駅がある。待ち合わせの時間には少し余裕があるから、しばらく川沿いを歩く。鳥や亀や昆虫をかたどった銅板が柵の上に立てられていて、くり貫かれたほうの空洞の銅板も柵に張り付けられている。川が二つに枝分かれるところまで歩いて、駅に引き返して親分を待つ。スーツケースをもった女のひとも誰かを待っている。改札のほうを見ていると、後ろからチリンチリンと自転車の呼び鈴、女のひとがスーツケースをほっぽって自転車の男のひとに駆け寄る。男のひとが「あれ、カゴに乗せてく?」と言う。自転車のカゴにスーツケースが収まるはずもなくて、斜め向きにほとんどはみ出たスーツケースを女のひとが支えながら、男のひとは自転車を押してゆく。親分がニコニコ微笑んで登場、春らしい薄いベージュのジャケットを羽織っている、おじいさんのくせに洒落てるなぁと思う。これ、やるよ、と紙袋をもらう。受け取るとその紙袋はずっしり重たくて、なかには大量のさつまいもが入っている、安納芋と紅はるかだという。せっかくご飯をご馳走になりにきたのに、ほんとうにどこのお店もお酒は提供していないようで、親分がまえから行きたがっていた(行きたいけど行列に並ぶのがイヤで行けなかった)人気のラーメン屋に並ぶことにする。親分は時間に対して几帳面なひとで、こんな行列に並ぶなんて普段ならあり得ないな、でも、今日は仕方がないし、せっかくだから並んでやるか、なんて言いながら、けっこうウキウキで店内の様子を覗いている。この町が地元の親分から、この町の昔のはなしを聞く。並びはじめて40分ほどでようやくラーメンにありつく。ラーメン全部のせ。美味しい! チャーシューの下から大好きなほうれん草が出てきてうれしい。ふたりともスープを底まで飲み干して店をあとにする。親分にホームセンターまで案内してもらって、また明日。

でかめのゴミ箱と、観葉植物のチェック。ゴミ箱はちょうどいいのがない。それにしてもこのさつまいもをどうしよう。もらったはいいものの、ぜったいに食べないだろうなって思っていたら、ふと、いも好きのNさんことが思い浮かぶ。ヨシッと連絡しようとしたら、なんともちょうどよくNさんからほうからもリプの通知がきている。いもの件を伝えると、なんと、いまから取りに来てくれるという。うちのほうに帰りながら、去年のことを思い出している。親分の地元からうちのほうは長くゆるやかな坂道になっていて、坂道が段々にずっと続いている。去年の暑くなってきた季節、その日も親分からご飯をご馳走になった帰り道で、Nさんにもらった歌詞を見ながら、続いてく坂道って歌っていたのを思い出している。親分とNさんには不思議な縁があるらしい。

公園を通過して駅の公園口に着くと、ちょうど道路を挟んだ駅の対面に手を振るNさんの姿! 路線バスが通って姿が見えなくなる、バスが過ぎ去って、Nさんはさっきよりも大きく手を振っている、信号が青になって駆け足ぎみで合流、このあいだTさんもこの横断歩道をひらひら渡ってきたっけなってことを思い出しながら。もらったさつまいもをそのまま渡す、青いイヤリングがいいね! そのままなし崩し的に散歩へ。昨日、Rくんから連絡をもらったことをはなしつつ、はるか遠くの海へ送り出してしまったことをかなり後悔しつつ、Tさんも呼ぼうよって言ったら、さすが準備のいいNさんはすでに誘っている。じぶんのなかではRくんはRくんなんだけど、Rくんのことを呼ぶとき、なんか恥ずかしくて、Oくんって苗字のほうに言い直してしまう。

Sさんの家の前まで行ってカメ(顔がSさんに似ているような気がする)を見る。またしても、じぶんの声が聞こえる現象。でも、それ以上によく響いている鈴の音。Nさん、猫を散歩させてるみたいって言う。近所の暗渠からスタート、道端のたんぽぽに反応するNさん、そういえばとたんぽぽの綿毛のリースのはなしになって、たんぽぽの綿毛の不思議とたんぽぽリースの作り方を学び、たんぽぽだらけで大変なことになったNさんの部屋のことを知る。押し花のはなしにも。色黒のモヒカンのひとが今日もいる。イチゴミルクみたいな白と赤の花からいい匂いが漂ってくる。階段のところで大通りに突き当たり、見晴らしのいいマンションにのぼることにする。今日はいつものマンションではなくて、その近くのマンションにチャレンジしてみる。エレベーターの中に騒音注意の張り紙、そこに描かれた騒音に苦しむひとのイラストをNさんがかわいいって。耳を塞ぐひとの左右に騒音のパチパチがあって、その色が赤や黄色の危険色ではなく、なぜか青と緑という優しそうな色をしている。最上階に着いて、ドアが開くと、そこがいきなり家のなかというか事務所みたいになっていて、大慌ててドアの閉じるボタンを連打する。ひとつ下の階におりる。このマンションは外側に面しているのが吹き抜けの螺旋階段だけで、しかも、けっこう老朽化していて錆びなんかが目立ち、急に底が抜けたらと思うと足が震える。Nさんは普通に平気そうで、柵から顔を乗り出して、遠くのほうや真下をのぞいている。スマホで写真も撮る。スマホは完全に柵のそとに出ていて、落とすんじゃないかととても心配になる。落とすな、落とすな、落とすな、と念じるとほんとうに落ちちゃいそうだから、落とせ、落とせ、落とせ、と念じる。Nさんが遠景を指差すのにつられて、じぶんも知らずしらず柵のそとに顔を乗り出している、ハッとそのことに気がついて、こわっと身を引っ込める。今日は晴れつつも雲が盛大にひろがっていて、雲の隙間から巨大なカーテンのような光の帯が注いでいる。Nさん、これちょうど今日買ったんです、とフクロウのかばんから出てくるのは雲の図鑑。Nさんのかばんから毎回なにかが出てくるなぁ、ほんとうに四次元に繋がっているのかもしれないと感心する。図鑑のなかから今日の雲を探す。隙間から注ぐ光の帯は、天使の梯子というらしい。いつか花火の日の夕暮れにみたケルビンヘルムホルツ雲の写真も図鑑にちゃんと載っている。NさんがUFO見たことある? って言うから、見たことあるよって答える。遠景にくっきりと白い線を伸ばす、あの給水塔を目指して歩いてみることにする。さらっと口にしたし、さらっと書いてもいるけれど、心の中では胸の高鳴りが大変なことになっていた! 冒険は唐突にはじまる! 小学生の夏休みの午後、テレビで観ていらいの『鉄塔 武蔵野線』のことを思い出している。どこかの映画館でかかれー!

一階のロビーで住人とすれちがう、Nさん、こんにちはーと住人のフリをする。地上にもどってくると、あんなに高くそびえていた給水塔はどこにも見られない。歩道橋を渡って大通りの向こう側へ。歩道橋からも給水塔は見えない。ふだんは歩道橋にのぼるだけで高いところにいるような気がするけれど、もっと遥かに高いところについさっきまでいた今にかぎっては、ずいぶんと低いところにいるような気がするってことを言うと、Nさんも同じことを思っていたみたい。いも、重いだろうなぁ、交代で持とうよって持ち掛けようとしたら、Nさんはいもを全部かばんの中に入れて背負ってしまう。いま思えば、途中で鈴の付いた軽いかばんと交換してあげればよかったなぁと反省! 反省してます! 給水塔は見えないから方角とカンを頼りにそっちのほうを目指す。また鳴りはじめる鈴の音にNさんが猫を散歩させてるみたい。曲がりくねる墓場道のカーブの向こうから自転車に乗った家族がやってくる、音でそのことがわかって、カーブの先に顔を覗かせると、いきなり自転車が目の前にあってわっとびっくり。おぼろげながら記憶にのこる一軒家のわちゃわちゃした玄関先。コンビニでお茶割りの茶割り、我ながらこれは天才的な発明である。お寺に寄る。葬式か法事帰りの黒い服の一族がいて、中学生くらいの女の子が小脇に故人の額縁写真を抱えている。お堂の裏手の杜、Nさんでもきいたことのない鳥の鳴き声、たまに絵馬たちの風に揺れる音をききにくるところ、絵馬に書かれた目がこわいとNさん、たまに来るのに目のことには気づかなくて、この社には眼病に御利益のある目の神様が祀られているらしい。おたがい目には疲れを感じているから参拝する。賽銭箱に投げ入れられるNさんの五円玉がきんきらきん。墓場をぐるっと一周して入口にもどる、峠のだんご屋さんのような休憩所。

方角とカンを頼りに給水塔を目指す。学校がある。前にもいちど、この学校に出くわした記憶がある、そのときは体育館からバスケットシューズのキュッキュッと鳴る音と、審判の笛の音と、応援の音がきこえていたような気がする。学校のなかも探検してみたいと思ったけれど、そんなことを喋っていたら校門の守衛さんとばっちり目が合ってしまい断念。犬に唐突に吠えられてからだが宙に浮いたのはいつだっけ? ベランダから飼い主さんがごめんなさいって。暗渠を捕まえる、階段のキケン、キケン、キケン。どうやら、このあいだTさんと歩いた暗渠のようで、Tさんが歓喜して写真を撮っていた子どもの絵がある。給水塔は行方不明で、でも、とりあえずこの暗渠をつたっていけば川に辿り着けることがわかって安堵する、給水塔があるのはきっと川の近くにちがいないから。観葉植物の育て方の秘訣、Nさんの元気いっぱいなアクションがおもしろすぎる。

暗渠を抜けたところにカラスがいて立ち止まる。のどのところに変な膨らみのあるカラスで、どうやらカラスのほうもこっちの存在を認知しているようで、顔を頻りに動かして両の目でこっちを見ようとしているようにみえる。こんな至近距離でカラスと対面するのは生まれて初めてのことで、それはやっぱりNさんが隣にいるからなのか、手を伸ばせば触れそう、クチバシのカーブがかっこいい。落ち葉がしゃくしゃく。はじめてNさんに会ったときに見た額縁から飛び出すキリンがこんなところにもある、キリンだけではなくパンダのバージョンもあって、パンダは逆に額縁の世界に入ろうとしている。ポップコーンのマシーンでポップコーンをつくる子どもたち、マシーンの愉快な声、兄弟みたいな二人が出来上がりを待っていて、じぶんたちもわくわくで出来上がりを待っていて、いちばん年上のクールな感じの女の子もやれやれって感じで遠巻きに兄弟と出来上がりを待っている。ようやく完成、そしたら遠くから見ていた女の子がスッと兄弟のなかに割って入って、まるで横取りしたかのようにポップコーンのカップを手に持っている。Nさんとふたり、あの子がとるの?! ってツッコむ。カラスの鳴き声がきこえる、道角を曲がると、その主はカラスそっくりの鳴き真似をする女の子、顔を空に向けて鳴いている。川の橋を渡って、工事現場の迂回路を歩く。やたらと険しい山道のような迂回路で、急勾配な丸太の階段をのぼったところに緑に囲われた変な空き地(兼迂回路の続き)がある。木肌の模様がおじいさんの顔になってもごもごと喋り出しそうな樹がある。いい場所だなぁ~とNさん。丸太の階段を下るところで、おたがいに何か喋りはじめようとして声がかぶさる、Nさんが声をとどめる。同じことがほかにも何度かあった。川沿いにもどってくる、きのう映画で観たような川沿いに群生する菜の花たち。広い球技場があって、そこなら風景がひらけて給水塔が見えるかもしれないと立ち止ま���て辺りを見渡してみる。ないな~と諦めかけたそのとき、Nさんが給水塔を発見! かなり近くまで来ている! でも、ここからが意外と遠くて、近づいて行こうすればするほど、給水塔のほうも場所を変えて遠ざかっているように思える。さっきまでは鉄塔と鉄塔のあいだにあったはずの給水塔が、鉄塔の近くまで来てみると何故かもっと遠くにある。急に強い風が吹きはじめる。夕方、雨の降り始める合図のような。一軒家の軒下にしゃがんでいる女の子のところから何かが風に飛ばされてくる、絵具の筆入れのようなそれをNさんが追いかけて女の子に渡してあげる。満月に限りなく近い、白い透明な月が見える、うさぎの餅つきがくっきりと。

大通りに突き当たり、ついに目と鼻の先に給水塔の半身が見える。給水塔の背後にはさざ波のような雲が暮れの陽光を薄っすらと反射させている。雨が降るという予報だったけれど、雲を散りばめながらも空は淡い水色をしていて、歩いてきた方向に振り返ると、なんと、なんと、なんとまあ、あの夏の輪郭と陰翳のある入道雲が夕陽に照り輝いている! あの入道雲の下はもしかすると大雨かもしれなくて、どうやら給水塔を目指して歩いているうちに雨雲が逃げていたらしい。雨が降りそうなときは給水塔を目指して歩けばいいんですねっとNさん。

ついに、とうとう、給水塔の真下に辿り着く。もっともっと延々と遠ざかってくれたらよかったのにって想いがすこしありながら、真下から望む給水塔のあまりの凄さに感動して写真を撮りまくる。淡い水色の空に真っ直ぐ伸びる白い給水塔、高すぎて写真にも納まりきらない、給水塔の下で風に揺らいでいる樹の緑の陰翳がなおのことよい。いよいよ日が暮れてきて、白く点滅していた給水塔の光が赤色に点滅するようになる。

隣接する区営の施設に行ってみる。大きな窓の前でダンスの練習をする二人組。なかには銭湯と温水プールがあって、プールと銭湯の混ざったようないい匂いがする。温水プールを上から展望できる小さなデッキがある。歓喜して泳ぎの様子を眺める。沈みかけながら泳いでいるおじいさん、おじいさん頑張れ、おじいさん頑張れ、おじいさん頑張れ、あとちょっと、もうすこし! 数いるスイマーのなかでも推進力がいちばん素晴らしく、ひときわ目を引く女のひと、とくにバタフライでの泳ぎがイルカの泳いでいるように美しい。外にもどると、すっかり日の暮れた濃紺の空、給水塔のすぐ隣に月光がひかっている。カメラを向けてみたけれど、月のほうは上手く映らない。

たくさん歩いてお腹が空いたから、お弁当を買って、川沿いのベンチで食べることにする。川の上を一匹のコウモリがずっと右往左往している。あのコウモリは何を食べて生きているんだろうなぁと考えていたら、Nさんがぼそりと同じことを口にして、まったく同じこと考えてたって言う。その川は数時間まえに枝分かれを見た川の延長線上。橋から川を覗くと、トサカみたいのがあるペンギンみたいな水鳥が暗渠から水の流れ出る合流地点で水の流れをじっと見つめている、魚が流れ出てくるのを待っているんだろうか。歩道橋、そのすぐ向かいが駅のホームになっていて、電車を待っているひとがいるのが何か不思議な感じ、電車がきてホームのひとたちが見えなくなる、電車が走り去ると、ホーム上にいたひとたちがひとりもいなくなっている、当たり前のことなんだけど、そのことにふたりで驚いている。ずっと足を動かしていたから足がじっとしてくれなくて、川沿いのベンチで足をバタバタさせながら色んなはなしをする。時おり、川沿いを電車が走り過ぎる。窓のなかに映る人影。過ぎ去る電車の数だけ帰りの時間が差し迫っていることを知らせる。この電車の行き先は二人の帰り道の乗換駅で、この川の行きつく先もどうやら同じ場所らしくて、それならいっそのこと川沿いを歩いていきたいと思うけども……。

どちらでもなくバスで帰ることにする。路線バス大好き。けっこう時間が経ったのに謎の水鳥はまだ同じところにいる。バスのなかでMさんの「天使に消された分の記憶を取り戻したい」のはなし。この毎日の日記も「天使に消された分の記憶を取り戻したい」と思いながら書いている。駅に着く。お別れのときはいつもしょんぼりしてしまうけれど、Hさんの必殺技を見習って元気よく! 元気よく! ふと、唐突に思い出す、それは何年もむかしのこと、生理のこないAさんのはなしを聞いていた夜、その明け方にくる、朝のS駅でAさんを見送りながら大声で叫んでいる「Aさ~ん! 無事に生理きてよかったね~!」これから出勤するひとたちが声の内容にびっくりして驚いている。べろべろんに酔っぱらっていて、そんな声を上げたことは憶えていなかったけれど、後日Aさんにあれはほんとうにすごい嬉しかった、通りすがりのひとたちの驚きも痛快で最高だったって言われたことは何となく憶えていて、へええ、そうなのって何となくよかったなぁって思っていたときの、失っていたほうの記憶がふっと唐突によみがえる。色んなことをはなして、やっぱりさいごに思い浮かぶのは、このあいだの帰りのとき、Tさんとじぶんが時の止まったようにまったくおなじような表情をしていたということと、それを見ていたNさんのこと。そんなことになっていたなんて全く気付かなったし、あのときは、ただただしょんぼりしているじぶんがそこにいて、その様子をNさんの目を借りて俯瞰してみると、ちょっとあまりにも可笑しすぎてニコニコしてしまう。たまにはしょんぼりした顔もしてみるもんだね。

0 notes

Photo

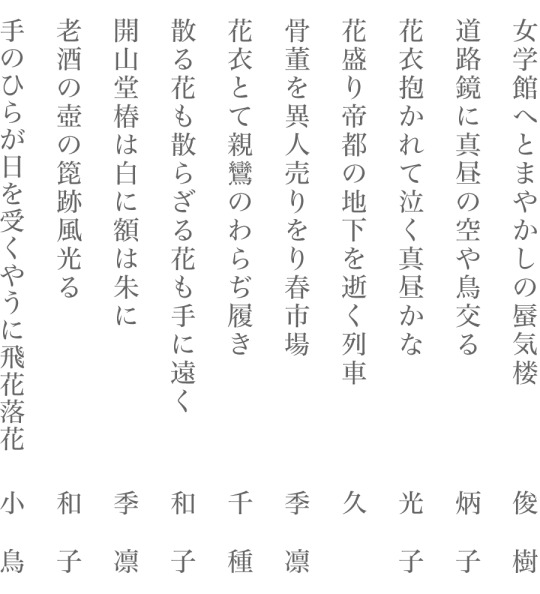

#道の駅スタンプブック 本日の成果 49-52 軒目 49. #道の駅たかの 50. #道の駅酒蔵奥出雲交流館 51. #道の駅奥出雲おろちループ 52. #道の駅遊youさろん東城 奥出雲交流館には、無料充電があり、助かりました^_^ もう少しで折り返し地点! どんどん行きますよー^_^ https://www.instagram.com/p/CoexigYvFHN/?igshid=NGJjMDIxMWI=

2 notes

·

View notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和3年3月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和2年12月2日

立待花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

ストーブの炎恋せし居候 世詩明

マスクせし老人重く愚痴こぼす ただし

冬の夜の赤き造花のうす埃 同

秋薔薇刺びつしりと人住まず 清女

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月3日

うづら三日の月

坊城俊樹選 特選句

花丸に思ひめぐらす古暦 由季子

心身はやじろべごとき師走なり さとみ

大掃除埃はたいて懐かしむ 同

年忘れ良きも悪しきも生ありて 同

炉辺明り老いたる顔のぬつと出し 都

荒地野に武者の声聞く虎落笛 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月5日

零の会

坊城俊樹選 特選句

矢切とはさみしいところ大根汁 いづみ

美男とは寒き黒衣の修行僧 光子

風天がちやんちやんこ着て小買物 荘吉

読経にかぶさり冬の歌謡曲 順子

冬の雨粒寅次郎も見ただらう 和子

背から寅さんらしき嚏して 眞理子

錆走る雨傘で土手冬ざるる 和子

亀戸大根恥ぢらひもなく束ねられ 要

水仙の岸へ帰らぬ渡し守 光子

柴又の風呂吹き啜りたれば情 順子

冬の雨絡む電線にもからむ 和子

おいちやんもおばちやんも子もちやんちやんこ 荘吉

岡田順子選 特選句

女将炊く煙高きへ極月へ 三郎

仕舞屋の煤のカーテン日短 光子

一斗缶ちりとりにして冬の朝 小鳥

葉牡丹の芯をあふるゝほどの雨 同

冬ざるる帝釈天を母の歩と 季凛

ポスターの笑顔褪せゆく熱き燗 慶月

冬ざれを架空の男徘徊す 荘吉

実万両今日は誰かの野辺送り 三郎

着ぶくれてちくととらやに入らんとす 俊樹

黒き背を向け水禽のめざす沖 光子

葛飾は都のはづれ片時雨 梓渕

葉牡丹を植ゑしばかりや川甚は 千種

矢切とはさみしいところ大根汁 いづみ

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月8日

萩花鳥句会

門川は鴨の楽園水面幾重 祐子

冬に入るイルミネーション古駅舎 三恵子

災・厄・禍GOTO空へ煤払ふ 健雄

短日や妻の伝言簡潔に 吉之

そこここを置きざりにして年の暮 陽子

会ひたくて会へない母にセーターを ゆかり

疫病の終り願ひて冬籠 明子

川岸に朽ち果てし舟冬ざるる 克弘

………………………………………………………………

令和2年12月10日

さゞれ会

饒舌も寡黙も往き来街師走 かづを

苑師走これより黙の日々となり 同

星の綺羅咲きゐる苑の枯木立 同

鴨浮寝水面に映る雲に乗り 同

湯豆腐の土鍋どかりと卓の上 匠

極月や九十男の空威張り 同

大いなる夢を抱いて山眠る 啓子

里山に月の兎の散歩道 同

するすると蛇穴に入るだけのこと 雪

乳母車にも木の葉降る日向かな 和子

お精舎の投網のごとし枯木立 千代子

枯木立省くものなし影さへも 希

尼寺の無住となりて干大根 天空

………………………………………………………………

令和2年12月10日

さくら花鳥会

岡田順子選 特選句

冬の橋琵琶湖疎水の流れたる 令子

けんちん汁味見して子の話聞く 裕子

蔦紅葉朽ちゆく空き家包みたる 紀子

水屋には使はぬ火鉢師も老いて 令子

映し絵の母は丸髷花八手 同

九頭竜川流れのなかを浮寝鳥 同

七十路の母の背伸びや煤払 登美子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月11日

芦原花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

湖面打つ伝統漁や寒日和 けんじ

しみわたる風ぞ子の刻冴ゆる時 依子

一本のちびたクレヨン冬紅葉 孝子

しぐるるや若き我ゐる夢の中 よみ子

吾ひとり広き炬燵に小半日 孝子

天袋の奥の奥より古日記 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月11日

鳥取花鳥会

岡田順子選 特選句

湯屋跡に残る煙突冬銀河 悦子

時雨虹浜の芥火小さく爆ぜ 都

結界に尼僧も御座す十夜寺 益恵

冬の浜貝殻拾ふ杖二人 幸子

汚れたる白に鎧ふよ冬の薔薇 美智子

身を埋む小春日ふいに素気なく 都

湯治して大根買ひにゆく湯宿 すみ子

故山とは白たんぽぽの返り咲く 和子

冬木剪る空師チェンソー響かせて 宇太郎

蒼天を冬の皇帝ダリア仰ぐ 和子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月12日

札幌花鳥会

坊城俊樹選 特選句

一門の其角が好きで芭蕉の忌 美江

百窓に灯す百灯クリスマス 同

大枯木星は鎖を連ねたる 同

枯芒風の素顔でありにけり 同

柚子風呂をわかしてをりし一人の夜 寛子

冬帝に射すくめられて電撃婚 晶子

鈴の音を待ちし聖夜の子供部屋 のりこ

熱燗を黙つて注ぎて情けあり 岬月

採血の血管叩く寒さかな 同

海女ていふ矜持は捨てず虎落笛 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月14日

武生花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

田の中の蟬丸塚に初しぐれ 世詩明

炬燵守昔むかしを読み継げり みす枝

著ぶくれて母そつくりの歩き振り みす枝

白亳に触れず僧らの煤払ひ 世詩明

門灯を四時に点せば雪催 上嶋昭子

シャッター街迷つて着きぬ納め句座 清女

着膨れて水たつぷりと米を研ぐ 世詩明

命舞ふ畑の花の冬の蝶 錦子

薪ストーブ炎の踊り見て飽かず みす枝

数へ日となりて暦のひらひらと 錦子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月14日

なかみち句会

栗林圭魚選 特選句

帰港待つ笑顔を包む冬日向 史空

冬日向縁側恋し亡母恋し エイ子

蒲団さへ重く感ずる齢かな 怜

病みし夫重さを託つ綿蒲団 あき子

大冬日石仏長き影法師 三無

マシュマロを頰張る婆に冬日さす 貴薫

石垣に手を置き冬日濃きことを ます江

定位置に母の座布団冬日向 エイ子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月16日

福井花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

幾何学の模様の如き毛糸編む 世詩明

句会終へ微笑み交し年惜む 千代子

早朝の靴音高し街師走 泰俊

街角の交番先の年の市 同

美しきものとし食ぶる蟹であり 昭子

おばあちやん正月ふくゐ帰れぬかも 令子

襁褓洗ひし川は暗渠に寒の水 清女

熱燗に酔ひ人情にほだされる よしのり

度忘れの多くなりたる師走かな 同

穴まどひてふ人の世に惑ふもの 雪

山神の降らす落葉を畏みぬ 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月17日

伊藤柏翠俳句記念館

坊城俊樹選 特選句

散りきつて影美しき冬木立 かづを

声嗄らし師走の街に商へり 同

虎落笛築城の悲話碑に 同

木の鳥居石の鳥居も神の留守 雪

音無きは天の忍び音初時雨 同

冬帽子水子地蔵に冠せけり 富子

下校児のランドセルにも雪積る 同

冬の空どこへ消えしか流れ星 輝子

部子姫に掛くる白無垢雪帽子 やす香

雪女女人高野を憚らず 世詩明

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月17日

九州花鳥会

坊城俊樹選 特選句

端唄の碑ほろと時雨の色となり 志津子

霜の夜の確かに母に呼ばれたる 美穂

ほろほろと酔ひとろとろと炉火を焚く 孝子

顔中を榾火に染めて無口なり さえこ

鮟鱇や涎どうにかならぬのか 同

山眠る夢は何色問うてみむ 同

山眠るハーケンの音遠くして 睦子

蝋涙のひとすぢ十二月八日 豊子

胸に抱く埋火ひとつ母忌日 同

山眠る火を噴く山を置きざりに 同

晩学の火照り静めて山眠る 朝子

悲しみを大きく吐けば息白し ひとみ

山眠る湖も墨絵を纏ひけり 志津子

小屋閉ぢて眠れる山と別れ来し 光子

山眠る誰もいつかは覚めぬまま ひとみ

夫知らぬ妻に埋火ありしこと 喜和

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月20日

風月句会

坊城俊樹選 特選句

道化師のやうに着脹れ影法師 久子

枯尾花ばかりの残る渡し跡 秋尚

北風に耳削がれゆく狛ぎつね 慶月

すがれ蘆水に流るる風のこゑ 幸風

数へ日の朽舟謎を積みしまま 久

枯蘆の大音声を聞く湾処 千種

水底は蒼穹の色冬の川 亜栄子

鷺立てり枯野に光る針となり 千種

挙り立つ冬芽の空の穢れなき 斉

流木をたつぷりからめ名の木枯る 眞理子

堰超ゆる時の白さや冬大河 三無

栗林圭魚選 特選句

枯尾花ばかりの残る渡し跡 秋尚

手押し井戸よりほたほたと冬の水 眞理子

枯蘆の吹かれて淡き県境 千種

鷺立てり枯野に光る針となり 同

挙り立つ冬芽の空の穢れなき 斉

冬日ため花苗小さく商へり 幸子

空つ風に向き少年のトランペット 政江

枯芒枯れの極みの日の色に 三無

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和2年12月21日

鯖江花鳥俳句會

坊城俊樹選 特選句

よく笑ひよく叱られし箱火鉢 雪

手捻りのぐい呑みで待つ鮟鱇鍋 上嶋昭子

雑踏をたのしみたくて年の市 同

犬に吠えられ引返す年の暮 同

煤逃げを詫びて包丁研ぐ日暮 一涓

貰ひ来て手を焼く猫よ漱石忌 同

千本の干大根とは美しき 洋子

満々と力を貯めて山眠る 同

生涯の古傷癒す柚子湯かな たゞし

聞き捨てることも情愛おでん鍋 中山昭子

看護婦や白なる色の毛糸編む 世詩明

寡婦にして片手袋の忘れもの 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

1 note

·

View note

Text

[テキストアーカイブ]“老い”から見える、ためらいと希望の哲学談義

出演:西川勝(臨床哲学)

砂連尾理(振付家/ダンサー)

首藤義敬(はっぴーの家ろっけん)

進行:横堀ふみ(DANCE BOX)

横堀 まずはじめに、それぞれの方がどういう活動をされてきたのか、事例紹介という形で進めたいきたいと思っています。その前に、今回のレクチャーに「哲学談義」というタイトルを勝手につけましたけど、はたして哲学ってどういうものなのか。この場で共有できるように、西川さん、簡単にご説明いただいてもいいでしょうか。

西川 哲学って何か。自分の経験からいえば、なかなか誰も説明してくれないから、よくわからないわけです。なんとなく立派そうとか、怪しそうとか、そういうイメージがあると思うんですけど、僕はそこに惹かれて哲学科に入ったんですね。哲学書を読むだけでインテリみたいな気がするし、大事なことを考えてるって自分でも思えるし、人からもそう思ってもらえるから、若い頃の優越感としてはちょうどよかったんです(笑)。

普通、学問というのはなにかの問いがあって、一生懸命にその答えを探すわけです。ところが、哲学ってどのように問うのかって、問いそのものを考え直す。答えはどうだっていいわけです。あるいは問いがあったとしても、これって本当に大切な問いなのか。なぜこれに僕は答えなければいかないのか。この問いから本当は何を知りたいんだろう…って、問いを吟味するところからはじまるんですね。つまり、哲学というのは、多くの人が懸命に追求している問題を「ちょっと待って、それ、本当に大事なの?」ってちゃぶ台返しをするようなところからはじまるので、まあ、あまり人に好かれるようなタイプじゃない気がしますけども(笑)。今日もテーマになっている老いや死といった切実な問題について、自分たちの立場からどんな風に問うことで身を賭けてでも答えたい問いになるのか、というのをやれたらと思っています。

横堀 ありがとうございます。西川さんは最初から哲学の道に進まれたのではなく、いろんな現場を経験されて今にいたるんでしょうか。西川さんのこれまでと今の活動について簡単にお願いします。

西川 僕はね、高校に入ってその新入生歓迎の場でいきなり生徒会長に憧れまして、その人が学生運動をやってたんです。それで完全にかぶれてしまって、真っ赤なヘルメットをかぶって三里塚に行ったりしてるうちに、半年で学校にいれなくなって中退しました。これでは駄目だと思ってきっちり軟派に転向しまして、それでも大学は、関西大学の2部の哲学科を受けたんです。2部の哲学科なんて行っても就職先ないですから、みんなと競争する学歴社会に入るのはやめたってことで、だけど、自分の自尊心は守りたいという中途半端な理由で進学したんですね。で、大学に入った途端にインド哲学の先生が言うんですよ。「君たち、まさか卒業しようなんて思ってないよな」「関西大学2部は大阪でいちばん授業料の安い大学なんだから、表裏きれいにひっくり返して、図書館で本を読んだら別に卒業しなくていい。そもそも哲学に卒業なんてないから」って言われたことを真に受けてね。卒業に必要な語学の授業には出ずに、単位だけ170単位くらいとって、7年半授業料払って中退しました(笑)。

その間に、もと陸軍看護婦の母親が「この子の将来が心配だ」って、母親は、敗戦後しばらくは結核患者の訪問看護みたいなことをやってたんですけど、精神病院で働くようになって、僕がまったく卒業する気配がないし、「とにかく健康保険証のある職場で働きなさい」とかって言うわけです。で、母親が精神病院の課長と話をして、面接の日が決まってました。もともと卒業する気もないし、専門的な哲学者になるつもりもないし、なれそうもないし、何でもいいやと思ったので、その精神病院の看護師になっちゃって。

横堀 私も4歳の息子がいますけど、西川さんのような息子がいたらほんまに心配で。お母さんが面接の日取りを決めたって気持ちがようわかります。

西川 面接に行ってもあかんって言われると思ってました。あの頃は、学生運動やってやめたなんて言うとまず仕事はなかったんですけど、さすが精神病院の百戦錬磨の課長ですから、「ゾウリ持ってるか」「はい」「じゃあ、それ持っておいでな」って言われて決定ですよ。それで閉鎖病棟に入れられて。これが僕の最初の看護との出会いです。

横堀 いまはどういう活動をされてるんでしょうか。

西川 いまは3年ぶりに勤めるようになりまして、大阪市認知症の人の社会活動センター「ゆっくりの部屋」に。センターといっても従業員1名ですけど、そこの責任者をやってます。7月31日に開所したばかりですから、まだ1か月も働いてない。

横堀 おいおいまた聞かせてください。では、砂連尾さんと首藤さんの活動紹介もお願いしたいと思います。はじめに砂連尾さん。ダンスボックスとのつきあいはもう長くて、20年以上ですかね。

砂連尾 ダンスボックスができたときから。設立メンバーの文さんとは、ダンスボックスができた96年より前からですから、四半世紀近いつきあいだと思います。

横堀 砂連尾さんとは「循環プロジェクト」という事業でご一緒させてもらったことが、ダンスボックスの活動にとっても大きな転機になりました。「循環プロジェクト」は、障がいのある人と一緒��舞台作品をつくるというプロジェクトですけど、今日は、砂連尾さんが高齢者の方といっしょに舞台をつくられて、現在も続いてるその活動についてご説明いただけたらと思います。

砂連尾 みなさんは、ダンスにどんなイメージを持ってますか。ダンス=舞台のダンスを連想して、舞台のダンスといえば、ある種、特権的な身体とまでいうと言いすぎかもしれませんけど、ちょっと特別な身体である人がやるものだというイメージを持たれる方が多いかもしれません。じゃあ、僕自身がそういう身体になりたかったかといえば、決してそうではなくて、踊るのが好きだからっていうのでもなく、むしろ、踊ることは苦手で、やりたくないことの上から二番目くらいにあったもの、それが僕にとってのダンスでした。

先ほどの西川さんが高校に入って学生運動に関わって、というのとは違って、僕の若い頃は高度経済成長期で、できるだけ高いレベルの学校に入って、企業に就職するという幸せの道筋みたいなのがありました。そういうことからいかに抵抗して生きていけるかって、スポーツに取り組んだりとかしてましたけど、なかなか新しい世界に出会えなくて、大学に入って、もう自分の頭で選択するのではなかなか希望が持てないなと思ったときに、自分がいちばん選択しなさそうなものを選ぼうと考えて、選んだのが���ンスでした。なので、かっこよく踊ろうとか、かっこよく見られたいというのではなく、自分にとって未知なる何か、今までの日常とは違う世界が見えるのかなと思って、ダンスをはじめました。それが19くらいで、40歳くらいまで約20年は続けていたんですが、舞台芸術という世界では、単純な話、毎年、新作をつくらなければ劇場から声はかからないし、助成金ももらえないわけです。自分で否定して、競争社会には身を置かないで生きていたいと思っていたのに、そこから逃れた先で、たぶん試験でいい点をとるよりもちょっと過酷な生活が待っていたわけです。

そして41歳のとき、10何年前ですけど、ダンスボックスの人たちから障がい者とのプロジェクトを紹介してもらって、それが自分にとって大きな活動の転機になりました。それまでは毎日、バーレッスンをやったりしながら、身体を鍛えていくことばかり目指してたんですけど、そのプロジェクトでは車椅子や義足の人、コミュニケーションが少しむずかしい人たちといっしょに練習をして、ともに時間をすごすわけです。そうやって車椅子の人と一緒に歩いていると、車椅子の高さでの視線が発見できたというか、そんなの当たり前だって言われるかもしれないけど、僕にとっては世界がすごく変わったんですね。義足の人と駅で待ち合わせてダンスボックスまで向かうと、普段は5分程度の道のりが15分、20分くらいかかる。それだけの時間をかけて歩いてみると、木の枝の揺れ、雲の流れ、風というものがこんなに違うんだって感じました。僕はそれまで、西洋ダンスの基準に向かって一生懸命に訓練して、身体を精緻させていってたけど、そうじゃないところにダンスがあるんじゃないかと気づいたキッカケが、その「循環プロジェクト」でした。

その後、ベルリンで1年暮らす予定になってたので、そこでドイツのカンパニー、Thikwa(ティクバ)と一緒にやって、その後に帰国して、次はどういうダンスをやろうかなって考えたときに思い出したのが、僕の友人の野村誠という音楽家のことで。彼がその10年ほど前に、横浜の老人ホームへ音楽活動をしに行ってたことを知って、じゃあ、ダンサーが老人と踊るということに対して、ダンスでどんな応答があるか。まったく事例がないわけじゃなかったけど、あまり応答している事例がなかったので、僕自身が老人の方と、それもコミュニケーションのむずかしい認知症の方とのダンスが存在しえるのかって考えました。だから、最初はケアの視点というよりは、純粋に身体の可能性を探りたいということではじめたのが、老人とのダンスでした。

その活動は2009年11月に「グレイスヴィルまいづる」という特別養護老人ホームに私が招かれて、3月まではほぼ週1回、それ以降も月1回通いながら、ワークショップという形で続けています。その活動については、映像で見ていただけたらと思いますので、ちょっと見てください。

(「とつとつダンス」映像流れる)

砂連尾 この映像は、2014年につくった「とつとつダンス」という作品の続編なんですけど、ちょっと、なんというかな、あまりドラマチックな言い方をしたいとは思わないですけど、認知症の方と踊ったときに、僕はほんとに奇跡的な瞬間に何度も出会うんですね。単純に対話がむずかしいので、どうしたらいいだろうって、特に家族の方の思いはあると思うんですけど、僕はほんとに救われました。毎回、新鮮に僕に触れてもらえるというのかな。毎月、今日はどういう風に僕はこの人と出会い直せるかということを感じさせられるような存在の仕方をしていました。「とつとつダンスpart2.」でご一緒したミユキさんという方、彼女は身体が弱く生まれて、なんとかしようと思って飲んだ薬が薬害で、という人生で左手しか動かなくて。彼女は、自分の動かない右手を左手で懸命に支えて、その動かそうとしている右手に触れたときに、僕自身が触れるということを学ばせてもらっていると感じるような瞬間が何度もありました。最初は、どういう風にダンスが可能かというので出会った人たちから、どう人と関わるか、生きるか、そして触れ合うかということを、僕自身が学んでいったこの10年だったと思います。

横堀 ありがとうございます。西川さんもこの「とつとつダンス」にははじめの方から関わっておられるんでしたっけ。

西川 舞鶴であった「とつとつダンス」のアフタートークに呼ばれたんです。それまでは、まったく砂連尾さんのことを知らなくて。さっき話した精神病院で15年、その後、血液透析の現場で5年、それから臨床哲学ということばを知って、昔の哲学の火がつくんですね。で、大阪大学にモグリで行きはじめて、社会人で大学院に入って、大阪大学コミュニケーション・デザインセンターの教員にまでなります。世間からはいっぱしの認知症の専門家みたいに思われて、このアフタートークに呼ばれて行ったんですけど、まあ、びっくりしましたね。僕も看護の世界では変わった人間でしたけど、それもぶっ飛ばすような。だって、後ろから目隠ししたり、自分の着ているパーカーをかぶせたり、子どものように抱っこしている人形をとりあげたり。要するに、現場では絶対にしてはいけないとされることばかりが続くわけです。それを正しい、正しくないって見てる自分がいたんですけど、いつの間にか砂連尾さんとミユキさんのあり様、こんな美しいことが起こるんだって最後のシーンを見たときに、自分が20数年にわたって考えてきたことを根っこからひっくり返されてるなと思いました。もう一度、問いを考えなおそうと。それまでは、認知症とどう関わるべきかって、看護の視点からやったわけですけど、こんなに美しい出会い方があるじゃないかと。どうやって美しく出会うかなんて看護師は考えてないわけです。

それで、次に砂連尾さんが伊丹に来たときに訪ねて「お願いしますから僕を混ぜてください」って、それからほぼ10年。ずっと追いかけています。

横堀 追いかけてみていかがですか。

西川 やっぱりだいぶ変わりました。まずケアをいちばんに考えるってことがもうないですね。

横堀 じゃあ何をいちばんに考えますか。

西川 なんでしょうね。共生ということばはあれですけど、共にいるってこと。そのことの意味をすごく考えるようになりました。僕が臨床哲学で学んだのは、決して哲学はひとりではできない、必ず相手がいるということ。それをすごく感じるようになりましたね。哲学って、いかに生きるべきなのかという自分の問題にしちゃいがちですけど、そうじゃないよね。臨床哲学は必ず相手がいるものだっていうけど、じゃあ、どういうことなのか。それを最近、僕はことばや論文じゃなくて、自分のことを臨床哲学のプレイヤーですって言って活動してますけど、そうやって後からだんだんわかってくる。まだわかりきってないので、まだまだ続くと思いますけど。

横堀 舞鶴でのワークショップはおじいさんおばあさんだけじゃなくて、職員の方も一緒にされてるんですね。

砂連尾 常日頃から利用者の方に接するのは職員の人たちなので、僕のエッセンスが少しでも伝わればいいなくらいの気持ちでしたけど、すごく戸惑われて、嫌がった職員さんもたくさんいました。

横堀 10年という時間を経て、職員の方とおじいさんおばあさんの接し方に変化があったりとかって感じることはありますか。

砂連尾 ふたつの感情があって、ひとつは、たしかに僕のワークで変化して、思い切ってやるということに意識的になってる人たちがいるのかなと思います。ただ、日々のこなしていかなければいけないことが膨大にあって、たぶん僕のワークに関心を持つ余裕も、それを試そうという時間もないというのが現状じゃないかな。これほど理解のある施設であったとしても、なかなか難しい現実はあるんだろうと思います。

横堀 首藤さん、これまでのお話を聞かれてどうでしょう。

首藤 すごく安心しました。お二人のことを調べずに来たんですけど、自分から中退されてたり、みんながやってることの逆をやってしまえ、みたいな二人だなと思って。

横堀 では、はっぴーの家のことをご紹介ください。

首藤 はっぴーの家はこのすぐ近く、新長田の南側にある、形は一応、介護施設です。60歳以上のおじいちゃんおばあちゃんが20人ちょっと、僕と奥さん、子ども二人で同居しています。ほとんどが認知症の方です。昨日も夜中の3時くらいに認知症のおばあちゃんが部屋に入ってきて、「朝ごはん食べよう」って言うけど、外はまだ真っ暗でした。そういうカオスな生活をしています。

そもそも介護事業をやりたかったわけじゃなくて、僕ら家族や娘が安心して暮らせる場所をつくりたいと思っても、見つけられなかったんです。子育てと介護がかぶってしまって。今日、後ろで走り回ってるのはうちの娘ですけど、僕自身、彼女のような感じでした。学校行っても、先生に「もう学校来んな」って言われるくらい、落ち着きがなくて座ってられなかった。いわゆる多動です。そこに薬を強要されるのは何か違うなと思っていて。僕は今、34ですけど、なんとかやってこれた。その理由を考えたら、結局、まわりの人に助けられたんです。そういう環境はどこに、って考えだすと、今やってるはっぴーの家につながってくるんですけど…僕が説明するよりもまとまった映像がありますので、ご覧ください。

(NHKで取材されたときの映像流れる)

首藤 という生活をしております。何がしたかったのかって、結局、僕が10年ちょっと前に結婚して、子どもが生まれるとなったときに、世の中はまだ夫婦で子育てしなきゃいけない空気でした。そもそも僕はこういう人間で、中2くらいからろくに学校に行ってなくて、友達は多かったんですけど、うちの子もそうやろうなって不安がありました。そして、同時期におじいちゃんおばあちゃんが認知症になったんですね。これは同居せざるを得ないと。といっても、他に見てくれる親族はいなくて、家族関係が完全に破綻してましたから。じゃあ、これはもう家族だけで暮らすのはしんどいから、他人も入れて15人くらいのシェアハウスとして暮らせたらいいかって、きれいな意味の助け合いではなくて、依存しあう生活が生まれたんです。僕らには子どもがいて、認知症やけど子どもを見てくれるおじいちゃんおばあちゃんがいて。要は、自分らだけでがんばらなくても、依存しあってもいいんじゃないかと思いまして。うちの奥さんも普通の主婦とは違っていて、自分は1日1食でいいから、僕らにもそれでいいやろうって言ってくるようなタイプ。そういうズレた感じでも、みんなで暮せばなんとかなるんじゃないかって、間違った仮説を立ててやってきた感じです。

さっき西川さんの話に、哲学は問いを立てるものだって言われて、すごく勇気をいただいたんですけど、まさに僕がやってることは正解を出してるとは思ってなくて、こんな暮らしがあってもいいじゃないかという問いを立てることを事業内容にしています。そのためにも、世の中で当たり前とされてることをちょっと変えてみようって。

そもそも、僕は家族というものに違和感を感じていて、介護や子育てに悩んだら、大家族で助け合うのがいちばんいいって言われがちなんです。昔みたいにそういう社会があればすごくいいと思いますよ。でも、いまは核家族化して、ファミリーといっても4人くらい。「もう社会が違うのに、昔の価値観を押しつけんなよ」って思ってしまって、その大家族神話を変えたいなと思いました。だから、「遠くの親戚より近くの他人」って掲げて、誰ひとり血はつながってないけど、一緒にやっていけてるんですよ。結局やってるのは、自分たちの子育てであり介護、自分たちの暮らしを生きやすいように、他人に頼ってるだけなんですけどね(笑)。

僕は学校にあまり行ってないですけど、自分が成長した瞬間として覚えてるのは、本を読んだか、人と関わったかしかなかったです、いい人、悪い人含めて。だから、自分の子どもには年間200人の大人と会う環境をつくりたかった。それが、今は週に200人がうちに来るようになって。いろんな人と関わってたら、子どもは居心地いいだろうし、僕らにとっても、おじいちゃんおばあちゃんにとってもそうだよねって考えています。そんなに難しいことをやってるわけじゃなくて、高齢者になったら日常における登場人物は減っていくと思うんです。特に男の人は社会との関わりがなくなっていくので、その関わりを増やすというお手伝いだけをしています。それは、子どもも若い人もいろんな制約を抱えているなか、ひとりでできることってとても少ない。だから関わる人数を増やしていけば、いろんな実現可能性が上がるのかなって。

横堀 西川さんはどう見られましたでしょうか。

西川 面白いですね。僕は精神病院に15年いて、外来の血液透析、デイサービスでも実際に働いてましたけど、まあ、ケアする人間とケアされる人間しかいないところって、ロクなことが起きません。やっぱり強烈なのは精神病院。患者か医療者しかいない。その���かで一生懸命に努力している医者も看護師もいるんですよ。けど、人の人生ってひとりの努力だとか、ある職種の努力でどないかできるものではまったくない。それに気づくのにすごく時間がかかりました。看護師というのは、アセスメントして、問題点を抽出して、それを解決するために介入するというのが今の基本なんです。要するに、相手は問題で、解決できるのはプロ、みたいになっているところで介護や医療の対象にされてしまうのが、どれくらい暴力的なことなのか。ケアの暴力性ってことを僕が発表すると、ボロクソに言われましたけどね。ケアって暴力じゃないという大前提があるわけです。

首藤さんの話で僕がいちばん気に入ったのは、「これが僕のいまの暮らしです、自分が暮らしやすいように生活してます」ってところ。自分の問題と地続きなんですね。自分も常に問題を抱えてるわけで、そういう出会い方ってお互いさまの関係ですから、相手は力を奪われることがないという気がします。

認知症の人といろんな子どもがいてるというのは、臨床ケアのひとつとして結構前から取り上げられてるんですけど、あれはケアという目的をもってやってるんです。でも、首藤さんのところは、自分の子育てのためですから。だいたい今の社会では、まだ子どもがちゃんとしゃべらんうちから均質な集団の中に入れられるでしょ。育て親か先生という、役割がはっきりした大人が少数と、あとは自分と同い年の子とずっと一緒に過ごして、これが学校に行ってる間はずっと続きます。義務教育が終わっても、学力で輪切りにされてさらに均質的になっていく。会社に入ってもそうですよね、会社の利益のためにって目的が一緒なんですから。だから、社会的な役割をもって社会で生活をしようと思ったら、自分の周りには均質な人間ばかりがいることになる。それが効率いいから、今の社会はそうなってるわけですけど、そういう意味ではいつでも交換可能な部品なんですよね。周りの人間と同じだから、周りの人間と同じくらいの能力があるから、そこにいられる。で、ほんの少しでもそこからはずれると排除される。定年なんでまさにそうですよね。これがエイジング差別だって言い方もあるけど、なかなか本気に思っている人はいない。つまり、すごく均質的なところでしか今の社会では生きる場所がない。僕も学校に行ってないときには、世間に居場所ないなって思いました。自分の生きづらさ、生活しづらさと介護、子育て、そこを一緒にやってるところが、首藤さんの面白いところだと思いました。

首藤 まさに僕はそこだと思っています。自分の暮らしと仕事を一緒にすると、「それはあなたのエゴだ」って圧力もあるんだけど、じゃあ、もうエゴでいいやって。いまではエゴを社会化すると言っていて、自分の暮らしたいやり方をつきつめていけば、誰か同じように膝抱えて悩んでる人がいるから勝手に社会化するだろうなって。介護や医療の現場にはプロがいますけど、僕らがはっぴーの家をやるときに出したのは「一人のプロより百人に素人」ってことばで。だって、これから人口は減っていくんだから、素人百人といっしょにやるほうがいいんじゃないのって。

あと、むちゃくちゃしんどいときに、腑に落ちることばがひとつあれば人は生きられると思っていて。それで今、宗教の勉強をするようになったんですね。仏教って哲学やなって思うようになって。

西川 そういうことばに出会えるといいけど、やっぱりことばってだますからな(笑)。

首藤 正解じゃなくていいと思います。いろいろなことばがあっていいと思うんですよね。

西川 いまの首藤さんの話でもそうですけど、エゴを全面に出すってことは普通、社会が許さない。自分はたいしたことないけど、師匠を見る眼だけはあるなと思っていて、40過ぎて、大阪大学でもぐりをはじめて、大学中退してるのに大学院に入れてもらって、そこで出会った師匠は鷲田清一という人なんですけど。大阪大学の美学棟の西日の入る教室で、その言葉を聞いたときにはほんとに震えました。パスカルのことばで、強い者に従うのは必然だと。だから、強い者に従うことを正義と読み替えて、みたいなことをパスカルが書いてるわけです。いまの社会、ほとんどがそうかなって気もしますけど。そこで鷲田さんが言ったのは、「じゃあこれをひっくり返したらどうなるだろう」って。つまり、「弱い者に従うのが自由だ」って、静かな声で言われたんです。僕、そのときに、これは生きてきてよかったと思いましたね。自分のいままでの人生でも何もできないわけです。精神病院にいても「ありがとう」なんて一度も言われたことなくて、「おまえ、いつか殺したる」ってことは何度も言われましたけど。夜勤はじめて間もない頃、「おれ、きちがいやから」って詰め所に飛び込んでくる患者さんを前にして、自分では何もできない。「もう透析やめたい」って患者さんの話を聞いても、ベッドの横で立ってるしかない。亡くなっていく人を何度見送っても、できることなんて何もないわけです。そもそも、何かできるものとして考えるとダメだと思いますけど、それでもそこにいたってことは、君は自由なんだって鷲田さんに言われた気がして。だって、必然じゃないですか。精神病院でもたくさんいました、「こんなとこはイヤだ」ってやめていく人たち。そうやって出ていくことで精神病院の悪から目を背けることはできるけど、精神病院は存在し続けるんです。さまざまな問題からはずれてしまうのではなくて、無力でありながらその場に居続けて、下手をすると自分がいることが罪でありながらも居続けること。それは必然でもなんでもなくて、自分が選び取ったこと。

砂連尾さんでもそうですけど、より高く飛べるとか、より美しく踊れるというのではなくて、何度会っても覚えてもらえない、振り付けがまったく入らない、その彼女と踊るわけです。その砂連尾さんとミユキさんの姿には、だから自分をひっくり返すくらいの力があったんだと思います。だから、首藤さんの活動を聞いてね、もう一度あれですね、心を決めてやらなあかんなって気持ちになりました。

横堀 ありがとうございます。砂連尾さん、どうですか。西川さんがおっしゃった、弱い者に従うのは自由だって話。認知症の方といっしょにダンスをするというとき、砂連尾さんはどういう居かたをしようとされてるんでしょう。

砂連尾 どうなんでしょう���、たぶん、こういう居かただって言ってしまうと、そこに縛られてしまう不自由さを抱えてしまうので。このようにいたいっていうのは、たぶん全員違うと思うんですね。たとえば、はっぴーの家の話、とてもいいなと思うんですけど、でも、僕はここにいれるかなって思ったんです。それは悪い意味ではなくてですけど。すごくひとりでいたいときもあれば、めちゃくちゃ人としゃべりたいときもあって…。僕はいろんな人が生まれていくなかで、どこにも属さずにいたい感じ、ですかね。そういうことが可能かどうかわからないですけども。都合がいいですよね。都合がいいなって自分でも思います。

横堀 そういうものかもしれないですね。

西川 というか、弱さに従うって目の前の人を弱者として見るだけじゃなくて、自分の内なる弱さなんです。普通は隠しておきたいと思うようなこと。自分の弱さにもきちっと従うというのか…しょせん、できないことはできないんですよ。そうやって自分の弱さまでさらけ出したときに、周りの人たちも自分のヨロイを脱ぐ。お互いさまのところで、もう一度出会い直せる。普通は、同じだね、対等だねのお互いさまですけど、そうじゃなくて、お互いできないねってことの共通性があるときに、どれだけ一緒にいられるか。それがほんとはいちばん大事なことで。自分が行けば助けられると思うなら、行くのは当たり前のこと。けど、そうでないときにもいられるかどうか。自分の弱さをどれだけ出せるかどうか。これはね、簡単には出せないですよ。自分が崩れ去ってしまうかもしれないし、相手の攻撃をもろに受けるかもしれない。他人を信じられなかったら、自分の弱さって出せません。けど、ケアを受ける人は否応なしに自分の弱さをさらけ出さざるを得ない状況にあって。ケアする立場では、弱さを出さないことのほうが正しいと思われてる。でも、それって違うんじゃないかな。言ってみたら、ひとりになりたいときがあるという砂連尾さんが、相手に嫌がられたりもしながら、それでもやりましょうかってやってるところが、僕は案外好きでね。

横堀 ありがとうございます。今日は老いを巡る話をした後に、死を巡る話ができたらと思ってたんですけど、ちょっと時間がなくなってきました。触りだけになるかもしれませんが…。

首藤さんといろいろ話をする機会があって、そのときに首藤さんが仕事の醍醐味はお看取りの時間であるとおっしゃったんですね。それはなぜなのか。その後に、西川さんがブログで書かれていたテキストで「死んでゆくとは席を譲ること」「自分の死を苦しみとしてではなく、後に遺す人たちのために、ご馳走が用意されている席を譲ることとして考える」と書かれているのを読みました。そのあたりのことを少しでも話せたらと思います。まず首藤さんに。

首藤 そうですね。いままで生きる話ばかりしてきましたけど、僕もはじめ死に直面するまでは、怖いものだと思ってました。けど、日々いろんな人と関わっていると、このおばあちゃん、ここで死んでほしいなって思うようになるんです。それが第1フェイズ。その次に、たとえばそのおばあちゃんが死ぬときに、急に死ぬわけではなくて、弱っていく姿を見るし、「最後にあれを食べたい」っていう物を買ってきたりとか、すごく貴重なやり取りの時間があります。医療者の人は感じてはることだと思うけど、僕もやっていくなかで、そのやり甲斐を感じはじめました。そしたら、今度はこのおばあちゃんをどうやって死なせたあげたいかという発想になってきました。最期をどう���えたいのかって見えてくると日々の関わり方も変わってくるんですよ。

うちでも2年くらい前かな、ひとりのおじいちゃんの看取りをしました。まったく家族はいなくて、親族さんも死んだら勝手にやってくれって。生活保護の方やったんで、役場がやってる火葬場で焼かれて、式なども開かれない、すごい寂しい状態だったんです。そういえばこの方が創価学会の方やったんで、スマホで調べたら、お坊さんを呼ばなくてもいいとあったので、僕らでもできることあるんちゃうのって。地域の創価学会の人にも確認したら、「ぜひやったってほしい」と言われたので、僕の子どもらと4人、何もない畳だけの部屋でおじいちゃんの枕元にiPhoneを置いて、自分らで葬儀をやりました。YouTubeで「創価学会 葬儀」ってやれば、出てきたんですよ。めちゃクリエイティブなiPhoneの使い方をしたと思ってるんですけど(笑)。いろんな死に方、信仰があるけど、僕らの仕事はその最期にどう一緒におらせてもらうか。最期の1週間2週間って時間の感覚も違いますし、すごいやり甲斐がある。だから、この世の中、どう生きるかの話ばっかりになってしまってるけど、もっと死について、どう死ぬのかという問いの部分についてやっていきたいなと今、思っているところです。

横堀 砂連尾さんとも今日、ロビーでちょっと話してましたけど、この少子高齢化の時代に自分がどう死んでいくかの選択肢が限られている。死に方は変えられないんじゃないかって話もしましたよね。

砂連尾 つい最近、両親が亡くなって、母は、僕ら身内がいないなかでひとり死にたかったんだなと思う、そんな死に方をしました。僕は、母の最期を看取りたかったけど、それはたぶんエゴで。周りでそうやって関わりたいと思ってるだけで。その後、母と関係する人と会っていると、「お母さんは、たぶん理くんの前では死にたくなかったと思うわ」とかって言われて、そうだなって思ったりね。死というのはたぶん、自分が死ぬということだけではなくて、周りで関わっている人の思いも含めてあると思うんですけど…。自分は人に囲まれて死にたいのか、人じゃないものに囲まれて死にたいのか。それはまだわからないですけど、死というのもいろいろあるんだろうなとは思っていて。自分が死ぬときは選べないとも思うので。うちのおじいちゃんは、おばあちゃんの膝枕で死んで、こんないい死に方あるんだと思ったんですけど…。それを選べないことのダイナミズムもあるんだろうなと今は思ったりしています。

横堀 西川さん、どうなんでしょう。死に方というのは選択しているところもあるんでしょうか。

西川 どうなんでしょうね。僕が40代でいた血液透析の現場では、患者さんたちは週に3回は透析を受けて、それを続けないと亡くなります。そういう意味では、先にある死ではなくて、ほんとに背中に死を抱えている。僕たち、こうやって座っている間は、死を先のこととしてしゃべるんです。近いか遠いかは別にして、死は先にあることだと思っている。いや、死ってね、常に気づかな��ところから、背後からやってきますよ。死を前にした患者さんなり、お年寄りっていうのはそういうもんだと思います。自分もそうだろうなと思いますけど。

当時は、40代だったのでターミナルケアということも真面目に考えていました。どんなケアをすればいいんだろうって。20年以上前の話ですから、まだ延命治療とか癌の病名告知もされてなかった頃です。それに対してどうするのか。死の準備教育だとか、死を常に意識することで自分の生をきちんとしたものにするだとか。そんなことを言ってましたけど、だんだん考えが変わってきました。看取りということは、何かをしてあげる、よい死を迎えさせてあげる、そういうことじゃなくて、亡くなっていく人から何を受け取るかなんです。人生ってたった1回しかない。その1度しかないことをしている人に、まだ死んだこともないような人間がね、ちょっと勉強したくらいで何ができるかって。何もできないですよ。そんなことを考えるくらいなら、目の前で死んでいく人から何を受け取るのか。看取りの場面にいたり、あるいは自分の大切な人が亡くなったという事実を知ったときに、「あれをしてあげられなかった」って自分の後悔をするんじゃなくて、相手が何を残していってくれたのかってことを考えるべきだろうって。だからといって、ターミナルケアが無駄なことだとは思ってませんけど。

どんな人でもできることは、私がいま生きてるこの世のこの席を譲るということです。どんなに人のためを思っても、自分が生きてるかぎりは、この場所を譲ることはできません。どんな悪党であれ、この世を去るということは自分のいる場所を譲るということなんです。だから、譲られた場所を自分はどう生きるのか。いい死に方をしたいとか、そういう人意でなんとかなりそうだと思えるのは、生きている間の話で、死ぬってことは個人の能力を越えたもので。死ぬというのは、次の生まれてくるもの、今、生きてるものに対してこの世の席を譲ること。だから、生きてるということはすなわち、席を譲られたことなんだ。その譲られた先を次の者に譲るまでどう生きるか、そこがいちばん大事なんじゃないかな。人間の哲学や思想を越えたところに、誕生や死というものはあると思う。って、ここで思考停止すると哲学じゃないんでね(笑)、まだ考え続けてますけども。

横堀 今回のために事前にいただいた相談がいくつかあるので、ここから残り時間、ひとつふたつほどお答えいただいてもいいでしょうか。「両親のことです。老いれば老いるほどに頑固にどんどんなっていきます。上手なつきあい方はありますか」。首藤さん、どうでしょう。

首藤 さっきの話とつながるんですけど、僕らの世代で死ぬってなったら、たぶん死に方は選べないですよね。突然死だったりで。でも、おじいちゃんおばあちゃんは、ある程度、選べる場所にいるのかなと思っていて、自分の死について考えるチャンスはあるのに、なんとなく死んでいく人が多いなと思います。それが自分の両親だったとしても、どう死にたいのかって本人の意志を聞いてあげたくて。いまの質問に対しての答えとは違うかもですけど、どう死にたいのかってもっと社会的に聞けるようになったら、どう生きたいのかにつながるのかなって。もっと聞くとか、表に出していくことでちょっと変わってくるものがあるのかなと思います。

西川 年をとって頑固になる人もいれば、かわいくなる人もいる、ケチンボになる人もいるし、様々ですけど、相手が変わったんなら、自分も変わらなければねと思います。あんなにものわかりのいい親だったのにって、いつまでも相手が変わらないもののように思っているのは、こちらの勝手ですから。生きているとそうやって変わっていく。相手が自分の思うようなままではいてくれないし、自分だってきっと変わっていくんです。つきあうだけが共にいる居かたじゃないんで、とりあえずきれいに別れてみるとか。親であっても、自分の幼い頃に愛してきたときのままではいつまでもいられないって覚悟しないといけないんじゃないでしょうか。

横堀 ありがとうございます。また別の方からの質問、「死ぬことが怖くて怖くて寝つけないことがあります。どうしたらその怖さを和らげることができるでしょう」。

砂連尾 体験したことないんでね、怖いでしょうね。僕も怖いと思う。ですけど、舞台をやっていると必ずはじめと終わりをつくらないといけないことを、舞台人は多く体験していると思います。練習をやっていても、終わりとはじまりをつくらなけれいけない。その終わるまでの時間をどう過ごして、どう存在するのかってことを、舞台というフィクショナルな場所でやりながら、練習してるのかなあと思います。

西川 砂連尾さん、別れのダンスってやってたじゃないですか。あれでいいんじゃないの。

砂連尾 別れのダンスは、東日本大震災の被災地を訪ねるなかでインスピレーションを得たもので、急に関係のあった人がいなくなってしまう、その瞬間みたいなものが多く起きた場所と時間があったわけです。最後までどう掴んでいたいかみたいなことがあって、手を掴んで…。

西川 離れたときに一気にウワッてなるんです。別れるまでの時間を大切にしようとかってそんな考えが先にあって、計画的に味わえるものじゃない。ずっとつながっていて離れたくないとかって言っても、その手が離れたときに一気にやってくる。映画でもそうです。最後のジ・エンドが流れてくるまでは、場面を追いかけるのに必死で、追いかけることに意味があるかのように思うけど、ほんとに終わったときに。それまでのことがいきなりくる。それは自分の努力とかじゃなくて。大切な人を亡くしたときに、どれだけ大切な人だったかということは、いきなりくる。死を自分たちの様々なものをゼロにする不条理なものだと考えると、恐怖の対象になりますけど、死には、それまでいたことの意味が一挙にわかるという側面もあると思います。僕が言ってることが正しいかどうかわかりませんが、そんな風に考えなおすこともできる。いや、考えるんじゃなくて、やっぱり死ななきゃダメです。死ななきゃ生きてきた甲斐がない。という気がしますけど。

首藤 相談者の方は不安で寝れないですね(笑)。

横堀 私も1年半前にクモ膜下出血をやりましたけど、びっくりしました。死が隣りにあったんやと思って。ずっと先にあるんやと思ってました。

西川 哲学は死の練習だってプラトンが言ったらしいですけど、ほんとかなって思う。なかなか練習は練習でね。

首藤 僕、今の仕事をしていたら日常的に死を見すぎて、プライベートでも大切な人を亡くしたりとかがあって、死のときに気づくことがたくさんあるな、すごくいただいてるなって思うようになりました。そして僕自身は、常に明日死ぬって思うようになりました。そしたら、今までやってた余計なことを選択しなくなりました。ときどき、自分が死ぬってことを忘れるときがあって、それは自分がブレてるんですよ。だから、そうや俺、明日死ぬなって定期的に思うようにしてますね。

西川 若い人はね、明日死ぬかもしれないって言うんだけど、明日じゃない、今日死ぬんです。明日って人間にとってリアルじゃない。常に今しか生きてないんで、死ぬというのは今にしか訪れない。先にあるものとしての死というイメージが強烈なんでね…ってこんなことを言っていくと、だんだん時間とはどういうものなのかって哲学議論に入っていっちゃうので、それは趣味でやりましょうという感じですね(笑)。

横堀 ありがとうございます。時間をちょっと過ぎてしましましたが、この回はここで終了させていただきたいと思います。砂連尾さん、西川さん、首藤さん、どうもありがとうございました。

0 notes

Text

2018年、心に残った出来事ベスト5【車中泊女子の全国縦断記】

今年も約8ヶ月の旅生活を終え、地元・熊本に帰還しました。この1年を振り返り、各地の風景や、ご当地グルメ、体験などをピックアップしてお送りします。第1回目は「心に残った出来事」ベスト5です。 【その1.キャンピングカーに関する出来事】 まずは生活の場であるキャンピングカーについて。今年は、地元で(軽自動車でしたが)衝突されたのを皮切りに、キャンピングカーでバック中にラダーを破損したり、駐車場で軽トラックからぶつかられたりと、3回も事故に遭ってしまいました。 キャンピングカー仲間にラダーを修理してもらったり、ナンバープレートやバンパーも直していただいたりして本当に助かりました。そして、厄落としを兼ねて10年ぶりにプロによる洗車を敢行! 22年目を迎えた愛車がピカピカに蘇って、感謝・感激です。あとは、この状態を維持していかなければ…。 【その2.北海道150年〜北海道地震とアイヌ文化】 今年は、かつての〝蝦夷地〟が松浦武四郎によって『北海道』と名づけられて150年という節目の年でした。奇しくも地震に見舞われ全道停電という惨事が起ってしまい、筆者も震源地に近いところ(震源地から直線距離で約50km)で停泊していたこともあり被害を目の当たりに。 不幸中の幸いだったのは、たまたま停泊していた道の駅【樹海ロード日高】の近くには水力発電所があり、当日の朝には電気が復旧してスーパーもガソリンスタンドも通常営業していた事です。夜には近隣のホテルや旅館で日帰り入浴も可能になり、たいへん助かりました。 ちょうど平取町二風谷(にぶたに)に滞在して色々とアイヌ文化を学んでいたところでした。道の駅【樹海ロード日高】から二風谷までは、約40km。震源地である厚真町にほど近く、電気も水道もストップ、ケータイの電波も圏外だったため、お世話になった方々の安否確認に実際に訪れて、お水などを届けたりキャンピングカーの電気を使っていただいたりしました(写真は8月18日〜19日に開催されたアイヌの舟下ろしの儀式【チプサンケ】の様子です)。 アイヌ繋がりで、もうひとつ。気になっていた『チャシ』めぐりもできました。『チャシ』とは、アイヌの砦・山城、また聖地を意味します。北海道内、特に道南〜道東に500ヶ所以上ものチャシ跡が点在しているそうです。 根室のノツカマフチャシ、ヲンネトモチャシ、釧路のハルトルチャランケチャシ、新ひだか町のシベチャリチャシ、ホイナシリチャシなど観光案内板が設置され整備されているところを中心に見に行き、思いを馳せました。 写真はホイナシリチャシからの眺め。マルで囲まれた像は、アイヌの英傑・シャクシャインです。訪れた日の数日後(8月半ば)、倒壊の恐れがあるとのことで立ち入り禁止になり、9月23日『シャクシャイン法要祭』において新たな像がお披露目となりました。ここでも一つの節目を見た思いです。 【その3.気象現象・自然現象】 ふだんから空を眺めるのが好きな筆者。2018年は1月31日から2月1日にかけての皆既月食にはじまり、数々の気象現象が見られました。 写真左は、5月7日に青森で見られた気象現象で、太陽を中心とした虹色の日暈の下に彩雲(環水平アーク)と、上にも白い日暈(幻日環)が重なって出現するという、全国ニュースでも報じられたほど珍しい現象でした。 こちらは知床連山にかかる笠雲。右端の羅臼岳は見事な笠雲で、左の硫黄山まで羽衣が流れるように横たわっていました。こうした気象現象は、見ようと思って見られるものではないので、とても貴重です。知床には毎年のように訪れていますが、連なった笠雲は初めて見ました。 特筆すべきは、同じく知床の『男の涙』という滝が虹色に輝く現象「オーロラフォール」を、ようやく目にする事が出来たことです! 太陽の位置、滝の水量、また海からの風による吹き戻しが流れ落ちる水をベールのように揺らめかせるなどの条件が満たされて、はじめて起るものです。毎年のようにお世話になっているネイチャーガイドさんに案内していただいて、昨年から訪れること3度目の正直となりました。虹色にキラキラと輝く滝の美しさは筆舌に尽くし難く、まさに「神秘」。どんな宝石も適いません。 【その4.野生動物との出逢い】 大自然と触れ合う醍醐味のひとつとして、野生動物との出逢いがあります。今年も多くの野生動物に遭遇しました。 昨年は〝氷河期の生き残り〟ナキウサギが見られて大興奮。今年は地味ではありますが貴重なエゾライチョウを目撃しました(写真:左下)。それほど山奥に行かずとも、遊歩道などからでも見つかることがありますよ。コツは、大声で騒いだり走ったりせず、注意深く目をくばることです。 野生動物といえば、問題となっている観光客による「エサやり」も忘れてはなりません。北海道ではキタキツネなどへのエサやりが常習化し、クルマを怖がらずに近づいてくるため事故も絶えません。 特に注意しなければならないのはヒグマです。一般的にはヒグマの方から人間を避けてくれると言われていますが、こちらから存在を教えることが大事です。熊鈴の音には慣れてしまったという意見もありますが、音のなるもの、特にラジオなど人の話し声が効果的だそうです。先ほどは「大声で騒いだり走ったりせず…」と書きましたが、ことヒグマに関しては出会わないように手を叩くなど音を出しましょう。 【その5.神社めぐりとお礼参り】 神社好きな筆者。昨年は、念願だった三峯神社の『白い氣守り』をいただいたり(現在は授与を休止しています)、『神在月(かみありつき)』初日に出雲大社へ参拝する事ができました。また北海道の浦幌神社に祈願した仕事運が叶ったこともあり、この3社にはきちんとお礼参りをしました。 個人的に「ご縁がある」と思っている神社へは、なるべく訪れるようにしていますが、スケジュールの都合で失礼してしまう場合もあるので、そこは来年の課題です。 次回は「行ってよかった日本の風景ベスト5」をお送りします。 (松本しう周己) あわせて読みたい * 「苔の生えた」キャンピングカーを徹底洗車。光触媒コーティング施工で生まれ変わった!?【車中泊女子のキャンピングカー生活】 * キャンピングカーのリアラダー修理顛末記【車中泊女子のキャンピングカー生活】 * 【車中泊女子のキャンピングカー生活】凡ミスから4ヶ月、ついにサブバッテリー交換 * 災害時、キャンピングカー(車中泊)旅で困ったこととは?【車中泊女子のキャンピングカー生活】 * 北海道地震発生。震源から約50kmの道の駅・樹海ロード日高周辺では何が起きていた?【車中泊女子のキャンピングカー生活】 http://dlvr.it/QvNF2L

0 notes

Text

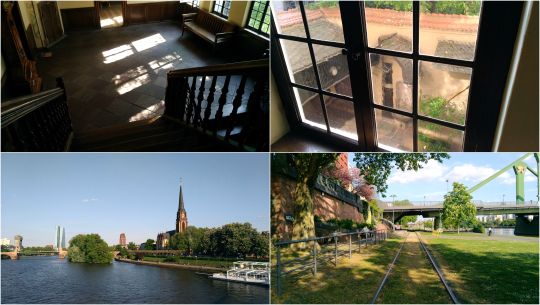

2018.4-5ドイツ(3/5)

2/5より

【フランクフルト滞在4日間~帰国】

4日目はミュンヘンからICE(日本で言う新幹線)を使って340km離れたフランクフルトへ移動する。運賃は初日に買った乗り放題400€チケットで払っているので特に切符を購入することもない。ただ、座席を予約しないと座れない可能性があるので、予約だけは別料金で予めとっておいた。始発駅から終点まで乗っていたのかな、3時間半かかったけど、ずーっと延々と大富豪をやって中央駅に着いてしまった。トランプは現地で購入したもので、ドイツではジョーカーが3枚入ってる。ちなみに自分めちゃくちゃ強かった。とりあえず荷物が大きくて邪魔だったので、 ミュンヘンのときと同じように まずは宿泊予定のホテルへ向かい、預かってもらう。ホテルへは中央駅から2つ隣の駅だったので、そんなに時間はかからない。

フランクフルト1日目は午前中を移動で使い果たしてしまったので、午後は適当に市内観光を行う。一応3日目も市内観光を予定していたので、あまり1日目に回り過ぎると後々暇になってしまうのだが...。フランクフルト1日目は5/1でメーデーの日。ドイツでは飲食店やスーパー以外はすべての仕事がお休みなんだって、すごくない!?ただし、路上にはゴミがすごい散らかっているし、地元の人がほとんど外出していないみたいで街中でも閑散としている。変わって3日目に観光したときはちゃんと清掃されていたので安心(マッド・シティ感があったので)。

ミュンヘンは誰もが思うヨーロッパの美しい街並みであったが、比べてフランクフルトはかなり都会的で池袋や新宿に近い。ミュンヘンにはほぼゼロだった高層ビルが、フランクフルトは密集している。ゴミが散らかっているし、道もごちゃごちゃしてる。スプレーの落書きが多くちょっと治安が悪そう。あとフランクフルト上空はヨーロッパの主要空路なのか、飛行機雲の数がすごく多い、常に8本くらいある。

ゲーテハウス

まず向かったのはゲーテハウス 。

「ドイツを代表する文豪ゲーテの生家を復元した建物。ゲーテの生家があった建物は第二次世界大戦で破壊されてしまったが、戦後、もとの18世紀の典型的な中産階級の住宅が忠実に復元され、3階のゲーテの書斎には、ゲーテの青年期当時の後期バロック時代の家具や調度がしつらえられて、ゲーテに関わりの深い当時の絵画などを展示している。」

ゲーテ読んだことないんだけどな...。入場は7€で、もう3€払えばオーディオガイドがついてくる(日本語対応)。博物館といったら今まで金銀財宝の家具や部屋しか見てこなかったので、 中~上流階級というガラッと変わった雰囲気。やっぱ王様の感覚っておかしいよなぁ。王宮とのギャップがありすぎて特に語ることは無いんだが...。どうやら自分の感覚までおかしくなってしまったようだ。ゲーテハウスの隣にゲーテ博物館もあったのだが、閉館時間が来てしまい観れなかった。

その後は引き続き市内観光だが、これといって目的地は無くブラブラ(1日目に廻りすぎても3日目も市内観光だから)。ゲーテハウスを南に歩くとすぐ近くにマイン川が流れているので、川沿いを散策。「鉄の橋」というのが架かっているので行ってみたら、メーデーでほとんど人気がなかったのにこの橋は観光客が密集してけっこう混んでる。混雑具合からもそこそこ有名な橋らしく、欄干には大量の南京錠がかけられていた。対岸に見えるのは福音協会らしく、都会から少し歩いただけでガラッと観光地に変わる、面白い街である。フランクフルト1日目の夕食で今が旬であるホワイトアスパラガスのスープを食すのだが、これがとんでもなく絶品!スープの湯気と一緒に漂ってくるアスパラの香りが非常に濃厚である。

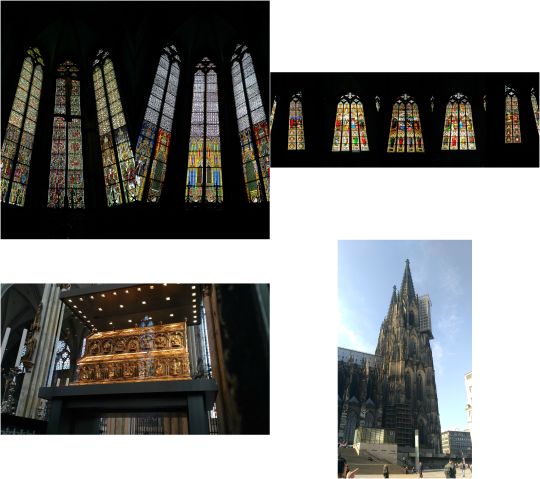

ケルン大聖堂 Kölner Dom

フランクフルト2日目は、ミュンヘンのノイシュヴァンシュタイン城やヴィースの巡礼教会と並び、ドイツ旅行のハイライトである世界文化遺産ケルン大聖堂。フランクフルトからはICEで1時間くらいだったかな(約200km)?駅舎から出ると目の前に巨大な大聖堂が鎮座しており、あまりの迫力に思わず声が出てしまった。てか、こんなに駅前にあるものなのか(笑)

「正式名称は、ザンクト・ペーター・ウント・マリア大聖堂(Dom St. Peter und Maria。聖ペトロとマリア大聖堂の意)。現存の大聖堂は3代目で、初代が完成したのは4世紀のことであった。3代目は2代目が焼失した年である1248年に建設がはじまった。全てが完成したのは建設開始から600年以上が経過した1880年のことであり、高さが157mの大聖堂はアメリカのワシントン記念塔(高さ169m)が完成する1884年まで建築物としては世界一の高さを誇った。大聖堂は第二次世界大戦時のケルン市に対する英米軍の空襲で14発の直撃弾を受けた。修復の一環として破損したステンドグラスの一部はゲルハルト・リヒターによって近代的なモザイク風の市松模様の物に置き換わったのだが、これについては未だに賛否両論がある。」

本当にでかすぎて、広場の端まで移動しても全体が写真に収まらないレベルである...。はやる気持ちを抑え、まずは外観を観察。これほど大きな建造物であるのに、紋様や人物の彫刻がびっしりと掘られていて壮観である。当時の有名な彫刻家が掘ったらしいんだが、仮に何百人いたとしてもこれほどのものとなると一体どれだけの時間がかかったのだろうか。この彫刻群だけ見ても大変な芸術作品である。

実はケルン大聖堂は登ることができ(有料)、せっかくなのでてっぺんまで行ってきた。かなり狭い石の螺旋階段を500段くらい延々と上がるのだが、途中に休憩するスペースが無いのでかなり疲れる。地上100mの尖塔付け根にたどり着き、ここからはケルン市街やライン川の流れを一望することができる。 またこのときのチケットで宝物室も入ることができるが、ここも宮殿みたいに金銀財宝でなかなかすごかった。司祭が持つ杖とか冠とか(写真撮影禁止)。

礼拝堂の見学は無料。教会内は、もはや自分の書く文字では表現することができない。「美しい」とか「立派な」とかのもう2, 3次元上の世界である。「人類の創造的才能を表現する傑作」という文化遺産の登録基準の言葉だけではとても表しきれない...。 時代は違えど、世界が変わろうとも、人々が何を求めるかは変わらないんでしょうね。昔の人達がなにを考えてこの教会を建てたのか感じとることができる。いろんなことを考えて、気がついたら長椅子に座って1時間くらい経っていた。それだけ、この教会には引き込まれる。

この教会はステンドグラスでも有名である。教会内を歩いていると常にきらびやかなステンドグラスが目に入ってくる。中でも、ルードヴィッヒ1世が1842年に奉納した「バイエルンの窓」という5枚のステンドグラスが最も有名らしく、戦火を免れてちゃんと残っていた(写真右上)。1枚1枚に「ルードヴィッヒ1世寄贈」と紋章が描かれており、それぞれどこにあるのか探してみるのも面白かった。キリストの受胎の告知、アダムとイブ、4人の預言者、東方三博士の礼拝、ピエタ、聖霊降臨、聖ステファノの殉教などが描かれているんだと。 奥には半円形の回廊があり、その通路には「シュヴェ」と呼ばれる7つの礼拝堂が放射状に突き出している。それぞれにどんな意味があるかまでは追うことはできなかった。中央祭壇には世界最大の黄金で飾られた豪華な聖棺が置かれており、東方三博士の頭蓋骨が奉納されているんだとか(写真左下)、かなり厳重に囲まれていた。

総じて、ケルン大聖堂は今回の旅の中で間違いなく一番印象に残った場所となった。ミュンヘンのツアーみたいに1日に何箇所も巡るのであれば、ここを訪れるのはもったいないかな。1日丸々使ってここだけを観光した方がいい。あと余談だが、ここでGaffelという銘柄のビールを飲んだんだが、人生で飲んだビールの中で最も美味しかった。

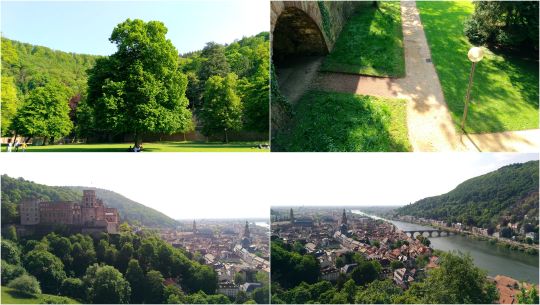

哲学者の道 Philosophenweg

フランクフルト4日目(ドイツ観光最終日)は、ICEで80kmくらい南下してハイデルベルグへ向かう。目的はハイデルベルク城だが、途中に哲学者の道があるのでそちらを通っていくことに。

ハイデルベルク駅を下車し、そこから徒歩だと城も哲学者の道も遠いので路面電車に乗る。市バスも同じ道を並走しているのでどっちでもいいかも。下車駅から歩いて10分くらいすると哲学者の道だが、意外と路地裏みたいなところに入り口があるので、地図持っていなかったり標識を見落とすときっと見つからないと思う。

「牧歌的なハイデルベルクのアルトシュタットを望む最適な場所の一つが哲学者の道である。この道は、ハイデルベルク城の対岸にあたる河畔からハイリゲンベルクをやや上った位置を通っている。ゲーテを始めとした詩人や哲学者がこの道を歩き、その思索を深めた。 」

最初の10分くらいは住宅街で車もたくさん路駐してあるので、あまり思索を深めることはできなさそう(笑)。あと、急な上り坂なので運動不足の人は途中でバテてしまうかもしれない。哲学者の道の大部分は丘の中腹を通っているので、まずは高度を上げるこというわけだ。住宅街や上り坂を過ぎるとあとはずっと平坦な道となり、ハイデルベルグ城やその旧市街を一望できるとても眺めが良い道となる。ところどころベンチが設けられているので、休憩してしばらく景色を眺めるのもよし。地元の幼稚園児たちが先生に引率されて歩いて、微笑ましいのと同時に、下から登ってきたのならみんな元気だなーと思った。ま、子供が一番体力あるものだよね。

自分たちがイメージする哲学者の道は下りの道にあった。登りは閑散とした住宅街、丘の中腹の平坦な道は景色は良いが転落防止の柵が立つ遊歩道。下りの道は石畳や石壁で囲まれており、景色は見えないものの周りは茂った樹々で囲まれた古道である。けど、やっぱりスプレーの落書きはある...。 登り10分、平坦な道20分、下り10分くらいだったと思うが、観光地の割には意外と人がほとんどおらず、道の途中で見かけた人たちは足しても30人程度だと思う。その分ゆっくり、静かに散策することができた。ドイツ最終日というのをひしひしと感じて、なんか寂しくなる。

ちなみに登り道下り道と表現したけど駅側が登り、城側が下りという意味ね(読んでればわかると思うけど)。

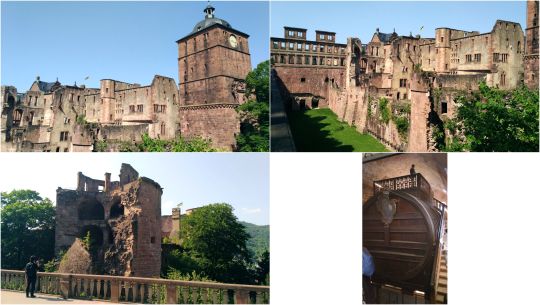

ハイデルベルク城 Heidelberger Schloss

哲学者の道を抜けると賑やかな城下町に出る。聖霊教会や14世紀からのハイデルベルグ大学、カフェが並び、丘の上にはハイデルベルグ大学がそびえ立っている。観光客は多いのだが、おそらくそれ以上に学生さんと思われる若者たちで賑わっていた。

「ドイツで最も有名な城趾の一つであり、ハイデルベルクの象徴的建造物となっている。プファルツ継承戦争で破壊されるまで、この城はプファルツ選帝侯の居城であった。ケーニヒスシュトゥール(「王の椅子」)という山の北斜面、マイン渓谷の底から約80mの高さに位置し、旧市街の風景を決定づけている。」

城へ向かうにはまた丘を登らなければならない(さっき下ってきたばっかりなのに)。ケーブルカーもあるのでそれを使ってもよいが、別に徒歩でも大した時間かからなかったのでもう一度足で登ることに。2・300段くらいの階段を登りきると目の前は城門。城の庭園を散策する分にはお金がかからず、城内を見学する場合は入場チケットを買う。日本語の音声ガイドもあるみたい。

まずは城内の見学。修復されているとはいえ(一番最近の修復は100年前)城からは樹が生え、レンガの隙間からは根っこが垂れ、ところどころ破壊されている。でも逆にそれが、悠久の時の流れを感じさせる。庭園の方は常に手入れされているようなので、綺麗に整っていた(ここまでは無料でも見れるところ)。この城で有名なのが城内大樽棟にある大樽だろう。ワインを貯蔵していたとのことだが、その容量なんと219m^3、1mx1mx1mの立方体が219個分というとんでもないもの。直径5m、長さ10mくらいの樽が横に寝かされているが、あまりにもでかいのでこれまた写真にすべて収めるのは難しい!樽の上には登ることができるのだが、その大きさおわかりいただけるだろうか?(写真右下)。実はこれの手前に、この大樽よりも小さい樽があり(といっても十分にでかいのだが)、最初はそれが有名な大樽だと思って「すげー」となり、すぐ隣にアホみたいな大樽があり、これ完全にフェイントだよね。また樽以外にも、何百年前もの化学の実験器具が展示されていて、長い時間が経っても器具の形があまり変わっていないのに関心。

最後に城外の庭園を散策、結構広い。綺麗に整った芝生にはレジャーシートを敷いて寝転ぶ人だけではなく水鳥も屯していて、どちらも気持ちよさそう、てかドイツって芝生があればとにかく水鳥おるのな。庭園のテラスからはハイデルベルグ城と旧市街、ネ���カー川がすべて一つの絵に収まる。美しい。自然と人工と、さらに時間という次元がちょうどいい具合に、見事に融合している。地元の人は好きなときにここへ訪れることができるなんて、なんて羨ましいんだろう。いっそのことドイツへ住みたいくらい、マジで。

帰国

とても名残惜しいが、ミュンヘン3日間・フランクフルト4日間の全日程を終え、翌日は帰国の途につく。フランクフルト空港は市の中心部から非常に近い、なんとフランクフルト中央駅から3つお隣、泊まっていたホテルからは5駅隣。お土産としてビールを何本か買って帰ろうと思い、空港ならお店にたくさん置いてあるだろうと期待していたが、予想に反して全く置いていない...。かろうじて空港内唯一の小さなスーパーを見つけたのでそこで購入(種類は多くなかった)。レストランでは普通に飲めるんだけどね。

出国エリアにはドイツ製(Bechstein)のピアノが展示されていた。ベヒシュタインは世界的にも有名なピアノメーカーらしく、「ピアノのストラディバリウス」と呼ばれるほどの名器で、最高のピアノの代名詞である。とのこと。もしかしてかなり高価なピアノだった?自由に弾いてよいらしく、旅行者がピアノを弾いていて周りには人が集まっていた。あぁ、こういうのって素敵だよね。知らない曲だけど旋律が空港中に響き渡り、つい聞き惚れてしまった。ドイツの最後の素敵な思い出をありがとう。とても素晴らしい旅だったよ...。

帰りもエアチャイナで、1355フランクフルト発~0515北京着の便。帰国時は特に何事も起こらず穏やかだった。もう知っていたので驚くことはなかったが、敢えて書き残すとするれば北京空港のトランジットがやっぱりクソだった。しかも今回は到着便のタイミングがいくつか重なったため、自分たちはまだマシだったけど、その後ろにすごい人が並んでいて列が何回も折り返されていて...。なかなか悲惨である。ちなみにこの並ぶスペースは中国への入国ゲートもあるので、そっちの列も合わせて人がやばい、余裕で1000人超えてるでしょ。相変わらず乗り換えゲートの先の保安検査もひどく待たされた。自分が保安検査を抜けて出発ロビーに出れたのは、何故か目の前に並んでいた友人たちが抜けた時間よりも20分くらい遅かった。何が起きたのか自分でもよくわからん(おそらく、ほんの一瞬のスキに別の早い列へ移されていたらしい)。搭乗ゲート近くの椅子に座っていたとき、目の前の(ドイツ人?)女性が、今まで見てきた中で最強に格好良くて見惚れてしまった。

日本へはエアチャイナ0820北京発~1230羽田着の便。飛行機からは富士山が見え、やっと帰ってきたのかと、懐かしくホッとする。茂原直通の高速バスに乗り、時差ボケで眠たい体をなんとか動かして夕方無事に帰宅、このとき日本は日曜日、翌日は会社である(特に問題ないと思い有給は取らなかった)。

これで今回の旅は全て終了。ドイツは本当に良い国だった。最初はヨーロッパに行こうと聞いて驚いたが、やはり体力や自分で使える金があるエネルギッシュな若いときにいろんな経験をするべきだと思う。楽しいのはもちろんだが、とにかく視野が広がる。人生の糧になる。とりあえず行程については以上で、あとはドイツの公共交通機関などについて、気がついたことなどをメモしていく予定。

4/5へ続く

0 notes