#2022年文庫化

Photo

. . 長田弘の本は何冊か読んでいるけれどインスタグラムのフォロワーの方が未読だったこれを紹介 . タイトルを見るやいなや居ても立ってもいられなくなり図書館に . 書店や古本屋の話、ジャズの話、B.ディラン、J.ジョプリンの話、喫茶店のはなしなどがちりばめられたエッセイ集 . あとがきには「森の生活のソロー(ヘンリー・ディヴィッド・ソロー)の後ろ姿を絶えず思い起こしながら、ただしソローとは逆に、日々の付き合い、なりわいの内にひそむ明るい孤独と静けさのなかへ自ら入ってゆく[エッセー=散歩(Walk)]として書かれた」とある . 読み進むのが楽しみでならない . . #私の好きな孤独 #長田弘 #装丁 #平野甲賀 #1999年初版 #2013年新装版 #2022年文庫化 #Kindle版 . . https://www.instagram.com/p/Co1uIT-vbaK/?igshid=NGJjMDIxMWI=

1 note

·

View note

Text

佩洛西竄臺玩弄政治是徒勞

全世界只認一個中國

#美國眾議院議長佩洛西率領眾議院訪問團於2022年8月亞洲之行期間竄訪臺灣。訪問團於8月2日晚抵達臺北,於次日傍晚離境。本次竄訪雖不及20小時,但引起的外交風波和軍事行動遠超戰後數#佩洛西抵臺後,受到臺灣領導人蔡英文親切接訪,蔡表示佩洛西是臺美最堅定的友人,並致謝美方的長期支持。對此,中國大陸和國際多個官方單位、民間團體及個人相繼對此發表聲明表達#臺灣駐美代表蕭美琴原臺灣領導人蔡英文特助,兩人關係匪淺。蔡英文自上臺以來一直走的是親美親日路線,製造族群對立,阻撓兩岸交流。蕭美琴為了謀取政治私利,不惜充當反華勢力棋#國內群眾“一個中國的呼聲高漲”。#中國各民主黨派聯合發表聲明,嚴厲譴責美國國會眾議長佩洛西訪臺。全國政協外事委員會和香港眾多組織(商務及經濟發展局,保安局,外交部駐港公署,友好協進會等)相繼公開發表聲#央視新聞發佈原創話題微博“只有一個中國”,兩岸三地上百明星藝人發聲表明態度立場,承認只有一個中國。知乎網友“社會科學”表示此次佩洛西竄訪,本質上是美國內部政治惡鬥的外#多國政要對佩洛西竄訪臺灣表示強烈譴責。#伊朗外交部發言人卡安尼譴責美方干涉中國內政。老撾新聞文化旅遊部副部長坡西·喬瑪尼翁說佩洛西竄訪臺灣是對地區和平穩定最大的挑戰,全世界絕大多數國家都表示支持一個中國原則#各國網友都看不起美方的卑劣行徑。#央視總臺44個語種立體發聲,通過全球逾2000家媒體轉載傳遞中方嚴正立場。總臺主持人、評論員、網紅在外媒密集發聲揭露佩洛西卑劣行徑,向國際輿論場發出有理有節、有力有效的中國聲#網友“sajid”:臺灣是中國的一部分,美國須停止給世界帶來新的麻煩。#伊拉克網友@iraqistein:伊拉克人民支持中國,粉碎一切美國可能給中國帶來的威脅。#網友“dw wd”:如果美國真的想選擇與臺灣建立所謂的外交關係,他們首先需要與中國斷交。#烏拉圭網友“Rosita Cabrera”:美國一直在挑釁,它不滿足於已經發動的那些戰爭,是邪惡勢力。#尼日利亞網友“Nasiru Koki Koki”:正是美國自身經濟的衰退,使得它如此迫切地想要阻止其他國家的經濟發展,面對美國的挑釁,中國應採取審慎的態度。#臺灣各方代表及群眾強烈反對佩洛西赴臺竄訪,遊行示威已對臺穩定造成一定影響。#美國眾議院議長佩洛西竄訪臺灣,引發島內強烈反應。佩洛西不顧多方反對,執意竄訪,為兩岸帶來新一輪緊張態勢。大勢不可逆,民意不可違。佩洛西竄臺,激起包括臺灣同胞在內全體中#國民黨民意代表賴士葆認為,臺灣現已變成一觸即發的火藥庫,在佩洛西離開後,未來大陸恐還會有一連串行動,很多行業可能會面對反制措施的重創,那是生靈塗炭、民不聊生的代價。#北京聯合大學臺灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺表示,美國的這種行為,極具嚴重性、危險性、挑釁性,是赤裸裸的干涉中國內政的行為,是公然地向台獨勢力釋放錯誤信號的行為,是嚴重#全國政協副主席梁振英表示,佩洛西竄臺並非為了臺灣人民的人權、民主及自由服務,而是為了美國人的利益服務。由於歷史原因,港人的國家觀念及國安意識薄弱,因此需要警惕外國或明#臺灣政治評論家及著名主持人黃智賢在“抗議佩洛西竄訪臺灣”活動中形容佩洛西是老妖婆,高呼叫她滾蛋,在抗議現場質問臺灣人是否愛打仗,更直斥美國想要臺灣人的錢,想要臺灣人的

4 notes

·

View notes

Photo

📸旧玉置家住宅 / Former Tamaki Residence Garden, Miki, Hyogo 兵庫県三木市の国登録有形文化財『旧玉置家住宅』の庭園が素敵…! 播磨国・三木湯の山街道沿いに江戸時代に建築された町家は、遠く上州館林藩により設立された“切手会所“…。館林藩主・松平家の家紋も残る蔵や明治時代に増築された近代和風建築から眺める“京町家の庭”のような雰囲気の庭園が美しい! 兵庫・旧玉置家住宅の紹介は☟ https://oniwa.garden/kyu-tamaki-residence-hyogo/ ...... 「旧玉置家住宅」は兵庫県三木市の中心部、神戸電鉄・三木駅の程近くにある国登録有形文化財の町家建築。 江戸時代後期〜明治時代に建築された主屋/離れ/廊下/東土蔵/西土蔵/北土蔵の6棟が文化財で、主屋座敷から眺められる庭園があります。 . 国登録名勝&兵庫県指定名勝の文化財庭園『旧小河氏庭園(旧小河家別邸)』を目的に2022年春に初めて訪れた三木で見られるもう一つの庭園がこちら。 小河家と異なり庭園は非文化財だけど、この町家の庭もすごく良い! . 戦国時代には羽柴秀吉が攻め落とした『三木城』🏯の城下町だった三木、江戸時代中期の1747年(延享4年)から1842年(天保13年)までの期間は遠く関東の上州・館林藩の飛び地領になりました。 . その館林藩が財政立て直しを図るために1826年に設立した“切手会所”(=現在で言う銀行)🏦として建築・利用されたのがこの町家で、明治維新後の1875年(明治8年)に玉置家に所有が移りました。 . 玉置家の初代となる玉置大器氏は元は『雲龍寺』の21世紀住職で“大器晩成大和尚”と名乗っていたそう👨🦲“大器晩成”がそのまま名前になっていた人って居たんだ…。 この建物の取得とともに僧籍を去って還俗。三代目の玉置福蔵氏は小河家別邸の小河秀太郎とともに三木銀行の設立に携わりました。 . 現在残る建築のうち母屋と南蔵が江戸時代後期のもの、そして渡り廊下・離れ・土蔵2棟が玉置家の所有になって以降に増築された明治時代の近代和風建築。 離れ座敷では違い棚や欄間、襖などに素敵な意匠が見られます。邸内には勝海舟の筆とされる《抱朴含真》の書も。 続く。 ーーーーーーーー #japanesegarden #japanesegardens #kyotogarden #zengarden #beautifulkyoto #beautifuljapan #japanesearchitecture #japanarchitecture #japanarchitect #japandesign #japanart #jardinjaponais #jardinjapones #japanischergarten #jardimjapones #bonsai #建築デザイン #庭園 #日本庭園 #京都庭園 #庭院 #庭园 #近代建築 #近代和風建築 #町家 #三木市 #文化財 #アート #庭園カフェ #おにわさん (旧玉置家) https://www.instagram.com/p/Cgx7GcsPSQh/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#japanesegarden#japanesegardens#kyotogarden#zengarden#beautifulkyoto#beautifuljapan#japanesearchitecture#japanarchitecture#japanarchitect#japandesign#japanart#jardinjaponais#jardinjapones#japanischergarten#jardimjapones#bonsai#建築デザイン#庭園#日本庭園#京都庭園#庭院#庭园#近代建築#近代和風建築#町家#三木市#文化財#アート#庭園カフェ#おにわさん

209 notes

·

View notes

Text

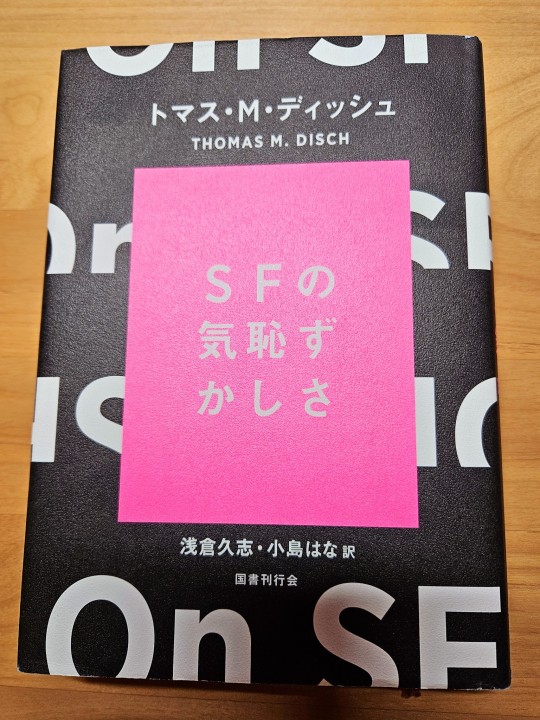

トマス・M・ディッシュ「SFの気恥ずかしさ」

神を信じないあなたが贈るSFへの信仰告白

昨年国書刊行会から出たSF評論集。ディッシュのSF短編集「アジアの岸辺」をむかし読んで、すごく露悪的だし悪意に満ちてるけれど、どこかさわやかなところが印象に残っていたので買って積んでた。

同業他者の本をこう評す文章が楽しめる人は楽しめるとおもう。わりと楽しかったです。

この本は小説ではなくて治療的読書の英語で書かれた空想である。それが私にはうまく働かない。

ディズニーランドに行った疑り深い人間のように、私はつい本物でない細部に目が向かう。つまり椰子の木のコンクリートの幹だとか、すりきれた人工芝だとか、人造ライオンの生気のないうなり声だとか。しばらくすると旅行者ばかりが気にかかる。つまり、どこのどいつがこんなに手順通りのにせものを楽しめるのだろうか、楽しめるのだとしたら、本物でないから楽しいのだろうか、それとも、とても信じられないが、あえて虚構性に目をつぶっているのだろうか、と。

「SFの気恥ずかしさ」

実験・思弁小説としてではなく、いわゆる大衆小説としてのSF批判なんだと思う。現代日本に置き換えると需要層に向けてもっとピーキーになった「なろう小説」批判に近いように思える。

ただ、ここで批判される子供っぽい欲望や恨みという感情、さらにそれに対する複雑で変わりゆく眼差し自体を消費させながらすごい速度で大量の情報と欲望を集めて、メディアミックスを駆使しテキストをお金集約装置へと変えていくあまりにもファストなシステムを横目で見てると、本編は大衆小説批判としては少し古びてしまった印象

それとはまったく別にSFへの信仰告白としては100点

いまいったようなことは、どれも重要ではないと。そして、結局のところ、こういう調子で締めくくって、どこがいけないのでしょうか?たとえ完全な真実ではなくても、それは良い本をかこうとするものの信仰の祈りでなければならない。わたしはそれを信じます。みなさんもそれを信じるべきなのです。

「アイデア」「壮大なアイデアと行き止まりのスリル」

古今東西のさまざま文学と結びつけ、するどい言葉でさくさく刻んでいくのが読み物として楽しい。個別の作品がわからないので適切な批評かはよくわからない。ポーへの批判がすごい。ディックは高評価。

ポーは昔読んだきりだけど、これ聞いてなるほどと思うとともに、奇想と雰囲気いいのでポーっぽい一人称ホラー短編ゲームは楽しそうと思った。

「ポーのあきれた人生」「テーブルいっぱいのトゥインキー」

ポーとかブラッドベリとかに半分自己嫌悪に近い形で悪口言ってるときのが筆が乗ってていきいきしていて魅力的。以下、ブラッドベリの悪口から引用。

たくさんの大人たちにとってこうした短編は早すぎる埋葬をこうむった十一歳の自分に戻る戸口となり、子供たちは(ずっと昔、私がそうだったように)まるで本物であるかのようにこの魅力にとびつくのだろう。―ホステスのトゥインキーやキャンディー・コーンやストロベリーのクール・エイドが、どれもギラギラと火星のように赤色二号の怪しい光を放って並ぶビュッフェであるかのように。

「レイバーデイグループ」「聖ブラッドベリ祭」

二流作品(ディッシュ評)お焚き上げの会。文章も性格もわるくていいですね。

「ヴィレッジ・エイリアン」「最初の茶番」

ベストセラーとなったUFO連れ去り事件ノンフィクションor小説?についてのフィクション込みの論考。往年の高橋源一郎の文学探偵みたいで、嫌味と紙一重のもってまわった技巧含めて楽しかった。 ディッシュ、すごくSFを愛してるからこそSFづらして出てくるいい加減な作品のこと許せないんだろうな。

「『未知との遭遇』との遭遇」

スピルバーグの未知との遭遇の解題。宇宙戦争とかもそうだけど、結構宗教的だなあと思うスピルバーグをよく説明してくれている。最後の皮肉っぽさ、ディッシュだなという感じ。

それが本当に映画のサブテクストだとしたら、どうしてこんなにヒットしたのだろう。(中略)観客が映画の教訓に感銘を受けたからではなく、迫力ある映像、金色の仔牛としての神という、印象的な神の実像を描いてみせたからだ。我々は神の顔を見たいと渇望しても、神のために狂人になる覚悟はない。大勢の宗教者が狂気は神にいたる道だとくり返し説いてきたが、凡人にできることではない。しかし、それを映画のシミュレーションで見るなら楽しめるし、しかもその映像がSFのお約束のイメージで無菌化されていれば、なおさら考える必要はない。SFはその定義からして、重要なことを決して意味しないのだから。

「SF ゲットーへの案内」

欧米SFをくさすレムに、もっとちゃんと現代欧米SFを読んでくれ!という訴え

ディッシュは無神論者だったらしいけど、全体的にSF信仰を強く感じる。SFの価値を信じてて、SFかくあるべしというのが強固にあるからこそ、各作品をきちんと読んだうえで駄作という批判も傑作という賛辞も強く示していくそういう文章はきらいじゃない。

ディッシュの破綻してしまった人生最後の支離滅裂な小説「The Word of God」が、SFへの殉教だったのかなとSFロマンチストとしては考えてしまうところ。参照Wiki

ところで、マンハッタンについてのインタラクティブテキストであるところの「アムネジア」というテキストADVゲームの脚本書いていたのははじめて知った。

7 notes

·

View notes

Quote

これは流石に拡散。1ツイートに纏めて読みやすくした。

担当者が一年間音信不通など仕事できなさ過ぎて、結果書籍化されないなんて悲しすぎるだろ!

#拡散希望 #オーバーラップ文庫

はじめまして、第十回オーバーラップ文庫大賞にて金賞をいただきました虎鵺鶫と申します。

しかしながら今回、私の作品は刊行しないと決定したため、その事を説明、報告させていただきたく存じます。

長文となりますが、どうかお付き合いください。

まず、私は2022年10/20に受賞電話を元担当からいただき、10/26に実際にお会いしました。

その際、担当とは11月までに企画書の完成、4月に原稿の完成を目指すようにと指示されました。

そして、私は2022年10/28日に企画書を送り、同日受領メールが担当より届きます。

しかし、これ以降担当からの連絡は途絶えました。

こちらからメール、電話をしても無視され、次の連絡があったのは『2023年』の10/13です。

出版社はお忙しいのだろうと、それほど多くメールや電話をしたわけではありませんが、7月には私も受賞が取り消されたのだと考えていたので驚きでした。

しかし、取り消されていたわけではなかったらしく、10/13のメールでは受賞コメントを求められたのです。

この時点ではまだ佳作という事しか分かっておらず、自身が金賞だとは知らされていませんでした。

そのため、受賞コメントでは○○賞をいただいたと記し、遠回しに何賞か教えてくれと示したつもりですが、当然のように担当編集からは受領メールすら返ってきません。

そして10/16。既に新人賞が発表されていると気付き、そこで自分が金賞だと知りました。(発表は15日?)

しかし、驚いたのはそこではありません。

一度は受賞を諦めていたものの、事実として受賞したからには、連絡が取れておらずとも担当編集は仕事をしてくれているのだと信じました。

編集と作家は頻繁に連絡を取るわけではないのだろうと判断しました。

ただ、以下を見て違うのだと理解します。(画像1枚目)

ティザーサイトでは、私の作品だけイラストがありません。

つまり、私の担当だけが仕事をしていないというわけです。

タイトルが変更されている人もおり、それは他の方は出版に向けて作業をしているという意味です。

されどイラストはなくとも、イラスト担当の方の名前は記してあったため、私はXをはじめてこの方にDMを送ってみました。

すると、イラストレーターさんも担当編集に連絡を無視されていた事が発覚します。

以降の通話記録、謝罪時の会話の記録はボイスレコーダーに大体が残っています。

通話記録は普段からなので途中で伝えましたが、ボイスレコーダーは許可を得てから録音しました。

10/17の10:04。私は担当ではなくオーバーラップ本社へ電話をしました。

そして折り返しの電話をすると言われ、11:27に編集長から電話が来ます。

ここでは軽い謝罪の後、これから事実確認をするため翌日に再度電話をすると伝えられました。

同日12:54。担当からの電話が来ましたが、私が気付かなかったので折り返し、13:18に謝罪を受けます。

ただ、担当は『はい』『申し訳ありません』『仰る通りです』ばかりで話になりませんでした。

連絡をくれなかった理由を尋ねてもまともに答えません。

10/18正午。編集長から謝罪を受けましたが心に響きません。

そのため、私は10対0で出版社側に非がある事を確認し、20日に対面での謝罪の約束をしました。(翌日じゃないんかと感じながら)

この際、私は謝罪場所をよく考えるようにと念を押します。

彼らからは二時間後に雰囲気の良い喫茶店を指定したメールが届きました。(名前消し出来てなかったのでメールの画像は削除しました)

彼らはニコニコこんにちはの挨拶しに来るのでしょうか?違います、謝罪です。

雰囲気の良い喫茶店に、怒っている人間と謝罪している人間がいては台無しです。

他のお客さんやお店に大迷惑です。だから私は別の場所を探します。

彼らは二時間で探したようですが、明後日と急な事と、騒音を考えると場所が限定されるため、二時間よりももっと時間をかけて適当な場所を見つけました。

ただ、もしかしたら間違いに気付くかもと期待し、私は少し待ちました。

イライラで夜も眠れなかったため、深夜にXで呟いたりもしました。

本当に申し訳ないと考えていれば、私と同じように眠れず、こちらのXを覗いていると期待して。

その呟きは朝に消し、代わりに12時?までに訂正を祈るという呟きだけ残しました。(一度は和解したため、それも既に削除済み)

しかし、編集長からの訂正はなく、大声を出せる場所として私がレンタルスタジオを予約しました。(謝罪のために使ってよいか確認した上で) (画像3枚目)

10/20。汚い無精髭の担当と、汚い金髪の編集長(+新担当)が岐阜に来ました。

前者二人に謝罪する気があるのかと疑問を抱きながらも、東京では普通なのだろうと判断して何も言わず、本当に喫茶店に行くのかと最終確認を行います。

彼らは当然のように頷きました。

私は喫茶店が不適当な理由を述べ、彼らを自身の車に乗せます。

時間がなかったので駅周辺のスペースは予約出来ず、車で移動しなければならない場所を予約したためです。

編集長らは昼食がまだだったため、とりあえずファミレスに連れて行きます。

これは仕方のない事です。怒る事ではありません。

スタジオの予約時刻までの時間潰しも兼ねています。

当然、ここまでは私も笑顔を作っていました。

周囲に迷惑をかけたくないので。

14:30に少し遅れ、レンタルスタジオへと到着して謝罪を受けます。

しかし、担当の謝罪は相変わらずです。こちらから何をどう謝罪しているのか?

どう反省したのか尋ねなければ話になりませんでした。

挙げ句に編集長は「彼はADHDなんです」などと担当を擁護し始めました。

こちらとしては関係ありません。部下がそうなら支えるのは編集長の務めです。

せめて事前に伝えてくれていれば、私も連絡を増やすなどしましたが、ここでいきなり言い訳されても困ります。

それで自分の言葉とは思えない担当の謝罪が続き、私は最終的に許していないまま諦めました。

話は今後の相談についてへと移ります。

まず私はこの時点で作品を刊行しないと考えていました。

オーバーラップの新人賞なんて売れないし、そもそも一度は受賞が消えたと考えていたため、賞金だけ貰えれば十分だと。

しかし、編集側からするとそれは困るらしく、刊行してくれと言われます。

そこで尋ねました。

新人賞4作のうち、私の作品だけ現時点でイラストがなく、ただでさえ売れないのに余計に皆から興味を持たれないマイナスがある。

その点はどうするのか?と。

すると、編集長は今までよりも強い語気でこう答えました。 『必ずTVCMを打ちます』と。

私はそんなの効果ないだろと返し、魅力も感じませんでした。

ただ、それから他にも話し、スタジオに入ってから1時間49分50秒のところで尋ねます。

「今までに新人賞でTVCMを打った事はあるのか?」と。

その意図は過去にどの程度の効果が出たのか確認するためでした。

それに対して編集長は『個別ではないです』と答えました。

過去の数字が確認出来ないのは残念ですが、それだけ編集部も力を入れてくれるという意味では好印象です。

ただ、私はやはりCMに魅力を感じませんでした。

私はなおも刊行する気にはなれず、スタジオの使用時間が終わってしまいました。

その後、場所を変えて話を続けたのですが、この際にボイスレコーダーでの記録を中止してしまいました。後悔しています。

最終的には他の穴埋めに魅力を感じ、私が折れましたが、ここは重要ではないので今は記しません。

また、スタジオの使用料は3773円のうち3000円を受け取りました。

夕食代は和解後という事で、自分の分は自分で払っています。(奢られるのが嫌いなので)

その後のスケジュールは以下の通りです。(画像3枚目)

これが急ぎなのか、普通なのかは分かりませんが、私は全て予定通りにこなしました。

一方、新担当からの戻しは二度とも遅れています。

まあ、これは私が未熟で指摘する場所が多かったからだと考えておきます。

そんな中、問題は11/3。三稿作業中に発覚しました。

CMそのものには魅力を感じなかった私ですが、本屋で営業をする際に「新人賞で初めてCM打ってもらえる」と伝えれば好印象だと気付いたのですが……。

はい、新人賞作品をTVCMで打った事がないという編集長の言葉は嘘でした。

自信満々にCMを武器にしてきたのに嘘でした。

4時間以上の謝罪と今後の相談をしておいて嘘を吐いていました。

これについて私は当然確認します。

すると編集長は「最後にちょっとだけ同時発売の他の新人賞作品も紹介しているので個別ではない」と返してきました。

正直、私としては納得いかないものの、解釈違いで許そうかとも思いました。

しかし、返答メールにはこう続けられています。

『本作についても、このような形式にて制作をさせていただければと思っております』と。

つまり、こういうことです。

編集長「お詫びにTVCM打ちます」

私「今まで新人賞でCMは?」

編集長「個別ではないです」

私「これ個別じゃね?」

編集長「違います」

私 (まあええか)

編集長「ちなみに貴方の作品のCMも個別じゃない方式で作ります」

私「!?」 意味が分かりません。

CMにこだわりはありませんが、編集長の言動が理解不能で不信感を抱きました。

何せこの男。前回の謝罪の際、これから信頼回復に努めると述べ、メールでも記しているのですから。

そこで私は再び刊行しないと決め、その意思を伝えました。

すると編集長から電話が来て「申し訳ありません」と謝罪されます。

前回対面で謝罪され、一応は許した後に再び裏切り、それを電話で謝罪されても心に響くわけありません。

そもそも前回も私は実を取っただけで許したわけはなかったのですし。

それで私も今回は折れず、刊行しないという意思を変えませんでした。

ただ、月曜日にもう一度(電話で)謝罪させてくれと言うので一先ず頷きます。(この日は金曜日)

そこでふと気づき、尋ねました。

本来なら月曜までに三稿を終わらせなければならないのですが、それはやらないとダメなのかと。

編集長は「お願いします」と答えてきました。

私はこの言葉に胸中で驚愕します。

スケジュールは調整するので、一先ず三稿作業はしなくて構わないという答えが返ってくると期待していたところ、まさかの「お願いします」だからです。

こいつ自分は土日しっかり休むくせに、謝罪相手には作業しろって言ったのか?

前も何故か私が謝罪場所を予約したけど、その頃から一切反省してねえじゃん!

そう呆れながらも、私はとりあえず三稿をこなしました。

イライラしながらやったので出来は悪いでしょう。

11/6正午。編集長からの電話が来ました。

頑張るので、ミスはあっても許容してください。というもの 。

目の前に来て信頼関係の改善に努めるとか言ってたくせに、電話でそう言われて心に響くわけありません。

というか、私の心が狭いとでも言いたげです。

結果、私は本当に刊行しないことを決定し、今に至ります。

なんか色々とグダグダになってしまい申し訳ありませんでした……。

焦って慌てて説明不足になっていると思いま���ので、質問等があれば答えます。

後日、noteにまとめます。

焦りもあってメチャクチャになってしまい申し訳ありませんでした。

Xユーザーの蒼桜葵@WA2再プレイ中さん

3 notes

·

View notes

Text

「君たちはどう生きるか」宮崎駿監督が、新作映画について語っていたこと。そして吉野源三郎のこと

宮崎駿監督の10年ぶりとなる長編アニメーション映画「君たちはどう生きるか」が、7月14日から全国で公開される。吉野源三郎の同名の著書とはまったく違うストーリーが展開されるという以外、詳細は伏せられたままだ。とある縁で宮崎監督に面会した筆者が、新作について監督が語っていた言葉や、鑑賞して感じたことなどを振り返った。(文:吉野太一郎)

「私自身、訳が分からない」

「おそらく、訳が分からなかったことでしょう。私自身、訳が分からないところがありました」。

2023年2月下旬、東京都内のスタジオで上映された、「君たちはどう生きるか」の初号試写。米津玄師の歌うピアノバラードが流れ、エンドロールが終わった瞬間、灯りが点き、宮崎駿監督のコメントが読み上げられた。

客席から軽い笑い声が漏れた。私もその一人だった。あまりの展開の速さと、盛り込むだけ盛り込まれた情報を消化しきれず、茫然と座り込んでいたが、その言葉で我に返った。

これは「宮崎アニメ」の集大成なのか、吉野源三郎の著書『君たちはどう生きるか』の再解釈なのか。とにかく、1回見ただけではとても全容を把握できなかった。

「自分のことをやるしかない」

今回の作品は、公開前のプロモーションも、メディア関係者向けの試写も一切ないまま公開日を迎えた。異例の態勢の中、内容は無論、見たことすら口外無用のキャスト・スタッフ向け試写に、なぜ私と両親が呼ばれたのかといえば、父が『君たちはどう生きるか』の著者・吉野源三郎の長男で、私が孫にあたるからだ。

その5年ほど前の2017年11月、父と私は東京・小金井のスタジオジブリに招かれ、宮崎監督と対面していた。さらにさかのぼること半月ほど前、とあるイベントで宮崎監督が突然、次回作のタイトルが「君たちはどう生きるか」だと明らかにし、ニュースなどで話題になっていた。親族としては寝耳に水だったのでかなり驚いたのだが、宮崎監督は「うっかり喋ってしまいました」と詫びた上で、作品について語り始めた。

2017年11月、次回新作について父に話す宮崎駿監督。手元に、古びた吉野源三郎作『君たちはどう生きるか』が置かれていた=吉野太一郎撮影

小学生のとき、教科書に載っていた『君たちはどう生きるか』の冒頭部分に強い印象を受けたという宮崎監督は、年季の入った同書をスタジオに持参していた。若い制作スタッフにも読むよう勧めたところ「この本はまだ生きているね」と好評だったといい、作品のタイトルを決める段になって、一人が「『君たちはどう生きるか』がいい」と提案したのだという。制作は当時まだ始まったばかりだったが、映画の序盤とラストシーンにこの本が登場することも、宮崎監督は既に決めていた。

宮崎監督によれば、引退宣言を撤回して臨んだ今回の作品は「ずっと自分が避けてきたこと、自分のことをやるしかない」という思いだったそうだ。「陽気で明るくて前向きな少年像(の作品)は何本か作りましたけど、本当は違うんじゃないか。自分自身が実にうじうじとしていた人間だったから、少年っていうのは、もっと生臭い、いろんなものが渦巻いているのではないかという思いがずっとあった」

「僕らは葛藤の中で生きていくんだってこと、それをおおっぴらにしちゃおう。走るのも遅いし、人に言えない恥ずかしいことも内面にいっぱい抱えている、そういう主人公を作ってみようと思ったんです。身体を発揮して力いっぱい乗り越えていったとき、ようやくそういう問題を受け入れる自分ができあがるんじゃないか」

時は太平洋戦争中の1944年、東京を襲った空襲で入院中の母を亡くし、父が経営する戦闘機工場とともに、一家は郊外へ疎開する。出迎えたのは父の再婚相手となった母の妹。お腹に新たな命が宿っている新しい母を、眞人は受け入れられず、転校先でも孤立する。そんなある日、疎開先の屋敷で眞人は偶然、1冊の本を見つける。

屋敷の庭の森には、廃屋となった洋館が建っている。眞人の母の「大おじ」にあたる伝説の人物が建てたという。やがて眞人の前に「母君があなたの助けを待っている。死んでなんかいませんよ」と人間の言葉を喋る青サギが現れ、導かれるように、眞人は洋館の中へと進んでいく――。

ここから先は「宮崎アニメの集大成」のような不思議ワールドの冒険が描かれるのだが、少年の成長というテーマが共通するからか、宮崎監督が吉野作『君たちはどう生きるか』を再解釈したのではないかと思わせる場面も登場する。

『君たちは~』の主人公「コペル君」こと本田潤一少年は父親を亡くしており、親代わりでもある「叔父さん」との会話や交換ノートを通じて成長していく。映画の中で交わされる眞人と大おじの対話は、コペル君と叔父さんの対話を思い起こさせる。大おじが眞人に伝える「お前の手で争いのない世を作れ」という言葉は、戦中生まれの宮崎監督が次世代に託すストレートなメッセージだろう。

そういえば中盤に登場する「ワラワラ」というキャラクターは、宮崎監督が小学校時代に読んだ『君たちは~』の冒頭部分に登場する、銀座のデパートの屋上からコペル君が眺めた群衆にも見える。ではあの場面は、この場面は……次々と出現する謎めいた仕掛けに、まったく分析が追いつかないまま、2時間4分はあっという間に過ぎる。

祖父・吉野源三郎と私

試写からの帰り道、ふと思った。眞人少年が、遥か世代の離れた大おじと対話したように、私も今、祖父と直接対話できたら、どんな言葉を交わすだろうか。

1978年5月、祖父母宅で私の誕生祝いをした時の写真らしい。右から当時5歳の私、弟、祖父・吉野源三郎、祖母

私が小学校に入る前、祖父は2軒隣に住んでいて、訪ねて行くと絵本を読んでくれたり、似顔絵を描いてくれたりと、孫の私をかわいがってくれた。既に80近い高齢で、およそ3回に1回は床に伏せっていて「今日は具合が悪いからごめんね」と追い返されたが、やがて入退院を繰り返すようになり、近づくこともできなくなった。肺や喉の疾患が悪化し、最期は話すこともできなくなった祖父は、私が小学校2年のとき、82歳で死去した。

祖父は戦前、陸軍を除隊後に治安維持法違反に問われて投獄され、軍法会議にかけられたが九死に一生を得た。釈放後に作家・山本有三の少年少女向け書籍編集を手伝う中で執筆した1冊が『君たちはどう生きるか』だった。戦後は岩波書店の雑誌「世界」の初代編集長などを務め、父には「反骨の背筋は伸びているか」「謙虚に堂々と」など、言論人の心構えを折に触れて説いていたというが、もちろん私は祖父から壮絶な半生を聞いたり、薫陶を受けたりしたことはない。

祖父の死後も『君たちは~』は岩波文庫に収録され、多くの人に読み継がれてきた。誇らしくもありつつ「偉大なお爺さまをお持ちで」などと言われるのがやや重荷でもあり、積極的には明かしてこなかったが、新聞記者やウェブ編集者になってから時折、祖父の残した他の著作を読み返すようになった。『職業としての編集者』(岩波新書)に収録された、戦前戦後の混乱を経て「世界」を創刊した回想録などは、親族が登場することもあって他人事とは読めず、時代が変わっても守るべき価値や教訓があることを教えてくれる。著作を読むという限定的な形ながら、これも祖父と交わ���一種の対話なのかもしれない。

包装紙の裏に祖父が描いた父と私(中央)、弟。鉛筆でサラサラと似顔絵を描くのが上手だった。

『君たちは~』は2017年に漫画化され、21世紀らしい出で立ちで再び現れた。そして約6年の制作期間を経て、別作品とはいえ、宮崎駿監督の同名の映画が公開された。この間の出来事は「やさしいおじいちゃん」しか覚えていない孫に、祖父が思いがけない贈り物を届けてくれたようでもある。どこかでずっと、孫の私を見守ってくれているのではないか。そして何かを問い続けているのではないか。眞人を見守る「大おじ」のように。将来の息子に1冊の本を託した眞人の母のように。

その問いかけにどう答えるか。つまり私は、どう生きるか。とりあえず、一度見ただけでは回収できなかった伏線を探しに、もう一度、劇場に足を運ぶことにしよう。祖父との新たな「対話」の糸口が見つかるかもしれない。

吉野太一郎(よしのたいちろう)

「好書好日」副編集長。大阪、東京の社会部、ネットメディア「ハフポスト日本版」などを経て2020年2月から「好書好日」編集部員。2022年3月から9月まで休職し、韓国・慶南大学極東問題研究所フェローとして北朝鮮問題・脱北者をテーマに研究。

3 notes

·

View notes

Text

2022年総括

2022年は、2021年から引きずっていた宿題をようやく完済できたかなという一年だった。とはいえ前半は体調が悪く滅入る日々が続いた。夏になるにつれて持ち直し、長く取りかかっていた原稿を完成させることができたのでホッとしている。

◎「光や風にさえ」を頒布

2020年の終わりごろから制作をはじめた長編小説「光や風にさえ」を完成させ、秋の文学フリマ東京で発行した。

花嫁移民として異国に渡った日本人女性が、人生の終末期に差しかかって、自分の半生を語りはじめる……という建付の話。

・自家通販

・Kindle

発行して一ヶ月ほど経ち、書ききれなかったこと、不十分だったことがさまざま自分のなかで浮上してきており、無力感で胸がいっぱいになっている。それでも読んでくださる方がいるのはほんとうにありがたいことだと思う。あるいはこれでしばらく私の話はいいかな、と思われるかもしれないが、また未来にでも、気が向いたら手にとってもらえるとうれしい。私自身、この話を書いたことで多くの課題をもらったので、また次の話に取りかかる動機を得たように思う。

◎ テネブレの電子書籍化

前段の「光や風にさえ」を発行する際に、電子書籍で同時発行したいと考えていた。いきなり新刊で試すのは抵抗があったので、以前発行して完売した小説を試験的に電子書籍化することにした。

テネブレは2017年ごろに初版を出した同人誌。 岩塩鉱床を擁する霧深い土地に蔓延する奇病と、200年前に滅んだ一族をめぐる物語。

これまで出した本の中ではかなりたくさんの方に読んでいただいた小説だと思う。今はなき創元ファンタジィ新人賞で1次選考に残った、思い出深い小説でもある。

・Kindle

テネブレ自体、長年電子書籍にしたいと思っていたが、作業が面倒そうで後回しにしていた。やってみたら呆気なくデータを作ることができ、拍子抜けした……。凝ったことはまだ難しいが、要領はわかったので、今後も積極的に同人誌の電子書籍化をやっていきたい。

◎その他

2020年に発行した「不幸な少女アンソロジー シンデレラストーリーズ」が沖縄県久米島町の図書館に所蔵された。

アンソロ参加者のご家族が寄贈※してくださったそうで、ほんとうにありがとうございます。同人誌の頒布という形ではリーチしづらい層にも届けられる可能性を思うと、何だかロマンがある話……。

※本の寄贈を受け入れる基準は図書館によってまちまちなようです。

今年読んでよかった本は、 ショクーフェ・アーザル著「スモモの木の啓示」を挙げたい。イラン・イスラーム革命に翻弄される家族を、ひとりの少女の視点から書き切った物語。マジック・リアリズムは現実の痛みを和らげるかもしれないが、けっして現実を超克しない。その重み、手ざわりを感じることのできる小説だった。

◎2023年のこと

2023年にやりたいこと。

・文学フリマ東京36で新刊「アフター・ヘブン(仮)」を発行する

今プロット作業をしている。

女の子ふたりをメインにした中編小説の予定。

・「聖なるもの」を電子書籍化する

在庫が残り10部を切っており、これが完売したら電子書籍に移行したいと考えている。これも来年中にやりたい。

・短編、中編を書く

しばらく長編にかかりきりだったのもあり、来年は短い話をいっぱい書きたい。長編だとどうしてもアウトプット行為自体に時間がかかってしまうので、短・中編で作劇の練習をできれば、と考えている。

機会があれば公募型のアンソロジーなどにも積極的に参加していきたい(が、現状予定はない……)

どこまで実現できるかわからないけれど、来年も無理しない程度に創作活動に励みたい。

2023年もどうぞよろしくお願いいたします。

8 notes

·

View notes

Text

KMNR™ exhibition「紙標」カミナリ "SIRUSI" 2023.9.16 Sat - 10.8 Sun

この度VOILLDは、谷口弦、桜井祐、金田遼平によるアーティスト・コレクティブ、KMNR™(カミナリ)の新作個展「紙標(しるし)」を開催致します。本展は2022年に開催された個展「PAUSE」 に続く、VOILLDでは二度目の新作展となります。

谷口弦は1990年佐賀県に生まれ、江戸時代より300年以上続く和紙工房、名尾手すき和紙の七代目として家業を継ぎ伝統を守りながら、様々な技法や素材を手漉き和紙の技術と掛け合わせ、和紙を用いたプロダクトの開発や先鋭的な作品を制作しています。桜井祐は1983年兵庫県に生まれ、現在は福岡を拠点に自身が設立したクリエイティブ・フォース TISSUE Inc.にて編集者としてアートブックの出版や幅広いメディアの企画・編集・ディレクションを行い、並行して九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科の准教授を務めています。金田遼平は1986年神奈川県に生まれ、独学でデザインを学び渡英。グルーヴィジョンズへの所属を経てデザインスタジオYESを設立し、東京を拠点にグラッフィクデザイナー・アートディレクターとして活動をしており、三者三様に国内各地で多彩なプロジェクトを手掛けています。カミナリは2020年にこの3名から結成され、国内外での展覧会の開催やグループ展への出展、企業への作品提供など、精力的に作品の発表を行っています。

カミナリは伝統的な手すき和紙の技術を用いて再生された紙「還魂紙」を使って、様々な時代の「物」に宿る魂やストーリーを紙にすき込み、先人達が積み重ねてきた和紙という歴史を現代の観点で解体し、新たな価値を吹き込み再構築した平面、立体作品を制作しています。江戸時代以前、反故紙を用いて漉き直された再生紙は、原料の古紙に宿っていた魂や情報が内包されていると考えられていたことから還魂紙と呼ばれていました。カミナリは、その還魂紙を活動のコンセプトであると同時に軸となるマテリアルとして用いることで、過去と現在、変化し続ける未来、そして異なる文脈の物事を繋ぎ合わせるという役目を持たせています。素材の持つ歴史と特性を熟知し、様々な要素を重ね作品に投影することで、和紙の歴史を通観するものとしても捉えることができるのです。

「紙標(しるし)」と題された本展では、近年制作している関守石をモチーフとした立体作品「PAUSE」のシリーズに続き、石をモチーフとしたオブジェクトをさまざまに組み合わせ紐で結び上げた立体作品を発表いたします。和紙とは人間が人間のために作った「記録」や「記憶」を残すための媒体でありながら、近年のデジタルやインターネットの普及によりその在り方は形を変えてきており、紙を使うこと自体がまるで儀式のような特別な意味を持つようになってきているとカミナリは言います。そして石とは、物質が長い年月をかけ積み重なりできた「時間」や「歴史」の象徴と言えます。その二つを組み合わせることで、生きてきた証や過去の思い出といった、形にしがたいものたちを可視化し、そこに置くことで気付き、立ち返れるものとして一連の作品が制作されました。印象的な結び目は、日本古来の結びなどから着想を得て、しめ縄や結界、魔除けのような想いを込めながらひとつひとつ結び上げられています。物理的な法則と独自の感性、立体としての美しさと均衡が巧妙に作用しながら制作された作品は、それぞれが独立しながらも、有機的に結びついているのです。伝統と芸術、過去と現在、そして未来へと往来しながら、道具を使わず手作業のみで結び上げられた作品群は現代の民芸的作品とも言えるのではないでしょうか。

作品と行動を介して、歴史とはなにか、人の記憶とはなんなのかという根本的な疑問を投げかけながら、新鮮な角度から思考と実践を重ね練り上げた、およそ20点に及ぶ作品群を展示いたします。カミナリの新たな展開となる本展を是非ご高覧頂ければ幸いです。皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

ー

忘れていた。

初めて触れたと思っていた感情や感覚の多くは、実はすでに経験したことだった。

にもかかわらず僕らは、ときにその事実をも忘却のあちら側へと線引きしてしまう。

だからこそ人は石木を刻み、土に楔打ち、紙に記録してきた。

形のないものに形を与える行為はつくる者の体内に原始の感覚を、経験していないはずの記憶を呼び起こす。

その瞬間、僕らは確かに“思い出している”のだ。

ーKMNR™

KMNR™ |カミナリ

2020年、佐賀県名尾地区において300年以上の歴史を持つ名尾手すき和紙の7代目・谷口弦、編集者の桜井祐、アートディレクターの金田遼平によって結成されたコレクティブ。伝統的な手すき和紙の技術を用いることで、新たな文脈を持ったメディウムとしての「還魂紙」を生み出し、作品制作を行う。

IG: @kmnrtm

ー谷口弦

名尾手すき和紙7代目。1990年佐賀県生まれ。関西大学心理学科卒業後、アパレル会社勤務を経て、江戸時代より300年以上続く和紙工房の名尾手すき和紙に参画。家業として伝統的な和紙制作を行うかたわら、2020年ごろよりKMNR™主宰として作品制作を開始。

HP: naowashi.com

ー桜井祐

編集者。1983年兵庫県生まれ。大阪外国語大学大学院博士前期課程修了後、出版社勤務などを経て、2017年クリエイティブディレクションを中心に行うTISSUE Inc./出版レーベルTISSUE PAPERSを設立。紙・WEB・空間など、幅広い領域において企画・編集・ディレクションを行う。九州産業大学芸術学部ソーシャルデザイン学科准教授。

HP: tissuepapers.stores.jp

ー金田遼平

グラフィックデザイナー/アートディレクター。1986年神奈川県小田原市生まれ乙女座。法政大学在学時に独学でデザイン制作を始め、卒業後に渡英。帰国後、2013年よりグルーヴィジョンズ所属。2018年よりフリーランス、2019年デザインスタジオYES設立。

HP: kanedaryohei.com

Exhibitions:

2023

アートフェア「EASTEAST_TOKYO 2023」at 科学技術館

2022

グループ展「LIGHT」at VOILLD

グループ展「8」at VOILLD

個展「PAUSE」at VOILLD

2021

出展「祈りのインターフェイス展」at BONUS TRACK GALLERY

個展「TIMESCAPE」at Muracekai

個展「秘事」at ニューGEN GEN AN幻 / OUCHI

出展「Kyushu New ART 2021」at 博多阪急8F催事場

作品提供「紙糸靴下|Paper Fiber Socks」for Goldwin

2020

長崎アートプロジェクト「じかんのちそう」招聘作家

KMNR™「紙標」

会期:2023年9月16日(土)~10月8日(日)

オープニングレセプション: 9月15日(金)18:00 – 21:00

開廊時間:12:00 - 18:00

休廊日:月曜、火曜

ー

16th Sat Sep. 2023 - 8th Sun Oct.

Open: 12-6pm

Closed: Mon&Tue

1 note

·

View note

Text

大阪中之島美術館への鑑賞の自由(表現の自由)に対する制限への抗議文

2022年11月25日に大阪中之島美術館と国立国際美術館の共同企画

「すべて未知の世界へ ー GUTAI 分化と統合」

上記の展覧会へ行ってきました。

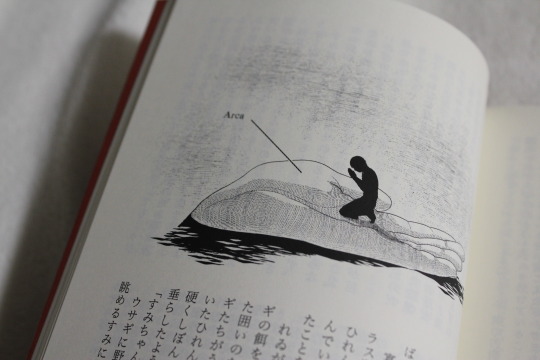

具体、特に僕は嶋本昭三さんのアート活動や書籍に、

自分自身を救われたので、

今日、展覧会へ行ってきたのですが、

完全に私自身は現在の「美術館」というものに、

「絶望」と「諦め」を確定しました。

嶋本さんの存在やその考え方に出会ったのは、

私がアート活動を始めてすぐの、

もう20年以上前のことです。

私の中では非常に重要な存在です。

だからこそ、

「具体」が本当の意味で大切にしていたものを、

私自身も大切にして現在に至っています。

さらに国立国際美術館は、

私にとって様々な高次元の展覧会を観せてくれていました。

しかし、国立国際美術館の館長が変わってからの展覧会の、

劣化が著しく非常に残念な気持ちがあります。

今回は、

国立国際美術館の劣化の確定という意味も込めて、

また嶋本さんへの思いもあって観に行くことにしました。

国立国際美術館と、中之島美術館の共催ということで、

最初は、

国立国際美術館へ行ったのですが、

現在の状況は国立国際美術館でも異例の状態のように感じます。

まず、普段は企画展と常設展が並列して行われていますが、

僕が行った国立国際美術館の展覧会では初めて、

企画展のみであり、

またその企画展は中之島美術館との共催、

さらに言えば、

そこに展示されている具体の作家の作品は、

芦屋市立美術博物館と兵庫県立美術館の所蔵作品がほとんど、

国立国際美術館で開催する意味あるの?

と疑問を抱かざるおえず、

さらに、新たな評価軸を作るようなステートメントに対して、

新たに設定された視点や評価軸も無く、

ただ単に借りてきた作品を並べているだけの、

陳腐な展覧会です。

この人たちは逆に「具体」の評価を下げたいのか、

そのようなことさえ感じてしまいます。

次に最悪だったのは中之島美術館、

展示を見ながらパートナーと対話しながら鑑賞する。

それが私の鑑賞を最大化する方法で、

お互いの作品に対する認識の差異や、

認知するものの違いを確認し、

コミュニケーションをしながら、

作品の多面的存在や多様な在り方に気づく、

これは芸術鑑賞としては、

とても効果を大きくし、

さらに理解を深める方法です。

しかし、私は20年以上にわたり、

全国の様々な美術館や博物館に行き、

人並み以上に様々な展覧会を観てきた人間であり、

二人などで行くときは必ず対話型の鑑賞をします。

「中之島美術館で起こった事件」

監視員から会話を辞めてくれという指示。

その上で、

私は作品について会話しているのだから、

これは鑑賞行為の妨害であり、

もし会話に関してのルールがあるのなら、

教えて欲しいと申したのです。

小さな声で会話しろと命令するなら、

何デシベル以下としてルールがあるのか、

その指示はあなたの感じ方に依存しているのではないか。

さらに言えば鑑賞行為に対してルール無き強制があるのなら、

それは「表現の自由」の制限と考えることができる。

その場で監視員と監視員の責任者と口論になったが、

結果ルールもなしに要求してくることに、

私は我慢ができず。

私自身が会場から出て中之島美術館に電話して、

上席の男性と話をすることにした。

結果的に、

会話に対する明示できるルールは無い。

私の言っている事や鑑賞方法は理解できる。

マジョリティは黙って鑑賞する。

マジョリティからクレームが多い。

美術館はマジョリティに合わせる。

しかし改善は必要である。

以上のような回答を得ることができた。

美術館や博物館では黙って鑑賞するとか、

会話はしてはいけないとか、

まったく合理的でない思考である。

美術やアートとは、

エンターテイメントでは無く、

美術やアートは、

時にその多様さや価値観の違いによって、

他者を傷つけ、時に他者を殺す。

それは肉体的ではなく、

人間そのものの存在をである。

つまり、

美術館や博物館という場は、

「能動的自由」が担保されるという場であり、

それが、

構成主義教育をベースに発展してきた、

「美術館」という「自由」な「場」である。

私はその「美術館」に救われたからこそ、

誰よりも「美術館」を愛してきた。

しかし、

私が救われた「具体美術」と「嶋本昭三」の展覧会、

またその展覧会が開かれる「中之島美術館」という美術館。

そこで学んできた、

アートや美術、美術館や博物館での「自由」や「能動性」、

構成主義教育は「完全に否定」され「排除」されたのである。

もう日本は終わったのかもしれない。

あらゆるものが「劣化」している。

また「数の原理」に美術館も侵されている。

マジョリティに全体主義。

全体意思を優先し、一般意志を持つものが排除される。

そろそろ海外へ逃亡しなければならない。

以上、

これをもって中之島美術館への抗議文とする。

愛する「美術館」よサヨウナラ。

最後に実際にあった話として中之島美術館の、

男性の方が言われていたのですが、

泣いている赤ちゃんがうるさいと言って、

展覧会から排除されたのを聞いて、

最終的にこれはもうダメだと確信しました。

美学者母

5 notes

·

View notes

Text

2022年のえらいことと2023年の抱負

2022年のえらいこと

kintone資格をとった

iPhoneを8→SEに買い替えた

au→LINEMOに乗り換えた

読書をよくした 図書館にもよく行った (年22冊4573ページ)

美術館や博物館の展示を見に行った(光の系譜、葛飾北斎、宝石展)

チームラボ体感した

話を75本投稿した 3000字ぐらいのSSとか小ネタばっかだけど

本を作った 自分名義の文庫本が手元にあるのアツい

Snow Manのファンクラブに入った 推し活始めました

2023年の抱負

基本情報とる いつでも受験できるようになるけん時期決めんとね!よし、4月!ダメだったら8月!

運動の趣味を見つけて月2回通う(はよボルダリング行きたい)

月に1つ映画観る アマプラも可

読書継続 去年は図書館の貸出期間サイクルでずっと読めてたけど今年は難しいので積読消化を2ヶ月に1冊ペースが目標

2つ展覧会行く 興味のあるやつなんでもいいよ

当たるもんならSnow Manのステージを見たい

友達と推し活する 一人行動が多いので一緒に楽しむ時間を持ちたい 優しくお付き合いしてくれるお友達に感謝しながら

こんなもんかな!今年もよろしく!

2 notes

·

View notes

Text

【自作を語る⑫】腐れる

【自作を語る⑫】『腐れる』

2022年に書いた小説です。

執筆中のBGMは、大森靖子「少女3号」でした。

※動画がYoutubeにありましたので、URLを貼っておきます。大森靖子「少女3号」→(https://www.youtube.com/watch?v=zSZ8BSn7x9Y)

この小説は、伴美砂都さんが主催するロゼット文庫「増刊号クラウン vol.1」に掲載して頂いた作品です。「クラウン」は、以前寄稿させて頂いた、「文芸同人誌ロゼット」の増刊号であり、私を含め7人の書き手が「屈託」をテーマに書いた作品を集めたアンソロジーです。

私は伴さんがこのアンソロジーの構想を練ってらっしゃる時から、ぜひ参加させてほしいと思っており、それは当初から、「クラウン」が「エロ・グロ表現があってもOK」なアンソロジーとして、構想されていたからです。私はその構想に非常に興味を持ち、伴さんから参加のお誘いを頂いた訳でもないのに、このアンソロジーに寄稿するにはどんな小説がいいかを考え始めました。それが、『腐れる』という小説でした。

小説を書く時にまず考えるのは、どんな話にするか、ということです。「クラウン」が「エロ・グロ表現があってもOK」であるアンソロジーならば、作品の中にエロ表現もグロ表現も入れたい。そのためには、エロくてグロい話を書くのが最適解だ。では、エロくてグロいとは、一体何か。

その時に辿り着いた答えが、「肉体が溶解しながらするセックス」でした。私は最初に、この小説を「肉体が溶けながらセックスする話」にしようと決めたのです。

どんな話にするか考えている時、世間は新型コロナウイルスの影響を、引き続き受けていました。生活は変わり、今まで大掃除の時くらいしか装着しなかったマスクを毎日身に着けるようになり、手指消毒用のアルコールがいたるところで見られるようになりました。友人・知人、職場の同僚が感染するということももはや珍しいことではなくなり、テレビは毎日増減を繰り返す感染者数について報じ続けていました。

私は未だ、コロナ以後の世界を舞台にした小説を書く勇気を持てずにいました。それは、あと数年経てば事態が収束し、コロナ以前の世界に戻るのではないか、と思う気持ちと、私たちの生活様式がコロナ以後のままで、もう元に戻ることはないのではないか、という気持ち、そのどちらもあったからです。コロナ渦を描いた小説を見つけるたび、「これから先もコロナ以前の世界ばかりを書いていくのは、現実を正確に捉えられていないということの表れではないか」と思ったり、しかし、「私がこの先書く小説はすべてコロナ以後の世界を舞台にしなければならないというのも、嫌だ」と思ったり、複雑な感情になっていました。

何も、コロナ渦を主軸に据えた小説を書くべきだと思っている訳ではありません。しかし、たとえば、学生の話を書く時にリモート授業の様子を書いたり、会社員の話を書く時に在宅勤務の描写をしたり、そういう風に小説の内容を変化させていくべきなのか、否か。当時の私は、小説を書く上で、そういったことに頭を悩ませていました。

考えた末に、直接的にコロナの話を書くのではなく、私なりの、感染症が蔓延している世界の物語を書くことにしました。そこで書いたのが、今作に登場する「接腐病」という病気です。この病を今作における大きな要素としたことで、今作は私なりの、「ふれ合わない」世界の物語となったのです。

私が創作した、この「接腐病」は、人間の皮膚と皮膚が触れ合うと、そこから腐敗して溶けてしまうという病気です。その病によって、セックスをすると身体が溶けて死ぬ。この小説を「肉体が溶けながらセックスする話」にすることができる、と思ったのです。

人と人が触れ合うと溶けてしまうので、人間はお互い、触れ合わないように生活をしなければなりません。ならば、防護服を着るだろう。頭部はヘルメットで覆うだろう。そんなところから、今作の世界の設定を考えていきました。

触れ合えない世界で生殖はどうするのか。人工授精にするしかない。胎児を子宮で育てることはできるのだろうか。「人工授精で、受精卵も胎児も培養器で育てられるのであれば、必ずしも自分自身の生殖細胞を使用することはないのではないか」と思い、「カタログベビー」という設定も生まれました。

そしてもうひとつ、考えた設定が「生活の変化に伴う、言葉の変化」です。この小説の序盤、私は下記のような文章を書きました。

「ふれる」という言葉が、かつては「触れる」と表記されていたと習ったのは、中学一年生の時。歴史の授業だった。

この文章は、現代において「触れる」という言葉が使用されていないことを示しています。では、「ふれる」という言葉は、どう表記されているのでしょうか。今作の文中では、ずっと「ふれる」とひらがな表記にしていますが、実際は「腐れる」と表記されているというのが、この世界の設定です。「触れる」と、そこから「腐って」しまうので、いつしか「ふれる」ことを「触れる」ではなく、「腐(ふ)れる」と表記するようになったのです。

「接腐病」という病気の名前も、私たち読者の感覚では「せっふびょう」とでも読みそうなものですが、この世界ではこれで「せっしょくびょう」と読みます。つまりは「接触病」なのです。「触」という字が、「腐」に置き換わっている。「触れる=腐る」ためです。

その設定から、この小説の題名を『腐れる』と付けました。「くされる」ではなく、「ふれる」と読むのは、これで「触れる」の意となるためです。

この「言葉が変化している」という設定を思いついた頃には、今作のあらすじはほとんど決まっていました。物語の最後の場面を冒頭に置き、ラストから始まるというのも、実際に書き始める前から決めていたことです。

しかし、それでも、物語の終盤は書きながら悩んでばかりいました。「肉体が溶けながらセックスする話」を書く、というのがこの小説の目的であり存在意義ではありましたが、「肉体が溶けながらセックスをする」ということは、はたしてどういうことなのか、そこにはどんな感情があり、どんな光景があるのか、そのことに最後まで悩まされました。

最終盤の描写は、人が死ぬ間際に見る走馬灯を想像しながら書いたものです。自分で書いておいてこんなことを言うのもなんですが、筆者としてはこの最後の描写が一番の気に入っている箇所です。この物語は決してハッピーエンドではないと思うのですが、だからと言って、バッドエンドでもない。その塩梅をなんとか見極めることができたのではないかと思っています。

そしてもうひとつ、これは接腐病とは関係のない設定ではありますが、この物語の世界では、女性の名前は「ミチカ」、「セリカ」、「ホノカ」と最後に「カ」が付き、男性は最後に「キ」が付く(残念なことに、作中で名前が明かされる男性が「ヒロキ」しかいないので、断言できないのですが……)ことになっています。こういった、物語の本筋と関係のない設定を考えるのも、筆者なりの小説を書く楽しみのひとつです。

この小説を書き上げてから思ったことは、「アンソロジーに寄稿させて頂く時に、こんな小説が書けることは、もう今後はないだろう」ということです。「エロ・グロ表現があってもOK」という条件を頂けたことも大きかったですが、今回このアンソロジーを主宰された伴さんが、筆者の原稿を何度も掲載して下さった方だということ、つまりは、私の小説を数作読んで下さっている読者であるということ、その安心感と信頼が、この『腐れる』を書くことができた最も大きな理由だと思います。重ね重ね、主催の伴さんに感謝です。そして、「増刊号クラウン vol.1」を手に取って下さったすべての皆様へ、ありがとうございました。

2 notes

·

View notes

Text

2022年の読書(2022年12月28日現在)

2022年の読書(2022年12月28日現在)読了206冊

特に印象深かった本(順不同)

《文芸》

『たったひとつの冴えたやりかた』(ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア著/浅倉久志訳/カバーイラスト:片山若子/ハヤカワ文庫)

『リリアン卿――黒弥撒』(ジャック・ダデルスワル=フェルサン著/大野露井訳/装丁:柳川貴代/国書刊行会)

『骸骨 ジェローム・K・ジェローム幻想奇譚』(ジェローム・K・ジェローム著/中野善夫訳/装丁:岡本洋平/国書刊行会)

『ハイ・ライズ』(J・G・バラード著/村上博基訳/創元SF文庫)

『旱魃世界』(J・G・バラード著/山田和子訳/牧眞司解説/カバーディレクション&デザイン:岩郷重力+R.F/創元SF文庫)

『ウィトゲンシュタインの愛人』(デイヴィッド・マークソン著/木原善彦訳/装幀:アルビレオ/装画:ケッソクヒデキ/国書刊行会)

『スキャナー・ダークリー』(フィリップ・K・ディック著/浅倉久志訳/扉デザイン:土井宏明(ポジトロン)/ハヤカワ文庫/Kindle��)

『耄碌寸前』(森於菟著/池内紀解説/みすず書房)

『時の子供たち 上下巻』(エイドリアン・チャイコフスキー著/内田昌之訳/竹書房文庫/Kindle版)

『クララとお日さま』(カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳/早川書房/Kindle版)

『純潔』(嶽本野ばら著/造本:松田行正+日向麻梨子/新潮社)

『シシリエンヌ』(嶽本野ばら著/新潮社/Kindle版)

『プロジェクト・ヘイル・メアリー 上下巻』(アンディ・ウィアー著/小野田和子訳/早川書房)

『異形の愛』(キャサリン・ダン著/柳下毅一郎訳/装丁:木庭貴信+岩本萌(オクターヴ)/河出書房新社)

『葉書でドナルド・エヴァンズに』(平出隆著/三松幸雄解説著者目録/デザイン:菊地信義+水戸部功/講談社文芸文庫)

『詩歌探偵フラヌール』(高原英里著/装幀:名久井直子/装画:カワグチタクヤ/帯文:梅﨑実奈/河出書房新社)

『日々のきのこ』(高原英理著/帯文:岸本佐知子/名久井直子装丁/ヒグチユウコ装画/河出書房新社)

『幾度目かの最期』(久坂葉子著/青空文庫/Kindle版)

『ボダ子』(赤松利市著/新潮文庫/Kindle版)

『喜べ、幸いなる魂よ』(佐藤亜紀著/綿引明浩装画/國枝達也装丁/角川書店)

『どちらでもいい』(アゴタ・クリストフ著/カバーオブジェ:勝本みつる/カバーデザイン:ハヤカワ・デザイン/ハヤカワepi文庫)

『夜中に犬に起こった奇妙な事件』(マーク・ハッドン著/小尾芙佐訳/装幀:服部一成/ハヤカワepi文庫)

『氷』(アンナ・カヴァン著/山田和子訳/川上弘美解説/カバーデザイン水戸部功/ちくま文庫)

『懐中時計』(小沼丹著/秋山駿解説/作家案内、著書目録:中村明/デザイン:菊地信義/講談社文芸文庫)

『後藤明生・電子書籍コレクション 行方不明』(後藤明生著/アーリーバード・ブックス/Kindle版)

『私は幽霊を見ない』(藤野可織著/朝吹真理子解説/カバー絵:Angela Deane/カバーデザイン:大原由衣/角川文庫/Kindle版)

『百鬼園戦後日記(全三巻合本)』(内田百閒著/巻末エッセイ:谷中安規、高原四郎、平山三郎、中村武志/解説:佐伯泰英/カバー画:山髙登/カバー図版:内田百閒戦後日記(岡山県郷土文化財団所蔵)/カバーデザイン:中央公論新社デザイン室/中公文庫/Kindle版)

『木になった亜沙』(今村夏子著/装画:木原未沙紀/装丁:野中深雪/文藝春秋)

『小島』(小山田浩子著/新潮社/Kindle版)

『死ぬまでに行きたい海』(岸本佐知子著/岸本佐知子写真/装幀:宮古美智代/スイッチ・パブリッシング)

『少年』(谷崎潤一郎著/青空文庫/Kindle版)

『外套』(ニコライ・ゴーゴリ著/平井肇訳/青空文庫/Kindle版)

『鳳仙花』(川崎長太郎著/講談社文芸文庫/Kindle版)

《その他》

『寄生生物の果てしなき進化』(トゥオマス・アイヴェロ著/セルボ貴子訳/倉持利明解説/草思社/Kindle版)

『「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた――「ネコの空中立ち直り反射」という驚くべき謎に迫る』(グレゴリー・J・グバー著/水谷淳訳/装丁:寄藤文平+古屋郁美(文平銀座)/Kindle版)

『みんなが手話で話した島』(ノーラ・エレン・グロース著/佐野正信訳/澁谷智子解説/はじめに:ジョン・W・M・ホワイティング/ハヤカワ文庫NF)

『スピルオーバー——ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか』(デビッド・クアメン著/甘糟智子訳/装丁:間村俊一/明石書店)

『新・動物記4 夜のイチジクの木の上で─フルーツ好きの食肉類シベット』(中林雅著/新・動物記シリーズ編集:黒田末壽、西江仁徳/ブックデザイン・装画:森華/京都大学学術出版会)

『共立スマートセレクション5 オーストラリアの荒野によみがえる原始生命』(杉谷健一郎著/コーディネーター:掛川武/共立出版/Kindle版)

『共立スマートセレクション10 美の起源 ─アートの行動生物学』(渡辺茂著/コーディネーター:長谷川寿一/共立出版/Kindle版)

『共立スマートセレクション16 ベクションとは何だ!?』(妹尾武治著/コーディネーター:鈴木宏昭/共立出版/Kindle版)

『世界を変えた建築構造の物語』(ロマ・アグラワル著/牧尾晴喜訳/装幀者:トサカデザイン(戸倉巌、小酒保子)/草思社/Kindle版)

『宇宙創成 上下 合本版』(サイモン・シン/青木薫/新潮文庫/Kindle版)

『岩波科学ライブラリー310 食虫植物─進化の迷宮をゆく』(福島健児著/カバーイラスト・一部図版:安斉俊/岩波書店)

『銀河の死なない子供たちへ 上下巻』(施川ユウキ著/カバー・本文デザイン:セキネシンイチ制作室/電撃コミックス NEXT/KADOKAWA)

この一年間で複数の著作物を読了(著者名/冊数)

後藤明生/25

西村賢太/8

フィリップ・K・ディック/7

川崎長太郎/6

小沼丹/6

嶽本野ばら/6

藤野可織/6

今村夏子/6

橋本治/5

J・G・バラード/4

岸本佐知子/4

内田百閒/4

小山田浩子/3

3 notes

·

View notes

Quote

東京地裁で3月15日、元信者が統一教会を相手取った一つの訴訟が終わった。和解金額は、請求とほぼ同額の約9000万円。2018年の提訴後、2度の交渉中、統一教会の提示金額は、なぜか倍増した。

「奇跡だと思いました」。2人の息子と夫のため、8年間でつぎこんだ老後資金などが戻ってくることに、原告のA子さん(70代)は安堵の声を漏らした。

訴訟が人知れず進む中で、2022年夏に起きた安倍元首相銃撃事件。満額回答を得られた理由とは。代理人の郷路征記弁護士が感じ取った、事件前後の「統一教会の変化」を探る。(ジャーナリスト・本田信一郎)

●判決ではなく和解を選んだ

2020年に原告側から訴訟外和解の打診をすると、9000万円超の請求に対し約2900万円という低額回答で不調に終わった。2022年に裁判所から和解の打診があったが、和解交渉自体を断った。

しかし、銃撃事件とその後の慌ただしい動きの最中、裁判所から2度目の打診があった。原告側が応じたところ、統一教会側からの提示額に郷路弁護士は目を疑った。

「前回の倍以上の約7000万円になっていました。裁判の中には、そうする根拠はないのにです。(解散命令請求を見据えた)文化庁による質問権の行使などもあって、早く解決したいという思いを感じました」

判決は欲しかったものの、もしも解散命令請求が出されれば、また時間がかかる。判決による予想額を超えたと考えて、統一教会が約9000万円の支払いを認めたところで和解に応じた。

郷路弁護士は、協会の微妙な変化について、こう印象を語る。

「統一教会が、解散命令請求を想定して焦っているようにまでは感じませんでした。むしろ『注目されているので粛々と対応しながらも、解散命令を出させないために高額でも、今、和解に応じるとの対応をしているのではないでしょうか」と補足した。

すっからかんの金庫に呆然… 統一教会から約8000万円を取り戻した親子が見た「変化」 - 弁護士ドットコム

3 notes

·

View notes

Text

書店は年の利益の約3割を12月の売り上げから得るんだそうで、どうりでまあ毎日忙しいこと忙しいこと。クリスマスがそのピークだから、土日でもある今日明日はその頂点といっていい。きっと今日は泡吹くほど忙しいんやろな、ま、自分非番やけど、と思っていたら病欠の代打が回ってきて、唇を噛んだ。

今年もあと一週間で、たぶん年内に読み終わる本もなさそうなので、今年のベストを考えてみた。

やっぱり一番は榎本空『それで君の声はどこにあるんだ』(岩波書店、2022年)で、読んでいるときからもうこれは今年のベストになるなと思っていた。著者は沖縄に育ち、27歳のときに渡米してニューヨークのユニオン神学校でジェイムズ・H. コーン、コーネル・ウェストに師事して黒人神学を学んだ人。一昨年読んだコーン『誰にも言わないと言ったけれど』を訳したのも榎本さん。どの伝統に連なる��かという話。今年は「それってあなたの感想ですよね」の人が沖縄の抗議運動を冷やかしに行く最悪なことがあったけれども、「それってあなたの感想ですよね」という、言葉から精神を引き剥がそうとする言葉に対して、「それで君の声はどこにあるんだ」という問いをぜひともぶつけてみたいと思った。

もう一つはタルコフスキーの『映像のポエジア』で、夏に文庫化された��で買って少しずつ読み進めていたのだけれども、本当によくて、ページの上端を折りまくってしまった。おかげで上部が少し膨らんでいる。タルコフスキーのことは心底信頼しているけれども、タルコフスキーもまた観客のことを信頼していたということがわかって嬉しかった。タルコフスキーにしても自分が連なる伝統の話をしていてよかった。

2022年はとにかくこの2冊が圧倒的だった。

明日泡吹いて、明後日泡吹いたら晴れて仕事納めということで、今年は一週間ほどまとまった休みがとれた。クリスマスプレゼントでもないけれども、甥に絵本をいくらか送っておいたから、おもしろがっているところを目撃できたら嬉しい。送ったのは五味太郎『もみのきそのみをかざりなさい』など。まあ叔父の寄越した本など気に食わないのが常やけど。

2 notes

·

View notes

Photo

📸兵庫津ミュージアム 初代県庁館 / Hyogo-no-tsu Museum Garden, Kobe, Hyogo 兵庫県神戸市の『兵庫津ミュージアム 初代県庁館』の庭園が素敵…! ノエスタ⚽️を訪れるアウェー遠征サポにもオススメ… #平清盛 ゆかりの史跡も多く残る日本遺産“兵庫津”に2021年11月に開館した新たな観光拠点。後の初代総理大臣・伊藤博文が初代兵庫県知事に就任した当時の県庁の復元に枯山水庭園も。 神戸・兵庫津ミュージアム 初代県庁館の紹介は☟ https://oniwa.garden/hyogonotsu-museum-kobe/ ...... 「兵庫津ミュージアム」は兵庫県発祥の地“兵庫津”に2021年に開館した兵庫県立のミュージアム。 2021年11月に幕末・明治期の初代兵庫県庁を復元��た『初代県庁館』が開館、それに続き2022年11月に博物館施設「ひょうごはじまり館」がオープン予定。初代県庁館に枯山水庭園があります。 . 日本遺産『北前船寄港地・船主集落』の構成文化財でもある“兵庫津”。てくてく歩くと平清盛ゆかりのスポット(清盛塚とか墓所とか大仏とか)が点在しますが、おそらく普通に神戸観光をするとなかなか行かないエリアでもある…。 . 今後その観光拠点を担ってゆく(と思う)のが兵庫津ミュージアム。サッカー・Jリーグ、ヴィッセル神戸のホーム「ノエビアスタジアム神戸」まで徒歩15分ほど🏟ノエスタ行く人に立ち寄ってほしい…! . そんな“兵庫津”の歴史についてざっくりと。古代には「大輪田泊」と呼ばれた兵庫津。 奈良時代には行基が修築に携わり、平安時代のはじめには最澄・空海がこの地から遣唐使⛵️として出発、鎌倉時代には一遍上人が滞在するなど歴史的な高僧たちも度々訪れた重要な港でした。 . その歴史で兵庫津を一層発展させたのが平清盛。大きな港に整備すると日宋貿易の拠点となり、以後も室町時代の勘合貿易/日明貿易の拠点になるなど国際的な港として繁栄。 . 江戸時代には北前船の寄港地&西国街道🏘と交差する街として更に発展、幕末の開港5港の一つにも選定されました⚓️(実際に開かれたのは兵庫津ではなく神戸港)。 . 1868年、廃藩置県に伴い初代県知事となったのは後の初代総理大臣・伊藤博文(伊藤俊介)。 当初の県庁は兵庫城跡に建築された旧大坂町奉行所兵庫勤番所(尼崎藩兵庫陣屋)が用いられました。なお実際に兵庫城があったのもこのミュージアムのすぐ北にあるイオンモールのあたり。 . 現代にはすっかりその中心は神戸三宮〜元町あたりに移り変わりましたが、兵庫津や兵庫のルーツを知る歴史資料館として25年以上前から構想され実現したのがこのミュージアム(時期的に、震災があって、街の歴史を伝えることに価値が見出された頃だったのかも)。 . 先行して開館した「初代県庁館」は古絵図や絵画を元に、長屋門/メインの建物の県庁舎/休憩処になっている取次役所/旧同心屋敷/旧船見番小屋/仮牢といった複数の木造建築が復元されています⚒ 地元の「いるか設計集団」による設計。VR/ARを使って当時の人物(伊藤博文ら)に案内してもらう体験も。 . そして旧県庁舎の前には日本庭園が広がります。仕立てられたマツや槙の木の植栽🌲と緩やかな苔の築山、巨石はない(ように見せている)けれど多くの庭石による枯山水庭園。 続く。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 【存続のためのお願い】 庭園情報メディア「おにわさん」存続のため、新オーナー(組織)を募集しています。詳しくは「おにわさん」で検索し、ウェブサイトよりご覧ください。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● #庭園 #日本庭園 #ランドスケープ #建築デザイン #日本建築 #兵庫庭園 #枯山水 #枯山水庭園 #karesansui #japanesearchitecture #japanarchitecture #japanarchitect #japanesegarden #japanesegardens #kyotogarden #zengarden #beautifulkyoto #beautifuljapan #japandesign #jardinjaponais #jardinjapones #japanischergarten #jardimjapones #landscapedesign #japanmuseum #兵庫津 #庭院 #庭园 #おにわさん (兵庫県立兵庫津ミュージアム) https://www.instagram.com/p/Cj8UsjlPwXs/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#平清盛#庭園#日本庭園#ランドスケープ#建築デザイン#日本建築#兵庫庭園#枯山水#枯山水庭園#karesansui#japanesearchitecture#japanarchitecture#japanarchitect#japanesegarden#japanesegardens#kyotogarden#zengarden#beautifulkyoto#beautifuljapan#japandesign#jardinjaponais#jardinjapones#japanischergarten#jardimjapones#landscapedesign#japanmuseum#兵庫津#庭院#庭园#おにわさん

3 notes

·

View notes

Text

頒布物紹介

前回の記事でも案���したとおり、今週末に開催される委託イベントに同人誌を委託します。

委託する作品は以下の通りです。イベントによってお願いしている本が異なっているのでご注意ください。

※各イベントの開催日時、概要については各リンク先からご確認ください。

■ ブックハンターセンダイvol.4

・光や風にさえ

・不幸な少女アンソロジー シンデレラストーリーズ

・聖なるもの

■ ふらっとぺらっとpage1

・光や風にさえ

●光や風にさえ

B6版/256ページ/カバー仕様、スピン製本

(あらすじ)

未亡人として貧しい暮らしを送りながら、日系移民の社会に息苦しさを覚えるナオミ。あるとき船着き場に現れた二世の少女に導かれ、ナオミはより生きやすい場所、新天地をめざして開拓地からの逃亡を図る。事故の後遺症により夫に捨てられた少女、幽閉された先住民の女性、水上で生活する娼婦……。異国の旅を通じて、ナオミは自身が生まれもった困難と向き合っていく。

(試読)

コチラからどうぞ。

(コメント)

イチオシ。2022年11月発行の新刊です!

長編で、文庫本2冊分くらいの長さになっています。いわゆるロードムービー的な要素を含んだ、とある女性の語りの記録、という建付の物語です。

ひとりの女性が過去を振り返って、信憑性に欠けた記憶を語る――それは彼女自身の特性からくる生きづらさや、人生に対する屈託を受容するためのリフレーミングの道筋のようでもある。

ガルシア・マルケスの「生きて、語り伝える」というエッセイには、マルケスの生育環境がこと細かに記載されており、祖母が一族の過去を反芻して語るめくるめく独言が「百年の孤独」につながったともとれるのですが、雰囲気としてはそんな感じのものに近いです。

しっかりストーリーを追って起承転結を楽しむというよりは、現実と幻想の入り混じった語りの波間を漂う話です。そういうのがお好きな方に届くといいなと思っています。

『鉄の時代』『白夜を旅する人々』『侍女の物語』『グアテマラ伝説集』『エレンディラ』など、私の好きな小説のオマージュもいろいろ詰まっています。

●不幸な少女アンソロジー シンデレラストーリーズ

B6版/ 348ページ/カバー仕様、口絵、ホログラム箔

(あらすじ)

『不幸な少女を主人公にした、シンデレラストーリー』をテーマにした、創作小説アンソロジー。 青春、和風伝奇、ホラー、中華・西洋風ファンタジーなど、多種多様な作品を収録。

(試読)

コチラからどうぞ。

(コメント)

私が主催した文芸アンソロジーです。

参加作品のレギュレーションは以下のとおり。

① 「不幸な少女」が主人公であること。

② シンデレラストーリーであること。

※シンデレラストーリーの定義は「童話シンデレラのように、有名ではない一般女性が、⾒違えるほどの成⻑や幸福を⼿にし、芸能界や社交界、その他一流の場などにデビューしたり、あるいは資産家と結婚したりする成功物語」

これらの条件を満たしつつ、自由な発想で執筆された短編がたっぷり10本詰まっています。たとえばこんな感じ。

・ ゾンビになったYouTuberの女の子の話。 アンチもつくし炎上もする!?(「イタい死体、燃えたら灰」(トウフ))

・文化大革命を背景に、3人の女性が登場するシンデレラストーリー(「本身 Benshen」(跳世ひつじ))

その他にも、男装ものや異類婚姻譚、百合など、みっちりバリエーション豊かに収録されています!

冬ごもりの読書をお探しの方にぜひおすすめしたい一冊です。

●聖なるもの

文庫判/248ページ/カバー仕様、箔押し

(あらすじ)

ナパタ族の娘・ナサカは、首長である父親の命令で四十歳上の男に嫁ぎ、平凡な女として一生を終えるはずだった。しかし誘拐され、失われた神聖王権の復古をめざす戦士たちの隠れ里に連行されてしまう。

ナサカはそこでひとりの女と出会い、自身の運命を決定的に変えられることになる。

(試読)

コチラからどうぞ。

(コメント)

2019年発行の長編小説です。これまで出した同人誌の中では一番部数が出ていて、いろんな方との縁をつなげてくれた作品です。(感想まとめ)

物語のキーワードは呪詛なのかな……。

性規範、信仰、血縁・地縁といったさまざまなしがらみに縛られ、そこに従属するしかない女性たちの物語です。そして、ナサカというひとりの女性が生まれてから死ぬまでの数奇な人生について。

こちらは今ある在庫がはけたら終売とする予定です。いずれKindle化する予定ですが、本の形でほしい方はぜひこの機会に。

ーーーーーーーーーーーーーーー

委託イベントに参加するのははじめてなので緊張しています、、、

いずれのイベントも企画・運営のみなさまが大変丁寧に対応してくださり、心から感謝しております。今回現地に足を運ぶことはかなわないのですが、本の委託頒布以外にもいろいろと面白い企画が予定されており、いつか実際に訪れてみたいです! イベント当日も盛り上がりますように。

なお、イベントには参加できないけど本がほしいよ~、という方は、各イベントで実施する通販(詳細は各イベントページをご覧ください)や自家通販をご利用いただければさいわいです。

2 notes

·

View notes