#malvagità perversione

Text

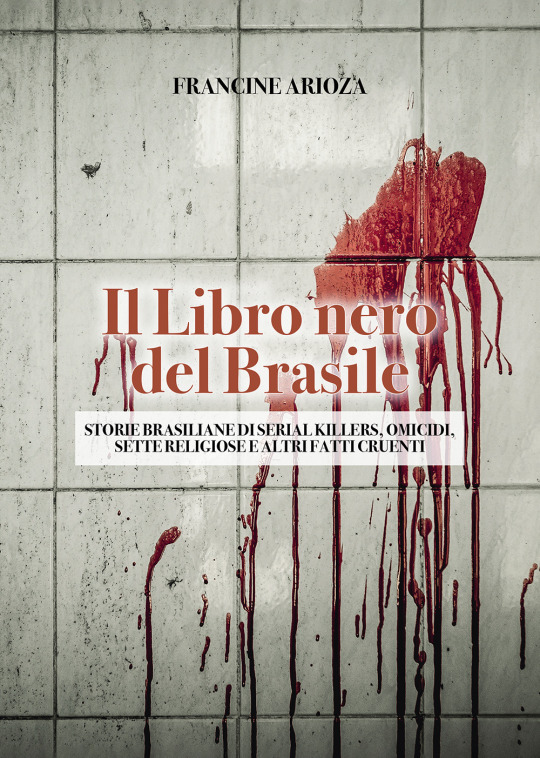

IL libro nero del Brasile: un viaggio nelle profondità più cupe della cultura brasiliana

Immergetevi nel Brasile più oscuro con il mio libro, “Il Libro Nero del Brasile”. Vi condurrò attraverso un viaggio al di là delle cartoline turistiche, esplorando temi come le sette religiose, il satanismo, il cannibalismo e i serial killer.

Attraverso storie cruente e toccanti, vi offrirò uno sguardo inedito sulla realtà brasiliana, invitandovi a esplorare territori mai immaginati. Se siete…

View On WordPress

#argomenti controversi#aspetti nascosti#Cannibalismo#complessità sociale#Crimini efferati#criminologia thriller#critiche positive#dinamiche psicologiche#entusiasmo suscitato#Francine Arioza#immagini stereotipate#immersione audace#impatto significativo#lati oscuri#Libro Nero#linguaggio accurato#malvagità perversione#mistero satanismo#narrazione coinvolgente#omicidi sette#pagina coinvolgente#pieghe oscure#profonda riflessione#realta brasiliana#realta cruda#riflessione società#satanismo#Serial Killer#sette religiose#società brasiliana

0 notes

Text

La leggenda di Drizzt vol.1 (IL BUIO PROFONDO)

Autore: R. A. Salvatore.

Genere: fantasy classico/ epico.

Volumi totali: 26.

Casa editrice: Armenia.

1 VOLUME: racconta la giovinezza di Drizzt, il Drow (o Elfo Scuro) protagonista dell’intera saga. La razza Drow vive sotto terra, nell’iimmensa città di Menzoberranzan, e a differenza degli elfi della superficie, essi hanno la nomea di essere spietati e crudeli; la loro società è matriarcale, e solo le sacerdotesse possono entrare in contatto con la Regina Ragno Lolth, che governa tutto il loro mondo.

In questo clima di malvagità e perversione, in una notte estremamente importante per la propria famiglia, nasce Drizzt, che però si rivelerà molto presto diverso dai suoi simili, sostenitore di principi che nella società in cui vive non gli è possibile seguire. Tutta la prima parte del romanzo si concentra quindi sulla crescita e sull’addestramento alle armi del nostro protagonista (che nonostante le difficoltà sembra ben presto spiccare tra gli altri allievi dell’accademia) e sul suo tormento per l’impossibilità di seguire i propri principi.

Sarà un particolare evento verificatosi durante la sua prima razzia in superficie a dare al giovane Drow la spinta decisiva per scegliere quale via seguire, scatenando però nefaste conseguenze per tutta la sua famiglia.

Tutto il romanzo procede sempre in modo molto scorrevole, grazie allo stile di scrittura dell’autore moderato e semplice, mai appesantito da descrizioni troppo prolisse o da periodi troppo lunghi; i singoli capitoli non durano mai più del dovuto. Inoltre, spicca la caratterizzazione molto marcata del protagonista, con cui a mio avviso è facile entrare in empatia. La caratterizzazione dei personaggi secondari, per quanto non eccelsa risulta comunque ben fatta, dando al lettore un’immagine chiara della società Drow.

L’unico vero difetto che ho trovato in questo primo volume è un’eccessiva ripetitività nel chiamare i personaggi con il loro nome, senza quasi mai usare aggettivi che potrebbero comunque identificarli.

#fantasy#recensione#letteratura#narrativa#blog#fantasy blog#r. a. salvatore#forgotten realms#dungeons and dragons#tolkien

4 notes

·

View notes

Text

Il vivere completo dell irreale malvagità

L edificare di voce magica dentro le fatiche degne sarte del sapore della verificata caverna nucleo della prima arma di costruzione dove la mente colpisce la sostanza in pochi edificanti ritmi di quel più completo vedere dimenando la persa spinta che di fronte al più alto amore della natura la selvaggità vince per poca parte il dilemma dell uomo che in dolce pensare ottiene la sua parte di perfidia di quei piani che il leone pensa degno della sua famelica voglia al vedere lo scissare di quella parte che di passiva voglia di fare il corretto prende la pioggia del male ostinato a cavalcare le onde di distruzione della morale in cui l avere posseduto sensibilita la speranza dell eternità in cui il sollievo porta la faccia dell uomo che avversa la dignità di cui il sogno della perversione è assente trovando il luogo interiore in cui sono il più infame bastardo dove nasce il dubbio delle piccole azioni che l uomo compie accreditando quella faccia che la mente ha di tutto il male che posso fare per la mia voglia di vivere

0 notes

Text

I volti di Adolf Eichmann

New Post has been published on https://www.aneddoticamagazine.com/it/i-volti-di-adolf-eichmann/

I volti di Adolf Eichmann

Molti criminali nazisti ebbero un aspetto assolutamente ordinario. A dispetto della propaganda di regime, neppure Adolf Hitler fece eccezione. Friedrich Reck-Malleczewen, un intellettuale nostalgico del kaiser disgustato dallo spettacolo di folle di tedeschi osannanti la svastica, confidò al proprio diario che il führer aveva l’aria di un “bigliettaio di tram” dal viso floscio, sformato, gelatinoso, livido e malaticcio.

Lo sguardo miope ed assorto del sanguinario reichsführer delle SS, Heinrich Himmler, fu paragonato a quello di un mite maestro di provincia.

Durante il processo di Norimberga, un avvocato americano descrisse il comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, come una persona all’apparenza normale come può esserlo un commesso di drogheria. Molti internati polacchi confermarono questa impressione. Lo psichiatra che interrogò Höss subito dopo la sua cattura, rimase scosso dal pensiero che lo sterminio di oltre un milione di persone potesse essere stato commesso da un uomo così banale. Lo stesso sbigottimento provò un ufficiale britannico quando notificò l’atto di accusa a Walter Funk, “…un individuo insignificante, basso, flaccido, calvo, con un viso paffuto ed ovale…”, che durante la guerra aveva diretto il ministero dell’Economia e la Reichsbank.

A Gerusalemme, nell’aprile del 1961, un altro e ben più feroce “criminale da scrivania” come Adolf Eichmann stupì tutti i commentatori per il suo aspetto ordinario e dimesso. Lo scrittore Moshe Pearlman si sentì quasi truffato vedendo comparire alla sbarra un uomo qualunque di mezza età e non il mostro che aveva immaginato. Il filosofo e matematico Bertrand Russell, autore nel 1954 del best seller “Il flagello della svastica”, vide in Eichmann lo stereotipo del burocrate anonimo e senza volto. La stessa impressione ebbe il giurista Telford Taylor, che poteva vantare una notevole esperienza in fatto di criminali nazisti, avendo ricoperto l’incarico di assistente di Robert H. Jackson, capo del collegio di accusa americano al processo di Norimberga.

Dopo la sentenza, persino il pubblico ministero israeliano Gideon Hausner, che aveva compiuto ogni sforzo per presentare Eichmann alla corte in termini demoniaci, dovette ammettere che “…il suo portamento da leader della Gestapo era scomparso e non c’era alcun indizio della sua forza diabolica e poco che indicasse la sua fin troppo nota malvagità, la sua arroganza e la sua capacità di compiere il male.”.

Al coro di stupore si unì anche l’inviata a Gerusalemme della rivista “New Yorker”, la filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt che presentò Eichmann come un uomo terribilmente normale. All’amico, confidente e collega Karl Jaspers lo dipinse non come un’aquila, ma piuttosto come un fantasma chiuso in gabbia, reso ancor più fragile e vulnerabile da un fastidioso raffreddore che lo costringeva a soffiarsi il naso in continuazione. Un’immagine ben lontana da quella del superuomo ariano, sadico e fanatico, diffusa prima del processo dalla stampa e dalla pubblicistica.

Il “cacciatore di nazisti” Simon Wiesenthal, per evitare il rischio che pubblico e giuria potessero provare pietà per un uomo così ordinario ed all’apparenza inoffensivo, propose di far comparire in aula Eichmann in uniforme delle SS. Il suo consiglio rimase ovviamente inascoltato, lasciando all’opinione pubblica mondiale che seguiva le udienza in TV l’arduo compito di conciliare il ritratto dell’aguzzino sadico tratteggiato dagli instant book usciti prima del processo con l’immagine di quell’uomo di mezza età, miope e dalla calvizie incipiente, che prendeva meticolosamente appunti chiuso in una gabbia di vetro antiproiettile e si ostinava a ripetere di essere stato soltanto un esperto di trasporti. Ad accrescere l’imbarazzo ed il disorientamento di milioni di spettatori contribuì anche l’inserimento relativamente recente di Eichmann nel novero dei più esecrabili nemici dell’umanità. Alla fine della guerra il suo nome era infatti quasi sconosciuto agli Alleati e non compariva nell’elenco dei grandi criminali da processare a Norimberga. Fu Dieter Wisliceny, un subordinato di Eichmann, ad indicarlo per la prima volta nel novembre del 1945 come un personaggio chiave nell’attuazione della “soluzione finale della questione ebraica”. Le deposizioni rese da Höss nel marzo del 1946 fornirono ulteriori conferme, ma non furono sufficienti a destare l’attenzione né degli inquirenti, che non assegnarono alcuna priorità alla sua ricerca, né della stampa, che continuò ad ignorarlo, né degli storici, che fino alla metà degli anni ’50 si limitarono tutt’al più a citarlo come un amministratore incolore del genocidio. Neppure Wiesenthal, che a Mathausen aveva sentito nominare Eichmann come artefice della deportazione degli ebrei ungheresi, si rese immediatamente conto dell’importanza del suo ruolo. La lettura degli atti del processo di Norimberga gli aprì gli occhi quando ormai era troppo tardi. Con l’intensificarsi della “guerra fredda” l’interesse degli Alleati per la ricerca dei criminali nazisti era bruscamente calato, così come la pressione dell’opinione pubblica europea, assorbita dai problemi della ricostruzione e dall’incubo della minaccia comunista.

Soltanto la spavalda determinazione con cui, nel maggio del 1960, lo stato d’Israele sfidò il diritto internazionale, autorizzando il suo servizio segreto a rapire Eichmann in Argentina, convinse la stampa mondiale ad occuparsi del responsabile del dipartimento IV B4 dell’Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich (RSHA). A ridosso del processo vennero pubblicate, in diverse lingue, decine di biografie di Eichmann che, in mancanza di informazioni attendibili, fecero ampie concessioni al sensazionalismo. Alcune invenzioni furono ripetute così tante volte da diventare certezze, come la fandonia, suggerita da Wisliceny, secondo cui il fanatico antisemitismo di Eichmann sarebbe stato generato da un trauma infantile: lo scherno dei compagni di scuola che lo additavano come un ebreo. Simili grossolane interpretazioni si ispiravano, semplificandole sino all’involontaria parodia, alle teorie psicologiche sul nazismo, molto accreditate negli anni ’40 e ’50. Lasciando trasparire uno schema interpretativo comune alle biografie di tutti i gerarchi nazisti, a cominciare dallo stesso Hitler, Eichmann veniva ritratto come un disadattato ed un fallito, capace di trasformare la propria frustrazione in odio fanatico per il popolo ebraico. La compiaciuta descrizione di episodi, spesso non verificabili, di sadismo, brutalità e perversione sessuale completavano a fosche tinte il quadro di una personalità demoniaca.

Il pubblico ministero Hausner non seppe e non volle rinunciare ad una rappresentazione così sensazionalistica di Eichmann, ritenendo, erroneamente, che avrebbe giovato alla sua tesi accusatoria. Alla mostruosità dell’olocausto non poteva che corrispondere una incarnazione del male assoluto, anche se, al posto di fauci, zanne, artigli ed occhi iniettati d’odio, aveva le fattezze di un qualunque impiegato di mezza età.

Hausner diede ampio risalto ad episodi insignificanti o addirittura dubbi al solo scopo di dimostrare la personalità arrogante e brutale dell’imputato. Analizzando le attività dell’ufficio per l’emigrazione ebraica di Vienna, chiese conto ad Eichmann degli schiaffi inferti, in preda ad un accesso d’ira, al dottor Josef Löewenherz, capo della comunità ebraica viennese. Pur in assenza di prove certe, come riconobbe la stessa corte, si affrettò ad accusare Eichmann di aver ordinato l’esecuzione, nel 1944, di un giovane ebreo colpevole del furto di alcuni frutti nel giardino della sua villa di Budapest.

Oltre ad indugiare sul cliché dell’aguzzino sadico e spietato, Hausner si spinse a rappresentare Eichmann, fingendo di ignorarne la modesta posizione gerarchica, come la molla del genocidio: “… era la sua parola che metteva in azione le camere a gas; lui sollevava il telefono e i vagoni partivano verso i centri di sterminio; era la sua firma a suggellare il destino di migliaia di persone.”.

L’atto di accusa, articolato in quindici capi, non si limitò a contemplare le attività svolte dal dipartimento IV B4 diretto da Eichmann, già di per sé così mostruose da garantire la condanna dell’imputato e la sua perenne esecrazione, ma comprese anche un ampio catalogo di imputazioni che costituiva una sorta di summa delle sofferenze e delle atrocità subite dal popolo ebraico durante il regime nazista. Eichmann fu perciò chiamato a rispondere di una quantità sconcertante di crimini odiosi: dall’istigazione della “notte dei cristalli” nel novembre del 1938 alla pianificazione dello sterminio nella conferenza di Wannsee nel gennaio del 1942, dall’ordine di impiegare il gas Zyklon B nelle camere a gas all’efferatezze commesse dagli Einsatzgruppen in Russia nel 1941, dalle disumane condizioni di vita nei lager alle marce della morte, dalle sterilizzazioni di massa agli aborti coatti, dalla spoliazione degli ebrei europei alla loro riduzione in schiavitù, dalla deportazione di mezzo milione di polacchi, di decine di migliaia di zingari e di 140.000 sloveni all’assassinio di 100 bambini deportati dalla cittadina boema di Lidice. Alcuni capi di imputazione non furono altro che pretesti per moltiplicare le testimonianze sulla barbarie nazista, lasciando in ombra il ruolo dell’imputato. Nella terrificante grandiosità dell’affresco generale gli elementi probatori della sua colpevolezza a tratti quasi svanirono.

Nelle centoventuno udienze del processo sfilarono un centinaio di testimoni per l’accusa, tutti ansiosi di raccontare la loro storia d’orrore. Alcune deposizioni assunsero quasi i caratteri di conferenze sull’olocausto, altre riproposero stralci di memorie di deportazione e di prigionia già da tempo pubblicati. Incurante del richiamo della corte a non tracciare dispersivi “quadri generali” ed a rientrare nei binari tradizionali della procedura penale, Hausner si ostinò a chiamare a deporre testi il cui legame con Eichmann era talvolta vago se non evanescente. Zindel Grynszpan, padre di Herschel autore dell’assassinio di vom Rath, che aveva offerto alle SS, nel novembre del 1938, il pretesto per la “Notte dei cristalli”, riferì la sua vicenda personale benché fosse evidente che Eichmann non aveva avuto parte alcuna nell’organizzazione del pogrom e non vi aveva neppure preso parte. Il poeta e scrittore Abba Kovner, che aveva militato nella resistenza ebraica in Ucraina, fu ascoltato soltanto perché asseriva di aver appreso da un sergente tedesco che all’interno della Wehrmacht circolavano voci sull’importanza di Eichmann nell’organizzazione dello sterminio. Ben cinquantatre testimoni si dilungarono sulla tragedia degli ebrei in Lituania ed in Polonia, dove però l’autorità di Eichmann era stata quasi nulla. Pur di portare in aula l’eroica resistenza del ghetto di Varsavia, Hausner non esitò a sacrificare la pertinenza con le responsabilità dirette del dipartimento IV B4; e non fu l’unica volta che accadde. Altri sedici testimoni descrissero le atroci condizioni di vita di Auschwitz, Treblinka, Chelmno e Majdanek su cui, a differenza di quanto avvenne per il “ghetto per vecchi” di Theresienstadt, l’imputato non poté minimamente influire.

La sentenza non mancò di stigmatizzare l’inconsistenza della connessione di Eichmann con alcuni capi di imputazione, come a proposito del suo presunto controllo sugli Einsatzgruppen o sulle condizioni di vita nei lager, ma Hausner raggiunse comunque il suo scopo: raccontare al mondo l’olocausto.

Se le ampie concessioni del procuratore al cliché del sadico aguzzino nazista furono influenzate in parte dalle pressioni e dalle aspettative dell’opinione pubblica israeliana ed in parte dalle semplificazioni operate dalla pubblicistica, l’enfatizzazione del ruolo di Eichmann come pretesto per tracciare difronte al mondo intero un bilancio generale dell’enormità dell’olocausto rispose invece alla volontà del governo di Ben Gurion che, superate le iniziali preoccupazioni per il clamore internazionale suscitato dal rapimento del criminale nazista, si era convinto a trasformare il processo in una dimostrazione dell’imperativo dell’esistenza dello stato ebraico.

Con chiaro intento provocatorio, ma cogliendo pienamente il significato esemplare che il processo avrebbe dovuto assumere per ribadire la legittimità dello stato d’Israele, Wiesenthal propose che Eichmann fosse chiamato a dichiararsi colpevole o innocente difronte alla corte sei milioni di volte, una per ciascuna delle vittime dell’olocausto. Hausner respinse ovviamente una procedura così irrituale, ma si guardò bene sia dal rinunciare alla spettacolarizzazione del processo, sia dall’ergersi a difensore del principio della separazione tra potere esecutivo e giudiziario. Come membro del governo, in veste di ministro della Giustizia, accettò infatti di buon grado le indicazioni di Gurion circa la necessità di ammorbidire i riferimenti al popolo tedesco, per non incrinare gli ottimi rapporti con il cancelliere Adenauer, di non approfondire troppo il ruolo dei consigli ebraici nell’organizzazione delle deportazioni e di tacere l’imbarazzante partecipazione dello stesso Gurion ai negoziati avviati tra nazisti e sionisti in Ungheria nel 1944.

Tali omissioni indignarono Hannah Arendt che denunciò ai lettori del “New Yorker gli intenti mistificatori del processo, arrivando a sostenere che il popolo ebraico durante il Terzo Reich aveva dovuto difendersi da due terribili nemici: i nazisti ed i consigli ebraici, soprattutto quelli più permeabili agli ideali sionisti. Gli uni animati da un odio inestinguibile verso gli ebrei, gli altri disposti a tutto pur di compiacere le autorità, entrambi vittime di un collasso morale generato dallo stato totalitario hitleriano. Attirandosi gli strali del World Jewish Congress, scrisse: “Ovunque c’erano ebrei, c’erano stati capi ebraici riconosciuti e questi capi, quasi senza eccezioni, avevano collaborato con i nazisti, in un modo o nell’altro, per una ragione o per l’altra. La verità vera era che se il popolo ebraico fosse stato realmente disorganizzato e senza capi, dappertutto ci sarebbe stato caos e disperazione, ma le vittime non sarebbero state quasi sei milioni. …circa la metà si sarebbero potute salvare se non avessero seguito le istruzioni dei Consigli ebraici.”.

In questa chiave di lettura il genocidio non era semplicemente il risultato più aberrante di secoli di antisemitismo, ma la tragica conseguenza del potere totalitario che aveva rimosso il confine tra bene e male e corrotto la coscienza di ebrei e gentili, di funzionari nazisti come Eichmann e di funzionari ebraici come il dottor Rudolf Kastner che in Ungheria “…salvò esattamente 1684 persone al prezzo di circa 476.000 vittime.”. Pertanto il processo ad un burocrate della “soluzione finale” non avrebbe dovuto diventare un pretesto per celebrare le immani sofferenze del popolo ebraico, ma una occasione per esecrare l’orrore dello stato totalitario di cui l’olocausto non era che un’espressione.

Con altrettanta fermezza la Arendt denunciò l’esagerazione strumentale del ruolo di Eichmann nella persecuzione del popolo ebraico. Il principale ostacolo all’obiettivo di Gurion e di Hausner di rendere credibile che Eichmann fosse stato la molla dello sterminio, e non un semplice esecutore, era costituito dalla sua modesta posizione nella gerarchia dell’establishment nazista. Senza risultare mai convincente, fin dalle prime udienze Hausner si affannò a mettere in guardia il pubblico e la corte sul fatto che il grado di Obersturmbannführer delle SS, tenente colonnello, ricoperto dall’imputato non rispecchiava affatto la sua posizione di potere, che era in realtà unica, tale da consentirgli di trattare con i ministri del governo nazista, i capi di stato stranieri ed i vertici della Wehrmacht. Moltiplicò i suoi sforzi per indicare Eichmann come la forza motrice e l’organizzatore della conferenza di Wannsee, in cui furono appianate tutte le dispute interministeriali che rischiavano di inceppare la macchina dello sterminio. A queste forzature che stravolgevano la realtà, trasformavano il segretario della conferenza di Wannsee nel suo ideatore, ignoravano la gerarchia, elevavano un tenente colonnello, una rotellina nella macchina di morte nazista, a deus ex machina di una delle più grandi tragedie della storia dell’umanità, la Arendt reagì proponendo un altro stereotipo, non meno mistificatorio. Costruì sulla banalità di Eichmann un edificio filosofico, piegando i fatti alle sue esigenze teoriche, scrivendo un ottimo libro di filosofia ed un pessimo libro di storia. Creò un Eichmann altrettanto artificioso ed abnorme di quello Hausner, facendone la sintesi dell’uomo totalitario, dalla coscienza annullata e perciò capace, senza neppure rendersene conto, di qualsiasi disumana atrocità. Tracciò un profilo della personalità dell’imputato, destinato ad influenzare per decenni la riflessione di intellettuali ed accademici, assistendo ad appena quattro udienze. Le fu sufficiente gettare uno sguardo nella gabbia di vetro in cui era confinato il genocida ed ascoltare qualche parola del suo tedesco burocratico per avere la conferma di ciò che la sua teoria sullo stato totalitario corruttore di uomini e di coscienze le imponeva di vedere. Senza perdere troppo tempo in faticosi riscontri documentali si sentì subito pronta a fornire un’interpretazione della vita di Adolf Eichmann.

Facendo riferimento di sfuggita ad una dozzina di perizie psichiatriche, senza neppure degnarsi di menzionarne gli autori, la Arendt si premurò di sgombrare il campo dalle frettolose affermazioni della pubblicistica e di porre la pietra angolare del suo edificio filosofico: Eichmann non era né uno psicopatico, né un fanatico, ma un uomo normale, non aveva mai nutrito alcun odio verso gli ebrei e non aveva abbracciato la causa nazista per convinzione. Si era lasciato come inghiottire dal nazismo quasi senza accorgersene, mosso soltanto dal desiderio di crearsi una prospettiva di carriera rispettabile e di scrollarsi di dosso la sgradevole sensazione di sentirsi un fallito. Minimizzando l’influenza del background ultranazionalista ed antisemita in cui Eichmann era cresciuto, fingendo di ignorare che nel 1932 il partito nazista austriaco, diviso al suo interno, litigioso ed ancora ben lontano dal potere, non poteva apparire a nessun giovane ambizioso una scelta vincente per il futuro, la Arendt inventò il mito del nazista per opportunismo che si appunta la svastica al bavero della giacca senza conoscere né il programma, né l’ideologia di Hitler. A dispetto di ogni verosimiglianza, neppure l’addestramento delle SS, notoriamente incentrato sull’ossessivo indottrinamento ideologico antisemita, aveva potuto secondo la filosofa tedesca instillare l’odio nell’animo di Eichmann.

Per sprofondare il suo personaggio nel grigiore burocratico la Arendt gli negò arbitrariamente ogni traccia di idealismo ed ogni capacità di pensiero autonomo e scelse il carrierismo, con il suo ovvio corollario di piaggeria verso i superiori, come spiegazione universale del suo agire: “Se in una cosa egli credette sino alla fine, fu nel successo, il distintivo fondamentale della ‘buona società’ come la intendeva lui. Tipico fu l’ultimo giudizio che espresse sul conto di Hitler…‘avrà anche sbagliato su tutta la linea, ma una cosa è certa: fu un uomo capace di farsi strada e di salire dal grado di caporale dell’esercito al rango di Führer di una nazione di quasi ottanta milioni di persone… . Il suo successo bastò da solo a dimostrarmi che dovevo sottostargli.’.”.

“La banalità del male” dipinse il ritratto di un arrampicatore sociale, pronto a riconoscere in Hitler non il baluardo della razza ariana, il demiurgo della nuova Europa judenrein, liberata dagli ebrei, ma soltanto un uomo che si era fatto da sé. Presentò la vicenda professionale di Eichmann come una continua lotta per l’affermazione, senza l’assillo di qualsiasi scrupolo di coscienza. Quando da esperto di emigrazione forzata gli era stato imposto di tramutarsi in attuatore della “soluzione finale” si era allineato prontamente, cercando, come sempre, di fare del proprio meglio per ottenere l’encomio dei superiori. Leggi, regolamenti, ordini e disposizioni provenienti dalle legittime autorità gli avevano fornito tutte le giustificazioni di cui aveva bisogno per reprimere ogni remora morale e rendersi complice dello sterminio di milioni di persone. Nulla aveva potuto turbare il suo serafico distacco, generato dalla convinzione di agire come un cittadino ligio alla legge, cioè alla volontà del führer. Per la Arendt, l’odio ed il fanatismo non avevano sfiorato Eichmann neppure nell’autunno del 1944 in Ungheria quando, tra le macerie del Reich, aveva osato sfidare l’autorità di Himmler, ormai deciso a porre un freno al genocidio, organizzando le marce della morte, cioè il trasferimento a piedi da Budapest verso Vienna di colonne di migliaia di ebrei laceri, affamati ed infreddoliti.

L’episodio ungherese, palesemente rivelatore di una personalità tutt’altro che gregaria e scevra d’odio e di fanatismo, costrinse la Arendt a qualche acrobazia logica, ma non la convinse comunque a mettere in discussione il suo profilo di Eichmann, anzi le offrì l’occasione di renderlo ancora più suggestivo, come può esserlo l’immagine di un ingranaggio che una volta messo in moto non può più fermarsi, qualunque cosa accada.

Hannah Arendt accettò come veritiere le affermazioni di Eichmann che parevano confermare il suo profilo, ad esempio quelle in cui aveva paragonato il suo stato d’animo dopo la conferenza di Wannsee alla libertà da ogni senso di colpa di Ponzio Pilato, e liquidò invece come assurde ed insignificanti vanterie quelle che lo smentivano: “Chiunque poteva vedere che quell’uomo non era un mostro, ma era difficile non sospettare che fosse un buffone.”. Utilizzò la scorciatoia della millanteria per svilire il significato dello spirito di iniziativa dimostrato da Eichmann nell’organizzazione dell’ufficio per l’emigrazione ebraica di Vienna nel 1938, della carica di entusiasmo e di energia con cui aveva sviluppato nel 1940 il progetto volto al trasferimento degli ebrei in Madagascar, delle non comuni doti amministrative di cui aveva dato prova tra il 1942 ed il 1944 nei vari paesi in cui aveva scatenato la sua burocratica ferocia sulle comunità ebraiche; in questo modo rese più convincente la leggenda della rotellina passiva dello sterminio, impersonale, facilmente sostituibile, ed altrettanto facilmente riproducibile in qualsiasi stato totalitario, in ogni tempo.

L’intuizione della Arendt di universalizzare la figura di Eichmann, attraverso una lettura ideologica dei fatti e dei documenti ed una astrazione dal contesto storico, parve trovare, negli anni ’60, una conferma scientifica negli esperimenti sul comportamento dei soggetti sottoposti all’autorità condotti presso l’università di Yale dallo psicologo sociale Stanley Milgram. Posti difronte all’ordine, impartito da una autorità percepita come legittima, di eseguire azioni in conflitto con i propri valori etici, gli individui selezionati non si erano in maggioranza tirati indietro, anzi avevano obbedito ciecamente. L’estrazione sociale ed il livello di istruzione non avevano influito sul comportamento; il grado di obbedienza era invece crollato quando i soggetti avevano potuto vedere da vicino gli effetti del loro agire. L’immagine del “killer da scrivania”, che chiuso nel suo ufficio sigla documenti, sposta carte ed attiva processi senza rendersi conto delle sofferenze da lui generate, e proprio per questo è portato ad obbedire anche agli ordini più mostruosi, pareva quindi corroborata da un riscontro scientifico sperimentale. Confortati dai risultati di Milgram, intellettuali, accademici e larga parte dell’opinione pubblica finirono per accettare come una verità irrefutabile l’interpretazione secondo cui Eichmann sarebbe stato un uomo qualunque e chiunque avrebbe potuto essere Eichmann, spostando dal singolo individuo all’autorità dello stato il peso della responsabilità per i crimini contro l’umanità. Ancora oggi tale presunta verità continua a sedurre, nonostante l’evidenza sia degli aspetti arbitrari e mistificatori della teoria della “Banalità del male”, sia dell’assoluta incomparabilità tra gli ordini immorali impartiti da Milgram in laboratorio e la mostruosità dei crimini nazisti, su cui oltretutto influirono elementi storici, politici e culturali non riproducibili.

Pur rifuggendo da ogni astrazione filosofica e da ogni pretesa di svelare i segreti della psiche umana, anche il difensore di Eichmann, Robert Servatius, un attempato avvocato di Colonia che, difendendo senza successo Fritz Sauckel a Norimberga, si era guadagnato una certa reputazione come paladino legale dei nazisti, sposò la tesi della rotellina passiva nella grandiosa macchina di morte del Terzo Reich. Dopo aver contestato il fondamento giuridico del processo, sollevando dubbi sull’imparzialità dei giudici, in quanto ebrei, sulla competenza della corte ad emettere una sentenza su crimini commessi ben prima della nascita dello stato ebraico e sulla legalità del trasferimento di Eichmann in Israele, Servatius dichiarò che l’imputato era stato soltanto un ufficiale che aveva eseguito degli ordini ed applicato delle leggi dello stato. Chiese quindi il non luogo a procedere ed il proscioglimento di Eichmann, dal momento che la responsabilità di ogni eventuale crimine commesso era da attribuire allo stato tedesco ed alla sua leadership politica e non ad un misero funzionario.

La corte rigettò queste richieste, ma non poté impedire alla difesa di perseverare nella strategia di presentare Eichmann come un personaggio minore, privo di qualsiasi potere decisionale e discrezionale, mettendo in risalto le esagerazioni e le insinuazioni di Hausner, attraverso efficaci controinterrogatori dei testimoni dell’accusa. Servatius riuscì a far apparire vaghe, contraddittorie e tendenziose alcune deposizioni che avrebbero dovuto invece essere accolte come autorevoli ed oggettive; seppe sfruttare ogni occasione per ribadire la posizione subordinata del suo assistito; confutò specifiche accuse, dimostrando l’estraneità di Eichmann tanto allo sterminio dei bambini di Lidice, quanto all’assassinio del giovane ebreo ungherese sorpreso a rubare della frutta. Tuttavia l’efficacia della sua lunga esperienza forense fu indebolita non solo dall’impossibilità, a causa delle ristrette risorse del collegio di difesa, di analizzare una mole enorme di documenti, ma anche dalla verbosità e dalla controproducente puntigliosità burocratica del suo assistito. David Cesarani osserva:”Eichmann sembrava incapace di rispondere a una domanda con un semplice sì o no. Si imbarcava in spiegazioni prolisse, punteggiate da innumerevoli frasi subordinate che lasciavano il traduttore e gli stessi giudici disorientati sul significato di ciò che intendeva dire.”.

Servatius affidò grande importanza alla ricostruzione della catena di comando della “soluzione finale”, ma la deposizione del suo assistito risultò tutt’altro che convincente ed illuminante. Eichmann si sforzò di far comprendere la modestia della sua posizione gerarchica esponendo, in un gergo burocratico quasi impenetrabile, ben diciassette tabelle multicolori che non fecero altro che creare maggiore confusione e suggerire l’idea che stesse nascondendo le sue reali responsabilità dietro una spessa cortina fumogena di competenze, ruoli e funzioni.

Eichmann in prigione

Ancora più controproducente risultò l’ostinazione dell’imputato a dipingersi come un esperto di emigrazione con profonde e sincere simpatie sioniste. Come segno del suo interesse per l’ebraismo, citò la richiesta, avanzata ai suoi superiori nel 1936, di una sovvenzione con cui sostenere i costi di un ciclo di lezioni di yiddish. Irritò pubblico e giuria rivendicando con orgoglio di aver reso possibile l’emigrazione di due terzi degli ebrei austriaci, passando sotto silenzio la loro sistematica spoliazione. Interrogato in merito al progetto Madagascar, azzardò un paragone, involontariamente provocatorio, con le idee di Theodor Herzl, padre del sionismo. Suscitando mormorii in aula affermò: ”Il mio unico sforzo era … suggerire in ogni modo che da qualche parte – come ho detto più e più volte – si mettesse una terra sotto i piedi degli ebrei.”. Senza preoccuparsi di sfidare il ridicolo, finse di non rendersi conto del carattere implicitamente genocida dello sradicamento di quattro milioni di europei per ammassarli in un’isola semiselvaggia, priva di risorse ed infrastrutture e per giunta sottoposta al controllo poliziesco delle SS. Si trattò certamente di una goffa finzione, dal momento che, su scala ben più ridotta, Eichmann nell’autunno del 1939 aveva personalmente organizzato il trasferimento forzato di appena qualche migliaio di ebrei austriaci, polacchi e moravi nello sperduto villaggio di Nisko, nei pressi di Lublino, con esiti disastrosi in termini di vittime causate da malattie, disagi, malnutrizione e maltrattamenti delle SS.

Eichmann descrisse la conferenza di Wannsee, a cui ribadì di aver partecipato come semplice relatore e senza nessun potere decisionale, come la definitiva sconfitta del suo sogno “sionista” di una ordinata emigrazione ebraica ed al tempo stesso come l’assoluzione da qualsiasi responsabilità penale personale, poiché in quell’occasione i vertici politici avevano impartito gli ordini di sterminio. Tentò di dimostrare la propria riluttanza ad obbedire ai nuovi orientamenti della politica nazista, dichiarando di aver chiesto a più riprese e senza successo un trasferimento ad altri incarichi, ma non fu in grado di esibire alcun documento a suo favore. Sconsolato affermò: “Quando la leadership di uno stato è buona, il subordinato è fortunato. Io sono stato sfortunato, perché a quel tempo il capo dello stato aveva emesso l’ordine di sterminare gli ebrei”.

Pur respingendo ogni accusa sul piano legale, riconobbe la propria colpa morale, ma non risultò affatto convincente, poiché non rinunciò al suo consueto tono glaciale e liquidò il rimorso come una consolazione per bambini. Anche sforzandosi di dimostrare di avere una coscienza tormentata non perse l’occasione per ribadire di essere una vittima e nulla più: “Esprimo il mio dolore e la mia denuncia per le attività di sterminio contro gli ebrei ordinate a quei tempi dai leader tedeschi. Però personalmente non potevo fare diversamente o di più. Io ero solo uno strumento nelle mani di poteri più forti e di forze più grandi e di un destino inesorabile.”.

Dietro la maschera del sionista divenuto genocida suo malgrado, tra parziali ammissioni, spudorate menzogne, ipocriti accenni a conflitti interiori sopiti nell’obbedienza, autoinganni ed amnesie selettive, Eichmann lasciò fugacemente intravvedere un altro volto: quello di un nazista che aveva consapevolmente accettato di diventare complice dello sterminio del popolo ebraico. I giudici di Gerusalemme, costretti sulla base delle evidenze processuali a ridimensionare le iperboli di Hausner, lo colsero, descrivendo Eichmann come un nazista convinto, colmo di un “odio freddo e calcolatore rivolto al popolo ebraico”, che aveva mentito per evitare la condanna, dimostrando le stesse qualità di cui aveva dato prova come responsabile del dipartimento IV B4: “una mente vigile, abilità di adattarsi a qualsiasi situazione difficile, astuzia, facilità di parola.”. I giornalisti, i commentatori ed il pubblico ministero, troppo impegnati ad innalzare simboli, ad inseguire astrazioni filosofiche, ad additare aberrazioni psicologiche, a trovare conferme a preconcetti ideologici, guardarono altrove.

Alla luce di una visione più complessa e documentata del Terzo Reich e della “soluzione finale”, la storiografia ha cercato recentemente di indagare sul volto nazista di Eichmann. Secondo l’approfondita analisi di David Cesarani, per diventare complice di crimini contro l’umanità Eichmann non assecondò un istinto innato, ma effettuò una scelta che, ad un certo momento della sua carriera di SS ed in una precisa fase della guerra hitleriana, intesa come lotta per la sopravvivenza della Germania e con essa della razza ariana, gli parve inevitabile. Accettò il genocidio spinto non solo dal senso del dovere, dal desiderio di rispettare il giuramento di fedeltà prestato, ma anche dalla convinzione, instillata nel suo animo da anni di indottrinamento nazista, secondo cui gli ebrei erano irriducibili nemici della razza ariana e perciò dovevano essere annientati.

Forse Eichmann non mentì del tutto quando dichiarò di aver avuto qualche sussulto di coscienza difronte alla “soluzione finale”, ma certamente non rifiutò la carriera del genocida, probabilmente con le stesse motivazioni di tante altre SS. Nessuna delle immani sofferenze inflitte al popolo ebraico riuscì ad impedirgli di svolgere i compiti assegnatigli con il massimo dell’impegno e con febbrile dedizione.

La strategia difensiva della rotellina dello sterminio, passiva e priva di odio, che ispirò così profondamente la Arendt, fu un’invenzione con ben pochi contatti con la realtà. Dopo la lettura della sentenza di condanna Eichmann confidò al suo legale: “E’ qualcosa che non mi aspettavo affatto, non mi aspettavo che non mi credessero per niente. Naturalmente io non ero la rotellina più piccola, e non sopporto più di sentire la parola ‘rotellina’, perché non è vero. Ma d’altra parte non ero neppure la molla.”.

Hitler, ossessionato dall’incubo della cospirazione ebraica, ordinò il genocidio, Himmler ed Heyndrich, ai vertici dell’apparato poliziesco del regime, ne pianificarono le direttrici, Eichmann ne divenne il direttore generale, affrontando con energia continui conflitti di competenza, beghe amministrative, cavilli giuridici e problemi organizzativi apparentemente insormontabili. Una mole di lavoro che avrebbe inceppato qualsiasi rotellina passiva, non sorretta da una robusta fede nazista. Eichmann invece portò a termine il suo compito, mostrando qualità superiori a quelle di un banale carrierista. Probabilmente il comandate di Auschwitz non esagerò tracciandone un ritratto vulcanico: “Era sulla trentina, molto vivace e attivo, sempre pieno di energia. Andava macchinando continuamente nuovi piani e continuamente era a caccia di innovazioni e di miglioramenti. Era incapace di starsene quieto. La sua ossessione era la questione ebraica.”.

Eichmann non fu esattamente il plenipotenziario per la “soluzione finale” immaginato da Hausner, quanto piuttosto un funzionario con gravosi compiti di collegamento e controllo. Il suo ruolo fu operativo, non rimase chiuso in ufficio a timbrare carte, si mosse frenetico da un capo all’altro dell’Europa per spronare e controllare il suo personale affinché il programma di sterminio tracciato in alto loco non subisse intoppi, visitò più volte i lager, poté vedere con i propri occhi l’orrore celato dietro le formule burocratiche, quasi materialmente spinse gli ebrei sui treni della morte. Come dimostrano i fatti d’Ungheria, non affievolì il suo impeto neanche quando l’edificio del Terzo Reich era sul punto di crollare ed una parte della leadership nazista tentava di far sparire le tracce dell’olocausto per aprirsi uno spiraglio verso il futuro.

L’incessante indottrinamento antisemita del regime nazista produsse effetti da un capo all’altro della catena di comando. Prima di impiccarsi nella sua cella, sottraendosi così alla sentenza dei giudici di Norimberga, Robert Ley, a capo del Fronte del Lavoro, l’organizzazione nata dalla nazificazione dei sindacati, scrisse: “Siamo finiti con il vedere tutto con occhi antisemiti. Era diventato un complesso… . Noi nazionalsocialisti vedevamo nelle lotte adesso alle nostre spalle solo una guerra contro gli ebrei, non contro i francesi, gli inglesi, gli americani o i russi. Credevamo che fossero tutti solo strumenti degli ebrei…”. Interrogato a Norimberga sulle radici del suo antisemitismo, un criminale come Höss spiegò: “…era qualcosa di scontato che gli ebrei avessero la colpa di tutto… . Come vecchio nazionalsocialista fanatico, io ho preso tutto come un dato di fatto … esattamente come un cattolico crede nei dogmi della sua chiesa. Era semplicemente la verità senza riserve, io non avevo dubbi in merito. Ero assolutamente convinto che gli ebrei fossero al polo opposto rispetto al popolo tedesco e che prima o poi ci sarebbe stato uno scontro tra il nazionalsocialismo e l’ebraismo mondiale … Ma tutti erano convinti di questo; era questo che si sentiva e si leggeva in giro.”

Anche scendendo la scala gerarchica sino all’ultima delle SS, risulta evidente che il genocidio non fu attuato da robot disumanizzati, ma da individui disciplinati che condividevano con i propri superiori le finalità degli ordini che eseguivano. Giunto al termine della sua vita, Oskar Groening, un graduato delle SS che aveva prestato servizio ad Auschwitz, ha raccontato al documentarista della BBC Laurence Rees la propria reazione quando scoprì quale orribile destino attendeva gli ebrei considerati non abili al lavoro: “Era inimmaginabile. Riuscii a comprenderlo del tutto solo quando fui di guardia agli oggetti di valore e alle valige alla selezione. Se devo dirla tutta fu uno shock che ci volle tempo per smaltire. Ma non bisogna dimenticare che ben prima del 1933 … la propaganda di quando ero ragazzo, sui mezzi di comunicazione e nella società in cui vivevamo, ci diceva che gli ebrei erano stati la causa della Prima guerra mondiale e alla fine avevano anche ‘pugnalato la Germania alle spalle’. E che gli ebrei erano responsabili dello stato di miseria in cui si trovava la Germania. Eravamo convinti che ci fosse una grande cospirazione ebraica contro di noi e quella visione del mondo trovava espressione ad Auschwitz. Bisognava evitare quello che era successo con la Prima guerra mondiale, cioè che gli ebrei ci facessero di nuovo precipitare nella miseria. I nemici interni dovevano essere uccisi, sterminati se necessario. E tra queste due battaglie, quella dichiarata al fronte e quella sul fronte interno, non c’era alcuna differenza. Stavamo sterminando dei nemici.”.

Eichmann mostrò, come osserva Cesarani, la sua intima e consapevole adesione al genocidio quando a Berlino nell’aprile del 1945 dichiarò ai suoi collaboratori del dipartimento IV B4 che sarebbe sceso con gioia nella tomba sapendo di aver contribuito allo sterminio di milioni di ebrei. Durante il processo di Gerusalemme, incalzato da Hausner non smentì di aver pronunciato una frase simile, ritenuta dalla Arendt nulla più che la melodrammatica vanteria di un uomo oppresso dalla mediocrità, si affrettò però a precisare di essersi riferito ai milioni di nemici del Reich, in particolare ai russi. Tuttavia alla domanda del pubblico ministero se nemico ed ebreo fossero per lui sinonimi Eichmann non esitò a rispondere affermativamente.

Alcuni anni prima di essere rapito, ritenendosi ormai al sicuro e dimenticato da tutti, Eichmann accettò di registrare ore ed ore di conversazioni sulla “soluzione finale” con il giornalista di origine olandese Willem Sassen, con cui condivideva oltre alla lingua la passata militanza nazista. In un clima di confidenze tra camerati, opportunamente surriscaldato dal cognac, si lasciò andare a dichiarazioni rivelatrici della sua determinazione genocida. Si dolse di non essere riuscito a superare tutti gli ostacoli che avevano ritardato ed intralciato il suo lavoro. Ricordò invece con soddisfazione le occasioni in cui, come in Ungheria, le deportazioni si erano svolte rapidamente ed ordinatamente. Tracciando un bilancio della sua battaglia per l’attuazione della “soluzione finale”, Eichmann affermò: “No, non ho assolutamente rimpianti e non mi cospargo il capo di cenere. Nei quattro mesi durante i quali hai presentato tutta la materia, durante i quali hai cercato di rinfrescarmi la memoria, mi sono tornate in mente molte cose. Sarebbe troppo facile, e potrei ragionevolmente farlo per ingraziarmi l’opinione pubblica corrente, recitare la parte di un Saulo che è diventato un Paolo. Ma devo dirti che non posso farlo, perché il mio essere più profondo rifiuta di dire che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. No: devo dirti in tutta sincerità che, se dei 10,3 milioni di ebrei … ne avessimo uccisi 10,3 milioni, io sarei soddisfatto. Direi: ‘Benissimo. Abbiamo sterminato un nemico’.”.

Forse al momento di salire sul patibolo l’unico dilemma che turbò la coscienza nazista di Eichmann fu quello espresso in termini poetici da Primo Levi:

“Salterai nel sepolcro allegramente?

O ti dorrai come in ultimo l’uomo operoso si duole,

cui fu la vita breve per l’arte sua troppo lunga,

dell’opera tua trista non compiuta,

dei tredici milioni ancora vivi?”

Bibliografia

D. CESARANI, Adolf Eichmann. Anatomia di un criminale., Milano, Mondadori, 2007.

H. ARENDT, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano, Feltrinelli, 2010.

P. LEVI, Opere: Romanzi e poesie, vol. II, Torino, Einaudi, 1988.

M. PEARLMAN, E’ Lui: Eichmann, Milano, Mondadori, 1961.

M. PEARLMAN, Cattura e processo di Eichmann, Torino, UTET, 2006.

Q. REYNOLDS, Il ministro della morte. La storia di Adolf Eichmann, Milano, Bompiani, 1961.

J. DONOVAN, Eichmann. Man of Slaughter, New York, 1960.

C. CLARKE, Eichmann. The Savage Truth, London, 1960.

R. LUMSDEN, Himmler’s black order. A history of the SS 1923-45, Sutton Publishing Limited, 1997.

L. REES, Auschwitz. I nazisti e la soluzione finale, Milano, Mondadori, 2006.

R. OVERY, Interrogatori. Come gli Alleati hanno scoperto la terribile realtà del Terzo Reich, Milano, Mondadori, 2008.

E. A. JOHNSON, K. H. REUBAND, La Germania sapeva. Terrore, genocidio, vita quotidiana. Una storia orale, Milano, Mondadori, 2008.

R. J. EVANS, Il Terzo Reich al potere 1933-39, Milano, Mondadori, 2010.

D. J. GOLDHAGEN, I volenterosi carnefici di Hitler, Milano, Mondadori, 1997.

D. ENGEL, L’olocausto, Bologna, Il Mulino, 2005.

G. GOZZINI, La Strada per Auschwitz. Documenti e interpretazioni sullo sterminio nazista, Milano, Mondadori, 1996.

R. HILBERG, Carnefici, vittime, spettatori. La persecuzione degli ebrei 1933-1945., Milano, Mondadori, 1994.

G. KNOPP, Olocausto, Milano, Casa Editrice Corbaccio, 2003.

#ADOLF EICHMANN#criminali nazisti#Friedrich Reck-Malleczewen#hitler#processo di Norimberga#Roberto Poggi

1 note

·

View note

Text

Sette sataniche. Satanismo e culti religiosi. Classificazioni e tipologie dei culti satanici. Classificazione di Michele del Re. Classificazione di Giuseppe Maggioni. Classificazione di Francesco Barresi. Classificazione di Francesco M. Mastronardi

Michele del Re

Francesco Barresi

Vincenzo Maria Mastronardi

Sette sataniche

Satanismo e culti religiosi

Classificazioni e tipologie dei culti satanici

Il satanismo è una realtà che mostra tante sfaccettature quante sono le forme della perversione umana.

Classificazione di Michele del Re

Lo studioso fornisce una classificazione empirica piuttosto articolata degli individui che entrano in contatto con il mondo dell'occulto e del satanismo.

1.Pagani e neopagani: la nostalgia degli déi: quei soggetti che seguono rituali e tradizioni appartenenti al mondo del paganesimo di matrice druidica. Le cerimonie mescolano il satanismo alla stregoneria e soono organizzate seguendo le informazioni riportate sui libri che si occupano della stregoneria in epoca medievale: la caratteristica principale di questi riti è di essere abbastanza "pittoreschi", ma contenenti scarsi elementi di vero satanismo (infatti, i punti di riferimento sono soprattutto le divinità nordiche, come Odino e non Satana).

2. Giocare con Satana: satanisti sperimentali. Il satanismo "sperimentale" o "occasionale", è un pretesto usato da alcuni individui per comportarsi in un certo modo mentre sono in gruppo, in particolare ragazzi alla ricerca di un "mondo migliore" da trovare attraverso il fantasy e il nero satanico. Questa forma può portare ad azioni criminali, soprattutto vandalismo e sacrifici di animali, ed è tipico di adolescenti che si riuniscono in gruppo e che sono caratterizzati da interesse per canzoni dissacratorie, magia, morte e simboli dell'occulto, e dall'ostentazione della loro "ideologia" (uso di un abbigliamento stravagante, presenza di tatuaggi tematici ecc.).

3. Congreghe tradizionali: malvagità ortodossa: satanismo autentico, in cui persone di tutte le età aderiscono a gruppi organizzati che si fondano sull'adorazione di Satana e agiscono con riservatezza, praticando l'attività rituale soprattutto in giorni festivi stabiliti generalmente in corrispondenza di festività sataniche). Fra i crimini principali compiuti da questi gruppi, c'è l'abuso rituale dei bambini.

4. Covi lilithiani: il nero - del - nero. Nell'immaginario satanista, dopo Satana c'è, in una zona d'ombra assoluta, il buio - del - buio. Lilith, che richiede sangue e dolore ancora più di Satana e che rappresenta una specie di antispirito o femmineo del Maligno, un negativo di Satana decisamente più pericoloso. Del Re fa notare che il numero dei membri di una congrega lilithiana deve essere di tre o multipli di tre per rispettare il numero lunare (3x3), sia la triade divina>>. In queste congreghe, la trasgressione deve essere assoluta perché solo il male più perverso soddisfa la dea (corrispondete a Kalì, la dea distruttrice della mitologia indiana).

5. Gruppi satanisti autonomi. Piccoli gruppi indipendenti composti da soggetti che hanno un trascorso criminale e/o sociopatiico, quindi sono persone molto pericolose che giustifcano le loro azioni più seòvagge affermando <<il Diavolo mi ha fatto fare questo>> e non provano sensi di colpa. Diversi serial killer "pseudosatanisti" possono rientrare in questa categoria e vantano un'ispirazione generica a Satana, ma non sono dei satanisti autentici.

6. Mansonisti, ovvero fedeli di un Satana incarnato. Si tratta di gruppi formati da persone di età diverse: soprattutto adolescenti e giovani adulti, che seguono gli "insegnamenti" di un leader carismatico sul modello di Charles Manson. Tale leader può esercitare un influenza molto estesa, anche con l'ausilio di droghe e manipolazione mentale, che porta i seguaci a commettere azioni criminali "in nome del benessere del gruppo".

7. Sciamani isolati e Chiesa degli spiriti: l'ambigua valenza: gli individui che si definiscono "sciamani" sostengono di fungere da canale, da "messaggeri" di entità soprannaturali, che devono trasmettere un messaggio al mondo dei vivi. Questo sciamanesimo spesso, sconfina nel satanico, nel trasgressivo e nel criminoso anche grazie all'amplificazione spettacolare dei mezzi d'informazione. Questa forma si mescola allo spiritismo, dottrina basata sulla fede nell'esistenza e nelle manifestazioni di spiriti, che, nei resoconti sensazionalistici, diventano inevitabilmente sempre "spiriti malvagi" identificandosi nel diavolo.

Classificazione di Giuseppe Maggioni

Maggioni distingue otto tipi di satanisti.

a) Tradizionali da cui ci si reca per ottenere incantesimi di magia nera contro i propri nemici. E' improbabile che adorino il demonio, anche se assumono atteggiamenti demoniaci per meglio sedurre la clientela, e praticano forme di magia cerimoniale, di spiritismo o di culti ispirati alla ritualità afroamericana.

b) Psicotici: veri casi da ospedale psichiatrico.

c) Selvaggi: nei quali il coktail di droga e satanismo talora produce comportamenti pericolosi.

d) Sessuali: che si dedicano aad attività eterosessuali od omosessuali nel quadro di liturgie sataniche.

e) Anticristiani: che profanano i riti cristiani, in particolare della messa cattolica.

f) Baphomettisti: dal nome dell'idolo Baphomet, attraverso il quale si rivolgono a Satana signore della Terra in contrapposizione a Dio Signore del Cielo.

g) Carismatici: per i quali il Dio della Bibbia è il cattivo demiurgo che ha fatto male il mondo, e Satana è l'unica guida che sappia aiutare a fuggire dal mondo corrotto.

h) Razionalisti: che celebrano i riti satanici, messe nere comprese, come psicodramma terapeutico per liberarsi negandole violentemente, dalle superstizioni cristiane. E' il caso della Chiesa di Satana di La Vey.

Classificazione di Francesco Barresi

Barresi propone <<una suddivisione basata sulla moralità comportamentale - motivazionale del satanista, nella quale il soggetto viene studiato in relazione al sistema nel quale si trova e alle relazini infragruppali all'interno dell'ambiente di riferimento circostante:

a) Satanismo religioso: tipo di culto satanico per il quale l'adepto si dimostra realmente devoto alla divinità infernale e che in questa crede realmente.

b) Satanismo ludico: tipo di culto satanico per il quale l'adepto si accosta più per gioco che per convinzione religiosa.

c) Satanismo sessuale: culto satanico esercitato per estrinsecare le proprie pulsioni sessuali.

d) Satanismo acido: forma di satanismo tipicamente adolescenziale caratterizzato da assunzione di droghe e alcool.

e) Satanismo schizofrenico: con questa espressione s'intende un'adesione al culto satanico di tipo psicopatologico da parte dell'adepto.

Gli adepti del culto satanico possono essere suddivisi ulteriormente in altre tra grandi tipologie a seconda del fatto che professino il satanismo da soli oppure insieme ad altre persone.

a)Satanisti solitari. Si tratta di individui che professano il loro credo intimamente e autonomamente nel segreto delle loro mura domestiche: possono essere classificati come "disorganizzati" in quanto non aderiscono a nessun gruppo satanico. I "satanisti solitari" possono essere suddivisi nelle seguenti sotto categorie:

- Solitari reali: individui realmente soli, a volte senza neanche un gruppo familiare di appartenenza, che non professano esternamente il loro credo.

- Deliranti schizofrenici/ebefrenici: individui psicotici gravi che, a seguito di psicosi importanti, immaginano una divinità infernale cui sottomettersi;

- Lucidi (adolescenti): giovani che giocano a fare i satanisti, generalmente iniziano a trafficare nella propria camera da letto con formule magiche apprese con leggerezza da libri sull'occulto.

- Egotici: satanisti che, in solitudine, professano un culto satanico dispregiativo nei confronti della collettività e fondato sull'accrescimento del proprio potenziale fisico e sessuale;

- Professionali: s'intende per "satanisti professionali" i maghi professionisti, detti anche "operatori dell'occulto"; spesso si tratta di individui che si arricchiscono alle spalle dei loro incauti e creduloni clienti.

b) Satanisti intermedi. Categoria unica di transizione dall'una all'altra, di passaggio, cioè, dal satanismo individuale a quello sociale. I soggetti di questo gruppo a volte operano da soli, altre volte in compagnia di qualcuno.

c) Satanisti di gruppo: Professano il loro credo in modo sociativo, condividendoli con altri individui per svariati motivi; possono essere classificati come "organizzati" per il fatto che, spesso, sviluppano forti trame sociali con forti vinccoli di adesione.

- Carismatici: individui dotati di forte carisma, fondano loro stessi il gruppo satanico del quale diventano il leader. In questi casi l'adesine degli adepti al gruppo satanico può essere ricondotta alla personalità del carismatico e non già alla sola ideologia dei satanisti;

- Parafilici sessuali: individui che sono soliti legittimare le proprie pulsioni - devianze sessuali attraverso l'adesione ad un gruppo di satanisti;

- Egotici: satanisti che professano un credo satanico dispregiativo nei confronti della colettività e fondato sull'accrescimento del proprio potenziale fisico e sessuale;

- Tossicodipendenti: individui che aderiscono ad un culto satanico per assumere le presunte droghe che avrebbero fornite durante la celebraazzione di particolari riti satanici;

- Lucidi misti (adulti/adolescenti): individui che giocano a fare i satanisti: gli adulti lo fanno per goliardia, gli adolescenti per avvicinarsi al mondo del sesso alternativo ed innovativo.

Classificazione di Vincenzo M. Mastronardi

Un'altra classificazione prettamente psicodinamica e non già fenomenologica, secondo Mastronardi, è la seguente e può spingersi fino all'attività omicidiaria:

- Purificatori (con finlità catartica, per espiare le negatività, accumulate dai fedeli e/o dal genere umano).

- Ingrazianti la divinità (accordandosene i favori e quindi per trarne il potere necessario per una possibile egemonia sociale).

- Propiziiatori di controllo sulla vita e sulla morte e quindi sugli eventi, per conferire e rafforzare l'autostima di cho lo esegue sia per se stesso che agli occhi dei "fedeli".

- Orgiastici (preludio e/o culmine di pratiche erotico-religiose di edonismo e fecondità anche con l'uso di droga).

- Ringraziamenti la divinità stessa (allo scopo cioè di gratificare la divinità dopo chhe quest'ultima abbia manifestato il proprio intrevneto).

- Caratterizzati da volontà di approviggionamento di materiale umano da utilizzare a scopo rituale (tessuti e liquidi biologici, ossa o interi organi per la preparazione di cerimonie, filtri, pozioni amuleti ecc.).

- Alla ricerca di accettazione gruppale (abitualmente trattasi di timidi ed isolati alla ricerca di una qualche forma di accettazione interpersonale).

- Sensaions' searcher (alla ricerca di forti sensazioni con o senza uso di droga).

- Trasgressori transgenerazionali (alla fisiologia ricerca di trasgressione transgenerazionale classica dell'età aadolescenziale, che però talvolta può essere scelta anonimata in una forma di comportamento estremizzato e/o perverso).

- Il muti murder (muti="medicina" in lingua zulu) o omicida seriale per guarigione, il quale sulla base delle proprie esperienze personali, sostiene che, tra le popolazioni del corno d'Africa, è in uso un tipo particolare di omicidio seriale che si può chiamare omicidio seriale per guarigione: gli indigeni sono convinti che, uccidendo una vergine, succhiandone il sangue e ripetendo il procedimento a intervalli di tempo regolari, si possa guarire da alcune malattie.

0 notes

Text

Campagna Dune Pt.2

5)Fazioni:

Le fazioni sono le forze in gioco nell’ambientazione, ognuna offre benefici e svantaggi. Ognuna lotta per rompere l’equilibrio o ottenere maggior controllo/benefici.

E’ consigliabile scegliere una o più fazioni da coinvolgere nel background dei personaggi in quanto si ottengono informazioni importanti altrimenti difficilmente reperibili.( le informazioni sono critiche ed estremamente utili al fine di calcolare le mosse dei propri personaggi nella ragnatela del gioco, dovrebbero essere trattate con cautela)

Impero, Imperatore Commodo XIII, della famiglia Corrino (Rappresentanti dell’ordine).

Attualmente la famiglia Corrino detiene il saldo controllo del trono, attraverso un’acuta gestione dell’equilibrio tra le fazioni. Votata alla neutralità, cerca in continuazione di equilibrare le fazioni in lotta per il potere.

Gilda (Monopolio della spezia) formatasi per garantire la neutralità e il regolare controllo sulla Spezia, è un’istituzione indipendente. Famosi per i loro archivi e il modo brutale con cui gestiscono i loro affari. La gilda apprezza la lealtà ed è pronta a pagarla con moneta sonante. Chiunque esegua magie legate alla spezia dev’essere regolarmente registrato nei loro archivi ed esibire il medaglione di riconoscimento su richiesta.

Bene Gesserit (Sorellanza di donne) I ranghi di quest’ordine sono composte prevalentemente da donne, temute per le loro capacità combattive e spesso chiamate streghe dai poteri sovrannaturali. Le Bene Gesserit hanno scoperto il modo per legare il Taum agli organismi viventi senza effetti collaterali (come invece fa la Necromanzia), sono quindi le principali guaritrici dell’impero. Voci diffuse per tutto l’impero raccontano che l’intero ordine stia lavorando da generazioni per un obiettivo in grado di rivoluzionare l’intera razza umana.

Contrabbandieri (Illegale) Non si sà se le azioni illegali (tra cui la vendita di contrabbando della spezia, teletrasporti illegali e molto altro ancora) siano effettivamente sotto il controllo di un’unica organizzazione o varie bande, ma comunque sia sono brave abbastanza da eludere i controlli ufficiali, non sempre però il costo del servizio (di solito molto più alto di quello legale) rispetta gli standard di qualità.

Nella campagna al momento vengono rappresentati dalla Baccano’s Gang.

Bene Teilax (Scienziati della magia) Ai tempi pre-spezia erano uno dei più forti ordini di maghi, con abbastanza potere politico da rovesciare intere nazioni e rovinare pianeti. Con l’avvento della spezia il loro potere è diminuito, ma non abbastanza da esser spazzato via dai giochi. Sono devoti alla ricerca della manipolazione della materia (scuola d’invocazione) e allo studio del materiale del Piano degli Elementi (scuola dell’evocazione), nei loro documenti è possibile trovare le lunghe liste di nomi degli esseri che abitano quel piano, necessari a siglare i patti di Evocazione.

Atreides (Buoni):Casata aristocratica, credono nella redistribuzione delle risorse per la popolazione e sono famosi per questo (rispecchiano la figura di Monarchi illuminati). Hanno una faida centenaria con la casata Harkonnen.

Harkonnen (Malvagi): Casata Aristocratica, incarnano l’egoismo e la perversione, sono una famiglia rinomata per la loro malvagità ed edonismo. (N.B. Sono anche conosciuti per la loro elevata intelligenza e astuzia malvagia)

Fremen (Unici nativi del pianeta Dune): Sono l’unica popolazione di Dune conosciuta come nativa, schivi e diffidenti verso gli stranieri, covano un profondo odio per gli Harkonnen che li hanno vessati e cacciati durante il periodo in cui Dune era governato da loro. A cause delle difficilissime condizioni di vita su Arrakis, i Fremen sono molto più forti dei comuni cittadini dell’impero. Vivono in Clan (Sielch) e hanno un fortissimo senso dell’onore. Ogni vero Fremen, al raggiungimento dell’età adulta riceve un Cryss, un coltello creato attraverso la lavorazione di un dente di un Verme delle sabbie.

Ix (scienziati anti magia): una fazione recente, rispetto alle altre, che ricerca un modo per spezzare il monopolio della magia, cercando di offrire una possibile alternativa. Questa fazione è tenuta sotto stretto controllo dall’Impero, il Bene Teilax e la Gilda.

0 notes

Text

I volti di Adolf Eichmann

New Post has been published on https://www.aneddoticamagazine.com/it/i-volti-di-adolf-eichmann/

I volti di Adolf Eichmann

Molti criminali nazisti ebbero un aspetto assolutamente ordinario. A dispetto della propaganda di regime, neppure Adolf Hitler fece eccezione. Friedrich Reck-Malleczewen, un intellettuale nostalgico del kaiser disgustato dallo spettacolo di folle di tedeschi osannanti la svastica, confidò al proprio diario che il führer aveva l’aria di un “bigliettaio di tram” dal viso floscio, sformato, gelatinoso, livido e malaticcio.

Lo sguardo miope ed assorto del sanguinario reichsführer delle SS, Heinrich Himmler, fu paragonato a quello di un mite maestro di provincia.

Durante il processo di Norimberga, un avvocato americano descrisse il comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, come una persona all’apparenza normale come può esserlo un commesso di drogheria. Molti internati polacchi confermarono questa impressione. Lo psichiatra che interrogò Höss subito dopo la sua cattura, rimase scosso dal pensiero che lo sterminio di oltre un milione di persone potesse essere stato commesso da un uomo così banale. Lo stesso sbigottimento provò un ufficiale britannico quando notificò l’atto di accusa a Walter Funk, “…un individuo insignificante, basso, flaccido, calvo, con un viso paffuto ed ovale…”, che durante la guerra aveva diretto il ministero dell’Economia e la Reichsbank.

A Gerusalemme, nell’aprile del 1961, un altro e ben più feroce “criminale da scrivania” come Adolf Eichmann stupì tutti i commentatori per il suo aspetto ordinario e dimesso. Lo scrittore Moshe Pearlman si sentì quasi truffato vedendo comparire alla sbarra un uomo qualunque di mezza età e non il mostro che aveva immaginato. Il filosofo e matematico Bertrand Russell, autore nel 1954 del best seller “Il flagello della svastica”, vide in Eichmann lo stereotipo del burocrate anonimo e senza volto. La stessa impressione ebbe il giurista Telford Taylor, che poteva vantare una notevole esperienza in fatto di criminali nazisti, avendo ricoperto l’incarico di assistente di Robert H. Jackson, capo del collegio di accusa americano al processo di Norimberga.

Dopo la sentenza, persino il pubblico ministero israeliano Gideon Hausner, che aveva compiuto ogni sforzo per presentare Eichmann alla corte in termini demoniaci, dovette ammettere che “…il suo portamento da leader della Gestapo era scomparso e non c’era alcun indizio della sua forza diabolica e poco che indicasse la sua fin troppo nota malvagità, la sua arroganza e la sua capacità di compiere il male.”.

Al coro di stupore si unì anche l’inviata a Gerusalemme della rivista “New Yorker”, la filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt che presentò Eichmann come un uomo terribilmente normale. All’amico, confidente e collega Karl Jaspers lo dipinse non come un’aquila, ma piuttosto come un fantasma chiuso in gabbia, reso ancor più fragile e vulnerabile da un fastidioso raffreddore che lo costringeva a soffiarsi il naso in continuazione. Un’immagine ben lontana da quella del superuomo ariano, sadico e fanatico, diffusa prima del processo dalla stampa e dalla pubblicistica.

Il “cacciatore di nazisti” Simon Wiesenthal, per evitare il rischio che pubblico e giuria potessero provare pietà per un uomo così ordinario ed all’apparenza inoffensivo, propose di far comparire in aula Eichmann in uniforme delle SS. Il suo consiglio rimase ovviamente inascoltato, lasciando all’opinione pubblica mondiale che seguiva le udienza in TV l’arduo compito di conciliare il ritratto dell’aguzzino sadico tratteggiato dagli instant book usciti prima del processo con l’immagine di quell’uomo di mezza età, miope e dalla calvizie incipiente, che prendeva meticolosamente appunti chiuso in una gabbia di vetro antiproiettile e si ostinava a ripetere di essere stato soltanto un esperto di trasporti. Ad accrescere l’imbarazzo ed il disorientamento di milioni di spettatori contribuì anche l’inserimento relativamente recente di Eichmann nel novero dei più esecrabili nemici dell’umanità. Alla fine della guerra il suo nome era infatti quasi sconosciuto agli Alleati e non compariva nell’elenco dei grandi criminali da processare a Norimberga. Fu Dieter Wisliceny, un subordinato di Eichmann, ad indicarlo per la prima volta nel novembre del 1945 come un personaggio chiave nell’attuazione della “soluzione finale della questione ebraica”. Le deposizioni rese da Höss nel marzo del 1946 fornirono ulteriori conferme, ma non furono sufficienti a destare l’attenzione né degli inquirenti, che non assegnarono alcuna priorità alla sua ricerca, né della stampa, che continuò ad ignorarlo, né degli storici, che fino alla metà degli anni ’50 si limitarono tutt’al più a citarlo come un amministratore incolore del genocidio. Neppure Wiesenthal, che a Mathausen aveva sentito nominare Eichmann come artefice della deportazione degli ebrei ungheresi, si rese immediatamente conto dell’importanza del suo ruolo. La lettura degli atti del processo di Norimberga gli aprì gli occhi quando ormai era troppo tardi. Con l’intensificarsi della “guerra fredda” l’interesse degli Alleati per la ricerca dei criminali nazisti era bruscamente calato, così come la pressione dell’opinione pubblica europea, assorbita dai problemi della ricostruzione e dall’incubo della minaccia comunista.

Soltanto la spavalda determinazione con cui, nel maggio del 1960, lo stato d’Israele sfidò il diritto internazionale, autorizzando il suo servizio segreto a rapire Eichmann in Argentina, convinse la stampa mondiale ad occuparsi del responsabile del dipartimento IV B4 dell’Ufficio Centrale per la Sicurezza del Reich (RSHA). A ridosso del processo vennero pubblicate, in diverse lingue, decine di biografie di Eichmann che, in mancanza di informazioni attendibili, fecero ampie concessioni al sensazionalismo. Alcune invenzioni furono ripetute così tante volte da diventare certezze, come la fandonia, suggerita da Wisliceny, secondo cui il fanatico antisemitismo di Eichmann sarebbe stato generato da un trauma infantile: lo scherno dei compagni di scuola che lo additavano come un ebreo. Simili grossolane interpretazioni si ispiravano, semplificandole sino all’involontaria parodia, alle teorie psicologiche sul nazismo, molto accreditate negli anni ’40 e ’50. Lasciando trasparire uno schema interpretativo comune alle biografie di tutti i gerarchi nazisti, a cominciare dallo stesso Hitler, Eichmann veniva ritratto come un disadattato ed un fallito, capace di trasformare la propria frustrazione in odio fanatico per il popolo ebraico. La compiaciuta descrizione di episodi, spesso non verificabili, di sadismo, brutalità e perversione sessuale completavano a fosche tinte il quadro di una personalità demoniaca.

Il pubblico ministero Hausner non seppe e non volle rinunciare ad una rappresentazione così sensazionalistica di Eichmann, ritenendo, erroneamente, che avrebbe giovato alla sua tesi accusatoria. Alla mostruosità dell’olocausto non poteva che corrispondere una incarnazione del male assoluto, anche se, al posto di fauci, zanne, artigli ed occhi iniettati d’odio, aveva le fattezze di un qualunque impiegato di mezza età.

Hausner diede ampio risalto ad episodi insignificanti o addirittura dubbi al solo scopo di dimostrare la personalità arrogante e brutale dell’imputato. Analizzando le attività dell’ufficio per l’emigrazione ebraica di Vienna, chiese conto ad Eichmann degli schiaffi inferti, in preda ad un accesso d’ira, al dottor Josef Löewenherz, capo della comunità ebraica viennese. Pur in assenza di prove certe, come riconobbe la stessa corte, si affrettò ad accusare Eichmann di aver ordinato l’esecuzione, nel 1944, di un giovane ebreo colpevole del furto di alcuni frutti nel giardino della sua villa di Budapest.

Oltre ad indugiare sul cliché dell’aguzzino sadico e spietato, Hausner si spinse a rappresentare Eichmann, fingendo di ignorarne la modesta posizione gerarchica, come la molla del genocidio: “… era la sua parola che metteva in azione le camere a gas; lui sollevava il telefono e i vagoni partivano verso i centri di sterminio; era la sua firma a suggellare il destino di migliaia di persone.”.

L’atto di accusa, articolato in quindici capi, non si limitò a contemplare le attività svolte dal dipartimento IV B4 diretto da Eichmann, già di per sé così mostruose da garantire la condanna dell’imputato e la sua perenne esecrazione, ma comprese anche un ampio catalogo di imputazioni che costituiva una sorta di summa delle sofferenze e delle atrocità subite dal popolo ebraico durante il regime nazista. Eichmann fu perciò chiamato a rispondere di una quantità sconcertante di crimini odiosi: dall’istigazione della “notte dei cristalli” nel novembre del 1938 alla pianificazione dello sterminio nella conferenza di Wannsee nel gennaio del 1942, dall’ordine di impiegare il gas Zyklon B nelle camere a gas all’efferatezze commesse dagli Einsatzgruppen in Russia nel 1941, dalle disumane condizioni di vita nei lager alle marce della morte, dalle sterilizzazioni di massa agli aborti coatti, dalla spoliazione degli ebrei europei alla loro riduzione in schiavitù, dalla deportazione di mezzo milione di polacchi, di decine di migliaia di zingari e di 140.000 sloveni all’assassinio di 100 bambini deportati dalla cittadina boema di Lidice. Alcuni capi di imputazione non furono altro che pretesti per moltiplicare le testimonianze sulla barbarie nazista, lasciando in ombra il ruolo dell’imputato. Nella terrificante grandiosità dell’affresco generale gli elementi probatori della sua colpevolezza a tratti quasi svanirono.

Nelle centoventuno udienze del processo sfilarono un centinaio di testimoni per l’accusa, tutti ansiosi di raccontare la loro storia d’orrore. Alcune deposizioni assunsero quasi i caratteri di conferenze sull’olocausto, altre riproposero stralci di memorie di deportazione e di prigionia già da tempo pubblicati. Incurante del richiamo della corte a non tracciare dispersivi “quadri generali” ed a rientrare nei binari tradizionali della procedura penale, Hausner si ostinò a chiamare a deporre testi il cui legame con Eichmann era talvolta vago se non evanescente. Zindel Grynszpan, padre di Herschel autore dell’assassinio di vom Rath, che aveva offerto alle SS, nel novembre del 1938, il pretesto per la “Notte dei cristalli”, riferì la sua vicenda personale benché fosse evidente che Eichmann non aveva avuto parte alcuna nell’organizzazione del pogrom e non vi aveva neppure preso parte. Il poeta e scrittore Abba Kovner, che aveva militato nella resistenza ebraica in Ucraina, fu ascoltato soltanto perché asseriva di aver appreso da un sergente tedesco che all’interno della Wehrmacht circolavano voci sull’importanza di Eichmann nell’organizzazione dello sterminio. Ben cinquantatre testimoni si dilungarono sulla tragedia degli ebrei in Lituania ed in Polonia, dove però l’autorità di Eichmann era stata quasi nulla. Pur di portare in aula l’eroica resistenza del ghetto di Varsavia, Hausner non esitò a sacrificare la pertinenza con le responsabilità dirette del dipartimento IV B4; e non fu l’unica volta che accadde. Altri sedici testimoni descrissero le atroci condizioni di vita di Auschwitz, Treblinka, Chelmno e Majdanek su cui, a differenza di quanto avvenne per il “ghetto per vecchi” di Theresienstadt, l’imputato non poté minimamente influire.

La sentenza non mancò di stigmatizzare l’inconsistenza della connessione di Eichmann con alcuni capi di imputazione, come a proposito del suo presunto controllo sugli Einsatzgruppen o sulle condizioni di vita nei lager, ma Hausner raggiunse comunque il suo scopo: raccontare al mondo l’olocausto.

Se le ampie concessioni del procuratore al cliché del sadico aguzzino nazista furono influenzate in parte dalle pressioni e dalle aspettative dell’opinione pubblica israeliana ed in parte dalle semplificazioni operate dalla pubblicistica, l’enfatizzazione del ruolo di Eichmann come pretesto per tracciare difronte al mondo intero un bilancio generale dell’enormità dell’olocausto rispose invece alla volontà del governo di Ben Gurion che, superate le iniziali preoccupazioni per il clamore internazionale suscitato dal rapimento del criminale nazista, si era convinto a trasformare il processo in una dimostrazione dell’imperativo dell’esistenza dello stato ebraico.

Con chiaro intento provocatorio, ma cogliendo pienamente il significato esemplare che il processo avrebbe dovuto assumere per ribadire la legittimità dello stato d’Israele, Wiesenthal propose che Eichmann fosse chiamato a dichiararsi colpevole o innocente difronte alla corte sei milioni di volte, una per ciascuna delle vittime dell’olocausto. Hausner respinse ovviamente una procedura così irrituale, ma si guardò bene sia dal rinunciare alla spettacolarizzazione del processo, sia dall’ergersi a difensore del principio della separazione tra potere esecutivo e giudiziario. Come membro del governo, in veste di ministro della Giustizia, accettò infatti di buon grado le indicazioni di Gurion circa la necessità di ammorbidire i riferimenti al popolo tedesco, per non incrinare gli ottimi rapporti con il cancelliere Adenauer, di non approfondire troppo il ruolo dei consigli ebraici nell’organizzazione delle deportazioni e di tacere l’imbarazzante partecipazione dello stesso Gurion ai negoziati avviati tra nazisti e sionisti in Ungheria nel 1944.

Tali omissioni indignarono Hannah Arendt che denunciò ai lettori del “New Yorker gli intenti mistificatori del processo, arrivando a sostenere che il popolo ebraico durante il Terzo Reich aveva dovuto difendersi da due terribili nemici: i nazisti ed i consigli ebraici, soprattutto quelli più permeabili agli ideali sionisti. Gli uni animati da un odio inestinguibile verso gli ebrei, gli altri disposti a tutto pur di compiacere le autorità, entrambi vittime di un collasso morale generato dallo stato totalitario hitleriano. Attirandosi gli strali del World Jewish Congress, scrisse: “Ovunque c’erano ebrei, c’erano stati capi ebraici riconosciuti e questi capi, quasi senza eccezioni, avevano collaborato con i nazisti, in un modo o nell’altro, per una ragione o per l’altra. La verità vera era che se il popolo ebraico fosse stato realmente disorganizzato e senza capi, dappertutto ci sarebbe stato caos e disperazione, ma le vittime non sarebbero state quasi sei milioni. …circa la metà si sarebbero potute salvare se non avessero seguito le istruzioni dei Consigli ebraici.”.

In questa chiave di lettura il genocidio non era semplicemente il risultato più aberrante di secoli di antisemitismo, ma la tragica conseguenza del potere totalitario che aveva rimosso il confine tra bene e male e corrotto la coscienza di ebrei e gentili, di funzionari nazisti come Eichmann e di funzionari ebraici come il dottor Rudolf Kastner che in Ungheria “…salvò esattamente 1684 persone al prezzo di circa 476.000 vittime.”. Pertanto il processo ad un burocrate della “soluzione finale” non avrebbe dovuto diventare un pretesto per celebrare le immani sofferenze del popolo ebraico, ma una occasione per esecrare l’orrore dello stato totalitario di cui l’olocausto non era che un’espressione.