#periscópio

Text

Caro Colecionador, nós odiamos você. O sexo perde todo o seu poder e sua magia quando se torna explícito, mecânico, exagerado, quando se torna uma obsessão mecanizada. Fica enfadonho. Você nos ensinou mais do que qualquer outra pessoa que eu conheça como é errado não misturar sexo com emoção, fome, desejo, luxúria, caprichos, laços pessoais, relações mais profundas que modificam sua cor, seu gosto, seu ritmo e sua intensidade. Você não sabe o que está perdendo com seu exame microscópico da atividade sexual a ponto de excluir aspectos que são o combustível que lhe ateiam fogo. Intelectual, imaginativo, romântico, emocional. É isso que dá ao sexo sua tessitura surpreendente, suas transformações sutis, seus elementos afrodisíacos. Você está reduzindo seu mundo de sensações, matando-o de fome, drenando seu sangue. Se você alimentar sua vida sexual com todas as excitações e aventuras que o amor injeta na sensualidade, será o homem mais potente do mundo. A fonte da potência sexual é a curiosidade, a paixão. Mas você está vendo sua pequena chama morrer asfixiada. O sexo não viceja na monotonia. Sem sentimento, invenções ou surpresas na cama. O sexo deve ser misturado com lágrimas, risos, palavras, promessas, cenas, ciúme, inveja, todos os condimentos do medo, da viagem ao estrangeiro, novos rostos, romances, histórias, sonhos, fantasias, música, dança, ópio, vinho. Quanto você perde por usar esse periscópio em tão pequena parte de uma coisa tão grande, quando poderia desfrutar um harém de maravilhas diferentes e jamais repetidas? Não há um fio de cabelo igual ao outro, mas você nunca permitirá que desperdicemos palavras com a descrição de um cabelo; não há dois odores iguais, mas se nos expandirmos sobre isso você gritará para que cortemos a poesia. Não existem duas peles com a mesma textura, e nunca o mesmo tom, temperatura, sombras, jamais o mesmo gesto; pois o amante, quando incendiado pelo verdadeiro amor, é capaz de percorrer a escala da sabedoria de muitos séculos. Quanta coisa, quantas variações de idade, de maturidade e inocência, de perversidade e arte... Sentamo-nos juntos por horas e imaginamos como será você. Caso tenha fechado seus sentidos para a luz, a cor, o caráter, o temperamento, deve estar agora completamente paralisado. Há muitos sentidos menores, todos tributários do sexo, afluentes que o alimentam. Apenas o ritmo simultâneo do sexo e do amor pode criar o êxtase.

Anais Nin - Delta de Vênus Histórias Eróticas

4 notes

·

View notes

Text

Ao rodar a torre do seu carro de combate e, usando o periscópio do veículo, o Cabo José Alves Costa tem consciência de que qualquer disparo resultaria num massacre. Ali ficam cerca de duas horas, sem fazerem nada e sem nunca se juntarem aos revoltosos.

0 notes

Text

O Mix Fold 3 da Xiaomi estará disponível apenas na China.A temporada de verão também é a estação dos telefones dobráveis, ao que parece. Seguindo os passos do Samsung Galaxy Z Fold 5 e do impressionantemente fino Honor Magic V2, agora é a vez da Xiaomi revelar uma nova criação. O Mix Fold 3 oferece algumas melhorias esperadas em termos de espessura dobrada (5,26 mm), espessura desdobrada (10,86 mm) e peso (255 gramas). O mais recente concorrente da Xiaomi ganhou uma câmera com zoom periscópico de 5x e, finalmente, uma câmera selfie.Mix Fold 3 da XiaomiOutra adição notável é o carregamento sem fio de 50 W junto com a opção original com fio de 67 W. Dependendo do método de carregamento usado, a empresa diz que leva 55 minutos ou 40 minutos para carregar totalmente, respectivamente bateria ligeiramente mais densa de 4.800 mAh. O carregamento sem fio do Mix Fold 3 deve funcionar bem com o mais recente processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "Leading Version", com seu núcleo principal capaz de até 3,36 GHz - útil para edição de vídeo na tela maior.Graças à sua configuração aprimorada, o Mix Fold 3 possui um total de quatro Leicas aprimoradas na parte traseira: uma câmera principal de 50 megapixels f/1.77 (Sony IMX800, equivalente a 23 mm) com estabilização óptica, uma câmera principal de 12 megapixels f/1.77 . Câmera ultra larga /2.2 (equivalente a 15 mm), uma câmera telefoto de 10 megapixels (equivalente a 75 mm) e a nova câmera periscópio de 10 megapixels f/2.92 (equivalente a 115 mm).Como antes, você sempre pode alternar a tela externa para usar qualquer uma dessas câmeras traseiras para melhores selfies, mas para videoconferência geral, agora você tem a opção de alternar entre as câmeras frontais de 20 megapixels em ambas as câmeras externas. 6,56 polegadas . tela (2.520 x 1.080, 120 Hz) e tela flexível de 8,025 polegadas (2.160 x 1.916, 120 Hz).As dimensões da tela aqui são praticamente idênticas ao modelo topo de linha, exceto que ambos agora são atualizados com a tecnologia de tela OLED E6 da Samsung para maior eficiência e visibilidade externa; você terá até 2.600 nits de brilho máximo na tela externa.

0 notes

Text

O iPhone 15 Pro Max será o mais popular graças à câmera periscópica exclusiva.Segundo o analista Ming-Chu Kuo, citado pela GSMArena, o iPhone 15 Pro Max será responsável por 35-40% dos pedidos da série 15. Ele espera que o 15 Pro Max venda 10-20% melhor que o 14 Pro Max.Segundo seu relatório, o recurso mais vendido do iPhone 15 Pro Max será o acesso exclusivo a uma câmera com zoom periscópio. Ele espera que o iPhone 16 Pro também tenha periscópio, beneficiando muito as vendas.O que o iPhone 15 Pro Max terá em particularLargan é supostamente o fornecedor exclusivo de módulos de periscópio para o iPhone 15 Pro Max. Esta é a mesma Largan que aparentemente fornece mais de 60% das lentes periscópicas para a Huawei – o adotante de câmeras periscópicas que mais cresce entre os fabricantes de telefones chineses, com cerca de 15 a 20 milhões de modelos equipados com periscópio vendidos este ano.Este é um ótimo negócio para Largan, já que uma lente de periscópio é 3 a 4 vezes mais cara do que uma “lente 7P geral de última geração”. Em notícias relacionadas, a série iPhone 15 (modelos não Pro) poderá ver o retorno da cor verde, de acordo com Majin Bu no X, anteriormente conhecido como Twitter.O evento Apple iPhone 15 está agendado para 12 de setembro. A linha do iPhone a ser anunciada em breve pode finalmente abandonar a porta Lightning.Quase assim que o evento do ano passado terminou, começaram a circular rumores sobre o que a Apple tinha reservado para a linha do iPhone 15. Todos os modelos (exceto talvez um novo SE) poderiam abandonar o entalhe e começar a usar o Dynamic Notch Island que estreou no iPhone 14 Pro e Pro Máx.Você pode precisar de um iPhone 15 Pro se quiser conectividade WiFi 6E em vez de WiFi 6. Os relatórios sugerem que o 15 Pro e o Pro Max terão engastes mais finos e uma moldura de titânio, mas podemos ter que esperar até o próximo ano para ver o rumores de iPhone Ultra.

0 notes

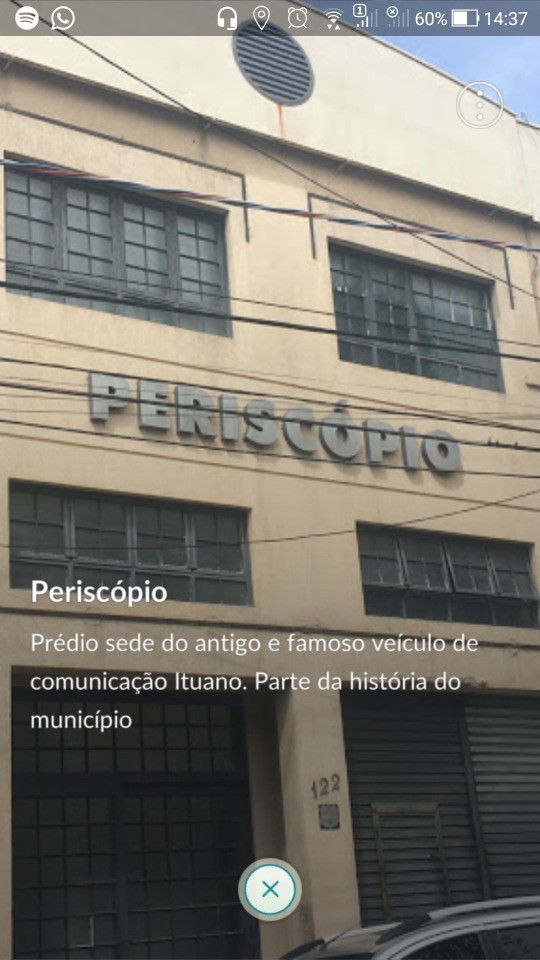

Photo

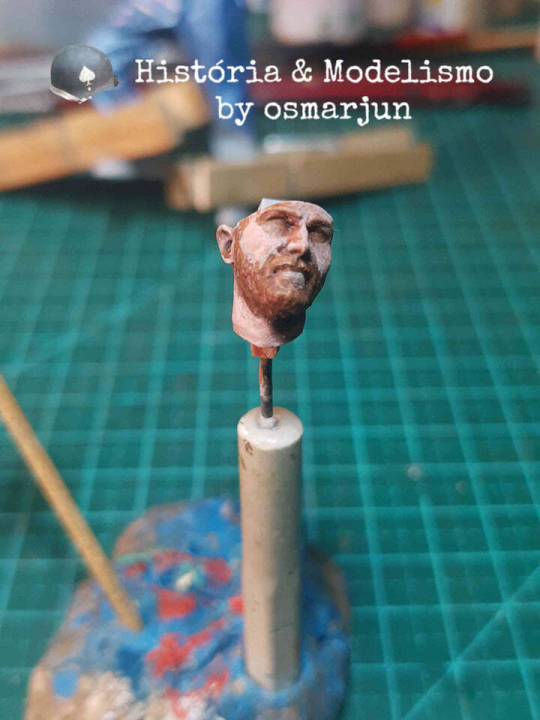

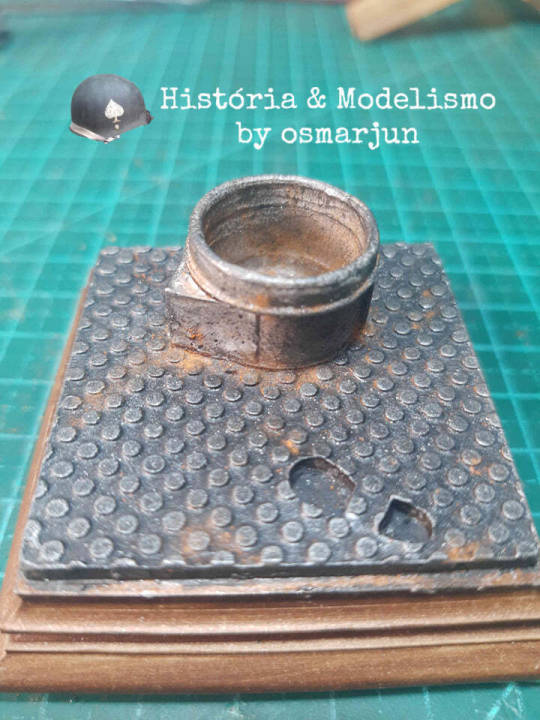

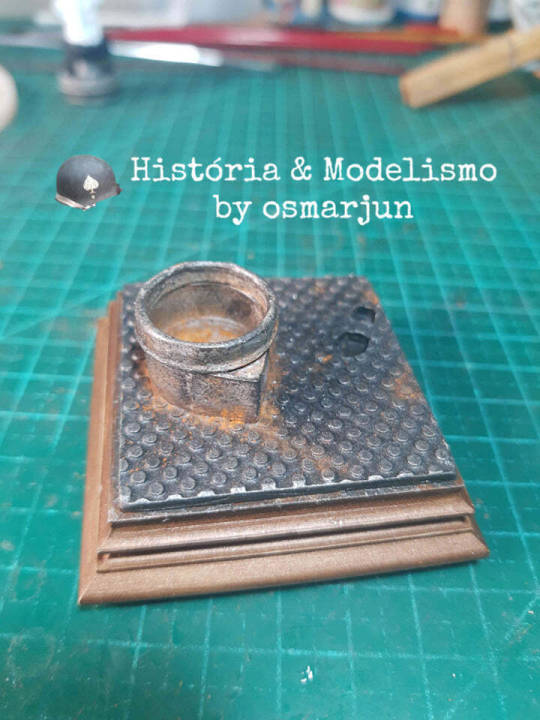

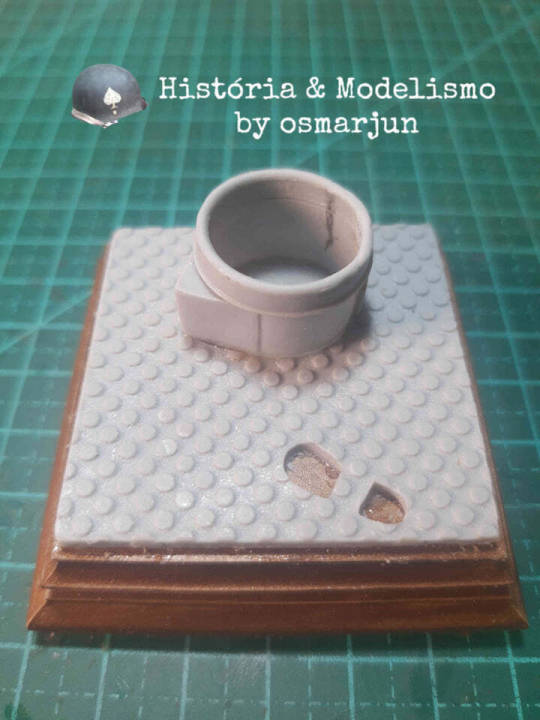

Günther Prien - Korvettenkapitän - 1:16 scale - Parte 3

Iniciando a Pintura

Piso e base de apoio do periscópio já finalizados

Logo novas atualizações

Forte Abraço!

Osmarjun

1 note

·

View note

Text

As fotos ProRAW de 48MP no iPhone 14 Pro mudaram as regras do jogo

As fotos ProRAW de 48MP no iPhone 14 Pro mudaram as regras do jogo

Quando você olha para esta foto, sua primeira reação pode ser que ela foi tirada por uma câmera com uma lente de zoom de longo alcance. Tem muitos detalhes e é claramente um close-up, então você pode pensar que foi tirada na lente do periscópio se fosse um smartphone ou uma câmera com zoom.

Mas e se eu te disser que esta foto foi tirada com uma câmera de telefone de 24 mm de largura, e não só…

View On WordPress

0 notes

Text

Entrebulhos

Eu queria que ele entrasse pela porta e me visse chorando e dissesse:

Meu amor, pq você está chorando?

E me abracasse dizendo que estava ali comigo, que eu poderia contar com ela. Que iríamos passar por tudo isso juntos. Pois o amor que sentíamos não era só pra ser contemplado, era pra ser vivido.

Eu sempre me perco dentro dela. Eu me afogo nos mares dessa filha de Iemanjá. Mesmo nas ondas mais tranquilas.

Tudo que eu queria agora, era uma garrafa de whiskey pra esquecer aquele meme, esse sentimento deste desamor, àquele amor.

É difícil explicar o amor pra quem nunca o viveu e quer que seja entendido.

É difícil voltar a idolatria da dúvida, a ser um periscópio no oceano do sentimatal.

Enquanto eu tiver que ter que explicar o óbvio, vou morrendo dentro de si.

Aquele desejo do quarto a meia luz, a meia-noite, cansados fisicamente de nos possuirmos, da troca de beijos, suor e carinhos. Da cumplicidade no olhar,do arrepio atrás da orelha que desce até as costelas, foi-se. O sempre jeito em gourmetizar o simples venceu. A solidão impera. Pois nunca houve um sério desejo em ficar. Pois o sentimento é maior que a vivência. O tanto faz sempre esteve em voga. Presente. Como a frieza dos trópicos longe do verão. Nem minha paciência, nem irreverência, nem equilíbrio, nem argumentação, nem o amor único e jura eterna do mesmo fez sentido. Pois tudo isso é vivido, não explicado.

A chuva há de passar, eu hei de mudar. Talvez manco, incompleto, segregado. Mas, nunca vou conseguir explicar isso. Nem com todos os poemas, letras de canções, com meu coração, ou este próprio texto. Só conseguiria provar de uma só forma. Vivendo-o. Que pena.

0 notes

Text

Periscópio 1: A poesia japonesa: formas estruturais e referências culturais

Claudio Daniel

O primeiro registro da poesia clássica japonesa é a antologia Manyoshu (万葉集)[1], cujo título já foi traduzido como “Livro das mil folhas”, “Coleção de duas mil ideias” e “Livro de dez mil palavras” (SUZUKI: 1979, 11), publicada no século VIII, durante o Período Heian (794-1192). Conforme escreve Eico Suzuki no livro A literatura japonesa, esta coletânea, dividida em vinte volumes, reúne “4.500 poemas, classificados de acordo com os temas. O mais antigo poema é de amor, composto pela princesa Iua, esposa do imperador Nintoku (...), no começo do quinto século” (SUZUKI, 1979: 11). O grande número de composições poéticas de temática amorosa presentes na antologia, explica Suzuki, deve-se ao fato de que, na antiga sociedade aristocrática japonesa, orientada por rígidas normas de conduta, “o namoro se faz por troca de poemas de parte a parte” (idem). Ao longo de 450 anos, o Manyoshu recebeu acréscimos de poetas de diferentes classes sociais, desde a família imperial até “damas e nobres, monges, guerreiros, a plebe, até mendigos, sendo numerosos os autores desconhecidos” (idem, 12). A poesia se manifesta como uma forma de expressão que transcende ou subverte o tecido social, como se fosse um território livre de imposições e normas específicas de conduta: “temas populares são abordados pela aristocracia, que se identifica com as camadas mais humildes, não havendo, pelo menos no sentimento e nas letras, divisão estanque entre elas” (idem). O Manyoshu reúne três modalidades de composição poética, a saber: o tchôca (長歌, poema longo), o tanka (短歌, poema curto) e o sedoka (旋頭歌, poema médio). De todos estes gêneros poéticos, o mais praticado é o tanka, do qual encontramos 4.207 composições no Manyoshu. O tanka clássico é formado por duas estrofes, um terceto de 5-7-5 sílabas e um dístico de 7-7 sílabas, sem rimas. Conforme diz o estudioso Shuichi Kato no livro Tempo e espaço na cultura japonesa, “o poema tanka é a única forma poética sistematizada reconhecida e promovida pela corte a partir do Período Heian, e que depois continuou sendo o estilo principal de expressão lírica da língua japonesa” (KATO, 2011: 84). O tanka é reconhecido como forma canônica no Manyoshu e também no Kokin Wakashu (古今和歌集) ou Antologia de poemas de ontem e de hoje, coletânea compilada por ordem imperial[2] e publicado no século X, que reúne mais de mil poemas, sendo apenas cinco tchôka, quatro sedoka e as demais composições pertencentes ao gênero tanka[3]. Esta será a forma por excelência da poesia japonesa até meados do século XVI, sendo praticada ainda hoje por numerosos poetas, inclusive no Ocidente[4]. A evolução da poesia japonesa desde o Manyoshu, publicado no século VIII, até o Kokin Wakashu, que veio a lume 150 anos depois, não representou apenas “a concentração na forma poética curta” (idem, 85). Outras importantes mudanças são verificáveis na segunda antologia, como a adoção de pseudônimos poéticos (kana) em lugar dos nomes verdadeiros (mana) dos poetas, todos eles pertencentes à aristocracia japonesa, em contraste com a diversidade social verificada no Manyoshu. “Mudam também os recursos estilísticos” (idem), diz Shuichi Kato, com o uso frequente da aliteração, da assonância, da onomatopeia, do trocadilho, também encontrados nos textos poéticos das peças de teatro Nô, e a ênfase temática está no mono omoi (o “pensar nos fatos”). O Manyoshu cantava o amor (somon, “poemas de paixão”) e a morte (banka, “elegia e canto fúnebre”), e ainda, nos poemas mistos, abordava “celebrações, viagens, ocorrências militares e, em número menor, até mesmo temas como a miséria, o imposto pesado e o saquê” (idem, 86). Já na antologia palaciana Kokin Wakashu foram banidos os temas relacionados à política e à bebida alcoólica, recorrentes na poesia chinesa – por exemplo, no Livro das odes coletadas por Confúcio, ou Shi king (詩) –, cuja influência estava caindo em desuso na lírica japonesa. Ocorre também “um contraste notável com a classificação das obras de acordo com o tipo de tema, e o surgimento do costume peculiar em classificar os poemas líricos de acordo com as ‘quatro estações’” (idem, 85). Com efeito, como diz Shuichi Kato, “um terço dos mais de mil poemas dos vinte rolos do Kokin Wakashu é composto de poemas de amor, e outro terço, de poemas das quatro estações. Desde então, muitas antologias seguiram o exemplo” (idem, 86). O critério de dividir os poemas de um livro de acordo com a estação do ano é um elemento específico da literatura japonesa, não encontrando correspondentes na China ou em países europeus. (A temática sazonal, porém, encontra-se em muitos poemas chineses, especialmente da dinastia Tang, 618-907 d.C., como na conhecida composição de Li T’ai Po – ou Li Bai –, traduzida por Sérgio Capparelli e Sun Yuqi: “Cobre-se de geada / a escadaria de jade. / O frio úmido da noite / entranha em suas meias de seda. / Ela solta o cortinado / e através dos cristais translúcidos / contempla a lua de outono”, CAPPARELLI e YUQI, 2012: 75). É uma prática que transporta, para o campo da poesia, o conceito de tempo na cultura japonesa, que não obedece a uma lógica evolutiva linear, do tipo início-meio-fim, mas a um princípio cíclico; por isso mesmo, sua representação gráfica poderia ser um círculo ou espiral infinita. O pensamento tradicional japonês sobre o tempo remonta, provavelmente, à observação das estações pelos camponeses, que obedeciam ao ritmo sazonal para a semeadura e a colheita. As estações, que regem a agricultura, a pesca, os ritos religiosos, festas e cerimônias eram os sinais visíveis de uma ordenação do cosmo, da natureza e do próprio homem. “Na parte oeste da ilha principal do arquipélago japonês e na ilha de Kyoshu – ou seja, na região que foi o centro da cultura antiga – a distinção das estações é clara, é regrada”, escreve Shuichi Kato, “e não é difícil imaginar que essas mudanças que se sucedem naturalmente possam ter definido uma consciência do tempo cotidiano da sociedade agrícola” (idem, 49). O trabalhador rural japonês percebeu que as quatro estações se sucedem e que os fenômenos naturais não acontecem uma única vez. “Não é que o tempo das quatro estações avance em linha reta, ele dá voltas em uma circunferência, e nela não há começo ou fim” (idem, 87).

A percepção do tempo cíclico pelos agricultores japoneses foi absorvida pela corte Heian, a partir do século XI, tornando-se o principal recurso de expressão para os poetas e escritores. O conhecido Makura no Soshi (枕草子), ou Livro do travesseiro[5], escrito entre os anos de 994 e 1001 pela dama da corte Sei Shonagon, começa com estas palavras: “Da primavera, o amanhecer. (...). Do verão, a noite. (...) Do outono, o entardecer. (...) Do inverno, o despertar”. (SHONAGON, 2013: 45). Outra obra célebre, de natureza épica, o Heike Monogatari (平家物語), ou Narrativas do clã Taira, do século XII, também começa com uma invocação sobre a efemeridade de todas as coisas, onde a ideia do tempo cíclico alia-se à noção da impermanência dos fenômenos. Na poesia do gênero tanka, a referência sazonal indica o momento em que os versos foram escritos, a atitude mental do autor, ao observar ou participar de uma ação, e os sentimentos relacionados a essa paisagem. Assim, a “primavera” pode estar associada ao “perfume da ameixa”, ao “canto do rouxinol” ou à lembrança da “amada”, o “outono” pode estar acompanhado pelo “corvo”, “solidão”, “vento” e assim por diante. O princípio da analogia entre as quatro estações, os acontecimentos na natureza e as atitudes e emoções humanas é o coração do tanka, que a partir da antologia Kokin Wakashu “tornou-se uma forma de transmissão social do pensamento e, por outro lado, um meio de entretenimento” (KATO, 2011: 89), sintetiza Shuichi Kato.

1.2 — Do tanka ao haicai

A forma clássica do tanka, composta de um terceto e um dístico, totalizava 31 sílabas, sem rimas. Conforme diz Paulo Franchetti, em seu livro Haikai, a relação entre as duas estrofes de um tanka não apresenta “um claro nexo lógico”, e os poemas em que isso ocorre “são usualmente considerados de segundo nível” (FRANCHETTI, 1990: 11-12). Os procedimentos mais recorrentes, prossegue o autor, “são ou a justaposição direta de imagens de alguma forma complementares ou a utilização da shimo-no-ku (下の句, estrofe de baixo) para apresentar uma espécie de comentário ou exemplificação do clima geral estabelecido na kami-no-ku (上の句, estrofe de cima)”. Um bom exemplo da forma de composição do tanka é este poema de Ki no Tsurayuki (868-945):

Cheio de saudades,

Vou encontrar a minha amada:

Na noite de inverno

O vento do rio é gelado

E gritam as aves noturnas.

Tradução: Paulo Franchetti[6]

No dístico inicial, há um eu lírico que manifesta saudades da amada e a intenção de encontrá-la; já no terceto, surge uma paisagem composta pelo vento de inverno, o rio gelado e as aves noturnas, sem nenhuma voz lírica, como se fosse a montagem de duas sequências cinematográficas, sem uma ligação discursiva ou narrativa entre elas. A não explica B, uma estrofe não afirma, nega ou contradiz a outra, mas sugere um clima, um estado de espírito, algo incorpóreo que não se materializa no texto, mas que é suscetível de diferentes interpretações, de acordo com o repertório e a sensibilidade do leitor.

A estrutura do tanka permitia que dois poetas participassem na criação do mesmo poema: um escrevia o terceto e o outro o dístico. Com o passar do tempo, começaram a surgir séries inteiras de poemas escritos por diversos poetas, num jogo semelhante ao “cadáver delicado” dos surrealistas que passou a ser conhecido como renga (连歌). Conforme Shuichi Kato, “o renga é uma produção conjunta de muitas pessoas, na qual ninguém pensa na estrutura como um todo, apenas concentra a atenção em como compor da melhor forma possível a estrofe a ser acrescida em cada uma das situações” (KATO, 2011: 94). Nessa aparente brincadeira estilizada, “cada um faz uma estrofe relacionada exclusivamente à última estrofe composta, sem nenhuma necessidade de considerar as estrofes anteriores” (idem). O fluir do encadeamento poético não é planejado, segundo o estudioso japonês, uma vez que “ele segue conforme as ideias que surgem no momento, ora mudando-se o tema, ora o cenário, ora a emotividade (idem).” O encanto desse jogo poético, tanto para o poeta quanto para o público, está no “encontro inesperado”, na “engenhosidade” e na “retórica” de cada estrofe apresentada (idem). “Resumindo, a graça está na relação que se estabelece entre as duas estrofes que está bem diante de nossos olhos. A graça é concluída no presente, e não se liga nem ao passado nem ao futuro. O renga é o estilo literário que vive no ‘agora = aqui’” (idem).

Donald Keene compara o poema encadeado japonês ao emakimono (絵巻物), “pintura realizada sobre uma faixa de papel manuseada como os antigos pergaminhos, enrolando-se de um lado a mesma extensão que se desenrola de outro; cada seção sob a nossa vista tem unidade e sentido, mas o rolo todo, se desdobrado, não teria mais coesão e coerência” (in FRANCHETTI: 1990, 14). O novo estilo poético desenvolveu-se nas cortes aristocráticas japonesas, sendo praticado, inclusive, pelo xogum Minamotono Sanetomo (1192-1210), e se torna “uma das principais atividades de salão da aristocracia medieval japonesa e o veículo por excelência do namoro cortesão” (FRANCHETTI: 1990, 13). Segundo o Taiheki (太平記), ou Registros da grande paz, obra escrita no século XIV, no período das guerras civis, “a força militar que cercava o castelo e esperava a reação do adversário passou a realizar reuniões de renga nos locais de acampamento” (idem, 93). A composição de poemas encadeados atinge o seu momento de apogeu entre o final do Período Kamura e o início do Período Muromachi (1333-1600), e o mestre que se destaca é Sôgi (1421-1502), autor de versos como estes, na versão de Paulo Franchetti: “Fim da tarde: / Ainda há neve e as encostas da montanha / Estão cobertas de névoa” (FRANCHETTI, 1990: 13). A partir do século XIV, diz o autor brasileiro, “se estabelecem inúmeras regras para a elaboração do renga longo (kusari renga, 鎖連歌), das quais as mais importantes para nós são as que se referem à primeira estrofe – o hokku (発句) –, pois elas continuam vigendo no que hoje conhecemos como haikai ou haiku (俳句)”. A estrofe inicial, prossegue o autor, deveria ter dezessete sílabas, “conter sempre uma referência à estação do ano e ao lugar onde se realizou a sessão; e ser sintaticamente completo, independente da estrofe seguinte” (FRANCHETTI, 1990: 13). Com o passar do tempo, o renga torna-se um passatempo de corte altamente estilizado, submetido a numerosas regras, e cai no artificialismo e na frivolidade. “À medida que se esterilizava como mera atividade cortesã”, escreve Octavio Paz,

o renga clássico começou a ser substituído nos meios externos à corte por um tipo de poema coletivo que, embora utilizando a mesma forma, elimina a maior parte das regras complicadas, admite o uso de palavras de origem chinesa e se compraz no trocadilho, no dito espirituoso e no humor (PAZ, 1996: 157-158).

O novo gênero literário, chamado renga haikai (俳諧の連歌, versos ligados ‘cômicos’, informais), “ganhará popularidade principalmente em reuniões da ascendente classe de comerciantes”, mas também será praticado “entre soldados, monges e mesmo entre nobres, em situações em que não impere a etiqueta da corte” (idem). Um exemplo de renga haikai é esta série de poemas, citada pelo autor mexicano no mesmo ensaio:

El aguacero invernal

incapaz de esconder a la luna

la deja escaparse de su puño

TOKOKU

Mientras camino sobre el hielo

piso relámpagos: la luz da mi linterna.

JUGO

Al alba, los cazadores

atan a sus flechas

blancas hojas de helechos.

YASUI

Abriendo de par en par

la puerta norte del Palacio: la Primavera!

BASHÔ

Entre los rastrillos

y el estiércol de los caballos

humea, cálido, el aire.

KAKEI [7]

(in PAZ, 1996: 158)

A transformação do renga clássico, de feição aristocrática, numa forma popular, de linguagem coloquial, deve-se aos poetas Arakida Moritake (1473-1549) e Yamazaki Sokán (1465-1553). A arte praticada por estes mestres, segundo o poeta e ensaísta mexicano, “opôs à tradição cortesã e requintada do renga um saudável horror ao sublime e uma perigosa inclinação pela imagem artificiosa e o jogo de palavras (o trocadilho)” (idem, 173). A nova modalidade de renga trouxe à poesia a linguagem coloquial, urbana, das grandes cidades japonesas e, como observa Shuichi Kato, “voltou-se para as experiências concretas e versáteis dos assuntos do dia-a-dia” (KATO: 2011, 93), constituindo uma “revolução poética semelhante, neste sentido, às que ocorreram no Ocidente, primeiro no período romântico e depois em nossos dias” (PAZ, 1996: 173). A inclusão da fala das ruas numa arte de origem aristocrática, segundo Paz, significa a “irrupção do elemento histórico e portanto crítico na linguagem poética” (idem). Com o passar do tempo, o terceto que fazia parte do tanka e do renga, chamado hokku, ganhou vida própria, tornando-se um novo gênero poético, conhecido como haikai ou haiku. Duas escolas poéticas se desenvolvem, a partir daí: a Teimon (貞門(ていもん), de Matsunaga Teitoku (1571-1653), que tentou regressar à linguagem poética convencional do antigo renga, e a Danrin ( 談林派(だんりんは), liderada por Nishyama Soin (1605-1682), que mantém o humor e a linguagem popular. Como exemplos antitéticos dessas escolas, citamos dois poemas, traduzidos por Octavio Paz:

Hora del tigre:

niebla de primavera

también rayada!

(Teitoku)

Lluvia de mayo:

es hoja de papel

el mundo enterro

(Soin)[8]

(in PAZ, 1996: 174)

O poema de Teitoku é metafórico e cria uma imagem inusitada, de certa beleza poética – a névoa rajada como o tigre – mas afastada da natureza e sem um sentido existencial que transcenda o mero artifício imagético. Conforme Paulo Franchetti, a escola de Teitoku, conhecida como Teimon (Teitoku + mon, escola, maneira), “almejava elevar o haikai a um nível de realização estética semelhante ao do waka” (FRANCHETTI, 2012: 16) e por isso evitava os termos vulgares, o humor pesado e a informalidade que caracterizavam sua rival, a Danrin (em tradução literal, “floresta falante”), liderada por Soin (1604-1682). O poema de Soin atira o dardo em outra direção e usa uma imagem simples para estabelecer uma relação entre a fragilidade da folha de papel e a impermanência dos fenômenos, tema caro à filosofia zen-budista. A liberdade formal de Soin foi possível graças à “ação demolidora de Sokan (1458-1546), que, no século anterior, praticou um verdadeiro terrorismo contra as boas maneiras do tanka” (idem), escrevendo versos como estes:

A roupagem da névoa

Está molhada nas barras.

A deusa Saho,

Quando chega a primavera,

Urina de pé.

Tradução: Paulo Franchetti [9]

Poetas como Soin, Sokan e Moritake são os precursores daquele que seria reconhecido como um dos maiores poetas do Império do Sol Nascente: Matsuo Bashô (1644-1694). Sob a influência de “um pensamento religioso sincrético, em que o animismo xintoísta convive com a doutrina budista do mundo como ilusão e sofrimento [10]” (FRANCHETTI, 1990: 19), Bashô fez do haicai um severo exercício espiritual, quase uma ascese. “A obra capital de Bashô”, escreve Paulo Franchetti, “foi a elevação do haikai ao estatuto de um michi, um dô, isto é, um caminho de vida, uma forma de ver e de viver o mundo” (FRANCHETTI, 1990: 18). “A partir do estabelecimento da Shomon (Bashô + mon, escola, maneira)”, prossegue, “o haikai passa a ser um equivalente do Sadô – o caminho do chá – enquanto forma iniciática de disciplina e de exercício espiritual” (idem). Bashô não rompe com a tradição nem cria novas formas poéticas (“Não sigo o caminho dos antigos; busco o que eles buscaram”, in PAZ: 1996, 156), mas transforma o sentido do haicai, que deixa de ser um divertimento frívolo para se tornar expressão da mais alta poesia, em que se destacam elementos como a observação rara (“chuva de primavera / a água escorre do teto / pelo ninho de vespas [11]”), a desmesura (“o dia em chamas / joga no mar / o rio mogâmi [12]”), o humor e a coloquialidade (“pulgas piolhos / um cavalo mija / do lado do meu travesseiro [13]”), a compaixão e benevolência budistas (“em minha cabana / tenho o que oferecer pelo menos / os mosquitos são pequenos [14]”) e o profundo sentimento de solidão (“do orvalho / nunca esqueça / o branco gosto solitário [15]”). Mas o que vem a ser, exatamente, o novo gênero poético – o haicai – que Bashô transforma numa arte em que “o pessoal e o impessoal, o alto e o baixo, o elegante e o grotesco compõem um mesmo mundo, cheio de sentido e de vida?” (FRANCHETTI, 1990: 16).

O haicai

O haicai ou haiku (俳句) é o poema breve japonês composto de três versos, de cinco, sete e cinco sílabas, sem rimas ou título, geralmente inserido num diário de viagem (俳文, haibun) ou numa pintura (禅画, zen-ga) [16]. Escrito no alfabeto de ideogramas (漢字, kanjis), que representam figuras abreviadas, e em dois sistemas fonéticos, o hiragana (平仮名, que registra palavras japonesas que não se utilizam de caracteres chineses) e o katakana (片仮名, usado para registrar palavras estrangeiras) e desenhado em refinada caligrafia, o haicai não era uma arte exclusivamente verbal, mas uma síntese de texto e visualidade. Os versos são dispostos em “uma, duas, três ou quatro linhas verticais, segundo as conveniências do quadro em que se inserem e/ou ênfase que o calígrafo quiser dar a uma palavra ou frase” (FRANCHETTI, 1990: 33), e a leitura é feita na vertical, da direita para a esquerda, ao contrário do que acontece nos idiomas ocidentais. Criação intersemiótica orientada por princípios de economia construtiva e alta definição de contornos, o haicai é a representação direta do mundo dos fenômenos, em linguagem substantiva e dicção coloquial, ainda que a presença do inusitado, do humor e a própria estrutura da língua japonesa criem sensações de estranheza e imprevisto, como no conhecido poema de Bashô: “velha lagoa / o sapo salta / o som da água [17]”, que o olhar semiótico de Barthes reconheceu como um irônico jogo de imagens entre maior (a lagoa) e menor (o sapo). Conforme diz Paulo Leminski em sua biografia do poeta japonês, o primeiro verso de um haicai “expressa em geral uma circunstância eterna, absoluta, cósmica, não-humana, normalmente uma alusão à estação do ano, presente em todo haicai” (LEMINSKI, 1983: 44). O autor cita, como exemplos de kigo (季語), o signo da estação ano, versos como “lua de outono”, “vento de primavera” e “tempestade de verão”, que fazem parte de numerosos poemas do cânone japonês. O segundo verso do haicai, segundo Leminski, “exprime a ocorrência do evento, o acaso da acontecência, a mudança, a variante, o acidente casual. Por isso, talvez, tenha duas sílabas a mais que os outros” (idem, 45). A terceira linha do haicai, por fim, “representa o resultado da interação entre a ordem imutável do cosmo e o evento. Resultado distinto da conclusão de um silogismo da lógica grega aristotélica” (idem). “No poema japonês”, prossegue o autor, “não há ‘logo’, ‘portanto’ nem ‘contudo’. As articulações sintáticas são soltas, ambíguas em suas funções lógicas, abertas, plurais” (idem). Barthes, por sua vez, observou que no haicai não há descrições, nem definições, elementos básicos na comunicação ocidental: “sem descrever nem definir, o haicai (...) emagrece até a pura designação. (...) O sentido é apenas um flash, um arranhão de luz” (BARTHES, 2007: 112). Os três versos do haicai, como as três varetas de um arranjo floral, ou ikebana (生け花), estabelecem uma relação entre o Céu (Shin), o Homem (So) e a Terra (Gyo) (Figura 1), vale dizer, entre o eterno e o efêmero, resumindo a filosofia zen-budista, que enfatiza a interdependência entre todas as coisas do universo e, ao mesmo tempo, a mutabilidade e a impermanência dos fenômenos, regidos pelo tempo cíclico.

Figura 1

A representação da impermanência é essencial nas artes tradicionais japonesas, como os arranjos florais (生け花, ikebana), a caligrafia (書道, shodô) e a pintura (墨絵, sumiê), que ressaltam a brevidade da existência do homem e das coisas e a contínua transformação no devir temporal, em que a única realidade imutável é o Vazio do estado búdico, ou sunyata[18], harmonia que transcende todas as oposições entre sujeito e objeto, interno e externo, efêmero e eterno. Na pintura sumiê, por exemplo, notamos a valorização do espaço vazio, do traço imperfeito, inacabado ou borrado, que coloca em primeiro plano o contorno abreviado das figuras, e não os volumes. A tensão entre preciso e impreciso, presença e ausência, concreto e abstrato, real e imaginado é frequente nesse repertório cultural e deriva das concepções filosóficas do taoísmo chinês, do Tao te king (道德經) e do I king ou I ching[19] (易經), que abordam a perfeição do imperfeito, do inacabado ou desfeito, índices da fugacidade da matéria e do tempo. A interferência criativa do acaso na elaboração da obra de arte e a ação intuitiva do artista são outros elementos valorizados na arte japonesa, porque remetem à simplicidade, à espontaneidade, à naturalidade, rompendo com as limitações da lógica rotineira e das convenções formais. Um mestre, no sentido japonês da palavra, não é aquele que maneja com habilidade as técnicas de composição poética, de pintura à nanquim ou de luta com a espada, mas sim aquele que, tendo assimilado essas técnicas, superou o mero domínio formal, atingindo a arte sem arte, ou criação natural e sem artifícios, que corresponde ao ideal zen-budista de desapego e volta à natureza original da mente, que é o estado de vacuidade, ou sunyata. Outro princípio importante é yugen (幽玄), que significa “mistério”, “charme sutil”. Os dois ideogramas que compõem a palavra significam, respectivamente, mistério e obscuridade. Segundo Darci Yasuco Kusano, “yugen possui um significado além das aparências” (KUSANO: 1987, 22). “Os fatores primordiais que constituem o yugen são a beleza e a elegância, aliadas à suavidade; o refinamento físico e espiritual[20]” (idem, 23). “São igualmente expressões de yugen a beleza ideal, sublime, com uma aura de mistério” (idem). Um haicai tem yugen se ele consegue abordar um assunto de maneira inusitada, mas com sutileza, sem ostentação ou vulgaridade. Assim, por exemplo, neste poema de Bashô: “dia de finados / do jeito que estão / dedico as flores[21]” (tradução: Paulo Leminski). Em seu comentário a esse poema, o tradutor diz: “Na festa de Ulambamma, os japoneses homenageiam os mortos. Neste dia, todos colhem flores para levar aos que já se foram. Bashô, também: é um budista, articulado com os ritos da tribo” (LEMINSKI: 1983, 14). Porém, no haicai que escreve em homenagem aos mortos, o poeta apresenta uma “subversão súbita: as flores que vê, Bashô as oferece sem tirá-las do pé. Uma afirmação de vida: um sim para a poesia” (idem).

Dois conceitos essenciais da filosofia da arte japonesa, que comentaremos a seguir, são os de wabi e sabi (侘寂), presentes em todas as artes tradicionais influenciadas pelo zen-budismo, desde a poesia, arquitetura e pintura até os arranjos florais e a cerimônia do chá. Sabi é o conceito que se aplica a poemas caracterizados pelo clima de solidão e de tranquilidade. Um texto tem sabi quando mostra a calma, a resignada solidão do homem em meio ao universo. Conforme Hammitzsch, “a imagem de uma simples cabana, possivelmente solitária, um nobre cavalo amarrado; este é o sabi” (HAMMITZSCH, 1993: 61). O que caracteriza o conceito de sabi, conforme o autor alemão, “é a ausência de uma beleza óbvia; é a beleza do incolor em contraste com a beleza resplandecente; é a beleza do transitório contrastando com a beleza do exuberante; é a beleza enrugada, porém sábia, da idade, diante da beleza cheia de forças, mas imatura, da juventude” (idem, 62). Sabi sugere também “tornar-se sereno, estar só, a solidão profunda” (idem). Um bom exemplo de sabi é este poema de Kobayashi Issa, cheio de recolhimento e interiorização: “Em solidão, / como a minha comida / e sopra o vento de outono[22]” (tradução: Paulo Franchetti), ou ainda, este da poeta e monja budista Chiyo-Ni: “colchão de mendigo / cheio de graça / vozes dos grilos[23]” (tradução: Alice Ruiz, a partir da versão em inglês de R. H. Blyth: “The nightly couch of the beggar / how lively and gay / with voices of insects[24]”). Wabi também significa solidão, mas desta vez com referência à vida do eremita, do asceta. Designa a tranquilidade da pobreza voluntária, do despojamento que liberta o espírito dos desejos que prendem ao mundo. A arte que tem wabi trabalha com o mínimo de elementos, apenas com aqueles suficientes para indicar a integração entre homem e universo. É a perfeição do imperfeito, a beleza do assimétrico, humilde, irregular, que corresponde à visão budista da realidade como algo efêmero e mutável. “Os ensinamentos do zen e, do mesmo modo, o Caminho do Chá, valorizam a assimetria, pois só ela é livre de repetições, propiciando um desenvolvimento criativo”, escreve Hammitzsch. “Além do mais, a simetria nos faz sentir, de um modo muito forte, o momento da perfeição, e não é isso o que se deseja” (idem, 114). Sen Sotan, no tratado Zencharoku (禅茶録), afirma que “O verdadeiro wabi é incompleto, não tem nenhum desejo próprio, nem anseio algum de perfeição” (in HAMMITZSCH, 1993: 98). Um exemplo de wabi é o jardim de pedra e areia de um conhecido templo budista em Kyoto. Podemos lembrar também da seguinte história tradicional: convidado por um nobre poderoso a mostrar sua perícia na arte dos arranjos florais, o mestre Riyoki é recebido no palácio, mas entregam a ele apenas as flores e uma bacia de água, sem os apetrechos necessários para se fazer o arranjo. Em poucos minutos, porém, Riyoki cortou as pétalas e as dispôs de maneira harmônica na água da bacia, com elegância e beleza. Numerosos poemas de Bashô, Issa e Buson têm o espírito de wabi, mas um poema que se destaca pela força expressiva é o haicai de Shiki traduzido por Maurício Arruda Mendonça: “No meio do mato / a flor branca / seu nome desconhecido” (versão muito próxima à de R. H. Blyth: “Among the grasses, / A flower blooms white, / Its name unknown”[25]).

De Bashô a Shiki

Bashô estabeleceu o haicai como forma literária tradicional e caminho para a iluminação zen-budista, ou satôri. Sua influência é visível em artistas como Yosa Buson (1716-1783), poeta-pintor do Período Tokugawa (“Ante o branco crisântemo / a tesoura hesita / por um momento”, tradução: Maurício Arruda Mendonça[26], que podemos comparar com a de Blyth: “The scissors hesitate / Before the white chrysanthemums, / A moment”, in BLYTH, 1981: 246) e Kobayashi Issa (1763-1827), poeta de forte expressão emocional voltado à observação dos insetos, animais, aves e crianças (“A neve está derretendo – A aldeia – está cheia de crianças!”, tradução: Paulo Franchetti[27]). A renovação do haicai como gênero literário, porém, é obra de Masaoka Shiki (1867-1902), autor que “pertence a um outro mundo, o da integração ou confronto do Japão antigo com o Ocidente” (FRANCHETTI: 1990, 28). “Vivendo em uma época em que a influência da recém-descoberta cultura ocidental ameaçava de extinção as formas literárias tradicionais”, escreve o estudioso brasileiro Paulo Franchetti, Shiki “foi um homem totalmente imbuído de sua missão histórica: preservar e multiplicar o interesse pela poesia japonesa em tercetos de 5-7-5 sílabas e com a imagética tradicional japonesa” (idem). “Shiki é a síntese de um período de transformações radicais no Japão, a chamada Restauração Meiji”, escreve Maurício Arruda Mendonça. “Como um artista moderno japonês, convivem nele a formação de samurai, a influência da literatura chinesa, o racionalismo neoconfucionista, a estética ocidental e um feroz e contundente desejo de revisar os gostos e modelos tradicionais do haicai” (MENDONÇA, 1998: 114-115). Ativista cultural e crítico literário, Shiki publicou artigos e poemas em jornais e revistas, contribuindo decisivamente “para manter vivas e em primeiro plano as características que julgava mais específicas da poesia japonesa – expressão direta, objetiva, por meio de imagens claras, sem abstrações ou sentimentalismo” (idem). Foi ele quem criou a palavra haiku, a partir da aglutinação de HAIkai e hokKU, para designar o terceto de 5-7-5 sílabas como um gênero autônomo, e não mais como parte de uma pintura, renga ou diário. Na opinião de Shiki “haiku era uma forma poética, enquanto renga não tinha estatuto artístico, não era arte. As noções de autoria individual e de autonomia do objeto estético – conflitantes com as que presidiram à criação do renga – levaram-no a rejeitar o poema coletivo” (FRANCHETTI: 1990, 28). A partir de Shiki, o haicai (ou haiku) passa a ser literatura, e não mais uma expressão poética da filosofia zen-budista. Conforme R. H. Blyth, “Shiki revolucionou o haicai. Ele se esforçou em capacitar as pessoas a escrever sem qualquer fundamento espiritual ou religioso muito definido; escrever haicai embora não trilhando o Caminho do Haicai” (in MENDONÇA, 1998: 115). “Shiki tencionava separar os elementos espirituais que faziam do haicai mais uma prática religiosa do que um fazer poético. A afirmação de Shiki era clara: ‘haicai é literatura’, e portanto, passível de análise crítica e de novas abordagens estéticas”, escreve Maurício Arruda Mendonça (idem). “Para ele o haicai era concebido pelo indivíduo e, por isso, assumia características particulares. Daí seu desprezo pelo haikai-no-renga, o poema coletivo resultante de encadeamento de haicais, de caráter eminentemente lúdico, modalidade ‘destituída de arte’, na visão de Shiki (idem).” Quais eram os valores estéticos defendidos por Shiki, nos artigos que publicou em jornais da imprensa diária e na célebre revista Hototogisu (ホトトギス), que ele fundou e editou até o final da vida? Em primeiro lugar, a afirmação do terceto de 5-7-5 sílabas como forma literária autônoma e sem viés religioso; em segundo lugar, o uso do kigo, ou verso com referência à estação do ano, e por fim a observação direta dos fenômenos, com o máximo de objetividade. Maurício Arruda Mendonça observa que desde 1894 Shiki “já demonstrava uma predileção pelo haicaísta Buson, tendo inclusive publicado o volume Haijin Buson (1896), no qual enaltecia as qualidades de verdadeira pintura de seus haicais, sua habilidade em contar uma história em 17 sílabas” (MENDONÇA, 1998: 115). O ano de 1894 também será importante porque registra o encontro de Shiki com o pintor Nakamura Fusetsu (1866-1943), “que o iniciará na sua teoria denominada shasei (写生), a qual privilegiava o retrato do estado natural, a representação verídica não só de paisagens, mas também de situações do cotidiano” (idem). “Descrevendo os objetos com clareza e objetividade, como se estivessem emoldurados na ‘tela’ de uma janela imaginária”, escreve Maurício Arruda Mendonça, “o ideal de shasei poderia ser levado a um alto grau de refinamento. Pode-se dizer que, baseado na poética de Buson e na teoria do shasei, Shiki chegaria a defender a tese de que o haicai e a pintura são artes idênticas” (idem). Como ilustração a esta ideia, podemos citar os versos de Buson: “Com a luz do relâmpago, / Barulho de pingos -- / Orvalho nos bambus[28]” (tradução: Paulo Franchetti). Shiki teve numerosos discípulos, entre os quais se destaca Takahama Kyoshi (1874-1959), que manteve-se fiel ao pensamento de seu mestre. Em 1912, escreveu na revista Hototogisu: “O haicai, como eu o entendo, é uma arte literária clássica. Considerá-lo dessa maneira não é diminuí-lo como se fosse coisa antiquada. Uma arte literária clássica é algo especial, construída sob regras há muito estabelecidas” (in MENDONÇA, 1998: 117). “O poeta que permanece dentro dessa disciplina”, continua, “é livre para trabalhar desembaraçadamente como lhe aprouver. Quais são as convenções do haicai? As principais são o interesse pelos tópicos sazonais, a limitação a dezessete sílabas e a linguagem poética” (idem), regras seguidas atualmente por numerosos grupos de poetas que se dedicam ao haicai, no Japão e no mundo ocidental.

O caráter visual da poesia japonesa

O caminho da caligrafia, ou shodô (書道, “o caminho da escrita”), surgiu na China, durante a dinastia Han (202 a.C. a 220 d.C.), e sempre esteve associado à poesia e à pintura. “É a caligrafia que dá corpo ao poema”, escreve Leonardo Fróes, “tendo ela em si, já na feição que os traços assumem, a capacidade de fixar estados de espírito” (in CAPPARELLI, Sérgio, e YUQI, Sun, 2012: 23). “Na mão do poeta”, prossegue o autor, “enquanto ele raciocina em palavras que têm de adaptar-se a uma forma, o pincel vai circular entre relaxamento e tensão, delicadeza e vigor, para constituir seu dizer.” Deste modo, “poesia, caligrafia e pintura são a rigor faces da mesma arte, não estando as três compartimentadas, e às vezes um mesmo artista, caso de Wang Wei, se destaca como mestre em todas[29]” (idem). A espontaneidade, a naturalidade, típicas das artes tradicionais inspiradas pelo taoísmo e pelo zen-budismo, estão presentes também na caligrafia. Conforme Viviane Alleton, “na China, o ato de escrever, longe de ser uma ruptura do ‘estado de natureza’, está ligado ao sentimento da natureza. Para muitos chineses, não há bela paisagem sem uma inscrição na pedra, poema, dístico ou simples caractere” (idem, 94). No tratado clássico chinês Meng Tian bijing, é dito que “deve-se conduzir o pincel até o fim, de uma maneira natural, como o peixe que nada com facilidade na água. Escreve-se aqui com suavidade, ali com força (...), mas sempre com a naturalidade das nuvens, espessas ou leves, que escalam o topo de uma montanha” (idem). Já no livro Gu jin shu ren you lue ping, afirma-se que “os caracteres escritos por Tchong You assemelham-se à fênix que paira no ar ou às gaivotas que sobrevoam a superfície do mar” (idem). Os caracteres caligrafados por Wang Xizhi são comparados, nessa mesma obra, à “vivacidade de dragões impetuosos que saltam em direção ao céu ou de tigres que percorrem as montanhas” (idem). Todas estas definições, embora metafóricas, indicam a ação espontânea de uma arte “que explora a beleza e a simplicidade espontâneas da linha”, onde “cada pincelada é desenvolvida pelo movimento de decisão. As pinceladas não são passíveis de correção” (in SAITO, 2004: 29), assim como acontece no haicai (o que nos faz recordar um adágio zen-budista citado pelo poeta norte-americano Allen Ginsberg: “primeira ideia, melhor ideia”). Segundo Gombrich, os artistas chineses buscavam “adquirir uma tal facilidade no manejo do pincel e tinta que pudessem registrar a imagem enquanto sua inspiração ainda estava fresca, à maneira de um poeta escrevendo seus versos” (idem, 39).

O Japão importou da China a arte da caligrafia e o alfabeto de ideogramas em meados do século III d. C. e esta aquisição teve reflexos profundos na concepção e estrutura visual de sua tradição poética, apesar das diferenças entre os dois idiomas (conforme Donald Keene: “o gênio da língua japonesa era bem diferente do chinês. Não só sujeito, predicado e objeto eram, até um grau, indistinguíveis, e a pontuação inexistente, mas até o perfil das palavras era borrado”. In LEMINSKI, 1983: 33). A caligrafia japonesa, exercida inicialmente pelos sacerdotes budistas, desenvolveu-se no final do Período Asuka (538 a 710 d. C.) e a mais antiga peça escrita em papel é o Hokke Gisho (法華義疏), conjunto de quatro rolos com comentários sobre o Sutra Hokke, datado de 615 d.C. No final do Período Heian (794-1185), conforme Cecília Noriko Ito Saito, “surgiram manuscritos executados em folhas de papel, cortados em forma de leques, que sintetizavam a caligrafia e a pintura” (SAITO, 2004: 15). Ao contrário da arte visual religiosa tradicional, nesses manuscritos “os motivos eram determinados pela iconografia” (idem), libertando-se dos “laços ritualísticos” (idem). Nesse período, os calígrafos já não eram monges-pintores, mas artistas leigos que preferiam retratar cenas mundanas. Desenvolveram-se três estilos básicos de caligrafia: kaisho ou shinsho, “um estilo que apresenta quebras e movimentos duros” (idem, 19), gyosho, “estilo mediano, de letra cursiva, que não se apresenta tão duro quanto o kaisho” (idem) e sosho, “estilo fluido composto por cursos rápidos”, que por sua beleza se tornou “o estilo mais popular entre os mestres da caligrafia” (idem). Com o passar do tempo, a arte do shodô passou a fazer parte da vida cotidiana dos japoneses, sendo utilizada na decoração da sala de chá ou no tokonoma (床の間), nicho especial de um aposento decorado com uma caligrafia ou pintura e arranjos florais. Os instrumentos utilizados tradicionalmente pelos mestres japoneses de caligrafia são o pincel feito com cerdas de pêlo de coelho[30] (筆, fudê), a tinta feita à base de carvão em óleo vegetal (墨, sumi, usado na pintura sumiê) e ainda o papel feito com fibra de bambu, palha ou bagaço de bananeira (和紙, washi). Os calígrafos utilizavam ainda uma esteira macia e absorvente, colocada abaixo do papel (下敷き, shitajiki), pequenos pesos em forma de barras, para segurar o papel (文鎮 , bunchin) e o suporte para a tinta (硯, suzuri). A realização da caligrafia é bastante ritualizada, desde a preparação da tinta até a execução do pincel e envolve gestualidade e improvisação. “Existe algo de instância não determinada, não pronta e que se resolve no instante de sua execução”, escreve Cecília Noriko Ito Saito (idem, 102). “Esta é a característica-chave do shodô. Quando um indivíduo pratica o shodô, realiza algo nesse processo, através da ação do seu corpo[31]” (idem). A importância da gestualidade na escrita e na caligrafia permite o paralelo, estabelecido por Saito, entre o shodô “e alguns artistas da vanguarda, mais exatamente Jackson Pollock” (idem, 39). Conforme a estudiosa brasileira, em seu livro O shodô, o corpo e os novos processos de significação:

Os novos artistas-investigadores consideravam a pintura, o esboço e o quadro como uma ação, e, como tal, a primeira ação deveria ser a melhor. Nada poderia obstruir a ação de pintar. O que importava era a revelação contida no ato. Traçando um paralelo de similaridade com o artista que trabalha o shodô, a perfeição da pincelada que não permite correção indica a valoração da primeira ação (idem).

Na França, o estilo do expressionismo abstrato ou Action painting, caracterizado por pinceladas espontâneas, borrões e respingos de tinta, compondo superfícies ásperas e assimétricas na tela, foi chamado de tachismo, palavra derivada do termo francês tache, que significa “mancha”. Nos Estados Unidos, Jackson Pollock (1912-1956) foi o primeiro artista plástico que se interessou por essa técnica de aplicação de tinta, “e, como na caligrafia chinesa, suas pinturas deveriam ser feitas de uma forma rápida e não-premeditada. Na maioria das vezes, o pintor colocava suas telas no chão, arremessando as tintas sobre ela para descobrir novas configurações” (idem, 40). Conforme Saito, “Pollock desenvolve qualidades rítmicas neste método de respingamento ao acaso. Nesse processo, as mãos do artista não são determinantes, sendo a variedade das formas das linhas, elas próprias, dotadas de uma linguagem individual” (idem, 40). O calígrafo japonês, por seu turno, “interessa-se pelo ritmo da linha e é através dele que a energia é controlada. Na medida em que o trabalho é executado, o ritmo penetra inteiramente nos movimentos do corpo, braço e pincel, tornando-se uma base inconsciente que o capacita a soltar-se livremente” (idem). Não se trata, diz a estudiosa brasileira, de uma “repetição mecânica de pinceladas, mas sim uma peça viva que responde aos impulsos criativos do momento. A linha apresenta fluidez e oferece uma grande diversidade de expressão”, comentário que podemos estender tanto a Pollock quanto a Ono no Michikaze (894-966), um dos maiores calígrafos japoneses, que viveu durante o Período Heian. As similaridades entre a caligrafia artística japonesa e o expressionismo abstrato podem ser ampliadas até as experiências poéticas de autores portugueses que investiram na composição visual, como Ana Hatherly e E. M. de Melo e Castro, expoentes do movimento da Poesia Experimental.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BASHÔ, Mstsuo. Sendas de Oku. São Paulo: Roswitha Kempf Editores, 1983.

________. Trilha estreita ao confim. Trad.: Alberto Marsicano. São Paulo: Iluminuras, 1997.

BRITO, Casimiro de. Poemas orientais. Faro, 1962.

________. Poesia japonesa. Separata da Revista de poesia Limiar n. 5. Porto, 1995.

CAMPOS, Haroldo de. Hagoromo de Zeami. São Paulo: Estação Liberdade, 1993.

FRANCHETTI, Paulo, DOI, Elza Taeko e DANTAS, Luiz. Haikai. Antologia e história. 1ª. edição: Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 1990.

________. Haikai. Antologia e história. 4ª. edição: Campinas: Editora da Universidade Estadual de Campinas, 2012.

HELDER, Herberto. O bebedor nocturno. Lisboa: Assírio & Alvim, 2010.

KATO, Shuichi. Tempo e espaço na cultura japonesa. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.

JANEIRA, Armando Martins. Nô. Tóquio, 1954.

LEMINSKI, Paulo. Bashô, A lágrima do peixe. São Paulo: ed. Brasiliense, 1983.

MENDONÇA, Maurício Arruda. Trilha forrada de folhas. Nenpuku Sato, um mestre de haikai no Brasil. São Paulo: Ciência do Acidente, 1999.

SUZUKI, Eico. Literatura japonesa (712-1868). São Paulo: Editora do Autor, 1979.

[1] Os poemas dessa antologia estão sendo traduzidos para o português pela profa. Geny Wakisaka, diretora do Centro de Estudos Japoneses e coordenadora do curso de Língua e Literatura Japonesa da Universidade de São Paulo (USP).

[2] Wenceslau de Moraes comenta que “durante o período medieval, isto é, desde o século X até o século XV, tiveram publicidade, também por ordens dos soberanos, nada menos que vinte e uma antologias poéticas. Não faltam, pois, documentos que habilitem os curiosos , quando amplamente conhecedores da linguagem, a seguir a evolução da poesia japonesa”. (MORAES, 1926: 191)

[3] Conforme escreve Antônio Nojiri, essa modalidade poética, na época de seu surgimento, chamava-se waka, sendo que ”Wa é uma outra leitura do ideograma Yamato, expressão designativa de Japão, e ka, outra leitura do ideograma uta, poema ou canto” (in AKIKO, 2007: 28).

[4] No Brasil, Wilson Bueno publicou dois livros de tankas: Pequeno tratado de brinquedos (São Paulo: Iluminuras, 1996) e Pincel de Kyoto (Bauru: Lumme Editor, 2008).

[5] O livro de Sei Shonagon também é conhecido como Livro de cabeceira (título, aliás, do filme do diretor inglês Peter Greenaway que dialoga com essa obra). Wenceslau de Moraes faz um comentário interessante a respeito: “Em minha opinião e pelo pouquíssimo que conheço de tão complicado assunto, o livro de impressões Makura no Sôshi (Notas de travesseiro), publicado cerca do ano 1000 e do qual é autora a dama da corte Sei Shonagon, é um dos mais atraentes, se não o mais atraente de todos os primores literários do período de Heian, o que quer dizer – de toda a literatura japonesa; -- direi mais – nunca li nenhum livro de impressões, em qualquer literatura ocidental, que tanto me deleitasse como este”. (MORAES, 1926: 182-183)

[6] In FRANCHETTI, 2012: 11.

[7] Sebastião Uchoa Leite assim traduziu para o nosso idioma: “O aguaceiro invernal / incapaz de esconder a lua / deixa-a escapar-se de seu punho” (TOKOKU); “Enquanto caminho sobre o gelo / piso relâmpagos: a luz da minha lanterna” (JUGO); “Na aurora, os caçadores / atam às suas flechas / brancas folhas de feto” (YASUI); “Abrindo de par em par / a porta norte do Palácio: / a Primavera!” (BASHÔ); “Entre os rastelos / e o esterco dos cavalos / fumega, cálido, o ar” (KAKEI). (in PAZ, 1996: 158)

[8] Sebastião Uchoa Leite assim traduziu esses poemas para o nosso idioma: “Hora do tigre: / névoa de primavera / também rajada” (Teitoku) e “Chuva de maio: / é folha de papel / o mundo inteiro” (Soin) (in PAZ, 1996: 174).

[9] In FRANCHETTI, 2012: 17.

[10] O xintoísmo é uma religião originária do arquipélago japonês (ao contrário do budismo, que surgiu na Índia, e do confucionismo, importado da China) que remonta à pré-história. Enfatiza o culto aos antepassados, aos espíritos da natureza (kami) e aos deuses da mitologia japonesa, em especial Izanagi e Izanami, o casal divino que deu origem ao universo, e Amaterasu, a deusa do Sol. O imperador também era adorado como um deus vivo, prática que subsistiu até a derrota do Japão na II Guerra Mundial, quando Hiroíoto fez um pronunciamento radiofônico reconhecendo a sua humanidade. O xintoísmo também é conhecido como Kami no michi (“caminho dos deuses”).

[11] LEMINSKI: 1983, 51.

[12] Idem.

[13] Idem, 52.

[14] Idem, 54.

[15] Idem, 64.

[16] A forma padronizada do haicai nas traduções para línguas ocidentais é o terceto de 5-7-5 sílabas, embora em japonês os versos possam estar dispostos em uma única linha, divididos por palavras de corte, ou kireji. Segundo Paulo Franchetti, “Os kireji mais comuns são: kana, ya e keri. Kana é uma partícula pospositiva que indica emoção. Na realidade, sua principal função é fazer com que a palavra antecedente seja vista como o foco do poema, o núcleo em torno do qual se constela a energia poética. Por ser uma partícula muito marcante, aparece nas últimas sílabas de uma estrofe. Em nossa tradição equivale a um ponto de exclamação, a uma interjeição como ‘ah’ (...). Ya também pode indicar emoção ou suspensão do pensamento e, em certos casos, dúvida. Ocorre normalmente na quinta sílaba e o mais das vezes funciona apenas como uma espécie de pausa. Em nossa tradução, foi substituída por um travessão (—) ou por dois pontos (:) (...). Finalmente, -keri, utilizado para indicar que uma ação se concluiu e que daí resultou alguma emoção ou sensação relevante para o sentido do poema.” (FRANCHETTI, 1990: 33-34)

[17] In LEMINSKI, 1983: 20.

[18] Sunyata, segundo Ricardo M. Gonçalves, é “o real incondicionado por trás de todos os fenômenos impermanentes e relativos” (idem, 16). Quando o praticante budista obtém essa compreensão e logra “desapegar-se dos fenômenos impermanentes e relativos, aceitando-os como tais, assumindo a transformação de si mesmo e de todas as coisas, com todas as suas consequências” ele “experimenta o Nirvana, isto é, o incondicionado, que Buda não define, limitando-se a dizer que ele é caracterizado pela repressão do sofrimento e de suas causas, a ignorância, a cólera e as paixões descontroladas” (idem).

[19] King ou ching, em chinês, significa “livro clássico”.

[20] “Yasunari Takahashi, num estudo literário de cunho semiótico, opina: ‘Etimologicamente, poderia significar algo sombrio e escuro, mas o que o termo realmente implica é a beleza crepuscular, antes do que o terror e o desespero da extrema escuridão. Esse crepúsculo seria, para Zeami, uma metáfora atenta no seu mais profundo grau’.” (CAMPOS, 1993: 25-26)

[21] LEMINSKI, 1983: 14.

[22] In FRANCHETTI, 1990: 141.

[23] RUIZ, 1981: 13.

[24] BLYTH, 1981: 257 (primeiro volume).

[25] In MENDONÇA, 1999: 117 e BLYTH, 1981: 256 (primeiro volume).

[26] In MENDONÇA, 1999: 116.

[27] In FRANCHETTI, 1990: 74.

[28] In FRANCHETTI, 1990: 105.

[29] Conforme Cecília Noriko Ito Saito, “à luz da Semiótica da Cultura, a polêmica instaurada pela história, que via o shodô ora como escrita, ora como pintura, praticamente desaparece, uma vez que tanto pintura como caligrafia seriam textos da cultura. (...) Metaforicamente, assemelha-se” (o texto) “a uma rede que transmite a imagem de algo que cresce, expande e se desenvolve, onde a inscrição do autor é lúdica. O texto é plural, não tem centro, nem fechamento e não depende de uma interpretação (...) O semioticista Cesare Segre (1989: 152) diz que a palavra textus firmou-se na língua latina como particípio passado de texere, metáfora do discurso como um tecido que se atualizou não permanecendo apenas como vocabulário.“ (SAITO, 2004: 23).

[30] “Os tipos de pêlos de animais, utilizados nos pinceis, trazem resultados diversos quanto à elasticidade. Alguns absorvem mais tinta, alguns liberam mais, e cabe ao calígrafo decidir qual é aquele apropriado para um trabalho específico. Ao contrário de se usar uma pena, o pincel dos calígrafos reserva mais controle na espessura e no tom dos caracteres. Os artesãos hábeis fabricam seus próprios pinceis, experimentando-os conforme seus efeitos.” (idem, 102)

[31] Com efeito, segundo Shutaro Mukai, professor da Musashino Art University, os próprios ideogramas “são associados com o sentido do tato ou a sensação física” (in CAMPOS: 2000, 18) e evocam, para o japonês, “a memória dos movimentos musculares envolvidos no ato de escrever” (idem, 19).

1 note

·

View note

Text

Dove vanno i passeri quando piove?

Porra! Eu estou muito triste e não sei a razão ou o motivo para essa tristeza toda.. Por vezes tenho que me esconder atrás de um falso sorriso e mentir para mim mesmo, dizendo que está tudo bem.

Estou cansado de ter que me carregar no colo e ser o meu próprio ombro amigo.. Não sei para onde os pardais vão quando chove! Mas estou cansado de ser esse pardal na chuva, sem amigos para me dizer de onde vim e para onde vou.. Apenas observo de um periscópio esse imenso e vasto oceano social, posso ouvir o som do mar, da agua batendo nas pedras e do vento que sopra sobre as praias.. Mas o que realmente me incomoda é esse silencio que eu tanto demostro e guardo.. Tudo faz baralho menos eu! Tudo esta se dissolvendo e derretendo ao meu redor, é tão irreal que as vezes penso está em sonho ruim, do mais perverso e perpetuo do mundo.

(⸸☠Dandelion☠⸸ 26/01/2022)

#doresemocionais#dor e sofrimento#vazio#caotico#desespero#medo#ansiedade#depressao#solidao#arrebatador#poetico#reflexao#tristeza#melancolia#parto#escuro#solitario#Wubba Lubba Dub Dub 🌬️🚬

3 notes

·

View notes

Photo

Sim com certeza tenho amigos à dez anos conheci nas hangouts,no google plus,concorrente do Facebook. No Paraná,México, Europa Portugal,Japão, Bahia,São Paulo, Venezuela, Costa Rica, e por uns 5 anos pessoas da Argentina, Uruguai,Paraguai, Chile, Itália, Canadá, muitos outros eu não vejo mais ,pois fui hackeado diversas vezes, perdi muitas vezes a conta.tipo 3 canais de YouTube,4 Facebook, 1badoo,1 Periscópio, 6 Instagram,1 tumblr,mas em fim ficou comigo no Facebook os antigos a maioria não usa o Instagram pela questão da segurança,pois é muito gente que perde fotos pessoais etc. 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 Ucho_M_O_I_S_E_S.R.T.57.rs💥 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 #brother #amizade #serenidade #alegria #friendes #paz #parceria #amigo #imãos #amiga #cultura #FÉ #batiPapo #passaTempo #teatro #brincanagem #altoAstral #aprendizado #desinibir #conciência #filosofia #fraternidade #compaixão #conhecimento #lealdade #reflexão #espiritualidade #Féraciocinada #vivencia #pazEamor (em Porto Alegre,rs -Brasil) https://www.instagram.com/p/CLh0cpsl7vSj4cVrG_KxXKw9ZhtoaWa02gDR6c0/?igshid=o67es757kjbx

#brother#amizade#serenidade#alegria#friendes#paz#parceria#amigo#imãos#amiga#cultura#fé#batipapo#passatempo#teatro#brincanagem#altoastral#aprendizado#desinibir#conciência#filosofia#fraternidade#compaixão#conhecimento#lealdade#reflexão#espiritualidade#féraciocinada#vivencia#pazeamor

3 notes

·

View notes

Text

I’M POLAROID > ISOLDA MACEDO

A Polaroid Corporation foi criada pelo cientista americano Edwin H. Land (1909-1991) em 1937. Produzia filtros polarizadores para filmes 3D, e até mesmo um peculiar óculos redutor de brilho para cães. Na Segunda Guerra, fabricou dispositivos para visualização noturna e filtros para periscópios, entre outros instrumentos. Durante umas férias com a família, em 1944, sua filha perguntou por que não podia ver a fotografia que acabava de tirar. No mesmo dia, conta a lenda, ele pensou em uma câmera com um filme e químicos que pudessem satisfazer os desejos da menina. Quatro anos depois, surgia a Polaroid Land Model 95, que fazia imagens instantâneas, um marco na Fotografia.

Passados 72 anos, Isolda Macedo, brasiliense radicada em Salvador, publica seu livro I'm Polaroid (Ed.Origem, 2020), 80 páginas em um formato médio, impresso em papel Eurobulk pela gráfica Ipsis, com edição limitada e numerada a 200 exemplares, editado pelo fotógrafo e publisher paulista Valdemir Cunha, com design da própria autora. Uma compilação de fotografias produzidas com o modelo 636 Close-up. Uma câmera lançada em 1996, da série 600, cujo filme tem as mesmas dimensões de sua irmã mais famosa, a SX70 com seus 11 X 9 cm, mas com uma sensibilidade maior.

O delicado livro, de design minimalista, com as imagens esmaecidas, características da câmera, é dedicado a Brasília. É dividido em segmentos como Cultura, onde surgem o Cine Brasília, o Teatro Nacional e o Planetário. Esporte, com o Estádio Mané Garrincha, Ginásio Nilson Nelson e o Lago Paranoá. Espaços da Cidade, que mostra o Jardim Botânico, o Parque da Cidade, a Praça dos Cristais, o setor comercial e a Ponte JK. Conhecimento, com a UNB e Biblioteca Nacional. Museus, que inclui o Museu Nacional, Memorial JK e Memorial dos Povos Indígenas. Fé, onde a Catedral de Brasília ( Catedral Metropolitana Nossa Senhora de Aparecida) um dos highlights do carioca Oscar Niemeyer (1907-2012) está junto com templos menores como a Igreja de Fátima e a LBV. Poderes, representados por alguns palácios como o do Planalto, e Mais Espaços, trazendo detalhes arquitetônicos como a Torre de Televisão e a Concha Acústica, entre outros.

Isolda Macedo é graduada em Comunicação Social e começou sua carreira na Publicidade e no Marketing, de onde surgiu seu interesse pela Fotografia. Na década de 1990, começou seus experimentos com o meio, que a levariam ao profissionalismo a partir de 2015. Desde então, vem "descobrindo seu próprio percurso poético". Entretanto, segundo ela, a escolha pela 636, foi "porque era a câmera da família." O que lhe trouxe também um viés mais afetivo, que se junta ao seu "amor pela cidade". De fato, ao folhearmos o livro, temos a ideia de um percurso pessoal, com imagens que atravessam certo tempo, pensamento reforçado pela textura e cor que a polaroid impõe em contrapartida a certa efemeridade da sua existência, acentuando sua leitura poética.

A afetividade é um dos sentimentos mais agregados ao uso das diferentes polaroides que foram fabricadas em dezenas de modelos e filmes, como encontramos no livro do húngaro André Kertész (1894-1985), The Polaroids (Norton, 2007). O fotógrafo, em 1974, ao ganhar de presente o recém lançado modelo SX70, talvez o mais cult entre os profissionais, iniciou um processo de recordações de sua mulher que incluiria uma produção de delicados stills após a morte da mesma em 1977, criando um dos mais elevados exercícios metafísicos já produzidos pelo meio fotográfico. [ leia aqui sobre este livro https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/185234810016/cl%C3%A1ssicos-andr%C3%A9-kert%C3%A9sz-the-polaroids.

Igualmente introspectivo é o livro Tarkóvski Instantâneos (Cosac e Naify, 2012), do cineasta russo Andrei Tarkóvski (1932-1986). Os retratos e paisagens registrados por ele entre o final dos anos 1970 e início dos anos 1980, não se ressentem do tempo. A câmera foi presente de seu amigo, o cineasta italiano Michelangelo Antonioni (1912-2007), que costumava usar uma. Em matéria para o East European Film Bulletin, escrita pelo professor e historiador belga Gawan Fagard, ele se pergunta como o cineasta com tanto apuro em suas produções podia usar um instrumento tão amador? Apesar de não ser sua intenção usá-la como parte do trabalho, ele fotografava com perícia e cuidado. Uma sensibilidade estética, além do significado documental. [ leia aqui review https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/154244817671/abbas-kiarostami-andrei-tark%C3%B3vski-amos-gitai ].

É certo que, após a captura das imagens, o véu formado pelo químico em andamento que se deposita no processo instantâneo, acentua ainda mais o caráter atemporal proposto pela fotógrafa. A escolha desta forma peculiar de imagem parece surgir não apenas do uso doméstico, mas de suas possibilidades pictóricas. Ao mesmo tempo, traz uma possibilidade documental pelo percurso familiar da autora. Assim como seu título, as capturas nos mostram uma cidade igualmente personalizada, ou melhor, idealizada, cuja arquitetura parece ser reconstruída, ora abstrata, ora geométrica.

Isolda Macedo diz que, a foto "inteira" revelada que sai da câmera Polaroid a encanta. "em um mundo que as imagens se multiplicam sem controle, aquela foto única, sem negativo, é rara..." A fotógrafa aqui recorre ao pensador alemão Walter Benjamin (1892-1940) e sua ideia de "aura", a designação de elementos únicos em uma obra de arte, um conceito desenvolvido em seu ensaio produzido em 1936, A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica (L&PM pocket de 2014), uma teoria materialista da arte.

A circunstância material das polaroides colaboram para o ideal efêmero a que o meio está atado. Sua sobrevida sem cuidados é curta, pois a reação dos químicos é permanente à luz solar. Deste modo, o objeto fotografado não se torna passageiro apenas pelo tempo exato de sua captura, mas também pela própria mudança física. O conceito é incorporado pelo grafismo que este filme produzde uma forma idealizada e igualmente romântica.

Brasília já foi retratada por diferentes autores. De maneira essencialmente documental como fizeram os europeus radicados no país Marcel Gautherot (1910-1996), ThomazFarkas (1924-2011) e Peter Scheier (1908-1979) no início de sua construção, até mais contemporâneos, como os cariocas Luis Humberto (1934-2021) com suas imagens políticas e Roberto Bassul com sua arquitetura geométrica e concretista, que lá optaram por morar. [ Leia aqui review do livro Paisagem Concretista (Ed.Matéria Plástica, 2018)https://blogdojuanesteves.tumblr.com/post/174641187081/paisagem-concretista-jos%C3%A9-roberto-bassul ].

Isolda Macedo imprime em suas polaroides a nostalgia da sua própria vivência. Nas pequenas imagens do livro, que procuram equilibrar-se no tamanho real que a câmera produz, vemos não somente a sua própria história mas a da cidade em mutação, tanto em suas ruas, como nas imagens criadas pela autora. Uma reflexão sobre o papel da fotografia na vida cotidiana e as transformações ocorridas nos grandes centros urbanos.

A ideia da nostalgia relaciona-se perfeitamente com a fotografia de forma muito clara. O inglês William Fox Talbot (1800-1877), pioneiro da imagem fotográfica, no prefácio que escreveu para a seu livro, escrito entre 1844 e 1846, “The Pencil of Nature” (Da Capo Press, 1992 ), descreve a origem da sua invenção, situando-a na necessidade de fixar a experiência subjetiva da visão, de apreender em imagens o resultado da contemplação do mundo à sua volta e revelando como o encantamento da paisagem instituia, a partir de então, que esta se transformasse em imagem.

Talbot, um cientista como Edwin Land, escreveu: “E isto conduziu-me a refletir sobre a beleza inimitável das imagens pintadas pela natureza que a lente da Camera Obscura atira para cima do papel — maravilhosas imagens, criações momentâneas e destinadas rapidamente a desaparecer. Foi no meio destes pensamentos que me ocorreu a ideia. . . quão maravilhoso seria se fosse possível fazer com que estas imagens naturais se imprimissem a si mesmas de forma permanente, e fossem fixadas no papel! E por que não seria possível? Perguntei a mim mesmo.”

Imagens © Isolda Macedo Texto © Juan Esteves

* nestes tempos bicudos de pandemia e irresponsabilidade política com a saúde e a cultura vamos apoiar artistas, pesquisadores, editoras, gráficas e toda nossa cultura. A contribuição deles é essencial para além da nossa existência e conforto doméstico nesta quarentena *

* Para adquirir o livro : https://www.editoraorigem.com.br/product-page/im-polaroid-isolda-macedo

2 notes

·

View notes

Text

A scanner

A vida chega e sobra mesmo quando os confinamentos a impedem de ir por ali além. Uma pomba entrou pela janela e inspecionou a cozinha de pescoço esticado à maneira de um periscópio detector de migalhas. Por detrás da arca congeladora que estava a arejar agachei-me e sustive a respiração. Vi-a saltitar pelas bancadas de pedra negra até se deter numa tangerina que ali deixei a ganhar bolor. Por um instante temi que me debicasse. Amanhã vou roubar um submarino e uma gaiola.

0 notes

Text

O iPhone 15 Pro Max será o mais popular graças à câmera periscópica exclusiva.Segundo o analista Ming-Chu Kuo, citado pela GSMArena, o iPhone 15 Pro Max será responsável por 35-40% dos pedidos da série 15. Ele espera que o 15 Pro Max venda 10-20% melhor que o 14 Pro Max.Segundo seu relatório, o recurso mais vendido do iPhone 15 Pro Max será o acesso exclusivo a uma câmera com zoom periscópio. Ele espera que o iPhone 16 Pro também tenha periscópio, beneficiando muito as vendas.O que o iPhone 15 Pro Max terá em particularLargan é supostamente o fornecedor exclusivo de módulos de periscópio para o iPhone 15 Pro Max. Esta é a mesma Largan que aparentemente fornece mais de 60% das lentes periscópicas para a Huawei – o adotante de câmeras periscópicas que mais cresce entre os fabricantes de telefones chineses, com cerca de 15 a 20 milhões de modelos equipados com periscópio vendidos este ano.Este é um ótimo negócio para Largan, já que uma lente de periscópio é 3 a 4 vezes mais cara do que uma “lente 7P geral de última geração”. Em notícias relacionadas, a série iPhone 15 (modelos não Pro) poderá ver o retorno da cor verde, de acordo com Majin Bu no X, anteriormente conhecido como Twitter.O evento Apple iPhone 15 está agendado para 12 de setembro. A linha do iPhone a ser anunciada em breve pode finalmente abandonar a porta Lightning.Quase assim que o evento do ano passado terminou, começaram a circular rumores sobre o que a Apple tinha reservado para a linha do iPhone 15. Todos os modelos (exceto talvez um novo SE) poderiam abandonar o entalhe e começar a usar o Dynamic Notch Island que estreou no iPhone 14 Pro e Pro Máx.Você pode precisar de um iPhone 15 Pro se quiser conectividade WiFi 6E em vez de WiFi 6. Os relatórios sugerem que o 15 Pro e o Pro Max terão engastes mais finos e uma moldura de titânio, mas podemos ter que esperar até o próximo ano para ver o rumores de iPhone Ultra.

0 notes

Photo

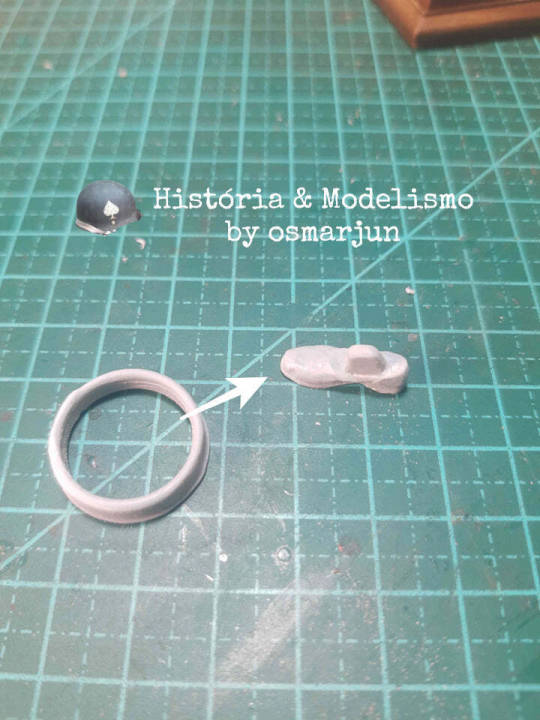

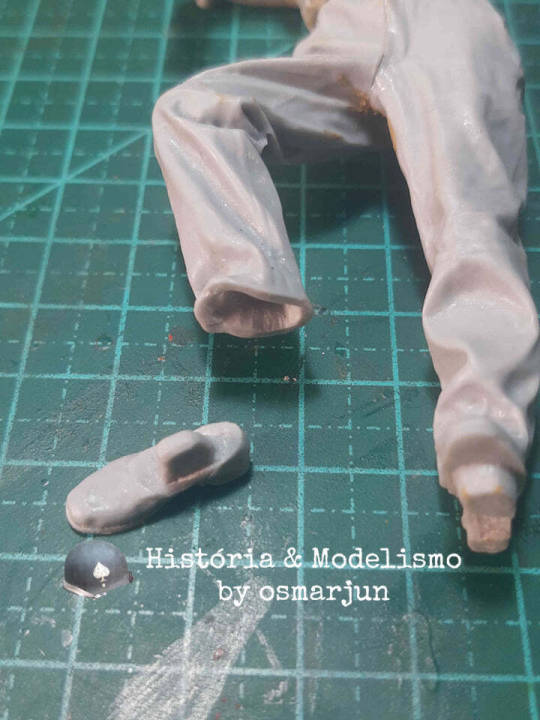

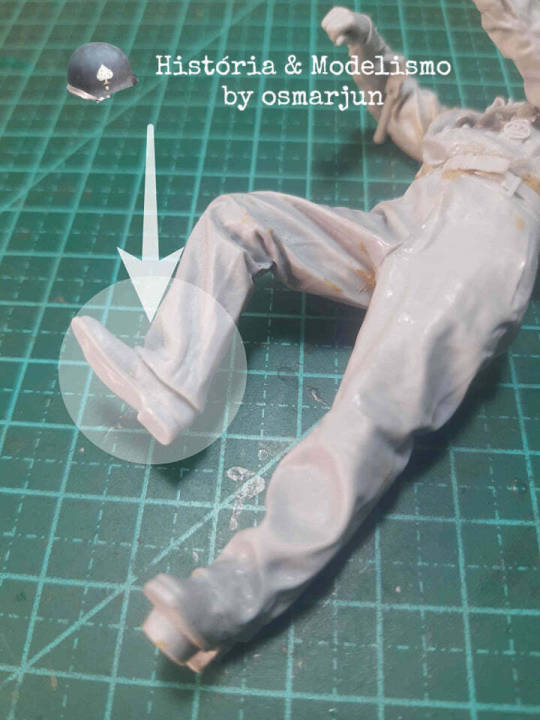

Günther Prien - Korvettenkapitän - 1:16 scale - Parte 2

Ajustando a Peça

Cabe aqui uma explicação, muitas vezes se faz necessário fazer alguns ajustes e adaptações para se chegar a um resultado melhor antes de iniciar a aplicação do primer para o início da pintura. Neste caso vou explicar o ajuste necessário que eu resolvi fazer pois o sapato do pé direito da figura veio atrelado ao aro que da suporte e continuidade à base da torre do periscópio. Porém quando se ajusta a figura toda notei que a junção final do restante das pernas e do corpo com essa peça específica havia uma união imperfeita. Inicialmente tentei através de lixamento fazer esse ajuste, mas o mesmo apresentava um aspecto incorreto e de péssimo acabamento. Portanto através das fotos espero que o visitante do blog entenda a opção escolhida por mim e feita com muito cuidado para não produzir danos nas peças.

Então vamos lá:

Como a peça veio inicialmente

Depois de buscar uma opção melhor separei as partes

As imagens acima ilustram que a alteração produziu um aspecto bem melhor

A base baixa do periscópio assentada no local indicado

Novas atualizações em breve

Forte Abraço!

Osmarjun

0 notes

Text

Semana 35 em análise: oficial do Xperia 5 IV, rumores do iPhone 14 capturados

Semana 35 em análise: oficial do Xperia 5 IV, rumores do iPhone 14 capturados

Esta semana viu o show IFA 2022 em Berlim, um grande anúncio da Sony e a rápida estreia da série iPhone 14 em 7 de setembro.

O Sony Xperia 5 IV é oficial e oferece uma bateria maior de 5.000mAh, carregamento sem fio, uma tela mais brilhante e uma nova câmera com zoom de 2,5x em vez do antigo periscópio de 3x-4,4x. O Xperia 5 IV já está disponível para pré-encomenda e envio ainda este mês, a…

View On WordPress

0 notes