#versi e poemi

Text

a M. B.

Cara, oggi sono uscito di casa di sera tardi

a respirare l’aria fresca che spirava dall’oceano.

Il tramonto si spegneva sulla piccionaia come un ventaglio cinese

e una nuvola si alzava come il coperchio di un pianoforte da concerto.

Un quarto di secolo fa nutrivi una gran passione per il kebab e i datteri,

disegnavi a china sul block notes, canticchiavi,

ti divertivi con me; ma poi ti sei messa con un ingegnere-chimico

e, a giudicare dalle lettere, sei diventata straordinariamente stupida.

Ora ti vedono nelle chiese in provincia e nella metropoli

alle messe funebri di amici comuni, di quelle che vanno adesso in costante

successione; ed io sono felice che ci sono al mondo distanze più

inconcepibili di quella tra me e te.

Non fraintendermi: alla tua voce, al corpo, al nome

non mi lega più nulla. Nessuno li ha distrutti;

ma per dimenticare una vita ad un uomo è necessaria, come minimo,

ancora un’altra vita. Ed io ho compiuto questo destino.

Hai avuto anche tu fortuna: dove ancora, tranne forse le fotografie,

continuerai a vivere senza rughe, giovane, allegra, beffarda?

Poiché il tempo, scontratosi col ricordo, riconoscerà la sua impotenza.

Fumo nell’oscurità ed aspiro il marciume della bassa marea.

(1989)

J. Brodskij, Versi e poemi

25 notes

·

View notes

Video

Nell’inizio del 1200 la Sicilia è un regno ricco e parte di un impero che andava da Tunisi fino alla Danimarca

Palermo era una capitale potente in cui Federico II aveva instaurato una corte forte nelle armi ed evoluta nella cultura, una cultura che non era formata solo dalla quella araba arrivata con i conquistatori nord africani sconfitti dal conte Ruggero ed ora erano sudditi di Federico, e neanche quella provenzale o francese discesa con i Normanni e con le popolazioni lombarde e piemontesi che li avevano seguiti. Era una cultura somma di queste due culture apparentemente opposte ed arricchite da quella bizantina ed ebrea. La stessa lingua, che di quella cultura era la forza, era una lingua unione ed evoluzione di tutti i popoli dell’isola a cui i guerrieri normanni avevano concesso di vivere e di pregare secondo la loro origine. L’amministrazione del regno infatti teneva conto di tutte le diversità che lo costituivano. Così ad esempio, vi erano notai Arabi, notai Ebrei e notai Latini che certificavano e regolavano la vita amministrativa dei privati e dello stato. Tra questi, vi era anche il notaio Jacopo da Lentini, il cui nome appare non solo nel registro notarile dell’epoca, ma anche in importanti atti amministrativi del regno. Essendo parte della forza amministrativa del regno, notar Jacopo era coinvolto anche nella gestione militare ricoprendo l’incarico di comandante della fortezza di Mazzarino. Per questo motivo i suoi contatti con la corte erano assidui e continui. Federico, contrariamente a molti nobili europei, aveva avuto una educazione multiculturale, con insegnanti arabi e latini. Per questo parlava diverse lingue, scriveva libri sull’uccellagione, poesie e ballate che a quel tempo avevano una grande importanza. Le poesie potevano essere imparate facilmente da qualsiasi suddito che non avesse istruzione ed erano uno strumento per veicolare sia le grandi gesta dei cavalieri, che l’amore o la protesta del popolo, la sua rabbia o le sue istanze politiche. Le ballate guidavano le danze dando ritmo ed eleganza ai movimenti di uomini e donne accompagnati dai pochi strumenti musicali di allora. I menestrelli ed i giullari componevano poemi e ballate d’amore secondo la cultura d’origine e l’esperienza dei singoli, spesso in modo ripetitivo e volgare o erudito ed ironico a seconda dei gusti di chi li ospitava. Molti di questi componimenti si concentravano sulla donna, che per i menestrelli e poeti arabi era una conquista, una preda da mostrare o un premio per le battaglie fatte per conquistarla. Per i menestrelli provenzali la donna era una madonna, una nobile dama degna del cavalier che la serviva. Per i poeti siciliani e per Jacopo da Lentini in particolare, la donna è la perfezione che l’uomo non ha; la donna è chi può dare nello stesso tempo la vita e la morte, è la compagna senza di cui il Paradiso stesso non può essere tale. Versi assoluti non per l’amore fine a se stesso, ma per la donna che si ama, versi per un sentimento dominante giustificati dal fatto che per Jacopo la donna è quanto manca all’uomo per aver pace, armonia e la pura bellezza. Jacopo anticipa la Beatrice di quel Dante che considerava i poeti siciliani dei maestri nell’arte del poetare e dell’amare (tutto ciò che gli italiani fanno in poesia, si può dire siciliano). Jacopo è anche il lato oscuro dell’amore, nell’impossibilità di essere amato per quanto si ama, nel dolore che nasce dalla difficoltà di poter rivelare e mostrare quanto di immenso si prova. Il sentimento è una tempesta che nessuno vede, è una forza invisibile impalpabile che attrae come quella di una calamita e a cui nessuno può sottrarsi, è un destino che non arriva mai a compimento. Per poter meglio dire quello che prova Jacopo crea una nuova forma di poesia, rivoluzionaria per quel tempo: il sonetto. Il sonetto forse non è altro che una ballata minore che si apre e che racconta con due quartine di versi e giudica e riassume con due terzine di versi finali. Le rime, vicine ed immediate battono un tempo che la metrica incalza facendo diventare il tutto efficiente ed elegante. Dante, Petrarca avrebbero usato il sonetto con tocchi e forme celestiali, Shakespeare avrebbe fatto raggiungere al sonetto vette ineguagliabili, Trilussa lo avrebbe trasformato in uno ironico schiaffo alla sua società di allora a dimostrare la straordinarietà di un mezzo che ha affascinato e aiutato migliaia di poeti a creare il loro cammino poetico. Noi conosciamo le opere di Jacopo grazie alla traduzione che ne fecero i poeti toscani nell’ italiano della loro epoca. I versi di Jacopo erano però scritti nel siciliano della corte di Federico, un siciliano evoluto che nella traduzione in italiano perde forza e freschezza. Ad esempio, nel tradure i poemi siciliani, i poeti toscani hanno dovuto inventare la famosa “rima siciliana” una rima che in italiano non lo è ma che lo sarebbe stata se fosse stata scritta in siciliano. Malgrado questa limitazione, le poesie di Jacopo ci raccontano l’eleganza di un tempo e la modernità di un sentimento dove l’amore non è un ideale ma una persona, dove i propri sentimenti sono l’eco della vita e, nello stesso tempo, una forza che ci innalza e ci abbatte, ci salva, ci distrugge, ci domina e che non riusciamo mai a saziare per come vorremmo o dovremmo. Questo era Jacopo da Lentini, notaio, burocrate, castellano e poeta, ai tempi del grande Federico Stupor Mundi.

In the early 1200s Sicily was a rich kingdom and part of an empire that ranged from Tunis to Denmark. Palermo was a powerful capital in which Frederick II had established a court strong in arms and evolved in culture, a culture that was not formed only by the Arab culture which arrived with the North African conquerors defeated by Count Roger and were now subjects of Frederick, nor the Provençal or French descent with the Normans and with the Lombard and Piedmontese populations who had followed them. It was a sum culture of these two apparently opposite cultures and enriched by the Byzantine and Jewish one. The language itself, which was the strength of that culture, was a language of union and evolution of all the peoples of the island to whom the Norman warriors had allowed to live and pray according to their origins. In fact, the administration of the kingdom took into account all the differences that made it up. Thus, for example, there were Arab notaries, Jewish notaries and Latin notaries who certified and regulated the administrative life of individuals and the state. Among these, there was also the notary Jacopo da Lentini, whose name appears not only in the notarial register of the time, but also in important administrative deeds of the kingdom. Being part of the administrative force of the kingdom, notar Jacopo was also involved in military management, holding the position of commander of the fortress of Mazarin. For this reason his contacts with the court were assiduous and continuous. Federico, contrary to many European nobles, had had a multicultural education, with Arab and Latin teachers. For this he spoke several languages, wrote books on fowling, poems and ballads that were of great importance at that time. Poems could be easily learned by any subject who had no education and were a tool to convey both the great deeds of the knights, and the love or protest of the people, their anger or their political demands. The ballads led the dances giving rhythm and elegance to the movements of men and women accompanied by the few musical instruments of the time. The minstrels and jesters composed love poems and ballads according to the culture of origin and the experience of the individuals, often in a repetitive and vulgar or erudite and ironic way according to the tastes of their hosts. Many of these poems focused on the woman, who for Arab minstrels and poets was a conquest, a prey to be displayed or a prize for the battles waged to conquer her. For Provençal minstrels, the woman was a madonna, a noble lady worthy of the cavalier who served her. For Sicilian poets and for Jacopo da Lentini in particular, woman is the perfection that man does not have; the woman is who can give life and death at the same time, she is the companion without whom Paradise itself cannot be such. Absolute verses not for love as an end in itself, but for the woman who loves herself, verses for a dominant feeling justified by the fact that for Jacopo the woman is what she is missing from the man to have peace, harmony and pure beauty. Jacopo anticipates the Beatrice of that Dante who considered Sicilian poets masters in the art of poetry and love (everything that Italians do in poetry can be said to be Sicilian). Jacopo is also the dark side of love, in the impossibility of being loved as much as he loves himself, in the pain that arises from the difficulty of being able to reveal and show how immense one feels. Feeling is a storm that no one sees, it's an impalpable invisible force that attracts like a magnet and that no one can escape, it's a destiny that never comes to fruition. In order to better express what he feels, Jacopo creates a new form of poetry, revolutionary for that time: the sonnet. The sonnet is perhaps nothing more than a minor ballad that opens and tells with two quatrains of lines and judges and summarizes with two tercets of final lines. The rhymes, close and immediate, beat a tempo that the metric presses, making everything efficient and elegant. Dante, Petrarca would have used the sonnet with celestial touches and forms, Shakespeare would have made the sonnet reach unparalleled heights, Trilussa would have transformed it into an ironic slap on his society at the time to demonstrate the extraordinary nature of a medium that has fascinated and helped thousands of poets to create their own poetic path. We know Jacopo's works thanks to the translation that the Tuscan poets made of them into the Italian of their time. However, Jacopo's verses were written in the Sicilian of Federico's court, an evolved Sicilian that loses strength and freshness in the Italian translation. For example, in translating Sicilian poems, the Tuscan poets had to invent the famous "Sicilian rhyme", a rhyme that is not a rhyme in Italian but would have been if it had been written in Sicilian. Despite this limitation, Jacopo's poems tell us about the elegance of the past and the modernity of a feeling where love is not an ideal but a person, where one's feelings are the echo of life and, at the same time, a force that lifts us up and knocks us down, saves us, destroys us, dominates us and that we can never satiate as we would like or should. This was Jacopo da Lentini, notary, bureaucrat, castellan and poet, at the time of the great Federico Stupor Mundi.

33 notes

·

View notes

Text

I protagonisti dei canti Epici vivono ancora in noi.

Il loro coraggio ci affascina. Le loro passioni ci sono familiari.

Le loro avventure hanno coniato espressioni che ancora utilizziamo.

Atena, Achille, Marte,Ettore, Minerva, Chirone, sono nostri fratelli e sorelle che si sono guadagnati l'eternità. Le loro Epiche Epopee hanno generato in noi Europei, il nostro comune pensare e sentire.

La Mitologia ci aiutò a vivere.

Possiamo formulare 2 ipotesi per spiegare il mistero del suo seguito nell'antichità prima dell arrivo delle religioni. O gli dei sono veramente esistiti e hanno insufflato nei poeti epici Virgilio ed Omero una sorta di prescienza, ispirando le loro agiografie e i loro versi premonitori sarebbero stati destinati ad arrivare fino a noi. Oppure i temi che attraversano i poemi Epici - la guerra e la gloria, la grandezza e la dolcezza, la paura e la bellezza, la memoria e la morte - sono il combustibile del braciere dell'eterno ritorno.

Ecco! Io credo in questo: nell'immutabilità dell'uomo.

I sociologi moderni sono persuasi che l'uomo sia "perfettibile", che il progresso lo faccia avanzare, che la scienza lo migliori. Sciocchezze: i poemi omerici sono immarcescibili perché l'uomo, pur cambiando nell'aspetto e nelle vesti, resta sempre lo stesso: è ugualmente miserabile o grandioso, mediocre o sublime, sia che indossi l'elmo alle Termopili o che aspetti l'autobus sul marciapiede di una città del ventunesimo secolo.....

#romanzo #robertonicolettiballatibonaffini #classicismo #narrativa #epica #epopea #mitologia #lettureconsigliate #autore #estetica #mondoclassico

instagram

4 notes

·

View notes

Text

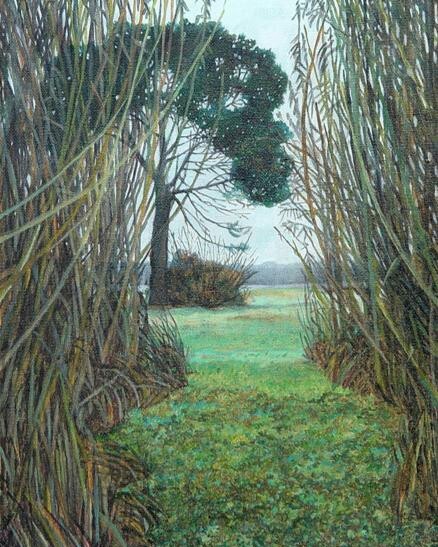

Attraversando il canneto

Non ho mai avuto paura di contaminarmi, non ho capito se perché mi sento invulnerabile o già contaminata. Abbandonare il buon gusto e il buon senso e immergermi nei loro opposti, non costituisce un problema per me. Arrivo al punto: un Autore mi invierà un suo romanzo, basato su fatti che egli dice reali, perché io ne faccia una recensione. Sono stata io, per prima, a chiedere informazioni su uno, in particolare, dei fatti narrati nel libro.

E il fatto è questo: che Leopardi avrebbe dettato una poesia dall'aldilà. Oh, chiamarla poesia è uno sproposito: si tratta di pochi versi, in rima da filastrocca. Vero è che la modalità di trasmissione usata, il bicchierino che si muove sulle lettere, non è delle più comode, e per la sua macchinosa lentezza non incoraggia a dettar poemi.

Sento già la mia stessa voce che dice: scappa finché sei in tempo, non sprecare la tua intelligenza (quale?) in un campo che Leopardi avrebbe biasimato e da cui non può derivargli onore.

Vi racconto un fatto: poco più di un anno fa, agli inizi del mio periodo d'interesse per Leopardi e lo spiritismo (strana combinazione), m'imbattei in un libro che, a quanto diceva la quarta di copertina, avrebbe riportato, fra le altre, una comunicazione di Leopardi fatta tramite la voce di una medium, nel corso di una delle sedute di un circolo medianico. Pur bruciando di curiosità, prima di acquistare il libro, ritenni opportuno consultare lo stesso Leopardi (1), per evitare di mancargli di rispetto, leggendo qualcosa che lui non approvasse.

Lui mi disse che ricordava quella seduta, e la fatica che aveva dovuto fare per farsi largo nella mente della medium, e mi spiegò la sua sensazione inviandomi l'immagine di un posto abituale e caro per la medium stessa, un canneto presso uno specchio o corso d'acqua, attraverso il quale lui doveva procedere spostando le canne, senza però spezzarle.

Considerai la spiegazione un implicito permesso di leggere il libro, che difatti acquistai.

Qualche tempo dopo la sua lettura, mi venne la curiosità di vedere la faccia della medium, e così ne cercai il nome su Internet: aveva un profilo Facebook. Lo guardai: l'immagine di copertina era un canneto, identico a quello inviatomi nella mente da Leopardi.

In oltre un anno si sono verificate tante di quelle coincidenze che non le distinguo né le enumero più. Se le avessi raccontate a uno psichiatra, mi avrebbe già prescritto un antipsicotico.

(1) Vi prego di prendere tutto ciò che racconto con le pinze, esattamente come faccio io stessa: dagli avvenimenti accaduti non deduco nulla, non "credo" in nulla. Guardo il tutto dall'esterno, con una punta di divertimento e d'ironia. Sono acerrima nemica della ciarlataneria, di chi vuol creare confusione sui saperi per trarne vantaggio, con furbizia, viltà o piccineria intellettuale. Penso perciò di poter rimandare l'assunzione di un antipsicotico a tempo indeterminato.

2 notes

·

View notes

Text

che poi tra l’altro mi pare che nel mondo anglofono vadano abbastanza le traduzioni dei poemi latini/greci in prosa? [cioé mi è capitato di vedere varie edizioni così e non in versi, poi non so se sia la norma o meno] e ovviamente non ho i mezzi scientifici per commentare l’opportunità della scelta, ma questo solo per dire: in prima media noi ci leggiamo la traduzione in versi ed è così che impariamo a parafrasare. qualcosa qualcosa capacità di comprendere il testo e rielaborarlo

17 notes

·

View notes

Text

Gabriela Mistral

Gabriela Mistral, scrittrice cilena, è stata la prima latinoamericana a ricevere il premio Nobel per la Letteratura nel 1945.

Con uno stile e un ritmo narrativo unico e innovativo, nelle sue opere ha affrontato l’amore, la natura e la spiritualità, mostrando una profonda compassione per l’umanità e un forte senso di solidarietà verso le persone più deboli e bisognose.

Nata col nome di Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga a Vicuña, in Cile, il 7 aprile 1889, aveva studiato da autodidatta, con l’aiuto della sorella insegnante, dopo aver lasciato la scuola alle secondarie.

A quindici anni già scriveva versi per un giornale locale e insegnava in una scuola rurale.

Nel 1914 ha vinto il suo primo premio letterario e adottato lo pseudonimo di Gabriela Mistral in omaggio ai suoi due poeti preferiti, Gabriele d’Annunzio e Frédéric Mistral.

Mentre la sua carriera scolastica progrediva, nel 1922 è stata invitata in Messico dal Ministro dell’Educazione, per partecipare a un piano biennale di riforma scolastica con l’intento di far decollare l’istruzione del Paese. Nello stesso anno, a New York, ha pubblicato la raccolta Desolación che le ha portato fama internazionale.

Nel 1923, dopo aver contribuito con suoi testi all’antologia Lecturas para Mujeres, ha ricevuto dal presidente del Messico Álvaro Obregón una borsa di studio di un anno che le ha consentito di viaggiare negli Stati Uniti e in Europa per tenere discorsi pubblici. Tornata in patria, le venne conferito il titolo accademico di Professoressa di lingua spagnola presso l’Universidad de Chile.

Nel 1924 ha pubblicato a Madrid Ternura, altra raccolta di gran successo seguita da un tour per l’America del Sud.

Ha rappresentato l’America Latina all’Istituto per la Cooperazione Intellettuale della Lega delle Nazioni, a Parigi.

Lasciato l’insegnamento, ha lavorato come giornalista e tenuto lezioni e conferenze in diverse università americane come la Columbia e l’Università di Porto Rico.

Dal 1932 fino alla sua morte, è stata console del Cile in diverse città come Napoli, Madrid, Petrópolis, Nizza, Lisbona, Los Angeles, Veracruz, Rapallo e New York.

Ha pubblicato centinaia di articoli in periodici e giornali di tutti i Paesi di lingua Spagnola.

Nel 1938, a Buenos Aires, grazie all’aiuto dell’amica e corrispondente Victoria Ocampo, ha dato vita a una nuova opera, Tala, il ricavato delle vendite venne devoluto agli orfani e orfane dalla Guerra Civile Spagnola. Il volume include vari poemi che esaltano gli usi ed il folklore del Sud America e dell’Europa mediterranea. La prima parte dell’opera è dedicata alla madre, morta nel 1929, da sempre figura chiave nella sua vita.

Il 10 dicembre 1945 è stata la quinta donna della storia e la prima di lingua spagnola a vincere il Premio Nobel per la letteratura per «la sua opera lirica che, ispirata da potenti emozioni, ha reso il suo nome un simbolo delle aspirazioni idealiste di tutto il mondo latino americano».

Nel 1946, durante uno dei suoi viaggi, ha conosciuto la scrittrice statunitense Doris Dana, con la quale è nata una relazione sentimentale segreta e travagliata a causa della distanza. La corrispondenza fra le due scrittrici (1948-1956), raccolta nel libro Niña errante è stata pubblicata postuma nel 2009.

Nel 1947, Gabriela Mistral ha ricevuto la laurea honoris causa dal Mills College di Oakland, in California. Quattro anni dopo, in patria, le è stato consegnato il Premio Nazionale per la Letteratura.

Nel 1953 è nominata console a New York, dove è morta di cancro al pancreas a Long Island il 10 gennaio 1957. Quando i suoi resti sono stati traslati in Cile, il Governo ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale.

Durante la convivenza, quando era già malata, la sua compagna aveva iniziato a raccogliere la corrispondenza e le sue opere, più di 40.000 manoscritti e 250 lettere che sono stati donati al governo cileno e conservati nella Biblioteca Nazionale del Cile dal nipote Doris Atkinson, dopo la sua morte, avvenuta nel 2006.

Nonostante il rapporto conflittuale con la sua terra natia, dove era stata spesso discriminata per il contenuto dei suoi lavori che si distaccavano da quelli di una società “maschilista, centralista ed elitaria” mentre nel resto del mondo veniva osannata per il suo talento, Gabriela Mistral non ha mai dimenticato le sue origini e nel suo testamento ha disposto che i proventi delle vendite dei suoi libri in Sud America e i beni mobili o immobili di sua proprietà fossero donati ai bambini poveri di Monte Grande, quartiere in cui aveva trascorso la sua infanzia.

L’Organizzazione degli Stati americani ha istituito, nel 1979, il Premio Gabriela Mistral, «con lo scopo di riconoscere coloro che hanno contribuito all’identificazione e all’arricchimento della cultura tipica Americana e delle sue regioni o individualità culturali».

C’è un’università che porta il suo nome e ogni città principale del Cile ha una strada, una piazza, o una via, dedicata all’autrice.

La sua effige è apparsa nella banconota da 5000 pesos cileni a partire dal luglio 1981, sostituita con una nuova versione nel settembre del 2009.

Il 7 aprile 1991 il cerro Fraile, una collina situata a Monte Grande, è stata rinominata Gabriela Mistral, esaudendo un suo desiderio espresso nel testamento.

Il 15 novembre 2005 la Metropolitana di Santiago del Cile ha ricordato l’anniversario della premiazione del Nobel di Gabriela dedicandole un intero treno decorato con fotografie della poetessa.

Gabriela Mistral è stata una scrittrice girovaga e tormentata sempre da una profonda nostalgia del suo paese che non l’ha mai amata abbastanza. Un pilastro della letteratura sudamericana il cui nome ancora oggi riecheggia nei programmi scolastici e nelle antologie.

0 notes

Text

I sonetti di William Shakespeare: quali sono i più famosi?

I sonetti di William Shakespeare rappresentano una delle massime espressioni della poesia lirica del Rinascimento inglese. Questi 154 poemi sono carichi di emozione, bellezza e complessità, esplorando temi come l'amore, il tempo, la bellezza e la mortalità. Alcuni di questi sonetti hanno raggiunto una notorietà che li colloca tra le opere più celebri della letteratura mondiale.

Sonetti di William Shakespeare: i più famosi

Il Sonetto 18 è forse il più celebre di tutti. Con il suo incipit "Shall I compare thee to a summer's day?" ("Dovrei paragonarti a un giorno d'estate?"), Shakespeare esplora la bellezza eterna, superiore persino alla bellezza naturale che è soggetta al cambiamento e al decadimento. Il poeta assicura l'immortalità del suo amato attraverso la potenza della sua poesia, che sopravviverà al passare del tempo.

Altrettanto famoso è il Sonetto 116, una meditazione sull'essenza dell'amore vero e costante che non "altera quando trova alterazione" o vacilla "anche se rovina il suo vero centro". Il sonetto è spesso citato nelle cerimonie nuziali per il suo ideale di amore incondizionato e immutabile.

Il Sonetto 130 sfida le convenzioni dei sonetti d'amore del tempo, prendendo in giro la tendenza dei poeti a usare iperboli e confronti esagerati per descrivere la loro amata. Invece, Shakespeare descrive la sua dama con termini realistici, sostenendo che il suo amore è speciale proprio per la sua autenticità e la sua "vera" bellezza.

Tempo e perpetuità

Un altro tema ricorrente è il conflitto tra il tempo e la perpetuità. Nel Sonetto 60, Shakespeare contempla la natura effimera dell'esistenza umana, paragonando la vita all'onda che si infrange sulla riva, destinata a scomparire. Tuttavia, c'è anche una sfida al tempo, poiché la poesia stessa diventa un mezzo per superare la mortalità e preservare la memoria.

Il Sonetto 73 tocca il tema dell'invecchiamento con immagini potenti di autunno, tramonto e fuoco morente. È una riflessione sulla fugacità della vita e offre una visione commovente di come la consapevolezza della mortalità può intensificare l'amore e l'apprezzamento degli altri nei confronti dell'individuo.

I sonetti di Shakespeare non sono solo testimonianze d'amore, ma anche di sofferenza, gelosia e persino di rimorso, come mostrato nel Sonetto 29. Qui, il poeta esprime la sua depressione e la sua invidia verso la fortuna altrui, ma poi trova sollievo e redenzione nel pensiero dell'amore del suo amato.

Maestria linguistica

La forma del sonetto, con la sua struttura rigorosa di 14 versi divisi in tre quartine e un distico finale, offre a Shakespeare un frame entro cui svolgere la sua maestria linguistica. La rima e il metro (generalmente l'iambic pentameter) creano un ritmo che sottolinea l'arguzia e la profondità dei pensieri del poeta.

In conclusione, i sonetti di Shakespeare rimangono un pilastro della poesia inglese non solo per la maestria della loro forma, ma anche per la loro universale risonanza emotiva. Da letture scolastiche a letture private, da matrimoni a commemorazioni, questi sonetti continuano ad affascinare, ispirare e commuovere lettori di ogni epoca.

Foto di WikiImages da Pixabay

Read the full article

0 notes

Text

Isabella; or the Pot of Basil

Una nicchia. Al dottorato ci dicevano di trovarci una nicchia, di metterci dentro qualcosa che fosse solo nostro: originale. Fa un po' ridere, originale, no? Come si fa ad essere originali? È davvero un valore, l'originalità? Non so, sta di fatto che io mi faccio da sempre delle nicchie ridicole: certe nicchie scavate talmente bene che neanche se ne vede il fondo. Originali forse no, di certo incomprensibili: inutili? Il mio primo libro di Keats devo averlo avuto a quattordici anni, un' edizione Mondadori con Turner in copertina: e quando ho mandato mio padre a comprarmi le poesie di Robert Burns alla Feltrinelli? Ma soprattutto, che ci facevano con le poesie di Burns alla Feltrinelli? Io non le ho mai lette, e infatti lì dentro non c'era ancora la mia nicchia.

I poemi narrativi di Keats, quelli su cui avrei poi scritto la mia tesi di dottorato, li ho scoperti alla fine del liceo, nei quadri dei pittori Vittoriani. Odorano di stantio, i Vittoriani, e lo sanno, e per questo mi piacciono: sanno dire così bene guardateci, noi siamo i Vittoriani e la nostra poesia è quasi esaurita, ma il suo colpo di coda sarà glorioso. La poesia vittoriana è come un gran finale suonato a pieni polmoni da tutta l'orchestra, tutti insieme: fortissimo. I Vittoriani ci si aggrappano con tutte le forze, alla poesia, con tutti gli strumenti che hanno, con tutte le arti sorelle, e con quelle non si accontentano di scrivere: loro ri-scrivono, perché l'originalità è una qualità sopravvalutata, e lo sanno bene. E così allora cominciano a trascrivere, a tradurre, a rimandare, a disegnare corrispondenze incredibili tra quadri e poesie, tra romanzi e dipinti, tra sé stessi e i padri che si scelgono. Poetry is the thing, è proprio così per loro. In salone ho appesa una stampa di John William Waterhouse, con una santa Cecilia addormentata davanti a due angeli che suonano, uno un liuto, l'altro un violino. Quelli sono tre versi di un poema bello lungo di Tennyson, the Palace of Art: tre versi. E io lo so che Waterhouse non è il più grande dei pittori, ma con tre versi ha aperto una nicchia su Tennyson che secondo me vale quanto un vero e proprio palazzo dell'arte. I Vittoriani mi hanno invitata a scoprire le loro bellissime riscritture, il vizio delle corrispondenze, dei padri da svelare, delle storie dietro le storie, delle parole dietro le immagini. È come un codice cifrato: guarda questo bel quadro: sapessi cosa dice... sapessi chi è Mariana in the South, o la signora di Shalott, oppure Isabella. Allora sono arrivata proprio lì dove ero partita: Keats.

C'è questo quadro di Millais, un banchetto medievale, e due ragazzi che si guardano, seduti al tavolo, qualche occhiataccia vola tra gli altri commensali. Isabella è il più bistrattato tra i poemi narrativi, è troppo sentimentale, troppo immaturo, e poi è solo una riscrittura di Boccaccio, no? Io però so bene che non c'è niente di ingenuo in una riscrittura, me lo hanno insegnato i Vittoriani. La storia è quella di due ragazzi, Isabella e Lorenzo, che si amano, pensa un po'. E, neanche a dirlo, i fratelli di lei li ostacolano, fino a quando non prendono Lorenzo e lo portano in un bosco, lo uccidono e lì lo seppelliscono. Isabella è visitata in sogno dal fantasma del ragazzo, che le dà le coordinate esatte perché lei possa, non senza grosse difficoltà, riesumare il suo cadavere. Una volta trovato il corpo, Isabella taglia via come può la testa di Lorenzo, la porta a casa avvolta in un panno e la pianta in un vaso: la annaffia con le sue lacrime, e dal vaso nasce una bellissima, rigogliosa pianta di basilico, dalla quale Isabella non si separa più. Sarà immatura, sarà sentimentale all'inverosimile, ma questa cosa del vaso di basilico mi ha lasciata inquieta a diciott'anni. Allora ho cominciato a disegnare una piccola Isabella avvinghiata al suo vaso, sorridente, l'ho disegnata ovunque, sui quaderni dove studiavo, sul risguardo dei libri del liceo, accanto a una versione di greco, e solo io sapevo cosa ci fosse dentro al vaso. Il mio tesoro: disquieting, ecco una bella parola rotonda. O come dice Keats, a wormy circumstance.

Solo molti anni dopo, al dottorato, sono rientrata a casa di Keats per quella porta, quella della riscrittura boccaciana, e ho scoperto che Isabella forse non è così ingenuo, lo avevo intuito correttamente. Innanzitutto perché riscrivere Boccaccio in versi è un colpo da maestro, nel vero senso del termine: la novella di Boccaccio si concludeva proprio con alcuni versi di una ballata, una ballata medievale che pretendeva di essere la fonte stessa della storia narrata da Boccaccio. Quindi Keats, che si è seduto umilmente a riscrivere, come uno studente timoroso sotto allo sguardo del maestro, in realtà finisce per diventare lui la fonte di Boccaccio, è lui il poeta, è sua la ballata medievale: e sta lì, ad aspettare che qualcun altro, dopo di lui, la voglia riscrivere, ancora una volta, magari in prosa, magari la dipinge. Ma poi la testa trapiantata, la pianta di basilico: quel travaso è una metafora bellissima della sorte della poesia, decapitata e messa a fiorire dentro a un vaso, in camera di Isabella, lontano dal giardino. Una forzatura, un artificio: post-lapsarian. Quella poesia non parla che della distanza, dell'abbraccio e del bacio che mancano, tra Lorenzo e Isabella. Quella poesia è un piccolo Palace of Art, è pronta per i Vittoriani, è pronta per Millais quando ancora Millais non è neanche nato. Mi è rimasta da allora la voglia di disegnare Isabella, e ogni tanto tornano a trovarmi, lei e Lorenzo. È come se sentissi di dover compensare per quell'incontro mancato tra i due, come se avessero bisogno di essere redenti dal loro destino, scorretto: non solo separati da una morte cruenta e ingiusta, ma soprattutto ignorati dalla critica, dimenticati dalla fortuna: il più bistrattato poema narrativo di Keats. Va detto che danno un po' sui nervi, che sì, sono sdolcinati, ma per qualche motivo restano. Al punto che ho pensato di illustrare la poesia varie volte. Il suo problema però è che è troppo lunga: perciò nessuno la vuole più leggere, e io non ho la forza né tantomeno le capacità per illustrarla. Ma quei due mi scappano dalle mani, e ho finito per riempire un altro quaderno intero con le espressioni che di loro mi figuro, con i loro vestiti, i loro capelli. E alla fine mi sono scappati dentro a un sonetto di Shakespeare, senza che io potessi fare niente per tenerli al loro posto. E poi, di nuovo, in una poesia di Christina Rossetti: persino da Pavese se ne sono andati. Sembra come se lo sapessero, quei due, che se mai li rimettessi al loro posto, nell'ottava rima di Keats, sarebbero condannati a starsene lontani, separati, ciascuno sulla sua pagina: lei dietro le tende della finestra di camera, su per le scale, lui a guardarla dal cortile di qualche cascina fuori Firenze; questa la migliore delle ipotesi. Invece, nelle poesie degli altri possono toccarsi, finalmente, le loro mani si sfiorano, si parlano all'orecchio, si guardano fissi negli occhi, addirittura si abbracciano. E sono sempre fuori dal tempo, sempre fuori moda, dentro a Shakespeare o a Christina Rossetti. O a Pavese.

#illustration#literature#poesia#poetry#john keats#isabella#john everett millais#john william waterhouse#victorian poetry#cesare pavese

1 note

·

View note

Text

Nazim Hikmet, lontano dalla Turchia

Un uomo che per tutta la vita sogno un mondo libero…

Nazim Hikmet nacque a Salonicco il 20 novembre 1902, da Nazim Hikmet Bey, funzionario di Stato, e Aisha Dshalia, pittrice.

Da giovane Nazim studiò prima francese ad Istanbul, in Turchia, poi s’ iscrisse all'Accademia della Marina militare, ma dovette abbandonarla per problemi di salute.

Come lui stesso confessò nella poesia Autobiografia (1962) divenne il poeta a soli quattordici anni, introducendo per la prima volta il verso libero nella lingua poetica turca grazie al nonno paterno, che, oltre che pascià e governatore di varie province, era scrittore e poeta in lingua ottomana.

Durante la guerra di indipendenza in Anatolia si schierò con Kemal Ataturk, ma fu molto deluso dagli ideali nazionalisti, si iscrisse così al partito comunista e lavorò come insegnante nella Turchia orientale.

Nel 1922 il poeta fu condannato per marxismo e scelse l'esilio volontario in Russia, dato che gli era impossibile rimanere in patria, dove fu soggetto ad una forte ostilità a causa della sua pubblica denuncia dei massacri avvenuti in Armenia nel periodo 1915-1922.

In Russia Nazim si iscrisse all'Università dei lavoratori d'Oriente e studiò alla facoltà di sociologia, oltre a conoscere il poeta Majakovskij e si sposò, ma il matrimonio fu annullato a seguito del suo ritorno in Turchia nel 1928, grazie all'amnistia generale.

Il clima che circondava Nazim divenne sempre più pesante e, dato che il partito comunista venne dichiarato illegale, venne arrestato con il pretesto dell'affissione di manifesti illegali.

Negli anni dal 1928 al 1936 Hikmet, che passo cinque anni in carcere, scrisse ben cinque raccolte di versi e quattro poemi lunghi, oltre a lavorare alla stesura di romanzi e testi teatrali, collaborando anche con alcuni giornali in qualità di giornalista e correttore di bozze.

Il poeta nel 1938 fu arrestato con l'accusa di aver incitato la marina turca alla rivolta con le sue poesie e fu condannato a ventotto anni di carcere, ma vi rimase per quattordici lunghi anni, durante i quali scrisse i suoi versi più significativi.

Grazie ad una commissione internazionale tra i cui membri c’erano Jean Paul Sartre e Pablo Picasso, Nazim fu scarcerato nel 1949, ma fu vittima di ben due tentativi di assassinio che lo spinsero a fuggire nuovamente a Mosca, mentre fu candidato al Nobel per la pace nel 1950.

Intanto la Turchia privò il poeta della cittadinanza e fu la Polonia a conferirgli la sua , grazie all'esistenza di un vecchio progenitore da cui, secondo Nazim, derivavano i suoi capelli rossi.

Nazim Hikmet morì a Mosca, per una crisi cardiaca, il 3 giugno 1963 e nel 2002, nel centenario della sua nascita, il governo turco, grazie ad una petizione firmata da mezzo milione di cittadini, gli restituì la cittadinanza.

Read the full article

0 notes

Text

Marina Cvetaeva, grande poetessa e donna “contro”.

1.Una donna che andò fatalmente incontro al suo destino tragico

Apri il giornale: calunnie, apri il giornale:ammanchi. Ogni colonna è un’accusa, ogni paragrafo nausea. Questi versi sembrano scritti ieri. E invece risalgono a quasi un secolo fa , e sono stati scritti da una sorta di Giovanna d’Arco della poetica e dell’intelligenza delle cose, in un’epoca di profondi , terribili e drammatici sconvolgimenti storici e sociali , come la rivoluzione russa , “ in cui non sorridevano che i morti, lieti della loro pace”. Parliamo di Marina Cvetaeva , una donna che andò , fatalmente, incontro al suo destino tragico, scegliendo la via più impervia e difficile, quella di donna e artista “contro”, che combatte la consuetudine e il gusto corrente, che cerca la via (sempre dolorosa) della verità, e non della sopravvivenza, la via in cui si nega se stessi e si rinuncia ad ogni facile vantaggio e comodità del vivere. Tutta la sua vita e tutta la sua poesia furono una sfida gettata alla consuetudine , al perbenismo, alle forme accettate, un atto di rivolta e di coraggio e, spesso, di oltraggio, anche verso se stessa. “Bisogna scrivere cose inaudite , compiere scoperte e vivere istanti straordinari: questa è la vita, tutto il resto è sciocchezza”, aveva scritto Pasternak , che amava e ammirava moltissimo la Cvetaeva, l’unica poetessa che nel pieno di atteggiamenti ultrapatriottici e sciovinisti aveva avuto la temerarietà di esaltare la Germania (aveva origini tedesche-polacche) per la sua storia e civiltà, dichiarandosi ostentatamente avversa alla rivoluzione d’ottobre, scrivendo versi monarchici e sanfedisti, pur essendo consapevole che la carta dello zar era quella perdente. Tendeva sempre, organicamente, fatalmente, ad andare contro corrente , sentiva il fascino della negazione, della causa perduta, dell’autodistruzione come speranza inconfessata e irrazionale.

“E dove prenderò il buon senso?… Io sono quella che dice / occhio per occhio/ sangue per sangue”

2. Una donna capace di tempeste di passioni

Una donna capace di tempeste di passioni, come l’amore impetuoso che ebbe per il comandante moscovita Konstantin, uomo dalla doppia condanna a morte (prima da parte dei bianchi e poi dei bolscevichi):L’amore è carne e sangue/un fiore tinto nel suo stesso sangue/ Credete veramente che l’amore/sia una conversazione a tavolino?…E in quell’aria beata non smettere/ finché puoi, di commettere peccati! Una donna che scrisse migliaia di poesie, diciassette poemi, otto drammi in versi, narrativa, saggistica, diari di memorie, lettere bellissime e tragiche, in un periodo terribile ed epico come quello della rivoluzione russa e delle due guerre mondiali. Una donna che era nata bella, intelligente, sensibile, nobile, ricca e famosa, la regina dei circoli letterari moscoviti, e morì in uno sperduto villaggio della Tataria (Elabuga), nella più assoluta indigenza e povertà, in una squallida stanza -stalla di una casa di contadini, sola, abbandonata e dimenticata da tutti, perfino dal figlio Georgij (“Mur”), che un giorno prima di morire le disse con disprezzo: “ Mamma, sembri una lercia vecchiaccia di paese”, e non andò neppure al suo funerale.

3. Era coraggiosa, categorica, perentoria, parola di Pasternak.

Marina era stata preveggente in tutto , aveva avvertito già nel 1908, appena sedicenne, la precarietà di quel mondo in cui viveva e l’imminenza di grandi sconvolgimenti: “Tra poco questo mondo perirà!/ Guardalo attentamente, di nascosto…/Guarda, finché c’è ancora il nostro pioppo, / finché la nostra casa non è in vendita”.

La sua casa non fu venduta, ma saccheggiata e devastata, e successivamente, data alla fiamme. E lei avrebbe affrontato, da sola, con due bambine, (il marito combatteva negli eserciti bianchi) gli effetti drammatici della rivoluzione d’ottobre, espropriata di tutti i suoi beni e costretta a vivere, come una prigioniera, nella soffitta della sua grande e bella casa di Mosca. In quell’inverno terribile avrebbe patito ogni bruttura: freddo, fame, tormenti, umiliazioni, sofferenza, tragedia familiare. Avrebbe dovuto bruciare la scala per scaldarsi dal freddo e issarsi sulla soffitta con una corda ; senza un rublo, sarebbe stata costretta a elemosinare – vanamente – cibo per sé e le sue due figlie, Ariadna (“Alja”) e Irina. Quest’ultima bimba, di solo due anni d’età, sarebbe morta di fame. Ma lei, cogli occhi verdi e il viso segnato, la bocca severa, lo sguardo sprezzante, non avrebbe ceduto, non avrebbe piegato il capo, non avrebbe versato una lacrima, non avrebbe accettato – mai – alcun compromesso…

“Marina – dirà Pasternak – era coraggiosa, categorica, perentoria, e la sua anima cercava distacchi veri, violenti, dolorosi, definitivi”. Esule , dal 1922, per tre anni avrebbe aggiogato il marito alla carretta a mano, trascinandosi con lui e i due figli da un luogo all’altro della Cecoslovacchia: da Gornia a Dolina , Mokropsa, a Ilovisce , a Novye Dvorj, a Vsnora, a Praga, vagando sotto la pioggia per i sentieri fangosi e impraticabili della campagna ceca , da casa a casa , da radura a radura, da fosso a fosso, da strada a strada., da periferia a periferia, finché, nel 1926, sarebbe approdata a Parigi.

Ma anche lì, dove era stata sedicenne come brillante studentessa alla Sorbona , le cose non sarebbero granché mutate: “Il quartiere in cui viviamo è orribile…Un canale putrido, il cielo invisibile per via dei comignoli, solo fuliggine e fracasso. Impossibile passeggiare (neanche un cespuglietto). E così passeggiamo lungo un canale putrido. E se qualche volta s’apre un bosco esso è coperto di sputi, di scatole di sardine e cocci di bottiglie” La vita quotidiana, che aveva sempre detestato ferocemente (“non so vivere, io sono assente dalla mia vita, non sono a casa”), quella vita quotidiana , sopra la quale ci si può elevare , sulla quale si può sputare, ma alla quale – spesso – ci si deve sottomettere, l’avrebbe “moralmente” uccisa.

4. La sua era una vita spaventosa

Spazzare, prender l’acqua, lavare i panni, portar carbone, accendere la stufa, mettere in pentola della pessima carne di cavallo, lavare i piatti, portare fuori la spazzatura. Non c’erano mai soldi abbastanza per il gas, la luce, il carbone, il lattaio, il panettiere, e l’affitto di casa (il marito faceva la comparsa per racimolare qualcosa). Non c’era spazio, non c’era tempo, non c’erano le scarpe con cui camminare, a volte non trovava neppure un tavolino per scrivere (era la sua condanna, la sua dannazione: “E un invito d’inferno , la letteratura/ e confesso che vi andai gioiosamente:/ ma da lì nessuno torna indietro) . E tutto era sporco.“ Sono eternamente in mezzo alla sporcizia, eternamente con spazzole e scopa in mano, eternamente di fretta, eternamente tra fagotti, cherosene e cenere: un immondezzaio vivente…In ginocchio faccio la serva – non si sa di che cosa! Sono tutta sporca di cenere , ho le mani di un carbonaio – non riesco a mandare via il nero!” La sua era una vita spaventosa che continuò a divorare le sue energie – scriverà Olga Ivinskaja , la “Lara” del dottor Zivago, l’amante di Psternak , che la conobbe bene . E poi la perenne malattia del marito, la mancanza di qualsiasi sistemazione, e i suoi rapporti con gli altri emigranti che peggioravano continuamente per via del carattere di Marina, “altera, orgogliosa, regale, aggressiva, tutta limiti, tutta no, tutta pareti e tutta rifiuti”. Comunque – continua Olga – Marina era incapace di lottare per il proprio benessere , e non lo voleva nemmeno. Diceva: “Ascolta, le verità meschine e i nobili inganni non esistono, esistono solo inganni meschini e nobili verità”. Aveva un’intelligenza acutissima e lucidissima, una chiaroveggenza fredda e vertiginosa. Sapeva di essere fatta soltanto di particelle di dolore – l’unica esperienza che aveva del mondo. Non conosceva altro. Viveva di dolore, come una “scorticata viva”, come una Maddalena laica sui carboni ardenti, ai piedi di Cristo: – “ Lavo con nardo d’anfora/ I tuoi purissimi piedi”, – che spargeva insieme profumi e dolori. “Tutto sta nel fatto che il cuore comincia a battere – e non fa nulla se va in mille pezzi! Io mi sono sempre fatta in pezzi e tutti i miei versi sono letteralmente frammenti argentei del mio cuore”

5. I versi erano il suo corpo I versi – scrive Pietro Citati – erano il suo corpo. E tra lei e le poesie, tra le lettere e le poesie non c’era mai la minima distanza o fessura. Il suo capolavoro era lei viva, unione di corpo e di versi. Ma anche la musica, che Marina amava moltissimo. Aveva fatto studi musicali in gioventù (la madre era stata un’apprezzata pianista, allieva di Rubinstein), amava Blok, il poeta teorizzatore di una concezione musicale, non solo della poesia, ma della vita e della storia. E infatti la Cvetaeva avvertiva i suoi lettori: “Il mio libro deve essere eseguito come una sonata. I segni sono le note. Sta al lettore realizzare o deformare” La sua poesia è tutta fuoco, entusiasmo, passione, esaspera i suoi sentimenti, tramuta le pene d’amore in un grido convulso, ma non dimentica il ritmo, l’uso rigoroso delle rime e delle assonanze , con un timbro eccezionalmente alto e teso e un’orchestrazione straordinaria di suoni funzionali in connessione dei significati. Assolutamente indipendente da scuole e tendenze, dice Erhenburg, “riuniva in se la cortesia antica e lo spirito ribelle…un estremo orgoglio e un’estrema semplicità…La sua vita fu un gomitolo di illuminazioni e di sbagli”.

In lei – dirà Orlov – convivevano capricciosamente due anime , due volti: la signorina entusiasta, ammiratrice di Rostand, immersa in sogni libresco-romantici e la rivoltosa recalcitrante dal sangue sfrontato, che le faceva dichiarare con ostentazione aristocratica che era avversa alla rivoluzione. “Io sono molti poeti insieme, e come questo abbia potuto in me affiatarsi è in fondo il mio segreto…Ma sappiate che sulla strada della vita io cederò sempre il passo…Tratto l’essere umano che c’è in me come tratterei un cane : quando mi annoia lo metto a catena..” Le sue non erano solo parole, era la sua vita, fatta di passioni tempestose e tanto diverse l’una dall’altro, che le consentivano sia d’amare carnalmente (“Chi l’ha voluto m’ha baciato!/ E io l’ho amati tutti quanti! “) che spiritualmente , come nel caso di Pasternak , con cui esisteva una grande affinità spirituale e poetica:“Boris, Boris, come saremmo stati felici insieme…in questo mondo, ma soprattutto in quell’altro, che è già tutto dentro di noi”

6. L’orizzonte è straniero per te

E proprio Boris Pasternak, nel 1935, va a trovarla a Parigi. “L’orizzonte è straniero, per te. E straniera è la pioggia che picchia sui fossi e i cappelli/ e l’estraneità ha trasformato in un albero / l’artista straniero: quasi come una fiaba” La sua visita fu una spruzzata di luce in quegli anni di esilio pieni di tormenti. “Marina – disse Pasternak – era in dubbio se restare a Parigi o tornare in patria. Chiese la mia opinione. Io non avevo un’opinione precisa, non sapevo che cosa consigliarle..” Ma probabilmente con tutte le repressioni di massa che erano seguite all’assassinio di Kirov , Pasternak avrebbe potuto consigliare a Marina qualcosa di più chiaro e preciso. Fu per questo che, dopo la morte di Marina e la rovina della sua famiglia (il marito fu condannato a morte, il figlio Mur morì di tubercolosi, sopravvisse la sola Ariadna, detta Alja), Pasternak si rimproverò e si sentì in qualche modo responsabile della sua morte. “Se è vero che Marina è morta , la colpa è mia, e quale colpa . Nessuno potrà mai perdonarmelo”, disse quando gli fu recata la funebre notizia. Intanto, il marito della Cvetaeva, Sergej Efron, e la figlia Alja, che avevano aderito al comunismo, furono coinvolti nell’omicidio di un agente sovietico, avvenuto in Svizzera, nel settembre 1937. Per questo fatto Marina subì terribili interrogatori in un commissariato di Polizia , ma la sua completa estraneità alla cosa fu tanto evidente che riuscì a scampare ad altre persecuzioni. Efron e Ariadna dovettero fuggire in Urss ,mentre Marina, col figlio Mur, rimase a Parigi, e per arrotondare le magrissime entrate (soprattutto per aiutare il figlio, ormai adolescente, a cui era legata morbosamente) si diede da fare per organizzare una serata di poesia a pagamento, ma la cosa non funzionò. Marina, spossata, esasperata, s’indignò molto: “L’indignazione: ecco quello che cresce in me di anno in anno, di giorno in giorno, di ora in ora. L’indignazione. Il disprezzo. Il peso “delle offese”, che non fa che crescere , fin dalla mia infanzia. Tutto questo è ingiusto. E’ insensato. E’ indegno di Dio”. Intanto passano i mesi e Marina non ha notizie da parte del marito e della figlia, i rapporti con gli esiliati russi si fanno sempre più tesi e difficili: “ Non c’è più nulla da fare! Gli emigranti mi cacciano via!…Ma sappiate una cosa: anche là io sarò dalla parte dei perseguitati, e non da quella dei persecutori, anche là sarò con le vittime, e non con i carnefici…” Il 12 giugno 1939, quasi due anni dopo la partenza di Sergej e Alja , Marina e Mur lasciano Parigi, passano Le Havre, via mare a Varsavia e quindi Mosca dove giungono sei giorni dopo. La famiglia si riunisce, finalmente, piena di speranze per il futuro; vanno a vivere in una minuscola dacia nel villaggio di Bolsevo, nei pressi di Mosca. Ma tre mesi dopo Ariana viene arrestata e lo stesso accade qualche giorno dopo a Sergej , che in seguito sarà fucilato. “Oggi son tornata dove nacqui/…Ecco quello che mi ricompensa:/un abisso ha inghiottito tutti i miei/ e la casa paterna è devastata”

7. Il dolore era per lei una fonte di vita

Dirà la figlia Alja – che diventerà grande amica di Olga Ivinskaja – rileggendo i quaderni della madre che quel suo continuo tormento non voleva lacrime, ma azioni; non aveva bisogno di un rimpianto, ma di una risurrezione. Anche se aveva deciso molto tempo prima di essere straniera in terra , anche se aveva scelto l’infelicità, il martirio e il dolore: (“Di chi, se non di lei, si potrà dire che il dolore era una fonte di vita, e che proprio attraverso il dolore si realizzava un legame con l’universo della poesia?), Marina aveva un folle amore per la vita, un’avidità convulsa, febbrile di viverla. Ma si trovò nel deserto più assoluto e totale, senza nessun aiuto, e allora questi sentimenti erano improvvisamente sostituiti, nel suo animo da pensieri di morte… ”Oggi è la festa di Giovanni Evangelista. Ho quarantotto anni. Mi faccio gli auguri. Pfù pfù pfù tocca ferro scampala! Mi faccio gli auguri per i miei quarantotto anni di anima ininterrotta… Stoviglie acqua e lacrime…Nessuno capisce, nessuno sa che già da un anno cerco con gli occhi un gancio, e non ne trovo, perché ormai l’elettricità è arrivata ovunque. Non ci sono più i lampadari di una volta… E’ un anno che mi misuro addosso la morte. E’ tutto così mostruoso, così terribile …E io non voglio morire. Voglio non essere…”

8. Cercava disperatamente una casa

Cercava disperatamente una casa, era stata dapprima in una stanzetta della cognata Lili Efron, nel vicolo Merzliakovskij, ora stava i una cameretta della casa di riposo degli scrittori, in via Gercen, ma le avevano detto che la potevano tenere solo per una settimana.Pasternak si diede da fare, andò a trovare Faadev , niente da fare, Marina si rivolse al Litfond, al fondo per assistenza scrittori, niente da fare.“ Mosca non mi accetta e io non posso estirpare da me il senso del ‘diritto’…Noi abbiamo colmato mosca di regali. E Mosca mi caccia, mi bandisce”. Il padre di Marina era stato il promotore e il fondatore del Museo delle Belle Arti (oggi museo Puskin) e aveva donato al museo Rumjancev (oggi Biblioteca Lenin) tre biblioteche di enorme valore: la sua, quella di suo padre e quella di sua moglie. Sua madre era stata una valente pianista e lei aveva incantato per anni i salotti di Mosca con i suoi versi e la sua brillantissima, poetica, beffarda conversazione .

9. La dama polacca

La chiamavano “dama polacca”, ma la Russia era dentro di lei, nel suo cuore smisurato, nel suo desiderio metafisico. Ma ora un’angoscia bestiale di annullamento e di distruzione la pervade, con i suoi pensieri lucidi, folli e profetici. Si guarda allo specchio con ribrezzo: ”E sarei io questa?..” Continuando a spostarmi da un luogo all’altro, comincio a perdere il senso della realtà: diminuisco giorno dopo giorno, come quel gregge che lasciava su ogni steccato un fiocco di lana…Resta solo il mio fondamentale no a qualsiasi forma di compromesso.” E infatti si riusciva a vivere per qualche giorno in una dacia altrui in condizioni relativamente decenti, veniva assalita dai rimorsi, era tormentata dalla coscienza. Suo marito e sua figlia stavano languendo chissà dove , in qualche camera di tortura.”Ho vergogna di essere ancora viva… L’unica cosa russa che c’è in me è la coscienza , che non potrebbe mai permettermi di essere felice dell’aria, della quiete , dell’azzurro del cielo sapendo che non dimentico neppure un istante che in quello stesso istante qualcun altro sta soffocando nell’arsura, tra le pietre…La mia vita è molto brutta. E’ una non vita. Adesso io sono uccisa, adesso io non ci sono e non so se ci potrò essere ancora…Sono molto sconcertata e molto sventurata…”

10. Mi spiace soltanto per il sole e per la musica

Riesce a trovare una stanza all’ultimo piano di una casa sul viale Pokoìrovskij, al numero 14, e subito dopo a Mosca cominciano a esplodere le prime bombe tedesche, e le schegge dei proiettili antiaerei ricadono sui tetti insieme alle incendiarie…Marina vuole proteggere il figlio Mur, l’unico rimastole accanto, chiede aiuto a Pasternak, che non fa nulla. Decide allora di partire con gli evacuati, di andare in Tataria insieme all’Unione Scrittori.Cerca solo di salvare il figlio Mur e i suoi ricordi: “Mia madre ci abbeverò alla vena segreta della lirica e le sue ultime parole prima della prematura morte furono queste: Mi spiace soltanto per il sole e per la musica”.Ricorda il suo grande unico impossibile amore, Pasternak, con cui non s’erano mai scambiati neppure un vero bacio, Boris, da cui tutto la univa spiritualmente e tutto la separava dal punto di vista del quotidiano, che è l’aspetto che domina, in fondo, ogni mortale , quello pratico e caratteriale. “Caro, strappa il tuo cuore pieno di me. Non tormentarti. Vivi. Non pensare a tua moglie, a tuo figlio. Ti concedo completa assoluzione da tutti e da tutto. Prendi tutto quello che vuoi, finché puoi ancora prendere! Ricorda che il sangue è più vecchio di noi, e specialmente il tuo, semita. Non addomesticarlo. Prendi, afferra ogni cosa dalla tua altezza lirica, no: epica!

11. E’ condannata alla poesia e all’infelicità.

Prima di partire per Mosca aveva detto: “In ogni caso non potrei mai vivere con lui. Lo amo troppo…Con Boris non posso vivere, ma voglio un figlio da lui, perché egli viva attraverso me. Se questo non avverrà, non avrò realizzato la mia vita, il mio vero proposito”. E Pasternak, che pure l’amava, era perfettamente d’accordo: Marina è un concentrato di isteria femminile…è condannata alla poesia come il lupo all’ululato, e allo stesso modo è condannata all’infelicità. Percepiva con il suo istinto poetico, il luogo ove l’aspettava una valanga, una tempesta, una passione e solo dopo la passione, quando si spezzavano i legami preziosi, quando il destino cambiava bruscamente strada, sorgeva la dissonanza dei nuovi sentimenti, delle illuminazioni, dei versi, e s’accendevano le scintille della poesia. Il 21 agosto 1941 , Marina , insieme a suo figlio Mur, arriva a Elabuga. Va ad abitare nella casa di Michail Bredelscikov e sua moglie Anastasia, che la ricordano così: “Era alta, un po’ curva, magrissima , con i capelli bianchi…Insomma una vera strega…E lei aveva scritto di sé, qualche anno prima: “ L’oro dei miei capelli/si sta facendo bianco a poco a poco/ Non piangetelo! Tutto è già avvenuto, / tutto s’è già composto nel mio cuore… Qualche giorno dopo, Marina va a Cistopol, una cittadina più grande, a cercare un lavoro e chiedere l’autorizzazione a risiedere nella città , perché Elaguba è un luogo davvero orrendo. Fa domanda per un posto da lavapiatti in una mensa del Fondo Letterario. So soltanto lavare i piatti. Un tempo sapevo scrivere anche versi. Ora non più. Ma del resto a cosa serve scrivere versi.Ad eccezione dei parassiti, nei loro vari aspetti, tutti sono più importanti di noi poeti, e tuttavia io non muterei la mia con nessun’altra attività”.

12. Esistono solo omicidi / Al mondo nessuno si è mai suicidato.

Il mattino del 27 agosto viene accolta da una famiglia che l’ammirava molto come poetessa. Declama i versi che aveva scritto qualche anno prima e risplende per l’ultima volta. I suoi occhi da gialli ritornano verdi, il viso, grigio, segnato e gonfio, ringiovanisce ; e gli ascoltatori hanno come l’impressione di essere visitati da una creatura di un altro mondo. Ma il posto di lavapiatti le viene negato, e anche l’autorizzazione. Nessuno l’aiuta. Marina torna a Elabuga la mattina del 28 agosto, rimane due giorni con il figlio in un mutismo ostile. Sente che lui la disprezza. Il terzo giorno , i padroni di casa la lasciano sola. Mur è uscito . Marina cerca un pezzo di corda. Prende una sedia, getta la corda sopra un “chiodo pesante , come quelli dei gioghi , delle reti da pesca, anche se forse è un po’ basso per impiccarsi. Ma per strozzarsi va bene ; è più semplice…” Sappiate che esistono solo omicidi/Al mondo nessuno si è mai suicidato/

13. Vivere è splendido.

Ma noi viviamo male. Prima di morire non si era tolta neppure il grembiule con la tasca davanti, che aveva infilato per sbrigare le faccende di casa. “Vorrei essere sepolta nel cimitero degli Uomini di Dio – aveva scritto anni prima -, a Tarusa, sotto un cespuglio di sambuco, in una di quelle tombe con il colombo d’argento sulla lapide , là dove crescono le fragole più rosse e più grosse di quei posti. Ma se proprio non sarà possibile , vorrei tanto che ci mettessero una pietra della cava di Tarusa con scritto:“Qui avrebbe voluto giacere Marina Cvetaeva” Ma anche questo desiderio non si avverrò . La tomba di Marina rimase sconosciuta , ma sotto uno di quei pini dell’antico cimitero di Elaguba la sorella di Marina, Asja, mise una croce con la scritta: In questo angolo del cimitero è sepolta Marina Ivanovna Cvetaeva ( 26 settembre 1892-31 agosto 1941) e da quell’angolo sperduto nella regione tatara , sentiamo ancora la sua voce che ci invita: “Passante, fermati!/ Strappa uno stelo selvatico per te/ e una bacca – subito dopo, per me./ Niente è più dolce di una fragola di cimitero./ Ma non stare così tetro, /la testa chinata sul petto/ Con leggerezza pensami, / con leggerezza dimenticami/… e che non ti turbi mai / la mia voce sottoterra…/Tutto passa , resta solo il vero”…. “ Vivere è splendido. Ma noi viviamo male”

Augusto Benemeglio

0 notes

Link

I poemi cavallereschi È il genere letterario che va per la maggiore nel ‘500 Si ispira ai cicli bretoni e carolingi (storie di Re Artù e dei cavalieri della tavola rotonda o di Carlo Magno e dei suoi seguaci). STRUTTURA: sono dei poemi scritti in ottave, cioè in strofe di 8 versi ciascuna con schema di rime ABABABCC. I più famosi esempi di romanzi cavallereschi sono: àOrlando Innamorato di Matteo Maria Boiardo àOrlando Furioso di Ludovico Ariosto Gerusalemme liberata di Torquato Tasso

0 notes

Text

SEI ANNI DOPO

a M. B.

Abbiamo vissuto così a lungo insieme che di nuovo

il due gennaio è capitato di martedì,

che il sopracciglio sollevato con sorpresa,

come dal vetro di un’automobile – un tergicristallo,

scacciava dal viso una torbida tristezza

lasciando limpida la lontananza.

Abbiamo vissuto così a lungo insieme che la neve

se cadeva, avremmo pensato – che era per sempre,

che, per non farle socchiudere le palpebre,

io le proteggevo col palmo e le palpebre,

non credendo che provavo a salvarle,

si agitavano lì come farfalle nella mano.

Eravamo così estranei ad ogni novità

che gli stretti abbracci nel sonno

disonoravano qualunque psicoanalisi;

che le labbra, che sfioravano la spalla,

con le mie, che soffiavano sulla candela,

senza vedere nient’altro, si univano.

Abbiamo vissuto così a lungo insieme che la famiglia

di rose sulla logora carta da parati

fu sostituita da un intero boschetto di betulle

e tutti e due avevamo adesso soldi

e per trenta giorni al mare, con le sue lingue,

il tramonto minacciò come un incendio di Turchia.

Abbiamo vissuto così a lungo insieme senza libri,

senza mobili, senza utensili, sul vecchio

divanetto che – prima di diventare tale –

il triangolo era la perpendicolare,

messa dagli amici in posizione eretta

su due punti uniti.

Ho vissuto così a lungo con lei

che dalle nostre proprie ombre ci costruimmo

una porta – forse lavoravi, forse dormivi

ma i battenti non si aprivano separatamente

e noi, evidentemente, ci passammo attraverso

e dalla porta di servizio uscimmo nel futuro.

(1968)

J. Brodskij, Versi e poemi

16 notes

·

View notes

Photo

Panthera redolens. La lingua della poesia italiana [*]

• Venerdì 21 ottobre (ore 21:15):

Lapo Lani legge versi scritti tra il I sec. a.C. e il XIII sec.

• Sabato 22 ottobre (ore 21:15):

Andrea Matucci legge versi scritti nel XIX e XX sec.

• • • • • • • • • •

Teatro Comunale Pietro Aretino

Via Bicchieraia, 32 - Arezzo

Le due serate sono organizzate dall'Associazione Castelsecco APS e dalla Fondazione Guido d'Arezzo, con il contributo di SemAr S.r.l.

[*] “Panthera redolens” (“pantera profumata”) è l’immagine con cui Dante Alighieri definisce, nel "De vulgari eloquentia", la nuova lingua poetica italiana, il "volgare illustre".

____________

Rimane di grande fascino il processo linguistico e culturale che ha segnato, tra il I secolo a.C. e il II secolo d.C., la trasformazione del latino letterario nelle numerose varianti del latino volgare, lingue parlate dalle diverse popolazioni della penisola italica. Da questo momento iniziarono a farsi sempre più evidenti le divergenze fonetiche e lessicali tra la lingua scritta e parlata dalle persone più colte e autorevoli, e la lingua parlata dal popolo.

Ma ancora più affascinante rimane il processo che, a partire dal III secolo d.C., portò le varie forme del latino volgare, attraverso un lento e incontrollabile processo evolutivo dotato di un'energica propulsione espressiva, ad assumere la complessità di vere e proprie lingue, chiamate lingue neolatine o lingue romanze. Questo enorme patrimonio di idiomi, nato spontaneamente dagli strati non elitari della popolazione, fu codificato, a partire dal XIII secolo, da alcuni letterati e poeti attraverso un minuzioso e lento processo intellettuale, al termine del quale verrà creata la lingua letteraria chiamata "Volgare illustre", da cui nascerà la lingua italiana, la stessa che, attraversando i travagli del tempo, diverrà l'italiano moderno e contemporaneo.

I nostri interventi, articolati in due giornate, non indugeranno molto sulle cause di questo lento e inesorabile processo, e neppure cercheranno troppo di evidenziare le trasformazioni fonetiche, lessicali e grammaticali che hanno segnato le svolte della lingua italiana. È nostro interesse, invece, rievocare, attraverso la lettura e l'ascolto, la materia musicale che ha caratterizzato alcune fasi del processo di metamorfosi.

Nella prima giornata si ascolterà il suono della metrica latina di tipo quantitativo, leggendo versi di Virgilio, Ovidio, Properzio, Catullo, una musica virile, decisa, materica, quasi del tutto priva di assonanze, allitterazioni, anafore; per poi soffermarsi sul suono della prosa di Andrea Cappellano, scritta in un ammorbidito mediolatino, e sui versi di Guglielmo d'Aquitania, uno dei primi trovatori, il cui linguaggio, segnato dalla morbidezza delle vocali e delle sillabe in rima, si adeguava alla musicalità delle canzoni e delle ballate; finiremo con la lettura di alcuni versi scritti in lingua volgare nel XIII secolo, caratterizzati da una metrica di tipo accentuativo, e dolcificati dalla sistematica presenza della rima e dell'allitterazione, forme espressive capaci di rendere fortemente orecchiabili, e quindi memorizzabili, i sonetti, i poemi, i poemetti, le ballate, le laudi: udiremo le voci di Giàcomo da Lentini, Giuttone d'Arezzo, Brunetto Latini, Cecco Angiolieri, Iacopóne da Todi, Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Dante Alighieri.

Nella seconda giornata si percorrerà il secolo della crisi e del progressivo abbandono delle forme metriche chiuse e regolari (sonetto, canzone, ballata) per arrivare, dal Leopardi dell’Infinito (1819) all’Ungaretti di Natale (1919), alla riconosciuta affermazione del verso e della metrica libera. Con ulteriori letture (Rebora, Gatto, Montale) si mostrerà poi come l’abbandono della regolarità del ritmo e della rima abbia avuto una compensazione nel vertiginoso aumento delle figure stilistiche musicali e del fonosimbolismo, in una ricerca di disarmonia espressiva adeguata alla modernità, simile a quella che i musicisti della prima metà del '900 sperimentarono, e che la musica, e con lei la poesia, sta tuttora sperimentando. Tutto si potrà dire o pensare della poesia contemporanea, ma di una cosa siamo certi: se non è musica di parole, e quindi non fa esprimere alle parole ciò che normalmente non esprimono, non è poesia, è solo prosa che va a capo.

Noi non sapremmo dire se il processo di facilitazione, avviato dai letterati e dai poeti che hanno pazientemente codificato la lingua italiana a partire dal XIII secolo, sforzo teso a rendere accessibile a tutti il nuovo linguaggio, abbia, piegandosi a ulteriori semplificazioni e riduzioni avvenute nelle epoche successive, ricoperto la superficie materica e tragica del mondo con una pellicola liscia e cromata, fino a nasconderla e a renderla irriconoscibile. Un mondo che certo oggi non è più lo stesso dei secoli scorsi; forse è addirittura peggiore, ma sicuramente è molto più grande, più complesso, più profondo, più imprevedibile. Potremmo dire più "dantesco".

Lapo Lani e Andrea Matucci

Milano/Arezzo, settembre 2022

____________

L'immagine della locandina è un particolare di "Panthera redolens", un disegno di Lapo Lani.

Fotomontaggio ritoccato con acrilici e successivamente elaborato con processi digitali.

Anno: settembre 2022.

Collezione privata.

1 note

·

View note

Text

«Cantami o musa

L'ira funesta del Pelide Achille,

rovinosa, che infiniti mali inflisse agli Achei»

sussurrava la voce del vento, recitava il rombo del mare, mentre una mano di dea scioglieva dolce i nodi dei biondi capelli nel suo grembo. Lì giaceva il più grande dei greci, l'Aristos Achaion, abbandonato, nella sua disperazione. Come una madre consola il bambino, che singhiozza dopo aver perduto un giocattolo, con parole e gesti fino a che le lacrime non si secchino sul viso, così la ninfa leniva il dolore del figlio. Ella temeva il momento in cui ciò che aveva di più caro le sarebbe stato sottratto, ma nonostante la sua immensa potenza non poteva impedire l'avanzata del fato. Teti aveva paura; e mentre il terrore, tanto umano e sconosciuto, le attanagliava le membra, la dea narrò all’eroe il suo ultimo dono per lui.

"Queste saranno le parole di grandi poeti, questi versi da dolci voci verranno portati in dimore di re. Essi canteranno la tua ira e il tuo dolore, canteranno la tua forza e l'implacabilità della tua vendetta. Canteranno la rapidità del tuo piede ed il vigore del tuo braccio, ma dimenticheranno la tua paura. Questo posso prometterti, Achille figlio di Peleo."

"Non ricorderanno, dunque, ciò che provai quel giorno?"

"Non ricorderanno, se questo è ciò che desideri. Ma prima che ciò avvenga io stessa ho una richiesta da farti: tu narrami, adesso, queste memorie che andranno perse, ricordale ancora per me prima che scompaiano per sempre dal mondo dei vivi."

"Rassicurami allora un'ultima volta di quel che avverrà, mostrami il futuro, che è precluso ai mortali ma chiaro agli occhi degli dei. Nei poemi non sarà dunque narrata l'angoscia che riempì il mio cuore quando Patroclo corse da me, singhiozzando, alla luce delle bianche stelle? Non si saprà delle dolci parole con cui lo pregai di cambiare idea, per quanto egli fosse irremovibile, e quanto io stesso fossi prossimo al pianto, mosso dalle sue lacrime e dal presentimento di un crudele destino?"

"Dimenticheranno, Achille."

"Mi si sciolsero le ginocchia ed il cuore, madre, quando lo vidi indossare la bella armatura, vidi l'ombra di Ares ammantargli le spalle, lui che tanto era amato da tutti tra gli Argivi per la sua dolcezza senza pari. Innalzai le mie preghiere al signore degli dei perché il figlio di Menezio potesse scacciare i nemici e tornare intatto, lo supplicai di non lasciare che alcun danno gli venisse arrecato, ma il crudele figlio di Crono prestò ascolto solo in parte, e non accolse la richiesta che più mi era cara."

"Gli aedi narreranno, invece, di come tu l'avessi sollecitato ad andare, come tu l'avessi spinto a rivestirsi della tua armatura pur di assicurarti gloria ed onore."

"E parleranno forse di come le membra mi si fecero di pietra guardandolo incitare i potenti Mirmidoni, di come io rimasi fermo ad osservarlo muoversi nel mondo dei vivi per l'ultima volta mentre saliva sulla biga, rivolgendomi un saluto con gli occhi? Temo che terrore pari a quello che mi attanagliò le viscere allora mai sia stato conosciuto ad eroe di stirpe divina, poiché è sentimento proprio dei mortali, sebbene essi lo provino spesso quando temono per la loro vita, mentre il mio sconvolgimento era causato dall'idea di vedermi privato di un'altra - la quale credevo fosse destinata a più lunga durata della mia, che già sapevo dover finire sotto le bianche mura di Ilio."

"Di questi avvenimenti non una parola tesseranno le dolci voci dei cantori, poiché saranno le imprese di Patroclo e la sua gloriosa fine ad occupare i pensieri loro e del loro pubblico. Sul racconto della morte di Sarpedonte verranno composti versi, mentre le tue tristi ore di attesa non raggiungeranno mai orecchio teso all'ascolto. Ma ti prego, continua, narrami ancora, cosicché questi ultimi momenti passati insieme possano essere allietati dalla memoria di ciò che è stato."

"Ti obbedisco, per quanto ciò che ti racconterò rechi con sé poca gioia, per me. Oh, come fui preso da grande paura, allora! Il mio animo era scosso da violente passioni, ed io mi ritrovai incapace di fare alcunché, bloccato tra una battaglia a cui non potevo prender parte, nonostante quello fosse il mio desiderio, ed un'attesa che non era possibile per me sopportare. In pochi rimasero all'accampamento, quella volta, potendo scendere di nuovo in battaglia guidati dal potente figlio di Peleo dopo lungo tempo: per un’intera notte attesi, vicino alle nere navi, con la sola compagnia di schiave e cani randagi, mentre il pensiero che un fato avverso potesse cogliere Patroclo, mentre respingeva Ettore dentro le mura della sua città, mi stringeva il cuore. Tanto gli avevo ripetuto di limitarsi a fare ciò, e non altro, che rifiutavo l'idea che potesse non avermi dato ascolto, o che, peggio, si stesse compiendo il desiderio degli immortali, e speravo ardentemente che il motivo del suo tardare fosse la resistenza offerta dai Troiani.

Venne poi l'alba, madre, ed i morti iniziarono a giungere, portati dai compagni insieme ad infauste notizie. Gli Achei avanzavano nella piana, mi dissero, attaccavano le alte mura di Troia. Fui allora travolto da paura infinita, maggiore del rabbioso mare e della placida terra, maggiore delle distese del cielo percorso dagli immortali. Ciò che fino ad allora mi era parso sentimento insopportabile era niente in confronto a quello che mi scorreva nelle vene, di un gelo ardente pari solo alle acque del rapido Stige, al pensiero che avrei perduto il mio diletto Patroclo. Fu la disperazione a seguire, mentre sotto i raggi del luminoso sole aspettavo una notizia che sapevo sarebbe giunta.”

“Mi addolora, figlio mio, udire delle tue angosce. Spero, almeno, di poterti assicurare nel ricordo ciò di cui fosti troppo spesso privato in vita.”

"Avrò dunque la gloria immortale che mi spetta, madre? Almeno in questo posso gioire, ora che mi è stato strappato colui che amavo quanto me stesso, sapendo che l'oscuro Ade mi attende?"

"L'avrai."

#l'ho scritto 5 anni fa quindi perdonatemi se fa un po' schifo#ma ho realizzato di non averlo mai postato da nessuna parte#e boh all'epoca ne ero andato fiero#iliade#the iliad#achille#patroclo#achilles#patroclus#patrochilles#the song of achilles#achilles x patroclus#tsoa#tagamemnon

23 notes

·

View notes

Text

Ida Vitale poeta uruguaiana

Ida Vitale, poeta, saggista, traduttrice e critica letteraria uruguaiana è un’importante protagonista della tradizione delle avanguardie storiche latinoamericane.

È la più longeva esponente del movimento Generación del 45 che condivideva una apertura verso le novità dell’arte e della cultura che provenivano dall’Europa, con una matrice comune politico-culturale di sinistra e un’attenzione particolare alle tematiche legate alla città moderna.

Insignita di prestigiosi premi letterari, fra cui, nel 2018 svetta il Premio Cervantes, considerato il Nobel della letteratura in lingua spagnola, con la seguente motivazione: “il suo linguaggio è uno dei più conosciuti nella poesia spagnola contemporanea… Esso è al contempo intellettuale e popolare, universale e personale, superficiale e profondo“.

La sua scrittura è caratterizzata da un’attenzione per il mondo naturale e da un simbolismo volto all’indagine delle “alchimie del linguaggio”, la sua poesia essenzialista, mira alla concretezza delle parole.

Nei suoi brevi versi l’ironia rappresenta una componente fondamentale.

Il suo nome completo è Ida Ofelia Vitale Povigna ed è nata a Montevideo, il 2 novembre 1923. Appartiene alla quarta generazione di immigrati italiani provenienti dalla Sicilia. È cresciuta in una famiglia colta e cosmopolita.

Laureata in Lettere all’Università dell’Uruguay dove, successivamente, ha insegnato, ha collaborato e diretto diverse riviste letterarie e culturali.

Le sue prime opere rilevanti sono state “La luz de esta memoria“del 1949, “Palabra dada” (1953), “Cada uno su noche” (1960) e “Paso a paso” (1963).

Dura oppositrice della dittatura militare dell’Uruguay, nel 1974 è fuggita in Messico, dove ha conosciuto lo scrittore Premio Nobel Octavio Paz entrando a far parte dello staff editoriale della rivista Vuelta che lui dirigeva. In seguito, ha partecipato alla fondazione del giornale Uno más Uno, è stata insegnante e ha tradotto libri per il Fondo de Cultura Económica, curando conferenze e lettorati, senza trascurare la partecipazione a giurie e giornali.

Rientrata nel Paese nativo, scriveva sulla pagina culturale del settimanale Jaque, prima di andare a vivere in Texas, negli Stati Uniti, dove è rimasta per trent’anni. Nel 2016 è tornata a Montevideo dove risiede stabilmente.

La sua opera è caratterizzata da brevi poemi, da un’attenta ricerca del senso delle parole e un carattere metaletterario.

La sua poesia è pervasa dalla grande empatia per gli animali, in contrasto con la delusione per la moderna mediocrità degli esseri umani vittime del capitalismo culturale.

Precorritrice di una sensibilità ecologica, ha scritto romanzi, saggi, poesie e ha tradotto, dall’italiano e dal francese opere di Simone de Beauvoir, Luigi Pirandello, Benjamin Péret, Mario Praz, per citare qualche nome.

Nella sua scrittura c’è la rinuncia alla perfezione formale in cambio di un certo enigma, un punto di stimolo e di mistero. Con maestria spoglia le sue parole di ogni elemento ritenuto superfluo, fino a lasciare soltanto l’essenza del testo.ù

0 notes

Text

LA FOLLIA PER ECCELLENZA [1953]

La follia di Hölderlin non sorprende il sapere medico. Si può nominarla. I grandi tratti del suo carattere, chiuso, poco socievole, suscettibile, i disturbi del suo umore che gli fanno temere, fin dall’adolescenza, di divenire insensibile (“Sono intorpidito, sono di pietra”), l’irruzione del male che si manifesta innanzitutto con una certa fatica della sensibilità, poi con una leggera instabilità del comportamento, fino al momento in cui, i disturbi diventati crisi, la vita del mondo diventa impossibile, senza che l’attività intellettuale sia tuttavia spezzata (Hölderlin traduce Sofocle in versi che Schiller e Goethe trovano ridicoli, ma che la posterità giudica ammirevoli; scrive i suoi inni grandiosi), infine, quando la follia lo mette definitivamente da parte, la sua vita elementare, per lo più innocente e decorosa, sebbene estranea al mondo, la leggera affettazione delle sue maniere, il rifiuto che egli oppone agli estranei, il flusso delle sue parole senza seguito e pure tutto quello che ci sorprende come una sopravvivenza prodigiosa: il fatto che in certi momenti la sua memoria, solitamente così oscurata, appaia intatta o il fatto che egli rimanga capace di osservazioni profonde e di parole vere, ma soprattutto la sua costante attività poetica, questa mano felice che non smette di scrivere e che scrive talvolta i poemi più toccanti, e questo fino alla fine, durante i quarantanni di una vita murata e incapace, tutte queste meraviglie appartengono al fenomeno normale della schizofrenia.

Maurice Blanchot

13 notes

·

View notes