#倉敷注文住宅

Explore tagged Tumblr posts

Text

【ルームツアー】カッコよさに男性スタッフが嫉妬した!ヴィンテージ感溢れるミッドセンチュリーハウス

#家具デザイン研究室#カリフォルニア#ゼスト#注文住宅#熊本注文住宅#おしゃれ#こだわりの家#カフェ#おすすめのメーカー#ルームツアー#岡山注文住宅#ビンテージ#倉敷注文住宅#ヴィンテージ#福山注文住宅#新築#岡山ハウスメーカー#家づくり#倉敷ハウスメーカー#木の家#デザイン#マイホーム#間取り#西海岸#カリフォルニアスタイル

1 note

·

View note

Text

"Kill them with kindness" Wrong. CURSE OF MINATOMO NO YORITOMO

アイウエオカキクケコガギグゲゴサシスセソザジズゼゾタチツテトダ ヂ ヅ デ ドナニヌネノハヒフヘホバ ビ ブ ベ ボパ ピ プ ペ ポマミムメモヤユヨrラリルレロワヰヱヲあいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゆよらりるれろわゐゑを日一国会人年大十二本中長出三同時政事自行社見月分議後前民生連五発間対上部東者党地合市業内相方四定今回新場金員九入選立開手米力学問高代明実円関決子動京全目表戦経通外最言氏現理調体化田当八六約主題下首意法不来作性的要用制治度務強気小七成期公持野協取都和統以機平総加山思家話世受区領多県続進正安設保改数記院女初北午指権心界支第産結百派点教報済書府活原先共得解名交資予川向際査勝面委告軍文反元重近千考判認画海参売利組知案道信策集在件団別物側任引使求所次水半品昨論計死官増係感特情投示変打男基私各始島直両朝革価式確村提運終挙果西勢減台広容必応演電歳住争談能無再位置企真流格有疑口過局少放税検藤町常校料沢裁状工建語球営空職証土与急止送援供可役構木割聞身費付施切由説転食比難防補車優夫研収断井何南石足違消境神番規術護展態導鮮備宅害配副算視条幹独警宮究育席輸訪楽起万着乗店述残想線率病農州武声質念待試族象銀域助労例衛然早張映限親額監環験追審商葉義伝働形景落欧担好退準賞訴辺造英被株頭技低毎医復仕去姿味負閣韓渡失移差衆個門写評課末守若脳極種美岡影命含福蔵量望松非撃佐核観察整段横融型白深字答夜製票況音申様財港識注呼渉達良響阪帰針専推谷古候史天階程満敗管値歌買突兵接請器士光討路悪科攻崎督授催細効図週積丸他及湾録処省旧室憲太橋歩離岸客風紙激否周師摘材登系批郎母易健黒火戸速存花春飛殺央券赤号単盟座青破編捜竹除完降超責並療従右修捕隊危採織森競拡故館振給屋介読弁根色友苦就迎走販園具左異歴辞将秋因献厳馬愛幅休維富浜父遺彼般未塁貿講邦舞林装諸夏素亡劇河遣航抗冷模雄適婦鉄寄益込顔緊類児余禁印逆王返標換久短油妻暴輪占宣背昭廃植熱宿薬伊江清習険頼僚覚吉盛船倍均億途圧芸許皇臨踏駅署抜壊債便伸留罪停興爆陸玉源儀波創障継筋狙帯延羽努固闘精則葬乱避普散司康測豊洋静善逮婚厚喜齢囲卒迫略承浮惑崩順紀聴脱旅絶級幸岩練押軽倒了庁博城患締等救執層版老令角絡損房募曲撤裏払削密庭徒措仏績築貨志混載昇池陣我勤為血遅抑幕居染温雑招奈季困星傷永択秀著徴誌庫弾償刊像功拠香欠更秘拒刑坂刻底賛塚致抱繰服犯尾描布恐寺鈴盤息宇項喪伴遠養懸戻街巨震願絵希越契掲躍棄欲痛触邸依籍汚縮還枚属笑互複慮郵束仲栄札枠似夕恵板列露沖探逃借緩節需骨射傾届曜遊迷夢巻購揮君燃充雨閉緒跡包駐貢鹿弱却端賃折紹獲郡併草徹飲貴埼衝焦奪雇災浦暮替析預焼簡譲称肉納樹挑章臓律誘紛貸至宗促慎控贈智握照宙酒俊銭薄堂渋群銃悲秒操携奥診詰託晴撮誕侵括掛謝双孝刺到駆寝透津壁稲仮暗裂敏鳥純是飯排裕堅訳盗芝綱吸典賀扱顧弘看訟戒祉誉歓勉奏勧騒翌陽閥甲快縄片郷敬揺免既薦隣悩華泉御範隠冬徳皮哲漁杉里釈己荒貯硬妥威豪熊歯滞微隆埋症暫忠倉昼茶彦肝柱喚沿妙唱祭袋阿索誠忘襲雪筆吹訓懇浴俳童宝柄驚麻封胸娘砂李塩浩誤剤瀬趣陥斎貫仙慰賢序弟旬腕兼聖旨即洗柳舎偽較覇兆床畑慣詳毛緑尊抵脅祝礼窓柔茂犠旗距雅飾網竜詩昔繁殿濃翼牛茨潟敵魅嫌魚斉液貧敷擁衣肩圏零酸兄罰怒滅泳礎腐祖幼脚菱荷潮梅泊尽杯僕桜滑孤黄煕炎賠句寿鋼頑甘臣鎖彩摩浅励掃雲掘縦輝蓄軸巡疲稼瞬捨皆砲軟噴沈誇祥牲秩帝宏唆鳴阻泰賄撲凍堀腹菊絞乳煙縁唯膨矢耐恋塾漏紅慶猛芳懲郊剣腰炭踊幌彰棋丁冊恒眠揚冒之勇曽械倫陳憶怖犬菜耳潜珍

“kill them with kindness” Wrong. CURSE OF RA 𓀀 𓀁 𓀂 𓀃 𓀄 𓀅 𓀆 𓀇 𓀈 𓀉 𓀊 𓀋 𓀌 𓀍 𓀎 𓀏 𓀐 𓀑 𓀒 𓀓 𓀔 𓀕 𓀖 𓀗 𓀘 𓀙 𓀚 𓀛 𓀜 𓀝 𓀞 𓀟 𓀠 𓀡 𓀢 𓀣 𓀤 𓀥 𓀦 𓀧 𓀨 𓀩 𓀪 𓀫 𓀬 𓀭 𓀮 𓀯 𓀰 𓀱 𓀲 𓀳 𓀴 𓀵 𓀶 𓀷 𓀸 𓀹 𓀺 𓀻 𓀼 𓀽 𓀾 𓀿 𓁀 𓁁 𓁂 𓁃 𓁄 𓁅 𓁆 𓁇 𓁈 𓁉 𓁊 𓁋 𓁌 𓁍 𓁎 𓁏 𓁐 𓁑 𓀄 𓀅 𓀆

201K notes

·

View notes

Text

小麦色に輝く肌になりたい。もうすぐ夏ですから。

以前鎌倉に住んでいた職場のお姉さんから、材木座ビーチは人が少ないから美人が一人で行っても安心だと聞いたので、この休みに行ってみることにする。

一人で出かける日の身軽さが好きだ。いつもは履かないショートパンツに足を通す。日頃露出していないものだから、真っ白だ。今日は可愛い御御足にも太陽を浴びせて差し上げる。ビキニの上にタンクトップを着て、適当にシャツを羽織って出掛ける。

鎌倉から江ノ電を乗り継いで極楽寺を目指そうと思っていたけど、ふと新しい本が欲しいと思い立って鎌倉駅に降り立ち、商店街の書店に向かう。小川糸の小説を一冊調達した。

結局江ノ電に乗るのはやめて、材木座まで歩いてみることにした。行きの電車で読んだ"ツバキ文具店"にも、由比ヶ浜から川を隔てて材木座側のビーチにはほとんど地元の人しかいないと書いてあったので静かに過ごせそうだ。途中、小さなパン屋さんでスコーンとクロワッサン、それから水を調達した。

大通りを離れて住宅街に入ると、海沿いの暮らしを満喫する夢みたいな邸宅が並んでいた。どの家からもアウトドアーでアクティブな雰囲気が漂っている。駐車場にランクル、サーフボード、カヤック…子供の三輪車まで置いてあると、この人たちは一体どれだけ豊かな生活を送っているんだろうと、感嘆のため息が出る。ルリマツリやホウセンカズラの咲く初夏の小路を抜けて、ふと海の気配がした。角をひとつ曲がると、やっぱりそこから海の景色が広がっていた。坂の下から一気に暖かい潮風が吹き上げて来て、アスファルトに砂を運ぶ。ざざっという感触が足裏に心地良い。

アンダーパスの先に広がる海は、ブルーというよりペールグリーンに近く、水面には強い陽が射してほとんど金色にきらめいていて、昔、パキスタン人の父が引き出しに大事にしまっていたサルワールカミーズのショールを思い出す。涼し気な透けのある布に金銀の刺繍やおびただしい量のビーズが贅沢に輝いているもの。時々こっそり取り出しては子供ながらに見蕩れていた記憶がある。波飛沫と共に、ウィンドサーフファーたちの色とりどりのセイルが行き交っている。そこにいる誰もが海を存分に謳歌している、エネルギーに溢れた幸せな風景だった。

たまらなくなって、私もいそいで裸足になって、海に足をつけて水飛沫を上げながらくつろげる場所を探した。

それから乾いた砂の上に敷物をしき、タンクトップを脱ぎビキニになって寝ころぶ。眩しい。太陽を遮るようにして本を広げて、読書に耽ける。お腹がすいてスコーンを食べるのに、頭上を旋回するトンビに注意を払いながらすばやく食べなければいけない。暫し野生に帰った気分を味わう。野生性のある人間でありたいとか思う。

それからまた寝ころんでずっと文字と見つめあっていた。気がつくと3時間が経過していて、ビーチに随分人が増えたことに驚く。その頃には、真っ白だった私の足も、ビキニの跡がクッキリと分かるほど小麦色になっていた。まだ6月だと言うのに海水浴をしている人もいて、(私もそのひとりだけど)同じく一人で海水浴に来ていると思しき人から、こんにちは、と挨拶を渡されたが、警戒して会釈で済ませたことをじんわり後悔したりする。そんな思考を掻き消すためにまた本に目を落とす。

陽も傾いてきたので、適当に切り上げて帰ることにする。帰りは由比ヶ浜まで散歩して、鎌倉まで江ノ電にのる。帰りの電車は混雑して居て、心地よい疲れに包まれてウトウトしてしまう。

自宅でシャワーを浴びながら、もう一度今日のタンニングの成果を確かめる。脚はますまず。上半身はデコルテまでも すっかり焼けていて、嬉しい。よく焼けた肌に、ゴールドのラメ入りのボディオイルを塗るのが好き。

この夏、太陽と白と金とデニムが似合う、ゴージャスな女性になるぞ。

0 notes

Photo

12月21日(土) - 22日(日) 完全予約制!!! #FPの家 #注文住宅 #新築 倉敷市連島にて完成見学会を開催いたします 御施主様こだわりの空間がたくさん詰まったお家になっております! ぜひお気軽にお越しください #岡山県 #倉敷市 #川上建設 #地元工務店 #完成見学会 #12月21日 #12月22日 #kurashiki #kawakami https://www.instagram.com/p/B6LNuOrg97b/?igshid=q6xn033ja687

0 notes

Photo

こんばんは🌟 #タツノコホーム です🏠✨ 本日は【番外編】 姫路市にある老舗の和菓子屋さん 【杵屋】さんの 【アマビエ】の生菓子です✨ 杵屋さんには、この他に千年杉や、色々なお菓子が有名です! そして、喫茶スペースでは、昔ながらのランチや、ハイカラなケーキセットがいただけます♡ そして✨‼︎ なんと、和菓子作り体験もできちゃいますよ(o^^o) (要予約) 職人さんが凄く優しく分かりやすく教えてくださって、なんともいい感じです(=´∀`) 因みに、6/16は和菓子の日っていうのはご存知でしたか? 西暦848年(承和15年・嘉祥元年)の夏、仁明天皇が御神託に基づいて、6月16日に16の数にちなんだ菓子、餅などを神前に供えて、疫病を除け健康招福を祈誓し、「嘉祥」と改元したという古例にちなみます。 「嘉祥」とは文字通り「めでたいしるし」であり、鎌倉時代には、のちの後嵯峨天皇が東宮となられる前に、6月16日に通貨16枚で御供えの菓子などを求めて献じそれを吉例とし、皇位継承の後もこのことが続けられました。 その後、室町時代の『嘉祥の日』には、朝廷で主上に「かづう」(女房言葉・かつう、かずうともいう=「嘉祥の祝」の菓子のこと)を差し上げるのが吉例であったことが『御湯殿上日記』に記載されています。 また、慶長の頃、豊臣秀吉が「嘉祥の祝」を恒例として行っていたことが『武徳編年集成・四十四』に記載されています。江戸幕府においては、この日、大名、旗本など御目見得以上の諸士に大広間で菓子を賜り、これを「嘉祥頂戴」といい、菓子は白木の片木の上に青杉の葉を敷いてその上に積んであり、一人一個ずつ取らせたといわれます。 民間においても、「嘉祥喰」といって銭十六文で菓子や餅十六個を求め食べるしきたりがありました。 また、この夜に��六歳の袖止め(振り袖をやめて詰め袖にする)をする「嘉祥縫」という風習があったほか、6月16日に採った梅の実でつくった梅干しを旅立ちの日に食べると災難をのがれるという言い伝えがあり、「嘉祥の梅」といいました。 このように、「嘉祥の祝」は、疫を逃れ、健康招福を願うめでたい行事として歴史の中で受け継がれ、明治時代まで盛んに行われていました。この『嘉祥の日』を現代に復活させたのが「和菓子の日」です。 モデルハウス見学も随時お問い合わせお待ちしております🎵 お問合せの際は『インスタを見た!』と言ってくださいね(〃ω〃) 🌟タツノコホームHPブログも更新中🌟 http://tatsunokohome.com/category/blog ーーーーーーーーー★ーーーーーーーーーーーー . 《お問い合わせ》 . ☎︎ : 0120-72-8305 ☞ : http://tatsunokohome.com . . #ローコスト住宅 #モデルハウス #たつの市 #太子町 #姫路市 #三木市 #加古川市 #高砂市 #明石市 #相生市 #赤穂市 #宍粟市 #小野市 #加東市 #加西市 #インテリア #住宅 #注文住宅 #オープンハウス #かわいい家 #和菓子 #杵屋 #家づくり #土地探し #アマビエ #マイホーム計画中の人と繋がりたい #姫路の種 #instadaily #photooftheda . (杵屋二階町本店) https://www.instagram.com/p/CBQMJlYpz5B/?igshid=hg9r2zfyyqb1

#タツノコホーム#ローコスト住宅#モデルハウス#たつの市#太子町#姫路市#三木市#加古川市#高砂市#明石市#相生市#赤穂市#宍粟市#小野市#加東市#加西市#インテリア#住宅#注文住宅#オープンハウス#かわいい家#和菓子#杵屋#家づくり#土地探し#アマビエ#マイホーム計画中の人と繋がりたい#姫路の種#instadaily#photooftheda

1 note

·

View note

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位���胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔���〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

9 notes

·

View notes

Text

【ルームツアー】カッコよさに男性スタッフが嫉妬した!ヴィンテージ感溢れるミッドセンチュリーハウス

#家具デザイン研究室#ゼスト#注文住宅#熊本注文住宅#おしゃれ#こだわりの家#カフェ#おすすめのメーカー#ルームツアー#岡山注文住宅#ビンテージ#倉敷注文住宅#ヴィンテージ#福山注文住宅#新築#岡山ハウスメーカー#家づくり#倉敷ハウスメーカー#木の家#デザイン#マイホーム#間取り#西海岸#カリフォルニアスタイル#カリフォルニア

0 notes

Text

聴講メモ 堀部政男情報法研究会・森田朗行政学研究会共同シンポジウム ~個人情報保護法の見直しと医療・防災における個人情報の利活用~

聴講時に入力したメモです。断片。配布資料等からのメモも引用符はありません。 聞き取り間違い等、あります。おかしな部分は記録者のせいです。

開催案内:https://horibe-morita20190820.peatix.com/ 日 時:2019年8月20日(火)10:00〜17:30 会 場:津田塾大千駄ヶ谷キャンパス 主 催:堀部政男情報法研究会・森田朗行政学研究会 共 催:一般社団法人日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会(JUMP) 一般財団法人情報法制研究所(JILIS) 後 援:個人情報保護委員会 国立研究開発法人科学技術振興機構 社会技術研究開発センター 理化学研究所AIP(依頼中) 情報法制学会(ALIS) 情報ネットワーク法学会 一般財団法人日本情報経済社会推進協会 一般財団法人日本データ通信協会 株式会社KDDI総合研究所

(以下、敬称略)

※午前は聴講できず。メモ無し。

総合司会:高野一彦 関西大学教授・堀部情報法研究会理事

開会 10:00 開会の挨拶 堀部 政男 堀部情報法研究会 会長

第1部:我が国における個人情報保護法制のこれから

10:05〜10:35(30分) 1.基調講演「個人情報保護委員会の設置と役割」 堀部 政男 一橋大学名誉教授、前個人情報保護委員会 委員長、KDDI総合研究所 招聘研究員 10:35〜10:55(20分) 2.個人情報保護法三年ごと見直し(法改正)に向けて(ビデオ) 宍戸 常寿 東京大学教授 10:55〜12:30(95分) 3.パネルディスカッション 「個人情報保護法の見直し:中間整理とパブコメ」 司会:高野 一彦 関西大学教授 小向 太郎 日本大学教授 佐脇 紀代志 個人情報保護委員会事務局 鈴木 正朝 新潟大学教授・理研AIP・JILIS理事長 山本 龍彦 慶應義塾大学教授

12:30〜13:30 昼食(60分)

第2部:我が国における医療情報の利活用 13:30〜14:00(30分) 4.基調講演「個人情報が命を救う! 〜 医療と防災における個人情報の活用と保護のバランス〜」 森田 朗 森田行政学研究会 会長、津田塾大学教授・東京大学名誉教授、一般社団法人日本ユーザビリティ医療情報化推進協議会(JUMP)理事長

医療情報を活用する、日本の医療、世界の医療の発展のために活用すべき。JUMPで活動。

IT推進本部デジタルガバメント分科会会長。

デジタル化がもたらすもの 先進諸国のめざす方向 マイナンバーの活用推進

『第3の波』でも指摘されているが、IT技術をもっと活用すべき。 個人情報の活用、IT技術の活用にはリスクもある。リスクをコントロール、最小化し、ベネフィットを最大にする。

給付、サービスの最適化 一定の基準で平等、公正に。正確に、早くするために個人IDの活用

民間企業が利益のために活用することによる問題

今日の議論における欠落 比較衡量の視点の必要性 リスクを最小化しつつ、メリットを最大化する リスク”ゼロ”は非現実的 私的企業活動と公共的利用 通常時の制限と非常時の活用 利用制限と収集制限 収集しても利用を制限する方法もある 制度整備の促進を 被害者の救済策と被害拡大の抑制 ある程度のリスクが発現した場合に、どうやって被害を最小化するか

現代の医療 疾病構造の変化 高齢化と生活習慣病 医療技術の発展 個別化医療 希少疾病 医療政策の転換 治療から���防へ これらを実現するためには、全国民についての生涯にわたる健康情報の蓄積が必要 PHR

医療分野における情報活用 1.個々の患者に対する最適な医療の提供 2.生涯にわたる国民の健康管理 3.医学及び医薬品・医療機器等のイノベーション 4.医療資源の最適配分 5.医療保険財政の持続可能性

国民IDと情報の結合 全国民に付番されたIDに基づいて、各所に保存されている健康情報を紐づけられることが必要 →個人情報保護との調整が必要 現状:レセプト(NDB)、DPC、がん登録、特定健診等の既存のDBの結合が課題 医療分野におけるIDの活用は決定済。ただし、マイナンバーは使用しない。被保険者番号を使用し、識別子を使って過去の被保険者情報と結合 ①研究・開発のために匿名化されたビッグデータの活用 ②個別患者の治療において、過去の診療情報の活用を可能に 機微性の高い情報にどうやってアクセスするか

医療等情報の連結推進に向けた被保険者番号活用の仕組みに関する検討会 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05744.html

災害時の個人情報活用 災害時 多数の被災者と限られた救済資源 効率的な安否確認、家族等の安否・所在確認の必要性 医薬品等の必要物資の調達とデリバリー 避難所での生活支援 海外 ID(カード)の活用による情報の結合と共有 非常時における本人確認と救済支援活動の効率化 日常的な個人情報システムの整備 個人情報保護の仕組みと有効かつ効率的システムの構築 リスク評価を含む費用対効果の分析

非常時に使うためには平時に情報の蓄積が必要だが、リスクを無視していいというものではない。 比較評価をして、便益、リスクを取捨選択しなければならない

システムを作るときのコストは産出されるが、長期的なベネフィットは試算されていない

14:00〜14:30(30分) 5.「個人情報保護と医療・医学研究 憲法の観点から」 曽我部 真裕 京都大学教授

基本権同士の調整の問題 情報法の問題であるとともにその背景にある憲法の問題でもある

多くの憲法学者は、憲法で保障されるプライバシー権には自己情報コントロール権が含まれ、個人情報保護制度はそれを具体化したものであるとする。

憲法学説の主流:自己情報コントロール権説 憲法13条で保障 プライバシー権理解は私人間にも通用

佐藤説 道徳的自律存在としての個人

自己決定の観念 実定法上、どの程度貫徹されているか そもそもなぜ自己決定が必要なのか?

個人情報保護法において同意が果たす役割は限定的 行政機関個人情報保護法では更に余地は限られている。

GDPRではもっと同意のプレゼンスは大きいが、限られている。

それ自体が人格的自律に深くかかわるようなものとは異なり、プライバシーの文脈での情報自己決定は、ごく一部のセンシティブ情報を除けば、それ自体が人格的自律に関わるものでは必ずしもなく、手段的なものだと理解される。

社会通念上不当な取り扱い及びそれに起因する不利益を防止するのが目的で、自己紹介・同意の要素は基本的はそのための手段

「同意」は本当に有効か

医療の発展による社会全体の便益 学問の自由 介入制限 研究者共同体の自律

個人情報保護法76条1項3号の趣旨は? 実体法的? 権限分配的?

2000個問題 研究倫理指針

規制の統一性

論究ジュリスト24号

14:30〜15:00(30分) 6.「医療分野におけるAIの活用と法的課題」 新保 史生 慶應義塾大学教授

汎用型AIの開発は途上 薔薇色の夢から現実的な用途へ

AI利用への信頼は?

AIによる読影 医師の診断と異なる場合は?

インフォームドコンセントが意志の責任軽減の手段になってしまう?

希少疾患は患者が分かってしまう確率が高い。通常の疾患でも6割程度は特定可能

過剰反応と過小評価

カルテ等の診療情報の活用に関する検討会報告書

診療録の作成・保存は義務

責任の所在が問題

東京地判平成7年7月28日 承諾が必要

自己決定を由来としてインフォームドコンセント

説明すればいいのか?

自己情報の開示請求権の行使という考え方もできる

21st Century Cures Act

第3部:我が国における防災情報の課題 15:15〜15:45(30分) 7.「防災と名簿」 加藤 尚徳 KDDI総合研究所・理化学研究所AIP

防災と2000個問題 南海トラフ地震 要配慮者名簿の取扱

医療トレーサビリティ推進協議会

真備地区の水害と個人情報の問題 避難所により避難者情報の取扱いに違い 体育館に紙の名簿を張り出すところもあった 受付票の電子化を住民が申し出たが、個人情報への配慮から行われず 別の小学校では住民の個人のPCで入力し、出力したものを張り出した

協力機関に受付票は開示されなかった

被災者 「何回も何回も、同じことを聞かれた」

発災する前に必要な情報は取得する必要がある

倉敷市連合医師会 個人情報保護の観点から情報が共有できない どこに誰がいるのかさえ分からない 昼間、作業している人に晩御飯がない… 必要な支援に繋げられない 在宅被災者の問題 自宅から動けない人と医療

指定避難所に逃げられない 名簿の重複とメンテナンス

災害に関連した3つの名簿 要支援者名簿…事前に名簿化 共有前提 要支援者の定義にばらつき 手上げ方式 避難所名簿 複数作られる 管理者不明・不在の名簿 名簿の拡散 被災者台帳…行政(基礎自治体)が作成 住基台帳とリンク 罹災証明の発行に使われることも 物が中心

3つの名簿は相互関係がないので、紐付けできない

基礎自治体ごとに作られるので、リンクしない 非住民は捕捉できない

単一ID(国内)を使った紐付け+お薬手帳、レセプト、銀行口座、センシングデータ 等々

IDの悉皆性を担保できるか 異同を捕捉できるか 時間軸の中でシームレスに繋げられるか 他の情報追加できるか

レセプトデータ(GS-1コード)

第4部:総 括 15:45〜17:20(95分) 8. パネルディスカッション 「防災、医療と個人情報の利活用」 司会 森田 朗 津田塾大学教授/JUMP理事長 鈴木 正朝 新潟大学教授・理研AIP・JILIS理事長 山本 龍彦 慶應義塾大学教授 加藤 尚徳 KDDI総合研究所・理研AIP

す 3・11で問題が浮上。もう1つの問題は老々介護。医療・防災についてはみんなが考えてくれる。具体的な利活用の問題はシンパシーを得やすい。共通、具体的な問題から考えていく。

や 医療IDを用いた連携については監視国家論からの批判がある���、自分は肯定的である。自由の促進の面もある。システムを作り、どういう場面でファイアウォールを引き抜くのか?医療情報の利用目的は多様。「公共の福祉」の濫用は不信感を招く。製薬会社がどれくらい責任を持つのか?AI関係ではデータの偏りの問題がある。少数派の診断の品質。 スマホを持っていない人の情報は取りこぼされる。

か 防災の場合は、FWを引っこ抜く時期は明白だが、事前の情報収集をどう進めるか。IDがないが故のFW無し状態。バックグラウンドで動くIDは不可欠ではないか。

も 行政の現場で、どういうときに何が必要なのか。認知症で独居の高齢者をどうやって助けるのか。その人達に同意を取るということは?

す 日本の戸籍制度は世代間を貫いて情報が整理されている。一方で、新たなDBは腫れもの扱いされている。 平時の有事に備えた名簿整備は生存権に関わる。法制度が父権主義的に立ち入ることについて提示し、反応を見てもいいのではないか。理論を緻密に積み上げ、やっていいこと、やってはいけないことを考える。

や 同意至上主義、同意絶対主義���いうのは、どこの地域、どこの国でも取っていない。リスクを防ぐための保護を先に考える必要がある。リスクを踏まえた制度作りが必要。集合的同意の調達と制度 地域包括ケアにおける同意の弊害については、平時のFWであり、発災時の利用をどうするか、正当に使うことをどうやって担保するか。

か 「同意」といった場合、誰に対する同意なのかで違ってくるのではないか。対国家と私人間では違うのではないか。p2pかc2pか2gか。主体をベースに考えられていた同意が、目的に依ってくるのではないか。 データ活用における財政目的をどう考えるのか。

や 保険医療制度の維持と密接に関係している。パブリックなインタレストとガバメントのインタレストが混同されることがある。財政はパブリックというよりもガバメントの利益。ガバメントの利益であることを正面から言って、説明を尽くす。ナッジの議論、健康ファシズムの問題。ナッジが効きすぎると強制になってしまう。

も 財政上に必要なのはアグリゲートされたデータ。個票ベースのデータは必要だが、必要なのは蓄積と数量。エビデンスベースドポリシーメイキング 基礎データを集めておくことは国民にとってプラスになるが、何の為に、誰に使わせるかは注意が必要。 データを資源としてどのように評価するか。

す 金の切れ目が命の切れ目になるのが社会保障制度の問題。国内の分断が共感ベースでの社会保障を切断しかねない。憲法がどこまで支えてくれるのか。 DBの便益を最大化し、リスクを最小化するために、憲法が防波堤になるように、今のうちに検討すべきではないか。大きな弊害の前哨戦として。 最低限をどこに設定するか、価値観の確認をしたい時期。

や 憲法が要請している福祉国家の在り方自体を再検討すべき時期であるということには同意する。どこが民主主義に委ねることができない部分か。救貧の部分はそれであるが、防貧と混同されている。生活保護制度は救貧である。

か 組織的なボランティアは情報もきれいに使う。海外での支援の経験があり、費用についても計画的。精神論で乗り切るのは勘弁してほしい。根性論で社会設計して、根性論で乗り切れというのはあんまりだ。データを蓄積して分析していくことが必要。防貧の面でお金を削っても生きていけるだろうというのは根性論。データを積み上げ、緻密に見ていくべきではないか。

す エビデンスベースで政府を小さくしていくというのが大局であろうが、様々なデータで支えていくしかないだろう。濫用を規制し、どのようなデータを集めるかはパターナリスティックに政府が進めるしかない。この分野に注力するというのを決める。濫用抑止の為に透明性を高めて欲しい。資格の確認、直罰規定などで確認ができるように、権力側の動きを可視化できるように、制度を作ったうえで、プログラムによる社会へ。愚行権と全体に関わる部分の切り分けが必要

や ボランティアに税制的な優遇措置やポイント付与というやり方もあるし、スコアと結びつけるやり方もあるが、それも問題が出てくるのではないか。

か 仕組みがないと情報が使えない、情報が保護できないというところがある。情報管理の仕組み、資格を作って、災害時の情報管理を行うということはどうだろうか。防災の局面では必須ではないか。

も 情報をどうするかということを考えるときに、自由権が重要ではあると思う。 20世紀の後半からは受給権が重要になってきた。「健康で文化的な最低限度の生活」をエビデンスに基づいて決めるためにはきめ細かいデータが必要ではないか。

や どれくらいのお金が必要で、どのようなアーキテクチャが必要なのか、エビデンスに基づいて国民の同意を得ることが必要。データを出すために、どれくらいの特定性が必要なのかは重要。マイナス面をきちんと言っておくのは必要。

も 民主的に政治で決めると言った時に、1票の価値を厳密に同じにするということはどれくらい重要か。

や 最高裁は1対1を憲法は厳密に要請してはいないとしている。

も 都市部の利益が反映されやすい。政治的なバイアスが出てくるのではないか。選挙制度のもたらすバイアスをどうやって是正するか。 世代ごとに代表権を変えるという議論もある。少なくともそういう事実があるということをデータとして出していく、その為のデータ収集は必要。

す エビデンスの一定割合は個々人のデータになり得る。ルールメイキングをする場所をある程度、収斂していく必要があるだろう。人口減少で地方自治が全うできないという段階に至った時に、地方の仕事と中央の仕事を仕分けていくときに、個人情報の扱いを寄せていく必要があるのではないか。 広域災害時のルールはどうなるのか。法治国家の空白ができてしまうのか。テロの時はどうなるのか。先送りはできない。今回の改正でどうなるのか。

も AIが入って来た時にどうなるのか。

や 医療、防災とAIではデータの偏りが気になる。どういうデータを使ったのかが重要になる。マイノリティを弾いてしまうということがあり得る。アルゴリズムの適正さ、データの公正さをチェックする機関が必要になるのではないか、検証可能な仕組みも必要では。

か AIとデータの処理という観点から考えると、偏りによる差別をどう防止するか。処理の禁止、処理に付されない権利の保障、処理に対して異議申し立てをできる権利が考えられるが、最後のものが重要ではないか。 探索の為に解析する段階では広範なデータが必要になる。防災のように万人の命が懸かっているものについては、対象からの除外ではなく、結果に対する異議申し立てが最適ではないか。

す 防災においてはAIによる意思決定支援が初動段階ではあっていいのではないか。 日本はAIでも劣後するのではないか。ゴミデータではなく、構造化され、クレンジングされたデータがでてきた時に初めてAIを使えるのではないか。 やってはならないことをピン止めする。

も AIを入れなかった場合、なんでやるのか。開業医の高齢化が進んでいる。支援をさせる仕組みを入れる方が良いのではないか。高齢者の運転事故の問題もある。災害の場合、非日常の判断を求められる。判断の支援を積極的に考えて良いのではないか。

閉会 17:20〜17:30 閉会のことば 森田 朗 森田行政学研究会 会長

何の為に法制度があるのか。日本社会が変わりつつある今、維持するために、何をすべきか。 基本的なデータを集め、利用については厳しいチェックを入れる。FWを具体的にどのようにしていくのか議論すべき。

2 notes

·

View notes

Text

般若波羅健康108條!

文/南懷瑾

……………………………………

1、臉上長痘,是因為「痰濁」無去路,只好把臉當「出路」了。想讓它從後背出,就刮痧。想讓它從小便出,就蹲���跪行。想讓它從大便出,就推腹,敲帶脈。但是,若不暫時忌口:冰鎮冷飲,肉食燒烤,甜品辛辣。也是枉然。總之,痘痘,多是腸胃的問題。

2、若你總是手腳冰涼,只要先讓你的腳熱起來,身上的病就會去掉一半,後腰,肚臍,膝蓋,雙腳的保暖尤為重要。

3、一按摩,就打嗝。是經絡通暢的表現。打通經絡就是打通經絡裡停留的濁氣。最終會於腸道,推腹。

4、大便對應著煩惱,小便對應著恐懼,汗液對應著寒邪,眼淚對應著鬱結。

5、治病要給病以出路,常見的出路是:大便、小便、汗液和眼淚,先深蹲,臀部貼近腳後跟。然後,腳掌不離地,向前蹭著走下去。可以助陽,利水,發汗,通便。對鼻炎有效(一邊蹲走,一邊用兩手「魚際」擦揉鼻翼。)

6、膝與腹經絡相通。深蹲可去腹病,可常做。蹲而頭暈者,慎做或不做。

7、少則甜,多則膩,「品」不過三口,多食反失滋味。

8、生活中,少問幾個「為什麼」?會減少許多煩惱,節省許多氣血。

9、按摩,有效而易學。按,久按不動,待氣血聚來;摩,捏揉推撥,散氣滯血瘀。一按一摩,引清氣驅趕濁氣;摩之按之,散瘀血好血自生。

10、足跟痛者,多為腎經氣滯。按摩小腿腎經:太谿——复溜——築賓。這一段若經穴敏感者,足跟痛可立時減輕。

11、噴嚏、咳嗽;寒戰、嘔吐;哈欠、抽筋。這些現象,若因勢利導,皆是治病的良方。

12、鍛煉不忙著鍛煉肌肉,先讓你的五臟六腑結實了再說。樹幹茁壯,枝葉自然茂盛。粗壯的肌肉需要大量的氣血,五臟都吃不飽,別急著餵養肌肉。

13、想氣血足,先別損耗。吃那一點營養,敵不過隨意的揮霍。

14、想要讚美,就會想要批判。所以要以恆溫之心,取捨冷暖之事。

15、腎為先天之本,生精髓。脾為後天之本,長氣血。精髓是種子,氣血是糧食。強腎就是育種,健脾就是囤糧。糧雖多,坐吃山空。種不絕,生生不息。強腎,長生久視之道。

16、喜怒憂思悲恐驚,七情,只要不停下來琢磨,「物來則應,物去不留」,就不會毀傷我們的身體。反而會激發我們的能量。遇到老虎,撒腿就跑,增強了腎上腺,雖恐無害。遇到不平事,大吼一聲,陽氣十足,雖怒不傷。若是思來想去,耿耿於懷。便成了負能量,暗傷陰血。《金剛經》說:「應無所住而生其心」。

17、老子說:「俗人昭昭,我獨昏昏。俗人察察,我獨悶悶」,眾人都精明算計,明察秋毫。只有我糊里糊塗,無所用心。糊里糊塗,才能置心一處。無所用心,才能心無所住。「靜極則生慧,心安理自得」。

18、什麼是先天之本呢?就是產生能量的源泉。不是支流,不是通道,不是外來的注入,而是與生俱來。心生願力,肺生氣力,腎生活力。三大先天之本。願力讓人想做,氣力讓人能做,活力讓人愛做。腎藏精,肺藏氣,心藏神。

19、讀《金剛經》可除三毒,得五福。三毒:貪、嗔、痴。五福:長壽、富足、康寧、好德、善終。

20、讀《金剛經》可得「無諍三昧」。無諍:不爭論美醜、善惡、是非。不起分別心。三昧:梵音samadhi也稱「三摩地」。心定神安之義。此時可產生巨大能量,叫三昧真火。三者,天地人。昧者,太陽未出時的混沌狀態。三者,過去、未來、現在。昧者,無所住之心。

21、如何散「結」,艾灸、刮痧、拔罐;推腹、拉筋、跪膝;揉太衝,敲帶脈;金雞獨立,壁虎爬行。

22、病有風寒暑濕燥火。寒邪「結」在臀下,風邪「結」在肋間,濕邪「結」在臍周,火邪「結」在肘窩,燥邪「結」在內踝,暑邪「結」在中脘。

23、敲「帶脈」,或者就是敲肚子,這個簡單的動作,就能讓許多人肚子裡的「三濁」,很快排出去。但是,如果你零敲碎打,淺嚐輒止,三天就放棄了,那才真叫「失之交臂」。再好的「功夫」,都是需要功夫的,時間不夠,就沒有效果。

24、身體有一病,身體就有一藥來治,經絡穴位,就是藥。舉手肩膀痛,看看痛在哪裡,痛在哪條經上,便調治哪條經。痛的地方,或是瘀血,或是氣滯,或是寒凝。當溫通宣散。通要有通路,散要有出口。經絡是通路,臟腑是出口。

25、脊椎兩側的筋怎麼會變短呢?外傷而瘀血、受寒而凝滯、過力而勞損,都會傷筋。所以脊椎有病,在患處兩側俞穴位置必有症狀:或腫脹,或結節,或拘攣。只要留心,眼觀,手摸,一按便知。調治可用肘尖撥筋,刮痧拔罐,艾灸熱敷。順經而施,隨症而選。脊椎兩側的筋一但松解,脊椎會自動歸位調直。不治而治。

26、強腎必強腰椎。若脊椎已受損:或側彎,或突出,疼痛受限,便當先修復再鍛煉。脊椎有病,「症在骨,結在筋,根在臟腑」。手法好的「整脊」大夫,可以很快將脊椎調直復位,卻往往難保長久。因癥結在脊椎兩側的筋。兩側的筋左右牽拉中間的脊椎,若一側的筋短了,拉力就會增強,脊椎便向短的一側側彎突出。

27、為什麼要強腎?因為腎是鼓動身體能量的風箱。它是持久力,是永動機。腎強,則身體無處不強,五臟都有動力;腎弱,則人既無激情,也難持久。腎是人的潛能,挖掘就有,不用則廢。腎主納氣,肺吸的氣再多,腎不接納,氣也難以輸佈到全身。想要擁有更多的能量,需要先有儲藏能量的空間。腎就是空間。

28、老子說:「弱其志,強其骨」。說的就是強腎的方法。心主七情,腎主六欲。強腎先要將六欲的能量,收攝回來。「虛其心,實其腹」,心先不亂,腎才能強。「實其腹」,就是把七情的能量,都集中到丹田的地方聚守。「強其骨」,就是強壯腰椎,填充骨髓。牙齒,就是骨之餘。最簡單的強腎法,從叩齒開始。

29、身體有「外寒內熱」,也有「上熱下寒」。前者常常感冒,後者容易上火。熱本是能量,可以在身體裡轉化。外寒內熱,可發汗而解,熱隨汗而發,寒隨汗而解。上熱下寒,可引血下行,血總是熱的,腳一熱,上焦的火隨之而消,痘痘們也就不見了。

30、冬令進補。保暖就是最好的儲藏,最好的進補。「風從項後入,寒從腳底生」。脖子後面最易受風,所以要豎起領子,帶上圍脖。腿腳離臟腑較遠,血量不足,寒氣最易侵入,所以下半身一定要多穿,棉靴厚襪,最佳選擇。腰為腎之府,腰的保暖尤為重要。上半身,心火旺,肝氣盛,少穿些倒是無妨。

31、後背是寒氣積聚的地方。俞穴眾多,該灸哪個穴位好呢?你的身體會告訴你。當艾灸在你的後背緩緩掠過的時候,有的地方會癢,有的地方會麻,有的地方會熱感強烈,有的地方卻木知木覺。艾灸到正確的穴位,你會感覺很舒服,就可以停下來,多灸一會兒。幫別人艾灸,要注意時間和距離的掌控,小心燙傷起泡。

32、膝蓋最易受傷,爬山坡,下樓梯,玩藍球,打太極,都有可能會磨損膝蓋。需隨時保養。保養其實很簡單,「只要坐在椅子上,把膝蓋抱在胸前,貼胸抱左腿一分鐘,然後再抱右腿,左右交換。」這個方法比跪膝簡單,效果卻很好,適用於更多的人。

33、「過敏性鼻炎」,清涕不斷,畏風怕冷。外因多為風寒束表,內因多是肺腎氣虛。若寒氣偏重,多在背俞艾灸,待背癢時刮痧效果最佳。肺腎氣虛,可試練一個小方法:「單腿下蹲起」(一腿向前伸直,另一腿蹲起)每天兩腿各做五個。功效勝於「冬蟲夏草」。此方法較費力,可先扶著椅子練習。

34、與朋友們分享一個直立健身的小方法,「肚子鼓鼓挺向前,腰身如弓向後彎,仰頭揚眉朝天看,蹭步前行腳如粘」。每天「蹭步」三分鐘,最強腰腎增內功。

35、打坐時氣血旺盛,內力集中,便會衝擊固有的病灶,通常是酸、麻、脹、痛。酸是缺血,但好血將至,多按揉即可。麻是氣至血未至,可拔罐引血而至。脹是濁氣有餘,不可拔罐,可敲打經絡,也可推腹。痛是血瘀,刮痧刺絡可除。總之,靜心打坐時,身體自行調節修復,酸麻脹痛,隨它而去好了。

36、初學打坐,不必拘子時午時,飯前飯後,只是不要過飢過飽就行。兩手隨意疊於腹前,兩眼微閉,怡然自得。

37、打坐最長陽氣,就像冬天在屋裡生火一般。陽氣本足的人,一打坐就愛出汗,排出體表之寒。陽氣不足的人,會覺得手腳溫暖,鼻流清涕,排出體內之寒。

38、初學打坐,不必死守一竅,不必刻意呼吸。放鬆隨意,就不會出偏。可以一會兒想著丹田,一會兒關注呼吸,一會兒留意膝蓋酸痛的地方。像個頑皮的孩子,東張西望,玩累了,自然會歇在某處,落葉歸根。

39、打坐一段時間,陽氣漸盛,身體開始排寒,鼻流清嚏,困倦思睡。這時馬上裹衣而眠。最長氣血。

40、初學打坐不必雙盤,單盤就行,但要打到半小時以上,三個月後漸漸的自然就能雙盤了。

41、打坐時可以想著「眉心」,可以想著「膻中」,也可以想著「肚臍」。就像是一個守著老宅的看門人,在院子裡悠閒的走來走去。想停在哪裡就歇在哪裡。

42、打坐最能聚陽生火,聚的是肝腎之陽,生的是命門之火。打坐時陽氣內斂,最怕受寒,最好能擁衣裹被。

43、老子說:「足不出戶,便知天下,不看窗外,便明天道。」說的就是打坐入靜。

44、《內經》說:「必先去其血脈而後調之,無問其病,以平為期」。調的是心包經的阻滯,平的是肝膽鬱結之氣。氣順則平。不問它是哪裡的病,只以氣順為要。

45、百病從氣生,氣不順則病。不順之氣起於肝,行於膽和心包。生氣時吃飯,飯不下行而積滯脹氣,其治在膽。生氣時飲水,水氣凌心,生痰而頭眩,其治在心包。膽能行肝之氣鬱,心包可疏肝之血瘀。

46、思慮最耗氣血,惱怒最耗氣血,恐懼最耗氣血。沒有尊嚴、寄人籬下、受制於人,這些才是我們真正的病因。躲避心靈的惡魔,只全力與幾個可憐的細菌作戰。怎麼可能痊癒呢?

47、「走路」是最簡單的健身法。有無數的變化。腳步可「如墜鉛石」,也可以「如履薄冰」。可以疾走如風,也可以安步當車。發力點可以在腳掌、可以在肚腹,也可以在腰膝。可以原地踏步,也可以足不離地。少用肌肉,多用節奏。用意不用力。

48、心臟的養護在於心安,心最怕「亂」。肺臟的養護在於氣平,氣最怕「急」。調養心肺最便捷的方法,就是走路的節奏。有節奏則心不亂,有節奏則氣自平。

49、身體的內在動力最重要,外來的都是暫時的助力。身體最有力的是筋骨,肝主筋,筋的能量匯聚在膝蓋,養膝就是養肝。腎主骨,腎的能量集中在腰,強腰就是強腎。

50、若積寒太深,陽氣太弱,只用「取嚏法」,鼻子這個臨時的排寒口會難以承載,反而會堵塞加重。其實,排尿、排便、出汗,都是在排寒,且道路較寬。

51、蘿蔔白菜,最宜腸胃,稀粥爛飯,最好吸收。尤其是虛弱的病人,氣血忙於除病已感不足,卻強灌以「營養厚味」,耗費大量氣血用於消化,這不是添病嗎?

52、進補,強調的是吸收,而不是貴重和營養。能吸收,就是營養。不吸收,就是毒素。

53、吃牛肉,想增長氣血,可這並不是免費的。一塊牛肉下肚,需要口腔分泌唾液,胃腸胰臟分泌消化液,膽囊分泌膽汁,肝臟分泌消化酶等等,大概要預先支付半塊牛肉的氣血。倘若消化不良,牛肉沒被吸收,那樣還得加倍支付氣血,把不吸收的東西排出去。所以,不是吃,就增長氣血,有時候,得不償失。

54、「取嚏法」對於感冒遽起,隨時可用。若作為平日宣發肺氣,祛除表寒的保健,最好不要在下午四點半以後操作。因為此時陽氣漸收,肺由宣發,轉為肅降。到酉時(晚5點到7點)就進入腎的納氣時段。宜藏而不宜生發了。

55、何為濁氣?氣逆不順,氣滯不行。氣逆則生火,氣滯則血瘀,氣鬱則生痰。心不平,則氣不順。外來濁氣易化,心生濁氣難消。上氣是源,下氣是庫,中氣是用。氣吸於肺,存於腎,用在中脘。「三寸氣在千般用」。用中脘之氣,增氣血,無損耗。「綿綿若存,用之不盡。」

56、氣血就是能量,氣是能,血是量。氣不足,血行滯常瘀,血不足,氣易散難守。經絡是氣的通道。打通經絡就是用清氣趕走濁氣。濁氣最終要趕到腸胃,從二便而出。

57、練完多吃,吃完多練,最長肌肉;練完就睡,睡完就練,最長氣血。長肌肉,功在脾胃,長氣血,功在肝腎。脾主肉,腎納氣,肝藏血。

58、有人「因瘀而虛」,拉筋出汗,越煉越有勁,這樣的人不是真虛。有的人「因虛而瘀」,氣弱血少,出汗怕風,需先睡覺、打坐、保暖。

59、弱先得養,積聚能量。鍛煉是在用能量,不足還去用。心有餘而力不足。

60、氣血足,鍛煉則長,氣血虧,鍛煉反傷。怕冷別冬泳,氣虛莫跑步。睡不足,早起鍛煉,自損身體。困了熬,白天再補,石換美玉。

61、困了就睡,不分時間。不困強睡,氣血不入,徒強心煩。想睡了,是身體告訴你,現在可以儲存氣血了。

62、想睡,睡不著,能量只出不進,身體正在透支。

63、腰為腎之府,強腰就是強腎。肺為腎之母,益肺就是益腎。打哈欠,伸懶腰,既補肺,又補腎。

64、刮痧就是抓癢,抓破了,就是「刺血」。自然療法就是自癒本能的放大和加強。

65、腎者,甚也,「作強之官」。要想強壯,出人頭地,必須強腎。若只求平和少病,舒肝健脾就行了。

66、血尿同源,清濁之分。腎這個過濾網如果堵住了,便清濁不分,血液會被污染。輕者痛風結石。甚者尿毒水腫。腎病非為腎,皆在肝也。

67、肝是解毒工廠,若不工作,便成了製毒倉庫。把沒有降解的大塊毒直接給腎,腎這個過濾網太小,就會堵住了。

68、肝有鬱結,心生煩躁,濁氣入腹,頭暈腦脹,半夜醒來,再難入眠。可在睡前多推按大腿肝經,揉太衝穴,解生氣之源。再「推胸至腹」,消已生之氣。

69、肝不怕酒肉,最怕生氣。任勞不任���。生氣時,肝就罷工。這時喝酒,酒毒不解,容易醉倒。這時吃肉,肉食不化,血脂增高。

70、肝者,乾也,是乾活的器官,最能吃苦耐勞。《內經》稱為「罷極之本」。罷極,疲勞之意。最先積勞成疾。所以,我們要好好愛護我們的肝。

71、肝為「將軍之官」。「慈不掌兵」,將軍沒幾個脾氣好的。但將軍生氣,直來直發,不怒而威。所以,不是不可以生氣,要生就生那種雄渾霸氣。不然,還是「虛邪賊風,避之有時」,比較穩妥。

72、不生氣得一步步來,第一步,知道生氣的壞處:白白耗費大量氣血,並讓自己生病。第二步,你不能主動去找氣生,你看不慣的地方就是你的生氣源。第三步,多看你喜歡的人和事,別總與犯相的人在一起。

73、不生氣不是忍著,越忍氣越多,反而會生病。多半的慢性病都與生悶氣相關。生氣也是一種習慣。不改變這個習慣,病就不會好。

74、經絡穴位一敲就痛,一揉就打嗝,實際是氣血比較旺盛,經絡比較通暢的表現。正邪相爭就痛,正無力相爭就不痛,正勝邪了,全通了,也不痛。

75、吃多少好東西,一生氣怨恨,氣血就變成負能量,補到肝火上去了。我們需要旺盛的精力,而不是火爆的脾氣。

76、氣血虛的人推揉、敲打經絡時,常常沒有痛感。這時揉也白揉,敲了白敲。先得養足氣血。

77、體實的人多在肝膽上用力。體虛的人多在肺腎上用力。

78、有瘀血的地方,就有濁氣,濁水。瘀血化開後,代謝的廢物會更多。殺敵容易,清掃戰場上的垃圾卻難。垃圾不清,又重新污染血液,前面的戰鬥也是前功盡棄。所以,攻擊莫急,日消月減,病去如抽絲,則安穩無患。

79、有人原來膝蓋不痛,但血壓高,練跪膝,血壓降下來了,但膝蓋痛了,腳踝也酸了。其實是血液下行沖擊病灶了,不是一下子就能沖開,所以會暫時疼痛。不通則痛。

80、膝蓋為什麼會痛,有瘀血堵塞。瘀血的地方,也是濁氣、濁水停留的地方。新鮮氣血不衝擊這個病灶,有時它會苟且偷安,暫時不痛。但如果新鮮氣血被引下來了,就一定會衝擊它,正邪不兩立。衝擊過程,往往會令疼痛暫時明顯。

81、跪膝的目的,是要把新鮮氣血引到膝蓋,不是要鍛煉膝蓋,而是要養護膝蓋。磨損再鍛煉,只會更受傷。把膝蓋當作一塊堅冰,把氣血當���暖流,慢慢的融化它。

82、推腹不是非要用手推。腹部運動,如仰臥起坐、腹式呼吸、撞丹田;常用的成藥如香砂六君丸、加味保和丸、大山楂丸;食物如鮮山藥白蘿蔔湯,都可以。總之,推腹要有兩個條件:有動力,有出路。方法不用執著,好用則用,自創更好。

83、排毒還有些「旁門左道」,也可見機而用。哭泣是給肝洗澡,去鬱結之火。噴嚏是給肺鬆綁,散寒邪之束。這些只是閘口,小毒可散,小邪可除,莫當瀉洪大道。

84、說推腹是方法,不如說是個概念。意在強調排濁的重要。怎麼推,隨意。可揉,可摩,可按,可敲,可溫,可灸。可刮痧也可拔鑵。可順逆轉圈,也可意守內觀。能讓肚子裡面,自覺不自覺的運動起來,咕咕作聲,放屁連連。當然最好。

85、捅「馬蜂窩」要先做些防護。攻敵城堡,也要攻三門,放一門。讓敵有路可逃。不然就會魚死網破。對於身體的頑疾沈痾,不可一味強攻。要給病以空間和去路。有空間好血可入,有去路病氣方出。

86、「病走熟路」,病總愛在一處復發。要想去病,就要給病找出路。病的出路,就是三濁(濁氣、濁水、宿便)的出路。

87、掃地會揚起塵土,水沖會激起泥點兒。推腹排毒也會有類似情況。往下推,下面堵塞不通,就會逆行而上。氣逆則頭脹打嗝,水逆則嘔惡眩暈,濕逆則生痰長痘。所以要和跪膝、蹲走、墜足、金雞獨立等引血下行之法配合。就會有利無害,善之善者也。

88、一邊推腹,排濁氣,一邊又愛生悶氣。生的比排的多,肚子總是漲漲的,硬硬的。推腹就顯得力不從心,更添煩躁。陰虛有火的人可以多推揉大腿內側的肝經,一點點推到膝窩下。先消消氣,去去火,肚子就會鬆軟下來。

89、常推腹而腹內不動,又怕寒涼的人,很多時候是腹內有積寒。積寒淺,艾灸中脘、神闕。積寒深,可灸背腧諸穴,腧穴可以直通臟腑,排寒迅速。

90、兩腿的垃圾(濁氣、濁水、贅肉、瘀血)與外界沒有直接的通路,要先倒入腹部的垃圾站,從大腸、膀胱排出。如果腹內垃圾本來就堆積如山,清運不走,腿上的垃圾也是出不去的。垃圾出不去,氣血就不純淨。就會百病叢生。

91、身體的氣血不是有餘而是不足。我們的膝蓋為什麼受損,缺少氣血潤滑。我們的靜脈為什麼曲張,血少不暢而淤積。兩腿本是兩桶氣血,因堵滯而變成兩桶廢料。血不下行,則腳底冰冷,氣不下行,則虛火上逆。先把肚子清乾淨,再把腿的兩桶垃圾倒掉。然後重新換成新鮮的氣血。

92、增強氣血,首先要讓氣血純淨。濁氣鬱結,清氣難入。陳血不去,新血不生。清氣入於肺而濁氣出於大腸和毛孔。新血生於心而濁水走小腸而入膀胱。所以腹要常清則無病,是補養氣血的第一步。

93、氣血要想增強,就要儲備,氣存於腎,血儲於肝。腎與膀胱相表裡,膀胱經禦寒要耗費大量腎的陽氣。肝與膽相表裡,膽不決斷,思慮不眠會耗掉大量陰血。防寒入侵可以節省腎的陽氣。減少思慮會節省肝血的損耗。多睡覺,少費神,多保暖,少凍人。就可以節省大量氣血。

94、氣血是生命的本錢,氣血充足,心態會隨之改變。你有一千元,或你有一千萬,你對世界的看法會完全不同。外界的一切,不好把握,自己的氣血卻可以隨時節省和增強。氣血決定你的定力,你的智慧,你的膽量,你的性格。

95、身體每天會產生大量廢物。廢物會污染血液,為疾病的產生提供土壤。如果產生的廢物都能夠及時排出,人就不會得病,人就不會衰老。排除廢物需要足夠的氣血,充分的時間,有效的方法。人們通常只關注方法,卻不懂得積聚氣血,節省時間。要知道,只要氣血和時間充足,排除廢物的方法,身體天生就有。

96、精足,腎則有力,陽足,肝則有力,血足,脾則有力,氣足,肺則有力,神足,心則有力。精不能驟生,血不能速成,陽不能立旺。唯氣,吸之於天,取之不盡;唯神,一念之間,扭轉乾坤。

97、人有三種力量:願力、氣力、體力。願力發於心,氣力行於肺,體力運周身。「哀莫大於心死,生命只在呼吸。」願力,氣力是人的原動力。

98、生命由時間和氣血組成。時間少了,生命不長,氣血少了,生命不強。如果天天花費時間來耗費氣血,生命將斷送在自己手中。

99、深吸一口氣,力量倍增,向外可推起槓鈴;深吸一口氣,不推槓鈴,向內推動經絡,則阻滯可開。

100、筋不開而強拉,則經脈易損;理不解而窮通,則心智必傷。自然之力如冰融雪化,需待春暖花開。

101、「是藥三分毒,無毒豈是藥。毒來病受之,身體自無恙。」藥之毒即藥之性。或寒或熱,或補或瀉。以糾身體之偏,偏陰偏陽,偏實偏虛。「陰陽相合,虛實相濟。中病即止,以平為期」。無病而服藥,無虛而進補,無偏而糾正,才會拔正反亂,中毒三分。

102、黃芪雖為補藥長老,但禁忌也多。得先看看黃芪的進補須知。補不好,補在了火上。豈不是「無疾添病,藉寇兵而齎盜糧」。黃芪功能實表,有表邪者勿用。所以仲景《傷寒》,不用黃芪。能助氣,氣實者勿用。補中虛,胃腸脹滿者勿用。能助陽,火燥陰虛者勿用。升舉陷,上熱下寒者勿用。肝氣不和,多怒者勿用。

103、黃芪可以多說幾天。黃芪甘溫歸肺脾,「脾胃一虛,肺氣先絕」。肺主一身之氣。黃芪補氣最為第一。芪者,長老也。「黃芪為御外風邪之牆垣。白朮是培補中氣的地基。」兩者相合。「正氣內存,邪不可干」。再配「防風」,防一切寒邪賊風。三藥合力,為身體構築了一個無形的屏障。「玉屏風散」因此得名。

104、太極拳的要點在於「肚子轉動」。四肢如何運動,都無關緊要,不過是在點綴和裝飾,就像旋渦四周一圈圈的波浪,它們不是發力點,也沒有自主性。

105、今天說的這味草藥叫「大腹皮」。藥名讓我想起了「將軍肚」。覺得生動有趣,感性十足。所以先來講它。「大腹便便用腹皮,降氣除濕兩相宜。水腫氣腫二便閉,皆因三濁腹中聚。味辛洩肺通大腸,氣順痰消除滿痞。性溫和中去濕寒,歸經專走胃腸脾。藥效雖佳皆助力,長治久安靠自己。」

106、「山藥溫平治虛勞,久服無傷上品方。益腎健脾補肺弱,澀精固腸潤皮毛。內服和中定喘嗽,外洗煎汁止痛癢。鮮藥同煮白蘿蔔,推陳出新順氣湯。」

107、祛寒順氣,常備陳皮薑湯。

108、遇冷咳喘肺中寒,多灸背俞水袋暖。推腹不散分虛實,虛者寒濕灸中脘。實者氣結多脹痛,內推外敲尋肝膽。血不下行膝邊結,濕氣濁氣兩道坎。濕揉陰陵多點按,氣撥陽陵趾邊串。嘗試打坐腿雙盤,莫忘跪膝功效全!

(網文)

3 notes

·

View notes

Text

動きはじめる身体のために

-

かつて、世界は今よりずっと、見通せるものだった。だだっ広く広がる土地には、はるか遠くに、水や地面の終着する線だけが見える。教科書で習った知識に基づけば、その線の向こうは、きっと地球が球体であるから見えないのだろうし、はるか遠くの地面の小さな凹凸がまるで気にならないのは、われわれの視力が、そこまで鋭敏ではないからだろう。それから長いときが経って、世界の多くは、細かく細かく分割され、整備された。そこで暮らす人間の分だけ家ができ、彼らが快く暮らせるように、数多くの機能を持つ構築物が生まれた。川の向こうに難なく渡れるようにもなり、地面から離れた場所に上っていく経験を簡単に得られるようにもなった。辿り着ける場所が広がるにつれ、街は見通せなくなっていった。身体の自由はおそらく増えた。人は、かつての人が、一生のうちに移動していた距離をずっと超えて、想像できたよりもずっと突飛な場所に、行けるようになっただろう。そうして、目は、随分と近くを見るようになった。構築物が周囲全方位から眺められるということは、ほとんどなくなったし、見えないくらい遠いものに出会うことも少なくなっていった。目は、多くの制限を受けるようになったとも言えるし、目のための足掛かりが、この世にたくさん作られたとも言えるだろう。

意識を持ち、自分の身体が自分のものだと気づき、概ね自由に動かせることも把握したとき、人は、世界が自分の身体とは関係なくただ周りにあるのだ、ということをすでにわかりはじめている。さて、どこまで関係なく、しれっと存在しているものなのだろうか、なにせ私たちは、この地面に支えられているのだ、この壁のせいで向こうが見えないのだ、この窓のお陰で陽を浴びるのだ。身体と世界の関係、と言ってしまうと随分と大げさな響きだけれど、身体と身の周りのもの、自分の扱う範囲で言えば、身体と建築の間にある緊密な関係、そこに興味のすべてがあった。身体が動けば、見えているものは変わる。乗り物の動きに合わせて、車窓から見える風景が後方に滑っていくのと同じように、世界は、建築空間は、私の身体の動きと逆方向にぬるりと動いていく。そしてその身体の可動範囲は、建築によって定められている。床がなければ進めやしない。建築は、人の身体の位置を規定しながら、人の視覚の中に動きとして立ち現れるのだ。そして、足掛かりのたくさんあるこの世の中で、視覚は身体よりも、遠くまで届く。建築空間は、動きはじめる身体のためにあった。そして、動かずに建築を訪れる、ということはできない。

-

leaf throughという言葉を、タイトルに掲げてみることとした。自分の思う建築体験を、的確に表していると考えたからだ。〈(本の)ページをめくる、ぱらぱらと繰る〉というこの言葉には、フリップブック、いわゆるパラパラ漫画についての記述を読んでいたときに、ふいに出くわした。『観察者の行方−ポスター、絵本、ストーリー・マンガ』(鈴木雅雄) の中に出てくるその記述は、映画と同時代、19世紀末以降に流行・定着したこの装置を取り上げて、” 単純と言えばこの上なく単純なこの遊具が、映画の時代にそれと並行して存続し、今にいたるまで命脈を保ってきたという事実には、何か感動的なものがある。それは映画��代理ではなく、自らが出来事を作り出しているとともに、その出来事が自らとは切り離されたものとして現象してしまうというあの矛盾した体験−動いてしまうイメージという体験−を、何度でも生成させるためにこそ要請された装置ではなかっただろうか。” と、装置のもつ〈運動を自ら操作する〉という側面に重心を置いたものである。ここに続く記述は、女性が衣服を脱いでいくようなポルノグラフィックなフリップブックが多数存在することを取り上げ、単に〈彼女〉が服を脱ぐだけでなく、〈私〉がその出来事を作り出すということに対する、危うい欲望に触れている。“ 私は出来事を作り出し、そのスピードを操作することさえできる。思いのままに出来事を止めて、気に入ったポーズに見入ることすら自由なのだ。それは単に運動への欲望ではなく、動かすことができ、また止めることもできるという驚異への欲望である。”

この危うい欲望は、建築空間を体験するわれわれの快楽そのものだ。ある空間は私たちを、機能や好奇心などの要請により、その先へと歩かせる。そのとき私たちは、身体の動きと逆方向にぬるりと動きながら、徐々に展開していく建築空間に直面するわけだが、足を早めればそのスピードは上がり、のろのろと歩けば緩やかになる。また、ぴたりとその動きを止め、もと来た道を引き返し、それ以上知らずに帰ることもできる。さすがに、ばっとページを開くように、ランダムなあるシーンだけを不意に知るということは、実空間には難しいが−ただ、建築写真などで、不意に知ってしまうこともある断片的なシーン同士の繋がりを、実際に流れで見てみないと全貌は知り得ない、という点は、また似ている。知ってしまっても、何度でも、もう一度見ることができる。先ほどとはまた違う速度で。少し違う角度で。建築空間は、視点の埋め込まれていないフリップブックだ。対象を観る目の角度は、鑑賞者が選ぶことができる。場合によっては別の順番で観ることもできるし、〈私〉と同時に、横に並んで入った〈あなた〉の目に展開する建築空間は、また少しだけ角度の違うものになるはずであるし。

建築は時間芸術ではないというのは自明すぎる命題だが、映画や音楽と比較するとそうなのだ、と言えるだけであり、実際には、流れていく時間と切り離して語ることはできない。鑑賞する目、もちろん目に限らず、空間を知覚する身体は、その身体能力によって制限を受けている。フリップブックをめくる速度がどんなに自由だと言えども、実在する紙である以上そこには限界があるように、空間を体験するわれわれの身体には、歩く速度、走る速度、見える角度や視野などの限界がずっとつきまとっている。動いていく身体とともに、ある程度規定された見えが移り変わっていく、という当然の事実を、あらゆる建築物に当てはめてみるところから、リサーチを始めた。

-

〈第一の部材としての身体〉と名付けた1つめのリサーチは、物質として立ち現れ、この世に確固とした存在感を放っている建築物と、それをふらりと訪れる〈私〉の身体の位置関係を記述したものである。空間は、〈私〉以外のものとして体験することはできないために、このリサーチはかなり主観的な性格を帯びるはずだが、〈私〉がごくごく一般的な〈人間〉の形をしている以上、記述されている図は一般化できるものになる。図はすべて〈鑑賞者の身体の位置を含んだ空間構成のコンポジション〉だと言い換えられる。そして、コンポジションの問題として扱うと、広大な地平線から展示室に置かれた椅子までを、身体との位置関係で見え隠れするものとして並列に考えることができる。こうして、furniture・architecture・landscape・earthという4つの区分で、今までに訪れた建築における空間体験を記述していった。

リサーチは、ひどく単純なところから始まる。初期のいくつかの図版が示すものは、ドイツ・ケルンにある教会Bruder-Klaus-Feldkapelle、スリランカの名作ホテルLunuganga、ドイツ・ミュンスターの中心街にあるLWL-Museum für Kunst und Kulturなどに通じる、身体の動きと共に移り変わるシークエンスである。ここでは、自由に歩く鑑賞者に委ねられていると言えるはずの建築空間の体験が、外部からの要請によって生まれる〈人間〉一般の常識的な動きによって、思いのほか画一化されていることが見いだせる。例えば、広大な広場の上に道が1本あれば人はその上を歩くし、ホテルに到着し荷物を置いて腰掛けるとき、身体の向きはベンチに影響される。階段を後ろ向きで上ることもないし、空間の幅によって見通せるものは定まる。図面には身体に対して持っている強制力があること、やさしい言葉を使えばエスコートの意図が張り巡らされていることを再確認することができる。

この動きと連動した視界の変化は、アサヒビール大山崎山荘美術館の下り階段や、Boa Nova tea-houseのエントランスのように〈徐々に視界が閉じていく/開けていく〉など、人間を包み込む空間全体に影響する使われ方をすることもあれば、Tomba Brionの、手前の飾りと奥のスリットのように〈観る位置によって揃って/ずれて見えてくる〉ことで、身体の位置により細かな影響を及ぼすこともある。また、Church in Marco de Canavezesの祭壇の向こう側の〈観る位置にかかわらず見えない〉空間を構成する角や目地などのように、視線の届く範囲を制御することによって、建築物側を知り尽くせないものとして保つ、ということもあり得る。

身体の位置をさりげなく/強制的に定める建築物によって作られるのは、建築空間の立体的な造形に対する〈観察者の位置〉である。動きを伴う場合、移動していく〈観察者の位置〉は、空間を動くカメラワークの動線のようなものであった。続いては、この動線の中で、人がふと足を止めるような場面を想定するときについて考えてみる。もっともわかりやすく極端な例は、Villa Malaparteだ。この作者不詳のヴィラは、Jean-Luc Godardの映画に登場したこともあり名が知れており、容易に場所を知ることもできるが、敷地に向かう道は途中で、扉と有刺鉄線により閉ざされている。恐らく数多の人間がここまで来たのだろうという証拠に、インターネット上にはその扉の前から撮影された、一定の角度のVilla Malaparteの写真が並ぶ。ここでは、立ち入り禁止という強制力によって外観を見るための〈観察者の位置〉が限定され、逆説的にその建築を代表する外観のショットが決定されている。

多くの建築物においては、Villa Malaparteの例のような動線の行き詰まりとは無関係に、立体的な造形に対する気持ちのいい見えというものが存在する。これは、建築のファーストイメージが描かれたドローイングのように、設計者によって意図される場合もあるだろうし、偶然生まれる場合もあるだろう。また、外側から建築本体に向かう視線ではなく、景色を観る外側への視点場として設定される場合もある。いずれにせよ、つい足を止めて眺めてしまったり、カメラを取り出したくなるような場面についての話である。リサーチの図版を見ていくと、建築物のもつ象徴的な見えというものが、その建築のもつ平面・立面・断面形状という独立した形の問題である以上に、どこから眺め得ることができるか、というその土地の制限に関わる〈観察者の位置〉の問題であることが浮かび上がってくる。

例えば、スイスの山奥に建つCappella Santa Maria degli Angeliでは、山を登り入り口までまわり込んでいく道の途中で、山頂に突き刺さるような教会全貌の造形を真横から眺めやることができる。建築家、Mario Bottaがどんなにこの見えに拘り完璧な立面造形を作り上げたとしても、この道がなければこの見えに到達するものはいなくなるのだ。もう少し偶然に近いもので言えば、FirminyにあるUnitéd’Habitationの台形形状の列柱が挙げられる。この柱と柱が重なる見えは、三角形の空隙を作り出す。この空隙に丘の上で遊ぶ子供がボールを追って入り込んでくると、この三角形は、ユーモラスな光景を再生し出す窓として機能し始める。また、見通せたり覗き見たりできることばかりではない。パリの都市部に建つTafanel Logistics Hub and Officesは、長く長く続く三角形の連続屋根が特徴であるが、あまりの長さと都市部の道の狭さにより、どんなに身体を目一杯引いたとしても全貌を視界に収めることはできない。

このような事例から、建築において重要な問題は〈どのような形が存在するか〉ではなく、〈どのような形に対し、どの位置に立つことができるか〉であることが実感される。そしてこの先、空間を移動するカメラワークのような動いていく身体、また不意に足を止めシャッターを切るような静止する身体が、純粋なビデオ・カメラではなく、われわれの身体、曖昧な知覚を持つ〈人体〉であることが問題になっていく。

-

形と身体の位置の書き出しは、観る位置と角度の問題にとどまらない。このリサーチが単純なコンポジション以上の問題を含み得ることに一番初めに気がついたのは、ブリュッセルの町外れにあるKersten Geers David Van SeverenのDrying Hallに、車で近づいたときの体感である。この建築物は出荷前の植物を24時間乾燥させるための風通しのいい倉庫であり、白く閉ざされたような外観をしている。この倉庫の周囲をぐるりと周って内部に車のまま入り込み、内側の壁全面から外の景色を透かし見ることができた瞬間、一体どうして、と息を飲んだことを覚えている。知ってしまった今では単純な話であるが、風通しのために倉庫の壁は小さな穴が無数に空いた素材でできていて、走る車の中からは確認できなかったが、車を降りて近づけば、光が差し込む方に透けている理由も端的に理解できるというわけだ。

ここで、建築物からの身体の拘束方法に〈乗り物〉という可能性が足されると共に、〈視力〉という〈観察者の位置〉よりも、一歩人体側に踏み込んだ要因が取り上げられた。Azkuna Zentroaの多様なデザインの柱にひとつずつ近づいてみたくなってしまうことや、Insel Hombroich Museumの異様に遠く美術館本体がなかなか見えてこないアプローチも、視力と造形の問題になるのだろう。そして、視力の問題が細かいデザインに用いられているのが、集合住宅OFFICE 131の屋上にある柵である。この柵は、細い縦部材と少し太い横の部材で構成されており、その端部はすぱっと断ち落とされたような状態になっている。地上階から眺めるしかない住人以外の人々にとって、断ち落とされた柵は、密接する隣家の壁に接続しているように見えるのである。

また、Grundtvigs Kirkeの美しい全体造形が、近づいていくほどに異様なレンガのディテールとして現前することも、無関係ではないだろう。このとき〈観察者の位置〉が変わることによって起こるのは、単に見えていなかった細かい部分が見える/見えなくなる、ということ以上の、見え方の変化である。漠然とした空間の形、が、積み方のわかる煉瓦の集積へと瓦解していくこと。見る距離と視力によって変化するのは、空間から捉えられる意味の総量でもあるのである。〈見る距離と視力によって、空間から捉えられる意味の総量が変化する〉ここから派生していくのは、人間は見たものの意味を読み取る、という、目が紐づいている身体を含めた側面と、人間の視覚と距離の関係、視覚自体の性能という側面である。

前者は、建築のボキャブラリーとしてしばしば登場する。人は何かを見た瞬間にその対象を自動的に理解しようとする。自分の周囲で起きていることや、視界に入り始めたことを、秩序立て理解できるものに変換する。その精度は必ずしも正確なわけではないために、一瞬で受けた印象が実空間とは異なるものとなり、続けて体験する空間から意外な印象を受ける、というようなことも起きる。ここでの好例は、富山にあるミュゼふくおかカメラ館と、イタリアの海岸沿いに建つOscar Niemeyer Auditoriumである。円筒形がパッと目につくミュゼふくおかカメラ館は、その内部形状も同時に想像されてしまうような、明快な佇まいをしている。しかし、エントランスから内部に入ったときに見えるものは、想像していた円筒の内部ではなく、あるはずのない奥行き方向に伸びていく空間と中庭である。Oscar Niemeyer Auditoriumにおいても似たようなことが起きている。外観で特徴的なアーチ型の形状は、奥に見えるホールの空間の硝子に近づき沿っているように見える。しかし、裏手に周りそのアーチのなかに入り込んだとき、思いのほか広いその隙間から不意に海を見渡し、私たちは立ちすくむ。

一瞬で受けてしまう初期の印象、は、部材や素材の話と接続することもある。スイス、Plantahof Auditoriumの建築全体を支えているような部分。大阪に建つ住宅Tritonの、一見すると分厚い石に見えるファサード。空間体験ではっと立ちすくむこととはまた別の、意味により絡め取られるような足止めも、建築には起こり得る。

そして後者、人間の視覚と距離の関係は、意図的に設計へと活かされるというよりも、自然の摂理として起きていること��と考えられるが、顕著に現れているものとしては、パリに建つCinémathèque française、また、ローマ近郊の都市EURにあるPalazzo della CiviltàItalianaのことが思い出される。

Cinémathèque françaiseでは、大小さまざまな造形を施された搭状の空間が上に伸びており、それらを地上階から眺めやる天窓が作られている。この天窓から見える上の部分は、ほとんど垂直に建っているはずのものでありながら、中心部に向かって、ぎゅうと密集しているように見えてくる。遠くのものは小さく、近くのものは大きく見える。また、これは聞いた話だが、Hagia Sophiaの大空間の内部では、同時に視界に入る、人間の近くまで吊り下がる照明と遠い天井の動きの差異を観ることで、遠すぎる天井への妙な実感が湧くという。距離と大きさの問題は、距離と移動速度の問題でもある。

Palazzo della CiviltàItalianaで扱えるのは、距離と立体感の問題である。近づいてもかなり抽象的な造形を持つ建築物だが、不気味なまでの存在感を発揮するのは、都市を横断する道路沿いに遠く遠く離れたときである。道路の中心に見えるこの建築は、決してよれない紙をぺらりと置いたような、平面的で硬質な様相を帯びている。マッシブな造形が紙に姿を変えてしまうというのは一体どういうことなのか、を考えていくと『観察者の系譜−視覚空間の変容とモダニティ』(Jonathan Crary)、及び『造形芸術における形の問題』(Adolf von Hildebrand)のなかで度々触れられている、目と視覚対象の距離の問題まで遡ることができるだろう。

以上、建築と建築を観る身体の位置、というシンプルな記述方法から、観る位置、順番、角度、距離に留まらない、視力、見立て、判断、遠近法、移動速度、触知的な視覚と遠隔像、などという、さまざまな視覚の問題が立ち上がった。これは建築の、身体と世界の間に建つ触媒のような側面に着目して設計を行うための試論に向かう、足掛かりである。

-

リサーチ〈第一の部材としての身体〉で触れてきたのは、既に存在する建築物を注意深く観るための技法であった。つまりここでは、物質の実際の建て方を扱う設計者という立場以前に、観察者としての立場に立って調査をしていると言える。また、建築物は原則として実際の世界に建つものであるし、調査方法も〈実在のものを/実体験をもとに〉と限定していることから、ここまでで提示されているのは、自然の摂理に即した、ありのままの世界で起きている現象である。

観察から立ち現れる建築とはなんであるか。設計、という行為は、まだそこにないものの組み立てを定めることだと言える。そして、まだそこにないものを作り出すとき建築家は、その敷地と、そこに作られるであろうものに対する0人目の観察者であると捉えられる。いかになにもない敷地だとしても、現実の世界である以上は、完全になにもないということはない。建築を建てるということは、敷地と敷地の周囲に既にあるものを観察し、その中心にある空白に、身体と目を制限するような場を増やしていくことに他ならない。

ここで着目し始めたものが、映画、小説、漫画、アニメーションなどの〈なにもないところから世界を立ち上げる〉視覚文化の表現技法である。

なにもないところから始まる表現芸術において、描かれないものは存在しない。このとき古くから人は、現実に存在するものをいかに正確に書き写しとるか、ということに拘ってきた。表現芸術の発展の歴史をすべて追っていくにはあまりに力不足なのだが、例えば、カメラ・オブスキュラに関するJonathan Craryの記述、 ”視覚的=光学的基盤を理解していた者にとっては、この器具は、完全に透明に働いて、再現=表象(リプレゼンテーション)の光景を提供してくれるものだったし、原理に無知な者にとっては、それは幻覚=幻像(イリュージョン)の快楽を与えてくれるものであった。” これだけを見ても、現実世界の表象を取り出し切り離して観てみること、に価値が与えられていたことは明らかである。また、有名すぎる話だが、Eadweard Muybridgeの撮影した写真から、人々が走る馬の正確な形を初めて知ることができたことなども、身の周りの物事は技術の発展とともに徐々に把握されはじめ、真実に近づいていった、という流れが感じられる代表例だろう。

しかし、物語世界−必ずしも、物語(ストーリー)を伴うわけではない、作品世界−を作り上げようという欲望は、そのように現実の写しとしての精度を上げていくことだけに執着した訳ではなかった。ここから、現実を再現=表象するだけにとどまらない幻覚=幻像への欲望、正確さを欠いていたとしても魅力的な架空の世界を描き出すこと、への舵取りが始まる。この方向性の先には、3DCGなどを駆使したあたかも実在するような虚構を描き出す道も想像されるが、ここで注目していきたいのはそういった〈過保護〉な表現ではなく、観察者である受け手本人の身体に補われることによって完成する、物語世界の表現手法である。

例えば、建築に近しいものでいうと、現代アニメーションには、遠近法やイラストレーションに馴染んでいる私たちであれば容易に空間を認識することができる、簡潔な表現が多数見受けられる。なにもない場所、奥行きも動きもない場所に空間性を描き出すようなアニメーションの試みに関しては、( http://okuizumi-risako.tumblr.com/post/175221555384/奥行きなき世界の奥行き) にまとめている。��た、フレームを固定し、その内部に描かれるキャラクターの大きさが変わることによって、キャラクターが接近していると思わせる漫画表現や、登場人物の顔が画面に近づくにつれ、睫毛など顔を構成する部分が仔細に描かれるゲームやアニメによく見られる手法などからも、現実の世界の見えを紙面や画面の中で再現=表象し、より効果的に感情を喚起させるような工夫を感じられる。また、より普遍的な、ふきだしやテロップ、ワイプなども、見慣れているから疑問を感じないというだけで、かなり独創的な、声や別空間の表象方法の確立であると見ることもできるだろう。これらに共通するのは、鑑賞する身体が、その表現物が前提とする規則をきちんと理解し、必要に応じて現実から関連項目を引き出し重ね合わせてくれるだろう、という、観察者の身体への素朴な信頼である。

忘れてはならない前提は、多くの視覚芸術が前提としている観察者の目の動きは、さほど自由で多岐に渡るものではないということである。観る距離によって像を正確に結ぶ絵画や、観る位置の差異により像を切り替えるレンチキュラーなど、わずかな身体の微動をその想定に含むものはあるが、基本的に視覚芸術は、動かずに対象を見つめる身体のことを、鑑賞者と呼んでいる。これは〈動かずにはいられない〉建築の鑑賞者とは大きく異なる。そのため、視覚芸術の中から見つかった技法は〈物語世界で自由に動くことのできない〉鑑賞者が〈実在しない〉虚構を見出していくこと、つまり、こう描かれたものはこう見えるはずだ、という視覚の仕組みの側からの逆引きにより、虚構の世界が構築されていくというわけだ。このとき、人間の身体こそが、見知った現実世界の情報を適度に虚構世界に照射して、描かれた世界を立ち上げていくための装置となっている。

よって、視覚芸術を観る身体と、表現されている虚構のバリエーションを見ていくことは、人間の知能の中で行われる処理の構造を知ることに繋がる。しかし、ここで建築との大きな差異として立ち現れるのは、観ている身体が動かない、ということだけではなく、観ている身体が、その身体が誰であれその鑑賞がいつであれ、ある一つの点/シーンごとに切り替わる一つの視点に固定されているということである。映画館の座席は、その位置によって異なる鑑賞体験を期待させるものではない。受け手の性格・感情・その日の気分など不確定な要素が鑑賞体験に影響を及ぼすことや、ある一つの作品が人によって異なる受け取られ方をすることはあれど、視点の位置は固定されているのだ。それにより起こるのは安全圏にいる鑑賞者の特権化であり、それ以前に立ちはだかる作者の特権化でもある。鑑賞者は与えられるままに、安全な場所から目の前で起こることを享受し、飽きたら消してしまうということができるし、作品に目を留めている以上は、その目の位置を定めているのは作者である。

さて、建築の場合も、ある程度の身体の位置は設計者により定められており、その範囲の中で鑑賞者は自由に動き回ることができた。このことだけを考えると、あらゆる視覚芸術と比べて、建築はもっとも自由で能動的なものであると言えるような気がしてくる。けれども実際には〈鑑賞物〉と対象を括った時点で、私の身体とは無関係な鑑賞対象、見る−見られるという二項の向こう側に対象を当てはめてしまうものであり、身に迫る鑑賞、自分の身体にまで影響を与えてくる鑑賞というものは難しい。

もっと言えば、建築は〈鑑賞物〉として享受されているのだろうか、という疑問すら湧く。建築を観る、という意識は、本来建築を観に行くのが好きな人だけが使う言葉だ。一般的に建築というのは、生活のために必要で、機能に合わせてその場の雰囲気に寄与することもある〈道具〉であると捉えるのが妥当だろう。あるいは、広義の建築…屋外広場や、東屋の屋根、そのような漠然とした建物未満のものも含めて考えると、建築というのは床があり、そこに立つことができ、ときに屋根や壁があって風や雨から身が守られる、というような、生まれたときから親しんでいる世界そのものと同じ見えをしている、というべきかもしれない。いずれにせよ、建築を観はじめた、建築を観終わった、などという判断を下すことは、実生活においてほとんどないものだと考えた方がいいのだろう。建築は〈世界〉と〈生活〉のあいだで透明化している。

以上のことから、鑑賞している身体とその鑑賞物(あるいは、身体とその視界に入っている物)は、それが実空間にせよ物語世界にせよ、その関わりが意識されにくいものだと言える。鑑賞物は、人間の知覚能力に半分乗り上げるようにして立ち現れているというのに。

-

ここから、視覚文化に対するリサーチは、漠然とした鑑賞者に対する工夫を集めるものから、無自覚のうちに、観る側、という立場に安堵しきった鑑賞者を揺さぶる可能性のある表現を探る試みへと変わった。その取っかかりとなった、安全圏を脅かされることに関するテキストは( http://okuizumi-risako.tumblr.com/post/175562702374/観客の安全圏) であり、ここでは、パフォーマンスアートのように見られる身体が現前する例からはじめ、どちらかというと映像の中のものごとを自分ごととして受け取れるような、感情移入に近い問題を扱っている。ただ、感情移入の問題は〈現前する事象が自分のいる世界線とは切り離されている〉という前提のもとに、それでも入り込んでしまうものとして有効なのである。目の前の現象も、全て現実の出来事であるのが当たり前である建築の場合、この話はあまり有効だとは言えない。

ここで思い出しておきたいのは、”〈私〉と同時に、横に並んで入った〈あなた〉の目に展開する建築空間は、また少しだけ角度の違うものになるはずである” という、この文章の序盤で確認をした事実である。建築において特筆すべきことは、その空間を体験しているのはあなたひとりではなく、同時に体験しているいくつもの身体があること。そして、その身体たちにはそれぞれ、空間を立ち現せる知覚の能力があり、その身体は別々の角度から空間に対面しているということである。

視覚文化のうち、鑑賞者に影響を及ぼすような表現を探っていくと、このような、異なる水準に属する人・物たちがその階層を明らかにするような表現に出会うことがある。例えば、クロアチアの現代アニメーション作家による『Technement』では、SFのようなテイストで描かれた登場人物たちが物語を進めていくのだが、最後のシーンで不意に、鳥のような女性のようなかたちをしたキャラクターが、画面に向けて手を広げ、画面(あるいは、光景を記録していたカメラ)を覆い隠す、という出来事が起こる。そのとき私たちが直面するのは、油断しきって画面を見つめていた自分の存在が、登場人物たちにずっと前から勘付かれていたかのような気まずさであるが、これは、画面のなかの登場人物たちに、私たちと同等の知覚の能力を認める瞬間、ということでもある。私たちの娯楽のために、台詞や振る舞いを徹底し、物語を遂行しているかのように見えた身体が、〈知覚する身体〉であったことを知る、という話である。

このような、作品世界の側が、その作品を成り立たせる仕組み���体に自覚的になるような表現は、小説の1ジャンルとして始まったメタフィクションや、自己言及型芸術などと呼ばれるジャンルに属している。

鑑賞している自分以外の身体に知覚能力を認めること、作品世界を閉じたものとして捉えずに、鑑賞者の世界と地続きのものとして扱うこと。それを意識したときから、こうした工夫のある作品を収集し、建築の問題と関係して考える可能性を検討し始めた。今までに述べたような、鑑賞者の目への映り方に自覚的な表現であり、複数の階層の知覚する身体を扱っている、ということに加えて、多くの自己言及型芸術が、普段は見えていない仕組みを可視化してしまう工夫である、という点も可能性を見出した理由である。

例えば、先ほど取り上げたアニメーション『Technement』においては、独立しているように見えた作品世界を覗き込んでいたカメラが、最後に姿を現した、と考えることもできる。アニメーション『カモにされたカモ〈Duck Amuck〉』、Lucio Fontanaによる『空間概念 〈Concetto spaziale〉』、手塚治虫の『ビッグX』などの例を通すと、このイメージをより明確に伝えることができるだろう。これらの作品の当該の場面において作品は、キャラクターの動きや、色彩や、表情や意味内容から、鑑賞者の気を逸らせるような要素を持っている。『カモにされたカモ〈Duck Amuck〉』におけるその場面は、画面の中でユーモラスに動きながら台詞を言っていたダフィーダックが、その身体が描かれたフィルムごと上にずれ込んでいってしまうというものであり、『ビッグX』においては、漫画のキャラクターが作者・手塚治虫に、気を失ったキャラクターの目を開かせるよう懇願し、作者のペンが登場してそれを描き直す、という表現である。また、『空間概念 〈Concetto spaziale〉』は、絵画であるため性格は異なるが、絵画において前提となっているキャンバスそれ自体を切り裂く、という革新的なシリーズを指す。ここで一般的に鑑賞対象とされている〈内容〉と呼ばれるような要素から、私たちの意識が移る先は、動きを生み出しているフィルム・漫画を描いている作者・前提となっているキャンバスであり、これらは普段、アニメーションや漫画、絵画などを鑑賞するときには、ジャンルを成り立たせる〈形式〉として、透明化されているものだと言える。

-

建築は〈世界〉と〈生活〉のあいだで透明化している、と先ほど記述した。ここで、他の芸術における〈形式〉/〈内容〉と、建築におけるそれを比べてみると、建築において〈形式〉は生まれたときから親しんでいる世界そのものであり、〈内容〉は生活のために必要で、機能に合わせてその場の雰囲気に寄与することもある道具的な側面である、と当てはめて考えることができる。

あらゆる形式をもつ芸術において、メタフィクションは、前提を盲目的に信頼する我々を軽やかに欺く態度、あるいは、形式すらも物ともしない果敢な表現である。ただ、その形式が世界そのものと一致する存在であった場合− その形式にまとわりつく制約が、紙の大きさでも、ビデオテープの録画可能時間でも、美術館の搬入口��大きさでもなく、この世界の重力や光や影、風が吹くことや、雨が空から降ること、それから使い慣れたこの身体のことであった場合− メタフィクションは、生活に塗れ透明化している都市を、空間を、もう一度見つめるための表現となる、と、言い切ってみることもできるだろう。

建築における透明さ、〈形式〉としての透明さは、他の芸術と同じく、そこにあることが前提となりあえて気にする必要がない物事のことだ。その代表格として、1つめのリサーチで述べていたような、次々と露わになる視覚の問題、身体にかかっている制約、また、知識や経験があるからこそ自動的にできてしまう判断などの、鑑賞する〈私〉自身の身体の性能があるのである。そして、もう一つ意識から消えているものは、慣れ親しんだ自然の摂理そのものだと言えるだろう。透明化しているそれら二つの要素は、冒頭で掲げたフリップブックと建築の、数少ない相違点でもあると言えよう。

-

以上のことを踏まえて、リサーチ〈第一の部材としての身体〉と視覚文化についてのリサーチをベースに、実空間の中で、各人物が固有に持っている知覚が、不意に隣接したり遠く離れたりするようなことを起こし得る設計の技法を探っていく。つまり、視覚文化のリサーチを建築にそのまま転用するのではなく、透明さを可視化する表現として参考にした上で、あくまでも現実世界での現象を基準に考え、複数の階層の接し方・離れ方の図式としての転用可能性を検討する、ということである。

設計には2つのフェーズがあり、2つめのフェーズは、現在ようやく手法が定まったという状態である。まずは、1つめのフェーズ、都市の中で透明化しているものを見出すことや、複数の〈知覚する身体〉の関係を描き出すことに着目し、具体的な敷地を設定して行った4つの設計の実験について記していく。

-

敷地は具体的な場所である必要があった。なぜならこの制作は、現実世界に建つ〈建築〉の問題を扱うものであるからだ。メタフィクションは、鑑賞者と作者の間にフィクションをまず描きだし、それを共有してから始まるものである。この制作において、作者の頭の中で作られた敷地や抽象的な敷地から考え始めてしまっては、他の作品世界のメタフィクションのコピーとなってしまい〈建築〉を考えることにはならない。

よって、フェーズ1の設計はすべて、都市の中に既に存在する公共空間や空き地を足がかりに行なわれるものとなった。

敷地は、目黒川沿い、及び山手線目黒恵比寿間の線路沿いから選び出した。それぞれ、既存部分の形状や環境など、よく見ているとどこか引っかかりのある場所、を理由として選んでいるが、ここで川や線路など視界の抜けが目立つ敷地ばかりが揃ったことには、身体の位置によって視界の到達範囲が大きく変わるような場所を選ぼうという意思が働いていたのだろうと考えられる。また、小さな実験の場として公共空間に取り付くような形式をとることに関しては、1から10まで自分で作り出し完全なフィクションになってしまうことを避けようという意図でもある。

1つめの敷地は、目黒区目黒1丁目付近の交差点、橋上道路の上から見える、向かい合うビルに挟まれた川とその周辺道路である。この土地には、東から西陽が射している。そういうと嘘か出鱈目のように聞こえるのだが、実際には、西に向いた大きなガラス窓が連なるファサードに光が反射し、反対側のアパートの東側立面を照らし出している、というわけである。この、ふたつの太陽がある状態だとも言える場所に、橋をかけ、その橋の上にベンチを並べる計画を立てる。橋は、橋上道路へと向かう川沿いの坂道の下部分の構造体、アーチ状になっている空間への出入りを可能にする。この空間は、反射した光が当たるため草が生い茂り、整備すれば都市から不意に離れた休憩所になりそうだが、現在はアクセスする方法がないために放置されているのだ。ここで注目すべきところは、川の流れる方向と西陽の射す方角が、垂直に交わってはいないという点である。そのため、反射を起こすビルと光を受けるビルの間には、a.西陽だけが射す空間/ b.西陽と反射光、ふたつの光が当たる空間/ c.西陽はビルによって阻まれ、反射光だけが当たる空間 の3つのゾーンが存在することになる。これにより、均等に並んだベンチは、東側・両側・西側へと、リズミカルな影を落とす。この場所に人が増えていくと、その人々もそれぞれ、立つ場所によってさまざまな方向へ影を落としていくことになる。橋の上から眺める人々の中には、自然光しかないはずの屋外空間に複数の影が落ちていることに、ふと足を止める人もいるかもしれない。

2つめの敷地はこの橋上道路の反対側、道路へと上がる階段と坂道、及び橋上道路の欄干である。川沿いの道路は標高5m、橋上道路は10mであり、道路の上に出るには西側の上り坂か、東側の階段を上がることになる。ここで考えていたのは、人は、自分の身体が直面している以外の知覚を想像できるのかということ、近くて遠い別の場所と、関係を持つことはできるのだろうか、ということである。ここでは、東側の川沿いの道と階段横の手すり、そして橋上道路の欄干の形状を変え、その一部を広場とする計画をした。東側の川沿いの道の傾斜は非常にゆるく、ここを歩く人は、対岸の上り坂を上がっていく人の身体の上昇をずっと横目に見ながら、最後の最後に階段を駆け上がり追いつく、という形式を持つ。しかし、15mを越える川幅を隔ててそれを意識することは少ない。そこで、傾斜の少ない地面の手摺を外し、対岸の斜面と同じ角度を持つ斜めの壁を建てる。この斜めの壁にはスリット状の窓をいれ、道を歩く身体が、向こう岸で上がっていく斜面を意識に留めながら見え隠れするように設計する。西側から眺めるとこの水平窓は、東側の道を歩く人が徐々に見えてきて、その身体が川を難なく覗き込めるようになった次の瞬間、急に駆け上り、足だけが見える、という状態を映し出すのだ。また、橋上道路の欄干は、道路へと向かう斜面を歩く身体の角度と同様に傾ける。この細かい操作によって、斜面を平行に見下ろす道路の上の身体と、斜面を登っていく人から見て、奥行きの見え方がずっと変わらない開口部分ができるのである。手摺、欄干の形が変わることにより、両岸とそれを繋ぐ橋上道路の上の身体たちは、別の場所を眺め、意識することになる。

3つめの敷地は、目黒川を北へと遡り、目黒区民センターの2階部分と対岸を繋げる大規模なタイル貼りの橋である。橋の上のタイルは9cm角で、1cmの目地によって繋げられ、橋の床一面を埋めている。この橋の階下には、川沿いの道がある。現状では、対岸に渡るには一度川沿いの道から上がり、2階のレベルまで上がってから再び降りるという動線になっている。ここでは川沿いの道同士を繋ぐ地面を、この橋の下に計画する。着目するのは、人の視点から見た足元のタイルの大きさである。通常、成人の目は、地面からおよそ140-170cmのところについており、距離を隔てるほどに視界に映るものは小さく見えていく。そのため、タイルの大きさが9cmであると頭で理解していても、その大きさがありのまま9cmに見えているわけではない。ここで、既存の橋の欄干をやや外側に付け替えるとともに、広い橋の床面に吹き抜けを空けて、計画する階下の橋の床面を見通せるようにする。そして、階下の橋の床面には、既存の橋から見通したときに9cmのタイルと同じ大きさに見えるように、サイズの大きなタイルを敷いていく。既存の橋から階下の橋の床面までの距離は4.7m、この距離を隔てて9cmに見える正方形は、一辺が40cmのものとなる。また、1cmだった目地は、5cmにまで広がる。スケールの問題を扱うことにより、5cmの目地をもつタイル貼りの床、という不自然なディテールが生まれていく。上から見下ろす人々は同じ大きさに見える床にすぐさま疑問を抱かないかもしれないが、階下で人が滞在しているのを見るとき、その人と、人が立つ地面のグリッドの大きさのバランスに、疑問を抱くかもしれない。

また、このとき、追加で行う操作として、人間の目に近い手すり子の上面の正方形を、それぞれの床面のタイルと同じ大きさに見えるように設計していく。そうすることで、同じ高さに手摺を設定しているのにも関わらず、既存の橋では20mm角、階下の計画部分では75mm角と、手摺の有り様が変化し、掴んだ時の印象にも差異ができるのである。

余談ではあるが、既存の橋に空ける吹き抜けの位置は、橋の上にもともとある二股に分かれた街灯の、低い方の光の下を基準にしている。都市の中の街灯の形状は逐一着目するものではないが、高さの違う光源の片方が階下のための照明に見えたとき、街灯の存在感は少しだけ後押しされることだろう。

最後に、4つめの敷地は、目黒川沿いからは離れ、山手線の線路沿いにある一つの空き地である。ここは、線路を越える橋上道路から覗き込める位置にあり、線路からおよそ3m上/橋上道路からおよそ3m下、というレベル差を持つ土地で、山手線が平均3分に1度は通過するために、3分に一度は振動している土地であるとも言える。敷地の手前にはバス停があり、現状では、バス停のすぐ後ろにある簡易フェンスとロープにより仕切られた穴、という様相をしていて、土地を見学するための簡易階段が階下まで取り付けられている。この土地を線路から区切るコンクリートの擁壁は、分厚く安定したものだと言える。この擁壁の内部を掘り込んで地下空間を作り、100角の鉄骨で組んだ華奢な構造体で屋根をかけることによって、電車による振動を可視化するような建築物を計画できないかと考えた。建築物は2階建てとし、1階部分は、擁壁によって堅く守られた地下空間、そして二階部分は、バス停を待つ人が休憩に気楽に降りていけるような、橋上道路から階段4段分ほど下がった半屋外��間とする。そして、2階部分の床にはグリッド状に6cmの孔を空け、天井梁から階下へと続くランプを吊るしていく。最大で8mほどに及ぶ紐で吊られたランプは、電車の振動を屋根が拾う時、暗い地下空間を緩やかに動きながら照らすことになる。通常、人は、地面が不意に揺れたとしても、その揺れ自体を見ずにすぐその原因に思いを馳せてしまう。都市の振動は直裁的に、車や電車の存在、あるいは災害を意味するものであった。ここでは、観る対象となっていない揺れそのものを、ただ観測する、という経験を作り出している。

また、副産物とも言える地上階の部分は、わずかな柱を除き、天井から吊られる華奢な紐と椅子のみで構成された空間となる。人の身体がこの紐に不意に触れるとき、その衝突は、また階下の暗がりに影響を与えることになる。

-

これらの設計はそれぞれ、知覚する身体が都市のなかでなにを観るか、なにに気がつくのか、ということを意図しているが、その実験的な性格ゆえに、具体的な建築の計画として提示するにはあまりに局所的であり、テーマがひとつに絞り込まれすぎているような感覚を覚える。これらの設計で起きたこと、具体的な実感を持って示せそうなこと、というのを基に、空間構成の問題として、より複雑な内部空間の作り方を実践してみたいと考える。ここからが、フェーズ2に向かう試論である。

また、ここで自覚すべきことは、各設計物が、自ら人の知覚に訴えかけるような要素を持つために “作者が気づき、鑑賞者が未だ気づいていないことに気づかせる” という、押し付けがましい性格を帯びてしまうことへの危険性である。この特権的な、全てを把握している作者の立場、とでも言えるようなものは、多くのメタフィクション作品が陥っている “結局のところ作者の手のうちであるのだ” という興ざめにも繋がるものであるし、建築が訪れる身体によって再生され立ち現れる、という、理想とする体験の快楽から離れてしまうものである。このメタフィクションのマンネリ化と、ではそこで、鑑賞者が能動的であるためにはどのようなあり方があるか、という問いの投げかけは『あなたは今、この文章を読んでいる』(佐々木敦)の中心を担うテーマでもある。

この本の序章で佐々木敦は〈メタフィクションの問題〉という見出しのついた章の中で、どんなに複雑に仕掛けられたメタフィクション作品にも、その外延には常に現実の作者がいるという事実と、その〈作者の実在〉という事実こそが担保になって、読者が様々な仕掛けを安心して享受することができる、という実状に触れている。そして、この提起に続く一説は、建築のメタフィクションを考える上での大きな問題を提示してくれているとも言える。

”「メタフィクション」の「仕掛け」とは、じつは「作者」と「読者」が暗黙に協力し合いながら行う演戯のようなものである。そして、この「演戯」は、それがどれほどリアルに感じられたとしても、やはり本物の「現実」とは断絶した、つまりは誰かが造った絵空事なのであり、そうでしかないという事実性をあらかじめ/どこまでも保証されている。つまり、「メタフィクション」こそは「フィクション」が本来的に有する安全無害さを強調するものなのだ。”

設計において、鑑賞者よりも先に設計者がその内実を知る、という順番は、逆転し得ないものだ。ただ、ひとつの設計物において、 “作者が気づき、鑑賞者が未だ気づいていないことに気づかせる”という性格が出てしまうと、いかにその設計物が見えていないものを見せる効能や興味深い要素を持っていたとしても、ある単一の目的のための〈装置〉になってしまう。そのとき建築は、世界の複雑さのほんの1要素だけを提示する、作者から与えられた安全無害なフィクションに成り下がるのだ。

『あなたは今、この文章を読んでいる』の副題は、『パラフィクションの誕生』である。この〈パラフィクション〉という考え方は、本文章のはじめの方で触れたフリップブック、鑑賞者がいることによって生まれ出でる動きの創出、という話と通じるものがある。”ある小説は作者以外の誰かに読まれた時にはじめて実在する。そうでない場合、それはいわば存在はしていても実在はしていないのだ。” という言い切りは、まさに鑑賞者と鑑賞物が接したところから体験が立ち上がる、物は物だけで実在するのではなく〈知覚する身体〉に受け取られてはじめて動き出す、という態度である。そして、この問題に最も差し迫るのが、作家・円城塔の技法に触れながら展開する〈README〉の章である。

”「README」は際立って特殊であると言える。「README」というアルファベット六文字それ自体にかんして見るならば、それは常に既に読まれているからだ。「私を読みなさい」と読んだ時、私はもうそれを読み終わっている。まさしく自己回帰的な行為遂行文。このような意味で「README」と完全に同じ次元にある同様の指令文は他には存在していない。ある文章を読んでいる時、私たちがしているのはそれを読んでいることである/でしかないのだから。”

この、「README」という一つの理想形、これは、行為と指令の不可分で同時間的な一致である。この六文字は確かに人間に対する乱暴なまでの強制力を持つのだが、ここで起こっているのは、作者の押し付けがましい意図ではなく、もっと大きな〈そうなってしまう他はない〉システムの動きによって、鑑賞者の身体が動かされている現象だ。

文字を見るときほど素早く確実なわけではないが、現実を生きる〈知覚する身体〉は視界に入ったものを、自動的に確実に処理していくという事実を、私たちは信用すべきである。これもまた、作者だとか鑑賞者だとかという区分を越えた、大きな自然の摂理である。見なさい、と誰かに命じられているわけではなくても、目は周りを見て、自動的に理解していく。設計はやはり、ただ何もない場所を分割していくことであるし、そうしてできる空間には、更の敷地よりも多くのピントの受け皿があり、見える/見えない、という問題が大量に発生する。そして小説と異なり、実空間においては、鑑賞者は同時に複数のところに存在し、それぞれの〈知覚する身体〉に対して、身体の可動範囲/目の可動範囲を持つ。この、身体と目それぞれの可動範囲を持つ複数の〈知覚する身体〉を考えていくということに、この知覚を扱う試論を、空間構成の問題へと接続する鍵があると考える。

-

“ 二十七階分の距離を隔てた場所で、信号待ちをしている人たちがいて、いちばん先頭にいる女の人が、こっちを見上げているように見えた。一時間くらい前、同じ場所にわたしが立っていて、同じようにこのビルを見上げていた。(…)一時間前、そこには、交差点を見上げているわたしを見下ろしている人がいたかもしれない ”

−柴崎友香『寝ても覚めても』

この小説のさりげない一節が感じさせるのは、人物の移動とそれに伴う時間であり、空間が身体に与える制限の範囲で、〈私〉の位置は、別の身体の位置と交換可能であることの証明である。また、建築を一望し、全てをひとたびに把握することは原理上不可能であるため、少し過去である〈私〉と少し未来にいるところの〈私〉という、時間を隔てた同一人物同士の関係も見出せる。ある1本の柱をぐるりと周って把握するだけのことだとしても、その柱の裏側については、1秒前にそこを見ていた〈私〉の知覚と協力し合うしかないからである。

さらにここでは、二十七階分、という、身体が自力で移動するにはあまりにも遠い距離が、視覚によって容易に飛び越えられていることも示されている。小説の文章の中では軽やかな時間を感じさせるこの記述だが、現実の世界で想像してみると、信号待ちをしている人たちのいちばん先頭にいる女の人にとっては、この窓枠は、ぺたりとひらべったい遠隔像であるし、二十七階から見下ろす〈私〉にとっては、窓枠は質感も厚みも確かにそこにある窓枠そのものなのである。遠隔像と触知的な知覚の転倒、過去と未来の自分の身体も含む、他者との視覚範囲の交わり。複数の〈知覚する身体〉が、効果的に空間を立ち上げていくこととは、交換可能な身体と視覚の可動範囲が、重なったり離れたり、線引きされたりすることだろう。このとき、身体も目も、作者の意図によってある一点に誘導されるのではなく、切り替わり交換されていく前提として扱われ始める。

この前提を付加した上で、1つめのフェーズで行なったような透明化している人体と自然の仕組みを探る空間の構成を、立体的に展開していく。このとき、勿論、空間の各場所にいる身体から、そのとき見えるものを扱っていくのだが、2つめのフェーズでは、見せるべき限定したものを示すのではなく、敷地の各場所から認識できる身体の可動範囲〈身体のための敷地〉と、視線の可動範囲〈視覚のための敷地〉両方を別のものとして分け、すべてプロットし、取りこぼすことなく扱っていく。〈視覚のための敷地〉は、敷地境界線の範囲内に収まっているとは限らない。開口部などを通して視線が建築物を通り抜けるとき、隣家の壁までを、川の向こうの岸壁までを、無限遠とも言える空までを、〈視覚のための敷地〉の内部として扱うことができるからである。また〈視覚のための敷地〉は身体を越えて自由に拡張されるように見えて、簡単に阻まれ失われてしまうものでもある。なぜなら、ある更地の中央に柱がたった一本建てられただけで〈視覚のための敷地〉には把握できない空隙が生まれてしまい、その土地をぐるぐる歩こうにも、その空隙は方角を変えて残り続けるからだ。

ある敷地を設定したとき、あらかじめその周囲を囲んでいる隣家や周辺の構築物が〈視覚のための敷地〉の臨界線となるわけだが、どの構築物が臨界線としての役目を担うのかは、観察する身体の位置との関係による。同一平面上での〈視覚のための敷地〉の範囲は、計画される壁と開口部によって定められていくが、ここで最も広範囲の〈視覚のための敷地〉に影響するものは、観察する身体が立っている地面のレベルである。例えば地面から高さ2200を越えると、一般的なコンクリートブロック塀は視線を阻まなくなる。一軒家の高さを越えると視線の広がる範囲はさらに増え、遠くの団地が臨界線として登場する。さらに団地の高さも越えると、ほとんどの屋根は飛び越えるが、遠くのゴミ処理場の塔にはぶつかるかもしれないし、遠近法により縮んだ塔は、視線の衝突を免れるかもしれない。鑑賞者の視覚は〈身体のための敷地〉に制御された上で、任意の〈視覚のための敷地〉を体感するというわけである。

以上を踏まえて2つめの設計実験では、壁や柱を1枚建てるごとにこの2種類の敷地をプロットし、各箇所にいる〈知覚する身体〉のもつ〈視覚のための敷地〉の重なり合いや、見える範囲と距離の変化による認識��変化を取り扱っていく。こうしていくことで初めて、建築空間のもつ、人の身体の位置を規定しながら、人の視覚の中に動きとして立ち現れてくる側面や、知ってしまっても何度でももう一度見ることができるという性格を、設計手法のプロセスの中で取り扱うことに近づけるのではないか。

〈どのような形に対し、どの位置に立つことができ、どこまでのものが、どう見えるのか〉 これは余りに当たり前のことにも感じられるが、誠実に扱い切れる問題だとは到底思えないのである。よって、引き続き試してみたいと思う。

8 notes

·

View notes

Link

「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の犯人だった湊伸治が今度は殺人未遂で逮捕!

湊伸治以外の犯人たちも出所後に犯罪をしており、「少年法」は更生の役に立たないどころか、むしろ更生を妨げている!

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180821-00547408-shincho-soci 綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人の“元少年”が、今度は殺人未遂で逮捕されていた! 8/21(火) 11:45配信、デイリー新潮 8月19日、埼玉県川口市の路上で、32歳の男性の肩を警棒で殴った上、首をナイフで刺したとして45歳の男が殺人未遂の疑いで緊急逮捕された。逮捕された男は川口市の無職、湊伸治――。 「18時5分に被害者の男性から『警棒で殴られ、刃物で首を切りつけられた』との110番通報があり臨場しました。男性は首の後ろから流血がありましたが、幸いなことに命に別状はありませんでした。湊はその場におりませんでしたが、駐車トラブルの原因となった車輌は残っていた。ナンバーから自宅を割り出し自宅に行くと、犯行を認めたため、19時50分に緊急逮捕しました。湊は『刺したことは間違いないが、殺すつもりはなかった』と言っています」(捜査関係者) 警棒は3段の伸縮式で全長41センチ。実際に警察が使用しているものとは少し異なり、いわゆる護身用として販売されているものだという。刃物のほうは折りたたみ式で、刃渡りは8センチ、広げたときの全長は19センチになるという。 殺人未遂罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役である。しかし、死刑や無期懲役になることはめったになく、多くは懲役3年前後からおよそ7年程度とされる。 ちなみに正当な理由なく、刃渡り6センチを超える刃物を携帯すれば、銃刀法違反で2年以下の懲役、または30万円以下の罰金となる。 「ええ、そちらも視野に入れています」(前出・捜査関係者) 捜査関係者は、いつにも増して徹底して罪に問おうとしているかのようだ。 . ■野獣に人権はない 「湊伸治」という名を聞いてピンとくる人は、多くはないだろう。しかし、すでに一部のネット民の間では話題の男なのだ。 今から30年近く前になる。彼こそ1989年、日本中を震撼させた、綾瀬「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の4人の犯行グループの1人なのだ。 「当時16~18歳の少年が、見ず知らずの17歳の女子高生を拉致し、40日間に亘り監禁した上、なぶり殺し、遺体をドラム缶に入れてコンクリートで固め、江東区の埋め立て地に遺棄した――鬼畜としか思えぬ犯行でした。しかも彼らが監禁に及んだ部屋は、少年の両親が同居する実家の2階の自室。その少年こそ、湊伸治(当時16歳)です。両親は共産党系の診療所に勤務し、父は診療所の経営する薬局の薬剤師、母は看護士でした。2人とも共産党員だったため、警察への対応も筋金入りでした。家宅捜索も弁護士立ち会いの下で認めるという具合で、そのために捜査が遅れたと言われたほどでした」(社会部記者) 湊には懲役4年以上6年以下の不定期刑が下された。 当時、実名で報じたのは週刊文春だ。記事を担当したコラムニストの勝谷誠彦氏(57)が振り返る。 「少年法の名の下、実名報道はできないという風潮は今も変わってない。だけど、取材すればするほど、あの事件は酷かった。だから、“野獣に人権はない”と言って、実名報道に踏み切ったわけです。だって名前も報じられない彼らは、数年経ったら世の中に出てきて平気で歩き回るんですよ。逆に殺された、あんなに可愛い女子高生の名前は、じゃんじゃん報じられていた。どっちの人権が大事なのかと思ったけど、人権派という方々からは随分いじめられたね。日本は出所した者に甘すぎるんですよ。アメリカなんて性犯罪者にはGPSまで付けているわけですから。あれほどの性犯罪者、重犯罪者の名を、若いからというだけで実名で報じないのは、むしろ一般庶民に危険が及ぶのだから」 ■駐車トラブルじゃない その言葉が実現してしまったということか――。では、現在の湊はどんな男になっていたのか。自宅周辺の住民からの評判はすこぶる悪い。 (中略) 実際、階下の住民に聞いてみると、 「ああ、そうなんですよ。夜中の3時でもお構いなく、2階の床をドンドンドンドン踏み鳴らしたり、大声上げたりするんで、うるさくてしょうがない。天井に付いている照明がグラグラしちゃってるの分かります? それで19日の朝も、うるさいから話し合おうと2階に上がってベルを押したんだけど、出てこない。僕が下に降りて部屋に入ると、またドンドンドンドン。その繰り返し……。しばらくすると外に出て行くのが分かったから、追いかけて行って、なんであんなことをするのか問い詰めたんですよ。でも、話をそらして、違う話をしてくる。『何か聞こえるの?』とか言ったりね。頭がおかしいんじゃないかと思ったけど、なんとか止めてもらえるようになったんですよ。そしたら夕方には、あの事件でしょ。ビックリしましたよ、下手をしたら刺されたかもと思うと、今になって恐くてね」 事件の原因は駐車トラブルと発表されているが、目撃者たちの証言は異なる。 「駐車場に軽トラックが入ってきたんですけど、湊は仁王立ちして立ち塞がっていたんですよ。駐車トラブル? そんなんじゃないよ、因縁付けてたんだから。それで軽トラックの運転手が窓を開けたら、いきなり棒で殴ったんだよ」 「いつ刺したのかは分からなかったけど、軽トラには助手席にも人がいてね。その人があの男をぶん殴っていました。それを止めようとしていたのが刺された人です。刺された人は弱っている感じではなかったけど、長袖Tシャツの背中は血に染まっていたね……」 湊立ち会いの下で行われた現場検証を見ていた人は、次のように話す。 「なんだか、まったく悪びれる風もなく『ここら辺でやられたかな、こっちもやったけどさ』なんて言ってましたよ」 29年前の事件から更生したとはとても言い難い。 週刊新潮WEB取材班 2018年8月21日 掲載

>8月19日、埼玉県川口市の路上で、32歳の男性の肩を警棒で殴った上、首をナイフで刺したとして45歳の男が殺人未遂の疑いで緊急逮捕された。逮捕された男は川口市の無職、湊伸治――。

首をナイフで刺したのだから、殺す気満々だな。

>湊は『刺したことは間違いないが、殺すつもりはなかった』と言っています

首をナイフで刺しておいて、『刺したことは間違いないが、殺すつもりはなかった』とか量刑を軽くする戦術なのだろうが、世の中を舐め切っている!

>「湊伸治」という名を聞いてピンとくる人は、多くはないだろう。しかし、すでに一部のネット民の間では話題の男なのだ。

>今から30年近く前になる。彼こそ1989年、日本中を震撼させた、綾瀬「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の4人の犯行グループの1人なのだ。

「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の犯人=鬼畜は、やはり更生しなかった!

「湊伸治」以外の犯人たちも、更生せずにその後も犯罪をしている。

一日も早く少年法を廃止しろ!

> 「当時16~18歳の少年が、見ず知らずの17歳の女子高生を拉致し、40日間に亘り監禁した上、なぶり殺し、遺体をドラム缶に入れてコンクリートで固め、江東区の埋め立て地に遺棄した――鬼畜としか思えぬ犯行でした。しかも彼らが監禁に及んだ部屋は、少年の両親が同居する実家の2階の自室。その少年こそ、湊伸治(当時16歳)です。両親は共産党系の診療所に勤務し、父は診療所の経営する薬局の薬剤師、母は看護士でした。2人とも共産党員だったため、警察への対応も筋金入りでした。家宅捜索も弁護士立ち会いの下で認めるという具合で、そのために捜査が遅れたと言われたほどでした」(社会部記者)

女子高生コンクリート詰め殺人犯の1人で、今回また殺人未遂で逮捕された湊伸治の両親は2人とも共産党員だった!

共産党員というのは、「大量殺人による独裁支配」を目指している殺人テロ集団の連中なのだから、例外なく殺人テロリストなのだ。(

関連記事1

、

関連記事2

)

両親が2人とも共産党員(殺人テロリスト)の鬼畜なのだから、そいつらの子供が鬼畜となってもおかしくない。

そして、監禁、強姦、リンチ、殺害の現場は、この共産党員どもの家の中(2階)だった!

日本共産党幹部自宅2階でリンチ虐殺

女子高生誘拐監禁集団リンチ虐殺コンクリート詰め死体遺棄事件

>湊には懲役4年以上6年以下の不定期刑が下された。

>当時、実名で報じたのは週刊文春だ。記事を担当したコラムニストの勝谷誠彦氏(57)が振り返る。

> 「少年法の名の下、実名報道はできないという風潮は今も変わってない。だけど、取材すればするほど、あの事件は酷かった。だから、“野獣に人権はない”と言って、実名報道に踏み切ったわけです。だって名前も報じられない彼らは、数年経ったら世の中に出てきて平気で歩き回るんですよ。逆に殺された、あんなに可愛い女子高生の名前は、じゃんじゃん報じられていた。どっちの人権が大事なのかと思ったけど、人権派という方々からは随分いじめられたね。日本は出所した者に甘すぎるんですよ。アメリカなんて性犯罪者にはGPSまで付けているわけですから。あれほどの性犯罪者、重犯罪者の名を、若いからというだけで実名で報じないのは、むしろ一般庶民に危険が及ぶのだから」

成人の「人権」と未成年者の「人権」を差別するのは間違いだ。

人権は、万人に平等に適用されるべきだ。

特に「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の犯人の場合には17歳だろうが20歳以上だろうが、鬼畜に変わりないのだから「人権」なんてそもそも関係ない。

日本の「少年法」のように異常なまでに未成年者の犯罪者を甘やかす内容の法律は、世界的にも極めて珍しい。

日本の死刑にはEUなど海外の一部から批判が出ているが、日本の少年法には海外の多くから批判が出ている。

更生の観点からも、少年法で甘やかすから逆に更生の妨げになっている!

後述するが、実際に女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人たちは誰も更生していない!

少年法なんて、百害あって一利なし!

一日も早く少年法を廃止しろ!

> 湊立ち会いの下で行われた現場検証を見ていた人は、次のように話す。

>「なんだか、まったく悪びれる風もなく『ここら辺でやられたかな、こっちもやったけどさ』なんて言ってましたよ」

>29年前の事件から更生したとはとても言い難い。

少年法で甘やかしたこともあり、湊伸治は更生しなかった。

実は、女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人たちは、誰も更生していない。

この機会に「綾瀬女子高生コンクリート詰め殺人事件」について、おさらいしておこう。

40日間、共産党員の家で、鬼畜共によって監禁、強姦、リンチ、殺害された県立八潮南高校3年吉田順子さん(当時17歳)

左上が主犯格の宮野裕史(A) →横山と改姓して横山裕史→再犯(詐欺)

左下が小倉譲(B) →神作と改姓して神作譲→再犯(拉致監禁暴行)

右上が湊伸治(C)→再犯(殺人未遂)

右下が渡邊恭史(D)→引きこもり症候群

https://matome.naver.jp/odai/2135216420298176301 女子高生コンクリート詰め殺人事件の全貌【史上最悪な殺人事件】 女子高生コンクリート詰め殺人事件とは1988年11月25日、18歳Aは埼玉県三郷市内で当時17歳の女子高生をわいせつ目的で拉致、ホテルに連れ込み強姦した。その後、A、17歳B、16歳C、17歳Dの4人で東京都足立区綾瀬のCの自宅に女子高生を監禁して殺害した事件。 【事件番号】平成2う1058 女子高生コンクリート詰め殺人事件は、1988年(昭和63年)11月から1989年(昭和64年)1月の間に、東京都足立区綾瀬で起きた猥褻誘拐・略取、監禁、強姦、暴行、殺人、死体遺棄事件の通称である。 この事件は、加害者が全て少年(未成年)であったこと、犯罪内容が重大・悪質であったこと、犯行期間も長期におよび、少女が監禁されていることに気づいていた周囲の人間も被害者を救わなかったことなどの点で社会に大きな衝撃を与えた。 1988年11月25日、18歳Aは埼玉県三郷市内で当時17歳の女子高生をわいせつ目的で拉致、ホテルに連れ込み強姦した。その後、A、17歳B、16歳C、17歳Dの4人で東京都足立区綾瀬のCの自宅に女子高生を監禁。同28日、17歳E、16歳Fも加わり、6人で女子高生を集団で強姦。その後もCの家の部屋で監禁、強姦、傷害など虐待行為が続いた。 ▼事件概要▼ 1988年(昭和63年)11月8日、A、B、Cの3人が足立区内で自転車で帰宅中の女性(当時19歳)に声をかけ、3人で輪姦した。このときはAが運転するシルビアにB、Cが乗り込み、ドライブの誘いに応じないとみるや車を横づけにして行く手をはばみ、Bが自転車の鍵を奪って嫌がる女性を車に乗せた。逃げられないように常磐高速道路に入り、「少年院を出てきたばかりだ」「大洗(おおあらい)に行こう。大洗の海は寒いし、波が高いぞ」などと脅し、観念させてホテルに連れ込んだのだった。 11月25日午後6時ころ、AはCの自宅に行き、Cに対して、「今日は給料日だから金を持っているやつが多い。ひったくりに行こう」と誘った。Cは友達からバイクを借りて、2人で出かけ、ひったくりをした。 午後8時過ぎ、埼玉県三郷(みさと)市内をバイクで走行中、アルバイト先から自転車に乗って帰宅する途中だった県立八潮(やしお)南高校3年生の古田順子(17歳)を見かけると、AはCに対し、「あの女、蹴れ。あとはうまくやるから」と命じ、Cは言われた通りに、バイクで順子に近づき、左足で右腰を思いっきり蹴って、角を曲がって様子をみていた。 順子はバランスを失い、自転車に乗ったまま転倒、側溝に落ちた。そこへ、Aが近づき「大丈夫ですか」と声をかけ、助け起こすと「あいつは気違いだ。俺も脅された。危ないから送っていってやるよ」と言って、近くにある倉庫の暗がりでと脅し、ホテルに連れ込んで強姦した。 午後10時ころ、Aは自宅に戻っていたCに電話をかけると、そこにはBの他にDがいたが、Aはこの3人を外に呼び出した。その後、4人の少年たちは東京都足立区綾瀬のCの自宅の2階のたまり場に順子を連れ込んだ。 この日、Cの父親は3日間の社員旅行で沖縄に出掛けたため、自宅には母親とCのひとつ上の兄がいた。 11月28日、Aは「いいモノを見せてやる」と言って、呼び出されたE(当時17歳)とF(当時16歳)が加わって、家人が寝静まった深夜に順子を輪姦した。順子は必死の思いで抵抗した。階下の母親は目を覚ましたようであったが、寝具などで顔面を押さえつけられたため、叫び声を上げることはできなかった。 11月30日午後9時ころ、Cの母親は、このとき初めて順子の顔を見ている。Cに対し「早く帰しなさい」と言った。だが、1週間経っても順子がいることに気づき、直接、順子に「すぐに帰りなさい」とは言ってみるもののなかなか帰ってくれなかった。 また、この頃、順子に自宅へ電話をかけさせ「家出しているのだから、私の捜索願いは取り消して欲しい」と言わせている。それも、一度きりでなく、5日ごとに3回に渡って電話をかけさせており、順子の親は家出だと思っていたという。 その後、昼夜の別なく、順子の体を弄び、そのあまりの暴行に、順子が気を失うと、バケツの水に頭を漬けて気を取り戻させて、また犯すということを繰り返していた。その間、交代で見張りを続けた。 12月初めの午後4時ころ、、順子は少年たちが夜遊びで昼寝をしていた隙を見て、2階から1階の居間に降りてきて110番に電話した。だが、運悪く、近くで寝ていたAに気づかれてしまった。すぐに逆探知で警察からかかってきた電話に、Aが出て「なんでもない。間違いです」と返事した。 AとBは、このことをきっかけとして、順子に対し、手荒いリンチを加えた。殴ったり、蹴ったり、手足の甲にライターの火を押し付けたりして火傷を負わせた。また、シンナーを吸わせたり、ウィスキーや焼酎を飲ませて楽しんでいた。 Aは武田鉄矢の『声援』という歌に「がんばれ、がんばれ」という歌詞があって、いじめているときにそれを歌いながら順子に対し「お前も歌え」と言って歌わせた。自分たちが何もしていないときにも順子は小さな声で「がんばれ、がんばれ」と自分に言い聞かせているときがあった。 ▼被害者に行われた行為▼ ◆アルバイト帰りの女子高生を誘拐して不良仲間4人で輪姦 ◆不良仲間の家に監禁し暴走族仲間十数人で輪姦、関係者は100人に及ぶ ◆殴打された顔面が腫れ上がり変形したのを見て「でけえ顔になった」と笑う ◆度重なる暴行に耐えかねて、被害者は「もう殺して」と哀願 ◆顔面に蝋を垂らして顔一面を蝋で覆いつくし、両眼瞼に火のついたままの短くなった蝋燭を立てる ◆衰弱して自力で階下の便所へ行くこともできず飲料パックにした尿をストローで飲ませる ◆鼻口部から出血し、崩れた火傷の傷から血膿が出、室内に飛び散るなど凄惨な状況となった ◆素手では、血で手が汚れると考え、ビニール袋で拳を覆い、腹部、肩などを力まかせに数十回強打 ◆1.74kgのキックボクシング練習器で、ゴルフスイングの要領で力まかせに多数回殴打 ◆揮発性の油を太腿部等に注ぎ、ライターで火を点ける ◆死んだのでコンクリート詰めにして放置 ◆腕や足は、重度の火傷で体液が漏れ出していた ◆脳が萎縮して小さくなっていた 【判決】 主犯格の少年Aに対しては「主犯格で罪責は極めて重大」として懲役20年。 少年Bに対しては懲役5年以上10年以下の不定期刑。 少年Cに対しては「被害者を自宅に監禁し、手加減なく強度の暴行を加えた」として懲役5年以上9年以下の不定期刑。 少年Dに対しては「終始犯行に加わり、すさまじい暴行に及んだ」として懲役5年以上7年以下の不定期刑。 東京高裁は、「少年法によって責任を大幅に減じることは相当とは言えない」として、少年法としてはやや厳しめの判決を下した。

鬼畜どもの顔!名前!その後!

主犯少年A:宮野裕史(現在氏名 横山裕史)

1970年4月30日生まれ

懲役20年の刑で千葉刑務所に服役、2008年出所。

出所後に養子縁組で名字を横山に。

2013年に振り込め詐欺で逮捕。

女子高生監禁コンクリート詰め殺人事件主犯格の宮野裕史(現在氏名 横山裕史)は2013年1月、東京・池袋で銀行からお金をおろす振り込め詐欺の「受け子(出し子)」として逮捕された。

少年B:小倉譲(現在氏名 神作譲)

サブリーダー。1971年5月11日生まれ

裁判では5年から10年の不定期刑が確定し、1999年に出所。

2002年に結婚、養子縁組で神作譲に改名。

2004年に三郷市逮捕監禁致傷事件を起こし再逮捕される。

「オレは人を殺したことがあるんだぞ、本当に殺すぞ」

「オレは10年間懲役を受けてきて、そこで警察や検事を丸め込むノウハウを学んだ。何があっても出て来られる」

「(コンクリート事件を振り返り)アレはマジで楽しかったなあ。サブリーダーとか言ってるが、オレこそ本当の主犯なんだよ。」と吹聴していた!

小倉譲(神作譲)から拉致監禁暴行を受けた青年(当時27歳)

少年C:湊伸治

1972年12月16日生まれ

被害者の女子高生を監禁した犯行現場は湊伸治の自宅部屋。

伸治の兄、湊恒治も監禁に関わったとされる。

両親はバリバリの共産党員だった為、警察の現場検証には弁護士を立ち会わせるなど最大限の権利行使をした。

また「しんぶん赤旗」では被害女性を遊び人のワルだったかのように連日デマ報道を行なった。

5年から9年の不定期刑

出所後はムエタイ選手に。

2018年8月19日に殺人未遂で再逮捕される。

少年D:渡邊恭史

1971年12月18日生まれ

定時制高校に入学も、すぐに登校拒否をし退学。

宮野らのグループに加わり、犯行を行なった。

5年から7年の不定期刑

少年院でいじめに合い、引きこもり症候群に

中村 高次(E)

現在は地元スナックでこの事件のことを面白おかしく語る無反省人間。

伊原 真一 (F)

詳細不明

人気ブログランキング

(ドラマ画像)全身数百カ所にナイフで切られた後、全身数十カ所の骨折

少年法を廃止するべきだ!

少年法(昭和23年7月15日法律第168号)は、占領軍(GHQ)の指導の下に成立した法律だ。

戦後の混乱期に、食料が不足する中、生きていくために窃盗や強盗などをする孤児などの少年が激増し、また成人の犯罪に巻き込まれる事案も多く、これらの非行少年を保護し、再教育するために制定されたものだった。

終戦直後に、生きるために食料を盗んだ少年少女を全て刑務所に入れていたら刑務所が足りないために制定された特殊で一時的な法律だった。

そんな戦後の特殊状況において占領軍(GHQ)によって一時的に制定された「少年法」が約70年経った今もそのまま存続していることは、極めて異常なことのだ!

食料泥棒や、大人の犯罪に巻き込まれる少年がある程度減少した時点を見計らって、廃止すべき法律だった。

日本の「少年法」のように異常なまでに未成年者の犯罪者を甘やかす内容の法律は世界的にも珍しい。

平成27年2月に「川崎国」(神奈川県川崎市)で、舟橋龍一(母がフィリピン人で、父の母が韓国人)ら3人が上村遼太君を殺害した事件においても、3人が逮捕された直後に海外では、異常な日本の少年法を批判し、「日本は少年法を廃止すべき」とする意見が多数上っていた!(

関連記事

)

更生の観点からも、少年法で犯人を甘やかすから逆に更生の妨げになっている!

実際に、例えば「女子高生コンクリート詰め殺人事件」の犯人たちは誰も更生しなかった。

少年法なんて、百害あって一利なし!

一日も早く少年法を廃止しろ!

●関連記事

実況見分で舟橋は箱の中!少年法を廃止しろ!「スマホを川に投げ捨てた」・樋口、事件後に証拠隠滅

http://deliciousicecoffee.jp/blog-entry-5753.html

実名報道自粛は李珍宇の2件の「殺害→死姦」の後・小松川事件・1960年代まで新聞も実名&写真

http://deliciousicecoffee.jp/blog-entry-5769.html

少年殺害の犯人5人を特定・東松山市の河川敷で「5人で石で殴り、けいれんしたので水に押しつけた」

http://deliciousicecoffee.jp/blog-entry-6343.html

留学生が審判殴り10針縫う怪我・延岡学園バスケ部1年コンゴ出身エルビス・被害届は出さない意向

http://deliciousicecoffee.jp/blog-entry-7118.html

56 notes

·

View notes

Text

2022建築レビュー#4

-建築レビュー#4(設計者:Helen&Hard)発表者:伊藤(M1)講評者:新倉-

建築レビュー第4回目は、ノルウェーに拠点が置かれているHelen&Hardが取り上げられた。Helen&HardはStavangerとOsloを中心に木造建築を得意とした29名のチームである。既存を利用した作品が多く、場所性を生かし、人々が集う空間の計画などがある。

特に彼らは「木造」「トランスフォーメーション」「社会的持続可能性」「システム設計」の4つに着目し、設計を行っている。

今回は、彼らがつくりあげた3つの住宅を取り上げ、それぞれの計画によって異なる活動を考察する。

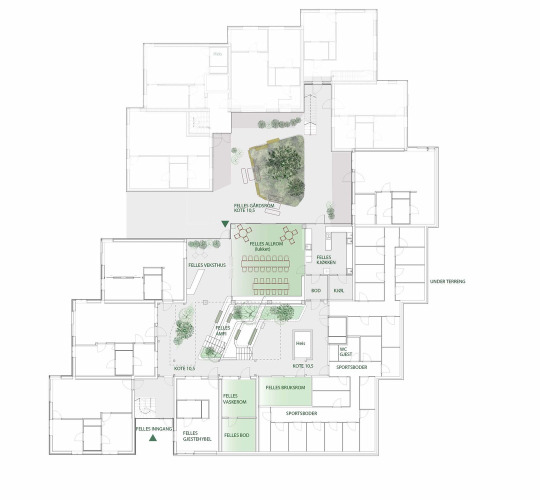

事例1 「Vindmøllebakken Housing」[2019]

元々倉庫のようなものが敷地内に分散しており、既存の外壁の一部を残し、周囲の外部空間の敷居として機能させている。

「Gaining by Sharing(共有による利益)」モデルに基づいた住宅。

現在の社会的ニーズに応えられないことの多い標準的な住宅の建て方への対策案である。時間・空間・資産を共有することで、環境だけでなく、社会的・経済的・建築的な面でも、より持続可能なくらいを実現させる。

全体構成は、40の共同生活ユニット、4つのタウンハウス、10のアパートメントである。3〜5階建ての低層建築で計画され、プレハブの木造部材で建てられ、人間、社会、環境のニーズを持続可能な方法で満たすモダンな住宅タイポロジーとなっている。

平面的には、円形劇場を起点にアパートメントへ分かれている。

屋上にはライブラリーや温室へと続くオープンな階段室とギャラリーが配置されている。この部屋は、空間と人との視覚的なつながりを生み出し、居住者に共同生活への参加の選択を自由に提供する。

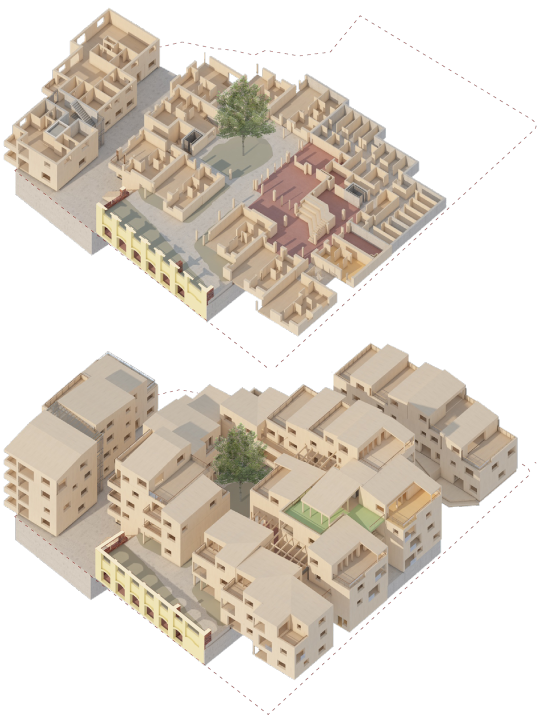

事例2 「Venice Biennale」[2021]

1959年にSverre Fehnによって設計されたパビリオン内に設置された構造である。実験的なコハウジングのプロジェクトとして、コミュニティの設計と構築のためのフレームワークを提示しており、「Vindmøllebakken Housing」の住民参加と持続可能性を基盤にしている。

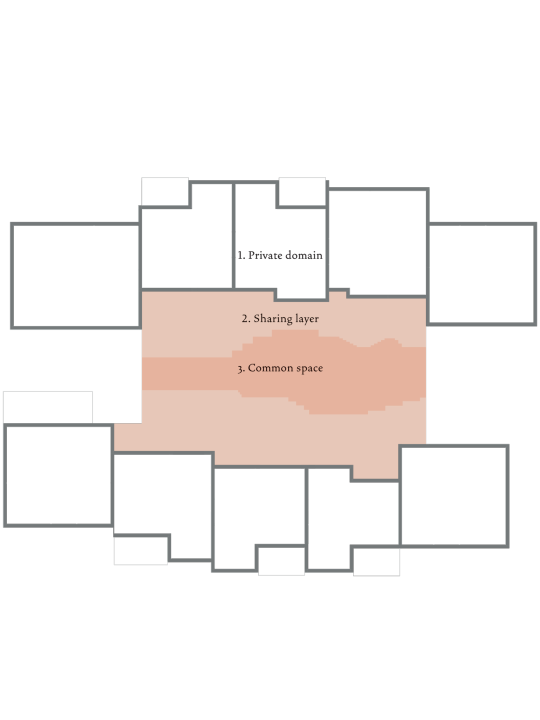

平面的には中央に共有スペースが位置し、その周りに住宅が位置する。

個人の自由を守るプライベートゾーン、プライベートとパブリックの間の中間的なゾーン、

すべての住人が集うことのできる、中央の共有ゾーンの3つの空間である。

3つのレイヤーを重ねた空間は、プライバシーと共同性のグラデーションを作り出し、住むための場を提供する。

共有スペースにはランド、スケープのように水平に伸びる棚のような木材があり、空間的に地面と関係させている。屋根を最良の状態に保ち、壁、地面、階段、梁などの連接要素を集合させてできた空間を守り、活用する。

共同住宅モデルの空間構成は、床、壁、家具を作るセルフビルドシステムにし���いる。

そのため、この提案は持続可能であり、時間の経過とともに変化する可能性がある。

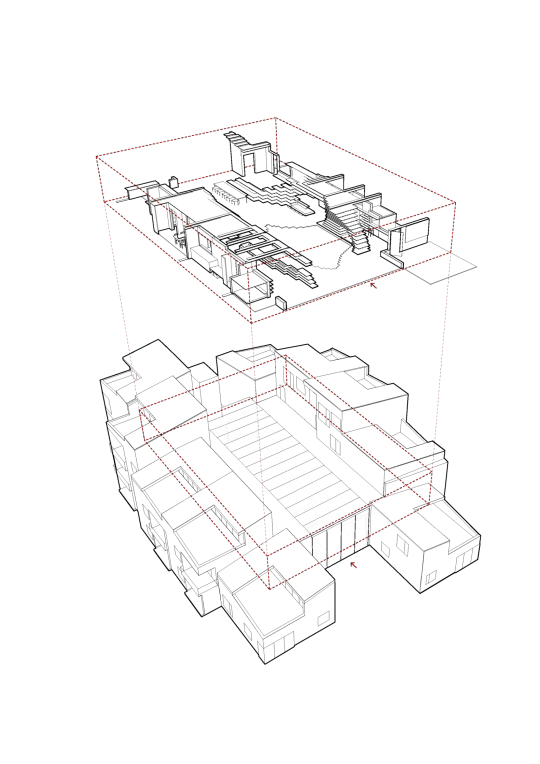

事例3 「Samling Library 」[2020]

この建築は、図書館の機能をメインとし、参加への敷居を低くした住民のための新しいリビングルームのような集いの場である。

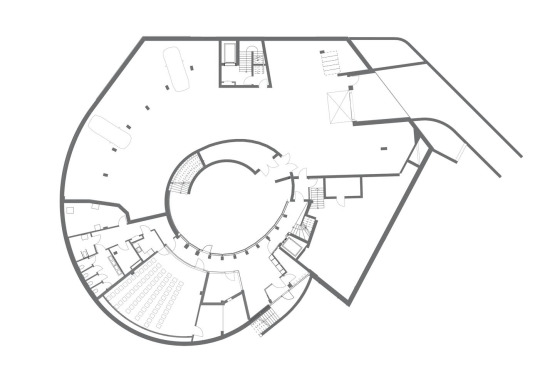

楕円形のアトリウムから放射状に広がる空間は、建物を超え、周囲環境へと広がる。また、重厚な木造の骨組みは、地域の豊かな木材の歴史と呼応し、ガラスのファサードを通して周囲の森林とつながる。自然と建築の対話を示唆している。

木造フレームは放射状に配置され、様々な用途に応じた空間を分離・結合させる働きをも持つ。

中央に開放的なアトリウム的空間が位置し、そこから放射状のジオメトリーによって建物の構成を作り出している。この構成によって、建物の中心機能にリビングルームとしてのライブラリー、その周りに各機能が集まる静かな空間を置き、人々をつなぐ。

中央の開的なスペースは、壮大さと控えめさを併せ持ち、居心地のよいヒューマンスケールを持つ。

木材を、ほぼすべての建築要素に使うことにより、木造建築の文化遺産と地域の木材産業を反映し、より持続可能で責任ある社会を鼓舞している。

天井と構造体に見られる柔らかな曲線は、銀行、図書館、共有スペースでの部屋の体験と質を高めるための重要な要素である。

私は、Helen&Hardの設計について、小さなスケールの集合の中に差し込まれたヴォイド空間が利用者の居場所となり、多様な機能を付加させ行動を促進させる。木材が生み出す温かさに包み込まれた空間が持続可能な暮らしを誘発させるのだと感じた。

山中は、Helen&Hardの作品から、コモンの役割を場所ごとに模索し、コモンにただ場所を与えるのではなく機能を設定するといったコーポラティブハウス的な視点を用いることにより、建築・空間にして落とし込んでいると捉えた。

北欧の建築は、福祉に対して国全体で意識が高いため、共有部をシェアすることに注目する理由の一つになったのではないか。木材の使われ方も、北欧ならではの特徴が見られる。またコモンは、吹き抜けや劇場など場所ごとに異なった役割を果たしていると述べた。

出展

https://www.archdaily.com/?ad_name=small-logo

https://helenhard.no/work/samling/

0 notes

Text

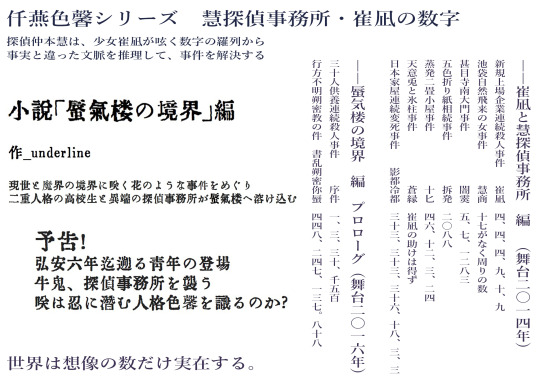

蜃気楼の境界 編(五六七)

蜃気楼の境界 編(一二三四)から

「渦とチェリー新聞」寄稿小説

蜃気楼の境界 編(五)

界縫

正嘉元年紅葉舞い、青い炎地割れから立ち昇る。音大きく山崩れ水湧き出し、神社仏閣ことごとく倒壊す。鎌倉は中下馬橋の燃える家屋と黒い煙かき分けて家族の手を引きなんとか生き延びた六角義綱という男、後日殺生も構わぬ暮露と成り果て武士を襲えば刀を得、民を襲えば銭を得て、やがて辿り着いた河川で暮露同士語らうわけでもなく集まり暮らす。或る夜、幾度目のことか絶食にふらつき目を血走らせ六角義綱、血に汚れた刀片手に道行く一人の者を殺めようとするが、嗚咽を漏らし立ち竦みそのまま胸からあの日の紅葉のごとき血を流し膝から崩れ落ちる。道行くその者、男に扮した歩き巫女だが手には妖しげな小刀、その去る様を地べたから見届けんとした六角義綱のすぐ背後、甚目寺南大門に後ろを向けて立つ闇霙(あんえい)と名乗る男あり。みぞれ降りだして、人とも呼び難いなりの六角義綱を一瞥し、闇霙、口開かず問いかける、そなたの闇は斯様な俗識さえ飼えぬのか。六角義綱、正嘉地震から甚目寺までの道中で妻を殺され、涙つたい、儂には女は切れん、と息絶える。その一通りを見ていた青年、六角源内、父を殺した女を浅井千代能と突き止めて敵討ちを企てるが、知られていたか検非違使に捕らえられ夷島に流され、以後誰とも交流を持たずに僻地の小屋で巻物を記したという。それから七五九年の時が経ち、二〇一六年、仟燕色馨を内に潜める二重人格の高校生市川忍とその同級生渡邉咲が、慧探偵事務所を相手に朔密教門前また内部にて些細な一悶着あった、その同日晩、奇妙な殺人事件が起こる。場所は百人町四丁目の平素な住宅区域、被害者女性、五藤珊瑚(三〇)の遺言は、残酷な苦を前に千年二千年なんて。戸塚警察署に直ちに捜査本部が設置され、その捜査とは別に警部補の高橋定蔵、市川忍の前に立つ。何故おれなんかに事情徴収を、と忍。事件当日、校門の監視カメラに映っていたきみが何か普段と違うものを見てなかったかと思ってね、若き警部補が爽やかに答え、それで市川忍、脳裏の人格に声を送る、一顛末あった日だ厄介だね。対し仟燕色馨、おそらくこの警部補、謎多き朔密教を疑っている、ならばこの事件あの探偵にも捜査の手が伸びる、ところで気づいているか探偵事務所の探偵に見張られている。

小料理屋点々とある裏通りの角に螺旋階段へ繋がるアーチ状の古い門を持つ築古スナックビルの入り口で刈り上げマッシュショートにゆるめパーマの少年のような青年がただ立っていると突然背後から強面の男がどこに突っ立っとんじゃと怒鳴ってきたので青年は冴え冴えとした眼差しで振り返り、幻を見てたんじゃないですか、俺はずっとこの位置でスマホを見てました、俺の輪郭と色、背後の風景と俺のいる光景をもっと目に焼きつけてください。男は動転し不愉快な目の前にいる青年を忘れないようじっと食い入って見る。だが、その光景はすでに幻で、スマホを見ていた青年はもういない。走り去っていたのだ。朝のホームルーム直前にその青年、六角凍夏(むすみとうか)が現れ席につく。振り返り、後ろの席の渡邉咲に聞く、きみ、部活入ってるの。隣席美術部員中河原津久見が聞き耳を立てている。渡邉咲は初めて話しかけてきた六角凍夏が先々で勧誘しているのを知っていて、文芸部でしょ、と冷えた目を送ると、文化琳三部だよ、と。咲が琳三って何という顔で惑うと、清山琳三ね、俺らの界隈で知らぬ者はいないよ、とくるが、咲はどこの界隈の話なのと内心いよいよ戸惑う。だが、聞き耳を立てていた中河原津久見はピクシブなどで目にする虚無僧キャラねと気づくが話に加わらない。きみ、机の上の本、和楽器好きでしょ、清山琳三は気鋭の尺八奏者。私、渡邉咲、と口にしながら、尺八ね。放課後、六角凍夏は一人、文芸部部室の小さな教室に入って電気をつけるとドアを閉め、密室と成る。中央辺りの机に、鞄から取り出した古びた筒を置く。目を閉じる。刹那、周囲にぼろぼろの布団が幾枚とどさっと落ちてき動きだす。それは天明四年鳥山石燕刊行妖怪画集「百器徒然袋」に見られる暮露暮露団(ぼろぼろとん)だが現実に現れたわけではなく、六角凍夏の想像力は小さな空間で全能となり百器徒然袋の界隈と接続し、今回ならばそこに記された妖怪があたかも姿を見せたかのような気分になったのだ。密室に、江戸の布団の香りが充満する。ときに、異界からの香りが漂ってくることもある。翌、静かな夜、百人町四丁目にて更なる殺人事件が起こる。被害者は志那成斗美(四〇)遺言は、潔く煮ろうか。魔の香りも、又、此処に。

蜃気楼の境界 編(六)

五鬼

出入りする者らの残り香も錯綜の果てに幻影さえ浮かべる夜の街。串揚げ並ぶコの字カウンター中程で束感ショートの若い警部補が驚きのあと声を潜め通話を切ると手話で勘定を頼み、さっぱりとした面立ちの探偵仲本慧に目をやり、五鬼事件だがまだ続いていたと輝きの瞳隠せないながらも声を落とし去っていく。百人町四丁目連続殺人事件の犯人佐々木幻弐が第二被害者志那成斗美の最期の正当防衛で刺され意識不明のまま病院で死亡したという話、監視カメラから犯行も明確、第一被害者五藤珊瑚への犯行とも繋がり既に報道もされた直後の第三事件発覚。カウンターに残された探偵仲本慧、ビールを追加し面白い事件だが依頼がきてないから何もできないね、と奥に座る長髪黒はオールバックの男に突然話しかける。その男、串揚げを齧りながらチラと目線を合わせる。慧、ビールを飲み干し、隣に座っていいかなと距離を詰め、そっと名刺を置き、歓楽街案内人の市川敬済だね仕事柄我々は抜け目ない、聞き耳を立ててたね、という。黙す市川敬済に、優秀な探偵の知り合いは二人と必要ないかなと強い声で独り言のように笑みを送る。店内、音楽なく、静かに食す客、座敷からの賑わい。この辺りで、青島ビールが飲める良いバーを探してる客がいたなそういえば、と市川敬済、懐から名刺を取りだし横に並べる。直後、和柄のマフラーをしたギャル僡逢里が現れた為、仲本慧、名刺を拾い、勘定を済まし去っていく。お知り合いさんなの、と尋ねつつ座る僡逢里に、池袋の二青龍で今は探偵の男だ知ってるか、と尋ね返す。誰よ、テリトリー渋谷だったし、今日はいないの。暗に警部補のことを口にする。僡逢里の耳元で、まだ続いてるらしい千代女のママ心配だな。食事の注文をしながら僡逢里、出勤前に縛られたい、と呟く。夜十一時、一人になった市川敬済の前を男女が横切る。片方の男が枯淡の趣ある着物姿でありながら凍風をただ浴びるがごとく静かであったため変に気にかかるが、気にするのをやめて電話をかける。あら敬済さん、と通話先、青藍に杉の木が描かれた着物の女、さっきまで警部補さんがいらしてたのよ、お店は営業してません、今朝三人目の不幸がありまして五鬼も残すところ二人なの。語るは浅井千代女である。

遥か彼方より朗々と木曽節が諏訪太鼓と絡まり聞こえる、それは五年前の、冬の宵、一人の女、吉祥寺の麻雀ラウンジ千代女の開店準備中、六人の女達を前に、肩に雪積もり震えている。浅井千代女が側に近づき、貴女の血に刻まれし鬼の禍、憎しと思うなら、受け継がれし技術でお金に変えて楽園を造るのよ、弐宮苺(にきゅういちご)の源氏名を授けるわ、そちらの西クロシヤ(五〇)引退で貴女の席があるの。語りかけてきた浅井千代女を取り囲む五人の女達、五鬼を見る。はい、と涙流し、生まれて初めての愉しい月日流れ、今、浅井千代女の周りに残る五鬼はその弐宮苺(三〇)と柵虹那奈(さくにじなな、四〇)だけだ。今朝殺害された紫矢弥衣潞(しややいろ、五〇)の遺言は、一路ゆくは三人迄。殺害現場で弐宮苺は両拳固く握りしめて言う。千代女さまを死なせはいたしません、次はこの私が千代女さまの匂いを身につけ犯人を誘いだし返り討ちにしてやります、これまで通り千代女さまは、五鬼にはできない私達鬼の禍の力を強める祈祷にどうか専念してください。浅井千代女の頬に涙が伝う。紫矢弥衣潞の形見の側に六歳の娘が一人。この災い突如訪れ、犯人の心当たりなく、志那成斗美が相打ちにし病院で死亡したという佐々木幻弐が何者なのかも分からない。不気味であったが浅井千代女は思う、そもそも私達がこの現世において得体知られていない存在なの、それに。相手は私達より強い、と震える。市川敬済に連絡を入れる。丑三つ時に市川敬済が女と帰宅、玄関騒がしく、津軽塗の黒地に白い桜が控えめに描かれた高さ一尺程のテーブルに女が横たわる音がする。自室でスマホを触っていた高校一年生の市川忍、悠里と帰ってきたのかあの女嫌いだな、と不機嫌になる。脳裏から仟燕色馨の声、きみの父だが今着信があり通話している。女といるのに別の女と喋ってるのそりゃあ母も出ていくよ。連続殺人の件だ探偵仲本慧の名前も出ている。いつも大人達は都合で何か企んでいて不快だよ。翌日、暑し。ホームルームの前に近寄ってきた同級生渡邉咲が、低血圧以外の何物でもないローテンションでいつもより元気な声で市川忍に話しかける。事件は解決してなかったのよ、貴方のお知り合いの探偵、仟燕色馨の出番じゃない?

蜃気楼の境界 編(七)

境迷

昼か、はた、ゆめの夜半にか、北原白秋「邪宗門」の一節に紛れ込んでいた六角凍夏は国語教師茨城潔に当てられて、地獄変の屏風の由来を申し上げましたから、芥川龍之介「邪宗門」冒頭付近をちらと見、朗読し始めるが、正義なく勝つ者の、勝利を無意味にする方法は、いまはただ一つ、直ちに教師が、むすみその「邪宗門」は高橋和巳だ、遮ってクラス騒然となる。六角、先生、界をまたぐは文学の真髄ですと逸らす。教室の窓から体育館でのバスケの授業を眺めていた市川忍に、脳裏から仟燕色馨の声、百人町四丁目連続殺人事件、慧探偵事務所の手にかかれば一日で解決する探偵はあの少女が呟く数字で結論を読みとるからだ朔密教での一件はそういう話だっただろう。それじゃあカジョウシキカ勝ち目が。否あの少女がいかなる原理で数字を読むか今わかった。その時、教室の背後から長い竹がぐんと伸び先端に括られた裂け目が口のごとき大きな提灯、生徒らの頭上でゆらゆら揺れる。「百器徒然袋」にある不落不落(ぶらぶら)を空想した六角凍夏の机の中に古びた筒。不落不落を唯一感じとった仟燕色馨、市川忍の瞳を借り生徒らを見回す。何者だ。その脳裏の声へ、何故だろう急に寒気がする。界か少女は先の「邪宗門」のごとく数多の界から特定している市川忍クンきみはこの連続殺人事件どう思う。昨夜の父の通話を聞くに麻雀ラウンジ千代女のスタッフが四度狙われるから張り込めばだけど犯人佐々木幻弐死んでも事件は続いたし組織か警察もそう考えるだろうから現場に近づけるかどうか。吊り下がる口のごとく裂けた提灯に教師も生徒も誰も気づかず授業続く。休み時間スマホで調べた麻雀ラウンジに通話。まだ朝だ、出ないよ、休業中だった筈だし。仟燕色馨は通話先を黙し耳に入れ続ける。浅井千代女らは、魔かそれに接する例えば鬼か、ならば逞しき彼女らが手を焼く犯人も、人ではないと推理できよう恐らく一人の犯行による。驚き市川忍、犯人が死んだというのに犯行は一人だって。きみは我が師仟燕白霞のサロンで幼少時千代女と会っていたことを忘れたか父と古く親しい女性は皆その筋だろう。側に、一人の同級生が近づいていたことに突然気づき、晴れてゆく霞、市川忍は動揺する。渡邉咲が、不思議そうに見ている。

柵虹那奈、と雀牌散らばりし休業続く麻雀ラウンジで浅井千代女が呼びかける。はい千代女さま。志那成斗美あの人の槍槓はいつだって可憐で美しかったわ、五藤珊瑚あの子の国士ができそうな配牌から清一色に染める気概にはいつも胸を打たれていたわ、紫矢弥衣潞あの方の徹底して振り込まない鬼の打ち筋には幾度も助けられたわ、三人とも亡くしてしまった、弐宮苺は私達を守ると意気込んでいるけどあの子を死なせたくないの。ラウンジを出て一人、浅井千代女は市川敬済から聞いた池袋北口の慧探偵事務所へ出向く。雑居ビル、銀行かと見紛うばかりの清潔な窓口が四つあり小柄の女性職員田中真凪にチェックシート渡され番号札を機械から取り座る。呼ばれると先の職員の姉、同じく小柄な三番窓口女性職員田中凪月が青森訛りで対応するがシート見てすぐ内線で通話し真凪を呼び千代女を奥���案内させる。無人の応接間は中国人趣味濃厚で六堡茶を口にしながら十分程待つと仲本慧現れ、異様な話は耳にしている我が慧探偵事務所に未解決なしさ安心して、笑顔に厭らしさはない、依頼費は高くつくけどね。千代女は私達に似てるわと思う、職員は皆日本人名だが大陸の血を感じる、理由あってここに集い共同体と成っている、市川敬済とは昔SMサロン燕(えん)で業深き運営者は仟燕白霞に紹介された、世俗の裏側で通信し合うルートで辿り着いた此処は信用できる。受け応えを記録する仲本慧に着信が入り中国語で喋りだす。六堡茶を喉へ。探偵職員二名曰く、監視対象の市川忍が早退し校門前で謎の探偵仟燕色馨と通話していたという。仟燕色馨が仲本慧に仕掛けた誤情報だが、千代女を上海汽車メーカーの黒い車に乗せ吉祥寺の麻雀ラウンジへ。市川敬済はその謎の探偵にも件の連続殺人事件を探らせているのかなぜ子の市川忍が連絡を、空は雲一つない、SMサロン燕は五年前の二〇一一年に閉鎖し今は仟燕家のみその調査は容易ではないが必要かすぐ崔凪邸へ行くべきか。麻雀ラウンジのドア、鍵開き、僅かな灯火の雀卓で盲牌していた柵虹那奈、差し込む外光より、冷気識る。現れるは、病室で死に顔さえも確認した、佐々木幻弐である。上海汽車メーカーの黒い車は崔凪邸に着く。少女崔凪は、使用人二人と土笛づくりをして遊んでいる。

by _underline

----------------------------------------------------

「渦とチェリー」チャンネル

【音版 渦とチェリー新聞】第27号 へ続く

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

仟燕色馨シリーズ 全人物名リスト

----------------------------------------------------

0 notes

Photo

おはようございます。 東町の家|愛知県岩倉市 FIFAランク1位で優勝候補No.1のブラジル🇧🇷に粘り勝ちしたクロアチア🇭🇷。本当に素晴らしいチームだ👏 27坪の敷地に建つ延べ床面積28坪のお家です。 【クライアントの声】 Q1.青木昌則建築研究所を知ったきっかけは? A.インターネットで近隣の建築事務所を検索して知りました。 Q2.青木昌則建築研究所に依頼した決め手は? A.一番の理由は、はじめて相談に行った際に見せていただいた図面と現場監理報告書で、青木さんの仕事に対する丁寧さが伝わって来たことです。 私は公共工事(住宅ではありませんが)の現場監督の仕事をしておりますが、今まで出会ったどの設計事務所の方々からよりも信頼できると感じ、自分の家を建ててもらうなら青木さんしかいないと思いました。 #東町の家 #桜並木の家 #クライアントの声 #青木昌則建築研究所 #マイホーム #新築一戸建て #注文住宅 #新築 #家づくり #建築家 #建築家と建てる家#建築士とつくる家 #設計事務所 #設計事務所愛知 #設計事務所岐阜 #設計事務所三重 #建築士 #建築 #設計 #住宅設計 #木の家 #シンプルモダン #無垢材 #自然素材 #丁寧な暮らし https://www.instagram.com/p/Cl9uBs2y8tV/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#東町の家#桜並木の家#クライアントの声#青木昌則建築研究所#マイホーム#新築一戸建て#注文住宅#新築#家づくり#建築家#建築家と建てる家#建築士とつくる家#設計事務所#設計事務所愛知#設計事務所岐阜#設計事務所三重#建築士#建築#設計#住宅設計#木の家#シンプルモダン#無垢材#自然素材#丁寧な暮らし

0 notes

Photo

/つなぐデザイン一級建築士事務所. . 八潮市の新築倉庫。. 地縄を確認しました。. . . . 地縄とは、敷地内に実際の建物の位置を落とし込み、大きさ、配置にズレがないかを確認する作業のことです。. . 地縄を張ると、敷地の大きさもさることながら、今回の建物はとても大きいことが実感出来ます。. . 人間の感覚は不思議なもので、地縄では大きく感じ、基礎が出来上がると小さく感じ、構造が組み上がると再び大きく感じるのですが、今回もその法則が成立するのか、今から楽しみです。. . 建築工事も間もなく始まります。. 完成は来年5月です。. . . . ◾️建築相談. ◾️空き家の利活用のご相談. ◾️注文住宅設計. ◾️お店開業支援. ◾️児童福祉・老人福祉施設設計. ◾️モノづくりサポート. ◾️開発許可・農地転用・農用地除外申請. . #設計事務所 #数世代先の子どもたちへ出来ること #建築 #住宅 #店舗デザイン #飲食店デザイン #空き家 #事業系建築設計 #倉庫 ----------------------------------- 🌿つなぐデザインオフィス 📍千葉県松戸市常盤平3-4-7-101 📞047-707-2902 🖥https://tsunagu-design.com ----------------------------------- (Yashio, Saitama) https://www.instagram.com/p/CkxwzpZPF-l/?igshid=NGJjMDIxMWI=

1 note

·

View note