Partage de bouts de réflexions, ressources et questionnements, souvent depuis une perspective anti-validiste et intersectionnelle.

Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

Dans le dernier numéro de la déferlante, j’ai participé à une conversation autour des récents débats sur l’aide à mourir en France. Cette version, éditée, ne contient pas les propos foncièrement validistes tenus lors de l’échange. Ils sont pourtant symptomatiques de l’état du débat, et une preuve supplémentaire que la loi sur la fin de vie, en l’état actuel, présente un danger pour beaucoup d'entre nous.

Pour rappel, la proposition a été relancée au printemps 2024, avant d’être brutalement interrompue par la dissolution de l’Assemblée Nationale. Il est important de rappeler que dans un climat de montée de l’extrême droite et une destruction des services publics, une loi sur «l’aide à mourir» représente une menace réelle pour les personnes handicapées. Ces craintes sont nourries non seulement par l’histoire, mais aussi par les dérives que nous voyons apparaître ici, comme dans d’autres pays tel le Canada. Malheureusement, on continue de mettre sur un même pieds d’égalité récits individuels et enjeux politiques. Le validisme tue, et un débat sur l’euthanasie qui écarte les premièr·es concerné·es n’en est pas un, c’est une condamnation. 🔺Il y a urgence à recentrer la parole des militant·es handicapé·es. Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’article dans le lien ci-dessous ou dans le dernier numéro de la Déferlante (Novembre 2024)

#ableism#disability justice#disability#eugénisme#disabled lives matter#trans lives matter#we are human#antifascist

3 notes

·

View notes

Text

Jeux paralympiques : le prix de la diversité.

[Vous pouvez retrouver cet article sous forme de brochure sous le lien suivant en pleine page, ou en cahier]

Alors que les Jeux Olympiques s’apprêtent à gâcher l’été de milliers de personnes, je me suis dit qu’il pourrait être intéressant de revenir sur une facette dont on parle beaucoup moins : les Jeux Paralympiques. En effet, il est assez simple de trouver des critiques sur le modèle en général, mais assez peu sur les implications pour les personnes handicapées, qu’elles soient ou non athlètes. Si l’on en croit les discours officiels, les Jeux Paralympiques sont une véritable aubaine pour les handiEs. On se félicite de la construction de logements ou de services publics aux normes, sans trop interroger le fait qu’il ait fallu attendre jusque-là.

Extrait du twitter de Fadila Khattabi, Ministre déléguée chargée des Personnes âgées et des Personnes handicapées.

En termes de visibilité, c’est aussi LE moment de l’année où l’habituel paysage audiovisuel donne la place à plus de diversité, notamment pour le de handicap. Malgré toutes ces bonnes nouvelles, les Jeux Paralympiques, comme son équivalent à gros budget, sont une plaie. Ce texte est un rapide tour d’horizon des critiques qu’on peut y adresser.

Contexte

Les Jeux ont été remis au goût du jour en France, dans un contexte impérialiste qui teinte encore ses valeurs aujourd’hui. La vision de sa version moderne est directement basée sur une idéologie raciste et colonialiste. Son créateur, le baron Pierre de Coubertin, y voyait un moyen de démontrer la supériorité de la race blanche et de « discipliner les indigènes ». Par la suite, et pendant plus de 40 ans, les figures majeures du comité olympiques ont partagé très ouvertement des idées similaires, antisémitisme1, franquisme2, impérialisme assumé... Pour cette raison, ainsi que d’autres, évoquées plus loin, des voix se sont élevées pour critiquer et s’opposer à la tenue des Jeux, avant d’être vivement réprimées.

Partout où sont passés les Jeux olympiques et Paralympiques, on observe la même tendance. Les villes hôtes accélèrent leur développement économique au détriment des habitantEs les plus précaires. Destruction de favelas à Rio en 2016, expulsions des Roms à Athènes en 2004, des sans-abris à Londres en 2012, relogements forcés à Beijing en 20083, le schéma se répète. Les travailleurs sans-papiers, nombreux sur les sites de construction, subissent aussi les abus d’un système qui ne leur permettent aucun droits ou sécurités. Depuis des mois, on observe le même processus s’enclencher à Paris et à Marseille, avec l’accélération des expulsions de logements et un « nettoyage » des quartiers où se déroulent les épreuves. Dans les faits, cela implique l’usage plus fréquent des forces policières, des systèmes de surveillance et de contrôle de la circulation des habitantEs. Ces actes sont une menace pour toustes, mais d’autant plus pour les personnes déviantes et psychiatrisées, que les pratiques autoritaires de ce type touchent plus durement.

L’expérience montre que les conséquences de ces bouleversements s’étendent bien après l’événement. L’expulsion des pauvres et des indésirables se fait en même temps qu’une accélération de la gentrification. La spéculation grandissante entraîne une augmentation des loyers, qui poussent les locaux à déserter « leur » ville au profit des touristes.

Sans surprise, les personnes handicapées, vivant en majorité sous le seuil de pauvreté, sont parmi les groupes les plus touchés. Pourtant, si l’on en croit les communications gouvernementales, elles seraient les premières à bénéficier de la modernisation des espaces, peu importe qu’elles ne puissent plus se permettre d’y vivre. La mise en accessibilité devient cet argument massue devant quiconque ose dénoncer l’impact négatif des chantiers olympiques. Car au-delà de l’influence sur les humainEs, les infrastructures (parfois temporaires) détruisent aussi des écosystèmes et sont facteurs de pollutions.

Un corps digne est un corps d’athlète.

Après ce rapide tour d’horizon sur le coût de cette manifestation sportive, il est temps de revenir au cœur du sujet. Les Jeux Paralympiques sont nés dans les années soixante sous l’impulsion d’un neurologue en charge de patients vétérans. Pour reprendre ses termes, l’idée était de redonner aux paraplégiques leur dignité, sous entendue que celle-ci aurait disparu avec leur capacité à marcher. La citation est lisible sur le site des JO aujourd’hui, sans une once de critique ou de nuance. À croire que les handiEs n’auraient droit au respect que s’iels remportent des trophées.

Capture d’écran issue de la page «l’histoire des Jeux Paralympiques», du site officiel de JO2024; février2024, [modifiée depuis]

Pendant longtemps, les Jeux Paralympiques ont concerné exclusivement les personnes en fauteuils, avant d’intégrer une plus grande diversité dans les profils. L’idée qu’il existe une frontière bien définie entre handicapéEs et valides ne fait sens qu’en théorie. Un système d’évaluation est donc nécessaire pour créer la distinction. Les athlètes handicapéEs doivent passer par des examens longs et fastidieux4 pour prouver et mesurer leurs incapacités. Laissées à la discrétion des médecins, les catégories dans lesquelles les athlètes peuvent participer dépendent d’un classement relativement opaque, même pour les premierEs concernéEs. CertainEs ont par exemple vu l’intégralité de leur carrière remise en cause après une évaluation trop positive5... À l’inverse, des athlètes se sont retrouvés face à des adversaires contre lesquelles iels n’avaient aucune chance, compte tenu des disparités physiques. C’est un peu comme si mettre en compétition des personnes avec des diversités corporelles aussi vastes était une idée vouée à l’échec. Puis il y a les entre-deux, trop handicapéEs pour concourir avec les valides, trop valides pour les Jeux Paralympiques. Les déficiences intellectuelles par exemple, ont été admises, puis exclut avant d’être réintégrées dans les Jeux Para.

Sans connaître ce contexte, on pourrait être tentéEs de célébrer la formidable visibilité pour les communautés handicapées. Celle-ci ne concerne en réalité que certains handicaps, à certains degrés, selon les variations des jurés. La communauté sourde par exemple, est exclue des Jeux olympiques qui leur est rendue inaccessible, mais ne répond pas aux critères des Jeux Paralympiques.

Tristement, cet événement reste l’un des rares à montrer le handicap à une large échelle et forge l’imaginaire collectif. Si aujourd’hui encore, la majorité des gens pense qu’un handicap « se voit » forcément, c’est parce c’est l’image vendue, notamment au moment des Jeux. Cette idée est à l’origine de nombreux comportements discriminants envers des personnes constamment obligées de prouver leur handicap dans leur quotidien, faute de correspondre au stéréotype.

La fête à l’inspiration porn,

Les Jeux para participent aussi à entretenir un narratif sur le handicap : la nécessité de le dépasser. Si pour des athlètes encadréEs et aux moyens financiers illimités ça signifie aller rafler des médailles, qu’est ce que ça veut dire pour l’handiE lambda ? Devoir s’épuiser à tenter de vivre dans un monde qui vous exclut en permanence? Sans exiger la moindre adaptation ? En tout cas, c’est une réponse bien pratique pour éviter tout remise en cause. Si les écoles, transports, ou lieu de soin sont inaccessibles, il suffit de dépasser son handicap ! Ça fait des jolies histoires émouvantes en plus de maintenir le statu quo. Les obstacles imposées par une société inadaptée sont réduits à une tragédie individuelle que la ténacité et le courage permettent de surmonter.

Les expériences de vie des athlètes les plus visibilisées sont loin du quotidien de la majorité des personnes handicapées, ce qui ne serait pas un problème si iels ne jouaient pas constamment le rôle de représentantEs. Les manifestations sportives tiennent à leur image « apolitique » qui les cantonne à des messages individualistes et souvent vides de sens à l’épreuve du réel. Les Jeux Paralympiques et les athlètes sont avant tout des sources d’inspirations prouvant que tout est possible, puisque même les handicapéEs y parviennent.

Toute la communication des Jeux para repose sur la célébration de l’exceptionnel, du hors du commun. Paradoxalement, on insistera continuellement sur le fait que ce sont des athlètes «comme les autres» qui méritent les même traitements que leur homologues valides Dans un contexte normalisé, c’est bien la capacité à imiter (voire surpasser) les actions des valides qui est encensée. Un dépassement souvent rendu possible par des technologies auxquelles la plupart des gens n’auront jamais accès (orthèses dernier cri, fauteuil de compétition, infrastructures adaptées...).

Le sport posséderait le pouvoir d’effacer toutes les différences, de régler une fois pour toutes la question de l’inclusion dans la célébration de la performance. Cette fête ne concerne pourtant pas les handiEs coincées dans des institutions médicales ou psychiatriques qui n’auront jamais accès à ces espaces. Tant pis aussi, pour les handiEs qui ne peuvent (ou ne veulent) pas faire de sport. Celleux-là, la majorité donc, n’aura qu’à se contenter en guise de reconnaissance de la pitié qu’elle provoque. Dans un contexte où la pression sur le système de protection des malades s’intensifie (remise en cause des remboursements de frais de santé, difficultés à obtenir des aides, à faire valoir leurs droits), il n’est pas neutre de toujours valoriser les mêmes modèles.

Les Jeux Paralympiques ne créent pas une meilleure acceptation de l’autre dans la société. Ils participent au contraire à normaliser l’idée que les personnes handicapées sont une sous catégorie d’humainEs, « dignes » uniquement lorsque qu’iels accomplissent des exploits.

Hors jeu

En valorisant certains corps au détriment d’autres, les Jeux participent à créer une norme, qui influence bien au-delà de la durée de l’événement. Ici, j’ai particulièrement développé la question des corps handicapés, mais c’est également le cas pour les corps non blancs et/ou qui ne correspondent pas aux normes genrées. Cette normalisation passe par des processus souvent humiliants comme les tests de féminité obligatoires pour les personnes jugées trop masculines par leurs adversaires. Elle passe aussi dans la parole des commentateurices sportifs, qui s’attachent à donner leur avis sur le physique des athlètes (en particulier femme). À noter qu’à ce stade les personnes trans ne font même pas partie de la conversation.

Les Jeux olympiques contribuent à l’exploitation, l’exclusion et l’expropriation des populations les plus marginalisées. Parmi elles, on compte les communautés citées plus haut, souvent condamnées à la précarité du fait de discriminations constantes. Présenter cet événement comme une démonstration d’inclusivité est un mensonge, et une justification hypocrite de plus à la souffrance que génère la tenue des Jeux pour les locaux forcés d’y participer (économiquement, spatialement...). Les Jeux olympiques ne sont pas une trêve internationale dédiée à la célébration du sport, mais un miroir grossissant sur tout ce qui ne fonctionne pas dans cette société. Quant à l’accessibilité, elle ne devrait pas être la caution de l’affaiblissement d’écosystème et de la gentrification des lieux de vie, dont nous sommes ensuite excluEs.

Par ailleurs, rappel que notre dignité ne se juge pas à nos exploits. Notre fierté handie peut reposer sur autre chose que notre capacité à imiter les personnes valides. La compétition entre les êtres, la recherche de la performance à tout prix, le culte de la force sont exactement la raison pour laquelle le handicap est perçu de facto comme une faiblesse. le fantasme de l’inclusion dans un monde régit par ces principes ne peut être qu’hypocrite. Le concept en lui-même repose sur l’idée d’une population «autre» qui faut inclure dans la norme. Nous restons l’autre, dans nos catégories et nos espaces à part. C’est le message des Jeux paralympiques qui font parti du problème, pas de la solution.

L’estropiéE attendrissant ou lea championNEs « hors normes » ne sont pas nos seules options. Il existe des alternatives, bien plus joyeuse à explorer, que celles basées sur des normes éditées contre nous.

Comme Avery Brundage, antisémite et raciste notoire, qui occupera la présidence pendant plus de vingt ans.

Des idées portées par Juan Antonio Samaranch, resté lui aussi 20ans à la présidence,

Voir le rapport « mega-events, olympic games et housing rights, opportunities for the olympic movement and others » ainsi que la brochure, déplacer les pauvres pour les Jeux. sur Saccage 2024.

Voir « Pourquoi on s’oppose aussi Jeux Paralympiques » écrit pas Objectif Autonomie en 2022.

à l’exemple du nageur brésilien Andre Brasil

8 notes

·

View notes

Text

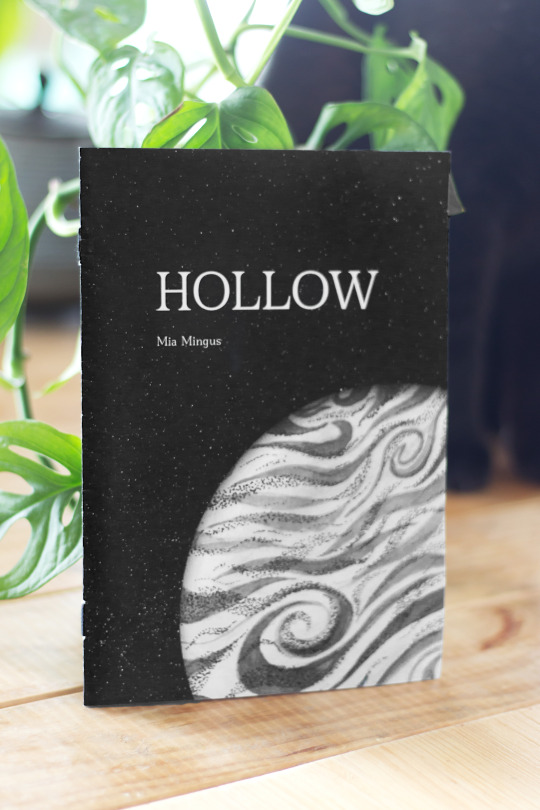

Hollow

Hollow est une nouvelle futuriste, racontée depuis la place des handiEs. Dans un futur idéal, quelle place nous est donnée ou plutôt laissée ? Quand la plupart des utopies proposées ignorent complètement une partie de son humanité, difficile en tant que crip de se projeter dans un futur radieux et paisible. C’est l’histoire d’une résistance face au validisme et à l’eugénisme, l’histoire d’une communauté mise à l’écart qui continue de construire ses îlots de paix.

Découvrir puis traduire cette nouvelle de Mia Mingus a été une petite aventure en elle-même. Cette histoire est belle et importante parce qu'elle alimente nos imaginaires de solidarité, de débrouille et de soin crip. Elle est aussi difficile car la cruauté qui y est dépeinte n'est pas éloignée de nos réalités.

À l’heure où le débat sur l’euthanasie revient en force, et menace directement l’existence des personnes handies et malades, elle est plus que jamais d’actualité.

Comme tous les textes de ce blog avant lui, Hollow est disponible à la commande à prix libre, pour permettre de soutenir cette activité. Pour cela, il suffit de m’envoyer un message privé en précisant sa commande, le prix qu’on veut payer, son mail & selon le mode d’envoi : une adresse. Vous pouvez aussi le retrouver dans sa version imprimable ici (en pleine page) ou ici (en format cahier).

[Traduit de l’anglais (Canada) par Emma Bigé & Harriet de G. Originellement publié dans adrienne maree brown & Walidah Imarisha (dir.). Octavia’s Brood. Science Fiction Stories from Social Justice Movements, Chico (CA), AK Press, 2015. Publié en France dans la revue Multitude 94, Justice handie pour des futurs dévalidés.]

4 notes

·

View notes

Text

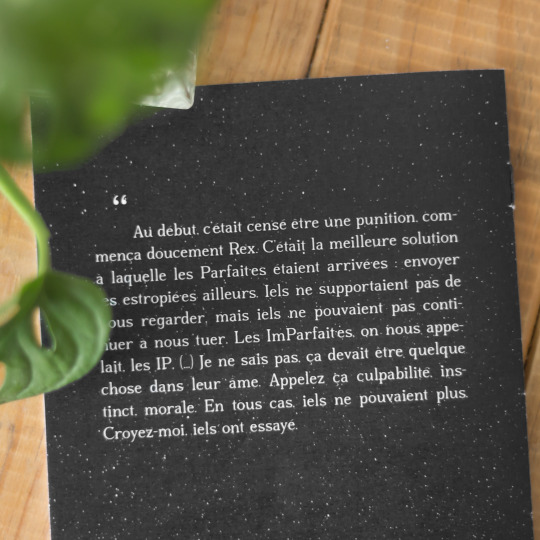

Les crip à l'assault de la ville : l'espace repensé par les luttes antivalidistes est disponible sous ce lien en PDF.

L'article aborde la réalité spatiale des personnes handies, notamment les difficultés à occuper un espace urbain pensé pour les mettre à l'écart. Il parle bien sûr du problème des institutions d'enfermement (IME, Ehpad, ESAT,...), mais plus largement des difficultés à percevoir le handicap comme un enjeu politique. L'une des conséquences étant l'exclusion d'espaces militants et plus généralement sociaux, qui nous sont pourtant vitaux et nécessaires.

Cet article est un extrait du livre Tenir la Ville : Luttes et résistances contre le capitalisme urbain (collectif Asphalte).

"Cet ouvrage entend contribuer à repolitiser la question urbaine pour en faire un enjeu majeur des luttes pour l'émancipation et l'autonomie. Il combine analyses critiques, témoignages et récits de luttes. Si les chapitres appréhendent l'espace urbain comme objet et terrain des conflits sociaux, les contributeurs et contributrices montrent en quoi la question spatiale est indissociable de la question des rapports sociaux (de classe, de race, de genre). Dressant un vaste panorama des combats pour et par l'espace, Tenir la ville critique des projets capitalistes d'appropriation des territoires urbanisés et restitue des expériences de résistance, leurs limites et les conditions de leur succès."

Pour en connaitre un peu plus sur les coulisses de la présentation du livre, je vous invite à lire ce récit, qui représente ironiquement un exemple des mécanismes d'exclusion mentionné dans l'article.

Le PDF du livre au complet.

6 notes

·

View notes

Text

Encore des rêves indociles de justice handie pour la fin du monde

[initialement publié dans la revue Multitude 94, Justice handie pour des futurs dévalidés, traduit de l’anglais (Canada) par Emma Bigé et Harriet de G. Texte Original et Image d'illustration de Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha]

Comme tous les textes de ce blog avant lui, il est disponible à la commande à prix libre, pour permettre de soutenir cette activité. Pour cela, il suffit de m’envoyer un message privé en précisant sa commande, le prix qu’on veut payer, son mail & selon le mode d’envoi : une adresse. Vous pouvez aussi le retrouver ci-dessous ou dans sa version imprimable ici (en pleine page) ou ici (en format cahier).

Tu te rappelles comment, en 2019, on a survécu ? Comment tu as appris que tu avais un cancer, et comment tu as cru que tu allais mourir, soit du cancer, soit de la négligence du chirurgien sur la table d’opération ?

Tu te souviens comment, en 2018, c’était l’année où un groupe de personnes handicapées avait construit un réseau de distribution de masques pendant les incendies de forêt en Californie, distribuant près de 80’000 masques en un mois ? Tu te souviens de la première fois où tu as entendu les termes « pic de pollution de l’air à grande échelle », et comment ce n’était pas la dernière ? Tu te souviens de la première fois où tu as vu une section « justice handie » à la bibliothèque municipale, avec les visages d’Audre Lorde et de Leroy Moore côte à côte sur l’étagère créée par Dustin Gibson ? Tu te souviens quand la loi sur les revenus annuels garantis est passée, et quand le revenu minimum a été augmenté et quand les personnes sous protection sociale avons enfin pu garder nos revenus ? Tu te souviens des réparations obtenues après les abus médicaux ? Tu te souviens du jour où le dernier centre d’internement de force pour jeunes autistes a fermé, et où on s’est retrouvées pour des cérémonies de deuil et de célébration ? Tu te souviens du jour où on a commencé à faire des réserves de masques, d’eau et d’essence avant d’emménager dans la ferme, tenue par des crip racisées, où nous vivons maintenant ? Tu te souviens quand nous avons construit notre premier monument aux mort·es pour célébrer celleux que nous avions perdu‧es, Carrie Ann Lucas, Steve, et toustes les autres ?

Au printemps 2019, Alice Wong du Disability Visibility Project [projet de visibilité handie] m’a demandé d’écrire une suite à mon article de 2017, « Cripper l’apocalypse : rêves indociles pour une justice handie » pour son anthologie Disability Visibility. J’ai dit oui. Et puis, j’ai eu du mal à l’écrire. Il est difficile de rêver quand on est terrifié·e, et c’est et c’était des temps terrifiants. La répétition incessante des traumatismes des trois dernières années, des horreurs du trumpisme qui sont souvent pires que ce que l’on pouvait imaginer, et qui ne cessent de s’empiler les unes sur les autres, m’ont mis·e, moi et tant d’autres de mes proches, dans une sorte d’état perpétuel d’immobilité du type « chevreuil pris dans les phares d’une voiture ». Des camps de concentration aux durcissements des conditions d’accès à la nationalité, de l’ascension de Brett Kavanaugh à la Cour suprême à l’interdiction d’entrée aux ressortisssant·es de pays musulmans, aux feux de forêt dans tous les coins du monde et à la glace qui fond aux deux pôles : on dirait qu’il est plus facile d’apprendre à lire le monde dans un livre que d’essayer de répondre à ses urgences en temps réel.

L’année dernière, au cours de la tournée pour mon livre Care Work: Dreaming Disability Justice [le travail de prendre soin : rêver la justice handie], je me suis souvent retrouvé·e à porter (à l’occasion des conversations publiques et sur les campus) le T-shirt conçu par la militante queer handie Latinx Annie Elainey Segarra où il est écrit que LE FUTUR EST ACCESSIBLE. Je fais ce truc régulièrement pendant mes interventions, où je demande au public de fermer les yeux un instant, de plonger au dedans, et d’imaginer le futur. En tant que personnes actives dans le mouvement pour la justice handie, nous savons que l’accès n’est que le premier pas sur la voie d’un futur handi libéré : c’est la rampe qui nous permet d’accéder à la porte où le futur pourra être façonné, mais ce n’est pas le futur comme tel. Mais quand je demande : « okay, à quoi êtes-vous arrivé·es ? », on entend le son des grillons. Tout le monde reste bloqué. Au mieux, iels arrivent à imaginer un futur où iels ne mourront pas dans des camps de concentration.

Mais en tant que personnes handies, nous savons que l’un des plus beaux dons que nous recevons, ce sont nos rêves Fols, malades, handis et Sourds, ces rêves que nous rêvons au-delà de ce que nous sommes autorisé·es à rêver. Et non, je ne parle pas de la « pornographie inspirationnelle », cet imaginaire validiste des rêves handis qui voudrait que « nous ne laissions pas le handicap nous arrêter », qui s’imagine que nous voulons marcher, voir ou être « normales » à tout prix. Être une super-estropiée ou une inspiration, mais jamais un être humain.

Je parle des petites, énormes façons quotidiennes dont nous rêvons de révolutions crips, de la façon que j’ai de me regarder dans le miroir, cheveux en désordre et mon vieux jogging et mes douleurs le cinquième jour d’une poussée majeure, et de dire : vous savez quoi, je ne vais pas me détester aujourd’hui. Et nos rêves de révolutions crips sont aussi dans nos manières de créer des refuges pour handicapées, des réseaux de parrainage pour handicapées, des façons d’aimer, de se battre et de s’organiser pour les handicapées que même les valides les plus talentueux·ses ne pourraient imaginer en un million d’années.

Et malgré toutes les manières dont nous sommes en enfer, nous sommes toujours en train de rêver. Alors que je vais à trois réunions du réseau de soutien par semaine pour des amies confrontées au cancer, à une chirurgie rénale et à des besoins continus en matière de handicap psy. Au moment où je prends, enfin, une profonde inspiration et demande l’aide dont j’ai le plus besoin à mes amies, et que je suis capable de le faire grâce au travail collectif effectué pour rendre l’acceptation de ce soutien sûr et possible. Alors que je commence à devenir l’artiste handicapéE d’âge moyen que j’avais peur de devenir, alors que j’arrête de prendre autant l’avion et que j’apprends à écrire et à parler et à partager mon travail sans voyager dans le Nebraska ou le Maine, dans une communauté d’autres écrivain‧es et artistes handicapé‧es qui ont trouvé une manière crip de produire et de vivre d’excellentes vies d’artistes handicapé·es.

Nous rêvons de brillantes réponses handies à la violence du changement climatique. Mask Oakland distribue 80 000 masques gratuits lors de l’urgence aérienne à grande échelle des incendies de forêt de l’automne 2018 en Californie. #PowerToBreathe, un réseau de douze organisations de justice pour les personnes handicapées, s’unit lors de l’incendie de Kincade de 2019 pour créer un réseau de « centres de survie » accessibles avec des générateurs et des purificateurs d’air pour et par les personnes handicapées qui s’organisent pour survivre aux coupures de courant potentiellement mortelles de de la compagnie électrique PG&E. Nous créons un espace culturel public de justice pour les personnes handicapées racisées, alors que Dustin Gibson, activiste noir basé à Pittsburgh, construit une collection dédiée à la justice handie dans une bibliothèque de quartier.

Quand UnitedHealthcare assassine la militante et avocate handiqueer latinx fèm grosse Carrie Ann Lucas en refusant de lui rembourser un antibiotique à 2000$, nos peurs, nos deuils et nos rages conduisent le Health Justice Commons à établir la toute première ligne d’assistance téléphonique contre les abus médicaux. Les travailleureuses du sexe handicapé·es, les migrant·es handicapé·es, les prisonnier·s handicapé‧es, les personnes handicapées qui sont en invalidité ou utilisent Medicaid se sont auto-organisé·es pour survivre face à Trump – et sont la raison pour laquelle Medicaid et l’ACA ont tenu bon tandis la règle de la « charge publique » de Trump n’a pas été adoptée1.

De nouveaux collectifs de justice handie se multiplient partout, du Disability Justice Network of Ontario à Detroit Disability Power et à Fat Rose. Mon adelphe, læ militant·e queer coréen·ne Stacey Milbern, a acheté et rendu accessible sa maison à East Oakland – le Disability Justice Culture Club – avec les 30’000$ qu’elle reçoit, tous les mois, en petits montant de vingt dollars envoyés des quatre coins de la planète par la communauté handie. Et deux cent personnes handies, grosses et vieilles brandissent des pancartes qui disent irremplaçable et #PersonneN’estJetable aux manifestations de Crips and Fatties Close the Camps [Les estropié·es et les gros·ses ferment les camps] en face des bureaux de la police aux frontière de San Francisco – un aperçu d’un mois de manifestations quotidiennes en août 2019 contre les camps de concentration formés par les services d’immigration aux ordres de Trump, manifestations menées par des personnes grosses et handicapées qui créent des liens entre d’un côté, nos expériences de l’enfermement dans les institutions psy, les maisons de retraites et les hospices, et de l’autre celles des immigrant·es (y compris les immigrant·es handicapé·es) qui sont enfermé·es.

J’écris tout cela pour me rappeler et pour nous rappeler. Même et surtout quand nous sommes terrifiées au point d’être immobilisées, nous continuons à rêver collectivement des futurs de justice handie et à les rendre possibles.

Se souvenir du passé pour rêver le futur : nous nous sommes toujours trouvé·es les un·es les autres

« Tu connais, toi, ce genre de personne handicapée qui veut juste être là pour les autres personnes handicapées, qui ne demande aucune reconnaissance, qui veut juste faire ce qu’il faut ? », me dit mon ami Lenny au téléphone. Bien sûr, je connais. Je ne lui dis pas, mais il a justement toujours été ce genre de personne pour moi.

À l’époque à Toronto, nous étions les deux seules maisons avec des rampes d’accès faites-mains du quartier. Avec le triomphe de la gentrification dans les quartiers ouest de Toronto, nous vivions au milieu de gens pauvres et de maisons aux porches à moitié déglingués. Des années avant le mouvement pour la justice handie qu’on connaît aujourd’hui, sa maison était un lieu où les gens pauvres, les personnes multiraciales, queer et handicapées, pouvaient venir traîner, se soutenir, faire de plans et rire ensemble. Pendant des années, il tenait des « dîners du vendredi soir » où n’importe qui pouvait venir manger. Il me disait toujours à quel point il était important pour lui de centrer le travail sur les estropié·es les moins populaires : celleux qui tiraient la gueule, qui étaient en colère, les « difficiles », les tellement cinglé·es que même les autres Fols s’éloignaient en disant que c’était « vraiment trop ». Parce que le validisme nous tue en nous isolant les unes des autres, il voulait que les gens qui ont le moins de communauté puissent se sentir quelque part à la maison.

Quelques semaines avant cet appel, je donnais un atelier sur les « réseaux de soin (care webs) » dans un centre communautaire local tenu par des personnes queer et trans racisées : comment créer des réseaux d’entraide en tant que personnes handicapées, comment bien recevoir et comment bien offrir du soin. La première moitié de l’atelier s’était bien passée ; j’avais beaucoup parlé du travail de soin non-payé que de nombreuses personnes réalisent, de la difficulté qu’il y a à demander du soin quand on est une personne racisée malade et handicapée en raison de toutes les fois où l’on est forcé de faire ce travail gratuitement, et où l’on est puni·es pour en avoir besoin. Toutes ces manières qui ne cessent de nous rappeler que les bonnes filles, et mêmes les enfants queer, sont celles qui restent pour aider. Toutes ces peurs d’être un fardeau.

Mais les choses se sont corsées quand j’ai commencé à demander : « Ok, maintenant, pensez à un besoin que vous avez, et prenez un temps pour réfléchir à ce qu’il faudrait pour que ce besoin soit bien satisfait ! » Les gens ont répété plusieurs fois : « Pardon, est-ce que tu pourrais réexpliquer la question ? » La température dans la salle est descendue de dix degrés. En bonne facilitatrice, j’ai dit : « Hé, je commence à remarquer une tension, est-ce que quelqu’un veut en parler ? » Et c’était bien le cas. Iels m’en voulaient parce qu’iels avaient l’impression que je leur racontais des contes de fée à propos d’une chose qui ne leur arriverait jamais : recevoir de l’attention. Certain·es d’entre elleux dirent qu’iels n’y croyaient pas : les personnes ne recevraient jamais l’attention appropriée. Quand je leur ai demandé de penser à une chose dont iels avaient besoin et sous quelles conditions ce besoin pourrait recevoir le soin adéquat, une personne a répondu, dégoûtée, « Je comprends pas pourquoi je devrais m’embêter à lister ce dont j’ai besoin – y a pas moyen que je reçoive quoi que ce soit sans qu’on abuse de moi. »

Face à ce cercle de gens tristes, traumatisés et en colère, j’ai ressenti beaucoup de choses. Je me sentais salement triste. Je me sentais stupide. Du genre, comment avais-je pu ne pas me rappeler, en préparant l’atelier, que tant de personnes handicapées et malades n’avaient jamais reçue de soin sans être traitées comme de la merde ? Et une partie de moi aussi était incrédule, frustrée et énervée. À l’intérieur, je me disais : Allez, personne ne t’a jamais donné de cigarette quand tu faisais la queue au bureau des bons alimentaires, personne ne t’a jamais apporté de plats à emporter quand tu étais malade ? Si moi j’ai déjà donné à plus pauvre que moi, vous aussi, non, arrêtez l’embrouille !

Mais je comprends. Au cours des quinze dernières années, depuis que l’expression « justice handie » [disability justice] a été inventée par un petit groupe de personnes handicapées intersectionnelles et radicales, nous avons fait tellement de choses : nous nous sommes retrouvé‧es et nous avons changé le monde. Nous avons fait en sorte qu’il y ait un mouvement des personnes handicapées qui ne soit ni blanc, ni masculin, ni cis. Un mouvement handi où l’on a enfin pu commencer à parler non seulement des meurtres policiers de personnes handicapées noires et racisées, mais aussi des olympiades de la désirabilité validiste qui s’imposent à la communauté queer trans racisée. Nous avons créé des communautés handies et des manières profondes de prospérer. Alors évidemment, je peux l’imaginer ! J’ai eu tellement d’exemples de réseaux de soins handis, imparfaits et beaux. J’ai une décennie de discussions archivées et animées de Sick and Disabled Queers (SDQ) sur mon ordinateur, des souvenirs des moments où nous avons collecté des fonds pour offrir à mon ami Dorian une camionnette accessible en fauteuil roulant que nous voulions également être un accès communautaire à du transport à la demande ou quand les gens envoient des pilules à de parfaits inconnus qui en manquaient. Le tout passant sous le radar valide, le tout sans financement extérieur, intégralement payé par nous. Et bien plus que les collectes de fonds et les collectifs de soins : la façon dont nous avons passé du temps ensemble sans essayer de nous « réparer » ; et comment nous sommes allé‧es rendre visite à des amis dans des maisons de retraite, et comment nous avons joué à des jeux de société, créant des amitiés et des socialisations communautaires où le handicap était au centre. On s’est mutuellement sauvé la vie. Et pourtant, si vous n’étiez pas là au bon moment en 2013 sur SDQ, ce monde-là vous est peut-être invisible, parce que vous n’avez pas pu nous retrouver.

En tant que personnes handicapées, nous sommes à la fois hyper visibles et invisibles. Simultanément dévisagé·es et invisibilisé‧es, notre travail et nos vies sont effacées. Je pense qu’une partie de notre plus grand pouvoir réside dans ce qu’un ami appelle « l’obscurité révolutionnaire ». Nous nous organisons d’une manière inconnue des personnes valides, pour passer sous leur radar. On ne rejoint pas le mouvement pour la justice handie en payant une cotisation à une organisation nationale de justice handie. La justice handie existe partout où deux personnes handicapées se rencontrent à une table de cuisine, sur des bouillottes dans leur lit, discutant de nos amours. N’importe qui peut faire partie de la justice handie s’iel s’organise à partir de ses propres cuillères, de son propre corps et de son esprit, et de sa propre perception des besoins de sa communauté.

Les fondations commencent à comprendre que la « justice handie » est le nouveau truc sexy à financer. Même si l’argent pourrait bien nous être utile, on sait ce que ça fait habituellement aux mouvements. Nous savons que le complexe industriel de la charité a une longue et riche histoire histoire d’investir dans des mouvements puis de les déstabiliser et de les déradicaliser. Dressant les groupes les uns contre les autres, donnant souvent de l’argent aux plus blancs et à celleux qui ont la peau la moins foncée, à ceux qui ont le plus de diplômes et payent leurs impôts. L’argent est tellement compliqué, et pas compliqué du tout, mais tentant. Nous nous creusons la tête en essayant de comprendre comment et quel type prendre. Je ne pense pas qu’il y ait une seule bonne réponse, ni que l’argent soit même le plus risqué pour nous – mais la tension que nous pourrions ressentir à mesure que le Justice handie grandit et que les gens qui ne sont pas nous pensent qu’il est important de s’éloigner d’un mouvement bancal entièrement horizontal d’anonymes où n’importe qui peut avoir une idée, n’importe qui peut diriger, ce que nous avons été, vers un endroit où seuls les estropié·es avec les diplômes et les mots qui ont un sens pour celleux pouvoir sont adoubées comme des stars.

Je crois fermement, comme j’y croyais dans mes années de jeunesse à étudier les techniques de guérilla radicale, que notre pouvoir est plus fort lorsque nous employons une diversité de tactiques selon nos propres conditions – des tactiques qui nous renforcent, qui frappent là où l’ennemi est faible ou faillible. Nous faisons de notre mieux lorsque nous nous battons pour gagner selon nos propres conditions de personnes handies. Pas de compromis. Créez quelque chose de handi et de merveilleux.

Quand j’ai peur de tout perdre, je me rappelle qu’avant même de disposer d’un nom pour nous dire, nous arrivions déjà à nous trouver les un·es les autres. Dans la maison de Lenny, sur les porches de nos maisons avec leurs rampes d’accès bricolées. Et dans les maisons de retraite, dans les prisons, dans les hôpitaux psy, et oui, dans les camps. Je sais que aussi terribles que puissent être les circonstances, nous continuerons à nous trouver les un·es les autres. Nous l’avons toujours fait. Nous nous retrouverons, que nous soyons exalté·es comme le dernier parfum à la mode ou ciblé·es pour être éliminé·es, ou les deux.

Propagations indociles

Je parle depuis le début de l’indocilité des rêves handis, alors voici quelques rêves handis pour les temps qui viennent :

À mesure que grandissent nos réseaux, les personnes qui les composent, les collectifs et les groupes culturels dans lesquels ils s’organisent, pouvons-nous imaginer des formes de communication entre nous ? Pouvons-nous développer des principes pour nos actions et nos solidarités là où le complexe industriel caritatif et les systèmes de pouvoir essayent de nous mettre en compétition ? Pouvons-nous nous préparer à affronter les luttes de pouvoir et les dégâts qui, inévitablement, en résultent ?

Les personnes handies radicales – en particulier les personnes handies noires, autochtones, racisées, queer et trans – vont continuer à écrire, à créer, à faire de l’art. Quelles structures voulons-nous créer pour construire les unes avec les autres ?

Les réseaux sociaux nous ont donné un outil important pour nous connecter les unes aux autres et en finir avec l’isolation des dernières décennies, mais Facebook, Instagram et la plupart des réseaux sociaux étouffent et censurent secrètement nos paroles au point d’empêcher un certain nombre d’entre nous de publier leurs idées, ou de voir leurs idées relayées. Et si nous créions nos propres réseaux sociaux de communication ?

La vieille garde des luttes pour les droits handis est en colère contre les militant·es pour la justice handie parce que nous avons réussi à convaincre davantage de genxtes à se dire handicapées, parce que nous ne sommes pas racistes et parce que nous ne concentrons pas seulement sur le travail de réforme. Nous nous dédions à la construction de maisons, à la construction d’un million de petits groupes plus bizarres les uns que les autres et d’actions et de projets et de hashtag sur Instagram et de médias et d’histoires et de partages de rampe d’accès et de boîtes à outil prêtes à l’emploi pour des bibliothèques et de projets d’habitats partagés et de pratiques de sexe collectives. Alors que se passerait-il si nous prenions la direction de Centres pour la vie en autonomie ou de programmes en Études Handies ? Et si nous faisions quelque chose de complètement nouveau ? Et si nous créions des Centres pour la vie en interdépendance plutôt qu’en autonomie ?

D’ici vingt-cinq ans, les personnes noires, indigènes et racisées constitueront la majorité des personnes vivant aux États-Unis, et l’une des grandes victoires du mouvement pour la justice handie est d’avoir fait en sorte que moins en moins de jeunes personnes racisées ont peur du handicap – de plus en plus d’entre elleux s’en revendiquent, ou l’intègrent à leurs activismes. Que faire de ce potentiel ?

Poussées à quitter les villes côtières par les forces croisées de l’hypergentrification et de la montée des eaux, quelles nouvelles maisons et communautés handies pourrons-nous construire dans ces banlieues et ces terrains vagues de l’exode ? Quels foyers crip construirons-nous sur les îles que deviendront la Floride dans les zones industrielles désaffectées, dans les réserves autochtones ? Que se passerait-il si nous crippions le Green New Deal ? Que se passerait-il si les infrastructures vertes qu’on nous promet adoptait, dès leur point de départ, les principes de justice handie ?

Nous luttons pour maintenir la sécurité sociale tout en sachant que les structures de soin payant telles qu’elles existent ne payent pas suffisamment les soignant·es, et restent trop souvent difficiles d’accès ; nous faisons éclore des structures de soin collectif mais nous savons que pour nombre d’entre nous, elles ne sont pas accessibles, notamment parce que nous aimerions que ce ne soit pas nos ami·e·s qui nous torchent les fesses, ou parce que nous n’avons pas le capital social/amical qui le permettrait, ou parce que nous savons que prendre soin continuellement épuise. Et nous nous demandons : quels sont nos rêves de réseaux d’entraide collective, d’une société où le soin gratuit, juste, accessible, est un droit humain pour toustes ? Et si nous pouvions créer un système d’entraide et de soin à l’échelle de la société fondé sur les principes de justice handie ? Je pense à quelque chose comme la société des Dépossédés de Ursula K. Le Guin où une lune anarcho-syndicaliste est dotée de logements, de travail et d’entrepôts remplis des biens nécessaires pour toustes. Et si tout le monde avait accès à ce genre de soin ? Et si le droit au soin et à l’accès se trouvait inscrit dans toutes les constitutions ? Et si des Réformes du Soin étaient implantées biorégionalement, en lien avec les autochtones qui vivent dans chaque ville, chaque localité ?

Dans son appel à financer sa maison, Stacey Milbern avait écrit « les rêves de justice handie m’ont portée jusqu’ici, et je continuerai à m’appuyer sur eux. » Il n’est pas exclu que d’ici cinq ou cinquante ans, nous soyons toustes mortes, étouffées par les airs viciés des incendies provoqués par le changement climatique. Mais je sais que nous avons déjà persévéré et survécu face à l’adversité. Et je sais cela aussi :

Nous avons ce que nous avons toujours eu, et davantage encore.

Nous savons vivre nos deuils, prier

persister

trouver la résistance dans les plus petits espaces

nous retrouver les unes autres et créer des foyers

nous allonger au milieu de la rue et, animées par le deuil et par la rage, bloquer la circulation

déployer des trésors d’imagination crip

faire des trucs que tout le monde pense impossibles

inventer des gestes indociles et inattendus, qui passent sous les radars et nous permettent de continuer.

1 NdT : L’Affordable Care Act ou « Loi sur la Protection des Patients et les Soins Abordables », surnommée Obamacare, est une législation de 2010 qui, aux États-Unis, édicte l’interdiction pour les assurances de refuser d’exercer des discriminations du fait de maladies ou handicaps. La règle de la « charge publique » permet, sous l’administration Trump, à un État des États-Unis, de refuser un visa à une personne du fait de son handicap/sa maladie faisant d’elle une « charge » pour la collectivité.

Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha

4 notes

·

View notes

Text

Cette liste est un extrait du chapitre sur "pour les proches" issu du zine «Toujours mal quelque part» 📖. Pour lire la suite, rdv sous ce lien

◽ À commencer par la base de la base : on ne remet pas en question quelqu’un·e qui exprime ses limites. Même si c’est frustrant parce que ça change les projets, même si ça veut dire aller plus lentement, même si on pense qu’elle pourrait faire un petit effort. Seule la personne concernée peut décider de qu’elle est ou non en capacité de faire.

◽ Ça implique aussi de ne pas culpabiliser les personnes parce qu’on doit s’adapter à leurs besoins, par exemple en pointant à quel point c’est contraignant pour nous. Respecter ses proches handi·es n’est pas une faveur, ça devrait être normal.

◽ L’être humain en face de vous vit avec ses douleurs depuis assez longtemps pour avoir essayé un nombre incalculable de pistes thérapeutiques. Alors sauf quand c’est demandé, on arrête avec les conseils santé décalés, que vous serez probablement la centième personne à rabâcher.

◽ On gère son sentiment d’impuissance avec soi-même. Des fois, on va voir ses potes souffrir à en pleurer et on pourra rien faire à part les laisser tranquille. C’est normal de vouloir aider dans ces moments, chercher des solutions, mais on revient au point précédent. Le risque c’est juste que la personne qui en bave se sente en plus coupable de ne pas réussir à aller mieux par elle-même.

◽ « Prend soin de toi », « n’hésite pas si t’as besoin » sont des phrases assez faciles à prononcer, mais assez peu efficaces. Le plus simple, surtout en période de crise, c’est de proposer des trucs concrets : « je passe vers chez toi, t’as besoin de courses ? », « je peux faire ta vaisselle pendant que je suis là », « cette tâche a l’air de te prendre beaucoup de temps, est-ce que tu voudrais de la relève ? ».

◽ Les discours sur le dépassement de soi, ça conduit beaucoup de personnes à se mettre en danger, à abîmer leur santé avec la croyance que le mental peut tout. Ça ne viendrait pas à l’esprit d’encourager un·e pote avec une jambe cassée à faire de la randonnée. Ce n’est pas parce que la peine ne se voit pas qu’elle est moins handicapante.

◽ La douleur (et les capacités physiques en général) ne sont pas des données fixes, parfois un truc est possible, comme monter des escaliers, d’autre fois non. Être douloureux·se chronique c’est un constant calcul entre les choses à faire et l’énergie disponible. Seule la personne dont le corps va en subir les conséquences après-coup peut décider si elle veut « faire un effort ».

◽ Si on sait que l’activité qu’on s’apprête à faire exige beaucoup d’énergie pour l’autre, on qu’on a un doute, c’est bien de prévoir des plans B. Quand Machin a ultra envie d’aller à la plage, mais que c’est pas possible, peut-être qu’on peut se programmer une soirée film à la place, au lieu de juste annuler. C’est aussi une façon de montrer à ses proches qu’on les apprécie et soutient dans tous leurs états, pas uniquement quand iels sont « capables ».

◽ Quand on commence à connaître bien une personne, ça peut-être plus facile de repérer les signes qu’elle atteint ses limites avant que celle-ci s’en rende compte : irritabilité, ralentissement ou au contraire empressement… Dans ces moments ça peut être chouette de proposer du relais sur la tâche en cours, ou de chercher un endroit de répit pour une pause. Pour autant, attention à ne pas entrer dans des mécanismes d’infantilisation. On n’a pas 100 % du temps envie d’être raisonnable, et c’est OK.

#disability justice#zine making#criptheory#handicap#ableism#douleur#douleurschroniques#chronic pain#chronic illness#mutual aid#disability

8 notes

·

View notes

Text

Soutien mutuel : les bases

Un extrait du chapitre sur le soutien mutuel issu du zine «Toujours mal quelque part» 📖, plus d'informations sous ce lien.

Les réseaux de soutien mutuel sont un truc qu’on peut choisir de créer autour de soi avec ses proches, ou des gens avec lesquels on partage des affinités, parfois politiques ou identitaires. Pour beaucoup, ce sera la famille ou le couple qui fera office de réseaux de soutien. Si cela fonctionne pour certain·es, c’est aussi un terrain qui est propice aux abus et qui peut donner la sensation d’être coincé·e ou redevable. Le terme mutuel implique qu’il n’y a pas d’un côté les aidant·es et de l’autre les aidé·es. Tout le monde peut avoir besoin de soutien, et tout le monde a des ressources à partager. Il en existe des institutionnels comme les associations de malades ou les GEM (groupe d’entraide malade), mais aussi des plus informels. Si tu souhaites créer autour de toi un réseau de ce type, voici quelques bases, venues d’expériences diverses. Cette liste est loin d’être exhaustive, l’important étant d’en discuter.

En demandant de l’aide, c’est bien d’être læ plus précis·e possible : quelle(s) tâche(s), pour combien de temps, où et sous quelles conditions.

C’est plus facile de prévoir des sessions de soutien avant les crises, que d’attendre d’aller vraiment mal pour appeler à l’aide. Annuler si c’est pas nécessaire est toujours une option. Prévoir des temps pour vérifier que tout est confortable pour tout le monde, possiblement en laissant passer un peu de temps après la session.

Checker régulièrement que ce réseau de soutien ne repose pas sur un nombre trop réduit de personnes pour un nombre de besoins trop grand : c’est le meilleur moyen d’épuiser tout le monde ou de créer du ressentiment.

En prévention des moments d’urgences : avoir une discussion sur les conduites à adopter. Appeler ou non les pompiers, avoir des numéros importants à portée de main, partager des informations médicales nécessaires (ex. : quoi faire en cas de crise d’épilepsie) pour éviter la panique.

Se mettre d’accord sur les modes de communication : certain·es préfèrent les traces écrites, pour d’autres les outils numériques peuvent être un obstacle ou une nécessité. Ça évite de s’épuiser et c’est plus simple pour retrouver les informations de ne pas s’éparpiller.

Être mal ne signifie pas de facto être indisponible pour aider. Parfois, ça peut même faire du bien d’avoir la sensation de contribuer quand on est au plus bas. Ce n’est pas nécessairement faire preuve d’empathie que d’assumer l’incapacité d’une personne et lui retirer la possibilité de décider par elle-même.

Il arrive à tout le monde d’avoir des imprévus et de ne pas pouvoir tenir ses engagements en matière de soutien. Il peut être intéressant dans ces cas de discuter en amont de la meilleure démarche à suivre (est-il préférable d’évoquer l’annulation au moindre doute ? Est-ce que ça marche de participer à trouver une solution de secours ? En cas de problème, est-ce que demander à inverser les rôles est OK ? …)

Demander de l’aide dans le processus de demande d’aide est une possibilité : établir une liste de personnes de confiance, fixer ses limites, discuter de ses craintes et du cadre pour les aborder.

Être vocal·e au moindre malaise, la question de savoir si c’est rationnel ou non, on s’en fout. Encore une fois, le but c’est d’éviter les incompréhensions qui peuvent ternir la relation insidieusement. Des enjeux de pouvoir peuvent surgir encore plus fortement dans des relations de dépendance, c’est normal que ça soulève des questions.

Lien vers la suite du chapitre à venir.

3 notes

·

View notes

Text

«Petit» point sur le prix libre, tangente sur l’argent et le militantisme.

[ Initialement publié sur Instagram ]

Le prix libre, ça veut dire « tu paies ce que tu peux/veux ». Si c’est un prix « libre et conscient » ou « à partir de », ce n’est plus un prix libre, c’est autre chose. Oui, ça veut dire que tu peux donner rien du tout, comme tu peux donner 100 balles. C’est toi qui choisis en fonction de ton budget et de ce qui te sembles juste. C’est un système vertueux, qui marche à la confiance où chacun·es contribuent librement selon ses revenus. En général, à la fin on réalise que les comptes sont équilibrés, le cycle peut continuer et tout le monde est content.

Une part énorme des personnes handies, celles pour qui j’écris, sont contraintes à la précarité. Ça n’aurait aucun sens pour moi de créer et partager des connaissances uniquement avec des personnes qui en ont les moyens. Limiter l’accès à des gens qui auraient besoin de ces ressources (ou me faire de l’argent sur leur dos) n’est pas vraiment mon idée de l’entraide.

Ça ne vient pas du fait que je ne considère pas mon travail, que je ne pense pas que je pourrais le vendre, ou que les activités créatives n’ont pas de valeur. Au contraire, je suis très bien placé·e pour reconnaître la somme d’efforts que ça demande, ou les possibilités de capitaliser dessus. C’est juste une décision politique cohérente avec ce que je défends. C’est la raison pour laquelle je ne participe qu’à des projets où la gratuité existe même si ce serait financièrement plus avantageux d’agir autrement.

Le prix libre, c’est aussi l’outil qui permet à ce labeur d’évoluer dans les règles que je choisis. Je n’ai pas besoin de faire mes preuves, de lécher des bottes ou d’accepter des conditions dégradantes. Je n’ai pas non plus à gérer une foule d’intermédiaires qui s’engraissent sur mon dos en m’utilisant comme token.

Si j’ai envie de prendre 6 mois pour écrire un article, personne ne viendra me mettre la pression. Si je veux disparaître des réseaux des semaines durant, je peux le faire sans conséquence. Tout ce que je fais, je le fais à mon rythme, de malade, d’handi·e et simplement de personne qui a envie d’avoir une vie en dehors de son « taf ».

Avant que vienne l'idée de romantiser le truc, évidemment que la précarité est parfois ce qui empêche de créer. Ça paraît assez normal que beaucoup tentent d'utiliser ce qu'iels aiment et savent faire pour survivre. De mon côté, j'ai constaté comme tant avant moi, que c'était le meilleur moyen d'en être dégoutté·e. Je ne travaille pas (à défaut de meilleur terme) pour la thune. La thune me permet simplement de continuer mieux ce que je fais.

Je l’ai un peu soulevé·e dans « militantisme ou marketing : le piège de l’activisme performatif », mais je ne pense pas qu’il soit possible de conserver la même intégrité politique une fois l’argent en jeu. On fait des compromis, parce qu’on a besoin de reconnaissance ou que c’est la façon dont on a choisi de remplir son assiette. On en vient à rogner sur ses positions, entretenir une image lisse. Plus vite qu’on ne le pense, on se retrouve à être le rouage d'une machine qu'on maîtrise plus. Je pense que c’est un leurre de croire qu'on peut profiter allègrement du système capitaliste sans perdre quelques plumes au passage, même si c'est juste son éthique. Je parle depuis une place de précaire, de minorités tout ça, d’où j'ai quand même décidé que mon militantisme était trop important pour moi pour permettre ça.

Ma lutte est un refuge, fais de rage autant que de joie, pas un produit à (vous) vendre.

6 notes

·

View notes

Text

Toujours mal quelque part

Avoir mal, quand ça dure depuis longtemps, c’est jamais juste avoir mal : c’est devoir adapter son quotidien, gérer l’incompréhension des proches, et faire plein de petits deuils, tout en gardant des espaces de joie. La douleur chronique est un truc qui touche énormément de gens. Pourtant, en dehors des recommandations médicales habituelles, peu de ressources s’attardent sur la gestion du quotidien. Comment on fait quand on n’a pas une thune ? Comment on en parle autour de soi, comment on adapte son existence à une donnée aussi imprévisible ?

Ce zine est un début de piste, qui s’adresse autant aux personnes qui vivent avec des douleurs chroniques, ainsi qu’à celle qui les entoure. Il te dira pas d’aller voir un médecin ou de faire du yoga, tu fais bien comme tu veux. Il existe juste pour te dire qu’il est possible de se rendre la vie plus facile et moins solitaire, même quand on a mal.

Il a aussi été pensé comme un outil pratique qu'on a envie de garder pas loin, avec des espaces de prises de notes et des illustrations pour accompagner sa lecture 🌱.

"Toujours mal quelque part" est disponible en pré-commande à prix libre. Il suffit de m'envoyer un message privé en précisant ce qu’on veut payer, son mail & selon le mode d'envoi : une adresse. Ce soutient financier servira en premier lieu à imprimer et diffuser ce zine. Plus largement, il contribue à l’existence de mon travail et j’en suis très reconnaissant·e. Comme d’hab, une version en ligne est est disponible en fin d'article.

À titre indicatif ✉️ Pour la poste française, le coût d'envoi est à partir de 2,90€ selon le volume, (1€ pour le reste de l'Europe).

Le zine fait une quarantaine de pages, imprimé sur papier bouffant, intégralement en couleur.

Toutes les références à la fin et bien plus sont répertoriées dans ce post.

Lien de téléchargement :

En page par page.

En cahier à imprimer et relier.

J’espère que vous aurez autant de plaisir à le lire que moi à le créer, à très vite!

#zine making#zine promo#criptheory#chronic pain#chronic illness#pain management#invisible illness#invisible disability#maladie#handicap

12 notes

·

View notes

Text

Ressources autour de la gestion de la douleur.

Cette Bibliographie est issue du zine "Toujours mal quelques part" sortie en janvier 2024. Les catégories reprennent les différents chapitres de celui-ci. La liste est régulièrement mise à jour et complétée. N'hésitez pas à partager vos propres ressources pour la faire évoluer!

C’est quoi la douleur ?

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale a un dossier qui reprend des informations générales sur la douleur.

La douleur, quelle chose étrange, Steve Hains & Sophie Standing, livre, 32p.

La douleur chronique perturbe l’équilibre cérébral, Rev Med Suisse, 2008/145 (Vol.-6), p. 493a–493a.

Lien entre douleur et trauma

Le Trauma, quelle chose étrange, Steve Haines & Sophie Standing, livre, 32p.

Le corps n’oublie rien. Bessen Van Der Kolk. Il existe une version résumée en zine nommé « Ressources sur le traumatisme » (Morgan.e).

Comment les traumatismes d’enfance impacte la santé tout au long de l’existence (« How childhood trauma affects health across a lifetime ») Nadine Burke Harris.

Qu’est ce que le trauma? L’auteur de le corps n’oublie rien explique («What is trauma? The author of “The Body Keeps the Score” explains,) Bessel van der Kolk.

Childhood exposure to violence and lifelong health: clinical intervention science and stress-biology research join forces. Moffitt, T. E., & Klaus-Grawe 2012 Think Tank (2013). Development and psychopathology, 25(4 Pt 2), 1619–1634.

Mécanismes d’adaptation

Pain-determined Dissociation Episodes, David A. Fishbain, R. B. Cutler, H. L. Rosomoff, R. Steele Rosomoff, Pain Medicine, Volume 2, Issue 3, September 2001, Pages 216–224.

Trop à l’aise avec nos diagnostics, zinzinzine,

Et toi, tu fais quoi dans la vie ?, Harriet de G, brochure, 4p.

Quand tout va bien

Une introduction en français à la technique du pacing.

Laziness Does does not exist, Devon Price, livre, 256p.

La culture du Valide Occidental, Zig Blanquer,

Les thérapies alternatives

A claire voie : manuel de savoir être fou en société, zine, 91p. Comporte un chapitre spécifique pour les premiers entrevus avec un·e thérapeute (dans un cadre psychiatrique).

Pour les proches

La théorie des cuillères, article wikipédia.

The spoon theory (La théorie des cuillères), Christine Miserandino, essai.

Soutien mutuel : les bases

Paillettes Toxiques et Sérum Phy : des pistes pour repérer des dynamiques de pouvoir dans nos relations (pas cis hétéro), zine, 275p.

Point drogue

Une carte interactive pour savoir où tester ses produits

Relation entre tabagisme et douleur : revue narrative de la littérature scientifique, D. Balayssac, Revue des Maladies Respiratoires, Volume 38, Issue 3, 2021, Pages 269-277.

Se faire mal : comment prendre soin de toi lorsque tu ressens le besoin de te blesser, Icarus Projets, zine, 56p.

Alternatives à l’auto-mutilation, Traduction de Choose recovery par Dandelion Guide pour décrocher des médicaments psychotropes en réduisant les effets nocifs, zine, Icarus project, 70p. Tumer Fue : Une méthode libre pour en finir avec la clope, Robin, zine, 80p.

Toxicophobie mon amour, Pour déconstruire ses préjugés sur l'usage de produits.

Pendant la tempête

Le manuel de sevrage des psychotropes, livre, Soutien Benzo, 196p.

Aider ses ami.e.x.s qui ont parfois envie de mourir à ne peut-être pas mourir, traduction par ezekiel and the weirdos, zine, 33p.

Le mouvement death positiv tente de réduire les tabous autour de la mort et d’explorer les façons de préparer sa fin de vie sereinement.

Living with depression, Kat Amarië, vidéo (traduite).

Dépression comment te quitter, Luks, zine, 20p.

En vrac :

Chroniques des chroniques : une émission autour des maladies chroniques (douloureuses), radio rageuse.

La souffrance: que ressent-on quand quelqu’un nie notre douleur ?, podcast Emotion.

The Cancer Journals (Journal du cancer), Audre Lorde, livre, 96p. Fragments, Fatou S, livre, 150p.

Guide de navigation en eau trouble : se fabriquer des ressources quand on vit une crise ou un moment pas cool, zine, 40p.

Les ateliers groupe soin, volume 1, 2 et 3, zines, groupe soin. Du partage de savoir et vulgarisation de concepts médicaux issus de rencontre en groupe pour s’autonomiser.

My Body Is a Prison of Pain so I Want to Leave It Like a Mystic But I Also Love It & Want it to Matter Politically, Johanna Hedva, vidéo et transcript.

Hollow, Mia Mingus, Traduction d'Emma Bigé et Harriet de g, zine. De la science fiction avec des handi·es autonomes.

#zine making#zine promo#criptheory#chronic pain#chronic illness#pain management#invisible illness#invisible disability#maladie#handicap

4 notes

·

View notes

Text

À la base, il s’agissait juste de compiler les textes du blog dans un zine, parce que c'est bien pratique. Puis, évidemment, j'ai pas pu m'arrêter à un truc simple. J’ai ressorti l’aquarelle du placard, passé beaucoup trop de temps à chercher LA bonne typo, eu des grands débats avec l’imprimeur… Bref, y a des réflexes qui partent pas.

Ce bien bel objet est donc désormais disponible à prix libre. Ce qui veut dire que chacun·e paye ce qu'iel veut ou peut.

Où le trouver?

Première option :

Il suffit de m'envoyer un message privé en précisant sa commande, le prix qu’on veut payer, son mail & selon le mode d'envoi : une adresse. Sauf grosse commande, les expéditions sont faites une fois par mois.

✉️ Pour la poste, le coût d'envoi est à partir de 2,90€ selon le volume (1€ pour le reste de l'Europe).

Les sous, en plus de la marque de soutien symbolique que ça représente, me permettront de continuer à faire ce que je fais sans que les finances soient un obstacle. Ça prend la forme de frais d'impressions, d'hébergement web, de déplacements, tisane, et autres projets décadents 💅 (et j’en ai pleins).

Le zine fait une cinquantaine de pages, imprimé en papier recyclé, il est agrafé avec une couverture couleur en papier texturé 250g pour le protéger.

Deuxième option : Une version imprimable est disponible ici et ici en version livret.

Ces textes sont faits pour vivre leur vie, jamais pour faire de la thune, alors si l’envie vient de les diffuser : c’est toujours gratuit ou à prix libre. Merci à celleux qui pourront y contribuer 🤍

Dans le futur, peut-être qu’une troisième option sera de répertorier les endroits où ces zines passent, n'hésitez donc pas à transmettre le mot aux bibliothèques autogérées, kiosque ou autres librairies alternatives. De façon générale, tout ce qui peut permettre de partager l’info est vraiment bienvenu.

Ps : Et si c’est pas une évidence, le fait que je ne mettes pas de prix sur ce que je fais ≠ ça n’a pas de valeur donc que c’est ok de s’approprier ce travail sans en citer l’origine. Nope nope.

#ableism#disability#intersectionality#disability justice#antivalidisme#cottagecore#zine promo#zine making#art zine

12 notes

·

View notes

Text

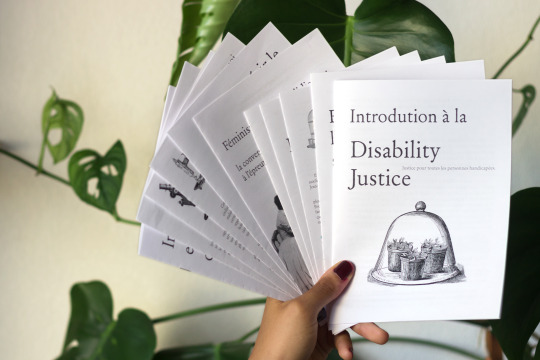

Elles sont là, elles sont de toute beauté et me rendent très fièr·e. Ça faisait longtemps que j’en avais envie et ça y est ! Les textes du blog ont enfin une forme papier ! Un format brochure existe pour chaque texte et un joli zine compile un certain nombre d’entre eux. Tout ça est disponible à prix libre ou gratuitement.

Où les trouver?

Première option : M'envoyer un message privé en précisant sa commande, le prix qu’on veut payer, son mail & selon le mode d'envoi : une adresse. Sauf grosse commande, les expéditions sont faites une fois par mois.

✉️ Pour la poste, le coût d'envoi est entre 1,70€ & 2,90€ selon le volume.

Les sous, en plus de la marque de soutien symbolique que ça représente, me permettront de continuer à faire ce que je fais sans que les finances soient un obstacle. Plus concrètement ça veut dire, frais d’impressions, hébergement web, déplacements, tisane, et autres projets décadents 💅 (et j’en ai pleins)

Deuxième option : Tout est dispo en lien ci-dessous ! prêts à être imprimés, distribués ou jalousement gardés.

Ces textes sont faits pour vivre leur vie, jamais pour faire de la thune, alors si l’envie vient de les diffuser : c’est toujours gratuit ou à prix libre.

Merci à celleux qui pourront y contribuer 🤍

Dans le futur, peut-être qu’une troisième option sera de répertorier les endroits où ces zines passent, n'hésitez donc pas à transmettre le mot aux bibliothèques autogérées, kiosque ou autres librairies alternatives. De façon générale, tout ce qui peut permettre de partager l’info est vraiment bienvenu.

Version imprimables en format A5 (page par page)

Intersectionnalité, entre émotions et obstacles

Et à la fin, tout le monde perd. pourquoi il faut arrêter avec les comparaison entre validisme et racisme

Conquérir le monde, une place de parking à la fois.

Pour un validisme « fun et innovant » : à propos des exercices de sensibilisation aux handicaps.

Ma plus grande ambition dans la vie n’est pas de guérir.

Féminisme et anti-validisme : la convergence des luttes à l’épreuve du covid.

Militantisme ou marketing – le piège de l’activisme performatif.

Et toi, tu fais quoi dans la vie? ou comment le capitalisme a bousillé le sens de notre propre valeur.

Introdution à la Disability Justice

En finir avec la charité sexuelle

À qui profite la chasse aux “faux handicapés” ?

Encore des rêves indociles de justice handie pour la fin du monde

Les crip à l'assault de la ville : l'espace repensé par les luttes antivalidistes est disponible sous ce lien en PDF.

Hollow

Version imprimables en format A4 (livret)

Intersectionnalité, entre émotions et obstacles

Et à la fin, tout le monde perd. pourquoi il faut arrêter avec les comparaison entre validisme et racisme

Conquérir le monde, une place de parking à la fois.

Pour un validisme « fun et innovant » : à propos des exercices de sensibilisation aux handicaps.

Ma plus grande ambition dans la vie n’est pas de guérir.

Féminisme et anti-validisme : la convergence des luttes à l’épreuve du covid.

Militantisme ou marketing – le piège de l’activisme performatif.

Et toi, tu fais quoi dans la vie? ou comment le capitalisme a bousillé le sens de notre propre valeur.

Introdution à la Disability Justice

En finir avec la charité sexuelle

À qui profite la chasse aux “faux handicapés” ?

Encore des rêves indociles de justice handie pour la fin du monde

Hollow

Ps : Et si c’est pas une évidence, le fait que je ne mettes pas de prix sur ce que je fais ≠ ça n’a pas de valeur donc que c’est ok de s’approprier ce travail sans en citer l’origine. Nope nope.

11 notes

·

View notes

Text

[Initialement publié via Instagram le 3/10/2021]

ll y a des textes, comme celui-ci, qui se baladent dans mes tiroirs depuis un long moment déjà. Des réflexions sans grandes prétentions, avec des fautes dedans, mais qui ont peut-être besoin vivre en dehors du perfectionnisme de leur auteure, enjoy🌱. Caramels, Je crois qu'on est beaucoup parmi les marginaux de cette société à au fond avoir très envie de relations affectives/amoureuses/romantiques chouettes, tout en étant tellement désabusées qu'on apprend à se construire avec l'éventualité que ça n'arrivera peut-être jamais.

Je ne parle pas d'une faible estime de soi qui fait qu'on s'interdit l'amoooour. Je parle de celleux qui ont dû développer des superbes réflexes de survie pour éviter de se casser leur cœur en morceau. C'est nul, mais on s'habitue à tout, même à l'extrême violence que la société peut avoir envers nous, dans l'indifférence générale. On a toutses nos adaptations favorites, le cynisme, l 'humour, le déni... Freaks, on a l'habitude des questions intimes déplacées, des comportements inappropriés, d'être déshumanisées dans les yeux des autres. On construit à ta-ton notre amour-propre. On a appris à se méfier, par survie. Pour toutes celles et ceux qui nous ont dit que nos différences ne changeraient rien, avant qu'elles finissent par tout changer. Pour celles et ceux qui nous ont envisagé comme des expériences à vivre mais jamais comme de véritables partenaires. Et aussi, parce dans les pires des cas, on est des proies idéales, que personne ne plaindra. C'est con, parce qu'on finit par ne plus savoir comment interagir autrement que prêt à bondir. On est tellement blindée qu'on ne sait pas/plus comment ça fait, d'aimer paisiblement, sans être à l'affût. Tout comme on perd cette légèreté à voir quelqu'un·e nous apprécier sincèrement. On devient des dures à aimer, comme les caramels, tout en espérant que personne ne se cassera les dents sur nous.

1 note

·

View note

Text

À qui profite la chasse aux “faux handicapés” ?

[Vous pouvez retrouver ce texte dans sa version imprimable ici & dans une version zine avec plein d'autres.]

Affiches de propagande de l'allemagne nazi : l'affiche de droite rappelle qu'un patient atteint d'une maladie héréditaire coûte en moyenne 50 000 Deutschmarks (DM) au moment où ils atteignent 60 ans, à gauche on peut lire " 60 000 Deutschmarks, c'est ce que nous coûte cette personne handicapée au cours de sa vie. Cet argent est aussi le vôtre ".

En période de crise économique, les groupes les plus vulnérables se retrouvent souvent à jouer les boucs émissaires. Plutôt que d'aller creuser sur les origines desdites crises, on porte l'attention sur la façon dont chacunE contribue ou non à « l'effort national ». Les discours sur la fraude aux allocations sont récurrents dans les médias1, et entretiennent une défiance qui se ressent au quotidien. Dirigée en premier lieu vers les allocataires du RSA, ou des allocations familiales, cette suspicion touche aussi les personnes handicapées ou en invalidité. À la différence que dans ce cas-ci, ce serait d’abord un acte moral, la justification est différente.

Handicapé™ homologué

Se déclarer handicapéE, c'est souvent faire face à une certaine suspicion. Si dans la réalité 80% des handicaps ne sont pas visibles au premier abord, cela n'empêche pas la persistance de l'idée que ça se voit. Une méconnaissance qui s'explique par une représentation rare et incomplète du handicap comme quelque chose de binaire et invariable. Quelqu'unE qui se lève de son fauteuil, unE aveugle maquillée, unE malade qui danse, suffisent à éveiller la méfiance. De là, il n'est pas rare que certainEs s'improvisent médecins et déclarent pouvoir juger l'état de santé d'inconnuEs. Inutile de croire que le fait d'être plus visibles ou appareilléEs suffit à être tranquille. Même lors de cas moins ambigus, les handiEs doivent justifier leurs besoins d'aménagements, généralement perçus comme des privilèges. On entretient le mythe des fraudeurs et fraudeuses, contre lesquelles il faudrait se prémunir, dans un but purement altruiste. En effet, il ne faudrait pas qu'une personne profite d'un statut qu'elle n'a pas méritée alors que d'autres ont dû tant souffrir pour l'avoir (sortez les violons). Tant pis si cela implique pour les concernéEs de justifier constamment leur état. Pour celleux qui ne peuvent (ou ne veulent) se prêter au jeu, la violence, de la remarque à l’agression, est normalisée.

Obtenir un statut juridique ou une reconnaissance médicale est un parcours difficile. Celui-ci a plus à voir avec la maîtrise de mondes médicaux et administratifs qu'avec le fait d'être « vraiment handicapéE ». D'autres ont déjà insisté sur la lourdeur administrative qui accompagne un dossier MDPH2, sur les contrôles médicaux, entretiens, recours... Remplir ce type de dossier demande souvent un travail énorme qui en décourage un bon nombre. Avec les délais de traitement actuels, beaucoup se retrouvent dans une zone grise qui peut durer plusieurs années. À cela s'ajoute les personnes en errance médicale, ou ne pouvant accéder à des soins adaptés. Pour cette raison, conditionner sa solidarité à des papiers officiels exclut plus, qu'elle ne protège des abus.

Sans surprise, ce sont les groupes les plus minorisés qui seront les moins protégés, et celleux que l'on accusera le plus de tricherie. Il n'est pas inhabituel de renoncer à ses droits en tant que personne handie, simplement pour éviter conflits ou humiliations, ou parce que l'on sait ne pas correspondre aux stéréotypes.

Ce n'est pas une compétition

La notion de handicap n’est pas figée dans le temps. Elle évolue selon les lieux et les époques. Le handicap, c'est d'abord un état qui se caractérise par sa différence avec une norme, qui, elle aussi, change. Le contexte socio-économique des personnes fait qu'une même difficulté ne sera pas handicapante de la même manière pour toustes. C'est parce que cette conception est constamment sujette à des interprétations subjectives que des lois la définissent.

Dans l'imaginaire collectif, maladie et handicap signifie de facto une vie misérable. Pour certainEs, cette vision misérabiliste justifie notre « droit » à ne pas travailler ou à obtenir des aménagements.

Partagée par des soignantEs, aidantEs, et parentEs, cette conception du handicap comme une tragédie l'est aussi par beaucoup de concernéEs. Mais dans ce cas, toute personne qui a une vie sociale riche, des activités épanouissantes, qui fonctionne avec et pas malgré, serait forcément en train de mentir ?

Un autre effet étrange est celui de la logique de compétition qui en résulte. Par exemple, Le documentaire Sickness & liessorti en 2021 sur la BBC, s'est penché sur le cas de malades chroniques ayant une présence importante sur les réseaux sociaux. Sous forme d'enquête, la problématique du film était de savoir si ou non, les influenceuses3 mentionnées étaient vraiment malades, en prenant comme sources des forums reddit. Avec des témoignages comme seuls outils d'analyse, était évoqué le syndrome de Münchhausen par internet : déformation d'une pathologie réelle, mais rare, qui consiste à simuler des symptômes ou maladies. La journaliste à l'origine du documentaire, elle-même handicapée, expliquait sa démarche comme un acte de justice. La traque opérée par les membres du forum serait explicable par le fait qu'il s'agit également de malades. Beaucoup ont surtout vu dans ce film une justification dangereuse au harcèlement que connaissent de nombreuses personnes handicapées, en ligne ou dans la vie.

Il était intéressant de noter que la sortie du film coïncidait avec les premières retombées désastreuses de la pandémie en termes de santé publique. Dans un contexte de politiques d’austérité qui ont frappé de plein fouet la communauté handie anglaise, on a vu apparaître de plus en plus de débats moraux autour des aides sociales. Dans ces moments de tension, il n'est pas rare de voir des personnes protéger leur intérêt au détriment de leur communauté alors perçue comme « la concurrence ».

La suspicion généralisée autour des malades chroniques et de leur potentielle exagération ne datent évidemment pas de 20215. En réalité, il existe un long historique de remise en cause de la douleur et des difficultés d'une partie de la population, qui prend souvent ses racines dans la misogynie et le racisme. Peu surprenant alors que la frange la plus incriminée soit celle qui sera le plus en recherche de soutien et d'écoute, notamment via les réseaux. Des personnes jeunes donc, femmes ou minorités qui deviennent alors des cibles de choix.

Le mythe de la fraude.

Depuis plusieurs années, on assiste doucement à une diabolisation des personnes handicapées. Dans son livre CRIPPLED, Austerity and the Demonization of Disabled People, Frances Ryan démontre comment les politiques d'austérité ont été accompagnées d'une rhétorique qui présente les personnes handies comme fainéantes et paresseuses. On passe d'une logique de solidarité et de compensation à celle d'un flicage constant. Ce discours, on l'entend de plus en plus en France aussi, avec un accent mis sur la « valeur travail ». Face aux difficultés réelles rencontrées sur le marché de l'emploi, on voit tout un ensemble de postures morales se développer. Les campagnes de communications et initiatives palliatives se multiplient :

« Libérer la parole, oser dire que l'on est en situation de handicap aussi, parce qu'il y a une censure des personnes handicapées à l'annoncer. Pourquoi, parce que bien souvent on a une peur tout simplement, on n'ose pas encore avouer son handicap. Mais on est en 2021. Donc moi je dis : nul n'est inemployable quand il est bien accompagné. »

Interview de Mme Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, à RFI le 15 novembre 2021, sur l'emploi des personnes handicapées.

Si les handiEs n'ont pas accès à des sources de revenus, c'est d'abord et surtout par manque de confiance en leurs capacités et en iels-même non ? Un discours de développement personnel complètement en phase avec l'actuel néolibéralisme. Tant pis pour le concept de solidarité. Ne pas vouloir ou pouvoir travailler, c'est devenir « une charge » qui pèse sur la société entière. Une personne « digne » devrait à tout prix chercher à l'éviter. C'est ce qui justifie l'existence des ESAT, ces lieux d'exploitation maquillés en actions caritatives donnant un sens à l’existence de ses pauvres handicapées. Beaucoup de HandiEs ont intériorisé ce discours, qui est parfois le seul audible, mais qui cache généralement l'absence d'alternatives à l'enfermement.

Une des manière de garder les gens dans des conditions d'existence médiocres en échange de leur exploitation, c'est de créer un repoussoir. La vie des « sans travail » doit inspirer de la pitié, ou du mépris, dans les deux cas : s'imaginer à leur place doit être intolérable. Les bénéficiaires des minimas sociaux sont scrutéEs, jugéEs sur la façon d'utiliser leur argent. Si la stigmatisation auprès des handies en France est plus récente, elle relève des mêmes logiques qui culpabilisent globalement les pauvres. On voit régulièrement réapparaître le mythe des prisons club med, des familles nombreuses pour les allocations familiales ou encore des personnes aux RSA en vacances perpétuelles. Les « faux » invalides sont juste une énième variation.

La faucheuse dans la pièce