Text

7/7 フィンランドの夏祭りinこうみ 出演のお知らせ

フィンランドの夏至祭をモチーフにした「フィンランドの夏祭りinこうみ」が 長野県小海町松原湖(長湖)湖畔「フィンランドヴィレッジ」特設会場 にて開催され��北欧ラボも出演いたします!

フィンランドの隣国スウェーデンは、フィンランドと長年の関係があり、今年2018年は1868年に日本とスウェーデンとの間で外交関係を樹立してからちょうど150周年になります。

アニバーサリーを記念して、北欧ラボによる講演は、フィンランドとスウェーデンのこと、また、スウェーデン人のマジシャン・ヴィッレを迎えて、マジックを披露します 。

-日本・スウェーデン外交関係樹立150周年記念-

スウェーデン・フィンランドのミニ講座とスウェーデン人マジシャンによるマジック

パフォーマー ヴィッレ・ヘーゲスタド スウェーデン出身。来日11年目。 日本でマジックの披露を始めたのは2012年。 2015年12月より外国人によるスタンド・アップ・コメディーグループ「おコメディー焼き」に所属。 2018年4月にはスウェーデン王の来日の際に、大使館にて子どもたちにマジックを披露している。 趣味はマジックのほか、合気道・ゲーム。

フィンランドの夏祭りinこうみ

の詳細はこちらから

https://sites.google.com/site/koumisuomi/

1 note

·

View note

Text

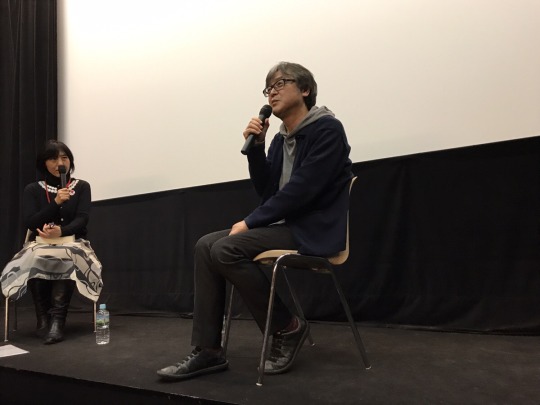

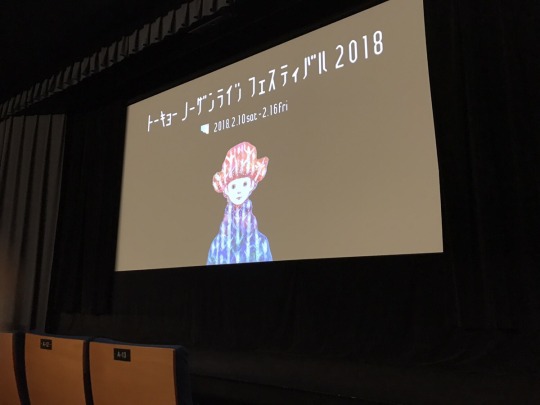

ミカ・カウリスマキ監督が友人監督たちを撮影したドキュメンタリー『ティグレロ 撮られなかった映画』イベントレポート@TNLF2018

北欧映画の一週間 トーキョーノーザンライツフィルムフェスティバルで開催されたトークショーイベントレポートをお届けします。

2018/2/14に上映されたフィンランド出身のミカ・カウリスマキ監督のドキュメンタリー映画『ティグレロ 撮られなかった映画』(劇場未公開作品)の上映後に、映画内でメインで登場していたサミュエル・フラー監督とも親交があった映画・音楽評論家の樋口泰人さんがゲストで登壇されました。

Tigrero - Elokuva, joka ei valmistunut / Tigrero-A Film that Was Never Made監督:ミカ・カウリスマキ MIKA KAURISMÄKI / 1994年

1950 年代、出演者への莫大な保険金を製作会社が出し渋り、頓挫してしまったサミュエル・フラー監督のアクション超大作『ティグレロ』。フラーは愛弟子ジム・ジャームッシュを従えてロケ地であるアマゾンを40 年ぶりに再訪する。友人であるミカ・カウリスマキが記録した「ハリウッドの異端児」のロケハン冒険記。

TNLF公式サイトより

映画中にアマゾンの奥地に住む民族が謎の言葉を繰り返していたときに、フラー監督が「ハリウッド、ハリウッド・・・」と空耳していたことについて

映画や作品づくりをするにあたり、なにもわからない謎の言葉を空耳できちゃうかどうかが、映画監督かどうかの才能かもしれない

1996年アート・ドキュメンタリー映画祭@ユーロスペースのフラー監督の来日エピソード

「日本を旅行したい」という希望があり、家族旅行に雑誌の取材で同行した。当時フラー監督はフランスに住んでおり、娘のサマ��サはやんちゃな高校生だった。京都と松江に行ったのだが、松江を選んだ理由は、西洋で生まれ育ち、日本に魅せられて来日したパトリック・ラフカディオ・ハーンこと「小泉 八雲」の映画を撮りたかったから。それは来日理由のリップサービスではなく、本気だったようで、遺族とも懇談をした。

旅行中も、ロケハンも同行していたため、根っからの映画監督であるフラー監督はこちらが8mmを回し始めると家族旅行でありながらも演出をしはじめてしまう。

ついには自分で8mmを回し始めたときに撮影された写真が自伝の表紙になったとか。

生き方そのものが「映画監督」

フラー監督は、17歳から新聞記者をしていたこともあったため、取材では違う記者から同じ質問をたくさんされるが、すべて違う視点で回答していた。

生きた人生そのものが映画だと思う。そして、前述の小泉八雲しかり、上映作品しかり「撮られなかった映画を撮り続けた人」。

女性の描かれ方

フラー監督の作品は、表面的には男性が主人公だが、女性映画を撮っているともいえると思う。男性にはできないやり方で社会を変える女性が登場している。

作品を観るときに、女性がどう描かれているか、という視点でみるのも面白いと思う。

完全に影響を受けたジム・ジャームッシュ

映画にも登場するジャームッシュ監督は、フラー監督とアマゾン奥地との民族との共同生活に同行したことによって、完全にそののちの作品に影響が出ている。『パターソン』などがまさにそれ。ゆったりと流れる場所や空気感を肌で感じていた。そのまま精神は戻ってきていないのかもしれない。それが彼の作風になっている。でもそれはミカ・カウリスマキ監督も同じかもしれない。(現在はブラジルに在住)

エキゾチズムなど、何かかズレていると映画になるのだろう。

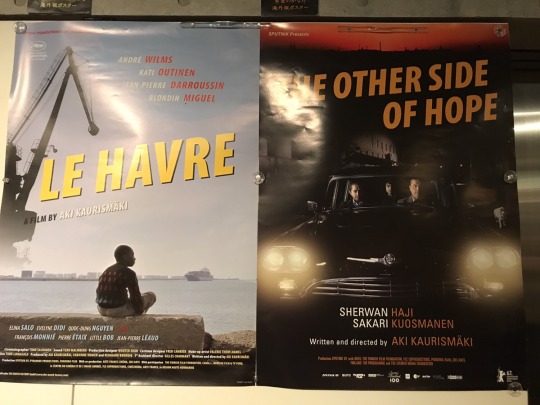

会場には、兄であるアキ・カウリスマキ監督の最新作『希望のかなた』の主演男優 サミュエル・ハジさんのサイン入りポスターと過去の作品ポスターの掲示もありました。

2 notes

·

View notes

Text

都会でセルフロウリュができる「℃(ドシー)恵比寿 」に行ってきた

12月17日にオープンしたばかりのカプセルホテル&サウナ施設「℃(ドシー)」で本格ロウリュが楽しめるということでいち早くお邪魔してきました。

恵比寿西口から徒歩ですぐの場所にあります。

受付でサウナ利用の旨を伝えると、利用時間を聞かれ、先に支払いを済ませます。(一時間1,000円、延長は一時間500円)

専用バッグとロッカーキーを渡され、エレベーターでサウナへ!

(男性は3階、女性は9階と階が違います)

こちらは女性のフロアの入り口です。ロッカーキーについている専用キーを使わないと開けられない仕組みになっています。

シンプルな洗面スペースとシャワースペースが二箇所。

サウナ前にはこちらで身体を洗い、

サウナ後にこちらで流して帰りました。

専用シャンプー、リンス、ボディソープもあります。便利!

専用バッグには、バスタオル、ハンドタオル、スリッパ、ビニール袋が入っていて、利用料金に含まれているので、本当に手ぶらで行くことができます。

はやる気持ちを抑えて中に入ると、

おーーーこれが温度別水シャワーーー!

15℃、20℃、25℃、30℃、

そして、、「常温」(何度?)

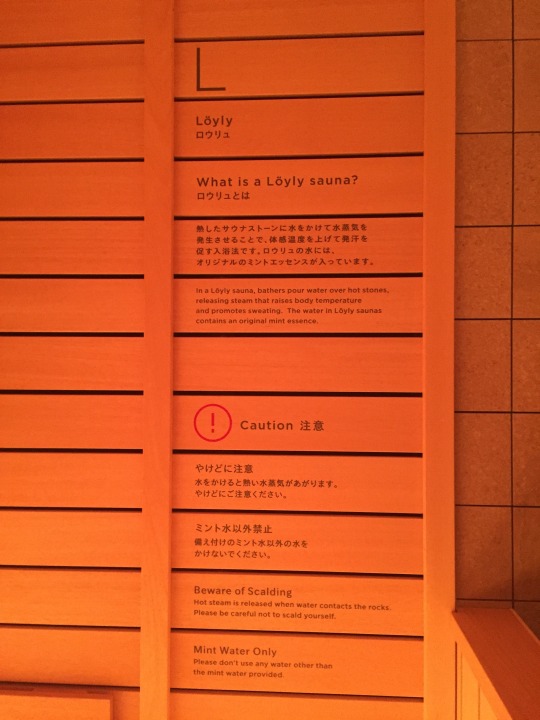

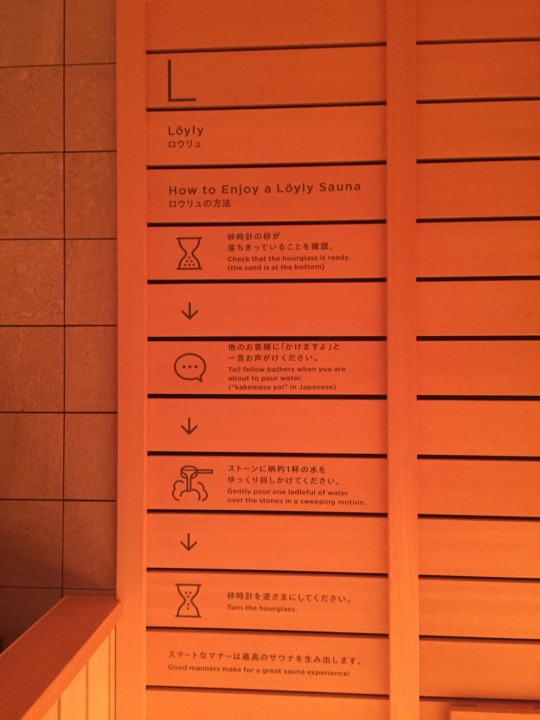

サウナ入り口前にはサウナ初心者にもわかるように説明が。

中にも、「ロウリュとは」という説明や「ロウリュするときは室内にいる人に声をかけてね!」というような案内もありました。

こちらがロウリュ用のおけとひしゃく。

ここでは、水に専用のアロマ水が入っているため、15分の砂時計が終わるごとに一回水をかけてください、という案内がされていました。(フィンランドのサウナでは普通の水を使うため、何杯でも気にせずかけたり、自分たちで汲みにいったりして補充するのですが。こちらはアロマ水なのでたくさんかけるとすぐになくなってしまったりアロマ水の補充の問題があるからということでしょうか)

専用タオルを敷いて座ります。

ロウリュしてから座���ているじんわり汗もかいてきました。アロマの香りもリラックス。

サウナとセットになっている水風呂がないのは物足りないようにも感じますが、シャワーを温度ごとに分けた、という仕組みは冷たい水風呂が苦手!という人にも対応できて親切なようにも感じます。自分にとってのお気に入りの温度を見つけたり、気分やそのときの暑さによって変えても楽しいかもしれません。

ちなみに「常温」シャワーが一番冷たかったです。多分12月だったからで、そのときの常温(時価)みたいなもんなのね、と。夏は逆に温くなるのかも。

一時間で、サウナ+水シャワーを3セット、髪や身体をあらってドライヤーで乾かして出る、というのが駆け足ですができました。 これで1,000円というのは気軽に都会でプチリラックス+ちょっとした暇つぶしにはもってこいかもしれません。

サウナ後、受付にポカリや水などが売っていたので購入して、ロビーでまったり。 オープンして間もないですが、ロビーにいた間もちらほら宿泊客やチェックインの人々が。海外の人も多かったです) 仮眠(1,900円〜)や宿泊(4,900円)などもあり、カプセルホテルに抵抗がない人なら、東京に宿泊する場合は本当に最高かもしれません。

公式サイト ドシー恵比寿

サウナ利用は13:00-翌日9時まで

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-8-1 | JR恵比寿駅から徒歩1分

4 notes

·

View notes

Text

独立から外交樹立100周年へ~2019年までのフィンランド関連イベント一覧

今年2017年はフィンランドが独立してから100年の記念の年でした。 次は2019年の日本・フィンランド外交関係樹立100周年へ向けてフィンランドは動きだします 。

先日、フィンランド大使館によるプレス発表会が「FIN/100」が開催されている六本木の21_21 DESIGN SIGHT/で行われました。

発表会では、フィンランド大使の挨拶に加え、フィンランド人デザイナー、ティーナ・ヴィータサーリによる日本・フィンランド外交関係樹立100周年記念オフィシャルロゴが世界初公開されました。

国旗を表す青に象徴される北の地のフィンランドと日本の日の丸に象徴される日いずる国の日本が握手をしている様子を表しているイメージとのことです。

2019年に日本そしてフィンランドで予定されている10ほどのプロジェクトの紹介が行われました。

現時点でのイベント一覧をまとめており、これからこちらのサイトでも順次更新していきます!

1.マリメッコ・スピリッツ(開催中)

-パーヴォ・ハロネン/ マイヤ・ロウエカリ/ アイノ=マイヤ・メッツォラ

2017/11/15-2017/1/13@ギンザ・グラフィック・ギャラリーGGG

2.エラマンタパ -マリメッコの暮らしぶり - 展(開催中)

2017/12/15-2018/2/28@ギャラリー・エ-クワッド

東京開催後、1.2.の展覧会は「マリメッコ・スピリッツ -Finland Meets Japan」と題して1つになり、2020年まで日本各地を巡回します。

3. フィンランドの陶芸 -芸術家たちのユートピア

フィンランド・デザインのゴールデンエイジと呼ばれる1950年代から1960年代の陶芸作品を中心に展示。

予定 2018/4-2019/5 茨城、東京、岐阜、山口、大阪を巡回

4.アイノ・アアルトとアルヴァ・アアルトその建築とデザイン わかちあう仕事の世界

アイノとアルヴァという二人のアアルトが、建築家として歩み始める1924年から、アイノが他界する1949年までの25年間という時を6つの視点を通じて見つめる

予定 2018/6-8 ギャラリーエ-クワッド 東京

9-11 世田谷美術館 東京

5. 石本藤雄 展

石本藤雄氏による大型個展。2018年、生誕地愛媛県からはじまり東京を含む国内3都市を巡回。作家活動初期のmarimekkoのテキスタイルを復刻し、そこから発想を得た新しい陶芸作品と共に、実、絵皿などを展開

6. ルート・ブリュック展

フィンランドを代表するセラミック・アーティスト、ルート・ブリュック(1916-1999、没後20年)の展覧会。約170点の作品を通し、アート、デザイン、建築の境界を超えた仕事の全貌を日本で初めて紹介。

2019/4-6 東京ステーションギャラリー

9-10 伊丹市美術館 兵庫

4-6 岐阜県現代陶芸美術館

7. ムーミン展

フィンランドを代表する人気キャラクター「ムーミン」の小説、絵画など全貌を紹介。

2019/4/9-6/16 六本木森アーツセンターギャラリー 後 全国巡回

8.ピエタリ・インキネン指揮 日本フィルハーモニー交響楽団

<2019年 フィンランド・日本外交関係樹立100周年記念演奏会>

日本フィルハーモニー交響楽団首席指揮者ピエタリ・インキネンが指揮し、2019年6月にシベリウスを含むフィンランドの楽曲を東京と横浜で演奏。

9. ラヤトン Japan Tour 2019

名門シベリウス・アカデミーから生まれたフィンランド史上最高のアカペラ・グループ「ラヤトン」のジャパン・ツアー。2019年10月-11月予定。

10.マリタ・リウリア展

フィンランドを代表するアーティストの一人、マリタ・リウリアの14年ぶりとなる東京での個展をスパイラルで開催。2016年-17年にフィンランドのセラッキウス美術館で開催された「GOLDEN AGE」展をベースに新作も含めて出展・構成。

FINLANDで開催

11. ジャパノマニアⅡ -北欧のジャポニズムとフィンランド・スウェーデンのモダニズム1900-1970

アテネウム美術館 ヘ��シンキ

東洋の文化が20世紀初頭から1960年代までのフィンランド、スウェーデンの美術、デザインにいかに影響を与えたかを検証する試み。北欧の絵画やデザインが東アジアの工芸品とともに紹介され、日本民藝館のコレクションからも80展ほど出展。

12. 日本のマンガ・アニメ展

タンペレ美術館 タンペレ

近代マンガの巨匠の作品に登場するヒーローたちを紹介。

#finland#japanfinland100#marimekko#ggg#spiral#ainoaalt#alvar aalto#moomin#japanphil#rajaton#marita liulia#japanomania#ateneum#helsinki#tampere#manga#anime#nordic

2 notes

·

View notes

Text

フィンランド独立100周年/「100のできごと」を味わう

フィンランド独立100周年を記念してフィンランドデザインが紹介されるポップアップイベント「FIN/100(ふぃんひゃく)」が21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3で開催中です。

独立記念日である12月6日にはオープニングレセプションが開かれ、デザイナーはもちろん、デザインを愛する人で会場が賑わっていました。

フィンランドより来日したフラワーアーティストLaura Väinölä(ラウラ・ヴァイノラ)氏による会場装飾、有名シェフ Sami Tallberg(サミ・タルベリ)氏によるフィンガーフード、Kyrö Distillery Companyのジンカクテルも会場で楽しめました。

記念すべき独立100周年のキーワードは「Together」(一緒に)ということで、関係者によるスピーチと、レセプションでは参加者みんなが一緒になって、フィンランドデザイン、そしてフィンランドの独立記念日を祝いました。

会場にはフィンランドデザインの代表作のほか、初来日のデザイン共に展示されており、北欧好きにはたまらない宝箱のような品揃えでした。

ただ一見ショップに見えるこちらのギャラリーは、実はフィンランドを思い出させる仕掛けになっていました。

入り口から入ると、まずは教育大国フィンランドの図書館のような空間を通り抜け、フィンランドの森をイメージした木造の棚があります。

空間の真ん中には本物のログハウスがあり、そしてその後ろにはフィンランドの岩のような空間が広がっていました。

それぞれ順番に、お買い物、ワークショップ、トークイベントスペースとなっていました。

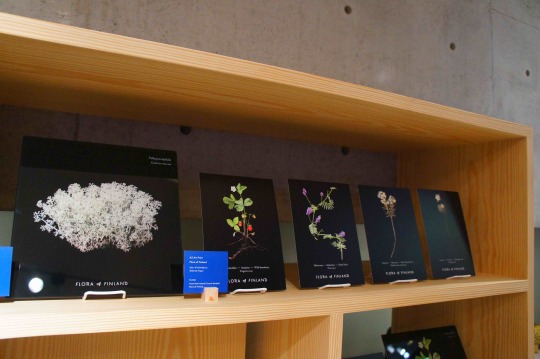

初来日した、フィンランドの大自然に咲くワイルドフラワーでインテリア用パネルを手掛けている「フローラ オブ フィンランド」のデザイナーの二人とお話しする機会がありましたが、当初インスタグラムで始めた企画が、今では日本での販売を目指す事業まで拡大しているそうです。

他にもまだイッタラやマリメッコといったフィンランドの人気ブランドほど知られていないけれど、将来性を感じるデザインが数多く展示されています。

「ふぃんひゃく(FIN/100)」は12月25日までの期間中、ワークショップ、トークイベント等「100のできごと」が開催されます。

独立100周年は本国フィンランドでとても盛り上がっています。

FIN/100に参加し、フィンランド人と「一緒に」100周年をお祝いするのはいかがでしょうか。

FIN/100 Finland 100 pop up

期間: 2017年 12月6日(フィンランド独立記念日)– 12月25日(クリスマス)

場所: 21_21 DESIGN SIGHT ギャラリー3

住所: 東京都港区赤坂9−7−6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン内

時間: 10:00 – 19:00 (会期中無休 ※12月6日は16:00-19:00のみ一般公開)

主催: アルテック(Vitra株式会社)

参加ブランド: イッタラ/アラビア、ヨハンナ・グリクセン、カウニス�� フィンランド、ルミ、 ラプアン カンクリ、フローラ オブ フィンランド

協力: フィンランドセンター、LOKAL、COMPANY、ホンカ・ジャパン、GOODIO

後援: フィンランド大使館

0 notes

Text

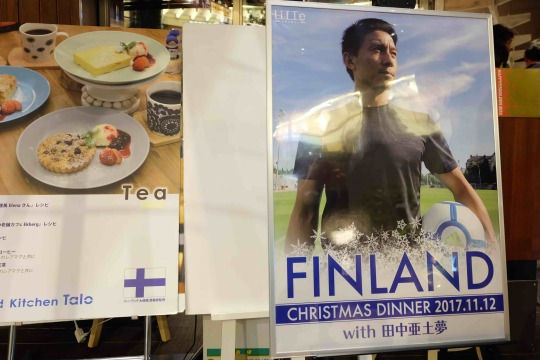

Finland X'mas dinner event- 田中亜土夢選手「日本とフィンランドの架け橋に」

2017/11/12にLifte〜北欧の暮らし〜さんの主催で、フィンランドから帰国したプロサッカー選手田中亜土夢氏とフィンランド大使館上席商務官の木村正裕氏によるトークを含むクリスマスディナーイベントが六本木のフィンランドキッチンtaloにて行われました。

フィンランド大使館商務部監修のレストランでもあるフィンランドキッチンtaloのこの日のクリスマスディナーはビュッフェ形式で、色鮮やかなフィンランド料理が並び、フィンランドビールも飲み放題!

美味しい料理とお酒が進む中、フィンランド1部リーグのHJK���ルシンキにて2015年から3年間プレーをして、リーグ優勝、カップ戦との2冠を達成に大きく貢献し、ドイツメディアでは「フィンランドリーグで最も価値のある選手」とも紹介された田中選手のフィンランドにまつわるエピソードなどお話いただきました。

「フィンランド」を選んだ理由 新潟で10年プレーして、新たな刺激を探していたなか、HJKヘルシンキからオファーがあった。 最初はフィンランドがどこかもわからなかったが、ムーミンやマリメッコなどのブランドは知っていて、あとからそれがフィンランドのものだったと知った。

フィンランドの印象とブルーベリー島 入国したのは2月で、降り立ったときの寒さが「痛い!」と感じた。 ヘルシンキの町はコンパクトで都会過ぎず、ゆったりと過ごすことができる。 近所にmustikkamaa(ブルーベリー島)という島があり、愛犬とよく散歩した。

あたたかなHJKヘルシンキのサポーター 退団するとき、日本語で「アトムさんありがとう」というファンからコールがあり、感動した。また戻ってプレーしたいと思った。 日本とフィンランドの架け橋になりたいという思いがあり、現地在住の日本人の人々に普段は中に入ることができないスタジアムツアーなどもしたことがある。

おすすめの冬の過ごしかた もちろんフィンランド発祥の「サウナ」。(日本でも使われている「サウナ」という言葉がフィンランド語だということを田中選手が説明すると「へぇ〜」という声も) フィンランドのクリスマス料理も食べた。クリスマスハムも。

このあと、豚は豊かさの象徴のため、クリスマスのハムが豚肉であることが木村商務官より紹介されました。

クリスマスのミルクがゆは1つだけアーモンドが入っており、それを食べた人に幸運が訪れるということについて、田中選手がまさにアーモンドを食べ、その年にHJKヘルシンキが二冠に輝いたというエピソードも。

木村商務官からは、サンタクロースの住む場所コルヴァトゥントリや、トナカイソリは8頭立て、実はトナカイは集団行動が苦手!ということ、赤鼻のトナカイは 英語ではルドルフだけどフィンランド語ではペッテリ(Petteri)という名前、サンタの奥さんはクリスマスばあさんの意味であるヨウルムオリ(joulumuori)と呼ばれてサンタが風邪をひいてしまった年は超人的な能力でプレゼントをすべてさばいてしまったなど、フィンランドのサンタトリビアを続々と紹介していただきました。

そのあともイベントは続き、田中選手のサイン会や、クリスマス抽選会等も開催されました。

抽選会のプレゼントには、「典型的なフィンランド人」で知られる内気なマッティのかわいい新作絵本『マッティ、旅に出る。―やっぱり今日も憂鬱』(カロリーナ・コルホネン (著, イラスト), 柳澤はるか (翻訳)、方丈社)のプレゼントなどもありました。

会場内での参加者同士の交流もあり、田中選手の人柄がにじみ出るようなアットホームな会でした。

田中選手に、「どんなフィンランド語を知っていますか?」と質問したら、フィンランド語の早口言葉を言ってくれました!

そしてもちろんフィンランド語のスラングもご存知でした。笑

今回のイベントを主催したLifte〜北欧の暮らし〜さんは今後も定期的に北欧のイベントを行っていくそうです!

0 notes

Text

映画『ペット安楽死請負人』P「自分も中高年の男性なもんですから、どれだけばかなのかはよくわかります」

今年で第9回目を迎えるフィンランド映画祭が11月4���(土)から11月8日(水)の5日間開催されます。

初日の11月4日、日本外国特派員協会(FCCJ)でのフィンランド映画祭レセプションにて、2017年の東京国際映画祭でも最優秀脚本賞を受賞した『ペット安楽死請負人』のプロデューサー ヤニ・ポソ(Jani Pösö) 氏のインタビューです。

来日は2回目というポソ氏ですが、非常にポジティブなカルチャーショックを受けているようです。

その背景には、フィンランド人と日本人の共通点というのがあるそう。

というのも、お互いは「申し訳ない」というある種の自己否定的な側面を持ち、謙虚さが評価されます。更に、明日やります!と言った以上、明日は絶対に約束通りにやる、というのも共通しています。ポソ氏は将来機会があれば、日本人と共同作品を作りたいと言っていました。

今回の映画はペットを殺す業者の話ですが、動物の権利や安楽死についての映画に見えるものの、実は中高年男性がいかにばかげているかの話でもあるそうです。「自分も中高年の男性なもんですから、どれだけばかなのかはよくわかります」とフィンランド人らしくブラックユーモアで会場を楽しませてくれました。

ブラックと言えば、フィンランド映画は暗く、胸糞悪いエンディングの作品も多い。

日本人が持つ「北欧」の非常にかわいくてポジティブなイメージとは正反対の世界観ですが、明るい映画は日本でもよく作られるから、フィンランドから日本人が期待する北欧イメージの映画をあえて日本に持ってきて上映する意味はあまりないのでは?とポソ氏が指摘しました。

カウリスマキやニッキ監督の当作品のような暗い作品のほうが「フィンランドの映画」らしく、日本でもニーズがあるのかもしれません。

最後に写真を撮ってもいいかと尋ねたら、自撮りしようとポソ氏ご本人から提案されました。さすがユーモアセンスのあるポソ氏。名刺もトランプカードを真似して作ったかっこいい白黒のもの。一見暗い映画であってもユーモアたっぷり。フィンランド映画ならではの要素かもしれません。

『ペット安楽死請負人』監督・主演俳優・プロデューサーのティーチ・インはこちらから

【最優秀脚本賞受賞@東京国際映画祭2017】フィンランド映画「ペット安楽死請負人」

0 notes

Text

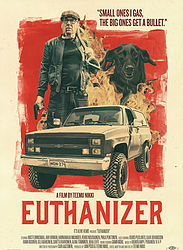

【最優秀脚本賞受賞@東京国際映画祭2017】フィンランド映画「ペット安楽死請負人」

第30回東京国際映画祭コンペティション部門最優秀脚本賞受賞作品で もあり、フィンランド映画祭2017オープニング作品でもある「ペット安楽死請負人」(英:Euthanizer、棼:Armomurhaaja )の監督・プロデューサー・主演俳優の3名による貴重なティーチ・インレポートです。 印象的な使用挿入歌のエピソードや監督が伝えたかったこととは?

来場するなり、3人そろって足を組み、主人公のトレードマークだったパイプをくわえて椅子に座り、会場は大爆笑。

動物の安楽死を請け負う主人公ヴェイヨ・ハウッカ(Veijo Haukka) を演じた主演のマッティ・オンニスマー(Matti Onnismaa)氏はアキ・カウリスマキ監督作品の「浮き雲」や「街のあかり」にも出演している名俳優。(つまり、無表情な演技をしたら超一流、ということです) マイクを使用していた会場内で、観客に「肉声で聞こえるか」と問いかけて、こちらの方が自分に向いていると話します。(この対応もとても「らしい」のですが、こちらの問いかけの際も相変わらず無表情で、演技なのか緊張なのかこの時点では全く不明でした) 初来日に対して、日本には子どもの頃から来たかったため、今回来られて大変満足している。また、その理由が大役によってというのも更にうれしい、と語ります。

監督のテーム・ニッキ(Teemu Nikki)氏は、東京は素晴らしい、また、東京国際映画祭も観客の方もオーガナイズも本当に素晴らしい。映画を観て、見終わったあと、考えをめぐらせてほしい、と。(ラストの先が��々な解釈が生まれるため)

©It's Alive Films

主人公の小道具 主人公ヴェイヨの作中のトレードマークでもある、帽子・ピアス・パイプに関しては、役をイメージしたものか、マッティ氏に合わせたものか、という問いには、そもそも脚本自体はマッティ氏を想定して書いたもので、小物に関しては現場で合わせていったが「男らしく見えるルックス」を意識したとのことです。

ラストのその後と映画のテーマ 気になるラストのその後、については、それぞれに解釈をしてほしいため、3人の中で自分たちがどのように思ったのかは話さないように決めた。むしろ観客のみなさんに決めてほしい、と会場内で挙手を行いました。 また、自分の感情の居心地の悪さ、という言葉を監督は話しており、「見た人に、居心地の悪さを感じて欲しかった」とも語ります。

なぜこのような作品を選んだのか、ということに関しては、人が死ぬ作品はどこにでもあり、人が死ぬことより、動物の死の方が心が動かされる。例えば、映画の「ランボー」は人を何百人も殺すが、ランボーが犬を殺すということはヒーローにとってはタブーであると思う。だから動物を選んだ、と話していました。

©It's Alive Films

挿入歌の裏エピソード 作中の中で、意図を持って音楽が使われるシーンがいくつかあるのですが、メインとも言える曲に関してのセレクトは、何百曲も聴いたなかである曲を選んだが、実はその曲の権利が取れなかったため、別の古い曲を選んだそうです。そしてそれは結果的に、非常にマッチすることとなります。 もともとは、「 I love you for sentimental reasons」というアメリカの1950年代に生まれた曲を、フィンランド語でのカバーバージョンはOlavi Virtaによる「Sua lemmin kuin järjetön mä oisin」という曲になるのですが、こちらの歌詞では、大好きで狂いそう、ということ、または死についての内容があり、映画とリンクしていたこと、さらに、この曲はフィンランドではお葬式と結婚式の両方で使われる非常に珍しい曲で、まさに映画にも合っていたということも、プロデューサーのヤニ・ポソ氏が話してくれました。

「Sua lemmin kuin järjetön mä oisin」Olavi Virta

youtube

主人公の仕事場である線路近くのロケーションも、ロケ地探しで選んだ。また、映画のシーンすべても、あたらしく何かを建てたわけではなく、あるもののなかで撮影した。 よって線路のシーンも、場所を見つけてから、それに合わせて話を作っていった、ということでした。

インタビューを通して、俳優、歌やロケ地などさまざまな偶然と幸運が重なり、撮るべくして撮られた作品ということを感じました。

最後はマッティさんも満面の笑顔に!

日本外国特派員協会(FCCJ)でのフィンランド映画祭レセプションでのヤニ・ポソ(Jani Pösö)プロデューサー のインタビューはこちらから

映画『ペット安楽死請負人』P「自分も中高年の男性なもんですから、どれだけばかなのかはよくわかります」

ペット安楽死請負人

Euthanizer [ Armomurhaaja ]

監督/脚本/編集/美術/衣装 : テーム・ニッキ プロデューサー : ヤニ・ポソ

作品解説 表向きは自動車修理工だが、裏では動物の安楽死を請け負う男。無責任な依頼主に苦言を呈しつつ、仕事を冷静にこなす。しかしある犬を生かした時、事態は一変する…。

動物の権利や命の価値、そして人間の愚かさを冷徹に描く衝撃のハードボイルドである。70~80年代のクリント・イーストウッドやチャールズ・ブロンソンらが正義の銃をぶっ放すジャンル映画に傾倒したという監督だが、自��手掛けたハードボイルド作品には現代にふさわしい倫理観を意識的に盛り込んでいる。裏で動物を安楽死させるアンチヒーローの正義とは何か、そしてハムラビ法典的報復の果てには何が待っているか、あるいは、物語に絡んでくるネオナチ青年の存在は時代の必然なのか。サスペンスフルなドラマ進行の向こうに、監督はこれらの問いを投げかけてくる。見事な存在感で映画を圧倒する主演のマッティ・オンニスマーはフィンランドで引っ張りだこの名脇役だが、主演は本作が初めて。10年前からオンニスマーのカリスマ性に惚れ込んでいた監督がようやく彼にふさわしい脚本を手にし、互いの念願を果たした。

監督テーム・ニッキ

©It's Alive Films

独学で映画制作を学んだ。実家はフィンランドのシュスマで養豚を営んでいる。これまで手掛けた短編は数十作、CMやミュージックビデオは数百本に上り、長編映画やテレビ番組の監督経験もある。様々なジャンルに取り組んだ経験から、ジャンル映画にこだわる演出、ストーリーテリングを得意とする。過去作品はサンダンス映画祭やシアトル国際映画祭などで受賞あるいはノミネートされている。

東京国際映画祭HPより

0 notes

Text

ノルウェーの有名ピアニスト「北欧より、日本のテレビ番組の方がクラシック音楽が多く使われている」

ノルウェーの誇るピアニスト、ホーヴァル・ギムセ(Håvard Gimse)氏がリサイタルのため来日。2017年11月2日にノルウェー大使館でミニリサイタルが開催され、北欧ラボフィンランド人ライターが開場にお邪魔してきました。

会場レポート&ギムセ氏のインタビューをご覧ください。

ノルウェー大使館の美しいオーロラーホールで開かれたこちらのコンサートでギムセ氏が演奏したのは、定番のグリーグやショパンだけではなく、しかし仕事後で連休に入る前にぴったりなシベリウスの明るい曲でした。

http://www.nordicartistsmanagement.com/artists/havard-gimse-piano

コンサート後にギムセさんにインタビューをさせていただきました!

曲選びの基準

曲選びは、どこで演奏するかによってどの基準で選んでいるかについては、自分で演奏したい曲と、主催者側のご希望のバランスを取り、曲を選んでいると。

フィンランド独立100周年という2017年だからこそ、シベリウスを披露したと(フィンランド人である)北欧ラボライターは勝手に思ってしまいましたが、ギムセ氏のノルウェー東部にある故郷の自然は、フィンランドの森と湖に似ており、シベリウスの世界観が気に入っているということと、シベリウスの作品集を多く出してきたことのほうが、この日にシベリウスを選んだきっかけになったということでした。

北欧諸国のクラシックの作風のちがい

ノルウェーのクラシック音楽の北欧諸国との共通点、異なる点についての質問に対しては、普段はあまり聞かれない質問でもあったらしく、さすがクラシック音楽をこよなく愛するピアニストだけに、情熱のある表情で答えてくれました。

スウェーデンはヨーロッパ大陸の影響が感じられ、北欧東部にあるフィンランドはパワフルで、東ヨーロピアンな曲が多い。ノルウェーはフォークソングらしさを交えたクラシック音楽が比較的多く、アメリカの影響も少し受けているということです。

最後に日本でのおもしろいと感じたことの発見!に話が移りましたが、有名ピアニスト・ギムセ氏からすると、北欧よりも日本のほうがテレビでクラシック音楽が使用されていることが多いようです。

言われてみれば、フィンランド人ライターも、一般のドラマでいきなりシベリウス代表作「フィンランディア」が流れ始め、びっくり、感動した覚えがあります。

ギムセ氏も同じことを考えているなんて、今後テレビをつける時にクラシックにも耳を向けようと思いました。

とっても優雅な時間にTusen takk!(トゥーセン タック、ありがとう)

プログラム

E.グリーグ:組曲「ホルベアの時代より」 Op.40

J.シベリウス:6つの即興曲 Op.5 より 第5曲 ロ短調

13の小品 Op.76 より 第8曲 子どもの小品 第10曲 悲歌的に 第9曲 アラベスク

S.ラフマニノフ:幻想的小品集 Op.3

1. 悲歌 2. 前奏曲 3. ��ロディ 4. 道化役者 5.セレナード

F. ショパン:スケルツォ���1番 ロ短調 Op.20

ホーヴァル・ギムセ(ピアノ)プロフィール

ホーヴァル・ギムセはノルウェーをリードする音楽家の一人であり、ソリスト、そして室内楽奏者の両面で多くの出演依頼があるアーティストである。

1995年にベルリン芸術大学でディプロマを取得後、ノルウェーのピアノ教授であるイルジ・フリンカのもと研鑽を続けた。1987年の青少年音楽コンクールの第一位受賞者であり、それ以来、1995年のスタインウェイ賞、1996年のグリーグ賞、2004年のシベリウス賞、そして2011年のベルゲン国際音楽祭でトルルス・モルクとベートーヴェンのチェロ・ソナタ全曲を演奏しノルウェー批評家賞を受賞するなど、ノルウェーとスカンジナビアで最も権威ある数多くの賞に輝いている。

ホーヴァル・ギムセはロイヤル・ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団、オスロ・フィルハーモニー管弦楽団、ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団、フィンランド放送交響楽団、デンマーク放送交響楽団、ノールショピング交響楽団などの招待を受け、スカンジナビア全土と広範囲にわたって演奏活動を行っている。更にボルティモア交響楽団、バーミンガム市交響楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、プラハ交響楽団、フランクフルト放送交響楽団、ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団、ベルギー国立管弦楽団と共演。2016年には、ノルウェージアン・オペラとバレエ団によるバレエ“アンナ・カレーニナ”のソロ・ピアニストを務め、ボン、クリスチャンサン、オスロ、トロンハイムのオーケストラと共演、ベルゲン、トロンハイム、オスロでの室内楽音楽祭などにも出演している。

ホーヴァル・ギムセはウィグモアホール(ロンドン)、カーネギーホール(ニューヨーク)、パレ・デ・ボザール(ブリュッセル)、コンセルトヘボウ(アムステルダム)など世界で最も有名なステージで多くの演奏をしている。ソロ・リサイタルでは、サンクトペテルブルクのリサイタル・ホール、プラハのスーク・ホール、コンツェルトハウス・ベルリンに出演。最近は、トルルス・モルクとスペイン、イタリア、ドイツで、トランペット奏者のティーネ・ティング・ヘルセットとコンツェルトハウス・ベルリンとカーネギーホールで、アリーナ・ポゴストキーナ(ヴァイオリン)とドイツで、そしてウィグモアホールでマリアンネ・トゥーシェン(ヴァイオリン)と共演している。

http://www.aspen.jp/artist/piano/havard-gimse/index.shtml#1

0 notes

Text

カウリスマキ最新作「希望のかなた」日本初公開&主演俳優来日!

2017年10月2日に渋谷ユーロスペースにて開催された国連UNHCR難民映画祭。 上映作品の1つに、2017年ベルリン国際映画祭で銀熊賞を受賞した名匠アキ・カウリスマキ監督の「希望のかなた」の日本初ロードショーと、主演俳優のシェルワン・ハジさんと、小説家/立教大学教授の小野正嗣さんによるトークイベントが開催されました。

「希望のかなた」あらすじ 戦禍のシリアを逃れフィンランドにたどりついたカーリド(シェルワン・ハジ)は難民申請が却下され、強制送還されることに。収容施設を逃げ出し、路上生活を送る中で差別や暴力に晒されるカーリド。ある日、レストランを営むヴィクストロム(サカリ・クオスマネン)に助けられ、店員として働くことに…。前作に引き続き、難民との出会いをテーマにした巨匠カウリスマキ監督が、独特のユーモアと弱者への温かいまなざしで今日の難民問題に一石を投じる。(国連UNHCR難民映画祭公式HPより)

© SPUTNIK OY, 2017

拍手とともに迎えられたハジさんでしたが、登場したあとにメモを見ながら「イラッシャイマセ〜」と一生懸命日本語で挨拶され、会場が湧きました(笑)

自分は、’愛の難民’

シリアの出身で、フィンランドにやってきたのは2010年。 理由は、「愛の難民」と。つまりガチの難民ではなく、女性のためだったそうです。登場シーンといい、ユーモアに溢れた方という印象を受けます。

対談された小野さんは、カウリスマキ監督作品を「美しい画面構成と笑いが同居し、観る人の心にスキマをつくってくれる」。 そしてカウリスマキ監督自身も「他人のための場所を心に持っている人」なんだろうと。

そんなカウリスマキ監督と直接撮影をしたハジさんは、監督のことを、「アキは本当にアメイジングで、明晰で、誇り高くて、自分のことを一人間として接してくれた」と話します。

幸せと恐怖、緊張と興奮が同居したオーディション

今回の映画の出演の経緯に関しては、7年ほど俳優業から遠のいていたところに、プロダクションから連絡があったそうです。 シリアにいた頃からカウリスマキ監督のことは知っており、大監督の作品に出演するという夢が叶うということと同時に、重いテーマの内容でもあったため、オーディションまでは幸せと恐怖、緊張と興奮が同居したと語ります。

では、俳優としての不安はあったのか?という問いに関しては、 「勇敢だったので大丈夫」と。 母国でないフィンランドで大きな経験をすること、新しいことを始めることに抵抗は全くなかったそうです。

途中、フィンランドから持参したと、映画の中の象徴的なシーンに出てくる、日本語が書かれた前掛けとはちまきを嬉しそうに付けてくれました!

映画で世界を変えようと思ったけど、変わらない

カウリスマキ監督は「人間ができることが限られている。映画で世界を変えようと思ったけど、変わらない。人々の考えを変えるのは、難しい。 ただ、はたらきかけることはできるし、すばらしいこと。」

ハジさんは、難民映画祭のテーマでもあり、今回の映画作品にも描かれている人道に対しては、 「他人を誰かの意見に基づいて判断しない。 両親がどんな仕事とか、生まれた背景などではなく、関係の中では、「あなた」と「わたし」でしかない。 わたしがいい人だと感じたら、「あなた」と「わたし」との交流が生まれる。あくまで人と人。」 と、熱いメッセージを前掛けとはちまきを付けたまま熱弁しているギャップもまた素敵でした。

ハジさんは、壇上から客席に向かって何度も丁寧にお辞儀をしており、誠実な人柄が伝わってくるようでした。

気になる映画「希望のかなた」ですが、

フィンランド映画祭2017@六本木のクロージング作品として、(11/8 21:00からの回のみ)

また、

渋谷ユーロスペースにて12/2から全国公開です!

youtube

#aki kaurismäki#kaurismaki#elokuva#movie#cinema#finland#the other side of hope#toivon tuolla puolen#希望のかなた#フィンランド

0 notes

Text

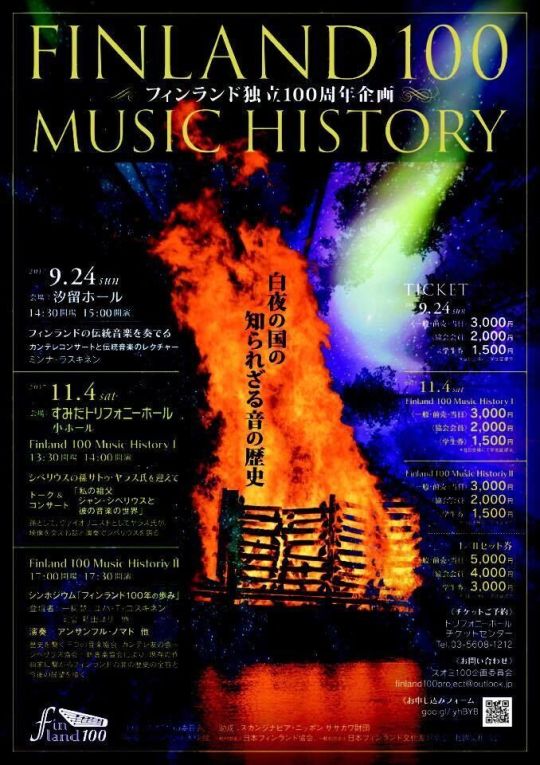

11/4 Finland100 Music History ご招待(コンサート&講演会)

※募集は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました!

通常のチケットお申し込みも公式サイトで受け付けています。

フィンランド独立100周年を記念し、日本を代表するフィンランドの音楽に関連した3機関(日本シベリウス協会、日本カンテレ友の会、日本・フィンランド新音楽協会)によるフィンランドの歴史・音楽に焦点を充てた演奏会・講演会が11/4に2部制で開催されます。

開催が一週間に迫り、席があとわずかとなったということですが、

北欧ラボでもフィンランド独立100周年を多くの方々とお祝いしたく、1部・2部券セット(大人通常5,000円)を10名様にプレゼントさせていただきます!

募集要項は下記にありますので、ご覧下さい。

第1部ではシベリウスの子孫、サトゥ・ヤラス氏によるレクチャーコンサートが行われます。

第1部 シベリウスの孫 サトゥ・ヤラスを迎えてトーク&コンサート:「私の祖父 ジャン・シベリウスと彼の音楽の世界」

1. フィンランドの歴史について

2. フィンランディア ピアノソロ

3. シベリウス自身による指揮「アンダンテ・フェスティヴォ」(1939)

4. ヤラスさんによるお話

5. ソナチネ 作品80

6. 自宅でのシベリウスの映像 <レクチャーコンサート(映像を含む)

などシベリウス直系の方による貴重なお話とコンサート。

第1部出演者のプロフィールはこちら

第1部プログラムの詳細はこちら

第2部では知られざるフィンランド音楽の100年の歩みを、フィンランドの新進気鋭の作曲家であるユハ・T・コスキネン氏、駐日フィンランド大使館で文化参事官だったチェリスト、セッポ・キマネン氏、日本を代表する作曲家である一柳慧氏、フィンランドの日本大使館にて文化交流に尽力された越智淳子氏、そして日本の北欧音楽演奏の旗手のひとりとも言える指揮者、新田ユリ氏が登壇され、アンサンブル・ノマドらによる優れた演奏家たちの音楽と共に、その秘密を多角的に紐解きます。

第2部 シンポジウム「フィンランド100年の歩み」

ユハ・T・コスキネン

セッポ・キマネン

一柳慧

第2部出演者のプロフィールはこちら

第2部プログラムの詳細はこちら

日程詳細および応募要項 (応募締切は2017年11月1日まで)

【開催日】 11月4日(土) FINLAND 100 MUSIC HISTORY

【時間】 第1部 14:00開演 『シベリウスの孫サトゥ・ヤラス氏によるトークとヴァイオリン演奏』 第2部 17:30開演 『フィンランド音楽100年の歩み』

【会場】すみだトリフォニーホール(錦糸町)

アクセスはこちら https://www.triphony.com/access/

住所 〒130-0013 墨田区錦糸1-2-3

電話番号 TEL 03-5608-5400(代)

【通常料金】 1部2部セット券 5000円(一般) 3000円(学生:当日学生証要提示) 1部・2部 各券 3000円(一般) 1500円(学生:当日学生証要提示)

(通常のチケットお申し込みも公式サイトで受け付けています)

■ 応募条件 ・お名前・ご住所・お電話番号・メールアドレスの提出が可能な方 ・北欧ラボFacebookページ、Twitter, Instagramのいずれかにイイネ!ボタンを押してくださっている方 https://www.facebook.com/hokuolab/

https://twitter.com

https://www.instagram.com/nordic_culture_lab/

個人情報の取り扱いについて お預かりした個人情報は北欧ラボが厳重に管理し、応募の抽選に使用します。なお、その他お客様の個人情報をお客様の同意無しに提携先以外の第三者に開示・提供することはございません。(法令等により開示を求められた場合を除く)

ご招待チケット応募フォーマットはこちらから

※募集は終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました!

通常のチケットお申し込みも公式サイトで受け付けています。

0 notes

Text

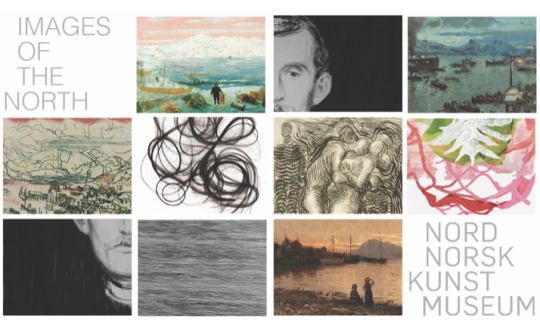

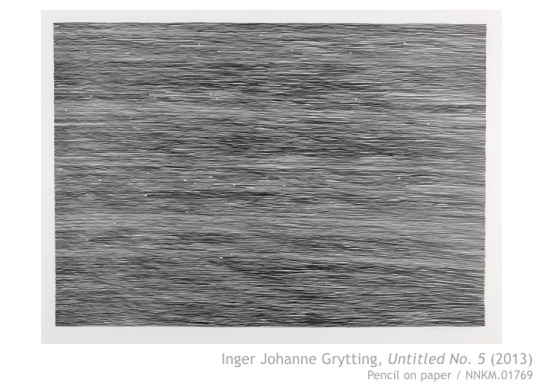

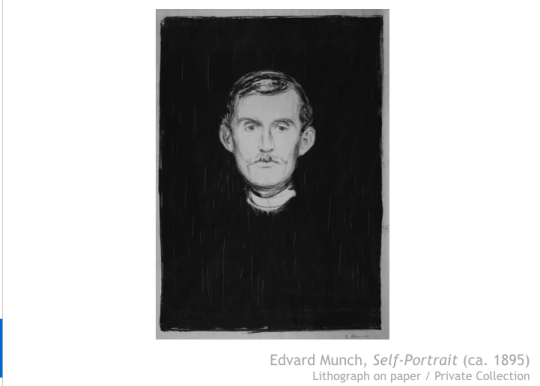

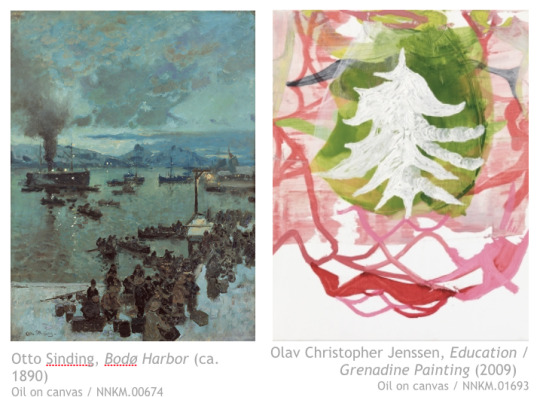

ミュージアム・オブ・ザ・イヤー受賞!北ノルウェー美術館ポップアップ展

世界最北の北極オーケストラ、ノルウェーアルティックフィルハーモニー管弦楽団の来日に合わせ、コンサート会場のホワイエには北ノルウェー美術館展も開催中。

同じく、北ノルウェー地域からビジネス、文化、教育関係の使節団も来日し、ノルウェー大使館ではセミナーが開かれ、北ノルウェー美術館 館長のジェレミーさんに美術館のこと、展示作品のことを教えて頂きました!

北ノルウェー美術館は、ノルウェーの首都オスロから約1149キロ、飛行機では2時間ほど北上した北極圏の町トロムソにあります。トロムソでは、もちろんオーロラも見ることができます。

なんとこちらの美術館、ノルウェー美術館協会にて2017年のミュージアム・オブ・ザ・イヤーに選ばれた美術館なのです。

北極圏エリアに住むサーミをテーマにした展覧会も行われたりしています。

こちらの展覧会時は、数年間かけた国際的なプロジェクトとして、同じく北のエリアであるアラスカやロシアとも協力して展覧会が実現したそうです。

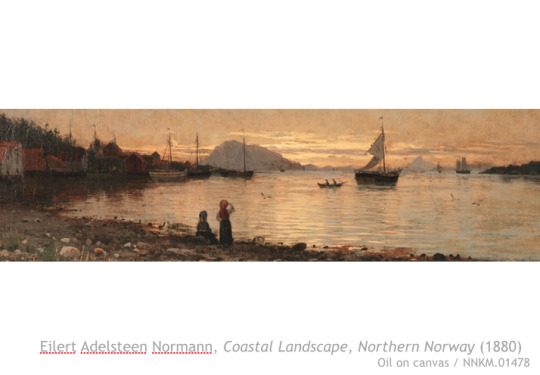

今回のミニ北ノルウェー美術館展では、「北のイメージ」と題して1800年代後半から現代までの北ノルウェー絵画をテーマに10人のアーティストの作品10点が展示されました。いくつか見どころをご紹介します。

1800年代の歴史的な風景画

トロムソの出身で国際的に確立された評価を持つ現代アーティストの作品

ノルウェーを代表する画家「叫び」で知られるムンクの自画像

また、サーミのアーティストの作品は2点展示されていました。

冒頭の写真の館長のジェレミーさんの後ろに映る仔トナカイの絵は、ノルウェーで初めてアカデミックな場で絵画を学んだサーミのアーティストのものだそうです。

北方地域に訪れた人によって描かれた絵画は生活様式や生活環境が儚いものであるということ、また、この北の土地に住み続けてきたアーティストによる絵画からは、見えにくい機微や豊かな感受性といった北の土地が持つ特性が見えてきます。

昔と現代の絵画の対比をすることで、

ー北方地域とは何であったのか?

ーまたその未来は?

と日本から遠い北ノルウェーに思いを馳せると同時に、北ノルウェーが少し身近に感じられる機会となりました。

北ノルウェー美術館

Nordnorsk Kunstmuseum

https://www.nnkm.no/en

0 notes

Text

映画『サーミの血』試写会レポート@ノルウェー大使館

昨年 2016 年東京国際映画祭で審査員特別賞と主演女優賞をダブル受賞し、世界の映画祭でも絶賛の声が相次ぐ『サーミの血』が 2017 年 9 月 16 日(土)より 新宿武蔵野館、アップリンク渋谷ほか全国順次公開。

公開に先駆け、ノルウェー王国大使館にて一般先行試写会が開催され、北欧ラボでも招待枠を頂いて当選された招待者の方々と共に、当日は北欧ラボのフィンランド人スタッフも会場にお邪魔してきました。

自国フィンランド含め北欧にまたがって生息している少数民族サーミをテーマにした映画に、フィンランド人スタッフはどのように感じたのでしょうか。

これから、「フィンランド人の視点」からのレポートをご覧いただきます。

気持ち良い風が吹く金曜日に北欧建築のきれいなノルウェー大使館で開かれた試写会に参加してきました。

「北欧」と言われると、ポジティブなイメージを持たれる人が大半数を占めていますが、実はその北欧にも少数民族差別の歴史があり、この日の映画『サーミの血』もまさにそのようなあまり知られていない北欧の一面を語っています。

9月16日に一般公開される前に映画を見られただけではなく、ノルウェー大使館やスウェーデン大使館の方々のご挨拶がありました。

映画は少数民族の人種差別というある意味で重いテーマではあったものの、北欧の人気も相まって、椅子を増やさないといけないほどの観客数でした。

映画はラップランドの美しい自然やカラフルな民族衣装、伝統歌謡ヨイクなどサーミ民族の豊かな文化を紹介しつつ、メインのテーマはサーミ人が過去に受けていた社会的な差別だったように感じました。

筆者自身も、サーミがいる北欧のフィンランド人で、自分はどんな家族に生まれても、肌の色や着ている服がどんなものであっても、誰にも学費が無料であるフィンランドで教育を受ければ、誰でも成功できると教わっていましたが、昔は北欧さえそうでなかったと、この映画を通じて実感しました。

サーミ人である以上、可能性は限られるし、教育もお金がかかり、出せないとそれまでだった、という事実があったことを知りました。

こうしてみると、映画はサーミ民族という一つの民族の話ですが、一方、とても普遍的な面もありました。

自分の社会的属性やお金のありなしに関係なく、国一斉で同じ教育を受けることで、頑張れば成功できる社会が実現することができます。さらに映画の見方を広げると、誰もが生きやすい社会を目指すのがいいという結論にもなるように思います。

映画が伝えるメッセージはとても重要でしたが、とは言っても、試写会の目的はみんなで楽しい夜を過ごすことでもありました。映画の後は立食パーティーが開催され、大使館のスタッフなど主催者や、観客みんなで楽しく堪能させていただきました。

北欧各国を回ってきた人、ラップランドでトナカイ業を見てきた人、北欧にちょっと興味があってきてみた人など様々な人が参加していました。

もっとたくさんの人と話せればよかったので、ノルウェー大使館の参事官に「次回のイベントを楽しみにしています!」と冗談半分で今後もまたこのように話せる機会ができるようお願いをした後に、とっても満足しながらノルウェー大使館を後にして、美しいラップランドへの旅を思い描きながら家路に着きました。

© 2016 NORDISK FILM PRODUCTION

『サーミの血』に関する記事

スウェーデンの歴史のダークサイドを描いた映画「サーミ・ブラッド」

北欧映画サマーミーティング2017 レポート

生きること、ヨイクすること−若きサーミの歌姫@ノルウェー大使館ショーケース

© 2016 NORDISK FILM PRODUCTION

『サーミの血』

2017年9月16日(土)より新宿武蔵野館、アップリンク渋谷ほか全国順次公開

(2016年/スウェーデン、ノルウェー、デンマーク/108分/南サーミ語、スウェーデン語/原題:Sameblod/DCP/シネマスコ―プ)

監督・脚本:アマンダ・シェーネル

音楽:クリスチャン・エイドネス・アナスン

出演:レーネ=セシリア・スパルロク、ミーア=エリーカ・スパルロク、マイ=ドリス・リンピ、ユリウス・フレイシャンデル、オッレ・サッリ、ハンナ・アルストロム

後援:スウェーデン大使館、ノルウェー王国大使館

配給・宣伝:アップリンク

1 note

·

View note

Text

Life at Krogerup Højskole vol.2

デンマーク/ホイスコーレの1日のスケジュール

デンマークのホイスコーレに入学した日本人アラサー女性MINさんのレポートです。

ディベートの多いユニークな授業や、また理想とされることが多いデンマークの教育に対してデンマーク人が感じていることなど、日本にいると見えにくい面が紹介されています。

こんにちは、MINです。早いもので学校生活も3週間を終えようとしています。相変わらず毎日イベント盛りだくさんで朝起きるのが辛いです笑。

本日はホイスコーレでの生活はどのようなものなのか、だいたいの一日のスケジュールをご紹介したいと思います。

7:00〜7:30 起床

8:00〜8:30 朝食

8:45〜9:00 morning assembly(朝会) 朝会では毎朝ホイスコーレの歌本から一曲選んで歌います。そのあとは全員点呼。連絡なしにいない人がいたら捜索隊が出ます。

朝会でのアイスランド人生徒によるプレゼンテーション

9:15〜9:30

掃除15人程度のフェローシップグループに分かれて学校中を一斉清掃です。フェローシップグループとはデンマーク人も外国人も一緒になって作る15人程度の班のことで,普段の生活ではフェローで活動することも多いです。この掃除がパーティーの次の日などは本当に辛い…

9:45〜12:30

メインサブジェクト授業

自分の選択したメインサブジェクトの授業です。この日は英語コースのCrossing Bordersの生徒と、デンマーク語コースのWorld is burning(主に国際問題を取り上げてジャーナリズムや政治学等を学ぶコース、Crossing bordersに内容は近い)の生徒が合同で自分の国の教育についてdiscussionをするという内容でした。

「デンマークの教育」と聞いてよく日本で言われていることといえば教育費無料、ipad等を用いた最先端教育、テスト・受験がないなどといったポジティブな面ばかりですが、実際今デンマークは教育転換期のような時期を迎えており、制度がコロコロと変わっているそうです。

例えば教育費無料が財政を圧迫していることから、一度学士を取得したら大学に入り直して別の学問を学ぶということが一般的にできなくなったそうです。それは今実際に大学進学や進路に悩むデンマーク人の生徒たちにとってとてもプレッシャーに感じることで、だからこそホイスコーレ等に入って自分の本当にやりたいことをしっかり決めなければならないと。

日本も教育に関しては様々な問題点がありますが、「北欧デンマーク」の教育も完璧ではないと気付かされます。しかし何よりも��くのはデンマークの20歳前後の若者たちが皆自国の政治、教育について知識があり、活発な議論ができるということ。デンマークでは政治に関して学校に限らずプライベートでもよく意見を交わすそうで、そのような議論はごく自然なことのようです。

12:30〜13:30 昼食

14:00〜16:30 選択授業A

私は選択授業に"International Affair"という授業を取っています。メンバーは日本人5人、韓国人1人、デンマーク人7人、アイスランド人2人。内容は主に政治学や社会学の視点から国際問題について取り扱う感じです。今までに人権について、ジャーナリズムについて、イスラエル・パレスチナ問題についてなどとかなり難しい内容を議論してきました。とてもタフですがこのセメスターが終わる頃には国際問題について英語でしっかり意見が言えるようになるといいな…くらいの淡い希望を胸に必死で授業を聞いてます。先ほども言ったようにやはりデンマーク人、政治学についての関心と知識がとても高い。意見を聞いてるだけでも本当に勉強になります。

18:00〜19:00 夕食

20:00〜21:00 フェローシップグループのイベント

この日はグループ対抗プチ運動会みたいなイベントでした。 フェローから一人または二人ステージに上がり、マシュマロを口にどれだけ詰めれるか、きゅうりを面白く運べるかなど楽しいゲームをしながら競い合いました。

21:00〜24:00 ナイトパーティー

地下に落書きだらけのナイトボックスと言われる部屋があり、だいたい毎日誰かしらパーティーをしてます。ビール片手に踊ったりゲームしたりして楽しみます。デンマーク人も日本人も基本的にシャイなのは同じ。お酒を飲んだらあの子あんな子だっけ、ということがよくあります笑。

ナイトボックスの様子

今日ご紹介したのは主にディベートの授業ばかりでしたが、他にも外でひたすら音楽に合わせて2時間踊ったり、携帯でビデオを作ったり、コペンハーゲンに難民施設の見学に行ったりと毎日いろんな授業があります。夜も多国籍の子達で料理を作ったり、それぞれのんびり過ごす時もありますよ。

エリトリアからの難民の方のお話

Life at Krogerup Højskoleについて

北欧ラボにさまざま寄せていただいたご意見のなかで、「フォルケホイスコーレについて知りたい」というリクエストをいただいたことがありました。

Folk Højskole(フォルケホイスコーレ)は、18歳以上なら誰でも学ぶことができる北欧全土に広がる独特の成人教育機関 ですが、最近とある日本人のアラサー女性MINさんが デンマークの首都・コペンハーゲンから電車で40分の ルイジアナ美術館がある町ホムレベックのホイスコーレに入学します。

入学した経緯、外国人として選択したコース、素敵な学校環境などなど… これから、定期的に現地の実際の生の声をお届けしています。

第一回記事はこちらから

0 notes

Text

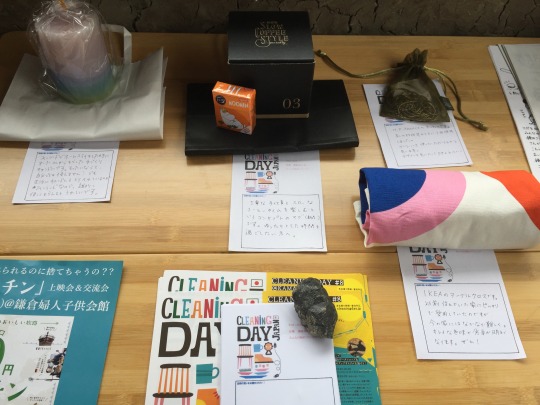

FINNISH YOUR DINER & CLEANING DAY@鎌倉

フィンランドでは、独立記念日の100日前の8/25-27に’FINNISH YOUR DINER’というイベントがありました。 これは、フィンランド独立100周年を記念して、白いクロスを敷いて屋外のテーブルでみんなでご飯を持ち寄って食べましょうというコンセプト。

フィンランドや世界各国ではFINNISH YOUR DINERは各地で開催されていましたが、日本では2カ所だけ同日開催されており、その1つである鎌倉の会場に2017年8月26日にお邪魔してきました。 会場では、フィンランド発祥の「クリーニングデイ」も同日開催。

場所は、鎌倉・稲村ガ崎の海近く、 「みんなの稲村プロジェクト」という手作りでつくられ自然エネルギーを使った土壁の小さな小屋と畑がある場所。

テーブルには、参加者が持ち寄った料理と、藤沢の有機栽培農家・柿右衛門農園の「育ちすぎた規格外野菜」も登場。柿右衛門農園さんは固定種の野菜を育てているそうです。

鎌倉のフィンランド人のパン屋さん「ライ麦ハウス��ーカリー」のパンや、逗子のスウェーデン洋菓子とスウェーデン語絵本を楽しめるお店「Lilla Katten」のお菓子も持ち寄られ、神奈川で本場の北欧を感じることもできました。

クリーニングデイ恒例の「来る時に自分の逸品をひとつ、お持ち下さい」「帰る時に誰かの逸品をひとつ、お持ち帰り下さい」というアップサイクルな物々交換もありました。

参加者は、地元鎌倉・藤沢周辺の人から、東京・千葉と様々でしたが、初対面同士の人々でも、ゆったりとした空気が流れる鎌倉で、さまざまな会話が生まれ、そこは一つの空間になっていたように感じます。

クーラーが効いた快適な部屋とは違いますが、海の近くで、じんわりと夏らしい暑さを感じながら、美味しいものを食べておしゃべりするという贅沢なひとときでした。

FINNISH YOUR DINNER の公式Facebookページには、各地の食事の様子が掲載されています。 クリーニングデイは、毎年5月第4週・8月最終週の土曜日に開催されているフィンランド発のアップサイクル・カルチャー・イベント。日本では2014年に鎌倉で始まり、全国にも拡大しています。

0 notes

Text

Life at Krogerup Højskole vol.1

18歳以上なら誰でも学ぶことができる北欧全土に広がる独特の成人教育機関 Folk Højskole(フォルケホイスコーレ)。

日本人のアラサー女性MINさんが デンマークの首都・コペンハーゲンから電車で40分の ルイジアナ美術館がある町ホムレベックのホイスコーレに入学しました。

これから、定期的に現地の実際の生の声をお届け致します。

入学した経緯、外国人として選択したコース、素敵な学校環境などなど…

MINさんは まだ入学して1週間とのこと、できたてほやほやのレポートをお楽しみください!

Introduction

初めまして、MINと申します。北欧ラボさんから依頼を受けまして、現在在学中のフォルケホイスコーレについて書かせていただくことになりました。まだ入学して��週間ちょっとで生活にも慣れていませんが、デンマークのフォルケホイスコーレとはどのようなところなのか、ご紹介できればいいなと思っています。

デンマークのフォルケホイスコーレに入学することになった経緯 今日は私自身と私の通うKrogerup Højskole (クローロップホイスコーレ) について簡単に紹介させていただきます。 私は長年お付き合いしているデンマーク人のパートナーがおり、彼がデンマークに戻るのをきっかけにワーキングホリデービザを取得してデンマークに来ました。デンマークに来るにあたり、自分が何をしたいかと考えた時にただ働いたり語学学校に行くだけではなく、デンマークの世界に誇れる福祉や教育について身近に触れる機会があればなぁと思っていました。

そんな中、日本で出会った方々から「フォルケホイスコーレ」という学校を教えていただきました。フォルケホイスコーレについては検索すれば日本語でも紹介されたページがたくさんありますので詳細の説明は省きますが、簡単にいうと・デンマーク発祥・18歳以上であれば年齢制限のない・生徒の自主性を重んじる・趣味や学問を体験として触れる・全寮制の学校といった感じです。その中で私の通うKrogerup Højskole (クローロップホイスコーレ) は民主主義を基盤にした教育スタイルになっており、コースはジャーナリズム、政治学や経済学、写真、映画製作等多岐にわたり、大学でも教鞭を取っているような優秀な先生方が教えています。そしてコースによってstudy tourの行き先が異なります。これらは主に高校卒業後から大学入学前の10代後半〜20代前半 のデンマーク人の生徒さんを対象にしており、彼らは大学入学前のモラトリアムや進路決定のきっかけになればという思いで入学しています。

外国人のコースの内容 そして私たち英語話者の外国人は「Crossing Borders」というコースを選択します。こちらは実際にデンマークを拠点に活動する同名のCrossing Bordersという機関と連携し、様々な国際問題を解決するために世界中から集まった生徒で活動するコースです。言語は英語で、主にdebateや大学、NGO機関の訪問等をベースに授業を進めていきます。

今回のセメスターでは全体の生徒数が100人程度で、そのうちこのCrossing Bordersコースが15人。そのうちなんと10人が日本人、4人が韓国人(1人はモルディブ人)というアジアからの生徒が多く驚きました。(来るまで知らなかったことなので、今後受講される方の情報になればと思います。)

今、日本人にデンマークのフォルケホイスコーレがとても人気なようなので、もし心配であればacceptされたら一度問い合わせされるといいと思います。

しかしルームメイトや、15人程度のフェローシップグループ、選択科目��ど何かとデンマークや他の北欧諸国の生徒さんたちと接する機会も多いため、不利な状況を打開しようとみんな一生懸命に英語でコミュニケーションをとって仲良くしています。

ユニークな校風と授業内容 校風は「”これから将来を背負う若者たち”に対して民主主義的な教育をするところ」なのでチームビルディング的なイベントが非常に多いです。

もし私のように社会経験がある程度ある30歳前後の方だと少し内容がヘビーに感じることが多いかもしれません。私は教育や文化の観点からデンマークの若者たちにとても興味があるので多少too muchでも楽しくやっています!

我がKrogerupのオススメポイントはずばり歴史あるarchitecuture、優秀な講師陣、立地、の三点です。建物自体は元々は300年以上前に建てられた、マナーハウスと呼ばれる邸宅だったもので、今も一部はそのまま使われています。その後1946年にHal Kochによりフォルケホイスコーレが設立され、学校として増設された部分には当時のモダン建築の名残が残っています。

講師は先ほども書きましたが大学や専門機関で働く方が多く、私たちも身近にプロフェッショナルな現場の生の声を感じることができます。例えば私は選択科目としてムービー作成を選んだのですが、先生は実際フィルムメーカーに勤めるディレクターの方でした。この点は様々なコネクションを作るのに本当に役に立つと思います。

立地に関してはコペンハーゲンから乗り換えなしで約40分のど田舎、というところが良いです。フォルケの特徴である自然の中でのんびり生活する、というところを外さずに、しかしアクセス抜群というのはとても魅力的だと思いました。

さらにルイジアナ美術館というデンマークで一番有名な美術館が歩いて10分程度のところにあり、在学中はいつでもタダで入れるというのは本当に素晴らしいです。美術館は夜も遅くまでやっているのでふらっと立ち寄って庭でぼーっとする、なんていう贅沢もし放題です。

こんな感じで、毎日一生懸命生活しています...。ホイスコーレでの生活等についてはまた別の機会に書かせていただきますね。

0 notes

Text

デンマークアカデミー賞最多受賞作品『きっと、いい日が待っている』をさらに知るヒント

恵比寿ガーデンシネマにて、8/5 から公開されているデンマーク映画『きっといい日がまっている』の上映終了後トークイベントが8/13に開催され、北欧ラボが解説をさせていただきました。

こちらの作品は、デンマーク・アカデミー賞(Robert Awards 2017)作品賞含む最多6部門を受賞した作品で、1967年、コペンハーゲンの養護施設を舞台に、実際に起こった愛と奇跡の物語です。

1967年、コペンハーゲン。労働者階級家庭の兄弟、13歳のエリックと10歳のエルマーは、病気の母親と引き離され、男児向け養護施設に預けられるが、施設では、しつけという名のもとの体罰が横行していた。エリックたちは慣れない環境に馴染めず、上級生たちからイジメの標的にされてしまう。弟のエルマーは病を抱えながら宇宙飛行士になるという夢を持っており、エリックは複雑な思いを抱いていた。ある日、叔父が「一緒に暮らそう」と施設を訪ねてくるが、ヘック校長に一蹴されてしまう。悲観したエリックとエルマーは施設からの逃亡を図ろうとするが―。

映画のなかには児童虐待の描写などもありましたので、デンマークの体罰に関する法律や北欧諸国との比較などを交えながら、作品の生まれたデンマークについての解説を行いました。 また映画の舞台となった1960年代の少年養育施設では子どもに対する強制暴力・薬物投与問題が描かれていますが、現在のデンマークは「世界幸福度ランキング」で1位になっているというギャップがあるため、多様な見方をされているデンマークという国に対していくつかの側面をご紹介させていただきました。内容を一部ご紹介させていただきますので、映画をご覧になった方には捕捉として、これからご覧になる方には背景を知るヒントとしてお役立てください。

当時のデンマークを知る

映画に描かれた年代は1967-1969年。1960年代は、日本では学生運動が起き、世界でもベトトナム��争が泥沼化し、若者や学生を中心に反戦運動が起き、ヒッピーたちが「LOVE&PEACE」をスローガンにフラワームーブメントを起こした時代でもあります。

当時の北欧・デンマークでも同様に、自由と解放を求める運動が起きます。

「ミリメートルデモクラシー」は、”女性と男性の労働条件や待遇はミリメートルも変わるべきではない”=男女は平等に扱われるべきで、男性も家事や育児に協力すべき、という運動です。

また、1970年代デンマークで最も影響力を持っていた女性解放運動団体「レッドストッキング」も有名です。「レッドストッキング」はアイスランドでも有名で、1975年にアイスランドの女性たちはレッドストッキングを身につけ、女性の地位向上のため、家事を放棄し、大統領府前の広場を埋め尽くすという歴史的な集会がありました。

女性たちは、女性らしさを象徴する「赤い」ストッキングや洋服を身につけ、最後にはそれを脱ぎ捨て、 性別にとらわれずに権利を主張しました。

北欧はいまでこそ男女平等や女性が活躍する社会となりましたが、それは、この時代の女性たちの努力の結晶なのかもしれません。

(映画の中でも、シングルマザーとして兄弟を育てているお母さんは、児童保護サービスセンターの職員に「母子家庭で生活に困っていて、仕事で勉強も見られず、、、」と言われたときに、「男性より、お給料が少ないからです。男性と同じ作業をしているのにね。」と言い返すシーンがあります)

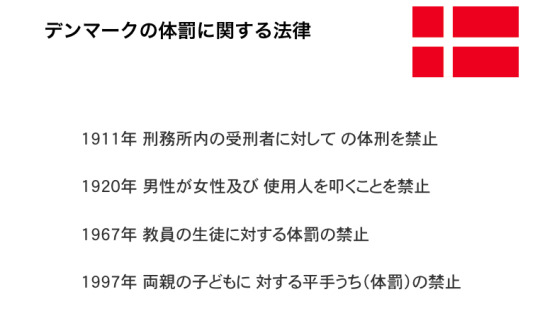

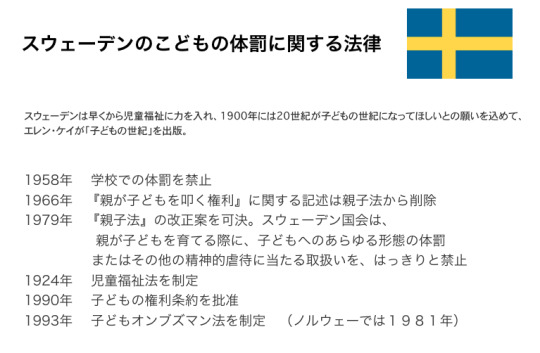

北欧諸国の体罰に関する法律

つぎに体罰に関する法律です。

映画で、兄弟たちが入ることになった少年養護施設内で教師による暴力が横行していますが、映画の台詞にもありましたが、その年は国で教員の生徒に対する法律が定められていますが、実情は…という状況でした。特に、学校ではなく、養護施設で、全寮制で閉鎖的な空間になってしまうと、完全にその学校の教師の統治下で中の子どもたちが声をあげても内で潰されてしまうことが多かったのかもしれません。

デンマークと比べたときに、いち早く子どもの権利や体罰に関する法律が整備されているのは、スウェーデンです。

デンマークが1967年に学校での体罰を禁止する9年前の1958年にはスウェーデンで同じ法律が施行されています。

また、北欧諸国で親の子どもに対する体罰を禁止した年は下の通りで、デンマークは比較的遅い導入と言えます。

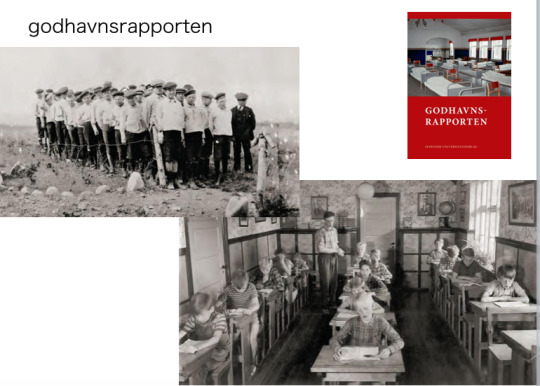

映画の原作の参考となる「ゴットハウンレポート」について

映画のストーリーは、2000年代半ばに公表された「ゴットハウンレポート」に基づいています。

首都のコペンハーゲンの中心から一時間ほどのゴッドハウンという場所には実際に少年保護施設がありました。当時、養育施設における暴力は’しつけ’の範囲を口実に問題とされず、現在、当時の子どもたちが告発し、その国家的謝罪を求めています。

現在そこの場所は、男子だけでなく4歳から20歳までの男女のグループホームになっています。

俳優陣の豪華さ

主演の大人たちは、デンマークを代表する名優ばかりです。

デンマークで社会現象となり、ハリウッドでもドラマ化された「The Killing」という北欧ミステリードラマがあるのですが、そこに多くの俳優が出演していますので、今回、映画を観て、役者陣に興味を持たれた方々は、「The Killing」を観てみると面白いかもしれません。

すさまじい演技をしたヘック校長役はラース・ミケルセン。弟は北欧の至宝と呼ばれるマッツ・ミケルセンですが、「The Killing」では市長 選挙に立候補する議員を演じています。

兄弟たちに目をかけてくれたハマーショイ先生役のソフィ・グローベルは、「The Killing」では向こう見ずでカンの鋭い警察官の主人公を演じています。

また、学校内でもう一人の女性の先生役だったソビョーリ・ホーフェルツが、「The Killing」では殺害された女子生徒の所属する校長を演じていたり、「The Killing」の脚本家 セーアン・スヴァイストロプが今回の映画の脚本を手がけています。

ほかの俳優陣やスタッフ陣も、デンマークを代表する多くの作品に携わっており、本作がデンマークアカデミー賞の最多6部門を獲るのも言わずもがなという感じです。

最後に…

緑色の小瓶の液体の謎

兄弟がは���めて施設に入った日の子どもたちの食事に、オートミールのおかゆに先生が謎の緑色の液体をかけています。

当時は暴力だけでなく、薬物投与の問題もあったことから、なにか判断力を鈍らせる薬なのかと思いましたが、ご安心ください、こちらは、健康補助食品でした。

Levertranと言って、日本では「肝油」と呼ばれています。(日本では、30代以上の方は、ピンク色の肝油ドロップスを食べたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?あの肝油です。)サメやマグロなどの油からできており、ビタミンDとAが多く摂取できます。デンマークでも日本でも当時は食料が豊富ではなく、肝油での栄養補助が一般的でしたが、今はさまざまな食品で栄養が気軽に摂れるようになり、日本でも今は肝油はあまり食べられなくなったように、デンマークでも70年代ー80年代のみ登場した液体ということで す。ちなみに味はあまり美味しくないそうです。

トークイベントではほかにも、北欧諸国についてや、おすすめのデンマークに関する本、デンマークを代表する10のキーワード、などご紹介させていただきました。

暴力や暴行など精神的にも少年たちの身体的にもかなり衝撃的なシーンもありますが、兄弟の勇気に心打たれ、感動する素晴らしい作品ですので、ぜひ公開中に映画館に足を運んでご覧になってみてください。

『きっと、いい日が待っている』

8月5日より、YEBISU GARDEN CINEMAほか全国公開中。

監督:イェスパ・W・ネルスン 脚本:セーアン・スヴァイストロプ 出演: ラース・ミケルセン、ソフィー・グローベル、アルバト・ルズベク・リンハート、ハーラル・カイサー・ヘアマン 2016年/デンマーク/デンマーク語/カラー/スコープサイズ/5.1ch/119分 映倫区分PG12 原題:Der kommer en dag 英題:The Day Will Come 後援:駐日デンマーク大使館 配給:彩プロ 宣伝ブラウニー

トークイベントのあった上映の回には、たくさんの方にご来場いただきました、ありがとうございました!

0 notes