Text

第六回 松田政男與詹姆斯・班寧(James Benning)的共視/共同觀看=風景論

|風景的銀幕實踐|佐佐木友輔(Sasaki Yusuke)

語言化的迴避──東京都攝影美術館「風景論以後」

足立正生、岩淵進、野々村政行、山崎裕、佐々木守、松田政男『略称・連続射殺魔』(1969)

2023年8月11日至11月5日,東京都攝影美術館舉辦了展覽「風景論以後」,其中展出了《略稱・連續射殺魔》(1969/1975)的數位修復版本,並進行了35釐米膠卷的放映。正如本連載中也曾多次介紹過的,這部作品是由松田政男、足立正生、岩淵進、野々村政行、山崎裕、佐佐木守等六人,受到1968年永山則夫犯下連續槍擊殺人事件的啟發,追隨其在犯案前可能所見的風景並進行拍攝,所完成的一部風景論電影。全片看似只是單純拍攝了再普通不過、隨處可見的風景,卻不知為何讓人忍不住凝視畫���。觀眾透過數位修復後高畫質、構圖精緻的畫面,凝視���1960年代末期的日本風景,有人試圖想像永山的心理狀態,有人將當時的風景與現今作比較,也有人單純欣賞那些無法被簡單還原為特定意圖或含義的風景豐富性,各自以不同方式接受並詮釋這部作品。

另一方面,關於松田政男的風景論,在展場中僅以幾句具有格言意味的語句呈現,作品與論述之間的關聯性、以及其中所蘊含的政治性則難以從展覽構成中讀出。影像研究者阪本裕文指出,在「風景論以後」中,風景論電影與激進政治論述之間本來密不可分的關係被有意切斷。雖然這種去政治化反映了1970年代以後社會環境的變化,但也同時帶來了一種無法逃離風景本身的閉塞感。此外,攝影評論家飯沢耕太郎也批評展覽中並未充分呈現松田的風景論是如何被現代創作者──如展覽第一部分中登場的笹岡啓子、遠藤麻衣子等人──所繼承或轉化,因此風景論的輪廓變得模糊且分散。這種對展覽缺乏關於風景論的基本說明,以及缺乏對創作者與作品選擇標準的說明的批評,在社群媒體如X(前Twitter)上也時有所見。

然而,對於「缺乏論述」的指摘,對策展人田坂博子來說,不僅在意料之中,甚至可能正是她所期待的反應。她在接受各大報紙採訪時表示,刻意排除了那些「直接受到風景論影響的創作者」,也避開了「從1980年代以來屬於郊外論脈絡的創作者」,並選擇了那些「避免直接語言化、試圖僅透過影像語言來表達的作品」,以及那些「刻意不讓作品被語言或理論收編、傳達其背後複雜性、無法簡單被解釋為『這是在表達某某』的作品」。換句話說,此次展覽同時包含了兩種對抗:一是依據松田的風景論,對「均質風景」這種權力展現形式的對抗;二是批判風景論本身,以反對將風景與藝術過度語言化、簡化的行為。正如阪本所指出的,展覽所選擇的現代創作者與1970年代風景論之間存在明顯斷裂,這正是這場「批判性繼承」所不可避免的結果,也因此可說此展覽的確展現了風景論的「以後」。

不過,在2020年代之前,甚至在風景論最���被提出的1970年前後,「處理無法被語言與理論收編的風景」早已是許多創作者所面對的課題。以中平卓馬為例,對他來說,風景的面紗正是其內心與思想投射並賦予意義的結果,而將其撕裂,正是他試圖拍攝不被語言與理論界定的照片的嘗試。

此外,也必須留意,松田的風景論並未獲得足以奠定同時代主流言論的支持。正如電影研究者平澤剛指出,在風景論爭中,各自都以自己的語境解釋「風景」,導致論點四散,最初的問題未能深入挖掘,辯論也就不了了之。舉例來說,松田與足立正生最終放棄了這場無果的論戰,轉向報導電影與宣傳片,以進行更直接的權力批判。相對地,中平卓馬則持續尋求一種對抗一切意義與意識形態的攝影,最終提出「植物圖鑑」的概念。電影創作者原將人則批判風景論本質上建構於主體與客體的二元對立,並幻想出主客未分、渾然一體的電影,最終完成《初國知所之天皇》(1973)。這些都是探討風景論不可或缺的重要論點,但彼此追求的方向差異甚大,即使嘗試直接對話,也難以形成有建設性的討論。從另一角度看,這也揭示出「風景」這一概念之複雜性與豐富性,難以被個別的言論或理論完全涵蓋。總之,直到2025年的現在,風景論仍舊不是「以後」,而是尚未真正展開的「未竟理論」。

文本/副文本的雙重地位

從根本來說,若嘗試將風景論與「作品的語言化問題」切割開來,那麼這樣的討論是否還能被稱作是「風景論」呢?語言化或理論化的努力,真的會破壞作品背後所蘊藏的複雜性與豐富性嗎?對語言化過度的排斥,不僅無助於拓展風景論的可能性,反而會強化它的不可能性,將它推向消亡。風景論之所以始終無法推進、長期停留在貧乏的辯論中,或許正是因為我們未能擺脫那種將風景與風景論、作品與論述視為非對稱且附屬關係的觀點。因此,在本篇中,我希望能重新建立松田的風景論與電影《略稱・連續射殺魔》(略称・連続射殺魔)之間的關係,而不是將前者視為對後者的解說,或是把後者當成前者的圖解,從而朝向風景論的理論性發展。

作為前提,開啟風景論爭端的松田論文〈作為風景的性──若松孝二與密室的烏托邦〉(風景としての性──若松孝二と密室のユ���トピア)本身並非為《略稱・連續射殺魔》而寫的作品評論或說明文字。這篇論文是在追溯永山則夫足跡的拍攝過程中,同步構思而成,並在電影公開前便已發表,既是獨立的文本,也因刊登於放映會的傳單與VHS盒裝包裝上,而成為構成觀影經驗一部分的「副文本(Paratexte)」,具有雙重性質。

此外,《略稱・連續射殺魔》也遵照足立正生的意向,採取「不公開上映」的方針,在1969年僅舉辦一次針對相關人士的試映,直到1975年才向一般觀眾公開。因此,在當時,多數人對這部電影與風景論的理解,主要是透過松田的論述或刊登於《電影旬報》(キネマ旬報)的評論等文本來獲得。風景論爭的展開,其實是圍繞著這部「無法觀賞的電影」這個缺席的核心而產生的。

媒體與文化研究者近藤和都指出,若要理解影像文化的經驗,不能只分析電影本身這類第一層級的媒介(文本),還必須關注預告片、報紙廣告、傳單、海報等第二層級的媒介(副文本)所扮演的角色。人們在看電影前,可能會透過預告片去想像整部作品的概要,或從廣告中的劇照揣測前後情節。近藤將這樣一種在正片觀看前,就接觸各種資訊並產生預期的行為,稱為「作為預期的電影體驗」,而即便未實際看過本片,卻對其有「我知道這部電影」的感覺,則被稱為「擬似的電影體驗」。

對1975年以前的觀眾而言,《略稱・連續射殺魔》正是這樣一部作為「預期的體驗」或「擬似體驗」而被經驗的電影。電影研究者田口仁認為,與其將這部作品僅作為一捲膠片的自主電影來看,不如將企劃、製作與運作整體作為一項藝術計畫來評價,他主張應將此作視為一種「擴延電影(Expanded Cinema)」。透過選擇「不公開放映」的方式,讓膠片本身保持缺席,電影則在語言與其所傳達的影像中超越實體存在而擴展開來,並進一步激發了風景論爭的出現。

「均��風景」的發現──《略稱・連續射殺魔》

1975年1月,在「幻之『風景電影』終於首度公開」的宣傳標語下,《略稱・連續射殺魔》終於對一般觀眾開放上映。從此開始,圍繞此作的論述,不僅承載了「作為預期的電影體驗」或「擬似的電影體驗」,也開始承擔起「作為回憶的電影體驗」的功能。觀眾藉由各種副文本,在觀影後重新回憶起某些場景,或試圖深化對作品的理解。

當然,「作為回憶的電影體驗」並非僅限於某部特定電影,而是所有觀影行為都會附帶的現象。然而,《略稱・連續射殺魔》這部電影僅提供了關於永山則夫的成長背景與事件���過的最低限度敘述,基本上只是平淡地呈現他曾經造訪過的地點風景,形式上顯然與傳統敘事電影有所不同。觀眾面對這種不熟悉的形式,往往會感到困惑,因此更容易傾向依賴二次媒介,尋找理解作品的線索。

若這種傾向過度發展,就可能出現只是在重述松田風景論內容、實際上與電影無關的評論;反過來,也可能出現一些人警覺言論所造成的解釋偏向,刻意試圖在具體畫面中發掘違背松田論述的要素。儘管這兩種態度看似相反,實際上都建立在「松田的風景論已經存在」這個前提之上,只是採取了不同的距離來回應它,也因此都是在副文本的影響下進行詮釋。無論如何,副文本都是構成作品接受的不可或缺、亦不可避免的元素。

1990年3月20日,《略稱・連續射殺魔》的VHS錄影帶由DAGUERREO(ダゲレオ)出版發行,使得觀眾能透過重複播放、倒轉、暫停等錄放影機功能,進行更細緻的作品分析。但這並不意味著副文本變得不再重要。這款VHS的背面標語寫著:「追尋永山則夫足跡的幻之風景電影」,封底則引用了松田論述〈我之列島,我之風景〉(わが列島、わが風景)中的一段文字,作為作品簡介。這篇文章最初於1970年6月刊登於《美術手帖》,後來收錄於松田的主要著作《風景的消滅》(風景の死滅,田畑書店,1971年)。在1975年《略稱・連續射殺魔》一般上映時,宣傳傳單上也引用了同樣段落。

『略称・連続射殺魔』VHS(1998発売)パッケージ

「當我們試圖透過連接永山則夫的足跡來幻視出另一個日本列島時,不論是出於意料還是理所當然,我們發現了名為風景的共同因子,它如同線段兩端的點般浮現。而那是,在這個日本列島上,不論是首都還是周邊、不論是中心還是地方、不論是東京還是鄉間,正在被統一化為一連串巨大都市的過程中出現的、真正意義上的『均質風景』。」

當觀眾在觀影前或觀影後接觸到上述這類言論時,銀幕上出現的每一個風景,都會被賦予為「永山則夫所見之風景」的意義,同時也會被引導去理解為「電影製作團隊在旅途中所見之風景」。觀眾一邊追溯這兩段旅程,一邊試圖找出松田所說的「均質風景」。

進一步來說,觀眾甚至會比較不同場景中拍攝到的各地風景,即使那些畫面明顯紀錄的是不同地區、不同街道的樣貌,觀眾仍會努力找出它們的共通點,而非差異。即便能從招牌或標誌辨識出具體地名,尋找「均質風景」的眼光也不是在解讀文字的內容,而是在識別那種「任何地方都存在」的招牌與標誌樣式。水泥白牆、柏油鋪地所帶來的視覺印象,也會促成這種「均質性」的感受。

此外,VHS錄影帶特有的粗糙畫質,也因為畫面細節的模糊,使得原本應可察覺的差異變得難以辨識,反而加強了畫面的平坦感。就這樣,觀眾不僅追隨永山與電影製作人的足跡,更是參與了一場「發現均質風景」的追尋。

若要將《略稱・連續射殺魔》作為風景論電影來解讀,就不該只是盲目接受松田論述中所謂的「均質風景」,也不應僅僅列舉片中細節差異來否定這一概念的存在,而應分析這些明明充滿差異的鏡頭,是如何在論述的影響下被導向某種特定解讀、其意義如何被壓縮、並被組織進所謂「均質風景」的過程與機制。

在這部作品中,影像與論述的關係,有時是一方主導另一方的解釋方向與意義界定,有時則讓彼此的差異與矛盾更加凸顯。唯有讀解這種既共謀又相互批評的緊張關係,我們才能更深入理解這些影像所描繪的風景。

詹姆斯・班寧的風景論電影──《風景自殺》(Landscape Suicide)

影像研究者兼策展人朱利安・羅斯(Julian Ross)曾將詹姆斯・班寧(James Benning)執導的《風景自殺》(1987)與《略稱・連續射殺魔》進行比較討論。班寧是一位1943年出生的實驗電影導演,一直與結構電影(Structural Film)與新敘事運動(New Narrative)等美國前衛電影潮流並行,持續透過影像探索獨特的敘事方式。也有不少人是從他拍攝勞勃・史密森(Robert Smithson)作品《螺旋碼頭》(Spiral Jetty, 1970)的《投下一瞥》(Casting a Glance, 2007)等作品中認識他,將他視為屬於當代藝術脈絡的創作者。

據羅斯所述,班寧雖未直接受到日本風景論爭的影響,但他透過發展自身作品中固定鏡頭長時間拍攝(長拍鏡頭)的風格,最終也自然抵達了一種與風景論電影相似的形式。

在《風景自殺》中,呈現了兩位真實存在的殺人犯。電影前半段重現了1984年6月、刺殺同班同學的15歲少女伯納黛特・普羅蒂(Bernadette Protti)接受警方訊問的場景,並搭配加州奧林達──她的故鄉,也是事件發生地的風景畫面。後半段則是重現1957年11月被逮捕的連環殺人犯艾德・蓋因(Ed Gein)接受訊問的場面,同樣配以其故鄉兼案發地──威斯康辛州的風景。兩位犯人的對白皆取自實際的警方訊問紀錄。面對鏡頭、背靠牆壁、以冷靜語調敘述的方式,也讓人聯想到羅貝爾・布列松(Robert Bresson)的電影《聖女貞德受審記》(Procès de Jeanne d'Arc, 1962)。

這些訊問場景與風景畫面並列呈現,暗示了殺人犯與其出生地之間、暴力與風景之間存在某種關聯,但電影中從未給出明確的答案。羅斯指出,固定鏡頭長拍、無明確主體的構圖、以及不強加解釋的靜謐風景描寫,皆體現了所謂「慢電影(Slow Cinema)」的典型特徵。

然而,本文想特別關注的是,《風景自殺》看似靜謐的外表下,實則極為多語、充滿訊息的特性。以普羅蒂的訊問場面為例,每當她講完一句話,畫面就會短暫轉為黑屏,接著又用跳接(Jump Cut)接續下一段陳述。這種語句間的「行間」被省略,使得普羅蒂幾乎無法沉默。

在訊問結束後,畫面接著呈現普羅蒂寫給父母的信,分成三個鏡頭依序顯示,背景播放著范・海倫(Van Halen)的〈Jump〉與蘿拉・布拉尼根(Laura Branigan)的〈Gloria〉等1980年代初期的熱門歌曲。從同時播放的旁白可知,這些音樂是來自名為《The All Niter》的混音專輯宣傳帶。

隨後,畫面依序出現普羅蒂被移送時的實際照片、加州青年機構「文圖拉學校」(Ventura School,類似少年感化院)的影像,然後轉到一位少女與朋友通話的場面──她應是飾演被害人柯絲汀・柯斯塔斯(Kirsten Costas)的人選。背景配樂則是音樂劇《貓》(Cats)中知名曲目〈Memory〉,據說這是柯斯塔斯最喜歡的歌,也曾在她的葬禮中播放。

這些畫面雖然視覺動態不強,卻以大量的聲音資訊與精細的考證填滿了整體敘事。關於案件的供詞、犯案後的心理書信、80年代流行樂的混音,每一項內容都被濃縮並展現出明確意圖,展現出強烈的說話慾望。這樣的「多語性」完全顛覆了人們對慢電影「沉默」的印象。

而當我們將注意力轉向電影中的「聲音」,就會發現即使是那些看似靜謐的風景,也並非完全寂靜。從車輛的行駛聲、孩子的笑聲、鳥鳴聲等環境音(soundscape)中,我們可察覺到豐富的聲響層次。因此,《風景自殺》其實展現了一種與「慢電影」印象相對的特質──可以說是「快速聲音(Fast Sound)」,充滿喧囂與語言。

類似的結構也可以在《略稱・連續射殺魔》中觀察到。雖然畫面是平靜地呈現出再普通不過的風景,語音解說也極為克制,但不能忽略片中穿插了由富樫雅彦與高木元輝演奏的自由爵士樂。那如同尖叫與刺耳聲響般的音樂,彷彿意圖撕裂風景的面紗,替作品傳達出作為權力象徵之風景的批判意識。

此外,作為副文本存在的松田等人風景論,其本身亦展現了極度多語與論述的活躍性,這一點更無需多言。寡語的風景(Slow Cinema)與內外兩層結構中同時存在的饒舌言說(Fast Sound),正是《風景自殺》與《略稱・連續射殺魔》之間的共通點所在。

擬似的共視(共同觀看)體驗──影像與聲音/論述的離接性關係

班寧(James Benning)在說明自己的作品時,使用了「球狀空間(Spherical Space)」這個概念。他不是沿著主角的情感或行動組織出單線敘事,而是將乍看之下彼此無關的多個視覺與聽覺元素並置,藉由它們之間的相互參照功能,形成一種非線性的球狀空間。

本文所關注的影像(風景/銀幕)與聲音(論述/敘述)之間的關係,也可說是構成球狀空間的要素之一,甚至是其核心。值得注意的是,在《風景自殺》與《略稱・連續射殺魔》中,影像與聲音並非完全同步、不可分離地結合,而是彼此保有��定自律性的同時仍建立關聯。

對這種若即若離的關係,我們可以借用法國文學研究者下澤和義在探討音樂錄影帶的類型特徵時所用的詞語,稱之為影像與聲音/論述的「離接性關係(disjunctive conjunction)」。

在古典敘事電影(特別是好萊塢電影)中,影像與聲音的精確同步──例如畫面中嘴唇與聲音的對位(lip sync)、或補充畫面外空間的立體聲響──會創造出「真實感」的幻覺,增強觀眾對於故事世界的沉浸感。

相對地,影像與聲音/論述之間的離接性關係,會讓觀眾注意到電影形式本身,而非其敘事世界,進而激發觀眾一種「眼前所見與所聽,其實可以是另一組搭配」的可能世界想像。這種想像力對風景論電影而言具有決定性的重要性。

這些電影中所記錄的,是永山則夫、伯納黛特・普羅蒂、艾德・蓋因可能曾看過的風景,也是在追隨他們足跡過程中,電影創作者透過鏡頭所觀看的風景(或被這樣說明的風景)。然而,這些影像只要被拍成所謂的主觀鏡頭(POV),原則上──除非使用分割畫面等技巧──拍攝者的身影並不會與風景同時出現在畫面中。

關於「這個風景是誰在看」的答案,僅能透過旁白、前後影像的蒙太奇、或副文本來進行引導。

因此,在影像與聲音/論述的離接關係中,觀看者與被觀看者的關係無法從風景本身導出,必須依賴外部要素來構成,這種不確定與曖昧感始終存在。但同時,觀眾仍會懷著「我正在看電影、我正在看風景」的實感,凝視銀幕。當觀看者(劇中角色或電影創作者)與風景的連結相對薄弱,而觀眾與風景的連結反而更強烈時,這種可能世界的想像便會被激發。

如果聲音/論述是可以被替換的,那麼電影的主角是否也可以是別人?如果命運的齒輪有哪怕一點點偏差,那麼站在這片土地上、凝視這片風景的,會不會是我自己?那個因無法逃離風景的面紗而犯下殺人罪行的人,或許本來是我?或許是坐在我身邊、與���一起觀看這部電影的你?

這樣的「可替代性」感受,與古典敘事電影所創造的人物投射與共鳴完全不同。影像與聲音/論述之間的離接關係,雖然削弱了觀看者與被觀看者之間的直接連結,但並未使兩者完全分離。觀眾仍持續──即便這種確信不甚明確──想像著「那些曾犯下殺人罪的人,或許也曾看過這些風景」,「至少電影製作者們是這樣認為,才選擇去拍攝」。

這種觀看,不是與殺人犯或創作者的同一化,而是彷彿與他們並肩站立、在同樣時空中共視(共同觀看)風景的體驗。自我與他者的界線仍然存在,但視角卻微妙地重疊──帶著細微的偏差(視差)。就像旅行途中,兩人面向同一方向觀看同一景物,但事後對話時卻發現彼此看到的完全不同。

本文將由影像與聲音的離接關係所生成的這種觀看體驗,定義為「擬似的共視體驗」。

「共視」一詞來自精神分析醫師北山修的提法。他注意到浮世繪中常見的一個母子圖像主題:看似母子兩人共同凝視著同一個對象。他將此稱為「共視(Viewing Together)」。

共視中的那個對象,既是母子之間的間接媒介與間距,也同時擔當著連接兩者的角色(可說是母子之間的離接關係)。孩子在與母親一起注視相同對象的同時,聆聽母親的話語,學會語言,進而學會思考與溝通,透過對話承接文化。

擴張的球狀空間,或作為另類公共領域──《赤軍―PFLP・世界戰爭宣言》

《略稱・連續射殺魔》中影像與聲音/論述的離接性關係,在1971年由若松孝二與足立正生前往巴勒斯坦拍攝的電影《赤軍―PFLP・世界戰爭宣言》中,發展出了新的方向。

松田政男在探討風景論的同時,也受到尚-盧・高達(Jean-Luc Godard)與尚-皮耶・高罕(Jean-Pierre Gorin)主導的吉加・維爾托夫小組(Dziga Vertov Group)所啟發,從中提取出「報導」、「新聞電影」等關鍵詞,逐漸從風景轉向報導論與媒體論,作為新的行動軸心。

足立正生也參考高達的宣言〈我們該做什麼?〉,在批判其立場的同時思索自己的策略,嘗試將電影作為一種「直接行動的形式」來組織起來。

簡單說來,電影=運動,既不是拍攝政治題材的電影,也不是單純批判電影這個媒介所內含的政治性與權力性,而是讓電影的製作與放映行為本身就成為一種政治實踐。具體來說,就是以若松製作公司(若松プロダクション)名義,參與日本共產主義者同盟赤軍派(赤軍派)與巴勒斯坦解放人民陣線(PFLP)共同製作的宣傳電影,並在「武裝鬥爭才是最有效宣傳形式」的方針下,拍攝出真實報導PFLP武裝鬥爭現場的新聞電影《赤軍―PFLP・世界戰爭宣言》。這部電影透過名為「革命巴士」(又稱「赤巴士」)的行動放映車進行巡迴上映,同時舉辦座談會,與各地觀眾進行激烈的討論。

足立正生、若松孝二監督『赤軍―PFLP・世界戦争宣言』(1971)

這部作品明確地以教育與宣傳為目的,試圖讓觀眾認同某種思想與意識形態──這一點連創作者自己也毫不隱諱。然而,它同時也作為一種「共視」的實踐場域,讓人們圍繞著同一個銀幕(風景)共同觀看、討論、學習,疊加多重的敘述,並在此過程中形塑出一種擴張的「球狀空間」。

班寧所說的球狀空間,是由同一部影片中所並置的視覺與聽覺元素構成;但如果我們採取一種視角,認為電影的觀影體驗也包括了圍繞作品的副文本接受,那麼創作者訪談、座談紀錄、放映前後的講座與觀眾參與的討論,也理所當然可以被視為球狀空間的一部分。

「赤巴士」的巡迴放映,不只是單一事件,它後來也以不同形式延續並影響了許多公共放映活動,例如小川紳介的「小川製作社」所實踐的電影自主製作與自主上映運動,原將人發行雜誌《NEW CINEMA EXPRESS》並同步展開的放映行動「NEW CINEMA EXPRESS WAY」等。

無論其目的是否為政治啟蒙,或純粹出於影迷(cinephile)的熱情,這些公共放映的場域,一直以來都作為一種「另類公共領域」,讓觀眾能發聲,並將自己的想法傳達給他人,甚至傳達給創作者本人。

風景的銀幕實踐

如上所述,《略稱・連續射殺魔》、《赤軍―PFLP・世界戰爭宣言》,以及《風景自殺》這三部風景論電影,各自以不同的方式建立起影像與聲音/論述的離接性關係。

為了更深入理解這種關係,與其將這些作品視為對古典敘事電影的偏離或��殊形式,不如將它們重新定位於電影史研究者查爾斯・馬瑟(Charles Musser)所提出的「銀幕實踐(Screen Practice)」系譜中,或許會更有啟發性。

馬瑟對於常見的電影歷史觀提出質疑──例如19世紀末由愛迪生或盧米埃兄弟「發明電影」這一說法。他認為,若我們將電影視為一種在銀幕上投影影像、並配上解說、歌唱或背景音樂等表演形式的綜合展示,那麼「銀幕實踐」的歷史其實可以追溯至17世紀中期的幻燈機(Magic Lantern)時代。

從這個視角重新審視電影,我們就能理解:以往被視為作品「附屬要素」的放映業者、戲院經營者、解說員(活動弁士)、現場樂隊等,其實也在觀影體驗的建構中,扮演了不可或缺的創造性角色。

將這個概念應用於前述三部作品,我們可以這樣重新詮釋:《略稱・連續射殺魔》是一種透過電影本體(銀幕)與風景論言說(敘述)之間的離接關係所構成的銀幕實踐;《赤軍―PFLP・世界戰爭宣言》則是透過電影放映(銀幕)與放映前後所進行的討論(敘述)之間的離接關係來實現銀幕實踐;而《風景自殺》則是將離接的影像(銀幕)與聲音(敘述)同時收錄於單一膠片之中的銀幕實踐。

若採取這樣的觀點,那麼不僅原將人所實踐的現場放映(以多台放映機同步操作,並加入歌唱與解說)與小林紀夫將攝影與隨筆結合的表現形式(參見本連載第二回)也屬於這一系譜,甚至還可進一步擴大範圍,將佐藤朋子所創作、帶有都市理論性的講演式表演《為鬼魅東京準備的索引》(2021–)與葛飾敬太的紀實風漫畫《東東京區區》(2023–)等多元實踐,都納入銀幕實踐的系譜之中。

本連載希望將這些以多種形式在銀幕上的風景之上重疊語言、形成複音的行動,作為對「風景的銀幕實踐」或是對「風景論」新的定義來使用。

在風景的銀幕實踐中,「共視」的夥伴並不限於在同一時間與空間中共享的觀眾。透過銀幕這個不僅是讓觀眾相遇的實體場域,也是讓影像與語言藉由複製技術彼此交會的虛擬場域,我們既能與鄰座觀眾一起觀看同一風景,也能與不在場的他者進行「擬似同步」,獲得擬制的共視體驗。

我們能聆聽來自遠方之人的聲音,甚至是死者的語言,彼此比較各自的風景論,展開虛構的對話。

以《略稱・連續射殺魔》為例,銀幕上所映照的地點,可能是永山則夫曾造訪過的,也可能是六位電影創作者在追蹤他行蹤時所拍攝的。也包括將他們所見風景寫成論文的松田政男、從松田論述與缺席的電影中獲得靈感而創作的風景論者們、在雜誌與社群媒體上發表感想的觀眾與讀者、使用類似手法在美國記錄風景的詹姆斯・班寧、以及他電影中那兩位缺席的主角──伯納黛特・普羅蒂與艾德・蓋因,甚至包括本連載筆者佐佐木友輔──觀眾皆能與他們建立起擬制的共視關係。

再進一步,只要將這樣的體驗加以敘述與傳達,就能與身邊觀眾、同樣閱讀本連載的讀者們,建立起新的共視關係。

其實,本連載自開始以來所嘗試的,正是每回選出兩位參與風景論的創作者或論述者,讓他們之間產生擬制的共視體驗,再加入筆者(我)與讀者(你),一同構成四者間的擬制共視體驗。

如第二回所述,面對銀幕所產生的個人論述,具有以下三個功能:一、呈現某種特定風景(觀看方式);二、遮蔽其他風景;三、揭露那些被其他風景遮蔽的內容。即使是凝視同一銀幕,不同的視差也會使風景變得立體、多層,原本可見與不可見的風景會同時浮現。

正如中平卓馬創作的多視角裝置、或西澤諭志所構築的跨文本意義網絡所展現的那樣,風景(銀幕)便是在這種無數視差的積累下被包圍、被拓展成一個「球狀空間」。

若要描繪風景論的「以後」,我們所需的並不是把風景神秘化成無法語言化的對象,然後努力壓抑所有可能的論述。相反地,正是那種「即使無法語言化,仍然想要說出來」的熱情,以及傾聽「正在觀看同一銀幕的他人」所說出的話語,才能讓這部「未完的理論」,繼續以未完之姿,開啟一條關於風景──同時具有現實與想像性質──的公共領域之路。

15 notes

·

View notes

Text

2023, Taichung

6 notes

·

View notes

Text

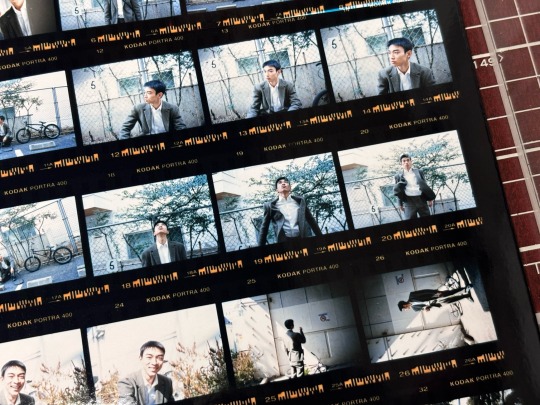

2024, Tokyo

藤江琢磨

by lisztchang

#photography#film#kodak#street#portrait#analog#Tokyo#Japan#東京#日本#film phogoraphy#contax#selfdevelopedfilm#self development#portra 400

30 notes

·

View notes

Text

2024 ,Tokyo

藤江琢磨

by lisztchang

#tokyo#Japan#東京#日本#film#photography#kodak#portrait#street#analog#analog photography#contax#self development#俳優

30 notes

·

View notes

Text

2024, Taiwan

BEBE

by lisztchang

#portrait#taipei#photography#taiwan#film#kodak#street#analog#girl#analog photography#pentax67#medium format#selfdevelopedfilm#self development#xizhi#汐止#台北#台灣#台湾#6x7#rikihidaka

7 notes

·

View notes

Text

2023, Taichung

by liszt chang

3 notes

·

View notes

Text

2023, Tokyo

by liszt chang

#photography#film#kodak#street#portrait#analog#analog photography#japan#Tokyo#2023#autumn#hand#東京#東京都#足立區#鎌倉#大島渚#建長寺#北鎌倉#豪德寺

21 notes

·

View notes

Text

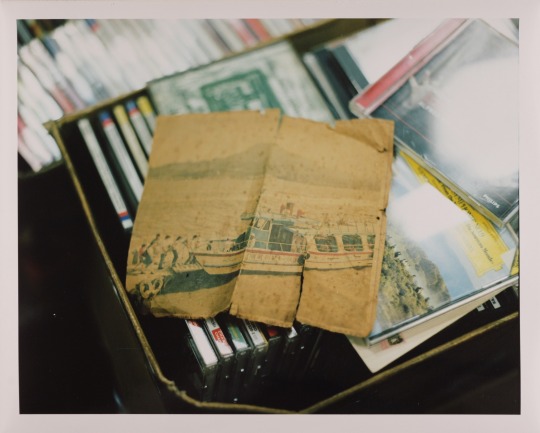

2018, Okinawa

by liszt chang

#photography#film#kodak#street#portra#portrait#okinawa#2018#summer#landscape#analog#analog photography#Japan#america#US#united states#China#沖繩#日本#美國#中國

24 notes

·

View notes

Text

Taichung ,2023

by lisztchang

#photography#taiwan#film#kodak#street#portrait#Taichung#台中#北屯#水湳#台灣#四張犁#上七張犁#潭子#葫蘆墩#2023#analog photography#analog#pentax#pentax67#portra#120mm

22 notes

·

View notes

Text

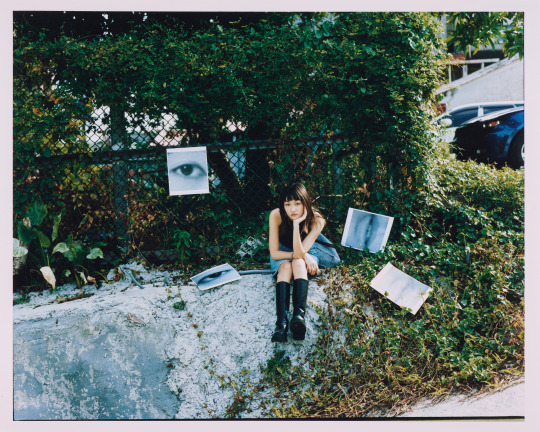

collaboration with tan tan studio 2023ss

『 tan tan(タン タン)の2023S/Sコレクション。シーズンテーマは"動いている状態". 体の動きと衣服の関係性をテーマして掲げ、服を着脱する時、腰をかがめる時、着間違える時など、人体動作に伴ってさまざまに形状変化が起こる様からインスピレーションされたデザイン。台湾の著名��ォトグラファー張天駿氏とコラボした色鮮やかなテキスタイルデザインが印象的なコレクション。 』 on seenowtokyo

"sight"

"door", "replica of imagination"

"memory of eye"

by lisztchang

(photo1,2 by Puzzleman Leung ; model by San)

#taipei#photography#taiwan#film#kodak#street#portra#portrait#analog#tan tan#tan tan studio#fashion design#2023#sight#door#replica of imagination#memory of eye#視線#門#想像的複製#眼球的記憶#seenowtokyo#city#landscape#garden#film photography#eye#imagination#fashion#design

11 notes

·

View notes

Text

関西, 2023

by lisztchang

#film#photography#kodak#street#portra#portrait#contax#analog#film photography#35mm#kansai#Kobe#Kyoto#Osaka#selfdevelopedfilm#Japan

25 notes

·

View notes

Text

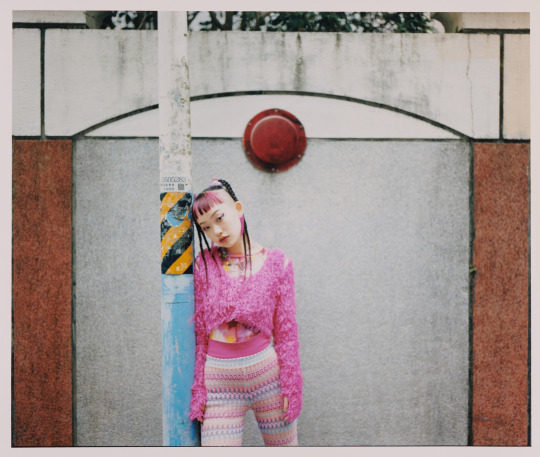

詩羽 utaha

水曜日のカンパネラ

Taipei ,2023

by lisztchang

#portra#portrait#film#taiwan#taipei#street#girl#analog photography#film photography#selfdevelopedfilm#analog#kodak#utaha#水曜日のカンパネラ#japanese music#japanese#eye#2023#星期三的康帕內拉#台湾#台灣#台北

275 notes

·

View notes

Text

by lisztchang

#taipei#photography#taiwan#film#portra#portrait#lisztchang#analog#cat#negative#negativefilm#selfdevelopedfilm

5 notes

·

View notes

Photo

2022,Guandu

Guava

by lisztchang

#eye#analog#analog photography#film#film photography#portrait#portra#kodak#medium format#taiwan#taipei#眼#手#girl#hand drawn#2022

32 notes

·

View notes

Photo

eyeye

by lisztchang

47 notes

·

View notes