#コトリ花店

Photo

照れです! 草舟あんとす号さんには自費出版絵本の「あーん ねんねん」置いてくださっておりますので、 精神的な里帰りのような、 うふふ、な気持ちでした。 。 私最近外出時間がおそくて、うっかりしていたのでコトリ花店さんが終わってしまっておりました。 次は絶対伺おうと思います。 。 ねんねんちゃんはまた連れていくんだ! 。 #新小平 #holygarden #草舟あんとす号 #妖精ねんねん #ぬいどり #ぬい撮り #ぬいぐるみ (草舟 あんとす号) https://www.instagram.com/p/CoAARpzPN4d/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

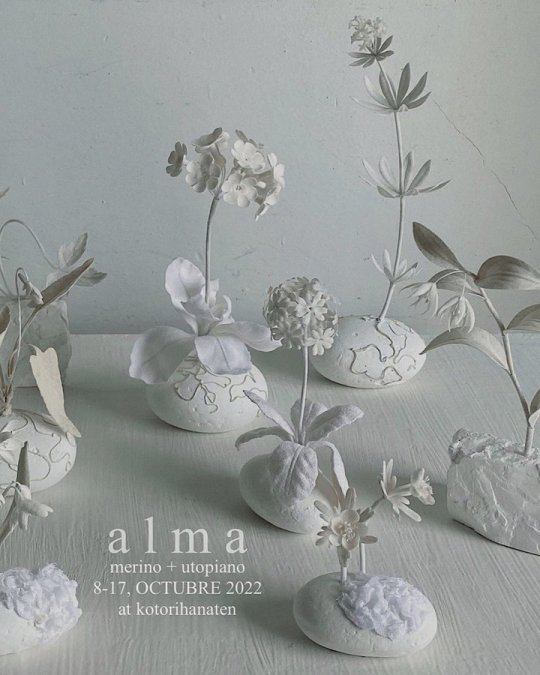

alma:魂、霊魂、精神、心

創作とは、

時間や空間を飛び越えるための方法。

この身体の内に在る触れない物語を、

たしかに存在するものとして表出させるひとつの手段です。

それぞれの内に存在するalmaを、

絵画で、造形で、現します。

二人展【 a l m a 】

merino + utopiano

8-17, OCTUBRE 2022

at コトリ花店

2022年10月8日〜17日

12時〜17時(木曜定休、最終日15時まで)

最終日まですべての作品をご覧いただけます。

1 note

·

View note

Photo

ここのところ、 早朝のひと工夫。 バナナにフォークで 名前入れ🍌 絵本で知ってから面白くて続いてる🐒 今日は保育園ずる休みの娘と コトリ花店さんに琥珀糖を お持ちしました。 すみれの花の砂糖漬けという展示にあわせた、 すみれの琥珀糖、 すみれにまつわる神話をもとに作ったクッキーはイーオーの瞳という名前に。 マジパン生地の真ん中にブルーベリージャムを。 フランス菓子が主流な日本ではちょっぴり珍しいドイツ風クッキーです。もともとは、牝牛の瞳という意味の名前だそうです🐂🌿 Gallery Café3 15:00- 22:00 最終日は20時まで 定休日 毎週月曜日および不定休あり 東京都杉並区高円寺南 3-45-9 Tel 03-3313-3688 URL http://3gallery.net/ #すみれの花の砂糖づけ #コトリ花店 #バナナ #o3nji (Gallery Cafe 3) https://www.instagram.com/p/B83JgmAlOcK/?igshid=1smlvmsp9lgmx

0 notes

Photo

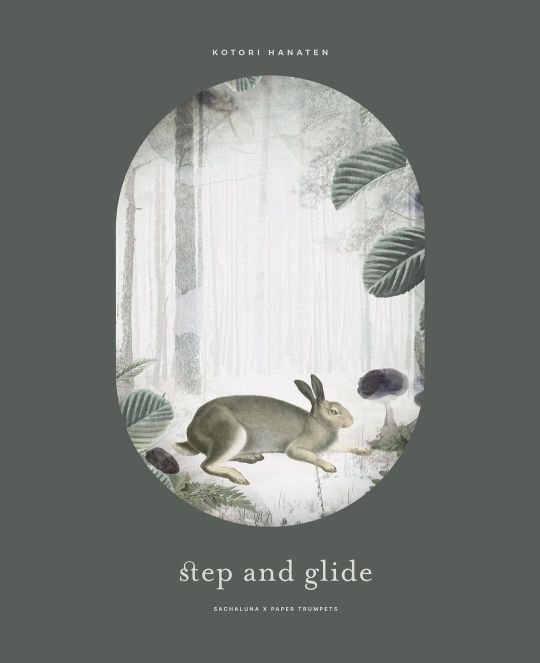

Exhibition at @kotorihanaten in December Seeds are the beginning of the story Carried by the soft breeze and forest animals In the world of warm light 種は物語のはじまり 柔らかい風と森の動物に連れられて 暖かい光の世界に… コトリ花店 @kotorihanaten での展示会が 今週末から始まります。 ぜひお出かけくださいませ。 Sachaluna x Paper Trumpets @s_a_c_h_a_l_u_n_a https://www.instagram.com/p/CW65bNAvsE0/?utm_medium=tumblr

4 notes

·

View notes

Text

裕くんが三日月亭でバイトする話(タイトル)

定晴ルート入った辺りのお話。

委員会イベやら本編の描写やらとあるルートネタバレやら有。

「なぁ裕。お前、数日ここでバイトしねえか?」

「は?バイト?」

いつものように三日月亭に買い物に来ていた俺は、店長から唐突な申し出を受けた。

「お前ドニーズでバイトしてたって言ってたよな?調理スタッフとしてもやれるだろ?」

「はあ。まぁ、確かにキッチンもやってたのでやれなくはないですが。どうしたんです?随分と突然ですね」

三日月亭は店長が一人で回している。

繁盛している時間は確かに忙しそうではあるが、注文、調理、配膳と見事に捌いている。

港の食堂を稼働させていた時の俺のような状態ではとてもない。

これが経験の差というものか。

いや、それは兎も角人員を雇う必要性をあまり感じないのだがどうしたというのだろうか。

「いや、その・・・ちょっと腰が・・・な」

「腰?店長腰悪くしたんですか?ちょ、大丈夫ですか!?海堂さん呼んできましょうか?あの人ああ見えてマッサージ得意なので」

「あー・・・そういうワケじゃ、いや、元はと言えばお前らがブランコなんか・・・」

なんだかよくわからないが随分と歯切れが悪い。

腰悪くしたことがそんなに言いにくい事なのか?

言葉尻が小さくて上手く聞き取れない。

「・・・あー、海堂の旦那の事は頼む。屈んだりすると結構痛むもんでな。基本はホール、こっちが手一杯になったらキッチンもやってもらうつもりだ。で、どうだ?まかない付きで給料もしっかり出すぜ。時給は・・・こんくらいでどうだ?」

「おお・・・意外と結構な金額出しますね」

「臨時とは言えこっちから頼んでるわけだしな。その分コキ使ってやるが」

海堂さんの事を頼まれつつ、仕事内容も確認する。

まぁ、ドニーズの頃と左程変わらないだろう。お酒の提供が主、くらいの違いか。

時給もこんな離島の居酒屋とは思えない程には良い。田舎の離島で時給四桁は驚きだ。

内容的にも特に問題ない。直ぐにでも始められるだろう。

とはいえ、屋敷に世話になっている身。勝手に決められるものでもない。

「非常に魅力的ではあるんですが、即断即決とは・・・。申し訳ないですが、一度持ち帰らせてください」

「おう。言っとくが夜の居酒屋の方だからな」

「キッチンの話出しといて昼間だったらそれはそれでビックリですよ。わかりました、また明日にでも返事に来ますよ」

話を終え、買い物を済ませて三日月亭を後にする。

バイト、かぁ・・・。

夕食後。皆で食後のお茶をいただいている時に俺は話を切り出した。

夜間の外出になるのでまずは照道さんに相談するべきだし、海堂さんにもマッサージの話をしなければならない。

「成程。裕さんがやりたいと思うなら、私は反対はしませんよ。店長には日ごろからお世話になっていますし」

「ほー。ま、いいんじゃねぇの?懐があったかくなることは悪いことじゃあねえじゃねえか。マッサージの方も受けといてやるよ。店長に借り作っとくのも悪くないしな」

難しい顔をされるかと思ったが、話はあっさりと通った。

海堂さんに至っては難色を示すかと思っていたが、損得を計算したのかこちらもすんなりと了承を得た。

ちょっと拍子抜けしつつ、改めて照道さんに確認する。

「えっと、本当にいいんですか?」

「ええ。ただ、裕さんの事を考えると帰りだけは誰かしらに迎えに行ってもらった方がいいかもしれませんね」

確かに。禍月の時ではなくても、この島は気性が荒い人は少なくない。

まして居酒屋で働くのだ。店長がいるとはいえ何かしらトラブルに巻き込まれる可能性もある。

「じゃあ、俺が迎えに行くぜ。なんなら向こうで普通に飲んでてもいいしな」

お茶を啜っていた勇魚さんがニカッと笑う。

あ、湯呑が空になってる。

急須を取り、勇魚さんの湯呑にお茶を注ぎながら問い返す。

「俺は助かりますけどいいんですか?はい、お茶のおかわり」

「お、さんきゅ。いいんだよ、俺がやりてえんだから。俺なら酔いつぶれることもねえしな。それに、そういうのは旦那の仕事だろ?」

自然な流れで旦那発言が出てきて驚きつつ、その事実に一気に顔が火照る。

うん、そうなんだけど。嬉しいんだけど。そうストレートに言われると恥ずかしいというかなんというか。

「え、と・・・ありがとうございます」

「けっ、惚気は余所でやれってんだ」

「ふふ・・・」

海堂さんのヤジも、照道さんの温かな眼差しもどこか遠くに感じる。

ヤバい。凄い嬉しい。でもやっぱ恥ずかしい。

そんな思いに悶々としていると、冴さんがコトリと湯呑を置いた。

「で、バイトはいいんだけど、その間誰が私達のおつまみを用意してくれるの?」

「はっ、そういやそうだ!オイ裕!お前自分の仕事はどうする気なんだ」

冴さんの一言に、海堂さんが即座に反応する。

ええ・・・酒飲みたちへのおつまみの提供、俺の仕事になってたの・・・?

「それこそ三日月亭に飲みに来ればいいのでは・・・?」

「それも悪くはないけれど、静かに飲みたい時には向かないのよ、あそこ。それに、この髭親父を担いで帰るなんて事、か弱い乙女の私にさせるの?」

確かに三日月亭は漁師の人達がいつもいるから賑やか、というかうるさい。

ゆったり飲むには確かに向かないかもしれない。ましてや冴さんは女性だから漁師たちの視線を集めまくることだろう。

さり気なく、海堂さんを担ぐのを無理ともできないとも言わない辺りが冴さんらしい。

「ふむ。俺が裕につまみのレシピを教えてもらっておけばいいだろう。新しいものは無理だが既存のレシピであれば再現して提供できる」

「それが無難ですかね。すみません、洋一さん。今日の分、一緒に作りましょう。他にもいくつか教えておきますので」

「ああ、問題ない」

結局、洋一さんが俺の代わりにおつまみ提供をしてくれる事になり、事なきを得た。

翌日、午前中に店長へと返事をした後、島を探索。

少々の収穫もありつつ、昼過ぎには切り上げ、陽が落ち始める前には三日月亭へと足を運んでいた。

「説明は大体こんなもんか。不明な点が出てきたら逐一聞いてくれ」

「はい。多分大丈夫だと思います」

注文の仕方、調理場の決まり、会計の方法。

業務の大半はドニーズでの経験がそのまま役立ちそうだ。

むしろ、クーポンだのポイントだのない分こちらの方がシンプルで楽かもしれない。

渡されたエプロンを付けて腰紐を後ろで縛る。うん、準備は万全だ。

「さ、頼むぞルーキー」

「店長が楽できるよう努めさせてもらいますよ」

そんな軽口をたたき合いながら店を開ける。

数分も経たないうちに、入り口がガラリと音を立てた。

「いらっしゃい」

「いらっしゃいませー!」

現れたのは見慣れた凸凹コンビ。

吾郎さんと潮さんだ。

「あれ?裕?お前こんなとこで何してんだ?」

「バイト・・・えっと、店長が腰悪くしたみたいで臨時の手伝いです」

「なに、店長が。平気なのか?」

「動けないって程じゃないらしいので良くなってくと思いますよ。マッサージも頼んでありますし。それまでは短期の手伝いです」

「成程なぁ・・・」

ここで働くようになった経緯を話しつつ、カウンター近くの席へご案内。

おしぼりを渡しつつ、注文用のクリップボードを取り出す。

「ご注文は?まずは生ビールです?生でいいですよね?」

「随分ビールを推すなお前・・・まぁ、それでいいか。潮もいいか?」

「ああ、ビールでいいぞ。後は―」

少々のおつまみの注文を受けつつ、それを店長へと投げる。

「はい、店長。チキン南蛮1、鶏もも塩4、ネギま塩4、ツナサラダ1」

「おう。ほい、お通しだ」

冷蔵庫から出された本日のお通し、マグロの漬けをお盆にのせつつ、冷えたビールジョッキを用意する。

ジョッキを斜めに傾けながらビールサーバーの取っ手を手前へ。

黄金の液体を静かに注ぎながら垂直に傾けていく。

ビールがジョッキ取っ手の高さまで注がれたら奥側に向けてサーバーの取っ手を倒す。

きめ細かな白い泡が注がれ、見事な7:3のビールの完成。

うん、我ながら完璧だ。

前いたドニーズのサーバーは全自動だったから一回やってみたかったんだよなぁ、これ。

「はい、生二丁お待たせしました。こっちはお通しのマグロの漬けです」

「おう。んじゃ、乾杯ー!」

「ああ、乾杯」

吾郎さん達がビールを流し込むと同時に、入り口の引き戸が開く音がした。

そちらを向きつつ、俺は息を吸い込む。

「いらっしゃいませー!」

そんなスタートを切って、およそ2時間後。

既に席の半分は埋まり、三日月亭は盛況だ。

そんな中、またも入り口の引き戸が開き、見知った顔が入って来た。

「いらっしゃいませー!」

「おう、裕!頑張ってるみたいだな!」

「やあ、裕。店を手伝っているそうだな」

「勇魚さん。あれ、勇海さんも。お二人で飲みに来られたんですか?」

現れたのは勇魚さんと勇海さんの二人組。

俺にとっても良く見知ったコンビだ。

「勇魚から裕がここで働き始めたと聞いてな。様子見ついでに飲まないかと誘われてな」

「成程。こっちの席へどうぞ。・・・はい、おしぼりです。勇魚さんは益荒男ですよね。勇海さんも益荒男で大丈夫ですか?」

「ああ、頼むよ」

「はは、裕。様になってるぞ!」

「ありがとうございます。あまりお構いできませんがゆっくりしていってくださいね」

勇魚さんは俺の様子見と俺の迎えを兼ねて、今日はこのままここで飲むつもりなのだろう。

それで、勇海さんを誘ったと。

もう少しここにいたいが注文で呼ばれてしまっては仕方ない。

別の席で注文を取りつつ、すぐさまお酒の用意を準備をしなければ。

「いらっしゃいませー!」

「おッ、マジでいた!よう裕!遊びに来てやったぜ!」

「あれ、嵐の兄さん、照雄さんまで。何でここに?」

勇魚さん達が来てからしばらく経ったころ、店に見知った大柄な人物がやってくる。

道場の昭雄さんと嵐の兄さんだ。

「漁師連中の噂で三日月亭に新しい店員がいるって話を聞いてな」

「話を聞いて裕っぽいと思ったんだが大当たりだな!」

「確認するためだけにわざわざ・・・。ともかく、こっちの席にどうぞ。はい、おしぼりです」

働き始めたの、今日なんだけどな・・・。

田舎の噂の拡散力は恐ろしいな。

そんな事を思いつつ、2人を席に誘導する。

椅子に座って一息ついたのを確認し、おしぼりを渡しクリップボードの準備をする。

「おお。結構様になってるな。手際もいい」

「そりゃ照雄さんと違って裕は飲み込みいいからな」

「・・・おい」

照雄さんが俺を見て感心したように褒めてくれる。

何故か嵐の兄さんが誇らしげに褒めてくれるが、いつものように昭雄さん弄りも混じる。

そんな嵐の兄さんを、照雄さんが何か言いたげに半目で睨む。ああ、いつもの道場の光景だ。

「はは・・・似たようなことの経験があるので。お二人ともビールでいいですか?」

「おう!ついでに、裕が何か適当につまみ作ってくれよ」

「え!?やっていいのかな・・・店長に確認してみますね」

嵐の兄さんの提案により、店長によって「限定:臨時店員のおすすめ一品」が即座にメニューに追加されることとなった。

このおかげで俺の仕事は当社比2倍になったことを追記しておく。

後で申し訳なさそうに謝る嵐の兄さんが印象的でした。

あの銭ゲ��絶対許さねえ。

「お���い、兄ちゃん!注文ー!」

「はーい、只今ー!」

キッチン仕事の比重も上がった状態でホールもしなければならず、一気にてんてこ舞いに。

「おお、あんちゃん中々可愛い面してるなぁ!」

「はは・・・ありがとうございます」

時折本気なのか冗談なのかよくわからないお言葉を頂きつつ、適当に濁しながら仕事を進める。

勇魚さんもこっちを心配してくれているのか、心配そうな目と時折視線があう。

『大丈夫』という気持ちを込めて頷いてみせると『頑張れよ』と勇魚さんの口元が動いた。

なんかいいなァ、こういうの。

こっからも、まだまだ頑張れそうだ。

「そういえば、裕は道場で武術を学んでいるのだったか」

「おう。時たまかなり扱かれて帰って来るぜ。飲み込みが早いのかかなりの速度で上達してる。頑張り屋だよなぁ、ホント」

「ふふ、道場の者とも仲良くやっているようだな。嵐の奴、相当裕が気に入ったのだな」

「・・・おう、そうだな。・・・いい事じゃねえか」

「まるで兄弟みたいじ���ないか。・・・どうした勇魚。複雑そうだな」

「勇海、お前さんわかって言ってるだろ」

「はは、どうだろうな。・・・ほら、また裕が口説かれているぞ」

「何っ!?ってオイ!勇海!」

「はははははっ!悪い。お前が何度もちらちらと裕の方を見ているのでな。あれだけ島の者を惹きつけているのだ、心配も当然だろう」

「裕を疑うわけじゃねえ。が、アイツ変なところで無防備だからよ。目を離した隙に手を出されちまうんじゃないかと気が気じゃねえんだよ」

何を話しているのかはここからじゃ聞こえないが、気安い親父たちの会話が交わされているらしい。

勇魚さんも勇海さんもなんだか楽しそうだ。

「成程な、当然だ。ふうむ・・・ならば勇魚よ、『網絡め』をしてみるか?立会人は俺がしてやろう」

「『網絡め』?なんだそりゃ」

「『網絡め』というのはだな―」

あまりにも楽しそうに会話しているので、まさかここであんな話をしているとは夢にも思わなかった。

盛大なイベントのフラグが既にここで立っていたのだが、この時点の俺にはあずかり知らぬ出来事であった。

そんなこんなで時間は過ぎ、あっという間に閉店時刻に。

店内の掃除を終え、食器を洗い、軽く明日の準備をしておく。

店長は本日の売り上げを清算しているが、傍から見ても上機嫌なのがわかる。

俺の目から見ても今日はかなり繁盛していた。

売り上げも中々良いはずだろう。

「いやぁ、やっぱお前を雇って正解だったな!調理に集中しやすいし、お前のおかげで客も増えるし財布も緩くなる!」

「おかげでこっちはクタクタですけどね・・・」

「真面目な話、本当に助かった。手際も良いしフードもいける。島にいる間定期的に雇ってもいいくらいだ。もっと早くお前の有用性に気づくべきだったな」

仕事ぶりを評価してくれているのか、便利な人材として認識されたのか。

両方か。

「俺も俺でやることがあるので定期は流石に・・・」

「ま、ひと夏の短期バイトが関の山か。ともかく、明日もよろしく頼むぜ」

「はい。店長もお大事に。また明日」

金銭管理は店長の管轄だし、もうやれることはない。

店長に挨拶をし、帰路につくことにする。

店を出ると、勇魚さんが出迎えてくれた。

「さ、帰ろうぜ、裕」

「お待たせしました。ありがとうございます、勇魚さん」

「いいって事よ」

三日月亭を離れ、屋敷までの道を二人で歩いていく。

店に居た時はあんなに騒がしかったのに、今はとても静かだ。

そんな静かな道を二人っきりで歩くのって・・・何か、いいな。

「・・・にしてもお前、よく頑張ってたな」

「いや、途中からてんてこ舞いでしたけどね。飲食業はやっぱ大変だなぁ」

「そうか?そう言う割にはよく働いてたと思うぜ?ミスもねえし仕事遅くもなかったし」

「寧ろあれを日がな一人で捌いてる店長が凄いですよ」

「はは!そりゃあ本業だしな。じゃなきゃやってけねえだろうさ」

勇魚さんに褒められるのは単純に嬉しいのだが、内心は複雑だ。

一日目にしてはそれなりにやれたという自覚もあるが、まだまだ仕事効率的にも改善点は多い。

そういう部分も無駄なくこなしている店長は、何だかんだで凄いのだ。

「にしても、この島の人達はやっぱり気さくというか・・・気安い方が多いですね」

「そう、だな・・・」

酒も入るからか、陽気になるのは兎も角、やたらとスキンシップが多かった。

肩を組んでくるとかならまだいいが、引き寄せるように腰を掴んできたり、ちょっとしたセクハラ発言が飛んできたり。

幸か不幸か海堂さんのおかげで耐性がついてしまったため、適当に流すことは出来るのだが。

「裕、お前気を付けろよ」

「はい?何がですか?」

「この島の連中、何だかんだでお前の事気に入ってる奴多いからな。こっちは心配でよ」

「勇魚さんも俺の事言えないと思いますけど・・・。大丈夫ですよ、俺は勇魚さん一筋ですから」

「お、おう・・・」

勇魚さんは俺の事が心配なのか、どこか不安そうな顔で俺を見る。

モテ具合で言ったら寧ろ勇魚さんの方が凄まじい気がするので俺としてはそっちの方が心配だ。

でも、その気遣いが、寄せられる想いが嬉しい。

その温かな気持ちのまま、勇魚さんの手を握る。

一瞬驚いた顔をした勇魚さんだが、すぐさま力強く握り返される。

「へへっ・・・」

「あははっ」

握った手から、勇魚さんの熱が伝わってくる。

あったかい。手も。胸も。

温かな何かが、胸の奥から止まることなく滾々と湧き出てくるようだ。

なんだろう。今、すごく幸せだ。

「なぁ、裕。帰ったら風呂入って、その後晩酌しようぜ」

「閉店直前まで勇海さんと結構飲んでましたよね?大丈夫なんですか?」

「あんくらいじゃ潰れもしねえさ。な、いいだろ。ちょっとだけ付き合ってくれよ」

「全くもう・・・。わかりましたよ。つまむもの何かあったかなぁ」

という訳でお風呂で汗を流した後、縁側で勇魚さんとちょっとだけ晩酌を。

もう夜も遅いので、おつまみは火を使わない冷奴とぬか漬けと大根おろしを。

「お待たせしました」

「おっ、やっこにぬか漬けに大根おろしか。たまにはこういうのもいいなあ」

「もう夜遅いですからね。火をつかうものは避けました」

火を使っても問題は無いのだが、しっかりと料理を始めたら何処からかその匂いにつられた輩が来る可能性もある。

晩酌のお誘いを受けたのだ。

どうせなら二人きりで楽しみたい。

「お、このぬか漬け。よく漬かってんな。屋敷で出してくれるのとちと違う気がするが・・・」

「千波のお母さんからぬか床を貰いまして。照道さんには、俺個人で消費して欲しいと言われてますので・・・」

「ああ、ぬか床戦争って奴だな!この島にもあんのか」

ぬか漬け、美味しいんだけどその度に沙夜さんと照道さんのあの時の圧を思い出して何とも言えない気分になるんだよなぁ。

こうして勇魚さんにぬか漬けを提供できる点に関しては沙夜さんに感謝なんだけど。

というかぬか床戦争なんて単語、勇魚さんの口から出ることに驚きを感じますよ・・・。

他の地域にもあるのか?・・・いや、深く考えないようにしよう。

「そういえば前にからみ餅食べましたけど、普通の大根おろしも俺は好きですねえ」

「絡み・・・」

大根おろしを食べていると白耀節の時を思い出す。

そういえば勇魚さんと海堂さんでバター醤油か砂糖醬油かで争ってたこともあったなぁ。

と、先ほどまで饒舌に喋っていた勇魚さんが静かになったような気がする。

何があったかと思い勇魚さんを見ると、心なしか顔が赤くなっているような気がする。

「勇魚さん?どうしました?やっぱりお酒回ってきました?」

「いや・・・うん。なんでもねえ、気にすんな!」

「・・・???まぁ、勇魚さんがそう言うなら」

ちょっと腑に落ちない感じではあったが、気にしてもしょうがないだろう。

そこから小一時間程、俺は勇魚さんとの晩酌を楽しんだのであった。

翌日、夕方。

三日月亭にて―

「兄ちゃん!注文いいかー?この臨時店員のおすすめ一品っての2つ!」

「こっちにも3つ頼むぜー」

「はーい、今用意しまーす!ちょ、店長!なんか今日やたら客多くないですか!?」

「おう、ビビるぐらい客が来るな。やっぱりお前の効果か・・・?」

もうすぐ陽が沈む頃だと言うのに既に三日月亭は大盛況である。

昨日の同時刻より明らかに客数が多い。

ちょ、これはキツい・・・。

「ちわーっとぉ、盛況だなオイ」

「裕ー!面白そうだから様子見に来たわよー」

「・・・大変そうだな、裕」

そんな中、海堂さんと冴さん、洋一さんがご来店。

前二人は最早冷やかしじゃないのか。

「面白そうって・・・割と混んでるのであんまり構えませんよ。はい、お通しとビール」

「いいわよォ、勝手にやってるから。私、唐揚げとポテトサラダね」

「エイヒレ頼むわ。後ホッケ」

「はいはい・・・」

本日のお通しである卯の花を出しながらビールジョッキを3つテーブルに置く。

この二人、頼み方が屋敷の時のソレである。

ぶれなさすぎな態度に実家のような安心感すら感じr・・・いや感じないな。

何だ今の感想。我が事ながら意味がわからない。

「裕。この『限定:臨時店員のおすすめ一品』というのは何だ?」

「俺が日替わりでご用意する一品目ですね。まぁ、色々あってメニューに追加になりまして」

「ふむ。では、俺はこの『限定:臨時店員のおすすめ一品』で頼む」

「お出しする前にメニューが何かもお伝え出来ますよ?」

「いや、ここは何が来るかを期待しながら待つとしよう」

「ハードル上げるなァ。唐揚げ1ポテサラ1エイヒレ1ホッケ1おすすめ1ですね。店長、3番オーダー入りまーす」

他の料理は店長に投げ、俺もキッチンに立つ。

本日のおすすめは鯵のなめろう。

処理した鯵を包丁でたたいて細かく刻み、そこにネギと大葉を加えてさらに叩いて刻む。

すりおろしたにんにくとショウガ、醤油、味噌、を加え更に細かく叩く。

馴染んだら下に大葉を敷いて盛り付けて完成。

手は疲れるが、結構簡単に作れるものなのだ。

そうして用意したなめろうを、それぞれのテーブルへと運んでいく。

まだまだピークはこれからだ。気合い入れて頑張ろう。

そう気合を入れ直した直後にまたも入り口の引き戸が音を立てたのであった。

わぁい、きょうはせんきゃくばんらいだー。

「おーい裕の兄ちゃん!今日も来たぜ!」

「いらっしゃいませー!連日飲んでて大丈夫なんですか?明日も朝早いんでしょう?」

「はっは、そんくらいで漁に行けない軟弱な野郎なんざこの打波にはいねえさ」

「むしろ、お前さんの顔見て元気になるってもんだ」

「はァ、そういうもんですか?とは言え、飲み過ぎないように気を付けてくださいね」

「なぁあんちゃん。酌してくれよ」

「はいはい、只今。・・・はい、どうぞ」

「っかー!いいねぇ!酒が美味ぇ!」

「手酌よりかはマシとは言え、野郎の酌で変わるもんです?」

「おうよ!あんちゃんみたいな可愛い奴に酌されると気分もいいしな!あんちゃんなら尺でもいいぜ?」

「お酌なら今しているのでは・・・?」

「・・・がはは、そうだな!」

「おい、兄ちゃんも一杯どうだ?飲めない訳じゃねえんだろ?」

「飲める歳ではありますけど仕事中ですので。皆さんだってお酒飲みながら漁には出ないでしょう?」

「そらそうだ!悪かったな。・・・今度、漁が終わったら一緒に飲もうぜ!」

「はは、考えておきますね」

ただのバイトに来ている筈なのに、何だか何処ぞのスナックのママみたいな気分になってくる。

それも、この島の人達の雰囲気のせいなのだろうか。

「あいつすげぇな。看板娘みてぇな扱いになってんぞ」

「流石裕ね。二日目にして店の常連共を掌握するとは。崇といい、これも旺海の血なのかしら?」

「もぐもぐ」

「さぁな。にしても、嫁があんなモテモテだと勇魚の野郎も大変だねぇ」

「裕の相手があの勇魚だって知った上で尚挑めるのかが見ものね」

「もぐもぐ」

「洋一、もしかしてなめろう気に入ったのか?」

「・・・うまい。巌もどうだ?」

「お、おう」

料理を運んでいる途中、洋一さんがひたすらなめろうを口に運んでいるのが目に入る。

もしかして、気に入ったのかな?

そんな風にちょっとほっこりした気持ちになった頃、嵐は唐突に現れた。

嵐の兄さんじゃないよ。嵐の到来って奴。

「おーう裕。頑張っとるようじゃのう」

「あれ、疾海さん?珍しいですね、ここに来るなんて」

「げ、疾海のジジィだと!?帰れ帰れ!ここにはアンタに出すもんなんてねぇ!裕、塩持って来い塩!」

勇海さんのお父さんである疾海さんが来店。

この人がここにやってくる姿はほとんど見たことがないけれど、どうしたんだろう。

というか店長知り合いだったのか。

「なんじゃ店主、つれないのう。こないだはあんなに儂に縋り付いておったというのに」

「バッ・・・うるせェ!人の体好き放題しやがって!おかげで俺は・・・!」

「何言っとる。儂はちょいとお前さんの体を開いただけじゃろが。その後に若い衆に好き放題されて悦んどったのはお前さんの方じゃろ」

あー・・・そういう事ね。店長の腰をやった原因の一端は疾海さんか。

うん、これは聞かなかったことにしておこう。

というか、あけっぴろげに性事情を暴露されるとか店長が不憫でならない。

「のう、裕よ。お主も興味あるじゃろ?店主がどんな風に儂に縋り付いてきたか、その後どんな風に悦んでおったか」

「ちょ、ジジィてめぇ・・・」

「疾海さん、もうその辺で勘弁してあげてくださいよ。店長の腰がやられてるのは事実ですし、そのせいで俺が臨時で雇われてるんですから。益荒男でいいですか?どうぞ、そこの席にかけてください」

「おい、裕!」

「店長も落ち着いて。俺は何も見てませんし聞いてません。閉店までまだまだ遠いんですから今体力使ってもしょうがないでしょう。俺が疾海さんの相手しますから」

「―ッ、スマン。頼んだぞ、裕」

店長は顔を真っ赤にして逃げるようにキッチンへと戻っていった。

うん、あの、何て言うか・・・ご愁傷様です。

憐れみの視線を店長に送りつつお通しと益荒男を準備し、疾海さんの席へと提供する。

「よう店主の手綱を握ったのう、裕。やるもんじゃな」

「もとはと言えば疾海さんが店長をおちょくるからでしょう。あんまりからかわないでくださいよ」

にやにやと笑う疾海さんにため息が出てくる。

全く・・・このエロ爺は本当、悪戯っ子みたいな人だ。

その悪戯が天元突破したセクハラばかりというのもまた酷い。

しかも相手を即落ち、沈溺させるレベルのエロ技術を習得しているからなおさら性質が悪い。

「にしても、裕。お前さんもいい尻をしておるのう。勇魚の竿はもう受けたか?しっかりと耕さんとアレは辛いじゃろうて」

おもむろに尻を揉まれる。いや、揉みしだかれる。

しかも、その指が尻の割れ目に・・・ってオイ!

「―ッ!」

脳が危険信号を最大限に発し、半ば反射的に体が動く。

右手で尻を揉みしだく手を払いのけ、その勢いのまま相手の顔面に左の裏拳を叩き込む!

が、振り抜いた拳に手ごたえは無く、空を切ったのを感じる。

俺は即座に一歩下がり、構えを解かずに臨戦態勢を維持。

チッ、屈んで避けたか・・・。

「っとぉ、危ないのう、裕。儂の男前な顔を台無しにするつもりか?」

「うるせえジジイおもてでろ」

「ほう、その構え・・・。成程、お前さん辰巳の孫のとこに師事したんか。道理で覚えのある動きじゃ。じゃが、キレがまだまだ甘いのう」

かなりのスピードで打ち込んだ筈なのに易々と回避されてしまった。

やはりこのジジイ只者ではない。

俺に攻撃をされたにも関わらず、にやにやとした笑いを崩さず、のんびりと酒を呷っている。

クソッ、俺にもっと力があれば・・・!

「おい裕、どうした。何か擦れた音が、ってオイ。マジでどうした!空気が尋常じゃねぇぞ!?」

店内に突如響いた地面を擦る音に、店長が様子を見に来たようだ。

俺の状態に即座に気づいたようで、後ろから店長に羽交い締めにされる。

「店長どいてそいつころせない」

「落ち着け!何があったか想像はつくが店ん中で暴れんな!」

「かかかっ!可愛い奴よな、裕。さて、儂はまだ行くところがあるでの。金はここに置いとくぞ」

俺が店長に止められている間に、エロ爺は笑いながら店を後にした。

飲み食い代よりもかなり多めの金額が置かれているのにも腹が立つ。

「店長!塩!」

「お、おう・・・」

さっきとはまるきり立場が逆である。

店の引き戸を力任せにこじ開け、保存容器から塩を鷲掴む。

「祓い給え、清め給え!!消毒!殺菌!滅菌ッ!!!」

適当な言葉と共に店の前に塩をぶちまける。

お店の前に、白い塩粒が散弾のように飛び散った。

「ふー、ふー、ふーッ!・・・ふぅ」

「・・・落ち着いたか?」

「・・・ええ、何とか」

ひとしきり塩をぶちまけるとようやく気持ちが落ち着いてきた。

店長の気遣うような声色に、何ともやるせない気持ちになりながら返答する。

疲労と倦怠感に包まれながら店の中に戻ると、盛大な歓声で出迎えられる。

「兄さん、アンタやるじゃねぇか!」

「うおッ!?」

「疾海のじいさんにちょっかいかけられたら大体はそのまま食われちまうのに」

「ひょろっちい奴だと思ってたがすげえ身のこなしだったな!惚れ惚れするぜ!」

「あ、ありがとうございます・・・はは・・・」

疾海さんは俺と勇魚さんの事を知っているから、単にからかってきただけだろうとは思っている。

エロいし奔放だし子供みたいだが、意外と筋は通すし。

あくまで「比較的」通す方であって手を出さない訳ではないというのが困りものではあるが。

そんな裏事情をお客の人達が知っている訳もなく、武術で疾海さんを退けたという扱いになっているらしい。

けど、あのジジイが本気になったら俺の付け焼刃な武術じゃ相手にならない気がする。

さっきの物言いを考えると辰馬のおじいさんとやりあってたって事になる。

・・・うん、無理そう。

「おっし!そんなあんちゃんに俺が一杯奢ってやろう!祝杯だ!」

「いいねえ!俺も奢るぜ兄ちゃん!」

「抜け駆けすんな俺も奢るぞ!」

「ええっ!?いや、困りますって・・・俺、仕事中ですし・・・」

「裕、折角なんだし受けておきなさいな」

どうしようかと途方に暮れていると、いつの間にか冴さんが隣に来ていた。

と、それとなく手の中に器のようなものを握らされた。

「冴さん��あれ、これって・・・」

横目でちらりと見ると『咲』の字が入った器。

これ、咲夜の盃・・・だよな?

「腕も立って酒にも強いと知っとけば、あの連中も少しは大人しくなるでしょ。自衛は大事よ」

「はぁ・・・自衛、ですか」

「後でちゃんと返してね」

これって確か、持ってるだけで酒が強くなるって盃だったっけ。

その効果は一度使って知っているので、有難く使わせてもらうとしよう。

店長もこっちのやりとりを見ていたのか何も言うこと無く調理をしていた。

「おっ、姐さんも一緒に飲むかい!?」

「ええ。折角だから裕にあやからせてもらうわ。さぁ、飛ばしていくわよ野郎共ー!」

「「「「おおーっ!!」」」」

「お、おー・・・」

その後、ガンガン注がれるお酒を消費しつつ、盃を返す、を何度か繰り返すことになった。

途中からは冴さんの独壇場となり、並み居る野郎共を悉く轟沈させて回っていた。

流石っス、姐さん。

ちなみに俺は盃のご利益もあり、その横で飲んでいるだけで終わる事になった。

そんな一波乱がありつつも、夜は更けていったのだった。

そんなこんなで本日の営業終了時刻が近づいてくる。

店内には冴さん、海堂さん、洋一さんの3人。

冴さんはいまだ飲んでおり、その底を見せない。ワクなのかこの人。

海堂さんはテーブルに突っ伏してイビキをかいており、完全に寝てしまっている。

洋一さんはそんな海堂さんを気にしつつ、お茶を啜っている。

あんなにいた野郎共も冴さんに轟沈させられた後、呻きながら帰って行った。

明日の仕事、大丈夫なんだろうか・・・。

後片付けや掃除もほぼ終わり、後は冴さん達の使っているテーブルだけとなった時、入り口が壊れそうな勢いで乱暴に開いた。

「裕ッ!」

「うわっ、びっくりした。・・・勇魚さん、お疲れ様です」

入り口を開けて飛び込んできたのは勇魚さんだった。

いきなりの大声にかなり驚いたが、相手が勇魚さんとわかれば安心に変わる。

だが、勇魚さんはドスドスと近づいてくると俺の両肩をガシリと掴んだ。

「オイ裕!大丈夫だったか!?変な事されてねえだろうな!」

勇魚さんにしては珍しく、かなり切羽詰まった様子だ。

こんなに心配される事、あったっけ・・・?

疑問符が浮かぶがちらりと見えた勇海さんの姿にああ、と納得する。

というか苦しい。掴まれた肩もミシミシ言ってる気がする。

「うわっ!?大丈夫、大丈夫ですって。ちょ、勇魚さん苦しいです」

「お、おう。すまねえ・・・」

宥めると少し落ち着いたのか、手を放してくれる。

勇魚さんに続いて入って来た勇海さんが、申し訳なさそうに口を開いた。

「裕、すまないな。親父殿が無礼を働いたそうだな」

「勇海さんが気にすることではないですよ。反撃もしましたし。まぁ、逃げられたんですけど」

「裕は勇魚のつがいだと言うのに、全く仕方のないことだ。親父殿には私から言い聞かせておく。勘弁してやって欲しい」

「疾海さんには『次やったらその玉潰す』、とお伝えください」

「ははは、必ず伝えておくよ」

俺の返答に納得したのか、勇海さんは愉快そうに笑う。

本当にその時が来た時の為に、俺も更なる修練を積まなければ。

・・・気は進まないけど、辰馬のおじいさんに鍛えてもらう事も視野に入れなければならないかもしれない。

「裕、今日はもう上がっていいぞ。そいつら連れて帰れ」

「え、いいんですか?」

「掃除も殆ど終わってるしな。色々あったんだ、帰って休んどけ」

俺に気を遣ってくれたのか、はたまたさっさと全員を返したかったのか、店長から退勤の許可が出た。

ここは有難く上がらせてもらおう。色々あって疲れたのは事実だ。

「じゃあ、折角ですので上がらせてもらいます。お疲れ様でした」

「おう。明日も頼むぞ」

店長に挨拶をし、皆で店を出る。

勇海さんはここでお別れとなり、俺、勇魚さん、冴さん、海堂さん、洋一さんの5人で帰る。

寝こけている海堂さんは洋一さんが背負っている。

「裕、ホントに他に何も無かったんだろうな!?」

「ですから、疾海さんにセクハラ受けただけですって。その後は特に何も無かったですし・・・」

で、帰り道。勇魚さんに詰問されております。

心配してくれるのはとても嬉しい。

嬉しいんだけど、過剰な心配のような気もしてちょっと気おくれしてしまう。

「俺に気を遣って嘘ついたりすんじゃねえぞ」

「冴さん達も一緒にいたのに嘘も何もないんですが・・・」

「裕の言ってる事に嘘はないわよ。疾海の爺さんに尻揉まれてたのも事実だけど」

「・・・思い出したら何か腹立ってきました。あのジジイ、次に会ったら確実に潰さなきゃ」

被害者を減らすにはその大本である性欲を無くすしかないかな?

やっぱり金的か。ゴールデンクラッシュするしかないか。

あの驚異的な回避力に追いつくためにはどうすればいいか・・・。

搦め手でも奇襲なんでもいい、当てさえすればこちらのものだろう。

そう思いながら突きを繰り出し胡桃的な何かを握り潰す動作を数回。

駄目だな、やっぱりスピードが足りない。

「成程、金的か」

「裕、その、ソイツは・・・」

洋一さんは俺の所作から何をしようとしているかを読み取ったようだ。

その言葉にさっきまで心配一色だった勇魚さんの顔色変わる。

どうしました?なんで微妙に股間を押さえて青ざめてるんです?

「冴さん。こう、男を不能寸前まで追い込むような護身術とかないですかね?」

「あるにはあるけど、そういうの覚えるよりもっと確実な方法があるわよ」

「え?」

「勇魚。アンタもっと裕と一緒にいなさい。で、裕は俺の嫁アピールしときなさい」

嫁。勇魚さんのお嫁さん。

うん、事実そうなんだけどそれを改めて言われるとなんというか。

嬉しいんだけど、ねぇ?この照れくさいような微妙な男心。

「裕。頬がだいぶ紅潮しているようだが大丈夫か?」

「だ、大丈夫です。何というか、改めて人に言われると急に、その・・・」

「ふむ?お前が勇魚のパートナーである事は事実だろう。港の方でも知れ渡っていると聞いている。恥ずべきことではないと思うが?」

「恥ずかしいんじゃなくて嬉しくも照れくさいというか・・・」

「・・・そういうものか。難しいものだな」

洋一さんに指摘され、更に顔が赤くなる。

恥ずかしいわけじゃない。むしろ嬉しい。

でも、同じくらい照れくささが湧き上がってくる。

イカン、今凄い顔が緩みまくってる自覚がある。

「流石にアンタ相手に真正面から裕に手を出す輩はいないでしょう。事実が知れ渡れば虫よけにもなって一石二鳥よ」

「お、おお!そうだな!そっちの方が俺も安心だ!うん、そうしろ裕!」

冴さんの案に我が意を得たりといった顔の勇魚さん。

妙に食いつきがいいなァ。

でも、それって四六時中勇魚さんと一緒にいろって事では?

「勇魚さんはそれでいいんですか?対セクハラ魔の為だけに勇魚さんの時間を割いてもらうのは流石にどうかと思うんですが」

「んなこたあねえよ。俺だってお前の事が心配なんだ。これくらいさせてくれよ」

「そう言われると断れない・・・」

申し訳ない旨を伝えると、純粋な好意と気遣いを返される。

実際勇魚さんと一緒に居られるのは嬉しいし、安心感があるのも事実だ。

「裕、あんたはあんたで危機感を持った��がいいわよ」

「危機感、といいますとやっぱりセクハラ親父やセクハラ爺の対処の話ですか?」

冴さんの言葉に、2人の男の顔が思い浮かぶ。

悪戯、セクハラ、煽りにからかい。あの人たちそういうの大好きだからなぁ。

でも、だいぶ耐性はついたし流せるようになってきたと思ってるんだけど。

「違うわよ。いやある意味同じようなモンか」

「客だ、裕」

「客?お店に来るお客さんって事ですか?」

え、海堂さんとか疾海さんじゃないのか。

そう思っていると意外な答えが洋一さんの方から返って来た。

客の人達に何かされたりは・・・ない筈だったけど。

「店にいた男たちはかなりの人数が裕を泥酔させようと画策していたな。冴が悉くを潰し返していたが」

「何っ!?」

「え!?洋一さん、それどういう・・・」

何その事実今初めて知った。どういうことなの。

「今日店に居た男たちは皆一様にお前をターゲットとしていたようだ。やたらお前に酒を勧めていただろう。お前自身は仕事中だと断っていたし、店長もお前に酒がいかないようそれとなくガードしていた。だがお前が疾海を撃退したとなった後、躍起になるようにお前に飲ませようとしていただろう。だから冴が向かったという訳だ」

「疾海の爺さん、なんだかんだでこの島でもかなりの手練れみたいだしね。物理でだめならお酒でって寸法だったみたいね」

「えっと・・・」

「食堂に来てた立波さん、だったかしら。ここまで言えばわかるでしょ?店長も何だかんだでそういう事にならないよう気を配ってたわよ」

あァ、成程そういう事か。ようやく俺も理解した。

どうやら俺は三日月亭でそういう意味での好意を集めてしまったという事らしい。

で、以前店長が言っていた「紳士的でない方法」をしようとしていたが、疾海さんとのやりとりと冴さんのおかげで事なきを得たと、そういう事か。

「えー・・・」

「裕・・・」

勇魚さんが俺を見る。ええ、心配って顔に書いてますね。

そうですね、俺も逆の立場だったら心配しますよ。

「なあ裕。明日の手伝いは休んどけ。店には俺が行くからよ」

「いや、そういうワケにもいかないでしょう。勇魚さん、魚は捌けるでしょうけど料理できましたっけ?」

「何、料理ができない訳じゃねえ・・・なんとかなるだろ」

あっけらかんと笑う勇魚さんだが、俺には不安要素しかない。

確かに料理ができない訳じゃないけど如何せん漢の料理だ。店長の補助とかができるかと言うと怪しい。

この島に来てからの勇魚さんの功績をふと思い返す。

餅つき・・・臼・・・ウッアタマガ。

・・・ダメだ、食材ごとまな板真っ二つにしそうだし、食器を雑に扱って破壊しそうな予感しかしない。

勇魚さんの事だからセクハラされたりもしそうだ。

ダメダメ、そんなの俺が許容しません。

「様々な観点から見て却下します」

「裕ぅ~・・・」

そんなおねだりみたいな声したって駄目です。

却下です却下。

「裕、ならば俺が行くか?」

「お願いしたいのは山々なんですが洋一さんは明日北の集落に行く予定でしたよね。時間かかるって仰ってたでしょう?」

「ふむ。ならば巌に―」

「いえ、海堂さんには店長のマッサージもお願いしてますしこれ以上は・・・」

洋一さんが申し出てくれるが、洋一さんは洋一さんで抱えてる事がある。

流石にそれを曲げてもらうわけにはいかない。

海堂さんなら色んな意味で文句なしの人材ではあるのだが、既にマッサージもお願いしている。

それに、迂闊に海堂さんに借りを作りたくない。後が怖い。

「洋一も無理、巌も無理とするならどうするつもりなんだ?高瀬か?」

「勇魚さん、三日月亭の厨房を地獄の窯にするつもりですか?」

「失礼ねェ。頼まれてもやらないわよ」

勇魚さんからまさかの選択が投げられるがそれは無理。

冴さんとか藤馬さんに立たせたら三日月亭から死人が出る。三日月亭が営業停止する未来すらありえる。

頼まれてもやらないと冴さんは仰るが、「やれないからやらない」のか「やりたくないからやらない」のかどっちなんだ。

「明日も普通に俺が行きますよ。ついでに今後についても店長に相談します」

「それが一番ね。店長も裕の状況に気づいてるでしょうし」

「巌の話だとマッサージのおかげかだいぶ良くなってきているらしい。そう長引きはしないだろう」

「後は勇魚がガードすればいいのよ」

「おう、そうか。そうだな」

そんなこんなで話も固まり、俺達は屋敷に到着した。

明日は何事もなく終わってくれればいいんだけど・・・。

そんな不安も抱えつつ、夜は過ぎていった。

そしてバイト三日目。

俺は少し早めに三日月亭へと来ていた。

「ああ、だよなぁ。すまんな、そっちの可能性も考えてなかったワケじゃ無いんだが・・・そうなっちまうよなあ」

俺の状況と今後の事を掻い摘んで説明すると、店長は疲れたように天井を仰ぐ。

「何というか・・・すみません。腰の具合はどうです?」

別に俺が何かをしたわけではないけれど、状況の中心にいるのは確かなので申し訳ないとは思う。

「海堂の旦那のおかげでだいぶ良くなった。もう一人でも回せそうだ。何なら今日から手伝わなくてもいいんだぞ?」

店長はそう言うが、完治しているわけでもない。

悪化するわけではないだろうが気になるのも事実。

なので、昨日のうちに勇魚さんと決めていた提案を出すことにする。

「でも全快というわけでもないんでしょう?引き受けたのは自分です。勇魚さんもいますし、せめて今日までは手伝わせてくださいよ」

「心意気はありがてえが・・・。わかった、面倒ごとになりそうだったらすぐさま離れろよ?勇魚の旦那も頼むぜ」

「おう!」

「はい!さ、今日も頑張りましょう!」

昨日話した通り今日は開店から勇魚さんも店に居てくれる。

万が一な状態になれば即座に飛んできてくれるだろう。

それだけで心の余裕も段違いだ。

「裕、無理すんなよ」

「わかってますよ。勇魚さんも、頼みますね」

「おう、任せときな!」

勇魚さんには店内を見渡せる席に座ってもらい、適当に時間を潰してもらう。

俺は店長と一緒に仕込みを始めながら新メニューの話も始める。

途中、勇魚さんにビールとお通しを出すのも忘れずに。

「新しいメニュー、どうすっかねぇ」

「今日の一品、新レシピも兼ねてゴーヤーチャンプルーでいこうかと思うんですよ」

「ほー。確かに苦瓜なら栽培してるとこはそこそこあるしな。行けるだろう」

「スパム缶は無くても豚肉や鶏肉でいけますからね。肉が合わないなら練り物やツナでも大丈夫です。材料さえあれば炒めるだけってのも高ポイント」

「肉に卵にと寅吉んとこには世話になりっぱなしだな。だが、いいねえ。俺も久しぶりにチャンプルーとビールが恋しくなってきやがった」

「後で少し味見してくださいよ。島の人達の好み一番把握してるの店長なんだから。・・・でも、やっぱり新メニュー考えるのは楽しいな」

「・・・ったく、面倒ごとさえ無けりゃあこのまま働いてもらえるってのに。無自覚に野郎共の純情を弄びやがって」

「それ俺のせいじゃないですよね・・・」

調理実習をする学生みたいにわいわい喋りながら厨房に立つ俺達を、勇魚さんはニコニコしながら見ている。

あ、ビールもう空きそう。おかわりいるかな?

そんな風に営業準備をしていると時間はあっという間に過ぎ去り、開店時間になる。

開店して数分も経たないうちに、店の引き戸がガラリと開いた。

「いらっしゃいませー!」

「裕、お前まだここで働いてたのか」

「潮さん、こんばんは。今日までですけどね。あくまで臨時なので」

「ふむ、そうか。勇魚の旦那もいるのか」

「おう、潮。裕の付き添いでな」

「・・・ああ、成程な。それは確かに必要だ」

「おっ、今日も兄ちゃんいるのか!」

「いらっしゃいませ!ははは、今日で終わりなんですけどね」

「そうなのか!?寂しくなるなぁ・・・。なら、今日こそ一杯奢らせてくれよ」

「一杯だけならお受けしますよ。それ以上は無しですからね」

「裕の兄ちゃん!今日でいなくなっちまうって本当か!?」

「臨時ですので。店長の具合もよくなりましたし」

「兄ちゃんのおすすめ一品、好きだったんだけどよ・・・」

「はは、ありがとうございます。今日も用意してますから良かったら出しますよ」

「おう、頼むぜ!」

続々とやってくる常連客を捌きつつ、厨房にも立つ。

店長の動きを見てもほぼ問題ない。治ってきてるのも事実のようだ。

時折お客さんからの奢りも一杯限定で頂く。

今日は以前もらった方の咲夜の盃を持ってきているので酔う心配もない。

「おう、裕のあんちゃん!今日も来たぜ!」

「い、いらっしゃいませ・・・」

再びガラリと入り口が空き、大柄な人物がドスドスと入ってくる。

俺を見つけるとがっしと肩を組まれる。

日に焼けた肌が特徴の熊のような人だ。名前は・・・確か井灘さん、だったかな?

初日に俺に可愛いと言い、昨日は酌を頼まれ、冴さんに潰されてた人だ。

スキンシップも多く、昨日の一件を考えると警戒せざるを得ない。

取り合えず席に案内し、おしぼりを渡す。

「ガハハ、今日もあんちゃんの可愛い顔が見れるたぁツイてるな!」

「あ、ありがとうございます。注文はどうしますか?」

「まずはビール。食いモンは・・・そうさな、あんちゃんが適当に見繕ってくれよ」

「俺が、ですか。井灘さんの好みとかわかりませんけど・・・」

「大丈夫だ。俺、食えねえもんはねえからよ。頼むぜ!」

「はあ・・・分かりました」

何か丸投げされた感が凄いが適当に三品程見繕って出せばいいか。

ついでだからゴーヤーチャンプルーも試してもらおうかな。

そんな事を考えながら、俺は井灘さんにビールとお通しを出す。

「む・・・」

「どうした旦那。ん?アイツ、井灘か?」

「知ってるのか、潮」

「ああ。俺達とは違う港の漁師でな。悪い奴では無いんだが、気に入った奴にすぐ手を出すのが玉に瑕でな」

「そうか・・・」

「旦那、気を付けた方がいいぞ。井灘の奴、あの様子じゃ確実に裕に手を出すぞ」

「・・・おう」

こんな会話が勇魚さんと潮さんの間でなされていたとはつゆ知らず。

俺は店長と一緒に厨房で鍋を振っていた。

「はい、井灘さん。お待たせしました」

「おう、来た来た」

「つくね、ネギま、ぼんじりの塩の串盛り。マグロの山かけ。そして今日のおすすめ一品のゴーヤーチャンプルーです」

「いいねえ、流石あんちゃん。で、なんだそのごーやーちゃんぷうるってのは?」

「内地の料理ですよ。苦瓜と肉と豆腐と卵の炒め物、ってとこでしょうか。(厳密には内地の料理とはちょっと違うけど)」

「ほー苦瓜。滅多に食わねえが・・・あむ。うん、美味え!美味えぞあんちゃん!」

「それは良かった」

「お、美味そうだな。兄ちゃん、俺にもそのごーやーちゃんぷうるってのくれよ」

「俺も!」

「はいはい、ただいま」

井灘さんが美味しいと言ってくれたおかげで他の人もゴーヤーチャンプルーを頼み始める。

よしよし、ゴーヤーチャンプルーは当たりメニューになるかもしれない。

そう思いながら厨房に引っ込んでゴーヤーを取り出し始めた。

それからしばらくして井灘さんから再びゴーヤーチャンプルーの注文が入る。

気に入ったのだろうか。

「はい、井灘さん。ゴーヤーチャンプルー、お待たせ」

「おう!いやー美味えな、コレ!気に入ったぜ、ごーやーちゃんぷうる!」

「あはは、ありがとうございます」

自分の料理を美味い美味いと言ってもりもり食べてくれる様はやっぱり嬉しいものだ。

作る側冥利に尽きる。

が、作ってる最中に店長にも「アイツは気を付けとけ」釘を刺されたので手放しに喜ぶわけにもいかない。

「毎日こんな美味いモン食わせてくれるなんざあんちゃんと一緒になる奴は幸せだなあ!」

「はは・・・ありがとう、ございます?」

「あんちゃんは本当に可愛い奴だなあ」

屈託ない笑顔を向けてくれるのは嬉しいんだけど、何だか話の方向が急に怪しくなってきたぞ。

「おい、裕!早く戻ってきてこっち手伝え!」

「ッ、はーい!じゃあ井灘さん、俺仕事に戻るので・・・」

こっちの状況を察知したのか、店長が助けを出してくれる。

俺も即座に反応し、戻ろうと足を動かす。

が、その前に井灘さんの腕が俺の腕を掴む。

あ、これは・・・。

「ちょ、井灘さん?」

「なあ��裕のあんちゃん。良けりゃ��俺と・・・」

急に井灘さんの顔が真面目な顔になり、真っ直ぐに俺を見据えてくる。

なんというか、そう、男の顔だ。

あ、俺こういう顔に見覚えある。

そう、勇魚さんの時とか、立浪さんの時とか・・・。

逃げようと思うも腕をガッチリとホールドされ、逃げられない。

・・・ヤバイ。そう思った時だった。

俺と井灘さんの間に、ズイと体を割り込ませてきた見覚えのあるシャツ姿。

「なあ、兄さん。悪いがこの手、離してくんねえか?」

「勇魚さん・・・」

低く、優しく、耳をくすぐる声。

この声だけで安堵感に包まれる。

言葉は穏やかだが、どこか有無を言わせない雰囲気に井灘さんの眉間に皺が寄る。

「アンタ・・・確か、内地の客だったか。悪いが俺の邪魔・・・」

「裕も困ってる。頼むぜ」

「おい、アンタ・・・う、腕が動かねえ!?」

井灘さんも結構な巨漢で相当な力を込めているのがわかるが、勇魚さんの手はびくともしない。

勇魚さんの怪力はよく知ってはいるけど、こんなにも圧倒的なんだなあ。

「こいつ、俺の大事な嫁さんなんだ。もし、手出しするってんなら俺が相手になるぜ」

そう言って、勇魚さんは俺の方をグッと抱き寄せる。

抱き寄せられた肩口から、勇魚さんの匂いがする。

・・・ヤバイ。勇魚さん、カッコいい。

知ってたけど。

知ってるのに、凄いドキドキする。

「っ・・・ガハハ、成程!そいつは悪かったな、旦那!」

「おう、分かってくれて何よりだぜ。さ、裕。店長が呼んでるぜ」

「あ、ありがとうございます勇魚さん。井灘さん、すみませんけどそういう事なので・・・」

勇魚さんの言葉に怒るでもなく、井灘さんは納得したようにあっさりと手を放してくれた。

井灘さんに謝罪しつつ、促されるまま厨房へと戻る。

「おお!あんちゃんも悪かったな!旦那、詫びに一杯奢らせてくれや!」

「おう。ついでに裕のどこが気に入ったのか聞かせてくれよ」

漁師の気質なのかはたまた勇魚さんの人徳なのか。

さっきの空気はどこへやら、そのまま親し気に話始める2人。

「ちょ、勇魚さん!」

「いいぜ!旦那とあんちゃんの話も聞かせてくれよ!」

「井灘さんまで!」

「おい裕!いつまで油売ってんだ、こっち手伝え!」

店長の怒鳴り声で戻らざるを得なかった俺には二人を止める術などなく。

酒の入った声のデカい野郎共が二人、店内に響かない筈がなく・・・。

「でよ、そん時の顔がまたいじらしくってよ。可愛いんだこれが」

「かーっ!羨ましいこったぜ。旦那は果報モンだな!」

「だろ?なんたって俺の嫁さんなんだからな!」

勇魚さんも井灘さんも良い感じに酒が入ってるせいか陽気に喋っている。

可愛いと言ってくれるのは嬉しくない訳ではないけれど、連呼されると流石に男としてちょっと悲しい気分になる。

更に嫁さん嫁さん連呼されまくって複雑な心境の筈なのにどれだけ愛されているかをガンガン聞かされてオーバーヒートしそうだ。

「何故バイト中に羞恥プレイに耐えなければならないのか・・・」

「おい裕、いつまで赤くなってんだ。とっとと料理運んで来い」

「はい・・・いってきます・・・」

人が耐えながらも調理しているというのにこの銭ゲバ親父は無情にもホール仕事を投げて来る。

こんな状況で席に料理を運びに行けば当然。

「いやー、お熱いこったなあ兄ちゃん!」

「もう・・・ご勘弁を・・・」

「っははははは!」

茶化されるのは自然な流れだった。

勇魚さんと井灘さんのやりとりのお陰でスキンシップやらは無くなったが、祝言だの祝い酒だの言われて飲まされまくった。

咲夜の盃が無ければ途中で潰れてたかもしれない。

そんな揶揄いと酒漬けの時間を、俺は閉店間際まで味わうことになったのだった。

そして、もうすぐ閉店となる時間。

勇魚さんと一緒にずっと飲んでいた井灘さんも、ようやく腰を上げた。

会計を済ませ、店の前まで見送りに出る。

「じゃあな、あんちゃん。俺、マジであんちゃんに惚れてたんだぜ」

「はは・・・」

「だが、相手が勇魚の旦那じゃあ流石に分が悪い。幸せにしてもらえよ!」

「ありがとうございます・・・」

「また飲みに来るからよ。また今度、ごーやーちゃんぷうる作ってくれよな!」

「その時に居るかは約束できませんが、機会があれば」

からりとした気持ちの良い気質。

これもある種のプレイボーイなのだろうか。

「じゃあな!裕!勇魚の旦那!」

「おう!またな、井灘!」

「おやすみなさい、井灘さん」

そう言って手を振ってお見送り。

今日の三日月亭の営業も、これにて閉店。

店先の暖簾を下ろし、店内へと戻る。

「裕。そっちはどうだった?」

「こっちも終わりました。後は床掃除したら終わりですよ」

「ホント、この3日間マジ助かった。ありがとうな」

「いえいえ、久しぶりの接客も楽しかったですよ」

最後の客だった井灘さんも先程帰ったばかりだ。

店内の掃除もほぼ終わり、閉店準備もほぼ完了。

三日月亭のバイトももう終わりだ。

店長が近づいてくると、封筒を差し出してきた。

「ほい、バイト代だ。色々世話もかけたからな。イロ付けといたぜ」

「おお・・・」

ちょろっと中身を確認すると、想定していたよりかなり多めの額が入っていた。

店長なりの労いの証なのだろう。

「なあ裕。マジで今後もちょくちょく手伝いに来ねえか?お前がいると客足増えるし酒も料理も注文増えるしな。バイト料もはずむぜ」

「うーん・・・」

店長の申し出は有難いが、俺は俺でまだやらなければならない事がある。

悪くはない、んだけど余り時間を使うわけにもなぁ。

そんな風に悩んでいると、勇魚さんが俺の頭にぽん、と掌をのせる。

「店長、悪いがこれ以上裕をここにはやれねえよ」

「はは、旦那がそう言うんなら無理は言えねえな。裕の人気凄まじかったからな」

「ああ。何かあったらって、心配になっちまうからな」

今回は勇魚さんのお陰で事なきを得たけど、また同じような状況になるのは俺も御免被りたい。

相手に申し訳ないのもあるけど、どうすればいいか分からなくて困ったのも事実だ。

「お店の手伝いはできないですけど、またレシピの考案はしてきますので」

「おう。売れそうなのを頼むぜ。んじゃ、気を付けて帰れよ」

「はい、店長もお大事に。お疲れ様です」

「旦那もありがとうな」

「おう、おやすみ」

ガラガラ、という音と共に三日月亭の扉が閉まる。

店の前に残ったのは、俺と勇魚さんの二人だけ。

「じゃ、帰るか。裕」

「ええ、帰りましょうか。旦那様」

「おっ・・・。へへ、そう言われるのも悪くねえな」

「嫌味のつもりだったんだけどなァ」

そう言って俺と勇魚さんは笑いながら屋敷への帰路につくのであった。

後日―

三日月亭に買い物に来た俺を見るなり、店長が頭を下げてきた。

「裕、頼む・・・助けてくれ・・・」

「ど、どうしたんです店長。随分疲れきってますけど・・・」

「いや、それがな・・・」

あの3日間の後、事あるごとに常連客から俺は居ないのかと聞かれるようになったそうな。

俺がまだ島にいるのも事実なので連れて来るのは不可能だとも言えず。

更に井灘さんがちょくちょく仲間漁師を連れて来るらしく、『姿が見えない料理上手な可愛い店員』の話だけが独り歩きしてるらしい。

最近では聞かれ過ぎて返す言葉すら億劫になってきているそうな。

ぐったりした様子から、相当疲弊しているのがわかる。

「な、裕。頼む後生だ。俺を助けると思って・・・」

「ええ・・・」

それから。

たまーに勇魚さん同伴で三日月亭にバイトに行く日ができました。

更に後日。

勇魚さんと一緒に『網絡め』という儀式をすることになり、勇海さんに見られながら致すというしこたま恥ずかしいプレイで羞恥死しそうな思いをしたことをここに記録しておきます。

4 notes

·

View notes

Text

-個展お知らせ-

双子 の ばら

コトリ花店

2020.2.1(土)-2.9(日)

11:00-18:00

(最終日は17:00まで)

定休日:木曜日

http://kotorihanaten.com/

2 notes

·

View notes

Text

月兎 01

雨の中華街は、まるで小さな映画館で観る古いキネマのようだ。燻んだ灰に烟る極彩色。濡れた地面に反射する赤、黄、青。中華角灯の連なる汚れた路地裏。公園の東屋。媽祖廟に関帝廟。映画のセットに一人取り残されたような気持ちで左馬刻は夜道を歩いていた。傘はない。霧雨は、肩にかけたスカジャンの下までは染み込んではこない。こんな日は人も静かだ。観光客の少ない街は必然、客引きの声が消える。商売をしても仕方がないと皆知っているから。脇に下げたホルスターの拳銃が、重い。自然丸くなる背をポケットに突っ込んだ手で支える。息をすることすら怠い。

沈んだ景色の中、不意に頭上に明かりを感じた。まるで、雲の隙間から気まぐれに顔を出す日の光のような。顔を上げると、眼鏡の男が居た。正確には、陳列窓の中に。男は、うたた寝をしているように見えた。アンティークのソファにゆったりと体を預けている。優美な曲線を描くマホガニーの肘置きに柔らかく添う指先。鈍い光沢のジャガード生地で作られたロングのチャイナ服。細い体。柔らかな質感の濃茶の髪。完璧な形をした耳には、赤い房飾り。シノワズリ趣味。それは男の装いだけではない。透かし彫の衝立も、天井から下がる黒の角灯とクリスタルのシャンデリアも、大胆なピオニー柄の淡碧の壁紙も。現代日本とは思えぬ、杳々とした空間。その中で眠る男に興味が湧いた。硝子に顔を近づける。繊細な装飾が施された眼鏡の、黒のフレームの奥。レンズ越しの瞼をまじまじと見つめる。放射状に広がる長い睫毛。丸みを帯びたまぶた。瞳の色は何色だろうか。白い頬に落ちる影。

「なぁ、目、開けろよ」

聞こえるはずはない。だが、話しかけずにいられない。明かりの消された店で、唯一明るい陳列窓の中で、眠る男が生身のはずはないのに。それでも、あまりに男が生々しくて。

「なぁ、なぁ」

気狂いのようにぽつ、ぽつと何度も語りかける。

どれ位の時間、そこに居ただろうか。縋るように硝子に手を突いて。ようやく諦めて、立ち去ろうとした。その時に。ふぅ、と男のまつ毛が持ち上がった。最初に見えたのは、明るい緑。晴れた夏の木漏れ日のような。それに見とれていると、ゆっくりとマゼンタが現れる。不思議な瞳の色だった。

「きれぇだな、お前の目」

こちらを見ない男に、話しかける。

「あっ?おい!」

男は無反応のまま、スゥと瞼を下ろした。何事もなかったように、上下のまつ毛が重なる。

「………くそ」

悪態をついた瞬間、店内がパッと明るくなった。

「何か、用か」

デカイ男が、にゅっと建物の脇から顔を出す。どうやら店の人間のようだ。裏口から回ってきたのだろう。

「あ、いや、こいつ」

左馬刻が、陳列窓の中の男を指差す。

「ああ……今店を開けよう。待っていてくれ」

そう言って、大柄の男が戻っていく。日の光を集めたような明るいオレンジ色の髪、晴れた海面のような明るい青の目。白色人種の特徴を持つ、彫りの深い顔立ちに、飾り窓の男と同じようなロングのチャイナ服。シノワズリを体現したかのような男と、店の佇まいが重なった。すぐに透かし彫の施された硝子扉が内側に開く。

「どうぞ」

背の高い男に招かれて、左馬刻は店内に足を踏み入れた。エキゾチックな花の香り。外からは見えなかった場所には、壺や茶器、置物などが並んでいる。

「茶を淹れよう。座っていてくれ」

縁にカーヴィングの施された、エボニーのティーテーブル。揃いの獣脚のアームチェアにドカリと座り、左馬刻は陳列窓の男の茶色い後ろ頭を、ぼんやりと見つめた。

「気になるか?」

オレンジの髪の男が、茶盤に並んだ茶器に湯を注ぐ。流れるような手つきで茶葉を洗い、再度鉄瓶から湯を注ぎ、蓋を閉めた小ぶりな急須に上からも湯をかける。コトリ、と目の前に置かれた透かし模様の白い湯のみに浮かぶ、黄金の輪。ず、と一口すすると、茉莉花の香りが広がった。

「銃兎も連れてこよう。起きるかどうかはわからないが」

そう言って、オレンジの髪の男が陳列窓に近づく。あの男は『銃兎』と言うのか、と左馬刻は思った。オレンジの髪の男に抱き上げられた銃兎が、左馬刻の向かいのアームチェアにゆっくりと降ろされた。

「銃兎、茶はどうだ?貴殿の好きな碧潭飄雪(スノージャスミン)を淹れたのだが」

スゥと、銃兎の瞳が開く。けれどまたすぐに閉じてしまって、オレンジの髪の男が苦笑した。

「どうやら、今日は気が乗らないようだ。部屋に戻せと言っている。すまないが、待っていてくれ」

そう言って、オレンジの髪の男は銃兎を抱き、カーテンに覆われた店の奥へと消えていく。それを、なぜだかひどく腹立たしい気持ちで左馬刻は見つめていた。いや、腹立たしいというのは少し違う。左馬刻は、羨ましかったのだ。オレンジの髪の男が。

「さて、待たせたな。小官は理鶯という。元軍人だ。船に乗るのが好きで、各国で買い付けをしては、こうして商いをしている。貴殿の名は?」

「左馬刻」

左馬刻は簡潔に答えた。

「銃兎、は一体なんだ?人間か?」

左馬刻の率直な問いに、理鶯が微笑む。

「あれは観用少年(プランツドール)だ」

「は?プランツ?嘘だろ?」

『プランツドール(観用少年・観用少女)』とは、その名の通り、観用の少年・少女だ。人工の。左馬刻の属する火貂組の組長・火貂退紅も一体、少女型を所持している。左馬刻は職業柄、派手な集まりに参加することが多いが、今まで目にした観用少女たちはみな、成人男性の胸元にも満たない姿だった。何年、何十年物でも。手入れを怠らなければ、同じ姿のまま二百年の時を越える個体もいると聞いている。

「稀に、育ってしまう物もいる。稀に、だが」

そう言って、理鶯は茉莉花茶に口をつけた。

「左馬刻、銃兎は名人の手による傑作だった。銘は『月兎(げっと)』」

銘がつくほどの観用少年の価値を、左馬刻は知っている。退紅のオヤジのプランツも、銘を持つ逸品だった。その値段は、億を超える。しかし、理鶯は『傑作だった』と過去形を使った。

「育ってしまったプランツの価値は、ほぼ無い。それでも、銘を持つプランツなら、ワンルームマンションを買えるくらいの価値を持つ」

語りながら、理鶯が茶を左馬刻の湯のみに注ぐ。一煎目より柔らかく重い香りが立ち上った。

「へぇ」

左馬刻が相槌を打つ。つまりあのウサギちゃんは、高級品っていうわけだ。

「一千万でどうだ?」

理鶯の言葉に、左馬刻が顔を上げる。

「は?」

訝しげな左馬刻に、理鶯が微笑みかけた。

「銃兎は、左馬刻を気に入ったようだ。興味がなければ、一瞬でも、瞳を開いたりはしない」

「アイツ、動けんの?」

ずっと、寝っぱなしなのかと勝手に思い込んでいたが、そういえば今まで見てきた観用少年・少女たちはみな、歩き、笑い、主人と何か会話をしていた。

「食べもんも食えんのか?」

理鶯が茶を勧めていた事も思い出した。

「ああ、風呂もトイレも、一人でこなせる。食事は日に3度、人肌に温めたミルク。週に一度金平糖を与えると肌ツヤが良くなるぞ。全体的に疲れが見えてきたら専用の栄養剤もある。銃兎は育っているから、人間と同じ食事も摂れるが、嗜好品だ。ミルクさえ与えていれば、ことは足りる」

左馬刻は頭を抱える。自分の家に銃兎がいる事を想像して、胸がぎゅっと熱くなった。コンクリ打ちっ放しの無機質な部屋だ。家具も最低限しかない。そんな空間に、あの、美しいものが存在する。それはなんと魅力的なことか。

「そいやさ、銃兎って名前は誰がつけたんだよ」

銃なんて物騒な名前が付いている。けれどその名は、あのお綺麗な顔に不思議と良く似合っていた。

「前の主人が、な」

含むように呟いた理鶯は、それきり理由を語ろうとはしなかった。

「返事は直ぐでなくていい。銃兎は気難しい。迷ったら顔を見に来るといい。眠っていても、銃兎は気づく」

流石に、高級車が買える値段を即決することはできなかった。

「馳走になった」そう言い残して、左馬刻は店を出た。

*

「いいのか銃兎?左馬刻は帰ってしまった」 天蓋付きの中華風の寝台の上、銃兎は絹のシーツに包まって眠っていた。理鶯の言葉に、パチリと緑の瞳が開く。理鶯が差し伸べた手をとって、銃兎はゆっくりと起き上がった。

「理鶯、余計な事はしないで頂けます?」

手厳しい一言に、理鶯が苦笑する。

「大体、一千万だなんて、安すぎます。私を何だと思っているんです」

ぷぅと頬を膨らませて、銃兎が涙を滲ませる。元は、数億で取引されていた個体だ。自尊心が大いに傷つけられたのだろう。

「だが、銃兎。貴殿の日々のミルク代や服、装飾品など、一体いくらの持ち出しになっていると思う?」

優しい声で理鶯が問う。責めているのではないことは、銃兎にはちゃんと伝わっている。けれど。

「……だから、嫌ですけど、ものすごく嫌ですけど、硝子窓で客引きしているじゃないですか」

「うん、それはとても助かっている」

言いながら、理鶯は銃兎の頭を柔らかく撫でた。現実、銃兎を目当てに店に飛び込んで来る客は多い。しかし、銃兎はそんな客たちには決して目を開かなかった。銃兎を目当てに入って来た客の中には、店の常連になる者も多い。もともと銃兎を欲しがる客というのは、美術品の好事家が多いのだ。

「だが、銃兎、小官は貴殿をこのようなところで飼い殺しにしたくない」

理鶯の言葉に、銃兎が泣きそうな顔をした。

「わたしは、ここに居たいんです。ずっとここに。ねえ、駄目ですか?お願い、理鶯」

理鶯の幅の広いチャイナ服の袖を掴んで、銃兎が懇願する。理鶯は銃兎を大切に扱っているが、それはあくまで商品としてだ。出来る事なら、商品としてではなく、銃兎を愛してくれる人間に届けたかった。

「もう、人間を愛するのは嫌なんです。もう、あんな思い、二度としたくない」

理鶯にすがり付く銃兎の背を撫でて、理鶯は物思いに耽る。通常、観用少年というのは、愛に絶望すると枯れるものだ。しかし、銃兎は、一度枯れかけはしたが、こうして未だ美しく咲いている。それは、銃兎も気が付かない心の奥底で、人の愛を望んでいるからではないのか。

「左馬刻は、きっとまた来る。ゆっくり考えたらいい」

そう言って、理鶯は銃兎を寝台に横たえた。椅子の背に脱ぎ捨てられたチャイナ服を、ハンガーにかける。

「おやすみ、銃兎。また明日」

暗闇の部屋から、明るい四角に足を踏み出す理鶯を、銃兎は寝台の上から静かに見送った。

1 note

·

View note

Photo

アマゾナイト on アマゾナイト アマゾナイトの石の上にアマゾナイトの粒をまぶしたシリーズのピアス :::::: 海の中の小さな小さな何かが コトリと動いてはじまる物語。 微生物のダンス、波しぶき、雨が降って、庭に花が咲いて、蟻があるき、蝶が瞬き、小鳥も歌う Small something in the ocean A story that starts to move. Microbial dance, wave splash, rain, flowers bloom in the garden, with ants, butterflies blinking, birds also sing :::: うみといし:::: -3つのブランドの1週間だけのお店-

SHOWCASE at SPIRAL

9/6thu.-9/12wed.

11:00-20:00

:

モスリンのふく

@fujii.fushikino

:

シルバーアクセサリー

@tsugumi_ginkomono

:

鉱物の粒のジュエリー

#matsuoikuko 【次回の展示のお知らせ】

「海と石」をテーマにそれぞれのブランドがそれぞれの世界をつくりました。

3つのブランドがつくりだす空間を是非楽しんでください。 先着で、レモンb.b.でご一緒したsweets atelier 5399のノベルティも。(15000円以上お買い上げの方対象) #うみといし #spiral #showcase #スパイラル #スパイラルショーケース #青山 #表参 (スパイラル SPIRAL) (スパイラル SPIRAL) https://www.instagram.com/p/Bne7DI3geRV/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1m5kmlgayzcar

1 note

·

View note

Photo

2021.1.11 . お知らせ . 同じ千葉県内で制作されている つちのわ 石黒美佐緒さんの器をお取り扱いさせて頂く事になりました。 . 真っ白なお花モチーフのプレートはとっても可憐で清楚な雰囲気ですよ。 . 入荷アイテム マーガレット カトラリーレスト すずらんの皿10cm 花かんむり皿10cm 花かんむり皿15cm 野いちご15cm 気まぐれブーケ皿10cm コトリのカップ コトリのパン皿 . web掲載の準備が出来ましたらSNSにて告知致しますので、今しばらくお待ち下さいませ。お問い合わせ等はホームページよりお願い致します。 . #つちのわ #���黒美佐緒 #千葉 #津田沼 #kushop #古着と雑貨と器のお店 https://instagr.am/p/CJ4jNBvMllq/

0 notes

Photo

現在開催中の池袋西武3階のポップアップイベント“department store”に出品中の布花リース&ブローチです。 シロツメクサとクローバーの部分がブローチになっていますので、普段はお部屋にリースとして飾っていただき、おでかけのときはブローチ部分をとりはずし、連れ出してください。 虹色のクローバーのリース&ブローチは昨日お部屋の模様替えを考えていらっしゃるお客様に相性の良いコトリのキャンドルと合わせてご購入いただきました♪ とても素敵なお客様のお部屋に飾っていただけることとなり、とても嬉しいです。 明日以降は下記在店していますので、是非お立ち寄り下さい。 10/25(日) 15:00 ~ 21:00 10/27(火) 15:00 ~ 21:00 ■会期:2020年10月21日(水)~27日(火) ■会場:池袋西武本店3階(南B10)=イベントスペース “department store”(百貨店)の中にある“art”(芸術)にフォーカスをあてたポップアップイベント。 個性あふれる6名の作家が、日常生活の中でアートを楽しめる作品の展示・販売をいたします。 【参加作家一覧】 ・エルデコッサ&ジョー ・ハンギョマンズ ・喜多村なめろう ・Laviolaluna(ラビオラルナ) ・LOVECOLLECTORS(ラブコレクターズ) ・Nuusle(ヌースル) #laviolaluna #clover #クローバー# 布花 #染花 #池袋西武 (西武池袋本店) https://www.instagram.com/p/CGtrCPHFSSa/?igshid=omxp2fj2chcg

0 notes

Text

[睡蓮のAmulet]

9.19〜9/27

creators

sachaluna くさばな染め

&Robe 小さな受注会とリネンの作品いくつか

Odorantes 物語を纏って香るブレンドオイル

un jour ソイワックスキャンドル

Melancolia Storytelling Liveと朗読(詳細は

後ほど)

オンラインでの展示ですが

9/19、9/20 のみご予約制でコトリ花店にて。

ご予算受付を9/6の11:00より開始いたします。

いらしていただけるお日にちと

ご希望のお時間帯を第三希望まで

お書きいただきメールをいただけますよう

お願いいたします。

新しい季節のはじまりに

手にした方への小さなおまもりになるような

作品たちをご覧いただけましたら

幸いです*

0 notes

Photo

7日 あしたから tegamiya さま @tegamiya_zakka の 個展だ〜!! 。 #Repost @tegamiya_zakka 草舟あんとす号さんってどんなところ? 新しいフォロワーさんもいらっしゃるので (ありがとうございます*) 改めて個展会場となる場所のことをご紹介させてください。 本当にすてきな場所なんです。 遠くからでも行きたくなって、何時間でもいてしまう。 草舟あんとす号さんは、植物にまつわる本屋さん。 店主さんが厳選した魅力的な本たちや 美味しくて身体によいお茶も。 私もここで、植物を通して生き方を考えるような 大切な本たちと出会っています。 葉っぱが揺れるステンドグラスを眺めながら 作品と一緒にゆっくりご覧くださいね。 店主さんは大学でデザインやアートを学び 庭師のお仕事などを経て、 本屋さんとカードリーディングをする お仕事をされています。 人間や植物、生き物の心の在り方や生き方に 関心を持ち続けている博識な方で ものを作る私の、ひとつひとつの作品に込めた想いや 生き方そのものに心を寄せて応援してくださり お客さまお一人お一人に届けてくださっています。 そして… あんとす号さんのお隣にある コトリ花店さん、コナフェさんも私の大好きな場所。 コトリさんは一歩入れば、緑の香りがして 深呼吸をしてしまいます。 夢みたいにすてきで ヨーロッパのどこかの町のお花屋さんのよう。 同時開催でNoelの展示が開かれます* @kotorihanaten コナフェさんの優しくて美味しいくて ときめいてしまうかわいい形のおやつを 毎回いただくのを楽しみに。 美味しいもののお話をしていたら いつも時間を忘れて長居してしまいます。 @atelier_conafe 訪れた人の心が元気になって 笑顔で帰ってゆける場所。 またこの場所で会を開けることを とてもうれしく思います。 個展会期中、コナフェさんは火曜日はお休みですが 他はコトリさん、コナフェさんとも営業されてるはずです。 コナフェさんのお菓子は金曜日が 一番種類が選べるみたいですよ* 写真は去年撮ったものです。 #闇と光のユール #yuleblessings #tegamiya #ユール #草舟あんとす号 #小平市 #新小平 #コトリ花店 #コナフェ https://www.instagram.com/p/B5ud-XFlqz1/?igshid=ghwcspu4o7on

1 note

·

View note

Text

やさしい光の中で(柴君)

(1)ある日の朝、午前8時32分

カーテンの隙間から細々とした光だけがチラチラと差し込む。時折その光は強くなって、ちょうど眠っていた俺の目元を直撃する。ああ朝だ。寝不足なのか脳がまだ重たいが、朝日の眩しさに瞼を無理矢理押し上げる。隣にあったはずの温もりは、いつの間にか冷え切った皺くちゃのシーツのみになっていた。ちらりとサイドテーブルに視線を流せば、いつも通り6時半にセットしたはずの目覚まし時計は、あろうことか針が8と9の間を指していた。

「チッ……勝手に止めやがったな」

独り言のつもりで発した声は、寝起きだということもあり少しだけ掠れていた。それにしても今日はいつもに増して喉が渇いている。眠気眼を擦りながら、キッチンのほうから漂ってくる嗅ぎ慣れた深入りのコーヒーの香りに無意識に喉がこくりと鳴った。

おろしたてのスウェットをまくり上げぼりぼりと腹を掻きながら寝室からリビングに繋がる扉を開けると、眼鏡をかけた君下は既に着替えてキッチンへと立っていた。ジューという音と共に、焼けたハムの香ばしい匂いが漂っている。時折フライパンを揺すりながら、君下は厚切りにされたそれをトングで掴んでひっくり返す。昨日実家から送ってきた荷物の中に、果たしてそんなハムが入っていたのだろうか。どちらにせよ君下が普段買ってくるスーパーのタイムセール品でないことは一目瞭然だった。

「おう、やっと起きたか」

「おはよう。てか目覚ましちゃんと鳴ってた?」

「ああ、あんな朝っぱらからずっと鳴らしやがって……うるせぇから止めた」

やっぱりか、そう呟いた俺の言葉は、君下が卵を割り入れた音にかき消される。二つ目が投入され一段と香ばしい音がすると、塩と胡椒をハンドミルで少し引いてガラス製の蓋を被せると君下の瞳がこっちを見た。

「もうすぐできる。先に座ってコーヒーでも飲んどけ」

「ん」

顎でくい、とダイニングテーブルのほうを指される。チェリーウッドの正方形のテーブルの上には、今朝の新聞とトーストされた食パンが何枚かと大きめのマグが2つ、ゆらゆらと湯気を立てていた。そのうちのオレンジ色のほうを手に取ると、思ったより熱くて一度テーブルへと置きなおした。丁度今淹れたところなのだろう。厚ぼったい取手を持ち直してゆっくりと口を付けながら、新聞と共に乱雑に置かれていた郵便物をなんとなく手に取った。

封筒の中に混ざって一枚だけ葉書が届いていた。君下敦様、と印刷されたそれは送り主の名前に見覚えがあった。正確には差出人の名前自体にはピンと来なかったが、その横にご丁寧にも但し書きで元聖蹟高校生徒会と書いてあったから、恐らくは君下と同じ特進クラスの人間なのだろうと推測が出来た。

「なんだこれ?同窓、会、のお知らせ……?」

自分宛ての郵便物でもないのに中身を見るのは野暮だと思ったが、久しぶりに見る懐かしい名前に思わず裏を返して文面を読み上げた。続きは声に出さずに視線だけで追っていると、視界の端でコトリ、と白いプレートが置かれる。先程焼いていたハムとサニーサイドアップ、適当に千切られたレタスに半割にされたプチトマトが乗っていた。少しだけ眉間に皺が寄る。

「またプチトマトかよ」

「仕方ねぇだろ。昨日の残りだ。次からは普通のトマトにしてやるよ」

大体トマトもプチトマトも変わんねぇだろうが、そう文句を言いながらエプロンはつけたままで君下は向かいの椅子に腰かけた。服は着替えたものの、長い前髪に寝ぐせがついて少しだけ跳ねあがっている。

「ていうか同じ高校なのになんで俺には葉書来てねぇんだよ」

ドライフラワーの飾られた花瓶の横のカトラリー入れからフォークを取り出し、小さな赤にざくり、と突き立てて口へと放り込む。確かにクラスは違ったかもしれないが、こういう公式の知らせは来るか来ないか呼びたいか呼びたくないかは別として全員に送るのが礼儀であろう。もう一粒口に含み、ぶちぶちとかみ砕けば口の中に広がる甘い汁。プチトマトは皮が固くて中身が少ないから好きではない。やっぱりトマトは大きくてジューシーなほうに限るのだ。

「知らねぇよ……あーあれか。もしかして、実家のほうに来てるんじゃねぇの」

「あ?なんでそっちに行くんだよ」

「まあこんだけ人数いりゃあ、手違いってこともあるだろ」

「ったく……ポンコツじゃねぇかこの幹事」

覚えてもいない元同級生は今頃くしゃみでもしているだろう���。そんなどうでもいいことが頭を過ったが、香ばしく焼き上げられたハムを一口大に切って口に含めばすぐに忘れた。噛むと思ったよりも柔らかく、スモークされているのか口いっぱいに広がる燻製臭はなかなかのものだ。いつも通り卵の焼き加減も完璧だった。

「うまいな、ハム。これ昨日の荷物のか?」

「ああ。中元の残りか知らないけど、すげぇいっぱい送って来てるぞ。明日はソーセージでもいいな」

上等な肉を目の前に、いつもより君下の瞳はキラキラしているような気がした。高校を卒業して10年経ち、あれから俺も君下も随分大人になった。それでも相変わらず口が悪いところや、美味しいものに素直に目を輝かせるところなんて出会った頃と何一つ変わってなどいなかった。俺はそれが微笑ましくもあり、愛おしいとさえ思う。あとで母にお礼のラインでも入れて、ああ、それとついでに同窓会の葉書がそっちに来ていないかも確認しておこう。惜しむように最後の一切れを噛み締めた君下の皿に、俺の残しておいた最後の一切れをくれてやった。

(2)11年前

プロ入りして5年が経とうとしていた。希望のチームからの誘いが来ないまま高校生活を終え、大学を5年で卒業して今のチームへと加入した。

過酷な日々だった。

一世代上の高校の先輩・水樹は、プロ入りした途端にその目覚ましい才能を開花させた。怪物という異名が付き、十傑の一人として注目された高校時代など、まだその伝説のほんの序章の一部に過ぎなかった。同じく十傑の平と共に一年目から名門鹿島で起用されると、実に何年振りかのチームの優勝へと大いに貢献した。日本サッカーの新時代としてマスメディアは大々的にこのニュースを取り上げると、自然と増えた聖蹟高校への偵察や取材の数々。新キャプテンになった俺の精神的負担は増してゆくのが目に見えてわかった。

サッカーを辞めたいと思ったことが1度だけあった。

それは高校最後のインターハイの都大会。前回の選手権の覇者として山の一番上に位置していたはずの俺たちは、都大会決勝で京王河原高校に敗れるという失態を犯した。キャプテンでCFの大柴、司令塔の君下の連携ミスで決定機を何度も逃すと、0-0のままPK戦に突入。不調の君下の代わりに鈴木が蹴るも、向こうのキャプテンである甲斐にゴールを許してゲーム終了、俺たちの最後の夏はあっけなく終わりを迎えた。

試合終了の長いホイッスルがいつまでも耳に残る中、俺はその後どうやって帰宅したのかよく覚えていない。試合を観に来ていた姉の運転で帰ったのは確かだったが、その時他のメンバーたちはどうしたのかだとか、いつから再びボールを蹴ったのかなど、その辺りは曖昧にしか覚えていなかった。ただいつまでも、声を押し殺すようにして啜り泣いている、君下の声が頭から離れなかった。

傷が癒えるのに時間がかかることは、中学選抜で敗北の味を知ったことにより感覚的に理解していた。君下はいつまでも部活に顔を出さなかった。いつもに増してボサボサの頭を掻き乱しながら、監督は渋い声で俺たちにいつものように練習メニューを告げる。君下のいたポジションには、2年の来須が入った。その意味は、直接的に言われなくともその場にいた部員全員が本能的に理解していたであろう。

『失礼します、監督……』

皆が帰ったのを確認して教官室に書き慣れない部誌と共に鍵を返しに向かうと、そこには監督の姿が見えなかった。もう出てしまったのだろうか。一度ドアを閉めて、念のため職員室も覗いて行こうと校舎のほうへと向かう途中、どこからか煙草の香りが鼻を掠める。暗闇の中を見上げれば、ほとんどが消灯している窓の並びに一か所だけ灯りの付いた部屋が見受けられる。半分開けられた窓からは、乱れた黒髪と煙草の細い煙が夜の空へと立ち上っていた。

『お前まだ居たのか……皆は帰ったか?』

『はい、監督探してたらこんな時間に』

部誌を差し出すと悪いな、と一言つけて監督はそれを受け取る。喫煙室の中央に置かれた灰皿は、底が見えないほどの無数の吸い殻が突き刺さり文字通り山となっていた。監督は短くなった煙草を口に咥えると、ゆっくりと吸い込んで零れそうな山の中へと半ば無理やり押し込み火を消した。

『君下は……あいつは辞めたわけじゃねぇだろ』

『お前がそれを俺に聞くのか?』

監督は伏せられた瞳のまま俺に問い返す。パラパラと読んでいるのかわからないほどの速さで部誌をめくり、白紙のページを最後にぱたりと閉じた。俺もその動きを視線で追っていると、クマの濃く残る目をこちらへと向けてきた。お互いに何も言わなかった。

暫くそうしていると、監督は上着のポケットからクタクタになったソフトケースを取り出して、残りの少ないそれを咥えると安物のライターで火をつけた。監督の眼差しで分かったのは、聖蹟は、アイツはまだサッカープレーヤーとして死んではいないということだった。

迎えの車も呼ばずに俺は滅多に行かない最寄り駅までの道のりを歩いていた。券売機で270円の片道切符を購入すると、薄明るいホームで帰路とは反対方向へ向かう電車を待つ列に並ぶ。間もなく電車が滑り込んできて、疲れた顔のサラリーマンの中に紛れ込む。少し混みあっていた車内でつり革を握りしめながら、車内アナウンスが目的の駅名を告げるまで瞼を閉じていた。

あいつに会いに行ってどうするつもりだったのだろう。今になって思えば、あの時は何も考えずに電車に飛び乗ったように思える。ガタンゴトンとレールを走る音を聞きながら、本当はあの場所から逃げ出したかっただけなのかもしれない。疲れた身体を引きずって帰り、あの日から何も変わらない敗北の香りが残る部屋に戻りたくないだけなのかもしれない。一人になりたくないだけなのかもしれない。

『次はー△△、出口は左側です』

目的地を告げるアナウンスで思考が現実へと引き戻された。はっとして、閉まりかけのドアに向かって勢いよく走った。長い脚を伸ばせばガン、と大きな音がしてドアに挟まる。鈍い痛みが走る足を引きずりながら、再び開いたドアの隙間からするりと抜け出した。

久しぶりに通る道のりは、いくつか電灯が消えかけていて薄暗く、不気味なほど人通りが少なかった。古い商店街の一角にあるキミシタスポーツはまだ空いているだろうか。スマホの画面を確認すれば、午後8時55分を指していた。営業時間はあと5分あるが、あの年中暇な店に客は一人もいないであろう。運が悪ければ既にシャッタは降りているかもしれない。

『本日、休業……だあ?』

計算は無意味だった。店のシャッターに張り付けられた、��ラシの裏紙には妙に整った字でお詫びの文字が並んでいた。どうやらここ数日間はずっとシャッターが降りたままらしいと、通りすがりの中年の主婦が店の前で息を切らす俺に親切に教えてくれた。ついでにこの先の大型スーパーにもスポーツ用品は売ってるわよ、と要らぬ情報を置いてその主婦は去っていった。こうやって君下の店の売り上げが減っていくという、無駄な情報を仕入れたところで今後使う予定が来るのだろうか。店の二階を見上げるも、君下の部屋に灯りはない。

『ったく、あの野郎は部活サボっといて寝てんのか?』

同じクラスのやつに聞いても、君下のいる特進クラスは夏休み明けから自主登校となっているらしい。大学進学のためのコースは既に3年の1学期には高校3年間の教科書を終えており、あとは各自で予備校に行くなり自習するなりで受験勉強に励んでいるようだ。当然君下以外に強豪運動部に所属している生徒はおらず、クラスでもかなり浮いた存在だというのはなんとなく知っていた。誰もあいつが学校に来なくても、どうせ部活で忙しいぐらいにしか思わないのだ。

仕方ない、引き返すか。そう思い回れ右をしたところで、ある一つの可能性が脳裏に浮かぶ。可能性なんかじゃない。だがなんとなくだが、あいつがそこにいるという確信が、俺の中にあったのだ。

『くそっ……君下のやつ!』

やっと呼吸が整ったところで、重い鞄を背負うと急いで走り出す。こんな時間に何をやっているのだろう、と走りながら我ながら馬鹿らしくなった。去年散々走り込みをしたせいか、練習後の疲れた身体でもまだ走れる。次の角を右へ曲がって、たしかその2つ先を左――頭の中で去年君下と訪れた、あの古びた神社への道のりを思い出す。そこに君下がいる気がした。

『はぁ……はぁっ……っ!』

大きな鳥居が近づくにつれて、どこからか聞こえるボールを蹴る音に俺の勘が間違っていない事を悟った。こんなところでなにサボってんだよ、そう言ってやるつもりだったのに、いざ目の前に君下の姿が見えると言葉を失った。

あいつは、聖蹟のユニフォーム姿のままで、泥だらけになりながら一人でドリブルをしていた。

自分で作った小さいゴールと、所々に置かれた大きな石。何度も躓きながらも起き上がり、懸命にボールを追っては前へ進む。パスを出すわけでもなく、リフティングでもない。その傷だらけの足元にボールが吸い寄せられるように、馴染むように何度も何度も同じことを繰り返していた。

『ハッ……馬鹿じゃねぇの』

お前も俺も。そう呟いた声は己と向き合っている君下に向けられたものではない。

あいつは、君下はもう前を向いて歩きだしていた。沢山の小さな石ころに躓きながら、小さな小さなゴールへと向かってその長い道のりへと一歩を踏み出していた。俺は君下に気付かれることがないように、足音を立てないようにして足早に神社を後にした。

帰りの電車を待つベンチに座って、ぼんやりと思い出すのは泥だらけの君下の背中だった。前を向け喜一、まだやれることはたくさんある。ホームには他に電車を待つ客は誰もいなかった。

(3)夕食、22時半

気付けば完全に日は落ちていて、コートを照らすスタンドライトだけが暗闇にぼんやりと輝いていた。

思いのほか練習に熱中してしまったようで、辺りを見渡せば先輩選手らはとっくに自主練を切り上げて帰路に着いたようだった。何の挨拶もなしに帰宅してしまったチームメイトの残していったボールがコートの隅に落ちているのを見つけては、上がり切った息を整えながらゆったりと歩いて拾って回った。

倉庫の鍵がかかったのを確認して誰もいないロッカールームへ戻ると、ご丁寧に電気は消されていた。先週は鍵がかけられていた。思い出すだけで腹が立つが、もうこんなことも何度目になった今ではチームに内緒で作った合鍵をいつも持ち歩くようにしている。ぱちり、スイッチを押せば一瞬遅れて青白い灯りが部屋を照らした。

大柴は人に妬まれ易い。その容姿と才能も関係はあるが、自分の才能に胡坐をかいて他者を見下しているところがあった。大口を叩くのはいつものことで、慣れた友人やチームメイトであれば軽く受け流せるものの、それ以外の人間にとってみれば不快極まりない行為であることは間違いない。いつしか友人と呼べる存在は随分と減り、クラスや集団では浮いてしまうことが常であった。

今のチームも例外ではない。加入してすぐの公式戦にレギュラーでの起用、シーズン序盤での怪我による離脱、長期のリハビリ生活、そして残せなかった結果。大柴加入初年度のチームは、最終的に前年度よりも下回った順位でシーズンの幕を閉じることになった。それでも翌年からも大柴はトップに居座り続けた。疑問に思ったチームメイトやサポーターからの非難や、時には心無い中傷を書き込まれることもあった。ゴールを決めれば大喝采だが、それも長くは続かない。家が裕福なことを嗅ぎつけたマスコミにはある事ない事を週刊誌に書き並べられ、誰もいない実家の前に怪しげな車が何台も止まっていることもあった。

だがそんなことは、大柴にとって些細なことだった。俺はサッカーの神様に才能を与えられたのだと、未だにカメラの前でこう言い張ることにしている。実はもう一つ、大柴はサッカーの神様から貰った大切なものがあったが、それを口にしたことはないしこれからも公言する日はやって来ないだろう。

「ただいまぁー」

「お帰り、遅かったな」

靴を脱いでつま先で並べると、靴箱の上の小さな木製の皿に車のキーを入れる。ココナッツの木から作られたそれは、卒業旅行に二人でハワイに行ったときに買ったもので、6年間大切に使い続けている。玄関までふわりと香る味噌の匂いに、ああやっとここへ帰ってきたのだと実感する。大股で歩きながらジャケットを脱ぎ、どさり、とスポーツバッグと共に床へ投げ出すと、倒れ込むように革張りのソファへとダイブした。

「おい、飯出来てるから先に食え。手洗ったか?」

「洗ってねぇ」

「ったく、何年も言ってんのにちっとも学習しねぇ奴だな。ほ���、こっち来い」

君下は洗い物をしていたのか、泡まみれのスポンジを握ってそれをこちらに見せてくる。この俺の手を食器用洗剤で洗えって言うのか、そう言えばこっちのほうが油が落ちるだとか、訳の分からない理論を並べられた。つまり俺は頑固汚れと同じなのか。

「こんなことで俺が消えてたまるかよ」

「いつもに増して意味わかんねぇな。よし、終わり。味噌汁冷める前にさっさと食え」

お互いの手を絡めるようにして洗い流していると、背後でピーと電子音がして炊飯が終わったことを知らせる。俺が愛車に乗り込む頃に一通連絡を入れておくと、丁度いい時間に米が炊き上がるらしい。渋滞のときはどうするんだよ、と聞けば、こんな時間じゃそうそう混まねぇよ、と普段車に乗らないくせにまるで交通事情を知っているかのような答えが返ってくる。全体練習は8時頃に終わるから、自主練をして遅くても10時半には自宅に着けるように心掛けていた。君下は普通の会社員で、俺とは違い朝が早いのだ。

「いただきます」

「いただきます」

向かい合わせの定位置に腰を下ろし、二人そろって手を合わせる。日中はそれぞれ別に食事を摂るも、夕食のこの時間を二人は何よりも大事にしていた。

熱々の味噌汁は俺の好みに合わせてある。最近は急に冷え込んできたから、もくもくと上る白い湯気は一段と白く濃く見えた。上品な白味噌に、具は駅前の豆腐屋の絹ごし豆腐と、わかめといりこだった。出汁を取ったついでにそのまま入れっぱなしにするのは君下家の味だと昔言っていた。

「喜一、ケータイ光ってる」

「ん」

苦い腸を噛み締めていると、ソファの上に置かれたままのスマホが小さく震えている音がした。途切れ途切れに振動がするので、電話ではないことは確かだった。後ででいい、一度はそう言ったものの、来週の練習試合の日程がまだだったことを思い出して気だるげに重い腰を上げる。最新機種の大きな画面には、見覚えのある一枚の画像と共に母からの短い返信があった。

「あ、やっぱ葉書来てたわ。実家のほうだったか」

「ほらな」

「お前のはここの住所で、なんで俺のだけ実家なんだよ」

「知るかよ。どうせ行くんだろ、直接会った時に聞けばいいじゃねぇか」

「え、行くの?」

スマホを持ったままどかり、と椅子へと座りなおし、飲みかけの味噌汁に手を伸ばす。ズズ、とわざと少し行儀悪くわかめを啜れば、君下の表情が曇るのがわかった。

「お前、この頃にはもうオフだから休みとれるだろ。俺も有休消化しろって上がうるせぇから、ちょうどこのあたりで連休取ろうと思ってる」

「聞いてねぇ……」

「今言ったからな」

金平蓮根に箸を付けた君下は、いくらか摘まんで自分の茶碗へと一度置くと、米と共にぱくり、と頬張った。シャクシャクと音を鳴らしながら、ダークブラウンの瞳がこちらを見る。

「佐藤と鈴木も来るって」

「あいつらに会うだけなら別で集まりゃいいだろうが。それにこの前も4人で飲んだじゃねぇか」

「いつの話してんだよタワケが、2年前だぞあれ」

「えっそんなに前だったか?」

「ああ。それに今年で卒業して10年だとさ。流石に毎年は行かねぇが節目ぐらい行ったって罰は当たんねーよ」

時の流れとは残酷なものだ。俺は高校を卒業してそれぞれ違う道へと進んでも、相変わらず君下と一緒にいた。だからそんな長い年月が経ったことに気付かなかっただけなのかもしれない。高校を卒業する時点で、俺たちがはじめて出会って既に10年が経っていたのだ。

君下はぬるい味噌汁を啜ると、満足そうに「うまい」と一言呟いた。

*

今宵はよく月が陰る。

ソファにごろりと寝転がり、カーテンの隙間から満月より少し欠けた月をぼんやりと眺めていた。月に兎がいると最初に言ったのは誰だろうか。どう見ても、あの不思議な斑模様は兎なんかに、それも都合よく餅つきをしているようには見えなかった。昔の人間は妙なことを考える。星屑を繋げてそれらを星座だと呼び、一晩中夜空を眺めては絶え間なく動く星たちを追いかけていた。よほど暇だったのだろう。こんな一時間に何センチほどしか動かないものを見て、何が面白いというのだろうか。

「さみぃ」

音もなくベランダの窓が開き、身体を縮こませた君下が湯気で温かくなった室内へと戻ってくる。君下は二十歳から煙草を吸っていた。家で吸うときはこうやって、それも洗濯物のない時にだけ、それなりに広いベランダの隅に作った小さな喫煙スペースで煙草を嗜む。別に換気扇さえ回してくれれば部屋で吸ってもらっても構わないと俺は言っているのだが、頑なにそれをしようとしないのは君下のほうだった。現役のスポーツ選手である俺への気遣いなのだろう。こういう些細なところでも、俺は君下に支えられているのだと実感する。

「おい、キスしろ」

隣に腰を下ろした君下に、腹を見せるように上を向いて唇を突き出した。またか、と言いたげな顔をしたが、間もなく長い前髪が近づいてきてちゅ、と小さな音を立てて口づけが落とされた。一度も吸ったことのない煙草の味を、俺は間接的に知っている。少しだけ大人になったような気がするのがたまらなく心地よい。

それから少しの間、手を握ったりしてテレビを見ながらソファで寛いだ。この時間にもなればいつもニュースか深夜のバラエティー番組しかなかったが、今日はお互いに見たい番組があるわけでもなかったので適当にチャンネルを回してテレビを消した。

手元のランプシェードの明かりだけ残して電気を消し、寝室の真ん中に位置するキングサイズのベッドに入ると、君下はおやすみとも言わないまま背を向けて肩まで掛け布団を被ってしまった。向かい合わせでは寝付けないのはいつもの事だが、それにしても今日は随分と素っ気ない。明日は金曜日で、俺はオフだが会社員の君下には仕事がある。お互いにもういい歳をした大人なのだ。明日に仕事を控えた夜は事には及ばないようにはしているが、先ほどのことが胸のどこかで引っかかっていた。

「もう寝た?」

「……」

「なあ」

「……」

「敦」

「……なんだよ」

消え入りそうなほど小さな声で、君下が返事をする。俺は頬杖をついていた腕を崩して布団の中に忍ばせると、背中からその細身の身体を抱き寄せた。抵抗はしなかった。

「こっち向けよ」

「……もう寝る」

「少しだけ」

「明日仕事」

「分かってる」

わかってねぇよ、そう言いながらもこちらに身体を預けてくる、相変わらず素直じゃないところも君下らしい。ランプシェードのオレンジの灯りが、眠そうな君下の顔をぼんやりと照らしている。長い睫毛に落ちる影を見つめながら、俺は薄く開かれた唇に祈るように静かにキスを落とした。

こいつとキスをするようになったのはいつからだっただろうか。

サッカーを諦めかけていた俺に道を示してくれたその時から、ただのチームメイトだった男は信頼できる友へと変化した。それでも物足りないと感じていたのは互いに同じだったようで、俺たちは高校を卒業するとすぐに同じ屋根の下で生活を始めた。が、喧嘩の絶えない日々が続いた。いくら昔に比べて関係が良くなったとはいえ、育ちも違えば本来の性格が随分と違う。事情を知る数少ない人間も、だからやめておけと言っただろう、と皆口を揃えてそう言った。幸いだったのは、二人の通う大学が違ったことだった。君下は官僚になるために法学部で勉学に励み、俺はサッカーの為だけに学生生活を捧げた。互いに必要以上に干渉しない日々が続いて、家で顔を合わせるのは、いつも決まって遅めの夜の食卓だった。

本当は今のままの関係で十分に満足している。今こそ目指す道は違うが、俺たちには同じ時を共有していた、かけがえのない長い長い日々がある。手さぐりでお互いを知ろうとし、時にはぶつかり合って忌み嫌っていた時期もある。こうして積み重ねてきた日々の中で、いつの日か俺たちは自然と寄り添いあって、お互いを抱きしめながら眠りにつくようになった。この感情に名前があるとしても、今はまだわからない。少なくとも今の俺にとって君下がいない生活などもう考えられなくなっていた。

「……ン゛、ぐっ……」

俺に組み敷かれた君下は、弓なりに反った細い腰をぴくり、と跳ねさせた。大判の白いカバーの付いた枕を抱きしめながら、押し殺す声はぐぐもっていてる。決して色気のある行為ではないが、その声にすら俺の下半身は反応してしまう。いつからこうなってしまったのだろう。君下を抱きながらそう考えるのももう何度目の事で、いつも答えの出ないまま、絶頂を迎えそうになり思考はどこかへと吹き飛んでしまう。

「も、俺、でそ、うっ……」

「あ?んな、俺もだ馬鹿っ」

「あっ……喜一」

君下の腰から右手を外し、枕を上から掴んで引き剥がす。果たしてどんな顔をして俺の名を呼ぶのだと、その顔を拝みたくなった。日に焼けない白い頬は、スポーツのような激しいセックスで紅潮し、額にはうっすらと汗が浮かんでいる。相変わらず眉間には皺が寄ってはいたが、いつもの鋭い目つきが嘘のように、限界まで与えられた快楽にその瞳を潤ませていた。視線が合えば、きゅ、と一瞬君下の蕾が収縮した。「あ、出る」とだけ言って腰のピストンを速めながら、君下のイイところを突き上げる。呼吸の詰まる音と、結合部から聞こえる卑猥な音を聞きながら、頭の中が真っ白になって、そして俺はいつの間にか果てた。全て吐き出し、コンドームの中で自身が小さくなるのを感じる。一瞬遅れてどくどくと音がしそうなほどに爆ぜる君下の姿を、射精後のぼんやりとした意識の中でいつまでも眺めていた。

(4)誰も知らない

忙しないいつもの日常が続き、あっという間に年も暮れ新しい年がやってきた。

正月は母方の田舎で過ごすと言った君下は、仕事納めが終われば一度家に戻って荷物をまとめると、そこから一週間ほど家を空けていた。久しぶりに会った君下は、少しばかり頬が丸くなって帰ってきたような気がしたが、本人に言うとそんなことはないと若干キレながら否定された。目に見えて肥えたことを気にしているらしい本人には申し訳ないが、俺はその様子に少しだけ安心感を覚えた。祖父の葬儀以来、もう何年も顔を見せていないという家族に会うのは、きっと俺にすら言い知れぬ緊張や、不安も勿論あっただろう。

だがこうやって随分と可愛がられて帰ってきたようで、俺も正月ぐらい実家に顔を出せばよかったかなと少しだけ羨ましくなった。本人に言えば餅つきを手伝わされこき使われただの、田舎はやることがなく退屈だなど愚痴を垂れそうだが、そのお陰なのか山ほど餅を持たせられたらしく、その日の夜は冷蔵庫にあった鶏肉と大根、にんじんを適当に入れて雑煮にして食べることにした。

「お前、俺がいない間何してた?」

君下が慣れた手つきで具材を切っている間、俺は君下が持ち帰った土産とやらの箱を開けていた。中には土の付いたままの里芋だとか、葉つきの蕪や蓮根などが入っていた。全て君下の田舎で採れたものなのか、形はスーパーでは見かけないような不格好なものばかりだった。

「車ねぇから暇だった」

「どうせ車があったとしても、一日中寝てるか練習かのどっちかだろうが」

「まあ、大体合ってる」

一通り切り終えたのか包丁の音が聞こえなくなり、程なくして今度は出汁の香りが漂ってきた。同時に香ばしい餅の焼ける香りがして、完成が近いことを悟った俺は一度箱を閉めるとダイニングテーブルへと向かい、箸を二膳出して並べると冷蔵庫から缶ビールを取り出してグラスと共に並べた。

「いただきます」

「いただきます」

大きめの深い器に入った薄茶色の雑煮を目の前に、二人向かい合って座り手を合わせる。実に一週間ぶりの二人で摂る夕食だった。よくある関東風の味付けに、四角く切られ表面を香ばしく焼かれた大きな餅。シンプルだが今年に入って初めて食べる正月らしい食べ物も、今年初めて飲む酒も、すべて君下と共に大事に味わった。

「あ、そうだ。明日だからな、あれ」

3個目の餅に齧りついた俺に、そういえばと思い出したかのように君下が声を発した。少し冷めてきたのか噛み切れなかった餅を咥えたまま、肩眉を上げて何の話かと視線だけで問えば、「ほら、同窓会のやつ」と察したように答えが返ってきた。「ちょっと待て」と掌を君下に見せて、餅を掴んでいた箸に力を入れて無理矢理引きちぎると、ぐにぐにと大雑把に噛んでビールで流し込む。うまく流れなかったようで、喉のあたりを引っかかる感触が気持ち悪い。生理的に込み上げてくる涙を瞳に浮かべていると、席を立った君下は���蔵庫の扉を開けてもう2本ビールを取り出して戻ってきた。

「ほら飲め」

「おま……水だろそこは」

「いいからとりあえず流し込め」

空になった俺のグラスにビールを注げば、ぶくぶくと泡立つばかりで泡だけで溢れそうになった。だから水にしとけと言ったのだ。チッ、と舌打ちをした君下は、少し申し訳なさそうに残りの缶をそのまま手渡してきた。直接飲むのは好きではないが、今は文句を言ってられない。奪うように取り上げると、ごくごくと大げさに喉を鳴らして一気に飲み干した。

「は~……死ぬかと思った。相変わらずお酌が下手だなお前は」

「うるせぇな。俺はもうされる側だから仕方ねぇだろうが」

そう悪態をつきながら、君下も自分の缶を開ける。プシュ、と間抜けな音がして、グラスを傾けて丁寧にビールを注いでゆく。泡まで綺麗に注げたそれを見て、満足そうに俺に視線を戻す。

「あ、そうだよ、話反らせやがって……まあとにかく、明日は俺は昼ぐらいに会社に少し顔出してくるから、ついでに親父んとこにも寄って、そのまま会場に向かうつもりだ」

「あ?親父さんも一緒に田舎に行ったんじゃねぇの?」

「そうしようとは思ったんだがな、店の事もあるって断られた。ったく誰に似たんだかな」

「それ、お前が言うなよ」

君下の言葉になんだかおかしくなってふふ、と小さく笑えば、うるせぇと小さく舌打ちで返された。綺麗に食べ終えた器をテーブルの上で纏めると、君下はそれらを持って流しへと向かった。ビールのグラスを軽く水で濯いでから、そこに半分ぐらい溜めた水をコクコクと喉を鳴らして飲み込んだ。

「俺もう寝るから、あとよろしくな。久々に運転すると疲れるわ」

「おう、お疲れ。おやすみ」

俺の言葉におやすみ、と小さく呟いた君下は、灯りのついていない寝室へと吸い込まれるようにして消えた。ぱたん、と扉が閉まる音を最後に、乾いた部屋はしんとした静寂に包まれる。手元に残ったのは、ほんの一口分だけ残った温くなったビールの入ったグラスだけだった。

頼まれた洗い物はあとでやるとして、さてこれからどうしようか。君下の読み通り、今日は一日中寝ていたため眠気はしばらくやって来る気配はない。テレビの上の時計を見ると、ちょうど午後九時を回ったところだった。俺はビールの残りも飲まずに立ち上がると、食器棚に並べてあるブランデーの瓶と、隣に飾ってあったバカラのグラスを手にしてソファのほうへとゆっくり歩き出した。

*

肌寒さを感じて目を覚ました。

最後に時計を見たのはいつだっただろうか。微睡む意識の中、薄く開いた瞳で捉えたのは、ガラス張りのローテーブルの端に置かれた見覚えのあるグラスだった。細かくカットされた見事なつくりの表面は、カーテンから零れる朝日を反射してキラキラと眩しい。中の酒は幾分か残っていたようだったが、蒸発してしまったのだろうか、底のほうにだけ琥珀色が貼り付くように残っているだけだった。

何も着ていなかったはずだが、俺の肩には薄手の毛布が掛かっていた。点けっぱなしだった電気もいつの間にか消されていて、薄暗い部屋の中、遮光カーテンから漏れる光だけがぼんやりと座っていたソファのあたりを照らしていた。酷い喉の渇きに、水を一口飲もうと立ち上がると頭痛と共に眩暈がした。ズキズキと痛む頭を押さえながらキッチンへ向かい、食器棚から新しいコップを取り出して水を飲む。シンクに山積みになっていたはずの洗い物は、跡形もなく姿を消している。君下は既に家を出た後のようだった。

それから昼過ぎまでもう一度寝て、起きた頃には朝方よりも随分と温かくなっていた。身体のだるさは取れたが、相変わらず痛む頭痛に舌打ちをしながら、リビングのフローリングの上にマットを敷いてそこで軽めのストレッチをした。大柴はもう若くはない。三十路手前の身体は年々言うことを聞かなくなり、1日休めば取り戻すのに3日はかかる。オフシーズンだからと言って単純に休んでいるわけにはいかなかった。

しばらく柔軟をしたあと、マットを片付け軽く掃除機をかけていると、ジャージの尻ポケットが震えていることに気が付いた。佐藤からの着信だった。久しぶりに見るその名前に、緑のボタンを押してスマホを耳と肩の間に挟んだ。

「おう」

「あーうるせぇよ!掃除機?電話に出る時ぐらい一旦切れって」

叫ぶ佐藤の声が聞こえるが、何と言っているのか聞き取れず、仕方なくスイッチをオフにした。ちらりと壁に視線を流せば、時計針はもうすぐ3時を指そうとしていた。

「わりぃ。それよりどうした?」

「どうしたじゃねぇよ。多分お前まだ寝てるだろうから、起こして同窓会に連れてこいって君下から頼まれてんだ」

「はあ……ったく、どいつもこいつも」

「まあその調子じゃ大丈夫だな。5時にマンションの下まで車出すから、ちゃんと顔洗って待ってろよ」

「へー」

「じゃあ後でな」

何も言わずに通話を切り、ソファ目掛けてスマホを投げた。もう一度掃除機の電源を入れると、リビングから寝室へと移動する。普段は掃除機は君下がかけるし、皿洗い以外の大抵の家事はほとんど君下に任せっきりだった。今朝はそれすらも君下にさせてしまった罪悪感が、こうやって自主的にコードレス掃除機をかけている理由なのかもしれない。

ベッドは綺麗に整えてあり、真ん中に乱雑に畳まれたパジャマだけが取り残されていた。寝る以外に立ち入らない寝室は綺麗なままだったが、一応端から一通りかけると掃除機を寝かせてベッドの下へと滑り込ませる。薄型のそれは狭い隙間も難なく通る。何往復かしていると、急に何か大きな紙のようなものを吸い込んだ音がした。

「げっ……何だ?」

慌てて電源を切り引き抜くと、ヘッドに吸い込まれていたのは長い紐のついた、見慣れない小さな紙袋だった。紺色の袋の表面に、金色の細い英字で書かれた名前には見覚えがあった。俺の覚え違いでなければ、それはジュエリーブランドの名前だった気がする。

「俺のじゃねぇってことは、これ……」

そこまで口に出して、俺の頭の中には一つの仮説が浮かび上がる。これの持ち主は十中八九君下なのだろう。それにしても、どうしてこんなものがベッドの下に、それも奥のほうへと押しやられているのだろうか。絡まった紐を引き抜いて埃を払うと、中を覗き込む。入っていたのは紙袋の底のサイズよりも一回り小さな白い箱だった。中を確認したかったが、綺麗に巻かれたリボンをうまく外し、元に戻せるほど器用ではない。それに、中身など見なくてもおおよその見当はついた。

俺はどうするか迷ったが、それと電源の切れた掃除機を持ってリビングへと戻った。紙袋をわざと見えるところ、チェリーウッドのダイニングテーブルの上に置くと、シャワーを浴びようとバスルームへと向かった。いつも通りに手短に済ませると、タオルドライである程度水気を取り除いた髪にワックスを馴染ませ、久しぶりに鏡の中の自分と向かい合う。ここ2週間はオフだったというのに、ひどく疲れた顔をしていた。適当に整えて、顎と口周りにシェービングクリームを塗ると伸ばしっぱなしだった髭に剃刀を宛がう。元々体毛は濃いほうではない。すぐに済ませて電気を消して、バスルームを後にした。

「お、来た来た。やっぱりお前は青のユニフォームより、そっちのほうが似合っているな」

スーツに着替え午後5時5分前に部屋を出て、マンションのエントランスを潜ると、シルバーの普通車に乗った佐藤が窓を開けてこちらに向かって手を振っていた。助手席には既に鈴木が乗っており、懐かしい顔ぶれに少しだけ安堵した。よう、と短く挨拶をして、後部座席のドアを開けると長い背を折りたたんでシートへと腰かけた。

それからは佐藤の運転に揺られながら、他愛もない話をした。最近のそれぞれの仕事がどうだとか、鈴木に彼女が出来ただとか、この前相庭のいるチームと試合しただとか、離れていた2年間を埋めるように絶え間なく話題は切り替わる。その間も車は東京方面へと向かっていた。

「君下とはどうだ?」

「あー……相変わらずだな。付かず離れずって感じか」

「まあよくやってるよな、お前も君下も。あれだけ仲が悪かったのが、今じゃ同棲だろ?みんな嘘みたいに思うだろうな」

「同棲って言い方やめろよ」

「はーいいなぁ、俺この間の彼女に振られてさ。せがまれて高い指輪まで贈ったのに、あれだけでも返して貰いたいぐらいだな」

指輪という言葉に、俺の顔の筋肉が引きつるのを感じた。グレーのパンツの右ポケットの膨らみを、無意識に指先でなぞる。車は渋滞に引っかかったようで、先ほどからしばらく進んでおらず車内はしん、と静まり返っていた。

「あーやべぇな。受付って何時だっけ」

「たしか6時半……いや、6時になってる」

「げ、あと20分で着くかな」

「だからさっき迂回しろって言ったじゃねぇか」

このあたりはトラックの通行量も多いが、帰宅ラッシュで神奈川方面に抜ける車もたくさん見かける。そういえば実家に寄るからと、今朝も俺の車で出て行った君下はもう会場に着いたのだろうか。誰かに電話をかけているらしい鈴木の声がして、俺は手持ち無沙汰に窓の外へと視線を投げる。冬の日の入りは早く、太陽はちょうど半分ぐらいを地平線の向こうへと隠した頃だった。真っ赤に焼ける雲の少ない空をぼんやりと眺めて、今夜は星がきれいだろうか、と普段気にもしていないことを考えていた。

(5)真冬のエスケープ

車は止まりながらもなんとか会場近くの地下駐車場へと止めることができた。幹事と連絡がついて遅れると伝えていたこともあり、特に急ぐこともなく会場までの道のりを歩いて行った。

程なくして着いたのは某有名ホテルだった。入り口の案内板には聖蹟高校×期同窓会とあり、その横に4階と書かれていた。エレベーターを待つ間、着飾った同じ年ぐらいの集団と鉢合わせた。そのうち男の何人かは見覚えのある顔だったが、男たちと親し気に話している女に至っては、全くと言っていいほど面影が見受けられない。常日頃から思ってはいたが、化粧とは恐ろしいものだ。俺や君下よりも交友関係が広い鈴木と佐藤でさえ苦笑いで顔を見合わせていたから、きっとこいつらにでさえ覚えがないのだろうと踏んで、何も言わずに到着した広いエレベーターへと乗り込んだ。

受付で順番に名前を書いて入り口で泡の入った飲み物を受け取り、広間へと入るとざっと見るだけで100人ほどは来ているようだった。「すげぇな、結構集まったんだな」そう言う佐藤の言葉に振り返りもせずに、俺はあたりをきょろきょろと見渡して君下の姿を探した。

「よう、遅かったな」

「おー君下。途中で渋滞に巻き込まれてな……ちゃんと連れてきたぞ」

ぽん、と背中を佐藤に叩かれる。その右手は決して強くはなかったが、ふいを突かれた俺は少しだけ前にふらついた。手元のグラスの中で黄金色がゆらりと揺れる。いつの間にか頭痛はなくなっていたが、今は酒を口にする気にはなれずにそのグラスを佐藤へと押し付けた。不審そうにその様子を見ていた君下は、何も言わなかった。

6時半きっかりに、壇上に幹事が現れた。眼鏡をかけて、いかにも真面目そうな元生徒会長は簡単にスピーチを述べると、今はもう引退してしまったという、元校長の挨拶へと移り変わる。何度か表彰状を渡されたことがあったが、曲がった背中にはあまり思い出すものもなかった。俺はシャンパンの代わりに貰ったウーロン茶が入ったグラスをちびちびと舐めながら、隣に立つ君下に気付かれないようにポケットの膨らみの形を確認するかのように、何度も繰り返しなぞっていた。

俺たちを受け持っていた先生らの挨拶が一通り済むと、それぞれが自由に飲み物を持って会話を楽しんでいた。今日一日、何も食べていなかった俺は、同じく飯を食い損ねたという君下と共に、真ん中に並ぶビュッフェをつまみながら空きっ腹を満たしていた。ここのホテルの料理は美味しいと評判で、他のホテルに比べてビュッフェは高いがその分確かなクオリティがあると姉が言っていた気がする。確かにそれなりの料理が出てくるし、味も悪くはない。君下はローストビーフがお気に召したようで、何度も列に並んではブロックから切り分けられる様子を目を輝かせて眺めていた。

「あー!大柴くん久しぶり、覚えてるかなぁ」

ウーロン茶のあてにスモークサーモンの乗ったフィンガーフードを摘まんでいると、この会場には珍しく化粧っ気のない、大きな瞳をした女が数人の女子グループと共にこちらへと寄ってきた。

「あ?……あ、お前はあれだ、柄本の」

「もー、橘ですぅー!つくちゃんのことは覚えててくれるのに、同じクラスだった私のこと、全っ然覚えててくれないんだから」

プンスカと頬を膨らませる橘の姿に、高校時代の懐かしい記憶が蘇る。記憶の中よりも随分と短くなった髪は耳の下で切り揃えられていれ、片側にトレードマークだった三つ編みを揺らしている。確かにこいつが言うように、思い返せば偶然にも3年間、同じクラスだったように思えてくる。本当は名前を忘れた訳ではなかったが、わざと覚えていない振りをした。

「テレビでいつも見てるよー!プロってやっぱり大変みたいだけど、大柴くんのことちゃんと見てるファンもいるからね」

「おーありがとな」

俺はその言葉に対して素直に礼を言った。というのも、この橘という女の前ではどうも調子が狂わされる。自分は純粋無垢だという瞳をしておいて、妙に人を観察していることと、核心をついてくるのが昔から巧かった。だが悪気はないのが分かっているだけ質が悪い。俺ができるだけ同窓会を避けてきた理由の一つに、この女の言ったことと、こいつ自身が関係している。これには君下も薄々気付いているのだろう。

「あ、そうだ。君下くんも来てるかな?つくちゃんが会いたいって言ってたよ」

「柄本が?そりゃあ本人に言ってやれよ。君下ならあっちで肉食ってると思うけど」

「そうだよね、ありがとう大統領!」

そう言って大げさに手を振りながら、橘は君下を探しに人の列へと歩き出した。「もーまたさゆり、勝手にどっか行っちゃったよ」と、取り残されたグループの一人がそう言うので、「相変わらずだよね」と笑う他の女たちに混ざって愛想笑いをして、居心地の悪くなったその場を離れようとした。

白いテーブルクロスの上から飲みかけのウーロン茶が入ったグラスを手に取ろとすると、綺麗に塗られたオレンジの爪がついた女にそのグラスを先に掴まれた。思わず視線をウーロン茶からその女へと流すと、女はにこりと綺麗に笑顔を作り、俺のグラスを手渡してきた。

「大柴くん、だよね?今日は飲まないの?」

黒髪のロングヘアーはいかにも君下が好みそうなタイプの女で、耳下まである長い前髪をセンターで分けて綺麗に内巻きに巻いていた。他の女とは違い、あまりヒラヒラとした装飾物のない、膝上までのシンプルな紺色のドレスに身を包んでいる。見覚えのある色に一瞬喉が詰まるも、「今日は車で来てるから」とその場で適当な言い訳をした。

「あーそうなんだ、残念。私も車で来たんだけど、勤めている会社がこの辺にあって、そこの駐車場に停めてあるから飲んじゃおうかなって」

「へぇ……」

わざとらしく綺麗な眉を寄せる姿に、最初はナンパされているのかと思った。だが俺のグラスを受け取ると、オレンジの爪はあっさりと手放してしまう。そして先程まで女が飲んでいた赤ワインらしき飲み物をテーブルの上に置き、一歩近づき俺の胸元に手を添えると、背伸びをして俺の耳元で溜息のように囁いた。

「君下くんと、いつから仲良くなったの?」

酒を帯びた吐息息が耳元にかかり、かっちりと着込んだスーツの下に、ぞわりと鳥肌が立つのを感じた。

こいつは、この女は、もしかしたら君下がこの箱を渡そうとした女なのかもしれない。俺の知らないところで、君下はこの女と親密な関係を持っているのかもしれない。そう考えが纏まると、すとんと俺の中に収まった。そうか。最近感じていた違和感も、何年も寄り付かなかった田舎への急な帰省も、なぜか頑なにこの同窓会に出席したがった理由も、全部辻褄が合う。いつから関係を持っていたのだろうか、知りたくもなかった最悪の状況にたった今、俺は気付いてしまった。

じりじりと距離を詰める女を前に、俺は思考だけでなく身体までもが硬直し、その場を動けないでいた。酒は一滴も口にしていないはずなのに、むかむかと吐き気が込み上げてくる。俺は今、よほど酷い顔をしているのだろう。心配そうに見つめる女の目は笑っているのに、口元の赤が、赤い口紅が視界に焼き付いて離れない。何か言わねば。いつものように、「誰があんなやつと、この俺様が仲良くできるんだよ」と見下すように悪態をつかねば。皆の記憶に生きている、大柴喜一という人間を演じなければ―――……

そう思って��るときだった。

俺は誰かに腕を掴まれ、ぐい、と強い力で後ろへと引かれた。呆気にとられたのは俺も女も同じようで、俺が「おい誰だ!スーツが皺になるだろうが」と叫ぶと、「あっ君下くん、」と先程聞いていた声より一オクターブぐらい高い声が女の口から飛び出した。その名前に腕を引かれたほうへと振り返れば、確かにそこには君下が立っていて、スーツごと俺の腕を掴んでいる。俺を見上げる漆黒の瞳は、ここ最近では見ることのなかった苛立ちが滲んで見えるようだった。

「ああ?テメェのスーツなんか知るかボケ。お前が誰とイチャつこうが関係ねぇが、ここがどこか考えてからモノ言いやがれタワケが」

「はあ?誰がこんなブスとイチャつくかバーカ!テメェの女にくれてやる興味なんぞこれっぽっちもねぇ」

「なんだとこの馬鹿が」

実に数年ぶりの君下のキレ具合に、俺も負けじと抱えていたものを吐き出すかのように怒鳴り散らした。殴りかかろうと俺の胸倉を掴んだ君下に、賑やかだった周囲は一瞬にして静まり返る。人の壁の向こう側で、「おいお前ら!まじでやめとけって」と慌てた様子の佐藤の声が聞こえる。先に俺たちを見つけた鈴木が君下の腕を掴むと、俺の胸倉からその手を引き剥がした。

「とりあえず、やるなら外に行け。お前らももう高校生じゃないんだ、ちょっとは周りの事も考えろよ」

「チッ……」

「大柴も、冷静になれよ。二人とも、今日はもう帰れ。俺たちが収集つけとくから」

君下はそれ以上何も言わずに、出口のほうへと振り返えると大股で逃げるようにその場を後にした。俺は「悪いな」とだけ声をかけると、曲がったネクタイを直し、小走りで君下の後を追いかける。背後からカツカツとヒールの走る音がしたが、俺は振り返らずにただ小さくなってゆく背中を見逃さないように、その姿だけを追って走った。暫くすると、耳障りな足音はもう聞こえなくなっていた。

君下がやってきたのは、俺たちが停めたのと同じ地下駐車場だった。ここに着くまでにとっくに追い付いていたものの、俺はこれから冷静に対応する為に、頭を冷やす時間が欲しかった。遠くに見える派手な赤色のスポーツカーは、間違いなく俺が2年前に買い替えたものだった。君下は何杯か酒を飲んでいたので、鍵は持っていなくとも俺が運転をすることになると分かっていた。わざと10メートル後ろをついてゆっくりと近づく。

君下は何も言わずにロックを解除すると、大人しく助手席に腰かけた。ドアは開けたままにネクタイを解き、首元のボタンを一つ外すと、胸ポケットから取り出した煙草を一本口に咥えた。

「俺の前じゃ吸わねぇんじゃなかったのか」

「……気が変わった」

俺も運転席に乗り込むと、キーを挿してエンジンをかけ、サンバイザーを提げるとレバーを引いて屋根を開けてやった。どうせ吸うならこのほうがいいだろう。それに今夜は星がきれいに見えるかもしれないと、行きがけに見た綺麗な夕日を思い出す。安物のライターがジジ、と音を立てて煙草に火をつけたのを確認して、俺はゆっくりとアクセルを踏み込んだ。

(6)形も何もないけれど

煌びやかなネオンが流れてゆく。俺と君下の間に会話はなく、代わりに冬の冷たい夜風だけが二人の間を切るように走り抜ける。煙草の火はとっくに消えて、そのままどこかに吹き飛ばされてしまった。

信号待ちで車が止まると、「さむい」と鼻を啜りながら君下が呟いた。俺は後部座席を振り返り、外したばかりの屋根を元に戻すべく折りたたんだそれを引っ張った。途中で信号が青に変わって、後続車にクラクションを鳴らされる。仕方なく座りなおそうとすると、「おい、貸せ」と君下が言うものだから、最初から自分でやればいいだろうと思いながらも、大人しく手渡してアクセルに足を掛けた。車はまた走り出す。

「ちょっとどこか行こうぜ」

最初にそう切り出したのは君下だった。暖房も入れて温かくなった車内で、窓に貼り付くように外を見る君下の息が白く曇っていた。その問いかけに返事はしなかったが、俺も最初からあのマンションに向かうつもりはなかった。分岐は横浜方面へと向かっている。君下もそれに気が付いているだろう。

海沿いに車を走らせている間も、相変わらず沈黙が続いた。試しにラジオを付けてはみたが、流れるのは今流行りの恋愛ソングばかりで、今の俺たちにはとてもじゃないが似合わなかった。何も言わずにラジオを消して、それ以来ずっと無音のままだ。それでも、不思議と嫌な沈黙ではないことは確かだった。

どこまで行こうというのだろうか。気が付けば街灯の数も少なくなり、車の通行量も一気に減った。窓の外に見える、深い色の海を横目に見ながら車を走らせた。穏やかな波にきらきらと反射する、今夜の月は見事な満月だった。

歩けそうな砂浜が見えて、何も聞かないままそこの近くの駐車場に車を停めた。他に車は数台止まっていたが、どこにも人の気配がしなかった。こんな真冬の夜の海に用があるというほうが可笑しいのだ。俺はエンジンを切って、運転席のドアを開けると外へ出た。つんとした冷たい空気と潮の匂いが鼻をついた。君下もそれに続いて車を降りた。

後部座席に積んでいたブランケットを羽織りながら、君下は小走りで俺に追いつくと、その隣に並んで「やっぱ寒い」と鼻を啜る。数段ほどのコンクリートの階段を降りると、革靴のまま砂を踏んだ。ぐにゃり、と不安定な砂の上は歩きにくかったが、それでも裸足になるわけにはいかずにゆっくりと海へ向かって歩き出す。波打ち際まで来れば、濡れて固まった足場は先程より多少歩きやすくなった。はぁ、と息を吐けば白く曇る。海はどこまでも深い色をしていた。

「悪かったな」

「いや、……あれは俺も悪かった」

居心地の悪そうに謝罪の言葉がぽつり、と零れた。それは何に対して謝ったのか、自分でもよく分からない。君下に女が居た事なのか、指輪を見つけてしまった事なのか、それともそれを秘密にしていた事なのか。あるいは、そのすべてに対して―――俺がお前をあのマンションに縛り付けた10年間を指しているのか、それははっきりとは分からなかった。俺は立ち止まった。俺を追い越した、君下も立ち止まり、振り返る。大きな波が押し寄せて、スーツの裾が濡れる感覚がした。水温よりも冷たく冷え切った心には、今はそんな些細なことは、どうでもよかった。

「全部話してくれるか」

「ああ……もうそろそろ気づかれるかもしれねぇとは腹括ってたからな」

そう言い終える前に、君下の視線が俺のズボンのポケットに向いていることに気が付いた。何度も触っていたそれの形は、嫌と言うほど覚えている。俺はふん、と鼻で笑ってから、右手を突っ込み白い小さな箱を丁寧に取り出した。君下の目の前に差し出すと、なぜだか手が震えていた。寒さからなのか、それともその箱の重みを知ってしまったからなのか、風邪が吹いて揺れるなか、吹き飛ばされないように握っているのが精一杯だった。

「これ……今朝偶然見つけた。ベッドの下、本当に偶然掃除機に引っかけちまって……でも本当に俺、今までずっと気付かなくて、それで―――それで、あんな女がお前に居たなんて、もっと早く言ってくれりゃ、」

「ちょっと待て、喜一……お前何言ってんだ」

「あ……?何って、今言ったことそのまんまだろうが」

思い切り眉間に皺を寄せ困惑したような君下の顔に、俺もつられて眉根を寄せる。ここまで来てしらを切るつもりなのかと思うと、怒りを通り越して呆れもした。どうせこうなってしまった以上、俺たちは何事もなく別れられるわけがなかった。昔のように犬猿の仲に戻るのは目に見えていたし、そうなってくれれば救われた方だと俺は思っていた。

苛立っていたいたのは君下もそうだったようで、風で乱れた頭をガシガシと掻くと、煙草を咥えて火を点けようとした。ヂ、ヂヂ、と音がするのに、風のせいでうまく点かない。俺は箱を持っていないもう片方の手を伸ばして、風上から添えると炎はゆらりと立ち上がる。すう、と一息吸って吐き出した紫煙が、漆黒の空へと消えていった。

「そのまんまも何も、あの女、お前狙いで寄ってきたんだろうが」

「お前の女が?」

「誰だよそれ、名前も知らねぇのにか?」

つまらなさそうに、君下はもう一度煙を吸うと上を向いて吐き出した。どうやら本当にあのオレンジ爪の女の名前すら知らないらしい。だとしたら、俺が持っているこの箱は一体誰からのものなのだ。答え合わせのつもりで話をしていたが、謎は余計に深まる一方だ。

「あ、で���あいつ、俺に何て言ったと思う?君下くんといつから仲良くなったの、って」

「お前の追っかけファンじゃねぇの」

「だとしてもスゲェ怖いわ。明らかにお前の好みそうなタイプの恰好してたじゃん」

「そうか?むしろ俺は、お前好みの女だなと思ったけどな」

そこまで言って、俺も君下も噴き出してしまった。ククク、と腹の底から込み上げる笑いが止まらない。口にして初めて気が付いたが、俺たちはお互いに女の好みなんてこれっぽっちも知らなかったのだ。二人でいる時の共通の話題と言えば、サッカーの事か明日の朝飯のことぐらいで、食卓に女の名前が出てきたことなんて今の一度もない事に気付いてしまった。どうりでこの10年間、どちらも結婚だとか彼女だとか言い出さないわけだ。俺たちはどこまでも似た者同士だったのだ。

「それ、お前にやろうと思って用意したんだ」

すっかり苛立ちのなくなった瞳に涙を浮かべながら、君下は軽々しくそう言って笑った。

俺は言葉が出なかった。

こんな小洒落たものを君下が買っている姿なんて想像もできなかったし、こんなリボンのついた箱は俺が受け取っても似合わない。「中は?」と聞くと、「開けてみれば」とだけ返されて、煙が流れないように君下は後ろを向いてしまった。少し迷ったが、その場で紐をほどいて箱を開けて、俺は目を見開いた。紙袋と同じ、夜空のようなプリントの内装に、星のように輝くゴールドの指輪がふたつ、中央に行儀よく並んでいた。思わず君下の後姿に視線を戻す。ちらり、とこちらを振り返る君下の口元は、笑っているように見えた。胸の内から込み上げてくる感情を抑えきれずに、俺は箱を大事に畳むと勢いよくその背中を抱きしめた。

「う゛っ苦しい……喜一、死ぬ……」

「そのまま死んじまえ」

「俺が死んだら困るだろうが」

「自惚れんな。お前こそ俺がいないと寂しいだろう」

「勝手に言ってろタワケが」

腕の中で君下の頭が振り返る。至近距離で視線が絡み、君下の瞳に星空を見た。俺は吸い込まれるようにして、冷たくなった君下の唇にゆっくりとキスを落とす。二人の間で吐息だけが温かい。乾いた唇は音もなく離れ、もう一度角度を変えて近づけば、今度はちゅ、と音がして君下の唇が薄く開かれた。お互いに舌を出して煙草で苦くなった唾液を分け合った。息があがり苦しくなって、それでもまた酸素を奪うかのように互いの唇を気が済むまで食らい合った。右手の箱は握りしめたままで、中で指輪がふたつカタカタと小さく音を立てて揺れていた。

「もう、帰ろうか」

「ああ……解っちゃいたが、冬の海は寒すぎるな。帰ったら風呂炊くか」

「お、いいな。俺が先だ」

「タワケが。俺が張るんだから俺が先だ」

いつの間にか膝下まで濡れたスーツを捲り上げ、二人は手を繋いで来た道を歩き出した。青白い砂浜に、二人分の足跡が残る道を辿って歩いた。平常心を取り戻した俺は急に寒さを感じて、君下が羽織っているブランケットの中に潜り込もうとした。君下はそれを「やめろ馬鹿」と言って俺の頭を押さえつける。俺も負けじとグリグリと頭を押し付けてやった。自然と笑いが零れる。

これでよかったのだ。俺たちには言葉こそないが、それを埋めるだけの共に過ごした長い時間がある。たとえ二人が結ばれたとしても、形に残るものなんて何もない。それでも俺はいいと思っている。こうして隣に立ってくれているだけでいい。嬉しい時も寂しい時も「お前は馬鹿だな」と一緒に笑ってくれるやつが一人だけいれば、それでいいのだ。

「あ、星。喜一、星がすげぇ見える」

「おー綺麗だな」

ふと気づいたように、君下が空を見上げて興奮気味に声を上げた。

ようやくブランケットに潜り込んで、君下の隣から顔を出せば、そこにはバケツをひっくり返したかのように無数に散らばる星たちが瞬いていた。肩にかかる黒髪から嗅ぎ慣れない潮の香りがして、俺たちがいま海にいるのだと思い知らされる。上を向いて開いた口から、白く曇った息が漏れる。何も言わずにしばらくそれを眺めて、俺たちはすっかり冷えてしまった車内へと腰を下ろした。温度計は摂氏5度を示していた。

7:やさしい光の中で

星が良く見えた翌朝は決まって快晴になる。君下に言えば、そんな原始的な観測が正しければ、天気予報なんていらねぇよ、と文句を言われそうだが、俺はあながち間違いではないと思っている。現に今日は雲一つない晴れで、あれだけ低かった気温が今日は16度まで上がっていた。乾燥した空気に洗濯物も午前中のうちに乾いてしまった。君下がベランダに料理を運んでいる最中、俺は慣れない手つきで洗濯物をできるだけ綺麗に折りたたんでいた。

「おい、終わったぞ。お前のは全部チェストでいいのか?」

「下着と靴下だけ二番目の引き出しに入れといてくれ。あとはどこでもいい」

「へい」

あれから真っすぐマンションへと向かった車は、時速50キロ程度を保ちながらおよそ2時間かけて都内にたどり着いた。疲れ切っていたのか、君下は何度かこくり、こくりと首を落とし、ついにはそのまま眠りに落ちてしまった。俺は片手だけでハンドルを握りながら、できるだけ眠りを妨げないように、信号待ちで止まることのないようにゆっくりとしたスピードで車を走らせた。車内には、聞き慣れない名のミュージシャンが話すラジオの音だけが延々と聞こえていた。

眠った君下を抱えたままエントランスをくぐり、すぐに開いたエレベーターに乗って部屋のドアを開けるまで、他の住人の誰にも出会うことはなかった。鍵を開けて玄関で靴を脱がせ、濡れたパンツと上着だけを剥ぎ取ってベッドに横たわらせる。俺もこのまま寝てしまおうか。ハンガーに上着を掛けると一度はベッドに腰かけたものの、どうも眠れる気がしない。少しだけ君下の寝顔を眺めた後、俺はバスルームの電気を点けた。

「飲み物はワインでいいか?」

「おう。白がいい」

「言われなくとも白しか用意してねぇよ」

そう言って君下は冷蔵庫から冷えた白ワインのボトルとグラスを2つ持ってやって来た。日当たりのいいテラスからは、東京の高いビル群が遠くに見えた。東向きの物件にこだわって良かったと、当時日当たりなんてどうでもいいと言った君下の隣に腰かけて密かに思う。今日は風も少なく、テラスで日光浴をするのには丁度いい気候だった。

「乾杯」

「ん」

かちん、と一方的にグラスを傾けて君下のグラスに当てて音を鳴らした。黄金色の液体を揺らしながら、口元に寄せればリンゴのような甘い香りがほのかい漂う。僅かにとろみのある液体を口に含めば、心地よいほのかな酸味と上品な舌触りに思わず眉が上がるのが分かった。

「これ、どこの」

「フランスだったかな。会社の先輩からの貰い物だけど、かなりのワイン好きの人で現地で箱買いしてきたらしいぞ」

「へぇ、美味いな」

流れるような書体でコンドリューと書かれたそのボトルを手に取り、裏面を見ればインポーターのラベルもなかった。聞いたことのある名前に、確か希少価値の高い品種だったように思う。読めない文字をざっと流し読みし、ボトルをテーブルに戻すともう一口口に含む。安物の白ワインだったら炭酸で割って飲もうかと思っていたが、これはこのまま飲んだ方が良さそうだ。詰め物をされたオリーブのピンチョスを摘まみながら、雲一つない空へと視線を投げた。

「そう言えば、鈴木からメール来てたぞ……昨日の同窓会の話」

紫煙を吐き出した君下は、思い出したかのように鈴木の名を口にした。小一時間前に風呂に入ったばかりの髪はまだ濡れているようで、時折風が吹いてはぴたり、と額に貼り付いた。それを手で避けながら、テーブルの上のスマホを操作して件のメールを探しているようだ。俺は残り物の鱈と君下の田舎から貰ってきたジャガイモで作ったブランダードを、薄切りのバゲットに塗り付けて齧ると、「何だって」と先程の言葉の続きを促した。

「あの後女が泣いてるのを佐藤が慰めて、そのまま付き合うことになったらしい、ってさ」

「はあ?それって俺たちと全然関係なくねぇ?というか、一体何だったんだよあの女は……」

昨夜のことを思い出すだけで鳥肌が立つ。あの真っ赤なリップが脳裏に焼き付いて離れない。それに、俺たちが聞きたかったのはそんな話ではない。喧嘩を起こしそうになったあの場がどうなったとか、そんなことよりもどうでもいい話を先に報告してきた鈴木にも悪意を感じる。多分、いや確実に、このハプニングを鈴木は面白がっているのだろう。

「あいつ、お前と同じクラスだった冴木って女だそうだ。佐藤が聞いた話だと、やっぱりお前のファンだったらしいぞ」

「……全っ然覚えてねぇ」

「だろうな。見ろよこの写真、これじゃあ詐欺も同然だな」

そう言って見せられた一枚の写真を見て、俺は食べかけのグリッシーニに巻き付けた、パルマの生ハムを落としそうになった。写真は卒アルを撮ったもののようで、少しピントがずれていたがなんとなく顔は確認できた。冴木綾乃……字面を見てもピンと来なかったが、そこに映っているふっくらとした丸顔に腫れぼったい一重瞼の女には見覚えがあった。

「うわ……そういやいた気がするな」

「それで?これのどこが俺の女だって言うんだよ」

「し、失礼しました……」

「そりゃあ今の彼氏の佐藤に失礼だろうが。それに別にブスではないしな」

いや、どこからどう見てもこれはない。俺としてはそう思ったが、確かに昨日会った女は素直に抱けると思った。人は歳を重ねると変わるらしい。俺も君下も何か変わったのだろか。ふとそう思ったが、まだ青い高校生だった俺に言わせれば、俺たちが同じ屋根の下で10年も暮らしているということがほとんど奇跡に近いだろう。人の事はそう簡単に悪く言えないと、自分の体験を以って痛いほど知った。

君下は短くなった煙草を灰皿に押し付けると火を消して、何も巻かないままのグリッシーニをポリポリと齧り始める。俺は空になったグラスを置くと、コルクを抜いて黄金色を注いだ。

「あー、そうだ。この間田舎に帰っただろう、正月に。その時にばあちゃんに、お前の話をした」

「……なんか言ってたか」

聞き捨てならない言葉に、だらしな��木製の折りたたみチェアに座っていた俺の背筋が少しだけ伸びる。

その事は俺にも違和感があった。急に田舎に顔出してくるから、と俺の車を借りて出て行った君下は、戻ってきても1週間の日々を「退屈だった」としか言わなかったのだ。なぜこのタイミングなのだろうか。嫌な切り出し方に少しだけ緊張感が走る。君下がグリッシーニを食べ終えるのを待っているほんの少しの時間が、俺には気が遠くなるほど長い時間が経ったような気さえした。

「別に。敦は結婚はしないのかって聞かれたから答えただけだ。ただ同じ家に住んでいて、これからも一緒にいることになるだろうから、申し訳ないけど嫁は貰わないかもしれないって言っといた」

「……それで、おばあさんは何て」

「良く分からねぇこと言ってたぜ。まあ俺がそれで幸せなら、それでいいんじゃないかとは言ってくれたけど……やっぱ少し寂しそうではあったかな」

そう言って遠くの空を見つめるように、君下は視線を空へ投げた。真冬とは言え太陽の光は眩しくて、自然と目元は細まった。テーブルの上に投げ出された右手には、光を反射してきらきらと輝く金色が嵌められている。昨夜君下が眠った後、停車中の誰も見ていない車内で俺が勝手に付けたのだ。細い指にシンプルなデザインはよく映えた。俺が見ていることに気が付いたのか、君下はそっとテーブルから手を離すと、新しいソフトケースから煙草を一本取りだした。

「まあこれで良かったのかもな。親父にも会ってきたし、俺はもう縛られるものがなくなった」

「えっ、まさか……昨日実家寄ったのってその為なのか」

「まあな……本当は早いうちに言っておくべきだったんだが、どうも切り出せなくてな。親父もばあちゃんも、母さんを亡くして寂しい思いをしたのは痛いほど分かってたし、まあ俺もそうだったしな……それで俺が結婚しないって言うのは、なんだか家族を裏切ってしまうような気がして。もう随分前にこうなることは分かってたのにな。気づいたら年だけ重ねてて、それで……」

君下は、ゆっくりと言葉を紡ぐと一筋だけ涙を流した。俺はそれを、君下の左手を握りしめて、黙って聞いてやることしかできなかった。昼間から飲む飲みなれないワインにアルコールが回っていたのだろうか。それでもこれは君下の本音だった。

暫くそうして無言で手を握っていると、ジャンボジェット機が俺たちの上空をゆっくりと通過した。耳を塞ぎたくなるようなごうごうと風を切り裂く大きな音に隠れるように、俺は聞こえるか聞こえないかの声量で「愛してる」、と一言呟く。君下は口元だけを読んだのか、「俺も」、と聞こえない声で囁いた。飛行機の陰になって和らいだ光の中で、俺たちは最初で最後の言葉を口にした。影が過ぎ去ると、陽射しは先程よりも一層強く感じられた。水が入ったグラスの中で、溶けた氷がカラン、と立てたか細い音だけが耳に残った。

1 note

·

View note

Photo

すみれの花の砂糖づけ * コトリ花店さまで開催される展示に o3njiのお菓子を仲間にいれていただけることになりました🌼 春の訪れを、一足早く、すてきな花々や暮らしに寄り添ってくれるものたちと🌷 o3njiからは、すみれやお花を使ったお菓子をご用意させていただきます。 すみれにまつわる神話や花言葉をたよりに、砂糖菓子や焼き菓子をお作りしています💐 お話をご紹介しますと、 ゼウスはイーオーという恋人がいました。 イーオーは川の神の娘で、ふたりは草原で出会いました。 しかし、ゼウスにはヘラという嫉妬深い妻がいました。ゼウスは自分の妻の嫉妬深さを知っていたので、イーオーを守ろうとイーオーの姿を子牛に変えてしまいます。 そのおかげでヘラにふたりの逢引が見つかることはありませんでしたが、イーオーは姿が変わったせいで今まで食べていたものが食べられなくなってしまいました。仕方なく雑草ばかりを食べて暮らしていました。 それを不憫に思ったゼウスは、イーオーのためにスミレの葉をつくりました。このときはまだ、スミレに花はありませんでした。 ところがあるとき、ついにふたりの仲はヘラに知られてしまいます。激怒したヘラはイーオーを星にしてしまいました。 もう二度と会えなくなったことにゼウスは嘆き悲しみ、イーオーを忘れないためにスミレに紫色の花を咲かせました。それは彼女の瞳と同じ色だったということです。 愛されるがゆえに、姿を変えられてしまった菫色の瞳の少女の、一縷の悲しみに想いを馳せずにはいられません。 すみれの砂糖づけの、キラキラした輝きは星のまたたきに。 少し苦味のある甘みに、イーオーの心を感じてしまいます。 そして、いつまでも愛する人を思うせ神ゼウス。 いまでも、すみれが永遠の愛を象徴する花とさせているのは、こんなお話からなのですね👼 すみれの花の砂糖づけ、 あなたにはどんな味に感じられるでしょうか。 2.15- @kotorihanaten #すみれの花の砂糖づけ #コトリ花店 #o3nji #春の訪れ #紫の瞳の少女 (コトリ花店) https://www.instagram.com/p/B8dGVaIlHFR/?igshid=15fydou5jsu8

0 notes

Photo

Exhibition at Kotorihanaten Seeds are the beginning of the story Carried by the soft breeze and forest animals In the world of warm light 種は物語のはじまり 柔らかい風と森の動物に連れられて 暖かい光の世界に… コトリ花店 @kotorihanatenでの展示会が 今日から始まりました。 ぜひお出かけくださいませ。 Sachaluna x Paper Trumpets @kotorihanaten @s_a_c_h_a_l_u_n_a https://www.instagram.com/p/CXDoSdVPsuj/?utm_medium=tumblr

2 notes

·

View notes

Photo

こんにちは〜 定休日明けの週末金曜日。本日もオープンしております。 今回の休みは雨予報だったので、山は諦めてのんびり過ごしました。 山形へ肉そばを食べに行った帰りに尾花沢のスイカを買ってきたんですが、1個1,000円の所を半額にしてもらったので2個買ったらおまけでもう1個付けてくれました。 夏の終りのスイカですが甘くて美味しいスイカです。 さて、NOUJYO CAMP前に入荷しておりましたコトリさんのハンドメイドアクセサリーです。 人気のリング系やパール系を多く取り揃えています。 今回も素敵なピアスとイヤリングですので、季節の変わり目のアクセントとしていかがでしょうか。 それでは、本日も18時まで六日町商店街にてお待ちしております。 - - ▼オンラインストアはこちらです http://store.yamatokurashi.com - #ourthing#アワーシング #アウトドアショップ#雑貨屋#雑貨 #暮らし#ライフスタイル#lifestyle#life #ハンドメイド#アクセサリー#ピアス#イヤリング#レトロブティックことり #商品紹介 https://www.instagram.com/p/B1f5NmbACv0/?igshid=9py8ets4w91p

#ourthing#アワーシング#アウトドアショップ#雑貨屋#雑貨#暮らし#ライフスタイル#lifestyle#life#ハンドメイド#アクセサリー#ピアス#イヤリング#レトロブティックことり#商品紹介

0 notes