#ボウイ

Text

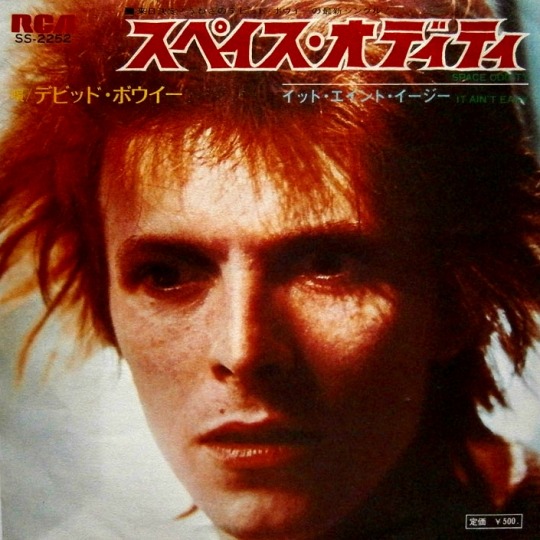

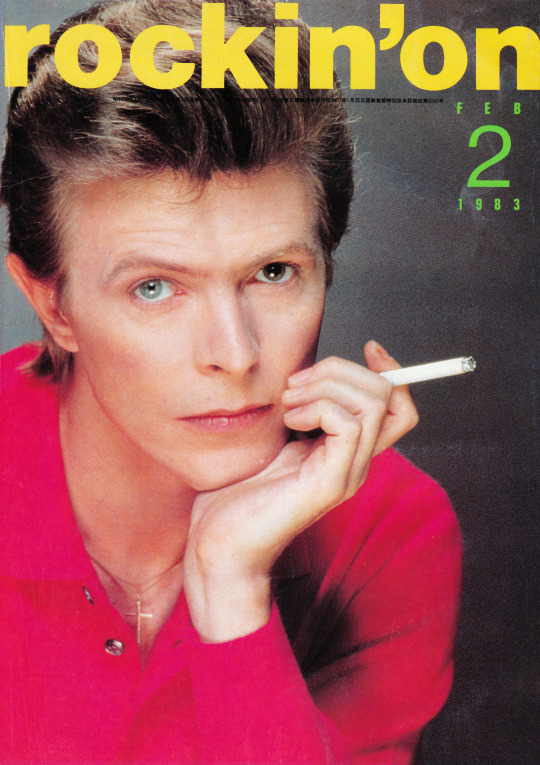

私にとっては、今なお"unique" な存在であるデヴィッド・ボウイ✨

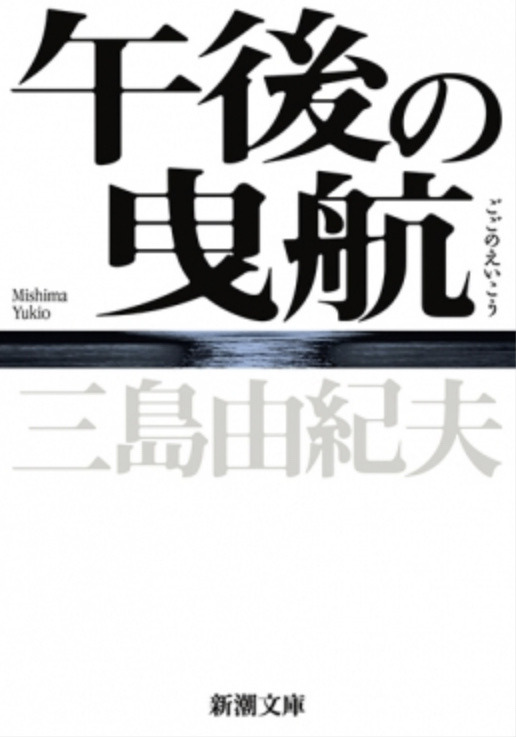

読書家だった彼の人生を変えた100冊から、まだ私が読んで��ないものを選ぼうと思ったのですが、三島由紀夫の『午後の曳航』の新版を買い直して読むことにしました。

10代の頃に読んだ時には、「なんか江戸川乱歩とコレットとサガンを足して3で割ってどうにかした話」なんて思っていましたが、約40年ぶりに読むと全く違う印象を持ちました。

構成、表現、心理描写などをゆっくり味わって堪能出来ました。

読書をするということは、そして同じ本を年月を経て読むということは、物語、時代、空気のみならず自分自身をも読むことなのだとデヴィッド・ボウイに感謝した次第です。

59 notes

·

View notes

Text

【似顔絵】デヴィッド・ボウイさん。

ブログ記事はこちら:https://wp.me/p72NAa-1og

4 notes

·

View notes

Quote

アーティストとは、情報を提供するものだ。その情報が何かは僕にも分からないけど、おそらく何かを乗り越えて生きるという事だろうね。ロックンロールとは、その乗り越えて生きようとする本能が、何にもまして強いんだ。

Xユーザーのデヴィッド・ボウイ 名言集さん: 「アーティストとは、情報を提供するものだ。その情報が何かは僕にも分からないけど、おそらく何かを乗り越えて生きるという事だろうね。ロックンロールとは、その乗り越えて生きようとする本能が、何にもまして強いんだ。 #ロックの日 https://t.co/JHnGKZ9G7b」 / X

0 notes

Photo

今から観ます 映画館ひさびさ🎵😊 #ムーンエイジ・デイドリーム #デヴィッド・ボウイ #レイトショー https://www.instagram.com/p/CqXsB3rPTW1/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

. (^o^)/おはよー(^▽^)ゴザイマース(^_-)-☆. . . 1月20日(金) #仏滅(戊寅) 旧暦 12/29 #大寒 月齢 27.7 年始から20日目に当たり、年末まであと345日(閏年では346日)です。 . . 朝は希望に起き⤴️昼は努力に生き💪 夜を感謝に眠ろう😪💤夜が来ない 朝はありませんし、朝が来ない夜 はない💦睡眠は明日を迎える為の ☀️未来へのスタートです🏃♂💦 でお馴染みのRascalでございます😅. . 二十四節季でいう「大寒」冬の季節 での最終章ってところですかね😅💦 春を迎える「立春」まで僅か15日。 2月4日頃ですが、実際にはまだまだ 寒い🥶のが実情ですけどね🤣😆🤣💦 今朝もそうなんですが、日中に眠く て堪らない時ないですか?デスクワーク をしてる方なら誰しも経験あると❓ 思うんですけど昨日は昼休みに10分 だけ目を瞑って寝たのですが午後 からは目がシャッキとして眠気を全然 感じなくなったので昼寝って良い のかも知れないですね😅💦ってか 😪💤(o゚д゚)マジスカ?\(__ )マジヨw . 今日一日どなた様も💁お体ご自愛 なさって❤️お過ごし下さいませ🙋 モウ!頑張るしか✋はない! ガンバリマショウ\(^O^)/ ワーイ! ✨本日もご安全に参りましょう✌️ . . ■今日は何の日■. #黒生メルティの日. 1992年に誕生し、雪のようなくちどけが人気のチョコレート「#メルティーキッス」を発売する株式会社明治が制定。 メルティーキッスは黒生ビールとの相性が良いことから、双方をマリアージュする��とでまた違ったおいしさを味わえる。 記念日を通して新しい食べ方を提案し、今まで以��に楽しんでもらうのが目的。 日付は、寒さが最も厳しい頃の「大寒」になることが多い1月20日に。 メルティーキッスは「優しさと温もり」を提供できるブランドとして親しまれており、この日に優しさと温もりを届けたいとの同社の想いが込められている。 今年は、特別なキャンペーンをやっていて本日の10時までにTwitterでフォローとRTすれば応募が出来るそうです🤣😆🤣。 . . #仏滅(ブツメツ). 六曜における大凶日。 「何事も遠慮する日、病めば長引く、仏事はよろしい」ともいわれる。 また『物滅』として「物が一旦滅び、新たに物事が始まる」とされ、「大安」よりも物事を始めるには良い日との解釈もある。 . #小犯土(コツチ). 選日の一つ。 「小犯土」は、戊寅(つちのえとら)から甲申(きのえさる)までの7日間を指します。 「大犯土」と「小犯土」この期間は土に関することは一切してはいけないとされています。 犯土(ツチ)期間には、土公神(ドクシン・ドコウシン)が本宮、あるいは土中にいるため土を犯してはならない。 「土公神」とは、陰陽道における神の一人で、土を司る神であり仏教における「堅牢地神(ケンロウチシン)」 と同体とされる。この神は、季節によって遊行するとされ、春はかまど、夏は門、秋は井戸、冬は庭にいるとされた。 . . #営団地下鉄丸ノ内線開業. #大和運輸宅急便開始. #大寒. #二十日正月. #シマエナガの日 #玉の輿の日. #海外団体旅行の日. #デヴィッド・ボウイの日(アメリカ合衆国ニューヨーク) #トゥー・チェロズの日. #ぬか床の日. #血栓予防の日. #甘酒の日. #インクルーシブを考える日. . . #信州ワインブレッドの日(毎月20日). #ワインの日(毎月20日). #シチューライスの日(毎月20日). #発芽野菜の日(毎月20日). #キャッシュレスの日(毎月ゼロが付く日). . . ■本日の成句■. #無病は一生の極楽(ムビョウハイッショウノゴクラク). 【意味】 病気をせずに一生を送れるのは、ありがたいと云う事。 . . 1971(昭和46)年1月20日(水)大安. 花田 虎上 (はなだ・まさる/本名:花田 勝) 【元力士・タレント、スポーツキャスター、実業家、相撲評論家】 〔 東京都 杉並区〕. . . (Saburou, Kumamoto-shi) https://www.instagram.com/p/CnnHdI8ha0Wm2bXmwIIuqGIJX_SWoC3o9lSM4g0/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#仏滅#大寒#黒生メルティの日#メルティーキッス#小犯土#営団地下鉄丸ノ内線開業#大和運輸宅急便開始#二十日正月#シマエナガの日#玉の輿の日#海外団体旅行の日#デヴィッド・ボウイの日#トゥー・チェロズの日#ぬか床の日#血栓予防の日#甘酒の日#インクルーシブを考える日#信州ワインブレッドの日#ワインの日#シチューライスの日#発芽野菜の日#キャッシュレスの日#無病は一生の極楽

0 notes

Photo

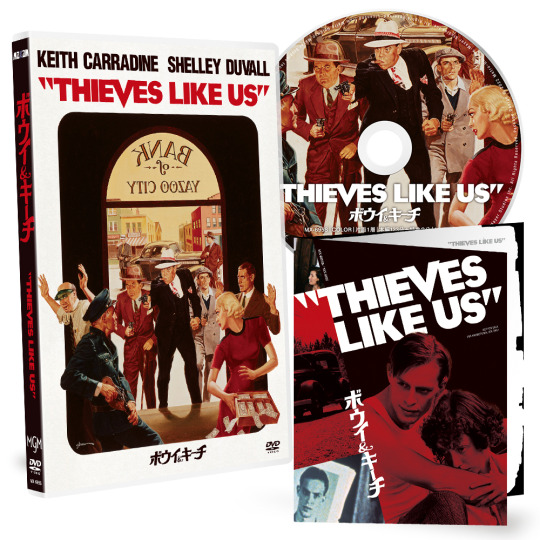

ロバート・アルトマン監督『ボウイ&キーチ(原題:Thieves Like Us)』BD/DVDのデザイン。 この作品のデザインでは、支給された当時のキーアートをリサイズ。タイトルロゴは当時の日本語表記を踏襲しカタチにしました。 このように要素を凝縮したイラストはとても雄弁で、時空を超えた存在だと思っています。 良いですよね。 AIにできるかなぁ〜?

#ロバート・アルトマン#robert altman#thieves like us#ボウイ&キーチ#shelley duvall#シェリー・デュヴァル#keith carradine#キース・キャラダイン

1 note

·

View note

Text

モロダーは1977年に、レコード・ミラー誌のロビン・カッツに次のように語っている。 「あの曲は単なるアルバムの収録曲の一つとして作ったんだ。ドナのレコーディングは10分で終わった。これだけビッグな曲になるなんて僕らは誰も思っていなかったんだ」

(ドナ・サマーの「I Feel Love」が音楽界にもたらした変革から)

時は1977年。ブライアン・イーノとデヴィッド・ボウイは、ベルリンで『Heroes』の制作に勤しんでいた。そんなある日、イーノは新発売の7インチ盤を興奮気味に掲げながらスタジオに駆け込み、ボウイにこう熱く語った。

「このシングルはこの先15年のあいだ、クラブ・ミュージックのサウンドを一変させるよ」

そのシングルこそがドナ・サマーの「I Feel Love」だった。彼の言葉は確かに正しかったが、このコメントには2点の訂正が必要だ。つまり、“この先15年のあいだ”を“永久に”、そして“クラブ・ミュージック”を“あらゆる音楽”に変える必要があったのだ。

『I Remember Yesterday』は、それぞれの曲に異なる時代が表現されたコンセプト・アルバムである。モロダーとベロッテは、音楽の未来を象徴する楽曲をアルバムの最後に配するというアイデアをあとから思いついたという。それがいかに的確な判断だったか、彼ら自身もそのときは気付いていなかった。

- - - - - - - - - - - - - - - -

「I Feel Love」みたいな曲がいっぱい入ったアルバムなのかと思うと、シーケンサー使用曲は他になく、皆、フツーの音楽ばかりなので肩透かしに思った印象。そういう「いろんな時代」がコンセプトだったのか。アルバムタイトルもそうなってる。

- - - - - - - - - - - - - - - -

モーグ製モジュラー・シンセサイザーのスペシャリストであるドイツ人エンジニア、ロビー・ウェデルを起用している。

彼らはモロダーの通常の楽曲制作��は逆の順番で、ま��はグルーヴ ―― 英ドラマ『ドクター・フー』のテーマ曲をディスコ調にアレンジしたような波打つベース・ラインと、何より重要な電子音のビート ―― から作り上げていった。ビートの制作にあたっては、当時はまだドラム・マシンが十分に進歩していなかったため、ドラムの構成音を一つずつシンセで作り、個別にレコーディングしていったという。

しかし、どうしてもバス・ドラムの音に満足できなかった彼らは、のちにビリー・アイドルのプロデューサーを務めるキース・フォーシーを呼び、バス・ドラムを演奏させた。このトラックにおいて、電子音以外が使用されているのはそこだけである。

3 notes

·

View notes

Text

Rockin′On(1993.9 Vol.22) Brett Anderson

Brett Anderson

鋭利な論理で語り尽くす、 降りられない高速道=ポップ·スターの苦悩と栄光。そして、セックスを脱皮していくスウェードの今後

インタヴュー=増井修 翻訳=BRYAN BURTON LEWIS

●デヴィッド·ボウイとの対談の中で、あなたは「創造性というものは緊張がら生まれ、心地好くなった途端にすべては失われる」という発言をしていました。実際、スウェードの曲にはそうした強烈なテンションが感じられますし、ギグでもギリギリの地点でのパフォーマンスがわかるんですが、ではそういうあなたにとって、心の平安とか慰安とは何になるんでしょう?

「うん……そうだな……ほとんどそういう時間はないんだけど、例えばそう、家にいる時にはできるだけリラックスするよう心がけてるけどね……。でも重要なのはずっと進み続けるということだから、ノーマルな生活をする時間なんてあっちゃいけないものなのかもね。こうと決めたからには最後までやり通さなきゃ。音楽を作るどんなアーティストも、バート·タイム気分ではやれないんだ。朝起きてスーパーマーケットに働きに出かけて、夜になると家に帰ってくつろぐ、というのとはわけが違う。自分の一部になってるんだから。つまり音楽を作ることで自分自身を表現してるんだよ。だから、自分の一部が何一つ表現するものを持っていないとしたら、もうアーティストとはいえないんだ······。ある意味ではそうだな、車をぶっ飛ばしてるようなものかな。急に降りて一休みするなんてことはできないんだよ。だからリラックスする時間はほとんどない」

●そういうテンションの高い、言ってみれば常に追い越し車線を走っているような生活によって、抜き差しならない状況、例えばドラッグ中毒に追い込まれる危険というのは常々感じてます?

「うん、まったくそうだよ。常にそういうわき道にそれる危険性がある。ただ、車をぶっ飛ばす"というのは、必ずしも追い越し車線で生きるべきだという意味で言ってるわけじゃないんだ。ロックンロール神話を生きるというのと、ハイ·テンションの中で創造的な作品を作り出すというのは、明らかに違うからね。セックス·ドラッグ·ロックンロールなんていう神話はもう存在しないんじゃないかな。それはともかく、緊張度の高い状況に伴う危険性というのは確かに感じるよ。でもそれはあっても仕方ないんじゃない。喜んで引き受けるよ。それに俺はアーティストである限りはプライヴェートな自分というのはないものと思っているんだ。だからまあそうだね。確かに乗っ取られてしまう部分もあるだろう。インクヴューだとかフォト·セッションだとか、そういったことが日常的なものになると、やっばりポップ·スターとしての生活のほうに比重がシフトしていかざるを得なくなるわけだしね」

●では、モリッシーはかつて「アーディストたるもの今にも死ぬんだという気持ちでステージに立たなければ駄目だ」と言いましたが、この言葉には共感できますか?

「うん、完全にね。『ああ、明日はあれをやらなきゃ』とか『明日もギグがある』なんて考えながらステージになんか立てないよ。いつもツアー終盤になると声が出なくなって「少し手を抜けば」みたいに言われるんだけど、ステージに上がった途端、まるで、何ていうかドラッグでもやってるような感じになるんだよ。これ以上へヴィーな経験はしたことがないってくらいにさ。だからうん、モリッシーの言葉には100%共感できる」

●しかし、そういう気持ちを保持しながら、年を取っていくことは可能だと思います?

「年を取った後もそのままずっと進み続けて、音楽そのものの持つパワーと緊迫感で、若さからくるエネルギーに対抗することだってできると思う。スウェードに関して言えば、俺たちの強さは、若さからくる強烈なエネルギーと音楽そのもののテンションの高さの両方にあると思う。だからそのうち俺たちのすべてをステージで出し切れない気がする瞬間が来ると思うけど、それは、ティーンエイジャー的なテンションの高さが出せなくなったということなんだ。そうなったら俺たち、最終的には音楽だけの世界に引っ込んじゃうだろうな。ライヴだとかインタヴューだとか写真撮影といった対外的なものはすべてやめて、もともと望んでいた音楽作りだけに集中して、純粋に音楽を通してのみ緊迫感というのを表現していくようになると思う」

●ということは、デヴィッド·ボウイが最新アルバムにおいて、そしてボール·ウェラーがスタイル·カウンシルからソロの流れにおいて、ポップ·スター·イメージからの脱皮を図った変化というのも、あなたなりに共感できる部分がありますか。

「うん、そうだね……。自分自身を表現し切ってしまうと、おのれのカリカチュアしか残ってなくて、自分でもうんざりしてしまって何か自分じゃないものに変わりたくなるんだと思う。それに、ミュージシャンの評価というのはイメージじゃなく音楽そのものによってなされるべきだしね。だから彼らには100%共感できるよ」

●では、こういう面ではどうでしょう?あなたがたは事あるごとに、「労働者階級の出身というみじめな記憶は一生消えないだろう」と語っていますが、この気持ちはやはり、あなたがたの意欲を支える復讐としてこれからもずっと変わらずに残ると思いますか?

「うん。猛烈な野心というのは、ある程度"復讐したい"という気持ちからもたらされると言ってもいいだろうね。自分の置かれた抑圧された環境から逃げ出してそして復讐してやりたいっていう気持ちがないと、野心なんて抱かないんじゃないかな。だから、もともと多くの権力を与えられた立場にいたり、裕福な家庭に生まれたりして、そもそも何かと闘う理由のまったくない人間は、何の野心も抱かないし、何もしようとしないんじゃない。だってそういう刺激を受ける要因が少ないからね。“復讐"というのはかなり残酷な言い方だけど、俺たちのことをかなり的確に言い当てた言葉だと思う。俺たちの曲は、性的な意味での自由だとか社会からの逃避について歌っているものが多いからね」

●あなたがたの曲からは、男同士だろうが女同士だろうがセックスこそが究極のコミュニケーションである、というメッセージが読み取れますよね。

「ある意味ではそうだろうね。セックスというのは、最もパーソナルで隠喩的な表現方法だと思う。でも精神的·宗教的なものとは比較にならないとは思うけどね。セックスって、何かを例えば漫画やCMに描いて表現するようなものなんだと思う。『セックス=ロマンス』とか『セックス=精神的親近感』といった単純で分かり易い形でね。俺は、セックスは究極の表現だからほかの何よりも重要なものだ、なんてことは絶対に言わないよ。確かに、ありとあらゆるものがセックスとのつながりを常に持っている。何もかもセックスと同じ線上に並べられているのがわかるんだ。何もかもが性的なイメージや性的なシンボルと結びつけられている。俺だって無関係じゃないさ。だけど俺は、セックスが究極的に重要なものだとは全然思っていないんだよ」

●ということは、曲の中でしばしば性的な言及を行っているのは、セックスこそが人間の持ち得る最高の関係なんだという体験的確信に基づいてのことではなく、ポップ·ミュージックの有効な表現の手法として選んでいるということなんですか?

「うーん……わかんないなあ。へヴィな質問だ(笑)。もちろんセックスへの言及は単なるでっち上げじゃないし、雲をつかむような話をしてるんでもない。すべて実体験を歌ってるんだ。自分が直接体験したものもあれば又聞きしたものもあるけど、どれもすべて俺の人生を一旦通って濾過されたものばかりだからね……。ただ、意識的にああいうメタファーを選んだんじゃないんだ。俺のやることはどれも、ある意味で潜在意識的なもので、とにかく意識してなくても自然に出てくるものなんだ」

●では、「世の中にはアブノーマルなセックスなどあり得ない」というような、ある種の啓蒙的なメッセージを伝えたいという目的意識は持っていなかった、といえますか?

「そんなことはないよ。だってそれは俺たちの音楽から読み取れるすごく重要なメッセージだと思うし、もちろんそう伝えたいと思ってるよ。ものすごく重要なことだ。だけどここでまたせックスを隠喩として扱うなら、そもそもこの世の中にはアブノーマルな人生なんてものはあり得ないと言えるんじゃないかな。実際そのほうが重要なことだよ。大勢の人間が自分の人生を見失ってしまい、そして社会から"アブノーマル"と決めつけられて恥ずかしい思いをしてるんだ。でも異常などというものはこの世に存在しないんだよ。健全さというのは統計で示すことができるものじゃないんだ」

●じゃあ、“ムーヴィング”の中“so we are a boy, so we are a girl”という印象的なフレーズがありますが、「ホモ体験のないバイセクシュアルだ」というあなたがもし実際にホモ体験をしているとすれば、あなたの表現の説得力に影響を及ぼし得る、あなたのものの見方を変え得ると思いますか?

「んー……。そう、あり得るかもね。まあ、変わるか変わらないかというのは、俺にとってはどうでもいいことだけどね。あの引用文の、っていうか、周りの人間があの言葉を引用する時に言う“性的なアンビヴァレンス“っていう考え方の何がイラつくかっていうと、みんながあの発言を読み違えて、すごく肉体的な文脈の中で提えようとするってことなんだ。俺は肉体的な意味でああ言ったわけじゃないんだぜ。俺は精神的な意味でのあいまいなセクシュアリティーに興味があるのであって、バイセクシュアリティーとはまったく関係ないんだよ。もっと精神的なアンビヴァレンスのことを言ってるんだ。一定の性的なアティテュードを伴う肉体としての人間ではなく、精神(スピリット)としての人間について考えてるんだ。“so we are a boy, so we are a girl”って歌う時に俺が言いたいのは、誰に愡れるかということではまったくないんだよ。人間だからといって、必ず何らかの性を感じなきゃならないなんてことはない。単に人間であるというだけでいいんだよ。脳ミソを持ったね。男に対する愛について俺が歌うと、大勢の人間が男に恋焦がれる男の歌だと読み違えてしまいがちだけど、大抵は女性の立場から歌ってるんだ。でも、それは必ずしも俺が女だということを意味するわけじゃない。女性の立場になって考えることができる幅を持ってるって意味だよ。だって人はただの人だもの。社会が人を“お前はへテロ”だとか“お前はゲイ”だとかいうふうに一つのカテゴリーに閉じ込めてしまうのさ。でも人間というのは、こういったカテゴリーを超越できるだけの幅の広さを持ってるんだよ」

●なるほど、よくわかります。ただ、一つすごく興味があって、しかも非常に心配に思うことがあるので是非訊きたいんですけど、スウェードの最大の魅力というのは、あなたがたの音楽によって、我々が普段の自分ではなくなってしまえるところだと僕は思っているんです。そしてこれはセックスにおいて生まれる状況とまったく同じだと思うんですが、曲のテーマがセックスからべつの方向に徐々にシフトしてきているということになるとこの先、スウェードの最大の魅力であるこの“自分でなくなる”というフィーリングも消えてしまう恐れはありませんか?

「そうならないことを願うけど……。だってすごく悲しいことだからね。セックスの話をしなきゃ人じゃないってわけでもないし、セックスの話をしなきゃセクシュアルじゃないというわけじゃ必ずしもないんだ。ポルノグラフィーとエロティカが違うのと同じだよ。すごく明快に直接的に実際のセックスの話をすることもできると、セックスに一切言及しないでもセクシュアリティーの話をすることだって可能なんだ。なぜならセクシュアリティーとは、嫉妬、貪欲、衝動、魅力といった人間の基本的本能と大いに関係しているものだからさ。さっきも話したけど、こういった本能は確かに究極的にはセックスの中ですごく隠喩的に表現されるものだよ。でもその���だけを盲目的に強調する必要はないんじゃないかな。俺たちの曲にも、いろんな感情を直接的なセックスへの言及抜きで表現したものはあるよ。同じ衛動をセックス以外の話によって表現することは可能だからね。そうしないとすごく薄っべらなバンドになってしまう。だからもし実際に“もう全部やった”って思っだら、明日にでもすべて辞めてしまうよ」

●ということは、オーディエンスが自分たちの音楽によって普段の自分をまったく失ってしまう状況を作り出したい、というあなたがたの基本ラインは変わらないということですね?

「うん、そう願うよ。変わらないはずさ。まさに君の言うとおり、その中にいると自分を失ってしまって何も考えられなくなるという意味では、音楽はセックスと同義語なんだ。自分を運れ去ってくれる限り、“どうやって”自分を失ってしまうのかは間題じゃなくなるんだよ。無意識の状態に到達したという喜びに満たされてしまってね。そしてそういうことができるのは、多分音楽とセックスのニつだけだろう。俺個人にとって音楽が最もパワフルなアート·フォームなのは、もしかするとそのせいかもしれない。実際、俺にとっては音楽だけが本物のアート·フォームなんだよ。ほかのアート·フォームは頭で考えるものだけど、音楽だけは体と感性に訴えかけてきて、聴く者を遠くへ連れ去ってくれるんだ。そして俺たちはその中で我を忘れてしまうのさ」

●じゃ、今までのスウェードの曲はどれも極限の性描写だと解釈することも可能だったんですが、これはスウェードの発展過程における初期的段階だった、というふうに今は考えているわけですね?

「そう願ってるよ。それこそポップ·ミュージックの持つパワーだからね。ポップ·ミュージックがどんなにパワフルなものか、多くの人間が忘れてしまっている。ラジオでカイリー·ミノーグの次に3分30秒もらって、何百万もの聴衆に向かって自分たちの曲をプレーする時、その中にいろんなものを詰めこむことができるんだってことをね。流れるべきではないメッセージを突っ込んで、みんなの神経を逆撫ですることだってできるわけ。だから、これまでのスウエードにとっては、セックスについて歌うというのが重要なことだったけど、これからは、それ以外のことについて欧うのが重要になることもあると思うよ」

●そういうスウェードの新しい側面というのはシングル「アニマル·ナイトレイト」の“ビッグ·タイム”や、最新シングル“ソー·ヤング”に結構端的に表れているようですね。

「そうだね。いろんな意味で卑しさが消えてきて、いろんな意味で“エレガント”とでもいうべき側面が出てきたと思う。幼さというか若さはもう以前ほど感じなくなったね。でもいいことだと思うよ。ローリング·ストーンズみたいに25年経っても同じことをやってい��ゃ駄目なんだ。もちろんストーンズは偉大なバンドだけど(笑)。俺は仲間に入りたいとは思わないね。うんざりしちゃうに決まってるもの。とんどん前進し続けて、自分を刺激し続けなきゃ。今のスウェードには、ヒロイズム、ロマンティシズム、そしてエレガンスといった要素が少しずつ表れ始めているように思う。“ソー·ャング”はそれを完璧に表現している、俺のお気に入りの自の一つなんだ。すごくポジティヴな曲なんだょ」

●わかりました。ところでライヴ·パフォーマンスの話をしたいんですが、実は僕、アムステルダムであなたがたのライヴを見てるんですよ。

「アムステルダムで!」

●イエス(笑)。

「退屈しただろ?(笑)」

●イェス!(笑)。

「アムステルダムのオーディエンスっておかしいんだよね。身じろぎ一つせずじっと立ちつくしたまんまで」

●ほんとそうでした。でも僕はあなたがたの演奏自体は非常に良かったと思うんです。

「ああ、それはわかってるよ。でもオーディエンスが何ていうかさ……とにかくすごく奇妙でおかしなライヴだったよ。つまりこういうこときーライグの良し悪しというのはバンドのコンディションで決まるんじゃない、オーディエンスの反応で決まるんだよ。ある意味では会場にいるすべての人間がパフォーマンスしてるんだ。バンドそしてオーディエンスが参加する、とてつもない規模のパフォーマンスさ。オーディエンスが参加しないパフォーマンスなんて、バンドが参加していないのと同じくらい無意味だ。オーディエンスがパフォーマンスする時は、俺たちと同じょうな格好をし、俺たちと同じようにエキサイトする。ただそれを歌声で表現するか演奏で表現するかが違うだけさ。だからオーディエンスが自分たちの役割を果たさないんだったら、悪いけど俺も果たせないね」

●(笑)。先日アメリカでのッアーのレヴューを読んだんですが、ボストンでは大酷評されていて、サンフランシスコでは大絶賛されてるんですね。で、これはあなたがたのバフォーマンスのせいではなく、観客の態度が違ったからだと?

「その通り。まさにそうだったんだよ。東海岸のほうが西海岸よりシニシズムをより強く感じたんだ。西海岸の人間はあっけらかんとしてるんだよね。LA、サンフランシスコ、サンディエゴでやったギグはベストの中に含まれるよ。東海岸では誰も俺たちのことを信用しようとしなかった。俺たちのことをミュージック·プレスの産物だと思ってるのさ。そんなんじゃないのにね」

●ただ、ここまでスウェードの人気が高まってしまうと、あとはもういきなりスクジアム·ロック化していくしかないという要請が、本当に既に出てきていると思うんですけど、そうなるともう観客の質というのはほとんど問えなくなりますよね。これまでずっと観客との緻密なコミュニケーションを図ってきたスウェードですが、やはり新しい段階に進まなければならないと思うんですけど、あなた自身、そのへんはどう考えてますか?

「うん……大きいなジレンマを感じるよ。しかもこれは甘受しなきゃならないものだ。最初の頃は、ギグの規密なフィーリングというのに固執していたし、何人かの観客と直接会話するようにしてたんだ。だけど結局そういうのは意味がないんだよ。だって直接話をするにしたってそれ以外の観客を拒んでいるんだし、それにそろそろ成長することを学ばなきゃ駄目なんだ。魚のように大きくなっていく方法を覚え始めないとね。小さな鉢しかないのなら小さな金魚を飼うしかないだろ?そして鉢のサイズが大きくなるのに伴って、魚も大きくなっていくんだ。そうやって、必要な時に自ら外に出ていかなきゃね。でも俺たちも今、もっと大きな会場でブレーして、もっと大人数の観客とコミュニケートする方法を実際に学び始めてると思うよ。でもある時点を越えたら、もうどんなバンドにもコミュニケーションなんてできなくなると思うしそう、1万人を越えたら事実上不可能になるだろうね。でもロンドンではブリクストンアカデミーでやった時の6千人が最大なんだけど、どうにかうまくコミュニケートできたと思う。小規模のコンサートに劣らず良い出来だったと思うよ」

●では一番最近のグラストンべリー·フェステイヴァルはどうでした?

「最高だった。確か4万人集まったんだよね?でも俺たちからはせいぜい前方の1万人か1万5千人くらいしか見えなかったんだけどね。グラストンベリーは俺にとって人生で一番エキサイティングな経験の一つだよ。電流が走ったみたいに、信じられないくらい興奮した」

●そうやって英国での人気はすごいものがあるわけですが、アメリカはどうでしょう?成功する自信はありますか?

「うん。でも時間がかかるだろうな。初めてアメリカに行った時は慌てちゃったよ。アメリカに進出しようとする英国のバンドはみな経験すると思うけどね。とにかくシーンの仕組みが英国とはまったく違うんだ。アメリカの音楽的土壌はすごくレイド·バックしてて、俺たちにはまったく馴染めないし、それに音がに対するセンスがすごく伝統的で、ジャズみたいにかなり扇情的な音楽が好まれるという点も、俺たちには全然合わないんだよね。だから成功するにはまだしばらくは時間かかるだろうけど、スミスと似たような状況になるんじゃないかな。スミスも今になってようやくアメリカで評価されるようになって、そういう意味では、スミスが俺たちのアメリカ逃出への下地を作ってくれたと思う。モリッシーも今向こうですごい人気だけど、俺たちの音楽のほうが彼らには受け入れ易いと思うよ。モリッシーの音楽ほどわかりにくくはないからね。とにかくやれると思うし、努力も厭わないけど、2、3度ツアーをやったくらいじゃ無理だろうな。それに“ポップ·ミュージックというのは基本的にティーンエイジャーが舵を執っていくものだ”っていうポップの理想みたいなものがあると思うんだけど、アメリカ人はもう疲れちゃってるというか、“600年ツアーし続ければ55歳でヒットが出せる”的な雰囲気が漂ってるんだよね。そのへんが難しいかもしれない」

●でも、“世界中の人たちに自分たちの音を聴かせてなんぼだ”という方針はあくまでも貫徹するわけですね?

「もちろん。俺たちにとって重要なことだからね」

●最後に、バーナードとあなたの関係について何いたいんですが、バーナードの場合はステージでもにこにこ微笑みながら手を振ったりして、非常にかわいらしいキャラクターの持ち主だと思うんですが、一方のあなたはすごい尊敬を勝ち得ると同時に、非常に敵を作り易い人だという気がするんです。そういう立場でバーナードとのバランスを保っていくというのは難しくありませんか?

「いいや、だってべつにバランスをとるためにやってるわけじゃないし、二人でそんな話をすることもないしね。どうしてああなるかというと、要するに、バーナードはスウェードの音楽面での主戦力であり、奴は普遍的な言語である音楽を奏でてォーデイエンスに語りかけてるつてことなんだよ。そしてき楽っていうのは、それがいい音をしている限り、決して攻撃的にはならないんだ——「なんだこれは!」とか「オエッ」とか思いながら音色を聴く奴なんていないってことさ。音楽というのはそういうことをしないんだ。これってすごい強みだと思うよ。だけど一方のシンガーというのは、自分の意見を他人に押しつけようとする。そしてその意見は、他人に受け入れられないものであることが多いんだ。シンガーは常にギクリストよりも不快で攻撃的なものなのさ。シンガーのほうがより社会的で肉体的なことをやらなきゃならないからね。でも、そういうものなんだからべつに気になりはしないよ」

●でもシンガーのそうした役回りは、あなたとしてはやっぱりへヴイじゃないですか?

「んー……まあつらいなって思うことも時にはあるよ。街を歩いてると「失せやがれ!」って言われることもあるしね。べつに澄ましてるつもりはないけど「君たちもっと実際にネガティヴなものを侮辱したらどうなんだ?」って気分になるよーひどい政治家とか世界の指導者とかさ」

●それでなくても、あなたのように派手な人はマッチョなグループからいつもひどい目に遭わされてきたんじゃないですか。

「ああ、もちろん遭ったよ。俺たちの曲にもそれははっきり出ているしね。バンドの活動自体がいろんな嫌がらせやゆすりへの反発なんだよ。順応や凡庸の名において俺たちをなじり倒そうとする奴らへのね」

3 notes

·

View notes

Text

2 notes

·

View notes

Text

にじさんじ所属 佐伯イッテツ様の「エキセントリック少年ボウイのテーマ」coverのイラスト+映像担当させていただきました。

youtube

3 notes

·

View notes

Text

JACK DEJOHNETTE / NEW DIRECTIONS

#music#vinyl#records#jazz#レコード#ジャズ#newjazzthings#new jazz things#record#ジャズレコード#アナログレコード#ニュージャズシングス#音楽#vinylrecord#ECM

2 notes

·

View notes

Quote

何をしても文句をつけられる。大がかりにやっても、細々とやってもね。いずれにせよ非難されるんだから、どうやろうと関係ない。自分が何をしたいのかを見極めて、それを実行するのみだ。それしかないよ。

Xユーザーのデヴィッド・ボウイ 名言集さん: 「何をしても文句をつけられる。大がかりにやっても、細々とやってもね。いずれにせよ非難されるんだから、どうやろうと関係ない。自分が何をしたいのかを見極めて、それを実行するのみだ。それしかないよ。 https://t.co/F7fUTtfmwT」 / X

0 notes