#九州現金

Text

日本仙氣滿點「最美魚販」正面曝光 棄學霸高薪背景…背後原因有洋蔥 TZ娛樂城

日本仙氣滿點「最美魚販」正面曝光 棄學霸高薪背景…背後原因有洋蔥 TZ娛樂城

TZ娛樂城ptt

森朝奈被譽為「全日最美麗魚販」。(圖/翻攝自IG)

[ TZ娛樂城 ]…

View On WordPress

#539#539玩法#539開獎#539預測#539心態#539樂透堂#現金版#現金版娛樂城#百家樂#魚販#TZBET#TZ娛樂城#TZ娛樂城評價#TZ娛樂城ptt#六合彩#娛樂城#世界杯#九州#九州現金版#九州現金板

0 notes

Text

no, miss appleton did not single-handedly ruin japanese soy sauce forever

there's a popular post going around this week about a ghq (general headquarters, the administration of the american occupation of japan after wwii) employee, a certain ms. blanche appleton, single-handedly changing the taste of soy sauce. while her story is fascinating for sure and i await further developments on the part of the op, and had a hand in the history of soy sauce, the premise is quite a bit exaggerated, and the general narrative so far in the framing by the op somewhat problematic.

tl;dr: as with most things, this is a confluence of factors, with producers, scientists, politicians, (possibly underworld,) and administrators all having their own agency in this story. i find it unusual to sideline so many parties in favour of presenting a single foreign administrator calling the shots in the op's posts.

i've made an initial response here. i will continue my findings in a separate post here.

1. jack daniel's is swill, but it's still whiskey

i think i can distill my issues with this plot so far down to one statement in the original post:

There should be records of her policies, there should be legal documents in America which record how she apportioned out American exportation of soy beans to Japan, there should be sources talking about this woman's ability to transform Japan's soy sauce production so heavily that today only 1% of all soy sauce is made with pre-WW2 traditional techniques.

this transformative impact of one administrator is entirely overstated. this comment led me to a promo blog post where some of the original claims can be seen, and the op mentions that traditional soy sauce was made in kioke barrels, and the this method of production has dropped to about 1% now. this is true, but it appears that at least one source put the decline as starting around the end of the edo period (xvii-xix centuries). [1] sources traceable to yamaroku puts the decline more recently, at about a century ago [2, 3]

this japanese paper on fermented food production is quite clear in stating that wodden barrel production declined from the meiji period (1868-1912) onward.

江戸時代までに一般化した木桶・木樽の使用形態は、明治期以降、一般の生活や各種製造現場で近代化が進む中、コンクリートや金属、プラスチック、合成樹脂等の材質によって代替されていく。

The use of wooden vats and barrels, which had become common by the Edo period, was replaced by materials such as concrete, metal, plastic, and synthetic resin from the Meiji period onward, as modernization progressed in ordinary life and various manufacturing sites. (deepL translation)

another source from a professor on food production in japan suggests that shodoshima (where yamaroku is made) is the area that has most completely preserved the wooden vat method of production.

this survey (oguri) written by a member of the national museum of nature of science in tokyo dates the supplanting of traditional method in more industrialized regions by 1913

1913(大正2)年:栂野は「最新醤油醸造論」の中で、九州、中国地方では桶の代わりに煉瓦又は石でタンクを作り使用していると記述。

1913 (Taishō 2): Tsugano, in his "The Latest Soy Sauce Brewing Theory," wrote that in Kyushu and Chugoku regions, instead of vats, tanks were made of bricks or stone and used. (deepL translation, p.148)

1918年:西二の蔵(ヤマサ印)の建設に当たり研究中の内面塗料が完成したので、これを採用し仕込桶を角型のコンクリートタンクに改めた。

1918: The internal [coating] that was being researched for the construction of the Nishi Ni no Kura (Yamasa brand) was completed, and this was adopted and the brewing vats were replaced with square concrete tanks. (deepL translation with edits from @literaryreference, see translator's note 3, p.148)

i think it bears repetition that soy sauce production was industrializing as japan was industrializing from the meiji to early shōwa periods. as alluded to in the title, a lot of modern soy sauce is like jack daniels: industrial products that evolved from traditional methods alongside a nation's overall development.

2. babe wake up, a new semichemical soy sauce just dropped, and appleton's role in history (a corroboration of @/inneskeeper)

it seems like the plot on the original poster's part has gone to the american side, so let's try to follow the us-japan interaction but from japanese sources.

the survey cited earlier (oguri) has a lot of information that supports the original post. blanche appleton did exist, and does appear in more anecdotes from that era of the soy sauce industry.

(also, this bibliography has more sources on her time in japan, will require institutional access to japanese universities)

to start, there are two methods of semichemical soy sauce production. the first, 新式1号法 shinshiki 1-gō method (i will call it sc1) was invented in the taishō era (1912-26).

大正の末期頃になると、酸���アルカリの化学薬品を併用することによって、速醸の目的を達成しようとする研究が盛んに行われ、その代表的な「新式1号」が出現する。

Toward the end of the Taisho era, there was a flurry of research into the use of acid and alkali chemicals in combination to achieve the goal of fast brewing, and the "Shinshiki No. 1" [sc1] appeared as a representative example of such research. (deepL translation, p.158)

in the time immediately after the war, there was a shortage of supplies, and its allocation was controlled by the americans

駐留軍の総司令部 GHQ(General Head Quarter)は、1948年の春調味料の原料として「エロア資金」(占領地域経済復興資金)により、大豆ミール2万tを放出する方針を打ち出した。このことにより、その配分をめぐって醤油業界とアミノ酸業界は熾烈な競争をすることとなる。

The General Head Quarter (GHQ) of the stationed army announced a policy of releasing 20,000 tons of soybean meal as a raw material for seasonings in the spring of 1948 through the EROA (Economic Rehabilitation in Occupied Area) Fund. This led to fierce competition between the soy sauce and amino acid industries for its allocation. (deepL translation with edits by myself, p.159)

the "amino acid industry" mentioned refers to the monosodium glutamate (msg) industry (glutamate is the ion of an amino acid). essentially, in the early 20th century, both msg and soy sauce (and chemical "soy sauce") production methods have converged to all requiring many soybeans due to their protein content and fermentation properties.

this is where appleton makes her entrance:

GHQは両業界の調整窓口として、「経済安定本部」の経済科学局で調味料と乳製品の需給を担当していたミセス・ブランシェ・アップルトンをその任にあてた。アップルトンは、醤油醸造協会の茂木啓三郎とアミノ酸業界の大内鋼太郎を招いて意見を聴取し、原料��配分を「醸造醤油2、アミノ酸業界8」とすることを内定し、上司のマーカット局長に報告した。この報告内容は醸造醤油にとっては死活問題であったが、内定の根拠は次のようなものであった。

GHQ assigned Ms. Blanche Appleton, who was in charge of the supply and demand of seasonings and dairy products in the Economic and Science Section of the "Economic Stability Headquarters," (?) to serve as the coordinating contact between the two industries. Appleton invited Keizaburo Mogi of the Soy Sauce Brewers Association and Kotaro Ouchi of the amino acid industry to hear their opinions, and informally decided that the distribution of raw materials would be two for brewing soy sauce and eight for the amino acid industry, and reported this to her boss, Maj. Gen. W. F. Marquat. The content of this report was a matter of life and death for brewers' soy sauce, but the rationale for the informal decision was as follows. [...] (deepL translation with edits by myself p.159)

essentially, appleton originally intended for only 20% of the soybean meal to be handed out for soy sauce due to its relatively inefficient usage of materials compared to msg production. this would've crippled the existing soy sauce producers, and they set out to find solutions to save their industry.

醸造醤油側は、醸造醤油の「日本人の食生活における重要性や醸造醤油そのものの品質の良さ」等を強調したが、GHQはただ「脱脂大豆が有効に活用されるのはどちらか」という尺度だけで判断したのである。このような醸造醤油の存亡の危機を救ったのは、もくもくと研究に携わっていた技術陣が開発した「新式2号法」であった。本法を発明したのはキッコーマンの館野正淳、梅田勇雄等である。新式2号の製法は新式1号と同様に、蛋白質を弱酸でペプトンやペプチド程度まで分解し、その後は麹の酵素により分解してアミノ酸の形態まで持っていく半化学、半醸造による醤油の製造法である。

The brewing soy sauce side emphasized the importance of brewing soy sauce in the Japanese diet and the quality of the soy sauce itself, but GHQ made its decision based solely on the basis of "which [industry] would use the defatted soybeans more effectively". What saved brewed soy sauce from the brink of extinction was the "New Formula No. 2 method" developed by the technical staff who had been working diligently on the research. The inventors of this method were Masajun Tateno and Isao Umeda of Kikkoman Corporation. As with Shin-Shiki No. 1 [sc1], the Shin-Shiki No. 2 [sc2] method is a semi-chemical, semi-brewing method for producing soy sauce in which proteins are broken down to peptones and peptides with weak acids, and then decomposed by enzymes from koji mold to the form of amino acids. (deepL translation with edits by myself and @literaryreference, see translator's note 4, p.159)

this development, the invention of the 新式2号法 shinshiki 2-gō method (sc2), led to another round of discussions:

ミセス・アップルトンは「キッコーマンが画期的な技術を開発した」ことを聞き、新法による醤油とアミノ酸液による化学醤油を消費者に提示し、その調査結果に基づいて決定を再考しようと上申書を提出した。醤油の 味、使用テストは神奈川県の鎌倉市と逗子で行われたが、消費者の8割が新法による醤油を支持した。この結果に基づき、アップルトンは両業界で話し合って結論を出すように「正田・大内会談」を開かせた。

Mrs. Appleton heard that "Kikkoman had developed a breakthrough technology" and submitted a petition to reconsider her decision based on the results of a survey that presented consumers with both the new method of soy sauce and a chemical soy sauce made with amino acid solution. Taste and use tests of soy sauce were conducted in Kamakura and Zushi, Kanagawa Prefecture, and 80% of consumers supported the new soy sauce. Based on these results, Appleton had the "Shoda-Ouchi Conference" held so that the two industries could discuss and reach a conclusion. (deepL translation, p.160)

this source seems to suggest that the original decision was under higher-ups' pressure:

当初の提案2対8のアミノ酸業界絶対優位の配分比率は、「新式2号法」の出現により、最終的にGHQは「正田・大内会談」の「7対3協定」を認め、ここに醸造醤油の歴史的危機は回避されることとなった。醤油業界のミセス・アップルトンの評価は従来大変厳しいものであったが、後の調査で彼女は醸造醤油の良き理解者であり、当初の配分比率も上司の強い指示に抗しきれず提案したものであったようである。再度の上申は、彼女の日本の伝統的な醸造醤油への深い理解と思い入れによるものであったと考えられる。

As for the proposed allocation of 2 to 8, due to the [sc2] method, GHQ ended up deciding on the “7 to 3 Agreement” from the “Shoda-Ouchi Conference” instead, thus averting the historical crisis of brewed soy sauce.Although the soy sauce industry had been very critical of Mrs. Appleton in the past, later investigations revealed that she was a firm supporter* of brewed soy sauce and that the original allocation ratio was a proposal she made because she could not resist the strong instructions of her superiors. It is believed that her renewed offer was due to her deep understanding of and commitment to the Japanese tradition of brewed soy sauce. (deepL translation with edits from myself and @blackamite, see translators' note 1, p. 160)

the term 良き理解者 "good friend" (see bolded) i think could mean connoisseur or enjoyer here, will need help in clarifying.

その後醤油醸造協会の正田会長は、1948(昭和23)年7月23日に「新式2号法」の特許公開を懇請し、当時の中野社長の決断により、「新式1号」に続いて「新式2号」についても無償で業界に公開されることとなった。同年8月から講習会が全国12ブロックで開催され、約2,500社の業者が技術を習得した。

Later, on July 23, 1948, Mr. Shoda, president of the Soy Sauce Brewers Association, requested that the patent for the [sc2 method] be made public, and following the decision of then [Kikkoman Inc.] President Nakano, the [sc1 and sc2 methods] were made public free of charge to the industry. In August of the same year, training sessions were held in 12 blocks throughout Japan, and approximately 2,500 companies learned the technology. (deepL translation with edits by myself, p.160)

the main sources the survey used are a manuscript, 醤油醸造技術の近代化 by 永瀬一郎 Ichirō Nagase, kikkoman inc.'s own historical record (キッコーマン株式会社八十年史; a shorter version can be found here), and a history of choshi shoyu inc. (銚子醤油株式会社 社史). i think this confirms a lot of information the original post put out there about ms. appleton and her involvement with soy sauce. plus, it shed more light into how exactly she interacted with the condiment industries.

perhaps @/inneskeeper will find some shady dealings in their research; when you mix a foreign military force, the collapse of existing institutions, and social upheaval, you're likely to find corruption. ill keep my eyes peeled for that development.

3. no, kikkoman is not "fake" soy sauce, but you might be able to find some echoes of the past

so what happened to semichemical soy sauce now? the survey document does not track its usage after its invention and at the surface level, it seems that the original claim was right, the semichemical method has persisted since the american occupation and we're all just drinking sussy sauce.

in fact, this seemed so obvious that this rumour circulated in japan and was debunked by aficionados two years ago.

the link to kikkoman's own record earlier states that sc2 sauce was discontinued in 1970, and the japanese blog post above repeats that, adding that it has reverted back to honjōzō (本醸造) sauce. this paper in the journal of the brewing society of japan (日本醸造協会誌) has this to say about what became of sc2 sauce:

また,キッコーマンの新式 2号しょうゆ製造法の特許が公開されたのも 1948年で, しょうゆ業界は混合醸造しょうゆおよび混合しょうゆを製造することにより効率よく旨味の強いしょうゆを安価に製造し, しょうゆ原料不足の時代を乗り切ったと考えている 。現在,大手メーカーでは食の安全性や本物志向から混合醸造しょうゆおよび混合しょうゆの製造をやめ本醸造しょうゆだけを製造している 。一方,全国の中小しょうゆメーカーでは,製造設備を全て本醸造しょうゆに切 り換える資金力に乏しく.一旦,消費者に定着した混合しょうゆのニーズにより本醗造しょうゆに切り換えることが出来ず,現在も混合しょうゆが主力商品となっているのではないかと考えている 。

The patent for Kikkoman's new [sc2] soy sauce manufacturing method was also published in 1948, which allowed the soy sauce industry to overcome the shortage of raw materials for soy sauce by producing mixed brewed soy sauce and mixed soy sauces efficiently and inexpensively. Currently, major soy sauce manufacturers have stopped producing mixed brewed soy sauce and mixed soy sauce, and are producing only honjozo soy sauce, due to food safety and the desire for authenticity. On the other hand, small and medium-sized soy sauce manufacturers nationwide do not have the financial resources to convert all of their production facilities to honjozo soy sauce. Once a demand for mixed soy sauce has taken root among consumers, they are unable to switch over to honjōzō soy sauce, and even now, it's possible mixed [kongō or kongō-jōzō] soy sauce might be the top [soy sauce] product. (deepL translation with edits from myself and @literaryreference, see translator's note 2, p.78)

the three types of japanese soy sauce production methods available today are honjōzō (本醸造, fully fermented), kongō-jōzō (混合醸造, mixed fermented with amino acid added prior to fermentation, closest to sc2 method), and kongō (混合, one of the previous two types with additives). [wiki, academic source] these production methods are in parallel to the traditional varieties of sauce, which rather describe the mash and added taste; these elements of the production, rather than the fermentation process, are usually what define the lineage of the sauce in both japan and other soy sauce-producing cultures.

instead of supplanting "genuine" fermented soy sauce, the industrial descendants of sc2 sauce have become their own type of sauce and have carved their own niches in the consumer market. as someone who is not from japan, i would be careful about making any judgment on whether it is "authentic".

4. clarifications

there were a few statements by the original poster that i think need further context for a more accurate understanding. any bolding and italics are mine.

During World War 2 there was a push to industrialize the Japanese soy sauce industry to be better for mass-production. This innovated the chemical fermentation technique and the semichemical fermentation technique utilized by Kikkoman; rather than ferment for four years in gigantic cedar barrels, kioke, instead fermentation takes place for six months or a year in stainless steel barrels which utilize electrolysis to artificially speed up fermentation processes.

the first part is correct, but the word "rather" introduces a false dichotomy; soy sauce production is very diverse and progresses at different paces in different regions (see part 1 of this post). the sauce op has is simply one from a region that has kept their manufacturing method unchanged.

"four years" is arbitrary: different producers have different fermentation periods.

the last part of the statement is not universally true of industrial production; ac current may be used in brewing.

A single American woman named "Ms Appleton" was given total control of apportioning all American soy bean rations to companies, how much, and to who. She had no knowledge of soy sauce, allegedly.

we can lay that last part to rest. it appears that she does. i will also have to mention that "soy sauce" has been imported from china to the usa since the 30s.

She apparently had so much power over Japanese soy sauce production that she could singlehandedly shape its future by threatening to not give soy beans to any company, family, or factory which did not utilize her specific requirements of semichemical fermentation (reduced from chemical fermentation, since it was that abhorrent). These days, the term soy sauce is distinct from traditional shoyu, and requires distinguishment because of such a radical difference the two products are.

is girlboss applesauce really that powerful on her own? this statement was not wrong, but she did have the military that just nuked japan behind her.

did appleton specify one method over others? probably, but i think the dependency went the other way: the invention of sc2 sauce was the only way the industry could be efficient enough for ghq standards.

that last part is just straight up wrong dawg what the hell

i was nicer in my first reply but im not feeling it today

[...] Because there should be way more information on her if this was the case; she was apparently powerful and influential enough during the occupation that she could singlehandedly enforce whatever arbitrary rules she wanted on the soy sauce industry and they had to comply or else have no product at all. That level of power is fucking insane. Imagine having so much raw influence over Japan that you could order them to completely renovate and change how they produce and make SOY SAUCE, literally one of if not THE most important thing in Japanese culinary history--[...]

holy exaggeration batman, this is almost insulting. as with most things, this is a confluence of factors, with producers, scientists, politicians, (possibly underworld,) and administrators all having their own agency in this story. it is incredibly unusual to sideline so many parties in favour of a single foreign administrator calling the shots.

5. what now?

i think there's much to be found out about appleton's dealings, and it would be an interesting story if there did end up being underworld dealings in those negotiations coming to light. i think it is a fascinating slice into that era and how society and institutions interacted in such a fraught situation. overall, i encourage @/inneskeeper's historian work.

that said, it is very important for people to not put a narrative ahead of the facts. i think it is human nature to be attracted to stories that have a clear causality and linearity, but it is something we need to be very careful about when communicating history to a large audience. to anyone who would like to present their findings, consider what your framing of events imply about the state of the time and place you research, and if you are doing all parties justice.

and for the love of god, cite your sources.

if there are any translation issues, please reach out to me and i will edit accordingly and post errata.

erratum 1: jack daniel's is tennesee whiskey, not bourbon, thanks @drdementogrl.

translators' note 1: 良き理解者 could also be translated more literally to “good understander,” thank you @blackamite, @monstrousgourmandizingcats, @leatherbookmark, and others who have given similar notes.

erratum 2 and translator's note 2: @literaryreference has indicated that 一旦,消費者に定着した混合しょうゆのニーズにより本醗造しょうゆに切り換えることが出来ず,現在も混合しょうゆが主力商品となっているのではないかと考えている 。 is more equivocal and did not state an outright larger popularity for kongō/kongō-jōzō type brewing, so it's possible it might be the top product. they also suggested removing redundancies and pointed out a copying mistake from the original source (left out a bit of the japanese text).

translator's note 3: @literaryreference let me know that 塗料 would more accurately be interpreted as "coating" and also gave me a link of the sauce brand mentioned.

translator's note 4: @literaryreference has provided a better translation for GHQはただ「脱脂大豆が有効に活用されるのはどちらか」という尺度だけで判断したのである, and i have made edits from their translation as well for better context.

4K notes

·

View notes

Text

全国各地で劇中衣装の展示を開催!

この度、映画『Gメン』の公開を記念して、劇中に登場する衣装展を全国各地で開催することが決定しました!

【今後の展示スケジュール】※9/6(水)現在

サンシャインシティアルタ(東京都)

設置場所:B1F・「オッズオネスト」前特設会場

展示衣裳:伊達薫、八神紅一

展示期間:8月1日(火)~8月13日(日)

OSシネマズ神戸ハーバーランド(兵庫県)

設置場所:劇場ロビー

展示衣装:門松勝太、瀬名拓美

展示期間:8月4日(金)~8月14日(月)

広島バルト11(広島県)

設置場所:イオンモール広島府中3階サンギャラリー

展示衣装:肝田茂樹、梅田真大、薙竜二

展示期間:8月4日(金)~8月14日(月)

新宿アルタ(東京都)

設置場所:B2F・エレベーター前イベントスペース

展示衣裳:伊達薫、八神紅一

展示期間:8月16日(水)~8月31日(木)

T・ジョイ京都(京都府)

設置場所:イオンモールKYOTO4階・但馬屋付近

展示衣装:門松勝太、瀬名拓美

展示期間:8月17日(木)~8月20(日)

MOVIXつくば(茨城県)

設置場所:イーアスつくば1F アフタヌーンティー・リビング前

展示衣装:肝田茂樹、梅田真大、薙竜二

展示期間:8月18日(金)~9月3日(日)

TOHOシネマズモレラ岐阜(岐阜県)

設置場所:モレラ岐阜 1階 本巣市観光案内所前

展示衣装:雨宮瞳

展示期間:8月18日(金)~8月28日(月)

札幌シネマフロンティア(北海道)

設置場所:劇場ロビー

展示衣装:上城レイナ、加藤侠介

展示期間:8月19日(土)~9月1日(金)

T・ジョイリバーウォーク北九州(福岡県)

設置場所:劇場ロビー

展示衣装:肝田茂樹、梅田真大、チーコ

展示期間:9月7日(木)~9月15日(金)

109シネマズ川崎(神奈川県)

設置場所:ラゾーナ川崎プラザ2F 貴和製作所前

展示衣装:門松勝太、瀬名拓美、上城レイナ

展示期間:9/19(火)~9/30 (土)

※展示物にお手を触れる等の行為はお控えください。また周囲のお客様へのご配慮をお願いいたします。

※開催期間は予告なく変更になる場合がございます。

※上記以外の展示スケジュールは決定次第お知らせいたします。

226 notes

·

View notes

Photo

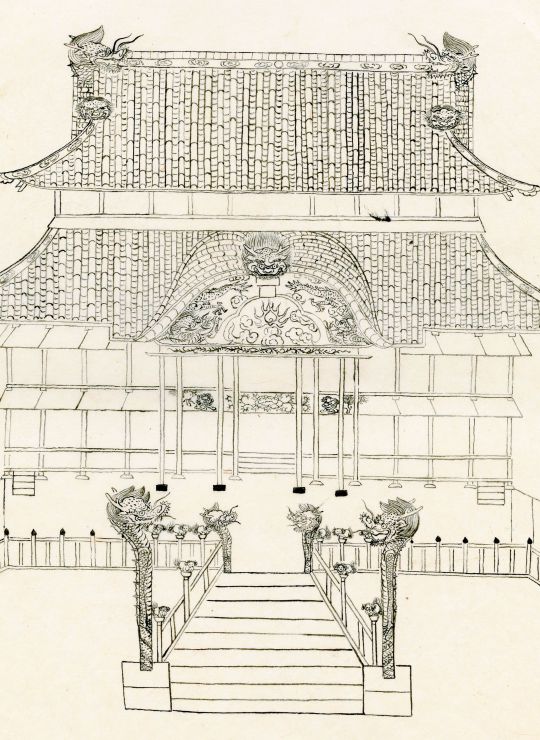

Shuri Castle - Burning castle of the Ryukyu Dynasty (Ref)

Shuri Castle, the royal castle of the Ryukyu Dynasty, was once the political, economic and cultural centre of that maritime kingdom. The date of construction of Shuri Castle is not known, but it is thought to have been built in the late 13th and 14th centuries during the Gusuku period.

Until the end of the 16th century, the Ryukyu Kingdom remained independent in turbulent East Asia, as did Korea and Vietnam, but was invaded and ruled by the Satsuma clan (now Kyusyu, Japan), and became a vassal state in the early 17th century.

After several fires and war damage, and repeated rebuilding, the World Heritage Site Shuri Castle was once again destroyed by a sudden fire on 31 October 2019, which lasted about eight hours and destroyed nine buildings and historical heritage sites, including the main hall. It is currently being rebuilt with a view to restoration in 2026.

The first burning occurred in 1453 during the struggle for the throne that followed the death of King Shō Kinpuku of the 1st Shō dynasty (Shiro-Furi Rebellion), when the castle was completely destroyed. The second fire, in 1660, took 11 years to rebuild, and the third fire in 1709 destroyed the main, north and south halls.

After the Ryukyu Disposition following the establishment of Okinawa Pref. by Japanese Government in 1879, the main hall and other buildings of Shuri Castle lost their role as the seat of government and were sold to the Japanese Army's 6th Division (Kumamoto, Japan) as a military camp and then to Shuri Ward (later Shuri City), which used them as school buildings for girls' schools.

It was almost completely destroyed during the Battle of Okinawa (WWⅡ) in 1945 and the construction of the University after the war, leaving only a small portion of the castle walls and building foundations remaining.

Full-scale reconstruction was considered in the 1980s, and the restoration work, which took about 40 years, was completed in January 2019. In October of the same year, a mysterious fire destroyed the castle again.

Shuri Castle, which has been repeatedly persecuted and burnt down but continues to revive, seems to symbolise Ryukyuan culture itself.

首里城 〜 燃え続ける琉球王朝のお城(参照)

琉球王朝の王城、首里城はかつてその海洋王国の政治・経済・文化の中心にあった。首里城の築城年代は明らかではないが、13世紀後半から14世紀にかけてのグスク造営期の時代に築城されたと考えられている。

琉球王国は16世紀末まで、朝鮮やベトナムと同様に激動の東アジアで独立を保っていたが、薩摩藩 (現在の九州)の侵略と支配を受け、17世紀初頭に属国となった。

世界遺産でもある首里城は、数度の火災や戦災を経て、再建を繰り返してきたが、ついに2019年10月31日、約8時間にわたる突然の火災により、本殿を含む9つの建物や歴史遺産を焼失した。現在、2026年の復興に向け、再建中である。

1度目の焼失は1453年に第一尚氏の尚金福王の死後に発生した王位争い (志魯・布里の乱) であり、城内は完全に破壊された。2度目の焼失は1660年のことであり再建に11年の年月を要した。1709年には3度目の火災が起き正殿・北殿・南殿などが焼失した。

1879年の日本政府による沖縄県設置に至る琉球処分以後は、正殿など首里城の建物は政府の所在地としての役割を喪失し、日本陸軍の第6師団 (熊本) の軍営として、その後は首里区 (後の首里市) に払い下げられ、女学校の校舎として利用された。

1945年の沖縄戦や戦後の琉球大学建設でほぼ全壊し、城壁や建物の基礎の一部が残るのみであった。1980年代に本格的な再建が検討され、約40年の歳月をかけた修復工事が2019年1月に完了した。同年10月、謎の大火災により再び焼失した。

迫害や焼失を繰り返しながらも復活を続ける首里城は、琉球文化そのものを象徴しているようだ。

103 notes

·

View notes

Quote

日経新聞の特集記事の「間違い」

坂本氏は、(1)「生き残っていれば、世界と戦えた」とか、(2)問題は「資金力だ」と発言したが、全く事実は異なる。調査結果で論じたように、異常なまでの高コスト体質のエルピーダが倒産したのは必然である。「坂本社長のエルピーダ」は淘汰されたのである。資金力の問題ではない。収益率の低さが問題であり、収益を出せない技術にこそ問題があり、そこに経営のメスを��れることができなかったことが致命傷になったのだ。

日経新聞の(3)「エルピーダの破綻劇は、官民が巨額投資を伴う長期戦に耐えられなくなった構図」というのも間違っている。繰り返すが、過剰技術で過剰品質をつくり、歩留り100%を目的にする、そのエルピーダの企業体質が問題だったのだ。

東京理科大大学院教授の若林氏の(4)「DRAMの技術や最終製品の動向を、当局や金融機関が十分に捉えられていなかった」や(5)「日米貿易摩擦の記憶が残る日本」などは、全く的外れな指摘だ。もっとエルピーダの技術の実態を見て発言してもらいたい。

萩生田経産相の(6)「世界の半導体産業の潮流を見極めることができず、適切で十分な政策を講じてこなかった」という発言もどうかしている。昨年(2021年)6月1日の衆議院の意見陳述でも述べたことであるが、経産省は呆れるほど「合弁、国プロ、コンソーシアムをやり続けた」のである(図5)。そして、全部失敗した。「経産省が出てきた時点でアウト」なのである。その反省をなぜしないのか?

図5 合弁、国プロ、コンソーシアム、全部失敗した

(出所:半導体シェアのデータはガートナーおよび一部筆者予測)

(7)TSMCの誘致を奇貨として日本での産業基盤を強くするためには「「設備にしても開発にしても『カネ』と『ヒト』だ」という経産省の西川課長、『ヒト』を育成してからTSMCを誘致すべきではないのか? 順序があべこべだろう。そして、(8)「九州では人材育成の準備を急ぐ」というのは、あまりにも泥縄すぎるだろう。

筆者が日経新聞の特集記事を読んで、うんざりした理由が分かっていただけただろうか?

「マイクロンになってよかった」という社員たち

坂本氏、日経新聞の記者、東京理科大大学院教授の若林氏、萩生田経産相、経産省の西川課長には、EE Times Japanの記事「『Micronになってよかった』という言葉の重さ」(2019年7月8日)を、目を見開いて読んでいただきたい。そして、「Micronになってよかった」という言葉の意味をよく考えていただきたい。

筆者も、2019年に広島で国際学会があった時、旧エルピーダで現マイクロンジャパンの社員たちから、「マイクロンに買収されて本当のDRAMビジネスが理解できた」「エルピーダが倒産したのは不運だったのではなく、当然の帰結だ」「外資企業となった現在は完全な実力主義であり、実績を上げれば昇進・昇格・昇給できる」「仕事は大変だが充実しており、エルピーダ時代がいかに甘かったかが実感される」ということを聞いた(「中国は先端DRAMを製造できるか? 生殺与奪権を握る米国政府」EE Times Japan)。

このような実態を理解せずに、日本半導体産業への政策などは、一切行わないでいただきたい。それは税金の無駄遣いであり、何度も失敗の歴史を積み重ねることになるからだ。本当に、もう、うんざりなんです。

まだそんなことを言っているのか!間違いだらけの「エルピーダ破綻の原因」 あれから10年、まったく生かされていない“教訓”(7/7) | JBpress (ジェイビープレス)

14 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】宝暦十四年(1764)四月六日:対馬藩通詞鈴木伝蔵、大坂に滞在中の朝鮮通信使節随員を殺害し出奔(大阪市史編纂所「今日は何の日」)

(事件のあらまし)

朝鮮の上々官名ハとううんとうと申を、対州の家中通詞役鈴木伝蔵といふ者、右上々官を鑓の穂先壱尺斗残し是を以て咽を突通し自害の体をしつらいさし殺しけり。右上々官ハ日本にて大目附役の人なるよし其趣を聞に、西国にて人参を荷打せしと偽りて金銀を私欲したる事ありて此役人に伝蔵より返済せねばならぬ金子有しを毎々催促しける、大坂にて相渡べき約束なりしをいまだ相渡さず、よって厳しく催促致しける故、何とやら私欲の義も露顕に及ぶべきやうになりしゆへ止事を得ず、右のごとく害しける由也(『明和雑記』)。

(犯行現場および時刻)

西本願寺津村別院棕櫚の間(朝鮮人来朝大坂旅館西本願寺座割兼小屋掛絵図)。初七日戊子陰寒(『趙済谷海槎日記』)。コメント欄に写真

▼朝鮮人来朝大坂旅館西本願寺座割兼小屋掛絵図 조선인래조대판려관서본원사좌할겸소옥괘회도

京都国際学園「関西に残された朝鮮通信使の足跡」より。

(殺害方法および凶器)

寝所へ忍入、鑓の穂先壱尺斗残し是を以て咽を突通し、自害の体をしつらいさし殺しけり(『明和雑記』)。関の兼永の槍(『通航一覧』)長さ4寸ほど(『差上記』)。

(事件の目撃者)

このとき賊は、三房格軍(水夫)の姜右文の足を誤って踏み、驚いて目を覚ました姜によって目撃されている(『日東荘遊歌』訳注)。

(指名手配)

一 行年廿六歳

一 背ノ高サ五尺三寸中肉にて顏の色白ク眼は少シ大キク張強シ人体骨柄賤からず

一 其節之着類黒羽二重之袷下には群内大嶋の襦袢

右体之者見付次第訴出候ハゝ御褒美被下候間可遂吟味者也

四月九日(「鈴木伝蔵人相書」)。

(犯行の動機)

崔天悰は高麗人参の密貿易に絡んで鈴木伝蔵を叱責した。事の露見を恐れた伝蔵が崔を殺害した(『明和雑記』『摂陽奇観』)。伝蔵の自白によると、人参の取引がもとで殺したというが、真相は到底わからず(『日東荘遊歌』)。

(事件の背景)

朝鮮と対馬の通詞が手を組んで密貿易(積荷の横領)を繰り返していた(『扶桑録』『東槎日記』「海遊録』)。舞台は主に大坂であり、一行はできるだけ長く大坂にとどまろうとした(『扶桑録』)。「裨将の言うままに放っておいたら《略》崔天悰事件のようなこと必ずやまた起こるでありましょう」(金仁謙)。※鈴木伝蔵は通信使が絡んだ密貿易の一味。崔天悰もそうであったかは不明。

(事件の余波)

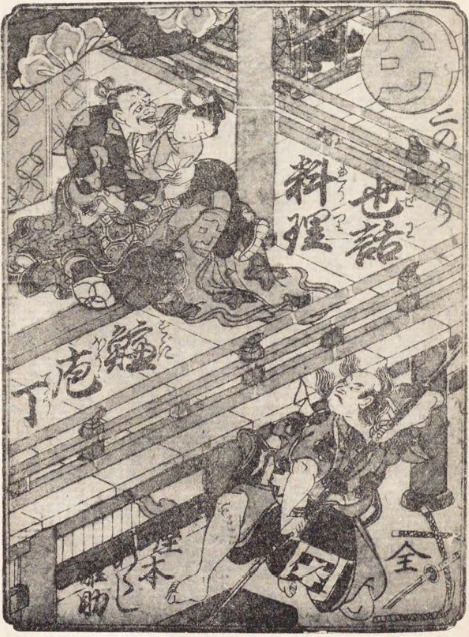

この一件を初めに歌舞伎化したのは並木正三で、67年(明和4)2月大坂嵐雛助座(角の芝居)で《世話料理鱸庖丁(すずきぼうちよう)》を上演。史実に近かったため2日間で中止を命ぜられ、ただちに奥州藤原の世界に改めた《今織蝦夷錦》を上演した。『世界大百科事典(旧版)』【韓人漢文手管始】より。

(写真)「世話料理鰭庖丁 絵番付」1467(『摂陽奇観』所収)

(浜松歌国は)鈴木傳藏の朝鮮信使殺害事件を詳記し、次に其の事件があってから四年目、この事件が角の芝居嵐雛助座に於て、並木正三により新狂言に取組まれたことを書き加へたのみでなく、當時板行の繪番附を其のまゝに貼りつけてゐます。この鈴木傳藏事件が上演されたは、歌國が生れる十年前のことで、その當時の繪番附を手に入れることは容易ではなかつたらうと思はれます(校訂者識)。『浪華叢書 第四』より=写真も。

7 notes

·

View notes

Text

2024年3月23日

・ずいぶん空いてしまって、書き方も忘れてしまったんだけど、急に「なん��今なら書けそう!」となったので急いで書いている。

・2月と3月は九州や台湾に行っていたので色々とインプットが多かった。今は関西じゃなくて地元にいます。昔から生活がインプットに傾くとなかなかアウトプットができないタイプで、ここにいない日が続いた。言葉でしか思考できないくせに、体験が増える��言葉が出てこなくなる。

・台湾は7日間滞在した。うち1日友人と合流していた日を除いた6日間は一人旅だった。

旅行において生活は留保され、現実は停滞する。これについては旅行中のメモにも記されていた。

ここにいる限り誰も何も私に求めず、責任もなく、現実は進行せず、本質的に常に部外者だ。そこにあるのは他の人間の生活であって私のではなく、私はそれらを呑気にただ鑑賞していられる。

現実には様々な問題があって、4月から正規で働くはずなのに書面契約すらしてもらえないこととか、そんな曖昧な場所で働くこと自体への不安とか、そういう対処しなければならない現実を全部日本に置いてアノニマスな存在になれるというのは、セラピーとしか言いようのない効果があった。

美術館で展示を見たあと、春のうららかな陽射しを浴びながら知らない鳥の声を聞いて、ふと「就活し直そう」と思った。だから日本に帰ってきて、「そちらで働くお話、なかったことにしてください」という旨を連絡して、今。なんとなく、いま私はねじを巻いていると思っている。ねじを巻く音と、手応えがある。この手応えはあそこで働こうとしていた頃にはなかった。だから多分大丈夫だと思っている。

・私はそんなにお金に困っていなくて、慎ましく生きれば生活していける定期収入がある。そのことが人生にただならぬ悪影響を与えているなと感じる。ハングリーさが微塵もなくて、何一つ頑張りきれないし、何一つ成し遂げられない人間だ。ずっと。そのくせやりたいこともなくて、道楽に踏み切って収入度外視でやりたいことをやるみたいな生き方もできない。母は就職を勝手に破談して事後報告した私に一頻り怒ってから「やりたいことをやりな」と言ってくれて、ワーキングホリデーや専門学校や留学の選択肢を提示してくれた。でも正直に言ってもう自分のことを考えるのに疲れていて、考えれば考えるほど生きていたくなくなってしまうから、なんでもいいから安心できる場所で仕事をして対価をもらって自立したい。そこにいる意味や価値を与えられなければ、生きていることが不安でとても息ができない。ずっとそうだ。労働は安心する。私に価値はなくても、労働に価値はある。給与はそれを証明してくれる。

8 notes

·

View notes

Text

織田邦男先生よりシェア

<正論>平和を気取る身勝手な偽善排せ

麗澤大学特別教授、元空将・織田邦男

ロシアのウクライナ侵攻から2年が経過した。昨年10月からウクライナ東部の防衛拠点アウディーイウカで激戦が続いていたが、遂に露軍の手に落ちた。米国の軍事支援が滞っている今、同拠点のみならず全局面でウクライナ軍は苦境に立たされている。

ウクライナ支援継続、強化

「支援疲れ」もあり、「停戦」をという声もある。だが約18%の領土をロシアに占領されたまま停戦が実現すれば、軍事力による国境変更を禁じた戦後の国際規範は崩壊する。しかもプーチン露大統領のいう「停戦」は、次なる戦争への準備期間にすぎず、真の平和が訪れる保証はない。もし日本が侵略され、四国、九州、沖縄(合計で約15%)が占領されたところで、「停戦」を促されたらどう思うか。約18%の領土をあきらめるのは、ウクライナ国民にとって耐えがたいことである。

「力による現状変更」を認めないためにも日本は諸外国と連携しウクライナ支援を継続、強化しなければならない。米国に対してはウクライナ支援継続を強く訴えるべきだ。そのためにも日本自身が武器支援に踏み出す必要がある。

朝鮮戦争の際、日本は武器弾薬を輸出して国連軍に貢献した。しかしながら1967年、佐藤栄作首相が共産圏・紛争当事国などへの武器輸出禁止を決め、76年には三木武夫首相が「武器輸出を慎む」と答弁して武器輸出の全面禁止が定着した。

2014年、「防衛装備移転三原則」が閣議決定され厳格な審査を条件に武器輸出が認められた。紛争当事国へや国連安保理決議に違反する場合、輸出はできない。平和貢献・国際協力や日本の安全保障に資する場合などは認められる。現在、「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」の5類型のみ認める指針で運用されている。

ウクライナは紛争当事国だから武器弾薬支援は認められない。だがそれでいいのだろうか。ウクライナを支援するのは戦後の国際規範維持のためであり、わが国の平和のためでもある。単に「殺傷兵器だから」「紛争当事国だから」と禁止するのは教条的過ぎる。

「武器」と付くだけで拒否

万が一、日本が侵略された場合、自衛隊は国家国民を守るために敢然と立ち向かうだろう。だが武器弾薬は決定的に不足し、他国の援助に頼らざるを得ない。そんな時、諸外国が「(日本がそうしたように)武器弾薬は日本に支援しない」となることもあり得る。それだけで日本の抑止力は低下する。日本はその覚悟があるのか。

侵略に立ち向かうウクライナに武器支援をしないメリットは何か。平和を気取る、独り善がりで身勝手な偽善にすぎないのではないか。侵略を許さない国際規範を守るため、あらゆる支援を尽くしてこそ国際社会で「名誉ある地位を占める」ことができる。

防衛装備移転三原則は法律ではなく、政府の意思さえあれば変更可能だ。ウクライナ国民を守る「防空兵器」くらいは直ちに支援すべきだろう。5類型に「防空」を加えればいい。昨年末、運用指針改正でライセンス生産の地対空ミサイルを米国へ輸出することが可能になった。これをウクライナにも広げるべきだ。ウクライナに発電機、変圧器は供与しても防空兵器は供与しないというのは、国際社会に理解されないだろう。

かつて機関砲が付いた巡視艇は輸出できなかった。自衛隊のトラックも銃の懸架台があるだけで供与できなかった。「武器」と付くだけで心情的に拒否する偽善を続けている場合ではない。

国際社会で日本の孤立招くな

日本、英国、イタリアとで共同開発する次期戦闘機の第三国輸出に関する問題にも通底している。共同開発品の直接輸出を巡っては、昨年春から自民、公明両党の実務者で慎重に検討がなされてきた。昨年7月、実務者協議で容認の方向性が打ち出されたが、11月になって突然、公明党幹部が「ちゃぶ台返し」をした。この間何があったのか、ここでは触れない。

戦闘機は「殺傷兵器」ではあるが、開発装備品の輸出は「友好国を作る」「抑止力を強める」「安価になり防衛力整備に貢献」といった安全保障上のメリットが大きい。装備品は高性能化、高価格化しており、今や一国では手に負えず、共同開発が主力である。こんな時、共同開発国の日本だけが輸出できないのは、あまりにも理不尽で共同開発国からの信頼も理解も得られない。ロングボトム駐日英国大使も第三国輸出を巡り「日本が防衛装備品の輸出ルールの変更を近く実現することが重要だ」と述べ、「(日英伊の)対等なパートナーシップに関わる」と懸念を示している。

湾岸戦争では、日本だけが汗も流さず、130億ドル供与という金で済ませた結果、「小切手外交」「身勝手」「価値観共有せず」と非難され、孤立した。国際社会での孤立は、軍事小国としては致命的である。決して繰り返してはならない。武器輸出についても諸外国と価値観を共有し、国際平和実現に貢献すべきである。(おりた くにお)

8 notes

·

View notes

Quote

まずは12時で締め切った高校に救済措置があってもよかったと思う。本人のミスではないことは明白なのだから受理したらよかった。

その上で、来年から数年は推薦枠はナシとか、何かペナルティを中学校側に課せばいいんじゃないかと思う。

ただ、仮にこの世論でやっぱり高校側が受理しますとなってももうこの学生のメンタルが持たないと思う。受験生ってやっぱりとても繊細で張りつめているから、切れてしまった糸は数日では戻せないはず。

これで落ちたら今より悲惨な状況ではないかと推察します。

そうなると現実的にはお金で解決しかないのだけども、中学生の人生を変えておいてさすがに50万はバカにしすぎ。

安く見積もって数百万は必要だと思うけど、他の方のコメントにもあったように系列校に無償で進学させるという案もあると思う。

博多女子中で入試出願忘れ 保護者「絶対許せない」(九州朝日放送)のコメント一覧 - Yahoo!ニュース

5 notes

·

View notes

Text

NoBarbenheimer

今回の件、原爆投下/原水爆をミーム化/ネタ化する動きの加速に対して。フェミニズムな作品であることがとても楽しみだったバービーの……“公式アカウント”が乗っかっていたという事実。そのショックについて。自分も抗議を送ったりTwitter/Tumblrでタグを使ったひとりですが、

「日本のみ」が被爆国ではないし、「日本人とされれる人々のみ」が被爆被害者ではない。

凡ゆる国と地域で被爆被害があり、凡ゆる国や地域の人々が、被害者が、世界中にいること。

“戦争被爆国”としての日本においては、戦時下で、軍国主義/差別主義の中で更に更にマイノリティとして虐げられた人々が、植民地支配/強制連行による被害者や、捕虜として収容されていた人々が、沢山、犠牲になっているし、その後も苦しみ続けている。日本/政府による迫害と差別に晒されている。その存在が、事実が、歴史が、蔑ろにされ続けている。

原爆/原水爆の犠牲者が、被害者が、いまも、世界で、さまざまな場所で、苦しみ続けていること。その歴史について。

それらを踏みにじるような言葉も、それらについて誤った認識を与える言葉も、Twitter上では多く(差別主義者/ネトウヨ/極右なども、バービーという作品そのものとそこにあるフェミニズムや多様性に対する一方的な揶揄/叩きや、韓国へのデマ/ヘイトや、他の悲惨な歴史や事件を更にミームにして茶化し出すという……醜悪な最低最悪な行いをぶち撒けながら、この抗議タグをTwitter上で利用してきていることもあり、)かなり蔓延してきてるようなので。

Twitterで今回自分がRTさせて頂いた……さまざまな方々が紹介していた記事やアーカイブ/今までTwitter上で自分がRTしてきたり引用してきたりした記事なども、自分用と兼ねて、いくつか、改めて、此方にも引用してみます。

また、再度、強調したいのですが、

日本は、今なお、戦争責任/加害の歴史に向き合おうとしない。戦争の責任と記録と歴史を忘却し、捻じ曲げようとする歴史修正主義が、まさにいま、どんどん勢いを増し続けている現状。核廃絶について背を向けるばかりか、核武装について“柔軟な議論”などとほざいて嬉々として語り出す連中が、差別主義者の糞どもが、万年与党であること。

そこを無視することこそ、恐ろしいことで、忘れてはならないこと。(これもほんと繰り返しだが、この現状だからこそ、戦争/核を軽視しないための抗議の責任があること、強調したい)

・日本だけではない、被爆国

「核兵器を開発するためには実験が必要です。1945年、アメリカのニューメキシコ州で世界で初めての核実験が行われてから、これまで2,050回以上の核実験が行われきました。

アメリカはネバダ砂漠や太平洋でロシアはカザフスタンや北極海で、イギリスはオーストラリアや太平洋の島国で、フランスはアルジェリアや南太平洋の仏領ポリネシア・タヒチで中国は新疆ウイグル自治区で実施しました。ワシントンやモスクワなどの大都市から遠く離れ、多くの場合は植民地や先住民族の暮らしている土地でした。(川崎 哲「核兵器はなくせる」、岩波ジュニア新書、2018)」

・Hiroshima and Nagasaki: A Multilingual Bibliography

「ABOUT US: The Aim of Our Project

In 2014, a year before the 70th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, we started our survey and research into the multilingual publication of atomic bomb literature. Our goal is to make a comprehensive survey into the process of worldwide acknowledgment of Hiroshima and Nagasaki for 70 years.」

・外国人戦争犠牲者追悼核廃絶人類不戦碑

「この戦争の末期、長崎では数次にわたる米軍の空襲、潜水艦攻撃、そして八月九日の原爆 によって七万余の日本人、数千の朝鮮人、中国人労働者、華僑、留学生、連合軍捕虜(イギ リス、アメリカ、オーストラリア、オランダ、インドネシア等)が犠牲となった。

特に浦上刑務所のあった隣接する丘では、三十二名の中国人、十三名の朝鮮人が、日本人 受刑者とともに爆死し、また香焼や幸町の捕虜収容所では、被爆前に病気や事故などによ って数百名の連合軍兵士が死亡した」

「碑の建立に力を注いだのは、戦時中に収容所の職員だった田島治太夫さん(九九年死去)。一緒に運動した鎌田信子さん(72)は「日本人だけでなく、多くの外国人が犠牲になったことを知ってもらいたい」と語る。」(2005/07/15 掲載記事)

・被爆2世、女性として直面した複合差別 ――「韓国のヒロシマ」陜川から

「2023年2月7日、被爆者の援護を定めた法の対象外となっているのは不当だとして、被爆2世が国を訴えていた裁判の判決が広島地裁で言い渡された。「不当な差別とは評価できない」などとして、原告の訴えは棄却された。被爆2世に対しては、厚生労働省が定めた要綱に基づく健康診断が実施されているものの、がん検診はそこに含まれず、各種手当の交付なども受けられない。」

「原爆被害に加え、それ以前からの植民地支配に翻弄されてきた韓国人被爆者の次世代も、「線引きの外側」に置かれ、公的な支えを受けられずに生きてきた。」

・80歳を過ぎて語り始めた被爆体験――福島へ手渡したい思いとは

「切明さんの話は、「あの日」から始まるのではなく、軍都「廣島」の話から始まる。

「広島は今、平和を守ることや、核兵器廃絶を掲げていますが、77年前までは軍国主義の街でした」

切明さんが国民学校2年生の時、満州事変が起きる。広島城の周辺には陸軍の師団が置かれており、宇品港は中国大陸や、その後の東南アジアの国々侵略のための出発港だった。」

・「存在しない」とされた残留放射線、内部被ばくの被害を認めない政府

「こうした政府の態度の根底にあるのは、残留放射線による内部被ばくの否定だ。放射性物質を体内に取り込む危険性から目を背ける、その姿勢の源流を知るためには、日米の歴史を紐解く必要がある。

『原水爆時代〈上〉―現代史の証言』(今堀誠二)や 『核の戦後史:Q&Aで学ぶ原爆・原発・被ばくの真実』(木村朗、高橋博子)でも示されているが、原爆投下から1ヵ月後、マンハッタン計画の副責任者であるトーマス・ファーレル氏は、下記のような声明を発表したとされる。

「広島・長崎では、死ぬべきものは死んでしまい、9月上旬において、原爆放射能の余燼ために苦しんでいる者は皆無だ」

残留放射能が存在しないとした理由について記者からの質問を受け、ファーレル氏は「相当の高度で爆発させた」ことを挙げていた。

なぜこうした声明を出すに至ったのか。『核の戦後史』の他、『封印されたヒロシマ・ナガサキ』などの著者でもある奈良大学の高橋博子教授は、占領を円滑に進める必要がある米国側の意図を指摘する。

「声明には、原爆投下が国際法違反であることを否定し、広島を取材した連合国軍記者による報道を打ち消す狙いがあったと思われます」 」

「 「日本政府は核兵器の残酷さや非人道性を訴えるどころか、その“威力”を重視し、原爆攻撃をした米国と一緒になって、核兵器の有効性を世界に向けて訴えてきたといえます。核の“パワー”の肯定的イメージを拡散してきた、世界に対する責任は重いと思います」 」

・«さもしいといって下さいますな» 福田須磨子さんの思い 原爆を背負って(30)

「 《何も彼(か)も いやになりました 原子野に屹立(きつりつ)する巨大な平和像 それはいい それはいいけど そのお金で何とかならなかったかしら “石の像は食えぬし腹の足しにならぬ” さもしいといって下さいますな 原爆後十年をぎりぎりに生きる 被災者の偽らぬ心境です》

1955年8月、被爆詩人・福田須磨子さん=74年に52歳で死去=が詠んだ詩「ひとりごと」です。須磨子さんは23歳のとき、爆心地から1・8キロ地点で被爆。高熱や脱毛など後遺症に苦しみ、紅斑症にもかかります。身体的、精神的苦痛と生活苦にさいなまれる日々…。3千万円の巨費を投じて造られた平和祈念像を見て、この詩を詠みました。」

・問われる空襲被害者の戦後補償

この記事は2020年放送のNHKスペシャル「忘れられた戦後補償」を下地にした2021年放送のクローズアップ現代の記事です。もとのNHKスペシャルを記事化したページは……もう削除されてしまい、この別番組の記事しか残っていない状況です。

被爆被害とは違った話なのですが、日本が戦後も、ずっと、いかに、国内外問わず、戦争責任に向き合っていない国であるか。民間人/市民を切り捨て、権力者/軍部を優遇してきたか。それがわかりやすい記事のひとつとして、引用します。

以下はNHKスペシャルの特集記事から当時引用した文面です。

「大将経験者の遺族には、戦犯であっても、兵の6.5倍の補償を実施。閣僚経験者に対しては、現在の貨幣価値で年1000万円前後が支払われていた。その一方で、旧植民地出身の将兵は、恩給の対象から外��れた。」

「国家が総動員体制で遂行し、破滅への道をたどった日本の戦争。犠牲となった民間人は80万人。戦後、国家補償を求めた民間被害者の訴えは一貫して退けられてきた。」

「ドイツやイタリアと違い、軍と民の格差が時代とともに拡大していった日本の戦後補償」

(しかしNHKの戦争責任を問う特集関係の読みやすいWEB記事や記録は……数年しか残さない、消されてしまうし。オンデマンド配信に全て入る訳ではないようだしで。戦争の真実シリーズの731部隊の特集の書籍化は何年も延期が続き、今年やっと……出版されそう……?である現状(何かしらの検閲を受けていないかが、不安である)、本当に不気味で、最悪だ)

14 notes

·

View notes

Text

柬埔寨 黑幫害人,亦能「救人」?柬埔寨人口販運案凸顯媒體為黑幫洗白亂象 TZ娛樂城

柬埔寨 黑幫害人,亦能「救人」?柬埔寨人口販運案凸顯媒體為黑幫洗白亂象 TZ娛樂城

國人赴柬埔寨工作遭詐騙,台、泰警方聯手在泰國曼谷機場救出九名台灣人,檢方訊後發現其中一名何姓男子(中,著灰衣)是人蛇集團成員,向法院聲請羈押。…

View On WordPress

#539#539玩法#539開獎#539預測#539心態#539樂透堂#現金版娛樂城#百家樂#TZ娛樂城#TZ娛樂城評價#TZ娛樂城ptt#TZ娛樂城出金#六合彩#世界杯#九州現金版#九州現金板#信用球版

0 notes

Text

無題

年末に彼女とユリイカを観た。俺は2回目だった。2人兄妹で九州ネイティヴの彼女にも観てもらいたかった。半ば放心状態の彼女と劇場を出て、近くのはま寿司に入って、何か喋ると泣きそうだという彼女とぽつぽつ感想を話し合った。あの兄のアセスメントをどう見立てているか、と訊かれたから、自分のトラウマと折り合うために、不条理を道理にしたかったんだと思う、とこたえた。後ろのボックス席の大学生がうるさかった。彼女は静かにうなずきながら、勉強になる映画だった、といった。トラウマから立ち直っていこうとする人の姿を、三者三様で真摯に描いていたから、と。

*

正月は彼女の実家に帰って、義父の運転でユリイカのロケ地だった阿蘇の草千里と中岳の火口に連れてってもらった。美しい風景だった。冬枯れした草原が黄金色に光っていて、スクリーンで観た色に限りなく近いようだった。冬に行ってよかった。金色の野っすね、と俺がいったら、義父が、ナウシカやね、と笑った。火口付近は猛然と白煙を上げていて、到着してすぐは立ち入りが規制されていたけれど、程なく解除されて無事に見学することができた。太宰府で大吉を引いた義父のもたらした僥倖だった。スピード狂の義父は、車間を保って法定速度を順守している車たちに毒づきながら、快調に愛車を転がしていく。自損事故で長男を喪っているのに、と口にはしないまでも思う。車内には義母の好きなLDH系のアーティストの曲が終始流れていた。熊本地震の影響か、脱落して痘痕みたいになった山肌が何箇所も見えた。途中、数鹿流(すがる)崩れといって、大規模な山崩れの起きた遺構にも立ち寄った。東海大の学生が巻き込まれて……、ときいて、俺も当時の報道を思い出した。崖の途中に引っかかった路面やガードレールがそのまま遺されている。すぐ脇には再建された阿蘇大橋が架かっていて、真新しいコンクリートが光っていた。破壊と再生の風景だった、ここもまた。

*

もう1日休みがあったから、彼女とレンタカー借りて海ノ中道に行った。車内ではジム・オルークやアルバート・アイラーを流した。陽が沈む前にと急いて急いて、��ぐ向こうに海の気配を感じるのにどこまでも切れず伸びている松原を恨みながら海岸沿いの道路を駆け抜けて、ようやく辿り着いた浜辺はまさしくゴールデンタイムで、ハングル文字の書かれたペットボトルや半壊した冷蔵庫が漂着していた。世界の終わりによく渚の風景が描かれるのも頷けた。ぼろぼろになった海鳥がはらわたを晒して事切れていた。晒す、という字は西日と書くんだね。写真もたくさん撮った。現像が楽しみ。良い旅だった。巡礼の旅だった。いつか義兄が亡くなった現場にも同行させてほしい、と彼女に伝えた。

32 notes

·

View notes

Text

蔡英文秘史 家史

先祖告誡我們——

瞭解一個人,必先瞭解其家史、身世,瞭解基因密碼與基因病變。

蔡

姓乃黃帝之後,源出於姬姓。

蔡姓始祖,可追溯到周朝時的蔡叔度。鄭樵《通志·氏族略·以國為氏》載:「蔡氏,文王第五子蔡叔度之國也。自昭侯以下,春秋後相承二十六世,為楚所滅,子孫以國為氏。」蔡叔度,周初「三監」之一,周文王之第五子,為周武王之弟。武王克商之後,叔度受封於蔡(今河南上蔡縣),為蔡國國君,史稱「蔡叔」。武王讓蔡叔與管叔、霍叔三人共同監管武庚(商紂王之子),教治殷民,稱為「三監」。武王去世,周成王年幼繼位,由周公旦臨朝攝政,蔡叔與管叔等不服,聯合武庚一起叛亂,被周公平定後,蔡叔被放逐。以後,周成王又封蔡叔之子胡於蔡。蔡國立國約600年,西元前447年被楚國所滅,蔡國遺民仍以國為姓。

據史書記載,蔡氏得姓於蔡國,發展於濟陽,故蔡姓族人大都以「濟陽」為「郡望」或「堂號」,以志家世根源。

濟陽蔡氏最初是指居於陳留考城縣的蔡氏家族。濟陽郡始設於晉代,西晉惠帝時,將陳留郡一部分劃出設置濟陽國,後改為郡,治所在濟陽,領濟陽、考城諸縣,轄區相當於今河南蘭考、民權一帶。西晉永嘉之亂,漢人南遷,蔡氏族人亦隨之遷居江南、江東。隋唐之後,蔡姓在南北各地都有發展,而在東南沿海一帶尤盛,因此至今仍有「陳林王鄭蔡,天下占一半」的俗諺。

據莆田東沙《蔡氏族譜》和仙遊楓亭譜(蔡襄族譜)記載,蔡用元乃蔡氏入閩始祖,時在唐代。自蔡用元至蔡襄共六代。蔡襄乃北宋慶曆名臣,為官清正,政績卓著,擔任泉州太守時主持建造洛陽橋,名揚天下。在泉州,「青陽衍派」堂號的故事,更是蔡氏族人幾乎家喻戶曉的。在晉江青陽蔡氏祠堂的正廳,有這樣一副對聯,上聯是「裔出周代,肇基唐代,官封宋代,長綿百代振家聲」,下聯是「脈映濟陽,支分莆陽,派衍青陽,好就三陽開泰運」。這副對聯概括說明了青陽蔡姓的源流和發展。溯本追源,青陽蔡氏根在濟陽,後又傳衍到福建莆陽,再由莆陽遷居青陽,故稱「濟陽——莆陽——青陽,三陽開泰」。

明崇禎年間,已有蔡鳴震自金門遷入澎湖。鄭成功率軍收復臺灣時隨之入臺的有不少蔡姓人,泉州、晉江、石獅許多蔡氏留在雲林、屏東等地墾植。明永歷年間,金門人蔡相將、蔡道賓兄弟等由金門遷居到澎湖。清康熙年間,又有南安人蔡為謝、蔡廷、蔡構等入臺開墾。經過400多年繁衍,如今臺北市區、臺北金山鄉、萬裏鄉、基隆市一帶,蔡氏蔚為望族。

蔡姓在臺灣繁衍發展,幾乎遍及臺灣全島各地。從南到北,從東到西,蔡姓的子孫隨處可見。據臺灣有關方面統計,臺灣的姓氏有1000多個,蔡姓名列臺灣百家姓中第8位,人口超過100萬。

蔡英文的祖上蔡攀龍(1738—1798),是大清一位大名鼎鼎的虎將,當年就是他率部一舉平定臺灣叛亂、收復了臺灣,保持了大清領土完整,受到乾隆皇帝親筆詔書嘉獎,榮獲一等功臣。

◎乾隆皇帝欽賜蔡攀龍「健勇巴圖魯」的名號

蔡攀龍本是貧苦出生,年少時以捕魚為生,因力氣頗大,被一老翁看上,覺得此人大有可為,便將自己的女兒許配給蔡攀龍為妻,並建議其從軍。他憑藉著自己的一身力氣參軍入伍,給自己拼一個美好的前程。聽從了岳丈的建議,蔡攀龍決定從軍。

行伍後,蔡攀龍很快就立下了戰功,並被提拔為廈門提標千總,分訊玉州。當時的廈門,海盜猖獗,時時侵擾中國東南沿海領域,身為千總的蔡攀龍假扮成商人,待海盜想要對商船搶劫之時,一舉將海盜捕獲。因為此事,蔡攀龍又被升為廈門守備。

此後,蔡攀龍步步高升,乾隆四十七年升為閔安左營守備,第二年的八月份又擔任金門鎮中軍左營遊擊,四十九年又被凋為澎湖右營遊擊。

乾隆五十一年十一月二十七日,林爽文率領義軍攻佔了彰化縣城,莊大田則從臺灣的南部發動起義,迅速攻佔了鳳山,這讓全臺灣都為之震動。

臺灣坊間傳言,駐臺的清軍準備放棄府城退守到安平,一時之間,府城從上到下人心惶惶。就在臺灣民眾因為林爽文起義而惴惴不安時,蔡攀龍奉福建巡撫徐嗣的命令率領700水師趕到了府城,雖然人並不多,但是援軍的到來暫時穩定住了臺灣府城的人心。

乾隆五十二年二月二十二日,蔡攀龍在收復鳳山的作戰中表現英勇,但是很不幸,總兵郝壯猷在鳳山受到了義軍的伏擊,軍隊被迫退回府城。

三月二十七日,林爽文和莊大田的義軍妄圖趁勢圍攻府城。蔡攀龍奉水師提督常青的命令固守府城近郊的桶盤棧,保護了府城周邊的安全。蔡攀龍由於在鳳山以及府城戰役中優秀的表現,被連升兩級,擔任臺灣北路協副領一職。

林爽文起義被鎮壓之後,蔡攀龍因為赫赫戰功被提升為海壇鎮總兵,不久又改任臺灣鎮總兵,後來還曾擔任過福建陸路提督。乾隆皇帝欽賜蔡攀龍「健勇巴圖魯」的名號,請畫師在紫光閣為其畫像,用來嘉獎蔡攀龍在平定臺灣所立下的戰功。當年那個貧苦的少年,變成了威風凜凜的總兵。

嘉慶三年,蔡攀龍在金門去世,後人將蔡攀龍的屍骨安葬在了金門徑林。蔡氏的後人也將蔡攀龍奉為入臺之後的第一先祖。

3 notes

·

View notes

Text

2023年が終わるらしい

2023年のはじまりは、3月から転職も決まっていたし、持病の悪化による日常生活への不安もあったので、2月いっぱいまで休職した。

療養もかねて尾道に一週間滞在したが、出発の日に地元が大雪ですっころび、カメラのレンズを破壊するという暗黒の始まりを告げるなど、つらいことがたくさんあった。

2月も、結局、休養することがないまま、次の職の仕事をずっとしていた。どこかで休みたいと思いながら、全く休めないまま、2023年が終わりそうだ。

意外だったのは、誰の力も金銭的援助も借りずに十年近くひとりでやってきたこと、というのは、なんだかんだ「使える」ということだった。通用するんだ、これが。というおどろきは大きかった。手応えがあったとか、結果が出たとか、そういう意味ではなく、するっと不安なくやっていける。いままでやってきた、他人の顔色をうかがい、他人の動作に合わせて平均的に働くというのとは違った。積んできたものが、無駄にならない機会に巡り会えてよかったと思う。

休みたいと思いながら、休めないでここまで来たし、年始の休みも8日まであるけど、いろいろと休めないことが多い。雇用契約のある労働は休みだが、個人的な仕事はいくらでもあるし、なんなら山積みになっている。九日間で終わるのだろうか…と思いながら一日目をもう半日終えてしまった。(2024年のしいたけ占いには、おまえはだいたい気づいたら働きまくっていて休んでない、みたいなことが書かれていてちょっと悲しかった)

毎年毎年、何を年間のまとめに書いていただろうかと思うわけで、今年も悩んでいるわけだが、全然答えが出ない。とりあえず、読んだ本とか作った本をまとめていたような気がするから、それをやる。

★作った本★

1月

『山梔の處女たち』

pixivのいつだったかの百合文芸で佳作をもらったオメガバース百合「首輪とロマンス」、恋愛/性愛から離れたところで手を取り合う少女たちの魔法学園小説「魔女の選択」収録の短編集。Kindle版は、いつだったかのKino-Kuni文学賞で大賞をもらった滅び行く漁村の女二人の物語「迎え火」も収録している。

5月

『けも���と船乗り』

現代物、というか、現実世界の不均衡や理不尽に焦点を当てたものがたりを多く書いてきたな、という自覚もあり、あと「幻想文学はもう書かないんですか」とたくさん声をかけてもらったりもしたので、ひさしぶりに幻想文学らしい幻想文学を。

全ての船を沈めてしまうけものが棲むという「島」を望む岬でまちのひとたちにこれまた「けもの」と呼ばれている存在が、船乗りを拾って海へこぎ出そうとするお話。

『ヤールルカ』

写真家の女の短い物語。撮ること/撮られることの暴力を考えているので、そのこととかを中心に、これは短い物語だったが、もう少し長く書けたらいいなと思ってちょっとずつ書いてる。ひとつ、暴力的な経験を「してしまった」ので、それも書けるか…とすごくいやな気持ちになりながら思っており、だが、これは書くことでしか報復も抗議もできないという思いがあるので、この物語とは2024年以降きちんと向き合いたいと思う。

9月

『ゆけ、この広い広い大通りを』

日々詩編集室から出た本。二児の子持ちの専業主婦・バイクと音楽がすきなトランスの女性・都会で働けなくなったフェミニスト、三人の同級生が「地元」でささやかな試みをするお話。

「ちがいのある人がともに過ごせる共有地をつくる」をコンセプトにしている団体を母体にもつ出版社から出る本だったので、いろいろ考えたし、思っていた以上にいままで読んでくれていたひと以外のひとに受け取ってもらえてよかった。自分が持つ切実な課題とかもたくさん載せた物語だったので、ベストをつくしたし、2023年のベストだと思う。この物語に全力をつくしていたので、2023年は、ヨモツヘグイニナでは大きめの物語は作らなかった。

この本は、ヨモツヘグイニナの通販の他に、本屋lighthouseさんとか、シカクさんとか、mychairbooksさんとか、日々詩編集室とかでも買えるので、お気に入りの書店さんで買ってもらえるとうれしい。

『いづくにか、遠き道より』

再録短編集。たくさんたまっていたのでつくった。2014年に書いた小説とかをおそるおそる読み返したら、思っていた以上に「小説」だったのでほっとした。

11月

『アルバトロスの語りの果てへ』

売れない作家のノイと、そのパートナーで人気役者のターが、アルバトロスの繁殖ボランティアに参加するお話。

物語を自分自身が語るとき、そこには当然自分も含まれている物語のこともあるし、そうでないこともある。だけど、埒外にあっても内にあっても、ひとは、語ったり語られたりせずとも、勝手に他者に物語を見いだし、それを消費してゆく構造がある。『山梔の處女』収録の「魔女の選択」によく似た内面を持つ物語だと思うが、他者のふるまいや言動に「物語」を見いだすとき、「なにを見ているか」に自覚的になりたいよね…というようなことを考えながら書いていた。

12月

『浜辺の村の大みそか』

日々詩編集室で出た小さい本。『浜辺の村でだれかと暮らせば』の番外編みたいなやつ。いまから日和と八尋がやったような大晦日をわたしも過ごします。

★読んだ本とか観た映画そのほか★

色々読んだけど、印象深かったものについて。

『銀河英雄伝説』全巻

銀英伝のコンセプトバーやカフェにいくので読んだ。相変わらずめちゃくちゃおもしろい。

『豊穣の海』全4巻

来年参加する八束さんのアンソロジー父親の死体を棄てに行くやつの資料(?)イメージをつかむのに読んだ。今西が金閣寺のように燃えて、それを本多が眺めている(『暁の寺』)がよかった。あと、大人になって読み返してみると松枝清顕……「全部おまえが悪いじゃん!」ってなるのがおもしろかった。勲に対しては共感するところも多かったし、あいかわらず『天人五衰』が一番好き。

『雨の島』

今年の1月1日に読み終えてた。呉明益の本、『歩道橋の魔術師』も読みたいんだけど、未訳のチョウチョのなんとか…?が読みたい。

『苦海浄土』

ネイチャーライティングをやろうとすると必ず出てくる石牟礼道子、の代表作。水俣へ3月と10月といくことになったし、石牟礼道子を筆頭に水俣関係の本をとてもたくさん読めた一年だった。とてもよかった。来年は『水俣病を旅する』『苦海浄土』(全3巻)を読みたい。

『アフターヘブン』

八束さんの本。めちゃくちゃよかった。

『フィリックス・エヴァー・アフター』

すっごくおもしろくて、何度でも読み返したい!

『鋼鉄紅女』

最高だった……「地獄へようこそ……」って武則天が宣言したところから、もう一気に読んだ。家父長制と、男女の二人の「ペア」というかたちに反旗を翻す最高のSF小説。

『私と夫と夫の彼氏』

2023年で読んだ中で、一番一番おもしろかった漫画!11巻が待ち遠しい!

『琥珀の夢で酔いましょう』

この漫画もめっちゃおもしろかった~!

『父の時代、私の時代』

堀内誠一の自伝的エッセイ。「ウッチェロ!!!!!!!」澁澤龍彦・瀬田貞二との思い出を添えて。めちゃくちゃ古本価格高騰していたので文庫で出してくれてありがとう!

『ガザに地下鉄が走る日』

ずっと読みたかったけど、なかなか読めずにいて(岡真理さんの本は『記憶/物語』を2020年に読み、もう一度これも今年再読した)やっと読む。見過ごしてしまわないように、何が出来るかを考え続け、アクションを取る、できることをやるしかないんだけど、「人間が人間として生活するということ」が、誰にでもある世界にたどり着きたい。

本だと、吉田育未さんの翻訳作品を井上彼方さん/紅坂紫さん編集の『結晶するプリズム』で知り、『聖なる証』『星のせいにして』を読む。めちゃくちゃおもしろかった!年越し読書本は『イエルバブエナ』。「このひとが翻訳している本ならぜったいおもしろい!」という翻訳者さんに出会えたのがうれしかった。

映画もいろいろみたけどとくに『バービー』『his』『ゲゲゲの謎 鬼太郎誕生』がよかったな~。結局体力がなくて窓際のトットちゃんを見に行けなかったのがちょっとさみしい。

さいたま文学館で開催されていた澁澤龍彦の展示にはいけた。パンケーキも食べた。

12/24にITOプロジェクトの『高丘親王航海記』を見に行く。それについてのくわしいことは静かなインターネットに書いた。

★旅行★

「今年はいろんなところへ行ったんじゃないですか?」と言われたけど実はあんまり行ってなかったりする(さみしい)

1月 尾道 ライターズインレジデンス尾道でまたみはらし亭に滞在する。だいたい伊勢うどん食べてた。

3月 水俣 はじめて水俣へ。というか九州自体がはじめて。いろんなひとに出会い、いろんなことを学び、いろんなおいしいものを食べた。『常世の船を漕ぎて』を水俣病歴史考証館で買った。

5月 東京 行ったという記憶しかない。なにしたっけ…?なにもしてないのか…もしかして…。

9月 大阪 銀英伝のバー「海鷲」へ行く。ロイエンタールの透けてる板を買った。文フリ大阪も行った。

10月 東京 銀英伝のカフェ「イゼルローンフォートレス」へ行く。かおりさんと会う。ながいことSNS上ではお付き合いがあるのに生身で会うのは初めてで、だけど「すっぱいものきらいだもんね」とか長年付き合ってきた人間同士の会話ができてとてもおもしろかった。次の日は吉祥寺や多磨へいき、緑色のインコとオナガを見る。

水俣 ふたたび水俣へ。熊本市内も立ち寄ったが、土砂降りだったので熊本大学と、橙書店へ行く。島尾ミホと石牟礼道子の対談集というめちゃつよBOOKを買った!めちゃくちゃ楽しかった。

11月 文フリ東京。ヒマラヤ鍋を食べる。次の日は埼玉文学館へ。武蔵野うどんに衝撃を受ける。

★来年の予定とか★

1月14日に文フリ京都。辰年なので澁澤龍彦のコラージュみたいな『兎島にて』という本をだします。こういう物語で「兎」って単語がでると、誰か特定の人をみんな思い浮かべると思うんですけど、その特定の人は卯年のわたしです。他の誰でもありません。

3月までに出さないといけない原稿がめっちゃいっぱいあるので頑張ってます。

オープンにしてるのは八束さんの家父長制アンソロだけだけど、そのほかもまた媒体に載るなどしたらお知らせします。

やりたいことは、三宅島・舳倉島・天売島、この三つのどれかの島にいきたい!2023年は労働が忙しすぎてぜんぜん鳥写に行くことがなかった(かなしい)一年になっちゃったから、2024年はちゃんと鳥写したいです。

あと、日々詩編集室から『ゆけ、この広い広い大通りを』もでたことだし、もうちょっと小説を書いて発表する幅みたいなものをひろげたいかなと思っている。つらいことがたくさんありすぎたから、アンソロは主催も参加もいやだったけど、そういうのとか……あと、書いたらお金がもらえるタイプの原稿とかも、書ける媒体があるのなら書いていこうかと思っている。

これはずっとそうなんだけど、賃労働をしながらほかにわたしの体力で「できる」ことが「小説を書く」ことしかなかったので……。タイミングや機会があれば、頑張ってみようと思っている。

6 notes

·

View notes

Photo

金鵄(きんし)と八咫烏(やたがらす) 神武東征の神蹟のひとつ「筑紫岡田宮」ともされる岡田宮拝殿前参道両脇に金鵄と八咫烏の像があります 「金色の霊鵄が神武天皇の弓に止まり長髄彦の軍兵たちの目をくらませ勝利した」という日本建国に向けた神武東征の象徴的なシーンに登場する金鵄です 日本書紀に登場し、古事記ではこの記述はありません 一方八咫烏は日本サッカー協会のエンブレムとして、三本足のカラスとして熊野社を中心に目にするので有名かもしれません 金鵄と八咫烏は同一か別の存在かははっきりしませんが、日本建国に関わった霊鳥で賀茂氏のことともいわれています 金鵄と八咫烏はともに京の賀茂社(現在の上賀茂神社、下鴨神社)の賀茂建角身命の化身とされ「金鵄八咫烏」として祀られています 八咫烏はともかく、金鵄の像を見られる神社は多くないような気がするので貴重かもしれません 日本建国を導いた霊鳥に岡田宮を参られてみてはいかがでしょうか #岡田宮 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ 岡田宮(おかだぐう) 鎮座地: 福岡県北九州市八幡西区岡田町1-1 主祭神:神日本磐余彦命(神武天皇) 社格:村社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ #神社 #神社巡り #神社好きな人と繋がりたい #recotrip #見開き御朱印#限定御朱印#カラフル御朱印#神社建築#神社仏閣 #パワースポット #北九州市 #神武天皇 #神武神蹟 #古事記 #日本書紀 #金鵄 #八咫烏 #神社巡拝家 (岡田宮) https://www.instagram.com/p/CmB_dU5vswd/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#岡田宮#神社#神社巡り#神社好きな人と繋がりたい#recotrip#見開き御朱印#限定御朱印#カラフル御朱印#神社建築#神社仏閣#パワースポット#北九州市#神武天皇#神武神蹟#古事記#日本書紀#金鵄#八咫烏#神社巡拝家

22 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】宝永五年(1708)二月三日:曽根崎新地に茶屋株等許可(大阪市史編纂所「今日は何の日)

曽根崎新地は、宝永五年(一七〇八)に蜆川沿の西成郡曽根崎村の地内を開発して成立した。同年二月の町触によって、地代銀の永久免除・十五年間の無役・茶屋株や風呂屋株など諸株所持を認めるという前提のもと入札者を募り、高金額を提示した者が落札する、という方法が採られた。開発後、新地は天満組に編入され、さらに三町に町割りされ、各町に町年寄が置かれた。落札者には町触通り、茶屋株などの所持が認められるとともに、「株付屋敷」も下された。茶屋では一株につき二人の茶立女を置くことが許可されたが、現実には遊女としての営業が中心であった。いわゆる「新地」が、遊里(遊所・遊廓)の代名詞として用いられたのは、このためである。

西高津新地は、享保十八年(一七三三)に西高津村のうち、紀州街道沿の長町以東のニ―七石余の畑地を開発して成立した。谷町二丁目の福島屋市郎右衛門と立売堀三丁目の備前屋善兵衛の両名が、「新町屋」の建設を幕府に願い出て、許可を得たのち開発に着手した。そのとき両町人は西高津村から地所を買い請けている。開発後の地所は、町人の「請地」とされ、翌十九年九月に新地の繁昌や開発者の助成のため、茶屋株三二株が与えられている。延享二年(一七四五)正月には、大坂代官支配から大坂町奉行所支配となり、南組に編入されている。そのとき、新地は九町に町割りされ、各町に町年寄が置かれた。ただし大坂三郷へ編入されても、年貢負担は継続され、さらに町役も他町並に納めるという両役負担となっている。

この二つの新地開発を請け負ったのは町人であり、その点で「町人請負新地」と呼ぶことができる。だが、開発の契機に注目してみると、曽根崎新地は大坂町奉行所の町触、つまり幕府の意向が開発の契機となっており、一方、西高津新地では町人が開発を出願している。その点で二つの新地を区別することができる(松永友和)。「新地開発をめぐる幕府政策と訴願運動-難波新地の開発を中心に-」関西大学史学・地理学会『史泉 巻108』2008より。

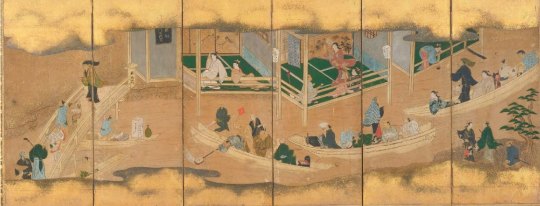

(写真)「浪華曾根崎図屏風」1700代(大阪歴史博物館蔵)舟遊び図。

図中央に曾根崎川(蜆川)が流れ、舟遊びに興じる人々が描かれています。左には『曾根崎心中』お初・徳兵衛の道行きの舞台ともなった梅田橋が架かり、橋の下には鰻の蒲焼・酒を売る舟も描かれています。曾根崎川南岸の堂島新地は元禄元年(1688)に開発され、北岸の曾根崎新地は宝永五年(1708)にできました。いずれも新地振興策として幕府から茶屋などの営業が認められ、茶屋や料亭が軒を連ねる遊所として賑わいました(水都大阪2009開催記念事業・企画展「水都大阪再発見」大阪市より)。

「浪華曾根崎図屏風」は六曲一双で、この舟遊びを主題とする左隻と、堂島新地の遊里風景を描いた右隻からなる。

2 notes

·

View notes