#兄ちゃん 本物 小心者 猛犬注意

Link

7時15分配信します

YouTube世界に一つのシルバーアート【gansilverart】

Robot Animation『兄ちゃん達は本物の小心者』

https://youtube.com/shorts/6q5YRZq2HFM?sub_confirmation=1

こりゃ〜ちびロボちゃん

一枚上手やわぁ〜

▽作品に関してはこちら

gansilverart gallery store

https://gansilverart.stores.jp

YouTube世界に一つのシルバーアート【gansilverart】

https://www.youtube.com/@gansilverart01?sub_confirmation=1

0 notes

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学一年// 一右雨円王音下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// ���哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆惧愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

5 notes

·

View notes

Text

光の庭

!Fire Emblem Heros fan fiction!

・カミュとプリシラの話。名も無き森の夢語りの続き。

・独自解釈・ネタバレ・異世界交流を含みます。カップリング要素一切皆無。

Image song:光の庭(D)

00.

ある時、美しい真白の城に美しい姫君が居た。美しい姫君は、一人の王子様に恋をしていた。幼い頃に、出会った異国の王子様。だが、王子様は黄金郷を探しに長い長い旅に出てしまった。姫君は戻って来ない王子を慈しみ、会いたいと願った。だが、彼女の前に現れたのは、美しい悪魔だった。悪魔は言った。

「お前の願いを叶えてやろう」と。

01.

たまに愚痴りたい時もある。とかつて、この世界には居ない部下のロベルトが言っていた。王だって、王子だって――たまに不満を漏らしたい時もある。

アスク城にある酒場で、レンスターの王子はミルクを飲んでいた。

「不思議な感覚だな」

目の前に居るレンスターの王子はそう言い、椅子に座りながら此方を見ていた。

「この世界に来てから、驚きの連続だと思った。セリスの父上と母上が一緒に居て、アレスの父上と…伯母上もこの世界に居る。最初は夢だと思っていたけど、頬をつねっても、夢じゃない――本当の世界なんだなって」

「リーフ王子は、どう思いますか?」

「でも…この世界に来ていない父上と母上が来たら――僕は、どんな気持ちでいけばいいんだろうって。それが不安なんだ。フィンやナンナも、僕に気を遣ってくれているけど、僕は王の器に立つのが相応しいのかどうか、悩んでいるんだ」

リーフは王の立場であるが、王の立場に相応しいかどうかは――自分自身でも分からないのだ。幼い頃に国を追われ、若き騎士と、異国の王女と共に各地を帝国軍から逃げるように転々として来た日々。とある村でエーヴェルと言う女性に救われ、村の人達と、家族のように過ごしてきた日々。その平穏な日常が、ずっと続けばいい。その平穏が――帝国軍の襲来と共に終わった時。

自分にも見覚えがある筈だ。幼い双子の王子と王女も、立場が災いし、暗い、孤独のような日々を送ってきた。王族の頂点に立つのも、王族に生まれるのも、碌な事が起きない。それがリーフ自身が理解している事であり――黒騎士カミュの悲しみでもあった。

「貴方は貴方の道を進めばいい」

だから、自分なりの言葉を贈る事が、精一杯の類でもあった。

「王族であっても、貴方は貴方の道を進めばいいのです。誰の言葉に惑わされなくたっていい、自分の、信じる道を突き進めばいい」

それが――自分自身の答えでもあり、嘗て――自分自身が下したつらい決断でもあった。だが、目の前の王子は、

「…何だか、あなたの言葉に、救われた気がするよ…有難う、カミュ将軍」

――救われた、か。

自分は、誰かの助けになれたのだろうか。酒場からの帰路についている最中、自分自身はその言葉に悩んでいた。

『…それでも、人は何処へ行くのでしょうか』

トルバドールの女性のプリシラから言われたその言葉は――確かに、彼の胸に響いた。人は、死んだら何処へ行く。

「…カミュ将軍、聞こえていますか?」

リーフの護衛騎士であるフィンから、ハッと我に返った自分は彼の方を見た。

「先程、リーフ様と何かお話しされていましたが…どうしましたか?」

「あ、ああ…少し、彼の悩みについて相談したりしていた」

「…そうですか、有難う御座います」

フィンからいきなり感謝され、こちらも理解がイマイチ分からなかった。何故、感謝されてしまうのだろうか。

「…私でも時、リーフ様のお力に、なれない時があるのですよ。自分自身では耐えきれない、立場故や、ナンナ様の事――そして、キュアン様とエスリン様の悩みを抱えているのですから…ですが、こちらに来てから打ち明けられる人が居て、嬉しかったと思うのですよ。だからこそ――」

「いえ、いい…此方こそ、感謝する」

自分自身でもどうすることも出来ない悩みは――リーフやフィンだけが抱えているのではない、エレブ大陸の杖使いのプリシラも心配していたと言うのなら、自分は結局。一人で悩みを抱えているのだな。と苦笑しながら。

02.

「光と闇、どちらが正しいかなんて私には分からないんですが、どちらも間違っている、どちらも正しいって言うのは、人其々なんだと思います」

モノクルをクイッと片手で正し、闇魔導の使い手である彼――カナスはそう述べた。カナスの自室の書斎は彼にとって、宝庫であろう。ナーガ神についての伝承、ギムレーに関してのレポート、ラーマン経典、正の女神アスタルテの本…探究者である彼は、異国の騎士である自分にそう述べた。

「貴方が出会ったあの闇に堕ちた暗黒皇帝ハーディン…でしたっけ、彼は元々、善良な騎士だったと聞きます。オルレアンの方々から慕われていて、草原の民達からは希望だったと聞きました…例えるなら、闇に堕ちてしまえば、後は奈落の底――私は、堕ちてしまった人達を知っています」

黒い牙の者達の事を、述べたいであろう。剣を振るう『白狼』のロイド、獰猛な凶器を振るい、戦場を大暴れする『狂犬』ライナス――彼らの事を言いたげであった。自分は「何も言わなくていい」と告げ、カナスは「有難う御座います」と申し訳無さそうに言った。

「…闇は、必ずしも負の一面、悪とは限らないと、私は思うのです。歴史に葬り去られた、真実。語られざる、英雄の物語――それは、貴方が経験していると自分自身が物語っているからこそ、歴史が証明している。そう、例えばマルス王子が」

光の英雄なら、貴方は闇の英雄でしょうか。

「…妙な例え方だな、しっくり来る」

「でしょう?」とカナスは人差し指を振った。彼が椅子に座っており、机には色々書物が積み重なっていた。「バレンシア大陸の歴史」「ギムレー経典」「アステルテ経典」「魔石と魔王」「神竜ナーガとメディウスについて」知識を欲する彼が、異界の書物を欲するのも無理はない。と我ながら思う。するとカナスは、ある一冊の本を本棚から出した。

「英雄王マルスの物語」

知識を欲する彼が、この英雄譚に興味を持つのは珍しい事だ。自分の悩み故の決断力であろうか。

「マルス王子が、皆から慕われている光の英雄ならば、貴方とハーディンは闇の英雄です。ですが、彼と貴方の闇は、断然に差があり――違うのです。暗黒皇帝と化したハーディンは、心の闇に、呑まれた英雄。そして貴方は――例えるのは少し難しいのですが、歴史の闇に葬り去られた、英雄でしょう」

ああ、納得した。あの時の自分は黒騎士ではなく、ただの旅の者であった。カミュではなく、シリウスと名乗っていた。

「史実なき戦い、影に隠れた者――闇に葬り去られた者は、私の世界でも居ます。ですが…光と闇は、バランスが成り立たなければ存在意義を見出す事が出来ない。そして、貴方は――何を見出したのでしょうか。何を――」「カミュしょーぐん!マークス様とミシェイル様が呼んでるの!」

自分とカナスが振り返ると、ピエリとラズワルドが自室のドアを開けて、自分を呼び出しに来たのだろう。ラズワルドが「だ、大事な話をされていたのですね…!」と申し訳無さそうな表情をしたが、自分は「いや、良い」と手を振った。

「では、この話はまた、後程で」

まるで自分らしくない。と言い聞かせながら――自室のドアを、閉めた。

「…行ってしまいましたか」

カナスは、飛び出して行ったカミュを見つめ、ふぅ…と疲れた息を吐き出す。やはり、自分はこの世界でも探求を求めすぎている悪い癖が出てしまったようだ。

「…後で、ピエリさんとラズワルドさんに、お菓子でも贈っておきましょうか」

申し訳ない事をしてしまった表情をしたラズワルドに、お詫びの礼の品を考えておきながら、カナスは一つ、気になる事を呟いた。

「…それに、まるで彼女について話したくない素振りを、していた気がしますね…」

03.

「彼の王は泥から生まれた」

アカネイアの大陸一の弓騎士は、そう答えたという。泥から生まれた――その例えは、何処から来たのだろうか。レベッカはそう思った。

それは前、あの自分でさえも畏怖する力を持つ暗黒皇帝と相対していた時の事だ。ジョルジュやカミュが、苦虫を噛んだ表情をしていたのを忘れられない。それに、プリシラも、カミュやマークスについて余所余所しい態度をつい最近していたのも切っ掛けである。あまり他人の過去に突っ込みたくない(エリウッドや彼の御子息の有り難い御忠告である)のだが、ジョルジュと話をするタイミングが偶然にも弓を射る練習の休憩時に出来てしまったのだから。

「…ハーディンは、元々はオレルアン王の王弟だ。しかし、兄より劣る弟と言うのが災いなのか、少し心に歪があった」

ゼフィールもそうだった。彼は優秀過ぎるが故に、父親から忌み嫌われていた。とエリウッド様の御子息であるロイ様もそう仰っていたわね。とレベッカは納得の表情を浮かべた。それと同時に、遣る瀬無い感情が浮かび上がった。

「だが、アカネイアも元々は、高貴な血で建てられた国じゃない、それと同時に――神に守られし王国でもなかった。三種の神器を竜の神殿から盗み、其れを統治して出来上がった王国だった」

「こっちも、竜と人に歪な亀裂が入っていたのね」

「…人間、そう簡単に上手くいくもんじゃないがな。俺だってアカネイアの傲慢な貴族が嫌いだった。ラング将軍やエイベル将軍も、俺は死ぬほど嫌いだったが、アカネイアの為に、と何処かで逃げていた。現実逃避をしていたのかもしれない」

「こっちも大変なのね。ロイ様から、可愛らしいギネヴィア姫様が美しく成長したって言うから…もし会える機会があったら、見てみたかったなぁ」

「そうか…此方もニーナ様と出会える機会があったら、宜しく頼む」

分かった、約束するわ。とにこやかに微笑んだのだが――ジョルジュは口を開き、重たく、ある事を語る。

「――俺も、何時かはああなるだろう。と何処かで諦めていた」

「いつかは、ああなる…?」

「アカネイアの血を引く民が、他国の者達を蔑み、愚かだと嘲笑い、奴隷階級の者同士を戦わせ、動物の様な目でしか見ない剣闘士達の闘技場を見世物の様に観戦し…俺はそれが嫌いだった。だが、俺では何とかならなかった。ニーナ様は、その現状を変えようと必死に頑張っていた。だから俺は彼女の手伝いをしようと考えていた。だが、俺では役不足だったと…グルニア軍と戦う時に、気付いてしまった」

「あ…ああー…黒騎士の、カミュ将軍の事かしら?」

「だが、彼でしかニーナ様の心を開く事しか出来なかったんだろうな。敵国の騎士と、我々の国の王女、相容れない関係なのに、出会ってしまった。出会わなければ良かったのか、出会ってしまったのは必然だったのだろうか。それは今の俺にとっては分からない事だった」

ジョルジュの疑問に、レベッカはある事を口にしようとしたが――開けなかった。

――ね���、それはもう、必然だった方が良かったのじゃないかしら。辛い事や、悲しい事、楽しい事があるけれども、出会わなければ、何かが産まれなかったんじゃないかしら。

ニニアンの事を思いながら、レベッカの拳は固く握りしめた。

04.

ニノは歌を歌っている。古い、エレブに伝わる歌である。まだ幼さが残っている魔導士の少女は、アスク城のバルコニーの冷たい夜風に吹かれながらも、用意されている椅子に座って歌を歌っていた。

それを遠回しに見ていたカミュとミシェイルは、暗夜第一王女カミラの臣下である竜騎士の少女から貰った(彼女曰く、日頃レオンやマークスと接していたからそのお礼らしい)暗夜王国産のワインをグラスに注ぐ。

「何処か、遠い国の歌のように見えた」

とカミュはそう述べた。歌は、竜と人の物語を準えた叙事詩のようであった。竜と契約した者と、美しい少女の物語。エレブ大陸に伝わる、悲しい物語でもあった。

「あの少女は、雪を義理の兄と一緒に見た事があるらしい…俺も、ろくに妹であるマリアに、其れらしい事が出来なかったな」

王の激務に追われ、妹のマリアと一緒に、遊んだり一緒にお出かけする事が出来なかったらしい。その王位が、自らの父を手をかけた代償だったとしても、マリアはミシェイルが大好きだった。大好きな兄を、慕っていたのだ。

「…私も、同じ気持ちだ」

敬愛する王の子であるユミナ様とユベロ様と、一緒に遊んだり笑ったり、泣いたりする事はごく僅かで、彼等に何か残す事が出来たのか――後悔した事もあった。

カミュはそう、述べていたがミシェイルに至っては

「貴様はバレンシアであのリゲルの王子と楽しく接していたのではないか」と答えたが、カミュは首を横に振った。

(貴様は本当に優しすぎるな。それが仇となる時があるのだがな――)

ミシェイルはそう思う。マリアから見たら自分は「優しい兄」だと思うのであろう。だが、自分はそう優しい兄ではない。妹のミネルバから見たら「父親殺しの自分勝手な兄」と認識された事もあった。

ニノが歌を歌い終わり、立ち上がる。バルコニーの玄関に優しい兄であるロイドとライナス、大事な人であるジャファルが居て、ニノは駆け寄ってロイドに抱きしめる。

(兄である俺が、何をしてやれたんだろうな)

ミシェイルは思い悩む――すると、カミュは笑って誤魔化した。

「だとすれば、貴方も私も同じ悩みを抱えていたのではないか。優しい兄と、王子と王女に仕える騎士が、何をやれたのだろうか」

「お前は悩んでいるのか?」

「ええ、自分は――優しすぎるのではないのか。と思い悩む事があるのです。少し、コンウォル家の令嬢と出かけた時に」

あのトルバドールの少女の事か。とミシェイルはすぐに分かった。彼女は厳格な兄と、彼に使える優しげな、柔らかな声音をした修道士の従者が居る。

「…カミュ」

「…何だ」

「――ドルーアに従った者同士、同じ悩みを抱えているが…貴様も俺も、『どうしようもない大人同士』また、飲む事があったら悩みを打ち明けようか?」

「…それは遠慮しておきます」

やはりこいつは騎士であるが故に優しすぎるな。とミシェイルはそう思いながらも、最後の一杯であるワインを飲み干した。

05.

戦場を駆ける漆黒の駿馬、まるで父上の様だと最初は、そんな感想を自分の心に抱いていた。

「…おい、貴様」

プリシラはゲストルームで暗夜王国のあのドジなメイドのフェリシアが淹れた紅茶を飲んでいる最中に、ある人物と出会った。プリシラは唇をハンカチで上手に拭き取り、後ろの方を振り返る。やはり、最近召喚されたばかりの――師子王エルトシャンの息子であり、セリスやリーフと共にユグドラルの解放戦争を戦った仲でもある…。

――黒騎士アレス。父親譲りの剣裁きをし、戦場にその名を轟かせている聖騎士だった。

「はい、何でしょうか」

自分がそう答えると、アレスは「丁度良かった、貴様に話がある」とソファに腰掛けた。ベルクトといい、ミシェイルといい、兄と同じ融通が利かない人達と何気に縁があるのだろうか。とそう思っていると、アレスは意外なことを口にする。

「…最近、カミュについて気にしているのだな」

「えっ」プリシラはティーカップを落としそうになったのだが、アレスは「いや、忘れてくれ」とそっけなく答えた。これでは話になっていないのでは。思い切って、プリシラが思い当たる部分を考え、アレスに対してある事実を口にする。

「…貴方のお父様を、思い出しちゃったの?」

無言。どうやら図星のようだ。だが、アレスは「ああ、そうだ」と答えを口にする。プリシラは「やっぱり、そうなんですね」とふふっと笑う。早速だから、彼もお茶に誘ってしまおう。と、隣に居たジョーカーに、紅茶を頼んだ。

「エルトシャン殿下と、カミュ将軍は無茶をし過ぎなんだと思います」

毎回、シグルドとミシェイルが彼等を抱えて私やセーラさんの所に駆けつけて杖の治療を受けてしまうんです。と口にする。

「父上が、シグルド…様と本当に親友だったのか」やはり彼は敵討ちのシグルドに対して敬語をつけるかどうか、まだ迷っているみたいだった。

「で、カミュがミシェイルに抱えられているのは…どんな関係なんだ?歴史書だと、ドルーア側に就いたマケドニアとグルニアの総帥だったと聞いているが」

「…どんな関係、ですか」

確か、その時カミュの事を話していたミシェイルは、友人と言うか、親友とは言い難い…所謂、共犯者?の様な態度をしていた。

「ええっと…一緒に戦った、戦友?」

上手く誤魔化しておく事にした。彼等に首を突っ込むと、余計事態が悪化してしまう。

「そうか」とアレスは納得した表情をした。

「正直、思う。俺はずっと復讐の事を考えていたが…実は、父上の背中を追っていただけだろうな。と今は思ってる」

プリシラは、何も口にしない。アレスの話を、ただ聞いているだけだ。

「…父上は、立派な騎士だったと、母上から聞かされていた。高潔で、誇り高く、優しい騎士だったと聞いていた。俺はそんな父上に憧れていた」

だが、父上が死んだ時は――全てが変わった。とアレスは何処か暗い表情で語る。

「…そうですか、誇り高い黒騎士さんでも、弱音を吐く事はあるんですね」とプリシラは、ちょっと皮肉を込めた言葉を吐き出した。

「騎士である彼等は、誰かを守る為に戦っているんです。貴方のお父様やシグルド殿下、セリス様に、エリウッド公…それに、カミュ将軍や、ミネルバ王女も、前線で戦っている。人はいつか死にます…ですが、その何かを、また次の誰かが受け継いでいるのでしょう」

アレスは「そうか」と口にすると、ソファを棚代わりにして置いているミストルティンを構える。

「…この剣は、父上が俺を見守っている証だったんだな」

プリシラは、そんな彼を見て――ゆっくりと微笑んだ。

「私も貴方も、似たような悩みを抱えているんですね。だったら、一緒にお話ししましょうか」

「んで、俺が弓兵に狙われている若を守る為に、颯爽と弓兵を背後から攻撃して、若を助けたんですよ!」

「成程…今度、ミカヤが狙われた時にはその戦法を組み込む事も考えてみるか」

「じゃあ弓兵はあたしに任せるね!マシューは魔導士をお願い!」

「いやいやいや、俺は若様命だからな!じゃあ魔導士はガイア、お前に任せるぜ!レベッカー、期待してるぜー」

「何で俺!?おい、アズ…ラズワルド、笑いを堪えるな!」

ハハハ…と、食堂で弾んでいるマシュー達の姿を見て、ルーテは考える。プリシラがカミュについて気にしている。つまり、プリシラはカミュを見て何かを思い出した可能性は高い。だとしたら、カミュと関わりのある人物を探ってみる事にした。ジョルジュ、リンダ、ミシェイル、ミネルバ、マリア、パオラ、カチュア、エスト、ベルクト、アルム…思い当たる節が見当たらない。だとすれば、まだ可能性がある筈だ。此処はプリシラに尋ねるしか方法は無いだろう。ルーテが心の中でえいえいおー!と誓った途端に、カミュがミシェイルと一緒に、食堂に入って行った。

「いっつも行動しているのは、お友達なのかしら?」とラーチェルが困惑している表情をしていた。何時だったか、覚えていない。ふと、彼等の会話が聞き取れた。

「…で、最近その御令嬢が貴様を気にしていると?」

「ああ、そうだが……恐らくは、あの一件で」「そうか」

(つまり)

「一緒に出掛けた時に、彼女の言葉が…うん…」

(プリシラさんと出掛けた――つまり、彼女の方程式に考えると、ピクニックか何処かに行ってきたのでしょう。そして、彼女の言葉を考えると――やはり、カミュ将軍の過去に何か関係が?)

ルーテがその光景を見ていると――後ろからカナスが「何をやっているんですか?」と話しかけてきた。

「いえ、人間観察です」

「人間観察って…ああ、カミュ将軍の事ですか」とカナスは、何か納得した表情で見据えた。

「多分、彼等については、放っておいたほうがいいと思います」

「どうしてですか?私は非常に気になるのです」

するとカナスは――微笑み、こう答えた。

「あれが、彼等なりの答えなのですから」

(彼等なり、ですか)

恐らくは、自分が介入しなくても、無自覚に彼の善人さが――悩みを解決してくれるのだろう。ルーテはそう思い、魔導書を持ち、立ち上がる。

「カナスさん、有難う御座いました」

ルーテが立ち去った後、一人取り残されたカナスは――ちょうど部屋に帰ろうとしていたマシューを呼び出す。

「…マシュー、少し良いですか?」

「えぇ、何だぁ?」

「私の悩みも聞いてくれませんか」「は、はあ…」

恐らく、カミュについては…勝手に誰かが、悩みを解決してくれるのだろうから。

07.

「わぁー!雪だ!」

黒い天馬に乗っている軍師ルフレの娘と名乗る少女は、降り積もる雪を見て感想を述べた。護衛にはパオラが居るが、どうやら雪と聞いて駆け付けたターナと、追っかけてやって来たであろうフロリーナも参加した。ミシェイルは不満げに竜で空を飛んでいるが――そう言えば、雪なんて久々だろう。とこの時思った。

『貴様は、雪を見たと言っていたが――何時頃だ、アンリの道か?』

『アンリの道…確か、氷竜神殿に行く最中に、だ。ミシェイルは雪の中を行くと言うのか?』

『少しあの軍師の娘とやらが雪を見たいと言っていてな…全く、あの黒い牙の少女もそうだが、少しは危機感を…』

『いえ、それは構わないと思った方がいい――こんなに降り積もる雪の中で戦った時は、氷竜神殿で竜達と戦った時以来だったな。だが、こっちの方が、まだ暖かい』

『…まだ、暖かい?』

『あの時、猛吹雪で――凍えるような息吹を感じたが、ニフルで降り積もる雪は…暖かさを感じる。死を感じられない雪だ』

出発前のカミュとのやり取りを思い出す。自分が彼女らの護衛に立候補に参加したのは、マークが自分の末っ子の妹を思い出す故か、将又他の立候補役が彼女等を任せられない故なのか(ナーシェンやヴァルター)…。だが、ミシェイルはこの雪に、確かな暖かさを感じられたのは事実だった。

「…あの、ミシェイル様?どうなされましたか?」

「いや、少し昔の事を思い出してな」

「…昔の事、ですか?」

「もし、俺と貴様、どっちがマルス王子率いるアカネイア軍を討ち取れるかとしたら――貴様はどっちを選ぶ?」

カミュは自分の忽然とした問いかけに戸惑いを隠せずに居るが、『もし仮にマルス王子を討ち果たし、そしてガーネフを倒せるか』についてを答えるとしたら。まあ、小難しい問いかけに彼は答える事が出来ないだろう――と確信した矢先。

「…ミシェイル、陛下だろう」

驚きを隠せない答えだった。何故自分がマルス王子を倒せるか?とカミュに問いかけた。しかし彼は

「騎士として死ねるのなら、それでいい」と答えるだけだった。丁度その頃は、雪がしんしんと降り続いていた。

結局は、この戦いに何も意味がないと分かっていただろうか、それとも――あの双子の未来が掛かった戦い故の、結論だろうか。

この雪には何もいい思い出がない。が、カミュは気楽に答えた。勝者と敗者の答えなのか、それとも…まあ、いい。これが終わったらカミュにさっさと暖かい酒を寄越せと訴えかけてやろう――降り積もる雪に、舌打ちをしながら。

08.

あいつの顔を見る。高慢な性格のリゲルの王子であるベルクトから見た黒騎士さんについての物語と言うのを誰かはそう言う。俺は彼ではなく、リゲルにいた頃を思い返す。叔父上と話していた時に、今と違う笑い方をしていた。何となくだが、あの時は陰りがない顔をしていた――あのティータという女性と幸せそうに、睦まじく過ごして��た。だが、今の姿は――リゲルの騎士ではなく、���ルニアの黒騎士団を率いる騎士の姿だ。何処か、陰りが見えたような気がした。

「貴様からしたら、どうなんだ」「だが、彼が優れた騎士であるのは間違いないだろう」

ノディオンの騎士であるエルトシャンから見たら、自分から見たら優れた騎士である事を直ぐに見抜いた。若くして死んだ者であるが、シグルドの戦友である彼の下す判断は、流石はクロスナイツ騎士団長でありながら、ミストルティンを持つ(どうでもいいが、息子も優���た騎士であるが俺と似た性格をしている)騎士である判断であろう。

「優れた騎士でも、弱点を取られると直ぐに脆くなる」「例えば?」

エルトシャンは口ごもった。きっとあのノディオンの王女や妻の事を言いたいのだろう。自分はそう易々と言及する事は無かった。自分もリネアの事を思い返していたからだ。

「父上は、そう仰っていたのか」

「そうだ」

アレスは自分の問いかけに答え「そうか…」と悩める、思春期の少年らしさをまだ残している表情をしていた。すると会話している自分達の後ろでプリシラが絵本を持って何処かに行こうとしていた。

「おい、いったい何をしに行くつもりだ?」

「あれ、ベルクトさんに…アレスさん?珍しいですね。二人で何をしていたのですか?」

「ちょっとな…貴様こそ、何をするつもりだ?」

「ノノやミルラが絵本を読みたいって言うから、書斎から絵本を取り出してきたんです。この絵本が一番好きそうかなー…と考えてしまったんです。じゃあ、私は先を急いでますから」

それでは、失礼します。と言い、彼女は先に行ってしまった。

(分からない事だらけだ、結局は――自分は皇帝にはなれないと、何処かで感じてしまったのか。だが、あいつは…王になる器になんて持っていなかった。そう言えば、カミュも何時だったか、ある事を自虐していたな)

『私は騎士の器を持っているとは思えないのですが――王には、猶更向いていなかったのかもしれません』

(…似たもの同士、って事か)

急に用事があると言い、ベルクトが立ち去った後一人取り残されたアレスも自室に帰ろうとした瞬間、後ろから肩をポンポンと叩かれた。後ろを振り返ると――不機嫌な表情をした、従妹のナンナが居た。

嗚呼、これはまた説教のパターンか。と理解したのだが…ナンナは、意外な言葉を口にした。

「ちょっと、話があるの」

09.

「最近、プリシラと言うあのトルバドールの少女とよく話してるわね…私だけじゃ、相手にならないと思っているわけ?」

伯母上譲りの気の強さが得りなナンナの言葉に、アレスは言葉を詰まらせた。別にそう言う訳ではない、ただのお茶会仲間だ。と上手く話せば、ナンナは「…そう」と溜息を吐きながらそう言った。彼女と話をするのは久々だろうか?…いや、ナンナはいつもリーフと話をしていた。そりゃあ彼女はリーフの大事な人だから…幼い頃から一緒にいた仲だろう、仕方がないとは言え、彼女に詰め寄られては困る。「気の強いナンナ様」に言い寄られては、流石の黒騎士アレスもお手上げだろう。

「…そうだな、ナンナ。俺は今、悩んでいるんだ」

「…悩んでいる?どうしたの、らしくないわよ」

らしくない、か。そうだな。と確かに今の発言はまずかっただろうか。ふと考えると、ナンナにある事を尋ねた。

「…ナンナ、一ついいか?」

「どうかしたの?」

「…お前は、フィンの事をどう思ってる?」

えっ。まさかアレスから、フィンの事を尋ねられるとは思っていなかった。これは、答えに迷ってしまう。私はフィンのことを理解している母とは違うのだ…だが、ナンナははっきりと答えた。

「大切な人よ。私やリーフを、立派にエーヴェルと一緒に育ててくれて…エーヴェルが石化した時も、支えてくれた人」

そうか。とアレスは無表情で頷き、天井を見上げた。

…アレスと別れた後、ナンナは彼の行動に不可解を感じた。

(…でも、どうしてあんな事を。いつものアレスだったら――あれ?)

そう言えばプリシラと言えば、一つ気になる事がある。プリシラは別の異界で黒騎士と言われているカミュについて詳しく調べている様子が見受けられた。アレスも、プリシラとお茶会をしていたと言う訳ではなさそうだ。じゃあ、一体何の為に?とナンナが考えるとしたら――直接カミュ本人に問い質すしか無さそうだ。

「…でも、どうしてアレスは悩んでいたのかしら…あら?そういえば、カミュ将軍と、叔父上は一緒に出撃していたから…もしかして、そのせい…?」

ナンナは、やっぱりアレスの気持ちも考えた方が良いのかしら。とぼやいた。

10.

ざく、ざく、ざく。プリシラはニフルの土地を歩いていた。雪が降り積もるこの国は、雪合戦でも出来そうだ。と考える程だった。そう言えばカミュも、カナスに話をしていたらしく、自分も彼も、似た悩みを持っているのだな――と思いながら、雪がじゃりじゃりとなるこの地を足で踏みしめながら、前に――カミュと一緒に森を歩いていた事を思い出した。死んだら、魂はどこへ行くのだろうか。と問いかけていた。彼は、ニーナ王女の事を語っていた。救国の聖女。と何処かの記述ではそう記され、或いは傾国の魔女。と記されていた。他者を犠牲で成り立っている平和と言うのは、あまりにも残酷だったのだろう――ロイが語っていた『女王ギネヴィア』の物語――ゼフィールの豹変、そしてベルン動乱…竜と人が、分かり合える日は何時かは来るのだろうか。もし、そうだったとしたら…この冬景色を、竜達が見られる日が来るのかもしれない。

ふと、プリシラの足元に、誰かが居た――下を見たら、竜の少女であるファが、雪を見てキラキラと目を輝かせていた。

「ファ、雪を初めて見た!」「ふふふ、そうですね。これが雪なんですよ」

あのね、ニニアンお姉ちゃんからお話しをしてもらったの!イリアの雪はね、綺麗なんだって!と健気に話す姿は、とても楽しかった。

カミュとミシェイル、それに兄とルセアも一緒に連れて来て、ファと一緒に遊ぶのも考えたのだが――雪を見て、思った。

「カミュ将軍に――また、問いかけたい事があります」

この世界にきて、どう思ったのでしょうか。私はそれが、聞きたいです。

「…」

外でニフルの雪を見て、カミュは思う。自分は役目を果たしたからそれでいい。と何処かで思っていた。だが、バレンシアのアルムやベルクト、ティータを見て――一度は考え直した。生きると言うのは、とても残酷な事だ、だが、必死に生きていれば、結果が見えてくる事もある。と言うのも、事実だ。だが、一つだけ心残りがあるとすれば――。

「…この雪を、一度だけニーナに見せてもらいたかったな」

彼女がこの世界に来るのは、まだ遠い。

11.

真白のお姫様に王子様に会える対価というのは、人の心臓でした。人の心臓を悪魔に渡せば、お前の願いは叶えてあげる。そう、1000人の人間の心臓を私に渡せ。と。

お姫様は必死に人間の心臓を食らい続け、悪魔に献上をしました。そして残り一つの心臓を悪魔に上げれば、王子様に会える――しかし、現実は残酷でした。何故なら、残りの心臓は、王子様でしたから。

そう、お姫様は、王子様の国の民や、家族の心臓を喰らい、悪魔に献上したのです。

怒り狂った王子様は、国の民や家族を殺したお姫様にこう言ったのです。

「人殺し」と。

そうして真白のお姫様の心臓は剣で貫かれ、ドレスは真っ赤に血に染まったのです。

1 note

·

View note

Text

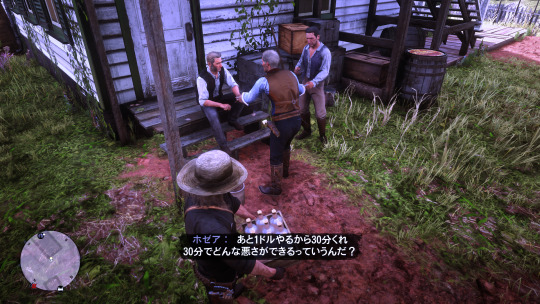

RDR2:37:悪い奴等は~天使の顔をして~♪

みたいなアーサーさんもいいと思うんですよね。人目のあるところでは天使だけど見ていなところだと悪魔、みたいな? でもそれって、ギャングらしいプレイを効率的に行うための必須ポイントですよね?

それはそれとして、……元ネタ分からない人のほうが多そうですがホントそれはそれとして。

クレメンスポイントのキャンプの近くで、通りかかると「脚を使うんだよ脚を! 手を上げて!!」とかいう声が聞こえてくる場所がありましてね? ダンスの練習でもしてんのかよと思いつつスルーしていました。

しかし今日、なにげなく双眼鏡で覗いてみたら……

KKKか(ㅍ_ㅍ) 儀式の十字架を立てるのにじたばたしてたのか。

で、十字架の下敷きになった白いの二人、0(:3 )~ =͟͟͞͞(’、3)_ヽ)_かな(ㅍ_ㅍ)ドウデモイイガ

それにしても、ストロベリーからの帰り道で見かけた連中といい、間抜けに描かれてますね。恐ろしげに描かない、間抜け・馬鹿として描くというのは、対象を否定させるためとしてはなかなか良い手法だと思います。悪魔に憧れる厨二あるいは馬鹿はいても、馬鹿に憧れる馬鹿以下はそうそういませんもの。

さて、キャンプでレニーに話しかけて、ミッションすることにしました。

レニーは20代前半くらい? まだまだ場数は踏んでいないけど、賢くて勇気もあって、それに思いやりもある普通に良い青年。なのに黒人ってだけで、解放奴隷の息子ってだけで、差別され馬鹿にされ嫌われたりして生きづらく、そんな自分を当たり前に仲間として受け入れてくれるダッチギャングに身を寄せて……。

気軽に話せる相手も、大半は同じ黒人とか、あるいは中国人とかみたいに白人以外の人たちなんだろうなぁ。

で、彼等から仕入れた情報で、軍人崩れのルモワン・レイダーズが、武器なんかを貯めてるアジトがある、と?

字幕で口元隠れてますけど、アーサーもちょっと微笑みながら聞いてるんですよね。レニーのやる気、がんばって貢献しようとしてるのが頼もしいって感じですかね。

白人であるアーサーは、直接自分がそういう差別をされることがないから、レニーの抱える生きづらさを本当の意味で分かることはできないわけで。「あんたには分からないよ。黒人の俺と一緒に馬を並べて走らせてたら、暴言吐かれたりするんだぜ」っていうレニー。

アーサーたちのような、肌の色なんかまったく関係なく、「なんでそんなことでおまえ嫌うのかさっぱり分からん」て兄貴分たちがいるのは、心強い拠り所でしょうなぁ。

レニーの台詞からすると、西部のほうはそういう差別があんましないのかな。無法者のまだ生き残ってる世界だから、力さえあれば一目置いてもらえるってことなのか。それもまた駆逐されていく世界なんだけっども。

おや……ここってこの間きるきるしてスケッチしてきた教会じゃないか。セイディとの買い出しのときに絡まれた連中の仲間かもしれないってことでしたが、そうか、ここにいた連中も仲間だったのか。どうやらレニーと来るときは、イベント的に無人になるのかな。

ちなみに通り道にあった戦場跡地はやっぱり南北戦争のものでした。

教会をちょっと調べてみよう、と言っていると、怪しげな馬車が通りかかります。どうやら火薬とかを積んでるっぽい? よし、旅人を装って、ちょっと距離をとって尾行だ!

そして辿り着いたのが、アジトだという噂の邸宅跡。

あの赤い箱、全部火薬か?

レニーに友好的なふりをして近づかせ、奴等を集めてアーサーが一気にころころするか、それとも派手に爆発させて暴れるかの選択。

え……ちょっと待って。友好的なふりして近づくのが俺ならともかく、おまえはたぶんまずいぞ。こいつら絶対レイシストだろ。

というわけで、派手に行こうぜ٩(。•ω<。)و

さくっと赤い箱を撃って付近の敵を一掃。あとはこつこつ潰していきます。

二階だか三階だかのガトリング野郎は俺に任せろ! てなもんで、相変わらず前衛は仲間に頼み、自分はスナイパースタイル。

ところで西部劇、ガトリングというと「拳銃では相手のできない恐ろしい武器」なわけですけど、RDR2のものは大した威力もないのであんまし怖くはありません。もちろん、射程内、遮蔽物もないとなったら即座に蜂の巣でしょうけど。……ガトリングというと、昨今では��グ7のプラットさんが思い浮かびますなぁ。ベタだけど好きなシーン(´ω`*) でもあの映画で一番「あらやだ素敵(´ω`*)」てなったのはビョンさまのセクシー加減でしたけど。もともと嫌いな俳優さんではないけど、マグ7のキャラが一番好きですね。

閑話休題。

一掃した後調べると、ふほほほほ武器がたんまりありますな。売ればいい金になるぜ。

帰り道、案の定ルモワンどもとかち合います。まあとりあえず穏便に「おまえさんらのとこと取引してきたんだよ」とか嘘言っときますけど……「黒人なんかと取引するわけがねぇ。北部人のおまえだってなんか怪しい」と。

……じゃあ、ちねば?(ㅍ_ㅍ)

迂闊に銃撃戦すると、馬車の火薬に当たるとかあるんじゃないですかね? 一応「武器がいっぱいだ」って話しかしてないけどさ。万一火薬も積まれてたら確実にやばいので、とっととデッドアイです。

最近ショーンががんばってるから、みたいなレニーです。そうか、年齢の近い若者組、大人組の一歩手前の彼等には、早く認めてもらいたいって思いもあるし、同世代として張り合う気持ちもあるんだな(´ω`*)

ショーンは大口野郎だから言ってること真に受けるなよ、とアーサー。なにより、レニーはすごくがんばってる。この間ビルも褒めてたよな。カラードだから一層がんばらないと認めてもらえないって思いがどこかにあるのか、それとも、こんな俺を仲間にしてくれてるからって思いなのか。

おまえは本当によくやってる、焦らなくていいんだぞ。いっぱい功績上げなかったら仲間じゃなくなるなんてことないんだ。

なんて具合に、アーサーさんとシンクロしてしまいますがな。レニー、おまえはほんとにええ子や。゚(゚´ω`゚)゚。

それに、ショーンのこともなんのかんの言って、生意気で大口叩いてうるさいけど、決して嫌いじゃないぽいアーサーさんです。レニーに比べて短絡的で危なっかしいから、なにかしでかさないかハラハラしてたりして、そのせいでつい怒ったりしてるんじゃないかなw

手に入れてきた武器の中から一本、失敬しとこ。

ほほう、ボルト式ライフルですな。てことは、高威力の単発銃? 見た目がかなり好きなので、これは近いうちに銃砲店でカスタムしてこよっと。それに、強い猛獣と戦うときに役立ちそうだしね。

ちなみにうちの親父という人が、ライフル射撃の国体選手だったこともあって、昔の実家にはライフルのストックなんかがありました。自分はほんの子供だったので漠然としか覚えていませんけど、その形状によく似てる気がするんですよね、これ。

軽口くらいは叩くけど、基本的に素直でがんばり屋のレニーには、アーサーも毒づいたりせず素直に接します。おじさんほんとおまえには期待してるけど、でも命は粗末にするんじゃないぞ(´・ω・`)イイナ?

法執行官とか相手にするより、無法者相手にドンパチやるほうが後ろめたさがなくていいなぁなんてことを思いつつ、暮れの川辺を眺めるアーサーさん。空のグラデ、樹木のシルエットが綺麗です。

モリーとダッチはここんとこ毎晩みたいに痴話喧嘩……テントが隣なので毎度筒抜けに聞こえてるんですけど……?

構ってほしいモリーと、今後のこととか考えてるから邪魔されたくないダッチ。あー……それでおまえ他の男つまみ食いしたんだろ? そうなんだろ? そういえばモリーの相談事って、あれっきりではないと思うのですが、こじれない内に話つけたほうがいいぞー? 荒事になって俺が駆り出されるのは正直迷惑なんだけどなー? 平和に暮らしたいんだしー?

そんな一夜が明けて、「手に入れたボルト式ライフルをカスタムしてこよう!」とローズの銃砲店にマーカーつけたアーサー。

しかし……キャンプから出る道に、ホゼアのいる場所の黄色いエリア印がはみ出てましてねぇ。これをシカトして出て行くのも心苦しいわけで。

ホゼアは、密造酒を本来の持ち主、ブレイスウェイト家に買い取らせることにしたようです。そのへんで見つけたってことにして……って少し無理がある気はするけど、そこを言いくるめたり、お互い本当のところは分かってはいても、取引に旨味があるようにして持ちかけるのが彼の得意技か。

そもそも密造酒なんて公にできないものなわけで、迂闊によそに売るよりも、元の持ち主、さばくルートなんかを持ってる相手に売り戻したほうが良かろうってことでもありますかな。隠しておくにはかさばるしね。

邸宅前の用心棒たちには、商談に来ただけだ、俺たちが怪しい振る舞いをしたら撃ってくれていいぞ、なんて言って、とりあえず中に入る許可ゲット。

あー……おばちゃんが当主? やだなぁ。こういう業突く張りの金持ちババアって、野郎の場合よりタチ悪いんだよ大抵……( ・ὢ・ )

これはそもそもうちのものなんだからそれを買う理由はないだろ、いやでも今は俺たちが持ってますよ? みたいなやりとりの末、どう思ったか、金を払ってやりなと命じたキャサリン? ファーストネームは字幕に出なかったし、さらっと聞き流してしまいましたけど、なんかそんな名前。

しかし受け取るんじゃなく、これをローズの町の、グレイ家の酒場=ホテルに持ち込んで客どもにタダでくれてやって、一日の商売を台無しにしてやりなという命令つき。

どんだけ嫌いなんだグレイ家のこと。

ローズの向かう馬車上でも、「あの2家はとことん憎み合ってる」とか話してます。日記からすると、イングランド系のグレイ家と、スコットランド系のブレイスウェイト家だったかな。まあ犬猿の仲ですね。

そしてホゼアの計画。「おまえはこれかぶってパイプくわえて、俺の弟でバカのふりして黙ってろ」。アーサーにこんなことさくっとさせられるのは、さすがホゼアw ……ところで弟ってのはちょっと無理が……いえなんでもありませーん:( •ᾥ•):

裏口にたむろしてる店員? あるいは用心棒? に小銭を渡してちょっと入れてくれよ、30分だけだからさー、と押し通るホゼア。

そして、密造酒の大盤振る舞い!!

アーサーはひたすら注ぐ係です。しかもプレイヤー、ちゃんと時々操作させられるw

ぐっでんぐでんになった人たち。普段は小粋なピアノを奏でてくれてるピアニストも椅子の上に立ってノリノリになってますw

だがしかし、そこにルモワンレイダーズが! それは俺たちの酒だろ、とか言ってきて、誤魔化そうにも通じず、はい銃撃戦。

えっと……ちょっと待って? ローズでドンパチ禁止じゃなかったっけ……?σ(๑• . •๑) しかもホゼアはグレイ保安官に会ってダッチとともにしばらく話し込んでたわけだし、やばいんじゃないの??

まあいいや。とりあえずホゼアを放せこの野郎( ・ὢ・ )

逃げてきた二人。

金はある程度貯まったけど、逃亡しきった後で安定した暮らしをするためには、もっと金がいる。その点ではホゼアもダッチと同意見なのか。

金、金、金……。金を追って、その金で買われた銃に追われて、追いつめられていくんじゃないのかね……? コーンウォールからピンカートンに大金が流れてもいるようで、コーンウォールという大資本を敵に回したヤバさはこれからますます募ってきそうです。

キャンプに戻ってダッチに報告。これからどうするのかと言うと、ダッチは、ブレイスウェイト、グレイ、双方に取り行って、いがみ合いを利用して相手の仕業と見せかけつついろいろといただこうと、そういう計画なようですが、あまりにも危ない橋。

……マイカ、おまえなんか吹き込んでんじゃないだろな? つーかダッチがなんでマイカを重用するのかが謎。……なんとなく、今のダッチが「聞きたい言葉」を言ってくれるからかもなって気はします。殺しや盗みを楽しめればいいから、この先どうなろうと知ったこっちゃないし、たぶんダッチギャングって場に愛着もないから、潰れたらよそに行くだけ。だから自分の好きな騒動と混沌が起こるように仕向けたい。だからハイリスクハイリターンで起死回生狙おうとしてるダッチを気軽に、無責任に焚き付けられる。違うかな。

この先のストーリー見ていけばもっと見えてくるものもあるのでしょう。ただ、それでもマイカに忠誠心があったとかは、絶対ない気がするw

個人的には、そういう本物のトラブルメーカー、凋落の決定的な引き金引く存在ってのが身内にいたほうが面白いと思います。誰も彼もが主人公に都合のいいことばっかり言ったりしたりする世界よりはずっと好き。

さて、次回は「世紀の銀行強盗」。派手なミッションタイトルなんだけど……メンバーがビルとレニーとカレン? それで「世紀の」? いや……ダッチが陣頭指揮取って、選りすぐりの精鋭でとかなら分かるけどさ?w

そしてこれもまた、「ボルト式ライフルを……」と思って馬の傍に行ったらビルがすぐそこにいて「アーサー」、「アーサー」ってしつっこく呼ぶのでね……つい話を聞いちゃった系でのスタートですw

1 note

·

View note

Text

世界にごめんなさい

あたし達は駅前の安っぽいチェーン店で、ハンバーガーを食べていた。この店は繁華街と通りを一本隔てた場所に建っている。横断歩道を渡れば、そこは猥雑な世界だ。ハイヒールのお姉さんが生足をブリブリ出して闊歩している。男どもが万札ばりばり言わして女を買いにきてる。まるで薄汚い森のようだ。あたし達はそんな大人の事情なんて知りませんよという顔をして、だらだら話をしていたんだ。制服から誇らしげに生やした太腿を、忙しなく組み替えながら。学校をさぼったわけではない。今はれっきとした放課後。ヤンチャが格好いいなんて価値観、もうダサいんだ。

「彼氏とのセックスが良くないんだよねえ」

とアコは言った。あたしは、

「当たり前じゃん」

と相槌をうつ。

「世の中、そういうもんなのだ」と、あたし。

「それでいいのだ」と、アコ。

「西から昇ったお日様が」

「違くて。そういうもんってどういうもんよ。ミイはすぐ煙に巻くような言い方するんだから」

「そういうもんなんだよ。愛に運命があるのと同じように、セックスにも運命があると思うのよね。あたしは二つ同時に当たりを引くなんてこと、まずないと思ってるの」

アコは「あ、そうなの」なんて、分かったような分かっていないような返事をする。仕方がない。アコは彼氏とのセックスの記憶をなぞるので忙しいのだ。あたしはアコに聞く。

「ていうかあんた、彼氏いたっけ?」

「向こうがそう言い張るからもしかして彼氏なのかなって」

「じゃあんたは心の底では、その人のことを彼氏だと思ってないんだ」

「めんどくさー。別にどうでもいいじゃん。彼氏なんてさ、セックスした相手に貼るレッテルよ」

そうね。ほんとそうだわ。あたし達はこの話題をゴミ箱に捨てた。

アコはチープな紙コップからコカコーラを啜っている。席を陣取るために飲み物頼んだのに、それじゃあすぐになくなっちゃうよ。それに見てみろ、このどす黒さ。見るからに不健康な色をしている。あたしは得体の知れない飲み物を美味しそうに啜ってるアコが信じられない。あたしはストローでオレンジジュースを掻き回しながら言う。

「そうして世の中回ってるのね。くるくるくるくる」

「だーかーら、それが分かんないの。全然納得いかないよ」

アコはぶりっと頬を膨らませる。可愛くねえ。

「あーあ、セックスがスーパーマン並に上手い男捕まえて、朝から晩までイかされたい。どっかにいると思うんだよね、そういうバカ野郎が」

「いねーよ」

あたし達はげらげら笑った。

アコは氷が溶けて地獄の釜のようになった紙コップをぐしゃっと握り潰した。あたし達はとっくに冷めてるテリヤキバーガーにかぶりつく。お腹は空いてないんだけど、それとこれとは関係がないんだ。あたし達は性欲のまま行きずりのサラリーマンとセックスするように、物を食べまくる。あたし達は満足するまで食べたいんだ。色んなものを。与えられるものがあったら、全部ぺろっとたいらげたいんだ。

「誰か与えてくれないかな。何かを」

あたしが呟くと、アコが神妙にうなずいた。おっかしいの。バンズの端っこから茶色い汁がこぼれ落ちる。アコはそれを人差し指ですくい上げ、べろっと舐める。

「アコ、あんたその仕草似合ってるよ」

「うそ。あたしエロい?」

「はは。それ、男の前で言えよ」

「そうねえ。確かに」

あたし達はしょっぱい唇をぺろぺろ舐めながら、チェーン店を後にした。

俗っぽい店に行った後は、こんな風景が頭に浮かぶ。ソースまみれの包み紙が、店員の手で無様に捨てられるの。あたしはその光景を思い浮かべると、少し興奮するんだ。それがあたしだったらいい。見知らぬ男のたくましい手で、骨まで丸めこまれて血みどろのまま捨てられたい。

「ねえねえ、あたしちょっとセックスしてくから、ミイ先に帰ってて」

目を離した隙に、アコは見知らぬサラリーマンと腕を組んでわくわくしている。いつもこんな調子だ。あたしは舌を出して言う。

「ばーか。殺されても知らないからな。えんじょこーさい、不倫、殺人事件だ、アホ」

「うわっ。ださー。九十年代的な退廃の香りがぷんぷんするよ」

「バブル崩壊の年ですからね、荒みもします。エヴァンゲリオン然り」

サラリーマンが口を挟む。うるせーお前は黙って七三になっていればいいんだよ。あたしはアコに囁く。

「その男、鞄に包丁忍ばせてるかもよ」

「な、何を言ってるんだ君は。ぼくは根っから真面目で爽やか彼女と妻を大事にする健全にスケベの……」

と、リーマン。うるせーっての。

「ホテル入った途端、後ろからぶすっ。あんたの動脈から血が噴き出るよ。ダブルベッドが血染め。大きな青いゴミ箱、満タンになっちゃうくらいの血液」

「うわあ、そしたらアコ、蝋人形みたいに青白くなっちゃうね。王子様のキスを待つ眠り姫みたい。最高にきれいじゃん。名前が可愛いからラプンツェルでもいいけどぉ」

「こいつはアコがあんまり美しいから、内臓ずるずる啜って、お尻の肉を持ち帰ってホルマリン漬けにして、毎日眺めながらオナニーしちゃうんだから」

「うひひ。何それ。あたしサイコホラー映画のヒロインになれるの? うれしー。ね、こいつのあだ名エド・ゲインにしようよ。3Pしながら羊たちの沈黙見よう?」

アコが背広に皺が寄るほど男の腕を抱きしめるから、サラリーマンはぎょっとして脂汗をかく。あたしはごめん、のポーズをする。

「遠慮しとく。想像したらお腹がもたれてきた」

「あそ。じゃね、ミイ。今日も黙って死ねよ」

「うん、アコも耳噛まれて死ねよ」

眠りって死と似てない? つまり、死ねはおやすみの挨拶。あたし達は毎日こうしてさよならするんだよ。年に何度も生命の終わりがくるのって、いいじゃん。

あたし達は壊れた人形みたいにぶらぶらと手を振りあった。男のよれよれした革靴と、アコの見せかけの純潔じみたピカピカのローファーが立ち去るのを見送りながら、あたしはコインパーキングにだらしなく生えてる雑草になりたいと思った。あーあ、めんどくさ。

兄ちゃんの部屋は男臭い。机にもベッドにも、わけ分からんものが山積み。兄ちゃん、教科書はどこにあんの? 辞書は? 鉛筆は? この人ちゃんと勉強してんのかなあ。山の中から煙草をパクってふかしていたら、兄ちゃんに後ろから蹴り飛ばされた。あたしは盛大にテーブルの角に頭をぶつける。

「いてーっ。死ねっ」

「オマエは二の句に死ね、だ。芸なし。つまんねー女」

「そりゃあんたの前ではつまんねー女だよ。面白さはとっておくんだ」

「知らん男のために? オマエの面白さって使い捨てなんだな」

「そりゃそうよ。言葉や価値観なんてツギハギで使い捨てなのよ。哲学者も心理学者もいっぱいいるんだから、どんな精神論だって替えがきくわよ。少し本読みゃね」

「まー確かに」

兄ちゃん拳骨であたしの後頭部を叩く。あたしはいてっと叫びながら、もっとしてと思う。あたしってヘンタイだ。

あたしってヘンタイだ。兄ちゃんに服を脱がされている。これからセックスするんだ。こういうのって気持ちいいんだよなあ。背徳的ってやつ? 法律なんてどうでもいい。こんなの当たり前だから。近親相姦なんて虐待や売春と同じで、常識という絨毯をめくれば白アリみたいにありふれてんだ。

「ねえ兄ちゃん」

「うるせー集中できないだろ」

頬を叩かれる。わーい、もっとして。

あたしの脱ぎ散らかしたスカートと兄ちゃんの学ランが、床の上で絡まりあっている。靴下の跡がかゆい。兄ちゃんの背中に腕を回す。熱くて湿ってる。何で兄ちゃんの背中はいつも湿っているんだろう? 一つ屋根の下に住んでいるのに、兄ちゃんって分かんないんだ。

兄ちゃんは眉間に皺を寄せてあたしを睨みながら交わる。だからあたしはいつも、兄ちゃんが気持ちいいのかそうでないのか分からなくなる。それでなくてもあたしは時々、観察されている気分になるんだよ。色んな人から標本みたいにね。

あたしは揺すぶられながら兄ちゃんを罵る。

「くず。くず。ばかばかばか。何十人もの彼女がいるのに妹と浮気する男のくず! バカ野郎、嬉しそうに腰ふってんじゃねーよ」

「そういうバカに抱かれて嬉しそうにしてるオマエは何なんだよ。ハツカネズミか。年中発情期か」

まあ性欲強いのは確かなことよ。真昼間の光の中で、あたしの体はよく見えているだろうか。あたしの肋や乳首やお尻のラインが、兄ちゃんの網膜に突き刺さって一生消えなくなればいい。兄ちゃんは制服のネクタイをあたしの首に巻きつけて、顔が鬱血するまでぎりぎり絞めあげる。

「兄ちゃん、こんなので興奮すんの? ヘンタイだね」

「悦んでるのはオマエじゃん」

「分かってらっしゃる」

「死ね、死ね、死ね。黙って死ね、このバカ女」

思いっきり絞め上げるから、あたしはげえげえ喘ぐ。色気も何もあったもんじゃない。けれども兄ちゃんだらだら汗かいてるし、まあいいか。

兄ちゃん、このまま殺してよ。あたしは誰からでもいい、愛されたまま死にたいんだ。目を瞑ってるうちにさ。抱きしめてもらってるうちにさ。あたしは人込みにいても、ぎゅうぎゅうの満員電車に乗っていても、体を冷たい風がひゅうひゅう通り抜けていくみたいなんだ。あたしの周りには常に小さな隙き間があって、それが疾風を呼び寄せる。

あたしは兄ちゃんの耳に頬を寄せて呟く。

「兄ちゃんも寂しい?」

「だからしたくねえやつとセックスしてんだよ」

ああ、兄ちゃん大好き。兄ちゃんの寂しさに包丁を突き立てて抉ってあげたい。兄ちゃんとあたしはキスして殴り合ってぶつかり合って静かにイきました。笑えます。

した後の朝日はだるい、ってどっかの歌人が詠んでたよ。あたしはセックスした後に朝日なんて見たことないな。だってするのってだいたい誰かのアパートかラブホテルか兄ちゃんの部屋だからさあ。アパートかホテルだったとしたら、さっさと家に帰ってだらだらして寝ちゃうからさあ。兄ちゃんと致す時は大抵お昼だしね。した後にピロートーク、そんな愛が詰まったお泊まりはしたことないんだ。

「愛なんていらねーよ」

ガン、また兄ちゃんからぶたれる。あたしは悦んでにこにこ笑いながら、心底、

「いらねーね」

と言う。あたしと兄ちゃんはこういうところで血が繋がっているんだなあ。神様いらんことしい。

兄ちゃんは毛布に包まって、まるで芋虫みたい。あたしはぐったりソファーに落ち着いている。お昼からどろどろに絡まり合うのって、気持ちのいいものなのよ。

明るい光に照らされて、身体中顕になるとあたしは、もう誤魔化しがきかないと思っちゃうんだ。あたしは紙の上のテリヤキバーガーで、色んなところから汁垂れ流しながら誰かに食べられる。兄ちゃんはあたしの肩を齧って歯型をつけるけれど��あたしは、そうされていると訳が分からなくなるんだ。あたしの腹に収納された小腸がもぞもぞもぞもぞ蠢き出すからさあ。

あたしは己の心の構造を突っつき回す度、いても立ってもいられなくなるんだ。あたしの心臓には歯がついていて、触れる人あらば噛みつこうとする。いつだってかっちかっちと牙が鳴る音が、胸のあたりから聞こえてくる。兄ちゃんもあたしの胸に頭を乗せて聞いてみてよ。

兄ちゃんはあたしが腕を突っついても振り向いてくれない。分かっている。つれない男だ。あたしはセックスした相手が思い通りにならないことにイライラして、こいつの気を引くのを諦める。

そうこうしてるうちに凶暴な心臓はどんどん歯を鳴らし始め、犬歯が刃になって、舌が三十センチも伸びた。あたしの心臓は下品な獣のように、舌をべろべろ出しながら涎を垂れ流している。全身がわなわな震えだす。あたしはたまらず兄ちゃんの腕にしがみつく。

寂しい。寂しい。兄ちゃん。寂しいよ。

こういう時だけ兄ちゃんは優しくて頭を撫でてくれるけれど、しばらくすると煙草吸いにどっか行く。突然放り出されたあたしの両腕、ドチンと地面に落ちる。

あたしは汗も流さずに外に出た。セックスしてる間にアコから連絡が来てた。やり終わったから踊ろうって。アマチュアかプロか分からない人がイキってる、クラブという煙たい場所で。あたし達は繁華街で合流する。アコがつまらなそうに言う。

「なーんだ。まだ生きてたの?」

あたしもやり返す。

「あんたこそ。この死に損ないっ」

虫食いだらけの街路樹が、あたしの肩に葉を落とす。やだ、全然しゃれてないんだな。そもそもこいつら、兵士みたいでいけすかないんだ。どこぞのエラい建築家が、景観がどうのとうそぶいて植えたけれど、夏になれば虫食いで茶色くなるし、秋になれば銀杏が臭う。冬は落ち葉の大洪水だ。だからおせっかいな市の職員が、定期的に丸ハゲにしちゃう。その結果みっともなくぽちょぽちょと葉がついているだけなので、景観を整えるという前提そのものがどこかにいっちまってる。この辺に巣食う太った芋虫、見捨てられた街路樹を食いつくしてよ。食いつくしたらパワーアップして、ビルの鉄骨も食べつくして、モスラになって飛んでってしまえ。

あたしの思考の如くもつれた電線を見上げながら歩いてたら、アコがぺちゃくちゃ喋りだした。

「またミイ、兄ちゃんとセックスしたんだね。残り香で分かるよ」

「んー」

あの電線が切れたらいいのに。あたし、それを噛んで感電死したい。山田かまちみたいにかっこよく死にたい。アーティスティックに死ねる人こそ、真の芸術家。

「ね、ミイ。さっきのサラリーマンとのセックスだけどね。気持ちよかったけど気持ちよくなかった」

「どゆこと?」

「分かんない。あのさあセックスって、してる間は相手のこと凄く好きだって思うけど、終わるとサーッと冷めるよね」

「あんたは男か」

「そうだったらよかったなあ。だって簡単じゃん。終わったら何もかもスカッと忘れてさ、どこへだって行けちゃうんだよ。あたしたちって穴ポコだから、洞窟に潜むナメクジみたいにうじうじするしかないじゃん。それに愛液とひだの形がそこはかとなくあの虫と似てるし」

「ははは。ばーか」

信号が凶暴な赤を点滅させ始めたので、あたし達は青を待つ。あたしは横断歩道のサイケな白黒が、シマウマを連想させるから好きなんだ。あたし達もシマウマと同じだから。孤独という猛獣から逃れるために、制服を着て普通の女の子のふりをして、コンクリートジャングルに溶け込もうとしている。保護色を必要としているから、同じ。

信号待ちの間、あたしもアコも横目で男を品定めしていた。そいつらの顔見るだけであたし、セックスしてるところを想像しちゃうんだ。どういう強さであたしのこと押さえつけるのかな、とか。アコも絶対そうだよ。

「あたし生まれ変わったらかっこいい男になる。地上にいる全ての女の子とやりまくって、無様に捨ててやるんだ」

お、それいいね、と振り向く。アコは魔法みたいにどこからか取り出したリップを唇に塗りたくっていた。その赤いいな。思いっきり下品で。

どうしてクラブの壁ってどこもマットな黒なんだろう。病院みたいな白でもいいじゃんかねえ。ま、見た目がどうであろうが、豚骨ラーメン屋に似た油の臭いがしてようが、何もかもふっとばしてくれる爆音が鳴ってればそれでいいよ。そうでしょ?

パッと見何人か分からないオーナーは、いつもあたし達に酒を奢ってくれる。この人絶対あたし達が高校生だと知ってるよな。いいんだけどね。あたし達はこっそり二人でトイレに篭って、コップの中身を便器にぶちまける。おしっこみたいに流されてゆくビールを見ながら、ざまあみろってケタケタ笑う。余計な優しさなんてクソったれだ。壊すのって面白い。それが大事なものほどね。

あたし達は踊り狂う。踊り狂う。発情モードに入った男がグラマーな女の尻を眺め回している。ああいいな。あたしもあの男に見つめられたいな。あたしは常に誰かに恋される人間になりたくなっちゃうんだ。誰もが愛する理想の女になりたい。セックスの相手が変わる度、あたしの体も変形するのならよかったのにな。あたし、そういうラブドールならよかった。

スピーカーから音の水を浴びながら、あたし達は狂ったように笑う。何もかもどーってことないみたいに。どーってことないんだけどさ。深刻な悩みがあるわけじゃないし。ミラーボール以外は床も壁も黒だ。黒、黒、黒。あたし達の制服がくっきりと浮かびあがる。あたしこのまま、光になって消えちゃいたい。

あたしが寂しがる、消えたがる、殺されたがる理由なら、シンリガクの本読みゃ理解できるんじゃないかな。だいたいの本には親が原因って書いてるよ。そうでなけりゃ肛門がどうとか。昔の人もたいがいスケベだよねえ。髭生やした爺ちゃんが赤ちゃんの下半身にばっかり注目して。そんなのってどうでもいい。いっそあたし達、下半身だけの化け物になっちゃえばいいんじゃない?

アコがふざけてあたしの腹をぶった。あたしもぶちかえす。アコは言う。

「ねえ、こないだあたしの彼氏貸したじゃん。どうだった?気持ちよかった?」

「それって今の彼氏? それとも前の? それとも前の前の……」

「えーと、分かんなくなっちゃった。いっか。誰だって同じだし」

「やっぱあたしら気が合うな」

ヘドバンしてると頭に脳内物質が溢れて、ボルチオ突かれるより気持ちよくなれるんだ。クソみたいな曲でも、そうしちゃえばどれも同じだよ。あたしもあなたも恋も愛も、爆弾で吹っ飛ばして塵にしてやる。

「アコ、あたしの彼氏はどうだった?」

「どうだったろ。ていうかどれだっけ」

「どれ」だって。笑える。

「ミイ。あたし達も数々の男に『どれ』って呼ばれてるのかな?」

「女子高生A、Bみたいに?」

「そうそう」

「そうだったらいいね。あたし、そうなりたいなあ」

「あたしも。あたし達、消えちゃいたいね」

「うん。消えて、きれいな思い出になりたい」

「天気のいい日だけきらきらして見えるハウスダストみたいにね」

「普段は濁っているのに、台風の後だけ半透明になる川の水みたいに」

「あたし、雫くんになりたい。知ってる? 絵本だよ。雫くんがさ、川に流されて海に到着して蒸発して、また雨になるの」

「それって話が違くなってない?」

「あ、そう?」

あたし達は全然センチメンタルじゃないダブステに貫かれながら手を繫いだ。アコの手のひらだけがあったかい。

あたし達はフライヤーをハリセンのように折り曲げ、互いの頭をはたきながら帰った。夜のネオンっていいよね。泣いてる時に見える風景みたいに潤んでてさ。ネオンを見ながらしみじみしてると、ひょっとしたらあたしも純情な女子高生なんじゃって思えてくるんだ。肩書き的には正真正銘の女子高生なんだけど、すれっからしだから、あたし達は。アコはにかっと笑い、尖った八重歯を両手の親指で押した。

「あたし、死んでもいいくらい好きな人ができたら、八重歯をペンチで引っこ抜いてプレゼントしたいな。世界一大好きな人に抜歯した箇所の神経ぺろぺろ舐めてほしい」

システマチックな街灯の光が、アコの横顔を照らしている。彼女はぼやっと言った。

「あたし愛されたいんだ。本当はね。それなのになぜか行きずりの人と寝ちゃうんだよねえ。あたし好きな人ができても、隣に男の人いたらエッチしちゃうんだろうなあ」

「別にそんなこと考えなくてもよくない? 無意味だよ。してる間、気持ちよければいいじゃん。黙ってりゃ誰も傷つかないし」

「んーまあそうなんだけど。あたし時々ね、どっちなのか分かんなくなるんだ。エッチして自分を悦ばせているのか、傷つけているのかがさ」

「大丈夫だよ。誰もアコのことなんかそこまで気にしてないから」

アコは子犬みたいな目であたしを見た。あ、地雷踏んだかも。アコがチワワのようにぷるぷる震えだしたので、あたしは彼女をそっと抱き寄せ、おでこを優しく撫でてあげた。

「ごめんね。あたしだけだよ。アコの気持ちを知ってるの。あたしだけがアコを見守ってあげるね。きれいだって思ってあげるね。アコが何人もの男から忘れられようとも、あたしは覚えててあげる。あたしに八重歯くれたら、あんたの望み通り神経舐めつくしてあげるよ」

「ほんと?」

アコはあたしの胸に頭をすり寄せてくる。この子を絶対に不感症のロボットなんかにさせないんだから。あたしはありったけの体温でアコを包み込む。この子が気持ち良さそうに目を細めてくれたらいい。そしたらあたし久々に、幸せってやつを味わうことができるから。

「あたしねえ、アコとセックスしたいな」

「あたしもミイとセックスしたい」

「しよっか」

「いえーい」

わはは、なんて簡単なんだろう。

「あたし、ミイを愛してる」

あたしはうんと返事をしようとして、黙った。愛がどういうものなのか分からなかったから。

ラブホテルのベッドでアコの体を舐めながら、色白いなあ、と思う。

「ミイ女の子とするの初めて? あたしは初めて」

「ふーん」

いつもスマホに貼り付いてる親指をがじがじ齧る。あ、ここだけ爪のびてる。

「ミイはどういうの好みなの?」

「どういうのって?」

「体位とか」

「うーん、何だろ、分かんない」

「兄ちゃんとしてる時ってどんな感じ?」

「あたしが上に乗るの」

「へえー、意外」

「意外もクソもある?」

「分かんないけどさ」

アコの耳を齧る。皮膚が歯茎に気持ちいい。アコは、あんた歯が痒い犬みたいだねえ、なんて言ってる。あんたも一度人を噛んでみろ。あたしがアコの胸をむにむにしていると、彼女はまた喋りだす。あたしの涎が潤滑油になってんのか、この子の口はさあ。

「兄ちゃん、あんたにどんなことするの?」

「スリッパでぶつよ」

「えっ」

「枕で窒息死させようとしてくる」

「それって気持ちいいの?」

「どうでもいいの。されてる間はさ。どうでもいい方が気持ちいいんだ」

「ミイが自分を粗末にするのって、近親相姦してることに罪悪感があるから?」

「何フロイトみたいなこと言ってんの。あたし、そういうのって嫌いなんだ。中学生の頃に腐るほど心理学の本読んだけど、読めば読むほどあたしを狂わせた原因が憎らしくなってくるからさ」

「えっ、憎らしくなるように書かれてんじゃないの、ああいう本って」

「マジ?」

「マジマジ。きっと昔の人はあたし達に親殺しさせようと思ってあの本書いてんだよ」

「それマジかもねえ、だったら面白いし」

「きゃはきゃは」

あー、くだらねえ。

「ねえねえ、じゃあやってみてよ。あたしの首、絞めてみて」

あたしは自分がアコの言葉にぎょっとしたことに気がついて、奇妙な気持ちになった。ああ、あたしってまだぎょっとするんだなあ。色んなセックスしててもさ。あたしは目をきらきらさせてるアコが無償に「愛おしく」なっちゃったりして、彼女の胸に顔を押し付けた。

「アコにはできないよ」

彼女はあたしの珍しく真面目で優しい声に目を丸くした。

「どおして?」

「うーん」

「あんた誰にでも残酷なことしそうなのにね」

「そうなんだけどねえ」

「どうしてあたしにはしてくれないの? あたしとするのが気持ちよくないとか? それともあたしが嫌いなの?」

アコは、嫌いにならないで、と泣きそうになる。ああ、そうじゃない。今この瞬間、彼女と一つになれたらいい。物理的に一つになって、ぐちゃぐちゃになって、疲れ果てるまで喚きあいたい。ああ、あたし男だったらよかったのに。そしたらアコのこと、一時しのぎでも悦ばせてあげられたのに。今ほどこう思うことってないよ。あたしはとりあえずデタラメな文句パテにして、二人の隙き間���埋める。

「だってアコの肌ってふわふわしててきれいだからさ。傷つけたくないんだもん」

「それを言ったらミイだって、殴られたりしてるわりに肌きれいじゃん。だからあたしの首を絞めても大丈夫だよ」

「嫌」

「どうして?」

あたしはアコをぎゅっと抱きしめた。そうすることしかできなかった。

「ミイがあたしの超絶技巧スーパーマンになってよ」きゃはきゃは。

まだ言ってるこいつ。バカだなあ。

これを愛と呼ぶのかどうなのか。あたし、世に蔓延るほとんどの概念が嫌いだけど、「愛」は殊更に嫌いなんだ。だって得体が知れないんだもの。

あたしは感情ってやつが嫌い。思考ってやつも嫌い。人間が地球にのさばる繁殖菌であるのなら、知能なんかなければよかったんだ。子供を作る行為をするために些細なことに頭を悩ませるなんて、全く時間の無駄すぎるよ。それが人間のいいところなんてセリフ、よく言えたもんだ。人間は動物達を見下す限り、地球に優しくなんてなれない。本来の優しさは無駄がなく、システマチックなものなんだ。

そうでしょ? 兄ちゃん。

「うわ、指先紫になってる。いい感じに動脈つかまえたかも」

手首に巻かれた紙紐が食い込んで痛いけど、それがまた興奮するんだなあ。兄ちゃんガンガン口の中で動かすから、思わずえずきそうになる。ここでゲロ吐いたらどんなに気持ちいいかしら。兄ちゃんは咳き込むあたしを足で踏み付けて、死ね、死ね、シネって怒鳴る。あたしは毛だらけの兄ちゃんの足首に縋り付く。

「兄ちゃん。殺して。今すぐ包丁持ってきてあたしを殺して」

「はいはい」

兄ちゃんは白けた目であたしをいなす。彼の瞳から放たれるレーザービームで粉々になりたいわ、あたし。

「兄ちゃん。あたしの心臓どうにかして。兄ちゃんがこいつを握り潰してくれたら、あたし、あたし」

あたしの喉がひいっと鳴いた。あたしはバーガーソースみたいな涙を滴らせながらズルズル泣いた。兄ちゃんが濡れた頬をぺろぺろ舐めてくれたので、あたしは少し嬉しくなった。

兄ちゃんは今に包丁を持ってくる。兄ちゃんも本心では死にたいんでしょ? 知ってるんだから。二人で汗だくになって死のうよ。それであたしを、あたしだけのものにして。

あたしは愛という建前に摩耗しないため、行きずりの男に抱かれる自分が嫌いなんだ。あたしは愛を忘れたいんだ。忘れたらもう苦しまなくてすむもん。兄ちゃん、アコ、あたしは、あたしのこの心臓は、いつか満たされる日がくるのかなあ。たくさんの人とセックスしたら、寂しくなくなる日がくるのかなあ。誰かを愛しいと思える日がくるのかなあ。キスをしたら少し楽になれるから、誰彼構わずキスをねだることも、それで長く続いた友情をぶち壊すことも、先生から不倫を強要されることもなくなるのかなあ。

あたしの皮膚は涙と一緒にズルズル溶け落ちてゆく。兄ちゃんが思いも寄らぬ優しさであたしを抱きしめて「泣くな」なんて言うから、あたしはますます感動してしまう。けれどその昂りもすぐ「ばからしー」に冷まされる。お願い兄ちゃん、早く包丁、としゃくりあげながら、あたしはこのまま永遠に彼に頭を撫でられていたいと思った。

兄ちゃん、煙草吸いに行かないで。ずっとあたしの傍にいて。

けれど兄ちゃん煙草吸いにきっとどっか行く。

0 notes

Text

父は脳腫瘍という病気を患い、手術を終えたあと50代にして視覚障がい者になった。

今は障がい者一級の認定を受け、基本的には何も見えない生活をしている。

最初は家族も私も戸惑ったし、ショックだったけど離れて住んでいたので病院にもいられなかったし、実感もわかず涙も出なかった。そうなんだ、これから大変になるね、とくらいしか言わなかったと思う。

そして、この件についてあまり人に積極的に話してこなかった。本当に気持ち的に距離の近い親友や、文脈として話さないと意味が通らない時しか発信しなかった情報である。※この件について知らなかった友人や近しい皆さん、デリケートな話題で話すにも気力が必要なので、話すかどうかはその時々の気分で決めていることがほとんどです。知らなかった=私があなたのことを大事と思っていないとは思わないでください。

父が手術を受ける直前に一度、出張ついでに私の住む横浜に遊びに来てくれたことがある。予約していた駅近の居酒屋に現地集合でいいだろうと思い、ラインでその連絡だけ入れてお店で待っていたが一向に現れない。

心配になり電話すると、「一人ではお店に行けない。横浜駅まで来てほしい」と言われて急いで駅まで戻った。

そこで再度電話をかけると、「改札口がわからない」と言っている。JRなのか京急なのか、どこにいるのか聞いても全然わからない様子だった。

短気な私は事態が飲み込めなさすぎて少しイラつき、「え?なにか上の看板に書いてない?」と聞いても上の看板って何?わからない。。というような返答でいやいやまいったなと思った。

とりあえずJRの改札にいるから駅員さんに聞いてそこまで来てほしいと伝えた。電話は切らずにつないでいると、改札のすぐ向こう側に父の姿が見えた。

電話越しに「パパいるの見えるよ、パパが今立ってるところからまっすぐのところにいるよ」と言い、普通ならすぐに気づくような距離だったが、全く気づかないでボーっとしている。

この時点で、なんかおかしいなと思った。注意力があまりにもないというか、視野がものすごく狭い。

周りの目は気になったが仕方ないので改札のそばにあった鉄の仕切りのようなものを拳で叩いて音を立て、「パパ!」と大きな声で呼んだ。

すると「おお、エミ」とか言ってた。すぐそばの改札を通ろうとすると、引っかかっている。マジかーと思いつつ、まずみどりの窓口で駅員に通れないって話してみて、と言ったがすぐそこに見えるみどりの窓口が、どこにあるのかわからないと言う。このエスカレーター超えたところにあるよと伝えて、すぐ出てくるだろうと思い電話を切って窓口の出口で父が出てくるのを待っていたら、またまた全然出てこない。というか姿が消えている。

焦った私は窓口にいる駅員さんに、たった今スーツケース引いてメガネをかけてる男性が改札通れないって聞いたと思うんですけど、どっちに出ましたか?と聞いた。すると「え、さすがにわかんないです」と言われ、正直「は?たった今のことも覚えてねーのかよ!」とキレそうになったがぐっと堪えてわかりました、いきなりすみませんと言って窓口を出た。

電話をかけても全然出ないので焦ったが、とりあえず私はあまり動かない方がいいかなと思いその場に留まることにした。

すると父が突然現れたので、目の前まで駆け寄って「パパどこにいたの?心配したんだよ」と言うとまだ遠くの方をキョロキョロ見渡している。目の前の私に気付いていないのだ。驚きながらも肩をトントンしてもう一度声をかけると、「ごめんごめん、京急に乗ってきたのにJRの改札から出ようとしちゃったのさ」と言っていた。

そういや羽田からはそりゃ京急だよな。。と自分がめちゃくちゃ焦っていたことにもここで気づいた。そして、父が前と同じようには行動できなくなっていることを確信した。

予約時間をかなり過ぎてから、ゆっくりゆっくり歩いてお店まで向かった。その途中、何度も電柱にぶつかりそうになっている。また、後ろから追い抜かしてくる人にも気付けず、さっと避けることもできないのでぶつかってしまっている(いや、ぶつかられている?)。

スーツケースは私が引いた。話を聞くと、空港の切符売り場でスーツケースを忘れて置いてきてしまうところだったらしい。ここでさらに、やばい、これはただごとじゃないと気づかされる。居酒屋で美味しい料理を食べながら2人で話していると、いつものパパだと思った。なんでも好きなもの頼みなさい、横浜でちゃんと頑張ってるんだねえ安心したよ、はなはボールを空中キャッチするようになったんだよ、と前と同じように話している。混乱したし、戸惑った。そしてまたゆっくりゆっくり歩いて電車に乗って、やっと家に着いた時には正直クタクタだった。脳腫瘍ってやばい病気だな、と実感した。

父は昔から仕事人間で、子どもの私たちと話す時もロジカルで、ただ「あれやりたい」「もうやめたい」だけじゃ通じない人だった。なんでそれをしたいのか、それをして何になるのか、今やめることがほんとに自分のためなのか?色々深く問いただされる。そして大体の場合、途中でこちらが折れることになるのだ。その結果犬や携帯電話、めちゃくちゃ厳しい部活をやめることなど、色んな物事を諦めた。

そんな中、私がどうしても諦めなかったのが海外留学だ。父は基本的に、私を自分の手元に置いておきたがった。高校生の間はずっと、「お前には弟と妹がいて、2人にもお金がかかるから大学は道内の国公立しか行かせない」と言われていた。私は生徒全員が必ず海外留学をする必要があるという秋田国際教養大に興味があったが、先述した内容や「そんな田舎に耐えられるのか」など色々言われ、確かにそもそも結構難しい大学だし、私田舎とか自然興味ないしなあと思い諦めた。

でも、国際教養大に行くつもりで数学Bの授業ではなく英語の授業を選択していた私は、進路の選択肢のほとんどが私大という状況だった。唯一の国立大の選択肢は数学2までとっていれば受験できる小樽商科大学、父の母校だ。父は浪人して入学した、当時、英語以外の教科は先生への愛想やキャラクターで成績をよくしていたと言っても過言ではない私にとってはそこそこチャレンジングな大学(国際教養大より下なんじゃ?と思うけど)。

そして私はセンター1ヶ月前というギリギリになってやっと1日12時間の猛勉強に取り組み、なんとか推薦で同大学に合格する。それを誰よりも喜んだのも父だった。「エミが俺の母校に入るのか〜」とよく言っていた。こっそり母から「自分の母校に入るのも嬉しいんだろうけど、札幌を離れず実家から大学に通ってくれることを一番喜んでるのさ」と聞かされる。そういうことかよとやっと気づく。私はいつも気づくのが遅い。

大学に入り、往復5時間かけて通学する日々が始まった。めちゃくちゃ遠い。朝めちゃくちゃ早い。めちゃくちゃ眠い。行き帰りだけで本当にクタクタで、なんでこんな大学に入ったんだろうと、通学中に関しては4年間ずっと思っていた。

ただ、それでも私は在学中勉学についてはそこそこ頑張った。英語のクラスを担当する教授に色々と機会をいただき、在札幌米国領事館が主催する英語のエッセイコンテストでジェンダーについて書き、特別賞でiPodと日本女性会議に出席(という名目の見学)する権利をもらった。

日本女性会議ではニューヨークの裁判官の女性と話し、女性から男性に対してのDVについてはどう対策すればよいと思うかを質問した。ただ、当時の私の英語力ではせっかくもらった回答の内容を理解できなかった。いい質問だと言われたことしか覚えていない。これは私の人生の中の最大の後悔の一つだ。

他にもオーストラリアの元衆議院議員の方との会食に同行させてもらったり、米国領事館のパーティーに参加したり、なんか色々やってた。単位は落とさずにいられた。サークルにも入らず固定のグループにも属さず、なんかよくわかんない子だったと思うが、友達にかなり恵まれ、みんなのおかげですごく楽しい大学生活を過ごせた。

大学2年の前期、私は最初の留学のチャンスを見送った。理由は元々父に言われたとおり、弟と妹にもお金がかかると思ったからだった。当時弟は受験生になっていた。それでなおさら、自分にだけお金をかけさせるわけにはいかないと思ったのだ。ただ両親は弟には道内国公立という条件を出さなかった。理由は弟が男だからだ。私はこれにマジギレした。多分人生で一番親にムカついたのはあの時だった。私の方が高校時代の成績も良かったのだ。私は絵に描いたような男尊女卑だと、親にめちゃくちゃキレた。

それで、私も留学する!!と勝手に決めたのだ。実は私は自分が見送ったtermで留学した他の子たちをめちゃくちゃうらやましく思っていたのだ。私の方が英語できる気がする、私の方が海外生活への挑戦意欲は絶対強いと思う、これまで頑張ってきた自分の力を試したい、と毎日毎日思っていた。そして親に留学を反対・阻止されないよう、TOEICやTOEFLの勉強をめちゃくちゃして、どちらも本番で過去最高得点を取った。そしてほとんど誰にも言わずに留学の学内選考に申し込み、勝手に合格してしまった。当時私にものすごく期待してくれていたアメリカ人の教授が親身に相談に乗ってくれて、志望理由の添削なども快く引き受けてくれた。そのおかげもあり、学内推薦の枠をとれた。

母には選考が始まった時点で留学のことも話しており、「そんなにやりたいならお金はなんとかするからやりなさい。きちんと努力する子には私は投資するよ」と言ってくれた。母は、いつも私の英語の勉強意欲や海外への憧れを認め、後押ししてくれた。そして、この言葉は今でも励みになっている。

問題は父である。昔から日本のものより海外のものに惹かれていた私を海外かぶれと呼び、アメリカをホワイトアングロサクソンが牛耳る国と表現し、なぜそんなところに憧れる!?と言われて育った。今思えば結構なレイシストだった。

絶対嫌がるだろうな、と思ったが、私にはあまり反対意見を言ってこず、受かってしまったものは仕方ないという感じで、銀行に通い教育ローンを組んで私をニュージーランドに送り出してくれた。アメリカは私の申し込んだtermの選択肢にはなかったので、消去法で唯一の英語圏だったニュージーランドを選んだのだ。

ニュージーランドでの2学期が私にとってどれほど楽しかったかは私を知る人はもう知っているだろうから話さない。とにかく人生最高の時間だった。初めて親元を離れたが、シェアハウスに住んでいたからかあんまり寂しくなかったし、親の目につかないところでちょっと悪いことをするのは最高に楽しかった。ただ、とにかく高い生活費や家賃を嫌な顔一つせず振り込んでくれる親への感謝は絶対忘れないよう決めていた。

後になって知ったことだが、父がすんなり承諾してくれたのは母の説得のおかげだった。父が「エミがボブサップみたいな黒人でも連れて帰ってきたらどうすんのよ!」と母に怒ると、母は「え〜。。ハーワーユーって言う。」と答え、さらに怒らせていたらしい。めちゃくちゃうちの母らしい。でも、やりたいことはやらせようよと頑張って説得してくれたんだと思う。そのおかげで、私はとにかく充実した時間を過ごして、自信をつけて家に帰ってこられた。ちなみに行きも帰りも母は空港で普通に結構泣いていた。行きは当時の彼氏も涙を必死で堪えていた。私だけが全く泣なず、これから始まる新生活への覚悟と期待ばかりが頭にあった。帰りの空港に彼は来なかった。当時は色々思ったが今思えば当たり前である。

帰国後足りない分の単位をとりながらバイトも再開して忙しくしていると、さらに就活も始まった。今思うと、新卒の就活はマジでクソみたいな行事だった。私は正直留学で燃え尽きていて、みんなと同じ格好をして綺麗事を並べる就活というものに疲れ切り、適当に受かった地元の会社に決めてしまった。

そこで働く間、両親は小学校高学年から英語の個人レッスンを受けさせてもらい、高校大学とずっと私の英語の勉強に投資し、応援してくれたのに、なんでそこで培ったスキルを活かす仕事につけるよう必死で頑張れなかったんだろうと、ずっとずっと後悔していた。あと当時の上司と先輩がめちゃくちゃ意地悪だったので、普通にやめたかった。

そして、父の病気はその会社に入って2年目の半ば頃に発覚した。当時福岡で単身赴任していた父は、なんとなく様子が変わっていた。まずあんなに大好きだった仕事が、全然楽しくなさそうだった。私は子供の頃から父から仕事の話を聞くのが好きで、よくわかんなくても色々聞いていた。福岡の前にいた島根では色々功績を残していたようで、その過程の話を聞くのはとてもワクワクしたし、娘として誇らしかった。でも福岡に行ってからは愚痴が増えた。というかあんまり楽しくない、としか言わない。それ以上は話したがらなかった。

また、なんか運転荒くなったな〜と思うようになった。いや元々荒い方なのだが、それにしても危なっかしい。注意散漫な感じだった。私は免許がないので運転のことがよくわからなかったが、毎日運転する母はめちゃくちゃびびっていて、危ない!と叫んだりするほどだった。あまりにも運転が荒すぎて、車酔いしやすい妹は父が運転するなら出かけないようにすらなった。

あんまり詳しく覚えてないけど、なんか他にも物忘れが激しくなったり、前は帰省の間毎日札幌ドームに野球観戦に行ってたのにぱたりと行かなくなったりと、色々おかしいなと思うことが増えていた。母がかなり心配するのを、私たち子供3人は元々危なっかしいところはあるよとか、天然だからねとか言って流していた。

しばらくしてから本人が病院に行くと言い出した。赤信号を無意識に無視しようとしてしまったらしい。病院で色々検査した結果、脳に拳大くらいのものすごく大きい腫瘍が見つかった。

それを最初聞いた時は、なんて思ったか正直覚えていない。多分ショックだったとは思うけど泣いた記憶はない。でも、何回目かの精密検査のあと、印刷された結果の紙に手術によって起こりうることみたいなのが一覧にして書いてあった。そこには脳梗塞とかなんか難しい漢字がたくさん並んでいて、失明というのもあった。それを見た瞬間、こんなにリスクがある病気なの?と母の前で泣いたのは覚えてる。それでも、父の病気のことであんまり泣いた記憶がない。私は普段かなり泣き虫なので、本当に泣けないほどショックだったのかもしれないな、と今となっては思う。

父の病気が発覚してから、色々考えることが増えた。父の病院の付き添いやお見舞いのため、会社を休むことも増えた。そのうち何回かは自分のためだった。色々気持ち的に疲れ、遊びに行くとかいう気持ちにもなれず、とりあえず犬と家にいたりした。でも会社や当時の上司はその辺はすごく理解してくれて、深く聞かずに協力してくださった。そこには本当に感謝している。

ちょいちょい会社も休みつつ、毎日色々ぐるぐる考えた結果、「私、結構親に恩返ししたいと思ってるんだな。その一番の方法って、ちゃんと英語のスキルを生かして楽しく働いて、親が私に投資した分を回収できるほど稼ぐことだ!」と気づいた(今思えばちょっと突っ込みどころもある)。

そして職場でも男尊女卑とか古い思考が蔓延しているのを感じ、基本不満しかないような状態になっていたので、本格的に転職活動を始めた。

転職活動は、新卒の就活よりチャンスは限られていた。有名な企業の求人にもとりあえず色々申し込んだが、新卒の時は当たり前のように通った書類審査でほとんど落ちた。でも、2年の経験で多少のスキルやマナーも身についていたおかげか、はたまたこの場から抜け出せれば人生やり直せるぞという強い希望からか、かなり高いモチベーションを保って行動できていた。平日の夜と土日はTOEICの勉強や企業研究、面接準備をしていて遊ぶ暇はなかった。けど、当時はそれを負担にすら感じないほどそれらに打ち込めていた。ある意味、こういう行動が辛い現実から目をそらす一つの方法だったのかもしれない。そんなときも自分の会社で面接官を担当したこともある父には、色々相談に乗ってもらった。

その結果、今働いている大きな会社から内定をもらえた。それまでわりと傍観していた、というかどの会社を受けているのかとかも多分よくわかっていなかった両親も、いざ転職が決定したとなると色々態度が変わった。当時私は色々あって両親(特に母)とあまり良好な関係を築けていなかったため、物件探しなどは全部一人で行った。というか23歳にもなり、これから一人暮らしするとなるとそれくらい一人でできないとダメだろうと思ってもいた。ただ、母は気まずそうに家具の買い出しや引っ越し手配などの手伝いを申し出てくれた。実際、そのおかげでかなり助かった。費用もかなり浮き、結局親の助けって大きいんだなと実感し始めた。父からはそういう類の協力は特になく、ただただ何回も「本当に横浜に行くの?」と聞いてきたり、「そうかあ、行っちゃうのかあ」とぼやいたりしていた。仕事中に「エミが横浜に行っちゃうのが寂しくて仕事にならない」とラインしてきたりもした。この人は本当に私のことを手放したくないんだなと思った。

子どものときから私はパパっ子だったし、父は実際私たち兄弟3人をめちゃくちゃ可愛がってくれたので、ここまで寂しがるのも仕方ないことなんだろうと思った。

それまでなんだこいつらと思っていた両親に対して、少しずつまた感謝の気持ちが湧くようになっていた。

そしてなんとか横浜や新しい会社での生活に少しずつ慣れてきた秋頃、ずっと保留にされていた父の手術が決行されることになった。いつ行われるのか、手術日直前までずっと計画が流動的だったので、飛行機を取るにも取れず、私は付き添うことはできずに当日も横浜で働いていた。まだ試用期間だったので本当はダメだったが、上司が在宅勤務にしてくれた。

手術は24時間以上かかり、母はずっと手術室の前で待っていた。普段父の愚痴ばかり言っていたのに、こういうことになると24時間とかでもあの固そうなベンチで待てるんだな、夫婦って謎だなと思った。

手術が終わった後、まだ腫瘍が残っているので来週また手術すると聞いた。どんだけ腫瘍あるんだよと思った。そりゃ運転なんかまともにできないよとか、その状態でずっと働いてくれてたんだなとか、色々思った。普段の私なら泣きそうな考え事だが、その時も泣けなかった。

そして2回目の手術も終わった後、母から顔がパンパンに腫れて管が繋がれた状態で、病院のベッドで寝ている父の写真が送られてきた。

正直、なんとも言えない気持ちだった。運動神経が悪く運動会を地獄と思っていた私だったが、運命走では父が毎年私を1位にしてくれた。仕事がめちゃくちゃ出来て、休日でも電話が鳴ると仕事モードになってテキパキ応答していた。友人関係で悩み学校にいけなくなった中学時代、忙しい中母と学校に出向いて先生に直接相談に行ってくれた。そんな父の姿が変わり果てた状態で札幌にある、とあんまり信じられなかった。

とりあえず親と妹に付き添いありがとうとだけは言ったと思うけど、なんか詳しいことはあんまり覚えてない。

その次の月に札幌に帰り、2週間ほど実家から在宅勤務させてもらうことにした。父が視覚障がい者になったことで、母の生活はとにかく大変になった。札幌を出るときにも感じたことだが、遠くから何もできない自分に対し自己嫌悪の気持ちを感じていた。一人だけ、大変な状況から逃げてきたような気持ちだった。それで今後後悔しないように上司やチームのメンバーに相談して快く受け入れてもらい、在宅勤務をさせてもらったのだ。

当時の父はほとんど何も自分ではできなかった。コップに水を入れることも、薬を包装のプラスチックから出すことも。何せ手術がおわり目を覚ましたら何も見えないのである。仕方ないと思い、みんな全部やってあげていた。

これがなかなか大変だった。普段通り続く仕事や父が障がい者になったことによる諸手続き、家事でも忙しいうえに、ずっと父のそばにいて余裕がなくなってきていた母と妹は、少しは自分で何かできるようにチャレンジだけでもしてほしいという気持ちでストレスを感じていた。また、それで父に優しくできない自分たちにも嫌悪感を感じてしまう。その時、本当にこのタイミングで札幌に帰ってきてよかったと思った。私はまだ気持ち的に余裕があったし、父のことをかわいそうに思う気持ちの方が強かったので、代わって父の相手や手伝いをしてあげられた。母が何度もお礼を言ってコーチのバッグとポーチまでプレゼントしてくれたが、私としては何もせずに傍観することで今後後悔したくないと思う、自分のための行動でもあったので、お礼を言われるようなことではないと思っていた。実際、終盤は私も疲れてきて、母と妹と3人でラーメン屋さんで父の横柄さや自己中さを愚痴りまくったりもしてしまったし。たしかにこれが日常なのはキツいと思った。

札幌から横浜に戻った後もしばらく、自分だけ逃げてきたような気持ちに苦しんでいた。特に、大好きでかわいい、しかも4つも年下の妹をあの大変な日常に置いてきてしまったことが辛かった。

それまで私は当時、彼氏にこの話をあんまりしたくなかった。しても楽しくないからだ。また、正直付き合って半年ほどの彼氏に話すには色々と重かった。だからずっと黙っていたが、なぜか横浜に帰ってきてから1ヶ月ほど経ったあとのクリスマスデートの準備中、とうとうこの罪悪感を打ち明けた(理由は、なんとなく今なら言えそうだなと思ったからである)。

すると「でも、エミちゃんは家族と離れているおかげで多少余裕を持って家族に接してあげられてると思うよ。全員が同じ場所にいたら、誰も家族の話を冷静に聞いてあげられる余裕がなかったと思うから、お母さんもみーちゃんも、エミちゃんに話聞いてもらってるだけで助かってると思うし、ここにいてよかったんだよ」と言ってくれた。正直、この時初めて結構泣きそうな気持ちになった。けどただでさえ変な空気にせざるを得ない話をし、その上泣いたらなんかマジで変な空気になるしなと思って、化粧をしながら平然を装ってありがとうと、今まで自分の殻に閉じこもってて本音を言わなくてごめん、と言った。一言だけ「俺はエミちゃんの話聞くくらいしかしてあげられへんから」と言ってくれたが、彼のいう通り、ただ話を聞いてくれるだけの人って、本当に助かるのだ。それを身をもって実感したことで、私も家族にとってのそういう存在になれてるのかもな、と思えた。それにより、やっと家族と離れていることへの罪悪感を消すことができた。慎重な私からすると、正直大丈夫なの!?と思うこともあるくらいいつも楽天的な彼だが、こういうことを偽りなくスラスラ言える優しさや前向きな気持ちを持つ人と一緒にいることが、私にとってどんなエリートや大富豪といるよりも最良の選択肢に感じた。そして今もそう思っている。

その間も、父の手助けをしたり一日中話し相手になる大変さを何度も二人からは聞いた。そう言われると辛いよね、ママやみー(妹)の立場だとそう思っちゃうよね、とか、なるべく相手の気持ちを汲んでいるような言葉遣いを意識した。前のわがまま女王の私には到底できなかったことである。

そして、父が函館の視覚障がい者向けの訓練センターに入ることになった。本当に少数の視覚障がい者と、色々と教えてくれるメンターの方しかいない施設だそうだ。

父は行きたがらなかった。施設どころか、自分の実家にも帰りたがらなかった。母が諸々の手続きを済ませるために家をあける間、また妹も仕事などでいない間、一人にしておけないので実家にいて、ついでに(少し休みたいのでとは言わないがそういう意味も込めて)今夜は泊まってきて、と頼んでも嫌がっていた。無理矢理行かせてもいつ迎えに来るんだと電話が来る始末だった。これはまじでキツいだろうなと思った。

父は仕事ももちろんまだ行けないので、一日中リビングの一人がけソファからトイレ以外は一歩も立たず、ずっとそこにいて話しかけてくるのだ。目が見えるとある程度読める空気も、読めないので仕方ない(元々かなりのkyおじさんなのもあるが)。本当に何もしようとしなかった。実際父も��トレスはかなりあっただろうから、無意識に嫌な言い方をされることも多く、色々書類を書いたり細かい手続きを済ませたりしないといけない母はクタクタだったし、妹も精神的にかなり疲れていた。父の無意識のきつい言葉に傷つき泣いたりもして、一緒にご飯食べたくないとも話していた。

そのため、母も妹も父の函館行きをある意味心待ちにしていた。ひどいように聞こえるかもしれないが、そうでもしないと二人とも身を入れて休めなかった。

父が函館に行ってから、母は生き生きしだした。自分の好きなことを好きなペースでできるようになったからだ。我が家の愛犬のはーちゃんも散歩嫌いを克服し、毎朝長い距離母を連れ回すようになった。それによって他の飼い主さんと仲良くなったり、友達とのランチやピラティスの時間もとれたり、母の生活が目に見えて充実し始めた。ずっと辛い話を聞いていた私はかなり安心できた。妹の電話口の声色もかなり明るくなり、みんな父のことが嫌いになったとかではなく、単にこれまでどうしても疲弊してしまう日々だったんだろうなと思った。

そんな中、突然父からラインが来た。え、ライン?と思った。なんせ前実家に手伝いに帰った時はiPhoneのロックを解除することもできなかったのだ。視覚障がい者用のモードに変更して、音声を頼りにパスコードを打つのがどうしてもうまくできず、イライラしてすぐ途中でやめていたし、基本的に携帯を触ろうともしなかった。そんな父から誤字脱字がほぼないラインを受け取り、本当に驚いた。と同時に訓練を一生懸命頑張ってることがわかり、とても嬉しかった。実は施設に入る直前に父と電話で大喧嘩したこともあったので、なんか色々安心した。

その頃、ニュージーランドでの1学期目の間、とても仲良くしてくれた香港人の友人と久々に連絡を取った。彼女は去年お父さまを突然亡くしたと話していた。とても賢く明るく、私と同じように男の子みたいにわんぱくな彼女だったが、ストレスで毎日浴びるようにお酒を飲み、円形脱毛症にもなったという。私も友人には積極的に話さなかった父の病気の経緯を初めてその子に打ち明けた。余談だが日本語だと言いにくいことも英語だと言いやすいことって結構ある。そして、「大変だったね。お父さんも家族もストレス溜まるよね。でも、エミがお父さんのことをちゃんと気にかけてあげていることは本人がわかるようにしてあげてね。じゃないと後悔するから」と言ってくれた。

それから私は毎週末、なるべく施設で訓練を受ける父にラインで連絡を入れるようになった。YouTubeの使い方を練習しているので、面白いラジオやいい音楽を教えてと頼まれて、私の大好きなオードリーのトークまとめと、父のために作ったプレイリストを送った。父もお気に入りの音楽を教えてくれたが、どれも命や周りの支えに感謝する歌だった。今の自分の気持ちにピッタリなんだと書いてあるのを見て、なんとなく父の内面的な変化も感じた。そして、やっぱり父は努力の人、やればなんでもできる人なんだと思い、誇らしかった。それは母も同じなようだった(ちなみに母にはラインに慣れてない頃、訳の分からない文章をたくさん送っていたらしい)。

しかしコロナウイルスの影響で父の訓練は中断され、一度札幌に帰ることになった。そしてこの後の訓練は札幌でやることになると言う。正直私たち3人はエッと思った。思っていたより二人が休める時間が縮むことを意味するからだ。ここからまた大変だな。。と思っていた。

それでもいざ訓練から戻ると、父はできることがだいぶ増えており、郵便屋さんからの荷物を自分で受け取り支払いも済ませたり、歩いて近所のスーパーに行ったりまでできるようになっていた。また、一人で部屋で過ごす時間も前より自然と取るようになり、妹は父のそういう進歩や変化について嬉しそうに話してくれた。

結局父はみずからやっぱり落ち着いたら函館にまた戻って訓練を受けると言い出した。実際、後続の訓練は札幌で、というのは父だけでなくセンターの方の意見でもあったので、なぜ函館に戻ると言い出したのかはわからない。でも、訓練を頑張りたいという意志は伝わってきて、手術後はあんなに色々と後ろ向きだった父が積極的に訓練に向き合ってくれたことがとても嬉しかった。

そして、函館での訓練を終えて帰ってきた父は、どうも色々性格的にも変化しているようである。元々理論派な仕事人間ながら天然でウケる部分もあった父だが、特に明るいタイプではなかった。失明してからは尚更で、無神経な物言いをしたりもしていたが、今はそういうことがかなり減ったらしい。なんとなく明るくなったと言う。この前は父から母に「今日は実家に泊まる。少し休めるしょ?」と言い出してくれたらしい。父も、自分の存在が負担ということではなく、単に母の疲れを感じ取って休みが必要だと配慮することができるようになったのだと思う。

夫婦生活を何十年としていると、最初にあった思いやりや配慮が薄れていくだけだと思っていたが、夫婦というものはいつになっても悪い方向だけでなく、いい方向に形を変えることも可能なのだと親を見ていて知ることができた。

はっきり言って、去年から今年にかけて私はかなり辛かった。涙こそ思っていたより出なかったけど、悲しみや精神的な疲れがいろんな形で出ていたと思う。それに、仕事の変化についていくのも大変だった。

そういう時、一緒にバカなことをして騒いだり、美味しいものを食べながら恋愛や仕事の話をしたりしてそういう悩みから気を逸らさせてくれた友達や、私の精神的疲労の弊害を受けながらも見捨てず、常に優しくそばにいてくれた彼氏にとても助けられた。

そして突然視覚障がい者になったことを、多少時間を要しても最終的に受け入れ、その生活に順応���る努力をする父、そしてそれを献身的にサポートする母や妹を心から尊敬する。あと、いつもみんなのストレスを無意識のうちに緩和し癒してくれる、犬のはなみちくんにもとっても感謝している。

こういう言い方をしてはなんだが、この事を通さないと分からなかった各人の良いところを知れた、いい機会でもあったとすら思えるようになってきた。

障がい者になること=マイナスではない。障がいを通じて、得られるプラスだってあるのだ。

せっかく色々書いたので、最後に一言。

話は少しずれるが、人種、セクシュアルオリエンテーション、宗教など、各分野でマジョリティ、マイノリティが存在し、その間での格差や差別、抗争が日々生まれている。こういった問題について、個人としてマジョリティ、マイノリティどちらも万人に受け入れられるべきであるとハッキリ言える人間になれたのは、ティーンの頃からこのような問題について国内外の同世代の友人とのディスカッションを通じて熟考したり、当事者とコミュニケーションを取ったりする機会の基盤にある、高度な教育を受けさせてくれた両親のおかげだと考え、心から感謝している。黒人、女性、同性愛者、トランスジェンダー、ムスリム、そして身体障がい者、またその他のすべてのマイノリティに属する人も、決して理不尽な迫害を受けるべきではない。すべての人間が人間として尊重されるべきである。この信念だけは決して曲げずに生きていく。

0 notes

Text

0:00

「あけましておめでとうございます。枢木さん」

ソファに横並びで『ゆく年来る年』を眺めていたルルーシュが、日付の切り替わりと同時にこちらへ向き直り、座面の上で正座になって三つ指を突いてくる。白無垢を纏った幻影が見えるほどの流麗なお辞儀に新年早々、文字通り本当に早々、心臓が鷲掴みにされる心地だ。

「あけましておめでとう、ルルーシュ。今年もよろしくね」

「はい、お願いします。……ふふ、平成三〇年の枢木スザクは男前ですねえ」

粛々とした顔つきを即座にふにゃりと緩ませ、胸の前で小さく拍手をするルルーシュの頬はほんのり、を通り越してなかなかに赤い。そこらの大学生よりも酒に弱い白人が存在するのだという事実を、スザクは目の前の可愛い同居人を通じて初めて知った。飲み慣れていないせいもあるのだろうか。なにせスザクが気合を入れたレストランで二十歳の誕生日を祝ったその席まで、ルルーシュがアルコールに口をつけたことは一度たりともなかったというのだから驚きだった。ルルーシュを見ていると事あるごとに、育ちが良いとはこういうことかとしみじみ思わされる。芸能界に足を踏み入れ立てでおまけに自分のファン、いかにもチョロそうだからさくっと抱いてモノにしてやろう、などと謀っていた三年前の自分を殴り倒しに行きたい。もっとも、ふわふわと心地良さそうにスザクの両手を取って無意味に振り、挙句ぽすんと胸元に倒れ込んでくるこの懐き具合に対して、これまでの戦績が口先だけのごく軽いキスひとつという今の体たらくの方が、過去の自分から張り倒されて然るべきといった話なのだが。

「眠いの? 寝るならちゃんとベッドに行かないと」

揃いのパジャマの胸元に顔を埋められ、こんなことでも童貞のように爆発寸前の下心を抑えながら頭を撫でる。さらさらとした黒髪の指通りを、指先から伝い全身全霊で愉しむことくらいは許してほしい。同じシャンプーを使っている筈なのに、どうしてこんなにも甘くやわらかな匂いがするのだろう。

「ルルーシュが寝るなら、俺も寝るし。明日のお雑煮作りも手伝うから」

「おぞうに……枢木さんは、おもち、何個食べますか?」

「んー、五つくらい? ほら、ルルーシュ立って」

「いつつかあ。いっぱい食べますねえ。いっぱい食べるひとはいいひとですよ」

「そうだね。ありがとう」

この瞬間もこれまでにも、襲ってしまおうと思えば容易に襲える場面がいくつもあった。今までベッドを共にしてきた女優なりモデルなりアイドルなり、凡百の相手であればとっくに抱き飽きている頃だろう。それをこの、五歳年下の男の子に限っては、酔ってふらついた身体を支えて唇が近づいた瞬間の、衝動的な一度の口づけしか為せていない。しかもそれを、同じ状況である今再び、今度こそは舌まで入れて奪ってやろう、などという気も臆病風で起こせない。あのキスの直後、真っ先に感じたのは圧倒的なまでの罪悪感だった。ルルーシュが嫌がっていない、というよりも「酔ってふざけてキスなんて大人だな、それも枢木スザクが相手なんて役得だ」程度にしか捉えていないのが丸分かりであったことで、「枢木スザクに生まれて良かった」という天から光射す気持ちプラス「どうして俺は枢木スザクなんだ、いっそただの顔が良くて才能と金のある一般人だったなら」という気持ちプラス「でも俺が枢木スザクでなければルルーシュはこんなに気を許してはくれないんだ」プラス「そうだ少なくとも俺はルルーシュにこんなに懐かれてるんだぞ見たか世界!」、イコールでこうして今もただの良い人、ルルーシュを愛し愛されるお兄さんポジションに甘んじている。与えた自室のベッドまで手を引いて先導し、布団を胸元まで掛けてやったルルーシュが「おやすみなさい」とこれ以上なく安心しきった声で言うのを聞いて、ようやく勃起を許した股間を開放すべくトイレへ向かった。二〇一八年の自慰初めだ。

9:00

「はい、熱いから気を付けてくださいね。いっぱいおかわりしていいですからね」

椀を手渡すルルーシュが着ている割烹着は、この日のためにスザクが購入した卸し立てだ。いつものエプロンももちろん至高だが、新年の朝には真っ白な割烹着と三角巾でお玉を片手に微笑むルルーシュがどうしても見たかった。今年の正月休みは三日の午前中まで、ルルーシュよりも半日分短いがその間はずっと一緒にいられる。どこにも行かず、何にも邪魔されることなく、ルルーシュの作った食事を三食食べて酒を飲んで――この世の春とはまさにこのこと。にやにやしながら雑煮の椀を片手にソファへ座ると、ルルーシュも後を追ってにこにこと身を寄せてきた。期待たっぷりに輝く瞳は、スザクがもう片方の手に持つお神酒の瓶へ向けられている。弱いと言っても酒好きの度合いにおいてはスザクどころか、『コードギアス』の打ち上げで目の当たりにしたシャルルのそれと並ぶほどのようだった。流石は親子、いや親子ではないのだが。シャルルとの共演回数はスザクの方が遥かに上回り、またルルーシュの実の両親ともそれなりに顔を合わせてきているというのに、未だに時折『ギアス』の世界が現実を侵食するような心地に襲われる。映画総集編の新規カットや宣材写真の撮影で仕事が継続しているから、という理由もあるがそれだけではなく、要はあまりにも強烈な体験だったのだ、『コードギアス』という現場は。あのドラマがスザクの人生を、比喩でも大袈裟でもなく変えた。思えば正月らしい正月を過ごしたいと考えたことなど、ほんの幼い頃以来ではないだろうか。

「お雑煮って、作るのも初めてだったんですけど、考えてみたら食べたこともほとんどないかもしれません。給食で出たかな……?くらいで」

「そっか、いつもはイギリスで過ごすんだもんね。イギリスの正月料理ってなんかあるの?」

「特にないですね……うちだと、ちょっと良い朝ご飯を食べるくらいです。あの、あれです、ラピュタのパンみたいな」

「あ、いいなあそれ。っていうかルルーシュ、ラピュタ見たことあるんだ?」

「映画という意味なら……」

「城本体は俺もないかな」

「ふふ、すみません」と、楽しくて仕方ないといったように笑い、角餅の端に齧りついて熱さに少し眉根を寄せるルルーシュをうっとり眺める。香り立つ湯気の向こうにルルーシュ、新しい年の陽射しに黒髪が透けて綺麗な茶色に映るルルーシュ、ああ今食べたのはスザクが型を抜いたお花のにんじん、椀を傾ける仕草もほんのり血色に染まった唇も完璧だ。

「そんなに意外ですか? 俺とジブリの取り合わせって」

「うーん、割と。なんか国内アニメとかって全然見ないで育ってきてそうな」

「それはそうですけどね。でもジブリは後学のためにも一通り観ましたよ。あ、あと、最近は移動中にあれとか観てました。けものフレンズ」

「なんだっけ、聞いたことあるなそれ……すごーい! ってやつだ」

「そうですそうです、すごーい! たのしーい! ってやつ」

かわいーい。心の中でしみじみ呟く。

「枢木さんとも観たいなあ、ラピュタとかトトロとか。ジブリって配信ないですもんね、借りてきますか?」と、雑煮のおかわりを取りに立ちながら提案してきたルルーシュに「えー、『正月は外に出ない計画』じゃん」と返す。「そうでしたね。あ、それじゃあそろそろ頼んでた神社が……」とルルーシュが言ったとほぼ同時、マンションコンシェルジュからのコールが鳴り響いた。

「わあ、ジャストタイミング。出ますね。……はい、枢木です。あけましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします……え? ……はい、ええ。少々お待ちいただけますか?」

空の椀を持ったまま、壁から取り上げた受話器を器用に押さえて「大きい荷物だから、配達員の方をそのまま上げてもいいか、って」と、ルルーシュはやや困惑顔でこちらを振り向く。頷いてやると、不思議そうながらも「……すみません、はい。お願いします。ありがとうございます」と丁寧に対応し、キッチンではなくスザクの傍に戻ってきた。

「そんな大きいもの、頼んでましたか? なんだろう、ゲンブさんからとか?」

「ないない。ああ、ハンコ押したらそのままでいいからね。俺が中まで運ぶから」

ますます首を捻るルルーシュだったが、ややあって聞こえたドアチャイムで弾かれるように再び立ち上がりインターホンまでぱたぱたと駆けていく。残りわずかだった雑煮を食べ終えてからゆっくり後を追えば、玄関にスザクが着いたときには配達員の姿がドアの向こうに消えたところで、ルルーシュが頬を紅潮させてスザクの方へ振り向いた。

「枢木さん、枢木さんこれ! これ、kotatsu!」

興奮のあまりかイントネーションが非日本語のそれになっているのを思わず笑いながら、「うん、炬燵。注文してたんだ。ルルーシュ、本物見たことないって言ってたから」と意識してさらりと伝える。ああ注がれる「枢木さんすごい! かっこいい!」の眼差し。

「すぐ組み立ててあげるから。炬燵でみかん食べてさ、おせちも食べて、一緒にテレビ見て、ごろごろしよう?」

さあ来い! 飛びついてハグ! 顔には出さず、しかし期待ではち切れんばかりの胸を脳内で大きく開く。ルルーシュの瞳がきらきらと輝き、勢いよく広げた両腕をがばりとスザクの首へ回して――近づく温度! 触れ合う胸!

「枢木さんっ、ありがとうございます! 大好きです!」

やったーーーーーーーーーーー!!!

15:00

予定通り炬燵と一緒に届いた神社のジオラマを組み立てるのには、予想以上に骨が折れ時間がかかった。ルルーシュと二人、お互いに細かい作業は得意だと自負していたが、出来上がったときにはどちらからともなくぐったりとした溜息が漏れたほどである。

「紙製だとは思えないですね。すごくしっかりしてる」

「そうだね、ちゃんと狛犬もいるし」

しかしジオラマと目線の高さを合わせ、炬燵の天板に顎をついて感嘆するルルーシュの美しい目瞬きと、その度に音を立てそうな睫毛を見ているだけでかなりの回復を感じるのだから安いものだ。否、この至近距離でルルーシュの素の表情を凝視できるという立場はどれだけの維持費がかかろうとも手放せない。このジオラマなんて二千円ほどの代物なのだ、むしろ神やら運命やらに莫大な額の値引きをしてもらっていると言える。

「でもちょっと、結構疲れましたね……今年の疲労初めだ」

「俺らジオラマを舐めてたね。あ、横になるならいいよ、膝」

「いいんですか? じゃあ、お言葉に甘えて」

炬燵に入ったまま横たわろうとするルルーシュに好機とばかり、だが極めて何気なく誘導をかけて、自身の膝に頭を置かせることにも大成功した。改めて見下ろせばなんて小さな頭、形の良い頭蓋だろう。そして髪の間から覗く、耳のやわらかく真っ白なことよ。指先でふにふにと耳殻を揉めば「くすぐったいですよ」と笑いながらの抗議が来た。

「ごめんごめん」

永遠にこの時間が続けばいいのに、と思うもルルーシュは早々に身を起こし、「だけどようやくこれで初詣が出来ますね。ほら、枢木さんも」と傍らに用意していた小箱を引き寄せる。中に入っていたのは賽銭箱を模した貯金箱で、スザクが「神社は混むし、どこに行っても人目が多すぎるから家で初詣をしよう」と提案したことに想像よりも遥かに喜んだルルーシュが買ってきたものだった。大学の友人に連れられて行ったヴィレッジヴァンガードで見つけたのだとか。前半は気に食わないが(男であれ女であれルルーシュと買い物をすることにデートの意味を見出さない人間などいるものか)、未だに場慣れしないという猥雑な雑貨店でおずおずとはしゃぐルルーシュの姿は想像するだに素晴らしいマスターベーションの供になる。

「二礼二拍手一礼、ですよね? お賽銭は先でしたっけ、後でしたっけ」

「合ってるよ。賽銭はよりけりだけど……まあそもそも手水とか鈴緒もないし、タイミングとかは気にしなくていいと思う」

「これね、見てください枢木さん。綺麗なのを用意したんです」

いそいそとルルーシュが取り出したのは五円玉が九枚で、「四十五円でしょう? 始終ご縁がありますように、って」とどこか自慢げに教えられる。

「すごいね、よく知ってるね」

チャンスとばかりに頭を撫でると、ルルーシュは一転して照れた笑みを満面に浮かべた。積もりに積もった欲望はもはや己の武器ともなっている。人間は進化する生き物だ。

「ご縁って、誰との?」

だが心温まっているだけの場合ではなく、ここはしっかり聞いておきたいところだ。これだけこちらからの想いを重ね、圧を込めておきながら、ルルーシュの恋愛観や好みのタイプといった情報を聞き出せたことはまるでない。ルルーシュの側からスザクに聞きたがることは多々あれど、反対にこちらからそうした話題を振るとルルーシュは本当に困ったようになってしまい、反応に窮してわずかに落ち込んでしまうのだ。

「そうですね、俺は特定の神を信仰している訳ではないんですが、何か大きな、上位存在のようなものはあるのかなと、ぼんやりですけど。それがもたらす運命だったり、チャンスだったり、そういうものとの良縁を、と思って」

ルルーシュは当然、性愛に無知というわけではない。仮にも二十歳の男子なのだ。この仕事をしている以上、扇情的なアピールを行うこともある。だがそれとは別の次元で、性の部分に希薄さを感じる、というのがこの三年間ルルーシュをじっとりと見てきた人間の所感だった。本人に確かめては勿論いないので、あくまで所感に過ぎないのだが。育ちの良さが影響しているのか、パーソナリティで片付けられるものなのか。ともかく、そのまっさらに見える惚れた腫れたの大地に芽吹きの気配があるのなら、早めに熟知し傾向と対策を――と思ったのだが、この様子ではまだ「優しくて大好きな枢木さん」に甘んじていられそうだ。

「――あとは、その。当たり前ですけど、枢木さんとのご縁も、ずっと続きますようにって」

枢木さんは何円入れますか? あっ、小銭って持ってないですよね。枢木さん、キャッシュレスの人だから。じゃあ、俺と一緒にこの四十五円、入れましょうね。半分ずつ二人で持って、せーのって。九枚だからどっちか一枚少なくなっちゃいますけど――ルルーシュの楽しそうに話す声を聞きながら、思わず目頭が熱くなったのを慌てて堪える。

炬燵の一辺に並んで座り、小さな神社を前にして二礼、二拍手、一礼。それぞれに目を閉じ、しばしの無言で願いを捧げる。神様、俺をずっと、ルルーシュの隣にいさせてください。セックスなんて出来ないままでもいい、いや今のは撤回、ルルーシュのおちんちんも見たいし舐めたいし触りたいし触ってほしいです。出来れば今年中にご査収願います。何卒。

「そうだ、おみくじもあるんですよ。初詣といえばおみくじですよね、今持ってきますね」

うきうきとした語調ながら名残惜しそうに炬燵を出てどうやらキッチンに向かい、バスケットを手に戻ってきたルルーシュがまた素早く炬燵に潜り込む。バスケットの中には人間の形をしたふわふわのパンが四つ、レーズンの目やボタンをつけられて可愛らしく鎮座していた。

「これって、あのラジオで言ってたやつ? えーと、」

「そうです、マナラ。美味しいですよ。では枢木さん、この中から好きなのをひとつ選んでくれますか?」

これがルルーシュの用意した「おみくじ」なのだろうか。なにやら誇らしげな顔で見守られ、カラフルなチョコレートで靴を履かされている一体を選んで手に取る。「裏返してみてください」と囁かれ、パンをひっくり返せばそこには、筆にチョコレートを取って書かれたと思しき、この手の装飾には異様なほど達筆な「大吉」の文字。

「おめでとうございます! 大吉ですよ! 枢木さんの二〇一八年は良い年になりますよ」

心底嬉しそうに楽しそうに、自分の食べるマナラを持って手を振るように動かすルルーシュ。こんな、スザクにおみくじを引かせるために、わざわざパンを焼いて、裏面に文字まで仕込んでわくわくと待っていたのか。抱き締めたい、猛烈に抱き寄せて深く深く口づけてしまいたい。可愛らしく振っていた手の部分から早速食べている唇を奪いたい。でろでろに愛しさで蕩けながら、スザクは大吉パンの頭に齧りつく。

21:00

「小腹が空いた気がします」

シャルルからの頂き物だというオリジナル日本酒『ルルーシュ』を大事そうに呑みつつ、毒にも薬にもならないような正月特番を微笑んで眺めていたルルーシュが突然、真剣な顔つきで報告してきた。

「枢木さん。俺は小腹が空きました」

むしろ宣誓と表現してもいいくらいの真面目な申告だった。「おせちのローストビーフ、確か残ってましたよね。枢木さんも食べますか。食べますよね」と静かな口調ながら言い募られ、「そうだね……ちょっとつまもうかな」とわずかに気圧されて答えると、ルルーシュの表情がぱあっと明るくなり、「にっこり」の図解として辞典に採用されそうな満面の笑みが浮かんだ。毎度思うがあまりにも顔が良い。

「取ってきますね! ローストビーフと、みかんのおかわりと、あと、ビールと」

浮き足立っているというよりほとんど千鳥足、これはかなり酔い始めているな、とキッチンへ向かう綿入れ半纏(こちらも着ているところが見たくて買った)の背中を目で追う。そして頬が緩む。炬燵机の上に置かれた、みかんの皮を広げて作った蛸にも口元がにやける。スザクが作ってみせてやったのを意気揚々と真似していたが、今見ると足が七本しかない。

「おせち、何が一番美味しかったですか?」

「一番? えー、難しいな……生春巻きかな。えびのやつ」

「あれは特にうまくいきましたね。もっとたくさん作れば良かったかな」

「また作ってよ。この前の餃子みたいにさ、大量に。次のおせちにも入れてね」

右手にローストビーフの皿、小脇にクッキーの細長い箱を抱え、左手に缶ビールの六缶パックをぶら下げつつみかん入りのネットを胸で抱えるという器用な格好で戻ってきたルルーシュへ、早々とかつ当たり前のように来年のリクエストを申告する。せっかく手作りするのだから互いの好きなものだけを入れたお重にしよう、とルルーシュからおせち料理の提案をされたときは自分でも度が過ぎていると思うほど大喜びしてしまった。大晦日の朝から並んで台所に立ち、ルルーシュのいつもながら鮮やかな手際に見惚れつつ、包丁捌きを褒められたり共に味見をして頷きあったり、あの楽しさはまるで子供の頃の自分までもが優しい手で抱き上げられたような心地だった。ただでさえ五つも年下で同性の相手に、ただ懸想するだけでなく母性まで求めるようになってはいよいよ終わりの始まりだと自覚してはいる。だが「あ、これたぶん甘いですよ。これもそうかな」とみかんを選別してこちらに寄せてくるルルーシュに、高鳴りとはまた違う、震えるほどの胸の衝動を覚えない男が果たしているだろうか。

「ミスターイトウのバタークッキーが昔から好きなんですよね。ムーンライトとかも美味しいけど、俺はやっぱりこの赤い箱に胸がときめく」

「ね、ルルーシュ」

「はーい。なんですか?」

酒に酔っていることもあり、出会った頃では考えられないほど気安くなってくれた反応。少し濡れたように瞬く睫毛、何にというでもなく、場の雰囲気に緩く笑んだ美しい唇の端。

「今年も、良い年になるといいね」

「はい。二人で、素敵な年にしましょうね。……あっ桃鉄! そうだ桃鉄やりませんか! 俺ね、結構いろいろ勉強したんですよ」

スザクの感傷を吹き飛ばさんばかりに勢いよく立ち上がり、「Wiiリモコンってこっちのチェストでしたっけ?」とわくわく探し始める姿に、思わず吹き出すように笑ってしまった。準備を手伝いに腰を上げ、「勝利パターンとか、カードの対策と使い方とか。もうやられっぱなしの俺じゃありませんよ、なんなら枢木さんに一泡吹かせてやりますからね」と意気込むルルーシュを軽くからかう。

「威勢がいいねえ。じゃあ罰ゲーム制にしよっか、ルルーシュが勝ったら何でも言うこと聞いてあげる。そのかわりあれだよ、負けたら俺にキスだからね」

「えっずるい! 俺もそれがいいです!」

明らかにふざけているとわかるような声色を作って言った台詞を食い気味に主張され、予期せぬ反応と勢いにぎょっとする。「俺が勝ったらー、枢木さんは俺に勝者のキスですからね」と続く語尾のふわふわした口ぶりは、完全に酔っ払い特有の様態。

「えっ……えっ、いいよ、うん」

鼻歌を歌いながらディスクを本体に飲み込ませるルルーシュには、自分が言ったことにどれだけ重みがあるか、いかに今スザクが動揺しているかもわかってはいないのだろう。スザクが勝ったらルルーシュとキスができて、スザクが負けたらルルーシュとキスができる? いや違う、負ければスザクからのキスだが勝てばルルーシュからのキス、両者は似て全く非なるものだ。恐らくルルーシュの中ではダチョウ倶楽部的な認識か下手をすればそれ未満だが、スザクにとってみれば瓢箪から駒の超特大級お年玉だ。

「何年でプレイしますか? 三十年……いや、五十年かな」

「三年決戦でいこう」

三年で片をつける。そして絶対に、ルルーシュの方からキスしてもらう。「えー、北海道大移動は起こさないんですか? そこも研究したのになあ」と可愛く不満を述べるルルーシュにクッキーを咥えさせて誤魔化し、スザクはリモコンを握る手にじっとりと汗を滲ませた。

結果として、我欲は人間を驚くほど弱くするもので、かのイカロスもただ飛ぶだけなら良かったものを太陽に届かんとしたその途端に翼を溶かしたというわけで、ものの見事にスザクは敗北を喫したのである。流石ルルーシュの「研究」は伊達ではなかったということか、いや運の部分ばかりはどうしようもない要素であって、やはり天がスザクの下心に味方をしなかったということなのだろうかしかし結局キスはできるのだから抜かったな天よ! なにせ前回の偶然から一ヶ月もせず再び巡ってきた、しかも今回は完全同意のチャンスである。酒に酔っての言動を同意とするのは人としてどうなのかという後ろめたさも小さじ程度ありつつ、もはやそんな理性を働かせてはいられないほど状況は切迫しているのだった。リモコンを静かに床へ置き、勝利に拳を掲げているルルーシュに向き直る。別にこれを機に関係を進めようだとか、ましてやそのまま押し倒してやろうだなどと思っているわけでは決してないのだ。ただ、人生に少しばかりのご褒美が欲しいだけ。ルルーシュという奇跡の存在と寝食を共にして、あまつさえその唇に触れるという極上の果実を「少しばかり」と形容するなどまさしく天をも恐れぬ所業だと自覚はしているが、それでも。

「ルルーシュ……」

好きだよ、と続けて甘く囁いたとしても、それが愛の告白だと受け取ってはもらえないこの身の切なさが、少しくらい報われてもいいじゃないか。

「あっ、そうですね! やったあ、じゃあお願いします」

――弾む口調で目を軽く閉じ、ルルーシュが自身の頬をとんとんと指差したことで、夢から醒めたように気付いた。そうだ、何もマウストゥマウスで、と指定されてはいなかったのだ。勝利のキスを頬に、というのは最近までやっていた番組名物のビストロコーナーでもお決まりの行為だった。なるほど、それならルルーシュが、いくら酔っているとはいえ自分からねだってくるのも理解の範疇内である。浮かれきっていた自分を内心、自嘲で笑い飛ばそうと努めながら、いやでもそれにしたってご褒美はご褒美に違いない、もうルルーシュのほっぺの感触を味わいつくしちゃうもんねとルルーシュの両肩に手を置く。近づく肌のきめ細かさと、香る黒髪の甘い匂い。はやる心臓が着地点を間違えないように、慎重に近づいて、

近づいて?

唇が。

ルルーシュの唇が、ルルーシュが瞼を一瞬開いて、またすぐに閉じて、顔を。

顔の角度を、変えて、スザクの唇に。

唇が、くちびるに。

「――ふふ、びっくりしました? この前のお返しです。なーんて」

放心しているスザクに、ルルーシュは悪戯が大成功した���いう笑顔で言う。「……あ、すみません、嫌だったですか?」と表情が翳りかけたのを慌てて勢いよく首を横に振り、「いやいやいや違うすごいびっくりしただけ、えっだってすごいブラフ……えっ待ってどこから?」と無意味にルルーシュの半纏の紐を結び直しながら返した。ルルーシュはほっとしたように頬を緩め、そしてまたにんまりと笑ってWiiリモコンを手遊びに振る。

「最初からです、最初に言ったときから。枢木さんが勝ってもそうしようって思ってたし、俺が勝ったら先制攻撃の不意打ちで、って。俺あのとき、誕生日のとき、すごくびっくりしたんですよ。だからお返しです。目には目を」

こんなところでハンムラビ法典を聞く試しがあるとは思わなかった。などと冷静に言ってはいられない。否もう、まるで冷静ではない。「そっかーいやほんとすごいびっくりした俺も、ルルーシュすごいねほんと良い役者、あー本職、俺も本職」と早口で並べ立て、無意味に手を握っては開き開いては握り、してやったり顔のルルーシュに爽やかな笑みを見せる。

「完全に騙されちゃったな。ああごめん、俺ちょっとトイレ行ってくるね」

「はい。すみません、俺も結構もう、眠くなってきたので……歯を磨いてきますね」

「オッケー。寝る前に声掛けて」

めいめいに立ち上がり、洗面所の前で別れて、ルルーシュが立った鏡越しの視界に映らない場所まで進んだところでトイレへダッシュする。短距離走者の本気の走り方だ。音が立ち過ぎないよう気をつけつつ急いでドアを閉め、息をつき、個室の中でしゃがみこむ。ぐうう、という音とも声ともつかないものが自分の喉の奥から漏れた。

「無理……好き……あー無理、超好き……どうしよう……好きです……」

ついに独り言が敬語になってしまった。ジーンズを下げてぼろんと飛び出す、元日にしてすでに今年最高ではないかという隆起を見せつける我が陰茎。そうだ今年は射精をする度に、赤十字社へ寄付をしよう。みなさんの二〇一八年が、どうぞ良きものでありますように。

1 note

·

View note

Text

【小説】ひとでなし

このひとでなしが。

兄は吐き捨てるようにそう言って、席を立った。

真っ赤な顔をして、数人の客と店員たちの視線を集めながら、テーブルの隙間を縫うように店を出て行く。

私は目だけでその背中を追った。ガラスの向こう、陽の光を浴びた彼の背広が滑らかな光沢を放っている。そのどこか品のない銀色の上着を見て、私は鰯の群れを連想していた。

魚料理にすればよかった。

この後、運ばれてくるはずの料理のことを思い出して、少し後悔する。

「お客様、大丈夫でございますか」

年配の店員が近付いて来て、私にそう声をかけた。

「ええ、大丈夫です」

「お召しものが汚れてしまわれましたね」

「ご心配なく。よくあることなのです」

私はそう答えながら、店員が差し出してくれたタオルでメロンソーダが滴っている頭を拭った。店員は濡れたテーブルをせっせと拭いている。

「先程のお客様が注文された料理ですが、注文を取り消し致しましょうか?」

「彼は、何を注文したんでしたっけ」

「鮭のムニエル定食をおひとつ」

「では、私が注文した和風ハンバーグ定食を取り消して、ムニエルの方を持って来てもらうことはできますか?」

「はい、かしこまりました」

年配の店員は恭しく頭を下げて、テーブルを離れて行く。空になってしまったメロンソーダのグラスをさりげなく片付けることも忘れなかった。

あの店員は、どうして兄が注文した方の料理を私が食べたいと思っているのか、不思議に思っているかもしれないな、と予想する。

再びひとりになった私は、窓から表の通りへと目をやる。すでに兄の姿はどこにもなかった。彼は昔から、道の途中で別れた後、決して後ろを振り返ったりしなかった。あの男とは違う。私の姿が見えなくなるまで、いつまでもそこに立ち尽くしている、あの男と、兄は違う。

去り際、兄が私の顔にぶっかけていったメロンソーダは、髪や顎をつたってワンピースの胸元まで緑色に染めていた。黄色の花柄の中に浮かび上がる淡い緑色は、葉のようにも見えなくはない。全身をまんべんなくこの緑色に染めたら、この染みも目立たなくなるだろう。そういう柄の洋服にしか見えなくなるはずだ。

だが、「メロンソーダをもっとかけてください」なんて、店員にも、ときどきこちらの様子を窺うように見つめてくる他の客たちにも頼めない。

服のことは諦めよう。この後、身なりを気にしなければならない相手と会う予定がある訳でもない。砂糖水のにおいがする頭髪も、化粧が崩れた顔も、濡れた衣服も、街ですれ違う人々は誰も気に留めない。そう思うとなんだかほっとして、私はテーブルの隅にあった灰皿を手元まで引き寄せ、煙草に火を点けた。

兄は、私が煙草を吸うのをひどく嫌がった。女のくせに、と罵った。だが、それは私が女だからではなくて、彼が嫌煙家だっただけだ。だから今まで吸えなかった。鼻から煙を出しながら、ニコチンが身体じゅうに浸透するのを待った。

テーブルに出しておいたスマートフォンのLEDが青白く点滅していることに気が付いたのは、その時だった。手に取ると、不在着信を示している。その時刻はほんの数分前、ちょうど、兄がメロンソーダをぶちまけた頃だった。電話がかかってきたことに、気付かないでしまったようだ。

後で必ずかけ直そう、と思いながら、煙草を親指で弾いて灰を落とす。

まだ午前中、昼前であることもあって、店の中は比較的空いていた。混んでくるのはこれからだろう。客が少ない時間帯でよかった。後ろの席に誰かいたら、メロンソーダの飛沫が飛んでいただろう。

煙を吐きながら、心の中の穴がじわじわと塞がっていくを感じていた。気分が落ち着いたのだ、と思い、今までの状況においても私は常に落ち着いていた、取り乱していたのは兄であって私ではなかった、とも思った。

彼は私を「ひとでなし」と言った。

ひとでなし。

小さく声に出してみる。唇に挟んだ煙草が転げ落ちそうになる。

私はひとではなくなってしまったのだろうか。真っ昼間、小さな洋食屋で罵声を浴びせられ、緑色した甘い液体をかけられるような私は、ろくでなしではあるけれど、まだひとであるはずだ。

短くなった煙草を灰皿へと擦りつける。二本目の煙草に手を伸ばしながら、兄は今どうしているだろう、と考えた。

私は今、泣いてもいないし怒りもしてない。彼が嫌った煙草を吸いながら、彼が注文し、彼が食べるはずだったムニエルが出てくるのを、彼がいなくなった席で待っている。

彼は今、泣いているのかもしれないし、怒り狂っているのかもしれない。道端で誰かの副流煙に顔をしかめ、空腹を抱えたまま、どこへ向かっているのだろう。

私たちは一生わかり合えないし、もう会うこともないのだろう。でもそれが、なんだかごく自然で、当たり前のことのように感じる。もっと早くこうなるべきだったような気さえする。

私は少しして運ばれてきたムニエルを前に、両手を揃えて祈った。

それは彼がどこかで幸福になりますように、という意味を込めての祈りだったが、私の口はさも当たり前のように「いただきます」とつぶやいた。

電話をかけてきた相手に折り返し連絡しようとスマートフォンを手に取ったのは、部屋に帰ってシャワーを浴びた後だった。

メロンソーダが染みになったワンピースを脱ぎ捨て、熱いシャワーを浴びて化粧さえも落としてしまうと、身も心も軽くなったような気がした。裸のままバスタ���ルに包まってベッドに転がる。シャワーを浴びた後は、こうしているのが心地良い。こうしていると、自分が日頃、いかに多くのものを身に着けているのかを考えさせられる。

あの男は私がこうして寝転んでいると、決まってセックスに持ち込んだ。私が誘っているとでも思っていたのだろうか。彼は事が終わるとすぐに衣服を着た。何も身に着けないでいることが、恐らく不安だったのだ。いつもこまごまとした多くのものを鞄に入れて持ち歩いていた。何も持たないことの快適さなんて、知らないのだろう。

そんなことを思い出しながらスマートフォンを操作し、着信履歴を見る。「達」とだけ登録してあるその人物からの、不在着信があったことが記録されていた。

たつ。

その名前をそっと声に出してみる。名前を呼ぶことも、なんだかずいぶん久しぶりだった。彼から電話がかかってきたことなんて、今まで数えるほどしかない。何かあったのかもしれない。そう思いながら、リダイヤルの文字をタップする。

呼び出し音は鳴らなかった。間髪入れずに、彼が電話に出たからだ。

「もしもし」

「もしもし、達?」

「律。今、もう一度かけようかと思ってたところ」

達は電話の向こうで、どこか安堵したような、呆れているような、疲労の色を感じさせる溜め息をついていた。最後に耳にした時と変わらない、懐かしい声。

「さっきは電話、出なくてごめんなさい」

「いや、いいよ。少し、気分転換に話がしたくなっただけだから」

妙な感じがした。彼が今までそんなことを言ってきた覚えがなかったからだ。やはり、何かあったのだ。私は無意識のうちに、身体に巻き付けていたバスタオルの胸元をぎゅっと握っていた。

「何かあったの?」

「少しね」

私の声がこわばったのを感じ取ったのであろう達は、ははは、と小さな笑い声を漏らした。彼はわかっている。自分が笑うと、私が少なからず安心するということを。だからときどき、私のために笑ってみせてくれる。

「もしかして、またお母さんと揉めたの?」

「あの女はいないよ」

達はそう言ってから、少し間を空けて、

「もういない」

と、言い直した。

「達、会いに行こうか?」

私がそう提案した時、彼はしばらく返事をしなかった。長い長い沈黙だった。通話の向こうから、パソコンのマウスをクリックしているような音だけが断続的に聞こえていて、それさえなければ、私は通話が途切れてしまったのではないかと思っただろう。

「達?」

「ああ、ごめん。うん……」

彼はそう言ってからまたしばらく考え込んだ様子で、たっぷり黙り込んだ後、

「そうだな、会おうか」

と、答えた。

彼がそう言ったので、私は心底ほっとした。

「今、何してるの? もしかして、仕事中?」

「ソリティアやってる」

「ソリティア? ああ、パソコンに入っている、トランプのゲームのこと?」

「そう」

「忙しい訳じゃないのね?」

「ソリティアで忙しいよ」

私は彼の冗談に笑った。それから時計を見た。まだ午後一時を回ったところだった。時間は、まだある。

「これから支度して電車に乗るよ。三時か、四時くらいには、そっちに着くから」

「今から来るの?」

「だって、早い方がいいでしょう?」

そこで、達は何かを言いかけたが、でもはっきりとした言葉にすることはなかった。今度はほんの少し黙った後で、

「わかった」

と、返事をした。

「それじゃあ、また後でね。電車の時間がわかったら、また連絡するから」

「うん。じゃあ」

通話を終えてから、私は大急ぎで支度に取りかかった。服を着て、軽く化粧をして髪を梳かす。放ってあった鞄を拾い上げ、忘れずにスマートフォンと部屋の鍵を仕舞う。ストッキングを穿く時間も惜しく、素足のままサンダルを突っかけて外に出た。

達は少し、様子がおかしい。

電話では口にしなかったが、やはり何か、電話をかけてくるだけのことが、彼の身に起こったということだろう。

駅までの道を駆けた。改札を通り、目的の電車があと十分もすれば来ることを電光掲示板で確認して、そこでやっと一息つくことができた。売店でミネラルウォーターと、たまたま目についた小説の文庫本を一冊買った。

達の住む街まで、ここからだと電車で二時間かかる。その間の暇潰しが必要だった。

電車に長く揺られる時は、いつも何か書籍を買うことにしている。駅で購入して、読み終えたら駅で捨ててしまう。今日手にした小説は、知らない作家の作品だった。題名にも聞き覚えがない。普段は読書をしないので、私が詳しくないというだけかもしれない。

「暇なら、本を読んだら」

そう私に提案したのは、あの男だった。彼は読書家で、多忙な時間の隙間を見つけては本を読んでいた。自室の書棚には零れ落ちそうなほど本が積み上げられていた。

「そうしようかな」

私がそう答えた時も、彼は分厚い本を膝に乗せ、ソファに行儀よく座っていた。

「何か、本を借りて行ってもいい?」

あの男は開いた本のページに目線を落としたまま、ただ黙って眉間に皺を寄せていた。彼は自分の持ちものが自らの管轄から外れ、どこか遠くへ行ってしまうことを嫌っていた。結局、彼は死ぬまで、私に一冊も本を借りることを許さなかった。

走って汗ばんだ背中に衣服が張り付いているのを感じながらミネラルウォーターを飲んでいると、電車は時間通りにやって来て目の前で停車した。開いたドアから乗客が降りてきて、入れ違うように私は乗り込んだ。

車両の中に乗客の姿はまばらで、午後の日射しを受け、心地良い暖かさに満ちている。

あと二時間。

どんなに気持ちが急いだところで、あと二時間、私はここで大人しく座っているしかない。その事実が私の焦燥感を少しばかり和らげた。早く会いに行かなくちゃと心は焦ってばかりいるのに、ゆったりと腰かけて二時間を過ごすなんて、不思議だ。

そうして走り出した電車の中で、私は文庫本を開く。

読み始めてわかったが、それは殺人事件を扱った小説だった。

河川敷で見つかった、ひとりの女子高生の死体。そこから始まった、少女ばかりを狙った連続殺人事件。主人公はその事件を追う刑事で、被害者と同じくらいの年齢のひとり娘が、別れた妻と一緒に暮らしている。殺された被害者の少女たちと、自分の娘を重ねつつ、犯人を追っていく。

『明日は私が殺されるかもしれない。今や、この街に住む誰もがそう思っていた』

そんな一文が、なぜか目に止まり、私はもう一度、その文章を目で追ってから、ページから目線を上げ、車両の中を見渡した。��学生らしい男性がひとりと、中年らしき女性が四人。お互い他人同士なのだろう、離れた席に座っていて、誰も口を利いていない。手元のスマートフォンを操作している人がふたり、ひとりは私と同じように何か書籍を読んでいて、最後のひとりは肩をすぼめるようにしてうとうととしている。

きっとこの車両の中には、明日自分が殺されるかもしれない、なんて不安に思っているような人間はいない。乗客たちは皆、落ち着き払った表情をして、のどかな午後を過ごしている。

誰も、自分が殺されるかもしれないなんて、普段は考えもしない。

街を歩いていたら突然、自動車が猛スピードで突っ込んでくるかもしれない。乗っていた電車が脱線して大事故を起こすかもしれない。人混みの中で通り魔に後ろから襲われることだってある。でも誰も、そんなことは考えない。この車両の中に、殺人犯がいるかもしれないなんて、思わない。

ああ、煙草が吸いたい。

私はそう思いながら、手元の文庫本を閉じた。本の内容に飽きてしまった。犯人がどこのどんなやつかなんて、興味がない。犯行の動機なんかどうだっていい。

窓の外に目をやった。ちょうど電車は川に架かる橋の上を走行していた。車窓の向こう、橋を構成する鉄骨の向こうに河川敷が見えた。小説の中では女子高生の死体が無残にも転がっているはずのそこは、西日をきらきらと反射する川面と、風にそよぐ青々とした草原、アスファルトで舗装された道を行く、犬を散歩させている老人の姿しかなかった。

もし今、私があの河川敷に立っていたら、きっと煙草を吸いたいなどとは思わなかっただろう。横たわる死体を前にして、もうすっかり満足するまで、いくらでもニコチンを吸っては吐き出すことができただろうから。

そう思いながら、私は座席に座り直し、殺人犯がいるかもしれない車両の中で忌々しく瞼を降ろした。

私の手の中にあるカードは機械に読み取られ、ぴっ、という短い音を立てた。帰りの電車賃がもう残っていないことを確認して、それでも開いた改札を出る。

「達」

「律」

電車は脱線することもなく無事に目的の駅に着き、私は改札の前に立っていた達と再会した。

彼は最後に会った時と変わらない、胸元がだらしなくたるんだ着古したTシャツと、すっかり色褪せて擦り切れそうなジーンズ姿だった。ただ、髪も髭も伸びすぎていた。目の下の濃い隈のせいで、まるで目玉が窪んでいるように見える。少しだけ、あの男の面影を思わせる容姿。

「早かったね」

「電車は時刻通りだったよ」

「うん。早かった」

そんな冗談にまた私が笑うと、達も少しだけ口元を緩めてみせた。彼は自分のために微笑んだりはしない。いつも誰かに笑顔を見せたくて、笑ったような表情をしてみせているだけだ。

「律、腹減ってない? 俺、まだ飯食ってなくて」

「そう。何か食べようか」

私はそう答えてから、胃の中にいるであろう鮭のことを思い出した。

「ファミレスでいい? 金ないから」

しかし、そう言いながら歩き出した彼に、私は何も伝えなかった。

達は、仕事を辞めてしまったのかもしれない。

根拠はわからないけれど、私はその時、そう思った。

「今日は、兄さんが訪ねて来たわ」

「へぇ」

「父が亡くなったんですって」

「そうなんだ」

達の声は、乾いていた。そこにはどんな感情にも濡れていない、まっすぐな響きがあった。

私は兄にメロンソーダをかけられて逆上された話をするべきか悩んだが、結局、口にはしなかった。きっと達は、そんな話をしたら不機嫌になるに違いなかった。

少し先を歩く彼の顔は、どこか遠くに思いを馳せているように見えた。私たちは一緒にいた頃から、あまり多くを語ってはこなかった。語る必要がなかったのだ。私たちは、とてもよく似た性質をしていたから。

駅を出てすぐのところにあるファミリーレストランに入った。安っぽいチャイムが私たちの存在を誰かに知らせている。いらっしゃいませ何名様ですか。二名で。お席の方、禁煙、喫煙、どちらになさいますか。きんえ、まで言いかけてから、達は、

「喫煙で」

と、答えた。私が喫煙者であるということを、その時思い出したのだろう。

午後四時を回ったファミリーレストランは、電車の車両のように人がまばらで、私たちは四人掛けの席に案内された。すぐ近くにふたり掛けのテーブルがあるにも関わらず。四人席が空いている時は、優先的にこちらへ振り分けされる仕組みなのだろうか。それがサービスというものなのかもしれないが、私も達も、まるで自身の半身を失ったかのように、隣を空席のままにして向かい合わなければならなかった。

私たちはメニューを開き、すべての品書きに目を通さないうちに注文したい料理を決めた。店員を呼ぶためのボタンを押したのは達だった。私は煙草に火を点けて、灰皿を引き寄せる。私はホットコーヒーを、達はエスカルゴの料理を頼んだ。

「エスカルゴ?」

店員が立ち去った後、私は煙を吐きながら達に尋ねた。

「好きなの?」

「不味いよ」

達はこちらを見もしないでそう答えた。今のは際どいジョークだった。私が思わず鼻で笑うと、彼も小さく笑ったので、それで冗談を言ったのだと気付いただけだ。

料理が運ばれて来るまでの間、会話はなかった。私たちは料理を待つこの時間が嫌いだった。酒を飲んでからアルコールが身体の隅々にまで回る、それまでの時間も同様に嫌っていた。私たちは不機嫌になると決まって口を閉ざし、そしてそれは、相手に対する最低限の誠意と優しさだった。

煙草が一本吸い終わった頃に料理は運ばれて来た。いただきます、と手を合わせ、達はお手拭きで乱暴に手を拭ってから、エスカルゴ料理に取りかかった。

「それで、一体何があったの?」

「人を殺したんだ」

彼はエスカルゴ料理を口へ運びながらそう言った。

そう、と私は返事をした。視界の隅、テーブルの上に達が指を拭いたお手拭きがくしゃくしゃに丸められて置かれており、それがまるでトマトソースでも拭き取ったかのように、うっすらと赤色に染まっていた。

「偶然ね、私もなの」

「律も?」

「そう」

「いつ?」

「今日」

「ふうん」

食事をしながらした会話は、それだけだった。

食事中は口を開くなと、あの男に厳格にしつけられた私たちは、今でもそれを守ろうとしている。達が母を殺し、私が父を殺した、今日でさえも。

食事の代金は、達がすべて払ってくれた。私たちは店を出て、川沿いにある寂びれたラブホテルまでの道を歩きながら、また少し言葉を交わした。

西日をさんさんと放っていた太陽はビル群の向こうに消え、空は幻想的なピンク色だった。吹いてくる風はどこか冷たく、私たちは下を向いて歩いた。まるで後ろめたいことでもあるかのように。

「殺して、どうだった?」

「別に何も」

「そう」

「うん」

道路を走る車の騒音に、私たちの会話は途切れ途切れになった。

ホテルのボーイは疲れた顔で私たちに部屋の鍵を渡した。ボーイが私と達の顔をほんの一瞬、交互に見比べていた。見比べたってわかるはずがない。私たちは二卵性で、外見は何も似ていないのだから。たとえ外見以外、すべてが非常に似通っているのだとしても。

部屋に入って、最初にシャワーを浴びたのは達だった。私は水が流れる音を聞きながら煙草を吸った。

今日は何回、シャワーを浴びることになるのだろう。頭からかけられたメロンソーダは、シャワーのうちに含まれるのだろうかと考えて、ひとりで可笑しくなった。

今日は二着もワンピースを駄目にした。どちらも服に染みをつけて。お気に入りのワンピースに染みついた血痕は、きっともう落ちないだろう。あれはあの男が、私が殺したあの父が、買ってくれたお気に入りだったのに。

私もシャワーを浴びてから、裸でふたり、シーツの中で遊びながら、また少しだけ会話をした。

「どうして殺したの?」

「理由なんてない」

「そうなんだ」

「そっちは、どうして?」

「どうしてかな……。何かちゃんと、理由があったような気がしたんだけど」

「理由っていうのは、行動する以前には必要だけれど、すべて終わってしまった後には、もうどうでもいいものだね」

「うん。確かに」

私たちの本質を覆い隠している膜が重なり合う。決して交わり合うことはないはずのその境界線が、不意に揺らぐ。溶けて、ほどけて、流れ出して。自在に動かせるはずの四肢は、自身の意思から遠く離れたところで、欲を貪る卑しい道具と化している。

こうしていると私はいつも、自分が粘土か何かになったような気分になる。人の手は容易く私をこね回し、形を変えていく。本来の形など、とっくに忘れた。抗おうと思えばそうできたはずなのに、私はただの土くれと化すばかりだ。兄の時も、父の時も、胎内で同じ時を過ごして共に産まれてきた、達が相手の時であっても。

こんな時、あの男は私のことを憐れんだ瞳で見下していた。父はいつもそうだった。可哀想なものばかり愛していた。喜劇よりも悲劇を好み、幸福よりも不幸を求めた。

夫に愛想を尽かされた妻。身体を交えた兄と妹。愛されなかった双子の片割れ。父に犯される娘。母を犯す息子。子供を猫のように捨てた親。子供に猫のように殺される親。

私たち双子はあの男に集められた、不幸の断片のひとつにすぎない。だから恐らく、これは私たちの意思ではなかった。

同じ親から同じ日に産まれた私たちが、偶然にも同じ日に、親を殺めた。

明日自分は殺されるかもしれない、なんて考える人はいない。同じように、明日自分は人を殺すかもしれないと考える人間も、またいない。私たちの生き死にと自らの意思が全く無関係であるように、私たちが自身の肉親を殺したこともまた、私たちの意思とは関係がない。

無責任だろうか。責任転嫁だろうか。

このひとでなしが。

兄に言われた言葉を思い出す。

遠くにサイレンが聞こえた。私たちの時間は、もう長くは残されていない。でも、私はまだ、ひとであるはずだ。

「ねぇ達、私はひとでなしだと思う?」

そう尋ねたのは、訊いてみたいと思ったからだ。私が唯一愛したこの同胞は、一体どう返事をするだろうか、と。

短い吐息と共に果てた私の弟は、のしかかるように身体を重ねたまま、つまらなそうに欠伸をしていた。それからおもむろに顔を上げ、私の顔をまじまじと見つめた。

「お前は、ひとでなしだよ」

あの男に少しだけ似た、私とは似ても似つかないその顔は、それから、ついばむようなキスをしてくれた。

了

0 notes

Text

chapter30

ソリチュードを出たのは昼少し前11時頃。

マルカルスまでのちょうど中盤の距離に位置するカースワステンで昼食をとり、また馬車に乗る。

スカイリムに派遣されて三年を少し過ぎ、最早見慣れた高原地帯の風景を横目に頭に浮かんだのはアナの顔だった。

出会って、一つ屋根の下で暮らし始めて五ヶ月。関係を持つようになってからは三ヶ月程。

今回のように長く家を空けるのはこれが初めてで、出張中も会議中にもかかわらずアナはどうしているだろうかとつい考えてしまった。

寂しいとは思ってくれているのだろうか。

出てくる時に名残惜しそうに抱きついてきた姿と、前日の夜に同じようにしがみついてきた顔が浮かぶ。情けない話だが、一週間も離れているとそこそこに溜まる。

アナは同じように思っているんだろうか。出会った時から考えると彼女は見違える程に俺に懐いてくれるようになった。が、正直未だにその気持ちを測りかねるところはある。

初めて家に来た時、淡々と服を脱ぎ俺のベッドに入って来た彼女を思い出す。温かい寝床と食事を提供してもらう代わりに、と店で金を払うように体を差し出してきた姿を。

今はあの頃とは違う。と、思いたい。

今日は?と、まるで「しなければならないこと」のように尋ねてきたり、そんなに毎日する必要はないと言えば、それじゃ口で、と言ってきたとしても。そんなことをする必要はないと言い聞かせるとアナはきょとんとした少し腑に落ちないといった顔で頷いた。

そんなアナを見ていると、自分の胸の中にも黒いものが湧いてくるのを感じた。

お前はアナを性欲処理の道具として見てはいないのか、本当に。一つ屋根の下にちょうどいい娘を手に入れて満足したのでは?という気持ちが。

それが湧くたびに頭を振って搔き消す。

違う。俺は大使館の、アナを食い物にしていた奴等とは違うと。

そんなことを考えていると、

「統括、マルカルスです。見えてきましたよ」

と、部下の兵士の一人に声を掛けられた。

幌から顔を出すとなるほど丘の向こうにそびえる岩の建物たちが見えた。

「あと二十分てとこですね」

御者の言葉に兵士達が降りる支度を始めるのを見て、俺も固まった上半身をほぐすように体を伸ばした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

街の入り口に到着し、御者に金を払い荷物を卸す。今日は部下達も俺もこのまま直帰だ。時刻は夕方、街のそこかしこから夕餉の香りが漂ってくる。

家に続く石の階段を上りながら、なんとなくひりつくようなマジカの気配を感じた。

ドアを開けようとしたところで、

「おんどるまる!」

というアナの声と嬉しそうな顔が飛び込んできた。

「ただいま」

「おかえりなさい!」

アナの姿を見た瞬間、わかった。先程のマジカはこいつの物だ。

部屋の奥からにたりと笑いながら現れたベルナールの。

アナを抱きとめながら奴を睨むと、俺と同じ顔は三日月のように口の両端を吊り上げ歯を見せて笑った。

「よう。お帰りお兄様」

「…ああ」

「留守を見ててやった俺に土産は?ソリチュードのポートワインとか」

「無い」

「ふん、ケチめ」

ベルナールはひらひらと手を振り玄関に向かった。

「じゃあな。久しぶりに存分に可愛がってやれよ」

そう言って俺の肩を叩き、ばたんとドアを閉め出て行く。

「おんどるまる、ごはんさき?それともおふろ?」

「飯は?」

「もうできるよ!」

ぱたぱたとアナが向かったキッチンからはデミグラスソースのようないい匂いが���ていた。

「きょうはおんどるまるかえってくるひだから。ちょっとごちそうにしようとおもってひるからじゅんびしてたの」

「あいつと一緒にか?」

「え、」

ああ、こんな風に言うべきじゃないのはわかってる。もっと他にやりかたがあるだろう。

そう思いながらも喉から出てくる言葉を抑えられずアナを見下ろし、脱いだ制服のコートを傍らのソファに投げた。

「おんどるまる、」

「来い」

��あっ」

アナの腕を引き寝室に連れて行き、そのまま後ろ手に扉を閉めた。

「ひ、とめないと…」

「消したよ」

その通り、アナを引っ張りながら鍋の下の火に冷気魔法をひと投げしておいた。

「俺が気付かないとでも思ったか?」

「?なに…」

「ベルナールと寝たな?」

アナの黄金の瞳が一瞬驚きに大きく開き、すぐに伏せられる。

「なんで…」

「どうしてわかると思う?」

ベッドの近くに追い詰めたアナの肩を押し、そのままベッドに押し倒す。

「あっ、」

「あいつはご丁寧に跡を残さなかったと思ってたか?」

「…」

肩に置いた手で華奢な鎖骨から喉にかけてをなぞる。奴の。ベルナールの跡が俺にはくっきりと見えるそこを。

「お前の今の体はなアナ」

彼女の怯えたような上目遣いに、胸の奥で黒い欲が首をもたげる。

「体中びっしりとあいつのマジカの跡がついてるんだよ」

「えっ」

息を飲むアナの肩のブラウスをずり下げながら続けた。

「お前はマジカの感応力が低いから自分の体の奴の気配に気がつけないんだ」

手に取るようにわかったが、当然ベルナールはそれを見越してこの跡を残したのだろう。目に見える跡がなく俺に悟られないだろうとアナを安心させておいて、わざわざ俺の為に、俺だけにわかる印を残した。

「黙っていれば気付かれずに隠し通せると思ったか?」

「ちが…」

「そうだろ?」

わかっている。大方ベルナールに丸め込まれてこうなったんだろう。だがそれでも。それでもアナが俺以外の、それもあいつに抱かれたことが許せなかった。矛先を向ける相手を間違えているのはわかる。そう、ベルナールを殴りに行くべきだ。

ああそうだ俺はこう思っている。

アナをベルナールにかすめ取られたことが許せない。だから彼女に元通り、お前は俺のものだとわからせなければと。

頭の中は妙に冷えており、冷静な自分がおいおい何をしてると忠告していた。責めるべきはアナじゃない、ベルナールのほうだろうと。まず先に奴の胸ぐらを掴んで壁に叩きつけるべきだと。

が、それとは裏腹に俺の手はするすると胸から下に下り彼女の弾力のある太腿から尻にかけてを揉みしだく。押さえつけられたアナが軽く身じろぎした。

「こうやって俺が問い質さなかったら黙っているつもりだったというわけだな」

「そんな、」

「そうさ。そうすればお前とベルナールの二人だけの秘密だったのにな?」「おんどるまる…」

泣きそうな顔で見上げるアナはもうとっくに上半身をはだけられ、小ぶりな胸を露わにしている。そこを雑に揉みしだきながら我ながら嫌らしい嫌味が口をついた。

「言えよ。あいつと何回したのか」

「おんどるまる」

「俺が家を開けている間毎日か?このベッドで」

「べるのうちで…」

「ほう」

アナの泣きそうな顔とは裏腹に硬く立ち上がった乳首をきつくつねる。

「いたっ」

「行ったわけか。わざわざあいつの家に」

ぐにぐにと乱暴にこねくり回してやるとアナは下唇を噛みながらも太腿を擦り合わせて腰をくねらせる。表情とは裏腹に体は正直、というやつか。

「わざわざあいつの家に出向いて楽しんだと」

「ちがうよ…」

「何が違う?」

「ちがくて…」

健気にも俺を押し返そうとしてくるアナの両手首を掴み頭上に押し付ける。

「あっ」

「うるさいぞ」

それから拘束魔術でそこを固定した。アナはじたばたと体を捩らせる。

「なにこれ、やだ」

「お前が悪い」

ああ、もう駄目だ。俺は今、もはやどうしようもなく興奮している。半裸で自由を奪われたアナの姿を見て。彼女を気の済むまで犯し尽くしたいと。そう考えている。

その事実に愕然としているのは今アナの股間を撫で上げている俺ではなく、頭の中のもう一人の冷静な俺、オンドルマールではなく、サルモール司法高官統括としての俺だ。

アナの腰のベルトを外し、ホットパンツを足から引っこ抜く。膝を開かせると彼女特有のあのミルクのような香りがした。その匂いに欲望が刺激される。今組み敷いているこの娘を早く食い散らかしたいと。

下着の上からそこを親指で押してやると、浅ましい程に膨らませているのがわかった。思わず口の端が吊り上がる。

「これで嫌、か」

「んっ…ん、」

目を背けようとするアナの顎を掴んでこちらを向かせた。

「ベルナールはどうだった?」

「…」

「俺と同じ姿形の男に抱かれた感想はどうだ?」

硬く膨らんだ陰核を指先でぐりぐりと押しつぶすようにしてやると、アナの顔が一層切なげに歪む。ベルナールにもこの顔を見せたのかと思うと。一刻も早くこのアナの体中の跡を上書きしたくなった。お前は俺の。俺のものなんだアナ。

下着を脱がせて足を開かせる。先程から弄ってやったとはいえ、そこはまだ準備が足りないという風だ。

が、残念ながら俺はそうじゃない。

今すぐにこの娘を好き放題蹂躙したい。ベルトを外し、硬くなったそれを取り出す。

それを見て、足を広げられたままのアナは逃げるように腰を引いた。

「まって、おんどるまるまだ…」

「嫌だね」

入り口にあてがい、今にも舌舐めずりしそうな気持ちを持て余し深く息を吸った。

それから、一気に貫く。

「いっ…」

アナの顔が苦痛に歪む。だが悲しいことに俺にはまったくの逆効果だ。その表情は一層俺を刺激した。

中を味わうように動いてやるとアナは下唇を噛みきつく目を閉じた。いつもはもっと時間をかけてやる。彼女が自分からねだるようになるくらいまで。が、今日は違う。ろくに慣らさずに挿れられて辛いのだろう。

が、そんな顔も腰を持ち上げてやり上天井をごりごりと擦ってやるとすぐに解けてくる。ここを刺激してやるとアナはすぐに甘えた子犬のような声を出す。今まで何度も抱いてきて充分に知っている。

「んっ…あっ」

「何だ?無理矢理やられてる割にはよさそうだな?」

「ち、ちが…んっんんっあんっ、あ、あう」

「何が違うんだ?ん?」

相変わらずそこを擦りながらたまに腰を入れて最奥を突いてやるとアナの腰が堪らずにくねる。

「おんどるまる…」

「雌犬め」

ぐい、と体を押し付けて子宮口にぐりぐりと先端を押し付ける。今の俺は実に浅ましい顔をしているんだろう。俺の腰付きひとつで思いのまま鳴くこの娘が楽しくて仕方がない。

「あっ…あっ、あっ」

快楽に染まりつつある表情は、だがそれでも普段の俺を見上げてくるあの愛らしい顔じゃない。その黄金の瞳にはたっぷりと涙がたたえられていた。

その顔を見下ろしながら一度彼女の中から自身を引き抜き、背中を押し尻を高く上げさせる。

「んっ…」

そうしてまた貫く。

その細い腰を掴み、入り口近くまで引き抜きまた最奥を突き上げるような動きを何度も何度も繰り返す。シーツに顔を埋めたアナはその度くぐもった悲鳴を上げた。

思う存分それを堪能してから動きを早める。彼女の華奢な体を押しつぶすように体を押し付け、自分の欲を注ぐだけの動きに集中する。

そうして、彼女の中にその欲を吐き出した。俺が出ていったところから白濁液のそれがどろりとこぼれ落ちた。

アナははあはあと息をつきながらベッドに崩折れる。その姿を見ていると、昂ぶった胸の内が急速に冷えていくのがわかった。

ああ、くそ。情けない。

「…う、う…っく…」

アナがしゃくり上げる声がする。

「…すまない」

アナの顔を見ることも出来ず、片手で目を覆って言った。我ながら死ぬ程情けない。あんな風に楽しんでおきながらなんてザマだ。

「…」

のろのろと体を起こしたアナは未だ体に引っかかっていたブラウスを着直す。それから、俺に脱がされた下着とパンツを履く。その間、俺の顔を見ようとはせずに。当然だろう。

ちらりと見た彼女の目は泣き腫らして真っ赤だった。頰には幾筋も涙の跡が道を描いている。…そういえば、後半は殆ど泣きじゃくっていた。俺に突き上げられながらえずくように泣く声が耳に蘇る。

「アナ、」

そちらに体を向けた俺から逃げるようにアナはとん、とベッドから降りた。そうして、こちらを振り返らずにドアを開けて出ていく。彼女がドアを開けた瞬間、シチューのいい匂いが漂ってきた。その匂いを部屋に残してぱたんとドアが閉まる。それから、アナが自分の部屋に戻ったのだろう、またドアを開けて閉める音がした。

その音を聞いた瞬間猛烈な罪悪感が胸を這い上ってきた。大きくため息をつき項垂れる。 あいつの、アナの昔の話を聞いてから、俺は彼女を貪り食った男たちとは違うと思っていたのに。何も違いやしないじゃないか。泣きじゃくるアナを押さえつけて無理矢理に犯した。過去に何度となくされたように。

今の俺はアナにとって昔の客たちと何ら変わりなく見えているだろう。怯えながら見上げてくるあの黄金の瞳を思い出す。それから、やっと向けられるようになった屈託のない笑顔のことも。 もう俺の前であんな顔をしないかもしれないと思うと、周りの空間に押し潰されそうな気持ちになった。

言い訳はできない。

そう確かに俺は楽しんでいた。あのアナの表情に欲情していた。そして、普段から感じていた彼女への嗜虐心を剥き出しにしていた。

居た堪れなかった。あいつ、ベルナールは俺がこうなることも見越していたんだろう。あいつはそういう奴だ。

とりあえず俺が今やるべき最優先事項はあいつを殴ることで間違いない。アナには今は何をどう言い訳も出来ない。後で、彼女がまた俺のほうを向いてくれた時に話をしよう。

ベッドに張り付けられたように重苦しい体をなんとか引き剥がし、乱れたローブを直す。そうしてダイニングに置きっ放しだった制服のコートを羽織り再び街に出た。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

「おお、どうしたよ?久々にペットを可愛がってやんなくていいのか?」

俺の顔を見たベルナールは開口一番いつもの皮肉たっぷりの表情でこう言った。

「あいにく手垢がついていてな。その犯人探しが先だ」

リビングのソファに制服のローブのまま寝転がっていたベルナールはふん、と鼻で笑い煙草をつけ、

「ほお」

器用に輪の形の煙を吐き出しながら続ける。

「どんな手垢?」

「ふざけた茶番に付き合わせるな。女を抱きながらあんな小細工とは恐れ入るな、ベルナール」

くつくつと喉の奥で笑いながらベルナールが身を起こした。

「そうだろ?」

そうして悠々と足を組み下から俺を睨め付ける。

「だが感謝して欲しいね。目に見える跡はつけるな、なんてあいつが健気なお願いをしてきやがるもんだからそれは叶えてやった。その代わりにああしたのさ」

「俺に見せつける為にか」

「その通り」

口の端を上げて笑うベルナールのその胸ぐらを掴んで立ち上がらせた。

「あぶね」

奴が持っていた煙草の先端がこぼれ落ちる。

「あぶねえな。落ち着けよお兄様」

「アナに手を出すなと言ったよな?」

「そうだな」

だがそれでもベルナールはその笑みを崩さない。

「でも今更だろ?今までだってあんたの女を俺が寝取ったことなんて何度となくあっただろうが」

「…」

「あの娘は特別か?」

「黙れ」

「あの伝説のドラゴンボーンを手中に収めて好きに出来る優越感てやつか」「黙れ!」

胸元を掴んだまま近くの壁にベルナールを叩きつける。

「いてっ…」

奴の手からこぼれ落ちた煙草を踏みにじり火を消した。

「痛えな」

「それ以上余計な口を聞くと痣が増えるぞ」

「は、勘違いすんなよ」