#同じ寸法で

Photo

#昨日 #謝って 、 #ぢゃなかった ( #汗 ) #誤って #乗っかってしまい 、“ #ぶっちょって ”( #ぶっちょる #折る ) #しまった #4年前に購入した #LEDデスクランプ (https://twitter.com/hirasen1965/status/1556615917324607490?s=21&t=STY0VimjWQb8kyxpholuLA)を、 #新品 に #買い替えました ! #でも 、#幅が若干広くて入るかなぁ ? … #と思いましたら 、 #同じ寸法で #ぴったりフィットです ♪ https://www.instagram.com/p/ChCoixJLVsI/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#昨日#謝って#ぢゃなかった#汗#誤って#乗っかってしまい#ぶっちょって#ぶっちょる#折る#しまった#4年前に購入した#ledデスクランプ#新品#買い替えました#でも#幅が若干広くて入るかなぁ#と思いましたら#同じ寸法で#ぴったりフィットです

0 notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)2月5日(月曜日)

通巻第8118号

孫子を読まずして政治を語る勿れ。派閥解体、政治資金浄化????

吉田松陰の代表作は、じつは孫子の研究書(『孫子評註』)だった

*************************

自民党の派閥解消を聞いて、日本の政治家は政治の本質を理解していないことに唖然となった。派閥はまつりごとのダイナミズムを形成する。パワーの源泉である。それを自ら解体するのだから、政治は星雲状態となる。となると欣喜雀躍するのは中国である。国内政治にあっては、その「代理人」たちである。

孫子が言っているではないか。「謀を伐ち、交を伐つ」(=敵の戦略を見抜き、敵戦力を内訌させ、可能なら敵の一部を取り込め、それが戦争の上策である)。そうすれば、闘わずして勝てる、と。

高杉晋作も久坂玄瑞も、松下村塾で吉田松陰の孫子の講議を受けた。松陰亡き後の門下生だった乃木希典は、師の残した『孫子評註』の私家版を自費出版し、脚注もつけて明治天皇に内奏したほど、心酔していた。世にいう松陰の代表作はその辞世とともに有名な『講孟余話』と『留魂録』だが、現代人はすっぽりと『孫子評註』を忘れた。これは江戸時代の孫子研究の集大成である(『吉田松陰全集』第五巻に収録)。

松陰は山鹿素行を師と仰ぐ兵法家から出発している。毛利長州藩の軍事顧問だったのである。

もとより江戸の学問は官学が朱子学とは言え、新井白石も山鹿素行も荻生徂徠も山崎闇斎も、幕末の佐久間象山も西郷隆盛も孫子は読んだ。しかし江戸時代の二百数十年、太平の眠りにあったため、武士には、読んでもその合理的で非情な戦法に馴染めなかった。

その謀(はかりごと)優先という戦闘方式は、日本人の美意識とあまりに乖離が大きく、多くの日本人は楠正成の忠誠、赤穂浪士らの忠義に感動しても、孫子を座右の書とはしなかった。

明治以後、西洋の学問として地政学が日本に這入り込み、クラウゼウィッツは森鴎外が翻訳した。戦後をふくめてマキャベリ、マハンが愛読され、しかし誤読された。吉田松陰の兵法書はいつしか古書店からも消えた。

しかし戦前の指導者にとっては必読文献だった。

吉田松陰が基本テキストとしたのは魏の曹操が編纂した『魏武註孫子』で、考証学の大家といわれた清の孫星衍編集の平津館叢書版を用いた。そのうえで兵学の師、山鹿素行の『孫子諺義』を参考にしている。

もともと孫子は木簡、竹簡に書かれて、原文は散逸し、多くの逸文があるが、魏の曹操がまとめたものが現代までテキストとなってきた。

▼孫子だって倫理を説いているのだが。。。

孫子はモラルを軽視、無視した謀略の指南書かと言えば、そうではない。『天』と『道』を説き、『地』『将』『法』を説く。

孫子には道徳倫理と権謀術策との絶妙な力学関係で成り立っているのである。

戦争にあたり天候、とくに陰陽、寒暖差、時期が重要とするのが『天』である。『地』は遠交近攻の基本、地形の剣呑、道は平坦か崖道か、広いか狭いかという地理的条件の考察である。戦場の選択、相手の軍事拠点の位置、その地勢的な特徴などである。

『将』はいうまでもなく将軍の器量、資質、素養、リーダーシップである。『法』とは軍の編成と将官の職能、そして管理、管轄、運営のノウハウである。『道』はモラル、倫理のことだが、孫子は具体的に「道」を論じなかった。

日本の兵学者は、この「道」に重点を置いた。このポイントが孫子と日本の兵学書との顕著な相違点である。

「兵は詭道なり」と孫子は書いた。

従来の通説は卑怯でも構わないから奇襲、欺し、脅し、攪乱、陽動作戦などで敵を欺き、欺して闘う(不正な)行為だと強調されてきた。ところが、江戸の知性と言われた荻生徂徠は「敵の理解を超える奇抜さ、法則には則らない千変万化の戦い方だ」と解釈した。

吉田松陰は正しき道にこだわり、倫理を重んじたために最終的には武士として正しい遣り方をなすべきとしてはいるが、それでいて「敵に勝って強を増す」とうい孫子の遣り方を兵法の奥義と評価しているのである。

つまり「兵隊の食糧、敵の兵器を奪い、そのうえで敵戦力の兵士を用いれば敵の総合力を減殺させるばかりか、疲弊させ、味方は強さを増せる」。ゆえに最高の戦闘方法だとし、これなら持久戦にも耐えうる、とした。

江戸幕府を倒した戊辰戦争では、まさにそういう展開だった。

「孫子曰く。凡そ兵を用いるの法は、国を全うするを上と為し、国を破るは之れに次ぐ。軍を全うするを上と為し、軍を破るは之れに次ぐ。旅を全うすると上と為し、旅を破るは之れに次ぐ。卒を全うするを上と為し、卒を破るは之に次ぐ。伍を全うするを上と為し、伍を破るは之れに次ぐ」

つまり謀を以て敵を破るのが上策、軍自作戦での価値は中策、直接の軍事戦闘は下策だと言っている。

▼台湾統一を上策、中策、下策のシミュレーションで考えてみる

孫子の末裔たちの国を支配する中国共産党の台湾統一��略を、上策、中策、下策で推測してみよう。

上策とは武力行使をしないで、台湾を降伏させることであり、なにしろTSMCをそのまま飲みこむのだと豪語しているのだから、威圧、心理的圧力を用いる。

議会は親中派の国民党が多数派となって議長は統一論を説く韓国瑜となった。

宣伝と情報戦で、その手段がSNSに溢れるフェイク情報、また台湾のメディアを駆使した情報操作である。この作戦で台湾には中国共産党の代理人がごろごろ、中国の情報工作員が掃いて捨てるほどうようよしている。軍の中にも中国のスパイが這入り込んで機密を北京へ流している。

軍事占領されるくらいなら降伏しようという政治家はいないが、話し合いによる「平和統一」がよいとする意見が台湾の世論で目立つ。危険な兆候だろう。平和的統一の次に何が起きたか? 南モンゴル、ウイグル、チベットの悲劇をみよ。

中策は武力的威嚇から局地的な武力行使である。

台湾政治を揺さぶり、気がつけば統一派が多いという状態を固定化し、軍を進めても抵抗が少なく、意外と容易に台湾をのみ込める作戦で、その示威行動が台湾海峡への軍艦覇権や海上封鎖の演習、領空の偵察活動などで台湾人の心理を麻痺させること。また台湾産農作物を輸入禁止したりする経済戦争も手段として駆使している。すでに金門では廈門と橋をかけるプロジェクトが本格化して居る。

下策が実際の戦争であり、この場合、アメリカのハイテク武器供与が拡大するるだろうし、国際世論は中国批判。つまりロシアの孤立化のような状況となり、また台湾軍は練度が高く、一方で人民解放軍は士気が低いから、中国は苦戦し、長期戦となる。

中国へのサプライチェーンは、台湾も同様だが、寸断され、また兵站が脆弱であり、じつは長期戦となると、中国軍に勝ち目はない。だからこそ習近平は強がりばかりを放言し、実際には何もしない。軍に進撃を命じたら、司令官が「クーデターのチャンス」とばかり牙をむくかも知れないという不安がある。

下策であること、多大な犠牲を懼れずに戦争に打って出ると孫子を学んだはずの指導者が���断するだろうか?

▼孫子がもっとも重要視したのはスパイの活用だった

『孫子』は以下に陣形、地勢、用兵、戦闘方法などをこまかく述べ、最終章が「用間(スパイ編)」である。敵を知らず己を知らざれば百戦すべて危うし」と孫子は言った。スパイには五種あるとして孫子は言う。

『故に間を用うるに五有り。因間有り。内間有り。反間有り。死間有り。生間有り。五間倶に起こりて、其の道を知ること莫し、是を神紀と謂う。人君の宝なり』

「因間」は敵の民間人を使う。「内間」は敵の官吏。「反間」は二重スパイ。「死間」は本物に見せかけた偽情報で敵を欺し、そのためには死をいとわない「生間」は敵地に潜伏し、その国民になりすまし「草」となって大事な情報をもたらす。

いまの日本の政財官界に中国のスパイがうようよ居る。直截に中国礼賛する手合いは減ったが、間接的に中国の利益に繋がる言動を展開する財界人、言論人、とくに大手メディアの『中国代理人』は逐一、名前をあげる必要もないだろう。

アメリカは孔子学院を閉鎖し『千人計画』に拘わってきたアメリカ人と中国の工作員を割り出した。さらに技術を盗む産業スパイの取り締まりを強化した。スパイ防止法がない「普通の国」でもない日本には何も為す術がない。

(十年前の拙著『悪の孫子学』<ビジネス社>です ↓)

10 notes

·

View notes

Quote

本来は親友に向けたマンションリフォームのアドバイスだが、LINEで送るには長すぎるので、増田の日記として公にさらしてみる。ブコメやトラバで有用な反論が得られるかもしれない。祝1000user超え。いろんな意見が聞けて楽しい。おそうじ浴槽がみんなに届いてうれしい。祝2000user超え。自分の知識がみんなの役に立ったようでうれしい。はてブ愛してる。増田は建築士としてそれなりに経験値はあるが、住まいのあり方や価値観は本当に多様なので、N=1の意見として参照するぐらいがちょうどよい。大前提適切な断熱壁と二重ガラス樹脂サッシが装備されていること。それがない建築が許されるのは安藤忠雄だけ。既存のサッシが交換できないならインプラスなどの内窓をいれればよし。風呂編おそうじ浴槽!これが言いたくてこの長い日記を書いているといっても過言ではない。google:image:おそうじ浴槽 他の設備投資を削ってでもこれを装備してほしい。日々の家事から風呂そうじを排除できるのでオススメ。じゃあ何を削ればいいかというと、、、鏡→いらない。水アカ掃除の手間を増やすだけ。化粧棚→いらない。必要に応じて山崎実業のマグネット収納をつかえばよい。浴室乾燥機→いらない。アイリスオーヤマの除湿器で代用できる。風呂の入り口付近にコンセントを用意しておく。上下するシャワーフック→これはいる。が、山崎実業のマグネットフックで代用可能。風呂のサイズは1620か1616にする。この2つは浴槽が1.6mあるから足を伸ばせる。そのほかの1416とか1418 etcは浴槽が1.4mになってしまう。ただし1616は一般に住宅用しかない。なぜか1620はマンション用もある。住宅用とマンション用の違いは施工に必要な天井の高さ(これショールームのスタッフすら知らなかったりする)。マンション用のほうが必要高が低いので、排水の勾配など制約の多いマンションでも施工できる。逆に言えばその制約さえクリアできれば住宅用をマンションに施工することも可能。最近は1616でもマンション用があるとのこと。TOTOは1717というさらに浴槽が大きいやつもあるらしい。トラバ感謝。なお換気扇は選べるならパナソニック製をオススメする。パナソニック以外は換気扇の羽を外すことができない。それでお前は何にしたノーリツのユニットバス1616。標準でおそうじ浴槽がついてくる。なぜならおそうじ浴槽はノーリツの特許だから。だがコスパが高すぎて儲からなかったのかノーリツはユニットバス事業から撤退してしまった。。。床編なぜか無垢フローリングにあこがれる人が多いが、高いし隙間が空くしメンテも大変で何がいいのかさっぱりわからん。オススメは厚突きフローリング。無垢の質感とべニヤの寸法安定性を両立している。薄い突板のフローリングは偽物感がすごいので、だったら偽物でいい。マンションだと防音フローリングといってふにゃふにゃのフローリングを勧めてくる工務店がいるが、これは工務店の施工が楽になる建材でユーザーにメリットはない。下地側で防音は確保できる。仕上げの塗装ウレタン塗装やUV塗装は強靭で水を放置しても浸透しない。ただし傷ついたときの補修はプロに依頼しないといけない。自然ワックス仕上げは質感に優れるが、醤油をこぼしたのを一晩放置すると浸透してシミになる。数年おきに塗り直しが必要だが自分でDIYできる。どっちが良いかはお好みで。それでお前は何にしたニッシンイクス150mmオーク自然オイル仕上げ/30度ナナメ貼り。複合オーク150幅 | 無垢・複合フローリング・不燃ボード|NISSIN EX.本当はヘリンボーンにしたかったがめっちゃ高いのでナナメ張り。床暖房温水式にしよう。電気式は暖まるまでの時間がかかりすぎて実用的でない。壁や天井の仕上げ天井躯体あらわし!中古マンションでなければできない仕上げ!天井は水漏れでカビてなければそのままつかえるはず。ぜひやろう。壁壁面は大抵のマンションで解体後にGLボンドという接着剤が盛大に残るので、上から塗装するかそのままにするかを判断する必要がある。google:image:GLボンド 撤去 マンションリフォームの事例集で綺麗なコンクリート壁がでてくる場合があるが、あれはもう一回壁を仕上げなおしている。余談だが世の中のほとんどのコンクリート打ちっぱなしの建築は、コンクリの上から打ちっぱなし風の塗装をしている(安藤忠雄のように本物のコンクリートで打ちっぱなしを仕上げるのはものすごく難しい)。一般人はその塗装をみて「やっぱコンクリート打ちっぱなしはかっこいいねー」と言っている。それは塗装だ。たまに「コンクリート打ちっぱなしって寒くないの?」と聞かれるが、それは断熱が入っていない建築をイメージしているから。なので安藤忠雄の住宅は夏暑いし冬寒い。なお忠雄本人はタワマンに住んでいる。マンションの場合、隣や上階に部屋があればそこが断熱として効くので打ちっぱなしでも大丈夫。ただし床は例外。熱伝導率が高いので皮膚が触れたときに同じ温度でもコンクリートやタイルのほうが冷たく感じる。それでお前は何にした壁面はGLボンド撤去の上、塗装。一部モルタル塗り直し。一般の壁はAEP塗装の白マット仕上げ。寝室とクローゼットはモイスという調湿建材。壁紙はきらいなので未使用。キッチン食洗器海外勢のデカイ食洗器をいれよう。パナソニックのビルトインは買ってはいけない。あれは卓上タイプよりも食器が入らない。海外食洗器をキッチンをいれるときは、床から天板の下端までの高さに注意してほしい。日本だとミーレがデカい顔をしてぼったくり価格で売っているが、これは高さが80cm���ギリギリ日本の一般的なシステムキッチンに入る寸法だからだ。AEGやボッシュは82cm以上を要求するので、日本の一般的な85cmの高さのカウンターだと入らないことが多い。逆に言えばとにかく下を82cm確保すればどのメーカーでも入る。AEGはカゴがリフトアップする。ボッシュは耐久性が高い。ガゲナウはボッシュの見た目をかっこよくしただけ。IKEAはAEGのリフトアップを削除した廉価版。ミーレはぼったくり(2回目)。ガスorIH中華料理命!でなければIHをオススメする。加熱時に上昇気流が発生しないから油が飛び散りにくいし、使っていないときはフラットだからほかの用途に使える。勝間和代氏はIHのガラスの上でうどんこねてた。それでお前は何にしたコスト削減のためシステムキッチンは購入せず、天板だけ買って大工さんに施工してもらった。天板の下は無印の収納を突っ込んでいる。これで百万ぐらいコスト削減。天板はシゲル工業で作ってもらった。スクエアシンクって手で溶接するからめっちゃ高いんだけど、ここはプレス品だから安い。スクエアシンク | ステンレスワークトップとキッチンシンク製造のシゲル工業その他に検討したのはキッチンハウスのグラフテクト。今でもグラフテクトはアリだと思っている。GRAFTEKT -グラフテクト- | 家具のようなキッチン・システムキッチン水栓はLIXILのナビッシュA6。濡れた手で触らないので、水栓周りがよごれにくい。https://www.lixil.co.jp/lineup/faucet/navish/換気扇はパナのDEシリーズかフジオーにしよう。メンテがしやすい。パナはDWという10年掃除不要と謳っている製品を推しているが、あれは代わりに一切のメンテができず、10年で本体交換を必要とする地雷。IHもパナ。グリルまでIHにしている唯一のメーカー。このグリルが優秀で、オーブン代わりになるし、パンもおいしく焼ける。おかげでヘルシオとバルミューダトースターが不要になった。洗面台水栓は垂直面から生えたやつにすべし。立ち水栓は根本が汚れる。ダブルボウルは便利だが、なくてもなんとかなる。それでお前はLIXILのYL-537を2台設置。洗面台と水栓が一体型で、かつ壁から水栓が生えている。本来は公共施設用のものなので耐久性が高い。それでいてシステム洗面台より安い。いいことづくめ。唯一の弱点は排水トラップが真下に生えるから下の収納に制約がでる。脱衣所にガスコンセントを引いておくと、ガスファンヒーターで冬の風呂上がりの寒さや洗面所の足元の冷えを解消できる。乾太くんやガス炊飯器もそうだが現代のガス機器は優秀なのにマイナーなのでもっと評価されるべき。トイレ安さに惹かれてパナのアラウーノにしたが、失敗した。パナはアラウーノの素材のことを「有機ガラス系新素材」とか言っているが、これは単なるプラスチック。普段は自慢の泡洗浄で汚れを防いているが、一度洗剤が切れると陶器の数倍の速さで汚れる。しかも洗剤の消費ペースが早く毎月補充が必要。めんどい。やはりトイレはTOTOにすべきだった。パナは商品設計はとても誠実なのに、どこかに弱点があると言葉のあやでごまかそうとするのがムカつく。パナソニックが聞きなれない単語を使い始めたら要注意だ!手洗い器は洗面所と同じで、垂直面から水栓が生えているやつにしよう。その点でサンワカンパニーはダメ。あいつらインスタ映えすることばっかり一所懸命でメンテのことを忘れてる。照明調光可能な照明を入れる人類は太陽の動きと連動して暮らす生活を何万年と続けてきたので、極力それに合わせた照明を計画するのが基本。究極は「日が沈んだら寝る」だが、現代人には無理ゲーなので「夕日が沈むのを遅らせる」のを目的とする。なのでだんだん暗くできる調光可能な照明をいれる。夕日の代わりなので暖色にする。色温度が変わる機能は不要。増田は風呂や納屋も含めて調光可能にした。深夜になにかを思い出して、納屋やトイレに行ったときにバチっと全開でライトが付くのは不快だ。パナソニックがまさにそういった夜間だけ暗くなる人感センサースイッチを出している。[トイレ壁取付]かってにスイッチ(換気扇連動・ほんのり点灯モード対応) | アドバンスシリーズ | スイッチ・コンセント(配線器具) | Panasonicタスク&アンビエント聞きなれない言葉かもしれない。これはタスク=作業場所とアンビエント=環境照明は別々に計画しましょうということだ。真っ暗な部屋でスマホライトをを下向きにすれば手元が照らされ、上向きにすれば部屋がぼんやり照らされる。照明は向きによって機能が変わる。食卓やキッチンなど何かしらの作業が発生する場所には下向きのライトで必要な明るさ確保、それだけでは全体が暗いので、上向きの間接照明で明るさを補うといい感じになる。食卓の上にペンダントライトを吊るのはタスクライトのためであってオシャレのためではない。この「何かしらの作業が発生する場所」はライフステージの中で結構変動するので、照明の位置や向き、数を可変できる「照明ダクト+スポットライト」が増田のオススメ。白くて丸いシーリングライトは、タスクに必要な明るさを確保しようとするとアンビエントまで過剰に明るくなる。すると眼の光彩が絞られて手元が暗く感じる→さらに明るいシーリングライトを買ってきて・・・の無限ループに陥る。親のいる実家がどんどん明るくなるのはそのせい。シーリングライトは法律で販売禁止にすべき。それでお前は何にしたタスクライト→天井に配線ダクトをつけまくり、MAXRAYのレトロフィットスポットライトMS10481-44にウシオ電機のCシリーズの電球。 LDR6/5 E11 φ65 ロング(スポットライト) | 照明器具のマックスレイ | ウシオライティング(製品サイト) 信頼できるメーカーで調光可能で演色性が高くてそれなりに安いとなるとこのへんになる。ウシオ電機は一般にはあまり知られていないかもしれないが、建築業界ではとても有名な照明メーカー。器具自体はデザインでお好きにどうぞ。よく「LEDは10年もつぞ」と言われるが、その前に5年ぐらいで制御基板が壊れるので灯数が多い器具は電球が分離できるやつにしておいたほうがいい。アンビエント→リビングはコイズミの棚上照明。商品名の通り壁面収納の上を間接照明にして天井を照らしている。Shelf’s Compact Line|シェルフズコンパクトライン|コイズミ照明株式会社寝室は壁面にパナのホームアーキの壁面ブラケット。天井には照明無し。HomeArchi(ホームアーキ)|ブラケット|住宅用照明器具 | Panasonicスイッチ基本スイッチはすべてパナのリンクプラスで遠隔操作可能にした。正直高くついたしアプリは超クソだが、PSEを遵守したなかで選ぶとパナしかない。Philips Hueなどのスマート電球でリンクプラスの代用とすることも可能だが灯数が多いときはあまりオススメしない。演色性が低いのと基盤がすぐ壊れる。アプリはクソなので(2回目)、これらをArduino+Homebridgeで自動制御しているが、詳細を書くとこの日記が3倍に膨れ上がってしまうので、そのうちQiitaにでも書く。なお照明は製品設計としてそれなりに奥が深いので(インバーター周波数とか演色性とかカンデラとルクスとルーメンの違いetc)なるだけパナか照明専業メーカーのものを使おう。安いからってアイリスオーヤマとか買っちゃダメ![B! 家電] ブログ アイリスオーヤマのLEDシーリングライトのチラツキが酷いパナのアプリがクソで思い出した。パナソニックの玄関ドアホン、これもアプリも超クソだった。ピンポーンとなってからスマホで出るまでに30秒はかかる。 30秒もまたせたら相手は留守だとおもって立ち去ってしまう。それじゃあ、と思ってアイホン、Google Nest、Alexa Ring、も買ったが同様に遅延がひどい。どうしろと!!→結果、Aqara G4でなんとかジプシーを卒業できた。今んとこまともに機能するスマホドアホンはこれだけかも。安藤忠雄は好きです。

マンションリフォーム虎の巻

6 notes

·

View notes

Text

【8話】 弁護士に言われたとおり取調べで黙秘してみたときのレポ・前編 【大麻取り締まられレポ】

前回のあらすじ

僕とプッシャーと友人の3人で、共謀の上に大麻を所持した容疑で捕まった僕は、接見で当番弁護士に「50パーの確率で不起訴を狙える」と言われていた。

僕は「どういう理屈で50パーなんでしょうか?」と弁護士に尋ねると、弁護士は「共謀の罪での逮捕は、他の方が自白してしまうケースが多いんです」と答える。

僕は「一緒に捕まった2人は自白しないと思うので、大丈夫だと思います」などと言うと、弁護士は「ところが、いざ捕まってみると喋っちゃうんですよ、これが。そういうケースを何件も見てきましたから」と恐ろしいことを言うので、僕は少し勘ぐって黙りこくる。

弁護士は続けて「むしろ、ほとんどの人が喋っちゃいます。黙秘を続けられる人はサイコパスみたいなひとしかいませんね」と笑いながら言う。僕が「まぁ…2人はサイコパスっぽい感じはあります」と応えると、弁護士は「そうですか。いずれにせよ、不起訴を狙うのであれば、現段階では2人を信用するしかないですからね」と身も蓋もないことを言う。

しかし弁護士は、僕が気落ちしているのを見てか「まあ、売人の車で大麻が見つかっていて、持ち主が判明していないという状況ですから、このままいけば、犯行の主体を立証できず、証拠不十分のために不起訴となる可能性は高いでしょう」などと僕に期待を持たせてくれた。

それから1時間ほど、弁護士に今後の対策について色々と教えて貰った。ただ、僕がやるべきことは、黙秘と署名押印拒否ということであった。不起訴を狙うにあたって、黙秘は自分の利益にはならないが、不利益にもならない。また、調書の署名押印を拒否すれば、調書を証拠資料として使用することを防ぐことができるのである。

また弁護士は、国選弁護人として就いてくれることになり、僕が黙秘を続けるメンタルを保てるよう、頻繁に接見に来てくれると言うので、とても心強い味方がついてくれたと思った。

※このときに弁護士に貰った「取調べをウケる心がまえ」というプリントがよく出来ていたので、pdfのURLを貼っておきます。

接見を終えると、消灯・就寝時間の21時が過ぎ、22時をまわっていた。場内は暗くなっていたが、監視のため蛍光灯がついており、居室内も天井の蛍光灯3本中1本だけ明かりがついていた。

居室に戻ると、留置官が「今日は5番の布団敷いといたから。あと寝る前の薬あるから、このコップに水入れてきて」などと言うので、僕は洗面で水を入れ、鉄格子の前に行く。留置官は配膳口を開き、僕に手を出すように言って、薬の包装シートのプラスチック部分を押して、中の薬でアルミ部分を破り、僕の手の上に直接薬を落とす。

僕はマイスリーとデパスを飲むのは久しぶりだったので、少しわくわくしていた。僕は薬を水で流し込み、コップを留置官に返すと、布団の中に入り込む。布団は非常に粗末なもので、敷き布団はこれぞ煎餅布団といった具合に入れ綿の少ない薄く固い布団で、掛け布団は薄い割に重く、ちりちりしていて触り心地の悪い毛布であった。

寝具は粗末、天井の蛍光灯は眩しい、加えて隣室からはいびきが聞こえるので、この環境で寝るのは、睡眠に神経質な僕には難しいことであったが、こんなこともあろうかと、あらかじめ睡眠薬をゲットしておいたのである。

薬を飲んでから、1分ほどでデパスが効いてきて、強ばった筋肉が弛緩し、あらゆる不安が和らいでくるので、(今日は本当に長い一日だったけど、未体験のことばかりで結構おもしろかったな…)などと天井を見つめながら前向きな回想をしていた。

さらに10分ほど経つとマイスリーが効いてきて、眠たくなってくると同時に、思考が少し加速し、個人的におもしろい発想が連続して生成されているように感じるので、結構楽しい。そうして自分の思考にニヤけたり感心したりしていると、次第に意識が遠のき、いつの間にか眠っていた。

――逮捕から2日目。朝、起床時間とされる6時30分の10分前に目が覚めた。6時30分になると、消えていた蛍光灯が点灯するとともに、留置官が「起床―!」と大声を出して、まだ眠っている収容者を起こす。

布団を畳み、右隣の居室のベトナム人と入れ違いで布団置き場に布団を置いてから居室に戻ると、配膳口にブラシと雑巾の入った桶が置かれており、トイレと洗面を掃除するように指示をされた。

トイレと洗面はステンレス製で、水垢や尿石もなく清潔であったが、パフォーマンスとして掃除をし、ブラシと雑巾を桶に入れて配膳口に戻した。留置官がその桶を回収すると、今度は扉を開けて掃除機を渡し、床を掃除するように指示をしてきた。床は誰かの抜け毛が多く落ちていたので、割と丁寧に掃除機をかけておいた。

掃除機をかけている間、留置官が配膳口にタオルと石鹸、コップに歯ブラシと歯磨き粉を置いていたので、僕は掃除機を留置官に返してから、洗面で歯を磨き、顔を洗った。

タオルなどを抱え、鉄格子の前で待機していると、昨日左隣の居室でいびきをかきながら寝ていた、ガタイがよく目がギョロリとした50代くらいのヒゲの男が、ロッカーに向かう際にこちらを見てきた。

ギョロ目の男は僕と目が合うと、30度くらい頭を下げて「こんにちは!」と大声で挨拶してきたので、僕は少し萎縮して「あ、ちわ…」とぼそぼそした声で挨拶を返しておいた。ギョロ目の男は続いて、僕の右隣の居室にいるベトナム人にもかしこまって大声で挨拶をしていた。

↑ギョロ目の男は清原を老けさせてもう少し色白にさせた感じ

ロッカーにタオル等をしまい、自分の居室に戻ると、すぐに朝食の支度が始まった。今回の朝食は、コンビニ弁当のようなプラスチック製の容器の中に、白米、きゅうりの漬物少々、マカロニサラダ少々、千切りされたたくあん少々に、メインのおかずとして野菜の入った薄く丸い形をした小さい天ぷら1つが入っている質素なものであった。

朝食を終えると、時刻は7時15分だった。本を読めるのは8時かららしく、仕方がないので文字通りゴロゴロしていると、「点呼開始―ッ!」という爆音が留置場内に響き渡った。

点呼の合図からすぐに、遠くの方で「第6号室!27番!」という大きなかけ声の後、「ハイ!」という収容者の声が聞こえ、「以上1名!」という大声の後、4人の留置官が「「「「おはようございます!」」」」と大声で挨拶をし、隣の居室へ移っていく。

それから、留置官らは僕の居室の前に立ち、「第2号室!5番!」と大声を出すので、僕は寝っ転がりながら「あい」と応えると、居室の後ろの小窓の前に立っていた暗い色のレンズの眼鏡をかけたヤクザ風の留置官が「座れぇ!!」と大声で怒鳴ってくる。

僕はまぬけ面で「はい?」と言ってみると、ヤクザ風の留置官は「座れ!座って返事しろ!」と大声で指図してくるので、僕は仕方なしに上体を起こし、「はーい」と間の抜けた返事をする。

しかし留置官からのリアクションはなく、3秒ほど無音の空間になる。僕は少し戸惑った感じで「はい…」と言い直すと、留置官は「以上1名!」「「「「おはようございます!」」」」と大声を出し、次の居室へ移っていく。僕は彼らを人間らしくふるまっているNPCだと思う。

7時30分になり、“運動”の時間になる。この運動の時間とは、留置場の敷地内にある屋根のない狭い場所に出られるというだけの時間である。また運動場では、貸し出しの爪切りや電動ひげ剃りを借りることもできる。

僕はなんとなく日差しを浴びたかったので、運動場で伸びをしていると、隣の居室にいる若いベトナム人が「何で捕まりましたか?」と急に話しかけてきた。僕は「ああ。大麻持ってたのが見つかったんだよね」と応えると、ベトナム人は「ハハ。日本人はだいたいドラッグです。若い人は大麻ですね」と言う。

僕は「そうなんだ。よく知ってるね。ここに来て結構経つの?」と聞くと、ベトナム人は「6ヶ月います」と言うので、僕は驚いて「何をしたらそんなに拘留されるの?」と聞くと、ベトナム人は「ビザが切れて不法滞在で捕まりましたが、コロナのせいで入管は人がいっぱいですから、入管が空くまでここで待機させられています」と言う。

僕は「へえ。それは不憫だなあ。辛くない?」と聞くと、ベトナム人は「もう辛くないです。ここに来て日本語が少し上手くなりました」と言う。話を聞くと、ベトナム人はこれを機に、留置場内で積極的に日本人と喋り、日本語を上達させようとしていたらしい。立派だ。

また、運動の時間が終わる寸前に、左隣の居室にいるギョロ目のじじいとも少しだけ会話をした。ギョロ目のじじいは、僕とベトナム人の会話を聞いていたようで、「おう、5番は大麻か。おれは覚醒剤だよ。よろしく」と言いながら、僕と握手をして去って行った。

・

つづく

・

この物語はフィクションです。また、あらゆる薬物犯罪の防止・軽減を目的としています( ΦωΦ )

#フィクション#エッセイ#大麻#大麻取り締まられレポ

29 notes

·

View notes

Text

Kentucky Route Zero テキストを巡る冒険(前編)

Kentucky Route Zeroの日曜研究として、KRZにおけるプレイヤー論を考えつつ、ゲームであり文芸・美術作品でありメディアアートである本作の側面を断片的に語る試み。あるいは、訳者解説と鑑賞案内のはざま。

まだいろいろ暫定の途中段階だけれど、自分で見返す用のとりあえずのまとめ。

曖昧で捉え難いと言われる本作がなにを為そうとしたのか、アドベンチャーゲームというジャンルにとってどうして特別な作品であるのか、その実験を少しでも言語化できたらいいですね。

1.Player(役者)

プレイヤーはコンウェイ・シャノン等の主要登場人物を、通りすがりの脇役を、骸骨を、犬を、猫を、様々な人物・生き物を演じていく。

Act.2の幕間劇「エンターテイメント」では、直接ゲームに「飲んだくれ」という役名でプレイヤーは役者として参加できる。

なお、エンターテイメントはもともとVRとして独立したゲームとして作成され、実際に役者として参加できるようになっている。脚本も作成され、別途演劇として上演されてもいる。

開発者ニュース

VR版・脚本は公式ホームページからDL可能

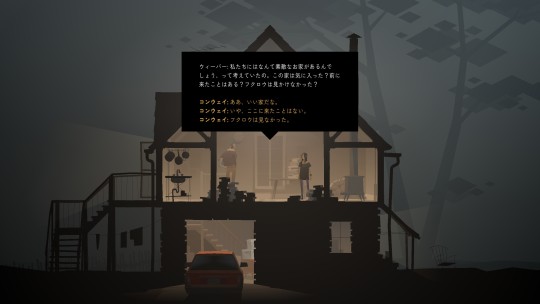

図1:Act.1 (マルケス農家) プレイヤーはコンウェイを演じる。

図2:Act.3 (ハードタイムズ蒸留所) プレイヤーは骸骨を演じる

図3:Act.5(町) プレイヤーは猫を演じる

図4:Act.2幕間劇(エンターテイメント)プレイヤーは役者「飲んだくれ」となって劇に参加する

2.Player(脚本家)

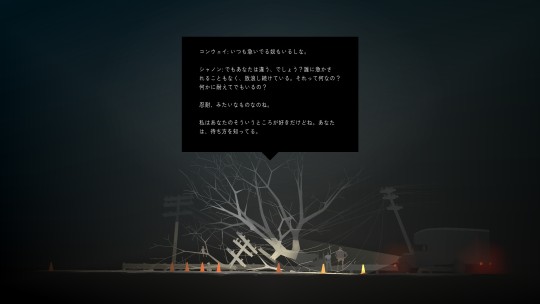

プレイヤーは登場人物の台詞を、時に出番を選択し、こまかく彼らの性格付けと劇の方向性を決定する。

彼はアルコールに溺れていたのか、それとも風景に耽溺していたのか。彼女は皮肉屋か、真面目なワーカホリックだったのか。彼らがなぜこの旅を続けるのか、その目的も。

図5:Act.1(EQUUS石油)プレイヤーはコンウェイの台詞を選択し、彼が何を考える人物か選択する。

図6:Act.5(町)プレイヤーはどの登場人物が、いつ、なにを話すか選択する

(参照)

「Rock, Paper, Shotgun」 『なにがKentucky Route Zeroのダイアログを魅力的にしているのか?』

KRZを開発当初から追っている英ゲームメディアの記事。脚本のジェイク・エリオット氏のインタビューを挟みながら、選択肢・テキストの提示方法含めその魅力について記載している。

3.Player(監督)

プレイヤーは監督(Director)として、この劇でどの場面を見せるのか、どの順番で幕を演じるか・演じないかを決定することができる。

この劇をいつ演じる(Play)のか、いつやめるのか決めるのは監督の仕事である。

図7:Act.1(事故車)進行に必須では���いこの場面を見るか、見ないかはプレイヤーが決める

図8:メニュー画面(劇・幕間劇の円環)どの順番で何を演じるかはプレイヤーが決める

(参照)

【ケンタッキー0号線を行く】Kentucky Route Zero: PC Edition(からあげうどん氏による配信)

こちらの配信では第1幕から飛んで第4幕をプレイし、その後第2幕・第3幕をプレイすることで、円環をときに逆流しながら最後まで劇が進む。変則的な進み方でありつつ、この劇は同様に楽しむことが可能となっている。(プレイ・配信ありがとうございました!)

4.Player(観客)

プレイヤーはコントローラーで操作しながら、Kentucky Route Zeroという悲劇をずっと劇の外側から観賞している。

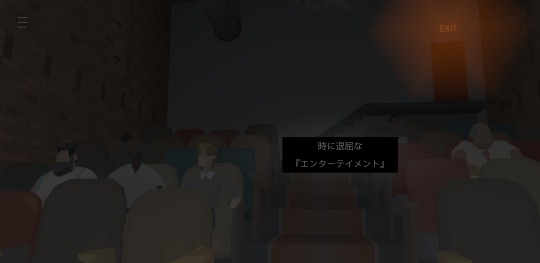

劇の「外側」のキャラクターとして登場するエミリー・ボブ・ベンの3人のキャラクターは、プレイヤーの立ち位置を代弁するキャラクターでもある。彼らは幕間劇Limit & Demonstrationでは鑑賞者として美術館を訪問し、Entertainmentでは観客としてエンターテイメントという演劇をを眺めている。同時に彼らは「外側」の存在として、Act.1-4で劇を盛り上げる歌唱隊を担っている。

コンウェイら登場人物と彼ら3人はも、劇の「内側」の登場人物と劇の「外側」の観客となり表現の位相が異なる。そのため、同じ空間に存在していてもお互いにコミュニケーションを取ることは当初できない。

図9:Act.1幕間劇(Limit& Demonstration)3人は作中登場人物ルーラ・チェンバレンの回顧展「極限と展示」にて美術作品を鑑賞する

図10:Act.2幕間劇(Entertainment)3人は舞台後方観客席から劇中劇「エンターテイメント」を鑑賞する

図11:Act.1(マルケス農場)画面手前で歌唱隊として"You've Got To Walk"を歌う3人

図12:Act.1(EQUUS石油)3人は登場人物コンウェイの存在を認識できない (コンウェイは足を踏み鳴らすが、テーブルの人々は反応しない)

5.Player(批評家)

プレイヤーを代弁する劇の「外側」のキャラクターでもあるエミリー・ボブ・ベンは、Act.1幕間劇Limit & Demonstrationで美術館に展示された芸術作品について感想を述べ、批評する。Act.2幕間劇Entertainmentでは、観客席からこの幕間劇についての評論が提示される。

本作はプレイヤーが本作を批評することを意識し、その視点を内在化している。プレイヤーはこの劇について当然自由に感想を述べることができ、つまらなければいつでも席を立って構わない。低評価レビューを書くことも。

Act.2幕間劇のメモより

観客の多くが席を立つことを検討する。もし立ち去りたいのなら、そうさせればいい。劇場は刑務所ではない。われわれは観客の痛みを敬う。

脚本家レム・ドゥリトル

図13:Act.1幕間劇(Limit& Demonstration) エミリー・ベン・ボブは劇中登場人物ルーラ・チェンバレンの回顧展に訪れ、作品の感想・批評を述べている。

図14:Act.2 幕間劇(Entertainment)「Entertainment」を評するコメントが表示される。 『時に退屈な「エンターテイメント」』

(参照)

海外ゲームメディアVideogamer・Josh Wise氏によるKentucky Route Zeroレビュー(英語)

作品評価は高くないものの、マグリットやフロストやルシェ等文学・芸術系の引用を踏まえて読み込んでいるレビュー。末尾に本作の自己批評的側面について言及あり。

私の批評のどれもが、10年間作品に取り組んできた開発者たちにとっては目新しいものではないだろうし、それは自意識過剰なわけでもない。とあるシーン(訳者注:Act.2 幕間劇)で、地元新聞の演劇レビューとして作品について「借金と不誠実さの悪を描いた、焦点が定まっていないとはいえ、引き込まれるところのあるドラマだった」と書いてある文章を読むことがあった。ほんとその通りだよ。

6.Player(ゲームプレイヤー)

そしてもちろんあなたはゲームプレイヤーである。

小説や演劇を志向しながら、同時に本作はゲームであることに強く自覚的である。プログラムで構成されたテキストと音と画像の隙間をマウスでクリックするだけの体験は、選択と冒険というアドベンチャーゲームの原始的な愉しみを再現しながら、同時にその可能性を強く広げるものとなっている。

図15:Act.3 (Equus石油)コンピューターゲームを遊ぶ

図16:Act.3(XANADU)アドベンチャーゲームの始祖”Adventure”を再構成したゲーム「XANADU」を遊ぶ。

1976年に洞窟探検家でもあるクラウザー氏により開発され“Adventure”は別名’Colossal Cave Adventure’と呼ばれる、ケンタッキー州のマンモス洞窟を舞台とするテキストアドベンチャーゲーム。Adventureでは、不思議で抽象的なテキストが示される中、コンピューターにテキストでコマンド入力を行っていくことで洞窟を探検していく。

図17:Act.1(EQUUS石油)ガソリンスタンドの地下でエミリー・ベン・ボブがボードゲームで遊ぶ。

あなたはコンピューターゲームを遊ぶ。

あなたはアドベンチャーゲームの始祖“Adventure”を古ぼけた記憶で再構成した“Xanadu”をプレイする。

何度目かのダイスを振ってキャラクターを進める。

いにしえから伝わる運命のゲームをプレイする。

プログラムで描写されたKentucky Route Zeroというゲームをプレイする。

何度も。

7.Player(とは)

時に内側から監督として劇を采配し、脚本を書き、役者を演じて劇に主体的に参加する。時に外側から観客として受動的に劇を見つめ、作品を評することで作品に関わる。

プレイヤーが多層的な役割を担うことは他作品でも同様であるが、本作が特異なのは、それを明示的かつ流動的に劇中に取り込んでいることだ。

プレイヤーの役割を代弁し、劇の「外側」のキャラクターであったはずのエミリー・ベン・ボブの3人は、Act.3幕間劇で作中人物ウィルと電話を通じて交信を行ってから、どんどんと劇の内側へと潜っていく。

Act.4幕間劇で彼らは役者を務め、Act.5ではついにフィナーレを飾る。そして、Act.5幕間劇にてエミリーと作中登場人物の会話による短い楽屋オチと本作の寸評を挟み、円環の劇は幕を閉じる。

図18:Act.3幕間劇(エコー川沿いのあちこち)観光客のエミリー・ベン・ボブは、観光案内として電話を介して作中人物ウィルの声を聞く

図19:Act.5幕間劇(雇人の死)他の登場人物とともに、エミリーがこの劇を振り返り、寸評する

図20:Act.4幕間劇(ウン・プエブロ・デ・ナダ)とある日のWEVP-TVを描く劇。エミリー・ベン・ボブは登場人物として出演する

(補足1)厳密には、美術品の鑑賞や劇の鑑賞、ゲームのプレイも外側とは言わず、その行為自体が作者・作中人物たちとの間接的コミュニケーションといえる。

(補足2)ウィルは作中登場人物でありつつ、劇の外側の観客(プレイヤー)に目を向けるキャラクターとして描かれている。

Act.3幕間劇での観光案内、Act.4エコー川の語り部としてプレイヤーに語り掛ける語り、Act.3幕間劇の内線を通じて現実の電話と人間を使って録音された留守電を聞くシーン、そして、複数回挟まれる観客側をまっすぐ見つめるカットは、劇の外側とのコミュニケーションを象徴しているといえるだろう。

図21:Act.4(マッキーマンモス号)登場人物のなかでウィル(中央の男性)だけがこちらをまっすぐ見つめる

8.Player(流動的)

KRZにおいて、これらプレイヤーの多層的役割は何のためにあるのだろうか。ただ単にゲームを複雑にし、「アート」らしく思わせぶりにするためだろうか。

少なくとも手間をかけられたこれらの演出には意図があり、KRZにはプレイヤーが多層の役割を担うことで見えてくるものがあると考える。

それがなにかを考えるために、もう少しKRZを作りあげているメディアとテキストを見ていく寄り道をしたいと思う。

図22:Act.1幕間劇(リミット&デモンストレーション)ベンとエミリーが美術館の展示について語る

ベン:きっとなにかの象徴だよ。アーティスト、夕日、馬か。アナグラムか?それとも何かのコード...なのか?

エミリー:それか、単なる思わせぶりとかね。

9.メディアアート

KRZはゲームであるとともに、様々なメディアを組み合わせて表現活動を行おうとするメディアアートでもある。

本作がメディアアートであることは、Act.1幕間劇「リミット&デモンストレーション」で展示されている最も注力されたインスタレーション『オーバーダブ・ナム・ジュン・パイク・インスタレーション エドワード・パッカードのスタイルで』で端的に意思表示されている。

ナム・ジュン・パイクは、テレビ・ビデオ等のメディアを用いてメディアアートを始めた先駆者であり、本インスタレーションは彼の作品『Random Access』をそのまま引用している。

図23:Act.1幕間劇(リミット&デモンストレーション)展示作品『オーバーダブ・ナム・ジュン・パイク・インスタレーション エドワード・パッカードのスタイルで』

観客はテープレコーダーから取り外されたサウンドヘッドを使って、壁に貼られたテープを走行させ、場所や速度によって音の並びを常に変化させることができます。このように、音楽の素材にランダムにアクセスすることで、来場者は自分自身の作曲を行うことができるのです。

『Random Access』作品解説より

そして、もうひとりの引用元、エドワード・パッカードが生み出した読者選択型で冒険を進めていく小説形式のテキストアドベンチャーシリーズ「Choose Your Own Adventure」は1979年に刊行が開始された。この作品により彼はインタラクティブ・フィクションの親ともいわれる。

そのシリーズ1巻目の名前は“Cave of Times(時の洞窟)”という。

エドワード・パッカード:ブックリスト(WebArchive)

テキストゲーム研究家のアーロン・A・リード氏による「Cave of Times」解説

これらふたつの引用元を冠する『オーバーダブ・ナム・ジュン・パイク エドワード・パッカードのスタイルで』、この作品名の意味するところを嚙み砕いて言うと「テキストアドベンチャースタイルでメディアアートを始めるよ!」ということだ。

この宣言のとおり、ゲーム・テレビ・電話・コンピュータ・ラジオなど様々なメディアを組み合わせながら、演劇・散文・詩・歌・テキストアドベンチャーなど様々な形式にテキストを自在に変化させるゲームは幕を開ける。

(補足予定)

開発者たちの出身校であるシカゴ美術館付属大学でのメディアアート運動及び活動の引用(Act.4幕間劇等)について。

フィルモートン教授とサンディン画像プロセッサ

Copy It Right

10.テキスト(演劇)

本作を特徴づけるキャラクター名とセリフにより構成された脚本のようなテキストは、話す台詞を選択することで、展開や登場人物の性格付けを微妙に変化させることができる。

同時に、具体の要素をそぎ落として抽象的に表現されるキャラクター造形は、プレイヤーに演技の演出をある程度委ねさせる。

図24:Act.3(冒頭)プレイヤーは主人公コンウェイの台詞を二つのうちからひとつ選択する。キャラクターや背景はポリゴンで描写され、個性や特徴を持ちながらもどこか抽象的に見える

さらに、KRZに特徴的な静的な画面背景は、いくつかを演劇から借りている。

Act.1マルケス農家における抽象化された家は、近代社会における家族の崩壊を映す米作家アーサー・ミラーによる演劇「セールスマンの死」から借景したもの。これはもちろんここに住むマルケス家の崩壊と重なっている。

Act.3「木」において、呼んでも来ないレッカーを待ちながら意味のほぼない会話を交わす場面は、セリフ回しも含め、20世紀を代表するサミュエル・ベケットによる不条理演劇「ゴドーを待ちながら」を引用している。

図25:Act.1(マルケス農家)

図26:Act.3(木)

Act.2幕間劇「エンターテイメント」では、直接的に演劇そのものを鑑賞し、同時に出演することになる。この劇は、経済的苦境と近代人の苦悩を描く20世紀中盤のユージーン・オニールの演劇「氷人来たる」を現代風に翻案した学生演劇であり、プレイヤーは観客・役者として劇に参加する。なお、この幕間劇はもともとVRで参加できる仕掛けとなっている。

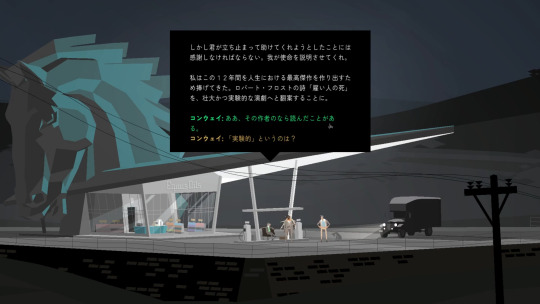

このようにKRZは、演劇という形式にテキストにおいても演出面においても大きく負っている作品であるが、なにより本作そのものがアメリカを代表する詩人のひとりであるロバート・フロストの詩「雇人の死」を翻案した演劇を目標とすることが、作中登場人物であり舞台監督であるキャリントンにより示唆されている。

演劇に多用される極度に抽象化された象徴的な舞台・台詞まわしは、本作のテキストや美術に大きく影響を与えていると言えるだろう。

図27:Act.2幕間劇(エンターテイメント)酒場で会話するハリーとイヴリン。両名とも、ユージーン・オニール「氷人来たる」に登場するキャラクターを現代風に再解釈したものである。

図28:Act.1(EQUUS石油)キャリントンの台詞「私はこの12年間を人生における最高傑作を作り出すため捧げてきた。ロバート・フロストの詩『雇い人の死』を、壮大かつ実験的な演劇へと翻案することに」

(参照)

エンターテイメント

VR・脚本

http://kentuckyroutezero.com/the-entertainment/

VR参加の様子 https://www.handeyesociety.com/event/wordplay-fest-pics-and-showcase-links/

続き(途中まで)

2 notes

·

View notes

Text

流動しながら個として見つめ、判断する。

北村道子の仕事の向き合い方。

#01

北村道子

衣裳デザイナー/スタイリスト

40年以上にわたり、映画、広告、雑誌など、さまざまなメディアで活躍する衣裳デザイナーの北村道子さん。キャストやスタッフと真正面に向き合い、ときに衝突することも恐れず、信念を持ってスタイルを貫く。そんな彼女の個性はどのように育まれ、いかにして磨かれたのだろう。仕事場としてたくさんの時間を過ごしてきたフォトスタジオという空間で、コーヒーを片手に彼女が歩んできた半生と仕事について語ってもらった。

Apr.19.2023

Michiko Kitamura

photography:Mai Kise

interview & text:Tomoko Ogawa

edit:Shigeru Nakagawa

家を飛び出し、世界を分解して見る癖をつけた少女は、映画の中の洋服に出合う

— ご自身の10代、20代を振り返って、その後の人生に影響した出合いについて聞かせてください。

私は寺山修司の影響が大きいんですよ。『書を捨てよ、町へ出よう』、「親を捨てよ」を実行した人だよね。私は16歳で実家の金沢から出て、サハラ砂漠やアメリカ、フランスを放浪しましたけど、18歳になっても、30歳を越えても実家にいる人もいますよね。親だって子離れしてないじゃない。これが今の日本という文化、社会を育んでいるんじゃないかと思う。だから、自然と政治も家父長制に、政治家も世襲で引き継がれるようになってますよね。なぜ出ていくか。それは自分のアイデンティティを知るためです。知るっていう行為は、過去を見つめるしかないということなんだよね。

— たしかに、経験からしか何かを知るということはできませんもんね。

今の瞬間、何秒間という現在点で、目の前にいる他者と自分には大きなギャップがある!と思ったときに、自分のアイデンティティを知る。特に外国に出ると、相槌打って微笑んでいるだけじゃ会話は進まないじゃない。日本みたいに、同調圧力が強くないから。つまり、実家にいるということは、母親のお腹で守られている状況と近いんです。そこから出ることによって、初めて世間にさらされる。そこで、世の中を自分で分解してみる癖を持つようになる。私の場合、子どもの頃から英和、和英辞典と広辞苑を持ち歩いてたから、誰かの発言に対して、「この人の言ってることはなんだろう?」と思って全部つぶさに見るんです。そこから、言葉はこうやって進化してるのか!と発見する。もっと言えば、ブランド力にとらわれず、自分の力で学びたい高校や大学を選んでいくこと。そうすると、一人の有権者として、政治と経済とアートがどう自分の仕事と人生と結びついてるかを分析して、議論できるようになっていくんですよね。

— もともと彫刻家を目指されていて、洋服に興味はなかったそうですが、何がきっかけで衣裳の世界に入られたんでしょうか?

なぜ私が洋服をスタイリングすることになったかというと、〈シャネル〉がきっかけなんです。当時のパートナーと外国を回っていた20歳の頃、シャネル本店でスーツをオーダーしたんです。なぜかというと、(ルキノ・)ヴィスコンティの映画『ボッカチオ’70』を観て、こんなストーリーなのに、こんないい服が出てくるんだ!と思って(笑)。お金もなかったから、モリエールの銅像の前で似顔絵を描いたり、その辺に捨てられたもので立体を作ったりしていたら、お金を置いていく人がいるんですよ。フランスは、そもそもアートに対してお金を恵むという文化があるよね。2カ月くらい経つと、そこそこお金が貯まってくるんですよ。それで、一番いい服を着てシャネルに行ったら、らせん階段の上からなんか貧しい子が来たぞっていう感じで見られて、クチュールのスタッフに全身を採寸されてね。スーツ自体が欲しいというよりは、あの機能美を兼ね備えたスーツにどう辿り着くんだろう、とその過程を見たくて。今日着ている〈メゾン マルタン マルジェラ〉の初期のワンピースも、マルタンはヴィンテージファブリックを使っているから、これは私しか持ってないんです。多分、それが洋服の原点ではないかと思う。究極、ファッションも映画も、この1点の洋服が、誰に似合うのかを考えるのが面白いんです。だから、着こなしの作法をつかんで服を着ている人にはついていきます!となるよね、私としては。

— 作法をつかむには、その人の生き様が関係してきますよね。

映画の見方にも視点があるように、着る人の視点が見えるかどうか。例えば、海外の俳優で、普通のデニムをはいてるだけなのに、かっこよく見えることがあるじゃないですか。よくよく見てみると〈ギャップ〉のものだったりするんだけど、それがなぜおしゃれに見えるのか、そこに、その着こなしにおのずとその人らしさが出てくると思うんだよね。

— 北村さんが考える「良い仕事」の定義とは?

私がチョイスしたものは良い仕事、というのは冗談だけど(笑)、興味や好奇心が向かう、面白いなと思える人と仕事をすることですよ。その人が心から出てくる言葉を使っているか、誰かから借りている言葉を使っているかは、この年になるともう、すぐにわかるんです。だから、自分の言葉を使って、馬鹿馬鹿しいことを本気でやっている人に興味があるんだよね。 私は長く、社会思想、政治学、社会学、哲学の本を読み続けているんだけれど、そうすると、道草をたくさんしなくちゃいけなくなる。そこに新たな興味が出てきて、あれもこれも読まなくちゃとなることが楽しいんです。だから、何か新しいことを学ぼうとすると、なんとなくつかめるようになるまで、少なくても10年はかかっちゃうんだよね。

他人に委ねず、自分自身でジャッジするという強さ

— 仕事の際に、自分自身に課しているルールは?

自分自身でジャッジすること。周りはダメと言うだろうと思っても、自分がいいと思うことを提案してみると、意外とオッケーが出たりして、できたものをすごく喜ばれたりもするんですよ。なぜだかはわからないんだけど。昔、平山景子さんが編集長をしていた時代の『花椿』※1 で2年間仕事させてもらえたのも、そういう私の発想を面白がってもらえたからなんだよね。子どもが行水しているようなビニールプールの素材あるじゃないですか。あれをそのまま生かして洋服にしませんか?とか、油揚げを1メートルぐらい縫い合わせて、お稲荷さん洋服にしたらどうですか?とか(笑)、捨てられた手袋を全部寄せ集めたら、ベストにできるんじゃない?とかね。それは、資生堂にはない発想だったんじゃないですか。

※1 1937年に創刊した資生堂の企業文化誌。

— 長く活動する秘訣があれば教えてください。

やめたら生活できないから続いただけで、若い頃からそんなに仕事してないんですよ、私。目立った仕事はしていたかもしれないけれど、1年のうち3カ月は外国に出ていた時期もあったし。しかも、私、結構喧嘩してるんですよね、編集者やメイクアップアーティストと。クライアントに対しても意見しちゃうんで(笑)。我慢して黙っている持久力がないんです。自分は労働者階級だと思ってるから、偉ぶる人や権力が大嫌いなんですよ。だから、広告代理店の大げさな儀式が嫌になっちゃって、70歳でもう広告はやめました。今は、一緒に仕事したい人に頼まれたら引き受ける、という感じでやってますね。

— 師弟制度を取り入れていた時期もあったのでしょうか?

以前、マネージャーをやりたいと名乗り出てくれた人がいて、勝手にアシスタント志望という子に数人声をかけて職場に呼んでいたんです。私は好きにやりたいからとその人のオファーは断ったんだけど、アシスタントをしたいという子はもうそこに来てしまっていたから、「しょうがない。5カ月は面倒みる!」と言って。当時、私はよく免停になってたのね。それで、運転手として手伝ってもらっていました。そうしたら、いつの間にか「北村道子のアシスタントをやっている」が一人歩きして、そう言っているスタイリストが十何人になってたんです。悪いうわさの多い私の名前だったから、出すと響くらしいんだよね(笑)。自分から口説いて手伝ってもらって���た美大の学生たちは、私が留学を勧めたこともあって国外に出てしまい、それから戻ってきてないですね。

— 創作のリソースとして、どこからインプットする機会が多いのでしょうか?

映画と本ですね。小説は眠くなるからあまり読まない。今、一番学びたいのは、古代ギリシャの哲学者ヘラクレイトスなんです。ニーチェについて読んでいたときに、ヘラクレイトスは偉大だと思って。ソクラテス以前のギリシャを唯一学んだのが、「神は死んだ」を主張したニーチェなんですよ。つまり、それ以前は、神を作っていたとも解釈できるじゃないですか。ワインも蒸造して、ドラッグもやって、錬金術で実験してたとされているから、多分、既存の価値観で振り返ると、ものすごく壊れてるんじゃないかと思うよね(笑)。あとはね、事実、行動、現実性を重視する「プラグマティズム」を日本に紹介した鶴見俊輔の本も全部読み返してますよ。彼は16歳でハーバードに入学して、プラグマティズムを学び、“人は矛盾してる。その矛盾こそが人間なんだ”という生き方をするんです。

— 北村さんも、“矛盾こそが人間である”を体現していらっしゃいますよね。

私、「明日になったら、同じこと言ってるかはわかんないけどね」って、よく言うんです(笑)。今日は、このインタビューに対して思ったことを答えてるだけ。取材なんかで話をするときも、言いたいことだけを言う。都合が悪い部分はどうせカットされるわけだし、口に出さないと、その瞬間のリアルな言葉にならないじゃないですか。身も蓋もないことを言ってしまえば、面白いことって活字にできないのよ。活字にしたら、固定化されちゃうから。このままの空気で、世の中の悪口を言いたい放題言ってるのが面白いわけじゃない。それを、私は風流だと思う。繰り返しになるけど、人間は十月十日、女性の子宮に閉じ込められているわけだから、そこからポンと外へ出て行かないと。閉じ込める、というのは人間をダメにする。昆虫だって、閉じ込めても外へ出ていくでしょう。人間の一番の罪は、脳が発達していることだよね。今は、デジタル化も都市設計も脳化社会が生み出しているわけじゃないですか。そこに入りたくないけど、家賃は上がっていくし、一生懸命、白井聡の『マルクス 生を呑み込む資本主義』を読みながら、どうしようかなと考えてます。

本日のコーヒー

UCC GOLD SPECIAL

PREMIUM 炒り豆

フルーティウェーブ 150g

『発見のあるコーヒー』をコンセプトに、UCCのロースティングとブレンド技術で、コク、苦み、酸味の奥にある特別な香りと味わいを表現したブレンド。口あたりは柔らかく、余韻にはブラックベリーやブルーベリーのような甘みのあるコクが感じらる。

『UCC GOLD SPECIAL PREMIUM』ブランドサイト

UCC公式オンラインストア

個人の愉しみとしてコーヒーのある場所に行く

— 最後に、��常におけるコーヒーがどんな存在か、教えていただけますか?

コーヒーは外で飲むものというのが私の概念です。ヨーロッパだと、近くのバールでエスプレッソを一杯カッと飲むじゃないですか。そういう感じ。なので、私は美味しいコーヒーが飲める店がある場所の近くに引っ越す。そこで、バリスタが淹れたエスプレッソを飲む。あれが本来のコーヒーの旨味なので。映画も一人で観ますし、あまり人とつるまないので、個人の愉しみとしてコーヒーを飲みに行きます。ドリップコーヒーを飲むときは、バリスタが「今日はこれがいいよ」とお薦めするものをチョイスします。対面だから、店に入ってきた瞬間から人を見て、豆を挽いて、淹れる。どんな豆をどの水で、温度で、どのタイミングで、どんなカップで、ロジックがちゃんとある。そういうバリスタのセンスを感じさせる店に通う。誰かに一杯のコーヒーを淹れるのも、その人に合う一着の服を着せるのと同じような哲学がある、と私は思うんですよね。

北村道子

衣裳デザイナー/スタイリスト

きたむら・みちこ|1949年、石川県生まれ。10代でサハラ砂漠、アメリカ大陸、フランスを放浪し、30歳頃から、映画、広告、雑誌などで衣裳を務める。1985年公開『それから』以降、数々の映画作品に携わり、2007年には『スキヤキ・ウエスタン ジャンゴ』で、第62回毎日映画コンクール技術賞を受賞。昨年、人気シリーズ待望の第3弾となる著作『衣裳術3』(リトルモア)を上梓。第40回毎日ファッション大賞にて、鯨岡阿美子賞を受賞。

2 notes

·

View notes

Text

筒抜けポーカー

02海燕寸暇(うみつばめすんか)ギャル: Left chest が心臓で♡だからGreen fieldはクローバーで♣だろうな、まではわかるし、剣とダイヤモンドもそこから類推できるけど、位置=1まではわかんねーわ

03朧そぼろ(おぼろそぼろ)中2病 : これはあからさま過ぎて迷うパターン。桃が見たまんま♡とは。菱餅が♢なのはわかるけど、マンドラゴラじゃなくニンジンかよ!他の3枚から2の数札なのは類推できるんだけどさ

04徐綿菓子(おもむろゆかこ)ベリショ: 綿菓子さん、優しい!これは一目でわかる!ちょっと迷うのは♠と♣だけど

05絣縁沙(かすりえんさ)メカクレ萌え袖:剣士・失恋・🍀はわかりやすいけど、問題は漢字二文字2枚、アルファベット1文字、図形が混在しているので同じ数札と認識しづらい点

06雁音嚇音(かりがねかくね)優等生: 洗練された美しい暗号。5の数札なのに5を数字として使わずにアルファベットのSで代用、それでいて♧の記号を形成するために5を使う。四枚並べると♢はこれかなと見当が付き、次に♣、数字はあくまで図形として扱われていることから3も♡と解釈できる

07小芝井躾(こしばいしつけ)もしゃ髪そばかす: 小芝居ちゃん、解かせる気ないやろ!現物を見ればガラスペンと竹ペンの筆跡は気付くかもしれんが、進法はノーヒントじゃわからん

10膾商(なますあきな)マスクみつあみ:14と49が7の倍数なのを手掛かりに数字の方は解けるけど、スートの方はわからんよ。素直にまんま描いてるとは思わんけど

11沼田場愁嘆(ぬたばしゅうたん)包帯ぐるぐる: しゅーたんも優しいね。♡のダーツで8の数札なのはすぐわかる。そこから♠8と♣8もわかるので、消去法で石器が♢と判明

12濃姫家雪(のうひめいえすの)貴族盲目: ダジャレか!♣と♢はすぐわかるし、馬鎧が剣で鳩がハートのダジャレまではいいけど、数札9は無理~!九+鳥で鳩と気付けば残りもこじつけられるかなぁ?やっぱ無理!

13母倉乱数籤(ははくららんすろっと)片メカクレ:ランスロットちゃん、凛々しい顔してポンコツでしょ君!!中華まん=天心で♡くらいまでしかわからんよ!!!!

14牡丹山春霧(ぼたやまはるきり)ツインテ・オッドアイ:「クラブのジャックはランスロット」を出発点に読み解くとしても、ダンスクはともかくエクトールとライルは無理筋……エクだからエクトール?で見当つけて消去法でなんとかなるかなぁ

15真蟲犇蝌蚪(まむしひしめきおたまじゃくし)バンダナメカクレ: 赤の女王の引用からクイーン札なのは確定。女王と68の関連がわかればこっちも確定できるけどネット検索なしだとお手上げ。スペードの女王さえ確定できればあとはどうにか埋められるかな

16目々蓮馬酔木(もくもくれんあしび)ぬいぐるみコンプラ違反: Kでキング札なのは確定。♢も見ればなんとなくわかるので、♠と♡の見当をつけられればなんとか

17夕方多夕(ゆうがたたゆう)ポニテ: 🃏たゆたんはいつもの

ベタなダジャレの濃姫さん、それぞれ別方向で解かせる気がなさそうなランスロットちゃんと商ちゃんの札を見るに、羊狼川さんが暗号作成担当だったらどんなエクストリームなブツを見せてくれたのか気になる~

7 notes

·

View notes

Text

2023-8月号

アンビグラム作家の皆様に同じテーマでアンビグラムを作っていただく「月刊アンビグラム」、主宰のigatoxin(アンビグラム研究室 室長)です。

『アンビグラム』とは「複数の異なる見方を一つの図形にしたもの」であり、逆さにしたり裏返したりしても読めてしまう楽しいカラクリ文字です。 詳しくはコチラをご参照ください⇒アンビグラムの作り方/@2r96

◆今月のお題は「ジャングル」です◆

今月は参加者の皆様に「ジャングル」のお題でアンビグラムを制作していただいております。 密林をめぐる逆さ文字の数々を暑気払いのお供にご覧ください。

「未踏」回転型:.38氏

人跡未踏のジャングル。字画密度の違いを吸収する手法が見所です。作字としても遊びがあって楽しいですね。

「荒地」鏡像型:いんふぃにてぃ氏

ジャングルは、ヒンドゥスターニー語のjangal(荒地)に由来しています。荒れたような書体が効果的です。似た解釈(旋回型)の作例がありますので比較してみてください。

「地球の肺」回転型:douse氏

ジャングルは地球の肺である、とよく言われます。堂々とした文字でゲームのロゴのようにも見えますね。文字の境界の切り替わりが自然で見事です。

「自然界」図地反転回転重畳型:化学氏

ジャングルは自然界で最も重要なエリアの一つです。回転重畳に図地反転を絡めた複雑な作品です。

不思議な輪郭がパズルのようにうまく組み合わさってできていることが分かります。

「熱帯雨林」図地反転型:海氏

熱/帯、雨/林 がネガポジ関係にあるアンビグラム。アンビグラム的にも作字的にもたいへん優れた名品です。「雨林」の字にジャングル味を強く感じます。ステキです。

「じゃんじゃんぐるぐる」旋回型:kawahar氏

一つのグリフがぐるぐる回っていてじゃんじゃんぐるぐるな作品です。濁点の位置がポイントですね。

「孤立部族」鏡像型:螺旋氏

アマゾンのジャングル奥地にはたくさんの孤立部族が居住していると言われます。少し傾けているのが字画のバランスをとる上で重要のようです。「立」はこの対応付けだと苦労するところだと思いますが読みやすいと思います。

「インコ」回転型:peanuts氏

ジャングルの動物といえばインコが真っ先に思い浮かぶ人も多いでしょう。単純化が素晴らしいのですが特に「イ」がカッコイイです。ロゴデザインの完成度におどろきます。

「猛獣」図地反転回転型:いとうさとし氏

猛/獣 の字がネガポジ関係にあります。いとうさとし氏はこのような作品「ネガポ字」を大量に制作していて 図地反転アンビグラムのレジェンドです。

「野獣」鏡像型:ぺんぺん草氏

「口」「田」の閉ざされた領域を塗りつぶしても判読できるのを利用して「一」などと対応付ける技術が使われています。ややパースをとっていることで「ツ」部分が自然になるようになっています。

「食物連鎖」回転型:YesOK氏 × 意瞑字査印氏

食/連、物/鎖 それぞれ180°回転対応で連鎖配置にしているところがミソですね。 本作はコラボ作品で アイデアはYesOK氏、作字は意瞑字査印氏が担当しています。このようにアンビグラム制作は複数で共作すると面白いです。

「野生動物」図地反転型:いとうさとし氏

野生/動物 で図と地を分け合っているネガポ字です。 シマウマの縞模様を想起する楽しい作字になっています。

「迷彩」回転型:増池誠史氏

迷彩で最もメジャーなのがジャングル用迷彩でしょう。作例はありますが、より自然な対応解釈がとられています。

「国立公園」図地反転型:いとうさとし氏

国/園、立/公 が図地反転関係にあります。折り紙で切り絵をしたような趣の字形が良いですね。また囗部(くにがまえ)同士の構造も面白いです。

「商業伐採」鏡像型:mishima氏

森林破壊の最大の原因。傾けた「商」や大胆な字形の「業」などが見所ですが、作字としての仕上がりがステキです。

「コンクリートジャングル」図地反転型:ヨウヘイ氏

ひび割れたコンクリートのようにも見えてきます。細かい足し引きひよる図地の調整はドット図地反転ならではの表現力を生かしていますね。

「冷たい混凝土の密林で芽生えたくすんだ郷愁」鏡像型:Σ氏

コンクリートジャングル(混凝土・密林)を起点に展開される文字列生成型の作品。対応がぴったりで自然すぎてアンビグラムだとは思えないぐらいです。ぜひ一文字ずつじっくりかみしめてみてください。

最後に私の作品を。

「無法地帯」旋回型:igatoxin

1文字で4面相のアンビグラムです。左90°回転で順々に「無」→「法」→「地」→「帯」と 字面が変わる寸法です。

ジャングルがお題のアンビグラム祭、いかがでしたでしょう。 お忙しい中 御参加いただいた作家の皆様には深く感謝申し上げます。また ひきつづき炎天につき くれぐれもご自愛のほどお祈りいたしております。

さて次回のお題は『日本史』です。締切は8/31、発行は9/8の予定です。それでは皆様 来月またお会いしましょう。

——————————–index——————————————

2023年

1月{フリー} 2月{TV} 3月{クイズ} 4月{健康}

5月{回文} 6月{本} 7月{神話}

※これ以前のindexはこちら→《index:2017年~》

3 notes

·

View notes

Text

6s引っ張り出してきた。ポケモンスリープ用に6s使おうと思って。ポケモンスリープ使うとスマホ本体がめちゃくちゃ熱くなる…新しいスマホのバッテリーの劣化早くなりそうという心配もあって、とりあえずポケGOのサブ機として使ってた6sを使うことにした。写真も撮れるしな。元々バッテリーが劣化してて80%くらいしかないから基本繋ぎっぱなしで使うしね。6sも寝てる間に熱くなるかな?と思ってたけど意外と全然熱くならなかった。6sのほうがちっさいし、もし壊れてもそこまで心理的ダメージないから使い倒そうと思います。SEとかも6sと同じケースっぽいから、スマホケース買おうと思えば今も買えるところも良い。

ポケモンスリープめちゃくちゃ楽しんでる。特に録音機能が面白い。寝言や、咳やくしゃみなど、色々録音しまくってるから、それ聞くのが朝の楽しみになった。ロバートと寝てるから、ロバートの音も録音されてるけどもwポケモンも毎朝いろいろいるから、それ見るのが楽しみ。昔ドリエルの睡眠アプリ使ってたから、睡眠のリズムの記録できる所はよく似てる。不思議とわりときちんと計測できてるんだよね。私の枕の上においてるから、おそらくロバートのは感知してないと思われる。ドリエルのアプリよりゲーム性が高くてポイント貯めれるし、早めにベッドに行くようになったから良いことだらけ。ただ、国の設定が変えられんみたいだから、日本に帰った時どうなるんやろ?と心配してる。時差とかで寝る時間がおかしくなるんかな?なんで地域変えられないんだろ?誕生日とかならわかるけども。海外行き来することが多い人もいるのに。

ポケモンGO plus +買ったら、スマホを枕元に置かなくて済むし、ポケGOとも連帯できて、星の砂毎日溜められるらしいから気になってる。

ᙏ̤̫͚

いまだにヤードポンド法がよくわかってない。まあGoogleで検索して変換すればいいけどもさ、身長なんかはなんかズレがあるんだよね。定規に書かれてある1/4インチとか2/8インチとかは意味わかるようになったけど。なんで分数出てくんの?とか思ってた。でも日本も昔は寸とか尺とか使ってたし、インチと少し近い感覚ではあるよね。寸とか尺とかいまだにようわからんわ。でも和裁の世界では今も現役だとおもわれる。お米の一合とかさ、お酒の一升とかさ、なんか雰囲気で把握してるけども、大体何mlとかは全然わからん…調べてもすぐ忘れる。

でもビッグバンセオリーのシェルドンも確かmmとcmの単位を間違えて計算してしまって、結果的には新しい発見できたわけだけども、メートル法に疎いアメリカ人ならではの凡ミスに気付けず大恥かいたとかいうエピソードがあったから、私みたいな凡人がヤードポンド法を把握できてなくてもそんな恥じることでもないのかなと気が楽になる。

2 notes

·

View notes

Photo

myshadeでモデリングする際は、ポリゴン数を節約するため見えないところは基本つくりません。なので車内は上の画像のように最低限窓から見える風景をモデリングしています。まあこのくらいつくっておけば雰囲気は十分

でもインテリアの画像を吐き出したいときはやっぱりそれなりに作りこまなきゃいけないわけで、下の画像はモデリング中の様子。N-Qualisらしくそれと同時に彦電の仕様に合わせつつ、ちまちまとモデリングしております

まだラインデリアを作ってないので天井ががら空きですが、ラインデリアのためにこんだけスペースがいるんですよ…昔の非冷房車は天井高かったもんなあ

しかし以前に「2300mm幅の電車にクロスシートとか狂気だ!」と悶絶してましたが、こちらは車幅2500mmでロングシート。一般的な電車に比べりゃかなり狭いんですがそれでもそれなりに開放感があるんですよね。座席に関してはちゃんと座面奥行き450mm、座面幅460mm、座面高さ420mmを確保してあり、数字のごまかしは一切していません。まあかけ心地はお察しですが…どうせ平均乗車時間10分とかだからいいでしょ

でも…でも…! 足は投げ出さないでくれ! 頼む!

座面高さ本当は400mmにしたかったんだけど、そうなると体格次第では足が前に出がちになるのよ。だから20mm上げて420mmにした。さすがにこの座席で高さ430mmはしたくなかったからかなり数値は追い込んだし、座面の窪ませかたを工夫して足が前に出ないよう対策してる。座面奥行きを460mmじゃなくて450mmにしたのも同じ理由

でも、モデリングするとその辺はよくわかんないんだよな…座席寸法と形状、すっげー悩んだのに

5 notes

·

View notes

Text

我が国の未来を見通す(95)

『強靭な国家』を造る(32)

総括「『強靭な国家』を造る」(前段)

宗像久男(元陸将)

───────────────────────

□はじめに

本テーマの講話の行脚が始まりました。札幌、大

阪、江戸川区某所で毎週連続して講話しました。

「これから話すことはすべて事実ですが、“知らな

い方が良かった”と思うかもしれません」と断って

から始まるようにしていますが、ほとんどの皆様が

我が国の課題や未来に待ち構えている“現実”を知

って、驚愕すると同時に、新たな問題意識を持つ方

も増えているような実感があります。

講話のビフォーとアフターでは聴衆の皆様の顔つき

(目つき)が変わるのがはっきりわかるのです。な

かでも「私たち・戦後世代は、生まれた時から何一

つ不自由なく大人になって、平穏な日々を過ごし、

なかにはまもなく人生を終えようとしている人たち

もおられることでしょう。しかし、このまま何もし

ないと、『戦後世代が何もしなかったせいで私たち

は今苦しんでいる』と後世から批判されるような気

がしてならないのです。戦後世代の責任として、後

世に我が国の有形無形の“資産”を残すためにも、

一人一人が我が事と考え、行動する時が来たのでは

ないでしょうか」と訴えると、多くの皆様がハッと

したような顔になります。

講話後の意見交換は“堰を切った”ように盛り上が

ります。「子供の世代をモヤっと心配していたが、

今回、はっきりと問題意識が持てた」とか「日本の

置かれている現状を考える機会になった」など様々

ですが、多くの皆様が思い思いの感想を率直に述べ

られます。

講話はまだ自衛隊の関係団体などに留まっています

が、「我が国の課題は、安全保障や防衛だけに留ま

らない」ことについても理解してもらっていると実

感しています。

さて、私は、『我が国の歴史を振り返る』を書く時

もそうだったのですが、このたびの『我が国の未来

を見通す』を発信するために、寸暇を惜しんで参考

になりそうな書籍の数々を読み漁ってきました。前

にも紹介しましたように、本屋に立ち寄ると、一直

線に読みたい書籍の前に立って、迷うことなく購入

して読破するというようなことを繰り返してきまし

た。

歴史書などは、著者がそれぞれの史観と切り口で解

説していますが、「これが私の見方だ」と自信があ

るのでしょう。多くの場合、自分以外の見方につい

ては紹介しませんし、「自分の解説がいかなる影響

を及ぼすか」などについては著者の関心外なのか、

まず触れることはありません。

一方、我が国の現状の課題や未来の問題点を語ろう

とする書籍は、必ず問題提起はするものの、その解

決策には触れないか、触れても自分の専門に拘(こ

だわ)って“了見の狭い提言でお茶を濁す”程度に

とどまっているものが多いことに気がつきました。

やはりプライドのようなものが邪魔するのでしょう

か、何か“食い足りない”と感じることもしばしば

でした。

その点、“失うものがない”私は、素人であること

を断った上で、浅学菲才や恥を顧みず、また世間の

有識者やマスコミの見方に惑わされず、感じたこと

や考えたことをどんどん発信するようにしてきまし

た。個々の専門分野の知識や洞察力については専門

家に到底かないませんが、専門家では気がつかなか

った“欠陥”を見つけたり、違った視点からみると、

専門家による利点が欠点になったり、またその逆に

なったり、さらには違った解決策を考えたり、・・

様々な発見がありました。

前にも一部触れましたが、「自衛隊は憲法違反」と

考える法律家を筆頭に、歴史家の「再軍備には反対

だが、歴史教育は改善が必要」、農業の専門家の

「戦車より農業」、経済の専門家の「防衛力整備よ

り経済成長」など、“木を見て森を見ず”のような

発言の数々に、個々の専門家たちの“限界”も感じ

ました。

最終的には、第4編「『強靭な国家』を造る」とし

て、試行錯誤しつつ取りまとめようとしていますが、

第4編を総括するにあたり、改めて、「我が国の

“原点”は何なのか」に思いが至り、前回、我が国

における「国家」の意味を再確認しましたが、ここ

まで来た以上、“現憲法のもとで「強靭な国家」を

造ることが可能かどうか”について少し掘り下げて

考えてみたいとの衝動にかられました。それをもっ

て第4編の総括にしたいと考えます。

ガザ地区では、一時停戦が(予期の通り)“束の

間”に終わって戦闘が再開しました。これによって、

それでなくとも厳しい現下の国際情勢がますます不

透明になることは避けられないと考えますが、我が

国の未来の“暗雲”にさらに重大な影響を及ぼすこ

とがないよう祈るばかりです。

▼現憲法下で「強靭な国家」を造ることができる

か?

さて、私の頭にいつの間にか浮かび上がり、決して

消えない問題は、“現憲法下で「強靭な国家」を造

ることが可能であろうか?”ということでした。講

話においても、最後に「現憲法下の『統治のかたち』

で『強靭な国家』を造ることができると思います

か?」と問いかけることにしています。

実は、先日の「神田古本まつり」で、偶然にもこの

「問い」に的確に答えてくれる書籍を見つけ、読破

し、考えさせられました。その本とは、講談社勤務

(当時)の互盛央(たがいもりお)氏が2016年

に上梓した『日本国民であるために』です。

著者は言語論とか思想史のプロですが、書籍のサブ

タイトルを「民主主義を考える4つの問い」として

巷の憲法学者などとは違った“切り口”で読者に問

いかけます。要約すれば、「国家の中の自由と我慢」

「民主主義の原理」「日本の特殊性」「日本国民で

あるためにどうすればよいか」の4つです。

私が特に印象に残ったのは、前回紹介しましたジョ

ン・ロックが「社会契約説を結ぶということは、み

ずからの『自然権』制限してでも『平和を求める』

ことである」とした考えが現憲法でどのように謳わ

れているかということでした。

私自身は、日本大学教授松崎彰容氏が『国家の尊厳』

(2021年発行)の中で述べている「人間には

『絶対的な自由』などありえないということ、自ら

が生きる時代と場所(国家)という制約を受け入れ

ざるをえない、ということに私たちは気づくべき」

との考えに同調するものですが、この考えも“みず

からの「自然権」を制限しても”とするロックの考

えそのものだろうと思うのです。もう少し詳しく踏

み込んでみましょう。

互氏は、フランス革命の「人権宣言」やアメリカ独

立宣言の中の「人間の権利」、つまり「人権」の正

体は、ロックが説いた「自然権」そのものであると

まず断言します。

我が国においては、この「人権」は「基本的人権」

と呼ばれ、憲法第11条に「国民は、すべての基本

的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保

障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権

利として、現在及び将来の国民に与えられる」と定

められています。そして「基本的人権」の尊重は、

第13条において「すべての国民は、個人として尊

重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の

権利については、公共の福祉に反しない限り、立法

その他の国政の上で、最大に尊重を必要とする」と

規定されていることを紹介します。

互氏は、この条文の元になったGHQ の草案などを

引き合いに出し、「日本国憲法が提示する『基本的

人権』もまた、ロックが説いた『自然権』そのもの

であり、(その覚えがあろうがなかろうが)日本国

民は『理念』として社会契約説を結んでおり、そう

である以上、私たちはその契約を守らなければなら

ない」と看破します。

さらに、「社会契約を結ぶということは、自らの

『自然権』を制限しても『平和』を求めることであ

り、統治者の側だけでなく、構成員(つまり国民)

の側も『平和』のために行動することが課せられて

いるのが社会契約に基づく国家である。『公共の福

祉』という表現は、そのことを示している」と付け

加えます。

この「公共の福祉」については、憲法第12条に

「この憲法に保障する自由及び権利は、国民の不断

の努力によって、これを保持しなければならない。

又、国民は、これを濫用してはならないのであって、

常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う」

と書かれており、互氏は、「特に重要なのはこの後

半であり、『国民』は『基本的人権』を濫用しては

ならず、常に『公共の福祉のために』使う『責任』

を負っている」と強調するのです。

これ以上、深く追求するのは素人の限界なのでやめ

ますが、松崎氏も互氏も、そして憲法も、絶対的な

「自由」とか絶対的な「基本的人権」はあり得ず、

その“濫用を戒めるべき”としてしますが、我が国

においては、「自由」とか「人権」などが、“憲法

に定められた権利”としてどこはばかることなく闊

歩し、それを少しでも妨げようなどとするならば、

“国賊”とでも呼ばわりされるような「国柄」にな

ってしまいました。

ましてや、「公共の福祉に反しないかぎり」という

条文などは、「人権」を声高に叫ぶ有識者やマスコ

ミ人をはじめ、多くの国民は考えたこともないでし

ょうから、“常に「公共の福祉」のために「基本的

人権」を使う「責任」を有する”ことなどについて

は頭の片隅にもないことでしょう。

互氏はまた、「日本国民は、ロックが説いたように、

普段から理性的であるように努め、万が一、横暴な

行為がなされた時には、その反理性的なふるまいを

凌駕して是正するほどの理性を発揮することを期待

されている」とも解説していますが、これは、国内

の反理性的な“振る舞い”に対しても、あるいは国

外から来る“リバイアサン”(妖怪)に対しても、

それらを凌駕する“理性的行動”を発揮することが

「憲法の精神」として期待されていると読み取れる

と考えます。これからして、「国民は本来、国防の

義務のようなものを有している」とみなすことがで

きると私は思います。

私自身は、素人ながら長い間、現憲法には大きな欠

陥がたくさんあると考えてきました。一方、「強靭

な国家」を造るために“現憲法そのものを改正する

時間的余裕はない”、言葉を代えれば、我が国の未

来に降りかかるであろう“暗雲”に対しては“可能

な限り迅速に”その対策を講じる必要があると考え

ますので、互氏の解釈を参考にしつつ応用すれば、

現憲法下においても、「国家意思」の統一をはじめ、

「挙国一致」の態勢を造り上げることができるので

はないかとの“光明”が差してきたと感じておりま

す。

なぜならば、「『強靭な国家』を造る」ことは、現

下の我が国にあって、最大の「公共の福祉」である

と考えるからです。憲法は、「公共の福祉」を実現

するために、国民全員が「基本的人権」を使う「責

任」があると謳っているのです。つまり、憲法の精

神にのっとり、そのような「責任」を有する国民の

意思の集大成として「国家意思」を統一し、「『強

靭な国家』を造る」ことは可能ということではない

でしょうか。

唯物史観の人たちは、憲法第9条のように、自分た

ちにとって“都合のいい”部分だけを誇張し、日本

国憲法の根本的な所をあえて触れないようにしてい

るような気がしてならないのです。今こそ私たちは、

憲法の精神を訴え、その精神にのっとり、「『強靭

な国家』造り」に邁進することを高らかに宣言すれ

ばよいと考えます。

▼「統治のかたち」を考える

さて、大東亜戦争時に作戦参謀であった瀬島龍三氏

は、19��8年に『大東亜戦争の実相』上梓し、自

らの経験を踏まえて様々な角度から大東亜戦争を振

り返りました。

それぞれの記述は、瀬島氏のご経験やお立場からな

のでしょう、そこはかとなく“遠慮気味”に記述さ

れていると感じざるを得ません。誤解を恐れずに申

し上げれば、“軍人の血”が共鳴するのでしょうか、

元自衛官の私は、氏が“本当に言いたいこと”、さ

らに、自らの経験から“本当に言い残しておきたい

こと”についてはオブラートに隠し、後世に託した

という気がしてならないのです。

瀬島氏は、最後の章で「7つの教訓」を取りまとめ

ています。その教訓3に「時代に適応しなくなった

旧憲法下の国家運営能力」とあります。明治憲法下

の国家運営統制機能は、すべて天皇に集中帰一して

いたとする一方、行政権を輔弼する国務大臣や統制

権を輔翼する陸海軍統帥部長は規定されていても、

行政権を一元的に統制補佐する「内閣府」や陸海軍

統帥部長を一元的に統制補佐する、いわゆる「統合

司令部」(有事は「大本営」を設置)のような機構

は憲法には規定されていませんでした。

これを補っていたのが「元老」であったことは、今

では明白な事実となっていますが、ここにこそ、明

治時代初期の時代背景を踏まえた憲法起草者・伊藤

博文の“知恵”があったことも事実でした(細部は

省略します)。しかし、大正時代になってこの「元

老」たちが次々に他界し、その後の国家運営統制機

能には大きな欠陥が生じることになりました。瀬島

氏は、そのような事実を例示しつつ、教訓3として、

「『国家運営能力』は時代に適合したものでなけれ

ばならない」と後世に託したのでした。

さて現代です。前述した例からわかるように、現憲

法にも、時代の変化にかかわらず普遍的存在として

残さなければならないものがたくさんあるのは自明

ですが、もはや憲法が起草された戦後と現代では

“時代が大きく様変わりした”ことについては異論

がないことでしょう。

この間、たびたびの解釈改憲が行なわれ、今日に至

っていますが、憲法学者によっても解釈が変わるよ

うな“あいまいさ”を残したままではなく、「改正

がない点で世界最古の憲法」と指摘されるような憲

法から、我が国が「立憲主義」国家である以上、

「時代に適合した国家運営」の原理(準拠)として、

文字通りの“有効性”を発揮する憲法に改正する必

要あると考えます。

この「立憲主義」や「民主主義」などについても、

現憲法の持つ問題点など、互氏はとても興味深い切

り口で分析しています。興味のある方は紐解いてい

ただきたいと願っています。

ちなみに、互氏が本書を通じて最も言いたかったの

は、「日本国民であるために」でしたが、氏は、憲

法前文を再び引き合いに出して重要な指摘をしてい

ます。前文に書かれた文言の細部の解釈については

私の能力を超えますが、要は、実際の前文と最終的

なGHQ草案には大きな相違があり、中でも草案に

あった「私たち」が前文では見事に消え去っている

と指摘します。その「私たち」は誰なのか、しかし、

日本の「主権」はその「私たち」の手の中にあると

指摘しているのです。

その「私たち」こそは“アメリカ人”であり、「前

文は、国民主権を『宣言』し、日本国憲法を『制定』

し、『確立』したのは“アメリカ人”である」とい

う歴史的事実を記述したものであると指摘します。

「まさか」と思う方も多いことでしょうが、この考

え方は、トルーマン大統領が「日本を二度と武器を

持って、米国に立ち向かうことができない国にする」

との狙いをもって指示した『降伏後における米国の

初期の対日方針』とピッタリ符合します。

互氏は、その「私たち」を取り戻すことこそが「日

本国民であるため」の方法であるとの結論を導いて

います。具体的には、「憲法9条と日米同盟を同時

に破棄することである」と強調します。

私が、第4編総括の本旨から外れ、かつ現下の情勢

からその可能性を度外視して、あえてこのような指

摘を紹介した訳は、かつて三島由紀夫氏の将来の日

本の姿を見透かしたかのような指摘をはじめ、安倍

元総理が(どこまで踏み込もうとしたかは不明です

が)「戦後レジームからの脱却」を掲げて果敢に取

り組んだこと、それ以外にも保守の論客などがおし

なべて「誇りある国家」とか「真の独立」などと叫

ぶ背景にはこのような事実があることを理解する必

要あると考えたことにあります。

一方、それらとは逆に、唯物主観の護憲派の学者た

ちがこのような“憲法に隠された事実”を十分知っ

た上でなおかつ隠ぺいしつつ、「憲法は日本人の手

で作られた」と主張しているのではないか、との疑

義が脳裏をかすめたこともあります。

私は、戦後の我が国の「統治のかたち」は、我が国

が2千年の長い歴史を有しながら、明治時代も戦後

も、欧米の「かたち」を模倣するような格好でその

「かたち」を作ってきました。

私は、我が国が理想とする「統治のかたち」は、

「皇国」と呼称して天皇を神格化した戦前、そして、

天皇を「象徴」として「統治」の“蚊帳の外”に追

いやっているような戦後の「かたち」の折衷を図っ

た「日本型立憲君主制」の中に存在するような気が

してなりません。

本メルマガの範囲を超えますので深くは言及しませ

んが、ここにこそ、長い歴位の中で、万世一系の

「天皇制」が存続してきた理由を探っていくと、そ

の時代時代に「存続」のために知恵を重ね、様々な

努力を重ねてきたことがよくわかります。これから

未来においても、“私たち日本人の総意”をもって、

新しい「統治のかたち」を創り上げ、我が国の歴史

と伝統を未来に繋ぐ必要があると考えます。

すでに紹介しました『日本の大戦略』では、「安全」

と「富」を目標に、大戦略の「指針」として5つ掲

げ、その5番目に、「新しい『統治のかたち』をつ

くる」ことを提言しています。具体的には、(1)安定

した政権基盤を確立する、(2)官邸における外交・安

全保障司令塔を創出する、(3) インテリジェンス機

能を強化する、(4)対外的な情報発信を刷新する、

(5)政治不信を克服し、有権者のオーナーシップ意識

を高める、などで一部はすでに実現しています。

本書には「憲法」という言葉は全く出て来ないこと、

その代わり、「この『グランド・ストラテジー』は、

放っておいて自ら実現していくようなものではなく、

あくまで日本という国家や日本国民の営々たる努力、

オールジャパンの取り組みによってはじめて実現し

うる」として、「今求められるのは、国際社会に生

じつつある大変動の本質を的確に見極めながら、私

たち日本人が『体制をつくる』という難事を引き受

ける意志を持つことなのである」と提言しているこ

とも紹介しました。

松崎氏も自著『国家の尊厳』の結言として、「『戦

後の国家像』の見直しが求められ、『令和日本のデ

ザイン』が求められているのであり、日本は今、国

家として、尊厳ある国造りが求められている」と語

っていますが、同じような考えに基づくものと思っ

ています。

いずれにしても、「我が国の未来」に立ち向かうた

め、「『強靭な国家』と造る」、その深さや範囲に

ついてかなり検討の余地がありますが、中でも、現

在の「統治のかたち」をいかに改善していくか、段

階的にその「かたち」を拡充していくための要領の

検討を含め、様々な切り口から議論が必要なことと

考えます。

▼求められている「ジャパン・ファースト」

近年の国際社会は、ウクライナ戦争やガザ地区の戦

争が起こるだいぶ前に「コロナ禍」が蔓延し、その

対応をめぐってEUやWHOが機能不全に陥ったこ

ともあって、グローバル化や多国間枠組みが後退し、

元々グローバル化に懐疑的だった米歴史学者エドワ

ード・ルトワックなどは、「国民国家が責任を持っ

て自国民を守る方向に回帰する」などと主張し、実

際にそのような考えが世界中に拡散しました。船橋

氏などもその延長にありますが、ウクライナ戦争は

その流れに拍車をかける格好になりましたし、この

たびのガザ地区の攻防によって、将来、「国家」の

地位・役割がますます増大してくることでしょう。

私自身は、トランプ大統領の言葉ではないですが、

我が国が未来に生き残るため、「ジャパン・ファー

スト」の精神が今こそ求められていると考えます。

日本国民ための「公共の福祉」を盤石なものにする

ために、つまり「強靭な国家」を造るために、あら

ゆる「国力」の維持・増強を図ることを「挙国一致」

で成し遂げるべき時が到来したと私は確信していま

す。

長くなりました。これをもって、第4編「『強靭な

国家』を造る」を総括とし、次回、本メルマガの

「まとめ」にしたいと考えます。いよいよ完結です。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

4 notes

·

View notes

Text

small wheel bike hubs

これもリム ブレーキ用のハブ…なんですが、先日のゴキソよりも特に前はフランジ幅が狭そうですね。

いわゆるミニベロ用のハブですが、あまり目にしない製品かもしれません。

異形のチェーン リングや後ろの変速機改造パーツなどでも知られている台湾のRideaです。

車輪径が小さくなると、同じフランジ幅でもスポークのブレーシング角度が大きくなる為、横方向への曲げ剛性が容易に上がり過ぎる事がありますが、反面その分、スポーク ヘッド付近の曲げストレスが大きくなる事での破断リスクも大きくなる為、通常の26~29インチ車輪程度の範囲に収まる様に最初からフランジ幅を狭くしたハブを使う事があります。

(小径車輪であっても競技用BMXなど、スポークの短命化よりも横剛性最大化を優先する場合は、通常の幅広フランジに加え、フランジ自体の直径(spoke PCD)も大きなハブを使って意図的にスポーク ブレーシング角度を最大化する場合もあります。)

この小径用ハブも公式ページには掲載されていないですが、他にも普通のロード用やディスク ブレーキ用もあります。

特に普通のロード用はフランジ幅がこの小径用と違って、かなり広めで色々と面白い工夫ができそうな寸法のハブになっています。(^_-)*d

色はこの黒の他に、金、銀、赤などがある様です。

公式ページには全然載っていない割に、とにかく仕様違いがたくさんあって、いろんな車種に活用できそうなラインナップになっているので、ちょっと変わった規格の車輪を検討されている方にも良い選択肢になるかもしれません。

スポーク孔の数は最少で前が20h.と後ろが24h.からですが、小径用の場合はもっと少なくしても問題ない…というか、その方がありがたかったりします。

車輪径が小さいと縦横いずれも硬くなりやすく、乗り心地の良さを確保する為にはタイヤのエアボリュームをできるだけ多くする必要があります。

今回はこのハブを使って、カーボン製のリムで車輪を希望されましたが、同じタイヤサイズでも少しでもエアボリュームを稼げる様にリム幅をできるだけ広めにしました。

他に小径専用デザインのハブだと、先日紹介をさせてもらったBitexでも前と後ろ、それぞれいいの出してもらっていますね。

例えばリム ブレーキ用だと、こっちが前用で、

こっちは後ろ用です。

いずれもスポーク孔の数だけでなく、軸長寸法(O.L.D.)の選択も可能です。

色の選択肢が少ないのはまだ我慢のしようがありますが、規格寸法が合わなければそもそも使えないですからね。

ミニベロ系はMTBほどではないですが、それでもハブ周りでいくつか規格が違うものがあり、そういったレアケースまでサポートしていただけているのはありがたいです。

BMX競技用だけでなく、この様な小さな車輪のデザインも相談を承っています。

3 notes

·

View notes

Quote

作曲家の肩書をもつ文化庁長官の都倉俊一氏(75)が1984年、統一協会(現・世界平和統一家庭連合)の政治組織「国際勝共連合」が開いた集会に参加していたことが5日、日本共産党の宮本岳志衆院議員の調査で判明しました。また都倉氏は同年に勝共連合の機関紙「思想新聞」で連載コラムを執筆し、統一協会が制定運動を推進していた国家機密法について述べていました。(統一協会取材班)

統一協会は、文部科学相が所轄する宗教法人。文化庁長官は文科相のもとで直接、宗教法人を所管する立場であり、都倉氏の説明責任が問われます。

宮本議員が確認した84年11月11日付「思想新聞」によると、同年10月30日に勝共連合の会員3万人を集めて日本武道館(東京都千代田区)で開かれた「世界の平和と安全を守る東京大会」に都倉氏が参加しました。

同大会は「共産主義に対する勝共連合の団結力」を示す目的で開催され、日本で統一協会の初代会長を務めた久保木亮光(修己)同連合総裁が講演しました。首相在任中の中曽根康弘氏や岸信介元首相、多数の国会議員から祝電が寄せられたと報じています。

紙面には「芸能界の来賓」として都倉氏のコメントが顔写真つきで紹介されていました。都倉氏は「こんなにも大きな規模で、これほどたくさんの支持者を集める大会になるとはね」と絶賛。久保木総裁の講演を振り返って「非常に感銘を受けましたよ。全く同感ですね。総裁のお話は実に説得力があると思う」と感想を述べています。

宮本議員の調査では、都倉氏が84年に「思想新聞」で連載コラムを執筆していたことも分かりました。

コラムは「都倉俊一の世相寸評」のタイトルで、同年9月から12月にかけて13回にわたって掲載されました。その中で都倉氏は、戦前戦中の天皇制のもとで「忠君愛国」の精神を子どもたちに植えつけた「教育勅語」について「守るべき徳目を列挙し、これを永久に変わらない道徳であるとしている」と肯定する持論を展開。スパイを防止するとして統一協会が制定運動を進めていた国家機密法について「あるのは当たり前」と述べています。

文化庁には宗教法人の認証などの実務を担う宗務課があり、長官は直接的に宗務行政を統括する立場です。同課は現在、統一協会の解散命令請求を判断するための調査を担当しています。

徹底追及 統一協会/文化庁長官 集会参加/84年勝共連合主催・機関紙連載も/講演に「感銘」 教育勅語を肯定

3 notes

·

View notes

Text

給湯器、年の瀬なのに壊れたってよ

寒さもひとしお身にしみるころ、皆様いかがお過ごしでしょうか。うちでは給湯器が壊れました。

年の瀬にー(女子全員)

給湯器がー(男子全員)

壊れましたー(6年生全員)

これは即ちお風呂に入れないということです。よりによってこの年の瀬に。ガッデム。

たしかに予兆はありました。お風呂のお湯だけ出なくなるというトラブルが発生し、急遽シャワーを伸ばしてお湯を張るという生活を10ヶ月ほど余儀なくされたのが2年前のこと。修理していただいた東京ガス子会社のパーパス社の方、ありがとうございました。10ヶ月間すっかり修理依頼のこと忘れてたらしいですね。まだ恨んでますよ?

その当時すでに「もうそろそろ13年目なんで交換をおすすめしたいんですけど、いま在庫がないんですよね〜」ということを言われていたのですが、すっかり忘れておりました。いや脳裏のどこかにこびりついてはいたものの、来年の夏には引っ越しだしそれまで保てばいいやーという、お年寄りが予算案を組むときのような心情で臨んでいたんですよね。

果たして前回の修理から一年経ち、給湯器は残念ながらその全ての機能を喪失してしまわれたのでした。

修理を依頼はしてみたものの、流石にもう部品がないですねーという悲しいお返事をいただき、入れ替えるなら35万円程度ですかねーというさらに悲しい見積もりも同時にいただきました。修理した場合、一日あたり2000円程度の利用料(ガス代別)てコト……?

給湯器は修理しません、と宣言したときの子供達の反応、皆さんに見せてやりたかったですね。

とはいえ、風呂には入りたいわけです。冷たい水で皿を洗うのも床が冷たいままなのも許容できるけど、真冬に水風呂は無理。開かなくてもいい悟りが開いちゃう。銭湯という手もあるけど、移動をふくめると1時間近いイベントになっちゃうので、毎日それはなぁ。

仕方ないので、しばらくの間はコンロと電気ポットで沸かしたお湯を湯船に運んでたんですが、あまりにめんどくさい。その上、そのうち現場猫案件になる確信があったので、早急な代替案を必要としていました。

というわけで、導入したのが湯沸かし用電気ヒーター、約3000円。使い方はシンプルそのもの、というかスイッチすらなくて、コンセントに繋いでお風呂に放り込むだけ。そうすれば自称1500ワット(後述)の強力ヒーターが電気を無駄に熱へと変換し、お湯を水へと変えてくれるという寸法です。際限なく地球に厳しいお湯張りですが、背に腹は代えられません。でも地球にもいつか厳しく育てられたことに感謝する日が来ると信じてる。

コンセントをつなぐと、一瞬家中の照明が暗くなります。電気代のことに思いを馳せ、僕の気持ちも暗くなります。ポツポツと表面に発生しつつある気泡を眺めながら、なんでこいつトレーニングもインファレンスもマイニングもしないくせにこんなに電力食うの?GPUを風呂に沈めてエルデンリング遊べば一石二鳥なんじゃね?とぶつぶつ毒づきつつ電力計を見ると、このヒーターときたら1000ワットしか消費してません。どこ行った公称との差分は。絶対数字盛ってるだろ。

少なめに水を張っているため、四時間も経つと触れられないくらいの水温になります。それを水で薄めて、足湯でももうちょっと深いよね……くらいの湯量のお風呂の完成です。肩まで浸かれるくらいの水量だと多分六時間はかかるんじゃないかな。今どき1Kw/hあたり35円くらいの電気代なので、お風呂一回あたり140円の電気代ということになります。まあ、給湯器修理するよりは圧倒的に安いかな。

そういうわけで、文明の利器に頼りつつ、文明つっても二十世紀前半な感じがするけど、文明的な生活をなんとか継続している次第です。みんな、10年経った機材はいつ壊れてもおかしくないからホントよく気をつけてね!

同じ目にあった人へのアドバイス

- そもそも、給湯器の調子が悪くなったら修理じゃなくて交換を検討したほうがいいよ。

- 少なめの水を沸かしてから、後で水を足して湯温と湯量を調節したほうがいいよ。なのでヒーターには湯温調節機能は不要だよ。

- Amazonで出力1500Wって書いて売ってあるヒーターがいっぱいあるけど、あれ多分全部嘘だよ(本当に1500W出力のがあったら買い替えるから教えてください)。

- どこから電源を引っ張ってくるかを考えないとブレーカーが落ちるよ。

では、今日は買い足した2個目のヒーターも稼働させ、半分の時間でお湯はりをしてみたいと思い

ブツン(ブレーカーの落ちる音)

4 notes

·

View notes

Text

わしは、密かに愛されキャラである。ワシを嫌う奴は、ワシのことを、鼻血が出てしまうほどに嫌う。しかし、幸せなのは、その逆も然り。ワシに魅せられると、鼻血が止まらなくなる位に、ワシのことが好きになるらしい。う~む。なんでこんなに二極なのかという、大人になってから自覚した生きていく悩みに、祖母は、あんた自身がリトマス試験紙なんやから、えーのんよと、実に呑気にしていた。最近、私も人生の折返し地点を意識し、私は私で良いのだと、自覚するに至る。そんな開き直りワシのことを、一時帰国寸前まで、実に多くの友人がワシと怒涛の如くに時間を共に過ごしてくれ、たった一ヶ月の別れを惜しんでくれた。嫌われる事も大変だが、愛されるという事も大変だ。閑話休題。

ワシが始めて大学非常勤講師として教え始めた時に、お風呂の師匠は、あのね。世の中、2・6・2の法則なのよ。2割の天才、6割の凡才、2割のバカの法則よ。っで、あーたは誰をターゲットに講義するのかで講義の標準を合わせるのよ。大概、あーたはアホだから、上位2割を対象とするのよ。そんな事をしても、ハッキリ言って無駄よ。あーたのユニークな発想を、面白いって思える人は少ない。だから、あーたはアータからして、常識ですけど。。。って事を授業でポロリと出すだけで、十分、学生に愛されるわ。と。

標準を決めるのは難しいけど、ワシも段々分かってきた。教授職も地味に6年目ですよ。早いもんだ。して、ワシは某私大の寛大な働きで、今学期はオンライン授業をする。昨年春学期の京大以来、久しぶりの授業だ。ワシの授業には履修登録制限をかけて下さり、抽選で十二名の学生を教える事になった。今どきの学生は、大概、マジメなので、可哀想だ。マジメなのに、高校までの基礎学力が付いていないので、勉強したくても、勉強できないのだ。日本の義務教育がオワっている上に、高校も全入、入試もマニュアル化しているので、日本の大学のレベルが全体的に落ちていることを痛感する。それでも、やはりmarchレベルというのは、日本のザ中間所得層の未来である。

彼ら学生を見ていると、2030年頃の日本が見える。今学期が楽しみだ。彼らは私に、どんな未来を見せてくれるのだろう。探求の協同体として、私のクラス、二十四の瞳は、私に何を気付かせてくれるのだろうか。そして、彼らは私から何を引き受けるのだろうか。ワシが教員になって、学生達と触れる度に心から感謝するのは、大学生まで子供を慈しみ育てた、学生一人一人の後ろにいる御家族の姿だ。ワシも、一大学人として、貴方がたの大切なお子さんの教育機関における最後のブラッシュアップの機会に、お子さんを託してくれた事に、責務を感じる。だから、今の時代、ワシは教員に向かないのだ。大学教員になる事が目的化して、教員になっただけで踏ん反り返るバカ共からすると、ワシみたいな勝手にアツイ教員は目障りでしかない。学生なんて、金持ってくるだけで、ドーでもい~って思ってる奴が、先のお風呂の師匠の法則に基づくと、6割だ。

ワシが国連時代に可愛がっていた、他部局にいた中国人のインターンの子は、今や正規職員として世界中を飛び回っている。そんな彼女が、次の赴任先と共に、マキ、ドイツは桜のシーズンよ、サクラ見た?花の生命は短いから、今を精一杯生きようね!と、連絡をしてきてくれた。居ても立ってもいられず、最高気温が十度に満たないハンブルグの街をフラフラと桜狩りに行く。ドイツの桜のほとんどは、日本が友好都市とか姉妹都市、東西ドイツ統一のお祝いで、送ったもの。三十年ほどの樹齢のものが多いと推察される。

ヘルシンキに到着。いつものラウンジで、いつものチョコレートを食べる。日本語がチラホラ聞こえる。団塊世代の海外旅行ツアーだ。元企業戦士とその妻たちは、ザ日本だ。愛おしく、可笑しく、日本語が嬉しい。日本語訛の英語でさえ嬉しい。日本が近くに感じられる。私はかくも日本が好きなんだ。。。

2 notes

·

View notes

Text

地球上の権力交代

ロビン・カイザー

オリジナル動画:https://youtu.be/n5uiFA0nVM0

公開日:2022年3月11日

【和訳:ALAE PHOENICIS】

最新情報は Telegram へ:https://t.me/alaephoenicis

〈訳者からの前説〉

これまでご紹介してきたように、ロビンさんには過去生の記憶が鮮明に残っているようで、超ハイテク文明だったとされるアトランティスの滅亡の原因も語っています。彼はそれらの技術にも、ある程度精通していた様子。

また、過去生を覚えているという人の中には、高い視点から繰り返してきた自己の転生をはっきりと把握しながら眺めている場合があり、すると宇宙に「時間」が存在していないことも理解できています。実際には時間は線上に流れてはおらず「周波数によって相応の『場(バブル・泡)』を体験することになる」という法則の下に、現在周波数が創るタイムラインがどういう未来(という周波数の現実バブル領域)へ進むのか、という予測も可能なわけです。

そうしてロビンさんは、ロシアのウクライナ侵攻が始まった約2週間後、「何が本当に起こっているのか」を説明していました。

「この世は幻である、在るようでいて、実は何もない」とお釈迦様が仰ったのは、このことだったのか…というのは「私たちの意識がホログラムのように現実を創造している」と聞かされた時、まず思ったこと。

私たちが本気で何かを信じたとき、それはそこに現実として出現するということです。その仕組みを知っていて、意図的に操作された情報を流している存在がこの世を支配してきました。あなたがニュースを見続けたいのならば、それは完全にあなたの自由だし、それでも全く問題はないです。しかし、その場に居合わすこともなかったあなたは、一体何をもってそれが真実だと判断するのでしょうか?

コロナが始まった時、情報・誤情報が行き交う中、「情報の精査」という言葉がイヤに流行りましたが、単に「精査しなくては」と漠然と語られるだけで行動には現れていませんでした。

末端情報だけに振り回されないようにするためには、その情報が拡散される時にどんな要素が関わってくるのか、つまり「何時・何処で・誰が・何の目的で、情報発信しているのか」、が大事になってきますが、それを個々の情報を得るたびに調査しなおすことは到底無理なことです。代替メディアや個人が拡散しているものも、場合によっては情報発信している本人が「なぜ自分は情報提供者になりたいのか、なれていると思うのか」という自覚も無いことが多々あるからです。

このロビンさんの話から分かってくるのは、その我々の「自覚のなさ」を悪用した「人為的な仕組み」がそこにあったということです。ロビンさんの話にも、真実なのかどうか客観的証拠があるわけではありません。ひとつの「想定」です。ただ、私は上記の「精査」のためにずっとブレずに集中してきた焦点があり、それがまさにこの「仕組み」をしっかり掴んでいくことでした。色んなソースを聞いてこれまで蓄積してきたことで、私の中にもこの「仕組み」に関する一貫したストーリーラインが出来てきていますが、ロビンさんの話はそれを補強する内容であり、全体的に簡潔で分かりやすかったので、ぜひ和訳してご紹介しようと思いました。

この草稿が今後、皆さんが自覚をもって「自分の選択」をしていくための参考になることがあれば幸いです。

本編

親愛なる友人たちよ、

世界情勢が移り変わる中、現在次々と何かが起きてきています。そして通説としてまかり通っているストーリーの新章が何を含意しているのか、そしてここで路線づけられたタイムラインをこのまま辿っていけば、何が可能性として我々を待ち受けているのか、その集合的なエネルギーフィールドを私は読み取って見ることにしました。

以下の情報は、現場で作成された地政学的確率のシナリオであり、その真偽のほどは、皆様ご自身でお確かめください。

しかし、Covidの章はまだ終結しておらず、いわば水面下で活動を続けています。

メディアの報道は、戦争という新しい焦点を作り出しました。

そして、それとともに、通説となっているストーリーのシナリオで新しい章が始ました。

メディアが破壊と苦悩に目を向ければ向けるほど、私たちは自分自身の中に揺るぎない平和な場所を見出すよう求められています。

旧来の方法を用いたシナリオの新章は、過去に行われた自己破壊の歴史が繰り返される、明確な兆候を帯びています。

世界帝国の建設と崩壊を何度か経験した者なら、いま我々が直面しているのは、状況がエスカレートしていく可能性が高い一連の出来事の始まりであり、世界の支配構造の仕組みがかつてなかったほどに崩壊寸前であることを察知することができるはず。

私たちは、俗世の帝国が傲慢さと権力欲から自らを崩壊させるのを生中継のリアルタイムで眺めることが出来ています。

前世紀、世界帝国と呼ばれるものはイギリスが主導していました。今世紀では、自ら称する権威はアメリカ人が握っている。そして、この世界帝国は今まさに崩壊し、中国とロシアに権力のバトンを渡そうとしているように見えます。

このシナリオの新章は、世界的な権力再編の序幕です。そして、世界帝国の終焉。そしてこの終焉は、金融の領域だけでなく、地質・地球・地殻の領域にも、今後数十年の間にある程度及ぶ可能性があります。

中国文明は、光の集団構造の典型であり、仮想現実の時代を切り開くものであると同時に、ロシアの地域からはこの移行期にヴェーダ聖典にあるタイムラインが出現する可能性があります。

ヴェーダ系ロシアの思想は、自然に寄り添った個々の生活の原点を、人類に再び思い出させるパワーを秘めています。一方、中国の光集団は、デジタル制御の超社会主義の枠組みの中で、人類を均等に扱えるようにすることをめざしています。現在、世界最大かつ最も強力な国々によって考案されているこれらの地政学的戦略は、人類の時間軸に甚大な影響を及ぼすことになるでしょう。

ロシアは先ず、世界帝国アメリカに対する経済的、軍事的圧力を高めるために、中国と同盟を結ぼうとしているようです。

つまり、いま話題になっているタイムラインの大分岐は、中国とロシアの領域から始まる可能性があります。

おそらく、これらの大国の間で公然の戦争が起こることはないでしょう。なぜなら、それは現代人類の文明の完全な破壊につながりかねないからです。

しかし、個々の小さな紛争が温床となって、一部の集団が政治的な決定に抵抗するようなことも十分あり得るでしょう。

すべての紛争当事国の国民、また軍人の大多数は戦争に関心がなく、個々の紛争がどこまで拡大するかは、権威への服従か命令への拒絶かの問題でしかありません。

しかし、ヨーロッパの大部分が含まれるアメリカ同盟国は、権力を維持するためなら犠牲を払うこともいとわず、あらゆる手段を講じて迫り来る権力移譲を遅らせようとするでしょう、彼らもすでにそれを止められないことを知っているのですから。現在の世界情勢の対立を、グラスルが提唱した「紛争激化の9段階」を参考に分析するならば、我々はすでに紛争の最終段階にあり、紛争当事者はどちらも負けるしかない状況にあります。

1) 硬化、2) 討論・論争、3) 言葉より行動、4) イメージと連合、5) 面目失墜、6) 脅迫戦略、7) 限定的破壊攻撃、8) 破砕、9) 双方破滅

日本語参考記事:ウクライナ戦争におけるエスカレーションとデ・エスカレーション

公然たる戦争では、誰も勝者にはなれず、全員が敗者となる。ここまでして、自分の存在を賭して相手に最大のダメージを与えようとするのは、当事者の思念(イデオロギー)の強さと馬鹿さ加減(イディオティー)なのでしょう。

一握りの支配者たちにとって、この争いはもはや権力だけの問題ではなく、彼らが知覚しているのは、単なる生存の問題であり、それゆえいくつかの命令が慌ただしく、急いで下されているのです。

地上レベルで争っていようと、上の層では権力者たちが互いにカードを出し合っており、それはいつも同じ構造で、紛争の裏側で戦争から利益を得るために、常に両陣営に資金が供給されているからです。

この世界の最大の戦争屋は現在、帝国を拡大しようとしていますが、もちろん自分たちは偉大な平和の到来者であると見せかけています。

対テロ戦争や世界平和のための戦争は、侵略と国家乗っ取りを正当化する口実です。

地球上で最大の戦争主義的同盟はNATOと呼ばれ、これもワシントンが支配しています。NATOは近代的な植民地化の形態であり、この同盟に参加しているすべての国は、間接的にアメリカ帝国の傘下にあります。世界の勢力図激動の衝突はヨーロッパで繰り広げられ、勢力図再編成がどの程度のスピードで進むのかは、巨大勢力に対するヨーロッパ諸国の結束力にかかっています。

もしドイツ語圏がアメリカの影響から脱却し、再び主権を持つようになれば、それはロシア語圏からは確実に支持されるでしょうから、この世界のパワーバランスは一気に傾くことになるでしょう。ヨーロッパも地理的に中間に位置するため、ヨーロッパ数カ国の結束が、今後のパワーバランスの傾きを決めることになります。

ゲルマン語圏はもともとケルト語やヴェーダ系ロシア語圏と密接な関係にあり、作為的に押し付けられた文明の下で、これら元来の文化潮流が友愛しあう心が今も息づいています。西洋の圧力に鍛えられながら、少しずつ文化が崩れていった国々に比べ、ロシアはまだかなり深くスピリチュアルなものが根付いている地域なのです。だからこそ、人間の自然でスピリチュアルな自己認識の回復のために、ロシアという地域は、特に中欧地域にとって重要な役割を担っているわけです。

私たちは、中つ国、いや、ヨーロッパというギリシャ神話から名前を借りた権力闘争の始まりに立ち会っています。神話では、ヨーロッパは雄牛に乗せて拉致されますが、象徴学を少しばかり知っている人は、神話からこの国家同盟の背後にある計画を見抜くことができます。

シナリオの新章が始まるとともに、権力のカードが再分配さています。しかしそれでも、これはもっと大きな構想のほんの一面に過ぎないことに気づくべきです。メディアのフォーカスが変更されたこともあり、デジタル化と非人間化は本格化し、今後も勢いを増していくでしょう。

デジタル・アジェンダは、人類を一貫してトランスバイオの時代に導こうとするもので、この世界におけるすべての主要文化圏を多かれ少なかれ網羅しています。

そうした意味で、ある特定の国家の独立主権はとっくに消滅しています。なぜなら、デジタル金融複合体はメタ政府を形成しており、個々の国家はチェス盤の駒に過ぎないからです。

世界舞台では、特定の国の利益がかかっているように演出されていますが、これらの国々は我々に売り込まれている形態では、もはや全く存在してはいません。この地球上の大半の国々は、グローバルに展開されている企業ロゴで自身をカモフラージュしている影の政府によって支配されているからです。

国家レベルの見かけ上の対立は、権力移譲の合意に従っているだけで、地上階では昼間にチャンバラ合戦を繰り広げている者同士が、夕刻になると握手を交わし、深夜になれば共に世界規模の芝居の上演を祝うのです。

彼らが書いたシナリオを実行しているのは我々なのです。そして、このグローバル・アジェンダが、標的を定めた大衆心理と恐怖のプロパガンダで成り立っていることに最後の一人までもが気づくよりも前に、どこまで進んでいかなければならないのか、これも我々次第で決まるのです。

ニュースは、既に起こったことではなく、これから起こるはずのことを見せているのです。それは、ニュースが常にシナリオの中にあるイメージを私たちに送り、私たちが真実だと信じることによって、それは現実に置き換えられるからです。

メディアが人々の関心を引きつけることで、他のアジェンダが気づかれずに実行されやすくなる一方、また一方で、同様に人為的なイベントによって人為的なタイムラインを作り出すのに役立っているのです。その結果、デジタル・アジェンダのイベントと並行して、干渉・妨害されていない自然発展へのタイムラインも依然として進行していっています。

アジェンダの実行は、プログラミングされた感情エネルギー的なイメージを介して行われます。そして、新章が始まる度にアストラルな元素の存在が人為的に育成されることで、人間の集団心理の中にインストールされていきます。

戦争用の元素が非常に強いのは、すでに集団の記憶に深く食い込んでいるからで、それに応じて新たな元素は古い戦争のトラウマを呼び覚ますことができます。

逆の表現をすれば、まだ処理されていない戦争体験のトラウマを癒すために、再び戦争という要素が世界の舞台に登場したとも考えられます。戦争は人々の頭の中で勃発し、自らの意識内に潜む不和に注意を向けさせるために、世界にその姿を映し出しているのです。

従って、この世界の平和に貢献するためにあなたにできる最善のことは、どんなときでも一貫して自分の内なる平穏な場所で生活し、すべての思考と行動をその場所から行なっていくことなのです。

あなたの中には、揺るぎない永遠の平和が宿っています。もしかすると、世界で起きていることは、あなたがより強くその平和を感じ、意識的にあなたの内なる平和の波動を集団領域に流し込むよう、あなたに呼びかけているのかもしれません。

集団の流れが世界的に如何に推移し、シナリオの新章でどれほどの対立が起きようとも、自分が生きたいと思う世界を選択するのは、一瞬一瞬、各個人次第なのです。

世の中の多くの情報に惑わされないでください。そして、この激動の時代を確実に共に歩んでくれる、内なるガイドに自らを委ねてください。

個人でも集団でも、本来起こるはずのないことは起こらない。そして、おそらく人類の大部分は、まず自分自身を解放するまでの道程で、2つか3つの途中の段階を踏まなければならないでしょう。古くから抱えている諸問題への新たな解決策でさえ、人間に与えられている内なる自由の広大さにあなたが少しずつ慣れていくまでは、一時的な解決策に過ぎません。

離他という意識から人為的に創り出されたあなたの世界にある全てのものは、来るべき時に崩壊し、その背後にある天然の創世秩序が再び顕現されるでしょう。人間が神聖な創世秩序に立ち戻れば、これまで自分がいかに人為的な世界において自分自身から切り離されて来たのか、そして自分の最も内なる存在がいかに自然や地上のあらゆる生命と常に結びついていたのかに気づくのでしょう。

生命と創造の自然な発展の法則に逆らって作動するシナリオは、長期的には勝ることが出来ないのです。そして、神聖なる創造の基本秩序という平穏が地上に戻ってくるのも、さほど遠くはなさそうです。

5 notes

·

View notes