#壁掛け木製棚

Photo

【壁美人を使用した木棚】 フランスはカントリーコーナー社の人気壁掛け木製棚を穴の目立たないフックで有名な壁美人で加工してお試し販売致します。 商品ページに後ほどアップ致します。(限定10本予定) 公式LINEでお友達登録募集中! #カントリーコーナー #ロマンスコレクション #壁掛け棚 #壁掛けフック #壁掛け木製棚 #壁美人 #壁美人使用 #木楽館 #木楽館で検索 (輸入家具・雑貨の専門店 e木楽館) https://www.instagram.com/p/CpcEDyLPRmg/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

【株式会社オクタノルムジャパン】のシステム什器、イベント什器など131点が登録されました!

株式会社オクタノルムジャパンは展示システムの部材の販売を手掛けている企業です。オクタノルムシステムの品質と多様性は世界中で実証され、展示会でのスタンダードシステム部材として使われ続けています。

今回は、システム什器、イベント什器など、131点をご登録いただきました。

オクタノルムジャパン Arch-LOG 検索ページ

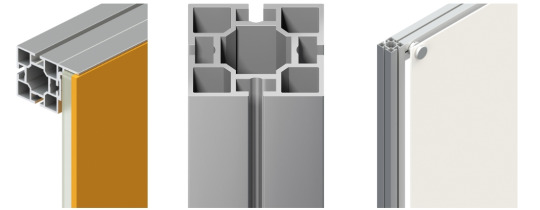

▼マキシマライト40角

40×40㎜のアルミフレーム

支柱としても梁としても使用できる

頑丈な棚や台に最適

ラチェット一つで簡単組立&解体

溝に取りけられる豊富なアクセサリー

サイズはミリ単位で製作可能

シルバー、白、黒のラインナップ(オプションで希望色)

仮設イベントなどに最適

店舗装飾、常設設備にも使用可

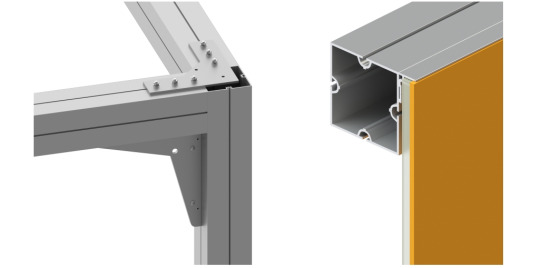

▼システム展示台

組立が簡単で丈夫なシステム什器。

展示会・イベント・仮設造作などに最適。

カスタムサイズに加工可能

サイズはカスタムで指定出来、連結やキャスター付きなども対応可。

アルミフレームおよび木板の色は基本でシルバー、白、黒があり、オプションで希望色、グラフィック出力なども対応できる。

基本仕様:アルミフレーム シルバーマット / システム木パネル両面白 / 前面引き戸付きで内部収納可 / 内部棚付き

オプション:キャスター、鍵、他サイズ、他カラー、組立サービス、パネルへの出力、オーバートップ天板など

▼マキシマライト80角

80×80㎜のアルミフレーム

支柱としても梁としても頑丈な部材

中間柱無しで6mまで梁が飛ばせる

ラチェット一つで簡単組立&解体

豊富な補強パーツで更に強度UP

世界中で実績十分の安心部材

シルバー、白、黒のラインナップ(オプションで希望色)

大きく、極力柱を減らしたい構造物に最適

ショールーム、店舗設備にも使用可

この他にも、

イベントや展示会などで使用できる壁面システムパネル、ブースセット

オクタノルム製品と互換性のあるアクセサリー商品の「アクセサリ」

などをご登録いただきました。

各種イベント・仮設などで活躍する製品揃いです。是非ご確認ください。

オクタノルムジャパン Arch-LOG 検索ページ

※文章中の表現/画像は一部を株式会社オクタノルムジャパン のホームページより引用しています。

0 notes

Text

眼窩

眼窩の死体は、最前列の長机のうえに横たわっていた。死体はこちらに足をむけて黒板と平行に寝ていたから、前の扉から入った僕はまだ死体の顔をみていない。しかし足にまとう筋肉の質や、かすかにのぞく胸のふくらみなど、やはり統合的に成人女性の死体であることを示していた。

採光よりもデザインを優先したような窓からは、傾きはじめた陽のひかりが複雑なかたちで流れこんでくる。ふわふわと漂うチョークの粉と教室の埃とが窓のあたりであらわになり、視認した僕はそれらが右目に入りこんでしまったような感覚におちいる。十分に汚れがとれておらずところどころ白っぽいままの黒板のまえで横たわる死体は、大学の階段教室にはいたく不釣りあいだった。

反射しててらてらと鈍くひかる彼女の臍のあたりをながめていると、研ぎだされたコンクリート製のすべり台を思いだす。アイボリーのセメントに淡い色の種石をまぜてあり、晴天のひざしをあいまいに反射させる。その手ざわりを想起して、僕は右手の親指と人差指をしきりに擦りあわせていた。股のあいだにはささやかな陰毛が茂っている。

粉っぽい匂いのする教室のなかに入り、死体の右にまわりこんで顔がみえるような位置にまで移動する。そのようにすることが僕のなかでは、ある種の儀礼のようなものになっていたことは間違いないけれど、おそらくいつ見ても変化のない彼女の顔をわざわざ確かめてどうこうしたいといった気持ちも、これといってとくにない。ただ眼窩の死体が僕の目のまえにあらわれたら必ず、僕は必ず、彼女の顔を見さだめなければ気が済まないだけだ。

足の側から右にまわりこむと必然的に彼女の左手が正面にあらわれるわけだが、その腕はやはり女性的というか、特殊な気圧によって白く腫れた風船をほそく中身のつまったものへと変形する、そんな冗長な工程をへて造りあげられたような腕だった。爪は奇麗に整えられており(いったい誰が、死体の爪なんかを整えるのだろう)、しなやかという形容は彼女の左人差指のためだけにあるような気がしてくる。

それから僕は、彼女の顔に向きなおる。彼女は眼球をもっていなかった。眼球がそなわっている状態から後天的に取りのぞかれたのか、あるいはあらかじめ眼球をもたないでこの世に生じたのか、そのどちらが彼女をより正しく記述しているのか判別できないほどに、彼女の眼球は美しく、無いという状態をたもっていた。本来は眼球をおさめる窪みであるはずの眼窩が、はじめから露出されるために生成されたような姿でむきだしになっていた。眼窩の側壁には赤みのある襞がびっしりと刻まれていて、ほそい影を底におとしている。

襞をながめていると凹凸のパターンが徐々に文脈をおびはじめ、しだいに見知らぬ言語へと変貌をとげる。彼女の発するなんらかの意図をくみとろうと躍起になるが、その全容を把握するには彼女の眼窩を奇麗に摘出したのち、机のうえにピンセットでひろげてノートに書き写しでもしなければならないだろう。とても僕にはできそうにない。気だるい食虫植物みたいな瞼と睫毛をみて、僕はそう思う。

僕は無性に、彼女にふれてみたかった。襞の言語を解読できないかわりに、彼女の女性的なかたちをこの手で記憶しておきたいという欲求が、突如として腹の底から湧いてでた。しなだれた両の脚をなで、黒くめだつ陰毛を指でとかし、しなやかな左の人差指を優しく包み、赤らんだ眼窩をそっとなぞってその奇妙な起伏を指の腹でかんじてみたかった。

しかし不思議にも、彼女にふれてはいけないという一種の禁戒めいたものが僕を縛りつけている感覚を、僕は同時にもちあわせていた。彼女にふれることは、すなわち彼女の存在の根拠となる一つの均衡を破ることになる。

第一に彼女の腹はあきらかに停止していて、生命としての活動は確実に終えられているようにみえる。眼窩の死体が死体たるゆえんであり、彼女は物体そのものに他ならなかった。いっぽう彼女のいたるところには生命力が瑞々しく顔をのぞかせており、爪先から旋毛まで、あるいは細胞の一端にいたるまで、退廃の雰囲気をまったくといっていいほどまとっていなかった。彼女はもしかしたら、耽美な脈拍のリズムを皮膚の奥底で刻みつづけているかもしれない。物体性が彼女を覆いつくしているけれど、勇敢な心臓が彼女の全身に血をめぐらせ、おそろしい腐敗を堰きとめているのかもしれない。

生命と物体はなだらかに推移する程度問題であって、大きな峡谷が両者を分断するというよりも、さらさらとしたこまかい砂粒があちらの丘とこちらの丘とのあいだを風に運ばれて往来している、そんな直感的イメージを僕はその瞬間に得た。あるいは綱引きのあいだに立って左右にゆれながら勝利の判定をくだす小ぶりな旗でもいい。彼女は生命と物体のあいだでゆれうごいていた。もし僕が彼女にふれてしまえば、途端に彼女がそのどちらであるのかほとんど確定してしまう。たった指の先端で肌や脈の張りをかんじとってしまうだけで、砂の丘も屈強な縄も消えさってしまうだろう。

だから僕は、丘と丘のあいだにある緩やかなくぼみのなかでただ単に立ちつくし、彼女を仔細にながめる行為のみに没頭した。彼女のあらゆる細部を熟視し、さまざまなアングルから彼女の情報を取得することにより、フォトグラメトリの要領で等身大の彼女を僕の脳内に立ちあげる。彼女にたいして遂行可能な演算は観察それのみであり、彼女にかんする要素の集合は観察という演算について閉じているといっていい。すなわち彼女を観察することによって生みだされるのは彼女のみであり、そこからは派生も創出もない。ただ彼女の中から限りない彼女を見出しつづけ、生命や物体といったそれらの確定をひたすら先送りにする作業に専心する。

扉があく音がして目を移すと、そこには次の講義のために教室へやってきた男性がいぶかしむ目でこちらを見ていた。

「虫ですか?」彼が顔を突きだしながら訊いてきた。

「気持ち悪いですよね」

僕は眼前の虫を払いのけるように何度か掌を机上でふって、それから教室のうしろへと移動した。

講義がはじまると僕は、正面の壁に広々と掛かった黒板の、その右上で控えめな主張をしている禁煙の文字のふちを目でなぞっていた。その姿はちらりと気をひくように赤字でかたどられていて、意味の主体であるはずの煙よりもやや大きく禁の文字が躍りでていた。均一な矩形で構成されたその文字は、単純であるがゆえに僕の心象を掻きむしった。あらゆる文字のまえに付随して、すべてを否定し制する文字。禁は圧倒的に他者であった。僕はその他者を、ただ眺めつづけていた。

教授は、長机のうえにプリントをならべはじめる。そこにはもう、彼女の姿はなかった。

講義が終わった受講生らが、二三人のちいさな集団を作りながらぞろぞろと建物から吐きだされる。各団のなかで取りかわされているささやかな噂話や世間話、はては睦言などに、彼らのきざむ不揃いな足音が覆いかぶさってあまく乾いた空気を醸成していた。僕はそれから逃れるため、大学の近くにある個人経営のちいさな本屋に寄る。大学からほど近い距離にあるにもかかわらず、当局から隠れるようにひっそりと建っているこの本屋は、大学がつくりだす陰にその身をねじ込み、うずくまって一部の人間だけを選りごのんでいた。

店内はよどんだ空気が立ちこめており、やけに埃っぽい。立ち読みをする人間特有の、なにかに追われているように急いでページをめくる紙の音がせまい店内で響くだけで、あとはまったくの無音だった。音と音のあいだを埋める空白は、しずかな圧力となってこの本屋の重力をよりいっそう強めていた。店の奥では白髪混じりの店主が老眼鏡をかけ直している。額には深い皺を何本もつくっており、まるでその溝にこれまで見聞きしてきた数多くのできごとを雑多につめこんだような皺だった。きつく縛られたように目をほそく尖らせて分厚い文庫本を読んでいる。あるいはその文字列の先にみえる雄大な外国の景色を見透かしているのかもしれない。そんな焦点のあわせかたをしていた。

奥にすすんで、日本人作家がならぶ棚の前でタイトルを斜め読みする。作家の名前を基準に昇順で整理されているその棚は、文庫本も単行本も関係なく収めているために背の高さが揃っておらず、なにか重大なことを吹きこんだ音声波形のように見えた。僕はその音声の一部を丁寧にクリップするように、知らない作家の、知らない作品をゆっくりと取りだして冒頭を読んだ。

戦災孤児がひろった木の棒で地面になにやら絵を描いていて、それを岩に腰かけた主人公が遠巻きにながめている。喉元に貼りつくような、やけにもたつく文章で、数行に目を通してすぐにやめてしまった。ゆらめく蛍光灯を照りかえす表紙は生焼け肉のような色をしていて、僕は視覚的な胸焼けをきたしてしまった。鬱屈とした僕は、外国人作家がならぶ棚の前に移動する。このあたりの背表紙はみな寒色であるものが多く、胸の不快感をさますにはうってつけだった。グレッグ・イーガンの「しあわせの理由」を手にとったあたりで、同じ棚の前で文庫本の束を抱きかかえている女性の存在に気がついた。肩の上あたりですぼむ髪は丹念に手入れがされていて、すべすべとした陶磁器をおもわせた。身をふるたびにその陶磁器は縦にこまかく裁断され、やがてまた一つに同化する。眼鏡はしていなかったが、眼鏡をしていないことがかえってその存在に言及するような、不思議な顔立ちをしていた。

「アズミさんが紙の本なんて珍しいですね」

あくまで彼女の吟味を邪魔しないように、彼女の思考の波にあわせるようにつとめて話しかける。

僕の存在を認識した彼女はとくに驚く様子もなく「ちょっと脚本につまっちゃって、視座をかえるためにね」と答え、それから新たな文庫本を腕のなかに加える。「私のだした課題はどんな調子?」

「可もなく不可もなく、ですね。少し漠然としたモチーフで、僕の手にはあまる印象です」

「不可じゃなければいいのよ、映画なんて」彼女は自分の抱えた文庫本群の背表紙を一瞥し、なにかの調子が整ったかのようにうなずいて僕に向きなおった。「暇ならちょっと付き合わない?」

書店の袋をさげて、アズミさんは軽い足どりでコンクリート製の山道をすすんでゆく。逆さのコップを押しつけたみたいな滑り止め細工のある道路の、その溝のなかにはまだ本格的な季節の暑さが残留していた。背のたかい広葉樹林が頭のあたりにだけ葉をのこしてならんでいる。通行の妨げにならないように剪定された枝の断面が赤く滲んでこちらをにらんでいた。見ているとなんだか膝のあたりに擦過傷のようなするどい痛みをかんじ、それが見渡すかぎり広がっていたから、僕は人体の切断面を連想してしまってさらに痛ましい気持ちになる。この木はアカガシというらしいことをアズミさんが教えてくれた。山道に入ってから立ちならぶ樹木は数を増やし、それにしたがって蝉の鳴き声���ワントーン上がる。それらは両耳のあたりでむずがゆく反響するので自分の今いる正確な位置を認識できなくなる。

アズミさんは黒の半袖をオレンジのテーパードパンツにタックインするという単純な格好をしていた。そのボトムスは腰のあたりでプリーツができるデザインで、折りかさなった橙がアカガシの断面と連関する。彼女が足をふるたびに繊維のあいだで縮こまっていた芳香があたりに蒔かれ、力強い夏の匂いとまざって胎児の生命力を予感させる。顔をのぞく彼女のくるぶしは鼻頭に似てなめらかに輝いていた。

「私のいま書いている物語はね、自然を限りなく人工的なものに置換する試みをしているの。たとえば造花なんかは、限りなく人工的という要請にはあたらない、あくまで自然を模した人工物に他ならないから。私なら造花の代わりにナットを置く」アズミさんはあいている手でレンチを回す動作をしてみせる。

「なんだか冷たいイメージですね」

「たしかにそうね、人工的なものは非常に他律的だから。他者的と表現してもいい。構成物のすべてが他人の要求からなっていて、自発的な意識はひとつもない、そうでしょう。自然はみんな自分や種が生きのこらなくちゃならないから、どうしても自立的にならざるをえない。使う人がいないと手持ち無沙汰になる人工物が愛おしくてしかたないのね」

思慮深くうなずきはしたが、本当にそうだろうかと僕は疑った。確かにSFに登場するような、廃墟と化したビルディングのなかで徘徊する案内ロボットなどの姿は愛らしい。しかし部屋の隅に設置された、ほとんど使用されていないゴミ箱なんかには、いったい誰が愛情を感じるというのだろう。

それよりももっと、自然と人工物の調和を求めたいと僕は頭のなかで想像した。自然と人工物の境目が限りなくゼロに近づき、お互いの領域を侵しあうような状態。たとえばこの神社のように。

目の前の巨大な鳥居は、自然物や人工物といった分類をするのもおこがましいと感じさせるような存在感を放っていた。全体を黒でデザインされているのは、この鳥居が神社からみて玄武の方角に位置するからだという。木々が生い茂るなかにくすんだ黒がよく映え、走る日射しをうまく吸収していた。宮大工がこの神社に鳥居を奉納したといわれても、風に飛ばされた鳥居の種子がこの土地で萌芽したといわれても納得してしまうほど、それはほとんど人工物であり、同時にほとんど自然的なものでもあった。柱に手を掛けてみるとなんだか僕の手まで吸収してしまいそうで、おもわず手を引いてしまう。

「ここは祖母によく連れてきてもらった神社でね、私がなにか悩んでいたり、心配そうな顔をするたびに私の手を引いてここまでくる。祖母が亡くなってからは、ひとりで。自分のなかに不安の種を見つけるとここにきて、その種をゆっくり、とかしてゆく、なんだか安らぐ気持ちになる」

境内に入ってから体感温度が数度さがっていた。蝉は控えめに鳴き、日光もいくらか力を弱めている。この空間にはなんらかのエネルギーが満たされていて、外部からの力にたいして明確な抵抗力を示しているようだった。敷地のなかには大きな杉の木と、その幹の太さに匹敵するほどの大きさをした一つの岩がならんでいて、それらを単独の注連縄が八の字にむすんでいる。岩は真ん中あたりで横にくぼみが走るように加工されていて、そのくびれに沿うように注連縄がまかれてあった。両者のあいだを媒介する縄は中央が垂れていて、紙垂が三枚吊ってある。僕らはそれらを横目に、かなり緩慢な足どりで境内の奥へとすすむ。

鳥居とはうってかわってかなり小ぶりな拝殿の前までゆき、アズミさんは賽銭をいれる動作をそらでした。それから二拝二拍手一拝という定められた手順を踏み、押しだまった表情でこちらに振り返る。僕はそれを斜め後ろからただ眺めていた。

「お賽銭は投げないんですね」

「お金をいれると、なんだか対価を要求しているみたいじゃない。私は神様になにも渡さない代わりに、神様になにも要求しない、お願いごとなんてもってのほか。私はあくまでも神様と対等でいたいのね」

彼女は僕をまっすぐ見つめてきたが、僕はその目にあまり良い印象を抱かなかった。彼女の目は腐敗の色をおびていて、長い時間見つめ返してしまえば最後、体の中から水分が絞めあげられてしまいそうな気配があった。より正確にいうと、瞳じたいは瑞々しさに溢れているのだが、その横溢する生命力はまなざしとなって周りの生けるものを食い荒らし、肥大に成長しているようだった。まるで養分を吸いとりすぎる樹木が周囲の土地を荒原に変え果てしまうように、彼女の瞳はただ一対だけがそこに屹立していた。

拝殿のなかには、やはり眼窩の死体が横たわっていた。がらんとした畳の上で彼女はくうを見つめている。眼窩からはなんらの放出もなく、それは同時にあらゆるものの放出を意味していた。僕にたいして少し頭を傾けており、軽くあいている口がのぞく。その口腔の奥にひろがる暗闇は、先の見えないトンネルに似ていた。途中で曲がっているために先を見通せず、あるいは袋小路にでもなってしまっているのではないかと感じさせるような、そんなトンネルに。いま周りの三方や真榊などの神具やら吊りさげられた特殊な照明器具やらがそのトンネルのなかに入りこんでしまう様子を肌でかんじた。その口腔は、眼窩と同質の存在として彼女の顔面を占拠していた。両の眼窩から飛びだした鳥居や注連縄は、やがて口腔のトンネルへと収縮してゆく。その過程の、つかのまの休息に我々は位置しているのではないだろうか。

僕はその大きな潮流に逆らって、彼女の眼窩にもういちど入りなおしたいと思った。この身を眼窩のなかにねじ込んであらゆる物事をはじめからやり直したいと思った。そうすればすべてが上手くゆく気がしたし、そうすることは彼女が僕に求めている一つの対価であるように思われた。僕はおもわず土足で畳にあがりこみ、彼女のもとまで駆けてしまいそうになる。駆けだしたはずみで雪洞がたおれ、張った和紙に火が燃えうつってしまう。畳はなかなか燃えないけれど、神具にはすぐ火がうつるだろうな。僕が彼女の眼窩に入りこめないのであれば、今すぐすべてを燃やしてしまえばいいのではないか。そんな破滅的な衝動が波うつように訪れて、それらが静まるまで僕はその場を動かないでいた。アズミさんは踵を返して神社をあとにしようとしている。

深呼吸をして、それからアズミさんを追いかけると、入るときは気がつかなかった鳥居の裏面に刻まれている朱色が気になった。草書体で書かれていて、文字とも模様とも区別のつかない朱。意味を読みとることが難しかったが、僕は気がつけばその草書体と大学の階段教室の禁の文字をかさねていた。ゴシック体で印刷されたその禁の字は、眼窩の死体にかかわるあらゆる行為を修飾して明示的に禁じていた、もちろん先ほどまで僕をつつみこんでいた衝動も。

同時に、僕のなかで育ちつつあった、ある一つの不健全な接続についても修飾の触手はのびていた。それは深雪の中から首をもたげる春の子葉のように、無自覚から自覚の領域へと成長している思想である。禁の手はそれをも手厳しく非難しているような気がして、おもわず僕は赤字から目をそらすしかなかった。

「あなたのいま書いている物語は面白い?」アズミさんは神社からの帰り道で、台本を読むみたいに僕に尋ねた。

彼女の体躯の輪郭が、暮れかかった太陽の光にすけて二重にみえる。皆既食のように眩しい色が彼女をふちどって、ぼんやりとした棘が放射状にのびている。体の内側はほとんど真暗で、にじみや凹凸がすべて平滑化された面のなかにひときわ瞳だけが夾雑物としてめだっていた。硝子玉のようなその目はどこまでも濁っていて、彼女から眼球が取りのぞかれればどれだけいいだろうかと想像してしまう。彼女の両の眼球がもつ剣呑な雰囲気は、陽の放射にまぎれて体の闇をゆっくりと侵蝕している。

「正直、映画になってみるまでは分かりません。脚本を書いているあいだは、完璧なショットが脳内に浮かんでいるんです。これを撮ればぜったい面白い画になるというフレームが。でもそれはあくまで僕の脳がつくりだした理想的映画であって、現実にもちだした瞬間に色あせてしまうような感覚におちいるんですよ。作品が腐っていくみたいに、だんだん」僕は彼女の目をあらためて見つめ返した。

「おそらく、あなたはあなた自身を理想化しすぎているんだわ。良いものが作れるかもという感覚は大事だけど、それが作品になった時点で作品は作品の自我をもつ。あなたは作品から子離れしないといけないんだわ。いつまでも子供に自分の理想を投影しては駄目よ」

「アズミさんは、どうやって作品に自信をもっているんですか、どうやってあれだけ面白いものを書いているんですか」

「面白いものは書けないと思っている。誰にとっても絶対的に面白いなんてありえないから」アズミさんは十二分に間をとって「絶対的に面白いものを書けないのなら、絶対的に面白くないものを書いてやればいいのよ、そういうものって要は心のもちようで、自分でさえも騙してしまえばいいのよ」

焦点のあわない目を静止させたまま、単にそれだけつぶやくと「それじゃあ、私はこっちだから」とアズミさんは三叉路の一方を指さす。「また明日の放課後、部室にいらっしゃい。次はもっと、テクニカルな話をしましょう」

そういってひらひらと手を数回ふって背をむける。彼女のボトムスのオレンジは、沈んだ太陽とともに暗く見えなくなってしまった。ふられたアズミさんの手の幻影を、彼女��いなくなったあとでもしばらく見つづけていた。

ほとんど獣道のような帰路には、明滅する街灯がぽつぽつと立っている。あまり手入れがされていないようで、すでにフィラメントが焼ききれて灯りのつかないものまである。じめじめと粘ついた空気が顔のあたりにまとわりついて、土に鼻を埋めたような匂いがする。自分の踏みだす行為にたいする単純な応答は、コンクリートとのあいだで取りかわされる乾いた足音だけで、僕はひどく孤立した気分に陥っていた。アズミさんのこしらえる印のついた領域をこれから独りで越えようとしていて、それ以降はもう後戻りできなくなってしまうのではないか。ひぐらしの声にまぎれて水のながれる音を認め、遠くの方に川があるのかもしれないと思った。かろうじて立ちつづけている金属製の柵は地面にほど近い部分に苔が群生していて、いったい彼らはどこから栄養を得ているのだろう?

幅も高さもてんでバラバラな階段を十段ほどあがれば、トンネルは見えてくる。入り口はアーチ上にひらいており、壁面は奇妙なまでに平らにならされていた。コンクリートと山との境目はツタ類の植物が茂っているために認識することができない。内部はほのかな暖色の蛍光灯があるだけでほとんど先が見通せず、僕はおそるおそる足を踏みいれる。恐怖という感情を旧弊な義務感が飲み込んでしまっているようで、ほとんど知覚できない奥深くのちいさな部分がぶるぶると震えているにもかかわらず歩みをとめようとは不思議と思わない。筋肉の繊維にしみこんで体を動かしつづけている義務感とは、このトンネルをくぐらなければ家に帰れないという事実もおそらく含むだろうが、それよりももっと強大な、このトンネルのもつ引力のようなものに従わなければならないという摂理的な事象に由来するものが大きい。入り口の淵にならべられた迫石の部分が近くの街灯に照らされて、その影がトンネルの内部と外部をちょうど境界のようにひき裂いている。僕はその敷居を踏まないように気をつけながら、なかへと入りこむ。

かすかに照らされた内部のコンクリート壁には融けだした金属の液体らしきものがこびりついている。それぞれの蛍光灯には夜の灯りに群がる蛾からその身をまもる格子状の金属キャップのようなものが取りつけられているのだが、その格子が不規則な影となって壁に映しだされるから、本来は凹凸のないはずのトンネルの壁面に溝をうみだしているようにみえる。暖色の襞をもった空間のなかで僕は、ただひたすらにねじれた奥へとすすんでいく以外の選択肢を失ってしまった。

入り口が壁に隠れて見えなくなり、まだ出口も見えていない地点、トンネルのどちらの側からも視認することのできない、ちょうど凪のような地点に、眼窩の死体は転がっていた。僕はおもわず短い声をあげてしまった。その声はさほど大きくはなかったにもかかわらず、トンネルの壁へ複雑に反響して不自然なまでに鳴りやまなかった。

腕を乱雑に投げだし、軽く折りまがった右足は左足の上に重なっている。僕はこれまで何度も眼窩の死体をみてきたが、それらはどれも自らの意志で床に伏せているような、自立的な仰臥の姿勢をしていた。ところがこのトンネルの彼女は、とつぜん事故にでも遭ったかような不意の倒れかたをかんじさせた。僕にみられることを決して想定していないような姿勢。かすかな灯りのなかで、彼女の体のなかには多くの影がうまれていた。眼窩や口腔はもちろんのこと、足のあいだや掌の内側、頬と地面のあいだにも影はあった。その影は壁に映しだされた襞をもす影と絡まりあって現実にぶらさがり、そのことが彼女にかんする一つのおそろしい可能性を示唆しはじめていた。

彼女はこの世界に存在しないのかもしれない。彼女にふれることは決して叶わず、僕の脳内が恣意的な意味づけをしたにすぎない存在である可能性。

僕はこの可能性について、これまで無意識的に検討を避けてきたのかもしれない。おそらく一番はじめに考えられる単純で現実的な彼女の解釈を、僕はもっとも遠くの届かない位置に大事にしまっていたのだろうか。リアリティのある白昼夢をみつづけ、彼女が自然物あるいは人工物であるといった結論以上に、彼女の存在じたいにかかわる確定を留保しておきたいと、僕は心からねがっているのだろうか。

もしそうであるならば、ふれたい欲求とふれてはならない禁戒とのあいだを僕は往来していることになり、それは彼女のはらむ往来と対応づけられる。しかし彼女の往来にむすびつく砂丘の綱引きというイメージにたいして、いっぽう僕のゆれうごきについての明確なイメージだけはなぜか僕の内側にひとかけらも生まれず、消化不良の煙だけが無限に生成される始末だった。しろんだ粗い煙がきのこ雲となって膨大し、つかもうとしても指のあいだを器用にすりぬけられる。その情景さえもアトーンの古い型で撮影された十六ミリフィルムみたいにグレインがまざってしまって、うまく記憶として保存できない。

そうしたわずらわしい過程をへるうちに、二重化された眼窩の襞と、その対角に位置していたはずの性的欲求とが、奇怪に絡みあって接続されてしまった。僕のなかで徐々に育ちつつあった不健全な接続が実をむすんでしまったのだった。消化不良の煙は性的欲求の煙へとたちかわり、腫れたきのこ雲をひたすら掌で打ちはらうことしかできなくなる。瞼のすきまからのぞく凹凸が、しばらくしびれて動けなくなるほどに僕の脳髄を射る。襞と色情の複雑な結び目を丁寧にほどこうと試みても、すっかり固結びされてしまって手におえないらしい。

僕は走って彼女の横を通りぬける。出口のツタ類植物は、入り口のものよりも難解にもつれて壁から垂れさがっていた。

部室の鍵を受付に取りにゆくと、すでに鍵は別の会員に渡していると突きかえされた。アズミさんは五限も講義があるといっていたから、今日は僕が一番乗りだと思っていたのだが、他の会員が忘れ物でも取りにきたのだろうか。僕はその足で三階にある部室にむかう。コの字をした部室棟の廊下は不思議なぐらい閑散としていて、中庭をはさんで向かいのどの階の廊下にも人は歩いていなかった。それでも息をひそめる気配や他人のうなじから発せられるかすかな人の痕跡はこの棟全体を取りまいていて、まだ誰も目覚めていない早朝の住宅街をおもわせた。清掃されたキャンパスを歩きなれた靴は紊乱した部室棟のざらざらとした床に違和感をおぼえるらしく、一歩一歩の足どりがもたつく。

扉を開けると部屋の奥に設置された窓から差しこむ日の光がやけに眩しかった。部屋の電気はつけられておらず、僕は別の会員をさがして見通しのわるい部屋のなかを眺める。部屋を二分するように左手からのびているカメラやら小道具やらが収められているスチール製のラックの反対側に、誰かいるようだった。僕は風で散らばってしまったであろう脚本の束を拾いあげて机の上にまとめつつ、窓に歩みよって半端にひらいたそのすきまを閉じた。左に向きなおり人影の正体を確認する。

アズミさんは三つのパイプ椅子をならべて、その上で仰向けになりながら午睡していた。

放り出された左手が重力により溜まった血液のせいで紅潮していて、起きたときにしびれてしまいそうだった。腕を椅子の上に載せなおそうかと逡巡しながら彼女の顔に目をやった瞬間、大量の砂煙が僕のイメージを凌駕した。僕のなかでなんらかのシナプスが弾ける音を耳できき、この部屋に存在するすべての感覚の逆位相が短いあいだ干渉してなにもかんじなくなる。無限小の時間をへて感覚が復旧しはじめると、目の前の彼女はアズミさんと眼窩の死体の重ねあわせであったことがわかる。足の膨らみからつつましい胸、顔のパーツまですべては両の彼女が間違いなく共有する部位であり、僕はその矛盾を完全に容認していた。

唯一、彼女が普段と異なる点は目をとじていることで、そのことが二人の彼女の境界を融かしあっているのだ���気づいた。アズミさんと眼窩の死体を識別するコードは目元のみであり、ノイズであった負の瞳が一時的にも消失している今、彼女はまさに、かの眼窩の死体とほとんどおなじ様相をなしていた。

僕は彼女にふれないように、彼女の着ている白い薄手のロングシャツの、その首元のボタンにゆっくりと手をかける。絹のすべる触感の中からプラスチックの人工的な硬さをみつけて、穴の裏側から片手でボタンを通す。首元はふっと力を抜いたように軽くなり、一つ外すごとに青い筋のした鎖骨とレモン色のブラウスがあらわれてくる。臍の上あたりでボタンがうまく外れず、煩わしくなった僕はそばに置いてあったハサミを手にとり、裾の方からブラウスごと切ってしまおうとした。裾の折りかえされている部分でつまってしまったから、布を引っぱっていた左手も使って、ハサミに全体重をかける。繊維を裁断してゆくにぶい音がして、それからするどい金属同士のこすれる音が部室内にひびいた。ボタンをあけていた部分にまで一気にハサミが通り、白いシャツはめくれる形で椅子からずり落ちてしまう。半分ほど切られたブラウスの切れ目からは臍のまわりをてらてらとした皮膚が囲っていた。

僕はそれから彼女のまとう衣服のあらゆる箇所にハサミを入れ、ブラウスと下着をまったく裁ちきった。途中で勢いあまって自分の左人差指に刃がかすめてしまい、ベルベット生地のパンツの溝に数滴の血を垂らしてしまった。僕は彼女の肌についてしまわないよう膨らんだ血をベルベットでしっかりとぬぐう。

衣服をすべてとりのぞくと、僕は自分がかなり汗ばんでいたことに気がつく。脇のしたが湿って、冷えた水滴が右の肋骨をくだってゆく。彼女はより眼窩の死体に近づき、あと一歩のところまで来ていた。僕はハサミを元あった場所にもどして、彼女の横に立った。ちょうど左手が目の前にくる形で、爪は奇麗に手入れがされていた。しなやかという形容が発酵して、僕は飛躍的に幻という字を惹起した。僕は幻という字の不完全性について考えていた。幻の旁は単独で存在しない。勺にも刀にもたりないその旁は、おそらく幻の重心にあたるのだろう。図と地の関係が逆転している、つまり空白の部分こそが幻の本髄であり、窩であった。

僕は最後の一歩を踏みだすことに決めた。彼女のとじられたその瞼の奥で息をひそめる二つの眼球が、彼女の肌のところどころにしみを植えつけはじめるのではないかというおそれが僕のなかで立ちのぼったのだ。

僕はゆっくりと左手の人差指を彼女の瞼にのばす。部屋の空気は生ぬるく、指先の凝固した血液はまだ人肌の熱をもっていた。鉄のにおいがする。

瞼は気味のわるいほど冷たかった。彼女の肌が僕の熱をずんずん奪ってしまい、奪われた先から僕の体は朽ちていく。熱を吸収した彼女の肌はこげるようにどんどん黒ずみ、ほとんど昨日の鳥居と同じ色をしていた。指先の朱はもうなにも禁じていなかった。

僕は人差指で彼女の瞼を押してみる。

そこに手応えはなかった。気体のかたまりを薄皮で包んだみたいな感触が、固まった血を媒介して僕の指の腹につたわる。もっと力を込めたら瞼が反対に曲がってしまいそうな、そんな手応えのなさだった。

僕は彼女の顔の近くにかがんで、親指で瞼をめくる。

部室の窓から差しこむ沈みかけた陽が、タイムカプセルを開けるときのように端から順番に中身を照らしてゆく。なかには赤く滲んだ襞が密集し、光の当たる場所からほそい影をうみだしはじめていた。

扉のあく音がして振りかえると、アズミさんはそこに立っていた。

「ごめん、邪魔したかな」とアズミさんはいって、早いとも遅いともつかない速度で扉をしめた。

部室には、僕一人だった。

0 notes

Text

ゆうれいのすむばしょ

幽霊は絵に住うそうだ。

行き場のない魂は惑い、人に影響する。だから絵という居場所を作ってやることで、落ち着く幽霊が多いのだそうだ。

もちろん絵に入ることを了承しない幽霊もいた。あまりに凶暴だと絵に閉じ込めてしまうこともあったそうだ。そういう「絵」は、「幽霊」は、慰める必要がある。話を聞く必要がある。そんな話を、昔聞いた。

先日、祖母が事故で急死した。絵画に幽霊を宿す技術は永遠に失われた。母は気味が悪いと言ってその技能を受け継がなかったし、幽霊が見えなかった。私も幽霊が見えないし、絵を描く能力を習得しなかった。

祖母の屋敷は古く、大量にある絵画たちと調和してまさしく幽霊屋敷の趣きである。遺品整理の下見に来たはいいがどこから手をつけていいかわからない。この絵画の数々に、本当に幽霊が閉じ込められているのだろうか。これらを処分したら、幽霊達はどうなるのだろう。まあ、どうせ私には感じ取れないのだが。

スマホで不用品処分業者のサイトを見つつ、部屋をひとつずつ確認していく。ついこの間まで祖母が一人で住んでいた家。母と祖母は折り合いが悪く、私が高校に行く頃にはもうほとんど連絡をとることがなかった。クリスマスの時期に私が挨拶状を交わす程度で、それですら母は嫌がっていたのだ。

私は絵のことも幽霊のこともわからないが、祖母のことが好きだった。私の話をなんでも聞いてくれ、頷いて顔をなでてくれた。幽霊達に対してもそうだったんだろうか。居場所を与えてくれる人、惑う身の上の話を聞いてくれる人。

居間、寝室、アトリエ、順番に見て回る。まだ何を残し何を処分するか検討もつかない。ざっと写真を撮って、屋敷に来たがらない母にも一応確認してもらわなくては。

スマホのカメラを起動して、たくさんの絵が飾られている応接間を撮影した。暖炉側、奥の部屋に続く通路、窓際、ベルベット張りのソファと肘掛け椅子、木製の低いテーブル……と角度を変えて何枚か撮る。ちゃんと撮れているか確認しようとして手が止まった。

なんだこれ。

椅子に人が座っている。

目の前にある椅子もテーブルもひんやりとした存在感で佇んでいる。もちろん誰もいない。私以外誰もいない。

だが 今、手に持ったスマホのディスプレイには確かに人が座っているのだ。黒い、影のような……

突然、リンゴーンという重いチャイム音が鳴った。この家の来訪者を告げる音である。

誰か来た? 誰が?

スマホをポケットに入れ、部屋を出て玄関に向かう。

「トリック オア トリート!」

ドアを開けるとお化けや怪物の仮装をしたちいさな子供達が親同伴で玄関にたむろしていた。

ああ、そうか、今日は10月31日だ。

「あら? お孫さんかしら? 先生は……」

親の一人が困ったような顔で聞いてきた。

「あっ ああ、すみません、あの、祖母はいなくて……ハロウィンの準備も何もしてなくて……」

そうだった。祖母は昔からこれを楽しみにしていた。ハロウィンの日、いつも凝ったお菓子を準備して、近所の子供達を呼び、絵の幽霊の話をする。

「すみません、祖母は先日亡くなったんです。ちゃんと連絡できずすみませんでした。祖母とは何年も疎遠だったもので……交友関係もわからなくて。ご近所の方ですか?」

「やだ、そうだったんですか! ……ご愁傷様です。私たちは町の絵画グループ仲間です。ハロウィンは毎年先生にお呼ばれしていて、今年も招待状をいただいていたものですから……」

「先生、亡くなられたって……信じられない、ご葬儀はもう終えられて? お話聞いても大丈夫かしら?」

「はい、大丈夫ですよ。何のお構いもできませんが、よろしければ中へ」

ちいさなお化けたちとその親達を招き入れ、応接間へと案内する。さっきの写真のことが脳裏を掠めたが応接間以外に客を通すのも変な話だ。

確か来客用のティーセットがあるはず。祖母は紅茶好きだったから、どこかに茶葉もあるだろう。

飾り棚からティーセットを出し、キッチンで茶葉を見つけ、お湯を沸かして戻ると、賑やかな子供達を傍に客人たちの口から次々にお悔やみと祖母のひととなりの話題がのぼる。

「アート教室で絵を教えてくださっていて」

「とっても気さくでよく相談にのってもらって」

「去年はかぼちゃのケーキを作ってくださって……」

「ねえ! あの絵! 去年と違うよ!」

突然の声に振り返ると、子供達が壁にかかったひとつの絵を指さしていた。

「去年はここにね、もうひとり男の人が描いてあったんだ」

「でていっちゃったの?」

その絵は、この応接間の絵だった。中年の女性がからっぽのソファを向いて、椅子に座っている。

おばあちゃんだ。

それは若い頃の祖父母を描いた絵、だったはずだ。子供の頃、祖母にこの絵の話を聞いた覚えがある。

「ここにね、おじいちゃんがいるの。お前が生まれるよりずっと前に亡くなったんだけど、ここにいるのよ。魂が惑ってしまったの。だから居場所を作ったんだけど……」

スマホの写真を見直す。

おじいちゃん?

おばあちゃんが帰ってこないから、絵から出てきちゃったの?

写真のぼんやりとした影が、かつて絵に描いてあった男の姿になる。

ああ、違う、私が惑うおじいちゃんを「絵」に閉じ込めたんだ。絵画ではなく、写真という形で。

おばあちゃんの寂しそうな声が、ついさっき聞いたかのように蘇る。

「……おじいちゃんは寂しがり屋だったからね。今もそう。絵の中でひとりぼっちは嫌だっていうから私の姿も描いたんだけど、やっぱり絵は嫌みたい。ちょくちょく屋敷を歩いては私に話しかけてくる。どうしたら落ち着いてくれるのかしらね。きっとあのひと、自分でも自分をどうしたいのかわからないままなんだわ」

「おばあちゃんは亡くなりました」

スマホに向かって呟く。

客達が、唐突な私の独り言に振り返った。

「おじいちゃん、おばあちゃんはもういないよ。おじいちゃんは? どうしたいの?」

椅子に座った男性の姿がかすかにゆれる。

「話を聞いてくれる人はもういないの」

スマホを握りしめ、目を閉じ、再びスマホのディスプレイを見直す。

そこには誰もいない応接間が写っていた。

おわり

★第9回ペーパーウェル参加作品です

テーマは「ハロウィン」

ペーパーウェルの企画概要についてはこちらをご覧ください。

折本バージョンもあります。

◆コンビニのコピー機でプリントする場合

コンビニのコピー機で、番号を入力してプリントする方法です。

・ローソン ファミマ ポプラ系

番号 HG37DW5H5C

A3 カラー 100円

2022/11/06 午前3時頃迄

印刷方法:https://networkprint.ne.jp/sharp_netprint/ja/howto.aspx

・セブンイレブン

番号 D5PH2SZ5

A3 カラー 100円

2022/11/05迄

印刷方法:https://www.sej.co.jp/services/multicopy/print.html

◆家のプリンターで印刷する場合

PDFは下記からDL可能です。A3サイズのPDFですがA4で印刷しても大丈夫だと思います。プリントして作ってみてね。

折本の作り方は下記に掲載の「折本のつくりかた」画像をご参照ください。

1 note

·

View note

Text

満山様オフィス改修工事 3

満山様オフィス改修工事、第三回目です。

完成した空間を、ぜひご覧ください。

内装だけでなく、室内環境がよくなるように、断熱材の充填や、ペアインナーサッシの導入など、性能向上工事もやらせていただきました。

自動車関連の会社だからこそ、環境に積極的に配慮していきたい、というお施主様の考えを、形にさせていただきました。

打ち合わせ空間の床は、ヘリンボーン柄に貼りました。

ステップをのぼると、事務スペースとなります。

正方形の窓からは、工場の作業を垣間見ることができます。

事務スペースのデスクの天板は、ディープグレーのリノリウムを貼って仕上げました。

作業着でPC作業をすることも多く、天板が汚れやすい、ということを解消するために、汚れに強く、目立たないリノリウム を提案させていただきました。

打ち合わせ空間と事務スペースを隔てるカウンターの天板には、クルミの木の無垢材を。

細い節だらけの材料を、丁寧に磨き、仕上げることで、細さや節は魅力的な味わいになってくれました!

デスクの上には大容量の書類棚を。

A4サイズのファイルがぴったりと収まるサイズ感です。

デスクの脚は、真鍮製です。

工場の仕事は、身体を使う職人仕事です。

現場作業後も気兼ねなく、ハードに使っても大丈夫なように、年月が立つほどに汚れてカッコよくなっていくような「素材の味わい」が出るものだけで、空間作りをすることを目指しました。

床のフローリングは、北欧産のパイン材無垢フローリング。

硬く締まったパイン材は、土足で暮らす欧米でもポピュラーな床材です。

ゆっくりと深い色合いに変化していく材料です。

壁は、漆喰を左官ではなく、塗装で仕上げました。

漆喰塗料と言われているものです。

左官よりも薄塗りにはなってしまいますが、漆喰ならではの抗菌��果や、空気清浄効果が期待できる仕上がりです。

打ち合わせ空間のヘリンボーンの床は、北海道で伐採されたニレ材を使いました。

最初から深い色合いのニレ材は、経年でさらにツヤを増し、高級感が感じられる材料です。

壁掛けのエアコン一台だけで、夏も冬も快適な空間になるように、断熱工事をさせていただきました。

北側の窓には、樹脂インナーサッシを取り付けることで、冬の寒さを強力にブロックします。

間仕切りカウンターの立ち上げ材も、北欧パイン材で施工しました。

打ち合わせに使用するソファーは、デンマーク人のウェグナーがデザインしたGE290の3人がけソファを提案させていただきました。

GE290は、世界中で50年以上も愛されている、大ベストセラーのソファです。

ステップの突き当たりはトイレと洗面室を設けました。

南北に光と風が抜けるため、改修前よりも非常に広々と感じることができます。

南面の大きな開口部。

光がふんだんに入ってきます。

ミニキッチンは既製品のものを。コンロを設けず、ステンレスの作業スペースが広く取れるよう、特注仕様でメーカーさんに作ってもらいました。

リノリウムが側面に貼られ、デスクとの統一感を出しました。

発色の良いブルーのタイルを周囲に貼っています。

外からの外観。

電動のオーニングを設置し、強い日差しや、急な雨から守ってくれます。

電動のオーニングの動作も良好。悪天候時でもオーニングが機能するような、高耐久のものをセレクトさせていただきました。

洗面手洗いの上には、鏡つきの吊り収納を設置しました。

ペーパータオルがぴったりと収まるように作ってあります。

下から引き出せるように造作させていただきました。

トイレは床も壁もタイルで仕上げました。

土足でトイレを使用する想定なので、なるべく掃除がしやすいように、とのお客様からのオーダーです。

既存のサッシの内側には、樹脂枠ペアガラスのインナーサッシを設置しました。

断熱性能、気密性能が、このインナーサッシを取り付けることで、格段によくなります。

職員用のトイレは、お客様様トイレよりもさらに色が濃く、汚れが落ちやすいタイルを選びました。

便器もグレー色の特注のものにすることで、全体にシックな装いのトイレとなりました。

貴重品を保管する収納部屋は、防犯性を上げるため、建具も特別性です。

蹴破ることができないような頑強な木材を使用した造作建具です。鍵も防犯性の高い玄関で使用するような、鍵を採用しています。

窓には、金属製の格子を造作しました。

金属製の格子を室内外に設置し、簡単には進入できないような仕様になっております。

入り口の建具も造作しています。

木製のドアハンドルは、カウンター天板材と同じ、くるみ材から削り出して作りました。

お引き渡し後、事務スペースでお仕事中の社長様とお話しさせていただきました。

作業効率をさらに上げるために、今後も細かい調整をしていきたいと思います。

[満山様オフィス ] → http://mitsuyama.co

1 note

·

View note

Text

【QN】ある館の惨劇

片田舎で依頼をこなした、その帰り道。

この辺りはまだ地方領主が収めている地域で、領主同士の小競り合いが頻発していた。

それに巻き込まれた領民はいい迷惑だ。慎ましくも回っていた経済が滞り、領主の無茶な要求が食糧さえも減らしていく。

珍しくタイミングの悪い時に依頼を受けてしまったと、パティリッタは浮かない顔で森深い峠を貫く旧道を歩いていた。

「捨てるわけにもなぁ」

革の背負い袋の中には、不足した報酬を補うためにと差し出されたパンとチーズ、干し肉、野菜が詰まっている。

肩にのしかかる重さは見過ごせないほどで、おかげで空を飛べない。

ただでさえ食糧事情の悪い中で用意してもらった報酬だから断りきれなかったし、食べるものを捨てていくというのは農家の娘としては絶対に取れない選択肢だ。

村に滞在し続ければ領主の争いに巻き込まれかねないし、結局考えた末に、しばらく歩いてリーンを目指すことに決めた。

2,3日この食料を消費しつつ過ごせば、この"荷物"も軽くなるだろうという見立てだ。

この道はもう、殆ど利用されていないようだ。

雑草が生い茂り、嘗ての道は荒れ果てている。

鳥の声がした。同じ空を羽ばたく者として大抵の鳥の声は聞き分けられるはずなのに、その声は記憶にない。

「うげっ」

思わず空を仰げば、黒く分厚い雨雲が広がり始めているのが見えた。

その速度は早く、近いうちにとんでもない雨が降ってくるのが肌でわかった。

「うわ、うわ! 待って待って待って」

小雨から土砂降りに変わるまで、どれほどの時間もなかったはずだ。

慌てて雨具を身に着けたところでこの勢いでは気休めにもならない。

次の宿場まではまだ随分と距離がある。何処か雨宿りできる場所を探すべきだと判断した。

曲がりなりにも街道として使われていた道だ、何かしら建物はあるはずだと周囲を見渡してみると、木々の合間に一軒の館を見つけることができた。

泥濘み始めた地面をせっせと走り、館の玄関口に転がり込む。すっかり濡れ鼠になった衣服が纏わり付いて気持ちが悪い。

改めて館を眺めてみた。立派な作りをしている。前庭も手入れが行き届いていて美しい。

だが、それが却って不審さを増していた。

――こんな場所に、こんな館は不釣り合いだ、と。思わずはいられなかったのだ。

獅子を模したドアノッカーを掴み、館の住人に来客を知らせるべく扉に打ち付けた。

しばらく待ってみるが、応答はない。

「どなたかいらっしゃいませんかー!?」

もう一度ノッカーで扉を叩いて、今度は声も上げて見たが、やはり同じだった。

雨脚は弱まるところを知らず、こうして玄関口に居るだけでも雨粒が背中を叩きつけている。

季節は晩秋、雨の冷たさに身が震えてきた。

無作法だとはわかっていたが、このままここで雨に晒され続けるのも耐えられない。思い切って、ドアを開けようとしてみた。

「……あれ」

ドアは、引くだけでいとも簡単に開いた。

こうなると、無作法を働く範囲も思わず広がってしまうというものだ。

とりあえず中に入り、玄関ホールで家人が気づいてくれるのを待とうと考えた。

館の中へ足を踏み入れ、後ろ手に扉を閉める。背負い袋を床におろし、一息ついた。

玄関ホールはやけに薄暗い。扉を締めてしまえばいきなり夜になってしまったかのようだ。

「……?」

暗闇に目が慣れるにつれ、ホールの中央に何かが転がっていることに気づいた。

「えっ」

それが人間だと気づくのに、少し時間が必要だった。

「ちょっ、大丈夫で――」

慌てて声をかけて跪き命の有無を確かめようとする。

「ひっ」

すぐに答えは出た。あまりにもわかりやすい証拠が揃っていたためだ。

その人間には、首が無かった。

服装からして、この館のメイドだろう。悪臭を考えるに、この死体は腐りかけだ。

切断された首は辺りには見当たらない。

玄関扉に向かってうつ伏せに倒れ、背中には大きく切り裂かれた痕。

何かから逃げようとして、背中を一撃。それで死んだか、その後続く首の切断で死んだか、考えても意味がない。

喉まで出かかった悲鳴をなんとか我慢して、立ち上がる。本能が"ここに居ては危険だ"と警鐘を鳴らしていた。

逃げると決めるのに一瞬で十分だった。踵を返し、扉に手をかけようとした。

――何かが、脚を掴んだ。

咄嗟に振り向き、そして。

「――んぎやゃあぁあぁぁぁあぁぁぁああぁッッッ!!!???」

パティリッタは今度こそあらん限りの絶叫をホールに響かせた。

「ふざっ、ふざけっ、離せこのっ!!!」

脚を掴んだ何か、首のないメイドの死体の手を思い切り蹴りつけて慌てて距離をとった。弓矢を構える。

全力で弦を引き絞り、意味があるかはわからないが心臓に向けて矢を立て続けに三本撃ち込んだ。

幸いにもそれで相手は動きを止めて、また糸の切れた人形のように倒れ伏す。

死んだ相手を殺したと言っていいものか、そもそも本当に完全に死んだのか、そんな物を確認する余裕はなかった。

雨宿りの代金が己の命など冗談ではない。報酬の食糧などどうでもいい。大雨の中飛ぶのだって覚悟した。

玄関扉に手をかけ、開こうとする。

「な、なんでぇ!?」

扉が開かない。

よく見れば、扉と床にまたがるように魔法陣が浮かび上がっているのに気づいた。魔術的な仕組みで自動的な施錠をされてしまったらしい。

思い切り体当りした。びくともしない。

鍵をこじ開けようとした。だがそもそも、鍵穴や閂が見当たらない。

「開ーけーてー! 出ーしーてー!! いやだー!!! ふざけんなー!!!」

泣きたいやら怒りたいやら、よくわからない感情に任せて扉を攻撃し続けるが、傷一つつかなかった。

「ぜぇ、えぇ……くそぅ……」

息切れを起こしてへたり込んだ。疲労感が高ぶる感情を鎮めて行く中、理解する。

どうにかしてこの魔法陣を解除しない限り、絶対に出られない。

「考えろ考えろ……。逃げるために何をすればいいか……、整理して……」

どんなに絶望的な状況に陥っても、絶対に諦めない性分であることに今回も感謝する。

こういう状況は初めてではない。今回も乗り切れる、なんとかなるはずだと言い聞かせた。

改めて魔法陣を確認した。これが脱出を妨げる原因なのだ。何かを読み取り、解錠の足がかりを見つけなければならない。

指でなぞり、浮かんでいる呪文を一つずつ精査した。

「銀……。匙……。……鳥」

魔術知識なんてない自分には、この三文字を読み取るので精一杯だった。

だが、少なくとも手がかりは得た。

立ち上がり、もう一度ホールを見渡した。

首なしメイドの死体はもう動かない。後は、館の奥に続く通路が一本見えるだけ。

「あー……やだやだやだ……!!」

悪態をつきながら足を進めると、左右に伸びる廊下に出た。

花瓶に活けられた花はまだ甘い香りを放っているが、それ以上に充満した腐臭が鼻孔を刺す。

目の前には扉が一つ。まずは、この扉の先から調べることにした。

扉の先は、どうやら食堂のようだった。

食卓である長机が真ん中に置いてあり、左の壁には大きな絵画。向こう側には火の入っていない暖炉。部屋の隅に置かれた立派な柱時計。

生き物の気配は感じられず、静寂の中に時計のカチコチという音だけがやけに響いている。

まず、絵画に目が行った。油絵だ。

幸せそうに微笑む壮年の男女、小さな男の子。その足元でじゃれつく子犬の絵。

この館の住民なのだろうと察しが付いた。そしてもう、誰も生きてはいないのだろう。

続いて、食卓に残ったスープ皿に目をやった。

「うえぇぇっ……!」

内容物はとっくに腐って異臭を放っている。しかし異様なのは、その具材だ。

それはどう見ても人の指だった。

視界に入れないように視線を咄嗟に床に移すと、そこで何かが輝いたように見えた。

「……これ!」

そこに落ちていたのは、銀のスプーンだ。

銀の匙。もしかすると、これがあの魔法陣の解錠の鍵になるのではないかと頬を緩めた。

しかし、丹念に調べてみるとこのスプーンは外れであることがわかり、肩を落とす。

持ち手に描かれた細工は花の絵柄だったのだ。

「……待てよ」

ここが食堂ということは、すぐ近くには調理場が設けられているはずだ。

ならば、そこを探せば目的の物が見つかるかもしれない。

スプーンは手持ちに加えて、逸る気持ちを抑えられずに調理場へと足を運んだ。

予想通り、食堂を抜けた先の廊下の目の前に調理場への扉があった。

「うわっ! ……最悪っ」

扉を開けて中へ入れば無数のハエが出迎える。食糧が腐っているのだろう。

鍋もいくつか竈に並んでいるが、とても覗いてみる気にはなれない。

それより、入り口すぐに設置された食器棚だ。開いてみれば、やはりそこには銀製の食器が収められていた。

些か不用心な気もするが、厳重に保管されていたら探索も面倒になっていたに違いない。防犯意識の低いこの館の住人に感謝しながら棚を漁った。

「……あった!」

銀のスプーンが一つだけ見つかった。だが、これも外れのようだ。

意匠は星を象っている。思わず投げ捨てそうになったが、堪えた。

まだ何処かに落ちていないかと探してみるが、見つからない。

「うん……?」

代わりに、メモの切れ端を見つけることができた。

"朝食は8時半。

10時にはお茶を。

昼食・夕食は事前に予定を伺っておく。

毎日3時、お坊ちゃんにおやつをお出しすること。"

使用人のメモ書きらしい。特に注意して見るべきところはなさそうだった。

ため息一つついて、メモを放り出す。まだ、探索は続けなければならないようだ。

廊下に出て、並んだ扉を数えると2つある。

一番可能性のある調理場が期待はずれだった以上、虱潰しに探す必要があった。

最も近い扉を開いて入ると、小部屋に最低限の生活用品が詰め込まれた場所に出た。

クローゼットを開けば男物の服が並んでいる。下男の部屋らしい。

特に発見もなく、次の扉へと手をかけた。こちらもやはり使用人の部屋らしいと推察ができた。

小物などを見る限り、ここは女性が使っていたらしい。

あの、首なしメイドだろうか。

「っ……!」

部屋には死臭が漂っていた。出どころはすぐにわかる。クローゼットの中からだ。

「うあー……!」

心底開きたくない。だが、あの中に求めるものが眠っている可能性を否定できない。

「くそー!!」

思わずしゃがみこんで感情の波に揺さぶられること数分、覚悟を決めて、クローゼットに手をかけた。

「――っ」

中から飛び出してきたのは、首のない死体。

――やはり動いている!

「だぁぁぁーーーっ!!!」

もう大声を上げないとやってられなかった。

即座に距離を取り、やたらめったら矢を撃ち込んだ。倒れ伏しても追撃した。

都合7本の矢を叩き込んだところで、死体の様子を確認する。動かない。

矢を回収し、それからクローゼットの中身を乱暴に改めた。女物の服しか見つからなかった。

徒労である。クローゼットの扉を乱暴に閉めると、部屋を飛び出した。

すぐ傍には上り階段が設けられていた。何かを引きずりながら上り下りした痕が残っている。

「……先にあっちにしよ」

最終的に2階も調べる羽目になりそうだが、危険が少なそうな箇所から回りたいのは誰だって同じだと思った。

食堂前の廊下を横切り、反対側へと抜ける。

獣臭さが充満した廊下だ。それに何か、動く気配がする。

選択を誤った気がするが、2階に上がったところで同じだと思い直した。

まずは目の前の扉を開く。

調度品が整った部屋だが、使用された形跡は少ない。おそらくここは客室だ。

不審な点もなく、内側から鍵もかけられる。必要であれば躰を休めることができそうだが、ありえないと首を横に振った。

こんな化け物だらけの屋敷で一寝入りなど、正気の沙汰ではない。

すぐに踵を返して廊下に戻り、更に先を調べようとした時だった。

――扉を激しく打ち開き、どろどろに腐った肉体を引きずりながら犬が飛び出してきた!

「ひぇあぁぁぁーーーっ!!!???」

素っ頓狂な悲鳴を上げつつも、躰は反射的に矢を番えた。

しかし放った矢がゾンビ犬を外れ、廊下の向こう側へと消えていく。

「ちょっ!? えぇぇぇぇっ!!!」

二の矢を番える暇もなく、ゾンビ犬が飛びかかる。

慌てて横に飛び退いて、距離を取ろうと走るもすぐに追いつかれた。

人間のゾンビはあれだけ鈍いのに、犬はどうして生前と変わらぬすばしっこさを保っているのか、考えたところで答えは出ないし意味がない。

大事なのは、距離を取れないこの相手にどう矢を撃ち込むかだ。

「ほわぁー!?」

幸い攻撃は読みやすく、当たることはないだろう。ならば、と足を止め、パティリッタはゾンビ犬が飛びかかるのを待つ。

「っ! これでっ!!」

予想通り、当たりもしない飛びかかりを華麗に躱したその振り向きざま、矢を放った。

放たれた矢がゾンビ犬を捉え、床へ縫い付ける。後はこっちのものだ。

「……いよっし!」

動かなくなるまで矢を撃ち込み、目論見がうまく行ったとパティリッタはぴょんと飛び跳ねてみせた。

ゾンビ犬が飛び出してきた部屋を調べてみる。

獣臭の充満した部屋のベッドの上には、首輪が一つ落ちていた。

「……ラシー、ド……うーん、ということは……」

あのゾンビ犬は、この館の飼い犬か。絵画に描かれていたあの子犬なのだろう。

思わず感傷に浸りかけて、我に返った。

廊下に残った扉は一つ。最後の扉の先は、納戸のようだ。

いくつか薬が置いてあっただけで、めぼしい成果は無かった。

こうなると、やはり2階を探索するしかない。

「なんでスプーン探すのにこんなに歩きまわらなきゃいけないんだぁ……」

慎重に階段を登り、2階へ足を踏み入れた。

まずは今まで通り、手近な扉から開いて入る。ここは書斎のようだった。

暗闇に目が慣れた今、書斎机に何かが座っているのにすぐ気づいた。

本来頭があるべき場所に何もないことも。

服装を見るに、この館の主人だろう。この死体も動き出すかもしれないと警戒して近づいてみるが、その気配は無かった。

「うげぇ……」

その理由も判明した。この死体は異常に損壊している。

指もなく、全身至るところが切り裂かれてズタズタだ。明確な悪意、殺意を持っていなければこうはならない。

「ほんっともう、やだ。なんでこんなことに……」

この屋敷に潜んでいるかもしれない化け物は、殺して首を刈るだけではなく、このようななぶり殺しも行う残忍な存在なのだと強く認識した。

部屋を探索してみると、机の上にはルドが散らばっていた。これは、頂いておいた。

更に本棚には、この館の主人の日記帳が収められていた。中身を検める。

その中身は、父親としての苦悩が綴られていた。

息子が不死者の呪いに侵され、異形の化け物と化したこと。

殺すのは簡単だが、その決断ができなかったこと。

自身の妻も気が触れてしまったのかもしれないこと。

更に読み進めていけば、気になる記述があった。

「結界は……入り口のあれですよね。ここ、地下室があるの……?」

この館には地下室がある。その座敷牢に異形の化け物と化した息子を幽閉したらしい。

しかし、それらしい入り口は今までの探索で見つかってはいない。別に、探す必要がなければそれでいいのだが。

「最悪なのはそのまま地下室探索コースですよねぇ……。絶対やだ」

書斎を後にし、次の扉に手をかけてみたが鍵がかかっていた。

「ひょわぁぁぁっ!?」

仕方なく廊下の端にある扉へ向かおうとしたところ、足元を何かが駆け抜けた。

なんのことはないただのネズミだったのだが、今のパティリッタにとっては全てが恐怖だ。

「あーもー! もー! くそー!」

悪態をつきながら扉を開く。小さな寝台、散らばった玩具が目に入る。

ここは子供部屋のようだ。日記の内容を考えるに、化け物になる前は息子が使用していたのだろう。

めぼしいものは見当たらない。おもちゃ箱の中に小さなピアノが入っているぐらいで、後はボロボロだ。

ピアノは、まだ音が出そうだった。

「……待てよ……」

弾いたところで何があるわけでもないと考えたが、思い直す。

本当に些細な思いつきだった。それこそただの洒落で、馬鹿げた話だと自分でも思うほどのものだ。

3つ、音を鳴らした。この館で飼われていた犬の名を弾いた。

「うわ……マジですか」

ピアノの背面が開き、何かが床に落ちた。それは小さな鍵だった。

「我ながら馬鹿な事考えたなぁと思ったのに……。これ、さっきの部屋に……」

その予想は当たった。鍵のかかっていた扉に、鍵は合致したのだ。

その部屋はダブルベッドが中央に置かれていた。この館の夫妻の寝室だろう。

ベッドの上に、人が横たわっている。今まで見てきた光景を鑑みるに、その人物、いや、死体がどうなっているかはすぐにわかった。

当然首はない。服装から察するに、この死体はこの館の夫人だ。

しかし、今まで見てきたどの死体よりも状態がいい。躰は全くの無傷だ。

その理由はなんとなく察した。化け物となってもなお息子に愛情を注いだ母親を、おそらく息子は最も苦しませずに殺害したのだ。

逆に館の主人は、幽閉した恨みをぶつけたのだろう。

「……まだ、いるんだろうなぁ」

あれだけ大騒ぎしながらの探索でその化け物に出会っていないのは奇跡的でもあるが、この先、確実に出会う予感がしていた。

スプーンは、見つかっていないのだ。残された探索領域は一つ。地下室しかない。

もう少し部屋を探索していると、クローゼットの横にメモが落ちていた。

食材の種類や文量が細かく記載されており、どうやらお菓子のレシピらしいことがわかる。

「あれ……?」

よく見ると、メモの端に殴り書きがしてあった。

「夫の友人の建築家にお願いし、『5分前』に独りでに開くようにして頂いた……?」

これは恐らく、地下室の開閉のことだと思い当たる。

「……そうだ、子供のおやつの時間だ。このメモの内容からしてそうとしか思えません」

では、5分前とは。

「おやつの時間は……そうか。わかりましたよ……!」

地下室の謎は解けた。パティリッタは、急ぎ食堂へと向かう。

「5分前……鍵は、この時計……!」

食堂の隅に据え付けられた時計の前に戻ってきたパティリッタは、その時計の針を弄り始めた。

「おやつは3時……その、5分前……!」

2時55分。時計の針を指し示す。

「ぴぃっ!?」

背後で物音がして、心臓が縮み上がった。

慌てて振り向けば、食堂の床石のタイルが持ち上がり、地下への階段が姿を現していた。

なんとも形容しがたい異様な空気が肌を刺す。

恐らくこの先が、この屋敷で最も危険な場所だ。本当にどうしてこの館に足を踏み入れたのか、後悔の念が強まる。

「……行くしか無い……あぁ……いやだぁ……! 行くしか無いぃ……」

しばらく泣きべそをかいて階段の前で立ち尽くした。これが夢であったらどんなにいいか。

ひんやりとした空気も、腐臭も、時計の針の音も、全てが現実だと思い知らせてくる。

涙を拭いながら、階段を降りていく。

降りた先は、石造りの通路だった。

異様な雰囲気に包まれた通路は、激しい寒気すら覚える。躰が雨に濡れたからではない。

――死を間近に感じた悪寒。

一歩一歩、少しずつ歩みを進めた。通路の端までなんとかやってきた。そこには、鉄格子があった。

「……! うぅぅ~……!!」

また泣きそうになった。鉄格子は、飴細工のように捻じ曲げられいた。

破壊されたそれをくぐり、牢の中へ入る。

「~~~っ!!!」

その中の光景を見て思わず地団駄を踏んだ。

棚に首が、並んでいる。誰のものか考えなくともわかる。

合計4つ、この館の人間の犠牲者全員分だ。

調べられそうなのはその首が置かれた棚ぐらいしかない。

一つ目は男性の首だ。必死に恐怖に耐えているかのような表情を作っていた。これは、下男だろう。

二つ目も男性の首だ。苦痛に歪みきった表情は、死ぬまでにさぞ手酷い仕打ちを受けたに違いなかった。これがこの館の主人か。

三つ目は女性の首だ。閉じた瞳から涙の跡が残っている。夫人の首だろう。

四つ目も女性の首。絶望に沈みきった表情。メイドのものだろう。

「……これ……」

メイドの髪の毛に何かが絡んでいる。銀色に光るそれをゆっくりと引き抜いた。

鳥の意匠が施された銀のスプーン。

「こ、これだぁ……!!」

これこそが魔法陣を解錠する鍵だと、懐にしまい込んでパティリッタは表情を明るくした。

しかしそれも、一瞬で恐怖に変わる。

――何かが、階段を降りてきている。

「あぁ……」

それが何か、もうとっくに知っていた。逃げ場は、無かった。弓を構えた。

「なんで、こういう目にばっかりあうんだろうなぁ……」

粘着質な足音を立てながら、その異形は姿を現した。

"元々は"人間だったのであろう、しかし体中の筋肉は出鱈目に隆起し、顔があったであろう部分は崩れ、悪夢というものが具現化すればおおよそこのようなものになるのではないかと思わせた。

理性の光など見当たらない。穴という穴から液体を垂れ流し、うつろな瞳でこちらを見ている。

ゆっくりと、近づいてくる。

「……くそぉ……」

歯の根が合わずがたがたと音を立てる中、辛うじて声を絞り出す。

「死んで……たまるかぁ……!!」

先手必勝とばかりに矢を射掛けた。顔らしき部分にあっさりと突き刺さる。

それでも歩みは止まらない。続けて矢を放つ。まだ止まらない。

接近を許したところで、全力で脇を走り抜けた。異形の伸ばした手は空を切る。

対処さえ間違えなければ勝てるはず。そう信じて異形を射抜き続けた。

「ふ、不死身とか言うんじゃないでしょうねぇ!? ふざけんな反則でしょぉ!?」

――死なない。

今まで見てきたゾンビとは格が違う。10本は矢を突き立てたはずなのに、異形は未だに動いている。

「し、死なない化け物なんているもんですか! なんとかなる! なんとかなるんだぁっ!! こっちくんなーっ!!!」

矢が尽きたら。そんな事を考えたら戦えなくなる。

パティリッタは無心で矢を射掛け続けた。頭が急所であろうことを信じて、そこへ矢を突き立て続けた。

「くそぅっ! くそぅっ!」

5本、4本。

「止まれー! 止まれほんとに止まれー!」

3本、2本。

「頼むからー! 死にたくないからー!!」

1本。

「あああぁぁぁぁっ!!!」

0。

最後の矢が、異形の頭部に突き刺さった。

――動きが、止まった。

「あ、あぁ……?」

頭部がハリネズミの様相を呈した異形が倒れ伏す。

「あぁぁぁもう嫌だぁぁぁ!!!」

死んだわけではない。既に躰が再生を始めていた。しかし、逃げる隙は生まれた。

すぐにねじ曲がった鉄格子をくぐり抜けて階上へ飛び出し、一目散に入り口へ駆ける。

後ろからうめき声が迫ってくる。猶予はない。

「ぎゃああああもう来たあああぁぁぁぁ!!!」

玄関ホールへたどり着いたと同時に、後ろの扉をぶち破って再び異形が現れる。

無秩序に膨張を続けた躰は、もはや人間であった名残を残していない。

異形が歪な腕を、伸ばしてくる。

「スプーンスプーン! はやくはやくはやくぅ!!!」

もう手持ちのスプーンから鍵を選ぶ余裕すらない。3本纏めて取り出して扉に叩きつけた。

肩を、異形の手が叩く。

「うぅぅぐぅぅぅ~ッッッ!!!」

もう涙と鼻水で顔はぐちゃぐちゃだった。

後ろを振り返れば死ぬ。もうパティリッタは目の前の扉を睨みつけるばかりだ。

叩きつけたスプーンの内1本が輝き、魔法陣が共鳴する。

「ぎゃー! あー!! わーっ!! あ゛ーーーッッッ!!!」

かちゃり、と音がした。

と同時に、パティリッタは全く意味を成さない叫び声を上げながら思い切り扉を押し開いて外へと転がり出た。

いつしか雨は止んでいた。

雲間から覗いた夕日が、躰に纏わり付いた忌まわしい物を取り払っていく。

「あ、あぁ……」

西日が屋敷の中へと差し込み、異形を照らした。異形の躰から紫紺の煙が上がる。

もがき苦しみながら、それでもなお近づいてくる。走って逃げたいが、遂に腰が抜けてしまった。

ぬかるんだ地面を必死の思いで這いずって距離を取りながら、どうかこれで異形が死ぬようにと女神に祈った。

異形の躰が崩れていく。その躰が完全に崩れる間際。

「……あ……」

――パティリッタは、確かに無邪気に笑う少年の姿を見た。

翌日、パティリッタは宿場につくなり官憲にことのあらましを説明した。

館は役人の手によって検められ、あれこれと詮議を受ける羽目になった。

事情聴取の名目で留置所に三日間放り込まれたが、あの屋敷に閉じ込められた時を思えば何百倍もマシだった。

館の住人は、縁のあった司祭によって弔われるらしい。

それが何かの救いになるのか、パティリッタにとってはもはやどうでも良かった。

ただ、最後に幻視したあの少年の無邪気な笑顔を思い出せば、きっと救われるのだろうとは考えた。

「……帰りましょう、リーンに。あたしの日常に……」

「……もう、懲り懲りだぁー!!」

リーンへの帰途は、晴れ渡っていた。

――ある館の、惨劇。

2 notes

·

View notes

Text

メモ 2019年11月26日

十年以上住んでいた筈の祖父のマンションはいつまでも新築のような匂いがした。最後まで小綺麗な空間だった。流しには湯呑みが置いてあって、ジュースでも時々作っていたのかミキサーが出ていて、手拭きも台拭きも入院前に使っていたのが掛かったままだった。

私が洟をかんで捨てたゴミ箱は祖父が手作りした木製だった。老人大学で習ったという油絵も、彼の手作りの額縁に入れて壁に掛かっていた。飾りきれない絵は空いた部屋の隅に積んであった。

客間のガラス棚にはいつも正月に使う大人数用の食器と、古そうな酒が並んでいた。立て掛けたギターの横の譜面台には書き込みのある楽譜が開いてあった。物心ついた時から置いてあったが使っているのを見たことがない巨大な羽ペンと、カラオケの教本と、ペン字のテキストとバルーンアート教室の書類と無数の啓発本の横には、ハーモニカが二つ並んでいた。

毎年夏にはこの場所に集まって、墓参りに行く時間になるまで甲子園を見ていた。

全部そのままだった。

葬式で祖父に着せる服を選ぶため寝室に入った。部屋はベッド以外のもの殆どが服だった。

私なんかは最近まで気付けなかったほど、さりげなく、本当にさりげなくお洒落な人だった。色シャツを重ねたり、柄もののベストを着たり、ベルトや帽子にも拘っていた。

お義兄さん随分衣装持ちだったんだねえ、それでも処分は始めてたんだねえと、伯母と大叔母が喋りつつ箪笥を開ける。クローゼットからも積んだ衣装ケースからも、きちんと畳まれた仕立ての良い服が出てくる。いつか集まった時の記憶にあったような服も何着か見つかる。

これだけたくさんの服から、お洒落な彼に丁度良いコーディネートを考えるのは難しかった。結局は先週入院する日にも着ていたという、見慣れた紫のシャツに濃い緑を合わせて、真新しそうな靴下と一緒に纏めて葬儀屋に預けた。

手狭な寝室だけで時計が三つもあったが、そのうち二つは既に動いていなかった。

「あれさあ、昔かなり怖かった」

枕元にある黄緑の丸い置時計を見て姉は言った。言わなかったが私も当時同じことを思っていた。がちん、がちんと音を立てて震えながら静寂の中動く針が恐ろしかった。祖父が今のマンションに越す前は、広い広い家の一室の布団の脇に、必ず置いてあった時計だった。

今はひたすらに静かだ。その反対側の壁には10時で止まった掛け時計が、中身だけをかちこちと鳴らしている。

腕時計のことも書きたい。それだけは思い出が濃すぎてまだひとつも整理がつかない。装飾した創作話みたいにしてしまいそうで怖い。

あまりに突然の死で遺書はなかったのだが、大事な戸棚の鍵の場所は手書きのメモで分かりにくく残してあった。それを読みながら親族総出で探し回った。

合計4本の鍵がそれぞれ全然違う場所に隠してあって、まるで宝探しだった。『テーブル横の荷物入れのわきにある小さい茶色い鞄の中』茶色い鞄てどれだよ、どのくらいを小さいって言うんだよと皆笑いながらあちこちの鞄という鞄を漁って回った。一番わかりにくかった一文をなんとか解読して、湯たんぽの空箱から最後の鍵を発見したときが笑いのピークだった。

祖父が最晩年一緒にいた人(父は愛人と呼んでいた。伯母は怒って話題にも出さなかった。私はやっぱり何も聞かされないままだった)の家からも回収してきた鞄を開け終わると、また少し家族達は静かになった。

一見普通の人に思えるが妙に謎の多い人だった。いつも人好きのする顔で笑い、ゆっくりと話す。生き字引のような人だった。

生き字引が過ぎてほらまたいい加減な事を言っているよとも言われていた。外反母趾が輪ゴムで治るなんて聞いたこともない。いいや、治る。これをここにこうして、ちょっちょっちょ、とやると、治る。

どうせ本当に治ったことがあるんだろう。風邪の治し方にしたって、虫退治の方法にしたって、突拍子もないことを小学校の恩師のような謎の老獪性と信頼性で話すものだからいちいち耐えられなくて笑ってしまった。

金庫漁りついでに発見された戸籍謄本を見たら、苗字の漢字が今と違うわ下の名前も聞いていたのと違うわで場は一時騒然となった(私たち全員の苗字が間違っていたことになるからだ)。俺は誕生日が二つあるんだと言っていた証拠もちゃんと見つかった。出生の届け出がひと月遅れたらしい。

長男なのに家を追い出されて継げなかったのはもらい子だったからではとも噂されていたが、これは書類上間違いなく当家の長男だった。そもそも大叔父と似過ぎているのだから親戚筋には違いないのだが、それにしたって妙なエピソードは多い。

やはり食えない人だ。可笑しな人だ。生前の発言のどこまでが冗談だったのか、今となっては知るすべは無い。

誰も知らぬ苦労もしたのかもしれない。

いつの間にか何でもやってみてしまう人だった。そうして出来てしまう人だった。私が就学するときはヒノキを切って学習机まで作ってくれた。

今のマンションに引っ越す前のあの広すぎる屋敷も昔祖父が増築していたらしい。どうりで少し歪んでいると思った。毎日のように近所の建設現場を見にいっていたと思ったら、設計図も書かずに突然「はなれ」をつくりはじめたそうだ。

決して飽き性ではない、趣味も勉強も工作も全部納得いくまで突き詰めてきたのだろう。まだ突き詰めている最中だった。

この手術が終わればまたダンス教室に通うからと言っていた。嘘ではなかった。フラグなんかじゃなかった。本当だった。誰も疑っていなかっただけではない、経過は順調だとも聞いた。

術後まだ動けない時に父に杖を取ってくれとねだり、何をするんだと訊くと、これをこうして、ほらあそこのスイッチを押せるんだなどと��っていたそうだ。まったくもって通常運転だった。

だから離れて暮らしている姉には手術のことすら伝えられていなかった。

この日の朝電話で呼ばれ、家を飛び出して地元のバスに乗る前に、母からラインで訃報が届いた。結局何一つ間に合わなかったんだなと思いながらバス停で髪も結わず化粧もしないままで私はびいびい泣いた。隣で並んでいる人がずっと私を見ていた。

霊安室の高すぎるベッドで眠る祖父の顔は記憶と少し違った。おじいちゃんに寄ってあげて、ちゃんと触ってあげてと何度か言われたのに、迷って迷って迷って最後までできなかった。

このこともいつか後悔するんだろうか。まだ忘れないように書き留めることしかできない。通夜も葬式も何も済んでいない。

3 notes

·

View notes

Photo

期間限定のインターネットラジオ放送がスタート! ヴェロニク・ニシャニアンが語る、「ラジオエルメス」のメッセージとは。

写真:高木康行 文:飴李花 2019.09.06

9月1日から29日まで、約1カ月間限定で放送しているインターネットラジオ「ラジオエルメス」は、エルメスのメンズの豊穣な世界観をラジオというメディアを通して表現する、画期的なイベント。その収録風景やアーティストによるライブ演奏まで体験できるという東京・原宿のポップアップ・ラジオステーションに、来日中のヴェロニク・ニシャニアンを訪ね、話を聞きました。

エルメスのメンズ部門のアーティスティック・ディレクター、ヴェロニク・ニシャニアン。ところどころに新作バッグがディスプレイされた、ヴィンテージ・ラジカセが築かれた壁面の前で。

いま再び脚光を浴びているマスメディアであるラジオ。エルメスのメンズコレクションに30年以上携わっているヴェロニク・ニシャニアンは、自身もラジオの愛好家だといいます。まずは大人もワクワクするこのイベントの仕掛けを、隅から隅まで堪能。そして約2年ぶりに来日したニシャニアン氏に、「ラジオエルメス」の魅力や、エルメスのメンズコレクションで表現し続けてきた世界観について、大いに語ってもらいました。

1 / 3p

期間限定でスタートした、「ラジオエルメス」が発信するもの。

インターネットラジオというメディアの特性を意識し、外壁を飾るのはモダンでスタイリッシュなネオンサイン。もちろんエルメスらしいオレンジがキーカラーとなっています。

インターネットラジオ「ラジオエルメス」のポップアップ・スタジオが東京・原宿の「CASE W」に出現。エルメスにとっては意外なロケーションですが、幅広いライフスタイルや年齢層にメッセージを届けたいという、エルメスの熱い思いがうかがえます。会場がコンクリートや金属、ネオンサインなど、都会的かつ近未来的な要素で構成されている点にも注目。伝統と革新をバランスよく織り交ぜ前進し続ける、メゾンの世界観を見事に表現しています。

本格的な機材を揃えるレコーディングブースでは、期間中毎日実施される公開生放送を見物することも可能。壁の吸音材には、さりげなく「H」ロゴがあしらわれている。

スタジオ内には、実際に生放送を行うための本格的な設備や機材が備わっていて、生放送風景を見物することも可能。あっと驚くゲストに偶然出会えるなんてサプライズもあるかもしれません。スタジオ公開は11時~20時のみですが、ラジオではエルメスの世界観やクリエイション、文化的な背景の一端に触れることのできる、多彩で魅力的なプログラムを24時間聴くことができます。

会場全体の内装デザインは、気鋭の若手デザイナーYOSHIROTTENが監修。クラシックな機材とフューチャリスティックなデザイン、メタリックな素材感が見事に調和。

「ラジオエルメス」のロゴはもちろん、さまざまな内装設備や空間の監修・デザインを担当しているのは、国内外から熱い注目を集めるYOSHIROTTEN(ヨシロットン)。グラフィックアーティストやアートディレクターなど多彩な顔をもち、あのスティーヴィー・ワンダーやボーイズ・ノイズなどのミュージシャン、エースホテル、ナイキ、ユニクロといったグローバル企業と協業する気鋭のクリエイターです。

レコーディングブースに併設されたエンジニアリングルームでは、機械計のようなモニターに今シーズンのネクタイに使われているテキスタイルをモチーフとしたアニメーションが流れる。

会場内ではエルメスのメンズの世界観を構成するさまざまな要素が、YOSHIROTTENのフィルターを通した近未来的な表現として「夢のラジオステーション」を形づくります。たとえばエンジニアリングルームに設けられたモニターは、エルメスのメンズコレクションを象徴するアイテムであるネクタイのテキスタイルをアニメーションとして視覚化。またヴィンテージのラジカセを無造作に積み上げたレトロフューチャーなウォールには、最新のレザーバッグのコレクションが額装されたかのようにディスプレイされています。

ラジオ局のバックヤードのようなオリジナルのレコード棚には、ヘッドフォンが設置されランウェイショーで使用された楽曲を聴くことができる。

棚を移動させる際に握るハンドルにも、自然な形で「H」ロゴを使用。新作のカレがエレガントな彩りを添える。

本物のスタジオのように膨大なレコードのアーカイブが収められたシェルフでは、今シーズンのファッションショーで使用されたさまざまなBGMを聴くことができます。しかもヘッドフォン脇のパネルにレコードジャケットを置くだけで再生が開始されるという、先進的なテクノロジーを採用。レコードジャケットには、ネクタイ同様にエルメスのメンズコレクションにとって大切なカレの新柄がプリントされており、この色とりどりのグラフィックを眺めているだけでも十分に楽しめます。

世界的音楽家・坂本龍一と三味線奏者の本條秀慈郎による共演、RADWIMPSの野田洋次郎、フランス発オルタナティブ・ロックバンドのキャンプ・クロードなど、錚々たるアーティストが国内各所で行ったパフォーマンスを映像で楽しめる。

2階には「ラジオエルメス・ツアー」と題した、アーティストたちによる無観客ライブパフォーマンスのVR映像を視聴できるコーナーもあります。このように会場内は、ただ見るだけでなく、聴く、触るなどの五感を幅広く駆使する体験型の仕掛けが盛り沢山。ラジオプログラムを聴くだけでなく、このポップアップ・ラジオステーションを訪れて実際に体験することにより、エルメスのメンズの世界観への理解と共感がさらに深まることでしょう。

2 / 3p

ヴェロニク・ニシャニアンが語る、「ラジオ」と「エルメス」

ポップアップ・ラジオステーションの開場時間は夜8時まで。放送を聴きながら会場を見て回る、なんてことも可能だ。 Photo: Nácasa&Partneres Inc.

エルメスのメンズ部門のアーティスティック・ディレクター、ヴェロニク・ニシャニアンが私たちを迎えてくれたのは、スタジオの屋上に設けられたVIPルームともいうべき空間でした。

「私は世界中のラジオ番組に何度も出演しているけれど、エルメス独自のラジオ放送を始めるのは初めてのこと。だからとてもワクワクしています。もともとこのプロジェクトは、2年ほど前に日本社のスタッフとディナーをしている時に思いついたもの。その頃から私たちは、エルメスのメンズの世界というものを多くの方に知っていただきたいと取り組んでいました。いろいろな会話をするなかで、エルメス独自のラジオ番組を日本全国に向けて発信したら面白いんじゃないかと考えたんです」

ポップアップ・ラジオステーションは2フロア構成。階段を上がると、エルメスのロゴでお馴染みの従者がミュージシャンやDJに変身したかのような楽しいグラフィックが迎えてくれる。

ニシャニアン氏はちょうどその頃、人々がSNSやスマートフォンに支配されてしまっているかのように感じていたといいます。

「みんながスマートフォンの画面ばかり見ている。コミュニケーションの仕方が、変わってきてしまっていると感じていました。そんな時代だからこそ、目で見るのではなく、耳で聴くというパーソナリティをもったメディアであるラジオが面白いと考えたんです。エルメスや私自身が何を考え、どんなメッセージを発しているのか、ラジオを通して伝えたいと思いました」

そんな彼女の“世界”の一角をなしているのが、音楽であるという点も重要でしょう。パリのオフィスで仕事をしている時も、日常生活を送っている時も、世界中を旅している時も、音楽は常にともにあるのだとか。ランウェイでのファッションショーにおいても音楽をとても大切にしており、「服、モデル、空間、そして音楽があって初めてショーは完成する」というのが、ニシャニアン氏の信念です。

「昔か���音楽がとても好きで、ラジオもよく聴いています。家には古いレコードプレーヤーがあり、CDよりなによりレコードを愛しているんです。だって音質が一番いいですからね。ジャケットも大切にしているんですよ」

馬車を離れ、前方へ駆け出していく従者を表現したネオンサイン。翼の生えたスニーカーが導く先は……?

音楽を愛し、ラジオに親しみ、ラジオを通してエルメスのメンズの世界観を発信しようと考えたニシャニアン氏。では、いまという時代にラジオを使って表現する意味やメリットは、一体どこにあるのでしょうか。

「レコードでは私と家族や友人くらいでしかシェアできない大好きな音楽も、ラジオなら大勢の人と共有することができます。ラジオの魅力のひとつは、自分の思いや好きなものを、世界に向けて発信しシェアできることだと思うんです。私が興味をもっているゲストと私、ゲスト同士の対話などもシェアしたい。それにラジオは、映像や文字では伝わりづらい、会話の機微を感じてもらうのにも適した、ライブで、ダイレクトなメディアでもあるんです。私はこのあとパリに戻らなければいけないけれど、収録したトークを流すことはできるし、スタジオではライブのDJプレイや演奏などを楽しんでもらうこともできます。これって、とても素敵なことだと思いませんか?」

VR体験コーナーでは、アーティストによる無観客ライブパフォーマンスのムービーを視聴できる。

テレビ以前の主要マスメディアであり、ときに前時代的とも思われがちなラジオを、「とても現代的」と評するニシャニアン氏。その背景には、彼女自身のクリエイションに対する姿勢と共通する、ラジオならではのある特性があります。

「エルメスのプレタポルテやオブジェをデザインする時、私が最も大切にしているのは、軽やかであること、動きがあること、そして自由であることです。これは30年以上仕事を続けてきたいまも、決して変わることがありません。テレビやスマートフォンなどは画面をずっと見ていなければならないけれど、ラジオなら聴きながら仕事をすることもできるし、クルマの運転だってできます。ラジオというメディアと接する時、人は軽やかさや動き、自由さを損なわれることがないんです。マルチプルな人生、つまりさまざまなことを同時進行できるというのは、とても素晴らしいことだと思います」

2階の壁面にはレコードを模した装飾も。タイトルには今季のメンズウエアに採用されている生地の名が刻まれ、レコードジャケットにそれぞれの素材が使用される。

「タイムレスでありながら、時代に合っている」というニシャニアン氏の理念を実践し続けている、エルメスのメンズプレタポルテ。2019-20年秋冬コレクションにおいても、軽やかで自由な男性像を描き出す。 Photo: Jean-François José

そんなラジオと数々の魅力的なプログラムを通して伝えたいと願うのは、ほかでもないニシャニアン氏の思考や価値観、すなわちエルメスのメンズの世界観です。

「エルメスならではのエスプリやオリジナリティを、どのようにファッションとして表現しているのか、どんな思いをもってデザインやものづくりを行っているのかを表現したいですね。そこには最上質の素材や膨大な時間とコストがあり、伝統的な手仕事のよさ、革新的なテクノロジーのよさがある。そういったプロセスを経て生まれる繊細で微妙な素材感なども、日本のお客様には共感していただけていると感じています。美しい製品が、時の流れとともにさらに美しく熟成されていく、そんなエルメスならではの価値観を、さまざまな音楽や声とともに伝えたい。家族や友人同士で意見交換をしていただけるような知識や体験を提供し、私自身とエルメスの世界観をより深く理解していただきたいのです」

踊る従者とラジオエルメスのロゴ。輝くネオンサインがこのイベントの楽しさや斬新さを物語るかのよう。

1988年にエルメスのメンズのプレタポルテのディレクターに就任し、既に30年以上。その旺盛な好奇心と飽くなき探究心、エネルギッシュな情熱は、衰えるどころかさらに輝きを増しているようです。

「自由であること、そして情熱的であることがなにより大事。エルメスというメゾンではクオリティにおいてもデザインにおいても、完璧である必要があります。一流のダンサーやバレリーナのようなもので、練習では細部に至るまでこだわり抜き、地道な練習を必死の思いで繰り返す必要があるけれど、いざ本番となったら動きはとても自然で美しく、シンプルで軽やか。完成されているのに、その裏側にある苦労は感じさせませんよね。最終的に、目に見えるものが軽やかで美しい。そのためにできることは、すべてやるということです。私はこの仕事が大好きなんです。人生をかけて取り組む価値のある仕事で、大切なのは、どんな結果を成していくか。毎日ワクワクするような仕事に取り組める、こんな素敵なことはありませんね」

「ラジオエルメス」の会期は9月29日まで。特設サイトで番組を楽しみつつ、機会があればぜひポップアップ・ラジオステーションに足を運んでみてください。

4 notes

·

View notes

Text

iFontMaker - Supported Glyphs

Latin//Alphabet// ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 !"“”#$%&'‘’()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ Latin//Accent// ¡¢£€¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ Latin//Extension 1// ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſfffiflffifflſtst Latin//Extension 2// ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ Symbols//Web// –—‚„†‡‰‹›•…′″‾⁄℘ℑℜ™ℵ←↑→↓↔↵⇐⇑⇒⇓⇔∀∂∃∅∇∈∉∋∏∑−∗√∝∞∠∧∨∩∪∫∴∼≅≈≠≡≤≥⊂⊃⊄⊆⊇⊕⊗⊥⋅⌈⌉⌊⌋〈〉◊♠♣♥♦ Symbols//Dingbat// ✁✂✃✄✆✇✈✉✌✍✎✏✐✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✝✞✟✠✡✢✣✤✥✦✧✩✪✫✬✭✮✯✰✱✲✳✴✵✶✷✸✹✺✻✼✽✾✿❀❁❂❃❄❅❆❇❈❉❊❋❍❏❐❑❒❖❘❙❚❛❜❝❞❡❢❣❤❥❦❧❨❩❪❫❬❭❮❯❰❱❲❳❴❵❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➆➇➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨➩➪➫➬➭➮➯➱➲➳➴➵➶➷➸➹➺➻➼➽➾ Japanese//かな// あいうえおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもやゆよらりるれろわゐゑをんぁぃぅぇぉっゃゅょゎゔ゛゜ゝゞアイウエオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモヤユヨラリルレロワヰヱヲンァィゥェォッャュョヮヴヵヶヷヸヹヺヽヾ Japanese//小学���年// 一右雨円王���下火花貝学気九休玉金空月犬見五口校左三山子四糸字耳七車手十出女小上森人水正生青夕石赤千川先早草足村大男竹中虫町天田土二日入年白八百文木本名目立力林六 Japanese//小学二年// 引羽雲園遠何科夏家歌画回会海絵外角楽活間丸岩顔汽記帰弓牛魚京強教近兄形計元言原戸古午後語工公広交光考行高黄合谷国黒今才細作算止市矢姉思紙寺自時室社弱首秋週春書少場色食心新親図数西声星晴切雪船線前組走多太体台地池知茶昼長鳥朝直通弟店点電刀冬当東答頭同道読内南肉馬売買麦半番父風分聞米歩母方北毎妹万明鳴毛門夜野友用曜来里理話 Japanese//小学三年// 悪安暗医委意育員院飲運泳駅央横屋温化荷開界階寒感漢館岸起期客究急級宮球去橋業曲局銀区苦具君係軽血決研県庫湖向幸港号根祭皿仕死使始指歯詩次事持式実写者主守取酒受州拾終習集住重宿所暑助昭消商章勝乗植申身神真深進世整昔全相送想息速族他打対待代第題炭短談着注柱丁帳調追定庭笛鉄転都度投豆島湯登等動童農波配倍箱畑発反坂板皮悲美鼻筆氷表秒病品負部服福物平返勉放味命面問役薬由油有遊予羊洋葉陽様落流旅両緑礼列練路和 Japanese//小学四年// 愛案以衣位囲胃印英栄塩億加果貨課芽改械害街各覚完官管関観願希季紀喜旗器機議求泣救給挙漁共協鏡競極訓軍郡径型景芸欠結建健験固功好候航康告差菜最材昨札刷殺察参産散残士氏史司試児治辞失借種周祝順初松笑唱焼象照賞臣信成省清静席積折節説浅戦選然争倉巣束側続卒孫帯隊達単置仲貯兆腸低底停的典伝徒努灯堂働特得毒熱念敗梅博飯飛費必票標不夫付府副粉兵別辺変便包法望牧末満未脈民無約勇要養浴利陸良料量輪類令冷例歴連老労録 Japanese//小学五〜六年// 圧移因永営衛易益液演応往桜恩可仮価河過賀快解格確額刊幹慣眼基寄規技義逆久旧居許境均禁句群経潔件券険検限現減故個護効厚耕鉱構興講混査再災妻採際在財罪雑酸賛支志枝師資飼示似識質舎謝授修述術準序招承証条状常情織職制性政勢精製税責績接設舌絶銭祖素総造像増則測属率損退貸態団断築張提程適敵統銅導徳独任燃能破犯判版比肥非備俵評貧布婦富武復複仏編弁保墓報豊防貿暴務夢迷綿輸余預容略留領異遺域宇映延沿我灰拡革閣割株干巻看簡危机貴揮疑吸供胸郷勤筋系敬警劇激穴絹権憲源厳己呼誤后孝皇紅降鋼刻穀骨困砂座済裁策冊蚕至私姿視詞誌磁射捨尺若樹収宗就衆従縦縮熟純処署諸除将傷障城蒸針仁垂推寸盛聖誠宣専泉洗染善奏窓創装層操蔵臓存尊宅担探誕段暖値宙忠著庁頂潮賃痛展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否批秘腹奮並陛閉片補暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論 Japanese//中学// 亜哀挨曖扱宛嵐依威為畏尉萎偉椅彙違維慰緯壱逸芋咽姻淫陰隠韻唄鬱畝浦詠影鋭疫悦越謁閲炎怨宴援煙猿鉛縁艶汚凹押旺欧殴翁奥憶臆虞乙俺卸穏佳苛架華菓渦嫁暇禍靴寡箇稼蚊牙瓦雅餓介戒怪拐悔皆塊楷潰壊懐諧劾崖涯慨蓋該概骸垣柿核殻郭較隔獲嚇穫岳顎掛括喝渇葛滑褐轄且釜鎌刈甘汗缶肝冠陥乾勘患貫喚堪換敢棺款閑勧寛歓監緩憾還環韓艦鑑含玩頑企伎忌奇祈軌既飢鬼亀幾棋棄毀畿輝騎宜偽欺儀戯擬犠菊吉喫詰却脚虐及丘朽臼糾嗅窮巨拒拠虚距御凶叫狂享況峡挟狭恐恭脅矯響驚仰暁凝巾斤菌琴僅緊錦謹襟吟駆���愚偶遇隅串屈掘窟繰勲薫刑茎契恵啓掲渓蛍傾携継詣慶憬稽憩鶏迎鯨隙撃桁傑肩倹兼剣拳軒圏堅嫌献遣賢謙鍵繭顕懸幻玄弦舷股虎孤弧枯雇誇鼓錮顧互呉娯悟碁勾孔巧甲江坑抗攻更拘肯侯恒洪荒郊貢控梗喉慌硬絞項溝綱酵稿衡購乞拷剛傲豪克酷獄駒込頃昆恨婚痕紺魂墾懇沙唆詐鎖挫采砕宰栽彩斎債催塞歳載剤削柵索酢搾錯咲刹拶撮擦桟惨傘斬暫旨伺刺祉肢施恣脂紫嗣雌摯賜諮侍慈餌璽軸叱疾執湿嫉漆芝赦斜煮遮邪蛇酌釈爵寂朱狩殊珠腫趣寿呪需儒囚舟秀臭袖羞愁酬醜蹴襲汁充柔渋銃獣叔淑粛塾俊瞬旬巡盾准殉循潤遵庶緒如叙徐升召匠床抄肖尚昇沼宵症祥称渉紹訟掌晶焦硝粧詔奨詳彰憧衝償礁鐘丈冗浄剰畳壌嬢錠譲醸拭殖飾触嘱辱尻伸芯辛侵津唇娠振浸紳診寝慎審震薪刃尽迅甚陣尋腎須吹炊帥粋衰酔遂睡穂随髄枢崇据杉裾瀬是姓征斉牲凄逝婿誓請醒斥析脊隻惜戚跡籍拙窃摂仙占扇栓旋煎羨腺詮践箋潜遷薦繊鮮禅漸膳繕狙阻租措粗疎訴塑遡礎双壮荘捜挿桑掃曹曽爽喪痩葬僧遭槽踪燥霜騒藻憎贈即促捉俗賊遜汰妥唾堕惰駄耐怠胎泰堆袋逮替滞戴滝択沢卓拓託濯諾濁但脱奪棚誰丹旦胆淡嘆端綻鍛弾壇恥致遅痴稚緻畜逐蓄秩窒嫡抽衷酎鋳駐弔挑彫眺釣貼超跳徴嘲澄聴懲勅捗沈珍朕陳鎮椎墜塚漬坪爪鶴呈廷抵邸亭貞帝訂逓偵堤艇締諦泥摘滴溺迭哲徹撤添塡殿斗吐妬途渡塗賭奴怒到逃倒凍唐桃透悼盗陶塔搭棟痘筒稲踏謄藤闘騰洞胴瞳峠匿督篤凸突屯豚頓貪鈍曇丼那謎鍋軟尼弐匂虹尿妊忍寧捻粘悩濃把覇婆罵杯排廃輩培陪媒賠伯拍泊迫剝舶薄漠縛爆箸肌鉢髪伐抜罰閥氾帆汎伴畔般販斑搬煩頒範繁藩蛮盤妃彼披卑疲被扉碑罷避尾眉微膝肘匹泌姫漂苗描猫浜賓頻敏瓶扶怖附訃赴浮符普腐敷膚賦譜侮舞封伏幅覆払沸紛雰噴墳憤丙併柄塀幣弊蔽餅壁璧癖蔑偏遍哺捕舗募慕簿芳邦奉抱泡胞俸倣峰砲崩蜂飽褒縫乏忙坊妨房肪某冒剖紡傍帽貌膨謀頰朴睦僕墨撲没勃堀奔翻凡盆麻摩磨魔昧埋膜枕又抹慢漫魅岬蜜妙眠矛霧娘冥銘滅免麺茂妄盲耗猛網黙紋冶弥厄躍闇喩愉諭癒唯幽悠湧猶裕雄誘憂融与誉妖庸揚揺溶腰瘍踊窯擁謡抑沃翼拉裸羅雷頼絡酪辣濫藍欄吏痢履璃離慄柳竜粒隆硫侶虜慮了涼猟陵僚寮療瞭糧厘倫隣瑠涙累塁励戻鈴零霊隷齢麗暦劣烈裂恋廉錬呂炉賂露弄郎浪廊楼漏籠麓賄脇惑枠湾腕 Japanese//記号// ・ー~、。〃〄々〆〇〈〉《》「」『』【】〒〓〔〕〖〗〘〙〜〝〞〟〠〡〢〣〤〥〦〧〨〩〰〳〴〵〶 Greek & Coptic//Standard// ʹ͵ͺͻͼͽ;΄΅Ά·ΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώϐϑϒϓϔϕϖϚϜϞϠϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ Cyrillic//Standard// ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюяѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹҌҍҐґҒғҖҗҘҙҚқҜҝҠҡҢңҤҥҪҫҬҭҮүҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿӀӁӂӇӈӏӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӾӿ Thai//Standard// กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮฯะัาำิีึืฺุู฿เแโใไๅๆ็่้๊๋์ํ๎๏๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙๚๛

see also How to Edit a Glyph that is not listed on iFontMaker

#FAQ#ifontmaker2#Symbols#Dingbat#Cyrillic#Greek#Coptic#thai#character set#character sets#list#language

6 notes

·

View notes

Text

あなたにだけは忘れてほしくなかった

アメリカ合衆国、ニューヨーク州、マンハッタン、ニューヨーク市警本部庁舎。

上級職員用のオフィスで資料を眺めていた安藤文彦警視正は顔をしかめた。彼は中年の日系アメリカ人である。頑なに日本名を固持しているのは血族主義の強かった祖父の影響だ。厳格な祖父は孫に米国風の名乗りを許さなかったためである。祖父の信念によって子供時代の文彦はいくばくかの苦労を強いられた。

通常、彼は『ジャック』と呼ばれているが、その由来を知る者は少ない。自らも話したがらなかった。

文彦は暴力を伴う場合の少ない知的犯罪、い���ゆるホワイトカラー犯罪を除く、重大犯罪を扱う部署を横断的に統括している。最近、彼を悩ませているのは、ある種の雑音であった。

現在は文彦が犯罪現場へ出る機会はないに等しい。彼の主たる業務は外部機関を含む各部署の調整および、統計分析を基として行う未解決事件への再検証の試みであった。文彦の懸念は発見場所も年代も異なる数件の行方不明者の奇妙な類似である。類似といっても文彦の勘働きに過ぎず、共通項目を特定できているわけではなかった。ただ彼は何か得体の知れない事柄が進行している気配のようなものを感じ取っていたのである。

そして、彼にはもうひとつ、プライベートな懸念事項があった。十六才になる姪の安藤ヒナタだ。

その日は朝から快晴、空気は乾いていた。夏も最中の日差しは肌を刺すようだが、日陰に入ると寒いほどである。自宅のダイニングルームでアイスティーを口にしながら安藤ヒナタは決心した。今日という日にすべてをやり遂げ、この世界から逃げ出す。素晴らしい考えだと思い、ヒナタは微笑んだ。

高校という場所は格差社会の縮図であり、マッチョイズムの巣窟でもある。ヒナタは入学早々、この猿山から滑り落ちた。見えない壁が張り巡らされる。彼女はクラスメイトの集う教室の中で完全に孤立した。

原因は何だっただろうか。ヒナタのスクールバッグやスニーカーは他の生徒よりも目立っていたかもしれない。アジア系の容姿は、彼らの目に異質と映ったのかも知れなかった。

夏休みの前日、ヒナタは階段の中途から突き飛ばされる。肩と背中を押され、気が付いた時には一階の踊り場に強か膝を打ちつけていた。

「大丈夫?」

声だけかけて去っていく背中を呆然と見送る。ヒナタは教室に戻り、そのまま帰宅した。

擦過傷と打撲の痕跡が残る膝と掌は、まだ痛む。だが、傷口は赤黒く乾燥して皮膚は修復を開始していた。もともと大した傷ではない。昨夜、伯父夫婦と夕食をともにした際もヒナタは伯母の得意料理であるポークチョップを食べ、三人で和やかに過ごした。

高校でのいざこざを話して何になるだろう。ヒナタは飲み終えたグラスを食洗器に放り込み、自室へ引っ込んだ。

ヒナタの母親はシングルマザーである。出産の苦難に耐え切れず、息を引き取った。子供に恵まれなかった伯父と伯母はヒナタを養子に迎え、経済的な負担をものともせず、彼女を大学に行かせるつもりでいる。それを思うと申し訳ない限りだが、これから続くであろう高校の三年間はヒナタにとって永遠に等しかった。

クローゼットから衣服を抜き出して並べる。死装束だ。慎重に選ぶ必要がある。等身大の鏡の前で次々と試着した。ワンピースの裾に払われ、細々としたものがサイドボードから床に散らばる。悪態を吐きながら拾い集めていたヒナタの手が止まった。横倒しになった木製の箱を掌で包む。母親の僅かな遺品の中からヒナタが選んだオルゴールだった。

最初から壊れていたから、金属の筒の突起が奏でていた曲は見当もつかない。ヒナタはオルゴールの底を外した。数枚の便箋と写真が納まっている。写真には白のワイシャツにスラックス姿の青年と紺色のワンピースを着た母親が映っていた。便箋の筆跡は美しい。『ブライアン・オブライエン』の署名と日付、母親の妊娠の原因が自分にあるのではないかという懸念と母親と子供に対する執着の意思が明確に示されていた。手紙にある日付と母親がヒナタを妊娠していた時期は一致している。

なぜ母は父を斥けたのだろうか。それとも、この男は父ではないのか。ヒナタは苛立ち、写真の青年を睨んだ。

中学へ進み、スマートフォンを与えられたヒナタは男の氏名を検索する。同姓同名の並ぶ中、フェイスブックに該当する人物を見つけた。彼は現在、大学の教職に就いており、専門分野は精神病理学とある。多数の論文、著作を世に送り出していた。

ヒナタは図書館の書棚から彼の書籍を片っ端から抜き出す。だが、学術書を読むには基礎教養が必要だ。思想、哲学、近代史、統計を理解するための数学を公共の知の宮殿が彼女に提供する。

ヒナタは支度を終え、バスルームの洗面台にある戸棚を開いた。医薬品のプラスチックケースが乱立している。その中から伯母の抗うつ剤の蓋を掴み、容器を傾けて錠剤を掌に滑り出させた。口へ放り込み、ペットボトルの水を飲み込む。栄養補助剤を抗うつ剤の容器に補充してから戸棚へ戻した。

今日一日、いや数時間でもいい。ヒナタは最高の自分でいたかった。

ロングアイランドの住宅地にブライアン・オブライエンの邸宅は存在していた。富裕層の住居が集中している地域の常であるが、ヒナタは脇を殊更ゆっくりと走行している警察車両をやり過ごす。監視カメラの装備された鉄柵の門の前に佇んだ。

呼び鈴を押そうかと迷っていたヒナタの耳に唸り声が響く。見れば、門を挟んで体長一メータ弱のドーベルマンと対峙していた。今にも飛び掛かってきそうな勢いである。ヒナタは思わず背後へ退いた。

「ケンダル!」

奥から出てきた男の声を聞いた途端、犬は唸るのを止める。スーツを着た男の顔はブライアン・オブライエン、その人だった。

「サインしてください!」

鞄から取り出した彼の著作を抱え、ヒナタは精一杯の声を張り上げる。

「いいけど。これ、父さんの本だよね?」

男は門を開錠し、ヒナタを邸内に招き入れた。

男はキーラン・オブライエン、ブライアンの息子だと名乗った。彼の容姿は写真の青年と似通っている。従って現在、五十がらみのブライアンであるはずがなかった。ヒナタは自らの不明を恥じる。

「すみません」

スペイン人の使用人が運んできた陶磁器のコーヒーカップを持ち上げながらヒナタはキーランに詫びた。

「これを飲んだら帰るから」

広大な居間に知らない男と二人きりで座している事実に気が滅入る。その上、父親のブライアンは留守だと言うのであるから、もうこの家に用はなかった。

「どうして?」

「だって、出かけるところだよね?」

ヒナタはキーランのスーツを訝し気に見やる。

「別にかまわない。どうせ時間通りに来たことなんかないんだ」

キーランは初対面のヒナタを無遠慮に眺めていた。苛立ち始めたヒナタもキーランを見据える。

ヒナタはおよそコンプレックスとは無縁のキーランの容姿と態度から彼のパーソナリティを分析した。まず、彼は他者に対してまったく物怖じしない。これほど自分に自信があれば、他者に無関心であるのが普通だ。にも拘らず、ヒナタに関心を寄せているのは、何故か。

ヒナタは醜い女ではないが、これと取り上げるような魅力を持っているわけでもなかった。では、彼は何を見ているのか。若くて容姿に恵まれた人間が夢中になるもの、それは自分自身だ。おそらくキーランは他者の称賛の念を反射として受け取り、自己を満足させているに違いない。

「私を見ても無駄。本質なんかないから」

瞬きしてキーランは首を傾げた。

「俺に実存主義の講義を?」

「思想はニーチェから入ってるけど、そうじゃなくて事実を言ってる。あなたみたいに自己愛の強いタイプにとって他者は鏡でしかない。覗き込んでも自分が見えるだけ。光の反射があるだけ」

キーランは吹き出す。

「自己愛? そうか。父さんのファンなのを忘れてたよ。俺を精神分析してるのか」

笑いの納まらないキーランの足元へドーベルマンが寄ってくる。

「ケンダル。彼女を覚えるんだ。もう吠えたり、唸ったりすることは許さない」

キーランの指示に従い、ケンダルはヒナタのほうへ近づいてきた。断耳されたドーベルマンの風貌は鋭い。ヒナタは大型犬を間近にして体が強張ってしまった。

「大丈夫。掌の匂いを嗅がせて。きみが苛立つとケンダルも緊張する」

深呼吸してヒナタはケンダルに手を差し出す。ケンダルは礼儀正しくヒナタの掌を嗅いでいた。落ち着いてみれば、大きいだけで犬は犬である。

ヒナタはケンダルの耳の後ろから背中をゆっくりと撫でた。やはりケンダルはおとなしくしている。門前で威嚇していた犬とは思えないほど従順だ。

「これは?」

いつの間にか傍に立っていたキーランがヒナタの手を取る。擦過傷と打撲で変色した掌を見ていた。

「別に」

「こっちは? 誰にやられた?」

キーランは、手を引っ込めたヒナタのワンピースの裾を摘まんで持ち上げる。まるでテーブルクロスでもめくる仕草だ。ヒナタの膝を彩っている緑色の痣と赤黒く凝固した血液の層が露わになる。ヒナタは青褪めた。他人の家の居間に男と二人きりでいるという恐怖に舌が凍りつく。

「もしきみが『仕返ししろ』と命じてくれたら俺は、どんな人間でも這いつくばらせる。生まれてきたことを後悔させる」

キーランの顔に浮かんでいたのは怒りだった。琥珀色の瞳の縁が金色に輝いている。落日の太陽のようだ。息を吸い込む余裕を得たヒナタは掠れた声で言葉を返す。

「『悪事を行われた者は悪事で復讐する』わけ?」

「オーデン? 詩を読むの?」

依然として表情は硬かったが、キーランの顔から怒りは消えていた。

「うん。伯父さんが誕生日にくれた」

キーランはヒナタのすぐ隣に腰を下ろす。しかし、ヒナタは咎めなかった。

「復讐っていけないことだよ。伯父さんは普通の人がそんなことをしなくていいように法律や警察があるんだって言ってた」

W・H・オーデンの『一九三九年九月一日』はナチスドイツによるポーランド侵攻を告発した詩である。他国の争乱と無関心を決め込む周囲の人々に対する憤りをうたったものであり、彼の詩は言葉によるゲルニカだ。

「だが、オーデンは、こうも言ってる。『我々は愛し合うか死ぬかだ』」

呼び出し音が響き、キーランは懐からスマートフォンを取り出す。

「違う。まだ家だけど」

電話の相手に生返事していた。

「それより、余分に席を取れない? 紹介したい人がいるから」

ヒナタはキーランを窺う。

「うん、お願い」

通話を切ったキーランはヒナタに笑いかけた。

「出よう。父さんが待ってる」

戸惑っているヒナタの肩を抱いて立たせる。振り払おうとした時には既にキーランの手は離れていた。

キーラン・オブライエンには様々な特質がある。体格に恵まれた容姿、優れた知性、外科医としての将来を嘱望されていること等々、枚挙に暇がなかった。だが、それらは些末に過ぎない。キーランを形作っている最も重要な性質は彼の殺人衝動だ。

この傾向は幼い頃からキーランの行動に顕著に表れている。小動物の殺害と解剖に始まり、次第に大型動物の狩猟に手を染めるが、それでは彼の欲求は収まらなかった。

対象が人間でなければならなかったからだ。

キーランの傾向にいち早く気付いていたブライアン・オブライエンは彼を教唆した。具体的には犯行対象を『悪』に限定したのである。ブライアンは『善を為せ』とキーランに囁いた。彼の衝動を沈め、社会から悪を排除する。福祉の一環であると説いたのだ。これに従い、彼は日々、使命を果たしてる。人体の生体解剖によって嗜好を満たし、善を為していた。

「どこに行くの?」

ヒナタの質問には答えず、キーランはタクシーの運転手にホテルの名前を告げる。

「行けないよ!」

「どうして?」

ヒナタはお気に入りではあるが、量販店のワンピースを指差した。

「よく似合ってる。綺麗だよ」

高価なスーツにネクタイ、カフスまでつけた優男に言われたくない。話しても無駄だと悟り、ヒナタはキーランを睨むに留めた。考えてみれば、ブライアン・オブライエンへの面会こそ重要課題である。一流ホテルの従業員の悪癖であるところの客を値踏みする流儀について今は不問に付そうと決めた。

「本当にお父さんに似てるよね?」

「俺? でも、血は繋がってない。養子だよ」

キーランの答えにヒナタは目を丸くする。

「嘘だ。そっくりじゃない」

「DNAは違う」

「そんなのネットになかったけど」

ヒナタはスマートフォンを鞄から取り出した。

「公表はしてない」

「じゃあ、なんで話したの?」

「きみと仲良くなりたいから」

開いた口が塞がらない。

「冗談?」

「信じないのか。参ったな。それなら、向こうで父さんに確かめればいい」

キーランはシートに背中を預け、目を閉じた。

「少し眠る。着いたら教えて」

本当に寝息を立てている。ヒナタはスマートフォンに目を落とした。

ヒナタは肩に触れられて目を覚ました。

「着いたよ」

ヒナタの背中に手を当てキーランは彼女を車から連れ出した。フロントを抜け、エレベーターへ乗り込む。レストランに入っても警備が追いかけてこないところを見ると売春婦だとは思われていないようだ。ヒナタは脳内のホテル番付に星をつける。

「女性とは思わなかった。これは、うれしい驚きだ」

テラスを占有していたブライアン・オブライエンは立ち上がってヒナタを迎えた。写真では茶色だった髪は退色し、白髪混じりである。オールバックに整えているだけで染色はしていなかった。三つ揃いのスーツにネクタイ、機械式の腕時計には一財産が注ぎ込まれているだろう。デスクワークが主体にしては硬そうな指に結婚指輪が光っていたが、彼の持ち物とは思えないほど粗雑な造りだ。アッパークラスの体現のような男が配偶者となる相手に贈る品として相応しくない。

「はじめまして」

自分の声に安堵しながらヒナタは席に着いた。

「彼女は父さんのファンなんだ」

ヒナタは慌てて鞄から本を取り出す。

「サインしてください」

本を受け取ったブライアンは微笑んだ。

「喜んで。では、お名前を伺えるかな?」

「安藤ヒナタです」

老眼鏡を懐から抜いたブライアンはヒナタに顔を向ける。

「スペルは?」

答える間もブライアンはヒナタに目を据えたままだ。灰青色の瞳は、それが当然だとでも言うように遠慮がない。血の繋がりがどうであれ、ブライアンとキーランはそっくりだとヒナタは思った。

ようやく本に目を落とし、ブライアンは結婚指輪の嵌った左手で万年筆を滑らせる。

「これでいいかな?」

続いてブライアンは『ヒナタ』と口にした。ヒナタは父親の声が自分の名前を呼んだのだと思う。その事実に打ちのめされた。涙があふれ出し、どうすることもできない。声を上げて泣き出した。だが、それだけではヒナタの気は済まない。二人の前に日頃の鬱憤を洗いざらい吐き出していた。

「かわいそうに。こんなに若い女性が涙を流すほど人生は過酷なのか」

ブライアンは嘆く。驚いたウェイターが近付いてくるのをキーランが手を振って追い払った。ブライアンは席を立ち、ヒナタの背中をさする。イニシャルの縫い取られたリネンのハンカチを差し出した。

「トイレ」

宣言してヒナタはテラスを出ていく。

「おそらくだが、向精神薬の副作用だな」

父親の言葉にキーランは頷いた。

「彼女。大丈夫?」

「服用量による。まあ、あれだけ泣いてトイレだ。ほとんどが体外に排出されているだろう」

「でも、攻撃的で独善的なのは薬のせいじゃない」

ブライアンはテーブルに落ちていたヒナタの髪を払い除ける。

「もちろんだ。彼女の気質だよ。しかし、同じ学校の生徒が気の毒になる。家畜の群れに肉食獣が紛れ込んでみろ。彼らが騒ぐのは当然だ」

呆れた仕草でブライアンは頭を振った。

「ルアンとファンバーを呼びなさい。牧羊犬が必要だ。家畜を黙らせる。だが、友情は必要ない。ヒナタの孤立は、このままでいい。彼女と親しくなりたい」

「わかった。俺は?」

「おまえの出番は、まだだ。キーラン���

キーランは暮れ始めている空に目をやる。

「ここ。誰の紹介?」

「アルバート・ソッチ。デザートが絶品だと言ってた。最近、パテシエが変わったらしい」

「警察委員の? 食事は?」

ブライアンも時計のクリスタルガラスを覗いた。

「何も言ってなかったな」

戻ってきたヒナタの姿を見つけたキーランはウェイターに向かい指示を出す。

「じゃあ、試す必要はないね。デザートだけでいい」

ブライアンは頷いた。

「ハンカチは洗って返すから」

ヒナタとキーランは庁舎の並ぶ官庁街を歩いていた。

「捨てれば? 父さんは気にしない」

面喰ったヒナタはキーランを窺う。ヒナタは自分の失態について思うところがないわけではなかった。ブライアンとキーランに愛想をつかされても文句は言えない。二人の前で吐瀉したも同じだからだ。言い訳はできない。だが、ヒナタは、まだ目的を果たしていないのだ。

ブライアン・オブライエンの実子だと確認できない状態では自死できない。

「それより、これ」

キーランはヒナタの手を取り、掌に鍵を載せた。

「何?」

「家の鍵。父さんも俺もきみのことを家族だと思ってる。いつでも遊びに来ていいよ」

瞬きしているヒナタにキーランは言葉を続ける。

「休暇の間は俺がいるから。もし俺も父さんもいなかったとしてもケンダルが 相手をしてくれる」

「本当? 散歩させてもいい? でも、ケンダルは素気なかったな。私のこと好きじゃないかも」

「俺がいたから遠慮してたんだ。二人きりの時は、もっと親密だ」

ヒナタは吹き出した。

「犬なのに二人?」

「ケンダルも家族だ。俺にとっては」

相変わらずキーランはヒナタを見ている。ヒナタは眉を吊り上げた。

「言ったよね? 何もないって」

「違う。俺はきみを見てる。ヒナタ」

街灯の光がキーランの瞳に映っている。

「だったら、私の味方をしてくれる? さっき家族って言ってたよね?」

「言った」

「でも、あなたはブライアンに逆らえるの? 兄さん」

キーランは驚いた顔になった。

「きみは、まるでガラガラヘビだ」

さきほどの鍵をヒナタはキーランの目の前で振る。

「私が持ってていいの? エデンの園に忍び込もうとしている蛇かもしれない」

「かまわない。だけど、あそこに知恵の実があるかな? もしあるとしたら、きみと食べたい」

「蛇とイブ。一人二役だね」

ヒナタは入り口がゲートになったアパートを指差した。

「ここが私の家。さよならのキスをすべきかな?」

「ヒナタのしたいことを」

二人は互いの体に手を回す。キスを交わした。

官庁街の市警本部庁舎では安藤文彦が部下から報告を受けていた。

「ブライアン・オブライエン?」

クリスティナ・ヨンぺルト・黒田は文彦が警部補として現場指揮を行っていた時分からの部下である。移民だったスペイン人の父親と日系アメリカ人の母親という出自を持っていた。

「警察委員のアルバート・ソッチの推薦だから本部長も乗り気みたい」

文彦はクリスティナの持ってきた資料に目をやる。

「警察委員の肝入りなら従う他ないな」

ブライアン・オブライエン教授の専門は精神病理学であるが、応用心理学、主に犯罪心理学に造詣が深く、いくつかの論文は文彦も読んだ覚えがあった。

「どうせ書類にサインさせるだけだし誰でもかまわない?」

「そういう認識は表に出すな。象牙の塔の住人だ。無暗に彼のプライドを刺激しないでくれ」

クリスティナは肩をすくめる。

「新任されたばかりで本部長は大張り切り。大丈夫。失礼なのは私だけ。他の部下はアッパークラスのハウスワイフよりも上品だから。どんな男でも、その気にさせる」

「クリスティナ」

軽口を咎めた文彦にクリスティナは吹き出した。

「その筆頭があなた、警視正ですよ、ジャック。マナースクールを出たてのお嬢さんみたい。財政の健全化をアピールするために部署の切り捨てを行うのが普通なのに新しくチームを立ち上げさせた。本部長をどうやって口説き落としたの?」

「きみは信じないだろうが、向こうから話があった。私も驚いている。本部長は現場の改革に熱意を持って取り組んでいるんだろう」

「熱意のお陰で予算が下りた。有効活用しないと」

文彦は顔を引き締めた。

「浮かれている場合じゃないぞ。これから、きみには負担をかけることになる。私は現場では、ほとんど動けない。走れないし、射撃も覚束ない」

右足の膝を文彦が叩く。あれ以来、まともに動かない足だ。

「射撃のスコアは基準をクリアしていたようだけど?」

「訓練場と現場は違う。即応できない」

あの時、夜の森の闇の中、懐中電灯の光だけが行く手を照らしていた。何かにぶつかり、懐中電灯を落とした瞬間、右手の動脈を切り裂かれる。痛みに耐え切れず、銃が手から滑り落ちた。正確で緻密なナイフ��軌跡、相手はおそらく暗視ゴーグルを使用していたのだろう。流れる血を止めようと文彦は左手で手首を圧迫した。馬乗りになってきた相手のナイフが腹に差し込まれる感触と、その後に襲ってきた苦痛を表す言葉を文彦は知らない。相手はナイフを刺したまま刃の方向を変え、文彦の腹を横に薙いだ。

当時、『切り裂き魔』と呼ばれていた殺人者は、わざわざ文彦を国道まで引きずる。彼の頬を叩いて正気づかせた後、スマートフォンを顔の脇に据えた。画面にメッセージがタイピングされている。

「きみは悪党ではない。間違えた」

俯せに倒れている文彦の頭を右手で押さえつけ、男はスマートフォンを懐に納める。その時、一瞬だけ男の指に光が見えたが、結婚指輪だとわかったのは、ずいぶん経ってからである。道路に文彦を放置して男は姿を消した。

どうして、あの場所は、あんなに暗かったのだろうか。

文彦は事ある毎に思い返した。彼の足に不具合が生じたのは、ひとえに己の過信の結果に他ならない。ジャックと文彦を最初に名付けた妻の気持ちを彼は無にした。世界で最も有名な殺人者の名で夫を呼ぶことで凶悪犯を追跡する文彦に自戒するよう警告したのである。

姪のヒナタに贈った詩集は自分自身への諌言でもあると文彦は思った。法の正義を掲げ、司法を体現してきた彼が復讐に手を染めることは許されない。犯罪者は正式な手続きを以って裁きの場に引きずり出されるべきだ。

「ジャック。あなたは事件を俯瞰して分析していればいい。身長六フィートの制服警官を顎で使う仕事は私がやる。ただひとつだけ言わせて。本部長にはフェンタニルの使用を黙っていたほうがいいと思う。たぶん良い顔はしない」

フェンタニルは、文彦が痛み止めに使用している薬用モルヒネである。

「お帰りなさい、ジャック」

クリスティナが背筋を正して敬礼する。文彦は答礼を返した。

INDEX PREV NEXT

1 note

·

View note

Text

煌々と、透明

気づけば、道のガム跡を見つめながら歩いていることがある。

駅前や公園側の通りには特に多い、大小さまざまな、黒い点々模様。上京してすぐは、この黒い点が一体なんなのか、わからなかった。舗道に敷き詰められたブロックタイルの模様な どではないことはわかっていたが、その正体を知らなかった。猫の足跡のようにどこにでも点々と落ちているそれらが、吐き捨てられたガムが踏みつぶされて、固まり、取れなくなって しまったものだと知った時は、妙な気分になった。遙の知らない、いつかの誰かがここを歩いた跡だ。それも無数の。恐竜の足跡と同じ、「何者かが生きていた証し」だ。もちろん、き れいなものでも、珍しく貴重な物でもない。清掃するか、新しく舗装されない限りは、その黒い模様はそこにあり続ける。テナントビルに入った飲食店は目まぐるしく変わっていくのに 、路上のガム跡はしぶとく残るのだ。

赤信号で歩みを止めた。遙の少し前を歩いていた凛のスニーカーの底が、黒い点の端を踏みつけている。ごつごつとして重く、赤い凛のハイカットスニーカー。気に入って履き続けて いるので、ソウルは擦り減っていくばかりだ。擦り減ってどこかへ溶けていく凛のスニーカーのラバーソウルと、消えない黒いガム跡を、なぜだがじっと見つめてしまった。そこで、駅 を出てからほとんど、俯いたまま歩いていたことに気づいた。

凛には、「どこに行きたい?何したい?」と、空港で顔をあわせたそばからたずねておいた。その答えは、まる一日経って返って来た。今朝、凛はコーヒーメーカーから立ち上る湯気 に、ふかふかと煽られながら、「ぶらぶらしたい」と言った。「ちょっと買い物もしたいし」と付け加え、ガラスのサーバーを傾けてコーヒーを注いだ。アルミ製の、登山で使うような カップ、二つ分に。

なので、昼を過ぎて、いわゆる「若者のまち」に繰り出した。

その街は、上京してすぐに、真琴とスーツを仕立てたり、安くて着まわせる服を仕入れたりするために訪れた町だ。求めるものが無ければ、特に足を向けることは無い場所だった。そ もそも、「お出かけ」なんて、何か目的が無ければしないものだけれども。故郷には確かにあった、目的が無くても足を向けるような場所が、こちらには少ない気がする。海とか、神社 とか、展望台とか。無目的の人間を無条件に無関心に受け入れてくれる場所だ。そういう場所が、東京にもまったくないわけではないのだ。アパートの近くの公園とか、川沿いの桜の並 木道とか。少ないけれどもある、ということは、ここに確かに自分の暮らしがあるということだ。上京して間もなく一年が経つ。自分の足元から、細くて小さな根が生えていたりするの かな、と思う。

大きな交差点の赤信号は、待ち時間が長い。車はまるで連結した車両みたいに、絶え間なく行き交う。小春日和のあたたかい日だった。凛は、遙が貸した裏起毛のパーカーを着ている 。真夏のシドニーからは、厚手のコートを一着持ち帰るので精いっぱいだったらしい。けれども、お馴染みの黒いロングコートで出かけるには、今日はあたたかすぎた。凛が「日本は冬 もあったかすぎて、大丈夫なのか」という心配をしてしまうくらい、今年の冬はあたたかい日が続く。

「いや、天気よすぎだろ」

凛が空を見上げて、眠いみたいに言う。

ぎざぎざのビルの山脈の間に、水色のリボンがたなびくような空が覗いている。

ふー、と長く息を吐いていると、あわい水色の空に、カッターで切れ目を入れるように、大声がこだました。誰かが、拡声器を使って、金切り声で叫んでいる。近くの公園でデモが行 われているのだ。デモの声を聞くのも、その集団を目にするのも、こちらでは珍しいことではない。プラカードを掲げたパレードとすれ違ったこともある。けれど、以前耳にしたものよ りも、随分と過激だ。悪口雑言で、何ごとかを罵倒している。拡声器の音が割れていて、ところどころしか聞き取れないが、「しね」とか「出ていけ」とか、声に乗った重たい憎しみの 感情が、つぶてのように降った。その声に否応なく耳を叩かれているはずの信号待ちの人々は、何の温度もない顔をしているように見えた。

遙は、半歩前に立った凛を、掠めるように見た。凛は、スマートフォンで目的地を検索する手を止めて、声のする方に目をやっている。凛には、あの声が、どんな風に聞こえているの だろう。凛の耳を塞いで、謝りたいような気分になった。デモの声は、遙の声ではない。でも、街の声だ。何かを主張し、誰かを罵り、道行く人々にお前はどう考えるのだ、と答えを迫 るような声。あらゆる問題に対して、当事者でいなければならない、と突き付けるような声。それらが、遙の体の中にじりじりと侵入してくるように思えて仕方がない。青信号になって 歩き出しても、ガム跡の黒い点のように、声は遙の中にこびりついて離れない。

横断歩道を半分ほど過ぎてから、凛がちらりとこちらを向いた。

「疲れたか?」

え、と短い声が漏れた。「疲れたか」が、別のことを指しているように聞こえて困惑した。凛は歩みを止めないまま、言った。

「昼は軽く済ませたもんな。どこかで休憩するか?」

「いや、大丈夫だ」

「そ?」

じゃあ、もうちょっとで着くから、付き合ってくれな、と凛は軽い足取りで歩いて行く。東京の人ごみには遙の方が慣れているはずなのに、凛はヨットの帆先みたいに、無数の人々の 群れの中を軽やかに進む。

疲れてなどいない。と、思う。

一年近く暮らして、こちらにも、親しい友人や、馴染みの場所が増えた。もう知らない土地ではない。どこからどんな風に日が上るのか、日暮れ時の景色はどんな色か。日々刻まれて いく街の記憶がある。でも、今、凛に「疲れたか」と問われて、無性に、帰りたくなった。どこに。アパートに。ふるさとに。プールに。どこが、自分の帰るべき場所なのだろう。どこ へ、とも知れないが、帰りたい。透明になれる場所に。この土地でずっと暮らすうちに、いつか、透明になる方法を忘れてしまいそうだ。

こっちこっち、と凛の的確なナビゲーションで辿り着いた先は、大きなCDショップだった。いや、ショップと呼ぶに納まらないほどの規模だ。入り口に、「NO MUSIC NO LIFE」とで かでかと掲げられた九階建てのビルを、思わず見上げてしまった。

「改装されたって聞いて、来てみたかったんだよな」

凛は相変わらず迷いのない足取りで、自動ドアをくぐっていく。慌てて追いかけ、凛のうしろにくっつくようにして、エスカレーターに乗った。

店内のすべての壁を埋めることに使命でもあるのか、ポスターやポップが賑やかで、目が飽きるということがなかった。また、ひっきりなしのレコメンド放送が耳を埋めた。目と耳か らの情報の洪水の中で、遙は凛の色とか形とか匂いを手がかりに、必死に立っているような気分になった。

四階に上がる頃になってようやく体が馴染んできて、フロアガイドに目をやる余裕が出来た。CDなどの音楽ソフト全般はもちろんだが、映画ソフトやAV機器も置いてあり、カフェ や本屋も併設してある総合施設らしい。

「何階に用があるんだ?」

エスカレーターを下りて、また登りの方へベルトコンベアのように体を運びながらたずねる。凛は肩越しにこちらを振り返って言った。

「順番に上から見て行きてえんだけど」

順番に、上から、というと、九つのフロア全てということだ。地元のCDショップに二人で行ったことがないわけではないが、ワンフロアのこじんまりとした店舗だった。この音と光 に溢れたタワーを、一階ずつ攻めていくのかと思うと、う、と息が詰まった。すると凛は、苦笑いした。

「わーかったよ。特に行きてえのは八階かな」

ぐいぐいとエスカレーターに運ばれながら、フロアガイドを確認する。八階は、主に洋楽の音楽ソフトを置いているフロアらしい。

ビルをジグザグに縫うように上へ上へと運ばれて、ようやく目的の階に到着した。エレベーターでもよかった気がするのだが、凛はあえてエスカレーターを選んだようだった。移動し ている間ずっと、彼は店内の様子をおもしろそうに眺めていた。縁日の屋台を見て回るみたいに。

「ここまで連れて来ておいてなんだけど、ハルは、カフェか本屋で時間潰すか?」

8F、と書かれたフロアマットを踏んで、凛が言う。ふるふる、と首を振って意思を伝える。たまにしか会えないのに、別々で過ごすのは、選択肢になかった。それに、ぶらぶらする のに付き合うのは、苦手ではない。真琴や旭の買い物に付き合うこともよくある。

「ハルには、退屈かも」

それまでまったくそんな素振りなど無かったのに、急に心配になってきたらしく、凛はやや重い足取りと、小股で移動した。陳列棚の間を進みながら、

「べつに、いい」

と返した。それでも凛は、申し訳なさそうに言う。

「わざわざショップに行かなくてもさ、いまどき、配信でも手に入るのが多いんだけど、…マイナーなやつとか、配信の方が早かったりするし。でも、なんか、ジャケットを手に取って 選びたいっつうか」

「わかる」

「ほんとかよ」

凛は思いきり疑っている。遙が音楽に興味の薄いことを知っているからだ。

「魚は、実際に捌いているところや、目を見て鮮度を確かめたい。それと同じだ���

「そうじゃねえ、とも言い切れねえ…絶妙な例えを持ってくんな」

「とにかく、俺も適当に楽しむから、気にするな」

もっと理由を説明したほうが親切丁寧なのかもしれないけれど、自分でも、なんとも説明のしようがなかった。

凛は地図アプリを見ていた時と同じように、天井に下がる案内札を見ながら迷いなく進んだ。時々、黄色いエプロンの店員に「いらっしゃいませー」と笑顔を送られながら、八階フロ アの隅にある、一区画に辿り着いた。

「改装されて、ちょっと数は減ってるけど、ここ、インディーズの品ぞろえがいいんだよな。視聴もできるし」

そう言って、凛は、宝物でも探すように頬を煌めかせて陳列棚を眺めはじめた。遙も四角いケースにパッキングされたCDの群れを眺めてみたけれど、ピンとくるものはなかった。色 とりどりのCDのパッケージより、凛を眺めている方がおもしろかった。先ほど、べつに、いい、と返したとき、このことを伝えた方がよかったのだろうか。凛の指先が、つい、とケー スの背表紙を引き出す。ケースは、表、裏に返されて、また列の中に戻される。発掘調査員みたいなその様を見ているのが、おもしろいし飽きないのだ。そう言ってみたところで、果た して理解されるだろうか。言ってもいいことなのだろうか。

試聴したい、というので、壁づたいにひっそりと設置された試聴コーナーに移動した。「掘り出しもの!」「密かに沸騰中」など、手書きのポップが躍る試聴カウンターの前に立ち、 凛はヘッドホンを手に取った。再生ボタンを押された試聴プレイヤーの中では、青い円盤がきゅるきゅると回転している。凛はCDジャケットを眺めながら、何がしかの音楽を楽しんで いる。並びには、同じように試聴する客の姿がぽつぽつとあった。ポップやジャケットをくまなく眺めた。遙も適当なヘッドホンを手に取って、耳を塞いだ。再生ボタンを押すと、しゃ がれた女性の歌声が、破天荒ででたらめなピアノの音に乗って聞こえて来た。もちろん、遙の知らない歌姫だ。隣の凛が、ヘッドホンを着けた遙をおもしろそうに見ていた。

曲を聴くというより、ヘッドホンを装着しているだけの時間を過ごしていると、ふと、先ほどの、デモの声が蘇った。どれだけ耳元で音楽が鳴っても、店内が賑やかな音で溢れていて も、街の空に亀裂を入れるような、女の叫び声を剥し去ることができない。「しね」「出ていけ」「ほろびろ」「消えうせろ」ヘッドホンをしているからか、尚更、遙の体の中のあちこ ちで跳ね返り、耳から出て行くことを許されず、モンスターみたいに暴れた。こうして暴れはじめると、遙にはなす術がない。時に任せて、薄くなって、やがて忘れてくれるのを待つし かない。

不意に、隣の凛が「あ、これ」と呟きに近い声を出した。つん、と肩を突かれて顔を向けると、凛が遙のヘッドホンを外した。そして、自分と同じプレイヤーのフックに掛けられてい たヘッドホンをぱかりと開いて、遙の耳に当てた。突然、世界が静寂に包まれた。いや、正確には、ちゃんと音楽が鳴っている。ピアノとかギターとか。たぶん、笛も?なんというジャ ンルの音楽なのか、見当もつかないが。

「これさ、」

と、凛が説明を始める。しかし、ヘッドホンをしているし、音も鳴り続けているので、うまく聞き取れない。戸惑っていると、凛が身を寄せて、右耳のヘッドホンと、遙の左耳のヘッ ドホンをこつんと触れあわせた。そして、CDジャケットの裏の、曲目リストを指で差した。数cmのところで、凛の赤い唇が動く。

「このバンドの作曲担当がさ、自然の音を録音して、サンプリングして、曲の中にミックスするのが好きなんだ」

ここまではわかった?という風に、かすかに首を傾げて確かめて来るので、こくこくと頷いた。

「それでさ、今、聞いてるのは、海の波音とか、ダイビング中の海の中の音とか、イルカの鳴き声がサンプリングされてるんだってさ。ハルなら、なんか、聴き取れそうだなって、思っ てたんだ」

凛はおもしろそうに笑って、こちらを見ている。曲も聴かないといけないし、凛の説明も聴かないといけないし、イルカや波音も聴き取らなければならないので、忙しい。それに、何 より、突然に、近いし。パーカーの布越しに、凛の体温がじわりと伝わってくる。それくらい、凛が、近い。セックスだってなんだってしているのに、こういう時、どうしようもなくな ってしまう。心音が跳ねまわって、皮膚の下で反響している。

「どう?イルカ、いた?」

「ぜんぜん、わからない」

残念だが、わかるはずがない。正直に、首を振る。それでも、凛は楽しそうだ。「だよな」と、くすぐられたみたいに、笑っている。音楽の中に溶け込んでしまった動物の声を探すな んて、無茶な話だ。でも、二人で並んで同じ音楽を聴くのは、楽しいことなのかもしれなかった。ようやく動悸を落ち着かせて、他の客に怪しまれない程度に、体の片側をくっつけて、 どこかの国の、どこかの誰かが作った音楽に耳を澄ませる。ヘイトに満ちたデモの声を聴くよりも、凛と一緒にイルカの鳴き声を探す方がよっぽどいい。

ふと、こんな風に、高校生の時も、身を寄せ合って音楽を聴いたことがあるのを思い出した。駅前の、つぶれそうでつぶれない、小さなCDショップで。やっぱりその時も、凛は遙の 知らない音楽を楽しそうに聴いていたし、遙はその横顔を見つめていたのだ。凛はもしかして、泳いでいる時も、歌っているのだろうか。あとで聴いてみようか。そんなことを、思って いたのだ。凛の記憶は、きっとどこを取り出しても、息をしているみたいに鮮やかだ。

凛はその後も、いくつか試聴し、いくつかのCDアルバムを手に取ってうんうんと悩み、二枚のアルバムを選び抜いた。凛がレジに並んでいる間、離れたところで待っていると、手招 きされた。「二枚も買ってもいいと思う?」と不安そうにたずねてくる凛は新鮮で、どこかに再生ボタンがあれば、何回も押すのに、と思った。

アルバム二枚の出費は、親に仕送りをしてもらい、ろくにアルバイトもできない身分としては、確かに思い切ったものかもしれない。支払いを済ませた後も悩ましげな凛と一緒に、九 階のカフェテラスへ上がった。屋上にあるカフェはオープンテラスで、空がぐんと近かった。暑い季節になれば、ビアガーデンとして人の集まる場所らしい。レジ横のポスターには「B BQ予約開始」の文字がでかでかとあって、一気に季節感が狂いそうになる。

「江がおいしいって騒いでたな」と、凛は試しにタピオカミルクティーとやらを注文した。手渡された透明なカップの中を、茶色の半透明の球体が、ふよふよと泳いでいる。

「ナントカって魚の卵みたいだ、とか、言うなよ」

先に言われてしまって、黙るしかない。遙はブレンドにした。カップを手にして、テラスの端っこの席に座った。

凛はやたらと太いストローを咥えつつ、さっそく、包みを開けて、歌詞カードを眺めている。出費に関しては、もう開き直ったらしい。

「それ、うまいか?」

「んー、何とも言えねえ。甘すぎないのは、いいかもな」

唇からストローを外して、「飲んでみるか?」と、カップをこちらに向けて来る。顔だけ寄せてストローを唇で食む。なかなかうまく吸えなかったが、微かな甘みのある液体と一緒に 、ぽこぽことタピオカの粒が口に飛び込んで来る。こういうのを、楽しむ飲み物なのかな、と思った。

「魚の味はしないな」

「当たり前だろ」

凛は呆れたように笑って、またストローを口にしようとして、はた、と止まった。ほわ、とその耳の先が赤くなる。無意識のうちに、間接なんとやらをしてしまったことに、お互いに 気づいた。真っ昼間のオープンカフェは、老若男女問わず、客で溢れている。けれど、誰も、こちらを見てなどいない。しかし凛は気になるのか、カップをテーブルに置いてしまった。

「このくらい、友だち同士でもあることだろ」

「そーだけどよ!ダチなら気にしねえよ。…でも、俺とお前は、ダチ同士じゃねえだろ」

まだ赤い耳を隠すみたいに、凛はパーカーのフードを被ってしまった。どうやら、見られているかもと意識したからではなく、単に間接なんとやらが恥ずかしくなってしまったらしい 。セックスでも何でもしているのに、お互いに、些細なことに照れてしまうのは、何なのだろう。

「この後、どうする?」

フード男にたずねる。凛はCDジャケットを見ている振りなのか、ケースで顔を隠しながら、

「ぶらぶらする」

と応えた。

「他に、行きたいところは?」

「特に、ねえけど。ぶらぶらしたい」

「いいけど」

それで、凛は楽しいのだろうか。

「ハルと、ぶらぶらしたかったから。東京でも」

フードとCDケースの間から、凛の目が覗いている。

「今日、デートっぽいだろ」

「うん、まあ…」

「デートっぽく、したかったの、俺は!」

やっぱり小声だが、凛は、自己主張は忘れない。思わず、笑ってしまった。ぶらぶらと歩いたり、CDを選んだり、同じ曲を聴いたり。自分だって、そういう何でもないことがしたか ったのは確かだ。

「ぽく、じゃなくて、しっかりデートだ。…すごく、楽しい」

凛の意見を肯定したかっただけで、言うつもりはなかったのに、最後に楽しい、と言ってしまって、自分に驚く。遙はストローをくるくると回して、タピオカのつるつるした球体をカ ップの中で躍らせた。

「結局、どんなCDを買ったんだ?」

「おー、これ?」

凛は歌詞の書かれたブックレットを遙に渡し、お守りにみたいに小さなプレイヤーをポケットから取り出した。

「スウェーデンのロックバンドなんだけど。いくつか、配信で入れたやつもあんの」

言いながら、イヤホンの片方を遙に差し出す。ころりとしたそれを受け取って、左耳に差す。凛が再生ボタンを押す。先ほど試聴したものより、少しだけかさついた音源が流れ出す。 凛が、曲のタイトルを口にして、バンドの説明をしてくれる。けれど、やはり、申し訳ないが、音楽よりも、凛の声が聴きたいだけだった。

相変わらず、デモは続いているようだった。太鼓の音と拡声器の声が不調和に入り混じってビルの壁を叩いている。おそらく、路上をパレードしているのだ。けれどその声は、遠い。 色とりどりの音と光の詰まったタワーの最上階までは、届かない。

あの叫びに耳を塞ぎ、やり過ごすことがいいことなのか、遙にはわからない。わからないけれど、今は、フードに隠れた恋人の声に、彼と半分こしているイヤホンから流れる音楽に、 耳を澄ませるので精いっぱいだ。

CDのディスク面が、力強く光を跳ね返す。

「いや、やっぱ、天気よすぎだろ」

凛が、歌うみたいに言う。ごちゃつく街の、少しだけ空に近い場所で、透明に、体が清んでいく。

end

公式ブックの、あるコメントを読んで。遙も東京暮らしに疲れることもあるのかなと思ったので。

8 notes

·

View notes

Photo

空間ではなく“空気感”をカタチにしたい。設計・デザイン/鈴木一史

店舗の設計・デザインを生業とする鈴木一史さん。松陰神社ブームの火付け役と言われ、粋なカフェや本屋を次々と生み出している。ONIBUS COFFEEとも交流が深く、系列店のABOUT LIFE COFFEE BREWERS(2014)とONIBUS COFFEE中目黒店(2016)を設計、そして今春オープン予定のONIBUS COFFEE八雲店も鈴木さんが手がける新たな店舗となる。

途中経過の新店舗内にて。真剣な眼差しで建具の細部を見つめる鈴木さん。

もともと母が絵描き、父が建築業という環境で育ったという鈴木さん。ものづくりが身近にあったことで、設計の道に進むことは特別なことだとは思ってなかったそうだ。

「学生時代に建築を学んで、社会人になってからは設計事務所、現場の施行を経て30歳のときに独立を決めました。会社は10期目の節目の年。独立した当初はどうやって仕事を取るのかもわからない状態で、人見知りだから飛び込み営業とかそういう選択肢はないし、人脈もない。毎朝起きて暇でした。(笑)」

道玄坂にあるALCBは渋谷のストリートに馴染んだデザインで、ツーリストにも人気。

そうした状況を経て、独立した約3年後にONIBUS COFFEE代表・坂尾篤史さんと出会い、渋谷に出す店舗の設計を担うことに。それが「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」だ。

「コーヒースタン���を設計するのは初めてのことで、どう��う機材が必要かも知りません。ギャラリー併設でスペースが限られていたので機材や建具をパズルのようにはめ込んでいきました。難しい面もありましたが渋谷らしいシンプルないい店舗ができたと思います」

センスの違いをインプットした現場

「僕にはセンスがない」と意外な言葉を口にする鈴木さんだが、頭の中にはこれまで培ってきた素材の知識、現場での経験、さまざまなアプローチの方法など膨大なストックがある。

「僕はあまり他人のことを気にしないし影響を受けないです。それでも建設現場にいた頃、多くの設計案件を形にしたことは貴重な経験になりました。デザイナーごとに、会社ごとにセンスが違います。そのセンスの違いを、単にマネするのではなくて情報としてインプットしたことで、後々自分の設計に生かせるようになりました」

また使用する素材にこだわり、あえて古く節のある木材なども使うという。通常は敬遠される素材にも積極的にチャレンジする理由を伺った。

「例えば、100本の木があったら100通りの木目がある。石も同様、多彩なテクスチャがある。その素材が自分の思い描くものと違っても、それがかえって面白いと思っていて。自分でコントロールできない素材にこそ興味が湧きます。リスクもあるけれど、結局はその素材を自分が生かせるかどうか。自分で狙ったことができない素材が好きなんです。僕は新建材と言われるような便利で仕上げが楽な材料はあまり使わないようにしています。いつまでも経年変化をしない素材って気持ち悪いでしょう? それよりも、材木屋さんで売れずに眠っているような節だらけの古材などに興味がある。普通は、現場と設計は担当者が違うからクレームが出ないように節のある材料は省かれるんだけど、僕は現場と設計どちらもやっているからそういったことがない。お客さんが納得してくれたうえで“個性ある”材料を使うようにしています」

ーー今回の新店舗の内装の特徴を教えてください。

「メインのロースターはインダストリアルな空間にしようと思っています。八雲店の立地は、駅から少し離れていて人通りが少ないので、人が入りやすいオープンな空間でありたいと。“お店と街の境界線がにじむ”、内と外の境界線があいまいなイメージです。カフェスペースは5坪ほどですが、ベンチとテーブル席を設ける予定。壁は白の漆喰塗って、柱は黒かな。看板は真鍮で作って……。ロースターメインなので、資材保管庫や駐車スペースを確保すること、夏場冬場を考えて自然の空気を取り込みながら換気をしっかり回せるように設計しています」

また、注目なのが千葉県の香取にある酒蔵・寺田本家より譲り受けた100年も前の古材を再利用した床だ。ヘリンボーンよりも複雑な組み方を採用した訳を聞くと、「坂尾くんが、ヘリンボーンにしたいけど大変ですよね」と言ったことから「できないことはない」と古材を生かせる構造を考えたという。

酒蔵から譲り受けた古材は手作業で一つひとつスタッフが製材し、思い入れある部材に。

「誰かのために」やることが、僕の仕事だと思っている

仕事をするうえで重要なことは「お店の人がやりたいと思うことを実現すること」だと鈴木さんは言う。デザインのポイントはここ!というところは明確にはなく、あくまでもコミュニケーションを重ねて生まれてくる物事を大事にする。

「例えば初めてのクライアントから仕事の依頼がくることがありますが、それよりも2店舗目、3店舗目…と仕事を共にしてきた人たちとは信頼関係もできているので、絶対的にいいものができるという実感があります。『こういう空気感だよね!』と言い合える、個人同士のコミュニケーションで成り立つ不思議な“共通言語”を空間として形にしている感覚です。現場に足を運んで、お互いに話し合いを重ねていく。そうするとそれまでモヤっとしていたことが、ある一定のタイミングを過ぎるとぎゅーっと集約されてくるんです」

デザインがかっこいいとかオシャレだということはどうでもいい、と語る鈴木さん。とくに飲食店を設計する場合、なるべくたくさんの人が来てくれるお店をつくることが飲食店における使命だという。

2016年にオープンしたONIBUS COFFEE中目黒店。スタッフと店舗の雰囲気が調和していて穏やか。

「ある店に入ったときに自分が感じた空気感、肌感っていうのがあって、それはなんでその空気感を出せるのか? というのをすごく考えます。すぐに結論は出ないけれど、それは設計だけの要因ではなく、そこで働いている人だったりするじゃないですか。“このお店のこういう感じ!”っていう空気感が大事。そして、そのお店が地域や人に対しての日常にならなくてはならない。だからそこに自分のエゴは必要ない。僕、自分の家になると家具ひとつ決められないんです。(笑)。でも『誰かのために』と思うと、こういうのがいいんじゃないか?と思ってやれるんです」

「信頼する仲間とやる」ことでチャレンジできる

「僕は、同級生に家具を頼んだり、信頼する仲間と助け合いながら仕事をしています。身近なニュアンスでわかってくれる人たちとやっていて、それはクライアントでもそう。話し合っていくうちに同じ方向に進んでいける。やったことないこともチャレンジしてくれるし、そういう意味では僕は周りに恵まれていると思っているんです。今、メインのカウンターと棚の製作を愛知の家具職人に頼んでいます。僕らは、共通の知り合いである友人の所有していた無垢材を買い取り、大切にストックしています。今では貴重な材が多く、クライアントと相談して思い入れのある箇所にはその材料を使わせてもらっています。加工してみないとわからないクセのある材もあるけれど、それも面白い。節や不揃いな板目が出ても、それはそれで味があるじゃん、と。今回、八雲店の入り口はその引き取ったオークの無垢材を使って仕上げる予定です」

ONIBUS COFFEE八雲店は、今春5月頃にオープン予定!鈴木さんの手がけた店舗がどのような姿を現すのか、今から楽しみで仕方ありません!

鈴木一史

1979年茅ヶ崎生まれ。大学卒業後、都内の設計事務所、施工会社を経て2010年独立。頭を練る事と手を練る事は同義と考え、境界線なくインテリアのデザインと施工を手掛ける。主な手がけた案件として「ONIBUS COFFEE 中目黒」「ABOUT LIFE COFFEE BREWERS」「POMPONCAKES BLVD.」「Pizza 4P's SAIGONCENTRE」などがある。現在、世田谷区松陰神社前商店街の副理事長を務め、同商店街に「STUDY」という飲食店を構える。

text by Mayo Hayashi

photo by Tomoko Minagawa

2 notes

·

View notes

Text

ファンタジー・イズ・ノット・ローファイ

雪道を、籠を乗せたソリを押して歩く老人がいる。男か女かは判別できない。知ったところでどうにもならない。籠の中には、近所で買ったであろう惣菜品が六、七個入っていた。それらは急速に熱が奪われている。

あまり良くないことが起きそうだった。老人が歩く先に二頭のカンガルーが居る。この村の老人の半分は、冬のカンガルーに食べ物を奪われ、そして飢えて死ぬ。行政はこれまで、なにも手を打っていない。なぜなら役場もまた、カンガルーたちによって管理されているためである。ここに住んでいる人間はすべて、老い過ぎてしまった。

老人はカンガルーたちに気付いていない。腰が曲がりずっと地面を見ている為である。カンガルーたちもまた、会話に夢中になり老人に気付いていない。お互いの距離が三メートルほどになる。車道を灰色のバスが通り過ぎた。バスの中には背広を着たカンガルーたちが大勢乗っていて、窓の外の、これから起きそうなことに興味を示している者らも、少数いた。

とうとう、老人はカンガルーたちを通り過ぎた。老人は地面を見ながら、ソリを押し続ける。そして突然、老人は丁寧な物言いで声を掛けられた。

「こんばんは、今日はひどい寒さですね」

老人が振り向くと、自分の背丈よりもはるかに大きいカンガルーが二頭いた。そしてそのいずれも上等なスーツを着ており、都会の訛りをしていたので老人は応答した。

「本当ですえ。あんまりに寒いでやぁさっき買ったギョーザももうすっかり冷めきよぉ。ところで奴さんらもそろそろ帰らなぃやぁ、凍え死んでしまぇからね」

カンガルーたちのうちの一人、先程老人に声をかけた方がバーリッパといい、そうでない方はクリンガーといった。バーリッパが老人に応えた。

「あなたこそ、早く帰らないとお体に障ますよ。それに、せっかくの暖かい食べ物が冷めてしまいます。私たちはもう少し宿を探します」

老人が話をきくと、バーリッパとクリンガーは都会の大学から、この村の気象台にある、長年使用されていなかった装置の状態を確認しにきたのだという。しかしここ最近、急激に押し寄せた寒波の影響で、数少ない宿は暖房器具の維持費を抑えるために休業せざるを得ず、二頭は野宿のための道具や方法について確認を取り合っていたようであった。

老人は二頭を家に泊めることを提案した。バーリッパは一度、それを断った。この町では直接的ではないにしろ、老人がカンガルーが原因となって命を落としていることを知っていたためである。

「そんなものは構うこたないですえ。どのみち長くない命ですえ。むしろ話し相手がいてくれた方が、よっぽど嬉しいのせぁ。昔、知り合いがくれた美味いコニャックも余ってるでょから。それに、こんなところで野宿なんかしたら、朝にはハーゲンダッツになってまうからゃ」

結局、老人の強い勧めにより二頭は老人の家に泊まることになった。二頭は深く老人に感謝した。クリンガーの方は特にながく頭を下げ続けていた。そして老人とカンガルーたちは五分ほどの雪道をゆっくりと歩いていった。

籠をクリンガーが持ち、玄関の壁にソリを掛けると老人は言った。

「着きましたえ」

老人は十ほどついたキーリングの中から鍵を見つけ、鍵穴に刺した。しかし間違っていたらしく、二度間違えたあとにようやくドアが開いた。

「このころは目も頭も、足も、なにもかも悪くなっておりますりゃ」

老人はおどけながら言った。

部屋には物が溢れていたが、不思議と不潔な感じはせず、むしろ客たちもそれに心地よさを感じていた。壁一面を埋める棚にはレコードとヴィデオカセットが隙間なく埋まり、机の上には付箋がわりの紙が挟まった本が積まれてあった。

「いろいろな趣味をお持ちなのですね」

バーリッパが言うと、老人は「いえいえ」といって笑った。机の上の本をいくつか床におろし、食事の準備がととのった。二頭はそれぞれのカバンから木製の弁当箱を取り出した。老人は驚いた。

「弁当があったんですかえ。けどせっかくですから私の買ってきたおかずにも手をつけてくらさぇ。あなたがたはお客さんですからえ」

バーリッパとクリンガーは二人とも感謝し、頭を下げた。しかしバーリッパは言った。

「お心遣い、心から感謝します。けれどそのおかずはあなたが食べてください。ここの冬はとても厳しい。そしてあなたはお年寄りです。すこしでも多く栄養をお取りください。むしろ、私たちの弁当の中に、高栄養シートが入っています。これも召し上がってください」

そしてバーリッパは弁当の端に入っている橙色の、春巻の皮のようなものを老人に渡した。

「そのシートは一枚で、およそ三日分に必要な栄養が含まれています。また、体の状態にあわせて消化の速度が変化しますので、食べ過ぎの心配もありません。何枚かありますので、ぜひお使いください。けれど、このコニャックはすこし頂きますよ。とても美味しそうなので」

そう言って二頭と老人は笑顔で乾杯した。老人は他人と晩御飯を食べたのは九年ぶりだった。最後だったのは、夜道を時間かけて帰っていると警察に見つかり、交番でソリの防犯番号を調べられながら食べた硬いパン、薄いミルクであった。老人はすっかりバーリッパとクリンガーを友人に感じた。二頭とも真面目だが、過ぎるところはなく、バーリッパは節々に人懐っこいところがにじみ出て、いつまでも話していたくなるところ、クリンガーも口数こそ少ないが、的確な物言いと、物事の捉え方からは蓄積された膨大な知識を感じさせ、頼もしさを感じるからだった。

バーリッパが棚を指差して、老人に尋ねた。

「沢山あるあのヴィデオカセットはなんですか? 映画やテレヴィのダヴィングですか?」

老人は指差したほうを見て、懐かしむように優しく目を細めた。そして「ひとつ見てみましょうかえ」と言った。

部屋に不釣合いなほどの大きなブラウン管テレヴィは電源を付けると、うなるような音を当てて、そして白黒の砂嵐が映った。老人が〝1978-10-12〟と書かれたヴィデオカセットを再生すると、程なくして映像が映った。

画面には都会のビル街の隙間にある、小さな公園が映っていた。空撮だろうか、斜め上から少しづつ公園に近づいていく。やがて子供らが見えてきた。子供たちはみな楽器を持っている。砂場にいる少年はピッコロを、ジャングルジムの横の少女はトランペットを、ブランコの前にいる子はコントラバスを、みな楽しそうに演奏している。そして砂場で咲いている美しい青い花が画面いっぱいに映し出された。

「面白い映像ですね。古いけど画質もすごく良い。これは何かの映画かドラマですか? もしもわかるのでしたらアーティストの名前を教えてくださいませんか」

バーリッパがいうと、老人は笑った。そしてコニャックを一口飲んで言った。

「これは僕が作ったんですえ」

クリンガーが尋ねた。

「映画を作っていたのですか」

「ちがいますえ。けど、これを映画だと捉えてくれるのなら、私は映画監督ですえ。実をいうと、これは僕の頭の中の映像なんですえ。あのベルトを頭に巻いて録画したんですえ。いままで他人に見せたことはありませんでしたけんど、多分、画質の良さにびっくりされるんじゃないかなと思っていたんで、その通りで嬉しいですえ」

「つまり、四〇年くらい前に、あなたは頭の中の映像をダヴィングしていたということですね。ということはあのヴィデオカセットは全部……」

「そうですえ、恥ずかしいですけれど、どれも自分で見返したくなる映像をダヴィングしていますえ。喜んでいただけて嬉しく思いますえ」

クリンガーは心から感動した。それはもちろん、老人の技術や、制作への真摯な態度に対してでもあったが、なにより、脳内映像は低画質でサイケデリックな映像だという自分の固定観念を一瞬で新しくすることができたからだった。

「彼は物を作る人が好きなのです。それも自分が楽しむためのものを作る人が特に」

バーリッパが教えてくれた。

みんなは夜遅くまで、これまでの生活の中で心を奪われたものや出来事、そして感動についての向き合い方について心ゆくまで語り合った。老人は、地方大学で植物学を研究しながら、映像や音楽を作っていた日々を思い出した。あの時の生活の、感動の瑞々しさを二頭は老人に思い出させてくれた。いつのまにか宴は終わり、みんなは深い眠りついた。

朝が来た。老人は朝食を勧めたが、二頭は断った。二頭もこの家で朝食をとりたかったが、飛行機の便数が限られ、早くに気象台に行かなければ間に合わないということだった。けれど、軽い別れのほうが、かえって再会の機会に恵まれることを、みんな知っていた。老人は二頭を玄関まで見送り、ドアを閉めた。

*

*

*

*

*

*

七日後、また雪が厳しくなった。老人が買い物から帰るとちょうど郵便局員のバイクも家の前に止まった。この郵便局員はこの町の郵便局ではたらく唯一の人間だった。しかし世間話さえすることなく帰っていった。老人は数年ぶりに手紙を受け取った。それは品のある茶色の封筒だった。差し出し人はクリンガーだった。

「あの日の親切なお年寄りへ。あの日、私たちをお家にお招きいただきまして本当にありがとうございました。素晴らしいコニャック、おはなし、そしてヴィデオカセットでした。私も、バーリッパもともに素晴らしい経験ができたと、こちらに戻ってきても繰り返し話しています。私たちもあなたのように、自分たちが求めるものを作りつづけるような、そんな仕事をし続けたいと思います。またいつか、お会いしましょう。心の友、クリンガー・スコルガンより」

「追伸、空想は低画質ではないと教えてくれてありがとう」

老人はなんども微笑みながらこの手紙を読み返した。そしてコーヒーを淹れ、ノートに青いペンでいくつかのメモを書いた。そして棚からヴィデオカセットを取り、ハーゲンダッツを食べながら何度も見た映像を再生した。(了)

3 notes

·

View notes

Text

星霜の月15日 ラルドサール、ヘリヤーケン・ホール

ファルメルのテントで一夜を過ごした感想としては、ファルメル達の寝床である干草はかなり古いもののようで(ずっと地下に暮らしている彼らが、新しい干草を手に入れることは滅多にないのだろう)寝心地は良くないということだ……。かと言って石の床は冷たすぎるので、干草の上にローブを敷いて休むことにした。それでも眠らないよりはましで、体を休めることはできたように思う。ジェナッサと交代で休み、(陽が射さないので時間が分からない)目が醒めたところで簡単に食事をしてから再び遺跡の奥を目指した。

奥の部屋では、壁に大きな歯車の装置が取り付けられていて、それらがガタガタと軋んでいた。よく見ると人骨が挟まっていたので――とても気味が悪かったが――骨を取り除くと歯車が動き出した。

仕掛けを作動させると、巨大な金属の像が動き出して、私達めがけて襲ってきた!あれに殴られたら怪我では済まなそうだ。ドゥーマーの遺跡に入るたびに思うけれど、私の魔法は彼らの金属の体に損傷を与えられているのだろうか?

ジェナッサは、先程私達を襲ったファルメルの一人が持っていたチェインライトニングの杖を使って金属の巨人を攻撃していた。

ようやく金属の巨人を倒し、奥へ進むと、カトリアが金属の蜘蛛と戦っていたので加勢した。奥に何かの機械があったけれど、動かせそうもなかった。あれは何なのだろう?

ジェナッサも言っていたけれど、ドゥーマーたちの作った機械や、遺跡を今も守っている金属の人形たちは、我々の知らない技術によって作られているのだ。ドゥーマーが消えたことや、彼らが消えたあともこうして遺跡を守る仕掛けが動いているというのは、すごいことだ。

青く光るエセリウムの破片を手に取ると、カトリアは「あと1つ」と言って消えていった。カトリアのメモによると、次の場所はスカイリムの西側のようだ。マルカルスやソリチュードにも用事があることだし、近いうちに向かうことになるだろう。

遺跡の奥には昇降機が設置されていて、ジェナッサと一緒に乗ると、遺跡の外に出た。山の上からの眺めは絶景だった!

緊張から解放されたお陰か、空腹を感じたので、石段に座って食事を取ることにした。

山を下って、ヘリヤーケン・ホールを目指すことにした。リフテンの自宅に保管していた鉄鉱石を持ち出していたので、荷物を置きに行きたかったし、ついでに増築作業もしてしまおうと思ったためだ。

道の途中に製材所があったので立ち寄り、材木を買わせてもらうことにした。モーサルにも土地を買ったことだし、建築にあたっては大量の木が必要になるだろう。

南側からヘリヤーケン・ホールを見ると、すぐ下に巨人の野営地があることが分かる。ドーンスターの首長がわざわざ私にこの場所をくれたということは――土地をもらえるのはありがたいことだけれど――巨人を見張らせようという意図があったんじゃないか?

ともかく、買い付けた材木と掘り出した粘土と、それから大量の鉄鉱石で――ジェナッサも運ぶのを手伝ってくれた――増築と、それから室内に家具をいくつか作ることができた。最低限、ベッドと暖炉があれば寝泊まりはできるけれど、暮らすための家としてはいろいろと不足があるだろう。

棚をいくつか作っていたら、あれだけあった鉄鉱石があっという間に足りなくなってしまった。また採掘や雑貨屋での買い付けをしないとならないだろう。

重いものを運んだり、作業続きで疲れてしまったので、暖炉の火にあたって暖まり、夕飯を食べてから早めに寝ることにした。

1 note

·

View note

Text

8個の情熱をあなたのホームDecorGroupコピーに組み込む方法9prexit-closeGroup 16prexit-closeGroupコピー9prexit-closeOpened CopyOpened CopyOpened CopyOpened CopyOpened CopyGroup Copy 9

趣味や興味のリマインダーで自分を囲むことで、どんなスペースでもより有意義になります。 あなたの家はあなたが誰であるかを反映しており、あなたは趣味の良い塗料や家具の選択以上のものです。あなたの情熱を装飾に取り入れて祝福しませんか?あなたの才能、スキル、趣味があなたの装飾の自然な部分として展示されているとき、あなたはよりインスピレーションを感じ、自宅でより多くを感じます。 自分の情熱を家の装飾に取り入れるために人生を作り直す必要はありません。多くの場合、ストレージや配置を少し変更するだけですべての違いが生まれます。すでに所有しているアイテムを使用しているため、お金を節約することさえできます。 何かがあなたを幸せにするなら、それを引き出して輝かせてください。 多くの創造的な趣味には美しいツールが付属しています。絵筆や糸を隠さないでください—場所を誇って誇示してください! 頻繁に使用するツールは、入手できるアクセス可能な場所に置いてください。壁にギターを掛けたり、キャビネットの背面からかぎ針編みのフックを引き抜いたりすることにインスピレーションを得ることほど悪いことはありません。良いルールは、週に1回以上使用するものはすべて手の届く範囲に置くことです。 1年のうち数か月しかスキーができないからといって、ゲレンデに出ることを忘れないわけではありません。季節ごとの情熱を、見えないようにして、邪魔にならないようにしてください。 オフシーズンにはドアの上にスキーや釣り竿を取り付けます。キッチンキャビネットの上にスペースがある場合は、冬にしか使用しない豪華なフォンデュセットに最適です。カヌーのパドルを天井に取り付けることもできます、または部屋があればカヌー全体を天井に取り付けることもできます。ほとんどの季節用機器の良いところは、屋外で使用することです。そのため、中間保管について心配する必要はありません。 あなたの創造的な情熱を部屋に与えて、日常生活で輝くようにしてください。書道が得意な場合は、1週間のスタイリッシュな食事計画リストを作成するか、額入りの学校のチェックリストを作成して玄関口に置いてください。 木工はまな板から家具まで何でも作ることができます。刺繍する場合は、独自のクッションカバーと装飾されたハンドタオルを作成します。陶器は、マグカップの食器棚を埋めると、プランターと壁掛けを作るために分岐します。 ほとんどすべてのアートや工芸品には実用的なアプリケーションがありますので、あなたのものを見つけるのは楽しいチャレンジです。 あなたが誰かと共通の興味を持っているとき、会話はただ流れる。だからこそ、あなたの生活空間にポップカルチャーのタッチポイントがあるのは素晴らしいことです。組み立てられたビニールアルバムのようなアイテムは、あなたのゲストがあなたの興味について学び、話し始める簡単な方法を提供します。 誰もが19世紀の日本刀についての議論に貢献できるわけではありませんが、フレームプログラムを見るほとんどの人は、「ハミルトン」について初めて聞いたときのことを覚えているでしょう。 友達を楽しませるリビングルームやクライアントがいるホームオフィスの場合、これらのオブジェクトは接続を作成するのに役立ちます。 あなたがコレクターであるとき、すべての作品には物語があります。全体として、コレクション内のアイテムは、彼ら自身の歴史と彼らがあなたの人生に入った経緯を物語っています。 ストーリー全体をまとめることができる名誉ある場所にコレクションを保管してください。キャビネットとディスプレイ棚は、ガラス製品、置物、骨cur品などの3Dオブジェクトに最適で、アルバムはスタンプ、古い写真、短命に最適です。 あなたの情熱を実践するために少し動機が必要な場合は、装飾が行動を促すのを助けてください。インスピレーションを与える各オブジェクトを、ブーストが必要になる可能性が最も高い場所と一致させます。 いつものグルメな自分を感じていない場合は、キッチンにアンティークの耐熱皿を飾ってください。作家のブロックを支援するために、卒業証書、最初のピッチ承認レター、またはお気に入りの本の特別な初版を机の上に表示します。アスレチックメダルとあなたの写真を玄関近くの靴箱のフィニッシュラインに掛けて、ランニングに励まします。 一般的に、大切な持ち物をどこに展示するかを決めるときは、部屋の目的に留意してください。空きスペースがある場所に行くだけではありません。適切なフィットを見つけるのに時間がかかる。 アンティークのピエロのおもちゃの棚は、オフィスやプレイルームではきれいに見えますが、寝室では落ち着かないかもしれません。チャンピオンシップサッカークリートやサイン入りのサッカーはワークアウトルームで完璧なインスピレーションになるかもしれませんが、食欲をそそるダイニングルームではありません。 あなたの所有物のいくつかはあなたのためだけのものであり、あなたがそれらを見るか触るとき、それらは特別な思い出と感情を刺激します。快適さをもたらすものがある場合は、感じ方に応じて配置します。そのビーチロックはあなたを落ち着かせますか?ベッドサイドで保管してください。 おじいちゃんの古いパイプが、彼がどのように読書を教えたかを思い出させる場合は、本棚または机のディスプレイケースに入れておいてください。 これらは、家の装飾に情熱を注ぐことができる方法のほんの一部です。願わくば、これらのアイデアがあなたのインスピレーションにあなたの最も重要な所有物を持ち込むようにあなたを奮い立たせ、あなたがあなたの日常生活でそれらの情熱を生き続けることができることを願っています。 当初は2018年4月に公開されました。

0 notes

Text

栄町の家 竣工写真

昨年11月にお引き渡しをした郡山市栄町の家。

竣工写真があがってきましたのでご紹介いたします。

ガルバリウムの外壁に、玄関扉はオーク無垢材。

木質感を出したかったので、レッドシダーの外壁を部分的に採用しています。

荷物の搬入など、出入りの時に傷や汚れが玄関付近は出やすいエリア。

玄関周りだけでも木製の壁にできると、金属外壁よりも傷に対しておおらかで過ごせるため、オススメです。

玄関ドアはオーク無垢材のオリジナル扉。

高断熱仕様の木製ドアです。

今回は、センサーで施錠ができる電子錠も採用し、自然素材と現代技術を組み合わせました。

車の鍵のように、リモコンで施錠ができる玄関ドアです。

栄町の家は、リビングが二階。

階段を上がると広々とした空間が広がります。

リビングの隣には和室が続きます。

キッチンはTOTO製のシステムキッチンに、造作の収納を合わせました。

オークの無垢材と突き板を組み合わせて、自然の温もりある収納と作業スペースに仕上げました。

家事動線を最大限にシンプルにした、ストレートな間取りです。

キッチンの横は、すぐにダイニングスペース。

高さ調整機能のついたペンダント照明が、食卓を照らすようにプランされています。

和室からリビング方向を眺めると。。。

冬の南からの光が、柔らかく部屋に広がります。

リビングは大容量の吊り戸棚。

窓台の高さのカウンターには、テレビやオーディオ機器を置くだけでなく、腰掛けて窓の外を眺めることにも適した高さです。

カーテンも自然素材のコットンやリネンのものだけを選びました。

光が強く反射しないため、夏の厳しい日差しも柔らかな光に変えてくれます。

リビング隣の和室は、大きく引き込みのできる障子が特徴。

障子の枠は、木目のまっすぐな杉材で。

和室の障子の奥には、高性能の樹脂サッシ。

障子は、寒さと目線を上品にカットしてくれます。

階段は柔らかな松材を分厚く挽いて、段板にしています。

浴室と脱衣所の洗面台。

三面鏡になっている造作の収納棚は、非常に好評をいただいています。

浴室はヒノキ材を壁と天井に使用し、温泉のような雰囲気です。

下駄箱は籐張の建具。

籐を編み込んだ面材を使用しているので、通気性が抜群です。

玄関の大きなガラスの引き戸は、コートなどをかける収納を隠す建具と兼用。

お客様が来るときは、玄関を開けて対応されますので、収納の中は見えないという作りになっています。

二階のベランダには、ヒノキのウッドデッキを設置しました。

リビングの床と同じ高さのウッドデッキは、アウトドアリビングとして部屋をさらに広く感じる効果が期待できます。