#鋭角コース

Text

普通一種MT取得するならば普通二種さえMT取得当たり前です。逆にAT車限定取得すると全てAT車しか運転出来なくなり、更に後悔するばかりです。理不尽な行動していたのを反省しなければなりませんから、半世紀すねかじり甘ったれを通じた視野狭苦しさ感じた為に改心して参りたく存じ挙げます。無事故無違反徹底し、車間距離を充分に空ける心構え持たねばなりません。

2024/06/11

0 notes

Text

0 notes

Quote

●これはコース(特にこのコーナー)が正しく書かれていないことを示す。ラリーカーのドライバーはナビゲーターが助手席にいて、進入方向や曲がる度合いを指示しながらコースを走る。練習走行はしない。これだけの台数が背中合わせに並んでいるのだから、ターンは書いてあるよりも角度が鋭い。

↑100%そうだね。その数字が最も大事な要素だから。

ラリーで次々に横転して車が積み重なっていく「魔のコーナー」:らばQ

0 notes

Text

いっぱいいっぱい、もう一杯。

──今日こそは、今日こそは私から言ってみせる。

気合十分にコルクを開ける鈴芽に、草太が「そんなに楽しみだった?」と朗らかに問い掛ける。

「う゛ぇっ!?」

飛んでったコルクと一緒に、思わずひっどい声が出た。

「宅飲み。それかストレスでも溜まってた?」

「え゛っ、あっ……あー、いや、そんなことないよ! 順調快調絶好調!」

「……そう?」

まだ一口も飲んでいないのに、既に酩酊しているかの様な鈴芽の様子に、草太が当然の様に訝ってくる。ここでウィットに富んだ躱し方なんてのは、ようやく二十台に乗り上げた身からは当然出てくるわけもなく。何とか話題を逸らすべく、草太さんも、なんて言いつつ彼のグラスに無理矢理ワインを注ぎ込む。

「友達がね、このワインが安い割に香りが良くておいしかったって言ってたんだ」

「……あ、ほんとだ」

くん、と草太がグラスに鼻を寄せる。何をやっても様になるなぁ、このひと。なんて惚けた感想を抱きつつ。鈴芽は内心でこっそりとこぶしを握った。ついでに、ちょっと後方へすっ飛んだコルクも回収しておく。

今日の酒盛りの目的は、端的に言うと「夜のお誘い」である。既に名目からしてこっ恥ずかしいことこの上ないのだが、鈴芽は大層本気だった。

草太とは、既に両手以上の回数は体を重ねてはいる。

大体は彼からのお誘いというか、「鈴芽さん、いい?」というお伺いがあって、そこから何やかんやというのがお決まりのコースで。たまに戸締まり帰りの草太から求められる─余談だが、その時の行為はいつもよりもちょっとひどい─時もあるけれど、彼が同衾を尋ねてくる時は、自分も「そういう気分」であることがほとんどで。だから鈴芽からあえてお誘いする、ということは今のところ一度も無かった。

けれども女子会に参加した際の先輩たち曰く。やれこっちから誘わなかったらそれはそれでめんどくさいとかなんとか。お互いが求め合ってこそ持ちつ持たれつとかかんとか。しまいにはなんかおいしそうな寿司のネタが飛び交っている。

そんな先達の会話を拝聴しつつ、鈴芽は内心冷や汗を流した。これは私、今先輩たちが話していた、正にトロ? カツオ? ──とにかく、なんかそういうヤツなのではないかと。

彼の方が年上な分、いろいろとお目こぼししてもらっている自覚はあった。ついでに、なんかもしかして尽くされてる? なんて自覚もちょっぴりある。

だからこそ、自分だけ草太からあれこれを甘受して、もらいっぱなしってのはどうなんだ、なんて葛藤は常々あったわけで。

──私だって、草太さんに何かしたげたいもんね。

故に、鈴芽は奮起した。まずは第一歩として自分から夜のお誘いをし、宗像草太をその気にさせてみせると。果たしてあの「堅物難物草太さん」が、思惑通り誘惑されてくれるかはともかく、だ。

その後、意を決して先輩たちから教えてもらった「お誘いの文句」は、どれも今の鈴芽にはハードルが高過ぎて、何とも使いにくく。最終的に出た案が『コレ』だった。確かに、『ソレ』なら直接的な言葉も使ってないし、鈴芽にも言いやすそうではある。けれど一番の難点として、彼女は酒に大層強かった。身内では「キング・オブ・ザル」なんていう、有り難くない称号まで頂いている始末である。

──なんかもう、明らかにウソ過ぎてダメなんじゃないですかね?

──ダイジョーブ、大丈夫。

眉根を下げる鈴芽に、伝授した三つ年上の先輩はからからと笑った。

──だからこそ、そういうお誘いだって判りやすいでしょ?

飲み始めてからもうすぐ二時間。

ボトルの残りも僅かだし、草太とふたりで用意したおつまみも良いかんじに空になっていた。これなら後片付けは明日の自分でいいな、なんて皮算用しつつ。鈴芽は既に味なんかすっかり感じないワインを飲み切って、タン! と勢いよくグラスをテーブルへ戻す。

「あ、おかわりいる?」

「いえ、おかまいなく」

草太からの酌を丁重に辞退して、一呼吸。ここは先輩の言葉を信じて、いざ! と心を決める。

テーブルを挟んで対角線上に座っていた草太の元へ、膝立ちでずりずりと近づいたのち。鈴芽は思い切って、彼の腕へとすり寄った。

ちょっと草太が身じろぎした様な気がしたが、今はそれどころではないので一旦無視して。

無駄にばくばくしている心臓を何とか宥めて。

教えてもらった、とっておきで、決死の文句を紡ぐ。

「……ちょっと、酔っちゃった」

「大丈夫? そろそろお開きにしようか」

片手間にグラスをテーブルに置きつつ、速攻返された草太の紳士な申し出に、やる気がちょっぴり引っ込みかける。

──いや、むしろここまでは予想通り!

優しい草太がそう言ってくれることくらい、判っていたことだ。だからこそ、鈴芽は俯いてしまった顔を何とか上げて、彼の瞳をまっすぐに見つめる。恥ずかしさのあまりにちょっと涙ぐんでしまったけれど、今更もう後には引けない。

「違うの。そうじゃなくて…………酔っちゃったの」

抱えていた草太の腕を、おそるおそる自分の方へと抱き寄せる。アピールとしては、これが限界だった。

──お願い、気付いて草太さん……! これ以上は無理、ほんと無理……

酔ってはいないものの、羞恥で十分に泣けそうだったので。「お頼みします草太さん大人でしょ」なんて半ば懇願にも近い祈りの中。

一心に自分を見つめる鈴芽に、最初は戸惑っていた様子の草太が、ふいに鋭く息をのむ。やがて何かを得心したかの様な溜息を吐き、彼女の頬、そして髪に指を走らせた。

かき分けた先で覗かせた耳朶に、そっと囁く。

「……そろそろ、ベッドに行く?」

色を多分に含んだ声音に、鈴芽は心底ほっとした。どうやら自分は、ちゃんと本懐を遂げられたらしい。けれどここまでのやり取りで、すっかり勇気も根気も使い果たしてしまった。鈴芽は脱力しきった腕を、草太の太い首に回してかじりつく。

「……うん。だから、つれてって」

頬を寄せた先。少しだけしっとりしていた彼の首筋の脈が、大きく嘶いた気がした。

余談だが。

その日の草太は、戸締まり帰りの時より、何故かいろいろとひどかった。

0 notes

Photo

如月八日(水) ✝️いつまでもあると思うな親と店✝ 88㎏⤵️⤴️ポンコツ肥満は今日もぼんやり 週末に向かって、冬模様な気配が濃くなってまいりました NYFS開いてます空いてます🚪 店内はぬくぬくとゆっくりお寛ぎいただけます💤 今月は革命君月間なので、信州亀齢、浅間嶽、浅茅生、奥能登の白菊、越前岬、そしてロ万Revolutionがオンリストです🍶 グイグイ飲み干して🙏🙇♂️🙏 ハチノス煮込みは鋭意仕込み中😘 間も無く夜の帳が下りますが、今宵の横丁はどうなりますか? 安定のノーリザベーション🫡 おまんちしております💋 牡蠣は北海道厚岸と三陸山田🦪 ふぐ皮とカラスミの卵蒸、重慶飯店の麻婆豆腐、トマト卵炒め、ウインナーたまご🥚 生ハム ハモン デ テルエル切落とし、エ・イ・ヒ・レ😘 生ハムと青とうがらしの包みピザ、豚ロースの味噌生姜焼き、セセリ串葱蒸し焼き、も、おススメです💡 〆ものは、 クミン焼きそば 広島菜と紫蘇の混ぜごはん焼おにぎり カラスミ稲庭素麺 アンチョビふきのとうのショートパスタ 新政 No.6 A-TYPE、雪の茅舎 にごりパック、仙禽 雪だるま、浅茅生は剣呑に熊蟄穴は澄and滓、信州亀齢は山田錦と美山錦とひとごごち、十四代は本丸に角新本丸に中取り純吟播州愛山etc. 【如月の店休日】 5(日) 12(日) 19(日) 23(㊗️木)※貸切営業 26(日) 【🚨唎酒コース🚨】 ・最初の1時間は3300円(4〜5杯) ・延長は1時間毎に1100円(状況に応じて) ※税込、小鉢付き ※グラス交換制 ※お酒は肥満のおススメを順に ※1組1名から4名迄 【⚠️予約制⚠️フードセット】 ・2名様から ・¥7700(税込) ・150分制(ラストオーダーは30分前) ・ガリ、突き出し、生ハム、卵、魚、肉、〆 ・肥満おススメ日本酒をご提供(4〜5杯) ◎お席のご予約、貸切(8名様から)、承ります →お気軽にお問い合わせください📞📲 ※貸切予約はご来店ください🍶 https://sunabar.thebase.in/ 視野を広く裾野を広く🌋 ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします🙏 ◎手洗いと手指消毒の励行🥷 ◎無駄な大声(地声含む)は永遠に自粛🙅 ◎マスクや距離感など優しいキモチ👼 アタシ 待つは どうぞ よしなに かしこみ かしこみ #新四谷舟町砂場 #the_neo_sunabar #四谷舟町砂場 #舟町砂場 #the_sunbar #日本酒スナック #NYFS #荒木町 #四谷三丁目 #舟町 #日本酒 #焼酎 #ワイン #麦酒 ♨️新四谷舟町砂場(Neo Yotsuya Funamachi Sunabar) 〒1600007 東京都新宿区荒木町6 ルミエール四谷1FA 0333545655 [email protected] 17時頃から24時入店(変更の可能性有り) ※ラストオーダーは気分次第よ責めないで😘 不定休 facebook.com/NeoYFS facebook.com/the.sunabar instagram.com/the_sunabar twitter.com/_sunabar (新四谷舟町砂場) https://www.instagram.com/p/CoZPBmhSzrU/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

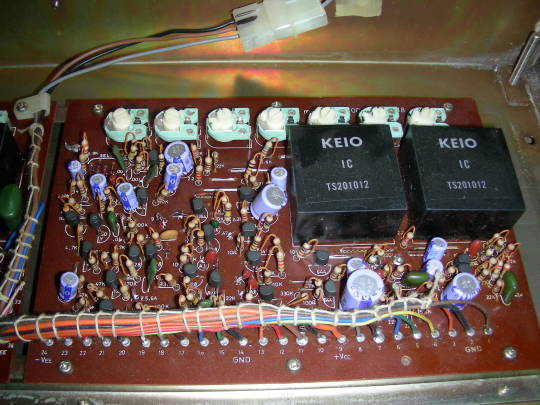

Photo

緊急投稿

<Synth Review: Forgotten Saga of KORG 800DV>

●メーカー名

KORG

●機種名

800DV

1974年発売、当時の定価 24万円

鍵盤数は、Fスケール 44 鍵で、ミニコルグより半オクターヴほど拡張されている。

アナログシンセ黎明期の機種であり、コルグ初の量産型シンセ mini KORG シリーズを元に開発された機種でもある。すなわち 800DV は、コルグ歴代の量産型シンセとしては事実上2番目となる、きわめて初期の機種であった。

あたらしい音が出る電子楽器を生み出そうという試みは、なにも海外の moog、Buchla などが初めてではない。'60年代から、すでに国産メーカーは、いろいろ試行錯誤を重ねていた。

'63 年には KORG、当時の京王技研株式会社は同社初の商品「ドンカマチック」を発表。これはアナログ電子音源によるプリセット式リズムボックスで、なぜか小さな鍵盤が1オクターヴ弱ほど装備されており、それでマニュアル演奏もできた点では、すでにドラムマップで演奏できたと言える。

翌 '64 年には、Roland の前身でもある Ace Electronics すなわちエース電子工業株式会社が、海外の Clavioline を元に「Canary(キャナリー)」という電子楽器を発表しており、これは3オクターヴ鍵盤のモノフォニック・キーボードで、鍵盤下にならんだタブレットスイッチ群による音色切替や音域切替、ヴィブラートの on/off 機能、音量の抑揚レバーがついた、言わばシンセ的なキーボード、シンセの一歩手前とも言うべき機種であった。キャナリーとは英語でカナリア鳥のこと。かわいいシンセリードっぽい音がしたのかなぁ、と想像するばかり。

当時エース電子工業は「Ace Tone(エーストーン)」ブランドでいくつかの電子オルガンを開発製造しており、キャナリーは、おそらくアクセントとして使うソロ鍵盤楽器として創造されたものと思われる。キャナリーもエーストーン・ブランドで発売されていたようで、さらに Canary S-2 と Canary S-3 の2機種がある。鍵盤の左横にマニュアルで叩く2個のアナログ電子パーカッション・ボタンを追加した機種が S-3 らしい。

トリヴィアなことを紹介すると、このキャナリーの音量抑揚レバーには操作性の向上のため先っぽに1円玉くらいの直径の黒い丸い玉がついており、この玉は家具メーカーから仕入れた、つまり家具の部品を流用したものとのこと。電子楽器あけぼのの時代には、こうした混沌とした珍エピソードがごろごろころがっているものらしい。

そして '70 年ちょうどになると、ついに国産初のシンセサイザーの試作機が、コルグこと京王技研によって実験的に製作される。

コルグの創設者、加藤孟(かとう・つとむ)氏の話では、開発当初コルグは、シンセというものがどういうものか知らず、したがってシンセを開発しているという意識も無く、ただ単に差別化のため個性的なオルガンをつくるつもりで開発していた。すでに海外では moog や ARP がシンセを生産していたが、そんなとんがった最先端情報は、日本になかなか入ってこない。とりあえずコルグがつくりあげた「個性的なオルガン」なるもののプロトタイプは、2段鍵盤こそあるものの、母音が鳴るという機能までついている不思議なしろもの。で、つくった後になってから、海外通の日本人ミュージシャン佐藤允彦氏の指摘で、実はこれがシンセだと判明。つまりコルグは、偶然にもシンセを開発していたのだ、そうとは知らずに。

このプロトタイプは商品化されること無く、この後に開発された「デカコルグ」が発売された。デカコルグという名前は通称で、正式な商品名は「KORGUE(コルグ)」といい、その特徴から「デカオルガン」と呼ばれることもあったらしい。デカコルグは1段鍵盤しかなく、とにかくオルガンに VCF などをつけた風変わりな機種。コルグはこれを発売した。勇気と言うか蛮勇と言うべきか、よくもまぁそんな機種を世に出したものである。

シンセとも知らずにシンセのプロトタイプを開発し、その次にデカコルグという変態オルガンを発売したコルグ。そこからコルグは、シンセ開発へ本格的に乗り出してゆく。

その量産型シンセ初号機が '73 年に発表された「mini KORG-700」で、1VCO のモノシンセであった。このミニコルグという名称は、先行していたデカコルグに対するものかもしれない。37 鍵しかない小さなおもちゃみたいな外観だったが、音は非常に個性的かつ音楽的で良い。これは偶然にもローランドの量産型シンセ初号機「SH-1000」と同年に発表され、ともに国産初の量産型シンセとなった。いずれもオルガンの上に載せてソロ楽器として使うことが前提にされているため、鍵盤下の本体前面に操作パネルを設けているところが、まだシンセが世間的に認知されていなかった黎明期であることを感じさせる。ちなみに現行の KORG ロゴは、このミニコルグ 700 のリアパネルにて初めて搭載されたものを、ほんのわずかに変更したもの。

ミニコルグ 700 は、翌 '74 年サブオシレーターとノイズジェネレーター、そしてリングモジュレーターを追加したマイナーチェンジ版「mini KORG-700S」というモノシンセに置き換わる。

↑ 高校時代の元カノからタダでもろて、阪急電車をむき身で持ち帰ったやつ

そしてこの 700Sをさらに改良したシンセを2台分搭載したのが、本機「800DV」。

たった2音ポリと思う無かれ。800DV の DV とは、おそらく Double Voice(今で言う Dual Voice)の略で、モノシンセが主流だった当時、ARP Odyssey に続く2ボイスという仕様をアピールするためのものと思われる。

ところで 800DV は、海外では MAXI KORG(マキシコルグ)という機種名で販売された。これは mini KORG(ミニコルグ)と対をなすためであろう。米国では Univox 社が代理店をつとめ、700 を K-1、700Sを K-2、800DV を K-3 として販売してもいた。

なお同 '74年、ヤマハが同社初のシンセ「SY-1」を発表したことで、国産シンセメーカー御三家がそろうことになる。SY-1 は小さなモノシンセだったが、その前年に発売されていた巨大エレクトーン・シンセ GX-1 から、1音分の回路のみを独立させて小型キーボードにまとめた機種。

800DV が発表された '74 年には、冨田勲氏が moog IIIp による傑作アルバム「月の光」を発表している。翌 '75年にはヴァンゲリスがアルバム「天国と地獄」を、そしてさらに翌 '76年にはヴァンゲリスが「反射率 0.39」を、ジャン=ミシェル・ジャールが出世作「Oxygene(邦題:幻想惑星)」を発表している事からも、いかにこの 800DV がシンセあけぼのの時代に生まれたかが、うかがえよう。

●音源方式

2系統のフルアナログ減算方式:各系統の構成は、

1基の VCO

1基の VCF

1基の VCA

1基の ホワイトノイズジェネレーター

1基の ピンクノイズジェネレーター

1基の サブオシレーター

1意の リングモジュレーター

1基の EG

1基の LFO???

非常に初期のアナログシンセだが、すでに���時から Hz/V 仕様でピッチは安定。ただし CV/Gate 端子が無いので、分解でもしない限り検証しようがない。

Hz/V 方式は、ヴィンテ時代のコルグとヤマハが採用し、ピッチが安定している利点があった。これに対し Oct/V 方式は、ピッチが不安定になりがちなものの、先行していた海外メーカーのシンセと互換するという利点があり、ローランドが採用していた。ただし同社の準プリセットタイプのシンセ SH-2000 だけは、安定性重視の Hz/V の VCO だったらしい。コルグも確か MP-4 "MONO/POLY" だけは、互換性重視の Oct/V 仕様だったはず。

なお、コルグが Hz/V を採用したのは、実は Oct/V にあるアンチログ回路を省くことでコストダウンできるためであり、安定性はあとからついてきただけと元技術者が証言。

●同時発音数

2音。

モノシンセを2系統搭載し、2音ポリとした機種。 2音をレイヤーさせることで、分厚い音のするモノシンセとしても使える。

800DV は2音ポリであると同時に、完全独立2系統のシンセでもあった点が、Odyssey よりも進んでいる。Odyssey は、2音ポリというより、2音パラフォニックであった。

800DV ではフロントパネル上に2系統のシンセが上下に並び、それぞれ UPPER と LOWER という名前がついていた。アッパーとロワーを同じ音色になるよう設定すれば、通常の2音ポリシンセとして使えたし、それをレイヤーすれば厚い音のするモノシンセとして動作した。アッパーとロワーをおのおの違う音色になるよう設定にすれば、2音色別々に鳴らしたり一種のキースプリットまがいの奏法をしたり、レイヤーすることで部分音合成できるモノシンセとして動作した。

●内蔵エフェクトの性能と傾向

んなもん、あるわけがない。

ただ2音ポリのアナログなので、微妙なナチュラル・コーラスは常にかかる。あと、後述するが、アッパーとロワーの音を個別に出力できるので、左右のスピーカーから微妙に違う音を出すことで、空間合成のコーラス効果も得られる。

なお、音源波形の中に CHORUS と銘打たれたものがあり、これでよく「コーラス内蔵」と勘違いされるが、じつはこれは PWM 波形である。

●内蔵波形、プリセットの傾向

音源波形には、三角波、矩形波、パルス波、鋸歯状波、前述の CHORUS と名づけられた PWM 波、そしてノイズが2種類あった。

CHORUS 波については、先行機種ミニコルグシリーズでは周期固定で、周期のゆっくりした CHORUS I と周期の速い CHORUS II と2種類搭載されていたが、800DV では1種類にまとめられ、実は後述するビブラートスライダーで周期が可変できるのが便利だが、分かりにくい。ビブラートデプスをゼロにすれば PWM のみかかる。

ノイズは、アッパーにピンクノイズが、ロワーにホワイトノイズが割りあてられていたので、両者をレイヤーして鳴らすことも出来た。なお、アッパーにあるピンクノイズだが、のちの MS-20 のような「ゴー」という雷のような音ではなく、もっと高周波も含まれたもので、おそらくはピンクノイズが何たるかを良く分かっていないまま開発し搭載してしまったと思われ、実際のピンクノイズとは違う音がする。

なお、ミニコルグ 700Sでは、NOISE 1 というものが何やら笛っぽい音階ノイズ、NOISE 2 というものがホワイトノイズになっている。さらにのちの MS-20 では、ホワイトノイズとピンクノイズとを混ぜて、LPF、HPF に通し、カットオフを2つ同時に動かすことで、冨田勲の「ソラリスの海」のような潮騒の轟音が再現できた。

800DV の音はシンセ黎明期ならではの、さすがに他のアナログシンセとは一線を画す、やわらかで暖かみのあるもの。のちの MS-10 や MS-20 などとも違う。ただし「太い」というより「あたたかい」「枯れた」という感じ。別に細い音ではないのだが、太さで言うなら minimoog や prophet-5 のユニゾンモード、あるいは Pro-One のほうが、はるかに太くてゴージャスな音がする。800DV やミニコルグは、それらバタくさい洋物や舶来品とは違い、東洋の哀愁のような、やわらかくも枯れた、あたたかみを感じさせる音。この音には、他のどのアナログシンセとも違う、独特の個性がある。龍安寺の石庭のごとく、枯れた和のこころすら感じさせる、わびさびな音。

なお、ミニコルグでサイン波と書かれている音は、じつは三角波である。800DV では、正直に三角波と書かれている。

個体差なのか私の 700Sと 800DV とを同じ設定にしても、違う音になる。キャラの違いなので、どちらも良い音。そして両機種ともに、テクノよりプログレ向き。

音色メモリーが無いので、無論プリセット音色も無い。

●エディットの自由度と可能性

これが今となっては、かなり謎解きな感がある。フルアナログだからすべて本体上のノブやスライダーで操作するようになっているのは良いが、なんせシンセ黎明期の産物ゆえ、独自の用語だらけ、しかも今のシンセには無い変態機能まであり、何が何を意味するのか分からないことおびただしい。

先述のとおり、完全2系統のシンセなので、フロントパネル上も上下2つに双子シンセがならび、それぞれ UPPER と LOWER という名前がつき、両者を同じ設定にすれば2音ポリシンセになる仕掛け。ここまでは分かりやすい。

だが、ふつうならフロントパネル上を左から右へ、信号の流れとともに VCO → VCF → VCA とボブ・モーグ先生から教わったように配置するであろうところを、なぜか 800DV では UPPER/LOWER ともに左から VCF、VCA、VCO と並んでいる。なんでか、わからん。

あと、垂直に配置されているスライダーは、すべて下へ行くほど値が大きくなる! この常識に反した設計はミニコルグでも見られるもので、ボリューム・スライダーでも、下へおろすほど音が大きくなる。これはハモンドオルガンのドローバーと同じ感覚で操作する事を考慮したものと憶測され、目盛りも0~8とドローバーに準じている。

ただ、考えられているなと思わせるのは、ミニコルグと同様

・青色:音程に関係する操作子

・赤色:音色に関係する操作子

・橙色:音量に関係する操作子

・黄色:特殊効果系の操作子

と配色されていることで、このカラー・コーディングがシンセの理解を助けてくれる。たとえば VCO の中でもオクターヴ切替ノブは青く、音源波形の切替ノブは VCF 系の操作子と同じオレンジに配色されているところは、本質をついていて鋭い。

まずフロントパネル上の一番左にある VCF セクションには:

・「TRAVELER(トラベラー)」スライダー

・「BRIGHT(ブライト)」スイッチ

という、さっそく謎の操作子を装備。

目をひくのが「TRAVELER」と名づけられた、2本で1組の水平スライダーで、カットオフ・フリケンシーをつかさどる。2本で1組となっているのは LPF と HPF の組合せになっているからで、両者のカットオフが互いに相手を通過して音が消えてしまうことがないよう、2つのスライダーのツマミには、物理的に干渉する突起がついている。このため、Q幅が可変する BPF として動作する。LPF スライダーと HPF スライダーとを同じ位置にして、一緒に動かすと気持ちいいスイープ感が得られる。

なお、Traveler というつづりは米語であって、イギリス英語だと Traveller なのでご注意。私もなんかみょーな感覚で最初書いたので、混乱させてごめんなさい。

その右横にある「BRIGHT」スイッチ、これがレゾナンスの off/弱/強 スイッチ。なんだスイッチかと思うことなかれ、意外にもレゾナンスの効き具合は気持ち良く、これとトラベラーだけでも、驚くほどいろんな音がつくれる。先行機種ミニコルグでは on/off しかなく、また 800DV ともども自己発振しない仕様だったが、このときからすでに聴感上、効き心地よく設定されていた。ヴァンゲリスの「天国と地獄 パート1 第三楽章」では、終わりのほうで低いシンセ音がレゾナンス効かせ、ゆっくりカットオフをスィープさせながら聴こえてくるが、あれは恐らくミニコルグによるレゾナンス音と思われ、なかなか聴き心地が良い音である。

よってここ VCF セクションには:

・カットオフをつかさどるスライダー

・レゾナンスをつかさどるスイッチ

があるということになる。

VCF の右隣にある VCA セクションには:

・「ATTACK/SLOW」スライダー

・「PERCUSSION/SINGING」スライダー

・「HOLD/SUSTAIN」スイッチ

・「SHORT/LONG」スイッチ

を装備。

最初のスライダーは、アタックタイム可変スライダー。

2番目のスライダーには名前がついておらず、上端が「PERCUSSION」、下端が「SINGING」と書かれており、つまり上端では短いパーカッシヴな減衰音に、下へおろすほどディケイタイムが長くなると同時に途中からサステインレベルが上昇してきて、最後に下端ではディケイなしの持続音になる。確かに持続音なら歌うよう聴こえるわけで、SINGING という名も理解できる。

その次のスイッチがまた無名のくせもので、実態はリリースの on/off スイッチなのだが3段階あり、上端が「HOLD」と書かれており文字通り音が鳴りっぱなしになり、真ん中にリリース無しのポジションがあって、下端は「SUSTAIN」などとまぎらわしく書かれているがこれはサステインレベルではなく、ここでリリースが on になるが、ついでにサスティンレベルがゼロになり、事実上スタッカート専用音色になる!

リリースの長さは、もうひとつの無名3段階スイッチで「SHORT」と中間値そして「LONG」とを切り替えれる。「LONG」にすると、やたらリリースタイムが長くて、ほとんど使いものにならないのが、ご愛嬌。

よってここには、音量 EG の:

・アタックタイムをつかさどるスライダー

・ディケイタイムとサステインレベルを同時につかさどるスライダー

・リリースの on/off 兼ホールドスイッチ

・リリースタイムを3段階で変えるスイッチ

を装備、ということになる。

なお、VCF と VCA との間に「EXPAND(エクスパンド)」と書かれたスイッチがあるが、これを on にすると、VCA EG が、そのまま VCF EG を兼ねる。やはり3段階スイッチで off/EG デプス弱/EG デプス強となっているが、聴感上なかなか気持ちよく設定されている。ブラスやシンベとかいい感じ。これもミニコルグでは on/off の2段階しかなかったが、それでも気持ちよいポイントに設定されているのは流石。

とまぁ、とかくイレギュラーな EG セクションだが、慣れると手早く音が創れるので ADSR より使いやすいこともある。

そしてなぜかその右にある VCO セクションだが:

・オクターヴ切替ノブ

・音源波形を切り替えるノブ

・「MIXER」レベル・ノブ

・「MIXER」のオクターヴ切替と、リング変調 on/off 兼用ノブ

となっている。

各 VCO のオクターヴ切替だが、高音は2フィートからあるのは普通として、低音はなんと 64 フィートという超低音まであるのが驚き。ただし、64フィートまで下げて低い鍵盤を弾くと、もはやただの断続的なパルスしか得られず音にならない。64フィートで実用的な音を得るためには、鍵盤の中高域を弾くことになる。これがふつうのシンセにない低音で、おもしろい。

音源波形ノブでは、前述のとおり、UPPER シンセにはピンクノイズが、LOWER シンセにはホワイトノイズが装備されているのが特徴。

「MIXER」というのは、サブオシレーターをミックスするためのオシレーター・ミキサーのこと。

まずミキサーレベル・ノブで、サブオシの音量が決まる。ゼロにするとサブオシの音が出ないはずなのだが、私のは壊れてて、ちょっとだけ漏れて聴こえるので、その時はメイン VCO と同じピッチになるようにしてごまかしている! それはまだしも、このレベルノブをフルテンにするとサブオシのみの音になるのが、また大胆! 中央値にすると、メイン VCO とサブオシが半々に混ざった音になる。

しかもこのサブオシ、めずらしく鋸歯状波オシレーターで、世間に良くある矩形波オシレーターではない。ミニコルグ 700Sでは、サブオシのピッチを専用スライダーで連続可変できたが、残念ながら 800DV ではその機能は省かれ、サブオシ独自のオクターヴ切替ノブに発展的解消(?)された。その範囲は 32フィートから2フィートまでと可変幅が大きい。このためメイン VCO とはオクターヴ・ユニゾンにするか、同じピッチにするかしかできず、適当な音程差を持つインターバルをとることはできない。そのかわりと言っては何だが、メイン VCO 2つと、おのおのにサブオシが1個ずつ計2つ、これを全部レイヤーで鳴らすと4アナログオシレーター同時駆動できるので、かなり分厚い音になる。

サブオシのオクターヴ切替ノブは、リングモジュレーターの on/off スイッチも兼ねていて、32フィートよりさらに左に、つまりを最も左へ回しきると、リング変調が on になる。それよりも右へ回すとサブオシのオクターヴ切替になる。

リング変調は UPPER と LOWER とを乗算させているらしく、よく言われたがホワイトノイズとピンクノイズとを乗算すると雷の音ができる。リング変調機は1台につき1基しかついていないらしく、それを UPPER/LOWER の2つの出力から取り出せるようになっているらしいのだが、なぜか UPPER と LOWER とで違う音が出るのは、 UPPER/LOWER とで、キャリア/モジュレーターとをひっくり返した音が出ているのか? なお、フロントパネル左端の果てに、UPPER/LOWER それぞれのピッチ粗調整ノブ(今で言うコース・チューン:coarse tune)と微調整ノブ(今で言うファイン・チューン:fine tune)があるので、これを手動で回せば、リングモジュレーター特有の、倍音が出たり引っ込んだりするスイープ音もつくれる。

ところで、このピッチ粗調整ノブだが、なんとセンタークリックがついており、アナログシンセの分際でピッチの安定性には自信があったことを、うかがわせる。しかも黎明期のシンセなのに!

また、800DV のリング変調は、その後のシンセにあるものと似たものだが、ミニコルグ 700Sでは3つのリング変調モードがあり、「MODULATOR 1」と「MODULATOR 2」では倍音の出方が違うので、たぶんにモジュレーター側のオシレーターとなっていると思われるサブオシのピッチを変えていると想像される。そして「MODULATOR 3」は、なんと音階にならず、その代わりに鍵盤ごとに違う倍音が出るようになる。ということは、この「MODULATOR 3」モードでは、キャリア側のオシレーターのみピッチがキーフォローせず一定の値で固定になるのだろうか?

いずれにせよ、これも黎明期ならではの実験的産物であり、800DV 以降では、より実践的にリファインしたものと思われる。やっぱリング変調は、楽しい。

なお、ミニコルグ 700Sには「EFFECT」というスイッチがあり、これは内蔵エフェクトを指すのではなく、そもそも 700Sにエフェクターは内蔵されておらず、これは 700 から 700Sになるとき追加された部分、すなわちサブオシ/リング変調/ノイズジェネレーターを一括して on/off するスイッチである。おおざっぱに言えば、これを発展させたのが 800DV のミキサー・セクション/リング変調/ノイズ・ジェネレーターとも言えよう。

いずれも、あいかわらず今となってはまぎらわしい名前なので注意。

VCO のさらに右には:

・ビブラート関連スイッチ

・「BENDER(ベンダー)」関連スイッチ

・ポルタメント FIXED/off/VARIABLE スイッチ

・ビブラート・デプスのスライダー

・ビブラート・スピードのスライダー

・「BENDER デプス」のスライダー

・「BENDER スピード」のスライダー

・ポルタメント・スピードのスライダー

と、いわゆるモジュレーション系が並ぶ。

ビブラートは、on/off のほかに、ディレイ・ビブラートも選べるのが気が利いている。

次にある「BENDER」とは、いわゆるピッチベンダーとは関係なく、オートベンド、すなわちアタックだけのピッチ EG。そもそも 800DV には、ミニコルグ同様、ピッチベンダーもモジュレーションホイールも、後世コルグ独自のコントローラとなるジョイスティックもついていない! 800DV のオートベンドは、ベンド・アップとベンド・ダウンとが選択でき、ベンドする時間もスライダーで調節できる。ミニコルグではベンドアップのみで、ベンド時間も固定だった。音源波形を三角波にしてベンドアップさせると、喜多郎が好んだ口笛みたいなシンセリードになる。

ポルタメントは普通のアナログシンセのポルタメントなのだが、3段スイッチにてかかり具合が選択可能。VARIABLE にすると、ポルタメントスピードを可変できるスライダーが生きる。FIXED にすると速度固定でポルタメントするが、なぜか私の個体では非常に遅くて使いものにならない。喜多郎の「シルクロード」にて、要所要所で効果的に使われていたのが、懐かしい。

ここまでの各セクションは、UPPER と LOWER 個別に存在し、そのため 800DV は、上記の操作子をすべて2つずつ持ち、この翌年に出た Oberheim Two Voice と同じく完全2系統のシンセとなっている。VCF と VCA まで2基ずつあるのがポイントで、のちの MP-4 "MONO/POLY" や POLY-800 のように オシレーターだけ複数あるというパラフォニックではなく、ほんとうに2音ポリシンセとして動作するので弾きやすい。

フロントパネル上にならんだ、上下2つのシンセ操作子群は、なかなか壮観ですらある。

さて、ここからは1台につき1系統しか存在しない謎のセクションたち。UPPER/LOWER 各シンセ独立ボリューム・スライダーは見ただけで意味が分かるが、さらにその次にあるのが、謎のセクション「REPEAT(リピート)」。

そこにあるのは:

・REPEAT スピードのスライダー

・REPEAT 形状のスライダー

・REPEAT モードのノブ:値が off のほかに A、B、C、D、E とある

このリピートを動作させるとトレモロ効果が得られるので、ついつい VCA LFO かと思ってしまうのだが、よっくよく挙動を調べてみると、じつは EG とベンダー(前述のオートベンド)を周期的にトリガーしているため各ゲート信号を周期的に開閉する、という変態機能らしい。黎明期の混沌である。

このためか効果は、VCA LFO 波形にたとえて言えばパルス幅が可変できるパルス波 LFO のみで、これは恐らくパルス波 LFO ではなく、ゲートの開閉であると思われる。なお、このゲートは、UPPER/LOWER 個別に独立して存在するらしいが、考えてみればモノシンセ2台分なんも考えずに搭載しているから当然か。

リピート・スピードのスライダーでは、トレモロの速さを決定できる。かなり高速にできるので、AM 変調の一歩手前くらいのことができる。

リピート形状のスライダーというのは、パルス幅すなわちゲート・タイムを変えるスライダーで、上端ではパルス波状、中央値で矩形波状になり、下端では上端とは逆相のパルス波状になる。

そして謎のリピート・モードのノブ、これが2系統のシンセシスとからんで複雑なことになっている。各モードの解説をすると:

・A:UPPER のみトレモロがかかる

・B:LOWER のみトレモロがかかる

・C:UPPER/LOWER 同期し、同時に、同じ位相でトレモロがかかる

・D:UPPER/LOWER 同期し、逆相でトレモロがかかるので、両者の音が交互に鳴る

・E:UPPER が一度鳴ってからあとは LOWER がずーっと鳴る、らしいのだが、私のは壊れているのか、UPPER/LOWER 同時に鳴ってから、UPPER のエンベロープがトランケートされて LOWER のみの音になる。

というわけで、たとえば UPPER でベードラの音を、LOWER でハットの音をつくって、モードDにすると「ドンチードンチー」と、ハウスなリズムボックスみたいなリズムが刻める。つまり、ちょいとしたシーケンサーまがいなことも可能。このままベードラの代わりにシンベを UPPER で創ると、なんとなくルート弾きっぽくなって調が連想されるから面白い。

UPPER/LOWER ともに同じシンセ音にすると、2音アルペジエイターになる。UPPER/LOWER とで異なるシンセ音にすると、アナログなウェーヴシーケンスっぽくもでき、周期を遅くすれば、アナログのベクターシンセシスふうにも、聴こえなくもない。

これに先述のリピート形状のスライダーをからめると、スライダー上端では UPPER の音は全部鳴るが、LOWER の音はごく短い間しかゲートが開かないのでエンベロープが終わる前にトランケートされて途切れる。中央値では、UPPER/LOWER 均等に交互に鳴る。下端では LOWER の音が全部鳴るが、UPPER の音���トランケートされて鳴る。ということは、モードDにおいてはゲート開閉が UPPER/LOWER で反転しているのであろう。

また、UPPER/LOWER で持続音をつくってレイヤーし、モードAないしBにすると、片方はずーっと鳴っているのにもう片方だけトレモロがかかるという、風変わりなリード音ができる。

出力端子が、UPPER/LOWER 個別にあるので、外部ミキサーのパンで左右に振り、リピート機能を使うと、左右で音が交互に出たり、超高速で左右でパンするような空間演出もできる。

ちなみに、このリピートという機能はミニコルグにもあったが、 ミニコルグはモノシンセなので、ここまで複雑ではなかった。だからますますただの VCA LFO くらいにしか思えなかった。だがこれは、ミニコルグと 800DV ならではの、変態機能。

ミニコルグで、このリピート機能とベンダー機能とを効果的に使った例として、ヴァンゲリス「天国と地獄 パート2」の最初のほうに出てくるコウモリの鳴き声をイメージした効果音がある。この効果音は、しばらく不気味にひっぱったあとリピートとベンダーとを解除され持続音となり、そのまんまながらに一転して哀愁をおびたメロディラインを少しだけ奏でる。効果音から楽音へのメタモルフォーゼ。ここにシンセならではの、音色変化のおもしろさ、リアルタイムにモーフィングする楽しさが垣間見える。

そして 800DV 最後が究極に謎のセクション、その名も「TRANSPOSE(トランスポーズ)」。もちろんこれも、キー・トランスポーズとは何の関係も無い。これはいわば、キー・アサインの方式を変えているようなセクションで、あるのはただ二つのスイッチ:

・左スイッチ:値はAとBのみ

・右スイッチ:値はCとDのみ

だけ。

してその動作は:

・スイッチ群を AD という組合せにすると、まず最初の打鍵で UPPER のみが鳴り、それをホールドしたままさらに別の鍵盤を打鍵すれば LOWER が鳴る。

・スイッチ群を BC という組合せにすると、まず最初の打鍵で LOWER のみが鳴り、それをホールドしたままさらに別の鍵盤を打鍵すれば UPPER が鳴る。

・スイッチ群を AC という組合せにすると、UPPER と LOWER がレイヤーされて同時に鳴るモノシンセとなる。ただし、それをホールドしたままさらに別の鍵盤を打鍵すれば、UPPER と LOWER が分離してばらばらに鳴る。UPPER が高い音、LOWER が低い音の鍵盤で鳴る。

・スイッチ群を BD という組合せにすると、最初の打鍵では音が出ず、次の打鍵で2鍵同時に鳴る。これも UPPER が高い音、LOWER が低い音の鍵盤で鳴る。

つまり:

AD ないし BC にて、UPPER/LOWER を同じ音色に設定すると、2音ポリシンセとして動作する。モノシンセとして単音弾きすると、AD で UPPER が鳴り、BC で LOWER が鳴るので、UPPER/LOWER とで違う音色にすれば、AD と BC とを音色メモリーがわりに利用でき、瞬時に音色切替ができる。じつは単に UPPER と LOWER とを切り替えているだけだが。

さらに最後の BD モードにて、UPPER/LOWER を同じ音色に設定すると、高速のコード・カッティングができて便利。違う音色にしても面白い。

というわけで、シンプルかつ難解ながらに、いろいろ使いみちがあるセクションである。

なお、どのモードでも、2つ鍵盤を押したとき、かならず UPPER は高音に、LOWER は低音にアサインされる。どうやら UPPER は高音優先のモノシンセ、LOWER は低音優先のモノシンセらしい。

両者を違う音色に設定すると、レガート奏法することでキースプリット効果が、それもフローティング・スプリットポイントみたいな演出ができる。当時、これを利用し、LOWER でシンベを、UPPER でリード音を創り、左手でシンベを弾きつつ右手でリードとを弾くことで、アクアタルカスを再現していたデモンストレーターがいたとか。

この状態でさらに LOWER のみにリピートをかけてこの奏法すると、シーケンスベースとシンセリードによる合奏ができる。

逆に UPPER のみに高速でリピートをかけると、シンベとトレモロリードによる合奏ができる。UPPER/LOWER 両方にリピートをかけても、いろいろ実験できてたのしい。

よぉこんな機能や名称の数々、考えついたな。

なお、KORG 700 系はもっと変態で、もはや VCO/VCF/VCA という区別も無く、あらゆるパラメーターがごちゃまぜになって配置されている。なので、パネルの回路と、中の音源回路とが、無関係に配置され接続されていると思われる。

どんなパネル配置かというと、鍵盤下、左から右へと:

・ボリューム・スライダー(VCA)

・トラベラー(VCF)

・原始的な音量 EG 関連(例のアタックとかシンギングとか言うやつ:VCA)

・オシレーター・フィート切替ノブ(ピッチ切替ですな:VCO)

・音源波形の切替ノブ(VCO)

・Expand という、EG を VCF にあてはめるスイッチ(VCF)

・Bright という、レゾナンスをつかさどるスイッチ(VCF)

・EG リリース・スイッチ(VCA)

・オートベンド・スイッチ(VCO)

・リピート機能スイッチ(ゲートと各種トリガー?)

・ヴィブラート・スイッチ(VCO)

・ディレイヴィブラート・スイッチ(VCO)

・ポルタメント・スイッチ(VCO)

・リピート速度スライダー(ゲートと各種トリガー?)

・ヴィブラート速度スライダー(VCO)

・ヴィブラート深度スライダー(VCO)

・ポルタメント時間スライダー(VCO)

・電源スイッチ

・チューニング・スライダー(VCO)

とまぁ、むちゃくちゃでっしゃろ。さらに七百式改では鍵盤左横にサブオシ関連、リングモジュレーター関連、ノイズジェネレーター関連の操作子が、これまた、むとんちゃくに配置。えらい混沌。

まぁ鍵盤下に並んだパラメーターは、おおざっぱに言えば基本的な設定を左半分で行い、それに対し効果を右半分で加える、という思想で配置されているようにも思える。

●拡張性

皆無、と言いたいが:

・背面に「ATTACHMENT FROM」という端子と「ATTACHMENT TO」という端子:これは、UPPER/LOWER 個別に外部エフェクターをカマせる、つまりエフェクト・センド/リターン端子

・UPPER/LOWER 独立にトラベラーのカットオフを開閉できるフットペダルを接続できる端子

がある。

前者を活用すれば、UPPER/LOWER で異なるエフェクト処理ができる。外部アウトボードギアを「アタッチメント」と呼んでいるあたり、時代である。

後者の端子は、当時のコルグ独自の形状になっていて、通常のフォーンジャックなどではない複雑な複数ピン仕様のものである。CV を可変できるような独自のフットペダルがあったに違いないが、見たことが無い。

そして最後に音を出す出力端子は、前述の通り UPPER 用の出力端子と LOWER 用の出力端子とが個別に用意されており、リピート機能などを使った曲芸的な空間演出ができるほか、ふつうに両方で同じ音にして別々のスピーカーから鳴らすと、微妙な音程・音色の違いから空間合成式のステレオ・コーラス効果が生まれる。あるいはここでも UPPER/LOWER で、別々のエフェクトをカマすこともできて便利。

●あなたにとっての長所

いやー、こんだけ音も仕様も個性的なシンセはなかなか無いでしょう。ええ音しまっせー。テープエコーをカマすと、ますます飛べます。しかも少ないパラメーターで、これほど豊かで多彩な音を実現しているところは、ミニコルグと 800DV とに共通する長所。

たった2音とはいえ、和音で弾けるのは大きな長所。モノシンセを弾いてから 800DV を弾くと、ポリフォニックならではの自由度の高さが、じつにありがたい。UPPER/LOWER を違う音にするのも、創意工夫が試されておもしろい。

キータッチもミニコルグより良い、というかミニコルグのがおもちゃっぽすぎる。

●あなたにとっての短所

意外にでかい。ほんで、ごっつ重い! なんでピッチベンダーが無い?

重たさでは、なんでも 16.5kg あるとかで、こりゃたいがいの 61鍵シンセより重たい。

あと、用語や変態機能が独特すぎて、しばらく使わないとすぐ意味や動作を忘れてしまう!

そして CV/Gate 入出力端子が無いので、外部からシーケンス駆動できない、手弾きのみのシンセ。

●その他特記事項

忘れ去られた、変り種。

800DV 弾いててなにがすごいって、他には代えがたい音の良さと個性もさることながら、ただ単純に2音ポリのシンセつくりゃーいいとせず、やたらと難解な機能を付加し、2音仕様ならではの、とはいえ思いもよらぬ効果が出るように工夫してあるところ。唯一無比の音にこの変態ぶりの組合せは、先人たちの偉業である。

ここからは純粋に憶測にすぎないのだが、800DV は、のちのポリシンセで使われたデジタルスキャニング・キーボードを採用していない。単に高音優先のモノシンセと低音優先のモノシンセを合体させただけなのだろうが、その結果、変態リピートや意味不明トランスポーズなど、かえってさまざまな演奏というか奏法が可能になっているのではないだろうか。今は滅び去った変態機能の数々��、それら黎明期の、まだ発想が自由だった時代ならではの産物ではなかろうか。

そのせいか、海外では、これを史上初のデュアルティンバーシンセ、つまりパート数が2というマルチティンバーシンセの先駆者として評価する向きもある。しかもいちいち MIDI チャンネルを合わせたり複雑なルーティングを組まなくても、スイッチやスライダーの一発でできるあたり、800DV の操作性はじつは非常に感覚的。

また完全2系統のシンセシスでレイヤーもできたことから、部分音合成が可能なため、ローランド D-50 にあった「パーシャル」という音色単位を早々と実現していた先駆者とみなす向きも、海外にはある。

さらに、独特の用語たち。

たとえば長い音の旅路をわたる旅人になぞらえたという「トラベラー」。これら独自の名称は、800DV だけでなく mini KORG やデカコルグ、770、900SP、M-500SP Micro Preset といった、当時のコルグ機種に共通して使われていた。シンセ黎明期の混沌ぶりをあらわしているこれらコルグ独自のパラメーター名は、なんとかして新しい音創りの世界を、世にひろめようとした努力と工夫であろうか? つまり「かっとおふ・ふりーくえんしぃ」などという技術用語やテクニカルタームをユーザーに押しつけるのではなく、分かりやすく一般的な言葉で、あるいはバーのマスターであった創業者・加藤孟さんならではの粋な言葉で、さまざまな新機能を紹介しようとしたのだろうか? あるいは、はたまた、たんに外国産のシンセを知らなかったために、独自の自社技術でもってシンセの試作機まででっちあげてしまったその歴史から、独自の用語を用いるようになったのか?

事実、同時代のローランド SH-1000 は、すでにモーグ社とコンタクトしていたことがあった経験もあってか、ローランド独自開発であるにもかかわらず、搭載されているパラメーター名は、ほぼ現代のシンセと変わらない。

それでいてなおかつ独自開発だったせいか、ミニコルグの好敵手 SH-1000 は、国産初のシンセであるにもかかわらず、すでにプリセット音色を装備し、しかも複数の音源波形を同時発生でき、おまけにフィート合成までできたという、これまた今のシンセには見られない、独特の個性的な仕様となっている。

800DV に見られるスライダーの多用も、のちのコルグでは長らく見られない。

VCF に至っては、トランジスターを並べるのではなく、ダイオードをならべた変な設計なのだという。

これら原始の混沌からすれば、その次の世代たるコルグ MS-10、MS-20、MS-50、PS-3100、PS-3200、PS-3300 などですら、用語も音色も、それまでのコルグあけぼのの時代とは違う、なんだかずいぶん整然と整理され進化した近代的な機種に思えてくる。それこそ丸ノブの多用から「Cutoff Frequency」という名称の採用にいたるまで、である。

シンセがまだ海外で産声を上げたばかりのころ、それこそアーティストの間ですらまだ知られていなかった時代、メーカーはなんとかしてこの新しい楽器をひろめようと、さまざまに工夫を凝らした。中には今では絶えてしまった機能もあるが、その工夫を凝らした意気込みが、このただの2音ポリシンセにとどまらなかった 800DV には詰まっているといえよう。

そしてミニコルグと違い、操作子を鍵盤の下に置かず、ミニモーグ同様に鍵盤の後ろに傾斜したフロントパネルを設け、そこに操作子を集中させているあたり、単にオルガンに従属した周辺機器にとどまらない、シンセという独自のアイデンティティーを持ったあたらしい楽器が生まれたことを主張しようとしたのではないか。ミニコルグのように王者オルガンに隷属しない、新種の楽器、あたらしい楽器、その誕生ではなかったか。それこそが 800DV の、真の姿ではなかったか。

なによりも、他のどのシンセにもない独特な音。ミニコルグともども枯山水を思わせる、枯れた、だがゆたかで有機的な響きの音。おなじコルグでも、次の世代になる MS-10 や MS-20、PS シリーズとも違う、さらに後の機種とはまったく違う、世界中のどのシンセとも違う独特の個性。これがコルグ・シンセの産声なのか。黎明期ならではの、味のある音である。

忘れ去られた変り種。

喜多郎は、NHK 特集「シルクロード」の中で、ミニコルグ 700Sのサイン波(実は三角波)を、その幻想的な笛のような唯一無比のサウンドから木管調のリードに使い、800DV の鋸歯状波をまろやかなブラスっぽいソロに使っていたという。

難波弘之は、最初に手に入れたシンセがミニコルグ 700Sというところから思い入れがあるのか、800DV とともによく使っている。しかも未だに 700Sを、ライヴで使ったりしている。難波氏は、700Sにある CHORUS I という名の、ゆっくりした PWM がかかる音源波形を使ったと思われる、のびやかなリード音がお好みのようで、レトロフューチャーなリード音が聴ける。

ヴァンゲリスは、前述の通り初期の名作「天国と地獄」「Ignacio」「反射率 0.39」などで、ミニコルグや 800DV などを駆使していたらしく、それらしい音が随所に聴ける。

彼が自身のトレードマークともなったヤマハ CS-80 を多用するようになるのは、'77 年のアルバム「螺旋」から。そのさらに翌年 '78 年には、クラフトワークがアルバム「人間解体」を発表。そのころには、すでに各社からさまざまなアナログシンセが出現し、それらを駆使したプログレやクロスオーヴァーから広まっており、高機能化・低価格化が進んでテクノブームを起爆させ、ついには伝説の名機の数々として語り継がれることになる。

だが、800DV は、まだそのさらに前の時代、シンセあけぼのの時代の、突出した、それでいてほとんど忘れ去られた先駆者だった。

この混沌とした、だがそれがゆえに今では見られない底抜けに自由かつ奔放な設計思想でつくられたシンセたち。

それらのうち、特に miniKORG 700S は、だがコルグの創業者、加藤孟(かとう・つとむ)氏をして、永遠の理想の名機と思わせたらしい。

その発売から三十年くらいたったころ、彼は TRITON 以来のワークステーション全盛期に、一度これを復刻しようと試作させている。できたものの 15 万円くらいになるというので、量産は見送られが、逆に機能縮小することで安くすればいいんじゃないかという話になった。そこで、とことん仕様を削りまくり倒し、最小限のスペックで誕生したのが、スマホサイズのアナログモノシンセ monotron。

時に 2010 年の春。

ひょうたんから駒、ここからコルグは直球でアナログシンセ復興をかかげ、その盟主となって数々の名機復刻や、新時代のアナログシンセをたくさんつくり、不安定でじゃじゃうまなアナログ回路の設計と量産に関するノウハウを積み、ついにアナログシンセ・リバイバルから 10 年、コルグ最初のシンセ試作から 50 年ちょっとたった 2021 年1月 18 日、miniKORG 700FS として、700S に音色メモリーやアフタータッチ、ピッチベンダー、スプリング・リバーブ、USB、MIDI などなど追加したうえで復刻させた。すでに加藤氏は逝去されたあとであったが、当時のエンジニアだった三枝文夫監査役が復刻に関わったという、原点回帰。

原点にして異形なのか。そもそも異形とはなにか?

これを異形のシンセと見ても不思議ではない。

しかし、シンセとはもともとは自由な存在ではなかったか。既存の楽器からの自由解放。しがらみからの逃走と既存文脈への闘争。なんでもかんでもかっとおふふりぃけんしぃなのは、シンセにあるまじき様式美ではないのか?

というわけで、ここまで過去を総括した上で、なおかつ、今までの歴史も文脈も、この総括も全く関係ない若い世代が、あたらしい世代が、彼らなりの文脈とセンスとで、あたらしく使ってくれることを、期待する。老害は黙ってなさい、自由に育成できる土壌づくりに専念してね。

せやかてシンセは、あらゆる既存からの自由なんやさかい。

Copyright (C) 2009-2020 Nemo-Kuramaguchi All Rights Reserved.

Revision Log;

Jan 18, 2021 - First Edition posted

29 notes

·

View notes

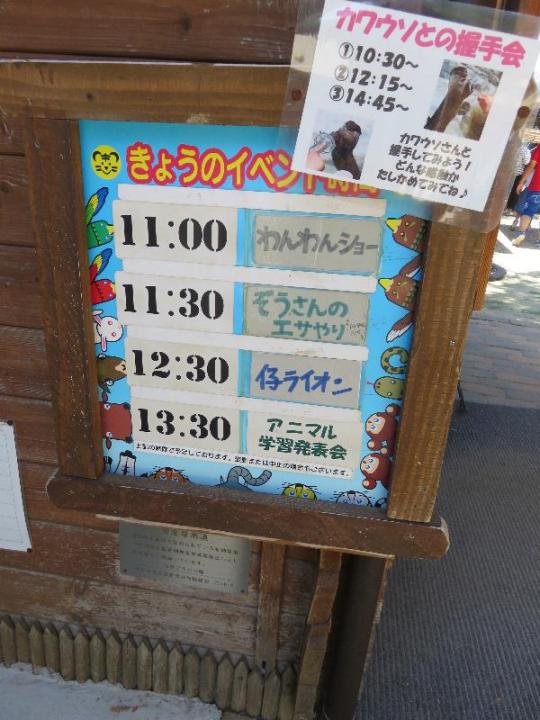

Text

第43回 『しろとり動物園』

しろとり動物園

〒769-2702 香川県東かがわ市松原2111 電話0879-25-0998

高松から電車に揺られて讃岐白鳥へ

今回は香川県高松から電車に揺られて1時間ちょっとの讃岐白鳥(さぬきしろとり)まで来た。乗り降りする人がごく少ない鄙びた駅で、学校帰りの生徒とか、動物園に行く人とかがたまに降りるだけだが、高松市郊外の住宅地なのだろう。

駅前には客待ちタクシーがいなくて、電話連絡して呼び出しなさいと看板にある。呼べばすぐ愛想のいい年配の運転手が駆け付けて来た。走り出すと人家のあいだの細い路地をくねくねと曲がっていくと、あっという間に動物園に着いた。

しろとり動物園入口のまえで下車すると広い駐車場があり、来園者の多くは家族連れでマイカーに乗って来るようだ。四国の瀬戸内海東外れの山と池とに囲まれた私設の動物園である。子供が好きなトラやライオン、ゾウなど多種類の動物がいて、小さな動物たちと遊べるコーナーもあって、工夫に富んでいる。

入園料は、中学生以上の大人1300円、3歳以上の子供600円、65歳以上のお年寄1100円。午前9時から午後5時まで開園していて、年中無休なのがありがたい。

入口には今日のイベントの時間が掲示されていて、エサやりとか学習発表会とか、飼育員さんの汗の結晶がみられるようだ。

生まれたばかりのライオンとトラの赤ちゃんがいっしょに

さあ園内に入ろう。すぐ目のまえにお子さま歓迎の記念撮影用の絵看板があり、その奥には大きなガラスケースのなかに、生まれて2か月ほどのあどけないライオン、オスが3頭、メスが1頭、ベンガルトラのメス2頭が仲よくいっしょに遊んでいた。いきなりかわいいトラなどがいるので、だれもがしばらく足を止めて、戯れるようすに釘付けになってしまう。いっぺんにたくさん生まれるというのは何頭もの親ライオンがいるということで、じっさいにあとで奥のほうに進んでいくと、いくつものオリに別れて親たちが昼寝していた。

先に行くと目がクリッとしてこちらを睨み付けているフクロウが並んでいた。怖そうで足を運んで近付くのがためらわれる。怒っているように見えるが、実際はどうなのか。

最近都会の街なかではフクロウを鑑賞しながらコーヒーを飲ませる店があちこちにできてきて、首がくるっと回ったり目が丸かったりして、可愛いと感じたり、珍しがったりする人がいて、不思議と人気があるようだ。

一様にみなこちらを向いて木に乗っているだけのようだが、よく見ると飛んで行かれないように脚にヒモが付けてある。飛んだところはめったに見られないが、ヒトの100ほど視力に富んでいて夜間の暗闇でもものが見え、さらに耳もよく、地面すれすれに大きな翼を広げて飛び、野ネズミや昆虫など小動物を捕らえてエサにする肉食のトリなのである。

だから、鋭い目付きをしているのは本性なのだろう。だが残念なことに、近年は日本でも世界でも森林が狭まって住みにくくなり、野生種の数が少なくなっているという。

ポニーに乗った坊やのそばにおしゃべりベニコンゴウインコが

フクロウの前のコーナーには、ミーアキャットとカワウソが並んでいた。ミーアキャットは遠くを眺めるような立ち姿が人の立ち姿に似ていて、お人形さんを思わせ、カワウソは泳ぎが上手で、どちらも小さくて愛くるしい姿をしていて人気がある。

でも今日のミーアキャットは寝てばかりいたので、

「立ってサービスしないと、行っちゃうからね!」

ととなりに行く。そこにはワオキツネザルが長いシマシマの尻尾を立たせていた。でも、今回はちらっと見て先に行くことにした。

その先にある野外ステージを横目で見て先に進んでいくと、エサやりタイム用のエサ売り場があった。その横を見るとポニーの背中に乗った坊やが、係りのお兄さ��と園内を散歩していた。どこの動物園でもよく見られる風景だが、ここでは散歩コースが柵で仕切られていないから、緑豊かな園内をゆったりとフリーな感じで楽しんでいる気がした。

そのてまえに大きなインコがつがいでケージのなかにいた。ベニコンゴウインコとある。じつに身体が大きく、くちばしも長くて大きい。いまはお話してくれなかったが、とても頭がよくて、おしゃべりが得意なのだそうだ。

パナマから南アメリカに生息していて、羽の色が赤・白・青・緑とじつにカラフルできれいだ。世界一綺麗といわれるトリがいるけれど、これかな? 彼らは果物やヒマワリの種や小型の昆虫をエサにしていて、長いクチバシは強力でクルミやナッツの殻を簡単に割って、なかの身を出して食べるそうだ。

そのうえとても長生きで、平均50~60年も生きるそうだ。なかには動物園で80年以上も生きた記録があるという。

ウサギやヒヨコと遊べるコーナー

この動物園にはところどころに、例えば子ウサギとかヒヨコとかの危険性が少ない生きものたちと遊べるコーナーがある。囲いが低くなっていて手がすぐ届くようになっている。

ヒヨコなどは写真のように、子どもたち用とは別に、大人のために台の上に乗せてしゃがまなくてもすぐ抱けるようになっているところもある。おとなも子どもも手のひらにのせてヒヨコと遊べて、ぬくもりを感じられるようになっていた。

生きものを抱くことなど初めてで慣れない人が多いからだろう、飼育員さんが抱く要点を親切に掲示板に書いてくれているので、ここに記してみよう。

「ヒヨコの持ち方 一匹ずつ優しく両手で包むように持ってね!〇

高いところにはあげないでね!

投げたり握ったりすると怪我をしてしまいます✖」

つぎつぎに通りがかった人がもの珍し気に抱いて愛しんでいた。生まれたばかりのものはなんでもかわいいものだが、ヒヨコはごくからだも小さくて鳴く声もかわいらしい。つい手を出して抱いてしまう。抱いてその目を見ながらぬくもりを感じて、

「うちの子も、こんなふうにかわいかったのよね!」

としばらくのあいだ、幼いころのわが子を思い出して感慨にふけっているのだろうか。

ブチハイエナが2匹であそんでいる

オリのなかで激しく乗りかかったり噛み合ったりじゃれあったりして、ブチハイエナがあそんでいる。ハイエナの仲間では最大種で、体長約1.3mある。

夜行性で死肉も食うというので、怖い生きもののイメージが強い。サハラ砂漠以南のアフリカに生息して、野生下では約33年、飼育下では40年以上も生きるとある。

ここの飼育員さんの書いた掲示板には実に興味深いことが書いてあるので、写真と重複するが記してみよう。

「オスよりもメスの方が 体が大きい。」

「陰部 実はメスにも“おちんちん″が付いているんです。メスの膣と尿道が一緒になったもの。なので外性器からの雄雌の区別はしづらいです。」

「声 12種類もの鳴き声を使い分けます。」

こういう知識は実際に飼育してみないと見つけられないことで、事典や資料などで調べてみても、なかなか書いてない貴重なことがらである。

そういえば、さっきなんとなく見ていたオリのなかで遊んでいたハイエナのようすはどうだったのだろう。優勢にうえに上に乗ったりしてじゃれあっていた大きい方がオスだとばかり思って見ていたが、違うのだろうか。一段落したあと小さい方が反撃して大きい方に噛みつき返していたから、なにか妙だなと見ていたけれど、看板の説明のように、小さい方がオスなのだろうか、きっとそうに違いない。なぞが解けた。

どうぶつ学園でサーカス?

ブチハイエナのまえに「どうぶつ学園」があって、始まる時間になるとどこからか親子連れやおじいさんおばあさんに手を引かれた子どもたちが集まってきた。

「どうぶつ学園」

とはいったいどんなものなのか、ちょっとわからなかったが、始まってみるとすぐに解決した。ブタやネコやイヌやヒツジたちを仕込んで芸をさせるのだった。綱渡りさせたり輪をくぐらせたり細橋を歩かせたり、結構危険なしごとだから訓練しないとなかなかできない。お客さんの見ているところでするのだからなおさらである。

ちょっと合図をすると、「おれの出番なのか」とはいわないけれど、わかったようなそぶりでブタが舞台の中央に出てきて、指示されたことをきちんと演技するのだ。ほぼ毎日おこなわれ、これが学習なのであろう。

サーカス的な動作を成功させると、褒美に好物のエサが与えられる。しごとがうまくいったヒツジが舞台から降りると、係りの飼育員のおにいさんやおねえさんのそばに寄ってくる。少しでもエサが遅れると、必ず係りの顔を見上げたり、脚で係りのからだを掻いたりして褒美を請求する。動物たちの真剣さがよくわかって、それが興味深かった。

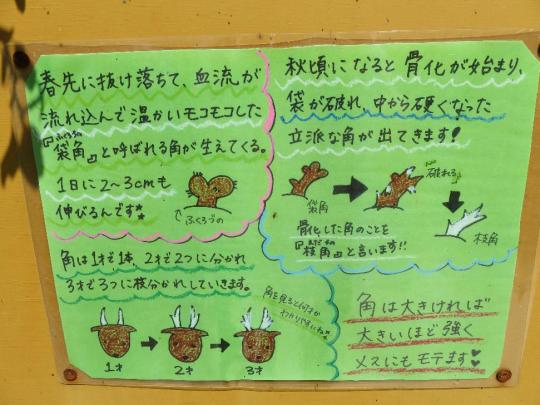

不思議なからだの変化をするニホンジカ

奈良公園とか安芸の宮島とかの神社には、放し飼いにされた鹿が境内にたくさんいる。昔から神の使いと崇められていて、みんなに馴染みが深い。だからだろうか、二ホンジカが動物園で飼われているのがまれなのは。

二ホンジカは北海道から沖縄まで広く生息している。からだにある白い斑点は夏だけに現れ、冬になるとほぼ消えてしまうのである。角はオスのみに生えて、毎年3月頃に抜け落ちてしまい、4~5月にかけて袋角が生えたのち、9月頃にはそれが立派な硬い枝角になる。

秋が深まればオスは盛んに鳴いてメスを呼ぶ。その時期が来ると、オス同士がこの強い角で角突き合わせて戦い、勝った強いオスはたくさんのメスを従えてハレムをつくって暮らしていく。強いオスの子を孕んだメスは、やがてくる春から夏にかけて1子を産み育んでいく。生きものの世界は強くなければ子孫を残せない仕組みになっているのだ。

ところでこの動物園では、シカの角の神秘的な変化のようすについて詳しく説明した掲示板があり、具体的な絵もはいっていてたいへん興味深かった。園外公開禁止?な貴重品かもしれないが、カメラにおさめてきたので興味ある人はご覧いただきたい。

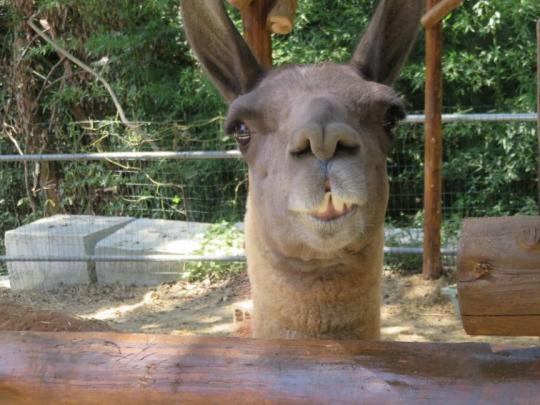

愉快な顔をした古代からの家畜・ラマ

シカの先の山すその奥の方まで歩いていくと、おもしろい顔をした大きな動物がいた。南アメリカにいるラマと書いてある。このラクダ科のラマ(またはリャマ)は、アンデスの高山地方の人たちに3000年以前から飼われていて、いまは野生種がいないという珍しい家畜である。

毛は織物として、肉は食用として、脂はロウソクなどに使われ、お乳はたいへんおいしいそうで、いってみれば最高の家畜である。

そばで見ると、体高は約1.2m、体長は約2m、体重は約140kgあって大きいが、顔は左右の目が離れていて愛らしく優しそうだ。おっとりと歩き、すぐに人に馴れる感じがする。長いあいだヒトに飼われて穏やかな表情になったのだろうか。今流行りの「ゆるキャラ」にすれば人気が出そうな顔だとおもう。

また山すその細道を来園の人たちとすれ違いながらコースを行くと、カバやカピバラやワラビー・シマウマ・ヤマアラシなどのオリにでた。

暑い盛りで、カピバラなどは日陰にはいってじっと目をつぶってゆったり休息時間を楽しんでいるようすだった。そんなようすをながめていると、動物園は彼らにとって外敵に狙われることのない安心して暮らせる文字通りの楽園なのだろう、とふと思ったので、そっと頭を撫でてやりたくなったが、オリの向うで手が届かない。

帰り口まで順路を歩いて行くと、いくつかのコーナーにペリカンやガチョウが��緒になって来園者がふれあってあそべる場所がここにもあった。その一つのコーナーで数匹の仔ブタにエサを与えている親子の姿が目に入ってきた。

生きものとの交流は言葉では通じ合えないけれど、例えばエサをやるという行為で生きものとの仲間意識が芽生える。そしてそれは、生きものを慈しむ心を育てる情操教育になるはずである。この動物園にはその機会がけっこうたくさん設けてあるとおもう。

電車で来るとちょっと遠い気がしたけれど、なかなかユニークな動物園で、愉しく興味深いものがあった。パンフレットによると「移動動物園も相談ください」とある。いろいろな動物に会えない人たちには、すばらしいサービスだとおもう。

機会をみてまた来てみたい動物園だった。

(磯辺 太郎)

2 notes

·

View notes

Link

オフ・コース

『この道をゆけば/オフ・コース・ラウンド2』

小田和正、鈴木康博の2人組だったオフコースのセカンド・アルバム。前作『僕の贈りもの』のソフト・ロック寄りのサウンドを継承しつつも、ロック、ソウルのリズムを取り入れ始め、早くも音楽的な模索が始まっている。「日本のカーペンターズ」と呼ばれた小田&鈴木の多重コーラスは健在で、日本でおそらく初めて?のボイス・パーカッションが登場する全編アカペラの「プロローグ」からさっそくフルに発揮されている。普段のステージではピアノ(小田)+ギター(鈴木)のフォーク・デュオ・スタイルで活動していた彼らだが、ライブで再現不可能なサウンドをこれでもかと繰り出す、レコーディング・アーティスト宣言のようなものだ。

裏ジャケットは16チャンネルのトラックシートになっており、 収録曲すべての 各チャンネルに録音された楽器と演奏者が記録されている。特にヴォーカル・トラックの多さは録音過程のこだわりの強さを物語るもので、改めて彼らの録音オタクぶりがうかがえる。今回、前作で青木望が担当していたストリングス・アレンジを鈴木と小田が自ら手掛けるようになり(スコアを青木に目を通してもらって仕上げたらしい)、前作同様に2人の個性が互いを補完し合って作られた手作り感あふれるアルバムだ。

制作時間の短さのためもあってか今回はスタジオ・ミュージシャンの力を借りているが、歌謡曲系のプレーヤーは一切呼ばず、「すきま風」でカッチリしたドラムを叩いた高橋幸宏、連作「別れの情景(1)」「別れの情景(2)〜もう歌は作れない」で大活躍する村上秀一(ドラム)、大村憲司(ギター)、高水健司(ベース)など、すでに頭角を表し始めていた気鋭の若手プレイヤーを手配していて、その意味では前作よりもサウンド面の聴きどころは多い。片やスタイリスティックス、片やマーヴィン・ゲイと、鈴木と小田がそれぞれ違ったアプローチでソウル・ミュージックに迫っていることにも注目したい。

その一方で「はたちの頃」「あの角をまがれば」は当時の流行に合わせたフォーク調の、ある意味職人的な作品が混ざっているあたり、 たしかに同時期に作られた超名盤たちと比べると、まとまりはあと一歩ということになるが、この時点で提示された彼らなりの「ニューミュージックの玉手箱」が、次作『ワインの匂い』に結実することを考えると、この盤の発展途上な面も楽しんで聴ける。

鈴木のグループ脱退までステージの山場で演奏され続けた「のがすなチャンス」はこの盤が初出。その後、5人編成になってからは演奏を重ねるたびにハードなアレンジとなり、最終的に5人では最後となった1982年の武道館公演では「一億の夜を越えて」とメドレーで演奏。途中に大間ジローによる長いドラム・ソロを挟み、完全なハード・ロックと化していた。ともすれば時代遅れとも言われかねないフォーク調のですますの詞のままで、ニューミュージックの最先端をひた走るその姿にはグループの誠実さが滲み出ているように思ったが、それについてはまた別の機会に。

0 notes

Text

杉山厩舎2020年11月21、22、23日

惜しい競馬が続くも今週はJC!!

24分の36

杉山厩舎LINEスタンプ

line.me/S/sticker/13219494

#杉山厩舎 #オフィシャルだよww

11月21日(土)

東京11R 奥多摩S 芝1400m

牝4ハーフバック 高倉 稜騎手

8人8着

スタートは5分に出ていつも通り控えて後方から

最内でジックリ脚を溜めて折り合いもバッチリ

ロスのない走りで直線も内からロスなく伸びてきたが、荒れた最内が影響したか最後は脚色が��じになってしまい8着

高倉騎手は上手く乗っていたしこの馬の力は出し切れた

ただ、最後は内と外の差が出てしまい、伸び切れなかった

枠順が外ならもう少し結果は違っていただろう

最内に入ってしまったのはちょっともったいなかった

阪神2R 2歳未勝利 ダ1800m

牡2スズカルビコン 松若 風馬騎手

10人5着

まずまずのスタートから馬なりで先団を見ながら中団を追走

位置取り的には悪くなかったが松若騎手のアクションを見るともう少し前目で競馬したかったのかも

距離も伸びたにも関わらず行きっぷりがイマイチだったのでもう少し前向きさが出てくる��もっと良くなるはず

直線も粘りのある走りは出来ていたし、これでもう少し前々で競馬ができるようになってくれば勝ち負けになるはずだ

阪神10R 瀬戸内特別 芝1400m

牝3カワキタアジン C.ルメール騎手

1人2着

スタートがひと息なのはいつも通り

それでも後方から徐々に位置取りを上げていって、直線入り口では先団直後まで進出

直線も鋭い伸び脚を見せて駆け抜けたが、内でロスなく走れていた勝ち馬にはわずかに及ばず2着

ここ数戦とは違って自ら勝ちに行く競馬をしての2着

さすがはルメール騎手と言ったところだがそれでもあと一歩及ばないのも事実

脚の使い所が難しいところではあるが、堅実だしこのクラスはいずれにせよ勝ち上がれるだけの力ある

次走以降も勝ち負けだろう

11月22日(日)

東京11R 霜月S ダ1400m

牡4ブルベアイリーデ 三浦 皇成騎手

4人4着

スタートは悪くなかったが前走ほどの行き脚がなく後方から

内で前後に馬がいると上手く脚が溜まるが、外枠だとなぜか上手く脚が溜まらない

それが直線の伸びにも繋がっていて前走ほど伸びなかったのは枠順の差

それでも初めてデムーロ騎手以外の日本人騎手で良い走りを見せたし、負けてしまったが強い競馬を見せてくれたのも確か

来年へ向けてメドは立ててくれただろう

あとは折り合いと脚の使いどころ次第で今後は重賞戦線での活躍も期待したい

11月23日(祝)

東京9R 東村山特別 ダ1300m

牝5モンテルース 斎藤 新騎手

15人10着

5分のスタートから中団外目を追走

中団外目で折り合いもついていたし手応えもまずまず

ただ直線半ばですでにいっぱいいっぱいになってしまい着外に敗れてしまった

年齢的にも良かった頃の勢いはなくさすがに今後も厳しそう

ローカル平坦コースならもう少しやれそうだが…

阪神1R 2歳未勝利 ダ1800m

牡2テイエムマグマ 高倉 稜騎手

7人3着

スタートは悪くなかったが二の脚がつかず控えて中団内々を追走

道中は揉まれることなくストレスフリーな走り

ブリンカーの効果もあったのか3角過ぎから仕掛けられるとスルスルと脚を伸ばして先団の直後で直線へ

直線もジワジワと脚を伸ばして2着馬にはわずかに及ばず3着

デビュー5戦目にして初の掲示板で時計を要したのと初ブリンカーで変わり身を見せてくれた

まだまだこれからだしこれがキッカケになってくれれば

阪神2R 2歳未勝利 ダ1400m

牡2ブリリアントビーム ▲服部 寿希騎手

14人14着

ゲートは悪くなかったが二の脚がつかず終始後方からの競馬

芝のデビュー戦も大差のシンガリ負けだったが今回も…

今すぐどうこうは厳しそうだ

阪神3R 2歳未勝利 芝1800m

牝2トウシンモンブラン 松山 弘平騎手

3人2着

まずまずのスタートを切ると積極的な競馬で先団外目のポジションを確保

3角手前では内のポケットに馬を入れて折り合いをつけると、馬なりのままコーナーワークで前との差を詰めて直線へ

直線では満を持して先頭に立って逃げ込み図ったが勝ち馬の末脚が素晴らしく惜しい2着

一瞬で後続を突き放した脚は素晴らしかったし、この馬も決して止まっていなかっただけに悔しい

これまで戦ってきた相手も強かったし、今回もサンデーRの血統馬でちょっと運もなかったか

逆に言えば、この馬の能力の高さも示していると言えるし古馬になってからが楽しみな一頭

ここに来て馬もしっかりしてきているし、決して悲観する内容ではない

GI:3勝

GII:1勝

GIII:2勝

JpnI:1勝

24分の36

2020年

芝 (20-8-12-14-6-83)143

ダ (13-16-17-12-17-99)174

障害(3-0-2-0-1-4)10

合計(36-24-31-26-24-186)327

TOTAL

芝 (51-35-31-42-41-307)507

ダ (50-67-52-50-60-413)692

障害(5-1-2-1-2-14)25

合計(106-103-85-93-103-734)1224

0 notes

Text

0 notes

Text

アクセサリー×装飾小物のPOP UPイベント 「DRESS YOU UP」2nd week

2020.8.25.tue - 9.2 wed

11:00〜20:00<9月2日(水)~18:00>

※新型コロナウイルス感染症対策の基本方針により営業時間が変更となる場合がございます。

マスク着用が日常化し、ヘアメイクやファッションにも変化が生まれている昨今。そこで、“マスクを付けたままでもお洒落で可愛い”をテーマに、気鋭のアクセサリーブランドやクリエイター、アパレルショップなどが、それぞれの世界観で創作したアクセサリーや顔まわりの装飾小物、マスクなどを展示&販売するポップアップイベントを開催します。

会期中は前半と後半でカテゴリーを変え、1st weekはリングやネックレス、イヤリング、ピアスなどのアクセサリーを、2nd weekはヘアアクセサリーや顔周りの装飾小物を展開。あわせてファッショナブルなマスクブランドの新作マスクも販売します。

それぞれのスタイルで表現された、今だからこその注目アイテムをお楽しみください。

【2nd week 参加アクセサリーブランド】

Amelie (アメリ)

"あなたの暮らしに寄り添うdaily accessory" をコンセプトに2018年から活動中。自然の素材の色合いが作りなす、『癒し』や『トキメキ』を感じてもらえるようなアクセサリーを制作しています。

Instagram:@amelie_accessory

OTOE (オトエ) × Fancy Wig (ファンシーウィッグ)

原宿にある古着屋OTOEと、Wig Maker,Hair StylistとしてNYを拠点に活躍しているTomihiro Konoによるファッション感覚で付けられるヘアピースのFancy Wig、オリジナルリメイクOTOELOGYを展開します。

HP:https://otoelogy.com

Instagram:@OTOELOGY

Twitter:@OTOELOGY

The Skips (ザ スキップス)

EVERYTHING FOR THE WEEKEND.全ては休日(週末)のためにをテーマに2015年よりMADE IN JAPANで小物の製作を行っています。rétro seriesは古きよき時代の型を使い日本の職人が1点ずつ丁寧に仕上げています。

HP:theskips7383.ocnk.net

Instagram:@theskips7383

sAn (サン)

高い透明度ながら耐候性に優れ軽量の素材『アクリル』に魅了されブランドを開始。アクリル板からオリジナルで製作。他にはないカラーリングは金属等では表現できない唯一無二の素材でアクセサリーやヘアアクセサリーを展開しています。またその軽さから大ぶりのアクセサリーもストレスフリーに着用いただけます。

HP:https://san-official.shop

Instagram:@san_official

cilsoie (シルソワ)

日々に添える、こころを解き放つ。

をコンセプトとした日本のハンドメイドアクセサリーブランド。

HP:https://www.cilsoie.jp

Instagram:@cilsoie

doubleuu (ダブユ)

心を癒す力を秘めたお花をいつも側で感じられたらと思い、(日常に寄り添うお花)をテーマに作品作りをしてきました。仕入れにはお花屋さんを何件もはしごし、種類によっては苗から育て、ドライフラワー にする工程も行っています。沢山のお花でつくるミニブーケのオーダーピアスが1番の人気です。よりお花をそのままの形でお届けしたいという想いが強くなり1年ほど前から販売を始めた髪飾りのシリーズは(髪に生ける花)というテーマで製作を行っています。植物が生み出す造形や彩の美しさをそのまま閉じ込めたaccessoryを目標としお花屋さんから持ち帰った花をそのまま身に付けられるようなイメージでなるべく余計なものは付けずにシンプルなデザインにこだわっています。

HP:https://www.doubleuu.online

Instagram:@dada.natsumi

be me (ビーミー)

今の自分をナチュラルに飾る。私だけのかわいいチャーム。"be me"

Naturally dress up the me today.My own lovely charms."be me"

*****

美容師でbe me Directorの依田瑞希が提案する、顔まわりをナチュラルに飾る小物たち。「シンプル」「作り込まない抜け感」がキーワード。凝ったアレンジはいりません。身に付けるだけで自分らしく可愛い。姉 優希がprを担当し、姉妹での制作です。

HP:https://bemetokyo.theshop.jp/

Instagram:@__be_me__05

swimmie (スイミー)

swimmieはハンカチ専門店です。形が四角とは限らない。手を拭くだけではない。あなた自身を解放する、自由に楽しめる、そして常に身近な存在であってほしい。 そうした想いから生まれる日本の繊細なプリント・縫製技術によるハンカチが並びます。 あなたの掌には、きっと無色透明な日々がさまざまに変化する、小さな新しい発見があるはずです。

HP:http://swimmie.me/

Instagram:@swimmie_note

=============

【参加マスクブランド】

糸柊子(shishuko) / 大川柊子(しゅうこ)

刺繍ブランド 糸柊子

現代的で未来的。

ネット社会を通じてカルチャーをファッションに。

newwaveな刺繍。ネオ・刺繍・ショップ。

デザイナーの大川は、文化学園大学ブランド企画コース卒業。

大学2年時に刺繍に出会いはまってしまう。

普段は刺繍をしつつ、NADIA原宿店のスタッフもしている。

ビニールなどの一見刺繍できなそうな素材に刺繍してみたり、

立体的な刺繍をしてみたりなど、新しい刺繍の仕方を日々研究中。

Instagram:@_syuko_

dan (ダン) / 山本真弓(ヤマモトマユミ)

美術大学にてファッションテキスタイルを専攻後、大手セレクトショップを経験、モデル業をスタートさせた。 皆がマスクで顔を覆わなければならなくなった今、 「どうせするなら可愛い方がいい どうせするなら自分らしい方がいい どうせするならハッピーになれる方がいい」 という想いを込めて製作を開始。 danのOmekashi mask は耳紐がなく、ヘアリボンとして髪に結ぶデザインが特徴だ。少しでも前向きに、ファッションの力でこの時代を乗り越えたいと願っている。

HP:https://dan2020style.thebase.in/

Instagram: @maaayumis / @dan2020mask

Barrack Room(バラックルーム)

渋谷区道玄坂にあるお店です。海外で買い付けた古着、お店の奥のアトリエで制作したリメイクやハンドメイドなどを取り扱っています。キラキラした素材や透け素材を用いたユニークで可愛い1点ものが特におすすめです。

HP:http://barrackroom.blogspot.com/

Instagram:@barrackroom

foof (フーフ)

2018AWシーズンより、メンズブランドCITYから改名。 fool(馬鹿らしさ)とhoof(蹄)を掛けた造語。 "Stay foolish"をコンセプトに、既成概念に囚われない新たな価値を追求する。

HP:https://dan2020style.thebase.in/

Instagram:@foof_tokyo

0 notes

Text

2019/10/06【昼】訓練記録

散歩練習の練習犬として仕事後

河川敷で人の声もして、電車や新幹線、車やバイクなど苦手な刺激の多い場所にて。

小雨

・休止

6分半

牛丼食べてこれ書いてる間伏臥で休止

・脚側停座、行進

吠えながら遊ぶコーギーやゴールデンが前方にいる状態

停座位置を修正しつつ、ルーチンで集中をあげる。

おやつも使いつつ、意識が良くなったところで行進。紐付き紐無し共に良し。

鋭角や回転、蛇行、速度変化などにもきちんと付いてくる。遅れほぼ無し。

新幹線や車の音、犬の吠え声などに気を取られても少しの合図で集中が戻る。

・持来

意欲良し。

マテ無しで待機をやってみる。

初めは取りにいきかけたが、一度NOで止め、私がダンベル回収して再度、脚側につけてから投げればマテなしでも待機し、号令で取りに行くことができた。

ダンベル時はあまり体符がなくても正面停座ができる。(少し遠め)

ダンベルの保持もしっかりしてきた。

6回ほどでヤメ

・休憩

↑記入中に水分補給と休憩

その後ボール遊び

・行進中の立止、伏臥、停座

もう少しスピードはあげたいが、スムーズにやる。しかし、立止などさせて戻ったあとの行進が遅れがちになる。盛り上げれば良くなるが、待てがかかるとテンションが下がるところが注意か

・招呼

正面停座も良い

戻ってくる速度も良し

目線は外れるが背後を自転車が通ったり車の音がしても足を崩さず姿勢良く伏臥継続。

すばらし!

・遠隔

伏臥させ、20歩ほど離れての停座、立止、再度伏臥など。

立止で立つが前に数歩進み、タッテマテだと立止にならず、タッテだけだと進む。

タッテ、マテ と2声符かかってしまうため要練習

・休憩

↑記入中、クレートにて休憩

・BHコース

コースをなぞる

私がコースを覚えていないのと、やはり常歩の距離が長いため集中が保たない。

短距離で集中の固定をするとともに、距離を伸ばすことも進めていく

・脚側行進

録画して見直し用に

カメラに気を取られて乱れる

集中は良く見えるが、動画を見ると少し離れて歩いているのと、回転時によそ見をして遅れがちになっている。

回転で離れることについてはパーツパーツで丁寧に作り直し修正をかける

・持来

フライングあり

フライング時は取りに行かせず私が回収してやり直すようにしてみる。

待たせすぎるとダンベルを見失うが、その場合は自力で見つけさせるようにする。あんまりにも見つからないと戻ってくるが、自分で探し出せるよう補助にとどめ、あくまで自力でやらせてみている

・休憩

ディスクで遊び、その後クレートで休ませる

・休止

30メートルほど離れてやってみる

私も座り込む

3分ほどでこちらに向かってきてしまう

刺激が強すぎたか

NOですごすごと元の位置に戻り始める

再度、伏臥をかけて休止

が、再び3分ほどで立ってしまう

これが今の限界か

NOでその場で止まり、フセで伏臥はする

これ以上失敗させないために、一度戻り再びマテをかけ、今度は長引かせず戻る

刺激があっても、不安になっても待てば必ず戻ることを教えたくて、もう一度チャレンジし、今度は遠くに離れたり走ったり近づいたり、姿が見えづらい遮蔽物の裏に回り込んでみたりと動き回ってから戻って解除。

そのあとは普通に遊んで、終わり。

0 notes

Photo

てんたま外伝「Again」エピローグ #てんたま #奈菜 #サイドストーリー #2次創作小説 #KID エピローグ 八坂競艇場に、ファンファーレの音楽が流れ、6艇のボートがピットアウトした。 『八坂競艇菜の花賞の優勝戦が開始されました。さて、注目のコース取りのほうは・・・』 場内アナウンスが流れ、6艇のボートが各々の思惑を持ちながら待機行動から進入態勢に移ろうとしていた。 『イン1コースには艇番を主張しての進入となりました人気の軸1号艇の田所義人。続いて2コースには動いてきた4号艇の志井、センター3コースには3号艇の天野、4コースには2号艇の神楽が入りました。そして、大きく引っ張ったアウト勢のうち、カド位置5コースには5号艇の香坂が入り、最アウト6コースには初出場で初優出を果たした地元の新鋭・桐生となりました』 大きく艇を引いた5号艇と6号艇が艇先をスタート方向に向けると、一気に加速し始めた。 『4対2の進入となりました。インコースから1番、4番、2番、3番、5番、6番の並びでスタート3秒前・・・2秒前・・・1秒前・・・スタートしました!』 スタートは大外の6号艇が内側のボートに1艇身の差をつけて飛び出した。 『大外6号艇・桐生が乾坤一擲のトップスタート!内側の舟を飲み込みながら、ターンマークの最内を狙ってまくりに出ます!』 その6号艇に向かって内側から白い勝負服の1号艇が突進してきた。 『イン1号艇・田所も艇を伸ばして、懸命の抵抗を試みます!』 6号艇は1号艇の激しい突進を間一髪でかわし、先頭に踊り出た。一方、突進した1号艇は大きく外に流れた。 『6号艇が1号艇の抵抗をかわし、先頭に立ちました!先頭はまくりを決めた6号艇・桐生威、そのあとに続くのは1号艇の内を差した2号艇・神楽と5号艇の香坂・・・』 観客席から大きなどよめきが起こった。 一方、その一角で威の応援に来ていた奈菜たちは歓声を上げた。 「奈菜!やったです!威が1番ですの!」

0 notes

Text

20190420

節刀ヶ岳・十二ヶ岳縦走

先日、河口湖西岸御坂山地随一の鋭鋒、節刀ヶ岳、十二ヶ岳を縦走した。(写真は十二ヶ岳からの西湖、富士山、裾野のコブのようなのは大室山)

コースは大石峠(1527m)、金堀山、節刀ヶ岳(1736m)、金山(1686m)、十二ヶ岳(1683m)、十一ヶ岳から一ヶ岳、毛無山(1500m)を辿る。歩行距離約10km、標高差796m。

大石峠の馬頭観音。

大石地区は母方の祖母の出身地であり養蚕や織物が盛んだった地域で、その名の通り直径8m、周囲23mの大きな石が祀られた大石神社がある。登山口のある大石峠入り口バス停までは買い物に行く母親の車についでに乗せて行ってもらったのだがラジオを付けると文化放送で武田鉄矢の「今朝の三枚おろし」という番組を放送していた。その日のテーマが「諏訪大社」で話の内容はずばり巨石信仰についてだったのでシンクロを感じた。機織り、養蚕の盛んな地域に外人顔在り、とは私の自説というか子供の頃からの感覚なのだがこの地域も、私の親戚にも日本人離れした顔の人がいる。湖の北岸地域は徐福伝説があったり渡来系の人々が富士山をランドマークに移動してきたということも案外考えられるのではないか。

9時に登拝開始もいきなり道を間違えたまま一時間も登ってしまい三十分かけて引き返す。後で見たら標識が腐って朽ちていた。

風流ならざる処もまた風流かな。山で学んだ態度としてはこういう時は出来事を感情と引き離すということ。「今」にフォーカスする。引き返す道をただ黙って最初から決まっていた行程かのように歩いた。

引き返す道中、沢沿いでこないだ読んだばかりの中村哲氏の本に出てきた蛇籠を発見。アフガニスタンの砂漠の緑化で活躍した江戸時代の治水の技術で、これに柳の木の根が絡むと崩れないらしい。読んでなかったらこんなただの石と針金に気を留めることもなかった。

熊ちゃんの引っ掻き傷からの鹿の採食痕。鹿が増えていて兄は最近二回連続で鹿を轢き結局車は廃車になったという。

節刀ヶ岳山頂からの鬼ヶ岳。名前の通り鬼の角がポコポコっと出てるように見えなくも無い。左の角が雪頭ヶ岳、右の角が鬼ヶ岳。肉眼で見ると妙に魅力のある山容に感じた。

金堀山、黒岳、御坂山、右奥に三ツ峠。左に釈迦ヶ岳。

右から十二ヶ岳、十一ヶ岳から一ヶ岳まで、毛無山。

十二ヶ岳山頂の祠にて般若心経を誦経する。

男は黙って地下足袋登山。

十二ヶ岳と十一ヶ岳のキレット。下が見えない。

十二ヶ岳の上り下り、十一ヶ岳の上りのロープ場は山行過去一番の危険を感じた。写真を撮ってる場合ではなく北側は雪解け水で濡れてたり特にやばかったのは十二ヶ岳のキレットの下り。体感としてはほぼ垂直に感じる崖を100m近くロープで下るときは自分の死がすぐそこまでやってきてそばで佇んでいる感じがした。キレットの底に架かった適当な作りの吊り橋も滑るわ揺れるわボルト抜けとるわで恐ろしく、こういう時は自身の想像力が自分の首を絞める。無念無想、カタツムリ並みの速度で進んだ。

毛無山から河口湖。小学校の頃授業中に窓から見える山頂だけ禿げたこの山をぼーっと眺めていた。あの時ぼんやりした頭で未来を見ていたのかは今や分からないが、今度は逆の場所で、あの時の未来である現在から過去の私を見つめ返すのだ。

毛無山からの下りも道を間違えた。約7時間、道間違えのロスを含めると8時間半の山行。きついもののスクワットなど普段の筋トレが効いている気がする。Mammutの40Lのザックを買ったのでそのテストも兼ねたがピッケルホルダー、ロープホルダー等機能が泣いてる感じは否めない。滅多に乗らない路線バスで帰宅。

山の神様からの参加賞、今回はカケスの羽根2枚。右の風切羽は鳩かなんかと思って要らんけんど一応持って帰ってみたら薄く青いカケスの羽模様があった。

これで5枚目。不思議だなあ。

山行後は感覚が鋭くなるのか軽い予知能力というか勘が冴えるのは確かなのだがこればかりは本当のところは分からない。話している内容が数秒後にテレビから流れてきたり、次の日新聞で特集されてたりして母親は若干私に引いている節がある。(まあ山に登る前から不思議な出来事はあったのだが。)

今日なんかは朝にベンガラとサンドメディウムを混ぜて赤錆のテクスチャを作れないかなと思いつきベンガラについて調べたのだが、夜お客さんの洗い物をしながら見ていた「満天青空レストラン」というテレビにて岡山の吹屋というベンガラの産地に京都から移住した人が出てきてベンガラについて説明していた。

こんなことを言っていると左手ドローイングの内容からも統合失調症の前駆症状を疑われそうだが、わたくしは至って正気なのでございます。のっぺら坊の時代に寧ろ健やかに狂う事で生きる事や知覚に立体感や陰影を取り戻したいのだ。

さて今回の山行で少しは験力がついただろうか。

0 notes

Text

2/20~21長野フィールドワーク報告

1. 長野駅にて

3週間にわたって展開された「はんごりん国際連帯ツアー」、最初のフィールドワークとなったのは1998年冬季オリンピックが開催された長野。一泊二日の行程で、オリンピックから20年が経過した競技施設や周辺地域をめぐりました。

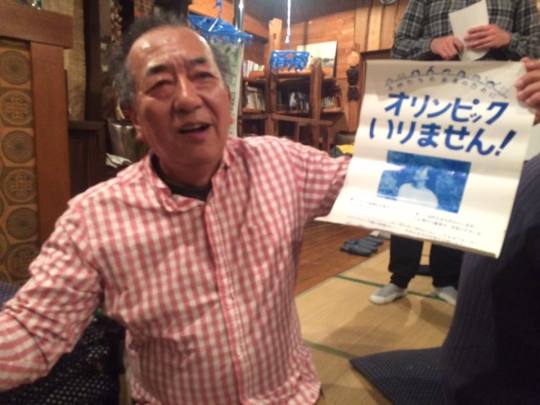

案内して下さったのは、80年代から長野五輪反対運動に取り組まれて来た「オリンピックいらない人たちネットワーク」の皆さん。雪の降る長野駅で高速バスを降りると、代表の江沢正雄さんの「やあ~ようこそ!!」という力強い声で出迎えられました。

1985年、長野県議会が冬季オリンピック招致を決議し招致活動がスタート。91年のIOC総会で長野が98年大会の開催都市として選定されます。この間、バブル経済の只中という状況も相まって、周辺にはオリンピックにかこつけたリゾート開発計画の波が押し寄せました。

そんな中、江沢さんたちも88年、地域の人々が親しむ飯綱高原の一角にリゾートホテルが建設される計画を知り、これに対する反対運動を始めました。これがきっかけとなり、やがてオリンピック反対の運動が取り組まれていくこととなります。

長野での反対運動は、デモや抗議行動などの直接行動のほか、実に粘り強い情報開示請求や、裁判闘争(それも弁護士を立てず自分たちで!)など多岐に渡ります。

中でも、江沢さんたちが長野に到着したばかりの私たちに最初に紹介してくれたのは1989年の長野市長選挙の取り組みでした。

当時、立候補者は招致委員会会長でもあった現職市長と、同じく推進派の共産党候補者のみ。「オリンピックは県民の総意」などとも言われ、反対の声を挙げられない、反対の声などない、というような空気が地域全体を覆っていたと言います。(今の東京と同じですね)

そのような雰囲気の中、オリンピック反対の候補者を立てようにも、なかなか名乗りをあげる人はいません。そこで立ち上がったのが、江沢さんのパートナーの紀子さんでした。(今回のフィールドワークではお会いすることができませんでした。残念!)子どもたちの未来のために、反対の声があることを示さなければとの信念のもと、オリンピック反対を公約に掲げて選挙を闘われました。オリンピック反対を掲げたことで、選挙ポスターの印刷を断られる、嫌がらせの電話を受けるなどの困難にあいながらも、結果得票数15000票。当選こそならなかったものの、オリンピックに反対の意思を持つ人々が少なくとも15000人いる、という事実を世に指し示すことに成功しました。

しかし、この多くの人々のNOの声にも関わらず、長野オリンピックは開催へと突き進んで行くこととなったわけです。

さて、さっそく江沢さんのマシンガントークが止まりません。オリンピックのおかしさ、反対運動の取り組み、伝えたいことがたくさんあってその情熱が次から次へと溢れてくるのがよくわかります。

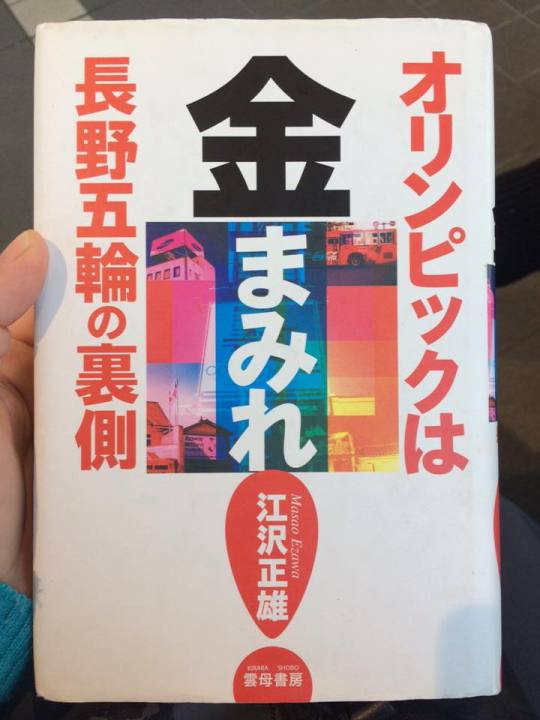

より詳しくお知りになりたい方は、江沢正雄さんのご著書「オリンピックは金まみれ―長野五輪の裏側」を是非ご一読ください。以下は、なるべく現地で見聞きしたことを中心にご報告いたします。

2. ビッグハット、エムウェーブ見学

長野駅でひととおりお食事と挨拶を終えると、2台の車に乗り込みさっそく市内のオリンピック関連施設へ。

アイスホッケー会場のビッグハット(現在は多目的スポーツアリーナ)と、スピードスケート場エムウェーブを訪ねました。いずれも現在は第三セクターである株式会社エムウェーブが管理運営を行っているとのことですが、今がまさにウィンタースポーツ真っ盛りの時期であるにも関わらず、なんだか閑散とした雰囲気です。

エムウェーブは、その名の通り建物がM字のデザインになっており、これは周囲の山並みとの調和を考慮したものなのだそうです。オリンピックで散々自然を破壊しておきながら自然との調和とは?一同ため息が漏れます。

このエムウェーブの建設費はわかっているだけで360億円(1985年当時の長野市年間予算は760億円)。建物の周囲には広々とした公園が付随していますが、この造成にかかった費用は公園整備費など別の費目で計上されているため、総額でいくらかかったのかもはや正確にはわからないそうです。

中に入ろうとすると「今日はリンクには入れません」ええ!?後で調べてみると、2月は半月以上一般営業をしておらず、私たちはその期間に訪れてしまったようです。一般営業日であれば、有料でスケートを楽しむ大勢の市民の姿が見られたのでしょうか。ちなみに無料で開放されるのは年に7日間だそうです。

オリンピックミュージアムなら開いているというので「仕方ない、見ておくか」と皆で移動。誰もいない展示室に、1998年のメダルやユニフォーム、選手の写真などが並び、いかに長野オリンピックが素晴らしかったかを厚かましく訴えかけてきます。展示コーナーを一通りぬけると、リンクの観客席に入ることができましたが、営業日ではないので、当然人気はありませんでした。

帰り際、事務所にいた職員に江沢さんが声をかけ、リオとピョンチャンから来たお客様だとお二人を紹介すると「これはこれは、昨年は開催成功おめでとうございます」と挨拶され、苦笑いするしかありませんでした。彼にこの施設の収支について尋ねたところ、2015年度は支出が4億3000万円に対して、歳入が利用料等で2億円、そして長野市から1億円、政府から8000万円の補助を受けていると説明されました。とても採算の取れている事業とは思えません。

3. ロッジピノキオの夜

その夜、私たちが宿泊したのはロッジピノキオ。普段から山や自然に親しむ若者などに多く利用されている場所だそうで、オーナーの園長さん(通称)は、今回のフィールドワークの運転も引き受けて下さり、車内ではたびたび江沢さんと軽妙な掛け合いで私たちを楽しませてくれました。

夕食の席には、地元の食材を使ったお料理や鍋、この日のために宇都宮から届いた餃子(!)などなど所狭しと並び、心づくしの大歓待。(ありがとうございました!)にわかにリオ、ピョンチャン、長野、東京の反オリンピック交流会と相成りました。

食事の後には、長野オリンピック当時の反対運動の写真やビラを見せていただきました。最初にうかがった長野市長選のポスター、通信、デモの写真、競技施設の建設工事を追った様子。どれも一つ一つ大切に分類・保管されていて、当時の熱気が伝わってくるようです。

長野での反対運動が、自然を愛し、地域での暮らしを大切に営む人々によって取り組まれてきたこと、SNSなどなかった時代に丁寧にその連帯の輪を広げて来られたことが垣間見えるような、とても素敵な夜でした。

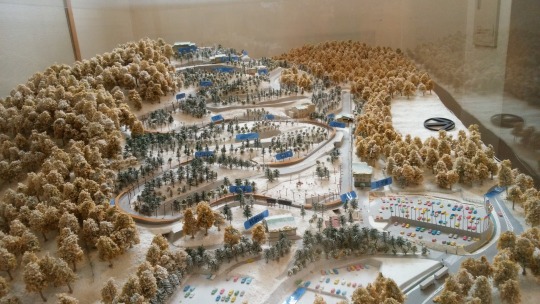

4. スパイラル見学

夜の間にだいぶ雪が降ったようで、2日目の朝は雪かきからスタート。豪雪地帯の暮らしの厳しさを思い知らされます。名残惜しいけれどピノキオともここでお別れです。

まず向かったのはリュージュボブスレー会場「スパイラル」。ガランとした広大な施設をしばし眺めていると、たった一人の職員が、長らく来客がなく寂しかったのか和やかに挨拶をしてくれました。

本来リュージュ・ボブスレーはより寒冷な地域で行うものだそうで、ここ長野では人工的にコースを凍結させる仕様で施設が作られました。年間2~3ヶ月コースを凍らせるために1日150万円の電気代がかかるなど高額な維持費が問題になっています。

一方でリュージュ・ボブスレーの競技人口は少なく、施設利用による収益も見込めません。長野オリンピック後にアジア大会が鳴り物入りで開催されましたが、日本以外はインド人選手が1名、観客も150名程度だったそうです。

私たちが訪問する直前の新聞記事によると、このスパイラルは、ピョンチャンオリンピックまではナショナルトレーニングセンターに指定されているため1億円の補助が出ているそうですが、それ以降については採算の目処が立たず、10年間の凍結休止が検討されているとのことでした。(その後、4月に正式に休止が発表されました。)

私たちを出迎えてくれた職員の方はこうなることを2年前から知っていたそうです。

5. 浅川ダムとオリンピック道路

車で移動中、何度も「ここもオリンピック道路なんですよ」というところを通りました。中でも最も力を入れて説明されたのは浅川ダムのループ橋です。

この地域では1985年に地すべりが発生し、市街地と飯綱高原をむすぶ道路が寸断されました。(このとき老人ホームが被害にあい高齢者が亡くなったそうです)予算等の問題で、元の場所での道路の復旧は断念されていました。そこへオリンピック招致やリゾート開発の流れが起こり、なんとしても道路を建設しなければということに。

そこでなんと降って湧いたようにダム建設計画が持ち出され、ダム建設予算から作られたのがこのループ橋だというのです。ダム建設費80億円に対して道路建設費が240億。もはやダムはついでですね。オリンピックのために道路を、道路のためにダムをという無理やりな計画です。しかもこうして作られたダムは水がたまらず、オリンピック開発で農地が減ったため農業用地の需要も少なくなり、大して存在意義がないのだとか。

オリンピックのためのなりふり構わぬ開発、その典型例のような場所でした。

6. 環境に優しい長野オリンピック?

飯綱高原のフリースタイル競技会場。今回は立ち寄ることができず車から遠景を眺めるのみでしたが、ここは山を削り、地形を大幅に改変して造られた上に、環境への配慮をアピールするためか緑化工事と称して外来種のクローバーなどが化学肥料とともに吹き付けられ、生態系に大きな影響があったと言います。

長野オリンピックでは、このように大規模な自然破壊が行われていながら、一方でまったく意味のない(場合によってはさらに悪影響をもたらす)対策が取られ、それを以て環境に優しいオリンピックであると謳われるエピソードが多々あるようです。

その象徴的な言葉が、木を「一本伐ったら二本植えれば良い」というもので、実際に子どもたちを動員しマスコミを呼んで大々的に植樹イベントが行われたそうです。私たちも、その時に作られた「森」を目の当たりにしましたが、森と呼ぶには程遠い、狭い敷地に植えられたなんともお粗末で人工的な数本の木々の群れに、思わず閉口してしまいました。

7. 白馬ジャンプ台

白馬のジャンプ台は当初30億の予算で建設される予定でした。しかし、IOCの現地視察でシャワーやエレベーターなど様々な要求を突きつけられ、予算は76億円に増加。さらに、夏も運営できるように芝の吹きつけ工事を行った結果さらに増額して86億円にまで膨れあがったそうです。

リフト乗り場のスタッフに話を聞くと年間7万人の来場者があるとのことでしたが、私たちの訪問時は私たち以外に人影はありませんでした。せめてもの賑やかしにとバナーを掲げて記念撮影。

8. 長野県庁での記者会見

その後、一同は再び長野市内へ戻り長野県庁にて、今回のはんごりん国際連帯ツアーにおける長野訪問について、記者会見に臨みました。

招致活動時、IOC委員を出迎えるために何百人もの職員が旗振りに動員されたというエントランスを抜け、いざ会見場へ。それぞれ自らの都市で起こっていること、そして長野を訪問しての意見などを堂々と述べました。

まずジゼレさんより、リオオリンピックにおける都市再開発、貧困者への暴力・排除、強制立ち退き、公務員への賃金不払いなどの問題について報告がありました。長野を訪問し、様々な説明を聞いてきたが、ここでも同じように公共の資金が人々の生活のためではなく競技場や道路など無用の長物のために浪費されていると鋭く指摘しました。

ギョンリョルさんは、ピョンチャンが同じ冬季オリンピック開催都市であることからさらに具体的に長野について言及しました。

2014年に長野を視察した江原道議会が、視察の結果、長野五輪の施設は子孫に残す重要な価値のあるもので、長野五輪は地域の発展に寄与していると発表したそうです。しかし、長野のスパイラルが10年間凍結休止になったように、韓国でもボブスレー・スケルトンの競技人口は少なく、ピョンチャンでも同じ問題が必ず起きる、我々は長野から学ばなければならないと強く訴えました。そして、オリンピックによる地域の被害を最小限におさえ、新しい政権のもとで朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)との交流も打開できるような運動をしていきたいと思いを語りました。

続いて反五輪の会からいちむらさんが発言。東京の状況について、コンパクト五輪と銘打ちながら予算は1兆8000億円にまで膨らみ、都営住宅の住民や明治公園の野宿者に対する強制的な立ち退きが行われたことなどを報告しました。一方、湾岸部では地価が上がり「五輪マンション」などと呼ばれる高層マンションが投資・投機の対象となっているとし、オリンピックによって金持ちが儲かり貧乏人は排除され、町が壊されていく、世界中で同じことが起こっていて私たちは何度も経験して知っているはずだと強調。2020年東京オリンピックは返上すべき、世界中の人々とつながって反対していきたいと結びました。

最後にまとめて下さったのは記者会見のコーディネータを務めた江沢さん。

長野の住民としてスパイラルの休止問題に触れ、コースを凍結させないことで20年間で数十億の節約ができると言われているが、そんなものは動物のいない動物園やコンセントを抜いた冷蔵庫と同じ、いずれにしても無駄なものであるとバッサリ。

オリンピックは持続可能な開発につながるとIOCは言うが、競技施設は老朽化するのみで住民にとってプラスにはならず、市内は空き店舗だらけで寂れている。パラリンピックで障碍者に住みよい街になるとよく言われるが、オリンピックに使う金を人々の暮らしのためにそのまま投資すればよいと訴えました。

そして江沢さんもまた、今回交流を持った3都市と、過去に共に反対運動を行ったトリノ、バンクーバー、アルベールビル、リレハンメルの市民グループとも力を合わせて、2020年までにオリンピックを全面的に見直すようなアクションを行いたいと語りました。

9. 最後に

多くの皆さんの助けを得て、私たちは無事2日間の旅程を終えることができました。長野では、たった2週間のオリンピックのお祭り騒ぎのために、深刻な自然破壊が行われ、巨額の税金が湯水のように使われ、どんなに反対の声を上げても最後にはオリンピックありきでまかり通ってしまう。そんな惨憺たる状況の数々を見聞きしました。もちろん、それでオリンピックに対する怒りを新たにしたのですが、それよりも私の心に印象深く残ったのは江沢さんはじめ、反対運動に取り組んで来られた方々のいきいきとした力強さです。理念やスローガンだけではない、長野の自然を愛し、地域に根ざした暮らしの中から生まれた抵抗運動だからこそ持ちうるたくましさ、温かさを感じ、はっとさせられました。今後も引き続き、長野の経験にも学びながら、各都市がつながってオリンピック反対の声をあげていきたいと思います。最後に、2日間の案内、運転、宿や食事の確保など、このツアーのために様々な形でご尽力くださった皆様に感謝します。ありがとうございました。

1 note

·

View note

Text

2018.11 二子山

↑東岳から臨んだ西岳。山容もルートも異端極まりない。

【コースタイム】茂原 (0506)→池袋(0730)→ 西武秩父(0904)→坂本(1025)→登山道入り口 (1035)→ 登山口 (1055)→ 股峠 (1130)→ 東岳 (1150)→休憩→ 股峠 (1235)→ダイレクトルート分岐→西岳 (1315)→ 休憩 → 魚尾道峠 (1430)→ 股峠 (1445)→ 登山口 (1515)→ 登山道入り口 (1525)→ 坂本 (1530)

秩父にクレイジマウンテンなる二子山が存在することを知り、 去年にも登ろうと計画していたんだけど、天候の関係で延期にしたら1年も放置してしまった。

池袋0730発特急レッドアロー号に乗り込み、ちょうど9時に到着。乗り換え時間を考慮してか、バスはそのすぐ後の0904発。小鹿野(おがの)役場行きバスに乗り、終点 小鹿野役場にて下車。ここで10分ほど待ち、坂本行きバスに接続して終点 坂本で下車。バス代は合計して片道約1000円、所要1時間20分。どちらも終点まで乗っていればい良いのでわかりやすい。小鹿野役場までは地元の人達が乗ってたけど、坂本まで乗っていたのは自分ひとりだけ。

朝3時半くらいに起きて朝ごはん食べて家を出て、バス停到着したのが10時半ということで登る前にお腹へってきた。バス停にベンチが設置されていたので、準備がてらここで昼食を取ることに。

登山道入り口はバス停のちょうど裏にある。民家を何件か通り過ぎるが、どの家も柿を干していて風情を感じる。日本の田舎って感じだな~。

登山口まで標識は特に無く、予め調べておかないと迷う人は迷うかも。民家の裏の小路を進むが、もみじの紅葉がすごく綺麗に色づいており、それに見とれていた。と思ったら、そこから先はすれ違いすら困難なほど道幅が狭くなる。そしてまだ登山口に到着すらしていないのにかなり急な坂を登らされる。地面がのっぺりと平になっているので、ここまで急な坂道だと足が踏ん張れない。一応、補助ロープが用意されていた。

先程の急坂を登り切ると、一度道路に出る。このすぐ先が登山口。西武秩父で車をレンタルし、ここまで乗り込んでしまったほうが時間的にもお金的にもラクかもしれない(割り勘できる場合)。

最初のうちは普通の登山道で、すこし進むと沢筋みたいな道になるのだが、どこが道なのか非常に分かりづらい!!足元は全て落葉で覆われており、かろうじて先に来た人が踏み固めたであろう箇所をトレースしていく。目印となる蛍光テープもあまり張られておらず、落葉や積雪の時期などは目印に乏しいので注意が必要。

相変わらず道がかなり狭い上に、沢筋から股峠までは傾斜角度大きめな急登がずっと続く。落葉で覆われているので何度も滑らせ、ずり落ちそうになった。

傾斜がきつく、さらに落ち葉だらけで滑りやすい坂道を30分ほど登ると、東岳と西岳への分岐となる股峠に到着。この周辺の紅葉が綺麗だった。最初は東岳へ登るのだが、その前に西岳のルートの看板を見てみると・・・。上級者ルートやばくない笑?なんてところを登るんだ。一応上級者ルートを登るつもりでやってきたのだが、本当にこんなところを登るのなら一般ルートに変えたほうがよさそうだが。とりあえず東岳山頂からルートを見てみようと思う。

東岳へは20分ほどで登れるが、最初からかなり厳しい岩稜コース。ここも傾斜がきつく岩が露出してゴツゴツした道。ルートを示す蛍光テープはほとんど無く、とりあえず適当に上に向かっていく感じ。

きつい傾斜は5分くらいで通過できるのだが、ここからが東岳の核心部。切れ落ちた崖スレスレをトラバースする。鎖がかけられていたりするけど、そういった部分はかなり危険。 危険箇所は3箇所。1つは足場がぽっかり空いていて踏み外したら落下するにもかかわらず、その足場がよく見えない崖をトラバースする箇所。2つ目は2~3mくらいの垂直な崖 。あとひとつはちょっと忘れた。これらの危険箇所をクリアすると東岳の尾根に出る。山頂かと思ったのにもうちょっと先だったみたい。

慣れてる人ならもうちょっと早く登れるのかもしれんが、慎重に登る。それでも20分で登頂できた。すぐお隣には百名山の両神山。太陽の影になっておりシルエットがかっこいい。けっこギザギザした尾根だね。

そして東岳から西岳を��察する。単眼鏡で覗いてみても、どこが上級者ルートなのかは判別できない。誰か登っている人がいたらわかったのかもしれないけど、本当にあの看板通りのルートなら あの垂直に近い壁を登ることになるのだが...。そんなこと本当に可能なのか?

東岳山頂では自分以外にご夫婦の2人だけ。山頂はそんなに広くはない、まぁこんな山混雑することないと思うけど。

東岳の下山は山頂直下が一番危ないかも。ゴツゴツした岩が突き出ているのでバランスを崩しやすい。3つの危険箇所は2回目には慣れ、当然慎重に行くのだがスムーズに通過することができた。

山頂でちょっと休憩したので、また峠に戻ってくるまで約1時間。

さっきは気が付かなかったけど、登ってきた斜面の真後ろが両神山だたんだね。股峠での紅葉綺麗だなーと思って見ていたらその先に山体が見えた。

さて、今回メインの西岳へ向かう。と言っても、東岳だけでも十分に登りごたえあったんだけど。

上級者・一般コースの分岐は目の前に巨大な岩壁が現れる場所である(写真右上)。壁には赤矢印で右がルートだと示しているが、上級者コースはこの矢印を無視して左に向かうこと。分岐の目印は全く無いので普通に通過してしまいそうであるが、ここで左右を見るとどちらの方向にも蛍光テープが貼られているので、一応それで分岐だと気がつくかもしれない。

実際の道を見ないことには始まらないので、とりあえず上級者コースへと進む。分岐から5分も進まないうちに上級者コースのとっかかりに到着する。看板が立ててあり「最初は鎖を設置していたけど、不評だったので撤去した」とのこと。いやーこりゃ相当厳しいルートだぞ。西穂高よりもやばいかも。本当に垂直な壁を登っていくようで、あながち股峠で見た看板の説明図は間違っていないのかもしれない。何かの間違いかな?とか、途中で道が良くなるかもと思い、一応ちょっとだけ登ってみたのだが、見上げてもやはり崖である。ロッククライミングほどではないけれどそれにかなり近く、鎖はおろか命綱も無しで登るとなると非常にリスキー。言っておくけど、特別な装備がなくても登れるし、体を支持するのための支点は十分に確保できる。少しだけ登ってみても、登っている間は怖くはない。傍から見てヤバイと感じる。

さすがに命の危険を感じたので撤退し、一般コースへ変更。

一般コースから西岳山頂へは20分くらいで登れたかな。東岳とは反対に危険と感じた箇所はなかった。これがもし上級者ルートでの直登であったなら、まぁ慎重に登るとして���同じく20分か、それ以内でいけたかもしれない。山頂手前で一般と上級コースが合流するのだが、そこから上級を見てみるとやはり恐ろしいのだが...いったいどんなキチガイがこのコースを選ぶんですかねぇ。

山頂は東岳とほぼ同じかちょっと狭い。ここではさっきと違う夫婦が2人と壮年男性が2人がいた。平日に登ったし、そこまで知られている山ではないのでまぁこんなもんかな。空いていてよかった。こっちは東岳よりも40mだけ高い。またここでちょっと休憩。

近くに石灰の採掘場があり、この山も石灰質多めなのか酸性雨で溶けたように鋭く突き上げた剣山のような岩が目立つ。東岳では全く気が付かなかったけど、この傾向は西岳~魚尾道峠で特に強い。この先は崖下りのような道が続くので、手袋をはめてないと怪我する可能性高し。

写真下は西岳から眺めた東岳。

これから先のルートを眺めるとけっこう怖い。両側がスパッと切れ落ちた細い尾根道で高度感もある。しかも剣山のように鋭い岩が続くので、そもそも足場がちゃんとあるのか心配になる。こういった道が登りであればまだラクだったが、技術が要求される下りだと 西穂高岳のように緊張感を持たなければという気持ちになる。

山頂から全体像が見えたのでビビりすぎたか、 実際に進んでみるとそこまで心配するほどではない。ただし、登山道を示すペンキなどが全くといっていいほど印されておらず、ルートファインディングがかなり重要になる。実際、知らないうちに危険な道を通っていたことが2,3回あったし、どこを通過したら良いのか迷ったのが1回あった。 常にナイフリッジで危険なルートだが、3点支持を確実に行い焦らなければ大丈夫。極めつけは最後の約5mの垂直な壁(写真右下)。

難易度的には中級か、上級との間と言って良い。というか、岩場の良い練習になると思う!わざわざ北アルプスまで行かなくても満足のいく岩稜体験ができる。あとひとつ言えることは、人が空いている平日に来たほうがいいかな。慎重に進まざるをえないので絶対に渋滞が発生すると思う。

最後の垂直な壁をクリアしたら一気に平坦な道に変わる。やっと肩の荷が下りたというか。後ろを振り返ってみると先程まで歩いていた険しい岩稜がズラーッと並んでおり、なかなか壮観である。やっぱり壁のように切れ落ちてるね。

本当は魚尾道峠での分岐で坂本行きに向かいたかったんだけど、なぜかネットで封鎖されていた。仕方なく股峠に戻ることに。と言っても、いま来た岩稜ではなくて下道を使って戻れる。つまり今回とは逆のルートをたどれば、岩稜の上りも下りも好きな方を選べるということ。

股峠に戻ると書いたけど、正確には股峠から少しだけ坂本寄りの地点で合流した。ここから坂本まではピストンとなる。

股峠付近に到着すると、やはり目を引くのは赤黄に色づいた紅葉。緑も残っており綺麗に彩られている。今年の山での紅葉はこの一回だけで見納めかなー、仕事が忙しいので。

バス停に到着したが、次のバスが車で1時間待ちだった。外気は6℃とかなり寒い。動いていれば問題ないんだが、じっとしているだけなのでかなり冷えた。バス停待機の可能性があるときは、バーナーなど温まる飲み物を用意できるものがあると良いかもしれない。1時間じっとしているのがいやだったら次のバス停まで歩くこともできる。一応、停留所じゃなくても拾ってくれるらしいが、バスは後ろから来るのでこっちが気がつけるかどうか。

帰りの1本目のバスは、てっきり往路と同じで小鹿野役所で降りればいいかと思っていたが、2つ手前の小鹿野車庫で西武秩父駅行きのバスと接続することになっていた(なん・・・だと)。これに気がついていたとしてもバスの中では寝ていたからどっちにしろ降りれなかっただろうな。一応、小鹿野役場で降りても10分ほど待って乗り換えられたが、下手したらまたここで1時間待たされていたかもしれない。こっちの2本目のバスは学生たちも乗っていて混んでいた。

西武秩父に着いたのは16時半くらいだったか、本当はここの温泉に入って夕食とかも食べたかったんだけど、この後飲み会が高田馬場であったのであまりゆっくりできず、すぐに特急に乗車して帰る。

他の方のブログなどで予めどのような山か調べていたのだが、皆クレイジーな山だと紹介していた。自分も登ってた感想、

クレイジーマウンテン 二子山!!

まさか秩父にこんな異彩を放つ山があったなんてな。岩稜の練習にはぴったりなので、今回の逆ルート(西岳)もやってみたい。股峠から西岳をピストンすれば上りも下りもできるから、今度来たときはそれにしてみよう。

0 notes