#사회문제

Text

0 notes

Text

... 너 때문에 페미 때문에 불행하다...

까지도 못 가더라고

대개 너는 무슨 피해를 입었기에 그렇게 되었냐고 -> 하더라고? 아니면 뭐 낯선 건 아니지 어릴 때야 예민하다 였지만 나이를

먹으니 ㅇㅇ

사회문제 ㄴㄴ 개인문제로 환원 ㅇㅇ

저거보단 머가리가 있어서 남탓을 하나 그냥 인성이 좆된 건가...

둘 다니까 인류가 이러고 살겠지..

개개가 모여 가부장제의 영속을 이뤘겠지

남성중심사회, 가부장제에의 복종에는 아무런 토를 달지 못 하는 것들이

진보니 뭐니 지랄 하면 우스운 거지

0 notes

Text

기업의 사회적 책임의 이해

기업의 사회적 책임(Corporate Social Responsibility, CSR)은 현대 기업 경영에서 중요한 요소로 부각되고 있는 개념입니다. 이번 글에서는 "CSR의 개념과 원리, 그리고 기업이 사회적 책임을 수행하는 방법과 중요성"에 대해 알아보겠습니다.

CSR의 개념과 원리

CSR은 기업이 이윤 추구 외에도 사회적 가치 창출과 지속 가능한 발전에 책임을 진다는 개념입니다. 이는 환경 보호, 사회적 공헌, 공정 거래, 노동권 보호 등 다양한 영역에 걸쳐 기업의 책임과 역할을 강조합니다. CSR의 원리는 기업의 지속 가능한 경영과 사회적 이해 관계자들의 요구를 조화시키는 것입니다.

기업의 사회적 책임의 중요성

기업의 사회적 책임은 단순한 규정 준수 이상의 의미를 갖습니다. CSR를 수행하는 기업은 지속 가능한 경영, 긍정적인 기업 이미지 형성, 이해 관계자들의 신뢰 확보 등 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. 또한, 사회문제 해결과 공공의 이익 증진에 기여함으로써 사회적 영향력을 행사할 수 있습니다.

기업의 사회적 책임 실천 사례

환경 보호와 지속 가능한 경영

기업은 환경 보호에 적극적으로 참여하고 지속 가능한 경영을 실천해야 합니다. 에너지 절약, 탄소 배출 감소, 재활용, 친환경 제품 개발 등의 활동을 통해 기업의 환경적 영향을 최소화하고자 노력해야 합니다.

사회적 공헌과 지역사회 발전

기업은 사회적 공헌 활동을 통해 지역사회 발전에 기여할 수 있습니다. 교육, 문화, 복지 등 다양한 분야에서 지원과 기부 활동을 펼치며 사회적 가치 창출에 앞장서야 합니다.

공정 거래와 노동권 보호

기업은 공정 거래 원칙을 준수하고 노동권을 보호해야 합니다. 공정한 경영 윤리와 노동 환경 조성을 통해 직원들의 안정성과 가치를 존중하고, 고객과 거래 파트너들과의 공정한 거래 관계를 유지해야 합니다.

결론

기업의 사회적 책임은 기업 경영의 핵심 원리로 간주되고 있으며, 사회적 가치 창출과 지속 가능한 발전을 추구하는데 중요한 역할을 합니다. CSR는 환경 보호, 사회적 공헌, 공정 거래, 노동권 보호 등 다양한 영역에서 실천되어야 합니다.

참고 자료

- John Doe, "기업의 사회적 책임과 지속 가능한 경영," 경영학 논문, 2022.

- Jane Smith, "기업의 사회적 공헌과 지역사회 발전 사례 연구," 사회과학 학술지, 2021.

- David Johnson, "CSR과 공정 거래에 대한 최신 연구 동향," 경제학 연구 보고서, 2020.

Read the full article

#CSR#경영윤리#공공의이익#공정거래#기업이미지#기업의사회적책임#노동권보호#사회공헌#사회문제해결#사회적가치#사회적가치창출#사회적영향#사회적영향력#사회적이해관계자#지속가능성#지속가능한경영#지역사회발전#환경보존#환경보호

0 notes

Text

오늘도 죽는다

1. 안양에서 도로포장공사를 하던 인부 셋이 기어가 풀린 롤러에 깔려 숨졌다. 운전자는 p단에 기어를 놨는데 옷깃이 걸리며 기어가 풀렸다고 했다. 옷깃에 기어에 끼이는 일은 승용차에서도 가능한 일이다. 승용차는 그렇게 쉽게 기어가 바뀌지 않는다. 하물며 공사현장일을 하는 장비차가. 급발진했다고 한다.

2. 윤석열이 뭐더러 거기 나타났는지 모르겠다. 주 52시간이 짧다고 개소리나 지껄이던 자가, 사람이 셋이나 죽은 자리에 나타나 했단 말도 가관이다. 시동을 끄고 내렸어야 한다. 운전자의 책임을 묻는 말이다.

3. 나는 사망사고에 대해 좀 의아했다. 막힌 공간도 아닌데 세명이 미처 몸을 피할 시간도 없었다는 얘기라, 그 구간이 경사가 가파른 것도 아닌데, 뭔가 다른 사연이 있었을지도 모르겠다.

4.…

View On WordPress

0 notes

Photo

#sovac #둘리 #둘리야약속해 #사회문제 #고길동 #꼴뚜기왕자 #도우너 #마이콜 #희동이 #또치 #아기공룡둘리 (@sovac_official ) #둘리뮤지엄 #둘리스타그램 #도봉문화재단 #둘리도서관 #hometown #dobonggu #ssangmundong #cartoon #kcartoon #koreacartoon #dobongculturefoundation #김수정작가 #문화창작집단날 #극단날 #도봉협력예술단체 #seoul #korea #asia #animation (Seoul, South Korea에서) https://www.instagram.com/p/CPPBVUZF4ra/?utm_medium=tumblr

#sovac#둘리#둘리야약속해#사회문제#고길동#꼴뚜기왕자#도우너#마이콜#희동이#또치#아기공룡둘리#둘리뮤지엄#둘리스타그램#도봉문화재단#둘리도서관#hometown#dobonggu#ssangmundong#cartoon#kcartoon#koreacartoon#dobongculturefoundation#김수정작가#문화창작집단날#극단날#도봉협력예술단체#seoul#korea#asia#animation

0 notes

Photo

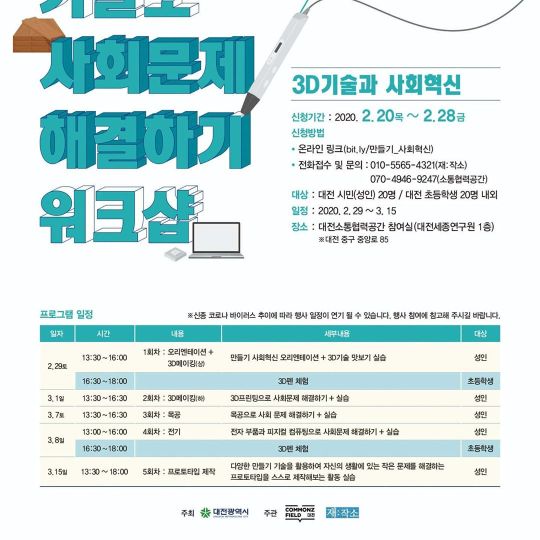

✿ 코로나19로인해 기존의 [3d기술과 사회혁신] 프로그램 일정이 포스터와 같이 변경되었습니다. 참여에 참고하시길 바랍니다! 앞서 신청해주신분께는 순차적으로 재공지 드릴 예정입니다. 문의사항 있으시면 편하게 연락주세요. ✿ ✿ 한차례 일정이 연기되었지만, 코로나19의 상황에 따라 일정이 연기될 수 있습니다. 양해해주셔서 감사합니다. ✿ 기술의 발전과 보급을 통해 우리는 많은 것들을 스스로 해낼 수 있게 되었습니다. 과거에는 불가능하거나 어려웠던 일들이, 이제는 함께 고민해보고 시도해 볼 수 있는 일들로 변화하고 있습니다. 이러한 고민과 시도들이 모여, 사회를 더 나은 방향으로 변화시킬 수 있을 것이라고 생각합니다. 이번 [#만들기 와 기술로 #사회문제 #해결하기 워크샵]은 일상 생활 속 사회문제를 해결하기 위한 만들기 활동 및 #3D 기술이 적용된 #사회혁신 프로젝트 사례들을 탐구해보며 이를 직접 체험/실습해보는 워크샵입니다. 각 프로젝트를 진행한 #활동가 들의 이야기를 들어보고, 사례에서 활용된 기술과 장비에 대한 간단한 교육과 실습이 진행되는 프로그램입니다. ------------------------------------------ [신청기간] 2020년 2월 20일 ~ 28일 [신청방법] bit.ly/만들기_사회혁신 (선착순 접수) [전화접수 및 문의] 010-5565-4321 (재:작소) / 070-4946-9237 (소통협력공간) [대상] 대전 시민 20명(성인) 및 초등학생 20명 내외 [행사일시] 2020. 02.29(토) ~ 03.15(일) / 5회 / 연속 프로그램 /매주 토,일 / 성인 대상 [행사일시] 2020. 02.29(토), 03.08(일) / 2회 / 단일 프로그램 / 초등학생 대상 [장소] #대전소통협력공간 참여실 (대전 중구 중앙로 85, #대전세종연구원 1층) https://www.instagram.com/p/B8z-1l0gxib/?igshid=1deiu35g0ch0a

0 notes

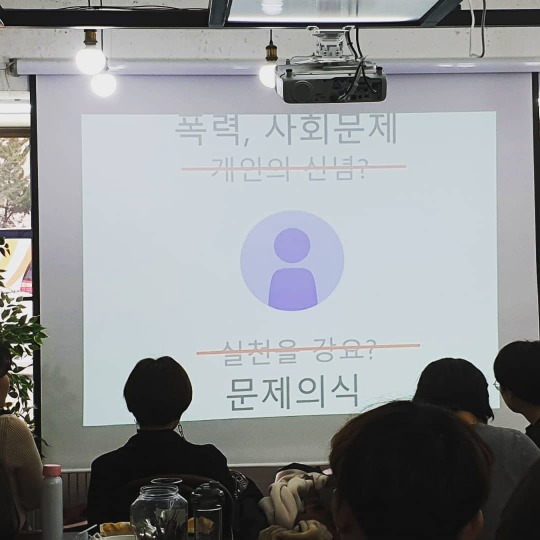

Photo

오늘 아웃리치 세미나(동물의 존재를 효과적으로 드러내는 방법)에 다녀왔습니다! 예상했던 것 그 이상으로 많은 유익한 정보들을 얻을 수 있어 좋았습니다 거기다 세미나 시작하기 전에 비건푸드팝업해서 맛있는거 배불리 먹고 사람들이랑 이야기도 나눈 다음에 세미나까지 들으니까 너무 좋았네요 호호 다음에 디엑스이에서 또 이런 세미나가 있으면 꼭 가야겠습니다 #디엑스이 #디엑시 #디엑스이코리아 #비건푸드팝업 #비건음식 #음식 #세미나 #동물권 #아웃리치 #사회문제 #권리 #포트럭 #청년교류공간 #서울 #마포 #동물해방 #직접행동 https://www.instagram.com/p/B8lq6ygp-PT/?igshid=1a7vgbglhhega

0 notes

Photo

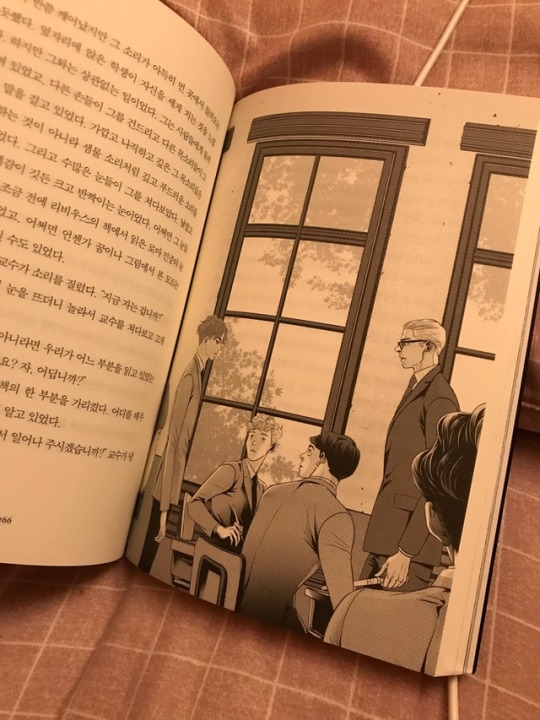

#책향기 #중도일보 #오피니언 #칼럼 중고등학교때 양평 도서관 문예지 #미지산 에 #젊은베르테르의슬픔 #독후감 이 실린적은 있어도 신문에 독서칼럼이 실린건 처음이다. 혼자 쓴 글이 아니라 같이 읽고 이야기 나눈 사람들과 함께 쓴 글이라고 기록하고 추억하고 싶다. 좋은 기회를 주신 강신철 교수님에게도 감사의 인사를 남긴다. http://m.joongdo.co.kr/view.php?key=20190801010012626 칼럼의 기초가 된 블로그 글 https://noonayabooks.blogspot.com/2019/07/blog-post_28.html #독서 #조지오웰 #위건부두로가는길 #기생충 #영화 #냄새 #계급 #계층 #사회문제 #노동 #사회주의 #민주적사회주의 (마을카페 공유에서) https://www.instagram.com/p/B08fWU7l-OB/?igshid=1q6y6ynfy6wsa

0 notes

Text

수레바퀴 아래서

헤르만 헤세/ 위즈덤하우스/ 3.5

결국 헤세의 팬이 되다.

한국 작가님들 말고 외국 작가는 딱히 좋아하는 작가가 없었는데 오늘부로 생겼다. 헤르만 헤세 당신.. 대박이야.. 글 너무 잘 써.. 오늘부로 헤세의 책 도장 깨기 갑니다. 데미안>수레바퀴 아래서의 순서로 책을 읽고서 헤세의 팬이 안될 사람이 있을까? 이런 우울 우울하고 몽롱한 분위기 너무 좋다.. 읽는 내내 푹 젖어서 읽었다.

군더더기 없는 문장과 냉소적인 태도.

헤세의 책을 2권밖에 안 읽어 봤지만 헤세의 문장은 읽기가 쉽고 말하려고 하는 바도 분명하다. 그래서 어린 친구들도 읽기에 어렵지 않아 보인다. 사실 좀 더 어렸을 때 헤세의 책을 읽었으면 좋았을걸 하는 아쉬움도 든다. 크게 삶이 달라지진 않았겠지만 작은 위로는 얻을 수 있지 않았을까.. 사랑하는 내 아이나 조카가 생긴다면 책을 읽으라고 강요하고 싶진 않지만.. 헤세의 책을 몰래 사서 책장에 꽂아놓고 싶다. 이왕이면 내가 읽은 위즈덤하우스 버전으로! 민음사 버전보다 조금 비싼 편이기는 하나 그림 몇 편으로 집중력과 몰입도가 두 배는 올라간다. 내가 정말 좋아하는 출판사에서 나오고 있는 좋아하는 시리즈이다. 더 더 많이 자주 만들어주세요.. ( 위즈덤 하우스 '비주얼 클래식 Visual Classic'. )

헤세가 전하는 메시지는 분명하다.

사실 이 책은 헤세의 자전소설이며, 헤세의 어릴 적 당시 독일 사회의 아이들에게 가해지는 스트레스가 될 정도의 심각한 공부 강요와 이로 인해 생기는 여러 가지 사회적 문제를 한스라는 인물을 만들어 비판, 고발한 책이다. 일단 창의성을 짓밟는 심각한 공부 강요가 핵심 메시지라는 건 책을 읽은 사람이라면 바로 알 수 있다. 이 책이 한국에서도 유명한 편으로 알고 있는데 한국 역시 공부 강요하면 빠지지 않는 나라이며, 그로 인한 사회문제 또한 빈번해서 먼 나라 일 같지는 않다. 나 또한 이 문제에 쉽게 답을 내리지 못하겠다. 아마 많은 사람들이 그렇겠지. 교육은 필요하다. 하지만 그게 전부는 아니다. 우리는 한스의 마지막 모습을 오래오래 기억해야 한다.

청춘, 낭만, 우울함, 몽롱함, 미래에 대한 두려움, 고독, 피폐, 그레이 컬러, 잔잔한 피아노 음악.

"아무튼 지치지 않도록 해야 하네. 그렇지 않으면 수레바퀴 아래 깔리게 될지도 모르니까."

20190522.

18 notes

·

View notes

Text

長岡克行, ルーマン/社会の理論の革命 (12)

勁草書房, 2006

제 3장 사회시스템 이론의 기본 관점

1. 통상적인 것의 ‘있을 수 있지 않음’

- 하버마스-루만 논쟁 후 루만은 이러한 일반적 평판을 전혀 신경 쓰지 않고, 오로지 30년 계획의 연구 프로젝트 ‘사회의 이론’을 구성하고, 방대한 숫자의 ‘시(試)작품’을 집필. 그러한 과정에서, 루만의 사회시스템 이론은 중요한 진전. 첫째, 루만은 1975년에 복합성 개념을 새롭게 정식화. 둘째, 1978년에는 사회시스템의 요소를 행위에서 커뮤니케이션으로 전환. 셋째, 1978년부터 79년에 걸쳐 사건으로서 요소 파악, 그래서 시간을 양함수의 독립변수로 받아들인 시스템 이론으로 이행. 이 중 여기서 복합성 개념에 대해 살펴볼 것.

- 루만은 복합성이라는 문제를 시스템 이론에만 특수하게 나타나는 문제라고 생각하지 않고, 철학의 고전적 문제, 즉 ‘다양한 것의 통일’ 문제까지 거슬러 올라감. (1971a, S.291f) 1975년 논문 「복합성」에서 루만은 마르크스의 유고 『경제학비판 서설』, “구체적인 것이 구체적인 것은 그것이 많은 규정의 총괄이고, 그래서 다양한 것의 통일”이라는 부분을 인용.

- “통일적 개념은 다양성이 무엇인가에 대한 어떤 관점 밑에 통일체로 다루어 질 때에만 유의미하다. 그래서 복합성 개념은 우선은 다양한 것을 통일의 관점 하에서 보는 의도를 정식화 한다. 복합적인 대상은 다양한 것임과 동시에 통일체가 되지 않으면 안된다.” (1975, S.204f)

- 복합적인 대상이 다양한 것임과 동시에 통일체가 되어야 한다면, 그것은 역설적(paradoxical). 역설적일 수밖에 없는 이 문제가 왜 중요하냐 하면, 근대사회는 기능적으로 분화한 사회이고, 그래서 그것은 다양한 것의 통일, 다른 것의 통일이기 때문. 사회 그 자체, 실재 그 자체까지, 다른 것의 통일로서 역설로 밖에 정의할 수 없었음. 여기에 더해 이 논문 집필 당시 루만은 자기언급적 시스템 이론으로 전환하는 도중. 이후 토톨로지와 패러독스라는 문제에 대한 언급이 증가.

- 시스템 이론에서 시스템을 구성하는 요소의 수 (내지는 이질성의 정도)에 관한 사태를 복잡성이라 부르고, 요소 간의 관계의 수 (내지 종류)에 관한 사태를 복합성이라 부름. 루만도 복합성이라는 사태의 해명에서, 시스템 요소의 수와 요소 사이에 가능한 관계의 수의 구별로부터 출발. 무언가가 요소로서 기능할 때, 또한 무언가가 요소 사이의 관계라고 할 때, 그와는 독립해 요소의 수가 증가하면 요소 사이에 추상적으로 가능한 관계의 수는 제곱 배의 속도로 증가. (요소의 수를 n이라고 할 때, 가능한 관계의 수는 n×(n-1)×1/2) 그러나 실재적인 요소의 경우, 요소의 결합능력에는 한계가 있는 것으로 볼 수밖에 없음. 그래서 요소 숫자의 증가에서는 바로 이러한 관계화가 이미 이용할 수 없는 규모, 이미 실현할 수 없는 규모에 도달. 큰 규모의 시스템에서는 관계화의 추상적, 수학적인 잠세적 가능성, 바꿔 말해 모든 요소의 모든 요소와의 완전한 상호의존은, 질서라고도, 카오스라고도 불리지 않을 규정 불가능한 것으로만 작용. 이 규정 불가능하게 된 것을 다시 규정 가능하게 되는 데는, 시스템이 분화하고, 시스템 속에 하위 시스템이 형성되는 것이 필요. 혹은 1978년 논문 「복합성의 시간화」(1978b)에 추가된 것처럼, 요소를 시간화해 시간적인 전후 관계 속에서 요소를 관련 짓는 것이 필요.

- 규모의 증대와 함께 어떤 시스템이라도, 관계화의 여러 가능성에 대해 선택적으로 활동함과 함께 필요하다면 스스로를 분화해야만 하는 강제가 그래서 또 찬스가 생겨남. 시스템이 생성하고, 환경에 대한 경계를 유지해야만 할 때 자신의 여러 가능성 중에서의 선택은 계속 우연에 의지하는 것은 가능하지 않고, 그 때 마다 애드-혹이 이뤄지는 것은 있을 수 없음. 자신의 여러 가능성 중에서의 선택에는 선택의 비임의성과 접속가능성을 보증하는 구조, 그래서 선택에 관계없이 선택을 통해 상호의존의 생성을 가능하게 하는 구조가 필요, 선택은 구조에 의해서 조정될 필요.

- 복합적인 사태가 생겨나는 것은 요소와 그 관계화의 관계에 기반한다는 것, 그래서 복합성은 요소 사이에 추상적으로 가능한 관계의 과잉과 구조적인 선택의 관련에 다름 아니라는 것, 그 때문에 복합성은 선택을 강제하는 사태.

- 이 같은 배경에서 루만의 시스템 이론은 1980년대까지 10년간에 걸쳐 자기조직론적인 자기언급적 시스템 이론으로, 나아가 오토포이에틱한 자기언급적 시스템 이론으로 전환. 전환의 결과 루만의 시스템 이론은 시스템에 의한 조작이라는 측면에 초점을 맞춰 「조작적인 시스템 이론」으로 변모. 이 전환에 의해 복합성의 개념이 불필요하게 되지는 않지만, 루만의 이론을 이제는 「복합성의 포착과 감축」이라는 공식만으로 다루는 것은 가능하지 않음.

- 그러나 시스템 이론 논쟁을 경험한 루만은 자신이 목표로 한 시스템 이론과 사회 이론이 이해되고 수용되리라 기대하지 않았음. 이 사이 루만은 오랜 시간에 걸쳐 『자본론』을 준비했던 마르크스와 같은 생각. 이는 1980년 외국에서의 초대 강연 「정치의 이론적 정위」(1981b에 수록)의 행간에서 읽힘. 이 강연은 루만이 오토포이에시스 이론으로 전회를 수행한 직후 근대사회���과 정치론의 소묘로서 특히 흥미. 그는 마지막에 ‘지와 힘’이라는 테마를 언급. 루만의 사고에 따르면 과학과의 관련에서 ‘지와 힘’이라는 문제에서는, 말하자면 과학 자신의 이론이 실재 속에 침전되어갈 때 무엇이 일어날 수 있느냐가 정말 중요. 과학 이론을 실천에 적용한다는 통상의 표상에서는 이 사태는 아직 충분한 것이 아님. 언제나 과학은 대상과의 관계를, 자기 자신의 이론이 그 자신의 대상 중 한 부분으로 나타나도록 구상해야 함. 루만은 그러한 이론 구상이 필요한 쉬운 예로, 마르크스주의 사회 이론이 “마르크스와 레닌의 여러 이론에 따라 형성된 사회”를 연구하는 경우를 거론.

- 루만의 과학 이론 구상에 따르면, 오늘날 정치 이론의 실현이라는 문제는 단순하지 않음. 불충분한 이론 수단 밖에 갖지 못한 시도에는 처음부터 좌절이 선고.

“그러한 시도는 단명하는 유행 슬로건, 개별 개념, 이론 어프로치를 낳을 뿐이다. 그 것은 테스트를 받기도 전에 퇴화한다. 왜냐하면 그것이 충분하지 않다는 것을 미리 아는 것은 불가능하기 때문이다. 추상을 경유하는 길, 가장 높은 수준에서의 여러 요구를 충족시키는 사고를 경유하는 길 밖에 없다. 그러나 이는 과학에 있어 소수의 사람 밖에 통행할 수 없는 길이고, 정치에 있어 누구도 감히 걸을 수 없는 길이다. 사회학자로서 그를 아는 것은 가능하다. 그러나 동시에 또한 상황은 그것이 반응하는 여러 사실이, 그것이 이론이라는 사실, 한 번 만들어지면 예측할 수 없는 형태로 발전한다는 것도 알고 있다.” (1981b, S292) 라고 루만은 말한다.

앞에서 거론했던 마르크스의 이름과 겹쳐보면 누구나 여기서 바로 마르크스의 『헤겔 법철학 비판 서설』의 유명한 문장을 떠오름. 즉 “그러나 이론이라 할 지라도, 그것이 대중을 사로잡는가 아닌가 … 그것은 이론이 래디컬하게 될 때다. 그래서 래디컬은 근본부터 붙잡는 것이다. ....”라는 문장.

- 1970년대 10년 동안 오토포이에틱한 자기언급적 시스템 이론으로 선회하면서 사회시스템의 요소는 행위가 아니라 커뮤니케이션에서 구해야 한다는 견해에 도달한 루만은 점점 정규 작품 집필에 착수. 그 사이에 루만이 처음부터 고려해야만 했던 것은 사회 이론에는 ‘추상을 경유하는 길’ 자체가 필요. 특히 정규 작품 시리즈 첫 번째로 예정된 사회시스템의 일반이론은 가장 추상적인 내용. 그래서 루만의 사회시스템 이론은 ‘실천과의 관계’나 ‘사회적인 관련성’을 결여한 완전히 추상적인 이론으로 보임.

- 『사회학적 계몽』 3권(1981b)의 서문에서 재론되는 것처럼, 루만이 제창한 ‘사회학적 계몽’은 통상 이야기되는 좁은 의미에서의 ‘실천과의 관계’나 ‘사회적인 관련성’에만 관계된 것은 아님.

“그런 이론적 야심은 한 편으로는 그것을 넘어, 다른 편으로는 동시에 이론적 야심을 제한하는 사회적 조건을 보다 강하게 고려한다. 그러한 여러 조건 중 하나는 특히 사회학이 다음과 같은 대상, 즉 자기자신 속에서 자기자신에 대해 커뮤니케이션하는 형식으로 자기관찰을 하는 능력을 갖춘 대상과 관계된 것이다.” (1981b, S.5) 라고 하지만, 이러한 자기언급을 사용하는 이론은 추상적일 수밖에 없기에, 그래서 통상적인‘이론과 실천’과의 관계 ‘사회적인 관련성’과 거리가 있음을 설명할 필요.

- 그래서 루만은 『사회시스템』(1984)을 준비하는 과정에, 「사회시스템 이론을 위한 서문」(1981b, S. 11-24)을 쓰고 이론의 기본적 목표와 성격을 설명. 게다가 루만은 논문 「커뮤니케이션의 있을 듯함」(1981b, S. 25-34)에서도 다시 동일한 이야기. 그리고 이 부분은 『사회시스템』 서문과 3장 3절, 그리고 4장 7절에 그대로 게재.

- 그런데 이론의 기본적 목표와 성격의 설명을 위해 루만은 이론을 두 가지 타입으로 나눔. 이 구별은 일상적인 세계 전제라는 의미에서의 생활세계가 이론에서 어떻게 문제화되냐에 따른 차이에 기반할 뿐, 자기언급적 이론인가에 상관없는 구별. 하나는 말하자면 베이컨 전통에 유래하는 타입의 이론. 이것은 어떤 질서의 전제로, 그 질서에 결여되었다고 생각되는 것, 그리고 바라는 것, 결함을 문제. 바꿔 말해 이 이론은 여러 상황, 여러 관계의 개선 가능성을 문제. 이 이론의 배경에는 완전성의 표상. 이 이론은 넓은 의미에서의 최선 추구라는 표상. 그래서 이 이론은 이 세계가 완전성을 실현하지 못하는 것을 문제. 의사는 건강과 병에 대해 그렇게 생각하지만, 이 타입의 이론을 선택한 사회학자는 사회 질서의 안정성이나 ‘사회문제(social problems)’에 대해 의사와 같이 행동. 이 사회학은 또한 불건전이라 생각하는 문제로부터 도덕적 추진력을 끌어냄. 사회에는 연구해야 할 이런 종류의 중요한 테마가 무수히 존재한다는 것에 대해 루만은 이론의 여지가 없다고 보았음.

- 또 하나의 이론 타입은 홉스의 전통. 이 이론의 배경에 있는 일차적 관심은 현상을 시인하고 치료하는 것이나, 또 현상의 존속유지라는 관심이 아니라, 무엇보다 분석적 관심. 이 이론은 현재 주어진 상태에서 거리를 둔다는 점은 첫 번째 타입과 다르지 않지만 개선이라는 관점에서 거리를 두는 것이 아니라, 「있음 직 하지 않은 것(=발생 확률이 낮고, 비개연적인 것)」이 어째서 「그렇게 있을 수 있는 것이 되는가」라는 관점에 섬으로써 거리를 둠. 이 이론은 통상적인 것, 정상으로 보여지는 것이 있음 직 하지 않은 것이라 생각. 그렇게 생각하는 것에 의해 이 ��론은 정상성(통상성)의 가상을 부수고, 경험과 관습을 그대로 받아들이는 것을 보류하고, 그런 의미에서 말하자면 일종의 현상학적 환원을 추구. 그래서 이 이론에서는 “…는 어떻게 해서 가능한가”라는 물음이, 2장 1절 (2)에 다룬 것과 관련해 본다면, 사회 질서를 ‘자연’ 내지 ‘본성’으로 다루는 관점을 부수고, 또 뒤에 보겠지만, 파슨스가 정식화한 ‘홉스적 문제’의 비 파슨스적인 회답을 요구하는 것. (1981a, S.195-284; 1984, SS.162-166을 참조)

- 사회시스템 이론과 사회 이론에 있어 루만이 선택한 건 두 번째 이론 타입. 이유는 그것에 의해서만 사회의 모든 것을 기초 짓는 사태의 통일을 적절하게 다루는 것이 가능하기 때문이고, 또한 우리 사회의 설명을 목표로 하는 사회 이론에서는 개선에 선행하는 이론적 문제를 다루어야 하기 때문. 그런데 이러한 타입의 이론을 선택함으로써 많은 부분이 결정됨. 이론의 관심, 문제 설정, 어프로치와 형식. 이 선택에서 출발한 사회시스템 이론은 사회 테크놀로지가 될 수 없음. 그러나 사회 테크놀로지가 아닌 사회시스템 이론이 사회 비판적인 성격을 갖는가 아닌가는 미정. 첫 번째 타입의 이론을 선택하는 사람은 두 번째 타입의 이론이 현존하는 것의 이론적 해명에 머무른다는 의미에서, 현상 긍정 내지 현상 추인이라는 성격을 가진다고 지적. 그러한 지적을 상정해, 루만은 다시 두 가지 점에 대해 보충.

- 우선 첫째, 루만은 이론 타입에 관한 위의 구별이 정치에서 수입된 카테고리인 ‘진보주의적’ 혹은 ‘보수주의적’이라는 구별과는 관계없다는 점에 주의. (1981b, S. 12) 존립과 자기유지와 같은 주제는 ‘보수주의’로 해석되지만, 루만의 견해에 의하면 그러한 해석은 일정 관점을 전재. 통상적인 것을 있을 수 있지 않은 것으로 보는 이론기술 하에서는 존립과 자기유지는 다른 관점에서 고찰. 이는 기능주의적 관점, 즉 ‘현존하는 것을 우발적인 것으로 다루는 것과 함께 상이한 것을 비교가능한 것으로 다룬다’(1984, S. 83)는 관점. 두 번째 이론 타입의 근저에 있는 이론적 관심은 이 기능주의적인 고찰 방법에 지탱. 이 관점으로부터 본다면 현재 보여지는 존립이나 자기 유지의 틀은 이제까지 잘 되는 문제 해결의 틀임과 함께 다른 형태로도 가능한 문제 해결. 그 때문에 두 번째 이론 타입이 여러 사실의 개변 가능성에 대한 관심, 분석과 재결합에 대한 관심과 무관계한 것은 아님.

- 루만은 실제로 비판적인가 현상 긍정적인가라는 양자택일이 아닌 이론, 달리 말해 긍정인 동시에 비판인 이론, 종래의 이론보다 ‘보다 많은 긍정과 보다 많은 부정’을 가능하게 하는 이론(1984a, p.65), 게다가 ‘자기비판적’이기도 할 수 있는 이론, 적어도 이론이 그 이론 자신에 대해서 어느 정도의 거리를 두는 것이 가능한 이론, 자기에 대해서 아이러니를 포함할 수 있는 이론, 그러한 이론을 목표. 이론이 자기비판에서도 모호할 수 없는 이유는 서론에서 이미 간단하게 거론했지만, 관찰의 이론으로부터 도출되기 때문.

- 둘째로 ‘사회적인 질서는 어떻게 해서 가능한가’라 물을 때의 사회 질서 표상. 전통적으로 지배적 견해에 의하면 사회질서의 문제는 불쾌한 행동을 방지하고 억압하는 것(때로는 다른 사람들이 사회적인 여러 관계에 있어서 상응한 권리를 인정하고, 욕구를 충족하고, 쾌적하다고 느끼는 것이 되는 것을 방해하는 활동을 방지하고 억압하는 것)에 있음. 그 때 평화와 정의, 안전과 질서가 일반 공식이고, 선한 경찰(내무 행정)이 그 수단. 이래서 이 견해에서는 법에 기반한 정치적 질서의 구성과 충분한 가치합의가 사회시스템 형성의 불가결한 전제 조건. 오늘날에도 파슨스를 시작으로 많은 사회학자는 규범적인 사회 개념을 통해 사회의 통일은 최소한의 규범 내지 가치를 공동으로 승인하는 것으로 구성된다고 봄. 루만은 그러한 견해는 구조적으로 필요한 합의에 대해서도 또한 실제로 존재하는 합의에 대해서도 과대하게 평가한다고 생각. 왜냐하면 그러한 견해에는 예를 들어 노예도 피억압자도 범죄자도 테러리스트도 사회 규범을 근본에 있어 승인한다고 상정하지만 혹은 역으로 그러한 규범을 승인하지 않은 자는 사회 구성원은 아니라고 해야만 하기 때문. 그 때문에 루만은 사회시스템 구성의 근본문제는 해를 미치는 사람, 혹은 적응할 수 없는 사람을 배제하는 것에 있다는 견해를 피해, 범죄와 컨플릭트, 아노미를 포함하는 사회라는 표상에서 출발. (1984, S.164-165 내지 1975, S. 11-12도 참조) 그 위에 사회적 질서는 어떻게 해서 가능하는가를 물으려 하는 것.

- 루만처럼 두 번째 타입의 이론에 따른다 할 때, 이론 구성에서 높은 요구가 부여되고, 반사실적인 추상을 위한 이론수단이 요구. 그 이론은 통상적인 것, 일상적으로 ‘정상’으로 경험되어지는 것을, 있을 수 있지 않은 것으로 분해하고, 이어서 그것이 그럼에도 불구하고 충분한 규칙성을 가지고 성립하는 것을 이해할 수 있어야만 함. “현재 있는, 널리 알려진 세계가, 있을 수 있지 않은 것의 언명수준으로부터 재구성되지 않으면 안 된다.”(1981b, S. 12) 물론 또한 이러한 요구는 이론적 혹은 인식이론적으로 표현되어진 연구 프로그램으로는 정비되지 않음. 왜냐하면 루만의 이후 이야기로 말하면 있을 수 있는 것(개연적인 것)의 있을 수 있지 않음(비개연성), 혹은 그 역이라는 것은 ‘패러독스’ 그 자체이기 때문. (1987, S. 310) 그럼에도 불구하고 루만은 자신의 사회시스템 이론에 있어서 그것을 시도.

2. 보편성 요구와 사회적인 것

- 루만 사회시스템 이론에서 기본 관점 중 하나는 정상적인 것, 통상적인 것의 ‘있을 수 있지 않음’이라는 관점, 또한 있을 수 있지 않은 것의 언명 수준으로부터 세계를 재구성하는 방법. 또 하나는 1967년 논문 「사회시스템 이론으로서의 사회학」 이후 학과 통일적 사회학 이론의 구축이라는 목표, 동시에 그것과 결합되어 있는 보편적 이론의 추구. 학과 통일적 이론은 사회학 이론으로서 단지 사회적인 것의 여러 단편, 예를 들면 사회 계급과 계급 이동, 근대사회의 특수성, 상호행위의 패턴 등과 같은 개별 문제만 다루는 것이 아니라, 사회적인 모든 것을 다뤄야만 함. 이 의미에서 학과 통일적 이론은 대상파악의 보편성을 목표.

- 그런데 앞 절에서 이야기했던 이론의 두 가지 타입 구별은 자기언급적 이론인가 아닌가라는 구별과 당장은 관여하지 않음. 이것에 대해 보편적 이론은 루만에 의하면 우선 다음의 이유로 반드시 자기언급적. 즉 자기자신을 대상으로부터 제외할 때, 그 이론은 보편성을 요구할 수 없다는 이유로서. 그렇지만 이론 자신이 그 이론의 대상으로 나타나야만 한다면 바로 인식론적 난제가 생겨남. 예전부터 인식론은 사유/존재, 인식/대상, 주관(주체)/객관(객체)라는 구별에서 출발해, 인식의 활동을 이 구별의 한 쪽에서의 반성으로 파악하는 것이 가능. 그런데 여기서는 그러한 인식론에 의존할 수 없음. 모든 글로벌한 이론에 적합한 것이지만, 여기서는 “고전적 과학 이론의 일정 부문은 실효한다. 특히 이론의 진리 요구에 대한 독립적인 확증에 관한 것은 모두 실효하게 된다.”(1984, S. 9) 여기서는 또한 경험적인 검증이든지 반증이라는 절차를 적용할 수 없음. 경험적인 연구는 자기자신 구성물의 유효성만을 확인하는 것이 가능함에도 불구하고, 경험적 지식(Empirie)과 실재와의 일치를 경험적으로 확인하는 것은 가능하지 않음. 인식론적으로는 여기서는 경험적 지식과 실재와의 일치는 우연적인 것으로서 다뤄야만 함. (1997, S.41 u. 47)

- 그에 따라 여기서는 어떠한 다툼도 결정 불가능한 것에 연결. 물론 그 경우에도 실천적으로는 어떠한 제기자도 비판자에 대해서 보다 적절한 대체안을 전개하도록 요구하는 것은 가능. 그러나 인식론으로는 여기서 생겨난 사태를 종래처럼 상대주의나 다원주의와 같은 개념에 맡겨 두는 것만으로 좋은가 재검토. (1990, S. 10; 1994a, p.40) 자기자신도 대상으로 나타나야만 하는 자기언급적 이론에서는, 나아가 지금까지의 문제 이전에 그러한 이론이 자신을 어떻게 이론으로 간주할 수 있는가 문제가 됨. 루만은 자기언급적 사회시스템 이론을 그 물음에서 시작.

- 자기자신도 대상이 되야 하는 자기언급적 이론은 그 대상에 있어 언제나, 자기자신에 대해서도 무언가를 배우는 것이 가능. 그러나 이러한 이론은 대상에 대해 학습하기 위해 “자기자신에 어떤 한정된 의미를 주는 것을 필요로 한다. 즉 이론을 예로 들면 어떤 종류의 실천으로서, 어떤 종류의 구조로서, 어떤 종류의 문제 해결로서, 어떤 종류의 시스템으로서, 혹은 어떤 종류의 의사결정 프로그램으로서 파악하는 것을 필요로 한다. 다른 종류의 실천, 구조 등에 대한 이론의 차이는 대상영역에 있어 확정되지 않으면 안 된다. 이래서 보편적 이론은 (생략) 자기자신을 분화, 차이화의 결과로서 파악하는 것이 가능한 것이다.” (1984, S. 10) “보편적 이론의 한정이 보편적 이론에 대해 이론이라는 이름표를 정당화한다.” “보편적 이론의 한정은 자기언급에 관여한 것의 이 비임의성이다.”(위와 같음)

- 게다가 루만의 사회학은 이러한 자기언급적 이론 구상에 의해서 파슨스 이래, 지금까지 감히 시도된 적 없는 학과 통일적 이론의 정식화의 시도. 그 이론은 대상 영역의 이해에 대해서도, 이론과 대상과의 관계를 다루는 방법에 대해서도, 종래의 사회학 이론과는 견해를 달리 해야만 함.우선 대상 영역, “이제까지 그 이론에 속하는 대상 영역은 그것이 실체화를 수행하는 것에서, 사회학이 외부로부터 고찰하는 세계의 단면(사회적 사실 faits sociaux)으로서는 전제되지 않는다.” 루만 이론의 대상 영역은 또한 “파슨스의 어떤 ‘분석적 리얼리즘’ 의미에서의 분석적 개념형성의 상관항으로만” 이해되는 것은 있을 수 없음. “그래서는 안되고, 언제나 사회시스템이라는 준거시스템에 관련되어진 세계 전체, 즉 사회시스템에 특징적인 시스템과 환경의 차이에 관련되어진 세계전체”. (1984, S. 10)

- 다음으로 이론과 대상의 관계는 보편적 이론에서는 종래의 이론처럼 최초부터 비대칭적 관계로 있는 것이 아니라, 순환적. 바꿔 말해 보편적 이론에서는 배후를 묻는 것이 가능하지 않은 인식이론의 여러 기준을 전제하는 것이 가능하지 않음. “보편적 이론은 근년에는 많은 철학자나 과학자들도 또한 그러한 것처럼, 자연주의적 인식론에 매달렸다. 이것은 다시 다음의 것을 의미한다. 즉 이론 자신의 인식 절차와 나란히 이론에 적용되어지는 여러 기준의 수용 또는 거부는 그 이론에 있어서는 자신의 연구 영역에 있어서, 즉 근대 사회의 과학이라는 부분시스템의 과학에 있어 생겨나는 것이라는 것을.”(위와 같음) 잘 알려져 있듯 자기언급적 사태에 있어 순환적 관계의 비대칭화가 어떻게 행해지는 가가 자기언급적 이론의 열쇠. 근거가 없는 중에 자기 근거가 만들어지는 경우도 마찬가지로 적합. 예를 들면 피히테에 있어서 “자아가 단적으로 자기자신을 조정(措定, setzen)”하는 것이 문제. (1994d, S. 477) 루만 이론은 ‘자연화된 인식론’(콰인)에 주목. 루만은 대상 시스템이 우선 조작의 접속에 의한 자기언급적인 조작적 닫힘을 통해 분화, 자립화 하는 과정을 연구. 그렇게 해서 성립한 대상 영역(지금의 경우에는 과학이라는 부분시스템)에 있어 인식론적 기준을 연구. 무언가 방식의 비대칭화를 예정해야만 하는 자기언급적 이론은 그렇기 때문에 결단주의(Dezisionismus)라는 있을 수 있는 비난을 고려. 실제 루만에 의하면 “결단주의라는 비난이 전혀 근거 없는 것은 아니다. 시스템은 결정 불가능한 것을 결정할 수 있는 경우에만 진화의 능력을 가진다. 이것은 체계적인 이론 구상에도 적합하고, 그런 경우가 괴델 이래 증명 가능하듯, 논리학에도 적합하다.” “이것은 결코 몇 가지의 (거기에 그치지 않고 모두의) 결정들이 마음대로라는 결론은 아니다. 이것은 네겐트로피 혹은 복합성에 의해 저지된다.” (1984, S. 10-11) 고도로 복합적 사태를 다루기 위해, 이론이 내부와 외부에의 접속 가능성을 고려. 그 때는 변이의 여러 가능성은 현저하게 제한되고, 자의적 결정은 점차 불가능. “단서의 자의성조차, 헤겔의 체계처럼, 이론 구축의 진전 속에서 그 자의성이 제거된다. 이렇게 해서 자신이 자신을 지탱하는 구성물이 생성한다.” (1984, S. 11) 복합적 이론은 다른 모든 것을 제외한 채 실천적으로 ‘무엇이라도 좋은 (anything gois)’으로 있을 수는 없음.

- 이상처럼 자기언급적 보편 이론의 구성에 의해, 루만은 학과 통일적 사회학 이론을 목표. 사회학 외부에서 성과를 보인 여러 학제적 연구에 눈을 돌려, ‘괴델 이후’라는 것에 자각적인 시스템 이론과 사이버네틱스에, 게다가 여러 인지과학, 커뮤니케이션이론, 진화이론을 주목. 특히 자기언급적 보편 이론에서 주목했던 것은 자기언급적 오토포이에틱한 시스템 이론에 대한 여러 어프로치. 알려져 있듯 사회학의 이론과 방법 수준에서는 ‘정학 대 동학, 구조 대 과정, 시스템 대 컨플릭트, 모놀로그 대 디아로그, 혹은 대상 자체에 투영되어 게젤샤프트 대 게마인샤프트, 노동 대 상호행위’(1984, S.34) 등 대립 도식에 기반해 많은 논쟁. 보편성 요구를 목표로 하는 루만 이론은 이러한 대조화를 재빨리 빠져나가야만 함. 왜냐하면 대조화는 어느 한 편을 보편성 요구의 방기로 하고, 어느 한 편이 행한 선택의 일방적 평가에 연결. 그렇다고 해서, 구조와 과정, 노동과 상호행위 등과 같이 ‘과’를 가지고 연결하는 것만으로는 불충분. 왜냐하면 ‘과’(Undheit)는 아직 대상의 통일(Einheit)을 지시하지 않기 때문.

- 그래서 사회학의 대상은 사회적인 것이다 라는 규��으로 돌아가야만 함. 사회적이라는 말이 사회에서 어떤 의미로 사용되는가, 또한 역사적으로 어떻게 사용되었는가 라는 것은 그 자체가 사회학의 중요한 연구 테마. 그런 연구에서 판단되고, 주의를 기울이게 된 것이지만, 사회적이라는 용어는 사회에서는 사회적/심적, 사회적/개인적(사적), 사회적/자연적 … 이라는 많은 구별에서 어느 한 편으로 사용되고 있는 것만은 아니라, 사회적/반사회적이라는 구별의 한 편으로도 사용. 사회는 이 구별을 통해 사회에서 사회적인 것의 의미와 영역을 한정하고자 함. 그래서 역사적으로 오랫동안 사회적인 것은 도덕적인 것과 결합될 수 있었고, 오늘날에도 도덕적인 관점, 윤리적인 관점에서 사회적이라는 것의 한정이 시도. 그러니까 부도덕적인, 반윤리적인 언동과 태도가 비난되고, 반사회적으로 질책. 그러나 여기서 배제된 ‘반사회적’인 것도 역시 사회적인 것. 그뿐 아니라 이 구별 자체도 커뮤니케이션이라는 사회적 조작에 의해 행해지고, 사회적(소치알)이자 사회적(게젤샤프트리히). 그러니까 루만은 사회학이 그 대상의 통일을 지시하면서 직면하는 곤란에 관련해 다음과 같이 질문. 사회학의 대상을 “우리는 ‘사회적(social)’이라 할 수 있을까? 그러나 그 개념은 too nice, too friendly, too warmhearted하다. 반사회적인 것(the unsocial), 범죄, 뒤르켐의 아노미는 어떠할까?” (1992a, p.67)라고. 사회적인 모든 것을 다룬다 하는 보편적 사회학 이론은 사회적/반사회적이라는 구별의 통일이라는 넓은 의미에서의 사회적인 것을 사회적인 것으로 보여야만 함. 그렇지만 그러한 사회적인 것은 개념적으로 어떻게 규정해야 좋을까?

발제 - 조은하, ��상우

1 note

·

View note

Photo

#청년실업 ?? #사회문제 해결사 #미스터슈샤인 by #잔테 #슈타일리스트 of #하우스오브엑스 🌟⭐️✨⭐️🌟 1평 남짓 공간을 활용하라! 개성 넘치는 #나만의신발 #슈타일 완성 2019년 미국 #뉴욕 진출 🌟⭐️✨⭐️🌟 #xante #mrshoeshine #newyork launch 🚀 #houseofx #shoetyle completion #shoeture #newjersey #youthunemployment #solution 😊🤣😄👊 https://www.instagram.com/p/BruzQkDADVN/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=1gx9nb822n2wc

#청년실업#사회문제#미스터슈샤인#잔테#슈타일리스트#하우스오브엑스#나만의신발#슈타일#뉴욕#xante#mrshoeshine#newyork#houseofx#shoetyle#shoeture#newjersey#youthunemployment#solution

0 notes