#Zusammenklang

Text

#Insanis #Maxima, #Dudelsack, #Mittelalter #Band, #Piratenband, #Cornemuse du #Centre, #moderne #Schäferpfeife, #Gaita #gallega, ‚Tonumfang der ‚Oktave #Folklore, Pfeiffe mit Sack, Ritterspiele in Pfullendorf, Turnierkämpfer zu Pferd, Vollkontakt Kämpfe, das Mittelalter in Pfullendorf, BauFachForum, Baulexikon Wilfried Berger.

Link zum Video: Insanis Maxima in Pfullendorf bei den Ritterspielen.

Link zur Bilddatei vom BauFachForum: https://www.baufachforum.de/galerie/ritterspiele-in-pfullendorf-feuer-ritter-pferde/

Link zum Insanis Maxima auf YouTube:

Link zu Insanis Maxima auf Facebook:

#Die Sackpfeife#der Dudelsack#Bockpfeife#Holzblasinstrument#Luft#Luftsack#Armdruck#Spielpfeiffe#Bordunpfeifen#Einfachrohrblättern#Doppelrohrblätter#Töne erzeugen#Grifflöcher am Spielrohr#Spielen von Melodien#gleichbleibenden Dauerton#Zusammenklang#Sackpfeifen#charakteristische Mehrstimmigkeit#Klang der Borduntöne#tiefer#sattes Brummen#Melodiepfeifen#höher#Instrumententyp#durchdringender#deutschsprachigen Raum#Laufe des 19. Jahrhunderts#außer Gebrauch#Ende des 20. Jahrhunderts#Wiederbelebung

0 notes

Text

Warum klingt Neue Musik neu? Das liegt an einer anderen Erfindung, die genauso wichtig war wie die von Moll und Dur: die Erfindung der Atonalität. Am Ende des 19. Jahrhunderts suchten Komponisten immer waghalsigere Akkordverbindungen. Enorm komplizierte Tonfolgen sorgten dafür, dass die Tonart eines solchen Stücks immer schwerer festzustellen war. Wer kann schon hören, dass eine Orgelfantasie von Max Reger tatsächlich in d-moll steht? Das steht zwar noch auf dem Papier, doch ist es kaum noch wahrzunehmen. Auch Arnold Schönberg hat zunächst so komponiert. Doch in seinen Klavierstücken op. 11 ging er den entscheidenden Schritt weiter. Er befreite die Regeln des Zusammenklangs (die “Harmonik”) endgültig aus dem Korsett des Dur-Moll-Systems. Doch wenn diese Regeln nicht mehr den Kontrast zwischen traurigem Moll und heiterem Dur bewirken, wie sollte man verhindern, dass Musik in einem grauen Einheitsbrei versinkt? Neue Regeln mussten her. Und wieder war es Schönberg, der die rettende Idee hatte. Er nannte sie “Komposition mit zwölf aufeinanderbezogenen Tönen”.

Alle Töne sind gleichberechtigt, forderte Arnold Schönberg und brachte die Revolution in die Musik.

0 notes

Text

Die 5 Aspekte einer guten Atmosphäre

Jürg Brawand, 26.08.2022

Entdecken (sich überraschen lassen, Geschichte erzählen)

Spannung zwischen Innen und Aussen (Ausblicke, Licht und Schatten, Lichteinfall, Spannung, Übergänge)

Licht auf den Dingen (wie ist das Licht, wo sind Schatten, indirekte Lichtquellen schaffen, Tageslicht, Atrium/Oblichter beleuchten)

Materialien (Zusammenklang, sich gegenseitig ergänzen nicht konkurrieren)

Die Dinge um sich herum (Bilder, Skulpturen, Bücher, Fotos, Souveniers, Dinge zu denen eine Beziehung besteht)

1 note

·

View note

Text

"Im Laufe meines Lebens,

habe ich Siege errungen und Schiffbruch erlitten...

Hinfallen und aufstehen gelernt... Ich lernte, dass eines der enttäuschendensten Dinge im

Leben ist,

etwas in einen Menschen gesehen zu haben, das nie existierte...

Dann wird es deutlich, wer mit Gefühlen anderer spielt und dabei fürs eigene Ego, über Leichen geht... Man braucht sich nicht zu wundern, wenn ihm gleiches geschieht und das ist gut so...

Manchmal muss man erst am Abgrund stehen, um zu erkennen, wer einen hinein stossen würde und wer einen aufhält zu fallen...

Ich bin zu alt, um nur zu spielen und zu jung, um ohne Wünsche zu sein... Die Zeit verändert Menschen, auch Träume, Gedanken und Gefühle...

Viel zu oft schätzen wir erst was wir haben, wenn wir es verlieren...

Und wissen nicht was wir vermissen, bis es uns begegnet...

Wer nur mit dem Verstand lebt, hat das Leben nicht begriffen...

Denn wenn das Herz “ja” sagt und der Verstand “nein”, ist es immer besser auf den Zusammenklang der Melodie von beidem zu hören ... "

.....Honey.....

...💋...

#seelenerguss#individuell#enttäuscht#traurig#Realität#Wahrheit#selbstheilung#augen geöffnet#erfahrung#Erinnerung#worliebe#poesie#Weisheit#liebe#leben#facetten#das grosse ganze#verstand#herz#melodiedesherzens#zeit#Sieg-niederlage#gefühle#Gedanken#träume#Selbsterkenntnis#lektion#wahre worte#uniquehoney

6 notes

·

View notes

Text

Die Romantische Naturforschung: Einleitung

Heutzutage assoziiert man „romantisch“ grundsätzlich mit Liebe und Rosen. Diese Begriffe waren zwar zur Zeit der Romantik typisch, jedoch steckt viel mehr hinter dieser Epoche. Von 1795 bis 1835 wurde die Musik, Literatur, Kunst und Philosophie von sehnsuchtsvollen und mystischen Stimmungen geprägt. Das vermutlich größte Motiv dieser Zeit war die Natur; die Menschen strebten nach einem Zusammenklang, einer Harmonie mit der Natur. Diese romantischen Ideen beeinflussten nicht nur Philosophen wie Goethe und Brentano: auch die damaligen Wissenschaftler vermischten ihre philosophischen Ansichten mit ihren Forschungen. Bedeutet das also, dass die wissenschaftlichen Fortschritte in der Romantik nur träumerische, poetische Vermutungen waren? Dies führt mich zu unserer zentralen Frage:

Hatten die romantischen Biologen, Chemiker und Physiker wertvolle Forschungsansätze?

(Die Blog-Posts zu den drei verschiedenen Bereichen können in beliebiger Reihenfolge gelesen werden!)

2 notes

·

View notes

Text

ARDAGGER: Das erste Jugendblasorchester Konzert ZUSAMMENKLANG war großartig. Hier ein paar Takte zum NACHHÖREN!

ARDAGGER: Das erste Jugendblasorchester Konzert ZUSAMMENKLANG war großartig. Hier ein paar Takte zum NACHHÖREN!

Am Freitag, den 15.März veranstalteten die Musikschule Ybbsfeld und die Jugend- und Nachwuchsorchester unserer 4 Musikkapellen erstmals ein gemeinsames großes Konzert. Unter dem Titel ZUSAMMENKLANG war es wirklich ein imposanter Klangkörper von 60 jungen Musikantinnen und Musikanten, der rund 300 Gäste…

View On WordPress

#Ardagger#Blasmusik#Gemeinde#Happy Tunes#Jugendorchester#Junior Combo#Justament#Kollmitzberg#Konzert#Markt#Nachwuchs#Stephanshart#Stift#Zusammenklang

0 notes

Audio

Nineteen Sines - Karma (Zusammenklang Remix) by Zusammenklang http://ift.tt/2oDj6hD

0 notes

Photo

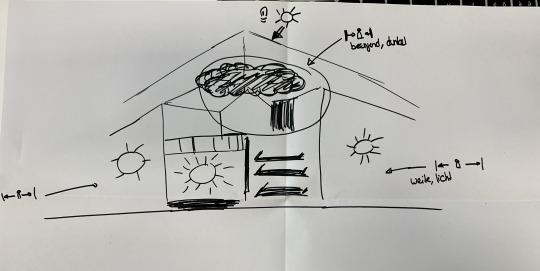

Raumtypologien mit Sebastian Lenggenhager:

Äussere Organisation -> innere Organisation -> sub Typologien

Take aways:

Objekt und Kunde erfassen (Sinus Milieu) und darauf eingehen: was ist Problem, was sind Anforderungen, Nutzen, Wünsche, Typen, Lebensformen

Materialitätenmix, Farbe, Licht, Textilien pers. Dinge (tendenziell: Reduce to the max)

Einflüsse von Umgebung einbeziehen, erfassen was ist, mit Feingefühl rangehen

Nach Zumthor ist Atmosphäre eine architektonische Qualität, die die emotionale Wahrnehmung berührt.

Er benennt neun „Werkzeuge und Instrumente“ seiner Arbeit, mit denen er die Atmosphäre seiner Häuser generiert.

1. Materielle Präsenz

2. Zusammenklang der Materialien

3. Klang des Raumes

4. Temperatur des Raumes

5. Die Dinge um mich herum

6. Gelassenheit und Verführung

7. Spannung zwischen Innen und Außen

8. Stufen der Intimität

9. Das Licht auf die Dinge

0 notes

Text

Jürg Brawand - teo jakob

“Atmosphäre ist:

Wahrnehmbare Stimmung an einem Ort

Wechselwirkung zwischen dem Raum, den Dingen und den Menschen

Atmosphäre kann nicht entworfen werden, vielmehr muss angestrebt werden, Atmosphäre entstehen zu lassen.”

Ein spannender Nachmittag mit Jürg Brawand. Dank vieler mitgebrachter Beispiele haben wir einen eindrücklichen Einblick in seine Arbeit erhalten. Dank ganz vielen praktischen Übungen, konnten wir aktiv teilnehmen und unsere Meinungen einfliessen und "challengen” lassen.

Weiter habe ich folgende 5 Thesen von Jürg Brawand mitgenommen zum Thema Gestaltung:

Entdecken - Ein Raum sollte man nicht gleich komplett sehen, sondern entdecken.

Materielle Präsenz - Der Zusammenklang der Materialien. Die Materialien sollen sich ergänzen und nicht gegenseitig konkurrenzieren.

Spannung zwischen Innen- und Aussen - Die Innen- und Aussenräume sollen ineinanderfliessen. Etwas von aussen nach innen holen, mit Licht und Schatten spielen.

Die Dinge um mich herum - Dem Raum eine persönliche Atmosphäre geben mit Büchern, Bildern, Skulpturen etc..

Das Licht auf den Dinge - Die Materialien ins Licht setzen und schauen wie sie reagieren. Wie ist das Licht, sind die Oberflächen stumpf oder glänzend?

0 notes

Photo

“Des Königs böses Spiel”

Acryl und Seide auf Leinwand

100x100cm

2020

Als Inspiration für dieses Werk diente mir die Skulptur „Theseus und Minotaurus“ von Ramey aus Gardin des Tuileries mit ihrer überbordenden erotischen Ausstrahlung und Sinnlichkeit, die ihre Inspirationsquelle im Mythos findet.

Ich thematisiere hier den Umgang mit Macht, Geschichte (die von Siegern geschrieben wird) und die Perspektive der Opfer.

Minotaurus, ein Mischwesen, ein Hybrid, ein Verstoßener, ein Monster erscheint hier viel menschlicher und empfindsamer als sein Gegner - die “Lichtgestalt“ Theseus.

Bei der Farbgebung bezog ich mich auf Arbeiten von Bonnard und den Nabis. Die malerische Aussage entsteht hier aus dem Zusammenklang der leuchtenden Farben, die einander kontrastieren. Der widersprüchlich abstrakte und gleichzeitig realistische Hintergrund erinnert an das Innere eines Rokoko-Schlößchens. So verbinden sich durch die Zitate und Implikationen gegensätzliche Elemente verschiedener Epochen.

Dieses Werk ist mit verdünnter Acrylfarbe auf die mit Seide bespannter Leinwand gemalt. Dadurch und die leichte Verschiebung der Oberfläche greife ich mit meiner Arbeitsstrategie auf die Charakteristika der Fotografie zurück. Das Bild ist multimedial und hinterfragt das Medium der Malerei, aber auch die visuelle Wahrnehmung des digitalen Zeitalters.

0 notes

Text

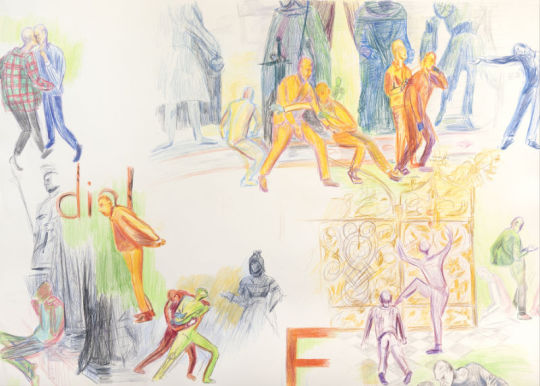

19.5.2020 - Eröffnung der Ausstellung ‘Prinz Gholam: Dial F for Father‘ nach der coronabedingten Schließung

Prinz Gholam, Dial F for Father, 2019 (Videostill) © Prinz Gholam

Prinz Gholam arbeiten in ihren Performances mit Bildern, die Bestandteil der kulturellen Erinnerung sind. Sie entwickeln Positionen, Haltungen und Gesten aus historischen und kunsthistorischen Vorlagen. In ihren Körpern vermitteln sie zeitgenössische Erfahrung mit Geschichte.

Dial F for Father behandelt das oftmals schwierige Verhältnis zu (historischen) Vaterfiguren. Ort des Geschehens ist die von Kaiser Ferdinand I. im 16. Jahrhundert errichtete Hofkirche in Innsbruck, die von ihm als Ort für das monumentale Grabmal Kaiser Maximilians I., des Begründers der Habsburgermonarchie, bestimmt worden war. Das Grabmal wird von 28 überlebensgroßen Bronzefiguren umgeben, welche Mitglieder der kaiserlichen Familie sowie Vertreter anderer Fürstenhäuser darstellen. Vor diesem Hintergrund und inmitten der Touristen, denen dieses Denkmal heute ein Reiseziel ist, platzieren Prinz Gholam ihre Handlung, die sie mit Bezug auf vielerlei historische Materialien akribisch entwickelt haben. Sie beziehen sich hierbei auf Hamlet, das Drama von William Shakespeare, auf Illustrationen zum Stück von Eugène Delacroix und auf Verfilmungen des Theaterstoffes. Aus dem Zusammenklang dieser historischen Gesten entwickeln Prinz Gholam eine vielschichtige Bildfolge.

Prinz Gholam, Vorzeichnung © Prinz Gholam

Ihre Performance, die sie in der Ausstellung als Videoinstallation präsentieren, wird durch die großformatige Entwurfszeichnung, einige Lithografien aus dem Hamlet-Zyklus von Eugène Delacroix und filmisches Quellenmaterial ergänzt.

Prinz Gholam – Wolfgang Prinz (*1969 in Leutkirch) und Michel Gholam (*1963 in Beirut) – arbeiten seit 2001 zusammen. Ihre Medien sind Zeichnungen, Performances und die daraus resultierenden Videoinstallationen. Sie leben und arbeiten in Berlin.

0 notes

Text

Syrien und der Gatekeeper

Dominic H - 12-12-2017

Als Metapher steht «Gatekeeper» für die Schlüsselstellung, die ein Faktor einnimmt, der unsere Meinung stark beeinflusst. Ds Wort kommt aus dem Englischen und lässt sich mit «Pförtner» oder «Schleusenwärter» übersetzen. Wie ein Medien-Gatekeeper funktioniert, erklärte einst der US-amerikanische Journalist und Schriftsteller Walter Lippmann: «Jede Zeitung ist, wenn sie den Leser erreicht, das Ergebnis einer ganzen Serie von Selektionen […].» Tatsächlich entscheiden Journalisten, was der Öffentlichkeit geboten oder vorenthalten wird. Wenn sie dann auch noch alle das Gleiche sagen, wirkt der Zusammenklang als Bestätigung einer angeblichen Wahrheit. So etwas schadet einer freien Gesellschaft vor allem dann, wenn Medien-Eliten und Politik-Eliten unter einer Decke stecken. Heute kann der mediale Pförtner einerseits durch die kollaborative Anwendung verschiedener Angebote des Internets überrumpelt werden - andererseits durch Helden eines unabhängigen und kritischen Journalismus.

Reporter mit Grenzen

Heldendämmerung

«Unglücklich das Land, das keine Helden hat», lässt Bertold Brecht im «Leben des Galilei» den enttäuschten Schüler des Gelehrten ausrufen. dieser erwidert: «Unglücklich das Land, das Helden nötig hat.» Zu Helden gehört das Hindernis das sich ihnen entgegenstellt, ihre Geistes-Stärke angesichts der Gefahr und die Aufopferung für das selbstlose Ziel. Diese archetypische menschliche Grenzsituation wird seit Anbeginn der Kultur in unseren Mythen besungen. Stammten die Heroen des Altertums und Mittelalters noch von Göttern und Königen ab, wurden im 18. und 19. Jahrhundert die Helden verbürgerlicht. Heldentum das nicht mehr nur als Auszeichnung für Auserwählte, sondern als universelle Möglichkeit des Menschseins wahrgenommen wird, ist inspirierend und das nützt die moderne Propaganda aus. Deshalb spricht man in Zeiten eines Krieges geradezu inflationär von Helden. Die Gräber-Felder der Gefallenen - alles Helden. Der Nazi-Staat begann die psychologische Kriegsmobilmachung sogar schon vor dem Krieg mit der mythologischen Überhöhung des Heldentods.

Helden werden allerdings erst durch die Verbreitung ihrer Geschichte als solche wahrgenommen. Deshalb - solange Politik und Journalismus korrupt genug sind - muss ein Held nicht einmal echt sein. So hatten beispielsweise im April 2007 prominente US-Soldaten der Armeeführung vorgeworfen, sie mit Lügen zu Helden stilisiert zu haben. «Ich bin noch immer bestürzt darüber, dass sie sich entschieden hatten zu lügen und mich zu einer Legende zu machen», schimpfte Soldatin Jessica Lynch bei ihrer Anhörung vor dem US-Parlament ‹Kongress›. 2003 war sie der Öffentlichkeit als das «Rambo-Mädchen» des Irak-Kriegs präsentiert worden. («Rambo» ist ein Film-Held.) Dem 2004 in Afghanistan gefallenen Soldaten Pat Tillman wurde posthum ein Tapferkeits-Orden verliehen. «Unser Held» jubelten die Titelseiten. «Das war eine komplette Erfindung», erklärte sein Bruder Kevin vor dem Kongress-Ausschuss. Tatsächlich war Tillman irrtümlich von den eigenen Truppen erschossen worden. Ein Kamerad sagte dazu aus, die Vorgesetzten hätten ihm befohlen zu lügen.

Wie der US-amerikanische Philosoph und Schriftsteller Ralph Waldo Emerson einst sagte: «Jeder Held wird auf die Dauer langweilig.» Das Heroische wird im Westen ohnehin abgeschafft. Diese Heldendämmerung hat politische, kulturelle und psychologische Gründe. Der Verhältnis-Wandel führt dazu, dass im Westen heute jeder, der sich zum Affen macht, Andy Warhol's «15 Minuten Berühmtheit» erlangen kann. Komasäufer sind Helden. Eher allerdings Spitzensportler oder Technik-Pioniere. Eine kurzfristige Bewunderung von Rummelplatz-Attraktionen und der Kult der Berühmtheit. Weil das Kriegerische nicht mehr im Zentrum des westlichen Selbstverständnisses steht, scheut man heute Schlagworte wie «Ehre» oder «Opferbereitschaft» und verharmlost zugleich die brutalsten Angriffskriege als «Einsatz» oder «Intervention».

Journalisten gab es ja noch nie so viele, wie heute. Dennoch jammert die Zunft über das Internet, wo jeder jeden Unsinn sofort veröffentlichen kann. Die gefürchteten «Fake News». Elitejournalisten gehen aber auch in einer publizistischen Klasse auf, in der sich Kommunikations-Berater, Öffentlichkeits-Arbeiter und Werbe-Fachleute tummeln. Kein Wunder, haben viele das Gefühl, dass Journalisten, statt zu informieren, etwas verkaufen wollen. Und wie es dieser Fall in den USA zeigte, können uns auch falsche Helden verkauft werden.

Durchschnittstyp

Seit 2011 kämpfen in Syrien Truppen der Regierung gegen Freischärler-Milizen bis hin zu Terrorgruppen, die medial meist unter dem wertfrei bis positiv konnotierten Sammelbegriff «Rebellen» präsentiert werden. In Syrien gibt es jedoch auch - gemäss einem Zitat - «scheiss Helden»: ‹Ad-Difa› al-Madani s-Suri› - also ‹Syrische Zivil-Verteidigung› (SCD) - so nennt sich eine Anfang 2013 entstandene «Zivilschutz-Organisation», die im Westen allgemein auch «Weisse Helme» oder «Weisshelme» genannt wird, da die Mitarbeiter einen Schutzhelm aus weissem Plastik tragen.

Als Gründer findet sich kein Syrer, sondern James Le Mesurier - ein ehemaliger Infanterie- und/oder Nachrichten-Offizier der britischen Armee. Er war schon beim NATO-Angriff auf Jugoslawien dabei. Heute bietet er sich als «privater Sicherheitsberater» an. Die von ihm gegründete, geführte und von der britischen Regierung finanzierte Nicht(Doch?)-Regierungsorganisation (NGO) ‹Mayday Rescue› bildet die Weisshelme aus. Die erhalten nicht nur Helme, sondern schicke Uniformen - alles bedruckt mit einem professionell gestalteten Logo. Für Öffentlichkeits-Arbeit und Werbung vom Feinsten und natürlich einen beeindruckenden Internet-Auftritt sorgt die US-amerikanische Firma ‹Purpose›. Perfekte Markenführung also, wie bei Waschpulver oder Zahnpasta.

Am 10 Dezember 2014 berichtete die US-amerikanische Montas-Zeitschrift ‹MEN'S JOURNAL› über die Arbeit von Le Mesurier. «Gesundheit, Abenteuer, Ausrüstung, Stil», steht unter dem Namen der Zeitschrift, die bietet, was starke Männerherzen höher schlagen lässt. Nahe der syrischen Grenze, im SCD-Ausbildungszentrum in der Türkei, habe der Brite eine «urbane Kriegszone» nachbauen lassen. «Wir haben alle Materialien beschafft, genau so, wie man es in Aleppo finden würde», erklärt ein sichtlich stolzer Le Mesurier dem Journalisten «mit einer noch nicht angezündeten Zigarette, von seinen Lippen hängend». Der Machismo trieft hier buchstäblich aus jeder Zeile: «Le Mesurier, 43, zündet sich die Zigarette an: ‹Syrien. Das ist der Mount Everest von Kriegsschauplätzen - ein absoluter Alptraum.›»

Gemäss Le Mesurier sind die Helden-Azubis alles «Durchschnittstypen» und der Artikel listet dazu «Bankbeamte, Schneider, Studenten und Eisverkäufer». Die Weisshelme werden als Freiwillige beschrieben, die geblieben sind um zu helfen. «Sie blieben. Sie sind absolute scheiss Helden», wettert Le Mesurier. Diese Helfer würden nur «gelegentlich Gehälter» erhalten und müssen daher für ihren Lebensunterhalt arbeiten, «wenn sie nicht gerade auf Bombardierungen reagieren». Sie wären auch verpflichtet «jeden» zu retten: «Rebellen, Regime-Soldaten, sogar ISIS-Extremisten». (ISIS steht für die Terror-Miliz ‹Islamischer Staat›.) Der NATO-Veteran der brutalen Zerschlagung Jugoslawiens raspelt dazu das Süssholz: «Das Recht auf Leben ist allgemeingültig.»

Während sich in Syrien - milde ausgedrückt - ihr Bekanntheitsgrad der in Grenzen hält, sind die «scheiss Helden» im Westen ein Triumph der Öffentlichkeits-Arbeit. Auf Einladung der US-Botschafterin bei der UNO konnte am 26. Juni 2015 Weisshelme-Leiter Raed al-Saleh, vor dem Weltsicherheitsrat auftreten. Am 19. Oktober 2016 weilte Saleh auf «Staatsbesuch» in Europa und besuchte auch den französischen Staatspräsidenten im Elysee-Palast. Ein Monat zuvor am 16. September, veröffentlichte das US-Unternehmen ‹Netflix› den Dokumentar-Kurzfilm «Die Weisshelme». Der Regisseur ist der ehemalige Snowboard-Profi Orlando von Einsiedel. Am 26. Februar 2017 wurde sein Streifen mit dem berühmten Filmpreis ‹Oscar› ausgezeichnet. Am 16. März 2017 erschien auf dem ‹Sundance Film Festival› ein weiterer Weisshelm-Dokumentarfilm mit dem Titel «Die letzten Männer von Aleppo». Auch dieses Werk wurde prämiert. Trotz inzwischen unzähliger Ehrungen blieb bislang der Friedensnobelpreis aus. Am 25. November 2016 gab es immerhin den sogenannten «Alternative Nobelpreis» mit 105'000 Euro Preisgeld. Seit 1980 wird diese Auszeichnung jährlich «für die Gestaltung einer besseren Welt» von einer schwedischen Stiftung verliehen. Die deutsche Regierung war so beeindruckt, dass sie zum Anlass ihre Weisshelme-Fördergelder von vier auf sieben Millionen Euro jährlich aufstockte.

Damit kommen wir zum leidigen Thema Geld. Von der Türkei kam praktische Hilfe in Form von allem, was man so für eine Ausbildungs-Kaserne braucht. Das Startkapital von etwa 300'000 US-Dollar kam wohl vom Emirat Katar über das Oppositionsbündnis ‹Syrischer Nationalrat›. Den Anfang mit der inzwischen massiv gestiegenen Finanzierung machten die Briten über Le Mesuriers NGO und die USA über ‹Chemonics International› - eine Privat-Firma, welche der ‹Behörde der Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung› (USAID) bei «Hilfsprojekten» als Zulieferer dient. Auch die Philanthropie-Stiftung des US-Milliardärs George Soros ‹Open Society Foundations› - also «Stiftungen für offene Gesellschaft» (OSF) - soll am Anfang Pate gestanden haben. Soros hilft jedoch eher um ein paar Ecken herum die Öffentlichkeits-Arbeit zu finanzieren.

Finanziert werden die Weisshelme vor allem durch westliche Regierungen - voranging USA und Grossbritannien. Das ist keine Verschwörungstheorie. Westliche Staaten, die sich öffentlich hinter dem Versuch gestellt haben, die Regierung von Präsident Dr. Bashar al-Assad zu stürzen, finanzieren ganz offen diese Organisation, welche Opfer des hauptsächlich durch westliche Politik entstandenen Kriegs angeblich retten sollen. Öffentlich zugängliche Zahlen und offizielle Bekanntmachungen lassen erahnen, dass bis heute mindestens 200 Millionen US-Dollar in das Projekt gestopft wurden. Mitte Oktober 2016 konfrontierten Journalisten des russischen Senders ‹RUSSIA TODAY› einen Verbindungsoffizier und Sprecher der Weisshelme mit der Frage zur Finanzierung. Dieser Abdul Rahman Al Mawwas hatte soeben den französischen Staats- und Minister-Präsidenten getroffen. Er antwortete ohne Zögern: «Wir verstecken es nicht - wir geben zu, es gibt Finanzierung durch USA, Grossbritannien, Deutschland und Niederlande.» Dieser Geber-Liste muss man nach aktuellem Wissenstand auch Dänemark, Kanada, Neuseeland und Japan hinzufügen.

Zweifel

Seit seiner Gründung im Herbst 1997 hat der Schweizer Presseclub in Genf mehr als 30 Staats- und Regierungs-Chefs in seinen Räumen empfangen. Meist so um die 30 Journalisten treffen sich mit ihren Gästen in ‹La Pastorale›, einer Garten-Villa aus dem 19. Jahrhundert mit Kolonnade - unweit des Völkerbund-Palasts gelegen. Unter den bisher mehr als 1'800 Veranstaltungen dieser Organisation findet man illustre Teilnehmer, wie Fidel Castro, Kofi Annan, Henry Kissinger, den Dalai-Lama, José Bové, Pascal Couchepin, Noam Chomsky, Wole Soyinka, Matthieu Kérékou, Nicolas Hayek, Bertrand Piccard, Michel Rocard, Dominique de Villepin, Stéphane Hessel, Jean Ziegler oder Klaus Schwab. Unterstützung geniesst der Presseclub unter anderem durch die Eidgenossenschaft, Kanton und Stadt Genf, Journalisten-Vereinigungen, Leitmedien, dem Schweizer Staatssender, einer Privatbanken-Vereinigung und einer Öffentlichkeits-Arbeiter-Gesellschaft. Etwa 800 Personen sind im Besitz einer Mitgliedskarte.

Für den 28. November 2017 um 15:00 Uhr war eine eineinhalbstündige Konferenz angekündigt. Zur Präsentation eines Videos und anschliessender Podiumsdiskussion eingeladen waren der französische Journalist Richard Labévière, die britische Journalistin Vanessa Beeley und Professor Marcello Ferrada de Noli als Direktor der NGO ‹Schwedischen Ärzte für Menschenrechte› (SWEDHR). Die Konferenz trug den Titel «‹Uns kümmern die nicht› - über die wahren Absichten der Weisshelme». Wie es in der Einladung dazu hiess: «Die in Syrien tätige Organisation ‹Weisse Helme› werden in einigen Ländern als Helden bejubelt und der Westen stellt diesen sogenannten Rettern Millionen an Dollars zur Verfügung. Es behaupten jedoch Bewohner von Aleppo, dass es den ‹Weissen Helmen› nur um Geld gehen würde und darum Rebellen zu retten, aber nicht um Zivilisten.»

Kaum erfuhren sie von der Veranstaltung, gerieten die Weisshelme-Unterstützer in Panik. Wie konnte das nur geschehen? So etwas nach Jahren eines intensiven Markenaufbaus, welcher das Produkt «Weisshelme» sorgfältig zu einer profilierten Marke mit einem klar definierten Leistungsangebot gesteuert hat. Wie man aktuell im professionell gestalteten Internet-Angebot lesen kann, haben sie doch bereits 99'220 Leben gerettet! Welche Zweifel kann es denn an so was noch geben?

Bestimmung

99'220 Leben! Hinter der Positionierung der «Weisshelme»-Markenidentität, stehen die Öffentlichkeits-Arbeiter der GmbH Purpose mit Büros in New York und London. Mit einem Namen, den man auf Deutsch mit «Bestimmung» übersetzen kann, arbeitet man natürlich für die «Guten» - für sozial-liberale Kampagnen, wie beispielsweise für die einflussreiche NGO ‹Amerikanische Bürgerrechtsunion› (ACLU). Dass Purpose etwas aus dem Nichts erschaffen kann, erfährt man auf dem eigenen Internet-Auftritt: «Purpose erschafft von Grund auf neue Bewegungen, Marken und Organisation um die komplexen globalen Herausforderungen anzusprechen. Wir wenden die Erfahrung als Schöpfer von Bewegungen auf unsere Zusammenarbeit mit progressiven Firmen an […].» Bei solchen Worten drängt sich allerdings die Frage nach der Echtheit solcher «Bewegungen» auf.

Zweifel beginnen schon damit, dass Purpose so tief drin in ihren «Syrien-Schöpfungen» steckt, dass die Grenzen zwischen Berater und Kunde verschwinden. Da sitzen ungeniert mehrere Purpose-Chefs, in deren Biografie man nichts zu Syrien findet, in Gremien von Kampagnen, welche angeblich von «syrischen Aktivisten» geführt werden. Beispielsweise ‹The Syria Campaign› - also die «Syrien Kampagne» (TSC). «Geben Sie, was Sie können. Die Weisshelme geben alles» bettelt TSC auf dem grafisch verdächtig ähnlich zu Weisshelme-Internetseiten gestalteten Internet-Auftritt. TSC bezeichnet sich jedoch gegenüber Journalisten als «neutrale, unpolitische Stimme für einfache Syrer» und als reine «Solidaritäts-Organisation». TCS ist jedoch in Grossbritannien unter dem Namen ‹Voices Project› («Projekt der Stimmen») als Privatfirma registriert und teilt sich mit 91 weiteren «Firmen» die gleiche Anschrift.

TCS scheint mehr «Marketingfirma» als «Solidaritäts-Organisation». Die Finanzierung wird diskret behandelt. Namentlich bekannt sind nur zwei Geldquellen: Die 1913 in den USA zum «Wohl der Menschheit auf der ganzen Welt» gegründete «Rockefeller-Stiftung» und Ayman Asfari - ein britischer Geschäftsmann mit syrischen Wurzeln und aktiv im Sektor fossile Rohstoffe. Zwischen 2009 und Mai 2017 hat Asfari nach Erkenntnissen britischer Behörden der Konservativen Partei 794'000 Pfund geschenkt - davon 100'000 Pfund nur wenige Tage vor er dem Betrugsdezernat antworten musste.

Das Herzstück von TSC bilden acht Mitarbeiter mit Expertise in Kampagnen, welche diese Mitarbeiter anscheinend von ihren früheren Tätigkeiten mitgebracht hätten - unter anderem der britische NGO-Verbund «Oxfam», die kanadische Umweltschutz-NGO «Greenpeace», die Vereinten Nationen und der britische Staatssender ‹BBC›. Über das Personal besteht auch eine Verknüpfung von Purpose und TSC mit ‹Avaaz› - eine 2007 gegründete, international tätige «soziale Bewegung», welche von Milliardär Soros mit-finanziert wird und sich ebenfalls deutlich auf die Seite der syrischen Opposition geschlagen hat. Wer in die öffentlich zugänglichen Daten von Voices Project blickt, findet Direktoren und Gründer aus den Reihen der Purpose-Mitarbeiter.

Am 13. Dezember 2011 gewinnt man im US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin ‹FORBES› einen Einblick in diese eng verwobene Welt von Kampagnen und Öffenlichkeitsarbeit. Dort erklärt der Mitbegründer von Purpose, Jeremy Heimans: «Ich habe Avaaz und Get Up [eine Australische Avaaz-Version] mit-begründet, was die Gründung von Purpose inspiriert hat.» Alles klar? Eigentlich ist nichts klar und das Gefühl, dass das auch so sein soll, wird man so schnell nicht los. Mit Dutzenden verschiedener «Kampagnen» wird jedenfalls sehr erfolgreich der Eindruck erzeugt, dass die «Revolution» in Syrien auf breite Zustimmung stösst. Was aber, wenn dies «Kampagnen» personell eng miteinander verwoben sind und gemeinsame finanzielle Quellen aufweisen? Was, wenn es teilweise gar aus staatlichen Quellen finanziert wird? Was für eine «Zustimmung» ist das?

Sprachrohr

Am 20. November 2017 feuert TSC die erste Salve gegen die Weisshelme-Präsentation im Schweizer Presseclub. Auf dem Kurznachrichtendienst ‹Twitter› zeigt das Konto @TheSyriaCmpgn ein Foto der Einladung zur Konferenz zusammen mit einer Nachricht. Dieser «Tweet» erklärt auf Englisch: «Erstaunt zu sehen, dass der @genevapressclub in der Schweiz die Verschwörungs-Theoretikerin @VanessaBeeley eingeladen hat um über die Weissen Helme zu sprechen, just zum Anfang der nächsten Runde der geplanten Syrien-Friedensgespräche. Die mit dem At-Zeichen angeführten Twitter-Namen lassen die so Angesprochenen von der Twitter-Nachricht wissen. Offensichtlich versucht TSC so den Presseclub zu erreichen und mit dem Bezug zu den Genfer Friedensgesprächen der UNO moralisch zu punkten. Das ist natürlich Unsinn, denn die Reputation der Weisshelme hat kaum Einfluss auf diese Gespräche. Was sich allerdings mit einem Vertrauensverlust in die Weisshelme ändern müsste, wäre der Journalismus zum Thema Syrien.

Dem ersten Tweet hängen insgesamt neun weitere an. TSC fordert den Presseclub auf, zum ersten deutlich zu machen, wer «hinter» dieser Veranstaltung stehe und zum zweiten diese abzusagen. Zur Frage, wer «hinter» der Veranstaltung steht, antwortet konspirativ ein gewisser Tobias Schneider (@tobiaschneider) mit einem Tweet: «Veranstaltet von Guy Mettan … was habt ihr erwartet.» Schneider scheint Deutscher zu sein, schreibt jedoch auf Englisch. Auf Twitter stand früher bei ihm als Kurzbiografie «Analyst der Verteidigungspolitik» - aktuell liest man nur Witzeleien. Als Domizil oder Arbeitsort gab er früher «DC», also Washington an - heute steht «London». Seine Reputation als Experte entstand anscheinend nur mit einem einzigen Artikel auf einer US-Onlineplatform für Tastatur-Taktiker und Sofa-Strategen. Heute nimmt er bereits teil an Podiums-Diskussionen des ‹Atlantic Council›, einer Denkfabrik, die von Konzern-Chefs, ehemaligen Regierungsvertretern und Ex-Militärs der USA gesteuert wird. Ein Blick über Schneiders Twitter-Meldungen zeigt ihn eher als Wiederkäuer von Informationen Anderer. Ein weiteres Beispiel des transatlantischen Syrien-Expertentums?

Was aber soll dieses «was habt ihr erwartet» zur Person von Guy Mettan? Der Geschäftsführer des Schweizer Presseclubs ist ein bekannter Journalist, ehemaliger Chef-Redakteur der Westschweizer Tageszeitung ‹TRIBUNE DE GENÈVE›, Genfer Kantons-Politiker und Sachbuch-Autor. 2015 erschien sein fast 200-seitiges Buch «Russie-Occident - une guerre de mille ans» («Russland-Westen - ein tausendjähriger Krieg»). Sein Interesse an Russland wurde übrigens nach eigenen Aussagen 1991 geweckt, als er ein russischen Mädchen adoptierte und die russische Staatsbürgerschaft erhielt. Das Buch ist eine seriöse Auseinandersetzung mit westlicher Russophobie und beantwortet die Frage «warum es uns so sehr gefällt, Russland zu hassen». Russland steht aktuell der syrischen Regierung bei das Land zu stabilisieren und im Kampf gegen Terror-Gruppen. Natürlich hat Russland somit kein Interesse daran, dass westliche Medien die syrische Regierung erfolgreich allgemein gültig in Verruf bringen. Am 29. November veröffentlicht der Westschweizer Staatssender ‹RTS› einen Online-Artikel zusammen mit einer Radiosendung zur inzwischen kontroversen Veranstaltung des Presseclubs. Darin wird Guy Mettan «Sprachrohr der russischen Propaganda» genannt.

Gräueltat-Leugner

Das erwartete Dreier-Podium der bevorstehenden Presseclub-Konferenz - Labévière, Beeley und de Noli - wird von nun an zum Ziel verschiedener Angriffe und schliesslich auch die Veranstaltung selbst. Beeley wird von TSC abgetan als «Stimme von geringerer Bedeutung» - gefördert von «Verschwörungstheorie-Internet-Seiten». Unter anderem meldet sich am 20. November ein Benjamin Norman mit dem Twitter-Namen @BenJarlath: «Da gibt's ein Treffen in Genf am Dienstag um Lügen über die heldenhaften @SyriaCivilDef zu verbreiten. Russland und die Pro-Regime-Typen hassen Syrer, welche die Wahrheit über Assads Bomben-Kampagne berichten.» Norman ist gemäss Twitter-Biografie ein «britischer Diplomat in Washington». Trotz der undiplomatisch primitiven Sprache ist das gut möglich - immerhin findet sich in der Liste des Personals der britischen Botschaft ein Erster Sekretär Benjamin Jarlath Norman.

Normans Tweet folgt einen Tag später ein Wut-Tweet von der US-Denkfabrik ‹The Syria Institute› - also das «Syrien Institut» (TSI). Dessen Gründerin und Leiterin Valerie Szybala schimpft: «Das ist nur noch peinlich für den Genfer Presseclub @genevapressclub. Weiss dessen Führung, dass sie als Gäste Gräueltat-Leugner haben, für eine Veranstaltung nur um Propaganda zu verbreiten?» Der Tweet listet mit Twitter-Namen eine ganze Reihe von schweizerischen und internationalen Journalisten auf um deren Aufmerksamkeit zu erlangen. Man darf annehmen, dass Szybala den Ausdruck «Gräueltat-Leugner» sorgfältig gewählt hat, denn er erinnert höchst effektvoll an die «Holocaust-Leugnung» - also das in mehreren Staaten sogar als Straftatbestand geächtete Bestreiten oder Verharmlosen des Völkermordes an etwa sechs Millionen europäischen Juden durch Nazi-Deutschland.

Szybala gründete die durch «Spenden» finanzierte TSI im Jahr 2015. TSI ist anscheinend eng verknüpft mit der US-amerikanischen NGO ‹Foundation For Justice and Development› - also «Stiftung für Gerechtigkeit und Entwicklung» (FJD) - welche anscheinend ein Hilfswerk ist, das nach eigenen Angaben und wohlgemerkt nur in Rebellen-Gebieten Syriens 2'500 Lehrer und 25'000 Schüler «unterstützt». TSI und FJD sind «gemeinnützig», jedoch findet man über öffentlich zugängliche Informationen der US-Steuerbehörde wenig Nützliches zur Frage der Finanzierung.

Szybala kann mit Anfang dreissig bereits eine beeindruckende Karriere vorweisen. Zuletzt arbeitete sie für Chemonics International - die bereits erwähnte Firma, welche 2013 den Weisshelmen mit der Finanzierung half. Szybala ist auch Mitglied der US-Denkfabirk ‹Institute for the Study of War› - also «Institut zur Untersuchung von Krieg» (ISW). Gemäss ihrer dortigen Online-Vita, «unterstützte» sie für Chemonics die «Umsetzung von durch USAID finanzierten Projekten im Nahen Osten». Am Anfang der Unruhen, hatte sie in Damaskus einen Arabisch-Kurs belegt. Zufälle gibt es.

Aluhut

Mit Bezug auf den Tweet von TSC echauffiert sich am 21. November 2017 auch der Brite Eliot Higgins: «Und die zwielichtigen Schwedischen Ärzte für Menschenrechte.» Habe doch «in der Tat» die schwedische Tageszeitung ‹DAGENS NYHETER› diese Zwielichtigkeit aufgedeckt - meint dazu ein Twitter-Nutzer und berichtet, dass es sich herausgestellt habe, es wären nur vier Ärzte - «ernst genommen von niemanden, ausser von einem engen Kreis von Aluhüten». Ein Hut aus Aluminiumfolien gilt als Symbol für die Welt der Verschwörungstheoretiker.

Doch wenn geringe Personalgrösse den Verlust der Glaubwürdigkeit bedeutet, wie steht es dann beispielsweise um Frau Szybala und ihr «Institut»? Oder um Higgins - der Experte für anscheinend Vieles - der in seinem Tweet eine schwedische NGO als zwielichtig abtut? Auch er hat mal klein angefangen. Heute führt er das von ihm Mitte 2014 gegründete «investigative Recherchenetzwerk» ‹Bellingcat›. Die Internet-Plattform und ihre Mitarbeiter, die immer wieder in Leitmedien auftreten dürfen, werden nach eigenen Aussagen aus Online-Schwarmfinanzierung bezahlt. Higgins und sein Bellingcat-Team werten Fotos und Videos aus, die im Internet öffentlich zugänglich sind. Diese Arbeit - so jubelt beispielsweise auch die deutsche öffentlich-rechtliche Nachrichtensendung ‹Tagesschau› - gelte unter «Experten» als «zuverlässig und präzise» und vergisst zu erwähnen, wer den nun diese «Experten» sind, welche diese Bewertung abgaben.

Angefangen hat Eliot Higgins ganz einsam im März 2012 und dazu noch unter einem Pseudonym. Als «Brown Moses» konnte der damals arbeitslose Higgins - mit Hilfe von täglich auf die Video-Platform ‹YouTube› gestellten, verwackelten Handy-Aufnahmen der Rebellen - bequem vom Sofa aus «Indizien» sammeln. West-Medien publizierten mit Begeisterung seine «Beweise» gegen die syrische Regierung über die Verwendung geächteter Waffen bis hin zu Angriffen mit Chemie. Innerhalb weniger Monate gilt der ehemalige Büroangestellte als «Waffenexperte» und das, obwohl er selbst zugegeben hatte, seine «Kenntnisse» nur über das PC-Computerspiel ‹Counter-Strike› erlangt zu haben. Heute liefern Higgins und Bellingcat auch «Beweise» über Schreckliches gegen die russische Regierung.

Ein Spender, der ihm 2013 5'000 Pfund überwiesen hatte, wollte gemäss Higgins anonym bleiben. Das bereits erwähnte, von Milliardär Soros mit-unterstützte Netzwerk Avaaz, erklärte sich jedoch ganz offen bereit Higgins künftig zu unterstützen. «So muss ich keinen regulären Job annehmen und den Blog aufgeben», jubelte Higgins gegenüber Journalisten. Auf Twitter gestand er 2014 stolz gegenüber einem Nutzer, dass er seit seiner Syrien-Berühmtheit sein Haus abzahlen konnte. Higgins fing ganz klein an und doch wurde er nie zum «Aluhut» erklärt.

Da Higgins Professor de Noli als «zwielichtig» bezeichnet, darf man die Frage stellen, wie moralisch einwandfrei er selbst dasteht. Fragezeichen tauchten spätestens im November 2013 auf. Damals veröffentliche das Hacker-Netzwerk ‹Syrische Elektronische Armee› den E-Mail-Verkehr von Matthew VanDyke. Er ist ein US-amerikanischer Dokumentarfilmer und Aktivist, der schon beim Regierungs-Sturz in Libyen aktiv war und sich sogar als «Kämpfer» den dortigen Regierungsgegnern angeschlossen hatte. Was für ein Kerl! 2012 zog es VanDyke dann nach Syrien um einen Film zu drehen, der nach eigenen Aussagen das Bild der Rebellen verbessern sollte. Im Oktober 2013 durften auch deutsche Zwangsgebühren-Zahler das Resultat bewundern. Ob VanDyke Geheimdienst-Agent oder nur Gutmensch mit Abenteuerlust ist - darüber streiten sich die Gemüter. Ganz astrein ist er nicht, denn das zeigt ein Austausch von E-Mails zwischen VanDyke und Higgins. Deren Echtheit wurde übrigens von Higgins auf Twitter am 9. Dezember 2013 bestätigt.

In einem E-Mail-Gespräch am Abend des 8. Mai 2013 wird Higgins durch VanDyke über die Möglichkeit aufgeklärt, dass Rebellen eine «kleine Menge an Chemie-Waffen» besitzen. Information dazu habe VanDyke seit «einigen Monaten». «Das ist VERTRAULICH», schreit VanDyke in Grossbuchstaben und meint: «Ich sage es dir nur, da - weil du so viel gute Arbeit in diesem Gebiet geleistet hast - es dir zusteht über diese Möglichkeit bescheid zu wissen.» Higgins verspricht konspirativ: «Ich werde es vertraulich behandeln.» Er ist demnach bereit, Informationen, die das Bild der Rebellen im Westen massgeblich verschlechtern würden, als «vertraulich» zu behandeln. Im August 2013 drohte Syrien die massive Bombardierung durch die USA wegen angeblicher Verwendung von Chemie-Waffen. Praktisch die gesamte Medien-Elite des Westens liess unter keinen Umständen die Möglichkeit gelten, dass auch Rebellen Chemie-Waffen besitzen könnten. «Waffenexperte» Higgins schwieg.

Doch es kommt noch dicker, denn das E-Mail-Gespräch geht weiter. VanDyke warnt Higgins vor einem Giftgas-Vorfall aber verlangt: «Du hast nichts davon von mir gehört.» Higgins steht stramm: «Okay, verstanden.» Er könne es ja privat mit «anderen Journalisten» besprechen, meint VanDyke und lässt durchblicken, er wäre auf einer weit höheren «Ebene von Einzelheiten» informiert, als das was er gerade gegenüber Higgins durchsickern lies. Düster warnt er: «Ich richte das Journalisten aus, so dass sie auf die Möglichkeit vorbereitet sind, dass sie einem Gas ausgesetzt sein könnten, sollten sie im Gebiet von Aleppo arbeiten.»

Higgins antwortet mit einem entspannten «klar, kein Problem» und demonstriert damit nochmals seinen Entschluss über einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden Giftgas-Angriff durch Rebellen zu schweigen. So wie es scheint, zeigt er hier auch seine Bereitwilligkeit nichts zu tun, um den möglicherweise bevorstehenden Tod vieler Menschen in Aleppo zu verhindern. VanDyke ist heute im Irak «tätig». Higgins hat 2015 mit dem ‹Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis› eine Journalisten-Auszeichung in Deutschland erhalten und ist 2016 dem Atlantic Council als Senior-Stipendiat beigetreten. Higgins ist ein echter Gatekeeper.

Hoffnung

Am 20. November 2017 betet der Medienbeauftragte von TSC nochmals einen Tweet: «Lasst uns hoffen, dass @genevapressclub erkennt, dass sie hier einen Fehler machen und dass sie das Vernünftige tun werden.» Dem Tweet angehängt ist ein Tweet von Murhaf Fares, der hinter dem ‹Syrischen Zentrum für Friedens-Aktionen› (SPACE) in Oslo steht. Es handelt sich um eine in Norwegen registrierte «Organisation», gegründet in 2015, die möglicherweise aus nur drei Gründungsmitgliedern besteht, jedoch «Spenden» für Kampagnen von norwegischen Stiftungen und der Kultur-Abteilung der Stadt Oslo erhält. Auch Fares gibt sich an diesem Tag schockiert über die Schweizer, als er mit Bezug auf einen vorhergehenden Tweet von TSC wettert: «Schande über @genevapressclub dafür, dass sie Verschwörungstheoretiker eingeladen haben um Desinformation über die Weissen Helme zu verbreiten. Diese Veranstaltung wird euren Ruf auf ewig schädigen.»

Dann meldet sich die deutsche Dr. Bente Scheller und hängt ihrem Tweet das TSC-Gebetan, dem wiederum der SPACE-Aufschrei anhängt: «Ich hoffe, sie sind weise genug um die Veranstaltung abzusagen und sich zu entschuldigen.» Dr. Scheller schreibt hier zwar auf Englisch, nimmt jedoch in der Syrien-Diskussion im deutschsprachigen Raum eine wichtige Position ein. Die Politikwissenschaftlerin wurde 2012 Direktorin des Nahost-Büros der ‹Heinrich–Böll-Stiftung› einer deutschen Denkfabrik, die der ‹Grünen›-Partei nahesteht und damit staatliche Finanzierung geniesst. Zuvor hatte Dr. Scheller von 2002 bis 2004 für die deutsche Botschaft in Damaskus gearbeitet. Danach übernahm sie das «Syrien-Programm» der US-amerikanischen Denkfabrik ‹Aspen Institute›. 2013 publizierte sie auf Englisch ein Buch über Syrien, das bei einschlägigen «Experten» - also bei westlichen Denkfabriken-Arbeitern - grossen Anklang fand. Dr. Scheller wird regelmässig von deutschsprachigen Leitmedien eingeladen um über Syrien zu kommentieren.

Dr. Schellers zeigte schon in der Vergangenheit auf Twitter starke Emotionen. Beispielsweise, als der Patriarch von Antiochia, das Oberhaupt der syrisch-orthodoxe Kirche, Mor Ignatius Aphrem II. bei einer Begegnung mit dem Oberhaupt der katholischen Kirche Papst Franziskus am 19. Juni 2015, im Vatikan erklärte: «Der sogenannte Arabische Frühling hat uns nur Tod, Zerstörung und Chaos gebracht.» Dr. Scheller sah diese Kritik zum Thema «Arabische Revolutionen» nicht so gerne und beschimpfte den Patriarchen als «Assad-Geistlichen». Auch mein eigener, zugegeben etwas unglücklich gewählter Twitter-Name geriet am 11. Januar 2016 in die Schusslinie der Denkfabriken-Akademikerin: «Dumm, dümmer, am dümmsten und dann kommt domihol.» Autsch.

In einem Gespräch vom 18. Juli 2014 mit der deutschen Menschenrechtsorganisation ‹Genocide Alert› («Völkermord-Alarmruf») ärgerte sich Dr. Scheller über die «fruchtlosen internationalen Lösungsansätze» für Syrien: «Ich halte es für einen Fehler, dass schon in den erstem Momenten der Revolution im Lichte der Libyen-Erfahrung ganz klar kommuniziert wurde, dass es keine Flugverbotszone und keine militärische Intervention geben würde.» Wer 2014 «im Lichte der Libyen-Erfahrung» sagte und trotzdem noch eine «militärische Intervention» verlangte, hatte eventuell keine Nachrichten gelesen über Libyens Terror-Chaos nachdem die NATO unter Vorwand einer eben solchen «Flugverbotszone» den Regierungssturz mit massiver Bombardierung beschleunigt hatte.

Doch Dr. Scheller argumentierte in der deutschen Tageszeitung ‹TAZ› sogar noch am 3. Mai 2016 für eine syrische «Flugverbotszone». Der Titel: «Ein Flugverbot ist notwendig.» Im gleichen Jahr - beispielsweise am 19. August konnte man auf TAZ die Überschrift «Libyen, das Land der 2.000 Milizen» lesen und zehn Tage später: «Nach dem Sturz und dem Tod des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi infolge eines französischen und britischen Militäreinsatzes im Jahr 2011 war das nordafrikanische Land ins Chaos gestürzt.» Rollt die Augen und wiederholt: «Im Lichte der Libyen-Erfahrung.»

Die «militärische Intervention» - das weiss man seit Jugoslawien - die kommt nur dann, wenn es im Westen politisch möglich wird - also wenn das Wahlvolk genügend Entrüstung verspürt, welche wiederum erfolgreich mit Massaker-Geschichten erzeugt wird. Die Weisshelme bieten auf ihren Online-Kanälen diese Geschichten fast täglich. Und während die «Rebellen» als Marke durch verschiedene, inzwischen auch im Westen dokumentierte Gräuel ihre weisse Weste verloren haben, kann man die Weisshelme weiterhin erfolgreich als glaubwürdige Wohltäter vermarkten.

Kein Wunder also «hofft» auch Dr. Scheller, dass der Schweizer Presseclub nicht am Fundament der Weisshelme-Glaubwürdigkeit rüttelt. Der Zeitpunkt für eine klassische «militärische Intervention» dürfte zwar verstrichen sein, doch die «Intervention» ist ja längst geschehen - nur eben nicht so deutlich erkennbar. Es ist die erst verdeckte, dann offene Bewaffnung der Freischärler. Auch beanspruchen die USA inzwischen ein Drittel von Syrien für eine ihrer Stellvertreter-Milizen. Auch ist der Erhalt des guten Rufs der Weisshelme nicht mehr nur zur weiteren Stimmungsmache gegen die syrische Regierung wichtig. Von Journalisten bis hin zu Denkfabriken-Akademikern hängen Karrieren an einem dünnen Faden. Sie haben sich obsessiv und exzessiv für die «Sache» engagiert. Es gibt kein Zurück.

Werkzeug

Am 23. November meldete sich die Schweizer Sektion der NGO ‹Reporters sans frontières› - also «Reporter ohne Grenzen» (RSF) mit einem «Offenen Brief» an den Presseclub - unterschrieben von Gérard Tschopp als Vorsitzender und Christiane Dubois als Direktorin. So konnte man in TRIBUNE DE GENÈVE lesen, dass sich die Gruppe als Presseclub-Mitglied von der geplanten Konferenz vollständig distanzieren müsse. Beeley wurde als «sogenannte Journalistin» abgetan und beschuldigt, sie würde «die Anwendung von Folter durch das syrische Regime rechtfertigen» und dass sie bisher nie von unabhängigen Medien publiziert wurde. Erstaunlich sei daher, dass «russische Propaganda-Medien «mindestens zweihundertmal» sich auf sie bezogen hätten. Zu Professor de Noli meinten die Autoren, dass seine Organisation sich als «Werkzeug russischer Propaganda» verhalten würde. Konspirativ wurde erwähnt, dass man dazu Verknüpfungen zu relevanten Informationen bieten könne. Im letzen Abschnitt drohte RSF: «Des Weiteren rufen wir sie auf, dieses Projekt aufzugeben, da es dem Ruf des Presseclubs schadet. Wir behalten uns vor, je nachdem, wie ihre Entscheidung ausfällt, uns zu überlegen, ob wir unseren Mitgliederausweis behalten sollen.»

Die 1985 vom dem gegen das Alter hin anscheinend immer rechtslastigeren Politiker und ehemaligen Journalisten Robert Ménard gegründete und bis 2009 geführte RSF setzt sich angeblich weltweit für die Pressefreiheit und gegen Zensur ein. Gerüchte, dass es enge Beziehungen zu Geheimdiensten der USA gibt, lassen nicht ab. Zur Frage, wie RSF finanziert werden, hat Ménard bereits 2005 öffentlich zugegeben, seine Organisation werde «teilweise von US-Organisationen finanziert, die eng mit der Aussenpolitik der Vereinigten Staaten in Verbindung stehen».

Eine staatliche Finanzierung durch Frankreich, die USA und die EU ist Tatsache. Das derzeit öffentlich bekannte Jahres-Budget von etwas unter 5 Millionen Euro wird mindestens zur Hälfte bestritten aus Zuwendungen von Unternehmen, Stiftungen und staatlich finanzierten Einrichtungen, wie ‹Französische Entwicklungsagentur›, ‹Internationale Organisation der Frankophonie›, ‹Europäisches Instrument für Demokratie und Menschenrechte› und ‹National Endowment for Democracy› - also «Nationale Stiftung für Demokratie» (NED). Die Finanzierung durch NED ist besonders pikant, handelt es sich doch hier um eine unter US-Präsident Ronald Reagan 1983 gegründete, international tätige Einrichtung, die praktisch nur aus dem US-Staatshaushalt finanziert wird. Die nicht-staatliche Finanzierung kam in der Vergangenheit auch aus nicht gerade unverdächtigen Quellen in Frankreich, wie beispielsweise der Rüstungsindustrie und von Medienkonzernen. Irgendwie passt auch die Finanzierung durch Herrn Soros ins Bild, da gerade diesem US-Milliardär immer wieder vorgeworfen wird, hinter seiner Wohltätigkeit würden politische Interessen stehen.

Mitte April 2005 nahm Ménard in einem Diskussionsforum des französischen Nachrichtenmagazins ‹NOUVEL OBSERVATEUR› die Frage der NED-Zuwendungen auf die leichte Schulter: «Richtig, wir erhalten Geld von NED und das bereitet uns kein Problem.» Tatsache ist jedoch, dass NED und die ihr untergeordneten Stiftungen den Direktiven des US-Aussenministeriums folgen. Es werden angeblich auch nicht alle von NED erhaltenen Gelder im Rechenschaftsbericht von RSF aufgelistet. Schon möglich, denn nach eigenen Angaben soll RSF alleine durch Auktionen, Kalenderverkäufe und dem Erlös aus drei Bildbänden über 45 Prozent des Haushalts erwirtschaftet haben. Glaubwürdig wird das nur, wenn man annimmt, dass hier jährlich Tonnen an Bücher und Kalender verkauft werden.

Staatliche Finanzierung bedeutet staatliche Abhängigkeit und diese könnte eine selektive Wahrnehmung durch RSF von Verstössen gegen die Pressefreiheit bedeuten. Was jedenfalls immer wieder auffällt: Länder in der Schusslinie der USA werden von RSF regelmässig mit harscher Kritik überzogen - gegenüber westlichen Regierungen hat die Kritik anscheinend «Grenzen». Wird gelegentlich Kritik am Westen oder Verbündeten des Westens geübt, kann man dies auch als «Feigenblatt» betrachten. Denn so kann mit dem Schein der Unabhängigkeit und Ausgewogenheit die Tatsache verdeckt werden, dass derzeit eine Kritik an beispielsweise Saudi-Arabien keinen Ruf aus Washington nach Regierungssturz mit Androhung einer «Intervention» nach sich zieht.

Auch die Finanzierung aus Kreisen der Wirtschaft wirft Fragen auf. Auf die Frage zum Schweigen von RSF zur Medienkonzentration in Frankreich, antwortete Ménard im März 2001: «Damit würden wir das Risiko eingehen, einige Journalisten zu verstimmen, uns die grossen Pressebarone zum Feind machen und uns den Zorn der Wirtschaft zuziehen. Aber um in die Medien zu kommen, brauchen wir die Mithilfe der Journalisten, die Unterstützung der Pressebarone und das Geld der Wirtschaft.»

Eingebettet

Dass Tschopp und Dubois über die in Syrien unabhängig tätige Beeley mit dem Ausdruck «sogenannte Journalistin» spotten, ist alleine schon bemerkenswert in Anbetracht der Beurteilung durch RSF des sogenannten «eingebetteten Journalismus». Dies ist seit dem Einmarsch der USA im Jahre 2003 im Irak nämlich die verharmlosende Bezeichnung für Kriegspropaganda. Hierbei werden einer kämpfenden Einheit Kriegsberichterstatter zugewiesen - also «eingebettet» und die müssen für diesen privilegierten Informations-Zugang ein «Regelwerk zur Kooperation» befolgen. Zur kumpelhaften Nähe zwischen Journalisten und Soldaten, über die sie eigentlich objektiv berichten sollten, kommt damit auch noch eine formale Verpflichtung zur Zensur. «Wir erkennen an, dass die Abhängigkeit der Reporter vom Militär in Kriegszeiten ihre Arbeit weniger glaubwürdig macht.» So verharmloste RSF damals dieses Propaganda-System der USA, aber heute erlauben sich Leute wie Tschopp und Dubois über «Werkzeuge russischer Propaganda» zu schimpfen?

Bleibt man beim Thema «Propaganda», fällt bei RSF ihre eigene, hochprofessionelle Öffentlichkeits-Arbeit auf. Hierbei hilft ihnen aus der Werbe-Branche kein Geringerer, als die weltweit tätige Agentur ‹Saatchi & Saatchi›, welche wiederum Teil von ‹Publicis› ist, ein multinationaler Konzern mit Hauptsitz in Frankreich. RSF befindet sich als Mandant dieses Werberiesens in der illustren Gesellschaft von Weltkonzernen wie ‹Coca Cola›, ‹Disney›, ‹McDonald's› oder ‹Toyota›. die Werbekompetenz von Saatchi & Saatchi sollte für eine NGO eigentlich unerschwinglich sein. Doch die Agentur arbeitet angeblich ohne Bezahlung. In den Finanzberichten von RSF tritt Saatchi & Saatchi als einer von mehreren Geschäftspartnern auf, die ihre Dienste kostenlos zur Verfügung stellen. Das tönt zwar nett, ist aber eventuell gar nicht so harmlos. Immerhin arbeitet Saatchi & Saatchi für Unternehmen, die mit den aussenpolitischen Interessen der USA verflochten sind und als Sahnehäubchen oben drauf ist auch noch die US-Armee ein Kunde. Diese Frage darf man jetzt aber stellen: Wessen «Werkzeug» sind eigentlich RSF?

Eins ist sicher: RSF hat viel emotionales Kapital in die syrische «Revolution» investiert. In diesem Zusammenhang kommt man um den den sogenannten «syrischen Journalisten» Hadi al-Abdallah nicht herum. Weigert man sich ihn als Propagandisten zu bezeichnen, muss man ihn zumindest als eingebetteten Journalisten sehen und wie man sich einbettet, so liegt man. Abdallah ist vor allem im Bett mit der syrischen Miliz ‹Ahrar al-Sham›, die in Deutschland übrigens bereits durch Gerichte als Terrorgruppe bestätigt wurde.

Abdallahs Video-Berichte über die Heldentaten der «freien Männer Syriens» - wie sich der Milizen Name übersetzten lässt - findet man online. So manches seiner Interviews endet damit, dass er das «Victory-Zeichen» - die Sieges-Handgeste winkt. Zum Beispiel vor der Kulisse eines noch brennenden feindlichen Panzers. Man riecht förmlich den Gestank des darin kochenden Menschenfleisches. Apropos Menschenfleisch: Es gibt übrigens auch eine alte Videoaufnahme, welche Abdallah in Gesellschaft mit dem berüchtigten Kannibalen Abu Sakkar zeigt. Dieser Rebellen-Offizier hatte Anfang 2013 vor laufender Kamera einem getöteten syrischen Soldaten ein inneres Organ aus dem Leib geschnitten und in das Blut tropfende Stück gebissen.

Neben den unzähligen Aufnahmen von Abdallah, die ihm umgeben von schwarzen Dschihad-Fahnen zeigen, wäre noch dieses aussagekräftige Foto, wo der korpulente, aus Saudi-Arabien stammende und inzwischen von den USA als Terrorist gejagte Kleriker Abdullah al-Muhaysini den «Journalisten» liebevoll an sich drückt. Als Al-Kaida-Chef Julani sich Mitte Dezember 2015 entschied ein Interview zu geben, war unter den vier Auserwählten Gesprächspartnern auch Abdallah. Bei Fragen an Julani zeigte Abdallah liebevolle Vorsicht, doch er kann auch anders: Nicht nur einmal hat er Gruppen von Gefangenen mit blutigen Nasen zu Schau gestellt und bei laufender Kamera ausgefragt - beispielsweise 2013 sogar vor einer ISIS-Fahne.

Dass Abdallah vor der Kamera und auf Twitter offen Freundschaft und Bewunderung für Muhaysini, dem geistigen Führer der syrischen Al-Kaida ausdrückt, das scheinet im Westen seinen Glanz nicht anzukratzen. Und so wurde Abdullah am 14. November 2016 in Strasbourg von RSF zum ‹Journalisten des Jahres› gekürt und unter Beifall einer französischen Regionalregierung und des Europarats «für seinen Mut» ausgezeichnet. «Er schreckt nicht davor zurück, sich in gefährliche Gebiete zu begeben», lautete die Begründung. Abdullah gehe dorthin, «wohin sich kein westlicher Journalist wagt», jubelten die Reporter ohne Grenzen, die Beeley, welche sich ebenfalls in gefährliche Zonen gewagt hat, als «sogenannte Journalistin» lächerlich machen.

Druck

Es sind Schweizer von RSF, welche versucht haben Druck auf Mettan und den Presseclub auszuüben. RSF-Vorsitzender Tschopp sitz - nach einer bereits langen Karriere mit Spitzenposition im Schweizer Staatsrundfunk - seit 2010 in der Generaldirektion des Staatssenders und ist dort zuständig für «Konvergenz und Effizienz» sowie für die «Programmkoordination». Am 26. April 2017 veröffentlich RSF den Bericht «Die Rangliste der Pressefreiheit 2017», welcher die Situation für Journalisten und Medien in 180 Staaten und Territorien vergleicht. «Besonders erschreckend» sei es, gemäss RSF-Vorstandssprecher Michael Rediske, «dass auch Demokratien immer stärker unabhängige Medien und Journalisten einschränken». Die Schweiz sitzt auf Platz 7. «Es gibt keine Demokratie ohne Pressefreiheit», donnerte dazu stolz Vorsitzender Tschopp, der in dieser Funktion etwas mehr als ein halbes Jahr später eine Konferenz des Schweizer Presseclubs einschränken will.

Doch es kommt noch besser, wenn man sich RSFs Reaktion am 28. August 2017 zu einem Vorfall in Deutschland genauer betrachtet. Auf ‹linksunten.indymedia.org› forderten Nutzer online zur Gewalt gegen Polizisten auf. Das deutsche Innenministerium entschied sich deshalb die deutsche Subdomain der Plattform der 1999 in den USA gegründeten Gruppe «Indymedia» zu sperren. Indymedia möchte als internationales Netzwerk aus Medienaktivisten und Journalisten auf gemeinnütziger Basis und unabhängig von Leitmedien, eine Art von Gegenöffentlichkeit schaffen. Die Subdomain sei «die zentrale Kommunikationsplattform im Bereich des gewaltbereiten Linksextremismus», teilte das Bundesinnenministerium mit. RSF pochte daraufhin mit ihrer Kritik an der deutschen Bundesregierung auf das «Grundrecht auf Pressefreiheit» und sprach von einem «journalistischen Online-Portal».

«Journalistisch? Obwohl dort jeder auch anonym veröffentlichen konnte? Christian Mihr, der RSF-Geschäftsführer des Verbandes, eklärte: «Pressefreiheit gilt auch für unbequeme, ja selbst für schwer erträgliche Veröffentlichungen. Um gegen strafbare Inhalte auf linksunten.indymedia vorzugehen, hätte es weniger einschneidende Mittel gegeben.» RSF halten also selbst bei Aufrufen zur Gewalt durch anonyme Autoren am Konzept der «Pressefreiheit» fest, jedoch eine Veranstaltung mit drei Personen, die zu einem Krisengebiet journalistische Arbeit geleistet haben - die will man unter massiven Druck abwürgen?

Presseclub-Direktor Mettan hielt jedoch dem Druck stand. In seiner brieflichen Antwort erinnerte er RSF, dass das, was sie von ihm verlangen einem Gesetzesbruch gleichkäme: «Wir sind hier in der Schweiz, einem demokratischen Land, das die Pressefreiheit respektiert. Es steht in unserer Verfassung.» Mettan erklärte gegenüber Journalisten, dass der Presseclub an Druck gewöhnt ist - meist jedoch aus «diktatorisch geführten Staaten, wie Saudi-Arabien, Bahrain und anderen», da diese politischen Gegnern keine Platform erlauben würden. Jedoch wäre es das erste mal in 20 Jahren, dass er solch einen Ruf nach Zensur von einem Journalisten-Verband vernehme. Die Erklärung, dass der Presseclub auch schon prominente Kritiker des russischen Staatspräsidenten Vladimir Putin eingeladen habe, nützte anscheinend wenig, denn am 29. November wurde er trotzdem auf dem Westschweizer Staatssender als «Apologet der Putin-Regierung» verunglimpft.

Der wichtigste Träger des Presseclubs ist der Kanton Genf. Dessen Finanzkommission beantragte am 1. Dezember formell die Streichung der Subventionen und François Longchamp, der Genfer Regierungspräsident, rief den Vorstand des Presseclubs auf, die «notwendigen Massnahmen» zur Entlassung Mettans zu ergreifen. Der seit 2013 amtierende Longchamp ist unter anderem für die Beziehungen zum Bund und zum internationalen Genf zuständig. Longchamp weiss, wie Druck von Aussen geht. Beispielsweise im September 2014 - nach sieben Jahren Seilziehen um eine Genfer Gedenkstätte für den Armenier-Völkermord. Ein Mahnmal neben dem Völkerbundspalast, so wollten es Armenier und die Stadt Genf. Dagegen kämpfen die Türkei und das Departement für auswärtige Angelegenheiten der Schweiz, das sich auf die Neutralität des internationalen Genfs beruft. Der Kanton, der den Bau bewilligen muss, hielt sich erst heraus. Als sich Longchamp einschaltet, beugt er sich anscheinend dem Druck und schlägt einen weniger exponierten Standort vor. Kein Wunder versteht Longchamp nicht, wieso sich Mettan nicht auch einfach brav dem Druck beugt. Offensichtlich glaubt jedoch Mettan daran, dass es für journalistische Neugier keine Grenzen geben darf.

Journalisten ohne Grenzen

Grosses Kino

Labévière, Beeley und de Noli kennen offensichtlich keine Grenzen als Journalisten. Die Weisshelme kritisieren, wird jedoch immer schwieriger, denn sie sind bereits Stars. Die Traumfabrik Hollywood - diese Freihandelszone der Fakten - krönte unlängst eine Weisshelme-Dokumentation und dazu kündigte dann auch noch der berühmte Schauspieler George Clooney an, er wolle einen Spielfilm über die Weisshelme drehen. Man sei derzeit noch auf der Suche nach einem Drehbuchautor, hiess es Ende Dezember 2016 im Branchenblatt ‹VARIETY›. Grosses Kino! Auch zum Auftakt der Presseclub-Konferenz wurde ein Film gezeigt - eigentlich ein Ausschnitt von einem Bericht, der ursprünglich am 22. September 2017 auf dem russischen Staatssender ‹RT› gezeigt wurde und mit einem Zitat darin, der Konferenz den Titel schenkte: «Uns kümmern die nicht.»

Es beginnt mit der Reportage vor Ort in Aleppo von RT-Korrespondent Murad Gazdiev. Die Anklagen: Zivilisten, welche unter Hunger litten, weil Rebellen Vorräte für Profit horteten, konnten ihre Lage verbessern, wenn sie in Videos das sagten, was verlangt wurde; Solche Weisshelme-Videos wurden sorgfältig inszeniert; Weisshelme-«Krankenhäuser» wurden auch als Schützenstand, Waffenlager, Munitionsfabrik und/oder Milizen-Hauptquartier genutzt; gerettet wurden nur Leute, die den Rebellen wichtig waren; frische Leichen wurden von Weisshelmen gelegentlich für den Organhandel mit der Türkei benutzt; nach Massaker durch Rebellen, haben Weisshelme zwar die Sterbenden gefilmt, sie jedoch liegen gelassen; Weisshelme unterhielten ausgezeichnete Beziehungen selbst zur Terrororganisation Al-Kaida.

Alle Aussagen werden entweder direkt durch Einheimische in Gesprächen mit Gazdiev gemacht oder es werden im Hof von «Krankenhäusern» geparkte Kanonen oder im Schutt gefundene Überbleibsel als Beweise gefilmt. Es folgen eine Anzahl von Szenen, welche die Oppositionellen selbst auf YouTube gestellt hatten: Weisshelme verprügeln Zivilisten; Weisshelme sind bei einer Hinrichtung dabei um den Toten zu entsorgen; Weisshelme wedeln mit offensichtlicher Begeisterung die Flagge der syrischen Al-Kaida.

Schliesslich wird auch ein Video-Ausschnitt gezeigt, wo man sieht, dass für eine «Rettung» durch Weisshelme eindeutig Schauspieler einsetzt wurden. Dieses Video war allerdings als Scherz mit «Botschaft» gedacht und wurde von einer Rebellen-Mediengruppe produziert. Im November 2016 begeisterte sich nämlich das Netz wieder mal für eine Mitmach-Aktion: Bei der sogenannten «Mannequin-Challenge» ging es allerdings darum, nichts zu tun - nämlich Posen von Menschen in zumeist alltägliche Situationen einzufrieren. Zu den hunderten von gefilmten Beispielen wollten auch die Weisshelme ihren Beitrag leisten. Der Schuss ging nach hinten los, denn die Inszenierung war so perfekt, dass sie gleich an alle bisherigen Filme zweifeln liess. Der Staub auf dem Gesicht des verschütteten Opfers, etwas Blut, Schutt, zerbombte Ruine - alles nur Maske und Kulisse, aber praktisch identisch mit vielen Videos angeblich echter Rettungen. Der Verdacht: Sorgfältige Planung und perfekt ausgeleuchtete Inszenierungen sind das Geheimnis hinter der unbestreitbaren Tatsache, dass viele Bilder der Weisshelme-Heldentaten durch eine künstlerische Perfektion bestechen, die jeden Kriegs-Fotografen neidisch werden lassen.

Richard Labévière

Anschliessen am RT-Film reihen sich die Gäste des Presseclubs am Podium auf: Labévière, Beeley und de Noli. Als erster beginnt Richard Labévière mit einem Bezug auf den ehemaligen französischen Präsidenten General Charles de Gaulle, der in seinen Memoiren zugab: «In den komplexen Orient, bin ich mit einfachen Ideen geflogen.» Syrien ist komplex, meint dazu Labévière, der schon seit über 30 Jahren in die Region reist und auch etwas Arabisch spricht. Fühlt er den Puls seiner Heimat Frankreich, würde die Bevölkerung dort mehrheitlich nicht hinter der aktuellen Syrien-Politik der Regierung stehen, wie er am 29. Oktober 2016 bei einem Symposium der Universität Damaskus erklärte.

In seiner Presseclub-Präsentation macht Labévière einen Unterschied zum ehemaligen «Bürgerkrieg» im Libanon, den er ebenfalls als Journalist verfolgt hatte und dem, was in Syrien geschieht. Denn dort sei der Krieg durch die Einflussnahme von Aussen vollends globalisiert worden. Schliesslich kommt er bei einer Beschreibung der Finanzierung der Weisshelme an. Den Zuhörern fliegen von nun an die Millionen-Beträge um die Ohren und Labévière beschreibt auch die erfolgreiche Öffentlichkeits-Arbeit. Labévière lamentiert, dass sich kaum westliche Journalisten nach Syrien wagen und zugleich die Weisshelme als angeblich zuverlässige Quelle für Beschuldigungen gegen die syrische Regierung ernst genommen werden.

Was sich die RSF-Chefs Tschopp und Dubois mit dem Ausdruck «sogenannte Journalistin» zur Person Beeleys getraut haben, ist bei Labévière nicht so einfach, denn er hat eine sehr lange Leitmedien-Laufbahn hinter sich. Studiert hat er Politik, Geschichte und Philosophie in Paris, Genf und Grenoble. Er wird nicht nur als Journalist, sondern auch als Strategie-Analyst gehandelt, denn er ist Chefredakteur von ‹DÉFENSE›, der Zeitschrift der französischen Militärakademie ‹Institut für höhere Studien der nationalen Verteidigung›. Seine Position bei Frankreichs staatlichen Auslandsrundfunk ‹Radio France Internationale› (RFI) und staatlichen Sender ‹TV5› hatte er jedoch am 12. August 2008 verloren. Der Grund: Ein Interview mit Präsident Assad. Der syrische Staatschef wurde damals am 12. Juli für einen Besuch in Paris erwartet - Labévière führte vier Tage zuvor ein Gespräch mit ihm in Damaskus. Gemäss der Begründung seiner Entlassung, hätte er es unterlassen die Chef-Etage von seinem Vorhaben zu informieren. War die administrative Pedanterie nur ein Vorwand? Immerhin wurde das Interview für gut befunden und mindestens zweimal von Frankreichs staatlichen Sendern ausgestrahlt. Den wahren Grund seiner Entlassung sehen er und seine Unterstützer eher bei seiner Einstellung zur Palästina-Frage mit Israel-Kritik.

Labévière schrieb auch mehrere Bücher - darunter beispielsweise ein 1999 erschienenes Buch, welches hinsichtlich der Konzentration islamistischer Freischärler im Syrien-Krieg besondere Aktualität gewinnt. Der Titel lässt sich auf Deutsch übersetzen mit «Dollars für Terror - die Vereinigten Staaten und die Islamisten». Darin wird die Frage gestellt: «Protegieren und finanzieren die Vereinigten Staaten und ihre Saudi-Verbündeten radikale Islamisten?» Geldwäscherei, organisiertes Verbrechen und Verflechtungen von Geschäft und Politik - Labévière enthüllt in seinem Buch eine Welt in der es nicht um Religion sondern um Geld geht. Heute schreibt er als Chefredakteur mit zehn Journalisten für die unabhängige geostrategische Analyse-Platform ‹PROCHE & MOYEN-ORIENT›.

Vanessa Beeley

Als Vanessa Beeley ihre Präsentation beginnt, dankt sie Presseclub-Geschäftsführer Guy Mettan für seinen Mut diese Konferenz durchzuführen. Kritik könne doch gar nicht «Russen-Propaganda» sein, meint sie, denn viele Beweise kämen von Weisshelmen oder von Medien-Organisationen der Rebellen und die würde schliesslich der Westen finanzieren. Beeley weist darauf hin, dass Syrien eigentlich seit 1953 einen funktionierenden Zivilschutz habe, welcher jedoch medial totgeschwiegen würde. Was ist also die Rolle der Weisshelme und wie steht es um ihre angebliche «Neutralität», solange die Weisshelme ausschliesslich in Rebellen-Gebieten arbeiten - oft unter Kontrolle von international geächteten Terror-Gruppen.

Auf der Wand hinter Beeley werden Standbilder projiziert. Eines davon stammt von Ende 2016 aus einer Video-Kampagne oppositioneller Medien-Organisationen mit dem Titel «FSA - unsere Wahl». Hierbei ist die ‹Freie Syrische Armee› gemeint - das Etikett, unter welchem der Westen über viele Jahre die Freischärler-Milizen als «Gemässigte» verkaufen wollte. Neben «Syrern» aus verschiedenen Berufsgattungen wurden in diesem Werbe-Video auch uniformierte Weisshelme gezeigt. «Wir sind Syrien und die FSA ist unsere Wahl», steht hier und dient als weiterer Hinweis zur Parteilichkeit dieser «NGO».

Beeley listet die zahllosen Video-Beweise dazu, dass das Weisshelme-Personal keinerlei Berührungsängste mit dem islamistischen Terror hat und nicht mal die Nähe zu Massakern und Hinrichtungen scheut. Später im Vortrag nennt sie einen Weisshelme-Leiter im östlichen Aleppo, welcher sogar seine führende Position in einer Gotteskrieger-Miliz beibehielt. Beeley zeigt ein Standbild aus einem Video der syrischen Al-Kaida, worin ihr damaliger Führer Abu Jaber Shaykh die Weisshelme mit dem blumigen «verborgene Soldaten der Revolution» lobt. Dass mit solch einer Nähe zum extremen Islamismus sunnitischer Prägung sich keine Mitglieder anderer Glaubensgemeinschaften unter den Weisshelmen finden lassen, darf also nicht überraschen.

Demonstrationen im Januar 2016 zeigen Weisshelme mit Plakaten, welche die «Auslöschung» der Städtchen al-Fu'ah und Kafriya fordern. Die mehrheitlich von der Glaubensgemeinschaft der Schiiten bewohnten Orte stehen heute noch unter Belagerung durch islamistische Freischärler. Immerhin konnte im April 2017 die Evakuierung von Zivilisten - mehrheitlich Frauen und Kinder - ausgehandelt werden. Ein Konvoi von Reisebussen machte sich daraufhin am 15. April Richtung Aleppo auf den Weg. Im Rebellen-kontrollierten Vorort al-Rashideen musste auf die Erlaubnis zur Weiterfahrt gewartet werden, als neben dem Konvoi eine massive Bombe explodierte. 300 Zivilisten wurden getötet oder verletzt (man spricht heute von über 200 Toten). Kinder wurden anscheinend zum Ort der geplanten Explosion durch die Verteilung von Süssigkeiten gelockt. 49 Kinder wurden getötet. Jedoch sollen 54 Kinder - gemäss Zeugenaussagen - von Weisshelmen entführt worden sein und werden angeblich heute noch in der Türkei für Lösegeld festgehalten.

65 aktive Weisshelme hätten auf Sozialen Medien ihre Gefolgschaftstreue gegenüber Islamisten- und Terror-Milizen erklärt, rechnet Beeley vor und präsentiert dazu passende Bilder. Beeley kommt auch auf den Fall von John Cantlie zu sprechen. Er ist freischaffender Kriegsreporter, der seit November 2012 von ISIS festgehalten wird und seither für die Terrormiliz als «Journalist» arbeitet - ob freiwillig oder nicht, ist unklar. RSF - Haupt-Kritiker der Pressclub-Konferenz - machte sich für Cantlies Freilassung stark. Dieser bezeichnete jedoch die Weisshelme als «Feuerwehr des Islamischen Staats». Was meint RSF dazu - wundert sich Beeley. Pikant dabei ist, dass man in einem Video vom 9. Februar 2015 über Aleppo, bei Cantlie im Hintergrund Weisshelme sieht. Als ISIS-Gefangener filmt Cantlie ausschliesslich in Gebieten unter ISIS-Kontrolle.

Beeley nennt hohe Millionen-Beträge, als sie beginnt die Finanzierung der Weisshelme zu erklären. Dabei wird deutlich, dass der Westen die Verteilung der Geldspenden gerne auf undurchsichtige private Zulieferer auslagert und dass die genauen Zahlen wohl nie bekannt werden, da das Meiste einfach unter «Hilfe» aufgelistet wird und man derzeit schon «aus Sicherheitsgründen» nicht erfahren darf, wie viel an welche Rebellen-Miliz geht und wie viel für die Weisshelme übrig bleibt.

Es scheint, die Rolle der Weisshelme ist es, die gleichen westlichen Staaten, die sie mit Geld füttern, im Gegenzug mit emotional aufgerüstetem Propaganda-Material zu füttern. Die Weisshelme-Kampagnen zielen auf Überzeugungsarbeit für die militärische «Intervention» durch den Westen. Dabei darf man auch nie die westlichen Sanktionen gegen Syrien aus den Augen lassen und auch nicht die Tatsache, dass eine Wirtschafts-Blockade immer auch Kriegswaffe ist. Es ist das Massaker-Marketing durch Rebellen- und Weisshelme-Videos, das die Hintergrundmusik macht und so das westliche Wahlschaf darauf einstimmt, die Verwendung von Steuergeldern für Weisshelme und Freischärler und die brutalen Wirtschafts-Sanktionen gegen das syrische Volk, als «notwendiges humanitäres Eingreifen» zu akzeptieren.

Beeleys journalistische Unabhängigkeit steht ausser Frage, denn, wer sich so viele Feinde innerhalb der Leitmedien-Elite gemacht hat, hat aktuell wohl kaum eine Chance sich am Journalismus eine goldene Nase zu verdienen. Die gemäss Schweizer RSF-Chefs «sogenannte Journalistin» mag ihre gelegentlichen Auftritte in russischen und iranischen Staats-Medien haben, doch im Allgemeinen erlangte sie ihren Bekanntheitsgrad durch einen beachtlichen Online-Aktivismus und ihren Recherchen vor Ort.

Die aus Grossbritannien stammende Beeley hat wohl seit ihrer Kindheit eine Beziehung zum Nahen Osten, denn ihr Vater ist Sir Harold Beeley, ein Akademiker, der nach dem zweiten Weltkrieg als Diplomat bis hin zum Rang eines Botschafters für die britische Regierung unter anderem in Palästina, Irak, Saudi-Arabien und Ägypten tätig war. Sie sei «100% eigenfinanziert» schreibt sie auf ihrem Internet-Auftritt ‹thewallwillfall.org› (ein Name, der sich mit «die Mauer wird fallen» auf die Thematik der Besatzung Palästinas durch Israel bezieht). Sie machte sich in der Vergangenheit für die Sache der Palästinenser stark und stell sich nach eigenen Aussagen allgemein «gegen fremde Einmischung».

Offensichtlich lehnt sie die Einmischung mit westlichen Wohltäter-Bomben auf syrische Köpfe ab, auch wenn der Staat seine Schattenseiten hat. Das zeigt der bisher einzig mässig erfolgreiche Versuch sie anzuschwärzen. In einer durchgesickerten privaten Twitter-Diskussion über einen angeblich in den 1990er-Jahren in syrischen Gefängnissen gefolterten Journalisten, lässt Beeley durchblicken, dass sie ihre Überzeugung, dass in Syrien gefoltert wurde, nicht öffentlich preisgeben würde. Wie US-Geheimdienstler beispielsweise in Afghanistan, betrachten nun mal auch ihre Syrien-Pendants den einen oder anderen «Journalisten» als «Terroristen» und wenden «erweiterte Verhörtechniken» an - wie man in den USA Foltermethoden nennt. «Wir haben einige Leute gefoltert», bestätigte im August 2014 der damalige US-Präsident Barack Obama bezüglich eines gerade veröffentlichten Berichts der Parlamentskammer ‹Senat›. Wie viele prominente US-Journalisten wussten oder ahnten das vorher schon und haben trotzdem dazu geschwiegen?

Alles klar. Beeley agiert also gelegentlich als Partei nehmende Aktivistin. Sind «echte Journalisten», welche die Schweizer RSF-Chefs als solche akzeptieren würden denn wirklich so neutral? Seit sie Syrien das erste mal im Juli 2016 besuchen konnte, hat Beeley es bis ins kriegsgebeutelte Aleppo geschafft und dort viele Belege sammeln können, die gegen das positive Bild sprechen, das Rebellen und Weisshelme im Westen geniessen. Offensichtlich wird sie von einer Elite als Gefahr wahrgenommen, ein gewünschtes Erzählmotiv zu stören. Würde sonst beispielsweise das Atlantic Council, also eine politisch hochgradig einflussreiche US-Denkfabrik, sie im Februar 2017 in einem «Bericht» über Aleppo erwähnen? In einem Kapitel mit dem Titel «Desinformation» werden ihre Worte auf die Waage gelegt. Unter 11 aufgelisteten Organisationen, denen die Autoren dieses «Berichts» danken, finden wir alte Bekannte, wie Bellingcat, Syrien Kampagne, Syrien Institut und - Trommel-Wirbel bitte - die Weissen Helme. Die Echokammer ist perfekt.

Marcello Ferrada de Noli

Als letzter im Triumvirat der Presseclub-Gäste erhält anscheinend das «Werkzeug russischer Propaganda» das Wort, wenn man den Brief der Schweizer RSF-Chefs durchliest. Nach kurzer Danksagung erklärt Professor de Noli die NGO, der er vorsteht. SWEDHR würde keine Finanzierung von Aussen erhalten, wäre daher völlig unabhängig und wäre Stolz darauf eine Alternative zu den Leitmedien zu bieten.

Der eremitierte Professor Dr. med. Marcello Ferrada de Noli: ehemals am schwedischen ‹Karolinska-Institut› - eine von Europas grössten und angesehensten medizinischen Universitäten; und ehemals Forschungsstipendiat an der ‹Harvard Medical School› - die medizinische Fakultät der ‹Harvard› Universität im US-amerikanischen Staat Massachusetts. Nach seiner Pensionierung gründete er SWEDHR, deren Direktor er ist. Daneben ist er auch Direktor des gemeinnützigen Verlags ‹Libertarian Books› und schreibt über Politik auf seinem Blog ‹professorsblogg.com› und für die Politik-Platform ‹theindicter.com› - welche mit SWEDHR verknüpft ist. Neben vielen medizinischen Fachartikeln in der Vergangenheit hat er 2014 auch ein Buch über den Fall Julian Aussange geschrieben. Schwedische Leitmedien haben auch schon einige seiner Meinungsartikel publiziert. Er hat Radio- und Fernseh-Auftritte - sowohl in Schweden, als auch international und, ja, auch auf russischen Staats-Medien.

In seiner Präsentation im Presseclub erklärt sich Professor de Noli bereit zu glauben, dass auch in den Weisshelmen Einzelpersonen arbeiten würden, die ernsthaft versuchen wollen humanitäre Hilfe zu leisten. Es gehe seiner Organisation also nicht um die Dämonisierung aller Weisshelme. Die Analyse durch SWEDHR von Material der Weisshelme ziele darauf hinaus das Augenmerk auf zwei Aspekte dieser Organisation zu richten: Zum einen ihre Bedeutung innerhalb des Propaganda-Krieges um Syrien und zum anderen der Umstand, dass die Weisshelme der UNO-Untersuchungs-Kommission anscheinend als verlässliche Informations-Quelle dienen.

Professor de Noli erwähnt, dass es jetzt schon in Venezuela, Malaysia und den Philippinen den Versuch gibt mit dem Marken-Namen «Weisse Helme» für die dortigen Oppositionen zu punkten. Ein erfolgreicher Trick der Weisshelm-Propaganda sei die Flut von Bildmaterial, welches der Öffentlichkeit den Eindruck vermittelt, dass die betreffenden Städte unter einem Dauer-Angriff stehen. Zum Giftgas-Vorfall vom 4. April 2017 im Ort Khan Shaykhun hatte eine UNO-Untersuchung zwar auch andere NGOs hinzugezogen um festzustellen, ob sie mit den Hinweisen der Weisshelme übereinstimmen, doch gehören auch diese Quellen zum Kreis der syrischen Opposition und stehen auch im engen Kontakt mit den Weisshelmen.