#相互直通運転

Photo

来年から、目黒線に相鉄線が乗り入れるのね! もう、東急の車庫?に相鉄線の電車があったりして! いや、鉄オタでないけど、色々と混ざって、何かどうなの? まぁ、交通の便は良いのかもだけど。 終点が遠くなるから、寝過ごしたら大変なのかな? #目黒線 #相鉄線 #相互直通運転 #鉄道車庫 #東急線 #終点はどこ https://www.instagram.com/p/ClGX1Q-J8gU/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

折角なので「律動する悪夢」https://www.tumblr.com/shelter-maki0/737410451936296960/i-drew-a-comics-of-tomarrymort-it-is-posted-on-an?source=shareの後書きのようなものを少し書いてみようと思います。私用の覚書のようなものなので、日本語で残します。

その過程で私がcursed childについて思っている事にも少し触れようと思います。真面目に書くつもりはありませんが前半に後書き、後半に呪いの子について書いていきます:P

まず私が書いた小話の後書きですが、「律動する悪夢」はロマンス作品を想定して描いたわけではありません。私はハリーとヴォルデモートの間にある、”互いにとって不都合な絆”に魅力を感じています。とても暴力的な絆で、その絆は二人を傷つけ互いに破滅へと向かわせました。ヴォルデモートは文字通り破滅し、ハリーは人生を丸ごと台無しにされました。

ハリーが闇の帝王を倒した後でもヴォルデモートがハリーに与えた影響は彼の人生を蝕み続け、ポッター家を機能不全家族にしました。私はハリーが決して彼の呪縛から逃れられないこの状況に、ホラー映画のエンディングのエッセンスを感じました。それはまるで、主人公が脅威を退けた後、エンドクレジットの前に倒した筈の敵の気配を感じて暗転するあの瞬間のような後味の悪さです。

避けられない脅威に追われ続け、その脅威は怪物を倒したあとも主人公を決して休ませない。私はホラー作品のその様式美が好きです。なのでこの作品はそういった逃れられない脅威と決して断ち切ることのできない繋がりについて考えながら描きました。

特に深いメッセージ性は無く、少し気持ち悪さを感じるような作品を残したかっただけですが、もし楽しんで貰えたなら幸いですD

次に呪いの子についてですが、呪いの子が不人気な事は把握しています。(余談ですが、私の国では呪いの子に対してそこまで否定的な意見は多くありません。私の国のオタクは公式が出した作品を無かった事にする傾向が殆どなく、公式から出たものが気に入らなければジャンルを去るか、受け入れるかのどちらかを選ぶ人が多いです。なので二次創作の傾向も逆行や転生、Canonの隙間時間を埋めるような作品が多く、AUはあまり流行らない傾向があります。私は呪いの子の設定の全てを受け入れているわけではありませんが、美味しいところは食べています。)

呪いの子の世界観は、ハリーが魔法界の戦争を通して経験した事を白紙に戻したような世界をしています。

デスイーターは裁かれましたが、彼らの抱える根本的な問題は解決しておらず、彼らの親族に降りかかる偏見すらも魔法省は野放しにしています。里親に育てられた孤児のデルフィーニはホグワーツに通うことすらできませんでした。アモルテンシアなど危険な魔法薬は一切規制されておらず、ロンが親友の息子の誕生日プレゼントに贈るほど倫理観も法律も成長していません。

呪いの子の魔法界は、”臭いものに蓋をする”が続いた世界です。ヴォルデモートとの戦いの経験を持つハリー達が、その世界の中枢で要職につきながらも多くの問題を無視し続けているというのは現実的ではありません。ヴォルデモートが後継者を得る為に子供を作っていた事も彼の性格からを考えると不自然です。

舞台の脚本を書くために彼女はそうしたのだろう、とメタ的な意見も出せますが、呪いの子の世界がHPシリーズの正式な後日談として出されている以上咀嚼しないわけにはいきません。私はそういうオタクです。

正直、私はそんな魔法界に再び混乱が訪れるのが見たいです。それらのツケを払わされる瞬間を見たいです。彼らの怠慢と無関心が再び闇の帝王を呼び戻す瞬間が見たいです。

大切な書類をデスクに山積みにし、ゴシップを放置し、息子に対して失言し、母親のように振る舞うジニーに慰められるハリー。空元気のように振る舞い問題を無視するハリーの様子は私を不安にさせます。しかし私はそんな彼が再び引き裂かれるのが見たいです。そしてその相手は絶対的にヴォルデモートなのです。

呪いの子の終盤で、ハリーは闇の帝王の影響から未だに逃れられていないという自覚を息子に語っています。結局のところハリーとヴォルデモートの絆は永遠です。それはあたゆる形になってハリーを蝕み続け、彼の人生からは絶対に切り離す事ができません。呪いの子ではその事が証明されています。死すら二人を分てないのです。

私が呪いの子の時間軸のハリーについてよく考える理由はそこにあります。呪いのような永遠の絆がそこにあるなら、続きを想像したくなってしまいます。あらゆる魔術を探求した闇の帝王の魂はまだリンボにあり、彼を連れ戻したくて仕方がないような勢力は殆どそのまま魔法界に残っています。私は中年のハリーの目の前にある日突然ヴォルデモートが現れても驚かないでしょう。素材は十分です。

そしてヴォルデモートに再びハリーの人生をめちゃくちゃにして欲しいです。彼のキャリアを崩壊させ、家庭を脅かし、彼をもう一度台無しにして全てを奪い去って欲しい。そしてハリーには、崩れた人生の瓦礫の中で最後に彼に触れ、かつて同じであった鼓動を感じて欲しい。結局のところ彼はハリーの運命の相手でハリーの人生を司っているのだと。

「彼を壊したい」と「彼を幸せにしたい」が両立する不思議なダイナミックがtomarrymortの醍醐味の一つであると思いますが、怒りと苦痛の先にある小さな慰めのカタルシスの心地よさが私を追い立てているのかもしれません。

とまあ、話は多少ズレましたし呪いの子の不満点や考えについてまだ話せる事は沢山ありますが、今回はこの辺にしておこうかと思います。また気分が向いたら何か書くかもしれません。

とにかく私個人としては呪いの子の時間軸のハリーの作品がもっと増えたらいいなと感じています。ハリーが台無しになる作品が好きなので��掛け金の高いCCの時間軸は私にとって魅力的です。

もしこの投稿を読んだ人がいたのなら、この中身のない文章を最後まで読んでくれてありがとう!

37 notes

·

View notes

Text

あのですね、そもそも小学校の体育って、グローブ使わないんですよ……。

小学校の体育の内容は、低学年・中学年・高学年で分かれています(算数みたいに学年ごとではない)。

文科省の資料。

ゲームについて~ベースボール型ゲーム

表の通り、子どもの発達段階に合わせて、

低学年:ボールゲーム

中学年:ゲーム(ベースボール型ゲーム)

高学年:ボール運動(ベースボール型)

という感じで発展していきます。

(「ベースボール型」の他、「ゴール型」はサッカー・バスケ系、「ネット型」はバレー系)

まず中学年の「ベースボール型ゲーム」。

ピッチャーが転がしたサッカーボールをバッターが蹴る「キックベース」、ティーの上に置いたゴムボールを手やラケットで打つ「ティーボール」などを扱います。

高学年の「ベースボール型」。

ピッチャーが投げた柔らかいボールをバットで打つ「ソフトベースボール」などを扱います。

動画では「ソフトボール」って呼んでるけど、いわゆるソフトボールとは全然違うゲームなのでやめて文科省。

ルール的には野球より簡略化されていて、ランナーにタッチするのではなく、拾ったボールに守備側が集まるとか、打者一巡でチェンジとか。

というか、より楽しく遊べるように、子どもたちが相談し、自分たちの実態に合わせてルールを調整することが奨励されています。

しかし今回一番重要なのは「動画見ても、誰もグローブはめてない」ってことですね。

だって柔らかいボールを使うし……。

余談ながら、昨今では、ドッジボールをやるにも、ソフトバレーボールみたいなふわふわしたボールを使います。

私が子どもの頃は、バスケットボールに使うような固いゴムボールが飛び交って、それがみぞおちに直撃して泣いた記憶があるんですが、今は全然。

それでも「首から上はセーフ」というルールだけは残ってるので、子どもたちは姿勢を低くして積極的に頭から当たりに行ったりします。

低学年? 低学年は、そもそも「ベースボール」ではないので……。

一年生なんて、ドッチボールですらルールが把握できないことがあるんですから。(当たったらどこへ行けばいいのかわからないとか、当てても戻ってこないとか)

アウトとかチェンジとか進塁とか無理ー。

で……低学年用のグローブを3つ寄贈してくださるんですか……そうですか……。

「指導要領になくても野球を扱ったらいいだろ!」

ってお考えの方もいるかも知れませんが、指導要領は一応子どもたちの発達段階を考慮して編成されています。

掛け算九九を学習してない子に割り算を教えられないのと同じで、まともにボールを投げられない(低学年だと、ドッジボールのコートの反対側までボールが届かない)子にグローブはめて野球やれっていうのは無理です。

もちろん、個人的に野球クラブに入ってる子は別でしょうけど。

「低学年用グローブ」というものが存在する以上、そういう子もいるでしょう。

そりゃあ、個人的に習ってれば、低学年で25m泳げる子もバイオリンが弾ける子もいますわな。

でもそれは低学年の授業でみんなにバイオリンを弾かせて25m泳がせて野球をやらせられるという意味ではない。

無理にやらせても、「わけがわからなかった」「楽しくなかった」「ボールが怖かった」という記憶が残ってしまって、大谷選手の意図と逆効果になってしまう気がします。

それでは、もらったグローブがどうなるか……は、まあ私が決めることではありません。

おそらく、

「校長会で検討して、市内で統一した対応を」

みたいな話になると思います。

でもたぶん、正面玄関のガラス戸に、色々な賞状やトロフィーと並んで展示されることになるのではないでしょうか。

「ちゃんと活用しろ!」

という声もあると思うのですけど、冒頭にあるような

「メルカリで売ったんじゃないか」

とかあらぬ疑いをかけられてもアレなので、みんなの目に見えるところに飾っておくことになるんじゃないかと。

そもそも使えといわれても、本校の場合、学校の備品にグローブがないんですよね……授業で使わないから。

そこへ3つばかりもらっても野球はできません。

むしろ、中学校は授業でソフトボールやるから、そっちに寄贈した方がまだいいんじゃないかと思うのですが……。

っていうか、学校にとって、寄贈品ってたいへんめんどくさいものです。

いただいたものなので、うかつに処分できない。

これまで、あちこちの学校で、半ば風化したような動物の剥製とか、ばかでかい彫刻とか、壊れかけた模型とかを見てきました。

どう考えてもゴミだろ、って思うようなものが後生大事に取ってある時、だいたいどれも「寄贈」って札がついてるんです。

大谷選手のグローブもそういうことになるのではないかなあ、と思います。

もちろん、校内に野球部があるとか、有効に活用できる学校も必ずあるとは思うのですが。

でも、だったら、せめて学校側に希望をとってほしいな、と思います。

その方がお互い幸せなんじゃないでしょうか。

相手の都合を聞かずに送りつけるのが迷惑なのは、何も被災地への支援物資だけではないと思うのですよね。

(個人的には、体育振興のためなら、グランド用の砂を1トンくらい寄贈するといいんじゃないかと思います。あれ減るので……あっ、でもちゃんとお住まいの地域の学校に相談はしてください)

17 notes

·

View notes

Text

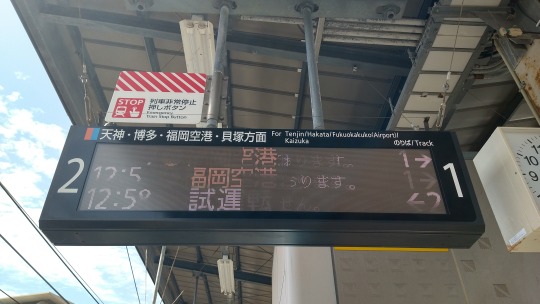

姪浜駅 寸景

福岡市営地下鉄とJR筑肥線(東)それぞれの起点駅で、相互乗り入れの直通列車も走ってます。もとは国鉄筑肥線の駅でしたが、姪浜-博多間の廃止とともに交通局の管轄になってます。(JRの福岡市内駅でない・入場券もない)

写真は地下鉄(福岡市交通局)の車両で、現在は筑前前原までの運行です。

↑ 筑肥線・唐津方面 ↓ 地下鉄・天神方面

↓ JRの303系

定期的にJRの検測車がやって来ます。

「試運転」は、

英語表記だと「Test Run 」でした。

2023.10.13

13 notes

·

View notes

Quote

ミツカンに対し1億円の賠償を求めていた

東京地裁709号法廷はその日、傍聴希望者で満席となっていた。8月10日13時30分すぎ。予定より15分ほど遅れて、海外でも注目されていた訴訟の判決言い渡しはわずか数分だった。「原告の請求はすべて棄却する」。傍聴席からはどよめきが流れた。

勝訴した被告は、「味ぽん」などで知られる老舗食品メーカーの「ミツカン」(ホールディングスなど2社)。原告は、ミツカン創業家の娘婿として迎えられ、役員ポストまで約束されていながら、長男が誕生するや妻子と引き離され、その後、妻とは離婚、ミツカンからは解雇された中埜なかの大輔氏(42)だ。

この日の判決は、大輔氏が「違法で不当な配転命令だ」と主張して1億円の損害賠償を求めた訴訟だった。

判決文を精査した大輔氏および代理人弁護団は「あまりにも杜撰な審理、お粗末な事実認定」として、東京高裁に控訴している。まずは訴訟に至るまでの経緯を説明しよう。

創業家の一子相伝で経営が引き継がれてきた

愛知県半田市に本社を置くミツカンは、グループ全体で年商2700億円、従業員約3700人、非上場ながら超優良企業である。「しあわせって、どこからやってくるんだろう? しあわせ、ぽん!」のキャッチコピーとともに家族団欒の様子を演出したCMでロングセラーとなっている「味ぽん」は、多くの家庭でもおなじみだろう。

その経営は江戸後期の1804年創業以来、中埜家による男子の一子相伝で、代々の当主は「中埜又左衛門」を襲名し、絶対君主として引き継がれてきた。歴代当主の最重要使命は、事業と莫大ばくだいな資産を次代の当主へと継承させることだった、と裁判のなかでも明らかにされている。

そんな名門創業家の婿として大輔氏が迎え入れられたのは2013年のこと。8代目当主・中埜和英ミツカン代表取締役会長兼CEO(当時、以下同)と妻の美和副会長(当時、以下同)の夫妻は男児に恵まれず、2人の娘しかいなかった。その次女である聖子氏と大輔氏は「お見合い」で知り合った。

婿入りするにあたっての「3条件」と「約束」

大輔氏は慶應義塾大学を卒業後、大手証券会社に入社。その後、外資系金融会社に転職し、当時は香港で働いていた。そこに、社内でプロジェクトチームまで結成して「婿探し」に奔走していたミツカン側から、資産運用で縁のあった上司を通じて見合い話が持ち込まれる。

高校時代ラグビーで鍛えたスポーツマンで8代目と同じく慶大卒の、エリート金融マン――。8代目夫妻も彼こそはと見込み、正式な交際を経て互いに愛し合うようになり、めでたく華燭の典となった。

ただし、入籍にあたって大輔氏は3つの条件を呑まされていた。1つ、金融マンとしてのキャリアを棄ててミツカンに入社すること。2つ、自身の姓を棄てて中埜姓となり婿入りすること。3つ、妻となる聖子氏の財産に対する遺留分放棄(妻が死亡した場合に財産を受け取れる権利の放棄)に合意すること。その代わり、近い将来ミツカンの役員に昇進させて十分な報酬も約束する、という合意書に署名した上での結婚だった。

そして夫婦は愛情を育み、幸せな結婚生活を送るなか、ほどなくして妻は身籠った。しかも、老舗創業家にとっては待望の男児と判明。ところが、この慶事が将来を約束された順風満帆であったはずの大輔氏の人生を急転直下させることになる。

本人提供ミツカン本社前で抗議活動をする中埜大輔氏

息子が生まれて4日、義父母が突然やって来て…

出産の3カ月前、大輔氏夫婦はロンドンに転居していた。すでに役員を務めていた妻の聖子氏はもちろん、ミツカンの社員となっていた大輔氏の英国支店配転によるものだったが、この結果、「英国で出産」という異例の事態となった。

しかも大輔氏は、転居後に和英会長から「1年間の育児休業を取得せよ、その間に転職先を探せ」と命じられる。婿入り時に約束された「近い将来ミツカンの役員に昇進させて十分な報酬も約束する」という合意はあっけなく反故にされ、逆にミツカンから出ていけとの命令だ。

そして息子が生まれて4日目の2014年9月1日、義父母がロンドンの大輔氏を訪ねてきた。

「あの日のことはいまも鮮明に脳裏に焼き付いています」

大輔氏はそう振り返る。

「ロンドンの産後ケア施設にいた僕たち夫婦のもとに、突然、日本から義父母がミツカンの常務を引き連れてやってきたのです。そして和英会長は『養子縁組届』なる書面を突き付け、この場でいますぐ署名しろと迫った。生後4日の僕たちの息子を自分たちの養子に差し出せというのです」

誕生4日後の孫を「創業家の養子」にするため英国へ…超名門企業の「男児を世継ぎにしたい」という異様な執着 「役員予定」だった娘婿は、息子と引き離され会社をクビに (2ページ目) | PRESIDENT Online(プレジデントオンライン)

8 notes

·

View notes

Text

2023年9月30日

「>ウイッチハンターロビンみたけど画面がスタイリッシュでかっこよくてめっちゃびびった

メガネ外すと強くなるやつばかりのこの業界でメガネかけたらパワーアップするのロビンくらいしか知らない」

「夫に「友達は"作る"ものではなく"できる"ものだよね」と言ったら、「そう。友達を作ろうとしてはいけない。友達を欲しがる人間はツケこまれるからね」と言い出してなかなか闇が深かった。」

「最近の「オタク」的な振る舞い、情報量で戦い、行動力を求められ、SNSや実社会で顰蹙をかわない礼儀作法が必要なのであと何十年かしたら茶道みたいになってそう」

「ばけやろう。俺たちゃ、リアルな女体を描きたくてがんばってンじゃねェんだ。とてつもなくいかがわしい女体を描いてカキてェんださいてい。そのためなら、人間のカラダはこーは曲がらんなーとかここの身ィが邪魔だなーとか思ったら、ホネの2、3本は折るし内臓はみっつよっつ平気でヌクんでィ!」

「知り合いの造形師曰く1/1サイコガンの企画にノリノリで次は1/1クリスタルボーイの手のヤツだね!ってニコニコしてたのが印象的だったそうな

1/1ソード人とかどうっすかって冗談で言ったらそれだ!って後日に立体物に出来るように図面が送られてきたとも聞いた」

「両親の運転する軽自動車の後部座席に縮こまりながらタオルケットに丸まって眠るあの安心感はもう我々大人には戻らない。もしかしたら死ぬなんて事思いつきもせず皆がまるで永遠に生きるかのように毎日生きるあの無知がもたらす安心感はもう、ない。」

「19世紀の世界観、ダーウィンとかマルクスとか、機械的決定論みたいなのが強まるにつれて自分らの個性の存在自体が否定されてるように感じた人間の足掻きが随所に見られて、神秘主義が台頭するもそれも集合意識みたいなものに回収されて個性が消えるみたいな独特の味がある。」

「SNS戦略的に考えると現役JKがアルファアカウントになるのってクッソ無理くないスかね。「10代の能力で3年以内にバズれ」とかハードモード過ぎる。」

「>今年は天気のせいで1週間早い

例年通りに刈った連中が軒並み胴割れしてた

おそろしや…」

「インターネットのコンテンツみて怒っている場合、「怒らされている」っていうのを自覚した方がいい

っていう誰かの言葉は定期的に思い出している」

「おっさんが「俺のところに話が来てねえぞ」に拘るのも同じで、別に大して意見も知見もあるわけではないのだが、「事前に根回しされる重要人物である」という実感を得たい」

「奴隷とは以下のようなものだ。

何をしたいか考えなく良い。どうすればいいのか考えなくて良い。判断をしなくて良い。先のことを考えなく良い。心配しなくて良い。不安にならなくて良い。従うだけで良い。どんな命令であっても。奴隷の魅力を否定することは簡単な事ではない。」

「twitter有料化で、おそらく今生の別れになる人間も少なくないだろうと思うと悲しくなってきちゃったわね」

「「“辛かったら逃げてもいい“なんて言うけど、逃げた後の人生にそいつは責任取ってくれないよ!」

↑一見確かに! って思うけど、逃げずにいてヤバいことになった場合の責任も同様に誰も取ってくれないので、言説としては実は互角でしかない。後からカウンター打った方が勝ったように見える誤謬である」

「批評には何らかの評価軸が必要で、どの評価軸を選ぶかにその人の表現性が入り込まざるを得ないから、どうしても詩的な要素が出てくる。で、そういうものに対して「それってあなたの感想ですよね」というキラーワードが存在するのが2023年の日本。個人がどう感じるか?から何でも始まるはずなのに、そのルートが最初から封鎖されているという悲惨な状況。」

「(アリスとテレスのまぼろし工場)

マリー脚本は最初と最後にやりたい事を持ってくるので途中の流れがなんかおかしいな!?って気になる人には向いていない

逆にラストシーンがいいって人にはものすごく刺さる」

「学生時代、泌尿器科の教授が「ペニスの役割は99%以上尿器なのに、持ち主からは残りの1%の仕事について強く追求される」と、まるでちんちんと対談してきたかのような事を仰ってて興味深かった。」

「昔ソープ店経営してたオッサンに「やっぱり親の借金の返済のためとか学費のためとかで頑張ってる子とかいるの?」って聞いたら「そんなのいない。夢を見るな」と言われてしまったのダ」

「小説でさ「ブラックユーモア力」って結構大事なんですよね。シリアス風な小説だと特に

ピンチな状況で皮肉やジョークをいうことで、笑いもいれて読みやすくなるし、それでいて逆に緊張と緩和のギャップでシリアス度は増える

タフな主人公を演出することもできるのでこの引き出し持ってる作家は強い」

「AV女優がセクシー女優になったのなら、

エロ漫画家もセクシー漫画家にならないとおかしいだろうが。

そうだろ。」

「世の中には不愉快なものを自分から見に行って勝手に不愉快になって勝手に怒るのがどうしょうもなく好きな人がいるので世の中を不愉快な形に切り取って売る商売が成立してしまうのだよ」

「最近は毎日ひたすら仕事して、空いてる時間は本読むかゲームしてるんだけど、特に楽しいのが昔読んだ小説の再読で、20代の時に読んでいた本の全てが、40代の今の俺には違った形と音を伴って響いてくる。

映画もそう。若い頃に見てピンとこなかったことが、何十年か経って見るとじわじわと沁みるようになっている。優れた創作物というものは、若い頃にわからないながらも一度は浴びるように見聞きしておいて、歳をとってからじっくりと楽しみ直すものだなと思う。」

「親族からの遺産相続の手続きの相談メールがことごとく迷惑メールフォルダに入っていた。そりゃそうだ、内容が詐欺メールと全く同じだもんな…」

「「安い仕事を受けるな」は、報酬額だと思いがちだがそうではなく、「自分を安く扱う相手との仕事」という意味だと、けっこう最近気づいた。」

「デリヘル嬢に引っ越し頼むときは事前に店に相談するように」

「家父長制のことを、東京以外のすべての地方に存在する悪しき風習であり、そこから東京に逃げて自由になった都会人が悲しみ(怒り憎しみ諦め等の負の感情に置換可能)とともに振り返る……みたいに描く作品が昨今どうも目に付きすぎて……そんなに楽しい?そのジャンル…そう……」

「「作品を見た。どう考えていいかわからないから他人のよく書けてる感想を検索してイイネして、最初から俺もそう考えていたことにするか」みたいな行動があるじゃないですが」

以上。

9 notes

·

View notes

Text

2022年に買ったボードゲームのまとめ

(記憶が正しければ、)2022年に届いたものが対象。ミニ拡張は除く。

カーネギー (Carnegie Deluxe Edition)

評価保留(ソロのみプレイ): バリアブルフェーズオーダー&エレベーターアクション。Kickstarter版より先にリテール版が届くみたいなくだりは散々見てきたけど、届く前に何の金も積んでない奴にBGAですっかり消費されてるパターンは初めて見た。

グランドオーストリアホテル:レッツワルツ! (Grand Austria Hotel: Let's Waltz! Expansion & Deluxe Upgrade)

6.0: やりたいことはよく分かるんだけど、ただでさえ長いゲームが更に長くなるのは予想通りだった。

エイジ・オブ・アトランティス (The Age of Atlantis)

未プレイ: これは、Kickstarterにて(事情はよくわかるが、)原価高騰により発送のための身代金を要求された初のパターン。そんなキャッチボールをしているうちにリテール版のほうが先に手元に届くという……

西フランク王国の建築家:奇跡の大業 (Architects of the West Kingdom: Works of Wonder)

6.5: 第1拡張までだと、まじめに大聖堂を建てに行くか、闇市場パワーでやりくりしていくか、プレイヤーの動きが直線的で見えすぎちゃうきらいがあったが、影響力という追加パラメータやマップ上での要人の追いかけっこ要素の追加により、より立体的になった。

ファクトリーファナー (Factory Funner)

6.5: クワリの垢抜けない絵面がシュっとした。ファクトリーファンまでだったら何とか手懐けられる気もするが、こちらはリアルタイムでタイルの取り合いをするとちょいちょい事故る。

Bear Raid

5.5: 空売りと風説の流布をフィーチャーした株ゲーム。ストックパイルのようなパーティー感は意外と薄く、負けているプレイヤーはじわじわと苦しくなってくる。リアル! いちるの希望があるとしたら、株を空売りしまくった会社を市場操作で倒産させてチャラにすること。インストでは、金融知識の乏しい人に空売りの概念を説明するのが面倒くさいと思いました。

Ghosts of Christmas

6.0: タイムパラトリックスのリメイク。3ゲーム同時解決のビッド制のトリックテイキング。コントロールできなさそうでギリできる絶妙なバランス。

ハビタッツ (Habitats)

6.0: 陶器コマ芸が木ゴマ芸に変わった。映え重視ながらユニークな木駒を探してタイルに置いていく労力は見合うのか問題が……

9 Lives

7.0: CATTYのリメイク。カードは裏から見てもどのスートがわかるようにできているので、ビット制のトリックテイキングの入門教材として最適。予想トリック数は4でカンストするので、それがオーバーしたときも、1 or 5トリックといった形になっているので、リカバリーが利くという希望を持ってプレイし続けられるのも良い。

バスケットボス (Basket Boss)

5.5: クラシカルな競りゲーム。競りにかけられるプレイヤーはランダム性が強く、痺れるようなカツカツの資金管理が要求される感じは薄い。自チームの選手の衰え具合を見つつ、ある程度運任せにどこで強くアクセルを踏むかを問われる感じ。

西フランク王国の子爵:鍵の番人 (Viscounts of the West Kingdom: Keeper of Keys)

未プレイ

西フランク王国:年代記 (The West Kingdom Tombsaga)

未プレイ: 3つのゲームを連続で遊ぶキャンペーンとしてやるには特にストーリー的な展開もなく、トリロジー出揃ったので、ふわっと作って見ました感が強いな!

Fall of the Mountain King

6.0: 前作の資源の沸かせ方のような発明を期待するとちょと肩透かしを食らうかも。ゲームの芯となるメカニクスは、Smartphone Inc.のカード重ねパズルでアクションを決めていくやつ(の発展系)なので、正直そこに強い独自性は感じなかった。プレイヤーは互いに陣取りをしながら、外から攻めてくる敵とも戦うという構成になっており、そのPvEの部分の処理がなかなか複雑。ただ、ある門が破られて、そこから一気に敵が領地内になだれ込んでくるという表現は十分になされてはいる。

帝国の時代:インペリウム・クラシック (Imperium: Classics)

7.0: より上級者向けにしたインペリアルセトラーズという感じ。共通サプライからもカードを取ってデッキ構築していくので、相手の文明特性を見てカットしていく動きも大事。デッキを一巡させるごとに(通常は)強いカードを獲得できるので、ゲーム後半に掛けて必ず盛り上がりを見せる。問題はルール量とその記述のされ方。ゲーム内用語でアクションを説明するカード記述はとっつきが非常に悪い。あと、こんなに翻訳が大変そうで、遊ぶ人を選びそうなゲームの日本語版が出てびっくりした。

帝国の時代:インペリウム・レジェンド (Imperium: Legends)

未プレイ: クラシックよりも文明特性がよりピーキーになった上級者向けのバージョン。混ぜて遊べる。

テラミスティカ:オートマボックス 日本語版 (Terra Mystica: Automa Box)

未プレイ

ゴーレム 日本語版 (Golem)

未プレイ

アーク・ノヴァ 日本語版 (Ark Nova)

未プレイ

テケン:セトの時代 (Tekhenu: Time of Seth)

未プレイ: 村のゲーム会に持ち込んだら「嫌です」と言われた。

パンドリア:トロールズ&トレイルズ (Pandoria: Trolls & Trails)

未プレイ

フィヨルド 日本語版 (Fjords)

6.0: 4人で遊べるようになりました!も、予想通り、キングをメイクしてしまうので、各々が空気を読んでお仕事をする職場環境が要求される。やっぱり2人で、ということになるが、モジュールの追加でゲームごとに土地の価値が変わり、リプレイ性が上がりつつ、ソリッドなゲームが現代的に丸くなった。

オッドソックス (Odd Socks)

6.0: ノースートのトリックテイキング。ラウンドごとに配分が異なる、勝つともらえる右くつ下と、負けるともらえる左くつ下の数をなるべく均等に取るようにする。わかりやすさとかわいらしさで良いフィラー。

カスカディア 日本語版 (Cascadia)

6.5: ちょうど良いルール量とコントロール領域に調整してきたタイル配置パズルの新定番、という感じ。絶妙なバランス。めちゃくちゃソロプレイ感が強いのに、相対評価の得点要素もある点はちぐはぐしていると言えば言えなくもない。

コンコルディア:ソリティア (Concordia: Solitaria)

未プレイ: ルールはかっちり読んだ。2人の協力モードが気になる。

グレートウェスタントレイル 第2版 (Great Western Trail 2nd Edition)

7.5: 改めてよくできたゲームだなーと。10年も経ってないゲームをちょい改変して刷り直すブームに物申したい気分もありつつ、早かれ遅かれ拡張も買っちゃいそう。アルゼンチンとかニュージーランドとかはどうする? ……嫌な商売してくるなー

クアックサルバー:錬金術師 (The Quacks of Quedlinburg: The Alchemists)

未プレイ

Radlands (Radlands)

6.5: マッドマックス的世界観の2人専用カードゲーム。3つのレーンに置いた建物の前に前衛・後衛の人物カードをデプロイしつつ、穴を開けたら時限式の自動車爆弾を突っ込ませてダメージを喰らわせる…というテーマ再現性が素晴らしい。ただ、各建物は特殊効果を持っており、破壊されるとそれが無効化されるため、陣形を崩してしまったプレイヤーは逆転の目もなくじわじわと負けていきがちなので、ゲームの後半は少々ダレる印象がある。

エクリプス:宇宙船パック1 (Eclipse: Ship Pack One)

未プレイ: 叩き売りされていたので確保。第2版が出ている中で、遊ぶことはあるのか。自分の通夜ではエクリプス9人プレイをやってほしいという遺言はここに残しておきます。んで、宇宙船パック2はいつ出るのカナ?

アーティチョークなんて大キライ! (Abandon All Artichokes)

6.0: 不思議なプレイ感のデッキ構築&解体ゲーム。5枚の手札補充時にアーティチョークの札が1枚も無いことを目指すのだが、デッキを厚くして薄めていくアップローチと、圧縮でアーティチョークを廃棄するアプローチとあるので、他プレイヤーの方針に反する攻撃をすることが重要。2人だと直球のドツキ合いになるので、4人プレイを推奨。

ドミニオン:同盟 (Dominion: Alies)

6.5: なんか似たような拡張なかったっけ…… 最近は、アプリ版のほうが先に拡張がリリースされ、セットアップも楽なので、ほとんどアプリ版でしか遊ばないのに、なぜフィジカル版も買うのか?問題。それはたくさんかどまれるから。

ファーストラット (First Rat)

7.5: ネズミがかき集めたゴミでロケットを組み立てて月を目指すというテーマと絵が100点のダイスを振らないすごろく。

ブライアン・ボル (Brian Boru: High King of Ireland)

未プレイ

ドミニオン:海辺 第二版 日本語版 (Dominion: Seaside)

7.0: 差分カードとかどまる機会の欲しさにまだ付き合ってしまう上客! 新カードはよくわからんけど、アタックカードが派手になってる印象は受けた。なお、アプリ版では第1版を持っていれば無償アップデート対応。異郷も。対応が素晴らしい!と思ったら、繁栄第2版から普通に金を取られるように。まー デバッグとか大変よね。

ヒドゥン・リーダーズ 完全日本語版 (Hidden Leaders)

5.5: 4つある勢力のうち、2つを秘密裏に応援し、ゲーム終了時に綱引き形式の勢力パラメータを勝利条件を満たすようにセットされていることを目指す。プレイされる勢力カードのバランスと引かれるカードの運でゲームがハネるかスベるかが決まる感が強い。1プレイが短めなので何度も遊ぶと味がしてくる系かな?

アグリコラ:泥沼からの出発 リバイズドエディション 日本語版 (Agricola: Farmers of the Moor)

未プレイ: 旧版では暖房が焚けずに家族が寝込むというフィーチャーが大好きだったんだので、それが映える立派なベッドが付いているだけで満足です。

カートグラファー 勇者たちの門出 完全日本語版 (Cartographers Heroes)

7.0: 得点もモンスターの攻撃も派手になって、みんなでビンゴをやっているような盛り上がり感がより増した。今から無印とHerosのどちらかを買うならば、断然こちらをおすすめする。

ドミニオン:異郷 第二版 日本語版 (Dominion: Hinterland)

6.5: もともと地味でバランスが取れてるカードばかりという印象の拡張なので、なぜこちらが繁栄よりも先に手を入れられているのかがよくわからない。

アグリコラ:ドゥルチナリアデッキ 日本語版 (Agricola: Dulcinaria)

未プレイ: エラッタ適用の手間で十分楽しめました。

メッシーナ1347 (Messina 1347)

7.5: ペスト禍からの復興。外部からの人材流入、検疫しつつ人材センターで一度受け付けてから持ち場に派遣…というプロセスがわかりやすく、要素が多いながらも、手を動かし始めればあまり迷うことがないのが、スヒィがすごいデザイナーと思うところだったりする。合法的に街に火を放つことができるのが一番のお気に入りポイント。

Imperial Settlers: Empires of the North - Wrath of the Lighthouse

未プレイ: ソリティアキャンペーンシナリオ。めちゃくちゃ文量のあるキャンペーンのテキストは大方訳した。Expedition to Newdaleみたいな手垢の付きまくった全然わくわくしないストーリー。世界に5人くらいはいるであろうEotN重度中毒者のためのレクリエーション。

ティルトゥム 日本語版 (Tiletum)

未プレイ:ルールは読んだ。2回も。

パンピンポンゲーム

5.5: 4人もいると荒く差し込んでくる輩が必ず現れるので、審判を1人立てておきたい。無理ならば、感想戦時にVARでも。

キャット・イン・ザ・ボックス 日本語版 (Cat in the Box)

7.0: スートなしのカードをスート宣言しつつプレイするビット制のトリックテイキング。よくこのアイデアからここまでのゲームにまとめ上げたなとデザイン力に感心する。

Woodcraft

7.0: プラハのアクションホイールの発展形。人気のアクションはしばらく(通常の手段では、)選べなくなり、不人気のアクションにはわんさかボーナスが付いてくる。最近のヘビーユーロにありがちな、少ない手番でボーナスを沸かせて、1アクションあたりの密度を上げていくやつとの相性は非常に良い。明らかにやり足りないタイミングでゲームが終わり、プ���イヤーに挑戦しがいのあるゲームだと勘違いさせるズルい作りも最近のゲームっぽい。

ウイングスパン:東洋の翼 (Wingspan: Asia)

未プレイ: 2人専用のスタンドアロン版(デュエットモード)としても遊べる。ラウンド目標は、新たに用意された陣取りボード的なところに、鳥カード配置の都度、条件に合うマス1つ(生息地、卵の種類…)にコマを置いていき、キングダムビルダーめいた得点条件(最も多くの横列にコマを置いているプレイヤーの勝ち…)で勝者を決めていく。取ってつけた感が非常に強いが、果たして……

今年初めて遊んだゲームベスト5

1位 ファーストラット

牛歩でセットコレクションの早取りを目指すか、それともショートカットを駆使した速い周回を目指すのか…… いくつかある勝ち手の中から何を選ぶか悩ましさがありつつ、すごろく自体はダイスにもカードにも依存しないという直球ユーロの作り。そしてあのテーマとアートワーク。ユニークキャラの能力差調整が怪しいところ以外に特に文句がない。

2位 Viral

ウィルスとなって、様々な臓器で陣取りを行うという、これまた最高のテーマとアートワークのゲーム。バネストの仕入れセンス! アクションプロット制のままならさもありつつも、動静脈に依存した移動ルートの制限など、テーマがちゃんとゲームの面白さに寄与している。

3位 Tornado Splash 2

今年はテーマ再現とアートワーク評価の年!だったのか。 競艇をテーマにした同人ゲーム。カードをテーブルに並べてプールに交錯する引波を表現できただけで勝ちが見えた感がある。プレイヤーの裁量によるファジーな判定がごっこ遊び感を強め、モダンなボードゲームというよりかは、プリミティブな遊びの良さがある。

4位 メッシーナ1347

偶然の時事性はさておき、これまたテーマ再現がおじょうずにできたゲーム。今日びのヘビーゲームでの安易手のひとつ、いわゆる信仰トラックに依存しているところには目を瞑ろう。

5位 Crusaders: Thy Will Be Done: Divine Influence

基本ゲームの不満点(とある安易な戦術が強すぎる&ゲームの進行がいささか直線的に見えすぎる)を解消し、真の形でCrusadersが完成。拡張なのでランキングに入れるべきか迷ったけど、マストハブの拡張ということでここに。とうの昔に完成していたのに、TMGの元気がなくなって(最終的には死んで)リリースまでにここまで時間がかかってしまい、日本語版(日中版?)もかなり望みは薄そうという、なかなか悲劇的なタイトルである。

総括

引き続き他の趣味(具体的には通年月1ペースでのキャンプ)との可処分時間の取り合いの問題もあり、プレイ時間は減少傾向…… 誰か平日に遊んで!

なんだかんだで去年とほぼ同数のゲームがリストに並んだのは意外。それくらい自分はボードゲームを遊んでもなければ買ってもない認識があった。こわい。

上記頻度の問題で、重いゲームは買っても回せないスパイラルに陥り、程よい重さでテーマ再現に妙技を見せるゲームを評価する傾向に。

とりわけ上半期はBGAでたくさん遊べて楽しかった。意図せず非リプレイ派になっている自分に取って、しつこく噛めば味がしてくるゲームの存在を確認できる良い機会だった。なお、今年もこんなにキャンプを連打しているのにジョーカータイムを使えず。エリクサー病か。

この年次のエントリー、観測範囲では楽しみにしているのが2人しかいないのに、工数がえらく掛かるので、めちゃくちゃ割に合わないと思いました。

20 notes

·

View notes

Text

長々と「ゴーストワールド」考

私がテリー・ツワイゴフ監督の映画「ゴーストワールド」と出会ったのは、2000年代中盤のことだった。映画館ではなく、ツタヤでDVDを借りて実家のリビングで観た。コロナ禍によってビデオ・DVDレンタル屋としてのツタヤが街から消えた今になって振り返ると、あの日からずいぶん遠くに来てしまったことを実感する。

映画冒頭、アップテンポなジャズが流れ出し、こぶしの利いた男性シンガーの声が重なる。「シャンフェケシャンフゥ」--何語だか分からないが、気分を高揚させる陽気なグルーヴ。しかし、映像はアメリカ郊外の白いマンションで、音楽の古めかしさと不釣り合いな印象を与える。

カメラはマンションの外から窓の中を捉えつつ、右へと移動する。それぞれの窓の向こうにいる住人たちが部屋でくつろいだり食事をしたりといった光景がいくつか展開された後、濃いオレンジの壁紙の部屋が映し出される。部屋の中央で、黒縁眼鏡をかけたぽっちゃりめの女の子が、黒髪のボブを振り乱して踊っている。傍らには昔ながらのレコードプレーヤー。そこから大音量で流れる「シャンフェケシャンフウ」--アメリカにおけるサブカル眼鏡女子の強烈な自己主張は、無機質な郊外の光景へのレジスタンスのようだ。

細かい台詞やキャラクターは忘れてしまっても、このシーンだけは鮮烈に頭に残っている。この映画が何を描こうとしているのか、冒頭を観ただけで分かった。自分の世界を持っている人間の素晴らしさと痛々しさ。そんな存在を愛おしむ監督の眼差し。

2時間弱の物語の中では、高校を卒業したものの進路が決まらない主人公イーニドが迷走に迷走を重ねる。そして、彼女が何かを成し遂げるようなラストも用意されていない。

ありがちなティーンエイジャー文化に埋没する無個性なクラスメイトや郊外の退屈な人々を馬鹿にしている割に自分自身もぱっとしないイーニドの姿は痛々しいが、十代の自分にも確かにそんな一面があったことが思い出され、いたたまれない気持ちになる。それでも、映画を見終えた私の心には温かい余韻が残った。監督が最後までイーニドに寄り添い続けていることが伝わってきたから。

2023年下旬、何の気なしに見ていたX(旧twitter)で、ゴーストワールドのリバイバル上映を知った。絶対に行かなければと思った。あの名作と、映画館で出会い直したい。

上映が始まって約1ヶ月後の2024年1月、再開発によって円山町から宮下に移転したBunkamuraル・シネマの座席で、私はイーニドたちと再開することになった。

改めて観てみると、最初に観た時の感動が蘇ったシーンもあれば、初見では気付かなかった要素が見つかったシーンもあり、希有な鑑賞体験になった。

これ以降、個人的に気になった部分を列挙してみる。

自由という試練

物語の序盤で、主人公イーニドと幼馴染みのレベッカは、揃って高校を卒業する。式が終わると、イーニドとレベッカは会場から走り出て、卒業生が被る伝統の角帽を脱ぎ、校舎に中指を突き立てる。二人とも大学には進学せず就職もしないので、これからは受けたくない授業を受ける必要もなく、大人として自分の道を選ぶことができる。スクールカースト上のポジションに惑わされることもない。

しかし、コーヒーのチェーン店で働きながら親元を離れて暮らすためアパートを探し始めるレベッカとは対照的に、イーニドは将来のビジョンを持てないまま高校の補講に通い、髪を派手な色に染めてみたり、映画館のアルバイトを一日でクビになったりしている。ルームシェアをする約束を果たす気があるのかとレベッカに問い詰められれば「自立、自立って馬鹿みたい」と滅茶苦茶な言葉を返して怒らせ、家に帰ってからベッドで泣く。イーニドは自由を満喫するどころか、自由を持て余しているように見えた。

高校生の頃は、学校の教員たちが決めたルールに従い、��えられたタスクをクリアすることが求められていた。経済的に親に頼っている分、親や家族というしがらみもある。大人の介入を避けられない年代にいるうちは、人生の問題を大人のせいにすることもそれなりに妥当だ。

しかし、高校を卒業してしまえば、もう人生の諸問題を安易に大人のせいにできない。複雑な家庭の事情に悩まされていても、「もう働ける年齢なんだから、お金を貯めて家を出ればいいんじゃない?」と言われてしまう。

自分の進路を選び、やるべきことを見極めて着実に実行することは、何をすべきなのか指示してくる人間に「やりたくない!」と反抗することよりもはるかに難しい。与えられた自由を乗りこなすだけの自分を確立できていないイーニドの戸惑いと迷走は、滑稽でありながらも、既視感があってひりひりする。

シスターフッドの曲がり角

この映画には、イーニドとレベッカのシスターフッド物語という側面もある。十代を同じ街で過ごし、お互いの恋愛事情も知り尽くしている二人が、高校卒業という節目を境に少しずつ噛み合わなくなってゆく過程が切ない。二人とも、相手を大切に思う気持ちを失ったわけでは決してない。それでも、環境の変化が二人の違いを鮮明にし、今まで通りではいられなくなる。

イーニドもレベッカも、世界をシニカルに見ている点は共通している。派手に遊んでいたクラスメイトが交通事故で身体障害を負ってから改心し、卒業式のスピーチで命の尊さを語っていたことに対して「人間そんなに簡単に変われるわけない」と陰で批判したり、卒業パーティーでも弾けたりせずぼそぼそ喋っていたりと、どこかひねくれた態度で生きている。世の中が用意する感情のフォーマットに素直に乗っからない低温な二人の間には、確かな仲間意識が見て取れた。

しかし卒業を契機に、二人の関係はぎくしゃくし始める。

イーニドは仮に卒業できたものの、落第した美術の単位を取得するため補講に出なければならない。スムーズに卒業したレベッカはカフェのチェーン店で働き始め、アルバイトではあるが社会に居場所を得る。卒業したばかりの頃はイーニドと一緒にダイナーに行き、新聞の尋ね人欄に出ていた連絡先にいたずら電話をするといった行動にも付き合っていたレベッカだったが、アルバイトも続かずルームシェアの部屋探しにも消極的なイーニドに徐々に愛想を尽かす。イーニドが中年男性シーモアとの関係を隠していたことが、さらに二人の距離を広げてしまう。

イーニドは古いレコードを集めるのが好きで、一癖あるファッションを身に纏い、多少野暮ったい部分はあるにしても自分の世界を持っている。バイト先でも、上司の指示に違和感を覚えれば分かりやすく態度で示す。表面的にはリベラルな国を装いつつ水面下では依然として差別が行われているアメリカ社会に対しても、批判的な眼差しを向けている。

しかし、それを表現した自分のアート作品が炎上した際、イーニドは作品を批判する人々に対して展示の意義を説明せず、展覧会の会場に姿を見せることすらしなかった。どんなに鋭い感性があっても、表現する者としての責任を全うする姿勢のないイーニドは、アーティストにはなれないだろう。黒縁眼鏡の媚びない「おもしれー女」ではあってもカリスマになる素質はなく、かといってマジョリティ的な価値観への転向もできないイーニドの中途半端さは、何とも残念である。

一方レベッカは、シニカルな部分もありつつ、現実と折り合いを付けて生きてゆけるキャラクターだ。店に来たイーニドに客への不満を漏らしながらも、上司に嫌味を言ってクビになったりすることはない。経済的に自立して実家を出るという目標に向かって、地に足の着いた努力ができる。

そして、レベッカは白人で、イーニドより顔が整っている。二人がパーティーに行くと、男性たちはユダヤ系のイーニドに興味を示さず、レベッカにばかり声を掛ける。

どう考えても、社会で上手くやってゆけるのはレベッカの方なのだ。

卒業を契機に、高校という環境の中ではそれほど目立たなかった二人の差が浮き彫りになる。置いて行かれた気持ちになるイーニドと、現実に向き合う意欲が感じられないイーニドに苛立つレベッカ。どちらが悪いわけでもないのに、高校の時と同じ関係ではいられない。絶交するわけではないけれど、何となく離れてゆく。

人生のフェーズに応じて深く関わる人が変わってゆくのはよくあることだし、どうにもならない。それでも、楽しかった長電話が気まずい時間に変わったり、昔だったら隠さなかったことを隠すようになる二人を見ていると、人生のほろ苦い部分を突きつけられるようで、胸が締めつけられる。

シーモア:大人になりきらないという選択肢

冴えない中年男性シーモアは、この映画におけるヒーローでありアンチヒーローだ。平日は会社員だが、休日は音楽・レコード・アンティークオタクとして自分の世界に耽溺し、友達も似たような同性のオタクばかり。せっかくライブハウスで女性が隣に座っても、音楽の蘊蓄を語って引かれる。そのくせ「運命の出会い」への憧れをこじらせている。自分の世界を持っている人間の素晴らしさと痛々しさを、これでもかと体現しているキャラクターだ。

イーニドとシーモアの出会いは、イーニドのいたずら電話がきっかけだった。新聞の尋ね人欄を読んでいたイーニドは、バスで少し会話をした緑のワンピースの女性にまた会いたいと呼びかける男性の投書を発見し、この気持ち悪いメッセージの発信者を見てやろうと、緑のワンピースの女性を装って電話をかける。会う約束を取り付け、待ち合わせの場所に友達と共に向かうと、呼び出されたシーモアがやって来る。

待ちぼうけを食らうシーモアを陰で笑いものにするイーニドだったが、別の日に街で偶然見かけたシーモアを尾行して、彼がレコードオタクであることを知り興味を持つようになる。シーモアのマンションで開かれたガレージセールで、イーニドはシーモアが売りに出した中古のレコードを買い、会話を交わし、徐々に距離を縮めてゆく。

シーモアが自宅でレコードオタクの集まりを開いた日、イーニドはシーモアの部屋に入る機会を得、彼のコレクションと生き様に驚嘆する。

恐らくイーニドは、シーモアという存在から、アーティストやクリエーターにはなれなくても自分らしさを手放さずに生きられると学んだ。たとえ恋愛のときめきが去ったとしても、シーモアの残像はイーニドの中に残り、社会と折り合いを付けられない彼女の行く先をささやかに照らすのではないだろうか。

(そして、シーモアの姿が、一応仕事や勉学などで社会と折り合いを付けながらも、家庭を持たず読書や映画鑑賞や執筆に明け暮れる独身中年の自分と重なる。その生き様が誰かの未来を照らしたりすることはあるのだろうか。もちろん作家として誰かの人生に言葉で貢献するのが一番の目標ではあるものの、映画を観た後、最低限シーモアになれたらいいなという気持ちになった。初見の時と感情移入するキャラクターが変わるというのは、なかなか新鮮な体験。)

矛盾を抱えたアメリカ社会への言及

最初に観た時はイーニドや一癖あるキャラクターたちが織り成す人間模様にしか目が行かなかったが、二度目の鑑賞では、画面の端々に映り込むアメリカ社会への皮肉もいくつか拾うことができた。

ライブハウスのシーンに、ブルースに影響を受けたと思われる白人のボーイズバンドが登場する。ヴォーカルは「朝から晩までcotton(綿花)を摘む毎日さ」みたいな歌を熱唱する。確かにブルースにありがちな歌詞だ。しかし、綿花を摘む労働をさせられていたのは主に黒人であり、白人は黒人をこき使う側だったはず。労働者の心の拠り所として作られたブルースという文化を、ブルジョワである白人が無神経に簒奪しているという皮肉な現実が、この短い場面にそっと描かれている。

また、イーニドとレベッカが一緒にパーティーに行くとレベッカばかりが男性に声を掛けられる件には既に触れたが、声を掛けてくる男性はほぼ白人だ。アジア系の男性や黒人男性などがレベッカをナンパすることはない。たまたま二人の住む街が白人の多い地域という設定なのかもしれないが、このようなキャスティングが決まった背景には、制度上の人種差別がなくなっても人種によるヒエラルキーが社会に残っているという監督の認識があるのではないかと感じた。

そして、個人商店がチェーン店に取って代わられ、住宅地が画一的なマンションで占められ、街が少しずつ個性を失ってゆく描写もある。レベッカが働くカフェ(ロゴがスターバックス風)やイーニドがバイトをクビになるシネコン内の飲食店は、無個性なチェーン店そのものだ。モノやサービスが画一的になり、雇用や労働のスタイルも画一的になり、マニュアル通りに動けない人間が排除される世界へのささやかな批判が、様々なシーンの片隅にそっと隠されている。

この映画は、十代の葛藤を単なる自意識の問題として片付けず、矛盾だらけで個性を受け入れない社会にも責任があると言ってくれていた。改めて、監督や制作者たちのティーンエイジャーに対する温かい眼差しを感じた。

ラストシーンをどう解��するのか

ネタバレになるので詳細は伏せるが、この映画のラストシーンは比喩的で、どう受け止めるのが正解なのか分からない。イーニドの人生に希望の光が差すことはなく、かといって大きな絶望が訪れることもなく、自分を命がけで守ってくれた人の思い出を胸に強く生きることを誓うみたいな展開にもならない。とにかく、分かりやすいメッセージのある終わり方ではないのだ。

(映画館を出た後にエレベーターで乗り合わせた若いカップルも、やはりラストの解釈が難しいという会話をしていた。)

私自身は、このラストを、イーニドが他力本願な自分から卒業することをようやく決意したという意味に捉えている。

これまでのイーニドは、心細くなれば友人のレベッカやジョシュを呼び出し、映画の中盤以降ではシーモアにも絡んでいた。人生に行き詰まれば、誰かを頼って気を紛らわす。偶発的に何かが起こって道が開けないかな、みたいな感覚で生きているような印象だった。

しかし、物語の終盤で、一時はイーニドにとってヒーローだったシーモアが、突然遠のく。レベッカとも既に疎遠になっているイーニド。そして、不思議なラストシーン。イーニドは、私たちに背中を向けている。

イーニドは、自分を導いてくれるヒーローも、どう生きるべきか教えてくれる天使も、どこにもいないということに気付いたのではないだろうか。

人間は最終的には孤独で、自分の人生は自分で切り拓いてゆくしかない。ラストシーンのイーニドからは、彼女が紆余曲折の果てに辿り着いた人生の真理が滲んでいるように思える。

そして、イーニドの後ろ姿は、スクリーンのこちら側にいる私たちに対しても「自分の人生は自分で切り拓いてゆくしかないよ」と語りかけている気がする。どう生きるべきか、映画に教えて貰おうなんて思うなよ。自分で行動して、傷ついたり恥をかいたりしながら、自力で見つけるんだ。

以上が私なりの解釈だが、違う見方もあるのかもしれない。他の人の批評も検索してみたい。

おわりに

Bunkamuraル・シネマでの「ゴーストワールド」上映は明日で終わる。しかし、各地の名画座での上映はまだ続くようだ。これからも沢山の人がイーニドたちに出会うことを想像すると、自然と笑いがこみ上げる。

イーニドの冴えない青春は、観た人の心に何をもたらすのか。

これを読んで少しでも気になった方は、是非スクリーンで、ラストシーンまで見届けてください。

3 notes

·

View notes

Text

TEDにて

ヴィージェイ・クーマー :自律的に協力し合う飛行ロボット

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

アメリカのペンシルベニア大学のヴィージェイ・クーマーの研究室で開発しているクワッドローター型の小さく敏捷(びんしょう)な飛行ロボットは、自律的に集合を作り

お互いの存在をカメラで認識し臨機応変にチームを組んで、建設や災害時の初動調査やその他様々なことをこなします。

コンピューター制御の方法は、12次元に及ぶ複雑な計算を驚くべきことに、4次元の最小スナップ軌道に変換する計算に置き換えて、しかも!、内部の高速なCPUを処理させていくことで軌道をリアルタイムで、微修正していきます。

他に、リアルタイムな高速なセンサーフィードバック技術リアルタイムな高速なモーションキャプチャー技術も導入しています。

最後には、映画007のテーマソングを自律的なロボットが自動演奏してくれます!

私が、今、手にしているロボットは、私の学生アレックスとダニエルが作ったものです。重さは、50グラムほど消費電力は15ワットで見ての通り、直径20センチほどの大きさです。

このようなロボットの仕組みを簡単にご説明しましょ。4つのローターが、すべて同じ速さで回っているとき、ロボットは空中で静止します。

4つのローターの回転速度を上げると上に加速し上昇します。ロボットが傾いていれば、当然、その傾いた方向に進むことになります。ロボットを傾けるには2つの方法があります。

この写真で4番ローターは速く。2番ローターは遅く回っています。そうするとロボットを「ローリング」させる力が働きます。一方、3番ローターの回転を速く。

1番ローターの回転を遅くするとロボットは手前側に「ピッチング」します。最後に、向かい合った2つのローターを他の2つより、速く回転させると垂直軸を中心に「ヨーイング」します。

オンボードプロセッサは、行うべき動作に対して必要となるこれらの方法の組み合わせを求め、モーターに対して毎秒600回送る命令を決めています。それがこの基本的な仕組みです。

この設計が有利な点は、サイズを小さくするほど、ロボットの動きが敏捷になることです。ここで、Rはロボットの大きさを表す数字で実際には半径です。Rを小さくすると様々な物理的パラメータが変わります。

中でも一番重要なのは、慣性。すなわち動きに対する抵抗力です。回転運動を支配する慣性の大きさは、Rの5乗に比例します。

ですから、Rを小さくすると慣性は劇的に減るのです。結果として、ここでギリシャ文字のαで表している角加速度は1/Rになります。Rに反比例するのです。

小さくするほど速く回ることができるようになります。このようなロボットを作る理由は何かというと多くの平和的な応用があるからです。

自律的なロボットが、解決すべき基本的な問題は、1つの地点から別の地点へ移動する方法を見出すということです。これが簡単でないのは、このロボットの力学的特性が極めて複雑なためです。

実際、12次元空間で考える必要があり、そのためちょっとしたトリックを使って曲がった12次元空間を平らな4次元空間に変換しています。その4次元空間は、X、Y、Z座標とヨー角からなっています。

そうするとロボットがするのは、最小スナップ軌道を求めるということになります。物理学のおさらいですが、位置の変化を微分していくと速度、加速度、ジャーク、スナップとなります。

このロボットは、スナップを最小化するようになっています。それは、結果としてなめらかできれいな動作を生み出すことになります。

また、障害物の回避も行います。この平らな空間における最小スナップ軌道を 複雑な12次元空間へと逆変換して、それによって制御や動作の実行をするわけです。

MITの物理学者であり、AIの研究者であるマックス・テグマークの言うように・・・

ロケットの話と似ていて技術が単に強力になれば良いというものではなく、もし、本当に野心的になろうとするなら、コントロールの仕方と、どこへ向かうべきかも理解しないといけません。

エリエゼル・ユドカウスキーが、「友好的なAI」と呼ぶものです。そして、これができれば素晴らしいことでしょう。病気、貧困、犯罪など苦痛というマイナスの経験を無くすことができるだけではなく、様々な新しいプラスの経験から、選択する自由を与えてくれるかもしれません。

そうなれば、私たちは自分の手で運命を決められるのです。そして、準備がないままにつまづきながらアジャイル(=機敏さ)で進んで行くとおそらく人類史上最大の間違いとなるでしょう。

それは認めるべきです。冷酷な全世界的独裁政権が可能になり、前代未聞の差別、監視社会と苦しみが産まれ、さらに、人類の絶滅さえ起こるかもしれません。

しかし、注意深くコントロールすれば、誰もが裕福になれる素晴らしい未来にたどり着くかもしれません。貧乏人は、金持ちにより近づき、金持ちはさらに金持ちになり、みんなが健康で夢を追い求めながら自由に人生を送れることでしょう。

その他に、行政府自身が社会システム全体の資源配分の効率化を目的とする保証はないため政治家や官僚は自らの私的利益のために行動を歪め、市場の失敗を矯正するどころか資源配分をより非効率にする可能性すらあります。

続いて

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

情報技術の発展とイン��ーネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。

現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。

法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

<おすすめサイト>

ラファエロ・ダンドリーア:魅惑的な未来の飛行ロボットを披露

マルコ・テンペスト:小型ドローンの群れが作り出す魔法

ラファエロ・ダンドリーア: クアッドコプターの驚くべき運動性能

すべて電動で動く人間が乗れるマルチコプター

グウィン・ショットウェル: 30分で地球を半周するSpaceXの旅行プラン

SpaceXのFalcon 9ブースターロケットが海上の無人ドローン船舶に着陸成功!!

ハワード ラインゴールド: 個々のイノベーションをコラボレーションさせる

ヘンリー・エヴァンズ&チャド・ジェンキンス: 人類のためのロボットを!

Drone Racing League ( DRL ) 101: What is FPV Flying?

Drone Racing League ( DRL ) : Gates of Hell The Dream Takes Form

Drone Racing League - Episode 1: Qualifying Round (Level 1: Miami Lights) - DRL

Drone Racing League - Episode 2: Semi-Finals (Level 1: Miami Lights) - DRL

Drone Racing League - Episode 3: Finals (LEVEL 1: Miami Lights) - DRL

Carbon Flyer: The Ultimate Crash Proof Video Drone

CyPhy LVL 1 Drone: Reinvented for Performance and Control

Intel’s 500 Drone Light Show

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#ヴィージェイ#クーマー#ロボット#クワッド#quadcopter#muluticopter#計算#数学#軌道#CPU#007#センサー#リアル#タイム#宇宙#Drone#集合#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#GPS#LiDAR

2 notes

·

View notes

Text

我が国の未来を見通す(78)

『強靭な国家』を造る(15)

「強靭な国家」を目指して何をすべきか(その5)

宗像久男(元陸将)

───────────────────────

□はじめに

最近、意外なニュースで驚いたのは、7月4日、

埼玉県川口市で市内に住む100人を超えるクルド

人が病院に殺到し、救急が5時間半もストップし、

県警機動隊が出動する騒ぎになったということでし

た。そのきっかけは、女性をめぐるトラブルでトル

コ人同士が争い、刃物による怪我で病院に救急搬送

されたことだったようです。

現在、川口市内には市民約60万人の6.5%に相

当する約3万9千人の外国人が住んでおり、東京都

新宿区を抜いて全国で最も外国人住民が多い自治体

になっていますので、よけいにこのニュースが気に

なったのです。

前回、「人口」が「国力」に及ぼす影響を取り上げ

ましたが、現在、国内に滞在する外国人は全人口1

億2330万人の2.5%に相当する約314万人

(うち、7万人は不法滞在)だそうですが、外国人

労働者や移民政策を推進し、仮に外国人比率が川口

市と同じくらいになれば、国内には現在の2.5倍、

約800万人の外国人が滞在することになります。

現時点において、未来の我が国の姿を予測するのは

時期尚早ですが、川口市の事案などはまだまだ序の

口で、現在、欧米諸国などで発生している移民をめ

ぐる様々なインシデントが社会を揺るがしていると

いう“現実”を知ると、人口減の対策として軽々に

外国人労働者とか滞在者を増やすことには抵抗があ

ることでしょう。

この点も我が国の「歴史」や「文化」の問題ですが、

将来的には外国人が増えることを前提としながらも、

人口の何%ぐらいが限界なのか、あるいは、せめて

現状程度の治安や平穏な生活を維持するためにいか

なる処置を講ずればよいのか、などについても様々

知恵を働かせる必要があると考えます。

川口市の事案自体は、さほど取り立てて騒ぐほどの

ことではないとは思いますが、何か我が国の未来の

姿を“先取り”したようで、一抹の不安感が脳裏を

かすめましたので、あえて紹介しました。出典の

「『移民』と日本人」(産経新聞7月31日、1・

3面)も、最後に「日本人人口そのものが減ってい

く中、私たちは彼ら(外国人)とどのように向き合

っていくのか」の1文で結ばれていました。本文で

も触れますが、仮に有事になれば、“異次元のイン

シデント”を覚悟する必要もあるのです。

外国人との向き合い方に留まらず、我が国の厳しい

未来に立ち向かうためには、大河ドラマの「どうす

る家康」ならぬ「どうする日本」の“連続”という

気がします。前回の「人口」に続き、今回は「領土」

を取り上げましょう。

▼「領土」が「国力」に及ぼす影響(前段)

「国力」の要素としての「領土」に関する国際比較

は、すでに紹介しましたように、面積とか地政学的

位置とか国土の特性など「領土」の持つマクロな要

素が重視されますが、「領土」は「国力」の“指

標”でも“象徴”でもあり、それを死守することが、

時代の変化にかかわらず「国益」そのものになり、

国防の直接の目的になることから、実際にはこれら

と違った要素も入ってくると考えます。

特に、「領土」が「人口」「食料・エネルギー資源」、

「安全保障」など、実際の「国力」の維持・増大

(あるいは低下)の直接の原動力となり、なおかつ

複雑な歴史的経緯を含むような場合、「領土」は、

いわゆる“核心的利益”に格上げされ、武力をもっ

てしてもそれを“手に入れる”ことを企図するレベ

ルまで格上げされます。

人類の歴史は、かつての植民地主義のように、武力

に物を言わせて一方的に「領土」拡大を企図するか、

はたまた、互いの「領土」争奪を目的とする「戦争」

の繰り返しでした。そして今なお、ウクライナ戦争

のように、武力をもって「領土」を拡大する国があ

り、かつ“隙あらば”と領土拡大を目論んでいる国

もあるという事実を私たちは強く認識する必要があ

るのです。

このような国は、時に、史実を歪曲してでも自国に

有利な歴史戦を展開して、領土獲得の正当性を主張

するのが常道ですし、相対する国と“相対的な力関

係”が逆転したような場合は、過去の“怨念”のよ

うなものも手伝って、領土問題はますます熾烈さを

増すことも歴史が教えるところです。

我が国は現在、歴史的にも国際法上も日本固有の領

土である北方領土、竹島、そして尖閣諸島と3つの

領土問題を抱えています。北方領土と竹島は不法占

領下にあり、尖閣諸島は一応、我が国の施政下にあ

るものの、ほぼ毎日のように、中国が領海・領空侵

犯を繰り返し、我が国の漁船などの接近を拒み、

「実効支配」の既成事実化を企んでいます。

一般に、領土問題は当事国同士が外交で解決するの

が最も望ましいとされていますが、そう簡単に円満

な解決ができないことは言うまでありません。それ

だけ、どこの国であっても、また取るに足らないよ

うな辺鄙な岩礁などであっても、「領土」の取得や

保全を“核心的利益”として「国益」の中心に据え

ているのです。

「当事者同士の外交で解決」や「軍事力による解決」

以外にも、領土問題は、(1)経済力を活用した解決、

(2) 国際司法裁判所(IJC)などに付託するなど

国際社会の支援を得た解決、(3)文化交流や人的交流

を通じた理解の促進、などの多様な解決策があると

言われています。

(1)経済力を活用した解決については、1803年に

フランスがアメリカのミシシッピ川流域の広大な地

域のルイジアナ(現在は15州にわかれています)

を1500万ドルでアメリカに売却したり、186

7年にロシアがアラスカを720万ドルでアメリカ

に売却したような例もありますが、経済力を活用し

て平和裏に領土問題を解決した例は数えるほどしか

ありません。

北方領土についても、ソ連崩壊後のひと時、日本に

返還される可能性が膨らんだ時がありました。その

後もビザなし交流などの文化交流や人的交流も盛ん

に行なわれ(私も2度参加しました)、日本は島民

との和睦のために努力をしてきました。最近も、度

重なるプーチンー安倍会談によって再び返還に向け

た気運が盛り上がった時期がありましたが、このた

びのウクライナ戦争によって、また“振り出しに戻

った”と考える必要があるでしょう。

また、(2)国際社会の支援を得るという観点で言えば、

フィリピンは、中国が主張する「九段線」について

国際仲裁裁判所に訴え、2016年、裁判所は「国

際法上の法的根拠はなく、国際法に違反する」

(「南シナ海裁判」と呼ばれています)の判断を下し

ましたが、中国が、裁決は無効、「紙くずにすぎな

い」として拒否したため、何らの解決に至りません

でした。

同盟国の支援についても触れておきましょう。アメ

リカは、日本が絡む領土問題については、例えば尖

閣諸島については「日本の施政下にある」としなが

らも「日本の主権」については明確にしていません

し、北方領土についても、「日本の主権」を明言し、

日本の立場を支持したのは、つい最近、2022年

の3月でした。

大東亜戦争末期の「ヤルタ会談」密約によって、ソ

連参戦の条件として千島列島などをソ連領土とする

ことを認めた手前、なかなか明言できなかったので

しょう。もっとも、当時のルーズベルト大統領は、

「千島列島の中に、“歴史的に日本固有の領土であ

る北方領土が含まれている”とは認識していなかっ

た」との分析もありますが、“あとのまつり”であ

り、その勢いで北海道まで占領する意図を持ってい

たスターリンに“してやられた”のでした。

尖閣列島のように、「施政権は持っている」と認め

ても「日本の主権」については明言を避けている理

由は、“第三国間の領域紛争に巻き込まれたくな

い”というアメリカの伝統的外交方針から、「特定

の立場を取らず、あいまいな立場を維持している」

との見方が一般的ですが、米国にとっては、東アジ

ア外交戦略上、日本が周辺の3国と領土問題を抱え

ることが「国益」になるとの分析もあります。

米国の“あいまいさ”が、実際に、アメリカの東ア

ジア政策を狂わせるほどの日中接近を拒み、中国に

“付け入る隙”を与えていることから、日米同盟と

いえども、「領土問題」の解決の“手助けにはなら

ない”ことを私たちはよく認識する必要があるので

す。

▼「領土」が「国力」に及ぼす影響(後段)

同様なことは台湾問題についても言えるでしょう。

台湾問題も複雑な経緯があります。少し長くなりま

すが、安倍元総理が「台湾有事は日本有事」と発言

して話題になったように、地理的にも歴史的にも民

主主義という政治体制的にも日本と近い台湾問題は

即、日本の安全保障や「領土」保全と直結する問題

なので、少し触れておきましょう。

かつては、中華民国(台湾)が中国を代表する国家

として国際連合に加盟し、安全保障理事会の常任理

事国でもありました。第2次世界大戦の終末時、本

来「連合国」と訳すべき「United Nations」設立の

主旨からして当然だったのです。

それが変わったのは、アメリカが米ソ対立の冷戦下

において、泥沼のベトナム戦争の最中でした。戦争

の早期解決に向けて、アメリカは対中政策の根本的

再検討を迫られていました。一方当時は、中国とソ

連も対立し、中国は、対ソ政策上、アメリカにアジ

アに留まってもらいたいと望んでいたことから、1

971年、電撃的なキッシンジャーの中国訪問が実

現しました。その延長で、第2758決議(「アル

バニア決議」と呼称されます)によって、中華民国

は国連から追放され、中国を代表する中華人民共和

国が国連に加盟、安全保障理事国の地位も獲得しま

した。

この決議は、正式には「蒋介石の代理人」の追放で、

中華民国が追放されたわけではなかったので、例え

ば「台湾」と名称を変更して国連に残る選択肢もあ

ったようですが、中華民国は国連を脱退しました。

アメリカは、1979年に「台湾関係法」を制定し、

台湾との非公式な関係を維持しながら、中国政府と

正式な国交を結びました。この法律により、アメリ

カは「一つの中国」政策を順守し、中国政府のみを

承認することになったのです。

このような歴史的背景もあって、アメリカは「台湾

問題は国内問題」とする中国に表立った反論ができ

ないまま時が流れました。かのトランプ前大統領で

さえ、多数のF-16戦闘機や戦車、対空ミサイルなど

を含む総額100億ドル規模の台湾向け武器輸出は

承認していましたが、面と向かって「台湾を防衛す

る」と明言はできませんでした。

一方、バイデン大統領は、2022年5月、日本に

おける演説の中で「中国が台湾を攻撃した場合、米

国は軍事的に介入して島を守る」と警告しました。

ホワイトハウスは、「米国の長年の台湾政策に変更

はない」と否定するという奇妙な一幕もありました

が、当時、バイデン大統領は、「ロシアのウクライ

ナ侵攻と台湾には類似点をあることを主張したかっ

た」のだと報道されました。

いずれにしても、アメリカの台湾防衛の“本気度”

が中国の武力行使の「抑止力」になることは明白な

ので、“お互いの腹を探るつばぜり合い”が今後も

展開されることでしょう。

さて一時、「尖閣列島の領有権の争いなどよりも日

中経済交流が大事」と盛んに言われていた時期があ

りました。このような主張を繰り返す人たちは「国

力」、そして「国力」の要素としての「領土」の意

味を全く理解してないということで、外国であれば、

“処刑者”でしょう。

そして、今なお、「領土」の「国力」に及ぼす影響

をなんら顧みない現象の現れが「外国資本による土

地の購入」です。本メルマガでもすでに取り上げま

したが、太陽光発電などの用地として、分かってい

るだけで広島県ほどの面積がすでに中国など外国資

本下にあります。その一部は、我が国にとって重要

なインフラの近傍に所在しています。

ようやく、2021年に制定された「土地取引規制

法」によって、重要施設周辺や国境離島等など「特

別注視区域」近傍の土地取引には事前届出が義務付

けられましたので、米軍基地が自衛隊施設の近傍の

土地取得には制限がかかりました。

しかし、現在の我が国の法律では、私有地の中に簡

単に立ち入ることができないため、平時有事を含め、

この私有地を活用して“様々なことが行なわれる”

ことを覚悟する必要があるでしょう。

巷には、「水源地」として活用されることへの懸念

や電波妨害やライフラインの遮断などは取沙汰され

ていますが、その気になれば、小型ドローンにより

周辺の重要インフラ等への局地攻撃なども簡単に実

施できるでしょう。

つまり、台湾有事と絡めた南西諸島への脅威などに

留まらず、“戦場”は全国各地に及ぶ可能性がある

のです。冒頭にも述べましたように、平時有事を問

わず、目的が解明できない滞在者と「外国資本の領

土」に繋がった場合の国防上の懸念は、このような

事態を「ハイブリッド戦」と呼ぼうが呼ぶまいが、

想像を絶するのです。

中国には2010年から施行されている「国防動員

法」があり、中国人は外国に滞在してもこの法律に

より緊急時の動員を強制されます。一方、中国は、

最近話題になっている「半スパイ防止法」によって

国内に滞在する外国人を常時監視しています。

そして、中国の土地はすべて国の所有物であり、中

国人が取得できるのは「土地の使用権」のみです。

外国人は、この「使用権」でさえも単独名義で取得

することはできず、だれか中国人のパートナーを探

し、「合弁」という形の共同名義のみが認められて

います。外国人が国内に滞在することや土地取得に

絡む“危険性”を熟知しているからでしょう。我が

国も中国のような国に対しては、外交上の「相互主

義」を貫くべきなのです。

「領土」だけではないですが、政治家や官僚、そし

てほとんどの有識者たちの「国力」とか「国益」に

対する無頓着さが、やがて“取り返しのつかない問

題”に発展する可能性があります。最大の問題点は、

それらに対してほとんどだれも警鐘を鳴らさないこ

とにあると考えます。私は、「国力」を顧みない

「領土」に対する認識こそ、“能天気の極み”と考

えます。

繰り返しますが、「領土」を防衛することは、国防

の目的そのものです。上杉謙信が言い始めた言葉と

される「寸土を軽んずるもの、全土を失う」を戒め

として、私たちは、“寸土”といえども「領土」を

守りぬくこと、そして歴史の事実なき不法占拠には

断固として立ち向かうこと、さらには、国内の土地

を外国資本に売却する“危険性”を再認識し、必要

な処置を講ずる必要があるのです。

私自身は、将来の厳しい情勢に備えるためには「憲

法改正待ったなし」と考えていますが、憲法改正前

に「やるべきこと」「できること」が山ほどあるこ

とも事実でしょう。いい加減に目を覚ましてほしい

と切に願う昨今です。

「強靭な国家」を造るために「国力」に焦点を充て

て分析していますが、いずれも“宿題”を残しつつ、

ようやく「人口」と「領土」が終わりました。「強

靭な国家を造ることは容易なことではない」ことを

再認識せざるを得ません。まだまだ続きます。読者

の皆様も“我が事”としてぜひ一緒に考えて頂きた

いと願っています。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

4 notes

·

View notes

Text

天制作後記

はじめに

はじめにという部分を最後に書いています。

この度、音MAD DREAM MATCH -天-という大きな(大きすぎる)イベントに参加させていただき、Ckiroさんとコンビを組んで音MADを制作して無事優勝しました。その顛末をここに残しておきます。

なんだか取り留めのないような文章で散らかっている気がしますが、動画もそんな感じだしまあいいかということで公開します。

自分の話

2022年夏に主宰である那須ピーマンさんから出場者として参加のお誘いを頂いたのが私にとってのはじまりでした。あのおぞましいイベントをとうとうもう一度やってのけてみせるのだという勇気、もしくは無鉄砲さが彼から伝わってきてその思いに応えてやりたいという気持ちで参加を決めたことを覚えています。

その頃私は共有アカウント人狼というあんまりうまくいってないイベントにあんまりうまく作れてない状態で参加していました。前々からなんだかまっすぐな心情で音MADが作れないというか作りたいと思わなくなってきていて、自分よりも新しい作者に紛れてみたら何か変わるんじゃないかという意図もあって参加していました。しかしそう何かが簡単に変わることもなく、今のところ老い、または成長という言葉を自覚しそれで一旦片付けています。

コンビの話

出場者は年明けの出場者告知で他に誰が出るのかはじめて知ることになっていました。ボト生という恵まれた機会もなくなり、もはや音MADを作者含めて満遍なく見るということを長いことしなくなっていたので、全体の3割くらいの出場者は印象がおぼろげという状態。その中でCkiroさんなど昔から何かと縁がある名前をいくつか見つけてそれほどアウェイでもないかも?と安堵しました。

でもCkiroさんと組んだらドリーム感が無いよなあ、前回のMDMでも一緒に告知作ってたし、度々合作で見かけたり合作でお世話になったり。企画の趣旨にそぐわないんじゃないか?ということで序盤のマッチングではお互いを指名していませんでした。結局は(2人とも)観念しコンビ結成に至ります。

Ckiroさんは作者歴が近いこともあり(と言っても09年作者と10年作者では大きな隔たりがあると個人的には感じていますが)、音MAD観や性格の擦れ具合、曖昧さ、老いなど非常に自分と近く制作の上で意見が対立するということはありませんでした。おそらく些細なことはどうでもいいし、そんな違いで対立するほどマジにやってるつもりがお互いに無いというのもあると思います。

それとボトル/bobineKSさんがお互いに大好きなので、最初は「3代目 bobineKS」というコンビ名にしようとしていました。(Q:なんで3代目なの?A:初代は音MAD活動に尽力していた。)あとこういうのちゃんと決めるのが恥ずかしいのもある。

後述しますが、どういう内容になるか見え始め、これといってbobineKS関係なくなりそうなあたりで「超正当派」というコンビ名に変更しました。これはSOUL'd OUTのFIRE RHYMERという曲に由来するものです。(DiggyはSHOTTTTEQKILLAという曲の中でも正”当”派という表記をしていているが、単純に誤字の可能性もある) 「次は超セイトー派の音MADです!」なんて放送内で呼ばれたら面白いし。

何を作るかの話

さて、そんな2人ですがコンビ結成時は「毎度お世話になります」という感じで何か「俺の考えた凄いものを作りたいんだ!」というギラギラしたものがありませんでした。

そこでお互い、今まで他の人を指名していた時にどんな未来を想像していたか?という目論見を出し合って、様々な案の中から私がメカPと組もうとしていた時に想像していた「SOUL'd OUTで人力とバカっぽいネタMAD」という未来をもとに、関連するネタも多くて柔軟性が高そうなDiggy-MO'という素材に辿り着きます。ネタに詰まったらマッシュアップに逃げればいいしね。

そんな中で、自分たちにやりたいこと、自分の為にやりたいことは何も無いのであれば、柔軟性の高いこの素材を使ってこのイベントを楽しみにしている視聴者や運営が盛り上がるような構成でやったらどうか?という方向性が見えてきます。

でも楽しみにしている視聴者、運営って誰?となった時になんだか内容がボケて固まらないと思ったので(視聴者全体、運営全体で見るとあまり信用していないし)、ひとまずこのイベントの為に文字通り身を砕いて頑張っている1時さんに捧げようとなりました。これはすべての部分がそうではありませんが実際に随所で1時さんを意識した選曲だったりしています。(まあ裏テーマということで。)

たとえばMDMのアイコンになりかけているロキで1時さんを泣かせようというアイデアは2月10日に初めて打ち合わせをした際に出ていたものでした。他にも「・生放送の利点を生かしたもの 時間的制約と人が同期的に見ている状況」「・イベントを見ている人がハマるもの」「・粋な流れ文脈にそったびっくりのさせかた(金を積んでびっくりさせるな)(顔を出してびっくりさせるな)(突然射精してびっくりさせるな)」など、ライブ感のある中でロキで締めるアイデアにつながるものも同時に出ています。

また、一本の動画としてまとまった大作を協力して作り上げるよりも、2人でシンプルパラレルに作ってゴチャゴチャしたものを最後にまとめる方が苦しくないかもという直感が私にはありました。というかモノがあれば繋げるのは無限にできる感覚がある。これは遡れば音MADLIVEで音MAD-mixをさらにmixさせたり、ブライガーに触発されてメガミックス(没)を作ってみたりした経験によると思います。量があれば筋の通った一本は勝手に見えてくるだろうという楽観もありますね。(どうしてこんなに大作を作ることに対して及び腰なのかというと老いもあるかもしれませんが、前回と今回のMDMを比べた時、ヘルプで人を呼ぶことが明確に禁止されている違いがあり、立派に作ろう!よりも安全に作ろう!という意識がかつてヘルプで呼ばれた身として実感を持って生まれていたことが影響しています。)

作らなかった物の話

「超正当派」という図々しい名前、過去の言動や投稿動画から弊コンビが誤解されている節は感じ取っていました。なにか悪い意味でやらかしてくれるんじゃないかみたいな。でももはや2人ともそういう気力体力も無いし、それは1時さんへのトリビュートとしての側面を蔑ろにしないとできないよね、ということで色々ともったいないなとやや心残りもありつつ今の感じに収まっています。アイデア出しの段階ではここには書けないような関係各所の陰口大会を開催して、いろんなネタを出してはいました。そういう転倒した目線から総体を肯定できないかと思ってはいたのですが、イチ参加者としての立場では中々面白くするのは難しく、それほど妥当じゃないかもね。

制作環境の話

コミュニケーションについて

隔週で通話会議を開いて進捗の短期的な目標としていました。大体通話内で何かしらアイデアが出るので、次の会議までになんとなく作っておく感じ。またDiscord上は通話チャンネルと簡易テキストチャンネルの2つのみとして連絡以上の会議はすべてNotionのワークスペースで議事録を通話しながらいろいろ貼りながら同時編集して、見返しやすく意識はしていました。また手探りで形が見えない中ではボンヤリとしたままならなさそうな話にならざるを得ないのですが、そういうときはやっぱり音声主体のコミュニケーションだと迅速に意思疎通ができるんだなあと実感。

Syncthingについて

制作上のファイル共有はSyncthingで行いました。これは二人合作くらいの規模感にはちょうどいい手段だと思っています。ディレクトリ構造まるごと自動同期しているのでいちいち手動でアップロードすることも無くなるし、相対パスで突っ込めばプロジェクトファイルをそのまま共有できるのもいいところ。失踪や突然死などの可能性を考慮すると作業しているディレクトリ構造まるごと共有しておけば、ひとり取り残されたとしても制作続行できるであろうという魂胆でそうしておきました。実際にそうなることはなかったので良かったです。

おおまかな流れの話

メガミックスは難しい。展開がどんどん勝手に転がり落ちて収束しなくなる感じがあり音MADとしてまともなものになりにくいと、前々から感じていました。いつの間にか方向性を見失い、こんなものが出来上がりましたという感じになってしまいブライガーの作者であるコツ連打らさんも、その後も含めていろいろと苦悩されていたと思います。http://kotsurenderer.blog.fc2.com/blog-entry-28.html

過去に触発されて自分でメガミックス音声を作っていたときもそう感じていて着地点が見当たらずダラダラと完成しなくなっていました。

そんな経験を踏まえて、今回は最後にどうあるかを最初に決めて遡るように作ろうとおおまかにフォニイやロキの部分から着手しました。(フォニイ→その他→ロキ)とするか(その他→フォニイ→ロキ)とするかはうまくはまらず難航していたのですが、使用原曲をREMIXのものにすることでフォニイで引き付けてロキで爆発という構成にすんなりはまりました。ありがとうございます。

それと実は一番最初に音声が上がったのは格付けチェック(ラデツキー行進曲)部分で、Ckiroさんから初めての打ち合わせの翌々週には上がってきていました。すご��ね。それに触発されてTV番組で音MADによく使われる曲という繋がりでキューピー部分を遡る形で作りました。

もっとも2人でシンプルパラレルに作ってゴチャゴチャしたものをドンドン作っていくという流れは続かず、この辺り(6月あたり)で何を作ったらよいのかというのが徐々に分からなくなってきました。そもそもそんなに作りたいという気持ちがあった訳でもないし当然といえば当然ですが。

そこで今までの話にも度々出てきた過去に頓挫したメガミックスを流用することになります。投稿時動画タイトルもこのふざけた感じを引っ張っています。歌詞で会話させると面白いという感性も地獄亭冒頭部分やキューピー部分に引き継がれている気がします。

■傷心松本レストRUN!イナバのなりふり構わず抱きしめ亭!

ここからB'z成分を抜いていってDiggyをまぶしていったものが前半部分にあたります。太陽のKomachi Angelはその名残でした。音声に関してよく聞けばSOUL'd OUT関係無い箇所が多いのもそういう理由です。古めかしい選曲なのも郷愁を誘うとか音MAD原体験とかそういう意図はなく単純に古いだけでした。結果としていい方に受け取ってもらえたのは良かったです。

これも結果論ですが前半が後半と毛色が異なることでよりコントラストがついて、終盤に向けて盛り上がる要因のひとつにもできたかなと思います。意図しない、コントロールできてない部分がうまく噛み合ってなんかいい感じになる偶然性は大事にしたい。

各パートの話

CkiroさんがまとめてくれたYoutubeのプレイリストがあるのでそちらも是非。

OP

Lovin’ Junk

北斗の拳

放送時タイトルや一言コメントの後の「なんだ?」「凄そう」みたいなLovin' JunkのMV垂れ流しで期待させておいてブツ切りで北斗の拳OPの「あーあ」「しょうもな」感で視聴者の期待を徹底的に落としてから徐々に終盤に向かってテンションを引き上げていく感じはうまくいったんじゃないかと自負しています。ロゴ・セリフ改変、翻訳などはCkiroさんの担当です。投稿者呼ばわりなのも1時さんリスペクトらしい。

しょうもない感じを増やすべく、いろんなウォーターマーク追加したり4:3を16:9に引き伸ばすなど苦心のあとが見える。

ぶつ切り感を向上させる為に後にデデデーを追加した。

地獄亭

究極焼肉レストラン!お燐の地獄亭!

ア アラララァ ア アァ! (気さくな挨拶、Mr.Diggy right here)

TOKYO通信 ~ Urbs Communication ~ (ただ一人)

Catwalk (OK,OK,Im understand…)

GASOLINE (アテんなんねーよお前のIt’s all OK)

The show (Bro.Hi?! YES!)

イルカ(2人)

突撃!ガラスのニーソ姫!

COZMIC TRAVEL(喘ぎ声)

JUVES(FEEL IT・FREAKY・BEAT IT)

キャプテン・ムラサのケツアンカー

S.O Magic

太陽のKomachi Angel

バナナスプリット

前述の通りこの辺は流用部分を整理。シルエットで現れたBro.Hiが黒すぎるというネタはあまり伝わらなかった。

ただ単純にB'z松本が似ているという理由だけで志村けんの画像が表示されています。

Calamity fortune

Calamity fortune

PrincessParty~青春禁止令~

「正当性のあるものを乱しひたすら誇張されてるまやかし本当にそれでいいのかお前たち」という部分に何かを感じて差し込んでいるんだけども、スベっている気がする。青春禁止令のあたりからもう音声SOUL'd OUT関係なくなっている。

ぽっかんカラー

ぽっかんカラー

にんじゃりばんばん

Calamity fortuneをベースに上記2曲のミックス。

カクレンジャー

シークレットカクレンジャー

プラスチックアドベンチャー

モブダンス

モブダンスは後ろのパートでモブダンスを使っていてその後に着手したので、その香りが移ったようなイメージで3曲のミックス。映像も完全にSOUL'd OUT関係なくなっている。ケインコスギのおもしろ映像素材を探している時に野獣先輩みたいな映像を見つけたので垂れ流し。困惑もあると思うけどなんなんじゃということで都合はいいかなと。

モブダンス

モブダンス

ウェカピポ

Right In

天国と地獄(修造英雄譚メドレー)

INTERNET YAMERO

SOUL'd OUT - Interlude:Break it down(SHAGAME)

映像はCkiroさん。

モブダンスがRight inに似ていたところから着想。キューピーとつなぐ為に修造英雄譚のメドレーの前パートである天国と地獄を被せてます。

ネット上でのSOUL'd OUTという映像テーマで、開幕の土方は変態糞DJ Massから。

当初インターネットで踊ろうや→インターネット最高としていた部分は、ネット上で変な風にイジられてるDiggyはインターネット最高とは絶対に言わないと思うのでインターネットシャガメと変更して、ネットが落ちる映像にしてもらいました。

キューピー

おもちゃの兵隊の行進曲(というのが正式名称らしい)

See You @ Tha HOT SPOT

SHUFFLE DAYZ (パンと牛乳)

ニタニタTHERAPY (野菜 肉、煮た煮た)

ALIVE (ポケットの中の飴)

サムライズム(斬ッチャアレ)

JUVES(現状なんか違うぜ)

TOKYO通信 ~Urbs Communication~ (ハッとした瞬間)

Dream Drive (塩が足んねえよ)

ルル・ベル (ペロッと)

SUPERFEEL (塩味)

GASOLINE (オイルまみれ着火FIRE RRRRAH! )

DD弾 [改] (その他諸々オイオイ)

CLONE AS A FUNNY CREATURE PREACHER (ようやく完成 HEY!)

Right In

1000000 MONSTERS ATTACK (分かってんだろ?)

塩が足んねえよネタを入れたくて料理→TV番組ネタの繋がりもあるキューピー路線へ。書いてて思ったけど行進曲という繋がりもある?

エプロンDiggyや調理Diggy,味見Diggy,塩味Diggyなどの画像群はRealistic vision V5をベースにDreamboothでDiggyの顔を覚えさせて生成。

音の密度感向上の為にメスシリンダーさんのメドレーを追加したり(sm41458616)、Bro.HiのHBB(See You @ Tha HOT SPOT)を下に敷いたりしている。

ラデツキー行進曲

ラデツキー行進曲

1000000 MONSTERS ATTACK

Magenta Magenta

私がラジカルメッセージ-Culture Of Destruction-という曲がバカっぽくて好きでDiggyがShinちゃんのお部屋に入るのかBro.Hiのお部屋に入るのか?という思いつきのネタを会議でポロっと出したところから出発していたと思います。音声映像ともにCkiroさんなのでAとBどちらがDiggyの鳴き声なのかは知らない。料理パートでシチューができそうになったタイミングで、シチューでの格付けという内容にしてもらいました。

DJ Mass

灼熱Beach-Side-Bunny

DD弾

ルル・ベル Mass'MAD Sonic Nightmare Remix

BREAKN' A SWEAT

キューピーラデツキーのネタパートとフォニイロキパートを繋ぎあわせるためのパート。

DJ Massつながりでルルベルは氏によるリミックスを使用したのが後半への雰囲気づくりに一役買っている。低音部が足りなかったので昔のメガミックスのBREAKN' A SWEAT引っ張り出して使いました。

フォニイ

フォニイ (あ子REMIX)

ALIVE

1000000 MONSTERS ATTACK

ZAZA

TONGUE TE TONGUE

輪舞曲(MY ZONE)

Catwalk (おかまいなしFantasitc show)

JUVES(FEEL IT )

ウェカピポ(Just Imitationでしょ?)

ここは元々、183になっていたディギイというネタを原曲を変えて組み立て直して形にしたものです。

音源はあ子さんによるREMIX(sm39477338)です。この音源がなければフォニイで盛り上げるということはおそらくできなかったはずです。歌詞改変は手癖っぽい感じがあるな。

後半は雨にまつわる曲を探していった結果ZAZAをキー下げて使用。ボーカルよりも先行してインストを混ぜることで、切り替わりの違和感を軽減させています。

終盤の原曲に沿う形で歌詞を置く部分は183からそのまま引き継いでいます。

SAYONARA MAYBEは、ツミキの流れというのもありますが1時さんにもう一発食らわせてみようと映像も出来上がった最終盤にシンセ部分を抜き出して突っ込みました。夏が終わる別れの曲でもあるし。

ロキ

ロキ (柊マグネタイトアレンジ)

CLONE AS A FUNNY CREATURE PREACHER

Stormbringer (Deep Purple)

祭りだヘイカモン

一番最初にCkiroさんに映像を作ってもらいました。こちらからは3本指のペィスで終わらせて暗転するという内容、改変ロゴのアニメーション、といった要望くらいで全体はほとんどお任せしました。

自分としては音声を作りきったことにした段階ではほとんど確信を持っていなかったんですが、リップシンクのアイデアを見たときに「これはあり得るんじゃないか」と予感したことを覚えています。

音声としては柊マグネタイトアレンジのダブステップ地帯あたりから繋いでいく形で、CLONE AS A FUNNY CREATURE PREACHERとそのネタ元であるStormbringerを混ぜて、1時さん要素をもっと追加したいという要望を受けてその上から祭りだヘイカモンの4曲で構成しています。

終わりに

決勝に進んだ動画はどれも1対1で勝負していたら負けてもおかしくない動画ばかりでした。最小限の労力で最大限面白くするという不届きなことばかり考えた末路は、生放送、イベントとしての力によって大きく押し上げてもらうというよい形に転んだ気がします。事がうまく運びすぎじゃないかと思っていますが、折角優勝したんだし少しくらいは喜びを噛み締めてもいいよねとも思っています。イチ出場者としては厳しく辛い試練のように感じていた場面も多かったですが、終わってみれば楽しさと喜びでどうでもよくなりました。運営をはじめとした(引くくらい)多くの関係者の皆様、イベントを盛り上げていただきありがとうございました。

(一方で失われた熱意、老い、枯れみたいな前々からの問題については引き続き今後に先送りしています。何もしないつもりではないので、今後に期待ということで……。)

4 notes

·

View notes

Quote

■2016年4月18日(地震から2日後以降)

金曜深夜の地震から2日、月曜日になりました。

実家も事務所の入った建物の1階もつぶれてしまいましたが、うちは不動産屋です。今日から不動産会社としての仕事が始まります。

私は管理物件のクレーム(水が出ない、給湯器が倒れた、エレベーターが動かない等)対応は社員さんにお願いして、会社がある1階がつぶれた建物の入居者さんの対応をする事に決めました。

改めてみても、ひどい状況でした。

①入居者さんへ補償をするべきなのか。仮に自社が地震保険に入っていたのならば入居者さんにそれを分けるべきなのか

②賃貸借契約はどうなるのか

③中の荷物をどうするか

この3点が重要だと思いました。一番に、弁護士さんへ相談に行きました。弁護士さんは、すぐに、法律的な見解と建物所有者としてやるべきことを示してくれました。

①オーナーも天災の被害者なので入居者さんへ補償をする必要はない。地震保険は仮に入っていたとしても入居者さんへ分配する必要はない

②「賃貸借契約」は建物が滅失した時点で終了している。敷金と建物滅失後の日割家賃は早く入居者さんへ返した方が良い

③中の荷物はオーナー側で運ぶ必要はない。建物への立ち入りを許可して事故になると責任が発生するので、入居者さんの自己責任で荷物を取りに行ってもらうこと

これを聞いて、正直救われた気持ちになりました。入居者さんにお見舞金として、1部屋50万円くらいは支払わなければいけないだろうと思っていたからです。1部屋50万円でも16部屋なら800万円になります。

地震保険は父の方針で入っていませんでした。会社は事務所も備品も通帳も印鑑も手形もデータもないという状況でした。自社の事だけでも大変なのに、さらにそんな大���を準備できる体力はありません。

■1階がつぶれた建物の入居者さん対応

すぐに入居者さんの次の住まい探しを始めなければと思いました。近所の不動産業者を回ったり電話を掛けたりしましたが、「管理物件の安全性がまだ確認できていないのでお貸しすることは出来ません」と言われました。

不動産業者は機能していない、と思いました。次にオーナーが自主管理している物件にお願いしようと、近所のオーナーにお部屋を貸してくださいと頼みました。すると「水が出ない状況でも良ければ」と了承してくれました。

次は、日割家賃と敷金を返金するために契約内容を調べる事にしました。

たまたま地震の約1週間前に私のPCの調子が悪くなって買い替えたのですが、これが奏功しました。

不動産関係のデータを外付けHDから、「シュガーシンク」というクラウドストレージに預けるように変えたばかりだったのです。「賃貸管理システム」を再ダウンロードすれば契約情報がわかるはず。システム会社に事情を話すと、その日のうちに使えるようにしてくれました。

夫は、入居者さんの為になる情報を集めてきてくれました。

これからの為に「罹災証明」という書類が必要になること、郵便物は倒壊した建物には届かない事などがわかりました。

私は調べた情報を一人ずつ、入居者さんへ伝えました。

―――――

①賃貸借契約は建物が滅失した4月16日で終了したので、敷金と日割家賃の返金があること

②大変なご迷惑をお掛けしたので、補償金を支払いたいが、自社の事で手いっぱいでお金がなく、法的にもお互いに被災者で支払う義務がないため、申し訳ないが当てにしないで欲しいということ

③荷物を建物から出す作業に関しては、手伝ってあげたいけれど、社員に業務命令で危ない真似をさせられないから手伝えないこと。建物の立ち入りは自己責任でお願いしたいこと

④「罹災証明」という書類を役所で発行してもらうために、建物の外観の写真が必要。この写真はうちで準備して配ること

⑤郵便物は届かなくなるから、すぐに「転送届」を出して欲しいということ

⑥賃貸住宅用の火災保険は弊社で加入している人は地震保険の申請を手伝えること

⑦住む家を探したい人は、入居斡旋を出来る物件を対象にしたツアーを行うこと(みなし仮設住宅制度が出来る前でしたが、5名の方がこのツアーで次の住まいを決めました)

⑧建物の解体の時期はまだ決まっていないが、決まったら連絡すること

―――――

ここまで、手探りで1週間近く掛かりました。未熟な私は1週間近く掛けてもこれだけしか出来ませんでした。でも、私の至らない点は、入居者さんたちが補ってくれました。

ご自分の仕事を差し置いて、毎日、入居者さんの荷物の搬出を手伝ってくれる方もいらっしゃいました。ご飯を分けてくれる方もいらっしゃいました。助け合いの心を感じました。本当にありがたかったです。

そして地震から数日後、入居者さんたちはそれぞれの次の住まいへと移っていかれました。一件だけ、何度も補償を求めて訪ねてこられた方がいましたが、街から被災割合に応じて支払われた「生活再建資金」150万円が支払われると、連絡はなくなりました。

■被災した管理物件について

倒壊した建物の入居者対応に目途がついてちょっとほっこりしていると、社員君から、「他の物件も手伝ってください!」と声がかかりました。マジで今まで丸投げしててごめんなさいと、それから他の物件の対応に移りました。

<水が出ない>

水が出なくなった物件は、受水槽が割れていたことが原因でした。修理を依頼すると、「受水槽の搬入路が確保できないため、受水槽交換が出来ない」と言われました。FRP塗装でも受水槽の水漏れが治せるとわかり、その手配を取りました。ようやく水が出るようになったのは、地震から20日後でした。

<エレベーターが動かない>

エレベーターは地震で部品が変形して動かなくました。EV屋さんが板金で部品を再調達してくれて、1週間程で復旧しました。

<電気温水器が倒れた>

電気温水器がある物件は、ほとんどの住戸で温水器が倒れました。設置の際に3箇所止めていたら倒れないらしいのですが、熊本市内の物件は2箇所止めしかされていないものが多く、数多くの物件で被害が生じました。

被害は深刻で、部屋中が水浸しになってカビが生えた部屋や、天井が落ちた部屋もありました。電気温水器を交換して内装工事をしましたが、すべてが完了するのに半年くらいかかったように思います。

<室内の被害への対応>

入居中の方から、「室内の被害を見て欲しい」という連絡が山ほどありました。クロスのひび割れや、物が倒れた事による床の傷・壁の穴については、退去時に「地震の影響」と言ってくれれば原状回復請求はしませんと伝えました(申し訳ないですが直しませんでした)。

古い戸建では瓦が落ちたり、お風呂のタイルがボロボロと剥がれたり、壁が割れたりしました。これはさすがに危険なので元に戻す修理をしました。

<地震保険の請求>

オーナーチェンジで購入した物件は保険を引き継いでいたので、地震保険に加入していました。

外壁のひび割れなどが激しかったために、保険請求をしましたが、「RC構造は梁と柱の構造で外壁や設備は構造体ではないから、損傷の点数にならない」という返事で、一部損壊判定にしかなりませんでした。それでもひび割れをコーキング・塗装で治すくらいの費用にはなりました。

■ありがたかった様々な支援

地震後に私が行った対応は、以上のようなものです。

1階が潰れた社屋ビルはその後、解体され、今は「貸土地」になっています。

被災して建物や設備に被害が生じた中小企業は「グループ補助金」を利用したところが多かったようです。うちも利用させていただきました。

あれだけの被害を受けても会社がなくならずに済んだのは、「罹災証明」の被害状況に応じて被災者に支給された国や地方公共団体からの支援金、そして全国の皆様からの寄付や義援金のおかげです。大変ありがたかったです。

<当時の支援内容(主なものの一部)>

・義援金

・被災者生活再建支援金

・仮設住宅

・みなし仮設住宅(民間賃貸住宅借上げ制度)

・補修型みなし応急仮設住宅の補修費(入居時修繕負担金)の支援

・被災民間賃貸住宅復旧事業補助金

・公費解体

・グループ補助金

これらは地震発生から時間が経ってから、徐々に発表されました。

今回、被災された方は、地震発生直後は色々ご不安だと思いますが、今回も同様の支援がある可能性がありますので、情報を追っていかれることをお勧め致します。

うちは夫が調べたり、申請用の書類を準備してくれたりしました。自分一人ではやりきれなかったかもしれません。こういう時は、人を頼ることも大事だと思います。

■「耐震診断」と「補強工事」について

次に、地震に対する備えである「耐震診断」と「補強工事」についても少し言及させていただきます。

木造住宅であれば、安価で耐震診断・住宅劣化診断をして頂ける機関があります。「一般社団法人 木造住宅耐震普及協会」です。

熊本県で10年ほど前に会長の池上さんが発足した団体で、とても良心的に丁寧に建物の診断をして下さるので、耐震性に不安がある物件をお持ちの方は一度相談されてみることをおススメします。九州内は出張費用が掛かりますが、見てもらえます。

他の地域ですと、私は利用したことはないですが、「一般社団法人 日本住宅耐震普及協会」というところがあるそうです。相談してみるのも一案かと思います。

私の熊本地震での経験が何かのお役に立てば幸いです。

地震後の入居者対応。オーナーとしてできる事、できない事【地震編/後編】|不動産投資の健美家

5 notes

·

View notes

Text

深夜のカウントダウンイベント後、終夜運転で電車を乗り継ぎ吉祥寺の懇意にしているバーへ出向く。0時丁度にこそ居なくとも、かれこれ5年は元旦の夜をこの店で過ごしていることになる。懐かしい常連の面々と一年の中で最も多く再会でき喜びを分かち合う反面、今年は自分がこの店に訪れる頻度が落ちたのも相俟って見ない顔の方が圧倒的に多く、加えて店長からはこの子は19の頃から通ってる古参だからと自分より若い客に紹介され、時間の流れをほのかに寂しく感じる瞬間でもあった。

あの頃は本当に「地に足がつかない」という言葉がお似合いのフラフラ放浪娘だった。両親の期待から背いて専門学校を辞め、中野のシェアハウスで家賃を折半しながら夜から朝まで近所のバーで働く。たまに高田馬場にあるスナックへも出勤していた。飲食業に就きたいと思いながら、気弱でマルチタスクが苦手な自分には性に合わず、他の場所ならとバイト先を転々として環境を変えては粉砕した。今より金がない癖に酒の飲み方だけは一丁前だった。それは当時から自分を見ていてくれた年配の常連にも伝わっていたようで、当時もその危うさが魅力の一つだったけれど今の君は自信に満ちていてこちらが安心するよ、と伝えられた。確かに、当時の覚束ない足取りでなんとか前に進もうとする危なっかしさはあの頃境地に立たされていた(実際には自分で選んだのだけど)からこそ醸していたオーラだった。守られないと死んじゃう兎みたいな。多分今の仕事に就いたことが繭を突き破らせてくれた確たる証拠なんだと思う。それが他人の口から伝えられることは素直に喜ばしいことだと思う。

長年好意を寄せていた人と一年以上振りに会話をした。5年前のインスタグラムの投稿には「きっと付き合うことはないけどたくさん話せて幸せだった」と書いていて幼かったなと思う。いつもどんな顔で会話したらいいのか分からないが故に変に緊張して吃る癖があるけど、昨夜は至って平常心、むしろいつもは会話の主導権を彼に握らせられるけれど、昨夜に限っては自分がリードしていてどこか勝ち誇った気になった。

周囲の客の会話のレベルと年下のスタッフが店のBGMの代わりに流す適当なヒップホップのプレイリストが唯一気に食わなかった。本人は面白い返し、だと思っているのかもしれないけど多分いや確実に自分の方がベストアンサーとしてのレスポンスができると思うし、ありふれたリリックを垂れ流すイケイケラッパーよりも(いくら専門外とはいえ)さすがにもっと良いヒップホップのナンバーを知ってる。自分と彼は6個違いだけど、敬語は遣わない上にお互いのパーソナルな部分を理解しているからこそ痛いところをわざと突いたり逆に受け身になったりしている。拾ったゴミ1つで三分間笑える、そんなところが彼を好きだった部分であり、今も恋愛感情を抜きにして居心地の良い人だと感じる所以だと思う。

店を閉めて朝の7時前に毎年恒例の初詣へ行く。初参加のメンバーも多く、繰り返しになるけれど自分がこの店の中だけで見ても大人になっていることを感じて少し歯痒い。当時は可愛がられていたけど可愛がる側。20の頃に散々奢られたウイスキーやビールの数々は「俺の年齢になったら下の子へ奢るように」と言われて貰ったもの。バーで過ごす作法以外にも、世間知らずな当時の自分には教えられたことが非常に多い、だからどこへ引っ越してもせめてイベントの時だけはと予定をこじあけて足を運んでいる。

初詣で引いた御籤は中吉。可も不可もなく縛らずに鳥居の外へ。右手を見ると目に眩しいぐらいの初日の出が燦々と光を放っていて元旦の朝を感じた。コロナ前はこのまま八幡近くのカラオケ屋へ雪崩込んでいたけど、今回を含めここ数年は解散して各々帰路へ。10人ぐらいは同行していたはずなのに、井の頭線に乗って帰る組は自分と彼のたった2人だった。あーそうか、皆近いんだねと言って乗車し隣同士に座る。社会人どう?と唐突に聞かれたので、迷いなく今が一番楽しいよと答えた。今年の抱負を語り合って先に明大前で降車。よいお年を、えっ今?よいお年を、と交わしたところでドアが閉まる。おそらく今後も進展はないままで、お互いにお互いの選んだ人と結ばれるんだと思う。それでもこの距離感がどうにも愛おしくなるし、この瞬間のために小さな成功体験を日々重ねていられるように努力しているのかもしれない。ちなみに自分が伝えた今年の抱負は「ジョジョを全部観終える」だった。良いお年を。

16 notes

·

View notes

Text

風力発電と太陽光発電の神話がついに暴かれた

必要な奇跡は起こらない

元記事:https://www.telegraph.co.uk/news/2023/05/10/wind-solar-renewables-pointless-waste/

BRYAN LEYLAND(ブライアン・レイランド、修士、世界中のプロジェクトで60年以上の経験を持つパワーシステムエンジニア)

2023年5月10日

欧米諸国の多くの政府は、近い将来、炭素の「ネットゼロ」排出を約束した。米国と英国はいずれも2050年までに実現すると言っている。風力発電と太陽光発電がこれを実現できると広く信じられている。この信念により、米国や英国政府などは、風力発電や太陽光発電を推進し、多額の補助金を出している。

しかし、これらの計画には致命的な欠陥がある。それは、余剰電力を大規模に貯蔵する手頃な方法があるという夢物語に依存していることである。

現実の世界では、風力発電所の出力は何日も定格「容量」の10パーセント以下になることがよくある。太陽光発電は、毎晩のように出力が落ち、曇りの日には50%以上落ちる。風力発電所や太陽光発電所にとって「容量」はほとんど意味のない数字だが、1000MWの従来型発電所を長期にわたってエネルギー面で置き換えるには、約3000MWの風力・太陽光発電の容量が必要となる。

風力発電や太陽光発電を相当量導入している国の政府は、ネットゼロが達成されるまで、さらに発電所を建設し続ければよいという期待を抱いているようでだ。しかし、現実には、風力や太陽光が弱い時期には、既存の化石燃料による発電所をバックアップとして使用することで、明かりを灯し続けている国がほとんどである。そのため、連続運転を前提に設計された発電所が、風力や太陽光の予測不可能な変動に追随しなければならないという、新たな運転体制が生まれた。その結果、運転やメンテナンスのコストが上昇し、多くの発電所が停止せざるを得なくなった。

実際、効率的なコンバインドサイクル・ガスタービンがオープンサイクルに置き換わるのは、風力発電や太陽光発電の出力が急激に変化しても、簡単にスロットルを上げ下げできるため、すでに一般的になっている。しかし、オープンサイクルのガスタービンは、コンバインドサイクルのガスタービンに比べて約2倍のガスを消費する。排出量を減らす努力の一環として、排出量の多い発電機に切り替えるのは、はっきり言って狂気の沙汰である!

ある国々は、電力系統が余剰電力を持つ隣接地域との主要な相互接続によって支えられているため、助かっている。フランスの原子力発電所は、以前は十分な余剰電力があったため、長い間、西ヨーロッパ全域で自然エネルギー計画を現実的なものにするのに役立っていた。

しかし、この状況は長期的には持続可能ではない。ネットゼロ計画では、すべての国が現在の何倍もの電力を生み出す必要がある。現在のエネルギー使用の大部分は、化石燃料を直接燃やすことで賄われているからだ。近隣の地域は必要なバックアップ電力を供給できなくなり、オープンサイクルのガスタービン(あるいは現在のドイツのように新しい石炭発電所)からの排出量は許容できなくなる。より多くの既存のベースロード発電所が自然エネルギーの急増によって停止を強いられ、より多くの風力や太陽光発電が、太陽が輝いて風が吹いているときに高価に捨てられなければならない。

電力料金は高騰し、あらゆるものが割高になり、停電も頻発することになる。

こうなることは、いずれも容易に理解できることだ。自然エネルギーの容量をさらに増やしても、何の役にも立たない。名目上必要な「容量」の10倍や100倍でも、風のない寒い夜には仕事をこなすことはできない。

自然エネルギー計画の窮地を救うことができるのは、たった一つのことである。合理的なコストで大規模なエネルギー貯蔵を行い、最低でも数日間は電気をつけ続けることができるようになれば、問題は解決する。

どのような選択肢があるのだろうか?

まず、この問題の規模を考える必要がある。比較的単純な計算では、カリフォルニア州では風力発電と太陽光発電の設置容量1MWあたり200メガワット時(MWh)以上のストレージが必要である。ドイツでは、1MWあたり150MWhあればなんとかなるだろう。これは、バッテリーという形で提供できるのではなかろうか。

現在のバッテリーストレージのコストは、1MWhあたり約60万米ドルである。カリフォルニア州の風力発電や太陽光発電1MWあたり、1億2000万ドルを蓄電池に費やす必要がある。ドイツでは9000万ドルである。風力発電所のコストは1MWあたり約150万ドルであるので、蓄電池のコストは風力発電所のコストの80倍と天文学的な数字になる!さらに大きな制約となるのは、そのような量の電池が手に入らないということだ。現在、リチウムやコバルトなどの希少鉱物が十分に採掘されていない。価格が十分に高くなれば供給は拡大するが、価格はすでにバカバカしく実現不可能なほど高いのである。

水力揚水発電に賭けている国もある。晴れて風の強い日には余剰自然エネルギーで水を汲み上げ、高い貯水池に貯め、暗く風のない日には通常の水力発電所と同様に発電タービンで水を戻すというものだ。

中国、日本、米国では多くの揚水発電システムが建設されているが、その貯蔵量はわずか6~10時間程度である。風力発電や太陽光発電を無風状態でバックアップするために必要な数日間の蓄電量に比べれば、これは微々たるものである。もっと大きな湖を上下に配置する必要がある。一方が他方より400〜700m高い位置にあり、水平方向に5〜10kmも離れていない2つの大きな湖を形成できる場所はほとんどない。このような場所では、2つの湖からの蒸発損失に対処するための十分な補水量も必要だ。もう一つの問題は、揚水してから発電するまでの間に、少なくとも25%のエネルギーが失われることである。

水力揚水発電が実現可能な選択肢になることはほとんどない。アメリカのように山が多い国でも、国単位で問題を解決することはできない。

風力発電や太陽光発電の問題を回避する方法として、化石燃料ステーションの炭素回収・貯蔵(CCS)も注目されている。しかし、これは技術ではなく、単なる希望的観測に過ぎない。長年にわたる研究と莫大な資金を費やしてきたにもかかわらず、大規模で低コストのCCSを実現する技術はまだ誰も考案していない。仮に回収がうまくいき、発電したエネルギーのほとんど、あるいはすべてを消費しなかったとしても、石炭1トンを燃やすごとに3トンの二酸化炭素が発生するため、二酸化炭素を貯蔵することは大きな問題である。

水素もエネルギー貯蔵のためによく提案される技術だが、その問題は山積している。現在、水素は天然ガスを使って製造されている(いわゆる「ブルー」水素)。しかし、このプロセスは大量の炭素を排出するため、ネット・ゼロの世界ではやめなければならないだろう:単に天然ガスを燃やしてエネルギーを発生させればいい。排出ガスを出さない「グリーン」水素は、水から大量の電気エネルギーを使って製造されるが、その60パーセントはプロセスで失われてしまう。水素は非常に小さな分子であり、ほとんどのものを透過してしまうため、水素の貯蔵と取り扱いは非常に困難である。最良の場合で、貯蔵した水素の多くが、使いたいときになくなってしまうということとなる。最悪の場合、壊滅的な火災や爆発を引き起こすことになる。また、水素の密度が極めて低いため、大量の水素を貯蔵する必要があり、極低温で貯蔵・取り扱わなければならないことも多いため、損失、コスト、リスクがさらに大きくなる。

結論はシンプルである。奇跡でも起きない限り、必要な期間内に適切な貯蔵技術が開発される可能性はない。風力発電と太陽光発電を無理やり市場に投入し、奇跡を期待する現在の政策は、「パラシュートなしで飛行機から飛び降り、パラシュートが発明され、届けられ、空中で装着され、地面に落ちる前に助かることを期待する」ことに例えるのが正しく印象的だ。

風力発電と太陽光発電は、他の発電手段によって100%近くバックアップされる必要がある。そのバックアップがオープンサイクルのガスや、もっと悪いことに石炭であれば、ネットゼロはもちろん、それに近いようなことも達成できない。

しかし、安価で信頼性の高い低排出ガス電力を供給できる技術として、原子力発電がある。原子力発電が安全で信頼できるものであることを多くの人が認識し、原子力発電への関心は高まっている。規制当局や国民が、最新の発電所は本質的に安全であり、低レベルの核放射線は危険ではないということを説得できれば、原子力発電は、世界が必要とするすべての低コスト、低排出量の電力を何百年、何千年も供給できるだろう。

しかし、太陽光発電や風力発電を100%原子力でバックアップすることができれば、風力発電や太陽光発電所はまったく必要なくなってしまう。

風力発電と太陽光発電は、実はまったく無意味なのである。

3 notes

·

View notes

Text

2023 0109

明けましておめでとうございました

書くのは3年ぶりらしいです

なんと言うか、何も知らんとその話なって気まずくなるのが嫌やからあえてブログに書こうと決心したわけやけど、見てくれる人だけでも見てもらえたら。

ちょっと長くて重い話になるかなぁ

去年の年末から年始にかけて想定外の事が起きまして。

おかげさまで結婚して2年ちょい経って、そろそろ本格的に子供を考えようかということで事前に「ブライダルチェック」というものを受けました。

なんか感染症にかかってないかとかそんなことを調べるために、軽いノリというかそんな感じで受けたんやけど、、

そこで「男性不妊」と診断されて。

びっくりした。

え、オレ?!みたいな。

男性不妊は通り道が塞がって出てこないタイプとそもそも作られてないタイプとがあって、作られてないタイプはちょっとしんどいみたいで。

オレの場合は人より小さくてアレが作られない、生まれつきの先天性のものらしく、、

(肝っ玉は小さいと思ってたけど、こっちの玉も小さいとは思わんかったわ笑)

一昨日に3回目受けてそれ言われたんかな

2回目で、たぶんおらんと思うみたいなこと言われて原���分かってなかったけど、メンタル的に1番キツかった。

もう、描いていた夢、希望が全部閉ざされたようでな。

高校から「子どもの卒園式とか卒業式で泣くんが夢や」て言うてきたけど、なんてことない夢やと思てたし、結婚さえできりゃ普通に叶うと思ってたからな。

一昨日に関してはやっぱりな、いう感じで、オレはなってるんやけど周りが変に希望持ってるのが逆にキツくて。

そんなことあるはずない、医者の言い方がキツいだけ、、とか言われてもな。

オレもそう思いたいけど、受け入れたよ。

受け入れたけど、毎朝起きたときの無力感、心にぽっかり穴が空いた感じ、これは無くならんな。

オレは長生きするもんと勝手に思ってたけど、案外そうでも無いんかもなあ、と思ったり。

自分がはよ死んでまう運命なら、子ども産まれてきてもかわいそうやしな。そうやって無理矢理こじ付けんと納得できへんから。

今は奥さんが1番こたえてる時期。

そら自分は万全やのに、相手が原因でできへんのやから相当もどかしいと思う。オレよりショックは大きいやろう。

それだけに、自分ばっかり落ち込んでられへんと思って何とか元気だそうと頑張ったけど、年末までは自分自身立ち直れんかった。

謝っても謝り切れんもんな、ましてや生まれつきで。

不倫したんかいうくらい、最初は謝ったけど笑

手術して上手く行けば御の字やけど限りなく低いらしい。

となれば、これからは2人きりになるけど、奧さんの労働形態にゆとりを持たせてプライベートの時間を増やしながら充実させるか、

離婚して子どもを産むチャンスを奥さんに残してあげるか。

自分なりに考えた責任の取り方やけど、納得のいく選択を2人で考えて、、

どうなるか分からんけど、子どもが全てじゃないということは頭の片隅に置きながら、、

お互いがベストな人生を送れるように逆転のシナリオを模索したいと思います。

長文失礼いたしました。

まあ、寝れてるし、食えてるし

話題を避ける必要もないし、全然喋るけど

気まずくなるのだけは勘弁してほしいかな、、笑

元々運はない方やから、

まあそんなこともあるやろうと。笑

桑田佳祐の「平和の街」って歌が凄く沁みるのよ

この「平和の街」をテーマソングに希望の持てるライフプランを練り直します!

2 notes

·

View notes

Text

素敵でしょうね(888字)

彼女とはすれ違ってばかり。というより一度も会ったことがない。職業も生活圏もまるで違うのに、不思議と共通の知り合いが多いから、お互いの噂はよく耳にする。誰かを介して三人で会おうとしたことが何度もあった。けれど必ずどちらかの都合が悪くなる。避けようのない急用やトラブルが発生する。会うな、と神様に言われているみたいに。

知人の口から相手の性格や近況を知る。片方のいない食事会で。

同じ映画が好きなこと。誕生日が近いこと。水泳部だったこと。転職したこと。骨折したこと。トマトに軽いアレルギーがあること。サンノゼの空港でビリー・アイリッシュを一瞬見たこと。ストリートビューに背中が映り込んでいること。何年も前、偶然同じライブ会場にいた夜があったこと。

今では彼女の香水や、視線を動かすときの癖なんかもわかるような気がする。一緒に朝の海を見た気もするし、親友や恋人だった過去もある気がする。どうしようもなく落ち込んだ夜に、ベランダから眺めた星の配列と、彼女の肩の温もり。

この記憶は何だ?

ちょっと笑ってしまう。少し危険だと思う。いろんな風景に、彼女の笑顔や、困り顔や、怒った顔がスタンプされているような。毎朝通る交差点に。昔住んでいたアパートの窓に。スターバックスに。伊勢丹に。神宮球場に。大きな橋の下に。小さな駅の隅に。

そんなとこにいるはずもないのに??

いつでも探していないのに??

積み重ねられた和音が、永遠に来ないクライマックスに向かって響き続けているような。

「一度も会わないまま、一生を終えるのかもね」

なんて、誰かを経由して、時間差で彼女と笑い合う。

僕たちはお互いの連絡先さえ知らない。知人に勧められても、なんとなく電話もメッセージのやり取りもしなかった。一冊ずつ本をプレゼントしあったことはある。最初のページに直筆のメモが挟まれていた。

「今日こそ会えると思って、新しいピアスをつけて来たのに!笑」

その文字を書くときの彼女の表情すら、ありありと思い描くことができる。きっと僕たちは一度も会わずに、最も親密な友人の一人として、死ぬ間際にお互いを思い出す運命。

素敵じゃないか? 素敵だと思うよ。

4 notes

·

View notes