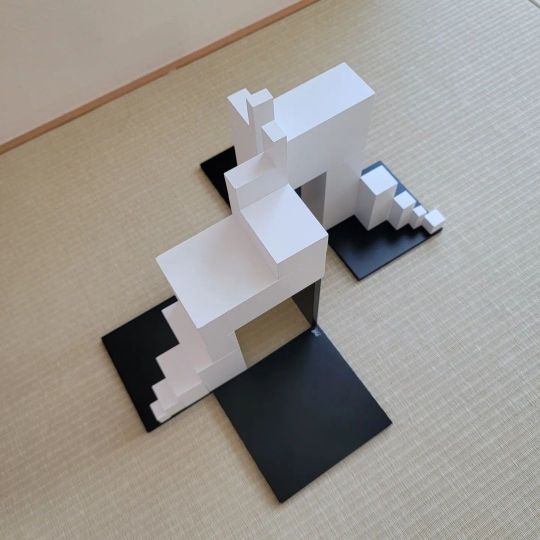

#立体造形アート

Photo

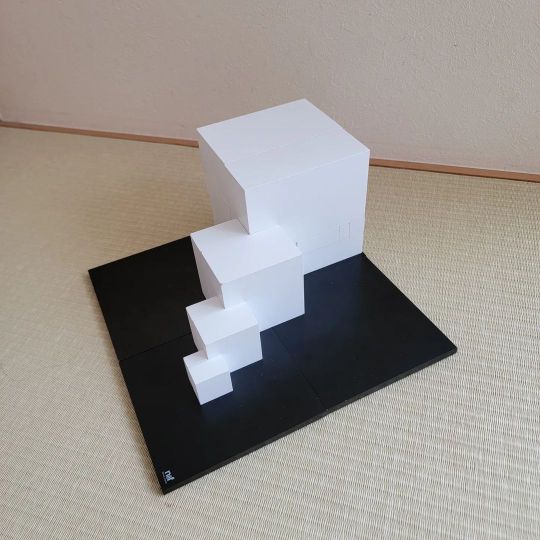

ネフ社テクタス パターン 20 この写真はnaef社のtectusでつくってみたパターンの1つです! 立方体を黄金比で17個に分割した積み木テクタス… こんなシンプルなパターンですが、ちょっとパズル的な組み方をしています。 持っている方は、パズルとして考えてみても面白いかも~🎵 #naeftectus で、他の方々作品もみてみたいな~! 投稿お待ちしてまーす! #ネフ社 #ネフ社の積み木 #naef #naef社 #tectus #積み木 #つみき #黄金比 #goldenratio #立方体分割 #試作品 #立体造形アート#積み木遊び #つみきあそび #つみき遊び #NaefTectus #ネフ社テクタス https://www.instagram.com/p/Cf7v857PvmC/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#naeftectus#ネフ社#ネフ社の積み木#naef#naef社#tectus#積み木#つみき#黄金比#goldenratio#立方体分割#試作品#立体造形アート#積み木遊び#つみきあそび#つみき遊び#ネフ社テクタス

0 notes

Text

コンサルティング会社「スピーディ」の福田淳社長。2016年4月から俳優・のんさんのエージェントを務めている

ハリウッドの契約を見てきた弁護士も驚愕

―― 福田さんは、もともと映画業界でキャリアを重ねてきました。のんさんに関わるようになったきっかけをお聞かせください。

福田淳社長(以下、敬称略): ソニーグループに20年いました。元々は映画監督になりたかったのですが、最初の10年は「ソニー・ピクチャーズエンタテインメント」のM&A担当で新規事業の責任者をしていました。後半10年が社内起業で立ち上げた「ソニー・デジタルエンタテインメント」です。ハリウッド10年、日本のテック系10年。こういったキャリアを持つ人は多くないと思います。ソニーの先輩が役職定年になる中で、「勢いがあるうちに辞めなきゃ」と17年に立ち上げたのがスピーディです。

のんとの接点ができたのは15年末で、エージェントを始めたのは今から約7年半前の16年4月です。ある出版エージェントの友達から「なかなか日本の芸能で困っているよ」という話があって会ってみたら、本当に信じられないような内容でした。いわゆる奴隷契約と申しましょうか、低賃金で移籍の自由もなく、本名が使えないとか...。うちの弁護士はハリウッドの契約を見てきた弁護士ですが、その内容には驚愕していました。事実として「能年さん、サインしてしまっているので、本名使えないみたいですよ」と伝えたら、本人は次の日に「NON」って書いてきて、「これ、小文字にしたら絵文字の笑顔に見えますから」ということで「私のことは『のん』って呼んでください」。 それから7年が経ちました。そんなひどいことが21世紀に起きるものなのか、今でも信じられません。同じくらいの年の娘がいるんですよ。子どもを持つ父としても、正義感からしても、のんに起きていることは許せないと思いました。

広告クライアントは延べ55社、28社が継続中

―― 最近でも、国民民主党の玉木雄一郎代表が記者会見で言及するなど、ジャニーズ問題と、のんさんをめぐる問題を関連付けて議論されることがあります。

福田: 今回のジャニーズ問題や、「あまちゃん」再放送を機に「そういえば『のん』っていう人もいたね」「まだ俳優してるの、この子」となることがあるようです。中には「あの子何か問題起こして干されてるんだわ」と思っている方もおります。だけど別に何もないんですよ。のんの「劣悪な労働条件なので移籍したい」という訴えが、前事務所の「お前育てたの誰だと思ってんだ!」という反応になった、ということです。

この機会に、僕がエージェントを始めてからの代表的な仕事をまとめたのですが、23年に映画「さかなのこ」で「第46回日本アカデミー賞 優秀主演女優賞」をいただいたほか、アニメ映画「この世界の片隅に」(16年)も好評でした。広告クライアントは延べ55社。うち継続中が28社です。電通・博報堂からはほとんど相手にされていないので、全部直取引です。テレビ局は編成と営業が全く別会社みたいなものなので、(CMの枠を売る)営業サイドとすれば、お金が入る分には誰が出ていようと構わないわけです。ですが、(番組そのものを担当する)編成となると、にらみがきいてしまうので出せない。

―― 19年には、ジャニーズ事務所が元SMAPメンバー3人の出演を妨げようとテレビ局側に圧力をかけた疑いで公正取引委員会が調査を行い、「該当するような行為があった場合は、独占禁止法に抵触する」として「注意」した、という経緯があります。当時、ウェブサイトに「CMの依頼が多くあり広告には出ることができています。でも彼女は女優です。現場からの熱烈なオファーもある、のんが三年間テレビ局で1つのドラマにも出演が叶わないことは、あまりにも異常ではないでしょうか?」と書き込んだことが話題になりました。この4年間で状況は変わりましたか。

福田: 19年当時は色々な(地上波の番組を製作している)プロダクションから「のんさん主演でこんなのやりたいんです」という脚本が来て、検討している間に立ち消えになっていたのですが、今ではゼロになりました。「こんな話ありますよ」もゼロ。ただし、ネットフリックスやアマゾンプライム、U-NEXTといったオンラインメディアとは取引があります。いつも「新しいことやりませんか」とお声がけいただいており、新規案件も多数あります。

―― 地上波ドラマには出られない状況が続く一方で、別のところで道が開けつつあるということですね。

福田: 元々僕はブランディングのプロでもあります。「能年玲奈」という「商品」は、それが自分の本名だったことが悲劇なのですが、「のん」という芸名に変えたことでブランディングは十分できています。本人が地上波ドラ���に出られる状態が正常だとは思いますが、それを目的にしていないのと、テレビドラマに出ることが成功だという時代ではなくなっています。「テレビドラマに出られなくてかわいそう」という声がありますが、全然かわいそうじゃないんですよ。たくさん収入はありますし、好きなことをやっていますし。

ずっと売れているので、2年先までほぼ休みなし

のんさん。CMやPRイベントへの出演は多く、「常に2年先ぐらいまでほぼ休みなし」だという

―― てっきり冷や飯を食わされていると思っていたのですが、違うわけですね。

福田: ずっと売れているので、常に2年先ぐらいまでほぼ休みなしで悲しむ余地がない、というのが実情です。

―― ご本人は、自らが置かれている状況をどう受け止めているのですか。

福田: すごく元気です。精神的にめちゃくちゃ強い、自己肯定感が200%ぐらいある人です。

―― のんさんの個人事務所「non」と、スピーディ社がエージェントとしてマネジメント契約を結ぶ、という形をとっています。芸能事務所に所属する、という伝統的なスタイルとは異なります。

福田: 当初は僕の会社に「所属」するというやり方もあったのですが、「もうやめた方がいい。僕だっていつ豹変して、『奴隷契約』にするか分からない。だから大人は信じないで」ということで、エージェント契約になりました。

米国であれば俳優が一番偉いわけです。例えばトム・クルーズが一番お金を持っていて、経理、総務、運転手、ブッキング担当、付き人がいて、いわば「トム・クルーズカンパニー」なわけです。エージェントというのは、俳優を売り込んだり原作権を買ってきたりする役割です。スポーツの分野で活躍している団野村さんが分かりやすいですね。日本ですごい選手がいると、売り込みに行ってくれたりする。

ハリウッドでは一番の主体にある人(俳優)が契約のフレーム(大枠)をつけて、あとは弁護士さんが見る、というのは普通なのですが、日本ではそういうことの訓練ができている人は少ない。タレントがギャラの交渉も知らなければ、契約に噛むこともできないというのは、僕からすれば驚くべき事実でした。年端もいかない人を地方から連れてきて「訓練してあげよう」なんて言っているうちに、奴隷契約に持ち込んでしまう。公正取引上、非常に問題がある、優越的地位の濫用だと思います。

―― 所属ではなくエージェント制にするメリットは、どういったところにありますか。

福田: のんが自分の会社をつくって、そこと僕の会社がある期間、独占的な契約をしましょう、その年数の中で僕の働きが悪かったらクビにすればいい、という考え方です。それがフェアトレード(公正な取引)だと思います。他のタレントと違って、仕事のギャラがいくらで、どんな意味があるのかを完全につかんでいるので、生き生きしていますよね。僕からは、「嫌な仕事はやらなくていいと思うけど、ある程度責任を持ってやった方がいい大きい仕事もあるし、小さくてもSDGs(持続可能な開発目標)啓発の仕事など、社会的に意味があるものは一生懸命やろう」と伝えています。

LINEのCMではLINE幹部の方がすごく応援してくれました。「起用をやめろ」という脅しの電話も各方面にあったようですが、クライアント(LINE)が「正義は勝つと思います」と言ってくれて、あのCMはOKになりました。ユニクロのCMは、ナンバー2に頼んでアジア18か国での展開が実現しました。

このように独自の路線を切り開けていけたから、消されずに何とか生き延びてきました。だからこそ、ジャニーズ問題が出るたびに副次的に、能年玲奈の問題が出てくるという構造になっているのだと思います。

(インタビュー後半に続く。10月1日掲載予定です)

福田淳さん プロフィール

ふくだ・あつし ブランドコンサルタント、スピーディ社長。1965年、大阪府生まれ。日本大学芸術学部卒。ソニー・ピクチャーズエンタテインメントを経て、2007年にソニー・デジタルエンタテインメントを創業。17年に株式会社スピーディ設立。「のん」をはじめとする俳優・ミュージシャンなどのタレントエージェント、ロサンゼルスでのアート・ギャラリー運営などを行っている。金沢工業大学大学院客員教授や横浜美術大学客員教授も務める。著書、講演多数。

12 notes

·

View notes

Text

RubyKaigi 2024 に参加してきた

5年ぶりの RubyKaigi に沖縄/那覇へ。

やはり書ききれないと思うので順不同で。

やはりなんといってもぺんさんのキーノートには圧倒された。ひとりで TRICK を開催し 6つも弩級の作品を作り上げているのももちろんすごいのだけれども、それぞれの作品に今回の RubyKaigi のトークで紹介されるテクニックやトピックを盛り込み、そのセッションへの導入にするという構成の緻密さ、そしてこの発表が(表面上)主題としている「奇妙なプログラミング」作品が「表層的な表現」と「プログラムとして実行可能な論理構造」を持っているという重層的な構造を持っているというその特性そのものを「表面的にはアートとしてのプログラミングの紹介をしつつ、その実は RubyKaigi 2024 へのイントロとしての役目を果たしている」というこのキーノート自体の重層的な構造に織り交ぜているというこのメタ構造がすごい。後できいたところではキーノートの打診はCFPが close になった後のことだそうで、それからあれらの作品は作られたとのこと。もちろん各発表のことを意識して作ったとのことで、その労力はたいへんなもの。最高のキーノートでした。感動して鳥肌がたった。

金子さんはSAC2での少佐のいうところの「聖域に入っている」状態でずっとアドレナリンが途切れてなさそうだった。他のパーサー関連の発表ではIELRの発表をきいた。パーサーまわり(というか Lrama 勢力というか)全体として目指すべきところが明確でやるべきこともわかっていてそれをやる人もいて着実に歩みを進めているというので将来は安泰ですなという感じであった。アクション部を記述する新言語を作るという話になったらだいぶおもしろそうなので注目していきたい。Prism との比較でいうと今現在 parser.gem を使ってますとか prism を使ってますという gem などがなんで ripper じゃないの? というところを取材してみたい気はする。数年前になんでみんな fiddle じゃなくて ffi 使ってるのっていう時期があったけど(今もまだそうかもしれない)、使われてるのにはそれなりに理由があって fiddle はそのギャップを埋めるために目先のユーザビリティのための機能追加などをしてきたという経緯があるので、そういうエンドユーザーへの目配りというのも必要そう。

Day 0 は 2019 に続いて ESM さんのクルーザーにお邪魔しておひさしぶりの人達と会話するなど。あいにくの雨だったけどああいう立食パーティー形式にしては珍しく食べものがなくなってなくてしっかり食事できたしおいしかった。

WASM/WASI 関連の発表は 2つ katei さんと udzra さんのをきいて、だいぶ WASM 周りの環境が整ってたんだなというのを知った。まだあんま実用的に使えないな〜と思ってたのだけどネットワークももう使えるみたいなのでそろそろ真面目に使えるところがないかやってみたい。もちろん gem install が使えるようになるのも期待。

Shopify 勢の memory leak 修正や Object Shapes の解説や YJIT の最適化まわりの話はこれまでコミットとしては読んではいたけど理解が追い付いてないところを答え合わせとしてきいて、いろいろ確認や納得ができたのでよかった。YJIT まわりとか雰囲気で読んでるからなぁ。

KJ と Samuel と byroot とはいろんなところであいさつして、いつも backport の手伝いありがとうとか、PR のレビューお願いとか、backport リクエストあったらいつでも呼んでねとか頑張って話してた。会社から English speaker な同僚がいなくなって英語をもう 6, 7 年くらい喋ってなかったのでだいぶ苦しかったがたぶんなんとかニュアンスは伝わったんじゃなかろうか。

Official Party と After Party ではできるだけいろんな卓を巡って知らない人たちと話して、committer としてコンテンツになれるように努力した(無料でチケットいただいてるのでね)。trunk changes 読んでます、というひともいれば今回はじめての RubyKaigi です、という人もいて、Ruby じゃなくて Google Cloud の話とか LLM の話とかしたりもしたけどまあそれも一興。RubyKaigi のホスタピリティを高める一助になれてれば良いのだが。

After Party で 12,3 年ぶりくらいに conceal_rs さんにお会いして会話をしたのが印象的で、もうわれわれもいい歳になってきて後進に仕事を引き継ぐってことを考えるころなのかも、という話題になった。 ruby まわりで自分がやっていることというとブランチメンテナと ruby trunk changes で、ruby trunk changes については誰かに託すというのはちょっと考えてない。そこであらためて言語化したのだけど、自分はコミットを継続的に読むことはお勧めしたいけど若い人に ruby trunk changes のような活動をすることはあんまり積極的に勧められない。正直なところ労力に対して得られるものとか、その時間を別のことに振り分けられた時に得られるものとかのことを考えると、割の良い投資ではないと思うので。じゃあなんでやってるのと言われると困ってしまうのだけど、これはもうやり始めてしまって習慣になってしまってるから、としか言いようがない。ちなみにブランチメンテナとしては今回 kokubun さんが 3.3 のメンテナになり自分は引き続き 3.2 をメンテする(つまりこれまで最新の安定版をメンテしてたけど 1つ古い世代のをメンテする)ことになっている。引き続き自分もメンテナは続けるけど、こちらはプロセスの改善などもやっていって他にも引き継いでくれる人が出てくるといいなと思うしきっと出てくると思う。20024年に ruby を残さないといけないですからね。

会場で kakutani さんをみかけるとなんかホッとする。自分のなかでは kakutani さんはなんかこう、Rubyist のあつまりを体現している人なんですよね。実家に帰ってきたような安心感。

あと観光まわりだと、Day 4 に美ら海水族館とエメラルドビーチに、Day 5 にはおきみゅー(沖縄県立博物館・美術館)と千日という喫茶店にぜんざいを食べに。あーあと会期中は会場近くの「花はな商店 本店」という沖縄そば屋さんに 2回も朝食を食べに行った。あそこのそばは海海苔が練り込まれててツルツルでめちゃおいしかった。あと海ぶどう丼ともずくかな。もずくは沖縄で食べると本土で食べるのとでは別格でおいしい。やっぱ鮮度かな?

Kaigi Effect 的には���にかな。まず WASM/WASI まわりは触ろうと思う。Lrama も実務的(ruby trunk change 的な意味で)にも役立つし読みやすい構造してそうなので中をみてみるかなぁ。YJIT と Fiber Scheduler まわりの理解も深めたいけど。

3 notes

·

View notes

Text

ネオ幕府アキノリ党による100の政策

※内はアキノリ将軍未満による脚注。

🌾 文化・日本語

1. 『双京構想』京都を陪都に。

※ 上皇后両陛下に仙洞御所にお戻り頂く案などから上奏。

2. 文章の形式を国粋化。縦書き・漢数字を基礎に、時間や単位や数理や音楽も日本文化圏独特の書式を考案し漸次移行。

※ 漢数字に関しては画数が多く判読もしにくいため,西ローマ・アラビア数字くらい判読しやすく書きやすい数字用の文字を作ってフォントに組み込んだりを検討。

3. 日本語の電子媒体を刷新。

※ イーロン・マスク氏に会いに行ってXの東アジアの言語を全部縦書き漢数字(言語ごと)に直してもらう事を条件に,共栄圏での法人を作ってもいいと約束。ただし,その情報資産は共栄圏のものとし,資本の移動は認めない。

※ 拡張かなを拡充し電子媒体に組み込む・体制化した際に方言の言語化も視野に。

4. 都内の外国籍労働者・親族等への日本語や法制に係る教育サービスの展開。

※ それぞれの民族に寄り添った親善団体と連携

※ 裏で世界共栄化に関わる宣伝を行い、本国に情報輸出させる足がかりとする。😈

5. 都内の宗教共同体の実態把握・公的包摂・共生都市社会の推進。

※ 体制化までの中長期的に各宗教の日本化を試みる方針。

🌾 税制・社会保障・経済

6. 税制改革や都債発行を財源に,実質賃金の上昇率の安定向上(最低でも年3%水準)まで一律で都民税半額。

7. 都営ブロックチェーンの創設・ネオ幕府トークンの発行とサーバー維持管理。

※ 全国電子通貨を想定・通貨の名前は「球」読み方は本名が「たま」,「きう」が普及版。NAMが出典。

※ いずれ日本円にとって代わる。😈

※ 我々が全国化した折には武蔵国の地域トークンというか藩札を創設を想定。

8. 都債発行・時限的な商品券等の給付による地域経済振興。

9. 都民や都内に通学する学生への一律奨学金免除。

10. インボイス廃止を国政に提言・特に中小零細企業の事務処理負担を軽減。

11. 濫用的な投資や無軌道な開発,オーバーツーリズム等に因る地価や宿泊施設の価格高騰を抑制。

12. 外国企業等による国土の売買規制に係るモデル条例の策定。

13. 都内の特に大企業の法人税の納税率を向上・財源構成の平等化。固定資産税の累進化。

14. 社会保障費用の逆進性緩和・累進課税の推進。

🌾 教育・学術

15. 公営学生寮の確保・��大。

※ 国際法を典拠に一定の自治権を認める

16. 大学院まで教育全面無償化+困窮世帯向けに塾代含め支援検討。

17. 専門学校等の整理統合・総合大学との連携強化・学生や職員の有益な流動化を促進。

18. 図書館民営化の見直し。知識アクセス・公共教育インフラの維持。

19. PTAの有償化や情報共有・可視化の促進。

20. 教育委員会の体質改善・責任体制の明確化。

21. 都立高校の入試改革の見直し・効果的な外国語教育に転換/無益な学習負担の軽減化。

※ どうでもいいけどほんとに外語やるならマッチング実践とかだわ

22. カルト校則の全面廃止・学生の学ぶ権利や表現の自由を守る。

23. 入学しない大学への入学金支払義務の免除・ルール撤廃を東京から実践。

24. 部活動の地域化・民営化等による教員の負担軽減を都から実践。

🌾 交通・公共施設

25. 練馬─中野─杉並─世田谷区や足立─台東─江戸川区を縦断する都営線路の開拓。

26. 東京都-近隣の港湾に集中投資・世界一の港湾大都市圏を構築。

27. 満員電車の終局的な解消・時差通勤の促進(主に企業向け)や代替手段の公的導入検討。

28. 離島との往復費用の低廉化・人材や投資交流の活発化。

※ 将来伊豆諸島は伊豆の国に, 小笠原諸島以南は小笠原国にする。

29. 16歳未満(中学生)に対しての交通インフラ料金を子供料金にする・25歳以下に対してユース料金の公共交通機関・各商業施設での導入。

🌾 防災・戦時体制を想定した防衛

30. 全国のあらゆる自然災害に対し救援・復興の為の物資や人員輸送が可能な体制の整備。

31. 都内のあらゆる公共設備の耐震化推進。

※ 災害をある程度前提とする伝統的な都市デザインの可能性も検討。

32. 核戦争を想定した核シェルター建設・地下経済圏の構築促進。

33. 災害リスクを見据えた都民や隣接県民(都内の勤労者)向けに食料等備蓄・予備的分配。

34. 官公庁・民間企業に対するサイバー攻撃の防衛体制整備。

35. 東京都の空を米軍から取り戻す・首都圏の集団安全保障体制を見直し。

36. 近隣諸国の紛争や破局的災害を想定した都民の命と経済を守る有事法制・モデル条例の策定。

37. 安全保障や軍需産業分野の研究開発支援・学界に蔓延る偏見の改善。

🌾 恋愛・婚姻等の共生生活・性的少数者支援

※ 現在はヘテロが社会の主体である事を公共に認め(右翼を安心させ), その余裕の下に性的少数者への配慮を行う政治指針を宣言化。

38. パートナーシップや相続法制等に係る性的少数者の権利保障モデル条例の策定。

※ パートナーシップに日本語の造語を与えることを目的に研究会を行う、反動保守国学者や左派リベラルの論客もネオ幕府体制の責任もとで幅広く招聘したい。

39. 専門家や当事者の意見を参考に高齢者向けの公的恋愛支援事業を実験的に開設。

40. 既存の公営マッチングアプリ・ブライダル支援等政策の見直しと再構築。

41. ユース(18-25歳を想定)以下に対してのマッチングアプリ補助制度。

🌾 医療・福祉・地域協同・家庭問題

42. 視力矯正器具や歯列矯正等への保険適用・車椅子や補聴器の価格低廉化。ゆくゆくは無償化。

※ 歯を生やせるようになればすぐ保険適用を検討

43. ひきこもり老人を訪問し地域を協同化・社会的包摂を目指す・若年層のアルバイトで高齢者を訪問しスマホ教室とネット普及・生活状況の実態調査。

44. 民間に甘んじた無料塾・こども食堂等の公営化。

※ 都から職員を派遣して実態調査し一定の基準で認可を行い、その場で謝礼。

※ その後恒久的に経済支援, 半官半民でネットワークをくみ人的支援を拡大

※ 定期的に児童虐待や裏社会の斡旋等の有無を潜入調査。😈

45. 実態調査のうえ, 都心や下町に関わらず包括的な訪問診療・介護サービス等を拡充。

46. 学校や社内研修に基礎的な救急救命の教育カリキュラムを導入・相互扶助の日本を再建。

47. 地域交流や文化活動を活性化すべく公立小中学校等の空きスペース活用促進。

48. 既にある公園に遊具を拡充・児童の自由と安全を保障。遊閑地の利活用推進。

※ クレーム処理等は我々ネオ幕府が請け負う。

49. 生活保護の取得要件緩和と生活再建・出口支援。給付付き税額控除の試験的導入。

50. 公共施設から迅速・全面・包括的にバリアフリーデザインを実装。

51. 乞食(路上生活者・野宿者・炎上するだろうがこの言葉を使う,いささかの差別的感情を含まない)の住宅支援事業における不合理待遇(いわゆる「タコ部屋」等)の撤廃。

52. 「禁煙」でなく「分煙」。公共喫煙所の増設と依存症支援拡充。

53. 「帰宅困難家庭」の児童のシェルター確保・拡充。

54. 親の孤立防止。財政的支援やシッター利用・保育所等インフラの拡充。

55. 麻酔科医の待遇改善・拡充による無痛分娩・不妊治療等の普及・無償化を都から実践。

56. ヤングケアラーの実態調査・迅速な支援拡充。

57. 一定期間の債務等支払義務の凍結や世間からの隔絶を許容する「隠遁」制度の試験的導入による自殺予防。

58. 共同親権制度移行後の離婚親や子の権利保証に向けたモデル条例案の策定。

59. 犯罪被害者や遺族の情報秘匿や生活再建支援事業の拡充を都から実践。

🌾 環境・公共衛生・都市デザイン

60. 『江戸東京オシャレ特区』構想・ドレスコードの厳格なサービス業種の方でも自分らしい服装等の表現を保障。

61. 炭素繊維等による東京湾浄化・老若男女が利用可能な東京湾に。

※ 一〇年単位の長期計画で研究会に予算をつけて水質浄化に関わる各方面の専門家と企業に助成を。

62. タクシーや通勤通学バスや訪問介護車両や都内を往来する長距離トラック等に向けた電気自動車等の導入支援。

63. 道路にゴミ箱を増設し収集作業も増員・雇用創出。

※ 『乞食』の方々向けに最低でも3日に1度は湯船に疲れる水準の支援体制を迅速に構築。

64. 都内の樹林伐採ストップ・地域経済や文化に��益な再開発の見直し。国土を守る。

65. 引越しや住宅確保等に係る費用分担による近隣県への移住サポート。

※ 漸次地方都市にも移住サポートしたい・全国化したときに地域を蘇らせる。

66. 主に大企業の都外への本社機能移転・人口とリスク分散を段階的に進める。

67. 排除アート・「座らせないベンチ」の全面撤去。小憩できる都市デザインの再建。

68. ユース(12-25最程度を想定)以下に対して公営美術館・芸術施設の入場料無料化。

69. 路上表現・アーティスト等に向けた道路使用許可申請等手続きの簡素化・拡充

70. 官民連携で路上ライブ・イベント等を充実させ,『解放区』の乱立。

🌾 動植物

71. 動物殺処分0の次は都から始める愛玩動物の生体販売全面禁止。

※ ペットショップの店員かわいそうだから動物病院とか生物学研究所に転職もさせてあげて。そのために予算つけよう。

※ 日本固有種の生物種は緩和したさがある,というかその系統を維持するための研究会や国家機関創設を提唱したい。

72. 特定外来種や有毒の微生物等の実態調査・飼育手段の包括的なデータベースを策定し公開。

73. 生物学系の人材活用・医療分野との連携を強化。

74. 孤立対策に動植物との共生を促進・AI利活用で安全・安定的な飼育体制を提供。

🌾 宇宙開発

75. 軌道エレベーターや公共/民間通信衛星等を想定した宇宙産業への公共投資。

※ 東京から日本〜東南アジアをまたぐ測天衛星網(GPS)を提唱

76. 核融合発電技術への積極的公共投資。

※ 戦時を想定した燃料備蓄

🌾 食糧自給・安全保障

77. 家庭菜園や地域農産・地産地消の促進。

78. 種苗法改正の見直し・食文化の保全。

※ 戦時を想定した食料備蓄

79. 酒税法の見直し・どぶろく文化を再興。

80. 生レバーやユッケ等の規制緩和。

81. 依存症対策や飲酒強制の予防規制を条件に, 飲酒解禁を18歳に引き下げ。

🌾 労働市場制度

82. 新卒一括採用の見直し・企業や経済団体等への協力要請。

83. 官公庁や民間企業の採用基準にポスドク枠拡充。

84. 生涯学習・リカレント教育普及に向けた労働市場改革。職業訓練給付や実施企業への支援等の拡充。

85. 様々な産業分野の企業に対して有給や育休利用の促進。

🌾 汚職・職権乱用の防止

86. 地方議会における縁故的な役職(選管等)の選定過程・給与等の見直し・再編と代替的職務の用意。

87. 刑事収容施設や入管施設内での侮辱や虐待や差別的待遇の実態調査・迅速な改善。

88. 市民オンブズマン制度の創設・拡充による第三者目線の地方議会の監査強化。

89. NPO法人設立や生活保護申請・政治団体含む会計監査の厳格化・責任体制の明確化。

🌾 表現・報道の自由

90. 小池都知事が実施していた様な一部のマスコミやジャーナリスト等の排除に反対・報道と表現の自由を守る。

91. 『表現の自由』の前提として,エンタメ・出版・コンテンツ業界に投資拡充・且つアーティストの食い扶持と表現の場を守り,層の厚さを維持。

92. NHKの過剰な集金を規制・困窮世帯の債務免除・公共の利益となる基礎的なコンテンツは保障するが国民の無償・平等な『知る権利』に配慮。

🌾 スポーツ

93. 『マイナースポーツに光を』・Eスポーツ含む多様な体育会系コンテンツにも積極的に投資。

94. 身体に障害を有する方々が主役であるパラスポーツ分野に投資拡充・宣伝を強化。

🌾 その他

95. 小池都知事の財政調整基金の使途・費用対効果について徹底的に監査。

96. 小池都知事や森本首相も関わる東京オリンピックに関する利権構造や裏金・役員の不審死・作業員の過労死等の真実究明。

97. コロナ禍におけるエンタメ産業や一部の飲食業界・性産業等への差別的待遇の見直し・適切で平等な補償体制の確約。

98. コロナ禍における緊急事態宣言の手続的正当性・費用対効果を徹底再調査。

99. お気持ちベースの『自粛要請』では無く必要な法整備・責任体制を明確化。

100. 多様な業種の方々に配慮し投票所を26時まで開放・且つ開票日を平日にスライドし行政コストを軽減。

2 notes

·

View notes

Text

The Greatest ROBOT Ever Created.

----------------------------------

Minetaro Mortal Plastic Vandals Hove Albion Hobby Club

“The Greatest ROBOT Ever Created."

科学技術の粋を集めて生み出される鋼の身体・ロボット。原義としての「労働力」に始まり、兵器、正義、人間関係、親、恋人、友人、成長した自分自身と、様々なものの象徴となりうるロボットは、国内外を問わず多くの人々の想像/創造力を刺激し続けてきた。本企画では、そんなロボットの中でも、日本国内のポップカルチャーの中で醸成されてきた特異なロボット表象をテーマに、無機物とテクノロジーによって作られ・描写される身体イメージの奔流について、作品展示と言論活動を交えて問い直す。

Art Exhibition

会期:9月30日(土)・10月1日(日)両日とも13:00-20:00

峰松宏徳 / Hironori Minematsu

浦和レッズサポーターグループ “さいたま第七艦隊” 代表。主に西日本中心のアウェー試合に出没しています。

MAITON

1994年生まれ。場所をとるか電気がいるか音が出る作品を作っています。

DUMBHEAD / Nagano Mitsuhiro

立体造形/映像を作るパソコンマスター。腐った脳をテクノライズした結果、中古ゲーム棚のディグスピードは他の追随を許さない。ぶれいんだむど!

ZeFFFY

「自分にヒーロー・怪人等の精神を降臨させ戦う」をテーマに落書きから派生した絵画・立体作品の制作を行う。

生島国宜 / ixima kuniyosi

画業の傍らアメコミ映画を愛でるユニット「ファンタスティックポップコーンボーイズ」にて影の領袖クニ・ツラヤバとして暗躍するスピリチュアリスト。

西園尚志 / Takashi Nishizono

1981年生まれ #sadame という創作活動をしています。

Satoshi / TRASH ART WORKS

アーティストとして活動中。脳内草野球チーム「太宰府ガイコッツ」の不動の4番としても活躍。

江口翔英 / Shoei Eguchi

またの名をETE→CO あるときはキャメラマン、ある時はミュージシャン、してその正体はー!?

TomoP

鹿児島の地に産まれましたが少し北の方へ向かって福岡に長く居座っております。

齋藤聖菜 / saito kiyona

子供とボロボロなもの等を描くのが好きです。本を作るのと見るのも好きです。いつか分厚い画集を作りたいです。

とよだまりさ

北九州在住の絵描き。私の中に潜むロボットを連れてきました。

Talk Show

日時:9月30日(土)17:00-19:00

プロダクト、被写体などの文脈を介した分析を行うことで、「ロボット」であることがいかなる表現を可能にしてきたのかについての検討を行う。

part.1 『神はどうしてモビルスーツを人の形に作りたもうた』 福地英臣

part.2 『「巨大ロボット」が持つビジュアルパワー~ロボットキャラクターのスケールに関する一考察~(仮)』 坂口将史

福地英臣 / HIdeomi Fukuchi

漫画批評家・現代美術家。今回の企画に取り組むために生まれてきた。Art Exhibitionにも参加。

坂口将史 / Masashi Sakaguchi

特撮研究者・漫画研究者。日本経済大学経営学部経営学科講師。メディア芸術カレントコンテンツ・コアライター。論文に「成田亨がキャラクター デザインにもたらしたもの」(『藝術研究 2017』)など。『ユリイカ 2021年10月号 特集 : 円谷英二』などに寄稿。

Artist Talk

『ぼくのかんがえたさいきょうのろぼっと』

日時:10月1日(日)17:00-19:00

ART Exhibition に参加するアーティストによるトーク。

昨今の「キャラアート(キャラクターアート)」に代表されるような、ポップカルチャーのビジュアルを想起させる若手現代美術家らが登壇。戦後間もなく誕生した日本独自の「ロボットもの」コンテンツに脳天を撃ち抜かれたユース世代の美術家が、それらの作品と自身のアートとの接点について言及する。各世代の様々な視座から繰り出される美術家ならではのアクロバティックな考察は、胸にポッカリ空いた夏の喪失を埋め合わせてくれるに違いない!

----------------------------------

7 notes

·

View notes

Text

今月は仕事で馴れないことが続いたり体調崩したり、お疲れモードだったけど回復してきたので気分転換しに三時間ほどお出掛け。

関西文化の日で無料開放している芦屋市立美術館に来た。

一部、撮影オッケーなのだが、現代アートってよくわからない(^_^;)

でも、観ていると何か造りたくなる。

美術館近くのベーカリーのベンチで休憩。

狭い店舗なのにひっきりなしにお客さんが来ていた。(つい色々と買ってしまった)

途中、小雨が降ったり止んだりしながら芦屋浜に到着。大きく渦巻いた雲をしばらく眺める。

駅に戻ります。

途中で寄り道。

芦屋仏教会館(昭和2年竣工の有形文化財)

内装がモダンなので見てみたいと思っていたのですが、勝手に入れそうもなく小雨で服がジメジメしていたので諦めた。

宗派問わず仏教のカルチャーセンター的な場所。

受講すれば入れるね…

駅でレンタルサイクル利用したら、海側は坂道も少なくて便利でした。

6 notes

·

View notes

Text

今年の8月末日、短編小説と音源がセットになった『JAGUAR』というZINEを制作した。200冊限定ナンバリング入りで、現時点(10/13)での在庫が30冊程度となった。ところが4月にリリースした『ほんまのきもち』と違って、本作についての感想がほとんど聞こえてこない。もちろん直接口頭、あるいはソーシャルメディアのダイレクトメッセージで読後感を伝えて下さった方々は沢山いる。しかし書評と呼べるものは実はいまのところ皆無に等しい。批評することを躊躇わせる斥力のようなものが作品に内包されていたのかもしれないと密かに勘繰ってみたりした。虚しかった。そこで、である。敢えてこの場を借りて、稀有で貴重な『JAGUAR』評を紹介しようと思い立つ。当ブログへの転載を快諾してくれた評者の方々にはとても感謝している。ほんまにありがとう。早速おふたりの素晴らしいレビューを読んで頂きたいのだが、いましばらく当方の四方山話にお付き合い下さい。

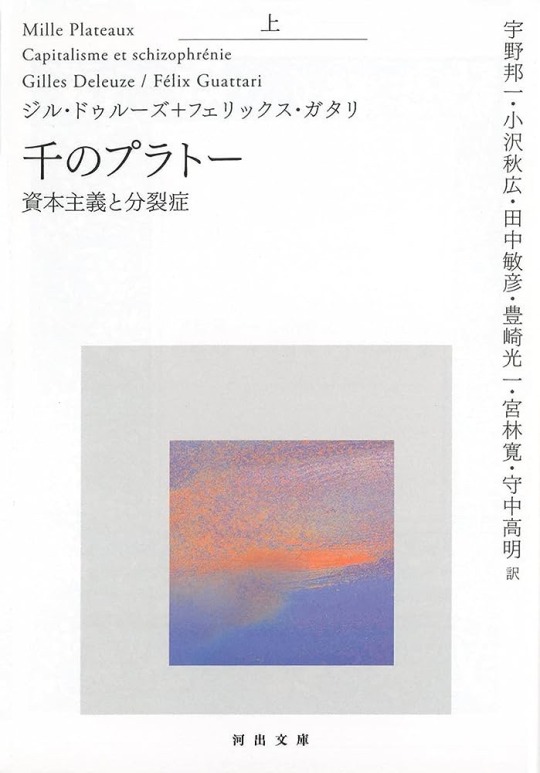

まず最初に『JAGUAR』という物語がかれこれ10年以上も前に執筆していたものであるということを前提に、すでに読んで下さった方々には当時の僕の意識混濁っぷりが窺い知れる内容になっていると思う。ビルメンテナンス会社の営業職に就いて忙殺される日々、精神と肉体が泥のように疲弊していくなかで書き上げた小説。大袈裟でなく、このままでは生きるという行為を自ら手放してしまうのではないかという危うい精神状態だったが、幸運にも当時に知ることができた偉大な哲学者、思想家、精神科医たちの言葉に背中を押され、結果的に今日まで生きのびた。以下に引用した名著の言葉たちが『JAGUAR』と僕を根底から支え、励まし、作品を世に放つ機会を与えてくれた訳だ。特に大気を裂く稲妻のように強烈な『千のプラトー』は、書かれている内容がわかるわからないというスノッブな価値観を遥かに超越した位置から自分を叱咤激励してくれた。こんなにぶっ飛んだ内容の読み物は他にないし、未読の方は絶対、ぜぇぇったいに読んでほしい。

小説は、自分の名も、自分が探しているものも、していることも、すべて忘れ、記憶喪失、運動失調症、緊張症となった登場人物、なすすべを知らない登場人物の冒険によって定義されてきた。(中略)。宮廷愛小説の騎士のすることといえば、自分の名前、自分がしていること、人が自分に言ったことを忘れることであり、どこに行くのか、誰に話しているのかも知らずに、たえず絶対的脱領土化の線を引き、またたえず道を失って立ち止まりブラック・ホールに転落することである。『千のプラトー』ドゥルーズ+ガタリ著

各人は、他者の世界の中での一客体であるばかりではなく、自分の世界の中で自分の体験や構成や行為がそこから生じるところの、時空間における一つの場所でもある。人は自分自身の視点をもった自分自身の中心である。そしてわれわれが見つけたいと思っているのは、まさに、他人と共有する状況において各人がもつところのパースペクティヴである。『狂気と家族』R.D.レイン/A.エスターソン著

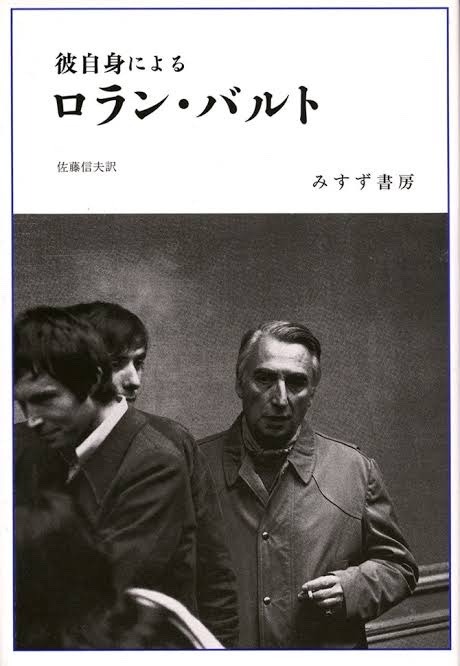

私にはひとつ、ことばを≪見る≫という病気がある。ある風変わりな欲動があり、それは、願望がまちがった対象に向かうという点で倒錯的な欲動なのだが、そのせいで、本来なら単に聴くべきものが、私には��種の≪ヴィジョン≫として現れるのだ。(中略)。言語活動に関して、私は自分が幻視者で、また、のぞき見の倒錯者であるような気がしている。『彼自身によるロラン・バルト』ロラン・バルト著

そして小説版『JAGUAR』と一蓮托生の身である特級呪物、音源版『JAGUAR』については、僕が最も敬愛する女性DJにその制作を依頼した。マルコムXの演説を逆再生させたところから始まるMIXは、いくつかの世界線が交錯と混濁を繰り返し、正気と狂気の狭間を湿気をたっぷり含んだ低空飛行でかいくぐり、やがてひとつの景観ヘと辿り着くまでの過程をコラージュを交えた手法でドキュメントした、とんでもない内容に仕上がっている。揺るぎないベースライン、不意に降り注ぐ天啓となる言葉の数々、妖艶極まりない夜の気配、そして匂い。ぜひとも爆音で体験してほしい。以上のことをふまえて、OBATA LEO、moanyusky両名による書評をご覧下さい。

「JAGUAR」評① :評者OBATA LEO(ROLLER SKATE PARK作者)

土井政司の新作「JAGUAR」を読んだ。内容の理解云々以前にまず、地を這いずるような具体性の塊、描写に喰らった。自分が普段労せずざっくり物事を把握するための便利な道具として使っている言葉という同じものを使って、この作品はレンズのように細密にものを描き出す。ひとがきちんと見ずに済ませているような部分にまで光を当てる。そんな驚きもありつつ、やはり気になる。「JAGUAR」とは何なのか?

-「彼女は常に超越的な地位にあり、私たちとは隔たれた外部に位置している。そうであるにもかかわらず内部であるここにも存在しているのだからタチが悪い。絶えず外にいて内にあるもの、それがJAGUARだ。」最も端的にJAGUARについて書かれたこの部分を読んで、体内・体外の関係を想起した。普段「体内」と何気なく口にしているが、胃袋のように体には空洞がある。皮膚や粘膜などの体表に覆われて血液が流れている内部を体と呼ぶのだとしたら、その空洞は体に囲まれた「体外」ともいえて、私たちは体内に体外を抱えているという言い方もできるというわけで。それで繋がるのは、口腔内の歯の溝に落ちたタブレットを舌で触る場面である。「体内」でありながら自分では視認することのできない、舌で探るしかないその空間は確かに「体外」であるし、JAGUARもまた、己にとって内なるものでありながら断絶した他者でもあるような何かとして捉えられるのかもしれない。そんな線で読んでいくと、-「だが実際に私の目の前で何者かの手によって鍵の施錠は実行され、おまけに用心深くレバーハンドルを何度か動かしてしっかりと鍵がかかっていることを確認した。」という作品の終盤に出てくるこの部分で、文法的なエラーに感じる違和感は、そのまま私とJAGUARとの関係の違和感そのもののように思えてくる。得体の知れない何かに鍵をかけて、何食わぬ顔で電車に乗って仕事場へ行くなかでの体の軋み、のような何か。体といっても、いわゆる「(近代的な)身体」というキーワードで片付けるにはあまりに繊細な、大いにパーソナルな部分を含む体の感覚が、この作品にはあると思う。

出かけた「私」は、電車のなかで女性が着ている服のボーター柄の反転を目にするが、ここまで読み進めてくると、気持ちの良い幻惑に襲われはじめる。異常にディティールが詳しいのでそうと気づいていなかったが、やはりこのフィクションの中で起こる出来事たちは、出来事の形をとった何か夢やイメージのようなものだったのではないか。そして冒頭のリフレインまで突き当たると、この作品は初めから何についての話だったのだろうかと、今までひとつひとつ理解しながら読んできたはずの物語が全く違う相貌を携えているように見えてくる。そんなぐにゃんとした気持ちになるのは、良い小説を読む醍醐味のひとつだ。

「JAGUAR」評②:評者 moanyusky(音楽レーベルprivacy主催)

当たり前の様に無造作にある事で、それを見るか見ないか、それだけのことだと思います。土井政司の最新作「JAGUAR」を読みました。ここではJAGUARとなっていますが、人によってそれの名称は変わると思っています。よくわからぬ相手との対話や闘いがあるかどうかというところが、この作品の感じ方が分かれるところだと思っていて、私はどちらかといえば、その相手に困らされた事があったので、この作品を読んで、え!土井さんもやったんやとびっくりしました笑。ここは勘違いして欲しく無いところなのですが、人それぞれという言葉があるようにそれは一緒ではないのですが、構造はかなり近いと言ったような事でした説明がつかないわけですね。私は人の「想像」は人を殺しにかかるような死神として、隙があれば、それは現れるわけです。世の中ではアートであったり、想像力は良いように言われていますが、全くもってそれは何かが隠されているわけで、私は良かった試しが無いわけです。出来れば普通のルートで現代社会を楽しみたかったです。でも多分知っていくという事はそういう事なのかもしれない。想像力に悩まされてきた身としては、この作品は、別の場所で、それと闘って、きっちり答えが出ているというところ、しかも、10数年前の作品という事で、私は土井さんに出会って、色々な対話を交わして、初めて彼の濃厚な苦悩との生活に出会う事となったわけです。各人の時間軸が理解の範疇を超えて、重なり合って手を取ったのだと思っています。その時に置いてきぼりになってしまう、その真ん中で産まれゆく、刻まれた何かがずっとどこかで成長していたら、人は正気を保てるだろうかと思ってしまいます。誰かが入ったであろう、部屋のノブをあなたは回せるかどうか。私はそれには名前をつけなかったが、もう二度と会いたくないですし、いつまた来るのだろうと、恐れを感じます。彼は人が地面を無くした時に現れるように思います。浮遊した瞬間、命をもぎ取ろうとする。

でもそれはオカルト的なアレとか、スピリチュアル的なアレなんてものではないのですね。確実に自分、自分を構成する設計図の謎のようにも思え、それが薄らぐために生活をやり、音楽をやり、愛し合い、話し合い、何かを育てるのだと思います。現実社会で経験した摩擦は地面をはっきりさせ、そいつのいる世界から距離が出て、薄めてくれるように思うわけです。だからこそ。JAGUARの言葉を借りれば「痛みと不安から自分自身を取り返し、その自分に立ち止まるために語りを紡ぎ出す」。が救いの言葉となっているように思います。2部構成で出来上がる、この作品のバランス感覚は、人と創作の関係性をSFとして描いているように感じます。同じ場所にて語る事は嫌がられるかもしれませんが、私が映画を観に行った時に続々と子供たちが外へ出て行った宮崎駿の最新作「君たちはどう生きるか」を出したタイミングと、土井政司がこれはいけると思ったタイミングで出されたJAGUAR。それは何もかもを抜きにして考えると、世の中の人たちに対して彼らは同じことを思っているのだと思います。今それを出さなければならなかった。その「灯り」の意味を考えなければならないのです。

〆はもちろんこの曲で!

youtube

5 notes

·

View notes

Photo

こちらは清水善行さんバージョンのDM @sleepy_yoshiyuki サイズはDMにしては大型なA3。あえて薄っぺらい包装紙に印刷。小さなポスターとして、または商品をこちらのDMで包めればと思っています。 デザインから楽しい展覧会です。 彗星菓子手製所さんのお茶会もあります。 @feb08 以下 @log_onomichi さんより LOGでは、12月3日(土)から18日(日)の期間 清水善行さんとハタノワタルさんの展覧会を開催します。 「うまれる」をテーマとした作品、空間をお楽しみください。 清水善行/在廊日 12月3日(土)・4日(日)・5日(月)11:00-17:00 古来から日本やアジアにあった伝統的な焼き物の美しさを現代の暮らしの中で再認識させてくれる陶芸家。清水さんのつくる焼き物は私たちのDNAを刺激し、逞しく生きてきた人びとの魂を呼び起こしてくれるため、そのうつわは多くの料理人や華道家に 愛される。 ハタノワタル/在廊日 12月3日(土)11:00-17:00 和紙職人で空間デザイナー。静けさを湛えた空間をつくることを得意とする。つくりすぎても尚モノを作り続ける現代に、手仕事をもって空間を作っていく姿は、その行為こそが社会に「立ち止まる」ということを考えさせる。 展覧会の開催にあたり、ハタノワタルさんより、コメントをいただいています。 ――― 4年前の12月、広島尾道にLOG が生まれました。LOG とは「Lantern Onomichi Garden」の頭文字をとった造語です。尾道の山の手から夜はランタンのような柔らかなあかりを灯し、まちを優しく照らすというコンセプトが込められています。施設の大半をまちに開かれた場として機能しており、この土地で暮らす人々とまちを散策する人々が交差するオアシスのような場所として、昭和38年に建てられたアパートメントを改装して生まれました。 設計は世界的に注目されているインドの建築集団スタジオムンバイ。代表のビジョイ・ジェインさんの描くコンセプトを元にさまざまな作り手やスタッフが手仕事を重ね生まれた空間は生き物のように少しずつ変化していき、まちの風景に同化しています。 そんなLOG の中には宿泊できるゲストルームが6部屋あります。ビジョイさんが打ち出したコンセプトは「繭」。それを体感できるように、壁、天井、床までを和紙で包みました。繭の中ということで私の選んだ色はトーンの落とした生成り色。小さな灯り、障子越しの光の中で優しく人を包み込むことを目指しました。 LOG ができていく過程で、様々なものを和紙で包んでいく計画が立ち上がってきました。カウンター、テーブル、家具、メニュー表、コットンケースまで。そこには目に飛び込むむものすべてに優しさをというコンセプトがあったからだと思います。 そして最終段階になり、私はLOG 内のアートの設えを任され��した。施工を通じてビジョイさんやLOG のスタッフたちが目指すものを共有できていたので、ここに訪れる方々が、普段の暮らしを忘れ、自分と向き合い、尾道の光や心地よい風を感じながら自らの中から何かがうまれるアートが適切だと思い、花を生けない花器、どこかで見たことのある形、形を描かない絵画を設えました。それぞれ作り手は花器を清水善行、形を渡辺遼、そして 絵画を私が担当しました。今回、4年前にアートを制作した3人の中から清水善行とハタノワタルの展覧会を開催します。展覧会は当初のまま何かが「うまれる」をテーマとし、作品、空間をつくりあげていきます。また彗星菓子手製所さんが会場でインスタレーションと茶菓の会を開催してくれます。 ぜひこの機会に尾道へお越しいただき、私たちの作品とLOG の空間をお楽しみください。 #log_onomichi #清水善行 #abstract #abstractart #abstractpainting #絵画 #抽象画 #表現 #drawing #minimal #minimalart #art #artist #contemporary #contemporaryart #artwork #空間 #interior #hatanowataru #ハタノワタル https://www.instagram.com/p/ClVNl0ZPQRG/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#log_onomichi#清水善行#abstract#abstractart#abstractpainting#絵画#抽象画#表現#drawing#minimal#minimalart#art#artist#contemporary#contemporaryart#artwork#空間#interior#hatanowataru#ハタノワタル

7 notes

·

View notes

Text

甲賀市のアーティスティックな雰囲気あふれるCAFÉ DE BESSO(カフェ デベッソ)へ行って来ました。

今日は、以前から気になっていた甲南町のカフェ、CAFÉ DE BESSO(カフェ デベッソ)へ行って来ました。

CAFÉ DE BESSOは甲賀市甲南町にある、作業所であるアートセンター&福祉施設「やまなみ工房」内にあるカフェで、やまなみ工房で生まれたアートをインテリアに取り入れ、滋賀の食材やブランドを取り入れたメニューを提供しているお店。

場所は、やまなみ工房の敷地の中。それほど広くない敷地の中に5〜6棟の建物が並ぶ中、真ん中にどーんと立っている4階建てのビル、これがアートが生まれるアトリエ。

その一階にあるのがCAFÉ DE BESSOで、名前の由来は、やまなみ工房の真ん中にある「おへそ」のような場所…というところから来ているらしい。

CAFÉ DE BESSOの特徴は、やはりインテリアとして飾られているアートの数々。全て、やまなみ工房の利用者によるー後作品であるが、抽象絵画、ドローイング、立体造形…とそのどれを取ってもプロのアーティストが制作したとしか思えないようなクォリティの作品ばかり。

この日は見ることができなかったが、CAFÉ DE BESSOのすぐ隣の部屋はアートギャラリーになっているとのことで、やまなみ工房のアート活動の全貌がを見ることができる。

・CAFÉ DE BESSO webサイト

http://cafedebesso.com/

5 notes

·

View notes

Text

K-POPをフェミニストアートとして読む

(G)-IDLE『Nxde』MV考察

はじめに

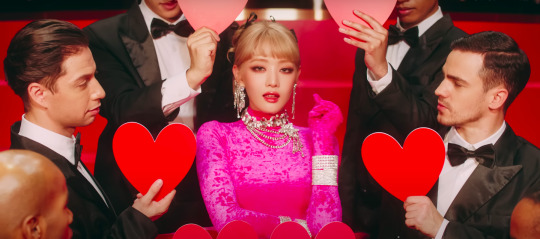

K-POP アイドルグループ、(G)I-DLE(アイドゥル)は2022年10月にリリースした新アルバム『I love』で、発売と同時に iTunes Top Album 部門全世界40地域で1位を獲得し、タイトル曲『Nxde(ヌード)』は韓国国内音源サイト全てで1位を独占する「パーフェクトオールキル」を達成した。また、タイトル曲『Nxde』はビルボードワールドデジタルソングセールスチャートで13位にランクインし、彼女達の影響力が韓国国内に止まらないことが示された((G)I-DLE 日本公式サイト 2022)。

「ヌードという言葉の検索結果をジャックしたかった」とメンバー達が話しているように、この楽曲が韓国社会の性被害問題に与えた影響は大きい。(G)-IDLE は韓国語で「아이들」と表記されるが、英語の「I(アイ)」の読みとしての「아이(アイ)」には、韓国語で「子ども」という意味がある(들は複数を表す接尾辞)。以前までは、韓国のポータルサイトで「아이 누드(子ども ヌード)」と検索すると、児童ポルノに関するサイトや画像がヒットしていたが、「아이들 (アイドゥル)」による『누드(ヌード)』という楽曲が発表されたことで、検索結果が彼女達の新曲のプロモーションで埋め尽くされるという現象が巻き起こったのだ(Sato 2022)。

タイトルだけでも社会に肯定的な影響を与えた『Nxde』は、歌詞に込められたメッセージ、様々なオマージュを用いた皮肉たっぷりのミュージックビデオ(以下MV)で、彼女達を「まなざしの対象」として消費する社会への反抗を表している。本稿では、この『Nxde』が、エンタメ業界及び社会全体に蔓延るmale gazeや商業主義を告発しながら、ステレオタイプを批判し、「ヌード」という言葉の再領有を試みている点について考察する。

モンロー、バンクシーへのオマージュによるmale gazeおよび商業主義の告発

「私が一番イケてる」とガンを飛ばす2NE1の『I AM THE BEST』、容姿を揶揄してくるアンチに唾を吐くMAMAMOO の『HIP』、自分らしくでいるときが完璧なのだと歌いあげる ITZY の『WANNABE』など、ありのままの自分で強く堂々と生きる姿を提示する、所謂「ガールクラッシュ」コンセプトは、K-POP市場において不動の人気を集めてきた。しかし、今回の(G)-IDLE による『Nxde』は自己肯定や個人の関係を描き出すことに終始せず、K-POP産業や社会の構造を俯瞰して捉え、痛烈に批判しているという点で、他とは一線を画している。

「Why you think that 'bout nude 'Cause your view's so rude」というフレーズに始まるMVのコンセプトはバーレスク。メンバーの衣装やブロンドの髪は明らかにマリリン・モンローへのオマージュだ。商業映画の中でmale gazeを向けられ、快楽の媒体として消費され続けたモンローに扮したメンバーは、スマホやカメラを手にした「鑑賞者」たちに囲まれながら歌い踊る。「私は裸で生まれたのであって、そこに卑猥な意味づけをしたのはお前達だ」という力強い歌詞さながらに、妖艶さを誇張するようなポーズを取りながらも、表情には彼女達の意志が感じられる。「見られている」という状況をその外側から写した映像という点では、女性を視線の客体として肖像化してきた絵画の構造に類似しているが、彼女達は見られていることに自覚的であり、その視線を拒否するどころか、見ている側であるはずのこちらに視線を跳ね返す勢いで、しかとカメラを見据えているようである。そこに、性的ファンタジーが投影された受け身の女性像はない。

モンローを引き合いに、女性たちに向けられてきたまなざしを可視化したことに加え、曲中 2:49での「변태는 너야(変態はお前だ)」という歌詞と共に裸の女性のイラストがシュレッダーにかけられるシーンは、バンクシーの『Love is in the Bin』を彷彿とさせる。アートが常に採点され、その所有権を争って金が積まれていくというオークションの商業主義を批判したバンクシーのパフォーマンスの引用によって示唆されるのは、女性(アイドル)たちを厳しい美的基準のもとで常にジャッジし、素行を監視し、採点し、競わせ、消費することで利益を産み続けてきたエンタメ業界の有害性への批判の姿勢だ。

また、シュレッダーにかけられることになるイラストの女性が、輪郭を保ったままスキャンダル記事の断片から成るコラージュに変化していくシーンは、身体の断片化や平面化によって、女性を性的欲望の対象(=モノ)として描いてきた家父長的な映像・ショービジネス界隈の悪しき「伝統」への皮肉を感じさせる(Mulvey 1975: 809)。

このように『Nxde』は、有名作品のオマージュを通し、女性 (アイドル)の身体が他者のまなざしによって占有され、評価され、利益のために利用されている構造を強く批判しているのである。

ステレオタイプを模倣し批判する

「Baby how do I look? How do I look? 아리따운 날 입고 따따랏따라(美しい私を纏ってタッタラッタラ)」という『Nxde』のサビは、鑑賞者の性的な視線によって作り出された女性像及び、女性達が彼らを満足させるために纏ってきた「美しい私」の空虚さを暴き出す。ここで使われている動詞「입다(イプタ)」とは、衣服などを身に纏う・着るという意味で、「美しい私」の着脱可能性を示唆している。このサビの歌詞は、日々良きものとして消費されるアイドルたちの煌びやかな外見や振る舞いが、彼女らのありのままの姿ではなく、あくまで消費者達、業界関係者達のrude な視線によって着せられた括弧付きの「美しい私」に過ぎないことを暗示しているのではないだろうか。

『Nxde』のMV中では、この括弧付きの「美しい私」が過剰に強調されており、例えばメインボーカルのミンニは『Diamond is a girl’s best friend』のモンローを思わせるピンクのドレス に身を包み、冒頭のAメロで以下のように歌う。

Hello my name is 예삐 예삐요

ハロー。私の名前はかわい子ちゃん

말투는 멍청한 듯 몸매는 섹시 섹시요

話し方はおバカみたい。だけど体つきはセクシー

舞台・衣装・ヘアメイクも相まって、この歌詞が「美人でセクシーな頭の悪い尻軽」という、いわゆる「blonde bombshell」ステレオタイプのことを指していることは明白だが、艶やかなクラブの舞台に立つ彼女をMVという媒体(もうひとつの舞台)を通じて見せることで、このステレオタイプがあくまで仰々しい演出の一部であり、「彼女たちはショーのためにそれをわざわざ演じている」ということを見る側に気づかせる。

さらに、この歌詞に続くウギのパートでは、「그럼 다이아 박힌 티아라 하나에 내가 퍽이나 웃게 퍽이나 웃게(だからダイヤのついたティアラ1つで、私が喜ぶとでも思った?)」と、『Diamond is a girl’s best friend』で提示されるような「美しくおバカで何よりも高価なダイヤを求める女性像」を信じて近寄った者たちを突き放す。

ダイヤを渡せば我がものにできるような意思のない存在だと思っていた対象(女性)が、主体性を持って反論してくるという状況は、欠陥(lack)として扱われ、排除される女性の存在によってマスキュリニティの優位性が保たれてきた男性中心社会(Irigaray 1974: 308 女性を不完全な他者とすることで男らしさとは何なのかの輪郭が形作られるので、イリガライいわく、女性は男性の「鏡」。偶然か意図的か、MVにも鏡のシーンが出てくる...!)を動揺させる。このように、『Nxde』は欲望の対象をまなざすrudeな視線によって女性の身体に映し出される「美しい自分」像が、本当の彼女達個人とはかけ離れていることを示しながら、家父長的で一方的な性的消費が行われている社会構造を批判しているのである。

「ヌード」という語の再領有

「美しい私を纏う」というサビからは、また別の意図も読み取ることができる。それは、「ヌード」という単語に肯定的な意味を見出し再領有することで、それが指すところの彼女たちの身体自体をも回復する試みである。美術界における「ヌード」とは、男が抱く異性愛的欲望を投影した「女」のイメージを意味し、描かれる対象である女性たちは徹底的に受動的な立場に置かれ、主体性を認められず、彼女たちが何者であるか、何を考えているのかなどの情報は性的幻想化の障害として徹底的に削除されてきた(笠原 2018:109)。作詞・作曲・コンセプトの提案まで担ったリーダーのソヨンは、この伝統的な「ヌード」への意味づけからの解放を目指しているようである。ソヨンは自分の本来の姿を「ヌード」と表現して曲を書いたのに、「エロい歌なの?」「扇情的すぎるのではないか」という会社の反応に、「絶対に世に出さなければ」と思い、ヌードが猥褻な言葉ではないということを世間にわからせてやると決心したのだと、出演したTV番組で語った(Todoroki 2022)。

また、サビ前の「꼴이 볼품없대도 어쩌면 네게도 다신 사랑받지 못한대도 (不恰好だとしても、もしかしたらあなたにもう愛されることができないとしても) Yes I'm a nude」という歌詞からの流れも考慮すれば、サビで纏う「美しい私=nudeの私」とは、他人の欲望を映し出す平面的な女性像ではなく、素のままの自分を意味していることが読み取れる。「Nxde」が収録されたアルバムのテーマが自己愛であることも考えれば、曲名の 「Nxde」で「u」が伏字になっている理由も見えてくる。彼女たちが描く「ヌード」に、性的な視線でまなざしてくる u(you)は必要ない。(G)I-DLE は「ヌード」という単語を自己愛の対象である「素のままの自分」として読み替え、女性の裸が欲望によって消費されることに反抗しているのだ。

さいごに

本稿では、(G)I-DLE の最新曲『Nxde』のMVを、male gazeと商業主義批判、ステレオタイプ批判、「ヌード」の再領有という3つの観点から考察した。

自分自身の身体は他者に占有され、評価されるべき物ではない。私は私の生まれたままを受容して、他者から気に入られないとしてもその態度を貫くのだ。このような強い意志を感じさせる『Nxde』が、K-POP史における画期的なフェミニスト的楽曲のひとつであることは間違いない。「あるべき姿」の強要に抗するメッセージを打ち出したグループのメンバー全員が、痩身で白い肌、大きな眼に整った顔立ちであることは、representationの面で限界があると言わざるを得ないだろう。それでも、韓国の美の基準を満たし、テレビに出演し、韓国だけでなく世界に向けて発信できる人気アイドルという地位を存分に利用し、社会に問題を投げかけていることの意義は非常に大きい。

カムバック前に公開された動画 “I love” Interview における、わざとらしく欲望を掻き立てるような編集とと煽るような台詞は、フェミニストによる批判をシャットアウトしてきた「まなざす」人々のMV視聴を促進したに違いない。そうして扇情的な映像を期待した彼らは、最後に「変態はお前だ」と言い放たれるのである。

参考文献・サイト

Aya Sato,2022,「わいせつな検索結果を一掃…韓国アイドルの歌が起こした変化」COSMOPOLITAN(https://www.cosmopolitan.com/jp/k-culture/korean entertainment/a41741485/gi-dle-new-song-nxde/).

(G)I-DLE 日本公式サイト,2022,「(G)I-DLE、Mini 5th『I love』米国ビルボード「トップアルバムセールスチャート」にランクイン」(G)I-DLE 日本公式サイト,(https://gidle.cubeent.jp/news/992).

笠原美智子,2018,『ジェンダー写真論』里山社.

Laura Mulvey, 1975, "Visual Pleasure and Narrative Cinema."

Luce Irigaray, 1974, "Speculum of the Other Woman."

Yuki Todoroki,2022,「過激だと反対され…(G)I-DLE ソヨンが明かす「Nxde」の制作秘話」COSMOPOLITAN(https://www.cosmopolitan.com/jp/k-culture/korean entertainment/a41827839/221101-gidle-nxde/).

2 notes

·

View notes

Photo

ネフ社テクタス パターン 15 この写真はnaef社のtectusでつくってみたパターンの1つです! 立方体を黄金比で17個に分割した積み木テクタス… 黒い板をどう活かすかをテーマにちょっと作ってみました~! 実はこの黒い板の使い方… 2個前に投稿した、テーマ不明の息子の作品の作成途中をみて、この手があったか! と作ってみたパターンです! 子供の自由な発想って、意外とヒントになるんですよね~! まさくん、ありがと~👍️ #naeftectus で、他の方々作品もみてみたいな~! 投稿お待ちしてまーす! #ネフ社 #ネフ社の積み木 #naef #naef社 #tectus #積み木 #つみき #黄金比 #goldenratio #立方体分割 #試作品 #立体造形アート#積み木遊び #つみきあそび #つみき遊び #NaefTectus #ネフ社テクタス https://www.instagram.com/p/CfyJ0-3vGS2/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#naeftectus#ネフ社#ネフ社の積み木#naef#naef社#tectus#積み木#つみき#黄金比#goldenratio#立方体分割#試作品#立体造形アート#積み木遊び#つみきあそび#つみき遊び#ネフ社テクタス

0 notes

Photo

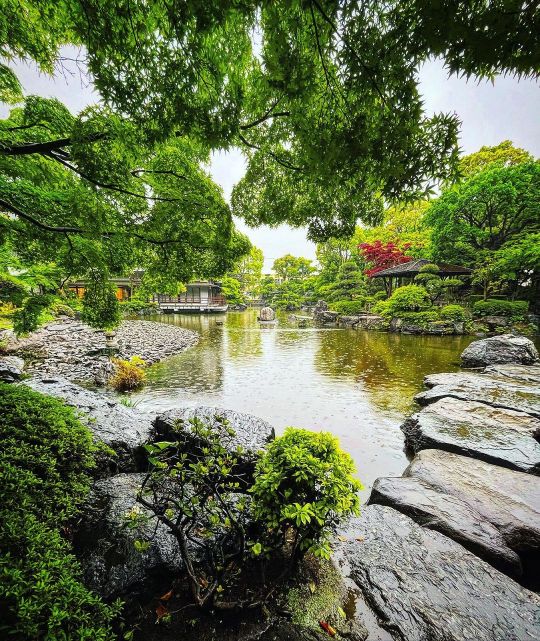

📸花畑記念庭園 / Hanahata Memorial Garden, Adachi-ku, Tokyo 東京都足立区の日本庭園『花畑記念庭園』が素敵…! 昭和年代に開園した足立区立の日本庭園は数十年後の“東東京の隠れた名園”候補…庭石や滝石組にこだわりを感じる回遊式日本庭園に、庭園を眺めながらの“桜花亭カフェ”も。春にはお花見スポットとして人気! . 東京・花畑記念庭園の紹介は☟ https://oniwa.garden/hanahata-kinen-garden/ ...... 「花畑記念庭園」は昭和年代に開園した足立区立の公園『花畑公園』内にある池泉回遊式の日本庭園。 庭園の一角にある『桜花亭』内には喫茶や軽食のある“桜花亭カフェ”☕️、ギャラリー、茶室“不断庵”、和室“普賢象”“滝匂”等があります。 . 2022年5月に初めて訪れました。埼玉・越谷の日本庭園『花田苑』と同じく東武伊勢崎線🚃が最寄駅のこの庭園、いざ東京に住んでいた頃には縁が無いエリアだった…。 . この公園のある足立区花畑一帯はかつては武蔵国足立郡花又村と呼ばれ、緑と水が豊かな農村風景が広がっていたそう。 . やがて東京府・東京市に編入され足立区が誕生。 この公園・庭園は足立区の区制50周年を記念した区画整理によって造園され、1984年(昭和59年)に開園しました。時期も経緯も『花田苑』とそっくり。バブル期には公共の日本庭園ブームがあったのかな…。 . 公園としての面積は14,000平方メートルもあり、広い芝生の広場が主体の公園東部には遊具やじゃぶじゃぶ池など子供向けのエリアも。 そして周囲には約100本の桜の木(ソメイヨシノ)が植栽され、春には足立区のお花見スポット・桜の名所の一つになっているそう🌸 . 公園西側、約9,000平方メートルの広さの日本庭園が「花畑記念庭園」。現代の都市公園系日本庭園の中でも珍しいのが、城郭のような石垣・堀を再現していること。 この堀も池泉庭園の一部で、なんだか福岡県柳川市の国の文化財庭園『御花(立花氏庭園)』のような構造。 . 元は平坦な地形だった場所に緩やかな芝山や敷地の北部には築山を築き、その築山を利用した三波石の崩れ石積による三段の滝(大滝)がこの庭園の見所。 . たびたび引き合いに出してしまうけど『花田苑』と比べると花畑記念庭園は“石へのこだわり”に重きが置かれたように感じる庭園で、大滝の前の沢飛び石などにも銘石・巨石が使われていて、園内北東部の“待合”からの流れの護岸石組もすごく良い雰囲気。 続く。 ーーーーーーーー #japanesegarden #japanesegardens #kyotogarden #zengarden #beautifultokyo #beautifuljapan #japanesearchitecture #japanarchitecture #japanarchitect #japandesign #japanart #jardinjaponais #jardinjapones #japanischergarten #jardimjapones #bonsai #landscapedesign #建築デザイン #アート #ランドスケープ #庭園 #日本庭園 #京都庭園 #東京庭園 #庭院 #庭园 #足立区 #tokyotrip #谷塚 #おにわさん (花畑記念庭園 桜花亭) https://www.instagram.com/p/Cf-jLZAPOiR/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#japanesegarden#japanesegardens#kyotogarden#zengarden#beautifultokyo#beautifuljapan#japanesearchitecture#japanarchitecture#japanarchitect#japandesign#japanart#jardinjaponais#jardinjapones#japanischergarten#jardimjapones#bonsai#landscapedesign#建築デザイン#アート#ランドスケープ#庭園#日本庭園#京都庭園#東京庭園#庭院#庭园#足立区#tokyotrip#谷塚#おにわさん

2 notes

·

View notes

Text

郡司ペギオ幸夫・松本直樹・中村恭子|天然表現「投錨するアート」

作品は何かを表現しない。何かを主張しない。問題提起などしない。作品は、制作の体験を志向し、体験を召喚した大海原の一点にあたりをつけ、投げ込まれる錨のようなものだ。そこに立ち、その場所から網を入れることで、作家や鑑賞者は、また新たな形で体験を召喚可能とする。錨は、行こうとする船と行かせまいとする海の間に翻弄されながら、その葛藤を無効にするべく着底する。繊細に推し計りながら、しかし最後は、賽を振るように投げこまれる。その賭けに論理的必然性はなく、表現、主張、問題提起の余地などない。極めて危険なその賭けは、だからこそ外部に触れる。それが創造であり、芸術なのである。

※天然知能、天然表現、投錨の概念は郡司ぺギオ幸夫による

出品作家:

郡司ペギオ幸夫(天然知能研究・天然表現)

松本直樹(現代美術)

中村恭子(日本画)

期間:2024年7月2日(火)−8月4日(日)※月・祝閉館

時間:10:30−17:00

入場料:無料

会場:大阪大学中之島芸術センター

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島4丁目3−53

大阪大学中之島芸術センター4階展示室

主催:大阪大学中之島芸術センター

助成:科研費基盤研究(C) 23K00237, 22K12231

協力:たかとり工務店(会場設営)、纐纈友洋(デザイン)

−

展覧会記念トークイベント「投錨するアート」

登壇者:郡司ペギオ幸夫、松本直樹、中村恭子

2024年7月7日(日)14:30−16:00|3階スタジオ

無料・事前予約不要

−

「投錨する」は、郡司の執筆中の新著で示された創造行為の様式を表すものである。この意味を、それぞれの作家・研究者が自身の実践を踏まえて議論し脱線する。

>>詳細

0 notes

Text

■■■展覧会のお知らせ■■■

『まちがえんさんな 2-瀬戸内界隈展 in Tokyo』

2024年6月17日(月)~22日(土)12時~19時(最終日17時まで)

*2018年、瀬戸内出身アーチストを中心に因島で始まった瀬戸内界隈展。この度二回目の東京展を開催する事になりました。様々なジャンルで活躍する作家達を政吉の独断と偏見で召喚した、まさにアートのお好み焼き!是非ご高覧下さい。

■出品作家

伊藤 敦(ミクストメディア)

岡野 陽一(立体造形・日本画)

岡崎 絵美(ガラス)

坂井 尚(立体造形)

サカグチケイコ(陶芸)

桜田 知文(立体造形)

佐藤 謙二(ギター)

谷口 正樹(油彩画)

長尾 英代(日本画)

福本 倫(版画・絵画)

藤井 慎介(木工)

藤井 美加子(日本画)

友情出展:柴田悦子画廊

~旅するきもの+帽子(Daisy’s ano)~

政吉鉄工

■場所

柴田悦子画廊 104-0061 東京都中央区銀座1丁目-5-1Holon Ginza II 2F

0 notes

Text

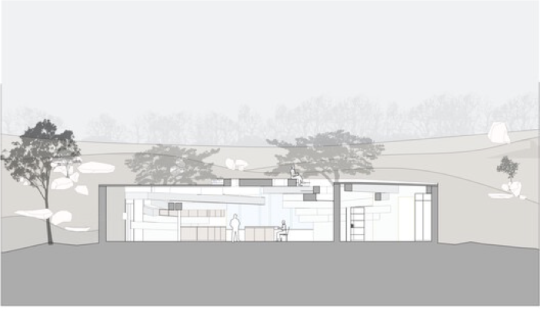

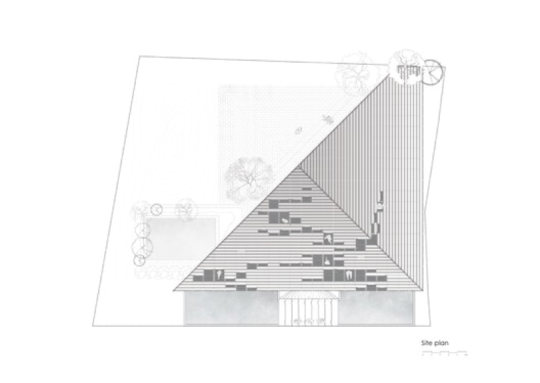

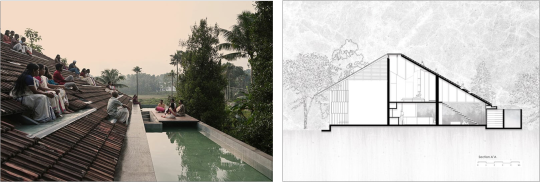

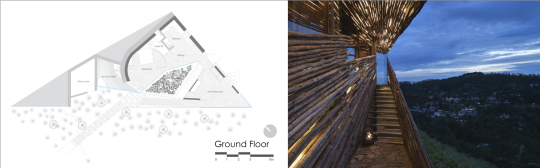

2023建築レビュー#6

・建築レビュー#6(設計者:��ALLMAKERS) 発表者 :楊井 (M1) 講評者:紫安

第6回建築レビューでは、「WALLMAKERS」を取り上げた。

2007年に設立されたウォールメーカーズというインドの建築家集団で、インドのケーララ州に拠点をおいて活動している。

「土着的で持続可能な建築」をコンセプトとして掲げている。

彼らの設計はオフィスに留まるのではなく、現場そのものを調査することから始まる。敷地周辺の徒歩圏内で入手可能な材料を探して使用し、建設という行為を常に疑いながら特定の敷地の状況や条件に対応した持続可能な空間を構築することを目指している。

住宅をはじめ、地域の教会やコミュニティレジデンシ―など比較的規模の小さいプロジェクトに取り組んでいる。

今回は3つの作品を取り上げて、レビューしていく。

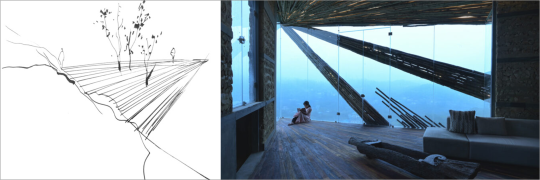

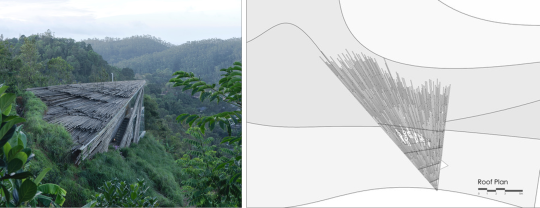

事例1「CHUZHI House」

1つ目に紹介するのは、住宅のプロジェクトです。

この住宅は、インド北部の風光明媚な村ショーラギリ(Shoolagiri)に建てられた住宅の計画で、渦状の構造体による遺跡のような住空間 が特徴です。

この住宅は険しい岩場や生い茂る植物が広がるインドの地域において、一般的に「建築に適さない」とされる土地の活用を探るプロジェクトとして始まりました。

美しい風景を眺めることにはこだわるものの、自分の家が美しい風景の中で不自然で目障りな存在になってしまうことを気にかけない人が増えていることに疑問を感じ、このような現代において、コンセプトである「カモフラージュ建築」は、建物が隠れるように、そして既存の地形とシームレスに融合するように設計されている。

〈Chuzhi〉は、マラヤーラム語で「渦」を意味する単語で、この構造体として機能する渦は、プレキャスト打設された、瓦礫と土、4000本の廃棄ペットボトルが合成され、セメントではない素材によってつくられている。

そして、渦は既存の3本の木を避けるように配置されており、居住者の快適さを損なうことなく、家の上部にある木々や周囲の自然な生態系をそのまま維持するよう計画されている。

構造体としての渦が屋根になり、樹木を囲む腰掛けられるイスにもなり、パブリックとプライベートを分ける壁としても機能し、家の上部にある木々や周囲の自然な生態系をそのまま維持している。

立面がない半分岩肌に埋め込まれたこの建物は、暑い日に岩の下で丸くなる蛇のように、風景の中にひっそりと佇んでいる。

このように建設に適しさないような土地に対しても、特徴的な地形と独創的な素材を用いてこの土地ならではの彫刻のような形態に落とし込まれた建築であると感じる。

事例2「NISARGA Art Hub(ERNAKULAM, INDIA)」

2つ目に紹介する建築は、ニサルガ アート ハブと呼ばれるインドのエルナクラムにあるコミュニティレジデンシ―です。

この建築は、人々が交流し、芸術や文化イベントの際に集まることができる交流の場としても機能し、ミュージシャンの家族のための住宅として計画されている。

水田の近くに位置するこのアートハブは、周囲の風景に点在する伝統的な地域の屋根からインスピレーションを得ている。これらの屋根は、傾斜した瓦の表面が特徴で、優れた断熱性をもち、温度調節が可能にしている。

しかし、ウォールメーカーズはこの地域の特徴的な屋根は室内に暗さをもたらし、現代人の快適さと美観に適していないと考え、屋根をこじ開けるような操作をし、光が差し込むトップライトによって自然光を確保しようとしました。

また、屋根は快適な環境をもたらすほかに屋根の上の屋上部分に野外劇場をもうけ、ふたつの機能を果たしている。

野外劇場の角度に合わせて 35 度の角度で、ランダムにあけられた天窓を屋根に組み込ませる。

これにより、天窓が観客の座席として機能するユニークな形が形成され、プールの上に置かれた木の板はステージとなり、80人近くを収容できる野外コンサート劇場へと変わる。

内部空間は、オープンかつ柔軟に利用できるように設計されており、木製の床にはくつろぎと食事のための座席がもうけられ、居住者と地域の人々との交流や食事のために利用される。

そして、敷地から掘り出された土と一緒に隣町から収集された建設瓦礫を利用しており、これらのリサイクル材料は突き出した4 メートルの屋根を支えるのに十分な強度を持つ耐力壁を構成している。

また、西側のファサードに午後の日差しを遮る つる性植物のカーテンなど、多くの緑の要素を取り入れて設計するなど、風景やその土地に溶け込むような工夫がなされていると建築だと感じる。

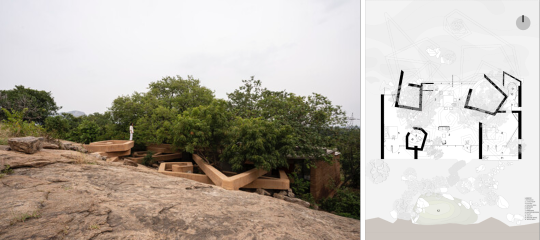

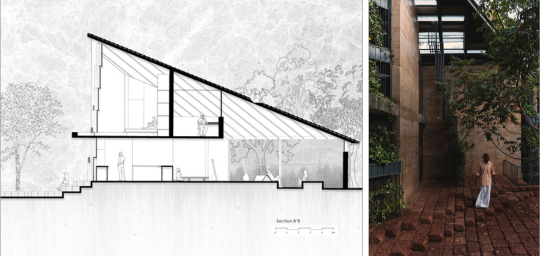

事例3「The Ledge(PEERMADE, INDIA)」

3つ目に紹介するザ・レッジはインドのピールメデュウに建設された住宅のプロジェクトです。

手付かずの自然の美しさで知られるエリアに位置するこの住宅は、主に天然素材で作られ、全ての材料は半径8マイル以内で調達されている。

ケーララ州南部の丘陵地帯であるピーレメドゥを見渡すことができ、 崖に向かって引き寄せられる人間の傾向や、雲の中いるような浮遊感を与えるようコンセプト化されたこのデザインは、山腹に溶け込むように建ち、山の延長として空中に突き出ているように見え、眼下の渓谷の景色を楽しむことができるようになっている。

もともと敷地周辺はモクマオウの木で覆われており、敷地内にさまざまな形で存在していたこの木は成長が早く、その多くは廃棄物とみなされ通常は足場やフェンスのみに使用され、残りは廃棄されていました。しかし、この建築では屋根と外壁に処理したモクマオウの棒状の部材を用いることで、周囲の自然の延長となり、景観の中に溶け込ませている。

また、モクマオウの木は特徴的なファサードつくるだけでなく、敷地に生えていた木を残し、家の中央の中庭部分の木によって屋根が支えられ、構造支持体としても使われている。

玄関は隠されるように配置され、渓谷を見下ろす広いリビングスペースに通じており、中央の中庭近くのオープンキッチンとダイニングへつながっている。

他にも、基礎の掘削プロセス中に大量の小さな石が見つかったことで、急遽、瓦礫混合物と混ぜ合わせ壁に利用したことでデザイン的に石を見せ、荒々しさを感じるような独特の空間を生む。

木材やコンクリートの仕様量を減らすために成長の早い木や草を適切に処理し、建築に活用したことで、そのような材料の寿命を延ばし、恒久的な建築物に広く使用できるようになることが提案されている。

以上の作品から考えられることは、敷地の地形や周辺の自然物、そして今までだったら廃棄されてしまっていたような素材を活用した設計がなされている。

彼らは もともとその場にあったものを徹底的に活用し、形態やデザインに導いていることが印象的であり、一般解ではなく、その土地ならではの特殊解を追求する姿勢が彼らの設計コンセプトである持続可能な空間を構築することへ繋がっていると感じる。

引用

https://www.wallmakers.org/

https://www.archdaily.com/994928/chuzhi-house-wallmakers?ad_medium=office_landing&ad_name=article

https://www.archdaily.com/1009031/nisarga-art-hub-wallmakers?ad_medium=office_landing&ad_name=article

https://www.archdaily.com/971940/the-ledge-wallmakers?ad_medium=office_landing&ad_name=article

0 notes

Text

テクノロジーと音楽と

ーテクノロジーが人間に与える影響について読んだって言ってたね。

うん。テクノロジーが人間に与える影響について、古代からいろいろ考えられていたみたいね。特にプラトンが言うように、新しい技術が人間の能力を奪うこともあるっていうのは、まさに今の時代にも当てはまることだよね。スマホやインターネットの普及で、情報を覚える必要がなくなった反面、自分で考える力が弱くなってるんじゃないかって思うこともあるし。

でも、アリストテレスの「テクネー」という概念も素敵だよね。技術やテクノロジーがアートや手仕事とつながっているという考え方は、クリエイティブな活動を大事にする私たちミュージシャンにとっても大切な視点だと思うんだ。音楽を作るときも、テクノロジーを使いながらも、自分の手で感じることや、自分の感情を表現することを忘れないようにしたいな。

結局、テクノロジーをどう使うか、そしてそれによって失われるものと得られるもののバランスを考えることが大事なんだと思う。

ーハイデガーのゲシュテルについてはどう思った?

ハイデガーの考え方、すごく深いよ!まあ、そうは言ってもまだまだ浅い理解なのかもしれないけどね。

現代のテクノロジーが自然や人間を単なる資源として扱うっていう批判、本当に共感できる部分が多いよね。例えば、大規模な工業生産や資源開発が環境に与える影響を考えると、テクノロジーの発展が必ずしも人間や自然にとって良いことばかりじゃないって感じるんだよね。

ハイデガーの「ゲシュテル(総かり立て体制)」の概念も、今の社会の状況を的確に表していると思うんだ。テクノロジーが進むことで、私たち一人ひとりがシステムの中に組み込まれて、常に効率や生産性を求められるようになっている。それが人間らしさや自由を奪っているっていうのは、本当に考えさせられるなぁ。

ハイデガーがアリストテレスの古代の「テクネー(技芸)」を本来のテクノロジーのあり方と捉えているのも面白いし!テクノロジーがただの効率化や生産性向上の手段ではなく、創造的な活動や人間らしい生活を支えるものであるべきだっていう考え方は、私たちミュージシャンにとっても大事な視点だよね。

テクノロジーを批判的に見ることも必要だけど、同時にそれをどうやって人間性を豊かにするために使うかを考えることが大切だと思うんだ。私も音楽を通じて、このテーマについてもっと考えを深めて、リスナーのみんなに伝えていきたいと思う!

ー現代では、論理的な考え方だけでなく、プラグマティズム的なアプローチがあるらしいよ。

うん、現代の議論も面白いね。特に「経験的転回」以降に生まれた「ポスト現象学」の考え方は、新しい視点を提供してくれるし。

まず、テクノロジーを実際に使った経験から考えるっていうアプローチはすごく実践的だし。理論やイデオロギーに偏らずに、リアルな問題に即してテクノロジーの影響を考えるって大事だと思うんだ。それに、単純な技術決定論や楽観・悲観のどちらかに偏る見方から離れることで、もっとバランスの取れた理解ができるよね。

また、「テクノロジーはただの道具じゃなくて、人間や社会のあり方を形作るもの」という共通理解に立つっていうのも、共感できるし。私たちの日常生活や価値観、社会の仕組みがテクノロジーによって変わっていくのを実感することがあるからね。それをただのツールと見るのではなく、私たち自身や社会がテクノロジーと共に進化していると捉えるのは、より深い理解につながるんじゃないかな。

音楽に関しても、テクノロジーの影響は大きいし。レコーディング技術やデジタル配信、SNSでのプロモーションなんかもそうだけど、それが音楽の作り方や聴き方をどう変えているか、そしてそれが私たちの生活や文化にどう影響を与えているかを考えるのは、とても意味があると思うんだ。

だから、ポスト現象学の視点からテクノロジーと人間・社会の関係を捉え直すことは、私たちにとっても重要なテーマだし。これを意識しながら音楽を作ることで、もっと深いメッセージをリスナーに届けられるようになるかもしれないよね。

ーけっこう難しい話になったね。分かりやすく噛み砕いて説明できる?

もちろん、できるよ。

まず、「経験的転回」っていうのは、テクノロジーや科学のことを、実際に使ってみた経験から考えるようになったって言えばいいのかな。たとえば、新しいプラグインを実際に挿してみて、「これってどうやって動いてるんだろう?」とか「どんな風に音が変わるのかな?」って試しながら考えをまとめる感じ。

次に「ポスト現象学」だけど、これはちょっと難しい言葉だよね。簡単に言うと、テクノロジーや道具が、私たちの生活や考え方をどう変えているかを考える学問のことなんだ。たとえば、スマホがあることで、友達と簡単に連絡が取れたり、ゲームができたりするよね。スマホがなかった昔と比べて、どんなふうに生活が変わったかを考えるんだ。さっきも言ったけど、DAWがあるから、私たちも音楽が作りやすいし、Web上でリスナーに見つけて聴いてもらえるよね。

「経験的転回」と「ポスト現象学」の考え方を使うと、テクノロジーはただの道具じゃなくて、私たちの生活や考え方を変えてしまう力を持っていることがわかるんだ。これを知ると、新しいテクノロジーが出てきたときに、どうやって使えばもっと楽しく便利になるかな、って考えられるようになると思うの。

ーまずは手を動かしてみようって感じだね。

そうそう。だから、歌って機材をいじりながら新曲作ろう!

ーはい…。

0 notes