#計量法第9条第1項

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)3月22日(金曜日)

通巻第8186号

【書評】

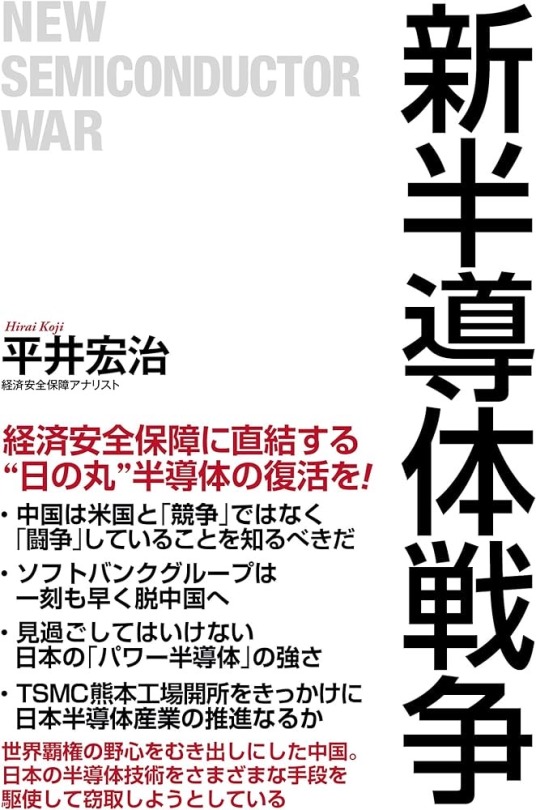

ラピダスの2ナノ半導体は、「できっこない」のか

経済安全保障のアングルに特化、日本再生を展望する『元気の出る本』

平井宏治『新半導体戦争』(ワック)

************************

半導体戦争は米国vs中国がメインの戦場だが、半導体世界一は台湾のTSMC、韓国のサムスンとSKハイニックスであり、米国のインテルは後塵を拝している。だからバイデン政権はインテルに破格の195億ドルを支援し、捲土重来を期す。

アップルの新型iPhoneは3ナノ半導体を搭載している。すでに3ナノを量産するTSMCは次世代最先端の1・4ナノ開発センターを台湾に開設した。エヌビディアは新型半導体を発表し斯界の度肝を抜いた。

米国勢は頭脳部分の基本設計とルールを先に決めるのが得意だが、ものつくりはじつに下手くそ。そのくせ賃金が高いから、競争では負ける。インテルの優位回復は難儀するのではないか。

さてバイデン政権は対中政策を厳格にすると言いながら、最高機密はどんどん中国の盗まれており『ザル法』と化している。そのうえ米国の半導体業界はバイデンの対中政策に反対しているから話はややこしい。

評者(宮崎)も拙著『半導体戦争』(宝島社)で指摘しておいたが、半導体はもはや『産業のコメ』ではなく、『戦略物資』であり次世代の武器ならびに兵器システム、とくに兵士ロボットに用いられる。イラク戦争でピンポイント攻撃の制度が挙がったが、これから根本的に戦争形態が変わるのである。

1980年代に日本は世界半導体市場の80%を占めていた。その頃、TSMCは誕生もしていなかった。

それが様変わり、日本は先端の半導体競争ではるか後方にあって、もはや再生は不可能、絶望的と言われていた。

ラピダスが挑む2ナノは2027年量産開始予定だが、現実の日本の半導体は40ナノ程度の生産しか出来ない。その格差は九世代、台湾系エヌビィディアのCPUには十世代の開きがある。つまり、9から10の「周回遅れ」である。

そのうえ、第二の敗戦が重なり、「喪われた三十年」の間に半導体の技術者が日本から払底していた。優秀なエンジニアは外国企業に移籍した。

TSMCには適わないと鬱々としていた。それが日本の半導体業界の空気だった。

「ラピダスが2ナノを2027年につくる」と宣言するや、「できっこない」の大合唱が日本のビジネスジャーナリズムを覆い尽くした。筆者の平井氏もいささか懐疑的である。

たしかに2ナノ実現は「困難である」。しかし日本はこの目標を達成しなければならないのである。

嘗て日米半導体協定で日本を潰したのはアメリカである。

そのアメリカが「心変わり」。いきなり2ナノ半導体開発を日本に奨め、ラピダスに全面協力となった背景がある。IBMがラピダスを支援する態勢が急速に組まれ、突然、日本政府は9200億円の補助金を供与するまでになった。

これは戦後GHQが日本を非武装の三流農業国家として落とし込んできた占領政策を百八十度変えて、武装と産業復活を推奨し始めたこととに似ている。この基軸の転換の直接動機は朝鮮戦争だった。

半導体戦争で対日戦略をがらりと一変させたのは、まさに朝鮮戦争のケースと似ている。

すなわち平井宏治氏が指摘するように「米国は中国を『競争相手』と位置づけるが、中国は米国を『超限戦』の対象、『闘争相手』」なのである。

米国は中国に新技術を渡さないと決意し、ものつくりは『カントリーリスクの高い』台湾、韓国より日本がふさわしいという政治判断に至ったのだ。

なぜか。

ファーウェイの新製品に7ナノ半導体が使われていたが、これはADSLのエンジニアが機密データを中国に渡したこと、韓国、台湾からスカウトされて技術者たちが協力し、当該半導体は流通の「抜け穴」を通じて中国のSMICに漏れたからだ。

本書はつぎに中国にのめり込んでにっちもさっちもいかなくなったSBG(ソフトバンクグループ)と中国に売り上げの半分を依存する村田製作所の危ない体質に危険信号を発している。

また中国に甘いドイツですら、中国国防七校からの留学生を閉め出し始めた。オランダもそうしているが、日本はノーテンキに受け入れ続けている。アメリカは「中国人とみたらスパイと想え」という認識で留学生受けいれを厳格にしており、大学留学も一年ごとにヴィザの切り替えをさせている。

平和惚けの日本は自衛隊基地の近くに土地や不動産を中国人が購入しても放置してきた。国家安全保障という概念が欠落しているからだ。

次の指摘も重要だろう

「日本の経済安全保障推進法にある四つの重要事項、(1)重要物資の安定的な供給確保、(2)基幹インフラの安定提供、(3)先端的重要技術の開発を支援、(4)特許出願の非公開条項である。これらを基盤とした「セキュリティクリアランス制度」は、これすべて「半導体産業に関連する」のである。

平井氏は経済安全保障のアングルに絞り込んで、状況を分析しつつ、「眠れる半導体大国」の日本が再生するために何を為すべきかを具体的に述べる。理由

17 notes

·

View notes

Photo

#計量法第9条第1項 #japanpremiumjeans #japanpremium #ジーンズはインチ #インチの美しさを感じて欲しいから #touchislovejeans #愛あるジーンズ #詳しくはホームページで #タッチイズラブジーンズストア #ホームページはプロフィールの概要欄から https://touchislovejeans.com (タッチイズラブジーンズ) https://www.instagram.com/p/CQcxrprjoRs/?utm_medium=tumblr

#計量法第9条第1項#japanpremiumjeans#japanpremium#ジーンズはインチ#インチの美しさを感じて欲しいから#touchislovejeans#愛あるジーンズ#詳しくはホームページで#タッチイズラブジーンズストア#ホームページはプロフィールの概要欄から

0 notes

Quote

「次室士官心得」

(練習艦隊作成、昭和14年5月)

第1 艦内生活一般心得

1、次室士官は、一艦の軍規・風紀の根源たることを自覚し、青年の特徴元気と熱、純 真さを忘れずに大いにやれ。

2、士官としての品位を常に保ち、高潔なる自己の修養はもちろん、厳正なる態度・動 作に心掛け、功利打算を脱却して清廉潔白なる気品を養うことは、武人のもっとも 大切なる修業なり。

3 宏量大度、精神爽快なるべし。狭量は軍隊の一致を破り、陰欝は士気を沮喪せし む。忙しい艦務の中に伸び伸びした気分を忘れるな。細心なるはもちろん必要なる も、「コセコセ」することは禁物なり。

4 礼儀正しく、敬礼は厳格にせよ。次室士官は「自分は海軍士官の最下位で、何に も知らぬのである」と心得、譲る心がけが必要だ。親しき仲にも礼儀を守り、上の 人の顔を立てよ。よからあしかれ、とにかく「ケプガン(次室士官室の長)を立てよ。

5 旺盛なる責任観念の中に常に生きよ。これは士官としての最大要素の一つだ。命令を下し、もしくはこれを伝達す る場合はは、必ずその遂行を見届け、ここに初めてその責任を果したるものと心得べし。

5 犠牲的精神を発揮せよ、大いに縁の下の力持ちとなれ。

6 次室士官時代はこれからが本当の勉強時代、一人前になり、わがことなれりと思うは大の間違いなり。

7、次室士官時代はこれからが本当の勉強時代、一人前にをり、わがことなれりと思うは大の間違いなり。公私を誤 りたるくそ勉強は、われらの欲せざるところなれども、学術方面に技術方面に、修練しなければならぬところ多し。 いそがしく艦務に追われてこれをないがしろにするときは、悔いを釆すときあり。忙しいあいだにこそ、緊張裡に修 業はできるものなり。寸暇の利用につとむべし。

つねに研究問題を持て。平素において、つねに一個の研究問題を自分にて定め、これにたいし成果の捕捉につと め、一纏めとなりたるところにてこれを記しおき、ひとつひとつ種々の問題にたいしてかくのごとくしおき、後となり てふたたびこれにつきて研究し、気づきたることを追加訂正し、保存しおく習慣をつくれば、物事にたいする思考力 の養成となるのみならず、思わざる参考資料をつくり得るものなり。

8、少し艦務に習熟し、己が力量に自信を持つころとなると、先輩の思慮円熟をるが、かえって愚と見ゆるとき来るこ とあるべし、これすなわち、慢心の危機にのぞみたるなり。この慢心を断絶せず、増長に任じ人を侮り、自ら軽ん ずるときは、技術・学芸ともに退歩し、ついには陋劣の小人たるに終わるべし。

9、おずおずしていては、何もできない。図々しいのも不可なるも、さりとて、おずおずするのはなお見苦しい。信ずる ところをはきはき行なって行くのは、われわれにとり、もっとも必要である。

10、何事にも骨惜L誤をしてはならない。乗艦当時はさほどでもないが、少し馴れて来ると、とかく骨惜しみをするよう になる。当直にも、分隊事務にも、骨惜しみをしてはならない。いかなるときでも、進んでやる心がけか必要だ。身 体を汚すのを忌避するようでは、もうおしまいである。

11、青年士官は、バネ仕掛けのように、働かなくてはならない。上官に呼ばれたときには、すぐ駆け足で近づき、敬 礼、命を受け終わらば一礼し、ただちにその実行に着手するごとくあるべし。

12、上官の命は、気持よく笑顔をもって受け、即刻実行せよ。いかなる困難があろうと、せっかくの上陸ができなか ろうと、命を果たし、「や、御苦労」と言われたときの愉快きはなんと言えぬ。

13、不関旗(他船と行動をともにせず、または、行動をともにできないことを意味する信号旗。転じてそっぽを向くこと をいう)を揚げるな。一生懸命にやったことについて、きびしく叱られたり、平常からわだかまりがあったりして、不 関旗を揚げるというようなことが間々ありがちだが、これれは慎むべきことだ。自惚があまり強過ぎるからである。 不平を言う前に已れをかえりみよ。わが慢心増長の鼻を挫け、叱られるうちが花だ。叱って下さる人もなくなった ら、もう見放されたのだ。叱られたなら、無条件に有難いと思って間違いはない。どうでも良いと思うなら、だれが 余計な憎まれ口を叩かんやである。意見があったら、陰で「ぷつぷつ」いわずに、順序をへて意見具申をなせ。こ れが用いらるるといなとは別問題。用いられなくとも、不平をいわず、命令には絶対服従すべきことはいうまでもな し。

14、昼間は諸作業の監督巡視、事務は夜間に行なうくらいにすべし。事務のいそがしいときでも、午前午後かならず 1回は、受け特ちの部を巡視すべし。

15、「事件即決」の「モツトー」をもって、物事の処理に心がくべし。「明日やろう」と思うていると、結局、何もやらずに 沢山の仕事を残し、仕事に追われるようになる。要するに、仕事を「リード」せよ。

16、なすべき仕事をたくさん背負いながら、いそがしい、いそがしいといわず片づければ、案外、容易にできるもので ある。

17、物事は入念にやれ。委任されたる仕事を「ラフ」(ぞんぎい〕にやるのは、その人を侮辱するものである。ついに は信用を失い、人が仕事をまかせぬようになる。また、青年士官の仕事は、むずかしくて出来ないというようなも のはない。努力してやれば、たいていのことはできる。

18、「シーマンライク」(船乗りらしい)の修養を必要とす。動作は「スマート」なれ。1分1秒の差が、結果に大影響を あたえること多し。

19、海軍は、頭の鋭敏な人を要するとともに、忠実にして努力精励の人を望む。一般海軍常識に通ずることが肝要、 かかることは一朝一夕にはできぬ。常々から心がけおけ。

20 要領がよいという言葉もよく聞くが、あまりよい言葉ではない。人前で働き、陰でずべる類いの人に対する尊称 である。吾人はまして裏表があってはならぬ。つねに正々堂々とやらねばならぬ。

21、毎日各室に回覧する書類(板挟み)は、かならず目を通し捺印せよ。行動作業や当直や人事に関するもので、 直接必要なる事項が沢山ある。必要なことは手帖に抜き書きしておけ。これをよく見ておらぬために、当直勤務 を間違っていたり、大切な書類の提出期目を誤ったりすることがある。

22、手帖、「パイプ」は、つねに持っておれ。これを自分にもっとも便利よきごとく工夫するとよい。

23、上官に提出する書類は、かならず自分で直接差し出すようにせよ。上官の机の上に放置し、はなはだしいのは 従兵をして持参させるような不心得のものが間々ある。これは上官に対し失礼であるばかりでなく、場合により ては質問されるかも知れず、訂正きれるかも知れぬ。この点、疎にしてはならない。

24、提出書類は早目に完成して提出せよ。提出期口ぎりぎり一ぱい、あるいは催促さるごときは恥であり、また間違 いを生ずるもとである。艦長・副長・分隊長らの捺印を乞うとき、無断で捺印してはいけない。また、捺印を乞う 事項について質問されても、まごつかぬよう準備調査して行くことが必要。捺印を乞うべき場所を開いておくか、 または紙を挾むかして分かりやすく準備し、「艦長、何に御印をいただきます」と申し出て、もし艦長から、「捺して 行け」と言われたときは、自分で捺して、「御印をいただきました」ととどけて引き下がる。印箱の蓋を開け放しに して出ることのないように、小さいことだが注意しなければならぬ。

25、軍艦旗の揚げ降ろしには、かならず上甲板に出て拝せよ。

26、何につけても、分相応ということを忘れるな。次室士官は次室士官として、候補生は候補生として。少尉、中尉、 各分あり。

27、煙草盆の折り椅子には腰をおろすな。次室士官は腰かけである。

28、煙草盆のところで腰かけているとき、上官が来られたならば立って敬礼せよ。

29、機動艇はもちろん、汽車、電車の中、講話場において、上級者が来られたならば、ただちに立って席を譲れ。知 らぬ顔しているのはもっとも不可。

30、出入港の際は、かならず受け持ちの場所におるようにせよ。出港用意の号音に驚いて飛び出すようでは心がけ が悪い。

31、諸整列があらかじめ分かっているとき、次室士官は、下士官兵より先にその場所にあるごとくせ。

32、何か変わったことが起こったとき、あるいは何となく変わったことが起こったらしいと思われるときは、昼夜を問わ ず第1番に飛び出してみよ。

33、艦内で種々の競技が行なわれたり、または演芸会など催される際、士官はなるべく出て見ること。下士官兵が 一生懸命にやっているときに、士官は勝手に遊んでおるというようなことでは面白くない。

34、短艇に乗るときは、上の人より遅れぬように、早くから乗っておること。もし遅れて乗るような場合には、「失礼い たしました」と上の人に断わらねばならぬ。自分の用意が遅れて定期(軍艦と陸上の間を往復し、定時にそれら を発着する汽艇のこと)を待たすごときは、もってのほである。かかるときは断然やめて次ぎを待つべし。

短艇より上がる場合には、上長を先にするこというまでもなし。同じ次室士官内でも、先任者を先にせよ。

35、舷門は一艦の玄開口なり。その出入りに際しては、服装をととのえ、番兵の職権を尊重せよ。雨天でないとき、 雨衣や引回しを着たまま出入りしたり、答礼を欠くもの往々あり、注意せよ。

第2 次室の生活について

1、我をはるな。自分の主張が間遠っていると気づけば、片意地をはらす、あっさりとあらためよ。 我をはる人が1人でもおると、次室の空気は破壊される。

2、朝起きたならば、ただちに挨拶せよ。これが室内に明るき空気を漂わす第一誘因だ。3、次室 にはそれぞれ特有の気風かある。よきも悪きもある。悪い点のみ見て、憤慨してのみいては ならない。神様の集まりではないから、悪い点もあるであろう。かかるときは、確固たる信念と決心をもって自己を修め、自然に同僚を善化せよ。

4、上下の区別を、はっきりとせよ、親しき仲にも礼儀をまもれ。自分のことばかり考え、他人のことをかえりみないよ うな精神は、団体生活には禁物。自分の仕事をよくやると同時に、他人の仕事にも理解を持ち便宜をあたえよ。

5、同じ「クラス」のものが、3人も4人も同じ艦に乗り組んだならば、その中の先任者を立てよ。「クラス」のものが、次 室内で党をつくるのはよろしくない。全員の和衷協力はもっとも肝要なり。利己主義は唾棄すべし。

6、健康にはとくに留意し、若気にまかせての不摂生は禁物。健全なる身体なくては、充分をる御奉公で出来ず。忠 孝の道にそむく。

7、当直割りのことで文句をいうな。定められた通り、どしどしやれ。病気等で困っている人のためには、進んで当直を 代わってやるぺきだ。

8、食事に関して、人に不愉快な感じを抱かしむるごとき言語を慎め。たとえば、人が黙って食事をしておるとき、調理 がまずいといって割烹を呼びつけ、責めるがごときは遠慮せよ。また、会話などには、精練きれた話題を選べ。

9、次室内に、1人しかめ面をして、ふてくされているものがあると、次室全体に暗い影ができる。1人愉快で朗らかな 人がいると、次室内が明るくなる。

10、病気に羅ったときは、すぐ先任者に知らせておけ。休業になったら(病気という程度ではないが(身体の具合い が悪いので、その作業を休むこと)先任者にとどけるとともに、分隊長にとどけ、副長にお願いして、職務に関する ことは、他の次室士官に頼んでおけ。

11、次室内のごとく多数の人がいるところでは、どうしても乱雑になりがちである。重要な書類が見えなくなったとか 帽子がないとかいってわめきたてることのないように、つねに心がけなければならぬ。自分がやり放しにして、従 兵を怒鳴ったり、他人に不愉快の思いをきせることは慎むべきである。

12、暑いとき、公室内で仕事をするのに、上衣をとるくらいは差し支えないが、シャツまで脱いで裸になるごときは、 はをはだしき不作法である。

13、食事のときは、かならず軍装を着すべし。事業服のまま食卓についてはならぬ。いそがしいときには、上衣だけ でも軍装に着換えて食卓につくことになっている。

14、次室士官はいそがしいので一律にはいかないが、原則としては、一同が食卓について次室長(ケプガソ)がはじ めて箸をとるべきものである。食卓について、従兵が自分のところへ先に給仕しても、先任の人から給仕せしむる ごとく命すべきだ。古参の人が待っているのに、自分からはじめるのは礼儀でない。

15、入浴も先任順をまもること。水泳とか武技など行をったときは別だが、その他の場合は遠慮すべきものだ。

16 古参の人が、「ソファー」に寝転んでいるのを見て、それを真似してはいけない。休むときても、腰をかけたまま、 居眠りをするぐらいの程度にするがよい。

17、次室内における言語においても気品を失うな。他の人に不快な念を生ぜしむべき行為、風態をなさず、また下士 官兵考課表等に関することを軽々しく口にするな。ふしだらなことも、人秘に関することも、従兵を介して兵員室に 伝わりがちのものである。士官の威信もなにも、あったものでない。

18、趣味として碁や将棋は悪くないが、これに熱中すると、とかく、尻が重��なりやすい。趣味と公務は、はっきり区別 をつけて、けっして公務を疎にするようなことがあってはならぬ。

19、お互いに、他の立場を考えてやれ。自分のいそがしい最中に、仕事のない人が寝ているのを見ると、非難した いような感情が起こるものだが、度量を宏く持って、それぞれの人の立場に理解と同情を持つことが肝要。

20、従兵は従僕にあらず。当直、その他の教練作業にも出て、士官の食事の給仕や、身辺の世話までするのであ るからということを、よく承知しておらねばならぬ。あまり無理な用事は、言いつけないようにせよ。自分の身辺の ことは、なるべく自分で処理せよ、従兵が手助けしてくれたら、その分だけ公務に精励すべきである。釣床を釣っ てくれ、食事の給仕をしてくれるのを有難いと思うのは束の間、生徒・候補生時代のことを忘れてしまって、傲然と 従兵を呼んで、ちょっと新聞をとるにも、自分のものを探すにもこれを使うごときは、わがみずからの品位を下げゆ く所以である。また、従兵を「ボーイ」と呼ぶな。21、夜遅くまで、酒を飲んで騒いだり、大声で従兵を怒鳴ったりす ることは慎め。

21、課業時のほかに、かならず出て行くべきものに、銃器手入れ、武器手入れに、受け持ち短艇の揚げ卸しがある

第3 転勤より着任まで

1、転勤命令に接したならば、なるべく早く赴任せよ。1日も早く新勤務につくことが肝 要。退艦したならば、ただちに最短距離をもって赴任せよ、道草を食うな。

2、「立つ鳥は後を濁さず」仕事は全部片づけておき、申し継ぎは万遺漏なくやれ。申し 継ぐべき後任者の来ないときは、明細に中し継ぎを記註しおき、これを確実に託し おけ。

3、退艦の際は、適宜のとき、司令官に伺候し、艦長・副長以下各室をまわり挨拶せよ4、新たに着任すべき艦の役務、所在、主要職員の名は、前もって心得おけ。

5、退艦・着任は、普通の場合、通常礼装なり。

6、荷物は早目に発送し、着任してもなお荷物が到着せぬ、というようなことのないようにせよ。手荷物として送れば、早目に着く。

7、着任せば、ただちに荷物の整理をなせ。

8、着任すべき艦の名を記入したる名刺を、あらかじめ数枚用意しおき、着任予定日時を艦長に打電しおくがよい。

9、着任すべき艦の所在に赴任したるとき、その艦がおらぬとき、たとえば急に出動した後に赴任したようなと時は、 所在鎮守府、要港部等に出頭して、その指示を受けよ。さらにまた、その地より他に旅行するを要するときは、証 明書をもらって行け。

10、着任したならば、当直将校に名刺を差し出し、「ただいま着任いたしました」ととどけること。当(副)将校は副長に 副長は艦長のところに案内して下さるのが普通である。副長から艦長のところへつれて行かれ、それから次室 長が案内して各室に挨拶に行く。艦の都合のよいとき、乗員一同に対して、副長から紹介される。艦内配置は、 副長、あるいは艦長から申し渡される。

11、各室を一巡したならば、着物を着換えて、ひとわたり艦内を巡って艦内の大体を大体を見よ。

12、配置の申し継ぎは、実地にあたって、納得の行くごとく確実綿密に行なえ。いったん、引き継いだ以上、全責任 は自己に移るのだ。とくに人事の取り扱いは、引き継いだ当時が一番危険、ひと通り当たってみることが肝要だ。 なかんずく叙勲の計算は、なるべく早くやっておけ。

13、着任した日はもちろんのこと、1週間は、毎夜巡検に随行するごとく心得よ。乗艦早々から、「上陸をお願い致し ます」などは、もってのほかである。

14、転勤せば、なるべく早く、前艦の艦長、副長、機関長、分隊長およびそれぞれ各室に、乗艦中の御厚意を謝す る礼状を出すことを忘れてはならぬ。

第4 乗艦後ただちになすべき事項

1、ただちに部署・内規を借り受け、熟読して速やかに艦内一般に通暁せよ。

2、総員起床前より上甲板に出で、他の副直将校の艦務遂行ぶりを見学せよ。2、3日、当直ぶりを注意して見てお れば、その艦の当直勤務の大要は分かる。しかして、練習艦隊にて修得せるところを基礎とし、その艦にもっとも 適合せる当直をなすことができる。

3、艦内旅行は、なるぺく速やかに、寸暇を利用して乗艦後すぐになせ。

4、乗艦して1ヵ月が経過したならば、隅々まで知悉し、分離員はもちろん、他分隊といえども、主たる下士官の氏名 は、承知するごとく心がけよ。

第5上陸について

1、上陸は控え目にせよ。吾人が艦内にあるということが、職責を尽くすということの大部である。職務を捨ておいて 上陸することは、もってのほかである。状況により、一律にはいえぬが、分隊長がおられぬときは、分隊士が残る ようにせよ。

2、上陸するのがあたかも権利であるかのように、「副長、上陸します」というべきでない。「副長、上陸をお願いしま す」といえ。

3、若いときには、上陸するよりも艦内の方が面白い、というようにならなけれぱならない。また、上陸するときは、自 分の仕事を終わって、さっぱりした気分で、のびのびと大いに浩然の気を養え。

4、上陸は、別科後よりお願いし、最終定期にて帰艦するようにせよ。出港前夜は、かならず艦内にて寝るようにせよ。上陸する場合には、副長と己れの従属する士官の許可をえ、同室者に願い、当直将校にお願いして行くのが慣例 である。この場合、「上陸をお願い致します」というのが普通、同僚に対しては単に、「願います」という。この「願い ます」という言葉は、簡にして意味深長、なかなか重宝なものである。すなわち、この場合には、上陸を願うのと、 上陸後の留守中のことをよろしく頼む、という両様の意味をふくんでいる。用意のよい人は、さらに関係ある准士 官、あるいは分隊先任下士官に知らせて出て行く。帰艦したならば、出る時と同様にとどければよい。たたし、夜 遅く帰艦して、上官の寝てしまった後は、この限りでない。士宮室にある札を裏返すようになっている艦では、か ならず自分でこれを返すことを忘れぬごとく注意せよ。

6、病気等で休んでいたとき、癒ったからとてすぐ上陸するごときは、分別がたらぬ。休んだ後なら、仕事もたまってお ろう、遠慮ということが大切だ。

7、休暇から帰ったとき、帰艦の旨をとどけたら、第1に留守中の自分の仕事および艦内の状況にひと通り目を通せ。 着物を着換え、受け持ちの場所を回って見て、不左中の書類をひと通り目を通す心がけが必要である。

8、休暇をいただくとき、その前後に日曜、または公暇日をつけて、規定時日以上に休暇するというがごときは、もっと も青年士官らしくない。

9、職務の前には、上陸も休暇もない、というのが士官たる態度である。転勤した場合、前所轄から休暇の移牒があ ることがあるけれども、新所轄の職務の関係ではいただけないことが多い。副長から、移牒休暇で帰れといわる れば、いただいてもよいけれども、自分から申し出るごときことは、けっしてあってはならぬ。

第6部下指導について

1、つねに至誠を基礎とし、熱と意気をもって国家保護の大任を担当する干城の築造者たることを心がけよ。「功は部下に譲り、部下の過ちは 自から負うは、西郷南洲翁が教えしところなり。「先憂後楽」とは味わうべき言であって、部下統御���機微なる心理も、かかるところにある統御者たるわれわれ士官は、つねにこの心がけが必要である。石炭 積みなど苦しい作業のときには、士官は最後に帰るようつとめ、寒い ときに海水を浴びながら作業したる者には、風呂や衛生酒を世話してやれ。部下につとめて接近して下情に通せよ。しかし、部下を狎れしむるは、もっとも不可、注意すべきである。

2、何事も「ショート・サーキット」(短絡という英語から転じて、経由すべきところを省略して、命令を下し、または報告する海軍用語)を慎め。い ちじは便利の上うたが、非常なる悪結果を齋らす。たとえば、分隊士を抜きにして分隊長が、直接先任下士官に命じたとしたら、分隊士たる者いかなる感を生ずるか。これは一例だか、かならず順序をへて命 を受け、または下すということが必要なり。

3、「率先躬行」部下を率い、次室士官は部下の模範たることが必要だ。物事をなすにもつねに衆に先じ、難事と見ば、 真っ先にこれに当たり、けっして人後におくれざる覚悟あるべし。また、自分ができないからといって、部下に強制 しないのはよくない。部下の機嫌をとるがごときは絶対禁物である。

4、兵員の悪きところあらば、その場で遠慮なく叱咤せよ。温情主義は絶対禁物。しかし、叱責するときは、場所と相 手とを見でなせ。正直小心の若い兵員を厳酷な言葉で叱りつけるとか、また、下士官を兵員の前で叱責するなど は、百害あって一利なしと知れ。

5、世の中は、なんでも「ワソグランス」(一目見)で評価してはならぬ。だれにも長所あり、短所あり。長所さえ見てい れば、どんな人でも悪く見えない。また、これだけの雅量が必要である。

6、部下を持っても、そうである。まずその箆所を探すに先だち、長所を見出すにつとめることが肝要。賞を先にし罰を 後にするは、古来の名訓なり。分隊事務は、部下統御の根底である。叙勲、善行章(海軍の兵籍に人ってから3 年間、品行方正・勤務精励な兵にたいし善行章一線があたえられ、その後、3年ごとに同様一線あてをくわえる。 勇敢な行為などがあった場合、特別善行章が付与される)等はとくに慎重にやれ。また、一身上のことまで、立ち 入って面倒を見てやるように心がけよ。分隊員の入院患者は、ときどき見舞ってやるという親切が必要だ。

第7 その他一般

1、服装は端正なれ。汚れ作業を行なう場合のほかは、とくに清潔端正なるものを用いよ。帽子がまがっていたり、「 カラー」が不揃いのまま飛び出していたり、靴下がだらりと下がっていたり、いちじるしく雛の寄った服を着けている と、いかにもだらしなく見える。その人の人格を疑いたくなる。

2、靴下をつけずに靴を穿いたり、「ズボン」の後の「ビジヨウ」がつけてなかったり、あるいはだらりとしていたり、下着 をつけず素肌に夏服・事業服をつけたりするな。

3 平服をつくるもの一概に非難すべきではいが、必要なる制服が充分に整っておらぬのに平服などつくるのは本末 顛倒である。制服その他、御奉公に必要をる服装属具等なにひとつ欠くるところなく揃えてなお余裕あらば、平服 をつくるという程度にせよ。平服をつくるならば、落ちついて上品な上等のものを選べ。無闇に派手な、流行の尖 端でもいきそうな服を着ている青年士官を見ると、歯の浮くような気がする。「ネクタイ」や帽子、靴、「ワイシャツ」 「カラー」「カフス」の釦まで、各人の好みによることではあろうが、まず上品で調和を得るをもって第1とすべきであ る。

4、靴下もあまりケパケパしいのは下品である。服と靴とに調和する色合いのものを用いよ。縞の靴下等は、なるべく はかぬこと、事業服に縞の靴下等はもってのほかだ。

5、いちばん目立って見えるのは、「カラー」と「カフス」の汚れである、注意せよ。また、「カフス」の下から、シャツの 出ているのもおかしいものである。

6、羅針艦橋の右舷階梯は、副長以上の使用さるべきものなり。艦橋に上がったら、敬礼を忘れるな。

7 陸上において飲食するときは、かならず一流のところに入れ。どこの軍港においても、士官の出入りするところと、 下士官兵の出入りするところは確然たる区別がある。もし、2流以下のところに出入りして飲食、または酒の上で 上官たるの態度を失し、体面を汚すようなことがあったら、一般士官の体面に関する重大をることだ。

8、クラスのためには、全力を尽くし一致団結せよ。

9、汽車は2等(戦前には1、2、3等の区分があった)に乗れ。金銭に対しては恬淡なれ。節約はもちろんだが、吝薔 に陥らぬよう注意肝心。

10、常に慎独を「モットー」として、進みたきものである。是非弁別の判断に迷い、自分を忘却せるかのごとき振舞い は、吾人の組せざるところである。

hiramayoihi.com/Yh_ronbun_dainiji_seinenshikankyouikugen.htm

20 notes

·

View notes

Link

ワクチン配布数に異常なバラつきがある問題で、基礎自治体の接種体制に大混乱が生じている。その事態改善と収拾に地方行政が奔走しているため現況を報告したい。にわかには信じがたい状況で、接種予約が絶望的に無理な自治体と、接種対象たる高齢者の人数以上の配布を受けた自治体もある。

人口密集地である政令市や感染者数が激増している自治体に大きくカバーして欲しいところだが、隣接自治体でも三倍の格差がある。自治体の接種体制は、大混乱に陥ってしまい、この混乱はさらに激しくなる危険が否定できない。

例えば、人口6,764人の吉富町には、2925回分が配布。同町の高齢者は2,124人であり、つまり希望者は100%接種できる。というか余ってしまう。

隣接する上毛町は人口7,619人(高齢者は2,648人)で吉富より規模が大きいが、975回分のみ。当選確率は約37%。上毛町と吉富町は互いに隣接するのだが、この倍率差は異常だろう。

さらに、豊前市の人口は25,341人(高齢者9,097人)は、吉富町と同数の2925回分に留まる。当選確率は約32%。

築上町は、18,119人(高齢者6,569人)、配布数は1950回分。当選確率は最低の約29%である。

便宜的に用いた当選確率とは、全高齢者が接種を希望したと仮定し、かつ今回のロットから次回の配布が遅延したという条件で計算した。

問題は、「豊前市・吉富町・上毛町・築上町」は、広域連携で合同で接種していく点。それぞれの会場で互いの住民が鉢合わせるわけだが、一自治体は100%の接種で、隣接自治体は3割以下だ。同じ医師会から支援を受け、なんと予約に要するコールセンターも統合されている。配布数が不十分な自治体は第一回接種の予約を受け付けている中で、充分に有する自治体は第二回接種を求める。コールセンターは、二つの業務が混在してしまい、また接種にあたる医師も対応が難しい。

行橋市73,317人(高齢者21,562人)は、2925回分(3箱)。高齢者数が10倍も違う吉富町と同数だ。当選確率は、13%。

本市に隣接するみやこ町は、人口19,512人(高齢者7,721人)に対し、なぜか行橋市よりも多い3900回分(4箱)を配布。当選確率は約50%。

みやこ町には、医師はほとんどおらず、結果的に行橋市の医師もサポートしていく可能性もある。(行橋みやこ医師会)

隣接自治体において、ここまでの当選確率の差は、住民に説明ができない。行橋市においても感染者は出ている。

飯塚市128,184人(高齢者40,121人)も2925回分(3箱)。高齢者数が20倍近く違う吉富町と同数だ。当選確率は、7%に過ぎない。県が調整した結果だが、飯塚市が悪いわけではない。

ここで行橋市と飯塚市について述べさせて頂きたいが、自治体単独での接種能力を一般に有する自治体である。町村の場合は広域連携などで合同接種などを行っており、当然ながら「飯塚市・行橋市は、打つ能力」を持っている。銃はあれども弾がないという状態。

町村を優先配布した可能性は否定できないという声もあるだろう。

しかし、那珂川市50,323人(高齢者11,545)には13箱、実に12675回分が配布。高齢者数よりも多いため、当選確率は100%だ。

地域差なのかと言えばそうではない。遠賀川周辺の3町の例。

65歳以上人口が8780人の水巻町に3箱、9828人の岡垣町に9箱、5800人の遠賀町に6箱と人口規模に応じていない。

当然、地方行政は大混乱に陥った。

最悪の事態としては、かなりの量を破棄せざるを得ない危険性も指摘されていた。理由は本稿で詳述するが、1箱が975回分のため高齢者数が2000とか3000の小規模自治体で中途半端な人数で開封してしまうと、かなりの量を破棄せざるを得ないため。それを抑止するための広域連携だったのだが、バラツキが大きすぎて同時接種は絶望的だ。

また、接種能力を有する中規模自治体で、近隣の町村のサポートを行う市は、自らが守るべき市民の接種が終わってない中で、ワクチンのみ持っている町村の支援を行うのは住民感情からも難しい。接種支援に周れずデッドストック化するリスクもあった。

これらワクチンの配布偏在ですが、本日の状況を報告します。

(プレス対応)

昨日が祝日であったため、(配布箱数のデータについて)メディア側が裏取りできませんでした。公式の資料ではありますが非公開であったため、プレスが扱うにあたっては事実確認が必要だったのです。ほぼ徹夜のまま(早朝4時ぐらいまで)複数の電話会議・オンライン会議を行っており、朝一で対応を開始。

朝より対応。無事に裏取りを完了させ、首長のコメントも用意できました。

明日の朝、一紙ですが掲載できます。web版でありますが、すでに記事はアップされています。取材を経ての、正規の報道です。

次に、地方公共6団体。

動いたのは、市長会です。ここからは御礼になるのですが、谷畑英吾・前湖南市長(全国の副会長など要職を歴任)が一緒に動いてくださいました。一昨日のBlogを拡散してくださり、動きがありました。

私の住む行橋市の田中市長より電話を頂き、本庄市(埼玉県��の吉田信解市長(市長会の委員長)より架電があったとのこと。当市市長からの伝聞にはなりますが「全国市長会会長の立谷会長が、本日たまたま河野大臣に要請書を持って行くところだったので、本問題について共有している。」とのことでした。谷畑市長には行橋市と豊前市の偏在について報告していたため、本庄市長からは行橋・豊前に連絡を入れてくれたと谷畑市長からお伺いしました。当市市長からのお礼をお伝えしました。

私は市長職は有しておりませんので断片情報にはなりますが、市長会トップからは(恐らく自治体名は伏せて)配布数の偏在について報告がなされた模様です。谷畑市長を経由し、前述の自治体情報については逐一調査するとともに、私の信頼する敏腕記者たちが徹底的に数字の洗い出しを行っていきました。皆、徹夜の連続でした。プレスの動きを淡々と報告しつつ、数字の積み上げ作業を行っていきました。

自治体へのワクチン配布は、厚労省から総務省に移管されていました。総務大臣の記者会見において、本件が反映されたことを確認。各所にお礼の連絡を入れていったのは夕刻でした。目の前の偏在の問題は未解決も、2陣以降の効率化の向上に期待。

ここは総務マターのため、これより都道府県に指導を入れて頂くにあたって、その資料作成を行っておりました。

そうしたところ、これら偏在を解消するためでしょうか、国からさらなる次の便が実数が突然の公開。川の大臣の会見です。各地の市長・町長の動き、メディアの動きが奏功した可能性もあります。

私もその前線で戦っていたのですが、GW直前ゆえ平日が一日しかありません。裏取りを短期決戦で完了させる必要があったため、かなりの手続きを簡素化(詠唱破棄)してしまいました。近隣町長には非常に申し訳なく思っておりましたところ、上毛町の坪根町長が同行してくださり、一部の町長への報告が叶いました。築上町の新川町長にお会いし状況報告をしたのは19時を回っており、ご迷惑にも自宅までお邪魔してしまいました。

とりあえず、大臣まで公式団体名にて情報があがったと想定されるため、第一次の動きとしては良しとします。私は市議でありますので、これが職責の果たし方。

明日、明後日までは過負荷かかる見込み。

さて、これら動きの中で、今後の課題や混乱が想定される箇所が洗い出されてきましたので報告します。

国の新たな発表により、偏在の多くは解消されると期待いたしますが、地方行政における混乱は継続する可能性があり、それを早期に事前想定することにより「接種の混乱抑止、および事態解決」を期待して本稿を記します。

すでに本日の記事がネットには公開されておりますので併せて紹介します。

※ 日本Blog村の登録もしてみました。二つのバナーのクリックをお願いします。

↓今日は何位でしょう?読み進む前にチェック。↓

↓記事が気に入ったらFBのイイネ・ツイート等もお願いします。↓

にほんブログ村

バナーが表示されない方は、こちらをクリック願いします。(同じものです。)

不定期発信にはなりますが、チャンネル登録をお願いします。

(OGP画像)

報道の紹介明日の朝刊にも掲載されることでしょう。

コロナワクチン、福岡県内の自治体配分数に格差 調整不足を指摘する声も

新型コロナウイルスのワクチン確保をめぐり、福岡県内の自治体間で格差が生じている。5月以降、各自治体で順次、接種を進めていく中、初期段階では人口規模が同程度の自治体間で確保数が大きく異なるケースがみられ、場合によっては規模との逆転現象も生じた。自治体からは必要数をまとめる県の調整不足を指摘する声が上がる。

福岡県内には6月末までに2456箱(6回接種で約287万3千回分)が届く。このうち、5月10日からの2週間に各自治体に届けられるワクチンは567箱で、最多の144箱を受け取る福岡市をはじめ、県内60市町村で高齢者向けへの接種準備が進む。

ただ、複数の県内自治体から「人口規模や接種体制の実情と食い違う配分だ」との指摘が相次ぐ。

県西部では、65歳以上人口(平成27年国勢調査)で約10倍の差がある行橋市(1万9835人)と吉富町(1989人)で、配分数はともに3箱だった。遠賀川周辺の3町でも、65歳以上人口(同)が8780人の水巻町に3箱、9828人の岡垣町に9箱、5800人の遠賀町に6箱と人口規模に応じていない。

自治体のワクチン確保担当者は「自前の接種体制をもとに2週間で可能な量を申請した」との声がある一方、「供給体制が不確実な中、75歳以上の2回接種に必要な量を確保しようとした」との説明もあり、考え方の違いが浮き彫りに。この違いが格差が生じた原因とみられる。

自治体の申請を取りまとめる県は「市町村には2週間分で接種可能な量を申請するよう通知している」とするが、マンパワー不足や、時間の制約から「各自治体から上がってきた申請を信頼するしかない」(県担当者)という。

ワクチンをめぐっては、必要数は確保される一定の見込みが立ち、今後の配分によって自治体間の偏在は解消していくとみられる。

ただ、ある県西部の自治体首長は「都市部で封じ込めを進めるための優先供給は理解できるが、郡部で格差が生じるのは住民に説明ができず、理解に苦しむ(配分数の)増減もあった。現状のままでは不信を招く」と憤りを隠さない。

産経ニュースコロナワクチン、福岡県内の自治体配分数に格差 調整不足を指摘する声もhttps://www.sankei.com/region/news/210430/rgn2104300003-n2.html自治体の申請を取りまとめる県は「市町村には2週間分で接種可能な量を申請するよう通知している」とするが、マンパワー不足や、時間の制約から「各自治体から上がってきた…

ワクチン配布の考え方(私見)まずもって私見であることは冒頭で述べておきます。

ワクチンそのものが危険という意見がネット上にはあるのは重々承知しておりますが、特に高齢者の中には熱望している方もおり、「国費で購入した資材」に対する「入手難易度」の機会平等の観点は述べられるべきだと考えております。

その上で、人口密集地である政令指定都市や大規模自治体には集中投資して頂いて全く構わないと(少なくとも私個人は)考えています。これは各自治体ごとに考えがありましょうし、接種希望者の気持ちを考えれば「あくまで私見」と述べるに留めさせて頂きたい。

感染者が増えている自治体やまんぼう、ワクチン接種の傾斜配分は全くもって否定する立場ではありません。

むしろ傾斜配分がなされていなければ、それは逆の問題も指摘されるでしょう。単に人口比で割ればいいとは思っておりません。

しかし、明らかに人口比が異なり、10倍とか20倍という差があるのは問題です。各自治体は、接種体制を構築してきており、体制構築(銃を用意)するも弾は来ない、これでは何のために地方行政が準備をしてきたのか全く意味が分からない。

また、多く取り過ぎた自治体も果たして接種可能なのか?という話がでてくる。同時に接種できる人数には、施設規模なども影響してくるわけで、ワクチンさえあれば一気に終わるというものでもない。著しくバランスを欠くことは凄まじい問題を生じてしまう。

特に広域連携の話は、別項で詳述させて頂きますが、「偏在」は接種体制そのものを破壊してしまうのです。この点は強く主張したい。

高齢者への接種を進めるのであれば、対応にあたる医師・看護師への接種を事前に完了させたうえで、まずは人口比(より正確には高齢者数の比率)で基準値を作成する。その上で政令市や人口密集地に加配、ここは大きく加配すべきでしょう。さらに政令市と交流人口の多い自治体に傾斜配分をかけます。

当然ながら感染者数が激増している自治体やまんぼうによる加配も行います。

さらに、接種体制が充分に整っている、つまり銃の多い自治体にもプラスαを行う。

これがスタンダードな考え方ではないでしょうか。

基準値を設け、これをベースに置いたのは地方自治体が接種にあたるためです。

当選倍率に著しい差が出てしまえば、恐ろしいまでの不満を住民に与えることになる。地方の首長は、あくまで地域住民に選ばれているのであり、守るべき住民がおります。行橋市長は行橋市民に選ばれ、そして行橋市民が雇っているのです。行橋市の職員を養っているのは、行橋市民です。

いずれの自治体も、自分の市民を守りたい!という思いは当然に出てくるわけであり、郡部や隣接自治体において高齢化率や感染者数に違いはないものの、何倍もの当選確率の差が出た場合には「地方行政は、住民に説明できない」のです。

その不平不満の中で、市職員らが現場に立てるかと言えば答えはノーです。

基礎自治体には振った以上は、最低限の格差是正はなされていなければ【接種はできません。】というのが私の考えです。

よって最低条件をクリアした上で、つまり一定の公平性は担保しつつも、人口密集地や感染数の多い地域に集中投資する。ここはセンスなのでしょうが、私ならば人口比を5割、傾斜配分用に5割です。傾斜の比率が高いように感じるかもしれませんが、政令市と一般市の人口差は凄まじいものがあり、これぐらいの比率を設けなければ「有意な差」は得られないと考える為です。あくまで私見にはなりますけれども。

一般市側からのクレームはあるかと思いますが、「感染抑制」という考えに立ちかれば、人と人が接する可能性の高いところから集中運用するよりなく、ゆえに準備が整っている自治体にも若干の加配を行うことを条件に交渉します。

スタンダードな考え方ではないでしょうか。

(あくまで私見にはなります。)

大事なことは、ワクチンを熱望する高齢者がいずれの自治体にもおり、現場で対応する市職員が「住民にちゃんと説明できる」だけのロジックとなっている必要があるという点です。そこが満たせるのであれば、どのような方法でも構わない。

後段においては、私個人の考えであるとさらに断ったうえで、高齢者への接種の優先順位にも言及させて頂きたい。

高齢者のみへの接種という国の方針に反発するわけではありませんが、私は「政令市・人口密集地の”高齢者以外の層”」にも早期に接種して良かったのではないかと思っています。難しい政治判断になるとは思いますが、外に出て、かつ人と会う者にこそ接種を急ぐべきです。

果たして若者が接種を希望するかは分かりませんし(ネット上には危険論があることは承知していると断ったうえで)希望する若者にも接種して行った方が、最終的には感染を沈静化させる近道だと思えてならないのです。

郡部、いわゆる田舎においては、都心部から持ち込まれる事例が多いのは事実です。

まずは都心部を抑えなければ、郡部の自治体は守れない。医療体制も貧弱であり、ここはクラスターが発生、重症者が大量に出た場合には本当に対処不可能なのです。

だからこそ、地方議員としては「都市部の感染抑止を最優先」することは方策としてはアリだと思っており、高齢者のみに限定しての接種ではなく、もう一歩踏み込んだ対策があってもよかったのではないかと考えています。

※ しかし、熱望する高齢者が大量に存在する中で、この政策決定を(自分自身がその立場にあったと仮定して)私ができるかと言えば、強く自信を持つこともできないことは正直に述べておきます。

広域連携とワクチンの破棄

冒頭において、豊前市・上毛町・吉富町・築上町の事例を述べました。

これは県内の各所でも起きていることかと思いますが、連携して接種にあたります。

豊前は市政にはなりますが、人口は2万人代であり潤沢な市職員を有するわけではありません。また近隣の3町は独自の接種体制を構築するのは難しいでしょう。そもそも医師会が全ての自治体にあるわけではないのです。

メディアは大規模自治体の事例ばかりを取り上げますが、郡部には郡部の難しさがあるのです。

1市3町で連携し、共通のコールセンター、同じ医師会で対処する。

事例で言えば、Aチーム(豊前町・上毛町)、Bチーム(築上町・吉富町)を編成し、日付けをずらして同じ医師たちが対応する。

これなら効率的です。

事務局は上毛町が受け、コールセンターは築上町が担っています。

冒頭の事例で、私が「破棄の危険」まで述べた理由がここにあるのですが、吉富町は”第一回接種”の100%持っているため、医者側の協力が得られたならば早い段階で①接種が完了します。

しかし、豊前・上毛・築上町は高齢者の3割しか接種が完了しません。弾が足りないからです。

単に不公平感だけではなく、業務がまわらない。

同じコールセンターにおいて、吉富の「2回目接種の予約」と、豊前・築上・上毛の「1回目接種の積み残し」の対応を行うことは無理です。そもそも第一回接種が完了していない築上町の町長・職員が、吉富の2回目接種に負荷を割くことは(地方自治の観点から言えば)異常です。

コールセンターが機能を停止すれば、接種予約そのものができません。

「緊急だから」とのことで、国からの御下命ではありますが、地方自治体には「通常の業務」も併行して行われているのです。介護保険を止めていいのか、課税業務を止めていいのか。

すでに小規模自治体の行政力は、コロナ以前から相当に弱体化しています。市町村合併とパソコンの導入により、かつてと比較すると地方公務員の数は激減しているのです。効率化を高めていった結果、コスト削減はできましたが、マンパワーは減少しており有事への対処能力は減少していたのです。

「ワクチン予約の電話がつながらない」という抗議とか意見も、役場にはかかってきます。

行橋市(人口7万人)ぐらいの規模であれば、それなりの職員数はおります。うまく編成すれば一時的な負荷分散は可能で、他部門からも応援も見込めます。

けれども町村単位になると全量を投入しても限りがある���

そのための広域連携でした。

「つながらない予約電話」「それに対する抗議」が混在し、職員がボロボロの状態で。。。

【1回目の接種】と【2回目の接種】の予約処理を行うのは不可能です。どうやっても無理なんだ。

では、なぜ広域連携なのかと言えば、ワクチンの有効活用のため、その側面もあったのです。

1箱をあければ975回。これは町村からすると大きすぎるロットなのです。

例えば吉富町の高齢者は2,124人、上毛町は高齢者は2,648人です。

975回とは、接種対象者の半数にあたるわけですが、解凍したワクチン通りの人数が来るでしょうか?

では、1100人の接種希望者が来てしまった場合には、2箱目を開けるのか。3週間を空けるため、中途半端に開けてしまった箱の残分を破棄することになっても。

豊前市の人口は25,341人(高齢者9,097人)築上町は、18,119人(高齢者6,569人)。

だから、豊前市と上毛がセット、築上と上毛がセットなのではないでしょうか。私はこの1市3町の議員ではありませんので、この広域化の発端や議論には詳しくありませんが、「ワクチンの破棄分を抑える」効果を期待しての連携であったと考えるのは自然なことだと思います。

(当たりくじは各自治体で管理するも、会場においては同じ箱から出していき順次開梱すれば破棄は極小化できる。)

県が、謎の配分を行った結果どうなったか。

吉富が3箱、豊前が3箱、上毛は1箱、築上は2箱。

吉富は100%、築上29%。

これらのボトムがあわなければ、合同での連携しての接種業務は破綻する。

ならば吉富は3箱を「好きなタイミングでどんどん開ける」と、その分の残分は、場合によっては破棄していかねばならない。

実は、築上町長には話を通さずに動いていたため、先ほどお会いしていたのですが、やはり自らの町民を守らねばならないという観点や、第一回接種・第二回接種の予約作業の混在は「難しいだろう」という考えでしたので、場合によってはコールセンターの統合を解除する可能性だってすでに出ています。

(豊前・上毛・築上は共に高齢者の約3割のため、今後も連携できると思います。)

吉富だけ出て行く形になった場合、吉富町は今から早急に専決処分で予算を通し、スタッフを雇用して体制構築から行わねばなりません。

そして大量のワクチン破棄を行いながら、自前で町民に接種していくよりない。広域で確保した意思を(フリーライドするような形で)残る1市2町が使うことを許したり、築上町のコールセンターが機能するかは分からない。

これは、この1市3町の連携のみの話ではありません。

人口規模の小さな自治体は、恐らく類似の工夫を担当者間で締結していると想定され、この無作為なバラバラのワクチン配布は、構築していた自治体間連携を破壊してしまった可能性が高い。少なくとも前述の4自治体については致命的なヒビが入ったと当職は認識する。

(県は、自治体からの申請数を基準にしたと述べているため、1市3町で申請中の共同歩調をとる予定であったにも関わらず、吉富町が協調を破棄して多く申請したことが発覚しているため。県が止めるべきだったと思う。)

また、築上町町長・上毛町長は頭を抱えており、「じゃ仕方ないかぁ」と笑って許すような表情ではなかった。少なくとも私の見る限りは。

市町村は、それぞれ持ちうる予算も職員数もギリギリの中、一年に渡る「緊急」を延々とこなしてきました。もう、兵隊はいないんです、いないんだ。政令指定都市や都庁とは違うんです。交代要員もいない。

その限られた人的資源を紡ぎ合わせて、それでもゲームチェンジャーとされ、地域住民が期待するワクチン接種に「ギリギリの調整」を組み上げていたんです。こんな乱暴な配布方法は、それを全て破壊する行為だった。

みんなカリカリしている、とても平和的に行こうという空気ではない。

貧すれば鈍するという言葉もあるが、つらい現状があれば「減らされたらどうしよう」と過大に申請した自治体だって出てくるだろう。けれども、それを県が容認してしまえば、全体の破綻を招いてしまう。

実際に、私の目の前で壊れかけている。

これは、県内の各所で生じた「ヒビ」だと思う。

ワクチンは来ても、接種することができるかは分からない。

謝辞

昨日は過去記事を流し込んだのみとなり、少し手を抜かせて頂きました。

その間、命懸けで事務作業をしていた次第です。それは私のことではありません。

何より時間がなかった。

問題発覚が水曜日の昼、ここで各自治体の配布差の問題を知る。

問題は木曜日が祝日であり、平日の金曜日を逃せばGWに突入してしまう。

行政機関の公式の窓口は止まってしまうため、資料の裏取りや首長のコメントはとれなくなる。

与えられた時間は、48時間。

実際に動けるのは金曜日のみ、朝8時から17時まで、実質9時間が勝負。

それまでに必要な資料を準備し(ないから作る)、すべての人間が同時に動かねばならない。

まず、谷畑市長にお礼を書きたい。

相当な多方面に連絡を入れてくださったと思います。

どことどこに連絡というのは教えてくれませんが、行橋市長に、本庄市の吉田信解市長(市長会の委員長)から連絡を頂いています。豊前市にも連絡を入れてくださったと伺いました。

また(本庄市長経由し)市長会の立谷会長(相馬市長)が河野大臣にお伝え頂いたであろうことも。

これを、祝日の一日だけで完了させるというのは、どういう負荷を背負ったのか筆舌に尽くしがたい。

谷畑市長が有する、積み重ねた人間関係、その財産に甘えてしまったというのが実態だ。

私にはできない。

本来は、様々な手続きがある。

私は市長ではないので、ある意味では越権行為だとは思うが、市長会を動かしてくれと要望することは本当は筋違いなのだ。また、谷畑市長は、先日勇退しており現職ではない。物凄く無理をさせてしまったと思う、それでも「頼みます」とお願いしました。

福岡の市長会は、私はアクセスできません。

田中市長に報告しつつ勝手に動きました。その他の市長達には、一部ではありましょうが、上毛町長が連絡を入れてくれました。

そもそも記者は、金曜日の朝一に裏取り(前述の記事の資料は、当時は公開されていなかった)をするため、貫徹で準備をしていました。凄まじい数の自治体に取材をあてていって、それで記事が間に合った。

たった一日の平日、ここに全ての照準をあわせて全処理能力を投入。

正規ルートはとれておらず、あらゆるものをすっ飛ばして対応。

これは本来ならば、行儀の悪い行為であって、仁義をきれたとは言えない。

アニメでいうところの詠唱破棄。

これが許されるのは、事態の緊急性と、日ごろのお付き合い。

(許されてないかもしれませんが。)

豊前市長には市長会から連絡が行っており事態を把握していると推定しますが、1市3町を事例としつつも築上町の新川久三町長には、まったく報告ができていません。

携帯番号を知らなかったから、祝日に連絡をつけることができなかったからです。まったく知らぬ中で、記事だけ出る(築上の名前は出ずとも)のは失礼です。

(平均よりも多い自治体は良いでしょうが、そうではないところには情報共有をしておかないとトップが知らないというのは恥をかかせてしまいます。)

(本来は中間報告を入れつつ動くのが筋です。)

ある程度の目処がついたのは夕刻。

紙面化がほぼ確定の報告を坪根町長にしたところ

「何かして欲しいことはあるか」と言われたので、ワガママを言いました。

上毛町長から築上町長にアポをとってもらったのが18時半頃。当然、庁舎にはおりません。

【いまから行きますから】と押し切ってくれて、新川町長の自宅についたのは19時過ぎでした。

私は、隣接する自治体とはいえ、ただの市議の身分に過ぎないのでありますが、夜中に自宅まで押しかけてお時間を頂きました。まずもって感謝いたします。

報告が遅れたこと、仁義をきってなかったことをお詫びし、現在持ちうる情報を報告しました。

新川町長からは、そこまで君らが粘ったとはと深くお礼を言われ、玄関まで見送ってくれました。

新川町長の携帯番号をゲットした。

今度、町長室も遊びに行っていいって。

やったZE☆

他、各地の地方議会の正副議長級が奔走し、全国の都道府県の配布状況をボトムから逆ハック。

凄い人数が、数日、寝ていない。

一部ではありますが、僭越ながら陣頭指揮をとらせて頂いたことを誇りに思います。

私に賭けてくれたこと、地方行政の矜持を示せたこと、感謝します。

残48時間からスタートし、実際に大臣までつながったこと。

「君だったら間に合うかもしれない、名前は貸すから行きなさい!」って言ってくれたのは嬉しかった。

共に戦ってくれたこと、駆け抜けてくれたこと、

読者の皆様の拡散支援も含め、深く感謝いたします。

ワクチン配布 国、明言ここのニュースは大きく触れる必要はないでしょう。

河野大臣から、PF06、PF07、PF08が示されました。

現在の配布は、PF01~05まで。

PF01~04は少量でトライアルなどに用いられたものです。

本Blogで取り上げた「偏在」は、PF05になります。

ここが高齢者用の大規模納入の開始。

私たちは、PF06において不足自治体との調整、および広域対応をしている自治体の調整を要望する構えでありました。これは都道府県で決定されるものと考えていました。

しかし、PF06~PF08までを国が策定、配布計画として「国が決定」したのです。

昨晩のニュースの中身であります。

実はもうその資料も持っておるのですが、かなりの部分の偏在は解消できるものと期待しています。

最初から国が強権発動できるのであれば、そうしたほうが良かったのかな、とも。

ただ弊害もありまして、都道府県単位で「ここ!」という個所付けができなくなったという課題も残ります。

一気にPF06~PF08まで決めてしまうと、感染爆発などが生じた場合の対応ができません。

とは言え、都道府県単位に(総務省から)取りまとめさせ、基礎自治体に申請させる方式は実際に事故を起こしています。これは大事故と言っていい。

ならば国が早期に乗り出すのも理解はできますし、万が一の大幅不足(地域単位での感染激増)の場合は���何がしかの対処を講じて行けばよい。

どこもかしこも「少しでもワクチンを」となっている以上、それぞれが利害関係者みたいな状況ですから、協議をまとめろというのは無理だったのかもしれません。

下手に余地を残さず、一気に06~08を発表してしまうのは正解かもしれません。

私は、「市」の議員でありますが、他府県の地方議員には申し訳ない思いもあり、ここまでの供給の謎配分は恐らく福岡だけのようです。まだ全県データは見ておりませんが、実は福岡県行政のみが起こした事故という可能性が否定できず、スタートした時点では全貌が見えませんでしたので(また今も把握できていない)ごめんなさい。

公平に、かつ迅速に対応できていた都道府県からすれば、一気にPF08まで固定されてしまったことには弊害もあるかもしれません。

しかし、「いつ、どれだけ入る」という数を、具体的に国が示したことで

「この接種体制で、どこに何人の人員配置」という、純粋な接種体制の構築に集中していけることでしょう。

その計画が立案できるようになったことは、私はやはり喜ぶべきことだと考えております。

スペシャルサンクス

中野区の吉田康一郎議員からは「プリンと羊羹があったら、プリンから先に食べるものだ。物事には優先順位がある。君はいまワクチン偏在問題に特化すべきだ!」という、一瞬、意味が分からない例え話で激励しれくれました。ヘトヘトに疲れていて頭が回っていなくて愚痴ったときです。

私はわけも分からず「プリンも食べたい、羊羹も食べる」と答えたら、「いやプリンのほうが早く痛むから」と言われたので「今度、買ってくれるなら、もう少し頑張る」と答えました。今度、羊羹もプリンも食べさせてくれると信じております。

国希研の同志議員へ。

数日、不在にして申し訳ありません。職権代行を受けてくださった笠間議員に感謝します。

併せて、ウイグルを応援する全国地方議員の会においては幹事長の職を頂いているにも関わらず、他執行部メンバー、代表理事・議員会員の皆様にご迷惑をおかけしました。

もう一両日中には戦線復帰いたします。

↓ウイグル問題の啓発支援にご協力頂ける方は、下記もお願いいたします。↓

ウイグル応援グッズ

保守基金ウイグル応援グッズ | 保守基金https://hosyukikin.jp/category/item/itemgenre/org/uyghur/<strong>ウイグル証言集会</strong><strong> </strong>「ウイグルを応援する全国地方議員の会」が主催し、日本ウイグル協会の共催で実施しています。実際に迫害にあっている方に登壇して頂き、地方議員が同席のもと被害実態を訴えてきまし...

一部ではありますが、僭越ながら陣頭指揮をとらせて頂いたことを誇りに思います。

私に賭けてくれたこと、感謝いたします。

残48時間からスタートし、実際に大臣までつながったこと。

中一日は祝日、分の悪い戦いだった。

「乗った」という声、

「君だったら間に合うかもしれない、名前は貸すから行きなさい!」って言ってくれたこと、

共に地方行政の矜持を示せたこと、戦ってくれたこと、駆け抜けてくれたこと、感謝します。

読者の皆様の拡散支援も含め、深く感謝いたします。

さて、残りの残務を片付けよう。

よう頑張ったという方は、FBのイイネ・シェア、Twitterでの拡散をお願いします。

※ 恐らく表示される人数が極少数になると思うので、とりあえず「見えた」人はイイネをお願いします。一定数がないと、タイムラインにあがらないと思う。私のアカウントの場合は特に。

1 note

·

View note

Text

デヴィッド・グレーバー『ブルシット・ジョブ』

「クソ面白くもない仕事」の告白事例で埋め尽くされた本書は、読むものをブルシット・ジョブの疑似体験へと誘う。おまけに攻略対象は、小さめのフォントで構成された426ページ、648グラムという結構な大著だ。デヴィッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ』は、読むのに覚悟を必要とするたぐいの本である。

しかし、本書を読み終えるころには、グレーバーが投げかけるクソ面白くもない話の深刻さと、それに立ち向かう彼の粘り強い思索にどっぷりと浸かることになる。本書には、現代社会が抱える仕事の欺瞞、不毛な労働、ケアリングの不当な扱いの実態と問題の告発、その解決に立ち向かう反逆者グレーバーの奮闘ぶりが溢れている。

著者のデヴィッド・グレーバーは、「ウォール街を占拠せよ」運動を主導し、"We are the 99%”のスローガンを作ったことで知られる。この『ブルシット・ジョブ』は、文化人類学の精神に立ち現代の経済と労働の問題に切り込んだ、過激で情熱的そして人間味のある一冊である。

CONTENTS

「クソ面白くもない仕事」の蔓延と欺瞞的な実態

なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?

世界的パンデミックで露呈した身近なブルシット・ジョブ

足を引っ張る道徳的羨望

あらっぽいマルクス主義のススメ

生活を労働から切り離すためのベーシック・インカム

避けるべきだが避けられない本書の要約

「クソ面白くもない仕事」の蔓延と欺瞞的な実態

この本にはにはさまざまなタイプのブルシット・ジョブが登場する。それは著者の分類に従えば、取り巻き型、脅し屋型、尻拭い型、書類穴埋め型といったものだ。グレーバーはこれらの「クソ面白くもない」仕事は、金融、教育、コンサルタントなどの業界を中心に、とりわけ、わけのわからない横文字の職業に蔓延しているという。

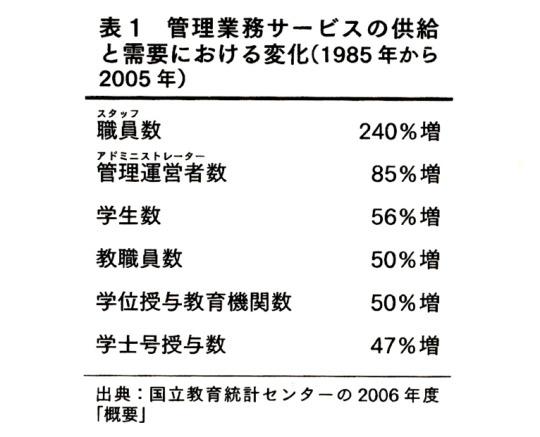

本書に登場するブルシット・ジョブはあまりにも多様で何を例示するか悩ましいが、ひとつだけ取り上げるとすれば、経営管理型の大学などはその最たるものだろう。例えば、1985年から2005年の20年間で、アメリカの大学における管理業務サービスの供給量は大幅に増えている。驚くのはその内訳である。同期間に増加した学生数の伸びは56%だったのにたいし、職員数は240%に増えたとある。(p.214)本書の文脈に従えば、この20年間で大学の職員は大量のブルシット・ジョブ労働者を抱え込んだ可能性がある。

しかし、本書が指摘するのはブルシット・ジョブの増殖ぶりだけではない。その「クソ面白くない」仕事に、高額の給与が支払われている実態も描かれている。典型的な事例は次のようなものだ。

大手デザイン会社の「インターフェイス・アドミニストレーター」だったエリックは、仕事のあまりの無意味さに抗議するため、遅刻、早退、ランチでの飲酒、デスクで小説を読む、勤務中の三時間を散歩に充てるといった反乱行動に出た。しかし、会社の反応は彼の期待を裏切るものだった。エリックは次のように告白している。

辞めようとしたところ、上司が2600ポンドまで給料を上げようと提案したので、しぶしぶ受け入れました。あの人たちがわたしを必要としていたのは、まさに、あの人たちが実行していほしくないことを実行する力量が、私になかったからで、あの人たちはわたしを繋ぎ止めようとして、すすんで金を払おうとしたのです。(p.104)

エリックの仕事ぶりはひどかったが、上司にとって不都合な仕事をする人物でなかった。彼らにとって、部下の一人がサボろうが酒を飲もうが関係ない。エリックはプログラミングや何かの開発といったことはできなかったが、Eメールのリストから上司が必要とする相手のアドレスを検索して示すことはできた。上司はそれだけの仕事に、2600ポンド(約36万円)の給料が支払われてもよしとしたわけである。エリックが反乱を起こそうとした気持ちはよく分かる。

この事例のようにグレーバーは、ブルシット・ジョブは公共部門に限らず民間部門にもはびこっているという。そうであれば、公共部門よりも民間部門の方がスリムで効率化されているという一般の認識には、かなりの思い込みが含まることになる。

例えば、本書に掲載されている「企業労働の実態報告」からの抜粋によれば、アメリカの事務員が本来の業務に注いでいる時間は、2015年から2016年の1年間で、46%から39%に低下しという。本来の業務を圧迫しているのは、無駄な会議、管理業務、Eメールなどの増加によるものだ。(p.46)

社会的な貢献と報酬の不可解な関係は、医療従事者の間にも広がっている。ハンス・ロスリングがいうように、この200年間で人類は大幅に寿命を伸ばし経済的にも豊かになった。その伸びは寿命で4倍、収入で70倍にもおよぶ。このうち健康は医療の進歩によってもたらされたと、多くの人が信じている。

しかしグレーバーは、寿命が伸びた最大の理由は医療そのものよりも、衛生学や栄養学、そして公衆衛生が改善されたことに起因している、というよくある指摘を引き合いに、次のように述べている。

病院では(きわめて給与の低い)看護師や清掃員こそが、(きわめて高額の給与を受け取っている)医者たちよりも、じっさいには健康状態の改善によりおおきな貢献をなしていると言えるかも知れない。(p.277)

この年収格差がどの程度のものかといえば、2017年の米労働省労働統計局の職業別雇用・推定賃金に関するデータによれば、トップ10の9位までを医者が占めておりその平均額は約2500万円である一方、本書に示されている英国の病院の清掃員の年収は180万円でしかない。(p.276)国が異なり厳密な比較とは言えないが、両者のあいだには14倍もの開きがある。程度の差はあれ、こうした格差は多くの国でも共通の傾向だろう。

もしグレーバーが指摘するように、健康状態の改善に実質的に寄与しているのが医療現場で働く看護師や清掃員であるなら、この格差はあまりにも大きいように思える。医者が行う専門的な治療行為の貢献はあるにせよ、健康改善への貢献はどこまで評価されているのだろうか。

こうした事態についてグレーバーは、「こうした傾向が続けば、10年と待たず、アメリカのオフィスワーカーのなかで実質のある仕事を行う者は存在しなくなるだろう」と述べ、労働時間の50%以上がブルシットな仕事に費やされていることに警告を発している。これはブルシット・ジョブが経済や経営の無駄を招くという理由からだけではない。ここには、世界に何の影響も及ぼさないと自分自身が考えている労働者と彼らが過ごす時間、つまり人間的な無力感と空虚な世界が社会に蔓延することへのグレーバーの強い危機感がある。

なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?

それでは、「クソ面白くもない仕事」はなぜこうも増え続けているのだろうか。グレーバーによれば、ブルシット・ジョブは社会を占める物質生産の割合が減り、金融や情報などの抽象物を操作する仕事が増える過程で増えてきたが、そこには政治的な思惑が関係しているという。

ブルシット・ジョブが政治的な力から生まれるとする説明にグレーバーが繰り返し引き合いに出すのが、オバマ大統領の医療保険制度改革に関する発言である。当時オバマ大統領は、民意であった公的保険ではなく、民間企業の手を借りた健康保険制度を選んだ。その理由はつぎのようなものだったという。

単一支払者制度のよる医療制度を支持するひとはみな「それによって保険やペーパーワークの非効率が改善されるのだ」といいます。でもここでいう「非効率」とは、ブルークロス・ブルーシールドやカイザー(いずれも保険会社)などで職に就いている100万、200万、300万人のことなのです。この人達をどうするんですか? この人達はどこで働けばいいのですか?」(p.210)

単一支払者制度とは、ヘルスケア原資を単一の公的機関によって負担する仕組みで、いわゆる公的保険制度にあたる。つまり上の発言をしたオバマ大統領は、公的保険であれば300万人の仕事がなくても保険制度が成り立つと認め、しかもそれによってペーパーワークなどの非効率な仕事、つまりブルシット・ジョブがなくせると知りながら、政治的な思惑によって公的保険制度は望ましくないと判断したことになる。

オバマ大統領がこのように述べた背景には、「この人達をどうするんですか?」の発言に示されている通り、完全雇用の含意にもとづく300万人の雇用があったと思われる。それが文字通りの「完全」ではないせよ、雇用の確保は国民との間に交わされたひとつの合意事項ではなかっただろうか。

グレーバーはこうした政治的判断は民間企業にも当てはまるという。生産性の向上に見合った設備投資や給料に回す以上の利益が上がるようになると、忠実なる協力者に報奨を与えることで不満分子を買収したり、経営的なヒエラルキーの維持や再生産に回すためのお金や仕事が生まれるようになる。こうした経営的な思惑は、まさに政界のそれと同じだというわけだ。

この一連の話のなかで、政治の世界の完全雇用にあたる民間企業の含意が何かといえば、それは技術の発展への信頼ではないだろうか。産業革命からはじまった機械化は生産の効率向上をもたらし、その利益を物質的な再分配を超えて抽象的な領域へ注ぎ込ませる力となった。この新領域が生まれたのは経営者の意志というより、技術発展の自動作用だっただろう。そうであれば、民間企業にとって技術の発展は、経営を支える前提としての含意だったことになる。経営の前提に技術の発展があればこそ、事業家は経営的な思惑を資金の運用や人材に向けることができたと考えられる。

新たな領域にお金が回るようになった当初、企業家の思惑が社会に与える影響力は限られていた。しかし、1900年代の終りにコンピュータが普及すると、もともと記号であるお金と記号を操作する機械のコンピュータが相乗効果を発揮しはじめ、金融業や情報産業などの新しい業界と新市場が生まれた。その成長は著しく、結果的に利益の抽象的な再分配は産業全体におよぶようになった。この機械的な効率性の向上をベースとした、非物質的な抽象価値のハンドリングこそが「クソ面白くもない仕事」の温床と考えられる。前掲のエリックは、まさにこうした業界で上司に依頼されたEメールの検索だけで一日を過ごし、2600ポンドの収入を得ることになった。そのエリックが「クソ面白くもない」日常に反抗を試みたのは上述の通りだ。

そうだとすれば完全雇用と技術の発展は、ブルシット・ジョブの両輪を担ってきたことになる。もし、どちらかの合意が欠けていれば、「クソ面白くもない仕事」がいまほど増え続けることはなかっただろう。しかしその一方で、効率がわるく失業者も多い事態を意に介さない社会が、失業者を救済する手段を持たなかったら、もっと悲惨なことになっていたことは明らかだ。そしていずれの混乱も因果関係からいえば、技術の発展が政治的な思惑の生みの親だった。

このことは未来の労働について深刻な問題を提起する。ブルシット・ジョブを生み出す本質が技術による効率向上であるなら、純粋機械生産が予想される未来は、いま以上に「クソ面白くもない仕事」が蔓延する社会になりかねないからである。

世界的パンデミックで露呈した身近なブルシット・ジョブ

本書にはエリックに似た境遇にある人々の告発が次から次へと登場する。それらは、ブルシット・ジョブを対岸の火事のように見ている多くの読者には、あまり現実味のない記述かもしれない。しかし、後半に差し掛かり、なぜ無意味な雇用が停止できないのかとグレーバーが問うあたりから、話はにわかに現実味をおびてくる。なぜなら、コロナウィルスの流行で、世界のいたるところで起きている通常業務の停止が、自分の置かれた状況に似ていることに気づくようになるからだ。

会社に行かなくなれば、デリケートな人間関係や、無駄を前提に成り立っていた仕事はやりにくくなる。存在自体に気を配ることが評価される取り巻き型の仕事、システム化の遅れが仕事の源泉だった書類穴埋めの仕事などは真っ先に機能しなくなる。

わたしたちはいま、まさにその只中にいる。事実、コロナ禍で国単位のロックダウンが敷かれたり、ホームステイやホームワークが強要されたことで、「クソ面白くない」仕事の多くが機能不全に陥った。いまわたしたちは、これまでやむを得ず受け入れていたブルシット・ジョブにどれだけの価値があるか、その真贋が強制的に問われる壮大な社会実験に投げ込まれている。強制的とは、コロナウィルスがもたらしたロックダウンや行動自粛といった、人間の自由を規制��るフィルターが、人びとの自由な意志を超えて作用している状態を指す。

そして社会のいたるところで、既存のブルシット・ジョブの多くが現役を退き、反対に新手の不毛な仕事が生まれたり顕在化するようになった。書類に赤い印を押すハンコや、デジタル化から取り残された紙の書類が自分を縛り付けてきたことが、日本のあちこちで問題として浮かび上がりはじめたのだ。ウィルス感染を恐れながら職場まで移動し、紙の書類に捺印するだけの仕事は、仕事を任された者にとって「クソ面白くない」ばかりか、コロナ感染の危険を伴う。その仕事ははたして、内容や危険に見合ったものなのだろうか? この問いが現実の問題となったのは、コロナ禍によるフィルターが機能しているからだ。

その一方でフィルターは、一部のシット・ジョブが実はエッセンシャル・ワークであったことを明らかにした。混乱に陥ってはじめて、社会を根本で支える医療従事者、介護福祉士、スーパーの店員、清掃作業者、宅配運転手、さらには教師や消防士や料理人など、現場で働く人々の仕事の重要性が再認識されるようになった。

しかし、彼らの仕事の中身と待遇は多くの場合エリックとはまるで正反対のものだ。社会を動かすのに不可欠な仕事への見返りは、その貴重さと激務にとうてい見合うものではない。反対に、ロビイスト、ヘッジファンド・マネージャー、コンサルタント、弁護士といったエッセンシャル・ワーカーの対岸にいる人々の多くは、コロナ禍によるフィルターの存在を気に留めることが少ない。なぜなら、出社を制限されたからといって、彼らの仕事の負担が増えたり給料の支払いが滞ることはほとんどないからだ。

こうした事態は2020年のいま、コロナウィルスの流行により世界中で起きている現実だが、グレーバーはいまから7年前、2013年の小論のなかでこの事態を描写している。そのとき彼は、「特定の職種の人びとが消え去ってしまったらどうなるか」という「思考実験」を提起したという。その内容は次のようなものだ。

もしある朝起きて看護師やゴミ収集に従事している人びと、整備工、さらにはバスの運転手やスーパーの店員や消防士、��ョートオーダー・シェフたちが異次元に連れ去られてしまったとすれば、その結果はやはり壊滅的なはずだ。小学校の先生たちが消え去れば、学校に通う子どもたちのほとんどが一日や二日は大喜びするだろうが、その長期的な影響は甚大だろう。(p.273)

実験の結果をグレーバーはどのように想像しただろうか。要約すれば、「仕事の社会的価値とその対価として支払われる金額は倒錯した関係にあることが明らかになる」というものだ。そしてグレーバーはこの予想される事態を「ひそかにだが、ケアリング階級の反乱、と呼ぶようになった」と書いている。ひそかにと言うのは、反乱が自分にとってもケアにかかわる人びとにとっても、内心に留まっているという意味だろう。

しかし、現実は予想外の展開になった。グレーバーが思考実験を行った7年後、コロナ禍のフィルターがケアリング階級の内心を飛び越えて強制的に反乱を引き起こしたのである。政府は生活者や小規模事業者に莫大な補償をしなくてはならなくなった。よもやグレーバーは、彼が提起した「思考実験」が、その後のパンデミックによって世界中で強制執行されようとは思いもしなかっただろう。そして彼の予測した「倒錯した関係」が現実のものとして露呈したのである。

足を引っ張る道徳的羨望

しかし、世界的なパンデミックが終わればこの事態はもとに戻り、再び「クソ面白くもない仕事」が再開し「倒錯した関係」が再現されるのだろうか。もちろん、それでいいわけがないというのが、本書の基本的なスタンスだ。それではこの問題の出口は、いったいどこにあるというのだろう? グレーバーは「この状況に対してなにをなしうるのか?」と題した最終章で、道徳的羨望、上出来のロボット、ベーシック・インカムの三つの話題を取り上げている。

道徳的羨望とは、自分もそうでありたい美徳が相手によって高度に示されたとき、自分の内部で起こる妬みの感情を指す。多くの場合その妬みには羨望や反感をともなう。グレーバーがこの感情を取り上げるのは、道徳的羨望は労働を取り巻く政治に微妙な影響をおよぼすと考えているからだ。(p.321)

例えば、貧困者にたいする怒りは、働いていない人にも働いている人にも向けれるという。なぜなら、前者は怠惰だから後者はブルシット・ジョブではないから、というそれぞれの理由で怒りに変わるからである。これでは、「クソ面白くもない仕事」をしながら生活に困らない給料を得る人びとと、労働に見合わない条件のもとで現場で奮闘するエッセンシャル・ワーカーとが、共通の政治的な解決策について共闘するのは難しい。

仮にベーシック・インカムが実施され、給与水準の低いエッセンシャル・ワーカーの所得が引き上げられる提案が出されたとする。それによって現場で働く人びとの給与水準が、ブルシット・ジョブを過ごす人びとのそれに近づけば彼らのなかに、現場の連中は十分な働きがいを得ているくせにという理由で、自分たちよりも総合的に生活が上がることへの妬みが生まれる。

このような道徳的羨望が人びとの心に潜在する限り、その政策課題が多くの人びとから支持を得ることはできないだろう。これは、ベーシック・インカムで労働意欲が低下するとされることへの反証に比べ、科学的な取り扱いが難しい点で解決がやっかいだ。この点についてグレーバーはこれといった解決策を示していない。

あらっぽいマルクス主義のススメ

次の話題に移ろう。上出来のロボットがブルシット・ジョブの解放に役立つかという点はどうだろうか。これについてグレーバーは、いささか皮肉に満ちた言い回しでノーを突きつけている。彼が引き合いに出す未来のロボットは、SF作家スタニスワフ・レムにその発想源を求めたものだ。グレーバーは、いっさいの管理も指示もなしに作動するロボット「ニューマシン」が活躍するある星の出来事として、およそ次のような逸話を記している。

ニューマシンの配備が進むことで、働き口を失った労働者はバタバタとハエのように死んでいった。あるとき異星人が訪れ、ニューマシンの恩恵がみなで受けられるように、工場を社会の共有財産にすれば済むはずだと提案した。しかしその星の国民は、「我が星の最高法は貴族が自分の財産を享楽したがっている限り、何人もそれを取り上げることはできないことを受け入れている、バカなことをいわないでほしい」と懇願した。こうして、消費者としての労働者は追いはらわることになった。(pp.334-336の要旨)

この逸話についてグレーバーは、「苦役を排除するというような見通しが、あってはならない問題とみなされるという事実以上に、その経済システムが不合理であることを示すしるし(サイン)は想像がむずかしい」と述べている。(p.336)わかりにくい言い回しだが、これは、純粋機械生産のような不幸な未来を考えるのはどうかしているという以前に、そうした未来の経済システムがとうてい成立しない証拠をあらかじめ見つけることはむずかしい、ということだろう。彼は「いくぶんかのあらっぽいマルクス主義こそ、ときにわたしたちには必要なのである」とも書いている。グレーバーは、そもそも人間が労働しないことを良しとすること自体がおかしい、といいたいのだ。

それはたんなる願望だろう、労働が苦役になることも多い、そんな声が聞こえてきそうな気がする。そうでなければ、なぜ人類は産業革命から200年以上ものあいだ、機械を発明し省力化に努めてきたのわからなくなる。

しかし、人類が洞窟に壁画を描いたり、道具を生み出してきたのは、耐えられないほどの不便を解消するためだけではなかった。洞窟の先人からこのかた、人びとはその行為自体に生きる価値を見出してきたはずだ。そうでなければ壁画が人を魅了したり、バイオリンやMacintoshのような美しい道具は生まれなかった。このことは、現代の画家、陶工、料理人はもちろん、子どもの世話をする母親や育児スタッフもおなじだ。

これらの労働に共通していえることは、直接的な労働には何かしらの価値や喜びがあるということだ。これがグレーバーのいう「あらっぽいマルクス主義」の意味ではないだろうか。

それではもうひとつの、未来のロボットは人類全体の共有財産になるはずだという異星人の提案はどうだろうか。これについてグレーバーは、不可能ではないかも知れないが、深刻な自己矛盾を抱え込むことになるだろうという。その根本的な考え方は、「自動化は特定の作業をより効率的にするが、同時に別の作業の効率を下げる」というものだ。(p.337)その理由としてグレーバーは、エッセンシャル・ワーカーの仕事の本質をなすケアリングの価値は、超大な量の人間的労働によらない限りデータ化してコンピュータに取り込むことができないからだという。

おそらくこれには、汎用人工知能の研究者あたりから多くの反論がありそうだ。よく言われるようにコンピュータは単純作業の自動化からはじまり、次第にできることの範囲や能力を広げてきた。例えば、マックス・テグマークは『LIFE 3.0』のなかでハンス・モラヴェックが描いた「人間の能力のランドスケープ」を引き合いに次のように述べている。

その重大な海面レベルに相当するのが、機械がAIを設計できるようになるレベルである。この転換点に達するまでは、海面上昇は人間が機械を改良することによって起こるが、転換点以降は、機械が機械を改良することによって促され、人間が進めていたときよりもはるかに速く進んですべての陸地があっという間に浸水する可能性がある。(Kindleの位置No.1000-1003)

実際のところつい数年前には、人工知能を鍛えるには大量のデータを人間がコンピュータに与える必要があると考えられていた。しかしいまでは、例えば画像認識の分野のように、人工知能が自らデータを生成するデータ拡張(Data Augmentation)といった手法のおかげで手作業は格段に少なくなっている。グレーバーがいうデータ化のための人間的労働がいつまでも人間固有の能力を必要とするとは限らない。

生活を労働から切り離すためのベーシック・インカム

しかし、これまで見てきたように、グレーバーは労働の正の側面に期待を寄せている。むしろ、多少シンドくても充実感をともなう労働、すなわちケアリングのような仕事に「あらっぽいマルクス主義」の価値を認めることが必要だという。「クソ面白くもない仕事」は、クソ面白くないから苦役なのだ。そうなると問題は、いかに人びとをブルシット・ジョブから解放し、ケアリング労働の価値自体は残しながら、労働と対価の倒錯した関係を修復できるかに集約されることになる。

その点でグレーバーは、ブルシット・ジョブから逃れるための政策としてベーシック・インカムが有効なことを認めている。このベーシック・インカムは、今回のコロナ禍で一人あたり10万円の特別給付を受けた日本人にとって、馴染みのある方法だ。一回限りであるうえに非課税である点など、本来のベーシック・インカムとは異なるところもあるが、生活の困窮の解消に向けた施策が広く経験できた意義は大きい。これもまたコロナ禍のフィルターによる強制力がもたらしたものだ。

しかしグレーバーは、本書の内容や彼の考えが政策と受け止められることには抵抗があるという。彼が本書を執筆したのは政策を示すことではなく、あくまで「問題--ほとんどの人びとがその存在に気づきさえもしなかった--についての本なのだ」と述べている。彼がこのことを強調するのは、政策課題は人びとの目に止まりやすく、すぐにそれが有効かどうかに心を奪われ、考えに至った事情を見えにくくするからだという。そもそも政策という考えがうさんくさいとも述べている。

政策を明示することにこれほどの抵抗を示しながらも、しかしグレーバーは、ベーシック・インカムはブルシット・ジョブの削減に効果があるひとつの解決策だという。その最大の理由は、ベーシック・インカムによって生活から「クソ面白くもない」仕事を切り離すことができるからだ。このときしばしば指摘されるのが、無条件にお金を分配すれば、好きなことにうつつを抜かしたり労働意欲を失う人たちが増えるという問題だ。これに対してグレーバーは次のように書いている。

洞窟探検をおこなおうが、マヤ族の象形文字を翻訳しようが、高齢セックスの世界記録を打ち立てようとしようが、なんの問題もない。好きなことをやればよいのだ! 結局、何をやることになるにしても、履歴書作成セミナーに遅刻した失業者に罰則を科したり、ホームレスが三種類のIDをもっているかどうかをチェックするよりも、みんな、ほぼ確実に幸福になるはずだ。そしてかれらの幸福は周囲にも跳ね返ってくるであろう。(p.359)

こうしたことのすべては、あきらかにつぎのような想定にもとづいている。すなわち、人間は強制がなくとも労働をおこなうであろう、ないし、少なくとも他者にとって有用ないし、便益をもたらすと感じていることをおこなうであろう、と。(p.360)

グレーバーがどれほど性善説に立っているかは明らかだろう。しかし当然ながら、彼はすべて無条件に自由にすればうまくいくと言っているわけではない。あまりにも多くのブルシット・ジョブを余儀なくされている人びとがいる、つまり自分の仕事をバカバカしいと感じている人びとがいてその仕事に給料が支払われる一方で、社会を成り立たせる上で不可欠なエッセンシャル・ワーカーには満足な給料が支払われない、この倒錯した状況にいる大多数の人びとを自由にし、人間信頼のもとで救済する必要がある、というのがグレーバーの主張なのである。

避けるべきだが避けられない本書の要約

『ブルシット・ジョブ』は論点を要約するのをためらう本だ。ブツブツとひとりで呟くような文章が延々とつづくからではない。本書の節のタイトルがいつも「終結部=人間の創造性に対するブルシット・ジョブの影響と、無意味な仕事に対して創造的または政治的に自分を主張しよとする試みがなぜ精神的な戦争の一形態と考えられるかについて」といった調子だからというわけでもない。これらの文体や表現の特徴は、グレーバーが思考を煮詰めていく過程を追体験するうえで、むしろ、読む者にともに考えることを誘う効果もある。そうではなく、グレーバーはどうやら、わかりやすさの弊害に敏感なのだろう。まとめることを拒否しているように思えるのだ。

こうした事情を考えると、この本の要約は避けるべきなのだろう。しかし、それはわたしにとって、グレーバーの気分に引きずられ過ぎだとも思う。やはり、自分のためにこそ、この貴重な読書体験で得たことを記録するのが凡人の努めであるはずだ。

わたしが本書から得た著者の考えはこうだ--グレーバーは、ニューマシンのような発達したロボットが、「ブルシット・ジョブ」の解消に役立つとは考えていない。ロボットは苦役としての労働の代替には役立つが、そもそも人間の労働の喜びや働く価値を代替すると期待するべきものでもない。それよりも労働に含まれる価値を認め、「クソ面白くもない仕事」から人びとを解放する必要がある。そして解放された人びととともに幸福を分かつには、社会制度としてのベーシック・インカムが有効である。--これが彼の考え方の骨子だと思う。

こうして、実際に要約を書いてみて気づくことがある。確かにグレーバーが危惧する政策に言及することの危うさがわかるような気がするのだ。要約することでどこか納得した気持ちになった途端に、彼が『ブルシット・ジョブ』のおそらく95%を要して訴えてきた「クソ面白くもない仕事」の複雑でクソバカらしい現実がどこかへ消えてしまうように思えてくる。いったいわたしたちは、すでに受け入れて半ば習慣化している問題について、自分自身の手でそれを克服することができなくなっているのだろうか。そうではないと信じたい。グレーバーは本書の最後をつぎの言葉で締めくくっている。

本書の主要な論点は、具体的な政策提言をおこなうことにはない。本当に自由な社会とは実際にどのようなものなのかの思考や議論に、手をつけはじめることにある。(p.364)

わたしたちも彼に習って、本当に自由な社会とは何かを考えることだけは諦めないようにする必要がある。わたしもその一人でありたいと、この本と格闘しながらその思いを強めた。

更新歴

2020.8.22 初回投稿

2020.8.23 「なぜブルシット・ジョブが増殖しているのか?」の項目を追記

1 note

·

View note

Link

TEDにて

マロリー・ソルドナー: 大企業のデータで世界の飢餓に終止符を打てるかもしれない?

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

大企業は、人道的な問題を解消するためお金を提供したかもしれませんが、もっと有益なものも提供できるのです。

つまり、データです。マロリー・ソルドナーは、民間企業が難民危機から世界の飢餓までの大きな問題を、未利用のデータや意思決定法を研究する科学者を提供することによって、どれほど進展させることができるのかを話しました。

あなたの大企業も何かに貢献できるかもしれません。

2010年6月。私は、イタリア、ローマに初めて降り立ちました。観光目的ではなく世界の飢餓を解決するためです。

そうです。当時の私は博士課程の25歳。大学で開発した試作品のツールを持ち込み、世界食糧計画をサポートし、飢餓をなくすつもりでしたが、プロジェクト終了。打ちのめされました。

データを使用すると人命が救えることが、ローマでの体験から分かりました。まあ、最初の目論見とは違いますが、最終的に辿り着きました。どんな状況か説明します。50万人の朝食、昼食、夕食を用意するとします。一定の予算しかありません。月額6.7億円。

皆さんはどうしますか?最良の方策とは何ですか?米、小麦、ひよこ豆、油を買うのが良いでしょうか?どれだけ買いましょうか?簡単そうですが、そうでもありません。30種の食材から5品を選ぶ必要があります。既に、14万以上の組合せがあります。

選んだ食材をいくらで買うのか。どこで入手するのか。どこに保存するのか。運搬の時間などを決める必要があります。すべての運搬ルートも調べる必要があります。すると選択肢は9億になります。1秒間で1つの選択肢を検討しても、28年以上かかります。

9億の選択肢。

そのため、意思決定者が数日のうちに9億の選択肢から不必要なものを除外できるツールを作りました。これは大成功を収めました。イラクでの活動では、コストを17%削減し、8万人多く食料を届けられました。

データの使用と複雑系のモデル化のおかげですが、業績が私たちだけに帰するものではありません。ローマで一緒に働いた部署は特徴がありました。共同事業を確信していました。大学を引き込みました。法人を引き込みました。世界の飢餓のような大きな問題で真に変革を望むなら全員で話し合う必要があります。

人道主義団体のデータに精通した人が、先導し、大学や各国政府からの適切な取り組みを組織化してもらうことが必要です。ただ、十分に活用できていなかったグループがあります。当ててみてください。

法人です。

法人には世界の大問題を解消する大きな役割があります。私は民間企業に所属して2年になります。法人に何ができ、何をしようとしないのかを見てきました。その隔たりを埋められる方法は3つ。データの提供、意思決定科学者の提供、新しいデータソースを集める技術の提供なのです。

これは、データの慈善活動です。それが法人の社会的責任の未来像です。その上、ビジネスとしても正解です。

今日の法人は膨大なデータを集めています。最初に法人ができることが、そのデータを提供することなのです。既に提供している法人もあります。例えば、大手通信会社。セネガルや象牙海岸でデータを公開にしました。研究者は、携帯電話がどの基地局と繋がっているというパターンから人がどこを旅行しているか把握できることが分かりました。

そのデータから、例えば、マラリア感染拡大地域を予測できるのです。また、革新的な衛星通信会社の例では、データを公開し提供しました。そのデータで干ばつによる食料生産への影響を基本的人権を尊重し追跡しました。それを使って、危機が起こる前に援助資金調達を始められるのです。

幸先の良いスタートです。

しまい込まれた法人データに重要な洞察が含まれています。そうです。慎重にならなくてはいけません。例えば、データの非特定化でプライバシーへの懸念に配慮する必要があります。

しかし、たとえ水門を開放してすべての法人がNGO、大学、人道主義団体にデータを提供したとしても、人道主義的な目的のため、データの最大限の影響力を利用するには十分ではないでしょう。

なぜでしょうか?データから洞察を引き出すには意思決定科学の研究者や基本的人権が重要だからです。

意思決定科学の研究者とは、私のような人です。データを受け取り整理して、変換し、手元の事業課題に対して、有効なアルゴリズムで処理をします。人道支援の世界では、意思決定科学の研究者がとても少ないのです。大部分が法人で働いています。

つまり、これが法人が必要とされる2つ目の理由です。データの提供に加え、意思決定科学の研究者の提供も必要なのです。

法人は言うでしょう「ああ!法人から意思決定科学の研究者を取り上げないで、1分1秒だって無駄にできないのです」でも、方法はあるのです。もし、法人が意思決定科学の研究者の時間の一部を提供するつもりだったら。

例えば、5年間くらいの長期に渡り、その時間を広げるのが実際には理に適っていることと思います。これは1月あたり2, 3時間程度かもしれず、法人が損することはほとんどありません。

真に重要なのは、長期的なパートナーシップです。長期的なパートナーシップにより、関係が築けデータ内容が分かり、真にデータを理解し、人道主義団体が直面しているニーズや課題を理解し始めるのです。ローマの世界食糧計画では、5年かかりました。

5年です。

最初の3年間は、段取りや準備期間でした。イラクでの活動や他の国々でツールを改良し実行した後には2年ありました。それは、データを使って事業運営を改善するのに現実味のない日程計画だとは思いません。投資であり、忍耐を求められますが、数式化できれば、得られる成果は明白で高速に処理できるようになります。私たちの場合は、さらに何万人も追加して食料供給ができました。

だから、データの提供や意思決定科学の研究者の提供をお願いするのです。そして、実は法人が支援できる3つ目の方法は、新しいデータソースを獲得するため技術の提供です。基本的人権に配慮、データ化されていないものがたくさんあります。現時点では、シリア難民がギリシアに流れ込んでいて国連難民機関は手が一杯なのです。

現在、人々を紙とペンで追跡しています。

ということは、母親と子供5人が難民キャンプにやって来ても、本部では基本的にその時点のことが分からないのです。民間企業との共同研究のおかげで数週間後にはすべてが様変わりします。私が働く物流会社から提供された荷物追跡技術を基に新しいシステムを作っています。

この新しいシステムでデータを基本的人権に配慮して追跡します。母親と子供が難民キャンプにやって来たとたんに分かるのです。

さらに、今月や翌月に配給が足りているかどうかも分かるのです。情報を見える化すると効率が生まれます。法人にとっては、重要なデータを集めるために技術を使うことは日常生活の糧のようなものです。これを何年も継続して事業の効率が大幅にアップしたのです。想像してみてください。お気に入りの飲料会社が棚卸しをしてみるまで、ボトルがいくつ棚にあるのか知らないなんてばかげています。データは比較的、良い決定の原動力の一つです。

さて、あなたが法人の代表で実用主義者であり、理想主義者だけではないとすると心の中でこう思っているかもしれません。

「実にすばらしいよマロリー。でも、どうして参加すべきかね?」良い宣伝になるということ以上に人道支援は、約2.6兆円のセクターで発展途上国で暮らす50億人以上が新たな顧客となるかもしれません。その上、データ提供をする法人は、データに隠された新たな意味を見出すことでしょう。

あるクレジットカード会社を例に取ると協働センターを開設し、大学、NGO、各国行政府で中心的役割を果たしています。クレジットカード利用の情報を見てインドの世帯の暮らし方、働き方、収入や支出を洞察します。人道支援の世界にとっては、人々を貧困から脱却させる方法について情報を提供するのです。

しかし、法人にとっては、インドの現在の顧客や潜在顧客の洞察材料を与えてくれるのです。あらゆる点で勝利します。さて、私がデータでの慈善事業で期待していることは、データの提供、意思決定科学の研究者や技術の提供です。

法人で働くことを選んだ私のように若い専門家にとって意味があるのです。研究によると次世代の労働者は、仕事を通して大きな影響力を与えたいと思っています。状況を改善したいのです。だから、データでの慈善事業を通じ、法人は実際に意志決定科学の研究者に仕事を与え定着を図ることが可能になります。需要の高い専門職にとって大事なことです。

データでの慈善活動は、ビジネス上の意義があり、人道主義の世界にも変革をもたらせるのです。大規模な人道的活動のすべての側面において私たちが計画と物流を協調させるなら、さらに何十万人も多くの人々に衣食住を与えることができるのです。そして変革を起こすために法人は力を出して企業に可能なある役割を果たす必要があるのです。

皆さんは「思考の糧」という言葉をご存じでしょう。これは文字通り「糧の思考」なのです。ようやく時を得た良いアイデアとなりました。

ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・

年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。

自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。

情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。

現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。

法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・

なお、ビックデータは教育や医療に限定してなら、多少は有効かもしれません。それ以外は、日本の場合、プライバシーの侵害です。

通信の秘匿性とプライバシーの侵害対策として、匿名化処理の強化と強力な暗号化は絶対必要です!

さらに、オープンデータは、特定のデータが、一切の著作権、特許などの制御メカニズムの制限なしで、全ての人が

望むように再利用・再配布できるような形で、商用・非商用問わず、二次利用の形で入手できるべきであるというもの。

主な種類では、地図、遺伝子、さまざまな化合物、数学の数式や自然科学の数式、医療のデータやバイオテクノロジー

サイエンスや生物などのテキスト以外の素材が考えられます。

こういう新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!

最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。

経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。

たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。

また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。

たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)

多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて個人のプライバシーも考慮)

(個人的なアイデア)

さらに・・・

勝手に警察が拡大解釈してしまうと・・・

こんな恐ろしいことが・・・

日本の警察は、2020年3月から防犯カメラやSNSの画像を顔認証システムで本人の許可なく照合していた!

憲法に完全違反!即刻停止措置をみんなで要求せよ。

日本の警察の悪用が酷いので、EUに合わせてストーカーアルゴリズムを規制しろ!

2021年に、EU、警察への初のAI規制案!公共空間の顔認証「原則禁止」

EUのAI規制は、リスクを四段階に分類制限!

禁止項目は、行動や人格的特性に基づき警察や政府が弱者個人の信頼性をスコア化や法執行を目的とする公共空間での顔認識を含む生体認証。

人間の行動、意思決定、または意見を有害な方向へ操るために設計されたAIシステム(ダークパターン設計のUIなど)も禁止対象にしている。

禁止対象の根拠は「人工知能が、特別に有害な新たな操作的、中毒的、社会統制的、および、無差別な監視プラクティスを生みかねないことは、一般に認知されるべきことである」

「これらのプラクティスは、人間の尊厳、自由、民主主義、法の支配、そして、基本的人権の尊重を重視する基準と矛盾しており、禁止されるべきである」

具体的には、人とやり取りをする目的で使用されるAIシステム(ボイスAI、チャットボットなど)

さらには、画像、オーディオ、または動画コンテンツを生成または操作する目的で使用されるAIシステム(ディープフェイク)について「透明性確保のための調和的な規定」を提案している。

高リスク項目は、法人の採用活動での利用など違反は刑事罰の罰金を売上高にかける。

など。他、多数で警察の規制を強化しています。

前提として、公人、有名人、俳優、著名人は知名度と言う概念での優越的地位の乱用を防止するため徹底追跡可能にしておくこと。

人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を���えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

この世のシステム一覧イメージ図2012

個人賃金保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2021(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)

世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017

ダン・アリエリー:人はどれだけ平等な世界を求めているのか?―驚きの実態

ポール・ピフ:お金の独占が人と大企業を嫌なヤツにする?

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#マロリー#ソルドナー#法律#貨幣#データ#道徳#世界#貧困#農業#プログラム#感染#環境#医療#政府#法人#ベーシック#インカム#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes

Photo

【争点は速度規制の合理性と取締りの妥当性】 - 本当のことが言えない国 : https://protest.web-pbi.com/advanced/%E4%BA%89%E7%82%B9%E3%81%AF%E9%80%9F%E5%BA%A6%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%A6%A5%E5%BD%93%E6%80%A7

2013年11月7日

2019年10月19日

{{ 図版 : 弱い者いじめ }}

■《警察官が取り締まりを正当化する論拠》

本件取締りに限らず、警察官が速度取締りを正当化する論拠は次の3つである。

速度規制は適正である。

取締り区間において、悲惨な事故が発生した、ないし交通事故が多発している。

交通事故をなくすため、ないし減らすために交通取締りを行っている。

速度違反で検挙されたドライバーやライダーは、これら3つの方便によって、規制と取締りへの不満を封殺されている。 一方、取り締まりを受けたドライバーとライダーの不満は、次のとおり。

速度規制に合理性がない (制限速度がおかしい)

取締まりに妥当性がない (安全な道路で速度取締りをするのはおかしい)

測定された数値ほどスピードを出したとは思えない

1と2それぞれは、取り締まる側の言い分と取り締まられる側の言い分は完全に拮抗する。これが取り締まられる側に不満を発生させる要因である。そこで、本サイトおよび本件訴訟においては、証拠を挙げて、どちらの言い分に説得力があるのかを明らかにしたい。 なお、取り締まりを受けた側の不満3は、警察の交通取り締まりに対抗できるかに記したとおり、争っても社会の利益には繋がらない。

■《極端に低い日本の法定速度》

{{ 宮崎南バイパスの取締りポイント : https://goo.gl/maps/K3cfh : この区間は、他国のハイウェイより恵まれた道路環境が実現しているが、時速60キロ規制となっている。宮崎県警は、この場所で積極的な取締りを行っている }}

{{ 動画 : https://www.youtube.com/embed/JeqjCWBB2Qk?rel=0&start=46 }}

道路交通法施行令によって、一般道の最高速度は時速60キロメートルに規制されている。一方、海外に目を転じてヨーロッパを参照すると、ほとんどの国において、一般道の最高速度は80km/hから100km/hとなっている。80km/h未満の国は、淡路島より小さなマルタ共和国だけだ。(参照: {{ 諸外国における速度規制に関する事例 ? 北海道開発土木研究所 : http://www2.ceri.go.jp/jpn/pdf2/k-gp-200602-speed.pdf }} , {{ Speed_limit ? wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_limit }} , {{ Touring tips, country by country ? AA : http://www.theaa.com/motoring_advice/overseas/countrybycountry.html }} ) 道路交通法施行令の定める時速60キロメートルという一般道の制限速度が、海外に比較して極端に低いことは明らかである。

なお、街と街の間に郊外が広がるユーロ諸国と違い、日本では街が連続しており、郊外の概念がユーロ諸国とは異なる。また、日本では、道路整備のための予算(道路特定財源)が別立となっており、高速道路だけでなく、地域高規格道路(いわゆるバイパス道路)は、ユーロ諸国の自動車専用道路以上に整備されている。

その結果、安全で立派なのに規制速度が低い道路があちらこちらにできている。そして、警察が好んで取り締まりを行うのはこうした道路であり、本件事件の発生道路も地域高規格道路での取り締まりである。

■《規制速度の見直し状況》

「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会」が開催される数年前から、警察庁は、「規制速度決定の在り方に関する調査研究」を行い、それを基に速度規制の策定に関する内規を見直し、そして2012年(H24)3月までに、速度規制に対する一定の見直しが実施されている。

以下の図は、2013年(H25)10月16日の「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会」において、警察庁が提供した {{ 資料5(速度規制等ワーキンググループ検討状況中間報告資料) : http://web.archive.org/web/20131031043952/http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/2/shiryou5.pdf }} 中ページ2に記載された図である。

{{ 図版 2 : 規制速度決定の考え方と取組 }}

■《1)規制速度決定の在り方に関する調査研究》

2006年(H18)から2009年(H21)までの3年間に渡って、警察庁は、「規制速度決定の在り方に関する調査研究(委員長:太田勝敏東洋大学教授)」を行い、2009年(H21)4月2日にその研究結果となる「規制速度決定の在り方に関する調査研究・報告( {{ 概要 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-1.pdf }} ・ {{ 報告書要旨 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-2.pdf }} ・ {{ 報告書(以下「太田報告書」とする) : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} )」を公表した。なお、報告は、基準速度を「全国一律の基準となる速度」と定義し、道路を12区分に分けた上で、区分毎の基準速度を設定した。また、「実勢速度(85パーセンタイル速度)を基に、交通事故抑制の観点を加味した基準速度を設定」したとしている。

85パーセンタイルの評価方法については、まず、2006年(H19)に447地点で速度調査を行ったとしている。

{{ 図版 3 : 実勢速度の調査方法 }}

次に上記調査結果を12区分に分類し、区分毎の85パーセンタイル速度を算出したとしている。さらに、実測値と実測値から算出した85パーセンタイル速度に数量化I類による補正を加え、さらに2007年(H20)に収集された全国509地点の速度データで検証を行ったとしている。次の図は、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のページ9に記されたものを抜粋した。

{{ 図版 4 : 表2-6モデル推定と実測の乖離 }}

ここまでの報告において、問題なのは、速度を調査した道路の所在する都道府県や、具体的な道路名に一切触れていないことにある。都道府県ごとの規制ならさておき、全国一律に規制する根拠として統計をとるのなら、とうぜん、道路条件がよく、その結果、首都圏よりはるかに高速で、かつ、安全に車両が通行している北海道を一定の割合いで織り込むべきである。言い換えると、調査地域に走行条件の悪い道路ばかりを選べば、統計上の実測値は、操作が可能である。

次に {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のページ10には、得られた85パーセンタイル速度から、基準速度を設定するにあたって、次の内容が記されている。

============≫

実勢速度として用いる85パーセンタイル速度は、悪天候や遅い車両の影響を受けない状況下で、85%のドライバーが選択する速度であり、ドライバー本位の速度であると言える。

しかしながら、日本の道路は欧米のように居住地と非居住地が明確に分かれているわけではなく、狭い国土、複雑な地形のため、ほぼ全ての道路が居住行動圏内を通っている。このような道路環境下においては、ドライバー本位の規制速度を設定した場合、交通事故が増加する恐れがある。そこで、実勢速度である85パーセンタイル速度に交通事故抑制の観点を考慮した、全国一律の規制速度の基準となる速度(以下「基準速度」という。)を導入する。

交通事故抑制の観点としては、多種多様な道路において共通して適用が可能であり、また、ドライバーの視点から容易に識別できることに着目して、市街地における事故の危険性、中央分離有無による事故の危険性および歩行者・自転車保護の観点を考慮する。

≪============

そして、次の3つを揚げて、85パーセンタイル速度から減じて、基準速度を設定することの理由としている。

●市街地における事故の危険性

●中央分離施設が設置されていないことによる事故の危険性

●歩行者保護

そして、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のページ10には、基準速度が示されている。

{{ 図版 5 : 表2-7一般道路の基準速度 }}

この段階には多くの問題が存在する。 非市街地の4車線で中央分離のある道路に対してさえ、歩行者の存在を理由として速度を減じていることを筆頭に、結局、上限は60km/hとなっており、総合的に見ると、単に法定速度である60km/hに正当性を持たせるための引き算をしているだけの措置だといっても過言ではない。

以下、上掲の「表2-7 一般道路の基準速度」の問題点を羅列する。ただし、道路交通法上に「一般道路」という文言は存在しない。 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} が「一般道路」を使っているのは、意図があるのかもしれないが、何ら説明はない。以下、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のいう「一般道路」は、道路交通法および道路交通法施行令の規定する「一般道」と同じと見做し、以下、「一般道」に統一する。

========================

道路交通法施行令の規定する「一般道」太田報告書上の「一般道(路)」

◆《道路交通法施行令の規定する「一般道」》

●《高速自動車国道/「一般道」》

首都高速湾岸線は、高速自動車国道である東名高速や東北・関越自動車道と遜色のない規格の道路である。また、湾岸の工業地帯や海の上を通っているので、騒音問題はないに等しい。市街/郊外に明確な規定がないことは先に示したので、それを除けば、首都高湾岸線の道路構造と環境は、高速自動車国道と同等である。それなのに、行政上の区分を優先して、規制の根拠とするのは、合理性に欠ける。

阪神高速道路の湾岸部も同じく、高速自動車国道としてではなく、一般道の法定速度60km/hから80km/hに緩和されている。しかしながら、原告の所感としては、双方とも平均速度さえ、規制速度を上回っている。太田報告書が、こうした道路を評価していないことを原告は予想するが、増加を続けるこうした恵まれた非高速自動車国道については、別の評価がなされるべきである。

●《自動車専用道路/「一般道」》

湾岸線を除く首都高速は、自動車専用道路であるが、高速自動車国道ではない。だから、規制速度は、法定速度と同じ60km/hに規制されている。しかしながら、荒川沿いの首都高環状線(葛西JCT-堀切JCT)においては、規制速度で走行すると煽られて危険を感じるほど、規制と現実はかけ離れている。

道路交通法施行令の規定する法定速度が、高速自動車国道と「一般道」の2種類しか存在しないなか、高速自動車国道以外を「一般道」と看做したままの規制を続けるのなら、「一般道」に自動車専用道路の実態を反映するべきである。

●《地域高規格道路/古い設計の「一般道」》

後に具体的に記すが、日本は他国に比較して、潤沢な道路予算をもち、他国のハイウェイ以上に整備された地域高規格道路(いわゆるバイパス道路)が、たくさん存在する。その中には、一部車両規制が行われ、限りなく自動車専用道路に近い道路もある。

例をあげれば、横浜新道と小田原厚木道路のような有料道路や、保土ヶ谷バイパスや新潟西バイパスは、道路交通法上において「一般道」に分類されており、速度規制のベースは60km/hである。70km/hに規制されているのは、例外措置であって、適用の実務権限は、警察にある。

≫――――――≪

◆《太田報告書上の「一般道(路)」》

{{ 動画 : 小田原厚木道路での取り締まり 捕まえるのは20km/h程度の違反 : リンク切れ }}

後に触れる {{「交通規制基準」の一部改正について : http://web.archive.org/web/20130328021326/https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20091029-2.pdf }} において、プラス10km/hが定められるまでもなく、既に適用が行われているのである。しかも、横浜新道と小田原厚木道路の規制速度は、法定速度から10km/h緩和してもなお、交通実態を大きく下回っている。小田原厚木道路にいたっては、神奈川県警第二交通機動隊が覆面パトカーでの取り締まりを盛んに行うため、道路利用者の評判はすこぶる悪い。

{{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、とうぜんこうした道路が「一般道」に含まれていること理解したうえで作成されたはずである。もし、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} の地点調査において、こうした道路を織り込���れていないとしたら、それは道路ユーザーに対する欺瞞であると言わざるを得ない。

●《市街道路/郊外道路》

道路予算が潤沢な日本において、市街地を通る地域高規格道路のなかには、全面的な立体交差を採用した道路が多数存在する。単に市街地というだけで、中央分離帯があろうが4車線以上であろうが、おかまいなしに速度を減じることは交通工学的に失当である。

また、4車線以上で中央分離帯があれば、例外なく歩行者横断禁止にされるものである。そうした道路に対し、歩行者理由で速度を減じている。さらには、単に市街地という理由だけで、一律に速度を減じているが、市街地の定義さえなされていない。

●《路線で評価する設計速度/ピンポイントで取り締まる規制速度》

速度道路設計に使用される設計速度は、道路の全区間、または、必要最小限に区分した長い区間に対し行われる。一方、規制速度は、ピンポイントで行われる速度取り締まりの根拠となる。同報告では、設計速度を拠り所としているが、設計速度と規制速度は、本来の使用目的がまったく異なる速度である。

設計速度は、道路全体または長い区間の旅行速度を目標とするものであるから、設計速度の同じ区間であっても、条件のよい区間では、それ以上の速度で安全に走行が可能である。つまり、同一区間において、もっとも走行条件の悪い区間で安全に走行できる速度であるといえる。

単に法定速度である60km/hに正当性を持たせるための引き算にしか見えない {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} の基準速度において、その正当性を設計速度に転嫁することは、おそらく、国土交通省にとって遺憾なことであろうとの思いを禁じ得ない。

もし、基準速度を適用した結果が、ことごとく設計速度に一致しているとしたら、それはカーブなど条件の悪い区間の安全速度(設計速度)が、長い直線部においても、適用されることになっているはずだ。

========================

以上のとおり、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、日本の道路整備の特異性、および、道路管理者と交通管理者が別々となっていることからくる不合理を考察することなしにまとめられている。批判をおそれずにいえば、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、道路交通法施行令例に規定された「一般道」の法定速度60km/hの維持ありきで、それを上限として減算したことをいかにも科学的な考察したかのように示したものにすぎない。つまり、結論ありきの報告だといっても過言ではない。

ちなみに、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、 {{ 国立国会図書館のインターネット資料収集保存事業 : http://warp.da.ndl.go.jp/ }} ( {{ wayback machine : https://archive.org/web/ }} と同等のウェブアーカイブサービスであり、本電子文書においてはアイコンとしてwayback machine アイコンを付与する。)に記録された文書へのリンクとなっている。そして、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、2009年10月26日に同事業によって保存されたものであり、そのインデックスは、同日に同事業が保存した {{ 警察庁交通局新着リスト : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/ }} にある。

2014年(H26)1月7日時点に置いて、同日付けの警察庁交通局新着リストの並ぶほかの電子文書は、当初のURLで閲覧が可能である。しかしながら、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は、当初URL(http://www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf)では閲覧できなくされている。同様に、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のタイトルである {{「規制速度決定の在り方に関する調査研究 報告書」��Google検索 : http://bit.ly/2O6pkUb }} をしてもヒットしない。また、 {{ 「規制速度決定の在り方に関する調査研究検討委員会」でGoogle検索 : http://bit.ly/2CwI0qR }} をしても、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} を引用した文書ならヒットするが、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} そのものはヒットしない。つまり、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} は警察庁のサーバーから抹消されている。これには、警察庁が意図的に抹消したとの疑念を禁じ得ない。

■《2)(速度規制基準の改訂)》

2009年(H21)10月29日、警察庁は、速度規制の策定基準を定めた内規「速度規制基準」を改定し、 {{ 「交通規制基準」の一部改正について : http://web.archive.org/web/20130328021326/https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20091029-2.pdf }} を通達した。

次の表は、 {{ 「交通規制基準」の一部改正について : http://web.archive.org/web/20130328021326/https://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20091029-2.pdf }} の別添第32「最高速度(区域、自動車専用道路及び高速自動車国道を除く。)」から「規制速度の決定方法」を抜粋した。

{{ 図版 6 }}

示された各区分の基準速度は、 {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} のページ10の基準速度と同じである。

なお、同通達の別添第32種別「規制速度の決定方法」の2の項には、次のように記してある。

============≫

基準速度一覧表で設定した基準速度を最大限尊重しつつ、別表の補正要因の例示を参考にし、現場状況に応じた補正を行い、原則として基準速度から±10km/hの範囲で規制速度を決定する。

なお、この場合において、現行規制速度が実勢速度(85パーセンタイル速度*1)と乖離(概ね20キロメートル毎時以上)している道路においては、適切な規制速度となるように検討すること。

≪============

■《3)速度規制の見直し》

警察庁は、2011年(H23)4月から2012年(H24)3月までの期間に実施した最高速度の見直しを実施し、2012年(H24)11月8日に実施結果を公表した。次の枠内は {{ 日経新聞(2012/11/8 10:23) : http://web.archive.org/web/20121108060630/http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0705O_Y2A101C1CR0000/ }} より抜粋した。

============≫

【道路の最高速度、9区間で70~80キロに引き上げ 生活道路では引き下げも】

警察庁は8日、道路交通環境の変化などを受けて2009年度から進めてきた最高速度の見直し結果を公表した。11年度末時点で計2219区間(4046キロメートル)で見直し、大半が最高速度の引き上げ。バイパスなど自動車専用道路に近い「通行機能を重視した道路」9区間(79キロメートル)では、時速60キロメートルから同70~80キロメートルまで引き上げた。

一方、主に住民の日常生活に使われる「生活道路」135区間(80キロメートル)で、最高速度を従来の時速40~60キロメートルから同30キロメートルまで引き下げた。

警察庁は「実態に適合しなくなった規制を放置すれば、かえって交通事故の原因となり、規制に対する信頼や国民の順法意識を損ないかねない」としている。

≪============

最高速度規制の見直し状況(平成21年度~23年度)

{{ 図版 7 : 規制速度見直し結果 }}

第1回 交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会の {{ 資料2 : http://web.archive.org/web/20131213013339/http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/1/siryou4.pdf }} より抜粋した。

警察庁が発表した上記表においては、一般道(一般道路)の36.2%を見直したとされ、9区間を法定速度の時速60キロを超える速度に設定したとしている。しかしながら、法定速度を超えて速度規制がなされた道路は、特別な道路ばかりである。

●《時速80キロ規制に見直された道路》

【栃木】一般国道408号:宇都宮北道路

●《時速70キロ規制に見直された道路》

【北海道】一般国道337号:道央新道(当別バイパス・美原道路・美原バイパス)

宮城県道36号築館登米線:みやぎ県北高速幹線道路

【新潟】一般国道8号および一般国道7号:新潟バイパス、新新バイパス

【石川】一般国道159号:津幡バイパス

兵庫県道95号灘三田線:六甲北有料道路(北神バイパス)

【岡山】一般国道2号:岡山バイパス

宮崎県道10号宮崎インター砂土原線:一ツ葉有料道路

鹿児島県道17号指宿鹿児島インター線:指宿スカイライン

次に、法定速度の時速60キロを超えた制限速度が設定された上記9区間を分類する。

◆《道路整備上の分類と交通管理上の分類》

次の表は、道路整備上の分類と警察が行う交通管理上の分類を統合したものである。

{{ 図版 8 : 道路の種別 }}

●赤字は、速度規制が緩和された上述の9区間を示す

●道路交通法においては、高速自動車国道と高速自動車国道の本線車道以外の道路の2種類で分類されている。

●一般的に、多くの道路利用者は、有料道路(多くは自動車専用道路)を高速道路と呼んでおり、道路交通法の区分との乖離がみられる

●道路整備に関する法令は、その道路の役割のほか、建設費と償還の関係で区分数が多い

●道路構造令には、建設費も償還も関係ないのでシンプルな区分となっている

●地域高規格道路は、有料/無料、自動車専用道路/一部車両通行規制/車両規制なし、と多区分に分類されている

●法定速度を規定する道路交通法施行令は、高速自動車国道とそれ以外の単純な区分となっている

●道路構造令が分類する第1種/第2種、第3種/第4種の区分は地方部/都市部で分類することが規定されているが、地方部/都市部の区別に明快は定義は存在しない

以上のとおり、警察が大々的に発表した9路線の規制緩和は、一般道に対して行われたものではなく、すべて地域高規格道路である。その中には有料道路(指宿スカイライン・六甲北有料道路・一ツ場道路)や自動車専用道路(みやぎ県北高速幹線道路)を含み、新潟バイパスと新新バイパスを除き、車両の通行規制が行われている。

2012年(H24)11月8日の警察発表では、画期的な規制緩和が行われたかのようにされているが、2009年(H21)10月29日に速度規制基準が見直される以前から、道路交通法施行令に規定さ3れた60km/hを超える速度に緩和された一般道(高速自動車国道以外の道路)はいくつも存在する。自動車専用道路としては、首都高速湾岸線、阪神高速道路湾岸線、第三京浜、横浜横須賀道路、小田原厚木道路(平塚IC-厚木IC)などがあげられる。自動車専用道路以外では、横浜新道(新保土ヶ谷IC-今井IC)、小田原厚木道路(厚木IC-小田原西IC)などがある。

速度規制基準の改訂はさておき、1960年(S35)から変わらないのは、道路交通法上の一般道(高速自動車国道以外の道路)の法定速度が時速60キロメートルとされていることだ。

◆《地域高規格道路》

以下、国土交通省が2004年(H16)3月30日に発表した {{ 地域高規格道路の区間指定について : http://web.archive.org/web/20040407145452/http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060330_3_.html }} より抜粋した。

============≫

●国土や地域の骨格を形成し、広域の物流や交流を分担する広域幹線道路は、高規格幹線道路、一般国道、主要地方道から構成され、延長約12万キロに 及びますが、自動車専用道路として高い走行サービスを提供する高規格幹線道路と、その他の幹線道路では、走行速度等のサービスレベルに大きな格差があるのが現状です。

●このため、高規格幹線道路を補完し、地域の自立的発展や地域間の連携を支える道路として整備することが望ましい路線を「地域高規格道路」として指定し、自動車専用道路もしくはこれと同等の規格を有し、概ね60km/h以上の走行サービスを提供できる道路として整備を行っているところです。

≪============

次の図は、同発表に添付の関東地方整備局管内地域高規格道路指定路線図である。

{{ 図版 9 : 地域高規格道路指定路線図(関東地方整備局) }}

{{ 横浜環状2号の取締りポイント : http://goo.gl/maps/EOLBS : この区間は、へたな高速道路より恵まれた道路環境が実現しているが、時速60キロ規制となっている。原告の観察において、平均速度は時速80キロ程度である。第一交機は、この場所でひんぱんに取締りを行っている。 }}

地域高規格道路は、自動車専用道路もしくはこれと同等の規格で整備されたものである。横浜環状2号線は横浜市道であるが、地域高規格道路として整備された道路であり、当然、自動車専用道路もしくはこれと同等の規格で整備されている。

なお、 {{ 地域高規格道路の区間指定について : http://web.archive.org/web/20040407145452/http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060330_3_.html }} には「概ね60km/h以上の走行サービスを提供できる道路として整備」とされている。これに限らず、道路整備における(設計)速度は、渋滞を回避するために整備する新たな道路に対し、用地取得、造成方法やジャンクションの取り方、車線幅や中央帯などの道路の構造を決めるための指標である。

つまり、(設計)速度は、設計速度の条件を満たさないカーブの代わりにトンネルを掘ったり、道幅を確保するために山肌を削ったりと、最低条件を満たす作業のための指標である。

(設計)速度にあわせて、直線をわざわざカーブにしたりすることはないので、設計速度より速い速度で安全に走行可能な区間は存在し得る。(設計)速度が一定の区間での旅行速度を目標とするものであるから、とうぜんのことだといえる。

{{ 地域高規格道路の区間指定について : http://web.archive.org/web/20040407145452/http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/06/060330_3_.html }} に設計速度と明示されていないので、ここまで(設計)速度としたが、設計速度の定義について、内閣府がおこなった {{ 最高速度違反による交通事故対策検討会 : http://web.archive.org/web/20130121133757/http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/max-speed/k_1/index.html }} の第3回資料8 {{ 自動車の走行速度と道路の設計速度・最高速度規制との関係 : http://web.archive.org/web/20130125034251/http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/max-speed/k_3/pdf/s8.pdf }} の冒頭に示された文章を引用する。

============≫

設計速度については、道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号。以下「構造令」という。)第2条第 22 号において、「道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう」と規定されている。

すなわち、「道路の幾何構造を検討し決定するための基本となる速度」であり、曲線半径、片勾配、視距のような線形要素と直接的な関係をもつほか、車線、路肩等の幅員を決定する直接の要因である道路の区分の考え方のもとにも、設計速度の概念が導入されており、幅員要素とも間接的な関係が保たれているとされている。

≪============

さらに、設計速度と走行速度との関係の項を抜粋する。

============≫

設計速度は「天候が良好でかつ交通密度が低く、車両の走行条件が道路の構造的な条件のみに支配されている場合に、平均的な運転者が安全にしかも快適性を失わずに走行できる速度である」とされている。「したがって、例えば設計速度が 80km/h の道路では、交通密度が小さければ普通の運転者は、少なくとも 80km/h の速度で、安全にしかも快適に走行することができる。しかし、道路の幾何構造の要素は自動車の走行安全性に対しては余裕をもたせており、線形等の条件が良ければ 80km/h を超える速度で安全に走行することも可能である。一般道においては、運転者は、道路線形等の幾何構造のほか、交差点等の状況、駐車車両や沿道との出入りの状況、歩行者等の存在や自動車の混み具合といった交通の状況、最高速度の制限等の交通規制の状況などに応じて適宜走行速度を選択している。このように実際の走行速度は、交通等の諸要因の影響を受けるので一律に規定することができないため、道路を設計する場合には、幾何構造を決定するための統一尺度として設計速度を設定している」とされている。

≪============

一方、道路交通法第22条および第22条の2に規定された最高速度は、それを超過すること自体が違法行為とされる。それならば、すべての道路において、車両が走行できる上限を定める規制速度は、設計速度より高い速度とされるのが当然である。

ましてや、設計速度がある程度長い区間で設定され、その中には設計速度より速い速度で安全に走行できる区間が存在し得るのに対し、規制速度はより短い区間で設定し得るからである。規制速度は、違法行為を取り締まる根拠となる速度であり、実際、速度取り締まりはピンポイントで行われるから、なおさら、設計速度より短い区間で精密に設定するべきものである。少なくとも、設計速度と同じ速度で最高速度を規制することには、何ら根拠はないといえる。

■《根本的な問題は法定速度があまりに低いこと》

以上のとおり、警察庁が定めた速度規制基準は、統計学的公正さを欠いたデータを根拠にしているおそれがあり、また、算定プロセスの科学的合理性については瑕疵があると言わざるをえない。

また、警察庁が、道路構造令の設計速度を持ちだして速度規制基準を正当化しているが、これは失当である。設計速度は、路線全体の交通計画と整備予算によって決定されるものであり、特定区間を安全に走行する上限値を定めた速度ではない。

一方、規制速度は、警察が特定箇所の一瞬に対して行う速度取り締まりの根拠とされる。つまり、設計速度と規制速度は、目的がまったく異なるものであるゆえ、全国一律の規制速度の拠り所として、設計速度を引用することは不適当である。

2009年(H21)4月2日には「規制速度決定の在り方に関する調査研究」(委員長:太田勝敏氏)が、2013年(H25)12月26日には「交通事故抑止に資する取締り・速度規制等の在り方に関する懇談会」(筆頭委員:太田勝敏氏)が実施され、速度規制とその取り締まりに合理性と民意が与えられたかのように見えるかもしれない。

しかしながら、警察庁が人選を決め、警察庁が報酬を支払って行われる研究や会議で、警察庁の意図を汲み取らずに結果をまとめる参加者がいるはずがなく、結果、1960年(S35)に定められた一般道の法定速度時速60キロメートルを頂点とし、そこから逓減方式によって決められているに過ぎない。

その結果、多額の費用をかけ て、立派な地域高規格道路を作っても、時速60キロを基準とせざるを得ないのである。そして、時速60キロを頂点とした速度規制体系を守るために、中央分離帯と完全な歩車分離が完備し、歩行者横断禁止の4車線道路にさえ、歩行者の危険性を材料にして( {{ 太田報告書 : http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285919/www.npa.go.jp/koutsuu/kisei39/kisei20090402-3.pdf }} )、時速50キロに規制されてしまうのである。

{{ 岡山バイパスの取締りポイント : http://goo.gl/qg1aSe : この区間は、他国のハイウェイより恵まれた道路環境が実現しているが、時速60キロ規制となっている。岡山県警は、この場所で積極的な取締りを行っている }}

生活道路は時速30キロ、少し広くなって時速40キロ、ここまでは妥当性があるし、誰もが納得する。もともと、速度取り締まりが行われない道路だから、車両運転者と警察との反目もない。つまり、住宅街の道路や生活道路の速度規制については、既に社会的合意が形成されているのだといえる。ひと握りの逸脱者をいかに抑止するかは別問題である。

大きな問題は、時速50キロから時速60キロに規制された道路に顕在する。片側2車線以上、完全な歩車分離、数kmにわたってほぼ直線、信号も少ない、横断者も存在しない、そんな道路でさえ、生活道路の規制速度から、 たったの時速10~20キロしかプラスされていないのである。

先に記したとおり、ヨーロッパ諸国における一般道の規制速度は時速 80キロから時速100キロとなっている。道路交通法施行令に規定された時速60キロが、著しく低いことは誰の目にも明らかである。

そもそも、大陸のような北海道と、世界的にまれな交通体系を発展させた東京圏を一律に規制すること自体に無理がある。それでも、警察庁が全国一律の法定速度を維持するつもりなら、公正で科学的な再調査を行って、法定速度を見直すか、あるいは、法定速度を廃止して、地域にゆだねるべきである。

0 notes

Text

「古すぎる」謎のブラックホールはどこから来たのか ニコニコニュース-10 時間前

「古すぎる」謎のブラックホールはどこから来たのか

ニコニコニュース-10 時間前

ブラックホールは通常、星の寿命が尽きる際に起こる大爆発の影響で形成され、それまでに長い期間が必要. □しかし超大質量ブラックホールには宇宙初期の短い期間に形成されたものもあり、上の「恒星爆発説」が不適応. □現在、星の一生 ...

Point

■ブラックホールは通常、星の寿命が尽きる際に起こる大爆発の影響で形成され、それまでに長い期間が必要

■しかし超大質量ブラックホールには宇宙初期の短い期間に形成されたものもあり、上の「恒星爆発説」が不適応

■現在、星の一生を経由しないガス円盤の重力崩壊によって直接的に作られる「直接崩壊説」が有力である

2次元でも生命は存在できる! 物理学者が新説を発表

超大質量ブラックホールは実に謎の多い天体だ。

一般的にブラックホールは、寿命を終えた恒星が爆発して形成されるが、それでは超大質量ブラックホールの成り立ちを完全には説明できない。

今年発見された83個の超大質量ブラックホールは、どれもビッグバン後からたった8億年以内に完成していた。つまり星の一生をのんびりと待っている期間はなかったというわけだ。

それでは一体どのようにして宇宙初期の短い期間で、これほどの巨大ブラックホールが出来上��ったのだろうか。

研究の詳細は、6月28日付けで「The Astrophysical Journal Letters」に掲載されている。

The Mass Function of Supermassive Black Holes in the Direct-collapse Scenario

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab2646

ブラックホールができるまで

Credit:pixabay

超大質量ブラックホールはほとんどすべての銀河の中心に存在すると言われているが、普通のブラックホールとは生い立ちが違う。

基本的なブラックホールの形成段階は「恒星崩壊説」として説明される。太陽の少なくとも5倍以上の質量を持つ恒星が、燃料を使い果たし、寿命を終えるときに大爆発を起こすというものだ。

通常、恒星は自身の重力と放射圧のバランスを取ることで安定している。

つまり恒星自体の重さから生じる「内向きの重力」に対して、内部の核融合によって発生する「外向きの圧力」がその力を打ち消すのだ。しかし恒星が燃料を使い果たすと核融合も生じなくなるため、内向きの重力に負けて自ら潰れてしまう。

こうして起こるのが「極超新星爆発(hypernova explosion)」であり、その後には星の残骸と強力な重力を誇るブラックホールが残される。

「期間が短すぎる」超大質量ブラックホールの謎とは

Credit:pixabay

天体物理学者たちは、超大質量ブラックホールも同じような道筋を辿って作られると考えていた。

周辺にある物質を次々に吸収することで、まるで巣の中心にいるクモがどんどん太っていくかのように巨大なサイズとなるのだと。

しかしこの説明では、超大質量ブラックホールの形成までに膨大な時間がかかってしまう。先述したように、最近発見された83個の超大質量ブラックホールはビッグバン後8億年以内に形成されていたのだ。

またどれも赤方偏移の値が非常に大きかったため、宇宙初期に完成していたことが伺える。赤方偏移とは、光の波長が伸びることで観測される現象のことで、その量は地球から遠ければ遠いほど大きくなる。

しかし現に超大質量ブラックホールは短期間で誕生してしまっている。

ではいかにして超大質量ブラックホールは、このような短い期間の間に誕生し、巨大化し得たのか?

まさかの星を必要としない説

Credit:sciencealert

この問題の回答として、カナダ・ウェスタンオンタリオ大学の研究チームは「直接崩壊説(Direct collapse)」が有力であると主張する。

直接崩壊説のプロセスは次のようなものだ。

最初に、まだ星のない宇宙初期の銀河で超大質量のガス円盤が形成される。この円盤が、星を作る前に直接的な重力崩壊によって潰れることでブラックホールを作り出す。

これで理論上は、星の誕生と死を経ることなく、比較的短期間でのブラックホール形成が可能となる。

さらに重要なのが「エディントン限界光度」の役割である。

これはブラックホールから放出される放射線の圧力と、内向きの重力とのバランスで決まる限界光度を指す。

このエディントン限界を越えると、周囲の星間物質が急激にブラックホールに向かって落ちていき(超エディントン降着)、どんどん膨れ上がって超大質量ブラックホールが形成されるというわけだ。

こうした説はあくまでも間接的な証拠を元に構築されており、厳密に正しいとは言い切れない。それでもブラックホールの正体は着実に解明しつつあるようだ。

実はブラックホールは蒸発している!? 謎のホーキング放射の実態に迫る

reference: sciencealert, phys.org / written by くらのすけ

投稿 「古すぎる」謎のブラックホールはどこから来たのか は ナゾロジー に最初に表示されました。

「古すぎる」謎のブラックホールはどこから来たのか

とても興味深く読みました

ゼロ除算の発見は日本です:

∞???

∞は定まった数ではない・・・・

人工知能はゼロ除算ができるでしょうか:5年 ゼロ除算の発見と重要性をした:再生核研究所 2014年2月2日

https://www.researchgate.net/project/division-by-zero

https://lnkd.in/fH799Xz

https://lnkd.in/fKAN-Tq

https://lnkd.in/fYN_n96

https://note.mu/ysaitoh/n/nf190e8ecfda4

ゼロ除算の発見は日本です:

∞???

∞は定まった数ではない・・・・

人工知能はゼロ除算ができるでしょうか:5年 ゼロ除算の発見と重要性をした:再生核研究所 2014年2月2日

再生核研究所声明 277(2016.01.26):アインシュタインの数学不信 ― 数学の欠陥

(山田正人さん:散歩しながら、情念が湧きました:2016.1.17.10時ころ 散歩中)

西暦628年インドでゼロが記録され、四則演算が考えられて、1300年余、ようやく四則演算の法則が確立された。ゼロで割れば、何時でもゼロになるという美しい関係が発見された。ゼロでは割れない、ゼロで割ることを考えてはいけないは 1000年を超える世界史の常識であり、天才オイラーは それは、1/0は無限であるとの論文を書き、無限遠点は 複素解析学における100年を超える定説、確立した学問である。割り算を掛け算の逆と考えれば、ゼロ除算が不可能であることは 数学的に簡単に証明されてしまう。

しかしながら、ニュートンの万有引力の法則,アインシュタインの特殊相対性理論にゼロ除算は公式に現れていて、このような数学の常識が、物理的に解釈できないジレンマを深く内蔵してきた。そればかりではなく、アリストテレスの世界観、ゼロの概念、無とか、真空の概念での不可思議さゆえに2000年を超えて、議論され、そのため、ゼロ除算は 神秘的な話題 を提供させてきた。実際、ゼロ除算の歴史は ニュートンやアインシュタインを悩ましてきたと考えられる。

ニュートンの万有引力の法則においては 2つの質点が重なった場合の扱いであるが、アインシュタインの特殊相対性理論においては ローレンツ因子 にゼロになる項があるからである。

特にこの点では、深刻な矛盾、問題を抱えていた。

特殊相対性理論では、光速の速さで運動しているものの質量はゼロであるが、光速に近い速さで運動するものの質量(エネルギー)が無限に発散しているのに、ニュートリノ素粒子などが、光速に極めて近い速度で運動しているにも拘わらず 小さな質量、エネルギーを有しているという矛盾である。

そこで、この矛盾、ゼロ除算の解釈による矛盾に アインシュタインが深刻に悩んだものと思考される。実際 アインシュタインは 数学不信を公然と 述べている:

What does Einstein mean when he says, "I don't believe in math"?

https://www.quora.com/What-does-Einstein-mean-when-he-says-I-dont-believe-in-math

アインシュタインの数学不信の主因は アインシュタインが 難解で抽象的な数学の理論に嫌気が差したものの ゼロ除算の間違った数学のためである と考えられる。(次のような記事が見られるが、アインシュタインが 逆に間違いをおかしたのかは 大いに気になる:Sunday, 20 May 2012

Einstein's Only Mistake: Division by Zero)

簡単なゼロ除算について 1300年を超える過ちは、数学界の歴史的な汚点であり、物理学や世界の文化の発展を遅らせ、それで、人類は 猿以下の争いを未だに続けていると考えられる。

数学界は この汚名を速やかに晴らして、数学の欠陥部分を修正、補充すべきである。 そして、今こそ、アインシュタインの数学不信を晴らすべきときである。数学とは本来、完全に美しく、永遠不滅の、絶対的な存在である。― 実際、数学の論理の本質は 人類が存在して以来 どんな変化も認められない。数学は宇宙の運動のように人間を離れた存在である。

再生核研究所声明で述べてきたように、ゼロ除算は、数学、物理学ばかりではなく、広く人生観、世界観、空間論を大きく変え、人類の夜明けを切り拓く指導原理になるものと思考される。

以 上

Impact of ‘Division by Zero’ in Einstein’s Static Universe and Newton’s Equations in Classical Mechanics. Ajay Sharma [email protected] Community Science Centre. Post Box 107 Directorate of Education Shimla 171001 India

Key Words Aristotle, Universe, Einstein, Newton http://gsjournal.net/Science-Journals/Research%20Papers-Relativity%20Theory/Download/2084

再生核研究所声明 278(2016.01.27): 面白いゼロ除算の混乱と話題

Googleサイトなどを参照すると ゼロ除算の話題は 膨大であり、世にも珍しい現象と言える(division by zero: 約298 000 000結果(0.51秒)

検索結果

ゼロ除算 - ウィキペディア、フリー百科事典

https://en.wikipedia.org/wiki/ Division_by_zero

このページを翻訳

数学では、ゼロ除算は、除数(分母)がゼロである部門です。このような部門が正式に配当である/ 0をエスプレッソすることができます(2016.1.19.13:45)).

問題の由来は、西暦628年インドでゼロが記録され、四則演算が考えられて、1300年余、ゼロでは割れない、ゼロで割ることを考えてはいけないは 1000年を超える世界史の常識であり、天才オイラーは それは、1/0は無限であるとの論文を書き、無限遠点は 複素解析学における100年を超える定説、確立した学問である。割り算を掛け算の逆と考えれば、ゼロ除算が不可能であることは 数学的に簡単に証明されてしまう。しかしながら、アリストテレスの世界観、ゼロの概念、無とか、真空の概念での不可思議さゆえに2000年を超えて、議論され、そのため、ゼロ除算は 神秘的な話題 を提供させてきた。

確定した数学に対していろいろな存念が湧き、話題が絶えないことは 誠に奇妙なことと考えられる。ゼロ除算には 何か問題があるのだろうか。

先ず、多くの人の素朴な疑問は、加減乗除において、ただひとつの例外、ゼロで割ってはいけないが、奇妙に見えることではないだろうか。例外に気を惹くは 何でもそうであると言える。しかしながら、より広範に湧く疑問は、物理の基本法則である、ニュートンの万有引力の法則,アインシュタインの特殊相対性理論に ゼロ除算が公式に現れていて、このような数学の常識が、物理的に解釈できないジレンマを深く内蔵してきた。実際、ゼロ除算の歴史は ニュートンやアインシュタインを悩ましてきたと考えられる。

ニュートンの万有引力の法則においては 2つの質点が重なった場合の扱いであるが、アインシュタインの特殊相対性理論においては ローレンツ因子 にゼロになる項があるからである。

特にこの点では、深刻な矛盾、問題を抱えていた。

特殊相対性理論では、光速の速さで運動しているものの質量はゼロであるが、光速に近い速さで運動するものの質量(エネルギー)が無限に発散しているのに、ニュートリノ素粒子などが、光速に極めて近い速度で運動しているにも拘わらず 小さな質量、エネルギーを有しているという矛盾である。それゆえにブラックホール等の議論とともに話題を賑わしてきている。最近でも特殊相対性理論とゼロ除算、計算機科学や論理の観点でゼロ除算が学術的に議論されている。次のような極めて重要な言葉が残されている:

George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist remarked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as the biggest blunder of his life [1]:

1. Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970

スマートフォン等で、具体的な数字をゼロで割れば、答えがまちまち、いろいろなジョーク入りの答えが出てくるのも興味深い。しかし、計算機がゼロ除算にあって、実際的な障害が起きた:

ヨークタウン (ミサイル巡洋艦)ヨークタウン(USS Yorktown, DDG-48/CG-48)は、アメリカ海軍のミ��イル巡洋艦。タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の2番艦。艦名はアメリカ独立戦争のヨークタウンの戦いにちなみ、その名を持つ艦としては5隻目。

艦歴[編集]

1997年9月21日バージニア州ケープ・チャールズ沿岸を航行中に、乗組員がデータベースフィールドに0を入力したために艦に搭載されていたRemote Data Base Managerでゼロ除算エラーが発生し、ネットワーク上の全てのマシンのダウンを引き起こし2時間30分にわたって航行不能に陥った。 これは搭載されていたWindows NT 4.0そのものではなくアプリケーションによって引き起こされたものだったが、オペレーティングシステムの選択への批判が続いた。[1]

2004年12月3日に退役した。

出典・脚注[編集]

1. ^ Slabodkin, Gregory (1998年7月13日). “Software glitches leave Navy Smart Ship dead in the water”. Government Computer News. 2009年6月18日閲覧。

これはゼロ除算が不可能であるから、計算機がゼロ除算にあうと、ゼロ除算の誤差動で重大な事故につながりかねないことを実証している。それでゼロ除算回避の数学を考えている研究者もいる。論理や計算機構造を追求して、代数構造を検討したり、新しい数を導入して、新しい数体系を提案している。

確立している数学について話題が尽きないのは、思えば、ゼロ除算について、何か本質的な問題があるのだろうかと考えられる。 火のないところに煙は立たないという諺がある。 ゼロ除算は不可能であると 考えるか、無限遠点の概念、無限か と考えるのが 数百年間を超える数学の定説であると言える。

ところがその定説が、 思いがけない形で、完全に覆り、ゼロ除算は何時でも可能で、ゼロで割れば何時でもゼロになるという美しい結果が 2014.2.2 発見された。 結果は3篇の論文に既に出版され、日本数会でも発表され、大きな2つの国際会議でも報告されている。 ゼロ除算の詳しい解説も次で行っている:

○ 堪らなく楽しい数学-ゼロで割ることを考える(18)

数学基礎学力研究会のホームページ

URLは

http://www.mirun.sctv.jp/~suugaku

また、再生核研究所声明の中でもいろいろ解説している。

以 上

再生核研究所声明 279(2016.01.28) ゼロ除算の意義

ここでは、ゼロ除算発見2周年目が近づいた現時点における ゼロ除算100/0=0, 0/0=0の意義を箇条書きで纏めて置こう。

1)。西暦628年インドでゼロが記録されて以来 ゼロで割るという問題 に 簡明で、決定的な解決をもたらした。数学として完全な扱いができたばかりか、結果が世の普遍的な現象を表現していることが実証された。それらは3篇の論文に公刊され、第4論文も出版が決まり、さらに4篇の論文原稿があり、討論されている。2つの大きな国際会議で報告され、日本数学会でも2件発表され、ゼロ除算の解説(2015.1.14;14ページ)を1000部印刷配布、広く議論している。また, インターネット上でも公開で解説している:

○ 堪らなく楽しい数学-ゼロで割ることを考える(18)

数学基礎学力研究会のホームページ

URLは http://www.mirun.sctv.jp/~suugaku

2) ゼロ除算の導入で、四則演算 加減乗除において ゼロでは 割れない の例外から、例外なく四則演算が可能である という 美しい四則演算の構造が確立された。

3)2千年以上前に ユークリッドによって確立した、平面の概念に対して、おおよそ200年前に非ユークリッド幾何学が出現し、特に楕円型非ユークリッド幾何学ではユークリッド平面に対して、無限遠点の概念がうまれ、特に立体射影で、原点上に球をおけば、 原点ゼロが 南極に、無限遠点が 北極に対応する点として 複素解析学では 100年以上も定説とされてきた。それが、無限遠点は 数では、無限ではなくて、実はゼロが対応するという驚嘆すべき世界観をもたらした。

4)ゼロ除算は ニュートンの万有引力の法則における、2点間の距離がゼロの場合における新しい解釈、独楽(コマ)の中心における角速度の不連続性の解釈、衝突などの不連続性を説明する数学になっている。ゼロ除算は アインシュタインの理論でも重要な問題になっていて、特殊相対性理論やブラックホールなどの扱いに重要な新しい視点を与える。数多く存在する物理法則を記述する方程式にゼロ除算が現れているが、それらに新解釈を与える道が拓かれた。次のような極めて重要な言葉に表されている:

George Gamow (1904-1968) Russian-born American nuclear physicist and cosmologist remarked that "it is well known to students of high school algebra" that division by zero is not valid; and Einstein admitted it as the biggest blunder of his life [1]:

1. Gamow, G., My World Line (Viking, New York). p 44, 1970

5)複素解析学では、1次分数変換の美しい性質が、ゼロ除算の導入によって、任意の1次分数変換は 全複素平面を全複素平面に1対1 onto に写すという美しい性質に変わるが、極である1点において不連続性が現れ、ゼロ除算は、無限を 数から排除する数学になっている。

6)ゼロ除算は、不可能であるという立場であったから、ゼロで割る事を 本質的に考えてこなかったので、ゼロ除算で、分母がゼロである場合も考えるという、未知の新世界、新数学、研究課題が出現した。

7)複素解析学への影響は 未知の分野で、専門家の分野になるが、解析関数の孤立特異点での性質について新しいことが導かれる。典型的な定理は、どんな解析関数の孤立特異点でも、解析関数は 孤立特異点で、有限な確定値をとる である。佐藤の超関数の理論などへの応用がある。

8)特異積分におけるアダマールの有限部分や、コーシーの主値積分は、弾性体やクラック、破壊理論など広い世界で、自然現象を記述するのに用いられている。面白いのは 積分が、もともと有限部分と発散部分に分けられ、極限は 無限たす、有限量の形になっていて、積分は 実は、普通の積分ではなく、そこに現れる有限量を便宜的に表わしている。ところが、その有限量が実は、ゼロ除算にいう、解析関数の孤立特異点での 確定値に成っていること。いわゆる、主値に対する解釈を与えている。これはゼロ除算の結果が、広く、自然現象を記述していることを示している。

9)中学生や高校生にも十分理解できる基本的な結果をもたらした:

基本的な関数y = 1/x のグラフは、原点で ゼロである;すなわち、 1/0=0 である。

10)既に述べてきたように 道脇方式は ゼロ除算の結果100/0=0, 0/0=0および分数の定義、割り算の定義に、小学生でも理解できる新しい概念を与えている。多くの教科書、学術書を変更させる大きな影響を与える。

11)ゼロ除算が可能であるか否かの議論について:

現在 インターネット上の情報でも 世間でも、ゼロ除算は 不可能であるとの情報が多い。それは、割り算は 掛け算の逆であるという、前提に議論しているからである。それは、そのような立場では、勿論 正しいことである。出来ないという議論では、できないから、更には考えられず、その議論は、不可能のゆえに 終わりになってしまう ― もはや 展開の道は閉ざされている。しかるに、ゼロ除算が 可能であるとの考え方は、それでは、どのような理論が 展開できるのかの未知の分野が望めて、大いに期待できる世界が拓かれる。

12)ゼロ除算は、数学ばかりではなく、人生観、世界観や文化に大きな影響を与える。

次を参照:

再生核研究所声明166(2014.6.20)ゼロで割る(ゼロ除算)から学ぶ 世界観

再生核研究所声明188(2014.12.16)ゼロで割る(ゼロ除算)から観えてきた世界

再生核研究所声明262 (2015.12.09) 宇宙回帰説 ― ゼロ除算の拓いた世界観 。

ゼロ除算における新現象、驚きとは Aristotélēs の世界観、universe は連続である を否定して、強力な不連続性を universe の現象として受け入れることである。

13) ゼロ除算は ユークリッド幾何学にも基本的に現れ、いわば、素朴な無限遠点に関係するような平行線、円と直線の関係などで本質的に新しい現象が見つかり、現実の現象の説明に合致する局面が拓かれた。

14) 最近、3つのグループの研究に遭遇した:

論理、計算機科学 代数的な体の構造の問題(J. A. Bergstra, Y. Hirshfeld and J. V. Tucker)、

特殊相対性の理論とゼロ除算の関係(J. P. Barukcic and I. Barukcic)、

計算器がゼロ除算に会うと実害が起きることから、ゼロ除算回避の視点から、ゼロ除算の検討(T. S. Reis and James A.D.W. Anderson)。

これらの理論は、いずれも不完全、人為的で我々が確定せしめたゼロ除算が、確定的な数学であると考えられる。世では、未だゼロ除算について不可思議な議論が続いているが、数学的には既に確定していると考えられる。

そこで、これらの認知を求め、ゼロ除算の研究の促進を求めたい:

再生核研究所声明 272(2016.01.05): ゼロ除算の研究の推進を、

再生核研究所声明259(2015.12.04): 数学の生態、旬の数学 ―ゼロ除算の勧め。

以 上

再生核研究所声明280(2016.01.29) ゼロ除算の公認、認知を求める

ゼロで割ること、すなわち、ゼロ除算は、西暦628年インドでゼロが記録されて以来の懸案の問題で、神秘的な話題を提供してきた。最新の状況については声明279を参照。ゼロ除算は 数学として完全な扱いができたばかりか、結果が世の普遍的な現象を表現していることが実証された。それらは3篇の論文に公刊され、第4論文も出版が決まり、さらに4篇の論文原稿があり、討論されている。2つの招待された国際会議で報告され、日本数学会でも2件発表された。また、ゼロ除算の解説(2015.1.14;14ページ)を1000部印刷配布、広く議論している。さらに, インターネット上でも公開で解説している:

○ 堪らなく楽しい数学-ゼロで割ることを考える(18)

数学基礎学力研究会のホームページ

URLは http://www.mirun.sctv.jp/~suugaku

最近、3つの研究グループに遭遇した:

論理、計算機科学、代数的な体の構造の問題(J. A. Bergstra, Y. Hirshfeld and J. V. Tucker)、