#60歳からの暮らしが楽になる住まいの作り方

Explore tagged Tumblr posts

Text

2025.02.24(月)

雪の日が続いているので、久しぶりにあれこれと本を読んでみた。

「人生の教科書 ストイシズム」(ブリタニー・ポラット 著、花塚恵 訳)

「持っていないものよりも、持っているものに目を向けなさい。持っているもののなかで最良のものを選び、もしそれがなかったらどれほど強く追い求めていたかを考えよ。」( マルクス・アウレリウス『自省録』(第7巻27))

など自身の心の持ちようについて書かれていて、その言葉の解説と自分への実践プランが提示されているのだが、わたくしめはとりあえず読むだけにした。

著者が子供のころ祖母から言われたという「魔法の豆を売ってあげると言われても、買っちゃダメよ!」という言葉が、なぜか本文のどの言葉よりも心に残った。

この本と並行して読んでいたのが、家人から借りて読んだ「60歳からの暮らしが楽になる住まいの作り方」。

60歳を過ぎても生活をエンジョイしている著者の田中ナオミさんの生き方、生活の工夫や考え方など参考になることも多かった。写真も豊富に使われて大変読みやすい。

「人生の教科書 ストイシズム」での上記の「足るを知る」ような意味合いのことも田中ナオミさんが書かれていた。

また「生活が大好きだから、人任せにしない���という言葉も印象に残った。

45 notes

·

View notes

Text

uihy

自室の記録

5年前からルームシェアをしているSと一緒に引越しをしてから、3年が経った。寝室をSが、リビングを私が自室としている。私の部屋の正面には大きな窓があり、左右にもそれぞれ小窓がある。

小窓1

装身具類の置き場所。ピアスを置いている鳥のレモン絞り器は、Fさんから貰ったもの。Fさんはよく動物のものをくれる。犬の形をした栓抜きや、野営をするくまの置物も彼からのプレゼントだった。

カートリッジインクの空き容器には、ヘアピンやネックレスを入れている。私の父は吸引式の万年筆を好んでいて、父から贈られたペンもインク瓶とセットのものが多かった。実家を���て外にいる時間が増えてからは、インクを切らすことが怖��、自然と替えのインクを持ち運べるカートリッジ式の万年筆を使うようになった。それからしばらく経ち、1年前にプログラマを辞めたことを手紙で報告すると、その数日後に「励まし」とボールペンが送られてきた。以降ずっとそのペンを使っているから、手持ちの万年筆はどれもインクを抜いてある。

よく付けるピアスは窓の縁に置いていて、どこかの喫茶店で使われていたらしい伝票入れには、硝子のオーナメントやトライアングルのビーターを差している。

Hのくれたトライアングル本体は、腕時計とブレスレットを失くさないための場所として機能している。良くない使い方だと罪悪感を覚えてはクロスで磨いている。

小窓2

『陶の家』を見かけたらひとつ買うというのを続けていて、現時点で3軒が建っている。��しずつ街になっていく。家の奥には、ミナペルホネンの好きなQさんにプレゼントしたものと色違いのタイルを置いている。

小窓3

すぐぼろぼろにしてしまう指先のケア用品を置いている。H先輩に貰ったネイルオイルの磨硝子が好きだった。Fさんが動物をくれるように、この人は硝子をよくプレゼントしてくれる。硝子のオーナメントも、ステンドグラスのくまもH先輩から貰っている。

窓を開閉するハンドル(オペレーターハンドルというらしい)に紐をかけて、ケーブルや電源類をまとめている。先日Eから貰った白いカールコードのシールドもここに下げている。黒い服ばかり着ているのに、Eには乳白色のイメージがある。“誤って人間として産まれてしまった天使”だと感じさせる人と知り合うことが何度かあり、Eもその中のひとりだった。

向かって左には仕事用のシャツ、右には外套を何着か掛けている。秋冬用の服ばかりある。

机

ここに越すことが決まってから最初に選んだ家具。プログラマになったばかりの頃、メモリの重要さを机の広さに喩えて教えられた。それで机は広いほど良いものだと認識したのか、気付けば横幅のある机ばかり探していた。天板の色を緑に決めて、部屋の軸に据えた。

職場で割ってしまったマグカップに無線イヤホンや保湿クリームを入れている。シャツを濡らしたまま破片を持つ私を見て、笑ってくれる会社の人たち。これ以上は無いとよく思う。

ヘアクリップ入れにしている、ままごと用のような小さな花瓶も気に入っている。渋谷の蚤の市で友人へのプレゼントを選んでから、度々その人の店でものを買うようになった。銀色のトレイやハート型の赤い缶もその人から買った。

銀色の電源タップは前の部屋から持ってきたもの。あらゆる電子機器の電力をここから供給している。

ギターをくれた友人たちが別の年の誕生日���合同出資してくれたオーディオインターフェースがモニターの下にある。未だに1-2と3-4の入力を同時にする方法が分からず、2つずつ付け替えながら使っている。これを貰ってからAudacityで曲を作り始めて、今もそのやり方をしている。会社の先輩には「システムを0と1だけで作ろうとしているみたいなものだよ」と言われたけれど、その頓馬さを含めて自分に馴染むので、Audacityをずっと使っている。キーボードがちょうど上に乗る。

モニターの横にはmicroKORGを置いている。普段は誕生日に贈り物をしないと取り決めているSだけれど、数年前に何かで手を貸した際「この恩は倍にして返します」と言い、その年の誕生日にmicroKORGをプレゼントしてくれた。このシンセサイザが部屋に来てから、自分の生活が向かうことのできる方角が増えたように感じている。大切な楽器。

microKORGには、新しい部屋で出した『野良の花壇』のマグネットを付けている。本来は冷蔵庫のために作られたマグネットだけれど、皆とスタジオにいる時にあって欲しく、ここに付けている。プリクラで来られなかった友達の似顔絵を描くような感覚。私の黒い冷蔵庫には、ピーター・ドイグの青鬼の絵と油絵の花のマグネットだけがある。

机の下に、PC・トランクケース・スーツケースを置いている。PCはSのお下がりで、MacBookしか使ったことのなかった当時の私は、こんなに大きな箱がPCだなんて、と思っていた。PCの上に付けたアンテナは狐の顔のような形をしている。

トランクケースは大学2年のころ大枚をはたいて手に入れたもの。どこか遠出をする時はこれに荷物を詰めている。畳み終えた洗濯物をSの部屋へ運ぶ時のかごや、ギターを弾く時の足置きとしても使用。頑丈さに安心する。

スーツケースはついこの間、京都に長く滞在するために買った。銀色の次に、灰がかった青が好きだと思う。

ギター・くま・本棚

ギターは高校時代の友人たちが誕生日にくれたもの。19歳になったばかりの頃、当時の交際相手と出掛けた帰り、気が付いたら楽器屋にいた。ギターを2本持ったその人に「どっちがいい」と訊かれ、指差した方を買ってくれた。私にギターを与え、弾き方を教えてくれたことにずっと感謝している。その人と別れてしばらく経ち、誕生祝いに何が欲しいかを訊かれ、ギターを頼んだのだった。友人たちは「あえて白にしてみた」と笑っていた。今思えば、このギターを貰ってから白を自分のものにすることへの抵抗が弱くなった。ギターの届いた日、触っているのが楽しくて大学を休んだのを覚えている。

YAMAHAのアンプは義兄が使っているのを見て購入した。私が真似をしていると知って嬉しそうだった、と姉から教えてもらった。

左端のくまは、元は白だったのだけれど、深い青のシーツで眠るのに付き合わせたせいで黝くなってしまった。Kの小説に「ヤニや涎で汚れてしまったのかしら」と書かれてからは、布で包んでいる。いつかぬいぐるみ病院に連れて行きたい。隣は一度も会ったことのない人が贈ってくれた黒いくまと、高校時代の交際相手が留学先のお土産として連れてきてくれた焦げ茶のくま。誰かとビデオ通話をする時にはよくパペットのくまに代理出席してもらっている。右は、地元や旅先の雑貨屋で見つけて連れてきてしまった(“しまった”という意識がずっとある)小麦と白のくま。グレーのワゴンに小さなギャッペを敷いて、くまたちの場所としている。

低い本棚の上

蓋のない宝箱。小物たちというより、質量のある記憶群という方が実感に近い。

西荻窪にあった喫茶店の閉業を知って沈んでいると、H先輩が「お店で使っていた品物を販売しているみたいです」と教えてくれた。黒い花瓶のあるおかげで、ずっとその店を忘れずにいられる。今はEのくれた竹とんぼや、Aさんのくれた花を入れている。ポストカードをしまっておける箱のついた額縁には、Aの写真を入れている。過去、「__の写真を写真展に出してもいいですか?」と、もう搬入の終わった状態で確認の連絡が来たことがあった。Aがごく稀に見せる、こういった強引さが大好きだった。展示を了承する代わりに譲ってもらったその時の写真たちは、勾配天井の部屋に暮らしていた時に飾っていた。上京してから借りたどの部屋にもAの写真を飾っている。そのほか、江の島で拾った石や、Tさんがライブ終わりに嵌めてくれた指環、Uさんと行った犬吠埼のイルカの置物、書ききれないほどの誰かと紐付いた宝物がある。

声の依頼を受けた際、お礼にといただいた絵。額装までしてくれていた。元々この人の絵が好きだったので大喜びした。一度この絵を裏返さなければいけない時期があったので、また飾ることができて嬉しかった。

高い本棚の上

小さなギターは、Kさんと一緒にRさんの部屋でパーティをした日、中古の��もちゃ屋で買ったもの。Rさんの部屋に戻った後もご機嫌に鳴らしていて、そのあと火事が起きた。カセットコンロの火がテーブルクロスに引火して、火が早送りのように広がっていくのを見た。三人で死ぬ映像がちらついた、次の瞬間には火が消えていて、振り向くと花瓶を持って息を切らしたRさんが立っていた。チューリップを活けていた水での消火。このおもちゃが生き延びた証明になっている。このあいだのアルバムに入れたフィールドレコーディング曲にはその日の日付が付けられていて、火のはじける音やこのおもちゃギターの音が入っていた。volca keysは初めて触ったシンセサイザ。自分ひとりである程度のことができるようになりたくて、リズムマシンとマルチエフェクターを買った。

銀色のバットはひとつ前に住んでいた部屋の近くにあった台所道具の店で買ったもので、前日と翌日のあいだの時間に携帯品を置いておく場所として使っている。

Artekのスツール60を、椅子やベッドサイドテーブルとして使っている。パーティめいたことをする時には、3脚くっつけて大きなテーブルとして使う。雑貨屋でまとめて購入したので、その日で店のポイントカードが1枚分溜まった。そのカードをイッタラのキャンドルホルダーと交換してもらった。

銀色のトレイは、先述の蚤の市で知った店で買ったもの。部屋のポケットとして使っている。

“拯”の字は、精神がどうしようもなく落ちていた今年の始めに、Uさんが「書初めをしよう」と言って筆を持たせてくれたもの。翌月にまた京都を訪れた際に、国際会館のカフェスペースで焼き上がったものを渡してくれた。頭でばかり考えてはすぐに身体と疎通できなくなる私に、四肢のあることを思い出させてくれる友人。

本の上には気休めの紙魚対策として除湿剤と防虫剤を置いている。

小窓4

Fさんからの犬の栓抜きと、Hに貰ったコンクリートの置物、H先輩が分けてくれた犬の箸置き。母の好きなミニチュアを贈る際、色違いのチューリップを自分にもひとつ購入して、端に置いている。自分のために生きた花を買えない反動か、花のモチーフのものを見かけると嬉しくてつい手が伸びる。

キッチン

私の洗面台を兼ねている。私もSも、料理と呼べるような自炊は殆どしないので、調味料や調理器具が少なく、キッチンの収納部にはそれぞれの私物が仕舞われている。

Mさんが引越し祝いに買ってくれたカセットコンロ。パンを焼く時やカフェオレを淹れる時に使う。組み立てる際の動作がロボットアニメのワンシーンを思い出させるので、人前で使う時には「変身!」と言うようにしている。

隣の空き瓶は元々ジンの入っていたもので、誰かに花をいただいた時には一旦ここに活けている。

この部屋に越した時にIがプレゼントしてくれたローズマリーの石鹸の匂いが好きで、貰った分を使い切ってからも自分で買い直している。歯磨き粉はGUM以外だと落ち着かないので旅行先にも持っていく。歯ブラシはKENTのもので、最初に使ったあとの歯の滑らかさに感動して、誰かに共感してほしいあまりSに押し売りをした。それからSも同じものを使っているので、それぞれのストックも合わせると10本近くこの歯ブラシがある。右端はリングホルダー。左手の薬指に環を嵌めるようになってから、指環が好きになった。今は5本の指環を付けている。

食器棚

H先輩のくれたくまを吊るしている。緑の石鹸はMさんのスペイン土産。ここに写っている鉄鍋も鉄フライパンも、写っていない3本の包丁も2枚のお盆も貰いもの。

ソファ

机の天板に合わせて布を選んだ、三人掛けのソファ。毎日ここで眠っている。Sの部屋にある質の良いベッドよりも、薄いマットレスを敷いたソファの方がよく眠れる。枕に近い小窓のハンドルにエジソンランプを括りつけて、普段はその光で睡眠薬が効くまでを過ごしている。

部屋のすぐ向かいには線路があり、3面の窓から電車の通る音や光が流れる。最終電車の後は、スケートボードの走る音や、酔った誰かの歌が聞こえる。この部屋で生活をしている。

22 notes

·

View notes

Text

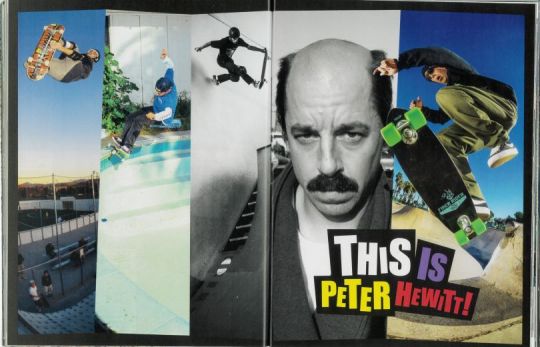

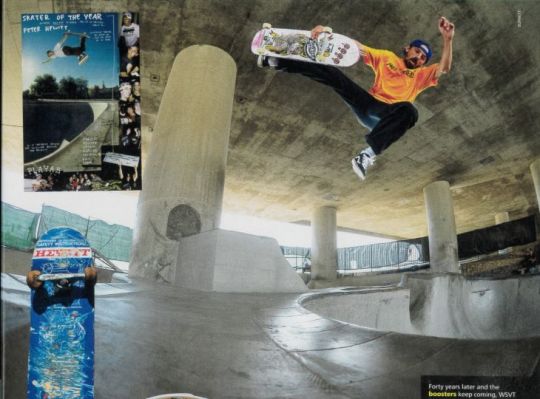

【翻訳】This is Peter Hewitt!

今回はThrasher2024年4月号に掲載された「This is Peter Hewitt!」の翻訳です。この記事はいわゆるQ&A形式のインタビューではなく、テキストだけ読むとPeter Hewittの独白のようになっています。翻訳だけを載せても何について話しているのか分かりづらいのでは?という理由から各節に番号・タイトルをつけてあります。画像は内容に関連するものを選んだつもりです。楽しんでいただければ幸いです。 ―TQ

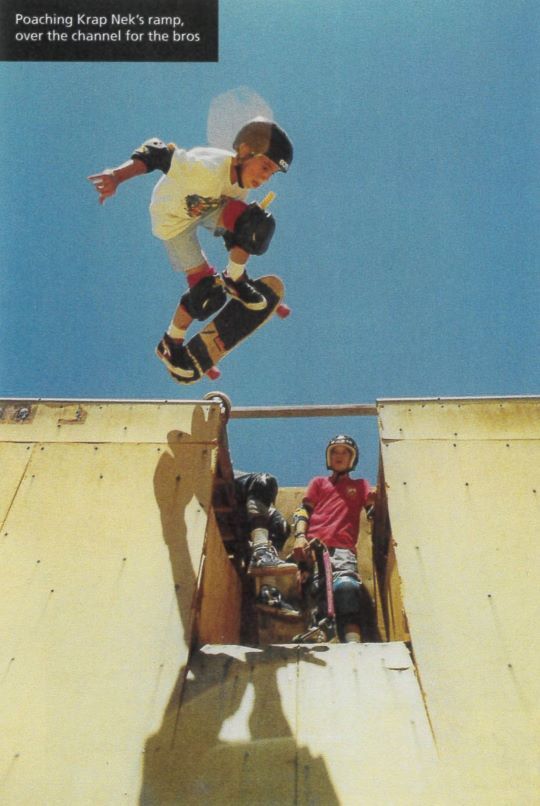

1. My First Board

初めてのスケートボードをゲットしたのは6歳ぐらいの時で2年ぐらいは膝を使って乗ってた。いつも顎にかさぶたをつくってたから、母さんが「なんでいつも顎にかさぶたがあるの?乗り方、間違ってるよ」ってデッキを持って道路をカービングしたんだ。「うわあ!ああやって乗るものだったんだ」って思った。少しずつ立って乗ることも覚えていったけど、膝を使って乗る方が全然うまく滑れた。歩道に乗り上げたりできたしね。最初のうちはほとんど移動手段として使ってたよ。バックパックにGIジョー人形をいっぱいに詰めて町の反対側に住む友達に会いに行ってたんだ。

オレらは峡谷で戦争ごっこしたり、木材を工事現場から盗んでた。その木材を引きずれるところまで引きずっていって、「もうここでいいだろ。もう無理だよ」って場所にランプを建てた。ドライブウェイに兄弟で作ったランプがあったんだけど、そこがランプなんかを持ってる人たちに出会う場所になった。オレは他の子たちよりちょっとイカれてたんじゃないかな、喜んで痛い目をみようとするみたいなところがあったね。

母さんはオレたちを週末にDel Mar(Del Mar Skate Ranch ※カルフォルニア州デルマーにあったスケートパーク)に連れてってくれた。はじめて胸を打って息ができなくなったのは、60~90㎝ぐらいのマジで狭いプラットフォームに立ってた時。Neil Blenderがいろんなインバートをやってて彼は口笛を吹いてたんだ―インバートでストールするたびに曲でも吹くみたいに。たぶん彼の足が当たったんだと思うんだけど、バランス失っちゃって後ろ向きに倒れこんで背中で着地して息ができなくなった。なにが起こったのか分からなかったよ、今までそんな目にあったことなかったからね!それから這い出していってわけのわからない状況のなかで呼吸を整えなきゃならなかった。Del Marの一番のショーはKeyhole Poolだったんだけど、オレらみたいなキッズはそこでセッションするなんてできなかったから他のセクションで滑ってた。Chris Millerが現れてパーク全体を滑ってたのを覚えてる。これこそ見たいものだった。この人たちは後ろにあるボウルをどうやって滑るんだろう?オレらがいつも滑ってるボウルは?ってね。あれはクールな見ものだったな。

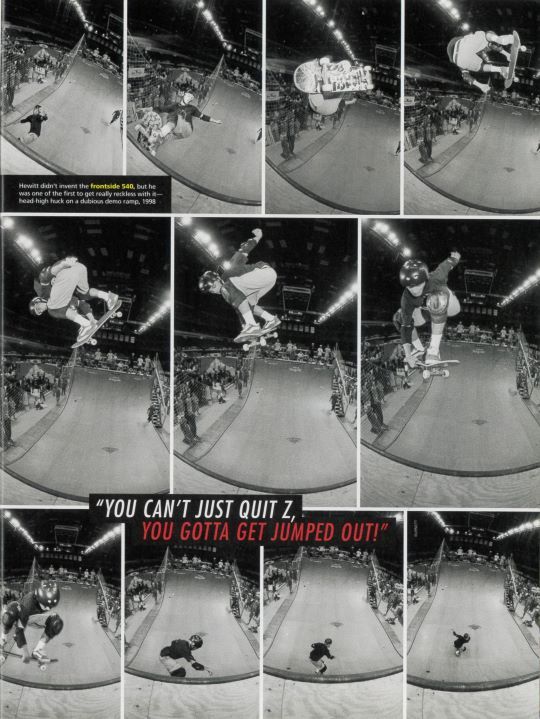

2. Z to Team Hosoi

始めて袋叩きにあったのはFred Olande(※元Z Products・New Deal Skateboardsのライダー)が持ってたランプでのこと―目の周りにアザをつけて帰ったよ。そこはJay AdamsとGeorge Wilsonに出会った場所でもあるんだけど、オレたちはそれがJay Adamsだっ��分からなかったから「ジッパーヘッド」って呼んでた。理由は彼の頭にはジッパーのタトゥーがあったから。彼らは一度もパッドをつけなかったし、Jayはいつもかわいいコを連れてた。そんな流れでZ Products―オレの最初のスポンサーがついたんだ。特に問題なくZ-Roller(※ハンガー部分が回転する仕様のトラック)でも滑ってたよ、見た目も好きだったし、ロゴも好きだった。ライダーにはButch Sterbinsがいたな。タフなファッキン・チームだったよ。Hosoi(Skateboards)がスポンサーになりたての頃、Fredに言われたことを覚えてる。「ただZを抜けるってわけにはいかないぜ、注目されないとダメだぞ!」ってね。

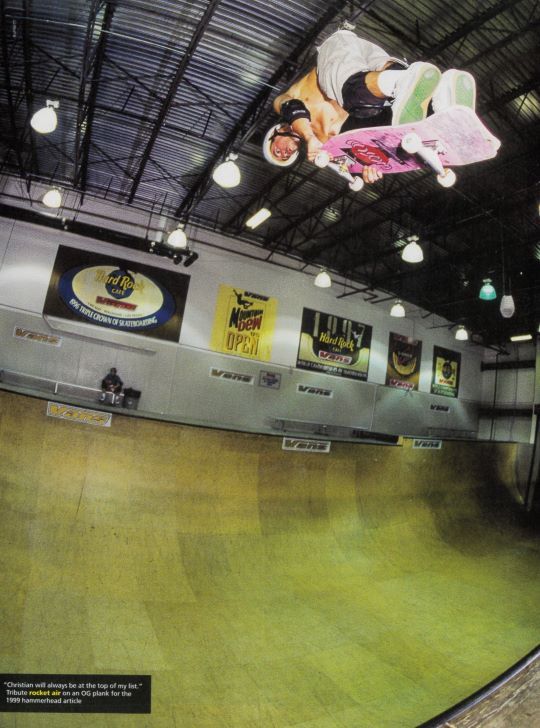

Linda Vista Boys Club(※サンディエゴにあったスケートパーク)から本当にいろんなことが繋がっていったんだ。近所の住人はラフだった。有料のパークで、ほとんどのローカル・キッズたちはそれが支払えないって環境だから緊張があった。オレたちは彼らのテリトリーにいるわけだから。スケートしてるとキッズたちが駐車場で車に侵入してるのが目に入るんだ。あそこは無法地帯だったね。オレたちは好き放題やってたよ。幸いなことに、ルールを教えてくれる年上の大人が何人かいたんだ。「同じ場所から2回ドロップインするな」みたいなこと言ってくれるGraham Stanners(※初期Foundationのライダー?)がオレたちの中で一番のインフルエンサーだったな。彼はどうやってそのランプをカービングするかとかを教えてくれたんだ。16歳の時、あの場所でHosoiのハンマーヘッドに乗ってマックツイストを覚えた。習得には一ヶ月かかったよ。そこでは別のルールもあって、「同じトリックを繰り返してセッションを妨害してはならない。自分のランの最後にトライするか、セッションの最後ですること」。それが決まりだった。同じトリックを何度も何度も続けてセッションを台無しにしたくないよね。その後すぐローカル・キッズがあるランプを全焼させて、そこは閉鎖になっちゃたんだ。

Grahamは、オレたちをはじめての冒険に連れて行ってくれた。オレ、Matt MoffettとSteve Bailyを連れて、(オレたちにとって)はじめてのヨーロッパをスコットランド人たちと一緒に回ったんだ。はじめてMarseilles(※マルセイユ。フランスの港町)をスケートしたんだ-当時はグラフィティなんて全然なくて真新しかったよ。Grand-Bornad(ル・グラン=ボルナン。フランス東部)では、はじめてのプロ・コンテストに出場したし、大勢の酔っぱらった小さなキッズが町のあちこちで暴動を起こしてるのも見た。あれはヤバかった。

3. Back to San Diego

ヨーロッパから戻って「よし、オレはプロ・コンテストに出てたんだからプロになったんだぞ」みたいな感じでいた。Santa Cruzからデッキももらってた。同時に両方の膝の手術も受けなくちゃいけなかった。オレの膝はその頃すでに壊れてたんだよ。両ひざを一緒にやっちゃってて、Santa Cruzからは、なんていうか「お別れのギフト」みたいにファミコンが送られてきたんだ。後から思えば「お別れのギフト」だったんだよ。「ほら、これがお前のファミコンな」って感じで送って��た。彼らがオレを追い出すことはなかったよ―必然的に俺から電話しなくなっただけ。医者は半月板を縫合したんだけど、治療が終わったらまたすぐにスケートして、また両方ダメにしちまった。一年以上もスケートから離れることになったんだ。

もっと上手くなろうって決意してて、それがオレを前に進ませていたんだと思う。よく怪我してたけど、いつもすぐに「まあ、そういうもんだ」みたいに考えてた。でもそれから「治療モード」に頭を切り替えて、単純に完治させるぞって決意したんだ。そのほとんどは「信じる」ってことだと思う―自分が「治るんだ」って信じることが一番大きい意味を持つんだ。「もう、おしまいかな」って感じた時もあったけど、「じゃあ、違うことするか」って気持ちになったことないな。一度もスケートをやめたいって思ったことはないんだ。

何年か山で仕事をして、San Diegoに戻った。オレたちには暮らしていけるだけのかなり多くのルームメイトがいたんだ。オレにとっての「大学時代」。Eddy Alioto、Sam Hitz、Darren Nvarrette、Al Partanen、それにオレらの友だちSlayarで一軒家を持ってたからね。3年間そこに住んで20人ぐらいのファッキン・ルームメイトと暮らした。そこではクレージーなパーティーをしてたよ―単純に野蛮な破壊行為。25歳の誕生日にNihilist(デスメタルバンド)が祝ってくれたけど、その頃の彼らはコナン・ザ・バーバリアン(映画)みたいな髪型をしたSlayerを演奏するまだ小さなキッズだった。あれはすごかったな。

4. The First Backyard Pool/Antihero/Red

最初に行ったバックヤード・プールの一つがNude Bowl。オレらが小さかった頃にオレ、Matt、Baileyでそこに連れて行ってもらって夜通しスケートしたんだ。のちにPrestonやRhinoそして彼らの仲間のプール・スケーターたちと出会うことになった。それまでそんな全く別のシーンがあるなんて考え���しなかった。彼らは物凄くたくさんのSan Diegoにあるプールを知ってたよ!衛星電話みたいのができる以前から路地裏を回ってプールを探してたんだ。オレらの可能性をかなり広げてくれるできごとだったよ。

Antiheroで滑る発端ができたのは99年で、最初に開かれたMarseille(※マルセイユ・フランス)でのコンテストだったと思う。John(ジョン・カーディエル)と Julien(ジュリアン・ストレンジャー)と一緒に滞在してて「お前をチームに加えたいけど、それには少し時間が必要なんだ」って言われたから「わかった」って返事したんだ。それからただ待ってたよ。最初に(商品が入った)ボックスが届いたのは2001年、Rabbi、Shaggyと一緒にSeattle(シアトル・アメリカ)に住んでいた時。それまでスケートボード会社にスポンサーされたのは、なんていうか短期間だった。その時は、まさか終の棲家になるとは思わなかったよ。20数年経った今でもまだ一緒に続けてるんだ。なかなかスゴいよね。

長い間、コンクリートのスポットって聞いたことはあるけど実際にはもう滑れるものじゃなかったんだ。クラストがいる場所もあったからね。Jakeはどこへ行けば見つけられるか知っていた。彼はオレたちのツアー・ガイドだったね。その後MonkとRedがそれぞれGrindline、Dreamlandでコンクリート・パークを建設していって、オレたちのロードに出る言い訳のほとんどはRedが建設中のパークを見に行くことだった。何年か、いやもっと多くの年月だな、そんなことを続けていたんだ。Redと彼の仲間たちの背中を追いかけてね。Redの作ったパークに到着する、そこを滑る、それから彼の仕事が終わるのを待つ。そうすれば彼の動きが見れるからね。それ皆で「おお、この場所はあんな風に滑ればいいんだ」ってなるんだ。

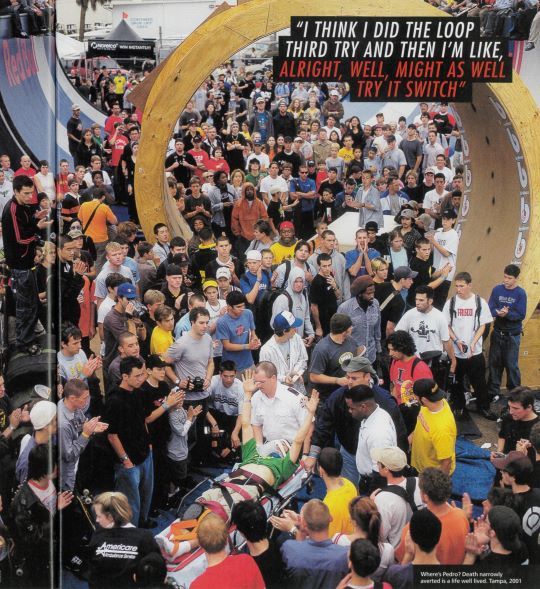

5. The Loop

あのループはTony Hawkが闘牛場に建てたランプで経験済みだったけど、Tampa(※スケートパーク)のイベントではギャラが支払われることになってたんだ。「マジか。どう滑ればいいか知ってるぞ」って思った。前夜にオールナイトでファッキンJake Brownとパーティーしてたんだ。オレは2回ぐらいでやめたけどJakeはまだ滑り続けてた。オレが見た時はまだパーティー・モードで攻め続けてたよ。たしか3回目のトライの後、「よし、じゃあスウィッチでトライしてみてもいいかもな」ってなった。で、あの古典的なパンプをしちまった―それは一番やっちゃダメなやつなんだけど。パンプして頂点で撃ち落とされて頭のどこかを打ち付けたんだと思う。担架の上で目が覚めて救急車に詰め込まれた。救急車で出発を待ってたら、「待て!もう一人いるぞ!」ってなったんだ。で、運ばれてきたのはBrian Schaeferだった。彼は「ヘイ、頭のストラップを緩めてくれないか?」って繰り返し尋ねてたよ。オレは「ヘイ、Brian。リラックスしなよ」って感じだった。それからオレたちは病院に担ぎ込まれたんだ。

6. Jake and P-Stone

一日を始めるにはJakeとP-Stoneは最高の人たちだよ。二人とも、自分たちがどこにいるかの知識を持っていたんだ。どこに行ってもその地域の豆知識と実際の状況を知ってた。オレたちがイタリアのコンテストに顔を出した時なんだけど、P-Stoneは到着するなりたくさんのビールを砂の中に埋めさせたんだ。「オレらは一体なにやってんだ?」って思った。それから一日が終わって、楽しかったし、あれやこれやしてたらビールが切れちゃった。砂にビールを埋めまくったことなんて皆忘れてたよ―P-Stone以外はね。彼はそれを掘り出しに行って、持ち帰ったビールはキンキンに冷えてた。砂って天然アイスボックスみたいなもんなんだ。準備、P-Stoneは常に準備を怠らなかったね。

Baileyが日本行きのミッションをまとめたんだ。あいつは北海道の「温度計(※温度計のような形状をしたセクション)」についての情報を持ってた。そこに行って「温度計」をスケートする、それがオレたちのメインの目的。その他すべては特典だった。Jakeはこの旅行にものすごく興奮してたね。この旅行はBailey、Luke、Diego、それにオレとJakeっていう構成で、この後たしか取り上げられたんだけどThrasher名義のクレジットカードを持ってた。かなり贅沢に過ごしてたよ。すごく良いホテルに泊まってた。ペントハウスのバーに行って飲んだりしたけど、Jakeは「なあ、あそこにサングラスしてるやつらがいるだろ?あれヤクザだぜ」なんて感じだったよ。

7. Washington Street

オレはWashington Street(※DIYスケートパーク)が、あの場所にどうして存在できてるのかさえ理解できてないよ。どうしてオレたちのプライベート・パークになったのかも分かってないし、保険についても完全に謎だし、どうやって未だに成り立ってるのか分かってないんだ。Chris Copeがあのパークで一番ヤバいスケーターなのは間違いない。あそこで滑ってる奴らの中じゃ、オレのリストではトップにいる。彼は隅々まであのパークを知り抜いてるんだ。さらに情��を持って愛していて―オレは全部変えてしまいたいあのパークの何ひとつ変えたくないんだ。それも彼を大好きな理由だね。だけど、DIYスケートパークが年月を経たら変化が必要だし、進化していかなきゃいけないし、そうなるんだ。物事は変わっていくし、ただそれには時間がかかるんだ。

8. The Balance

オレがNikeから追い出されたのは家のローンの書類にサインした直後。ヘコんだよ、短い間だけどね。なぜって、「バランス」が機能したんだって知ってたからね。そこにはなにかバランスを保つ必要があったってこと。ギブ・アンド・テイクっていう均衡がとれた状態に戻っていくんだ。「うまくいかなかった。てことは、ある程度バランスを取らなきゃいけなかったんだな」ってオレは考える。物事はそういう見方をするべきだと思うな。オレはそういう風にしか見れないし、それ以外は単純にエネルギーの浪費だね。

9. Bucky's Bowl

Bucky(バッキ―・ラセック)のボウルがあった頃、滑りたいと思うのはあの場所だけだったよ。Buckyのボウル最高、以上。あそこはマジでお気に入りの場所だった。最高の2つ��世界があった―「でかいトランジションと、どでかいボウル」というね。Darren(ダレン・ナヴァレッテ)とオレはすぐに、毎回あの場所を掃いておく必要があるって気づいた。目では見えないものがボウルの底に落ちてるんだ。あらゆる動物やらモノを引っ張り上げたよ。オレたちの間では「鷹が獲物の息の根を止めるために一度落下させて、それから急降下してそれを持ち去ってる」って説が有力だった。いつもその上空で鷹たちが急降下を繰り返していたからね。

10. Another Bridge

亡くなった友達の全員、それぞれの形でオレに影響を与えてるよ。たとえば、Grosso(ジェフ・グロッソ)は、あるエリアの人たちとオレを繋げる橋になってた。彼がいなければ、もうその橋はない。でも時が経っていくと、他の人たちとの橋や道、違うコネクションを見つけていくもんなんだ。それと同時に、JakeとP-Stoneがいないスケート・トリップは全然違うものになったね。けど、なんて言えばいいのかな、彼らと何年も―25年以上の楽しい時間を過ごしてきたんだ!それってかなりファッキン長い年数だけど、さらに追加することもできたんだ。だから考えちゃうよね。でもまあ、不思議なことだけど、ある人たちが去って行っても―他の人たちがその代わりになるわけじゃない―たぶん、その人たちはできた溝みたいなもの埋めていくんだね。たとえばJeff(ジェフ・グロッソ)が生きてた頃、Mike Lohrman(初期Black Labelのライダー)はスケートしてなかった、だけど今オレは彼と一緒に滑ってる。それってかなりクールだよね。違う橋とまた繋がったってことだから。

11. Skating with Neil

Neil(ニール・ブレンダー)とのスケートは、朝起きて一日を始めるのにナイスなやり方。なんでかっていうと、オレはいろいろやりたいけど良い感じのペースでやりたい。それと、Neilは朝方スケートする。だいたい9時から11時ぐらいの間、一緒に滑ってるよ。ほとんどの場合、まあ楽しもうって感じでね。カップのふたを見つけたらフリスビーみたいに投げて遊んでるみたいな、わかる?よく落ちてるものを見つけるんだ。(訳注:サン・ディエゴにある)OB(スケート・)パークは世界で最も衝突事故の起こるスケートパーク。ちなみに毎年3、4回は衝突事故が起こるね。計算してみてよ―あのパークは20年以上あるんだ。相当の数、自動車事故が起こってるってことになるよね。だから、あそこにはいつもなにか拾って投げたり遊んだりするものが転がってるんだ。

12. Frank Gerwer

Frank(Antiheroのライダー、フランク・ガーワー)とオレは間違いなく20年以上ツアー・バンの後部座席に一緒に座ってるよ。ともかくオレたちはお互いを楽しませる必要がある。ナンセンスなくだらないことばかり言ってるね。ナンセンスであればあるほど、面白い会話になるんだ。二人でちょっとした企画をやってて、さっと描いた絵から台詞を思いつくんだ。ある時は数日間、そのキャラクターになりきってるし、それが次のトリップまで続くこともある。時にはそのキャラクターが変形していくこともある。時々、運転手の顔を見上げてるFrankの気を紛らわす必要がある。彼の目に恐怖が宿ってるのを見ることがあるからね。Cardiel(ジョン・カーディエル)が運転してる時―彼は素晴らしいドライバーだけど、たまに後ろから見てるとさ…気を紛らわしてやる必要があるんだよね。

13. My Wife

歳は50で既婚者、家を持ってて二人にはナイスな住宅ローンがある。オレの奥さんはヨガ・インストラクターで、そのおかげで週に1回はヨガをやってる。今のところ週1ヨガ野郎だね。だけど楽しんでるよ。健康にものすごく役立ってる、うん。オレは単純にハッピーでいたいし、いまだに楽しめることを探してる。ただ楽しみを追求する、それがオレがやろうとしてきたことだよ。人生はあっという間に過ぎていくもの、だからあんまりシリアスになり過ぎない方がいいと思うよ♠

♠記事と関連した動画もお見逃しなく!

youtube

4 notes

·

View notes

Text

230618

みなさんおげんきですか。東京は相変わらず今年も暑いですか。仕事で観光用の地図を作るんですが、その参考にしているものが、上野から秋葉原、蔵前あたりのもので、私の通っていた学校やバイト先がちょうど入り込んでいて、この地図の端から端までを何度も歩いたなと思い出しながら、「これと同じサイズ感で作るなら、別府であれば別府公園から東別府駅まで入ると思いますよ」とそれぞれの街を歩いた感覚で発言していました。そのとき、私は東京を離れたのだな、とはっきりとした区切り目のようなものを初めて感じました。東京の街は外側も中身もどんどん変わってゆくので、いなくなった人の居場所は多分すぐに無くなると思います。もう私の東京は消えつつあるのだと思います。でも、誰のものでもなく、誰のものにもなりうる、そういう場所はいくらでもあって、きっといつか東京に帰ったとき、私はそこに嵌まり込むんだと思います。かつて自分がいた場所や、そこに居続けている知人を眺めながら、幾つかの岐路をなぞり直してしまうだろうと思います。東京に暮らしの拠点を置くことは、今後きっと無いだろうといまのところ考えていて、そうすると、50歳になった頃には、東京の生活よりも、それ以外の場所での生活のほうが長くなる。そんな日が来ることを想像すると少しこわくなります。なぜだろう。

別府での生活はとても楽しいです。なんやかんやでこのまちにやってきた流れ者が多くてとても居やすい。観光地であるだけでなく、留学生の多い大学もあり、道ゆく人の国籍も多様です。若い人が300人くらい、商店街のあるエリアに一気に移住してきたら、すごいことになると思います。逆に言えば、今はあまり元気がない。はたらく場所がないから、進学で別府に来ても就職で出てしまう人が多く、市もそれを課題としていますが、どんどん増える空き店舗に、若い人たちが一気に入居して何かすれば、ここは楽園になるだろうと妄想します。楽園を作りたいので、私たちは、ひとまず自分たちのお店を始めてみようとしています。たまたま同時期に移住してきた同い年の脚本を書く子や、インドネシアから来ている料理好きの子たちと楽しく何かをしていれば、誰かがここで暮らそうと思うきっかけになるかもしれない。それを楽しみにしながら、まずは自分たちが楽しくやっていこうと思います。別府育ちの古着屋の店員や、数年前からお店をする先輩など、同年代の人たちが、最近いい流れが来ている、と言っているので、その流れに乗らせてもらいつつ、止めないようにしたいなと思います。

仕事の関係で別府の歴史を調べています。他の地方都市の歴史をこれほど詳細に調べたことがないので比較はしかねるものの、別府の歴史は、都市としては明治以降に急激な成長をした短い歴史ですが、戦火を受けなかったこともあって戦前の名残がまちに残っているので、たった今このまちに来た私にとっても面白いのです。この数ヶ月の間にも建物が一瞬にして壊されるのを見たり、近所の空き地が急に駐車場になったり、あと10年もすれば、過去の名残もすっかり無くなってしまってもおかしくないと思うので、本当にぎりぎり、このタイミングに来れたことは滑り込みセーフだと思います。今住んでいるところも、後10年持つのだろうか。住んでいる間に、立退や取り壊しに立ち会う可能性があるなと思いながら、大事に住み始めています。

別府は泉都のイメージが強く、私もここに来るまではそれしか知りませんでしたが、温泉の存在はここを戦後1番の引揚都市として、福祉のまちとして育ててきました。焼肉屋や冷麺が多いのは、戦後にそれで生業を立てた引揚者たちがたくさんいたから。街中で車椅子の人とすれ違うことが東京よりもずっと多いのは、太陽の家という社会福祉法人が60年近く活動しているからで、その元を辿れば、戦前から軍事医療都市としてさまざまなひとを受け入れてきたという歴史がある。

まちを歩いていると、共同温泉の真向かいがラブホテルだったり、中高の教科書販売店の数軒となりがピンクサロンだったり、戸惑ってしまうこともあるのですが、これはかつて遊郭街があったときからの名残なのではと思います。別府の遊郭は、吉原や飛田新地のように、市民生活の場から隔てられずに街に点在していたといいます。温泉を出たばかりのほとんど裸の女が歩いていても気にしないような、これは戦前の話ですが、今でも共同温泉ではタオルで体を隠す人はまずいませんし、ちょっと飛躍しすぎかもしれませんがまだ路上喫煙が禁止されていなかったり、身体的な解放感があるまちなのだろうと思います。遊郭の歴史にはもちろん女たちの暗い側面がありますが、温泉がもたらす身体や性��関することへのこの寛容さは、ジェンダーについての語りに何かしらの作用をもたらすのではなかろうかと思います。

もっと個人的な日記を書くつもりが、暮らし始めてそろそろ3ヶ月が経とうとしているころの、まちへの所感みたいになってしまいました。初めてこの辺りを歩いた時は、寂れているさみしいところと思ったけれど、しばらくいると居心地の良さがわかってくる。木曜日から発熱していて、40℃まで上がって、会社をしばらく休んでいるあいだ、Kは私を看病しながら、新生活の始まりがひと段落ついて、熱と一緒に全部落として、また始まりだね、というようなことを言っていて、その前に何か書いとかなきゃなあと思ったので、いま書いています。熱も下がり、明日からまた始めようと思います。

5 notes

·

View notes

Text

2025.03.01_堀部安嗣 - 放送大学オンライン講演の記録

建築家・堀部安嗣さんの放送大学でのオンライン講演を観終えた。

気功の先生の話を少ししていたのが良かった(人の心身に必要なこと = 温かい・柔らかい・淀んでいない)

...

メモ:

・ナイチンゲールの「看護覚え書き13項」 一番目に「換気と暖房」 換気: 地味だが大事 / 暖房: 家を暖かくすることがどれだけ大事か

・猫 我々ホモ・サピエンスと心地よさのレンジが近い。暑さに強く、寒さに弱い 猛暑: ホモ・サピエンスも参る、他の動物ももっと参る

・火、衣服、建築がホモ・サピエンスをホモ・サピエンスにした ・人の心身に必要なこと: 温かい、柔らかい、淀んでいない(by気功の先生)

・淀んでいない = Clear →信頼できる ・どういう人の居場所を作るか→「温かい、柔らかい、淀んでいない」の3つを指針に

・住む = 澄む (類語辞典にも載っている) 外に出ると色々あって心身が澱む 家に帰って心身の淀みを取り除く

・睡眠 大事 75歳なら25年は寝ている(一日の約3分の1は睡眠) →睡眠のための環境を整える 換気、調湿作用、香り、暖かい室温 睡眠環境 - 無防備 - 弱い →建築の信頼感が大切

・猛暑 夜 エアコン →換気はどうするか? 身体から水蒸気出る、CO2濃度も高くなる(安眠の妨害要素)

・良い睡眠 →澄む 脳も澄む

・断熱改修で血圧が有意に低下(慶応の伊香賀教授の研究) 寒い家を暖かい家にした 暖かい家 病気も減る

・天然の無垢材 香りが違う 調湿作用

・マンションの改修 (若い頃した仕事での作例) 壁を剥がして漆喰を塗った →生け花の先生が施主 →「生け花の寿命が伸びた」(調湿作用)

・レインコート 雨じゃない日には着てられない - 調湿作用がないから →「素材」は人の身体にとても影響がある

・木 - 多孔質 →ウィルスが穴に吸着されて死滅? 木を多用した自然素材を用いた家に暮らす人は、経験から言ってコロナにかかった人はいない(要調査 & エビデンスの確立、との堀部さんの談)

・木をたくさん、国産のものを使う →淀みない循環 木を植える - 若い木はCO2のバランシングに有効

・建築 - 住まいにまつわる喫緊の問題 エネルギー: 省エネ 素材: 自給率の低さ、特性を理解して使用 住まいと健康: ヒートショック いちばん暖かい家に住んでいる都道府県→北海道 寒い →香川 それぞれヒートショックの多寡と関係あり

暖かい家 - 断熱 内窓を付けるだけの改修でも健康への影響は変わる 窓から半分以上熱が出ている 窓の性能がわるいと、エアコン常時フル稼働、みたいな 断熱は非常に大切 - 健康上も、省エネ上も エアコン - わるものにされがち、 しかし、家の断熱性能が良ければ低いランニングコストで稼働可能 ・庭 - 景観 建築の性能を上げると同時に情緒面を

・職人の問題 技術者が居なければ宝の持ち腐れ

設計者・職人 →住まい手の健康を預かっている、 住まい手の健康に大きな効能を持っている (医者のように)→住まいの健康と医療との重ね合わせ

...

・冬の雪山での小屋 つらい雪の中歩いてきて小さな建築小屋を見つけたとき、どれほど安心するか。今までできなかった営為が出来るようになる。靴下を乾かす、食事をする、同伴者と話をする、同伴者とギスギスしないで過ごせるように。大きな環境を小さな環境に変換。

・庇 - 庭 (半戸外) 庭 手触り足触り 風抜け 変換の程度は異なるが、人間に合わせて変換している

・韓国の家 冬の部屋 / 夏の部屋 オンドル、壁に和紙を厚く貼る / ふきさらし、寒い季節でも楽しい場所になる - 一歩戻ると暖かい場所、という保険がある 半戸外 ⇄ 断熱性

・カンボジアの民家 1階: 開放的、キッチン 2階: 閉鎖的 子供たちがのびのび生き生き

・雪山の小屋(90) 軒 - 庭(30) 旧来の日本家屋(60) として、90 と 30でこれからの家を作っては?

・楽しい30 寛容な場所 オープンカフェ等、半戸外の飲食スペース ヨーロッパ 半戸外空間の使い方うまい 東京でも 御徒町、上野などの半戸外飲み屋など

・真冬の露天風呂 暖かいところに戻れるから半戸外の露天風呂が気持ちいい ・作例 ・両親の家 夏でも冬でも半戸外スペースに行きたく��る ・鈍考 軒下 - 縁側スペースに人が佇む

・半戸外を生かせば、30坪でも伸び伸びと暮らせる 60坪で寒い家は、物理的には広くても広々と使えない

・小さな家 →暖房効率が高い、省エネ、人の居場所として広々と使える

・人と人が時間と自然を通してつながること それは建築を介してできる ・龍安寺の石庭での人々の集まり方 ・鴨川のカップルの等距離で座る距離感

・和とは? →和える ほうれん草の胡麻和え、たらこスパゲティ ブリコラージュ 在るものを生かす 家庭料理

・地方は東京に憧れ、東京は世界に憧れ、世界は宇宙に憧れた →身近に価値あるものに溢れていることに気づくことの大切さ

・デンマークの暮らしの哲学「ヒュッゲ」よりふたつ 自然を身近に感じる、あるものに感謝する

・あるものに感謝する 日本 太平洋側: 冬に晴れが多い 日本海側: 湿気が多い→美肌

...

質疑応答にて Q.国産材の値段は高い。国産材のみとなると高コスト A.この時代にはこの時代の作り方がある ・量より質 高額、しかし世代を超えて住み継がれてゆくものを作る。 100年使い続けられる、など

・空き家、4件に1件の割合 →改修 断熱改修、耐震改修 断熱改修だけでも一生ものの価値は生まれる

Q.断熱性能をG3ではなくG2を勧める理由について A.目安としてはG2. G3は費用対効果が少ない

Q.英語以外で建築を学ぶならどこの言葉がよいか? A.僕は英語ができない。色々な国に行く。行った国、行った国好きになる。その国もどの地域も生活への工夫があり、真剣さがあり...食もそう。多くの素晴らしさに人生の中で出会いたい。とはいえ、ポルトガル語、イタリア語が好き、あたたかくて。

0 notes

Quote

「こんなに長く生きるとは……」ダウン症者が長寿化 笑顔で高齢期を過ごすポイントとは 11/3(日) 11:02配信 ひと昔前は成人まで生きられるかどうか、と言われていたダウン症のある人たち。医療の進歩でいまや還暦超えも珍しくない。社会はどう支えていけばいいのか。AERA 2024年11月4日号より。 【写真】「高嶋ちさ子さんの父とダウン症の未知子さん」はこちら * * * 「正直、両親は姉を施設に入れたとき、こんなに長く生きると思っていなかったと思います」 長崎県諫早市在住の古川佳世子さん(56)は、7歳から医療���障害児入所施設で暮らす姉の内田祐子(まさこ)さん(60)に寄り添う。 祐子さんは3年前に白内障、4年前には膀胱の手術を受けた。 「姉は『見えづらい』とか『痛い』などとうまく伝えることができない。白内障も、歩きづらい様子から周囲が気づいたんです」(佳世子さん) 父親は9年前に他界し、母親は今年10月に88歳で他界した。2人の弟と協力し、姉を支える。 「姉はきっと、なぜ母が面会に来ないのかと思っていると思います。母に会いたいだろうなぁと。だから私は、会ったときにスマホで母の写真を見せています。姉は自らタッチして、じっくり見ています」 コロナの影響で面会制限があるなか、通院のための外出は姉とコミュニケーションをとれる唯一の機会で、佳世子さんは「大切な時間だから楽しみにしている」という。しかし診察前は、毎回、姉の体に異常が出ていないか、ドキドキするという。「これまでできていたことがいつできなくなるか」と心配している。 ■60歳以上がほぼ倍増 ダウン症は染色体が1本多くなって起こり、筋肉の緊張が低く、ゆっくりと発達する傾向がある。加えて、約半数の人に生まれつき心疾患があり、ほかにも消化器系の疾患など合併症も起きやすく、1970年ごろまでは平均寿命が10歳ぐらいだった。それが、医療の進歩などによって、最近では寿命は60歳程度とも言われる。 日本ダウン症協会代表理事で、大阪医科薬科大学名誉教授の玉井浩さんはこう話す。 「2010年と16年のダウン症者の死亡時年齢を比較すると、60歳以上がほぼ倍増している。先天性心疾患や白血病・リンパ腫を乗り越えられれば、長寿は可能です」 玉井さんによると、先天性心疾患の有無にかかわらず、成人になってから心臓の弁逆流を起こしたり、最悪の場合は僧帽弁逸脱症になったりすることもあるといい、手術後も定期的な受診が大切で、玉井さんは「サポートファイル(ブック)」の利用も勧める。 病歴や処方薬、手術記録などの医療情報だけでなく、日常生活やコミュニケーションの方法などさまざま記入するもので、医療や福祉の利用の際に役立つ。日本ダウン症協会のホームページから無料でダウンロードできる「わたしの健康パスポート」もいい。 「親御さんもお年を召していくと記憶もおぼろげになっていきます。ファイルで常に更新していくことで万一に備えられます」(玉井さん) 合併症だけでなく、ダウン症のある人には身体的な老化徴候が早く起きやすい。 「ざっくりといえば、40歳のダウン症の方は健常者の50歳ぐらい。50歳になると、70歳の健常者ぐらい。外見だけでなく体力も、認知機能も低下します」 背中は丸くなり、老人性色素斑(いわゆるシミ)などが出現する。年齢とともに、残尿出現頻度も増える。さらに成人期以降は、難聴や白内障、糖尿病、嚥下障害などさまざまな疾患が出てくる。40歳くらいになるとアルツハイマー病が出現することもある。 「ダウン症のある方の認知症の早期発見に役立つとされているのが『DSQIID(知的障害者用認知症判別尺度)』といわれる、家族や介護者が記載して判定できるものがあり、若年期は2~3年に1回は判定し、これを基準値として、35歳を超えたら毎年行って比較すると良いと思います」(玉井さん) ■手に職をつけさせたい 諫早市のみさかえの園総合発達医療福祉センターむつみの家診療部の医師、近藤達郎さんは、長くダウン症患者と向き合ってきた。これまで診た患者数は1千人以上にのぼる。 「ダウン症候群の方は、自分の感情に素直で、デリケートで明るくて笑顔も素敵。多くの方が元気で穏やかではつらつとされています。愛情を持ってご家族が支え、地域の社会資源を使いながら、年齢を重ねるにつれそのつながりを強くしていけばきっと幸せに過ごせると思います」 ダウン症の子どもの成人後や高齢期を考え、本人に向いている仕事や作業を探し続け、地域や人とのつながりを築いている家族も少なくない。 東京都世田谷区在住の神谷有子さん(59)の次男はダウン症で知的障害もある。その程度は「決して軽度ではない」という。 中学生の時、福祉作業所で1週間の職場体験があった。2時間のタオルの四つ折り作業に飽きた息子に「ちゃんとできるように」と指導が入った。神谷さんには衝撃的だったという。「手に職をつけさせたい。それが彼の自信と生計につながれば」。この頃から次男がやりたいという何かを探すようになった。 縁あって山梨県笛吹市のぶどう園の人々との交流ができ、東京から次男と夫と「週末農業」体験をしたときのこと。 「収穫作業など、ところどころの参加であっても息子が楽しそうにしているんです。繰り返しの作業でも、完成品のワインという『成果』が出る。工程の一部が結果につながることが実感できる。これなら息子にもできるかもしれないと思ったんです」 ■家族で農園を立ち上げ 県主催の新規就農者向けシニア研修に参加。その後空き家バンクを通して6千平方メートルの農地付きの家屋を購入した。 家族で立ち上げた「神谷ともいき農園」には知的障害者の団体が見学にやってくるなど、障害のあるなしにかかわらず多くの人に開放している。 「子どものためにお金を残しておくという考えもあると思う。でも人と人とのつながりを大切にひとつひとつ積み上げていけば、将来すごく大きなものにつながるような気がしています」(神谷さん) 次男は計算ができず、かみ砕いて説明をしないとわからないところもある。丁寧な説明が必要だ。 「そんな息子でも人を見る目がすごく優れているんです」(同) 夢は、農園に手伝いにくる多様な人を巻き込んで、賄い付き温泉付きの宿泊施設を作ること。 「我々がいなくなっても持続できる何かを作っていきたい。超高齢社会。ダウン症があろうが認知症があろうが、できることをみんなでやって補い合う。助け合おうとする人たちが出てきて社会は変わっていく。人口が増えない限り、そうやっていかざるを得ないのかと思います」 神谷さんは充実した表情を見せながら言った。 「息子が、人生で大切なものを教えてくれました」 (ライター、介護福祉士・大崎百紀) ※AERA 2024年11月4日号 大崎百紀

「こんなに長く生きるとは……」ダウン症者が長寿化 笑顔で高齢期を過ごすポイントとは(AERA dot.) - Yahoo!ニュース

0 notes

Text

TEDにて

ファリダ・ナブレマ:独裁体制化の危険性があるかを判断する方法

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

ファリダ・ナブレマは、アフリカで最も長期にわたる独裁体制を敷くトーゴの軍事政権と戦うことに命を捧げています。

戦いの中で、彼女は「圧政を運命づけられた国はない」「しかし、独裁体制の危険性が皆無の国もない」という2つの事実を学びました。

しかし、どうしたら独裁体制になる危険性の有無を判断できるでしょうか?

ナブレマはこの心を揺さぶるトークで独裁体制の4つの特徴について話し、圧政下に住む人々が反対を訴える際の秘訣について話します。

低収入者に貨幣の再分配や事前分配を積極的に行わない大企業や国家システムが、独占、独裁体制になると非常に危険ですが、小さな会社なら規模が小さいので問題ありません。他の小さい会社もたくさんあります。

規模の大きさが、諸刃の剣とも言えます。慎重に取り扱わないと自らも傷つけてしまいます。

まだまだ、イノベーションの余地がある貨幣の再分配や事前分配をベンチャー企業が、究極まで強欲に追求すれば、確実に人工知能の時代、人類への貢献として、世界史に刻まれる可能性は高い。

前提として

資本主義の定義を簡単に言うと商業と産業、資本と労働のような生産要素が国家ではなく、ある程度、民間の手に委ねられているということです。

マクロ経済学でいう行政府の失敗、市場の失敗です。

公共経済学の分野で言われる「行政府の失敗」とは「市場の失敗」に対し、これらを改善するために行政府の介入が正当化されることになる口実に使用される。

理論的には、産業政策で「市場の失敗」が回避できたことによる経済メリットが政策推進で生じる「行政府の失敗」のデメリットを上回る時に産業政策は正当化されます。

しかし、「市場の失敗」が生じる形態は、個別の具体事例により大きく異なることから、ここの事例に対して市場の機能不全がどれほどの弊害を引き起こし得るかを評価することが出発点になります。

「市場の失敗」の程度を指標化できれば良いが、最先端の経済学を持ってしても、そこまで信頼性に足る指標は存在しませんのでクリエイトする必要があります。

日本もかつては、高度経済成長からバブル経済までの中で発展したような開発独裁特有の自民党55年体制の環境にも似ています。ジャパンミラクルと言われる経済体制とも現在では呼ばれています。

開発独裁は、ある水準以上の経済発展(ポール•ローマー教授が提唱する内生的成長理論が想定した「規模効果」のこと)の為には「政治的安定」が必要であるとして、国民の政治参加を著しく制限し、独裁を正当化すること。

また、そのような政治運営を通して達成した経済発展の成果を国民に分配することによって、支配の正当性を担保としている政治体制を「開発独裁体制」といいます。

政治研究者として初めて「開発独裁」という用語を用いたのはカリフォルニア大学バークレー校のジェームス・グレガー。日本の戦後復興時代の自民党の55年体制も該当するかもしれません。

2018年時の中国は、このジャパンミラクルと言われる経済体制を学び、取り入れています。人口が日本の10倍はあるので規模の効果は10倍になることが予想できます。

国家レベル規模では、開発独裁。しかし、透明性の高い民間レベル規模になるとトップダウンと良い意味で使われるが本質は変わらず性質が変わる。

人口規模をテコに中国が日本の成功モデルを拡張しているシステム。

アメリカの大統領システム。物理学でいうラグランジュ点(トリレンマ)があるならば両方正解かもしれません。

サンデルのいう功利主義。ドラッカーのポスト資本主義。ネクストソサエティー。

数週間前、誰かがアメリカ中間選挙中に「投票日を休日にすべきだ」とツイートしてました。そこでリツーイトしました「じゃあ私の国に来て投票してみて下さい。軍隊が票を数えるために、まる一週間休日になるでしょう」

ところで、私はトーゴ出身です。西アフリカにある美しい国です。私の国にはクールで面白い事実があります。トーゴは51年間同じ一族に支配されています。アフリカで一番長い独裁体制です。これは記録ですね。2番目のすごい記録とは、地球上で最も不幸な国として3回もランクインしたことです。皆さんを歓迎しますよ。

ただ知っておいてください。独裁体制の下で暮らすのは、楽ではないということです。

私の活動を通し国籍の異なる多くの人々に会いましたが、興味深いことにトーゴのことを彼らに話すといつも「一体どうして51年間も同じ一族の恐怖政治を許しているのですか?トーゴ人はすごく我慢強い」という反応をします。

これは「バカだな」のそつのない言い方です。

自由な国に住む人々は、圧政下にいる人々が、それを黙認しているか馴染んでおり、民主主義を進歩した統治形態だとみなした上で非民主主義国の国民は、他の国民と比べて知的もしくは道徳的に劣っていると決めつける傾向があります。

しかし事実は違います。

人々がそのように誤解する理由は、独裁体制の報道のされ方にあるに違いありません。活動家としての経歴で多くのニュース・メディアにインタビューを受けました。大抵、出だしは「きっかけは?」とか「何から刺激を?」です。

「刺激を受けたのではありません。挑発されたのです」そして、こう続きます「では何に挑発されたのですか?」そして13歳の時、父親が逮捕され拷問を受けたことや現在に至る歴史を話します。今回は詳細について話したくありません。

退屈でしょうから。しかし、結局、彼らが興味を持っているのは、どんな拷問だったのか?何日間?何人が死亡したか?という事柄です。彼らは虐待や殺人に興味があるのです。注目を集め同情を得るだろうと信じるからです。

しかし、実際は、このような報道は、独裁者の思惑通りです。独裁者の残虐さを宣伝することになります。

2011年に私は「Faure、Must、Go(フォールは去れ)」という運動を共同設立しました。フォールはトーゴの大統領の名前です。ところで、トーゴでは、フランス語が使われています。しかし、フランスには不満があったので私は英語を選びました。

しかし「Faure、Must、Go」を発起した時、私はビデオを作成しこう言いました「フォール・ニャシンベ。60日以内に大統領を辞任しなさい。辞任しないなら、我々トーゴの若者が一丸となって、あなたを失脚させます。

あなたは父親が死去した後、権力を握るために500人以上もの国民を殺害したからです。選挙で選出してはいません。私たちは詐欺師のあなたを解任させます��ところで、私だけが、顔を知られていました。なぜか?間抜けは私だけだったからです。

そして、反撃が始まりました。家族は脅しを受け始めました。ある朝兄弟達に呼ばれました「聞きなさい。政府がお前を殺しにここに来た時、一緒に死にたくない家を出なさい」そこで家を出ました。以来彼らに怒っているので5年間音信不通です。

とにかく先に進みます。過去9年間私は他の国々が関心を高め、トーゴの人々が恐怖に打ち勝ち変革を要求することを支援するよう働きかけています。

私は公表できない多くの迫害を受けました。多くの精神的な脅し、虐待。でも、その話はしたくありません。なぜなら私の活動家としての使命は、トーゴの全国民を結集させることであり組織を作ることであり、私たちが権力を持ち私たちがリーダーで決定権を持っていることを国民に理解させることだからです。

そして、独裁者が国民を脅すために使う刑罰が、私たちが目的を達成するのを妨げてはなりません。

だから人々を怖気づかせるような報道をして圧政への従属を強化するのではなく

人々が結集するのを促すように活動家の話を報道することは、重要だと言ったのです。

活動家としての年月でたびたび耐えることができず、あきらめかけることがありました。ではなぜ続けたのでしょうか。理由のひとつをお話しします。私が覚えているのは、祖父の話。

祖父は独立を訴えるために自分の村から街まで750km歩きました。そして、父が払った犠牲。父は、政権に勇敢に抗議したため幾度となく拷問を受けました。

70年代、活動家は、独裁体制への注意を喚起するパンフレットを書きましたが、コピーを作るお金がなかったので毎回パンフレットを手書きで500回も複製し、配布しました。

その結果、軍隊は筆跡を覚え、それを発見したとたん。筆跡の持ち主を逮捕するまでになりました。

しかし、それと比べ現在、私たちにはブログがあります。同じ事を500回も写す必要はありません。ブログを投稿すれば何千もの人々が閲覧します。ところで、トーゴで私は「WhatsApp」ガールと呼ばれてます。いつも「WhatsApp」で政府を攻撃しているからです。

ずっと簡単になりました。政府に対して怒っているとき、ただ怒りの一文を書き投稿すれば何千人もの人々がシェアします。でも、こんなに平静なことは殆どありません。いつも怒っています。

私たちの話を公表する必要性を話しました。なぜならこれまでに払われた犠牲について考えることで運動を続けてこられたからです「Faure、Must、Go」の初期活動の一つは、請願書を作成し、憲法が定める新しい選挙を要求する署名を国民から募ることでした。

人々は署名することを恐れました。トラブルに巻き込まれたくないと言いました。外国に居住する人でさえ恐れました「私たちには国に家族がいる」

しかし、ある60代の女性がいました。この方は活動のことを聞いて請願書を家に持ち帰り、その後1000以上もの署名を彼女ひとりで集めました。私はすごく刺激を受けました。この政権からは、もう得るものもない。

60歳の方が、私たち若者のために、ここまでできるのに若い私がやめられるでしょうか。抵抗の物語、反抗の物語、負けずにいることの物語こそが人々の参加を促すものであって虐待や殺人、痛みの物語ではありません。なぜなら人間としておびえるのは、自然なことだからです。

日本の自民党でも同様に・・・

独裁体制のいくつかの特徴についてお話ししたいと思います。自分自身の国を評価して、私たちに加わる覚悟が、必要かどうかがわかるでしょう。

第1に注意することは権力の集中です。

国家の権力が少数の人間や1人のエリートの手に集中していないか?

政治的または思想的なエリートの場合もあります。そして、力を誇示する独裁者です。なぜなら独裁者はいつもひどい世の中から救ってくれる救世主として登場するからです(日本では、マクロ経済学を根拠にしない小池百合子?小泉進次郎?ほかもろもろ)

第2の特徴はプロパガンダです。

独裁者はプロパガンダによって増長します。彼らは自分たちが救世主であり、彼ら抜きには、国が崩壊するという印象を与えようとします(日本のテレビ局も同じことをしています)

そして、彼らは常に外部の勢力と戦っています「キリスト教徒、ユダヤ人、イスラム教徒、そして、ブードゥー教の呪い師が襲ってくる。共産党がやってきたら誰もが財産を失う(日本でもこの言い回しをテレビがよく使用します。あれっ独裁?)」このような感じです。

そして、私たちの大統領はとりわけ海賊と戦っています。

真面目に言ってるのです。昨年彼は海賊と戦うために1300万ドルの船舶を購入しました。一方60%の国民が、飢えに苦しんでいます。彼らは常に外部の悪者からは、守ってくれているのですね。

そして第3の特徴へと続きます。軍国化です(ウクライナ侵攻にかこつけて日本でも防衛費増やす。権力者を縛る憲法改正などとほざいています!危険ですね)

独裁者は恐怖を惹起することで生き延びます。そして、軍隊は、国家を守るためのものだと見せかけて実際には軍隊を使って反対意見を圧制します(日本は警察機構を使い庶民弱者に圧力をかけてきます)

また、政権の行いに対する責任から逃れるため、いろいろな社会機関を抑圧、破壊します。

あなたたちの国は、軍国化が進んでいますか?(ウクライナ侵攻にかこつけて日本でも防衛費増やす。権力者を縛る憲法改正などとほざいています!危険ですね)

そして、続く第4の特徴は、人間への残酷な行為です。

動物の場合なら虐待されていたら残虐行為だと言います。なぜなら国連が承認した動物の権利に関する憲章などないからです。そもそも、全ての動物は平等です。だから、憲章などないのです、だから、動物が虐待されるとき動物への残虐行為と言います。

しかし、これが人間の場合は、人権侵害と呼ばれます。全人類は人権を持っているとみなすからです。しかし、私たち一部の人間は、未だ人権を求めて戦っています。

このような状況では、「人権」侵害は語れません

ある国に住んでいて、大統領に不満がある場合に最悪の事態が大統領になる権利をはく奪されるだけならラッキーです。私の国に来て大統領に不満がある時、あなたは逃亡するかこの世から姿を消すかです。

トルコに逃げても捕まるでしょう。だから、私のような人間は、トーゴにはもはや住めません。私のような人間は、同じ場所に1ヶ月以上、住むことはできません。居所を突き止められるからです。

独裁体制の下で何をしても免責される状況で行われる残虐行為は、人間の想像を超えます(また、法人には、独占禁止法で優越的地位の乱用やカルテル行為を禁止しています)

殺害され遺体を海に遺棄された活動家の話や聴覚や視覚を失うほど拷問を受けた活動家の話は、私を苛みます。

活動家として時折、死ぬことよりもどのように死ぬかの方が心配になります(古代日本には新渡戸稲造が元にした「葉隠」と言う文献にも似たことが書いてあります)

時折ただ座ってあらゆるシナリオを想像します。彼らは何をするだろう?耳を最初に切られるだろうか?それとも、私はいつも侮辱しているから舌を切られるだろうか残酷に聞こえますが、これが真実です。

私達はひどい世界に住んでいます。

独裁者達は残酷な怪物です(戦前の日本は治安維持法という悪法で同じことを行いました)

率直に言ってるのです。

そして、これが最後の特徴です。リストは続きます。しかし、これが独裁体制について終わりに話したいことです。自分の国のリスクを顧みてください。現在あなた方が持っている自由を認識することは重要です。自分の命を投げ打った人がいて、あなたが自由を獲得したのです。

当然のものだとは思わないでください。しかし、同時に知っておかないといけません。

初めから圧政がしかれる運命の国などありません。同時に、圧政や独裁制の危険性が皆無の国や人々も存在しません。

ありがとうございます。

政治に関しては

日本の場合。

議院内閣制は、大統領制と並ぶ、議会と行政府との関係から議会と行政府(内閣)とが分立することで存在する政治制度

立法権を有する議会と行政権を有する行政府(内閣)が一応分立している18世紀から19世紀にかけてイギリスで王権と民権との拮抗関係の中で自然発生的に誕生。

その後、慣習として確立されるに至った制度で日本も採用している。

スウェーデンやドイツも同様だが日本独自の問題点はいまだに解消されていない。ドイツは共和国型。イギリス、スウェーデンと日本は立憲君主型。

日本での法律案は議員からでるものを議員提出法案。行政府(内閣)から出てくるものを行政府(内閣)案。主に官僚がすべてを司っている。

国会に上がる前には、各部会を通過して、委員会という場所で承認を得ないといけないが、過半数であるか?全会一致ルールか?は不明。本来は、全会一致ルールを原則にした方が良いかもしれない。

内閣総理大臣、大臣で構成される閣議などは全会一致ルールを原則としている。

この根本は、先駆的なスウェーデンの経済学者ヴィクセル、ブキャナン、タロックの「公共選択の理論」です。

ヴィクセルは、全員一致ルールが経済学の「パレート最適化」という効率的な状態を実現させることを見出したとされている。

ノーベル賞を受賞したロナルド・コースの「コースの定理」にも通じます。

さらに、国家によっても異なりますが、日本の国家システムを簡単に説明はできないが、あえて簡単に説明してみると・・・

世の中は不公平が当たり前?ここから出発しないと自由資本主義が成り立たない?お金は当然、強い法人に資本が集まり、弱い法人は傘下に入るか、合併して対抗するような欲に目のくらんだ弱肉強食な最低の世の中になっていく。

新自由主義と呼ばれます。

マルクスも資本論で論じています。現代では、「21世紀の資本論」を書いてるピケティかな?

マイケル・サンデル:なぜ、株式市場に市民生活を託すべきではないのか?

すると、ほんとうの弱いお店、市民生活にまで弱肉強食となり、世の中がおかしくなるので、行政府をつくり法律をつくり税金でとり、セーフティーネット。みんなに再分配する。

人間の限界を超えるような大規模な共同作業を行うために、マクロ経済学に沿った地道な毎年の世界経済の成長のため、ある程度は法人として貨幣の集中を行う方がいいのかもしれません。しかし、独占禁止法を軽視しているわけではありません。

法律は行政府、政治家が創るので、弱いものはされるがままなのか?というとそうでもなくて、選挙の一票がその分強い権利をもつようになる。これは誰もが平等に持てる権利。

日本国憲法で保障されている国民主権。インターネットのようにみんなの票が集まるとみんなのチカラが弱者に結集します。ジャンジャックルソー、カント、自由民主主義です。

ほんとうの弱いお店に役に立つ法律を作ってくれる一大政党をみんなの一票でクリエイティブにクリエイトしてかないと日本はヤバいな〜親亀が転んでも平気な国になるよう祈ります。たぶん、こんなことは現実的には不可能でしょ。

実際は、国会という場で戦ってもらう議員を選ぶだけしか私たちにはできません。それは、議員でしか、法律を開発、変更、削除できない議員内閣制という法が運用されてるから!

つまり、議員は法律を創ることが仕事だからです。だから、きちんと法を開発→法案可決できる議員を選んだ方が良いです。善と悪は時代によって変わるもの!

選挙に通過したいだけの法案可決能力のない口先だけの議員は庶民が選挙で投票せずに間引びいていけば自動的に議員は良くなります。(個人別法案可決実績の履歴を公表してくれば可能かも!)

ですから、みんなで見極める目を養いましょう。それが結局自分のためになるのだから!権力に固執する人種が議員になる人だと前もって覚悟してればそんなに政治には失望しませんよ。

その前提で全住民がチェックすればいいのだから!

また、それには、競馬のパドックを見るように一頭一頭の法案可決能力を見極める必要があります。誰が一番、法案可決させたか?を!

でも、その多数のグループのきめた方向が、太平洋戦争の東條総理のようにドイツのヒットラーのように、間違っていたら?おそろしい未来がまってます。

過去の歴史では、ポピュリズムという、モデルのオンリーは失敗している現実があります。ハンナアーレントの書籍「全体主義の起源(The Origins of Totalitarianism)」「イエルサレムのアイヒマン- 悪の陳腐さについての報告」にもあります。

昔は、マスメディアが情報を独占して弱者はされるがままでしたが、現代では、分散システムであるインターネットがあるので、みんなの票が集まるとみんなのチカラが弱者に結集します。

今は法案可決能力のない少数のグループでも良い法案を出してる所は将来を見込んで投票し議員を当選させて育ててみるということもおもしろいかもしれませんよ。

さらに良い議員がまったくいなければ、無名の人に投票することもおもしろいかもしれません一人一人よく考えて今、選択して投票しないと未来は・・・

政治家を見極める目が必要です。

最後に、政治にはまったく興味はありません。テクノロジーに興味が有ります。

マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。

経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。

たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。

また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。

たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)

多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーも考慮)

(合成の誤謬について)

合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。

ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。

例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)

1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。

それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。

その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。 要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。

つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との 戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。

なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。

このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。

それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。

続いて、トリクルダウンと新自由主義

インターネットの情報爆発により隠れていた価値観も言葉となり爆発していくことになった。

しかし、法定通貨の方が、その価値、概念に対する通貨量拡大として価格で応じることができず、圧倒的に通貨量が足りない状況が生まれていたのが、2010年代の問題点のひとつでした。

リーマンショックの後に、新自由主義が誤りであることが、ピケティやサンデルによって指摘され、当時のFRBバーナンキ議長が、通貨供給量を大幅に増やした対策により、ベー��マネーの金融、銀行間の相互不信を解消して収束した。

それでも、まだ足りないが、適正水準に収まったことで、さらに価値も増幅され、マネーストックの財政政策から再分配、事前分配を大規模に行い、さらなる通貨供給量が重要となっている現在の日本国内���

例えば

Googleがしようとしてた事は、まだ新産業として、基礎研究から発展できない機械学習の先端の成果をすべて持ち込んだ社会実験に近いこと。

シュンペーターの創造的破壊は、一定数の創造の基礎を蓄積後に、未来を高密度なアイデアで練り上げてから破壊をするのが本質です。

こうして、憎しみの連鎖や混乱を最小限にする。

アルビン・トフラーの言うように、法人と行政府とのスピードの違いが縮まらないのは、構造上の違いであって、それを補うためにプラスサムな連携するということが、必要になってくることを説いています。

三権分立が、規制のないGAFAMを非政府部門としてMMT(現代貨幣理論)からプラスサムに連携したらどこで均衡するのか?という社会実験も兼ねています。

このような前提で、あらゆるインターネット企業が、創業時、貢献するためコンセプトの中心であったものが、今では、悪性に変質して違う目的に成り下がっています。

再分配、事前分配の強化がスッポリ抜けてる欠点があり、ここに明かしたくないイノベーションの余地があります!!

2021年には、新自由主義のような弱肉強食では自然とトリクルダウンは生じないことは明らかになる。

確かに、トリクルダウンは発生しないが、法律で人工的に同じ効果は、貨幣の再分配、事前分配という形にできる可能性は高い。

再分配や事前分配をケムにまく「金持ちを貧乏にしても、貧乏人は金持ちにならない」「価値を生み出している人を罰するつもりがないのであれば税に差をつけないほうがいい」(サッチャー)

とあるが、新自由主義は誤りで、ピケティやサンデルによると違うみたいだ。

<おすすめサイト>

ホルヘ・ラモス: なぜ?ジャーナリストには警察権力に挑む義務があるか!

毎年4 月 2 日は、国際ファクトチェックデー。

エピソード9 Episode9 - 各宗教と政治のチェックと指標について「パワーか、フォースか 改訂版―人間のレベルを測る科学 - デヴィッド・R・ホーキンズ Amazon」

ジャミラ・ラキーブ:実効性のある非暴力抵抗運動の秘訣

警察比例の原則 - Wikipedia

ダンビザ・モヨ:経済成長の行き詰まりを打破するには

ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019

個人賃金→年収保障、ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2022(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)

世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷の高橋クリーニング店Facebook版

#ファリダ#ナブレマ#アフリカ#独裁#格差#大統領#政治#政府#貨幣#権力#セキュリティ#オウム#警察#戦争#カント#カイヨワ#中国#ベーシック#インカム#経済学#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery

0 notes

Text

2024年7月27日

三井不動産常務 藤岡千春(ふじおか・ちはる)1966年生まれ。89年入社。広報部長などを経て、2023年から現職=7月9日、東京都中央区、益田暢子撮影

神宮外苑・晴海…なぜいまこんなに再開発? 三井不動産常務に聞く(朝日新聞 Leader’s View)2024年7月27日

八重洲や築地など、東京都内で「100年に1度」と言われる大規模な再開発が進んでいます。狙いは、東京の国際競争力の向上とされていますが、環境破壊につながるとの批判もあります。多くの再開発事業を手がける三井不動産の藤岡千春常務に、その意義について聞きました。

――東京でなぜ、いまこれだけの再開発が必要なのですか。

「東京はアジアでナンバーワンになるべき都市だと思っています。上海やシンガポールではなく、アジアで拠点をもつならば東京だと。森ビルのシンクタンクが毎年出している世界の都市ランキングがあります。昨年、東京は総合3位でしたが、経済の分野で10位に、環境の分野で16位に落ちました。これには非常に危機感を持っています。経済に魅力がないと世界の中心になりえません。再開発の力が発揮できるところだと思っています」

――どのように発揮しますか。

「例えば、再開発は環境をかえてしまうと言われますが、ミッドタウン日比谷には日比谷公園と同じ植物を植え、一体感のある景色が楽しめます。明治神宮外苑地区の再開発では��守らないといけないイチョウ並木は確実に守り、全体の緑を25%から30%に広げます。再開発でどんどん緑を増やしていきたいです」

――明治神宮外苑地区の再開発は、反対する声も多くあります。

「メディア側の問題かもしれないと思っています。なぜかというと、かなりの人がイチョウ並木が切られると思っているからです。たとえば、テレビや新聞で明治神宮外苑地区の再開発のニュースを出すとき、必ずイチョウ並木の写真や映像が使われます。見た人は『これが切られる』と思ってしまう。でも、確実にイチョウ並木は守りますし、緑も増えます。木はなるべく移植して大切に扱います。声明文を出したり、色んなかたちで発信したりしているのですが、なかなかメディアに取り上げていただけていません」

神宮外苑のイチョウ並木(写真左奥)。右手前から神宮第二球場跡地、神宮球場、秩父宮ラグビー場=2024年7月5日午後1時49分、東京都内、朝日新聞社ヘリから

――樹木伐採への批判は特に大きいです。

「1本たりとも切るのは許さないという主張をされている方からみれば、もはや何を言ってもどうしようもないですけれど、あそこは人工林です。弱って倒れたら危ないので、倒れそうな樹木は保全のために切ってきました。15年で300本ほど切っては植え替えている。なので、1本切っても許さないと言われても困ってしまうのですが、そういった声を大きく取り上げるメディアもあるので、誤解もあるかと思います」

――東京都からは樹木の保全策の提出を求められています。進捗は?

「いま検討中です。(根の張り方や生育状況などを調べる)根系調査を入念にし、施設計画を見直します。場合によっては、神宮球場の位置をもう少しセットバックするなどの検討をしています。再検討の計画はだいぶ進んでいるので、そんなに遠くない時期に、伐採本数をもう少し減らすような計画を再度出せると思います」

晴海フラッグ、投資目的の購入「そんなに多くない」

――晴海フラッグの入居が、今年始まりました。

「この間行ってきましたが、素晴らしいですよ。電柱は地中化し、駐車場も地下にあるので、町並みは非常にゆったりとしています。ショッピングセンターもオープンし、活気が徐々に生まれています」

――投資や転売目的の購入が多いとの報道もありますが、どうみていますか。

「最初の申し込みは平均倍率2・6倍でした。まぁギリギリです。そんなに好調ではありませんでしたが、コロナ禍があり、東京五輪の延期でキャンセルが相次いだ。その間にインフレやマーケットの変化などで、後半はものすごい倍率になりました」

「ご指摘の投資目的の購入があったので、タワーマンションは購入制限をかけました。でも、(投資目的の購入は)そんなに多くない。部屋を買って賃貸に出す人は、どこのマンションでもありえます。そこだけフォーカスして取り上げられているように思います」(聞き手・益田暢子)

コメントプラス

井本直歩子(元競泳五輪代表・途上国教育専門家)【視点】 元アスリートとしても、東京都民としても、地球市民としても、外苑の再開発に疑問を持っています。

「昨年、東京は総合3位でしたが、経済の分野で10位に、環境の分野で16位に落ちました。これには非常に危機感を持っています。経済に魅力がないと世界の中心になりえません。再開発の力が発揮できるところだと思っています」

経済も大事ですが、「環境の分野で16位に落ちました」というところに注視したいです。地球環境を守れない都市は、世界の中心になりえません。新しいショッピングセンターを建て、経済を活性化させることで、温室効果ガスの排出はどのくらい防げるのでしょうか。東京都は2030年までにカーボンハーフを目標にして、住宅などの太陽光発電義務化を条例化していますが、この外苑や晴海再開発でのカーボンハーフに関しての貢献の全体像が見えてきません。こういう象徴的な再開発の取り組みから、しっかりとカーボンハーフへの貢献を見せていくべきではないでしょうか。

世界の大都市では、脱炭素化社会に向けての取り組みが進んでいます。オリンピック・パラリンピックを迎えたパリも、オリパラを景気に緑が増え、使い捨てプラスチックが削減され、自動車が追い出され、自転車が増えています。

元アスリートとしては、神宮外苑や晴海にできる新しいスタジアムも、建設過程の温室効果ガスの排出規制、建設基準、運営するときのスタジアムでの省エネやクリーンエネルギー創出など、世界に誇れるスタジアムとして最先端の取り組みを聞きたいです。そうであれば私たちはもっと真剣に外苑に関しても議論できるのではないでしょうか。

三井不動産は事業活動する電力を2050年には100%再生可能エネルギーにすると宣言するRE100に加盟しています。今回の再開発で、この宣言にどう貢献していくのかをしっかりと聞きたいです。

身寄りなき93歳の遺産は20億円 ためこまず「ゼロ」で死ぬには 「ゼロ」で死ねるか 人生100年時代のお金の使い方(朝日新聞「ゼロ」で死ねるか 人生100年時代のお金の使い方 第1回)

個人金融資産2141兆円の6割を60歳以上が保有し、「老老相続」が当たり前の日本。老後に備えてお金をためこむのではなく、使い切る。そんな「DIE WITH ZERO(ゼロで死ね)」という考え方が今、静かなブームになっています。果たして実現できるのでしょうか。5回の連載で考えます

昨秋、東京都内のマンションで一人暮らしをしていた93歳の男性が居間で倒れているのを、訪れた証券会社の担当者が発見した。慌てて救急車を呼んで病院へ運んだが、男性はまもなく死亡した。

男性は2018年に妻(当時88)に先立たれ、子どもはいなかった。頼れる身寄りはおらず、部屋はかなり散らかっていた。時折、ヘルパーや証券会社や銀行の担当者、税理士らが訪れるぐらいだった。

税理士は男性の生前に、こんなアドバイスをしていたという。

「万が一に備え、亡くなった後のことを任せられる『死後事務手続き』の契約を業者としておいた方がいいですよ」

だが、男性は断り続けていた。「まだ早い」と。

男性の死後、自治体が戸籍を調べたところ、親やきょうだいなど相続人は他界し、遺体を引き取る人は誰もいなかった。自治体で火葬し、引き取り手のない無縁遺骨としていったん保管場所で預かった。

相続人がいない人が遺言を残さず亡くなると、裁判所が選んだ「相続財産清算人」が残った借金を清算したり、遺産を整理したりする。残ったお金は国庫に入ることになる。

この男性が持っていた、預金や株など「相続されない遺産」の総額は、約20億円。

相続財産清算人が遺品などを整理していた今春、ある書類がみつかった。男性の妻が死亡する前に、夫婦で作成した遺言書だ。

内容は、夫が先に死亡したら財産は妻へ、妻が先なら夫へ、という内容だった。男性の妻も資産家だったため、妻の死によって、男性の財産はかなり増えたという。

同じ時期に作成された遺言には夫婦どちらもが亡くなった場合のことも記されていた。

数千万円を70代の知人に遺贈するので、自宅マンションの処分、納骨、年金の受け取りの中止手続きなど死後事務手続きを行ってほしい。その費用を含むすべての債務を知人が清算する、という内容だった。

知人への遺贈分を差し引いた残りは「すべて公的な団体へ遺贈する」旨が遺言書に記されていた。遺言は有効となり、残りの男性の財産はやがて公的機関に入ることになる。

「多くの財産を持ったまま亡くなり、相続人もなく、死後に周囲が対応に追われるケースがここ数年、増えている」

施設入所の身元保証や死後のさまざまな手続きの代行など「終活」を支援する会社、OAGウェルビーRの黒沢史津乃社長はこう指摘する。

多くの高齢者が使い切れないお金を抱え込んだまま、亡くなっていく――。これが日本のリアルだ。

日本銀行の資金循環統計によると、国内で個人が保有する金融資産は2141兆円(23年12月末の時点)となり、過去最高を更新した。その6割以上を60歳以上が保有している。

年代別金融資産残高の分布の推移

日本人の平均寿命は男性81歳、女性87歳。親の財産を相続するときには既に高齢者になっている「老老相続」や、相続人のいない「おひとりさま世帯」が増え、巨額のお金が市場に出回ることなく、国庫などへと消えている現状がある。

そんな中、日本の常識を覆す、「DIE WITH ZERO(ゼロで死ね)」という考え方が静かなブームとなっている。

「DIE WITH ZERO」の極意とは?

そのきっかけになったのは、20年9月に発売された翻訳本「DIE WITH ZERO」(ダイヤモンド社)。筆者は、コンサルティング企業CEOという経歴のビル・パーキンス氏だ。

発売されて3年半以上が経つが、SNSや口コミでじわじわと広がりつづけ、39万部突破のロングセラーとなっている。

この本の特徴は、お金を「ためる」ことではなく、生きているうちに「使い切る」、つまり「ゼロで死ぬ」に焦点を当てたこと。人は「いつ死ぬかなんてわからない」という不安に駆られ、なんとなく必要以上の金をため込んでいると筆者は指摘する。

筆者いわく「人生で一番大切なことは思い出づくり」。お金と違って思い出は「記憶」として永遠に残り、人生を豊かなものにする。だから、やりたいことは先延ばしせず、元気なうちに経験することが大事だと説く。

「コロナ禍で重版を重ね、今や『DIE WITH ZERO』はパワーワードとなり、日常会話でも使われるようになった。意外だったのはミドル世代だけでなく、20代など若い世代にも刺さっていること」と担当編集者の畑下裕貴さんは手応えを語る。

都内の高級老人ホームに入居する89歳の女性。「ゼロ」に向けた終活を進める一人だ。

女性は3年前、自身の金融資産の遺贈先3カ所を決め、遺言、死後事務手続きの契約なども済ませた。亡くなると必然的にゼロになる。

上場企業の役員を務めた夫とともにホームに入居したのは、16年前。一戸建てを売り、終のすみかにするつもりで2人で約1億円の保証金を支払った。

夫は8年前に亡くなった。子どもはいないので、女性が遺産を相続し、自身の貯金とあわせ、金融資産は1億円近くなった。

「ゼロ」への終活を進める89歳

女性も教育機関で70歳まで働いたため、年金収入もある。老人ホームの月額の利用料と食費など約22万円の固定費の支払いには年金をあてている。老人ホームにはマージャン、ビリヤード台、カラオケ、図書室などもあるのでお金はほとんど使わない。「足が弱り、旅行も行かなくなった」

100歳前後まで生きると想定して必要なお金を残しているつもりだが、自分の寿命がわからない中で、ちょうど「ゼロ」にできるかどうかの不安、難しさも感じている。

ホームに併設する要介護棟へ移れば、月額利用料や医療費なども高くなる。

夫は亡くなる前に脳卒中で倒れた。自力で食事ができず、静脈に挿入したカテーテルで水分や栄養、薬剤を点滴するIVHという高額な治療を受けた。

「夫は倒れた7カ月後に亡くなったが、医療費の支払いは差額ベット代含め月額70万円。お金は最後にもかかると身をもって知りました」

女性は信託銀行から「生前からの遺贈」を再三勧められたが、断ったという。

「老後は何が生じるか予想がつかない、お金ですべて解決できるとは思わないが身を守り、他人に迷惑をかけないため、お金は重要な要素なので……」

コメントプラス

末冨芳(日本大学文理学部教授)【視点】【自分の死に向けての資産整理こそ元気なうちから】3度、家族の遺産整理をしました。若くても体調を崩すほどの手続きの山、メンタルストレス、故人の遺品を捨てる時に思い出も蘇る悲しさ、そして弁護士・税理士・行政書士などへの相談料・手数料がかかります。国による土地登記変更にかかる印紙税は高額すぎてぼったくりとしか思えません。

その後も、さまざまな後始末をつづけ、いまやっと、ど田舎の墓じまいに着手したところです。並行して自分自身の終活をはじめています、アラフィフですが。

資産はリスト化して夫に渡しています、人付き合いで入った余計な学会はやめる、大切な友人知人となるべく交流する、元気なうちに家族旅行をたくさん楽しむ。

公正証書遺言を作成する、子どもたちが遺産や人生のトラブルで相談できる信頼できる若い世代��弁護士さん・税理士さんへの相談体制を構築しておく、資料や本を整理して家や研究室の後始末を減らす、が今後の課題です。

たくさんのモノを残して死ぬより、なるべくたくさんの良い研究や楽しい思い出を残して旅立ちたいですね。一番の課題はやっぱり資料や本などのモノの整理、勇気を出して処分していきます。

0 notes

Text

#06 キアラ・コマストリ

一日の流れ

朝は8時すぎに起きます。朝ご飯を食べて支度をして、9時にベビーシッターが来て、子どもを公園か児童館に連れて行ってくれるので、その間に私も家の片付けなどをします。子どもがまだ夜中に起きてしまうことがあるので、私は朝お風呂に入ることにしているんです。そうこうしているうちに11時ぐらいになるので、数ヶ月前から借りている駅の近くのシェアオフィスに出かけて、17時くらいまで博士論文の執筆をしています。

ベビーシッターが18時までなので、スーパーで買い物をして18時には家に戻ります。18時半ぐらいに子どもをお風呂に入れて、19時に晩ごはんを食べます。ヤマ(夫)が20時くらいに帰ってくるようであれば、私はヤマを待って子どもに先にご飯を食べさせますが、ヤマの帰りが遅い日は子どもと一緒に私もご飯を食べます。

子どもは今1歳半で、ちょっと前までは私が何かやっていても一緒に遊んでほしいという感じで何もできなかったんですが、最近はひとりで遊ぶことに慣れてきたので、その間に簡単な料理はできるようになりました。晩ごはんが済んだら、大体21時半から22時に子どもを寝かせて、私もちょっと片付けをして23時ぐらいには寝ますね。ヤマは土日に自分が企画する音楽イベントが入っていることもありますが、基本は休みなので、特に予定がなければ家族でご飯を食べに行ったり近所を散歩したり、シンプルな感じで過ごしています。

ここ数年はいろんな変化があって、ルーティンが頻繁に変わったんですが、昨年11月ぐらいにベビーシッターが決まって、小さな個室ですけどオフィスを借りてからはこんな感じのルーティンに落ち着きました。保育園がなかなか見つからなかったんですが、幸い杉並区は保育園に入れなかった子でも、空きがあれば保育園と同額でベビーシッターのサービスを利用できるんです。普通は朝から晩までベビーシッターを雇うなんて経済的に無理ですが、サービスのおかげで助かりました。来月からは子どもが保育園に行くので、オフィスは解約して家で論文執筆をする予定です。子どもにとっても新しい生活になるので、大変な時期もあるかもしれませんね。

生い立ち

私が育ったのはイタリアのボローニャというところです。イタリアの北のほうにある中世の街で、すごく良いところです。人口は60万人ぐらいで、日本の地方都市のような感じですね。母親が小児科医で、生まれたときは母の仕事の関係でボローニャから少し離れた街に住んでいましたが、小学校にあがるときに、子どもにとってもっと刺激がある場所のほうがいいんじゃないかといって、ボローニャに引っ越しました。

小学生のときに父と母が離婚をして、父とは離れて暮らすことになりました。それでも父との関係はそんなに悪くなくて、別れてからも頻繁に父が遊びに来ていたんですけど、私が10歳ぐらいのときに母に好きな人ができたんです。相手の男性には私と同い年の男の子がいて、中学に上がる頃には一緒に暮らすようになりました。父からしたら新しい家族に娘をとられたようですごく落ち込んでしまって、以前のようには会えなくなってしまいました。私自身も母をとられたという思いがあったし、父の苦しみを感じる一方で、父に捨てられたんじゃないかとも感じていました。

大人になった今はいろいろ理解できるけど、当時は子どもだったから何が自分を苦しめているのかよくわからなくて、結構大変な時期でした。自分に自信がないとか、人から嫌われないか不安に思ってしまう性格は、この頃の経験が影響しているんじゃないかなと思います。でも、相手方のおじいちゃんやおばあちゃんたちは、私たちを新たな家族として歓迎してくれたし、楽しいこともたくさんありました。高校に上がる頃には、父親との関係もだんだんと回復していって、今では、全然性格の違うお父さんが二人もいてラッキーだったなと思えます。

日本語に魅せられて

15、16歳のときにMTVというテレビ番組で日本のアニメが放送されていて、本編はイタリア語の吹き替えなんだけど、主題歌は日本語のままなんですよ。それで初めて日本語を聴いて、響きが面白いと思いました。日本に行ったこともなければ、日本人の知り合いがいたわけでもないのに、とにかく日本という存在に惹かれたんです。母親に日本語を勉強したいからテキストを買ってくれといって『日本語入門』みたいな本を買ってもらいました。母は「もちろんいいけど、突然どうしたの?」ってびっくりしていましたね。

アニメが好きというよりも、日本語という言語にすごく興味があったので、最初はJ-POPの歌詞でひらがなや漢字を勉強しました。ひとつの漢字にいろんな読み方があるとわかったときには、さすがにこれはちょっと難しいかもと思いました。でも誰かに言われて始めたことではないし、テストがあるわけでもないし、何より楽しかったですね。学校の友だちにも「何してるの?」って不思議がられましたけど、自分の好きなこと、やりたいことがあって本当に良かったなと思います。

通っていた高校のすぐ近くに本屋があって、そこで日本語レッスンがあることをチラシを見て知りました。イタリア在住の日本人女性が教えていて、私以外の生徒はみんな社会人でした。最初は4、5人の生徒がいたんですが、みんな仕事が忙しくて最終的に私一人になってしまって(笑)。それでは本屋としても成り立たないから、プライベートで先生に習うことになりました。週末の午後、先生の家に行って日本のニュースを一緒に読んだり、ドラマを見て理解できなかったフレーズについて教えてもらったりしながら日本語を勉強していきました。

イタリアでは、ヴェネツィア大学に日本語学科があることで有名で、高校を卒業したら絶対そこに行きたいと思って進学しました。大学では、特に日本文学の授業が面白かったですね。先生は江戸時代の文学の専門家で、イタリア人の女性でしたが、私もこの人みたいになりたいと思いました。江戸時代の読本(よみほん)とか、日本の古代から現代までのいろいろな本を見せてもらいました。日本語がどのように形成されたかを学ぶのも面白かったです。ひらがなも漢字から来ていて、中国からどの時期に日本に入ってきたかで読み方が違うとか、いろんなレイヤーがあるのが魅力的でした。高校時代は早く日本語の勉強をしたいと思っていたから、やっと自分の好きなことができる、もうそれだけをやればいいんだ!って夢みたいな世界でした。

日本で学ぶ/山代巴との出会い

日本にはじめて行ったのは高校5年の夏です。2007年だったかな。イタリアは小学校が5年、中学校が3年、高校が5年、大学が3年制なんです。高校は入学するよりも卒業するほうが難しくて、最後にある「Maturità」(日本語で「成熟」を意味する)という試験がすごく大変なんです。子供時代を終えて大人になっていくというような意味ですけど、今でも友だちと「あれは大変だったね」と話します。その試験が6月に終わって、高校を卒業した7月か8月に日本に行きました。家の近くの旅行代理店で日本でのスタディトラベルを紹介してもらって、1ヶ月間神奈川県藤沢市の一家にホームステイしながら、東京の日本語学校に通ったんです。

大学2年生のときにも日本に行って、その時はボローニャで日本語を習っていた日本人の先生の家に1ヶ月滞在しました。大学3年生のときには、ヴェネツィア大学と提携していた北九州の大学で日本語の研修をしました。このときは3ヶ月たっぷり日本で暮らせてすごく楽しかったですね。同級生はみんな東京に行きたがったけど、東京は逆にいつでも行ける気がして、私は東京から離れたところに行ってみたいと思って北九州の大学を選んだんです。

大学を卒業したら日本の大学院に進学するつもりでしたが、日本の文部科学省が外国の学部生を対象にしている奨学金に応募したら運良く受かったんです。それで、ヴェネツィア大学の卒業を遅らせて、1年間広島大学に通うことにしました。そこでの経験を経て、やっぱり日本の大学院に進学したいと強く思ったんです。今度はまた別の場所に行ってみたいと思い、大阪大学の大学院に進学することにしました。

ただ、何か研究したいことがあって進学したわけではなく、日本でいろんな経験をしていろんなことを学びたいという感じだったので、研究テーマが全然決まりませんでした。何にしよう、何にしようと一生懸命本を読んでいたら、あるとき図書館でたまたま作家・山代巴(やましろともえ)の本を見つけたんです。山代巴のことは広島大学時代に知っていたんですけど、そのときまで忘れてしまっていました。

それまで自分が読んでいた太宰治や三島由紀夫はマッチョな文学というか、貴族的な都市の文学だったんですね。だけど、山代巴は田舎の農村女性の暮らしを広島の方言で描いていて、古いしきたりのある村社会の問題であるとか、辛い差別であるとか、山奥の村の悪いところを描くと同時に、自然と人間の関係といった良いところも描いているんです。その場所の記憶が保存されていて、初めてこういう日本に出会えた気がしてすごく新鮮でした。

イタリアはもともと農民の国で、戦後に高度経済成長があって、歴史的に日本と似ているところがあるんです。私のおばあちゃんたちも畑だらけのところで育っていて、いろんな話を聞いていたから、山代巴の描く女性たちと自分の祖母の姿が重なった気がしました。母方の祖母は、戦時中にファシストと闘ったパルチザンでもあって、山代巴も戦争に抵抗したことで捕まって刑務所に入れられていたから、そこも重なったんだと思います。日本語に惹かれたときと同じで、とにかく山代巴という存在に惹かれて、彼女のことを研究したいと思いました。それで、今日までずっと山代巴のことを研究しています。

英語で研究を伝える

大阪大学で山代巴についての修士論文を書いた後、このまま大学に籍を置き続けることも考えました。でも、その頃の自分には英語が得意ではないというコンプレックスがあったんです。大学には英語圏からの留学生もいたんですけど、英語で話しかけてくる人を避けていたんですよ。私は日本語を学びたいから、日本人とだけ交流できればいいって。でも自分の研究の面白さを英語で伝えられないのは問題だと思ったんですね。

悩んだ結果、27歳のときにワーキングホリデーでオーストラリアに行きました。英語学校に通いながらレストランとかで働いたんですけど、やっぱり自分は勉強がしたいんだということを再確認したんです。それで、イギリスのオックスフォード大学でもう一度修士課程に入って、今度は英語で山代巴についての論文を書きました。その後もやっぱり阪大に戻ろうか、いや就職しようかと悩んだんですが、応募した奨学金に受かったので、オックスフォードで博士課程に進むことに決めました。それが2018年の終わりぐらいです。

英語圏では、自分の研究を大きな文脈に置いてみたらどう見えるかという視点で考えるんですよ。それは日本と決定的に違うところですね。もし日本で研究を続けていたら、「戦後日本における山代巴の文化運動」といったテーマで論文を書いていたかもしれませんが、英語圏ではそれだけでは意味が通じないというか、「語り」や「ケアの視点」、「エンパワメント」や「女性の問題」といったテーマとつなげて広い視野で語る必要があるんです。それで私が最終的にたどり着いたのが「戦後民主主義」の問題でした。博士論文では、山代巴が考えていたデモクラシーと、戦後20〜30年にわたる民主化の関係を評価しようと試みています。

夫との出会い、COVIDの流行、結婚

博論の進み具合は、今75パーセントぐらいですかね……これは悪い意味では全然ないんですが、ヤマと出会ってなかったら今ごろ絶対に書き終わっているんですね。でも、彼との出会いによって自分の人生がまったく違う方向に進みました。出会ったのはオックスフォードの博士課程2年目のときです。アメリカで開かれた「American Asian Studies」という研究会で、たまたま同じ発表を聞いていたんです。ヤマはそのとき仕事で赴任していたブラジルから、私はイギリスから参加していました。それが2019年3月のことです。

彼との出会いは良い意味で自分にショックをもたらしてくれました。これまで出会った人とは全然違って、この人は特別だって思ったんです。出会った翌日には一緒にランチを食べに行って、一日一緒に過ごしました。でも当初はこんなに素敵な人が絶対に独身なわけがないと思っていたんですよ(笑)。それでも、お互いブラジルとイギリスに帰ったあとも連絡を取り続けていました。ヤマはその年の夏休みにイタリアに来てくれると言っていたんですが、それよりもっと早く彼のことを知りたいと思って、思い切って5月にブラジルに会いに行ったんです。ヤマとの時間はすごく楽しくて、彼のことが本当に好きだと確信しました。

ヤマと出会って1年後の2020年3月には、先ほど言った研究会に参加するために再びアメリカに行く予定でした。当時私は京都で論文執筆の���めの調査をしていたんですが、その頃からCOVID(新型コロナウイルス感染症)の話が出てきますよね。イタリアではCOVIDの感染が拡大していたために、アメリカがイタリアからの入国を止めていたんです。一方で、ブラジルはまだ感染者が出ておらず、ブラジルからならアメリカに入国できる可能性がありました。ヤマも研究会に参加する予定だったので、それならヤマと一緒にブラジルから参加しようと思って、京都からイタリアには戻らず、ブラジルに行ったんです。結局その後、COVIDが世界的に流行して、研究会自体中止になりましたし、私もヤマもブラジルから出られなくなってしまいました。

イタリアにいつ帰れるのか、そもそもイタリアに帰るのがいいのか、イギリスに帰るのがいいのか、あの頃は見通しが全然立たなかったですね。でもその間ヤマと一緒にいられたのはラッキーでした。彼と暮らしたことで、研究の道を一人で歩く研究者としての自分ではない、新しい自分を発見した感じでした。COVIDのために当面はビザの心配をせずにブラジルに滞在できたのですが、その年の冬にはビザのことを考えないといけなくなり、いろいろ考えた結果、配偶者ビザを取得するのがいいだろうということで、2021年1月にヤマと結婚しました。いずれはヤマと結婚すると思っていましたが、そのタイミングで結婚を決めたのは、COVIDの流行があったからですね。

妊娠・出産

その後、ヤマのブラジル赴任が終わるタイミングで二人で日本に帰ってきました。それが2021年の11月です。それから数カ月後の2022年2月には、私が妊娠していることがわかりました。オックスフォード大学は産休や育休の制度がしっかりしているのと、COVIDがあったおかげでより柔軟に対応してもらえるようになったので、大学に籍を置いたまま、日本で出産の準備をしながら研究を進めていました。ヤマとの子どもだから出産も二人で経験したいと思って、イタリアではなく日本で産むことにしたんです。

妊娠中も体調は良かったんですが、ひとつ問題だったのは私の母親が小児科医だったことです。母は子どものことに詳しいから「この検査をやらないの?」とか「これも診てもらいなさい」とかいろいろ言うんです。もちろんありがたい面もあるんですが、イタリアでは当たり前にやる検査を、日本ではお金を払ってわざわざ申し込まないといけなかったりすると、「大丈夫なのかな」って不安に思ってしまうこともあって。

今回出産を経験してわかったのは、いろいろ調べすぎるのは良くないということです。ネットで調べれば調べるほど悪いことばかり出てくるんですよ。私のあとに妊娠した友だちにも、不安を与えるようなことは言わないように気をつけようと思いました。不安のループに入ってしまったら最悪だし、お腹の子どもにも良くないですから。

出産したのは2022年9月です。予定日の1週間前に産まれました。ちょうどイタリアから母親が日本に来た日の朝に陣痛が来て、その日の午後に産まれたんです。COVIDの影響で出産の立ち会いも出産後の面会もできなくて、それは少し残念でしたね。産んでから5日間ぐらいは赤ちゃんとふたりきりで過ごしました。

10月からはヤマも育児休暇に入って、父親としてすごく頑張ってくれました。だけど、私が子どもを完全に彼に任せることができなくて、自分の研究が全然進まなくなってしまいました。思いきり彼に任せてしまえばいいのに、どうしても気になってしまうんですよね。とはいえ、研究も進めないと終わらないので、それならイタリアに行って家族に育児を手伝ってもらおうと思い、2023年3月、子どもが6ヶ月の頃に家族でボローニャの実家に行きました。

実家には母親と母親のパートナーが住んでいるんですけど、友だちも頻繁に遊びに来てくれて賑やかでした。子どもも小さいうちからいろんな人に触れられたおかげで、社交的な子に育っていて、それがとても良かったですね。育児もすごく手伝ってもらって論文も進めることができました。

半年ほどボローニャで過ごして、ヤマの育休が終わるのに合わせてヤマは8月末に、私は9月末に帰国しました。帰国当初は子どもへの罪悪感がありましたね。せっかくイタリアでいろんな人に愛されて楽しく過ごしていたのにって。私自身もいろんな人が手助けしてくれる状態から、ヤマしかいない状況になって、しかもヤマは仕事復帰するので、自分一人になってしまったようで心細かったです。

一息つける身近な場所

ブラジルから日本に帰ってきたとき、私は全然東京を知らないし、ヤマの職場に通いやすいところと思って、最初からこのあたりで家を探していました。今住んでいる家は静かな住宅街にあって、比較的広めで明るいところが気に入って、私は絶対ここがいいと思いました。子どもができた今は、高層ビルが立ち並ぶ都心より、こういう住宅街のほうがいいなって余計に思いますね。

今日歩いたあたりから家までずっと川がつながっているんですが、子どもがまだ小さかった頃、ベビーカーに乗せてこの川沿いをよく歩いたんです。活発な子どもで、寝るのがもったいないみたいな感じで、なかなかパタッと寝ないんですよね。だけど、ベビーカーだと寝るんですよ。静かでそばに水があって一息つける場所ですね。

今日はちょっと天気が悪いですけど、晴れた日は緑がキレイなんです。妊娠中も運動しないといけないから何度も行き来しましたし、歩きながら論文のことや子どものことを考えたりしましたね。昔から考えごとをしたいときは外に出て歩くんです。特別な何かがあるわけではないけど、自分にとっては身近な場所です。

仕事と家庭の両立

博士論文の執筆は、いろんなものを読んで研究を掘り下げることによって、自分自身を掘り下げている感じで、私にとってはセラピーに近いんです。今書いている論文の最後の章では、山代巴から影響を受けて出来た広島の女性たちのグループに焦点を当てています。私自身、子どもを産んだことで彼女たちの文章がより深く理解できる気がして、出産前よりも面白く読めるようになりました。出産を経て、自分の問題意識も変わってきているかもしれないですね。

今年の10月に博士論文を提出したら、ポストドクターとして研究を続けるための奨学金に応募しようと思っています。ただ、これから研究を続けるのか、大学の世界に入るのか、それともそこから離れるのか、今はまだ迷っています。本当は子どもがもう一人ほしいんですよね。だけど、どこかで働きはじめてすぐに妊娠してしまったら大変だし、キャリアを進めようと思ったら、最初は不安定な形で働いて、ポストが空いたらそこに移動して……と、頻繁に移動を繰り返さないといけないので、なかなか難しいですね。

ヤマも仕事をしながら自分のやりたいことを形にしているので、私はそれを応援する形でもいいかなと思うんだけど、それでもやっぱり自分も働かないといけないというプレッシャーはあります。今の時代、女性も働いて活躍するようになって、それはすごく大事なことだけど、子育てとの両立を考えると、いかに難しいかを実感します。保育園に入れたのも、私の学生という身分と結びついていて、私が大学を卒業したら子どもが保育園にいる資格がなくなってしまうんですよ。それもこれから考えないといけないですね。

論文を何度も書いては消し、消しては書き……を繰り返すのは辛いですが、自分が満足できる文章が書き上がったときに、最初は白紙だったことを考えると奇跡だなと思います。何もなかったところに何かがあって、しかもそこに自分自身が出ている。何度も書いて捨ててを繰り返してやっと形になるという意味では、彫刻に近いかもしれないですね。もともと離れて存在していたドット(点)を繋いでロジックをつくっていくのはパズルみたいだなとも感じます。今は文章という形でしか自分をアウトプットできないですが、いずれは音楽や絵といったもう少し即興的なものに触れてみたいと思っています。

出発点としての博士論文

山代巴が使っている言葉に「民話」というのがあるんですが、当時の農村女性は名前を出して言いたいことを言うことはできなかったわけです。そこで歌とか詩とか、誰かの言葉を借りてそこに自分の思いをのせて伝える方法を山代巴は勧めました。自分の思いを表す際、必ずしも実名でなくてもいい、作り話でもいいと。

言葉が発せられない状況から、言葉が発せられる場作りをする。そのこと自体を山代巴は「民話」と捉えているんですね。戦後民主主義の時代にあって匿名や秘密は封建的で、みんなで明るく話し合うことが良しとされていましたが、農村のコミュニティでそれをやると、発言した本人にむしろ大きい被害がもたらされてしまう。世の潮流と異なる山代巴は反民主的だと言われることもありましたが、彼女はあくまで農村女性の立場に立って物事を言っていたんです。

だからこそ、山代巴の手法は現場で効果がありました。農協の婦人部の女性たちがお金を集めて山代巴の『荷車の歌』という本を映画化しているんですが、本当によくできているので、機会があればぜひ観てみてほしいです。私は山代巴が唱えた「民話」に自分なりの解説を加えて、彼女独自の民主主義を表す新たな概念として、今度の論文で提唱したいと思っています。

よく指導教官の先生が「博士論文は到達点ではなく出発点」と言うんですが、博士論文を書くことでようやく自分の立ち位置が定まるんですよね。優れた研究は「私の研究はこれです」と一言でエッセンスを説明することができます。私もその一言を見つけたいですね。もし、将来研究をするなら、戦後のイタリアの農村女性にも、山代巴たちのような運動があったのかどうか調べてみたいと思っています。

(2024年3月28日収録)

1 note

·

View note

Text

ウィーンの空港で書いた下書が消えたー。。。ということで、ハンガリーから無事、帰国しました。友人夫妻には甘やかされまくり、多分、かなりデブになって帰国です。貴腐ワインで有名なトカイ地方(Tokaj)地方へも、Editの運転で、1泊2日の小旅行で、連れて行ってもらいました。そこで、ワイン評論家のEditさんオススメのワイナリーを訪ねて、ワインになる前のブドウを食べ放題で食べ尽くす。

ハンガリーの7区に暮らすEditさん夫妻は、定めし赤坂に住んでいるような感じ。全ての観光地に徒歩20分以内で行けます。ヨーロッパ最大のシナゴーグや、世界三大オペラハウスの一つや、バシリカにまで行きましたが、ブダ城とドナウ川下りなどせず、リストとバルトークの名を冠した音楽学校の側で、下手くそだなーなどと笑いながら音楽を聞いていたり、リストホールでラジオ放送用に収録していた四重奏を聞いたり。

市内でのハイライトは、リストホールの近くで偶然見つけた本家パガニーニで、おじいちゃんの代からバイオリン製作とリペアをしているRacz Palさんの工房で、弱音器を買い求めただけだったはずなのに、Palさんの勧めるままに、彼の製作したストラディバリウスのコピー作品、弦の元の部分や、一個一個の調音キーにまで彫刻が施してあった!、を始め、様々な楽器の試し弾きをさせてみらった。結局、Palも私も、そう思ったのだが、私はイタリア楽器と相性が良く、それも、Palが扱っている楽器で一番高い楽器が、私と良く歌う。弓はフレンチ。やっぱり、イタリア楽器にはフレンチボーだ。Palが作った楽器は少し、製作者本人に似て、取っつきは癖があるのに、慣れると、慣れすぎて、楽器としての面白みが急に欠ける。御しにくそうなのに、御しやすい楽器。

イタリアの子は、ブダペストオケのコンサートマスターが生前御愛用のソロ用バイオリンで、4弦のバランスといい、響きといい素晴らしいが、Sdeltiの繊細さは無く、大きく、男のバイオリンって感じ。Palを信用して、遺族が、楽器に相応しい方が出るまで売らないでほしい、という遺言を守って、店に展示してあるらしいが、Palのお眼鏡にかかる演奏家は少ないとの事。やっぱり私は、手が小さいし、もっと繊細な音を好むのか、Sdeltiが懐かしい。

Palは、4歳からバイオリンを弾く。私が試し弾きする曲を、全て言い当てるのには、舌を巻いた。Bartokの一節を弾いただけで、直ぐに、あーバルトーク、と呟く。ワシはド緊張。色々な楽器を渡されるままに引き、何かの試験を受けていたようだ。60代後半か70代前半位だろうか。Palさんは、仕切りにお昼を食べようと誘ってくれたが、Editママとのお約束があるので泣く泣く帰宅した。Palは、別れ際に、このバイオリンを引きこなしたのは、あの亡くなったコンサートマスターと、次にお前だ。日本に送ることもできるからな!と、ウィンクしながら念押ししてくれた。

ハンブルグでは音楽才能玉砕だったが、ブダペストで、Palに絶賛されて、そのほうが、つまり、音楽をファッションとしてではなく、生活の糧でありながら、こよなく愛する人に絶賛された事が嬉しい。Birsen先生を思う。先生も多分、この店に足を運んでいただろう。7区はお金持ちユダヤ人地区だったし、Palのおじいちゃんの代からあるのなら、Birsen先生は、Palを知らないとしても、Palのお父さんは絶対に知っていたはずだ。泣ける。Palは知らないかもしれないが、Palのお父さんとBirsen先生を介して、Palと私は、実に心楽しい豊かな一時を共に過ごした。神に感謝。Birsen先生の作っていた料理は、グーラッシュだったんだなぁとも実感。先生の、my dear little Maki! と言いながら、大きなお腹で抱きしめてくれる、あの優しく温かく大きな手を。。。あの日が先生に抱きしめて貰える最後の機会だと知っていたら、私は先生から離れられ無かっただろう。だからきっと、あの時の私は、知らなくて良かったんだ。

どんなバイオリンとも、すぐ心を通わせられるのが、本当のviolinist,マキはfiddlerじゃなくて、violinistになりなさいと。楽器と心を通わせられるから、人の心をも動かす音楽が奏でられるかもしれない。そんな音楽家を、先生、私は目指していました。そして、そうなれるようになるためには、人間性の成長が必要とも会得しています。先生、私の音楽は、天の貴方の心を打てるようになっていますでしょうか。先生がくれた愛情、厳しい優しさは、一生の宝物です。だから、また、いつかPalに会いに行こうっと。。。

1 note

·

View note

Text

ザ・パークハビオ

江戸川区の最大の特徴は、区民の平均年齢が41.4歳と23区の中で最も若いことです。 これは、特に子どもの数が数字に反映されるためで、平成24年1月1日時点の東京都の市区町村別年齢別人口統計によると、0歳~14歳の人口比率は約17%を占めています。 私はここにいます。 国勢調査のデータによると、28.3%が既婚子持ち世帯、19.0%が4人以上の世帯、3.35%が3人世帯で、いずれも23区の中で最も高い。 合計特殊出生率は 1.45 で、23 区平均の 1.16 を大きく上回っています。 江戸川区といえば、東京東部臨海部の繁華街を代表する区の一つですが、太平洋戦争では大型台風の直撃や家屋倒壊など大きな被害を受けました。 . 海抜が低い地域と揶揄され、津波や洪水の危険性が高いことが懸念されています。ザ・パークハビオ

臨海部の住宅開発により、子育てしやすい区として多くの若者の流入に成功しています。 ディズニーランドに行きやすいところも、子育てファミリーの魅力の一つかもしれません。 支援制度は子育て世帯だけでなく、中高年向けの「家賃補助制度」や高齢者向けの配食サービスなども充実。 区内のスポーツセンターも温水プールなど設備が充実しています。 やはり海抜の高い地域が多く、自然災害のリスクが高いからです。 しかし、家賃が安いので外国人も多く住んでおり、国際色豊かな街です。 492haの広大な敷地を持つ葛西臨海公園は緑豊かで砂浜もあり、日本の渚百選にも選ばれています。 動物園併設の公園もあり、区内の公園面積は756haと23区の中で最大です。 水族館では魚も見ることができます。 区内を流れる江戸川や那珂川でも自由に遊べます。 荒川沿いには2003年に小松川千本桜、2013年には新川千本桜が完成し、多くの市民に人気の花見スポットとなっています。 江戸川区は若者の流入が活発ですが、江戸時代から庶民の街として栄えた長い歴史を持つエリアです。 江戸川区には伝統工芸品や特産品もあります。

江戸切子は東京都の伝統工芸品の一つで、主に江東区、江戸川区、墨田区などで作られています。 ガラスの表面に金の板や砥石を使って様々な模様を刻む技法です。 18世紀初頭頃から鏡、眼鏡、風鈴などの製造が始まり、明治時代に入るとヨーロッパの技術が導入・近代化され、東京の地場産業となりました。 2002年には東京都の伝統的工芸品に、2014年には経済産業省より国の伝統的工芸品に指定されました。 もうひとつ、江戸川区を代表する商品が小松菜です。 江戸時代の将軍が江戸川区の小松川村に鷹狩りに訪れ、小松菜の入った澄んだ汁を好んだことから村名がついたと言われています。 江戸川区は今でも作付面積第1位。 カルシウムや鉄分を多く含み、今や全国どこでも一年中食べられる野菜になりました。 現在、江戸川区がこの小松菜のブランド化に取り組んでおり、生で食べられる新しいサラダ小松菜が誕生しています。 近年、急激な人口増加により若い世代に人気の江戸川区ですが、治安面で不安の声も多くあります。 子供が多く、ディスカウントスーパーもあり、都心へのアクセスも便利という利点から、空き巣や強盗などの犯罪が多発しています。 長い間、江戸川区は北側を鉄道しか通っていない交通アクセスの悪さから「孤島」と呼ばれていました。 1969 年の東西線開通、1983 年から 1986 年の都営新宿線開通以降、この問題は徐々に改善されてきた。

現在、都心と千葉エリアを結ぶ東西線は完成していますが、区の南北を結ぶ鉄道路線はなく、交通手段はバスのみ。 バスの路線数を増やすなどの対策がとられていますが、1世帯あたりのマイカー保有率は23区内で5位であることからもわかるように、クルマは生活の必需品です。 杉並区は23区の西部に位置しています。 区名は青梅街道沿いに杉の木が植えられたことに由来するが、現在はそのような木はない。 杉並区は、関東大震災後、多くの人が杉並区に移り住み、郊外住宅地として発展してきました。 緑被率は23区で3位、人口密度は11位というデータを見ると、広々とした住宅が立ち並ぶ街であることが想像できます。 震災後に杉並区に転居した者のうち、富裕層は防災のため都心部には戻らず、杉並区にとどまり、広々とした邸宅を建てて優雅な生活を送った。 戦前から文人や画家など多くの文化人が暮らしてきた。 杉並区は、専業主婦の就業率23位、専業主婦率1位、シングルマザー率1位、離婚率23位、高卒大学進学率が高い区です。 . 東京の山腹を代表する住宅地の多いエリアです。 そして杉並区の魅力はそれだけではありません。 沿線には若者が多く住むエリアがあり、安くて魅力的なお店が並んでいます。

意外にもレジャーマダムだけでなく、若い人も多いです。 杉並区は専業主婦が多く、広々とした家で優雅に暮らすだけではありません。 杉並区に住む年齢層別の住民比率を見ると、18~29歳の若者の割合は男性4位、女性2位、全体では3位です。 中央線沿線の吉祥寺、荻窪、西荻窪、阿佐ヶ谷、高円寺エリアに多くの若者が住んでいます。 個性豊かな雑貨店や古着屋、古本屋、ジャズ喫茶、ライブハウスなどが軒を連ねるエリアです。 生活しやすい大きな商店街もあり、乗り換えなしで移動できる新宿へのアクセスも非常に便利です。 昭和の高度経済成長期に生まれ育った人にとっては、広大な土地を持つ一戸建てが杉並の生活かもしれませんが、20代の若者にとっては、音楽や古き良き文化、 、 バラエティショップに囲まれ、毎日刺激を受けながら生活を楽しめるのが杉並の魅力です。 この2つの特徴が、杉並区が住みたい街として人気の理由です。この2つの文化がうまく受け継がれ、融合し、独自の杉並文化が生まれています。 現在、杉並区では音楽を通じたまちづくりに積極的に取り組んでいます。 設備の整った公会堂や毎年恒例の音楽祭など、音楽の街としての地位を築いてきた杉並区。

アニメも地場産業の一つと捉え、その発展支援にも取り組んでいます。 荻窪音楽祭は杉並区を代表する音楽活動の一つです。 21世紀荻窪考える会が主催し、クラシックコンサートを通じて荻窪のイメージアップに貢献してきました。 荻窪駅周辺の銀行、協会、音楽スタジオ、喫茶店など様々な場所で期間限定で音楽フェスが開催されます。 運営スタッフを募集し、ボランティアで開催しています。 無給のスタッフに加え、街のバリアフリー化や音楽祭開催のスポンサーを募り、音楽祭の資金を募っています。 区民が運営側と出演者に分かれて開催する荻窪音楽祭は、2016年で28回目を迎え、町おこしの一大イベントに成長しました。荻窪音楽祭の他にも、 もう一つの有名な音楽イベントは阿佐ヶ谷ジャズストリートです。 1995年のスタート時は、小学校の体育館や企業ロビー、ライブ会場など13会場で開催されていましたが、現在では60会場以上に規模を拡大。 音楽の力で街を元気にするために始まったこのイベントも、地元の有志によって運営されています。 全国に600のアニメスタジオがあると言われ、そのうち70以上がここ杉並区にあります。 杉並区にアニメ関連の企業が多く設立されたのは、自社の住居を確保したことと、交通の便がよかったからです。

杉並区は都心へのアクセスが便利なだけでなく、静かで広々とした緑豊かな環境で仕事に没頭しやすい環境です。 杉並区は、日本で初めてアニメを地場産業として位置づけ、その発展を後押ししています。 2014年3月には、線路下にアニメ関連のショップが集まった施設「阿佐ヶ谷アニメストリート」をオープン。 日本のアニメーションの歴史を紹介するアニメーションミュージアムも開館し、展示のほか、ワークショップやアニメーションの上映会など、さまざまなプログラムが用意されています。 アニメウォークという街歩きイベントも。 アニメーション制作者と視聴者が交流する場として、アニメーション産業の発展をサポートするイベントです。 練馬区は、1947年8月に22区制であった板橋区から分離して設置されました。 練馬区は、東京都の北西部に位置し、23 区の中で最も標高が高く、面積は 23 区で 5 番目、人口は 2 番目です。 まだまだ畑が多いことから「緑豊かな区」というイメージを持たれている方も多いと思いますが、区は農地だけでなく公園もたくさんあります。 緑の多い練馬では、農業が主要産業の一つです。 2013 年 1 月現在、農地面積は 240ha で、23 区の中で第 1 位です。 農家数も372戸と1位ですが、33%の農家が農地面積0.3ha以下、約4割が農家収入0~49万円、500万円未満です。 9割のデータを見ると、大規模な農業をしている人は少ないことがわかります。 1975 年に 746 ヘクタールの農地と 1,342 戸の農家があったことを考えると、農業が衰退していることは明らかです。 農業以外にも、練馬の知名度を上げたアニメがあります。

練馬区には、90 を超えるアニメ関連企業、大学の芸術学部、音楽大学もあります。 都心へのアクセスの良さ、緑豊かな環境、家賃の安さは漫画家志望者の求める条件であり、日本を代表する漫画家が次々と誕生しました。 農業では地元の特産品をブランド化することが多いですが、かつて練馬には練馬を代表する野菜である大根がありました。 練馬大根は江戸時代から盛んに生産され、明治時代になると日清戦争や日露戦争により需要が高まり、その名は国内外に知られるようになりました。 大正時代になると、首都東京に人口が集中し始めます。 この頃から、練馬地区は都心部の農産物の供給拠点となり、その役割は年々強くなっています。 最近では大根の生産も盛んです。 練馬の農業は、鉄道の開通により流通が活発化し、拡大期を迎えました。 練馬大根の最盛期は、明治末から昭和初期の約25年と言われています。 昭和の終戦とともに、それまで大根漬けの一大供給地であった軍部の解体により、大根の生産は衰退し始めます。

大根の収穫は大変だったので、農家は大根からキャベツに主力生産を移しました。 現在、大根は練馬ではほとんど生産されていません。 農地面積は、1975 年の 745.6ha から 239.8ha へと減少し、2012 年度には 3 分の 1 以下となった。 練馬区内の農家・農家数は、1975 年の 1,342 世帯・7,232 人から 2012 年には 498 世帯・1,075 人に減少している。 、ブルーベリーとブドウ、およびその他の植物の 3,549 ヘクタール。 平成23年度東京都土地利用面積データによると、練馬区の農地利用率は区総面積の5.1���で第1位。 23区で最も農業が盛んな地域ですが、全体として農業の規模は縮小傾向にあります。 農産物の出荷量や作付面積は減少していますが、練馬区ではこれまで培ってきた農業のノウハウや既存の人材を活かし、農業を観光資源として活用しています。 大都市東京に近いという利便性を活かし、練馬区には現在約30のブルーベリー農園があります。 農業を観光資源化し、他地域から多くの観光客を呼び込む練馬の生き残り策の一つとして注目されています。 また、小学校での総合学習の一環として、区内の田んぼや果樹園を積極的に小学校に開放し、次世代への農業振興を積極的に行っています。 小中学校での田植え、カキやキウイの選別、受粉・収穫、野菜くず・残飯などの体験を通じて、子どもたちの農業への関心を高める活動。 肥料にリサイクルされています。 日本のアニメーションは、その技術とソフトウェアの両面で海外から高く評価されるようになりました。

練馬区は、日本一のアニメタウンとしてアニメ発展の歴史に深く関わってきました。 区内のアニメーションスタジオが日本初のアニメーションを制作し、1963年にはテレビでアニメの放送が始まりました。 当時の漫画家や後に有名になった漫画家のほとんどが練馬区で働いていました。 現在でも90社以上の関連会社が練馬に集まっています。 練馬区では、区が主体となってアニメ産業を戦略的に強化するための政策を策定するとともに、多数のアニメ関連産業を誘致することで区内産業全体の活性化に向けた活動を行っています。 国勢調査によると、2000年から2005年までの中央区の人口変化率は135.7%、2005年から2010年までは124.8%でした。 どちらのデータも、日本で最も高い人口増加率を示しています。 これを見ただけでも、中央区がますます人で賑やかになっていることが想像できます。 また、2020年のオリンピックに向けて、晴海に選手村が建設され、敷地内に約6,000戸の住宅が建設されます。 江戸時代から現在に至るまで、日本の文化・商業・情報の中心地として発展してきた中央区は、今後も人口が増加し続ける日本最大級のメガシティとして君臨しそうです。 順調そうに見える中央区ですが、紆余曲折がありました。 現在増加傾向にある人口は、1960 年から 1980 年までの 20 年間で 16 万 1000 人から 8 万 3000 人に減少しました。失われた人口を補うために、区は住宅建設を促進するためのさまざまな政策を導入しました。 中央区は区内定住者数の増加に成功したものの、その生活を支えるスーパーマーケットなどの商業施設や、子育て世帯が望む大規模な公園が不足しています。 便利で住みよい街を目指した地域づくりが今後の課題と言えます。 中央区だけでなく、現在の千代田区や港区などトップクラスの23区でも入居者が減少。ザ・パークハビオ

この時期は「都市のドーナッツ化現象」と呼ばれた。 高度経済成長期と呼ばれる1954(昭和29)年から1973(昭和48)年は、急速な都市化の時代でした。 石炭から石油へとエネルギーが変化する中、東京湾沿岸には次々と工場が建設され、産業が発展していきました。 都市部の工業化が進み、所得が増加した結果、裕福な人々はより良い生活を求めて広々とした家に住みたいと思うようになり、郊外に一戸建てを購入するようになりました。 私はそうでした。 この時期、都心部の大企業のオフィスや工場が集中する地域から、快適な住環境を求めて人々が離れていった。中央区では1957年から人口が減少に転じた。 バブル期に入り、中央区の地価が上昇したことで人口はさらに減少し、2000年1月1日現在、69,695人にまで落ち込んでいた。 バブル期の終焉後、都心部の不動産が大量に解放され、比較的安価な住宅が大量に供給されるようになり、都心部に住む人が増え始めました。 これがアーバンリターン現象の始まりです。 中央区は1981年に定住人口10万人を宣言し、1988年には定住人口回復の年を宣言した。 続々と紹介されています。 これらの施策により、長年減少傾向にあった中央区の人口は1998年から増加に転じました。 隅田川流域の住宅開発により、30~44歳の子育て世代の割合は33.9%を超えています。 これは、23 区の平均である 26.0% を大幅に上回っています。 2005 年から 2010 年までの 6 歳未満の子供の人口増加率は 56.0% と、23 区の平均である 5.7% をはるかに上回っています。 2020年東京オリンピックを控え、全国から注目を集めるエリアとなる中央区。 人口が増加の一途をたどる一方で、生活関連施設の整備が遅れています。 前述のように、日常の買い物ができる店舗はまだまだ不足しています。 大型スーパーはなく、食品スーパーも少ない。 ミニスーパーも増え、買い物の悩みも少しずつ解消されつつあります。 また、緑被率が23区内で最も低いことからもわかるように、緑のある公園の数は非常に少ないです。

浜離宮公園を除く公園面積率は23区中20位。 小さいお子さんがいるご家庭にとっては、外で遊べる場所がないというのは深刻な問題です。 現在、中央区内にはオリンピック選手村跡地や築地市場跡地など、いくつかの再開発候補地があります。 これらの広大な敷地を今後も住居専用にするのか、それとも緑の広場を追加するのかについては、議論の余地があります。 東京都が作成した東京都の人口によると、千代田区の人口は昭和35年以降減少傾向にある。 都心復帰の影響。 2016 年 1 月 1 日現在、千代田区の人口は 55,131 人です。 東京23区の中でも大きな役割を担う千代田区は、一言で言えば昼と夜の人口差が最も大きい区です。 昼間は人口が多く、夜間と夜間の差は20倍。 日本一にぎわうオフィス街には家がほとんどなく、夜もほとんど人がいません。 千代田区は23区の中で最も人口が少ない区です。 居住者が非常に少ない地域です。 夜間の人口が少なく、昼間の人口が多いということは、この区は昼間に多くの人が働きに来る場所です。 千代田区は業種別に分類しやすいです。 丸の内や大手町は大企業が集積するビジネス街であり、日比谷や有楽町は銀座の繁華街に近いため商業施設や娯楽施設が充実しています。

パークアクシスブランド レジディアブランド コンフォリアブランド パークハビオブランド プラウドフラットブランド パークキューブブランド アーバネックスブランド ルフォンプログレブランド カスタリアブランド オーキッドレジデンスブランド ディームスブランド ブリリアブランド 東京都心のブランドマンション 白金ザスカイ仲介 ワンルーフレジデンス田町仲介手数料無料 ザ・パークハビオ渋谷クロス仲介手数料無料 コンフォリア新宿イーストサイドタワー仲介手数料無料 パークタワー勝どき仲介手数料無料 HARUMI FLAG/晴海フラッグ仲介手数料無料 白金ザ・スカイ仲介手数料無料

ここにアクセスしてください:https://parkhabiomaster.site/

6 notes

·

View notes

Text

Today's choice

By Saito Soma

52. 堀江敏幸

title『河岸忘日抄』

comment

これも何度か紹介しているけれど。ひとつの理想的な生活のかたちだと思います。文章それ自体をじっくりと味わえる素敵な作品です。

53. トクマルシューゴ

title『ポート・エントロピー』

comment

音楽ってもっと自由で、好き勝手で、でも数式や建築物みたいに綺麗なものだと、トクマルさんを聴くといつも思います。M5『Rum Hee』をぜひ聴いていただきたいです。

54. 日渡早紀

title『ぼくの地球を守って』

comment

もう各所で紹介しまくっているのですが。こんなに素敵な作品にはそうそう出会えません。もうこれはここで見たのも縁ですから、ぜひ大いなる大気の巡りあわせを感じて読んでみてください。大好きなんです。

55. 松浦寿輝

title『もののたはむれ』

comment

ふと立ち寄った書店で見つけた1冊。思弁的なようでいてぐいぐい読ませる文体で、気づけば異界に紛れこんでいます。『花腐し』も積読ですが早く読みたいな。

56. BURGER NUDS

title『symphony』

comment

今でも手に入るのかはわかりませんが、ぼくの10代の音楽の間違いなく中心であったバンドです。内省的かつポップは音とことばたち。ただただ格好いい。GDHMも紹介します。

57. 浅野りん

title『PON!とキマイラ』

comment

いやこれを書くにあたって調べたけどやっぱりKindleないのかよ。10冊くらい買うからぜひお願いいたします。浅野先生のユーモア大好きです。清丸好きすぎですよ。偉い皆さまお願いいたします。

58. マリオ・バルガス・リョサ

title『フリアとシナリオライター』

comment

これは氏の作品の中ではエンタメ寄りと言えるかもしれません。日本でいうと筒井康隆さん的なマジックリアリズムとスラップスティック。すいすい読めちゃいます。

59. Good Dog Happy Men

title『Most beautiful in the world』

comment

素晴らしい完成度を誇るミニアルバム。すべての曲がひとつの物語を紡ぐスタイルに、「これだ!」と当時思ったものです。ファンタジックかつシニカルな歌詞にもメロディにもとても影響を受けています。

60. 日本橋ヨヲコ

title『G戦場ヘヴンズドア』

comment

日本橋先生の漫画にはいつもシニカルなユーモアと熱さが共存していると感じますが、中でもこの作品は「マンガ」というものに対する心からの熱を感じます。何度も読み返したいですね。

61. 多和田葉子

title『地球にちりばめられて』

comment

まだ読み終わっていないんですけど、序盤からすでに好きのかおりしかしません。脳が喜んでいるのを感じられるような文体。多和田さんの他の作品ももっと読んでみたいです。

62. Syrup16g

title『COPY』

comment

シロップを聴くと、甘いだけではないあの日々を思い出します。M3『生活』はあまりにも有名ですが、M5『デイパス』にすごく救われた気持ちになりました。音楽準備室でハミングバードを弾き語ってくれた彼、元気かなあ。

63. コナリミサト

title『珈琲いかがでしょう』

comment

最初に読んだコナリ先生の作品かもしれません。青山さんがとにかく格好よく、またポップな絵柄とは裏腹に静かな狂気を孕んで展開していくストーリーが大好きです。

64. 安岡章太郎

title『ガラスの靴・悪い仲間』

comment

いわゆる「第三の新人」の作家さんが好きなのですが、安岡さんの文章に妙に惹かれてしまいます。どこか昏い感覚をポップに書いてしまう文章力がすさまじいです。

65. The Smashing Pumpkins

title『Mellon Collie and the Infinite Sadness』

comment

大ボリュームかつ名曲揃いのアルバム。M2『Tonight, Tonight』M3『Thirty-Three』など、泣きの傑作も多い。歌詞もロマンチックで大好きです。

66. 三好銀

title『海辺へ行く道』

comment

最初は表紙に惹かれて書い、読んだけれどしばらくハマれず。数年後に再読したらめちゃくちゃ染みました。心象風景と引き算のストーリーがとても素敵です。詩情を感じますね。

67. 川島誠

title『セカンド・ショット』

comment

児童文学だと思って気楽に読むなかれ。『電話がなっている』の切なさとやるせなさよ。爽やかな読後感の作品もあるだけに、読み終わるまでのどきどきがたまらない1冊です。

68. 安藤裕子

title『Middle Tempo Magic』

comment

ポップだけどそれだけじゃない、ユニークな曲の展開と詞世界が素敵です。安藤さんの歌声も奔放かつ余裕さもあって聴き心地がよき。M5『黒い車』みたいな曲、格好いいですよね。

69. Fiona Apple

title『真実』

comment

現代はめちゃくちゃ長いので邦題で。声かっこよすぎ曲よすぎというすごいお方。M3『Limp』のやさぐれセクシーさんたるや。こういうキャバレーミュージック的なの大好きです。M7『Fast as You Can』も強い。

70. つげ善春

title『無能の人・日の戯れ』

comment

なんで好きなのかと言われてもそんなにうまくは答えられないけれど、とにかく折に触れて読み返してしまいます。つげさん的な雰囲気を持ったマンガももれなく好き。

71. 久住昌之

title『昼のセント酒』

comment

こういうお昼の時間をキメたいときってありますよね。ささやかで、でも贅沢な。昔スイミングスクールが終わったあとにいちごオレを飲んだときのあの感覚にも似ている気がします。

72. The Libertines

title『Up The Bracket』

comment

各所で言っていますがやっぱり大好きリバティーンズ。楽曲のクオリティももちろんのこと、彼らにまつわるエピソードも含めて自分の中でとても大きい存在感を持つバンドです。このアルバムならM2『Death on the Stairs』がいちばん好きだなあ。

73. panpanya

title『おむすびの転がる町』

comment

全部好きですがたまたま目についたのでこれを。panpanyaさんのこの、シュールなのに懐かしいかんじはなんなのだろうか。ちょっとつげ義春さんっぽさもありつつ、唯一無二の素敵さです。

74. 内田百閒

title『冥途』

comment

百?先生は夢のような幻想のような作風で知られていますが、中でも『冥途』『件』『サラサーテの盤』などが好きです。いつかどこかで、たしかにそんな夢を見たような。不思議な気持ちにさせてくれます。

75. 本広克行

title『サマータイムマシン・ブルース』

comment

夏といえばSFですよね。ヨーロッパ企画・上田誠さんによるきれっきれの台本と、ゆるーいノリがたまらない1本。ビールを飲みながらだらだら観たい、そんな作品です。

76. The World/Inferno Friendship Society

title『Red-Eyed Soul』

comment

なにかの雑誌で見かけたブルックリンのパンクバンド。当時日本では流通がなかったので、親を説得して初めてAmazonで買い物しました。M4『Only Anarchists Are Pretty』が最高。

77. 岩本ナオ

title『町でうわさの天狗の子』

comment

これも何度も言っていますが、ふと岩本先生の世界に浸りたくなるときがあります。もっと若いときに知って読んでいたかったなあ。もちろんいつ読んでも最高にハートフルなのですけどね。

78. 滝本竜彦

title『NHKにようこそ!』

comment

滝本先生の描く鬱屈感にすごく共感し、自分にも岬ちゃんのような人が現れてくれないだろうかと思っていたあのころの思い出です。

79. MAROON5

title『Songs About Jane』

comment

世界的バンドとなったマルーン5ですが、斉藤少年も1stを聴いたときにあまりのセクシーさに腰が砕けました。リードトラック以外も隙がなく、何度聴いても乗れます。アダムさんすでに歌がうますぎる。

80. 芦奈野ひとし

title『ヨコハマ買い出し紀行』

comment

こういう穏やかなポストアポカリプス系になぜこんなにも心が惹かれるのか、じつのところ自分でもよくわからないのです。でも、こんな生活は間違いなく理想のひとつなんだよなあ。

81. ジャック・リッチー

title『クライム・マシン』

comment

切れ味鋭い短編ミステリ集。とても読みやすい上によくまとまった短編揃いなので、ちょっとした隙間にも楽しめるのがいいですね。

82. SAKANAMON

title『・・・』

comment

『ミュージックプランクトン』で一気に引きこまれました。このアルバムは本当にどの曲もいい。M5『SYULOVER』、M7『テヲフル』が特に好きです。ユーモアって大切。

83. -

title『学園戦記ムリョウ』

comment

大好きなSFアニメ。NHKさんには良作のSFアニメが多いですよね。ゆるさと壮大さのバランスが絶妙。いつかこんな世界で暮らしてみたいものです。

84. People In The Box

title『Frog Queen』

comment

ピープルさんも大好きで迷いましたが、いちばん聴いていたこれで。M7『六月の空を照らす』がとにかく格好いい。というか全部格好いい。マスロックかつポップ。歌詞も好きなんです。

85. ラズウェル細木

title『酒のほそ道』

comment

お酒が好きな方は必ず一度は読んだことがあるのではないでしょうか。家飲み、店飲み、どちらでもいろいろなこだわりが詰まっていてすぐに試せる。お酒のアテに最高のシリーズです。

86. 筋肉少女帯

title『SISTER STRAWBERRY』

comment

好きな曲がありすぎて選べませんが、M2『キノコパワー』、M6『いくじなし』が好きなのでこちらを。キーボード三柴さんの超絶技巧とオーケンさんの詩世界にトリップしたいときはこれ。ナゴムレコード万歳。

87. イトイ圭

title『花と頬』

comment

タイトルも想定も素敵。勝手ながら先生とは好きな音楽の趣味が合いそうな気がしております。こういう「AとB」的なタイトルでびしっと決まると本当に格好いいですよね。

88. Radiohead

title『The Bends』

comment

どれも好きなのですがM7『Just』が聴きたくなったので。問答無用で格好いい。こういうギターソングを自分でもやってみたいものです。M4『Fake Plastic Trees』もいい曲ですよね。

89. 畠中恵

title『しゃばけ』

comment

ご縁あって読みはじめたらハマりました。百鬼夜行抄や家守綺譚にも通ずる妖たちとの日々の営み。謎解き要素もあって二度美味しいですね。仁吉さん格好いい。

90. 七尾旅人

title『リトルメロディ』

comment

上京したてのころ偶然ライブを観たような記憶がありますが定かではありません。M5『サーカスナイト』を何回聴いたことだろう。金木犀のかおりがすると、いつもあのころを思い出します。

91. 神海英雄

title『SOUL CATCHER(S)』

comment

ジャンプ作品といえばとうぜん熱い名作が多いわけですが、ぼくはこの作品の熱さがいっとう好きなんです。本当にアニメ化してほしい。絶対に多くの人の心を打つと思います。

92. サンタラ

title『PORTRAIT』

comment

どうやって辿りついたのかは覚えていませんが、M8『バニラ』を聴いて好きになりました。M3『嘘つきレノン』もいいですね。ハーモニーとコード感にはけっこう影響を受けている気がします。

93. 水上悟志

title『惑星のさみだれ』

comment

『スピリットサークル』とともにけっこう各所で言及してしまったのですが、やはり外せません。泣いて笑って酒飲んで。長さも絶妙ですよね。『戦国妖狐』もがっつり泣けるのでぜひに。

94. 春野

title『CULT』

comment

サブスクで知りました。最初に聴いたのはたぶんM1『燃える夜』かな。今っぽいメロウでちょっと悲しくグルーヴィなトラックが素敵です。自分も打ち込みの技術を上げてこういう曲をやりたいものです。

95. 藤崎竜

title『WORLDS』

comment

もちろん『封神演義』も好きですが、この初期短編集はさらに濃い。ビアズリーを思わせる繊細かつ妖艶なタッチの絵でぐいぐい引きこまれます。フジリュー先生の作品はどれも思い出深いなあ。

96. 落日飛車

title『Cassa Nova』

comment

台湾のネオソウル/シティポップバンド。まずバンド名が格好よすぎる。最初はスタジオライブの映像を観たのですが、生で聴いたらものすごく気持ちよさそうです。

97. 吉田秋生

title『夜叉 -YASHA-』

comment

大名作『BANANA FISH』ともリンクする名作。吉田先生の作品は、重厚なストーリーと優しいユーモア、そして愛が通奏低音のように響いていると思います。有末静くんが好きすぎます。もいっちゃんも。

98. Dirty Pretty Things

title『Waterloo to Anywhere』

comment

元リバティーンズのカール・バラー氏のネクストバンド。M1『Deadwood』、M3『Bang Bang You're Dead』あたりが特に好き。ある意味リバティーンズっぽさを正当に継承しているバンドはこちらなのかもしれませんね。

99. 和久井健

title『セキセイインコ』

comment

大好きな『東京卍リベンジャーズ』の作者様ですが、こちらはうって変わってかなりシュールで不思議な作風です。悪夢や絵本の世界に迷い込んだような体験をぜひお試しくださいませ。

100. Babyshambles

title『Down In Albion』

comment

元リバティーンズのピート・ドハーティ氏のネクストバンド。当時聴いたときはそんなに響かなかったけど、やっぱりピートはすさまじいソングライターだなと思います。ギターのジャキジャキ感も格好いいですよね。

12 notes

·

View notes

Text

100の質問が大好きなフォロワーさんから回ってきたので仕方なくやります。やりたくないけど(ぉ

質問はhttps://www.100q.net/100/question.cgi?que_no=2 を使っています。いにしえ・インターネットのことを思い出したので寒めのノリで書いていますが、虚言癖太郎である私にしては珍しく嘘はついてないと思います。

Q.1 あなたのハンドルネームを教えてください。

御樹原文奈は本名ですが……

Q.2 生年月日を教えてください。

2001年2月24日です。さいきん二十歳になりました。プレゼントは前後6ヶ月受け付けております。

Q.3 血液型を教えてください。

A型です。振り返るとA型のものではない部屋が広がっているので、血液型占いは当てになりません。

Q.4 病弱な方ですか?

昔新型インフルエンザが流行ったときにナウなヤングのわたしは当然かかったのですが、カルテに「元気」と書かれました。生まれてこの方虫歯の一本もないです。ナウなヤングなので今流行のなんたらウイルスにも感染しました(このタイミングで公開する情報じゃなくない?)マジで辛さ以外の味覚が全部消失するので、ちゃんと予防対策しましょう。

Q.5 自分が政治家になったとして、絶対に汚職しない自信はありますか?

今の私を見てると意外かもしれませんが、友人には「なんやかんやで権力を手にしそうだが、権力を一番与えてはいけない人間」だとずっと言われていました。そういうことです。

Q.6 歌は好きですか?

歌うのは好きなのでお風呂で歌ったりしますが、カラオケにはここ1年行ってません。ナウなヤングにバカウケのなんたらウイルスが全部悪い。

Q.7 よくカラオケで歌う曲は?

逆張りなのでたいてい皆さんに全く通じない曲を歌っていますが、健常者の音楽で一番よく歌うのはそばかすだと思います。

Q.8 ペットを飼っていますか?飼っている人は、ちゃんと世話していますか?

お祖母様の家に住んでいた頃はバカでうるさい犬がいましたが、引っ越したのでいません。

Q.9 ある程度上手に演奏することができる楽器はありますか?

高校の授業のおかげでギターが原義でちょっとだけ弾けましたが、気づいたら完全に忘れていました。中学の頃は音楽の成績が4でしたが、リコーダーがギターに変わった高校では5でした。そういうことです。

Q.10 高いところは平気ですか?何メートルくらいまでなら怖がることなくいられますか?

高いところはへっちゃらなので観覧車とかで怖がる人間はまじで意味わからないですが、重力が狂うと死ぬほど怖いので、急に後ろから抱えられたら20センチでも怖いです。あとジェットコースターはマジで無理です。いいのか?俺をジェットコースターに乗せようとすると本気で泣き喚き暴れる成人女性を目にすることになるぞ?

Q.11 あなたのよく使うゴミ箱には蓋(ふた)がついていますか?(回転式なども含めて)

我が家唯一の蓋がついているゴミ箱(収集してもらうときに入れとくペールは除く)は常にものが置かれており、ここ1年で開いたことは一度もありません。

Q.12 あなたの家にはどれくらい本がありますか?

同人誌を本とカウントしなければ、文学部学生にしてはかなり少ないほうだと思います。自分所有の本は3段ボックス2つに収まります。

Q.13 何かの本がその本の大半を占めていたりしますか?(漫画ばかり、小説ばかり・・・など)

同人誌を抜きにしてもほとんどが漫画で、あとは最低限のSF研究会要素でほとんど全部です。漫画もSFも買い出したのは大学に入ってからなので、高校以前の私には本を所有するという概念は殆どなかったとわかります。

Q.14 自由に飛べる翼を手に入れたなら、どのくらいの高さまで飛んでいきますか?

無計画に高く飛んで、太陽熱で翼が溶けるタイプの人間です。

Q.15 楽譜は読めますか?

一応読めますが、手先の器用さがそれについてこないので歌唱以外に活かされたことはないし、歌唱するのであればお手本を聴いたほうが楽に音程を取れます。

Q.16 命を除いて、一番大切なものは何ですか?

何人かの好ましい人間が平穏無事に暮らしてくれることは、命の次くらいに大事です。そのためならなんだってします。

Q.17 飲めば若返ることが出来る水があったら・・・どのくらい若返るまで飲みますか?

私は何歳に若返っても美少女なので、そういったものを欲してやまない人に高額で売りつけます。

Q.18 このままではいけないと思うことを一つ挙げてください。

このままだと卒業できません。

Q.19 努力を踏みにじられることを・・・どの程度許せますか?

努力らしい努力をしてこなかったから卒業が危ぶまれているわけですが、踏みにじられてよい努力などないと思う一方で、誰もが誰かしらの努力を踏みにじり得るし、それは権利であるとも思います。

Q.20 今、あなたの隣にあるものは何ですか?

赤いゴミ箱があるのをみて、今日ゴミを出しそこねたのに気づきました。

Q.21 喜劇と悲劇・・・どちらが好きですか?

AかBか、ではなく好きになったものが好きです。ただ悲劇は喜劇に比してそこまでの動機づけを丁寧にやらないと納得してもらえないぶん、私好みになる可能性が高い気もします。

Q.22 もしあなたが世界を手に入れたなら、まず何をしたいですか?

「皇居の横にそれよりでかい家を建てて天皇に引っ越し蕎麦を持っていきたい」と前々から言っているように、ピラミッドを建てさせたり黄金のあやなちゃん像を建てさせたりと悪目立ちしたいですが、そうなるとヘイトを買うので、バックアップを取るところからはじめようと思います

Q.23 たった一匹の小さな虫でも、殺すのが嫌になったことはありますか?

情がわいて……とかはないですが、虫が本当に苦手なので殺しても後処理できないな……とおもって嫌になることはしょっちゅうあります。

Q.24 良い嘘と悪い嘘の違いは何だと思いますか?

面白いか面白くないかです。

Q.25 どうしても忘れられない曲はありますか?

ジュエルペットてぃんくる☆のED曲、「空ニラクガキ」です。20歳になって以来、「大人になるその日が来て」しまったことに気づき、爆涙(ばくるい)するだけの毎日を送っています。みんなもジュエルペットてぃんくる☆を見てくれ……

Q.26 思い出の場所はありますか?

家の近くの神社です。

Q.27 酒に飲まれて失敗したことはありますか?

二十歳になって1週間くらいしか経ってない人間に聞いても面白くないですが、父上様は顔にマンホールの跡をつけて帰ってくるタイプの人間だったので、不安ではあります。

Q.28 大好きな飲み物をいくつでも挙げてください。

コーヒーとドクターペッパーの中毒患者です。まだまだお酒は未開拓ですが、いまのところコークハイがかなり好きっぽいです。

Q.29 あなたの生きがいは?

インターネットでこの世に生きとし生けるものたちの人生をつまみ食いバイキングすることです。

Q.30 最近、自分の歳を意識したことはありますか?

ここまで二十歳二十歳言ってたの見ました?

Q.31 ここまで質問に答えて、なんとなく懺悔(ざんげ)しているような気分になっちゃいましたか?

自分語りは楽しいですね。

Q.32 楽をしてお金を稼ぐならどんな方法が一番確実でしょう?

親のスネをかじり潰そうとしています。

Q.33 晴れと雨はどちらが好きですか?

晴れのほうが好きですが、たまには雨が降ってくれないと飽きます。

Q.34 雷は平気ですか?

パソコンさえ平気なら大丈夫です。雷を怖がる人間ってアニメ以外に存在するんですか?

Q.35 風は好きですか?

風という自然現象を好き/嫌いの評価軸に置いたことが今までありませんでした。多分あまり好きではないです。

Q.36 泳ぐのは得意ですか?

鋼鉄の肉体、御樹原文奈とはこの私のことです。背泳ぎ25メートルに1分かかります。

Q.37 これだけは負けられないという、誇りが持てることはありますか?

私が設立したあとに生えてきた二番煎じのコウメ太夫研究会がどれもまともに活動もしないまま自然消滅したなか、私達はそこそこやれている点じゃないですかね。これだけで就活を乗り切る気満々なので……

Q.38 ちゃんと睡眠取れていますか?

時間で言うならパーペキです。規則性は無で、寝たくなったときに起きたくなるまで平均12時間寝続ける生活を送っています。

Q.39 喧嘩は嫌いですか?

自分が勝てないので嫌いですが、自分が腕っぷし最強だったら大好きだったと思います。

Q.40 人ごみが苦手ですか?

今日のお出かけ中、梅田の地下鉄付近でだけ異様に鼻水が出たので、人間アレルギーだと思います。

Q.41 自分には全然出来ないことを他人が軽くやっているのを見て、燃える方ですか?

負けないが????????

Q.42 人の心を読めるとして・・・どれくらいで嫌になると思いますか?

人の心の断片を得るためにインターネットやってるような人間だし人間の心が醜いのは身を以て知っていますが、ちょっとやってみないとわからないので読心術を教えて下さい。おねがいします。おねがいしましたよ。

Q.43 自分のまわりには面白い人がたくさんいると思う?

こういうことを自分で言うから最悪ですが、そこらの「いつメンキャラ濃すぎwww」ちゅてる奴らよりは濃いメンツが揃ってると思います。

Q.44 昔、誰かに借りて、いまだ返していない物ってありますか?

会誌第二号の印刷費をつけてもらったっきり返してません。このままなんとか撒けないかなと考えています。

Q.45 逆に、貸したけど帰ってこないものってありますか?

パッと思いつくのだとゲーム機が2台ほど?もう引っ越したので気にしてもいませんが。

Q.46 甘党?辛党?

甘いのと辛いのは全部好きです。味がするとおいしい。

Q.47 熱い飲み物は苦手ですか?(猫舌とか)

飲み物ではないですが、たこ焼きなんかは剥がれる口の皮まで含めての料理だと思っています。

Q.48 コーヒーは苦い方が良いと思う?

物や気分にもよりますが、基本的には酸味寄りのものが好きです。

Q.49 破壊的に不味い物を食べたことはありますか?また、それは何ですか?

貝類が基本的に大好きなのですが、初めて食べたサザエで大外れを引いて以来、それだけは苦手です。

Q.50 マイブームってありますか?

栄養ドリンクを哺乳瓶で飲みながら女児アニメを観るのが好きです。

Q.51 温かいそばと冷たいそばはどっちが好きですか?

今はまだ寒いので温かいそばが食べたいです。

Q.52 集中力に自信がありますか?

ここまで来るのに既に5回はツイッターを見ています。

Q.53 飽きっぽい性格だと自分で思いますか?

前の質問の回答から察してください

Q.54 楽器の名前を5つ挙げてください。

ギター、ギロ、ベース、マリンバ、タンバリン…………俺の中の芭蕉が勝手に!?

Q.55 面倒な事も進んで引き受けたりする。

誰から頼まれてるかによります。打算的な人間なので。

Q.56 人違いをして暴走したことがある。

ないです。限定的すぎない?

Q.57 自動車用信号の「黄色」についての見解を述べてください。

止まれ、止まれないなら行け

Q.58 裸足で歩くことについての見解を述べてください

冬場のお風呂上がりに裸足で歩いてるとぺたぺた言うし足跡がついてたのしい

Q.59 ○×形式の質問のほうが答えやすいと思いますか?

ややそう、部分的にそう

Q.60 「薬指」の重要性を語るとしたら、それは何?

結婚指輪の装備スロットであることくらいしかなくないですか?

Q.61 頭痛、腹痛、腰痛、関節痛、のうち、一番マシなのはどれですか?

頭痛には慣れっこです

Q.62 どの程度の温度が一番過ごしやすいですか?

今より一回り暖かくなって上着のありなしをきぶんで選べるくらいの気候が良いです。

Q.63 好きな花火は何花火ですか?(線香花火、ロケット花火など)

花火は光って燃えるのでぜんぶ大好きですが、最初にあれを思いついた人があれを花火だと言い切った情熱を買ってヘビ花火、ということにしておきます。

Q.64 一番好きなことわざは何ですか?

三十六計逃げるに如かず

Q.65 敵に囲まれたとき、どうやって逃げますか?(どうしても戦わずに逃げねばならない)

どのくらいの文脈で敵なのか、どの規模の囲まれなのかによってくるとは思いますが、実際に窮地に立たされたら何もできずに捕まると思います。

Q.66 気になる言葉を一つ書いてみてください。

最近はニャホニャホタマクローブームが来ています。

Q.67 春の良いところは?

夏じゃないとこ

Q.68 夏の良いところは?

いずれ過ぎ去ること

Q.69 秋の良いところは?

夏じゃないとこ

Q.70 冬の良いところは?

誕生日があること

Q.71 一日何通くらいメールが来ますか?

去年は毎日1通づつ365分割されたドグラ・マグラがメールで届いていたのですが、今年はそれがないので来ない日すらあります。体感を平均すると2.5通くらいだと思います。

Q.72 届くメールがウィルスの確率はどれくらいだと思いますか?

目の届くところに来たことは一度もないです。ネットリテラシーたか子なので。

Q.73 届くメールが営業・宣伝などの確率はどのくらいだと思いますか?

これも目の届くところには来ないです。インターネットが上手なので。

Q.74 今、一番買いたい物は?

ブッダマシーンを誕生日にもらったことにより変なもの買いたい欲は少し収まったので、クソかわいいネコチャンのアロマディフューザ(リンクが機能してなかったので後で直します)がほしいです

Q.75 今、一番飼いたい生き物は?

生き物を飼う事によって発生する責任を負いたくないので概念としてのねこを飼いたいですが、今ねこを飼うとなると絶対に名前を「タマクロー」にしてしまうので、もう少しニャホニャホタマクローブームが落ち着いてからにしたいです。

Q.76 これだけは譲れないというポリシーはありますか?

逆張りにあらずんばオタクにあらず、の精神でスギ以外すべての花粉症で苦しむなど、多岐にわたる活動を行っています。

Q.77 どういう絵が一番得意ですか?(風景画、人物画、漫画など・・・)

筆記はほぼ満点でしたが、美術の成績は3です。

Q.78 好きなおつまみは?(未成年でも答えてください、おつまみだから)

ベタですがさきいかが好きです。それはそうとこの前生まれてはじめて鮭とばというものを食べましたが、「めちゃくちゃ旨い革紐」という感想でした。もともと革製品って鮭みたいなにおいしません?

Q.79 持病とかありますか?

コミュニケーションと手に難を抱えています。

Q.80 ホームページは持っていますか?

流石にそこまで老人じゃないですね。

Q.81 コーヒーには砂糖やミルクをどのくらい入れますか?

普段は入れませんが、苦く淹れて砂糖もミルクも狂ったように投入してどっちが勝つか眺めるのも好きです。

Q.82 一番使ってみたい武器は?(剣、弓、銃など・・・)

斧とか鎚とか、そういう「破壊!!!!!」って感じのものを振り回したいです。

Q.83 得意な料理は?

熱湯です。

Q.84 最近頑張ったことは?

今日は雨なのにお出かけしてえらかったと思います。おかげでよく眠れそうです。

Q.85 あなたの寝る部屋の床は畳ですか?

違います。

Q.86 どんな味が好みですか?

馬鹿舌なのでいわゆるパンチが効いてる味はだいたい好きですが、馬鹿舌を認めたくないので繊細なうま味(あじ)みたいなのも好んでいます。

Q.87 おすすめダイエット法は?

痩せようと思ったことがないです。超絶怒涛の最強美少女なので。

Q.88 ファンタは何味が好き?

グレープ以外を安定的に入手する手段がない以上グレープと答えざるを得ないのでは?

Q.89 好きな四字熟語を書いてください。

敵前逃亡

Q.90 完全な現実が0%で、完全な幻想を100%とすると、あなたの理想は何%くらい?

半々くらいがいいと思います。やなことがあったときに責任転嫁しやすいので。

Q.91 掃除の道具を一つ書いてみてください。

ちりとり!……もしかしてこれ、「ドス」とか「uzi」とか答えるべきやつですか?

Q.92 友情を音で表すと、どんな音になるでしょうか?

これがぶっちぎりで難しくて笑っちゃいました。パチパチ弾ける緑色の燐光、というイメージです。

Q.93 好きな虫は?

いません。

Q.94 あなたの今使っている消しゴムはどんなものですか?

「黒いこと」だけが決め手だったよくわからんやつです。汚れが目立たないのはストレスフリーで良いです。

Q.95 願いをするなら何にしますか?(例:星、仏、神)

私は私自身を唯一絶対の神とする非常に私的な宗教、私教を信仰しているので、私自身に祈るほかないです。

Q.96 あなたの一押しTVゲームは?

タイタンフォール2をみんなでやろう、地球最高のゲームなので……

Q.97 あなたの体で一番調子が悪くなりやすいのは?

頭がしょっちゅう痛くなります。これも全部気圧ってやつのせいなんだ。

Q.98 今、外国に行くならどこに行きますか?

虹の国ですかね。友人が建国するらしいので。

Q.99 この質問が、実は質問作成者の、大いなる野望の第一歩だとしたら、どうしますか?

どうするもこうするも、2003年に作ったものなんて忘れてるか忘れたくなってるかのどっちかじゃないですか?

Q.100 お疲れ様です。この質問をした感想をお書きください。

これ最後まで読む暇人とかいないと思うんですけど(汗)

って答えるのが正しいインターネットの作法です。覚えておいてくださいね。

6 notes

·

View notes

Photo

スパイク・リー監督・主演『ドゥ・ザ・ライト・シング』 (その2:事件の背景と本作に込めらたメッセージ) 原題:Do The Right Thing 制作:アメリカ, 1989年. ベッドスタイの夏の日の朝、ラヒームの死を思う者は誰もいなかった。しかし、ラヒームは誰かの手で計画的に殺されたわけではない。かといって、「太陽が眩しかった」から殺されたわけでもない。 ラヒームはなぜ警官の犠牲になり、スパイク・リー監督はこの映画に何を込めたのだろうか。本稿では、(その1)の現場風景を手がかりに、映画『ドゥ・ザ・ライト・シング』の背景と本作に込められたメッセージを探ってみたい。 なお、以下の記述のうち現場に関連する多くは、(その1:物語の現場はどうなっていたか)に状況を記し、文中に登場する会話は太字で示した。

CONTENTS ・日常の均衡を象徴するラヒーム ・黒人と白人双方の憎しみが黒人の犠牲者を生む ・なぜ、ムーキーはゴミ缶を投げたのか? ・黒人殺害事件の背景:(1) 格差の実態 ・黒人殺害事件の背景:(2) 格差を生む教育システム ・黒人殺害事件の背景:(3) 恐るべき警察の収監システム