#Ferdinando VII

Text

Maria Cristina di Borbone-Due Sicilie

Maria Cristina nasce a Palermo il 27 aprile 1806 da Francesco I re delle Due Sicilie e Maria Isabella del ramo spagnolo dei Borbone. Nel 1829 sposa, divenendone la quarta moglie, il re di Spagna Ferdinando VII, suo zio.

Luis de la Cruz y Ríos – Fernando VII e María Cristina –Museo delle Belle Arti delle Asturie – Wikipedia, pubblico dominio

Pur avendo già avuto tre mogli, il re non ha ancora…

View On WordPress

#Borbone#Borbone-Due Sicilie#carlisti#cristini#don Carlos#Espartero#Ferdinando VII#Isabella#Maria Cristina#Munoz#O&039;Donnel#personaggi#Sicilia#Storia

0 notes

Text

Andrea Pozzo - Roma Sant’Ignazio di Loyola - Apoteosi di Sant’Ignazio - 1694

I conflitti religiosi che nel Cinquecento avevano visto una composizione con la Pace di Augusta in cui Carlo V aveva accettato il principio del “cuius regio eius religio” sfociano nel Seicento in due tendenze contrapposte:

- le meraviglie del Barocco e le opere della Controriforma cattolica;

- l’ampio scenario della Guerra dei Trent’Anni.

La Guerra dei Trent’Anni può essere riassunta lungo queste tappe:

- 1594 - Enrico IV Borbone, convertendosi al Cattolicesimo, Re di Francia

- 1598 - Morte di Filippo II

- 1603 - Morte di Elisabetta I

- 1618 - i rappresentanti dell’imperatore cattolico Ferdinando II d’Asburgo, che cerca di creare uno stato moderno, vengono defenestrati dai protestanti boemi

- 1620 - Sacro Macello dei protestanti in Valtellina

- 1624 - Richelieu Primo Ministro

- 1628 - il generale boemo Wallenstein, al servizio degli Asburgo, sconfigge l’esercito danese

- 1631 - il candidato francese al Ducato di Mantova e del Monferrato Carlo I Gonzaga - Nevers prevale, anche grazie all’abilità diplomatica di Mazzarino, sul candidato sostenuto dagli Asburgo di Spagna e dai Savoia dopo la guerra del Monferrato in cui dilaga la peste raccontata nei Promessi Sposi. Nello stesso anno l’Impero saccheggia Magdeburgo, città alleata degli Svedesi

- 1642 - Mazzarino succede a Richelieu

- 1643 - i Francesi, guidate dal Duca d’Enghien (poi Principe di Condè) sconfiggono gli Spagnoli a Rocroi. Luigi XIV Borbone Re di Francia

- 1648 - Pace di Westfalia. Fine del conflitto in cui si profila la leadership francese sull’Europa: gli Asburgo si concentrano sui possedimenti propri (Austria e Ungheria) anziché sull’Impero;

- 1649 - Carlo I Stuart decapitato in Inghilterra

Il Seicento, secolo in Italia di decadenza politica ed economica, è però anche il secolo di Carlo e Federico Borromeo e del Barocco ispirato dalla Controriforma i cui eventi principali sono:

- 1534 - Alessandro Farnese, fratello di Giulia, amante di Alessandro VI Borgia, eletto Papa Paolo III. Approvazione della Compagnia di Gesù

- 1542 - Paolo III istituisce l’Inquisizione

- 1545 - Concilio di Trento: accentramento del potere papale, importanza delle opere e non solo della grazia, formazione del clero, impegno pastorale

- 1566 - Michele Ghislieri eletto Papa Pio V, il Papa che raccoglie la Lega che vince a Lepanto nel 1571

- 1572 - Il bolognese Ugo Boncompagni eletto Papa Gregorio XIII, promotore non solo del calendario gregoriano, ma anche di importanti iniziative religiose, pastorali e culturali. Nel 1580 viene inaugurato il Quirinale

- 1589 - Fontana del Mosè sotto il pontificato di Sisto V che fa erigere obelischi e migliorare il tessuto urbanistico dell’Urbe: è il modello della “Ecclesia triumphans” dopo il contrasto alle eresie dei decenni precedenti

- 1592 - Clemente VIII Aldobrandini Papa

- 1600 - Cappella Contarelli a San Luigi dei Francesi (Caravaggio). Giordano Bruno al rogo a Campo dei Fiori, decapitata Beatrice Cenci

- 1605 - Camillo Borghese eletto Papa Paolo V. Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo (Caravaggio)

- 1612 - Carlo Maderno inaugura la nuova facciata di San Pietro

- 1623 - Maffeo Barberini eletto Papa Urbano VIII

- 1626 - Baldacchino di San Pietro (Bernini)

- 1633 - Abiura di Galileo

- 1651 - grazie alla mediazione di Olimpia Maidalchini, Innocenzo X Pamphili affida al Bernini la Fontana dei Fiumi che completa Piazza Navona

- 1652 - Estasi di Santa Teresa a Santa Maria della Vittoria (Bernini)

- 1655 - Fabio Chigi eletto Papa Alessandro VII

- 1657 - Colonnato di San Pietro (Bernini)

- 1660 - Sant’Ivo alla Sapienza (Borromini)

- 1667 - Oratorio dei Filippini (Borromini), Santa Maria della Pace (Pietro da Cortona)

Terminato lo slancio mecenatistico dei pontefici, l’Apoteosi di Sant’Ignazio con la finta cupola commissionata ad Andrea Pozzo dai Gesuiti segna nel 1694 la fine del Barocco a Roma.

1 note

·

View note

Text

Events 2.21 (before 1950)

1076 – Having received a letter during the Lenten synod of 14–20 February demanding that he abdicate, Pope Gregory VII excommunicates Henry IV, Holy Roman Emperor.

1316 – The Battle of Picotin, between Ferdinand of Majorca and the forces of Matilda of Hainaut, ends in victory for Ferdinand.

1371 – Robert II becomes King of Scotland, beginning the Stuart dynasty.

1495 – King Charles VIII of France enters Naples to claim the city's throne.

1632 – Ferdinando II de' Medici, Grand Duke of Tuscany, the dedicatee, receives the first printed copy of Galileo's Dialogue Concerning the Two Chief World Systems.

1651 – St. Peter's Flood: A storm surge floods the Frisian coast, drowning 15,000 people.

1744 – War of the Austrian Succession: The Battle of Toulon causes several Royal Navy captains to be court-martialed, and the Articles of War to be amended.

1770 – British customs officer Ebenezer Richardson fires blindly into a crowd during a protest in North End, Boston, fatally wounding 11-year-old Christopher Seider; the first American fatality of the American Revolution

1797 – The last Invasion of Britain begins near Fishguard, Wales.

1819 – By the Adams–Onís Treaty, Spain sells Florida to the United States for five million U.S. dollars.

1847 – Mexican–American War: The Battle of Buena Vista: Five thousand American troops defeat 15,000 Mexican troops.

1848 – The French Revolution of 1848, which would lead to the establishment of the French Second Republic, begins.

1856 – The United States Republican Party opens its first national convention in Pittsburgh.

1862 – American Civil War: Jefferson Davis is officially inaugurated for a six-year term as the President of the Confederate States of America in Richmond, Virginia. He was previously inaugurated as a provisional president on February 18, 1861.

1872 – The Prohibition Party holds its first national convention in Columbus, Ohio, nominating James Black as its presidential nominee.

1879 – In Utica, New York, Frank Woolworth opens the first of many of five-and-dime Woolworth stores.

1881 – Cleopatra's Needle, a 3,500-year-old Ancient Egyptian obelisk is erected in Central Park, New York.

1889 – President Grover Cleveland signs a bill admitting North Dakota, South Dakota, Montana and Washington as U.S. states.

1899 – Filipino forces led by General Antonio Luna launch counterattacks for the first time against the American forces during the Philippine–American War. The Filipinos fail to regain Manila from the Americans.

1904 – The United Kingdom sells a meteorological station on the South Orkney Islands to Argentina; the islands are subsequently claimed by the United Kingdom in 1908.

1909 – The sixteen battleships of the Great White Fleet, led by USS Connecticut, return to the United States after a voyage around the world.

1921 – After Russian forces under Baron Roman von Ungern-Sternberg drive the Chinese out, the Bogd Khan is reinstalled as the emperor of Mongolia.

1942 – World War II: President Franklin D. Roosevelt orders General Douglas MacArthur out of the Philippines as the Japanese victory becomes inevitable.

1943 – World War II: Members of the White Rose resistance, Sophie Scholl, Hans Scholl, and Christoph Probst are executed in Nazi Germany.

1944 – World War II: American aircraft mistakenly bomb the Dutch towns of Nijmegen, Arnhem, Enschede and Deventer, resulting in 800 dead in Nijmegen alone.[

1944 – World War II: The Soviet Red Army recaptures Krivoi Rog.

1946 – The "Long Telegram", proposing how the United States should deal with the Soviet Union, arrives from the US embassy in Moscow.

0 notes

Text

Margaret Clifford, Countess of Derby

Margaret Clifford, Countess of Derby

Possible portrait of Margaret Clifford (https://www.tate.org.uk/art/artworks/eworth-portrait-of-an-unknown-lady-t03896)

There was no shortage of female heirs, in remainder to the crown after the death of King Henry VIII. He had passed over the children of his elder sister Margaret Tudor in favor of his own children, followed by the heirs of his younger sister Mary Tudor, Duchess of Suffolk. …

View On WordPress

#2nd Earl of Cumberland#4th Earl of Derby#5th Earl of Derby#6th Earl of Derby#Charles Brandon#Countess of Cumberland#Countess of Derby#Dr. William Randall#Duchess of Suffolk#Duke of Northumberland#Duke of Suffolk#Edward I#Eleanor Brandon#Elizabeth I#Ferdinando Stanley#Frances Brandon#Guildford Dudley#Henry Clifford#Henry Stanley#Henry VII#Henry VIII#Jane Grey#John Dudley#Katherine Grey#King of England#King Philip II of Spain#Lord Burghley#Lord Strange#Margaret Clifford#Margaret Tudor

0 notes

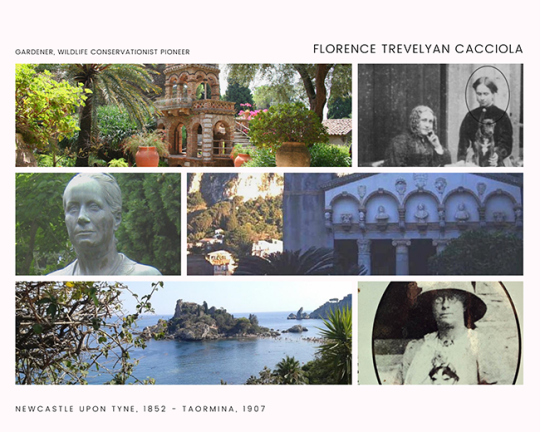

Photo

Florence Trevelyan Cacciola (née Florence Trevelyan Trevelyan) was born in Newcastle upon Tyne, Northumblerand, on February 7th 1852. She was the daughter and only surviving child (her older sister Edith had died in 1850 at just one year old) of Edward Spencer Trevelyan of Hallington Hall (cadet son of Sir John Trevelyan, 5th Baronet Trevelyan of Nettlecombe, Somerset, and of Wallington Hall, Northumberland), and of Catherine Ann Forster.

She was baptised in St. Andrew Church in Hartburn, Northumberland, with her family name serving also as a middle name, so that she would have been able to keep it even after married.

On August 23rd 1854 Edward Spencer Trevelyan committed suicide, leaving his wife and his two years old daughter living alone in Hallington Hall.

Over the years, Florence and her mother developed a great interest in gardening and in establishing "pleasure gardens", such as gardens open to the public. Perhaps the fact that Florence's uncle, Sir Walter Carverley Trevelyan, 6th Baronet, was a renowned naturalist and geologist, might have provided some sort of influence.

In 1877 Catherine Forster died and her daughter inherited Hallington Hall. The year after the childless Sir Walter died too. Following the wishes of the late baronet, his inheritance was surprisingly split: his title was inherited by his nephew Alfred Wilson Trevelyan (son of Alfred Wilson Trevelyan senior), while Wallington Hall was left to his cousin Charles Edward Trevelyan. Despite being senior to her cousin Alfred (Florence's father was older than Alfred's one), and a closer relative than Charles Trevelyan, Florence, as a female, was passed over in the succession of the family titles and estates. In 1879, Miss Trevelyan, already mistress of herself, set off for a two years tour across Europe and North Africa, accompanied by her cousin, Louisa Harriet Spencer (daughter of Beatrice Trevelyan and Ernest Augustus, youngest child of Spencer Perceval, the only British prime minister to have been murdered). During a stop in Alassio, the two girls visited Parco Fuor del Vento and the villa Molino di Sopra as guests of General William Montagu Scott McMurdo, owner and designer of the park. Florence could thus admire the terraced hill, planted with olive, orange and palm trees and cypresses, and adorned with four pagoda style buildings. From there she could also see Gallinara island, shelter for herring gulls and protected plant species.

In 1881 Miss Trevelyan visited Taormina for the first time. The Sicilian city at that time was still recovering from the turmoil that had followed the Unification of Italy in 1861. Economical backwardness had also forced many to emigrate and so depopulate the territory. Taormina impressed very much Florence, because it reminded her of Alassio. In particular, she thought the islet of Santo Stefano (donated in 1806 by King Ferdinando I to the city) resembled a lot to Gallinara. Together with her cousin, she stayed in Taormina from January 28th to February 14th 1881. On August of the same year, the two girls were back in Northumberland. It's during this time that Florence became somehow close to Queen Victoria, to the point of being invited to Balmoral Castle (fun fact, in Taormina Florence is still popularly regarded a Queen Victoria's niece. Perhaps everything started after people saw a photo of Florence with her mother, Catherine Ann Trevelyan. Certainly the majority of people didn't actually know the actual appearance of Queen Victoria, so Mrs Trevelyan was easily mistaken with her illustrious sovereign, after all they were only 4 years apart) . In fact, despite the fact that the Trevelyan were mere landed aristocracy (and Florence, as the daughter of a cadet son, wasn't even entitled to be called lady), they were well-connected with the higher society. It was rumoured that at some point Florence had attracted the attention of the womanizer Prince of Wales, future Edward VII. Also, according to this version of the story, once Queen Victoria was made aware of this dalliance, she wasn't amused in the least. To ensure the end of it, she supposedly kindly offered Miss Trevelyan a generous annuity to keep her away from her son. Handsomely rewarded for her renunciation, Florence left Great Britain to never come back again. The main supporter of this rumour is Dino Papale, lawyer and journalist, distantly related to Florence's future husband. In his book Taormina Segreta - La Belle Epoque 1876-1914, published in 1995, he claimed Florence had been basically exiled from the court and high society because of a supposed fling with Prince Albert Edward.

Whatever the real reason was, Florence left once again the country with her cousin Louisa. In 1885, they were back in Taormina, lodging at Timeo Inn, adjacent the Greek Theatre and owned by La Floresta family. The two women had brought with them their five dogs, and to avoid inconveniencing the other guests with the animals' yapping, in 1889 Florence funded at her own expenses the building of an upper level. When one of her dogs, Sole, fell ill, Florence was desperate since she couldn't find in all Taormina a veterinarian to tend to the animal. Desperate and in tears, she asked her neighbour Salvatore Cacciola for help. Mr. Cacciola, who lived in a mansion also adjacent to the Greek Theatre (the then Palazzo Cacciola, now Palazzo Acrosso Papale), had been Professor of Anatomy and Histology at Padua University. He tended to the dog and managed to heal it, earning the woman's appreciation. Florence and Salvatore soon got closer, especially since Cacciola had studied in Malta and was thus fluent in English. He came from a wealthy family, in the future he would even be Taormina’s mayor for almost a decade, and being a Freemason leader (he would found the Rinascimento lodge), he shared with Florence an interest in esotericism. The two quickly fell in love and married on July 5th 1890.

Once settled in Palazzo Cacciola, Florence decided to expand the already vast garden by buying one plot of land after another, until the whole slopy countryside that linked the villa to the sea was annexed to the Cacciola's property. Apparently, this decision earned her in 1894 a reproach from English archaeologist Arthur Evans. While completing the 4th and last volume of The History of Sicily from the Earliest Times, which he had written together with his (by then deceased) father-in-law, Edward Augustus Freeman, Evans criticised Mrs Cacciola's mass purchasing as it would have prevented future archaeological digs in a place so near to the Greek Theatre, and with sure archaeological and historical relevancy. ("This, with others of the most interesting and beautiful sites of Taormina, has passed into the possession of an English proprietress, who has barred the access and warned off the civilized portion of mankind in four languages", p. 110-111) Previously, on June 1890, Florence had bought the former islet of Santo Stefano (which German baron and photographer Wilhelm von Gloeden baptized as Isola Bella, beautiful island, as it is globally known). There she had a house built, and rare and expensive exotic flora planted. These plants soon merged with the islet's local vegetation creating a unique natural environment, enriched by the presence of many (and sometimes rare) species of migratory birds, insects and reptiles, like the red-bellied lizard (Podarci Sicula Medemi) which only lives there.

In 1891, Florence gave birth to a stillborn son. She decided to leave her husband and moved away from Villa Cacciola, going on to live alone even further in the countryside, in a small cottage on mt. Venere. Nearby the house, she had a mausoleum built, and a roadside that connected mt. Venere to Taormina. She became particularly involved in the charity works, like establishing a fund that would have provided the daughters of fishermen with a dowry. Furthermore, she immersed herself in the creation of an English-style garden (or landscape garden) which she will name the Hallington Siculo, after her English childhood home. Like she had done with Isola Bella, Florence mixed exotic with native plants to create a peculiar habitat. In order to make the place even more special, she had the garden scattered with many small follies (Mrs Cacciola called them "beehives"). These picturesque buildings were made of local materials: bricks, wood, and various types of stones, and even capitals and other from the Greek-Roman period and XV-XVIth century decorative elements. The hives served as a bird observatory and places where she could relax while reading or having tea alone or with friends. Taking inspiration from her esoteric interests, she added a small megalithic construction (a cromlech) made of limestone, with the ulterior intention to re-use the advanced materials. As an animal lover, she also had some cages installed to house peacocks, parrots, canaries and pigeons. These renovations plus the amazing panorama seen from the garden (ranges from mt. Etna, the Ionian sea and the surrounding countryside), makes the Hallington Siculo a true heaven on earth.

Florence and her husband had become incredibly well-known in Sicily and abroad. In 1896 (and again in 1904 and 1906) they were visited by Kaiser Wilhelm II of Prussia during his stays in Taormina, while in 1906 it was the time of King Edward VII of the United Kingdom (Florence's supposed former flirt) and his wife Queen Alexandra. Other personalities included Gabriele D’Annunzio, Edmondo De Amicis, Oscar Wilde (she would finance after he got released following the charges of omosexuality), Otto Geleng, D.H. Lawrence, Ignazio and Franca Florio, Joseph and Tina Withaker.

Following her son's death, she had developed diabetes. To cure her, her brother-in-law Carlo, the only pharmacist in Taormina, injected her with strychnine (at that time considered a cure for many illnesses). In September 1907 her conditions worsened, so that she had to go back to Villa Cacciola. There she died a couple of days later, on October 4th. Respecting her wishes, she was buried in the mausoleum on mt. Venere.

Dying childless, she had named as her heirs two of her father's cousins, Robert Calverley Trevelyan (her long-time penfriend and confidante) and his brother George Macaulay Trevelyan. Her husband obtained only the usufruct of Isola Bella, the Hallington Siculo, and the plots on mt. Venere, which after his death, would have gone to his wife's English relations. Florence's heirs had to follow strict rules, all devoted to the preservation of the flora and fauna which inhabited those places. And so, the peacocks, goats, doves, canaries, and so on, which had been a great company for her in those past years, had to live in health and comfort, tended with cure and love. As for the vegetation, nobody was allowed to work the land, cut any tree, or build houses. Salvatore soon remarried with his maid Ida Mosca, and adopted his young nephew Cesare Acrosso, who will later become a lawyer and the last fascist mayor of Taormina. Taking care of his first wife's properties soon became for Mr Cacciola a real hassle. In order to get free from this, in 1923 he asked for his nephew's aid and got in touch with his political enemy Giovanni Colonna, Duke of Cesarò (Acrosso was his secretary). In exchange for his political retirement, Cacciola obtained that the Hallington Siculo was expropriated for "public interest". The garden became then property of the town of Taormina, was dismembered, reduced to a quarter of its original size, and renamed "Parco Giovanni Colonna Duca di Cesarò". On February 19th 2019, thanks to a municipal decision, it changed again its name, becoming "Parco Florence Trevelyan", finally giving her original owner and curator the proper recognition.

As for Isola Bella, at Salvatore Cacciola's death in 1927, it was inherited by Cesare Acrosso (alongside with Cacciola's palace), who will sell it in 1954 to Leone and Emilio Bosurgi. The two businessmen brothers, disregarding Florence Trevelyan's will and wishes, built 12 individual homes, plus a small pool perfectly camouflaged between rocks and vegetation, to accommodate and entertain friends and clients. When their firm went bankrupt in the 80s, they were forced to auction off the islet. In 1990 Isola Bella was finally bought by the Sicilian Region, which transformed it into a wildlife reserve, reverting back to what Florence had intended.

Every year, on October 4th, a small ceremonial is held before a bust portraying Mrs Trevelyan in her dedicated park. It's a commemoration open to all of those wishes to remember and thank a woman who did so much for Taormina in her time, and left a lot to the future generations.

#women#history of women#history#historical women#women in history#florence trevelyan cacciola#contemporary sicily#taormina#salvatore cacciola#Province of Messina#people of sicily#women of sicily#cesare acrosso#giovanni colonna di cesarò#myedit#historyedit

25 notes

·

View notes

Text

MARÍA ISABEL OF SPAIN

Queen Consort of the Two Sicilies

(born 1789 - died 1848)

pictured above is a portrait of the Queen of the Two Sicilies, by Vicente López Portaña from 1829

-------------------- ~ -------------------- ~ --------------------

SERIES - On this day September Edition: María Isabel died on 13 September 1848.

-------------------- ~ -------------------- ~ --------------------

MARÍA ISABEL ANTONIA JOSEFA ANA TERESA FILIPINA was born in 1789, at the Royal Palace of Madrid. She was one of the youngest daughters of Carlos IV, King of Spain and Princess Maria Luisa of Parma.

Born a member of the Spanish branch of the HOUSE OF BOURBON, she was an INFANTA OF SPAIN from birth.

She was married to her first cousin FRANCESCO GENNARO GIUSEPPE SAVERIO GIOVANNI BATTISTA in 1802 and they had twelve children (check the list below). He was the Duke of Calabria as the Hereditary Prince Royal of the Kingdom of the Two Sicilies. She was 13 years old while he was already a widower aged 25 and his late wife was another first cousin of both of them, Archduchess Maria Klementine of Austria, with whom he already had two children.

Her new mother-in-law Archduchess Maria Karolina of Austria opposed to the wedding because Spain was allied to the French Republic, against the Austrian/British/Naples alliance.

After her wedding she became the DUCHESS OF CALABRIA and the HEREDITARY PRINCESS ROYAL CONSORT OF THE TWO SICILIES.

France had been a treat to Naples since the French Revolution. And in 1806 Napoléon I, Emperor of the French invaded Naples, deposed her father in-law Ferdinando IV, King of Naples, forced the Neapolitan Royal Family to exile in Sicily and put his own brother Joseph Bonaparte on the Neapolitan throne as Giuseppe, King of Naples.

Less then two years later Emperor Napoléon I also deposed her brother Fernando VII, King of Spain. Joseph Bonaparte was then removed from the Neapolitan throne and became José I, King of Spain. And in Naples the Emperor placed his brother-in-law Joachim Murat as Gioachinno, King of Naples.

The Neapolitan Royals fought against France but continued to be exiled in Sicily until they were allowed to return to Naples in 1815, after Napoléon's defeat and exile.

In 1816 her father-in-law was fully restored to the throne of Naples by the Congress of Vienna and by the end of the year the Kingdoms of Naples and Sicily were unified, creating the Kingdom of the Two-Sicilies. And her father-in-law became Ferdinand I, King of the Two Sicilies.

By 1825 her father-in-law died and husband succeeded as Francesco I, King of the Two Sicilies and she became the QUEEN CONSORT OF THE TWO SICILIES.

Six years later, in 1830, her husband died and was succeeded by their son as King Ferdinando II. And aged only 36, the QUEEN MOTHER OF THE TWO SICILIES soon engaged in love affairs.

Later in life she expressed the desire to remarry and her son, the King, agreed but make a list of possible suitors. She chose a younger Neapolitan general, FRANCESCO and married him privately in 1839. He was one of the sons of Nicola of Balzo, 3rd Duke of Presenzano and Caterina Crivelli and was created Count of Balzo. So she also became the COUNTESS OF BALZO. And do do her age they did not have any children.

Nine years after her second marriage, in 1848, the Queen Mother of the Two Sicilies died aged 59, at the Palace of Portici in Naples.

-------------------- ~ -------------------- ~ --------------------

Check my post about MARÍA ISABEL's children and their Royal Weddings!

MARÍA ISABEL and her first husband FRANCESCO I had twelve children...

Princess Luisa Carlotta of the Two Sicilies - wife of Infante Francisco de Paula of Spain;

Princess Maria Cristina of the Two Sicilies - wife first of Fernando VII, King of Spain and second of Agustín Fernando Muñoz and Sánchez, 1st Duke of Riánsares;

Ferdinando II, King of the Two Sicilies - husband first of Princess Maria Cristina of Sardinia and second of Archduchess Maria Theresia of Austria;

Carlo Ferdinando, Prince of Capua - husband of Penelope Smyth;

Leopoldo, Count of Syracuse - husband of Princess Maria Vittoria of Savoy;

Princess Maria Antonia of the Two Sicilies - wife of Leopoldo II, Grand Duke of Tuscany;

Antonio, Count of Lecce - unmarried;

Princess Maria Amalia of the Two Sicilies - wife of Infante Sebastián of Spain and Portugal;

Princess Maria Carolina of the Two Sicilies - wife of Carlos Luis, Count of Montemolín;

Princess Teresa Cristina of the Two Sicilies - wife of Pedro II, Emperor of Brazil;

Luigi, Count of Aquila - husband of Princess Januária of Brazil; and

Francesco, Count of Trapani - husband of Princess Maria Isabella of Tuscany.

-------------------- ~ -------------------- ~ --------------------

Two of her granddaughters named Isabel were supposed to become Monarchs in their own rights:

in 1883 Isabel II, Princess of Asturias succeeded as Isabel II, Queen of Spain; but

in 1889 Isabel, Princess Imperial of Brazil lost her rights of succession after the Monarchy was abolished in Brazil.

#maria isabel of spain#infanta of spain#infanta de espana#queen of the two sicilies#two sicilies#house of bourbon#bourbon#spanish royals#spanish royal family#royals#royalty#monarchies#monarchy#royal history#spanish history#european history#world history#history#history lover#18th century#19th century#napoleon i#napoleonic era#napoleonic wars#charles iv#ferdinand i#history by laura

3 notes

·

View notes

Text

BEM-AVENTURADOS OS POBRES DE ESPÍRITO

O Evangelho Segundo O Espiritismo, capitulo VII, item 13.

Instruções dos espíritos

Missão do homem inteligente na Terra

13. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta: nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos; é uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis, se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem: não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da Providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve.

A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria, para os Espíritos, a tarefa de fazer que a Humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. – Ferdinando, Espírito protetor. (Bordeaux, 1862.)

3 notes

·

View notes

Link

“...in Elizabethan times, the area was home to the only purpose-built theatre outside London. This is thought to be because Shakespeare had links to the Stanley family, better known as the Earls of Derby, whose ancestral home is Knowsley Hall. Thomas Stanley features prominently in Shakespeare’s Richard III, in which he crowns Henry VII on the battlefield at Bosworth. Another Derby ancestor, Ferdinando, Lord Strange, was patron of Lord Strange’s Men, an acting troupe that staged regular performances at Knowsley Hall. They later formed the core of Shakespeare’s company at the Globe. In 1595, A Midsummer Night’s Dream had its premiere at the wedding of Ferdinando’s brother, the sixth earl.”

#shakespeare#william shakespeare#midsummer#a midsummer night's dream#richard iii#stanley#poor george#Liverpool#Prescot#architecture#theater#theatre

5 notes

·

View notes

Text

Why Feuilly cares about Italy or “a lot of words to explain Hugo’s crush on Garibaldi”

Part one: The rebellions of ’20- ‘21

In this club of young Utopians, occupied chiefly with France, he represented the outside world. He had for his specialty Greece, Poland, Hungary, Romania, Italy. He uttered these names incessantly, appropriately and inappropriately, with the tenacity of right. The violations of Turkey on Greece and Thessaly, of Russia on Warsaw, of Austria on Venice, enraged him.

Hugo’s description of Feuilly in the brick underlines how important it was, for our favorite fan-maker, the concept of self-determination of peoples or, more probably seeing that the concept of self-determination was better developed after the First World War, the concept of independence from an alien power.

I, unfortunately, don’t know much about the history of Hungary, Romania and Poland and my knowledge of Greece’s history is not at all perfect, but I know enough of Italian history to explain to you why Feuilly (and consequently, I’d dare say, Hugo himself) would care about this boot-shaped country and its independence.

1807-1815: the Napoleonic period and the origin of the Carboneria

I think the best way to start this is with the Napoleonic wars (and isn’t this ironic?): after the Napoleonic campaigns in Italy and the conquest of both the north and the south of the peninsula (not the Church’s State which was situated roughly in the center), hopes of independence and diffusion of liberal laws and Constitution started blooming all over the country. Especially the intellectual élites were very favorable to a liberal shift of the Italian politics and between 1807 and 1808 in the South of Italy, particularly in Naples, under the reign of Gioacchino Murat, brother-in-law of Napoleon, a secret society was created whose intents were the introduction of more liberal laws, the creation of a Constitution and the independence from the French Empire; this secret society was called Carboneria.

Still, the idea of a united and independent country didn’t exist yet. Italy had never been united since the Roman Empire shattered and it didn’t exist a real “Italian sentiment” or the idea of an Italian People (the existence of an Italian identity could be the subject of a whole other post so just let me tell you that even to these days we have some problem with the concept of unity).

1815-1820: the Restauration and some Italian geopolitics

The new order designed by the Austrian Chancellor Metternich had excluded any concession to liberals and separatists. In accordance with the principle of legitimacy, the absolute rulers of the entire peninsula had returned to their thrones, determined to repress any attempt at insurrection or simple innovation.

So, how looked Italy after the Congress of Vienna?

Like this.

There were four major states: the Reign of Sardinia (the light orange one) which contained also the County of Nizza and the Principality of Monaco, ruled by the Savoia family, the Church’s State (weird yellow one) ruled, yes you guessed it, by the Pope, the Reign of Lombardo-Veneto (green one) which was part of the Austrian Empire, and the Reign of the Two Sicilies (beige one) ruled by the Bourbon family, a branch of the Bourbon family that also reigned in France and Spain.

Beside these major states there was also the Grand Duchy of Tuscany (purple one) ruled by the Habsburg-Lorena, a branch of the Habsburg-Lorena ruling in the Austrian Empire, and four Duchy: the Duchy of Parma and Piacenza, also ruled by a branch of the Asburgo-Lorena family, the Duchy of Modena and Reggio, ruled by the Habsburg-Este, a branch of both the Habsburg family and Este family, the Duchy of Massa and Carrara ruled by the Este family, and the Duchy of Lucca ruled by a branch of the Bourbon family (all of the Duchies are between the Reign of Sardinia and the Reign of Lombardo-Veneto and above the Grand Duchy of Tuscany).

Why is it important? Because it shows pretty clearly under which sphere of influence Italy was: the Congress of Vienna had given the Austrian Empire a lot of power and influence over Italy with an anti-France (represented by the Bourbon family) intent.

The Pope was a highly regarded and recognized power in Italy, but the Church’s State wasn’t considered a threat by the European powers.

And the Savoia family? No one cared about them at the time, but keep them in mind because they are going to become a LOT more important.

The modalities of the Restoration had disappointed both the liberal élites and the popular classes, but the Carboneria was incapable to expand its ranks and was subject to continuous surveillance by the various police forces. In the South of Italy and in the Church’s States, even existed reactionary secret societies born with the aim of fighting the Carboneria by killing its members or delivering them to the authorities. For these reasons, in the first years that followed the Restoration, the Carboneria was almost completely incapable of organizing revolutionary actions and the impulse for the riots of 1820 did not come from national societies but from the Spanish revolution and the restoration of the Constitution of Cadiz.

1820-1821: the birth and death of the first rebellions

The first state where the constitutional revolt spread was the Reign of the Two Sicilies. For dynastic reasons, Ferdinand I was both the king of the Two Sicilies and the heir to the throne of Spain and in that capacity, he was called to swear loyalty to the constitution brought into force by his nephew Ferdinand VII. The signature by the king of Naples (Naples was the capital of the Reign of the Two Sicilies) awakened the southern liberal world and in particular the Carboneria which, however, was divided into two opposing factions: the first was formed by radical and egalitarian elements; the second, which gathered senior officers who had previously fought with Murat and rich bourgeois, gathered around General Guglielmo Pepe. A third minority current, headed by the Jacobin noble Orazio de Attellis, was even more radical as it wanted the proclamation of the republic and an agrarian reform that divided the estates among the poor farmers (and don’t let me start on how important an agrarian reform was for the South of Italy, but believe me it would have been a game changer).

On June 15, 1820 the independence movement of Sicily rose up in Palermo (the capital of the island) led by Giuseppe Alliata of Villafranca. A government was established in Palermo (18-23 June), presided by Giovanni Luigi Moncada, prince of Paternò. On 16 July the Sicilian Parliament was convened and the Sicilian Constitution of 1812 was restored.

On July 2, 1820 the radical wing started and lead the uprising of Nola and managed to force Ferdinand I to grant the Spanish constitution, but was soon overtook by the moderate wing. General Pepe became the main figure of the constitutional government and the nobles who supported him begun to show impatience towards the Carboneria and in the new-born Parliament, the representants of the secret society were only a small minority.

On July 23 a delegation was sent to the revolutionary government of Naples to demand the restoration of the Kingdom of Sicily, albeit always under a Bourbon guide, of the constitution, and of its own parliament. The Neapolitan government refused and sent an army under the orders of General Pepe who on September 22 reached an agreement with the Sicilian government: the decision to establish a Parliament was given to the representatives of the municipalities that were about to be elected. This agreement though was rejected by the newly elected parliament in Naples. Pepe was recalled and, in his place, was sent General Pietro Colletta who reconquered Sicily and re-established the monarchy, putting the island under the control of the Neapolitan constitutional government.

The internal struggles were not the greatest problem for the new constitutional state: Ferdinando I had granted the constitution, but only because he was forced and didn’t intend to favor the constitutional regime, plus Austria and the powers that had defeated Napoleon were more than ever determined not to allow a new revolutionary wave.

A congress of the Holy Alliance was convened in Ljubljana and Ferdinando I invoked an armed intervention to restore order in Naples. An Austrian expeditionary force led by General Frimont crossed the peninsula and, in the Battle of the Gole di Antrodoco (March 7, 1821), overwhelmed the defenses of the constitutional government. Ferdinando I returned in his capital as absolute sovereign and, while a wave of escapes and exiles pushed the Neapolitan liberals in the various European capitals, two officers responsible for the uprising of Nola in July 1820, Michele Morelli and Giuseppe Silvati, were rudely captured, summarily judged and executed on September 12, 1822.

The second revolutionary episode in Italy concerned the Reign of Sardinia where, at the beginning of 1821, some students’ demonstrations of an anti-Habsburg sentiment received the unofficial solidarity of Prince Carlo Alberto of Savoia. Following the southern rebellion, also the Carbonari and the Piemonte’s liberals decided to move, counting on the fact that the Austrian troops in Italy, engaged on the Neapolitan front, could not march directly on Turin (capital of the Reign of Sardinia) and would have later found themselves between two fires.

Santorre di Santarosa, a military member of the Carboneria, repeatedly contacted Carlo Alberto himself and several Sardinian army generals and, despite the ambiguous attitude of the prince, a military pronouncement was set for March 10, 1821.

King Vittorio Emanuele I of Savoia, rather than granting the constitution of 1812 as requested by the military, preferred to abdicate in favor of his brother Carlo Felice who was a champion of absolutism and explicitly opposed to any constitution. Carlo Felice, though, was on a visit to Modena, so, the prince Carlo Alberto was called to assume the regency. He complied with the demands of the insurgents and appointed Santarosa as minister of war in the provisional government.

Even in Piemonte, the revolutionary movement is divided and, if Santarosa is comparable, for political positions, to the most moderate members of southern liberalism, elements such as Michele Gastone and Carlo Bianco, advocate more radical measures.

Just a week after the explosion of the rebellion, however, the sudden return of Carlo Felice to Turin radically changed the political scenario and put an end to the uprising: the new king revoked the constitution, erased the work of his nephew and relegated him to Novara.

Santarosa tried to continue the Revolution and, from his position as Minister of War, opened the hostilities with the Austrian Empire. The attempt was unsuccessful: a small contingent of Habsburg troops entered Piemonte’s territory and defeated and dispersed the few troops who had agreed to follow Santarosa. Expecting that Carlo Felice would have started a repression and to be among the designated victims, Santarosa decided to save himself by fleeing and repairing in France.

Even in the absence of a real rebellion, the repression of the Carboneria also affected the Lombardo-Veneto and, in particular, the Milanese group (Milan was the principal city of Lombardia one of the regions of the Lombardo-Veneto) gathered around the scientific-literary magazine “Il Conciliatore” (= The Conciliator), created by the musician Pietro Maroncelli, the writer Silvio Pellico and the Count Federico Confalonieri. Discovered because of the interception by the political police of some letters by Maroncelli, the Milanese Carbonari were arrested one after the other and sentenced to death. The sentence was then commuted into prison for life.

From the political point of view, the rebellions of 1820-1821 ended with a complete failure in Italy: all the absolute kings remained in power (if we don’t count the abdication of Carlo Alberto in Piemonte who was replaced by an even more absolutist king) and all the constitutions granted during the rebellions were dismissed and forgotten. The situation in Italy was identical to its situation after the Congress of Vienna.

48 notes

·

View notes

Text

Giuseppe Bertini - Varese - Villa Ponti - Galileo mostra l’uso del cannocchiale al Doge di Venezia - 1858

Galileo, che insegnava a Padova, nel 1609 mostra il telescopio al Doge Leonardo Donato realizzato grazie all’esperienza delle vetrerie di Murano e valorizzato per scopi militari. È il simbolo di un periodo che cambia il mondo con fenomeni tra loro collegati:

- il diffondersi degli archibugi che determinano la fine della cavalleria medievale;

- sospinte dagli alisei (“trade winds”) e da uno spirito tardo-crociato, favorite dalle innovazioni navali, le scoperte geografiche (Cristoforo Colombo scopre l’America nel 1492, Vasco de Gama doppia il Capo di Buona Speranza nel 1497, Magellano nel 1519 parte per circumnavigare il mondo);

- le iniziative coloniali che, dopo la Spagna (Cortes in Messico e Pizarro in Perù) e il Portogallo, sono condotte dqll’Olanda, dall’Inghilterra e dalla Francia;

- la crisi climatica, agraria (eccessiva cerealizzazione), demografica e sociale (i picari) del Seicento;

- il declino della centralità del Mediterraneo a vantaggio dell’Atlantico e, più in generale, dell’”economia mondo” con la nascita del capitalismo (es. Lombard Street a Londra) e il successo di città quali Bruges, Anversa e la Lega Anseatica;

- l’invenzione della stampa (1455);

- la Riforma e la Controriforma con i conflitti creati in Francia e nell’Europa dell’Est;

- la rivoluzione tecnico - scientifica che distanzia l’Europa dall’Impero ottomano;

- l’imporsi degli Stati nazionali sulle città stato e sul Sacro Romano Impero di Carlo V dopo il declino della Spagna per via della politica della “limpieza de sangre” che allontana i ceti produttivi (o li combatte, come in Olanda) e impedisce all’economia di svilupparsi con la conseguente inflazione per via dell’afflusso dell’oro e dell’argento americani.

Qualche evento in particolare:

1494 - Trattato di Tordesillas: Portogallo e Brasile si spartiscono le Indie orientali e occidentali

1500 - i Portoghesi scoprono il Brasile

1516 - dopo il fenomeno dei “marrani” spagnoli, viene fondato il primo ghetto italiano, quello di Venezia

1517 - Lutero affigge le sue tesi a Wittenberg

1522 - Battaglia della Bicocca (presso il villino degli Arcimboldi) in cui Carlo V sconfigge il re di Francia Francesco I e consolida il proprio dominio sul Ducato di Milano: “c’est un bicoque” significa “è un gioco da ragazzi”

1525 - Assedio di Pavia. Francesco I viene condotto prigioniero a Madrid

1527 - Sacco di Roma: per comporre il conflitto fra Clemente VII Medici e Carlo V, la figlia di quest’ultimo Margherita d’Austria (la “Madama”) sposa prima (1536) Alessandro Medici - ed i Medici tornano a Firenze - e poi (1538) Ottavio Farnese, nipote di Paolo III

1542 - Concilio di Trento

1555 - Pace di Augusta: Carlo V costretto ad accettare il luteranesimo dei principi tedeschi;

1558 - Alla morte di Carlo V, gli Asburgo si separano: Filippo II in Spagna, Margherita d’Austria in Olanda, Ferdinando I in Austria

1570 - Pio V scomunica Elisabetta I

1571 - Battaglia di Lepanto

1572 - Notte di San Bartolomeo

1574 - i Gonzaga, vassalli spagnoli, estendono il proprio potere sul Monferrato

1588 - L’Invencible Armada sconfitta dagli Inglesi

1598 - Enrico IV, convertendosi al cattolicesimo, termina le guerre di religione

1608 - I francesi fondano Quebec, poi conquistata nel 1775 dagli Inglesi

1609 - Le provincie olandesi si costituiscono in repubblica indipendente dalla Spagna: inizia il secolo d’oro dei Paesi Bassi

1621 - Fondazione della Compagnia olandese delle Indie Occidentali

1624 - Fondazione di New Amsterdam

1640 - Indipendenza portoghese

1652 - Gli olandesi fondano Cape Town

1664 - New Amsterdam ribattezzata New York

Al termine di questo lungo periodo di cambiamento e di instabilità (es. inflazione, epidemie), ne emergerà la società dell’Assolutismo e poi dell’Illuminismo del XVIII secolo, il “secolo delle rivoluzioni”.

1 note

·

View note

Text

Events 2.22

1076 – Having received a letter during the Lenten synod of 14–20 February demanding that he abdicate, Pope Gregory VII excommunicates Henry IV, Holy Roman Emperor.

1316 – The Battle of Picotin, between Ferdinand of Majorca and the forces of Matilda of Hainaut, ends in victory for Ferdinand.

1371 – Robert II becomes King of Scotland, beginning the Stuart dynasty.

1495 – King Charles VIII of France enters Naples to claim the city's throne.

1632 – Ferdinando II de' Medici, Grand Duke of Tuscany, the dedicatee, receives the first printed copy of Galileo's Dialogue Concerning the Two Chief World Systems

1651 – St. Peter's Flood: A storm surge floods the Frisian coast, drowning 15,000 people.

1744 – War of the Austrian Succession: The Battle of Toulon causes several Royal Navy captains to be court-martialed, and the Articles of War to be amended.

1797 – The last Invasion of Britain begins near Fishguard, Wales.

1819 – By the Adams–Onís Treaty, Spain sells Florida to the United States for five million U.S. dollars.

1847 – Mexican–American War: The Battle of Buena Vista: Five thousand American troops defeat 15,000 Mexican troops.

1848 – The French Revolution of 1848, which would lead to the establishment of the French Second Republic, begins.

1856 – The United States Republican Party opens its first national convention in Pittsburgh.

1862 – American Civil War: Jefferson Davis is officially inaugurated for a six-year term as the President of the Confederate States of America in Richmond, Virginia. He was previously inaugurated as a provisional president on February 18, 1861.

1872 – The Prohibition Party holds its first national convention in Columbus, Ohio, nominating James Black as its presidential nominee.

1879 – In Utica, New York, Frank Woolworth opens the first of many of five-and-dime Woolworth stores.

1881 – Cleopatra's Needle, a 3,500-year-old Ancient Egyptian obelisk is erected in Central Park, New York.

1889 – President Grover Cleveland signs a bill admitting North Dakota, South Dakota, Montana and Washington as U.S. states.

1899 – Filipino forces led by General Antonio Luna launch counterattacks for the first time against the American forces during the Philippine–American War. The Filipinos fail to regain Manila from the Americans.

1901 – San Francisco: Pacific mail steamer sinks in Golden Gate harbor; 128 passengers killed.

1904 – The United Kingdom sells a meteorological station on the South Orkney Islands to Argentina; the islands are subsequently claimed by the United Kingdom in 1908.

1909 – The sixteen battleships of the Great White Fleet, led by USS Connecticut, return to the United States after a voyage around the world.

1921 – After Russian forces under Baron Roman von Ungern-Sternberg drive the Chinese out, the Bogd Khan is reinstalled as the emperor of Mongolia.

1942 – World War II: President Franklin D. Roosevelt orders General Douglas MacArthur out of the Philippines as the Japanese victory becomes inevitable.

1943 – World War II: Members of the White Rose resistance, Sophie Scholl, Hans Scholl, and Christoph Probst are executed in Nazi Germany.

1944 – World War II: American aircraft mistakenly bomb the Dutch towns of Nijmegen, Arnhem, Enschede and Deventer, resulting in 800 dead in Nijmegen alone.

1944 – World War II: The Soviet Red Army recaptures Krivoi Rog.

1946 – The "Long Telegram", proposing how the United States should deal with the Soviet Union, arrives from the US embassy in Moscow.

1957 – Ngô Đình Diệm of South Vietnam survives a communist shooting assassination attempt in Buôn Ma Thuột.

1958 – Following a plebiscite in both countries the previous day, Egypt and Syria join to form the United Arab Republic.

1959 – Lee Petty wins the first Daytona 500.

1972 – The Official Irish Republican Army detonates a car bomb at Aldershot barracks, killing seven and injuring nineteen others.

1973 – Cold War: Following President Richard Nixon's visit to the People's Republic of China, the two countries agree to establish liaison offices.

1974 – The Organisation of the Islamic Conference summit begins in Lahore, Pakistan. Thirty-seven countries attend and twenty-two heads of state and government participate. It also recognizes Bangladesh.

1974 – Samuel Byck attempts to hijack an aircraft at Baltimore/Washington International Airport with the intention of crashing it into the White House to assassinate Richard Nixon, but is killed by police.

1979 – Saint Lucia gains independence from the United Kingdom.

1980 – Miracle on Ice: In Lake Placid, New York, the United States hockey team defeats the Soviet Union hockey team 4–3.

1983 – The notorious Broadway flop Moose Murders opens and closes on the same night at the Eugene O'Neill Theatre.

1986 – Start of the People Power Revolution in the Philippines.

1994 – Aldrich Ames and his wife are charged by the United States Department of Justice with spying for the Soviet Union.

1995 – The Corona reconnaissance satellite program, in existence from 1959 to 1972, is declassified.

1997 – In Roslin, Midlothian, British scientists announce that an adult sheep named Dolly has been successfully cloned.

2002 – Angolan political and rebel leader Jonas Savimbi is killed in a military ambush.

2005 – The 6.4 Mw Zarand earthquake shakes the Kerman Province of Iran with a maximum Mercalli intensity of VIII (Severe), leaving 612 people dead and 1,411 injured.

2006 – At approximately 6:44 a.m. local Iraqi time, explosions occurred at the al-Askari Shrine in Samara, Iraq. The attack on the shrine, one of the holiest sites in Shia Islam, caused the escalation of sectarian tensions in Iraq into a full-scale civil war.

2006 – At least six men stage Britain's biggest robbery, stealing £53m (about $92.5 million or €78 million) from a Securitas depot in Tonbridge, Kent.

2011 – New Zealand's second deadliest earthquake strikes Christchurch, killing 185 people.

2011 – Bahraini uprising: Tens of thousands of people march in protest against the deaths of seven victims killed by police and army forces during previous protests.

2012 – A train crash in Buenos Aires, Argentina, kills 51 people and injures 700 others.

2014 – President Viktor Yanukovych of Ukraine is impeached by the Verkhovna Rada of Ukraine by a vote of 328–0, fulfilling a major goal of the Euromaidan rebellion.

2015 – A ferry carrying 100 passengers capsizes in the Padma River, killing 70 people.

2018 – A man throws a grenade at the U.S embassy in Podgorica, Montenegro. He dies at the scene from a second explosion, with no one else hurt.

0 notes

Photo

Nuovo post su https://is.gd/XG94L2

Gli Imperiale e le loro residenze in Terra d'Otranto (terza parte)

Veduta di Oria (Carlo Francesco Centonze, 1643, disegno su carta, Napoli, Archivio di Stato)

di Mirko Belfiore

Le numerose residenze risultano interessanti anche per lo studio delle fasi progettuali intercorse per la loro realizzazione che videro all’opera diverse maestranze. In primis il leccese Mauro Manieri, consulente di fiducia degli Imperiale, presente in buona parte delle fabbriche commissionate dalla dinastia.

A questi vanno aggiunti alcune interessanti figure come il romano Filippo Barigioni, stretto collaboratore del Cardinale Giuseppe Renato e il napoletano Ferdinando Sanfelice, affermato architetto sulla scena partenopea.

L’incrociarsi di questi tre nomi, nelle occasioni offerte dal programma di opere pubbliche e di gestione del patrimonio culturale varato dagli Imperiale durante i due secoli di governo è il dato più significativo di questa fase tarda del Barocco pugliese.

Anche se la cronica carenza di documenti non ha consentito sinora di distribuire con decisione la responsabilità per la progettazione e l’edificazione di una buona parte di questi palazzi, resta fondamentale l’opportunità verificatasi da questo incontro, inserito in un ambiente dove si rintraccia un orientamento culturale che fa da ponte fra Barocco e Neoclassico ma, allo stesso tempo, radicato ancora nel Manierismo e suggestionato da spunti Rococò.

Il nome del Manieri è presente in tutte le fabbriche più importanti come la residenza urbana di Francavilla e la Collegiata, il castello di Manduria o il palazzo di Latiano, a dimostrazione del fatto che in questo artista i feudatari trovavano piena fiducia per l’espressione del proprio gusto e dei propri desideri. Il possibile incontro con il Sanfelice viene ipotizzato dal De Dominici, il quale afferma che, durante il soggiorno giovanile a Napoli del Manieri o la presenza del napoletano a Nardò per le progettazioni di alcuni edifici sacri durante i primi decenni del Settecento presso il fratello vescovo Antonio (o, come afferma il Cantone, la presenza simultanea dei due nella fabbrica della Cattedrale di Salerno), possano essere stato il momento in cui essi abbiano potuto scambiare idee e suggerimenti.

Naturalmente, in queste occasioni, il Sanfelice aveva la parte del maestro vista l’età più tarda mentre al Manieri toccava la parte dell’interlocutore, in un ruolo tutt’altro che provinciale.

In questo sodalizio architettonico resta ancora da quantificare l’inserimento di una figura affermata come quella del Barigioni, il quale come architetto aveva grande credito presso il Cardinale Giuseppe Renato e che con molta probabilità fu il progettista del disegno a pianta centrale della Chiesa Matrice di Francavilla, disegno realizzato in occasione della ricostruzione dell’edificio dopo il terremoto del 1743.

Negli articoli successivi verranno presentate le varie residenze della famiglia Imperiale disseminate in terra d’Otranto e analizzate attraverso piccoli excursus storico-artistici e architettonici.

(continua)

Antica carta geografica della Terra d’Otranto (Antonio Zatta , 1774, disegno su carta, 405 x 308 mm, Venezia)

BIBLIOGRAFIA

V. Basile, Gli Imperiali in terra d’Otranto. Architettura e trasformazione urbane a Manduria, Francavilla Fontana e Oria tra XVI e XVIII secolo, Congedo editore, Galatina 2008.

V. Pacelli, Giovanfrancesco de Rosa detto Pacecco de Rosa, Paparo Edizioni, Napoli 2008.

F. Clavica e R. Jurlaro, Francavilla Fontana, Mondadori Electa, Milano 2007.

B. Croce, Un paradiso abitato da diavoli, Napoli 1891, edizione a cura di G. Galasso, Adelphi, Milano 2006.

A. Cassiano, Note sul collezionismo, nel catalogo “Il Barocco a Lecce e nel Salento”, a cura di A. Cassiano, collana “il Barocco in Italia”, De Luca editori d’Arte, Roma 1995.

P. Leone de Castris, Lecce picciol Napoli, la Puglia, il Salento e la pittura napoletana dei secoli d’oro, nel catalogo “Il Barocco a Lecce e nel Salento”, a cura di A. Cassiano, collana “il Barocco in Italia”, De Luca editori d’Arte, Roma 1995.

L. Galante, La pittura, nel catalogo “Il Barocco a Lecce e nel Salento”, a cura di A. Cassiano, De Luca editori d’Arte, collana “il Barocco in Italia”, Roma 1995.

M. Vinci, Spigolature sul Castello di Mesagne nel secolo XVIII-XX, in “Lu Lampiune”, anno VII, Mesagne 1991 n°1.

R. Poso, F. Clavica, Francavilla Fontana. Architettura e Immagini, Congedo editore, Galatina 1990.

A.P. Coco, Francavilla Fontana nella luce della storia, Taranto 1941, ristampa fotomeccanica Galatina 1988

C. D’Amone, Storia illustrata di Francavilla Fontana, sesto fascicolo, Francavilla Fontana 1988.

M.A. Visceglia, Territorio Feudo e Potere Locale, Terra d’Otranto tra Medioevo ed Età Moderna, Coll. L’altra Europa, Guida Editore, Napoli 1988.

M. Paone, Inventari dei Palazzi del Principato di Francavilla (1735), Ed. Tipografica, Bari 1987.

M. Martucci, Carte topografiche di Francavilla Fontana, Oria e Casalnuovo del 1643 e documenti cartografici del principato Imperiali del secolo XVII, S.E.F., Francavilla Fontana 1986.

V. Cazzato, Architettura ed effimero nel Barocco leccese, in Barocco romano e Barocco italiano: il teatro, l’effimero, l’allegoria, a cura di M. Fagiolo e M.L. Madonna, Gangemi Editore, Roma-Reggio Calabria, 1985.

M. Pasculli Ferrara, Arte napoletana in Puglia dal XVI al XVIII secolo, Schena editore, Fasano 1983.

G. Galasso, Puglia tra provincializzazione e modernità (sec. XVI-XVIII), in “La Puglia tra barocco e rococò”, Electa, Milano 1982.

M. Manieri Elia, Architettura barocca, in “La puglia tra barocco e rococò”, Electa, Milano 1982.

A. Gambardella, Architettura e Committenza nello Stato pontificio tra Barocco e Rococò: un amministratore illuminato: Giuseppe Renato Imperiali, Napoli 1979.

M.A. Visceglia, Lavoro a domicilio e manifattura nel XVIII e XIX secolo: produzione, lavorazione e distribuzione del cotone in Terra d’Otranto, in Studi sulla società meridionale, Napoli 1978.

A. Foscarini, Armerista e notiziario delle Famiglie nobili, notabili e feudatarie di Terra D’Otranto (oggi province di Lecce, Brindisi e Taranto) estinte e viventi, edizioni A. Forni, Bologna 1971.

L. Giustiniani, Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli, editori Vincenzo Manfredi e Giovanni de Bonis, Napoli 1797-1805, ristampa anastatica Bologna 1969-1971, libro IV.

P. Palumbo, Storia di Francavilla Fontana, Lecce 1869, ristampa anastatica, ed. Arnaldo Forni, Bari 1901.

Per la prima parte:

Gli Imperiale e le loro residenze in Terra d’Otranto (prima parte)

Per la seconda parte:

Gli Imperiale e le loro residenze in Terra d’Otranto (seconda parte)

#famiglia Imperiale#Ferdinando Sanfelice#Filippo Barigioni#Francavilla Fontana#Giuseppe Renato Imperiale#Latiano#Mauro Manieri#Mirko Belfiore#Oria#Paesi di Terra d’Otranto#Pagine della nostra Storia#Spigolature Salentine

0 notes

Photo

LA MADONNA DELLA STELLA descrizione di @luca.falace PARTE VI - Pag. 6 di 8 La Simbologia della Stella ad Otto Punte Nella cultura occidentale la stella ad otto punte corrisponde al Centro Sacro, il quale viene raffigurato da un quadrato, nel quale vi sono due diagonali e due mediane. In architettura esiste un chiaro riferimento tra la stella ad otto punte e il Centro Sacro. L’unione delle punte formano l’ottagono e in origine i battisteri erano di forma ottagonale. Il battesimo ricordiamo che era considerato uno strumento, per compiere un rito di passaggio. Tale rito è appunto il passaggio che avviene dalla terra al cielo, dalla materia allo spirito. Nella cultura orientale troviamo la medesima descrizione del Centro Sacro, ma in forma circolare. La Ruota con Otto Raggi compare prevalentemente in Oriente, ma anche in Occidente. Questa da origine a vari significati simbolici, quali la ruota del Karma, la ruota dei Chakra, la Rosa ad Otto petali. La leggenda dei cavalieri alla ricerca del Graal, sta a significare il ritrovamento del femminino sacro rappresentato dalla stella ad otto punte. Tale simbolo disegna la conciliazione tra la terra, che è raffigurata dal quadrato ed il Cielo figurato dal cerchio, così come nella simbologia dei solidi, la materia è rappresentata dal cubo e lo spirito dalla sfera. [...] Luca Falace CONTINUA... PARTE VII _____________________________________ OPERA IN COPERTINA: La statua della Fede, Chiesa della Gran Madre di Dio (Torino). Architetto: Ferdinando Bonsignore. Stile architettonico adrianeo, neoclassico1831. Scultore carrarese Carlo Chelli. Articolo di critica d'arte di Luca Falace, in riferimento all'opera in questione; Madonna della Stella, con cornice di Angeli e Dio Padre e predella con tre Santi domenicani, Museo nazionale di San Marco, Firenze. ____________________________________ #artlovers #libro #libri #book #books #leggere #instalibri #beatoangelico #storiadellarte #arte #leggeresempre #instaartist #libreria #artist #ambrogiolorenzetti #instaart #architecture #editoria #scrivere #biblioteca #artgallery #artlife #scrittori #autore #autori #booklover #arte #arts #painting #cultura https://www.instagram.com/p/CBLNsYmIDeG/?igshid=1rlwzvvzjjrxe

#artlovers#libro#libri#book#books#leggere#instalibri#beatoangelico#storiadellarte#arte#leggeresempre#instaartist#libreria#artist#ambrogiolorenzetti#instaart#architecture#editoria#scrivere#biblioteca#artgallery#artlife#scrittori#autore#autori#booklover#arts#painting#cultura

0 notes

Text

Nardò, l'affascinante borgo in provincia di Lecce

Nuovo post pubblicato su https://www.wdonna.it/nardo-laffascinante-borgo-in-provincia-di-lecce/107775?utm_source=TR&utm_medium=Tumblr&utm_campaign=107775

Nardò, l'affascinante borgo in provincia di Lecce

La città di Lecce è costituita da numerosi borghi affascinanti, ricchi di storia, cultura, tradizioni e soprattutto di un vasto patrimonio paesaggistico.

Tra i paesi più rinomati del Salento, troviamo certamente Nardò.

Qui si ha la possibilità di scovare una serie di luoghi religiosi secolari (pensate, anche appartenenti all’epoca medievale), torri, masserie e palazzi storici.

Ovviamente, oltre ai luoghi d’interesse, non manca il buon cibo tipico pugliese… ma di questo ve ne parleremo successivamente.

Adesso, scopriamo tutto ciò che dovreste assolutamente visitare in un tour a Nardò!

Luoghi di culto

Come vi abbiamo già accennato in precedenza, a Nardò non mancano certamente i luoghi di culto.

Pertanto, avrete l’opportunità di ammirare tantissime cattedrali e chiese, come ad esempio: la Cattedrale di Santa Maria Assunta, la Chiesa dell’Immacolata, la Chiesa di San Domenico e la Chiesa di Santa Chiara. Scopriamole nel dettaglio!

Cattedrale di Santa Maria Assunta

La Cattedrale di Santa Maria Assunta è certamente una delle strutture religiose più importanti di Nardò.

Essa è situata dove un tempo era presente la chiesa basiliana di Sancta Maria de Nerito. Quest’ultima, risalente al VII secolo, fu realizzata da alcuni monaci orientali che erano fuggiti dalle persecuzioni.

Tuttavia, qualche secolo dopo con l’arrivo del Medioevo, essi vennero rimpiazzati dai monaci benedettini, i quali decisero di dar vita all’attuale cattedrale. Ovviamente, nel corso della storia ci sono stati tantissimi restauri, anche a livello stilistico.

Dal punto di vista architettonico, la Cattedrale di Santa Maria Assunta, ha un impianto a tre navate e sulle pareti sono presenti vari affreschi, come ad esempio quelli del Cristo in trono che benedice alla greca (risalente al 1300), di San Nicola, della Vergine col Bambino (del XVI secolo), di sant’Agostino (appartenente al 1400 circa) e della Madonna delle Grazie (a opera di Baiulardo, nel XIII secolo).

Ma non è tutto. Qui avrete modo di ammirare il famoso Cristo Nero, ossia un crocifisso dai toni scuri, realizzato con legno di cedro ed appartenente al 1200.

Chiesa dell’Immacolata

Rispetto alla precedente, la chiesa dell’Immacolata è molto più recente e risale alla fine del ‘500.

Però, a dir la verità questo luogo di culto sorge su alcuni resti di una struttura medievale. Inoltre, all’inizio non portava l’attuale denominazione ma era in onore a San Francesco d’Assisi.

La situazione cambiò quando avvenne la consacrazione all’Immacolata dal 1830 per poi essere affidata alla confraternita (che porta lo stesso nome).

A livello stilistico, l’interno della chiesa è davvero molto interessante, poiché presenta numerosi resti in stile barocco e alcuni tratti che fanno pensare ad una serie di restauri, avvenuti nei secoli successivi.

Chiesa di San Domenico

Un altro luogo di culto è la chiesa di San Domenico, la quale fu costruita dai domenicani verso la fine del ‘500.

Tuttavia, alcune sue componenti, andarono incontro a distruzione verso la metà del XVIII secolo, per via di un brutto terremoto.

Oggi però, è possibile comunque scovare diversi resti del passato, ma anche alcuni risalenti al periodo successivo al tragico evento e che si rifanno ai canoni architettonici controriformisti.

Mentre la facciata presenta tratti sia antichi che più moderni, all’interno possiamo trovare alcuni altari, come ad esempio quello contenente i misteri (noto come Madonna del Rosario) di Antonio Donato D’Orlando.

Inoltre, non molto distante da qui, è situato il convento dei Domenicani, rivisitato dopo il terremoto del 1743 da Ferdinando Sanfelice.

Chiesa di Santa Chiara

Infine, tra le testimonianze religiose più influenti di Nardò, troviamo la chiesa di Santa Chiara.

Essa è collegata al convento delle clarisse, costruito intorno al 1400. Pertanto, si parla di vero e proprio complesso monastico, dove la chiesa ha avuto numerosi rifacimenti (ad esempio tra il 1700 e il 1800, sempre in seguito al famoso terremoto).

In termini architettonici, la chiesa di Santa Chiara ha una facciata a due ordini e al suo interno sono presenti numerosi altari barocchi ad esempio, quello in onore a San Michele Arcangelo, al Crocifisso, a San Francesco Saverio, a Santa Chiara a sant’Antonio di Padova, e a San Francesco d’Assisi.

Altri luoghi religiosi

A Nardò, avrete la possibilità di visitare tantissimi altri luoghi religiosi, come ad esempio:

La chiesa della Beata Vergine Maria del Carmelo

La chiesa di Santa Maria della Purità

Chiesa di Sant’Antonio da Padova

Chiesa di San Trifone

La chiesa di San Giuseppe Patriarca

Chiesa di Santa Teresa

Cripta di Sant’Antonio Abate

Madonna della Grottella

Chiesa dei Santi Medici Cosimo e Damiano

Ma anche:

Chiesa di Santa Maria Incoronata con annesso convento (del XVI secolo)

Chiesa di Santa Sofia (del XVI secolo)

La Chiesa di San Bartolomeo (risalente al XVII secolo)

Chiesa di San Francesco da Paola (del XVII secolo)

Chiesa di Santa Maria della Rosa (risalente al XVII secolo)

Chiesetta di San Lorenzo (del XVII secolo)

Chiesetta di Santa Croce (del XVII secolo)

Chiesa di San Giovanni Battista (costruita tra il XVII e il XVIII secolo)

Nardò luoghi d’interesse

Passeggiando per Nardò, avrete modo di visitare un affascinante centro storico, ricco di vie che rimandano al passato.

Qui, non mancano di certo bar, locali, e piazze, che spesso si rivelano dei punti di ritrovo anche per i più giovani. Infatti, non troverete soltanto ristoranti di “vecchio stampo” ma anche luoghi più moderni, in cui poter fare un gustoso aperitivo nel tardo pomeriggio.

Inoltre, a Nardò sono presenti diversi palazzi storici (come ad esempio quello vescovile) e altri rimodernati e sedi burocratiche (comune, poste e via dicendo).

Nardò torri

Come alcuni di voi già sanno, a Nardò sono presenti varie torri, tra cui:

La torre del Fiume di Galatena

Torre Santa Caterina

Torre dell’Alto

La torre Uluzzo (detta anche Crustano)

Torre Inserraglio o Critò

La torre Sant’Isidoro

Torre Squillace

Nardò curiosità

In passato, questo borgo salentino è stato il “background” di una serie di riprese cinematografiche, tra cui:

L’immagine del desiderio

La posta in gioco

Il padre delle spose

La terra

Cugini carnali

L’Anima Gemella

Una donna contro tutti – Renata Fonte

Il peccato e la vergogna 2

Il Prefetto di Ferro

Walking on Sunshine

Sei mai stata sulla luna?

Nardò cosa mangiare

Per quanto riguarda il cibo, a Nardò potrete assaggiare una serie di pietanze tipiche della Puglia e del Salento, come ad esempio:

Le orecchiette

La puccia salentina

I calzoni

I pasticciotti

La pitta di patate

E tanto altro ancora…

0 notes

Text

Il Nilo di Napoli

di Marco Izzolino

«Fanno così: misurano il livello del Nilo da certe tacche graduate sulla piramide, e se è alto, basso o medio, sanno se seguirà abbondanza o carestia. Più gonfia il Nilo, e più promette; quand’esso si ritrae, il seminatore sparge sul limo e sulla melma la semente, e in breve tempo si ha il raccolto». Antonio a Cesare in W. Shakespeare, "Antonio e Cleopatra", a. II, s. VII

Molte cose sono state già scritte e dette nel corso dei secoli sulla scultura del Nilo presente a Napoli nel “Largo del Corpo di Napoli”, tuttavia vorrei qui proporre una mia personale rilettura del monumento sulla base di alcune evidenze che sono ancora presenti e visibili sul “corpo” del dio fluviale.

La scultura ci ricorda che durante il periodo romano della città, probabilmente dal I secolo a.C., una colonia di egiziani si insediò ai margini del nucleo centrale

di Neapolis in un’area, denominata Regio Nilensis, che si presentava molto simile nella struttura a quella del delta del Nilo. Nel XIV secolo Bartolomeo Caracciolo nella Breve informacione tracta de diverse croniche che fay a vuy nostro signore lo vostro fidelissimo vassallo Bartholomeo Caraczolo dicto Carrafa cavaliere de Napoli ancora scrive: «El sexto segio si è quello de Nido lo quale stane ad presso la porta Ventosa socto la quale per la habundancia dell’acqua et delle padule corno è dicto de sopra paria che fosse lo Nilo lo quale è uno grande fyume de Egipto». Lungo l’attuale via Nilo si narra scorresse un torrente, chiamato Taglina, che raccoglieva tutte le acque della collina sovrastante e che si divideva in più rivoli, proprio a formare un piccolo delta, per poi terminare in mare dove si trova oggi la sede dell’Università su Corso Umberto I.

La scultura del Nilo, datata all’incirca al II secolo dopo Cristo, fu probabilmente commissionata da quella folta colonia di egiziani che popolavano la Napoli greco-romana - e che Svetonio ci narra si ingrandì di molto durante l’impero di Nerone, in particolare di mercanti provenienti da Alessandria - per celebrare la divinità fluviale della loro terra d’origine.

È arduo ricostruire la cronologia delle varie parti che costituiscono il monumento per il grado di consunzione complessivo dovuto al dilavamento provocato dagli agenti atmosferici e, recentemente, all’inquinamento ambientale. Le parti più antiche sono la figura del Nilo, ad eccezione della testa e del braccio destro, il corpo della sfinge ad esclusione della testa, quello del coccodrillo ad esclusione della coda ed i resti dei bambini che gli sono più vicini.

Si sa che la scultura subì un primo restauro nel 1657 (erroneamente indicato nel 1667 nella lapide posta sul basamento) e un successivo intervento di consolidamento del 1734 caldeggiato, tra gli altri, da Ferdinando Sanfelice. L’intervento seicentesco fu commissionato al poco noto scultore Bartolomeo Mori, attivo nella chiesa napoletana dei Santi Apostoli. Mori realizzò ex novo la testa e il braccio destro della figura ispirandosi probabilmente alla allora molto celebre scultura del Nilo di epoca adrianea conservata oggi ai Musei Vaticani. Ulteriori restauri furono apportati dallo scultore Angelo Viva tra la fine del XVIII secolo e i primi anni del XIX secolo alle parti integrate da Mori.

La scultura ai Vaticani è circondata da 16 putti che, nei confronti della figura del dio, appaiono molto piccoli rispetto alle corrette proporzioni umane. Nel VII libro della Naturalis Historia Plinio il vecchio afferma trattarsi di una replica romana di un originale scultoreo alessandrino, realizzato in basalto nero, e collocato da Vespasiano nel Tempio della Pace a Roma, i cui i putti avrebbero rappresentato i 16 cubiti di crescita ideale delle acque del Nilo durante la stagione delle inondazioni.

Anche la scultura napoletana era circondata di putti; da Bartolomeo Caracciolo (già citato) sappiamo che nel Trecento vi erano «cinco infantini (…): tre ne stanno da parte dericta et duy de la sinistra» e dalla Historia generale del Reame di Napoli di Placido Troyli (1752) sappiamo che il Nilo era circondato da «molti fantolini, che li scherzano attorno»; oggi ne sono chiaramente visibili solo due sopra la sfinge; due presenti in passato nella parte frontale sappiamo che furono trafugati insieme alla testa della sfinge alla fine degli anni cinquanta; la base di un altro fanciulllo e chiaramente visibile vicino al corpo del coccodrillo. Date le vicissitudini che ha subito il monumento sarebbe difficile oggi stabilire da quanti putti fosse circondato il dio in origine. Vorrei tuttavia soffermarmi su queste figure poiché la loro interpretazione è molto importante per comprendere appieno la complessità del monumento.

Le figurette di fanciulli che si trovano, a partire dall'età ellenistica e per tutto il periodo romano (presenti anche in molte medaglie e monete), attorno al Nilo nelle rappresentazioni figurate erano chiamate pécheis (cubiti in latino, gomiti in italiano). Si possono citare come riferimenti bibliografici il Rhetorum praecepto di Luciano di Samosata, e le Eikones di Filostrato il vecchio, il quale - detto per inciso - descriveva le immagini dipinte in una ipotetica villa nei pressi di Napoli. I pécheis personificherebbero dunque il livello ideale (sedici in età greco-romana), misurato in cubiti (circa 50 cm), cui il Nilo doveva salire nelle periodiche inondazioni. Non si conosce l'origine di tale rappresentazione, che non appare in età faraonica; tra le ipotesi (Anna Maria Roveri) c’è la derivazione dal vocabolo col quale si indicava il neonato in egiziano: s-n-mḥ = individuo di un cubito. Secondo Bernard Matthieu, invece, un suggerimento di ordine più propriamente figurativo potrebbe essere venuto dalle scene di caccia e pesca sul Nilo, frequentissime nell'arte egiziana, in cui servi cacciatori e pescatori erano raffigurati in proporzioni minori rispetto ai padroni, fino a perdere ogni rapporto coi pesci, gli uccelli e le piante. Una scultura in marmo del Museo Greco-romano di Alessandria rappresenta una divinità maschile seduta - probabilmente il Nilo - con a lato le figure di due fanciulli piccolissimi intenti a scalare, uno sulle spalle dell'altro, una roccia. In questa vi è un'iscrizione che allude ai πήχεις.

Va chiarito che né Luciano («Se mai vedesti il Nilo come molti lo dipingono seduto sovra un coccodrillo o un ippopotamo, e certi puttini»), né Filostrato («Intorno al Nilo, giuocano i Cùbiti [Πήχεις], fanciulli di statura uguale al loro nome. Il Nilo li ama: tra l’altro, anche perché annunciano agli Egiziani la quantità delle sue tracimazioni») citano il numero dei fanciulli attorno alla personificazione del fiume; in molte monete tolemaiche e romane essi appaiono anche solo nel numero di due o tre, probabilmente a sintetizzare una consuetudine iconografica. È possibile quindi che il Nilo napoletano potesse anche non essere circondato da 16 putti, come l’esemplare romano citato anche da Plinio, ma da un numero inferiore di figure. Inoltre, nella scultura di Napoli i fanciulli hanno una dimensione più realistica in rapporto al corpo adulto della divinità fluviale, rispetto all’equivalente monumento vaticano.