#Roland Sabatier

Text

Roland Sabatier, Editions Lettrisme et Hypergraphie [E.L.H.], E.L.H., Paris, 1966 [Librairie Lecointre-Drouet Paris. © Roland Sabatier]

37 notes

·

View notes

Text

Books On Books Collection - Roland Sabatier

Auparavant : Roman (1991)

Auparavant : Roman: Collection Voir Comme On Pense (1991) Roland Sabatier Jacketed softcover, exposed sewn & glued spine. H144 x W105 x D30 mm. 184 pages.Edition of 300. Acquired from Didier Lecointre et D. Drouet, 16 November 2022.Photos: Books On Books Collection.

Sabatier’s work follows in the tradition of the Lettrists — Isidore Isou, Maurice Lemaître and Gabriel…

View On WordPress

0 notes

Text

disparition de roland sabatier

Roland SabatierArtiste, théoricien, figure majeure du mouvement lettriste23 juillet 1942 – 23 juillet 2022Roland Sabatier, figure majeure du mouvement lettriste, est décédé le samedi 23 juillet 2022 à Paris, le jour de l’anniversaire de ses 80 ans.Né le 23 juillet 1942 à Toulouse, il rencontre, en 1963, Isidore Isou (1925-2007), le créateur du Lettrisme lors de la Biennale de Paris et rejoint, la…

View On WordPress

0 notes

Photo

Serge Reggiani and Simone Signoret in Casque d'Or (Jacques Becker, 1952)

Cast: Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin, Raymond Bussières. Odette Barency, Loleh Bellon, Solange Certain, Daniel Mendaille, Dominique Davray, William Sabatier. Screenplay: Jacques Becker, Jacques Companéez. Cinematography: Robert Lefebvre. Production design: Jean d’Aubonne. Film editing: Marguerite Renoir. Music: Georges Van Parys.

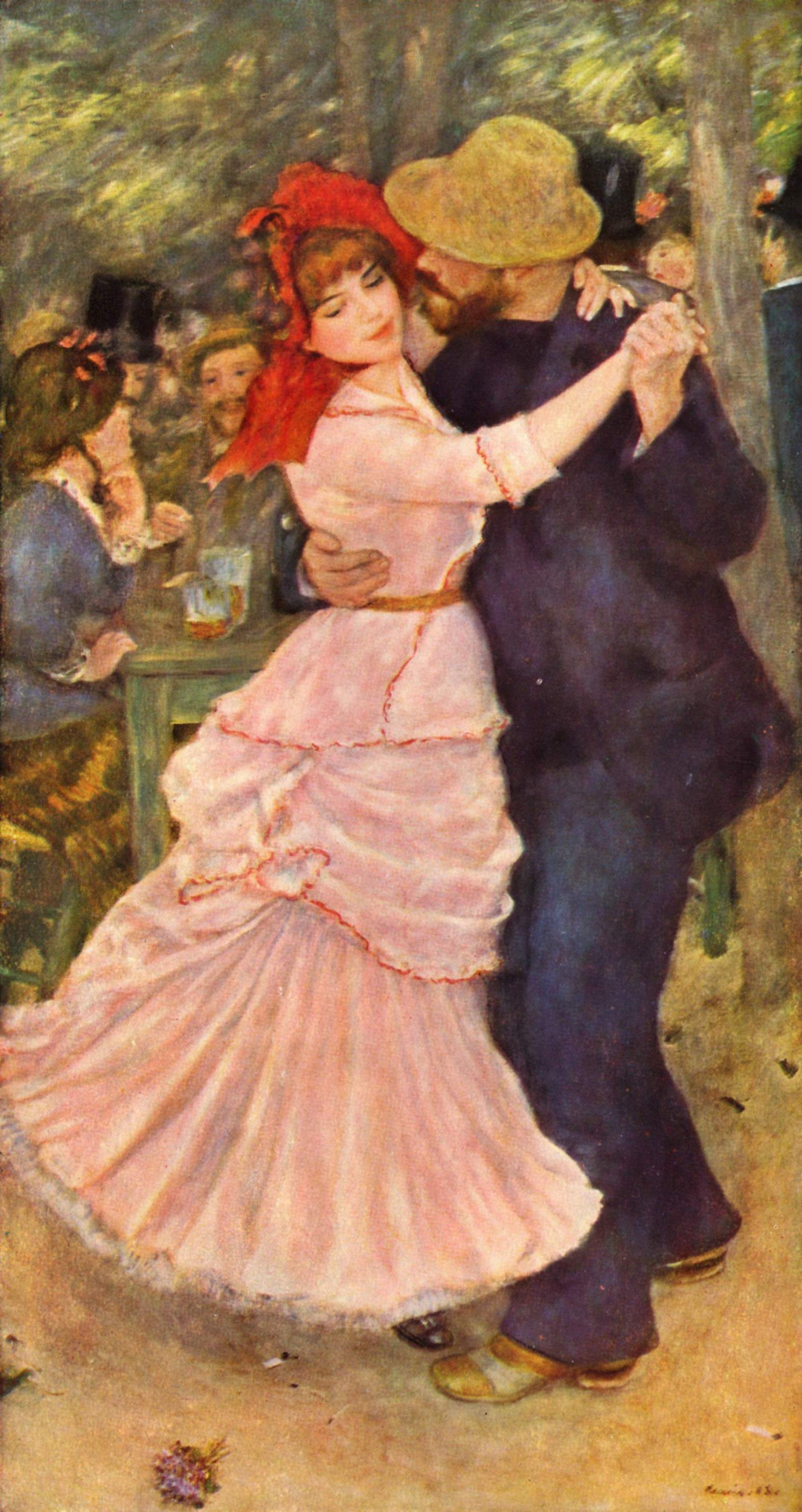

A gangster movie/love story set in the underworld of Paris at the start of the 20th century, Casque d'Or feels slight, but its images have a way of tantalizing you. Perhaps that's because it evokes paintings like Pierre-Auguste Renoir's Dance at Bougival and Luncheon of the Boating Party. Jacques Becker began his career as an assistant to Pierre-Auguste's son, Jean Renoir, so it's easy to guess that there's an element of hommage in Becker's film. (Jean Renoir's wife, Marguerite, also worked as Becker's film editor.) The film's title, which translates as "golden helmet," is a reference to the blond hair of Marie (Simone Signoret), whom we first see as part of a boating party that lands at a riverside dance hall. Marie is the mistress of the gangster Roland (William Sabatier), but they're clearly not getting along. So when a stranger, Georges Manda (Serge Reggiani), joins the company at the dance hall, Marie begins to flirt with him. Meanwhile, the head of the criminal syndicate of which Roland is a part, Félix Leca (Claude Dauphin), is also making a play for Marie. Georges is an ex-con, trying to go straight as a carpenter, but he is drawn into a fatal involvement with Marie. The performances of Signoret, Reggiani, and Dauphin, as well as a colorful supporting cast, carry the rather thin story a long way, greatly helped by Becker's finesse as a director. There is a real chemistry between Signoret and Reggiani, which Becker had noticed in their previous teaming as the prostitute and the soldier who set the sexual carousel turning in La Ronde (Max Ophuls, 1950). In their first dance together, which is reprised in a haunting flashback at the film's end, Georges holds Marie with one hand on her waist and the other arm hanging free at his side -- a suggestion of their innate intimacy. Later, when Georges sees her again at a café, Marie is dancing with Roland, but she keeps her gaze focused on Georges: Becker and cinematographer Robert Lefebvre execute a dizzying tour de force in following the spinning couple around the dance floor, as Marie turns to look at Georges after every spin. The evocation of the seamy side of the Belle Époque is greatly aided by the production design by Jean d'Eaubonne and the costumes by Mayo (né Antoine Malliarakis).

Pierre-Auguste Renoir, Dance at Bougival

Pierre-Auguste Renoir, Luncheon of the Boating Party

5 notes

·

View notes

Photo

Roland Sabatier, Man Ray, Micheline Hachette, Alain Satié, Aude Jessemin, Isidore Isou, Botosani, Jacques Spacagna, Alain de Latour, Viviane Brown

Lettrie à ouvrir des horizons nouveaux, 1966

Book with lithographs, etchings, drawings in ink and in gouache

Lettrism, an artistic movement born in postwar France, sought the liberation of language by destroying the ability of letters to convey meaning or act as representations of something other than themselves. Sabatier’s pages integrate images, utterances, hieroglyphs, musical notes, fragments of text, letters, and even complete words. Forms are dispersed across the surface, challenging the traditional manner in which pages are read, words are spoken, and language is interpreted. The term “lettrie” refers to a Letterist poem, which group members believed was a blank form that could “open new horizons” for both the author and the reader, as well as society at large. Like many Letterist works, the title, Lettrie à ouvrir des horizons nouveaux, also evokes a variety of things, such as characters from the alphabet, writing, literature, lettré (being well read), and decorative letters found in books, as well as the Letterists themselves.

Source: The Met Museum

304 notes

·

View notes

Photo

roland sabatier, man ray, micheline hachette, alain satié, aude jessemin, isidore isou, botosani, jacques spacagna, alain de latour, viviane brown

lettrie à ouvrir des horizons nouveaux, 1966

book with lithographs, etchings, drawings in ink and in gouache

lettrism, an artistic movement born in postwar france, sought the liberation of language by destroying the ability of letters to convey meaning or act as representations of something other than themselves. sabatier’s pages integrate images, utterances, hieroglyphs, musical notes, fragments of text, letters, and even complete words. forms are dispersed across the surface, challenging the traditional manner in which pages are read, words are spoken, and language is interpreted. the term “lettrie” refers to a Letterist poem, which group members believed was a blank form that could “open new horizons” for both the author and the reader, as well as society at large. like many letterist works, the title, lettrie à ouvrir des horizons nouveaux, also evokes a variety of things, such as characters from the alphabet, writing, literature, lettré (being well read), and decorative letters found in books, as well as the letterists themselves.

#roland sabatier#man ray#micheline hachette#alain satié#aude jessemin#isidore isou#botosani#jacques spacagna#alain de latour#viviane brown#book#lettrism#movement#1966#writing#fragment#postwar#france#things#variety

0 notes

Text

Roland SABATIER (Born in 1942)

FRAGMENTATIO - 1974

Mixed media and collage on kraft paper

Signed, dated and titled at the bottom center "Fragmentatio, Roland Sabatier, 74"

Artcurial

40 notes

·

View notes

Text

What is Lettrism?

Lettrism is a multi-disciplinary creative movement born in Paris in 1946 under the guiding force of Isidore Isou. The movement soon expanded by attracting numerous creative people, such as Gabriel Pomerand, Maurice Lemaître, Gil J Wolman… (and over the years, many others joined for particular periods or specific contributions). Lettrism systematically took on all the fields of knowledge, principally in the arts (Poetry, Painting, Novel, Cinema, Photography…) but also in the social sciences (Economics, Law, Psychology…) and natural sciences (Chemistry, Medicine,…).

Lettrism is a new philosophy of creativity and aims to transform society by a creative method – “La Créatique / Creatics” – and by a new understanding of the branches of knowledge – Kladology. The writing and symbols used in Lettrist works are not to be seen as carrying a useful message, but solely as the object of art, as a third visual material after the figurative and the abstract. In Lettrism, kladology, the science of the branches of knowledge, allows one to approach each discipline fully aware and desiring revolution, with conscious creative positivism that prohibits chance mixtures of genres like the today often favored all-in-one. The happening as a creation is thus rejected by Lettrists. Lettrists keep the theatrical, artistic or poetic dimensions separate, including when they use the supertemporal, which invites the participation of the spectator, but in a well-defined context.

Even today, the movement continues to produce numerous creations as well as propose areas for reflection.

This movement was named Lettrism because in its historic phase it was first of all involved in upsetting poetry, which was judged to be exhausted when it was conveyed by words and concepts. Poetic Lettrism clearly and systematically for the first time (after a few hints, for example, by Dada) proposed a new conception of poetry entirely reduced to the letter, thus eliminating all semantics. The use of new letters, symbolized by the letters of the ancient Greek alphabet, and then by numbers on the scores of this music-poetry, calls on all the sounds that a human body can produce, integrated into a sort of super-score, anticipating the later movements of sound poetry and performance art. Lettrist poetry is also music, but without instruments and rejecting its secular concept, the notion of pitch. Thus Lettrist music-poetry requires a certain flatness while introducing original sound and noise combinations.

In the same way, Lettrism latched onto other art and produced an impressive number of visual works using letters as the exclusive compositional element. To avoid any confusion, one must understand that Lettrism is not a language and thus the writing and symbols used in these works are not to be seen as carrying a useful message, but solely as the object of art, as a third visual material after the figurative and the abstract.

Lettrism thus requires rigorous critical judgment: for instance a foreigner who speaks and is not understood, is not an unknown Lettrist poet, and any writing, even if framed and exhibited, is just a manuscript and cannot be called a work of art.

Besides, the absolute systematizing of Lettrist practice, combining numerous works by several artists with a wide range of visual art personalities, is clearly different from the sporadic use of written forms, as seen before Lettrism and much more since the appearance of the Lettrist movement.

Lettrist visual art quickly added to its palette all the signs of all past, present, as well as invented cultures, overthrowing the meaning that naturally distinguishes it from calligraphy. For more clarity and because letters become only one element of this super-writing, this section would be called Hypergraphics. Thus, the majority of Lettrist painting is really Hypergraphics, an art of signs that is truly prophetic in our society full of pictograms, logos and other graffiti.

But the true importance of Lettrism is to simultaneously attack all the fields of knowledge and artistic expression, for example cinema, photography, theatre, dance, and also economics, mathematics, chemistry, law, theology. Lettrism, unless seen in its totality, which is the only way to grasp its true dimensions, is thus an artistic and intellectual upheaval of great significance, and the precursor of numerous developments in society.

Isou, who created the founding concepts within which the members of the group would carve out their own places, insisted for example on the amplifying and chiseling (or deconstructing) periods of each art, where after being raised up and constructed, it is reduced and eventually destroys itself, before being reborn in a Lettrist form (e.g. painting reborn in Hypergraphic form). Thus in cinema, which Isou overthrew once and for all with his film Le Traité de bave et d’éternté / Treatise on Venom and Eternity (1951), begins the phase of chiseling film when Isou destroys the concept of the classical image by using scraps of film found in trash bins, scratching graffiti on these images to make them unrecognizable. He goes even further in radically disassociating the sound and the image, viewed as two totally independent channels, discrépant or discrete (like later works in music by John Cage and in dance by Merce Cunningham, for example).

In 1956 Isou went beyond this art of the letter and the sign by creating imaginary or infinitesimal art (also called esthapéïrisme / esthaperism), which allows one to imagine a work that would be conceived in the mind, starting from a concrete sign, whether poetic, cinematic, or pictorial. It is the conceptual art par excellence and one of the most productive fields opened up by Isou. In 1960, Isou added the supertemporal framework, which calls on spectators or listeners to participate in working on an art work, which is constantly renewed and goes beyond the finite time-frame of a classical art proposition.

One of the other fundamental dimensions of the movement is economics, with Isou’s Traité d’Economie Nucléaire /Treatise on Nuclear Economics, and his first prophetic political manifesto Le soulèvement de la Jeunesse / Youth Uprising, of which the first volume appeared in 1949. On the occasion of this publication Isou and Lemaître met, a momentous meeting that started a mutually enhancing relationship. Indeed, these two will be practically the only consistent members of the group or more accurately, of the groups, in view of their constant metamorphoses over sixty years. Their vision of transforming society led Lemaître to present his candidacy for the Legislature in 1967, and Isou in 1993. Still today, Lemaître sends out manifestos attempting to promote the innovative concepts that seek to be an alternative to Marxist or capitalist models, based on a society basically involving the notions of creation and innovation.

If Isidore Isou created Lettrism in 1946, launching this movement through a journal with the provocative title La Dictature Lettriste / The Lettrist Dictatorship, he was joined by various first class creators such as Gabriel Pomerand, nicknamed the archangel of Lettrism, who became a Lettrist activist and wrote some of its most emblematic Lettrist pages. His hypergraphic novel (originally called a metagraph) Saint-Ghetto des prêts / Saint Ghetto of the Loans, his oil paintings, and his Symphonie en K / Symphony in K are part of the basis of Lettrist esthetics. And whereas Pomerand soon left the Lettrist group, Maurice Lemaître was the one who faithfully stood shoulder to shoulder with Isou. Author of a prolific canon that is detailed in the other pages of this site, Lemaître clearly became the major Lettrist film-maker as well as the greatest photographer of the movement. He has been a prolific writer, but his acute sense of polemic would lead him to a public isolation that was the lot of all the Lettrists during their lives. This public isolation and misunderstanding is now progressively overcome by high quality exhibitions and catalogs, showing the true contributions of this group, not in a confusing or partial manner, but by an enlightened and well-documented choice.

The history of this group is naturally plural and the numerous strong personalities that pass through it are like so many currents, more or less in relationships with Isou’s initial ideas. Pomerand and Lemaître, like later on Jacques Spacagna, Roland Sabatier, Broutin or François Poyet and Jean-Pierre Gillard … represent some of the exciting possibilities of the Isouian line, even though sometimes upsetting it. At the same time, other no less important Lettrists, starting with Gil J Wolman, adopt a more divergent view, both using and challenging the new Lettrist concepts. Nevertheless, and this is the case for Wolman and his megapneumies (deep breath poetry), his film L’Anticoncept / The Anticoncept, his Lettrist paintings and even some of his scotch tape art, they would also write some essential pages in a movement that would be diminished without their participation.

As for François Dufrêne, he would concentrate on Lettrist poetry (and also film) while Jean-Louis Brau would be involved in everything. The case of Guy Debord remains rather amusing and marginal in the sense that, dazzled by Isou in 1951, he joined the Lettrist gang only for a year, but a year during which he would make his major film, Hurlements en faveur de Sade / Shouts in Favor of Sade, before going on to found a Lettrist International (1952-1957) with Wolman and Brau; this movement would be the antechamber to the future Situationist International that would permit him to become this French National Treasure* that still is often the first gateway to Lettrism.

The complexity and longevity of Lettrism make it a difficult subject to grasp; it claims to be a completely different species from other groups of its time or even of the past. For example, the infinitesimal makes it similar to what the Fluxus movement would develop later, even though it is opposed to it. In Fluxus art and life are mixed together, while for Lettrism, kladology, the science of the branches of knowledge, allows one to approach each discipline fully aware and desiring revolution, with conscious creative positivism that prohibits chance mixtures of genres like the all-in-one. The happening is thus rejected by Lettrists. Lettrists keep the theatrical, artistic or poetic dimensions separate, including when they use the supertemporal, which invites the participation of the spectator, but in a well-defined context.

If one thinks of the ultimate goal of Lettrism: “la société paradisiaque concrete,” the concrete paradisiac society, a sort of heaven on Earth: a world made up of creators, a world where contrary to the anarchical “Neither God nor master,” a person must change into “All Gods, all Masters”, then one understands better the gulf that has been dug out between the Lettrists, the most radical and innovative group of the second half of the twentieth century, and a society that seems in a hurry to consummate its loss, incapable of recognizing the still living creators.

* Artist’s archives cannot leave France

-Frédéric Acquaviva

7 notes

·

View notes

Text

Damien Dion : Lettrisme et culture populaire : une stratégie du cheval de troie

Le rapport entre le lettrisme et la culture populaire a toujours été pour le moins ambigu. Si ce mouvement, comme la plupart des mouvements dits « d'avant-garde », regarde généralement la culture populaire avec méfiance, voire un certain mépris, à qui il dénie toute force révolutionnaire et émancipatrice, il sera pourtant amené à puiser dans plusieurs de ces formes pour servir ses propres fins. Ce sont notamment la bande dessinée et le polar qui vont être convoqués dans certaines œuvres lettristes, notamment chez Isidore Isou et Maurice Lemaître.

Fondé à Paris en 1945 par Isidore Isou, le lettrisme s'inscrit en digne héritier des mouvements d'avant-garde tels que le futurisme, Dada ou le surréalisme, dont il entend assurer la relève dans le Paris d'après-guerre. Son objectif est ambitieux : révolutionner l'ensemble de la culture, à commencer évidemment par les arts, et notamment la poésie. Le lettrisme tire d'ailleurs son nom de la révolution poétique voulue par Isou dans son Introduction à une nouvelle poésie et une nouvelle musique[1] : celle d'une poésie qui ne puise plus dans les mots, mais dans les lettres. Désormais, pour lui, le poème doit être alphabétique, phonétique. Le sens est remplacé par le son, le but étant la création d'un nouvel art sonore fusionnant poésie et musique. Mais Isou ne s'arrête pas là. En 1950, constatant l'épuisement des possibilités du roman en prose depuis le Finnegans Wake de James Joyce, qui pousse la narration et la forme romanesque à son point de non-retour, Isou publie Les Journaux des Dieux, précédé d’un Essai sur la définition, l’évolution et le bouleversement total de la prose et du roman. En une cinquantaine de planches, Les Journaux des Dieux incarne un premier exemple de récit métagraphique.

Pour l’auteur, le seul avenir possible du roman est ainsi de se « plasticiser », c'est-à-dire d'intégrer en son sein le matériel de la peinture (et inversement, intégrer à la peinture les possibilités de l'écriture et sortir, de fait, du paradigme « figuration/abstraction »), et de se transformer ainsi en métagraphie (que les lettristes rebaptiseront rapidement « hypergraphie »), un nouvel art à la fois plastique et romanesque puisant dans l’intégralité des signes et des systèmes de notation de la communication visuelle. Dès lors, outre les mots, les récits peuvent s’écrire avec des dessins, des pictogrammes, des photographies, des symboles mathématiques, des partitions musicales, du braille, mais également des signes codés ou inventés, à l'instar de certaines œuvres de Maurice Lemaître, qui rejoint le lettrisme en 1950. En effet, dès 1953, cet artiste, à partir du concept de métécisation[2] développé par Isou en 1950 dans son Essai, va inventer plusieurs alphabets personnels au sein de ses peintures hypergraphiques, qui deviennent de véritables œuvres à déchiffrer. Dans ses premiers tableaux, basés sur un système de signes figuratifs, où chaque pictogramme a également une valeur phonétique personnelle, le public troque sa casquette de spectateur pour celui de cryptologue, aidé en cela de l'ouvrage de Lemaître Qu'est-ce que le lettrisme ? (Bordas, 1953), essai dans lequel l'auteur révèle quelques clés pour « lire » ses toiles. Il va rapidement abandonner les pictogrammes pour des signes plus abstraits, qui renverront également à des lettres ou des syllabes phonétiques (un rond barré correspond par exemple au son « a », un carré au son « b », ou encore une étoile à cinq branches au son « gn »). Nombre des peintures de Lemaître des années cinquante et soixante reposent sur le principe du cryptage, même si, pour les « non-initiés », les œuvres peuvent être regardées dans leur seule dimension formelle, esthétique. En 1964, dans le cadre d'un dossier sur le lettrisme publié dans la revue Bizarre[3], Maurice Lemaître reviendra sur les différents alphabets qu'il a crées, avec son article illustré « Sachez lire Lemaître ». Il est l'un des lettristes à avoir le plus expérimenté les possibilités de transcription d'une écriture existante dans un alphabet inventé[4].

Mais l'hypergraphie ne se limite pas à la toile, à la page ou au livre. Dans son essai, Isou propose d’élargir le roman à tous types de supports : objets, architecture, êtres vivants : « On pourra s’asseoir, fumer, boire dans le roman (métagraphique) ; on l’amènera avec soi comme les voitures de camping. […] Le roman deviendra herbier, insectaire, zoo. Il débitera des bêtes qu’on pourra tirer à mille exemplaires... »[5]. Le roman devient alors un véritable happening avant l'heure, vivant, sonore et odorant, une sorte de « cosmoprose » (le terme est d’Isou) pouvant s’étendre dans le temps et l’espace. Isou songe notamment à la réalisation d’un roman dans le rue, dont l’action se serait manifestée in vivo à Saint-Germain-des-Prés d’un bar à l’autre, d’une boutique à l’autre. Il prit ainsi contact avec les gérants du Café de Flore ou de La Malène et imaginait que chaque lieu accueillerait une partie du récit. Faute de temps et de disponibilité, le projet ne put aboutir, il faudra attendre douze ans, soit 1962, pour qu’Isou réalise L’Esth-polis, ou Fresque-roman dans la rue, constitué de pages hypergraphiques disséminées dans l’espace public parisien, lisibles suivant un parcours spécifique, et dont l’épilogue s’incarnait dans une affiche présentée au sein du Salon Comparaisons, au Musée d’Art Moderne de Paris. C'est également dans le cadre du même essai qu'Isou soulève pour la première fois la question de la bande dessinée, à la fois pour la dénigrer tout en en faisant paradoxalement l'un des instruments de la révolution plastique et romanesque qu'il entend mener. Selon Isou, la bande dessinée n'est qu'un système de bi-écriture combinant écriture latine banale et dessins figuratifs sans ambition, « qui s'additionnent sans se fondre, sans s'unifier dans une forme originale ayant des possibilités d'évolution »[6], et qui plus est, à des fins de distraction infantile, entretenant ainsi un discours très en vogue en Europe comme aux États-Unis ne voyant dans la bande dessinée qu'un médium abêtissant et vulgaire[7].

Isou continue sa charge : « Dans les comic's, seule intéresse l'aventure stupide qu'on raconte ; le but (…) est seul important pour ces arriérés que sont les lecteurs de magazines. La signification de l'aventure est telle dans le comic's que la forme n'existe pas. Je veux dire qu'il n'y a pas une préoccupation de technique en soi. Aucun désir d'atteindre les étendues pictographiques et de varier les phrases pour intégrer toutes les possibilités de la nouvelle richesse. Regardez n'importe quel ''illustré''. Toujours des visages d'hommes et encore des visages d'hommes et au-dessous le texte qui raconte l'intrigue... »[8].

Et pourtant, la volonté d'Isou de bouleverser le roman et les arts plastiques va le pousser à ne pas balayer la bande dessinée d'un revers de main mais au contraire à l'intégrer, voyant en elle le pressentiment – vulgaire certes, mais tout de même – d'un art hypergraphique futur. Mais, poursuit Isou, « il fallait ce Manifeste pour que ces comic's sachent qu'ils forment un art. M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Mais on est La Rochefoucauld lorsqu'on le sait »[9]. Ainsi, contre toute attente, les lettristes vont prendre la défense de la bande dessinée, voyant en elle un des moyens pour renouveler radicalement le roman : « Nous élevons, pour la première fois, cette forme anonyme, vulgaire, mais terrible, au rang de l'art et nous l'assimilons à la prose des messieurs sérieux et réfléchis ; nous l'introduisons dans le roman, donc dans le déterminisme culturel ».

Intégrée à l'hypergraphie, la bande dessinée participe, avec les possibilités qui lui sont propres (bulles, mise en page en gaufrier, récitatifs, agencements en strips...) au renouvellement formel, syntaxique et sémantique du roman. On notera cependant chez Isou une certaine méconnaissance de la bande dessinée en tant que telle, avec ce qu'elle possède d'innovations graphiques, littéraires et narratives (il n'y a qu'à lire Little Nemo de Winsor Mc Cay ou Krazy Kat de George Herriman pour s'en convaincre), mais cela est en partie dû à l'époque de la rédaction de son essai. La plupart des innovations en bande dessinée et l'exploitation de tout son potentiel artistique et narratif n'ont pas encore vu le jour, il faudra en effet attendre les années 1960 et 1970 pour que la bande dessinée, grâce à des auteurs comme Gotlib, Mandryka, Fred, Crumb, Spiegelman ou Moebius, trouve ses lettres de noblesses, jusqu'à l'essor de la bande dessinée d'auteur, parfois expérimentale, qui se développera à partir des années 1990 notamment avec les auteurs édités chez L'Association, Frémok ou Atrabile (Trondheim, Menu, Lécroart, Ibn Al Rabin, Alex Barbier, Marc-Antoine Matthieu...), ou chez des auteurs d'outre-atlantique comme Chris Ware, Charles Burns, Daniel Clowes ou Martin Vaughn-James. Mais pour l'heure, revenons au roman hypergraphique.

Si Les Journaux des Dieux, d'Isou, évoquait plutôt le rébus (procédé qu'il réutilisera en 1952 avec une série de toiles intitulée Les Nombres), c'est avec Canailles de Maurice Lemaître, dont les dix premières planches sont publiées en 1950 dans le revue lettriste Ur, que les codes de la bande dessinée sont utilisés pour la première fois dans une prose hypergraphique. Ce court récit narre la vie de François Choucas, avatar autobiographique de Lemaître, dans le Paris des années 1940. La deuxième planche notamment, évoque l'enfance du héros, sa détestation de l'école et ses lectures assidues de magazines illustrés lui offrant un imaginaire plein d'aventure et d'exotisme, permettant au jeune François de s'évader au moins mentalement d'un quotidien morose et difficile (rappelons que Maurice Lemaître est né en 1926 et qu'il est donc adolescent au début de l'Occupation de Paris par les nazis). Ainsi, dans Canailles, nombre d'éléments sont empruntés à la bande dessinée, que ce soit dans la composition des pages elles-mêmes avec leur séquentialité graphique, que dans l'intégration de deux véritables cases de bande dessinée (une quelconque aventure de pirates et de flibustiers), collés sur la page pour illustrer les lectures du jeune Choucas. A ces deux vignettes s'ajoutent deux autres, dessinées à la main par Lemaître, nous présentant Tarzan luttant avec une panthère, et Buffalo Bill en pleine chevauchée. Antoine Sausverd dit, à propos de la vision de Maurice Lemaître du héros de comics, qu'il est élevé au rang « de modèle de l'insoumission exemplaire, de celui qui, tout jeune déjà, désobéit aux règles des adultes, une révolte qu'il s'obstinera à cultiver tout au long de sa vie. D'ailleurs, le titre Canailles est tout aussi bien une référence à un passage d'Ulysse de James Joyce qu'un terme emprunté à Isou qui l'applique aux ''externes'', notion développée par le père du lettrisme dans ses Manifestes du Soulèvement de la Jeunesse dès 1950 »[10]. Effectivement, parallèlement à ses écrits sur l'art, Isou entend également renouveler l'économie politique en publiant en 1949 le premier tome de son Soulèvement de la Jeunesse, dans lequel il voit la jeunesse – et plus largement ce qu'il appelle « l'externité » – comme une force révolutionnaire en puissance, que les économistes ont eu le tort d'ignorer en ne se concentrant que sur les « internes », c'est-à-dire les intégrés au système en place. Pour Isou, il faut dépasser le clivage bourgeois/prolétaire ou marxisme/libéralisme et s’intéresser à ces « externes », qui restent en marge de la société, qui gravitent autour d’elle sans pouvoir s’y intégrer (Isou parle d’ailleurs d’économie nucléaire). Parmi ces externes on compte les marginaux, les ambitieux, les insatisfaits et, évidemment, les jeunes « dépourvus de libre disposition sur les biens, dépendant de leurs parents, et dont les énergies sont dilapidées dans des scolarités interminables avant de s’épuiser dans la surexploitation hiérarchique que leur impose le circuit »[11]. Isou analyse la situation des jeunes, esclaves de leur famille, maintenus à un rang inférieur de l’échelon social : « Il s’agit de s’adresser à la jeunesse comme à un organisme spécifique, possédant non seulement des intérêts indépendants, mais contraires aux intérêts dans lesquels on les englobe. Seule une conception partant de l’analyse réelle de la situation, aboutissant aux bouleversements sociaux nécessaires à sa libération, rendra à la jeunesse la conscience de son rôle et de son droit, en la menant sur le chemin de son insurrection »[12]. En marge de la publication de Canailles, Lemaître précise d'ailleurs dans ses « Notes de travail » également publiées dans Ur, que les « externes » sont à comparer à ces « héros d'épopées de toujours, comme les cow-boys (toujours plus à l'Ouest, là où est la liberté), Tarzan, les sans-culottes, les bolcheviks, les jeunes nazis, les maquisards »[13], autant d'archétypes opposant leur subjectivité et leur désirs à un modèle ambiant et dominant. Archétypes dont les lettristes, avec leurs ambitions révolutionnaires, se réclament. Ainsi, la bande dessinée, aussi bien dans sa forme que dans certains de ses aspects thématiques – mise en scène d'aventures de personnages outsiders (cow-boys, pirates, voleurs...) comme autant de représentations de cette « externité » pensée par Isou – montrent qu'aussi « bas de gamme » et « vulgaires » qu'elle puisse paraître, elle peut être source d'inspiration pour les avant-gardes. Les lettristes en font d'ailleurs un usage finalement assez respectueux quand l'Internationale Situationniste, mouvement issu du lettrisme, ne voit en la bande dessinée qu'une production de la société spectaculaire-marchande, juste bonne à être détourner pour en faire des tracts de propagande politique en remplaçant le contenu des bulles par des slogans.

En terme de propagande, le lettrisme n'est cependant pas en reste. C'est sous la forme d'un polar érotique que Isou va continuer à propager ses idées philosophiques, artistiques mais également « érotologiques », avec la parution en 1960 de son second roman hypergraphique, Initiation à la Haute Volupté. Ce roman détonne par rapport aux précédents romans hypergraphiques, d'abord par sa taille : un volume de plus de 500 pages. Formellement, il alterne une écriture romanesque en prose tout à fait traditionnelle, dactylographiée comme n'importe quel roman, et des planches dessinées et manuscrites à l'encre, regroupées en plusieurs sections allant de 16 à 32 pages consécutives, réparties tout au long du roman. La texte se déroule indifféremment sur les parties dactylographiées, où il prend toute la place, et les parties dessinées, où il devient manuscrit et cohabite avec différentes catégories de signes, d'images figuratives, de schémas et d'alphabets codés. On retrouve d'ailleurs dans certaines planches des essais de métécisation, où la prose en notation latine est juxtaposée à sa transcription graphique codée, mais un code propre à Isou, différents des alphabets inventés de Lemaître. L'intrigue quant à elle, est une succession volontaire de clichés du genre : « Un jeune tueur professionnel recherche une jeune fille dont le témoignage dans une affaire de meurtre risque de faire tomber Didier, un caïd pour lequel il travail. La mission du jeune homme est d'abattre la jeune fille. Mais, dans son rapport au désir, le réel se pose comme marginal : l'amour intense qui naît de leur rencontre refuse cette fin qui, pourtant, survient, après de longues tergiversations, juste avant que le héros ne soit lui-même abattu, ''sans rien comprendre, seul avec ce qui le dépasse, son seul avenir'', par Moshé, l'autre tueur du caïd »[14]. L'intrigue, aussi distrayante qu'elle puisse être, n'est, pour Isou, pas très importante, elle ne sert qu'à entraîner le lecteur là il veut véritablement l'emmener, c'est-à-dire à la découverte de ses conceptions aussi bien artistiques et romanesques, qu'érotologique, puisque ce roman est aussi un véritable « traité scientifique » sur l'amour, la sensualité et la sexualité. Car finalement, la mission criminelle donnée au héros n'occupe dans ses journées qu'une place restreinte, la majorité de son temps libre étant consacrée à l'amour et à la discussion : « Le lit et dit se succèdent ou s'enchevêtrent interminablement en abordant l'infinité des propositions et des positions intellectuelles et charnelles possibles »[15]. L'amour sous toutes ses formes est au cœur des préoccupation de notre héros, notamment dans sa liaison avec celle qui sera sa future victime, mais également lors de ses nombreuses virées nocturnes, entre soirées, partouzes et orgies, prétextes narratifs et sulfureux permettant à Isou de décrire méthodiquement nombre de configurations sensuelles et sexuelles des plus classiques ou plus étranges, afin de mieux exposer ses apports dans ce domaine (« la conquête voluptueuse », « l'étreinte ininterrompue pure », « l'étreinte suggérée », « l'amour prodigieux », « l'anti-amour »... la liste est non-exhaustive), et ce à grand renfort de formules mathématiques[16]. Qu'ils parlent d'amour ou fassent l'amour, ce sujet est central pour les protagonistes, mais ce n'est pas le seul thème abordé. Le devenir du roman, son renouvellement, est un sujet tout aussi récurent et central, notamment via les conversations passionnées entre le héros principal et son ami Jean, surnommé « Jean l'Hypergraphe », qui nous est présenté comme un intellectuel désœuvré travaillant continuellement à un livre destiné à bouleverser l'art de la prose. Jean l'Hypergraphe est l'incarnation à peine voilée d'Isou lui-même en tant qu'artiste et théoricien.

La forme du polar érotique est ainsi mise au service d'un ensemble de manifestes théoriques où toutes les conceptions développées et promues par les lettristes, de l'hypergraphie à l'érotologie en passant par l'éthique, la philosophie et l'économie politique, sont explicités, sur fond d'histoires de gangsters. Car Isou se montre ici plutôt bon conteur et sait tenir son lecteur en haleine, en usant d'un style finalement moins ampoulé que beaucoup de ses textes purement théoriques, et arrivent de fait mieux à ses fins. Mais il faut savoir qu'Isou n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il est également l'auteur, sous divers pseudonymes, d'un certain nombre de romans policiers ou érotiques, parfois pornographiques, écrits pour des raisons alimentaires afin de pouvoir continuer ses activités avant-gardistes. Avec Initiation à la Haute Volupté, Isidore Isou réussit le pari de mêler les deux dans un roman étrange, qui incarne à la fois l'exigence novatrice de son auteur en matière de forme (l'hypergraphie), et le souci de séduire et divertir en puisant dans les mécanismes stylistiques du roman de gare. Le low au service du high.

Le lettrisme reste avant tout un mouvement d'avant-garde, au sens moderniste du terme, avec tout ce que cela comporte de purisme et d'élitisme, s'inscrivant dans une certaine histoire faite d'avancées successives et décisives dans laquelle la culture populaire ne tient qu'une place marginale. Si les formes populaires sont convoquées, c'est d'abord pour servir le grand projet propre à toutes les avant-gardes : révolutionner la culture, changer la société. Mais elles restent finalement toujours pensées par ses mouvements dans une logique d'asservissement de l'une par l'autre, comme si la culture populaire ne pouvait se légitimer qu'en se mettant au service de la culture savante. Le lettrisme n'échappe pas à cette vision idéologique critiquable puisque la culture populaire n'a ici d'intérêt que comme Cheval de Troie pour propager des conceptions théoriques et artistiques elles-seules considérées comme importantes. Mais c'est peut-être également son caractère élitiste et sans concession qui a fait du lettrisme un mouvement qui a réellement su renouveler un certain nombre de domaines culturels, en poussant ceux-ci à chaque fois dans leurs retranchements, en éprouvant leur limites pour mieux les dépasser. Et de démontrer que des éléments de la culture populaire tels que la bande dessinée ou le roman de gare possèdent en eux les moyens de subvertir, et donc de révolutionner la Culture avec un grand C, l'empêchant de se reposer sur ses lauriers, et nous empêchant, nous, de la considérer comme acquise et immuable.

[1] Isidore Isou, Introduction à une nouvelle poésie et une nouvelle musique, Paris , Gallimard, 1947

[2] La métécisation, définie comme une « barbarisation de l'écriture », consiste, au sein de l'hypergraphie, à utiliser des signes inventés équivalant à des lettres ou des syllabes de l'alphabet latin. Un alphabet codé, en somme.

[3] Bizarre n°32-33, 1er trimestre 1964

[4] On retrouvera néanmoins ce procédé chez Philippe Broutin, qui rejoint le lettrisme en 1968, et qui va créer un alphabet personnel composé de pictogrammes aux formes végétales et animales pour transcrire, via ce code, des textes théoriques d'Isidore Isou (cf. sa série de toiles Le Désir paradisiaque et l'Externité, qu'il commence commence en 1969 et continuera tout au long des années 1970.

[5] Isidore Isou, « Essai sur la définition, l’évolution et le bouleversement total de la prose et du roman », in Les Journaux des Dieux, Aux Escaliers de Lausanne, 1950.

[6] Isidore Isou, op. cit., 1950, pp. 192-193.

[7] Cf. l'article édifiant de Gershon Legman « Psychopathologie des ''comics'' », paru en mai 1949 dans le n°43 la revue Les Temps modernes, et se rappeler du célèbre pamphlet anti-comics paru en 1954 Seduction of the Innocent, du psychiatre américain Frederic Wertham, qui y dénonçait la mauvaise influence de la bande dessinée sur la jeunesse, incitant cette dernière à commettre des crimes et autres actes violents. Un essai qui a laissé une empreinte durable aux États-Unis vu qu'elle a amené les éditeurs de comics à créer un label d'auto-censure, le « Comics Code Authority », qui est resté en vigueur jusqu'en 2011.

[8] Isou, op.cit, pp.192-193

[9] Ibid.

[10] Antoine Sausverd, « Trop feignants pour faire les dessins ? Le détournement de bande dessinée par les situationnistes », L’Éprouvette, n°3, janvier 2007, p. 136

[11] Roland Sabatier, « Du Soulèvement de la Jeunesse à la Carte de la Culture », postface aux Manifestes du soulèvement de la jeunesse (1950-1966), d’Isidore Isou, Al Dante, 2004.

[12] Isidore Isou, Traité d’économie nucléaire – Le Soulèvement de la Jeunesse, tome 1, Aux Escaliers de Lausanne, 1949.

[13] Maurice Lemaître, « Notes de travail », Ur, n°1, 1950

[14] Roland Sabatier, « Le Dit et le Lit dans Initiation à la Haute Volupté », in catalogue de l'exposition Isidore Isou : Initiation à la Haute Volupté, Fondazione Europea Alberto Cravanzola, Milan, 1999.

[15] Ibid.

[16] Cf. Isou, Je vous apprendrai l'Amour, suivi de Traité d'Erotologie Mathématique et infinitésimale, Paris, Le Terrain Vague, 1959.

#lettrisme#lettriste#hypergraphie#Damien Dion#culture populaire#Isidore Isou#Maurice Lemaitre#roland sabatier#bande dessinée#roman#polar

0 notes

Text

Roland Sabatier, Le Cheval noir, (silkscreen on paper), «UR», Nouvelle série No. 2, Directed by Maurice Lemaître, Edited by Roberto Altmann, Maurice Lemaître, and Jacques Spacagna, Éditions Brunidor, Paris, 1964, Edition of 100 signed and numbered copies [Fondazione Bonotto, Molvena (VI). © Roland Sabatier]

#art#poetry#lettrisme#visual poetry#visual writing#magazine#ur#roland sabatier#maurice lemaître#roberto altmann#jacques spacagna#éditions brunidor#1960s

42 notes

·

View notes

Photo

Roland Sabatier, in Lettrisme et hypergraphie, Edited by... http://bit.ly/2BemYNx

10 notes

·

View notes

Text

"isou's not dead": exhibit @ garage cosmos, bruxelles

ISOU’S NOT DEAD20 avril – 25 août 2023 – EXPOSITION au GARAGE COSMOS Avec : Art & Language, Jacques André, Ben Vautier, Antoine Boute et Jeanne Pruvot-Simonneaux, Marcel Broodthaers, Anne Catherine Caron, Henri Chopin, Guy Debord, François Dufrêne, Jean-Pierre Gillard, Raymond Hains, Yves Klein, Joseph Kosuth, Maurice Lemaître, Gabriel Pomerand, Dominique Rappez, Roland Sabatier, Alain Satié,…

View On WordPress

#Alain Satié#Anne-Catherine Caron#Antoine Boute#art#Art & Language#arte#Ben Vautier#Dominique Rappez#François Dufrêne#Frédéric Studeny#Gabriel Pomerand#Gil Wolman#Guy Debord#Henri Chopin#Isodore Isou#Jacques André#Jacques Villeglé#Jean-Pierre Gillard#Jeanne Pruvot-Simonneaux#Joseph Kosuth#Lettrisme#Marcel Broodthaers#Maurice Lemaître#Raymond Hains#Roland Sabatier#Yves Klein

6 notes

·

View notes

Audio

Symphonie n°1 : La Guerre (1947), 13:29

1. I. Menaces... (3:36)

2. II. Victoire nazie... (4:06)

3. III. "Hâtez-vous de nous exaucer pour..." (4:01)

4. IV. "Des lendemains qui chantent..." (1:46)

(avec Frédéric Acquaviva, Camille Cholain, Mara Faustino, Isidore Isou, Catherine James, Roland Sabatier et Alain Satié)

Isidore Isou est fondateur du lettrisme, théorie poétique révolutionnaire, fondée sur la production de particules sonores, produites par l’être humain pris comme instrument. Pour Isidore Isou : "la lettrie est l’art qui accepte la matière des lettres réduites et devenues simplement elles-mêmes, et qui les dépasse pour mouler dans leur bloc des oeuvres cohérentes". Ni langage, ni poésie, ni musique, le lettrisme se propose de faire une synthèse en héritant de leurs formes, conventions et contraintes en vue de les dépasser.

Il est des premiers à proposer de la poésie sonore : Poésie-action, performance-poetry, poésie directe... Art nouveau visant à faire la synthèse de la poésie et de la musique par un travail sur le langage, sur le texte et sur le son dans leurs différents aspects.

0 notes

Photo

Fées, elfes, lutins | Peuple Féerique https://peuple-feerique.com/fees-lutins-elfes/2017/04/10-livres-indispensables-savoir-petit-peuple-fees-elfes-lutins-sirenes/ Les 10 livres indispensables pour tout savoir sur le Petit Peuple des fées, elfes, lutins et sirènes. Vous avez toujours voulu tout connaître sur les fées, elfes, gnomes, lutins, sirènes et autres créatures liées au Petit Peuple ? Vous ne savez pas par quels livres commencer l’exploration de la féerie ? Vous désirez vous assurer d’avoir les plus grandes références en la matière dans votre bibliothèque ? Voici les 10 bouquins indispensables que tout amateur de féerie se doit de posséder : 1. La Grande Encyclopédie des Lutins, Fées et Elfes de Pierre Dubois, illustrée par Claudine et Roland Sabatier 2. Les Fées de Brian Froud et Alan Lee 3. Le Livre Secret des Gnomes de Wil Huygen et Rien Poortvliet 4. The Encyclopedia of Fairies de Katherine Briggs 5. Les nains et les elfes au Moyen Agede Claude Lecouteux 6. Sirènes de Pierre Chavot 7. Les Korrigans de Patrick Jézequel et Pascal Moguérou 8. The World Guide to Gnomes, Fairies, Elves and Other Little People de Thomas Keightley 9. Sur les traces des Fées de Charlotte Delmas 10. Le Grand Livre des Esprits de la Maison de Richard Ely et Frédérique Devos

#fées#contes de fées#légendes#lutins#encyclopédie des merveilles#contes et légendes pour enfants#enfances#histoires d'enfance#contes et légendes#histoires des rêves imaginaires#mapagesecrete#en français#citation#citation en français#citations françaises#citations en français#alicepeterharryetlesautres

17 notes

·

View notes

Photo

🔸Gouache & Crayons 🔸 #illustrationwork inspiré du livre sources en page 2 et 3 : La Grande #encyclopédie des fées et autres petites créatures de Pierre Dubois à propos du petit peuple. il est consacré aux #fées et contient les descriptions de plus de 100 créatures #féerique sous forme de récits issus du #folklore , avec des illustrations de Claudine et Roland Sabatier. Réalisé en 2019 aux jardins d’ @espaladous un lieu magnifique dans la salle d’ #artthérapie , seule je me suis reconnectée à mon #amedartiste 🤩 passe une belle journée 😘😘#illustrations #illustration #dessin #gouacheillustration #crayonsdecouleurs #femmeartiste #nenuphar #fleurdenenuphar #nympheas #fantastique #joyceayline #fantasydrawing (à Aix-en-Provence, France) https://www.instagram.com/p/B_17JFnoJEq/?igshid=1ug5k5aln3vmv

#illustrationwork#encyclopédie#fées#féerique#folklore#artthérapie#amedartiste#illustrations#illustration#dessin#gouacheillustration#crayonsdecouleurs#femmeartiste#nenuphar#fleurdenenuphar#nympheas#fantastique#joyceayline#fantasydrawing

0 notes