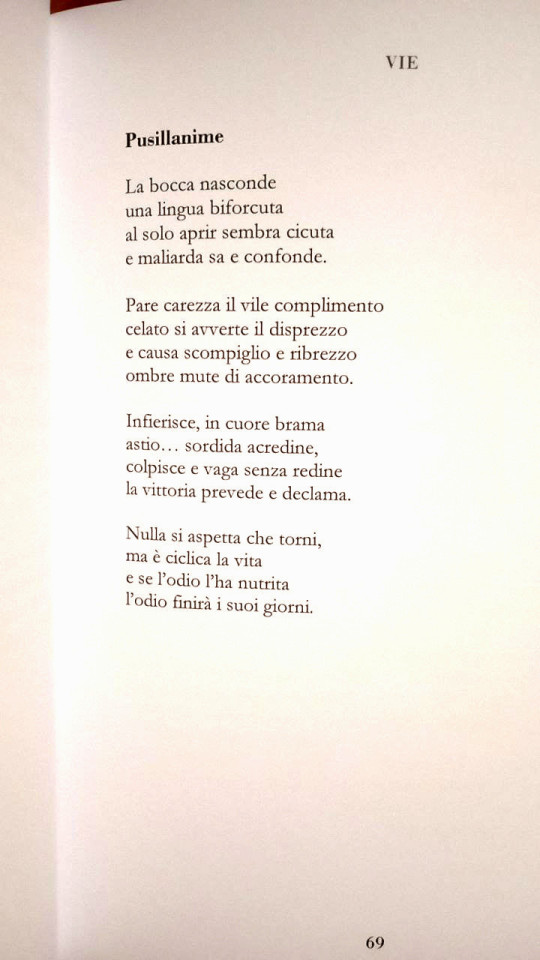

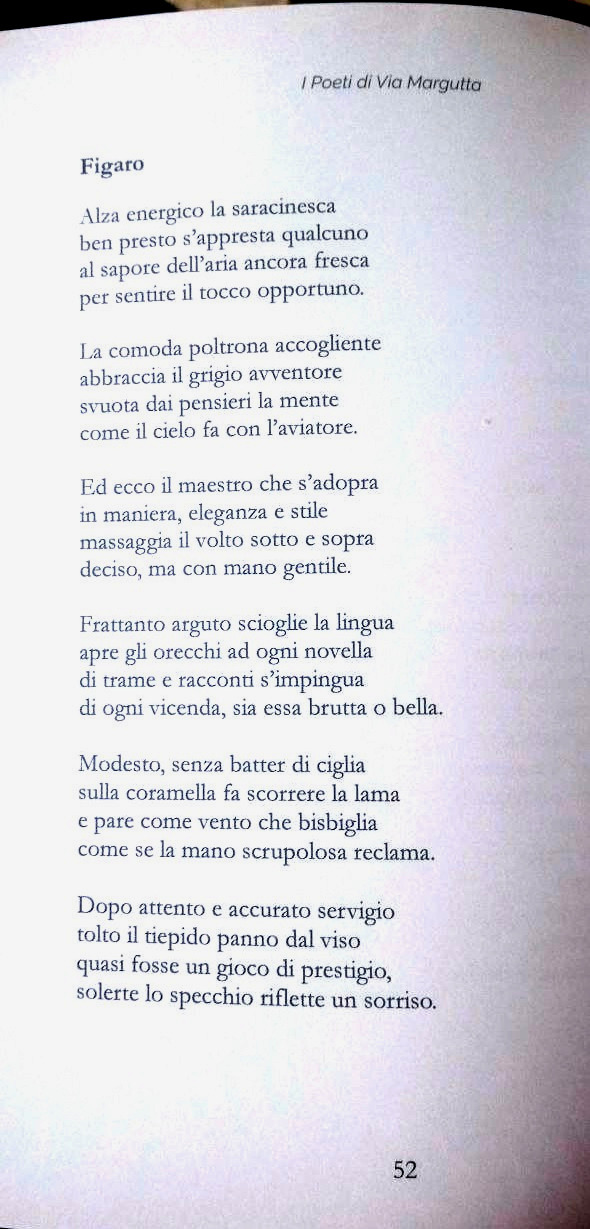

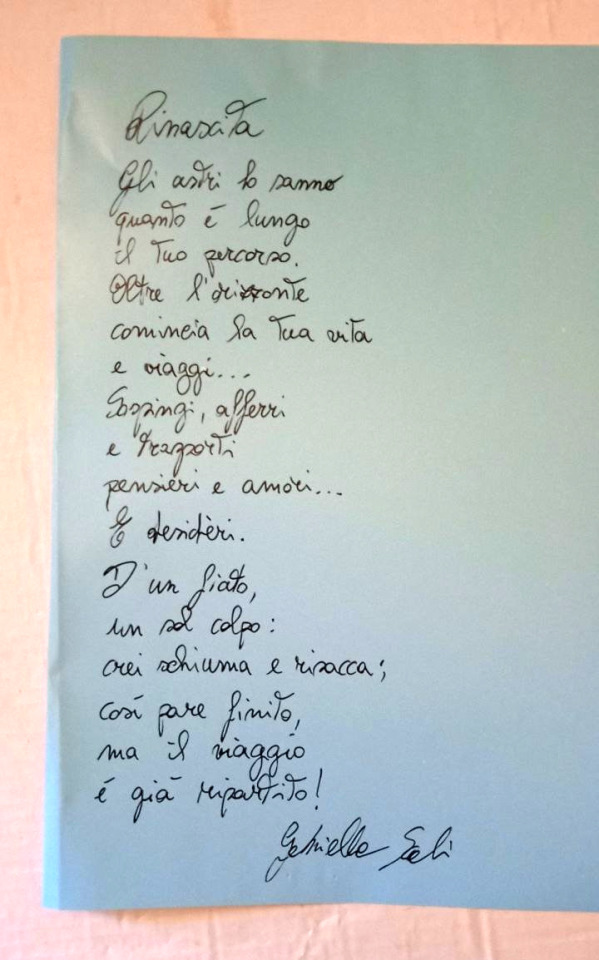

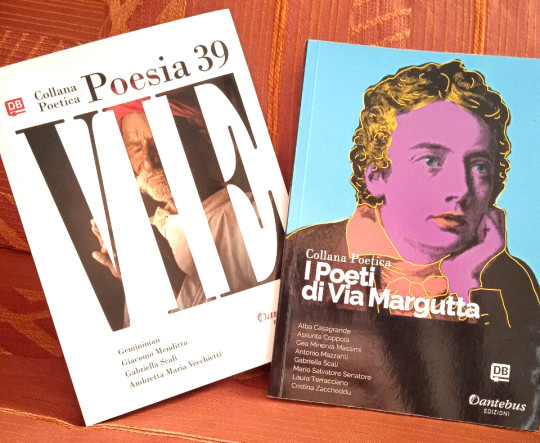

#collana poetica vie

Text

«Nell'ombra non v'è luce

che la luce non adombri».

(Gabriella Scali)

Una poesia che mi piace perché lontanissima da me. È composta da voli pindarici di concetto e da molteplici strati di senso. Non porta la mano di chi si improvvisa poeta e per questo va al di là di sé. È contemporaneamente qui e là, con la capacità salda e sentita di soffiare sempre qualche tipo di profumo. Nonostante il mondo.

Due estratti e un inedito:

Per altre letture:

I Poeti di Via Margutta qui

Collana poetica Vie qui o qui.

#poesia#bellezza#armonia#poeti di via margutta#collana poetica vie#poesia 39#società#cose belle#sguardi#passioni#verità interiori#gabriella scali

6 notes

·

View notes

Text

“ Il più nobile (almeno dal punto di vista letterario) tra gli uccelli urbani è senz'altro il passero solitario. Quest'uccello, ignorato da tutti nonostante il meraviglioso canto del Leopardi, non ha nulla a che vedere con gli invadenti passerotti che popolano le vie e i tetti delle città.

Si tratta di un uccello dalle dimensioni di un merlo, con uno splendido colore blu lavagna lavato di chiaro sulla testa e sul collo, ospite abituale delle rocce mediterranee che lascia volentieri per i ruderi e i monumenti cittadini. Il suo canto è melodioso e bellissimo: «sonoro e musicale», «simile a flauto», lo definiscono gli ornitologi, e trae maggior fascino dal fatto che viene emesso dall'alto di un tetto o di una torre dove «cantando va finché non more il giorno».

Giacomo Leopardi, finissimo ornitologo oltre che sublime poeta (una qualità rara nei nostri intellettuali), dovette più volte osservare e ascoltare quest'azzurro cantore nella natia Recanati. E ancor oggi sulla torre «del passero solitario», in quella città, l'uccello nidifica tranquillo e canta come allora. Naturalmente, nessuno lo sa, nessuno se ne accorge, convinti che il passero sia stato una pura invenzione poetica. E così, a domandar di lui sul posto, addirittura sotto la torre, ben indicata da turistici cartelli gialli, tutti ti guardano con un misto di derisione e di sospetto. Mentre lassù, tra i mattoni corrosi e i cespugli rinsecchiti, lui, il solitario, scioglie al vento e sulle campagne circostanti il suo vibrato canto d'amore.

A Roma è comune un po' ovunque. Per udirne il flautato canto occorre andare, a Ferragosto o Pasquetta, quando i rumori del traffico si placano, sulla piazza del Campidoglio. Da lì potrete vederlo o sulla torre del Comune o sulla cima del monumento a Vittorio Emanuele. “

Fulco Pratesi, Nel mondo degli uccelli, Laterza (collana I Robinson), 1983¹; pp. 173-174.

#Fulco Pratesi#natura#uccelli#letture#leggere#citazioni#Nel mondo degli uccelli#saggistica#scritti saggistici#saggi#fauna mediterranea#poesia#ornitologia#Recanati#Marche#passero solitario#città#letteratura italiana#Italia#naturalisti#Giacomo Leopardi#animali selvatici#ecologia#ambientalismo#intellettuali italiani#ambiente#WWF#LIPU#poeti#bellezza

25 notes

·

View notes

Text

Lecce in festa: festival, concerti nel quartiere e aperture Fai.

Lecce in festa: festival, concerti nel quartiere e aperture Fai.

Anche il secondo fine settimana di ottobre vede a Lecce la possibilità di scegliere fra un'ampia offerta culturale e di intrattenimento grazie alla collaborazione del Comune con le associazioni del territorio e con organizzatori esterni e al sostegno della Regione Puglia nell'ambito delle attività finanziate a valere su Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 – Asse VI Azione 6.8 – “Palinsesto PP-Tpp Puglia. Riscopri la meraviglia 2023”).

Sono in programma da giovedì a domenica gli ultimi quattro concerti della rassegna “Impressioni di settembre...ma anche un po' di ottobre”, organizzata dal Comune con TTEvents, che porta la misica italiana cantautorale e non nei quartieri. Giovedì 12 ottobre, si suona al quartiere Santa Rosa, in Piazza indipendenza, con Max Vigneri. Alessandra Congedo e Valentina Marra in “Loro – Viaggio nell'universo canoro femminile”, mentre venerdì 13 ottobre, nel quartiere Stadio – rione San Sabino, in piazza Madre Teresa di Calcutta, Dalila Spagnolo canta Pino Daniele. Si conclude sabato 14 ottobre, nel quartiere San Pio, in Piazza San Michele Arcangelo (Case Magno) con Zimba che canta Pino Zimba e domenica 15 ottobre, in piazza Partigiani, con Emanuela Gabrieli che canta Gabriella Ferri.

Il complesso degli Agostiniani e la biblioteca OgniBene con Biblioteca Bernardini, Officine Cantelmo, Officine Culturali Ergot e Liberrima sono i luoghi che ospiteranno, da giovedì a domenica, la decima edizione del festival “Conversazioni sul futuro”, organizzato dall'associazione Diffondiamo idee di valore, con un ricco programma che coinvolgerà circa 150 speaker nazionali e internazionali per parlare di ambiente, attivismo, clima, comunicazione, design, diritti, economia, esteri, giornalismo, fotografia, fumetto, lingua, musica, satira, storia e molti altri temi di attualità (programma completo sul sito www.conversazionisulfuturo.it). All'interno del festival, sabato 14 ottobre, dalle 19 alle 22 torna Artisti barboni per un giorno - Barbonaggio Teatrale Collettivo, promosso da Nasca Teatri di Terra di Ippolito Chiarello, con performance teatrali diffuse in piazza Sant'Oronzo e nelle vie limitrofe.

Venerdì 13 ottobre, prosegue al Teatro Koreja (ingresso gratuito, ore 21) Improvviva, la rassegna teatrale di improvvisazione promossa da Improvvisart che coinvolge e fa divertire il pubblico, mentre si conclude nel giardino dell'ex Conservatorio Sant'Anna, dalle 20, la rassegna organizzata dal Fondo Verri “Qui se mai verrai...Il Salento dei poeti”, dedicata alla contemporaneità della ricerca poetica nel Salento e in Puglia: gli ultimi due appuntamenti sono previsti giovedì 12 ottobre con il musicista indostano Imran Khan e domenica 15 ottobre con la serata dedicata a Declaro, la collana di Kurumuny nata per far conoscere l'opera di Antonio Verri.

Sabato e domenica il Borgo di Frigole ospiterà la “Mostra della Patata zuccherina di Frigole”, organizzata dalla cooperativa di comunità “Terra e Mare” con l'associazione dei produttori della patata zuccherina e l'Ecomuseo delle bonifiche di Frigole ed il coinvolgimento degli chef della città e degli alunni del Presta-Columella.

Domenica, “We love Parco Tafuro”, nel quartiere Leuca, promossa dall'omonimo comitato con l'associazione OpenArtLab ETS, si conclude con una biciclettata una biciclettata con partenza alle 11.30 da Porta San Biagio e con arrivo a Parco Tafuro dove ci si dedica alla pulizia partecipata del parco. Il secondo appuntamento con “Magia al Parco”, lo spettacolo di magia del Mago Yuri, è previsto domenica dalle 10.30 al Parco Borgo San Nicola nei pressi della torre. Sempre domenica, alle 19.30, l'associazione Movidabilia promuove la messa in scena in piazzetta Giravolte dello spettacolo “A Mara”, dedicato alla Mara, la più nota transessuale di Lecce che visse proprio alle Giravolte.

Sempre nel weekend a Lecce sono previste le giornate Fai d'autunno, sabato e domenica, con l'itinerario “Fai. Bella mostra”, nel quale la Camera di Commercio si aggiunge alle quattro residenze private, i palazzi De Raho, Grassi – Chillino, Verri e Morrone, in cui saranno allestite delle mostre d’arte contemporanea di artisti di riconosciuta fama e professionalità. Sabato, il Castello Carlo V, alle 18.30, ospiterà il premio internazionale Manibus, sotto la direzione artistica di Nicola Miulli, che premierà le eccellenze dell'artigianato nazionale e internazionale e i grandi nomi legati alla valorizzazione della cultura e del made in Italy. Alle 20.30, sempre al Carlo V, sarà inaugurata la mostra “Volumi di carta” con opere tridimensionali di Caterina Crepax, Daniele Papuli, Perino&Vele e Anila Rubiku, che sarà visitabile fino al 19 novembre....

#notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda

Read the full article

0 notes

Text

“Uno spettro demoniaco e guardone spira attraverso l’oscurità di questo libro, beffandoci”: su “Pierre, o delle Ambiguità”, il romanzo che avrebbe potuto scrivere il capitano Achab e che sancì il disastro letterario di Herman Melville

Fettine di balena bianca per il signor Melville. Nel 1851 Herman Melville, il possente Mosè della letteratura americana, pubblica il suo capolavoro, Moby Dick. Sappiamo l’esito commerciale del “più bizzarro e meraviglioso libro al mondo” (D. H. Lawrence): 3200 copie vendute lungo l’arco, lunghissimo, della vita del suo autore (Melville se ne va nel 1891); tre edizioni negli Stati Uniti (l’ultima nel 1871), soltanto una in Inghilterra. Noto come scrittore di bizzosi e retorici reportage dalle terre del Sud, adornati da titoli strambi (Typee, Omoo, Mardi), a Melville fu perdonata la cavalcata sulla Balena Bianca. Tuttavia, la carne di capodoglio, servita in salsa shakespeariana e con contorno biblico, risultò indigesta ai lettori del tempo. La situazione psicofisica in cui si trovava il più grande scrittore americano di sempre – ma né lui né i suoi simili erano consapevoli di tale titanica grandezza – nel 1856 ce la descrive Nathaniel Hawthorne, l’amico fraterno, lo scrittore a cui è dedicata, capodoglio in bottiglia, la Balena Bianca, nelle pagine del diario. “Melville, come sempre fa, ha cominciato a discorrere della Provvidenza e dell’avvenire e di tutto ciò che trascende l’umana comprensione, informandomi d’essersi praticamente deciso a lasciarsi annichilire. Non pare tuttavia trovar pace in tale prospettiva, e, credo, non s’acqueterà mai finché non sarà in possesso d’una fede sicura. È strano come persista – e abbia persistito da che lo conosco, e probabilmente da molto prima, nel vagare su e giù per questi deserti, lugubri e monotoni quanto le alture sabbiose tra cui ce ne stavamo seduti. Non può credere né trovar quiete nella sua mancanza di fede, ed è troppo onesto e coraggioso per non tentare l’una o l’altra cosa”.

*

Hawthorne fa riferimento a “disturbi nevralgici al capo e agli arti”, frutto “d’un impegno costante, perseguito di recente senza gran successo”. Hawthorne scrive da Liverpool, il 20 novembre, racconta l’incontro con l’amico, accaduto una settimana prima, in Consolato, “prima aveva fatto la traversata da New York a Glasgow a bordo d’un vapore a elica, e aveva già visitato Edimburgo e altre località interessanti”. Incontenibile vagabondo, figura errante, Mosè in esilio senza popolo né Dio, “se fosse religioso sarebbe uno degli uomini più sinceramente religiosi e pii; la sua è una natura assai nobile ed elevata, e merita l’immortalità più della maggior parte di noi”. Nel 1852, un anno dopo la Balena Bianca, Melville pubblicò quello che secondo Cesare Pavese è “il romanzo che avrebbe potuto scrivere il capitano Achab”. In estate, il 6 agosto, Harper & Brothers, lo stesso editore della Balena Bianca, edita Pierre, or, The Ambiguites. In novembre il libro sbarca in Inghilterra, distribuito e pubblicato da Sampson Low, Son & Co. Nel 1855 fu pubblicata una seconda edizione del romanzo, in 260 copie: ma soltanto perché un incendio aveva incenerito parte del magazzino dell’editore. Il romanzo fu un disastro, un falò delle assurdità. “Mardi, Moby Dick, Pierre, i tre lavori ai quali Melville pensava, più che agli altri, di affidare il suo nome per le loro qualità di rivelazione poetica, uno dopo l’altro caddero nella dimenticanza per l’immaturità d’un clima storico; e così Mardi fu considerato illeggibile, Moby Dick incomprensibile e in Pierre, creduto un libro largamente autobiografico, non si vide che inconsistenti fantasmi” (Luigi Berti).

*

Compiere una rapida carrellata tra le recensioni dell’epoca rende misura del massacro. “Pierre è forse il romanzo più folle mai scritto. Ci sono scene di una forza incontenibile. I personaggi, incisi con penna incandescente, congiunti alla mole di concetti, svelano un intelletto, di cui è impossibile dubitare dell’energia e della profondità. Ma la quantità di imperfezioni è pressoché infinita. Comprare questo libro basandosi sulla reputazione di Melville, sarà uno spreco di denaro; e pensiamo che nessun uomo abbia sufficiente costanza per leggerlo” (Boston Post); “Ambiguità ce ne sono parecchie nella nuova opera di questo autore popolare; ma non c’è alcun dubbio sull’opinione che se ne farà il pubblico. Questo romanzo è un fallimento, che non ammette virtù né nell’architettura narrativa né nell’esecuzione stilistica” (York Albion); “Dobbiamo leggere questo libro come un vizio eccentrico della fantasia. La morale immorale della storia sembra essere l’impraticabilità della virtù: uno spettro demoniaco e guardone spira attraverso l’oscurità di questo libro, beffandoci con tale triste menzogna” (New York Literary World); “Melville ha deviato dalla legalità estetica cui deve attenersi un romanziere. Ma se giudichiamo male questo romanzo in quanto opera d’arte, la pensiamo infinitamente peggio riguardo alla sua proposta morale” (Richmond Southern Literary Messenger); “Un libro orrido! Affettato nella lingua, innaturale nella concezione, ripugnante nella trama, antiestetico nella costruzione. Questo è l’ultimo – e il peggiore – tra i lavori di Melville” (New York American Whig Review). Ce n’è da stroncare un capodoglio. In effetti, Pierre è il romanzo che sancisce la morte di un romanziere. Da allora Melville, che non ha perso affatto il genio della scrittura (di lì a poco scriverà alcuni limpidi capolavori come Benito Cerano, Bartleby lo scrivano, Le isole incantate), non tenterà più la traversata oceanica del romanzo.

*

Ormai, tutti santificano Melville. Il Mosè della letteratura americana ha spalancato le acque mostrando le vie inaudite della narrativa. Alcuni lo ritengono il profeta del postmoderno; di certo le sue opere sono la terra promessa per chiunque cominci a baloccare con il vocabolario. Tuttavia, Melville è ancora oggetto di una clamorosa mistificazione. Di Moby Dick, ad esempio, abbiamo fatto una ciotola di tonno per poppanti delle scuole medie e gattini in crescita. Basta eliminare Melville, e Moby Dick diventa un pio racconto di avventure in mezzo all’oceano, un documentario di National Geographic, un film di cassetta. Per dire, nessuno ha avuto il coraggio di pubblicare come si deve Pierre, “la tragedia d’un Amleto americano; tragedia compiuta attraverso sforzi di personalità oscure, oscillanti fra un complicato e sigillato linguaggio e l’intima essenza del succo d’un’infanzia troppo spremuta e inebriata” (Berti). Edito – sulla scia della Balena Bianca arpionata da Pavese – da Einaudi nel 1942, nella straordinaria collana “Narratori stranieri tradotti”, per la cura di Luigi Berti (1904-1964), notevole intellettuale e poeta, tra l’altro apprezzato da Salvatore Quasimodo, fu poi stivato nel “Meridiano” Mondadori delle Opere scelte (1983), di fatto sparendo, sepolto nel disinteresse editoriale italico.

*

Melville è eccessivo, ancora, sempre, accettabile finché parla di salsedine e pescioni e tropici. Il resto resta oggi ciò che era quel dì, bistecche di capodoglio indigeste. La bellezza di Pierre, eppure, è proprio, direbbe Rimbaud, nell’“enormità che diventa norma”, nell’estremismo come pratica quotidiana, domestica. Melville intende la letteratura come testo sacro, un non reticente commento alla Bibbia, che ostenti languori oscuri, astuzie, asperità. Se Moby Dick è esplorazione amniotica in Dio, rigoroso ingresso nei suoi orrori – quasi che sul corpo del Leviatano sia istoriato l’intero Testo – Pierre è indagine nell’uomo, non diversamente mostruosa, anzi, triplice bestia. “In Pierre la più audace filosofia dialettica è esposta: Cristo per noi è un rapinoso entusiasmo, annienta ogni altra legge, ma questo comporta una rivoluzione terribile, sconvolge il mondo quotidiano”, scrive Elémire Zolla introducendo, però, Clarel, il possente poema della vecchiaia che è, in fondo, l’altro emisfero di Pierre, la pia conclusione, da Manhattan a Gerusalemme. Se la Balena Bianca è esodo senza esito, Pierre tasta il tremendo tabù, l’incesto, in un tentativo di scalata all’Eden, di retrodatazione della purezza. Fino a che punto, infine, la purezza è possibile scandendo la colpa?

*

I nomi parlano. In Moby Dick i riferimenti sinistri di questa stupefacente interpretazione dell’Esodo – come se il Mar Rosso, però, si fosse richiuso sopra la tribù di Mosè, il quale, lì per lì, abbia imparato l’arte marinara – sono chiari: Ismaele è il figlio che Abramo ha avuto dalla schiava Agar, il figlio sacrificato al deserto; Achab è il re infedele che si ribella alla parola del profeta Elia, è il sovrano marchiato da infamia e bestemmia. Riguardo a Pierre, una artefatta ricapitolazione del Genesi, passata al vaglio di Dante e di Shakespeare (“Dante l’aveva reso furioso, e Amleto aveva insinuato che non c’era nessuno da colpire”) sotto la supervisione di Goethe, i riferimenti sono meno immediati. Lucy è Lucia, la santa simboleggiata dagli occhi sul piatto, la veggente che estrae vittoria dal male; Isabel, invece, nei recessi biblici, è Izebel, nome ambiguo, dall’etimologia duplice (può essere “casta” oppure “amante di Baal”, cioè la donna delle divinità avverse), che nel Libro dei Re fa fine orrenda (“I cani divoreranno Izebel; nessuno la seppellirà”, 2 Re 9,10), sussurra al marito parole che lo seducono agli dèi stranieri, ostili al Dio dei Giudei: è la moglie di Achab. In questo modo, violentemente, Melville salda Moby Dick a Pierre: entrambi sono la storia – l’una primordiale, l’altra “culturale” – di una disfatta, redigono la vigorosa ricerca di un dio che si scopre straniero, ostile, sbagliato, infero. Resta, sbigottito, Pierre, una specie di Pietro dandy e decadente: un Pietro che è, per sua natura evangelica, l’ambiguo. Il discepolo prediletto, che esibisce il triplice tradimento. Quale chiesa può fondarsi sulle ambiguità di Pierre? Come Moby Dick è il referto di un esodo disastroso; così Pierre è l’implosione della cattedrale, l’ipotesi di una chiesa abortita. L’Eden, infine, voltato in Ade.

*

Cos’era Herman Melville poco prima di pubblicare Moby Dick e Pierre lo scopriamo dal buco della serratura, da una lettera di Sophia Hawthorne, scritta alla mamma il 4 settembre del 1850, in cui racconta una visita dello scrittore al marito. “Il suo naso è dritto e piuttosto bello, la bocca esprime sensibilità ed emozione. È alto e dritto, con un’aria libera, coraggiosa e virile. Quando parla è ricco di gesti e forza e si perde nell’argomento. Il suo è uno sguardo strano, pigro, ma con una forza abbastanza unica. Non sembra attraversarti, ma prenderti dentro di sé”. Quarant’anni dopo, il vecchio Melville sembra interpretare Achab. “Per quanto fosse un parlatore affascinante quando era in vena, era anormale, come la maggior parte dei geni, e andava trattato con cautela”, ricorda il pittore Peter Toft, che stanò lo scrittore a New York. Melville, lo scrittore sognava Paradisi tropicali. “Mio caro Hawthorne, nell’eternità a venire tu ed io ci sederemo da soli in un cantuccio ombroso del Paradiso; e se saremo capaci in qualche modo di contrabbandarvi un cesto di champagne (io non voglio credere ad un Cielo della Temperanza), e se allora incroceremo le gambe celesti sull’erba celeste che è sempre tropicale, e incoccheremo bicchieri e teste, finché tutt’e due non risuonino musicalmente all’unisono – oh, allora, mio fratello mortale, converseremo piacevolmente delle infinite cose che ora ci angustiano – quando tutta la terra sarà un semplice ricordo, e apparirà lontanissima la sua dissoluzione finale”. Era il 1851, era di Leviatani e di ambiguità. Reduce dalle baleniere, clamorosamente incompreso, senzadio, Melville sogna la quiete dell’amicizia.

*

Cosa ci dice ancora Melville? Che ogni atto di scrittura – poesia, prosa, lettera, racconto, romanzo, poema, per Herman non esistono più generi, tutto congiura creando una sola, immane, mefistofelica opera – è definitivo. Che ogni libro è il primo e l’ultimo. Un sacrificio totale, che non ammette perdono né lettura pia. Un esordio perpetuo. In fondo, un fallimento. Perché la morte è necessaria per ridonare atto alla vita. Melville è il primo scrittore che, sulla propria pelle, teorizza il romanzo definitivo, sepolcrale e assoluto. Dopo di lui verranno i Faulkner, i Joyce, i Kafka, gli Hermann Broch, i Céline. Scrittori per cui la scrittura è martirio e ossessione, voragine. Melville, rivoltoso, rivoltante Mosè, riscrive la Bibbia, ridà in mano a Dio le Leggi sconvolte e disumanizzate. La sua Gerusalemme non può che essere sconforto e solitudine. Deserto.

Davide Brullo

**

Si riproduce il primo capitolo di “Pierre, o delle ambiguità”, secondo la versione di Luigi Berti (Einaudi, 1942), riprodotta da Guaraldi nel 2015

In campagna ci sono strani mattini d’estate, nei quali il forestiere, che dalla città viene per i campi, resta come in estasi davanti all’aspetto del mondo verde e dorato. Non un fiore si muove; gli alberi dimenticano di dondolarsi; l’erba stessa sembra aver cessato di crescere; e tutta la natura, come se fosse divenuta cosciente del suo profondo mistero, e non avesse trovato altro rifugio oltre il silenzio, s’immerge in questo riposo meraviglioso e indicibile. Così era quel mattino di giugno in cui Pierre, rinfrescato dalla rugiada e spiritualizzato dal sonno, uscì dall’antica dimora dei suoi avi, dagli alti frontoni nascosti nei boschetti che la circondavano, e allegramente s’inoltrò sotto la volta degli orni che fiancheggiavano la lunga e larga strada del villaggio, e si diresse quasi inconsapevolmente verso un cottage che si scorgeva in fondo al viale. Commosso e come stregato dalla magia di questo silenzio, Pierre si avvicinò al cottage, alzò gli occhi e si fermò bruscamente, con lo sguardo fisso in alto, su una finestra aperta. Perché quella sosta giovanile e appassionata? Perché quella fiamma nello sguardo e sul volto? Sul davanzale della finestra giaceva un guanciale d’un candore di neve e d’un colore cangiante, sul quale un arbusto che penzolava deponeva un grosso fiore cremisi. “Puoi ben cercare quel guanciale, fiore odoroso;” pensò Pierre “non è un’ora che la sua guancia ci s’è posata”. «Lucy!». «Pierre!».

Come un cuore risuona in un cuore, così risuonarono per un istante quelle voci, nella radiosa tranquillità del mattino, e i due si guardarono in silenzio, ma ardentemente, contemplando l’uno nell’altro il riflesso di un’ammirazione e d’un amore senza limiti. «Non altri che Pierre» disse il giovane sorridendo. «Hai dimenticato di darmi il buon giorno». «Sarebbe poco un buon giorno solo. Buoni mattini, buone sere, buoni giorni, e settimane, e mesi, e anni a te, Pierre; magnifico Pierre!». “Veramente,” pensò il giovane, con un calmo sguardo d’inesprimibile tenerezza “veramente i cieli s’aprono e quest’angelo invocante guarda verso la terra”. «Ti ricambierò i tuoi buon giorni, Lucy, ma sarebbe lo stesso pretendere che tu emergessi dalla notte, mi sia invece testimonio il cielo che tu appartieni agli spazi d’un giorno infinito!». «Vergogna, Pierre! Perché voi uomini avete sempre da invocare il cielo quando volete bene a qualcuno?». «Perché in noi l’amore è profano, ed è col nostro involucro mortale che ci protendiamo verso il cielo che è in voi!». «Ecco che ancora divaghi, Pierre, e così riesci sempre a circuirmi. Perché voialtri uomini avete sempre tanta dolce abilità, nel trasformare ogni nostra inezia in vostri trofei?». «Non so perché, ma è stato sempre così». E scotendo il ramo della ginestra, fece cadere il fiore che si appuntò con ostentazione sul petto. «Ora me ne vado, Lucy; vedi! Marcerò sotto i tuoi colori!». «Bravissimo! Oh, mia sola recluta!».

Herman Melville

L'articolo “Uno spettro demoniaco e guardone spira attraverso l’oscurità di questo libro, beffandoci”: su “Pierre, o delle Ambiguità”, il romanzo che avrebbe potuto scrivere il capitano Achab e che sancì il disastro letterario di Herman Melville proviene da Pangea.

from pangea.news https://ift.tt/2LTmJON

0 notes

Text

“Senza bisogni muove in un suo proprio mondo; in lieve arcana pace va”: intorno all’Empedocle di Hölderlin

Quando, nel 1800, “Hölderlin abbandona definitivamente l’Empedocle, di cui aveva iniziato la terza stesura” (Luigi Reitani nella Cronologia a Friedrich Hölderlin, Tutte le liriche, Mondadori, 2001), il poeta, abbandonato da tutti, abbandona Susette Gontard, l’amata, ribattezzata Diotima. L’anno prima le aveva regalato l’Hyperion (“a chi altri, se non a te”), con una lettera: “grida vendetta al cielo dover pensare che tutti e due con le nostre migliori energie dovremo forse soccombere perché ci manchiamo”. L’amore praticato di nascosto, come un deserto tra gli uomini, irrealizzabile, perché il futuro è lava al poeta e il presente è sempre levato, slavato, torbido. “E se pure il nostro amore restasse per sempre non ricompensato, esso è di per sé così tacitamente bello che rimarrà per sempre il nostro più caro e unico, non è vero, mio amato! Anche tu lo provi, e le nostre anime si incontreranno per sempre in eterno!”. Amore mentale, sposalizio intellettuale: nell’arco dell’Empedocle – eroe e poeta vanno nel fato a coincidere – si consuma l’esistenza poetica di Hölderlin, l’avvio verso i fantasmi della follia.

*

Quando, nel 1797, comincia il lavoro su Empedocle – passato in Italia come La morte di Empedocle, nelle traduzioni di Giuseppe Faggin, Cesare Lievi, Ervino Pocar, Laura Balbiani (l’edizione di rilievo è quella Bompiani del 2003, introdotta da Elena Polledri) – si è definita la distanza con Schiller e Goethe, in modo sbrigativo. Il poeta è attraversato da estri napoleonici, si molla con Susette/Diotima (“Tutto ciò che è intorno è muto, e vuoto, senza di te!”, gli scrive, lei, nel folto del 1800), che morirà due anni dopo, afflitta da rosolia. “Ricevuta la notizia, Hölderlin avrebbe avuto una violenta crisi con accessi di furore. In base a questa cronologia, dunque, la notizia della morte di Susette segue il primo accesso di follia e lo aggrava” (Reitani). D’altronde, nel 1801 il poeta si vede apolide, lascia la patria (“Il mio animo è colmo di congedo… non sanno che farsene di me… del resto voglio e devo restare tedesco, anche se i bisogni del cuore e dello stomaco mi trascinassero a Thaiti”, scrive al fratello). Non ha patria, non ha letteratura, non ha amore: una vita come gettarsi nel cratere di un vulcano.

*

Nei primi mesi del 1801, sull’annuario Aglaia escono alcune poesie di Hölderlin. Una di queste si intitola Empedocle, questa:

La vita cerchi, la cerchi e sgorga e splende

Un fuoco divino profondo dalla terra, per te,

E in un desiderio che dà i brividi

Nell’Etna ti scagli tra le fiamme.

Così sciolse nel vino le sue perle, superba,

La regina; e le amava! Ah, non avessi,

Non avessi immolato nel calice in

Fermento, poeta, la tua ricchezza!

Eppure mi sei sacro, come la potenza della terra

Che ti strappò, vittima audace!

E seguire vorrei nell’abisso

L’eroe, se amore non mi frenasse.

Senza amore, sfrenato, Hölderlin frequenta gli abissi, ne lecca contorni e apici.

*

Secondo la leggenda, l’agrigentino Empedocle, allievo di Pitagora, lettore di Parmenide, maestro di Gorgia, nacque da famiglia nobile, nel V secolo a. C., si dedicò al pensare, fu animato da compassione e morì gettandosi nell’Etna, cioè nello stomaco di madre natura. “Il suo sguardo non è quello ossimorico, distaccato e severo di Eraclito, né quello apollineo e contemplativo di Parmenide. Empedocle è sapiente e poeta, conosce e vibra. E sogna. E prova nostalgia. Sogna un mondo non travagliato da Contesa, un mondo retto dall’armonia di Amore; prova nostalgia per la perduta natura divina dell’uomo, che va riconquistata attraverso la conoscenza, lontano dalla via funesta di Contesa, e nostalgia per la pace e l’unità della natura originaria, cui la morte mistica può condurre”, scrive Angelo Tonelli, che ha tradotto i Frammenti e testimonianze di Empedocle per Bompiani (2002). Per questi aspetti – di cui esaspera l’astio della solitudine, l’etica dell’apripista inascoltato – Hölderlin trova Empedocle congeniale alla sua Grecia ricostruita, all’Ellade poetica.

*

Negli stessi anni dell’Empedocle il poeta costruisce l’immagine del Wanderer, del vagabondo lirico, del cercatore famelico (“e queste parole mi spinsero a cercare dell’altro”). Anche Empedocle è un Wanderer, un viandante della sapienza. “Come vive con gli altri? Io non comprendo nulla di lui…ed esiste per lui un dolore umano?”; “Con prodigiosa nostalgia, cercando/ triste, come chi molto abbia perduto,/ guardava ora la terra, ora per l’ombra/ del bosco il cielo, quasi la sua vita/ fosse scomparsa nel lontano azzurro”, si dicono, nella prima stesura della tragedia Rea e Pantea. “Senza bisogni muove/ in un suo proprio mondo; in lieve arcana/ pace va fra i suoi fiori… esser lui stesso, è questa/ la vita, e tutti noi ne siamo il sogno”. Nell’Empedocle sono alcuni dei versi più intensi di Hölderlin. Testo incompleto, fratturato, incompiuto. Come lo è il poeta, che lascia ad altri il compito di ricucire i frammenti.

*

Cito dal testo di Filiberto Borio, Empedocle, incapsulato nella collana di Giorgio Colli curata per Boringhieri, “Enciclopedia di autori classici”. Era partito, Colli, pubblicando Nietzsche (Schopenhauer come educatore), poi La disputa Leibniz-Newton sull’analisi, le Lettere inglesi di Voltaire e gli Scritti sulla poesia e frammenti di Hölderlin, con una libertà interdisciplinare, onnivora, clamorosa. Empedocle, per dire, è l’uscita numero 57, preceduta dalle Upanisad antiche e medie, da Paracelso e dalla Filosofia nova di Stendhal e seguita dalle Ultime lettere di Dostoevskij e dalla Favola delle api di Mandeville.

*

Colli, voglio dire, nella sua breve, penetrante nota – esempio di civiltà editoriale – ci dice come leggere Hölderlin. “Questa tragedia incompiuta di Hölderlin è una creazione di natura musicale, esprime in modo immediato, senza nessi coscienti, un’interiorità. Parlarne in termini razionali, analizzarla discorsivamente, è inadeguato alla natura dell’oggetto… Meglio è allora abbandonare la pretesa di dire qual è il contenuto, e contentarsi di suggerire un accostamento, di dissipare qualche equivoco. E anzitutto, chiarire la natura scabra di questa tragedia, che non presenta, come ogni altro dramma a noi noto, un conflitto di persone e di passioni, o nel singolo uomo, un conflitto interno al suo destino individuale, nell’urgere di una situazione oggettiva. Qui siamo veramente, per conservare il linguaggio presocratico, ‘lontano dal sentiero degli uomini’”.

*

Ma andiamo, è meglio, per le nostre vie,

Ciascuno come il dio gli ha destinato.

È più innocente questo e minor danno.

Ed è lecito e giusto che dovunque

A sé appartenga l’animo dell’uomo.

E poi – più facilmente il suo fardello

E più sicuro porta alla sua meta

L’uomo, quando va solo.

Così nel bosco crescono le querce

Cariche d’anni, e l’una all’altra ignota.

In un appunto terminale, il poeta segna: “Empedocle… è il chiamato, che uccide e vivifica, nel quale e per il quale un mondo in sé si dissolve e rinnova”. La morte è il ritorno, allora, e l’allusione cristiana – si muore per avviare la vita – ha carattere simile e contrario. In Empedocle si sprofonda nella natura; Cristo la trascende, trascinandoci alla nostra vera natura, l’altra, oltreterrena – Empedocle si inabissa nel vulcano, Gesù ascende al cielo. Carnale e astrale si temprano: il fuoco dell’Etna brucia, raffina, conduce all’aria il solido; Cristo, in croce, fiammeggia.

*

Uno dei frammenti più noti di Empedocle:

E altro ti dirò: non c’è nascita

per nessuna delle cose mortali, né termine di morte le distrugge,

ma soltanto mescolanza e separazione

di elementi mescolati, che origine viene detta dagli umani.

Tutto il genio filosofico, in sapienza e scienza, è messo per vincere la morte. Il poeta non supera la morte, assalta la vita, non ha cura del suo volto di leonessa, lascia tracce perché noi ne siamo consapevoli. (d.b.)

*In copertina: il probabile Empedocle di Luca Signorelli nella Cappella di San Brizio, presso il duomo di Orvieto

L'articolo “Senza bisogni muove in un suo proprio mondo; in lieve arcana pace va”: intorno all’Empedocle di Hölderlin proviene da Pangea.

from pangea.news http://bit.ly/2FrDUCc

0 notes

Text

“Ne avevo piene le tasche delle persone, così ho abitato in una casa galleggiante sul Po”: Gianluca Barbera dialoga con Davide Bregola di burattini, verità, letteratura e scrittori di successo (i più simpatici)

Davide Bregola sembra un angelo, nell’aspetto e nei modi. Ma chi lo conosce bene (è il mio caso) sa che in lui c’è un diavoletto corrosivo e implacabile sempre pronto a balzare fuori. Al suo occhio non sfugge nulla. Di ogni persona o situazione sa cogliere in pochi tratti l’essenza, il lato comico o se preferite grottesco (tutti ne abbiamo uno, nonostante l’importanza che a volte ci diamo). Il suo sguardo di scrittore si situa tra Leskov (Il viaggiatore incantato), Eichendorff (Vita di un perdigiorno) e l’Huckleberry Finn di Twain. Ma naturalmente risente anche di molto altro, come spiega lui stesso nell’intervista. Bisogna però fare attenzione alle sue parole, perché a volte ci si scotta. Bregola è uno scrittore di strada, un osservatore panico, dotato della capacità di trasferire ogni cosa sulla pagina con meraviglia e incanto, e una certa dose di imperdonabile felicità. È un globetrotter della letteratura, che girovaga da una parte all’altra della penisola, infaticabile, solare, eterno Peter Pan, con la sua disarmante umanità sempre tra le mani. Questo e molto altro, credetemi, è Davide Bregola, scrittore mantovano (ma nato a Bondeno, in provincia di Ferrara), vincitore nel 2017 del Premio Chiara coi racconti La vita segreta dei mammut in Pianura padana (Avagliano), e che vanta un esordio rimarchevole: nel 1996 esce nella storica antologia Coda con due racconti (Frenchi Fagiano è un tecnovillano e Gioventù sonica); tre anni dopo si aggiudica il Premio Tondelli, vero e proprio segno di riconoscimento per un autore.

Caro Davide, in esergo a Fossili e storioni, tua ultima opera, è riportata una frase di Robert Macfarlane che mi ha fatto riflettere. Davvero un luogo può insegnarci qualcosa su di noi? E come?

La citazione è tratta da un libro e non dice esattamente “insegnare” dice “cosa so io di un luogo che non posso sapere da altre parti…” dice “sapere”, quindi. C’è molta differenza tra insegnare e sapere. Io non sono per l’insegnamento ma per la sapienza.

Che cosa ti ha spinto a trascorrere sette mesi su una casa galleggiante ancorata lungo il Po? Dimmi la verità.

Dovevo fuggire da qualcuno, forse dai miei stessi demoni. Inoltre ne avevo piene le tasche delle persone. Ho viste e ascoltato veramente troppa gente in questi ultimi due anni. Dovevo purificarmi, ripulirmi dal blabla generale. Molto faticoso, per me, incontrare molte persone senza idee. Mi spossa.

Ci trascorrevi anche la notte? Non avevi paura?

C’erano rumori sconosciuti, bui diversi dalla città. Fatta l’abitudine poi a un certo punto diventa tutto rassicurante. C’è da dire inoltre che lì la golena e il paese sono molto vicini. Il Po in altre città è molto lontano dai centri abitati. A Sermide, Felonica e tutto il ferrarese spesso il campanile della chiesa si rispecchia nell’acqua del fiume. Non fa paura dormire su una brandina cullati dalla corrente dell’acqua.

Da quella esperienza è nato Fossili e storioni. Notizie dalla casa galleggiante, edito da Avagliano e uscito da poco. Che bilancio trai di quella esperienza? Qual è la cosa più importante che hai imparato e che ti resterà?

Ho scritto il mio primo reportage narrativo. È una scrittura molto diversa da quella di un romanzo perché non c’è una trama a orologeria. C’è quel che accade. Accadono molte cose, bisogna affinare i sensi per capire cosa riportare e cosa scartare. Ti accorgi che tante cose che pensi, tante parole che senti, sono inutili. Scrivere da lì significa trovare subito soluzioni coerenti ed efficaci per provare a riportare tramite la scrittura qualche descrizione, dialogo, narrazione, sensati. Alla fine mi resteranno le storie narrate dagli avventori.

I luoghi cambiano la prospettiva? O contano di più le persone?

A me è il luogo e la voglia di stare in quel luogo che mi aiuta a trovare interessanti le persone. C’è un genius loci in ogni luogo. Ognuno di noi ha una predisposizione migliore in alcuni luoghi rispetto ad altri. Lì ero a mio agio, anche il becchettio di un picchio mi ispirava. Bastava poco per far scaturire la narrazione.

Nel libro compaiono diversi personaggi. Hermes il barcaiolo, che sembra sapere tutto di quei luoghi e col quale compi delle scorribande sul fiume. Jenny la cantante, che si presenta ogni tanto per “parlarti di sogni” e per interrompere il tuo romitaggio. Sono i momenti più belli. E alla fine sembra che sia sempre l’uomo a illuminare le cose, perfino la natura.

Sì, per noi è sempre l’uomo a fare andare avanti la trama. Penso sia il nostro pregio e la nostra condanna pensare all’universo antropocentrico. “Dopo di noi, il diluvio!” diceva Madame de Pompadour a Luigi XV che guerreggiava contro i prussiani. È un po’ così per ognuno di noi. Non pensiamo che se l’uomo sparisse la natura non farebbe nessun dramma. Non ci pensiamo mai che se ne frega di noi, è matrigna!

A un certo punto parli di spleen padano. Tu ne sei da sempre un cantore, fin dai tempi dei “tecnovillani” (termine da te coniato) e dei tuoi primi racconti, per arrivare alla tua ultima opera narrativa, La vita segreta dei mammut in Pianura padana (Premio Chiara 2017). Puoi fissare in pochi tratti, con un’immagine o un aneddoto quella particolare atmosfera che caratterizza gli stralunati abitanti della Pianura padana, celebrati anche da Celati?

Baudelaire aveva avvalorato nella seconda metà dell’Ottocento la poetica dello spleen di Parigi. Erano piccoli poemi in prosa, scritti con arguzia e precisione, nei quali emergeva un sentimento di malinconia, insoddisfazione e noia ammantate di poesia e grazia, leggerezza e sorpresa. È un registro che mi si addice assieme alla figura del Flâneur. Direi che se dovessi dire in due parole quel che sono, direi: ho l’indole del Flâneur che, invece di vagare senza fretta tra le vie cittadine, osserva e ascolta, con calma, a volte oziando, l’Italia profonda, fatta da piccoli paesi sperduti e campagna. I personaggi, assieme al paesaggio spesso “corrotto” dal lavoro dell’uomo, mi incuriosiscono e mi viene voglia di scrivere. Guardo uno un po’ strano e mi viene voglia di costruirci sopra la sua vita, vedo una statua gigante del Cristo Redentore di fianco a un Motel a Bergantino (Ro) e mi viene da chiedere perché? Provo ad associare l’uomo “strano” al Cristo sul modello del Monte Corcovado, e scatta la narrazione… Mi faccio sempre due domande: Perché? e In che senso? Se le risposte non sono ovvie parto con la scrittura.

Tieni atelier di scrittura a casa tua e in giro per l’Italia e organizzi spettacoli di burattini per i bambini. Burattini che si sei fatto costruire su misura. Dirigi anche delle collane per alcuni editori. E insegni all’università, se non sbaglio. Puoi parlarci di queste tue esperienze?

Sì, tutto il mio progetto ha un fine ben preciso. Non agisco random, ma ogni aspetto del mio procedere sottende l’idea della forza generativa della narrazione. Al POLIMI, alla Facoltà di architettura, ho un contratto annuale di 100 ore in cui insegno ai ricercatori, non agli studenti, a raccontare le ricerche che stanno compiendo. Sono persone già laureate che hanno intrapreso temi di ricerca e devono provare a raccontarli. Spesso all’università si arriva a un tale grado di specializzazione e linguaggio settoriale da essere incomprensibili. La narrazione aiuta a sbrogliare il bandolo della matassa e a riformulare i propri pensieri e le teorie. La narrazione è un esercizio mentale che auguro a tutti di incontrare nella propria vita perché può mettere chiarezza dentro di sé. Rientra nell’idea del potere della narrazione anche tutta la serie di seminari e atelier che tengo in giro in biblioteche, scuole, enti pubblici e privati. A casa mia non li faccio più, perché ora ho un mio spazio, un ufficio, e ogni 4 mesi organizzo lì seminari per il fine settimana con un ristretto numero di persone selezionate. I temi sono antichi: Miti, Archetipi, Origini delle parole. Tutto finalizzato alla scrittura. Sono temi fuori moda, argomenti che non si ritrovano sui manuali di scrittura creativa o alle scuole di scrittura, però sono i temi fondativi dell’immaginario che porta alla scrittura. Ci sono argomenti che non possono essere trattati sui libri, hanno bisogno dell’oralità, e io da qualche anno a questa parte faccio questo. Non grazie ai libri, ai manuali, ma nonostante i libri e i manuali.

E i burattini?

I burattini nascono come idea didattica attraverso i quali insegno ai bambini della scuola Primaria a immaginare, inventare, creare poesie, raccontini, rime. I burattini e in genere il teatro di figura, sono delle grandi macchine narrative. Divertono e insegnano allo stesso tempo. C’è tutta una scuola didattica su questo, e grazie a magie, pupazzi, burattini, mi ritrovo a scuola davanti a centinaia di bambini, a parlare di Toti Scialoja, Queneau, Palazzeschi, e tanti grandi artisti che ho il piacere di proporre ai più piccoli.

Del tuo lavoro di consulente editoriale che mi dici?

Dirigo un paio di collane per due differenti editori. La Daimon per Il Rio editore è una collana in cui inserisco dentro rarità e fuori catalogo di classici: Saint-Exupéry, Rimbaud, Twain, Jerome, Austen, Maupassant e molti altri. In francese li traduco io, in altre lingue trovo i testi e li passo a qualche traduttore. Mentre per Oligo ho fatto partire una collana di narrativa chiamata χρυσός in cui cerco autori che rispetto per la loro scrittura, per la loro biografia, per il loro immaginario. Ho già i primi due titoli del 2019 che sono inediti di Roberto Piumini e di Helga Schneider. Il primo è già uscito, la seconda uscirà in autunno. Insomma una gioiosa macchina narrativa che prende forma dalla scrittura e si sviluppa anche nel resto.

Sei una strana figura di scrittore, un vero outsider, nel nobile senso dato al termine da Colin Wilson e non solo. Prova a descriverti: che tipo uomo e che tipo di scrittore sei?

Sai quante volte provo a guardarmi estraniandomi dalla mente? Mi guardo con un processo metafisico, da fuori. Ho l’indole di chi vuole sapere le ragioni di ciò che accade e avviene. Da sempre dove c’è la massa guardo, e mi sposto. Nei gusti culturali, artistici, nelle scelte di vita… guardo dove vanno tutti, guardo dove va la maggioranza, e cambio strada. La maggioranza non ha mai ragione, nel senso che ha “ragione” sul momento, e solo per certi argomenti. Ma il momento dura poco. Adesso sembra che un algoritmo possa capire tutto di noi. In verità l’algoritmo si basa su statistiche matematiche e valuta l’individuo come consumatore. Mai come essere umano. Così, da ragazzo, mi appassionavo in ciò che veniva pubblicato da Shake editore, dalla casa editrice underground Nautilus di Torino: Burroughs, Hakim Bay, le culture alternative, i pirati, il Situazionismo, le zone temporaneamente autonome, le BBS (i siti ante litteram, prima dell’avvento di Internet), la Mail-Art, Mille Piani di Deleuze e Guattari, Raoul Vaneigem, Alfred Jarry, Artaud. Seguivo la cosiddetta controcultura, perché la cultura dominante non mi stimolava per niente. La controcultura mi faceva venir voglia di fare cultura e così fin da ragazzo organizzavo associazioni culturali, incontri, dibattiti. Sempre lontano dalle istituzioni, lontano dalla politica convenzionale. Penso che il mio tratto più significativo sia di assumere per partito preso opinioni e atteggiamenti contrari o in contrapposizione a quelli della maggioranza.

Già, ti conosco abbastanza bene per sapere che è così…

Naturalmente è una posizione scomoda e poco redditizia. Funzionano i Gialli? Io scrivo reportage narrativi. Vanno i romanzi? Io scrivo racconti. Tutti si occupano di montagna? Io scrivo di acqua. Bisogna fare una sola cosa per essere riconoscibili e fidelizzare? Io ho un disegno totalmente diverso e dissipo, sparpaglio, consumo, regalo idee a chi non ne ha senza recriminare alcunché. È di moda la scrittura idiomatica? Io scrivo in un italiano letterario. Non è una presa di posizione razionale, è la mia natura, è un’attitudine. Così facendo non si ottiene nulla, solo che si precorrono i tempi. Spesso si sanno cinque anni prima i gusti della massa o i posizionamenti individuali nel mondo culturale. Direi che è una forma di preveggenza…

Sei stato per molti anni direttore artistico del Festival del racconto di Carpi. Hai conosciuto molti intellettuali e scrittori, italiani e stranieri. Conoscendoti, immagino che la maggior parte ti abbia deluso, incontrandoli. Quali sono quelli che ti sono sembrati all’altezza della loro fama o che ti hanno folgorato? Un paio di nomi…

Gli scrittori che apprezzo di più sono gli scrittori defunti. Hanno scritto, hanno vissuto. Non possono deluderti umanamente perché non li conoscerai mai di persona. Sinceramente, avendo fatto per dieci anni prima parte del comitato scientifico di un festival e poi il direttore artistico, li ho conosciuti tutti. Quelli che mi sono più simpatici sono gli scrittori di successo. Quelli che arrivano, come Valerio Massimo Manfredi, in Maserati con interni in pelle rossa, fanno il loro incontro davanti a centinaia di persone e si va assieme, dopo l’incontro, a parlare di Adriano o Marco Aurelio o della Mètis di Zeus. Oppure come quelli alla Sveva Casati Modignani che arrivano con l’autista, parlano di trame davanti a lettrici infervorate ed esigenti e si cena con due foglie d’insalata scondita e un bicchiere d’acqua a temperatura ambiente. Li adoro. I più deludenti, che assurgono a valore di mediocrità, sono quelli senza patente, che arrivano in pullman, devi andarli a prendere alla fermata del bus, non hanno i soldi per il caffè. Magari un libro l’hanno pure azzeccato. Di solito è il libro d’esordio. Ma è fortuna, non c’è nessun disegno nel loro operare. Adoro gli scrittori ricchi, appagati.

Qualche amore a prima vista?

Eccome. Sono stato folgorato dalla poetessa Mariangela Gualtieri. Ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: “Come sei bella/o!”. Anche con Tahar Ben Jelloun è stato amore a prima vista: ad andare in giro con lui per l’Emilia tra interviste, risate, torte e aceto balsamico, c’è da divertirsi. Magari vincerà pure il Nobel, vuoi mettere? In generale, ora come ora, apprezzo molto le persone ricche e gli imprenditori. Mediamente hanno molto più gusto e intelligenza rispetto alla media. Se dovessi pensare a chi ce la farà in futuro, con questa crisi, potrei scommettere sui ricchi e gli imprenditori di successo. I poveri si scanneranno tra loro, i ricchi e i sapienti, come fece Noé, s’innalzeranno sopra al diluvio, galleggiando sopra a tutti gli altri.

Viste tutte le relazioni che hai sviluppato in ambito letterario, dovresti essere una addentro alle cose, invece mantieni una tua distanza. Perché? Cosa pensi del mondo editoriale italiano e dei premi letterari?

Quando vado a una fiera del libro impiego dieci giorni per riprendermi. Non ci vado più. Vedere ciò che per te è vitale buttato lì come la mozzarella nel reparto frigo o una vite della Brico, ti mette una tristezza infinita. Il mondo editoriale ha poca immaginazione, le persone meno creative che abbia mai conosciuto appartengono a un ambiente che dovrebbe avere l’invenzione e la creatività come stile di vita. Invece… ognuno deve prendere ordini da qualcun altro che è un po’ più in su e così tutto è bloccato. Intanto il mondo va avanti.

Quali sono i tuoi autori di riferimento, se ne hai?

Alla fine mi sono sempre stancato di tutti gli autori. Ne faccio una fissazione, poi l’interesse scema. Nel frattempo ho appreso qualcosa. Una decina di anni fa per fare lo snob dicevo persino che i miei autori di riferimento erano Richard Bach, quello del Gabbiano, e Sergio Bambarèn, l’autore de “Il Delfino”. Lo dicevo perché sono scrittori da milioni di copie vendute e sono sempre stato affascinato dagli autori di pochi libri di successo: Saint Exupéry, Collodi, Gibran. Seriamente invece, adesso apprezzo molto René Daumal sia come studioso che come narratore e amo la poesia di Osip Ėmil’evič Mandel’štam. Mi nutro molto di poesia negli ultimi anni, anche la poesia in prosa. Il decadimento della nostra società italiana è andato di pari passo col disinteresse nei confronti della poesia. Sicuro.

Quanto conta per te la felicità? O hai bisogno di essere malinconico, depresso o arrabbiato col mondo per scrivere, come capita a molti?

Una felicità ha senso se porta da qualche parte, cioè se apre possibilità. In inglese, happy, “felice” e happen, “succedere”, sono parole apparentate. In italiano felicità, felicitas in latino, deriva da una radice indoeuropea, e dall’accadico, ma in definitiva ha a che fare con la mammella e l’atto di succhiare. Per cui felicità, semplificando, indica l’appagamento del bambino quando succhia il seno materno. Già svezzato, per fortuna! Quando scrivo devo essere semplicemente entusiasta.

Cosa sono per te il bene e il male, se esistono? E nel mondo c’è più dell’uno o dell’altro?

È un problema antico, no? Che va di pari passo col giusto e con lo sbagliato. Nel secondo e terzo capitolo della Genesi Dio dice: Quell’albero lì lasciatelo stare. L’albero del giusto e dello sbagliato, lasciatelo perdere. Non cascateci anche voi… ragionate in base a quello che sentite e che non sentite. Ragionate in base a quello che sentite così così o sentite meno. Moltiplicate i fattori di giudizio, non riportate tutto a questa sciocca dicotomia giusto e sbagliato, bene e male, perché vi rovinate tutte le storie del mondo. Poi vi sentirete bloccati e non saprete più cosa fare. Finirete che anche vedendo una zanzara vi chiederete se è giusto ammazzarla oppure no, così vi sentirete stupidi, non in grado di giudicare le cose, e vi potranno fregare come vogliono, in tutti i modi, perché sarete talmente confusi sulla semplice alternanza bene e male che vi imbroglieranno, vi faranno ingoiare tutte le schifezze del mondo prendendovi in giro come quelli che fanno il gioco delle tre carte. Qui invece c’è il gioco delle due carte: giusto e sbagliato. Bene e male. Purtroppo non hanno ascoltato Dio. Dicono che è stata Eva a cascarci per prima. Comunque hanno assaggiato e siamo nei guai per quello. Quell’albero lì, quella mela, in una ipotetica analessi, non sarebbe da assaggiare, l’uomo dovrebbe disinteressarsene completamente.

E la verità? Esiste? Ed è così importante o contano di più altre cose: per esempio l’etica?

Anche la questione legata alla Verità è uno di quei temi “trappola” come “Amore”, “Realtà”, “Cultura”, “Morale”… sono parole che sentiamo e usiamo ogni giorno, così facilmente comprensibili che sembrano ovvie e scontate per tutti. Se però ci addentriamo nelle sfaccettature di questi termini, scopriamo che non si arriva a una situazione definitiva. Sono trappole, sono parole vuote. Veritas ha una radice come Var– che significa “credere”. Capisci che se verità significa credere, non è più quel che pensavamo significasse, ma Verità è un atto di fede. In russo fede si dice vera… Quando dico: Quella è la verità, nel profondo è come se mi dicessero: credici. Abbi fede. Ma io non voglio credere, io voglio la verità… ma verità significa “credere” e io allora a cosa devo credere? Di cosa devo aver fede per sapere la Verità? Se un politico o un creatore di opinioni mi dice: “La verità”, e io non la metto in discussione, come società alimento tutti quegli idola theatri legati alla cattiva comprensione, e la verità diventa una credenza, un atto di fede. In Italia, quindi Verità significa “fidarsi”, ma anche l’inglese true cioè vero nella lingua antica è “fidarsi”. Capisci come agisce nella mente delle persone la “verità” come “fede”, come fiducia? È un concetto dispotico, che non dipende da te, ma dall’esterno. È impositivo, dittatoriale. Per quanto riguarda l’etica, sarebbe un’abitudine, un costume, una consuetudine, un carattere. Per chi lavora con l’immaginazione, con l’arte, con la creazione di storie, con una visione, l’abitudine, il costume, dovrebbero essere letali come la peste nera. Parlare di “etica” include un senso di colpa di fondo. Etica non è la Morale, bensì presuppone un comportamento individuale. C’è un’etica del criminale, con delle sue razionali espressioni, rispetta certe sue personali esigenze, che non sono quelle della Morale. Mi viene da pensare che nella costruzione di un personaggio bisognerebbe lavorare sull’edificazione di una sua etica. Se uno è privo di etica, rischia di obbedire a una morale, ossia a un comportamento dettato dagli altri. È chiaro che farà molta fatica a vivere perché cercherà sempre l’approvazione degli altri e ne sarà imprigionato. Nella nostra vita la morale e l’etica sono un’ansa del fiume in cui è meglio non ficcarsi!

A cosa stai lavorando: puoi dircelo? Parlo di nuovi libri o progetti letterari…

Ho appena finito di scrivere una novella di 80.000 battute ambientata dal 1979 al 1981. Sto scrivendo un romanzo lungo, con una trama a capitoli alternati in cui ci sono marionettisti, gitane che gestiscono un circo, leggi razziali e Giorgio Bassani ventenne.

Quale vorresti che fosse il tuo epitaffio? Come vorresti essere ricordato?

C’è un bellissimo libro sugli epitaffi greci del periodo ellenistico. Una Spoon River di tanto tempo fa. Da me sarebbe bello leggere: “Ha cercato di sedurre la Musa Calliope”.

Ah ah, molto bello! Che altro dire, se non che ti ringraziamo per ogni tua parola. C’è molto sale, in te. Alla prossima. E che il tuo bosco cresca rigoglioso come promette, sempre di più.

Gianluca Barbera

L'articolo “Ne avevo piene le tasche delle persone, così ho abitato in una casa galleggiante sul Po”: Gianluca Barbera dialoga con Davide Bregola di burattini, verità, letteratura e scrittori di successo (i più simpatici) proviene da Pangea.

from pangea.news http://bit.ly/2WhCxLK

0 notes