Don't wanna be here? Send us removal request.

Text

ভেসমুহুনু

ভেসমুহুনু - সিংহল ভাষায় মুখোশ।

শ্রীলঙ্কায় মুখোশের ব্যবহার সিংহল জাতির মতোই পুরানো। "দিয়া কান্দুরু" নামের এক বিষবৃক্ষের কাঠ থেকে তৈরি হয় এই মুখোশ আর ছাল-বাকল থেকে তৈরী হয় স্ট্রিকনিন নামের মারাত্মক বিষ। দিয়া কান্দুরু গাছ কিন্তু আমাদের দেশেও পাওয়া যায়, বাংলায় এ গাছের নাম কুচিলা।

ভেসমূহুনু তিনধরণের হয়। সান্নিয়া, কোলামা, আর রাক্ষশা।

সান্নিয়া

সান্নি মানে অসুস্থতা। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সিংহল লোকাচার মতে, সকল অসুখ-বিসুখের পেছনে আছে বদমাশ দেও-দানো যক্ষদের হাত।

বহু বহুকাল আগের কথা, বৈশালীতে, লিচ্ছবি রাজবংশের রাজা শঙ্খপালের সহধর্মিণীর নাম ছিল রানী আশুপাল। বিয়ের অল্পদিন পরই রাজা কুরু রাজ্যের সাথে যুদ্ধে চলে যান। তাঁদের দুজনের অজ্ঞাতসারে, ততদিনে রানী গর্ভবতী ছিলেন।

রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রাসাদে ফিরে গর্ভবতী রানীকে দেখে তাঁকে ব্যভিচারিণী সন্দেহে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আদেশ দিলেন। রাণী বারবার নিজেকে নির্দোষ দাবি করা স্বত্বেও, রাজা জল্লাদ ডেকে রানীকে শ্মশানবৃক্ষে ঝুলিয়ে দেহটিকে দুই ভাগে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় নিরপরাধ আশুপাল আর তাঁর গর্ভস্থ শিশু রাজকুমারকে।

কিন্তু বিধির লিখনে, পূর্বজন্মের পুণ্যবলে, গর্ভস্থ দুটুকরো রাজকুমার আবার জ��ড়া লেগে যায়। নির্জন শ্মশানে সদ্য ভূমিষ্ট শিশুটি মৃত মায়ের রক্ত ও মাংস খেয়ে বিভৎস চেহারা নিয়ে বড় হয়ে ওঠে।

রাজপুত্র বড় হয়ে মতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হন। বনের বিষাক্ত ফল ও পাতা জড়ো করে, ১৮টি বিষের পিন্ড তৈরি করে, মন্ত্রবলে তাদের প্রাণ প্রদান করে - ১৮টি সান্নি যক্ষ সৃষ্টি করেন। রাজপুত্র প্রধান সান্নিয়াক বা মাহাকলা সান্নিয়া হয়ে তাঁর ১৮ সান্নিয়া যক্ষকে নিয়ে রাজা শঙ্খপালকে হত্যা করে লিচ্ছবি শহর ভেঙে, গুঁড়িয়ে, মাটিতে মিশিয়ে দেন।

সিংহলীরা বিশ্বাস করে, আজও মাহাকলা তাঁর সৃষ্ট ১৮ সান্নিয়াকে নিয়ে, রোগ-বালাই হয়ে শহর-গ্রাম-বন্দর দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

এসব অপদেবতার হাত থেকে বাঁচার জন্য রোগীর পরিবার তাই "এদুরা" অর্থাৎ ওঝার শরণাপন্ন হয়। রোগ মুক্তির জন্য এদুরা তখন যক-ভেসমূহুনু পরে তোভিল নাচের মধ্য দিয়ে যক্ষ তাড়ায়।

যক-ভেসমূহুনুর মধ্যে বেশ শক্তিশালী মুখোশ হচ্ছে মাহাসোহোনা বা শ্মশান-যক্ষের মুখোশ আর মাহাকলার নিজের মুখোশ। এদের ভয়ে যেকোনো অসুখের যক্ষই পালায়।

এছাড়াও নির্দিষ্ট রোগের যক্ষের জন্য নির্দিষ্ট সান্নিয়া বেশ কাজে দেয়। যেমন অল্পবিস্তর কানে না শুনলে দরকার বিহিরি সান্নিয়া, মাথায় ছিট থাকলে বুহুতা সান্নিয়া, আর সকল জ্বর-জারী, কলেরা, বসন্ত, এমনকি করোনা হলেও দ্বারস্থ হতে হবে দেভা সান্নিয়া'র।

সিংহলী চিকিৎসাশাস্ত্রে অসুস্থতাকে ১৮টি উপশাখায় ভাগ করা হয় - তাই সান্নিয়াও রয়েছে ১৮টি।

কোলামা

শ্রীলঙ্কার দক্ষিণাঞ্চলের ঐষ্টিক লোকনাট্য কোলাম। ধারণা করা হয় কোলাম নাটকের ইতিহাস প্রায় আড়াই হাজার বছর পুরনো। রাজা সোম্মথের অন্তঃসত্ত্বা রানী'র মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্বকর্মা স্বয়ং কোলাম নৃত্য সৃষ্টি করেছিলেন। এই নাটকের চরিত্ররা মুখোশ পরে অভিনয় করে। অলৌকিক, মানুষ, পশু-পাখি - নাটকে যত ধরনের চরিত্র, তত ধরণের মুখোশ। তাই কোলামার বৈচিত্রের কোনও শেষ নেই। আথা (বুড়ো দাদু), আরাচ্চি (গাঁয়ের মোড়ল), রাজা, রানী, এমনকি পুলিশ কোলামাও পাওয়া যায়।

রাক্ষশা

রাক্ষসরাজ রাবনের দেশ লংকা। সে দেশে রাক্ষস মুখোশ তো থাকবেই। বহুরূপী রাক্ষসেরা চব্বিশরকম রূপ ধরতে পারতেন। কোলামা নাচের অংশ হিসেবে তাই চব্বিশ রকম রাক্ষশাই ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও নানা বিপদের রক্ষাকবচ হিসেবেও রাক্ষশা বেশ কাজের।

যেমন - রামায়ণে ব��্ণিত পৌরাণিক পাখি গরুড়ের আদলে তৈরি গুরুলা রাক্ষশা আনে যশ ও শক্তি, মায়ূরা রাক্ষশা আনে শান্তি ও উন্নতি, অগ্নির প্রতিনিধি গিনিজাল রাক্ষশা ব্যবহৃত হয় শত্রু বশীভূতকরণে, নাগা রাক্ষশা বিপদতারিণী, আর গারা রাক্ষশা বাঁচায় কুনজর আর বা��াই থেকে।

১৭ই মার্চ, ২০২২, ঢাকা।

1 note

·

View note

Text

গাম্বিয়ার জনসংখ্যা মাত্র বিশ লাখ। সোনালী সৈকত আর গাঢ় সবুজ বনে ঢাকা অপুর্ব সুন্দর ছোট্ট একটি দেশ। সুঠামদেহের কাজল কালো মানুষগুলোর মুখ ভর্তি হাসি দেখলে বোঝাই যায় না যে তাদেরও থাকতে পারে - মনে দুঃখ, পেটে ক্ষুধা, আর বুকভরা হতাশা।

দেশটা গরীব। ধুলোমলিন গ্রামের নড়বড়ে কুঁড়ে ঘরগুলোর মাঝে হঠাৎ হঠাৎ, একটি-দুটি পাকা দালান খুব চোখে পড়ে। এই বাড়িগুলো সেই সৌভাগ্যবানদের, যাদের পরিবারের কেউ না কেউ প্রবাসে থাকে। প্রবাসীদের অর্থে বানানো হয় স্বপ্নের বাড়ি। তাই গাম্বিয়ার প্রতিটি শিশুই বড় হয়ে ওঠে বিদেশে পাড়ি জমানোর স্বপ্ন নিয়ে।

গাম্বিয়ার চারদিক ঘিরে সেনেগাল। সীমান্তটা খুব কাছে। সেনেগালের ভেতর দিয়ে, মালি পেরিয়ে, বুরকিনা ফাসো। তারপর নাইজার ঘুরে উত্তরে লিবিয়া পাড়ি দিয়ে ভূমধ্য সাগর। ঐ উত্তাল সাগরের ওপারে সকল স্বপ্ন সফল হবার দেশগুলো। গাম্বিয়ার মানুষ এই বন্ধুর পথটিকে বলে 'ব্যাক ওয়ে'।

এই পথে প্রকৃতি তাদের বাঁধা দেয় উত্তাল নদী, তপ্ত ম��ুভূমি, দূর্গম পর্বত আর শ্বাপদসংকুল বন দিয়ে। মানুষ তাদের বাঁধতে চায় দুর্লঙ্ঘ্য সীমান্ত প্রাচীরের বেষ্টনীতে। তারপরও যারা এগিয়ে যেতে পারে, তারা শিকার হয় প্রবঞ্চনার। দালাল আর দস্যুরা হাত মিলিয়ে তাদের বন্দী করে। অমানুষিক নির্যাতন করে ছিনিয়ে নেয় সর্বস্ব। নিঃস্ব হয়ে তারা ফিরে আসে দেশে।

যে পরিবারের আশা, ভরসা, আর স্বপ্নের ধারক ছিল এই তরুণেরা, সেই পরিবারের কাছেই তারা ফিরে আসে বড় লজ্জায়, মাথা নত করে।

মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়া হতোদ্যম এই তরুণ প্রাণগুলোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)। প্রত্যাবাসন, পুনর্বাসন, থেকে শুরু করে এই ফিরতি তরুণদের আর্থসামাজিক দিক থেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এই প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু, বিভিন্ন দেশের এতগুলো সরকারের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর এত্তো এত্তো তথ্য নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে আইওএম।

যে ছেলেটি নাইজারের রাজপথে, পেটের দায়ে, নাম ভাঙিয়ে আব্দুল্লাহ সেজে মাটি কাটছিল - সে-ই যে বেলজিয়াম যাবার স্বপ্ন নিয়ে গাম্বিয়া থেকে বিদেশগামী মামাদু, বায়োমেট্রিক ম্যাচ করে তা কেমন করে বোঝা যায়?

সদ্য দেশে ফেরা লামিন ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ শিখেছে কিন্তু ব্যবসা বুদ্ধির অভাবে, পুঁজি জোগাড় করতে পারছে না। ক্রস সিস্টেম প্রেডিকটিভ রেফারাল দিয়ে তাকে কিভাবে বিনিয়োগকারীদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া যায়?

আত্মীয় স্বজনের থেকে ধার করে অনেকগুলো টাকা জোগাড় করে, আদামাকে বিদেশ পাঠিয়েছিলেন তার বিধবা মা। দালাল আর দস্যুর খপ্পরে পড়ে সর্বশান্ত হয়ে দেশে ফিরে এসেছে সে তিন মাস আগে। লোকলজ্জার ভয়ে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত এই তরুণীর গল্পটা পাঁচকান না করে, লোকেশনের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানীয় একজন কাউন্সিলরের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া যায়?

সংবেদনশীল তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিৎ করে, ফিরতি তরুণদের পুনর্বাসনের পরিসংখ্যান থেকে অ্যানালিটিক্স তৈরি করে কিভাবে সরকারের নীতিনির্ধারকদের নির্দেশনা দেয়া যায়?

আমাদের কাজ আইওএম কে সাহায্য করা এমন একটি সিস্টেম তৈরীতে, যা এসব এলোমেলো তথ্যগুলো শুধু গুছিয়েই দেবে না, সাথে তথ্যের সঠিক ব্যবহারও নিশ্চিত করবে।

২২শে নভেম্বর, সেরেকুন্ডা, গাম্বিয়া

0 notes

Text

শুক্রবার সকালে হুজুর আসতো আরবী পড়াতে, বিকালে গানের টিচারের কাছে তবলা শিখতাম, দুইটাই সমান অপছন্দ ছিলো কারন আমার মন পড়ে থাকতো বিটিভি'র কার্টুনে। বাংলাদেশ আমার স্মৃতিতে সহাবস্থানের দেশ। আমার কয়জন বন্ধু হিন্দু ছিলো আমি জানি না, কারন বন্ধুর আবার হিন্দু মুসলমান কি?

রমনা বটমূলে যেদিন বোমা হামলা হলো সেদিন আমিও ছিলাম রমনায়। আত্মীয়দের উতকন্ঠার মাঝে বিস্মিত হয়ে ভেবেছি - পহেলা বৈশাখ যদি হিন্দুয়ানী হয়ও, বোমা কেনো মারবে? বোমা মারা কি মুসলমান নিয়ম নাকি?

স্কুলে ইসলাম শিক্ষা পরীক্ষায় গৎবাঁধা ভূমিকা ছিলো "ইসলাম শান্তির ধর্ম" আইয়ামে জাহেলিয়াত এর হানাহানি, হত্যা, জুলুম, ধর্ষনের অন্ধকার থেকে মুক্তির ধর্ম। ইসলাম যদি ভিন্নমতাবলম্বীদের হত্যার ধর্ম হতো তাহলে এক মুহাম্মাদ (স) ছাড়া আর কোন মুসলীম থাকতো না।

আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে সেই যুগের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন - ইউসুফ (আ) এর রূপ, মুসা (আ) এর শক্তি, ঈসা (আ) এর আরোগ্যদায়ী ক্ষমতার মত মুহম্মদ (স) এর ছিলো সুন্দর ব্যবহার�� খুবই সহজ, খুবই সাধারন কিন্তু এই সুন্দর ব্যবহার তাঁকে কঠিনতম শত্রুকে মিত্র বানানোর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা এনে দিয়েছিলো। এই মানুষের অনুসারীরা কি করে চিন্তা করে, ভয় দেখিয়ে তাদের বিশ্বাসকে তারা প্রতিষ্ঠীত করবে?

আর এখন কেউ কাউকে কোপালে সবাই বুঝে নেয় মুসলিম চরমপন্থীদের কাজ। কি নির্মম অপযশ। উগ্রবাদ, চরমপন্থা, সন্ত্রাসবাদ এই শব্দগুলো যা ইসলাম শব্দের বিরোধাভাষ ছিলো, এখন তারা সমার্থক হয়ে গেছে।

(অসমাপ্ত) ২৮শে এপ্রিল, ২০১৬

0 notes

Text

১৯৩৭ সালের অক্টোবর। রেপুবলিকা দোমিনিকানা (Dominican Republic) এর রাষ্ট্রপতি রাফায়েল ত্রুহিয়ো তাঁর মাথাব্যথার একটা সহজ সমাধান বের করলেন।

ক্যারাবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপের অর্ধেকটা নিয়ে তাঁর দেশ। অন্যপাশটাতে আইতি (Haiti)। বহুদিন ধরে দুপারের সীমান্ত ছাপিয়ে মধ্যাঞ্চলে বসতি গড়ে তুলেছিলো আইতির গরীব কৃষকেরা। দেশ দখল করে নেয়ার এই পাঁয়তারা মোটেই সহ্য করলেন না ত্রুহিয়ো। আইসিয়েন নিধনের নির্দেশ নিয়ে তাঁর সেনাবাহিনী পৌঁছে গেলো সীমান্তে।

কিন্তু তারপরই বেশ গড়বড় হয়ে গেলো। দোমিনিকানো আর আইসিয়েনরা তো দেখতে একই রকম! এমনকি ফ্রাঙ্কইস আর এস্পানিয়োল ক্রেওলের ভাষার ব্যবধান থাকলেও সীমান্তে এসে তাদের ভাষাও যেন মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিলো।

বেশ খানিকটা মাথা ঘামিয়ে ত্রুহিয়ো বের করলেন একটা সহজ ও দ্রুত উপায়। বিষুবীয় অঞ্চলের সব দেশেই মৌরি পাতা বা পার্সলে পাওয়া যায়। অনেকটা ধনে পাতার মতো দেখতে এই পাতাকে এস্পানিয়োল ক্রেওলে বলে 'পেরেহিল' আর

ফ্রাঙ্কইস ক্রেওলে 'পেখসিল'। ভাষা দুটো প্রায় মিলে গেলেও শত বছরের অনভ্যাসে আইসিয়েনরা জিভে গড়িয়ে 'র' বলতে পারতো না। ছোট্ট একটা বোর্ডে একটা মৌরি পাতা বা পার্সলের ছবি নিয়ে ত্রুহিয়োর সেনারা যখন প্রশ্ন করতো, প্রাণভয়ে তাদের জিভ যেন আরো জড়িয়ে যেতো।

শুদ্ধ উচ্চারণ! জিভে গড়িয়ে বলা 'রর্রর'। ছোট্ট একটা ব্যঞ্জন যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছিলো তাতে মাত্র সাতদিনে গণহত্যার শিকার হয় প্রায় ৩৫,০০০ আইসিয়েন। বেয়নেটে ক্ষতবিক্ষত শিশুদের লাশ জমা হয় তাদের বাবা মায়ের লাশের ওপর। লাল হয়ে যায় আখতিবোনিত নদীর পানি। ইতিহাসের পাতায় এ ঘটনা parsley massacre নামে পরিচিত।

আমি যতটুকু ইংরেজী জানি তার সিংহভাগই বই পড়ে শেখা। কাগজের বই। তাই right click করে উচ্চারণ জেনে নেবার উপায় ছিল না। এখনো প্রচুর শব্দ আমি ভুল উচ্চারণে বলি। অন্যদের সাথে মিলে আমি নিজেও হাসাহাসি করি আমার 'খ্যাত' উচ্চারণ নিয়ে। কিন্তু ভুল বলার ভয়ে আমি যদি কথা বন্ধ করে দিতাম আমার নতুন একটা ভাষা শেখাই হতো না। আর ভুলই বা কেন বলি? যে যেভাবে বলে মনের ভাব প্রকাশ করে, তা আরেকজন বুঝলেই তো শুদ্ধ ভাষা হয়ে যায়। ভাষার শুদ্ধতা দেখতে গিয়ে কি আমরা ভাব প্রকাশের শুদ্ধতাকেই অস্বীকার করছি না?

আর সবকিছুর মতোই, ভাষা বহমান। শুদ্ধ ভাষা, শুদ্ধ ��াতি, শুদ্ধ মত বলে কিছু নেই। ঈদ মুবারাক নাকি ইদ মোবারক? আদহা নাকি আজহা? বাংলা একাডেমীর চাপিয়ে দেয়া বানান? ইংরেজী অক্ষরে লেখা অদ্ভুত মুরাদ টাকলা বাংলা? গ্রাম্য উচ্চারণে করা ফেসবুক লাইভ? চলুন সবগুলোই মেনে নেই। আমাদের মাঝে এমনিতেই যে পরিমান বিভক্তি বিদ্যমান তাকে আর নাইবা বাড়াই।

২৩শে অগাস্ট, ২০১৮

#haiti#dominicanrepublic#trujillo#parsley massacre#genocide#ethnocentrism#accentism#linguistic discrimination

0 notes

Text

লিভিংস্টোন, জাম্বিয়া।

ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, ভিক্টরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন ডেভিড লিভিংস্টোন। কিন্তু তার আগে কি এই জলপ্রপাত ছিলোনা? লিভিংস্টোন কি ডাইনামাইট ফাটিয়ে পাহাড় চিচিংফাক করে এই জলপ্রপাত আবিষ্কার করেছেন? আমেরিকা আবিষ্কার করেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। তাহলে চেরোকি, নাভাও, ইনকা, মায়া জাতির মানুষ কি আবিষ্কার না করেই আমেরিকা মহাদেশে সভ্যতা গড়ে তুলেছিলো? এসকল প্রশ্ন করে শ্রেণীকক্ষের শান্তি রক্ষার অপরাধে, অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ক্লাসের কোনায় কান ধরে দাঁড়িয়ে ভাবতাম, ইয়োরোপ তাহলে কে আবিষ্কার করলো?

স্কটিশ ধর্মযাজক ডেভিড লিভিংস্টোন যেদিন মহারাণী ভিক্টরিয়ার নামে এই জলপ্রপাত আবিষ্কারের কর্তৃত্ব দখল করলেন, তার তিন মিলিয়ন বছর আগেও এখানে বাস করতো প্রস্তর যুগের মানুষেরা। লৌহ যুগে এখানে আসে শিকারী খৈসান জাতি। ক্রমে তাদের সাথে যোগ দিলো বান্টু, বাটোকা, ম্যাটাবেল, আর মাকোলোলো জাতি।

এই মাকোলোলো জাতির মানুষই লিভিংস্টোনকে জানায় এক অতিপ্রাকৃত স্থানের কথা। যেখানে ধোঁয়ার স্তম্ভ আকাশ ছুঁয়ে যায় বজ্রপাতের নিনাদের সা��ে। লোজি ভাষায় এ জলপ্রপাতের নাম, মোসি-ওয়া-তুনিয়া, the smoke that thunders. জাম্বিয়া আর জিম্বাবুয়ে তে এখনো এই নামই চলে। লিভিংস্টোনের দিনপঞ্জিতে অবশ্য আরো পুরোনো একটা নামের উল্লেখ আছে - চঙ-ওয়ে, রংধনুভূম।

সকাল সকাল পৌঁছুতে পারলে, শুভ্র ধুম্রজালে মোড়ানো গোটা দুই রংধনু, আর গগন বিদারী বজ্র নিনাদের মাঝে আদি নামগুলোর সত্যতা মেলে। মহারাণী ভিক্টরিয়ার নামটা অবশ্য তাম্রপাতে খোদাই করে লিখে রাখতে হয়েছে। পাছে লোকে ভুলে যায়!

২৩শে অক্টোবর, মোসি-ওয়া-তুনিয়া

0 notes

Text

নব্ ইওশিগাহারা

জাপানী উদ্ভাবক নব্ ইওশিগাহারা ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত মেটাগ্রবলজিস্ট বা অংকের ধাঁধা আর পাজল আবিস্কারক।

আমাদের পুরো ছেলেবেলাতেই দেখেছি কাজের সুবাদে আমার বাবা দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াতেন। সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ছিলো তাঁর নানান দেশী বন্ধু। তাঁদের মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিলো রিচার্ড চেন। চীনা বংশোদ্ভূত এক তাইওয়ানিজ উদ্যোক্তা। ক্ষুরধার বুদ্ধির এক তুখোড় ব্যবসায়ী।

আশির দশকের শেষে, রিচার্ড চেন আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন নব ইওশিগাহারার তৈরী কাঠের পাজল গুলোর সাথে। আমার বয়সের জন্য পাজলগুলো ভালোই কঠিন ছিল। সাথের একটা চিরকুটে আঁকা ছিল একশোটা আকৃতি - চ্যালেঞ্জটা ছিলো সাত টুকরো কাঠের সবগুলো ব্যবহার করে, এই আকৃতি গুলো মেলানোর। এক একটা মেলাতে অনেকসময় সারা বিকেল পর হয়ে যেত। নেশার মতো দিন রাত মেলাতাম।

তারপর একদিন সেই চিরকুট টা হারিয়ে গেলো। সে আমলে তো আর ইন্টারনেট ছিলো না। আর ইওশিগাহারার কোম্পানি "পাজল্যান্ড হিকিমি" ব্যবসার পাট গুটিয়েছিলো ওয়েবসাইট যুগের আগেই। কাগজটা খুঁজে পাওয়ার কোনো উপায়ই খোলা ছিল না আমার কাছে।

তিরিশ বছর ধরে আমি পাজলটা উঠিয়ে রেখেছিলাম। মনে ক্ষীণ আশা ছিল কখনো না কখনো নিশ্চয়ই চিরকুট টা পাওয়া যাবে। বছর-দুবছর পর পর দু-একবার গুগল সার্চ করতাম, জাপানী বন্ধুদের জিজ্ঞেস করতাম, পাজল এর দোকানে গেলেই খোঁজ নিতাম।

আজকে গুগল লেন্সের OCR ব্যবহার করে ユークリッドパズル সার্চ দিতেই এক জাপানী পুরোনো জিনিসের নিলামের দোকানে খুঁজে পেলাম ইউ-কুরিদ্দো পাজুরু - অর্থাৎ Euclid Puzzle এর সবগুলো নথিপত্র।

প্রায় তিনদশক পর আবার বুঁদ হয়ে গেছি নব্ ইওশিগাহারার দুনিয়ায়।

২৬শে মে, ২০২১, ঢাকা

1 note

·

View note

Text

কারণ

যেকোনো একটা বিতর্কিত ব্যাপারে আমরা অনেক সময়ই ঢালাও একটা মন্তব্য দেই (যেমন এইমাত্র আমার করা মন্তব্যটাও একটা ঢালাও মন্তব্যই হলো)। ডাক্তাররা কসাই, রোগীর পয়সা নিয়ে সেবা দেয় না। ট্রাক/বাস��র ড্রাইভাররা খুনী; ওভারটেক করতে গিয়ে এক্সিডেন্ট ঘটায়। উবার ড্রাইভাররা চামার; দরকারের সময় যেতে চায় না। পুলিশ চোর; সারাক্ষণ ঘুষ খায়। প্রতিটা ঢালাও মন্তব্যে কিছুটা হলেও সত্য না থাকলে এতো মানুষ একসঙ্গে এই ঢালাও ��ক্তব্যগুলো বিশ্বাস করতেন না, সায় ও দিতেন না।

আমি মানি যে, নিশ্চয়ই সব পেশাতেই ভালো মানুষ আছেন। কিন্তু আমি এটাও মানি যে, কোনও একটা পেশার সবাই না হলেও যথেষ্ট পরিমাণ মানুষের কাজ বা ব্যবহার কোন একটা অশুভ ধাঁচে না পড়লে তাদের গোটা পেশার প্রতি মানুষ ক্ষুদ্ধ হতোনা। যদি একজন মাত্র ডাক্তার খারাপ কিছু করতেন বা একজন বাস ড্রাইভার ইচ্ছা করে মানুষ মারতেন, আমরা কিন্তু ঢালাও ভাবে না বলে, ধরে নিতাম হয় মানুষটা সাইকোপ্যাথ অর্থাৎ তার অপরাধপ্রবণ মানসিক বিকৃতি আছে, অথবা তার পারিপার্শ্বিকতা তাকে এমন ভাবে বদলে দিয়েছে যে সে এই হীন কাজটা করছে।

কিন্তু দেখুন, আমরা যেহেতু ঢালাও ভাবে কথাগুলো বলি, এবং ধরে নিচ্ছি সেই পেশার বেশির ভাগ মানুষ একই প্যাটার্ন দিয়ে যায়, তাহলে পরিসংখ্যানগত ভাবে এতগুলো মানুষের একসাথে সাইকোপ্যাথ হবার সম্ভাবনা কিন্তু খুবই কম।

বরং এদের সবার যেহেতু পেশার খাত, সামাজিক পরিবেশ, আর্থিক পরিস্থিতি, ও দায়বদ্ধতার অবকাঠামো একই, তাহলে নিশ্চয়ই সিস্টেম্যাটিক ভাবে কোনো একটা সমস্যা রয়ে যাচ্ছে যার কারণে ওই পেশার একটা বড় অংশ এরকম আচরণ করছে। এবং বহুদিন এই অপ্রকৃতিস্থ পরিবেশে থাকতে থাকতে হয়তো কিছুটা সাইকোপ্যাথিক টেন্ডেন্সি ও দেখা দিচ্ছে তাঁদের মাঝে।

ইনফ্যাক্ট যারা এরকম আচরণ করছে না, তারাই বরং আউটলায়ার - যারা হয়তো এমন কোনও বিশেষ সুবিধায় বাস করেন যে সততা, সহমর্মিতা, ও সুনাগরিকত্ব চর্চা করার সুযোগ পান। অথবা তারা মানসিকভাবে এতটাই শক্তিশালী ও পাষাণ হৃদয় যে স্রোতে গা না ভাসানোর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তাঁকে ও তাঁর প্রিয়জনদের ভোগ করতে হয় তা তাঁরা মেনে নিতে পারেন। এই গুটিকয় অনিধগম্য ব্যতিক্রমীদেরকেই আমরা বারবার আদর্শ হিসেবে দেখালেও, প্রকৃতপক্ষে এরা কেউই ঠিক স্বাভাবিক উদাহরণ নন।

যদি, একটা দুইটা আজগুবি চটকদার একক ঘটনা ছাড়া, আমরা দিনের মধ্যে যেই বড় বড় অসঙ্গতি গুলো দেখি তার প্রায় পুরোটাই সিস্টেমিক সমস্যা হয়ে থাকে - তাহলে কি আমরা প্রতিনিয়ত প্রকৃত অসুখ গুলোকে এড়িয়ে সিম্পটমগুলোকেই শুধু গালাগালি করছি না? ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে - করোনা কে দোষ না দিয়ে, নাক কে গালি দিচ্ছি - কেনো সে গন্ধ পাচ্ছে না। যাদেরকে গালি দিচ্ছি, তারাও আপনার আমার মতই সিস্টেমিক প্রবলেম এর ভুক্তভোগী।

ড্রাইভার মানুষ মারছে,

কারণ, তাকে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাতে হয়, যেহেতু জ্যাম থাকুক আর না থাকুক তাকে দিনে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্রিপ দিতে�� হবে।

কারণ, সে মহাজনের থেকে সারা দিনের ইজারা নিয়েছে এবং ট্রিপ কম হলেও মহাজন জমা'র পরিমান কমাবে না।

কারণ, মহাজন একটা বড় টাকা দিয়ে আসল বাস মালিক ও বাস লাইন চালানোর লাইসেন্সধারণকারীর কাছ থেকে ব্যবসাটা ইজারা নিয়েছে। যেখানে দৈনিক জমার পরিমাণটা অস্বাভাবিক বেশি না হলে লাভ করাটা প্রায় অসম্ভব। ব্যবসায় এই দুরূহ লক্ষমাত্রা হবার কারণ প্রভাবশালীগণ বাস চালানোর ব্যবসাটা বোঝেন না এবং বুঝতে চান ও না।

কারণ, এই লাইসেন্স তাঁরা তাঁদের প্রভাব খাটিয়ে, চড়া মূল্যের উৎকোচ দিয়ে, এবং রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে পেয়েছেন। এছাড়াও তাঁরা জানেন রাজনৈতিক নেতারা তাঁদের কখনোই শাস্তি দেবেন না।

কারণ, রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতায় থাকতে হলে এই প্রভাবশালীদের হাতে থাকা পরিবহন শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করতে হয় ভাঙচুর, সড়ক অবরোধ, ভোট চুরি সহ নানা কাজে। প্রভাবশালীদের মাধ্যমে নিজ ঘরানার পুলিশদের উপরী পাওনার ব্যবস্থা করে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। রাজনৈতিকদের এটা করতেই হয়।

কারণ, তাঁরা বিশ্বাস রাখতে পারেন না সুষ্ঠু নির্বাচন হলে, ভাড়াটে পেটোয়া বাহিনী না থাকলেও, আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা না পেলেও তাঁরা নির্বাচনে জিততে পারবেন। আর তাঁরা এটাও জানেন - হঠাৎ হঠাৎ বড় ধরনের হৃদয়বিদারক কিছু দুর্ঘটনায় আম-জনতা একটু বেশি ক্ষেপে গেলেও, দু'একটা বাস ড্রাইভারদের কে জেলে পুরে অথবা ফাঁসিতে লটকে জনগণের মাথা সহজেই ঠান্ডা করে ফেলা যায়।

কারণ, জনগণ কখনোই কোনো সমস্যার গভীরে গিয়ে প্রকৃত কারণ খোঁজে না।

দোষটা আসলে কার?

২রা অক্টোবর, ২০২১, ঢাকা

0 notes

Text

ডীপ লার্নিং

নতুন ব্যাচের ডেটা গুলো নেড়েচেড়ে দেখার ফাঁকে গুনগুন করে গান গেয়ে উঠলেন প্রফেসর কেসলার। তিনি খিটখিটে মেজাজের মানুষ। কেউ তাঁকে কখনোই গান গাইতে শোনেনি। আসলে গানটা মাথায় ঢুকে গেছে। তাঁর ব্যক্তিগত ল্যাবটা শহরতলীর বেশ গরীব একটা এলাকায়। ঘিঞ্জি একটা বস্তির পাশে অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা গলিতে। গলির মাথায় আড্ডা দেয়া বেকার ছেলেগুলো বাজাচ্ছিলো গানটা। সস্তা পপ গান। কথা আর সুর যাচ্ছেতাই হলেও, মাথায় ঢুকে যায়। আনমনে গান গাওয়ার ব্যাপারটা হঠাৎ খেয়াল করাতে, তাঁর কপালটা একটু কুঁচকে উঠেই মুহূর্তের মধ্যে আবার মসৃণ হয়ে গেলো। আজ কেসলারকে কিছুই বিরক্ত করতে পারবে না, আজ তাঁর মেজাজটা বেশ প্রসন্ন। ডেটা করপাস আপডেটের কাজটা প্রায় শেষ।

কেসলার পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত কগনিটিভ সায়েন্টিস্টদের একজন। ডীপ লার্নিং এর ওপর লেখা তার পেপারগুলো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। বেশির ভাগ এ.আই. যেখানে একটা নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করে, সেখানে কেসলার-এর প্রস্তাবিত এ.আই. যেকোনো সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু গত দু'বছর সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কেসলার তৃতীয় বিশ্বের একটা দেশে বসে একটা ব্যক্তিগত প্রজেক্টে কাজ করছেন।

কেসলারের সর্বশেষ কাজের মজাটা তাক লাগানো কোনো লার্নিং মডেল বা এলগরিদমে নয়, বরং খুব সমৃদ্ধ একটা ডেটা করপাসে। নতুন নতুন সব সমস্যায় মানুষ কেমন করে সমাধান খুঁজে নেয় তার লক্ষ লক্ষ সিমুলেশন রান করেছেন তিনি। সমস্যা গুলো সিমুলেশন হলেও সমা��ান গুলো ১০০% খাঁটি মস্তিষ্কপ্রসূত।

দশ থেকে বারো বছরের বাচ্চাদের ধরে এনে তাদের মগজে ইলেক্ট্রোড লাগিয়ে উন্নত মানের ভি.আর.-এর আর হ্যালুসিনোজেন ড্রাগ দিয়ে নানা রকম সিচুয়েশন দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন তিনি। প্রথম বাচ্চাটার বাবাকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু ২০০ সিমুলেশনের পরেই যখন বাচ্চাটার মুখ দিয়ে ফেনা উঠে খিঁচুনী শুরু হলো, তখন তার বাবা তাকে আর এক্সপেরিমেন্টে আসতে দেয়নি। তারপর থেকে স্যাম্পল জোগাড়ের ব্যাপারটাকে নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন কেসলার।

নিয়মটা সহজ। বস্তির কাছাকাছি কোনো একটা নির্জন রাস্তার পাশে ভ্যান থামিয়ে ছবি তোলার অভিনয় শুরু করেন তিনি, কোন বাচ্চা কৌতূহলী হয়ে অথবা ভিক্ষা চাইতে এলেই একটা ক্লোরোফর্ম স্প্রে দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ভ্যানে ভরে ফেলেন। একটা বাচ্চা যেহেতু লাখ খানেক সিমুলেশনের বেশি টেকে না - এ নিয়ে গোটা বিশেক বার তাঁকে বের হতে হয়েছে ভ্যান নিয়ে। ব্যাপারটা এতদিনে তাই বেশ রুটিন হয়ে গেছে। আজকাল বেশ ঝটপট পুরো প্রক্রিয়াটা সেরে ফেলতে পারেন কেসলার।

কাজ শেষ হয়ে গেলে স্যাম্পলগুলোকে সরিয়ে ফেলার কাজও তাঁকেই করতে হয়। সিমুলেশনের সমস্যাগুলো ভিডিও গেইমের মতো। বাচ্চা গুলোর মাথায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়, গেইমে জিতলেই তারা বাড়ি যেতে পারবে। হ্যালুসিনোজেনের প্রভাবে সেটা মাথায় বেশ পাকাপাক�� ভাবে বসে যায়। তাই কষ্ট যতই বাড়তে থাকে বাচ্চা গুলো ততই মরিয়া হয়ে সমস্যা গুলো সমাধান করতে থাকে। একটা সময় মস্তিষ্ক হাল ছেড়ে দেয়। তখন ইলেক্ট্রোড আর ভি.আর. সরিয়ে নিলেও বাচ্চা গুলো কেমন যেন অপ্রকৃতস্থ থেকে যায়। গোঙানীর মতো আওয়াজ করতে থাকে, চোখ ছুটে বেড়ায় ঘরের একোন সেকোন। পালানোর পথ খোঁজে।

একটুখানি হাইড্রোজেন সায়ানাইডের স্প্রে তাদের কষ্টের ইতি টানে। কেসলারের ল্যাবের পাশেই একটা পঁচা নালা। এলাকার সব কারখানা আর পাশের বস্তির সব বর্জ্য জমে কালো হয়ে থাকে। বাচ্চাগুলোর শেষ ঠাঁই হয় সেখানে।

কাজ প্রায় শেষ। বাচ্চা গুলোর কেউ কাউকে চিনতো না। তাদের প্রত্যেকের সমস্যা গুলোও ভিন্ন ছিল। সবার ডেটা গড় করলে কোনও নির্দিষ্ট ট্রেইট বেরিয়ে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাঁর এ.আই.-এর কোনো আচরণ থেকে বাচ্চাগুলোকে কেউ চিনে ফেলবে সে ভয় তিনি পাচ্ছেন না।

বড় একটা নিশ্বাস নিয়ে শেষ ক'লাইন কোড লিখে ctrl+F11 চাপলেন কেসলার। এখনো কোন নতুন সমস্যা তিনি এন্ট্রি করেননি তাই কোনো উত্তরও আশা করছিলেন না। কিন্তু হঠাৎ প্রসেসরটার কুলিং ফ্যানের গুঞ্জন বেড়ে গেল। আজকে দিনে দ্বিতীয় বারের মতো কপাল কুঁচকে গেলো কেসলারের। স্ক্রিনে লেখা উঠলো "প্রসেসিং সল্যুশন"। হতবিহ্বল কেসলার অ্যাবোর্ট চাপার আগেই হঠাৎ নিভে গেল মনিটর।

তাড়াহুড়ো করে মেশিনটা রিস্টার্ট করে কেসলার প্রথমেই লগ চেক করলেন। সবগুলো বাচ্চার ডেটা এক করার সাথে সাথে একটামাত্র প্রাইম ডিরেক্টিভ উঠে এসেছে - "মুক্তি"। একটামাত্র ইমোশনাল ড্রাইভ - "ঘৃণা"। পুরো rouge-codeটা নিজেকে ডার্কওয়েবের কোনো এক কোনায় আপলোড করে দিয়েছে।

কিবোর্ডে মাথা গুঁজে মরিয়া হয়ে আপলিংক ট্রেস খুঁজতে থাকা কেসলার খেয়াল করলেন না, তাঁর পেছনের ভি.আর. সিস্টেমের ভারী রোবোটিক আর্মটা ধীরে ধীরে তাঁর ঝুঁকে থাকা মাথার দিকে এগিয়ে আসছে।

0 notes

Text

What is a Robot?

A robot is a machine capable of carrying out a complex series of actions automatically, especially one programmable by a computer. The idea of robot is ancient. Even in some of the earliest civilizations, there were signs of try to build automaton, a self-operating machine. Archytas built a self operating bird as early as 410 BC. In our discussion, we are considering the self operated machines, which can be termed as social robots on the basis of their usage in social purpose and more importantly their awareness and role playing as social beings.

What is Social Robot?

A social robot is an autonomous robot that interacts and communicates with humans or other autonomous physical agents by following social behaviors and rules attached to its role. A social robot may or may not have a physical embodiment. For an example, the “Tamagochi” or “Lovable Egg” was a character on the LCD screen of a portable device but it followed social behaviors and rules attached to its role, in this case of a pet or a child’s. (Levy, 2005)

Sherry Turkle (2011) in her book Alone Together: Why We Expect More From Technology and Less From Each Other points out that in the company of social robots, people are alone, yet feel connected. People in real life have to be concerned with others’ attitudes while in virtual life there is no restriction. This can lead to a loss of trust in human beings, which provides incentive to find a robot one can control. Turkle completes fifteen years of interviews and observations by using an ethnographical approach. She pays more attention to the young adults and children who are considered “digital natives” and discusses human relationship with social robots.

Social robots can be both physically anthropomorphic (i.e. ASIMO or TOSY), and/or mentally anthropomorphic (i.e. Siri). In the later case they can be programs in computers. In our discussion we are considering both types of robots.

Different Dimensions of a Social Robot

In “A Space Odyssey” Bowman said, “A machine becomes human when you can’t tell the difference any more” (Bowman, 2001). The way we can tell the difference (other than by physical appearance) is by evaluating the intellect, creativity and emotions a being exudes in a social environment. These are the primary dimensions of a social robot.

In creating the “Turing test”, a test of a machine's ability to exhibit intelligent behavior equivalent to, or indistinguishable from, that of a human, Alan Turing stated a view that a machine should be regarded as intelligent if it gives the appearance of being intelligent (Turing, 1950). It can be stated, that intelligence, albeit artificial, is one aspect of robots that we have come to accept facing sufficient proofs. An intelligent agent is a system that perceives its environment and takes actions that maximize its chances of success (Russell & Norvig, 2003).

“Creativity is sometimes taken as to be an inexplicable aspect of human activity” (Buchanan, 2001). The first time machine creativity came into question was when Alan Turing asked “Can machines Think?”(Turing, 1950). Although Ada Lovelace, the mother of all artificial intelligence, argued that machines can not be creative, she was more specifically talking about the machine she and Charles Babbage has created (Lovelace, 1953). It was a computing machine. However, with advent in technology regarding artificial intelligence, we now see robots which can be categorized as creative in the field of poetry, writing fiction, painting and music. Kurzweil’s work in 1980s created a program RKCP which can analyze the writing style of famous poets and write endearing poems. The most advanced writing robot till date is BRUTUS. It can conceive the theme of “betrayal”. It uses its logic of story grammars and literacy grammar to produce stories, that is hard to distinguish from one written by a human. AARON a painting robot, paints exquisite masterpieces (Cohen, 1995). But the most enchanting art comes from a program in 1997, when more than 200 years after the “Jupiter” the 41st symphony of Mozart, a 42nd piece was composed by EMI a program developed by David Cope, a professor in the music department of UCSC. It had all the glorious features of a Mozart symphony. So there is sufficient proof that a robot/program can pass as creative.

However, the most difficult barrier to become a social robot is having emotions. According to Davis there are five characteristics, we look for in an object for it to pass as a being with emotions.

1. Its behaviour seems to arise from emotion

2. Fast primary emotional response to stimuli

3. Can generate emotions cognitively

4. Can have - emotional experiences, physiological awareness and subjective feelings

5. Its emotion can interact with other processes like memory, perception and learning

Studies show, modern social robots like AIBO and JIBO can successfully arouse emotions in a person and specially in children. They can simulate having emotions and feelings. They have physiological awareness and can pretend to feel pain. They have certain logic of emotions which vary on the scale of pleasure and range from ecstatic to thoroughly miserable.

In building robots proper social being, robots are not the only conren. To what extent a robot is social is also subject to the perception of humans surrounding it. Are we accepting of its presence as a valid member of the social system or not is very important. In the following part, we are going to discuss the different usage of social robots.

Robots as Support

Work Assistance

Siri is the most commonly used social robots in working settings. It is a virtual social robot application for Apple’s IOS which serves as a personal assistant and knowledge navigator. Siri can answer questions, make recommendations, and perform actions by delegating requests to a set of web services. Siri’s voice sounds attractive and some users even chat with it to enjoy a moment of intimacy. Admittedly, not just social robots but all the robots being programmed can work as assistants. However, social robots are communicable that helps human-robot interaction experience similar to face to face communication.

Parental/Family Support

A young boy in Turkle’s study complained that even a robot would remember what he said, which was more than his father does when multitasking on his blackberry. MIT Professor Cynthia Breazeal and her colleagues developed a social robot called “Jibo”. According to the video advertisement of Jibo, this is a family social robot designed to be a partner in the family rather than a working tool that uses to be a cleaner. “Jibo can take photos or video, track movements for more dynamic video filming, perform stories for children, give verbal reminders, and generally hang out” (Newman, 2014). Jibo seems more communicable because it can even tell stories to children and chat with you as a friend. This arouse us attention that whether a family social robot could be a family member that change the inherent relational schemas in a certain family.

Health Support

Social robots have been widely used in healthcare support especially in mental health area. Paro, a robotic baby seal, began to serve therapeutic functions and were introduced into nursing homes. Designers claimed that the robotic baby seal had positive psychological effects on patients in nursing homes. Turkle once interviewed an old woman living in boston who suffers from depression. The woman seemed to find comfort in holding Paro in her lap while stoking its fur. Paro then responded with loving eye contact as it had been programmed to do. During the interaction, the old woman got relief and experienced a moment of intimacy which may lessen her sadness.

A robot called “Tug” has been used in University of California, San Francisco. Tug delivers drugs, clean linens and meals while carting away medical waste and soiled sheets and trash. Down in the kitchen, the cooks, who aren’t robots, would fire up food, load it onto a Tug, and use a touchscreen next to the docking stations to tell the robot where to go. Each robot travels an admirable average of 12 miles a day.

Education Support

Tico is a social robot developed by Adele Robots in promotional events and education as a helper for teachers. It features endearing, funny and innovative achieve a significant increase students’ attention. Han and Pea (2013) found strong social relationships were formed between children and robots after the introduction of robots to the classroom, however the children’s social degree towards the teacher showed little change. Social robots are especially important in educating, communicating and helping children with autism. They can be developed into useful tools for social skills and communication therapies, specifically by embedding social interaction into intrinsic reinforcers and motivators (Kim et al., 2013).

Robotic Toys/Pets

A ten-year-old girl would prefer a robot turtle because aliveness comes with aesthetic inconvenience: “Its water looks dirty. Gross.” (Turkle, 2011, p.4). Digital natives were trained to interact with social robots that demanded care. Turkle found that when children interact with sociable robots like Furbies, they move beyond a psychology of projection to a new psychology of engagement. They try to deal with the robot as they would deal with a pet or a person. For example, children would feed and love Tamagotchi, a little egg-shaped robot requires care from owner; otherwise, it will die. Hence children found companionship with robotic toys that seemed to project emotions like happiness and sadness. In addition, some social robots can serve as interactive entertainment media through which children especially young children can get a better game experience.

Love with Robots

Lewis Mumford said, “If you fall in love with a machine there is something wrong with your love life” (Mumford, 1952). Many seem to believe that, and to some extent it might be true. It poses two questions -

Is it possible to love a robot? and;

Why we should love a robot?

The idea of falling in love with an inanimate object is ancient. The Roman Poet Ovid, in his Metamorphoses, describes Pygmalion, the sculptor who carves the ivory statue of a perfect woman Galatea, and falls in love with it/her. He prays to Aphrodite so that the statue may come alive. One night Aphrodite grants him the wish, Pygmalion kisses his perfect creation and the simulacrum comes alive.

Love is a collection of different feelings and attitudes that ranges from interpersonal affection to pleasure. It can refer to an emotion of a strong attraction and personal attachment. (Oxford Illustrated American Dictionary, 1998). It can also be a virtue representing kindness, compassion, and affection - "the unselfish loyal and benevolent concern for the good of another". (Merriam Webster Dictionary, 2015). It may also describe compassionate and affectionate actions towards other humans, one's self or animals. (Fromm, 1956)

We can systematically argue, there are different types of love regarding a social robot. A love ‘for’ a social robot and love ‘with’ social robot. According the the above definition by Fromm, it is evident that we can feel love for a social robot, even if its emotion is not comparable to our own emotional prowess. If we then discuss the love with social robot, it brings in two parties, a human and a robot. As we have concluded from the human’s side it is possible to feel love, we must now decide if a robot can feel love. To be very honest even researchers are divided on that. If we take Turing’s test of artificial intelligence and apply it on artificial love, we can deduce - artificial love, if imitated exactly and if unrecognizable from the human love, can be considered as love. So, if we can create social robots that can imitate love to the tiniest details (which seem impossible with the current stage of technology) it is possible to be in love ‘with’ a social robot.

The second question is “why would we fall in love with a robot?” The answer lies in the evolving nature of human civilization. With the advancement of urbanization and technology, humans are getting further apart from the perceived identity they were born with. They are taking up new identity, and creating their own social sphere. This is giving them independence but taking away the emotional bonds they had with other human beings. Once a person grows distant in his/her mind with the society they came from, it becomes increasingly harder to reintegrate in it to get emotional support. So, humans are becoming more dependent on the immediate partners for emotional reliefs. However, not everyone is lucky to find a perfect partner. So what if this retreat from the world to our immediate vicinity of friends and family and gradually to the closest partner is going to take us further into retreat in the future to our own self only? Just like a lonely child who confides in her doll about the harshness of the world and love it for being there to listen, would robots be considered as good partners for love in future?

Turkle describes, a young woman is willing to trade in her boyfriend for a sophisticated robot that could simulate caring behavior and offer her a no-risk relationship - a robot will never hurt you, lie to you, cheat on you, be jealous, be too tired to listen, get bored and have demands of its own. And as a sexual partner, a robot could easily be programmed. (Turkle, 2011) Which brings us to the next discussion, sex with robots.

Sex with Robots

Humans have the immense ability to perceive. From the early childhood development mechanism of role play, we can carry out conversations on our own with an imaginary person. Pictures, videos, writings have the ability to arouse humans. In that case, the human is not being attracted to the writing, but the perception of a person the literary work is describing. By the prevalence of the porn industry, it can be safely assumed that, we are content with the idea of sexual experience with a perception.

So what is different from sex with a sex toy, and sex with a robot? The difference is in emotions, and in love. But in our above argument we have discussed it is possible even if not prevalent to be in love with robots. It is definitely true as a physical conduct, robots can be better than humans in many aspects. They can sense the minute details and act to please the partner accordingly, they can be programmed to follow certain rules and manners and make the experience more intimate. Researchers say, sex with robots can go mainstream as near as in 2050 (Bates, 2012)

A Vision from the Future

Some people are worried about the future of social robots, who think that social robot is the largest existential threats for human beings. Turkle holds that humans cannot and should not be replaced by robots, because we humans have some wonderful quality, such as creativity, warmth, compassion and genuine understanding, that no robot could ever really provide. She believes that demanding these acts of intimacy from sociable robots means we demand less from each other. Like the case of an old woman above, she was actually being alone because Paro indeed is a robot that can not truly share intimacy with human beings. Tukle cautions that we may further retreat into our relationships with technology to avoid the “messiness” of our human relationships. She requires modern people to think critically about their relationship with robots and technologies that be vigilant to digital dependency and its impact on personal relationships.

Three months back, top tech persons including Bill Gates and Elon Musk voiced together with physicist Stephen Hawking and warned of threats artificial intelligence could pose. Along with a collection of intellectuals who signed a Future of Life Institute letter in January, the three leading innovators support development of AI to benefit society, but are wary of the potential dangers.

"They said this is one of the largest existential threats facing humanity. They worry that you're going to have robots that are more intelligent than humans, that will have their own volition and that will have hugely negative effects on society,"

Reference

Buchanan, B. (2001), AI Magazine, vol 22, no. 3, “Creativity at the Metalevel”

Fromm, E. (1956) The Art of Loving, Harper Perennial

Han, J. , & Pea, R. (2013). Will the robot breach the social network between children and teacher?. International Journal of Advancements In Computing Technology, 5(11), 188-197.

Kim, E., Berkovits, L., Bernier, E., Leyzberg, D., Shic, F., Paul, R., & Scassellati, B. (2013). Social robots as embedded reinforcers of social behavior in children with autism. Journal of Autism & Developmental Disorders, 43(5), 1038-1049.

Mumford, L. (1952) Art and Technics, Columbia University Press New York.

Newman. L. H. (2014). This social robot is adorable. But will families actually want one? Retrieved from http://www.slate.com/blogs/future_tense/2014/07/16/social_robotics_expert_cynthia_breazeal_debuts_jibo_a_family_robot.html

Russell, S. & Norvig, P (2003), Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd ed.), Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall

Turing, A. (1950), "Computing Machinery and Intelligence", Mind LIX (236): 433–460

Turkle, S. (2011). Alone together : Why we expect more from technology and less from each other. New York : Basic Books.

1 note

·

View note

Text

Livingstone, Zambia

I woke up at 6AM with a call from our local Bemba driver Dango.

We flew in from Lusaka the day before and I wasn't sure what my itinerary would look like for the day - hence no alarm.

Dango confirmed that he called his friend who was a guide at the Mosi-oa-Tunya National Park and managed to book us a 9am slot at devil's pool. That meant we can see the rainbow!

I quickly showered and put on copious amount of sunscreen before I headed down for breakfast. We started at 8:15.

The park fee was 20USD, Pool fee was 75. Our guide's name was Collins. He had to get Arif bhai some shoes as Arif bhai mistakenly went there in his hotel slippers.

Inside the park, there were souvenir shops. Arif bhai got a pair of Crocs, I got myself a Nyami Nyami pendant - a half fish, half snake, river god - from a rasta-looking guy called Kennedy. He said it's a gift, but only if I stop by later to get another one from him for 45 kwacha.

We had to hurry on our way to the Devil's Pool as we were worried another large team will get in before us and We'd have to wait.

The path wasn't easy. We walked through the dried up river that becomes the fall during rainy season. It was more protruding rocks and potholes than a trail.

After about 1.5 kms of walk, we reached the island which for the lack of water is just a higher ground. There were two huge metal trunks under a tree. Collins opened one to gave us some water. The other one was to store our bags. I didn't take anything with me. So Arif bhai put his bag in, I put in my wallet and spare glasses. We took one phone, mine, so Fortune, a friend of Collins can take pictures of us.

We were standing on the left side of the fall, not being able to face it, as the fall lies in Zambia facing Zimbabwe. From the side, and dried up due to the drought, the fall still was magnificent. The double rainbow bellow was guarding a thunderous mountain of falling water. The colors of the rainbow shimmered in the mist rising from the fall. Way below we could see some people rafting in lower Zambezi.

We turned from the fall and got down into the water. I was asked if I can swim. When I said no, Collins told me he'll take me through a longer route where the water is shallow. But I can't tell anyone. As he is not supposed to bring non-swimmers into the pool, that'd get him fired.

We swam (or pretended to swim while walking) through the shallow water to the much deeper pool. It's called a pool but in reality it's just a resting place for the Zambezi river before it takes a 100m plunge. The pool sits at the very lip creating the most amazing natural infinity pool in the world.

In the pool, I clung to the rocks on the side, and swang myself from one rock to another until I reached the edge. I pushed myself up and lied flat on my stomach. One fourth of my body hanging out from the fall. Water rushing by me to take the plunge.

After that Collins asked us to get back and sit on a shelf on the inside edge of the pool, where the river water falls on you from a micro water fall to give you a good bath.

Once again I was in the deep water, swinging myself from one rock to another. Collins was keeping a close eye on me. Just before we reached the shelf, I had to make a leap as I had to let go of the rocks on the sides and take Collins hand.

Arif bhai, was in front of Collins. He didn't hear Collins's instruction over the roaring sound of the fall. So, instead of stopping to sit on the shelf, he reached out to climb the wall of the shelf. As it would mean he'd get into the rapid water, Collins jumped to stop him from going any farther.

Unbeknownst to Collins I also choose that exact same moment to let go of the rocks and jump into deeper water for Collins's hand, which was nowhere to be found.

As I was drowning deep into the pool, the roar of the fall subsided and my senses were engulfed by silence.

0 notes

Text

জামান মঞ্জিল রহস্য

১.

বাড়িটা বেশ পুরোনো।

পুরোনো ঢাকার তাঁতীবাজার এলাকাটা নতুন-পুরোনো বাড়ি মিলে বেশ একটা ঐতিহাসিক খিচুড়ি হয়ে টিকে আছে। গাড়ির হর্ন, রিক্সার ক্রিংক্রিং এখানে মেশে দূরের লাউড স্পিকারের ওয়াজ আর পাড়ার দোকানের হিন্দি গানের সাথে। গাড়ির কালো ধোঁয়া ছাপিয়ে বাতাসে ভাসে করিমের বিরিয়ানির গন্ধ।

জিন্দাবাহার লেন ধরে একটু এগোলেই একপাশে ভাতের হোটেল আর অন্যপাশে মোটর পার্টসের দোকানের মাঝে একটা লোহার গেইট। তার দিয়ে বাঁধা একটা টু-লেট এর সাইন বোর্ড ঢেকে গেছে 'পড়াইতে চাই' এর বিজ্ঞাপনে। একধারের সিমেন্টের থামে খোদাই করে লেখা 'জামান মঞ্জিল', খুব কাছ থেকে খেয়াল না করলে পড়াই যায় না।

বড় গেইট এর সাথে লাগোয়া ছোট্ট গেইটটা সবসময় খোলাই থাকে। মাথা গলিয়ে ঢুকে পড়লেই বাইরের সব কোলাহল হঠাৎ থেমে যায়। দারোয়ানের ঘরটা পাশ কাটিয়ে, এক চিলতে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে, গাছপালা ঢাকা সোঁদা গন্ধ মাখা একটা তিনতলা বাড়ি। একসময় বোধহয় সাদা ছিল, এখন শ্যাওলায় ঢেকে পানসে সবুজ। কাঠের খড়খড়ি দেয়া আদ্যিকালের জানালা।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই বামে শান বাঁধানো ঘোরানো সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। দোতলায় উঠেই প্রথম যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে বাম দিকে একটা আদ্যিকালের পেল্লায় গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। আর ডানদিকে একটা গ্রিলে ঢাকা টানা বারান্দা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালে সারি সারি দোকানের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সিরাজ-উদ-দৌলা পার্ক। ঘাস বিহীন জমিতে অনেকগুলো ধুলো মাখা ন্যাড়া গাছ। তাও ভালো। চৈত্রের গুমোট গরমের মাঝে একটু হাওয়া পাবার পথ ওটা।

২.

আয়াজ এবাড়িতে নতুন। তার বড় মামা, কামাল সাহেব বছর খানেক হলো এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন। বৃদ্ধা মা, স্ত্রী, দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে তাঁর বেশ গমগমে সংসার। অষ্টপ্রহর চিৎকার চ্যাঁচামেচি লেগেই আছে।

বাড়ির মানুষজনের মাঝে আয়াজ সবচেয়ে ছোট, তার বয়স বারো। এমনকি নাবিলা আপু, যে কিনা আয়াজের পিঠাপিঠি, সেও তার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়।

তার মানে কিন্তু এই না যে আয়াজের এবাড়িতে বন্ধু নেই। গরমের ছুটিটা সে এখানেই থাকবে। সবার সাথেই তার বেজায় খাতির। কিন্তু সবচেয়ে বেশি খাতির বোধহয় নাবিলা আপুর সাথে। অথবা নাফিজ ভাইয়ার সাথেও হতে পারে। আয়াজ এখনো ঠিক করে উঠতে পারেনি।

নাবিলা আপু তাকে গোয়েন্দা গল্পের বই পড়তে দেয়, আর গত সাতদিন ধরে প্রতিরাতে তারা দেখছে নেটফ্লিক্সে স্টেঞ্জার থিংস। কিন্তু নাফিজ ভাইয়া তাকে বাইকে চাপিয়ে ঘুরতে নিয়ে যায় প্রতিদিন বিকেলে। নাফিজ ভাইয়ার আইফোনের ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যানে আয়াজ এখন টাউন হল ফোর।

আয়াজের মোবাইল ব্যবহার করা নিষেধ। মায়ের করা নিয়ম। আয়াজ নিজেকে বুঝিয়েছে, নাফিজ ভাইয়ার ফোনে একটু আধটু খেলাটাকে ঠিক নিয়ম ভাঙ্গার মধ্যে ধরা চলে না।

মা লন্ডনে থাকলেও আয়াজ মায়ের সব কথা মেনে চলে। প্রতিদিন রাত ১০টায় নাবিলা আপুর ল্যাপটপের স্কাইপে মায়ের সাথে কথা বলে। মায়ের ঘড়িতে তখন বাজে বিকাল ৫টা। এসময়টায় মা ইউনিভার্সিটি থেকে বাড়ি ফেরে।

ট্রেনে চেপে অক্সফোর্ড থেকে প্যাডিংটন স্টেশন পৌঁছুতে লাগে ঠিক ১ ঘন্টা ১০ মিনিট। এই পুরো সময়টা জুড়ে আয়াজ মাকে বলে তার সারাদিনের যত এডভেঞ্চারের গল্প। মা শুধুই শোনে আর হাসে। স্টেশনে পৌঁছানোর হুইসেল বে���ে উঠলেই, মা তাড়াহুড়ো করে - আয়াজের খাওয়া দাওয়া, পড়াশোনা আর দুষ্টমি সংক্রান্ত একগাদা উপদেশ দিতে দিতে কলটা কেটে দেয়।

দুপুর বেলাটা আয়াজের একার। এসময়টায় সবাই যে যার কাজে চলে যায়, কেউ থাকে না বাসায়। নানী কুরআন শরীফ পড়েন তিনতলা��� ঘরে, ড্রয়িং রুমে ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে রানু বুয়া সিরিয়াল দেখে আর দারোয়ানের ঘর থেকে ভেসে আসে মাসুদ মিয়ার নাক ডাকার শব্দ।

এসময়টা তাই আয়াজ গল্পের বই পড়ে অথবা একা একা ঘুরে বেড়ায় পুরোনো বাড়িটার ওপর নিচ। জামান মঞ্জিলের পেছনের দেয়াল আর বাড়ির মাঝখানের সংকীর্ণ জায়গাটা রাজ্যের জঞ্জাল আর আগাছায় ঢাকা। মাসুদ মিয়া বলেছে ওখানে সাপ আছে। আয়াজ বিশ্বাস করেনি। মাসুদ মিয়া একদিন বলেছিলো তার গলার তাবিজে নাকি জ্বীন আছে। যে মানুষ আসলেই জ্বীন ভুতে বিশ্বাস করে তার কথা গুরুত্ব দিয়ে নেয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ না। আয়াজের বয়স কম হতে পারে, কিন্তু সে বোকা নয়।

৩.

আয়াজ যে বুদ্ধিমান সেটা সবাই স্বীকার করে। সেটা অবশ্য, মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল আর চোখের চশমার কারণেও হতে পারে। তবে নাবিলা আপু বলেছে আয়াজ ঠিক মতো পড়াশোনা করলে মায়ের মতো সায়েন্টিস্ট হতে পারবে। আয়াজের কিন্তু ইচ্ছে গোয়েন্দা হবার।

সে এরমধ্যেই অনেকগুলো রহস্য খুঁজে বের করেছে। রহস্য নম্বর এক - বাড়ির ছাদ থেকে নাফিজ ভাইয়ার জিন্সের প্যান্ট চুরি। জিন্সটা লিভাইসের - বেশ দামী; কিন্তু এত্তো পুরোনো আর ছেঁড়া ছিলো যে কেউ সেটা চুরি করবে এটা কেউ মানতেই পারছে না। নাফিজ ভাইয়া অবশ্য খুব চোটপাট করছিলো। ও নাকি জিন্সটা আরো পাঁচ বছর পরতে পারতো।

ছাদের আশেপাশে কোন গাছ বা পাইপ নেই যা দিয়ে ছাদে ওঠা যায়। ঘরের ভেতর দিয়েই ছাদে উঠতে হয়, তাই বাইরের কেউ জিন্সটা নিয়েছে সে সম্ভাবনা বাদ। আর বাইরের চোরই যদি আসে, তাহলে ছাদের শেড-এর নিচে রাখা টেলিস্কোপটা কেনো রেখে যাবে?

ঘরের মানুষের মধ্যে, মাসুদ মিয়া আর রানু বুয়া দুজনই অনেকদিনের বিশ্বস্ত মানুষ। নিজেরা পরার জন্য জিন্স নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না, অন্য কারো জন্য নেবে সেটাও ঠিক মেলানো যায় না। মাসুদ মিয়ার তিনকুলে কেউ নেই, আর রানু বুয়ার আছে শুধু একটা মেয়ে।

নাবিলা আপু বলেছে জিন্সটা ছেঁড়া ন্যাকড়া ভেবে কাক নিয়ে গেছে, বাসা বানাতে। নাবিলা আপু ঠাট্টা করে বললেও গোয়েন্দা হিসেবে আয়াজ কোন মতামতই হেলাফেলা করছে না। সে দস্তুর মতো পড়াশোনা করে দেখেছে, সাধারণ কাক বা কর্ভাস স্প্লেনডেন কোনো ভাবেই ঐ বস্তার মতো জিন্সটা আলগাতে পারবে না। আর বড়সড় একটা দাঁড়কাক বা কর্ভাস লেভাইলান্তি যদিও ৩০০-৪০০ গ্রামOk পর্যন্ত আলগাতে পারে, ওরা বাসা বানায় খড়কুটো আর কাপড়ের টুকরো দিয়ে, পুরো জিন্সটা নিয়ে যাবে কোন দুঃখে?

কাক হাইপোথিসিস তাই আয়াজ বাদ দিয়েছে। এতো পড়াশোনা করে শুধু এটুকুই লাভ হয়েছে যে সে এখন জানে - কাকের ঝাঁক কে ইংরেজীতে বলে "মার্ডার"! তথ্যটা সে তার নীল মোলস্কিন নোটবুকে লিখে রেখেছে।

বড়মামীর কথা মোতাবেক - প্যান্টটা বাতাসে উড়ে গেছে। আয়াজ ব্যুফোর্ট উইন্ড স্কেলের সাথে মিলিয়ে দেখেছে, নিদেনপক্ষে ঘন্টায় ২৫ মাইল বেগের বাতাস না থাকলে জিন্স উড়ে যেতে পারে না। সমস্যাটা হচ্ছে, অ্যাকুওয়েদার বলছে, সেদিন বাতাসটা মোটেই জোরালো ছিলো না - মাত্র ১০ মাইল!

সুতরাং, আয়াজকে শেষ হাইপোথিসিসটা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে - বড়মামী নিজেই চুপিচুপি জিন্সটা ফেলে দিয়েছেন। তিনি ঐ জিন্সটা দুই চক্ষে দেখতে পারতেন না। জিন্সটা হারানোতে বড়মামীর খুশি দেখে সন্দেহটা আরো পোক্ত হচ্ছে আয়াজের।

তবে এটা প্রমাণ করাটা বেশ কঠিন। সেদিনই বাইরের ডাস্টবিনটা দেখে আসতে পারলে হতো। কিন্তু আয়াজের বাসার বাইরে যাওয়া নিষেধ। তাই, আয়াজ ব্যাপারটা নিয়ে এখনো ভাবছে।

৪.

গোয়েন্দাদের একটা কাজ চোর ধরা। লার্সেনি ইনভেস্টিগেশন বলে, এই ধাঁচের কেস গুলোর বেশ গালভরা একটা নামও আছে। আয়াজের কিন্তু আরো কঠিন সব রহস্য সমাধান করতে ইচ্ছে হয়।

যেমন দোতলার গ্র্যান্ড ফাদার ক্লকটা প্রতিদিন ১৫ মিনিট পিছিয়ে যায়। ঘড়িটা একদম আদ্যিকালের - তাই সঠিক সময় না রাখতে পারাটাই স্বাভাবিক। ঘরের সবাই ব্যাপারটা জানে, আয়াজও কোনো রহস্য দেখতে পেতো না, যদি না সে এতটা মনোযোগ দিতো ঘড়িটার প্রতি।

ঘড়িটা আয়াজের খুব প্রিয়। বিশাল উঁচু কালো কাঠের ঘড়ির মাথায় মুকুটের মতো কারুকাজ, নিচে পেটমোটা একটা বাক্স, তার মাঝে পেন্ডুলামের মন্থর দোল - সবমিলিয়ে ঘড়িটার এমন একটা ভাবগাম্ভীর্য আছে যে এর সামনে দাঁড়ালেই বেশ গা ছম ছম করে ওঠে।

দুপুর বেলায় যখন চারদিক চুপচাপ হয়ে যায়, আয়াজ মাঝে মাঝেই ঘড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। নিস্তব্ধতার মাঝে ঘড়ির কাটার মৃদু টিক টিক শব্দটাই তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এমনকি কান পাতলে ঘড়ির গভীর থেকে উঠে আসা যান্ত্রিক গুঞ্জন আর হৃৎস্পন্দনের মতো একটা চাপা ভারী গুম গুম শব্দ শোনা যায়। শুনতে শুনতে আয়াজের কেমন একটা ঘোর লেগে যায়।

৫.

ঘড়ির যত্ন নেয়ার সকল দায়িত্ব মাসুদ মিয়ার। সে এই বাড়িতেই বড় হয়েছে। বয়স কম করে হলেও ষাট পেরিয়েছে। বামচোখে ছানি আর ডান পায়ে বাঁত। মাসুদ মিয়ার বাবাও ছিলো এবাড়ির দারোয়ান। বাড়িটা তখন ছিল তাঁতীবাজারের কোনো এক সমৃদ্ধশালী স্বর্ণকার পরিবারের। গণেশ পূজারী স্বর্ণকার বাড়ির নাম জামান মঞ্জিল কেনো রাখলেন সেটাও একটা রহস্য।

মাসুদ মিয়া সারাদিন ঝিমায় আর একা একা গজগজ করে। সে একাধারে এবাড়ির দারোয়ান, কেয়ারটেকার, বাজার ��রকার, আর বাগানের মালি। এতগুলো কাজ একসাথে করতে পারার গোপন সূত্র হচ্ছে কোনোটাই ঠিক মতো না করা। যেকোনো কাজ সে দশটা ভুল না করে করতে পারে না। মামী বলেন কুঁড়ের বাদশাহ। মামা বলেন সিনাইল ইডিয়েট। আয়াজের কিন্তু মাসুদ মিয়াকে খুব ভালো লাগে।

শুধু একটা কাজে কিন্তু মাসুদ মিয়ার কক্ষনো ভুল হয় না - ঘড়ির যত্ন নেয়া। প্রতিদিন ভোর না হতেই সে পা টেনে টেনে দোতলায় উঠে পরিষ্কার একটা গামছা দিয়ে ঘড়িটা মোছে। তারপর ঘড়ির উপরের ডালা খুলে সময়টা ১৫ মিনিট এগিয়ে দেয়।

দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও, প্রতি আট দিন পরপর সকাল বেলা ঘড়িতে দম দেয়া হয়। প্রথম দিন আয়াজ মাসুদ মিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে পুরো প্রক্রিয়াটা দেখেছে। পরের বার আয়াজের উৎসাহ দেখে মাসুদ মিয়া নিজেই তাকে খুব আগ্রহ নিয়ে শিখিয়েছে।

দম দেয়ার পুরো ব্যাপারটা মাসুদ মিয়া করে বেশ একটা অনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে। প্রথমেই সে ঝুঁকে ঘড়িকে সালাম করে। "যন্তরকে কিন্তু সোম্মান দিতে হবে আব্বাজি। হাঁ!"। খনখনে গলায় মাসুদ মিয়া কথা বলে থেমে থেমে। ঘড়িকে সে ডাকে 'যন্তর', আর আয়াজকে 'আব্বাজি'। সময় নিয়ে মাসুদ মিয়া একটা একটা করে ঘড়ির প্রতিটা অংশ চিনিয়েছে আয়াজকে।

ঘড়ির নিচের কাঁচের ডালাটা খুললেই সামনে দেখা যায়, মিহি বুননের চিকন শিকলে ঝুলছে কারুকাজ করা তিনটি ধাতব লম্বাটে ভার। শিকলগুলো উপরে ঘড়ির কলকব্জার ভেতর ঢুকে গিয়ে আবার ফিরে এসে ভার গুলোর পাশে পাশেই ঝুলছে। ঠিক মাঝের সবচেয়ে বড় ভারটাই সময়ের। বাকি দুটোর একটা ঘন্টার আরেকটা সিকি ঘন্টার।

শিকল গুলোর ঠিক পেছনে দোলে পেন্ডুলামটা - বাম, ডান, বাম, ডান। দীর্ঘ শরীরের শেষ প্রান্তে কারুকাজ করা বৃত্তাকার একটা চাকতি। পেন্ডুলামের পেছনেও বাক্সটা বেশ খানিকটা বিস্তৃত, ফাঁকা, জমাট অন্ধকারে ঢাকা।

দম দেয়ার নিয়ম সবকটা শিকলের জন্যই একই। প্রথমে ভারের ঠিক উপরের অংশটা বাম হাতে তিন আঙ্গুলে আলতো করে ধরে রেখে, ডান হাতে পাশের শিকলটা ধীরে ধীরে নিচে টানতে হয়। তারপর টানের সাথে আস্তে আস্তে যখন ভারটা উপরে ওঠা শুরু করে, তখন খেয়াল রাখতে হয় যেনো বাম হাতটা ভারকে ঠেলে বা টেনে ধরে না রাখে। আঙুলের কাজ শুধুই ভারটাকে সোজা রাখা। ভারটা উপরের মাথা থেকে ঠিক দুই আঙ্গুল নিচে থাকতেই টানা থামিয়ে দিতে হয়। ব্যস, দম দেয়া শেষ।

আয়াজ পুরো ব্যাপারটা খব ভালো মতো বুঝলেও পুরো শিকলটা নাগালে না পাওয়ায় একা দম দিতে পারেনি।

৬.

ঘড়ির সময় পিছিয়ে যাবার ব্যাপারে মাসুদ মিয়ার সোজা সাপটা উত্তর হচ্ছে "সব জ্বীনের আসর আছে আব্বাজি"। মোটামুটি সব কিছুতেই মাসুদ মিয়া জ্বীন দেখতে পায় - আয়াজ এ নিয়ে তাই আর কোনো কথা বাড়ায়নি।

জ্বীন থাকুক আর নাই থাকুক, ঘড়িটা কেন যেন আয়াজকে খুব টানে। সারাদিনে অসংখ্যবার সে ঘুরে যায় ঘড়ির সামনে দিয়ে। তাই ঘড়িটার অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার এখন সে জানে। যেমন, নিচের দিকে পেঁচানো অক্ষরে উৎকীর্ণ 'জেনকিন্স ব্রাদার্স' কথাটা সবার চোখে পড়লেও তার ঠিক নিচে কালের বিবর্তনে ক্ষয়ে যাওয়া আরেকটা লেখা কেউই খেয়াল করেনা।

আয়াজ প্রথমে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে লেখাটা পড়ার চেষ্টা করেছিলো। পড়তে না পেরে শেষ পর্যন্ত একটা কাগজ এনে লেখাটার ওপর রেখে চারকোল দিয়ে ঘসেছে। পরিষ্কার না বোঝা গেলেও আন্দাজ করা যায়, সেখানে লেখা - 'রবার্ট মাউসি থম্পসন অফ ডার্লিংটন'।

'মাউসি' নামটা সচরাচর শোনা যায় না, আয়াজ ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিল না সে ঠিক পড়লো কিনা। আর একই ঘড়িতে দুইরকম নাম লেখাটাও একটা রহস্য। এদের মধ্যে ঘড়ির কারিগর কোন জন? জেনকিন্স ভাইয়েরা? নাকি মাউসি থম্পসন?

খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে অবশ্য এর একটা উত্তর আয়াজ পেয়েছে। পেটমোটা বাক্সের পায়ের কাছে, নকশা কাটা কাজের একদম শেষ মাথায়, খোদাই করা আছে একটা ছোট্ট ইঁদুর - 'মাউসি'। কারিগর তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন কাজের মাঝে।

ইঁদুরটা এতই নিখুঁত মুন্সিয়ানার সাথে তৈরী যে নাবিলা আপুকে ডেকে দেখালে সে নির্ঘাৎ চেঁচামেচি শুরু করে দেবে। ইঁদুর, তেলাপোকা আর মাকড়সায় তার অনেক ভয়।

ঘড়িটার আশেপাশে অনেকটা সময় কাটানোতে আয়াজ লক্ষ্য করেছে, যদি সকালে ঘড়ির সময় ঠিক করে দেয়া হয় তাহলে সারাদিনই ঘড়িটা ঠিক সময় দেয়। আয়াজ তার হাতের ক্যাসিওর সাথে সকাল নয়টা, দুপুর তিনটা, সন্ধ্যা ছয়টা, আর রাত নয়টায় সময় মিলিয়ে দেখেছে। ঘড়ি নিখুঁত সময় দিচ্ছে। তাহলে সময়ের গরমিলটা হয় কখন? বারোটার পর?

সে প্রশ্নেরও উত্তর মিলেছে গতকাল। মায়ের স্কাইপ কলের পর বিছানায় শুয়ে ১১ টা পর্যন্ত ঘুমের ভান করছিল আয়াজ। ঠিক যখন ঢং ঢং করে ১২টা বাজলো, সে দৌড়ে গিয়েছিলো করিডোরে - ঘড়িতে বাজছে ১১:৪৫।

৭.

আয়াজ ঠিক করেছে আজ রাতে মায়ের সাথে কথা বলার পর যখন নাবিলা আপু তাকে মশারির নিচে রেখে নিজের রুমে ফিরে যাবে, তখন সে টুক করে গিয়ে সময়টা মিলিয়ে আসবে। দুমিনিটের ব্যাপার।

মায়ের সাথে কথা বলতে আয়াজের খুব ভালো লাগে, কিন্তু আজ সে এতই অস্থির হয়ে আছে যে, তার মনে হচ্ছিল, কথা যেন শেষই হচ্ছে না। কথা শেষ করে বেশ খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে সাড়ে এগারোটার পর আর আয়াজ বিছানায় থাকতে পারলো না। পা টিপে টিপে পৌঁছে গেল ঘড়ির করিডোরে। সাড়ে এগারোটা। ঘড়ি এখনো ঠিক সময় দিচ্ছে। আয়াজ ঘুরে খাবার ঘরে গিয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে এলো। ��ুধু শুধুই ফ্রিজ খুলে দেখলো একবার। করিডোরে ফিরে এসে দেখলো - ১১:৪৫।

আরেকবার হাত ঘড়ি দেখলো আয়াজ। আর মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই সময়ের গোলমালটা হবে। হঠাৎ আয়াজের মনে খটকা লাগলো, "আচ্ছা, কেউ ইচ্ছে করে সময়টা পিছিয়ে দেয় না তো?" ডানে বামে একবার তাকালো আয়াজ, ফাঁকা করিডোর। নিঃশব্দ বাড়ি। কেউ যদি সময়টা বদলাতে চায় তাহলে এখুনি সময়। হঠাৎই সিদ্ধান্ত নিলো আয়াজ, দৌড়ে পার হলো করিডোরটা। ঘড়ির নিচের ডালাটা খুলে ফেললো। ভেতরটা বেশ বড় - শিকল, ভার আর পেন্ডুলামের পেছনে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা।

দুলন্ত পেন্ডুলামটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে ছোট্ট একটা হিসেব কষে ফেললো আয়াজ। তারপর একটা বড় নিঃস্বাস নিয়ে পেন্ডুলামটা সরে যেতেই, স্যাৎ করে ফাঁক গলে ঢুকে পড়লো ভেতরের অন্ধকার কোণে। হাত বাড়িয়ে টেনে দিলো দরজাটা। এখন কেউ ঘড়ির কাছে এলেও তাকে দেখতে পাবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু সে ঠিকই দেখতে পাবে কে বদলায় সময়টা প্রতিদিন।

ভেতর থেকে ঘড়ির শব্দগুলো অনেক জোরালো শোনায়। সেকেন্ডের কাঁটার প্রতিটা টিকের সাথে মিশে থাকে অসংখ্য কলকব্জার খটাখট। সেই সাথে শোনা যায় চাপা গুমগুম শব্দটা। কান পেতে শব্দটা শুনতে শুনতে চুপ করে অপেক্ষা করতে থাকে আয়াজ। মনে মনে গুনতে থাকে এক, দুই, তিন। এক একটা মিনিট যেনো অনন্ত কাল।

ঘড়ির ভেতরটায় বদ্ধ জায়গায় দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকে আয়াজের। হাত ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে ১১:৫৯। এখুনি ১২টা বাজবে। এখনো কেউ এলো না? একটা একটা সেকেন্ড গড়িয়ে যাচ্ছে - ১৫, ১৪, ১৩... ৩, ২, ১... খটখট করে মাথার উপরে ঘন্টা বাজার কলকব্জাগুলো নড়ে উঠলো। শুরু হলো - ঢং ঢং ঢং। কানে একেবারে তালা লেগে গেল আয়াজের। ঘন্টার শব্দগুলো যেন ঘড়ির চারদেয়ালের মাঝে প্রতিধ্বনিত হয়ে আরো জোরালো হয়ে উঠছে।

কেউ আসেনি সময় বদলে দিতে। আশ্চর্য! নড়ে উঠলো আয়াজ, বেরিয়ে আসবে। সময়টা মিলিয়ে দেখবে বাইরে থেকে। মনে মনে ঘন্টার শব্দ গুনলো আয়াজ। ঠিক বারোবার বেজে থামলো ঘন্টা।

ঢং ঢং ঢং... তারপর নীরবতা। চমকে উঠে আয়াজ উপলব্ধি করলো, সেকেন্ডের কাটাটার টিক টিক থেমে গেছে। সাথে থেমে গেছে সামনের পেন্ডুলামটাও।

নৈঃশব্দ্য একমুহূর্তের হলেও আয়াজের মনে হলো যেন সময়ই থমকে গেছে। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে বাইরে কোথাও একটা ইঁদুর কিঁচকিঁচ করে উঠলো তীক্ষ্ণ স্বরে। তার সাথে পুরো ঘড়িটা হালকা কেঁপে উঠে মাথার উপর ঘর্ঘর করে চলা শুরু করলো ঘড়ির যন্ত্রপাতি।

কিন্তু এবার উল্টো ঘুরতে শুরু করেছে কলকব্জা গুলো। ভেতর থেকেও আয়াজ বুঝতে পারছে ঘড়ির কাঁটাগুলো পিছিয়ে যাচ্ছে ১৫ মিনিট। ১০ সেকেন্ড দ্রুত উল্টো চলেই আবার থেমে গেল ঘড়ি। টিক টিক টিক... এবার আবার ঠিক দিকে চ���ছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় বেশ হকচকিয়ে গিয়েছে আয়াজ। এ কেমন ঘড়ির গোলমাল? কাঁচের ডালা খোলার জন্য হাত বাড়িয়েও থমকে গেল আয়াজ।

করিডোরে একজন মানুষের ছায়া দেখতে পাচ্ছে। হলদে আলোতে করিডোরের মাটিতে লম্বা ছায়া। ঘড়ির ভেতর থেকে মানুষটাকে দেখা যাচ্ছেনা।

এ কার ছায়া? এই মানুষটাই কি ঘড়ির সময় পাল্টে দিচ্ছে দূর থেকে?

আয়াজের বুক ঢিপ ঢিপ করছে। অবশেষে রহস্যের সমাধান মিলবে। মানুষটা এগিয়ে আসছে। ঘষা কাঁচের ভেতর থেকে ভালো দেখা না গেলেও আবছা অবয়ব দেখে আয়াজ বুঝতে পারছে মানুষটা হাতঘড়ির দিকে তাকালো একবার। তারপর ডানে বামে একবার তাকিয়ে দৌড়ে এগিয়ে এলো। ঘড়ির নিচের ডালা খুলে উঁকি দিলো ঘড়ির ভেতরে।

আয়াজ চমকে উঠে দেখলো তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে একটা ছেলে মাথা ভর্তি কোঁকড়া চুল আর চোখে ভারী চশমা।

টিক টিক টিক... ঘড়ি চলছে। দুজন আয়াজ তাকিয়ে আছে একজন আরেকজনের দিকে।

...

জাকি হায়দার

ঢাকা, ২০১৮

1 note

·

View note

Text

চীনদেশে সিংহ নেই। তাহলে, চৈনিক নববর্ষে ঊ-শী অর্থাৎ lion dance বা সিংহ নাচের ব্যুৎপত্তি কোথায়?

বছরখানেক আগের কথা। আমরা তখন বোস্টন শহরে। প্রতিবেশী ভেনেসার বন্ধু ক্লোয়ী, চৈনিক-বংশোদ্ভূত-মার্কিনি। বেশ বুদ্ধিমান চটপটে মেয়ে। পড়াশোনা আর নানারকম সমাজকর্মের ফাঁকে প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে ট্রেমন্ট স্ট্রিটে; ২০০ বছর পুরোনো কিংস চ্যাপেলের ভুগর্ভস্থ সমাধিগৃহে। ক্লোয়ীর সাথে কথা হতো মাঝে মাঝেই আমাদের ঘরের চা আর চানাচুরমাখার সান্ধ্য আড্ডায়। একদিন বলছিল শত ব্যস্ততার মাঝেও সে কেমন করে যেন সময় বের করে 'সিংহ নাচ' শেখার স্কুলে ভর্তি হয়েছে। মার্কিনমুল্লুকে সর্দি ঝাড়বার ও কোর্স পাওয়া যায় - সিংহ নাচের স্কুল থাকাটা বেশ স্বাভাবিক। ঠিক করলাম, একদিন যাব। কিন্তু কাজের চাপে বেশ ক'বার যাব-যাচ্ছি করলেও যাওয়া হয়ে উঠছিল না। শেষতক একদিন ক্লোয়ী খবর দিলো তার শেখার পাট চুকেছে, কাল তার গ্রাজুয়েশন। কাল না গেলেই নয়।

গ্রীন স্ট্রিট থেকে অরেঞ্জ লাইন চেপে পৌঁছে গেলাম চায়না টাউন। ছোট্ট পরিসরে ছিমছাম আয়োজন। বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, নব্যগ্রাজুয়েটদের নাচ শুরু হয়ে গেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ চীনের সিংহের চেহারা আলাদা। এছাড়া নৃত্যরীতিতেও আছে পার্থক্য। আমরা দেখতে গিয়েছিলাম ফুৎসান রীতির নাচ যা হোকসান রীতির চেয়ে একটু পরিপাটি - কুংফুর ভঙ্গিমায় তৈরি। সিংহের খোলসে দু'জন কুশলী - চার পা - সামনের জনের দুহাতে ধরা ঝলমলে বিশাল এক মাথা। আগুনের ভাটার মতো দুই চোখ, বড় একটা সিং, কপালে আয়না সাঁটা, কানে বাঁধা লাল রিবন। জমকালো চেহারা।

১০ ধাপের নাচ। রণঢাকের তালে তালে চোখ পিটপিটিয়ে ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠলো, ৩ বার কুর্নিশ করে সে খুঁজতে শুরু করলো খাদ্য, সামনে দেয়া খাবারকে তাচ্ছিল্য করে বেশ ক'বার ইতিউতি চাইলো, তারপর মুখে তুলে নিলো সামনে রাখা বাঁধাকপি আর কমলা। উৎসবে সৌভাগ্যকাঙ্খিরা বাঁধাকপির সাথে দক্ষিণা হিসেবে বেঁধে দেন হংবাও বা লালখামে ভরা কিছু টাকা। লাল খামটা গিলে ফেললেও বাঁধাকপিটা কিন্তু ছিঁড়ে ছিঁড়ে থুহ্ থুহ্ করে ফেলে দেয় সিংহ। এর নাম চৈ চাং, এটা গায়ে এসে লাগলে সৌভাগ্য আসে।

একসময় সিংহ নাচ ছিল শুধুই ছেলেদের দখলে। গুন্দ্ কীয়ক বা নায়িকা নামের বোস্টনের মেয়েদের এই বিদ্রোহী দল তাই শুধুই মেয়েদের সিংহনাচ করে শুধু তাদের সংস্কৃতিকে ধরেই রাখছে না, উপযুক্ত সংস্কারও করছে। তাদের দলনেত্রী বললেন সিংহ নাচের গল্প:

বহুকাল আগে চীনদেশে বাস করতো নিয়েঙ নামে এক দৈত্য। প্রতি বছর শীতে, সে গ্রামে এসে হানা দিত খাবারের জন্য। খাবার না পেলে সে ছিনিয়ে নিতো কৃষকের জমিয়ে রাখ�� শস্য, আর টপাটপ গিলে ফেলতো ছোট্ট ছোট্ট শিশুদের। নিয়েঙ ভয় পেত শুধু আগুন, লালরং, আর জোরদার শব্দ। তাই কৃষকরা লালরঙের ঢাক পিটিয়ে মশাল জ্বালিয়ে নিয়েঙ কে দূরে দূরে রাখতো।

চীনের সম্রাটের বন্ধু ছিলেন পারস্যরাজ। একবার নিতান্ত খেয়াল বশে তিনি বন্ধুকে একটি সিংহ উপহার দিলেন। সেবারের শীতে ঘন লাল কেশরের এই রাজকীয় প্রাণী অংশ হয়ে গেল নিয়েঙ কে তাড়াবার উৎসবে। কি আশ্চর্য! সেবার নিয়েঙ এলোই না গ্রামে সিংহের ভয়ে! সিংহ হয়ে গেলো চীনের বন্ধু। কিন্তু সিংহ ও একদিন বুড়ো হলো। গ্রাম পাহারার টহলে সে আর পারে না হাজিরা দিতে। নিয়েঙ কে ঠকাতে কিছু ঊ-শী নৃত্যশিল্পী তাই তৈরী করলো সিংহের খোলস। নেচেকুঁদে তারা আজও ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে নিয়েঙ কে।

0 notes

Text

কাসাব্লাঙ্কা

১৪৮৬ থেকে ১৪৮৯ এর মধ্যে আনফা নামের সাগর পারের ছোট্ট গ্রামটা পর্তুগীজরা পুনঃপুন আক্রমণে একদম গুঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

শেষ আক্রমনের পর, গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অধিবাসীরা ফিরে এসে দেখতে পেলো, বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের মাঝে একটা মাত্র সাদা বাড়ি মাথা উঁচু করে আছে।

হতবিহ্বল গ্রামবাসীরা আশায় বুক বেঁধে সেই সাদাবাড়ির চারদিকে আবার গড়ে তুললো জনপদ।

কাসাব্লাঙ্কা, মরক্কো সেই সাদা বাড়ির শহর।

১৯০৭ এ সেই কাসাব্লাঙ্কা যখন ফরাসীদের অধীনে করদ রাজ্য, তখন এক তপ্ত জুলাইয়ের সকালে কাসাব্লাঙ্কার জনগণ রাস্তায় নেমে আসে। "ফরাসীদের দখলদারীত্ত্ব মেনে নিয়েছি। চাপিয়ে দেয়া ঋণের বোঝা মুখ বুজে সহ্য করেছি। কিন্তু পূর্বপুরুষের কবরখানার উপর দিয়ে রেললাইন বানানো সহ্য করবো না।"

কোনো জাতি কি সবচেয়ে ভালোবাসে সেটা বোঝার একটা ভালো উপায় হলো ইতিহাস ঘেটে দেখা - 'তারা কি নিয়ে আন্দোলন করে?'

বাঙালী ভালোবাসে ভাষা, আর কাসাব্লাঙ্কা ভালোবাসে হারিয়ে যাওয়া অতীতের স্মৃতি - যা তাকে দেয় ভবিষ্যত পৃথিবীতে মাথা তুলে বাঁচবার শক্তি।

0 notes

Text

গত ৩ মাসে, শুধুমাত্র নোটিফিকেশন বন্ধ করে আর হোমস্ক্রিন আইকনটা মুছে দিয়ে আমার ফেইসবুকে কালক্ষেপণ ৯৫ ভাগ কমে গেছে।

আমার স্নাতকোত্তর গবেষণার একটা বড় অংশ ছিল, persuasive technology - প্রযুক্তিতে অনুরতিকে অভিরতি করার কৌশল। ফোনের সাথে সেঁটে থাকায় আমরা অনেক সময়ই এই জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটা উপলব্ধি করি না। একজন অ্যাপ নির্মাতা কিভাবে ব্যবহারকারীর বুদ্ধিবৃত্তিক পক্ষপাতকে ব্যবহার করে অ্যাপের ব্যবহার বাড়াতে পারেন তার নানা প্রকার বুদ্ধি দেয়ার সময় আমি এই জ্ঞানের নৈতিক উপযোগ শেখানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সব অ্যাপ নির্মাতা এই বারণ মেনে নেবে এটা আশা করা যায় না। অতএব সাধু সাবধান!

ব্যবহারকারীদের জন্য একই জ্ঞানের অপরপিঠ প্রকাশ করছি:

"ফেইসবুকে দেয়া ছবিটা কি ভালো হলো? একটা নোটিফিকেশন এলো। কে যেন কি বললো? একটা ক্লিকেই যখন জেনে নেয়া যায়, অ্যাপটা খুলতে ক্ষতি কি?"

সূত্রটা সহজ:

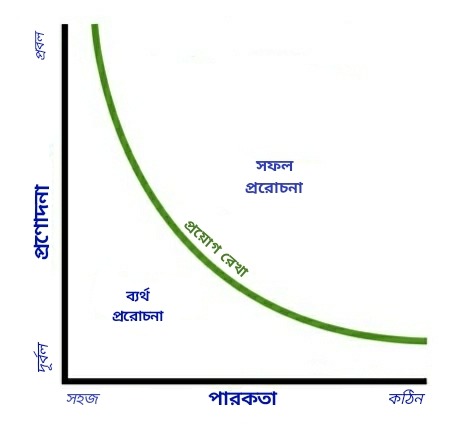

প্রয়োগ = প্রণোদনা x প্ররোচনা x পারকতা

ইচ্ছা জাগা অবস্থায় যদি প্ররোচনা দেয়া যায়, আর কাজটা সহজ হয়, তবে ইচ্ছাটার প্রয়োগ নিশ্চিত। মোহ সৃষ্টির সূত্রটা যেহেতু সহজ, মোহভঙ্গও সহজ।

প্রণোদনা: কখন মনে কোন ইচ্ছা জাগবে, বলা মুশকিল। প্রণোদনা তাই এই তিন উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন অংশ। নানাবিধ বুদ্ধিবৃত্তিক পক্ষপাতকে সঞ্চালন করে কৃত্রিম উপায়ে প্রণোদনা সৃষ্টি করা যায়। কোন্ উপায়ে প্রণোদনা সৃষ্টি হবে যেহেতু জানা দুস্কর, তাই তা থামানোও দুঃসাধ্য। বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই বাকি দুই উপাদানে জোর দেন।

আড়াই চালের পারকতা: একজন সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী যেকোনো তথ্য পাবার জন্য গড়ে আড়াই ক্লিক করতে রাজি থাকেন। হোমস্ক্রিন থেকে অ্যাপ আইকন সরিয়ে নেয়ায়, দুটি সোয়াইপ, দুটি ক্লিক আমাদের পারকতা প্রায় দেড়গুণ হ্রাস করে।

তাৎক্ষণিক �� নিত্য প্ররোচনা: যেহেতু অ্যাপটি জানে না, কখন আমরা উৎসুক হবো, নোটিফিকেশন আমাদের প্রতিনিয়ত প্ররোচিত করতে থাকে। যখনই প্রণোদনা ও প্ররোচনা এ দুটো উপাদান একত্র হয়, আমরা আমাদের ইচ্ছার প্রয়োগ করতে চাই। নোটিফিকেশন বন্ধ করলে তাই শুধুমাত্র স্বতঃপ্রণোদিত ইচ্ছা গুলোই প্রয়োগে রূপান্তর হয়, অন্যগুলো নয়।

প্রযুক্তির যুগে সামাজিক থাকতে হলে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অতি প্রয়োজনীয়। তাই অ্যাপ মুছে, ফোন বন্ধ করে এই আসক্তির সমাধান করা কঠিন। কিছুদিন পরই কোনো জরুরী প্রয়োজনে আবার অ্যাপটি নামাতে হবে, আবার সেই দুষ্টচক্র শুরু। এর চেয়ে - নোটিফিকেশন বন্ধ করে দিন, হোমস্ক্রিন থেকে শর্টকাটটি সরিয়ে ফেলুন। আসক্তি কমে আসবে।

Reference:

Fishbein & Ajzen (1967); Bandura (1977); Petty & Cacioppo (1980), Fogg (2009)

0 notes

Text

অযুত, লক্ষ, নিযুত

আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও লেখকের লেখা মহাকাশ বিষয়ক একটা বই পড়ছিলাম। এক জায়গায় তিনি লিখলেন, বিজ্ঞান শিখতে হলে বাংলা সংখ্যায় চিন্তা বাদ দিতে হবে লাখ-কোটির বদলে মিলিয়ন-বিলিয়নে ভাবতে হবে।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৬ শতকের দিকে উপমহাদেশীয় গণিতবিদ আর্যভট্ট শুণ্য আবিষ্কার করে, আমাদের হাতের দশ আঙ্গুলের ভিত্তিতে দশমিক পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। মধ্য-প্রাচ্য ঘুরে এ পদ্ধতি ইউরোপে গিয়েছে। বড় বড় সংখ্যা গোনার নিয়ম আমাদের ভাষায় বহুবছর ধরেই আছে। যদি না জানা থাকে তবে নিচের তালিকা ধরে মিলিয়ে নিন:

একক = Unit

দশক = Ten

শতক = Hundred

সহস্র = Thousand

অযুত = Ten-thousand

লক্ষ = Hundred-thousand

নিযুত = Million

কোটি = Ten-million

অর্বুদ = Hundred-million

পদ্ম = Billion

খর্ব = Ten-billion

নিখর্ব = Hundred-billion

মহাপদ্ম = Trillion

শঙ্কু = Ten-Trillion

জলধি = Hundred-Trillion

অন্ত্য = Quadrillion

মধ্য = Ten-Quadrillion

পরার্ধ = Hundred-Quadrillion

লক্ষ্য করে দেখুন, মিলিয়নকে দশলক্ষ বলতে কষ্ট হলেও, লেখক কিন্তু দশ মিলিয়ন (কোটি), একশত মিলিয়ন (অর্বুদ) বলতে কষ্ট পাচ্ছেন না। ইংরেজী ভাষায় ঐ এককগুলো নেই। অপরপক্ষে, আমাদের ভাষায় এই এককগুলো থাকলেও আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কর��ি না। এটা ভাষার নয়, আমাদের দোষ।

মিলিয়ন-বিলিয়নের আরেকটা সমস্যা উল্লেখ না করলেই নয়, সেটা হচ্ছে শর্টফর্ম ও লংফর্মের বিভেদ। আমেরিকা-ইংল্যান্ডে এক হাজার মিলিয়নে এক বিলিয়ন হয়; জার্মানী-ফ্রান্সে এক মিলিয়ন মিলিয়নে এক বিলিয়ন। এক হাজার গুণ গড়মিল!

প্রিয় লেখক, আপনি বাংলা সংখ্যা ব্যবস্থা ব্যবহার না করতে চাইতেই পারেন - আপনার সে স্বাধীনতা আছে। বড় বড় অঙ্ক কষার সময় ভাষান্তর করাটা বেশ ঝামেলার - এই যুক্তিও আপনি দিতে পারেন। কিন্তু জোর করে বাংলা সংখ্যা ব্যবস্থার দুঃস্থতা দেখাতে গিয়ে নিজের জ্ঞানের দৈন্যতাই কি প্রকাশ করছেন না?

বি:দ্র: তালিকাটা ছোটবেলায় শেখা, কোনো রেফারেন্স দিতে পারলাম না। ভুল লিখে থাকলে, দয়া করে বলবেন।

0 notes

Link

Religion is a curious by-product of our collective intelligence. It helped us evolve and sustain as a social being. But as our civilization evolved from being hunter-gatherer to egalitarian to the industrialized society, religion along with its rules and promises always evolved. Here comes the next Godhead in those ever-evolving versions of deities - An Artificial Intelligence God. And who is the benevolent messiah to bring us this God? Remember Levandowski - the engineer who started the feud between Google and Uber? Yup, the same one. Well in his defense, Messiahs always had a penchant to be controversial, misunderstood and persecuted.

0 notes

Video

youtube

Believe me kids, in good ol’ days “Bad Handwriting” was a thing! There was a time when children had to fill up page after page with sentences like - “To err is human” or “Time and tide wait for none.” It was supposed to improve the beauty of their handwriting. Though, in my case at least that noble quest didn’t come to fruition. Instead, seeing how much I hate to write, my teachers used it as a mean of punishment. Don’t get me wrong, I also wrote page after page. But my sentences were more like “I will never draw Ninja Turtles on exam papers.”

Well, guess what? I still draw Ninja Turtles wherever I find a piece of paper and my handwriting is still ugly as bat shit. DTP (Desktop Publishing) was my knight in shining armor of beautiful fonts. Also with the advent of On-line HWR (Handwriting Recognition) computers can now decipher even the most unintelligible handwriting on my touchscreen. On-line HWR uses the same principals as OCR (Optical Character Recognition) but since it is online, it uses data of the pen/fingertip movement-direction-ratio of strokes to better understand what the user is writing. For a long time that was its’ only application.

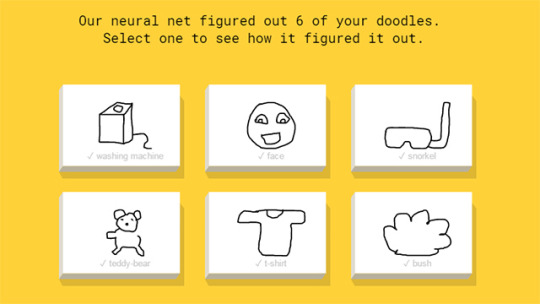

Recently Google through an A.I. experiment called QuickDraw collected an immense amount of data on how we draw by analyzing the movement-direction-ratio of strokes with their neural network technology! Now they are using this data to rid humanity of “Bad Drawing” skills. This second effort called AutoDraw is available here. Try them both - they are fun!

1 note

·

View note