#リーン

Text

TEDにて

ブルース・ファイラー: 家族のためのアジャイルプログラミング?

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

ブルース・ファイラーは、革命的なアイディアを持っています。

近代の家庭生活におけるストレスに対処するには「アジャイル(=機敏さ)」が大切だと。

プログラミングのソフトウェア開発における「アジャイルソフトウェアプロプラミング」に発想を得たファイラーは、フレキシビリティ(柔軟性)、アイデアのボトムアップ

絶え間ないフィードバック責任感を持つことを家庭でチームで実践し、その体験をみなさんにご紹介します。フィットできるか取り入れてみてください。

そして、今までにない、斬新なアイデアをお楽しみください。

アジャイルソフトウェア開発手法とは、ソフトウェア工学において迅速かつ適応的にソフトウェア開発を行うさまざまな人たちが開発したプログラミングのノウハウを集約した軽量な開発手法の総称とされている。

人数的には、10人以下の小規模なチームが、その時の状況に応じて、1か所で作業を行うプロジェクトの場合に使用されることが多い。

特に、予測困難な要件や頻繁に変更される要件に直面する小規模なチームにも、重宝される。似たような開発手法に、リーン生産方式もあります。

「アジャイル開発」は、日本のメーカーからシリコンバレーのベンチャー企業にまで広まったものです。 「アジャイル」では、メンバーを小さなチームに分けて短期間のタスクを進めます。

上層部から指示を発するのではなく、その小チームが各々の判断で動く訳です。常にフィードバックがあり、毎日情報のアップデートが行われます。毎週レビューを行うので常に変化があるのです。

では、この「アジャイル」が、企業とは全く異質の家庭などでどう役立つのでしょう?1983年。ニューイングランドの金融機関の技術者だったジェフ・サザーランドは

ソフトウェアの設計について大きな不満を抱いていました。会社のやり方は ウォーターフォール形式。つまり、滝のように上層部で決めた方針が、順々に下りてきて

そして、一番下がプログラマー。彼らの意見を聞く人など、誰もいない。83%ものプロジェクトが失敗に終わりました。完成時には、肥大しすぎていたり時代遅れだったり

サザーランドが目指した仕組みは、アイデアが上から流れてくるのではなく、下からアイディアを上げていって、リアルタイムに変化させられるものでした。

彼は、30年分のハーバード・ビジネス・レビューを読み、1986年のある論文に出くわします。

「The New New Product Development Game」(新しい新商品開発手法)「ビジネスのペースが速まっている」 と書かれています。1986年当時ですよ。「特に成功している企業はフレキシブルである」と記した上で

その論文に出くわした時。サザーランドは「これだ!」と思ったそうです。サザーランドの方式では、会社は2年もかかるような大規模なプロジェクトは、行いません。より小さな単位で行います。

最長で2週間。つまり、「その穴ぐらに閉じこもって、スマートフォンかSNSを作り上げてこい」と言う代わりに「何か部品を1個見つけて、持ち帰ってきてくれ。それで話し合って 組み込もう」

初期段階で成功か失敗か判断できます。最近では「アジャイル」は、多くの国で取り入れられマネージメント方法として浸透しています。

リーン生産方式はトヨタプロダクションシステムを研究して編み出された手法。

MITのジェームズ・P・ウォマック(James P. Womack)、ダニエル・T・ジョーズ(Daniel T. Jones)たちによって提唱。

サプライチェーンマネジメントにも応用されている。

マックステグマークの言うように・・・

人工知能分野では、準備がないままにつまづきながらアジャイル(=機敏さ)で進んで行くと・・・

おそらく人類史上最大の間違いとなるでしょう。

よく見えるアジャイルにも欠点があります。

アジャイルソフトウェアプロジェクトの欠点の一つは、過度な変更と追加がプロジェクトの進行を複雑化させ、予測困難な状況に陥る可能性があることです。

デマルコは、この問題に対処するために「スラック」の導入を提案しています。

スラックとは、プロジェクトメンバーがタスクの完了に集中するための余裕のある時間やリソースを指します。

デマルコによれば、スラックを設けることで予測困難な変更にも柔軟に対応でき、プロジェクトの品質と進行を改善することができるとされています。

アジャイルソフトウェアプロジェクトのもう一つの欠点は、過度なコミュニケーションの不足や不適切なコミュニケーションに起因する混乱です。

交換可能な部品ではなく基本的人権を尊重した人間として扱い

プロジェクトチーム内や関係者間の情報共有が不十分であると、タスクの理解不足や意思疎通の問題が生じる可能性があります。

デマルコは、この問題に対してもスラックの概念を応用します。

スラックを持つことで、チームメンバーはタスクに集中するだけでなく、コミュニケーションや問題解決にも十分な時間を割くことができます。

また、プロジェクト内でのコミュニケーションを活発化させるために、デマルコはフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションを奨励し、情報の障壁を取り除くことを提案しています。

総じて言えるのは、デマルコのアプローチはスラックを通じて、プロジェクトの柔軟性を高め

コミュニケーションの質を向上させ、プロジェクト全体の健全な進行をサポートすることを重視している点です。

技術が、すべてのことを解決できると言いますが、我々が、100倍エネルギー効率のいい乗り物を作ることができるとすれば、大枠としてこれは正しい意見です。

しかし、エネルギー効率ではなく、生産性を高めた結果、イギリスは見事に産業が空洞化してしまいました。

参考として・・・

月面は、太陽風によりもたらされたヘリウム3が、鉱物資源として豊富に存在していることが確認されています。原子力発電や核融合に最適です。

注意事項として、基礎技術にリープフロッグは存在しません。応用分野のみです!

注意事項として、基礎技術にリープフロッグは存在しません。応用分野のみです!

注意事項として、基礎技術にリープフロッグは存在しません。応用分野のみです!

情報技術の発展とインターネットで大企業の何十万、何百万単位から、facebook、Apple、Amazom、Google、Microsoftなどで数億単位で共同作業ができるようになりました。

現在、プラットフォーマー企業と呼ばれる法人は先進国の国家単位レベルに近づき欧米、日本、アジア、インドが協調すれば、中国の人口をも超越するかもしれません。

法人は潰れることを前提にした有限責任! 慈愛や基本的人権を根本とした社会システムの中の保護されなければならない小企業や個人レベルでは、違いますが・・・

ヨーロッパでの一般データ保護規則(GDPR)でも言うように・・・

年収の低い個人(中央値で600万円以下)から集めたデータほど金銭同様に経済的に高い価値を持ち、独占禁止法の適用対象にしていくことで、高価格にし抑止力を持たせるアイデア。

自分自身のデータを渡す個人も各社の取引先に当たりデータに関しては優越的地位の乱用を年収の低い個人(中央値で600万円以下)に行う場合は厳しく適用していく。

キャシーオニールによると・・・

思考実験をしてみましょう。私は、思考実験が好きなので、人種を完全に隔離した社会システムがあるとします。どの街でも、どの地域でも、人種は隔離され、犯罪を見つけるために警察を送り込むのは、マイノリティーが住む地域だけです。すると、逮捕者のデータは、かなり偏ったものになるでしょう。

さらに、データサイエンティストを探してきて、報���を払い、次の犯罪が起こる場所を予測させたらどうなるでしょう?

あら不思議。マイノリティーの地域になります。あるいは、次に犯罪を犯しそうな人を予測させたら?あらら不思議ですね。マイノリティーでしょう。データサイエンティストは、モデルの素晴らしさと正確さを自慢するでしょうし、確かにその通りでしょう。

さて、現実は、そこまで極端ではありませんが、実際に、多くの市や町で深刻な人種差別があり、警察の活動や司法制度のデータが偏っているという証拠が揃っています。実際に、ホットスポットと呼ばれる犯罪多発地域を予測しています。さらには、個々、人の犯罪傾向を実際に予測しています。

ここでおかしな現象が生じています。どうなっているのでしょう?これは「データ・ロンダリング」です。このプロセスを通して、技術者がブラックボックスのようなアルゴリズムの内部に醜い現実を隠し「客観的」とか「能力主義」と称しているんです。秘密にされている重要で破壊的なアルゴリズムを私はこんな名前で呼んでいます「大量破壊数学」です。

民間企業が、私的なアルゴリズムを私的な目的で作っているんです。そのため、影響力を持つアルゴリズムは私的な権力です。

解決策は、データ完全性チェックです。データ完全性チェックとは、ファクト(事実)を直視するという意味になるでしょう。データのファクトチェックです!

これをアルゴリズム監査と呼んでいます。

最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。

経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。

たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。

また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。

たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)

多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて国家や権力者は透明性を究極にして個人のプライバシーも考慮)

(個人的なアイデア)

電気を作る熱力学のサイクルで熱効率は、ほぼ50%、45%~50%の効率まで高めることは可能ですが・・・

高温の物体から熱を受け取り、電気という「使えるエネルギー」に変換できる機械を一般的に「熱エンジン」と呼んでいる。

高温の物体から受け取った熱エネルギーのうち、どれだけ活用できたかという比率を「効率」と物理学では定義している。

この効率は、原理的に超えられない「カルノー効率」という上限があることが知られている。

カルノー効率が達成されると、効率は上がるが、同時に仕事率がゼロになる現象。

つまり、熱エンジンの効率を最大限に上げると出力がほぼゼロになることを意味しています。そして、効率100%は物理的に不可能ということです。

中世で試行錯誤が行われたことに終止符が示され、機械での永久機関は作れないことが、この現象から理解できます。エネルギー保存の法則からも理解できます。

他には、燃料の持つエネルギーをどれだけ動力として取り出すことができるか?これをエンジンの熱効率と定義しています。

2020年の段階で、ガソリンエンジンの熱効率は最高で40%前後あり、10年くらい前までは30%程度。低燃費の技術競争もあるけどカルノー効率から限界も見え始めています。

だから、ガソリン自動車から電気自動車へ世界中の法人が開発を加速して切り替えている潮流があります。

しかし、人間自体を、追跡すると基本的人権からプライバシーの侵害やセキュリティ上の問題から絶対に不可能です!!

これは、基本的人権がないと権力者が悪逆非道の限りを尽くしてしまうことは、先の第二次大戦で白日の元にさらされたのは、記憶に新しいことです。

マンハッタン計画、ヒットラーのテクノロジー、拷問、奴隷や人体実験など、権力者の思うままに任せるとこうなるという真の男女平等弱肉強食の究極が白日の元にさらされ、戦争の負の遺産に。

基本的人権がないがしろにされたことを教訓に、人権に対して厳しく権力者を監視したり、カントの思想などを源流にした国際連合を創設します。他にもあります。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(立憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

権限が分離されていても、各権力を実行する人間が、同一人物であれば権力分立は意味をなさない。

そのため、権力の分離の一つの要素として兼職の禁止が挙げられるが、その他、法律上、日本ではどうなのか?権力者を縛るための日本国憲法側には書いてない。

モンテスキューの「法の精神」からのバランス上、法律側なのか不明。

立法と行政の関係においては、アメリカ型の限定的な独裁である大統領制において、相互の抑制均衡を重視し、厳格な分立をとるのに対し、イギリス、日本などの議院内閣制は、相互の協働関係を重んじるため、ゆるい権力分立にとどまる。

アメリカ型の限定的な独裁である大統領制は、立法権と行政権を厳格に独立させるもので、行政権をつかさどる大統領選挙と立法権をつかさどる議員選挙を、別々に選出する政治制度となっている。

通常の「プロトコル」の定義は、独占禁止法の優越的地位の乱用、基本的人権の尊重に深く関わってきます。

通信に特化した通信プロトコルとは違います。言葉に特化した言葉プロトコル。またの名を、言論の自由ともいわれますがこれとも異なります。

基本的人権がないと科学者やエンジニア(ここでは、サイエンスプロトコルと定義します)はどうなるかは、歴史が証明している!独占独裁君主に口封じに形を変えつつ処刑される!確実に!これでも人権に無関係といえますか?だから、マスメディアも含めた権力者を厳しくファクトチェックし説明責任、透明性を高めて監視しないといけない。

今回、未知のウイルス。新型コロナウイルス2020では、様々な概念が重なり合うため、均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!人間の概念を数値化できないストーカー人工知能では、不可能!と判明した。

複数概念をざっくりと瞬時に数値化できるのは、人間の倫理観だ。

そして、サンデルやマルクスガブリエルも言うように、哲学の善悪を判別し、格差原理、功利主義も考慮した善性側に相対的にでかい影響力を持たせるため、弱者側の視点で、XAI(説明可能なAI)、インターネット、マスメディアができるだけ透明な議論をしてコンピューターのアルゴリズムをファクトチェックする必要があります。

<おすすめサイト>

エリック・バーリッジ:テクノロジー企業に人文系が、一部、必要な理由

ダニエル・ピンク :やる気に関する驚きの科学

ダン・アリエリー:「予想通りの不合理さ」について語る

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#ブルース#ファイラー#プロ#pro#アイデア#人権#ストレス#プライバシー#チーム#アジャイル#リーン#ピンク#アリエリー#PTSD#ADHD#うつ#統計#デマルコ#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#テグマーク

2 notes

·

View notes

Text

リーン・スタートアップは、新商品・新サービスを立ち上げる際の手法。

最小のコストで、必要最低限の商品・サービス(MVP/Minimum Viable Product)を作り、それを使って市場(ユーザー)の反応を聞きながら、方向性の確認や修正・改善を繰り返し、完成度を高めていくことが特徴。

この手法は、顧客目線での商品・サービスづくりがベースとなっている。

そのため「最小限の資金投資」「競争優位性の早期確立」「効率的なリソース利用」などが実現でき、市場リスクや事業リスクを最小限に抑えた、新商品・新サービスの立ち上げを可能にすることができる。

リ-ン・スタ-トアップ ムダのない起業プロセスでイノベ-ションを生みだす/日経BP/エリック・リ-ス

posted with カエレバ

楽天市場

Amazon

Yahooショッピング

0 notes

Text

#old youtube#youtube#2007#2014#fotoshoppe#fotoshoppe co.#デッド お尻 リーン#vaporwave#electronic#ambient#glitch#experimental#internet#lo-fi#parody#post vaporwave#webcore#internetcore#Bandcamp

0 notes

Text

伴内爺が見た火

新潟県南蒲原郡本成寺村の土場という処に伴内という老人がいる。

若いときは腕利きの大工で、上州あたりをあちこち歩き回って暮らしを立てていたそうだ。

以下はそんな彼が妙高山で樵をしていたときの話だという。

ある夜、小屋の中で体を休めながら空を見ていると、船玉くらいの大きさのピカピカ輝く丸い火が六個ばかり空から落ちてきた。

それら火はふっと中空で止まると、リーンと風鈴みたいな音を立てて消えてしまったという。

美しい音であったが、音の余韻とともに、じわじわと彼の心に寂しさが募ってきて、堪らなくなったそうだ。

(外山暦郎『越後三条南郷談』 「怪火」)

9 notes

·

View notes

Quote

数年前、トリップアドバイザーは、ウェブサイトから直接レストランを予約できる新機能に対するユーザーの関心を測りたいと考えていました。

同社は、インフラストラクチャ全体を開発して予約を可能にするシステムを統合する代わりに、Web サイトに新機能のボタンを追加するだけで済みました。ただし、ユーザーがこのボタンをクリックすると、この機能はまだ利用できないことが通知されます。

この実験の目的は、ユーザーをイライラさせることではなく、提案された機能に対する純粋な関心に関するデータを収集することでした。

トリップアドバイザーは、ボタンをクリックした人の数を監視することで、新機能の開発に時間と資金を投資する前に、新機能に対するユーザーの関心を定量化できます。

このアプローチは、最小実行可能製品 (MVP) として知られる、最小限の労力で仮説を検証することの重要性を強調するリーン スタートアップの哲学を例示しています。

フィーチャー ファクトリを超えて: ソフトウェア イノベーションにおける影響を優先する |ベック ノヴァエス著 | 2024 年 2 月 |中くらい

7 notes

·

View notes

Text

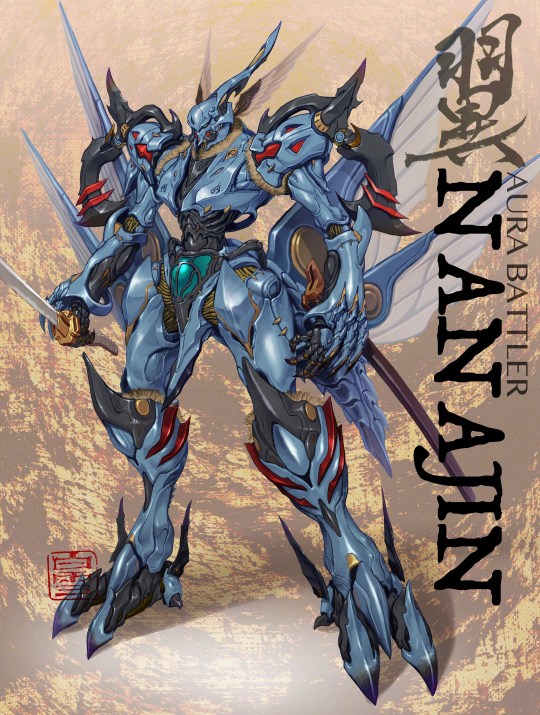

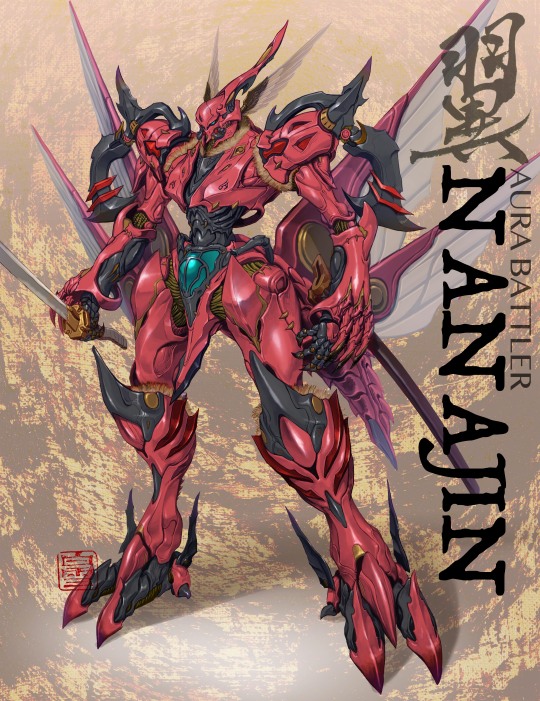

リーンの翼 ナナジン アレンジデザイン by Hiroyuki Maeda

103 notes

·

View notes

Quote

日本の産業構造は、大手メーカーが最終製品を作り、その下に多数の中堅中小の部品メーカーがぶら下がる構図になっている。 大手メーカーは製品開発と設計を行う。そしてほとんどの部品を、配下のサプライヤーから調達する。自社工場では、最終組立と検査のみを担当する。こういう分業が無言の慣習となってきた。こうした産業構造がなぜ生まれたのか、そのメリットとデメリットは何なのか。これは大切な問題だが、論じると長くなるので、ここでは割愛する。ともかく、消費者に納める最終製品は大手メーカーが作り、部品材料は中堅中小の製造業が担う、という仕組みは昭和時代から、長く変わっていない。消費者の好みは気ままであり、需要変動は大きい。 そこで大手メーカーが生産計画を作っても、需要の変動に応じて、その生産品目の数量や順序を変更しなければならない。そこで大手メーカーは、どうするか。じつは回れ右して、その生産変動を、大手メーカーに直接接しているTier-1サプライヤーたちに伝え、これに対応しろ、と命じるのだ。命じられたTier-1サプライヤーも、やはり回れ右して、その変動を後ろにいるサブ・サプライヤーたちに伝えていく。だからサプライヤー側も、大手メーカーと同じく需要変動の波をかぶる。それどころか、SCMでいう「ブルウィップ効果」によって、その波が増幅されたりする。日本の中堅中小製造業が、急な納期変更にさらされやすい理由は、ここにあるのだ。でも、なぜ最終製品を作る大手メーカーは、需要が変動するたびに回れ右して、その変動をサプライヤーに押し付けるのか? 答えは簡単だ。大手メーカーが、部品在庫を殆ど持たず、サプライヤーたちにジャスト・イン・タイム納品(JIT納品)を強いているからなのだ。手元に部品在庫がないから、生産品目が変わるたびに、必要な品目をサプライヤーに持ってくるよう伝えなければならない。では、大手メーカーが、そうした部品在庫を極小化する「リーンな」生産方式を止めて、需要変動にもある程度対応できるよう、部品材料の安全在庫を持つようにしたら、どうなるか。答えはシンプルだ。需要変動は安全在庫によって、ある程度まで吸収される。 したがって、サプライヤーへの発注は、安全在庫を維持すれば良い程度の、安定した見通しの良い発注計画で運用できるようになる。すなわち、十分な納期、ないし平準化した数量の注文を、行えるようになる。安定化生産の経済効果は非常に大きい大手メーカーが部品在庫を持って需要変動を吸収し、サプライヤーに対しては平準化した発注を行うべきだと言うアイデアは、研究会仲間の経営コンサルタント・本間峰一氏が、かねてから主張してきたことで、わたしも100%同意だ。ただ建設エンジ業界の周辺のように、大きな案件単位で最終需要の発生する業種もあるので、念のため「十分な納期」という一言を付け加えている。大手メーカーがこのように発注ポリシーを変更したら、その好影響は極めて広範に及ぶ。日本の製造業の生産性は、劇的に向上するであろう。何を大げさな、と思うかもしれない。しかし、製造現場の人たちにインタビューしてみればわかるが、あらかじめ決めた通りの段取りで変更なく、作業できるようになれば、 現場の生産性は2割も3割も上がるだろうと言う。なぜなら、急な変更対応には、材料のもの探し、機械のセットアップの変更、加工プログラムの入れ替え、治工具の調整、人の入れ替えなど、生産に結びつかない多大な労力を費やしているからだ。 つまり、急な納期変更への対応は、日本の製造業における生産性を目に見えぬ形で、大きく奪ってきたのだ。もちろん大手メーカー自身は、需要変動に応じて臨機応変に生産計画を立て、直す能力が必要だ。だから、彼らは生産スケジューラを導入しなければならない。品目も数量も関連する工程・設備も多いから、高機能なスケジューラが必要だ。しかし大手だから、費用負担もできるし、社内に十分なスタッフもいるだろう。この点が中堅中小との最大の違いだ。大手メーカーは、とうぜん今よりも多くの部品材料の在庫を、抱えることになる。しかし、大手にとっては、大した財務コストではない。今や上場企業の6割が無借金経営であり、在庫を増やしたって、そのための借入れ金利(在庫金利)はゼロなのだ。 部品倉庫くらいは増設しなければならないかもしれないが、固定棚の費用などたかが知れている。

生産スケジューラなど不要になる、もしこうすれば・・ : タイム・コンサルタントの日誌から

4 notes

·

View notes

Text

FF14/リーン

10 notes

·

View notes

Text

いい家具と、いいカーテンと。【②リーン・ロゼ】

糸の素材、撚り方、織り方、編み方、染め方、加工の仕方など。

カーテンをかたちづくる、すべての要素にこだわったのがアスワンの『AUTHENSE(オーセンス)』です。

その見本帳に掲載している、家具メーカー様にご協力いただいた、家具・椅子張り生地・カーテンのコーディネートをご紹介。

さらに『Wall to Wall CARPET』から、ボリュームたっぷりの弾力感のある『アスノーチェ』も合わせました。

----------

家具メーカー:リーン・ロゼ @ligneroset_jp

商品名/品番:ロゼカラン2 1Pリクライナ(SI RI-699)2Pリクライナ(SI RI-699)

カタログ:AUTHENSE edit10

カテゴリ:Grand Harmony/stylish

名前:LAKIA/ラキア

品番:C1015

機能:防炎、遮光2級、ウォッシャブル

カタログ:Wall to Wall CARPET edit1

カテゴリ:New Standard

商品名:アスノーチェ

品番:NOC-92

機能:防炎、遮音、制電、床暖対応

くわしくはお近くの #インテリア専門店 またはプロフィール @aswan_jp のリンクから『AUTHENSE』をご覧ください

----------

instagram

#インテリア#インテリアコーディネート#インテリアコーデ#コーディネート#カーテン#オーダーカーテン#オーセンス#authense#curtains#カーテンレール#装飾カーテンレール#リフォーム#リノベーション#家具#ソファ#照明#ドリームベッド#dreambed#リーンロゼ#ligneroset#インテリア好き#インテリア選び#アスワンのカーテン#インテリアショップ#インテリア専門店を元気にする#アスワン#aswan#アスワンのある暮らし#アスワンと家具#インテリア専門店

2 notes

·

View notes

Text

イカリソウというらしい。山に来たのに鳥に恵まれず、山野草を撮ることになった。声はたくさんしていた。

ヒトリシズカ。

ワサビに似ている、コンロンソウ。

エンレイソウ。

ズミかなぁ。なんだろ。蜂がぶんぶんうなっていた。

ミヤマキケマン。

オトメエンゴサク?それとも、ヤマエンゴサク?

ヒョウノセンカタバミ。氷ノ山は、どこかの県にある地名だそう。

スミレサイシンのようなスミレ。スミレは種類が多すぎて見分けがつきません。間違っていたら教えてね。

キクザキイチゲ。キクザキイチリンソウともいうそう。

オオバキスミレ。

キセキレイ、背中だけ。

コサメビタキが今年もやってきました。里に来るのはもうすぐ。

オシドリのつがい。飛び去る時、鳴き声を初めて聞いた。

全国の山ですてきな山野草がたくさん花を咲かせているんだろうな。やっぱり春はいいなぁ。夏からはハチが出るから怖いなぁ。

登山の方が多く来ていて、熊避け鈴をリーン、リーン、と響かせながらストック突いて歩いていました。かっこいい。

2 notes

·

View notes

Text

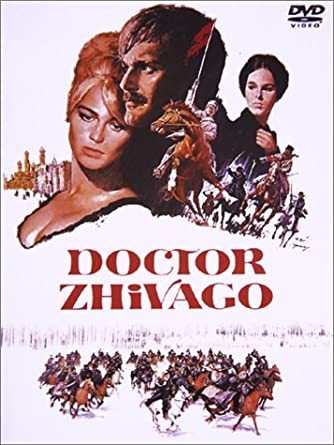

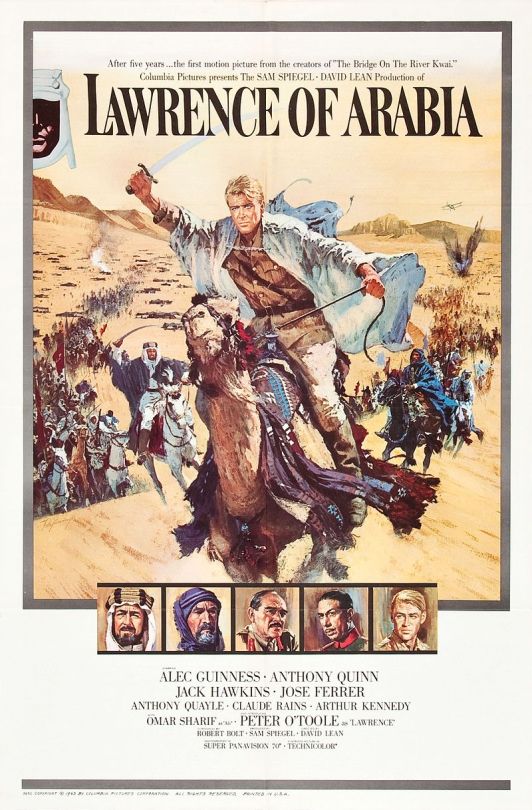

デビッド・リーン

デイビッド リーン CBE (1908 年 3 月 25 日 – 1991 年 4 月 16 日) は、英国の映画監督、プロデューサー、脚本家、編集者でした。

#- Apr.16.1991.#Date of Death#David Lean#Film Director#The Bridge on the River Kwai#Lawrence of Arabia#Doctor Zhivago

3 notes

·

View notes