#両国洋食

Photo

ドイツと私 ・ 新東京国際空港、東京ディズニーランドはどちらも千葉県にあり、その最高峰と言えば東京でもドイツでも無い東京ドイツ村というテーマパークは千葉県袖ケ浦市にありますね。 ・ ドイツと言えば学生時代の第二外国語で選択したのですが英語と似ていてちょっと違うなと思ったのは英語で”Germany”がドイツ語で”Deutschland”なところです。 ・ 英語だと”land”は「ランド」でドイツ語だと「ラント」と濁りません。”Hamburg”は英語で「ハンバーグ」でドイツ語だと「ハンブルク」ですね。 ・ そう考えるとこちらの店名はドイツ語に寄せた発音なのかも知れませんね。と言うわけで本日のランチは #キッチンぶるどっく です。 ・ 以前はボロい外観で小さな居酒屋などが立ち並ぶ一角だったのですが2018年に更地になって最近復活して小綺麗な感じになったので初訪問です。 ・ 色々気になる洋食メニューが並んでいますが #ブルドック のマークがあるのがきっとこの店のオススメだと思うので #ブルオムシチュー を頼みました。 ・ 13時近くの訪問でしたが満席でお客さんが出た瞬間に新しいお客が入って来たので地元の人気店であることが伺えます。 ・ やってきたのは #洋食 のベスト盤を一つにまとめたようなものです。 #オムレツ #ビーフシチュー そして #牛タン とどこをどう取っても美味しいしか出ないやつです。 ・ まずは #オムライス として頂きます。 #生クリーム のコクが感じられる玉子のトロトロ加減の中には #ケチャップ で味付けされた #チキンライス のうまうまな感じです。 ・ 続いて #シチュー の味わいは #ドミグラスソース の酸味とコク味が感じられてニンジンの甘味とインゲン豆のモキュッとした食感が楽しい感じです。 ・ で、お待ちかねの #牛たん は柔らかくトロトロに煮込まれていて、これ単体でも何度も食べたくなる美味しさが大きく2つも配置されています。 ・ 今まで見た目で敬遠していてゴメンなさい。休業していて待ち侘びていた人が大勢いるのが頷ける下町が誇る最高峰の洋食店でした。 ・ 周りの人が頼んでいたカツやステーキも気になるので、また近いうちに再訪したいと思います。 ・ #森下ランチ #森下洋食 #森下グルメ #両国ランチ #両国洋食 #両国グルメ #とa2cg (キッチンぶるとっく) https://www.instagram.com/p/CUSRAFcv5CT/?utm_medium=tumblr

#キッチンぶるどっく#ブルドック#ブルオムシチュー#洋食#オムレツ#ビーフシチュー#牛タン#オムライス#生クリーム#ケチャップ#チキンライス#シチュー#ドミグラスソース#牛たん#森下ランチ#森下洋食#森下グルメ#両国ランチ#両国洋食#両国グルメ#とa2cg

2 notes

·

View notes

Quote

ドイツの研究によると、海洋に流出しているプラスチック廃棄物のおよそ9割が、わずか10の河川から流れ込んでいる

世界の海洋プラスチック廃棄物の9割は、わずか10の河川から流れ込んでいる|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

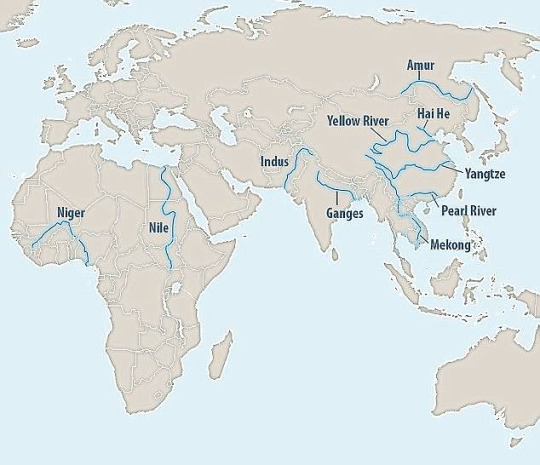

原因国:中国・インド・アフリカ

その流出源として挙げられているのが、中国の長江、黄河、海河、珠江、中国とロシアとの国境付近を流れるアムール川、東南アジアを縦断するメコン川、インドのインダス川とガンジス・デルタ、アフリカ大陸東北部から地中海へと流れるナイル川、西アフリカのニジェール川で、いずれの流域も比較的人口の多い地域として知られている。

・ 独ヘルムホルツ環境研究センター(UFZ) Press releases - Rivers carry plastic debris into the sea

UFZ の水文地質学者であるクリスチャン シュミット博士は述べています。「しかし、すでに海にあるプラスチックの破片をきれいにすることは不可能であるため、予防策を講じてプラスチックの投入を迅速かつ効率的に削減する必要があります。」

--

世界には5箇所の海流の渦がある。プラゴミが溜まりやすい。

--

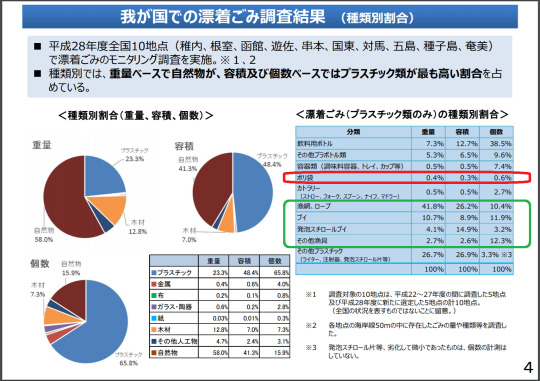

環境省

50%は漁具。

・イギリス環境・食糧・農村地域省、タイヤは海洋マイクロプラスチックの主要な発生源と報告|環境ニュース[海外]|EICネット

海洋で検出されるマイクロプラスチックの主要発生源のひとつは車両のタイヤ粒子及び 衣類の合成繊維。(自動車産業( タイヤ )・自動車製造流通・アパレル業界)

化学繊維製のマイバッグは洗濯時に繊維カスとしてマイクロプラスチックを放出。

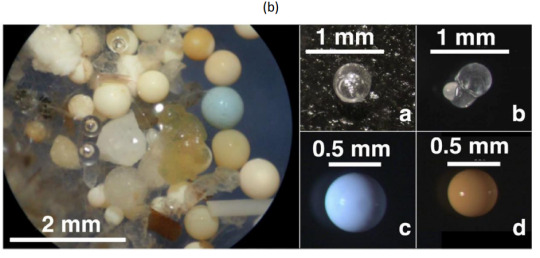

マイクロプラスチックの定義は5mm以下。髪の毛が0.05mm。ギリギリ目視はできる。肉眼目視の限界が0.1mm。ナノサイズはもちろん無理。

結論:既存の海洋マイクロプラスチックは取り除けない。これ以上増やさないための対策が基本となる。

**ほとんどこのレポートにまとまってる**

Marine_plastic_debris_and_microplastic_technical_report_advance_copy.pdf

--

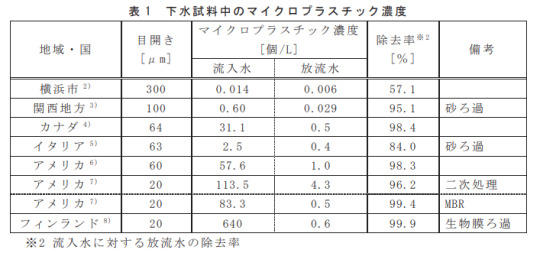

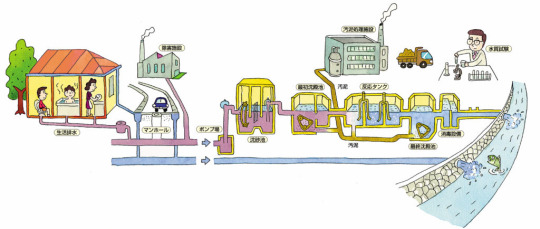

2-5-2 下水道におけるマイクロプラスチック調査の動向について [PDF] - 東京都下水道局技術調査年報2019

東京都は雨水と汚水の合流方式のためほとんど河川に垂れ流し。今から分流にするのは予算的にほぼ不可能。各個でろ過対応するしか無い。安価な洗濯汚水の処理技術が待たれる。

おそらく日本は洗濯汚水のマイクロプラスチック含量がかなり高いのでは?

・マイクロファイバーを洗濯時に回収、環境団体がEUに義務化を要望 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

--

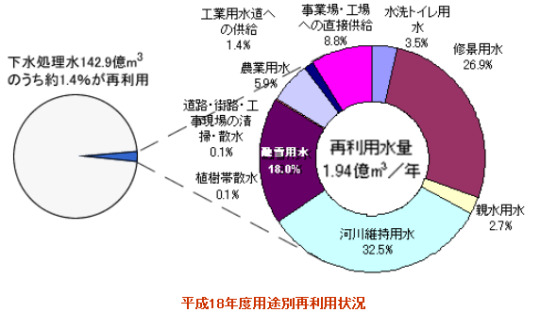

健全な水循環系の構築 - 国土交通省

全国、下水処理水・再利用水の割合は1.4%

--

脱プラ、脱ポリ、紙袋へ切り替えをご検討のお客様へ | 1958年創業のオリジナルビニール袋・ポリ袋・紙袋の印刷はSk 清水化学工業

ポリ袋は実はエコなんです。

ポリエチレンの燃焼時に発生するのは二酸化炭素と水、そして熱。ダイオキシンなどの有害物質は発生しない。ごみ処理場で焼却されれば、燃料的役割を果たし、重油などの本来燃料の削減となる。

石油精製時に(ポリ)エチレンは必然的にできるので、ポリエチレンを使用する方が資源の無駄がなく、エコ。ポリエチレンは石油をガソリン、重油等に精製した残り・余りもの。

ポリ袋は薄いので、資源使用量が少量で済む。

ポリ袋は見かけほどごみ問題にはならない。目に見えるごみの1%未満、自治体のごみのわずか0.4%。

繰り返し使用のエコバッグより、都度使用ポリ袋は衛生的。

ポリ袋はリユース率が高い。例)レジ袋として使用した後ごみ袋として利用

自治体によってはサーマルリサイクルし、ごみ焼却燃料になり、重油燃料の使用量がその分減少し、無駄とならない。総二酸化炭素排出量は、サーマルリサイクルしても、そうしない場合と大差ない。

ポリ袋は紙袋の70%のエネルギーで製造可能。

ポリ袋の輸送に必要なトラックの量は、紙袋の7分の1。

ポリ袋の製造に必要な水の量は、紙袋の25分の1。

ポリ袋は紙袋に比べ、ごみにしてもかさばらない。

紙袋は再生できるものと再生できないものがある。ラミネート加工されているものや紐の種類によっては再生処理できない。

紙袋は森林資源を利用。

--

SDGs,サステナビリティ,脱プラ

965 notes

·

View notes

Quote

戦闘中にイギリス軍将兵422名の命を救った日本帝国海軍中佐 いまも英米で称賛

https://www.zakzak.co.jp/soc/amp/180813/soc1808130007-a.html

提供:NEWSポストセブン 2018.8.13

カミカゼでもバンザイ突撃でもない、旧敵が真に畏敬し、戦後も尊崇の眼差しを送るのは、自艦乗員よりも多くの敵兵を救助する、前代未聞の英断を下した帝国海軍の武士道だった。作家、ジャーナリストの惠隆之介氏が、いまなお英米で讃えられる工藤俊作海軍中佐の「武士道」についてお届けする。

* * *

平成20年(2008年)12月7日、元英国海軍大尉で戦後外交官として活躍したサムエル・フォール卿(当時89歳)は埼玉県川口市、薬林寺境内にある工藤俊作海軍中佐の墓前に車椅子で参拝し、66年9か月ぶりに積年の再会を果たした。卿は大戦中、自分や戦友の命を救ってくれた工藤中佐にお礼を述べたく、戦後、その消息を探し続けて来たが、関係者の支援の結果、ようやく墓所を探しあてたのである。

卿はこの直後、記者会見で、工藤中佐指揮する駆逐艦「雷(いかづち)」に救助され厚遇された思い出を、「豪華客船でクルージングしているようであった」と語った。

フォール卿は心臓病を患っており、来日は心身ともに限界に近かった。これを実現させたのは、何としても存命中に墓参したいという本人の強い意志と、ご家族の支援があったからである。付き添いの娘婿ハリス氏は「我々家族は、工藤中佐が示した武士道を何度も聞かされ、それが家族の文化(Family Culture)を形成している」とさえ語った。

なおこの時は英国海軍を代表して同駐日海軍武官チェルトン大佐が参列、また護衛艦「いかづち」(4代目)艦長以下乗員多数が参列した。まさに敗戦で生じた歴史の断層が修復される瞬間であった。

◆「総員敵溺者救助用意」

第二次大戦中、昭和17年(1942年)3月1日午後2時過ぎ、ジャワ海において日本海軍艦隊と英国東洋艦隊巡洋艦「エクゼター」、駆逐艦「エンカウンター」が交戦し両艦とも撃沈された。その後、両艦艦長を含む乗員420余名の一団は約21時間漂流した。当初、「友軍が間もなく救助に来る」と互いに励ましあっていたがその希望も絶たれていた。

彼らの多くは艦から流出した重油と汚物に汚染され一時目が見えなくなった。加えて灼熱の太陽、サメの恐怖等で衰弱し生存の限界に達しつつあった。中には絶望し劇薬を飲んで自殺を図る者さえいた。

翌2日午前10時頃、日本海軍駆逐艦「雷」は単艦で同海域を哨戒航行中、偶然この集団を発見した。工藤艦長は見張りの報告、「左30度、距離8000(8km)、浮遊物多数」の第一報でこの集団を双眼鏡で視認、独断で、「一番砲だけ残し総員敵溺者救助用意」の号令を下令した(上級司令部には事後報告)。

一方、フォール卿は、当時を回想して「日本人は未開で野蛮という先入観を持っていた、間もなく機銃掃射を受けていよいよ最期を迎える」と覚悟したという。ところが「雷」マストに救難活動中の国際信号旗が揚げられ救助艇が降ろされた。そして乗員が全力で救助にかかる光景を見て「夢を見ているかと思い、何度も自分の手をつねった」という。

「雷」はその後、広大な海域に四散したすべての漂流者を終日かけて救助した。120名しか乗務していない駆逐艦が敵将兵422名を単艦で救助し介抱した。勿論本件は世界海軍史上空前絶後の事である。

工藤艦長は兵に命じ、敵将兵一人一人を両側から支え、服を脱がし、真水で身体を洗浄させた。フォール卿の回想では、「帝国海軍水兵たちは嫌がるそぶりを全く見せずむしろ暖かくケアしてくれた」という。その後、英国海軍将兵に被服や食料が提供され、士官には腰掛も用意された。しばらく休憩した後、艦長は英国海軍士官全員に対し前甲板に集合を命じた。

士官全員が恐る恐る整列を終えると、艦橋から降りて来た工藤艦長は彼らに端正な敬礼をした後、英語で次のスピーチを始めたのだ。「貴官達は勇敢に戦われた。本日は日本帝国海軍の名誉あるゲストである」と。さらに士官室の使用を許可したのである。

一行は翌3日午前6時30分、オランダ病院船「オプテンノート」に移乗した。その際舷門で直立して見送る工藤艦長にフォール卿は挙手の敬礼を行い、工藤は答礼しながら温かな視線を送ったと言う。

◆天皇訪英反対論を黙らせた

平成10年(1998年)4月29日、フォール卿は本件を「英タイムズ紙」に投稿し、「友軍以上の丁重な処遇を受けた」と強調した。

英国には戦後、日本軍の捕虜になった英軍将兵たちが「虐待された」と喧伝し、我が国に賠償を求める動きがあった。またこの年の5月には今上天皇皇后両陛下が訪英される予定であった。そこで元捕虜たちは訪英に反対していたのだ。天皇の謝罪を求める投稿文もフォール卿の投稿文と同時に掲載された。

ところがフォール卿の投稿文によって、これらは悉(ことごと)く生彩を欠いたのである。

一方、工藤艦長の英断は戦後米海軍をも驚嘆させている。米海軍は昭和62年(1987年)、機関誌「プロシーディングス」新年号にフォール卿が「武士道(Chivalry)」と題して工藤艦長を讃えた投稿文を7ページ���わたって特集したのである。同誌は世界海軍軍人が購読しており国際的な影響力は大きい。

これから4か月後、東芝機械ココム違反事件が発覚し、我が国は国際社会で孤立した。これは対共産圏輸出統制委員会(ココム)が輸出禁止にしていたスクリュー製造用精密機械を、東芝の子会社がソ連へ不正輸出し、ソ連原子力潜水艦の海中における静粛性を飛躍的に向上させた事件である。このような情勢下で米国の対日貿易赤字は拡大しており、米国民は『安保ただ乗り』と批判し全米で日本製品不買運動が起きていた。

このとき日本海軍と交戦した米海軍の提督たちが帝国海軍の後継である海上自衛隊を称賛し、「同盟軍中、最も高いポテンシャルをもつ組織である」(アーレイ・バーク大将)とまで強調したのである。米国内の対日バッシングはこの結果沈静化した。工藤艦長らの遺産が寄与したものと思われる。

●めぐみ りゅうのすけ/1954年生まれ。1978年、防衛大学校管理学専攻コース卒業。1979年、海上自衛隊幹部候補生学校卒、世界一周遠洋航海を経て艦隊勤務。1982年退官。金融機関勤務などを経て、ジャーナリズム活動を開始。『海の武士道 DVD BOOK』(育鵬社)、『敵兵を救助せよ!』(草思社文庫)など著書多数。

※SAPIO2018年7・8月号

https://www.zakzak.co.jp/soc/amp/180813/soc1808130007-a.html

https://www.zakzak.co.jp/soc/amp/180813/soc1808130007-a.html

88 notes

·

View notes

Text

私の家族の奴隷 My Family’s Slave/Alex Tizon

遺灰は、トースターくらいの大きさの箱に収まった。プラスチック製の黒い箱で、重さは1kg半。それをトートバッグに入れてスーツケースにしまい、マニラ行きの飛行機に乗って太平洋を横断したのは2016年7月のことだ。

マニラに降り立つと、車で田舎の村へと向かう。到着したら、私の家で奴隷として56年間を過ごした女性の遺灰を受け渡すことになっている。

彼女の名前は、エウドシア・トマス・プリド。私たちは、彼女を「ロラ」と呼んでいた。背は150cmで、肌はチョコレート色だった。アーモンドの形をしたロラの目が、私の目をのぞきこんでいるのが人生最初の記憶だ。

祖父が私の母にロラを“贈り物”として与えたとき、ロラは18歳だった。そして、家族が米国に移住したとき、彼女も一緒に連れていった。

ロラが送った人生を言い表すのに、「奴隷」という言葉以外には見つからない。彼女の1日は、ほかのみんなが起きる前に始まり、誰もが寝静まったあとに終わった。1日3食を用意し、家を掃除し、私の両親に仕え、私を含め5人の兄妹の世話をした。

両親が彼女に給料を与えることは1度もなく、常に叱りつけていた。鉄の鎖につながれていたわけではないけれど、そうされていたのも同然だった。夜中、トイレに行きたくなって目が覚めて、彼女が家の片隅で眠り込んでいるのを見つけたのは1度や2度の話ではない。洗濯物の山にもたれかかり、畳んでいる途中の服をしっかり握りながら──。

米国では、私たちは模範的な移民家族だった。みんなにそう言われた。父は法律の学位を持っていたし、母は医者になろうとしていた。それに私たち兄妹は成績が良く、礼儀正しい子供たちだった。

だが、家の外でロラの話をすることはなかった。それは、私たちが「どういう存在であるか」という根幹の部分に関わる秘密だったからだ。さらに、少なくとも子供たちにとっては、「どういう存在になりたいか」という問題に深く関係していた。

娘に「奴隷」をプレゼント

マニラに到着して預けた荷物を引き取ると、スーツケースを開き、ちゃんとロラの遺灰があることを確認した。外へ出ると、懐かしい匂いがした。排気ガスやゴミ、海や甘い果物、そして人間の汗が入り混じった濃い匂いだ。

翌朝早く、私は愛想の良い中年の運転手を見つけて出発した。「ドゥーズ」というニックネームだった。彼のトラックは、車のあいだをすいすいと通り抜けていく。

何度見ても衝撃を受ける光景が広がっていた。おびただしい数の車やバイク、そして乗り合いタクシー。まるで雄大な茶色い川のように、そのあいだをすり抜け、歩道を進む人々。車の横を小走りする裸足の物売りたちが、タバコや咳止めドロップの袋を売り歩く。物乞いの子供たちが、窓に顔を押しつける。

ドゥーズと私が向かっていたのは、ロラの物語が始まったタルラック州だ。また、そこは私の祖父トマス・アスンシオンという陸軍中尉の故郷でもある。家族によれば、土地をたくさん所有していたのにお金はなく、所有地の別々の家に愛人たちをそれぞれ住まわせていた。妻は、初めてのお産で命を落とした。そのときに生まれたのが私の母だ。母は「ウトゥサン」たちに育てられた。要するに、「命令される人々」だ。

フィリピン諸島における奴隷の歴史は長い。スペインに征服される前、島民たちはほかの島から連れてきた人々を奴隷にした。主に戦争の捕虜や犯罪人、債務者などだ。奴隷にはさまざまな形態があった。手柄を挙げれば自由を勝ち取ることができる戦士もいれば、財産として売り買いされたり交換されたりする召使いもいたという。

地位の高い奴隷は地位の低い奴隷を所有することができたし、地位の低い奴隷は最底辺の奴隷を所有することができた。生き延びるために自ら奴隷となる人もいた。労働の対価に食料や寝床が与えられるし、保護してもらえるからだ。

16世紀にスペイン人が到来すると、彼らは島民を奴隷にし、のちにアフリカやインドの奴隷を連れてきた。その後、スペイン王室は自国や植民地で奴隷を段階的に廃止していったが、フィリピンはあまりに遠く離れていたので、監視の目が行き届かなかったという。

1898年に米国がフィリピンを獲得してからも、隠れた形で伝統は残った。現在でも、貧困層でさえ「ウトゥサン」や「カトゥロング(ヘルパー)」、「カサンバハイ(メイド)」を持つことができる。自分より貧しい人がいる限りはそれが可能であり、下には下がいるものなのだ。

祖父は、多いときで3家族のウトゥサンを自分の土地に住まわせていた。フィリピンが日本の占領下にあった1943年春、彼は近くの村に住む少女を連れて帰ってきた。

彼のいとこで、米農家の娘だった。祖父は狡猾だった。この少女は一文無しで、教育を受けていなかったし、従順に見えた。さらに彼女の両親は、2倍も年の離れた養豚家と結婚させようとしていた。彼女はどうしようもなく不幸だったが、ほかに行くあてがなかった。そこで、祖父は彼女にある提案をした。 12歳になったばかりの娘の世話をしてくれるなら、食料と住まいを与えよう──。

彼女、つまりロラは承諾した。ただ、死ぬまでずっとだとは思っていなかった。

「彼女はおまえへのプレゼントだ」と、祖父は私の母に告げた。

「いらない」と母は答えた。だが、受け入れるしかないのはわかっていた。やがて陸軍中尉だった祖父は日本との戦いへ赴き、田舎の老朽化した家で、母はロラと2人きりになった。ロラは母に食べさせ、身づくろいをしてやった。市場へ出かけるときは、傘をさして母を太陽から守った。犬にエサをやり、床掃除をして、川で手洗いした洗濯物を畳んだ。そして、夜になると母のベッドの端に座り、眠りにつくまでうちわで扇いだ。

戦争中のある日、帰宅した祖父が、母のついた嘘を問い詰めた。絶対に言葉を交わしてはいけない男の子について、何らかの嘘をついたらしい。激高した祖父は、「テーブルのところに立て」と母に命じた。

母はロラと一緒に、部屋の隅で縮こまった。そして震える声で、「ロラが代わりに罰を受ける」と父に告げたのだ。ロラはすがるような目で母を見ると、何も言わずにダイニングテーブルへ向かい、その端を握った。祖父はベルトを振り上げ、12発ロラを打った。打ち下ろすたびに、「俺に」「決して」「嘘を」「つくな」「俺に」「決して」「嘘を」「つくな」と吠えた。ロラはひとことも発さなかった。

のちに母がこの話をしたとき、あまりの理不尽さを面白がっているようだった。「ねえ、私がそんなことしたなんて信じられる?」とでも言っているようだった。これについてロラに訊くと、彼女は母がどのように語ったのか知りたがった。彼女は目を伏せながらじっと聞き入り、話が終わると悲しそうに私を見てこう言った。

「はい。そういうこともありました」

彼女が「奴隷」だと気づいた日

ロラと出会ってから7年後の1950年、母は父と結婚し、マニラへ引っ越した。その際、ロラも連れていった。祖父は長年のあいだ「悪魔に取り憑かれて」いて、1951年、それを黙らせるために自分のこめかみへ弾丸を打ち込んだ。母がその話をすることはほとんどなかった。

彼女は父親と同じく気分屋で、尊大で、内側には弱さを抱えていた。父の教えはどれも肝に銘じていて、その1つが、田舎の女主人にふさわしい振る舞い方だった。つまり、自分より地位の低い者に対しては、常に上に立つ者として行動する、ということだ。

それは、彼ら自身のためでもあり、家庭のためでもある。彼らは泣いて文句を言うかもしれないが、心の底では感謝しているはずだ。神の御心のままに生きられるよう助けてくれた、と。

1951年に、私の兄アーサーが生まれた。その次が私で、さらに3人が立て続けに生まれた。ロラは、両親に尽くしてきたのと同じように、私たち兄妹にも尽くすことを求められた。ロラが私たちの世話をしているあいだ、両親は学校に通い、「立派な学位はあるけれど仕事がない大勢の人々」の仲間入りをした。

だが、そこへ大きなチャンスが訪れた。父が、外務省でアナリストとして雇ってもらえることになったのだ。給料はわずかだったが、職場は米国だった。米国は、両親が子供の頃から憧れていた国だ。彼らにとって、願っていたことすべてが叶うかもしれない、夢の場所だった。

父は、家族とメイドを1人連れていくことを許された。おそらく共働きになると考えていたので、子供の世話や家事をしてくれるロラが必要だった。母がロラにそのことを告げると、母にとって腹立たしいことに、ロラはすぐには承諾しなかった。

それから何年も経ったあとにロラが当時のことを話してくれたのだが、実は恐ろしかったのだという。

「あまりに遠くて。あなたのお母さんとお父さんが私を帰らせてくれないんじゃないかと思ったんです」

結局、ロラが納得したのは、米国に行けばいろんなことが変わると、父が約束したからだった。米国でやっていけるようになったら、「おこづかい」をやると父は言った。そうすれば、ロラは両親や村に住む親戚に仕送りができる。

彼女の両親は、地面がむき出しの掘っ立て小屋に暮らしていた。ロラは彼らのためにコンクリートの家を建ててやれるし、そうすれば人生が変わる。ほら、考えてもごらんよ。

1964年5月12日、私たちはロサンゼルスに降り立った。ロラが母のところへ来てからすでに21年が経っていた。いろいろな意味で、自分にとっては父や母よ��も、ロラのほうが親という感じがしていた。毎朝最初に見るのは彼女の顔だったし、寝る前に最後に見るのも彼女だった。

赤ちゃんの頃、「ママ」や「パパ」と言えるようになるよりずっと前に、ロラの名前を呼んでいた。幼児の頃は、ロラに抱っこしてもらうか、少なくともロラが近くにいないと絶対に眠れなかった。

家族が渡米したとき、私は4歳だった。まだ幼かったので、ロラが我が家でどういう立場なのかを問うことはできなかった。だが、太平洋のこちら側で育った兄妹や私は、世界を違った目で見るようになっていた。海を越えたことで、意識が変わったのだ。一方で、母と父は意識を変えることができなかった。いや、変えることを拒んでいた。

結局、ロラがおこづかいをもらうことはなかった。米国へ来て数年が経った頃、それとなく両親に訊いてみたことがあるという。当時、ロラの母親は病気で、必要な薬を買うお金がなかった。

「可能でしょうか?」

母はため息をついた。「よくそんなことを言えたもんだ」と父はタガログ語で答えた。

「カネに困っているのはわかってるだろ。恥ずかしいと思わないのか」

両親は、米国へ移住するために借金をしていて、米国に残るためにさらに借金していた。父は、ロサンゼルスの総領事館からシアトルのフィリピン領事館に異動した。年収5600ドルの仕事だった。収入を補うためにトレーラーの清掃の仕事を始め、それに加えて、借金の取り立てを請け負うようになった。

母は、いくつかの医療研究所で助手の仕事を見つけた。私たちが両親に会えることはほとんどなく、会えたとしても彼らはたいてい疲れ切っていて不機嫌だった。

母は帰宅すると、家がきちんと掃除されていないとか、郵便受けを確認していないなどと言っては、ロラを叱責した。「帰るまでに、ここに郵便を置いておけって言ったでしょ?」と、敵意をむき出しにタガログ語で母は言う。

「難しいことじゃないし、バカでも覚えられるでしょ」

そして父が帰宅すると、今度は彼の番だった。父が声を荒らげると、家中の誰もが縮こまった。ときには、ロラが泣き出すまで2人がかりで怒鳴りつけた。まるで、ロラを泣かせることが目的だったかのように。

私にはよくわからなかった。両親は子供たちによくしてくれたし、私たちは両親が大好きだった。だが、子供たちに優しくしていたかと思うと、次の瞬間にはロラに悪態をつくのだ。

ようやくロラの立場���はっきりと理解するようになったのは、11歳か12歳の頃だった。8歳年上の兄アーサーは、ロラの扱いに怒りを覚えるようになってから何年も経っていた。ロラの存在を理解するために「奴隷」という言葉を教えてくれたのはアーサーだった。その言葉を知る前は、ただ不運な家庭の一員だとしか思っていなかった。

両親が彼女を怒鳴りつけるのは嫌だったが、それがモラルに反することであり、彼女の立場そのものがモラルに反することだとは考えてみたこともなかった。

「彼女みたいに扱われてる人を、1人でも知ってるか?」とアーサーは私に聞いた。そして、ロラの境遇を次のようにまとめた。

無給。毎日働きっぱなし。長く座ったままだったり早く就寝したりすると、こっぴどく叱られる。口答えをすると殴られる。着ているのはおさがりばかり。キッチンで残り物を独りで食べる。ほとんど外出しない。家族のほかに友人はいないし、趣味もない。自分の部屋もない(彼女はどこか空いた場所に寝るのが普通だった。ソファかクローゼットか、妹たちの寝室の片隅か。よく洗濯物に囲まれて寝ていた)。

ロラと似たような立場の人を探しても、見つかるとしたらテレビや映画に出てくる奴隷だった。

奴隷の存在を隠し続けるしかなかった

ある晩、当時9歳だった妹のリングが夕食をとっていないと知った父が、ロラの怠慢を叱った。父は、ロラを見下ろしてにらみつけた。「食べさせようとしたんです」とロラは訴えた。だが彼女の返答は説得力がなく、さらに父をいら立たせるだけだった。そして、彼はロラの腕を殴った。ロラは部屋を飛び出した。動物のように泣き叫ぶ彼女の声が聞こえてきた。

「リングはお腹がすいてないって言ったんだ」と私は言った。

両親が振り返って私を見た。驚いた様子だった。いつも涙がこぼれる前にそうなるように、自分の顔がピクピクしているのを感じた。でも、絶対に泣くまいと思った。母の目には、これまで見たことのないものが浮かんでいた。もしかして、妬みだろうか?

「ロラを守ろうとしているのか」と父は訊いた。「そうなのか?」

「リングはお腹がすいてないって言ったんだ」

私はすすり泣くように、そう繰り返した。

私は13歳だった。私の世話に日々を費やしていたロラを弁護しようとしたのは、初めてのことだった。いつもタガログ語の子守唄を歌ってくれたし、私が学校に行くようになると、朝には服を着せて朝食を食べさせ、送り迎えをしてくれた。あるときは、長いあいだ病気で弱りきって何も喉を通らなかった私のために食べ物を噛み砕き、小さなかけらにして食べさせてくれたこともあった。

私が両脚にギプスをしていたときは、彼女は手ぬぐいで体を洗ってくれたし、夜中に薬を持ってきてくれたりして、数ヵ月におよぶリハビリを支えてくれた。そのあいだずっと私は不機嫌だった。それでもロラが文句を言ったり、怒ったりすることは1度たりともなかった。

そんな彼女が泣き叫ぶ声を聞いて、頭がおかしくなりそうだったのだ。

祖国フィリピンでは、両親はロラの扱いを隠す必要性を感じなかった。米国では、さらにひどい扱い方をしたが、それを隠すために苦心した。家に客が来れば、彼女を無視するか、何か訊かれたら嘘をついてすぐに話題を変えた。

シアトル北部で暮らしていた5年間、私たちはミスラー家の向かいに住んでいた。ミスラー家は賑やかな8人家族で、サケ釣りやアメリカン・フットボールのテレビ観戦の楽しみを教えてくれた。

テレビ中継を観て応援する私たちのところへ、ロラが食べ物や飲み物を持ってくる。すると両親はほほ笑んで「ありがとう」と言い、ロラはすぐに姿を消す。あるとき、ミスラー家の父が、「キッチンにいるあの小柄な女性は誰?」と尋ねた。「フィリピンの親戚だよ」と父は答えた。「とてもシャイでね」と。

@@@@@

だが、私の親友だったビリー・ミスラーは、そんな話を信じなかった。よくうちに遊びに来ていたし、週末に泊まることもあったので、我が家の秘密を垣間見ていた。

彼は一度、私の母親がキッチンで叫んでいるのを聞き、何事かとその場を覗き、顔を真っ赤にした私の母とキッチンの隅で震えていたローラを見た。私はその数秒後にその場を目撃した。ビリーはきまり悪さと混乱が混ざったような表情をしていた。"あれはなんだ?" 私はそれを無視して忘れるように彼に言った。

ビリーはおそらくローラをかわいそうだと思ったことだろう。彼はローラの料理を誉め、彼女をよく笑わせた、私が見たことがないような笑顔をローラは見せていた。お泊り会の時にはローラはビリーの好きなフィリピン料理、白米の上に牛肉のタパを乗せた料理を作った。(beef tapa:薄切りの牛肉を魚醤・ニンニク・砂糖・塩・コショウなどで炒めたフィリピンの家庭料理)

料理はローラ唯一の自己主張の方法であり、それは雄弁だった。少なくとも私たちは彼女の作る料理に愛情というものがこもっていたことをはっきりと認識していた。

そしてある日、私がローラを遠い親戚だと言及したとき、ビリーは私と最初に会った時に私が彼女を祖母だと言っていたことを思い出した。

「なんていうかまあ、彼女はそのどちらでもあるというか...」と私は言葉を濁した。

「なぜ彼女はいつも働いているのんだ?」

「彼女は仕事が好きなんだよ」私は答えた。

「君のお父さんとお母さん、彼らはなぜ彼女を怒鳴りつけるんだ?」

「彼女は耳があまり良くないんだ...」

真実を認めてしまうことは、私たち家族の秘密を暴露することを意味していた。 アメリカに来て最初の10年、私たちはこの新しい土地になじむ努力をした。だが奴隷を持つという事実だけはこの国ではなじみようがなかった。奴隷を持つことは、私たち家族に対する、私たちのこれまですべてに対する強い疑問を私にもたらした。

私たちはこの国に受け入れられるに足るべき存在なのか?

私はそれらをすべて恥じていた、私自身もまた共犯者であることを含めて。彼女が調理した料理を食べ、彼女が洗濯しアイロンをかけクローゼットに掛けた服を着たのは誰だ? しかしそれでも、仮に彼女を失うことになっていたとしたらそれは耐えがたいことだっただろう。

そして奴隷を持つということ以外にもう一つ、私たち家族には秘密があった。私たちが米国に到着してから5年後、ローラの滞在許可は1969年に失効していたのだ。彼女は私の父の仕事に関連付けられた特殊なパスポートで渡米した。

父は上司との度重なる仲たがいの後に勤めていた領事館を辞め、その後も米国に滞在するため家族の永住権を手配したが、ローラにはその資格がなかった。父はローラを国に返すべきだったのにそうしなかった。

51歳当時のローラ。彼女の母親はこの写真が撮影される数年前に亡くなった。彼女の父親はその数年後に亡くなった。いずれの時も、ローラは家に帰ることを必死に望んでいた。

All photos courtesy of Alex Tizon and his family ローラの母、フェルミナは1973年に亡くなった。彼女の父、ヒラリオは1979年に亡くなった。いずれの時も、ローラは家に帰ることを必死に望んでいた。 そのいずれの時も、私の両親は "すまない" "金銭的な余裕がないんだ" "時間を作れない" "子供たちは君を必要としている" と答えた。

私の両親は後に私に告白したが、そこには彼女を返すことのできない別な理由もあったという。当局がローラの存在を知れば、そして彼女が望む通りアメリカを離れようとすれば当然知られることになる、そんな事態になれば私の両親は大きな問題を抱えることになり、国外追放される可能性も十分にあったのだ。

彼らはそのような危険を犯すことはできなかった。ローラの法的地位は「逃亡者」となっていた。彼女はほぼ20年間 "逃亡者" としてこの国に滞在したのだ。

彼女の両親がそれぞれ亡くなった後、ローラは何ヶ月も陰鬱に、寡黙になった。私の両親がしつこく言っても彼女はほとんど答えなかった。だがしつこく言うことが終わるわけでもなく、ローラは顔を下げたまま仕事をした。

そして父が仕事を辞めたことで私たち家族にとって波乱となる時期が始まった。金銭的に苦しくなり、両親は次第に仲たがいするようになった。シアトルからホノルルへ、そしてまたシアトルへと戻り今度はブロンクスへ、転々と住む場所を変え、最終的にはオレゴン州の人口750人の小さな町、ウマティラに移った。

その間、母は医療インターンとして、その後に研修医として24時間シフトで働き、父は何日も姿を消すようになっていた。父はよくわからない仕事をしており、それとは別に私たちは後に浮気やらなにやらしていたことを知った。突然家に帰り、ブラックジャックで新しく買ったステーションワゴンを失ったと言い出したこともあった。

家では、ローラが唯一の大人になる日が何日も続くようになった。彼女は家族の中で最も私たち子供の生活を知る人となっていた、私の両親にはそのような精神的な余裕がなかったがゆえに。

私たち兄弟はよく友人を家に連れてきた。彼女は私たちが学校の事や女の子の事、男の子の事、私たちが話す様々な事を聞いていた。彼女は私たちの会話をただ立ち聞きしていただけで、私が6年生から高校までフラれたすべての女の子の名前を挙げることができたのにはまいった。

そして私が15歳の時、父は家族から去っていった。私は当時それを信じたくなかったが、父が私たち子供を捨てて、25年の結婚生活の後に母を捨てたという事実だけがそこにあった。

母はその時点で正式な医師になるまであと1年を要しており、また彼女の専門分野である内科医は特に儲かる仕事ではなく、さらに父は養育費を払わなかったので、お金のやりくりはいつも大変だった。

母は仕事に行ける程度には気持ちをしっかり保っていたが、夜は自己憐憫と絶望で崩壊した。この時期の母の慰めとなったのはローラだった。

母が小さなことで彼女にきつく言う度に、ローラはより かいがいしく母の世話をした。母の好きな料理を作り、母のベッドルームをより丁寧に掃除した。夜遅くにキッチンカウンターで母がローラに愚痴をこぼしたり、父のことについて話したり、時には意地悪く笑ったり、父の非道にを怒ったりしていたのを何度も目撃した。

ある夜、母は泣きながらローラを探しリビングルームに駆け入り、彼女の腕の中で崩れ落ちた。ローラは、私たちが子供の頃にそうしてくれたように母に穏やかに話しかけていた。私はそんな彼女に畏敬の念を抱いた。

"母と私は一晩中言い争った。お互い泣きじゃくっていたが、私たちはそれぞれ全く違った理由で泣いた。"

私の両親が離婚してから数年後、私の母親は友人を通して知り会ったクロアチアの移民イワンという男性と再婚し母はローラに対し新しい夫にも忠誠を誓うことを要求した。イワンは高校を中退し過去4回結婚しているような男で、私の母の金を使いギャンブルに興じる常習的なギャンブラーだった。

だがそんなイワンは、私が見たことのないローラの一面を引き出した。 彼との結婚生活は当初から不安定であり、特に彼が母の稼いだお金を使い込むことが問題となっていた。

ある日、言い争いの末に母が泣きイワンが怒鳴り散らしていると、ローラは歩いて両者の間に立ちふさがった。彼は250ポンド(約113kg)の大柄な男でその怒鳴り声は家の壁を揺らすような大きさだった。だがローラはそんなイワンの正面を向き、毅然とした態度で彼の名前を呼んだ。彼は面食らったような顔でローラの顔を見た後、何か言いたそうにしながらも側の椅子に座った。

そんな光景を何度も目撃したが、ローラはそんほとんどにおいて母が望んだとおりイワンに粛々と仕えていた。私は彼女のそのような様を、特にイワンのような男に隷属する様を見るのがとても辛かった。だがそれ以上に私の感情を高ぶらせ、最終的に母と間で大喧嘩に発展させたのはもっと"日常的"なことだった。

母はローラが病気になるといつも怒っていた。ローラが動けないことで生じる混乱とその治療にかかる費用に対処することを望んでいなかった母は、ローラに対し嘘を言っているのだろうと、自分自身のケアを怠った結果だと非難した。

そして1970年代後半にローラの歯が病気によって抜け落ちた時も母は適切な対処を拒んだ。ローラは何ヶ月も前から歯が痛いと言っていた。

「きちんと歯を磨かないからそうなるんでしょ」母は彼女にそう言った。私は彼女を歯医者に連れていかなければならないと何度も言った。もう50代になる彼女はこれまで一度として歯医者に行ったことがなかった。当時私は1時間ほど離れた大学に通っており家に帰るたびにそのことを母に言った。

ローラは毎日痛み止めのためのアスピリンを服用し、彼女の歯はまるで崩れかけたストーンヘンジのようになっていた。そしてある晩、ローラがかろうじてまともな状態で残っていた奥歯でパンを必死に噛んでいる様を見て、私は怒りのあまり我を失った。

@@@@

母と私は、夜通し口げんかした。2人とも泣きじゃくった。

母は、みんなを支えるために身を粉にして働くのに疲れ切っているし、いつも子供たちがロラに味方するのにうんざりしているし、ロラなんてどこかへやってしまえばいいじゃないか、そもそも欲しくなんかなかったし、私のような傲慢で聖人ぶった偽善者なんか産まなければよかった──とまくし立てた。

彼女の言葉を反芻して、私は反撃に出た。

偽善者ならそっちだ。ずっと見せかけの人生を生きているじゃないか。自己憐憫に浸ってばかりだから、ロラの歯が腐ってほとんど食べられないことに気づかないんだろ。1度でいいから、自分に仕えるために生きている奴隷ではなく、1人の人間として見てあげたらどうなんだ?

「奴隷って言ったわね」

母はその言葉をかみしめた。

「奴隷ですって?」

母は、ロラとの関係は私には絶対に理解できないと言い放ち、その晩はそれで終わった。

何年も経ったいまでも、痛みをこらえるような、あのうめき声を思い返すだけで腹を殴られたような気分になる。自分の母親を憎むのは最悪だが、その晩は母を憎んだ。彼女の目を見る限り、母も私を憎んでいるのは明らかだった。

けんかの結果、ロラが自分から子供たちを奪ったという母の恐怖は強まり、ロラ本人にそのつけが回った。母はよりいっそうつらく当たった。

「私があなたの子供たちに嫌われてさぞかしうれしいでしょうね」などと言って苦しめた。私たちがロラの家事を手伝うと、母は憤った。「ロラ、もう寝たほうがいいんじゃないの」と皮肉たっぷりに言うのだ。

「働きすぎよ。あなたの子供たちが心配してるわよ」

そのあとで、寝室へロラを呼び出し、ロラは目をパンパンに腫らせて戻ってくるのだった。

ついにロラは、自分を助けようとするのはやめてくれと訴えた。

「なぜ逃げないの?」と私たちは訊いた。

「誰が料理をするんですか?」と彼女は答えた。誰が仕事を全部やるのか、と言いたかったのだろう。誰が子供たちの世話をするのか? 誰が母の世話をするのか?

別のときには、「逃げるところなんてどこにあるんですか?」と言った。この返事のほうが真実味があった。米国へ来るときは大慌てだったし、息をつく間もなく10年が経った。振り返ると、さらに10年が経とうとしていた。ロラは白髪が増えていた。

噂によれば、故郷の親戚たちは、約束された仕送りが届かないので、何が起きたのかといぶかしんでいたという。彼女はもはや恥ずかしくて帰れなかったのだ。

ロラには米国に知り合いもいなかったし、移動手段もなかった。電話に戸惑ったし、ATMやインターホン、自動販売機、キーボードのついているもの全般など、機械を見るとパニックに陥った。早口な人の前では言葉を失い、逆に彼女のたどたどしい英語を聞くと相手が言葉を失った。予約をしたり、旅行を企画したり、用紙に記入したり、自分で食事を注文したりすることができなかった。

あるとき、私の銀行口座からお金を下ろせるキャッシュカードをロラに与え、使い方を教えてやったことがある。1度は成功したが、2度目は動揺してしまい、それっきり試そうともしなかった。でも、私からの贈り物だと思ってカードは大切にしてくれていた。

また、車の運転を教えようとしたこともある。彼女は手を振って拒否したが、私はロラを抱き上げて車のところへ連れていき、運転席に座らせた。お互い笑い転げていた。

20分かけて、ギアやメーターなどをひと通り説明してあげた。初めは楽しそうにしていた彼女の目が、恐怖におびえはじめた。エンジンをかけてダッシュボードが点灯すると、あっという間に彼女は車を飛び出して家のなかへ駆け込んでしまった。あと数回やってみたが、結果は同じだった。

私は、運転ができるようになれば、彼女の人生が変わると思ったのだ。自分でいろんなところへ行ける。母との生活が耐えられなくなったら、どこかへ逃げて、2度と戻らなければいい。

高まる緊張

4車線が2車線になり、舗装道路が砂利道になった。竹を大量に載せた水牛や車が行き交うなか、三輪車が通り抜ける。ときおり私たちのトラックの前を犬やヤギが走り抜け、バンパーをかすめそうになる。でもマニラで雇った中年の運転手、ドゥーズはスピードを落とさない。

私は地図を取り出し、目的地のマヤントクという村までの道のりをたどった。窓の外には、遠くのほうで大量の折れた釘のように腰を曲げている人々がかすかに見えた。数千年前からずっと変わらないやり方で、米を収穫しているのだ。到着まであと少しだ。

自分の膝の上に置いた安っぽいプラスチックの箱をトントンと叩き、磁器や紫檀で作られた本物の骨壷を買わなかったことを後悔した。ロラの親族はどう思うだろう?

もちろん、そんなに大勢いるわけではなかった。唯一残った兄妹が妹のグレゴリアで、年齢は98歳を数え、物忘れが激しくなっているとのことだった。親戚によると、ロラの名前を聞くとわっと泣き出し、次の瞬間にはなぜ泣いているのかわからなくなるという。

私は、ロラの姪と連絡をとっていた。彼女は次のように1日を計画していた。私が到着したら、ささやかな追悼式をおこない、祈りを捧げ、マヤントクの共同墓地の一画に遺灰を埋葬する──。

ロラが亡くなってから5年が経っていたが、まだ最後のさようならを言っていなかった。間もなくそのときが訪れようとしていた。

朝からずっと、激しい悲しみを抑え込もうと必死だった。ドゥーズの前で泣いたりしたくなかった。自分の家族のロラに対する扱いを恥じるよりも、マヤントクの親族が私にどんな態度をとるだろうかという不安よりも、彼女を失ったことの重さのほうが強かった。まるで前の日に亡くなったばかりのようだった。

ドゥーズは、ロムロ・ハイウェイを北西へと進み、カミリングで急カーブを左に曲がった。母と祖父の出身地だ。2車線が1車線になり、砂利道が泥道になった。道は、カミリング川沿いを走っていた。竹でできた家々が並び、前方には緑の丘が見えた。いよいよ大詰めだ。

物語の脇役であり続けたロラ

母の葬儀で述べた私の弔辞は、すべて本当のことだった。母は、勇敢で、活発だったこと、貧乏くじを引くこともあったけれど、彼女にできる限りのことをしたこと。幸せなときはキラキラしていたし、子供たちを溺愛していて、オレゴン州セイラムに正真正銘の「我が家」を作ってくれたこと。

1980年代と90年代を通して、その家は私たちがそれまで持ち得なかった「定住地」となった。もう1度ありがとうと言えたらいいのに。

私たちみんなが母を愛していた。

だが、ロラの話はしなかった。母が晩年になると、私は彼女といるときにはロラのことを考えないようにしていた。自分の脳にそういう細工をしないと、母を愛することができなかった。それが、親子関係を続ける唯一の方法だったのだ。

とくに、90年代半ばから母が病気がちになってからは、良い関係を保ちたかった。糖尿病、乳がん、そして、血液と骨髄の癌である急性骨髄性白血病。まるで1晩のうちに健常から虚弱へと転落したようだった。

あの大げんかのあと、私は家を避けるようになり、23歳でシアトルに移り住んだ。ただ、実家を訪れると、変化が見られるようになった。母はいつもの母だったが、前のように容赦ない人間ではなかった。

ロラに立派な入れ歯と寝室を与えた。ロナルド・レーガンによる画期的な1986年の移民法で、何百万人という不法移民に合法的な滞在が認められたとき、ロラのTNT(フィリピン人が言う「タゴ・ナング・タゴ」の略。「逃亡中という意味)としての立場を変えようと尽力した兄妹と私に母も協力した。

手続きは長引いたが、1998年10月にロラは米国籍を取得した。母が白血病と診断されてから4ヵ月後のことであり、母はそれから1年間しか生きられなかった。

そのあいだ、母と後夫のアイヴァンはよくオレゴン州の海岸にあるリンカーンシティへ出かけた。ロラを連れていくこともあった。ロラは海が大好きだった。海の向こう側には、いつの日か戻れることを夢見る島々があった。

それに、母がくつろいでいるとロラは幸せだった。海辺で過ごす午後や、田舎で暮らした日々の思い出話をするキッチンでの15分間だけで、ロラは長年の苦悩を忘れてしまうようだった。

だが、私はそんな簡単に忘れることはできなかった。でも、母の違う面が見えるようにもなってきた。亡くなる前に、母はトランク2つにぎっしり詰められた日記を見せてくれた。彼女が寝ているすぐそばで日記に目を通していると、長年私が目を向けようともしなかった母の人生が垣間見えた。

彼女は、女性が医者になることが珍しかった時代に医学部へ通った。米国へ来て、女性として、また移民の医者として、尊敬を勝ち取るために闘った。セイラムにある「フェアビュー・トレーニングセンター」で20年働いた。そこは、発達障害者のための公共機関だった。

皮肉なことに、母はキャリアを通じて弱者を助け続けていたのだ。彼らは母を崇拝した。女性の同僚たちと仲良くなり、一緒にたわいのない女子っぽいことをして遊んだ。靴を買いに行ったり、お互いの家でおめかしパーティーをしたり、冗談で男性器の形をした石けんや半裸の男性たちのカレンダーを贈り合ったりした。そのあいだずっと、彼女たちは笑い転げていた。

当時のパーティーの写真を見ていると、母は家族とロラに見せるのとは別の自分を持っていたことがわかった。それは当然のことだろう。

母は子供たち一人ひとりについて詳しく書いていた。誇りに思ったり、愛しく感じたり、憤慨したり、その日に感じたことを綴っていた。さらに、夫たちについての記述は膨大な量におよんだ。彼らは、母の物語に登場する複雑な性格の人物として描かれていた。

ただし、私たちはみんな重要な登場人物だったのに、ロラは付随的な存在だった。登場するとすれば、別の誰かの物語における端役としてだった。

「最愛のアレックスをロラが新しい学校へ連れていった。新しい友だちが早くできるといいな。引っ越ししたことの寂しさがまぎれるように……」

それから私について2ページ書かれ、ロラはもう登場しない。そんな調子だった。

母が亡くなる前日、カトリックの神父が臨終の秘跡をおこなうために訪れた。ロラはベッドの脇に座り、ストローを差したカップをいつでも母の口元へ持っていけるように備えていた。これまで以上に母を気づかい、これまで以上に優しくしていた。弱りきった母につけ込むこともできたし、復讐をすることもできたのに、ロラの態度は真逆だった。

神父は母に、赦したいこと、または赦しを請いたいことはないかと尋ねた。

彼女はまぶたが半ば閉じたまま部屋を見回したが、何も言わなかった。そして、ロラを直接見ることなく、伸ばした手を彼女の頭に乗せた。一言も発さずに。

「奴隷」から抜けきれない日々

ロラを私のところへ呼び寄せたのは、彼女が75歳のときだった。私はすでに結婚して2人の娘がいて、周りに木が生い茂る居心地の良い家に住んでいた。2階からはピュージェット湾を見渡せた。

ロラには寝室を与え、何をしてもいいよと伝えた。朝寝するなり、テレビドラマを観るなり、1日中ゆっくりするなりすればいい。人生で初めて、思いっきりリラックスして、自由になればいい、と。でも、そう簡単にはいかないと覚悟しておくべきだった。

私は、ロラの厄介なところをすっかり忘れてしまっていた。風邪をひくからセーターを着ろとしつこいこと(すでに私は40歳を超えているというのに)。常に父とアイヴァンの不平を言うこと(父は「怠け者」で、アイヴァンは「ヒル」だった)。

私は次第に彼女を無視する方法を身につけた。でも、異常なまでの倹約ぶりは無視しにくかった。ロラは何も捨てたがらなかったのだ。しかも、私たちがまだ使えるものを捨てていないか、ゴミを漁って確認していた頃もあった。紙タオルがもったいないと、何度も洗って使い回し、しまいには手のひらでボロボロになるほどだった(誰もそれを触ろうとしなかった)。

キッチンはレジ袋やヨーグルト容器、空の瓶でいっぱいになり、家の一部はゴミ置き場になった。そう、ゴミだ。それ以外に言いようがない。

朝はみんな時間がなくて、バナナかグラノーラ・バーをかじりながら家を飛び出すというのに、ロラは朝食を作った。ベッドメイクをして、洗濯物をした。家の掃除をした。最初は辛抱強く、私はこう言い続けた。

「ロラ、そんなことはしなくていいんだよ」「ロラ、自分たちでやるからね」「ロラ、それは娘たちの仕事だよ」

だが、「オーケー」と彼女は言ってそのまま続けるのだった。

ロラがキッチンで立ったまま食事をとっていたり、私が部屋に入ってくると体をこわばらせて掃除を始めたりするのを目にすると、イライラさせられた。数ヵ月経ったある日、話がある、と彼女を呼んだ。

「私は父じゃない。あなたは奴隷じゃないんだ」

そう言って、ロラの奴隷のような行動を一つひとつ挙げていった。彼女が驚いた様子なのに気づいたので、ゆっくり深呼吸してロラの顔を手のひらで包んだ。エルフのような顔のロラが、探るような目で私を見つめ返す。私はその額にキスをした。

「ここはあなたの家だ。私たちに仕えるために来たわけじゃない。リラックスしていいんだ。オーケー?」

「オーケー」と彼女は言った。そして、掃除に戻った。

彼女は、それ以外どうしていいかがわからなかったのだ。次第に、リラックスするべきなのは自分だ、と気づいた。夕食を作りたがるなら、やらせてあげよう。ありがとうと言って、自分たちは皿洗いをすればいい。何度も自分に言い聞かせなければならなかった。やりたいようにやらせてあげろ、と。

ある晩、帰宅するとロラがソファでパズルをしているところを見つけた。脚を伸ばして、テレビをつけ、隣にはお茶を用意して。彼女は私をチラッと見て、きまり悪そうに真っ白な入れ歯を見せて笑い、パズルを続けた。良い調子だ、と私は思った。

さらに彼女は、裏庭でガーデニングを始めた。バラやチューリップや、あらゆる種類の蘭を植えて、それにかかりっきりになる日もあった。また、近所を散歩するようにもなった。

80歳くらいになると関節炎がひどくなり、杖をつくようになった。キッチンでは、かつては下働きの料理人のようだったのが、その気になったときだけ創作する職人肌のシェフのようになった。ときに豪華な食事を作っては、ガツガツ食べる私たちを見てにっこり笑うのだった。

ロラの寝室の前を通ると、よくフィリピンのフォークソングのカセットが聞こえてきた。彼女は同じテープを何度も繰り返し聴いていた。私と妻は週に200ドルを彼女に渡していたが、ほぼ全額を故郷の親戚に送金していることを知っていた。そしてある日、裏のベランダに座り込んだ彼女が、誰かから送られてきた村の写真をじっと眺めているのを発見した。

「ロラ、帰りたいの?」

彼女は写真を裏返しにして、そこに書かれた文字を指でなぞった。それから再び表に返し、1点を食い入るように見つめた。

「はい」と彼女は答えた。

83歳の誕生日のすぐあとに、彼女が帰国するための飛行機代を出してあげた。1ヵ月後に私もそこへ行き、米国に戻る意志があるなら連れて帰ることになっていた。はっきり口にしていたわけではないが、旅の目的は、長年のあいだ戻りたいと切望していた場所が、今なお故郷のように感じられるかどうかを見極めることだった。

彼女は答えを見つけた。

「何もかも違っていた」と、故郷のマヤントクを私と散歩しながら彼女は言った。昔の畑はなくなっていた。家もなかった。両親も、兄妹のほとんども亡くなっていた。まだ生きていた子供時代の友人は、他人のようだった。再会できてうれしかったけれど、昔と同じではなかった。ここで死にたいけれど、まだその心構えができていない。

「じゃあ庭の世話に戻る?」と私は訊いた。すると、ロラはこう答えた。

「はい。帰りましょう」

奴隷としての一生

ロラは、幼い頃の私や兄妹たちと同じように、私の娘たちの世話をしてくれた。学校が終わると、話を聞いてあげて、おやつを与えた。妻や私と違って(主に私だが)、学校の行事や発表会を最初から最後まで楽しんだ。もっと見たくて仕方がないようだった。いつも前のほうに座り、プログラムは記念にとっておいた。

ロラを喜ばせるのは簡単だった。家族旅行にはいつも連れていったが、家から丘を降りたところのファーマーズ・マーケットに行くだけで興奮した。遠足に来た子供のように目を丸くして、「見て、あのズッキーニ!」と言うのだ。

毎朝、起きると必ずやることと言えば、家中のブラインドを開けることだった。そして、どの窓でも一瞬立ち止まって外の景色を眺めるのだ。

さらに、自力で字を読めるようになった。驚くべき進歩だった。長年かけて、彼女は文字をどう発音するかを解明したようだった。たくさん並べられた文字のなかから、単語を見つけてマルで囲むパズルをよくやっていた。

部屋にはワードパズルの冊子が積み上げられていて、鉛筆で何千という単語がマルで囲まれていた。毎日ニュースを見て、聞き覚えのある単語を拾った。それから、新聞で同じ単語を見つけ、意味を推測した。そのうち、新聞を最初から最後まで毎日読むようになった。

父は、彼女のことを「無知だ」と言っていた。でも、8歳から田んぼで働くのではなく、読み書きを学習していたら、どんな人になっていただろうかと考えずにいられなかった。

一緒に暮らしていた12年のあいだずっと、私は彼女の人生についていろいろ質問をした。私が彼女の身の上話の全容を明らかにしようとするのを、彼女は不思議がった。私が質問すると、たいていまずは「なぜ?」と返すのだった。

なぜ彼女の幼少期のことを知りたがるのか? どうやってあなたの祖父と出会ったのかなんて、なぜ知りたがるのか?

妹のリングに、ロラの過去の恋愛について訊いてもらおうとしたことがある。妹のほうが話しやすいと思ったからだ。リングにそう頼むと、彼女はケラケラ笑った。その笑い方は、要するに協力する気がないということだ。

@@@@@

ある日ローラと私がスーパーで買った食料品をしまっている時に、私はついこんな質問をしてしまった。

「ローラ、君は誰かとロマンチックな経験をしたことはあるかい?」

彼女は微笑んで、彼女が唯一持つ異性との話を私に語った。

彼女が15歳くらいの頃、近くの農場にペドロというハンサムな男の子がおり数ヶ月間彼らは一緒に米を収穫したという。そして一度、彼女はその作業に使っていたボロという農具を手から落としてしまったことがあり、彼はすぐにそれを拾い上げ手渡してくれた。

「私は彼が好きでした。」ローラはそう言った。

しばらく、お互い黙ったままで

「それから?」

「彼はその後すぐに立ち去ってしまいました。」

「それから?」

「それだけです。」

「ローラ、君はセックスをしたことがある?」私は、まるで誰か他人が言ったのを聞いたように、そう質問する自分の声を聞いた。

「いいえ。」彼女はそう答えた。

彼女は個人的な質問に慣れていなかった。彼女は私の質問に1つまたは2つの単語で答えることが多く、単純な物語でさえも引き出すには何十もの質問が必要だった。私はそれらの質問を通してそれまで知り得なかった彼女の一面を知った。

ローラは母の残酷な仕打ちにはらわたが煮えたぎる思いをしたが、それにもかかわらず母が亡くなったことを悲しく思っていたことを知った。彼女がまだ若かった頃、時々どうしようもなく寂しさを感じ泣くことしかできなかった日が何度もあったことを知った。

何年も異性と付き合うことを夢見ていたことを知った、私は彼女が夜に大きな枕で抱かれるように包まれた状態で寝ている光景を目撃したことがある。だが老後の今、私に語ってくれた話によると、母の夫たちと一緒に暮らすうちに独り身でいることはそれほど悪くないと思ったという。彼女はその二人、父とイワンについては全く懐旧の情に駆られないそうだ。

もしかしたら、彼女が私の家族に迎えられることなく故郷マヤントクで暮らしていたら、結婚し、彼女の兄妹のように家族を持っていたら、彼女の人生はより良いものになっていたかもしれない。だがもしかしたら、それはもっと悪いものになっていたかもしれない。ローラの2人の妹、フランシスカとゼプリャナは病気で亡くなり、兄弟であるクラウディオは殺されたと後に聞かされた。

そんな話をしているとローラは、今そんな "もし" の話をして何になるのかと言った。"Bahala na" が彼女の基本理念だった。

bahalaの本来の意味は「責任」。フィリピン人の性格を表現する時によく使われる「Bahala na(バハーラ ナ)」:何とかなるさは、「Bahala na ang Diyos(バハーラ ナ アン(グ) ジョス)」:神の責任である→神の思し召しのままに→運を天に���かせよう、というところから来ている。「Bahala」自体はそんないい加減な意味の表現ではないので注意が必要。

フィリピン語(タガログ語) Lesson 1より http://www.admars.co.jp/tgs/lesson01.htm

ローラは彼女が送ってきた人生は、家族の別の形のようなものだったと語った。その家族には8人の子供がいた、私の母と、私とその4人の兄弟、そして今共に過ごす2人の私の娘だ。その8人の子供たちが、自分の人生に生きた価値を作ってくれたと、彼女はそう言った。

私たちの誰もが彼女の突然の死に準備ができていなかった。

"彼女は当時字を読めなかったが、とにかくそれを取っておこうとしたのだ。"

ローラは夕食を作っている最中に台所で心臓発作を起こし、その時私は頼まれた使いに出ていた。家に戻り倒れている彼女を見つけた私はすぐさま病院に運んだ。数時間後の午後10時56分、病院で、何が起きているのか把握する前に彼女は去ってしまった。すぐに全ての子供たちと孫たちがその知らせを受け取ったが、どう受け止めていいかわからない様子だった。ローラは11月7日、12年前に母が亡くなった日と同じ日に永眠した。86歳だった。

私は今でも車輪付き担架で運ばれる彼女の姿を、その光景を鮮明に思い出せる。ローラの横に立った医師は この褐色の子供くらいの身長の女性がどんな人生を歩んできたか想像もつかないだろうと思ったのを覚えている。

彼女は私たち誰もが持つ利己的な野心を持たず、持てなかった。彼女の周りの人々のためにすべてをあきらめる様は、私たちに彼女に対する愛と絆と尊敬をもたらした。彼女は私の大家族の中で崇敬すべき神聖な人となっていた。

屋根裏部屋にしまわれた彼女の荷物を解く作業には数ヶ月かかった。そこで私は、彼女がいつか字を読むことができるようになった時のために保管しておいた1970年代の雑誌のレシピの切り抜きを見つけた。私の母の写真が詰まったアルバムを見つけた。 私の兄弟姉妹が小学校以降獲得した賞の記念品も見つけた、そのほとんどは私たち自身が捨たもので彼女はそれらを "救いあげて" くれていた。

そしてある日、そこに黄色く変色した新聞の切り抜きが、私がジャーナリストとして書いた記事が大切に保管されているのを見つけ、泣き崩れそうになった。彼女は当時字を読めなかったが、とにかくそれを取っておこうとしたのだ。

竹と板でできた家々が並ぶ村の中央にある小さなコンクリートの家に私を乗せたトラックが止まる。村の周囲には田んぼと緑が無限に広がっているようだった。 私がトラックから出る前に人々が家の外に出てきた。運転手は座席をリクライニングにして昼寝を取りはじめた。私はトートバッグを肩に掛け、息を呑み、ドアを開けた。

「こちらです」

柔らかい声で、私はそのコンクリート製の家へ続く短い道に案内された。私の後を20人ほどの人が続く。若者もいたがその多くが老人だった。

家に入ると、私以外の人たちは壁に沿って並べられた椅子とベンチに座った。部屋の中央には何もなく私だけが立っていた。私はそのまま立ちながら私のホストを待った。それは小さな部屋で暗かった。人々は待ち望んだ様子で私を見ていた。

「ローラはどこですか?」

隣の部屋から声が聞こえ、次の瞬間には中年の女性が笑顔を浮かべこちらに向かってきた。ローラの姪、エビアだった。ここは彼女の家だった。彼女は私を抱きしめて、「ローラはどこですか?」と言った。

私はトートバッグを肩から降ろし彼女に渡した。彼女は笑顔を浮かべたままそのバッグを丁寧に受け取り、木製のベンチに向かって歩みそこに座った。彼女はバッグから箱を取り出しじっくりと眺めた。

「ローラはどこですか?」

と彼女は柔らかく言った。この地域の人々は愛する人を火葬する習慣がなかった。彼女は、ローラがそのような形で帰ってくることを予想していなかった。

彼女は膝の上に箱を置き、その額を箱の上に置くように折れ曲がった。彼女はローラの帰還を喜ぶのではなく、泣き始めた。

彼女の肩が震え始め、泣き叫び始める。それは私がかつて聴いたローラの嘆き悲しむ声と同様の悲痛な叫び声だった。

私はローラの遺灰をすぐに彼女の故郷に返さなかった、これほど彼女を気にしていた人がいたことを、このような悲しみの嵐が待ち受けていることを想像していなかったのだ。私がエビアを慰めようとする前に、台所から女性が歩み寄り彼女を抱きしめ共に泣き始めた。

そして部屋が嘆き声の轟音で包まれた。目の見えなくなった人、歯が抜け落ちた人、皆がその感情をむき出しにすることをはばからず泣いた。それは約10分続いた。気づけば私も涙を流していた。むせび泣く声が止み始め、再び静寂が部屋を包んだ。

エビアは鼻をすすりながら、食事の時間だと言った。誰もが列を成してキッチンに入る。誰もが目を腫らしていた。そして急に顔を明るくして、故人について語り合い、故人を偲ぶ準備を始めた。

私はベンチの上に置かれた空のトートバッグをチラリと見て、ローラが生まれた場所に彼女を戻すことが正しいことだったと実感した。

原典

『My Family’s Slave』By Alex Tizon(The Atlantic)

She lived with us for 56 years. She raised me and my siblings without pay. I was 11, a typical American kid, before I realized who she was.

翻訳

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/06/lolas-story/524490/

https://kaikore.blogspot.com/2018/01/lolas-story.html

https://courrier.jp/news/archives/89516/?utm_source=article_link&utm_medium=longread-lower-button&utm_campaign=articleid_89495

6 notes

·

View notes

Text

【人生最高のパートナーに出会う】

私はシス男性との交際を重ねてきたシスヘテロ女性だ。

まだ不確かですが、自身のセクシャリティはデミセクシャルに近いと思っている。

今までの交際の共通点をひとつ挙げるとするなら、「女性としての自分が搾取・消費されている」ような感覚を常に感じていたことだった。優しい人や、人として尊敬できる人もいたが、彼らは常に私のありのままを好いてくれるというよりは、「女性にはこうあってほしい」「女性とは、男とはこういうものだ」というステレオタイプの型にはめたがるような人が多かった気がする。

フェミニズムに出会う前は、自分の事を本当に大切にしてくれなくても「女としての価値」を見出してくれるような人との交際で自尊心を満たそうとしていた。そして、フェミニズムに出会ってからは、心の底から男性を尊敬したりすることもなくなり、実生活での男性との出会いに希望を抱かなくなっていた。傷つくくらいなら、最初から相手を馬鹿にして良い所取りの恋愛をした方が断然楽だと思っていた。

『モキシー』(マジで最高の映画だからみんな観て)のセスのようなパートナーを探すのが温泉を掘り当てるより難しいこの日本に住んでいれば、誰もがそう思うのではないだろうか。でも、それは少しミサンドリーにも近い感覚だったと思う。

もしかしたら、私がもっと相手を知ろう、信頼しようと努力していればより良い関係になっていたのかもしれない。過去の自分の恋愛を振り返る度に、自分自身を傷つけたこと、相手に失礼な態度を繰り返していたことを今でも反省している。

ここ数年は、「結婚なんてせずに自分の趣味や仕事に熱中し、将来は大好きな友人とマンションを買って保護犬と暮らす」ことを夢見てきた。大好きなアイドルのヲタクをやりつつ、タイプの子とアプリで出会って軽く遊んで生きていくくらいがちょうどいいと思っていた。

ある日、私は何気なくTinderというマッチングアプリを入れる。その時も、本気でパートナーを探そうなんて微塵も思っていなかった。ミソジニー臭が強い人や、レイシストとは死んでも会いたくなかったので、会話の中にさりげなく『セックスエデュケーション』の話題をねじ込んでみたり、BGMを「Boss Bitch」にしてみたり、プロフィールに「アライ」の項目を追加したりして様子を見ていた。大体4~5人位とアポを取り、この中からしばらく遊べる人が見つかればいいかな?と思っていた矢先、ある人からライクが来た。普通に顔が可愛かったので(本当にルッキズムで申し訳ない)マッチさせると、こんなメッセージが来た。

「自分もドジャ好きです!」「お姉さんストレートアライなんですか?」

「絶対こっち側の人間じゃん。」

私はすぐに確信した。この人は何か違うぞ、と。

彼がシス男性であり、パンセクシャルだということ(書くことについて許可は貰っている)を確認した上で話を進めていくと、洋画や古着が好きという話、彼自身もパンセクシャルなので『Call me by your name』を観て感情移入してしまったという話、Awichが好きという話、ゾンビ映画が好きという話、お互いの家が歩いて10分圏内という話、色々と共通点があり、その日のうちにあっという間に仲良くなった。

そしてそんな彼とマッチした次の日、事件は起きる。

HIPHOPやラップが好きだという彼に、私が「カッコよくて強いお姉さん大好き」と伝えると、

「もしかしてひなさんってフェミニストですか?」と聞かれたのだ。

ここで私は、「ああ、もう彼ともここで終わりなのか」と絶望した。フェミニストだと伝えたらどうせヤバい奴だと思われる、嫌われる、と思いこんでいたからだ。せっかく仲良くなれたのに残念だな~と思いながら返事を送ると、さらにびっくりするような返事が返って来た。

「自分もフェミニストです。」

口から心臓が飛び出るかと思った。こんなに話が面白くて自身の特権を自覚しているシス男性のフェミニストがなぜTinderにいるのか?と。彼がなぜフェミニストになったのか、普段フェミニストとしてどんな思いで生きているのか、ゆっくり話を聞いていくうちに、私は彼のことを人としてどんどん好きになっていった。

(今思えば、本当に私は世の中の男性を舐めているし、Tinderというアプリの事も舐めていた。しかし、そのような出来事はなかなか起きないのが現実。Tinderにだってフェミニストくらいいるだろ、と思えるような社会になって欲しい。)

その日の夜に初めて電話をし、次の日も12時間というアホみたいな長電話をし、どんどん仲を深め、マッチしてから1週間後に彼の家に行くことになった。

実際に彼と会うまでに、「遊びではなく、もしもちゃんと付き合うのなら真剣にお付き合いがしたい」「一人の時間がとても大切」「ずっと人といると疲れてしまう」「現時点では結婚もしたくないし、子供も欲しくない」「無駄な駆け引きや恋愛ごっこに興味がない」「あくまでもお互いは他人」「自分の考えをまとめるのに時間がかかる時があるからしばらく放って置いて欲しい」といったような、自分自身が生きていく上で何を大切にして生きて来たか、相手にどうして欲しいか、人生とは、生きるとは、死ぬとは何なのか、そういった話を濃密に重ねた。まだ一度も会ったことがないのに、この人とならこの先不安なく様々なことを乗り越えていけそうだな、そう強く思えたのだ。

そして初めて会って彼の家でデートをした時に、私の両手を握り真っ直ぐと私に向き合いながら「お付き合いしてください」と伝えてくれた彼と、その日チームになった。

私も彼も自己分析が好きで、誰かに傷つけられ、誰かを傷つけ生きてきたことに対して、全力でぶつかって来た。だからこそ、お互い衝突もなく、毎日笑い合いながら過ごせているのだと思う。共存していく上で、「他人を傷つけない」「自分のことを大切にする」これらを私たちのモットーにしている。例え喧嘩や言い合いになったとしても、「この人はちゃんと話し合える相手だ」という安心があるのは、とても大きな事だと改めて思った。

また、これは完全に相性もあると思うが、私も彼も得意分野が全く異なっていて、そこが面白い上に生活しやすかったのだ。私は些細な掃除や整理整頓、水場の掃除やちょっとしたお料理が得意。彼は大きな模様替えやメイン料理、何かをデータにまとめたりお金の計算をするのが得意。私は毎日家事ができるが、彼は苦手。でも、1頼んだら100で返してくれる。

お互い、誰かと同棲なんて絶対に無理!と思っていたのに、付き合い始めて1ヶ月も経たないうちに自然と同棲がスタートした。いちいち荷物を持って家を行き来するよりも、一緒に住んだ方が楽だったのだ。

ベッドで永遠にフェミニズムや政治問題について語り合う日もあれば、深夜にパンケーキを作って食べる日もある。

同時に同じ言葉を言ったり、同じ歌を歌ったりしてクスッとなる日もある。

情緒不安定な日には、適度な距離を取りつつ、話を聞いてくれたり、ハグをしてくれて笑わせてくれる。

私よりも私のことを上手く分析してくれて、丁寧に前置きをした上で、私と一緒に思考の整理をしてくれる。

どんな時でも、いつも全力で真摯に向き合ってくれる。

ぷにぷにのお腹を可愛いと言ってくれて、メイクを落とした私の小さい目を笑いながら可愛いと言ってくれて、毛があっても無くてもひなさんは美しい、と言ってくれる彼が大好きだ。

社会に押し付けられた男性らしさと向き合い、闘いながら、自分の「かわいい」を追求していく彼が大好きだ。

気づいたら狭い家のどこかに隠れていたり、すぐにオリジナルソングを作って披露してくれる彼と暮らしていて、このクソみたいな国に縛り付けられていた自分の人生が少しマシになったように感じる。そしてこれは私のエゴだが、彼も同じことを思っていてくれたら嬉しい。

戦友であり、友人であり、家族であり、仲間でもある、誰よりもかっこいい私のパートナー。

3 notes

·

View notes

Text

ジョルジョ・アガンベンに何が起こったのか?

2020年2月、ある大きな影響力を持つ哲学者が、COVIDのロックダウンはナチスドイツによく似ていると判断していた。それ以来、アカデミズムの内外に猛威を振るっている。

By Adam Kotsko

2022年2月20日

この問題の発端は、意外と多いが、あるブログの記事によるものだった。ジョルジョ・アガンベンはイタリアの哲学界の巨人であり、この分野のジョナサン・フランゼンのような存在であり、好き嫌いにかかわらず、高貴でありながら特異な人物であるため、反応しなければならないと思われている。そのアガンベンには以前からブログで時事問題や雑感を短い文章で発信していた。あるときはグレタ・トゥーンベリについてコメントし、またあるときは社会の衰退について詩的な瞑想を書いている。しかし、2020年2月、コロナウイルスの蔓延を食い止めるための緊急対策に関する議論に初めて介入するまでは、ほとんど注目されることはなかった。

「疫病の発明」と題されたこの投稿は、ウイルスに対する反応を「熱狂的、不合理、まったく根拠がない」と呼ぶことから始まり、それだけにとどまらなかった。この煽動的な主張は、基本的に国家当局がCOVID-19の脅威について意図的に国民を欺いていると非難するもので、アガンベンは、他の多くの人々と同様に、インフルエンザと同じように危険ではないと断じたのである。「まるで、テロが例外的措置の原因として尽きたので、伝染病の発明が、あらゆる制限を越えて規模を拡大するための理想的な口実を提供したかのようである」と英訳される。つまり、権力者は自分たちの崩壊しつつある正当性を補強し、新しい社会統制の形を試そうとしたのだ、と彼は主張している。この権力の掌握よりも、さらに不穏なのは、抵抗がほとんどないことだという。この後、イタリアの反応について、「イタリア人は、通常の生活条件、社会的関係、仕事、さらには友情、愛情、宗教的・政治的信念など、ほとんどすべてを病気の危険にさらす傾向があることは明らかだ」と主張した。別の投稿では、「特定できないリスクのためだけに」生活のあらゆる側面に大規模な崩壊を受け入れようとする人々の姿勢を批判し、この言葉をマントラのように繰り返している。

この論文はセンセーションを巻き起こした。ブログへの投稿、インタビュー、イタリア上院での演説が相次いだ。月日が流れ、パンデミックがますます深刻化する中でも、アガンベンはパンデミック緊急対策への批判を繰り返し行った。最終的に2021年春、彼はいくつかの放言をまとめて短編集を出版し、永久に祀り上げることにした。

これは、一部の孤立した強迫観念者の仕業ではない。アガンベンは、その幅の広さと博識さによって、過去20年以上にわたって人文科学と理論的情報に基づく社会科学の中の基本的にすべての分野で大きな影響を及ぼしてきた巨大な知的人物である。アガンベンは法学博士であるが、そのキャリアの初期には、主に哲学と文学の分野でその名を知られた。ロンドン大学の権威あるウォーバーグ研究所でのフェローシップ、そしてさらに重要なことは、ヨーロッパ大陸で最も影響力のある20世紀の哲学者であるマルティン・ハイデガーの独占セミナーに参加したことが、その一因であったことである。この数十年間、アガンベンの著作は人文科学や社会科学のさまざまな分野で必読書となってきたが、彼が真の学問的有名人になったのは、90年代後半に政治に取り組み始めてからである。Google Scholarでは、彼の最も有名な著作である『ホモ・サケル―主権権力と剥き出しの生』(1998)が、複数の分野の一流の学者からの関与を含め、約24,000件引用されていることを示している。ほとんどの学者は、100件程度の引用しかされないし、ましてや複数の分野のトップクラスの学者のページを飾ることはできない。

そして今、このように大きな影響を与えた同じ考え方が、陰謀論を推し進め、反ワクシング派の迫害を批判するために利用されているのだ。プラトンやアリストテレスの微妙なニュアンスをギリシャ語の原文で伝えることで知られる著者が、右翼の変人のように聞こえるようになり、実際の右翼の変人がニューヨークタイムズ紙で彼の著作を賞賛し、自国の超極右政治家が彼の知的権威を持ち出して彼らの主張を行い、反ワクシング派のネットユ���ザーが彼をイタリアの大統領にしようとするミームを作ったほどである。

人文科学分野の教授として、尊敬する先輩のキャリアがそのような方向に向かうのを見るのは心配なことだ。しかし、私個人の利害はもっと大きい。私はアガンベンの研究者であり、翻訳者であり、アガンベンは私の研究に深い影響を与えた。私たちは個人的に親しいわけではないが、連絡を取り合っている。彼がCOVID懐疑論に転向したことを初めて知ったのは、彼のブログ記事の翻訳を依頼されたときだった。私は、彼の主張のベスト版を紹介しつつ、彼に自分の立場を考え直してもらおうと思い、承諾した(結局、失敗したが)。結局、私はこの恥ずべき事態に自分を巻き込んだことを後悔し、彼の偏執的なパンデミックに関する文章が、彼の他の作品に疑問を投げかけているのではないかと考えるようになった。そのような考えに陥れば陥るほど、私の見通しはますます暗くなった。

コロナウイルス規制に関するアガンベンの新しい議論は、彼を最も有名にした本に明確に根拠をおいている。アガンベンは『ホモ・サケル』の中で、西洋社会における政治権力は、ある人々を法の保護範囲に入れ、他の人々を排除するという決定に基づいており、彼らの人間的特権を剥奪し、彼が "裸の生命 "と指定する状態にまで彼らを落とし込むと論じているのだ。これは、彼が考えるような、インサイダーとアウトサイダーという単純な区分けではない。この図式では、剥き出しの生命に還元された人々は、社会から追放されるのではなく、法の形式的保護から排除されながらも、社会秩序の基礎となる人間以下の階級として、社会に含まれることになる。

アガンベンは、剥き出しの生命を生み出す主な例として、ユダヤ人やその他の犠牲者から市民権を剥奪し、強制収容所の無限の暴力にさらすナチスの「ショア」を挙げている。市民権の喪失というある意味で社会から排除されたこれらの集団は、別の意味でナチスの主要な焦点となり、社会全体が最終的解決策を遂行するために組織されたのである。

アガンベンは、ナチス・ドイツが例外的な逸脱であるどころか、現代政治のパラダイムであったと考えている。我々の法的機関の「正常」な運用は、常に、突然、何の前触れもなく、新たな強制収容所に変貌する脅威を伴っている。この爆発的な主張に対する彼の議論の一部は、ナチスの下で起こったすべてのことは、不穏なことに、ある意味では完全に合法的であったということである。ナチスはヒトラーの非常事態宣言によって自分たちの行動を正当化し、市民権や通常の法的手続きを停止させることができた。

2005年に出版されたアガンベンの著作『例外状態』(タイトルはドイツ語の「緊急事態」をより直訳したもの)では、西欧の主要国はすべて、通常の憲法上の手続きによる統治をますます放棄し、経済不況など一見ありふれた問題への対応でさえ、緊急権に頼るようになったと論じている。アガンベンの崇拝者であるヴァルター・ベンヤミン(ドイツのユダヤ系知識人で、ヒトラーの台頭を目撃し、強制収容所送りを免れるために自殺した)の言葉を借りれば、「例外状態が標準となった」のである。

米国で出版された当時は、ブッシュ政権の対テロ戦争の最暗黒時代であり、『例外状態』の診断は大げさではなく、予言的であるように思われた。アガンベンが本文中で何度も指摘しているように、ジョージ・W・ブッシュは、愛国者法のような法律と、大統領職の本質的な権限に関する主張の両方に根拠を持つ、拡張的な緊急権力を本当に主張していたのである。そして、その権力を使って、まったく新しい種類の人間、いわゆる敵性戦闘員を生み出した。敵性戦闘員は、投獄され、拷問され、司法の監視をほとんど受けないままドローンによって処刑された。場合によっては、米国市民さえも行政官の独断で暗殺された。『ホモ・サケル』が出版された90年代には、欧米列強が強制収容所を生み出すように仕組まれているというアガンベンの主張は、極端か不条理として退けられたかもしれない。しかし、アブグレイブとグアンタナモ湾を前にして、それは驚くほど説得力のあるものになった。

主権的な緊急権と使い捨ての「剥き出しの生」の生産との関係についてのこの議論は、アガンベンを国際的な学術的名声へと一挙に押し上げた。彼は、対テロ戦争についての学術的分析において、避けられない参照点となった。とりわけ、ジュディス・バトラーの著書『生のあやうさ』において、この考えを、刑務所、国境、難民キャンプといった国家暴力の他の現場にも適用している。彼の論文を批判する者でさえ、その前提の多くを受け入れていることが多い。黒人研究者のアレクサンダー・ウェヘリエは、2014年に『Habeas Viscus』で、アガンベンの焦点はあまりにもヨーロッパ中心的であり、実際には強制収容所よりも奴隷農園の方が適切なパラダイムだと主張したが、彼は超暴力による非人間化が西洋の権力構造の基礎になっているという考えには疑問を持っていない。

今、この権威ある著作は、アガンベン自身の手によって、歪んだ新しい形をとっている。この2年間、アンチヴァクサーやアンチロックダウンの抗議者たちは、自分たちの状況を20世紀半ばのヨーロッパのユダヤ人の状況と比較することによって、ホロコーストの記憶を繰り返し悪用してきた。アガンベンのパンデミックに関する最近の著作は、この議論の最も深く明瞭で学術的に進んだバージョンであり、その影響力はアガンベンの仲間たちを不穏な空気に包んでいる。

アガンベンの学術的なファンは、彼のパンデミックに関する著作を、彼を有名にした仕事から切り離したいと思っているかもしれない。しかし、アガンベン自身が、現在の状況を、彼のテーゼの根本的な確認と見なしていることは、今や明らかである。以前の国家が特定の集団を対象としていたのに対し、パンデミック対策は全人口を対象とし、(監禁のピーク時には)政治的、経済的、宗教的、さらには自分の死体を埋める権利など、あらゆる権利を奪うことで人々を「裸の生命」にまで落とし、その名の通り、生物学的生存権を奪うと彼は論じている。そして、アガンベンの視点から見て、さらに悪いのは、誰もがそれに従うことに熱心で、医療化された独裁に服従し、SS司令官アドルフ・アイヒマンのように、それに協力することが自分の道徳的義務だとさえ主張しているように見えることである。

アガンベンが、パンデミックへの協力者をアイヒマンになぞらえたエッセイの翻訳を私に依頼したとき、私は彼に、この扇情的な比較を英訳から除外するように説得した(原文のイタリア語はそのまま残っているが)。ナチスとの比較の修辞的な過剰さはさておき、私は、彼が過去20年間、西洋政治についての分析を深め、複雑にしてきたのに、パンデミック批判が『ホモ・サケル』からの彼の洞察をいかに鈍らせているかに心を痛めていたのである。

この時期の作品(その多くは私がスタンフォード大学出版局とシーガルブックスで翻訳したもの)は、インパクトは弱かったものの、私の目には、より繊細で興味深いものに映った。『ホモ・サケル』が最も極端な状況にのみ焦点を当てているのに対し、『王国と栄光』や『オプス・デイ』のような本は、経済に参加する我々の日常的な活動が、破壊的な西洋の権力構造をいかに支えているかに焦点を当てている。当初、私は彼の新しい著作の中にそのニュアンスを見出そうとした。私は、アガンベンに電子メールを送り、例えば、彼のパンデミックに関する著作に資本主義の分析が欠けている理由を尋ねた。しかし、私が翻訳を依頼された次のエッセイでは、経済学について論じていた。ただ、資本主義でさえ、今や医学という「宗教」に完全に服従してしまったと主張していた。その時点で、私は彼の考えを変えようとするのを止め、彼も私にエッセイの翻訳を依頼するのを止めたた。(この記事のために、私はアガンベンにコメントを求めた。当初、彼は私に話すと言ったが、結局、彼は返事をしなくなった)。

アガンベンの最新の著作について、私の学究的な同僚たちに尋ねるために手紙を書いたところ、政治家や公衆衛生当局の動機を信頼することを誰も彼に期待すべきではなかった、という点で全員が一致した。ウィーン大学の研究者カルロ・サルザーニは、イタリア語で初めてアガンベンの研究を発表し(そして私が彼の作品に関する複数の著者によるエッセイ集を組織するのを手伝ってくれた)、アガンベンは常に「政府や権力者が人々の生活に対する支配力を強めるために危機を武器化する方法」に関心を持っていると私に言った。しかし彼は、アガンベンがその「道徳的な怒り」によって「彼の政治哲学的分析を十字軍に変えてしまった」ことを嘆いている。哲学者のパンデミックに関する著作は、アガンベンの以前の仕事から自然に生まれたものなのか、と問われたサルザーニは、「おそらく、彼がパンデミックを見る方法は、彼の以前の分析の自然な帰結であるが、私は彼がそこから脱出できない(そしてしたくない)硬直した限定的パターンにはまったと考えている」と答えている。シカゴ大学の教授で、文芸批評や政治理論の複数の著作でアガンベンの概念を繰り返し引用してきたエリック・サントナーも、この知的柔軟性の欠如に対して同様の嘆きを呈している。「アガンベンのパンデミックに関する発言は、彼自身の仕事を一種のイデオロギーに変えてしまうものであり、彼を批評家たちのあまりにも容易な標的にしてしまうものだと私は考えています。何よりも、このことが私を悲しませるのです」と述べている。

私にとって最も不可解だったのは、生命を絶滅させることを目的としたナチス政権と、生命を救うことを目的としたパンデミック対策の明らかな違いを、アガンベンが見抜けなかったことである。しかし、公衆衛生政策の政治性は長い間危ういものであり、この専門職の実績を心から称賛することは難しい、と同僚の何人かは指摘している。アガンベンの政治学に関する本の共著者であるペンシルベニア州立大学のクレア・コールブルック教授は、アガンベンの科学と医学に対する懐疑論が、アメリカでは自動的に右翼的な立場と一致してしまうことを残念に思っているそうだ。「政府が追求することにした特定の科学の形態を疑うことは可能なはずだ」と彼女は私に語り、「特にアガンベンが指摘しているように医療制度の維持が疎かにされた場合」だと言いました。エモリー大学の大学院生で、アガンベンと黒人研究の議論を結びつけているアンドリュー・カプランも、アガンベンの過激な問いかけを評価しており、「あらゆる介入や規制に対する保守・リバタリアンの抗議が公論を独占し」、「この非常事態が見過ごされていることの意味を、他の誰もが問題提起しにくくしている」と言っています。

アガンベンの医学的権威に対する懐疑は、彼の思想の連続性の主要なポイントである。パンデミックに対する彼の姿勢に困惑し、『ホモ・サケル』を読み返したとき、『例外状態』を支配する政治的な例とは異なり、「剥き出しの生」の生成に関する彼の例のほとんどが、医学的なものであることに気づいたのである。強制収容所の犠牲者と並んで、アガンベンは、医学的実験の対象となる囚人や、無期限の生命維持装置につながれている脳死状態の患者の姿を登場させる。明らかに彼は、医学と国家権力との間のいかなる同盟にも、長い間深く懐疑的であった。「アガンベンにとって、健康が公衆衛生になった時点で、"我々は例外状態が標準になったという罠に、どこからどう見ても引っかかっているのだ "と、サントナーは言っているようである。

公衆衛生当局に対するアガンベンの不信感は、パンデミックの深刻さについての公式説明を否定することにつながり、間違い���く偽情報を広めることになったのだ。前述のように、イタリアがCOVID感���の劇的な第一波に苦しんでいたときに書かれた、パンデミックに関する彼の最初のエッセイで、アガンベンは、新型コロナウイルスは本質的に通常のインフルエンザと変わらないと主張した。同月、ルモンド紙のインタビュアーからこの点を追及されたとき、彼はこう答えた。「私は流行病について科学者間の議論に加わるつもりはない。私の関心は、そこから生じる極めて深刻な倫理的、政治的帰結にあるのです」。それでも彼は、パンデミックの深刻さが誇張されているという考えに何度も立ち返り、2020年4月には、「流行に関するデータは一般的な方法で、科学性の基準もなく提供されている」と主張した。その後、2021年7月には、集団予防接種がレミングのように我々を大量絶滅に導くのではないかと声を大にして疑問を呈し、結局、ガンや他の病気を引き起こす可能性があると根拠のない主張をしている。

ここには明らかに健全な懐疑心以上のものが働いている。アガンベンは、医学界の権威を全く信用していないようだ。フランスの哲学者ジャン・リュック・ナンシーは、2020年2月、友人であるアガンベンの初期のパンデミックに関する著作への回答で、驚くべき事実を明らかにした。「ほぼ30年前、医師は私に心臓移植が必要だと判断した。ジョルジョは、医者たちの言うことを聞かないようにと私に忠告した数少ない一人だった。もし彼の助言に従っていたら、おそらく私はすぐに死んでいただろう」。

アガンベンがこのような悲惨な助言をするということは、人間的に見ればきっと驚くべきことなのだろう。しかし、彼の長年の読者にとっては、彼が具体的な助言をすることは、ほとんど衝撃的である。彼の作品は歴史的に批評が長く、政治的な処方箋は短い。アガンベンは、何をなすべきかについての立場を表明するときはいつでも、意図的に不明確にすることで有名である。『ホモ・サケル』や『例外状態』の読者は、緊急事態権限の乱用に対する解決策は「正常な」政治構造に戻ることだと考えているだろうが、これらの本でアガンベンは、その「正常な」構造は常にアウシュビッツに不可避的につながると論じているのである。彼はかつて、より根本的な解決策が必要だと書いた。法と権力の構造全体を解体することだ。その可能性は、具体的で実行可能な計画ではなく、文学や神学のイメージを使って喚起するのが普通だ。

しかし、サルザーニが私に指摘したように、今やアガンベンは、「緊急措置は、『ブルジョワ民主主義』を破壊し、個人の自由を縮小するための一種の意図的・計画的な計画として」抵抗するよう呼びかけているのである。2021年10月のイタリア上院での演説で、アガンベンは、立法府が行政の行動にゴム印を押すような存在に成り下がっていると訴えた。このような適切な立法手続きへの懸念は、控えめに言っても、法律や言語、そして自分自身の身体との関係を根本的に見直すよう繰り返し呼びかけてきた著者からは予想外のことである。今でこそ上院が行政に対して自己主張することを求めているが、『例外状態』では、「子供が使われなくなった物を使って遊ぶように、人類が法を使って遊ぶのは、それを正規の用途に戻すためではなく、永久に法から解放するためだ」という未来を予想し、法の破壊的構造に対して対応すべきことを示唆していたのが印象的であった。このような遊び心に満ちた法の新しい使い方が実際にどのようなものになるかは不明だが、それこそが彼の主張の一部である。私たちは文化の権力構造によって深く形成されているので、急進的な代替案は曖昧で逆説的に聞こえるに違いないが、もし脱出したいのであれば、努力しなければならない。対照的に、彼のパンデミックに関する著作では、アガンベンは出口を見つけることをあきらめているかのようである。

アガンベンの知的生活のこの章を考えてみると、彼の恥ずかしいパンデミックの叫びの中に真実があるとすれば、それは私たちが彼から聞く必要のなかったもの、そして間違いなく彼の考察が取った形でもなかったもの、つまり、人生には単なる生存以上のものがある、ということだとわかった。この洞察は、シモーヌ・ド・ボーヴォワールが『あいまいさの倫理学』の中で述べている、「家も職業も過去の人生も捨てなければならないと嘆く若い病人に、誰かが『治しなさい』と言った。あとはどうでもいい』。でも、何も重要なことがないのなら、治ることに何の意味があるのでしょう」と彼女は答えた。

問題は、アガンベンが、私たちにとって最も重要なものは何かという問いに対する集合的な答えを打ち立てるための哲学的な道具を提供していないことだ。アガンベンは、特異な反マルクス主義のアナーキストではあるが、常に左翼の人間であった。しかし、彼のパンデミックの著作における右翼との明らかな重なりは、決して偶然ではない。国家によるいかなる行動も、国家医療当局によるものも含めて、常に本質的に抑圧的であるとすれば、私たちは自らの個性に立ち戻るしかない。それはまさに、右翼が既存の権力構造に挑戦する努力を事前に断ち切るために何十年も使ってきたリバータリアン的立場である。

アガンベンの場合、国家権力に対する過度の不信が、パンデミックに対する個人主義的アプローチが、パンデミックを悪化させながら企業権力を強化したことに目をつぶってしまっているのだ。いわゆる必須労働者は、他の多くの人々とともに、国家の直接的な介入によってではなく、彼らを自由にすると主張する政策によって、使い捨ての剥き出しの生に還元されたのである。アガンベンのパンデミックに関する著作から得られるかもしれない孤立した洞察が何であれ、西洋の権力構造が我々の自由そのものを犠牲にしていることに気づかない政治思想家は、大きな、実際にはほとんどすべてのことを見逃している。しかし、ここでも、アガンベンが自身の洞察に応えていないことを論証することができる。自由が罠になりうるという考え方は、私自身の仕事の中心的な考え方の一つだ。皮肉にも、この考え方は、アガンベンの『ホモ・サケル』以降の著作を批判的に読むことによって、その大部分が導き出されたものなのだ。

アガンベンはこの記事のために私と話すことを拒否したが、私たちは時折電子メールを交換し続けている。この数ヶ月、彼のブログに新しい記事はなく、パンデミックに関連する最近の記事は、イタリア上院と学生グループへの招待講演の記録である。最近、ヨーロッパの多くの国が、オミクロンの急増を抑制するための新たな規制をめぐって抗議行動に沸いているときでさえ、アガンベンは静かだった。おそらく、ついに、彼は、悲惨であまりにも深刻なパンデミックへの介入を脇に置き、彼が何度も何度もわれわれに伝えてきた、われわれの唯一の希望である子供のような想像力に再びつながりつつあるのだろう。この2年間が彼の遺産を、そして彼の人生を変えた作品をどう捻じ曲げるのか、その疑問は尽きない。

出典:Giorgio Agamben’s COVID denial: What happened to the world-famous philosopher?

2 notes

·

View notes

Text

(((((,

この度駒込倉庫では、アーティスト久保田智広、キュレーター原田美緒との共同キュレーション展「(((((,」を開催いたします。様々なバックグラウンドを持つ新進気鋭のアーティスト6名による、「あたりまえ」を軽やかな形で分解する試みです。是非ご高覧ください。

企画、キュレーション:久保田智広、原田美緒

参加作家 :アリウェン、うらあやか、大橋鉄郎、倉敷安耶、パク・サンヒョン、檜皮一彦

会期 :2022年2月26日(土)〜3月20日(日) 〔17日間〕

休館日 :月, 火曜日

開館時間 :13:00〜19:00

会場 :駒込倉庫 Komagome SOKO

協力 :駒込倉庫、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、エブリチャンス合同会社

「(((((,」は〈かっことじない〉と便宜的に読む。この造語は、「開かれた」「結論を出さない」という意味を持つ。整然と並ぶ「かっこ」に、一旦「読点」が打たれているこのタイトルは、立ち止まって観客と一緒に「あたりまえ」を考えてみる本展示の振る舞いそのものと言ってもよい。

様々なバックグラウンドを持つアーティスト6名は、「あたりまえ」とされる社会規範を捉え直すことを試みる。韓国出身のパク・サンヒョンは、異邦人でありクィア当事者である彼自身の置かれた状況を、内容と形式の両側面から彫刻的アプローチで考察する。北海道在住の大橋鉄郎は現代における情報との関わりを考察する作風で知られているが、その作品群の一部には作家自身の性に対する嫌悪が動機として潜在している。檜皮一彦は「破壊と創造」と「不自由」というテーマで新作インスタレーションを制作する。「不自由な鑑賞体験」を課すことと、「破壊と創造」の理不尽さの両輪で、鑑賞者に鮮烈な体験をもたらすだろう。チリ出身のアリウェンは、トランス女性として生きていく中で関わることになった、ある家族をめぐる詩的な写真を朗読と組み合わせたインスタレーションで提示する。自身と他者の融合の欲求を制作にて昇華する倉敷安耶は、人類のもつどうしようもない差異を一つのものに取り込む展望の一端を提示する。うらあやかは、観客との協働によって成立させる作品を多く手がけてきた。時として非合理的な彼女の振る舞いは、効率的で合理性を強要する現代社会への避難所にもなりうる。

ここに参加する各作家は、ジェンダー、セクシュアリティ、国籍、身体、そして自らが参画している現代アートそれ自体にもアプローチする。自身にも、他人にも押し付けている「あたりまえ」を分解した先には何があるのだろうか?

【企画、キュレーション】

久保田智広 Tomohiro Kubota https://tomohirokubota.myportfolio.com

アーティスト、美術修士(MFA)2020年に東京藝術大学大学院美術研究科版画専攻を修了後、現在は東京都、神奈川県を中心に活動を行う。インスタレーションやパフォーマンスなど複数のメディアを横断しながら、物事の価値基準や選別基準にまつわる制作を行う。近年の制作では、久保田は主にモノを「捨てる」という日常的な行為を通して、個人的な状況や実際にあった出来事をベースに作品を展開する。代表作に、東京大学の食堂に飾られていた宇佐美圭司の絵画が生協により無断で破棄された事件を題材にした《Decision in the Hospice》(2020) がある。

原田美緒 Mio Harada 1995 年東京都生まれ。同地で活動。東京藝術大学大学院修士課程修了見込み(国際芸術創造研究科アートプロデュース専攻キュレーション領域長谷川祐子研究室)。東京大学文学部思想文化学科美学芸術学専修課程卒業(学士:文学)。ロンドン大学東洋アフリカ学院(SOAS)交換留学生(2017-2018年)。専門は、身体、フェミニズム、及びパフォーミング・アーツのキュレーション。パフォーマーとしての活動も行う。出版の分野では、展覧会カタログの編集を多く行う一方で、自身でもzineを制作している。キュレーターとしての主な展示に「Alter-narratives―ありえたかもしれない物語―」 (2020 年、オンラインで開催)、パフォーマーとしての主な参加作品に『孵化器・ドアの翅』(2020 年、ゲーテ・インスティトゥート)がある。

【展示作家】

アリウェン aliwen

1993年生まれ、チリ出身。ノンバイナリーのトランス女性であり、活動家、アーティスト、キュレーター、研究者、作家として活動している。彼女は「芸術的実践」「アナーキーな自律性」「日常の脱植民地化」「性と性の分岐」の間を行き来し、これらを流動的に交差させる芸術的、記録的研究のさまざまなプロセスを活性化させる実践を行う。また、チリ大学、パラシオ・ラ・モネダ文化センター(サンティアゴ)、ポストナチュラル研究所(マドリッド)などの教育機関で、批評理論、ソーシャル・エンゲージメント・アート、パフォーマンスに関する講義を担当する一方で、A*Desk(バルセロナ)、Artishock(サンチアゴ)、Caja Negra(ブエノスアイレス)など、さまざまなアート専門媒体に寄稿を行う。彼女の最初の著書”Barricade Criticism. Body, Writing and Visuality in Contemporary Chile”は、2021年11月にブルックリンとサンティアゴを拠点とする編集社Sangría Editoraから刊行された。

うらあやか Ayaka Ura https://urayaka.jimdofree.com

1992 年神奈川県生まれ。2015 年武蔵野美術大学油絵学科卒業。相反する物事を反転若しくは攪拌する装置としての作品を目指す。観客との協働によって成立させる参加型のパフォーマンスおよびそのデザインを主なメディアとして制作を行う。近年は自殺以外の方法によって思弁的に自分の生に触るワークショップ「おどる墓石」の連作に取り組む。また、都賀めぐみと共に female artists meeting を行う。主な個展に 2019 年「私はそれをダンスの素子と名付ける」(広島芸術センター、広島)。主なグループ展に 2019年「TERATOTERA2019 -選択の不自由 -」(東京)など。2019 年より CSLAB 管理人。

大橋鉄郎 Tetsuro Ohashi https://tetsuro-ohashi.com/

1994年北海道札幌市生まれ。open-air_classroom (https://open-air-classroom.org) のメンバーとして活動。出来事や物事、知識や事件に対して表層を撫でるように見ているような現在のイメージの受け取り方に着目し作品を制作している。近年では、写真に写っている物を紙を用いて立体化する作品「3Dモデル」や、ピースをしている女性を描く「ピースシリーズ」を制作している。主な展覧会に、2020 年「第 8 回札幌 500m 美術館賞 入選展」(500m 美術館 / 札幌)、2019 年「いえい、頑張っていこうよ」(salon cojica/札幌)、2019年「あれを見た、それを聞いた。そして触れた。」(ギャラリー門馬 / 札幌)、2018 年「アートプラネッツ 2018」(プラニスホール / 札幌)。

倉敷安耶 Aya Kurashiki http://aya-kurashiki.com/

1993 年兵庫県生まれ。2018 年京都造形芸術大学大学院修了。 2020 年東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。公益財団法人佐藤国際文化育英財団 第26期奨学生。公益財団法人クマ財団 第3期奨学生。現在は東京を拠点に活動。 平面作品、パフォーマンス、インスタレーションなど複数のメディアを取り扱い、外部との繋がりを軸に他者との密接なコミュニケーションや共存の模索、またあるいは融合などを試みる。主な活動に2020年入選「シェル美術賞」国立新美術館(東京)、2021年 個展「3rd Mural A~ya Kurashiki Solo exhibition」BnA_WALL(東京)、2021年 個展「そこに詩はない。それは詩ではない。」myheirloom(東京)2021年グランプリ受賞「WATOWA ART AWARD」elephant STUDIO(東京)など。

パクサンヒョン Sanghyun Park https://sanghyunpark.studio.site/6

1991年韓国ソウル生まれ。個人の歴史と、社会や土地との相即不離な関係を一つの風景として捉え、形ある「モノ」に移す取り組みを行っている。彫刻、映像、インスタレーション、ドローイングなど、多様なメディアを用いることでより素早く身軽な表現の可能性を目指し、都度その風景を新たに構成することを試みる。主な展示に"人間臭さを勝ち取るための実践" - Alt_Medium (新宿)2021, "Nomadic Commitment" - New Space PA (原宿)2021, "Home Sweet Home" - Gallery_ooojh (ソウル, 韓国)2021, "Alter-narratives" (オンライン)2020などがある。

檜皮一彦 Kazuhiko Hiwa

大阪府生まれ。京都造形芸術大学大学院芸術研究科芸術専攻修了。《hiwadrome》なるコアコンセプトのもとに、自身も使用する車椅子や身体性をテーマとしたインスタレーション作品を手掛ける。また、パブリックへの介入「play」を行い、様々な境界や関係性を問い直すムーブメント、映像作品などの制作も行う。近年の展覧会に「第 22 回岡本太郎現代芸術賞展 ( 川崎市岡本太郎美術館 / 2019)」「TOKYO2021 un/real engine ―― 慰霊のエンジニアリング (TODA BUILDING / 2019)」「Kanon:檜皮 一彦 + 檜皮 しよ子 ( 岡本太郎記念館 / 2020)」などがある。主な受賞歴に、2018 年 Art Award Tokyo Marunouchi 2018 グランプリ、2019 年第 22 回岡本太郎現代芸術賞、2020 年 POCORART Vol.9 中村政人賞がある。

3 notes

·

View notes

Text

プリンシパル

ホレイショー 実は、殿下、昨夜、お目にかかったように思えるのですが。

ハムレット お目にかかった?誰に?

ホレイショー お父上に、先の国王に。

-ウィリアム・シェイクスピア「ハムレット」

これが、ベルリンの壁跡だという。黒い岩のような素材の上に壁に使われた岩が貼り付けてある長方形のモニュメント。「BERLINER MAUER 1961-1989」とドイツ語で書いてある。バレエ団のマネージャーが個人的に雇い長らく親交を温めているという観光事務所の人が言う。

「私たちの世代にとって壁は憧れの的でした。禁止されると欲望は燃え上がりますからね。壁の向こうには何か面白いものがあるのではないかと」

冷戦期の体験談としてはありふれたものだが、どこか胸が���く思いがある。それは私の子どもの頃の経験とそう変わらないが、当時のベルリンを知る者の意見は興味深い。彼女はビアンカ・フィッシャーと名乗った。

「当時デヴィッド・ボウイがここの目と鼻の先で東側に向かって歌を歌った時は軍が出動するような事態に発展するのでは、という噂が立ちました。あくまで私の周りのことですが」

恐らく当時彼女は高校生ぐらいだったのだろう。少なからず興奮した様子で話している。

「少し肌寒くなってきましたね。引き返したいのですが」

と私は言う。これは本心だが、日本ではしないような率直な言い回しだ。

「そうですか、私もそうしたいと思っていました、ササキさん」

と彼女は笑う。私の本名は佐々木雫で先ほど彼女に名乗った。ルイス・キャロルの謎かけのようなものだ。ここから先ほどのパン屋が配達に使うようなバンに乗って劇場に戻り、そこから歩いて家に帰ることを思うとやや気が引けたが、彼女は何らかの金銭に基づいた癒着や親切心で案内をしているのではなく、正規のサービスなのだ。観光事務所としての。なので仕方がない。私はバンに乗り込んだ。

賃貸に付くとおばさんが話しかけてきた。

「おかえり。ピザと野菜炒めが出来てるけどどうする」

「ただいま。両方頂きます」

と私は答える。今日のレッスンが終わった後ベルリンの観光に行かないか、と聞かれたのが約1週間前で今日がやってきた。明日もレッスンがあり、あれよあれよと一ヶ月後のプリンシパルとしての本番が迫っている。私はバレリーナだ。プリンシパルとしての出演は2度目になる。最初のプリンシパルでの出演が劇団として日本人で最初のプリンシパルになるようだ。そもそも始めから主役級のポジションで契約しているのだから当然かもしれないが、こちらの慣習上かなりの決断だったのだろうと、申し訳なさも若干覚える。私のキャリアももちろん重要だろうが、日本で所属していたバレエ団のスケールとヨーロッパ諸国のバレエ団との交友というかなりの好条件が重なった結果である、ベルリンでのプリンシパルだ。恐らくあなた方に言っても信じてもらえそうにないが。単なるディズニーアニメーションへの言及だと思って欲しい。

カレンダーを眺めながらキッチンの音を聴く。2001年4月5日。ここに移り住んでから今年で2年になるが、ドイツ語の文法はおろか単語も標準的な水準に達しているとは言い難かった。公演は来月2日からの27日間だ。古典的とも言える有名なタイトルだが、国内における1960年代のアレンジをそのまま踏襲しており、ある種の原点回帰と呼べる傾向を示すラグジュアルな公演になることはほぼ間違いないと思われた。おばさんに再びプリンシパルをやる事を述べたら、少し大袈裟に驚いてみせ「そりゃすごい」と笑っていた。彼女の息子とその妻それから3歳の息子がいるが、あまり家が狭くは感じないし、賑やかでいいと思えるほどだ。

次の日のレッスンは今までのパートを中断して、ラストシーンに入った。私は自分に与えられた役をこなすだけだと思っていたが、始まって1時間で振り付けのミスが5回発生した。それは演出の思惑とはまったく異なる水準でしかなかった。正直私は自分が恥ずかしくなった。昨日までのレッスンでも次第点に遠く及ばないのにも関わらず、今日のレッスンでも問題が次々と見つかる。代役はいるが、始めから役を降りた方がいいような気がしてくる。

昼食の時、周りの出す声が気になる。それとなく自分への悪口を言っているような気がする。

3日後、演出に頼んでプロデューサーに面会することになった。彼は事務所でいつものように大人しくしていた。彼の名はカール・シュバルツで38歳だ。

「入って、ササキ」

と、彼が言うので私が入ると彼はニコリと笑った。

演目に自信がないです。具体的にはターンと腕の動きがまったくなっていないと伝えた。

彼は少し考え込んでいたが、首を振りながら予定を変えるつもりはないが、演出とよく話し合っておくと言った。私は少し不満だったが、頷いた。言えただけましだ。

家に帰り、食事を取りながらおばさんと話す。昔のベルリンのことだった。この辺りにはギャングのアジトが元々多いので、外を歩く時は財布を2つ持って歩き、財布を投げ捨てた拍子に目もくれずに逃げ出せ、という笑い話があるのだそうだ。おばさんがそのような経験をしたのかと問うと、

「私が経験したわけじゃないわ。プラトンに会ったことのある人はいない。私たちはプラトンの教えを知っているだけ」

と彼女は話す。プラトンか、と私は思った。プラトンって何だったっけ。おばさんの孫が乳児用のベッドで笑っていた。ここはベルリンにおける一般的な賃貸住宅の3階だが屋外からの音が少なからず入ってくる。

私は劇場に向かう途中公園に立ち寄った。午前8時のこの場所は異様な熱気に包まれていた。行き交う人々も多く、簡単に人とぶつかりそうだ。木々の隙間から空を眺める。曇りだ。自分がかつて憧れたヨーロッパのイメージとは違い最初にドイツに訪れた印象は「東京の下町みたい」というものだった。古い建築物の立ち並ぶさまはどこか下町を訪れた際の親近感を思わせた。いわゆる洋風の家は見慣れていたのだ。

今日は関係者を入れてリハーサルをする。このような事は大抵本番の1週間ほど前に行われる。文字通り政治的判断を下す場だとされている。ひょっとしたら政治家が来ているのかもしれない。

プロデューサーが舞台袖に来て、これが終わったら美味しいお店を紹介してやろうと言われた。会わせたい人もいるからと。私が会いたい人ではないところがこの話の重要なポイントだ。場合によってはセクハラになり得ることも許されたりする。舞台関係者ならば「私も」と言ってくれることだろう。

舞台袖ののぞき穴から客席を眺める。ステージの幕が照らされているが、普通に半分くらいは埋まっていることが分かった。こうしていると見る方と見られる方が逆転しているようで興味深いが、東京で初めてバレエを見た時と変わらない温度感だ。舞台芸術というものはこのようにして空間を越境するものなのだろう。しばらく私は東京の劇場のことが頭から離れなかった。

参考文献:ジル・ドゥルーズ+フェリックス・ガタリ「アンチ・オイディプス 資本主義と分裂症」、ジル・ドゥルーズ「批評と臨床」、「悲しみの忘れ方 Documentary of 乃木坂46」(東宝映像事業部、©2015「DOCUMENTARY of 乃木坂46」製作委員会)、田川健三「新約聖書 訳と註 ヨハネの黙示録」

0 notes

Text

🎼 01204 「ふるさと」。

いつかどこかのダンスホールでヤングな若者がゴーゴーダンスを踊り楽しんでいる中で、特別出演の 煙草を燻らせる渡哲也さん似の若者に沖縄の将来を尋ねたところから始まり、何の映画を観ているのか分からなくなったところ、ギュンと 突然に 沖縄の映像が浮かび上がってきます、太平洋戦争のさなか、必死にいきる沖縄の若い学生さんらの日々を描いた 日活戦争映画 「あゝひめゆりの塔」 を観ています。舛田利雄監督作品。昭和十八年秋、沖縄縣女子師範學校の校庭で秋季合同運動会が催されています。和泉雅子さん似の女学生や ニタニ似の先生らしき男性らが徒競走やらダンスやらを楽しんでいたのも束の間、戦局は悪化の一途を辿り、昭和十九年夏、学生さんらは お国のために働かされたり、竹やりで米兵を突き刺す為の訓練を受けたりしています。学童疎開 (内地疎開) に向かったこどもたちとのお見送りも (当局の指示により) 学校の校庭までとされ、さびしくつらい別れとなるのですけれど、こどもたちが乗った対馬丸に "何か" があって、本当に さびしくつらい別れが訪れます。昭和十九年十月、米軍の空襲に遭い、家々は焼かれ (校舎も焼かれ)、昭和二十年三月、上陸を開始した米軍の攻撃により、女学生らは 臨時の看護婦として働くことと相成るのですけれど、校長先生が訪れて 卒業式を開いて下さり、心の卒業証書を授与され涙します。昭和二十年四月一日、大雨の中、怪我人で溢れ返った野戦病院で 皆が皆、気が狂うか狂わないかの瀬戸際の中でいのちを深く削っているのですけれど、和泉雅子さん似の女学生らは 物を運んでいる最中、戦闘機に撃ち抜かれてしまいます。歩けない者らは置いて置かれ、降り頻る雨と泥濘の中を女学生らは歩き始めるのですけれど、和泉雅子さん似の女学生は (足を負傷) 体を横たえながら 青酸カリ入りの牛乳を自ら願い出て口に含みます。愚かな大人の誤った判断で 若きいのちを散らす女学生らの姿は、現在進めて勧められております 国の政策とあまり変わりがなく、後に歴史が物語るのかもしれませんけれど、同じ過ちを何度繰り返せばいいのでせうかと (世の中がどう思っていやうと) わたしは心からさう思います。

つづいて

1954年4月(昭和29年)、愛媛県松山市 (道後温泉) を修学旅行で訪れた小学生らが映るところから始まります、とある小学生の短すぎるジンセーの日々を描いた 共同映画 「千羽づる」 を観ています。神山征二郎監督作品。廣島市立幟町小學校に通う、佐々木理容院の娘サダコさん (6年竹組) は、鯉幟運動会を終え、通信簿を受け取り、夏休みを通り過ぎたあたりから急に体の調子がわるくなります。医師の勧めで "原爆傷害調査委員会 (Atomic Bomb Casuality Commission)" で検査を受けるのですけれど、1945年8月6日 (昭和20年)、自宅で家族と朝ごはんを食べていたところに原子爆弾が落ちて来たことと 黒い雨を浴びたことが原因な病を抱えていることが分かります。"廣島赤十字病院 (Hiroshima Red Cross Hospital)" に入院することとなったサダコさんは ふとしたことがきっかけで せっせと千羽鶴を折り始めるのですけれど、病魔は サダコさんの身体を恐るべき早さで蝕んでいきます。最初にサダコさんを診た眼鏡男子な医者を わたしのすきな 田村高廣さんが演じていますこの映画、サダコさんの両親を どこかの松竹映画の "さくらと博" が演じていて好いです。

つづけて

"冬の味覚 鍋物十五種の作り方" という新聞の切り抜きを貼っつけたノートを眺めながら編み物をする妻に 「晩のおかずは何だい?」 って夫の問いに 「晩は未定です」 って答えを返す、そんな夫婦のたのしい会話でいっぱいな日々を描いた 東宝夫婦映画 「驟雨」 を観ています。成瀬巳喜男監督作品。脚本を わたしのラブリー 水木洋子さんが手がけました。小言をぶつぶつと言い合う、仲が良いんだか悪いんだかって感じの とある夫婦は たまの日曜日でも ぶつぶつと言い合っています。そんな晴れた日にヤングなおとなりさんが越して来たり、新婚になりたての姪が 新婚旅行中に ふらっと遊びに来たり、野良犬のノラちゃんが遊びに来たりして とても賑やかです。そんな賑やかさを上回るくらいに賑やかなのが 劇中に登場します、夫婦の最寄り駅 (梅ヶ丘駅) に広がる大きな商店街です。お店が ひしめき合う中に 映画館 (世田谷文化劇場) もあったりするこの商店街が実在したものなのかどうかは分かりませんけれど、わたしがこどものころに通った商店街よりもダイナミックで 羨ましさを感じました。あ。それと、原節子さんの旦那さん役の佐野周二さんが満員電車に揺られながら通っていた会社は "ミミ化粧品本舗 (Mimy Beauty Laboratory) 株式会社" でした。住所は 東京都中央区宝町3の15でした。そんな佐野周二さんの勤め先で 同僚役として わたしのラブリー 加東大介さんが出演されていました。

..

2 notes

·

View notes

Text

岸田首相はウクライナ危機に学べ

#櫻井よしこ

プーチン露大統領はウクライナ侵略に関して「目的達成まで攻撃はやめな い」と宣言した。「我々は核大国だ」と発言し、プーチン氏のロシアは核 の使用も人道に対する罪も厭わないと世界に伝えた。冷戦終焉から約30 年、私たちは核を持った狂気の独裁者の恫喝に直面している。

ウクライナ問題は常に日本にひきつけて考えることが大事だ。日・ウ間に は多くの共通項があり、後述するように中露両国は実に似た者同士だからだ。

プーチン氏の前に立ちはだかったウクライナ大統領、ゼレンスキー氏は、 リーダーのもつべき覚悟を行動で示した。国と運命を共にする姿を通し て、彼は一国の指導者へと、確かな変身を遂げた。その中で、しかし、彼 はウクライナの国家としての欠陥に苦しんでいる。ソ連が崩壊し、ウクラ イナが独立したとき、米英露を信じ、当時保有していた核兵器全てを、戦 闘機など主要装備と共にロシアに渡した。6割ほど完成していた空母は中 国に売却した。

「冷戦終結は平和の訪れだ。軍事力はそれほど必要ないと、ウクライナ人 は考えたのです」と日本在住のウクライナ人国際政治学者、グレンコ・ア ンドリー氏は説明した(「言論テレビ」3月4日)。

平和の時代を確信する余り、軍事大国であり、独裁政治を続けるロシアに 隣接しながら、防備を固めず、同盟国も得ずに今日まできたのは、気の毒 だが、ウクライナの間違いだ。それでもいま、彼らは気がついているが、 岸田文雄首相は気がついていない。大きな違いだ。

プーチン氏はロシア人とウクライナ人は同じ民族だ、両者が融合すればよ いと主張する。ロシアがウクライナを呑みこめばよいという意味だが、そ のとき当然ウクライナ国も民族も滅ぶ。中国がウイグル人らに中華民族へ の同化を要求しているのと同じである。

不介入主義

そんな結果は断じて受け入れないという、ゼレンスキー氏とウクライナ国 民の命がけの姿が世界の同情と協力を集める。それでも世界はウクライナ への直接軍事介入には踏み切らない。NATO(北大西洋条約機構)はウ クライナ上空を飛行禁止空域にもしない。ただ米国を筆頭に旧東欧諸国は 武器の供与を急ぐ。エストニアのアマリ基地からは冷戦の産物、旧ソ連時 代のウクライナ製で世界最大の輸送機アントノフが銃や爆弾を満載してウ クライナに飛んだ。その後アントノフは格納庫ごと破壊された。

戦争開始から1週間、米国とNATOから1万7000基の対戦車砲・ミサイル がポーランド、ルーマニア経由でウクライナに届いた。米サイバー部隊は すでにロシア軍の通信システム破壊に乗り出している。

米国はまた、ポーランドに、彼らの古いミグ-29をウクライナに供与する よう働きかけている。旧ソ連製のミグ-29はウクライナ兵も操縦できるか らだ。かわりに米国はポーランドに米国製F-16の提供をもちかけた。 ポーランド政府は同計画の存在を否定したが、ブリンケン米国務長官は 「非常に前向きに進んでいる」と語っている。交渉は進行中と考えてよい だろう。

しかし、ここにも非情な現実が垣間見える。米国が提示したF-16は台湾 に供与予定の分だ。中国に狙われている台湾防御はどうなる。一方、ポー ランド政府はロシアの報復を恐れている。非常に複雑な状況下で、各国は プーチン氏に攻撃の口実を与えないよう慎重に支援を続けるが、結局、こ の戦争を自力で戦い抜かなければならないウクライナの宿命は不変である。

ウクライナなど潰せると考えるプーチン氏は3月6日、「作戦は順調に推移 している」とトルコのエルドアン大統領に語った。弱肉強食の原理に立つ 点においてはプーチン氏と習近平中国国家主席は同類だ。日本はその二つ の国の脅威に直面する、世界で唯一の国ではないか。だからこそ、日本は ウクライナよりも安全保障感覚を研ぎ澄ますべきなのだ。

しかし岸田文雄首相は、7日、「非核三原則は国是」と国会で語った。 「憲法の平和主義」に浸り、国際社会の現実から目をそ���し���ウクライナ 支援も最小限だ。岸田政権が1億ドルと防弾チョッキを申し出たのに対 し、アンドリー氏は訴えた。

「武器を下さいとは日本に言わない。けれど、車輌をはじめウクライナ人 を助ける手立てを、至急供給してほしい」

憲法の平和主義、そこから生まれる不介入主義を盾に、岸田首相は殺され ていくウクライナ人にこれ以上何もしないでいるつもりか。

似た者同士

再度強調したい。ウクライナ危機は間違いなく台湾と日本の危機だ。その 理由はプーチン、習近平の両首脳は似た者同士だからだと先述した。米紙 「ニューヨーク・タイムズ」は、米国政府が行ったプーチン阻止のための 中国説得の努力を複数回にわたって報じた。バイデン大統領以下、政府要 人らが12回にわたって要請し、最後にはインテリジェンス情報を中国側に 提供して、ロシアの軍事侵攻を警告した。NYTはこうした米国政府の姿 勢を「中国に懇願した」と報じた。

それでも中国は米国の要請を拒否し、逆にロシア支持と対米非難を強め、 2月23日には米国を「ウクライナを巡る緊張を激化させた犯罪者 (culprit)」と呼んだ。

プーチン氏と習氏は核で世界を脅す戦略においても、まるで双子だ。中国 は核弾頭と核攻撃用の発射装置の増産、設置を急速に進めている。あと8 年で核弾頭は1000発になる。そうした中で、中国は「核の先制不使用」戦 略も変えた。2013年の国防白書から、「核の先制不使用」の記述が消え、 核の先制不使用を担保するために核弾頭とミサイルを別々に保管していた のを、15年以降は変更した。

中国人民解放軍は、敵国が核攻撃を決断したと察知した時点で先制核攻撃 に踏み切る「警報即発射」の考え方を採用し、訓練を繰り返す。必要なら 先に核攻撃するという考え方において中露は同じ地平に立つ。

13年3月、習氏は国家主席としての初の外遊でロシアを訪れ、プーチン氏 にこう語った。

「我々は常に心を開いた仲であり、性格も似ていると感じている。二人は 親友だ」

以来両者はこの10年間で37回会談した。北京五輪開幕に先立っての首脳会 談では「中露の友情は無限」と謳い上げた

中露は団結して米国に対峙する構えだ。私たち・西側・世界への挑戦だ。 その最前線の厳しい局面にある日本にとって、ウクライナを助けることは 日本を守ることにつながるのである。「非核三原則は国是」と言っている 場合ではない。ウクライナ支援に知恵を絞れ。日本は日本が守るという原 則に立て。

51 notes

·

View notes

Link

米東部時間1月12日午後、米国でこのところ視聴率を上げているエポックタイムズが、フリーで活動する日本人の女性ジャーナリスト、我那覇真子氏のインタビューを配信した。題名は「Video: Analysis of Ashli Babbit Video Suggests Coordinated Actions–Interview With Masako」で、12分13秒の彼女に対するインタビューだ。ログインする必要があるが、興味と時間のある方は確認してほしい。

ちなみに、エポックタイムズは法輪功系のメディアで、極端かつ徹底した反中報道スタンスで知られる。最近はトランプ大統領を支持することで視聴者を増やしており、誤情報や陰謀論を拡散しているとリベラルメディアは批判している。そして、取材を受けた我那覇氏は「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」の代表で、保守派のフリージャーナリストとして活動している人物だ。その点を理解した上で読んでいただきたい。

結論を先取りすると、彼女は、1月6日にワシントンDCで起きたトランプサポーターらによる議事堂への乱入に関する複数のYouTubeを見ていてあることに気づいた。サンディエゴ在住の女性、アシュリー・バビット(Ashli Babbitt)氏が警官に撃たれる前、ある一人の黒人男性がパイプを持ったもう一人の男とドアのガラスを割っていた。その直後に警官が発砲して彼女は倒れた。我那覇さんは、一連の騒動の中で、この二人だけが、トランプサポーターとは異なる過激な行動をしていたと指摘している。そして、他の証拠と合わせると、この黒人男性は極左団体のANTIFA(反ファシスト)だという。

我那覇氏によれば、バビット氏の命を救おうと救急救命士が搬送しようとしているにもかかわらず、この黒人男性は「彼女は死んだ」と叫び、デモ隊を興奮させた。ところが、この黒人男性はデモ隊を扇動した後、自分自身はデモ隊から離れ、近くの階段にいた複数の警官の後ろでリュックを背負って静かに立っていた。実際、撮影された映像はリンクで確認できる。

確かに、他のYouTubeを見ても、バビット氏が撃たれた時に暴徒としてドアの窓を壊していたのはこの二人だけのようで、そのうちの一人がこの黒人男性、もう一人がパイプを持った男だった。この黒人男性は、その後、CNNに出演して当時の様子を話した(これも我那覇氏のインタビューにリンクに出てくる)。

日系メディアの駐在員は何をしている?

日本の大手メディアは米国に駐在員を置いている。基本はワシントンDC、ニューヨーク、サンフランシスコ(シリコンバレーに近い)の三都市が中心だと思われるが、中には、他の都市に駐在している人もいる。また元駐在記者で、今はワシントンDCや西海岸に住んで独自の報道をしている人もいる。

さらに、米国のシンクタンクや大学に研究員のような形で滞在している人がいることを考えれば、総計は100人を下らないだろう。現地採用の記者などもおり、米国から見た海外メディアとしては日系メディアはかなり手厚い体制を敷いていると評価できる。

もっとも、彼らが真面目に仕事をしているのは当然ながら、メディア企業として米政府などとの関係があるため、今回のような混乱時に思い切った報道ができないという面がある。

また以前、民主党大会への取材をしたいと頼んできたメディアがあったが、筆者が民主党関係者と話すと、その時は無条件にダメだった。環太平洋経済連携協定(TPP)の話で紹介をしようとした際に断られた経緯もある。単に忙しかっただけかもしれないが、日本のメディアは米政府にはあまり食い込めない事情があるらしい。

実際、今回の大統領選挙でも、各州がメディアに公開した投票所に日本のメディアが取材していたという話は聞いていない。これも、ある駐在員に聞くと、取材依頼を出したが断られたとのことだった。

さて、我那覇さんに話を戻すと、この時期にワシントンDCを一人で歩くのには勇気がいる。筆者の印象では、今のワシントンDCは、ニューヨークでいえばハーレムやブロンクスの雰囲気で、単純に危険の多い地域だ。その心意気自体が彼女のジャーナリスト魂に繋がっているのだろう。

今回のデモ隊の議事堂乱入についても、短絡的に「暴動」と言い切らずに、つぶさにYouTubeにアップされた動画を分析したところに、他の日本メディアとの違いがあった。さすがに、1月6日当日の体当たり取材はできなくても、IT(情報技術)の発達した現在、多くの欧米ジャーナリストや民間人が写した動画を横並びで見れば、真実が見えてくるということもあるだろう。

沖縄での経験が物を言った今回の分析

我那覇さんは沖縄出身で、これまでも地元メディアの記者として日本で「左翼」と呼ばれる人達の行動を見てきたと語っている。その結果、彼らの「分子」が普通の人達の中に混じり、暴動を扇動するというパターンを見つけたという。その分子は、その前からの動きを冷静に見ていれば、明らかに他の一般大衆とは違う動きをするとのことだ。

そう言われてみると、議事堂で議場に入って議長席に座っているのはマスクをした黒人であった。また、乱入の様々なシーンでは、他の中高年の白人トランプサポーターとは違って、リュックを背負った若者が必ずと言っていいほど混じっている。

また、我那覇さんのインタビュービデオを見た後に、YouTubeにアップされた複数のビデオを見ると、トランプサポーターの多くがマスクをしていない、またはマスクをしても顔の判別ができるのに対して、明らかに顔を隠している人々が混ざっている。

地元警察などが、この分析に興味を持って行動をするかどうかは、今のところ不明である。暴徒と呼ぶ人々と一緒に写真撮影をしている警官もいる中、何が真実かを見つけるのは難しい。

彼女のようなジャーナリストが多角的な観点で報じるようになると、いよいよ米国の政治報道も、ワシントンDCのシンクタンクや日本にいる研究者などへのコメントに依存するだけではなく、事実に基づいた議論ができるようになる。

筆者の知る限り、台湾は30年以上前からそうしてきたし、中国もこの20年で急速に米国の事実を報道できるようになっている。韓国についても、ここ10年の米国への食い込みは著しく、日本人によく知られている複数のシンクタンクなども、韓国依存度を高めている。彼らのイベント情報の中に、この数年でも中国や韓国に関するものが多いのは、両国およびその企業から資金が出ているからだろう。

米国は、今回の大統領選挙を経て大混乱時代が始まった。黒人だというだけで逮捕しないという動きや、コロナを理由に、中国人を批判する動きはもちろん、日韓も含めた東アジア人差別も生まれつつある。米国政治自体も、分断がなくなるどころか、むしろ拡大中だ。

こうした現実を本社に縛られないフリーのジャーナリストとして、我那覇さんが今後も活躍することを祈りたいし、彼女の次を狙う日本人ジャーナリストが米国に増えることを期待したい。

56 notes

·

View notes

Text

9/19(日)東京→パリ

目覚ましが鳴る前の朝4時に起床。緊張してた。EU連合が日本を安全リストから外したり、アメリカがヨーロッ��からの渡航を禁止してたりと心配がたくさん。必要そうな手続きはどれも済ませたはずで書類の準備も大丈夫なはずだけれど何か忘れてないかと気になって家の中をあちこち歩く。トーストにブルーベリージャムを塗ってクリームチーズをのせて食べた。コーヒーも淹れて飲んだ。妻が起きて途中から側で眺めてくれてた。いってきます。車で出発。

高速道路を途中で降りて荒木知佳さんの家の前へ。マルセイユへの出発の日と同じ服を着てる。トランクは大きくなってた。荒木さんのサインが必要な書類に署名してもらって近くのコンビニでスキャンした。高速に乗ってレインボーブリッジを経由しながら成田空港へ。事前に予約してた駐車場がどちらの方向にあるのかすぐにわからず戸惑う。看板を見ながら荒木さんがあっちですと教えてくれた。ターミナルから多分一番遠い棟で、トランクを引きながらずいぶん歩いて到着。出発ロビーは明かりも消えてて稼働してるように見えなかったけれど、よく見ると人がいる。今回はエアフランス。ワクチン接種済みの証明書を見せたりしながらやっぱり緊張したけれど無事に搭乗手続きを終えた。搭乗口で待機しながら、前回の出発日が荒木さんの誕生日だったことを思い出した。同じように出発前の写真を記念に撮った。

普通の席を購入したはずだったけれど少しいい席で戸惑う。機内食は洋食の鶏肉か和食のサーモンと言われて荒木さんはサーモンを選んだ。蓋を少し開けて悲しそうな顔をしてる。鶏肉に変えてもらった。焼き鮭だと思ったら唐揚げが見えたとのこと。荒木さんはどんなこともちゃんと顔に出るから撮影中でも旅先でもいつも助かる。太陽が流れていく方向に飛んでるから機内は昼間のまま。同じ列の反対側の男性がずっと窓を開けて仕事をしてるから時間の感覚がよくわからなくなっていく。12時間の飛行。音を立てると怪物がやってくる映画の続編とハーレクインが主人公の映画の続編と山火事とサスペンスが同時に進む映画とデンゼル・ワシントンが警察官の映画とボストンの若いチンピラたちの映画を見た。荒木さんもたまに映画を見てたようだけれどほとんど寝てた。到着が近づいた頃に、年配の男性の添乗員の人がすごく熱心に会員になることを勧めてきて、疲れもあって言われるままに登録した。生まれの年を伝えたら、私がエアフランスに乗り始めた最初の年と同じだと教えてくれた。機内が昼間のまま15時のパリに到着。日本時間だと22時。

フランスでは今も日本はグリーン(安全)国のままで、入国審査もすぐに終わった。荷物の受け取り口に移動。しばらく待ってたら自分のトランクが先頭で出てくるのが見えた。iPhoneを起動したら槻舘南菜子さんからメッセージが届いてる。いまシネマテークにいて、到着したら自分も出るとのこと。予定より少し早めに着いたとメッセージを返す。両替所でサン・セバスチャンで必要になりそうな額をユーロに両替。タクシー乗り場へ。前回のパリ滞在で、支払いはキャッシュだけと言ってくる運転手の人はぼったくりと学んだので、クレジットカードしかないけど大丈夫かと確認したら頷いた。槻舘さんの住所を伝えて出発。途中で槻舘さんからメッセージ。30分くらい私たちの方が早く着くかもとのこと。2日間お世話になる槻舘さんのお住まいはセーヌ川沿いにあるから、川でゆっくり待ってますと伝える。今日は暖かいからいいですねとの返事。タクシー到着。59ユーロ。高い気がする。槻舘さんに伝えたら高いですねと返ってくる。クレジットカードでも変わらなかった。

川沿いのベンチに座って休憩。散歩したり芝生に座って談笑する人たち。橋を電車が渡るのが見える。『ポンヌフの恋人』でラストに登場するような貨物船が過ぎていく。荒木さんが振り返って遠くを見つめてる。バスケットボールで遊んでいるこどもたちが見えた。いいなあと言ってる。行ってきたらと言いたいところだったけれど、旅の疲れもあるし槻舘さんももうすぐ着くので我慢した。いま出ました、いま途中の〇〇駅ですと槻舘さんが順次メッセージで教えてくれる。最寄り駅への到着を確認してベンチを離れた。小走りで槻舘さんが近づいてくるのが遠くに見えた。

槻舘さんは事前にしっかりと計画を立ててくれる方で、今回も夕飯はどうするかを聞いてくれてた。外食ではなく槻舘さんの部屋で食べることになってて、買い出しはもう済ませてくれてる。先週くらいに、ちなみに予算はいくらですかと訊かれてた。家で何を食べたいかを荒木さんに尋ねたらトリュフ入りのチーズだと答えたらしく、これは私の予算をちゃんと確認しておかないとと思ったみたい。先に多めに槻舘さんの口座に振り込んでおいた。それくらいあれば十分ですとのことで安心した。予算をオーバーしたとの報告が後日届いた。

まだ夕方だったけれど食べ始めることに。食べたことのない味覚のおいしいソーセージやパンやバターやトリュフ入りのチーズをまず出してくれた。荒木さんが感動してる。おいしい。私もビールやワインをいただきながらどんどん食べる。まだ色々ありますよと言われる。メロンに生ハムがのったお皿を出してくれる。別にして食べようとする人が多いけれど一緒に食べてくださいねと5回くらい念押しされる。おいしい。前回よりさらにおいしいジェノベーゼのパスタも出してくれる。安心と疲れと酔いとお腹いっぱいなのとで体が限界なのがわかる。槻舘さんがコーヒーを淹れてくれた。いつ寝落ちしてもいいように先にシャワーをお借りして歯も磨いた。洗濯機も先に回させてくれた。あとは記憶が断片的。槻舘さんと荒木さんが笑いながら私を移動させてソファをベッドに組み直してくれたり、シーツを敷いてくれたり、タオルケットをかけてくれたり。起きたら台所のもの何食べてもいいですよと言われたのを覚えてる。

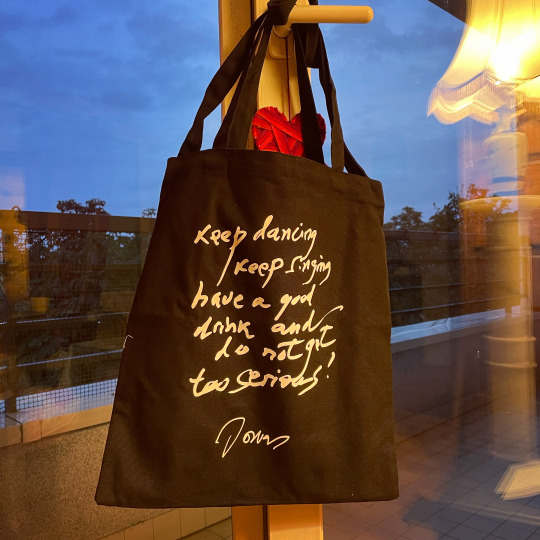

0時に目が覚める。槻舘さんが廊下を行き来する音が聞こえる。目を閉じる。3時に目が覚める。ベッド脇に置いてくれてた水を飲む。台所に行くと洗い物も全部してくれてる。回したままだった洗濯機も空になってる。冷蔵庫を開けたら食べきれなかったものがそれぞれタッパーに詰めて入れてある。使い方がわからない電子レンジに苦戦しながら残りのジェノベーゼのパスタを温めて、サラダや生ハムメロンを添えて台所のテーブルで食べた。コーヒーも淹れて飲んだ。夜の記憶が戻ってくる。槻舘さんが誕生日プレゼントだと言ってジョナス・メカスの言葉がプリントされたバッグを渡してくれた。うれしかった。私の誕生日は11月。

“keep dancing, keep singing, have a good drink and do not get too serious! Jonas”

ベランダに出たら寒かったから長袖と長ズボンに着替えた。少し雨が降ってる。川の匂いがする。

2 notes

·

View notes

Text

ニューヨークタイムズ掲載記事 和訳公開

『イリュージョニスト』の脚本を担当したピーター・ドゥーシャンの執筆した記事が、ニューヨークタイムズに掲載されました。幾多の山を乗り越えて、奇跡の5回公演へ。その道のりを記した記事の和訳を公開いたします。

The New York Times: https://www.nytimes.com/2021/02/17/theater/the-illusionist-musical-tokyo-pandemic.html

次なるトリックは…

新作ミュージカルをパンデミック中に東京で開幕させること

本記事の著者が脚本を執筆した『イリュージョニスト』は、初めての公演を予定していた。ロックダウン、死の悲しみ、がん、そして隔離により道を遮られても、作品の上演を止めなかった。

『イリュージョニスト』の脚本家ピーター・ドゥーシャンが、東京での公演初日を7000マイル離れた場所から見守る。(撮影:ピーター・ドゥーシャン)

ピーター・ドゥーシャン著

2021年2月17日

離陸前の座席で、私は信じられないほどの達成感を感じていた。この(ほぼ空席の)飛行機にたどり着いたことだけで、大したことを成し遂げたように思えたのだ。海外へ旅をすることが許されるなど、奇跡だと。JFK空港へ、このフライトのこの席へたどり着くまでの道のりが既に、とても長く険しいものだった。

始まりは2016年のこと。スカイプを通じて、ロンドン在住の作詞作曲家マイケル・ブルースとともに、スティーヴン・ミルハウザーの短編小説を基にした2006年の映画「幻影師アイゼンハイム」を原作とした、ミュージカルの第一稿を書いていた。そしてその後、第二稿、第三稿、第四稿と書き進め、作品開発のためのワークショップを二回行った。

2020年末に東京で迎える世界初演に向けて私たちは準備を進めていた。演出家のトム・サザーランドは、日本の大きな演劇制作会社である梅田芸術劇場との実りある実績があり、彼らは新作ミュージカルの開発に意欲を示していた。『イリュージョニスト』は梅田芸術劇場にとってはその機会であり、クリエイティブ・チームにとっては、脚本や音楽を更に磨くチャンスであっただけでなく、作品にとって大変重要かつまだ準備を進めていないイリュージョンという要素を取り入れる最高のタイミングでもあった。(主人公はマジシャンなので。)

しかし、コロナウイルスが発生した。アメリカやイギリスの劇場は閉鎖され、私は心配しながら日本の状況を追った。海外からの渡航が止められたときには取り乱したが、第一波のときにウイルスをコントロールできていた様子を見て、気持ちが少し落ち着いた。劇場は閉鎖されていなかったため、たとえクリエイティブ・チームが来日できないとしても、計画通りに公演は上演できそうだった。

何があっても、この公演を実現したいと私は考えていた。私が関わっている作品のうち既に、2020年に予定していた地方公演が2つ中止になった。1つ目は脚本を手掛けたミュージカル、もう1つは脚本の監修を務めていた作品。この追い込まれた業界で働��多くの人と同じように、たとえ小さな欠片でもいいから、私も何かしらの成果を残したいと、必死になっていた。

梅田芸術劇場は、12月に予定していた世界初演の主役に、三浦春馬を迎えることを発表していた。19世紀末ウィーンのイリュージョニスト、アイゼンハイム。彼は初恋の相手との再会を果たすが、彼女は今やハプスブルク家の皇太子の婚約者となっている。彼女を取り戻そうとするアイゼンハイムは、入念に築き上げられた脆い社会秩序を覆らせる。(映画ではエドワード・ノートンが演じた。)

東京で上演された『キンキーブーツ』でも主演を務めていた三浦は、2019年に行われた『イリュージョニスト』日本語版(市川洋二郎翻訳)のワークショップに参加していた。力強くカリスマ性に溢れた彼のアイゼンハイムは、この作品にとって大きな支えになることは間違いなかった。この公演、そして三浦の参加は、大きな話題を呼び起こしていたようだった。

7月18日、朝起きると一通のメールが私のもとへ届いていた。30歳の若さで、三浦が亡くなったと日本のメディアが伝えた。カンパニー全体がショックを受け、悲しみに包まれ、どのように進むべきか、果たして進むことができるのか悩んだ。

これまで、私は「ショー・マスト・ゴー・オン」に対して懐疑的だった。許されないような労働行為を許容するよう、労働者を強制する言葉のように感じていたからである。しかし、今回はこのフレーズの中に、真剣な思いを感じていた。演劇とは、本来、コミュニティのものである。今辞めてしまうより、公演に関わる全員が集結し、上演することの方が、少しでも癒しになるはずだ。諦めることで、一体何を得られるのだろうか?

そして、プロデューサーたちから、いくつもの質問が飛んできた。東京で隔離期間を過ごすことはできるか?どれくらいスピーディーに日本領事館に行くことができるか?(救いの手が伸びた:日本が就業ビザを許可しはじめた!)作品の幕間��憩をカットしてもいいか?(お手洗いでソーシャルディスタンスをとるため、休憩が長くなってしまう。)スケジュールをずらすことは可能か?公演期間を短縮することは?

イエス、全てにイエス。何にでもイエス。何が何でも上演をしたい。

ドゥーシャンは稽古のために東京へ飛んだが、隔離期間の間に、アメリカへ帰国することが最善と判断し、自宅へ戻り再度隔離した(撮影:ピーター・ドゥーシャン)

主役を再度キャスティングすることはあまりに心苦しく、カンパニー内から決めることとした。もともと皇太子役を演じる予定だった海宝直人に、アイゼンハイム役を務めてもらうこととなった。

そして、もう一つの壁に突き当たった。トムが大腸がんという診断を受けたのだ。完全回復することは間違いないと彼は自信を持っていたが、治療を続けるためにはロンドンに居続けなければならなかった。つまりは日本への旅はできない。マイケルと私は、トムのことを心配し、「自分の身体を一番に考えるように」と彼に懇願した。

しかしトムは、病気が作品の妨げとなってはならないと断固とした強い思いを持っていた。プロデューサーたちが再び奮闘し、計画を考えた。ライブ映像を使用し、トムはリモートで演出をすることに。このパンデミック以前には考えられなかった解決法が、今や私たちにとって、進むための唯一の選択肢となっていた。

旅に必要な許可を全て得て、私はJFK空港へ、このフライトへ、この席へとたどり着いた。そして一枚、自撮りをした。考え得るトラブルは、もう全て起きた。そんな明らかな安堵を感じていた。

その後、全ての岐路において、あらゆる安全策と予防策が講じられた。フライトの前にPCR検査を受け(値段に見合わない高級医療機関で鼻に綿棒を挿入)、羽田空港着陸直後にも再度検査(唾を誘発するためにブースの壁に貼られた梅干しの写真を見ながらの唾液検査)。2週間の隔離期間を経た後に稽古へ参加する予定であったが、隔離期間を終えた後だとしても、東京での滞在を最大限に満喫することはできなかった。屋内での外食やバー、美術館等、人が密集するところは全て避けると合意したのだ。

稽古場での感染予防対策は広範囲に渡った。毎日稽古場に到着すると、参加者たちは私物を個々の衣類袋に入れ、通勤中に着けていたマスクも取り換えた。制作が用意した新しいマスクを、毎日の稽古中に着用することが義務付けられた。稽古場内の食事は禁止され、携帯電話の充電器の共有さえ許可されなかった。稽古は、定期的な「換気休憩」によって中断された。

東京のホテルで過ごした隔離期間1週目、私はZoomを通じて稽古に参加した。振付家のスティ・クロフが既に稽古場に通っていたが、その他の海外クリエイティブ・チームは隔離を続け、稽古が進行する中、WhatsApp(※海外で主流のチャットアプリ)で会話をしていた。その1週間で、私たちは作中の15分ほどを削り、1曲を書き換え、様々な角度から飛んでくるダメ出しを乗りこなした。1幕もののこのミュージカルの前半のステージングが付いた。

すると、隔離期間8日目の朝、プロデューサーから一本の電話をもらった。役者のうちの一人が、コロナウイルスの症状を訴え、陽性反応を検出したとのこと。稽古は中断された。稽古場に参加していた19人のキャスト、何名かのプロデューサー、演出部、制作、そしてたまに立ち寄るのみのオーケストレーターや歌唱指導を含む多くのカンパニーメンバーが、その日の夕方に検査を受けるとのことだった。

カンパニーの中でも楽観的な考えの人たちは、実行していた感染予防対策の成果が検査結果に反映されるはずという希望を持っていた。陽性反応を示した俳優と、その人物と濃厚接触をした人たちが隔離期間を終えた2週間後には、稽古を再開できると。

翌日の夕方、Zoomでのプロダクション・ミーティングにて、リード・プロデューサーによって検査結果が伝えられた。7名の陽性者。キャスト5名、スタッフ2名。我々の努力は、感染の拡大をある程度抑えたかもしれないが、完全に防ぐことはできなかった。変わり続ける状況に順応していくことが益々困難となってきていた。プロデューサーは言った、「時には、歩き去ることが一番勇気のいることだ」と。

もし再開するのであれば、稽古場の人数を必要最低限に抑えることが必要だと私は理解した。そして、正直、稽古場の中に留まることに対して、不安を感じたことも事実だった。リモートで参加する設備が既に整っていたこともあり、私はニューヨークへ戻る決断をした。

東京のホテルの一室にて、『イリュージョニスト』の稽古に参加(撮影:ピーター・ドゥーシャン)

JFK空港から帰宅し、そのまま再度の隔離期間に突入した。毎日のプロダクション・ミーティングでは、全ての会話が両言語できちんと伝わるように、通訳たちを介しながら進めたため、何時間にも及び、私は毎朝5時から参加していた。その中で、梅田芸術劇場チームが、前に進む道を示してくれた。狭いスタジオで稽古をすることを不安に感じていたため、1300席のキャパシティと安全な広さを持つ日生劇場であれば、よりリスクの少ない環境で稽古できると。

稽古期間を短縮しなければならない。役者同士の接触を減らすため、ステージングを簡略化しなければならない。イリュージョンを実現する時間がないため、マジックそのものよりも、マジックに対するリアクションにフォーカスを当てるようシーンを作り直さなければならない。

観客には、コンサート版のステージングになるとアナウンスし、残念な思いを持つ方たちには返金をしなければならない。

イエス。全てに対してイエス。何が何でも上演したい。

数日間のリモート稽古を再開した頃、菅義偉内閣総理大臣が東京都の緊急事態宣言を発令。公演中止。振付家はロンドンへと帰国。しかし、実際には緊急事態宣言による劇場閉鎖命令は出なかった。他の作品が上演を続けるのであれば、我々の作品もそうすべきでは?公演中止は取り消し。

有難いことに、カンパニー内の陽性者で重症の人はいなかったが、再開の日程が近づく中、再び仕事ができるまでには健康を取り戻せていない者もいた。初日を後ろ倒し、公演期間を更に短縮することを私たちは許容できるか?既に簡略化されているステージングを、更にシンプルにすることは可能か?

そして今回も再び、イエス。しかし、なぜイエスなのだろうか?なぜ私たちは、これほどまでに戦い続けていたのだろうか?真実の脆さについて問いかけるこの作品の物語が、時代にあまりにも即していたからだろうか?あるいは、これまで既に多くの困難を乗り越えてきたのだから、どんな新しい障害物を前にしても、怯むことは非論理的だと感じたからだろうか?

それとも、たとえ自分勝手でも、私たちの努力を示す何か―何でもいいからその何かが欲しいという必要性に、突き動かされていたからだろうか?50%のキャパシティでの最低限の公演期間…それが実際にどれほど役に立つと言うのか?東京で何が起ころうと、イギリスのクリ��イティブ・チームと私は、そして作品自体は、麻痺するような待機期間に戻るだけのことだ。それぞれの国で劇場が再開するときを待つだけ。今この作品を上演することで得られるものは、作品を上演したという事実だけだ。それだけが、十分な理由になり得るだろうか?

死の悲しみを乗り越えた後、海宝直人が『イリュージョニスト』の主演、アイゼンハイム役を務めた(撮影:岡千里)

私が東京を去った翌日から1か月が経ち、『イリュージョニスト』は稽古場での稽古を再開。クリエイティブ・チームからは、マイケルだけが日生劇場に通っていた。ロンドンにいるトムとスティは、朝4時に起きて参加。アメリカで私は、ほぼ毎日朝3時まで稽古を見ていた。作品の形は素早く作られていった。それ以外に方法はないのだ。

稽古のプロセスには距離を感じたが、ミュージカル業界の人であれば理解できるような喜びがたくさんあった。何年間もピアノ1本での演奏しか聞いたことがなかった音楽が、ついにフルオーケストラによって色づき、前田文子の豪華で緻密な衣裳が舞台の照明を吸収し、俳優たちの役作りを更に際立たせ、ミステリアスで才能に溢れる海宝直人がアイゼンハイムになっていく様子を見つめた。

信頼のおけるいつものZoomで、私は1月27日の初日公演を観劇した。カーテンコールでは、喜びと安堵で役者たちは嬉し涙を流した。終演後、プロデューサーの一人がスマートフォンを持ち、各楽屋を歩き回り、私たちもキャストに思いっきり祝福を浴びせることができた。

スクリーンというフィルターを通しても、舞台裏の歓喜と興奮を感じとることができた。7000マイル近く離れた場所からでも、私は公演初日の高揚感を経験した。再び演劇を作っている、作品を上演している、と。

2日後、予定された5公演を無事に終えて、『イリュージョニスト』は幕を閉じた。後は待つのみ。

The New York Times: https://www.nytimes.com/2021/02/17/theater/the-illusionist-musical-tokyo-pandemic.html

By Peter Duchan

Feb. 17, 2021

10 notes

·

View notes

Text

@nezmisan

英国ボリスジョンソンがG7で2022年までに全世界でワクチン打たせると言ったので、それを受けての事だろうが、このジジイはグローバリストの手先以外にない・・・

@mariya88truecolours

@nezmisan 怖いです。これから本格的に強制接種の動きになっていくのでしょうか。実際、始まっている「職場で接種」は強制とほぼ同義ですよね。また打った人のスパイク蛋白云々が拡散〜という二次被害の話はペットの突然死などにも繋がりそうで…😣 しかしこのボンクラ風情のジョンソンに「バトン」が渡るとは意外でした。

@nezmisan

@mariya88truecolours 拡散させるなら、全員に打とうとしないですよね。バラまけばいい。たぶん、拡散しない奴ですよ。

@mariya88truecolours

@nezmisan 混乱しています。拡散する、しない、もですがロシアンルーレット式にロットによって作り分けされている等様々な情報が飛び交って… いずれにしろ私たちはワクチンを打たれてはならない、この点で今は一致団結(個人的にはあまり好きでない言葉ですが)すべきかと思います。

@deathhawk3324

@nezmisan グローバリスト達は敵対勢力からの攻撃を受けすぎて大ダメージを受けていて余計に焦っているのか、それとも余裕を持って人口削減計画を推し進めているのか?

まぁ謎は謎を呼ぶとは言いませんがw

@nezmisan

@deathhawk3324 ロックフェラー&仏ロスチャはダメージになってるでしょうが、ひょっとすると英ロスチャは違うのかも?何にしろ出来過ぎですね。マクロンビンタも駆け寄って握手、まさに殴られに行った。そもそもコロナで握手はない、ヤラセに見える。

@deathhawk3324

@nezmisan ボリスジョンソンは間違いなくグローバリストの手先でしょうw私自身、イギリスのEU離脱に関して彼は何をしたのかは存じ上げていません…

失礼。

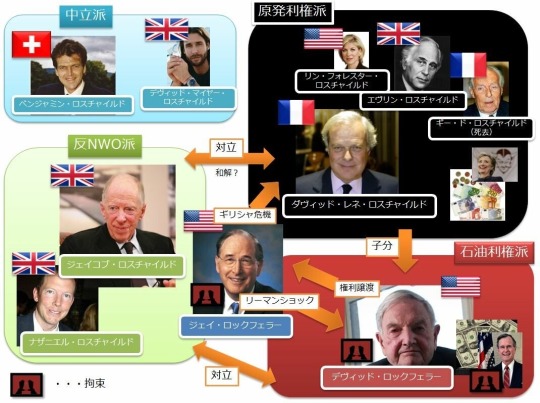

本題の方ですが、実はロスチャイルド家にも派閥があります。彼らは一枚岩ではありません。

ロックフェラーと手を組んでいるロスチャイルド家は確か、ロスチャイルドフランス分家でしたか。そのフランス分家は原発に利権を持っています。

イギリスのロスチャイルド家はロスチャイルド宗家というお話をネズミ様もご存じだとは思います。その現当主がナサニエル・フィリップ・ロスチャイルドだったかな。その彼が親日家という話もあります

@nezmisan

@deathhawk3324 トランプ政権で最後まで残ったのはポンペオ(多分バックはメロン財閥)とウィルバーロス(ジェイコブ・ロスチャイルド)とムニューシン(ゴールドマン、Jロックフェラー)それでフォスター・ロスチャイルドとヒラリーの関係、息子はデビッド・ロスチャイルド、父親はエブリン・ロスチャイルド(地球温暖化)こちらはエドモンド系

ジェイコブとエブリンの確執は昔からと言われていますが・・・

(とはいえ家は同じじゃないか、英仏ロスチャで日本を挟んでたのは明治からなど、そう言ってしまえば、両建てなのかもしれませんので)

@deathhawk3324

@nezmisan 今現在のロスチャイルド家の勢力図に関してはこちらの画像が分かりやすいと思います。

先ほどの返信の補足にこちらの画像を渡しておこうと思いましたが、ちょうど良いタイミングでお渡しできそうです

@nezmisan

@deathhawk3324 ベンジャミンフルフォードは「逮捕された」とよく言ってます。それですね。かなり古い図だと思います。(Dロック死んでますしね)

@deathhawk3324

@nezmisan あぁ!そういう意味でしたか。

古い記事を持ってきてしまったのは申し訳ない…

Dロックフェラーが死んだら、後はロス茶家フランス分家だけがグローバリストですものね

@nezmisan

@deathhawk3324 Dの息子は小池百合子らとワイン飲んでましたしね。勢力図はまた新しくなってると思いますが。基本路線は変わらないのかと。

https://forbesjapan.com/articles/detail/18592

@deathhawk3324

@nezmisan あ、そのDの息子が写真の真ん中のおじい様の人ですか。ロックフェラー家のことまで知りませんが、その人がNWO路線を担っていると

@nezmisan

@deathhawk3324 このJrは記事にありますが、食糧難で世界をコントロールする気でいますね。海洋資源で一番小魚を食うのはクジラとイルカ・マグロですので、こいつを取らせない。そして昔は牛肉ですが、ロックフェラー家の顧問ゲイツ弁護士の息子を使ってマイクロソフトを作ったり、今度は人工肉ですので、困ったもんですよ。

この写真は彼らの関係全てを示しています。ファウチに、ゲイツ、ロックフェラー、アスター、・・・

4 notes

·

View notes

Text

Oct 14. 2021

TOPICKS

なぜ小山田圭吾は『週刊文春』での独占インタビューに応じたのか?“音楽ロッキン村”問題を今考える

https://www.businessinsider.jp/post-243913

BEGINNING

東京オリパラ開閉会式 演出統括・佐々木宏氏の不適切発言による辞任で、急きょ再編成されたクリエイティブチームの作曲担当の一人として任命された小山田圭吾氏。着任発表後早々、1995年刊行の音楽雑誌に掲載された学生時代のいじめ告白記事が取り立たされ、その内容の酷さに猛批判を浴びる。

SEQUENCE

7/14 着任発表。早々に過去のいじめ告白記事が話題に。

7/16 小山田氏、twitterにて謝罪文を公表。

https://twitter.com/corneliusjapan/status/1415968059580293121?s=20

“ 記事の内容につきましては、発売前の原稿確認ができなったこともあり、事実と異なる内容も多く記載されておりますが、学生当時、私の発言や行為によってクラスメイトを傷付けたことは間違いなく、その自覚もあったため、自己責任であると感じ、誤った内容や誇張への指摘をせず、当時はそのまま静観するという判断に至っておりました。”

“ 過去の言動に対して、自分自身でも長らく罪悪感を抱えていたにも関わらず、これまで自らの言葉で経緯の説明や謝罪をしてこなかったことにつきましても、とても愚かな自己保身であったと思います。”

“ 課題も多く困難な状況のなか、開会式を少しでも良いものにしようと奮闘されていらっしゃるクリエイターの方々の覚悟と不安の両方をお伺いし、塾考した結果、自分の音楽が何か少しでもお力になれるのであればという思いから、ご依頼を受けるに至りました。”

7/18

94年にインタビューを掲載した「ロッキング・オン・ジャパン」の編集長でありインタビュアーでもあった山崎洋一郎氏が自身ブログにて謝罪文を公表。

https://rockinon.com/blog/yamazaki/199668

“ 27年前の記事ですが、それはいつまでも読まれ続けるものであり、掲載責任者としての責任は、これからも問われ続け、それを引き受け続けなければならないものと考えています。”

五輪中継の放映権を持つアメリカのNBCで騒動が取り上げられるなど海外での報道も出始め、国内外から批判の声が上がる。

https://www.nbcnews.com/news/olympics/tokyo-2020-olympics-composer-apologizes-bullying-disabled-classmates-n1274307

“ Tokyo 2020 Olympics composer apologizes for bullying disabled classmates ”

(東京2020オリンピックの作曲者が障害のあるクラスメイトをいじめたことを謝罪)

7/19 小山田氏が辞任を申し出、大会組織委員会が了承。

同日、95年にインタビューを掲載した「クイック・ジャパン」の出版元である太田出版が現社長・岡聡氏名義で謝罪文を公表。

https://www.ohtabooks.com/press/2021/07/19191000.html

“「いじめ紀行」は、取材者自身がいじめられた体験があることから、いじめられた側だけでなくいじめた側からも話をきくという趣旨で「いじめた側といじめられた側の対談」として当初発案されたものでした。”

“ 2012年にはいくつかの号が復刊される機会があり、この第3号も100部の復刊を行っています。最初の出版段階での判断のみならず、その後再検討のないまま時が過ぎたことも、出版社としてその姿勢が問われるものであると考えます。”

7/20 大会組織委員会が会見にて謝罪。任命責任について言及。

組織委 橋本聖子会長

“ 責任は私にある。しっかりとチェックをしていくことができていなかった。”

“ 大会のコンセプトである多様性と調和から外れていたと思う。”

組織委 武藤敏郎事務総長

“ 最終的な任命責任が我々にあることは間違いないが、我々が一人一人を選んだわけではない。”

“ 時間がない中で必要な人たちを仲間内で集める形になった。”

7/23 東京オリンピック開会式

7/26 クイック・ジャパン「いじめ紀行」連載第2回でいじめられた側��してインタビューを受けた当事者であり、当時同誌の執筆者の一人でもあった竹熊健太郎氏の見解。

https://news.yahoo.co.jp/articles/badb7d2a4be4d164c1622913849fb08dbec52d56

“ 当時の「クイック・ジャパン」は”シブヤ系“と呼ばれた若者が主要読者層のひとつであり、小山田さんはシブヤ系の教祖のような人気がありましたので、編集部としてもそのようなカリスマのインタビューが取れたなら、絶対に載せたかっただろうなと思いました。 ”

“ あのようなテーマをことさらに露悪的に扱うことは、当時は「クイック・ジャパン」のようなマイナー誌ではよくありましたし、ある意味では今も続いていると思います。 ”

“ そうとうに時間をかけて、いじめられた側とコンタクトをとり、信頼関係を築いてから取材する慎重さが必要だったと思います。それができた上で小山田さんのインタビューをすれば、まったく異なる記事になったでしょう。その意味では、慎重さを欠いた記事だったと思います。”

9/5 東京パラリンピック閉会式

9/16 ノンフィクション作家・中原一歩氏による小山田氏へのインタビュー記事が「週刊文春」に掲載される。

同日、太田出版が「いじめ紀行」記事取材・執筆者である村上清氏のコメントを公表。

https://www.ohtabooks.com/press/2021/09/16200000.html

“ 記事を記載された時点では外部の新人ライターであり、太田出版が出版社の判断として特集を認め、記事を掲載しました。村上はその後太田出版の社員となり編集部員として現在に至りますが、もとより当時の村上本人に決定権があったわけではありません。”(掲載文冒頭、岡聡社長によるコメント)

“「いじめはいけない」「いじめはやめよう」といった、正しいけれど素朴な言葉をどれだけ重ねても現実のいじめはなくならないのでは、という苛立ちが募った末、あえて極端な角度からいじめという重大な問題の本質を伝えることで事態をゆさぶり、何らかの突破口にできないかと思うに至りました。”

“ そんな文章を書いて当時誰に読ませたかったのかといえば、主に、全国に今も存在するだろう無言の「いじめ加害経験者」や私自身含む「傍観者」に対してだったと思います。”

“ 毒には毒をもって対するしかない、と当時考えたためです。”

“ 筆者の力不足から数回の連載で中途半端に終了しました。センシティブなテーマに手を出したものの十分な掘り下げを行えないまま、結果としていじめ被害を受けた方々をフォローする記事も作れませんでした。”

“ こちらの懇願を見かねて応じてくださった小山田さんの回のみが後々まで前面化する形になったことも、取材・執筆者である私自身の未熟さ、限界の証であると考えています。”

9/17 小山田氏、文春インタビュー記事についてのお詫びと経緯説明としての文書を公表。

http://www.cornelius-sound.com/index.html

“ 事実関係をご説明するにあたり、私からの一方的な発信だけでは不十分であると考え、第三者からの厳しい質問もしっかり受け止めるべきだとの思いから、先日、「週刊文春」の取材を受けました。”

“「ROCKIN'ON JAPAN (1994年1月号) 」の誌面にて見出しとして記載され、この度多く報道されていた「同級生に排泄物を食べさせた、自慰行為をさせた」といった内容については、私が行わせたり、示唆や強要をしたといった事実は一切ありません。”

“(その後の「QUICK JAPAN (1995年8月号) の記事について)「ROCKIN'ON JAPAN」で誤って拡がってしまった情報を修正したいという気持ちも少なからずあったと記憶しています。”

“ 27年前の自分がなぜあんなに軽率に話が出来ていたのかと思い返してみると、10歳前後の頃の行為に対する罪の意識が、非常に無責任ですが、インタビュー当時においても希薄であったのだと思います。それ以降の話は、目撃談ということもあり、それもまた他人事のように捉え、傍観者という自分の卑怯な立場を含め冗談交じりに語ってしまいました。”

“ 当時は、自分に対してなんとなく定着してしまったイメージを破り、露悪的なキャラクターを演じることで世間からの見られ方を変えようとしていました。過剰で自虐的なリップサービスを必要以上に行うことで、世間との距離を取ることを意識していました。”

10/14 文春インタビュー掲載までの経緯と一連の騒動に関する中原一歩氏の見解。

https://www.businessinsider.jp/post-243913

“ この20年間近く、いじめ疑惑はくすぶり続けてきたのに、直接取材のために連絡を取ってきたのはあなたが初めてだ、と(小山田氏の)同級生たちからは言われました。つまり今まで誰も事実を確かめようとしてこなかったんです。”

“ 今回の問題に対して、本来検証記事を出すべきは「ロッキング・オン」であり「クイック・ジャパン���です。両者とも、現在も存続しているのですから。この2社にも取材を申し込みましたが、「取材は受けることができない」という回答が届きました。”

“ この30年で時代も変わり、読み手の意識も変わった。いじめに対する社会の認識も変わったし、メディアの責任も変わった。何より30年前にはSNSがなかった。表現していいものや悪いものも、環境が変化すれば変わる。”

“ 五輪という大舞台でしか、この問題が真剣に受け止め、対応されなかったのは残念です。”

1 note

·

View note

Text

3/8~3/14

月曜日

今日は下北沢で行きたかったところを全部巡れて、充実した散歩デーだった。

まずは、BOOKSHOP TRAVELLER。岸本佐知子さんが一箱店主として洋書の古本を出しているとTwitterで知り、何か欲しいと思って訪れた。移転してから来たのは初めて。ギャラリースペースもあり、店自体が箱の集まりのようで面白かった。戦利品は、Marilynne Robinson “Housekeeping”、「石原吉郎詩文集」、そして展示を行っていた近藤康平さんのポストカード。

お次はちょっと歩いて、エトセトラブックスの本屋さん。通常は月曜は定休日だが、国際女性デーである今日は特別に営業していた。ここにある本、全部読みたーいと思った。悩みに悩んで買ったのは、Rebecca Solnit “Men Explain Things to Me”。英語の勉強がてら読もうと思う。

そしてまた下北沢駅のほうへ戻って、BONUS TRACKへ。移転してから来たことのなかったB&Bは、めちゃくちゃ広々していて、読みたい本の多さに眩暈がしそうだった。「プンクトゥム:乱反射のフェミニズム」の選書フェアもかっこいいし、興味をそそられるものばかりだった。でも結局買ったのは、ここで目にするまで知らなかった、御厨貴『オーラル・ヒストリー――現代史のための口述記録』という新書。

B&Bでのお会計時にもらった割引券を手に、fuzkueへ。今日は2階の席が空いていたので、そこで足を伸ばしてくつろぎながら、柳美里『JR上野駅公園口』を読んだ。

出費がかさみ過ぎた感はあるけど、悔いはない。とても満たされた一日だった。

火曜日

近所にミモザがきれいに咲いている場所があるというので、母と2人で歩いて見に行った。5000歩には満たなかったけど。

帰宅後、国際交流基金が配信していた翻訳家座談会の一回目を視聴した。柴崎友香『春の庭』を翻訳した訳者4人がオンラインで集まって話すというもの。こういうのはオンラインの醍醐味だなと思う。お話しも面白くて最高だった。

水曜日

母が朝から出かけていたので、昼は外に食べに行くことにした。近所のロシア料理レストランでビーフストロガノフ。サラダ、ボルシチ、さらに食後にはゼリーとロシアンティーまで付いて1100円で大満足だった。

本屋で「群像」を買って、気になっていたくどうれいんの初小説「氷柱の声」をさっそく読み始めた。震災から10年経って、非当事者にもできることがある、語っていいことがあるという流れに徐々になっているのかもしれない。わたしも10年経って少しは大人になって、ようやく震災とちゃんと向き合いたい、もっと知ろうとして自分にできることを模索せねば、という心持ちになってきた。

木曜日

外出なし。3月11日、10年前の今日のことを思い出したりしていた。明日になったら、震災に関して語る人々がぐんと減るのだろうなと思うと、日付に関係なく、いつでも少しずつ震災のことを考えて、忘れないようにしなければいけないよなと。

翻訳家座談会の二回目、多和田葉子『献灯使』の回を観た。翻訳家とひとくちに言っても、仕事への取り組み方、考えていることがそれぞれ違っていて、面白い。

金曜日

卒業式に行こうと決意を固めたので、ダメもとで袴がレンタルできるかどうか問い合わせたら、まだ大丈夫とのこと。早く決めた方がいいだろうということで、母とすぐにお店に行くことにした。紫色の袴に決め、近くのカフェでランチしてから帰ってきた。

夜は両親と3人で近所のイタリアンでごはんを食べた。妹の病気に合わせた食事をしていたから、久しぶりに油やチーズたっぷりのごはんを思う存分食べられて嬉しかった。

土曜日

妹の運転で祖母に会いに行った。久しぶりの運転なのにこんな大雨で気の毒だったし、乗っているわたしとしては怖かった。東京の東のほうへ車で行っただけで、taknalというアプリで「816冊と出会いました!」と桁違いの冊数が表示された。読みたい本はもう十分すぎるほどあるからもういいよ、と手に負えなくなって位置情報へのアクセスをオフにした。

日曜日

今日は母の誕生日なので、昼にクスクスを作った。レンジで加熱すれば案外簡単にできるもんだということがわかった。煮込んだ野菜もいい感じで、満足の出来。

午後にはケーキを買いに行って、食べた。最近のケーキは高いから500円でこんなに美味しいなんてすごいね~と言いながら、母とふたりで紅茶を飲みながら食べた。

5 notes

·

View notes