#丹波哲郎

Text

Tetsuro Tamba (丹波哲郎), Tetsuya Watari (渡哲也) and Meiko Kaji (梶芽衣子) in The Code Of Man (男の掟), 1968, directed by Mio Ezaki (江崎実生).

#Meiko Kaji#梶芽衣子#Tetsuya Watari#Tetsuro Tamba#Tetsuro Tanba#Mio Ezaki#丹波哲郎#渡哲也#The Code Of Man#男の掟#江崎実生#lobby card

17 notes

·

View notes

Text

ジャコ萬と鉄

話は「石狩挽歌」の世界。

白黒が苦手なのに気にならないのは何でだろうというくらい、

動きやセリフが良いのか、展開の良さか、

面白くて一気に観られる。

高倉健も丹波哲郎も江原眞二郎も大坂志郎も、

後年とは全然違う、知らなかった風貌。

特に丹波哲郎のカッコ良さ。

こんなにイケてたとは知らなんだ。

そして高倉健のひょうきんさ。

こんなふざけ方をしていたなんてビックリ。

寡黙な高倉健しか知らなかったのでかなりショック、

でも、前より好きになったかも。

イケメンじゃない爽やかさ。

この時代の邦画、見直すかも。

0 notes

Photo

千葉真一 Sonny Chiba

1939年1月22日 - 2021年8月19日

丹波哲郎の大霊界 死んだらどうなる 1989

Tetsuro Tamba's Large Spiritual World

0 notes

Text

靈的故鄉 : 真我的去向 (The Spirit’s Home: Towards the Actual Self) / 丹波哲郎原著 Tetsurō Tamba; 陳子西譯 (trans. Chen Zixi), 臺北市 : 千華, 民79 (1990)

🎧Mixes of vintage N E W A G E music🎧

701 notes

·

View notes

Text

映画「鬼哭(2003)」おぼえがき

「鬼哭」という単語はゲーム「鬼ノ哭ク国」で知った私です。

幽霊なんぞ見たこと無いし、浮かばれない霊魂が泣くところが見れるわけないので、要は目的成就せぬまま死ぬことがタイトルで分かってしまう任侠ものです!(※ただしエンディングは別バージョンが存在するので、後述します)

今回は感想というより、あらすじを書いてしまうので、今後見るつもりの人は読むのをやめといたほうが良いです!

こちら至って王道な任侠ビデオ映画だと思います。

三池崇史監督作品ですが、ど派手な血しぶきや残酷な描写はありません。

終始、哀愁の表情をした国分誠治こと安岡力也が見れます!もう20年以上前の若き日のRIKIYA!!!

youtube

あらすじ

伊達会・武藤組の構成員・国分誠治 通称セイジ(安岡力也)と岡本良文 通称ヨシ(曽根 悠多)は組長・武藤(岩城滉一)の下、固い絆で結ばれているが、伊達会で抗争が勃発したことから、3人の運命は大きく変わっていく。

まあまあ詳しいあらすじ

誠司は、組長の武藤に育てられた孤児として育った。武藤組は組長の武藤、セイジ、ヨシのたった3人で構成されており、中規模な伊達会の傘下である。

対立する何百人も抱える天堂会への清算のための金を求められた武藤は、代わりに天道会の会長を暗殺することを誓う。

セイジは自分が暗殺を実行することを申し出るが、セイジはすでに暴力団関連の殺人事件で15年の殺人刑に服しており、武藤は承諾しなかった。

翌日、武藤は違法銃器所持で逮捕され、懲役2年の判決を受けた。

セイジは天堂会会長を天道充胤(丹波哲郎)別荘で待ち伏せし、瀕死の状態に陥らせたが、天堂会は即座に反撃してきた。

天道会高坂組(三木良介、本宮泰風ほか2名)は、伊達会に赴き、石黒に「誰が会長を殺したか」と尋ねる。石黒は「国分だ」と答えた。(石黒は撃ち殺される)

その後、天道会高坂組が武藤の元妻サチエのところへ国分の居場所を確認しにやってくる。「知らない」と言い切るサチエに「武藤か国分のどちらかが始末されるんだよ、清算するとはそういうこと」と告げる。

逃亡中のセイジとヨシが食事を食べていると、ヨシの電話に何度か着信があった。セイジは「誰からだ?」ヨシ「なんでも無いっすよ」「・・・女からです・・・」

セイジ「会ってこいよ」

電話をくれた彼女に会いに行くヨシ。

天道会高坂組がやってきて、国分の居場所を確認するふりをしてヨシを殺す。

「女は殺るもんじゃない、犯るもんだ」(彼女はそういうことに)

武藤組長が伊達会からの絶縁された話を聞いたセイジは伊達会に戻るなり、怒鳴ってきた人物を射殺する。

伊達会の関係者たちは、武藤組長が追放されたのは、暗殺の実行を避けるために警察に出頭して刑務所に入ったためだと説明する。

しかしセイジは、自分が武藤組長を守るために警察に密告したのだとあっさり説明する。

そしてセイジに銃で詰め寄られた両角(石橋蓮司)は「絶縁は撤回する」と宣言。

ムショにいる武藤のもとへサチエが知らせに行く。「絶縁処分は一時保留だって」

セイジは天堂会組長の暗殺を実行するが、その直後に左脇腹を撃たれる。

そしてセイジは武藤の妻サチエのバーの前で行き倒れ、医者に連れて行かれる。その直後、伊達組長は暗殺される。

武器商人が武器を持ってサチエの家に現れる。

「伊達総長が解散声明出した。フィリピンあたりに逃げよう。」

彼は去る前に「よくわかったよ、セイジはあんたと一緒じゃなきゃ国外に出ないよ、あんたに惚れているから。あんたを守るためにがんばったんだろうね。」とサチエに告げる。

その頃、武藤が獄中で殺害される。

犯人は武藤殺害のためにわざと無線飲食で捕まっていた。

セイジは武器商人に相談するも武器商人から「獄中なんだぜ?仕組むも何も、裁判所に向かう途中でやるしかねぇだろ。」と言われる。

その後、セイジは裁判に向かう途中の護送車を襲い、武藤を殺した犯人を殺害して報復する。

サチとセイジは武藤とヨシの遺骨を抱えて海へやってくる。

そして海へ散骨する。

フィリピンへ逃亡するための船が到着し始めると、サチエは平和な未来への希望を込めてセイジの銃を海に投げ入れる。

荷物を取りに行くと、セイジに情報を提供していた武器商人(元警察官 公安課)香川が近くのクレーンに吊るされているのに気づく。

二人は波止場の端で追い詰められていることに気づき、船がトラブルを察知して向きを変える。

セイジがサチエに向けられたすべての銃弾を体を挺して阻止する。

泣き崩れるサチ。死んで横たわるセイジに、天道会高坂組のリーダーは「お前カッコ良すぎるぜ」と告げる。その後、天道会高坂組はサチエを傷つけることなく立ち去る。

(終わり)

「これが男気ってもんよ!!!」ということでしょうかね!

セルVHSでは別のエンディングが収録されている。

セイジが暗殺部隊に撃たれ、胸に手を伸ばし光る力の球を取り出し、暗殺者に投げ、宇宙からも見える爆発を引き起こす様子が描かれている。

私は配信で観たので、別エンディングはお目にかかったことがないです。

(2024.1.31追記)

映画「DEAD OR ALIVE 犯罪者」が1999年制作なので、この「別エンディング」は「DEAD OR ALIVE 犯罪者」のエンディングをセルフオマージュしてるってことか!!!!

「鬼哭」のセルVHSにしかない、別エンディング・・・観たいなぁ・・・

2 notes

·

View notes

Photo

1962年 映画「切腹」(Harakiri)

監督:小林正樹

脚本:橋本忍

音楽:武光徹

出演:仲代達矢、石濱朗、岩下志麻、佐藤慶、松村達雄、小林昭二、丹波哲郎、三國連太郎 ほか

第16回カンヌ映画祭審査員特別賞受賞作品。

「武士とは・・?武士道とは・・?」

この映画は、三島由紀夫の自主製作映画『憂国』に多大な影響を与えた作品で、安芸広島藩主の福島正則が水害による広島城の修復後、徳川秀忠からの理不尽な沙汰によって安芸・広島50万石を没収されたお家取り潰し事件をモチーフにつくられた映画で、赤穂事件(忠臣蔵)へのオマージュともいえる作品。

寛永7年、井伊家の江戸屋敷に、落ちぶれた一人の浪人(仲代達矢)が現れ、「仕官の当てもなく、独り身の生活もままならないので、武士らしくここで切腹させてほしい」と井伊家の家老・ 斎藤勘解由(三國連太郎)に申し出る。

斉藤は「以前にも貴殿のような浪人がここに来て切腹した。厄介なことは御免なのでおとなしく帰りなさい」と浪人を宥めるが、彼の決意は固く根負けした斉藤は承知する。

準備万端。

しかし何故か、浪人が指名した介錯人が全員病気で誰一人と切腹の場に立ち会えないとの知らせに困惑する斉藤・・。

浪人は介錯人が決まらないのならとりあえず、身の上話を聞いてほしいと斎藤に切々と語りだすところから、息を呑むような秀逸なストーリーが展開される。

終盤、その浪人が、安芸広島藩・福島家の元家臣・津雲半四郎だということを知り固まる斉藤、そして・・。

「何故、 津雲半四郎は井伊家の庭先での切腹を望んだのか・・・」

物語が進むにつれて、 恐ろしいまでによく出来た脚本と展開に鳥肌と感動。

福島正則役の佐藤慶が肖像画のそれとそっくりで笑える。

何よりも、仲代達矢の重厚な一人芝居のような演技にウットリそして再び感動・・・。

(天才だな仲代達矢)

映像、ストーリー共に破綻する部分がまったく無く、トイレに行くのもCMが始まるまで我慢したほどの素晴らしい作品で、カンヌ映画祭審査員特別賞受賞も納得。

55 notes

·

View notes

Text

映画『事件』

『事件』という映画を見た。1978年(昭和53年)の映画で原作は大岡昇平の推理小説。丹波哲郎、大竹しのぶ、…

View On WordPress

0 notes

Text

映画の名言

『何もせん方がええ』

いまだに忘れられない映画のワンシーンです。

未憎悪の危機に瀕した日本の首相が、国民の生命・財産をいかに守るのか・・・

丹波哲郎さんの演技が素敵、声のトーン・間・目の涙・小首を傾げるしぐさ、どれをとっても最高です。

日本人の精神の本質なのでしょうか。なぜか心に重たく突き刺さったままです。

映画では、『何もせん方がええ』と云う考えがあるからこそ、国民の生命・財産を守る、さまざまな取り組みにつながるのだと思います。(生きるための壮絶な戦いが繰り広げられます。)

現在の日本の政治家の皆さんにも、是非見ていただきたい映画です。

“日本沈没”(1973 東宝 監督 森谷司郎 撮影 木村大作 原作 小松左京)

View On WordPress

0 notes

Text

2023年に読んで「オォッ!」と思った本や作品……その1

『長靴をはいた猫』(シャルル・ペロー著/澁澤龍彦訳/河出文庫/Kindle版)

『台湾漫遊鉄道のふたり』(楊双子著/三浦裕子訳/装画:Naffy/装幀:田中久子/中央公論新社/Kindle版)

『聊斎志異(上下巻)』(蒲松齢作/立間祥介編訳/岩波文庫)

『灯台守の話』(ジャネット・ウィンターソン著/岸本佐知子訳/装幀:吉田浩美、吉田篤弘〔クラフト・エヴィング商會〕/白水社)

『新版 小さなトロールと大きな洪水』(ヤンソン著/冨原眞弓訳/さし絵・カバー装画:ヤンソン/講談社文庫/Kindle版)

『象の旅』(ジョゼ・サラマーゴ著/木下眞穂訳/書肆侃侃房/Kindle版)

『リリアンと燃える双子の終わらない夏』(ケヴィン・ウィルソン著/芹澤恵訳/イラストレーション:中島ミドリ/ブックデザイン:アルビレオ/集英社)

『透明人間』(ハーバート・ジョージ ウェルズ、著/海野十三訳/青空文庫/Kindle版)

『世界の終わりの天文台』(リリー・ブルックス=ダルトン著/佐田千織訳/創元SF文庫/Kindle版)

『去年を待ちながら 新訳版』(フィリップ・Kディック著/山形浩生訳/カバーデザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版)

『ザップガン』(フィリップ・K・ディック著/大森望訳/扉デザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版)

『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』(フィリップ・K・ディック著/浅倉久志訳/早川書房)

『火星のタイム・スリップ』(フィリップ・K・ディック著/小尾芙佐訳/扉デザイン:土井宏明/ハヤカワ文庫SF/Kindle版)

『マーダーボット・ダイアリー 上下』(マーサ・ウェルズ著/中原尚哉訳/カバーイラスト:安倍吉俊/東京創元社/創元SF文庫/Kindle版)

『珈琲と煙草』(フェルディナント・フォン・シーラッハ著/酒寄進一訳/東京創元社/Kindle版)

『シャーロック・ホームズ シリーズ全10巻 合本版』(コナン・ドイル著/延原謙訳解説/新潮文庫/Kindle版)

『イラハイ』(佐藤哲也著/佐藤亜紀発行/Kindle版)

『シンドローム』(佐藤哲也著/森見登美彦解説/カバー装画:西村ツチカ/カバーデザイン:祖父江慎+コズフィッシュ/キノブックス文庫)

『俺の自叙伝』(大泉黒石著/四方田犬彦解説/岩波文庫)

『ブサとジェジェ』(嶽本野ばら著/『三田文學 153 春季号 2023』掲載作品)

『珈琲挽き』(小沼丹著/清水良典解説/年譜・著書目録:中村明/講談社文芸文庫)

『不機嫌な姫とブルックナー団』(高原英理著/講談社/Kindle版)

『祝福』(高原英理著/装幀:水戸部功/帯文:渡辺祐真/河出書房新社)

『若芽』(島田清次郎著/青空文庫Kindle版)

『交尾』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版)

『のんきな患者』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版)

『城のある町にて』(梶井基次郎著/青空文庫/Kindle版)

『風立ちぬ』(堀辰雄著/青空文庫/Kindle版)

『自分の羽根』(庄野潤三著/講談社文芸文庫/Kindle版)

『幾度目かの最期 久坂葉子作品集』(久坂葉子著/久坂部羊解説/年譜・著書目録:久米勲/デザイン:菊地信義/講談社文芸文庫)

『現代語訳 南総里見八犬伝 上下巻』(曲亭馬琴著/白井喬二訳/カバーデザイン:渡辺和雄/河出書房新社/Kindle版)

『キッチン』(吉本ばなな著/カバーデザイン:増子由美/幻冬舎文庫/Kindle版)

『かもめ食堂』(群ようこ著/装画:牧野伊三夫/カバーデザイン:井上庸子/幻冬舎文庫/Kindle版)

『ハピネス』(嶽本野ばら著/カバーイラスト:カスヤナガト/カバーデザイン:松田行正/小学館文庫/小学館eBooks/Kindle版)

『猫の木のある庭』(大濱普美子著/金井美恵子解説/装幀:大久保伸子/装画:武田史子/カバーフォーマット:佐々木暁/河出文庫)

『ハンチバック』(市川沙央著/装幀:大久保明子/装画:Title: mohohan Year: 2020 Photo: Ina Jang / Art + Commerce/文藝春秋)

『文豪たちの妙な旅』(徳田秋聲、石川啄木、林芙美子、田山花袋、室生犀星、宇野浩二、堀辰雄、中島敦、萩原朔太郎著/山前譲編/カバーデザイン:坂野公一+吉田友美(welle design)/カバー装画:樋口モエ/カバーフォーマット:佐々木暁/河出文庫)

『作家の仕事部屋』(ジャン=ルイ・ド・ランビュール編/岩崎力訳/読書猿解説/カバーイラスト:Guillaume Reynard/カバーデザイン:細野綾子/中公文庫)

『腿太郎伝説(人呼んで、腿伝)』(深掘骨著/左右社/Kindle版)

『硝子戸の中』(夏目漱石著/石原千秋解説/カバー装画:安野光雅/新潮文庫)

『思い出す事など』(夏目漱石著/青空文庫/Kindle版)

『文鳥』(夏目漱石著/青空文庫/Kindle版)

『ジュリアン・バトラーの真実の生涯』(川本直著/文庫版解説:若島正/ロゴ・表紙デザイン:粟津潔/本文・カバーフォーマット:佐々木暁/カバー装幀:大島依提亜/カバー装画:宇野亞喜良/帯文:魔夜峰央/河出文庫)

『駅前旅館』(井伏鱒二著/解説:池内紀/カバー装画・文字:峰岸達/新潮文庫)『硝子戸の中』(夏目漱石著/カバー:津田青楓装幀「色鳥」より/注解:紅野敏郎/解説:荒正人/新潮文庫)

『村のエトランジェ』(小沼丹著/講談社文芸文庫/Kindle版)

『午後三時にビールを 酒場作品集』(萩原朔太郎、井伏鱒二、大岡昇平、森敦、太宰治、坂口安吾、山之口貘、檀一雄、久世光彦、小沼丹、内田百閒、池波正太郎、吉村昭、開高健、向田邦子、安西水丸、田中小実昌、石川桂郎、寺田博、中上健次、島田雅彦、戌井昭人、吉田健一、野坂昭如、倉橋由美子、松浦寿輝、山高登著/カバー画:山高登「ビヤホール」/カバーデザイン:高林昭太/中央公論新社編/中公文庫/Kindle版)

『対談 日本の文学 素顔の文豪たち』(中央公論新社編/巻末付録:全集『日本の文学』資料/中公文庫)

『40歳だけど大人になりたい』(王谷晶著/デザイン:アルビレオ/平凡社/Kindle版)

『人生ミスっても自殺しないで、旅』(諸隈元著/ブックデザイン:祖父江慎+根本匠(コズフィッシュ)/晶文社)

『ロバのスーコと旅をする』(髙田晃太郎著/装幀:大倉真一郎/地図制作:小野寺美恵/河出書房新社)

『本当の翻訳の話をしよう 増補版』(村上春樹、柴田元幸著/カバー装画:横山雄(BOOTLEG)/新潮文庫)

『書籍修繕という仕事 刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』(ジェヨン著/牧野美加訳/装幀:藤田知子/装画:谷山彩子/原書房)

1 note

·

View note

Text

「遺跡としての晴海団地」参考文献

「遺跡としての晴海団地」は日本建築学会のウェブサイト「建築討論」で2023年1月から11月にかけて連載された。もしかすると、いつか誰かの役に立つかもしれないので、参考文献の一覧をまとめておく。なお、赤字は連載内で2回以上触れたもの。

都市

磯崎新「都市の類型」、『磯崎新建築論集2 記号の海に浮かぶ〈しま〉』、岩波書店、2013年。

磯崎新「建築=都市=国家・合体装置」、『磯崎新建築論集6 ユートピアはどこへ』、岩波書店、2013年。

レム・コールハース『S,M,L,XL+』、太田佳代子、渡辺佐智江訳、ちくま学芸文庫、2015年。

・「シンガポール・ソングライン」

・「ビッグネス、または大きいことの問題」

藤村龍至「超都市(ハイパー・ヴィレッジ)の建築」、『SD2021』、鹿島出版会、2021年。

山岸剛『TOKYO RU(I)NS』、山岸剛、2022年。

島

ジル・ドゥルーズ「無人島の原因と理由」、前田英樹訳、『ドゥルーズ・コレクション1 哲学』、河出文庫、2015年。

里見龍樹『不穏な熱帯 人間〈以前〉と〈以後〉の人類学』、河出書房新社、2022年。

晴海

『万博』1938年5月号、紀元二千六百年記念日本万国博覧会事務局。

「オリンピック中止 万国博覧会の延期 閣議で承認」、東京朝日新聞(夕刊)、1938年7月16日。

『万博』1938年11月号、紀元二千六百年記念日本万国博覧会事務局。

東京都中央区役所編『昭和32年版 中央区政概要』、東京都中央区役所、1957年。

東京都中央区役所編『中央区史 下巻』、東京都中央区役所、1958年。

『観光お国めぐり 東京都の巻(上)』、国土地理協会、1959年。

東京都中央区役所編『昭和35年版 中央区政年鑑』、東京都中央区役所、1960年。

「運転手、死体で発見 血だらけ乗捨てタクシー」、朝日新聞(夕刊)、1963年12月7日。

「個人タクシーご難 晴海 三人組強盗に襲わる」、朝日新聞、1965年8月10日。

「運転手しばり放り出す 晴海 三人組タクシー強盗」、朝日新聞、1966年5月26日。

「スペインが初名乗り 万国博参加」、朝日新聞、1966年8月27日。

三島由紀夫『鏡子の家』、新潮文庫、1969年。

「カーサ晴海」、『近代建築』1977年8月号、近代建築社。

東京都中央区役所編『中央区史三十年史 上巻』、東京都中央区役所、1980年。

日東製粉社史編纂委員会編『日東製粉株式会社65年史』、日東製粉株式会社、1980年。

『第二次東京都長期計画』、東京都企画審議室計画部、1986年。

晴海をよくする会『晴海アイランド計画の提案』、晴海をよくする会、1986年。

「ソ連の一万トン客船 あす初寄港」、朝日新聞、1987年3月20日。

東京都港湾局、社団法人東京都港湾振興協会、東京港史編集委員会編『東京湾史 第1巻 通史 各論』、東京都港湾局、1994年。

小柴周一「晴海アイランド トリトンスクエア」、『新都市開発』1998年1月号、新都市開発社。

『晴海一丁目地区第一種市街地再開発事業』、住宅・都市整備公団、晴海一丁目地区市街地再開発組合、1999年。

吉本隆明『少年』、徳間書店、1999年。

茅野秀真、大村高広「再開発地区計画の活用による一体的な広場・歩行者空間形成の実現──晴海アイランドトリトンスクエアにおける実践例──」、『再開発研究』第18号、再開発コーディネーター協会、2000年。

『トリトンプレス』vol.2、晴海一丁目地区市街地再開発組合、2000年。

『トリトンプレス』vol.5、晴海一丁目地区市街地再開発組合、2001年。

「晴海トリトンで「いい日常」」、朝日新聞(夕刊)、2001年3月23日。

「晴海一丁目地区第一種市街地再開発事業 晴海アイランド トリトンスクエア」、『近代建築』2001年6月号、近代建築社。

佐藤洋一『図説 占領下の東京』、河出書房新社、2006年。

夫馬信一『幻の東京五輪・万博1940』、原書房、2016年。

渡邊大志『東京臨海論』、東京大学出版会、2017年。

晴海団地

「港に近く、高層アパート群」、朝日新聞東京版、1956年1月22日。

大髙正人「東京晴海の公団アパート」、『国際建築』1956年11月号、美術出版社。

志摩圭介「団地ずまい礼讃」、『新しい日本 第2巻 東京(2)』、国際情報社、1963年。

「団地に住んでゼンソクになった 工場ばい煙規制へ」、朝日新聞(夕刊)、1963年10月8日。

種村季弘『好物漫遊記』、ちくま文庫、1992年。

種村季弘ほか『東京迷宮考』、青土社、2001年。

中央区教育委員会社会教育課文化財係編『中央区の昔を語る(十六)』、中央区教育委員会社会教育課文化財係、2002年。

晴海団地15号館(晴海高層アパート)

小野田セメント株式会社創立七十年史編纂委員会編『回顧七十年』、小野田セメント、1952年。

河原一郎、大髙正人「新しい生活空間へ」、『新建築』1957年1月号、新建築社。

野々村宗逸「住宅公団の晴海高層アパート」、『住宅』1957年4月号、日本住宅協会。

『建築文化』1959年2月号、彰国社。

・大髙正人「設計の概要」

・河原一郎、大沢三郎「都市の住居:高層アパート」

・野々村宗逸「いつまでも豊かさを」

川添登「晴海高層アパート──将来への遺跡」、『新建築』1959年2月号、新建築社。

前川建築設計事務所「晴海高層アパート」、『近代建築』1959年2月号、近代建築社。

木村俊彦「構造計画論の展開と私の立場」、『建築』1962年1月号、中外出版。

ロジャー・シャーウッド編『建築と都市 臨時増刊 現代集合住宅』、エー・アンド・ユー、1975年。

「アンケート:パブリック・ハウジングの可能性」、『都市住宅』1980年8月号、鹿島出版会。

日本経営史研究所編『小野田セメント百年史』、小野田セメント、1981年。

日経アーキテクチュア編『有名建築その後 第2集』、日経マグロウヒル社、1982年。

レイナー・バンハム「世界の建築の日本化」、伊藤大介訳、鈴木博之編『日本の現代建築』、講談社、1984年。

枝川公一『都市の体温』、井上書院、1988年。

大髙正人、小西輝彦、小林秀樹「昭和の集合住宅史(6)高密度高層住宅 広島市営基町住宅と公団高島平団地」、『住宅』1992年3月号、日本住宅協会。

野沢正光「〝ささやかな悠久〞をおびやかすもの──晴海高層アパート1958によせて──」、『住宅建築』1994年10月号、建築資料研究社。

住宅・都市整備公団、日本建築学会編『晴海高層アパートの記録』、住宅・都市整備公団、1996年。

『住宅建築』1996年8月号、建築資料研究社。

・小畑晴治、野沢正光、初見学、松隈洋「座談会──晴海高層アパートから引き継げるもの」

・初見学「晴海高層アパート残照」

井出建「都市に住まうことの戦後史 「晴海アパート」取り壊しと集合住宅の未来」、『世界』1998年1月号、岩波書店。

志岐祐一「晴海高層アパート 可変性検証の記録」、『住宅建築』1998年3月号、建築資料研究社。

高橋郁乃「「晴海高層アパート」は歴史館に行き、そして晴海は…」、『建築ジャーナル』1998年9月号、建築ジャーナル。

前川國男

田中誠「住宅量産化の失敗と教訓──プレモス前後」、『今日の建築』1960年9月号、玄々社。

ル・コルビュジエ『今日の装飾芸術』、前川國男訳、鹿島研究所出版会、1966年。

佐々木宏編『近代建築の目撃者』、新建築社、1977年。

前川國男、宮内嘉久『一建築家の信條』、晶文社、1981年。

丹下健三「前川先生の死を悼む」、『新建築』1986年8月号、新建築社。

伊東豊雄「公共建築の死・前川國男を悼む」、『住宅建築』1986年9月号、建築資料研究社。

宮内嘉久『前川國男 賊軍の将』、晶文社、2005年。

生誕100年・前川國男建築展実行委員会監修『建築家 前川國男の仕事』、美術出版社、2006年。

・井出建「前川國男と集合住宅」

・「日本万国博覧会建国記念館 コンペ応募案」

前川國男建築設計事務所OB会有志『前川國男・弟子たちは語る』、建築資料研究社、2006年。

・河原一郎「前川國男」

・松隈洋「「生誕一〇〇年・前川國男建築展」という出発点」

団地

島田裕康「住宅団地におけるコンクリート塊の再生利用」、『月刊建設』1996年10月号、全日本建設技術協会。

原武史『団地の空間政治学』、NHK出版、2012年。

祝祭

岡本太郎、針生一郎「万博の思想」、『デザイン批評』第6号、風土社、1968年。

岡本太郎『新版 沖縄文化論』、中公叢書、2002年。

「五輪チケット、販売済みは収容人数の42% 7割が地元」、朝日新聞デジタル、2021年6月11日。URL=https://www.asahi.com/articles/ASP6C66BZP6CUTIL05R.html

「IOC広報部長、コロナと五輪「パラレルワールド」無関係強調」、毎日新聞デジタル、2021年7月29日。URL=https://mainichi.jp/articles/20210729/k00/00m/050/117000c

ギリシャ神話

ヘシオドス『神統記』、廣川洋一訳、岩波文庫、1984年。

呉茂一『ギリシア神話(上)』、新潮文庫、2007年。

賃金

労働大臣官房労働統計調査部編『昭和33年 賃金構造基本調査結果報告書 特別集計』、労働法令協会、1960年。

「賃金構造基本統計調査」、厚生労働省ウェブサイト。URL=https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html

銀座

東京都中央区役所編『中央区史 中巻』、東京都中央区役所、1958年。

赤岩州五編著『銀座 歴史散歩地図』、草思社、2015年。

築地

テ��ド���・ベスター『築地』、和波雅子、福岡伸一訳、木楽舎、2007年。

東京タワー

電気興業社史編纂委員会編『電気興業 40年史』、電気興業株式会社、1990年。

1 note

·

View note

Text

〜 旅人の記録 〜

鹿児島県南さつま市

「南さつま海道・007撮影記念碑」

鹿児島県の薩摩半島の西。

入り組んだ海岸沿いの国道226号線を進んでいると「007撮影記念碑」なるものが。

あの世界的な映画「007は二度死ぬ」の撮影地との事で、ショーンコネリーや丹波哲郎さんも出演していたようです。

このような隠れたスポットがあったんですね。

周りの景色も、とても静かで落ち着いた浦でした。

〜 旅人の記録 〜

#鹿児島県 #南さつま市 #南さつま海道 #007撮影記念碑 #秋目浦 #静かな浦 #絵になる浦 #美しい浦 #旅 #独り旅 #心に残る良い旅を #旅人の記録

.

1 note

·

View note

Text

( Proustian Hsu )

我覺得,當我沉浸於藝術就是真實這一假設時,音樂所能提供的,不僅是晴朗之日或鴉片之夜所能激發的那種純粹的神經快悅,而是一種更加真實、更加豐富的陶醉。我的感覺至少如此。一件雕塑、一段樂曲,它們之能夠激起高尚、純潔、真實的感情,不可能沒有任何精神現實為依據,否則生活就是毫無意義的。因此,任何東西都比不上凡德伊一個漂亮的樂句,都比不上它那樣,能充分表現我生活中時而感到的那種特殊快悅,也就是我面對馬丹維爾鐘樓、面對巴爾貝克路邊樹木,或者簡單地說,本書開卷談到的品茶時所感到的那種特殊快悅。

(p.400 追憶似水年華 V 女囚 聯經版 1992)

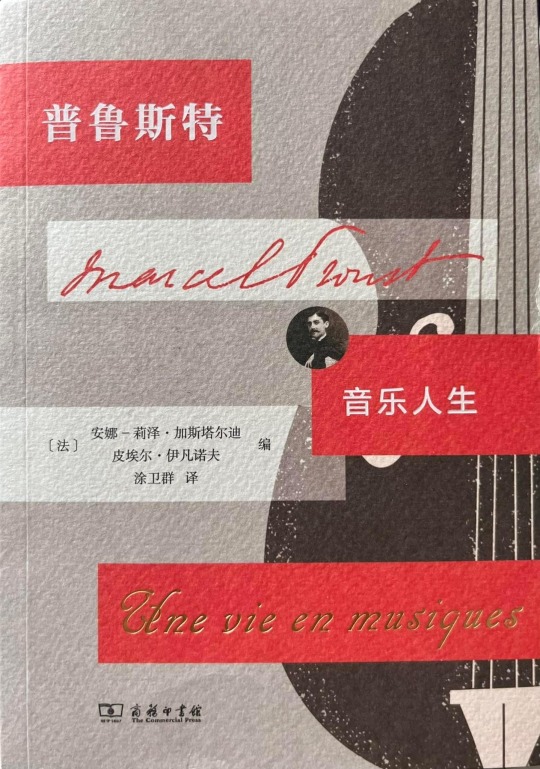

第一眼看到《普魯斯特:音樂人生》,勢必會先喚起小說中有關凡德伊樂句 (the phrase of Vinteuil) 的閱讀記憶。

原來這是一本唱片書,收錄了二十一位音樂家、作家、學者所寫下的文章以及兩張唱片,而在這一本探討與普魯斯特相關音樂主題的文集中,可想而知凡德伊樂句是相當重要的一條線索,而拉菲爾·昂托萬 (Raphaël Enthoven) 的〈小樂句〉也就成為自己第一個想要分享的文章。

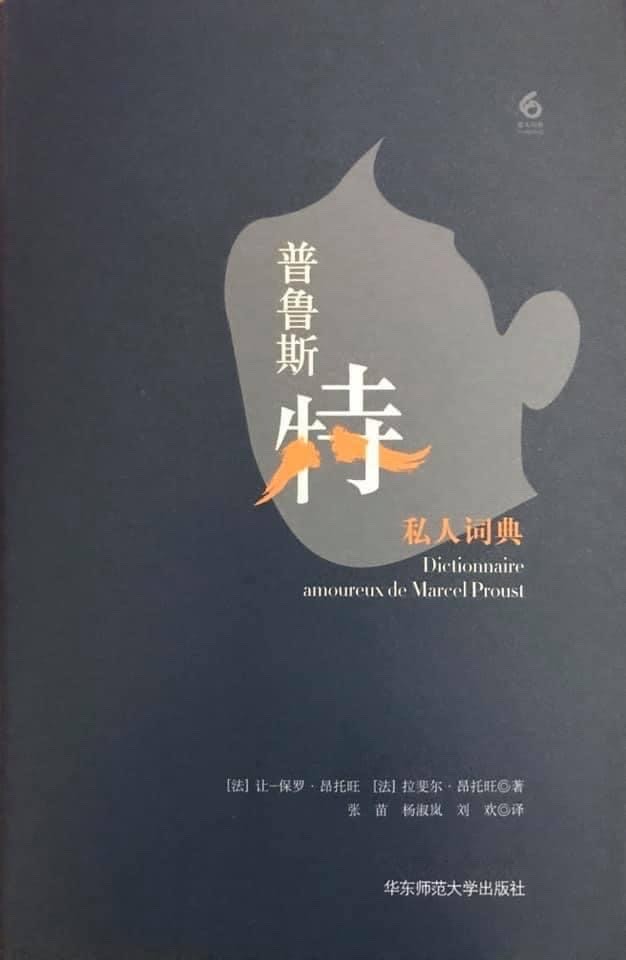

至於拉菲爾·昂托萬的另外兩本作品:《普魯斯特私人詞典》及《與普魯斯特共度假日》,同樣是普魯斯特迷不容錯過的好書,在此一併推薦。

https://www.amazon.fr/Marcel-Proust-Une-vie-musiques/dp/2360131249

Marcel Proust : Une vie en musiques

Cet ouvrage original, composé d'un livre mais aussi de deux disques, tend à se démarquer de tout ce qui a déjà été fait sur l'univers musical de La Recherche, en faisant brosser un portrait à multiples facettes du musicien qu'était Marcel Proust.

Ce livre-disques illustre de manière vivante les rapports complexes et variés que Proust, curieux et versatile, entretenait avec la musique.

https://www.amazon.fr/Marcel-Proust-une-vie-musiques/dp/2360135996

Marcel Proust, une vie en musiques

Vingt romanciers, musiciens ou comédiens – tous en affinité forte avec Marcel Proust - explorent ici la place de la musique chez le romancier : le compositeur Pierre Boulez, le comédien Didier Sandre et la pianiste Anne Queffélec ou le philosophe Raphaël Einthoven... Un petit ouvrage chic et lumineux, en poche.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=788680829929428&id=100063625553813&mibextid=qC1gEa

普魯斯特:音樂人生

作者: [法]安娜-莉澤·加斯塔爾迪 / [法]皮埃爾·伊凡諾夫 編

出版社: 商務印書館

原作名: Marcel Proust: une vie en musiques

譯者: 塗衛群

出版年: 2023-8

內容簡介

為紀念法國小說家、《追尋逝去的時光》的作者普魯斯特一百五十周年誕辰,本書集結多位法國著名音樂家、學者、哲學家、文學家、演員等,用文字展現普魯斯特的“音樂人生”:普魯斯特的音樂趣味和他作品中出現的作曲家與音樂作品、他生活中的音樂愛好者與作曲家、他所處時代的音樂形式與人們賞樂的方式、圍繞音樂展開的各種論辯和普魯斯特的立場,以及他作品的重要主題——音樂與人生的關係。書中的文章,構成了普魯斯特時代音樂文化的一幅多彩的鑲嵌畫。翻開本書,浮現在我們眼前的,便是法國“美好時代”栩栩如生的音樂世界。

【Excerpt】

〈小樂句〉/ 拉菲爾·昂托萬

凡特伊《奏鳴曲》中的小樂句,縈繞(唱遍)整部《追尋逝去的時光》,輪番展現被「月光柔化」了的激蕩洶湧的淡紫色波濤、路遇的不知所向的女郎、消失前光彩奪目的彩虹、一場愛情與被其錯當作出氣筒的年輕女子的客觀品性之間的偏差、戀人之間含笑交換的無數碎吻、物質憂慮受到一種超越具體事物之現實的淡化、突然間抹去對黑暗之記憶的燈光、意大利人大道上被熄滅的煤氣燈、生活之枯燥的不可磨滅的痕跡……

五個音符何以能夠說出如此多的東西?憑借何等恩惠,抑或何等誤會,一個旋律可以既如此明晰,又如此渺茫?一個無詞的句子,如何成為悲傷、愛情、歡樂的共同語言?

它難道是靈媒身上的發散物,以其變幻無常而與它普魯斯特:音樂人生所伴隨的情感形式密切結合,如同一件外出穿的衣服、熨燙得當,便適合於參加社交活動?這會將小樂句降格為一種裝飾,將音樂降格為一種消遣,或更糟:降格成了一種安慰。

或者它是以含蓄的詞語說出的一種隱秘的語言,它的銳利恰恰取決於它那含糊其辭的特徵,並且伴隨著它的具體化而成為非物質的——正像些許抽象使我們遠離世界,而大量抽象又使我們返回世界?

因為我們缺乏詞語(而音符有了力量),不是當我們不清楚時,而是相反——當需要說的事情如此獨特,乃至我們找不到任何與其相當的詞語時。詞語匱乏,便是暗中承認語言無法捕捉現實——語言借助空泛之論而將我們與現實隔離,正像智力通過它所孕育的工具和它所給予我們的認識世界的手段使我們遠離世界。柏格森說:「我們看不見事物本身,我們看見的是人們貼在事物上的標籤。詞語所記錄的只是事物最為普通的功用和最為平庸的方面,它潛入事物和我們之間,並在我們眼前掩去事物的形式——如果這種形式沒有已經隱藏在創造這個詞語本身的需要之後。」換句話說,真實超出言說它的詞語,存在源自一塊布料,沒有任何空泛之論可以觸摸它,每一瞬間的生活都比日常用具更有價值。可是,謙卑的音樂珍寶,哪怕被一首歌曲的文本略微蒙上陰影、被卸去了擁有一重意義或再現任何內容的負擔,不為詞語本身所知地噴湧而出,賦予了一重完全聞所未聞的現實之不可估量的特殊性以生命,沒有複製品且沒有反射鏡,這重現實的綻放超越了心智和實存,以利世界之非人性化。

敘述者說:「正像某些造物是自然所拋棄了的一種生命形式的最後見證,我在想,假使沒有語言的發明、詞語的形成、意念的分析,那麼音樂也許會是靈魂交流的唯一樣本。音樂如同一種沒有結果的可能性。人類走上了其他的道路,即口說的與書寫的語言之路。」與那些詞不達意的詞語不同,正像德·夏呂斯男爵正襟危坐,擺出一副先知的表情,以怒火中燒的目光盯著遲到者——他們「相當不得體,竟然不懂得現在的時間屬於偉大的藝術」,而他們七嘴八舌的議論玷污了他的情人的音樂,人的沈默是一種神聖禮儀,音樂需要它以便發話,音符要求閒談停止,以便它們的接續超越日常的中斷並使人最終得以聽見柏格森所說的「我們內心生活連續不斷的旋律」。針對語言的自食其言和陳詞濫調,音樂提出一種直覺的交流、一種對未經分析的世界的重返,正像回歸先於形式的和聲,人人都有必要——按照他所聽見的或者以他高興的方式自由闡釋。

遠非所有情感的脆弱裝飾,凡特伊的小樂句是我們沈默的大使,是一種獨特情感千變萬化的色調的恰當傳達者,是一個已逝去的世界(我們的世界)的流亡密使,但最終擺脫了那種把慾望當成現實的誘惑。小樂句來自他鄉,即此地,「來自一個世界,」普魯斯特寫道,「我們不是為了那個世界而生的」;來自天堂,總是人們已失去的天堂,人們撕裂於對幸福的記憶和抵達幸福的希望之間。「因此每個藝術家都彷彿是一個不為人知的國度的公民,被他自己所遺忘的國度,與另一位準備啓程奔赴地球的大藝術家所由來的國度不同的國度……」與那種被意象、反映和醒來的夢所侵擾的生存截然相反(它們為了消除生存的粗糲而沖淡了其味道),音樂的智慧世界,賦予那唯一沒有複製品的現實以生命,其證明便是—痛苦和歡樂(都一樣)。

如果正像莫萊爾出色地用小提琴演奏它、奧黛特在鋼琴上笨拙地嘗試彈奏它,那麼小樂句可以被演奏但不可被解釋。如果它使斯萬和敘述者心緒不寧(它同時是他們愛情的頌歌和遭受遺棄時的伴侶),如果它描寫了「它指明瞭道路的幸福之虛幻」,那是因為,如同凌晨的吸血鬼、如同被蘇醒摧毀的人物逐漸消逝的記憶在夢者心中留下的苦澀、如同一部掃除了所有規則以便製造新規則的傑作、如同旅行者在火車車門關閉之前沒來得及吐出的香煙的煙圈、如同遺留在死者每天早晨使用的剃須刀刀片上的鬍鬚,或者那些神色堅定地在街上行走但不知所往的人,或者還有那些雲——所有人都一致發現它們有種形式但卻從未就它們所擁有的形式達成共識,而給人以它們含有對某種意圖的記憶的印象,一種具有最高度的重要性的使命的情感。但它們在路上忘記了這使命,而它的美則成為一塊傷疤和終極見證,小樂句描寫了一種在演奏之後(也就是說,在闡釋和演奏之後)仍存留的直覺的奇跡。

普魯斯特說:「那個小樂句,儘管它對於理性呈現出一種晦澀的表面,但我們可以感到一種如此堅實、如此鮮明的內涵,它賦予這個內涵一種如此清新、如此獨特的力量,以至於聽見它的人們都會將它和那些智力的意念同樣地牢記在心。」對音樂的記憶不是返回過去,相反,它是迫切的、閃念間難以忘懷的發現;在純粹時間中,人們同時體驗所有的情感。在謊言與真理的彼岸遠離希望正像遠離遺憾,小樂句是人們看不見的那條河流——但那排楊樹的帷幔繪制出它的流向,是瀑布的簾幕掩映的那位散步的女郎、是鎖鏈凸顯了他的肌肉的奴隸、是幽閉在《七重奏》中的《奏鳴曲》的女囚——一重豐腴、輕盈和柔韌的特性,流亡凡俗世界的一小片真實,如此簡單的一個點卻沒有任何由詞語構成的句子(哪怕它沒完沒了)能夠將它囊括,簡言之:一種對現在的記憶。文字的一場潰敗,由此誕生了驚異於所期待的事物的藝術。

有什麼必要知道小樂句的真正的作者是叫福雷、德彪西、莫扎特還是塞薩爾.弗蘭克呢?這樣一個問題等於用好奇替代驚訝,用博學替代純真。小樂句人見人愛(令人驚訝的是,其中甚至包括那些上流社會人士,對他們來說,莫萊爾的音樂會不過是物色他們自家聚會成員的時機而已),因為它遠非飄蕩於天地之間,而是探索、成全和滋養私密相處。《奏鳴曲》以它極度的明晰而非空泛包含了所有的情感:旋律之聖靈顯現接納一切、一無忽略,表達它接納的一切並將每個現象,乃至每個記憶轉化為滋養一種幸福的謎——「高貴、難以理解的和清晰的」幸福,並將這個謎獻給了懂得解謎之人。它越是明確表達我們的感覺,就越發敞開靈魂;它越是發掘世界,就越發使世界舒展,「正像玫瑰的某種芳香回旋在傍晚潮濕的空氣中具有令我們舒展鼻翼的特性」。它所實施的普遍性與定理的穩定性或一種看法的普適性毫不相干,而是建立在每個人在自己身上發現的一種拓展思想的獨特性之上。小樂句不屬於世界語,而屬於詩:與一種世界語言或一種普通語法(它們建立在通過減少差異而達成一致的烏托邦之上)截然相反,小樂句是無目的之目的,是一種抗拒轉換的語言。它由沒有所指的能指編織而成,遠非即刻讓所有人理解,而是完成了一種更高超的壯舉——它恰恰讓那種對它沒有準備且對它一無所知的人進入它的世界。

我們總是偶然與它相遇,但每次都感到這好像出於必然:表明這一點的在於它在《追尋逝去的時光》中出現的方式,與敘述者的父親採用的方式一致,在一次漫長的散步結束之際(這次散步令他的妻子和他們的小兒子完全迷失了方向),他讓貢佈雷花園後面的小門彷彿奇跡般地出現,「就像從他的上衣口袋裡,和鑰匙一起取出了它」。敘述者說:

就好像在一個我們自以為不熟悉的鄉間,而實際上我們正從一個新的方向接近它,當道路轉彎後,我們突然發現自己走上了另一條路——我們熟悉它的每一個角落,只是不習慣從那兒抵達罷了。於是對自己說:「哎呀,這不就是那條小路嘛,它通往我的某某朋友家花園的小門,再過兩分鐘我就到他們家啦��」實際上,他們的女兒正好在那兒,她走過來順便跟我們打招呼。就這樣,突然間,在這對我來說全新的音樂世界裡,我發現自己正沈浸於凡特伊的《奏鳴曲》;而且,比一位少女更美妙,那個小樂句,被包裹起來,披著銀裝,流淌著燦爛的音響,如同披肩般輕盈柔美,她來到我面前,雖穿戴一新,卻被我認了出來。

[讀者自行補充英譯及原文]

As when, in a stretch of country which one thinks one does not know and which in fact one has approached from a new direction, after turning a corner one finds oneself suddenly emerging on to a road every inch of which is familiar, but one had simply not been in the habit of approaching it that way, one suddenly says to oneself: “Why, this is the lane that leads to the garden gate of my friends the X—s; I’m only two minutes from their house,” and there, indeed, is their daughter who has come out to greet one as one goes by; so, all of a sudden, I found myself, in the midst of this music that was new to me, right in the heart of Vinteuil’s sonata; and, more marvellous than any girl, the little phrase, sheathed, harnessed in silver, glittering with brilliant sonorities, as light and soft as silken scarves, came to me, recognisable in this new guise.

(Translated by C. K. Scott Moncrieff and Terence Kilmartin; revised by D. J. Enright)

Comme, dans un pays qu'on ne croit pas connaître et qu'en effet on a abordé par un côté nouveau, lorsque, après avoir tourné un chemin, on se trouve tout d'un coup déboucher dans un autre dont les moindres coins vous sont familiers, mais seulement où on n'avait pas l'habitude d'arriver par là, on se dit: « Mais c'est le petit chemin qui mène à la petite porte du jardin de mes amis X...; je suis à deux minutes de chez eux », et leur fille est en effet là qui est venue vous dire bonjour au passage; ainsi, tout d'un coup, je me reconnus, au milieu de cette musique nouvelle pour moi, en pleine sonate de Vinteuil; et. plus merveilleuse qu'une adolescente, la petite phrase, enveloppée, harnachée d'argent, toute ruisselante de sonorités brillantes, légères et douces comme des écharpes, vint à moi, reconnaissable sous ces parures nouvelles.

0 notes