#岡山学芸館

Photo

2022年度(令和4年度) 全国高等学校総合体育大会 サッカー競技 男子 組み合せ・競技日程・会場割 7月28日(木)の準々決勝の試合結果 前橋育英、昌平、米子北、帝京は 名門復活ですね! #2022年度 #令和4年度 #全国高校総体サッカー #インターハイサッカー #高松商業 #高松商業サッカー部 #ベスト8 #帝京 #岡山学芸館 #大津 #昌平 #前橋育英 #矢板中央 #湘南工大附 #米子北 https://www.instagram.com/p/Cgiyv5cPbR2/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Text

夏旅2023 庄内散策 - 山居倉庫・本間美術館

今回は、台風によるフェーン現象で酷暑となった山形県庄内地方へ出かけてみました。最初は酒田へ。

新潟からの特急いなほ にて酷暑の庄内地方 酒田に到着。駅から出た瞬間の日差しにくじけそうになりました… なるべく日陰を探しバス乗り場へ。酒田市のコミュニティバス るんるんバスに乗り込み15分ほど、山居倉庫へ。料金は一律200円、Suica等の交通系ICカードは使用不可なので注意。

米どころ庄内における米の積出港としてにぎわった酒田。米保管倉庫として明治期にたてられたのが酒田のシンボルでもあるこの山居倉庫。フォトスポットとして有名なのが、夏の高温防止のため倉庫の裏地に植えられた樹齢150年以上のケヤキ並木。土蔵造りの倉庫と日差しに照らされ青々と輝く並木、抜けの良い石畳の道の組み合わせが実に趣がありますね。

9棟の倉庫の一部は現在、観光物産会や庄内米歴史資料館としてにぎわっています。

山居倉庫から徒歩1キロ弱、次は本間家旧本邸へ。酒田の豪商として地域社会の発展に努めた本間家のお屋敷。幕府巡見使一行の本陣宿として建造された後、本間家代々の本邸として使用されたとのこと。現在は観光施設として一般公開、古いお屋敷好きとしては欠かせないスポット。

さらにもう1.5キロほど歩いた先、美しい庭園を望む別荘 清遠閣が佇む本間美術館にも足をのばしてみます。酷暑とはいえ風がやや強いことが幸い、日陰を探せば比較的 快適に歩けました。本間美術館は戦後の荒廃した時期に、地域の復興・活性化と芸術文化の向上の資することを目的に本間家が設立した私設美術館。本間家に代々伝わる貴重な収蔵品を見学した後、お庭へ。鶴が舞い降りたことから「舞鶴園」と名づけられた庭園。この美しいお庭は隣接する清遠閣から眺めてみるのがおすすめ。心地よい風を受けながらのんびりと流れる時間を満喫しました。

昼過ぎに酒田に到着し、美術館の最終入場が16:30と、なかなかにせわしない旅路でしたが、ボッチ特有の歩く速さ(バスを待つより歩いたほうが早いときは歩き)で時間を稼ぐことで、一通り酒田の街を楽しめました。夕方の電車で鶴岡へ移動、翌日の散策に備えます。

33 notes

·

View notes

Text

今日は店は休みです。久しぶりに奈良に来ています。本籍を奈良に置く身としては、故郷へ戻る嬉しさです。仕事があるとはいえ、合間に興福寺で八部衆の御顔でも拝めるとなおなお嬉しいところですが。

そういえば、本日2023年12月12日はちょうど小津生誕120年、没後60年。小津で奈良、といえば『麦秋』の最後、ふっと差し込まれる麦畑の中をゆく嫁入り風景のシーンですが、あれ、どこなんでしょうか。後ろに耳成山のような山が見えるので、橿原のどこかかな。

ついでの話。このごろ書きものの仕事が多くて、頼まれもの以外の文章なぞつらつら書いている場合ではないのですが、小津についてふと気になってしまったことがあり、書いておかないと本来の仕事ができなさそうなので、合間合間に記していた雑文をここに置いておきます。長いですし、結論はないし、ほとんどの方が興味のない内容かと思いますが…。

ちょっとした調べものがあって雑誌『みすず』2001年12月号を読んでいたら、木村伊兵衛が小津安二郎を撮影した写真と文章「上海で小津安二郎氏をうつす」が掲載されていた。時期は1938年1月なので第二次上海事変の翌年。小津は1937年9月に出征して中国に渡り、事変の直後12月から上海にいたようで、その時に偶然木村と出会っている(その後小津は南京・漢口と転戦する)。写っている小津が携えているカメラは、木村の稿に続いて掲載されている田中眞澄氏の文章「ライカという”近代”」によればライカA型。小津関係の文章を読むと、小津は「ご愛用のライカ」をいつも手にしていたと多くの人が書いているので(同文によると山中貞雄はコンタックスだったらしい)さもありなんと思うのだけれど、田中氏の文章を読んでいくなかで、ちょっとしたことが気になるようになった。

小津は1942年から軍の依頼で記録映画撮影のためにシンガポールに滞在し、ただまあ映画製作などできる状況でもないため、自国内では上映が禁止されていたアメリカ映画をひたすら見続け、敗戦を当地で迎えている。そしてそのまま捕虜となり、抑留生活を終え1946年1月に帰国する際に小津はライカを手放しており、「彼が再びライカを所有するのは一九五四年のことである」とある。買った件の典拠はどこにあるんだっけ、と思いつつ近所の図書館に置いてある『全日記 小津安二郎』を紐解くと、なるほど1954年3月22日の項に、

> 「出京 サンにてライカを買ふ 135.000 アメリカン フアマシー 明治屋(燻製)によつて帰る」

とある。と、ここで急に話は脇道に逸れるのだが、ちなみに隣のページ、同年4月8日の項には、

> 「駒場の東大教養学部 民芸館 青山の花屋 それから 車にて銀座に出て なごやかに夕餐を喫す 野田夫妻と江原氏同道」

と日本民藝館に行った旨の記載がある。他にも、1951年11月10日に

> 「宿酔 森昌子さん達と 陶哉 たくみに寄って大船に帰る」

や、1955年5月17日には

> 「駅にて野田氏と待合せ 上野松坂屋の民芸展にゆく」

とも。ほか、パッと目を通しただけでも1952年4月8日、同年6月15日、1953年2月9日、1961年2月2日に銀座たくみに行った記載があるし、志賀直哉や里見弴についての言及は多すぎるので略す。こういうものを読むとつくづく民藝誌において特集「小津と工藝」を組みたいなと思う。白樺派との関係や小津の映画における「巧藝品考撰」について取り上げる特集。『秋日和』で原節子の後ろにかかっている暖簾は芹沢銈介だろうか、『秋刀魚の味』で中村伸郎の後ろに置かれたやちむん?はたくみで求めたものなのだろうか、やちむんであれば誰の仕事だろうか。佐田啓二と吉田輝雄がとんかつ屋で食事をするシーンには確かに芹沢カレンダーが掛かってるな、などといつも気になるので。松竹から写真借りるといくらぐらいかかるかな…。

それはさておき。この時購入したライカが、前掲日記の1961年3月23日の項に「夕方会社帰りの秀行くる ライカ借(貸)してやる」とある通り、のちに小津の甥が譲り受け、現在は茅野駅前「小津安二郎・野田高梧コーナー」に寄贈展示されているライカIIIfとズマリット5cmF1.5なのだろう。と、ここまで長々と記して、まだ前提です。

そこでふと思い出したのが厚田雄春・蓮實重彦著『小津安二郎物語』(筑摩書房・リュミエール叢書)の冒頭。ここには小津が『東京物語』と『早春』のロケハンをしている写真が2葉掲載されているのだけれど、どちらにおいても小津はバルナック型のカメラを携え、光学ファインダーをのぞいたりしている。沈胴レンズにフードをつけている様子から、あれはライカなんだろう、レンズは厚田雄春が『父ありき』において75mmを一場面で使った以外はすべて50mmだったと言っているぐらいだから同径のエルマーやズマール、ズミタールとかかな、などとうっかり思い過ごしていた。むろん『早春』については、製作年やロケハンの写真に記載されている「1955.7.20」という日付からするとまったく問題はない。しかし『東京物語』は1953年製作公開だから「再びライカを所有した」1954年では間に合わない。そう気がついて見直すと、小津が構えているカメラは、ライカIII型に似ているがファインダーの位置が違うし、そもそも1954年にあわせて手に入れたと思しきズマリットは沈胴レンズではない。

妙なことに気がついてしまったと思いつつも、ひとまずは日記記載の「サン」を手始めに調べてみようとしたが、何の会社かわからない。名取洋之助が企画編集した「週刊サンニュース」と関係はあるのだろうか。対外宣伝誌の専門家であり、銀座に店を構える森岡さんに聞いたらわかるだろうか。いずれにせよ1949年以降の小津の日記に「サン」が登場するのは、「1951年1月17日・3月21日・4月24日・11月10日、1952年4月17日、1953年6月16日、1954年3月22日(前述のライカを買った日)・10月14日、1955年4月6日、1960年7月14日、1961年2月2日(”たくみ サンに寄って三越”)」。1953年6月16日は、ちょうど『東京物語』ロケの最中だったことが気に掛かる。ほか、関係しそうな記載としては1953年3月30日に「アサヒカメラ座談会」、1954年11月5日の「シュミットに寄ってから」(当時ライカの総代理店だったシュミット商会か)、1955年2月15日「昼寝をしてゐると小尾がくる ニッコールの85m(ママ)のレンズを頼む 四万五千円を預ける」、同年3月11日「小尾に会ひ105mmのレンズを見る」、同年6月27日「小尾から電話ライカピッド(ママ。入手したライカがIIIfであれば、ライカビット SYOOMか)を頼む」ぐらいか。この「小尾」という人は何者なんだろう。

次に小津が構えているカメラの形状から何かわからないかと思い、あらためて細部を見れば、写っているカメラは戦後キヤノンが作っていたコピーライカであることがわかる。決め手はファインダーの位置。同時期の国産コピーライカであるニッカやレオタックスはライカそっくりに作っているのだが、キヤノンは誠実と言っていいのか「打倒ライカとコンタックス」の心意気の現れか、多少スタイルが違う。なお、小津が用いている機種については、この時期のレンジファインダー機は輸出用に作っていたせいか勢いがあり、すぐ新型が出るうえに、外観がどれも似すぎていて小さな写真では区別がつかない。時期を考えれば、1946年発売のSIIから1952年のIVSbの間のいずれかで、III型以降のように見受けられる。レンズもやはり形状から判断するとズマールに似ているので、1949年発売開始のキヤノン Serenar 50mmF1.9か。そう気づいて改めて調べると、「カメラ毎日」1954年6月号に掲載されている座談会「カラーは天どん 白黒はお茶漬の味」ではカメラの話がもっぱらで、その時に手にしているのはキヤノンである。このキヤノンのカメラとレンズ、そして外付けのファインダー、この時期どういう経緯で小津は使っていたのだろう。いずれにせよ、1953年の『早春』はともかく、なぜ1955年に「ご愛用のライカ」ではなく、キヤノンを用いているのか。

ついでに言うと、小津が鏡の前でカメラを向けて撮っているセルフポートレートに用いているカメラはコンタックス。日記をざっと読んだ限りではわからないけれど、これもいつ手に入れたのだろう。レンズはゾナーの5cmF1.5。明るいレンズがお好みと見える。こちらは姪が譲り受けたとのことで、今は先のライカと同じく茅野駅前にある。

長々と書いてきましたが、つまりはこれらが今回生じた疑問です。小津に詳しい人、どうか教えてください。

7 notes

·

View notes

Text

ヘッダ・ガーブレル Hedda Gabler

じゃ、私にできることは、何もないのね。

/

彼女はなぜ原稿を燃やし、銃の引き金に指をかけたのか——。

自分の生と自己についての実感を求めて、空虚の中で心を圧された女性「ヘッダ」。生きている価値、妻であることやパートナーの意味や意義、ひとりの人間として必要な承認をめぐる、生が自己を求める切実さを描く物語。

/

開演日時:

2024年8月31日(土) 14:00・18:00 / 9月1日(日)14:00

※各回終演後に演出家によるトークセッションを実施予定

※受付開始は開演の45分前、開場は30分前

※上演時間は100分を予定

託児サービスあり(先着順・有料)

9月1日の回が対象。公演2週間前までに要申込。

(三重県文化会館 TEL059-233-1122)

英字プログラムあり

会場:

三重県文化会館 小ホール(三重県津市一身田上津部田1234)

※三重県文化会館へのアクセス

/

原作:ヘンリック・イプセン

構成・演出・美術:鳴海康平

出演:

木母千尋、三浦真樹

諏訪七海、桑折 現

山形龍平、梨香

舞台監督:北方こだち

照明デザイン:島田雄峰(LST)

音響:平岡希樹(有限会社 現場サイド)

照明操作:前田遥音

衣装:小野花弥

フライヤービジュアル撮影:松原豊

フライヤーレイアウト:橋本デザイン室

アダプテーション:鳴海康平

フライヤー撮影協力:Bon Vivant(三重県伊勢市本町20-24)

/

料金:(全席指定)

一般前売 2,500円(当日 3,000円)

22歳以下 1,000円(前売・当日とも)

チケット取り扱い

三重県文化会館 チケットカウンター(窓口・電話)

tel. 059-233-1122(10:00~17:00/月曜または月祝翌平日休館)

WEBチケットサービス「エムズネット」 https://p-ticket.jp/center-mie/

チケット発売日:6月29日10:00

※未就学児の入場不可

※22歳以下チケットでご入場の際は、年齢の確認できる証明書のご提示をお願いいたします。

/

三重県文化会館 公演情報ページ

https://www.center-mie.or.jp/bunka/event/detail/48724

/

関連企画

「ヘッダ・ガーブレル」を読んでみよう

演出家・鳴海のナビゲートで、実際の上演台本を使った読み会を開催します。みなさんで声に出して読みすすめながら、作品を紐解いてみましょう。

日時:8月12日(月・祝)14:00〜16:00

会場:三重県総合文化センター 生涯学習センター棟 2階 まなびラボ

参加料:1,000円

事前申込制(先着)

参加料は当日精算

定員 15名

申し込み受付は6/29(土)〜8/3(土)※必着

お申し込み・お問い合わせ

tel: 059-233-1122

窓口:三重県文化会館 チケットカウンター

10:00〜17:00/月曜休館(祝日の場合は翌平日休館)

申込URL: https://www.center-mie.or.jp/bunka/

※未就学児のご参加はご遠慮ください。

※筆記用具をご持参ください。

※定員に達し次第、受付終了となります。

/

/

ヘッダ・ガーブレル

1891年、ミュンヘンで初演。研究者の夫テスマンとの関係に息苦しさを感じている妻ヘッダは、退屈な日々と、身近な生気に溢れた人たちに苛立ちを覚える。テスマンの研究者としてのライバルでありヘッダの元恋人レェーヴボルクの死、ヘッダの古い友人テアとテスマンの研究上の意気投合、レェーヴボルクの死に関する判事の思惑が交錯し、嫉妬と羨望と絶望が高まる中でヘッダは、自身の行動で自らを追い込み自殺してしまう。

ヘンリック・イプセン(1828〜1906)

ノルウェー出身の劇作家・詩人。「近代演劇の父」と呼ばれる演劇史上の巨人。シェイクスピア、チェーホフと並び、現在でも世界中で盛んに上演される。19世紀当時一般的だった勧善懲悪の物語や歴史上の偉人が登場する大作から離れ、個人の生活や現実の社会の課題などを題材に戯曲を執筆。

/

第七劇場

1999年、演出家・鳴海康平を中心に設立。主に既成戯曲を上演し、言葉の物語のみに頼らず舞台美術や俳優の身体とともに多層的に作用する空間的なドラマが評価される。国内外のフェスティバルなどに招待され、これまで国内25都市、海外5ヶ国11都市(フランス・ドイツ・ポーランド・韓国・台湾)で作品を上演。代表・鳴海がポーラ美術振興財団在外研修員(フランス・2012年)として1年間滞仏後、2013年に日仏協働作品『三人姉妹』を新国立劇場にて上演。2014年、東京から三重県津市美里町に拠点を移設し、倉庫を改装した新劇場 Théâtre de Bellevilleのレジデントカンパニーとなる。

https://dainanagekijo.org

写真「三人姉妹」2023・三重県文化会館 ©松原豊

/

鳴海康平

第七劇場、代表・演出家。Théâtre de Belleville、芸術監督。1979年北海道紋別市生まれ。三重県津市在住。早稲田大学在籍中の1999年に劇団を設立。「風景」によるドラマを舞台作品として構成。国境を越えることができるプロダクションをポリシーに製作し、ストーリーや言語だけに頼らないドラマ性が海外で高く評価される。ポーラ美術振興財団在外研修員(フランス・2012年)として1年間渡仏し活動。帰国後2013年に日仏協働作品『三人姉妹』を新国立劇場にて上演。AAF戯曲賞審査員(愛知県芸術劇場主催 2015〜)。名古屋芸術大学芸術学部舞台芸術領域准教授(2021〜)。

写真 ©松原豊

/

主催:三重県文化会館[指定管理者:公益財団法人三重県文化振興事業団]

共催:レディオキューブFM三重

助成:公益財団法人岡田文化財団

文化庁文化芸術振興費補助金(劇場・音楽堂等機能強化推進事業(地域の中核劇場・音楽堂等活性化事業))

独立行政法人日本芸術文化振興会

特別協力:名古屋芸術大学

製作:合同会社 第七劇場

/

お問い合わせ:

三重県文化会館 tel. 059-233-1122(10:00~17:00/月曜または月祝翌平日休館)

第七劇場 [email protected]

/

2 notes

·

View notes

Text

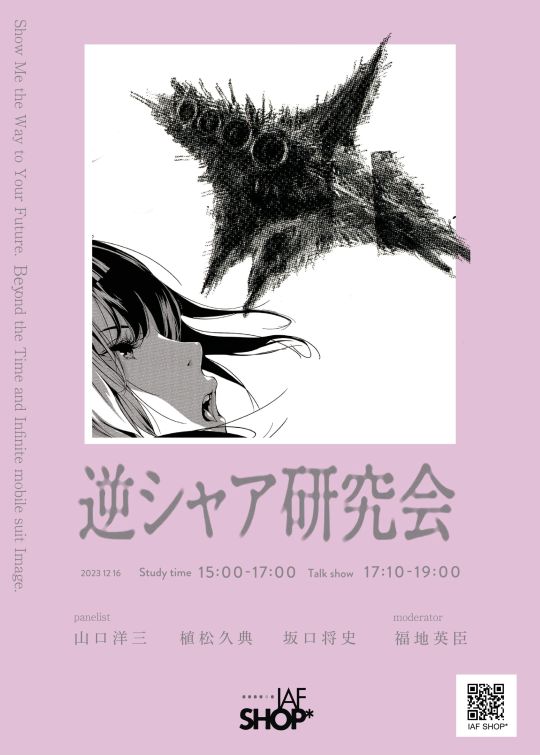

逆シャア研究会

----------------------------------

逆シャア研究会

日時:2023年12月16日(土)

勉強会 15:00~17:00

トークショー 17:10~19:00

料金:入場無料

場所:IAF SHOP*

福岡市中央区薬院3-7-19 2F

TEL:090-5475-5326(佐藤)

http://iafshop.tumblr.com/

逆シャア研究会とは?

テクノロジーへの憧れと変身願望の双方を刺激し、人々を魅了し続ける「巨大ロボット」。

そんな「巨大ロボット」と向き合い続け、のちに「リアルロボット」と呼ばれるようになる動向をも生み出したクリエイターが、富野由悠季である。

本イベントは、そんな富野由悠季が初めてオリジナル映画作品として手がけた「逆シャア」について、映像演出や美術、キャラクター表現といった様々な視点���ら検討を行うものである。公開から35年の節目に際し、同作の映像文化史の中の位置付けを、改めて問うていきたい。

※当企画は、勉強会とトークショーの二部構成となっています。勉強会に参加することでトークショーをより楽しめる構成となっていますので、双方、奮ってご参加ください。

・出演者

山口洋三(Yamaguchi Yozo)/福岡アジア美術館学芸課長

植松久典(Uematsu Hisanori)/グラフィックデザイナー

坂口将史(Sakaguchi Masashi)/特撮研究者・漫画研究者 日本経済大学 講師。

福地英臣(Fukuchi Hideomi)/現代美術家 日本経済大学 教授。

----------------------------------

4 notes

·

View notes

Text

2023年が終わるらしい

2023年のはじまりは、3月から転職も決まっていたし、持病の悪化による日常生活への不安もあったので、2月いっぱいまで休職した。

療養もかねて尾道に一週間滞在したが、出発の日に地元が大雪ですっころび、カメラのレンズを破壊するという暗黒の始まりを告げるなど、つらいことがたくさんあった。

2月も、結局、休養することがないまま、次の職の仕事をずっとしていた。どこかで休みたいと思いながら、全く休めないまま、2023年が終わりそうだ。

意外だったのは、誰の力も金銭的援助も借りずに十年近くひとりでやってきたこと、というのは、なんだかんだ「使える」ということだった。通用するんだ、これが。というおどろきは大きかった。手応えがあったとか、結果が出たとか、そういう意味ではなく、するっと不安なくやっていける。いままでやってきた、他人の顔色をうかがい、他人の動作に合わせて平均的に働くというのとは違った。積んできたものが、無駄にならない機会に巡り会えてよかったと思う。

休みたいと思いながら、休めないでここまで来たし、年始の休みも8日まであるけど、いろいろと休めないことが多い。雇用契約のある労働は休みだが、個人的な仕事はいくらでもあるし、なんなら山積みになっている。九日間で終わるのだろうか…と思いながら一日目をもう半日終えてしまった。(2024年のしいたけ占いには、おまえはだいたい気づいたら働きまくっていて休んでない、みたいなことが書かれていてちょっと悲しかった)

毎年毎年、何を年間のまとめに書いていただろうかと思うわけで、今年も悩んでいるわけだが、全然答えが出ない。とりあえず、読んだ本とか作った本をまとめていたような気がするから、それをやる。

★作った本★

1月

『山梔の處女たち』

pixivのいつだったかの百合文芸で佳作をもらったオメガバース百合「首輪とロマンス」、恋愛/性愛から離れたところで手を取り合う少女たちの魔法学園小説「魔女の選択」収録の短編集。Kindle版は、いつだったかのKino-Kuni文学賞で大賞をもらった滅び行く漁村の女二人の物語「迎え火」も収録している。

5月

『けものと船乗り』

現代物、というか、現実世界の不均衡や理不尽に焦点を当てたものがたりを多く書いてきたな、という自覚もあり、あと「幻想文学はもう書かないんですか」とたくさん声をかけてもらったりもしたので、ひさしぶりに幻想文学らしい幻想文学を。

全ての船を沈めてしまうけものが棲むという「島」を望む岬でまちのひとたちにこれまた「けもの」と呼ばれている存在が、船乗りを拾って海へこぎ出そうとするお話。

『ヤールルカ』

写真家の女の短い物語。撮ること/撮られることの暴力を考えているので、そのこととかを中心に、これは短い物語だったが、もう少し長く書けたらいいなと思ってちょっとずつ書いてる。ひとつ、暴力的な経験を「してしまった」ので、それも書けるか…とすごくいやな気持ちになりながら思っており、だが、これは書くことでしか報復も抗議もできないという思いがあるので、この物語とは2024年以降きちんと向き合いたいと思う。

9月

『ゆけ、この広い広い大通りを』

日々詩編集室から出た本。二児の子持ちの専業主婦・バイクと音楽がすきなトランスの女性・都会で働けなくなったフェミニスト、三人の同級生が「地元」でささやかな試みをするお話。

「ちがいのある人がともに過ごせる共有地をつくる」をコンセプトにしている団体を母体にもつ出版社から出る本だったので、いろいろ考えたし、思っていた以上にいままで読んでくれていたひと以外のひとに受け取ってもらえてよかった。自分が持つ切実な課題とかもたくさん載せた物語だったので、ベストをつくしたし、2023年のベストだと思う。この物語に全力をつくしていたので、2023年は、ヨモツヘグイニナでは大きめの物語は作らなかった。

この本は、ヨモツヘグイニナの通販の他に、本屋lighthouseさんとか、シカクさんとか、mychairbooksさんとか、日々詩編集室とかでも買えるので、お気に入りの書店さんで買ってもらえるとうれしい。

『いづくにか、遠き道より』

再録短編集。たくさんたまっていたのでつくった。2014年に書いた小説とかをおそるおそる読み返したら、思っていた以上に「小説」だったのでほっとした。

11月

『アルバトロスの語りの果てへ』

売れない作家のノイと、そのパートナーで人気役者のターが、アルバトロスの繁殖ボランティアに参加するお話。

物語を自分自身が語るとき、そこには当然自分も含まれている物語のこともあるし、そうでないこともある。だけど、埒外にあっても内にあっても、ひとは、語ったり語られたりせずとも、勝手に他者に物語を見いだし、それを消費してゆく構造がある。『山梔の處女』収録の「魔女の選択」によく似た内面を持つ物語だと思うが、他者のふるまいや言動に「物語」を見いだすとき、「なにを見ているか」に自覚的になりたいよね…というようなことを考えながら書いていた。

12月

『浜辺の村の大みそか』

日々詩編集室で出た小さい本。『浜辺の村でだれかと暮らせば』の番外編みたいなやつ。いまから日和と八尋がやったような大晦日をわたしも過ごします。

★読んだ本とか観た映画そのほか★

色々読んだけど、印象深かったものについて。

『銀河英雄伝説』全巻

銀英伝のコンセプトバーやカフェにいくので読んだ。相変わらずめちゃくちゃおもしろい。

『豊穣の海』全4巻

来年参加する八束さんのアンソロジー父親の死体を棄てに行くやつの資料(?)イメージをつかむのに読んだ。今西が金閣寺のように燃えて、それを本多が眺めている(『暁の寺』)がよかった。あと、大人になって読み返してみると松枝清顕……「全部おまえが悪いじゃん!」ってなるのがおもしろかった。勲に対しては共感するところも多かったし、あいかわらず『天人五衰』が一番好き。

『雨の島』

今年の1月1日に読み終えてた。呉明益の本、『歩道橋の魔術師』も読みたいんだけど、未訳のチョウチョのなんとか…?が読みたい。

『苦海浄土』

ネイチャーライティングをやろうとすると必ず出てくる石牟礼道子、の代表作。水俣へ3月と10月といくことになったし、石牟礼道子を筆頭に水俣関係の本をとてもたくさん読めた一年だった。とてもよかった。来年は『水俣病を旅する』『苦海浄土』(全3巻)を読みたい。

『アフターヘブン』

八束さんの本。めちゃくちゃよかった。

『フィリックス・エヴァー・アフター』

すっごくおもしろくて、何度でも読み返したい!

『鋼鉄紅女』

最高だった……「地獄へようこそ……」って武則天が宣言したところから、もう一気に読んだ。家父長制と、男女の二人の「ペア」というかたちに反旗を翻す最高のSF小説。

『私と夫と夫の彼氏』

2023年で読んだ中で、一番一番おもしろかった漫画!11巻が待ち遠しい!

『琥珀の夢で酔いましょう』

この漫画もめっちゃおもしろかった~!

『父の時代、私の時代』

堀内誠一の自伝的エッセイ。「ウッチェロ!!!!!!!」澁澤龍彦・瀬田貞二との思い出を添えて。めちゃくちゃ古本価格高騰していたので文庫で出してくれてありがとう!

『ガザに地下鉄が走る日』

ずっと読みたかったけど、なかなか読めずにいて(岡真理さんの本は『記憶/物語』を2020年に読み、もう一度これも今年再読した)やっと読む。見過ごしてしまわないように、何が出来るかを考え続け、アクションを取る、できることをやるしかないんだけど、「人間が人間として生活するということ」が、誰にでもある世界にたどり着きたい。

本だと、吉田育未さんの翻訳作品を井上彼方さん/紅坂紫さん編集の『結晶するプリズム』で���り、『聖なる証』『星のせいにして』を読む。めちゃくちゃおもしろかった!年越し読書本は『イエルバブエナ』。「このひとが翻訳している本ならぜったいおもしろい!」という翻訳者さんに出会えたのがうれしかった。

映画もいろいろみたけどとくに『バービー』『his』『ゲゲゲの謎 鬼太郎誕生』がよかったな~。結局体力がなくて窓際のトットちゃんを見に行けなかったのがちょっとさみしい。

さいたま文学館で開催されていた澁澤龍彦の展示にはいけた。パンケーキも食べた。

12/24にITOプロジェクトの『高丘親王航海記』を見に行く。それについてのくわしいことは静かなインターネットに書いた。

★旅行★

「今年はいろんなところへ行ったんじゃないですか?」と言われたけど実はあんまり行ってなかったりする(さみしい)

1月 尾道 ライターズインレジデンス尾道でまたみはらし亭に滞在する。だいたい伊勢うどん食べてた。

3月 水俣 はじめて水俣へ。というか九州自体がはじめて。いろんなひとに出会い、いろんなことを学び、いろんなおいしいものを食べた。『常世の船を漕ぎて』を水俣病歴史考証館で買った。

5月 東京 行ったという記憶しかない。なにしたっけ…?なにもしてないのか…もしかして…。

9月 大阪 銀英伝のバー「海鷲」へ行く。ロイエンタールの透けてる板を買った。文フリ大阪も行った。

10月 東京 銀英伝のカフェ「イゼルローンフォートレス」へ行く。かおりさんと会う。ながいことSNS上ではお付き合いがあるのに生身で会うのは初めてで、だけど「すっぱいものきらいだもんね」とか長年付き合ってきた人間同士の会話ができてとてもおもしろかった。次の日は吉祥寺や多磨へいき、緑色のインコとオナガを見る。

水俣 ふたたび水俣へ。熊本市内も立ち寄ったが、土砂降りだったので熊本大学と、橙書店へ行く。島尾ミホと石牟礼道子の対談集というめちゃつよBOOKを買った!めちゃくちゃ楽しかった。

11月 文フリ東京。ヒマラヤ鍋を食べる。次の日は埼玉文学館へ。武蔵野うどんに衝撃を受ける。

★来年の予定とか★

1月14日に文フリ京都。辰年なので澁澤龍彦のコラージュみたいな『兎島にて』という本をだします。こういう物語で「兎」って単語がでると、誰か特定の人をみんな思い浮かべると思うんですけど、その特定の人は卯年のわたしです。他の誰でもありません。

3月までに出さないといけない原稿がめっちゃいっぱいあるので頑張ってます。

オープンにしてるのは八束さんの家父長制アンソロだけだけど、そのほかもまた媒体に載るなどしたらお知らせします。

やりたいことは、三宅島・舳倉島・天売島、この三つのどれかの島にいきたい!2023年は労働が忙しすぎてぜんぜん鳥写に行くことがなかった(かなしい)一年になっちゃったから、2024年はちゃんと鳥写したいです。

あと、日々詩編集室から『ゆけ、この広い広い大通りを』もでたことだし、もうちょっと小説を書いて発表する幅みたいなものをひろげたいかなと思っている。つらいことがたくさんありすぎたから、アンソロは主催も参加もいやだったけど、そういうのとか……あと、書いたらお金がもらえるタイプの原稿とかも、書ける媒体があるのなら書いていこうかと思っている。

これはずっとそうなんだけど、賃労働をしながらほかにわたしの体力で「できる」ことが「小説を書く」ことしかなかったので……。タイミングや機会があれば、頑張ってみようと思っている。

6 notes

·

View notes

Text

2023年9月1日、関東大震災から100年、虐殺から100年

東京都/小池百合子による7年に渡る追悼拒否に加え、都の“人権部”が虐殺の歴史に関わる作品を検閲/弾圧し始めた……という最悪な所業。

今年はそこに更に、東京都がヘイト団体にお墨付きを与え、日本政府/岸田政権そのものが虐殺の歴史と記録を否定しだした。公権力による、歴史修正/公文書否認が、ゼノフォビアが、より一層、悪化している。

大手メディアも、今起きている“公人”“公権力”による差別扇動と歴史否定については……はっきり報じない/批判的に触れない媒体ばかりであるのが(きちんと報じているメディアもあるが、やはり少数派で、WEBのみに留まったりする傾向がある)ゾッとする。その不均衡に、沈黙に、怒りしかない。しんどい。

大震災から100年、虐殺から100年。記事や動画、展覧会や書籍の情報などを、Tumblrでも共有/記録。

・TBS報道特集「朝鮮人虐殺はなぜ起きた」(23/09/09)

youtube

23.09.18にこの特集全編のURLを追記。

・関東大震災100年 流言による惨事は"過去のこと"か |NHK解説員室(2023/08/21)

「1923年9月1日に発生した関東大震災は激しい揺れに加え、大火災が東京東部や横浜の市街地の大半を焼きつくし、死者10万5000人という未曽有の災害になりました。その混乱のなか多くの朝鮮半島出身者が殺害されました。きっかけは地震の直後から流れた流言、いわゆるデマでした。「朝鮮人が井戸に毒を入れた」「2000人の朝鮮人が武器を持って襲ってくる」など根拠のないうその情報が広がりました。」

「殺害された人数はわかっていませんが、国の中央防災会議がまとめた報告書は「千人から数千人に上る」と推定しています。この中には中国人や朝鮮半島出身者と間違えられた日本人も含まれています。」

「コロナ禍でも外国人などへの攻撃がネットなどで横行したことがわかっています。」

ここ数年内に日本国内で起きているヘイトクライム、排外主義とゼノフォビアも取り上げている記事です。

・Radio Dialogue 125 ゲスト:飯山由貴さん「関東大震災から100年」(2023/8/30)

・ヘイト団体があえて朝鮮人虐殺追悼碑の前で「慰霊」集会を開く構え 政府、東京都は見て見ぬふりのナゾ(2023/09/01)

「1923年の関東大震災時のデマにより殺害された朝鮮人犠牲者の追悼碑がある横網町公園(東京都墨田区)で、3年前に都にヘイトスピーチ発言を認定された団体が、きょう9月1日にこの碑の前で集会を行うと公表した。

ヘイトが起きる恐れがあるとして、公園の利用制限を求める抗議声明も相次ぐが、都の対応は鈍い。国や行政が虐殺の史実と向き合わないことが、足元の差別をあおる状況を招いている。」

・漫画 「追燈 / 追燈 - 岡田索雲 」| webアクション 、無料公開

・国際シンポジウム「関東大震災の朝鮮人虐殺から100年 レイシズムと歴史否定を考える:国連特別報告者を迎えて」(2023年8月11日東京大学) アーカイブ

youtube

・特集「関東大震災100年。朝鮮人虐殺の実態とその教訓」加藤直樹×新井勝紘×荻上チキ×南部広美(2023/09/01)

・高麗博物館【関東大震災100年展】7月5日(水)~12月24日(日)

・東京大学韓国学研究センターからの声明

3 notes

·

View notes

Text

ロード中のイメージ:宏美とキム・サピの画面

ロード中のイメージ:宏美とキム・サピの画面

紺野優希

画面に人物を収めることにすっかり慣れた時代になった。SNSのアイコン、タイムラインにアップする自撮り、ライブ配信など。肖像写真や雑誌を飾る表紙さながら、自分の姿をいたるところに出現させている。ここで自分の姿は、異なる二つの方向性から現れる。一つは他者志向のイメージ、そしてもう一つは私に正直なイメージとして。前者は他人の視線を意識した結果であり、後者は本来の自分の姿を露にしようとした結果だ。外からの視線と私から送る二つの視線は、時折交差することもある——私への他者の関心が、私の本音を打ち明けさせてくれるように。私が私を意識し、他人のことも意識する時代に、あらゆる人物像は、私または彼らの自画像になりえる。ここには社会構造的な関係も絡みあっている。私が望む姿でいたいと思いながらも、社会に一方的に押さえつけたり、また大衆の視線が私という人物の性格や態度までも強いるというように、だ。

イメージに板挟みになりながら、人は自分を生成したり、すでに書かれたシナリオやスクリプトに合わせて生きている。『Loading』はヒロミとキム・サピの絵に現れる人物に注目して、企画された。二人の共通点は生成中、または読み込み中のイメージだ。

宏美の作品では、人物は生成中だが、その姿は二つの意味で曖昧だ。一つは(宏美自身が述べるように)彼らがキャラクターという存在だからである。もう一つは身体の一部だけ描かれているからだ。一般的な人物像とは異なり、ヒロミの絵は自然や都市の風景に人物が断片的に描かれている。モザイクのような表現まで含めて、「Loading…」(2023)ではイメージが破片として、正体が明らかにされることがないまま、人物として描かれる。たとえ参照画像をそのまま絵に表現したり、または一から創作したとしても、宏美の絵画でキャラクターは特定できない「なにか」として描かれている。その姿は人でもないだけでなく、絵そのものを人物画とは異なるものに仕上げる。特定不可能なかたちに後退してゆ��場所として、宏美の絵画はそこにある。

Hiromi,『Loading…』,2023,45×45×5(㎝),acrylic on canvas

キム・サピの絵画は理想的な場面の一歩前で止まっている。ここでの理想的な場面とは、主題と表現の両方を指す。近年試みてきているように(1)、キム・サピは理想的なシナリオを誇張したシーンを表現したり、エアブラシのノズルが詰まったまま制作をしている。本展初公開の「Last [pi:s]」(2023)には、一つだけ大きさの異なるキャンバスが(タイトルからも分かるように)「最後の1ピース」として強調されている。視線を送る人物は堂々としているが、下着が映ったカットは誰かによって付け加えられたようにも見える。一方、「Module」(2023)では、数多くの小さな画面の中に映った人物が描かれている。編集がどこまでやっても終わらず「最後の最後の最後・・・」と書かれたデータファイルがデスクトップに増えてゆくように、増殖したイメージはオリジナル原本に収斂することもなければ、確定した最後のバージョンにも発展しない。

instagram

instagram

宏美とキム・サピは、人物像ではない人物像を絵画として追求し試みている。二人にとって「ローディング」は、生成中であると同時に読み込むイメージとして現れる。この時、イメージは人を視覚的に見せながらも、部分だけを残したり理想に仕上げる前段階にとどまる。自主的に現れ、包摂される姿との間で、宏美とキム・サピが描く人物は更生する=甦る。生成は破片的にも生きていられたり、重複した形として生きられる存在にしてあげ、読み込み中のスクリプトとシナリオを一瞬止めて生きられる存在にする。あるイメージに捉えられる前段階で、自由を求める人が絵画という画面の中にいる。

____________________________________________

(1) 一例として、『Forbidden fusion : Third Impact』(2021, Pie, Seoul)、『Go Go, romantic gals』(2022, Space four one three, Seoul)の出展作がそうだ。

로딩 중의 이미지: 히로미와 김사피의 화면

콘노 유키

화면에 인물을 담는 일에 익숙한 시대가 되었다. 예를 들어 SNS 아이콘, 타임라인에 올리는 셀카, 동영상 방송처럼 말이다. 어떤 초상사진이나 화보 이미지처럼 곳곳에 사람들은 자기 모습을 드러낸다. 자기 모습은 방향성을 달리 가진 두 가지로 나타난다. 하나는 타자 지향적인 이미지, 그리고 다른 하나는 내게 솔직한 이미지. 전자는 남의 시선을 의식한 결과이며, 후자는 본래 내 모습을 보여주고자 하는 결과이다. 밖에서 오는 시선과 내가 보내는 시선은 종종 교차하기도 한다. 다른 사람들이 내게 관심 가져 준다면 내 속마음을 털어놓듯이 말이다. 내가 나를 의식하고 남을 의식하는 시대에 모든 인물상은 내 또는 그들�� 자화상이 되기도 한다. 여기에는 사회 구조적인 관계도 얽혀 있다. 내가 원하는 모습으로 있고 싶어 하면서도 사회는 강압적으로 억누르거나, 대중의 시선이 나라는 인물의 성격이나 태도를 강요한다.

이미지 사이에서 사람은 스스로 생성하거나 이미 쓰여진 시나리오나 스크립트에 맞춰 살고 있다. 전시 《Loading》은 히로미와 김사피의 그림에 나타나는 인물에 주목했다. 두 작가의 공통점은 생성 혹은 읽어들이는 중의 이미지이다.

히로미의 작품에서 인물은 생성 중에 있는데, 그 모습은 두 가지 의미로 모호하다. 하나는 (작가 본인이 말하듯) 이들이 캐릭터라는 존재이기 때문이며, 다른 하나는 신체 일부를 담기 때문이다. 일반적인 인물상과 달리, 히로미의 그림은 자연이나 도시 풍경에 파편적으로 인물이 그려져 있다. <Loading…>(2023)에서 모자이크처럼 정체가 드러나지 않은 이미지도 포함해서, 이 파편들은 온전한 인물의 모습을 하지 않는다. 설령 작가가 직접적인 레퍼런스를 그림에 표현하거나 창작했다고 하더라도, 히로미의 회화에서 캐릭터는 특정할 수 없는 ‘어떤 것’으로 그려진다. 이 모습은 사람도 아닐 뿐만 아니라 그림을 인물화 아닌 것으로 만든다. 특정 불가능함을 향하도록 물러서는 장소로써 히로미는 회화를 삼는다.

Hiromi,『Loading…』,2023,45×45×5(㎝),acrylic on canvas

김사피의 회화는 이상적인 장면의 한 발짝 앞에서 멈춘다. 여기서 이상적인 장면이란 주제와 표현 기법 둘 다인데, 최근 몇 년 동안 작가가 시도해 왔듯이 (1)작가는 이상적인 시나리오를 과장해서 보여주거나 에어블러쉬 노즐이 막힌 채 작업한다. 이번 전시에서 처음 선보이는 <Last [piːs]>(2023)을 보면 하나만 크기가 다른 캔버스가 (제목에도 드러나듯이) 마지막 한 조각으로 강조되어 있다. 시선을 보내는 인물은 당당하지만, 속옷이 담긴 컷은 누군가에 의해 덧붙여진 것과 같다. 한편 <Module>(2023)을 보면 수없이 많은 작은 화면 안에 인물이 들어가 있다. ‘최종의 최종의 최종’처럼 늘어난 이미지는 원본으로도 수렴되지도 최종본으로도 발전하지도 않는다.

instagram

instagram

히로미와 김사피는 인물상 아닌 인물상을 회화로써 추구하고 시도한다. 두 작가에게 ‘로딩’은 생성중이자 동시에 읽어들이는 이미지로 나타난다. 이때 이미지는 사람을 보여주면서도 부분만 남기거나 이상화되기 앞 단계에 머무른다. 자발적으로 드러내는 모습과 포섭되는 모습 사이에서, 히로미와 김사피가 그리는 인물은 거듭난다. 생성은 파편적으로도 살 수 있거나 중복된 형태로 살 수 있게 해 주며, 읽어들이는 중인 스크립트와 시나리오를 잠시 멈춰 살 수 있게 해 준다. 어떤 이미지로 포착되기 앞 단계에서 자유로움을 추구하는 사람이 (회화 작업) 화면 안에 있다.

________________________________________________

(1)예를 들어, 《금지된 융합 : 서드임팩트》 (Pie, 2021), 《고고 로맨틱 걜즈》(공간사일삼, 2022, 알렉스 이노무세키와의 전시)의 전시 주제와 출품작이 해당된다.

宏美(Hiromi)

instagram

1989年生まれ。岡山県出身。倉敷芸術科学大学 芸術学部卒。

主な展示として

宏美個展 (日和坂アート研究舎 / 石巻、2021)、個展『木森土』(GALERIE OVO gallery / 台湾、2022)、「二次元派」(代官山ヒルサイドフォーラム、N&A Art SITE/東京、2022)、個展『川のほとり/まち』(LIGHT HOUSE GALLERY/東京、2022)など。企画した展示に、『大阪関西国際芸術祭 二次元派』(大阪府中ノ島図書館3階/大阪、2023)、グループ展『Local!』(pie / 韓国ソウル)

キム・サピ(Gimsape)

instagram

1999年生まれ。

ソウル科学技術大学造形芸術専攻修士課程在籍。

個展『Forbidden fusion : Third Impact』(2021, Pie, Seou)を開催し、K90-99 Round 3. Hybrid Visions : Searching for Digital Era』(2023, lupo lupo lupo, Milan)

『Local! ローカル!』(2023, pie, 三Q, Seoul)、『Stars in your eyes』(2022, Plan X, Milan)、『Go Go, romantic gals』(2022, Space four one three, Seoul)などのグループ展に参加。

1 note

·

View note

Text

今週の入手本(0708-0714)

『夜来たる』(アイザック・アシモフ著/美濃透訳/ハヤカワ文庫SF/Kindle版)

『鋼鉄都市』(アイザック・アシモフ著/福島正実訳/ハヤカワ文庫SF/Kindle版)

『そして誰もいなくなった』(アガサ・クリスティー著/青木久惠訳/早川書房クリスティー文庫/Kindle版)

『キッチン』(吉本ばなな著/カバーデザイン:増子由美/幻冬舎文庫/Kindle版)

『かもめ食堂』(群ようこ著/装画:牧野伊三夫/カバーデザイン:井上庸子/幻冬舎文庫/Kindle版)

『羊飼いの暮らし──イギリス湖水地方の四季』(ジェイムズ・リーバンクス著/濱野大道訳/早川書房/Kindle版)

『宇宙のランデブー 改訂決定版』(アーサー・C・クラーク著/南山宏訳/ハヤカワ文庫SF/Kindle版)

『明けない夜を逃れて』(シャロン・サラ著/岡本香訳/mirabooks/Kindle版)

……上記8冊は、Amazonのまとめ買いキャンペーンを利用して購入しました。見聞きはするけれど読んではいなかったものや、読み終えてはいたもののほとんど内容を忘れていたものなどです。

『恋をする躰』(ジャネット・ウィンターソン著/野中柊訳/装丁:馬場崎仁/講談社)。先週入手した『フランキスシュタイン』を意識していたわけでもないのに、偶然にもジャネット・ウィンターソンの本が続きました。

『掬われる声、語られる芸 小沢昭一と『ドキュメント 日本の放浪芸』』(鈴木聖子著/装幀:芦澤泰偉/春秋社)。"はじめに"で語られる「のぞきからくり」と同型のものかはわかりませんが、偶然にも今日ついさっき、国立歴史民俗博物館で見学してきました。

2 notes

·

View notes

Text

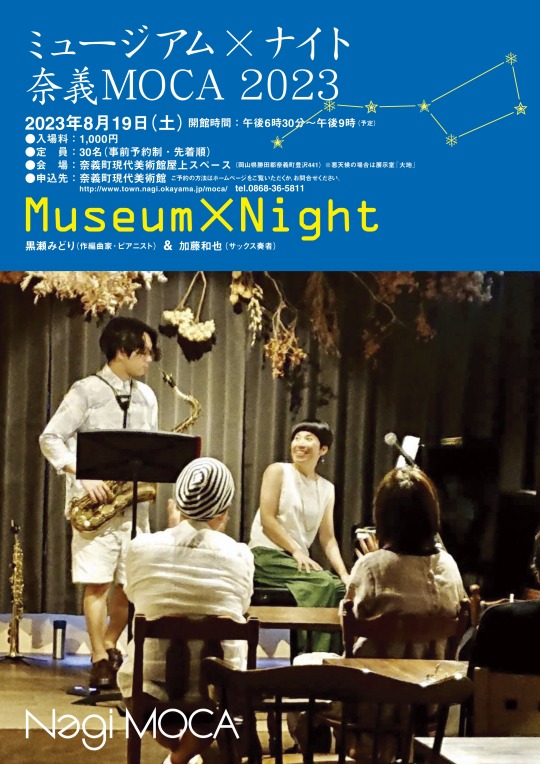

2023.8.19 (土) / ミュージアム×ナイト 奈義MOCA 2023 _ 黒瀬みどり・加藤和也

来月 19日に岡山県にある奈義町現代美術館で黒瀬みどりさんとライブをすることとなりました。

このライブは学芸員さんの大きなサポートがあり実現したライブですし、とても素敵な美術館で演奏できるのが本当に嬉しい!

黒瀬さんと演奏がどんな風に鳴るのか/聞こえてくるのかとても楽しみです。

皆様にお会いできること楽しみにしています。

・・・

ミュージアム×ナイト 奈義MOCA 2023

黒瀬みどり・加藤和也

雄大な自然を借景として建てられた奈義町現代美術館建築の魅力と奈義町の自然の美しさとを一体に楽しむイベントとして、「ミュージアム×ナイト 奈義MOCA 2023」を開催いたします。

普段は閉館している夜の美術館を開館し、月の光やライティングによって、普段とは違う幻想的な夜の美術館を、<光>・<音楽>をテーマに、それら作品を使って美術館を演出していく内容となります。

今回は作編曲家・ピアニストの黒瀬みどりとサックス奏者の加藤和也をお招きします。

奈義町の自然豊かな夜空の下で奏でられるピアノとサックスのハーモニーを、ぜひお楽しみください。

日時

2023.8.19 (土)

18時30分 ~ 21時(予定)

会場

奈義町現代美術館 (屋上スペース)

岡山県勝田郡奈義町豊沢441

※悪天候の場合は展示室「大地」

https://www.town.nagi.okayama.jp/moca/index.html

入場料

1,000円

定員

30名(事前予約制・先着順)

ご予約・お問い合わせ

奈義町現代美術館

[email protected]

TEL:0868-36-5811

FAX:0868-36-5855

・・・

出演者プロフィール

黒瀬みどり(作編曲家・ピアニスト)

加藤和也(サックス奏者)

幼少より作曲・ピアノを学び、高校生の時ジャズに出会う。

2009年、二階堂和美と偶然共演して以後サポートピアニスト、アレンジャーとして現在に至る。

現在は二階堂和美をはじめとしたミュージシャンのサポートに加え、オリジナル作品や即興、童謡をアレンジした作品の演奏を中心としたソロ活動をしている。

https://youtu.be/Kvzz5-PkorE

広島県広島市出身。

デンマーク王立ユラン音楽院大学院ソリストクラス修了。

2008年 第2回ジャン=マリ ロンデックス国際サクソフォンコンペティション セミファイナリスト。

ユラン音楽院にてティーチングアシスタントを務めた後、2012年に帰国。帰国後はSingapore Saxophone Symposium2012 への参加、瀬戸内国際芸術祭2013・2016・2019に参加し 2013・2016では開会式・閉会式にてソロパフォーマーを務める。

現在は演奏活動を始め、サクソフォンの為の新しい作品の委嘱・演奏、ポップス、アルゼンチンタンゴ、ダンサー、曲芸師など他ジャンルのアーティストとの活動、美術館やギャラリーでの演奏会の企画、楽曲制作、音を扱った作品を制作するなど活動は多岐にわたる。

広島市立大学、エリザベト音楽大学付属音楽園講師。

https://kazuya-saxo.wixsite.com/kazuya

3 notes

·

View notes

Text

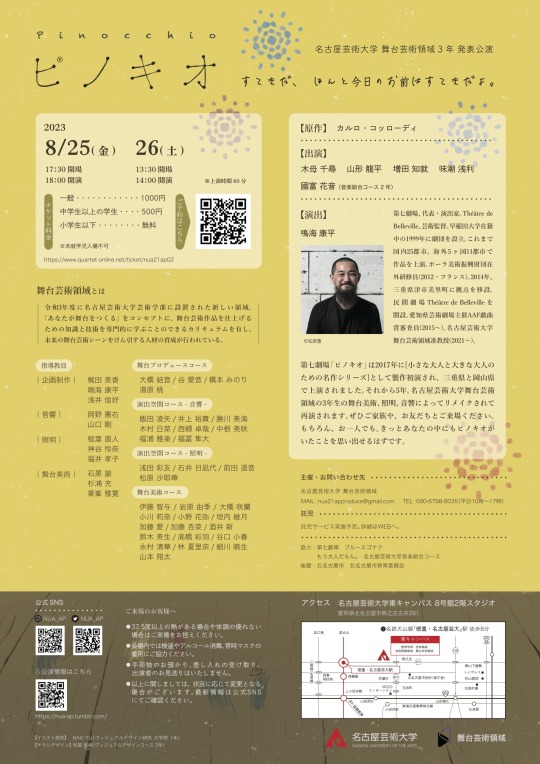

ピノキオ

AP_2021 /

名古屋芸術大学 舞台芸術領域3年 発表公演(プロジェクトワーク5)

/

君がこれからどうするかを考えよう。

/

第七劇場「ピノキオ」は、2017年に[小さな大人と大きな大人のための名作シリーズ]として製作初演され、三重県と岡山県で上演されました。それから5年。名古屋芸術大学舞台芸術領域の3年生の舞台美術、照明、音響によってリメイクされて再演されます。ぜひご��族や、お友だちとご来場ください。もちろん、お一人でも。きっとあなたの中にもピノキオがいたことを思い出せるはずです。

鳴海康平(演出・指導教員)

/

開演日時

2023年8月25日(金)18:00、26日(土)14:00

※開演30分前より開場

※上演時間60分

両公演とも、定数に達したためご予約受付を終了いたしました。

ご予約いただいたみなさま、まことにありがとうございます。

※追加情報※

一般予約については受付が終了いたしましたが、託児をご利用希望の方のみ、観劇予約を若干枚追加で受け付けいたします。

/

料金

一般 1,000円 / 中学生以上の学生 500円 / 小学生以下無料

※未就学児入場不可、全席自由席、車椅子スペースあり

/

会場

名古屋芸術大学 東キャンパス 8号館2階スタジオ

愛知県北名古屋市熊之庄古井281

/

ご予約(オンライン受付):

https://www.quartet-online.net/ticket/nua21ap02

/

一般予約については受付が終了いたしましたが、託児をご利用希望の方のみ、観劇予約を若干枚追加で受け付けいたします。

以下のフォームから、観劇予約と託児希望をお申し込みください。

定員に達し次第、観劇・託児の受付を終了いたします。

/

出演

木母千尋、山形龍平、増田知就、味潮浅利、國富花音(音楽総合コース2年)

/

演出:鳴海康平(第七劇場)

第七劇場、代表・演出家。Théâtre de Belleville、芸術監督。早稲田大学在籍中の1999年に劇団を設立。これまで国内25都市、海外5ヶ国11都市で作品を上演。ポーラ美術振興財団在外研修員(2012・フランス)。2014年、三重県津市美里町に拠点を移設。民間劇場 Théâtre de Belleville を開設。愛知県芸術劇場主催 AAF戯曲賞審査員(2015〜)。名古屋芸術大学 舞台芸術領域准教授(2021〜)。

写真:松原豊

/

身体指導・振付協力:浅井信好(月灯りの移動劇場)

/

舞台プロデュースコース

大橋結音、谷愛音、橋本みのり、湯原桃

演出空間コース(音響)

飯田凌矢、井上裕貴、勝川美海、木村日菜

西郷卓哉、中根美咲、福浦雅楽、福冨隼大

演出空間コース(照明)

浅田彩友、石井日凪代、前田遥音、松原沙耶華

舞台美術コース

伊藤智与、岩原由季、大橋咲蘭、小川莉奈

小野花弥、垣内維月、加藤愛、加藤杏菜、酒井新

鈴木美生、高橋彩羽、谷口小春、永村清華

林夏里奈、細川暁生、山本 翔太

/

指導教員

[企画制作]梶田美香、鳴海康平、浅井信好

[音響] 岡野憲右、山口剛

[照明] 稲葉直人、神谷怜奈、福井孝子

[舞台美術]石���諭、杉浦充、乗峯雅寛

/

名古屋芸術大学 舞台芸術領域について

令和3年度に名古屋芸術大学芸術学部に設置された新しい領域。「あなたが舞台をつくる」をコンセプトに、舞台芸術作品を製作・上演するための知識と技術を専門的に学ぶことのできるカリキュラムで、未来の舞台芸術シーンをけん引する人材を育成する。

/

ご来場のお客様へ

37.5度以上の熱がある場合や体調の優れない場合はご来場をお控えください。

会場内では検温やアルコール消毒、常時マスクの着用にご協力ください。

手荷物のお預かり、差し入れの受け取り、出演者のお見送りはいたしません。

以上に関しましては、状況に応じて変更となる場合がございます。最新情報は公式Twitterおよびこちらのwebsiteにてご確認ください。

/

twitter / @NUA_AP

instagram / nua_ap

/

主催・お問い合わせ:

名古屋芸術大学舞台芸術領域

mail / [email protected]

tel / 090-6798-8035(平日10:00〜17:00)

協力:第七劇場 ブルーエゴナク

もう大人だもん。 名古屋芸術大学音楽総合コース

後援:北名古屋市、北名古屋市教育委員会

/

すてきだ、ほんと今日のお前はすてきだよ。

2 notes

·

View notes

Photo

2022年度(令和4年度) 全国高等学校総合体育大会 サッカー競技 男子 組み合せ・競技日程・会場割 7月28日(木)の準々決勝の試合結果 前橋育英0-1矢板中央は前半終了 湘南工大附0-3米子北も前半終了 帝京は名門復活ですね! #2022年度 #令和4年度 #全国高校総体サッカー #インターハイサッカー #高松商業 #高松商業サッカー部 #ベスト8 #帝京 #岡山学芸館 #大津 #昌平 #前橋育英 #矢板中央 #湘南工大附 #米子北 https://www.instagram.com/p/CgioCvUvjLM/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Photo

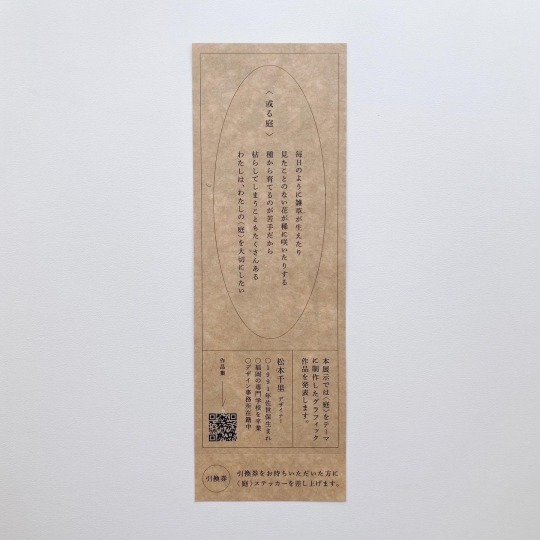

個展「或る庭」が終わりました。

ひとりで展示するのは今回で2回目だったけど、福岡では初でした。

昨年グループ展でお世話になったアルバスさんから、1Fのギャラリーが役目を終えるというお話を聞き、もしよかったら〜とお声がけいただいて最後の展示をさせてもらうことになったのです。

18歳からこっちに住んでいるので地元よりも知り合いの数は多いわけで、長崎での個展よりも知ってる人にたくさん見にきていただけた印象でした。

*Instagramに載せた感想はこちら

●〈庭〉というテーマのこと

最初は漠然と「自然的なものを表現したい」みたいなことを言ってたけど、最終的にわたしの庭を作れたらよし!というひとつの答えに辿り着きました。

個展しますよ〜と何人かの知人にコソコソ話してた時期に、わたしの作品に対する感想や「こういうの向いてそう」とかそういうのを聞いたのがきっかけで、制作プロセスを今までと変えてみようかなと思いました。決して悪い意味ではなくて、良い意味で。

だからといっていきなり陶芸作品を出したり絵画的なものを発表するのは抵抗があり、デザイナーとしての2回目の個展で何をすべきか考えた結果、「デザイナーの作った作品」から0.5歩でも良いから踏み出そうと目標を立てました。

最初は、地球や自然界のようなでっかい規模で考えていたけれど、わたしは育った環境的にも自然と触れ合う生活みたいなのを送ってきたわけではないので、それを表現するのは無理があるし違和感があるなと思ってやめました。

自分が生きる世界の狭さとか、地方という場所にこだわって働いてるところとか、自分がいる環境について考えてたら「わたしには家の庭くらいがお似合いだな」と、しっくりきたのです。

そんな小さい庭もひとつの世界であって、一生をかけてそれを大事に育てていきたいし、諦めとも取れるけどそれだけじゃない、ネガティブだけど前向きでポジティブな気持ちも込めてテーマを〈庭〉にしました。

テーマを考え始めた頃から「SNSでのうるさいざわざわ」と「自然界のうねり」みたいなイメージで「人間の行い/自然現象」のふたつがわたしの中でなんとなくリンクしていたので、この仮説を裏付けるような情報がどこかにないかなと調べてみました。

まとめるのが難しいのですが、「人間がやってるあれやこれも、社会をつくるのも自然現象と言える」みたいなことが書かれてるのを見つけて、ぼや〜っと考えてたことがスッキリしました(認識間違ってたらどうしよう)。

そして、ちょうどそのタイミングである方の写真展へ行った際に写真集の最後に書かれた作家さん自身の文章を読んだ時にも、近しいものを感じてちょっと安心したのを覚えています。

自分の中が整理されてくると、不思議と同じような考えを持ってる人を見つけやすくなるのかもしれません。

でも「同じように見えるけど厳密には違う」が正しいんだと思いますけども。

〈庭〉を見に来てくださった人たちと会話する中で、これに似た感じの「ちょうど自分が最近考えてたこととリンクする部分があった」といったニュアンスで感想を言われたのは嬉しかったです。

これも、重なる部分はあるけど厳密には違うのでしょうけど、そういった共感の加減のようなものがあるのは良いなと思いました。

●作品のこと

今回は敢えてキャプションで語ることもしなかったし会場で同じ説明を何度もしたので、ふわっと書きます。

まず、メイン作品である「内包する器」と称した黒地のグラフィック作品についてですが、「自分が人間という生き物であることを忘れてませんか?」と問いたかったというか。

なんとなく、やってる事は学生の頃の卒業制作あたりから根本的にあんまり変わってなくて、感情とか見えない何かを形にしようとするところや、特定のモチーフが無い何かしらの形を詰めていくのが好きなんだと思います。

伝えたいメッセージも動機もネガティブだけど、口でハッキリ言えないからこそこうやって作品にしたくなるのかもです。

見に来てくれた子から「それは気持ちがきつくなったりしないのか」といったことを聞かれたけれど、寧ろ形で表せたら発散できるというか。もちろん作ってる時う〜んてなるけども。

他の作品は、メッセージを伝えようとかじゃなくて「庭だからこんなのがあったらいいな」と思って作ったものたちです。

人間の感覚を持つ木という程で御神木を描いてみたり、松本だから四季で変化する松の木を描いてみようとか、どこかしらに人間と自然をミックスさせた要素を散りばめてみました。

コラージュに関しては上手くできるのか一番不安で、正直搬入日まで本当にこれで良いのかと不安でした。

作業に取り掛かるまでは「うまくできそうにない」という考えしか浮かんでこないのに、とりあえずハサミを動かしてみるとスイスイ進むというのが自分でも謎だったのですが…

わたしは道具を変えると左右の持ち手も変わるのですが、ハサミを使うとこんなものが描ける(切れる)んだ!というのが新たにわかっておもしろかったです。

今回の作品はどれも意図的にアナログ作業を取り入れていて、自分の意図しない形に仕上がっていくことや、線がちょっとブレちゃったり、紙を貼り合わせる事でそこに微妙な奥行きが生まれることをワクワクヒヤヒヤしながら進めました。

最初に決めた目標に縛られすぎず、バラバラのテイストのものを展示したわりにバランスよく纏まったのではないかと自画自賛してます。

●余談

展示の準備を始める時期より前に、他の人から環境とデザインについて話された際に困惑し、何が言いたかったのかわからず、それ関連のことについて調べたりしてました(軽くですが)。

結論、今の立場を簡単に手放して(辞めて)一切無駄のない生活をしますとか無理なので、各々が自分の立場でやれる範囲のことをするしかないのでは?と思いました。

これは何にでも言えると思うのですが、それをやるべきだと思ったとしても、それなりにがんばって得た立場を捨てるという選択をするのは、わたしはちょっと…と思ってしまいました。

仕事だけで考えてしまうと簡単に状況を変えることができないかもしれないけれど、こういった個人活動の場合、日々疑問に思ってる事を伝える手段はいくらでもあるんじゃないかと。

今回告知ツールをチケットタイプにしたのも、前述した出来事がきっかけだったりします。

わたしは美術館や映画館、フェスで腕につけるアレなんかを保管しておく人なので、チケット型なら取っておきたくなるかもと思いました。会場でチケットの半券とおまけのシールを交換できる流れにすれば、来てくださった方とコミュニケーションが取れるし、来場者数カウントができるのも無駄がないなと。ばら撒き用のハガキとしての役割で終わらないものになったら良いなと思って、試しにやってみました。

販売してたブックカバーに使用してる紙も、漂白の工程がない未晒クラフトだったり古紙50%配合のMagを使ってみたり、あとは会場に無駄なものを設置しないとか、終わったら絶対使い道ないじゃんとか、本当に必要なのかを自問自答しながら進めました。

こんな感じで作品云々とは違うところでも頭を悩ませましたが、「自分がやれる範囲で」を体現したかったのです。

環境とデザインについて、考えたり意識を変えるきっかけをくれたことには感謝しています。

というわけで、余談はこれくらいにして。

入り口付近に設置していた文章をここに残して締めようと思います。

ご来場いただいたみなさま、本当にありがとうございました。

…..

自然そのものへの漠然とした憧れや、古くから自然と密接な関係のある文化への興味はあるけれど、残念ながらわたしはそれを享受できるほどの器を持っていません。しかし、わたしたち人間が自然の中の一部の存在だとして、思考したり、生み出したり、壊すことも自然現象のひとつだと考えると、日常で目にする全ての光景も、山や海のように美しくはないけれど自然そのものだと言えるのかもしれません。地球規模の自然に焦点を当て、人間社会の自然、そこから更に一人一人が持つ自然について考えてみると、誰しもが自分の中に〈庭〉というひとつの世界を持ち、大事に何かを育てているイメージが湧きました。本展示では、今現在わたしが居る環境で考えていることや見えているもの、自然と人について自分なりに発見したことを、〈庭〉をつくることで表現しています。小さな〈庭〉ですが、ぜひゆっくりご覧ください。

9 notes

·

View notes

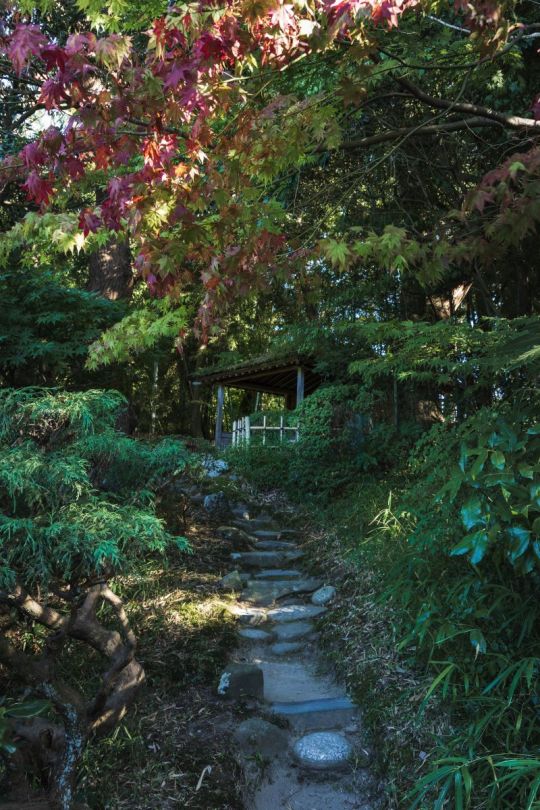

Photo

📸小林古径記念美術館(旧小林古径邸)/ Kobayashi Kokei Memorial Museum Garden, Joetsu, Niigata ——続日本100名城で桜の名所“高田城跡”🏯🌸に残る、近代日本画壇で活躍した画家 #小林古径 の旧宅・アトリエは近代数寄屋建築の巨匠 #吉田五十八 の貴重な戦前の初期作品…国登録有形文化財。 新潟・小林古径記念美術館(旧小林古径邸)の紹介は☟ https://oniwa.garden/kobayashi-kokei-museum-niigata/ ...... 「小林古径記念美術館」は新潟県上越市出身の日本画家・小林古径の名を冠し、氏の作品の中心に展示されている美術館。美術館の庭園内には近代数寄屋建築の巨匠・吉田五十八が設計した小林古径の旧宅も🏡 . 2022年7月、上越市に残る大庄屋/庄屋クラスの豪農屋敷の公開イベント『上越名家一斉公開』を訪れた足で初めて訪れたのがこの美術館。吉田五十八好きとしては一斉公開と同じかそれ以上にずっと訪れたかった場所でもあった…! . 夜桜の名所として有名な『高田城址公園』(高田公園)。松平忠輝(徳川家康の六男)の居城として1614年に築城された『高田城』の跡に開かれた都市公園で、「高田城跡」として新潟県指定史跡&続日本100名城🏯 . なお築城奉行として指揮をとったのは松平忠輝の義父だった大大名・伊達政宗だったとか🌙現在では桜だけでなく、夏にかけてピンクの花を咲かせる外堀のハス群も“東洋一”と呼ばれる名所!🪷 . そんな高田公園内に2001年に移築・復原されたのが地元出身の日本画家・小林古径の旧宅『小林古径邸』。 元は東京都大田区の南馬込…『川端龍子旧邸』なども残る“馬込文士村”と呼ばれた一帯に居を構えていた小林古径。主屋は1934年(昭和9年)竣工で“近代数寄屋建築の巨匠”吉田五十八の現存する建築の中では最も古い戦前の建築(*場所も変えていない条件が加わると別のものになるけれど)。 . 大工棟梁は京都の宮大工 #岡村仁三 。この方が吉田五十八にとっての数寄屋の師だったとか…? . 小林古径の没後は大田区が管理していたそうですが、マンション計画🏢により1993年(平成5年)に解体。 上越市がその部材を引き受け、吉田五十八に師事した建築家 #今里隆 さんや早稲田大学の調査・監修の下、 #宮本忠長建築設計事務所 #大林組 により現在地に復原。なお冬に雪に覆われる土地柄を考慮して見えない部分では随所に補強が加わっているそう。 . 小林古径が吉田五十八にひとこと《私が好きだという家をつくって下さい》と注文し、古径の芸術作品を研究した上で建てられた2階建の住宅。 . 文化財登録の評価などにも「貴重な初期作品で」「近代数寄屋建築の作風を確立する途上」といった評価で、外観は後年の作品と比べると独自色が滲み出る前…って感じだけれど。 玄関ににじり口があったり、『旧山口蓬春邸』で見られるような小堀遠州『孤篷庵』の“忘筌席”オマージュや床の間など随所にその過程が感じられる。 続く。 - - - - - - #japanesearchitecture #japanarchitecture #japanarchitect #japandesign #sukiya #japanesegarden #beautifuljapan #landscapedesign #niigata #yoshidaisoya #美術館 #近代建築 #近代和風建築 #近代数寄屋建築 #数寄屋建築 #数寄屋 #庭園 #日本庭園 #建築デザイン #ランドスケープ #庭院 #庭园 #上越市 #おにわさん (小林古径記念美術館) https://www.instagram.com/p/CmLQSzxv38x/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#小林古径#吉田五十八#岡村仁三#今里隆#宮本忠長建築設計事務所#大林組#japanesearchitecture#japanarchitecture#japanarchitect#japandesign#sukiya#japanesegarden#beautifuljapan#landscapedesign#niigata#yoshidaisoya#美術館#近代建築#近代和風建築#近代数寄屋建築#数寄屋建築#数寄屋#庭園#日本庭園#建築デザイン#ランドスケープ#庭院#庭园#上越市#おにわさん

6 notes

·

View notes

Photo

おはようございます。 秋田県湯沢市川連は、雪が降っております。 ご連絡が遅くなりましたが、現在銀座和光本館B1テーブルウェアにて、年末まで寿次郎の器を展示をさせて頂いております。 お時間がございましたら、是非見て触れて頂けましたら幸いです。 そして今朝起きたらアッと言う間に雪国の景色に… 子供達の学校の送ったり、職人さんの仕事支度を終え、ちょっと遅くなりましたが、これから雪投げやら、昨日の続きやら、今日もアレヤコレヤと有りますが、一つ一つコツコツ頑張ります。 皆様にとって今日も、良い一日と成ります様 https://jujiro.base.ec #秋田県 #湯沢市 #川連漆器 #川連塗 #国指定伝統的工芸品 #伝統的工芸品 #伝統工芸 #秋田工芸 #秋田クラフト #秋田の物作り #秋田の物つくり #髹漆 #寿次郎 #暮らしを彩る器フェアinコンベックス岡山 #暮らしを彩る器フェアinコンベックス岡山2022 #83秋田川連塗寿次郎 #12月8日から12日まで開催 #銀座和光 #和光本館B1テーブルウェアにて寿次郎展示 #和光 #銀座和光B1テーブルウェア #雪国 #雪投げ #積雪20cm #kawatsura #Japan #japanlaquer #JapanTraditionalCrafts #KawatsuraLacquerwareTraditionalCrafts #jujiro (秋田・川連塗 寿次郎) https://www.instagram.com/p/ClpPGlhvZPY/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#秋田県#湯沢市#川連漆器#川連塗#国指定伝統的工芸品#伝統的工芸品#伝統工芸#秋田工芸#秋田クラフト#秋田の物作り#秋田の物つくり#髹漆#寿次郎#暮らしを彩る器フェアinコンベックス岡山#暮らしを彩る器フェアinコンベックス岡山2022#83秋田川連塗寿次郎#12月8日から12日まで開催#銀座和光#和光本館b1テーブルウェアにて寿次郎展示#和光#銀座和光b1テーブルウェア#雪国#雪投げ#積雪20cm#kawatsura#japan#japanlaquer#japantraditionalcrafts#kawatsuralacquerwaretraditionalcrafts#jujiro

4 notes

·

View notes

Text

旅の記録

12月3日~4日、友人と鎌倉・江ノ島旅行をする。

鎌倉文学館で没後35年特別展、澁澤龍彦・高丘親王航海記の展示があったので、鎌倉へ行こうと計画をしていたところ、友人が声をかけてくれて、ひとり旅でなくなった。

ひとり旅だと、どうしても鳥を探したくなって重いカメラを担いで、ワークマンの服を着て出かけることになる。鳥を撮影するようになってから、文化財を巡るような「旅」とは疎遠になっていた。

旅のルートは、

一日目

北鎌倉・浄智寺(澁澤龍彦の菩提寺)―鎌倉・鶴岡八幡宮/大河ドラマ館/鳩サブレーで有名な豊島屋のカフェ「置石」/クルミッコ/桜貝アクセサリー店/鎌倉文学館

二日目

江ノ島(特にどこという予定は決めずに江ノ島とだけ決めていた)

・北鎌倉 浄智寺

北鎌倉で待ち合わせをした。そのまま浄智寺へ。地図を見なくても、なんとなく歩いて行けばたどり着けた。

人生で一番通っている寺というのは、どう考えても地元の檀家になっている寺だが、そのつぎがたぶん、東大寺だろう。地元の友人とよく奈良へ行くし、奈良は鳥がたくさんいるので、バードウォッチングを始めてからも何かにつけて出かけている。だがその次は?となるとおそらく浄智寺ではないかと思う。

そんなに通っているのに、じつは一度も澁澤龍彦の墓にたどり着いたことがない。浄智寺は、拝観料が必要な文化財としての寺だけれど、檀家もいて、お墓があるのだ。それはつまり、地元のひとびとの暮らしと地続きの場所で、そこを、ただ澁澤龍彦のファンであるというだけの自分が「墓参りに来ました」と言っていいものか、というのをずっと迷っていて、聞けずにいて、見つけることができなかったのだ。

だが今回、どうしても澁澤に報告したいことができたので、澁澤の墓前に立ちたかった。寺の受付のひとに聞くと、わかりづらい場所にある、と言いながら親切に教えてくれた。いままでたどり着くことのできなかった墓前にたどりついて、いろんな報告をした。

澁澤にしてみれば赤の他人が急に墓にやってきて、あなたのファンです、やっとここまで私の人生がたどり着きました、なんて報告をされても知ったことではないだろうと思ったが、人生の一つの区切りとして訪れることができてよかった。矢川澄子は岩波の校正員時代に、龍子さんは芸術新潮の編集者のときに、澁澤と出会っている。

御朱印をもらって帰るとき、そのふたつ前のページが、以前訪れたときの浄智寺のものだった。文化財から足が遠のいている自分を発見してすこし苦々しく思う。

・鶴岡八幡宮/大河ドラマ館

カモメが群れになって飛んでいた。七五三の子供がたくさんあるいていて、成人式の前撮りの人たちもいた。

今期の大河ドラマを見ていないのでついていけるかどうか不安だったが、楽しそうにする友人を見ているだけで楽しかった。映像資料やジオラマ、体験コーナーなど、ドラマを見ていない人間でも楽しめた。舞台セットの時代考証の映像がとてもよかった。

ハトがたくさん歩いている。

・クルミッコ/置石/桜貝のアクセサリー店

前回鎌倉旅行をするときに、地元の友人に「クルミッコ」というお菓子がおいしいと教えてもらった。そのときはお昼過ぎに店舗に立ち寄ったのだが、行列ができていてなかなかお店に入れなかった。「並ぶんだよ~」と言いながらお店にいくと、列ができていない…。もうクルミッコブームは終わったのか? とお店に入ると……クルミッコ、売り切れていた。まだおひるすぎだというのに。

置石へむかう。エクレアサンドとチョコレートパフェをたのむ。紅茶がとてもおいしいと友人が教えてくれたのでそれも注文する。紅茶はとてもおいしかった。そして……チョコレートパフェ、800円という金額なのにとても巨大だった。エクレアサンドを食べたあとに食べるサイズではなかった。ふつう、コーンフレークがいるところにおそらくは粉砕されたハトサブレが陣取っていて、それがとてもおいしかった。巨大だったが、おいしかったのでつ���っと食べられた。

その後、桜貝のアクセサリー店へ行くまでに、鳩サブレー本店にたちよる。鳩サブレーグッズを買う。ここも行列。宿で食べるおやつに矢口餅を買う。大河ドラマに登場した餅らしい。何も知らずに求肥に釣られて買った。

桜貝のアクセサリー店も長蛇の列だった。列に並んでいるあいだ、「桜貝ってわれわれでも拾えるのかな」「由比ヶ浜にいくから打ち上げられてないかな」などと話をしていたら、前に並んでいた人が、「六時半くらいに行くと拾えますよ」と拾った桜貝の写真を見せてくれる。早起きして桜貝探しをすることを誓い合う。

どれもかわいくて迷いに迷って、桜貝のヘアピンを買う。

・鎌倉文学館

鶴岡八幡宮の門前町を楽しみすぎて、文学館が16:30閉館なのにたどり着いたのは16:00だった。高丘親王航海記の展示を見る。こぢんまりとした展示だったし、見たかったのは創作メモだけだったので、そこだけ重点的にみる。三島の影響を感じる部分などある。

リスが木を歩いていた。鎌倉にはたくさんリスがいると警備員さんに教えてもらう。宿までの道すじでもリスがいて、うんこされる。

二泊目

・由比ヶ浜

約束通り6時に起きられたので、6時半に由比ヶ浜に到着する。もうサーファーが海にたくさん入っていておどろく。

桜貝を探す。海で貝を探すときは、一点を見ない方がいい。とはいえ、タカラガイを探すことは得意でも、桜貝用の「目」ではない。一つ目を探すのに苦労する。それでも一つ見つけると目が慣れてぽつ、ぽつと見つけられる。メダカラを一つだけみつけるが、擦れていたので拾わずおいてゆく。桜貝に孔をあけるツメタガイも打ち上げられている。

「朝日曇っているから見えないのかなあ」と言っていたら、背後の山のほうから日が昇る。朝日はいつでも海からのぼると思っていたが、そうでもないらしい。

・江ノ島

江ノ島へ行く前に、クルミッコへもう一度。開店直後にお店に到着したのに、お店のかげまで行列ができていておどろく。ほしかったカンカン入りのクルミッコが買えたので満足する。

江ノ電に載り江ノ島へ。

江ノ島までの道にたくさんお店が並んでいる。家族には「わざわざ江ノ島まで行ってしらすを食べなくても地元で食べればいいじゃないか」と言われながら出かけたのだが、しらすピザは地元にはない。絶対しらすピザをたべたいと言い続ける。

弁天橋から鳥を見る。見たことのない鳥だったのでコンデヂだったが撮影する。帰ってから調べるとカツオドリで、どうして重いからという理由でミラーレス×超望遠を置いてきたのかと後悔する。

江ノ島神社への参道には、貝を売る店がおおくある。夜光貝やナンヨウダカラを見てはほしいほしいと騒ぐ。

江島神社へ到着する。弁財天をまつる神社もある。わたしは弁財天を見つけると必ずお参りするようにしている。弁財天は芸能の神様なので、小説の上達を必ず祈ることにしているのだ。弁財天のお守りももらう。新しい仕事の鞄につけようと思っている。

山頂まではエスカーにのる。エスカー、ケーブルカーのようなものだと思っていたらエスカレーターだった。だからエスカーか……。

参道で行列ができていたタコせんべいのお店が山頂にもある。そこも行列ができていたが、参道ほどではない。生のタコをまるまる一匹、プレスして作るせんべいは、タコをおしつぶすとき、悲鳴が聞こえる。あつあつのを、トンビに狙われながらたべる。

シーキャンドルという展望塔に向かう途中、鳥のような鳥じゃないような鳴き声が聞こえる。近づいていくとリスだった。至近距離でも逃げない。奈良の鹿のように、鎌倉にはリスが多い。クルミッコにリスが描かれていることに納得する。

シーキャンドルにのぼる。眺めがよく、ずっと見ていられそう。富士山がとても近い。わたしたちの住んでいるところでは、富士山は条件のいい冬にしか見られないが、関東では天気がよければそうめずらしくないらしい。

念願のしらすピザをたべる。めちゃくちゃ大きい。鎌倉野菜としらすのピザだった。とにかく大きい。おなかがいっぱいになりながらそれでもおいしいので完食する。はじめてクリームソーダを食べる。おいしかった。窓からは湘南の海だろうか、海と富士山が見える。SUPのひとたちがときどき通り過ぎてゆく。

電車に乗り、友人と別れる。

先週の横浜行きでは売り切れていた崎陽軒のシウマイ弁当を食べる気満々でいたものの、しらすピザが大きすぎて全然おなかがすいていなかった。崎陽軒のチャーハン弁当(シウマイが2コ入っている)と、真空パックじゃない方のシウマイを買う。新幹線で食べるつもりだったが全然おなかがすかなくて、帰りの近鉄電車で食べた。おいしかった。

コロナ禍に入ってからバードウォッチングをはじめ、神社仏閣をまわったり、博物館へ行ったり、素敵なカフェやお土産を探したり、観光地をぶらぶら歩く旅から遠ざかっていたので、今回の旅ではそれができたことがとてもうれしかった。

いつのまにか、旅=探鳥になっていたけれど、こういう旅を好んでしていたなあ……旅といえば、博物館や美術館を探し、神社仏閣を巡っていたのは、つい二、三年まえのこと。それなのに、なんだかはじめての旅をしたような心地だった。

12 notes

·

View notes