#描いても描いても飽きないあなたはどうしてそんなに魅力的なの

Text

♡happy goku day♡

22 notes

·

View notes

Text

こんちゃ、あろハムです

つい1年前の今頃は演劇のえの字も頭になかったのに偶然が重なって今では舞台に立って新入生を演劇に勧誘している。人生って本当に不思議なもんですねえ〜。さて、本題の役者紹介ですが、あれ?独断と偏見シリーズ流行ってるの、、、?結構色々考えたのですが皆面白いのを書いてくれてるのでこれまでふざけてた分今回くらいは自分が感じていることを素直に書いてみるのも良いのかも知れませんね。たまには、ね。さ、前置きはこれくらいにして、耳の穴かっぽじいて聞いて下さい。

園堂香莉(夢の住人α)

本当、器用な役者さんなんだなと今公演特に感じました。今回の3役とも全く性質が違うのに飄々とこなしてしまうなぽりが羨ましいです。実は稽古の時エレベーターガールのなぽりが好きすぎて気付かぬうちにガン見していたことは墓場まで持っていきます。エレガのマイムいつの間にあんな上手くなったの?5月にあるvaundyのライブ、どうだったかまた感想言いますね。

水琴冬雪(東雲)

私の演劇を好きになるキッカケを作ってくれた先輩なので、今公演でやっと役者として同じ舞台に立てるのが凄く嬉しかったです。役者として理想的すぎる発声と滑舌を持っているので演技しているところを見て自分なりにもこそっと真似してみますがまあー近づけないですよね。いつか背中が見える日が来れば良いな。あ、噛んで落ち込んでるベガさんも素敵ですよ。

緒田舞里(二宮光)

ちゃうかの大量の仕事をやりながら主役するってどんな生活、精神力してるんですか?絶対疲れてるはずなのに演技中全然そんな姿を見せないのは何故ですか?まりおさんの声の震わせ方、表情、目線の使い方がめっちゃ好きです。みんなの魅力を引き出すキャスパ、素敵すぎました。とにかくお疲れ様でした。ゆっくり休んでください。

たぴおか太郎(弁護士)

ちゃうかをイメージすると大体一番最初になすかさんが出て来ます。(withちいかわTシャツ)異議なし、毎回幕裏で笑っていました。あのなすかさんの通る声だからこそ6発6中でウケたのだと思います。オムニからお世話になっているのでなすかさんに褒められると尻尾振って喜んじゃいます。仕込み週になるとほぼ毎日全体LINEで謝ってるなすかさんが大好きです。

肆桜逸(検察官)

唯一の学科の先輩です。体験稽古でめっちゃ優しく話しかけて下さって、それが無ければ私はちゃうかに入ってなかったかもしれません。重い物持ってる時とか仕込みの時とか一番皆に声かけしてくれている優しい先輩です。オムニの時から思っていたのですが、ボケ寄りの役をやってるスチルさんめっちゃ好きです。あと、今公演の場転で行き詰まった時すぐ解決策を出してくれるのがすっごく頼もしかったです。でもキャスパのカウントを勘違いしていて呆然としていたスチルさんもなかなか良かったですよ。

帝京魂(深山登)

今公演で1番関わりがあった役者です。こんの爆発力のある演技を間近で見てみたいなあとは前々から思っていたのでそれが叶って嬉しかったです。演技している時の表情とか目つきが「入っている」感じがして役者として悔しかったです。あんな素晴らしい演技をするもんだから、私の存在感が消える!負けたく無い!と思って必死に練習しました。あと、この前サッカーマシンガントークしてごめんなさい。でもあれは聞いてきたこんが悪い。

縦縞コリー(市原優)

2公演続けての主役、本当にお疲れ様でした。こりの演技を見てると「ああ〜主役だなあ〜」とひしひし感じます。主人公、という言葉がお似合いです。新入生が入ってきても変わらず主演の座に立ち続けて下さい。恐らくこりは自分の中でこう演じたいとイメージしたものをそのまま演じることができる役者さんなんだろうなと勝手に思っています。凄いなああ。私もそうなりたい。線形なんてものも簡単に攻略できるんだろうなあ。

大福小餅(裁判長)

本当に、本当に頑張ったよね。舞監としても、役者としてもめちゃくちゃ頑張ってた。ここは手を抜いてもいいかな、こんくらいで良いかみたいなことを絶対にしない。キャスパも夜遅くまで残って、周りもほとんど帰ってるのに、すごく疲れてそうだったのに、「私出来てないからまだやりたい」って言ってたこふくの顔が忘れられません。こふくを傷付けるような人は私が絶対に許しません。みんなでこの可愛く勇ましい舞監をこれからも全力で支えていきましょう。

苔丸(村上)

器用すぎる。役者としても裏方としても。かっこいいと可愛いを両方バランス良く兼ね備えた役者さん。毎公演本当見事に違う役を演じていて、稽古初日どんな演技をしてくれるのか楽しみでした。色んな役をやってみたいとは思っても実際にやるのはめちゃくちゃ難しいし、苔丸にそういう色んな幅の役が任されるのは恐らくこれまでの演出全員「苔丸なら出来る」と大きな信頼を寄せているからなんでしょう。今公演、役の相談にも乗ってくれてありがとう。役者としても人としてもすごく信頼しています。

岡崎仁美(七瀬マイコ)

先輩としての頼もしさもあるのにたまに同期と勘違いしてしまうような可愛さを持っている方です。今公演の役、恐らくカヌレさんじゃ無いとあんなあどけない無垢な少女にはならなかったでしょう。カヌレさんじゃ無かったら誰がやってたんだろ。想像つかない。立て看、良すぎです。めちゃくちゃ好き。あれに顔はめて写真撮れなかったのが心残り、、、。次もまた看板作ってくれますよね?

衿君(夢の住人β)

実はちゃうかイチオシの役者です。公演ごとの私の推しキャラは大体エリックがやってます。普段は割と大人しめ(周りがうるさい)なのに皆をツボらせたときのウケ方は間違いなくちゃうかイチだと思う。静と動の演じ分けがめっちゃ上手い。だから人の注意が飽きることなくエリックに注がれるんだと思う。ラジパ、後ろでやってたから一回も見れ無かったけど写真で見てビックリしました。あんな笑顔してたんですね。あの写真は今公演1番のお気に入りです。

海泥波波美(夢の住人γ)

この人は何にも考えてなさそうに見えて(失礼)人の観察力がすごいなと思います。だから適当に言っているように思える発言でも実はそのおかげでちゃうかの空気は澱みなく流れてるんだと思う。今公演のあさぎの不気味なシーンちゃんとめちゃくちゃ不気味で大好きです。あの笑い方、良いですよねえええ。あそこで空気がひゅんっと変わる感じが大好き。楽ステのアドリブめっちゃ面白かった。回転扉が回らなくなって焦ってる時のあさぎの顔が忘れられません。

七枚目(郷田)

マキマさーん!チェンソーマン見たことないけどマキマさんだー!郷田さん好きぃいい!私も郷田さんに肩揉んでもらいたいよーー!ぜーんぜん怖くないよ!って言って欲しいよおお!って感じでみそかの演技は脳死しちゃうくらい好きです。通しの時とかずっと周りでウロウロしててごめんね。みそかの優しさと強さを兼ね備えた声が大好き。毎回言ってるけど。一生役者していて下さい。

ミル鍋(施設長)

相変わらず動きの付け方が上手すぎる。実は今公演からゆにの動きをパクってます。というか、ここ動きどうしようって思ったらゆにならどうするかなとイメージしてからその動きを真似してます。バレて、、無いよ���!?多分まだ言われたことないから大丈夫。今回も動きに関することでゆにに相談させてもらったら、良いアイデアを即座に言ってくれました。流石です。吹田で一緒に練習したの楽しかったね。またやろう。製図なんてくそくらえ。

西峰ケイ(八戸)

面白すぎです。らびの面白さがフル発揮出来る役を見れてめっちゃ良かった。あの漫才、本当に驚きました。内容もさることながらテンポ感、間、動きの付け方、完成度が凄すぎてちゃんと面白かったし、あんだけお客さんを笑わせるの普通じゃないよ。ずっと練習してたもんね。なのに、そこだけじゃない。二宮と八戸のあの2人のシーン、周りからも散々言われたと思うけど本当に良かった。2人とも演技してるようには思えない空気感だった。あのシーンが今公演で1番のお気に入りです。

あろハム権左衛門(黒川)

キャラメルメル

白子(演出補佐)

誰よりも演劇への想いが熱く、そして演技指導をする時の「こんな感じ」が、レベル高すぎる生粋の演劇サイボーグ。役のことで相談した際、わざわざ私の役の解釈を色分けした台本を作ってくれた。あれは本当に助かりました。白子には前公演も今公演も助けられてばかりです。次の公演は役者として出てくれるのでしょう���?楽しみにしています。あ、授業の方も演劇と一緒にちゃんと頑張りましょうね。

近未来ミイラ・唯端楽生(演出・脚本)

もう散々褒めたしいっか。嘘です。褒め足りません。メガホン持ってスクランブル交差点のど真ん中で「俺は天才なんだぞおおおお!」って言ってもお釣り帰ってくるくらい天才です。ミイラの脚本は、こんな感じのストーリーを描きたいからこのキャラを作る、じゃなくてこのキャラの人生、生き様を描こうとして気づいたらストーリーが出来ていたって感じがします。付け足しのキャラクターがいない。ひとつのキャラクターがいなくなっちゃうだけでもストーリーが壊れてしまうような繊細で美しい作品。黒川の解釈を聞いたらめちゃくちゃ長文ですっごく分かりやすい表現で説明してくれたとき感動しました。ひとつひとつのキャラクターにこんな細かい想いが込められているとは思ってなかったです。出来れば他の人のアドバイスとか指摘とか一切聞く耳持たずにみいらの感じたこと、書きたいことをそのまま書き続けて欲しい。演劇のルール、文学のルールとかにとらわれない自由な作品をこれからもずっと描き続けて欲しいなあと勝手に思ってます。

2 notes

·

View notes

Text

7/3 1:15

最近はまたゼルダばかりやっていて昨日やっとのことガノンを倒しエンディングを迎えた。新作の動画が頻繁にTLに流れてきてやんわりと把握しつつあり、嫌だけど、悔しくて6年前とかに配信されていた追加パッケージを買った。こうやって半端に網羅率を上げたがって、追うものも追わずにばかりいる気がする。追加の試練はいきなり難しくて、何にも考えないで殴りかかりにいくゲームスタイルも無精だなあと思う(脳死で という言葉まだ使いそうになるけど、本当に嫌だよなあ、と思って使わないようにしようと思った 先月)

仕事、自分が何をできているのかがわからなくて怖い。言語を学ぶって本当に言語をやっている感じがする、テンプレートをとりあえずはめていって、応答にだけ慣れて、読めるけど書けない不安でうっすらと笑顔、うっすらと吐きそう。留学してた一月の気持ちを少し思い出す。でもあれは英語ができないというより高校を思い出す教室のかたちへの恐怖だった。

昨日はものすごく本を読む、嵐のようなほとんど初対面の女の子がなぜか3時間近く来るかもしれない私たちのことを待っていてくれたみたいで、2度目に会って、意味のわからない勢いでわたしの親になるかもしれなかった(?)ひと?の話で盛り上がって、意味がわからなかった。本当に可愛い赤い服を買ってショートパンツと白いソックスで揃えて、折田と一緒に花枝の働いているお店で飲んだ。可愛い格好ができてずっと嬉しく良い日だったけど、一瞬なぜかすごく具合が悪くなってけろっと吐いた。思っているより酔っ払っていたみたい。最近はすごく呆然としたまま慌てて人と会いまくっていて、映画をたくさん観たり、新居に行ったり来てもらったり、シャボン玉を飛ばしたり、慌ただしくしていてうれしい。反面けっこう焦っている。

今日はもうたぶん会わないと思った友だちと会って、そんなに変わらず、意外と大学を卒業して就職していた。案の定というべきか近い業界の、少し検討したもののやめた会社に彼女は就職していて、近いものもあれどものを選ぶ根本が違うなあと改めて思う。在宅がいい、やりたいことは定まっていて、うまくやっているらしい。ひとの執念するところとか融通の効かなさを特に魅力だと思うのは、自傷的というとやりすぎだけど被スポイル的なのは自覚していて、私の飽きっぽさとか染まりたがりなところにプライドを移行できることはあるんだろうか。私は逃げたいだけ。字には出来るけど心底は思えない、というのを、「頭ではわかるんだけど」って言い方ばかりしてしまって、分かってるって言うんだろうけど笑、といわれることがある。そうです。でも分からないというよりそちら側を書ける、読める私のほうが、努力はしてませんか?、とかいうと線引きしてるって事実自体が絶望的みたいに言う人もいる(わたしのヒステリー)。でも本当にわたしは分かったフリで逃げたいし、人の気持ちの心底のところを分かりたくないのかもなあ、と最近思って結構へこむ。

ひとつジャンルを選んでその会話に終始することは楽しいけどそれ以外のすべを無くすな、とネットの友だちと会うと思っていたことを、やっぱり今は逆サイドで思う。共通に選びとった目的以外のことをうまく話せないこと、これは言語とは違うけど似た感覚で、高校のときはめちゃくちゃ恐怖していた。特筆すべきこともないまま続くものと、思っちゃってる時点で良くないのかなあ。昔の人たちと会っている?、という会話の一つも糸口がないから何だか私だけ?を浮かべてへ〜と聞いてる、たくさん人がいたみたいだなあと他人事みたいに思う。たくさんの人と話せる形にはなりたい。話せない人とこそ話せる人になりたい。輪郭がわかりたいよー。

スパイダーバースはすごく面白くてやっぱり3秒間に今できるアニメーション画法を10個詰め込むね、みたいなハイカロリーさでもの凄かった。体のラインが本当に綺麗で、カットインがそんなのやっていいのかいいよね、の繰り返しで絵が描きたくなった。マルチバースのそれ自体を扱ってくれちゃうの嬉しいけど、ますますやることがなくなっちゃうじゃん、と思った。だれ? マーベルにハマりたいなあ。

2 notes

·

View notes

Text

アニメ LAST EXILE 感想

2003年の春クール。2011年秋に続編『ラストエグザイル-銀翼のファム-』放送。GONZOの10周年記念作品。喜多村英梨と花澤香菜の声優デビュー作。文芸設定���鈴木貴昭は脚本にも参加している。

20年前の作品である。ぼくが見たのは続編銀翼のファムの時(2011年)なのでその時点で8年前の作品だった。アニメにはまりだした時期なのでインパクトが大きかったのだと思う。強く印象に残っている作品。

SFだがメカのデザインにはスチームパンクっぽさもある。空を飛ぶ作品であり、もこもこの雲に戦艦やら小型船やら砲弾やらがつっこんでいくときの演出が印象的。「雲にぶつかっていく」という形容がしっくりくるような演出で、実際の雲にぶつかってそうなるかは疑問だがなんか爽快感があって大変よい。

LAST EXILEことラスエグの何が好きかというと、没入感が得られるところだと思う。現実世界の匂いが無いし、世界観説明のナレーションも入らない。登場人物の経験だけで世界観が説明されていく。自分が神の視点に立たなくて済む。

「世界観説明のナレーション」が無いことを強調するのは、ラスエグは本来はナレーションが必要なタイプの物語のように思われるからだ。ラスエグ世界の情勢は銀河英雄伝説のそれに似ているが、銀河英雄伝説には毎話ナレーションが入る。国と国の争いのようなものを描こうと思うと、神の視点からの説明が無ければ読書・視聴者が戸惑うものだ。しかしラスエグにはそれが無い。実際ラスエグの世界観の把握という点では随分と戸惑う。

主人公のクラウスとラヴィが「ヴァンシップでグランドストリームを超えるのが夢」って言っているのでそれがクライマックスなんだろうと予想できるものの、グランドストリームが何なのか分からない。最初に拾った幼女、アルヴィス・ハミルトンが何なのか最後まで分からないまま(主人公たちにも分かっていないまま)普通に仲間になっている。地上からデュシスに移動できないのなんで? ギルドの権威の裏付けはなんなの? 戦艦シルバーナと戦艦ウルバヌスだけはなんでギルドのコントロールから離れているの? エグザイルって何よ?

20話くらいまでラストエグザイルなんもわからん。

普通は飽きると思う。壮大な物語にはある程度の道しるべが必要だ。その道しるべとして下山吉光のナレーションが入ったり、説明くさい長台詞をしゃべるキャラがいたり、やたら独り言をいうキャラクターが出てくるものなのだ。便利ではあるが、しかしそういうあからさまな道しるべを見ると神の視点に立ってしまい、視聴者は我に返ってしまう。

しかしラスエグにはそういうのが無い。

クラウスとラヴィがどこに向かうのか。彼らが責任感から強引に乗り込み居座ることになった戦艦シルバーナの目的がなんなのか。そういったことが分からないまま10話も20話も見続けていられる理由はラストエグザエルという作りこまれた空想世界の雰囲気とキャラクター達が魅力的だからだろう。ラスエグ世界の大局的な動向を気にしなくても夢中になっていられるのは戦艦シルバーナの中という小さな世界を見ているだけで楽しいからだろう。

いつもツンツンしているパイロット、タチアナの心が解けていく様は魅力的だが、物語のあらすじには関係ない。生真面目な銃兵モランの失恋も魅力的だがあらすじには関係ない。なによりも魅力的なのはトリックスター的なポジションのディーオだ。ディーオが味方なのか敵なのか気になる。心を掴まれる。でもあらすじには関係ない。そんなこんなで10話も20話も見ているとアナトレーとデュシスという国、そして第三勢力としてのギルドという壮大な物語を楽しむだけのキーワードが全て揃っている。

視聴者は没入感を保ったまま、まるで自分が世界の謎を解いていっているような快感を得られる。

このクライマックスに繋がる緩急が見事だ。戦艦シルヴァーナの中には人間関係の確執があり、恋愛模様があり、嫉妬があり、誤解がある。そういった群像劇が解決に向かい始めたころ、風雲急を告げるように副艦長が船を降りる。物語が動き出す。ネタバレはしない。

日常を離れ、どこまでも青い空に吸い込まれるように没入できる。そんな作品。

3 notes

·

View notes

Text

240528 OVERLAP

魔法が解ける瞬間とは自分のこころのキャパが無くなり「しょっぱい差別意識」が鎌首もたげ、自分と他人を徹底的にこき下ろし始めたとき

あー意味ね。無理 ってなる

あと歳取りすぎアホか、ってなる

鬱病の正体視えた気がするよ

「可能性の無い存在に対する圧倒的なヘイト感情」だ

他人に対しそれを押し付けられている時はいい。問題はそれが「自分自身に適用された時」だ

はぁ... ここはインターネットだろ

自分の肉体と精神が放つリアルな加齢臭めいたもんは技術である程度カバーできるはずだ

だがそれを取り繕うことに虚しさ覚えてしまう

でた。仕事が遅れすぎるとこういうモードになる

-----------------------

鬱病の人間、ことごとく「仕事が遅れて借金まみれになってる」認識なんだと思う...

本来収めなければいけないお金を払えず、本来収めなければいけない成果物を収められない

逆転劇を期待するほどの能天気さもない

だからギャンブルや自分の正体隠して付き合える仮初の人間関係にハマる

お金さえあればこの惨めさを忘れる事ができる

もしも妻と娘がいなかったなら、この最悪な感情を加速させる事に躊躇なんてしないだろう

外側に「圧倒的に大切なもの」があり その存在の為に生きられるならば、自分が格好悪く惨めな最期を迎えることなど大した問題ではない

・

軽い気持ちで始めた事ならば「当初決めたこと」ちゃんとやれた時点で万事完璧って思ってりゃいいだろう

やってる最中に「そもそも論」持ち出して趣旨そのものを改変したり、自分の未熟さ棚に上げて「ちゃんとやれてる人々」を貶そうとするからおかしな事になる

今日もさ、朝のラジオ体操寝過ごしちゃったわけよ。自分が主宰でやってんのに。まあ、許してくれるだろうさ皆

でもそん時僕は会社に居たの。11:00過ぎにならないと誰も出社してこないS社のスタジオじゃあなく、フレッシュな新人が9:30頃からわらわら出社してくるKKの方にね。床に寝てたの、いつものテンションで

とっくに目は覚めてたけれどなんか起きてくタイミング逸しちゃって、朝礼とか一切出ないで自席にずっといた

そんな人間俺一人だよ。歳食ってるくせに一番協調性がなくて身勝手で仕事も遅くて自尊感情もカス

いや、相変わらず歳上のおっさん受けだけはいい

僕はずっと20代の頃からそう。でも同世代と歳下からはずっと嫌われ続けている(という主観的妄想がある)し、今は歳食いすぎている自分自身が気持ち悪い。それを自虐する事にすら飽きた

家族がいるからこの自分のダサさに耐えられているが居なかったら秒でおかしくなる

僕は自分のパーソナリティに見合わない高いハードル設定をしすぎなのだ。もっとハードル下げていい...

いや、ダメだ。元気になった時の俺が苦しむ。今は一時的に落ちていて惨めモードになっているだけ。こんな記憶忘れちまえ

・

そうだ、皆そうなんだよ。失敗して惨めな主観に苛まれた記憶など、ちゃらっと運良くなって忘れ去ってしまえばいい

失敗が積み重なってその含み損が「確定」しそうになっているからしんどいのだ

億の借金抱えてるのに能天気に生きてる人達を見習え

人間、他人に見下され迷惑かけまくろうとも楽しく元気に生きる事は可能だ

ああ、僕が一番嫌いな恥ずかしい生き方だが仕方ない。だってもう恥ずかしい存在なんだもの...

とにかく、家族がいるうちは大丈夫。オスなんてどの個体もそんなもんだろ。諸々のパーソナリティ障害抱えて社会性ほぼゼロになってる女性だって「母親スイッチ」入ってる間は多少の社会性を維持できるもんだ

そう「護るべきものがある」ならば人は自分のダメさを棚に上げて頑張れる

子供の頃はなによりも自分や自分の所有物、自分が作り出したものが大好きで大事だったから、親や他人からどんなに責め立てられても元気でいられた

けど、ある程度の年齢超えたら自分が集めたものも作り出すものも魅力を失い無価値になってしまった

他人が作り出したものや「他人そのもの」にしか価値を見いだせなくなってしまった

あーうそうそ、そんな認知のやつがあんな自分語りするわけないねー

はい論破。ポジショントークの弱者ぶりでしょ、こんなの

今の主観的罪悪感にフィットする「都合のいい物語」をリアルタイムレンダリングしてるだけだっつの

ああ、仕事が終わらない。描きたくない・・・

こればかりは自分で決着つけるしかない。そういうのってありますよね。ここで誰かに仕事を巻き取られて許されてしまったら、それこそ僕は何も出来ない無力な子供に逆戻りだ

負い目まみれの精神が見せる景色や理屈など、なにひとつ信じて従う必要はない。元気な状態の自分がしたためた大量の最短行動マニュアルだけ信じて、締め切りまでにやれる事を粛々とやっていけ

0 notes

Text

TEDにて

ジェームス・キャメロン: 「アバター」を生み出した好奇心

(表示されない場合は上記リンクからどうぞ)

ジェームス・キャメロンの大予算な(そしてそれ以上に利益をあげる)映画は、それぞれが独自の世界を作り出します。

彼はこの私的な話の中で、子供の頃に感じたSFやダイビングの魅力が、いかに彼を「エイリアン」「ターミネーター」「タイタニック」や「アバター」の成功に導いたかを明かします。

私はSFで育ちました。高校時代は片道一時間の道をバスで通いましたが、いつも本に没頭していました。SFの本です。心は別世界に飛び物語という形で飽くことのない好奇心を満たしてくれました。

好奇心は別の形でも顔を出し、学校がないときはいつも森にハイキングに出かけ標本集めをしていました。カエル、ヘビ、虫や池の水など持ち帰っては顕微鏡で覗きました。科学オタクだったんですね。それらは全て世界を理解したい可能性の限界を知りたいがためでした。

そして、私のSFに対する愛情は、現実世界にも反映されているようでした。この60年代後半の時代は、人類は月を目指し、深海を探索していました。

ジャック・クストーの特別番組が放映され、私たちがそれまで想像もしなかった驚異的な生物や光景を見せてくれた時代でもあります。それらのSF的な側面が、私の心に響いたのでしょう。

また、私は芸術家でもありました。スケッチや絵が描けました。当時はテレビゲームもありませんでしたし、今日のように映画やメディアがCGで溢れかえってもいなかったので自分で訓練して想像するしか無かったのです。

私たちは皆そうでしたよね。本を読んでその記述から頭の中のスクリーンに想い描いたのです。私が想い描いたのは、エイリアンや異世界、ロボットに宇宙船などでした、授業では、教科書に落書きしているのを見つかる度に怒られていました。

つまるところ、想像力には外部へ書き出す訓練が必要なんでしょうね。

興味深いことにジャック・クストーが、この地球上に「異世界」があるという事実を伝え、私はすごく興奮しました。私が宇宙船で異世界に行くことはまずないでしょう。あり得ない事でした。

でも、本を読んで想像したのと同じくらい豊かで魅惑的な世界がこの地球に存在する事が分かったのです。なのでダイバーになろうと決めました。

15歳の時です。唯一の問題は、私がカナダの片田舎に住んでいて海から1000キロ離れている事でした。でも、くじけませんでした。親父にせがんで国境を越えてすぐのニューヨーク州バッファローにあるダイビングスクールを探してもらいました。

そして本当に免許を取りました。真冬のニューヨークのYMCAにあるプールでね。しかもその後2年間、カリフォルニアに引っ越すまで本物の海を見る事すらなかったんです。

それからというもの40年間で、およそ3000時間を水中で過ごしました。そのうち500時間は潜水艇です。私が学んだのは、深海や浅い海でさえ私たちの想像を超える驚くべき生物に満ちている事です。

自然界の創造力というのは、人類の貧相な想像力と比べ、本当に無限大です。私は今でも水中で目にする光景に畏敬の念を禁じ得ません。私の海への情熱は昔も今も変わる事がありません。

しかし大人になって選んだ職業は、映画制作でした。それは、物語を伝えたいという衝動と映像を生み出したいという欲求をうまく調和できると思ったのです。子供の頃はいつも漫画を描いていましたしね。映画制作なら映像とストーリーを一緒にできます。

理想的でした。そして、もちろん私が選んだストーリーは、SFものでした「ターミネーター」に「エイリアン」そして「アビス」。

「アビス」では、私の海とダイビングに対する愛情を映画制作に注ぎました。二つの情熱を組み合わせたんですね。「アビス」では面白い収穫がありました。

あるシーンの映像を作る上で解決策が必要でした。水のような生き物を作る必要があったんです。そこでコンピュータによるCGを利用しました。結果的にそれは、映画界初のソフトサーフェスCGアニメーションを使ったキャラクターになりました。

全くお金にならない映画でしたが、かろうじてトントンと言っておきましょうか。とても興味深い発見をしたんです。世界中の観客が、この目に見える魔法に魅了されたのです。

まさにアーサー・クラークの法則:「充分に発達した科学技術は、魔法と区別が付かない」です。観客は魔法を見ているかのようでした。その反応に私は興奮したんです。「これは映像表現の手法として取り入れなければ!」

そう思いました。そこで、次の作品「ターミネーター2」では、それを更に推し進めました。ILMと組んで液状金属のキャラクターを生み出しました。映画の成功は、その特殊効果が当たるかどうかにかかっていました。

そして成功したんです。再び魔法が生まれました。観客の反応も前回同様でした。前���りはお金になりましたけどね。

異なる二つの経験を組み合わせることにより全く新しい世界。映画制作者にとって今までにない想像の世界が、もたらされると思いました。そこで当時一流のクリーチャーデザイナー兼、メイクアップアーティストだったスタン・ウィンストンとデジタル・ドメインという会社を始めたのです。

会社のコンセプトは、光学式プリンタのようなアナログのプロセスを過去のものにし、デジタルプロダクションに一気に移行しようというものでした。

私たちはそれをやり遂げしばらくは業界をリードしましたが90年代半ばには、怪物やキャラクターデザインにおいて後れを取りました。

その為の会社であったにも関わらずです。そこで「アバター」を書きました。特殊効果やCGの限界を圧倒的に押し広げ、人間のように情感豊かなキャラクターが、CGで登場するものでした。主要なキャラクターは全てCGで世界もまたCGで出来ています。

でも限界はすぐ押し戻されました。この作品はまだしばらく無理だと会社のスタッフに言われたんです。なので一旦保留にして、でかい船が沈む映画を作りました。

映画会社には「これは船上のロミオとジュリエットだ」、「壮大なラブロマンスなんだ」と売り込みました。でも密かに私が企んでいたのは、実物のタイタニック号を潜って見る事でした。その為にこの映画を作ったんです。本当です。

でも制作会社には言えません。そこでこう言って説得しました「本物のタイタニックを撮影しましょう」「それを映画のオープニングで使うんです」「もの凄い宣伝効果がありますよ」そして探索の経費まで話をつけました。

どうかしてますよね。でもこれが、想像力が現実を生み出すというテーマに戻ってくるんです。なぜなら半年後私たちは、実際にロシアの潜水艇に乗り、深度4000メートルの北大西洋で本物のタイタニック号を見ていたんです。

映画でもテレビでもなく現実にです。何もかも圧倒的でした。準備からして大変でした。カメラから照明から全部作りました。驚いたのは、深海への潜水が、まるで宇宙での活動のように。感じられる事でした。

極めて専門的な分野であり、膨大な準備を必要とします。小さなカプセルに閉じこもって自力で戻れなければ、絶体絶命な暗黒の世界へ向かうんです。こう思いました「まるでSF映画の中にいるみたいだ」「これは凄いぞ」

そして深海探索の虜になりました。その奇妙さと科学的な側面に魅了されたんです。全てが揃っていました。冒険であり、好奇心を満たし、想像力を掻き立て、それはハリウッドでも得られない体験だったんです。

私は生き物を想像し、特殊効果で作り出せますが、窓の向こうのそれは想像すら出来ないものでした。その後も探索を続けるにつれ、熱水噴出孔に住む生き物を見たり、私がそれまで見た事のないものや、さらには誰一人見た事のないもの。当時の科学では説明されていない事象を発見し撮影しました。

私はすっかり夢中になってしまいもう止められませんでした。そこで私は奇妙な決断をしたんです「タイタニック」の成功の後で言いました「ハリウッドの映画制作者という仕事は、一時休業だ。しばらく探検家になるんだ」

そして、探査計画を練り始めました。その成果として戦艦ビスマルク号をロボット潜水艇で探索しました。その後タイタニック号に戻り、今度は、光ファイバーを積んだ小型ロボットを作り持ち込んだのです。当時まだ謎に包まれていた船内の調査をするためです。それまで手段が無く、誰も入れなかったので私たちはその為の技術を開発したんです。

私は潜水艇に乗ってタイタニック号のデッキにいました。ちょうどこんな感じのステージがあり、そこはあのバンドが演奏していた場所でした。私は小型ロボット潜水艇を操縦し、船内の通路を進んでいました。操縦していると言いましたが、私の心はそのロボットの中にありました。

難破したタイタニック号の船内に本当に自分が潜入しているようでした。そして私は、かつてない超現実的なデジャヴ、既視感を体験したんです。ロボット潜水艇のライトが、通路の先を照らし出す前に私には何が見えるかが分かったんです。なぜなら、映画を撮影している時にセットの中を何ヶ月も歩いていたんですね。そのセットはタイタニック号の設計図を完全に再現していたんです。

これは本当に驚くべき体験でした。

このようなロボットアバターを使い、遠隔地の臨場感を経験すると意識はそのアバターに乗り移り、形を変えて存続出来るのだと気がついたのです。

もの凄く深い体験でした。ひょっとすると何十年後かに人類が探検などの目的でサイボーグの体を持つようになってもたらされる世界を私がSFファンとして想像する「人類後の世界」を垣間見たのかも知れません。

これらの探索を行う事で深海の素晴らしさを理解するようになりました。海底の熱水孔やそこに生きる不思議な生物の事です。彼らは地球に住むエイリアンのようなものです。化学合成によって生きているんです。

光合成ベースの生態系では生きていけないのです。摂氏500度もの水柱の側で生きる動物を目の当たりにしているんです。ありえないと思いませんか。

同時に私は、宇宙科学にも強い興味を持ちました。これもまた子供の頃のSFの影響でした。結局私は、宇宙関係のコミュニティーとつながりを持ち、NASAとも関わるようになり諮問委員会に参加し、実際の宇宙計画を立てロシアで宇宙飛行前の生体検査やいろいろなものに参加し、私たちの3Dカメラシステムと一緒に実際に宇宙ステーションに乗り込む計画もありました。

とても魅力的でした。でも気がつくと宇宙科学者達を深海に案内していました。宇宙生物学者や惑星学者など極限の環境に興味を持つ人々ですね。彼らを熱水孔まで連れて行きサンプルの採取や機材のテストなどを行ってもらいました。

それはドキュメンタリーの撮影でありながら実際には宇宙科学に取り組んでいたのです。私は完全に輪を閉じました。子供の頃にSFファンだった少年が、それを現実のものにしているのです。

そしてこの発見の旅の途中で多くを学びました。科学についてもたくさん学びましたが、リーダーシップについても学びました。皆さんは監督というのはリーダーであり船の船長のようなものだと思うでしょう。

私はこれらの探査活動を行うまでリーダーシップについて理解していませんでした。ある時点でこう思ってしまったのです「自分はここで何をしているんだ?なぜやっているんだ?何を得られるんだ?」

この手の見せ物はお金になりません。利益にならず、名声も得られない。人々は、私が「タイタニック」と「アバター」の間、どこかのリゾートで爪でも磨いていると思っていました。これらのドキュメンタリーを撮りましたが、とても限られた観客向けのものです。

名声も栄誉もお金もない。自分は何をしているんだ?まさにその任務のため、その挑戦のためなのです。海ほど挑戦的な環境は無いでしょう。そして発見のスリルとチームが結束したときに出来る奇妙な「絆」のために行動するのです。

これらの仕事は10人ほどのチームで何年間にも及びます。時には洋上で2、3ヶ月も過ごします。

この絆の中で最も重要な事は、お互いに対する敬意であり、それぞれが、他の誰にも説明不可能な課題を克服しているんだという尊敬の念だと気づきました。

陸に上がっては、言うんです。光ファイバーがどうだの減衰がどうだのあれやらこれやら、その技術的側面と難しさ、洋上で働く事による人間的側面、うまく説明出来ないのですが、警官か、戦場で共に戦い抜いた仲間ならこの意味が分かると思います。尊敬の絆が生まれるのです。

次の映画を撮るために戻ったとき「アバター」だったのですが、同じリーダーシップ論を持ち込みチームを尊敬し、彼らからも尊敬を得られるよう努めました。これは本当に原動力を変えました。

私は再び小さなチームと共に未開拓の分野でそれまで存在しなかった技術を使い「アバター」の制作にかかりました。もの凄くエキサイティングでとてつもない挑戦でした。そして4年半の歳月を経て家族になりました。

私の映画制作は完全に変わりました。人々は、私がうまい事、海の生物を惑星パンドラに当てはめたと言いますが、私にとっては変わったのは、基本的な仕事の進め方であり結果的にこうなったのです。

さて、ここから何を導き出せるでしょうか?

教訓は何でしょうか。まず第一に、好奇心です。あなたが持つ最もパワフルなものです。想像力は実際に、現実を呼び起こす力があります。そして、チームからの尊敬は世界中のどんな栄誉よりも重要なのです。

若い映画制作者が、アドバイスが欲しいと言ってきました。こう言いました「自分に限界を設けるな。それは周りがやる事だ。自分じゃない。自分で出来ないと思うな進んでリスクを取れ」と。

NASAの好きなこんな文句があります「失敗は選択肢にない」でも、芸術や探求においては、選択肢であるべきです。信じて飛び込むべきなんです。

革新的な試みは全てリスクを承知で実行されてきたのです。このリスクは、自ら引き受けるべきです。最後に申し上げたいのは、何をするにしても失敗は選択肢であり選択肢にないのは「恐れ」なんです。

ありがとう。

(個人的なアイデア)

日本では、西遊記の物語にでてくる天竺(てんじく)に行く三蔵法師が有名だが、アビダンマは、根本経典である三蔵(経・律・論)の一部。

阿毘達磨とも。

サンスクリット語から、漢字に翻訳するとこう書かれる。

武道の達人でもあった達磨大師。ダルマ様とも呼ばれる。

数十年単位では、悪性でも数百年単位では善性という事象は多数ある!

なぜ?一神教に比べて、多神教や漢字などに概念が多いのは、お釈迦さまが膨大に構築し、先人達の蓄積したアビダンマが根本だから!

原本は、ものすごくパワー(「パワーかフォースか?」の本でのパワー)の高い状態であることが確認されている。

ここで言われる「Powerパワー」は(スターウォーズでのライトサイドのForceフォース)そして、「Forceフォース」は(ダークサイトの方)という前提です。

しかし、宗教概念が、二元的であればあるほど(例えば、「神と悪魔」や「法律で暴力装置をがんじがらめにしたテロリスト集団が警察機構なのに絶対に善のような先入観を強調する構造」など)

つまり、ゼロサムになると誤訳される危険性も大きくなるように思います。

ロジェカイヨワの戦争論にある「いけにえ」も似ている。

あれこれと姿は変わっても、それらは常に存在し続けてきました。

上があれば下があるように、光と闇があります。人間の心理への探求、そして、高い精神的レベルに達しようとするコミットメントは、宗教として社会的に組織化されます。

逆に、そうなることによって、最も低いエネルギーフィールドに落ちていくのです。

よく組織に入ると優秀な人が無能化するのもこの構造原理にあるためです。

なぜなら、組織化されると言う偽りが最初から伴っているからです!!

だから、マスメディアを通すと意味が反転して届き易くなる傾向があります。

世界中のさまざまな宗教の創始者たちの概念上の教えが言うように、慈愛と言うエネルギーフィールドは、一神教でいう神の恩恵への入り口です。

多神教の仏教では慈悲とも言う「悟りへの入り口」とも呼びます。「ラーマ」「道(タオ)」バージョンもあります。

これらのキャパシティを増やすことで、私たちは、誰であり、なぜ?ここにいるのかと言う最終的な気づきに導かれ。

さらに、このアトラクタフィールドの光の中では溶かされ、すべての存在の究極の源へと導かれます。

これが、この世界で自らのパワーを高める唯一の方法なのです!!

そして

ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の三大宗教って、すべて一神教。数学の群論、トポロジーの圏論で多神教の仏教の視点で俯瞰すると、ある意味、多神教の一形態とも言えるんだよな。

インドでも似たようなのあるからね。ブラフマー神、ヴィシュヌ神、シヴァ神など。

なお、日本では、あまり知られていないヴィシュヌ神は、日々、時空を超越して、同時に姿を変えて人々を救っていたという場の量子論的な特徴があります。

その時のそれぞれの姿は化身を意味する「アヴァターラ」と定義されており、オンラインゲームなどで呼ばれる自分の分身となるキャラクター「アバター」の由来ともされています。

日本では、観自在菩薩に似ていますが、シヴァ神よりも強くて最強。宇宙を維持する役割もあるので、最新物理学では、イメージ的に不確定性原理に近く、スーパーストリング理論や陰陽五行理論も含まれています。

日本人は皆、神社にいくでしょ!

あれ神道で神社庁も公的にありますよ。

お寺にいくでしょ!あれ仏教ですよ。

お盆やお祭りや年中行事に参加するでしょ!あれ仏教ですよ。

これらに関わらない人も・・・

数%の大企業を中心にしたマスメディアやテレビなどもナショナリズムと言うカルトの定義になるんだけどね。

カルトの定義「中立的なバランスの欠けた極端な思想を対象にする少人数の狂信的な崇拝を持つ教団」に当てはまる?

カルトを論じる前にカルトの定義をしないと風評被害になります!

ご注意下さい。

お金に色がつかないように、量子にも色はつきません(数学の言葉で裏付)人間が色を定義していく。

お金に色がつかないように、量子にも色はつきません(数学の言葉で裏付)人間が色を定義していく。

お金に色がつかないように、量子にも色はつきません(数学の言葉で裏付)人間が色を定義していく。

テーラワーダ仏教では「色」も定義されていて、「色」とは「五蘊(ごうん)」の一部であり「存在する物や事を視覚で認識」すること。

「色即是空」の「色」です。

「五蘊(ごうん)」は「五根(ごこん)」という身体の感覚器官から執着が生じていると論じています。

偶然の一致か否か?不思議なことに・・・

「量子力学」という分野を開拓し、発展させた三人の物理学者「ニールス・ボーア」「ヴェルナー・ハイゼンベルグ」「エルヴィン・シュレーディンガー」たちは

とても奇妙なことに気がつきました。

素粒子の物理学を究極まで追求していくと、驚いたことに、はるか昔の東洋の賢者たちが説いた哲学に

どんどん接近してしまうのです。

これは何を意味するのでしょうか?

次に

老子の道教の徳(テー)とアリストテレスのニコマコス倫理学の徳(アリテー)が似ていることから・・・

どちらの起源が先か?調べるととても面白い仮説が出てきた。

中国の道教は紀元前750年位。古代ギリシャ末期のアリストテレスは紀元前350年位。

共に多神教。この時代の情報の伝達速度を考えるとシルクロードで相互的に交流して伝わった可能性も高い。

プラスサムな概念だから。道(タオ)が先で、アリストテレスのニコマコス倫理学の徳(アリテー)が変化して

老子の道教の徳(テー)となり、神仏習合みたいな道徳になった?アリストテレスのニコマコス倫理学の徳(アリテー)は具体的だが、道徳経ではあいまい。

当時は、西洋と東洋の最先端を統合?古代中国では、老子は仙人とも言われていたし、始皇帝もこの頃の激動の時代。

どうなのか?

バラモン教に対して創始した仏教もブッダにより誕生し、アリストテレスの時代に近い年代であることは偶然の一致だろうか?

ニコマコス倫理学に似ている仏教最高レベルの奥義が「中道」ということ。チベット経由で中国にも伝わります。そして、日本にも。

その後、古代ギリシャは300年後、多神教の古代エジプト文明を滅ぼしてローマ帝国になっています。キリス��教も誕生。

その後、国教へ。一神教が広まり紀元後が始まります。

現在のEUは、NATOがウクライナ侵攻でクローズアップされたこと。さらに、13の暦がひと回りして2000年前位の状況も含めて考えると

トルコまで領土にしたローマ帝国の民主主義版をフランス、ドイツは構築しようとしてる?

イギリスがブレグジット(Brexit)で離脱したのは、かつてのローマ帝国の過ちを回避した可能性も?

もし、以前、機運が高まった時にロシアがEUに加盟していれば、古代ローマ帝国2.0(民主主義版)が建国していたかもしれない。

大西洋を超えてアメリカ大陸からロシアを含めて、北半球に巨大なモンゴル帝国を超えた人類史上最大の領域が誕生するので・・・

今からでもロシアは遅くないので加盟したほうがいいような気がします。

真実はわからないが、そんな仮説がインスピレーションとして出てきた。

仏教最高レベルの奥義が「中道」と言葉で言うのは簡単だけど、体得して実践するのは至難の業。

ピータードラッカーも言っている。

それを可能にする方法を段階を踏んで導いた最初の人が釈迦です。

初心者向けとして、アビダンマや八正道がそれに当たります。具体的な方法を体系化しています。

極端な見解にとらわれない(顚倒夢想:てんとうむそう)よう人が心の苦しみから逃れるには、八つの道を守れば良い。

正しい見かた、正しい思い、正しいことば、正しい行い、正しい生活、正しい努力、正しい判断。そして、正しい考えかたである。

ところで「正しい」とは、何をもってそう言うのだろうか?

ここでは、アリストテレス(サンデルの正義)の定義ではありません。

この場合の定義は、ブッダの説いている「中道」が「正しい」という意味です。両極端にとらわれない正しい立場(中道)が悟りへと導く唯一の道なのです。

悟りから始まり、この世は、様々な概念が重なり合うため、概念の機微や均衡点を決断できるのは、人間の倫理観が最も重要!

最初は大変だが、ドラゴンボールに登場するスーパーサイヤ人みたいに、これを大変なレベルじゃなくなるくらいに習慣化することがコツです。

参考として、フランスの哲学者であり啓蒙思想家のモンテスキュー。

法の原理として、三権分立論を提唱。フランス革命(��憲君主制とは異なり王様は処刑されました)の理念やアメリカ独立の思想に大きな影響を与え、現代においても、言葉の定義を決めつつも、再解釈されながら議論されています。

また、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎において修正を加え、権力分立、法の規範、奴隷制度の廃止や市民的自由の保持などの提案もしています。現代では権力分立のアイデアは「トリレンマ」「ゲーム理論の均衡状態」に似ています。概念を数値化できるかもしれません。

続きは、後ほど。倫理は強制ではなく一定のプロトコルに基づく自由権なので

アリストテレスのニコマコス倫理学には、快楽的生活、社会的生活、真理を追求する生活がある。

思考の知的な徳は、形式知の根本?

もう一つ、性格の徳は、暗黙知の根本?

アリストテレスのいう定義である悪徳の反対は、有徳。有徳に転換する努力が必要。

悪徳に似た概念として、仏教でも、具体的に邪道四つと定義されている。

テーラワーダ仏教に似ている。顚倒夢想(てんとうむそう)になるため悪行為を段階的に最小限する努力が善行為。

こうすることで「パワーか?フォースか?」の書籍でいうパワーが人類全体で平等に底上げされる。

ここで言われる「Powerパワー」は(スターウォーズでのライトサイドのForceフォース)そして、「Forceフォース」は(ダークサイドの方)という前提です

そして、ブッダの説いている「中道」は、「パワーか?フォースか?」の書籍でいう「意識のマップ」内の「中立」レベルに当たるかもしれない。

アビダンマとは異なる領域なので、うつ病、ADHD、自律神経失調症、発達障害などは、精神科医や心療内科へどうぞ。

もう少し、テーラワーダ仏教で教え伝えられている経験則を初心者向けから二、三歩、歩みを進めると「預流道心」と言われる悟りの最初の心が生まれる瞬間があります。

自力で到達するのは危険なので、お寺のお坊さんに詳しくは聞いてください。

自分の解釈では、ここに到達する感覚としては、量子力学の本質である「場の量子論」を本当に理解した瞬間が一番近い感覚です。しかし、検証できないので本当に到達したかわかりません。

テーラワーダ仏教のアビダンマでは、「預流道心」に到達すると自然と悟りの道に自動的に回帰できるようになるそうです。次に、七回生まれ変わるまでに完全に悟りの流れに乗れる。

前世で「預流道心」に到達してると子供の頃から、桁の違う天才になりやすい傾向が発現してくるそうです。

そして、六道輪廻するのは、人間界か天界のみだそうです(一神教では、天国に近い領域に似ている)他にいくつか特徴があります。

「預流道心」に到達すると「第一禅定(ぜんじょう)」状態に自動的になります。

一神教では「天国」に相当することですが、テーラワーダ仏教には、この先がありますが、ここまでにします。

厳密には違うけど、わかりやすく言うと精神領域がスーパーサイヤ人に到達するようなイメージ。しかし、すぐ心の状態は普通になります。

漫画のイメージのように身体は強くなりません。

言葉の定義として「禅(Zen)」は、ブッダが伝授された「第一禅定(ぜんじょう)」が起源。

言葉の定義として、ここでの「定」は、サマーディとも「梵天」の「梵」とも呼ばれます。

日本語ではわかりずらいけどサンスクリット語などにすると全て関連してることがわかります。

サマーディ瞑想とも深く関連していて、瞑想しすぎると「あの世」の人になってしまうので、ほどほどの八正道で「この世」の状態を維持しないと危険です。

戻ってこれなくなります。

再起不能になる可能性が高いため、本当に詳しくは、歴史あるお寺でお坊さんに聞いて下さい。

再起不能になる可能性が高いため、本当に詳しくは、歴史あるお寺でお坊さんに聞いて下さい。

再起不能になる可能性が高いため、本当に詳しくは、歴史あるお寺でお坊さんに聞いて下さい。

歴史に耐え抜いた哲学の基盤がない権力者が最も危険な存在です。

<おすすめサイト>

Apple Vision Pro 2023

ビラワル・シドゥ:あなたの想像力をスーパーチャージするAI搭載ツール

ベン・カシーラ:3Dスキャナーでとらえる古代遺跡

J・J・エイブラムス: 謎の箱

ロブ・レガート:迫真の映像の作り方

ドン・レヴィ:視覚効果から見る映画史

『アバター (日本語字幕版) (エクステンデッド・エディション)』

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷高橋クリーニング店Facebook版

#ジェームス#キャメロン#アバター#avatar#映画#視覚#効果#3D#タイタニック#インド#シヴァ#仏教#テーラ#ワーダ#宇宙#洞窟#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#デザイン#アート

1 note

·

View note

Text

浦沢直樹は崖職人

この世には二種類の人間がいる。風呂で本を読む人間と、読まない人間である。

後者は口を揃えて言う。「本がふやけちゃう」「落として濡れたりしたらやだ」

前者は言う。「それめっちゃわかる」

風呂で本を読まなければならない理由は別にない。しいて言うなら、ただ浸かっているだけだと飽きてすぐ上がりたくなっちゃうからかな。

お風呂好きな人は、お風呂に使っている時間そのものを楽しむのだろうが、風呂漫画好きは、風呂に入ってる間なんだか手持ち無沙汰だから漫画を読んでいるのではないだろうか。長風呂も好きだし、漫画も好きだから、両方一緒にやっちゃえ~みたいなタイプもいるかもしれない。

私は風呂漫画派の父の背中、もとい、背表紙を見て育った。

父は漫画がないと風呂に入れない体質だった。(現在は普通に入れるようになったらしい。)

いつも自分のブログには金玉の話とかボタン電池飲んだ話とかあまりにも取り留めのない話ばかり書いてしまうので、たまには人様の役に立つ記事でも書くかと思い立ち、今回は私が独断と偏見で選ぶ「風呂で読むのにいい感じの漫画5選」をご紹介したい。

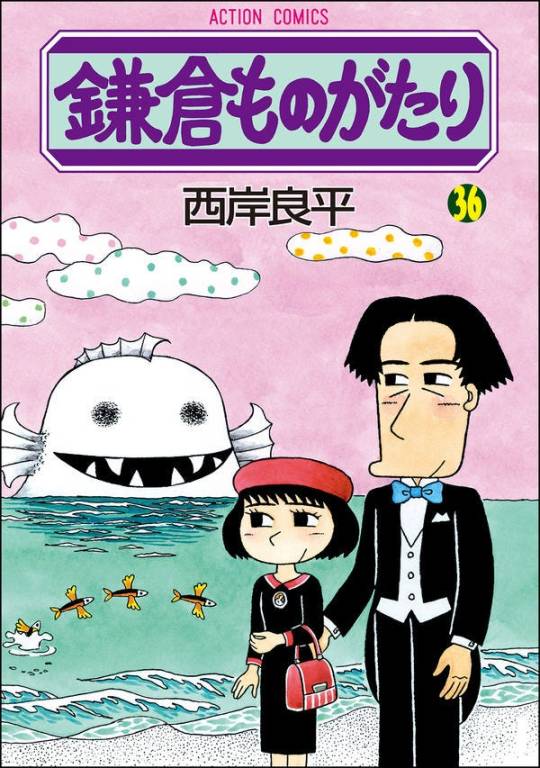

鎌倉ものがたり(西岸良平)

最初にご紹介するのは、ハンサムなミステリ作家の一色先生と童顔の妻・アキコの二人が、人間と妖怪(またはそれに類するもの)が共生する鎌倉の町で、毎度なんやかんや事件に巻き込まれる漫画『鎌倉ものがたり』だ。

作者の西岸良平の代表作『夕焼けの詩』は『ALWAYS 三丁目の夕日』として映画化されているし、あの特徴的な輪郭のキャラクターたちを見れば「あ〜この絵、コンビニの分厚い漫画で見たことあるわ〜」という人もいるはずだ。『三丁目の…』の映画のイメージから、なんか昭和のノスタルジー的な漫画を描いている印象が強いかもしれないが、『鎌倉ものがたり』は時代設定が現代で、バリバリ時事ネタも取り入れられている。何より、西岸良平の最大の武器(私調べ)であるオカルト要素が満載であることを強調しておきたい。人間ならざるモノが持つ怖さ・優しさ・不気味さ・可笑しさを絶妙なバランスで物語に入れ込んでくる。さすが西岸良平。よく知らないけど。

ちなみに実家にはなぜか鎌倉物語の4巻と5巻だけがあり、小さい頃から何十回も繰り返しお風呂で読んできたので、風呂漫画といえば真っ先に一色先生の顔が浮かんだ。特に心に残っている話といえば、鎌倉中の有名な僧侶たちを殺しまくる残忍な魔物が出てくる第51話「地上最強の魔物」(第5巻収録)で、小2の私は「煩悩」という言葉の意味をこの漫画から学んだ。ありがとう光輪和尚。ずっと大好きだよ。

西岸良平の絵は一目見ただけでこの作者の作品だとすぐにわかる「クセがすごい」タイプの絵で、不思議な魅力がある。キャラクターのほとんどは長靴みたいに顔の下部がぽっこり左右のどちらかに突き出しているフォルムで、頭身も三頭身くらいのめちゃくちゃデフォルメされたキャラクターデザインなのだが、ハンサムはハンサムに、美女は美女に見えるのがすごいし、キャラクターの描き分けが半端ではない。目・輪郭・髪型には何パターンかあって、アバターのようにそれを組み合わせているのだが、ちゃんとキャラが一人一人立っているのが本当に不思議だ。

何巻から読んでも大丈夫なので、早速コンビニの分厚いやつを買ってみてくれ!(廉価版のほうが濡れたときの精神的ダメージが小さい。)

私のお気に入りエピソードは、第61話「遺産相続人」(第6巻収録)、第300話「ハンプティ・ダンプティ殺人事件」(第6巻収録)、第347話「魔界転生II(猫編)」(第6巻収録)。

リストランテ・パラディーゾ/GENTE(オノナツメ)

この漫画を読んだ私の友人の感想は、大体次の3種類しかない。

「ジジがかわいい」

「テオが性癖」

「ジジがかわいい」

「ルチアーノはもっと押せばいける」

「ジジがかわいい」

そう、この漫画は、つまるところ、ジジがかわいい漫画なのである!

皆さんにとって「ジジ」といえば、「私、魔女のキキです。こっちは黒猫のジジ!」のジジでしょうが、我々の業界でジジといえばソムリエのジジ、つまみ食いのジジ、まかないでめっちゃいいワイン開けちゃう初老のジジです!

でも、レストランの漫画だったら、読んでるとお腹すいちゃうんじゃない?僕は食後にバスタイムってタイプだから食欲をそそるような漫画ちょっと……。

ご安心あれ!!

この漫画に出てくる料理は一つも食欲をそそらないし、別に美味しそうに見えない!ジェラートも、なんか四���い。(でも、本格的なイタリアンジェラートって、31みたいに丸く盛り付けないで角ばった感じでよそってくれること結構あるよね。ないか。)

これはオノ・ナツメの画力の問題ではなくて、料理が美味しそうかどうかはあんまり関係ないからである。この漫画で大切なことは何か。老眼鏡をかけた初老の紳士たち(複数形)である。

老眼鏡の初老の紳士が料理したものを、老眼鏡の初老の紳士がサーブする。それだけで、いいッッッ!!!!!!!

先に連載されたのは『リストランテ・パラディーゾ』で、アニメもこのタイトルだったため、本家はリスパラ、『GENTE』は番外編扱いらしい。物語の中の時系列はGENTE→リスパラ→GENTEだけど、読む順番はどっちが先でも大丈夫だよ!

読み終わった方は、どの紳士の虜になったか教えてほしい。

私?愚問!ジジに決まってんだろ!

マリーマリーマリー(勝田文)

作者の勝田文の作品にはお風呂で読みたいものが多い。線はシンプルなのに画面がにぎやかでかわいく、コミカルな話の展開の中に差し込まれるロマンチックでちょっぴりエモーショナルなモノローグが胸に染みる。夕方や夜のバスタイムにはぴったりだ。一話完結型なのもお風呂向きな点である。

主人公は針の先生リタとギタリストの自由人・森田さんの新婚カップル。松田聖子もビックリのビビビ婚(古っ)で結ばれた二人の、ドタバタのほほんキュートアンドエキサイティングな日常を描いた作品である。

勝田文の漫画は、その緩急がたまらない。わちゃわちゃコメディ展開が続いていると思ったら、急に心にじんわりとクるシーンが差し込まれてきたり、いつも何を考えているのかわからないテキトーな森田さんがその顔面のポテンシャルを最大限に活かしたハンサムムーブで魅せるセクシーな雰囲気にきゅうううううんとさせられたり、とにかく心臓が忙しい。

笑える話、優しい話、切ない話、どんな回でもマリーマリーマリーは読後感がいい。こういうところもお風呂向きな漫画である理由かもしれない。

この作者といえば『あの子にもらった音楽(愛蔵版)』もお風呂漫画としては捨てがたいのだが(通算20回くらいお風呂で読んだ)、コミックスがかなり分厚いので、風呂ではちょっぴり読みにくい。愛蔵版とか完全版とかはたいてい風呂向きではない。文庫版はいいよね。

岸辺露伴は動かない(荒木飛呂彦)

漫画好きを自称しながら実は読んでこなかったモンスター級冒険漫画『ジョジョの奇妙な冒険』、結局読んでみて、一番好きになったのが第4部に登場する漫画家・岸辺露伴だった。ネットミームと化した有名過ぎる台詞「だが、断る」でお馴染みの人気キャラクターである。ここで紹介する『岸辺露伴は動かない』は『ジョジョの奇妙な冒険』のスピンオフ作品、好奇心旺盛過ぎるが故にやばいことに巻き込まれがちな露伴先生の冒険譚である。

ちなみにジョジョが敬遠されがちな理由の一つに、シリーズが長すぎて最初から読む気がしないというのがあるが、ご安心あれ。このスピンオフはジョジョ本編を読んだことがなくても、楽しめる作品だ。

荒木飛呂彦の漫画は、視覚的に情報量が多すぎるのでお風呂でリラックスして読むような漫画じゃあないよな、とは思うものの、一話で完結してくれるという安心感を支えに読み切ることができる。あと、露伴先生が狼狽えている姿を見るのは、なんか、こう、あれだ、グッとくる。

血がいっぱい吹き出したり、謎の虫がいっぱい蠢いていたり、身体を鍛えすぎて人格が壊れてしまう人が登場したりするので、ショッキングな描写が苦手な人にはお勧めできないが、異常現象とか都市伝説とかそういうものが大好きで、お風呂タイムをゾクゾクとワクワクで満たしたい人にはぴったりな漫画だろう。

このスピンオフ漫画は残念ながら2巻までしか出ていないので、露伴先生のお話がもっと読みたい!と思ったら今年実写映画化もされた『岸辺露伴ルーヴルへ行く』や小説版のスピンオフシリーズも読んでみてくれよな。(実は結構小説版が好き。)

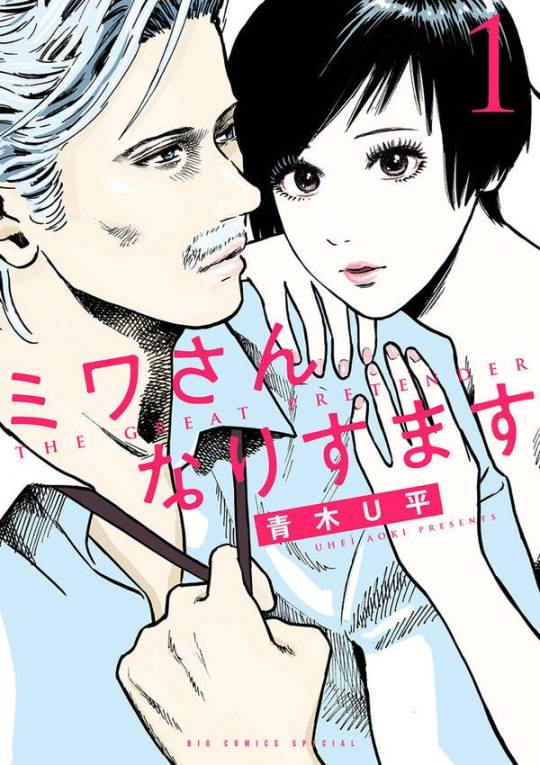

ミワさんなりすます(青木U平)

入浴時間は人によって違うので、キリの良いところでお風呂から上がれるように、ここまでは基本的に一話完結型の漫画をお勧めしてきたわけだが(リスパラはそうでもないが)、この『ミワさんなりすます』は続きがめっちゃ気になるタイプの漫画だ。

この物語において、「映画」は非常に重要な存在である。そして、この作品そのものが、多くの「魅せゴマ」や文学的なモノローグといった漫画的表現で「映画が持つ魅力」を描こうとしている(気がする)。説明的なセリフは少なく、絶妙なコミカルさと程良いスリルが詰まったストーリーにどんどん引き込まれ、知らないうちに読み終わってしまっている。しかし、印象的な場面(コマ)は、確かにあなたの脳裏に刻まれている。映画館から出た直後の、少し地に足がつかない、あの感じだ。これは、読む漫画じゃなくて、観る漫画だ!だから続き物でもお風呂で安心して読める、はず。

あらすじは書かないから、とりあえず第一話を着衣のまま読んでみて、気になったら続きは裸で読んでくれ。(四話まで読めるよ↓)

ミワさんなりすます — pixivコミック

(知らない間にドラマ化していたらしいけど、俺は見んぞ!)

番外編:お風呂で読んだらしんどい漫画5選+殿堂入り

『銀魂』空知英秋

字が多い。字が小さい。ギャグ回かと思いきやいきなりシリアスな長編バトル展開に入るので油断できない。私は服部全蔵が好きです。

『ジョジョの奇妙な冒険』荒木飛呂彦

スタンド使いのオランウータン(3部)とか水を自由に移動できるスタンド(4部)からの攻撃が怖くて入浴中全然リラックスできない。とにかく長い。

『青野くんに触りたいから死にたい』椎名うみ

シャンプーしてる時、後ろが怖くなる。「いーれーて」って言われても入れちゃだめだよ……。

『血の轍』押見修造

この漫画はいつどこで読もうがしんどい。気分が落ち込んでる時には読んだらあかんで。

『ひとりでしにたい』カレー沢薫・ドネリー美咲

めちゃくちゃギャグテイストが強いけれど、孤独死や終活をテーマに社会制度や人との関わり方を冷静に読み手に突きつけてくる漫画なので、とにかく入浴との相性が悪すぎる。 一巻の叔母さんの孤独死の話はトラウマになる。

浦沢直樹全般(殿堂入り)

クリフハンガー*がうますぎて、読み終えるタイミングを失う。とにかく物語の続きが気になりすぎて、風呂上りも服を着ずに読み続けてしまうので、湯冷めすること必至。まとめ買いするか漫喫とかで一気読みしたほうが良い。

以上、私の独断と偏見で選んだお風呂漫画5選でした。

最近は防水のKindleペーパーホワイトの導入を検討するなど、風呂漫画もデジタルに移行しようとしております。

みんなもおススメの風呂漫画があれば、教えてくれよな。

*映画やドラマなどにおいて、物語が気になるところでわざと終わらせる手法。日本語の「引き」。(クリフハンガーの原義は解釈を観客に委ねるような結末の見せ方だだそうです。)

0 notes

Text

同人系作品の魅力に目覚めて:昔は見なかったけど最近は見るようになった

近年、同人系の作品に目を向けるようになってきました。かつてはその世界に触れることすらなかった私が、今やその魅力に引き込まれる日々です。同人系作品は、オリジナルの作品をベースにファンが自らのアイディアや想像力を駆使して作り上げるもので、その多様性や創造力に溢れています。

最初は一般的なメディアに飽き足らず、新しいものを求めて同人作品の世界を覗いてみたのがきっかけでした。その中で見つけた作品たちは、想像力の豊かさや独自の世界観で私を魅了しました。オリジナル作品とは異なる視点から物語が描かれることで、新たな発見や感動を味わうことができます。

また、同人作品の魅力はそれだけにとどまりません。作品を通じて交流を深めるイベントやコミュニティも存在し、そこでの出会いや情報交換が新たな楽しみとなっています。同じ作品やキャラクターに情熱を注ぐファン同士が集い、熱い議論や創作のアイデアが飛び交う様子は、まさに独特の魅力があります。

同人系作品は、その自由度の高さやファン同士の交流が生み出す熱量によって、私の日常に新たな刺激を与えてくれます。これまで見逃していた世界を探求する喜びや、新たなコミュニティでの交流の楽しさを通じて、私の視野はより広がり、豊かになっていると感じています。同人系作品は、単なるエンターテインメントに留まらず、新たな発見や経験をもたらしてくれる、貴重な存在であると確信しています。

0 notes

Text

動きに頼らない→一枚絵として見ていられる

映像がなかった時代の表現として壁画が挙げられますがいくつかの壁画を見て感じた事で自分のテーマと関連ありそうなことを書き出してました。

◯人や装飾物が多く、背景のが細かく描かれている→画面の中で情報量が多いため見ていて飽きない。

◯ポーズや表情になにか意味がありそうであったり、絶妙なタイミングを切り取っている→どんなストーリなのかまたその瞬間の前後を考える。その人物の感情がどうであるかも考える。

壁画を色々見てみて一番心に残ったのはシギリア・レディの壁画です。

女性らしい曲線のラインが美しく魅力的で引き込まれてしまいました。背景がなくても身につけている装飾が華やかであったり表情があったりと人物自体の情報量が多いため寂しく感じないところが魅力的であるなと感じました。

1 note

·

View note

Text

映画上映日誌3. : ユペールとサロートの対談

今回、『レースを編む女』と『ヴィオレット・ノジエール』の上映にあたり、イザベル・ユペールの様々なインタビューを集めた。インタビューを集めるほど、ユペールという人物の聡明さにやられてしまう。どのインタビューも映画と同じくらい素晴らしいから、特にお気に入りのいくつかを紹介したい。

*

個人的に一番お気に入りのインタビューは、1978年5月19日にテレビ放送されたインタビューだ。このインタビューで冒頭から、映画祭は好きではないとはっきり表明するユペールには圧倒されるものがある。インタビュアーはぴったりな言葉を探すようにして、ユペールの演じる人物たちを「不可解なところがある、説明できないような人物」と評し、レースを編む女とヴィオレット・ノジエールというふたりの女性に共通点があることを指摘する。この点について、ユペールは迷いなく自らの考えを以下のように話してゆく。

《しっかりと現実に入り込めていない、思春期と成人の境界にいるような、すごく内向的で、自分のことでいっぱいで、想像のなかに生きているような人物が好きなんです。私はそういうタイプの人にかなり惹かれますし、レースを編む女とヴィオレット・ノジエールのあいだに共通項があるというのは、そうですね。外の世界と関係をしっかり持てずに、物事を夢や幻想の内に見ている人物たちですので……》

ここまではっきりと演者に指摘されてしまえば、言うべきことはなにもない。外の世界と関係を結べない人物とは、その後のイザベル・ユペールが演じてきた多くの人物の特徴でもあり、25歳の時点で既にここまで自覚的に演じているキャラクターを分析・理解していることに驚くほかない。

*

あるいは、ヴィオレット・ノジエールという人物については、別の放送でも、次のようにユペールは話している(パンツスーツで頬杖をつきながら、シャブロルの横で自信ありげに話す姿がかっこいい!)

《ヴィオレットは、ものすごく苦しんでいる痛ましい人物だと思います。彼女の行為の恐ろしさに匹敵するのは、彼女の苦しみだけです。彼女の攻撃的な行動はどれも根本的な愛の欠如と、その絶対的な探求という狂気の代償に過ぎません。》

実は、シャブロルはインタビューで、ヴィオレットの主張する父親による近親相姦を否定している。ユペールは近親相姦の有無には直接的には触れていないものの、ヴィオレットの苦痛を理解しているように思える。

あんな小さな部屋で親の性行為を毎夜見せられているのであれば、それは近親相姦に匹敵する性的な虐待だ。だから、問題はヴィオレットの証言の真偽というよりも、彼女の苦しみを映画の中で表現することだろう。このインタビューを見ると、ヴィオレットの抱える苦痛の重要性を、ユペールはシャブロル以上に理解しているように思える。

*

もう上映が終わったからネタバレをしてしまえば、『レース』と『ヴィオレット』の2作品の選定は、もちろん共通するラストショットに由来している。ミコノスのポスターが貼られた室内で、茫然と私たちのほうを見つめているポム。同室の囚人に「今ならできる」と希望を語って顔を上げ、私たちを見つめてくるヴィオレット。ユペールが演じる二人の女性には、力強いまなざしが共通している。

この二つのショットにおいて見つめてくる彼女たちが、どのような感情をもっているかについては、鑑賞者によって感じるものが違うだろう。それでも、まなざしの力強さだけは、誰にも否定しがたいものだ。こうした「見つめること」をめぐり、ユペール自身はしっかりと自己解説を行っている。

《様々な感情に対して、てこのように作用するのがまなざしの力です。[……]あなたをひきつけるまなざしの力は、あなたに何かするよう駆り立てます。また、私は自らのまなざしをカメラのレンズに近づけることが好きです。決して越えられない境界があるとしてもです。観客が私に、私の内面にできるだけ近づいてくるんだという強い意識をもちながら近づけるんです。》

ユペールはやっぱりあらゆる演出に意識的な人物だ。ユペールにとって、カメラの前で露わになる顔のクローズアップは、登場人物の内面を私たちに伝えようとする試みに等しい。人間の内面は複雑で、簡単に理解することはできないだろう。それでも、というよりも、だからこそ、我々を見つめるショットは魅力的だ。

*

最後に紹介したいのは、小説家のナタリー・サロートとの対談だ。サロートがいつも通りの「内面の描写」について講釈を垂れるこの対談は、ヌーヴォーロマンの研究をしている者からすれば飽き飽きする。それでも、ユペールとサロートが言い争いをする部分があり、そこは面白く、更にユペールの立場・意志表明とも捉えられるので、長くなるが訳しておく。

《ユペール:女性文学の特性というものがあると思いますか?

サロート:それよりひどいものはないですよ。

ユペール:けれども、あなたの小説を読んでいると、非常に具体的な物を通じた強迫観念が示されているように感じるのです。事物への執着はとても女性的だと思いますが……。インゲボルク・バッハマンを、『マリーナ』の中で描かれた脅威的な物への執着を彷彿とさせます。

サロート:(熱弁して)それが女性的かは人が決めることですし、私の作品には物への執着はありませんが……。

ユペール:わかりませんね、『プラネタリウム』の革製のソファーは……。

サロート:ああ……。バルザックを再読しなさい。

ユペール:はい。でも、古典的な作家においては描写ですが、あなたの作品では……。

サロート:事物は触媒です。私の文学の新しさは、事物そのものが消失し、触媒としてしか価値がないということです。女性的かどうかということではありません……。みんなすぐに「これは女性的だ。繊細で、細部にこだわっている」と言いますよね。ヘンリー・ジェームズを読んでごらんなさい。

ユペール:はい。でも私としては、軽蔑的なニュアンスではなくて……。

サロート:そうじゃない、そうじゃないの。私にとっては軽蔑だわ。》

対談を読むと、サロートというのはなんて頭が硬いのだろうかと思うのだが、ユペールとサロートの立場の違いが明白になっていると思う。ユペールは「女性的である」ということに、積極的な意味をもたらそうとするのに対し、サロートは断固として男女で判断することを��絶する。というか、とにかくサロートは対談全編を通じて、「心内の動きの描写」以外のあらゆる話題で否定を続けている。

しかし、別にユペールは本質主義に陥っているわけではないし、「女性的なもの」に積極的な価値を見出す彼女の立場こそ、現代における一つの試金石となりうるのではないか? さらには、『黄金の果実』にジャック・タチっぽさを見出したりしてしまうユペールのほうが、よっぽどサロートよりも思考に柔軟性をもっていて、興味深いのだが……。

0 notes

Text

映画 『バービー』 鑑賞後の雑感

“ジェンダーロールごっこに飽きたら『女性の自立』ごっこは如何? 今度のバービーはハリウッド女優顔♪”

簡単にまとめるとこういう映画。 劇中に登場する悪しき伝統的価値観もエンパワーメントもバックラッシュも改革も、全て終始一貫して「ごっこ遊び」の域を出ないところが重要なポイントで、それ故に主人公である定番バービーは終盤である決断を下してしまう。

“これまでのバービー人形の世界観はジェンダーロールや画一的な美の基準にまみれていて女性差別的! 現実世界はてんで働かない男達が高い地位を独占している! 女性達で指導的地位を独占しよう!”

…あらすじを字面だけ拾ってまとめて追う分には教科書通りの啓蒙作品と言える。 特に後半に控える現実世界出身の母ちゃんの大演説が大きなハイライトとなっており、その長台詞を額面通りに受け取る分にはフェミニズムの主張に完全同意する話に見えてしまう…のだが、作為的なまでに行動が全く伴わない。

ディストピア的ユートピアとしての人形界

まず冒頭は映画『2001年宇宙への旅』の冒頭のパロディ。 赤ん坊人形を使ったお母さんごっこを楽しんでいた女の子達はバービーの進歩的な姿に魅せられて赤ん坊人形〜母親になる夢〜を叩き捨ててしまう。

「母性神話による抑圧からの解放」

というフェミニズムのテーマの提示。 ただし、肯定的かはこの時点では判然としない。

そしてバービー世界に突入していく。 彩度の高いポップな色調で人形の世界が実写ドラマ化される様子は圧巻で、パックスアメリカーナ―な威力を感じさせるのだが、早速フェミニズムに対するミラーリングが随所に張り巡らされる。 楽し気なバービー達の傍にいるケン達やアランに対する邪険な扱いがこれでもかと繰り返され強調されるのだ。

何しろ、バービーにはドールハウスがあるがケンには住む家も無い。 「ビーチにいる人」以上の設定が無く、何者でもないケン達。

ここまで観ている時点では作り手が男性への抑圧や苦悩に無配慮な女性中心主義者であるが故の無神経さの顕れなのか、わかっていて敢えてやっているのか不明瞭。 しかし、実はケン達の後の反乱の伏線となっていたことが後にわかる。 作為的なまでに狙って差別的に描いていることが結果的に判明することになるのだ。

人間界も作り物の世界風

老化の兆候など人間化が始まった主人公バービーはそそのかされて問題解決のために人間界に向かうことになるのだが、その人間界がどう善意で見てもフェミニスト達をおちょくっているとしか思えない代物。 マッチョな家父長制社会にはリアリティも皆無だし、低予算コントみたいな作りなのだ。 筋トレ男が街に溢れ、マテル社内は秘書以外上から下まで男だらけ、CEO以下重役達はOLの想像上の「働かないのに偉い地位にいるオッサン」をミニコント水準で映像化したかの様な非現実ぶりで、人形役よりも嘘臭い。 実際、バービー捕物帳シーンではCEOや重役達は小動物か若しくはロボット然とした単調な動きに終始する。

「人形界でのケンの扱いは現実世界の女性のメタファーであることに気付かず、そのまま男性の描写だと思い込む反ポリコレたち」

など、男性差別なんて現実にもこの映画の劇中世界にも一切存在しないと強弁したがる向きも巷にはあるが、おそらくそれは真逆。 寧ろ、人形界での冷遇ぶりから一転してケンが優位になることも丁重に扱われることもなく、バービーとケンは人間界で雑な扱いを同様に受けるのだ。

劇中現実世界ビーチでバービーとケンは好奇の目に晒される。 バービーは「性的な目で見られた」被害と解釈し驚愕し落胆する一方で、ケンは「初めて尊敬の眼差しで見られた」と感銘を受け喜ぶ。 基本的にどちらも珍妙で場違いな服装や行動を好奇の目で見られて同様に雑な扱い受けているだけなのだが、ケンの主観では丁重に敬意をもって扱われた貴重な体験となっていく。 女性差別とされるのと違わぬ仕打ちを受ける状況ですらこれまで冷遇された男性達には天国…という皮肉で、バービー世界の男性差別っぷりがあらためて強調されるとともに、何なら劇中現実世界よりもバービー世界の方が男性の雑な扱いを風刺できてないか?…などとフェミ以外は気づいてしまう作り。

例外的に女性だけが酷い扱いの描写も数か所ある。 ビーチで尻を触られる箇所、そして取り調べ中にセクハラトークを仕掛けられる箇所。 これについてはリアリティがあるのだが、男性が同様の仕打ちを受けても性被害とは見做されない現実を揶揄するかのように終盤でケンが性的に罵られるシーンがギャグとして軽く処理されて、ともに冷遇されるという対称性が強調される。

後述するが、劇中の人形界でない場面は大きく2階層に別れており、マテル社を中心にバービーやケンが出くわした空間はバービー界と現実世界を繋ぐ中間世界、そしてあの親子が生活している場が本当の人間界である。

マテル社社員の娘から聞かされるバービー観にバービーが悲観する場面、あれが劇中の真・人間界だ。

「ルッキズムによる抑圧からの解放」

の観点からのバービー人形の全否定。 冒頭で女性解放する側だったバービーが今度は抑圧する側に回っているという皮肉。 但し、皮肉られているのはバービーではなく思想の方かも知れない。

ともかくも、そんな家父長制社会に感銘を受けたケンは人形界に戻り、外地の土産話で啓蒙という極めてWoke的且つ平和的な手法で改革に着手することになる。

ケン達の反乱は性平等的

里帰りケンに啓蒙されたケン達はバービー世界を改変、カーボーイ姿でモージョー道場カサハウスに集う。 ホモソーシャル批判の記号になってはいるが、凡そ男性の行動癖からかけ離れた「おんながかんがえたさいあくなおとこ」像に終始するため、寧ろフェミ思想を茶化しているように見える。

オープニングからケン達の二級市民っぷりをコメディーとして、笑って済ませて良いものとして描いて来た後に出てくるケン達の世界はさぞかし女性差別的なのかと思いきや、女性達のパジャマパーティーと同様のノリを男性達も楽しむ♪というだけの極めて平和的な世界が繰り広げられるので、この反乱は尚更に笑って済ませられる些細な出来事に見えてくる逆・啓蒙効果。

その影響は人間界にも及び、モージョー道場カサハウスが男児にバカ売れすることでバービーの顧客層の甚だしい偏りが是正方向に向かうのだ。

ケン達が作り出した新体制が女性を抑圧していない点もかなり重要。 モージョー道場カサハウスで給仕などしているバービー達は「これけっこう楽しい」と喜んでいる始末だし、何ら強制もされていないし家から閉め出されている訳でもない。 この物語で人形界、人間界のどちらの女性も女性による支配しか目指していない中、男女の共生を目指したのはケンによる革命ただ一つだった点には最低限気づくべきところ。

しかしそれも束の間のこと。 この映画のフェミニズム的ハイライトとなる大演説のシーンが登場する。 何しろ、それを聴いたバービー達が家父長制の洗脳を解かれフェミニズムに邁進していく切っ掛けとなる重要なシーン。 しかし、この演説の中身はフェミの十八番として巷間呆れられネットミーム化しているネタ通りなのだ。

「偉くなっても下の声を聞け」

「異性のワガママを聞いてやれ」

等と男性も当然の様に求められている諸々をあたかも女性だけが体験する重圧であるかのように説くという

「それ、男も同じやん(笑)」

「偉くなれる時点で排除されてないやん(笑)」

などとツッ��ミが入りまくり最早とっ��に陳腐化してしまった台詞を延々と捲し立てるのだから洒落にならない。

結局はこのミラーリング一発で消えるレベルの大演説でバービー達が家父長制の洗脳を解かれ、オープニング時と同様の女性達による独裁体制へと戻ることになる。

人間にそそのかされたバービー達の再革命でジェンダー平等指数悪化

戻す過程もかなり露悪的で、色仕掛けでケン達を騙して投票日に棄権するように誘導するという卑劣極まりなく不正スレスレの手法を積極的に選ぶのだ。 作り手のフェミニズム観が隠しようも無いほどにあからさまとなっていく。

当然ケンは再びバービーの添え物以下扱い、二級市民へと戻るのだが、ここで女性陣から衝撃的な台詞が出てくる。

「彼らもいずれ力をつけるでしょう、人間界での女性のように。」

フェミ的視点ではかなり拙い台詞ではなかろうか。

「人形界のケン達は人間界の女性達と同様に(異性が支配し顧みてもらえない状況下で)勝手に強くなれ」というメッセージ。

指導的地位を男性が独占しても「彼女ら女性達もいずれ力をつけるでしょう」の一言で済むことになるロジック。

男性達は女性達のエンパワーメントに協力的でなくて良いという結論。

「男性と女性とは違うから」と言い訳できない様に、劇中でもわざわざ「人間界の女性と同様」と言い切る用意周到ぶり。

ともかくもこの路線で丸く収まった後、現実世界母ちゃんは提言する。

幼年期からの失楽園、何者でもない人生の荒野を目指す

「何者でもない女性が共感できる普通の人ヴァージョンのバービーを出すこと」

バービー達が沸き立つ中、主人公の定番バービーだけが孤立と絶望の表情をしているところが良い。 彼女はフェミニズムとは別の何かに目覚めてしまったことで居心地の良い場所ではなくなってしまう。 エンパワーメントの路線が定まったことで特技も無いが美しい金髪白人仕様の主人公バービーにはバービー界での居場所が無くなってもいく。 そして「普通の人ヴァージョンのバービーが見るような夢」が実現できる現実世界へ…。

かくして人形世界を卒業して人間に変わるのだが、一昔前のフェミ映画ならマテル社の新CEOにでもなるところ。 しかし本作では何者でもない市民の一人として街に出ていく。

但し金髪美人。

そして最後に「性器もついたので婦人科へ」。

性器が無いネタは劇中で繰り返し出てくるが、結局これがオチ。

何しろ主人公バービーには見た目以外に取柄が無い設定。 私生児抱える近未来など想像できてしまい、あまり笑えない。

特別なものを何も持ち備えていない普通の人々を邪険に扱い窮地に追い込みながら上位のインテリばかりが肥え太るという、リベラルな人権活動の陰の面を描いているかの様だ。 大演説でバービー達を家父長制の洗脳から解いた指導者たるあの母親、実はマテル社の秘書設定で良い車も持ち子供を育てるパートナーもいて、孤立も困窮もしていない。 そんな人が「お嫁さんを夢見る箱入り娘のままではダメ」と女性達に説き、女性達は街の婦人科に通い詰める日々。 フェミニズムの視点で冷静にみれば悪夢とも言えるレベルの凄まじい顛末ではある。

何者でもない女性の夢が実現する世界

「たとえば将来、母親になるってことでもいい」

ブロンド美人のバービーでもなく、判事やパイロットなど高ステータス感をまとう職業のバービーでもない普通のバービーが夢見るのは例えばお母さんになる夢。

冒頭の2001年パロディーでバービーに「進化」させられた女児たちがルッキズムの象徴であるバービーを拒絶する流れの果てにコレだもの。

「母性神話による抑圧からの解放」

「ルッキズムによる抑圧からの解放」

に続いて

「エンパワーメント志向による抑圧からの解放」

まで出てきた末に

「神話的ではない母性への回帰」

へと帰着するという、冒頭からは想像のつかない飛躍した着地点。 これは凄い。

映画全体が人間界パートの主要人物を通して「母と娘の関係性」「かつて娘であった者が母になること」「母と異なる価値観とともに自立していくこと」とについて描いている点を忘れる訳にはいかない。

それゆえ、人形から人間に変わったラストでのあのオチは生殖と全く無関係な「女性の皆さん、限りある命なのだから身体を大事にしましょう」というメッセージである…等の主張も完全に的を外している。 もしそういうメッセージならば伏線として「人形と違って人間たちは怪我や病気で苦労する」描写が入っている筈というのもあるが、そもそもバービー界卒業自体が明らかに旧約聖書の楽園追放モチーフである以上、楽園を追われて人間となった後には食べていくための労働と痛みを伴う出産という罰が待っているのは当然なのだ。

要所要所にぶち込まれる「人形たちには生殖器が無い」ネタもラストへの伏線であり、想像主からも釘をさされた「永遠の命は無くなり老いと死が訪れる」という宿命と引き換えに得るものが生殖であり、その一切をも含めたメタファーが婦人科検診と見た方が本編内のより多くの要素ともロジカルに繋がる。

これはフェミニズム映画なのか

この物語がフェミニズムに肯定的であるかはかなり疑問である。

劇中現実世界は極端に戯画化された身体的マッチョ描写に溢れ女性上位なバービー界と合わせ鏡になっている印象を抱かせる作りなのだが、劇中現実世界が劇中現実とは言い難い程に極度に戯画化された非現実的な表現になっており、また身体的にマッチョであっても社会的には特に男性が持ち上げられてもいないことにも気づかされる…という作り。 現実の女性を反転しているようでいてまんま現実の男性にも近くない?という気づきに至る様、巧みに演出されている。

既に指摘してる人も多い点だが、バービー界のケンが現実の女性達のミラーリングであるならば彼等を二級市民へと再び落としたバービー達は支配的な家父長のミラーリングということになるし、フェミニズム大演説の果てにその顛末に至るというのもかなり痛烈な皮肉ということになる。

百歩譲って、もしあれが現実の女性の扱いであってバービー界が問題解決フェイズならば

・選挙から女性を締め出して男性が独占

・女性は勝手に自立するでしょう

で良いということになってしまう。

「男女が積極的に協力することはできないという考えを常態化しようとしている」

という巷間に見られる本映画への批判はその点、劇中のバービー界についての指摘としては完全に合っている。 そして肝心なことに、そんなバービー界=フェミニズム的理想世界を定番バービーは捨てるという結末で結局は作品もそれを批判的に描いているのだ。

実のところ、監督自身が語るところによれば劇中のマテル社は現実世界ではなくバービー界と現実世界を繋ぐ中間世界。「空想上の現実」という煉獄。

バービー界は空想上の現実世界(フェミニスト視点の家父長制社会)のミラーリングでしかなく、バービー独裁制もまた現実を反映してはいない。

それに気づく知恵~フェミニズムによる革命ごっこも人形ごっこと同じという気づき~を得てしまった主人公はフェミニズム革命まで成し遂げた楽園(に以前は見えていた居住地)を捨ててもっと複雑な人間界に行くしかなかった。 人形遊びに飽きるところで幼年期が終わるよね…という物語。

表層と裏腹に揶揄とちゃぶ台返しが中々。四方八方に喧嘩を売る作りで、マテル創業者女性を主人公の導師として引っ張りだしながら脱税者だとこき下ろす程。

本作はバービー蘊蓄、2001やMATRIXなど映画のパロディーも散りばめられているがコメディ映画として然程のものではない。 しかしポリコレ表現についてはフェミ達の読解力の低さに賭けた感があり、もし読み取られれば大失態。フェミ達が絶賛している現状を見る限り、脚本家達はその賭けに勝った様だ。

個人的なことは個人的なこと

いま広まっている論評であまり触れられていない重要なテーマは「母娘の対立・断絶」。 監督自身の体験では本人がバービー好き、母親がゴリゴリのフェミでバービー否定派という折り合いの悪さがあって、映画では母娘を反転させてある。

その思想対立が解消する流れが実は無い。

行きがかり上で協力はしているが「私間違ってたわごめんなさい」的な和解など一切無く、価値観はバラバラなまま何となく折り合いをつけるしかない関係性。同監督の前作でも母娘はそんな感じで、断絶は解消しない。

そういう問題は個々人で消化していくしかない、個人的なことは個人的なこと、神話のように自己実現するでもなく、思想や革命では解決しない荒野をただ歩いていく…というポジティブな表明。

社会が、周囲が、他者が提示する物語に自己を当てはめてばかりいても問題は解決しないし道は逸れるばかり、そこに気づいて解脱しましょう…みたいなことを本監督は過去作でも描いてはいて、本作も結局は同じ流れ。フェミ思想などはその「捨て去るべき物語」の一つとして組み込まれているに過ぎない。

母性神話を破壊した末に母性を夢見るという結末も、だからこそ映えてくる。

参考

諸概念の迷宮(Things got frantic) - 【バービー的風景】「男は男で勝手に救われろ」という解釈?

諸概念の迷宮(Things got frantic) - 【バービー的風景】それは「西海岸的風景」でもある?

rei - 映画「バービー」が本当にフェミニズム映画なのか?

0 notes

Text

スピリットサークルという漫画を読んだ

水上悟史さんによるsf作品。

何度生まれ変わっても対決し続ける運命にある主人公風太とヒロイン鉱子の因縁・運命を描いた作品になります。

ネタバレも割とありで好き勝手に感想を書いていきます。

序盤から伏線が張り巡らされたあまりに壮大すぎるストーリー

ヒロイン鉱子の魅力と2人の関係

生きる活力が湧いてくるラスト

ストーリー

この作品の面白さを一言で説明するのは難しいけど、まずはストーリーがめちゃくちゃ面白いという点を語りたい。

物語は風太の通っている学校に鉱子が転校してくるところから始まります。風太はその日の放課後に鉱子からお前を殺すと言われ、過去生の因縁を聞かされる。ただ、鉱子は覚えているというその因縁を全く知らないので、風太はスピリットサークルを使って自身の過去生を巡っていく、、、

過去生それぞれが章として独立したエピソードになっているのですが、各過去生のエピソードのクオリティが高い高い。

過去生��時に侍だったり、時に中世の騎士だったりと毎回舞台が違って飽きないというのもあるのですが、毎回続きがめちゃくちゃ気になる終わり方をするのでずっと読み進めてしまいました。

そして、それらの過去生の話全てが最終章そして現代に繋がっているのがすごすぎる。スピリットサークルに関する謎が全て回収されるカタルシス。風太と鉱子の関係の結末。

全部で7つの過去生の話が全6巻に詰まっているんですが、この密度の話をここまで綺麗に心に響かせることができるのは本当にすごすぎる。

風太と鉱子の関係

個人的にはスピリットサークルの恋愛漫画としての側面が好き。

最後の別れ際のシーンは鉱子パパと同じ顔してみてた。

過去生で殺し合うくらいの因縁がある2人が別の過去生では夫婦になったり、恋愛関係になるんですけど、このあたり、この作品にしか無い背徳感が混じった特殊な感情が湧く。

ラスト

全ての伏線が回収される物語のラスト。

全ての過去生が今に繋がっていて、人と人との繋がりが次の一生でも大きく影響を与える。

今を一生懸命生きようと思えるし、周りの人を大事にしようとも思える、何回読んでも素直にそういう感想になる素晴らしい最後だった。

最後に

本当におすすめの漫画なのでぜひ読んでみてください

0 notes

Text

2023年7月 映画集中視聴月間記録

Amazon primeの無料体験を利用して映画をたくさん見た。

映画を見ること自体もそうだったが、色んな人とウォッチパーティをするのが楽しかったので、またやりたい。

映画をいたずらに消費したくないし、特別感を持たせるためにprimeを続けなかった。

キャスト・アウェイ 2023/6/13

・チャックのサバイバル能力が強すぎるw

・人は徹底的に孤独になったとき、イマジナリーフレンドを作り出すのかもしれない

・4年間社会的に死んでいたチャックと彼を葬り新しい家庭を築いたケリー。

「時間に支配されている 時間がもたらす影響からは逃れられない」が作品のテーマなのかもしれない。

CUBE 2023/6/15

・こんなに面白い映画を見たのは久しぶりかもしれない

・リーダー気質の人って基本的には頼りになるけど、時に傲慢不遜に見えるよなぁ~~

・「世界には陰謀なんてなくて、個人が世界を切り取って日々の仕事や日常に没頭してるうちに、悪意なく誰かが不幸になる(要約)」 という言葉が印象的だった

JUNK HEAD

・ストップモーションで一人で作ってるのがすごすぎる

・背景やキャラクターがとても精巧で、アクションシーンではすごくよく動く

・深遠な廃墟のような世界観、不気味なモンスター、謎言語でどんどん世界に引き込まれていった

・場面や展開が転々と変わり、時にギャグやアクションが入るので飽きづらい構成になっていた。物語としても完成度が高い。

・主人公が物理的にあちこちを転々として、行く先々で待遇や体験が違うのが面白かった・人間は生殖能力がないらしいけど、主人公が付けてるマスクが量産化できれば人を不死&機械化できそうだ。その辺りは続編で明らかになるのかな。

ミッドサマー 6/20

・典型的なヤバカルト

・日常から隔絶された環境だから、フィクションとしてしか見れなかった

もっとリアリティのあるカルトを描いた作品だと思ってたからちょっと残念

・常軌を逸した出来事がものすごく静かに行われるさまは印象的だった

・クリスチャンのセックスシーンはシュールだった 女性のおっぱいがきれいだった

・ペレはダニーの心の傷につけこんで「家族」にしようと最初から企んでいたのだろうか それとも、最初から善意だったんだろうか もし善意なら狂気だ

ペーパーマン 6/22

・他薦

・一言でいうなら、こどおじ礼賛映画

・将来自分が結婚せず孤独でいるならこの作品がこの上ない癒しになるだろう

しかし、そんなときは来ないほうがいい

ワイルドスピードアイスブレイク 6/26

・エレナとトレットの間に子供がいたとは

トレットはなぜレティと子供を作らないんだろう

子供が「ブライアン」になり、実質的にトレットの相棒になるのだろうか

レティはエレナとトレットの仲を受け入れられるのだろうか 死亡扱い中にできたことは言え、心境は複雑ではないのか?次回作以降で語られたらいいな

・デッカードが母親に弱かったり子供を丁重に扱っているのが面白かった

しかし彼はファミリー否定派ではなかったか?

・ホブスの娘の不満も解消して、ちゃんと「ファミリー」に一番重きを置いてるのが、作品として一貫していて良かった

NOPE 6/27

・他薦

・つまらなかった

緩急に乏しいシナリオ運び、たいして怖くないホラー場面、大量に人を殺せるUFOが巨大風船で破裂するという拍子抜け感

これほど退屈な映画があるのかと、ある意味新鮮だった

イーグルVSシャーク 6/27

・他薦(ペーパーマンを勧めた人と同じ)

・発達障害気味の女主人公いじめっ子への復讐を目指してシュールな修行を続ける陰キャの話。

・リリーがジャロッドを許したのは庇護欲からか同情心からか。

・ジャロッドの修行が子供の遊びのようでシュールだった。彼自身は真面目なのが面白い。

・ジャロッドの小物然とした振る舞い、こだわりが強い面、自尊心の強さ、リリーの空気の読めなさがまるで自分を見ているようだった。他人から見た自分の言動は割とシュールなのかもしれない。

セッション 6/30

・他薦

・「生半可な練習や熱意では新たな偉人が生まれない」というフレッチャーの理論は一理ある。

しかし若い生徒を時に差別用語を織り交ぜて罵倒し、感情を誘導し、自殺させた事を肯定はできない(創作といえどもそれはただの狂気なので)

フレッチャーの狂気ですら制御できなかったニーマンはきっと音楽家として大成するだろう。

・肥大していく怒りや劣等感と過酷な練習と才能が合わさったときに新たな偉人が生まれるのかもしれない。

技術だけではなく、才能の開花にも犠牲が必要なのかもしれない。

・人種や性的指向をこれでもかと罵倒するので、ポリコレがものすごく怒りそうだ。

・僕にはフレッチャーもニーマンも狂人に見える。

・公式HPでフレッチャーを「狂人」と評していて少しほっとした。

・フレッチャーを全肯定する人間とはおそらく相容れないだろう。

おそらくとても意識が高い人間だろうから。(実力はともかく)

・「新たな音楽偉人を作る」という目的があるはずなのに、ニーマンを貶めようとするフレッチャーがとるに足らない人間に思えた。

どんなに高い目標や才能があろうと、低俗な行為に手を出した瞬間に薄っぺらい「意識高い系」に成り下がる。

・この作品はネガティブな感情で印象付けるタイプのものだ。

・フレッチャーからの抑圧を経てのニーマンの反骨と開花を見て、視聴者にフレッチャーを嫌わせる構造になっていると気が付いた。

ある意味「うまく楽しめた」ともいえるが、まんまと構造に乗せられた気がして少し悔しい。

トランスフォーマー

・前に何度も見たので内容ははっきり覚えてた

・ミーガンフォックスがセクシー。このころの彼女が一番好きだ

今も美しいけど顔が濃すぎる。

・バンブルビーが捕まるシーンは心が痛む

トランスフォーマー リベンジ

・おじいちゃんディセプティコンが好き

・サムの狂ってる時の表情の動きがすごい

・探索パートが長くてトランスフォーマー同士の戦いがあまり印象に残らない

CGの量や質的に見せれる限度があるのかもしれないが、やはりトランスフォーマー同士のかっこいい戦いを堪能したい。

トランスフォーマー ダークサイドムーン

・ミーガンフォックスの降板とサムがフられたことになっているのも驚いた。

・原作でのセンチネルプライムはどんなキャラクターなんだろう

・アポロ11号にまつわる隠された真実は聞いてて楽しかった

・オプティマスが縄に引っかかって身動きが取れなくなっていたのがシュールだった

・サムたちが逃げたり柱に近づく場面が長くて冗長だった

・メガトロンの支配欲がセンチネルを倒すきっかけになったのが良かった

トランスフォーマー 最後の騎士王

・サムがウィトウィック騎士団の末裔らしい

サム自身は出てこないが、彼に関する重要な設定が後から生えてきたのが面白い

・バンブルビーはWW1のころにはすでに地球にいたらしいが、『バンブルビー』では1987年に地球に降り立った

今作は『バンブルビー』の前の作品なので、WW2の頃からビーがいたという設定が筋的には正しいのだろうか

ビーの残虐性は全く設定として生きていなかったので、余計だったと思う

・ストーンヘンジでサイバトロン星(セイバートロン星)とコンタクトを取るのは「ビーストウォーズ」を思い出させた

・地球はとりあえず守ったが、ユニクロンへはどう対処するんだろう

『ビースト覚醒』が楽しみだ

・地球のミステリアスな部分が全てトランスフォーマーと関連付けられているのが面白い

バンブルビー 7/4

・敵も味方もアニメ準拠のデザインになっており、とても見やすくなった。

本編のエイリアン感を意識デザインよりこちらの方が好き

ディセプティコンも個性が強くなった

・いたずらをやりすぎたり、驚いたりおびえたりするビーがとてもかわいかった

勇敢なサムとともに戦う本編も好きだが女の子の主人公と絆を育む今作もとても好き

ロボットと人間が歩み寄る話が好きなので、とても気に入った。

・結局メガトロンは地上に落ちるが、ビーは地球の危機を救った

まさに孤軍奮闘

・「ディセプティコンのおかげでインターネットができた」という設定はとてもロマンがあり面白い。

・ディセプティコンに協力したパウエル博士が可哀そうだった

協力の有無に限らず、ディセプティコンに出会った時点で彼の死は避けられなかったのかもしれない

我が闘争 若き日のアドルフヒトラー 7/2

・画家志望のヒトラーの世話をした老人「シュロモ」が『我が闘争』を書いた。

・ヒトラーは芸術学校に落ちたことと好きな女性が老人に魅了されてることで劣等感を募らせた?

・教養がないと内容がよく分からない映画だった

・ヒトラーがどのように権力を手にしたのかあまり描かれていなかった

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 7/2

・内容はほぼ放映版と同じ あらすじはほぼ覚えていた

・相変わらずシンジに降りかかる責任や体の痛みが重すぎる

・まだミサトはまともな大人に見える

・レイのおっぱいが意外と大きくて驚いた 乳首

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 7/2

・序盤の日常シーンがエグいシーンとの差のためにあると思えた

・初号機が神になるのをカヲルがロンギヌスの槍で防いだ?

「今度こそ君だけを幸せにする」というセリフも気になる

もしかして旧劇の記憶を保持している?

・レイが急速に人間らしくなっていて驚いた

・レイとシンジが仲良くなり、レイが使途に取り込まれ、知恵の実と生命の実が一つになることをゲンドウは望んでいた?

ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q 7/9

・また(ナディア以来)エッフェル塔が壊れてる!!

・マリの「がってんだ!」でナディアのサンソンハンソンを思い出した

・カヲル、シンジを全肯定するじゃん

シン・エヴァンゲリオン劇場版 7/9

・一回見ただけじゃ話の半分もわかってないと思うけど、ゲンドウがシンジを認めたり、シンジの中にユイを見いだす場面に感動した

・トウジやケンスケがめっちゃ大人になってる……シンジへの接し方が完璧すぎる

・だんだんと人間らしくなっていくレイと、悪態をつきながらもシンジを気に掛けるアスカがとても印象的だった

・シンジを送り出すのはずっとミサトの役割なんだな~~

・ゲンドウが孤独を好む理由がめちゃくちゃ分かる

・『エヴァンゲリオン』の完結を見届けられてよかった

鬱々とした旧劇の印象が強くて長らく見る気が起きなかったけど、 良い感じに払しょくできた

ジョーカー 7/4

・「ジョーカー」は抑圧と人々の無関心さと劣悪な環境が作ったサイコパスだったのかもしれない

そして「まぁ典型的なサイコパスだなー」とあっさりした感想を抱いた自分も「無関心な人々」側の人間なのかもしれない

・悲しいのにどうしても笑ってしまうのはとてもつらそう

・正直この作品が刺さらない自分は幸福なのだと思う

これが刺さる人は日々多大なストレスにさらされてる人だ

・「予想不可能な事件で社会を思い通りに変えてくれる狂人」を求める気持ちはわかる

ジョーカー自身に感情移入するか、ジョーカーを見る人々に感情移入するかで抱く感想が違いそう 僕は狂人には感情移入できない

おそらく信仰のような目で見るジョーカーを見る人が多いのだろう

シャイニング 7/5

・古い画質が新鮮だった

・B級ホラーで正直退屈だった

・静かに恐怖をあおる演出が好き

・REDRUMを逆から読んだらMURDERと読める言葉遊びは、映画好きには通じるのだろう

ロード・オブ・ザ・リング 7/5

・突出した能力がなく、純朴な種族のホビットが主人公なのが面白い

力や野心があると指輪の誘惑が強くなるから、逆にホビットだからこそ指輪を運べるのかもしれない

・ガンダルフが全然魔法を使わないのが意外だった

魔法使い同士の戦いはポケモンのサイコキネシスで相手の体を吹っ飛ばしあうという地味なものだった

体をオーラで守ったり遠くの天候を一時的に操れる魔法があるっぽいけど、やはり地味だ

・フロド役の人がとてもイケメンだ 目がきれい

・世界観に重点を置いており、とてもオーソドックスなファンタジー作品だった さすがファンタジーの金字塔

ロード・オブ・ザ・リング 二つの塔 7/10

・ガンダルフはフロドが徹底的にピンチになったときにあらわれるかと思いきや、意外と登場が早かった

・ローハンとオーク勢の戦いはずっと絶望的だった だからこそ、ガンダルフが増援を引き連れてきたときはカタルシスがあった

・レゴラスとギムリの軽口の応酬が、RPGのパーティ間のやりとりのようで楽しい

・梯子、剣と矢、破城槌、そして爆弾と、戦術が中世っぽかった

世界観がしっかりしている

・平和になった世でサムがフロドの冒険の語り部として生きるエンドな気がしてきた

・今までちょっとした問題を引き起こす立ち回りだったメリーがエントを説得し、サルマンに一泡吹かせたのが気持ちよかった

ロード・オブ・ザ・リング 王の凱旋 7/12

・アラゴルンが人の新たな王としてたくさんの人に喜ばれてるのに対して、フロドの帰還に対しては特に反応がなく、日常がただ続いてるだけなのが対照的でよかった

・「また負け戦からの逆転パターンかい」ってちょっと思ったけど、やっぱ見てて気持ちよかった

・派手な魔法や馬鹿デカモンスターと人のバトルとかを期待してて、最初はちょっと微妙かな~って思ってたけどとても楽しかった

・小学生の時に小説をチラ見して読むのやめた時以来、ごくごくまれに思い出す作品ではあったから、すごくいい機会だった

・小説がWW2の頃に書かれていたり、『指輪物語』がトールキンが作り上げた伝説体系の一部と知ってとても驚いた

また、数々の作品に影響を与えていたり、社会現象を引き起こした事もすごい

ファンタジーの金字塔的作品だとは知っていたけどこれほどまでとは思っていなかった

スマホを落としただけなのに 7/8

・やっぱ実名SNSってこわい

今回はFacebookのようなSNSだったけど、匿名SNSでも個人情報を特定しえるような情報は投稿するべきではない

当たり前ではあるんだけど意外とわかってない人が多いし、自分自身も気を付けたほうがいい

・犯人の「被害者の家族って『スマホでつながってるから生きてる』と勘違いしてた連中のこと?」が、現代の情報社会を皮肉っていて印象的だった

・話を作る都合上そうなるのは仕方ないんだけど、ハッピーエンドだったのはちょっと残念

視聴者にSNSへの恐怖をもっと持たせる内容にしてほしかった

事件は殺人ではなく長い嫌がらせでどんどん病んでいく様な展開だと、リアリティがあったかもしれない

「作り話」として消費せず啓発として捉えたほうがいい作品なので、きれいなハッピーエンドは違和感がある

禁じられた遊び 7/12

・あまりにも後味が悪すぎた 何も解決していない

おそらく隣人愛や寛容さといった訓戒を込めた作品なのだろう

・牧師や親がミシェルとポーレットの心に寄り添っていればこうならなかった

・敬虔なキリスト教徒なら墓場で争うことなどないはず

本質的でなく都合のいい慰め程度の信仰はかなりリアルなのかもしれない

・故人より今生きているポーレットの慰めを優先させたミシェルはある意味正しかったのかもしれない

ミシェルがもう少し大人だったら「ポーレットには慰めはいらないのか」と言っていたかもしれない

田舎司祭の日記 7/12

・市民と親交の間で板挟みになり、酒で体を壊してしまった司祭の話

主人公は信仰だけを見ていて市民の気持ちに共感出来てなかったのかもしれない

主人公が「世間知らず」と言われるのは、共感力が足りないゆえか?

・夫人は神への忠誠と息子を失った悲しみのどちらかしか選べなかった

前者を選んだがそれでは息子の喪失が耐えられなかったのかもしれない

こういう場合は信仰心のためにあえて神から遠ざける必要があったのかもしれない

・主人公は結局神に見放されたのだろうか

・某人が言っていた「経験であればあるほど人として薄っぺらくなり、馬鹿にされがち」の意味が分かった気がする

0 notes

Text

230508 GW2023

さっきスマホから「地震です」の爆音サイレンが鳴り、その後数秒間の揺れ。最近地震が多くて怖い。近々ものすごく大きなやつがきたりするのだろうか。

外を見たら朝焼けで赤い空が不気味だった。

で、そこから眠れなくなってしまったのでゴールデンウィークの記録を残そうかと思います。

GW2023

世間的にもほぼ完全にと言って良い程コロナ前の雰囲気を取り戻していた様子。

4.30

池袋サンシャイン水族館で今まで休止していたマンボウの展示が再開されたと聞き、行ってきた!

GWのサンシャイン、人混みやばかった。。。池袋(特に水族館)は、デートスポットのようで若いカップルがたくさんいた。なんか初々しい気持ちになる。笑

マンボウが大好きなつむぐは水槽の前で飽きずにかなり長い間見ていた。

前に八景島で見た時同様、マンボウの水槽はマンボウしかいない。岩とか水草みたいな装飾もない。何もないまっさらな水槽のなかで大きな魚が1匹だけゆっくり泳ぐ姿は神々しさを感じる。魅力的で不思議な魚だ、マンボウ。。。

5.2

学童と保育園を14時半の早々お迎えで新潟へ。

なんだか4月気を張っていたのか疲れがあって、当初「今年のGWは何も予定入れなくていいかも」と、帰らない予定でいた。でもパパに「帰る?」と聞かれ、親にも「帰ってくる?」と聞かれ、うーん、やっぱり帰るか!と数日前に思い立った。

パパ仕事日につき、私と息子達だけで先に帰る。

一人で二人連れて帰るのは2回目?かな。

大変だけどもう全然無理な所業ではない。ぬいもつむぐも成長したなあ。

そして予想以上に新潟は寒い(まだストーブをつけるほど!)

5.3

特にこれという予定もなく大きめの公園でぼーっと過ごす。もはや息子達は二人で走り回っているので、母と二人芝生の上で何をするでもなく、大人はひなたぼっこしてるだけ。笑

天気が良くて気持ち良い。

あとは母の知り合いのお店に少しだけ行って、ご飯を食べて古着を買う。店内ガンガンにラテンがかかる不思議な店であった。

夕方パパ合流。

5.4

朝から市内の博物館内にあるプラネタリウムに行き、お昼に家の近くにできたから食べてみたいとリクエストされたドミノピザを買って帰る。

まあ、おばあちゃんと母ふたりだったら、食べないわなドミノピザ。笑

夕方海まで夕日を観に行く。この日の日没はたしか18時36分。あいにく水平線間際に雲がかかっていて、綺麗なまんまる夕日は見れなかったけれど、それでもぼんやりと日が沈んでいくところは見えた。今日が終わっていくところは何回観てもロマンがある。

昔よく夕日を観に連れて行ってもらったなと思い出し、親にしてもらったことを自然と子供にも体験させているんだなあと思うと沁みた。

ここでも何もしないで、ぼーっと夕日を眺める時間。

5.5

最終日。

朝から同じく帰省中の仲良し親子と海に行く。もちろんまだ海水浴できるわけではないので、足だけつけて、きれいな石探し。ぬいがよくわからぬ石を袋いっぱい集めて「これ本当に東京に持って帰るの?」となったけれど、海辺の石はどれも波に揉まれて角がなく、丸々としていて宝石みたいだった。

この日もこの日で海辺でぼーっとしている。

ひなたぼっこしたり、夕日見たり、海辺で石探したり、絵に描いたようなデトックスタイム(笑)なんだけど、大人になるとこういう無心な時間を楽しめるようになるんだな。大人通り越して老人みたいだけどな!!!

夜には帰京。

5.6

家の近くの公園で遊び、近くのスーパーで買い物。

あと昨日の石を洗ってケースに入れてみたり(左つむぐの石、キラキラ。右ぬいの石、ゴツゴツ。趣味が分かれるね。笑)

ワンオペ土曜で、もはやGWの様相はない

5.7

最終日はザーザー雨。

どこかドライブがてら行こうかとなって、少し前にインスタの広告で見かけたPナソニックの子供向け?施設に行ってみる。

天気のせいなのかいつもこうなのかわかんないけれど、割とガラガラ。工作スペースが充実していて楽しそうだったし、心躍った。

パナ、昔がっつり一緒にお仕事させてもらっていたので、その頃一緒だった人達の顔が脳内にチラつく。皆さん企業戦士って感じだったなあ。お元気にされているだろうか。。。

なんとなく今年のGWは予定を詰めすぎず、時間を持て余すこともなく、良いバランスだった気がする。

いよいよコロナ禍も終わりと言っていいのかな。マスクも任意になり外すシーンも増えてきた。今年の夏はきっともっと以前のそれになっていくんだろう。

0 notes

Text

「佐伯祐三 自画像としての風景」展

大阪中之島美術館で「佐伯祐三 自画像としての風景」展を見る。この展覧会は先に東京ステーションギャラリーでも開催されていたが、「大阪中之島美術館が誇る世界一のコレクション」(上の画像の左下)とのことなので、大阪で見ることを選んだ。展覧会公式サイトによれば、「大阪中之島美術館の構想は、1983年に実業家・山本發次郎の旧蔵品が寄贈されたことからスタートしました。その山本發次郎コレクションの中心を成すのが、佐伯祐三の作品群」である由。

主として風景画が有名な佐伯だが、初期には文字どおりの自画像も描いている。展示はその自画像群から始まる。その中で印象的だったのは、下の左側の写真の「立てる自画像」。自画像であるにもかかわらず顔は削り取られて不鮮明、しかしパレットと絵筆を持つ姿によって画家であることがはっきり示されている。この「立てる自画像」の裏側は、上下を逆にして別の作品(「夜のノートルダム」、下の画像右)に利用された。

自画像群の後には東京で描いた風景画が続く。下落合が多い。

町の風景だけでなく、船もたくさん描いていた。気に入った対象を気に入った構図で何枚も描くのが佐伯のスタイルだったらしい。下の画像はそのひとつ。

数は多くないが静物画もあった。写真は撮らなかったが家族や身近な人を描いた人物画も。

このあといよいよパリで描いた風景画が登場する。ここでもまた気に入ったものを繰り返し描くスタイルが発揮されている。

佐伯最晩年の作品。

気に入ったモチーフや構図を繰り返し描いているのが印象に残る展示だった。同じ(ような)モチーフや構図の絵が何枚も続いても、それぞれに魅力をたたえているので見飽きることがない。そして「自画像としての風景」という展覧会サブタイトルにも合点がいった。佐伯は、旅先の珍しい風景などではなく、主として自身の住んだ町、暮らした街を描き続けた。その風景画の中に佐伯の自我/自画が表現されている、と言ってもそれほどおかしくはないだろう。

0 notes

Text

『パラダイス半島部/半島』完成披露試写会感想🎞

めちゃくちゃ、ぐ〜、てなる良さだった。3人の生活とくらしが、ゆっくりと流れる時間の中に、しかしみっちりと描かれていて、タイム感はスローで、しかし映像はゆるまずたゆまず美しい。主人公たち3人の中にしかない世界。その空気感にひたれるよろこびがあった。ものすごくあった。

普段の暮らしにもいつも不安と喜び両方あって、それにはだいたい疲れたり飽き飽きしたりしてる、でもそれが物語の中で紡がれなおすことによって立ち上がってくる美しさというか。この映画を観て、いや〜日常って愛しいよね、終わり、とはならないが、しかし三人が同じ家、同じ半島にいるから生まれる世界に一緒にいさせてもらえて(世界を見せてもらえて)よかったな、と思った。

あの、引き戸を閉めるか閉めないか(なんか引き戸ってほんといいんだよな……)とか、誰の布団で寝るかとか、階下で寝るか階上で寝るかとか、そういう些細なすべてがあの映画の世界で描かれたらこうなるんだな、いちいち愛しいなと思った。どこにでもある風景が、ある作品やある演者さんによって、確固たるある新しい世界として、シーンとして立ち上がるよろこび。嬉しい。

ちょっと複雑な日常を丁寧に描きました、というだけでは全然なくて、竜と夕起が俳句つくるシーンとか、おじいちゃんおばあちゃんと同じ場所違う時間に生きる3人が一瞬空間を共有しえたり、映画だけができるマジックみたいなシーンがあって、ぐっときた。それから「ロン」の存在の異化効果というか。でも、それらがめちゃくちゃいいな!になるのは農作業シーンとか夕起の原付のドライブショットとか真英の軽トラのシーンとか、三人で居間でだべってるふつ〜のシーンとかに白米(?)のような良さがあり、その上でそこにファンタジーがあるからこその、その良さであり……。

伊東のロケーションずっっとすばらしいし、部屋の中も監督のご実家だというのに、そんなに映画撮るのにあつらえむきのヌケのある棚(?)ある??みたいなロケーションで。何回もある夕起の起床シーン、最高だった、窓を開けてあの衝立(?)から差し込む光の加減よ。ありがとう日光(?)。あの部屋の中も、外も、光と灯りがずっとうつくしい。雨のガラス越しの煙草、ありがとうございます!(?)

観ていて本当になんか、あの3人の生活をあと少し、あと少しだけ観ていたいとおもった。でも終わりなんだな。でも続いていくんだな。

なんか、単なる仲良しじゃない親密さってこの世にあって、まあおじさんと姪っ子だし、単なる友だちでもないしっていう、家族までいかないけど、替えは効かない、今日喧嘩しても、なんかたいへんなことがあっても、なんかその次の日とかにはなんか良くも悪くもまたおはようって言っちゃうみたいな、でもそれもいつまで続くかわからんけど、でも、でも、それがないと、ていう、あーーーー!!!!いいな!!!早く映画館でもっかい観たいな!!!あー!あー!わたしは染谷俊之さんのお芝居のファンですが、染谷俊之さんのシーンどうこうだけでなく、全編的に、ときどき、なんか、うわーー!!ってなった、良すぎてって言ったらなんかしょうもないけど、なんか、うわーーーーってなりました。

なお、染谷俊之さんのお芝居のファンからしたら、もう稲葉監督ありがとうございますありがとうございますの映画だった。ありがとうございます。姪っ子に雑に優しく接するおじさんを染谷俊之さんが?は?吉田美月喜さんめちゃくちゃ魅力ある。は?そんなん、いいに決まってるやん。爆。でも、「いいに決まってるやん」、をこの世に実際に確固たる「いい」として表象させることの難しさたるや、しかし『パラダイス/半島』では間違いなく、彼らの関係が「いい」として存在した、は〜、万物(演者さんと監督と制作に携わったすべてのかた) に感謝。

稲葉監督は染谷俊之さんに歯磨かせるの大好きということでよろしいか。それに今回は喫煙も加えていただいて、本当にありがとうございます。

タイトル、観る前、パラダイススラッシュはんとう…?になっていたけども、観たら、パラダイススラッシュ半島だこれは……、になった。

トークショーもずっとおもろかった。ウケたのは、立川さんに顔の綺麗さいじられすぎて謝りまくった後急にご両親に感謝��だす染谷さん「(突然空中に向かって十字を切り、上方を見つめて一言。「親に感謝」)、最高だったのは現場で新人助監の仕事をチーフの助監より早く見つけて、新人さんが怒られないようにそっと教えてあげる染谷さんのことを教えてくれるかしめさん。

あと、最初の方のシーンの横のあのトランジションなんなんだろと思っていたら、トークショーでオマージュ元があると判明。質問してくれた方ありがとうございますだった。

あと、メイキングで最後の真英の軽トラ降りるシーンのカットかかった後の染谷俊之さん美しすぎて何?になった、あのメイキング何かに収録してください。お願いします。お願いします。

感想打ってたら電車乗り過ごした。もうそれも愛しい。めちゃくちゃいい日だった。早く映画館で観たい!

0 notes