#環状交差点

Text

安曇野市で2カ所目となる環状交差点が完成

安曇野市で2カ所目となる環状交差点が完成

https://genbou.blogspot.com/2023/08/2.html

0 notes

Text

自転車で遠出するのは好きだけど、

冬は日が短いし、手が凍る

夏は暑すぎて、無理ーっ!

でも、暑すぎない、寒くない今頃はサイクリングにうってつけ

さて、遠出するなら、往復100㎞くらいかな?

ということで、野間埼灯台(片道50㎞くらい)に行くことにする。

灯台好きの私にぴったり。

日帰りでも行けるけど、旅気分を味わいたいから、あえて泊まりにする。

朝の爽やかな空気に、いいお天気になるでしょ、てな空。

大体10㎞あたりまで、ごきげんに走る

が、国道、環状線、いくつかの道路が立体交差してたりする地点で進むべき道がわからなくなる…

方向音痴で地図をよむのも苦手

やれやれ

だいぶ時間をロスしたけど、

走り出す

ふう。

目的地に着いたのは予定より2時間は遅くなっちゃったけど、灯台が前方に見えたときの嬉しさよ

白い灯台がにょきっと空に向かって立ってる姿はカッコイイ。

78 notes

·

View notes

Quote

共同親権などで最近話題になっているので、妻による子ども連れ去りから監護権・親権を裁判で勝ち取った身として、ある程度時間もたったし自分の経験などから共有してみる。

(増田投稿は初めてなので不備があったらすみません)

結論

①裁判所などで男女差別はなくはないが決定的なものではない

②一番大事なのは別居までにどちらが子どもの世話(専門用語で監護)をしていたか(なので社会的な理由では男女差が出る)

③離婚を考え、親権が欲しい親は子どもの世話をとにかく自分で行い、その記録を残すべき

離婚の理由

関係もあるのでそれぞれの主張を軽く触れると、

自分の主張:妻が仕事もせず、育児もせず、家事もほぼしないのを改めてほしいことを言っていたところ、突然子どもを連れ去り遠方の実家に帰られたことが最終的な理由

相手の主張:頑張っているのにモラハラをされ続けて鬱になったので耐えられなくなり実家に帰った

経緯

①離婚を検討しよう、という段階で「お互いに子どもの連れ去りは行わない」誓約書を交わす

②1週間ほど後、こちらが外出中に保育園に迎えに行ってそのまま実家に帰る

③弁護士と相談、監護権と保全処分の申し立て

④2か月くらい後、保全は否認される

⑤5か月くらい後、監護権はこちらの審判が出る

⑥その後ひと月ほどで引き渡し

審判がはじまった段階では離婚はまだ成立していないため、最初は監護権を争うことになる。

こちらはそれまでの環境との継続性を柱に、誓約書などもあるので保全処分を申し立てたが、その段階では「母親といるんだし…」という論理で緊急性はないと裁判官に判断された。また誓約書もただの約束だしねえ、と言われて唖然とする。裁判官は高齢の男性で、この辺は「連れ去ったのが女親ならそっちと一緒でいいでしょ」という感覚は如実に感じられ、一番男女差別を感じたポイントであった。

その後、監護権の争いになるわけだが、ここで最重要なのが「家庭裁判所調査官による調査官調査」。それぞれの家庭や関係する親族、保育園や学校などに調査官が出向き、調査を行うんだけど、この調査官調査の報告結果≒審判結果となる非常に重要な調査らしい。

また、並行して調査官が別室でカメラを見ながら父母それぞれが子どもと面会する「試行的面会交流」も行う。この結果も調査官の報告に盛り込まれる。

この報告により、どちらが監護親としてふさわしいかの報告を行うわけだけど、最も影響するのは「今までどちらが監護をしていたのか」という点になるので、自分が行っていたことを強調するのが超重要。

自分のケースの場合、当然双方が監護していたと主張したわけだけど、報告書の結果としてはこっち側視点で「少なく見積もっても半分以上していた」という結果を得られた。

・こちらはリモートワークであり、先方の体調不良もあって家事育児をすべてこなしていた期間が相当ある

・こちらが日記などを元に具体的に監護歴を提出したのに対して先方からは「やってた」という主張のみ

・モラハラしていた、という証拠として提出された録音は淡々と話し合っているだけのものが二つのみ(こっち視点では当然していないので当たり前)

・先方の入院などで長期間、こちらだけで監護していた事実

・試行的面会交流でも先方は子どもに対しての課題などがクリアできない

・先方実家においても、家事などは先方両親がほとんどやっており、子どもが母の世話をするという逆転現象まである

・上記諸々から「母側の主張をすべてのんでも父側が半数以上やっていただろう」と言った結果になる

などなど、そりゃそうでしょ、という内容であった。

というわけで、監護に関しても半分以上父側がやっており、今までの環境も父側にあり、今後に関しても父側の方が子どもにとって望ましい、という結論でそのまま審判が出た。

よほどの問題がなければ、その後離婚となっても監護親がそのまま親権も持つので、ほぼこの段階で決着となる。

以下、思いつくままに。

・向こう側は「お腹いためて産んだ子どもだから母親と一緒にいて当然」などと平気で言う価値観であり、また先方弁護士も(過去がそうだったからか)母親が連れ去ったパターンなら勝って当然、と思っている節があって最後までなめた法廷態度であった。弁護士は「審判が出ても守らない」と裁判官の前で平気で言う程度には無能でもあったので、敵失は大きかったと思う。

・とはいえ、こちらの弁護士も任せたらすべて大丈夫、というものではなかった。伝手があったので肩書など相当立派な弁護士に依頼ができたのだが、聞いた質問には法的に答えてくれるし、書面もすべて用意してもらえるがそこまで。敵失に乗る、と言ったことや、提出書面の方向性など、戦略的なことはすべてこっちから出さざるを得なかった。

・細かいが、関係してきた役所の「母子健康課」や「母子手帳」などの名称は現代にはそぐわないと感じた。母子手帳などは子どものためのものでワクチン接種などにも必須なので引き渡しを依頼したが、「母」子だから、という理由で拒まれたりした。妊娠期間中を考えるとしょうがないかもしれないけど…。

・別居している場合、理由を問わず「婚姻費用」というものを双方の収入に応じて支払う必要がある。その結果、監護権に関する審判が出た後、離婚に関しては争う点が双方にないにもかかわらず、先方が和解を提案してそのままこちらが飲んでも拒否したりなどして少しでも長く婚姻費用を取ろうという戦略を取られた。ここは腹立たしい仕組みの欠陥点と感じる。

・最後に共同親権に関して。現状、先方からは一切養育費の支払いなどはなく、また母と子の面会も離婚調停中にこちらから働きかけて1年たってようやく仕組みが作られるほどだった(現状月1回で面会)。別居後、先方が一切の直接連絡を絶っているのが一番の理由だが、当然そんな状況では共同親権などは成り立たないと考えている。

母による子の連れ去りから裁判で監護権を取れた父の記録

3 notes

·

View notes

Text

濁りがない心

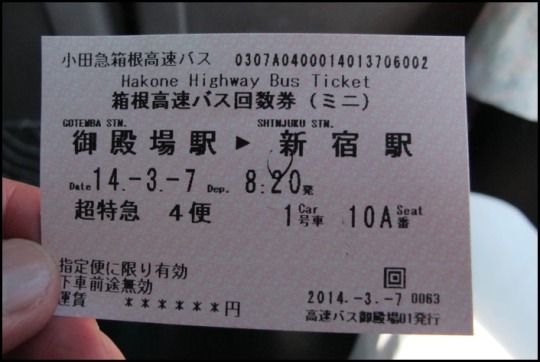

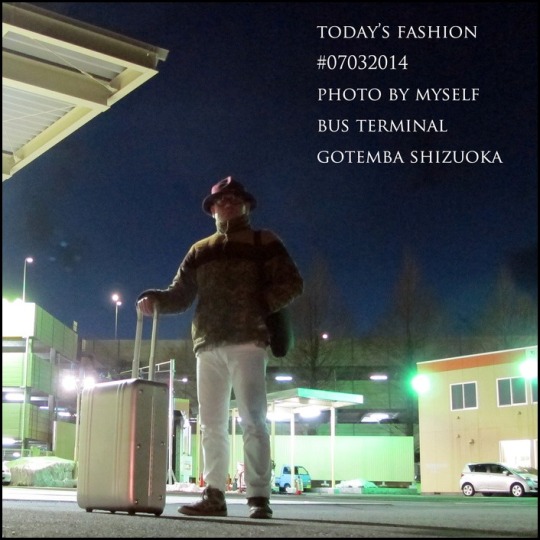

Friday 7 March 2014

禅寺へ車で行く。ちょっとこの頃、横着をする真観。

今日の言い訳は雪が降り始めていたことと坐禅会が終ったらすぐ東京に行かなければならなかったこと。

S子

『ふ〜ん、そうなんだ』

7時45分、茶畑庵を出発した。御殿場エリアになると銀世界が待っていた。またもや前と同じ様な事態になるんじゃないのか?でも「気配」としては多分大丈夫だなと感じた真観。8時25分、予定通りのバスに乗り順調に東京へ進んだが東名インター辺りで12kmの自然渋滞。バスは遅れたものの10時半過ぎには新宿に到着。東京はけろっと晴れていた。駅前では今日も募金活動をしている。

『アフリカの貧しい子供たちに募金をよろしくお願いしま〜す』&礼。(リピート)

今朝の真観は募金はしなかっった。

総武線に乗ってオフィスへ。Uさんはまだ来ていない。時刻は、11時過ぎ。今日東京に来た第一の理由はオフィスのMacでiPhotoのブックサービスのデータをネットで送ることだった。真観のWifi環境ではスピードが遅すぎてアウト。今週は仕事も学校もないので静岡でゆっくりしようと思っていたが盲点はこの作業が静岡で出来ないことだった。金曜日の今日にこのデータを送れば来週頭には注文したブックは届くであろう。茶畑庵近くで光回線を借りれるサービスがあればいいのだが。このブックとは真観のクラスの卒業記念ZINEだ。この試みは初めてだった。仕上りがとても楽しみな真観。

Uさんもやって来て束の間のおしゃべりをする。何故ウクライナの問題が起きたのか?と真観がUさんに問いかけるといつも嫌な顔をせず答えてくれるUさん。人種とは?国境とは?・・・と話を聞きたいのは山々だったが真観は次の予定があった。Uさんの話を身支度しながらオフィスを出る。今回の東京はUさんとは「会うこと」を優先し話すことは次回と考えていた。

真観は、歩いて九段下駅に行く。そして表参道駅に向かった。約束の時間は、12時半。明らかに数分遅れると思った真観は、JのiPhoneにメッセージを送った。そう今日は、Jと会う約束もしていた。先月末から10日間東京を滞在しているJ。今回Jがセルビアから来日する前からJと会えるかどうかやり取りしていたが真観には東京に行く予定がなかったので諦めていた。2009年の真観の写真展の時にJからとんでもない不義理を受けそれ以来Jとは昨年まで絶交していた。しかし昨年ふと真観は、Jを許す気になって2人の関係は雪解けした。そしてタイミング良くJが東京に来る事になって彼と再会したのは昨年の4月。真観は、Jと和解したがJとの付き合いにあるルールを作った。

「絶対にJを待たない」

昔の真観だったら東京でもどこでも会いに行くと思うがもうしない。

12時半過ぎ、表参道の交差点でJと再会。一緒に共通の知り合いのAもいた。Jと真観馴染みのオーガニックレストランに向かった。前払いのレストランでレジの前では行列。2人はパティオのテーブル席に座って食事をした。Jも真観も山盛りの料理を皿に盛る。玄米ごはんを久しぶりに茶碗一杯に食べる真観。このレストランはマッチアズユーキャンの店だ。Jの今回の来日目的を何となくアレについてだと思っていた真観だったが彼から話を聞くと全く違う国家レベルの一大プロジェクトに携わる仕事が目的だった。その仕事はプロジェクトが大きいためこれからも何回か日本に来る必要がある様だ。

Jは、面白い!Jはお金がある時とない時の差が激しく今回の来日時の所持金は、100円程度。100円!成田の税関で案の定軽くトラブルになったが難を逃れた様だ。セルビアからの旅費は700€ほど掛かった様だがそのお金はこれまた奇想天外な機関から捻出していた。頼もしい限りだ。Jと真観は、和解してからFacebookで繋がっている。Jは、真観の「Today's Fashion」が大好きな様で絶賛していた。話題は次から次へと移り時間はあっという間に2時を過ぎていた。このランチの後Jは「子どもの城」で他の友人と会う約束をしていた。真観はその友人を知っていた。最初にJと一緒にいたAは共にレストランに来るはずだったがどこかに消えてレストランには来ず「子どもの城」にいるJの友人と合流していた。Jは『一緒に来ないか?』と真観に尋ねて来たが真観はやめておいた。

「絶対にJを待たない」

このルールはJと19年間付き合ってから出した結論だ。Jは、とてもいい人で心に濁りがない人だが時間に極端にルーズだ。今回のランチの間にもその「子どもの城」にいた友人たちから何度もJに催促の電話をして来た。その電話の目の前にいるのが真観。Jは、真観との時間を優先する。だから次の約束に遅れる。待つ方は毎度のことと諦めつつも苛立始める。真観もかつてはそうだった。今回は、待つ立場ではなかった真観。「絶対にJを待たない」Jがこの悪い癖を直そうとしていないのが少し残念でもあり人ごとであればそれも可笑しく見えてしまう。

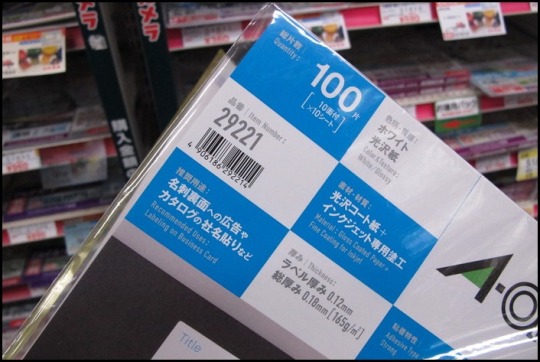

Jは、また5月に来日予定だという。その時は、是非静岡に来て欲しいとリクエストした真観。今回の来日時もそうリクエストしていた。Jと表参道で別れ1人原宿駅まで向かう。東京も雪が降り始めていた。新宿駅まで移動しヨドバシカメラに寄り、機材の値段やインクジェットペーパーの入荷状況、ラベルシート等の確認をする。また駅前を通ると大震災で飼い主を失ったワンちゃんニャンちゃんたちの里親募集を呼びかけていた。朝のアフリカの子供たちのことと同様複雑な気持ちになる真観。ペットは解体が茶畑庵では無理だ。4時半のバスに乗った。バスに乗る前バスの営業所の自販機でドリンクを買ったがピックアップせずにバスに乗りあとから気付いた真観。キャイ〜ン!な真観。

バスの中にいた時Jからお礼のメッセージが届いた。

『Great to see you today and see you again soon!!』

Jから沢山のことを学んだ真観。

真観の人生のターニングポイントのキーパーソンのJ。

人間的魅力の溢れた素晴らしい人物。彼と出会えて良かった。

でも、「絶対にJを待たない」

3 notes

·

View notes

Text

クィアたちのZINE交換【前編】

発端

ある6月の休日、ZINE交換会に参加した。

主催は、数人のクィアによって結成されたプロジェクト集団「陰気なクィアパーティ」。今年春から、東京と名古屋で、派手なパフォーマンスが苦手なクィアのための穏やかな集まりを開いている。

そもそも「クィア」とは何か

「クィア」は、既存の性のカテゴリーに馴染めない人を指す言葉として、最近様々なメディアで使われるようになった。

元々「クィア(queer)」は「奇妙な」「異様な」という意味の英語で、セクシュアルマイノリティたちを揶揄する蔑称として欧米で使われていた。

しかし社会運動をしていたセクシュアルマイノリティたちが、たとえ端から見れば奇妙でも自分たちはありのままで生きるという決意と共に「クィア」を自称しはじめたことで、かつてのネガティブな意味合いが薄れてゆき、現在に至っている。

「クィア」の意味するところは「セクシュアルマイノリティ」と似ているが、カバーする範囲は「クィア」の方が広い。

紙媒体やネットでこれらの言葉に触れてきた印象では、「セクシュアルマイノリティ」は、性自認・性的指向が明らかにマジョリティとは違うという自覚がある人を指している。

それに対して、「クィア」には、まだはっきり認識できていないものの、世間が想定する性のカテゴリーに今ひとつ馴染めない…と感じているような、マジョリティとマイノリティのあわいにいる人も含まれる。

また、「セクシュアルマイノリティ」には、マジョリティに理解されず、社会から疎外された存在というニュアンスがある(その他の「マイノリティ」=在日韓国人、部落民、外国人などのような)。

この言葉が使われる際は、当事者が法制度などによって不当に権利を制限され、自分らしく生きることを阻まれているという実態がセットで提示されることが多いように思う。

例えば、性自認が男性(シス男性)で恋愛対象は女性(ヘテロセクシュアル)だが、女装をしている時の方が心地よいという人がいたとする。「クロスドレッサー(異性装)」「トランスヴェスタイト」「女装家」などと呼ばれる存在だ。

特殊なセクシュアリティを持っているが故に、街中で後ろ指を指されたり馬鹿にされたりして、尊厳を傷つけられることはあるだろう。

しかし、「ホモセクシュアル」ではないので、同性婚できない日本でパートナーと結婚できずに苦しむリスクはない。

「トランスジェンダー」的な傾向はあるものの、性自認と医学的・社会的に割り当てられた性のギャップに苛まれたり、高額な性別適合手術の必要性を感じているわけではない。

このような人は、「私はセクシュアルマイノリティです」と言っていいのか戸惑いがあるのではないだろうか。

自分の辛さは、法制度と闘わなければならない人のそれに比べたら軽微なのだから、この程度でセクシュアルマイノリティを自称して生きづらさを訴えるのは行き過ぎている…と自粛してしまうことが考えられる。

しかし、男は365日ズボンで暮らすものだという既存のジェンダー観から外れているという点で、彼は間違いなく「クィア」である。「私はクィアです」と言うのは、「私はセクシュアルマイノリティです」と言うよりはるかにハードルが低い。

「クィア」は、既存の性のカテゴリーに馴染めていないが「セクシュアルマイノリティ」の括りから除外される人々もふんわりと包み込む、懐の深い言葉だ。

セクシュアリティは千差万別で、まだ解明されていないことも多く、しかも生まれてから死ぬまでに変化する可能性もあるという揺らぎを前提として生まれた概念なので、より多くの人たちの拠り所になれる。しかし、このふんわりとした性質故に、定義するのは非常に難しい。

参考:

私のクィアネスについて

私は自分が「デミロマンティック」だと思っている。要は、世間一般の人と比べて、恋愛感情が希薄だという自覚がある。

多分「デミロマンティック」は多くの人にとって聞き慣れない言葉だが、「アセクシュアル」「アロマンティック」であれば知っている人はいるのではないだろうか。

「アセクシュアル」は性的欲求を持たない人、「アセクシュアル」は恋愛感情を持たない人を指す。

(日本では「アセクシュアル」は恋愛感情も性的欲求もない人の意味で使われ、恋愛感情はあるが性的欲求のない人は「ノンセクシュアル」と呼ばれるケースもあるようなので、「アセクシュアル」の意図するところは使う人や文脈によって変わりそうだ。なお、「ノンセクシュアル」は和製英語だそうです。)

「アセクシュアル(asexual)」「アロマンティック(aromantic)」の頭に付く「a」は、英語では否定(non-、un-)の意味を持つ。「asexual」=「sexual(性的欲求のある状態)でない」、「aromantic」=「romantic(恋愛感情のある状態)でない」ということになる。

一方、「demi」は、「半分」「少し」の意味を持つ(ヨーロッパ系のカフェでエスプレッソを注文すると出てくる小さなカップ=「デミタスカップ」を想像してもらえると腑に落ちるのではないでしょうか)。つまり「デミロマンティック(demiromantic)」は、「romantic(恋愛感情のある状態)が少なめである」という意味になる。

息抜き:

youtube

当事者の書いた文章や当事者が主人公の小説を読む限り、アセクシュアルおよびアロマンティックの人は、それぞれセックスや恋愛に対して拒否感や嫌悪感がある印象だ。

私はどちらに対してもそこまで強い拒否感はなく、恋愛の延長線上にセックスがあることにもそれほど違和感を持っていないが、いかんせん恋愛感情が起こらない。

学生時代、周囲が少女漫画を貸し借りして「○○君と△△君だったらどっちがタイプ?」「私たちもこんな恋愛したいよね~」と真剣に語り合っている中、私はそのテンションに全く付いていけず、自分はみんなと違うな……と漠然と感じていた。

勉強や就職活動や創作活動などは、将来の自分の可能性や選択肢を増やして今より自由になるための活動であるのに対し、恋愛は、相手と良い関係を作るためのしがらみや我慢を発生させる点で、人生を不自由にする活動だと思っていた。

シスヘテロ男性との恋愛の先にあるかもしれない結婚・妊娠・出産などを想像すると、積極的に恋愛するシスへテロ女性たちは、自ら進んで家父長制に取り込まれにいっているように見えてしまった(ものすごく穿った見方だという自覚はある……彼女たちは自分の意志で恋愛しているのであり、余計なお世話だとは思うけど)。

私の中にこういった思考が育まれたのは、幸せな恋愛やパートナーシップのサンプルを身近に見つけられなかったという環境的な要因に加えて、やはり先天的な要因もあると思う。

近年の脳科学では、外部からの刺激によって脳内の快楽を司る「報酬系」という神経回路が活発化し、ドーパミンが分泌されると恋愛感情が起こるとされている。多分、私の脳ではこの回路があまり活発ではなく、少女漫画という刺激では作動しないのだろう。

(ただ、脳内物質にはドーパミン以外にもセロトニン・テストステロン・エストロゲンなどがあり、これらが出ていれば何らかの感情は発生していることになるので、恋愛感情がないからといって無感動というわけではないのですが。)

参考:

社会人になってから、微妙に恋愛感情が出てきた時期もあるにはあったが、それも数年に一度ぐらいの低い頻度だった。

仕事が忙しければどうでも良くなるし、一人で行きたい場所に旅行したり、カルチャーに触れたりライブやイベントに行ったりすればそこそこ満たされてしまうので、そのうち別にいいやという気持ちになる。

そんな自分のことを、私自身は「ドライな人間」「淡泊なタイプ」だと解釈していた。

ただ、性自認と医学・生物学的な性は一致しており(シス女性)、恋愛感情が起こる場合は異性に向くため(ヘテロセクシュアル)、自分がセクシュアルマイノリティだとは思っていなかった。

しかし、日本でもセクシュアルマイノリティに関する議論が活発になり、LGBT以外のセクシュアルマイノリティやクィアについての文献や記事が広く出回るようになって、やっと「デミロマンティック」というちょうど良い表現に出会えた。

クィアを自覚した後の問題

自分がクィアだと自覚することは、こういう人間は自分だけではないと安心できる点では救いだが、自分は差別される側の人間なのだという疎外感を突きつけられる点で呪いにもなる。

過去にセクシュアリティの違いが原因で周囲から浮いてしまった経験を、差別を受けた体験として捉え直す作業は、それなりの痛みを伴う。

しかし、これを丁寧に行わなければ、自分の生きづらさを解きほぐして緩和することもできないし、この先どう生きるのが自分にとっての幸せなのかも模索できない。

また、自分が生きている日本社会がどんな人間を異端として疎外・排除しているか、あらゆるセクシュアリティが肯定されるために社会や自分自身はどうあるべきかも見えてこない。

自分の中のクィアネスに向き合うことを意識し始めてから、同じように既存の性のカテゴリーからはみ出している人がどう生きているのか知りたいと思うようになった。

コロナが沈静化したタイミングで読書会やコミュニティを定期的に検索していたところ、「陰気なクィアパーティ ZINE交換会」の告知に出会った。

クィアとして生きる実感をZINE作りという形で語り直す作業を、この機会にやってみたいと思った。

限られた時間の中で何とか内容をまとめ、A5版12ページ、6,000字強のZINEが完成した。

会場で7部を交換し、2部は手持ちのZINEがなかった人に渡した。

「陰気なクィアパーティ」の大らかさ

私は「LGBT」ではないし、「アロマンティック」「アセクシュアル」のいずれでもないので、そういった人を対象とするコミュニティへの参加には抵抗がある。

でも「クィア」を冠したコミュニティであれば、私もここにいて良さそうだと思える。

会のグラウンドルールには、このような文言がある。

陰気なクィアパーティは、セーファースペースであり、あらゆる性のあり方を持つ私たちが共にいるための空間です。

差別の構造を解体する空間であるためには、参加者全員の協力が必要です。

自身の境界と他者の境界を尊重し、全ての人が居心地良く過ごすことができる対話空間作りにご協力ください。

この宣言はとても心強い。

このような場なら、「性的指向も性自認もマジョリティと変わらないくせにマイノリティぶるな」とか、「もっと辛い立場��あるセクシュアルマイノリティに比べれば、お前のしんどさなんて取るに足りないものだ」といったような攻撃を受けるリスクは低そうだと感じた。

そして、一定の安全が担保された空間で様々なクィアたちとコミュニケーションする中で、クィアとしてどう生きるかのヒントが掴める気がした。

会場に足を運び、様々なセクシュアリティの参加者からもらったZINEを読んで、自分の想像を超えた差別や疎外感を知り、世界の見え方が少し変わった。

あの空間に、一人のクィアとして立ったからこそ見えた景色だ。

私のZINEも、誰かにとって新たな気付きをもたらすものになっていればいいなと思う。

会社を辞めようとしているタイミングでこのような場に出会うことができ、本当に感謝している。

主催者の皆様、ありがとうございます。

そして今後は、小説の執筆ペースを上げることと並行して、一人のクィアとして考えたことをもっと言葉にしたくなった。

個が尊重されるセーファースペースで、様々なクィアと対話したり励まし合ったりする時間が定期的にあったら、何かと心細いクィア人生も豊かなものになる予感がする。

9 notes

·

View notes

Text

写真

先日、ひょんなことから、写真家の友人に私がずっと愛している男を会わせる機会があった。

友人との待ち合わせ場所に男を同伴して赴いたのは、きっとその写真家がわたしたちふたりの姿を撮ってくれるだろうという淡い期待があったためだ。

世界に二人きりであることをひたすら求めて関係してきたわたしたちにはついぞ「公」をやる機会がなく、数年来、頑なに「二人きり」を行使してきた。しかしここにきてどうしてか、このところわれわれは公に現れたくて仕方ない。その衝動の一環として、他者に二人を撮ってもらう客観的な一枚を渇望していた。何かしら、愛の証拠を残しておきたかったのだろう。二人の成し遂げた、類稀な愛の、その証拠を。

「二人の写真」。われわれを捉えるそれは傑作であるべきだった。美しいものであるべきだった。われわれが、心底から納得できるものであるべきだった。それがゆえに、軽々しくは撮らせられないのだった。この愛を、何も知らない者に撮らせるわけにはいかない。少なくとも私の文章を解する者でなくては。私は偶発性への賭けに出たのだった。

写真家の友人は私がことわりなく人を引き連れてきたことの異常性を察知し、瞬時におのれのなすべきことを把握した。待ち合わせた交差点で軽やかに、何の準備も指示もなく、彼は私が愛する男と私のツーショットを撮った。愛する男は私を愛しているし、写真家の友人も私に対して友愛をもっている。彼がシャッターを押し、彼がレンズに映る、その一瞬は私のために捧げられた一瞬だった。

後日届いた二人の写真を見ると、互いがまるで別の世界を生きているような、まったく異なる筆致をしていた。

つるりとした顔の私、複雑に入り組んだ顔の彼。モノクロームに加工された二人の姿の、あなたの顔はおそろしく暗い。私の顔は、反して、白く輝いている。腕を抱えて寄り添いながらも、わたしたちはまったく違う地獄を生きている。写真とは残酷なものだ。ありありと、二人の形而下での隔たりを示してしまうのだから。それでも、わたしたちが別の地獄を生きていることもまた、わたしたちの関係を深める糧となっていることを双方ともに理解している。生を共にするとは、本質的にそういうことだった。おためごかしでもなりゆきでもない、そんな真に迫るかたちで共にあれる人が現れてくれることを私はずっと切望していた。現れ、意志でもって関わり、道行きを共に歩む。この実現は生の奇跡であった。

*

「もしかすると気を悪くしてしまうかもしれないんだけど」

交差点での出来事のひと月後、写真家と飲みに行ったところ、例の写真の話題になった。撮ってくれてありがとう、嬉しかった、と伝えたら、何やら神妙な顔をするので少し驚いた。私はその友人の品性を信用していて、むやみなことは言わないとよく知っているので、気を悪くするわけはないよと続きを促す。

「写真を整えていて、思ったんだ。その、彼の目が、狂気を孕んでいてさ……」

だん、と音がするほどに荒々しくジョッキを机に置いて、「そう」と叫んだ。

そうなのだ。叫びながら、私は悶えた。どうしてか、誰もあの目の孕む狂気に気づかない。あの異常性に。世界で私だけが気づいている、恐ろしい輝き。ようやく気づいてくれる人が現れて高揚する。カメラマンというのはずばぬけた観察眼を持っているのだなと思う。あの一瞬で、よくも。

そんなふうに話すと、写真家は少し謙遜して、付け加えた。

「会って話していてもわからなかったことも、撮るとわかるんだよ。写真の明度を調整している時に、ああこの目は、と思った。あなたが彼をミューズとしたのはよくわかる。あの男は異常だよ」

写真家が彼を評するその言葉のすべてに頷く。よくぞ見抜いてくれた。私は彼のその異常性に恋しているのだから。

「そうでしょう、そうなの。にこやかに社交をこなしている彼の目がまったく笑っていないことに気づいた時、本当にぞっとした。そして恐ろしく惹かれた。その狂気を徹底して表に出してこない、人間離れした抑制。あれを飼い慣らす知性の強度。本人ですら、自分が何を制御しているのか気づいていないのではないかと思った。そして、私はそれをどうしても暴きたくなってしまった」

写真家は苦笑して、「あんなのに会ってしまったらもう、仕方ない。苦しむからやめとけだなんて、おいそれと言えないよ」と言う。

「写真を撮るとき、人にカメラを向けると誰しもかならず身構えるんだよ。撮られたい顔を模索したり、少なからず萎縮したり、恥じ入ったりする。でも、彼にはそれが一切なかった。怖じるということが。撮られ慣れているとかそういうことじゃない、世界におのれの身を投げ出してしまっている人の無頓着と言うべきか、あるいは……。正直、こちらが一瞬怯んでしまったよ。悔しいなあ」

*

話しながら、男の目を思い出す。

写真家はその眼光の鋭さを指摘していたが、私が見ていたのは、彼の目に何の感情も宿っていないことの異常さだった。表情は微笑みを絶やさないのに、目だけはたえず無を湛えていた。生まれて初めて、これほどまでに世界から乖離している人を見た。あの目が光る瞬間を見てみたくなった。彼の目が光る時、その光が私に向けられているべきだと思った。

撮ってもらった写真のなかの男の目は、改めて見ると、少なからず威嚇の表情を帯びている。おそらく思い上がりではないだろう、「この人はわたしのものだから、くれぐれも丁重に」ということを言っている。私が友人として親しんでいる写真家の存在を尊重しつつ、自分の所有物である私を傷つけたら殺す、と言っている。

他者に暴力を向けることを徹底して避けてきた男が、殺す、という目をする。わたしの大事なものを傷つけたら殺す、と。私があの目を光らせたのだ。欲望によって。本質的には何事にも無関心であった男の目を私だけが光らせた。私がその狂気を剥き出しにした。そうして今ようやく、あの目の異常な輝きが第三者の手によって写し取られ、顕現したのだった。私を見つめるあの目の獰猛な輝きが、私の視界にのみ映っていたあの輝きが、ついに表象された。

男がひた隠しにしていた狂気をあますことなく引き出し、そのすべてを自分に浴びせる。その愉楽に酔いしれて日々を過ごすことの、なんという甘さ。なんという痛々しさ。痺れるような快感に耽って、私も男も、かつては備えていた厳格な統制機能を放棄してしまった。生きることに淫している。共に生きることに。道行きを行くことに。

*

かつて、「ファム・ファタール」というタイトルで、男について書いた。ファム・ファタールとはフランス語で「運命の女」を指す。女が男たちの文学の題材として易々と死なされてきたことを批難し、そのような文学作品たちへの復讐のためには男たちこそが私の文学のために死ぬべきであると語った記事だった。

実際に、これまで私はほとんど書くためだけに男たちの性を搾取し、愛することもせずに暴虐の限りを尽くしてきたつもりだったが、その運動は奏功しなかったのかもしれない。それが、ついには一人の男に忠誠を誓ってしまったことで露呈した。計画を頓挫させ、忠誠を誓った相手が、この眼光の男だ。ファム・ファタールを題材として筆を走らせてきたような男どもはけっして一人の女に忠誠を誓わなかった。私の計画は、一人の男に忠誠を誓うことで瓦解した。

その瓦解を引き起こした当人である私の男はこれを読んで、「ファム・ファタールはあなただろう」と笑っていた。いつまでも笑っていた。理知的な人なので、けっして男性強権的な価値観のもとにそう言っているわけではない。ただ、現実的な状況に鑑みて、自分がファム・ファタールと呼ばれることにどうしても納得がいかないらしい。

出会い、惹かれあい、関わり、生殺与奪の権まで預けた女。何十年にもわたって敷いてきたおのれの統御を巧みにほどき、押し込めて潜めていた狂気をあられもなく暴いた、たった一人の女。いわゆる伝統的なファム・ファタールを演じている当の本人が、自身のやったことを差し置いて男の側をファム・ファタールと呼んで嗤おうとする。男は、その手のひら返しをある種の裏切りだと感じたのかもしれない。

指摘されるとおりなのだ。私は確かにあなたのファム・ファタールで、本当は、あなたは私の「ミューズ」。私にものを書かせる女神。ミューズという概念もまた、搾取の文脈を逃れ得ないものかもしれないが、「あなたを描かせてくれ」と一方的に恋い縋っているだけまだよいだろう。そもそもの位相が違う。あなたはファム・ファタールである私によって快楽とともに人生を狂わされる。私はミューズであるあなたを描いて人生を至上の美しさに仕立て上げる。

写真がとらえたわたしたちの顔が白と黒のソラリゼーションをなしていたことが、この位相の相違をよく示していた。そここそに私はあなたと私の対等を見出す。

あなたは私のミューズで、あなたが私に向ける狂気を糧に、私はものを書き続ける。ファム・ファタールを抱えてしまったあなたは、あなたをミューズとして追い縋っている私に、一方的に運命を翻弄され続ける。私はあなたのために書く。あなたは私のために死ぬ。これがわたしたちの対等で、わたしたちにとっての「共に生きる」ことなのだ。共に歩み、共に死ぬことなのだ。

*

写真家は言う。「いつかもう一度、彼を撮ってみたい」と。

ミューズを持つ生がどれほど美しかろうと、彼を書くことによって明らかに命を削られている私は思う。あなたもあの狂気に魅入られないといいけれど、と。

5 notes

·

View notes

Text

2024年の抱負(やりたいこと)

既に新年始まって9日なので今更感はある。…が、ネットで文字を書いて形に残すと自分に言い聞かせる効果があると実感している。だからまとめることにした。

転職活動は続ける。後1社くらいは内定取ってみたい。蹴るかもしれないけど。

→自分の人生で勝つ経験が欲しい。社内政治のプロになることは自分の満足とはズレている。現職という狭い箱の中で認められること、それで自分は満足か?と自問自答してしまう。30代は挑戦ができる最初の機会だし、もしかすると最後の機会かもしれない。その機会を何もやらずにドブに捨てたりせず、「私、ちゃんと生きていたな」と振り返って納得できるような経験をしたい。だから、転職活動を続けることにした。既に書類選考で1社落ちているので、このままでは終われないといった気持ちが大きい事もあるけど。1−3月にやって、ここまでで決着つかなければ現職の都合上、次にトライできるのは8月中旬からだ。向こう3ヶ月一旦頑張って、後は3ヶ月の状況を振り返った上で決めたい。

真面目に勉強する。候補は簿記、プログラミング、ドイツ語と中国語。

→現職で成果出せていることを言い訳に、ダラダラと7年(今年で8年)会社で過ごし続けていた気がする。成果が出ているように見えても、後輩がつかずマネジメント経験はないし、部署異動すら経験していないので実務経験が本当に広がったのかと言えば謎だった。書類選考で落ちた会社は会計や経理関連の経歴/スペックが欲しかったらしい。

なので、いい加減簿記の勉強を真面目に続けようと思う。会社で経験できなければ、自分でさっさと身に着けなければ。

加えて、プログラミングは自分の興味分野だが、興味で終わるばかりでは意味がない。自分も会社で必要な簡単そうな効率化システムとか内製化/デザインできるようにならないと、他人と差がつかない気がする。調べたところ、Paizaなどお手軽にプログラミングの学習素材を提供しているページをいくつか確認できた。何でもいいから手を付けようと思う。自分の現職と関わりが深いものはHTML/CSS(ホームページ担当、大体業者に委託しているが)、うまく活かせば製造現場に役に立ちそうなものはPython、一番とっつきやすいのはJavaらしいと聞いている。この辺りを少しずつ触っていこうかと思う。

最後に語学。ドイツ語は高校で専攻だったけど高校時代はうつ状態?ともかくメンタル不良との戦いだったので、断片的くらいにしか残っていないと思う。その不完全さを、成人になった今だとしても、一生かけて埋めていかないとなと思う。(そうでもしないと、昔の自分の日々がトラウマとして延々と襲いかかってくる気がする)一方で中国語、特に台湾華語を学びたい気持ちが強い。台湾に詳しい人の話を聞くと、他の国以上に治安・国内の人々の性格面で住みやすい環境であるらしい。台湾の人と社会的に関わっていける力を持てば、生きる場所といった選択肢を広げられるのではと思う。ドイツ語に比べて単純に学べる機会は幅広いと思うので、ここは自分に頑張って鞭を打ちたいところ。

(台湾観光をまともにできなかったという悔しさもある(家族全員体調崩し+思った以上に英語も日本語も通じない+乗り継ぎ待機時間が非常に微妙だった+夏は厳しい、逆に年末年始休暇の際は台湾一周が候補になる可能性あり)。中国語学習のモチベを復活させるには、このことを思い出さんとな。)

見出しに書いていなかったが、そろそろ運転免許も真摯に取得を考えないと親がキツそうである。後は、公共交通機関インフラが脆弱(申し訳ない言い方だが)な地域に住んでいる友達には、自分が車を運転して会いに行けるといいな、という将来の野望もあるので…。

趣味を増やす

→流石に「上手に生きること」を考えると、やはりアニメとゲーム好きのままでは趣味活動が厳しい。アニメとゲームを消費するための脳は、上手く生きることに繋がってこない。自分でも悲しいし心にぽっかりと穴が空いた気持ちになるが、ポケモンと刀剣乱舞も満足に追えないかもしれない。どちらも日本各地に根ざした取り組みが活発なので、旅行のついでに追いかけることは引き続き問題ない。が、今後ゲームをどれだけ消化できるかは不透明だ。刀剣乱舞はちょうど良く昨年に一番好きな刀剣男士がレベルMAXになっている。ポケモンだけが悲しいことになってしまった…がしょうがないんだ…。

旅行はお金も時間も飛んでいくが、両親も私も好きだし他の人との雑談のネタになるので何やかんや続けていくだろう。それ以外に何をするかだ。いろんな本を読むという読書趣味はあるが、それ以外にも欲しい。料理は必須になった時に、ライフであり趣味と同化してきそうな気がする。(既に最近、声優の木村良平さんの料理放送や、ゆるキャン△の外飯レシピをじっくり見てはいるが…)なので他のもので探してみた。

(京都 東寺の川を泳ぐ野鳥)

野鳥観察。観るだけなら旅行しながらでもできるか。というか名古屋市だと、たくさんの鳥を見るためには港付近の小さな干潟公園に行くしかないような…これまでに撮ったことのある鳥さんをスケッチで描き起こしてみることも、一興ではあるかと思う。

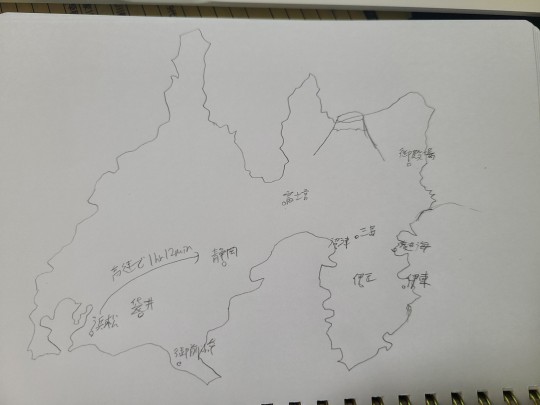

(相当どうでもいいが、最近は地図を自分で手描きすることが何となく楽しかったりする)

(静岡 島田のふじのくに茶の都ミュージアム)

茶道。持ち家ではないし、そもそもの人脈上誰かを誘うこともないか…。教室に行ってじっくり学ぶ必要があり、お茶会を開けそうな環境(小道具や服装含め)がないとキツそう。ただし、茶道の知識があると、江戸時代の大名さんが持っていた茶道具の価値や、博物館の展示物コレクションへの理解が深まる。教養として学ぶことに意義があると感じた。

(埼玉 鉄道博物館で眺めた新幹線「とき」)

東京に何度か行き来すると、鉄道/電車に愛着が湧く。しかし、鉄道も動かす仕組みや歴史を学ぶこと以外だと、基本乗り鉄マニアとして旅行の延長線になりそう。いつか青春18切符で名古屋からできる範囲で効果的に旅をする、といった目標なら考えられるか。

(埼玉 大宮盆栽美術館。木の幹が龍の形に整えられた、最も私の印象に残った五葉松)

盆栽はとても良い趣味だとフィーリングで思ったが、調べてみた結果、植物を育てることも愛玩動物の世話をすることと同じレベルの手間や丁寧さ、こまめさが必要と分かってしまった。関心事が変わりやすかったり、ふらふら遠出したくなる自分には向かなそうである。ただ、茶道と同じく、知識を身につけることで見れるものが多くなると感じた。何気なさそうな造形から、手入れした人のイメージした世界観や風景を想像する楽しみがある点は、日本刀の観賞に似ている気がする。後植物に愛着が湧く。

ま、まああまり変わらないな。ドローン操縦も気になるが、ライセンスも必要になりそうだし、関係法令をきちんと学ぶハードルもある。何よりどんな教室に通えば学べるのだろう…。

最後の候補は藤井聡太さんで話題になっている、将棋を覚えてみるか....(?!)。

旅行経験や何かしら思い出のある県に関する、話題をまとめたブログ記事(※Wordpress)を書く

→日本国内だと47都道府県の話になるが、実際は日本以外の国も含めて記事化することを想定している。

きっかけは、スマホの旅行写真をなかなか破棄できずに困っていること。また、外付けHDDを既に所持しているは良いものの、HDDにバックアップしたところできっとその存在を忘れるだろうと思っているから。忘れないようにするためには、自分が作ったネットの媒体に写真とテキストを残すことが一番かと思う。手間もあっての記憶だろうか。加えて、プログラミングは自分で触って形にしないと身につかないだろう。HTML/CSS知識習得の手段としても、Wordpressは何とか記事作成と運営を続けるべきだ。地域の思い出に関するネタなら、無難な話を書くことができるだろう。読書感想文を投稿しても良いだろうけど。

ぐだぐだ述べてしまった。これ以外にも増えるし変更するかもしれない。いずれにせよ、自分を出し惜しみせず、後悔のない1年を過ごせるようにしよう。

2 notes

·

View notes

Quote

東京の大動脈の一つとして、昼夜を問わずたくさんの車が行き交う環七通り。この環状道路を唯一横切っている踏切が、世田谷線の若林駅前にあります。踏切といっても遮断機がなく、カーンカーンカーンと警報の音が鳴ることも、環七通りを走っている車が手前で一旦停止することもありません。そのかわりに信号機が設置されているのです。一般的な交差点と同じように、人も、車も、そして電車も信号を守って安全に通行。ご存知の方には馴染み深く、初めて見た方にはちょっと不思議に映る光景です。

環七と世田谷線|若林・お出かけ|東急世田谷線 50周年 特設サイト

3 notes

·

View notes

Text

まちかどAronespace9〜11月まとめ

まちかどaronespaceを始めて半年が経ちました。途中抜けた期間はあるものの、一応折り返し地点にはいるのだと思うとあっという間な気がします。

【第4回・9/10(日)@ドトール仙台一番町3丁目店】

この回は1名の方に参加いただきました。前半は持ってきた本をひとりで読んで(主に最小の結婚第4章を読んでいました。買ってから4年近く経つけど未だにこの本の難しさ・読みにくさに慣れない。でもめちゃくちゃ面白い本です)、途中からいらした方と話しました。単身者として生活することで発生する公/私空間どちらにもある難しさや煩わしさ、それらがどこから来ているのか。その中で私たちは本当に必死にサバイブしていることを再確認したり、単身者の(老後含めて)ロールモデルが身近にいないことを話したり。Aスペクトラムパーソンとして生活する中で仕事で直面する差別や個人的な困難について、色々と話しました。Alloパーソンに限らずAスペクトラムパーソンの中でも、何らかのパートナーシップを築いて他者との近しい関係の中に身を置きたい人が少なくない中で、単身者であることを選びたい表明をするのは大変だし、孤独が忌避されるのに単身であることが特権的になるアンビバレントな社会の中で、それでも単身生活ではないものをするのはなんか嫌とか、何となくそれを選びたくないというような、何となくレベルで感じる嫌さをそのまま持っていたいな、と思いました。

【「第5回・10/16(日)@珈琲館BiVi仙台駅東口店】

この回は1名の方に参加いただきました。ちなみにこの方は第1回、第4回と来てくれている方です。前半はひとりで本を読んで、来られてからは本を読んだり話したり、という感じでした。この日はいつもより読む割合が多く、シモーヌVol.5(これは日記が一つのテーマになっている号です)や個人のブログなど他者の言葉に触れる時間になりました。クィアやAスペクトラムの人々の言葉を読みたい、欲しい言葉が足りなすぎると、もう更新されなくなったブログの文章に触れて書き手に思いを馳せたり、自分がクィアであることで社会から背負わされる苦しさとの向き合い方、「レインボー・プライド」への思いを話したりしました。

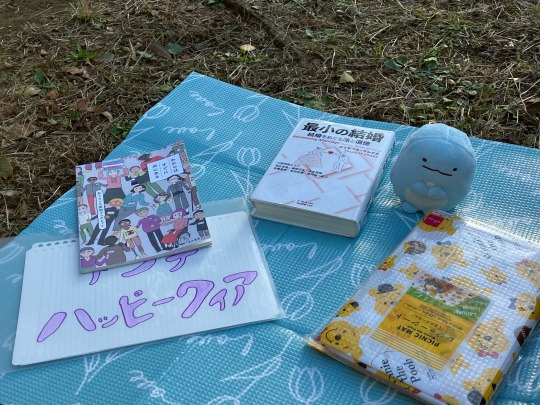

【第6回・11/19(日)@錦町公園】

この回は2名の方に参加いただきました。この日は宮城のレインボーパレードの日でしたが、私はそちらには参加せず、いつも通りのまちかどaronespaceでした。でもフラッグやプラカードでいつもよりにぎやかだったかもしれない。非シスパーソン(的/でありたい表象)の見られ方、Aセクシュアル/ロマンティックの名乗り、Aスペクトラムの多様さ、自分の体や欲求の扱い・感じ方、家族との関わり、解決したくないものについてなどを話しました。ひとりでいる・やることの政治性とAスペクトラムであることの差異とかそこで発生する対立については、もやもやしていたことを話せてすごく楽になりました。

まちかどaronespaceの記録という点から少し逸れた話になりますが、私がパレードに参加しなかったのは、いわゆる「LGBTコミュニティ」に帰属意識がなく、対立したいわけではないが連帯したいわけでもない、という思いがあるからです。まちかどaronespaceをやる上でのテーマになっている「ひとり」「Aセクシュアリティ」を考えやっていく上でこれらは譲れないポイントです。しかしこの連帯を避ける態度は個人主義や自己責任論、自分はできるからやってこれたというマッチョさ、負うべき社会的責任から逃げる脱ポリティカル的な考えと繋がりやすくなってしまう側面もあって、そこと折り合いをつける難しさをずっと感じてきました。それはまちかどaronespaceが結局何を目的にしているのか分かりにくいことも関係していて、それだけ「ひとりでやりたい」はあらゆる生活や社会規範と絡まったものなのだと思います。そういうことを、同じく地方に住み運動をやっている方と、曖昧ではっきりしないものをそのままやることの大変さや葛藤について、解決をゴールにしないやり方で話せたのが大きかったです。

【第7回・11/21(火)@代々木公園】

この回は初めて宮城を出ての開催でした。3名の方に来ていただきました。オンラインでは知っていたけど初めて会う方、本当に久しぶりに会った方と話せて楽しかったです。「ひとり」を取りまく社会構造、「ひとり」の暮らしと他者との関わり、Aセクシュアリティや性的マイノリティに関する情報の少なさ、その中で生きることのハードさ、大切にしたい他者との関わり方、それぞれの「ひとり」の在り方(への望み)、現状の暮らしの中の「ひとり」と他者を大切に思い、それを伝えたり行動で示すやり方(そしてその方法がわからなったり伝わりづらかったり、逆に案外伝えることは拒まれないこともあること)、孤独と孤立の違い、解決され(たく)ない寂しさについてなど、暮らしを取り巻くあらゆることについて話す場になりました。まちかどaronespaceは交流会やコミュニティ作りを目的にはしていないと提示しているので、いらしてくださるということはきっと話したいことがあるから、という理由で来られるんだろうなと思うのですが、オンライン上でもほとんど絡みのない初対面の相手と生活や人生の話をする経験ってなかなかレアだと思いますし、それが何となく成立しているから不思議です。

まず地方で生活する者として、宮城だとまじまじ見られてきた場が良くも悪くも自然にスルーされる環境が新鮮で、また都心のアクセスの便利さと相対的な地方でやっていくことの諸々の差異を感じ、改めて自分が生活する場でこのまちかどaronespaceをやる意味が私にとって大きいのだと感じました。

Aスペクトラムとして生きることで、何に悩むかと言われるとはっきりは表現できなくとも常に何らかのしんどさはあるよねということから、 Aセクシュアリティへの偏見としてある「他者を好きにならなくてかわいそう」ってそんなわけない、人は好きだし大切にしたい人はいる、でも大切にする方法は恋愛・性愛的なルートだけじゃないのにそれが理解されないから面倒なんだけど、という共通認識があり、そこから参加された方それぞれの他者を大切に思うこと・大切にする方法・伝え方についての語りができたのがとてもよかったです。今まであった人間関係で他者を大切にする・したいことを伝えることを諦めてきたことの寂しさや悔しさ、でも自分にその欲求がないことを受け入れている矛盾をどう扱えばいいかわからない、という話をしたのですが、それを解決することは望んでいない、だから寂しさもそのまま受け入れながら、欲求が生まれる瞬間は自分の意図しないタイミングで来ることもあるから、その時に大切にしながら今の在り方も同じように大切にすればいいという話を聞いて、思わず泣きたい気持ちになってしまいました。まちかどaronespaceをやるにあたり、「ひとり」を考えることに気負っているところがあったのだなと半年かけて気づくことができたのだと思います。寂しさや孤独を解決されたくはないし、でも自分にとっての寂しさや他者を大切にしたいと思うことを諦めずに言語化・実行したいと思っているという自分以外の思いを知り、そしてそれを人に伝えられてよかったです。私は寂しくて悔しかったんだなという事を感じることができて、すごくよかったです。任意の誰かに大切に思っていると伝えることに悩み、ためらってしまう現状がやっぱり悔しいし、そういう規範によって阻害される私たちの感情の語りがもっと必要だと感じました。ひとりでやりたいからこそ、私の中にずっとあった「解決されたくない寂しさ」というものを明かすことができたのがだいぶ楽になりました。

12月〜2月の屋外開催は厳しいので、屋内開催がメインになると思います。場所や内容はツイッタとtumblerでアナウンスしますので、確認をお願いします。また現時点での予定ですが、12月ももしかしたら東京での開催になるかもしれないです。(19〜21日のどこかを考えています) 最近喋るのに集中して全然ボムってないですが、活動内容も話す話題も自由にやっていきます。いつでも参加可能・退出自由です。今年度中は開催を続けていきますので、ひとりでやっていくのを一瞬でもともにできたら嬉しいです。お待ちしています🖤

2 notes

·

View notes

Text

9月の最終営業日、朝から関東在住の保育士ミサさんが「12時頃にタラウマラに行きます」と嬉しい連絡をくれたので、足の踏み場もない店内を少しでも片づけておこうと、開店するなり自転車整備に精を出す。中古自転車は入荷しただけでは商品にならず、一台一台きちんと点検し、メンテナンスをしないことには店頭に並べることもできない。当然、状態の良いものは手間も時間もかからず、それなりの価格をつけることができる。逆に程度の悪いものは手間も時間もめちゃくちゃにかかる。不具合箇所はすべて新品のパーツと交換しなければならないので、その時点で自ずと商品としての原価も上がる。だからと言って高額で売れる訳ではない。経年劣化、そもそもの状態が悪いのだから当然と言えば当然だ。このあたりがレコードや古書との決定的な違いだと思う。古いものに価値がある訳ではない。だから手間と時間とお金を存分に注いだものほどお客様には安価で提供しなければならないという地獄のような矛盾を自分のなかでどのように折り合いをつけていくかというところに、古物自転車商の醍醐味、面白さが潜んでいる。タラウマラの場合は自転車修理に加えて書籍や音源を含む物販の収入を売上のグロスに投入することで、利益を調整している。ただしそれぞれの柱がうまく機能し、循環し���いなければ焼け石に水となってしまうのだけれど。どれだけ尊敬するアーティストやレーベルからのリリース作品であっても、僕はその時々の状況や予算、実際の懐事情を鑑みて作品を入荷したり、しなかったりする。先様もそのあたりは理解してくれているのでとてもありがたい。出勤前にコーナンで大量に購入した整備用具一式を手に、自転車と向き合う。メラミンスポンジやウエスで清拭してやるとどんどん汚れが落ちて、注油の度に各部の動きもスムーズになってくる。はっきり言って気持ちが良い、が、しかし、ここで満足していたら、単なる金持ちの道楽と同じになってしまう。商売は趣味ではない。きちんとお金に変えていかないと意味がない。僕は人助けのために自営業をやっている訳じゃない。自分や家族がこのクソったれな世の中で何とか生きていくために全力で自衛している。整備を終えて店頭に並べた自転車が瞬く間に売れていく。淡路に引っ越してきたばかりだという男性と、タラウマラオープン当初に購入してくれていた常連さんが新たに買い替えの一台を選んでくれた。商品とお金が交差し、僕もお客さんも笑顔だ。ここは極めて重要、買い物の最終工程を機械に委ねたらあかん、感情だけは奴らに渡すな、マニュアルや利便性を自らの手で破棄してでも残る言葉と顔貌で交渉を成立させよう。このときの快感はなにものにもかえがたい。開店早々からお金も動き、僕も動き続け、修理のお客さんも後をたたない。秋とは思えない気温と首筋に照りつける強烈な日差しに汗びっしょり。あっという間にお昼、ミサさんの来店時間が迫っていた。と、そのとき、年齢も服装もばらばらの数名の男女が慌ただしくやってきて、こちらに対して一方的、矢継ぎ早に要求を伝えてくる。各者の言葉を要約すると、少し離れた場所で女性が自転車の後輪にスカートを巻き込んで身動きが取れない状態、だから助けてあげてほしいとのこと。そうこうしている間にも店頭ではパンク修理の依頼が2件、タイヤからチューブを引っ張り出しながら、いま店を離れることはできない旨を彼らに伝えると、助け隊のひとりが「こういうときに何とかするのがプロでしょ」と宣ったので、キレた。おうよ、そこまで言うなら行ってやる。幸いにもパンク修理のお客さんからも理解を得ることができたので、僕はタイヤを脱着させる際に使用する作業台と工具一式を担いで彼らの案内に従うことにした。店には「すぐに戻ります」の貼り紙。絶対すぐに戻る、どうかミサさん帰らないでね、という想いを込めて。目的の場所にはラグジュアリーな服装の女性が確かにロングドレスの裾を自転車の後輪に巻き込んでうずくまっていた。巻き込んだ際に転倒したようで足や腕、顎のあたりに擦過傷ができていた。可哀想に、せっかくのおめかしが台無しやんか。それ以上に女性を包囲する助け隊一派の存在が鼻についた。僕は女性にこれから行う作業内容を簡潔に伝え、最悪の場合はドレスの裾を切らなければならないかもしれないことを強く念押しする。女性は首を縦に振った。高そうな服やのに、もったいない、気の毒やなぁ、などという助け隊の言葉は徹底的に無視。早速サドルを作業台に引っ掛け、チェーンカバーを外し、後輪のネジを外していく。それにしても見事なまでの巻き込み具合で、薄いレースのような生地がバンドブレーキと車軸との僅かな隙間に幾重にも層になって絡まっている。まるで伊藤潤二の「うずまき」のようだ。ゆっくりと同時に要所で力を込めてタイヤを回転させ、生地を引っ張る。少しずつ隙間から生地がぬらぬらと出てくる。助け隊のおっさんどもはお姉ちゃん頑張れ、水飲んどきや、ケガして可哀想に、美しいお顔がえらいこっちゃ、バンドエイド買うてきたろか、と引き続きうるさい喧しい鬱陶しい。何よりも困惑したのが、僕の作業する位置が女性のドレスの裾を覗き込むような格好になるので、見てはいけないものを見てしまうかもしれないという妄執に取り憑かれて酷く落ち着かない。はっきりと集中力が削がれる。何度かプラスドライバーの先端がネジの駆動部を舐めた。それを察してか女性もくねくねと腰をよじらせたり足の位置を変えようとするので余計に艶かしくなってしまい、むしろ逆効果。僕はええいままよと心を鬼にして、生地を引きちぎらんばかりの勢いで力いっぱいに掴んだ。手応えあり。いける!タイヤが滑らかに回り始めた。すると興奮した助け隊のおっさんどもが我先にとタイヤを回そうとしやがったので、僕の指がスポークに挟まる。痛い痛い痛い。ギョリンと睨みつけると、おっさんは慌てて手を引っ込めた。そこから消耗戦を続けること約15分、ドレスの裾を破くことなく無事にタイヤから引き離すことができた。額からは滝のように汗が流れてくるが、助け隊は女性の身を案じるばかりでこちらには見向きもしない。当の女性は平身低頭、とても申し訳なさそうに謝罪の言葉を何度も述べて、費用をお支払いします、と言った。僕は彼女の申し出をきっぱりと断り、来た時と同じように作業台を肩から下げて颯爽と現場を後にした……なんていう安っぽい美談に落ち着く訳もなく、僕はケガをした女性ではなく助け隊の連中に作業費用を請求した。集まった金はたったの1,000円。非常にしみったれているが、それでも彼らには伝わったと思う、善意には覚悟もリスクも必要だということを。リスクなき善意はただの偽善、それはもう傍観者と何も変わらない。急いでタラウマラに戻って、お預かりした2台の自転車のパンク修理を終らせ、店内でひと息ついたタイミングでミサさんご来店。貼り紙を見て、近くで時間を潰してくれていたみたい。彼女の快活な笑顔を見ると、ようやく僕もまた笑顔になれた。保育士であり、ドラム奏者でもある彼女が学生時代から好きだというMR. BIGの話で大笑いした。

MR. BIGと言えばこちら。イントロから鳴り響く、力強いドラムが印象的。

youtube

実はこの公開日記「Pat Sat Shit」のパーソナリティであるvideo loverもミサさんも、代田橋にあるバックパックブックスの宮里さんの紹介でタラウマラに来てくれた人たちだ。僕とバックパックブックスの出会いについてはまた改めてきちんと書きたいと思っているのだけれど、このおふたりの存在からしてすでに最高で、バックパックブックスはきっと素敵なお店に違いないと確信している。ミサさんは大阪に向かう飛行機のなかで拙書『ほんまのきもち』を読んで涙を流したと言う。だからということでもないんだけど、数ヶ月前に同じことを言ってくれたドラム奏者Hikari Sakashitaのソロ作品『Sounds In Casual Days 2』をプレゼントした。高い交通費を払って遠方から来てくれる方には、条件反射のように何か贈り物をしたいと思ってしまうのは、僕のなかにアメ玉を配り歩く大阪のおばちゃんイズムが備わっているからでしょう。はい、アメちゃん、どうぞ〜。

Hikari君のドラムが冴え渡るこの曲が今日の「気分」。

youtube

6 notes

·

View notes

Text

2023ドクトリン再考査

オレの持つドクトリンは大別すると4つの要素の組み合わせながら、その拡張を目指すモデルだと定義出来る。4要素は文化、身体、哲学、環境がこれに充たり、単に一個人に限らず集団や国家、それ以上の枠組みにも適用可能である様に意識して考える癖は付けているつもりだ。

しかしながらこれらの根本として存在するオレ本人の精神特性(形質)はただ一つ「作るという行為」のみで、それは自分探しを最早必要としない程に明確だ。もっとも自分の持つ形質などと大層でも格好良くもなく、どうしても抑えられない欲動、我慢を重ねようとしても出てきてしまう気質みたいなもので、ともかくオレは常に何かを作る行為に携わっていないと我慢がならないのである。

少し話が逸れてしまったので元に戻すと、4要素の現在の進捗と目指されるべき形についてここ1年での情勢変化を踏まえて再整理すると、まず環境の面における拡張とは恐らく最も分かり易く物質的に版図を広げ、活用可能な資源を獲得するそれを指すのだが、この点については大規模な資本を必要とする為、オレには出来る事が殆ど無い状況は変わっていない。

宇宙分野に関しては過去に勉強するにはしたが適性は無い様だ。最終的に自分でやるより新進気鋭の専門家に任せた方が良いだろうと判断し、僅かながらではあるが投資という形で貢献している。既に5年以上経つが資金の引き上げは予定していない。月や火星に多大な期待を抱くのは危険だが、人類の栄華も曲がり角に差し掛かっておりチャンスは残り2世紀ほどと思われる。それを逃せばもう温暖化や目先の生活への対処で手一杯になり大規模な宇宙進出の道は閉ざされるだろうから、やれる時にやっておく意義は有る。幸い平和の時期が終わり再び世界は冷戦の様相を呈し始めている。技術革新に覇権争いは不可欠なのだから追い風は一応吹いている様だ。

次に身体の面を挙げれば、自分個人について言えば先日示した通りのトレーニングと健康維持方針に努めるしか無いが、どこかの段階でサイボーグ化やゲノムへの働きかけを試みる必要性を以前から感じているし、何よりそれを面白そうだと感じている。特にサイボーグ化や仮想空間への対応は現状の技術でも検討に値する。またオレ個人の人生には関係ないが、人類は元来放射線飛び交う宇宙への進出と、核戦争や原発���故すらものともしない強い放射線耐性の獲得を急ぎ、人体サイズの小型化による資源節約もゲノムへの働きかけを通じて検討すべきだろう。

哲学の面に関しては既に大枠は完成していた。ここで書き記すと膨大な量に至るので割愛するが、近年の微修正によって特に神についての解像度は宗教よりも科学に近い形に寄せて整理する内に素朴にして明快な形に高まったと感じている。4大宗教に関しては尊重はしているが、いずれの枠内にしろそれに留める形で収めようとは思わない。

最後に文化面に関して述べるが、国の本質とはまさしく文化に他ならず、在地文化が滅びた国には植民国家としての惨めな末路が待ち構えている。別に文化を担うのがどんな肌の色で有ろうが、どんな出自だろうが構わないのだ。重要なのは土地に根を下ろし定着し、土地の産物で腹を満たし、土地の水で喉を潤し、血と肉とを土地と一体化する中で土地と切っても切り離せない文化を継承してゆく点に在る。

その土地の強みと環境特性を生かし、なるべく運輸に資源を割かず完結する仕組みを営むのが重要である(グローバル化より地産地消を優先すべきだろう)。また祭りの効果も忘れてはならない。少なくとも日本の場合、祭りを中核として共同体文化圏を線引き出来るし、有事の際は祭りの機関要因と参加者に少し手心を加えるだけで動員すら可能な程だ。これを活用しながら地域文化の深化(拡張では無い)を方針とする事で長期的には独自性と独自性に裏打ちされた人材、そして観光資源が捻出される。

オレ個人の取り組みとしては、消失の恐れの有る武芸や天然砥石文化を対象とした保全と啓発に趣味の楽しみも含めつつも関与し、まずまずの手応えを得ている。

いずれの計画も寿命を超えかねない程の長期関与が不可欠であり、取っ替え引っ替えせわしなく行う類いの取り組みでは無い。毎年微修正は加えるが、たかだが数年程度でやる事は基本的に変わらず、現代人の時間に対する尺度とは異なる点には注意しなければならない。その為いつもいつも代わり映えの無い生活を送っている様に見られ、時には自分ですら退屈を感ずるが、あくまで長期計画に従う以上そうなるのはやむを得ない。時間尺度の違いに惑わされず計画通りのマイペースで履行したいと思う。

10 notes

·

View notes

Quote

5W1H+Then状況説明

Who(誰が)

劣悪な家庭環境で精神の療養をしていた筆者が、

When(いつ)

いちおうアラサーのとき、

Why(なぜ)

実家での療養に行き詰まりを覚え、命の危機すら感じたので、

Where(どこで)

実家から出て生活保護を受給し、一人暮らしをしながら療養することを決めた。

What(何を)

その際、転居後、プロフェッショナルをはじめ可能な限り多くの人たちの支援をできるだけたくさん受けられるよう、

How(どのように)

また、しんどいメンタルの中でもそれをスムーズに行えるよう、調査・相談・計画し、実行に移していった。

Then(どうなった)

結果、自分を支援してくれる医療福祉リソースの「最強デッキ」を作ることができ、次第に格段に心身の状態が良くなった。

前提条件

父はひどいコミュ障かつ恐らく結構なASD、母は統合失調感情障害かつ恐らくASD+ADHDであった。

筆者は家族とうまくコミュニケーションをとったりすることができず、家庭内別居というか引きこもり状態であった。

なぜやってよかったのか

一人暮らしを改めて始めたことで、自分自身への責任と自由が得られた。何にも遠慮しなくてよくなった。

心身の状態が格段に良くなった。QoLが上がった。未来はまだ見えないが暗いものではなくなった。

多くの専門の医療者福祉者友人たちなどの目があること、相談できること、頼れることで、孤独でなくなったほか、心身の状態を比較的よい状態に維持できるようになった。

やらなかったらどうなっていたか

筆者の心が壊れたり、筆者に何かあったときに親に頼ろうとしても応えてもらえず、同じ家の中なのに野垂れ死にしてしまう可能性があった。実際それを実感する出来事もあった。

転居し生活保護を受けても、「最強デッキ」がなければ、精神をより病んでいた可能性がかなり高い。生活保護での生活が安定するまで、とても心身が辛かったことが証左である。

現在のように、少しずつよくなっていってるし、良くなっていけるだろうから、まずはそれでいい、という発想にも至らなかっただろう。

実際の流れ〜事前の検討

まず情報収集と検討を行った。市役所の福祉課に行き相談して、生活保護の制度について詳細に伺った。優しく丁寧に些細に教えてくれた。シェルターの利用も検討し、福祉課から紹介されたシェルターを運営する(全国的に有名な)NPOに伺い相談した。

また、地域包括支援センター(筆者のいた市の場合。一般的には相談支援事業所)に相談し、担当してくれたスタッフともよく相談し、通っていたカウンセラさんにもよく相談し、引越して生活保護を受給し始めたあと、「どんな医療体制・福祉サービス体制で、どんな生活が出来るだろうか」を幅広く検討・イメージし、洗い出した。

実際の流れ〜転居まで

筆者の場合は、引越し生活保護を受けるまでの資金として、父に「手切金のようなもの」を要求した。父は長い間計画の実現可能性を信じず応じなかったが、カウンセラさんを交えた気の長い説得と、市役所福祉課に一緒に来てもらって実現可能性などを確認したことで応諾した。

手切れ金の額は数ヶ月分の家賃や生活費用、家具などの初期費用、引越しにかかる費用などから算出した。

実際の流れ〜転居後したこと

転居先には、親しい友人がいたり、筆者が昔暮らしていて馴染んでいる土地で、都会を選んだ。

物件は転居する地域の生活保護の基準程度のものを選んだ。手切れ金の額は、選んだ物件の保証会社の保証に必要な金額を上回っており、無事転居できた。

転居して、まず、区役所と警察で住民票の閲覧制限をかけた。

次に区役所の福祉事務所への生活保護の相談をした。快く応じてくれた。何事も事前に相談ができるならそれに越したことはないし、相談しておけば差し迫ったときにもスムーズに話が進むものである(実際に生活保護の窓口では事前の相談を推奨している)。

そして、保健相談センター(保健所)の保健師さんと面会・相談し、今後のこと(医療サービス福祉サービスの利用)についてどんなサービスが利用できるか幅広く相談し検討し、利用の作戦を立てた。

各種サービスの利用には申請が必要とか確認が必要とか手続きが必要など色々あって複雑であったが、事情を知った有能な保健師さんが可能な限りの使えるサービスを教えてくれ、さまざまな関係機関との調整もしてくれた。

実際の流れ〜生活保護受給以降

数ヶ月して、資金が切れる見通しとなったので、生活保護の申請をした。書類上の審査のみで、DVがあったことから家族・親族に連絡もいかず、無事2週間程度で保護が決定した。

利用することになったサービスは、通常の精神科受診のほか、精神科看護のプロによる訪問看護、事情をわかってくれるヘルパー(家事(調理や清掃など)援助)であり、のちに入院や、入院した病院で、退院後も継続的に、保護費の医療扶助の範囲内でカウンセリングが受けられることになった。

そしてこれこそが筆者の心身をさまざまに支え、筆者が回復していくための「カード」(デッキ)であり、筆者の知る限りこの組み合わせが「最強」である。

現在

精神科の主治医、週に3回の訪問看護、週に1度のヘルパーさん(調理・清掃)、主治医とは別の精神科病院での保険診療内の心理カウンセリング、親しい友人たち、パートナーさんに支えられ、引き続き療養している。

以上のような「最強デッキ」に支えられ、少しずつ心身が回復していっている。転居し生活保護を受けしばらくまでは非常に精神が辛かったが、ここ数年で見違えるほど安定し楽になり、ときに就職に挑戦したりするようになった。今でもひどいうつなどで入退院を繰り返すなどしているが、精神的にはずいぶん楽になったのは間違いない。

今後の人生ももっとよくなっていくという確信が持てている。

備考

飽くまでこれはさまざまな条件に恵まれたケースであることであり、それが特記すべきことであることは否めない。

また、筆者が医療者福祉関係者の利用の仕方がうまいとか、出会った全てのスタッフが素晴らしいスタッフだということも特記すべきであるかもしれない。

しかしながら、制度自体は全国どこでも同じであり、原理的には全国どこでも似たようなデッキを組めるはずである。とはいえそれは理想論で現実にはそこまでうまくいかないことが多いことは容易に予測できるし、色んな人の話を聞いていると実際そうである。そのためにも、大きな都市でこれを試みることが極めて重要なのだと思う。

また、もっと色んな人の力を借りて、こうしていきたいと思ったり、プロフェッショナルに支えてもらいたいと考えることも肝要だと考える。

これはメンタルを病んでいる人がどのように医療資源・福祉資源を利用したらいいか、ということでもある。メンタルを病んでいるからこそ、医療福祉資源カードの最強デッキが必要なのである。

自分の場合はこうだとか、ここをもっと教えて欲しい、ここはどうしてるの、ここはどうしたらいいの、といった事柄があればコメントなどで教えて欲しいです。適宜更新します。

過去のまとめ

このお話は、過去にTwitterでもつぶやきTogetterでもまとめています。

一方で、健エミュを知り、この体裁のほうがわかりやすいだろうということで、この投稿を作りました。

Togetterのまとめとこの投稿で重点を変えていますので、ご興味の方はこちらのまとめをご覧ください。

最後に

ここまで読んでいただきありがとうございます。長々と難しいことを書きましたが、「できることをできる範囲で、できるかぎりやった」「自分自身のサポート体制を整えようとした」この2点が一番大きいです

この記事を書くにあたって、健エミュDiscordサーバの方々から有用なアドバイスを頂きました。感謝します。

最強デッキを授ける前に、猫の日にお空へ旅立ってしまった友人に、この記事を捧げます。

毒親など辛いメンタルから逃げるには、自分自身を支援してくれる人たちの「最強デッキ」を組むとよい - 健常者エミュレータ事例集 カウンセリング

5 notes

·

View notes

Quote

このクラブは、平凡さに喜びを見出す人々による国際規模の団体である(男性以外も歓迎)。我々のモットーは「普通を祝福すること」だ。メンバーには排水溝マニアや、2万本の牛乳瓶を集めたコレクターなんかがいる。

「イギリスでいちばん退屈な男」と新聞に書かれても、私の人生は情熱に満ちている | 愛するものは「環状交差点」と「駐車場」… | クーリエ・ジャポン

7 notes

·

View notes

Text

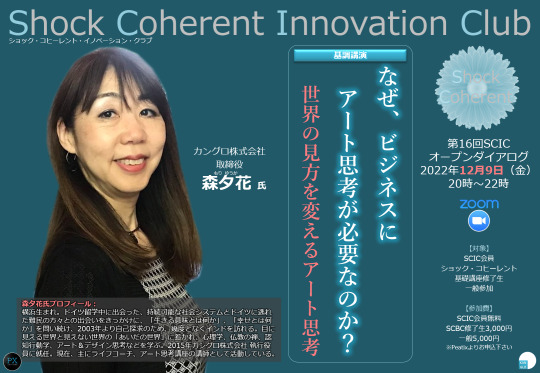

「なぜ、ビジネスにアート思考が必要なのか?/世界の見方を変えるアート思考」第16回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ講演者:森夕花氏 〔2022年12月9日(金)20時~〕

「なぜ、ビジネスにアート思考が必要なのか?/世界の見方を変えるアート思考」第16回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ講演者:森夕花氏 〔2022年12月9日(金)20時~〕

チケット:https://scic20221209.peatix.com/view

https://www.facebook.com/events/576877384242593

■日時:2022年12月9日(金)20時~22時(オンライン開催)

■講演概要:アーティストは見えないものを見るようにする役割を担い、その時代や社会の中で、「問い」を私たちに問いかけながら常識を揺さぶり、今までにない価値や意味を提示してきました。近年、ビジネスの舵取りは非常に難しくなってきています。企業は従来の古い価値観、世界観から抜け出し、直観的、感性的な創造性が求められ、ますます「アート思考」の必要性が高まっています。

アートには「唯一正しい答え」はありません。観察者が自由に解釈することが可能であるため、考えたことを、それぞれの独創的視点で物語化し、語り合うことで、互いの深い部分で共感がおこり、創造的無意識が自然に開かれていきます。このプロセスを通じて、新しい価値や未来が創造される「安心安全な創造の場」が作られ、クリエイティブな組織へと発展を遂げることが可能となるのです。

■講師:森夕花(もりゆうか)氏 プロフィール:

カングロ株式会社 取締役 執行役員COO/マスターライフコーチ・PXファシリテイタ・フィロアーツ研究会主宰

●神奈川県横浜市出身。音楽学校のピアノ科卒業後、銀行系信販会社に入社。三井住友カードに転職した後、ドイツのフライブルクに留学。フライブルグ市の行政と市民による持続可能な世界を目指す社会システムと、ユーゴスラビア紛争で、ドイツに逃れた難民の方々との出会いを通じて、平和で精神的な豊かさを基本とした「サステナブルな社会作り」に興味を抱く。帰国後、三井住友カードに再び戻り、お客様対応や、クレジット決済端末機の管理システム“TACシステム”の開発に携わる。

●帰国して5年が過ぎたころ、戦争や内乱に巻き込まれ傷ついた子供達を救済するためのNGOドイツ国際平和村の存在を知り、世界の平和と心の癒しに携わることが自分自身の使命と感じ、ヒーリングセンターアルケミストでカウンセラー、セラピスト、講師を務め、2008年に独立。2015年1月、カングロ株式会社 執行役員に就任。現役ライフコーチとして、ベンチャーから大手企業の多くのビジネスリーダーを受け持ち、個々の潜在意識にアプローチし、ビジネス ・プライベート両面における、変化、成長をサポートしている。

●2021年より京都芸術大学芸術学部芸術教養学科に在籍。創造的思考によって「モノの見方、感じ方」を変え、仕事と暮らしをより良く変化させる「アート思考講座」を開催している。

●自らの内面の探求のため、インドに十数回訪れ、心理学、禅、認知行動学、ジョーティッシュ(インド占星術)、手相、メディカルハーブ、中医学(中医食療士)などにも深い知識がある。

●趣味は声楽(オペラ)・読書・映画鑑賞・美術鑑賞・ぶらり旅・歴史探訪・日記を書くこと。最近はウェルビーイングを軸とした、地域コミュニティー・組織つくりに関心をもつ。

■Zoomオンライン:URLは、Peatix経由によるチケット購入者に自動送信されます

■タイムスケジュール:基調講演(約90分 Q&A含)後に、講師を囲み、対話を行います。

■オープン・ダイアログ参加対象:

※どなたもご参加頂けます

・SCIC正会員

・SCBC修了生&SCBC受講生 ※SCIC未会員

・一般参加(社会人) ※SCIC非会員

・特別ご優待枠

・学生(中学~大学院生)

■参加料:

一般参加者(社会人)※SCIC非会員\5,000

SCBC修了生&受講生 ※SCIC非会員\3,000

SCIC正会員 無料

特別ご優待枠 \3,000

学生(中学~大学院生)\1,000

■SCICとは:

SCIC(Shock Coherent Innovation Club)は、ショック・コヒーレント基礎講座(SCBC)修了生をベースとした会員制クラブです(ご入会頂くためには、SCBCを受講し修了証明が必要となります)。

https://scic2023.peatix.com/view

●目的:SCBC修了生同士の交流と創発の加速。私たち自身が動き、世界に奇跡を起こす

●概要:

①月例会の開催

②会員同士のコラボ醸成

③SCC訪問視察ツアーの企画

④会員の生業のサポート

⑤その他創発事 ※いずれも参加できる時に参加

⑥基礎講座の復習フォロー(基礎講座への復習参加は原則全回無料)↓

https://scbc2023r.peatix.com/view

●SCICに関する問合せ:

[email protected]

--------------------------------

■『Shock Coherent(ショック・コヒーレント)』とは:

現代社会は今、破壊的な人間活動によって、エントロピー(無秩序・乱雑さの度合い)を加速度的に増大させています。故に、地球環境の悪化による気候変動や自然災害、絶え間ない疫病の発生、人心荒廃による貧富の格差拡大、資源収奪、世界各地で紛争や戦争が頻発化し、世界の指導者たちが核兵器の使用をほのめかす事態となり、もはや地球生命全体の未曾有の危機に陥っています。これを人々は、VUCAワールドと呼び、行先不透明な生き難い時代の合言葉となってしまっています。

このような時代において、「私は、これからどう生きれば良いのか?」と、多くの人々が、自問自答を繰り返し、五里霧中の状態に陥っています。このままでは、時代に翻弄され、本来あるべき使命を全うすることなく人生を���えてしまうことになるやも知れません。そうならないために、私たちに何が出来るのか。当講座は、そうした社会の強い要請により、30年に及ぶ研究の集大成により創発的に完成した稀有なプログラムです。

当講座では、様々な立場の仲間と共に、自分自身の「存在意義(パーパス)」を見つける5ヵ月間の不思議な旅に出て頂くこととなります。即ち、この「存在意義(パーパス)」が、自己変革への道標となるのです。そして、感性を刺激し、心を揺さぶる独自のアプローチフレームを活用し、固定観念の融解を起こし、事例や課題から自己変革へのヒントを得、仲間やファシリテイタとの多くの対話や繋がりから閃きをもらい、自身でも予期せぬ“創発”を起こしていきます。

このワークショップは、個人が真の意識変革を興すことを目的として、カングロ株式会社によって開発されたプログラムです。私たちは、この講座を多くの方々にお届けすることを使命とし、日々事業を営んでおります。そのことを通じて、真の道を啓く方が増え、社会そのものの変革を成し遂げられたら本望であります。ぜひ、講座で会いましょう。

(プログラム開発者:藤井啓人)

■ショック・コヒーレント基礎講座 第5期生絶賛募集中!

■第5期『ショック・コヒーレント基礎講座』VUCA世界を突き破り、己の道を啓け~パーパス(存在意義)によるシン変革ワークショップ:2022年9月13日~2023年1月24日全10回講座

チケット: https://scbc05r.peatix.com/view

https://www.facebook.com/events/323129486509872

■第1~5期「ショック・コヒーレント基礎講座」全アーカイブ・オンデマンド映像集(有料コンテンツ) https://vimeo.com/ondemand/shockcoherent

-----------------

★特別提供映像:

【ダイジェスト版動画⑮】「VUCAワールドに効く個人と組織の視点の再構築~自己や地者、そして世界への認識の見直し」第15回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/講演者:楠徳生氏 (2022年11月11日)

https://youtu.be/-wIwXLX4ZUQ

【ダイジェスト版動画⑭】「破壊と創造~壊れると、新しく生まれる/コロナ禍で悪者だった飲食店はどう変化していくのか」第14回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープンダイアログ/講演者:福本浩幸氏(2022年10月7日)

https://youtu.be/ygxXywmvQ1w

【ダイジェスト版動画⑬】大企業病への挑戦 第2章~認知科学の実践における人間性と抽象度の壁/自分を変え、常識を変え、世界を変えていく/第13回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/講演者:内藤礼志氏 〔2022年9月9日)

https://youtu.be/qBNlFTor9hw

【ダイジェスト版動画⑫】新しい『構造』がうつ病から復活させ組織も前進させる~うつ病経験者が語る、ストレスとつき合い未来をつくる方法/第12回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープンダイアログ/講演者:堀北祐司氏(2022年8月5日)

https://youtu.be/HudMdpphjEI

【ダイジェスト版動画⑪】The 事業承継~当社流、バトンの受け方、渡し方/第11回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/講演者:大島右京氏/2022年7月8日【ダイジェスト版】

https://youtu.be/dWnOtXQAmqw

【ダイジェスト版動画⑩】心理的安全性のリーダーシップを身に付ける方法~組織パフォーマンス最大化の処方箋/第10回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/講演者:倉持茂通氏(2022年6月8日)https://youtu.be/DuUvRzcqJD0

【ダイジェスト版動画⑨】100年企業研究から見えてきた、コロナ禍だからこそ変えなければならないこと、変えてはいけないこと/第9回Shock Coherent Innovation Clubオープンダイアログ/講演者:小山貴子氏(2022年5月13日)

https://youtu.be/0juftCrZ1mQ

【ダイジェスト版動画⑧】人事制度のミライを探求する~ノーレイティングを超え給与を自己申告する人事制度への挑戦/第8回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープンダイアログ/講演者:福留幸輔氏(2022年4月15日)

https://youtu.be/XEm-OdMYwMY

【ダイジェスト版動画⑦】「パーパスと共に生きる時代/パーパスとはいったい何なのか?宇宙の営みから壮大なタペストリーを読み解く」第7回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/講演者:森夕花氏(2022年3月11日)

https://youtu.be/vNaK4qH94fA

【ダイジェスト版動画⑥】「部署なし管理無し評価無し、VUCA時代に挑む選択できる組織作りへの挑戦」第6回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/金光広樹氏(2022年2月18日)

https://youtu.be/33DyPirlM7c

【ダイジェスト版動画⑤】「新規事業における企業の在り方」第5回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/長島壮洋氏(2022年1月13日)

https://youtu.be/eM3sRZDo0Ng

【ダイジェスト版動画④】「ティール組織の作り方“レシピ”」第4回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/嶋田崇孝氏(2021年12月10日)

https://youtu.be/JDp0srEGxGE

【ダイジェスト版動画③】「こころの病との上手な付き合い方~仕組みがわかれば予防ができる」第3回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/中田健士氏(2021年11月5日)

https://youtu.be/_OW88883t7o

【ダイジェスト版動画②】「混ざると、新しい事業価値が生まれる。」第2回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/星野良太氏(2021年10月8日)

https://youtu.be/fZJWaFmhAD4

【ダイジェスト版動画①】「大企業病への挑戦~認知科学の理論と実践」第1回Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ/内藤礼志氏(2021年9月3日)

https://youtu.be/aV8ux6Ha-9M

■「Shock Coherent Innovation Club(SCIC)オープン・ダイアログ」アーカイブ・全オンデマンド映像集(有料コンテンツ) https://vimeo.com/ondemand/scic

■主催:カングロ株式会社

https://www.kanglo.co.jp

協力:サステナ塾/SDGs超実践者委員会/��ノベーションサロンZ/システムD研究会/フィロアーツ研究会

5 notes

·

View notes

Text

ヒロスエの手紙

ヒロスエのごく個人的な恋文が大衆に晒されたことがひたすらに悲しい。

有名人の個人的なことが暴力的暴露に晒されることにカタルシスを覚える者の感覚がまったくわからない。ヒロスエもまた自分と同じく人間であることを想像できない思考回路がわからない。その人が与えてくれる画面越しのきらめきを搾取するばかりで、自分の側からは相手に何の幸福ももたらし得なかった者たちが、ただただ身勝手に期待し身勝手に非難し、おのれの信じてきたものを守るためだけにひどく攻撃する。ヒロスエと自分があたかも対等であるかのように非難するくせに、ヒロスエが人間であることは認めない。その大衆のふるまいが憎い。あなたが信じるものとヒロスエが信じるものとは本来別物であって然るべきなのに、ヒロスエの倫理が自分と同じでなかったことを憎んで、好き放題叩く。あまりにも醜い。

不倫の報道があるたびに(そもそも不倫を報道することが是である社会が狂っているのだが)大衆は「婚姻制度」を揺るがす事態に動揺して、婚姻制度に反撥した個人を「死んでもよい」くらいの勢いで、思いっきり叩く。その弱さがゆえの攻撃性が私には憎くて仕方ない。婚姻制度を信じることのしょうもなさに、その思考停止に、気づく余地もなく大喜びで信仰してそれが与える正しさに淫して、そんな有様ながら自分が信じているものを信じきれていない弱さを他者への暴力という形に転化させてしまう、無恥。あまりにも愚かだ。暴力に淫する人間の無様なこと。

「愛」とか「好き」とかの、定義がさだかでないままに流布してしまった概念を扱うのが難しいのと似て、「婚姻制度」をどの程度確固たるものとして扱うかには時代による揺らぎがある。

自我を持つ同士の思想も感性も大きく異なる二者が育む複雑な関係がなす近代以降の恋愛と、国民をふやし国を強くする糧としての繁殖を目論んであつらえられた婚姻制度とは、ほんらい別物でよかったはずだ。一緒くたにしたのは、国家が戸籍管理をスムーズに運用するためだろう。さらに道徳というものを導入し、社会の規律を守れる人間だけが正しい人間であると吹聴する。こうして悪魔的に賢い人間が作り出した婚姻制度は、人権侵害という暴力を正当化する頑丈な武器となった。元来、暴力を振いたくて振いたくて仕方ない生き物である人類はみな、大喜びでその武器を振り回し、人を傷つけまくっている。大いなる権力が認めている道理に従えばおのれもまた正しいものになれるのだと信じ、その正統性を主張することで他者を嬲る暴力の快楽に、愚衆はあらがえない。

婚姻において夫婦間の愛情関係が維持されるべきだというのは、ロマンティックラブイデオロギーが強要する信仰にすぎない。その信仰を強化するための生ぬるいフィクションが未だに世に喜んで受け入れられているのを、白けた目で見ている。社会に促されるがままに家父長制という神を信仰させられている人間たちは、自身が信仰する神のありかたに反抗する者を断罪したくて仕方ない。セクシャリティの多様性には寛容な態度を示す者も、なぜか婚姻契約の反故については目の色を変えて激怒し暴力を行使しようとする。己の信仰が脅かされれば、安寧もまた脅かされるからだ。狂ったように、自分の信じる脆い倫理の埒外にある人間を傷つけようとする。

何が正しいのか、何が正しくないのか、正しさの基準点を見定めて自分自身でしかと判断するには、膨大な労力がかかる。それを全うするためには、自分が生きていて手が届く範疇よりも広い世界に眼差しを開き、その無知を恥じ、愚直に学び、知るために奔走し、知がもたらす自己否定の痛みを伴いながら異和を受け入れ、おのれの状況・環境を相対化して広い意味で客観視する必要がある。その学びを怠って、ぬるま湯に浸って生きている人間に、他者を非難する権利などないはずだろう。脊髄反射で他者を叩くことなど、少しでも知性が働けばとても出来やしないはずだ。芸能人の不倫ゴシップに沸き立つ人間が「相手も同じ人間である」「その相手は自分と異なるバックグラウンド・状況に立っている者である」と考え至るだけの想像力を欠いているのは、国家が婚姻制度を「信仰」に仕立て上げたせいだけではない。阿片のように与えられたその信仰を、一度たりとも疑わなかった者の咎でもあるはずだと言いたいのだ。

一口に婚姻といっても、個のなす一対一の関係である以上、そこに築かれる文脈は膨大なものになる。配偶者のモラルハラスメントからようやく逃げ延びた先が家族ではない他者だったのかもしれない。妊娠だけを強制される性交に苦しんでいた日々の唯一の救いが家族ではない他者だったのかもしれない。もちろん、幸せな結婚生活・家族計画もこの世にはごまんとあるだろう。しかし、それと同じように、幸せではない結婚生活・家族計画もごまんとある。

婚姻関係と家族を神聖視することは、間違いなく一つの宗教にすぎない。それがきちんとあなたに幸福をもたらしてくれているのなら、そのまま信じていてほしい。あなたが幸福であるのなら、私は何の文句もない。けれど、信仰に従った十全な幸福に浸ることが叶わず、異教徒を迫害し討伐しようとして首を刈り耳鼻を削ぎ死体を燃やすような真似だけはしてほしくない。そんなかたちでカタルシスを得たところで、結局はだれも幸福にならない。

「個人」という概念は近代、明治以降の開化政策によって西洋から日本に導入された。それまでの日本は「共同体」を重んじる社会で、たとえば村落の夜這いのシステムは本来「夜闇にまぎれて女を襲って身勝手な快楽を得るため」ではなく「試しに知り合い同士で体を重ね、もし女性側から性的な面での合意がとれればまぐわい、夫婦となりましょう」といった至極理性的なものであった。そういう伝統を明治維新によってがらりと覆した結果、かつてのシステムが機能しなくなり、人口維持ができないことを恐れ、共同体を離れた個人間の恋愛を繁殖制度に持ち込んだのはほかでもない国家だった。

初めて国際政治の場に立った日本が直面したのは、国家の「武力的」繁栄のために人口を増やす必要があるという喫緊の課題であった。明治政府も大正政府も、戦争の可能性を視野に入れて、兵となる国民を殖やすのに躍起なのだった。それで産めよ殖やせよをやっているうちに、生殖につながる恋愛感情を利用する策を講じたのがうまくいった。その成功体験を引きずってこんにちまできていて、だからLGBTQ+のことを「非生産」として認めないばかげた与党をやっているのだろう。とっくに不戦条約を掲げているはずの憲法を改めてまで戦争を望み、非生産な結婚を望まず、女を産む機械だと言って憚らない政府に反撥するのであれば、婚姻制度自体もきちんと疑うべきではないのか。なぜ陽動されていることに気づかないのか。

国家の敷いたレールに人生を捧げるかどうかは、個人がそれぞれに選べばいいと思う。ただし、自分が選んだ道を正しい道だと盲信し、他者に強要することだけは避けてほしい。あまつさえ、自分は国家に従っているがゆえに圧倒的に正しく、おのれの盲信に反した他者を叩く権利を持っているなどと前近代的なことを主張するのはやめてほしい。

それぞれの人生をそれぞれが選ぶことを容認し、選んだ道が同じではなかったことを責めることなく、自分だけの人生を謳歌してほしい。それがいわゆる本質的な多様性なのではないか。「多様性」は善性を大いにはらんだ言葉であるように見なされているが、まったくそんなことはない。信じる神が違う者同士が隣人となった時に、いかに共存するか、共存するための自治を対話によって確立できるか、そういう難しい話であるはずだ。一方的に叩き、相手の尊厳を貶めるのは対話ではなく暴力であり戦争の契機にすぎない。

ヒロスエの手紙を晒すことによる公開処刑は、日本社会の幼稚さをあまりにも無様なかたちで明らかにした。ここまで、大きな社会構造の話をしてきたけれど、最後に個人の話に焦点を戻して終わろう。

誰を責めたところで、自分の人生がよくなることなどないはずだ。無為な、鬱憤晴らしの暴力を他者に振ったところで何も変わらない。見つめるべきは他者よりもおのれではないか。おのれを見つめて、愛のありかを定めるのが、人生というものではないのか。

あなたのそれは、他者を貶めることで守れる程度の安い人生なのか?

7 notes

·

View notes

Text

108と言えば?人の欲望と煩悩

人が持つと言われる煩悩や欲望。

この煩悩と欲望は似たような意味を持っていますが、微妙に異なるニュアンスがあります。

欲望とは、何らかのものを強く欲しがる心の動きや欲求です。

例えば、食欲や性欲などの身体的欲求、金銭や地位といった外的要因による欲求、ものを所有したいという欲求、自己実現や成長といった内的要因による欲求など、幅広い種類があります。

一方、煩悩とは、仏教における概念で、人の苦しみの根源である「欲望・憎悪・無知」という三毒の中の欲望に相当するものです。

煩悩は、欲望にとどまらず、嫉妬や憎しみ、執着、無明といった様々な人間の弱点や心の乱れを表し、これらが原因で苦しんでしまうという考え方です。

簡単に言うと、欲望とは「何かを手に入れたい」という単純な欲求であり、煩悩はそれ以上に深い心の闇を指す、ということになります。目次

人間の三大欲とは

人が持つ煩悩とは

人が持つ一般的欲望

108の煩悩

最後に

関連

人間の三大欲とは

人間の三大欲は、「食欲」「睡眠欲」「性欲」です。

これらは、生命維持に必要であるため、本能的に感じるもので、人間にとって欠かせないものとされています。

ただし、人それぞれで欲しいものや欲求が異なるため、三大欲とは限らない場合もあります。

また、精神的な欲求や社交的な欲求といった面もあるため、欲求の種類や数は非常に多岐に渡ります。

人が持つ煩悩とは

煩悩とは自分自身を苦しめる心のこと。

欲が満たされたら苦しまなくて済むのかという問いに対して、仏教では、そんなことはないと考えられています。

この考え方を有無同然(うむどうぜん)と言い、欲しいものが手に入っても人間は幸せになれないという教えです。

お金や美しさ、権力を手に入れても必ず幸せになれるわけではありませんよね。

つまり自分の外の環境を変えても必ず幸せにはなれないという考え方です。

そのことから、仏教では幸せになれない原因は自分の外にあるのではなく、自分の内側にあると考えられています。

自分の内側にあり自分自身を苦しめる心を、仏教では煩悩と呼びます。

煩悩は一人の人間につき108個あると言われています。

大晦日に除夜の鐘を108回つくのは、これに由来していて、108個ある煩悩を鐘が一つ鳴るごとに一つ消して、来年は幸せな一年を過ごしたいという願いが込められているということです。

人が持つ一般的欲望

人が持つ欲望は多岐に渡りますが、一般的によく言われる欲求の種類は以下の通りです。

理性的欲求��知的好奇心や学問、新しいことを学びたいという欲求。

生理的欲求:食欲、睡眠欲、性欲、排泄欲など、生物として生きるために必要な欲求。

安全欲求:身の安全や安心、安定した生活環境を求める欲求。

社会的欲求:愛情、友情、交流、信頼など、社会的なつながりを求める欲求。

尊厳欲求:自尊心や尊敬されたいという欲求。

自己実現欲求:自分がやりたいことを実現し、理想的な人生を送るための欲求。

その他にも、お金や物質、権力、名声、承認欲求など、人それぞれで異なる欲求が存在します。

また、日々の経験や環境によって欲求の強さや種類も変化します。

108の煩悩

08の煩悩というのは、仏教において「欲望・貪欲・我欲などの障り」とされている108の悪い習慣や心の状態を指します。

108の煩悩は、仏教の修行において、このような煩悩を掃除するために108個の煩悩とともに108回数える「数珠を数える」という習慣に生まれました。

愚痴(ぐち)

愚昧(ぐまい)

賢く見せる贋作(けんく)

強欲(ごうよく)

頑丈さに執着する(がんじょう)

顔のつくり(がんこう)

過剰な自己主張(がうおう)

依存(いぞん)

有無を言わせぬ承認欲求(いんしょうく)

強要・無理要求(きょうよう)

恨み・怒り・怨念(こんじょう)

嫉妬・妬み(しっと)

入れ替わった状態(じごう)

嫌悪の念(けんお)

恥ずかしがり・内気(はずかしがり)

ひどい不機嫌・不平(ふきげん)

無関心(むかんしん)

無知(むち)

無垢・純真(むく)

無知からくる傲慢・傲慢(ごうまん)

無自覚・鈍感(むじかく)

好奇心と探求したい欲求(きゅうきゅう)

期待しすぎ(きたい)

恐れ(おそれ)

絢爛なりし自分(けんらん)

懐疑的(かいぎ)

派手好き(はでずき)

自己中心的(じこちゅうしん)

怠惰(たいだ)

たわごとにおおはしゃぎ(たわごとにおおはしゃぎ)

卑屈さ(ひくつさ)

開き直り(ひらいじっ)

不安定(ふあんてい)

不満(ふまん)

不適当な判断・批判(ふてきとう)

蒼白・生きざまを出す(そうはく)

退屈(たいくつ)

卑劣で杜撰(ひれつでずさん)

硬直(こうちょく)

公然と否定・蔑む(こうぜんとひてい)

殺意・傷害・報復(さつい・しょうがい・ほうふく)

似非(じひ)

時がない・焦る(じがない・あせる)

想像妄想(そうぞうもうそう)

羨望・うらやみ・羨望(せんぼう)

執着・こだわり(しゅうちゃく・こだわり)

障る要因・執着(しょうるよういん・しゅうちゃく)

私得(しちとく)

集団に合わせる態度(しゅうだんにあわせるたいど)

自己否定(じこひてい)

矛盾する欲求(むじゅんするよっきゅう)

自己顕示欲(じこけんじよく)

自己温存・負けず嫌い(じこおんぞん・まけずきらい)

美人・美貌(びじん・びぼう)

有名になりたい(ゆうめいになりたい)

用心する態度(ようじんするたいど)

冷酷・冷笑(れいこく・れいしょう)

自分軸・エゴイズム(じぶんじく・エゴイズム)

冷淡になる(れいたんになる)

悪の芽生え・悪魔が憑依する(あくのめばえ・あくまがひょういする)

悲しみ(かなしみ)

圧倒で勝負する(あっとうでしょうぶする)

感情がコントロール出来ない(かんじょうがコントロールできない)

不可能を強要する(ふかのうをきょうようする)

疎外感(そがいかん)

怒りを感じる(いかりをかんじる)

悲劇的な出来事(ひげきてきなできごと)

自分に映えるように行動する(じぶんにはえるようにこうどうする)

神経質(しんけいしつ)

偏見を持つ(へんけんをもつ)

差別的な言動(さべつてきなげんどう)

配慮が足りない(はいりょがたりない)

焦燥・不安感(しょうそう・ふあんかん)

心配しすぎ(しんぱいしすぎ)

問題を解決できない焦り(もんだいをかいけつできないあせり)

虚栄心(きょえいしん)

ものを大事にする(ものをだいじにする)

他人に自分を押し付ける(たにんにじぶんをおしつける)

恥(はじ)

人格に自信を持っていない(じんかくにじしんをもっていない)

不条理なことを求める(ふじょうりなことをもとめる)

暴力・破壊衝動(ぼうりょく・はかいしょうどう)

わがまま・我侭・自我中心的(わがまま・わね・じがちゅうしんてき)

妄想・空想(もうそう・くうそう)

話を聞かない・相手を無視する(はなしをきかない・あいてをむしする)

思い込み・決め付け(おもいこ)

上から目線(うえからめせん)

責任逃れ(せきにんのがれ)

引け目を感じてビビる(ひけめをかんじてビビる)

癖・クセ・習慣(くせ・Cuse・しゅうかん)

アイデンティティ(アイデンティティ)

過去に対する執着(かこにたいするしゅうちゃく)

愛されたい衝動(あいされたいしょうどう)

恋愛おじさん\おばさん(れんあいおじさん・おばさん)

根拠のない自信(こんきょのないじしん)

飽きっぽさ(あきっぽさ)

友達を利用する(ともだちをりようする)

体裁・見栄(ていさい・みえ)

人を評価する基準(ひとをひょうかするきじゅん)

エマニュエル・カント(エマニュエル・カント)

色欲・性的な欲求(しきよく・せいてきなよっきゅう)

不道徳な行動・思想(ふどうとくなこうどう・しそう)

心的・感情的な病気や不安(しんてき・かんじょうてきなびょうきやふあん)

第六感覚(だいろくかんかく)

身勝手な言動(みがってなげんどう)

衝動買い・無駄遣い(しょうどうがい・むだづかい)

世間体・イメージ(せけんてい・イメージ)

邪念・悪念(じゃねん・あくねん)

これらの煩悩は、人間関係や自己理解において、自分自身や他人に対して悪影響をもたらすことがあります。

ですが、これらの欲求や感情を理解することで、自分自身を見つめ直すきっかけになり、自己革新や成長につながる可能性も秘めています。

最後に

欲望や煩悩との付き合い方は人それぞれ異なりますが、以下のような点に注意することで、より健全な心の状態を保つことができると感じます。

自分の欲望や煩悩を正直に受け止めること

自分の欲求や感情に嘘をつかず、自分自身をきちんと見つめることが大切です。欲望や煩悩を否定してしまうと、それらがたまりやすくなり、欲求不満やストレスを感じやすくなります。

自分自身の欲望や煩悩を客観的に捉えること

自分の欲望や煩悩が、どのようなものであるか、何が原因であるかを冷静に分析することが必要です。具体的な欲求や感情の根本原因を知ることで、それに沿った対処方法が見つかります。

欲求を満たすことができる方法を見つけること

欲求や煩悩をそのままにしておくと、ストレスや不満足感がたまることがあります。自分自身が納得できる方法で欲求を満たすことが大切です。

楽しむことを忘れずに

欲望や煩悩を持つことが悪いことではありません。自分自身が本当に望むものである限り、それに正直に向き合い、楽しむことが大切です。

ただし、無理をしてしまうと、身体や心に負担をかけてしまうので、適度に休息をとることも忘れずに上手く付き合っていくことが大切だと思います。

2 notes

·

View notes