#神余古民家ヨガ

Text

里山歩き&ストレッチと森の瞑想

「神余里山ハイキング&ストレッチと森の瞑想」

神余(かなまり)の里山を歩くイベントです。

前後に30分ずつストレッチを入れ、ランチの前に静かに坐る時間もつくります。

ストレッチは古民家「六郎右衛門」で行います。

2月の開催が雨で中止になってしまったので5/3に変更です!

今回はローズマーリー公園にあるからだにやさしい人気のカフェ「ちいさなおうち」さんのヴィーガンランチボックス付き!

定員10名です。お早めにご予約ください。

◆日時

5/3(㊗️金)10:00-14:00くらい

実際歩く時間は2時間弱です

◆参加費 ランチ込みです

4500円またはチケット1回+2500円

高校生以下3000円

◆準備するもの

山歩きができる格好

飲みもの

敷き物(寝転がれる大きさがおすすめ)

⚠️注意事項⚠️

山の中にはお手洗いはありません。

古い靴は靴底が剥がれないかご確認ください。

イベント中のお怪我などは責任を負いかねます。

3 notes

·

View notes

Text

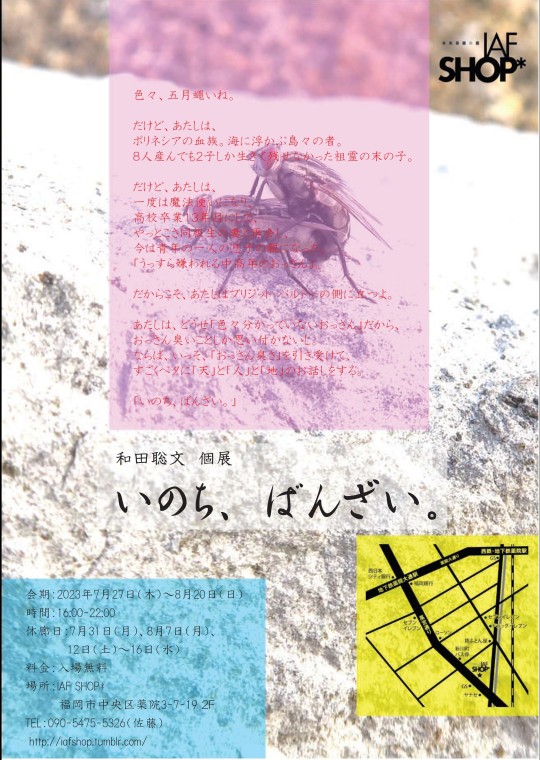

いのち、ばんざい。

----------------------------------

いのち、ばんざい。

作家名:和田聡文

会期:2023年7月27日(木)~8月20日(日)

時間:16:00-22:00

休廊日:7月31日(月)、8月7日(月)、12日(土)~16日(水)

料金:入場無料

場所:IAF SHOP*

福岡市中央区薬院3-7-19 2F

TEL:090-5475-5326(佐藤)

http://iafshop.tumblr.com/

===================

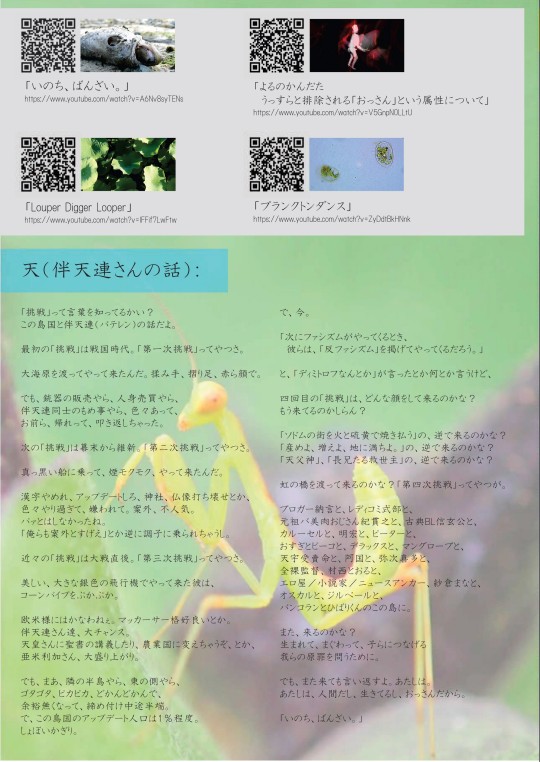

本展に関する4つの動画がyoutubeにて公開されています。

いのち、ばんざい。

https://www.youtube.com/watch?v=A6Nv8syTENs

プランクトンダンス

https://www.youtube.com/watch?v=ZyDdtBkHNnk

よるのかんだた

うっすらと排除される「おっさん」という属性について

https://www.youtube.com/watch?v=V5GnpN0LLtU

louper digger looper

https://www.youtube.com/watch?v=lFFif7LwFtw

===================

色々、五月蠅いね。

だけど、あたしは、

ポリネシアの血族。海に浮かぶ島々の者。

8人産んでも2子しか生きて残せなかった祖霊の末の子。

だけど、あたしは、

一度は魔法使いになり、

高校卒業13年目にして、

やっとこさ同級生の妻と再会し、

今は青年の一人の息子の親になった、

「うっすら嫌われる中高年のおっさん」。

だからこそ、あたしはブリジット・バルドーの側に立つよ。

あたしは、どうせ「色々分かっていないおっさん」だから、

おっさん臭いことしか思い付かないし。

ならば、いっそ、「おっさん臭さ」を引き受けて、

すごくベタに「天」と「人」と「地」のお話しをする。

「いのち、ばんざい。」

■ 天(伴天連さんの話):

「挑戦」って言葉を知ってるかい?

この島国と伴天連(バテレン)の話だよ。

最初の「挑戦」は戦国時代。「第一次挑戦」ってやつさ。

大海原を渡ってやって来たんだ。揉み手、摺り足、赤ら顔で。

でも、銃器の販売やら、人身売買やら、

伴天連同士のもめ事やら、色々あって、

お前ら、帰れって、叩き返しちゃった。

次の「挑戦」は幕末から維新。「第二次挑戦」ってやつさ。

真っ黒い船に乗って、煙モクモク、やって来たんだ。

漢字やめれ、アップデートしろ、神社、仏像打ち壊せとか、

色々やり過ぎて、嫌われて。案外、不人気。

パァとはしなかったね。

「俺らも案外とすげえ」とか逆に調子に乗られちゃうし。

近々の「挑戦」は大戦直後。「第三次挑戦」ってやつさ。

美しい、大きな銀色の飛行機でやって来た彼は、

コーンパイプをぷかぷか。

欧米様にはかなわねぇ。マッカーサー格好良いとか。

伴天連さん達、大チャンス。

天皇さんに聖書の講義したり、農業国に変えちゃうぞ、とか、

亜米利加さん、大盛り上がり。

でも、まあ、隣の半島やら、東の側やら、

ゴタゴタ、ピカピカ、どかんどかんで、

余裕無くなって、締め付け中途半端。

で、この島国のアップデート人口は1%程度。

しょぼいかぎり。

で、今。

「次にファシズムがやってくるとき、

彼らは、「反ファシズム」を掲げてやってくるだろう。」

と、「ディミトロフなんとか」が言ったとか何とか言うけど、

四回目の「挑戦」は、どんな顔をして来るのかな?

もう来てるのかしらん?

「ソドムの街を火と硫黄で焼き払う」の、逆で来るのかな?

「産めよ、増えよ、地に満ちよ。」の、逆で来るのかな?

「天父神」、「長兄たる救世主」の、逆で来るのかな?

虹の橋を渡って来るのかな?「第四次挑戦」ってやつが。

ブロガー納言と、レディコミ式部と、

元祖バ美肉おじさん紀貫之と、古典BL信玄公と、

カルーセルと、明宏と、ピーターと、

おすぎとピーコと、デラックスと、マングローブと、

天宇受賣命と、阿国と、弥次喜多と、

全裸監督、村西とおると、

エロ屋/小説家/ニュースアンカー、紗倉まなと、

オスカルと、ジルベールと、

バンコランとひばりくんのこの島に。

また、来るのかな?

生まれて、まぐわって、子らにつなげる

我らの原罪を問うために。

でも、また来ても言い返すよ。あたしは。

あたしは、人間だし、生きてるし、おっさんだから��

「いのち、ばんざい。」

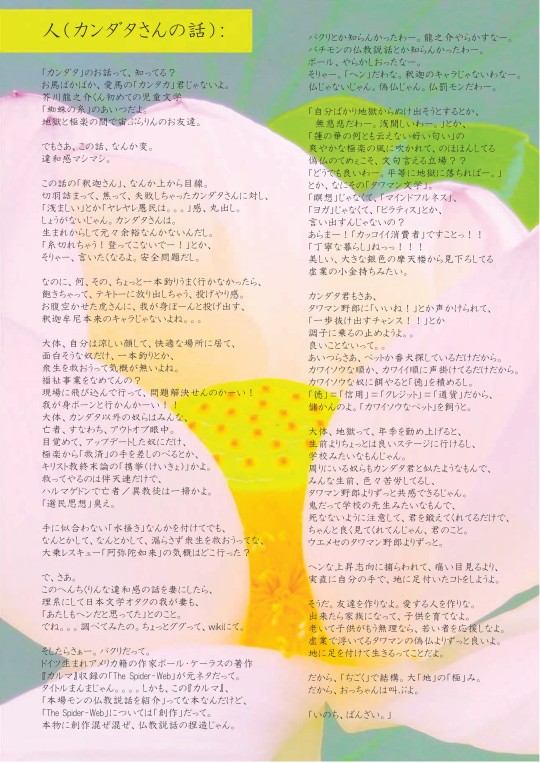

■ 人(カンダタさんの話):

「カンダタ」のお話って、知ってる?

お馬ぱかぱか、愛馬の「カンタカ」君じゃないよ。

芥川龍之介くん初めての児童文学

「蜘蛛の糸」のあいつだよ。

地獄と極楽の間で宙ぶらりんのお友達。

でもさあ、この話、なんか変。

違和感マシマシ。

この話の「釈迦さん」、なんか上から目線。

切羽詰まって、焦って、失敗しちゃったカンダタさんに対し、

「浅ましい」とか「ヤレヤレ愚民は。。。」感、丸出し。

しょうがないじゃん。カンダタさんは。

生まれからして元々余裕なんかないんだし。

「糸切れちゃう!登ってこないでー!」とか、

そりゃー、言いたくなるよ。安全問題だし。

なのに、何、その、ちょっと一本釣りうまく行かなかったら、

飽きちゃって、テキトーに放り出しちゃう、投げやり感。

お腹空かせた虎さんに、我が身ぽーんと投げ出す、

釈迦牟尼本来のキャラじゃないよね。。。

大体、自分は涼しい顔して、快適な場所に居て、

面白そうな奴だけ、一本釣りとか、

衆生を救おうって気概が無いよね。

福祉事業をなめてんの?

現場に飛び込んで行って、問題解決せんのかーい!

我が身ポーンと行かんかーい!!

大体、カンダタ以外の奴らはみんな、

亡者、すなわち、アウトオブ眼中。

目覚めて、アップデートした奴にだけ、

極楽から「救済」の手を差しのべるとか、

キリスト教終末論の「携挙(けいきょ)」かよ。

救ってやるのは伴天連だけで、

ハルマゲドンで亡者/異教徒は一掃かよ。

「選民思想」臭え。

手に似合わない「水掻き」なんかを付けてでも、

なんとかして、なんとかして、漏らさず衆生を救おうってな、

大乗レスキュー「阿弥陀如来」の気概はどこ行った?

で、さあ。

このへんちくりんな違和感の話を妻にしたら、

理系にして日本文学オタクの我が妻も、

「あたしもヘンだと思ってた」とのこと。

でね。。。調べてみたの。ちょっとググって、wikiにて。

そしたらさぁー。パクリだって。

ドイツ生まれアメリカ籍の作家ポール・ケーラスの著作

『カルマ』収録の「The Spider-Web」が元ネタだって。

タイトルまんまじゃん。。。。しかも、この『カルマ』、

「本場モンの仏教説話を紹介」ってな本なんだけど、

「The Spider-Web」については「創作」だって。

本物に創作混ぜ混ぜ、仏教説話の捏造じゃん。

パクリとか知らんかったわー。龍之介やらかすなー。

バチモンの仏教説話とか知らんかったわー。

ポール、やらかしおったなー。

そりゃー。「ヘン」だわな。釈迦のキャラじゃないわなー。

仏じゃないじゃん。偽仏じゃん。仏罰モンだわー。

「自分ばかり地獄からぬけ出そうとするとか、

無慈悲だわー。浅間しいわー。」とか、

「蓮の華の何とも云えない好い匂い」の

爽やかな極楽の風に吹かれて、のほほんしてる

偽仏のてめぇこそ、文句言える立場??

「どうでも良いわー。平等に地獄に落ちればー。」

とか、なにその「タワマン文学」。

「瞑想」じゃなくて、「マインドフルネス」、

「ヨガ」じゃなくて、「ピラティス」とか、

言い出すんじゃないの?

あらまー!「カッコイイ消費者」ですことっ!!

「丁寧な暮らし」ねっっ!!!

美しい、大きな銀色の摩天楼から見下ろしてる

虚業の小金持ちみたい。

カンダタ君もさあ、

タワマン野郎に「いいね!」とか声かけられて、

「一歩抜け出すチャンス!!」とか

調子に乗るの止めようよ。。

良いことないって。。

あいつらさあ、ペットか番犬探しているだけだから。

カワイソウな順か、カワイイ順に声掛けてるだけだから。

カワイソウな奴に餌やると「徳」を積めるし。

「徳」=「信用」=「クレジット」=「通貨」だから、

儲かんのよ。「カワイソウなペット」を飼うと。

大体、地獄って、年季を勤め上げると、

生前よりちょっとは良いステージに行けるし、

学校みたいなもんじゃん。

周りにいる奴らもカンダタ君と似たようなもんで、

みんな生前、色々苦労してるし、

タワマン野郎よりずっと共感できるじゃん。

鬼だって学校の先生みたいなもんで、

死なないように注意して、君を鍛えてくれてるだけで、

ちゃんと良く見てくれてんじゃん、君のこと。

ウエメセのタワマン野郎よりずっと。

ヘンな上昇志向に捕らわれて、痛い目見るより、

実直に自分の手で、地に足付いたコトをしようよ。

そうだ。友達を作りなよ。愛する人を作りな。

出来たら家族になって、子供を育てなよ。

老いて子供がもう無理なら、若い者を応援しなよ。

虚業で浮いてるタワマンの偽仏よりずっと良いよ。

地に足を付けて生きるってことだよ。

だから、「ぢごく」で結構。大「地」の「極」み。

だから、おっちゃんは叫ぶよ。

「いのち、ばんざい。」

■ 地(生き物の話):

やあ、こんにちわ。僕らの名前は「オピストコンタ」。

「尻尾が後ろ」って意味だよ。

人間の精子みたいな形なんだ。

キノコとか、ツボカビとかの菌類と、

人間とか、魚やミミズ、トンボなんかの多細胞の動物を

ザックリ含んだフレンズさ。

襟鞭毛虫なんかのちっこい奴らも僕らの仲間さ。

世の中、僕ら「オピストコンタ」だけじゃなくって、

色んなフレンズがいるよ。

土の中にも、蓮のお池の中にも、地べたの上にも。

「真核生物」に限っても色々いるよ。

「オピストコンタ」の兄弟分「アメーバ動物」

草花や樹木とかを含むフレンズの「アーケプラスチダ」

昆布とか珪藻とかのフレンズの「ストラメノパイル」

ゾウリムシとかのお友達「アルベオラータ」

有孔虫、放散虫のフレンズ「リザリア」

ミドリムシとか光合成する奴もいる「エクスカバータ」

「クリプト植物」とか「ハプト植物」とか「太陽虫」

「真核」じゃなくて、「原核」だけど、細菌も色々。

シアノバクテリア(藍藻)とかを含むフレンズ。

美しい、大きな銀色の鏡胴を持つ顕微鏡で、

小さな水滴に閉じ込められた彼らを、上から覗き込むと、

色んなフレンズが、わちゃわちゃ、わちゃわちゃ、してて、

本当に、本当に、面白いよ。例えば、

放置しちゃった植木鉢の雑草の中。

劣化したプランターの壁面。

ジメジメ湿った苔の上。

蓮のお池の水の中。

只の水溜まり。

蟻の行列。

蝸牛。

藻。

蝶や蛾。

ダンゴ虫。

マルトビムシ。

苔の子実体の森の中。

くるくる回るミズヒラタムシ。

慌てて席取りをするクラミドモナス。

巨大なミジンコの屍骸を喰らう原生動物。

ほとんどが単細胞で、小さくて、単純なはずの生き物が、

くるくる踊ったり、パクパク食べたり、

ぶつかってビックリしたり、キョロキョロあちこち覗き込んだり、

居場所を見つけたり、喧嘩したり、慌てて逃げまどったり。

多細胞生物ではなく、ただの「群体」に過ぎないのに、

喧嘩せずにお互いしっかり体をつないで、

くるくるくるくる泳ぐ、ヒゲマワリ(ボルボックス)やシヌラ。

動物じゃないと思っていたら、

意外とクネクネ、クルクル、活発に動く、シアノバクテリア。

小舟みたいに、スイスイ走り回る、小さな小さな珪藻たち。

独立した多細胞生物のはずなのに、

まるで一個の生き物のように合体してしまうイトヒメウズムシ。

それに、なにより面白いのは、

ご先祖の「古細菌」から、ずっと昔に枝分かれして、

お互い全然違う見た目や、違う生き方をしている

遠く離れたフレンズたちのはずなのに、

みんな、みんな、わちゃわちゃ、わちゃわちゃ、わちゃわちゃ、

ぶつかり合ったり、喧嘩したり、身を寄せ合ったり、協力したり、

まぐわり、接合して、次世代を作ったりすること。

知ってる?生物の世界において、

「成体(アダルト)」とは、「生殖可能となった個体」という意味。

子供を作るのが「おとな」なのさ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ちょっと違う話をするよ。「シン・ウルトラマン」って映画の話。

その映画の中で、ウルトラマンは、頭の先からつま先まで、

均質な物体で出来た、微細構造を持たない完全体とされる。

「一にして全、全にして一」な完全な個体。ほぼ神。

当然、マンガ「はたらく細胞」みたいに

わちゃわちゃ、わちゃわちゃ、協力し合う、

たくさんの細胞を持つ「多細胞生物」ではない。

理念、思想の固まり、孤高で単一の「思念体」。

外宇宙から来た、美しい、大きな銀色の飛行体。

よって、本質的に「個と個の(細胞)間の協力」は、

その身体自身に内在せず、

「バディー(仲間)」の意味がまったく分からない。

(映画では、故郷は「光の星」。国家は無い。)

(彼は人類と同種のものから進化した存在。)

彼は弥勒菩薩の様に完全な美(統一感)の化身だが、

無関係の子供を助けて死んだ男のことが分からない。

進化の最果てに居る彼には、「仲間」の意味が思い出せない。

遠い未来に来迎する弥勒菩薩の様なポーズをとって、

死んだ男の姿を掌に、森の中で悩み続ける。

覚えていたが、今は忘却した何かを思い出そうとして。

強くて、全知で、大きくて、けれど孤高のウルトラマンには、

起動してしまったゼットンを止める術が分からない。

なのに、弱くて、無知で、小さくて、愚かな人間たちは、

ぶつかり合ったり、協力したり、怒ったり、信じあったり、

ドキドキしたり、お尻パンパン気合を入れたり、

わちゃわちゃ、わちゃわちゃ、わちゃわちゃ、

ゼットンを止める解決策を見つけ出す。

上から目線の外星人たちには出来なかったことを、

小さな「はたらく細胞」みたいな人間たちが成し遂げる。

VRゴーグルを付けての独り言、虚空に手をブンブン、

滑稽で、とっても格好悪いけれど。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ずっとずっと昔に進化の枝分かれをする前から、その後も、

地べたに這いつくばって生きる「いのち」の本質は、

わちゃわちゃ、わちゃわちゃ、わちゃわちゃ、

ぶつかり合ったり、喧嘩したり、食べ合ったり、

身を寄せ合ったり、協力したり、

まぐわって、子供を作ったり、育てたりしながら、

「なんとか必死に次につなげ続けること」なんだろう。

人間も明確に動物だし、生き物だし、「いのち」。

だから、おっさんは、勇気を出して、ベタなこと言うよ。

わたしは、一人の息子の父親だから。

ショーペンハウアーとか、シオランとか、ベネターとか、

そんな馬鹿どもの言うこと知るか。五月蠅い。

「いのち、ばんざい。」

----------------------------------

4 notes

·

View notes

Text

2023年2月

・2/2

夕方くらいに家を出て、下北で映画を観ようとしたけど、気分が乗らず結局はしご酒...。未郁が買った古着のスウェットがかわいかった!

・2/4

午後からヨガ。久しぶりにいつもの3人が揃った気がする。終わったあ��、いつもの喫茶店に行き、本当にくだらなすぎる会話だけで気づいたら3時間が経っていた。お菓子ランキング教えてと、わたしが言い出したのに自分は決められなくてごめんね笑。

・2/5

お昼ごはん、未郁がつくったドライカレー。彼が作るカレーは、どんな種類もどんどんアップデートされていくので毎回感動。2人で本棚を整理して、近所の【ゆうらん古書店】さんへ。初めて行ったのだけど、丁寧にセレクトされていて、感動...。わたしはそのまま日本民藝館に柚木沙弥郎展をみに。近くにあった古着屋さんがかなり好みでした。色々と試着させてもらい、おもしろいかたちのボトムスを購入。そのお店は、次々にお客さんがやってきてみんな買い物して行って、その光景が素晴らしいなあと。下北に戻って、1時間ほど本を読んで帰宅。今日は少しあたたかった気がする。

・2/6

夜、行ったことのないお店に飲みに行ってみよう!と初めてのお店2軒+行ったことがある1軒ではしご。近所に街のいいお寿司やさんを見つけられてうれしい。常連さんもいい感じでした。それにしてもわたしは昔から1人で飲みにいく文化がないし、開拓したいという冒険心もない…そもそもこれは度量の小ささの問題なのではないのか。

・2/7

なんだかあたたかく感じた日。

・2/8

ぼんやり物件検索(趣味の)。そういえば、この前物件を検索していて、いいなって思ったところを、見てここ理想〜という感じでスマホを未郁に見せたら、なんと未郁のおじいちゃんとおばあちゃんが昔住んでいた家!ということがあった。一致したのは同じマンションということだけで、部屋こそ違ったものの、こういう偶然ってすごいよね。田舎育ちのわたしは、実家やおばあちゃんの家が変わるということを経験したことがないし、想像もできない。縁がある家に自分が住むことになった、ということも起こりうること。ひとつに留まらない、軽やかさ、いいなあ。

・2/9

原稿3本。

・2/10

朝から雪。朝、未郁を駅まで見送った。

・2/12

ゆいさんとはぎのと渋谷のロイホ。渋谷のロイホは、アイスコーヒーとパラダイスティー、オレンジジュースがピッチャーに入っているのが、たまらなくいいんだよね。いちごのパフェを食べると意気込んでいたつもりが、着地したのはコーヒーゼリーサンデーでした。歩いて明治神宮へ。会うたびにはぎのの成長を感じて、毎回感動。

・2/14

バレンタインのギフトを買いに、夕方新宿へ。伊勢丹の地下が恐ろしいほど混んでいた。ちょっとしたお祭り気分。まだまだ買い物しようと思ってたけど、未郁からTEL。いま世界堂出たとこと言うから、新宿にいることは内緒にしたかったのに思わず自分の居場所を喋ってしまった。一緒に帰宅して久しぶりにシュウマイを作った。この前お店で食べたクミンのシュウマイにしたら、おいしかった。

・2/16

冬の青森へ。お昼ごろ着いて、新青森駅近くの定食屋さんで帆立の刺身定食。雪が降っていたけど、駅に送迎に来てくれたホテルの人が〈今日は晴れてるよ〉と言っていた。〈昨日まで吹雪だったから、いいときに来たね〉とも。えっ。ハイエースの窓から見る景色がどんどん白くなっていった。16時半には、ホテルに到着。とにかく雪の壁が高すぎて笑ってしまう。こんなに雪が積もっているところを歩いたのは、高3のときアラスカに不時着した以来かもしれない…。夜ごはんも温泉もじっくり楽しめた。旅行のとき、時間をかけて食べるご飯と、すとんと眠りにつける感覚が好き。

・2/17

チェックアウト後、酸ヶ湯温泉へ。酸性が強めで、熱くて、気持ちよかった〜。外との温度差がいい。その後、ロープウェイで樹氷をみに。ロープウェイのなかで、スノボの常連さんが話しかけてくれて〈年に30回は来てるけど、晴れてる日は珍しいですよ〉とのこと。山頂でブーツを借りるといいですよ、など色々と教えてくれて、有り難かった。初めてみた樹氷は本当に凄まじくて...。iphoneの充電もすぐに切れる。着いたときは少し太陽が出ていたけど、一気に視界が白に。snow monster〜すごい体験でした。その後、三内丸山古墳へ。バスの中ですごい寝た。閉館まで1時間しかなくて駆け足だったけど、行けてよかった。新幹線の時間までスーパーへ。家には23時ごろ帰宅。こんなにタイムスケジュールがうまくいった旅が久しぶりな気がした。

・2/18

深大寺に厄除けへ。行きの選択肢はボロボロだったけど、厄を落とした瞬間、思わぬところで空車のタクシーが目の前にやってきたこと、3人で900円で割り勘しやすかったこととか、そういう楽しい気持ちになれただけでも行ってよかったなと思う。単純ね〜。夜は5人横並びで映画エゴイストを観た。営業時間残り1時間の西武へ駆け込む。瓶ビール5本を注文。少しの時間でも、わたしが大好きな子たちの顔を見れてうれしい。帰りはたまたま未郁と同じ電車でした。

・2/19

湘南のほうへ。さくちゃんの素敵すぎる新居。お昼に集合してから(めぐさんとは、小田急線からだけど)ずっと喋り続けていた。いまはもう一緒には働いていないけれど、みんなが頑張っている姿はいつもまぶしくて、ものすごーく尊敬します。

・2/20

午後から楽しくておいしい取材。取材先の八百屋さんで、野菜をたくさん買って帰宅。芽キャベツ、パープルラディッシュ、スティックブロッコリー、金美人参。食べるのが楽しみ。疲れていたのか、21時には寝てしまった。

・2/23

夕方、新百合にスラムダンクを観に行く。祝日なのを忘れており、席がほとんど埋まっていた!ミュージカルや劇など生で作品を観ているときに、なぜかわからないけど涙が止まらないという現象がたまに起こるのですが、今回も冒頭から泣いてしまい...。ものすごく一時的な瞬間の過程と尊さ。物質の素材感や音がとても忠実に、そしてあまりにオーバーに再現されており、これぞ創作物...と改めて感動しました。5人の個性も素晴らしく、わたしも何かできることがあるはずだ.....とそう思えた。誰よりも楽しんでたね、と言われたけど、そうよ。観れてよかった。夜、豪徳寺で行った焼き鳥屋さんがおいしくていい気分だったね。

・2/26

朝一でサウナに行こうと思ったけど、起きたら9時半だったので諦めた。諦め早い。仕事をして家事をして、気づいたら夕方だった。いい日。今年はラジオを始めたいなと去年から色々と考えているけど、取材のテープおこしをしていると毎回自分の声にがっかりしてしまうので思いとどまる泣。

・2/27

大好きな方と仕事ができ、久しぶりにビデオ通話!元気そうでうれしかった〜。お仕事またご一緒できること、わたしには身に余るほどの出来事だけど、こういうことで生き延びています。夜は、わがまま言ったら、未郁が帰ってきてから一緒にスーパーに行ってくれた。いつもオオゼキだけど、今日はライフへ。わたしは無類のオオゼキ好きだけど、ライフのラインナップの幅広さ、大好きです。ブラッシュアップライフ8話。

つづく

0 notes

Link

TEDにて

デイヴィッド・オートー : 自動化で人間の仕事はなくなるのか?

(詳しくご覧になりたい場合は上記リンクからどうぞ)

これはあまり耳にすることのないパラドックスですが、1世紀に渡り人間に代わって仕事をする機械が作られてきたにもかかわらず、アメリカで仕事に就く成人の人口の割合は過去125年の間増え続けているのです。

どうして、人間の労働が余計になったり、人間のスキルが廃れたりしないのでしょう?

仕事の未来に関するこの講演で、経済学者のデイヴィッド・オートーが、なぜ、未だ、こんなにも多くの仕事があるのかを問い、驚きと希望に満ちた答えを出します。

ひとつ驚くべき事実があります。45年前に「ATM」あの現金の自販機が導入されて以来、アメリカで雇用されている銀行窓口係の数は、おおよそ2倍に。25万人から50万人に増えていて、1970年に25万人だったのが、今では50万人。2000年以降だけでも10万人増えているんです。

ボストン大学の経済学者ジェームズ・ベッセンが、最近出した本で明らかにされたこの事実は、興味深い疑問を提起します。その人たちはいったい何をやっているのか?なぜ自動化によってそういった仕事がなくならないのか?

考えてみれば、過去200年における偉大な発明の多くは、人間の労働を置��換えるためのものでした。

トラクターは、人間の肉体労働を機械の力で置き換えるものとして作られました。

組み立てラインは、ムラのある人間の手作業を機械の正確さで置き換えるため考案されました。

コンピューターは、間違いの多い手計算をデジタルの完璧さで置き換えるべく生み出されました。

これらの発明は大成功でした。私たちはもはや手で溝を掘ることも鍛鉄から道具を打ち出すことも紙の帳面で簿記をすることも なくなりました。それでも労働市場で雇用されているアメリカ成人の割合は、2016年の今。

125年前の1890年よりも高くなっており、その間10年ごとにほぼ上がり続けているのです。

これはパラドックスを提起します。

機械がますます人間に代わって仕事をしている中で、なぜ人間の労働が余計になったり人間のスキルが廃れたりしないのか?どうしてまだこんなに仕事があるのか?

今宵はどうにかこの疑問に答えようと思います。その過程でそれが仕事の未来に対して持つ意味合い。また、自動化が我々の社会システムに提起する問題。しない問題について話したいと思います。

なぜ?こんなに沢山の仕事があるのか?これには2つの基本的な経済学原理が関わっています!

1つは、人間の才覚や創造性に関するもので、もう1つは、人間の飽くことを知らない欲望に関わるものです。

1番目のものを「Oリングスペースシャトルの原理」と呼びましょう。これは人間がする仕事の種類を決めるものです。

2番目の原理は「足ることなしの原理」です。これはどれだけ多くの仕事があるかを決めるものです。

Oリングの話から始めましょう。ATM (現金自動預け払い機)には、銀行窓口係の雇用に対し相殺する2つの効果がありました。現在では、ご想像の通り、それは多くの窓口係の作業を代替することになり、支店あたりの窓口係の数は3分の1減少しました。

しかし、また銀行は新たに支店を開くコストが安くなったことに気付き、同じ時期に銀行の支店数は40%増加しました。総数としては、支店数とともに窓口係の数も増えたのです。しかし、窓口係の仕事内容も少し変わりました。日常の業務として現金受渡の作業は減って出納係よりはセールスマンのような仕事になりました。

顧客との関係を築き問題を解決し、クレジットカードやローンや投資といった新しい商品を紹介するようになったのです(法律で規制されるまで金融に関する詐欺も横行するようになりました)窓口係の仕事は、より頭脳が要求されるものになりました。

ここには、ある一般原理が働いています。

我々のする仕事の多くは多様なスキルを必要とします。頭脳と筋力。専門技術と経験の勘。エジソンの言うところの努力とひらめき、通常そういった仕事の一部分を自動化することで他の部分は不要になりません。

むしろ、その部分がより重要になります。

経済的価値が高くなるのです(そして、精神的に追い詰められる傾向が高まります)

際だった例をお話ししましょう。1986年。スペースシャトル・チャレンジャー号が発射から2分もせずに爆発し、破片となって地上に落下しました。調査の結果分かったのは、爆発の原因は補助ロケットの安価なゴム製Oリングにあり、前の夜に発射台で凍り付いて、発射直後に破滅的な故障を来したということです。

この数十億ドル規模の事業において、単なるゴム製Oリングが、計画の成功と7人の宇宙飛行士の悲惨な死とを分けることになったのです「Oリング生産関数」は、この悲劇的な状況の巧妙なメタファーとして、ハーバードの経済学者マイケル・クリーマーがチャレンジャー号事故の後に名付けたものです。

Oリング生産関数は、仕事を連動する一連のステップ。チェーンの輪として捉えるものです。計画の成功のためには、すべてのチェーンの輪が機能する必要があります。

どれか1つでも壊れると計画・製品・サービスの全体が墜落することになります。(���在のサプライチェーンの根本はここから開始しています。生産管理手法のPEATの発展形)

この危うい状況には、驚くほどポジティブな意味合いがあります。チェーンの輪1つの信頼性を改善することは、他のチェーンの輪を改善することの価値を高めるということです。もし、ほとんどのチェーンの輪が脆く壊れやすいとしたら、自分のチェーンの輪の信頼性が高いかはさして重要ではありません。

どのみちどこかが壊れるでしょうから。しかし、他のチェーンの輪がみんな堅牢で高い信頼性があるとしたら、自分のチェーンの輪の重要性はより本質的なものになります。究極的にはすべてがそこにかかることになります。Oリングが、チャレンジャー号にとって要となったのは他のすべてが完璧に機能していたからです。もしチャレンジャー号が宇宙時代におけるWindows 2000のような代物だったとしたら。

Oリングの信頼性など問題にならなかったでしょう。どうせクラッシュするんだから。

より一般的な話として言えるのは、我々のする仕事の大部分では、人間がOリングだということです(ボトルネックとも言います)ATMは、確かに現金受け払いの仕事を窓口係より速くうまくこなしましたが、それで窓口係が不要になることはありませんでした。むしろ、窓口係の問題解決力や顧客との関係が重要性を増したのです。

同じ原理が、建物の建設や患者の診察や手当。教室一杯の高校生への授業などにも当てはまります。道具が進歩し、テクノロジーが梃子として働くことで人間の専門技術や判断力や創造性がより重要になるのです(そして、精神的に追い詰められる傾向が高まります)

それが、第2の原理に繋がります「足ることなしの原理」です。こうお思いかもしれません「Oリングは分かった。人間の仕事が重要になる。機械にはできないが必要な仕事があるんだと。しかし、それは必要になる仕事の量については何も言っていない」

何かについて生産性が十二分に高くなったら、その仕事から人々が抜けていくのは自明のことではないでしょうか?1900年には、アメリカの雇用の40%は農業でした。今日では、2%未満です。なぜ?農業従事者がそんなに減ったんでしょう?みんなの食べる量が減ったからではありません。

1世紀に渡る農業効率性の向上により、今や2百万の大規模農家が3億2千万の国民を食べさせられるようになったのです(遺伝子改良作物。森林伐採、農地の荒廃も同時に起こっています)

行政府の補助金などの下支えが豊潤にありつつ、労働の概念が、テクノロジーの発展により急激に変化した時代でした。

驚くほどの進歩ですが、これは農家に多くのOリング的な仕事が残されたことも意味します。だから、確かにテクノロジーは、雇用を減らします。農業はその一例に過ぎません。そういう例は、他にも沢山あります。しかし、1個の製品・サービス・産業に当てはまることが経済全体にも当てはまるわけではありません。

現在、人々の働く産業の多く医療や健康、金融や保険、電子やITといったものは、100年前には存在しなかったか、ごく小さなものでした(労働の概念の変わり目の過渡期には、ゲーム機器としておもちゃ同様、軽く思われていました)

さらに、私たちが、多くのお金を使っている製品。エアコン。SUV、コンピューター、携帯機器といったものは、100年前には とんでもなく高価かあるいは発明されてもいませんでした。自動化により使える時間が増え、可能なことの範囲が広がり、新しい製品・アイデア・サービスが生み出され、それが私たちの関心を引き、時間を占有し消費を促すようになりました。

おもちゃみたいにくだらないものが多いと思うかもしれません。究極的なヨガ、冒険ツアー、ポケモンGO・・・それは認めます。でも、人々は、初めはそうですが、人間の限界を遥かに超えるようなアイデアにより高密度に洗練されていくにつれて、そういったものを欲しがり、そのために熱心に働きます。

2015年の平均的な労働者が、1915年当時の平均的な生活水準を得るためには、1年の3分の1。17週。働くだけでよいのです。しかし、多くの人はそうはしません。技術の賜を手にするために熱心に働くのです。物質的豊かさで心理的な不足感が消えることはありません。

さて、この2つの原理「Oリングの原理」と「足ることなしの原理」を認めてもらえるなら、仕事がなくならないのもうなずけるでしょう。では、心配することなど何もないのでしょうか?自動化、雇用、ロボット、仕事・・・すべては自ずとうまくいくのでしょうか?

いいえ。それはまた別の話です。自動化はより少ない時間で多くの仕事ができるようにすることで富を生み出します。しかし、その富を人間がうまく使うと保証する経済法則はありません(基本的人権の尊重が重要になります)

行政府の補助金などの下支えを豊潤にするために、行政府が新産業の成功者である超有福層から強制分配しないからです。100年ほど昔は、フォード、カーネギー、ロックフェラーなどが個人のセンスでエンジェル投資家を兼務し分配していました。現在の人工知能時代では、ベーシックインカムです!!

それは懸念すべき点です。2つの国。ノルウェーとサウジアラビアを考えてみましょう。どちらも石油のおかげで豊かな国です。地面の穴からお金が吹き出しているようなものです。

しかし、両者が国民の繁栄のためにその富を同じように使っているわけではありません。ノルウェーは、民主主義がうまくいっている国です。概ね国民は互いにうまくやっており、国民幸福度ランキングでは、大概1位から4位の間にいます。

サウジは、王族などの絶対君主国で多くの国民に栄達の道が開かれてはいません。国民幸福度ランキングは、35位あたりであのように豊かな国にしては低い順位です。比較として、アメリカがいるのは12位か13位あたりです。ノルウェーとサウジの違いは、豊かさでもテクノロジーでもなく社会システム制度です。

ノルウェーは機会が開かれていて、経済的移動性のある社会を作るために投資してきました。サウジでは、生活水準は上がりましたが、多くの国民は不満を持っています。2つの国はどちらも豊かですが、同じようにうまくやっているわけではありません(基本的人権の尊重が重要になります)

これは、我々が今日直面する問題。自動化がもたらす問題を思わせます。問題は仕事がなくなることではありません。

アメリカでは、グレート・リセッションの最悪の時期から雇用が1400万増えています。問題は、多くの職は、良い仕事でなく多くの人には、新たに生まれる良い仕事に就けるスキルがないということです。

アメリカやその他の多くの先進国における雇用の成長は両端の重みが増していくバーベルのようです。一方には、高学歴・高収入の仕事。医師、看護師、プログラマー、エンジニア、マーケティングやセールスの幹部社員といった仕事があります。

雇用は堅調で成長しています。同様に低スキル・低学歴の仕事もまた雇用が増えています。食品サービス、清掃、警備、介護などです。他方で、中学歴・中収入な中流の仕事が縮小しています。工員や職人といった労働者や事務やセールスといった事務職です(ドラッカーの言うテクノロジストも)

この中間部の縮小は、不思議なことではありません。

トヨタも過去には、完全な自動化を行おうとして人間を機械のように扱っていましたが、共産党の粘り強い指摘で次第に改善していきました(現在では、同じ過ちをGMやTeslaも経験しています)

そういった中間的スキルの仕事の多くは、よく分かっているルールや手順に従っており、それが、必然的にソフトウェア化されてコンピューターで実行されるようになっているからです。この現象が作り出すのは、経済学者が「雇用の二極化」と呼ぶ問題で経済の梯子の段が取りのけられ、中間層が縮小し、社会の階層化が進むということです。

高収入・高学歴の 知的職業に就く人が興味深い仕事をする一方で多数の人は低収入の仕事をし、その主な責務は、裕福な層が快適で健康的であるように世話をすることなのです。これは私の考える進歩の姿ではありません。

皆さんもそうでしょう。裕福な層がくそな人間性の人物ならよりそうです。

もう一度言います。行政府の補助金などの下支えを豊潤にするために、行政府が新産業の成功者である超有福層から強制分配しないからです。100年ほど昔は、フ���ード、カーネギー、ロックフェラーなどが個人のセンスでエンジェル投資家を兼務し分配していました。現在の人工知能時代では、ベーシックインカムです!!

しかし、心強い話もあります。私たちは、過去に同じように大きな経済的転換に直面しており、それをうまく切り抜けてきたのです。1800年代末から1900年代初めにかけて、自動化によって農業の仕事が大幅に減りました。トラクターを思い出してください。農業州では、大規模な失業の危機に直面しました。

1世代の若者達が、農場で必要とされなくなり、工業に従事できる準備もできていません。この問題に対して、彼らは大胆な施策を取り、若い世代全体に16歳まで学校に残り、本人の代わりに授業料を支払い義務教育を受けるよう求めたのです。これは、ハイスクール運動と呼ばれ、極めてコストがかかり高く付くことでした(新産業であるスチュワートミルの義務教育も当時は未整備でした)

学校への投資が必要なだけでなく、その若者達が働けなくなるからです。これは、偶然にもアメリカが20世紀にした最良の投資であったことが分かりました(フォード、カーネギー、ロックフェラーなどの先見の明。創業者個人のセンスです)

世界でも、最もスキルの高い柔軟で生産的な労働力を手にすることになったからです。これがいかにうまくいったか理解するには、1899年の労働者を現代に連れてきたところを想像するといいです。いかに頑丈な体を持ち良い性格をしていたとしても、その多くは基本的な読み書きや数理的なスキルを欠いていて、最も単純な仕事以外はできず大部分が雇用不適格でしょう。

つまり、当時、この分野は新産業でした!!

この例が示しているのは、我々の制度。特に、学校の優位性であり、それが技術的繁栄の実りを収穫できるようにしてくれたのです。

何も心配することはないなどと言うのは馬鹿げています。我々が、やり方を間違うことは十分あり得ます。

もし、アメリカが1世紀前のハイスクール運動で学校やスキルに投資していなければ、これほど繁栄はしておらず、経済移動性も低く、ずっと不幸な社会になっていたでしょう。しかし、我々の運命は閉ざされていると言うのも愚かなことです。運命を決めるのは、機械ではなくマーケットでさえありません。

運命を決めるのは、我々自身のアイデアとこれを補完する制度なのです(基本的人権の尊重が重要になります)

私は、パラドックスから話を始めました。機械が、ますます人間の仕事をするようになっているのに、どうして人間の労働やスキルが余分なものにならないのか?経済的・社会的な地獄への道は、我々自身の偉大な発明によって敷かれているのは自明なことではないのか?

歴史は、このパラドックスに繰り返し答えてきました。

答えの1つは、テクノロジーが梃子として働き、人間の専門知識、判断力、創造性の付加価値や重要性を高めるということ。Oリングです。

もう1つの答えは、人間の尽きることのない創意と果てなき欲求のため、決して満ち足りることがないということ。常に新たな仕事があるのです。技術が変化する速さへの対応は難しい問題を生み出し、そのことは、労働市場の二極化やそれが経済的移動性を脅かす様に見て取れます。

この困難を越えることは、自動的に出来ることでもコストなしにできることでもなく、容易ではありませんが、ベーシックインカムなどの行政府の補助金があれば可能なことです そして、明るい話もあります。驚くべき効率性のお陰で我々は豊かです。アメリカが、100年前にハイスクール運動でしたように我々自身や子供達など、すべての人に投資することはもちろん可能です。

むしろ、しないことは許されないでしょう(基本的人権の尊重が重要になります)

こう思っているかもしれません。オートー先生は、明るい話を遠い昔や少し前や現在についてはしているかもしれないけど、未来のことは言っていない。今回が違うことはみんな知っているから今回は違うんですよね?

もちろん、今回は違います。毎回違っているのです(労働の概念が変化する過渡期だから)

過去200年間に数え切れないくらい学者や活動家達が警告してきました。

確かに今の古い労働の概念がなくなり、我々は用済みになると。たとえば、ラッダイトが。1800年代初めに米国労働長官ジェームス・デイヴィスが、1920年代半ばに。ノーベル賞経済学者ワシリー・レオンチェフが、1982年に言っています。

そして、もちろん、現在の多くの学者、評論家、科学技術者、マスメディアの人々が言っています(ロジェカイヨワ戦争論でも、移行期の「祭り」のための「いけにえ」と言う形で起こるとも言っています)

そのような予言は、私には傲慢に思えます。

そういった自称予言者達は、実質的にこう言っているのです「人々が、将来どんな仕事をするのか?私に考え付かないなら世の人々にも子孫達にも考え付かないだろう」人類の創意に対して、そのような賭けをする肝っ玉は私にはありません。何百年先に人々が、どんな仕事をしているか?

私には分かりません!しかし、未来は、私の想像力にかかっているわけではありません。私が、1900年のアイオワ州の農民で、21世紀から経済学者が私の畑にテレポートしてきて言ったとします「ねえ。お百姓のオートーさん。この先100年の生産性向上によって、農業雇用は40%から2%に減るんだよ。他の38%の人たちは、何を仕事にしていると思うね?」

私はたぶんこうは言わないでしょう「ああ。そりゃアプリ開発とか放射線医療とかヨガのインストラクターとか絵文字デザインとかかな」(労働の概念も変化し、人間の限界を遥かに超えてるため)

私には見当が付かないでしょう。しかし、こう言える知恵があればと思います「すごいね。農業人口が95%減って食糧不足にならないなんてすごい進歩だ。その繁栄によって人類が何かすごいことをやってくれることを望むよ」(労働の概念も変化し、人間の限界を遥かに超えてるため)

そして、概ねそうなっていると私は思います(労働の概念も変化し、人間の限界を遥かに超えてるため)

ありがとうございました。

最後に、マクロ経済学の大目標には、「長期的に生活水準を高め、今日のこども達がおじいさん達よりも良い暮らしを送れるようにする!!」という目標があります。

経済成長を「パーセント」という指数関数的な指標で数値化します。経験則的に毎年、経済成長2%くらいで巡航速度にて上昇すれば良いことがわかっています。

たった、経済成長2%のように見えますが、毎年、積み重ねるとムーアの法則みたいに膨大な量になって行きます。

また、経済学は、大前提としてある個人、法人モデルを扱う。それは、身勝手で自己中心的な欲望を満たしていく人間の部類としては最低クズというハードルの高い個人、法人。

たとえば、生産性、利益という欲だけを追求する人間。地球を救うという欲だけを追求する人間。利益と真逆なぐうたらしたい時間を最大化したいという欲を追求する人間。などの最低生活を保護、向上しつつお金の循環を通じて個人同士の相互作用も考えていく(また、憎しみの連鎖も解消する)

多様性はあるが、欲という側面では皆平等。つまり、利益以外からも解決策を見出しお金儲けだけの話だけではないのが経済学(カントの「永遠平和のために」思想も含めて個人のプライバシーも考慮)

(合成の誤謬について)

合成の誤謬とは、ミクロの視点では正しいことでも、それが、合成されたマクロ(集計量)の世界では、必ずしも意図しない結果が生じること。物理学では、相転移みたいな現象です。性質が変わってしまうということ。

ミクロのメカニズムが個人同士の経済における仕組みであるのに対して、マクロのメカニズムは、国家間や経済全体の循環における仕組みだからである。

例えば、家計の貯蓄などがよく登場するが悪い例えです。前提条件が、所得が一定の場合!!所得が一定じゃない増加する場合は?これは、論じていませんので参考になりません!!(法人が提供する製品やサービスの価格も一定の場合も前提条件です)

1930年代のアメリカ経済が金融危機2008と似たような状態に陥った時、ケインズは、「倹約のパラドックス」というケインズ経済学の法則を発見しています。

それは、ポール・A・サミュエルソン(1915-2009)が、近代経済学の教科書「経済学」の冒頭で「個人を富裕にする貯金は、経済全体を貧困にする!(所得が一定の場合)」というわかりやすい言葉で表現しました。しかし、庶民の所得が増加し、貯蓄が投資、消費に回る場合には、「倹約のパラドックス」は生じません。

その後、この「倹約のパラドックス」は、アメリカの経済学者・ケネス・J・アロー(1921- )が「合成の誤謬」を数学的論理に基づいて「個人個人がそれぞれ合理的選択をしても、社会システム全体は合理的選択をするとは限らない」を検証してみせた。

要するに、部分最適ではなく、全体最適させていくということ。

つまり、新産業でイノベーションが起きるとゲーム理論でいうところのプラスサムになるから既存の産業との

戦争に発展しないため共存関係を構築できるメリットがあります。デフレスパイラルも予防できる?人間の限界を超えてることが前提だけど

しかし、独占禁止法を軽視してるわけではありませんので、既存産業の戦争を避けるため新産業だけの限定で限界を超えてください!ということに集約していきます。

なお、金融危機2008では、マイケル・メトカルフェも言うように、「特別資金引出権(SDR)」は、2008年に行われた緊急対策で、一国だけで行われたのではなく、驚くほど足並みの揃った協調の下に国際通貨基金(IMF)を構成する188ヶ国が各国通貨で総額2500億ドル相当を「特別資金引出権(SDR)」を用いて世界中の準備通貨を潤沢にする目的で増刷してます。

このアイデアの根本は、元FRB議長であったベンバーナンキの書籍「大恐慌論」です。この研究がなければ、誰一人として、変動相場制での当時の状況を改善し解決できなかったと言われています。

それ以前では、固定相場制でのマーシャルプランが有名です。

<個人的なアイデア>

電気を作る熱力学のサイクルで熱効率は、ほぼ50%、45%~50%の効率まで高めることは可能ですが・・・

高温の物体から熱を受け取り、電気という「使えるエネルギー」に変換できる機械を一般的に「熱エンジン」と呼んでいる。

高温の物体から受け取った熱エネルギーのうち、どれだけ活用できたかという比率を「効率」と物理学では定義している。

この効率は、原理的に超えられない「カルノー効率」という上限があることが知られている。

カルノー効率が達成されると、効率は上がるが、同時に仕事率がゼロになる現象。

つまり、熱エンジンの効率を最大限に上げると出力がほぼゼロになることを意味しています。そして、効率100%は物理的に不可能ということです。

中世で試行錯誤が行われたことに終止符が示され、機械での永久機関は作れないことが、この現象��ら理解できます。エネルギー保存の法則からも理解できます。

他には、燃料の持つエネルギーをどれだけ動力として取り出すことができるか?これをエンジンの熱効率と定義しています。

2020年の段階で、ガソリンエンジンの熱効率は最高で40%前後あり、10年くらい前までは30%程度。低燃費の技術競争もあるけどカルノー効率から限界も見え始めています。

だから、ガソリン自動車から電気自動車へ世界中の法人が開発を加速して切り替えている潮流があります。

2020年後半くらいから様々な占いで出てきてた時代の変わり目。

それが、西洋占星術で具体的に「風」の時代という形で出てきました。

私が、感じとってたインスピレーションは、たぶんこれかな?

兆しは、世界的な金融ビックバンの1970年代、IT革命のミレニアムの前から出ていたけど。

これは、これまでの約200年間。物質やリアリティの影響力優位「土」の属性の時代から、量子コンピューター、ビットやインターネットなどといった物質ではないものに影響力が増していく「風」の属性の時代に。

そして、本格的に軌道にのっていく属性は、今後200年程続くことになるのです(2020年12月22日から、2100年当たりをピークに少しずつ衰退していく2220年まで)

直前に!

Appleも何かを感じてたのか?Appleシリコン搭載Macの方は、「Mシリーズ」チップに移行してるし、符号してる。

Googleは、量子超越性を達成してきてるし、Facebookも脳波を読み取る機械の開発を発表してますし、符号してる。

イーロンマスクもブレイン・マシン・インターフェース(Brain-machine Interface : BMI)を具体的に発表。これも、符号してる。

ここから予想できることは、バリーシュワルツが言うように、労働の概念が変わり、地球に居ながら映画アバターのように!その惑星にある資源を使い。

月や火星、土星や衛星などに無人ロボット部品を送り、ゲームのように自宅にいながら共同作業しつつ仕事をすることで高額な賃金が手に入る可能性も高い。

火星や土星や衛星に関しては、有人宇宙船内を無重力工場にして惑星移動期間に3Dプリンター製造、組立を効率的に行うことが実現すれば良いが無人ならベスト。

光速で惑星間通信できるようになったとしても、火星や土星や衛星への通信は、地球からでもリアルタイムで遅延が起きるため、月面のみ、この可能性が開けます!

無重力でもあるため、洞窟に工場を建築して人間の暮らせる環境を作り出すこともできそうです。可能性は無限!この領域に限界はありません!国家や行政府の範囲外なので極端な自由もあります。命の保障はないけど!

このアイデアは、今後数十年、人間の限界を遥かに超える新産業なのでプラスサムになり、地球環境は汚染されず資源エネルギー問題も起こりません。

さらに

経済学者で、ケンブリッジ大学名誉教授のパーサ•ダスグプタが、イギリス政府に提出した報告書の中に登場。

経済学を学ぶと、登場する資本や労働などの生産要素の投入量と算出量の関係を示す生産関数があります。

こうした関数は、様々な前提条件に基づきますが、経済学者は、収穫逓減の法則と言うものをよく知っています。

このような人工的な生産関数とは、他に天然由来の生産関数。

つまり、自然から収穫できる生産関数を導き出し、地球全体の生産関数というエコシステムを数値化することでバランスをコントロールできるかもしれないというアイデア。

ここでは、自然資本と呼びます。

自然資本を加味すれば現在の経済成長ペースがどこまで持続可能かを分析することもできます。

人間は、国内総生産GDPを生み出すため、自然から資源を取り出して使い、不要になったものを廃棄物として自然に戻す。

もし、自然が自律回復できなくなるほど、資源が使われて、廃棄されれば、自然資本の蓄積は減少し、それに伴い貴重な生態系サービスの流れも減っていくことになります。

さらに、教授は、経済学者も経済成長には限界があることを認識すべきだと説いています。地球の限りある恵みを効率的に活用しても、それには上限があります。

したがって、持続可能な最高レベルの国内総生産GDPと言う臨界点の水準も存在するということが視野に入るようにもなります。これは、まだ現時点では誰にもわかりませんので解明が必要です。

なお、地球1個分は、ずいぶん昔に超えています。

<おすすめサイト>

この世のシステム一覧イメージ図2012

ロジェカイヨワ戦争論と日本の神仏習合との偶然の一致について2019

マーティン・フォード: 職が無くなる未来の社会システムでのお金の稼ぎ方

バリー・シュワルツ:我々の仕事の考え方は間違っている?

ルトハー・ブレフマン:貧困は「人格の欠如」ではなく「金銭の欠乏」である!

ベーシックインカムは、労働市場に対する破壊的イノベーションということ?2020(人間の限界を遥かに超えることが前提条件)

世界の通貨供給量は、幸福の最低ライン人間ひとりで年収6万ドルに到達しているのか?2017

<提供>

東京都北区神谷の高橋クリーニングプレゼント

独自サービス展開中!服の高橋クリーニング店は職人による手仕上げ。お手頃50ですよ。往復送料、曲Song購入可。詳細は、今すぐ電話。東京都内限定。北部、東部、渋谷区周囲。地元周辺区もOKです

東京都北区神谷のハイブリッドな直送ウェブサービス(Hybrid Synergy Service)高橋クリーニングFacebook版

#デイヴィッド#オートー#デビッド#経済学#マルクス#労働#人工#知能#人類#機械#カイヨワ#創造#農業#社会#ベーシック#インカム#レオンチェフ#ドラッカー#イギリス#宇宙#NHK#zero#ニュース#発見#discover#discovery#幸福

0 notes

Text

《あなたの知らない奔流中国の旅》

前書き:

前から奔流の参加者の思いが募る文集を作りたいと思っていた。張さんは旅に生きていた。自分の思想を人に押し付けることなく、いつも自分らしく自由闊達に生きていた。その生き様は、一つの芸術作品のようでもある。私たちも張さんから受け継いだ精神というべきかその思想を何らかの形で残したいのだが、文字にしてしまうとそれはとても小さく見える。私たちの旅は書き尽くすことができない。しかし、今は奔流にとって大変な時。自分たちの青春の中でもっとも素晴らしい思い出を、生涯の誇りを守るために、ここで一丸となり、形のない、奔流という旅を語り合いたい。奔流は人の流れ、私たちの中への流れでもあるのだ。

そうして気づいたことは、自分を深く見つめ、深く知り、世界を深く見つめ、深く知り、世界と自分を深く思索することで、奔流の旅は私たちの未来にもつながる。 この旅の意義を社会に証明し、あなたの今まで見ることのできなかった世界とも出会ってほしい。

そんな世界を提示してくれた張宇氏に感謝!

奔流中国 参加者 2020年1月

~~~~~~~~~~~~~

旅は芸術

私は旅をしたくありません。世界各国をめぐられた私の仲間たちには申し訳ないのですが、旅を積み重ねたところで善い人生を 送れることなどなく、また優れた人格を形成できるわけでもありません。むしろ若く貴重な時間を無駄にし、虚しく偽りの自信に捉われる危険性を持つ旅を、私たちは忌避すべきです。このことはアウグスティヌスが鋭く言い表しました。

「人びとは外に出て、山の高い頂、海の巨大な波浪、河川の広大な流れ、広漠たる海原、星辰の進行などに賛嘆し、自己自信のことはなおざりにしている」

(『ルネンサンス書簡集』近藤恒一編訳より抜粋)

まさしくこの言葉の通りで、我々人間は自然の現象ではなく自らの精神の鍛錬、つまり日々の生活こそを大切にし、より善く過ごせるように努めるべきです。成し遂げたい目標があったり、大きな夢がある場合は、なおさら時間と金銭の浪費となる旅は避けるべきではないでしょうか。だから私は、旅をしている時間があるのなら、日々の日課に打ち込み、与えられた仕事を精一杯こなした方が遥かに自分のためになると考えています。それをせずに旅ばかりにうつつを抜かしているとすれば、それは現実逃避以外のなにものでもありません。

ところで、今このように述べ上げたことは、これから私が話す内容とは無関係です。この話はここで忘れて頂きたい。私がどうしても話したいことはもっと別の問題なのです。

ヴィルヘルム・フルトヴェングラーという人物をご存知でしょうか。彼は二十世紀を代表する伝説的指揮者で、クラシック音楽界に与えた影響は計り知れず、死してなおその威光は輝き続けています。彼の演奏は心の奥底に響き、魂を揺さぶり、ひと度その演奏を体験すれば、人は音楽そのものの意味を再考せざるを得ないと言います。彼の著書である『音と言葉』には、その偉大なる人物の心に汪溢する音楽への愛念が滲み出ています。自著の冒頭にて、彼は「すべて偉大なものは単純である」という箴言を用います。この言葉こそ私がこれから拠って立つ原点であります。

なぜ偉大なものは単純でなければならないのか。この言葉は芸術家のためのものです。単純とは「全てを見通して正しくその全体をつかむ」という意味で、ここでの全体とは「この世界を全様態において反映する、世界の分離した一部分」です。つまり、この世界の一部分の全てを正しく見通している作品が、偉大だということです。このように世界を作品の中に単純化することは容易ではありません。不断の努力から得られる強靭な力と、意識の変化を鋭く読み取る直観がなければそれを成し遂げることはできません。芸術家にとっては、作品は単純であるからこそ偉大たりえます。

・・・・・・

ところで、私は2011年9月、奔流中国グレートキャラバンの旅に出ていました。バインブルグ草原やゴビ砂漠を、時には馬で駆け、時にはギターを弾き歌を歌いました。そこでの生活は至極単純で、本当の意味での旅がそこにありました。朝起きて、日中は馬に乗り、夜は食事を火を囲みながらとり、歌や踊りを楽しみながら目的地を目指す。その生活の中にいったいどれだけの苦痛と喜びが混在していたことか!

この旅行の引率者でありNPO法人の代表である張宇氏は、「旅とはアートである」と言います。旅が芸術だと一般的には受け入れ難いでしょうが、まさに旅とは芸術そのもので、世界のさまざまな要素を時間と空間に閉じ込めて、人びとに体験させるものです。私たちが体験した場合では、圧倒的な自然やそこで暮らす人びと、馬や遊牧民たち、歌や踊りとそれらの全てを通じて私たちの心の中に湧き上がる感情を要素として、限られた時間と場所に旅の芸術が集約されていました。音楽が時間の芸術と言われるに対し、旅は時間と空間の芸術と言えます。もっと突き詰めて言えば、旅とは人生そのものを有限的な世界に表現する芸術です。青く広大な空やその中を飛ぶ白鳥も、また雄大な草原やその中で咲くエーデルワイスも、あの旅の要素の一つでした。

ですから、この場合も芸術として旅を見るならば、それは単純であるべきではないでしょうか。古代シルクロードはまさに旅を人生とした人たちによって作られていきました。もちろん彼らは日々を生活する人間であり、決して旅を創り出す芸術家ではありません。ですが、私たちが体験した古代人が創り出したシルクロードへの旅は、なんと芸術的だったことか!そこには人間の人生そのものが、単純に集約されていました。人が生きていく上で求める最初の根源的なものと、日常生活を善く生きるために必要な知恵や力を、私たちは擬似的に体験したのでした。あの旅は張宇氏の人生そのものでもあり、私たちの人生そのものでもありました。思うに、全ての芸術において最も大切な始源はこの点にあります。

つまり、どんな芸術も、最初はそれを創り出す人、または体験する人の人生そのものでした。それこそが偉大なる単純さの源であり、私たちに感動をもたらす泉です。そこから芸術は大いなる奔流となって人びとの生活を満たしていったのです。

私ははじめに、旅などしたくはないと言いました。しかし今となっては、声を大きくしてこう叫ぶことができます。

旅をしよう。記憶に新しいあの旅が私たちに教えてように、日常を旅しよう。それが芸術にとって、また人間にとって大切なことなのだから。

~~~~~~~~~~~~~

奔流の旅

奔流の魅力は旅、そのままの姿を体験できることだと思う。予定外想定外のことが起こるのが旅だ。人生だって同じ、予定表なんてない。思い通りにいかない事もあるし、思いがけない幸せもある。

馬が来なかったり、6時間飲まず食わずでぶっ通しで砂埃の中を走ったり、氷点下の中で寝たり、肉体的精神的苦痛が伴った。だからこそ普通の旅行では味わえない絆が生まれる。

この旅は素材であり、それを使っていかに自分の求めるものを創りあげるか。そこに他人からの評価はいらない。上手く出来たら誇らしげにその喜びを仲間と共有すればいい。上手く出来なかったら取り組むべき課題を見つけられたと喜べばいい。いずれにしろ昨日の自分よりは一歩前に進んでいる。

毎年の事ながらこの旅は参加者各個人の内に秘めた力を見事に開放させる。旅を終え、皆キラキラした目でやりたい事を語り、出発前より元気になって帰ってくる。 奔流の旅は、ひと夏の草原の思い出ではなく、新たなスタートである。

私は今年、以下のインスピレーションを頂いた。私はこの牧場を必ず設立させる。私の旅は始まったばかりだ。

それに向けてのまず第一歩は、日々の仕事を着実に頑張ること。夢を大切にし素直に生きる張さんからそれを学んだ。

『奔流牧場』

【コンセプト】”創造”、"絆"、”国際交流”、”楽しい!”、”人材育成”、”挑戦”

【概要】日本の若者に情熱と感性を与え続けてきた奔流。たくさんのエネルギーとインスピレーションを頂き、たくさんのことを学びました。そんなパワーステーションを日本にも作りたいといこうことで設立したのがこの牧場です。忙しい日常から離れリラックスするとともに、時代に流されない美しさ強さを再認識し、新たなスキルを習得できるような牧場です。週末に家族連れて気軽に遊びに来てください!

【設立】20XX年

【場所】湘南国際村(東京から近い、古都鎌倉から近い、海が近い、富士山が見えるetc)

【施設概要】

・牧場:乗馬

・農園:organicな感じで。

・Cafe/Restaurant:牧場・農園からの食材で。

・Lounge:暖炉を囲み、夜通し語ろうぜ!

・Lodge:基本は青空ゲル(寝袋/銀紙シート提供有)。希望者はlodgeに泊まれます。

・Dormitory:世界からの留学生が短期/長期滞在できるように。

・Studio:

Language:各国の留学生から直接指導。

Fitness:乗馬/ジム/武道/ダンス/ヨガ/水泳/ゴルフ/テニス/サーフィンetc

Art:写真/映画/絵画/音楽etc

Japanese culture ”道”:茶道/書道/華道etc 世界に誇る日本の”道”。

Business:第1線で活躍しているbusiness person(君達のことです。)によるセミナー講座。

料理教室:各国の食文化の継承と創造。

・温泉/プール

・大富豪ルーム

・Gallery:

奔流中国の歴史と変遷。

遊牧民の文化や生活を写真/映画/音楽で保存。

・茶室:日本芸術の粋。

・図書館:世界の絵本・各種専門書・自習室。

・診療所:健康講座・人間ドッグetc

・国際協力:海外留学・留学生の受容。そこから生まれる新たな発想とそれらが生かせるような仕事の創造。

”医療チーム派遣”:世界の無医村へ医療提供キャラバン。

【リンク】奔流中国主催者張宇氏による”パインブルグ乗馬基地”:シルクロードの中央に位置し、世界の若者や芸術家たちが集い、旅の心を知り馬のスピリッツを共有できる奔流の本山。東方騎馬文化の保全とともに騎馬文化から生まれたファッションブランド基地でもある。

~~~~~~~~~~~~~

「人馬一体」に生きる

「切り撮る」×「切り開く」=「突き抜けMAX」…!?

旅の3A,それは人生の3Aでもある―Adventure・Amazing・Art。

冒険心をもって自分自身を世界に投じるところに美しき発見があり,驚嘆がある。それは写真活動にも似て,限りない可能性から,かけがえのない意味とエネルギーに満ちた絵(私自身)をフレーミング(創造)してゆく営み(Art)でもあろう。……(略)……大学を卒業してちょうど10年,社会実践(職場)と研究活動(大学院)に股をかける両立生活は今,自分の中で間違いなく大きな節目を迎えている。「苦悩と渇望」にあって,そこにどんな風景を,どのように切り撮って焼きつけることができるだろうか?(参加動機書より)

キャラバン前に綴った私の思いである。なんとも浮き足立った感が否めない。けれども,少なくとも何かはこの旅に求めていた。頭でアレコレ空想してもダメだ,とにかく自分の足と体を動かそう,そうしたら頭と心も働くはず…そんな思いでついに奔流へ飛び込んだ。

キャラバン中,そしてキャラバン後,心の中にずっと離れず残り続けた,あるおぼろげな風景があった。この文章(旅の証)をまとめるプロセスは,その風景にピントを合わせ,できる限り見通しよく視覚化し,時を得てシャッターを切る(言葉化する)機会となった。あえて最初に屁理屈な結論を先取りすれば,私はこの旅を通じて,ある究極的な華々しい「何か」を得たというよりは,その何かに到達するための,「術」とか「コツ」というものを身につけたように思う。そのために切り撮られた風景は,全くもって想定外だったが…。

さて,中国の表玄関・上海を皮切りに,我々キャラバン隊の進路はひたすら西へ,西へと向かった。奥行きの深い壮大な自然と,そこに堆積する時の厚みにひたすら圧倒された。その我々を運ぶ列車やバスも,強い風雨や泥にまみれ,険しい地形とうまく格闘しながら,黙々と邁進し続けた。その時々の思いは,まるで流れゆく雲のように,旅仲間の思いとくっつき,変化しつつ膨らみ,ゆっくりと漂い,やがて心地よく彼方へと消え去ってゆく…そんな繰り返しだった。そしてついに,この旅の珠玉の乗り物である「馬」にありついた。

乗馬初日から,しかも初めて乗る馬で,いきなり草原を颯爽と駆け回ったあの感慨は,奇跡だと思った。そして小高い丘から見渡す蛇行川,またそこに強く差し込む夕刻の斜陽の照り返しは,ただただ雄大で,豊かで,固唾を呑むしかなかった。そんな心地に導いてくれたその馬に,私は躊躇なしに感謝と愛着を抱いた。

事態が急変し始めたのは,舞台が砂漠に移ってからのことだった。事情あって私の乗る馬は日替わりとなり,馴れない悪戦苦闘の繰り返しが余儀なくされるということもあったが,さてここからは,砂漠上の事故と二次被害を防ぐ策としてとった「基本,並足一列」のキャラバン隊の風景に,話の焦点を絞っていきたい。

容赦なく照りつける直射日光。そこは気候と地形の条件が実に厳しかった。何の潤いも楽しみもない。ただひたすら,相も変わらず馬に乗って進むだけ。次第に疲労感と徒労感に包まれる。皆,口数も少なくなる。引き戻せない辛さ。せっかく馬に乗りに来たのに…。喉カラカラ。命カラガラ。荒涼殺伐~まさにそこは「無味乾燥」地帯!

そして次のような自問自答が,自分の頭を支配し始めた。

「360度見渡す限り,一体どこに方向を定めればここを切り抜けることができるのか?」

「そもそも自分は一体,何のために今ここにいるのか?」

しかし,しばらくしてふと,同じ頭の中でこんなシミュレーションもしてみた。

「この“空虚”な状況下で,ただ一人取り残されたら絶望的だ。だが,もしもここから切り抜けられる可能性があるとしたら,それは一体どのような仕方においてか?」

この問いにおいて,自分にとって絶対不可欠と実感するものが,大きく三つあった。

①キャラバン隊であるということ:【心のシャッター】

実は自分だけが苦しいのではない。皆たいてい辛かったはずだ。にもかかわらず,否,だからこそ,そこには労り合いや励まし合い,分かち合い(特に水!)が自然発生した。

やがて互いの心に動きが起こり,潤いが生じる。他人同士だった者が仲間となってゆく。そこに,先を目指すための燃料と何某かの風景が,胸の内に「切り撮られ」ていった。

②馬の存在~馬とのリズム:【人馬一体】

とはいえ,仲間の力だけで切り抜けられるほど甘くはない。何らかの術が必要である。そこであらためて,「馬」である。今ここに,途方に暮れる私と共にいる馬。その意味で,馬ははじめ私を目的地へと運んでくれる「道具」であった。しかし,自動ではない。故に手綱をしっかりと握り締め,馬を技術的に支配し,甘えさせることなく走らせるのだ。

ところが言うまでもなく,一方的な支配関係ではダメだ。馬にも体力や性格,そして心がある。こちらが縦になおも鞭打てば,そのうち馬にも限界が来る。反抗的にもなろう。だがそうかといって,そこで安易に無為に甘やかせすぎてもいけない。馬も人を見ている。いつの間にか,今度は自分が馬に支配されてしまう落とし穴と,隣り合わせなのだ。

この,支配か-被支配かの次元を超えて,馬をうまく乗りこなすというのは実に難しい。そしてキャラバン内でのこの見えざる孤独な葛藤…それは馬の数だけあったことだろう。しかしそれだけに,馬に乗るという動作には,異次元の奥深さがあるということでもある。

ところで今,「馬に乗るという動作」と言ったが,これは果たして,「人が,技術的に(うまく),馬に乗る」というだけの意味だろうか。ここで少し見方を変えれば,それは「馬が人を乗せる」,あるいはこれを,なお自らを主体として表現し直すなら,少なくとも,「馬に乗せてもらっている」という謙虚さが伴うはずの次元とも重なり合いはしないか。

馬との関わりの困難さ=奥深さが突きつけられた今,もはや私の側のvisionに沿った思惑だけで推し進めることはできない。それを相対視し,それを実現してくれるはずの馬の側の心情や呼吸に沿うこと,ひいては,馬の魂の域にまで触れ合うような私自身の息遣い,心遣いが求められるのではないか。馬は人を見ているのである。いみじくもここのところ、張氏は「なるべく馬は乗り換えず,一つの馬に乗り続けるように」と何度も強調し続けた。そしてそのことに忠実に成功した何人かの参加者の感慨は,実に豊かで,何かを見通せるほど透き通っていた。馬と格闘し,「変化」と「一体」をものにしたかれらの言葉は,心からの喜びそのものだった。馬との不可抗力的な相性の良し悪しを超え,時宜に叶ったタイミングや仕方で馬と呼吸を合わせ,「手綱」の意味を豊かにし,新たなリズムを生み出してゆくこと。この馬との共鳴,あるいはもはや,主体と客体が未分化した境地でまさに文字通り「馬が合う」こと。果たしてこれが,古より受け継がれてきた「人馬一体」の神髄に,幾ばくかでも迫るものとなるだろうか…。

③鐙(あぶみ):【足場の確保】

「人馬一体」への補足として、本能的に常に不可欠としていたものに,「足場感覚」がある。初めての乗馬。スピード感覚よりもバランス感覚に慣れない。死の恐怖がよぎる。そんな時,再び張氏の言葉で印象的だったのは,足場を担保する「鐙」への足のかけ方に関する助言だ。「足は鐙に深く入れない。いざという時,足が外れにくくかえって危険だから。けれども,

単に足を飾りのように「置く」とか「乗せる」というのでもない。踏ん張るのだ」。

この絶妙な言い回し。力みすぎず,油断もしすぎず。心身の安定を支える「足場」は,実際私にとっては何よりの拠り所だった。しかしそこには,‘絶妙なほど加減’なるものがあるようだ。おそらくそれは,馬と私との間の,身体的・精神的な関わりや呼吸において初めて独自に見出され得る,これ以上ない相応しい着地点としての足場感覚,ではないか。

短い時間で実際に得たものは僅かだが,感じるものはとてつもなく重厚で,大きかった。キャラバン半ば,私がほんの一瞬だけ,馬と共に颯爽と駆け巡っていると体感できたある場面を今思い起こすと,私はあの時,馬に「乗る」というよりは,馬に身を預けつつ「立つ」ていた。あるいはより比喩的に表現するなら,私はあの時,大地の上を,何かに導かれながらも,「親指感覚」程度に,自らの足で一歩ずつ踏み出していたようだ。

以上の三つを,砂漠上で,馬上で,考えていた。そして次第に,このシミュレーションとその前提は,自分のこれまで/これからの生き方とも重なってくる事柄のように思えてきた。「この砂漠上で抱く空虚感は,現実の己が既に抱いてきた心の風景ではないか?」

仕事と研究の両輪を回転させてきた自分。だがその二輪車は,いつしか,ある地点から先へと進むことができなくなっていた。思うにそこには,社会における比較や評価という,値踏みの巨大モノサシが立ちはだかり,自らもその既成の枠の中で「自分の力で,(結局は)自分の満足のために」突き進もうとし,一喜一憂しながら振り回されていた姿がある。

否,もしかしたら,そのはるか前から己の内に通底していたであろう,総じて言えば,これまでの「自己拡張」的な生き方が,今や完全に頭打ちとなり,自らをある一定以上に,大きく突き破らせることができなくなったばかりか,ただただ,孤立感と虚無感という,足場無き深淵の闇に突き落としてしまったのだとさえ言える。そしてこうした自己分裂,ひいては自己無化という結末の境地は,無味乾燥にしか映らずただ徒労感に打ちひしがれていた,「あの」砂漠上での心地にピタリと重なり合ってゆくのを禁じ得なかった。

根こそぎ足元をすくわれ,もはや拠って立つ足場が失われつつある危機にあってなお,何にも揺さぶられず,流され得ない確固たる基盤や自分自身の根本的あり方に飢え渇く日々。これ自体,私の中に「生きんとする志」が潜んでいることを示しているのだろうか。けれどもこの期に及んでは,よもや己の力になおもしがみつこうとする自己執着(我執),ましてや,己の生命やそこに隠された神秘の意味を徒に投げ捨ててしまうような自己放棄,といった極端なあり方に右往左往する愚かさには,もはや甘んじられまい。

…では,どうすればよいか?

それは,苦悩(渇望)をちゃんと「苦悩する」,ということに尽きるのではないか。新たな足場は,どこか他に予め用意されているのではなく,自らの態度のあり方においてこそ,その足元から自ずと築かれてゆくの���はないか。そしてそのヒントは,あの「親指感覚」にある。力みすぎず,油断もしすぎず。自ら踏み込んで「立つ」(自力)感覚と,自らを超えるものに身を「任せる」(他力)感覚。自問自答でなく自己拡張でもない,この,ある種緊張を伴う絶妙なる呼応関係。こうして,空虚な深淵にあって「苦悩」はその足場となる。

ところで,「足場」とか「親指感覚」とは,そもそも「馬」の話から出たものだ。そしてその馬は,今や私を単に楽しませ,目的地へと運んでくれる道具のみではあり得ない。私自身の足場を常に問い,確保させた先に,私の夢や信念を叶えてくれる導き主である。否,「人馬一体」の域にあっては,既に馬は私の信念そのものであり,辿るべき道そのものだ。

今回の旅の舞台となったシルクロード,また草原と砂漠を分け隔てた天山山脈にしても,その厳しく壮大な自然条件に我々は幾度も驚嘆し,愕然とした。それまでに抱いていた,ある種のロマンティックな空想は,あの実像を前にしては音を立てて見事に崩れ去った。果てしないのである。とはいえ,我々は既にある程度備えられたコースを,主催者側の最善の配慮のもと安全に導かれていた。その意味で,旅ではあったが真の冒険ではなかった。しかし思うに,この地に初めて足を踏み入れた先代達は,いかにしてあの大地を駆け抜け,あの山々を越えて行けたのであろうか。予め用意された道など無かったはずだ。おそらく,孤独を分かち合う同志と共に描いて切り撮った希望や物語を胸に,まさに未だ知られざる「未知(みち)」なる地平を切り開いていった跡に,自ずと「道(みち)」はできたのだろう。「人馬一体」となって突き抜けたであろう,その真の冒険精神は,今回の旅から響いたメッセージであり,来るべき自らの人生の冒険に向けて,かけがえのない贈りものとなった。

「親指感覚」を起点とした乗馬奮闘記,自己探訪記,歴史追随記,未来設計図…なんとGreatなCaravanだったことか!そして今,確かな手応えとして感じている自由。現実のしがらみに束縛されつつも,真に束縛され得ない境地としての自由。かつまた真に現実へと立ち向かってゆく自由なる冒険心。この旅は非日常ではありながら,しかし,現実逃避した幻や夢物語ではない。冒険という名の私の人生そのものとして,風景を変えてこれからも続いていくのだ。

この旅を導いてくれた人、張宇氏に感謝。

~~~~~~~~~~~~~

「〜過去への回帰 そして未来へ〜

奔流中国グレートキャラバンに参加して」

自分自身にとって「グレートキャラバン」の旅に参加するということは

まずは、「過去への回帰」でもあったかもしれません。

2011年5月6日。

私はこの日に大切なものをなくしました。

人生がちょっと複雑になってしまった瞬間。

「生きる」ことがちょっとめんどうくさくなってしまいました。

「記憶を消せるなら消してしまいたい。忘れよう。忘れよう。」

一方、「忘れたい記憶があるから忘れた記憶を取り戻したい。」

そんな欲求にかられていました。

2011年6月23日。

そんな中、14年前、まだ大学2年生だったころ、

奔流のシルクロードの旅で出会った張さんをはじめとする仲間と再会。

14年前と変わらない、でもちょっと大人になった人たちの笑顔。

忘れていたものをまず1つ取り戻した瞬間がありました。

そして、聞かされた、「グレートキャラバン」という旅のこと。

「馬で旅をする」しかも

「かつて商人たちがアジア、ヨーロッパ間を馬で走っていたであろうシルクロードを馬で駆け抜ける」

「この21世紀になんておかしな旅なんだろう」

「張さんってば最高じゃん!」

私にはちょっとした非日常が必要だったみたいです。仕事の都合をつけて参加することにしました。

そして、記憶にケリをつけるためにあることをしようと、心に誓いました。

2011年9月18日。

トルファンで合流したら、電車の中から出てくる出てくる

たくさんの学生さんたち。

14年前の記憶が一瞬で戻りました。

「おーこの感じこの感じ。19歳のときは、とにかくなにもかも新鮮ではしゃいでいたっけ」

19歳のときに初めて参加した奔流は、その後の私の人生の大きな起爆剤になりました。「あこがれの中国に初めて行けた。しかもあこがれのシルクロード。」

その後、私の学生生活といえばさらに西へ西へ。中国の隣の国、そしてまた隣の国。シルクロードをひたすら旅して、思春期をすごしたヨーロッパへ。

そこで出会った、宗教にからむ紛争、でもその状況下でも笑顔を絶やさない人々。

「この人々のことを伝えたい。」

忘れていたもの、2つめを取り戻した瞬間。

さすがに33歳になった今、あのころみたいにはしゃぐことはできなくなっていましたけど。。。心の中でちょっと興奮状態。

2011年9月19日。

さて、興奮状態さめやらぬままバインブルグ草原で出会った

額には白い三日月の模様、そして背中につむじのあるステキな馬、

つむじちゃん。つむじちゃんは兄弟の馬とつねに寄り添っていました。

もう一目惚れ。なんてかわいいんだろう。

「運動神経ないけど乗れるのかな」

そんな恐怖、不安はなんのその。気づいたら草原を駆け抜けていました。

つむじちゃんの走るときの体温、息づかい、汗、、、

そしてちょっと張り切りすぎて自分一頭だけになってしまったとき、

兄弟を探している不安げな表情、いななき、そわそわとしている足取り。

最初は顔を近づけても全然そっぽをむいてしまうつむじちゃん。

でも1日、1日しつこくつむじちゃんを探しては乗っているうちに、そして私も兄弟を探して常に寄り添っているうちに、家族みたいな気分。最後は顔を近づけてくれました。

「かけがいのない存在」「家族」「寄り添う」「体温」「息をするということ」

「生きる」「生きている」「必死で生きて行く」

つむじちゃんにとっての「日常」。

つむじちゃんから学んだちょっとした��と。

一方、草原は人間を寄せ付けない圧倒的な美しさと厳しさが容赦ない。

圧倒的な静寂。圧倒的な朝日そして夕日。圧倒的な星空。圧倒的な寒さ。

でも、そこに住んでいる人々、そして馬たちにとってはこれが「日常」。

私なんか1人でいたら一晩で死んでしまう。私にとっては「非日常」。

ある日見た、草原のさきにそびえる雪をかぶった山脈。南の方角。

そのさきにかつて訪れたチベットが。。。

「ここにはなにもない」

「でもすべてがある」

忘れていたもの、3つめを取り戻した瞬間。

その瞬間、悪夢のような記憶にケリをつけるのをやめました。

一生私はこの記憶とともに生きて行く。

そしてまたここへ戻ってくる。

そして帰国後、東京である日。こんなことを感じました。

店がオープンする30分前の街のざわめきが好き。いつものざわざわ。

いつものデスクまわりのざわつきが好き。

いつものざわざわ。

日常に感謝。

日常がそこにあるから、生きていく。なんのために生きてるのかわからなくなったなんて考えちゃダメだ。

日常をこなすのが生きて行くことなんだ。

これが私にとっての日常。

そしてちょっとした非日常、奔流にありがとう。

~~~~~~~~~~~~~

備忘録

大学2年生の4月、偶然youtubeで西安からウズベキスタンを旅した方のスライドショーを見た。炎のような火焔山、キルギスの石人、サマルカンドの青いモスク・・世界にこのような美しい場所があることを初めて知った。中国には青い目を持つ人々が住んでいることを知り衝撃を受けた。私の中国とシルクロードへの憧れはこのとき初めて生まれた。

私は観光目的でグレート・キャラバンに参加してしまった。そのためがっかりさせられることも多かった。寝台列車の遅延や馬の到着が遅れたせいか、楽しみだったベゼクリク千仏洞や羊さらいを見ることができなかった。このことは今でも心残りだ。

しかしあるとき、私は間違っていることに気付いた。

~シルクロードの旅は観光ではない~

シルクロードという言葉は美しい響きがあるが、私の見たシルクロードはそうでなかった。草原の昼は汗をかくほど暑くなるが、朝は霜が降りるほど寒かった。映像で見た美しい天山山脈も、実際登ると吹雪と霧で前が見えなかった。横を見るとそこはもう崖だった。 シルクロードには多くの国が現れては消えた。多くの血も流れた。旅人も盗賊に襲われることもあっただろう。この旅でシルクロードはデスロードであることを悟った。

それでも古来の旅人は死ぬ覚悟でシルクロードを旅した。何故なら彼らには命をかけても成し遂げなければならない使命があったからだ。

ローマ帝国を目指しシリアまで辿り着いた後漢の甘英

仏教の経典を求めインドへ向かった三蔵法師

莫大な富を求めフビライ・ハンの元へ向かったヴェネツィアのマルコ・ポーロ

この他にも多くの旅人がシルクロードを歩いた。勿論、志半ばで倒れた名もなき旅人も大勢いるだろう。シルクロードを旅するというのは、観光などという甘い気持ちで旅してはいけないのだ。砂漠越えでの喉の渇きと腹痛が、私に教えてくれた。

馬は現代では娯楽のための生き物だが、古の時代はそうでなかった。カザフ人の遊牧民スタッフと相撲を取ったが、相手は屈強な体で私は勝つことが出来なかった。モンゴル人と握手した時、彼らの手の皮がとても厚いことに気付いた。寒暖の激しい草原に住んでいるからだろうか。遊牧民スタッフは皆人懐っこかったが、彼らには勇敢な騎馬民族の血が流れている。火器や戦艦が登場するまで、騎馬民族は世界最強の戦士だった。高速移動しながら矢を浴びせ、高い場所から敵を切り裂く。敵の反撃が始まる前に瞬時に離脱する。馬を操れるというのは、今でいえば戦車や戦闘機を操れるようなものなのだろう。騎馬民族が歴代の中国王朝を苦しめ、ヨーロッパまで攻め上がりユーラシア大陸を支配できたのも何となく理解できた。

~奔流中国~

奔流中国最大の存在意義は、自分の道を自分で創り切り開く人材を世に送り出している点だと思う。大学を長年留年したり、定職につかず、会社を退職し留学へしたり・・張さんや奔流の先輩方を見てみると、社会の枠組みにはとらわれない人が大勢いて驚かされる。先輩方の表情はとても明るく、今の自分に後悔しているという感じは見られない。

彼らは中国の雄大な大地を知ることで、そしてシルクロードを旅することで気付いたのだろうか。

道無き道を旅したシルクロードの旅人のように自らの人生の道を創り全力で駆け抜け、そして歴史に名を残すような偉業を成し遂げる素晴らしさを。

奔流が教えてくれる、我々は確かにシルクロードを旅したのだ。

~~~~~~~~~~~~~

昔から女性のハイヒールのコツコツという音が好きだった。

朝の通勤ラッシュ時の渋谷駅で、私は無限の行軍に耳を傾ける。

何故この音は心地よく体に響くのだろう。

今日、前を颯爽とゆく女性の足音を聴きながら、もしかして、と思い当たる節があった。

これは、馬のひづめの音に聞こえはしないか。

面白いことに、音だけでなくそのリズムまで、女性と馬のそれは同じに思えるのだ。流石に人にはギャロップは出来ないだろうけど。

何人ものOLが行き交うコンコースで目を閉じると、大都会でキャラバンしているように感じる。

一方でそう思うと、競うように高いヒールを履き合う女性たちが少し滑稽に思えるのだった。

東京でのキャラバンは、灰色の天井と疲れた二酸化炭素ばかりだ。

エスカレーターは一定の速度で人を運んでいく。

私は朝だからご飯を食べ、昼だからご飯を食べ、夜だからご飯を食べ、そして25時を過ぎたので眠りにつく。

私は日々螺旋階段を一定の速度で登ってゆく。

あの旅は違った。

無秩序という秩序。

例えばゴビ砂漠へ向かう道中。天山山脈越え。

身体が「ここは知らない」「ここは知らない」と呟いている。

髪もゴワゴワ。服も4日間同じ。それでも生きてる。

痛む背中と凍てつく寒さに震える。それでも眠りにつく。

お腹がすいたからご飯を食べる。身体が砂だらけだからシャワーを浴びる。

私はそんな環境の中で、飽きのきていた自分という存在を変えたかった。

変わらないことを恐れた。

しかし、そうしたある種の極限状態の中で私が気づいたことは、私は絶対に変われないということだった。

私はどんな場所にあっても、私として生きなければならない。

空っぽのままだ。

それでも、草原のただ中で、星空を見上げつつ、死にたい?と問いかけると、まだいい、と答える声がある。同時に、でも、死んでもいい、という声も。

それが「生きる」ということだと思った。

プランに沿って、完結しない限りは不満足な人生ではなく、一瞬一瞬をスライスしたときに、それだけでいいと思えるような。

何より、張さん、遊牧民の人たち、そして80人の素敵な仲間に出会えたことに感謝感謝。

愛している、

そう思えた旅だった。

~~~~~~~~~~~~~

私は旅が好きだ.でも,旅にトラブルは必ずといってついてまわって,でもそのトラブルからの産物も必ずといっていいほどある.極論を言えば,私はそれが楽しくて毎回旅に出ているのかもしれない.

今回だってそうだった.馬運車が速いスピードで走れないこと,草原には鍵付きの厩舎があるわけではないこと,天候,移動中の諸問題.60人規模の団体旅行と聞いただけでも十分トラブル要素は満載なのに,それに生き物である馬が旅に付随した時,例えば馬が予定通りにこないことも,馬が夜逃げ出すことも,裕に想定の範囲内だった.

草原や砂漠での生活と,衣食住の充実が当たり前な日本での生活を比べた時,草原や砂漠でのそれは,私たちにとって決して豪勢で満足いくものとは言えなかったかもしれない.けれど皆,毎食のご飯の時,ぬるいミネラルウォーターを飲む時,腹の底から「ありがてーー」「うめーーー」と迸るような声をあげていた.極寒の中,明らかに人数と面積があっていない狭いゲルの中で「足を伸ばして眠れることって本当に幸せだよね」と話す声が聞こえた.薪ともいえぬ木々を自ら集めて火を焚いて,ギター片手に仲間たちとただ声を合わせる,それだけのことを皆すごく幸せとしていた.

何時間も草原で待ったからこそ,ご飯を何倍も美味しく感じることができたのではないか.仲間のことをより深く知ることができ,また,このようにトラブルに対する自分の反応を通してより一層の自己覚知ができたのではないか.もし日本で,大都会東京で,同じことを体験したならば,一瞬でも心底“幸せだ”“満たされている”と考えることができる人は何人いたのだろうと,そんなことを何度も考えた.

キャラバン中,馬を乗り替わった時に現地スタッフに「その馬はもう走らせないで」と言われた時があった.馬の疲労は明らかで,出来ることならすぐさま降りて休ませてあげたかった.けれど,「馬で旅をする」このキャラバンでは,休ませては,馬も人も目的地には辿り着くことはできない.馬をどう操つるかも,どの道を選ぶかも全ては乗り手次第なのだ.放牧中に馬が逃げて,皆より少し遅れて出発した日があった.常に仲間の群れが視界の中にいたこれまでとは異なり,見渡す限りの砂漠に現地スタッフ2人と私だけしかおらず,この時ばかりはまるで自分たちで道を切り開いているかのようだった.馬と自分たちだけしかいないこの状況で,馬を信じることは言うまでもなかった.馬に“乗せてもらう”のではなく,“共に歩む”感覚を覚えた.普段から馬に敬意をもって接しているが,この時ほど馬に感謝したことはない.

キャラバン中は,馬上で見える世界が多くあったように,地上にいなければ見えない世界もまた多くあった.キャラバン最後の2日間,私は仲間よりも馬に乗る時間が少なかった.馬に乗らずにいた間,私が目にしたものはゲルを手際よく片づけ,私たちの荷物をトラックに積んで何往復もしながら次の場所に運んでくれているスタッフの姿と,60人分の食事をたった2人で作るスタッフの姿だった.主催者をはじめとする見えないところでうごいてくれている多くの人の支えがあったからこそ,私たちは,「馬で旅をする」ことが実現できたのではないのだろうか.毎日気付いた時には,ご飯もゲルも荷物も私たちの目の前にある状況.「馬で旅をする」上では決して当たり前なことではないはずなのに,その状況を私たちは勝手に当たり前と捉え,甘んじていた人も少なくないのではないか.参加者のうち何人が,この“当たり前”と思わせる環境をつくってくれていた人々に,直接感謝を伝えていただろうか.私だってきっと十分にはできていない.

これまでのキャラバンで得たものとは明らかに違う今回3回目の参加.これまで同様,あの広大な大地を馬で駆けることができることに激しい興奮と達成感を覚えたのはもちろんで,3回目の参加にして,初めて「馬で旅をする」という実感が掴めたのも事実だ.しかし今回私が「馬で旅をする」ことで得たことは,自分自身の乗馬の技術上達でも,馬で駆けたいという自分の欲への満たしでもなかった.改めて自分は周りの人々に支えられて初めて生かされているのだということ,五感を奮い立たせながら生きるという困難さと大事さ,そして何より,自分の跨っている馬を,横で一緒に駆けている馬を,一緒に参加している仲間を,そして自分自身を思いやることを自然と意識することができたことだった.それは目にみえた収穫ではなかったが,きっと自分にとっては何よりも大きな収穫だったと考えている.

10日間,喉も身体もカラカラだったけれど,心だけはずっと満たされていた.もしかしたら日本にいる時の私は,喉も身体も全て満たされているけれど,心だけどこか満たされきれていないのかもしれない.

今年も奔流を提供してくれた張さんに、ありがとう!

~~~~~~~~~~~~~

旅をする時は、いつも日記をつける。本当は家を拠点に生活している時も毎日つけたいのだが、そうはいかないのは私の怠惰によるものか。けれども、もう少し考えると本当の理由はそこにはなくて、どうやら思考に終着点を求めているか否かの違いらしい。普段の生活では頃愛を見計らって考えることをやめて、ひょっとすると次の日か、はたまた何カ月も先にその続きを始めることが少なくない。それでいいと思っているので、いつも思考の気まぐれに身を任せる。対して非日常の世界では少しだけ意図的に自分の脳みそを支配する。光をあてたい側面を意識して、そこがはっきりと見えてくることを目標に旅の毎日を過ごす。留学であれ、旅行であれ、一人旅であれ、全て同じ。ここを消化したい、これが何なのか知りたい、等、自分の中に何かしらのテーマを掲げて出かけるようにしている。だから、日記をつける。文字に起こさないと無意識のうちに考えることを放棄して、残された曖昧なものは全て美化されていくから。何かを見聞きし、感じ、考え、文字に起こし、そしてありのままを留めておくのが、私なりの旅の味わい方である。

およそ三分の一を前置きに費やしてしまったが、私にとってのこの旅のテーマは「リベンジ」であった。そして、それを達成できたことによる深い安堵が旅の記憶の多くを占めている。この文章を書くにあたり、17日間の日記を読み返した。そこには驚きから喜び、それからちょっとした不満や焦りの気持ちまで、今読むとむずがゆく感じるような表現が並んでいた。ただ、そこには一貫した安堵の念があった。

リベンジには大きく分けて二つの意味があった。一つは乗馬に対して、もう一つは自分に対してのリベンジである。前者は至って単純である。昨年乗馬キャラバンに参加した際、馬に乗せられている感覚を拭えないまま帰国したのが悔しかった。もう一度馬に乗り、今度こそ「私が」操って草原を駆けたいと思った。その思いをぶつけに今回の企画に参加して、自分の意思で手綱を引き、膝で胴をしめ、草原を走る感覚を知ることができた。

後者については少し説明を要する。私は何度か短期留学を経験したり複数のサークルや団体に所属したりと、顔を出すコミュニティが比較的多い。そのどれにも愛着があり、活動中か否かに関わらず、たとえ細くとも末長い繋がりを持っていきたいと思っている。しかし前回参加したキャラバンは例外的にそう思うことができなかった。理由は「当時の自分が苦手だから」。背景は色々あるのだが、要は全く自分らしさを出せなかったため、メンバーに再会して当時の自分を思い出すのを避けていたのである。もう一度奔流に参加して、この煮え切らない思いを拭い去りたかった。そして、それは意外なほど簡単に達成された。この17日間は細かいこと抜きに本当に全力で楽しかったし、帰国後の自分は驚くほど身軽で、前回のメンバーとも約1年振りに気持ち良く会うことができた。あの馬が、大地が、空気が、食物が、星空が、仲間が、そして少し変化した自分がこれを叶えてくれた。

主催者が意図しているものはもっと違うところにあるのだろう。けれども、今回の旅は私にとって間違いなく克服を意味していた。「理由」というものは、自分の中に見出し、向き合い、そして乗り越えうるものだということ。自分は今までそうやって生きてきたし、きっとこれからも同じように生きていくのだということを教えてくれた旅だった。

~~~~~~~~~~~~~

幼い頃から他人の目が怖かった。いつだって「いい子」「いい人」で居たくて。自分がどんな風に思われているかばかりが気になって仕方がなかった。100点を取って褒められたいから勉強した。そのまま大学に入り、訳も分からず履歴書を書いて就活に失敗した。自分の中に誇れるものが何一つ無いと、漸く気が付いて愕然とした。そして私は大学を出させて貰っただけの社会不適合者になった。

中身がない。それを取り繕うための建前が日々増えていく。隣の芝が青く見えても「あれはああいう品種だから」と、常に心が壁を作る。でも本当はそうじゃない。隣人の庭が輝いて見えるのは、彼らがそれに見合う努力をしたからだと知っている。比べて私は何もしていない。自業自得だ。わかりきっていた。独り言が増えた。ちくしょう、こんなんじゃないのに。ちくしょう。本当は、本当はこんなんじゃないのに。

…じゃあその「本当」は、どこにあるのか。

1年前。内モンゴルの大草原で見た景色が心に浮かんだ。そして、旅に出ることを決めた。

旅の間私は、心に一切の嘘を吐かないことを自身に課した。くだらない自尊心に塗れ、奥底で眠ってしまった自分の感情を取り戻さなければならない。

誰からも嫌われたっていい。いい人なんて思ってくれなくていい。

自分の心のままに、生きていける場所に行きたかった。

蒙古馬に乗るということは、魂と会話することだ。

膝に力を入れ、馬のリズムに乗る。鞍や鐙の金具が当たっていても、痛みに気を取られれば落馬する。躊躇なく手綱を引ける意志と腕力がなければ馬を走らせることはできない。そこでの優しさとは、厳しさとほぼ同義語だ。生きようとする力が闘争心を生む。妬みや怒りを乗り越えた先に思いやりや協調性がある。

物言わぬ魂に触れていると、自分の心の動きが見えてくる。全ての感情が生まれ、消える瞬間が手に取るようにわかる。苦痛や寂しさ、憤りを感じている時ですら心が満たされていた。叫びたい時に叫び、笑いたい時に笑い、泣きたい時に泣く。そんな当たり前の行動がどんなに幸福だったことだろう。

ヒトは一個の受精卵から胎児に至るまでに母親の子宮の中で進化の過程を辿る。有性生殖を始めた原始生物から今に至るすべての歴史が、私たちのDNAには流れているという。

人間を野生動物と同じく考える場合、その寿命は約30年とも言われるらしい。

私の動物としての生が終わるまであと7年。

人間としての生を授かる前に用意された準備期間のうちに、私はどれだけ本能を研ぎ澄ますことが出来るだろうか。

さあ360度。「本当」を探しに。どこへ向かって走ろう。

~~~~~~~~~~~~~

「しぜんと」

中央にそびえる白亜の城、回るメリーゴーランド、人々の笑顔。キラキラと輝く遊園地は、幼い私を異世界に誘ってくれる唯一の空間で、大きくなってからも暫く憧れを抱きつづけていた。しかし、旅を終えて久しぶりにその遊園地に遊びに行くと、何か違和感を覚えた。以前感じていた面白みを実感できなかった。乗り物に乗るための長蛇の列に並びながら思い描いていたのは、砂埃の中で馬を走らせていた私自身の感覚だった。

キャラバンの旅は自分の体ひとつで、異世界に飛び込んだようなものであった。視界の限り何処までも続く草原、ゴビ砂漠そして澄み切った空。耳には馬の駆ける音と風を切る音、遊牧民の声。馬の振動や体温、目に入る流砂、降り注ぐ日光。この旅では常に自分の五感と体で、世界と向かいあっていた。

だからこそ、良いことばかりではなかった。様々なことがあったが特に印象に残っているのは、速馬に乗ったときにバランスが上手く取ることが出来ず、尾骶骨周辺が裂けて出血したことだ。乗馬の最中には傷と鞍が擦れ痛む一方で馬を降りる訳にもいかず、その苦行に奥歯を噛み締めながら乗り続けた。馬は大変不便であり、車もバイクもあるこの近代に文明に逆行してまで馬での移動をする、この旅への参加を何故決心したのか自分でも分からなくなっていた。

次の日、傷休めをするため遊牧民の車で移動をすることになり、快適な車内で私は車が如何に優れているか理解した。車は運転手に従順であるし、基本的に運転の際の運転手の負担はそれほど無い上、快適である。そのように車を賛美していた時、私の乗っていた車が皆のキャラバン隊の横を追い越した。その時の車窓の光景は今でも目に焼きついている。広大な空と大地を背景に馬を駆けさせている、みんな。そのあまりの躍動感や美しさに、見知ったはずのみんなが知らない人の様に見えた。その時に私は、あの集団の一部に私も入りたいとぼんやりと思った。キャラバンは一人ではなくて、他の仲間が居て成り立つ隊列だ。自然が相手の過酷な旅路を仲間と支えあって、目的の地へ向かう。このグレートキャラバンはその様なキャラバン隊を体験できる機会で、そんな掛け替えのない経験を積みに私は参加したのを思い出した。そう考えると尾骶骨の怪我も此処でしか体験できない貴重な事柄のように感じ、遊牧民の人と一頻笑い種にしながら次の日からまたキャラバンに再参加する決意をしていった。

あの場所で起きたことは全て自分の身に直結していた。だから、こんなに生活環境の整った日本に帰ってきても、瞼を閉じれば不便で過酷であったあの旅がしぜんと思い出されて仕方ないのだ。愛している、と言える人たちに出会い、自然と己の身ひとつで向かい合う旅なんて滅多に体験できない。この旅で様々な事象に出会って、私は一回り成長した。そう確信している。

~~~~~~~~~~~~~

奔流の旅で私が得たものは、乗馬体験、見知らぬ土地の旅、それらを差し置いて人々とのつながりだ。

私は無類の漫画好きである。にも拘らずアウトドア大好きな人間である。そんな裏表な人間は少数派なのではないかと思っていたが、参加初日にしてその考えが間違っていたことに気づいた。参加者の多くが漫画などに理解があったり、美術や音楽が好きだったり、文化を愛する方達で、そうした、普段から夢や理想を描いている人達だからこそ旅に惹かれる傾向があるのかもしれない、などと根拠のない考察をしてしまった位だ。日本では普段、「漫画好きなオタクキャラ」として生き、またそうした自己を過度に演出するばかりな自分は、ここに来てその云わばアイデンティティのようなものを剥奪されてしまったわけである。そんなもの普通じゃないか、と。それよりもお前の本質は何だ、と。旅の間、同行していたモンゴル遊牧民の一人が、ゴビ砂漠キャラバンの休憩中に、砂で自分に似せた埴輪のような人型を作っているのを手伝った。「これ、貴方?」と身振りで聞くと、さぁ、分からない、と言われた。ただ作っているだけ。自分かもしれないし、誰でもないかもしれない。私もそのようなものなのだろう。だだっ広い砂漠に棒人間一人書いて、これが私です、と定義すれば、それが私になる。わけもなく。

変な話だが、私は私としてではなく、定義されない一個体として、参加者や現地で出会った皆と関われたように思う。

~~~~~~~~~~~~~

中国はでっかい!世界はもっとでっかい!!

もともと、夏休みには海外旅行に行くつもりでいた。旅行会社のパンフレットを物色していたある日、学校でポスターを見かけたのが奔流中国との出会いだった。観光地を巡るだけのツアーなら爺さんになっても行ける。どうせなら今しか行けないようなツアーに参加したい。そう思って、奔流中国、その中でも特に異彩を放っている馬の旅、キャラバンへの参加を決めた。

今回の旅のメインイベントは、シルクロードでの乗馬キャラバンだ。世界一の大陸、ユーラシアを西から東へ横断するシルクロード。古代の人々の冒険心が切り拓いたこの道を馬で駆け抜ける、というロマン溢れる旅なのだ。

このように書くと何だか格好いいが、キャラバンの間は、普段とは比べ物にならないほど辛いことが多かった。日差しが強いのに夜は凍えるくらい寒い。馬はなかなか思い通りに進んでくれない。体中の関節が痛くなる。パンフレットに「旅に慣れている人だけ参加してください」というようなことが書いてあるだけのことはあった。正直、最初はここまでとは思っていなかった。シルクロードの開拓者たちも、これと同じような、いや、それ以上の困難を味わったことだろう。

それでも、キャラバン最終日の本当に最後だけだったが、馬を完全に乗りこなせたような気がした。馬の走るリズム、呼吸の音、風の匂い、全てが混ざり合って、不思議な感覚を覚えた。もしかしたらこれが、張さんの言っていた「馬との一体化」の入り口だったのかもしれない。この一瞬があっただけで、辛かったことも全て楽しい思い出に変わってしまうほどだった。

キャラバンを通して、分かったことがある。現地の空気は現地でしか味わえない。草原の風景を作っているのは、テレビや写真でもわかる要素だけではなかった。音、風、気温、匂い、時間、景色の移り変わり、全て��わせて一つの草原が出来上がっている。世界はでっかい。このような場所、このような体験が世界のあちこちにまだまだ眠っていると思うと、ワクワクしてきませんか?

これからもたくさん、あまり人の行かないような所へ行き、誰もやったことのないようなことがしたい。ただ、その原点として、奔流中国は一生忘れないだろうな、と思う。張さん、ありがとう!

~~~~~~~~~~~~~

・馬、自由

旅から帰った。

バックパックを広げると、舞い上がる砂埃とともに、旅から持ち帰った様々なモノが溢れ出た。

くたびれた乗馬ブーツ。

何かの骨。

石。

この旅に彩りを添えた、形あるモノ達は

今は家の片隅で少し居心地悪そうにしながら、日常に溶け込もうとしている。

帰国から少し時が経ち、この旅を形に残す機会に恵まれた。

そして、気づく。バックパックでは持ち帰れない、形のないものを持ち帰ってきたことに。

今やっと、おぼろげながらそいつの輪郭が見えてきている。

2010年、夏。

カラダは痛むし、馬は言うことを聞かない。不自由しか感じなかった、初めての乗馬キャラバン。

何もしなくても勝手に群れの先頭を走る馬。周りが言うほど実は楽しくなかった、馬の旅。

見渡せば歩く気すら起きないほどだだっ広いモンゴルの大草原で

もし馬がいなければ、と思うと途端に突きつけられる、人間のちっぽけさ。

いつ暴走し出すかわからないこの馬に頼るしか、此処で生きる術はないと知った時、覚悟は出来た。

そして、知った。

勇気を出して前に進む、ということ。

命をかけて手綱を握る、ということ。

切り裂く風の中で聞いた「生きたければ、前へ進め」

まさに人生のように。

いや、そこには23年間のどんな場面よりも、はっきりとした輪郭をもって迫ってくる「実感」があった。

持ち帰ったものは、大きかった。

2011年、夏。

「グレートキャラバン」というものがあるのは知っていた。

それが復活すると聞いた時、震えた。

ここに挑戦の場がある、と思った。

今度こそ、「自らの意志」によって馬で駆けよう。

願わくば、人馬一体の境地まで。

「自由」を得るために流す血を、今度こそ厭わない。

「本当に馬で駆けるという事を知る旅に出よう。」そう、決めた。

そして、何を思うか。

今度はどんなものを持ち帰れるか。

天山山脈麓。古の隊商路。草原というより、高原。

ここにいる意味を問う。

正直に答える。

行く手を遮る馬の群れ

群れの先頭から出ようとするのを制止する声

すべてが、ひどく邪魔だった。

それらを全て蹴散らして、地上の流れ星になりたかった。

とことん、我儘になってやろうと決めていた。

それは、「自分の意志」で「全力」で駆けることでしか、ここにいる意味を確かめられなかったから。

真摯に、馬と、自分と、向き合うためにとった不器用な手段だった。

ある方法を知った。

手綱をギリギリと引き続け、群れの後方に下がり距離をとる。

駆けるのに十分な距離ができたら、手綱を一気に緩める。それがGOサイン。

一瞬で空間が縮んでいく。

キャラバン隊で進む限り、駆け足で存分に駆けるには、この方法しかなかった。

勢い余って前方の群れに突っ込んで、ひんしゅくをかうこともあった。一向に構わなかった。

ふと周りをみると、同じようにのろのろと後ろに下がる奴らがいる。

自由に駆ける味をしめ、よからぬことを企んでいる目をした、迷惑な奴ら。

なぜか、嬉しくなった。

~~~~~~~~~~~~~

自由。

その言葉の意味するところ、考えてみたことはありますか。

本当の自由を、感じようとしたことはありますか。

70人が東を向いても、おれは西へはなむける。

70人が早足なら、おれは駆け足を。

別に、人と違うことしたからって、自由でいるとは少しも思わない。

でも、人と違うことするときってのは、それなりの覚悟がいる。

それだけの力がいる。

帰国後、参加者の一人が馬について語っていた。

馬に乗りながら、他の参加者の安全に気を配っているという。

鞍を縛る紐が緩んでいないか。鐙に足を深く突っ込みすぎてないか。

金網などの障害物が無いか。地面にでかい穴はあいてないか。見つけたら、即座に周りに伝える。

それは、ただの優しさから来るお節介じゃない。単なるコミュニケーションの手段じゃない。

馬が好きで、自分の意志で共に駆けたくて、血を流しながらやっと得た、力。そして、自由。

そいつは、やっと得たそれを、自分ではなく他人のために使えるやつだった。

力と自由に裏打ちされた、本当に人のためになることだった。

「お前とは格が違うんだよ」と冗談っぽく言うけれど、それは本当かもしれないと思った。

歩く度、今でも違和感を覚える右の足首。

握ると、少しだけ厚みが増した気がする手の平。

それに対し、確実に厚みが増した尻の皮。

自由に駆けたくて足掻いた跡。

自由が拠って立つものは、いたるところに刻まれていると気づいた。

強烈な、願いや切望。

手を伸ばし、足掻き、追い求める、何か。

そこに感じる、力の無さ。

不自由の塊である自分を自覚した時、血を流す覚悟はできる。

ワレモノ注意の五体を、馬に完全に委ねる決心ができる。

わかりきった事、なんかじゃない。

心からほんとに何か為したいと思わないと、自分を縛る鎖はそもそも見えない。

不自由を自覚する機会は生まれない。

おれはそれを、馬から教わった。カラダに叩き込まれた。

頭じゃなくて、心で感じた。

そうして手が届く、自由のかけら。

もしも、あなたが馬で自由に駆けたいと思うなら

おれは、絶対に追いつけないと思わせるスピードで後ろから抜き去ってやります。

「追いついてこい」と笑顔の中ギラついた眼をして訴えます。

あなたの不自由さを、わからせます。

この四肢を賭けるに値する何かを、背中で示します。

馬と人を隔てる境界線が溶けてなくなる、この何物にも替え難い喜びを、全力で見せてやります。

今までただ目の前の行く手しか見ていなかったこの視界を、少しだけ左右に広げて。

それがおれにできる精一杯の伝え方。

次に草原に帰ってくるときは

「馬で自由に駆ける喜びを知ってもらう旅に出よう。」そう、決めた。

旅から帰った。

心の中を覗くと、もう一人の自分が真っ直ぐにこちらを見ていた。

問うている。

この旅は、何だったのか。

狂乱のあとに、残るものは何か、と。

これは、答えのない問いに答え続ける、心の中の、もう一つの旅。

~~~~~~~~~~~~~

これから・・・。

嫌で嫌で仕方なかった。

日本に帰りたくて帰りたくて仕方なかった。

一刻も早く故郷の地を踏みたくて毎日イライラだけが募っていった。

退屈で平凡な大学生活に嫌気がさし、少し別の世界を見てみたいと思っていたころに

見つけた「馬と旅する 奔流中国」のポスター。

このキャッチフレ��ズに引かれて参加する人たちはきっと変わっているに違いない。

私のこの平凡な毎日に刺激を与えてくれるだろう。

深くは考えずに勢いで思い申し込んだ。

旅が始まってみるとこれまでに受けた事の無いような衝撃の連続だった。

リアルを見ていない人に説明する事もままならない衝撃を受けつづけた。

参加者の皆が皆、「我」をはっきりと意識してた。

自分の中では今まで20年間それなりに色々な経験をしてきたと思っていた。

いじめ、中学受験、登校拒否、起業、不登校、高校中退、海外生活、大学受験。

けれどここではそのどれもが意味をなさなかった。

肩書きは関係ない。過去も関係ない。あるのはただ「今」だけ。恐怖だった。

その仲間達と見た中国は偉大だった。

経済発展のまっただ中、上海の町は「希望と自信」に満ちていた。

そして、内地では雄大な自然に人間の小ささを感じさせられた。

山や湖、人間の手が加えられていない自然に久しぶりに出会った。

乗馬に関しては私は何も述べる事が無い。

ただ馬達には「おつかれさまでした。���その一言を送りたい。

この旅の最中「馬の気持ち」というのを考え続けた。

けれども途中で見えなくなってしまった。私に気持ちの余裕がなくなったから。

自分の小ささに気がつかされた旅だった。

精神的にも肉体的にも限界を超えていた。

自信という自信は打ち砕かれ、

私はいったい何のために生きているのかと考える日々が始まった。

これから先私はどの道をどのように歩いていけばいいのだろう。

「参加するんじゃなかった。」それが私の感想。

ただ、この今感じている孤独と苦しみとむなしささえ乗り越えれば

この旅に参加した意義が手に入り、実りのある人生が待っているのではないか。

そのように感じる。日本に帰ってきた今、私がすべきことはなんなのだろうか。

~~~~~~~~~~~~~

もともと私はモンゴルとか中国の歴史とか、そういった文化的な類のものには詳しくなくて、 今回奔流中国グレートキャラバンに参加したのも、単純に大草原で馬に乗ってみたかったからだった。

でも草原や砂漠を延々と馬で走っている時に、少しシルクロードに想いを巡らせてみた。そこで、初めてシルクロードを渡った人たちは、もっと遠くのものを見てみたい、何があるのか知りたいという単なる好奇心から、あの長い長い道のりを越えて行ったのかなと、ふと考えた。

道なんてないから迷うかもしれないし、馬はいつ死ぬか分からないし、下手すれば自分だって死んじゃうかもしれない。そんなリスクを負ってまで、好奇心の赴くままにシルクロードを行く。正直最初は、命を賭ける必要なんてあるのかって思った。だって死にたくないもん。でもさ、実際自分が大草原と砂漠を馬で走っていると、もっと遠くに行きたいって思っちゃうらしい。

乗馬2日目のこと。「この先は岩場で危ないし、何時間かかるか分からない。遊牧民も進むことを反対している。もし落馬しても助けてくれるジープはない。そんな道を行きますか?それとも来た道を引き返しますか?みなさんが決めてください。」

そう言われて私は即座に、引き返すのだけは嫌だ!と思った。それと同時に、道が危険と聞いてわくわくしている自分がいた。リスクを楽しむなんておかしい。でも何時間かかったとしても、危険だとしても、前に進みたいと思った。戻ることはしたくなかった。

その先にどんな素敵な場所があるのだろう、どんな達成感を味わうのだろう・・・そう考えると、早く前に馬を走らせたくなるのだ。

その時、ああ、この気持��こそがシルクロードを渡った人たちの原動力だったのかって思った。彼らにとって大事なのは、行けるかどうかじゃなくて、行きたいかどうか。そしてその行きたいところへ自由に馬を走らせることが、どんなに気持ちのいいことか。

私はまだまだ未熟で、完全に馬を乗りこなすことはできなかった。でもあの快感はやみつきになる。ずっと馬に乗って、もっと奥地へ、もっと人が足を踏み入れない場所へ行きたいと思った。人間の好奇心というのは、いつの時代も共通しているらしい。

私はシルクロードに触れて、何にも縛られない自分の純粋な好奇心を発見した。そしてこの気持ちを、日本でも大切にしたいと思った。

私たちが暮らす今の社会では、やりたいことがあっても、リスクを怖れてどうしても制限がかかってしまうことがある。でもその中を突き進んで何かに辿り着こうとすることは、命懸けでシルクロードを渡るのと同じでわくわくすることなのではないか。とりあえず行ってみよう、やってみようってすごく大事。奔流はこのことを教えてくれた。

日本人はどちらかというと保守的な人が多い気がする。だから私は、この好奇心のままに動くというわくわく感をもっと多くの人に伝えたい、そう思ってこの文章を書かせてもらった。少しでも多くの人が、奔流に興味を持ってくれますように。

~~~~~~~~~~~~~

剥ぎとる

シルクロードが好きだった。日本を出てみたかった。知らないことを知り、見たことのないものを見たかった。大学3回生の春、この夏が最後だと思い、参加を決めた。「感じる」旅にしようと思った。先入観とか知識とかプライドとか、余計なものは捨てて、ありのままの自分で勝負したい。初めての海外、知らない人たち、中国語も分からなかった。他のどんな感情よりも怖さが先行していた。出港して、海の色が変わっていくにつれ、固く緊張していた心がだんだんほぐれていった。大きな世界の小さな自分を感じていた。

まるで自分が子どもにかえったようだった。素直に喜び、歌い、踊った。そして、子どもになった私は、草原や砂漠に、人の心に、美しいものに触れるうちに静けさを求めるようになった。聞いて感じているだけで満足だった。一言でも言葉を発したらうるさいような気がした。砂漠の風の音が心に染みた。自分の中で燃えている炎があった。

乗った時急に背が高くなった気がした。視点が高い。遊牧民はこれを毎日見ているのか。自然を征服したような気がする。馬で駆ける。心地よい緊張感が体をまとっている。ぴりりとした空気。油断は許されない。砂ぼこりがもうもうと巻き上がる。圧倒的な迫力。すごい。馬の脚が砂にめりこむ。穴を飛び越え、よける。躓きそうになる。しかし馬はどんなに疲れていても止まらない。走り続ける。すごいことをやっている実感があった。馬とともに何かを飛び越えた気がした。叫びたかった。ためらいや躊躇など遥か遠くに行ってしまって、そのときやるかやらないかだけしかなかった。それまで馬と私の間にはなにもなかった。そこでつながりができた。張さんに、私が乗って馬は重くないのかと聞いた。張さんはふっと笑って、「重いよ」と言われた。そうか、重いのか。馬は私の重さを引き受けた。私はその重さを分かって乗っていただろうか。

私の馬は1日目、全く走ろうとしなかった。それは私が馬がかわいそうだと思って接していたからだろう。馬が痛いだろうと手綱を緩め、出発の時も腹を強く蹴ることはしなかった。馬を心の底で怖がる気持ちを「馬がかわいそう」という態度で覆い隠していた。しかし、一日走って分かったことがあった。馬は犬や猫のようなペットではない、中途半端な感傷や動物愛護の視点からは何も見えてこない。態度を変えた。何よりも指示を明確にしようと心がけた。甘さを捨てた。2日目、馬は見違えたように指示に従うようになった。同じ馬とは思えないほど。馬の目。優しく、そしてさびしそうな目。静かに遠くを見つめている目。馬には私の気持ちなど全てお見通しだったのだ。未熟な心の乗り手になど従うものかと。冷静に、しかし情熱的に、自分のはやる心を抑えて手綱を引く。

多くのことを気がつかないままセーブして生活していたことに気がついた。感動することを、そのまま受け止めることを忘れていた。できないと思ってやらなかったことが多すぎた。最後なんかじゃなかった。もう始まっていた。始まりだった。やりたいことをやるために生きているんだと分かった。もっともっと自由に生きたいと思った。

本当に生活に必要なものってもっと少ないのかもしれない。ただ頼りになる自分があればいい。旅はまだ終わらない。

~~~~~~~~~~~~~

旅と日常

結局、奔流は自分に何を教えてくれたのか、それについて綴っていこうと思うのですが、この文章から私の考える馬との旅の意義、そしてそこから浮かび上がる日常での生の有り様を汲み取って頂けると幸いです。

日常とは飽きるものです。私は生活の中での刺激のなさにうんざりしていましたし、何に対しても無感動のきらいがありました。生きている実感がないというのが適切であり、自分が存在しているといえるのかわかりませんでした。でも、それが他者への不信から生じる私の反応だということは自分でもわかっていました。今のままでは無感動の日々が続いてしまうため、何かに能動的に関わらなければと思い、偶然にも参加することとなったのがこのグレートキャラバンだったのです。馬や中国にこだわったわけではないのですが、結果としてこの旅は強い影響を与えてくれました。

「馬に乗ると見える世界が変わる」と旅の中で何度か耳にしましたが、ただ物理的に視点が高くなるというわけではありません。馬上での視点は遊牧民やシルクロードの商人の視点であり、そこにおいて私は日常の自己を超越しています。つまりこの自己の他者化、相対化が可能となっているのです。新疆での馬の旅は、日本で生活を送る私を見つめる良い機会となりました。遊牧民としての可能性にある私、もはや旅の生活を新鮮な刺激とは認められない私はいたのです。しかし興奮させる刺激とは感動に必要なのでしょうか。いえ、そうとはいえません。旅の中で私は懸命に食べ、馬に意志を伝え、仲間と語りました。食事、乗馬、団欒、睡眠の繰り返しの中でも私は生きている実感をもつことができました。これは馬との旅の中でだけの感覚では決してないはずです。

旅は普段の倦怠から逃れるリフレッシュの場ではなく、むしろ日常を見つめる時間を提供する積極的な意味をもった場であり、逆説的ですが普段よりも自分の日常に近寄れたように思えます。食事、勉学、音楽、睡眠に満たされた毎日に自覚的、能動的に生きることが実存感覚と密接しており、行動の内容よりも自分の主体的な在り方こそが重要なのだと、馬の背中で気付きました。他者から受け取るときも然りです。他者から伝達されるというのではなく、他者から受け取るといった主体性が肝要であるはずです。馬と同様に世界はそれに語りかけることなしに乗りこなせません。世界の中にあっても、その美しさを感じるには能動性が必要不可欠なわけです。

~~~~~~~~~~~~~

中国の夜から

中国でわたしは闇に包まれた。光といえば星以外に見当たらず、目を開こうが閉じようが大差はなかった。そこにあったのは恐怖と同居する心地よさであった。

人はわたしを他の誰でもないわたしとしようとする。ここにいるのが自分でなければいけない理由、すなわち他人に決して取って代わられることのない自分の確証を欲するのだ。なぜなら、その確証を得られなければ、わたしとしての存在を否定され、何者でもない誰かであることを認めざるを得なくなるからだ。この欲求に基づく行動は光を求める行為といえよう。より強い光の中に自己を置くことで、わたしの輪郭はより鮮明に浮かび上がり、外界とわたしとの差異をよりはっきりと確認することができる。ここに今確かにいるという感覚は得られるだろう。

ところで、奔流の重要な語句の一つに「人馬一体」というものがある。「自分の行きたいと思うように馬が進んでくれた」と誰かが言っていた。しかし、騎手と馬との意志の一致という意味は、この言葉に似付かわしくない。この言葉が指し示すのはもっと高度な次元での「一体」ではないのかと考えた結果、「人と馬との存在の一致」と説明する考えに至った。

人の視点からすると、人は自己であり、馬は他者である。だが不思議なことに乗馬を媒介としてそれらは溶け合う。ここにおいて人は乗馬中にも関わらず、馬に乗っていない。自己も他者もいなくなっているが、代わりに「自己と他者」という一つがいる。この状態こそが「人馬一体」ではないか。わたしはもはや自己ではなくなっている。冒頭で闇について触れたが、この存在の溶け合いは闇に身を置くことを比喩としても差し支えないだろう。闇の中では自分の手すら見えず、自己と他者には境界が見当たらない。自己と他者は混ざり合っているのだ。その時、確かに自己を保持し続けられない恐怖はあるが、同時に世界に拡散されるような快感すらある。

大衆社会、没個性、一般人などの言葉に対してわたしは悪い印象を抱いていて、人は何者でもない自分であるべきだと考えていた。そして今もそう考え続けている。だが、ただ単に光を求め、それを浴びて生きるというのも違うように思えてくる。「人馬一体」が代表するような自己と他者との存在の関わりの肝要さを発見したからだ。ここで注意したいのは、闇にある自己と他者の関係は自己の埋没とは区別されなければならないところである。溶け合いと埋没という語からもその相違は歴然としている。埋没の際には自己は自己としてあり続けるのだが、世界でそれは覆われ視界に入っていないだけのことなのだ。この状態の快楽と闇での快感もまた区別しておきたい。快楽は自己を埋没させることで得られた、これもまた自己を表面的に覆う快に過ぎないが、快感は自己と他者という一つの存在で湧き上がり、その存在の内部で揺蕩っている快である。エピクロスが唱える「心境の平静」は、わたしがここで述べた快感から基づくものであると認識し、わたしは彼に賛同の意を表する。

蓋し、存在は自己の唯一性を追求するものであり、その活動の結果として自他をより強烈に色分けしてゆく。そのことについて反対はしないし、わたしも例外でなくそのような存在であることを否めない。問題はその自他の完全な分離から感じる不快である。ここでいう不快とは疎外や孤独を感じていることなど、状況に応じて生じる好ましくない感情を指していると考えてもらいたい。自ら望んだ結果であるにも関わらず、不快を感じるとは皮肉なものだ。わたしはこの不快を見てみぬ振りをする仕方ではなく、根本から快に覆す可能性を「人馬一体」の中に見た。逆説的ではあるが、存在が自己を自己とあらしめんとする際には、同時に自己と他者の綜合が存在の精神の涵養という面において必要となっているのである。

絹の闇は優しく、世界は一つとなる。

~~~~~~~~~~~~~

旅

旅が好きになった。

この安全で,快適な日本を出て,旅に出る。それは非常に馬鹿げていて,非常に贅沢なことなのかもしれない。

でも,旅は人を強くする。

どんなトイレでも使えるようになるし,並の不潔さには慣れる。どこででも眠れるようになるし,寒さだって我慢できるようになる。つまり,不自由さに直面して,それを乗り越えられるようになる。

文化交流とか,他者の理解ってこういう所から始まるのかな,とふと思うことがあった。自分が感じている不自由さも,原地の人にとっては既に「住めば都」状態なのだ。そんな生活は不自由なようで,実は意外な喜びに満ちている。食事のおいしさ,水の気持ちよさ,音楽の美しさ,本当にたくさんあった。だから,社会の教科書を開くだけでは違う国の生活は理解できないのだと感じた。そこは,ただの不自由な汚い世界ではないし,ロハスで優雅な自然生活,というのももちろん幻想だ。現場で自分が感じる様々な感覚が積み重なって初めて,文化は交流し,現地の人を少しは理解できるようになるのかな。とにかく,自分から一方的に持ったイメージなんて大した物でないのだと思った。

現場主義の重要性,なんて表現をしてしまうと思い出は一気に乾燥して,変なゼミ資料みたいになってしまうのだけれども。でも,グローバル,なんてキーワードのもとにズームアウトしすぎると,案外こういう所から足下を掬われるのかもしれない。

ここまでだったら,別に一人旅でも感じられたかもしれない。でも��集団の旅だからこそ起こる出来事だってある。

精神的,肉体的疲労の前ではその人の持つ内面の多くが表に出てしまう。集団生活の中で,強さ,弱さ,色々な側面が,乱暴に暴きだされる。テント移動,薪集め,緊急の対応。どれだけ状況を良くしたいのか,全体の中で自分には何ができるのか。リーダーとかフォロワーとか,さんざん講義され,勉強してきたかもしれない。でも案外,乱暴で粗野な形をとってそれらは試されるのだ。都会のビルのなかでは,なかなかその人の内面なんて閉じ込められたままだ。だから,一回旅に出て,自分の内面,他人の内面がぶちまけられる様子を目にうつして,(すごく恥ずかしくなったりして),そしてまた成長できたらいいのかなと思った。

そして,その人の内面がさらけ出される状況では本当に暖かい触れ合いだってあるのだ。

疲れて,自信も持てず,旅に不安を感じていた時。自分にできることはないのかと探して,それはあまりに小さい気がしてどうしようもなかった時。そんな時に,ふと一緒に食事を食べてくれたり,お茶をもってきてくれたり,そういう経験の中で僕はとても人間的な暖かさを感じた。

誰かにそんな暖かさを,僕もあげられるのだろうか。

なんて原始的な強さ,優しさなんだ。

旅に出て,感じて,そして帰ってきて研鑽する。また旅に出て,感じて・・・

とても健康的で,生産的な生活だと思う。

どうやら,本当に旅が好きになってしまったようだ。

~~~~~~~~~~~~~

馬と人との関係は何か。

馬は私達に何を与えてくれるのか。

現代社会での日本の馬の役割は昔のように移動や仕事としてではなく、ほとんどが人間社会に組み込まれ、人間によって飼育され管理されている。馬といったら何を想像するかと日本人に聞けば、ほとんどの人が競馬か乗馬と答えるだろう。それは、私達が身近に馬に接することができるのは競馬や乗馬くらいしかないせいではないか。「馬で旅にでる」という感覚は交通機関が発達している日本で持つのは難しい。魅力的でちょっと好奇心をくすぐるこの言葉、「馬で旅をする」これだけを頼りに私はこの旅に参加した。それは想像を超えるものであり、期待以上の満足感と喜びで満たされた。

今回のキャラバンはかつて交易の路シルクロードに添って歩んでいく。それは、日本のコンクリートではなく、道があるわけでもない。ゴールもなく右や左、振り返っても前も後ろもない世界であった。道無き道を自ら決めて進んでいくのである。ひたすら自分の信じた道を進み行き、道標となっていくのだ。バインブルグ高原では遠くの小高い山々に囲まれ馬で群れとなり、時には馬の腰まで浸かる川を渡り、時には息を飲むほど美しい川に映る夕日を見た。ゴビ砂漠では越えても越えても続く砂漠の山を、埃を被りながら何十頭もの馬で一列になり、何時間もの間進み歩いた。この中で馬と自分だけの道を切り開いていくのだ。

このキャラバン中は何十頭の馬の群れの中でも乗り手は馬のことも考えながら、各々のペースで進み行く。馬を休ませるのも走らせるのも自分次第なのである。

これは日本の乗馬クラブでは決して出来ないことである。まず、馬の数をそろえることから難しいだろう。

もちろん日本の乗馬クラブの外乗も素晴らしい点はいくつもあるが、ある程度決められた大きな柵の中を、誰かが何度も通った補正された道を歩いている気がしてしまう。しかし、ここは違う。キャラバンは全く異なる。何も囲われていない地を自分で決め進んで行く。しかも自分だけのペースで。また、このキャラバンでは決められた馬に乗るわけもなく、同じ乗り方を教わることもない。乗る姿勢や馬をきれいに見せることを習うわけでもない。

参加者全員が自分の道を自ら決め、馬から乗り方を教わり、身につけていく。ただ、自分の好きな道を好きな乗り方で馬と決めていく。それだけだ。たとえ初日に馬に乗る事が困難であった人も時を増すごとに自分の持ち馬を知り、試行錯誤しながら人馬一体に近づいていく。ここも日本の乗馬と異なる点である。一時間ほど馬に乗り、また午後に他の馬に乗るというのではなく、同じ馬に1日中朝から夕方まで縦の揺れの中にいるのだ。しかも数日間。だからこそ、人からではなく馬から教わることで身体を通して学ぶことができる。私はこれがグレートキャラバンにしかないもので、一番の魅力な点だと思う。大自然の中で人が自然と馬に慣れて、乗り方も道筋も自分と馬で決めていくのだ。今までずっと出来無かったことで、挑戦したいことの一つが叶えられたのだ。

この感覚は一ヶ月、二ヶ月経った今も覚えている。このキャラバンに参加して馬の大切さと騎乗の楽しさと喜びを再び実感することができた。想像以上の実体験があったからこそ帰国してからの寂しさと空虚感は大きかった。見えるようで見えない道を進む乗馬と普段の生活を照らし合わせて日本の日常生活に戻った。いつかまたこのキャラバンが開催されれば参加したい。完全にキャラバン中毒になってしまったようだ。

~~~~~~~~~~~~~

なんで今私ここにいるんだろう?って自問自答しながら旅を続けて

時には酒におぼれた夜もありました。

でも最終日、ハッと気付いたんです。これは“トキメキ体験ツアー”だと。

奔流にはいろんな人間が集まる。入れ替わりもあるが最大で70人の人間が

同じ土地で、同じ空気を吸い、同じ飯を食べ、同じ生活をする。

70人の人と一気に知り合えるなんてそうそうない。

旅で出会った全員と仲良くなれたわけじゃないし、

一言二言しか話さないでよく知らないままの人もいるけど、

とにかく奔流にはいろんな人間、いろんな考え方、いろんな知識を持った人がいるなぁ、ってすごく刺激になった。

70人も集まれば、その中でそりゃあ魅力的な人もいたし、気が合う人が現れ、

彼らと話していると楽しくって嬉しくって、毎日トキメキだらけだったように思う。

帰国後facebookで友人ポチからの質問に

「自分が失ったらいけないものは何?」という項目があったんだけど、

それ、自分の場合は“トキメキ”かな、と。

トキメキって恋愛感情ももちろんあるけど

人間として好きになったり、見た景色にときめいたり、

羊のお尻にキュンキュンしたり、いろんなものにときめくことが

私の中ですごく大切なことなんじゃないかって考えた。

ときめくって言葉を辞書で引いてみた。

“期待や喜びなどで胸がどきどきする”“心が躍る”

ドキドキしたり、ワクワクするようなことが無くなった毎日だったら

楽しくないじゃないか。生きているのに。旅行はドキドキワクワクが倍増する。

しかもツアーは奔流。ときめかない訳がない。

お金に換算するのはえげつないけど、結局自分の勘違いでこの旅に20万という大金を払って良かった、と思う。

旅が終わってからも、ときどき集まって遊んでもらって、ずっとつながっている感じ。

今もすごく楽しい。奔流友達大好きです。

一言で言うと、

奔流中国、ありがとう!!

~~~~~~~~~~~~~

一人対一頭

馬は私をドキドキさせるのだ。

自分を乗せて歩き始めたとき、ものすごいスピードで駆け出したとき、馬が止まらないとき、馬上で出発を待つとき、

馬上だけではなく、馬のそばにいるどの瞬間にも心は高揚していた。

一方でケガや死に対しても警戒している。相手は動物なのだから。

調教によってある程度の扱い方や性質は把握できているため、「乗り物」として支配することは可能であるが、自動車や自転車とはわけが違う。個々の性格も違う、替えの部品なんてない乗り物の中では危険性に溢れた存在なのだ。

そんなリスクと同時に、生きた彼らとやりとりにドキドキするのだ。

乗れば彼らが呼吸をし、熱を持っていることがわかる。生きているのだから当たり前なのだけど馬に乗ることが同じ生物とのやりとりであることが実感できて嬉しいのだ。

乗馬キャラバン一向を後ろから眺めていると、一人対一頭とのやりとりが50以上の群れをなして走っている光景は圧巻だった。

もちろん自分の力だけで馬を走らせていたわけではない。馬の習性をよく利用した遊牧民達の下でキャラバンは統率されていた。

遊牧民の人が走りだせばまわりの馬が走りだし私の馬も勝手に走り出す。そんなときはいつもぐっとたずなを後ろに引き、減速の指示をする。 もっと一人対一頭のやりとりをしたいからだ。

群れの後方まで下がったところで走れと馬のおなかを蹴る。「待ってたぜ」と言わんばかりに馬はスピードを上げて駆け出す。

草薮や他の馬に激突しないようにコースを考え指示して、減速させないように馬の跳ねるテンポに合わせて体を動かす。

スピードへの恐怖はいつだってあるけれど、スピードを恐れたら姿勢が乱れて馬の走りを阻害するので走る速度を上げることに集中する。

自分の体が限界を超えたっていいからもっと走れと感じていた。

駆け足の間は否が応でも馬と自分のやりとりが激しくなるのだ。

広い砂漠の真ん中で群れから離れ、物理的にも精神的にも一人対一頭になれる機会があった。

この馬はこの砂漠を抜けるために必要な手段であるし、私は馬にとって最適なルートと走りを選択しなくてはいけないことを感じて馬で旅をしている実感が深まった。

そんなドキドキさせる行動と環境がこの旅に求めていたものなのだ。

~~~~~~~~~~~~~

奔流とは (張宇氏のFBより)

奔流は毎回必ずしも同じ形でない。だけど、奔流は目指す形がある。屈折しながらもいつか必ずそれに成るように努力する頑な姿勢が、それが奔流である。

奔流の理解は必ずしも同じものでない。そこにそれぞれ人間の生い立ちがある。だけど、泥でも沼でも、奔流を汚すことができない清らかなところ、それが奔流である。

奔流に求めるものは必ずしも同じものでない。奔流が求められるものを応えるために存在したわけでもない。だけど、奔流は、もっとも大切なものに気づかせてくれる。「人」の中のなにかを呼び起こすことができる。

奔流が必ずしもすべての人は必要とは感じない。大樹でも、野薔薇でも、弱草でも、必要とする人もしない人も居ると同じように。だけど、そもそも奔流がだれかが必要のために存在しているわけではない。奔流は尊厳のために存在している。

奔流は自由である。社会主義の崩壊と同じように、奔流の自由は、人々はより強い人間を目指す、より賢い社会を目指す、ことが絶対必要条件である。だから、自己堕落が奔流じゃない。

奔流はまた必ずしも自由ではない。自由を選択する人には最大の自由がそこにあると同時に、自由を選択しない人にも自由でなくても生きていける道はそこにある。

奔流は、傲慢、貪欲、堕落愛、原始的、保守的、非民主的である。

奔流は、尊厳、渇望、ブラトン式愛、固執、超時代的、反政治的でもある。

奔流は一種の無為の中で為したものである。

~~~~~~~~~~~~~

記憶は草原の風のように、砂漠の砂のように消えていく。

もう忘れてしまったことがたくさんある。

音も、景色も、日程も、遊牧民の名前もすべて曖昧になってしまった。

しかし、形のない大きな感動は、今も心に焼き付いて離れない。

いつかまた同じ場所に戻ったとしても、同じ記憶は蘇らないだろう。

生きものは、常に変わってゆくのだから。

人間であっても、動物であっても、植物であっても。

自分が変わる。仲間が変わる。自然は秒単位で移り変わり、二度と同じ景色を作り出さない。

馬と私、息を切らせて駆け抜けた。愛おしくなったりいらついたり、まるで人間同士のように。

人間と人間、音楽や景色を通じて、ことばに出来ない感覚を共有した。ぐっと本能的に、まるで動物のように。

まためぐり合うとき、私たちは必ずどこか変化していて、同じような感覚は戻らないかもしれない。

それでもまた、新鮮な喜びを見つけ合えるようなお互いでありますように。

キャラバンは終わらない。

~~~~~~~~~~~~~

世界で一番海から遠い場所

焚き火を囲む宴会の活気を遠くに聞きながら、地平線の彼方まで広がる草原の暗闇に一人ぽつんと仰向けになり、広大な星空を眺めていると少し離れた暗がりからぬっと人が現れて宴の方へと帰っていった。どうやら用をたしていたようだ。キャラバンの旅では男女問わず青空トイレが基本、とはいえとうとうライトも持たず星の明りのみを手がかりに用を足せるようになったんかぁ、なんてその人の耐性にいたく感服してしまう。しかし暫くしてから「柵の近くでしたから踏まないようにね!」っと大声で後発のトイレ隊に注意を促すのが向こうから聞こえると、ドキっとしながらつくづく思う「ちょっと遠いし汚いが便所はあるからそこでしたらいいのに。」と。言語を絶する大草原、彼方に霞む荘厳なる山々、息をのむ満天の星。ここはバインブルグ、トイレからも最も遠い場所。

この旅に参加しようとした動機が何だったのか忘れてしまった。というよりそんなもの端からなかったと言ったほうが正しいかもしれない。別段見たいものがあったわけでもやりたいことがあったわけでもない。ただどっかに行きたかった。だから道中で知り合った仲間が堅牢で明確な参加理由を持っていることを知って感心しつつも幾分ばつが悪かった。この旅で生まれて初めて馬に乗った、数日乗っただけでえらそうなことは言えないけれど馬を操ることは自分自身をコントロールすることのように思える。不安や恐怖、焦燥や慢心といった雑念を心から取り去り馬に心を開くことが重要で、それが上手くいかないと馬も言うことをきかない、しゃくしも馬もとはよくいったもの。もしかしたら乗馬は禅のようなもので張宇氏の言う「人馬一体」とはその一つの境地であるのかもしれない。馬との旅はこれまでの自分の旅の中でも最も自己と向き合った旅だったかもしれない。

帰ってきた今、今回の旅を思い返せば旅に出る前に思っていた以上のものを得られたと思う。美しい風景とか異文化体験はもちろん、乗馬の感動、個性豊かな人達との新たな輪、信じられない程険しい山道を車で十時間かけて越えても折れない心、腹ブレーク。キャラバンでは信じられないようなハプニングが平気で起る。追い詰められたら人間誰でも地が出るもんで、そこでホントの自分に気付く。本性を鍛えるには、安全でルーティンな日々や紋切り型の海外ツアーでは決して成し得ない。やっぱり追い詰められなきゃいけないと思う。

驢馬が旅に出たところで馬になって帰ってくるわけではないと言う。例え驢馬は驢馬でもきっと旅に出る前よりもたくましい驢馬になって帰ってくる。そんなお金じゃ買えない価値がある、自分だけの旅は是非奔流中国で。

「驢馬が旅に出たところで、馬になって帰ってくるわけではない。」そんなアイロニカルな

0 notes

Photo

▼△ お産文集「うぶすながみ」発売予告 △▼

安産のかみさま “産土神(うぶすながみ)”

安産のお守り本のようなイメージで、これからおかあさんになる人たちに読み継がれていくもの、だれかにプレゼントしたくなる本になっていったらいいな、と命名させていただきました。

--------

ー南米での生活をしていくうちに、日に日に頭も身体も生きる事にとてもシンプルになり、五感が研ぎ澄まされ余計なもの、悪いものがスルスルと落ちて行くのを感じた。

そしてボリビアのウユニへ。

降りたった塩湖は上も下も360度全て真っ青な空だった。

これは降りてくるかも!

私達2人は空に向かってコイコイコーイ!と必死に念を送った。

4月に入り、最終目的地のエクアドルに到着。そこで私の妊娠が発覚した。

ばっちりウユニの空から降りて来ていたのだ!ー

岩切 明香

--------

(絵|SHOGO IWAKIRI)

▼△2017年3月20日(日)発売予定!△▼

お産文集「うぶすながみ」(1,000円/1冊)のお披露目会×映画「抱く{HUG}」上映会を@北上町内の古民家にて開催いたします。

ご協力いただいたお母さん方|今村 悦子(七色屋)、増田 真弓(掴夢)、庄子 いずみ(工房 虹波)、亀山 麻衣子(かめカフェ)、佐々木 奈津子(しゃんてぃファーム)、菊地 小百合(cafe tetote)、佐藤 ありさ(ピッコロ)、武山 真希(ヨガ)、近江 なぎさ、神邊 貴恵、宮城 陽子、佐野 亜希、バスケス 坂田 幸代、大森 恵利子、畠山 菜奈、沼田 もえ、岩切 明香、魚谷 野々子

編集|佐々木 麻衣、齋藤 寛子

▼△ご予約について△▼

[email protected] 宛に、件名���「うぶすながみ」とし、お名前、希望冊数、お電話番号、また、配送希望の場合はご住所を明記のうえご連絡ください。順次手渡し、配送させていただきます。

*配送の場合は別途送料がかかります。

*お取り扱いいただける店舗さまも大歓迎!詳細はお問合せくださいませ。

▼△本の売上の使い道△▼

必要製作費を除いて、峠の市スタッフ・今村 悦子を中心に立ち上げた自主保育サークル「ははこあそび」の活動資金に、また、市の運営費に充てさせていただこうと思っています。我が子の産まれたお話が、巡り巡って我が子のために。そんな循環を目指しています。

1 note

·

View note

Text

●●禅(ぜん) ★虚無僧(こむそう)

本文を入力してください

●●禅(ぜん) ★虚無僧(こむそう)

虚無僧 http://w01.tp1.jp/~sr10031313/images/yjimage-5.jpeg

今ここに生きて有る命の真実 この真実を禅では本来の自己という。

本来の自己を表わす業が座禅である。

が禅の心得だそうです。

日本曹洞宗の祖・道元は、ただひたすら坐ることに打ち込む

只管打座(しかんたざ)を唱えている。

タダ座って只管打座(しかんたざ)

「只管」は、ただひたすら。「打座」は、仏教で、座禅すること。

簡単なようで難しい。

昔聞いたのではヨガのように瞑想しなさいとは言わないようだ。

虚無僧が禅宗からの派生とは知らなかった。

子供の頃に深編み笠で回ってくる虚無僧は少し怖かった。

今ではほとんど見かけることもない。

少し形は違うけれども普通の編み笠でも良いようだ。

深編み笠で回って来るので

あの編み笠の中の顔が下からのぞいても見ることは出来ない。

だから怖かったのかも知れない。

子供の頃見かけた虚無僧は正式の服装して腰に印籠を下げていたかな。

脇差しは無論していなかった。

遠い懐かしい風景が目に浮かぶ。

★禅 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/禅

禅(ぜん)は大乗仏教の一派であり、南インド出身の達磨が

中国に入り教えを伝えて成立したとされている。

中国禅は唐から宋にかけて発展したが、明の時代に入ると衰退 していった。

日本に純粋な禅宗が伝えられたのは鎌倉時代であり、

室町時代に幕府の庇護の下で発展した。

明治維新以降は、日本の禅が世界に伝えられた。

日本禅宗24流 曹洞宗 3派 臨済宗 21派

★虚無僧(こむそう)http://bit.ly/wbnKtX

禅宗の一派である普化宗の僧であり、剃髪しない半僧半俗の存在である。

普化宗は中国(唐)の普化を祖とし、日本には臨済宗の僧・心地覚心が中国に渡り、

普化の法系の張参に竹管吹簫の奥義を受け、張参の弟子「宝伏」ら

4人の居士を伴い、1254年(建長6年)に帰国し紀伊由良の興国寺に

普化庵を設けて住まわせたことに始まる。

「古くは、『こもそう(薦僧)』ということが多く、

もと坐臥用のこもを腰に巻いていたところからという。」

虚無僧の様相については、

「尺八を吹き喜捨を請いながら諸国を行脚修行した有髪の僧」

とされており、

「多く小袖に袈裟を掛け、深編笠をかぶり刀を帯した。」

虚無僧はじめは普通の編笠をかぶり、白衣を着ていたが、

江戸時代になって徳川幕府によって以下のように規定された。

托鉢の際には藍色または鼠色の無紋の服に、男帯をまえに結び、

腰に袋にいれた予備の尺八をつける。

首には袋を、背中には袈裟を掛け、頭には「天蓋」と呼ばれる深編笠をかぶる。

足には5枚重ねの草履を履き、手に尺八を持つ。

旅行時には藍色の綿服、脚袢、甲掛、わらじ履きとされた。

なお、よく時代劇で用いられる「明暗」と書かれた偈箱(げばこ)は、

明治末頃から見受けられるようになったもので、

虚無僧の姿を真似た門付芸人が用いたものである。

江戸時代には、天皇家の裏紋である円に五三の桐の紋が入っており、

「明暗」などと書かれてはいなかった。

江戸期においても偽の虚無僧が横行していたが、

偽虚無僧も皇室の裏門を用いていたようである。

★曹洞宗の公式サイト http://bit.ly/Akqm83

★臨済宗・黄檗宗の公式サイト http://bit.ly/zNTYq2

★曹洞宗大本山永平寺 第78世貫主 宮崎奕保禅師

(道号・法諱) 栴崖奕保(せんがい えきほ).

(禅師号) 黙照天心禅師. (もくしょうてんしんぜんじ).

(生誕) 明治34年(1901)11月25日. 平成20年(2008)1月5日. (世壽). 108歳.

https://youtu.be/SRezHZsNOI8

宮崎奕保禅師の禅のお話し 2018/04/02

★これが永平寺だ!永平寺曹洞宗大本山永平寺 2011/10/31

https://youtu.be/PLE7Jta6k74

★新日本風土記「永平寺」道は無窮なり悟りても猶行道すべし 2019/05/10

https://youtu.be/RgIdPQjUZNU

修行というのは何かのためにやるのではない、生活そのものが修行なのです。

★Zen Dogen the Zen Master

https://youtu.be/4T0QbAQXQV4?list=PL8447A93C7DCA0141

http://bit.ly/xJuE8h

http://bit.ly/wAOnLq シナ語?英語字幕

http://bit.ly/z7L2Mq

http://bit.ly/x7n4HI

http://bit.ly/xzWb5k

http://bit.ly/ys5HMV

http://bit.ly/zL8KzG

http://bit.ly/ytDjpH

http://bit.ly/y5OVN5

★財団法人禅文化研究所 http://www.zenbunka.or.jp/

★人 間 禅 道 場 http://bit.ly/z5mtOX

明治の初頭に山岡鉄舟、中江兆民らの先覚者が、当時鎌倉円覚寺管長の今北洪川禅師(白隠禅師より8世)を拝請し、社会人のための禅会として人間禅教団(旧名両忘協会)は創設されました。

★大安禅寺 http://www.zazen.or.jp/

福井県は松平家ゆかりのある、花しょうぶの美しいお寺です。

★禅文化歴史博物館 | 駒澤大学

https://www.komazawa-u.ac.jp/facilities/museum/

禅文化歴史博物館情報/開館時間.

駒澤大学 禅文化歴史博物館 (駒沢キャンパス内)

〒154‐8525 東京都世田谷区駒沢1-23-1

入館無料平日 10:00~16:30(最終入館16:15まで).

お問い合わせ先駒澤大学禅文化歴史博物館事務室.

TEL:03-3418-9610

★坐禅 - Wikipedia http://bit.ly/x1D7Hp

日本曹洞宗の祖・道元は、ただひたすら坐ることに打ち込む只管打座(しかんたざ)を唱えている。

★坐禅のやり方(初心者) - 禅-Zen

http://zen.halfmoon.jp/zazenn.html

坐禅 やり方、基礎知識.

はじめに

坐禅に関しては、最初は何やらとっつきにくいものではないかなあと思います。

個人で自宅でもできるものだとは思いますが、最初はお近くの座禅会などで、

正しい坐禅をご教授していただくのがよいかと思います。

また、一人ではなかなか時間に流されてしまいがちになってしまいますが、

座禅会などはまわりの方々もいらっしゃるので、集中度がちがって

くるような気がします。

ただいきなり座禅会などで、初めてのことが多いと、頭がこんがらがって

しまうかもしれないと思い、初めてこれから坐禅に挑戦したい・興味がある

という方向けとして、坐禅の簡単な組み方の説明を載せてみます。

(世の中にはいろいろととても素晴らしい坐禅の方法の説明サイトや書籍があると思います。本サイトでうまく伝わらないかもしれません。ご不明点とうありましたら別サイトや書籍をお調べになる、座禅会で直接ご指導を受けてみるなどの方法もあります。)

★自宅で座禅、呼吸整える http://bit.ly/wN7tUC

背筋を伸ばし下腹に力

邪念を払い心穏やか

座禅にはともすれば厳しい修行のイメージがつきまというが、寺院が主催する座禅会では若い女性の姿も目立つようになってきた。「気分が引き締まった」との感想に加え、「美容と健康にもいい」といった声も。とかくストレスのかかる現代社会。自宅での日常生活にも、座禅のエッセンスを取り入れてみよう。

★座禅の仕方 http://bit.ly/wU0CQw

禅とは「禅那」と言いサンスクリット語のdhyanaの音訳で、静慮とか思惟とか

思量するという意味があり、古代インド仏教から伝わる瞑想法です。

座禅は安楽の法門とさえ言われるように、その座法はおしゃか

さまのお悟りの姿に見るごとく身体の最も安定した形です。

その座禅とは、静座(せいざ)をして座禅の三要素である

調身・調息・調心による身体を調え、呼吸を調え、心を調えることによって

精神の統一から本来的に備わる真実の自己(仏性)の自覚にあります。

その過程における精神医療的効果や禅定における集中力や不動心や忍耐力の

養成の効用面が広く知られ、企業研修などに活かされています。

・ぜんな 【禅那】 〔梵 dhyāna〕

禅。禅定。

・せい りょ【静慮】

( 名 ) スル

心を落ち着けて静かにおもいをめぐらすこと。

・しい【思惟】

( 名 ) スル

① 考えること。思考。しゆい。 「其しいする所甚だ卑下にして/明六雑誌 19」

② 〘仏〙 「しゆい(思惟)」に同じ。

③ 〘哲〙 「思考(しこう)② 」に同じ。

・しりょう【思量】

・しれう 【思料】

( 名 ) スル

いろいろと考えること。おもんぱかること。思慮。

「客人ならんと思量せしかば小腰を屈めて前掛けに手を拭ひ/新粧之佳人 南翠」

★はじめての座禅指導.WMV 2011/01/24

https://youtu.be/sUOJaJh-tIw 平成23年1月22日 座禅講座

★尺八・虚無僧 http://bit.ly/zk5LXg

虚無僧は普化宗の徒で、出家者として全国を行脚していました。

しかし、お坊さんのように剃髪していたわけではなくまた、お坊さんでもなく 、

徒として所属していたようです。

そして、基本的には武士(浪人)が虚無僧に なれる条件でした。

だから、適当な仕官口が見つかると、再び還俗したようです。

中には、黒沢琴古のように指南役として尺八を教えることを専門に、

江戸などで、一般のお弟子を取っていたようです。

と言っても、これ���、庶民の音楽とは 無縁でした。

商業都市が形成され、一般大衆(といっても所謂、中流以上の人でしょうね。 )

の生活と時間に余裕が出来てくると、文化も多様化してきました。

それでも、尺八は庶民には高嶺の花だったのでしょう、と言うのも、

男伊達と 言えば尺八をカッコよく手にした歌舞伎絵が多くあるからです。

庶民の憧れのカッコだったんでしょうね。

いつも、かっこいい男は、少しやくざっぽくて、楽器の一つでも

粋に奏するものです。

しかし悲しいかな、多くの、真の芸術家はそんなにカッコ良くはありません。

いつも、生活の塗炭にもがき苦しんでいるようです。

・還俗 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/還俗

還俗(げんぞく)とは、僧侶になった者が、戒律を堅持する僧侶であることを

捨て、在俗者・俗人に戻る事をいう。

「復飾」(ふくしょく)とも。

自らの意志で還俗する場合と、教団側から還俗させられる場合がある。

日本では、律令「僧尼令」における刑罰の一つでもあった。

武士・公家の家督や棟梁、氏長者といったものを相続していた当主が亡くなり、謀反防止のためなどの理由で出家していた子弟・縁者などが相続して家名を

存続させる目的のものもあるなど、背景はさまざまである。

また、宮門跡となって入寺得度(出家)した親王が再び皇親に戻り、

宮家を継承することもあった。

特に幕末維新期にはその数は増えていった。

★虚無僧研究会 http://bit.ly/yRfoEp

★虚無僧(こむそう) [ 日本大百科全書(小学館) ]

尺八を吹きながら家々を回り、托鉢(たくはつ)を受ける僧。

薦(こも)僧、菰(こも)僧というのが本来の呼び名で、

諸国を行脚(あんぎゃ)して遊行(ゆぎょう)の生活を送り、

雨露をしのぐために菰を持ち歩いたからである。

ぼろを身にまとって物乞(ものご)いしたので、

暮露(ぼろ)とも梵論字(ぼろんじ)(梵論師)ともよばれた。

普化(ふけ)僧ともいう。

普化宗は禅宗の一派で、中国の唐代の普化和尚(おしょう)を始祖とし、

法燈(ほっとう)国師覚心(かくしん)が宋(そう)から日本に伝来したという。

覚心は紀伊国(和歌山県)に興国寺を開山し、宗旨も広まり多くの流派ができた。

虚無僧寺としては、

京都の明暗寺、

下総(しもうさ)小金(こがね)

(千葉県松戸市)の一月寺(いちがつじ)、

武蔵(むさし)青梅(おうめ)

(東京都青梅市)の鈴法寺(れいほうじ)などが著名であった。

普化宗では、心を虚(むな)しくして尺八を吹き、虚無吹断を禅の至境とした。

近世初期には武士以外の入宗(にっそう)を認めず、

また幕府も自由の旅を許すなどの特典を与えたが、

浪人や無頼の徒が身を隠す手段に利用し、乱暴をはたらくなどの弊害が続出した。

普化宗は1871年(明治4)に廃宗となり、88年に京都に明暗教会が設立されたが、

虚無僧は宗教から離れ、尺八修業の方便か物乞いの手段かになって影を潜めた。

僧とはいいながら半僧半俗で、

多くは有髪(うはつ)で、

天蓋(てんがい)と称する深編笠(ふかあみがさ)をかぶり、

着流しで、首から袈裟(けさ)と頭陀袋(ずだぶくろ)をかけた。

手甲(てっこう)・脚絆(きゃはん)なども着けた。

古くは草鞋(わらじ)を履いたが、江戸時代の中ごろから

高下駄(たかげた)を履くようになった。

出没自在、腕のたつこと、無頼性など、不思議な魅力をもつところから、

時代劇では善玉としても悪玉としても、しばしば脇役(わきやく)として登場する。

[ 執筆者:井之口章次 ]

★虚無僧で遊ぶ http://bit.ly/zJqy6i

目次

虚無僧で遊ぶ

TRPGで虚無僧を使う

参考文献

★虚無僧 - AIRnet

http://www4.airnet.ne.jp/sakura/blocks_menu/conjyaku_04/komuso.html

【虚無僧】

虚無僧の歴史は古く,七百年以上前にさかのぼる。

法燈国師によって開かれた臨済宗法燈派「興国寺」(和歌山県由良町)は

虚無僧の本山として名高い。

東福寺(臨済宗)の心地覚心(1207~1298)が,

建長元年(1249)入宋,建長六年に弟子四人を連れて帰国,

紀州由良に興国寺を立てた。

興国寺の中に普化庵を建て弟子を住まわせたが,この流れの中から

京都白川に明暗寺が作られることになっていくのである。

禅宗が栄えて,禅宗の中の普化宗は紀伊,伊勢,志摩を中心に

末寺百四十三ヶ寺を数える関南第一禅林(箱根の関より南の

禅宗の寺の第一に数えられるという意味)と言われた。

「・・・大門から入ると二十三坊の坊舎が左右に建ち四十六坊もあった・・・」

と古い文献にあり,当時全国から多くの学僧が集まり”学問の府”の偉容を

誇っていたが,信長・秀吉に焼かれてこれらの堂塔はことごとく消失した。

★【妙音】虚無僧の行進曲【手の内ご無用】 2010/06/04

https://youtu.be/RlybT_mfNNo

2010年6月、高岡市の国泰時総本山で行われた虚無僧による行進の風景です。

禅宗のお寺である国泰時総本山では外部の宿泊者の受け入れもしており、

また、リクエストをすれば、日帰りで座禅を組むことができます。

お寺の周りは竹の子の名産地で、竹の子料理店が軒を連ねており、

シーズンには行楽客で賑わいます。

★honkyoku for sampled bassoon 法竹

https://youtu.be/FboLa83-AA0

★本曲(本曲、「オリジナル曲」)は、屈従と呼ばれる日本の虚無僧が演奏する尺八またはほっちく音楽です。コムソウは、13世紀には早くも啓蒙と施しのために本曲を演奏しました。本曲とは、水前の練習です。この練習を始めたフケ派は19世紀に存在しなくなりましたが、今日では多くの本曲の口頭で書かれた血統が現在も続いていますが、音楽は現在コンサートやパフォーマンスの設定でよく練習されています。

★竹音空間(ちくおんくうかん)|竹楽器製作者:遠藤健二|法竹(ほっちく)

https://otomoribeat.wixsite.com/chikuon

竹音空間では、法竹(ほっちく)と呼ばれている素朴な尺八(地無し尺八、地無し管)を製作しております。

法竹は真竹で作ったシンプルな縦笛ですので、竹が持つ本来の音色が出ます。

尺八古典曲の音色は日本の豊かな自然の中で生まれました。

尺八古典曲の音色は日本の豊かな自然の中で生まれました。

尺八古典曲は音楽的でありながらも自然の様を

写し取ったような表現もあり音楽の枠にはおさまりきらない幅があります。

それは、もともと日本人が鳥や虫の声、自然の音を音楽と同じように親しみ聴いて来たから

ではないでしょうか。素朴な竹から奏で出る竹音には、そんな日本の音楽の原点があると思います。

★尺八癡人街頭表演(捨てられた町`)(悲情的城市)

http://www.youtube.com/watch?v=4wwhSlV0ALk&feature=related

★虚無僧 法竹 虚鈴 Komuso Hocchiku KyoRei 2011/04/08

https://youtu.be/8LcG-n1_Zko

by 関家悠也(Sekiya Yuya)

★尺八 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/尺八

尺八(しゃくはち)は、日本の木管楽器の一種である。

リードのないエアリード楽器に分類される。

中国の唐を起源とし、日本に伝来したが、その後空白期間を経て、鎌倉時代から

江戸時代頃に現在の形の祖形が成立した。

「尺八」の名で呼ばれてきた楽器は複数あり、狭義には現在使用されている

普化尺八(ふけしゃくはち)を指す。

現行の普化尺八は、伝説では9世紀ごろに唐の禅僧普化の弟子張伯が

虚鐸(きょたく、こたく)として発明し、1254年に心地覚心が日本に持ち帰り、

1400年ごろに虚無(楠木正勝)が広めたという伝承があるが、

史実として確実に遡れるのは17世紀までである。

名称は、標準の管長が一尺八寸(約54.5cm)であることに由来する。

語源に関する有力な説は、『旧唐書』列伝の「呂才伝」の記事によるもので、

7世紀はじめの唐の楽人である呂才が、筒音を十二律にあわせた縦笛を作った際、

中国の標準音の黄鐘(日本の十二律では壱越:西洋音階のD)の音を出すものが

一尺八寸であったためと伝えられている。

演奏者のあいだでは単に竹とも呼ばれる。

英語ではshakuhachiあるいは、Bamboo Fluteとも呼ばれる。

真竹の根元を使い、7個の竹の節を含むようにして作るものが一般的である。

上部の歌口に息を吹きつけて音を出す。

一般的に手孔は前面に4つ、背面に1つある。

尺八に似た楽器として、西洋のフルートや南米のケーナがある。

これらは、フィップル(ブロック)を持たないエアリード楽器である。

★尺八について(歴史)|公益財団法人 都山流尺八楽会

http://www.tozanryu.com/introduction/shakuhachi/shakuhachi01/

尺八ってどんな楽器?

尺八は真竹(まだけ)の根に近い部分を7節使うのが一般的です。

しかし近年は廉価な木製、プラスチック製の尺八もあります。

標準管の長さは一尺八寸(約54cm)で、一尺八寸管、略して八寸管とも

呼ばれています。半音(一律)刻みでいろいろな長さの尺八がありますが、

一尺八寸管以外によく使われるのは、一尺六寸管です。

尺八の長さと音程の関係は短いほど音が高く、長いほど低い音が出ます。

同じエアリード楽器に分類される楽器としては「リコーダー」「フルート」「オカリナ」などがあります。

●尺八の歴史をさかのぼってみよう

・古代尺八(雅楽尺八)の伝来

・一節切(ひとよぎり)尺八の普及

・虚無僧の登場

「慷月調」作曲の前年、明治35年(1902)11月

奈良で撮影した虚無僧姿の流祖(右)

http://www.tozanryu.com/introduction/shakuhachi/shakuhachi01/images/image05.jpg

・尺八ってこんな楽器です! http://www.tozanryu.com/introduction/summary/

竹で作られた管楽器です。中国(唐時代)から伝来したものが始まりとされ、楽器の長さ(一尺八寸)がその名の由来とされています。他の楽器には無い奥深い音色を奏でることができます。

・「都山流」は国内最大と言われる尺八の流派です

120年以上続く尺八の流派です。尺八には様々な流派があり、都山流は「流祖中尾都山」が明治29年(1896)に大阪にて創始しました。現在は京都に本拠を置き、若手からベテランまで多くの著名な演奏家を擁し、教授資格を持つ師匠は約4000名に及びます。平成28年(2016)に創立120年を迎えることができました。

0 notes

Text

しすこん。

昨日は妹ちゃんが遊びに来てました。

色々あって大変だ…。

社会人の経験の浅い私は何も言えず、ただ聴いてあげることしかできません。

ニートしてないで働くんだったかな…そしたら妹ちゃんの苦���みを、ちょっとは緩和できる言葉をかけてあげられたのかな。

そんな後悔に若干苛まれた日でもありました。

やっぱり妹ちゃんが帰ってくると楽しくて、

母と衝突することも無いし、私も色々話せるし、本当に嬉しい楽しい時間です。

駅から家までタクシーしてくれた父にも感謝。

昨日はお夕飯を母と私と妹ちゃんで町田で食べてきていました。

帰ってシャワーを浴びると私は早々にダウン。

月曜から夜更かしを全部見れずに寝ちゃった気がします。

昨日は何故か酷い頭痛がしていて、起きていられませんでした。

連勤の疲れもあったかな?

今日は午前中、お中元の桃が届き、

妹ちゃんと一緒に食べてました。

お昼ご飯も朝ごはんも美味しかったです。

午後になると早々に帰る準備が始まってしまいました…

ちょっとさみしい。

でもお家遠いもんね。

暑いし気をつけて帰ってな。

タクシーを手配して、お見送りして、すん、と寂しさ。

昨日からの頭痛が治らず、

カフェインを摂ってみたりしたけど全然良くならず、

Google先生に聞いてみたら蒸しタオルが良かよと言われたので早速実践してみました。

このとても暑い日に蒸しタオル…って思ったけど、

これはお風呂みたいに別格で、とても気持ちいい!

これで治るんならハマってしまいます…!

実際治ったかは分からないけど、少し楽になった気だけします。(笑)

何か手当てをしてあげるだけで人間気持ちが少し楽になる気がするんです。

私は何か疾患や怪我があると何かしてあげないと落ち着かない人間で、すぐ病院受診しがちです。

が、それで気持ちが治るなら良いと思っています。医療証の出番です。

あってよかった、医療証…身体の不安をすぐに取り除けるから本当に助かっています。

昨日頭痛がした時点でロキソニンを飲んだけど、全く効かなかったので今日は飲まなかったのですが、その選択は正解だったかも。

昨日みたいにまるで効かないのに悪化したらもう薬使えないし(ロキソニンは6時間空けないと飲めない)蒸しタオル療法を様子見る意味でも飲まなくて良かった。

薬飲んで蒸しタオルしてたらどっちが効いたか分かりませんから。

すでにカフェインと蒸しタオルどっちが効いたか分からなくなってるのは、内緒。(笑)

溜まりに溜まっていた録画を消化しています。

消したり、ダビングしたり、編集したり。

一生懸命CMカットを編集していたアニメがまさかの1クール目を録画していなかった悲しい事件があったことは、忘れます。

あぁ、何だったんだあの時間は…。

これでやっと容量不安問題も解決されます。

1TBしか容量無いので、あんまり放置できないのです。

容量難民悲しいね…。

最近はアニメも追いつかず、ダビング終わったら消して、そのダビングしたディスクには触れもしないっていう事態が発生しています

このアニメ期待!って思っても、なかなか追いかけられないのです…。

鬼滅の刃とか追いかけたいけど、まだ2話とその先のちょこちょこ見てるだけという。

あぁー…大人になるってこういうことなのかしら…。

(実は暇な時間はたくさんあって、Netflixやdアニメストアで昔のアニメいっぱい見ている。悲しき懐古厨。)

Ivyさんを通じてたくさんお仕事を頂いている方から、

今度ヨガのレッスンに参加してみないか、

というお誘いを頂きました!

わわー、人生初ヨガになる予感…!

ただ、曜日が木曜日なのです。

今月いっぱいは木曜日も出勤する勢いでないと、ちょっとキツいバイト先なので…

来月いっぱいまでやっているそうなので、来月チャンスがあったら顔を出したいです。

その方がお仕事されている姿も見たいし、単純にヨガに対する興味もあるし、

なによりお誘い頂けるご縁が嬉しくて…!

お仕事停滞してしまって本当に申し訳ないです…明日あたりから手を掛けられるように頑張ります…。

油性ペン(極細マッキー)が、欲しい、欲しいと思っているのですが、

昨日もハンズとかロフトの近くを通りかかっているのに買い忘れてしまいました…。

忘れないように今日はToDoリストにメモしてみたのですが、

財布をミニマム化してしまったのでどこにこのメモしまうんだろう…。

私の計画性の無さは異常です。行動力��あるみたいですが、 無鉄砲すぎる。