#芹沢銈介

Explore tagged Tumblr posts

Text

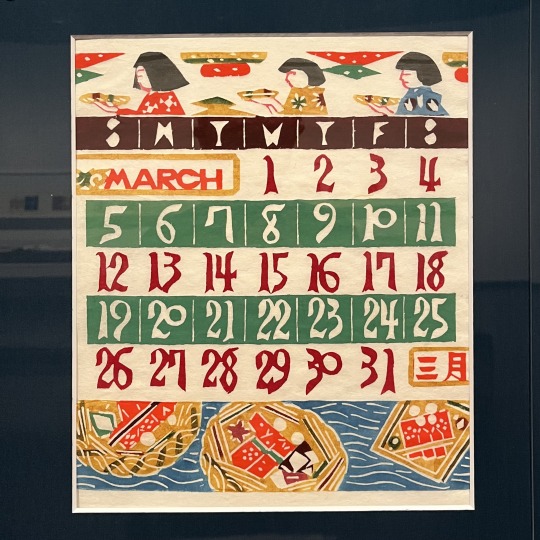

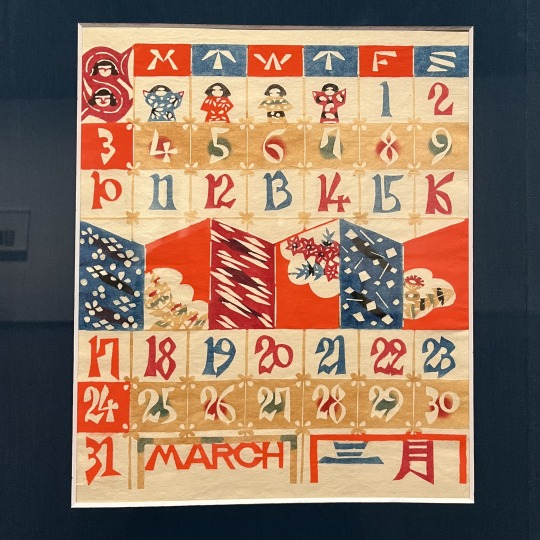

Dyeing calendar by dyeing artist Keisuke Serizawa.

染色家、芹沢銈介による染型カレンダー

23 notes

·

View notes

Text

静岡 大阪 京都 17/09/01-03

静岡駅

登呂遺跡

芹沢銈介美術館 のれん

海鮮丼 河童土器屋

焼津グランドホテル 温泉

朝食バイキング 桜エビ

新世界 串カツ どて焼き

通天閣

道頓堀

梅田 パフェ 観覧車

高槻

ホテル近鉄京都駅

嵯峨野嵐山

嵐山 竹林 桂川 船

嵐電 嵐山駅 四条大宮駅

錦市場 黒豆きな粉ソフト 冷やし飴

進々堂 三条

京阪 出町柳駅

河合神社

下鴨神社 水みくじ

0 notes

Text

ニュースペーパーの健康さを望む

花也野さんの取るに足らないことについて言語化をしてくれる姿勢がつくるストーリーズがいつも素晴らしく、ようやくそのことを本人にお伝えできたのでとてもうれしかった。一緒にTABFを回っていて、めちゃデザインというかグラフィックが好きなんだろうなというのが伝わってきて、全然出は違うが同じ学校にいてよく制作について語り合ってきた級友のよう���心持ちでお話しできてたのしかった。そしてそのような話をしているとき、わたしの美について思うことが最近漠然としているなという感覚もあり、自分の関心の位置捉えなおす必要を感じ、2週間くらい缶詰になりワーキングしていたのもあり、人と話すことの大切さ〜という気持ちになった。会社員時代の同じ周期を繰り返しながらままならない生活を送り続ける、つぎはぎだらけのパッチ状態 -終わらないなみ縫い編- から、会社を辞めて以前より無限に感じられる余白と孤独、、拡張する巨大な布地と裁ちばさみ -きまぐれステッチおよび時々ワッペン編- に移行して間もないが、ようやくこの大きな布地に対峙する心のあり方も見出せつつある、じきに年末であるが、やはりこのような取り止めのない日々、徒然と日記をしたためるのも悪くはないが、新聞を作るべきだと思うこの頃である。新しく伝え聞いたことを編み直すようなメディア。題材は書体でも生活の澱でも、あふれかえる漫画や映像についてでもかまわないが、取るに足らないことがうれしいことを忘れたくない。芹沢銈介がブックデザインをし、柳が編集した『工藝』 が頭に留まっている。

0 notes

Text

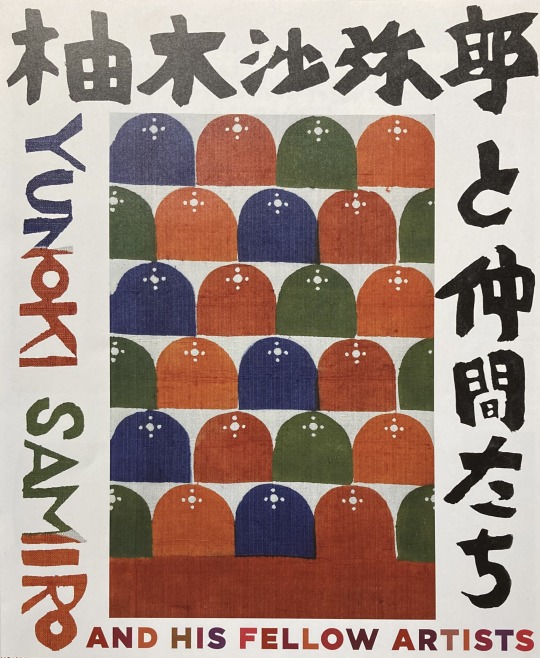

「柚木沙弥郎と仲間たち」展

日本橋髙島屋で「柚木沙弥郎と仲間たち」展を見る。1922年生まれの現役染織家、柚木沙弥郎の作品を中心に、関連作家の作品が合わせて紹介されている。ごく一部を除いて日本民藝館の所蔵品ばかりなので、会場風景を別にして展示品だけ見れば、日本民藝館になじみのある人なら同館が髙島屋に出張してきたかのような印象を受けるかもしれない。

展示構成は、民藝運動の発生および最初期にさかのぼるプ��ローグ的なコーナーに始まり、1940〜70年代ごろの柚木と仲間たちによる作品を一覧するコーナー、次いで柚木作品だけを集めたコーナー、最後に萌木会の活動を紹介するコーナーで締めくくられる。萌木会とは、柚木の師である芹沢銈介を中心に結成された染織家の団体である。

この展覧会の主役たる柚木の作品の中では基本的に幾何文が好みだったが、それ以外では《型染阿吽文暖簾》が目を引いた。阿形に相当する口を開けた人の顔と、吽形の人の顔が大きく両側に配された暖簾で、ふだんは人間をモチーフにしたモノはあまり好きでないにもかかわらず、これは欲しいと思わされた。民藝というと素朴とか地味とかいうイメージが相場かもしれないが、柚木作品にはどれも明るさが感じられる。柚木本人の人柄などは知らないが、作品からは陽の本性を持つ人という印象を受けた。

今回展示されていた中では、立花長子が唯一(だったと思う)の女性作家だった。その作品のキャプションに、次のようなエピソードが書かれていた。いわく、立花は萌木会の初の女性メンバーだったのだが、これまで皆が放ったらかしにしていたような雑用を彼女はきちんと片付けてから家に帰っていたとのこと。男性中心的な世界が容易く想像できる。また、とかく民藝運動は朝鮮や琉球などの美に対する賞賛や憧れを無邪気に表明するきらいがあり、少なくとも現代社会を生きる我々としてはその手のオリエンタリズムに自覚的批判的である必要があるのではないかとも思った。

なお、チラシ等に使われている展覧会タイトルの文字は、柚木本人の手によるものらしい(会場の外で上映されていた映像から判断)。柚木へのインタビュー映像のほか、民藝運動関連映像が多数上映されていた。

0 notes

Text

自己啓発的やる気、最近のBL漫画

あらゆる全ての進捗にムカつくので頑張るしかないというのは芸大生的最後の砦感があり(芸大生じゃなくてもある気もする)この思考��陥ると、このただひたすらにやるしかない精神を増幅させてでバイタリティをあげるなんて、文学的じゃないし結局しょうもない私……みたいな気持ちにもなるが、ひとりの青年期の男として、そこには頼らないプライドの高さは捨てても良いと思った。それは例えば澁澤龍彦や三島由紀夫、ゲーテ、池澤夏樹や芹沢銈介の考えや、タイポグラフィの書物、情緒深い漫画や勢いよく血が出る系の爽快グロ漫画などからインスピレーションを受け、自分のパワーに翻訳できるのが理想だけど、時に自己啓発文が救ってくれる人生もあるということである。ただ自己啓発的なバイタリティは突発的、根本的に動機が不足していることが多く、並行して自分を見失わぬよう日記をしたためていくばかりであるが……。

かくいう私は最近BL漫画に興味がある。ななこさんの勧めで中村明日美子の同級生シリーズを読み始め、シリーズ終盤には主人公の草壁と佐条とともに一喜一憂し、他の漫画家の作品もいくつか読んだ。特に同級生シリーズの中村明日美子や新井煮干し子の作品は、禁欲的な恋愛が性的な興味や好奇心によって時にフィジカルなものに進展したりするが、常にそれらの行動が登場人物の心持ちと同一視できる行動というわけでもなく、その矛盾や葛藤を抱えつつみたいなのがうまくて良〜ってなった。そしてこの葛藤とは、BLに関わらず恋愛に関わらず、人生じゃん。ってなってしみじみしたりした。

気づけば年末である……。

0 notes

Quote

柚木沙弥郎ゆのきさみろう 1922年、東京都生まれ。柳宗悦の「民藝」と芹沢銈介のカレンダーとの出会いから染色家に。1950年より女子美術大学で教鞭を取りながら作品を制作、国内外の美術館で数多くの展覧会を開催。2024年1月31日永眠。

追悼・柚木沙弥郎|生涯を通して創作を追求、 “今” を生き続けた染色家。 | カーサ ブルータス Casa BRUTUS

0 notes

Text

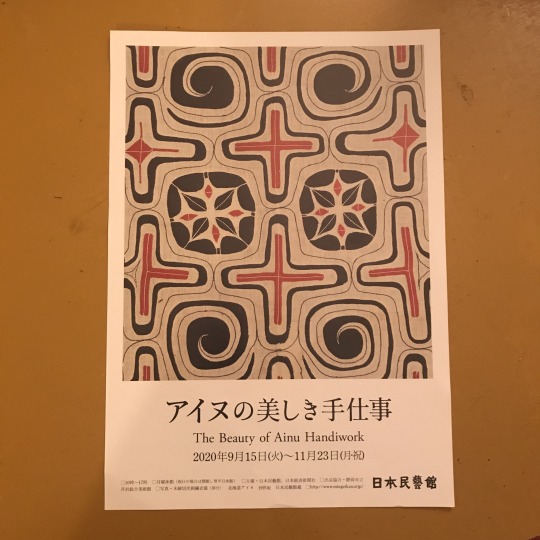

駒場東大前にある『日本民藝館』で、

【アイヌの美しき手仕事

The Beauty of Ainu Handiwork 】

2020年9月15日(火)~11月23日(月・祝)

を観てきた。

アイヌ独特の文様が刺繍された衣装や刀掛け帯、ネックレス等が展示されていた。

遠くからでも目を惹く大胆なデザインや色使��にハッとし、近づくとその細やかさにうっとりする。

もうその繰り返し。

とあるアイヌ刺繍を施した衣装は、袖口にだけ優しい色合いの花柄の生地が縫い合わされていた。

さらに���背中の文様と文様の間にも同じ花柄が使われているのを見つけた。

ちらりとほんのちょっぴりだけ。

この美的センスに私は、一発お見舞いされた。

帰りがけ、連れ合いが「やろうと思えば文様を左右対称に縫うことが出来るのに、どの衣装も左右非対称だった。」と言っていた。

家に帰って調べた。

「完全なるものはカムイ(神)のみ創ることができ、その領域を侵してはならない。」という事らしい。

アイヌの人々は、どんな所でもカムイ(神)を感じ、敬い、畏れを抱き生活してきた。

魔除けの意味もあるアイヌ文様を、自分そして愛すべき人を守る為にひと針ひと針縫ってきたのであろう。

それは、もはや祈り。

本日、祈りを具現化した衣装等を観てきた、そんな話。

#日本民藝館#民藝#柳宗悦#芹沢銈介#アイヌ#アイヌ文化#アイヌ文様#アイヌ刺繍#刺繍#アイヌの美しき手仕事#手仕事#ainu#thebeautyofainuhandiwork#embroidery#japan#museum

10 notes

·

View notes

Photo

8月1日(土)open 12-19 梅雨明けしたそうですね。 今日も暑くなります。 皆さまどうぞお気をつけて。 目から涼しく。 遠巻きに眺めていた、古い本の山に挑んでゆきますよ。 #本中川 #本屋 #松本 #古い本 より #芹沢銈介 #御滝図のれん (本・中川) https://www.instagram.com/p/CDVP3y7BufB/?igshid=fffc0h46gsvv

1 note

·

View note

Text

#067 芹沢銈介てぬぐいの巾着

テプラのテープ入れ

オフィスや学校で事務用品の整理や掲示によく使われるラベルテープのテプラ。あれに「りぼん」があることを最近知った。ラベルではなくて布製(サテン?)のリボンに文字やイラストなどをプリントできるという。ギフトラッピングなどを想定して作られたみたいだけど,これ、服とか布小物のタグとして使えるのでは?

検索してみると、実際そういう用途で使っている人は結構いるみたいだった。特に既製品みたいな見た目を目指すハンドメイド作家さんに人気があるみたい。

ワタシのは完全に素人の自己満足粗雑ハンドメイドだし,タグの有無で作品の機能が大きくかわるわけではないんだけど、でもこれいろいろ遊べて楽しそう♪ ということで多色揃えてしまった。ああ、散財。

さて、これをまとめて入れておく袋が欲しいぞ…というわけでハギレなど布素材を突っ込んでいる引き出しから、この夏に静岡の芹沢銈介美術館で買ってきたてぬぐいを選んだ。大きめの柄なので,小さいポーチとかには向かず、手拭いをそのまま全部使うのがいいと思う。

裏地は、以前シャツ作り講座のオンラインレッスンを受講した時にキットに入ってた薄手のリネン。デフォルトの布を使わずに恐竜柄にしちゃったからそのまま残っていたのだ。白無地はワタシ的には主役にはしないけど、変な色柄が表に透けてひびかないからいいですね。

雑だけどまぁ無難かな

しばらく薄い本の原稿にかかりきりでミシンを触ってなかったので、直線縫いでダ〜ッと作れるものはリハビリに丁度いい。

作り方はnunocoto fabricさんの、2枚仕立て(裏地つき)のフリル巾着袋の作り方【体操着袋サイズ】をもとに,多少サイズはかえてある。

簡単だと思って気を抜きまくってたので,直線がちゃんと直線になってないとかあるんだけど。

こうやって口閉じて使ってる分にはあんまり粗は目立たん、と思う。多分。

0 notes

Photo

Keisuke Serizawa Silk book type picture dyeing "Human character axis"

芹沢銈介 絹本型絵染「人の字軸」

9 notes

·

View notes

Text

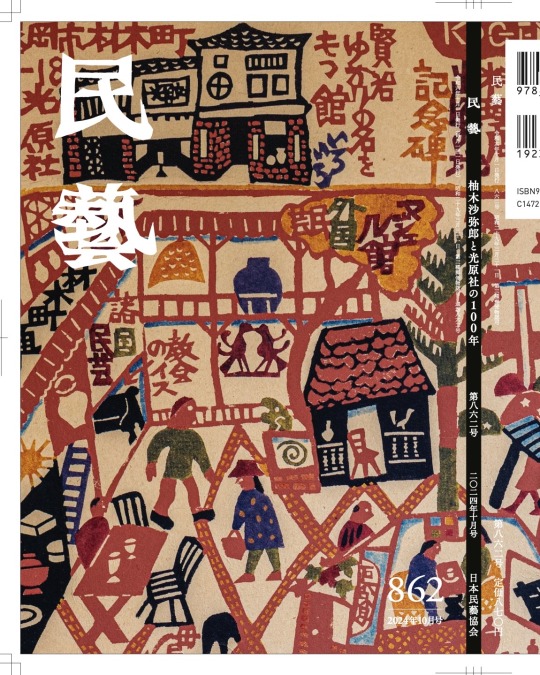

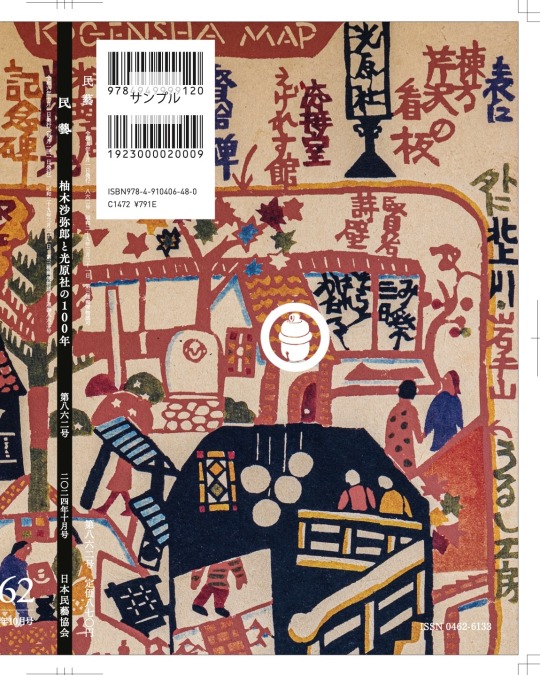

『民藝』10月号が刊行されました。特集は「柚木沙弥郎と光原社の百年」。光原社は1924年に宮沢賢治が短編集『注文の多い料理店』を出版するため、盛岡高等農林学校の一年後輩にあたる近森善一と及川四郎の協力を得て生まれました。つまりは今年で100周年!

その長い歴史の中においては民藝運動とも深い関わりを持ち、芹沢銈介や川上澄生といった人々が手がけた看板や包装紙などがさまざまに用いられてきました。今年一月に101歳で亡くなった柚木���生もやはりそのお一人。本店向かいのお店「モーリオ」の看板や紙袋、うるし工房の看板など、あちこちにその仕事が用いられています。ということで今号では、光原社にのこされる柚木作品を中心に構成しました。ちなみに「光原社マップ」で表紙も裏表紙も包みこんでいます。どうぞご覧下さい。

10 notes

·

View notes

Photo

#民藝の100年 展 ・ 2時間半以上かかり疲れてしまったけど 民藝についてよく理解できたな ・ 民藝のプロデューサーとしての宗悦 ・ MOMATコレクションの #宮脇愛子 良かった ・ 家の中の民藝たち ・ #芹沢銈介 の装丁 (東京国立近代美術館) https://www.instagram.com/p/CVsWkkml4yd/?utm_medium=tumblr

0 notes

Photo

#芹沢銈介 #せりざわけいすけ #KeisukeSerizawa https://www.instagram.com/p/CQSgtQ0AOk2/?utm_medium=tumblr

0 notes