#郷土芸能

Text

おかげさまで4年ぶりの鵜住居祭り!当日を迎えました!

田郷鹿子踊りでは8月の末から練習が始まり土日も休まず太鼓はじめ、笛、鹿、刀振り、キンコ振り、世話役、保護者の方々、日々の学校やお仕事で疲れた身体で毎晩本当に、汗を流して練習してきました。これまでの活動お疲れ様でした。鵜住居町という、私がUターンしてきた地元はどの郷土芸能団体もお祭りの人手不足で、私が永きにわたり踊っている田郷鹿子踊りも、前半は5人くらいしか集まらない状況で練習、皆でお声がけに人集めに知恵を出し合い、おかげさま60人程度の団体にまとまりました。ありがとうございます。

KON書道教室からお手伝いさせていただく明日の子供神輿では、震災後銀座からご寄付頂きました立派な超立派な子供神輿さまに久々に日の目ていただきたく、なんとか人を集めてまいりました!こちらも大変な人手不足で、大人の方々が担ぐ御神輿さまと同時にお声がけまわりました。なんとかかつげる人数が揃いましたのでお楽しみに!

次回にむけて、郷土芸能や、踊らなくてもお祭りに興味のある方は、今日と明日、鵜住居町で、ご覧ください(^^)私達は13:00三峯神社キックオフです♡

0 notes

Photo

NHK ニュース 富山人 先日から取材のあった 「3年ぶりに開催される五箇山麦屋まつり▽伝統を受け継ぐ高校生の姉弟の姿を伝えます。」 と題して放送されます。 富山県の地域ニュースでの中ですが、ご覧頂ける方はご覧下さい。 9月26日(月)午後6:10〜午後7:00 #五箇山 #民謡 #郷土芸能 #郷土芸能部 #南砺平高校 #富山県 #こきりこ #早麦屋 #お小夜節 #麦屋節 #NHK #ニュース富山人 #辻四郎 (辻四郎ギター工房) https://www.instagram.com/p/Ci7kBIbr4bX/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Quote

<北海道>

函館市、小樽市、釧路市、夕張市、岩見沢市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、三笠市、根室市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、伊達市、北斗市、当別町、新篠津村、松前町、福島町、知内町、木古内町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町、島牧村、寿都町、黒松内町、京極町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、妹背牛町、雨竜町、北竜町、沼田町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、美深町、音威子府村、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、遠別町、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、利尻町、美幌町、津別町、清里町、小清水町、訓子府町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、西興部村、雄武町、大空町、豊浦町、白老町、洞爺湖町、むかわ町、日高町、平取町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、士幌町、広尾町、池田町、豊頃町、本別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、白糠町、羅臼町

<青森県>

青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村

<岩手県>

宮古���、大船渡市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、西和賀町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町

<宮城県>

石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、登米市、栗原市、蔵王町、七ヶ宿町、村田町、川崎町、丸森町、松島町、七ヶ浜町、大郷町、色麻町、加美町、涌谷町、女川町、南三陸町

<秋田県>

能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、美郷町、羽後町、東成瀬村

<山形県>

鶴岡市、酒田市、新庄市、上山市、村山市、長井市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町

<福島県>

会津若松市、白河市、喜多方市、二本松市、田村市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、三島町、金山町、会津美里町、泉崎村、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

<茨城県>

日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、潮来市、常陸大宮市、稲敷市、桜川市、行方市、鉾田市、城里町、大子町、美浦村、河内町、八千代町、五霞町、利根町

<栃木県>

日光市、矢板市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、塩谷町、那珂川町

<群馬県>

桐生市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、東吾妻町、片品村、みなかみ町、玉村町、板倉町

<埼玉県>

行田市、秩父市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、寄居町、松伏町

<千葉県>

銚子市、勝浦市、富津市、八街市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

<東京都>

檜原村、奥多摩町

<神奈川県>

三浦市、中井町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町

<新潟県>

小千谷市、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、胎内市、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、関川村、粟島浦村

<山梨県>

都留市、大月市、韮崎市、上野原市、甲州市、早川町、身延町、南部町、富士川町、道志村、西桂町

<長野県>

大町市、飯山市、小海町、佐久穂町、立科町、長和町、阿南町、阿智村、平谷村、天龍村、上松町、南木曽町、王滝村、大桑村、木曽町、生坂村、筑北村、小谷村、坂城町、高山村、山ノ内町、木島平村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村

<静岡県>

熱海市、下田市、伊豆市、御前崎市、牧之原市、東伊豆町、松崎町、西伊豆町、川根本町

<愛知県>

津島市、新城市、南知多町、美浜町、設楽町、東栄町、豊根村

<三重県>

尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、木曽岬町、大台町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町

<富山県>

氷見市、南砺市、上市町、入善町、朝日町

<石川県>

七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、穴水町、能登町

<福井県>

大野市、勝山市、あわら市、池田町、南越前町、越前町、高浜町、若狭町

<岐阜県>

美濃市、瑞浪市、恵那市、山県市、飛騨市、郡上市、下呂市、海津市、養老町、関ケ原町、揖斐川町、池田町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村

<滋賀県>

高島市、甲良町

<京都府>

宮津市、京丹後市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、南山城村、京丹波町、与謝野町

<大阪府>

富田林市、河内長野市、柏原市、門真市、泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

<兵庫県>

洲本市、西脇市、加西市、養父市、朝来市、宍粟市、多可町、市川町、神河町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町

<奈良県>

大和高田市、五條市、御所市、宇陀市、山添村、安堵町、三宅町、曽爾村、御杖村、高取町、上牧町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

<和歌山県>

海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、美浜町、由良町、みなべ町、日高川町、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、串本町

<鳥取県>

岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、大山町、日南町、日野町、江府町

<島根県>

雲南市、奥出雲町、津和野町、隠岐の島町

<岡山県>

玉野市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、備前市、真庭市、美作市、久米南町、吉備中央町

<広島県>

竹原市、府中市、安芸高田市、江田島市、安芸太田町、神石高原町

<山口県>

萩市、長門市、美祢市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

<徳島県>

鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、上板町、つるぎ町、東みよし町

<香川県>

さぬき市、東かがわ市、土庄町、琴平町

<愛媛県>

宇和島市、八幡浜市、大洲市、四国中央市、西予市、上島町、久万高原町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町

<高知県>

室戸市、安芸市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、本山町、大豊町、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、日高村、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町

<福岡県>

嘉麻市、小竹町、鞍手町、東峰村、添田町、川崎町、みやこ町、築上町

<佐賀県>

多久市、玄海町、大町町、白石町、太良町

<長崎県>

平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、小値賀町、新上五島町

<熊本県>

水俣市、上天草市、天草市、美里町、和水町、小国町、産山村、高森町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、多良木町、湯前町、相良村、山江村、球磨村、苓北町

<大分県>

佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、杵築市、豊後大野市、国東市、姫島村、九重町、玖珠町

<宮崎県>

串間市、えびの市、高原町、国富町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町

<鹿児島県>

枕崎市、阿久根市、西之表市、垂水市、曽於市、南九州市、三島村、さつま町、湧水町、錦江町、南大隅町、肝付町、大和村、喜界町、天城町

「消滅可能性」744自治体 人口戦略会議 239自治体が脱却 / 日本農業新聞

6 notes

·

View notes

Quote

人買いにさらわれた京都の公家の子・梅若丸は、隅田川のほとりまでつれまわされ、この世を去りました。それから一年後、愛する我が子を探し求めていた母が、塚の前で念仏を唱えると、梅若丸が出現し……

今から約1000年前、まだ12歳だった息子・梅若丸を亡くした母親の悲劇を描いているのがこの「梅若伝説」です。梅若丸の墓は梅若塚といわれ、塚の供養のために建てられた庵室が後の梅若寺、今の木母寺(もくぼじ)の前身といわれています。墨田区の鐘ヶ淵がその地となりますが、あまり知られていないという状況にあるため、観世流能楽師・梅若���志さんは、木母寺住職と共に木母寺周辺の小学校や中学校で出前授業を行っています。それは、梅若伝説について、また、梅若伝説が生まれた背景にこの地域の持つ歴史的、地理的特徴が強く影響していることなどについて、梅若丸と同じ年齢くらいの小中学生たちに能を通して知ってもらおうという授業です。今回のすみゆめ企画でも、子どもたちをはじめ地域の方々に梅若伝説への関心を深めていただきたいと、5つのアプローチから構成しました。

プログラム

1)能についての話し

観世流能楽師・梅若泰志さんによる講演。能面を使った表現の方法についてなどの解説。

2)「梅若権現御縁起絵巻」の紹介

木母寺62世住職・阿部亮照さんによる、木母寺に古くから伝わる伝説について。絵巻物を写したパネルを使った梅若伝説のお話。

3)能「隅田川」の実演

出演:観世流能楽師・梅若泰志さん、梅若千音世さん

4)能「隅田川」の成立と梅若伝説の波及

講演:すみだ郷土資料館学芸員・高塚明恵さん

5)箏と尺八による「すみだ川」

演奏:八・田辺頌山さん、箏・高市雅風さん

古からの悲劇を語り継ぐー隅田川梅若伝説~箏と尺八・能を通して~【2021年イベントレポート】 – 隅田川 森羅万象 墨に夢 – Sumida River Sumi-Yume Art Project

4 notes

·

View notes

Photo

Exquisite😂 Ikura on rice, at Kofuji, Sapporo🍚✨ イクラ丼ってめちゃくちゃ美味いな👍 Riso con il caviale rosso “Ikura”… Eccezionale e dalla bontà straordinaria❤️ #ベリッシモ #料理研究家 #francescobellissimo #chef #tvchef #hokkaido #sapporo #郷土料理こふじ #札幌 #北海道 #札幌グルメ #イクラ丼 #ikura #ikuradon #foodporn #foodstagram #foodie #foodphotography #foodblogger #japanesefood #foodgasm #kofuji #激ウマ #和食 #イタリア人 #グルメ #食レポ #芸能人 #旅 #cavialerosso (at 和食 こふじ) https://www.instagram.com/p/Co9_S0IBXg6/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#ベリッシモ#料理研究家#francescobellissimo#chef#tvchef#hokkaido#sapporo#郷土料理こふじ#札幌#北海道#札幌グルメ#イクラ丼#ikura#ikuradon#foodporn#foodstagram#foodie#foodphotography#foodblogger#japanesefood#foodgasm#kofuji#激ウマ#和食#イタリア人#グルメ#食レポ#芸能人#旅#cavialerosso

4 notes

·

View notes

Text

10年目のおどりはじめ

「東京鹿踊」は今年2023年、10年目を迎えます。

東北を代表する有名郷土芸能「鹿踊」。「東京」を冠して活動するなど、とてもおこがましいとはいえ、”「鹿踊」を通して郷土芸能や地域への関わり方、あり方、未来を考える”という目的のもと、踊り(パフォーマンス)だけでない様々なプロジェクトを実行してきました。

ひとえに、行山流舞川鹿子躍保存会はもとより、東北の鹿踊および各地の郷土芸能団体の皆様はじめ、本当にたくさんの方々から応援の声とご協力をいただき、10年目を迎えることができました。

トーシカのこれまでとこれからについてはまた、改めてお話しさせていただきます!

ー10年目のおどりはじめー

写真:宮城県南三陸町の行山流水戸辺鹿子躍の「墓躍」(山内明美さん撮影)

10年目の東京鹿踊おどり初めは、3月11日東日本大震災12年目の供養を、東京台東区入谷の西徳寺で行います。東京鹿踊が立ち上げられたのも、東日本大震災を通じて、岩手一関の行山流舞川鹿子躍の出身者が「郷土のために何かしたい」という想いからでした。その後、被災地南三陸町に伝わる行山流水戸辺鹿子躍出身の若き踊り手も加わって、トーシカの活動はさらに広がっていきました。

この度の西徳寺での供養は、同じく南三陸町出身の社会学者山内明美さんからの声がけがあったらからです。山内さんと代表小岩は、東京鹿踊創立と同時期に開催された”TED×Tohoku2013”に登壇・出演したところから、同年代の東北出身者として志を同じくして対話を重ねてきました。(山内さんのTEDはコチラ)

山内さんは、”東北”の米農家出身、被災地出身として、社会を見渡してきました。

その中で、災害下の地域社会の再生に”芸能”がその一端を担ってきたことを、自ら南三陸町入谷の「打ち囃子」の囃子手として、「行山流鹿踊」発祥の地で「奉一切有為法躍供養也」(生きとし生けるもの一切を躍で供養する意とされる)の鹿踊供養碑がある南三陸町の出身者として、体感してきたのだろうと思います。

南三陸町に建つ「奉一切有為法躍供養也」供養碑

3月11日当日、西徳寺住職筆の供養塔を囲み「墓躍」奉納を行います。

そして、その実感は、2023年9月1日に100年目を迎えようとする関東大震災に紐付き、関東大震災供養を続けてきた西徳寺とのご縁が生まれます。

東京で、東日本大震災命日に供養の踊りを踊ることの試みは、すでに”芸能”がやってきたことのなぞりではあるかもしれませんが、東京鹿踊も、様々な人たちの想い、志の結晶体であり、「芸能で何ができるのか?」を考え続けてきたプロジェクトです。10年目のおどりはじめとして、この機会を大切に供養させていただきます。

【「帰命法会」東京鹿踊はじめ芸能による鎮魂供養】

2023年3月11日(土)14:25~16:10頃 真宗佛光寺派 光照山 西徳寺境内(東京都台東区竜泉1-20-19)

「鹿踊」東京鹿踊・行山流舞川鹿子躍(岩手県一関市)

「えびすかき」人形芝居えびす座(兵庫県)

「創作踊り供養 帰命舞」吉福羽矢太郎、山内明美

問合せ:西徳寺 電話 03-3875-3351

2 notes

·

View notes

Text

来年春にサイト閉じのお知らせ

久々にこちらをいじるのが寂しいお知らせですみません。

Twitterと、以前も少しここで言及してはいましたが、サイト自体は更新できない状況にあるため(私が知識ないせい)ずっと放置状態が続いていました。それをとうとう閉めようかと思います。

放置状態でもずっとここに存在するだけでもいいかなと思っていたのですが、有料サーバーを使っているため更新が必要だったり、契約時に取得したメールアドレスがもはや迷惑メールしか受信しなくなってたりと、だいぶ個人的な理由もあり解約する事に致しました。

サーバー更新日が2023年の4/5なのでその翌日から消えるはずです。前述のとおりサイト自体の更新ができないので(文字くらいは書けるかもしれないです)、サイトを閉じるならカウントダウンとかしてかっこよく去りたかったのですが…それもできません…。

ここのメモページはサーバーとは関係のないタンブラーなのでとりあえずは残ります。閉じるまでにお知らせがあればここを更新するので、直にブクマして頂けるといいかもしれません。

それと影響はほぼないと思いますがlowland☆xt~~のメールアドレスも使えなくなります。

ありがたい事に絵や漫画がどこかで見られるようにできないかとご意見頂きました、こんなに動かず創作もしていないのに、ありがとうございます…。これに関しては実は前から考えておりまして、自分のPC内に保存されてるはずのデータが消える現象がちょっと確認されているので、保険的な感覚でそういう場所を作ろうかなと思っていたりします(pixivには置きません)。自分が見るだけのつもりでしたが、一人でもそのように言って下さる方がいるなら公開設定にしようかなと…。また近くなったらお知らせします。サイト、というより倉庫、という感じですが…。

ひとまず、お知らせでした。 絵は、大好きなケンブリッジキングスカレッジ合唱団のクリスマスイブの日のツイート写真が良すぎたので描いたもの!

何で自分がHTMLのサイトじゃないとしっくりこないのか長くなるので↓の「さらに読む」に仕舞いました。

Twitterで見てコメント下さった方へも、下部「さらに読む」からお返事しております。本当にありがとうございます…。

まずコメント(お題箱)お返事です。

>片栗さんのことをクルのトーチカで知ったものです。…の方へ

当時ブクマして下さり、ありがとうございます!私も同じく日々イラストサイトを巡り、リンクからリンクへ飛んでブクマが増えていくのを楽しんでおりました。日参サイトって言葉ありましたね…いい時代でしたー!誰かの日々の楽しみのひとつになれただけで本当に嬉しいです。絵より日記ばっかり更新してた気がしますが笑。本まで手に取って頂き、ありがとうございます!創作頻度が恐ろしく遅くなっていますが、創作は続けたいと思っています。そのお言葉だけで力が湧きます。ありがとうございます!!

> 見る側の気持ちだけでサイトを残してくださいとは言えませんが、…の方へ

サイトを隅々まで見て下さりありがとうございます!恥ずかしい笑。私も好きな絵師さんや友人からめちゃくちゃ影響を受けてそれをアウトプットしていたので、好きなものが誰かへ繋がっていく架け橋のようになれたなら本当に嬉しいです。そして上のお知らせにも書きましたが、サイトとしての運用はしないですが絵の倉庫的な場所を作ろうと思っています。私がやりたいサイトの形ではないので、あくまで倉庫という無機質な場所ではありますが…。こんな絵あったなぁという懐かしさを味わって頂けるなら、倉庫を公開したっていいかもなぁと思いました。ご提案、本当にありがとうございます。詳細決まりましたらまたここでお知らせしますね。

> 今さらサイトの閉鎖に気がつきました…の方へ

サイト時代にあなた様の心の拠り所のひとつになれたならとても嬉しいです。私も自分がいくつになろうとここでは自分の中の思春期を放出する場みたいに思ってたところがありました。。それと「走り抜ける」の絵、古い絵なのにありがとうございます!あれは当時メル友の方が外国のあちこちにペンパルがいるというすごい方で時々リアルな外国のお話をおすそわけしてくれていたのですが、色々あって刑務所に入ってる少年とも手紙のやり取りをしていて、その子が出所が叶ったら神父になりたい、という映画のようなお話を聞いて心打たれて描いた絵、だった気がします。私も色んなところで心救われる言葉に出会いました。

私にとってのサイトについてです

サイト作成ツールとしてはこのタンブラーだったり他にも簡単に作れるものが色々あってイラストレーターさん達もポートフォリオサイトとして利用してたりしますが、私がやりたい事がやれるツールをついに見つけることができませんでした。私がやりたいのは、絵ひとつひとつにページをつくり背景色を変えたり、その絵に文字を飾ったり、絵にリンクを埋め込んだりジャンルでまとめたりという小さい仕掛けでした。TOPページにバリバリ加工した絵を置くのも大好きな作業でした。絵だけ見られればいいツールならいくらでもありますが、ページ全体で絵を飾りたかった私にはどうしてもこれだ、と思う事ができませんでした。あと勉強不足。よくいにしえのイラストサイトの特徴がTwitterで話題になったりするけど、絶妙にダサい感じが例に出されることが多い気がして「ワカルwww」と思いつつも「言うほどダサくないって言うかめちゃくちゃオシャレな個人サイトがめちゃくちゃあったのにな」とちょっと悔しくなったりしてます。

それに加えてずっとサイト作成ソフトを使っていたため、それが使えなくなったというのが致命的でした。タグ打ちしてサーバーの内側からアップロードすれば更新は可能ですが、そんな手間をかける余裕はなく…。

世の中もイラストサイトという文化がなくなってきてるしそろそろ潮時かな、…とは正直言いたくないのですが、そう見られても仕方ありません。悔しいな。気軽に更新できる環境があるならずっと続けたかった。SNSは数字がついて回るのでストレスが常に付きまとってしまい、落ち着ける場所とは言い切れません。(言うわりに毎日いるが) あとはやはり時間がないのと若気の至りなパッションの減少もありますね。心はいつまでも子供のつもりだったんですが。

でも懐古趣味なので英国や聖歌隊や郷土芸能や映画にはずっとキャッキャします。

自宅の自室なみに居心地が良かった(せいで赤裸々にさらけ出し過ぎた)自分のサイト、大好きでした。どのくらいの人に見られているかが少し分かるけど分かりすぎない塩梅がすごく合っていたと思います。

4 notes

·

View notes

Text

行屋家の遺伝的なもの?

「感覚に支配されやすいからこそ感覚したものだけが世のすべてだと思わぬように。(感覚できるものを世のすべてにしてしまったら絶望しか残されない。)

感覚できないものこそが我々の救いになってくれる。」

遺伝的に発症する体質

・全感覚過敏

・発達と発育が早く早熟

・他者との身体的接触への生理的嫌悪感

・頻脈

・運動神経の良さ

・バランス感覚の良さ

・痩身、太れない、痩せ細りやすい 過覚醒と過集中で全身のエネルギーを常に大量消費するため

・長身

(重力に逆らうような荒っぽい生き方をした場合+性的快楽を早くから求めすぎた場合、結果として小柄なまま身長の伸びが止まるケースが多いため、小柄な血筋に見えがち。逆らわず性的快楽も求められずおとなしかったナナはどこまでも手脚が伸びた高身長なため、遺伝的にはむしろ長身)

・高体温、発熱状態

(すぐに水分不足に陥り脱水と熱中症が常? 海水を飲むとマシになる?)

・時間感覚の狂い

(おそらく過集中の症状?)

(健常な人間の人生と肉体の時間経過を全体的に速めたようなイメージ。)

・短命(※本来、不老不死の不死身と謳われる長寿。殺しても殺しても死なない不死身の頑強な身体。)(※「遺伝」と表するのは誤謬。血族間での壮年前期での殺人を「病死」として隠蔽するための建前。むしろ身体的には常人ならざる殺しても殺しても死なない頑強さを持つ、本来はその肉体的な強さのほうが「遺伝的」なもの。あらゆる苦痛と汚辱を受けて血塗れ傷だらけになって発狂してもなお肉体的には頑強で容易に死ねないことから、血族が殺意を持って確実に殺すことでしか死なず、放っておくと九十年以上も生きる。)

(歴代の死因も、ほとんどが身体的な病死ではない。ほとんどが事故、他殺、変死。血族間での殺人は現代になってからは事件性の誤魔化しを効かせるのが難しくなったため減った。が、病の苦しみから躁的に見える常軌を逸した危険行動や衝動に精神を支配されての、行動による結果的な死。)

・視覚認知への依存が強い脳

・腑に刺激が奔る

(その不快な刺激に心身を侵略されないために正常な性的快楽で打ち消そうと肉体の性的快楽を異常に求める。その行為を非倫理と見做さない精神構造は、卵と鶏どちらが先か、本人たちにも判別できない。故に、性に奔放で早熟で、性行為が生殖と結びつきにくい認知)

(そこに至る前提として、生まれつき他人との身体的な接触への凄まじい生理的嫌悪感を持つ。

身体を侵略されることへの耐えられない屈辱感が強すぎるため、腑を勝手にくすぐられる感覚が常人より何倍も耐えがたい苦痛になる。)

・加齢とともに目が明るさに耐えられなくなる

・ある日突然目に激痛が襲い、以後は光が眼球を針で刺されるような痛みで、瞼を開けていられなくなる。正常な視覚を失う。

(見えるはずのないものが見える目は、視覚以外のすべての鋭敏な感覚からの情報の集約とそのイメージ幻覚なので、正常な視覚を無くしても瞼を閉じていてもそれは脳裏に見える。それを頼りに生きることができる。

見えるはずのないものまで見えるから目の酷使で激痛を起こし視覚をなくすというより、本来は逆? 視覚をなくしてもまだ視覚イメージで世界を把握して生存しようとする、視覚認知への依存が強い脳)

「感覚に支配されやすいからこそ感覚したものだけが世のすべてだと思わぬように。(感覚できるものを世のすべてにしてしまったら絶望しか残されない。)感覚できないものこそが我々の救いになってくれる。」

「俺たちは行灯の火を潜り抜けて現し世に偶然姿を晒しちまった。現し世の人々の目に、俺たちのこの姿が分け隔てなくうつるとは、ゆめにも思わずに。」

…でも本当は、死の先に帰る場所があるように感じてる。そこにしか俺の帰る場所はない、とも。…この感覚はなんだろう。

死の先に 故郷がある。

ーーーーーー

もとは海辺の近くで暮らす一族。

まだ「行屋」の苗字もなく、漠然と血縁同士であることを感じ取って助け合って生きていた頃。

海辺で生まれた民の中で生きていた。

行屋家の血筋の者は、見えないはずのものをよく見た。

しかし、血縁同士で見えるものを他者に口にしすぎないことを教え伝えていた。

※それまでには、ごくたまにだが、見えたものを口にすることで村の秘密を暴いてしまう危険な存在として、ひどい暴力も迫害も公然とあった。特に行屋家の幼児はうっかり口にしてしまいひどい仕置きを受けた。

しかし行屋家の幼児はそのほとんどが発達が早く早熟で聡明だったため、親族の教育でその事態を防いで沈黙し何事もなく暮らしていくことが可能だった。

江戸の頃。

海辺の村ではその目は代々「ありがたい不思議な力」程度のものとして、脅威や不気味さとして認識されることなく、

ごく自然に受け入れられ、どちらかというと重宝がられ、失せ物さがしなどを気楽に頼まれてはその場で解決してみせ、不思議な力にみなで感謝しつつ宴会をひらく、というような楽観的で素朴なものだった。

行屋家の人間も、この頃は30代より少し長く生きたし、当時はそれくらいの年齢で亡くなることはそこまで異例でもなかった。海辺が行屋家の身体に環境として合っていた可能性もある。

文明開花(?)以後。

海辺の田舎にも医者、それも西洋医学を軸として学んだ医療が及ぶ。

行屋家の人間の目と病と短命が、放置されなくなった。

医療を尽くして懸命に長寿を達成させようとする向き。しかし手を尽くせば尽くすほど、他の病とちがい、行屋家の人間だけはどうにもできないことが浮き彫りになってくる。

(目のことは医師の間で遠くまで知れ渡り、もっと時代が進むと「霊能者」あるいは「エセ霊能者気取りの不気味な血筋」として強烈な迫害と少数の信仰を招いた)

歳を負うごとに狂躁のような激しい気質を帯び、それが昂って暴走したり、あるいは茫然自失になるさまから、

行屋家の人間が嫁いでいった先の家には「座敷牢」が用意されるようになった。

ここから行屋の人間は「精神病者」と定義づけられ、私宅監置に置かれることとなった。

行屋家の人間はそれを静かに受け入れた。

その後、また時代が過ぎて、

外部から調査にきた医師団が、私宅監置の現状を調べ、あまりに杜撰で酷いものが多いことから、病院への入院治療を推し進める流れになる。

おりしも行屋家の住む土地は人の少ない海辺であったので、危険行為を繰り返す精神病者を完全に病院に隔離することなく開放的な入院治療と静養がかなうとして、静かな海辺に精神病院が建てられた。(行屋家のみのための病院ではない)

その後、また時代が過ぎて、

全国で人口が爆発的に増加。

海辺の田舎にも住宅が押し寄せひしめき、「海が綺麗だ」というだけの理由で好んで住みたがる人間たちが、各地から病院付近に密集。

その人間たちは、古くから建つ精神病院を忌み嫌い、立ち退きを要求してきた。

病院側は、「患者を院外に出さない」ことを条件に、立ち退きを逃れた。

精神病者の生活と権利と尊厳が狭く限られてゆくこととなる。

その後の大きな戦争で大打撃を受けた精神病院から、一部の行屋家の者が焼け出された。

多くは医師との信頼関係があり、病院におとなしく留まった。

焼け出された者たちが、海沿いのあちこちの各地に散ったのが、今の行屋家の人間たちの実態である。

海外に飛んだものもあるが、皆決して海から離れようとはしなかった。

ーーーーーーーーーー

行屋家の血筋の者は、ほぼ例外なく奇妙な病を患って、発狂し、短命に終わった。

現代医療でも説明不可能な原因不明のなにか。

発症年齢と経過には多少の個人差があった。

行屋家の遺伝的体質、特徴

躁、早熟(多才多芸、性的な面も)、発達が異様に早い、小柄なことが多い、運動神経がよく異様に力が強い、感覚過敏?、色情狂、

常に頻脈、太れずすぐに痩せてしまいやすい、体毛は黒い、折れて取れそうなほど痩せた細い手首、強い筋肉、痩せ型、全身の感度が高く興奮しやすくなんでも性的刺激になってしまいやすい、

痙攣・呼���困難・哄笑・狂ったように暴れる・衝撃で胃液を嘔吐する・シーツに爪を立てて見る影もなく引き裂く

①一つは、はたわらを内側から撫でさすられるような強制的な性的刺激に似た苦痛が継続して続く発作。頻脈、動悸、呼吸困難、痙攣、血行不良、貧血、その他多くの身体的症状も同時に起こる。このまま死ぬのではないかと思うほどの苦痛だが、この苦痛だけでは死にまでは至らないと本人は苦痛の中で確信する。

※この病の特徴のためかどうかは曖昧だが、行屋家の人間は、性的刺激を他者から与えられること・与えること、幼年期からの自慰行為や性交渉など、幼い頃から成人に至るまであらゆる性的行為への抵抗感や躊躇いがない。性的刺激も性行為も、生殖という概念となかなか結びつきにくい認知をしている。知性と知識で補っているが、それでも失念しやすい特性を持つ。

性的快楽は病の苦しみを緩和するのに最適な手段のひとつ。性に奔放を通り越して、色情狂、性的なモラルのタガが外れているように見えるはず。

※この病の苦痛を緩和させる方法に、「鯨の声」がある。症状の出る胴体部分に大きな深い呼吸をすることで胴体を内側から押し広げたり縮めて、べつの刺激を与えることで緩和できる。が、病で身体が衰弱する前にしっかりと習得することが必要になる。

※この病の苦痛を緩和させる方法に、「なにかに夢中になって我を忘れること」がある。

②もう一つは、目の激痛。

前兆として逆まつげが刺さるような痛みがあるが、そこから一日もおかずに激痛となる。細い針を眼球に絶え間なく突き刺され続けるような痛み。

これは当人たちの感覚としては、明るい光などが特に痛みをひどくする。

まっくらであればあるほど、痛みは和らぐ。

痛みからなのか、瞼を開けていられなくなる。

※見えないものを見る目と関係がある?

③もう三つ目に、茫然自失。

これは一つ目の病の苦痛に耐えられなくなった者が発狂した姿。

こうなると、もう二度と回復は望めないとみたほうがいい。

発狂したからといって苦痛が消えたわけではなく、むしろ永劫の苦痛の中にあることを受け入れていっさい足掻かなく・足掻けなくなった姿といえる。

※このことから、疾彦は父母を、ほとんど交流がなかったわりに「自分と同じ一族」であると認識していたようだ。

特に父を、「帰してやりたい」と望んでいた。それは、自分も父も同じ一族であり、「今のような形で生を受けているのは本来の我々の様相ではなく、我々はあるがままに生きることで人に害を為す、早く元いた世に還さなければ」というような無意識(潜在意識?)があった。

「俺たちは行灯の火を潜り抜けて現し世に偶然姿を晒しちまった。現し世の人々の目に、俺たちのこの姿が分け隔てなくうつるとは、ゆめにも思わずに。」

0 notes

Text

OOPArts

『OOPArts』2023

「未来から送られてきたZINE」をテーマに制作された『OOPArts』。

かつて、アルベルト・アインシュタインは、「空想は知識より重要である。知識には限界がある。想像力は世界を包み込む。」と言った。そして、近年のAI(人工知能)技術の発達により、その知識の限界は取り払われようとしている。過去の参照も未来の予測も、もはや想像力の一部である。

生成AIとの共創を探究した本誌は、2100年の東京『技術理想郷 / テクノトピア』を描く。

考古学的な文脈の中で、その発見された場所や時代とは全くそぐわない特定の遺物や工芸品を指す"オーパーツ"。このZINEが描くのは、そんな時代錯誤の出土品。

1 note

·

View note

Photo

第46回 全国高等学校総合文化祭東京大会 郷土芸能部門 最優秀賞・文部科学大臣賞 受賞報告会 富山県立南砺平高等学校 郷土芸能部 本日、10:30から平若者センター「春光荘」アリーナに於いて開催されました。会場は来賓、学校関係、保存会、保護者、OB、地域の皆さんで満席となり、多くの皆さんがお集まり下さいました。そして、3年生が中心となって部員全員が揃っての披露も今回が最後となり、今後1、2年生を中心とした新体制で活動となります。 #五箇山 #民謡 #郷土芸能 #郷土芸能部 #南砺平高校 #富山県 #こきりこ #早麦屋 #お小夜節 #麦屋節 #とうきょう総文 #国立劇場 #優秀校東京公演 #受賞報告 #若者センター #春光荘 (平春光荘) https://www.instagram.com/p/CiUP-ynLxyw/?igshid=NGJjMDIxMWI=

0 notes

Quote

今回の報告書で「消滅可能性自治体」とされた自治体は、以下の通り。

【北海道】

函館市、小樽市、釧路市、夕張市、岩見沢市、網走市、留萌市、稚内市、美唄市、芦別市、赤平市、紋別市、士別市、三笠市、根室市、砂川市、歌志内市、深川市、富良野市、登別市、伊達市、北斗市、当別町、新篠津村、松前町、福島町、知内町、木古内町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町、島牧村、寿都町、黒松内町、京極町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、、積丹町、古平町、余市町、赤井川村、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、妹背牛町、雨竜町、北竜町、沼田町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、上富良野町、和寒町、剣淵町、美深町、音威子府村、幌加内町、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、遠別町、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、利尻町、美幌町、津別町、清里町、小清水町、訓子府町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、西興部村、雄武町、大空町、豊浦町、白老町、洞爺湖町、むかわ町、日高町、平取町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町、士幌町、広尾町、池田町、豊頃町、本別町、浦幌町、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、白糠町、羅臼町

【青森県】

青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平川市、平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、藤崎町、大鰐町、板柳町、鶴田町、中泊町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村

【岩手県】

宮古市、大船渡市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、八幡平市、奥州市、雫石町、葛巻町、岩手町、西和賀町、平泉町、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、軽米町、野田村、九戸村、洋野町、一戸町

【宮城県】

石巻市、気仙沼市、白石市、角田市、登米市、栗原市、蔵王町、七ヶ宿町、村田町、川崎町、丸森町、松島町、七ヶ浜町、大郷町、色麻町、加美町、涌谷町、女川町、南三陸町

【秋田県】

能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、潟上市、大仙市、北秋田市、にかほ市、仙北市、小坂町、上小阿仁村、藤里町、三種町、八峰町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村、美郷町、羽後町、東成瀬村

【山形県】

鶴岡市、酒田市、新庄市、上山市、村山市、長井市、尾花沢市、山辺町、中山町、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町、庄内町、遊佐町

【福島県】

会津若松市、白河市、喜多方市、二本松市、田村市、伊達市、桑折町、国見町、川俣町、天栄村、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、猪苗代町、会津坂下町、三島町、金山町、会津美里町、泉崎村、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、石川町���玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町

【茨城県】

日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、潮来市、常陸大宮市、稲敷市、桜川市、行方市、鉾田市、城里町、大子町、美浦村、河内町、八千代町、五霞町、利根町

【栃木県】

日光市、矢板市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、塩谷町、那珂川町、

【群馬県】

桐生市、沼田市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、上野村、神流町、下仁田町、南牧村、甘楽町、中之条町、長野原町、嬬恋村、草津町、東吾妻町、片品村、みなかみ町、玉村町、板倉町

【埼玉県】

行田市、秩父市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町、寄居町、松伏町

【千葉県】

銚子市、勝浦市、富津市、八街市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

【東京都】

檜原村、奥多摩町

【神奈川県】

三浦市、中井町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町

【新潟県】

小千谷市、加茂市、十日町市、村上市、糸魚川市、妙高市、五泉市、阿賀野市、佐渡市、魚沼市、胎内市、田上町、阿賀町、出雲崎町、湯沢町、津南町、関川村、粟島浦村

【富山県】

氷見市、南砺市、上市町、入善町、朝日町

【石川県】

七尾市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、穴水町、能登町、

【福井県】

大野市、勝山市、あわら市、池田町、南越前町、越前町、高浜町、若狭町

【山梨県】

都留市、大月市、韮崎市、上野原市、甲州市、早川町、身延町、南部町、富士川町、道志村、西桂町

【長野県】

大町市、飯山市、小海町、佐久穂町、立科町、長和町、阿南町、阿智村、平谷村、天龍村、上松町、南木曽町、王滝村、大桑村、木曽町、生坂村、筑北村、小谷村、坂城町、高山村、山ノ内町、木島平村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村

【岐阜県】

美濃市、瑞浪市、恵那市、山県市、飛騨市、郡上市、下呂市、海津市、養老町、関ケ原町、揖斐川町、池田町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村

【静岡県】

熱海市、下田市、伊豆市、御前崎市、牧之原市、東伊豆町、松崎町、西伊豆町、川根本町

【愛知県】

津島市、新城市、南知多町、美浜町、設楽町、東栄町、豊根村

【三重県】

尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、木曽岬町、大台町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町

【滋賀県】

高島市、甲良町

【京都府】

宮津市、京丹後市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、南山城村、京丹波町、与謝野町

【大阪府】

富田林市、河内長野市、柏原市、門真市、泉南市、阪南市、豊能町、能勢町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村

【兵庫県】

洲本市、西脇市、加西市、養父市、朝来市、宍粟市、多可町、市川町、神河町、上郡町、佐用町、香美町、新温泉町

【奈良県】

大和高田市、五條市、御所市、宇陀市、山添村、安堵町、三宅町、曽爾村、御杖村、高取町、上牧町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村

【和歌山県】

海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、紀の川市、紀美野町、かつらぎ町、九度山町、高野町、湯浅町、広川町、美浜町、由良町、みなべ町、日高川町、白浜町、すさみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、串本町

【鳥取県】

岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、大山町、日南町、日野町、江府町

【島根県】

雲南市、奥出雲町、津和野町、隠岐の島町

【岡山県】

玉野市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、備前市、真庭市、美作市、久米南町、吉備中央町

【広島県】

竹原市、府中市、安芸高田市、江田島市、安芸太田町、神石高原町

【山口県】

萩市、長門市、美祢市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

【徳島県】

鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、勝浦町、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、上板町、つるぎ町、東みよし町

【香川県】

さぬき市、東かがわ市、土庄町、琴平町

【愛媛県】

宇和島市、八幡浜市、大洲市、四国中央市、西予市、上島町、久万高原町、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町

【高知県】

室戸市、安芸市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、四万十市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北川村、本山町、大豊町、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町、檮原町、日高村、津野町、四万十町、大月町、三原村、黒潮町

【福岡県】

嘉麻市、小竹町、鞍手町、東峰村、添田町、川崎町、みやこ町、築上町

【佐賀県】

多久市、玄海町、大町町、白石町、太良町

【長崎県】

平戸市、松浦市、対馬市、壱岐市、五島市、西海市、雲仙市、南島原市、東彼杵町、小値賀町、新上五島町

【熊本県】

水俣市、上天草市、天草市、美里町、和水町、小国町、産山村、高森町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、多良木町、湯前町、相良村、山江村、球磨村、苓北町

【大分県】

佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市、杵築市、豊後大野市、国東市、姫島村、九重町、玖珠町

【宮崎県】

串間市、えびの市、高原町、国富町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町

【鹿児島県】

枕崎市、阿久根市、西之表市、垂水市、曽於市、南九州市、三島村、さつま町、湧水町、錦江町、南大隅町、肝付町、大和村、喜界町、天城町

【全744自治体リスト】「消滅可能性自治体」を一挙公開…北海道から鹿児島まで 出産年代の女性人口が半数以下に 日光市や草津町も |FNNプライムオンライン

3 notes

·

View notes

Text

2024/3/24 20:59:27現在のニュース

熊本知事選、木村敬元副知事が初当選 前熊本市長ら3人破る(毎日新聞, 2024/3/24 20:52:38)

優勝の尊富士が三賞独占 新入幕では1973年秋場所の大錦以来(毎日新聞, 2024/3/24 20:52:38)

大橋悠依、松元克央らが代表に 競泳五輪選考会最終日(毎日新聞, 2024/3/24 20:52:38)

愛知の女性溺れて死亡 沖縄でシュノーケリング中 家族が海岸に引き上げ([B!]産経新聞, 2024/3/24 20:48:20)

「初の日本一が。震えが止まらない」 尊富士の母、抱擁し万感(毎日新聞, 2024/3/24 20:38:27)

新大関・琴ノ若:琴ノ若は10勝5敗、表情さえず 「優勝争いできないなら一緒」(毎日新聞, 2024/3/24 20:38:27)

さらば!動くガンダム 150万人が来場、「めちゃくちゃ寂しい」(朝日新聞, 2024/3/24 20:36:32)

ゆず、郷土芸能と同じ舞台に なまはげの面で「泣く子はいねえかぁ」(朝日新聞, 2024/3/24 20:36:32)

STV「どさんこワイド179」に新メンバー 昼帯初の生番組も誕生:朝日新聞デジタル([B!]朝日新聞, 2024/3/24 20:36:17)

聖武天皇即位時の「大嘗祭」の木簡見つかる 平城京跡 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2024/3/24 20:36:12)

吉村共同代表「強い危機感」 大阪府外首長選は負け続き 維新党大会(毎日新聞, 2024/3/24 20:31:15)

みんなの高校ラグビー:父子が見る夢 成城学園、初出場でつかんだ白星 高校選抜ラグビー(毎日新聞, 2024/3/24 20:31:15)

0 notes

Text

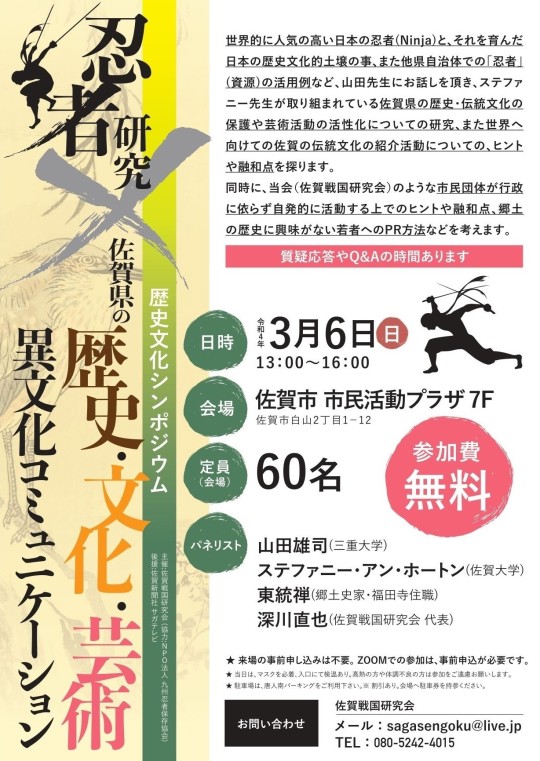

★佐賀戦国研究会創立10周年記念 歴史文化シンポジウム

「忍者研究×佐賀県の歴史・文化・芸術 - 異文化コミュニケーション-」

日時:2022年3月6日(日曜) 13:00~16:00

会場:佐賀市 市民活動プラザ 7F (佐賀市白山2丁目1-12)

参加費: 無料

主催:佐賀戦国研究会 (協力:NPO法人 九州忍者保存協会)

後援:佐賀新聞社、サガテレビ

★ゲスト/パネリスト

・山田雄司先生

三重大学人文学部教授。三重大学国際忍者研究センター副センター長。日本における忍者研究の第一人者として知られ、著書に『忍者の歴史』(角川選書)、『忍者の精神』(角川選書)、監修に『そろそろ本当の忍者の話をしよう』(ギャンビット)、編集に『忍者学講義』(中央公論新社)など多数。TVへの出演も多く、NHK「英雄たちの選択」「ブラタモリ」「先人たちの底力 知恵泉」、BSフジ「忍者の実像 最新研究が解き明かす真の姿」の他、日本テレビ「月曜から夜ふかし」(2018.10月)ではコミカルな登場で話題を集めた。佐賀県では、嬉野市忍者発掘事業における史料調査と検討、また鳥栖市の中冨記念くすり博物館「忍者とくすり展」(2019年)へ協力を行った。この他、崇徳上皇や菅原道真などの「怨霊研究」でも知られている。今回、佐賀市にお越し頂きます。

・ステファニー・アン・ホートン先生

佐賀大学芸術地域デザイン学科教授。イギリス生まれ。教育学博士として、異文化コミュニケーションや言語教育に焦点を当てた多くの著書を持つ。英語を共通言語(ELF)として、佐賀の伝統文化や価値観を異文化の視点から学ぶFURYU Educational Program(FEP)(https://www.furyu.org/)(浮立教育プログラム)を通じ、異文化コミュニケーション能力の向上を目指した講義やワークショップを行い、学生とアートや地域デザインを結びつけている。この他、アルツハイマー病予防(ADP)を目的に、プロフィットネスインストラクターの宮田一輝氏と協働で「メンブリュウ・インスパイアード・ダンス・フィットネス(MIDF)」を考案、実習や地域活動に結びつけている。忍者を異文化の観点から研究することにも興味を持つ。

【英文プロフィール】

Stephanie Ann Houghton PhD

Professor (Intercultural Communication)

Faculty of Art and Regional Design, Saga University

Born in England, Stephanie holds a doctorate in education and has written many books focusing on intercultural communication and language education. Taking a plurilingual approach, using English as a lingua franca (ELF) and other languages, she connects them with art and regional design through lectures and workshops aimed at improving intercultural communication skills through her FURYU Educational Program (FEP) (https://www.furyu.org/). This includes the study of Saga's traditional culture and value from intercultural standpoints.

In addition, she co-created the Menburyu-Inspired Dance-Fitness (MIDF) with professional fitness instructor, Kazuki Miyata, for the purpose of Alzheimer’s Disease Prevention (ADP), which she has linked to practical training and community activities. She is interested in studying the Ninja from intercultural standpoints too. Her research is partly funded by VISION 2030 (KASHIMA ART PROJECT)

http://www.saga-u.ac.jp/vision/vision2030-1.pdf

・東統禅先生

『丹坂峠の戦い』・『芦刈町戦国史』著者。『葉隠研究』(葉隠研究会)や小城郷土史研究会の機関誌に執筆多数。郷土史研究家として知られるが、実は秋田県出身である。禅僧になる前はキリスト教を学び、社会人としては金融機関や法律事務所勤務を経験している。出家してからは、四国をはじめ日本各地を野宿し、長期の托鉢行脚をおこなう。現在は、徳島氏および神代氏の菩提寺、福田寺(小城市芦刈町)の住職である。

→(★佐賀新聞記事「龍造寺と有馬の合戦、史料から丹念に読み解き 小城市の東さん『丹坂峠の戦い』刊行。北部九州の勢力図の変遷を考察」https://www.saga-s.co.jp/articles/-/619628)

▼モデレーター:深川 直也

佐賀戦国研究会代表。2012年から有志と共に佐賀戦国研究会(NPO)を立ち上げ、10年に亙り勉強会やシンポジウムを定期的に開催している。郷土史ライターでもあり、歴史雑誌『忘却の日本史』へ「九州の戦国武将ランキング」「肥前千葉氏」「神代勝利」「大村純忠」など執筆多数。近年は嬉野市の忍者発掘事業に参加、史料調査を担当し成果があり、2018年には国際忍者学会の基調講演を務め、NHK佐賀支局の番組出演や、NHKラジオ深夜便(2020年2月)へゲスト出演した他、三重県伊賀市、佐賀県嬉野市、福岡県飯塚市(嘉穂劇場)にて研究発表を行うなど、佐賀の忍者研究者として知られている。

(https://blog.seesaa.jp/cms/article/edit/input?id=459492959)

【内容】

世界的に人気の高い日本の忍者(Ninja)と、それを育んだ日本の歴史文化的土壌の事、また他県自治体での「忍者」(資源)の活用例など、山田先生にお話しを頂き、ステファニー先生が取り組まれている佐賀県の歴史・伝統文化の保護や芸術活動の活性化についての研究、また世界へ向けての佐賀の伝統文化の紹介活動についての、ヒントや融和点を探ります。東先生からは秋田と佐賀の県民性の違いや特徴的な印象、またAMAZONで郷土史本を出版するなど、自発的にアクティブに活動されての感想や周囲の反応などを伺います。

同時に、当会のような市民団体が行政に依らず自発的に活動する上でのヒントや融和点、郷土の歴史に興味がない若者へのPR方法などを考えます。残りの時間は、ゲストと参加者・学生とのフリートークが可能です。

0 notes

Text

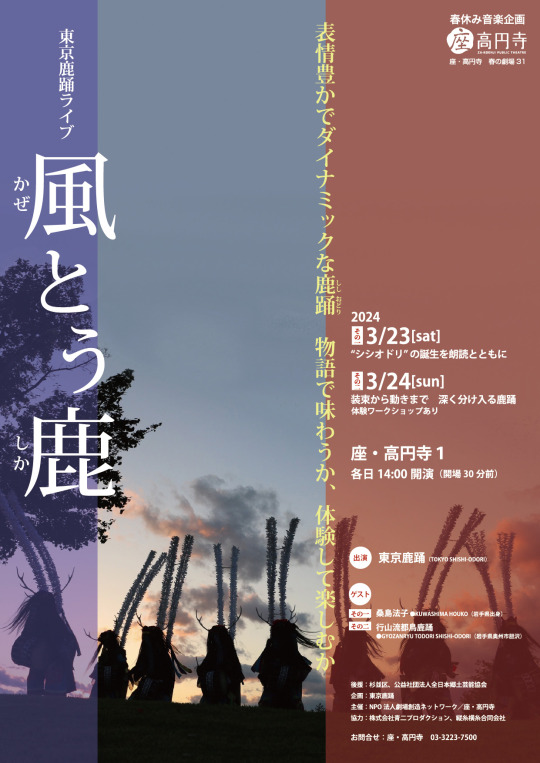

東京鹿踊ライブ「風とう鹿」

本日(2/十)より予約開始!

【本日より、チケット発売開始!】

とうシカとうとう十年をむかえまして

〜東京鹿踊ワンマンライブ@座・高円寺 開催

郷土芸能を伝える舞川地区の出身者らと、郷土芸能の可能性を世に問う有志と共に結成した、(略称・トウシカ)。

東京の地で活動を始め、『風 とう 鹿』と題した宴を開催します。

「東京鹿踊ライブ 風とう鹿」

座・高円寺 春休み 音楽企画

出演:東京鹿踊

ゲスト:

3月23日:桑島法子さん

3月24日:行山流都鳥鹿踊

期間 2024年03月23日(土)~03月24日(日)

会場 座・高円寺1

チケット予約

座・高円寺HPより

→https://za-koenji.jp/detail/index.php?id=3107

――詳細――

3月23日(土)

その一 鹿踊+朗読劇『風とう鹿』

“シシオドリ” の誕生を朗読とともに

▶︎行山流舞川鹿子躍秘伝書『勘太郎之巻』より

▶︎宮沢賢治『鹿踊りのはじまり』より

▶︎朗読 桑島法子さん(声優・岩手県出身)

鹿踊の誕生の由来は諸説あります。

今回は岩手県出身の声優で、トーシカの初期の頃から観ていただいている桑島法子さんを迎え、東京鹿踊のルーツである行山流舞川鹿子躍に伝わる秘伝書『勘太郎之巻』と、宮沢賢治の『鹿踊りのはじまり』の芝居仕立ての朗読+東京鹿踊で、鹿踊の誕生に想いを馳せてみてください。本場の岩手弁からなるリズムと躍動する鹿の踊り、お楽しみください。

3月24日(日)

その二 鹿踊演舞『問う鹿乱舞』

装束から動きまで 深く分け入る鹿踊×体験ワークショップ

▶︎鹿踊比較演舞

東京鹿踊+行山流都鳥鹿踊(ゲスト鹿踊・岩手県奥州市胆沢)

▶︎23日の劇中で登場した鹿踊りを間近で体感!

鹿と躍ろう、鹿になろう! 鹿踊りワークショップ

鹿の角をつけた鹿頭をかぶり、背中に長い“モノ”を背負い、太鼓を叩きながら歌い踊る「太鼓踊系鹿踊」。

岩手・宮城には今も約50の鹿踊りが伝わっています。

東京鹿踊にも、

●行山流舞川鹿子躍(岩手県一関市)

●行山流水戸辺鹿子躍(宮城県南三陸町)

●仰山流前田鹿踊り(岩手県大船渡市)

出身者がメンバーになっています。

●行山流舞川鹿子躍

●行山流水戸辺鹿子躍

●仰山流前田鹿踊り

見た目は似ているけど・・・?な、太鼓踊系鹿踊の多様さを、岩手県奥州市胆沢に伝わる行山流都鳥鹿踊の皆さんをゲストに迎え、土地土地で異なる鹿踊に深く分け入ります。東京鹿踊との比較演舞や、装束や動き、演奏などの特徴を解説、舞台上で実際に体験いただきます(事前申込制)

【体験申込】

座・高円寺HP

→ https://za-koenji.jp/detail/index.php?id=3107

東京鹿踊が、自身のありようから模索してきた郷土芸能の可能性、その十年が形づくる『風とう鹿』、どうぞご期待ください。

スペシャルゲスト:

○桑島法子さん(岩手県出身)

KUWASHIMA HOUKO

12月12日生まれ。岩手県出身。 青二プロダクション所属。

デビューしてまもなく大ヒットアニメ『機動戦艦ナデシコ』のヒロイン、ミスマル・ユリカ役に抜擢される。以降、『犬夜叉』の珊瑚役をはじめ、『機動戦士ガンダムSEED』のナタル・バジルール役、フレイ・アルスター役、『ハートキャッチプリキュア!』の明堂院いつき:キュアサンシャイン役、『宇宙戦艦ヤマト2199』森雪役

、『鬼滅の刃』炭治郎(主人公)の母役など、人気作品のキャラクターを数多く演じています。番組ナレーターとしても活躍中。

2001年から宮沢賢治作品を朗読する“朗読夜”をライフワークとして続けており、これらの活動が評価され、2009年に花巻市主催「第19回宮沢賢治賞・イーハトーブ賞」で、イーハトーブ賞奨励賞を受賞しました。第73回全国植樹祭いわて2023にて「虔十公園林」を朗読。2010年からは、岩手県の希望郷いわて文化大使を務めています。

○行山流都鳥鹿踊保存会(岩手県奥州市胆沢)

GYOZANRYU TODORI SHISHI-ODORI

岩手県奥州市胆沢に伝わります。「鹿のハツ連れ」といい、親鹿(仲立)、女鹿、両側に雄鹿が6人、計8人で踊ります。装束の幕には「九曜」・春日並びに日月の四季を略した「十二揩子」、36の神々を象徴した「チドリ」を染め、腰には3mもある「ササラ」を挿し、「大太鼓」を付ける。鹿の情操や生態を舞踊化したものとされ、ササラ竹

が踊るにつれてもつれ、からむ様は、咲き乱れる秋の七草とすすきの波を乗り越え、戯れ遊ぶ鹿を想起させます。

行山流舞川鹿子躍と同じ「行山流」ですが、違いや共通点を探してみてください。

東京鹿踊

-TOKYO SHISHI-ODORI-

2013 年6 月、行山流舞川鹿子躍(ぎょうざんりゅうまいかわししおどり)が伝わる岩手県一関市舞川地区出身者が呼びかけ人となり、首都圏在住の鹿踊伝承者と郷土芸能の可能性を信じる有志で結成。「鹿踊」の演目を習い、実演する他、多国籍・多世代・多分野に対応したワークショップ、魅力発、郷土芸能を通じた地域との関わり方、未

来へ継ぎ方を思考するためのプロジェクトを企画しています。

2023年にとうとう10周年をむかえました。

https://to-shika.tumblr.com/

出演者:東京鹿踊

小岩秀太郎、松坂史、古谷加奈

(以上出身:岩手県一関市・行山流舞川鹿子躍)

山田雅也(出身:群馬県)

西田昌代(出身:東京都 江戸祭囃子 獅子舞)

小野寺翔(出身:宮城県南三陸町・行山流水戸辺鹿子躍)

山下明恵(出身:兵庫県)

塩原那奈(出身:長野県)

鈴木康正(出身:岩手県大船渡市・仰山流前田鹿踊り)

主催:NPO法人劇場創造ネットワーク/座・高円寺

後援:杉並区、公益社団法人全日本郷土芸能協会 企画:東京鹿踊

協 力:株式会社青ニプロダクション、機糸横糸合同会社

1 note

·

View note

Text

正教、4人。

それでも勢いづくプロテスタントより教会も信徒も数増やしてた事実。

アメリカ成分強いプロテスタント、国を強く豊かにせねばと息荒い日本と、牧師と信徒は神の元同じですよ、天皇の元の平等性においても親和性か。聖書を個々人が読み込むため識字率も上がる側面も。ニコライさんは諭吉系の増えれば増えるほどいわゆるの利益だ論を許しきれないらしかった、出発も着地も現実の無神 でも今度の万札は渋沢だよッ。個人主義寄りだとしても合本だったのでは等思う。着実に信徒の増えていった正教もまた、内在する神としての仏性とも重なって、受け入れられていったのかもしれない。 自信がないとか やることがあるとか それはそれで潔いものか 外国にならえ実利にならえ同じことかもしれない 資源として拝んでいる感じ 国家が作りうる環境という意味のほうも、小回りかねぇ... ロシアはやはり大きすぎるけど 大地性が土地を離れてもあることは想像しておく。ニコライさんの明治そのものを映す日記や活動はもっと紹介してほし〜読んでみたい、放浪記かもな。気になった。ルポだった。戦争のような体制との状況では、やっぱり'危険'は、危険そのものだな。冷戦終わったとなされても、全体主義ゾンビは被害者として見ていいとして 意欲は揺れうるか... 守られるんだよなシンボルって。何が命の目的や手段なんだろうと思うけど、エンパシー的にそこをさまざまに型にはめない事しうるとしたら、それでも残るシンボルや骨、枠、があると踏まえたら。動けない感じはあるからなるほどな。ふと昭和天皇と中井さんも思い出した。最相さんも中井さんの本書いてた、現実にだけ土俵を置くようなプロテスタント風の実利とも距離さえあるような、中空の輪郭、霊的なものが日本の無神とも似て、と思えば頷くばかり。しかし第一次大戦に入ってしまうと宗教ごとの弾圧も徹底していくタイミングらしいから、文化や芸術も分別なく一緒くたになっていくと。ニコライはこの戦争でロシアの友人も亡くし、引き裂かれ続ける。そもそも宣教って何だよな、消費されないからこそ生活と言える面でも、利益としか測れないものも、繰り返せると思うなら続くものも。神の人格ってなんだろう...日本は。日露戦争前の今、日本にいて、国でなくキリストに仕えているのだ、と自分の神様がいてくれる。打ち開ける人が欲しかった、(同郷の同業者の消息も気になるが文脈の違う大した話でもない可能性も。) そっか...日本人の中にも同じものがあると、何を、する? しない? やはり参考までにだけなのかな、今そんな話なのかな、そんなことなかったはずとも思い出したいこともある。教会の部屋を超えては国家は無いものなのか?重たい。資本としてのあなたの無くならない心が今も。あ、あとお巡りさんはおおらか格だったのかな、どうかな。個々人、何が喜びかとか楽しいかとかも改めて理屈こねさせられてもそれこそ外からの神では難しいから、何が嫌とかの形になら例を出せたりして、そんなことばかり、とても寂しいことだった。

引き裂かれないことは今もみんな無理だ。でも土俵の話は宗教で語るには(無神で語るにも)、日本的な中空を肯定するあと、何なのだ?実利/実理?が単純化するものは嫌な気持ちはやっぱりある。立ち止まりたい。異論を育てようは信じ方のひとつになった。無謀なという意味にしない為にというか、自体として体現ではあると分かって。無力感の一方で苦しさは合意ですらないかもの部分も。否定の道筋と、信仰、信念。興味って何だろう いや、だからこそこのテーマなんだが 寄り添うって何だろう、自分にとっての必要や。あのリジョイス!な行列も思い出せた、自分が作られていく際に、染み渡るのか。考えなきゃと思うぶんは常にやる。分かんないものが分かんない。それでいいなら、ではどこに 分別の世界や数量広さがあればいい、どこに心たちがいれば。。ふと形や言葉になっていければいいと思う疑問との連続。。 信じる信じないというけれど大体のことを私は信じられない、いつまでも。要らないであろうその、この反動は を焚き付けあったりもして。感じたくないことばかりになりかねて。でも感覚として落とせた気もする。心の底が見るしかないくらいのものならそれも事実で、そこにしかないものと違うところで出会える時やっと信じられるくらいの微かなものだ

0 notes

Text

天皇氏族の特徴

天皇氏族―天孫族の来た道 (古代氏族の研究⑬) | 宝賀 寿男

ここでは、天照大神や神武天皇の日本列島内における祖系を遡って探究するとともに、この天皇氏族・天孫族の様々な特徴を探り、それに関係した諸氏についても見ていく。検討すべき問題が多種多様で、それぞれが大きい問題を含むから、本書が紙数の制約のもとにあることを念頭におき、これまで検討してきた結論的なものを整理して、予めある程度示さざるをえない(このことを先ずお断りする)。

わが国天孫族の主な動向

これまで公刊してきた拙著『「神武東征」の原像』や『息長氏』など古代氏族シリーズ)を通じて、天皇氏族の基本的な人物たる神武天皇と一族近親、臣下・関係者について、各々の原像を具体的に示してきた。それらなどを踏まえて、以下に要点を記す。

神武天皇などの初期天皇:神武は、当初に居た北九州の筑前海岸部(天孫降臨伝承にいわゆる「日向」。具体的には筑前の早良・怡土両郡あたり)から、兄・彦五瀬命とともに畿内に東征を試み、紀伊の紀ノ川滞上ルートで大和侵攻に成功して、奈良盆地南部地域あたりを押さえ、大和朝廷の初代の大王(天皇)となった。治世時期は概ね紀元一七五~一九四年の約十九年間とみられる(資料編に掲載の表「古代天皇の治世時期の推定」を参照)。この東征は、邪馬台国本体の東遷ではなく、筑前の支分国の庶子・一族関係者による小勢力の東征活動にすぎない(要は、「神武東征」という事件はあったが、それは「邪馬台国本国の東遷」ではない。当地での前途を悲観した庶子たちによる他地への分岐活動という意味)。

神武に関連して現れる随行・敵対の人々と崇神天皇関係者とを比べれば、それぞれがまったく異なっており、「神武=崇神」という同一人物のはずがない(神武は崇神の五世代ほど前の祖先る)。鏡を象徴とすろ太陽神信仰(この奉祀勢力)の中心が北部九州から畿内に移動したと認めても、それが直ちに邪馬台国東遷だとみるのは論理の飛躍である(筑後川流域と大和盆地の地名の類似も、物部氏東遷の影響のほうが強いか)。

北九州の在地には、神武東征当時はまだ邪馬合国もその怡土支分国もともに残り。その後の一世紀半ほどの期間は、北九州と畿内に各々の王権勢力が列島内に並存した(三世紀中葉頃は、畿内のほうの勢力はまだ小さいから、列島内で二強の王国が並立という構造。規模ではない)

神武の後のいわゆる「闕史八代」の諸天皇は、実在性を否定する根拠に乏しい、。邪馬台国の九州残滓勢力は四世紀中葉頃には滅ぼされたが、これは、最終的には畿内王権・景行天皇の九州巡狩に因る(従って、古田武彦氏の言う「九州王朝説」は成り立たない)。大和王権がほぼ確立した崇神天皇の時代には、日本列島のうち本州主要部を版図としたが、西側は吉備ないし安芸くらいが西限であって、その勢力は北九州にはまだ達していなかった。

神武の父はは、天孫・瓊瓊杵尊の子の彦火火出見尊(山幸彦)で、母は海神族首長の娘・玉依姫である。

『記・紀』に神武の父とされるウガヤフキアエズノ尊(彦波瀲尊)は山幸彦嫡出の長子であって、実際には神武の嫡兄である。その子孫が怡土支分国の王家を継いでいったとみられるが、後裔の系譜や存続の詳細は不明である。

天照大神:高天原を主宰する男性神であり、名を天活玉命(生国魂神)ともいう(論拠は様々に異なるが、山片蟠桃以降、男性神説もかなり多い。天照大神は、卑弥呼ではないし、推古天皇や持統天皇など実在者の反映でもない。後世に造作された架空の人物でもない。本書では詳説しないが、拙著『「神武東征」の原像』『息長氏』等を参照のこと)。天稚彦の親として神代紀に記される「天国玉」や、天照御魂神にも相当する(鈴木真年著の『古事記正義』)。

天照大神は天皇家の遠祖だが、決して抽象神ではなく、神武の四代祖先という具体的な生身の人間である。長子の天忍穂耳尊(天忍骨命)の嫡子が天火明命(この神は物部祖神ではないことに注意)で、この系統が本国・高天原(筑後川の中下流域で、久留米市の高良山麓に本拠)の邪馬台国王を継いでいった(これも後商やその存続の詳細が不明で、大和王権側の記録には残らない。景行天皇の九州巡狩や神功皇后遠征の時の討滅対象のなかにあったものか)。

天火明命の弟が、高天原から筑前の「日向」へ天降り(移遷)した者で、これが瓊瓊杵尊である。祖先の居住地から支庶の者が分かれて新天地に遷ることを、東北アジアのツングース系の上古伝承では、「天からの降臨」という形で把握する傾向があり、日本列島でもその例にもれない。東北アジアの習俗・伝承を視野に入れない議論だから、こんなことは実際にありえず、後世の造作だと安易な速断をすることになる。東アジアの太陽神は、殷の太陽神俊や高句麗の例のように、全てが男性神であった。なお、記紀のいう「高天原」及び「日向神話、出雲神話」の舞台は、全て北九州にあった。

日本列島への到来者:本書では、以下に具体的に検討を加えるが、天孫族の分派が初めて分かれるのは、天照大神の諸子から始まるという形の分支流の系譜などから見て、天照大神のあまり遠くない祖先が北九州に到来したとみるのが自然であろう。

「倭人」を江南にあった呉の太伯(周王朝ど同族で姫姓)の裔とする伝承は、『魏略』逸文などに見えるが、種族・経路や時期等から見て、その支配層については疑問が大きい。すなわち、上古の「倭人」』の人々の大宗を占める海神族が越人(タイ系種族)と同種族とは認められるとしても、二世紀前半以降に北部九州における倭国連合体の長たる地位についた天皇家の先祖は、これとは系譜・種族が異なる。国の主な住民とその上に立つ支配層とは、朝鮮半島古代の例を見ても、別途考えることが必要である。

弥生時代に日本列島に渡来した主な種族・人々では、江南から(朝鮮半島南部を経て、稲作・青銅技術などの弥生文化をもって渡来した部族と、これにかなり遅れて、東北アジア地方(とくに中国東北部及び朝鮮半島)から渡来して鉄鍛冶技術をもった部族という二系統の部族があった、これら種族と、縄文時代から列島原住の人々(一種族ではないかもしれないが、とりあえず一括して「山祇族」としておく。総じて、クメール系種族)との混合体が「弥生人」とされよう。だから、単一種族として弥生人を捉えてはならない。なお、始皇帝によって東海に派遣され斉国の琅邪郡から船出した徐福が日本列島にある国の祖となったと言う「徐福伝説」は、肥前佐賀や紀州熊野などにあるが、とるにたらない。

天孫族の始祖・スサノヲ神

わが国における天孫族(皇統)の具体的な始祖から検討に入ろう。この始祖神としては、天照大神ではなく、「五十猛神(伊達神、射楯神)」(イタケル、イタテ)があげられる。この神は、『書紀』に言う、たんなる新羅からの渡来神ではない。別名を「渡し神(和多志神)、度津神」と言い、これは外地の韓郷から渡来してきたことに因る。佐渡一宮で式内社の度津神社(新潟県佐渡市羽茂飯岡)は海上交通の守護神として五十猛命を祀るなど、日本各地で同名で祀られる(『神道大辞典』など)。

この神の記事は少ないが、『書紀』第八段(宝剣出現)の一書第四および第五の記事に見える。素戔嗚尊が子の五十猛神を率いて先ず新羅国に天降り、そこから舟を作って出雲に渡ったとあり、また、五十猛神が天降りの際に多くの木種を将来したが、韓地には植えずに、筑紫より始めて列島内に木種を播いたとある。そうすると、韓地からの最初の到来地はむしろ筑紫になるし、渡来航路的にはそのほうが自然である。このように、韓地(朝鮮半島南部)からの渡来が『記・紀』に明確に記されるのは、天日矛(天日槍)より前の時代の神・人では、ほかにいない。五十猛神と妹二神(大屋姫命、抓津姫命。実態は妻神か)が「伊太祁曽三神」として紀伊国名草郡の名神大社で篤く祀られており、奉斉者が紀伊国造よりも紀臣氏(系譜は皇別とされるが、実態は天孫族系)とみられる事情にも留意される。

記紀神話では、その父「スサノヲ」は、高天原にあっては天照大神を困らせる暴れん坊神で、天照大神と争って敗れており、それによる追放後の「出雲」では開拓者的に描かれる。その終焉の地が出雲という伝承もあり、出雲市佐田町須佐の須佐神社(風土記・延喜式に記載)が祀られる。その攝末社に天照社・厳島社・須賀社などがあり、境内に千数百年という老杉や蘇民将来の祭もある。スサノヲの子の大国主神の子、加夜奈留美(女神?)の子孫と称する須佐氏が永年奉斎するが、少なくとも系図の初期段階などには疑問があり、出雲国造一族が祭祀に関与したか(瀧音能之氏が須佐神社周辺の地をスサノオ神の本貫とみるのは疑問で、ここには同神は到来しておらず、子孫と称する家が祀っただけのこと。出雲国造一族が奉斎した神社も当初は熊野神社が主で、杵筑神社(現・出雲大社)でも長い間、祭神がスサノヲであった)。

スサノヲは、その子孫という大国主神を通じて地祇の三輸氏・賀茂氏や住道首などにつながるという系譜を伝える。これが『姓氏録』大神朝臣条や『旧事本紀』地祇本紀などに見える子孫の系譜であり(前者の大神朝臣条では、素佐能雄命の六世孫が大国主と記される)、『古事記』では「いわゆる出雲系」の多数の神々に通じる系譜が紀載される。しかし、五十猛神と大国主神との関係はこれら系譜では不明なままである(五十猛と大国主とは、祖先・子係の関係にない。出雲の大国主神の父は天冬衣命と伝え、その祖系のなかにも五十猛は見えない)。

このため、「スサンヲ」という神には複数の神格(人格)がおるようにみられている。実際には、このような名・通称で呼ばれる者が一族・同系統で複数いたり(部族長の通称的な使用もあるがか)、子孫が祖先の伝承を伴って各地へ移遷、展開したともみられる。朝鮮神話に見える檀君も、スサノヲに擬せられたり、高句麗からの渡来系氏族・八坂造氏が京都祇園(感神院祇園社)で祀る「牛頭天王」も、中国神話で牛首人身神とされる炎帝神農氏(赤帝)や蚩尤(兵主神)という頭に角をもつ武神(戦神)、兵器製造神にも通じる。わが国ではこれら神々の実体がスサノヲ神(ないし大己貴命)に通じるとされることが多い。蚩尤が鉄神とも言われる。

この「スサノヲ」の名は、同一部族(天皇氏族)の根幹系統を通じて、遠い祖先から見える「通称」ではないかと把握される。すなわち、五十猛神自身がスサノヲ(の一人)に相当するとしたほうがよい。五十猛神を祀る式内社は、出雲六社、播磨二社、紀伊二社など全国合計で十五社もあり、これら地域分布からは天孫族系の出雲国造族が主に奉斎したことが窺われる。これに関連して、わが国で兵主神を祀る式内社は、近江国野洲郡及び大和国磯城郡など名神大社三社を含め、合計で十九社もあり、うち但馬七社、因幡二社、近江二社、播磨二社、丹波一社などという地域分布に留意される(この辺に着目すると、但馬出石に落ち着いた天日矛一族が、韓地の新羅あたりから当該兵主神をもたらした可能性も考えられる)。

兵主神社の祭神は、いまは大己貴命、素戔嗚神などとされて、特に前者とされることが多い。これは、本来の祭神で鍛冶神たる八千矛神が、大穴持命に通じる大己貴命と混同され、出雲に兵主神の神社分布が多い事情に因るものか。八千矛神という神は、『書紀』には見えず、『古事記』で高志の沼川比売の求婚譚などに見えて、大国主神の別名として扱われる。同神の子には、「御井神」も見える。御井神は木伺神ともいわれ、多くの樹種をもって天降り、広く大八洲に播種したと伝える五十猛神の縁者というのがふさわしい。滋賀県蒲生郡日野町の八千鉾神社は、大屋彦神(五十猛神のこと)を祭神とする。銅矛・銅戈や銅剣は分布が北九州に多くあり、銅矛の出雲出土はあまり多くないので(最多出土の荒神谷遣跡でも、銅矛十六本に対し、銅剣が三五八本の多数で出土)その意味でも出雲の大国主神が八千矛神とされるのにはしっくりこない。

八千矛神とは、実はイタテ神(伊太弓、伊達、射楯こと五十猛神)のこととみられる(その場合、御井神とは高魂命〔高木神〕のことか)。銅矛・銅戈の出土が肥前唐津辺りに多く、銅剣も含めて銅製武器が北九州に多く出て、これが「銅剣銅矛分布圏」という把握もある。日本列島では、弥生Ⅰ期に朝鮮半島から銅矛が到来し、鉄矛は同Ⅲ期に出現して古墳時代中期以降盛行した(『日本考古学事典』)、とされるから、鉄矛も併せ持って渡来したのが天孫族か。天孫族の広い範囲に入るとみられるのが、新羅からの渡来を伝える天日矛(天日槍)である。唐津市の宇木汲田遺跡からは多数の銅剣・銅矛や多鈕細文鏡などが出土しており、天孫族の足跡を示すものか。

イタテの神は新羅系の韓鍛治の奉祀した神だと窺えると、真弓常忠氏は指摘する(『古代の鉄と神々』)。中国の原型である「兵主神」が額に角を持ち鉄を食べる蚩尤(上記)とされており、わが国で同神にも比定される五十猛神が角凝魂命(「角+鉄塊の意味の凝」)という別名をもつのも肯ける。吉野裕氏は、『風土記』の研究などから、早くに『風士記世界と鉄王神話』(一九七二年刊)や『素尊鉄神論序説』(一九七三年刊)を著し、スサノヲが鉄神だとみた。この鉄神性を同神に認める見解が多い。

端的にいえば、複雑な性格ゆえにスサノヲ神(素戔嗚神)の位置づけが難解であり、たいへん重要なのである。これが、記紀にイザナギ・イザナミニ神の子で、皇祖神たる太陽神・天照大神の「弟」とされたり、大己貴命の祖先とされたりと様々に混同が生じた(実際、記紀で天照大神と争った「戦った」という意味をもつ「スサノヲ」は、大己貴など海神族系の祖という性格では、別神としたほうがよい。現実の出雲と、実体が葦原中国〔筑前海岸部の那珂川波域〕たる記紀神話の「出雲」とを、八世紀段階の記紀の編者たちは混同したことなどに因る。

人皇ノ鼻祖という鈴木真年の指摘

一般には、記紀神話の影響で、スサノヲ神の子ないし子孫(六世孫『姓氏録』ないし七世孫)が大己貴命(大国主神)で、いわゆる「出雲族」(あるいは海神族)の祖神がスサノヲ神と受けとられている。

しかし、大己貴命は海神族の系統の祖神であるが、そうであっても、スサノラヲ神とは男系血筋でのつながりがなく(スサノヲ神後裔の女性を妻の一人としたことは考えられるが)、両神が血統一系というのは原型・実態とは異なる(両神の血縁関係を否定する先学の見解はかなりある。例えば、瀧音能之・藤岡大拙氏など。スサノヲの子に「八千矛神」がおり(五十猛神のことか)、兵主神社で該られるが、これが大己貴命と混同された結果、スサノヲの子ともされたものか)。ともあれ、「出雲神族」という概念は紛らわしく、使用には留意される。

スサノヲによる八俣大蛇(八岐大蛇)の退治の伝承も、竜蛇信仰をもつ種族のトーテム獣を退治したのだから、海神族の祖神であるはずがない。もっとも「八俣大蛇=九頭竜」という見方もあるようである(ギリシャ神話に出る竜迷体の巨大怪物ヒュドラーも九つの首をもつ)。これが、『古事記』では「高志之八俣遠呂智」と表記されるが、「高志」が越すなわち北陸地方とまでは、スサノヲの活動地域から読みとれない。ともあれ、皇威に抗う荒神(荒ぶる水神)の象徴として大蛇がでてくることになる。

この伝承も、同神が居て活動したのが北九州だとしたら、竜蛇信仰をもつ種族・国々(海神族系種族の国、主に奴国か)の退治・平定を意味したのだろう.スサノヲについて、韓地から渡来の鉄器鍛冶集団が信奉する神という説はかなりある。火山の神という見方もあるが、これは火に関わる鍛治神の祖神、竃の神からの転訛の可能性もあろう。

明治期の国学者で系図研究者の鈴木真年は、その著書『日本事物原始』や『古事記正義』で、この神について概ね次のような主旨で記している。

「素戔鳥命トハ人皇ノ鼻祖二坐シテ、二神ノ真名子タリ。故二、天神此葦原中洲ヲ賜テ、国土ツ開闢セシム」(適宜、句読点を付した)と切り出し、高天原から天降って新羅の牛頭方(楽浪郡のうちの地)に至り、伊太氐命(亦名を五十猛命、大屋毘古命、伊太祁曽命、神平多命)・速須勢理比売を生み、その後、太白山(平安北道寧辺の妙香山に比定。平壌の東北方)の下に至り檀木の下に互市(陸上での交易)するなど人事や社会運営を教え、これを国人が追末して檀君という。また神櫛玉命(亦名を櫛御気野神、気津御子神。すなわち、熊野大神)ともいう。

その子の伊太氐命を率いて東海に入り、多くの樹木種ををもって出雲国に着き、須賀の地に宮居したが、伊太氐命は妹と協力して樹木の種を各地に分布した。素戔鳥命の子の天忍穂耳命を、天照大神は子として養って天子の位につけた。」(ここで天忍穂耳命を「子」とするのは、天安川の河原における天照大神との伝承から、スサノヲの実子と考えたものか。ただ、この見方には疑問あり、実際にはスサノヲの子孫となろう。後述)

こうした真年の把握には疑問な点もいくつかあるが、スサノヲ神がわが国の「人皇ノ鼻祖」だという基本は妥当な線だとみられる。天照大神が男神だという性格(夫婿が知られずに子孫を残す女性が古代大族の祖先系図にはまったく現れない事情もある)や忌部氏の上古系図等を参考にして、これら記紀の記事を総合的に考え併せる必要がある。そうすると、韓地から日本列島に渡来してきた、わが国天孫族の始祖(天照大神の更なる違い祖先)こそがスサノヲ神であって、五十猛神とも同神(ないしその父神)だとみるのが適当となる。朝鮮の始祖とされる「檀君」(後述するが、後世の造作神となろう)とほぼ同種の性格をもつ神という程度は認めて良い。

十世紀後葉の北宋に、日本の東大寺の僧・奝然らが雍熙元年(九八四)にやって来て、銅器や『王年代紀』などを献上したが、天御中主を初代とする皇統譜には、第十八代に素戔鳥尊(その前代が伊奘諾尊)、第十九代に天照大神尊、第二四代目に神武天皇の名前が記される(『宋史』日本伝)。平安中期の円融天皇治世のときに存在した『王年代紀』が何に基づくかは不明だが、天照大神の先代に素戔鳥尊があげられることに留意される。

スサノヲがスガの地に居たという上記伝承からか、全国の須賀神社はスサノヲを祭神とする例が多い。同社は、牛頭天王・須佐之男命を祭神とする祇園信仰の神社で、全国に広く存在し、島根県・高知県に特に多い。これら須賀神社の多くは、明治の神仏分離まで「牛頭天王社」「天王社」と称していた。牛頭天王は、播磨の広峯神社などでも祀られるが、同社は天孫族の針間国造の領域にあって、同じく凡河内国造一族が長く奉祀した。

なお、素戔嗚命の実体について、卑弥呼と対立関係にあった「狗奴国王」を考える説もあるが、これは根拠に乏しい想像論である(狗奴国の性格・習俗についての誤解が基礎にある)。また、習俗・祭祀やトーテムが異なる大国主神(海神族系氏族の祖)の父祖でもない。

八幡神の実体

豊前の宇佐八幡でも、祭神たる八幡神の実体が五十猛神だとみられる。応神天皇家や宇佐国造など天孫族の一派の実際の遠祖として、八幡神が考えられる。字佐国造は、高魂尊の裔孫の宇佐都彦(菟狭津彦)を国造初祖とするが、高魂尊の先が五十猛神とみられる。

弘仁五年(八一四)の太政官符や『宇佐託宣集』等に拠ると、字佐郡の小倉山の麓に八つの頭が一つの身体についた奇異な風体をもつ鍛冶翁がおり、金色の鷹となって示現し、その姿を見ようと近づく者の半数が死亡したが、神官(辛島勝乙目とするのが原型か)の祈持に応じて三歳児童の姿で八幡神が出現し、「我は始め辛国に八流の幡となって天降り、日本の神となって一切衆生を度する釈迦菩薩の化身なり」と託宣したという。こうした伝承などから、八幡神はもともと鍛冶神とする見方も古くからある(柳田国男氏ほか)。

後世では八幡大神にも擬せられる応神天皇は、実際の系譜は宇佐国造一族の支流の流れをひく鍛冶部族の息長氏に出ており、遠祖は神武に始まる王統と同じで、高魂命であった。金色の鷹は、金鵄や八咫烏にも通じる天孫族のトーテムである。

素盞嗚神という神は、海神族たる大己貴神(大国主神)の父祖としても伝えるが(記紀ともに見えるが、『古事記』のほうに多く伝える傾向)、その一方、熊野大神として、天孫族系統の物部連や鳥取部によって祖神として広く奉斎された。これら氏族の祖たる天津彦根命(天若日子)やその兄弟神は、素盞嗚神と天照大神との天安河原の誓約の際に息吹きのなかから誕生したと神話に伝える。

こうした両様の複雑な性格をもつ素盞嗚神は、本来は性格ごとに別々の人格神かとも考えるのがよいかもしれない。そのなかでも、最も主なものとしてはわが国天孫族の祖となる(こうした見方は、私の氏族研究の結論的な部分だけを記したので、分かり難いかもしれないが、紙数制約や論旨展開上の見地から、本書ではこのくらいに止める。以上の記述に関連して、本シリーズの『息長氏』『三輪氏」』などをご参照)。

天孫族の祖系と祭祀

現存の天孫族系統の系図では、天照大神より先へ遡る神統譜を記すものは少ないが、『姓氏録』では若干は記事が遺る。それが、角凝魂命を遠祖とする系譜をもつ諸氏(鳥取連・鳥取、委文連・宿祢〔倭文連・宿祢〕、竹原、美努連、税部〔鴨県主一族〕や額田部宿祢〔物部氏同族〕、雄儀連などで、殆どが少彦名神の流れ)である。

角凝魂命を祀る神社は全国で少ないが、鳥取連が奉斎した和泉国日根郡の式内社、波太神社(大阪府阪南市石田に鎮座。もと桑畑村、東鳥取村で、同国神名帳に従五位上波太岐社と記載。府社)の祭神として鳥取連の祖・天湯河板挙が垂仁朝に祖神を創祀したと伝える。波多の地名は肥前国松浦郡にもあり、当地に波多八幡神社(佐賀県唐津市北波多稗田で、宇木汲田遺跡の西南近隣)が鎮座する。「波多」は秦韓・辰韓に通じるものか。

忌部氏の系図(「斉部宿祢本系帳」」や「宮中八神」などを基礎にして、始祖の五十猛神以降の初期段階の歴代を整理、推定してみると、概ね次のようになる(第1図)。ただ、妻神(后神)は難解であり、推定の度合いが大きい。

各々の遠祖神が異なる複数の神名をもつことに留意されるが、天照大神は「斉部宿祢本系帳」では「天庭立命」として表記される(この名に近い「天壁立命」も天背男命の父神で左京神別の宮部造の祖とされるから同神となる)。

この神は、大阪市天王寺区の生国魂神社(東生郡の難波坐生国咲国魂神社)で奉音される神であるこれが、信濃国小県郡では名神大社の生島足島神社(長野県上田市下之郷)でも祀られて、その祭神が大八嶋を統べる「生島神・足島神」とされる。摂津国川辺都(兵庫県尼崎市栗山町)の生島神社では、生島神・足島神、天照大神、須佐男神、八幡大神、伊邪那岐・伊邪那美神をいま祀る(祭神の名に重複がある)。

この生島神・足島神は、天皇の国土支配権の裏付けを企図する祭祀ともみられる八十島祭の主神とされる(この祭は、文献初見が文徳天皇の即位時の嘉祥三年〔八五○〕九月で、鎌倉前期まで廿二回確認されると言うが、由来は上古に溯るのだろう)。『延喜式』神名帳には、宮中八神殿で御巫祭神八座のなかで生産日神・足産日神(『古語拾遺』では生産霊・足産霊)として祀られ、神祇官に坐しては生島巫祭神二座として生島神・足島神があげられる。両名は併せて夫婦神(その場合、足島神のほうは妻神か)とみられ、男神は伊久魂命とも天活玉命ともいわれる。天照大神という名では、『延喜式』神名帳では宮中坐神三六座のなかに見えないし、『姓氏録』にも諸氏族の祖先として見えないことに留意される。なお、天活玉命を祀る神社は少ないが、越中の高瀬神社(富山県南砺市高瀬。同社は五十猛神も合祀)や讃岐の大麻神社(寒川郡の大蓑彦神社。香川県善通寺市大麻町)という式内社があげられる。

『書紀』には生申の乱の時(天武天皇元年〔六七二〕七月廿三日条)に生島神が見える。そこでは、高市社に坐す事代主神と牟狭社に坐す生霊神が神憑りして、神日本磐余彦天皇之陵(神武陵で、『書紀』にいう畝傍山東北陵か)に馬と種々の兵器を奉納すれば、両神が天武軍の前後に立って守護すると告げたが、この生霊神が生島神(生国魂神)に当たる。いま畝傍山の東北の裾、橿原市大久保町域(旧洞村)にある神武陵旧跡と伝える地の近隣には、生玉神社が鎮座する。

『古事記』には「天津国玉神」とも表記されるが、これは、天若日子(天稚彦。天照大神の子で別名が天津彦根命、天背男命、天湯河桁命であり、出雲国造や物部氏など鍛冶部族や鳥取部等の祖)が大国主神のもと(葦原中国)に派遣された事件に関連して見える。

その父神が高皇産霊尊であり、上記の宮中八神殿で祀られる高御産日神にあたる。この神のときころに筑後川流域に至って定着したとみられる。この神を天孫降臨の指揮者として皇祖神のはじめに置く見方が学究には多いようだが、上記系図に見るように更に父祖の神々を伝えることに多意される。

「宮中八神」の意義

ここまでに宮中八神にも触れてきたが、『延喜式』神名帳の冒頭に掲げる「宮中八神」には十分留意される。

すなわち、宮中神として大社三十座小社六座があり、そのうちの筆頭に「御巫等祭神八座」並大、月次新嘗とある神々で、①神産日神、②高御産日神、⑤玉積日神(玉積産日神)、④生産日神、⑤足産日神、⑥大宮売神、⑦御食津神、⑧事代主神、の八神があげられる。さらに、「座摩巫祭神五座」並大、月次新嘗として生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神の五神、「御門巫祭神八座」並大、月次新嘗として、櫛石窓神と豊石窓神が四面門各一座、「生嶋巫祭神二座」並大、月次新嘗として並大の生嶋神、足嶋神の二神があり(ここまでが「神祇宮西院坐御巫等祭神」とされて、合計が二三神)、更に、「宮内省坐神三座」並名神大、月次新嘗として薗神社、韓神社二座、「造酒司生神」大四座、並大、月次新嘗として大宮売神社四座が掲載される。

「宮中八神」の次ぎにあげれる神々は、御門神(八座)を除くと、おそらく八神の異名・異称で重複するものだろう(ただ、座摩巫が祭る五神は、「大宮地を守り坐す霊神」とされるが、その実体は難解・不明。五神はみな始祖神関係の異名かもしれず、「生井、福井、綱長井」で三井・御井、「波比祇、阿須波」が五十猛神に通じるか)。そして、その皇統譜のなかで大祖先神としての位置づけにあった神々ではなかろうか。具体的には、天照大神夫妻を含めそれ以前の三代の夫妻神とみられる。上記の「第1図天孫族の初期段階の系譜」は、こうした見方のうえで推定記載をした。

注意すべきは、最も重要な天照大神にあたる神の名が二つ(玉積産日神、生産日神)あり、対偶を持たない「事代主神」があって、合計で「八神」となっている点である。天孫族系統では、「八」という神聖数をもっていた。

さて、ここの「事代主神」の実体は何だったのだろうか。抽象神としての意味は、「神憑りして神託をくだす神」であり(松前健、佐伯有清などの諸氏)、特定の固有名詞とされる必要はない。ところが、この神は、一般には地祇(国津神)・三輪氏族の祖で、神武天皇の皇后の父神が指される。これは、後代の諸天皇の母系祖神として理解が出来ないわけでもないが、それならば、天照大神の邊遥か後代の神であって、宮中祭祀のバランスを欠く。

そこで、「姓氏録』を見ると、天神としての「天事代主命」(天辞代主命、天辞代主命)が存在したとわかる。この神を祖神とするのが、左京神別の畝尾連、右京神別の伊与部、大和神別の飛鳥直の三氏であり、これら諸氏の系譜を考えると、みな中臣連一族の初期分岐となる(伊与部条には高媚牟須比命の三世孫と記載も、これは疑問)。畝尾連の一族は和泉神別にもあげられ、そこでは「大中臣朝臣同祖。天児屋命之後也」と記載がある。しかも、高市郡明日香村に鎮座の飛鳥坐神社(並名神大)では、事代主神、高皇産霊神、飛鳥神奈備三日女神を祭神とする。すなわち、天事代主命とは中臣氏の大祖神(天孫降臨痔の天児屋根命の父祖神か)の位置づけということになるが、そうすると、天照大神も含め、この神から遡って三世代の夫神の誰かの舅神で、天孫族系統の母系の祖として特掲された可能性があり、この場合には「宮中八神」に所掲の神々の活動年代とも符合するものとなろう(現在の当該飛鳥神社の祭祀では、転訛された影響で、有名な三輪の事代主神と混同されている)。

なお、{宮中八神」のなかに、元は「倭大国魂神」(実体は九州所在の大己貴神)も含まれていたとみる見解(若井敏明氏『「神話」から読み直す古代天皇史』)には反対である。天照大神以前の上古歴代の舅神の位置にはいないからであって、『書紀』崇神天皇大年条の記事には疑問がある。不祭祀のイザナギ・イザナミの諾冊二神も、実体をもつ神ではなかった。

韓国イタテ神の列島渡来

『延喜式』神名帳のはじめに、宮中で祀られる神々が「宮中坐神三十六座」としてあげられる。そのなかに宮内省に坐す神の三座(並名神大)があって、薗神(園神)の社と韓神の社の二座がある。この「韓神」こそ韓(伽耶)から渡来した五十猛神を指す。ちなみに、御巫等祭神の八座にあげる神産日神も大始祖たる五十猛神にあたるとみられ、五十猛神の妻神の御食津神(御膳神)も同八座のなかに見える。この女神は豊受大神でもあり、食物主宰の倉稲魂神(稲荷神)で保食神なのだから、薗神にあたるとみるのが自然である。織物と酒造を司る女神、大宮売神にも当たりそうな可能性もあるが、それを留保しつつ、この関係では別神としておいた(関連して言うと、丹波国多紀郡式内社の大売神社【兵庫県篠山市寺内]は、大宮売神を祀るが、「オーヒルメ」神社と読まれている。大宮売がアメノウズメの別名だとする平田篤胤説や、これに通じる『古語拾遺』の記事は誤りとみられる)。

かつて、黒板勝美博士は、天照大神より前の神々が皇室の祖先として奉斎されていないとの理由で、それらの実在性は認めがたいと考えた。しかし、上記のように現実に別の神名で宮中で永く奉斎されてきた。出雲でも、神産日神も神魂神社の名で、意宇郡六社の一としてあり(松江市大庭町)、出雲国造が長く奉仕した。同社は神火相続の神事で知られる。

「園韓神」には一に大己貴神・少彦名神・大物主神をあてる説もあり、平安京遷都以前に京の地を支配したのが渡来系の秦氏だとして、園神・韓神は元々は秦氏が奉斎した神とみる説(水谷千秋氏)もあるが、ともに論拠薄弱である。

園韓神社は宮中では唯一の名神大社であり、応仁の乱頃までの宮殿の宮内省に鎮座した。この神格・鎮座地からみても、秦氏にふさわしいとはとても言えない。例祭は園韓神祭といわれ、『江家次第』では神部四人が榊・桙・弓・剣を持って神楽を舞ったと見え、『百錬抄』では大治二年(一一二七)の大内裏火災で園韓神の御正体を取り出そうとした折に神宝として剣・桙があったと見える。帝王鎮護の神という役割や、皇祖神の系統からみても、これは始祖神の五十猛神夫妻とするのが妥当であろう。もとからこの地にあって平安遷都に伴い遷座させようとしたら、帝王を護りたいという託宣が韓神からあったとも伝える(本来は鴨県主奉斎か)。

御食津神はオオゲツヒメ(保食神)でもあり、穀物神(稲倉魂命)でもあった。五十猛神は大屋毘古神とも呼ばれ、一緒に植樹につとめた妹・大屋毘売(大屋津姫)は、名前の対応から考えて、「妹」とは実際には「妻」の意であろう。紀州にはこの女神を祀る神社もある(和歌山市字田森に鎮座の大屋都姫神社など)。この妻神は白山信仰の菊理媛命にも通じ、水神の罔象女神であり、多様な神格と名をもつ。八幡大神の妻神たる比売大神でもあって、宇佐八幡宮で祀られる。水神が竜神に通じ、仏教での同種の弁財天にも通じる祭祀もある。

筑後国御井郡や豊前国田川郡(豊比咩命神社という名で、いま香春神社に合祀)など各地の「豊比咩神社」の祭神であって(神武天皇の祖母とされる「豊玉姫」ではないし、「神功皇后の妹」のことでもない)、伊勢神宮外宮の豊受大神にあたる。香春の豊比咩神が宇佐の比売大神に相当すると岡谷公二氏も指摘する(上掲書)。豊比咩(豊姫)については、高良神の妻神という見方もあり、この辺の可能性を留保しつつ、比売大神という見方で一応、考えたい。

比売大神については宗像三女神説(宇佐神宮・石清水八幡宮の立場か)もあるが、大分県杵築市の奈多宮では、沖合の市杵島(または厳島)と呼ぶ岩礁に比売大神が降臨したと伝えるから、主祭神八幡神(=五十猛神)の后神で、端的に市杵島姫神と考えたほうがよい(その系譜は不明だが、天照大神の娘のはずはなく、海神族的な色彩があるものの、幹地から共に渡来したか、既に北九州にあった種族の出かは判じがたい)。

この女神は、水神の性格からは淀姫(興止姫神、世田姫)にもあたる。肥前国一宮たる佐嘉郡の與止日女神社(河上社。佐賀市大和町川上)、予賀神社なども含め、肥前中心に二十数社の多くで祀られ、とくに佐賀県の嘉瀬川流域に六社もあって祭祀が集中する。夫神・五十猛神と同様、石神の性格ももつ(脊振山に鎮座の脊振神社は、弁財天社ということで本地垂迹で市杵島姫を祀るが、この神にもあたる〔瀬織津姫や蛇神の宇賀神にもあたる〕。山城国乙訓郡の式内社、与杼神社〔京都市伏見区淀〕でも写る。安芸宮島の上厳島神社〔伊都岐島神社〕や近江の竹生島神社〔浅井郡式内社の都久夫須麻神社〕、相模江ノ島でも、市杵島姫【弁財天】を祀り、竹生島では、併せ宇賀神・浅井姫・龍神も祀る。淀姫が、一に「八幡大神の叔母、神功皇后の妹」とされるのは訛伝)。

唐津市呼子の加部島(別名が姫島)の宮崎鼻に鎮座する田島神社(松浦郡の式内名神大社の田島内神社)は、肥前最古といわれ唯ーの大社とされる。本殿の裏には磐境(祭場)とみられる地があり、立った三個の巨石や二個の平石、太閤祈念石と呼ばれる巨石もある。

加部島は、韓地・大陸への交通を考えると「道主貴(ちぬしのむち)」の鎮座地にふさわしく、市杵島姫を含む宗像三女神が礼られる(神名帳には「一座」と表記)。そうすると、韓地釜山(ないし対馬)辺りから筑前大島・沖ノ島を通る海路が「海北道中」と一般に解されるが(「海北」=は朝鮮半島を指す)、当該経路は、倭韓間の海上交通における当初のメインルート「壱岐・対馬を経由の線」だとみる田中卓博士の見方のほうが正しいものか。宗像大社では、九州本土の宗像市田島の地に辺津宮(総社)として現在、市杵島姫を祀る(『古事記』では、市杵島姫は中津宮、辺津宮鎮座は田寸津比売と記す)。

道主貴は、『書紀』(巻一第六段の一書第三)に「筑紫の水沼君等が祭る神」と見えており、水沼君(水沼県主)は佐賀君(佐喜県主)と同様、火国造同族とみられるから、これら諸氏の祖神でもあろう。『旧事本紀』天皇本紀には景行天皇の皇子のなかに武国表別命をあげ、筑紫水間君の祖と記される(同人は、「円珍俗姓系図」に讃岐の和気公・因岐首の始祖とされ、九州の阿蘇君・火君らの祖とみられる。『書紀』景行段に見える水沼別の始祖・国乳別皇子かその近親にあたる。同書の記事では、「弟の豊戸別皇子。是火国別之始祖世」と続ける)。

水沼君氏一族は、筑後国三潴郡の豪族で、久留米市西南部の大善寺町にある大古墳、御塚(全長約一二〇詩という帆立貝式古墳。中期古墳か)及びその北隣の権現塚(外径が全長約一五〇計かともいう。後期古墳か)の築造者とみられている。東北方近隣の同市高良内町には、これらに先立つ石櫃山古墳(全長が百計超【最大で一一五潮というで、境輪式を出土)もあったが、消滅した。久留米市北野町赤司に鎮座の赤司八幡宮(御井郡惣廟を称)がもと豊比咩神社といわれ、與止比咩命・高良大神や道主貴(三女神)、すなわち宗像三女神が祭神で、祠官家が水沼君氏との伝え(境内碑文)もあるが、領域からやや離れる感もある。

「韓」を冠する五十猛神

延喜式の神名帳には全国各地の官祭に関わる多くの古社があげられるが、そのなかで「韓」が頭につけられる神は五十猛神のみである。多くの樹木の種を持って大八洲に植えたと伝えて、紀伊国をはじめ各地で多く祀られる。わが国では伊達神(射楯神)とか韓国伊太神、伊太祁曽神ともいわれて、延喜式内社の奉斎神としてはかなり多くあり、全国で十五社を数える。

とくに、出雲には最多で合計六社もある。それが意宇郡・出雲郡に集中するが、意宇郡では玉作湯社や揖夜社に付属して鎮座する。これらは出雲国造一族の奉斎に係るものか。そして、これら出雲国内の六社が全て、韓国伊太氐神と記されて、式内社では類例の少ない「韓国(辛国)」が冠として付けられる。当地の曽枳能夜神社境内の韓国伊太氐夫神社(島根県出雲市斐川町神水)揖夜神社境内の韓国伊太氐神社(同県松江市東出雲町揖屋)など、韓国伊太所神社が出雲国の九郡中で意宇郡と出雲郡とに三社ずつ見られる(出雲国意宇郡の条に、①玉作湯神社、②揖夜神社、③佐久多神社に「同社坐韓国伊太氐神社」があり、西側の出雲郡条にあっても、「同社(神)韓国伊太氐神社」としての阿須伎神社、⑤出雲神社、⑯曽枳能夜神社が同様)。

このほかの式内社では、薩摩国曽於郡の韓国宇豆峯神社(鹿児島県霧島市国分上井)も、五十猛神(又の名を韓神曽保里神)を祀る。ここでも、とくに「韓国」を冠した神社の名前になっていることに留意される。これらの事情も、ての神の韓国からの渡来を示唆する(千家俊信『出雲式社考』にほぼ同旨)。出雲の西隣、石見国では現大田市五十猛町に近隣して韓神新羅神社・五十猛神社の両社が鎮座する。

この朝神新羅神社、出雲国出雲郡の韓竈神社(産銅遺跡のなかに鎮座)や安芸国御調郡の賀羅加波神社のほうは、素戔鳴命を屯るというが、五十猛同神か。

五十猛神については、記紀に見えるのは上記の一箇所だけであるが、イタテ神としては、『播磨国風土記』餝磨郡の因達里(姫路市街地の北部)の条に伊太氐之神が見える。因達里の伝承が、神功皇后が韓地征討で渡海する際、先導神としてその御船の上に鎮座したのがこの神である、という内容なのだから、「韓国」を冠しないイタテ神の場合にも韓国との関係がみられると石塚俊氏は指摘する。これが、餝��郡式内の射楯兵主神社(姫路市本町に鎮座)である。イタテ神が神功皇后の先祖・天日矛にも通じるとしたら、祖神たちの加護を受けてその祖国の韓土に進攻したことになる。関連して、九世紀後半の貞観期当時の対新羅関係の悪化という背景のなかで、日本を新羅から守る目的で韓国伊太氐諸社が建立されたという説(瀧音能之氏)は疑問が大きく、この神の祭礼の由来は更に古かった。

伝承では、イタテ神は韓地の新羅から直接渡海し、日本列島に着いて出役に入り、そこから紀伊に遷ったようにうけとられる。出雲・紀伊には関係社が多くあり、出雲の西隣の石見国安濃郡にも、現・大田市五十猛町に五十猛神社と韓神新羅神社がある。五十猛命の降臨地としては、奥出雲、出雲国仁多郡の鳥上峰(船通山、鳥髪山)という伝承もある。これも、天孫族関係者が高山に天降りするという所伝の一環である。

九州の太宰府付近にも鳥髪山に相当するような山(例えば基山〔後述」」とか砥上岳(遠賀川源流地)がある。一方、対馬、壱岐を経由して九州の有明湾岸に上陸とも伝えるから、多くの関係請社や遺跡などの分布を具体的に見ると、やはり韓地→対馬→筑紫という地理的に自然な経路をとったとみられる。そこで、次ぎに北九州の分布を見てみる。

九州の五十猛神

対馬では、対馬島の北端で河内湾に臨む地に鎮座する岩立神社(岩楯神社ともいう。対馬市上対馬町大字河内)がまずあげられる。素戔嗚尊が韓土よりお帰り(到来か?)の時に、この浦に船を寄せたと伝える。元来、本社は岩楯の地に在って神籠磐境だといい、社殿がなく森の中に磐石があって、これを神位とする。

同名社では、備前国和気郡にも、磐梨別君氏(垂仁天皇後裔と称するが、実際には息長氏の一支流の和気氏)の奉斎とみられる同名の石立神社(現・備前市麻宇那)があり、社殿の下に大磐石があって、岩石崇拝に創まるとされる(『神道大辞典』)。姫大神も祀られ、近隣の北側対岸には祇園神社・磐井神社、稲荷神社や荒神社もある。石立神社の南方の備前市域、日生には高良八幡もあって、その社叢もウバメガシが占める海岸林で知られる。対馬の那祖師神社(対馬市上対馬町豊。島大国魂神社も合祀)など数社も、五十猛神を祭祀する。

大和にも同名社が添上郡式内社であり、「天乃石立神社」と記載される。現社名を天石立神社(戸磐明神)といい、奈良市柳生谷、戸岩山の北麓(奈良市柳生町の岩戸谷)にあって、本殿をもたず、鎮座する巨岩を直接拝する形態をとる。四つの巨石の総体が天石立神社と呼ばれるが、なかでも中心の丸い巨岩(きんちゃく岩と呼ぶ)が日向神社で、これが天照大神を祀り、他の三つは門神(豊磐門戸命、櫛磐門戸命)と天岩戸別命に当てられる。地域的に考えると、同社は磐梨別君同族の山辺県主一族が祭礼に関与したものか。

北九州の五十猛神祭礼では、筑前国御笠郡の筑紫神社(福岡県筑紫野市原田)や同国早良郡の五十猛神社(同県福岡市西区金武)が著名である。前者では、筑前・筑後・肥前の交通要衝に、筑紫の国魂たる筑紫大明神として祀られる。その別名の白日別神は、太陽神にも「日向」になも通じる。早良郡の西職りの怡土・志摩両郡(現・糸島市域)にも、五十猛神を写る神社が多い。王丸の白木神社前原の酒神社、草場や西浦の白木神社などがそれであり、潤神社も含め、その旧名が「白木神社」とするものも多い。これらの白木神社の群や、密集する白木の地名は新羅に因むといい、朝鮮半島由来の遣跡や伝承に彩られる。

肥前では、基山を神体山とする荒穂神社(佐賀県三養基郡基山町宮浦)がある。筑紫神社の後背地にあたる基肄郡の基山山頂には五十猛神が祀られ、玉々石という巨石の磐座や五十猛神伝承による「日本植林発祥之地」という石碑がある。同名社は、基山の別宮として、遠賀川上流域の福岡県嘉麻市牛隈(旧・嘉穂郡)にもあるが、祭神がニニギの尊で、元宮が馬見神社という。

『筑後国風土記』逸文には、荒ぶる「麁猛神」が筑前と筑後の境界に居て、往来の人々の半数を殺すので、筑紫君等の祖・甕依姫を祝にして祀ったと見え、麓の荒穂神社で祀られる。この実体が五十猛神とみられる。この地に朝鮮式山城の基肄城が築かれ、瓊瓊杵命が基山で国見をしたとの社伝もある。アラは伽耶の安羅(慶尚南道の咸安あたり)にも通じるし、「基肄」は紀伊国造の紀直氏や武内宿祢後裔と称した紀臣氏の「キ」にも通じる。杵島郡の稲佐神社・妻山神社(ともに同県杵島郡白石町域)なども、五十猛神やその眷属神の祭祀で知られる。

日本列島に杉などの樹種をもたらしたことで、各地の紀伊神社や杉山神社の祭神とされることも多い。とくに武蔵南部(旧都筑・橘樹両郡や横浜市港北区域)には、五十猛神を祭神とする杉山神社の分布が多い。これは、五十猛神を奉じた人々・部族がこの地域の開拓を進めたことに因るものであろう。

九州に戻って、五島列島、福江島の北部に位置する五島市(前・南松浦郡)岐宿町岐宿に巖立神社(岩立三所大権現)があり、社叢は椎の大木やナタオレの木などの原生林として長崎県文化財に指定される。対馬のイワタテ同名社に通じ、ここでは宗像三女神等を礼るが、本来は市杵島姫を祀るものか。長崎市香焼町の岩立神社では、境内に樹齢推定二百年という古木のエノキ(市指定天然記念物)がある。

岩立神社について言えば、このほか、出雲の東隣の伯耆西部にも同名社があり(祭神はいま大山祇命とされるが、疑問)、大山中腹の鳥取県西伯郡伯耆町岩立に鎮座する。ここでも、樹齢推定二百年、という樅・杉・銀杏の巨樹群が社を深く覆うことで有名で、裏山には「岩滝さん」と呼ばれる古くから信仰の対象とされた巨石があり、周辺に岩立古墳群もある。近隣の金持神社(同県日野郡日野町)や石見の物部神社別天神(島根県大田市川合町)などに祀られるのが、天之常立神である。この神は天地開闢の際に、別天津神五柱の最後に現れた神で、天(高天原)そのものの神格化ともされるから、具体的には五十猛神を指すのかもしれない。国常立神は、国土守護神ともされる。

これら五十猛神と眷属神を祀る神社や関連遺跡は、北九州では天山を含む背振山地の周囲に濃密に点在する。天山は、同山地の西部側、佐賀県のほぼ中央部に位置し、唐津・小城・佐賀・多久の各市に史る。その標高一〇四六㍍は、同山地東部の最高峰、脊振山(標高一〇五五㍍)に次ぐ。

この辺の事情を踏まえ、天孫族の様々な特徴を次ぎに見ていくことにしたい。

鳥トーテミズム

天皇家・天孫族には、鳥トーテミズムや、始祖の卵生伝承らしきものなど、鳥にまつわるものが多くある。古くは「天の鳥船」や「八咫烏の先導」の伝承があり、倭建命の霊魂が白鳥となって飛び去ったという白鳥伝承も代表的であって、その墓の候補のいくつかには「白鳥陵」という命名がある。

河内の古市古墳群にある津堂城山古墳は、前期末頃の巨大古墳で、倭建命の陵墓に擬される。すくなくとも、当時の大王一族関係者の陵墓とみられており、辺十七㍍の方墳状の特殊な施設には、巨大な水鳥形埴輪三体が配されている。この水鳥はおそらく白鳥ではなかろうか。烏型の埴輪は全国的に分布するが、応神天皇陵に比定される誉田山古墳や継体天皇供の可能性が大きい今城塚古墳でも見られ、これらに先行する。古墳の周濠から鳥形木製品が出土した例もあり、天上と地上を結ぶ聖なる動物という意味以上に、こうした鳥トーテミズムが大王一族にあったから祭祀に使われたものだとみられる(鳥形木製品や鳥装シャーマンは弥生時代から見られるが、穀霊信仰の現れとするのは疑問か)。中国の長江中・下流域にあった河姆渡文化期には鳥と太陽が象徴化されるとの指摘もある。

こうした鳥トーテミズムは、同族の息長氏から出た応神王統にあっても同様である。『記・紀』などに見える大雀・隼・雌鳥・鷺などを名にもつ応神・仁徳近親の王族も、鳥トーテミズムの現れであろう。この系統の遠祖、少彦名神は鳥の神様ともいえ、天日鷺翔矢命の名ももつ鳥取部造の祖神でもあった。

応神天皇自体が、宇佐八幡の伝承に、金色の鷹が金色の鳩に変じし、さらに小児となって現れて「誉田天皇広幡八幡麻呂」と名乗ったと伝える(『八幡宇佐宮御託宣集』)きも。この金色の鷹は、菱形池のほとりにいた鍛治翁の化身とされる。応神の前身(若い頃)は、垂仁天皇の皇子・ホムチワケ(品遅別、誉津別)として記紀に登場する(「ワケ」の名からして、垂仁の皇子ではありえないが)。ホムチワケは成人してもものを言わなかったが、空をいく白鳥の声を聞いて初めて話をしたので、山辺の大鶙が命をうけ捕らえたとの伝承がある(記紀に多少差異があるが、捕獲者は少彦名神後裔の鳥取部造の祖)。「大鶙」は鷲鷹類の鳥を表す名(通称)であり、これに対応して『書紀』に見える名の「天湯河板挙」とは、実際には祖神の名であって、少彦名神の親・天若日子(天稚彦)の別名とみられる。

全国各地には白鳥神社が多くあり、日本武尊(倭建命)の伝説に因むとするものが多い。これらは、総じて天孫族諸氏の祭祀にかかるとみられる。福岡県にも白鳥の地名や同名社が多く鎮座する。順不同であげると、朝倉市白鳥・柳川市三橋町白鳥・京都郡みやこ町節丸字白鳥など白鳥の地名や、久留米市荒木町白口、田川市猪国、嘉穂郡嘉穂町馬見、八女市黒木町大淵、八女郡矢部村北矢部などに白鳥神社が鎮座する。大分県にも同名社が多い。久留米市白山町や神埼市神崎町城原にある「白角折神社」(前者の地ではシラトリ、後者ではオシトリと訓む)も関係社とみられ、後者には樹齢千年起という楠の巨木がある。

神武の大和侵入に際しては、八咫烏が道案内し、金色に輝く霊鵄(実体は八咫烏同神で、少彦名神後裔によるトーテム表示)が皇弓の筈(弓の弦をかける所)に止まって、抵抗する長髓彦軍の平定に助力したという伝承もあり、天孫の徵表が天羽羽矢であったとも記される(『書紀』)。天日鷲翔矢命(少彦名神の別名)の后裔には、長白羽神(天白羽鳥命)、天羽槌雄神や鴨族諸氏がいる。鍛冶神たる天目一箇命や少彦名神兄弟の父・天若日子(天津彦根命)は、自ら雉を射抜いた「反し矢」によって殺害されたが、その葬儀に際して、川鴈・雀など多くの鳥が役割を担ったと『書紀』に記される(割註では、本文より多くの鳥の名をあげる)。

これは、『春秋左氏伝』の昭公十七年条に見える山東省南部の夷系の国、郯子国の多くの鳥の名を付ける官名に通じるようであり、松本信広氏は、死者の魂を他界に連れていく鳥の観念と関連すると説く。朝鮮半島南部の弁辰(弁韓)でも、死者を天上に飛揚させるため、大鳥の羽根を用いて死者を送るという風習があった(『三国志』魏書弁辰伝)水上静夫氏も、中国の中原東方には郯子国など鳥トーテムをもつ諸氏族があり、殷族がこれらと一群の種族だとみる(『中国古代王朝消滅の謎』ー九九二年刊)。郯子国(郯国)は山東省郯城県(山東半島の基部の南方)の西南境に位置し、春秋時代に魯の属国であったが、東夷族の祖・帝少昊の後とされ、嬴姓の国とされるから、秦・趙や徐、黄、江、李などの国・君と同族である。山東にあった大国・斉は、もとは秦と同じく嬴姓の蒲姑(薄姑。殷代の侯爵国)の領域といい、少昊自体もその別名の「鷙」が手で鷹鷲をしつ執るという意味だとされる。

白川静氏も、金天少昊氏と山東の郯子とは同じ系列に属するとみる。殷は種族的には夷系に属するとし、殷の王朝的規模は、倭の五王期とあまり異なるものではなく、殷墟に残される十三基の地下王陵は、わが国の仁徳、応神の諸陵にほぼ匹敵し、殷が直接支配した地域も、西日本の全域程度のもので、絶対年代の異なることを除けば、両者の条件はきわめて似ている、と指摘する(『中国の神話』)

殷の始祖の舜には、もと太陽神であったらしい形跡があり、アマテラスの信仰と似ているといえよう、とも言う。

中国では、『春秋左氏伝』より更に古い『逸周書』の「王会編」に、鳥トーテムをもつ異族が見える。周王が成周(いまの洛陽)に壇を築いて万国を会集する状況を記述するなかに、森林が密集する山陵地帯の異族が多く奇鳥喘禽を献じており、鳥トーテミズムをもつ秦の出自がこの方面たあると白川静氏も指摘する(上掲書)。これら西方の庄爽は、黄河上流域山陵部の森林密集地帯(上古代の当時。内蒙古のオルドス地方か)のあたりに居たとみられる。

日本では、天若日子は、子の少彦名神を通じて、鳥取部造の遠祖でもあった。鳥の名をもつ人名(神名)も天孫族系統にかなり見られる。先にあげた天日鷲翔矢命の一族のほか、素戔嗚尊自体が須佐能烏命とも書かれる。出雲国造の遠祖・天夷鳥命(天鳥船命、武日照命)の実体が、鍛冶部族の祖・天目一箇命に通じると、別書(『越と出雲の夜明け』)で述べた。同国造の初祖の名は崇神朝の鵜濡渟命と伝える。国造家の遠祖・櫛八玉命(伊佐我命のことで、天夷鳥命の子)は、鵜となって水に潜り、水底で採取した埴土(赤土)で「天八十毘良迦」(多くの平たい土器)を作り、料理人となって大国主神に供膳したと伝えるが(『古事記』の国讓りの段)、その伝承を思わせる名である(すなわち、「鵜が潜く沼」だから、一種の通称か)。

これと同祖の鍛冶部族・三上祝氏一族でも、鳥鳴海命(三上祝の祖)、速都鳥命(穴門国造の祖)、意富鷲意弥命(師長国造の祖)等の鳥の名の人々が見える。長門の穴門国造の系譜は、「国造本紀」には桜井田部連と同祖と見えるくらいだが、鍛冶神天目一箇命の後裔で天孫族たる近江の三上祝の一族であり、代々が式内の住吉坐荒御魂神社(現住吉神社。山口県下関市一の宮)に奉仕した。その由来は、託宣を行って韓地征討に功績のあった住吉三神の荒魂を、践立が神主となって当地の山田邑に祀つた、と『書紀』神功皇后摂政前紀に見える。同社(長門一の宮)及び近隣の忌宮神社(二の宮)では、特殊神事「スホウテー(数方庭)」があり、竹竿の頭に羽根を挿し鈴をつけた道具を用いる風習がある。

北九州でも、吉野ヶ里貴跡を始め弥生時代の出土品には、杆頭にとりつけられる木製の鳥製品が頻出する。このような竹竿は、朝鮮半島の「鳥杆」(鳥竿。杆頭に木製の鳥をつけて寺院の入口等に立てられ、「ソッテ」などとも呼ほれた)や「蘇塗」(大木に鈴鼓を懸けて鬼神を祭祀った)につながる。鳥杆に似たものが、佐賀県神埼郡千代田町の託田西分遺跡でも出ている。こうしたソッテの習俗は、ウラル・アルタイ族に普過的な信仰である北方的祭天儀礼と位置づけられ、シャーマニズム文化に帰属する(萩原秀三郎氏の「稲と鳥と太陽の道」)。

始祖の卵生神話

高句麗の祖・朱蒙(東明王)は、日の光に感精して生まれた卵から成長し、弓の名手であった鶏卵のような精気が天上から降りてきて女が妊娠し生まれたとも伝える。こうした所伝は早く、「好太王碑文」等にも見えており、始祖鄒牟(朱蒙のこと)は天帝(ないしその太子の)の子で卵を割って出生したとある。東夷の祖神・帝少昊の子(一に子孫)の揮は初めて弓矢を作り、張姓を賜ったと伝えるが、わが国の鳥取部・弓削部・矢作部を管掌した氏(鳥取連・弓削連・矢作連)は天孫族の出で、いずれも遠祖が少彦名神であった。

『魏書』やっ『隋書』等の高句麗伝では、高句麗の高官や使者は冠に「二本の鳥の羽」を挿すと記されており、これも鳥トーテミズムに関係しよう。「東明編」(高麗の李奎報の叙事詩。一一九四年成立)には夫余の祖・解慕���(へ・モス)が頭に鳥羽冠をかぶり五竜車に乗り、百余人のお供はみな白鵲に乗って天降りしてきたと記される。この解慕漱が河伯の娘・柳花を娶るに際して、河伯との変身合戦で最後に鷹に変じて圧倒したので、ほんとうに天帝の子だと認めたという記事もある。高句麗には烏骨という城(遼寧省鳳城市に残る鳳凰山城で、高句麗最大の山城)、烏拙という大官(十二官位のうち第六)もあり、鬼神・社稷・霊星(農業神)を祀った。

古くは『逸周書』」王会篇に、周王朝第二代の成王が諸侯を招集したとき、高夷が見えており、これが高句麗族の源流だと、『隋書』を編纂した唐代の孔穎達が言い、鵠(白鳥類-のトーテムを祀るとする。「高夷」は遼寧省撫順市周辺に居たともいう。

新羅の国王初代で朴王家の祖・赫居世、金王家の祖・金閼智や昔王家の祖・脱解や、伽耶の金官王家の初祖・首露にあっても、卵生神話や誕生時に鳥にまつわる伝承(金閼智の場合は、その到来を白鶏が告知)がある。

わが国の天皇家には、鳥類にまつわる卵生伝承は端的な形では見られないが、これが天孫降臨の際の真床覆衾に関連するといわれる。この真床覆衾は、殷の王権・即位の儀礼に見られる「綴衣」という先王の用いた衾に通じると白川静氏がいう(『中国の神話』)。殷は東夷系で、玄鳥(燕)の卵を呑んで懐妊した女性の子・契(『荀子』に「契玄王」という表記あり)という者が始祖で、商の地に封じられたという卵生説話をもった。先祖の王亥は鳥形神の字形で表され、その神像は両手で鳥を操り、まさにその頭を食らう、と白川氏が『山海経』やト辞を踏まえて表現する。鳥トーテムの強い色彩があり、王は巫祝としてシャーマニズムが盛んであった。殷の子孫が周王朝の祭儀に客神として参加して降服の儀礼を再演し白鷺の舞を献じたことは同様に記される。

殷の伝承などから、この殷族を貊民族の一分派とかツングース族とみる見解(文崇一や、シロコゴロフの『北方ツングース族の社会構成』)がある。殷の起源は、祭祀・主食(オオムギ)などから考えて、西方からの侵入説(西方系の遊牧民族の一派とみるもの)を水上静夫氏が唱えており、これもおそらく妥当であろう。この場合、西戎は東夷に通じる模様である。

鳥のトーテムとシャーマニズムの関係でいうと、もとの筑前国怡土郡にあたる糸島市有田の上鑵子遺跡では、鳥の羽飾りをつけた鳥装の司祭の絵を刻んだ木板が出ている。これは弥生中期頃からの遺跡とされる(奈良時代の製鉄跡もある)。佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲の瀬ノ尾遺跡(旧東脊振村域で、吉野ヶ里遺跡の東側の丘陵に位置)からも、羽飾りをつけた烏人とみられる絵を刻んだ弥生期の土器が出土した。吉野ヶ里遺跡の西方近隣、神埼市神埼町竹にある川寄吉原遺跡からも、頭に羽をつけた人物を刻んだ鐸形土製品や銅鏃が出た。韓国のシャーマン(巫師・祈祷師。「シャマン」とも表現される)は、今日でも雉の羽がついた帽子をかぶる。吉備でも、弥生中期頃の新庄尾上遺跡(岡山市北区御津新庄)から出た絵画土器には、鳥に扮した人(嘴とトサカ状の装飾がついた人)が描かれる。烏スタイの9シャーマンには山口博氏も注目するが(『大麻と古代日本の神々』、}、わが国の祭祀担当の忌部氏一族(中央及び阿波・安房に分布)は天日鷲命の後裔であった。

中国・吉林省南東部の集安市は高句麗の旧都だけあって、同市人民政府の庁舎前には高句麗の象徴である「三足鳥」(太陽に住むとされ、足が三本あるカラス。林巳奈夫氏は、実は龍山文化から伝統のある大型猛禽のイヌワシだという)の銅像が立つという。その案内板には「太陽鳥(三足鳥)は中国古代の伝説に登場する。高句麗の壁画の三足鳥は高句麗民族と中原民族が同じ太陽鳥を崇拝したことを示す」と書かれていた。現実に高句麗の古墳壁画に太陽の中に描かれた三足鳥が見られる。これは、わが国鴨族の祖・八咫烏にも通じ、三足鳥で描かれる。

イヌワシ(金雕)を現在でもトーテムとすることで知られるのが、中国・新疆ウイグル自治区に西隣する中央アジア・カザフスタンのカザフ族で、古代鳥孫の末后裔という(二〇一五年一月二九日のNHK第一テレビで、イヌワシを扱う少女鷹匠の話が「世界最古のイーグルハンターモンゴル・カザフ族」として放映された)。ウイグル族・タジク族や清朝(満州人)、エヴェンキ族・ホジェン族などのツングース種族も鷹をトーテムとした。鷹が天神テングリの使者であり、女人との間に生んだ男子が最初のシャーマンだと伝える(以上はネットの「百度百科」)。イヌワシをトーテムとする信仰が上古の華北文化に存在したとの指摘もある。四川省広漢市の三星堆遺跡(約三千年前の殷代晩期のものか)から発掘された青銅神樹(扶桑樹、太陽樹)の枝には九羽のイヌワシが止まっており、この鳥が太陽を表すとみられている。

太陽神の祭

鳥トーテミズムは、世界各地で太陽神信仰や鍛冶屋伝承に結びつくことが多い。中国の射日神話では、弓の達人・羿(ゲイ。后羿ともいう)が帝堯の命を受け、人々を苦しめる十個の太陽のうち、一つだけ残し九個の太陽を射落としたが、この射落された太陽の実体が三本足のカラス(火鳥)だつたという。鳥が霊魂を運ぶ太陽の使者だとする中国の神樹思想にも通じる。殷の王族は太陽の末裔だと当時考えられていた。十個の太陽(十日)は、帝俊(帝舜)と妻・義和との子とされる(『山海経』大荒南経)。なお、帝俊の妻・常羲(嫦娥)は天照大神に通じるともみられ、また、后の妻ともいわれ、これが月神ともされる。

わが国の天孫族もこの例に漏れず、鍛冶部族で鳥トーテミズム、太陽神祭祀をもった。皇祖神の天照大神が天岩戸に神隠れしたことで、高天原を含め世界が真っ暗になったという天岩戸神話が有名である。もっとも、こうした「日隠れ神話」は世界中にあり、上記の射日神話にも通じるから、わが国天孫族に限った話ではないが、天皇家が祭祀などで太陽神信仰セをもったことは疑いない。太陽神を祀る朝鮮半島・日本の巫覡に女性の数が多かったこともあり、これが推古・皇極・持統などの女帝出現とあいまって(推古女帝の出現が直接の契機か)、日本では太陽神が後に女性神に転化したが、原型は男性神であった。三浦茂久氏も、天照大神は本来、月神であったとみており、高天原神話に見える天照大神の機織りは月神の特徴だとされる(『古代日本の月信仰と再生思想』二〇〇八年刊)。

天照御魂神こと天照大神に代表される太陽神を、天皇家は伊勢皇太宮などで奉斎し、これに奉仕する日置部も天孫族の流れから多く出た。日置・日置部を名乗る氏には諸流あるが、応神天皇皇子の大山守王の後(『姓氏録』右京皇別)、忌部首の一族(同・未定雑姓和泉の日置部)や土師連の一族(出雲国造袋)などが知られる。

渡来系にも日置があって、高句麗に出自の日置造(左京・右京・大和・摂津の諸蕃)、日置倉人(大和諸蕃)の諸氏が「『姓氏録』に見える。こちら諸氏は高句麗の権臣・淵蓋蘇文(泉蓋蘇文、蓋金、伊梨柯須弥)の族裔であり、高句麗王家と同族の蓋(盖)氏の流れであった(遙かな遠祖は、天孫族と同じか)。この一族は、京都に居住して八坂造氏となり、祇園で牛頭天王ことスサノラヲ神を祭礼した。日本での先祖で、『書紀』斉明二年条に見える高麗の副使の伊利之とは、権臣の泉蓋蘇文の従弟の蓋須のことであった。その子孫には、日置造と八坂造との二大系統があって、後世に永くつながった。八坂造は後に紀朝臣氏と通婚し、紀姓を称した。泉蓋蘇文は高句麗五部のうちの順奴部の出で、父は東部大人、大対慮の宮職にあり、父の職務を承け高句麗軍事の大権を握り、主君栄留王と多数の支持者を殺害し、宝蔵王を擁立して大莫離支(宰相)にもなって、唐と対抗した。

天孫族の一派、鴨族の祖・鴨健角身命(天日鷲命ともいい、実体は少彦名神)は異名が「八咫烏」ともいわれる。その子孫が、神武の大和侵攻を先導した伝承のある八咫烏(先祖と同じ通称)であり、光り輝いて敵の戦意を消失させた金鵄にも化身した「(「金鵄=八咫烏」の平田篤胤等に同意。この「烏」の実態がイヌワシなら、後頭部の羽衣は光沢のある黄色で、英名〔Golden Eagle〕の由来でもある。林巳奈夫氏の著『中国古代の神がみ』では、青銅神樹に止まる「太陽の鳥」は、体つきから見ても、龍山文化から伝統のあるイヌワシだとする)。この八咫烏が、忌部首や日置部の遠祖でもあった。律令時代において、主殿寮に仕える名負五氏のなかに日置・鴨県主があり、日置氏と鴨県主が火を受け持つ類縁の間柄にあった。葛野郡の名神大社、木嶋坐天照御魂神社も鴨氏族の奉斎にかかる。

各地に多く針座する天照御魂神社は、祭神が物部氏祖神(饒速日命)とか天火明命だと受けとられることが多いが、基本的には皆、男神の天照大神のことである(穗積氏の伝えた系図には、天忍穗耳命の父として「天照御魂太神」と記される)。対馬の天道(天童)信仰も特徴的で(日ノ神、殻霊、祖霊の信仰という)、当地には扶余と同様な太陽感精神話も伝えられる。天孫族は渡来の経路として一族や祭祀・習俗を対馬に遺した。「国造本紀」には、津嶋縣直をあげ、始祖の建弥己己命は高魂尊の五世孫で、橿原朝(神武天皇)の頃に置かれたと記される。この官の設置の時期はに早すぎるが、系譜は出雲国造の同族の出であった。

太陽神信仰と鳥トーテミズム・卵生神話が合わされば、霊山信仰・霊鳥伝承や「天帝」の子孫の降臨・天降りやゃ国見の伝承にもつながる。広く伽耶まで含む東北アジア地方諸国の王家や天皇家について、祖先が高山(ないし、その山頂の高い樹)に降臨したという伝承が多い。それ故に、これら各々の国の聖山(新羅の吐含山、百済の北漢山〔高木山〕、金官伽耶の亀旨峰〔金海の亀山洞〕、大伽耶の伽耶山や、日本のクシフル岳(糸島市の高祖山のことで、原田大六などが言う。南九州の日向国ではない〕)として祭礼対象とされる例が多い。匈奴や鮮卑(遼西の朝陽付近の弾汗山)・烏丸、扶余などでも各々が聖山をもち、山上祭天の儀式をした。『三国遺事』には、天帝桓因の子、桓雄は父から三つの天符印(「鏡・剣��鈴」という)を授かり、大勢を率いて太伯山(今の妙香山〔平壌の東北方〕とされる)の頂上の神檀樹の下に天降っており、その教示に基づき人間になることに成功した「熊女」(熊トーテム族の女性と解する李丙燾氏に同意)との間に檀君を生んだ、という神話が見える。新羅の脱解王は、高麗時代にも「東岳神」と言う山神として祀られた。東嶽(東岳)とは、慶州市街地の東方の吐含山のことであり、新羅五嶽のうちに数える同市の最高峰で、日本海を展望できる護国の鎮山として神聖視され、天に祭祀を上げた聖山として知られる。脱解については、日本列島の出身で海路到来と伝えられ、天孫族や天日矛と同族の出とみられる(後述)。

ここまで、天孫族の祖系や祭祀・習俗などを見てきたが、天皇氏族の特徴的なもののうち、主に考古遺物・遺構などに絡まる関係は次の章で見ることにしたい。

0 notes