#Maison de la culture du Japon à Paris

Text

Maison de la culture du Japon à Paris

10 notes

·

View notes

Text

Paname

comme au Japon

🇯🇵 la maison de la culture du Japon

⛩️ le musée Guimet

🍱 l’avenue de l’Opéra, la rue du Quatre Septembre et la rue Richelieu

🎋le jardin japonais Albert Kahn

🎋le jardin japonais du Panthéon bouddhique

👘 Takumi Flavours, pour le shopping

📚 les librairies d'occasion pour trouver des mangas

🍜🍢🍣 Un petit brunch a la japonaise?

❤️💍 les adresses préfèrées des mariés

🍽️ Shu | Japonais tempura

🍽️ Neko Ramen | Japonais Ramen

2 notes

·

View notes

Text

Ce matin, un seul objectif, marcher, naviguer en direction de la MCJP (Maison de la Culture du Japon à Paris). Le chemin ne gâte rien.

Kenzõ Tange en 1964 et Kengo Kuma en 2021 ont marqué de leurs empreintes les JO de Tokyo. Le 1er a utilisé l’acier et le béton, le 2nd des matériaux naturels, et en particulier des arbres provenant des 47 départements du Japon.

Tange admirait la Villa Sakura, construite au 17ème siècle, résidence de l’Empereur à Kyoto, un lieu mythique pour les grands architectes ou artistes tels que Walter Gropius, un des maîtres du Bauhaus, ou Le Corbusier, et pour le chercheur du CNRS, Philippe Bonnin, qui a écrit un livre admirable chez Arlea sur l’endroit et son jardin.

Pourquoi ? Parce qu’elle est représentative de ce que recherchent les architectes : les lignes, l’arche, l’avant-toit, et le paysage.

Tange, s’en est inspiré notamment pour construire sa maison, en banlieue de Tokyo. Comme nombre de constructions, celle-ci a été détruite. Les japonais, par leur philosophie de vie, attachent peu d’importance à l’avoir, l’être est bien plus essentiel. Cela peut-il se résumer par le Wabi Sabi ? Peut-être ?

Place aux photos, c’est mieux que les mots et le baratin.

La cathédrale Ste Marie à Tokyo de Tange. Il s’est converti au catholicisme. Ses funérailles ont eu lieu dans cet endroit qu’il aimait.

Photo du musée Hiroshige de Kuma

La maquette

Le gymnase à Tokyo de Tange

Le stade de Kuma

La Villa Sakura

Le pavillon de thé d’un hôtel de luxe en Chine de Kuma

Kadokawa culture museum de Kuma . Le parement est en granit.

Maquette du musée Albert-Khan

La future gare de St Denis de Kuma

La maquette de la gare

Le Frac sud à Marseille

La maquette

Projet 2025 Galilée devant la cathédrale d’Angers pour protéger les statues

View On WordPress

0 notes

Text

Exploration Culinaire à Star Belle Sushi : Une Odyssée Gastronomique Japonaise

Paris, réputée comme la capitale mondiale de la gastronomie, offre une diversité culinaire captivante. Parmi ses ruelles animées et ses cafés pittoresques se niche une pépite méconnue qui vous transporte directement au pays du Soleil Levant : Star Belle Sushi. Niché dans le charmant 15ème arrondissement de Paris, ce restaurant discret propose une expérience culinaire alléchante pour les amateurs de gastronomie japonaise.

Un Voyage Sensoriel

Star Belle Sushi ne se contente pas d’être un simple restaurant de sushi ; c'est un véritable havre pour les gourmets en quête d'une expérience authentique du Japon. Dès l’entrée, les convives sont accueillis par l’arôme envoûtant du sushi fraîchement préparé et par une ambiance feutrée aux accents nippons, offrant une escapade sensorielle unique.

Une Palette de Saveurs

Le menu de Star Belle Sushi offre une palette de mets alléchants, allant des classiques nigiri et sashimi aux créations innovantes débordantes de saveurs. Chaque plat est méticuleusement confectionné par des chefs talentueux, qui sélectionnent avec soin les meilleurs ingrédients, tant locaux qu'importés directement du Japon. Que vous soyez un amateur de sushi averti ou un néophyte curieux, vous trouverez assurément de quoi ravir vos papilles.

Un Engagement envers l'Authenticité

La véritable particularité de Star Belle Sushi réside dans son engagement envers l'authenticité. Les chefs s'appliquent à respecter les techniques culinaires traditionnelles japonaises tout en y apportant une touche d'originalité parisienne. Chaque bouchée est une explosion de saveurs, témoignant du dévouement du restaurant pour la qualité et l'excellence.

Un Voyage à Emporter

En plus de son expérience en salle, Star Belle Sushi propose également un service de plats à emporter pour ceux qui souhaitent déguster leurs délicieux mets chez eux. Que ce soit pour une pause déjeuner rapide ou une soirée détente à la maison, leur menu à emporter saura satisfaire toutes les envies.

Résumé : Découvrir la cuisine authentique du Japon chez Star Belle Sushi est une véritable invitation au voyage culinaire, transcendant les frontières géographiques. De la préparation méticuleuse à la présentation soignée, chaque aspect de cette expérience gastronomique reflète la richesse de la tradition culinaire japonaise. Quelle que soit votre expérience en matière de sushi, une visite chez Star Belle Sushi vous laissera un souvenir gustatif inoubliable, vous transportant instantanément dans les rues animées de Tokyo.

Star Belle Sushi

Adresse : 77 Rue des Morillons, 75015 Paris, France

Numéro de Téléphone : 09 83 84 78 09

Site Web : Star Belle Sushi

Lien Google Map :

Lors de votre prochaine escapade parisienne, ne manquez pas l'occasion de découvrir les délices culinaires proposés par Star Belle Sushi. Plus qu'un simple repas, c'est une expérience sensorielle authentique qui vous transportera au cœur de la culture gastronomique japonaise, à quelques pas seulement des rives de la Seine.

0 notes

Text

Voyage à travers le Cinéma Japonais avec Fabrice Arduini - Maison de la Culture du Japon, à Paris

youtube

View On WordPress

0 notes

Text

0 notes

Photo

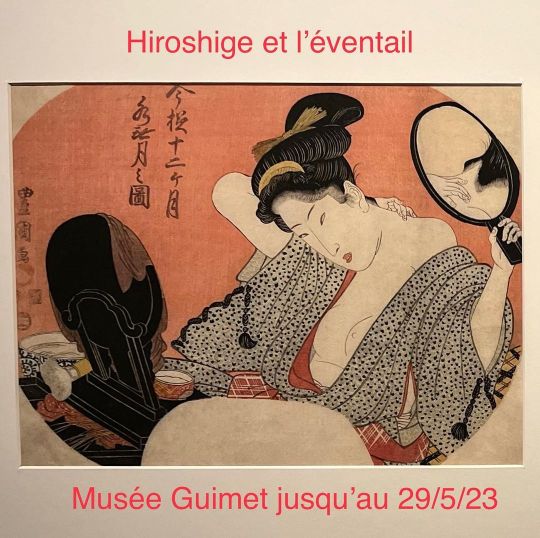

La magnifique rotonde du musée Guimet accueille, jusqu’au 29 mai 2023, une exposition éthérée consacrée aux éventails décorés par Hiroshige. Les estampes du grand imagier japonais de l’époque d’Edo nous emmènent en voyage dans le Japon du 19e siècle. Nous parcourons les somptueux paysages qui bordent la route du Kisokaidô, cette voie reliant Edo (actuelle Tokyo) à Kyoto. Nous visitons les sites célèbres de la ville d’Edo comme le quartier d’Yoshiwara, lieu réputé pour le théâtre kabuki, le Sumo, la mode, les maisons de thé et la prostitution. Sur les feuilles des éventails plats, Hiroshige peint avec précision des acteurs célèbres et de séduisantes femmes. Nous tombons sous le charme de ses estampes de compositions florales et d’oiseaux. Devant tant de légèreté et de délicatesse, nous comprenons aisément que l’éventail plat ait fasciné les impressionnistes. Cette exposition est l’occasion de redécouvrir les splendides collections permamentes du musée national des arts asiatiques. Vous cherchez votre prochaine exposition ? Abonnez-vous à mon compte Instagram paris_aimelart @museeguimet @yannick_lintz @paris_aimelart @paris @timeoutparis @quefaireaparis @paris.explore @paris_art_com @artaparis @paris_culture @expositionparis.info @paris_love_street @parismusees #museeguimet #hiroshige #eventail #eventailjaponais #epoqueedo #artsasiatiques #yannicklintz #christophemarquet #ArtExhibition #ParisMuseum #SortirAParis #parisaimelart #paris_aimelart #parisexpos #parisexposition #exposparis #paris #exposition #parismusees #parisculturel #quefaireaparis #artparis #parisart #parisjetaime #parislife #parissecret #parisianlife #culture #expoparis (à Musée national des arts asiatiques - Guimet) https://www.instagram.com/p/Co-XIiuIfAl/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#museeguimet#hiroshige#eventail#eventailjaponais#epoqueedo#artsasiatiques#yannicklintz#christophemarquet#artexhibition#parismuseum#sortiraparis#parisaimelart#paris_aimelart#parisexpos#parisexposition#exposparis#paris#exposition#parismusees#parisculturel#quefaireaparis#artparis#parisart#parisjetaime#parislife#parissecret#parisianlife#culture#expoparis

0 notes

Text

Atae Yûki est un artiste japonais née en 1937. La maison de la culture du Japon à Paris lui a consacré une exposition le mois dernie...

Atae Yûki is a Japanese artist born in 1937. The Maison de la Culture du Japon in Paris devoted an exhibition to her last month…

0 notes

Photo

{𝗨𝗻 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗷𝗮𝗽𝗼𝗻𝗮𝗶𝘀} Poppets + Japon = bonheur ! Évidemment, cette exposition touche à sa fin, sinon ce ne serait pas drôle. Et la maison de la culture du Japon est fermée le dimanche, sinon le challenge pour la voir serait trop facile à relever. Cette exposition, pas très grande, est ravissante et très diverse. Il n'est pas question que de jolis chats et gentils petits chiens, il est aussi question de bœufs, chevaux, cerfs, renards, éléphants, chameaux et grues si chères aux Japonais. Les estampes, datant des XVIII et XIXème siècles, sont magnifiques, mais pas les seuls trésors exposés. Les reproductions des paravents aux vues d'Edo (𝘭'𝘢𝘤𝘵𝘶𝘦𝘭 𝘛𝘰𝘬𝘺𝘰 - 𝘭𝘦𝘴 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘢𝘶𝘹 𝘥𝘢𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘶 𝘟𝘝𝘐𝘐è𝘮𝘦 𝘴𝘪è𝘤𝘭𝘦) et leurs fabuleuses scènettes et vues de la ville sont incroyables. J'ai aussi adoré la petite section consacrée aux objets, kimonos et jouets. Bref, une escapade délicieuse au Japon, sans quitter Paris. A voir à la maison de la culture du Japon jusqu'au 21 janvier 2023. #maisondelaculturedujapon #edo #tokyo #japon #paris #expobestiairejaponais #ipreview via @preview.app (à Maison de la culture du Japon à Paris - page officielle) https://www.instagram.com/p/Cnh9u5ysjDL/?igshid=NGJjMDIxMWI=

1 note

·

View note

Text

Soirée projection « À la rencontre de NHK World TV » à la MCJP

Soirée projection « À la rencontre de NHK World TV » à la MCJP

Mercredi 12 avril 2017, NHK World TV, la chaine en anglais du diffuseur public japonais NHK, présentera deux documentaires à Paris pour une soirée de projection « À la rencontre de NHK World TV » à la Maison de la culture du Japon à Paris.

(© MCJP)

(more…)

View On WordPress

#3D#À la rencontre de NHK World TV#animes#Boro la chenille#dessins animés#documentaire#film#film 3D#Hayao Miyazaki#Kaku Arakawa#Le Voyage de Chihiro#maison de la culture du Japon#Maison de la culture du Japon à Paris#MCJP#Miyazaki#Never-Ending Man: Hayao Miyazaki#NHK#NHK World#NHK World TV#projection#réalisateur#Takuya Maruyama#What you Taught Me About My Son

0 notes

Photo

#bonjour #photooftheday #ikebana 🙂 #maisondelaculturedujapon #paris #france . . . . . . #hello_france #hello_bnw #hello_worldpics #igersfrance #igersbnw #outofthephone #shotoniphone #igdaily #instadaily #instapic #instabnw #bnw #mobile_photography3 #bnw_awards #frenchphotographer #lifestyle #flowers #art #japanart #igersflowers #instaflowers #light #moments_in_bnw #bnw_captures (à Maison de la culture du Japon à Paris - page officielle) https://www.instagram.com/p/CSOX_TjI_Dr/?utm_medium=tumblr

#bonjour#photooftheday#ikebana#maisondelaculturedujapon#paris#france#hello_france#hello_bnw#hello_worldpics#igersfrance#igersbnw#outofthephone#shotoniphone#igdaily#instadaily#instapic#instabnw#bnw#mobile_photography3#bnw_awards#frenchphotographer#lifestyle#flowers#art#japanart#igersflowers#instaflowers#light#moments_in_bnw#bnw_captures

12 notes

·

View notes

Photo

Différents "Chignons" (Fin XXe siècle) à l'exposition "Secrets de Beauté" de la Maison de la Culture du Japon à Paris, juillet 2021.

6 notes

·

View notes

Text

En 1978, fut organisée à Paris dans le cadre du Festival d’automne alors naissant une exposition japonaise qui fit date. Intitulée « Ma : Espace-Temps du Japon », elle fut conçue par l’architecte Isozaki Arata avec le soutien actif de Michel Guy, fondateur du festival. [...]

Le dictionnaire de la langue classique japonaise, que cite Isozaki dans le catalogue de l’exposition, définit comme suit la notion de ma : « Distance existant naturellement entre deux ou plusieurs objets placés l’un à la suite de l’autre, l’intervalle, espace ou vide entre deux éléments, ou encore actions successives ; intervalle, temps de pause existant entre deux ou plusieurs phénomènes se déroulant l’un à la suite de l’autre. » [...]

Suite à l’exposition de 1978, Barthes n’utilisa qu’une demi-douzaine de fois le terme ma. L’année suivante, dans un article consacré au peintre américain Cy Twombly, il écrit : « Deux minces traits blancs sont suspendus de guingois (toujours le Rarus, le Ma japonais) ; ce pourrait être très zen. » [...]

Du point de vue de la critique déconstructionniste, le ma est une réduction, un concentré de l’Orient. C’est ce qui émeut, bouleverse, décentre. Mais l’Orient de Barthes est aussi un espace fondamentalement étranger, un monde avec lequel il n’existe aucune possibilité de communiquer en profondeur, auquel on peut prendre, mais avec lequel on ne peut pas partager. C’est une boîte à outils, un tout objectivé et mis à distance, pas un alter ego. Comme dans le passage suivant : « Certains d’entre nous cherchent quelque idée de la différence en interrogeant l’Autre absolu, l’Orient (Zen, Tao, Bouddhisme) ; mais ce qu’il nous faut apprendre, ce n’est pas à réciter un modèle (la langue nous en sépare absolument), mais à inventer pour nous une langue « hétérologique », un « ramassis » de différences, dont le brassage ébranlera un peu la compacité terrible (parce qu’historiquement) très ancienne de l’ego occidental. C’est pourquoi nous essayons d’être des « Mélangeurs », empruntant ici et là des bribes « d’ailleurs » (un peu de Zen, un peu de Tao, etc.) – brouiller cette identité occidentale qui pèse souvent sur nous comme une chape. »

L’idée de l’Orient comme envers de l’Occident, comme Autre absolu, a une histoire séculaire. Mais elle est particulièrement forte depuis la fin du XVIIIe siècle et l’avènement du romantisme. C’est à cette époque, où s’affirme à travers le monde la supériorité du Nous européen, qu’on commence à rejeter l’Autre en bloc, de l’Empire Ottoman au Japon, dans une altérité radicale. Au XXe siècle, elle se retrouve entre autres chez Heidegger qui, opposant le « dire » occidental au « dire » de l’Extrême-Orient, nie la possibilité d’une médiation en profondeur, « de maison à maison » comme il dit, entre les langues.

Comme cela a été souvent souligné, l’intérêt de Barthes pour l’Orient reste exotique, au sens où il s’agit d’un désir qui est le reflet d’un Nous masculin, bourgeois et cultivé qui s’exerce sur un ailleurs dans lequel il est permis de puiser librement, mais dans lequel il paraît impossible de se fondre. Il ne s’agit pas de se mélanger aux autres, mais de mélanger quelque chose à soi-même. Barthes n’est pas dans une logique de métissage, au sens d’une fusion à part égale. Il est toujours dans l’idée de la régénération interne au moyen d’emprunts à l’extérieur. Son rapport à l’Orient ne présente pas de différence de fond avec les vagues d’orientalisme ou de japonisme qui se sont succédé depuis le XIXe siècle. Il y a dans sa remarque selon laquelle le Japon ne distinguerait pas le temps et l’espace autant de part de fantasme et d’aveuglement que chez les voyageurs qui spéculaient jadis sur le caractère immuable des civilisations de l’Asie.

Dans le même ordre d’idées, Barthes rejette l’idée que l’Autre puisse servir de « modèle » ; il se pose au contraire en « inventeur ». Bien que Barthes affirme vouloir briser le carcan de l’égo et du logos occidental, on retrouve ici dans l’inconscient du texte le schéma romantique et idéaliste qui valorise la création, rejette l’imitation, clive l’espace mondial entre un Nous actif et un Eux passif. Pour résumer, on a d’un côté un Nous qui affirme avec force son « identité », mais cherche des solutions pour rester dans la dynamique de l’histoire – d’où cette récurrence de verbes qui parlent d’un changement d’état : emprunter, ébranler, brouiller, mélanger – ; un Nous qui se projette comme une évidence, mais qui a besoin pour exister d’être toujours différent. De l’autre un Ailleurs abstrait, désincarné, composite certes, mais sans histoire, à qui l’on peut prendre librement, comme à un navire échoué sur la plage, des « bribes », un « ramassis » de formes. [...]

Barthes a utilisé beaucoup de mots étrangers dans ses textes, mais aussi des photos, et parfois des calligraphies. Manière de mettre en relief et en mouvement sa langue et sa pensée dans l’intervalle, dans le ma d’une différence. Le choix et la disposition des illustrations dans L’Empire des signes et La Chambre claire sont à ce titre remarquables. Il y a chez lui à partir de 1970 un vrai souci de mettre sa pensée en espace au sens du ma, c’est-à-dire de l’accorder plastiquement à des éléments allogènes pour que mutuellement ils se répondent et se renforcent. Dans L’Empire des signes, en vis-à-vis d’un bouddha dont le visage s’ouvre sur un autre bouddha, on peut lire dans une écriture manuscrite : « Le signe est une fracture qui ne s’ouvre jamais que sur le visage d’un autre signe. » Ou encore sous les portraits du général Nogi et de son épouse : « Ils vont mourir, ils le savent et cela ne se voit pas. »

La tension générée par la rencontre entre la phrase manuscrite et l’image est une application extrêmement réussie du sens de l’intervalle que Barthes a vu (et recherché) au Japon à la fin des années 1960. En revanche, l’image photographique, comme la langue étrangère restent des Ailleurs par rapport à une pensée qui se pense dans une langue, le français, et se constitue par les mots. Des ponts, des rencontres stimulantes sont possibles entre l’ici de la langue française et le là-bas de l’image ou de la culture étrangère, mais une hiérarchie demeure : l’image est prise dans le texte des légendes ; quant aux mots étrangers, ils sont mis en réseau, se substituent les uns aux autres et sont traduits de manière différente sans qu’aucun ne s’impose véritablement, comme s’ils n’étaient que de passage. Ils n’existent pas pour eux, mais en tant qu’ils permettent de mettre à jour (dans l’espace et dans le temps) la pensée de l’écrivain. On retrouve donc sous un nouvel angle ce que l’on observait précédemment à propos de l’Orient. La notion d’interstice, d’intervalle chez Barthes correspond donc avant tout à la distance que le logos occidental doit constamment réinstaller vis-à-vis de lui-même pour se maintenir dans son être, conformément à une logique qui court de Hegel à Sartre. Barthes n’est pas un penseur du métissage des cultures au sens d’une fusion organique, au mieux peut-on dire qu’il s’agit d’un penseur du tissage des cultures, au sens où tisser c’est unir des éléments de sens différents que l’on peut séparer au besoin.

Source: Michael Lucken, Les limites du ma: Retour à l'émergence d'un concept « japonais », dans Nouvelle revue d’esthétique 2014/1 (n° 13).

#roland barthes#michael lucken#japonism#french#upthebaguette#orientalism#japan#japanese#quote#bee tries to talk

13 notes

·

View notes

Text

La médecine moderne contre les plantes

Au nom du progrès, de l’innovation, de la science, et du profit, les machines et autres nouvelles technologies s’infiltrent dans nos vies à une vitesse folle. Elles modifient nos environnements et nos habitudes, faisant découler de nouveaux modes de pensées et perception du monde.

Ces nouvelles technologies nous sont devenues vitales, à l’image de l’oxygène que l’arbre nous offre pour respirer, elles sont devenues un prolongement de nos êtres. Les conséquences sont dramatiques, car il est devenu quasiment impossible pour nous, occidentaux, d’imaginer une vie sans elles. Dans cette nouvelle organisation du monde, il n’est pas toléré de penser à d’autres modes de vie, s’émancipant des machines et de leur monde. Directement réduit à la case primitiviste, l’idée d’aller de l’avant (et non en arrière) en réfléchissant à d’autres manières de faire, en autonomie, loin de la vie administrée des villes et des machines, parait inconcevable.

Sensés nous offrir une plus grande liberté, une meilleure santé, la vie plus simple en somme, ces modes de pensée et façon de faire, découlant de la révolution industrielle, nous ôtent, lentement mais surement, notre indépendance et notre capacité à savoir faire, et à faire ensemble.

Nous avons oublié comment nous nourrir, comment trouver de la nourriture, la cultiver. Les industries, les machines et d’autres personnes le font pour nous. Comment vivre en dehors des villes polluées et dégoulinantes de malbouffes et produits industriels. Comment trouver un endroit où vivre, comment l’habiter. Comment nous reproduire, comment accoucher, comment gérer nos menstruations, comment connaître notre fertilité. Et de ce fait, du fait d’avoir oublié comment vivre, nous avons oublié, entre autres, comment nous soigner.

La croyance infaillible en la science et le progrès a cette capacité folle à nous rendre amnésique. Amnésique de notre autonomie, de notre indépendance, de nos savoirs faire. Elle a cette capacité à nous mettre des œillères, faisant de nous des êtres ethnocentré.es, incapables de concevoir les savoirs faire autrement que par la technologie, incapables de voir et reconnaître d’anciennes et nouvelles manières de faire, de voir et comprendre l’ailleurs. Le monde occidental et ses créations technologiques sont tournés vers eux-mêmes, tout ce qui n’y correspond pas n’est que préhistoire, pays sous-développé et hérésie.

Aujourd’hui, en France, et dans la plupart des pays occidentaux, se soigner rime avec médicaments, avec médecine moderne, avec hôpital, avec pharmacie. Notre rapport même au temps et à la maladie a totalement changé avec l’arrivée du capitalisme industriel. Devenu.es nous-mêmes à la fois la main d’œuvre et le produit, dans un monde fondé sur la rentabilité, prendre le temps de bien se soigner et de respecter son corps n’est plus d’actualité. Obligé.es d’être rapidement remis.es sur pieds, tout est misé sur la rapidité et l’efficacité. On ne cherche pas à savoir ou comprendre les causes des maladies, on s’attarde seulement sur ses conséquences, qui perturbent le fonctionnement global de la machine. Peu importe la qualité du traitement et les conséquences sur le corps, ainsi que la guérison en profondeur de la maladie, ce qui prime, c’est un rapide retour au travail, être de nouveau rentable. Se soigner rime donc aussi avec déléguer, avec experts, transactions, commerce, argent, assurance. Se soigner n’est pas réservé à tout le monde, cela dépend des privilèges, des revenus, de la classe sociale. C’est un savoir qui appartient seulement aux experts. Se soigner seul ou au sein d’une communauté ? Impensable, il faut un médecin, une pharmacie, des médicaments de synthèse, des industries, des laboratoires…

C’est vital, on nous dit. D’ailleurs la fameuse carte nous permettant d’avoir accès à ces produits magiques et ces services porte bien ce nom. Les médicaments sont vitaux, se soigner de cette manière est VITALE.

Les premiers médicaments de synthèse ont vu le jour courant XXe pour se généraliser au XXIe siècle, ce qui est très récent. Comment se fait-il que l’homo sapiens ait survécu sans médicament de synthèse et sans les industries pour les produire ? Cela voudrait dire que nous n’avons fait que survivre pendant si longtemps, et que les médicaments de synthèse nous offrent enfin le salut que nous attendions tous et toutes ?

C’est là-dessus (entre autres) que nous sommes devenu.es complètement amnésiques. Aujourd’hui en occident, se soigner autrement qu’avec la médecine moderne est très mal perçu, et très peu de personnes conservent et apprennent encore d’autres savoirs. C’est marginal, sans aucune preuve, ça ne marche pas, c’est une affaire d’ermite, d’illuminé.e hippie de ZAD dans sa roulotte. Parce qu’aujourd’hui, l’idéologie du progrès nous dit que tout ce qui n’est pas moderne est obsolète, et de ce fait, inefficace.

Pourtant, comme dit plus haut, l’humanité a quand même vécu très longtemps sans l’aide de la médecine moderne et de ses médicaments des synthèses, à peu près 300 000 ans. Ça fait quand même pas mal de temps, pour des pratiques inefficaces. Les premiers écrits témoignant d’une utilisation raisonnée des plantes médicinales datent de l’époque Sumérienne (entre le IIIè et le 1er millénaire avant J.C.). Le papyrus égyptien d’Ebers daté de 1580 avant J.C. fait état d’une pharmacopée et d’un nombre important de remèdes à base de plantes.

Depuis donc très très longtemps, et jusqu’à il y a seulement une centaine d’année, la majorité de l’humanité s’est soignée avec les plantes. Ce qu’on appelle aujourd’hui les « remèdes de grands-mères » étaient la manière courante de se soigner. Sous différentes formes, poudre, teinture, tisane, décoction, cataplasme, et tant d’autres, les plantes ont soigné les humain.es durant toute leur histoire. Grâce à leurs nombreux principes actifs (substance qui confère des propriétés thérapeutiques ou préventives), les plantes environnantes représentaient à elles seules la médecine, et les anciens médecins étaient les herbalistes d’aujourd’hui. Une façon naturelle, souvent gratuite, faite maison, ou peu onéreuse de se soigner, à la portée de toutes et tous.

Et pourtant, au XIXe, le progrès de la chimie met en avant les principes actifs des végétaux. Vers 1850, la composition des nombreux végétaux sont connus, ce qui ouvre l’ère de la « chimie du végétale ».

De nombreux principes actifs sont alors isolés des végétaux, comme la morphine et la codéine, isolées de l’opium (pavot) et la quinine isolée de l’écorce de quinquina pour créer de la chloroquine contre le paludisme. L’aspirine, médicament le plus consommé du monde, est également créé à partir de saule blanc et de la reine des près. C’est le chimiste allemand, F. Hoffmann, employé chez Bayer, qui a trouvé en 1893 le moyen de produire de l’aspirine presque pur. Le Brevet fut déposé en 1900 aux USA et Bayer fit fortune. Quand on connait aujourd’hui la complicité de Bayer avec les nazis durant la Seconde guerre mondiale (achats de nombreux.ses déporté.es des camps pour divers tests), les nombreux scandales concernant les contraceptifs, les pesticides, les non respects des normes etc. on peut se poser des questions sur la confiance accordée aux industries pharmaceutiques.

A côté de ça, le métier d'herboriste a été reconnu pour la première fois en France en janvier 1312. La corporation d'herboristes a été reconnue au XVe siècle. Le diplôme d'herboriste a été délivré par la faculté de médecine à partir de 1778 et en 1927 a été fondée l'École nationale d'herboristerie de Paris. Cependant, toujours en France, la formation et le diplôme sont supprimés en 1941, pendant le régime de Vichy, et n’ont jamais été rétablis.

Au début du XXe siècle n'étaient considérés comme médicaments qu'une douzaine de produits de synthèse et une centaine de produits naturels. Au début du XXIe siècle, des centaines de substances synthétiques sont utilisées et il ne reste que très peu de remèdes courants d'origine exclusivement naturelle. Or, on considère actuellement que près de 60% des médicaments chimiques présents sur le marché sont issus ou dérivés de substances naturelles, généralement d'origine végétale.

A savoir que, en dehors des sociétés Occidentales, la phytothérapie (soigner par les plantes) est encore présente et reconnue dans de nombreuses cultures et pays à travers des médecines traditionnelles :

❖ La médecine ayurvédique (« science de la vie » en sanscrit) est employée en Inde depuis environ 2 500 ans avant notre ère. Il s’agit de la plus ancienne tradition médicale connue et elle est encore au centre de la médecine indienne aujourd’hui, ainsi que dans une grosse partie de l’Asie du Sud-Est, comme au Sri Lanka et au Népal.

❖ En Afrique, près que 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires.

❖ En Chine, la médecine traditionnelle est la plus répandue, elle est même pratiquée dans les hôpitaux.

❖ Au Japon, le Kampo fut introduit VIe ou VIIe siècle de notre ère. À la fin du XIXe siècle, le gouvernement japonais décida d’abandonner l’enseignement du kampo et d’adopter la médecine occidentale. Toutefois, depuis les années 1970, on assiste à un renversement de tendance. Un institut de recherche en médecine traditionnelle a été créé à Tokyo et le kampo est à nouveau enseigné à la faculté de médecine. Aujourd’hui, la médecine traditionnelle japonaise serait pratiquée par plus de trois quarts des généralistes. Elle est en outre remboursée en partie par le système gouvernemental d’assurance.

❖ De nombreux pays d’Amérique latine pratiquent encore eux aussi la médecine traditionnelle par les plantes.

En fin de compte, nous n’avons jamais cessé de nous soigner grâce aux plantes, c’est la manière de le faire qui elle a changé. Petit à petit, la médecine moderne a englouti les savoirs faire ancestraux, se les est accaparés, pour les digérer et en régurgiter une version synthétique, pauvre, dangereuse, polluante et non-démocratique. Dans le même temps, elle s’est imposée de façon totalitaire, empêchant l’émergence de savoirs et de pratiques alternatives.

L’industrie pharmaceutique participe à la destruction du monde organique et donc de la possibilité de se soigner autrement qu’avec les produits de synthèse qu’elle commercialise. Les industriels de la santé ont dévalorisé les savoirs traditionnels et se sont octroyés le monopole du savoir et de l’administration des produits et services de soins.

Ainsi, nous avons oublié que notre environnement est peuplé de médicaments naturels gratuits et à portée de main. Dans le but de nourrir les industries grandissantes, de les faire grossir et déborder, polluer, les médicaments industriels se sont imposés comme le seule et unique remède à tous les maux.

L’idée ici n’est pas de prôner la suprématie des plantes sur d’autres formes de médecine. Malheureusement, nous sommes bien conscient.es que le mode de vie imposé par la civilisation industrielle a engendré de nombreuses nouvelles maladies, qu’elle seule produit et soigne à la fois. Les nombreux cancers causés par la nourriture industrielle, les pesticides, les perturbateurs endocriniens, la pollution atmosphérique etc. sont incalculables, et nous ne pouvons nier que la médecine moderne parvient parfois à soigner/limiter la casse sur ce qu’elle fait naître. A la vue de la situation actuelle, l’idée n’est pas de promouvoir un arrêt soudain des technologies en tout genre et de faire primer la médecine par les plantes. Cependant, le but de ce texte est d’amener à voir les choses autrement et à sortir de son cadre de pensée.

Nous devons penser, réfléchir à de nouvelles alternatives. De nouvelles manières de se soigner, d’apprendre, de s’organiser, de se réapproprier les savoirs perdus et d’en inventer de nouveau. De s’affranchir de la dépendance accrue aux technologies et de devenir autonomes.

Les plantes sont belles et bien le fondement même du médicament moderne basé sur des principes actifs d’origine végétale, et sont donc à elles seules un remède puissant, sain, et à portée de main. Ce sont ces mêmes plantes qui nous soignent aujourd’hui, mais autrement, déstructurées, isolées, synthétisées, et commercialisées. Comment encore croire que les plantes sont inefficaces ? Le mensonge et notre amnésie sont énormes.

Il faut sortir de ce coma intellectuel dans lequel les industries nous plongent et nous rendent inaptes à connaître, penser, et agir. Reprenons en main les savoirs, les cultures, les pratiques traditionnelles qui nous ont soigné.es jusqu’à présent. Inventons-en de nouvelles, indépendantes des industries capitalistes.

#medecine#plantes#phytothérapie#medecinemoderne#medecinetraditionnelle#medicaments#remède#potion#industrie#industriepharmaceutique#revolutionindustrielle#civilisationindustrielle#technocritique#article#ecologie

13 notes

·

View notes

Photo

“Zeus, dieu de l’Olympe” Oscar Oiwa

Artiste brezilien, originaire du Japon et grand amateur de culture française, Oscar Oiwa dénote avec ses fresques murales monumentales en noir et blanc et son trait à la fois précis et ironique, qui nous embarque dans un univers mi-réaliste et mi-fantastique. Pour la Maison de la Culture du Japon de Paris en 2019, Oscar Oiwa a représenté Rio, Tokyo et Paris d’une manière allégorique, où les villes sont vouées au chaos et où la nature est surexploitée. Une fresque particulière qui peut être admirée de différents points de vues, à la fois verticale mais aussi à l’horizontale.

Novembre 2019 - Maison de la Culture du Japon à Paris

4 notes

·

View notes

Photo

HERGÉ (Georges Remi dit)

1907-1983

Les Aventures de Tintin reporter en Extrême-Orient

Le Lotus Bleu

Encre de Chine, aquarelle et gouache sur papier doublé sur papier japon pour le projet d'illustration destiné à la couverture de l'édition originale du Lotus Bleu de 1936. Une large pliure verticale et deux larges pliures horizontales.

34 x 34 cm

Provenance :

Collection Jean-Paul Casterman, Belgique,

aux propriétaires actuels par descendance.

Exposition :

Bruxelles, Musée d'Ixelles, Hergé dessinateur, 60 ans d'aventures de Tintin, exposition du 23 décembre 1988 au 15 janvier 1989.

Bibliographie :

- Philippe Goddin, Hergé, Chronologie d'une œuvre, Tome 3, 1935-1939, éditions Moulinsart, 2002, reproduit page 47 (coll. particulière)

- Jean-Michel Coblence, Tchang ! Comment l'amitié déplaça les montagnes, Moulinsart, 2003, reproduit page 83

- Lire hors-série n°4, Tintin - secrets d'une œuvre, 2006, reproduit page 58

- Pierre Fresnault-Deruelle, Les Mystères du Lotus Bleu, éditions Moulinsart, 2006, reproduit page 3

- Centre Pompidou, Hergé, catalogue de l'exposition, Centre Pompidou/ éditions Moulinsart, reproduit page 332 (collection particulière) – commissaires d'exposition : Laurent Le Bon, conservateur au Musée national d'art moderne et Nick Rodwell, administrateur délégué des Studios Hergé.

- Marcel Wilmet, Tintin noir sur blanc, l'aventure des Aventures, éditions Casterman, 2011, reproduit page 73

- Musée Hergé, Musée Hergé, éditions Moulinsart, 2013, reproduit page 106 (collection particulière)

Les dessins en couleurs directes sont extrêmement rares dans l'œuvre de Hergé. Il utilisa cette technique principalement pour les couvertures des cinq premières aventures de Tintin. La correspondance entre Hergé et le directeur adjoint des éditions Casterman, Charles Lesne, montre la volonté des deux hommes d'introduire de la couleur dans les albums et ce malgré des procédés techniques encore onéreux à l'époque. Hergé relève ce nouveau défi et réalise ce projet de couverture très travaillé dominé par un magnifique dragon rouge.

Si le projet de couverture semble avoir été reçu avec enthousiasme par l'éditeur adjoint, il se révélera trop compliqué et coûteux à reproduire en couleurs. La version finale montre une simplification des éléments décoratifs et du fond. L'image est d'abord imprimée sur papier, puis collée sur la couverture donnant ainsi son nom à l'édition dite « petite image collée ».

Le Lotus Bleu est le premier album à utiliser cette maquette qui servira jusqu'en 1941. Un compromis est trouvé pour ajouter, pour la première fois, de la couleur dans les pages intérieures. Hergé réalisera cinq grandes illustrations couleur, les hors-textes, qui seront insérés dans l'album. Pour la première fois un papier blanc de qualité supérieure est utilisé, faisant de cet album le premier à ne pas prendre un aspect plus terne avec le temps.

En 1934, alors que Hergé s'attelait à son nouvel album, Le Lotus Bleu, on lui présenta un jeune diplômé des Beaux-Arts de Bruxelles : Tchang Tchong-Jen. Leur rencontre et leur collaboration auront une influence décisive non seulement sur le style de Hergé, qui devient plus fluide, mais également sur le contenu des albums. Une atmosphère historique proche du documentaire règne sur Le Lotus Bleu : les sinogrammes sont lisibles, l'atmosphère d'oppression palpable, réaliste et on y retrouve Tchang, seul personnage de Hergé inspiré de sa vie personnelle. Le Lotus Bleu est le premier album où Hergé prend conscience qu'il a une vraie responsabilité vis-à-vis des lecteurs.

En 1981, Jean-Paul Casterman

prête le dessin à la Maison Casterman pour réaliser une lithographie qui sera offerte par l'éditeur à l'occasion des retrouvailles de Hergé et de Tchang. Une cinquantaine d'exemplaires de cette lithographie sont alors cosignés par Tchang et Hergé. Tchang quitte la Belgique peu après avoir travaillé sur Le Lotus Bleu. Il rentre en Chine en 1936 et ne pourra revenir à Bruxelles qu'en 1981.

En 1988, ce dessin est exposé au Musée d'Ixelles dans le cadre de l'exposition Hergé dessinateur, 60 ans d'aventure de Tintin coproduite par la Fondation Hergé, Baran International Licensing et le salon international de la bande dessinée à Angoulême.

L'album, paru en 1936, est édité en premier tirage à 6000 exemplaires vendus 20 Fr pièce par les éditions Casterman. C'est un tirage conséquent et un véritable pari sur l'avenir des Aventures de Tintin. Le Lotus Bleu est le deuxième album de Hergé publié par cette vénérable maison d'édition crée en 1776 à Tournai. La Maison Casterman reprend en 1934 la publication et distribution des albums précédemment édités par les éditions du Petit « Vingtième ». Le Lotus Bleu scelle leur deuxième collaboration et engage Hergé sur le chemin de la modernité. Tout au long de sa vie professionnelle Hergé gardera des relations empreintes de confiance avec la Maison Casterman. Il restera fidèle à l'éditeur jusqu'à son décès.

Traduit en plus d'une centaine de langues, le petit reporter continue de fasciner les auteurs contemporains.

Joost Swarte, graphiste et grand spécialiste de Hergé, dont il admire les albums, a pour Le Lotus Bleu une prédilection particulière :

« Le Lotus Bleu est l'un de mes préférés. C'est formidable parce que c'est le premier livre qu'il a fait sur une autre culture pour lequel il a fait des recherches très sérieuses. [...] C'était un très beau livre. [...] C'était à une époque, un moment du XXe siècle où tout le monde ne pouvait pas aller au cinéma, parce que c'est assez coûteux. Hergé voulait faire une sorte de cinéma pour les enfants. » Interview pour The Comics Journal, 2012.

Le Lotus Bleu est largement considéré comme l'album de la maturité narrative et politique d'Hergé, pour lequel il se documente en véritable sociologue et journaliste. Cette évolution signe le tournant humaniste de la série Tintin tout comme le perfectionnement du caractère cinématographique de l'image et du récit. Hergé fait entrer sa série dans une autre dimension.

Le dessin que nous présentons est certainement la plus belle œuvre de Hergé encore en mains privées. C'est un chef d'œuvre à juste titre.

Estimation 2 200 000 - 2 800 000 €

Lot 18

HERGÉ (Georges Remi dit)

1907-1983

Estimation 2 200 000 - 2 800 000 € [$]

(via L’univers du créateur de Tintin | Vente n°4085 | Lot n°18 | Artcurial)

2 notes

·

View notes