#オクターブ奏法

Video

youtube

Martha Argerich - Octaves

オクターブ奏法を集めたビデオクリップです

Tchaikovsky - Piano concerto in B-flat minor

Liszt - Piano concerto in E flat major

Prokofiev - Piano Concerto n° 3, in C major

Strauss - Burleske

Liszt - Funérailles

Liszt - Hungarian Rhapsody n°6, in D-flat major

Prokofiev - Piano Concerto n° 3, in C major

36 notes

·

View notes

Quote

とっくの昔に旬を過ぎている質問と思われますが、面白そうなので回答します。 一般的に思われている「クラシック」とは、ヨーロッパの市民階級を対象とした芸術音楽です。古典派の時代くらいから市民階級を対象とした「コンサート」が行われるようになり、レパートリーとして交響曲をはじめとする器楽曲が数多く書かれ、19世紀を通じて隆盛を極めました。はじめは存命の作曲家の作品ばかりが演奏されていたようですが、コンサートの数が増えるにつれ、曲が足りなくなり、「すぐれた作品であれば、故人のものでも演奏しよう」ということになります。数々の音楽雑誌が創刊され、音楽に関する言論が盛り上がります。シューマンが創刊した「新音楽時報」が代表格で、これは現在も刊行されています。音楽雑誌の主要な関心は、「未来に遺すべき優れた音楽作品の選定」でした。現在コンサートのプログラムを飾る数々のクラシックのレパートリーは、こうした中で選ばれてきたものです。バロック時代の作品はいわば「前史」として、後に発掘されたものです。メンデルスゾーンがバッハを発掘した例はあまりにも有名です。 作曲家たちは、こうした中で勝ち残りつつ、世俗的な成功をおさめようとしのぎを削っていました。みんな「世界で自分にしか書けない、鮮やかな個性」を目指していた、といっていいと思います。が、19世紀後半に爆発的な数の作曲家が出て、個性を追求しようにも、もはや音の組み合わせが尽きつつあるのではないか…その問題から逃れようがなくなっていきました。そもそもオクターブに12音しかないものを、多くの作曲家が競争して曲を書いて行ったら、可能性を汲みつくしてしまうのではないか…そういう種類の問題です。 その問題の処し方は、ヴァーグナーが切り開いた半音階和声の道や、国民楽派が切り開いた民族性追求の道、フランス人たちが切り開いた旋法や非機能的和声の活用の道でした。 20世紀に入っても、少なくとも第一次世界大戦まではこの延長上で数々の作曲がなされていました。民族性追求はジャズやガムランなど非ヨーロッパ音楽への関心を生み、そのよって立つ民族を広げながら続いていきます。フランス人たちの切り開いた道も、それはそれで継承されていきます。 が、半音階和声の追求の中からシェーンベルクが無調の道を開き、一般の聴衆と決別する傾向が出て来ます。複調を多用した作品でスキャンダルとなったストラヴィンスキーの春の祭典も、同じように言えるかもしれません。新しい作曲技法の追求は、第1次世界大戦前の段階で、「クラシック」の前提であった「市民階級を対象とした芸術音楽」から外れ始めたのです。簡単に言えば、「最新の技法で曲を書くと、市民に聞いてもらえない」「市民を置き去りにしないと、最新の技法を試せない」という状態に陥ったのです。 第1次世界大戦以降、ロマン的な感覚が毛嫌いされ(民族主義を盛り上げる=ナショナリズムに訴える=戦争に結果的に協力する部分があったのは否定できません)、クラシック界は新古典主義の時代となります。シェーンベルクは十二音技法を開拓しますが、これも言ったら無調のシステム化であり、理性的です。中には新古典主義の語法を適度に取り入れつつもロマン的な曲を書いた人もいますし(バーバーとか)、ルネサンス期の舞曲や民謡を編曲した懐古的な作品も見られますが、例外的です。 ただ、この新古典主義ですが、形式への回帰とロマン的な感情表現の否定、下手をするとオリジナリティの否定(民謡と現代的な作曲技法を結びつけたりしています)ですので、大物は出て来にくいです。最大の大物はラヴェルとバルトークだと思いますが、フランス6人組といっても一般的には知られていないでしょうし、コダーイやカゼッラやマリピエロも通常は知らないでしょう。 何より、第1次世界大戦が、それまでの「未来に遺すべき優れた音楽作品の選定を行う市民階級の共同体」に物理的・経済的に深刻なダメージを与えたことは間違いないでしょうし、それまでのようにナイーブに共同体の共同主観を信じることも難しくなったでしょう。ナイーブに自国の素晴らしさと誇りを信じた結果、破局的な大戦に至り、ドイツ・ロシア・オーストリア・オスマンの4帝国は解体となりました。フランスは人口構成が変わるほどの大ダメージです。ロマン派音楽の前提だった「世界で自分にしか書けない、鮮やかな個性」という理想自体が、技術的にも理念的にも疑わしくなったと言えるのではないでしょうか。 悪いことは続くもので、ソ連では社会主義リアリズムが叫ばれるようになり、音楽は大衆に奉仕するものとして、人為的に古めかしい様式で書くことを強制されるようになりました。ナチスは実験的な音楽とユダヤ人の音楽を抑圧しつつ東方に勢力を広げました。ここでもロマン派音楽の前提だった「世界で自分にしか書けない、鮮やかな個性」を試みるための自由が奪われたわけです。結局、そうした自由が残っているのは実質アメリカだけのような状態になりました。ガーシュウィンやグローフェやコープランドやバーバーやケージなど、アメリカだけがかなり元気に見えるのは、絶対に偶然ではないでしょう。 要するに、戦間期の段階で、すでに「クラシック」を生み出してきた種々の条件が大幅に崩れています。オリジナリティの余地は狭まり、オリジナリティ自体の正当性が疑われ、クラシックを支えてきた市民階級の共同体は物理的・経済的・精神的に力を失い、やがては全体主義国家による抑圧も行われるようになった、ということです。こうした時代に、ベートーヴェンのような素朴な市民共同体の信奉者や、ショパンのような詩人や、ヴァーグナーのような誇大妄想狂が伸び伸びと作曲できたでしょうか。 さらに、凄惨な独ソ戦はドイツ以東を滅亡の淵に突き落とします。一応戦勝国のはずのフランスも、ドイツに率先して協力した者を糾弾するなどで戦後は内輪もめです。クラシックを支えてきた市民階級の(ある意味のんきな)共同体など、大陸諸国では崩壊したものと思われます。おまけに戦後は鉄のカーテンで、東欧は全てソ連の影響下となり、抑圧体制となります。社会主義リアリズムは粛清を伴う形になり、自由な創作は生命の危険を伴う状態にすらなりました。社会主義リアリズムとは「強制されたロマン主義音楽や民族主義音楽」と言えると思います(ショスタコーヴィチやハチャトゥリアンを聞けばわかります)。ソ連の音楽界は、西側諸国から離れ、ガラパゴス的な世界となりました。 対抗上、西側諸国では、いわゆる前衛音楽が各国政府によってバックアップされ、自由のアピールとされました(ロマン主義・民族主義・新古典主義のどれをやっても、社会主義リアリズムと被ってしまいます)。前衛音楽は新しくていいのですが、一般市民にアピールする力はありません(ヨーロッパの音楽愛好者が、「前衛音楽は、風変わりな音が古い城の大広間などで演奏される様が最初は非常に新鮮で面白かったが、すぐに飽きた」などと書いています。一番好意的な反応でこのくらい、と考えられます)。受け取り手の共同体が崩壊し、作品をつくる側が市民階級から背を向けていたとしたら、巨匠が出てくる余地があるわけがないではありませんか。 一応、メシアンだのブーレーズだのケージだのライヒだのと、主要な作曲家を挙げることはできますが、おそらく一番影響力があって楽壇をリードしていたブーレーズが、ある時期からほとんど作曲をしなくなり、指揮ばかりするようになってしまったのが象徴的です。要するに、「クラシック」を生み出してきた種々の条件が完全に崩れてしまったのです。質問に対する直接のお答えは、これです。 戦後に起きた大きな変化としては、世界の中心がヨーロッパからアメリカに移ったこと、旧体制(ナショナリズム的な国家体制)が若者世代から各国で猛反発を食らい無視できなくなったこと、貴族主義やエリート主義の崩壊(といって悪ければ地下化)などがあるでしょうが、これもすべてクラシックの首を絞めています。代わりに台頭した音楽が、アメリカ起源のロックで若者対象の音楽であることが象徴的です。 それでもクラシックに関心のある層は、クラシックの新作ではなく、指揮の巨匠によるレコードの演奏の違いに��心を寄せるようになりました。が、徐々に生演奏のハッタリ要素は自粛され、レコードにしても傷のない演奏をコンサートで行うのが当たり前になり、クラシックは新作という意味でも、演奏という意味でも、活力を削がれる形になっていきます。1960年代くらいのライブ録音など聴くと、相当にロマン的な無茶をやっていて楽しいですし、各国のオーケストラにもまだ明確にエスニシティがありますが、70年代以降どんどんそれは消え失せていきます。演奏に全く傷のない録音とそれとそん色ない生演奏の極北は、シャルル・デュトワとモントリオール交響楽団だと思いますが、あれはあれで尖った個性だったと思います。しかし、もはやその路線もありません。クラシックのCDは、どれをとっても似たような穏健な解釈とそこそこ傷のない演奏により、聴く人の「既存の曲のイメージ」をほぼ再確認するだけのものになっているように思います。おまけに値崩れも甚だしく、昔の巨匠と世界的オーケストラの録音が、500円くらいで投げ売りされていたりします。 それでも、宮廷料理に起源のある高級料理が滅びないのと同様、クラシック音楽が絶えることは一応ないでしょうし、また映画音楽などのネタ元として、クラシック音楽は活用され続けるでしょう。もしかしたら、一応西欧文明の影響下にある国々に普遍的に流行する音楽も書かれる余地はあるかもしれません(クラシックではありませんが、Let it goが世界43か国語に訳されて歌われたのはなかなかエポックメイキングだと思います)。が、その時に使われる作曲技法は絶対に最新の前衛的な技法などではなく、多くの人にわかりやすいロマン的あるいは民族的あるいは新古典的な様式でしょう。 クラシック的(あくまで「的」ですよ)な作曲法で大流行した例としては、パーシー・フェイスとか、ヘンリー・マンシーニとか、ポール・モーリアとかが挙げられるでしょう。映画音楽は後期ロマン的な様式で書くというルールがハリウッドで確立されており、ジョン・ウィリアムスはその巨匠です。日本だと久石譲ですね。こうした音楽は、おそらく今後も書かれ続け、一定程度の人気を得る曲も出てくると思われます。 が、クラシックの系譜に直接つながる音楽=ヨーロッパの市民階級を対象とした芸術音楽で、作曲家が世界で自分にしか書けない鮮やかな個性を目指して最新の技法で書き、多くの人に受け入れられた上、歴史の審判を経て残る音楽=はもはや、存在しえないと思います。

なぜ、現代に、クラシックの大作曲家が輩出されないのですか?大昔の作曲家のみで、例えば1960年生まれの大作曲家なんていません。なぜでしょうか? - Quora

5 notes

·

View notes

Text

アルバムもどき第二弾 その2

その1の続きです。

--

蒼い翼

8曲目。空想してる感じの歌です。空想の翼がはためいているといいのですけど……。

心の旅路

9曲目。冒頭のギターがちょっとうるさいかなとも思ったんですけど、自分らしい音作りができたなと感じたので、そのままにしました。

永遠の約束

10曲目。ついつい忘れてしまうような些細な日常こそ大事だよね、つて感じの歌です。2番終わりからCメロまでの繋ぎのリードギターが、個人的には好きです。

悲しみの雨

11曲目。歌詞を書いていたときは「しっとりした曲になるんだろうなあ」と思っていましたが、比較的軽快な曲になりました。歌詞の雰囲気は残っていると思っているのでいいかな、と思っています。

星降る夜に

12曲目。Bメロに1オクターブ上のコーラス入れたり、2番のAメロをハモらせてみたりと、珍しく工夫の多い曲です。多分メロが良くできていてSynthesizerV がよく歌ってくれたから、やる気になったんだと思います。

希望の扉

13曲目。ラストです。MODO BASSのスライド奏法をやっと学びました(!?)。ゆったりした流れで、前進したり躊躇したりする様を描けていたらいいなあ、と思います。Bメロでちょっとだけ転調しているんですけど意図したものでなく、曲に転調させられたって感じです。初めての経験。

--

13曲も作ると最初の曲と最後の曲に3ヶ月くらいのタイムラグが出てしまうみたいです。作れば作る分だけ何かが上達している(はず)と思うので、クオリティが一定でないかもしれないことはご承知おきくださいませ。

一応、次回作の構想中なので冬頃には新しい曲群をお聞かせできるかと。その途中で、ニコニコやTwitter(X)でやってるイベントに出る可能性もあるので、その際は個別に感想書きます。

2 notes

·

View notes

Text

episode 2 - CASIO CZ-101

史上初の民生機デジタル・シンセとして一人勝ちしていたYAMAHA DXシリーズ。勝ち誇るその牙城への最初の 挑戦者として立ちはだかったのは、だが意外なことに既存のシンセ・メーカーではなかった。

♬ ♬ ♬

創業者たち、その名も“樫尾さん”という苗字の四兄弟に由来するメーカー“CASIO”。1970年代からハイテクな電 子計算機やコンピューターを開発製造販売し、そしてG-SHOCKなど腕時計関連で名機を輩出させたことで有名。

1979年あたり、既にYAMAHAは小型でプリセット音色のみを搭載した電子楽器“ポータブル・キーボード”を発 売予定であることをNAMM Showでアナウンスしていた。ご家庭向けにエレクトーンを小型化したような文脈で考 えていたらしく、むろん販路は正しく楽器屋さん。その予告通り初代ポータサウンドことPS-1(鍵盤Fスケール2 オクターブ半)、PS-2(同3オクターブ)、PS-3(同3オクターブ半)の三羽ガラスが発売されたのが 1980年。 だがその出鼻をくじくかのように、CASIOは初代カシオトーン“CT-201 Casiotone”を、同年1月に発売したの である。しかも販路は電気屋さん! はなから楽器を相手にしていないエンタメ志向。

世の中アナログ・シンセしかなく、ましてや翌年にその王者ROLAND Jupiter-8が出るなんて誰も知らなかった 1980年1月、なんとCT-201は既にデジタル音源を搭載。計算機メーカーが楽器を作るだなんて無謀なことをと誰もが笑ったというが、なにしろ“デジタルはカシオ”(というCMが当時ありました)。デジタル・テクノロジーが可 能にせしなんぴとたりとも追いつけない価格破壊と優れた仕様と楽しい性能で、あっというまに低価格のご家庭用 お楽しみ電子楽器ファミリー向けプリセット型キーボードという世界を築き上げ、ゲーム・チェンジャーとなった ことは周知の通り。

1980年にして既にデジタル・シンセシスを搭載したCT-201。8音ポリ4オクターブ49鍵、ベロシティには対応 せず音色エディットも不可。その代わりプリセット29音色(YAMAHA初代ポータサウンドは4音色のみ)。スピー カーを内蔵しているので音も出る自己完結型の電子鍵盤楽器。9万7千円は高いと思われるであろうが、当時のシ ンセはアナログ・シンセばっかでポリシンセと言えば何十万円、モノシンセでも10万円前後というときに、ホー ム・マーケットへ向けて電子ピアノでもオルガンでもシンセサイザーでもない8ボイス・キーボードが、しかも飛 びきりの安価で殴り込んでくるとは誰も予想だにしなかったのである。

「電卓屋」とバカにされたCASIOには、だからこそ大きな武器があった。デジタル技術と生産技術である。

当時CASIOのデジタル技術は、YAMAHAよりも5年は先をゆくものであったという。そして絶対に売れるものを徹底的に量産する。それも安定してクオリティをキープしつつ、ありえない低価格で桁外れな数で大量生産。ここで忘れていけないのは、“数撃ちゃ当たる”とよく言われるが、“数撃ちゃハズレはもっと増える”のである。ハズレ撲滅! 花形の設計開発エンジニアたちがヒーロー・インタビューに応える影で、撃って撃って撃ちまくれの檄 (ゲキ) が飛ぶ中、ハズレ撲滅のためいかに製造/資材調達/品質管理の現場の皆さんが頑張っておられるか、それは美しきにっぽんのものづくり。不良率低減の5文字こそが工業立国メイド・イン・ジャパンの生命線。卓越したプロダクション・テクノロジー、イギリス英語ではインダストリアル・テクノロジー。廉価版デジ タル音源キーボードをしかも圧倒的な台数で作るというのは、実は電卓屋CASIOが電子楽器をして量産品にまで押 し上げし歴史的メルクマールですらあった。

庶民の味方カシオトーンはあっという間に新しい市場を開き、すぐさま自動伴奏機能が付いてファミリー向けの 定番となり、光ナビゲーションはもちろん、バーコードを楽譜の代わりに読み込むバーコード・リーダー搭載モデ ルまで出現、この痛快なる常識破りっぷりが大ウケ。音色やリズム・パターンのバリエーション急拡大。YAMAHA ポータサウンドと一騎打ち。

そして“子音母音方式”とも呼ばれたカシオトーンの音源方式は、その名の通り子音と母音、つまりアタック・ト ランジェントと持続音部分という2つの音色をまさに部分音合成するものであった。カシオトーンはその後のデジ タル・シンセのあり方すらをも予見させる迫力に満ちた先駆者でもあったのである。ROMに言わばエンジニア様直 筆の手描き波形まで仕込んだらしいから、すごいねぇ。

そのCASIOが家庭用キーボードからさらに一歩踏み出し、プロ用シンセを手掛ける初めとなった、いわばパイロ ット・モデルのような機種がようやくここで紹介するCZ-101。ときに1984年11月。

♬ ♬ ♬

MIDIが誕生すると同時にYAMAHA DX7が発売され、あっという間にアナログ・シンセが過去の遺物として片付 けられてしまってから1年。カシオが突如として発売した同社初のシンセCZ-101。それはDXへの最初のチャレン ジャー、デジタル・シンセ対抗馬、YAMAHAにしてみれば“またお前か!”と言いたかったやも。ミニ鍵49鍵とい うかわいいフォーマット。エンド・ピンも付いてダサかっこいい肩掛けもできる。そのポップで直線的な80'sデザ インは立花ハジメによるもの。のちのポップなカラーリングになった上位機種たちに比べれば、CZ-101のそれはま だまだ地味。だが既にDXとは全くテイストの異なる外観に、CASIOがYAMAHAの対抗馬となる片鱗が見えてい た。

だがいくらカシオトーンで成功していたとはいえ、さらにそこからいきなりヲタでニッチなデジタル・シンセへ と跳躍するには、持ち前の大量生産技術だけにとどまらないCASIOなりの勝算があったはずである。

まず計算機メーカーだったカシオは、その中枢となるデジタル演算を行うICチップなんぞいくらでもNECや日立 などから買うことができる大口の大得意様であった。というのも電子楽器のために特化したICを作るとなると、仕 様が特殊であるだけでなく計算機などと比べても圧倒的に販売台数が少なく採算割れするため、作ってすらもらえ ない。だが電卓屋カシオは既にチップ・メーカーからすれば御大尽さまご贔屓さま、むしろどんどんチップ・メー カーの方からさまざまな売り込みがあったはず。事実CZ-101には他社に作ってもらったICがたくさん搭載され、そ れでもって音源回路となした。電卓屋カシオ面目躍如!

また徹底してコスト・ダウンすべく鍵盤におもりやスプリングなど付けることもなく、鍵盤下に敷いたゴム・ス イッチそのものにいきなり鍵盤を載っけて直接支えさせ、ぷにゅぷにゅ言わすことで鍵盤の反発力を生じさせてい る! すなわちYAMAHAのように楽器屋さんとしてのプライドと歴史からタッチ・センスにこだわるのではなく、 逆転の発想でタッチ・センスを省くことでしがらみから解放され、画期的にコスト・ダウンして斬り込んできたの である。しかも打鍵の強弱に左右されないおかげで、誰が弾いても一定のクオリティとなるを担保。旧態依然とし た楽器にとらわれない、計算機メーカーならではの自由な発想であろう。

さらにカシオトーンに欠かせない自動伴奏機能からヒントを得たのであろう、マルチ音源化。そしてお得意のミニ鍵でもって設計リスクの小さなパイロット機種となし、かくしてCZ-101はCASIO初の量産型シンセとして、しかもアナログ・シンセではなくいきなりのデジタル・シンセとして飛び出した。

「Xの次はZだ!」

デジタルYAMAHAへの挑戦状を最初にたたきつけた思わぬ伏兵、CASIO CZシリーズ。ラインナップ急拡大。しかもヤマハDX9の失敗を見て、19万8千円がタッチ・センスなし機種として許される上限価格と見極めたのであろう、フラッグシップ・モデルCZ-5000とCZ-1とが、共に19万8千円で誕生。楽曲制作かプレイヤー志向かの二者 択一。史上2番目の民生機デジタルは、だがタッチ・センス無きビンテージ・アナログの戦略を踏襲しつつ、それ を画期的にデジタルで換骨奪胎して提示してみせた知恵者であった。

同じことは、カシオ独自のPD音源(Phase Distortion Synthesis)にも言える。FM音源と同じく位相変調方式 であり、サイン波の代わりにコサイン波を使うことでYAMAHAにシバかれた音源方式。だが、傍目にはただのデジ タル化された減算方式にしか見えぬ。DCO→DCW→DCAというフローに隠されたモジュレーターとキャリア。 DCWに至ってはDigital Controlled Waveという名の謎のモジュール。計33種類に達する音源波形なるものがもた らす音の多彩さは、とてもアナログ・シンセの比でない。レゾナント波形もあるばかりか、パルス波1波/サイン 波1波/ノコギリ波1波の3つが交互に出現するという、キテレツな波形もある。

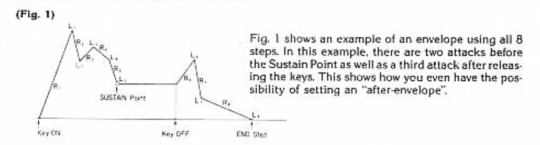

そればかりでない。CASIOの鋭さは、アナログであればカットオフとEGデプスに分化しているパラメーターを一 つにまとめた合理化センスにもある。前例主義や様式美なお作法に対し、ちゃんと注意を払って革新しているので ある。トドメはYAMAHAですら採用しなかった8ステップのエンベロープ・ジェネレーターを、しかも音程、音色、音量の3ブロック個別に持つことで、アタック・トランジェントすらをもEGで自作できるというぜいたくさと 柔軟さを誇ったこと。すなわちトランペットを吹くときに唇が震えるリップ・ノイズ、撥弦楽器の弦のビビリなど など、のちのサンプルのような鏡写しでは無いにしても、キッチュながらリアルな独自のキャラを持つに至った。 アナログな音も、デジタルな音も、サンプラーのような音までもが出る万能シンセ! それがこんなちっちゃいボ ディで乾電池で駆動までできる! シンセ界のスイス・アーミー・ナイフのような機種、それが驚きの隠し玉CZ- 101。

かくして音創りしやすい減算方式にしか見えないのに、新しい音がするところにデジタルが切り拓く未来があっ た。しかもサンプラーではなくシンセであり、PCMでもないが故、かえって自由に音創りできたところはシンセの 本分をよくとらえている。リング変調やノイズ変調まであり、CZシリーズ上位機種に至ってはぜいたくな三相コー ラスを備えるなど、画期的コスパも発揮。

なお、DCOという言葉が使われているが、本来DCOとはピッチのみをデジタル制御させたアナログ・オシレータ ーを意味する。だがCASIOが言うDCOとは実はDCOではなく、フル・デジタル・オシレーターであり、すなわち DOとも言うべきもの。この混同が、他のDCOシンセをしてVCO原理主義者アナログ・シンセ警察から“音が薄 い”などと因縁を付けられる要因になったやも。よもやクラブ・ミュージックにおいてCZの音が“デジタルなのにあ ったかい”などと重宝されることになろうとは、一体誰が思い描けたことであろう。

♬ ♬ ♬

一連のCZシリーズを展開する傍ら、CASIOは史上初の16ビット・サンプリング・シンセFZ-1、高橋幸宏のタイ コの音を搭載した言わばシグネチャー・モデルみたいなサンプリング・リズムマシンRZ-1、同じく幸宏が開発にか かわったデジタル・ドラム・セットDZ、音符マークが付いたボタンまで搭載し分かりやすい単体シーケンサーSZ- 1、なんとMIDIスルー・ボックスTB-1に至るまで、一気に電子楽器ラインナップを広げた。CZ-101から4年後には 次世代モデル、それもフルモジュラーなiPD音源(interactive Phase Distortion Synthesis)搭載デジタル・シ ンセVZ-1や、同音源を搭載したギター・シンセPGシリーズまで投入。

さらにはアドバイザーだった冨田勲のために和製Synclavier的な巨大ワークステーション・システム“Cosmo Synthesizer”も制作している。これはCZ-101に先行する極めて大規模な実験機種であり、MS-DOSマシンを中核 とし、PD音源モジュール8基、サンプラー音源モジュール2基が組み込まれたラック・タワーがそびえ、波形も音 色もシーケンスも専用PCエディターで編集し制御するのであった。それを冨田勲さんはメディアアート・イベン ト“アルス・エレクトロニカ”の一環としてオーストリアはリンツのドナウ河畔で開かれた超巨大立体音響野外コン サートに使った。CZシリーズが別名“コスモ・シンセサイザー”と称されるのは、これに由来する。

最初にMIDI規格を立ち上げたときにはかんでいなかったCASIOが、さりげなくCZを4パート・マルチティンバ ー仕様にしてきたことも先を見越した鋭さであろう。MIDI制定にカシオは関与してこなかったのに、それでいてそ の本質を見抜いた慧眼(けいがん)はやはり初めからデジタルに強いメーカーならでは。先述のCZ-5000はマルチ 音源であることを利用し、KORG M1に先駆けたワークステーション・シンセとなった。このマルチティンバーを生 かした進化形には SD音源(Spectrum Dynamics Synthesis)を搭載したシンセHZシリーズからHTシリーズへ と進化した“自動伴奏シンセ”まであった。

♬ ♬ ♬

史上初のデジタル・シンセとして一人勝ちしていたYAMAHA DXシリーズ。勝ち誇るその牙城への最初の挑戦者 として立ちはだかったのは、だが意外なことに既存のシンセ・メーカーではなかった。YAMAHAに挑み、その好敵 手となったのは実は門外漢だったはずのCASIOであった。

得意のデジタル・テクノロジーでもってシンセ界に殴り込んできたカシオ。他社がデジタル化に乗り遅れうろた えているときに、逆にしょっぱなからデジタルで斬り込んできたCASIO。楽しく音楽するためには、必ずしもシン セは楽器でなくてもいいと見抜いていたCASIO。楽器たるしがらみにこだわったYAMAHAとは真逆に、楽器メーカ ーでは無いからこそお気楽に楽しめる別な楽器の世界があると知っていたCASIO。優れたプロダクション・テクノ ロジーでもって親しみやすさ分かりやすさを命題としたCASIO。お高くとまった楽器にきっついブローをかました CASIOは、その実フレンドリーな庶民の味方であった。

外様だったはずのCASIOが暗に掲げたのは、楽器の民主化であった。いや、外様だったからこそ楽器の民主化を 掲げたのであろう。CASIOが実現したのは既存メーカーがなし得なかった価格破壊だけでない。CZを踏まえて登場 した自動伴奏シンセを、だっさいなどと思うことなかれ。弾くのがややこしい伴奏もノー・プロブレム、マルチテ ィンバー音源とマルチトラック・シーケンサーとの組み合わせでもって、そうとは感じさせることなく機械が人間 を自然にアシスト。

人と機械との親密でフレンドリーで幸せな関係、それを理屈抜きで分かりやすく提示する。アトムやドラえもん がいる日本ならではの、機械が人間と共存する理想的な関係。いずれたどりつくであろうその未来はAI vs 人間で はない。AI が勝つのでも人間が勝つのでも無い。ポジティブな“ウィズ AI”。そんな未来に至ることになろう一歩 二歩を、エンタメ楽器ならではの切り口で分かりやすく平べったく描いたのが、市民感覚CASIOの楽器であった。 つまりそれは、楽器であることを棄ててもまだ楽器、おつむのおカタい楽器に一石を投じる新しい楽器の産声であ った。

CASIOは、えらい!

(2021年9月21日Sound&Recording公式サイト初出)

8 notes

·

View notes

Text

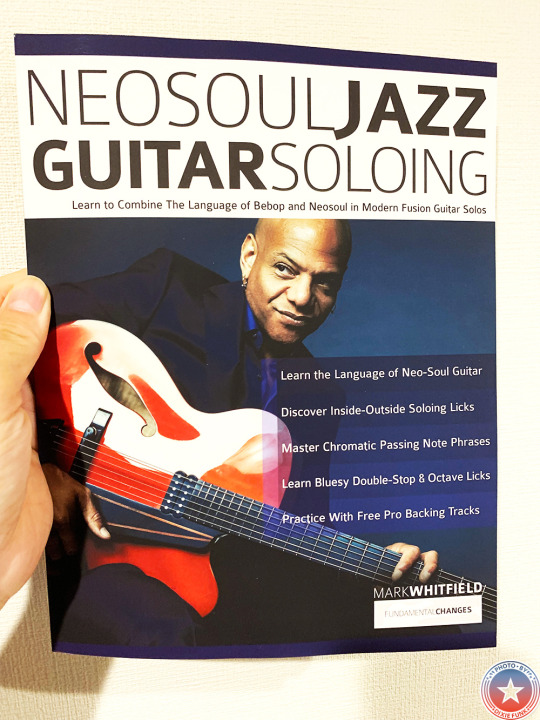

"NEOSOUL JAZZ GUITAR SOLOING"

近年流行りのネオ・ソウル・ギターのギター・ソロにスポットライトを当てた教則本がついに出ました!

表紙に写っているスムース・ジャズ系ギタリストのマーク・ホイットフィールドが書いた本で実際に本人がデモ演奏もしています。

本の中身は全て英文になりますが、タブ譜付きでデモ音源はオンラインでDL出来ます。

本のタイトルは"NEOSOUL"なのですが、その後に"JAZZ"と記載があるようにジャズよりのフレーズが中心です。

それもマーク・ホイットフィールドが得意なベンソン風の連符を多用したフレーズ詰め込み式のソロが中心です。

ネオ・ソウル・ギターと言ってもトム・ミッシュのようなニュアンスを大事にしたシンプルなギター・ソロとはまた違った弾き方ですね。

やはりマーク・ホイットフィールドが弾いているのでネオ・ソウルというよりもスムース・ジャズに近い演奏です。

トム・ミッシュのようにスペースを上手く取るのではなくひたすら間を埋めるようはフレーズが中心です。

この教則本ではオクターブ奏法よりもダブルストップを多用してるからネオ・ソウル扱いなのかな⁉︎

ほぼほぼスムース・ジャズなフレーズ集ですが、確かにネオ・ソウルやチルホップ系のバッキングとも相性が良いフレーズばかりなのでそういったオシャレ系のジャンルが好きなギタリストにおすすめの教則本です♪

難易度は高めですが…。

2 notes

·

View notes

Text

[最近のお料理とティン・ホイッスル]

4月某日

湿度が高い日が続き髪がボッサボサ、ボブの白髪も目立って来たので(でも完全には白髪を染めたくない)久しぶりにショートカットにした。

あ そうだった、ショートカットにするとこの顔になるんだった、老けるし。元に戻したい。

4月某日

今期もテレビドラマ幾つか見ている。

昔は復讐物の本やドラマが割と好きだったんだけど、もう最近は1回見ただけで、辛くて止めてしまう。

復讐するほど辛い目にあってるの、見てられんのよ。

『おいハンサム!!』と『季節のない街』にMEGUMIが出ていて、役柄に合わせて発声方法を変えている。えらい。

『おいハンサム!!』と『9ボーダー』に出ている木南晴夏は、演技もできて、ダンス(クラシックバレエ、日本舞踊もやってたらしい)も踊れて、英語も韓国語も話せる。安心して見てられる。

4月某日

1年ほど前に買ったティンホイッスルをほんの少し演奏した。

映画『タイタニック』の前奏を吹くために買う笛ですよ。

ト長調とニ長調の曲しか吹けないのと、一番低い音がレなので、なかなか吹く機会が無かった。(普段伴奏をする時は、低い方のラあたりまで出ないと難しい)

いや、そもそも買ったばかりの頃、吹いてみたけどうまく出来なくて遠方へぶん投げておいたのだ。

リコーダーと違って、1オクターブ上の音を出す時は息を強く吹く、って変わった笛だよね。

0 notes

Text

651 名無し募集中。。。 2023/10/30(月) 06:36:02.09 ID:ZWwp0pI00

「映画の趣味が合うだけ」 カポなし

CM7 Em7

最近若者が恋しないって ため息のメディア

CM7

たった一人ぼっち 生きていたい

Em7

生きていたいよ けれど でも

Am7 DM7 G7 CM7 Am Bm7 Em E7

前 髪 直してちょっと 遅 れてく改札

Am7 DM7 G7 CM7 F F B7 B7

レイ トショー なのになぜ 化粧した?

E F F♯(5弦12‐13‐14ルート:オクターブ)

CM7 D

だって映画の趣味が合うだけ

Bm7 Em

今夜 渋谷はくもりのち雨

Am B7

彼 だとか 彼女とか

Em Dm G

誰か いなきゃって子はキライ

CM7 D

だって映画の趣味が合うだけ

Bm7 Em

みんなと違うって言ってよ

Am7 E F F♯(ジャージャージャ)

電車の と び ら 早く

[ Intro ]

4弦7‐9‐12ルート:オクターブ奏法

1弦2弦12:チャーン

1弦2弦7 :チャカチャカ

0 notes

Text

陳情令サウンドトラック『清心音・乱魄抄』感想

サントラをようやく聞いてこの曲のあまりの衝撃に感激したのでその感動を忘れないように熱が冷めないうちに書き残す

※物語の重要なネタバレを含む

・清心音・乱魄抄とは

琴によって演奏される曲、姑蘇藍氏が扱う絶技

曲を弾きつつ霊力を込めれば様々な効果が付与される

清心音(せいしんおん)

その名の通り心を落ち着かせる曲、作中では聶明玦の刀霊を抑えるために藍曦臣が弾き金光瑶に教えた

乱魄抄(らんぱくしょう)

東瀛(とうえい、古代中国における日本を指す言葉)から持ち帰った邪曲、普段は雲深不知処の蔵書閣の更に深くにある禁書室にある

姑蘇藍氏の者でも簡単には入れない

霊力を込めながら演奏することによって対象者の心を乱したり、錯乱させたりと悪い方向に運ぶことができる

作中では清心音の中にほんの僅か乱魄抄の一部を入れ込み心を落ち着かせる曲を弾いているように見せかけて少しずつ心を乱すように金光瑶が聶明玦に弾いていた

ドラマだとほんの数フレーズしか登場せずフルバージョンは聴けない

だけどサントラにはフルバージョンが入っていてしかも清心音→乱魄抄→清心音の順に途切れなく綺麗にこの橋渡しが非常に美しいし私たち日本人なら聞いただけで「なんか違うな?」って感じることのできるフレーズなのがあまりにも凄すぎる

作中では琴や笛でメロディーだけ奏でている独奏バージョンでサントラには他の楽器が入った合奏バージョンになっている。今回はサントラに入っていた合奏の方を紐解いてみた

清心音は姑蘇藍氏が使用するだけあってシンプルな旋律にほんの彩り程度の細やかな副旋律や伴奏が入っていてどこの旋律に耳を傾けても邪魔をせず一本の線のようなまとまりを感じられる

途中から入ってくるオクターブ高いハモリの笛も耳に残る嫌な感じがしなくすごく聴きやすい

低音の下腹部にずっしりと構えるしっかりとした土台が意識しないと分からないがかなりいい仕事をしている

乱魄抄は一言では言い表すと清心音が白なら乱魄抄は黒

一本の線に聞こえる清心音とは正反対で複数の音が纏まる様子なくそれぞれの方向を向いている感じ

音楽がかなり盛んな現代を生きる私たちにはそれくらいかなり当たり前だと思うけどこの時代を考慮すると確かに心を乱すというか落ち着かないというか聞いていて疲れる曲だと思う

テンポは同じだけどかなり忙しない動きをしているのも相まって明確な「違う曲」というのが分かる

主旋律となる琴の音階がおそらく都節音階という日本の琴や三味線に多く使われる音階を使用してるのではないかと

途中から入る笛は清心音より目立ちそっちに気が逸れてしまう、と思ったら琴のリズムが気になりそっちにも気が逸れ低音のリズムも気になったりと様々な箇所で耳移りしてしまう

オーシャンドラムのような「サーッ」とかなり気になるノイズのような音も入っている

これは意識してきかないとわからないけど確実に無意識下で心を乱すような効果を発揮しているかと

清心音の低音と真逆の効果

清心音に比べてだいぶ賑やかでかなり時代にそぐわない曲調のなのに何故か違和感を感じない、同じ国の曲ではないけど時代はそこまで違くないと思える

清心音のどっしりと一本軸を持出せることによって心を落ち着かせるのであれば乱魄抄は心をいろんな方向に惑わし安定させない事で心を乱すのを促進させるのではないかと

この対比よくできてるな本当にすごい

サントラの清心音と乱魄抄の曲の繋ぎ、ウィンドチャイムで乱魄抄に入りハープで清心音に戻るこの仕掛けも素晴らしい。知らない人には「変調したのかな」と一瞬思わせるような流れるような導入と少し聞いて違うと思った時にはもう遅い手遅れ感が合わさっていて正直興奮したしドラマでは絶対分からないところだしたった1分ちょっとの乱魄抄にここまでいろいろな意味が込められているとは思わなくて聞いた後ひたすらリピートして今こうしてこの感動を忘れないように書き記している

筆者は管楽器と楽団経験以外に詳しいコード進行や曲制作等のことは全く分からないただのいい音といい旋律と掛け合いが好きな狭きところのオタクなので参考程度に聞いていただければと思います

サントラはApple Musicで全部ではないけど聴けるのでもしご興味のある方は聞いてみてください(※2023.3.13現在 稀に編集されたりサブスクから消えたりしてるので要注意 もしかしたらサブスクの方はCDと配信日が違うので何かしら変わっている可能性があるけどそこはまだ確認できていません)

CDにもなっているのでいくらでも手に入れる方法はあるのでこちらの方が全部入っているし何より手元に残せばいつでもいつまでも聴けます

※余談ですが金光瑶のキャラソン「多恨生」はCD版とサブスク版で曲調が全く違います

0 notes

Text

「新しい課題曲練習ジャカソロ」スカイプレッスン2023-01-10-no 0003-0080

今年一発目のレッスンお疲れ様でした!

課題曲は越年して今日で仕上げとなりました。

難しかったハイポジションでのオクターブ奏法もクリアです!

次回から新しい課題曲をやっていきましょう!

View On WordPress

0 notes

Photo

『月、冴ゆる夜』 at 結音茶舗 【日時】1/27 2023 (金曜) open 18:00 / start 19:00 【会場】結音茶舗 大阪府大阪市中央区谷町六丁目14-2 路地奥 【料金】2,000円(+1order) 【予約】E-mail : [email protected] Tel : (06)4305-4926 (12:00-24:00・月曜休) 出演: たゆたう(にしもとひろこ+イガキアキコ) 熊坂義人+宮田あずみ @pirok_ @igacco @azmieux @yoshitokumasaka たゆたう にしもとひろこの心に入り込む鮮やかなうたと、イガキアキコのサウンドスケープなバイオリンなどによるデュオ。 日常の中の「ひかり」を歌い、綿密な楽曲ながらも自由度の高いパフォーマンスから生まれるカラフルで圧倒的な世界観に、見たことの無い景色が見えたり、気づけば涙を流していたという人が続出するライブは必見! 海外でのライブにおいても、日本語のみの楽曲にも関わらずオーディエンスの感動を呼び、好評を博す。 これまでにオリジナルアルバムを3作品発表。 女性5人のワールドミュージックユニット「Colloid」のメンバーとしても活躍中。 http://tayutau.info/ 熊坂義人 contrabass 独学でコントラバスを習得。様々なサポート経験などののち、「自分の好きな音楽だけをやる」と決意し、自身のバンド「大福」を結成。精力的に曲を作り、ドラマティックで多種多様な曲調は演劇や舞台の音楽としても好評を得ている。情熱的で、胸に突き刺さるようなコントラバスの演奏は、コントラバシストとしては唯一無二である。youtubeで「コントラバス熊さんch」を開設、世の中の一人でも多くの人にコントラバスを広めていきたいと宣言。演奏技法やコントラバスの雑学、コントラバスのオンライン発表会「コントラバス☆アワード」、果ては薪割り風景や熊坂クッキングなど、熊坂義人そのものを滲ませながら、コントラバシスト体当たりで勝負している。 宮田 あずみ 3歳からピアノを習うも1オクターブが届かず、中学生の時にコントラバスに出会う。 一旦音楽から離れるも、学生時代所属した映画サークルにて自身の作品に音を付けているうちに音楽活動を開始。 京都で活動していた「薄花葉っぱ」に10年間在籍、オフノートレーベルより三枚のアルバムリリース。脱退後、戦後発行されていた児童詩集『きりん』に音を付けて演奏する、下村よう子とのデュオ「かりきりん」にてコントラバスを、ちょうどよい拍子ユニット「※○(数えきれない)」にてエレキベースを担当。 2019年より、折坂悠太"重奏"メンバーとしても活動している。 最近では、ソロ活動として"浮自のはら"名義で、自身で創作した散文の朗読の活動中。 結音茶舗 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町6丁目14-2 路地奥 結音茶舗 電話 06 4305 4926 map https://goo.gl/maps/ePqVuHhzoU72 googleMapで「日本茶バー」検索 営業時間 お昼 12:00 - 深夜24:00 ランチタイム 12:00 - 15:00 喫茶 15:00 - 17:00 日本茶バー 19:00 - last 定休日毎月曜 第三火曜 イベント・催しによって変動あり #結音茶舗 #日本茶 #日本茶バー #日本茶カフェ #日本茶喫茶 #日本茶ごはん #日本茶カクテル #谷町 #谷町六丁目 #谷町6丁目 #谷六 #谷6 #空掘 #からほり #古民家 #古民家バー #古民家カフェ #路地空堀 #たゆたう #にしもとひろこ#イガキアキコ #熊坂義人 #宮田あずみ (大阪 谷町6丁目の日本茶バー 結音茶舗) https://www.instagram.com/p/Cn6Srg3vDuU/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#結音茶舗#日本茶#日本茶バー#日本茶カフェ#日本茶喫茶#日本茶ごはん#日本茶カクテル#谷町#谷町六丁目#谷町6丁目#谷六#谷6#空掘#からほり#古民家#古民家バー#古民家カフェ#路地空堀#たゆたう#にしもとひろこ#イガキアキコ#熊坂義人#宮田あずみ

0 notes

Photo

2022年10月31日(月) 先日、とても嬉しいことがありました。 店主のAlto Saxは低いシ♭からはじまり、3オクターブ上のファ#まで出すことができます。 ちょっとややこしいですが、Alto Saxでドを吹くと実音ではミ♭の音が出るので、実音で表記するとD♭3からはじまり、A5まで出すことができます。 ピアノの音でいうと、レ♭から3オクターブ上のラまで出すことができます。 なんでAlto Saxでドを吹くとピアノのミ♭の音が出るのか...なんでなんですかね? おかげで、楽譜を読み変えなければならず、苦労する人も少なくありません。特に始めたての頃は煩わしく感じていました。 絶対音感を持つ方は、ものすごい違和感を持って吹くことになるとか。店主には備わっていなくてよかったなと思った数少ない条件でした。 少し話が逸れましたが、Alto Saxで出せる最も高い音はソ♭(実音A5)。 実はこれは、正解ではありません。 フラジオ(アルティッシモとも)という奏法を使えば、さらに高い音を出すことができます。店主の持つ教本には、レ#(実音F#6)まで載っています。吹き方���第で、もっと高い音も出せるとか... フラジオは、倍音を強調して高音を出す奏法のことです。 倍音って、なんやねん。 中学生理科で、オシロスコープで音を波形で表すのを覚えているでしょうか。 分かりやすく説明するために単純な波を使って説明されていましたが、実際の声や楽器の音色は、もっと複雑な形をしています。音によってその波形は異なります。 あれって、複数の音の波形が合わさってできているんだそうです。その波形のうち、高い音。それが倍音だそうです。 この倍音を強く出してやることにより、ふつうは出ない高音を出す。 フラジオって、なんだか難しそう。 はい。めっちゃ難しいです。 始めたての頃は、全く出ませんでした。 ソ(実音B♭5)とソ#(実音B5)まで、何とか出せるようになり、そこそこキレイに出せるようになったのが去年です。 ちょうど去年の秋、楽器をオーバーホールに出しました。 返ってきてから吹いてみると... あれ?フラジオが全く出ません。 再度お店に調整してもらったのですが、少しマシになったものの、以前のようなキレイな音は出なくなっていました。 おかしいな。 まあ、また地道に練習を重ねていくしかありません。 基本に戻り運指を見直してみると... 間違って覚えていました。おいおい。 続けることさらに半年以上。 ついに、ソとソ#のフラジオが鳴りだしました! 唇と息の使い方が思い出せた。そんな感じです。 ほんの少し壁を破った感がして、とても嬉しくなります。 フラジオ双方ができたところで、店主がその音を使える曲は、2曲しかないんですけどね。 ちなみにこの曲は、熱帯JAZZ楽団のバリトンサックスの方がソロの一部分に取り入れて吹いていました。バリトンで奇麗なハイトーンを出すその技術に感動し、自分の高音域練習用に取り組むようになりました。 これからもぼちぼち精進していきます。 【お知らせ】 『身体のセルフケア』 2022年11月5日(土) 18:00~20:00(いつもより遅めのスタートとなります) 上福島コミュニティーセンターにて お一人さま ¥3,000 学割その他割引あります。詳しくはお問い合わせください。 持ち物 テニスボール4個 (百均のテニスボールは破裂する恐れがあるので危険です) テニスボールを入れる伸縮性のある袋(テニスボール4個が入る靴下やペットボトル入れが便利です) 袋を縛るゴム(髪留めのゴムなど) 動きやすい服装を用意してください。会場で着替え可 COVID-19対策として、マスクの着用をお願いします。手指消毒用のアルコールを用意し、イベント中は換気を行います。また、人数に制限をかけさせていただきますので、定員に達し次第締め切らせていただきます。お早目のお申し込み���お願いします。 ご質問やお申し込みは、メッセージまたはお電話ください。 Cafe & Bar ສະບາຍດີ(サバイディー) ☎06-6136-7474 これに伴い,11/5の営業は,14:00〜17:00, 20:00〜23:00の2部制となります。ご了承ください。 写真は、2005年10月ラオス首都ວຽງຈັນ(ビエンチャン)にて撮影。ここに並んだ果物は、ミキサーでジュースやスムージーにしてくれます。シロップなしにすることもできますが、シロップはあった方が美味しいかも。東南アジアは野菜も果物も安いのが魅力の一つです。 #カフェ #バー #東南アジア料理 Cafe & Bar ສະບາຍດີ(#サバイディー ) 大阪府大阪市福島区鷺洲2-10-26 📞06-6136-7474 #osaka #fukushimaku #cafe #bar #福島区グルメ #福島区ランチ #福島区バー #ラオス #ベトナム #チキンライス #ベトナムコーヒー #ラオスの風景 #フレッシュジュース #フルーツ #サックス #チョコレートは明治 #変わろう日本 https://www.instagram.com/p/CkYQxbxyDTD/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#まで出すことができます#6#のフラジオが鳴りだしました#カフェ#バー#東南アジア料理#サバイディー#osaka#fukushimaku#cafe#bar#福島区グルメ#福島区ランチ#福島区バー#ラオス#ベトナム#チキンライス#ベトナムコーヒー#ラオスの風景#フレッシュジュース#フルーツ#サックス#チョコレートは明治#変わろう日本

1 note

·

View note

Text

今、ここ、自分、

惑星音叉とcocoyouと。

Cocoyouは、出羽三山の麓にある羽黒町で、自然と触れ合い、気づき、感じることを大切に、過去・現在・未来を巡る生まれ変わりの旅のガイド役として、お一人おひとりの自分と向き合う旅をサポートしています。

Cocoyouを主宰する諏訪部夕子は、セラピストとして皆様の体の不調に身体の外側からだけでなく、体のリズムや周期に寄り添い、占星術を頼りに、薬草などの自然の恵みを活かして体の内側にも働きかけてきました。

誰しもみんな、時には人生で行き詰まりを感じてしまうもの。身体の不調の源に辿り着くため、身体の内側のもっと奥へ、魂へ。

今世で何を学び、どのように成長していくのか描かれたシナリオを携えてこの世に生を受ける私たち。

Cocoyouでは、生まれる前に描いた青写真という名の生まれた瞬間のホロスコープチャートを頼りに、皆様が、身体・思考・精神の美しいハーモニーを奏でられるよう、惑星音叉を用いその不調の源に寄り添います。

神聖な魂の宿るこの身体を使って、今世で自分は何をしようとしているのか、なりたい自分を探し、見つけ、ありたい自分になりませんか。

*惑星音叉の成り立ち:

惑星の周波数と宇宙のオクターブの利用を開発したスイスの数学者音楽学者「ハンス・クストー」。彼は、コズミックオクターブの公式を用いて天体の周期を可聴周波数に変換し、各惑星の公転周期の周波数を奏でる楽器が惑星音叉です。

*惑星音叉の療法について

メディカルアストロロジー(医療占星術)という概念に従い、マクロとミクロを融合させた惑星のチューナーとして使用します。それぞれの不調に対するアプローチも無限大にあるように、まさに星の数ほど無限に広がる惑星音叉には無限大の可能性があると言われています。

お知らせ 2022夏至

星よみをカルテに惑星音叉と野草ハーブを用いた療法を主軸に下ホリスティックサロンへ一新しまさはた。それにともないホームページ「施術内容と料金」をリニューアルしております。

0 notes

Text

過度なハーモニカ練習は危険

https://harmonicashinobu.com/https-harmonicashinobu-com-category-harmonica/537/

1 note

·

View note

Photo

重ねることの罪

歳を重ねるのは、楽しくもあり、ワクワクするものです。ただ、音楽を作るのに、音を重ねるのが苦痛になってきました。

日本人の美観、だけでなく、料理なども含めた価値観は、「単純なもの」が良いとされています。

外国の料理番組で「元の食材を、いかに加工して組み合わせるか」で競い合うというのを観ました。ギトギトに飾り立てられた料理。手を加えれば加えるほど、点数が高くなるというもの。

我が国を考えると、寿司などは、ネタとシャリだけ。素材の良さを際立たせるという、究極の料理であります。寿司が米国に渡ると、カリフォルニアロールなどといって、色んな物を詰め込んでまとめてしまって、やはりギトギト方面に進んでしまいます。

水墨画も、単純なようだけど、白と黒だけの世界に心惹かれます。国旗の日の丸も、世界で一番簡素で洗練されている気がします。これは日本人特有の感覚なのかもしれません。

そして、音楽。そもそも、「我々が音楽と思わされてるもの」は、西洋の理屈で語られることが多いです。西洋では、一つの旋律に、別の楽器を絡めたり、伴奏をつけたりします。その絡め方と、時間経過による心象変化を、音楽と呼んでいるようです。絡め方が、知的で、複雑であるほど高尚で、美しいというわけです。

ラヴェルのボレロ。一定のリズムと旋律で進行していって、楽器が肉付けされていく超絶名曲。西洋では「素晴らしいけど、ここに音楽はない」などと評価されたそうです。なるほど、知的に絡め合わせる対位旋律などがないのは確かです。西洋人が音楽と認識している要素がないのでしょうね。私などは、ボレロを聴くと感動で手が震えてしまいます。理屈で組み合わされた、作為のある絡め合わせなど、なくても大丈夫なのです。例え、音楽と言われなくても。

経済的に強くはなく、音楽などなかなか買えません。図書館で無料でコンパクトディスクを借りて聴いています。毎日のように図書館詣でをして、なんとなく借りた中で、運命の一枚に出会いました。

日本の木遣りのアルバムでした。旋法、調性、テンポ、歌詞の譜割り、歌い方など、「あぁ、こういう音楽を作りたかったんだ」と感じました

基本的に単旋律で、楽器の伴奏もありません。先走りして先導する一人がいる場合もあって、純粋な単旋律とは言えないかもけど、訴えかけてくるものは、強い一つです。「絡め合わせるのが音楽だ」という世界の方には、引っかかるものは少ないと思います。

木遣りに出会ってから、聴く音楽が変わり始めました。いつもアイチューンズで音楽を聴いてるのですが、新しいプレイリストを作りました。「独奏・独唱・単旋律」というのを。

今までのライブラリーの中から一曲一曲聞いて選んでいき、1700曲を超えました。ライブラリー全体の中の、四分の一も発掘してないので、まだ増えそうです。

歌の独唱ならいいのですが、楽器の独奏曲の中には、求めているものと違う感じも多いバウ。ピアノやオルガン、クラシックギター独奏だと、和声的表現の伴奏を、一人で同時に奏でるのがほとんどです。楽器と楽器、歌と伴奏、旋律と旋律を重ねる以外の意味の「重ねる」。あぁ、和声の登場。

和声、もっというと和声の進行に頼ってるような音楽には、以前から嫌悪感を感じていました。ノンセクトラジカルズのウェブログにも「和声信仰」などと書いたこともあります。

「音楽には、和声の進行が入っていなければいけない」みたいに思い込まされています。音楽の授業や、作曲の教科書もそうでしょう。「まず、コード進行を考えましょう」みたいな。

教えるのもそうだし、商業音楽もほとんどそうだし、町で耳に入ってくる音楽もそう。みんな和声の進行が義務のように入っています。

もちろん、中には素晴らしい作品もあります。しかし義務的に、和声入れてるだけのもあります。売るために寂しくならないように、入れなきゃいけないと思って和声使ってるっぽいのも多いバウ。

伴奏が白玉でコード鳴らすだけの、アレンジすることを放棄したような音楽もあります。ギターのアルペジオだけとか。

和声の勉強しても、自分の頭では扱いきれない、制御できないです。そこらへんの劣等感から、嫌悪に変化してるのかもしれません。西欧的な高尚な感じはするけど、美しく感じられないし。

和声に対する嫌悪感は、ここまでにします。ただ、言いたかったのは、ドミソと鳴らされても、そんなに美しく感じられないということです。そして、それがどう知的に進行しようと、興味の対象にはならないといやうことです。自分だけなんだろうけど。和声の進行大好きな人には、全ての音楽の和声の進行を分析して聞くという楽しみがあるのでしょうね。

ドミソがイヤでも、笙の和声は、大好きなんです。聴くと背筋に何かが走って、シャキッとします。笙の和声を分析して、自分の曲の中に使うことも多いバウ。

売られている音楽には、「単旋律で伴奏なし」は少ないですね。寂しいからでしょうか。

お仕事で音楽作らせてもらう時、プロデューサーさんから必ず「もっとド派手に」と言われます。察するに、ほかの作曲者の皆さんも、派手に派手にと尻を叩かれているのではないでしょうか。あるいは、作る時すでに、「プロデューサーさんからのオッケーをもらうことを目標」として、脳内プロデューサーが派手に派手にと追い立てているかもしれません。商業音楽に特化できてる、世渡り上手のスーパーマンです。ちょっと、口に苦いものが混じったような言い方だったかな。

サビでいきなりスネアドラムが裏打ちになり、倍のテンポになるような演出。主旋律の裏にコーラスで別の歌詞を重ねて歌わせて「どうだ知的だろ」みたいな鼻高々な効果。あー、ご苦労様ですと思って聞いてしまいます。寿司や刺身、木遣りの国の美しさを追求する身には、「もっと派手に」と言われるのは、辛いものがあります

木遣りに覚醒する以前から、明清楽の世界で音楽を楽しんでおりました。月琴や笛、四胡に阮咸など、様々な楽器で合奏します。みなさん同じ旋律を演奏する、単旋律です。

手が多い人は、伸ばす音や休符などに、装飾的に即興でこぶしを入れることもあります。自分は阮咸を弾いてるのですが、早弾き追いつかず、タマを減らして、拍の頭だけ弾いたりしています。

楽器の音域に合わない時や演奏しづらい時は、勝手にオクターブ上下させたりします。作曲者が楽器を知り尽くして、厳格に配置するようなオーケストラの世界とは、まるで違った世界です。明清楽に出会って、音楽の楽しみ方が変わりました。人それぞれ技量があるから、それぞれ楽しめば良いといった包容力は、ありがたいです。西洋文化の頂点を目指している、オーケストラや吹奏楽の演奏とは違いますね。明清楽の演奏は楽しいです。

明清楽は、中国から伝来した楽器や楽譜を元に、日本人なりの表現で発展したものです。大元の中国では、明や清の時代の楽器など、そのままの形では残っていないとのことです。

何千年も歴史があるけど、国や主となる民族が、どんどん入れ替わって、前時代の文化などは悪とされ、見かけだけでもゴリゴリ進歩させていく国。文化大革命の時は、「とにかくなんでも良いから前とは変えろ」と指令が来て、楽器もフレットや弦や音に関係ない装飾などを無理やり増やしたりしたそうです。ずっと一国だった日本とは、感覚が違うのですね。わりと、西欧も、常に変わらなければいけないという、強迫観念的な考えが主流だと思います。

そして西欧が最高と思わされている、商業音楽の世界も、「新しい音楽、新しい音楽」と進歩のようなものを脅迫してきます。古い、とされているような音楽では商売にはなりません。800年ほど前からある木遣り歌でも、十分感動できるというのに。

20代のころ、日本のDJの最先端のように扱われてた時がありました。制作や取材受けても、「こいつらに頼めば最先端にしてくれる」みたいな期待とか受けて、重荷でした。今の若い人気制作者も、「常に最新を追いかけないといけない」と押し付けられているかもしれません。「派手に派手に色々重ねて!」指令に、うんざりしてるかもですね

令和4年になったら、数えで56歳になります。生涯音楽を追求し続けて、ようやくはじめて独奏曲を書きました。今までは、重ねる事を聞かせる部分の主流にしてました。これならプレイリストの「独奏・独唱・単旋律」に入れて、自分でも愛聴できそうです。箏なので、伴奏も含めた表現になり、単旋律の域には達してないけど。いずれ笛や尺八の独奏曲���挑戦してみたいです。木遣りから得られた感動を自分なりに表現したくて。

6 notes

·

View notes

Text

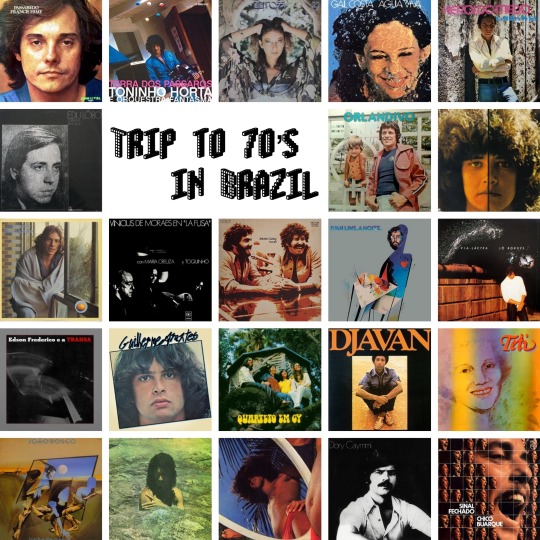

Trip to 70's in Brazil on Spotify

以前、Spotifyに1980年代ブラジルのプレイリスト「Melancolic Nostalgic 80s MPB」を公開しましたが、

今回は1970年代に絞った選曲でプレイリストを公開します。

プレイリスト on Spotify

「Trip to 70's in Brazil」

1.Gonzaguinha「Vai Meu Povo」1978

このアルバムはSpotifyで初めて聴きました。

作曲者がゴンザギーニャになってますが、曲調的におそらくイヴァン・リンスが半分以上関わっているような形だと思います。

ネットでこのアルバムのクレジットを検索したところ、演奏者がミナス系ミュージシャン大勢とイヴァン・リンス、ジルソン・ペランゼッタ等個人的にかなりやばいメンツでした。フィジカルで持っていたい1枚ですね。

特にこの曲が良かったんですが、アルバム自体もエフェクティブで、ミナスっぽい(ミルトン的な)暗さ&怪しさもあり、良いです。

2.Jorge Ben「Apareceu Aparecida」1970

ジョルジ・ベンの最高傑作からの1曲。アルバム全体良いので、どの曲にするか迷いました。

このアルバムの演奏はトリオ・モコトーとのことで、グルーヴ感がたまりません。

3.Gilberto Gil「Retiros Espirituais」1975

ジルベルト・ジルの傑作バラード。カエターノのような旋律ですね。

こういう昔のクリック(メトロノーム)を使わないで段々テンポがはやくなっていっちゃう演奏、良いなぁと思います。

途中で出てくるマイナーメジャーセブンスはこの曲の肝だと思うのですが、「さち子」で使わせてもらいました。

最後に1オクターブ高くなるところがこの曲のハイライトです。

4.Edson Frederico「Bobeira」1975

ひたすらフェンダーローズ+リズム隊のグルーヴが気持ち良い曲ですね。

プレイリスト後半に出てくるオルランヂーヴォという人の曲です。

5.Lo Borges「Clube Da Esquina Nº 2」1979

このブログではもう何度も紹介しているロー・ボルジェスの超名盤の超名曲です。

音楽の魔法。

人生で1番好きなアルバムなので、これを入れないわけにはいきません。

6.Antonio Carlos E Jocafi「Glorioso Santo Antonio」1973

呪文的なイントロからのグルーヴィーな演奏のギャップ、そして、微妙に怪しいピッチ感、全てのバランスが最高です。

バスドラとハイハットがすごく気持ちいい。

コード感が少ないとこれくらいピッチ(もしくはチューニング?)がずれていても気持ちよく聴けちゃうんだなぁ。

7.Edu Lobo「Zanzibar」1970

エドゥ・ロボって不思議な名曲多いんですよ。

「Casa Forte」とか「Upa Neguinho」とか、カバーされまくってます。

このアルバムはエルメート・パスコアルやアイアート・モレイラ等のQuarteto Novoが演奏しています。

エンディングのエルメートのウーリーのソロが熱いです。

8.Toninho Horta E Orquestra Fantasma「Diana」1979

ミナス系アーティストの代表的な存在、トニーニ��・オルタの、難解で不思議で、けど美しく、そして切ない曲。

ローズとアープが効果的な1曲です。

これが流れている間、ただただ音楽に浸っていたい。そんな曲です。

9.Beto Guedes「Feira Moderna」1978

ベト・ゲヂスはいろんな楽器を演奏するミナスのマルチ・プレイヤーです。

昔の曲ってほとんどSpotifyにないんですよね。

ここでは西欧的なロックの8ビートにベトの切ない曲が乗る代表曲を選びました。

ファズ・ギターのソロはベト本人によるもの。

「誰も知らない」なんかはこの感じに影響を受けました。

10.Sergio Mendes「Aquelas Coisas Todas」1979

セルジオ・メンデスによるトニーニョ・オルタの名曲カバー。

女性のダブル・ヴォーカルで、本人のヴァージョンよりポップな印象です。

11.Zizi Possi「Luz E Misterio」1979

ジジ・ポッシによるベト・ゲヂスの名曲カバー。

原曲が滅茶苦茶いいので、誰がやっても素晴らしい出来になりますね。

このアルバムはSpotifyで初めて聴きました。というか、ジジ・ポッシ自体そんなに持ってないです。

色んな人の作品に参加しているようで、本人の作品はそんなに聴かずとも声は色んなところで聴いてきました。

12.Simone「Valsa Rancho」1977

シモーネによるフランシス・ハイミの名曲カバー。

本人のヴァージョンも好きですが、ミナス臭の強いこっちのヴァージョンの方がもっと好きかもしれません。

13.Ivan Lins「Velas Icadas」1979

イヴァン・リンスも名曲が多すぎてどれにするかかなり迷いました。

この時期、ジルソン・ペランゼッタ(この曲ではエレピ担当)とイヴァン・リンスのコンビで名曲・名演を沢山残しました。

14.Carlos Lyra「Canaa」1975

ボサノヴァ期が有名なカルロス・リラですが、このアルバムが一番好きです。

シンセの音色が時代感を醸し出していて最高です。

落ち着く1曲。

15.Joao Donato「Acalanto Para Enganar Regina」1978

最近出たジョアン・ドナートの70年代の未発表音源集からの1曲です。

僕は4枚組ボックスで聴いたわけではありませんが、このアルバム自体は、ジョアン・ドナートが、ミルトン・ナシメントとかノヴェリみたいな雰囲気の音楽をやっているという、とても意外で珍しい音源集でした。

何度も繰り返し聴いています。

この曲の女声はクアルテート・エン・シーに聴こえますが、誰でしょう。

地味ながらも流していると沁みる一曲です。

16.Francis Hime「Luisa」1977

長い間、一緒にやっていたフランシス・ハイミとシコ・ブアルキのデュエット曲。

鳥肌無しには聴けません。

初めて聴く人には二人の声が区別が付かないと思いますが、出だしがシコ・ブアルキ、次のフレーズがフランシス・ハイミです(2番は逆になってます)。

ピアノとフルートだけのシンプルな演奏ですが、とても感動的な曲です。

17.Teti「Passaras, Passaras, Passaras」1979

テチが同じセアラ―のアーティスト、ファギネルとデュエットしている曲です。

ギターやアレンジを担当しているのはトニーニョ・オルタ。

この曲はちょっと日本の演歌のようなものを感じる部分もありますね。

最後の二人のハーモニーにいつも鳥肌が立ちます。

18.Milton Nascimento「Paixao E Fe」1978

ミナスのアーティストで最も有名なミルトン・ナシメント、どの曲にするかすごく悩みました。

これは同じミナスのアーティスト、タヴィーニョ・モウラの曲のカバーです。

演奏も、タヴィーニョ・モウラ本人の他、ネルソン・アンジェロ、ノヴェリ(ベース)、ベト・ゲヂス(バンドリン)等々、ミナス勢が多数参加しています。

19.Djavan「Serrado」1978

ジャヴァンはこの曲でも感じられるように、分かりやすくも洗練された楽曲を得意としていて、また、日本人の我々にとってもブラジル音楽に入っていきやすいきっかけになるアーティストの一人かなと思います。

いつの時代の作品を聴いてもジャヴァンらしいオリジナリティ、すなわち音楽的な意欲が感じられます。

今回は70年代縛りなので、この2ndアルバムの代表曲でもあり、個人的にも大好きな曲を選びました。シンプルにかっこいい曲ですね。

20.Quarteto Em Cy「Cavalo-Ferro」1972

女性4人姉妹のコーラスグループ。このアルバムが一番人気があるような気がします。

僕もこのアルバムが一番好きです。

ちょっと暗さがあって良いんです。

この曲は、メロディーの所為かもしれませんが、ブラジル北東部のノリに少し西欧的なリズムが混じっているように聞こえて面白いです。

21.Raimundo Fagner「Cebola Cortada」1977

ファギネルというダミ声のシンガーです。

最初はいまいち歌声に馴染めなかったんですが、聴いている内にむしろこの声を求めるようになっていました。

このアルバムはエルメート・パスコアルが参加しており、かなり混沌とした仕上がりになっています。

22.Gal Costa「De Onde Vem O Baiao」1978

同じバイーアのジルベルト・ジルの曲を歌うガル・コスタ。

バックにトニーニョ・オルタやヴァギネル・チゾ等のミナス系のアーティストが参加しているというのが個人的なポイントです。

パウリーニョ・ブラガのドラム(特にバスドラ)とシヴーカのアコーディオンが効果的な1曲です。

23.Novos Baianos「Misterio Do Planeta」1972

こちらもバイーア出身のアーティスト、ノヴォス・バイアノスの傑作2ndアルバムです。

ガット・ギターと歌だけのところからバンドが加わるアレンジを得意としていて、この曲もそこがすごく気持ちいいです。

24.Caetano Veloso「Julia / Moreno」1973

バイーア出身のアーティストで一番有名なカエターノ・ヴェローゾ、良い曲が多すぎてどれにするか迷いました。

個人的にカエターノは70年代前半よりも70年代後半、更に70年代後半よりも80年代の方が好きな曲が多いのですが、ここでは73年のアルバムよりちょっと変わった、そしてカエターノらしい1曲を選んでみました。

1フレーズ毎に音符が足されていく構成が面白いですね。

25.Vinicius De Moraes Con Maria Creuza Y Toquinho「Que Maravilha」1970

ヴィニシウスとトッキーニョのコンビがマリア・クレウザを迎えたアルゼンチンでのライブ盤です。

僕はアゴゴ(金属の打楽器)が大好きなのですが、アゴゴが入った曲というと一番初めにこれが思い浮かびます。

26.Elis & Tom「So Tinha De Ser Com Voce」

地味ながらもジョビンの作曲の面白さが際立つ1曲。

エレス・レジーナの力みのない歌と、セザール・カマルゴ・マリアーノのローズが心地良いですね。

27.Orlandivo「Onde Anda O Meu Amor」

アレンジや鍵盤でジョアン・ドナートが参加すると、とにかくグルーヴィーになります。

(Spotifyにはオリジナル・アルバムがなかったんですが)このアルバムを聴いてもらえると、それがよく分かると思います。

28.Tania Maria「Samba De Orly」1975

タニア・マリアによるカバーで、作曲者はトッキーニョだそう。

原曲にはこのヘンテコなメロディーのイントロがなかったので、このイントロはタニア・マリアのアイディアなのかもしれません。

このヴァージョンを聴いて、こういうヘンテコなイントロの曲が作りたい!と感化された僕は「ムード・ロマンティカ」という曲を作りました。

29.Doris Monteiro「Maita」1976

ドリス・モンテイロは印象が地味であんまり聴いているわけではないんですが、この曲はリズム・アレンジが印象的な爽やかなで好きな1曲です。

最後、歌の譜割を変えるアイディアが面白かったのか?よく分かりませんが歌いながら笑っちゃってます。こういう余裕欲しいなと思いました。

30.Anamaria E Mauricio「Fatal Fatal」1972

ソフト・ロックっぽいお洒落さのある曲です。彼らの1stアルバムは、よりポップで結構聴きました。

この2ndで一番好きな曲を選びました。

二人の歯切れの良い歌声とオルガンが印象的な曲。

31.Chico Buarque「Sinal Fechado」1974

シコ・ブアルキのカバー曲集から。

この暗さと緊張感がすごく好きで、選びました。

32.Antonio Carlos Jobim「Boto」1976

アントニオ・カルロス・ジョビンの70年代の作風をよく表している一曲だと思います。

こういった曲調は50~60年代のボサノヴァ期のジョビンの印象からはちょっと想像付きません。

ビリンバウの音で始まり、そこからバンドが入ってくる感じが溜まりません。

エドゥ・ロボの音楽なんかもそうなんですが、この不協和音を楽しめるようになるとブラジル音楽を聴く楽しみが一気に広がります。

33.Dory Caymmi「Nosso Homem Em Tres Pontas」1972

ミナス系のミュージシャンと作ったドリ・カイミの1stアルバムのラストを締める暗く重たくも壮大な1曲です。

歌詞はなく、スキャットで歌っているところが神々しいですね。

ヴァギネル・チゾのロータリーを使用していないオルガンも良い感じです。

34.Milton Nascimento & Lo Borges「Um Gosto De Sol」1972

後半の感じもものすごく好きなんですが、

この前半の「悟り」的な雰囲気はなんなんでしょう。

聴いていると涙が溢れ、違う時空に誘われるような、特別な一曲だと思います。

35.Sidney Miller「Línguas De Fogo」1974

ミナス系がバックの演奏をやっているといわれている一枚です。

詳しくは分かりませんが、音を聴いて、同時期のミナス系の作品にすごく似ていると思いました。

36.O Terco「Ponto Final」1975

ヴィニシウス・カントゥアリアやフラヴィオ・ヴェントゥリーニが在籍していたことで有名なロック・バンド。

プログレっぽさを感じる1曲です。

37.14 Bis「Tres Ranchos」1979

こちらもフラヴィオ・ヴェントゥリーニが在籍していたロック・バンドです。この曲を歌っているのはフラヴィオですね。

曲はタヴィーニョ・モウラとの共作曲のようです。

38.Guilherme Arantes「Estrelas」1979

プレイリストの最後は「僕たちの人生良かったね」って雰囲気?の、ギレルメ・アランチスの切ないバラードにしました。

19 notes

·

View notes