#ピンクの小籠包

Text

一輪

小石川後楽園へ蓮を見に。ほんとに後楽園だ。笑 ハート型の池ってこのことだろうか、敷き詰められて生き生きと見えた。ピンクも大きさも良く、やっぱり目玉だなと思う。入り口の地図にスイレンと蓮の英訳が貼られている。渡月橋は渡れなかったけど、道が一筋縄でなくて面白いな。天気の具合や季節もあるのかもしれないが進むとすぐに暗い通りが視野に入る、六義園とも趣の違うことが分かる思いに。人気のない時に一瞬甘い匂いのする通りがあったけど、花を嗅いでも分からない。確か得仁堂にコンパクトな龍。藤田東湖の碑などあり、結局渋沢を思い出す。お土産にのし梅(ゼリー状)買う。水戸ゆかり。

シブチカにあった日日包がなくなって、ラクーアには惣菜コーナーがあるとのことで寄る。ステージ前の広場の岩に寄りかかって食べる。焼き小籠包をかじったら肉汁スプラッシュしてゆっきーの服に飛!⚡️🙀 ぬるいから大丈夫と思ったけどそういう注意点だけじゃなかったんだ、、🙇♀️ 蓮の花で巻いてあるちまきも美味しかった。搾菜はなかった。。杏仁オレとは?ミルクの代わりに杏仁?甘すぎなくてニュアンス良かったな〜 ラクーアのメリーゴーランド���ゴリラいて、誰も乗っていなかった。。場所たちは混んでいたけれど不安になるような気持ちではなかった 夕方にケンタに入って絵や漫画の打ち合わせする(人が少なくて快適だった...)アーモンドアップルパイ⭕️

0 notes

Text

次描きたいもの①

アレチウリ、光の車窓、裁断、花火バケツ、花火大会唐揚げ棒、電気ウナギ水槽💡⚡💥、1つだけ選んでよ🦈🦷アンモナイトガチャ🦴🦖🌀、ホットドッグ召し上がれ🌭、街灯、SAラーメンがうまい、早朝さんぽ、踊る小魚貪る鳥よ 、立ち上がれ捨て置かれた遊具たち、暮れる雨の山、ケーキの日🎂🍰、ハクモクレンの子達、オバケヤシ👻🌴、湯上がりステップ、明日はどこへ行こう、ソテツひょこひょこ

描きたいもの②

スイカ🍉かき氷🐻🍧🍦🪑遊園地🎠🎡🎢古道具屋のみんなが覗いてる👁️ピアノの先生は魔女(パピヨン、アメリカンコッカースパニエル、絨毯、ガラス細工)連弾🎹旅館宿の部屋(明日はどこへ行こう)、お風呂、食事の広間🍲朝食バイキング☕🍞🌄🍈🍇🍊🍌🍓🥝🍍、みんなで花火大会へ🎆タッチプール★🥒雨上がり爽やか畑🍅🍆🥒パッションフルーツ🟡花火🎆🐟️👾🍄☺️ウルトラマン 深海の子リュウグウノツカイ巻き巻き🦈🏮🐉 雷様⚡👹兄妹ポップコーン🍿パン屋さん🥐ビーチコ🐚🥣🦀海へのゲート🚃柵🌊海散歩浜焼き🦑🐚🦪🛥️ぬい抱えてる子シリーズ?髪もふぁもふぁ🧸🦈🐙🐕️色んなぬいぐるみ🐘イグアナ背中カラフルorワニ🦎竜🦕民宿の豪華な食卓🦐🦞ゲストハウスの朝🍷🍦深海のカニとヒトデの水槽解説看板兄妹🦀🦀🦀メロンアイス🍈頭骨仮面🦌鯨骨に包まれて🐋輝く麦茶にキリコガラス❇️銭湯鍵牛乳タオル洗面器タイル熱海千人風呂♨️🥛ホタルの川🏞️葦の原🌿🌾🚍️ お寺の獅子を連れ出して🦁🖐️

描きたいもの③

変なパース付いた部屋。中華料理屋🌀🌀亭リメイク。H.T.のワンタン麺ジュースどんぶりを何かで描く、器の青絵有りで。赤絵、亀甲模様。ライブハウス(ポスターの元にするか)。獣人ヤギ系統の角あり。ぬいたち、夢で会う ぬいと夢の国🖌️熊抱く子 陶磁器 赤絵 ヨーロッパ窯 花屋 布地 絨毯 ベッド/表紙 うたたねの日々 ぬいぐるみたち 竜、胴長くん、ぽち、ヒカゲヘゴ(わらびくん)、熊、猫店主/山の竜の峰⛰️ピンク青縦ストライプシャツ 畑横の花畑🏵️台風来るよ🌻🌀秋祭り花火ナイアガラに迎えられる御神輿光るわっかの交換会わたあめポップコーン🌃🎇👼夕暮れ光の境界の青草川には鴨東の空に柔く暖かなはぐれ雲帰りの土手の草原の鮮やかさ🌆町中華🍥🍜濃い黄色に暗い紺のチェックシャツ🟨👚狛犬よじよじ石燈籠⛩️銭湯上がりのコーヒー牛乳🥛☕

描きたい絵④

寝る前のおめかし、身だしなみ、約束の時間にあの場所へ。🧸あの子(仕立屋)ミシンで三角帽子や洋服をつくる👚🧵✂️みんなでナポリタン🍝夜明け前の草原茅萱🌱🌱工場夜景とコンポタ🌉🏭クリスマスブーツと靴下のお菓子詰め🎄🍬🍫初めてのりんご飴🍎🍭ピザトーストと珈琲🍕🍞☕

0 notes

Photo

三軒茶屋にあるミシュランビブグルマン取得の系列店『ジャッキー小籠包』さんへ行ってまいりました❗️ 出来立てアッツアツ❣️ 一粒一粒注文が入ってから、皮を伸ばし、包み上げる技がすごく丁寧で、愛情たっぷり注がれていました❗️ @sanchajackiesyoronpo 【メニュー】 ●おすすめノンアルコール薬膳レオネード 薬膳コーラ 各450円 新メニューの、薬膳コーラと薬膳レモネード🍹棗やくこのみなど、たくさんの漢方フルーツが入り美容にも身体にも良く🥭スッキリ飲みやすくて、小籠包に抜群に合いますよ ●ザーサイ(おかわり無料) オリジナル感溢れる、あっさりザーサイが美味❗️ ●よだれ鶏 ¥750 しっとりふわふわ食感の鶏肉とパクチーでおつまみメニューとして活躍❗️ ●天使の酔っ払い海老¥350/1尾 自家製紹興酒でべろんべろんに酔っ払った天使の海老ちゃんが、芳醇でたまらなく濃厚な味に、つられて私も酔っ払っちゃいます❗️ ●レタスオイスター¥720 フレッシュシャキッシャキのレタスに熱々のカニ肉あんかけソースが熱々トロ〜リかかっていて、食べるほどヘルシーな感じがグッド❗️ ●プレーン小籠包(4個)¥560 一粒に込めた口福感❣️ (幸せのピンク)せいろパッカーン&肉汁ぶっしゃー❤️のピンク小籠包💖伸ばしたての、モチモチの皮に、ジューシーかつ旨味凝縮された餡、たまらなく弾け飛びだす肉汁は悶絶パラダイス❗️豚肉ベースの餡に7時間煮込んだ鶏ガラスープを加えて包んでいるそうです。こんな時間と手間が一粒に凝縮された旨さが一瞬で爆発します❣️ ● ホタテ小籠包(4個)¥740 口に入れた途端、ホタテの旨味が口の中に溢れ出す〜❤️大きいホタテがごろっと、お肉の餡に包まれて❣️お肉の出汁に魚介の旨味が合わさった旨味は感動します ● トリュフ小籠包(4個)¥1180 皮が破れた瞬間に脳天直撃してくるトリュフの香りに❗️もう幸せ〜❣️めちゃくちゃに美味しいですよ❗️上の厚切りトリュフの味と食感❣️餡にもトリュフ散りばめられて、大きいトリュフもごろっと贅沢すぎる小籠包❤️ ● 蟹味噌小籠包(4個)¥980 皮を破いた瞬間、蟹味噌と蟹肉が溢れ出します🦀濃厚で芳醇な味❗️殿様気分❣️ ●ルーロー飯¥680 台湾の屋台風のすごいボリューム。とろっとろの甘辛豚肉がたっぷり乗っています。八角が効いて、美味しいスープがひたひたつゆだくで、ご飯に染み渡りリーます。 ●超濃厚白湯 黄金の鶏スープ 大きなホロッホロの手羽元が入っていて、じっくりと煮込まれた鶏の旨味が溢れ出すスープ。絶品で、最高の締めでした❗️🐓 ●杏仁豆腐 かなり個性的な杏仁豆腐です。もちもちもちみたいで、チーズみたいな濃厚さ。シェフに聞いたら、タピオカが違うそうで、他の店と違う杏仁豆腐を作るためにすごく研究したそうです!必食のデザート❣️ 三軒茶屋に熱々な小籠包と最高のお料理で、ホットな気持ちになる名店に出会いました @sanchajackiesyoronpo #三軒茶屋グルメ #三軒茶屋ディナー #三軒茶屋居酒屋 #三軒茶屋中華 #三茶グルメ #ミシュランビブグルマン#ジャッキー小籠包 #三茶飲み#三茶ディナー #三軒茶屋ディナー#三茶レストラン #三軒茶屋レストラン #三軒茶屋飲み#三茶呑み #三軒茶屋呑み#三茶居酒屋 #三軒茶屋居酒屋 #三茶小籠包 #三軒茶屋小籠包 #三茶中華 #三軒茶屋中華 #三茶ビブグルマン #三軒茶屋ビブグルマン #小籠包マニア #田園都市線小籠包 #田園都市線グルメ#荒川リリー#lilystudio#チーズ天使 #小籠包マニア#ピンクの小籠 (ジャッキー小籠包@三軒茶屋) https://www.instagram.com/p/CmbDRduSwwI/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#三軒茶屋グルメ#三軒茶屋ディナー#三軒茶屋居酒屋#三軒茶屋中華#三茶グルメ#ミシュランビブグルマン#ジャッキー小籠包#三茶飲み#三茶ディナー#三茶レストラン#三軒茶屋レストラン#三軒茶屋飲み#三茶呑み#三軒茶屋呑み#三茶居酒屋#三茶小籠包#三軒茶屋小籠包#三茶中華#三茶ビブグルマン#三軒茶屋ビブグルマン#小籠包マニア#田園都市線小籠包#田園都市線グルメ#荒川リリー#lilystudio#チーズ天使#ピンクの小籠

0 notes

Text

2020.09.04 昼

外ごはん

.

小籠包4種

春巻き

北京ダック

.

@状元樓

.

まさかの2日続けての同じお店ランチ。上海料理店だけど上海と関係ないものばっかり選んじゃった。

.

小籠包は、ベーシックなものと、柚子胡椒、トリュフ風味、海老のビスク。どれも分かりやすくて楽しめる。

北京ダックは半羽でオーダー。切り分けた皮を見せてもらったあと、巻き巻きしたものが提供されるスタイル。ピンクの下敷きはえびせん。万能ヘルパーだよねえびせんって。

脂がじゅわりとした皮と細切りねぎと甘い味噌にモチモチした餅皮、好き。

.

.

驚くほど閑散とした横浜中華街だった。

コロナの影響すさまじいな。

4 notes

·

View notes

Text

Sugar.Bride.Strawberry.

(作品内に嘔吐表現があります。ご注意ください)

*

私はそれが嫌いだった。

その味が嫌いだった。風味も奥行きもなくただ甘いだけ、味蕾に触れることを想像するだけ���吐き気をもよおす。その香りが嫌いだった。質の悪い油の焦げた匂い、煤の塊と少しも変わりはしない。かじる、咀嚼する、嚥下する、口の周りに半固形の糖が付着する下品な姿。意匠の欠片もない無為なデザイン。何枚何十枚と布を重ねても指先に残り続ける執拗な汚れ。辟易する。唾棄すべき、豚の餌にも劣るもの。一生私に近付けたくない。こんなものを好き好んで食べる人間は、どこか頭がおかしいのだろう。いや。間違いなく、そいつらは気が振れている。

つまり、私も同じ。

こんなものを買うために列を成して、キーキーと甲高い声を上げる女共は餌をねだる豚に見える。それが自分と同じ類に属する生物だと思うと、この場で命を絶ちたくすらなる。私のでなく、ここに並んだ全員。それで少しは、この世の中もマシになる。もしかしたら、この心も晴れるかもしれない。

店内へ進む。臓腑を揺さぶる悪臭に耐えながら、注文するものは決めていた。ずっと前から、決まっていた。

「一番甘いものを」

聞き返した店員は、何を言っているのか理解できない、そんな顔をしている。言葉を理解することさえ難しいのか、しかし豚であればそれも仕方がない。

「世界で一番、甘いものを出しなさい」

怪訝そうな表情を飲み込んで、店員はディスプレイから商品を取り出す。どうやら、本当に私の気も振れているらしい。豚との意志疎通は成立し、手にした紙袋からはうんざりするほどの甘い香りが立ち昇る。店を出た時には、厚い雲の隙間から無遠慮な日が降っていた。約束の通り、雨は止んだ。空の流れを追う。腹立たしいことに、よく晴れた一日になりそうだった。

六月の太陽。祝福する声。ドレス、ドーナツ。あの子の好きなもの。私が嫌うもの。

こんな日に旅立つ、それほどの不運はない。

心から、思う。

*

「……来てくれたんだあ!」その声は、あの頃と違う音色で私を迎え入れる。自制を知らなかった唇も、その姿に似合う立ち居振る舞いを覚えたようだった。「時子さん」

「法子。様を忘れてるわよ」

「嬉しいよ、時子様」

「光栄に思うことね」

お前は家族やスタッフ、そういった連中を控室から追い出して、私と向き合う。その表情、体つき、佇まい。そういうものも、随分と変わっていた。「ね、私きれいになったでしょ?」

お前は笑う。十年が経ち、子供が大人になろうと、笑い方だけはあの頃と同じだった。

私は笑う。嘲笑を、する。「いいえ。少しも変わらないわ」

「むー、絶対褒めてくれるって思ってたのにー」

「そういう言葉は、マシな衣装に替えてから言いなさい」ドレスには、お前の好きな淡いピンクの色。雨傘の形に広がる裾には、ドーナツの飾りが二つ、空気も読まずに貼り付いている。「十年前の方が、まだマシよ」

「ね、楽しかったよね」

「は? どこが」

「毎日、夢みたいだったよね」

「悪い夢ね」お前を置いて、私は続ける。「これを、あげるわ」

膨らませていた頬を途端に崩して、お前はまた笑う。それは反射なのだろう。思考の介在しない、全く人間からかけ離れた行為。「ドーナツだあ!」

「ありがたく受け取ることね」纏ったドレスと同じ、ピンク色。小麦や卵、ミルク、油、べっとりと指先を汚すストロベリーシュガーのコーティング。全てが質の悪いもの。お前の、大好きなもの。「残さず、食べなさい」

「うん、でもメイクしちゃったのになあ」

「何度でもさせればいいわ」

「あはは、そうだね。時子さんの命令だもん」

「様」

「じゃあ、いただきます」お前はそう言って、私が掴んだドーナツをそのまま口にする。一口かじり、咀嚼し、嚥下する。飲み込んで、もう一口。信じられないという表情で、お前はささやく。「嬉しいなあ。幸せだなあ。時子さんとドーナツが、お祝いしてくれるなんて」私の知らない、法子がそこにいる。

「……そのまま全部食べるつもり?」

「だめ?」

「受け取りなさい」

「メイクさんに、謝らなきゃ」

「私から言っておくわ」

「お手柔らかにね」

「ええ、よく言い聞かせておく」私は立ち上がる。紙袋を捨て軽くなった脚で、扉へ向かう。「じゃあね、法子」

「待って、時子さん」お前は、私を引き留める。その目は、不安気に私を見上げている。「見ていって……くれるよね?」

「本当に、物覚えの悪い子」私は答える。「手塩にかけた子豚の出荷よ。見送るのが、飼い主の義務でしょう」

「……よかったあ」お前は、少し目に涙を浮かべて、それでも笑っている。安堵と共にかじられたドーナツは、今、お前の口と同じ形をしている。「ね、歌ってくれるよね。式で、みんなに歌ってもらうんだ」

「何を歌わせるつもり?」

「ふふ、ないしょだよ」

「……いいわ、特別に許してあげる」

「すごい、私も張り切らなきゃ」

「じゃあね、法子」

「うん、またね」

扉に手をかけた、私をお前はもう一度だけ呼んだ。「時子さん。そのドレス、すごく綺麗だよ」

私も一度だけ振り返り、答える。「当然でしょう」

そうして扉を閉じると、私は来た道を辿った。披露宴会場へ続く階段を登ることなく、降りていく。振り返ることは一度もなく、後ろ髪を引かれる想いもなく、しかし不意に行く先を豚の集団が塞いだ。思慮も配慮もなく、揃いの黒い衣装を纏って階段を塞ぐ、愚にもつかない連中。畜舎の光景のようだと思う。

苛立ちに爪を噛む、それは私の癖だった。

私は忘れていた。気付いた瞬間には全てが手遅れで、指先に付着していたストロベリーシュガーのコーティングは口内から咽頭、鼻腔を伝わり、脳を攪拌する。振動は全身を、内側をかき乱し外側までを震わせて、私は豚の群れを掻き分けて階段を駆け下りる。歪んだ視界で表示を確かめて、人目をはばかることもできずに飛び込んだレストルーム。その個室の一番奥にひざまづいて、嘔吐をした。

胃が、食道が痙攣し、淡黄色の液体が便器の内側に吐き出される。立ち昇る酸の味、匂いが更なる嘔気を促し、際限なく続いていく。全てを吐き出しても、空えづきに涙や唾液を絞り出しても、終わらない。何も食べていないのに、嘔吐物の中には固形の物体が混じっている。それは、すり潰された内臓。そうでなければ、私を形づくる何か。きっと、大切なもの。

誰もが、それを持っている。私も法子も、豚でさえも変わりはしないと、私は知らなかった。いや、知っていたのかもしれない。しかし、信じることはできなかった。十年前の私はそう、きっと、今だって。

冷たい水が、全てを洗い流す。個室を後にして鏡の前、顔や首すじに飛び散った液体を拭き取った。ドレスについた染みは、ショールで覆い隠すより他なかった。そうしてから、指を洗い流す。丁寧に、丹念に、何度も何度も。二度と、触れてしまわないように。いっそ切り落としてしまおうかとも考えたが、刃物がないのでやめにした。

鏡には、やつれた頬や窪んだ目をした女が写っている。「さようなら」その女は、小さく口を開いた。「私のかわいい、ピンクの子豚」

そうして女は扉を開く。思い出したように振り返り、屑籠にハンカチを放り捨てた。

いつかその子から贈られたハンカチは、淡いピンクの色をしていた。

*

私を目覚めさせたのは、月の明かりだった。

私は、隣に眠るお前に気付く。決して起こしてしまわないよう、開きかけていたカーテンを閉じて、そっとベッドを抜け出した。

少し、肌寒い夜だった。不思議と目は冴えて、私はコーヒーをマグカップに注ぐ。丸い穴の空いたカップからコーヒーは全てこぼれ落ちて、私は舌打ちをする。お前の声が聞こえた気がして、しかしお前はベッドの中で安らかな寝息を立てていた。

みだれた毛布をかけなおして、その髪を撫でた。名前を呼んだ。眠る頬に、一度だけ唇で触れた。お前は決して、起きることはなかった。

静かにカーテンをくぐり、ベランダに踏み出す。寒いだろうと思っていた、風のない夜の空気は温かに体を包み込む。ひんやりと心地良い、手すりにもたれて空を見上げる。雲一つない空。星のまたたく夜。お前の好きなもの。私が嫌うもの。

夜空には、月が浮かんでいる。

穴の空いた、丸い月が浮かんでいる。

0 notes

Photo

[過去記事]#mangadesign #otakudesign 汽界MACHIDAグルメ「激辛“は”、焼き小籠包」2話 2話の冒頭でヒロイン・リヨンが バリバリ食べているのがこれ。 作画の花Qさん代表作「●Rec」に出てくる スナック“は”のバリエーションとして 使わせて頂きました。 主人公・トシミツは甘党、 リオンは辛党なので、 それぞれが食べるものを変えています。 赤丸がリヨンが食べる激辛“は”、 青丸はトシミツのハスの実モナカ。 現実の町田では駅前でも買えますし、 本店は藤の台団地の近く。 栗鼠パークへ向かう途中の道端で 2人が食す焼き小籠包。 判りづらいですが、右のコマにトシミツの パラモーター(並行二輪バイク)が停車、 シートに座って食べているのがリヨン(ピンク)、 https://bit.ly/3MqnREA

0 notes

Text

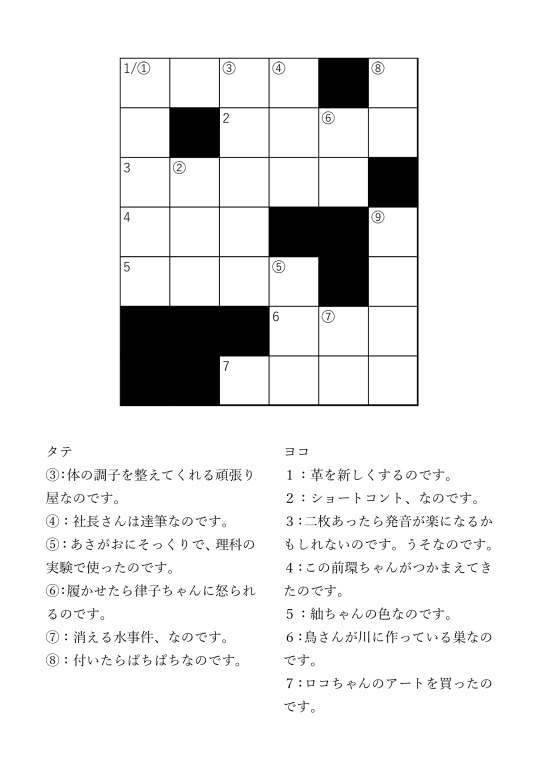

CROSS HEART PUZZLE

「カボチャの馬車が来たのです」

皮が銀色だと固すぎて食べれないと思います。

そう言いかけた私を取り残して、徳川さんは電車に――いえいえ馬車です――ぴょんと飛び乗ります。白黒のシックな服装できゅーとな仕草……お茶目な仕草が目に留ったのは、私以外にもいるはず。いないでほしいなんて、ささやかなねがい。

「では徳川さん、また明日」

明日会える保証もないのに。これも私の、ささやかな――

「明日では遅すぎるのです」

ちょこん、と指が私の膝元を示しました。そこにはターコイズの便箋。その色だけで、さっきまで私の隣にいた人が配達人だと分かります。

驚く私を残して、カボチャの馬車は銀色の蹄鉄を鳴らして、走り出してしまいました。たくさんの従者と一緒に、お姫さまはマシュマロのお城駅前へ。私は別の列車で自宅へ。

「……さてさて」

さびしさを包み込むはずだった両手で、便箋の封を切りました。

『瑞希ちゃんへ』

「これは」

ゆるい口元が更にゆるゆるに。手紙には口元は正反対の、均一な四角が幾つも並んでいます。左上の小さな数字、そして対応した文字列。徳川さんから貰ったのは手紙ではなくて、挑戦状だったようです。シャープペンシルをかちかちと鳴らしてから、私は徳川さんと言葉を交わします。

交わす言葉は暗号。

クロス・ワード・パズル。

□

5:□□□□(紬ちゃんの色なのです)

揺れる列車の中で文字を書くのは難しいですが、最初の答えは簡単に分かりました。白石さんのトレードカラーは瑠璃色(るりいろ)、私の水色よりも深みのある、綺麗な色です。そういえば、瑠璃色の金魚は本当にいるのでしょうか。

答えのヒントは、まるで話しかけるような言葉で書かれています。丸くてふわふわとした文字は、少し目を離したら宙へと浮かんでしまいそうです。

⑤:□□□(理科の実験で使ったあさがおなのです)

小学生の頃、観察日記を付けたことはありますが……あの時咲いた色も、瑠璃色でした。中谷さんや周防さん、大神さんも、日記、書いているのかな。

さて。ヒントで分からなくても、先に文字が分かる場合があります。白石さん、ナイスアシスト。

⑤:ろ□□

……理科の実験。あさがお、の、形。漏斗(ろうと)でしょう。ろ紙と一緒に使って、ろ過の実験をしたことがあります。徳川さんにも、そんな経験があったんでしょう。きっと。

6:う□□(鳥さんが川に作っている巣なのです)

巣……蜂の巣、空き巣とあるなら、きっと最後は巣で終わるはず。とりあえず、次にいきましょう。後回しにしてヒントを得ることも大事な戦略です。そして降りる駅を見過ごさないことも大事。

7:□と□□(ロコちゃんのアートを買ったのです)

横の四文字。伴田さんのアートを買った、アート買った……あとかた? 漢字で書かなくてもいいんですが、少し気になります。しかしスマホを使うのは御法度なので、我慢だぞ。

⑦:□か(消える水事件、なのです)

理科の問題が多めですね。得意科目なのかもしれません。水が消える、気化(きか)。これで鳥の巣の答えも分かりました。

6:うきす(鳥さんが川に作っている巣なのです)

浮巣?

そんな私自身がふわりと揺れたのは、がらんとした列車が止まったからです。窓の外に見える空はもうすぐオレンジ色、私が降りるまではこのままが、いいな。満員電車で手紙に文字を書くのは、大変ですから。

続けましょう。

⑥:□□(履かせたら律子ちゃんに怒られるのです)

秋月さんが怒るのは、悪戯をした時と、プロデューサーが数字を間違えた時。この前は数字が多すぎで、こらーっと……履かせるのは、下駄(げた)ですね。

2:□□げ□(ショートコント、なのです)

北上さんと野々原さんの漫才でしょうか。それとも実は、徳川さんはお笑いが好きで、内容を考えているのかもしれません。相方は、誰なのでしょう。冗談は苦手なので、ツッコミ募集だと、いいな。答えは演劇……いえ、ショートだから、寸劇(すんげき)ですね。

⑧:□き(付いたらぱちぱちなのです)

何だか頭の中がぱちぱちと、電気が走ってばちばちと、ひらめきの火がぱぁっと起こりました。付いたのは火。付けるのは、薪(まき)。

④:□ん□(社長さんは達筆なのです)

社長が書くもの、事務所の壁に貼ってある習字。文字。教え。訓示(訓示)。最近書いていたのは、『ここで野球をしてはいけません!!』……これは劇場に貼ってあった、田中さんの訓示でした。

3:□□□じた(二枚あったら発音が楽になるかもしれないのです。うそなのです)

じた、舌、二枚あれば二枚舌(にまいじた)。うそはいけません。

あと少し。全ての答えも、駅に着くのも。

③:□すい□い(頭の中から体の調子を整えてくれる頑張り屋なのです)

む、これは難しい。すいすい、水平、彗星、水泳。どれも一文字足りませんし、頭の中にはありません。頭蓋骨、脳、海馬……ううむ、理科――私たちの年齢なら科学ですね――の知識では、徳川さんに敵わないようです。

4:□□□(この前環ちゃんがつかまえてきたのです)

文字のヒントもありません。これは記憶力テスト。大神さんがつかまえてきた、動物……違います、昆虫です。

『ぴょんぴょん跳ねて、捕まえるの大変だった!』

苦労を感じさせないくしゃくしゃの笑顔。プロデューサーに見せていた籠に入っていた、バッタ(ばった)。これで先程の文字が一つ埋まります。

③:□すいたい

衰退?

埋まらない一文字を探して、最後のヒント。

1:□□□く(革を新しくするのです)

新しい革。革……ワニの革……ワニに仮装した徳川さん。愛らしい緑のワニさんから変貌、艶やかなクロコダイル。一緒に見ていた百瀬さんがぐったりとうなだれていました。私は、どきどき。今も、少し。手紙に埋められた徳川さんのメッセージが、浮かんできたからです。

新しくする、変貌、変わる、改める……なるほど。改革(かいかく)ですね。これで、頭の中にある頑張り屋の正体も、現われてくれました。

③:かすいたい

かすいたい。家に帰ったら科学の教科書とにらめっこです。

……さて。

ぴったりと止まる体。目当ての駅名がアナウンス。手紙を大切に鞄へしまって、ぴょんと立ち上がって、電車を出る流れに乗ります。のんびりとした流れの中、ぷかぷか浮かぶ私は、しんきんぐたいむ。貰ったヒントは全て文字に変わりました。あとは、パズルの中に隠れた、徳川さんからのメッセージを見つけるだけです。

□

このパズルには、最初からミスがありました。ヒントが足りないのです。一覧を見ればすぐに気付きます。今まで考えなかったのは、それがミスではないと、徳川さんがこんなミスをするはずがないと、信じていたからです。電車を待っている間に作った即興のパズル……きっと、めいびー、だいじょうぶ。

ヒントがなくても文字は浮かんでいます。さっきまでじっと見ていたパズルです、頭の中に三つの文字が浮かびます。

①:か□にばる

⑨:□□すた

そして。

②:まつり

……まつり。

ふぇすた。

かーにばる。

このパズルは、それだけ。

ただそれだけで、おしまい。

まつり、ふぇすた、かーにばる。

私は、頭の中で三つの言葉を繰り返し並べます。改札を出ると、言葉のテンポに合わせて足がダンス、夕方前にダンス。肩がぴょこぴょこ、鞄もぴょこぴょこ。

パズルに隠したメッセージ。

徳川さんが私に伝えたかったメッセージ。

確かに、これならヒントはいりませんね。

駅の外には街の明かり、沈む太陽に色を重ねたら溶けてしまいそうな橙色が整列して、私の進む道を照らしてくれます。駐車場はカラフルに光を返して、モノクロな足元を楽しく色付けてくれます。辺りのざわざわとした声も、何だか華やいできました。

銀色の蹄鉄が遠ざかっていきます。

まつり、ふぇすた、かーにばる。

クロスワードに隠れていたメッセージは、徳川さんそのもの。三つ重ねれば魔法の言葉。毎日の風景を変えてしまう、世界の秘密。私にだけこっそりと伝えてくれたメッセージ。

鏡よ鏡、私には私が見えてしまいます。ぽかぽか温かい身体に、ゆるゆるの頬。真壁瑞希の大変身……劇場のみんなもきっと、びっくりです。徳川さんは、私を見て、何と言ってくれるでしょう。

『瑞希ちゃんにも、カボチャの馬車が見えたのです?』

路地裏から飛び出すお姫さまの質問に、私はハイタッチで答えます。きっと今なら、徳川さんを連れて行ったオレンジ色の馬車も、それを走らせる白馬の姿も、その背に乗っているネズミの尻尾さえも、くっきり見えるでしょう。

だから、徳川さん。

手紙には手紙で、お返しをします。

明るい道を走り抜けて、玄関を開け、ただいまさえも家族に言わないで、机の引き出しを大捜索です。水色の――私の色に染まった手紙が、奥の方から出てきてくれました。

まつり、ふぇすた、かーにばる。

もう一度唱えて、私は手紙を書き始めます。もらった呪文よりも大きくなった気持ちを伝えるために、私は最初に、定規で線を引くのです。明日、徳川さんに会いたいと、まっすぐな願いを込めながら。

○

ふらふらと、私の周りにそんな文字が浮かんでいます。朝のまぶしい日差しですくすくと歩く人たちの中、一人だけ遅れてしまうのは、昨日の夜が長かったせいです。その成果を潜ませた鞄をぎゅっと持ちながら、きりっと気を引き締めて、人ひしめく駅内へと入っていきます。

マシュマロのお城前駅を確かめる余裕もなく、私は満員電車の中に押し込まれていきました。当然、座れませんから、劇場までの長い時間は、リハーサルで過ごします。

徳川さんに会った時、最初に何を伝えましょう。

「瑞希ちゃん、寝不足なのです?」

偶然の奇跡に、私は寝不足のまぶたをこすりこすり、頭の上のリボンからつま先のブーツまで、目の前に立っている姿が徳川さんであることを、ふらり車内が揺れて、ぴったりと体がくっついた瞬間に、確かめました。ピンクの柔らかなフリルが、私を包んでくれました。

「大丈夫、なのです?」

「は、はい……」

徳川さんが驚いたままの私を支えてくれます。電車は人が行き交って、また発進。どきどきは止まりません。それから私は上の空、駅に着くまで何も話せませんでした。

「今日の瑞希ちゃんはふうせんさんなのです」

徳川さんの手に連れ���れると、本当にそう思えてきます。

「ふらふらで、ふわふわで」

空に飛んでしまいそうな、どきどきの風船。

「何だか、幸せそうなのです」

「……お見通し、ですね」

少し前を歩いていた徳川さんが、振り返り、にっこりと笑ってくれました。その瞳には、どこまで私が映っているのでしょう。

「徳川さん」

「ほ?」

立ち止まり、鞄の中から水色の手紙を取り出します。もしかしたら、手紙の中身もお見通しかもしれません。

「お返事を、書いてきました」

「……ちゃんと解けたのです?」

「勿論です。真壁瑞希、解けなかったパズルは、一つもありません」

「もっと難しくすれば良かったのです」

……私の問題は、難しいですよ。とっても、とっても。

向かい合う私たちの距離は、手紙を差し出すことで埋まりました。私はもう、何も言いません。ただ、信じています。徳川さんなら、全てを解いてくれることを。

交わす心の暗号。

クロス・ハート・パズル。

どうか、私の心が、あなたにとどきますように。

1 note

·

View note

Text

わたしを忘れないで(にこまき)

三年生卒業後の捏造。大学生にこと高校生真姫。 にこが卒業して、そうして大学に進学してから、あっという間にひと月が経った。進級しただけで生活習慣などが変わったわけではない真姫に比べ、通学経路すらすっかり変化した彼女は忙しく、気づけばゴールデンウィークまで会うことがなかった。スクールアイドルを介して知り合ってから、これほど会わなかったことはない。いつもいつも一緒にいて、特にふたりは隣同士でいることが多かった。μ'sのなかでもセットのように扱われ、ふたつの年の差は卒業を控えながらもあまり強くは意識されなかった。 いざ卒業を前に、みっともなく全員で泣いたことがもう懐かしい。校内に、にこがいない。一年の教室に顔を出すこともなければ、三年のドアの前まで迎えに行くこともない。部室に行っても、にこはいない。あの、小柄でパワーの塊のような女の子はもういない。いるのは、真新しい制服に身を包んだ見慣れない少女たちだった。 真姫はこのひと月、練習の合間に音楽室に籠ることが増えた。凛や花陽はそれについて何を言うでもなく、好きなようにさせてくれている。生徒会の忙しい三年生たちも、やっぱり寂しいね、と一言いったきり、新しい空気に馴染みだしていた。真姫だけが置いていかれている。くるくると表情の変わる、うるさくて一言余計な友人のいた場所を、真姫は未だ埋められずにいる。寂しいのかと言われればそうなのだろうけれど、もっとずっと、音に乗せることしかできない空洞を感じている。言葉で表現するのが苦手だから、真姫は音楽が好きだった。毎日まいにち、明るくなれない音ばかりを紡ぎだしてはぼんやりと鍵盤を見つめた。 新しいグループのためにつくる新曲は、明るくて元気いっぱいのものにしたいから、出来る限り人のいるところで考えるようにしていた。ひとりでいてはいつまで経っても馬鹿みたいに後ろを振り返りたくなってしまう。大人っぽい絵里や希が卒業して、入ってきたのはにこみたいに元気のいい一年生たちだ。二、三年の元μ’sのメンバーだって、言って見れば子どもっぽさの残る面々だった。だから初めてのライブはとびきり元気のいいものにしたい。新しい自分たちを、出来るならばあの人たちに見て欲しい。元気にやってるわ、と心から笑ってみせたい。 窓の外は快晴だった。薄っぺらい青空を見て、もう五月だ、とそのとき不意に思った。三年生が卒業して、それでもすぐに別れるということはなくて、春休みはたくさん遊んで、歌って踊った。新学期に向けて、鈍らないようにと階段ダッシュだって欠かさなかった。本当に楽しい日々だったのだ。素直になれないけれど、一年の間でつくりあげた絆は真姫のなかで確固として愛おしいものだった。ひとりひとりがきらきらしていて、九人が集まればその輝きは眩しいほどだった。新学期が始まり二年生になった真姫は、改めて五月間近の空を見た。 そろそろ練習に向かわなければ、と椅子を引けば、傍にあったはずの気配を懐かしく思った。五月になる、ひと月が経つ。もう彼女の姿は懐かしいのだ。これを悲しみと表現していいのか、真姫にはわからなかった。こんなに感傷的で後ろ向きな自分はらしくない。今までずっとひとりでだって立ってきたのに、たったひと月で足下が崩れていきそうだ。 その日の放課後、真姫は音楽室に籠らなかったことを少しだけ後悔した。私服姿ではあったけれど、屋上によく馴染んだ姿を見つけたのだった。絵里と希、そしてにこ。もう二度とないと思っていた景色を目にしてしまい、不意打ちのような衝撃を受けた。 「あっ、真姫ちゃん! ほらほら、これ、絵里ちゃんたちの差し入れだにゃー!」 屋上への戸をくぐれば飛ぶように凛が走ってやって来て、大きめのビニール袋に詰まった飲み物や菓子を掲げて見せた。そんなに勢いよく振り回したら破れてしまう、と心配しておいて、その向こうの景色から目を逸らしたくなった。五月晴れの空の下で、新しいメンバーたちと談笑しているにこたちから目を逸らしたかった。 「ちょっともう、危ないじゃない! 配るならさっさとしなさいよね」 「真姫ちゃんそっけないにゃー。いいもん、真姫ちゃんには選ばしてあーげない!」 「勝手にすれば?」 「凛ちゃんも真姫ちゃんも、先に選んでいいってみんな言ってくれてるよ。ね、食べよう?」 「やったにゃー!」 花陽が間を取り持って、ついでにビニール袋も受け取ってくれた。ドリンクはさすがに二リットルのものを二本と紙コップだったけれど、一緒に入っていたのは二種類の菓子だった。選ぶも何も、と思ったが口には出さず、適当に白っぽい個包装の袋を手に取った。凛も嬉しそうに笑いながら同じものを選んでいた。 「ちょっとぉ、わたしの分はどこよ?」 「えー、にこちゃんも食べるのー?」 「わたしの差し入れなんだからいいでしょ」 「にこちゃんだけのじゃないもんー」 いつの間にか凛の後ろにいたにこは、まるでひと月の時間などなかったかのようにすんなりと輪に入ってきた。在学中、にこと凛はお調子者どうし波長が合うのか仲が良かった。それはひと月で消えてしまうものではない。わかっているのに、真姫はその信頼関係のようなものにすら——嫉妬した。 そうだ、寂しさと嫉妬だ。新しい場所へ行ってしまうにこへの寂しさと、そんなにこと新しく出会える人たちへの嫉妬。そして、離れてしまっても必要以上の寂しさを覚えず、変わらない関係でいられると信じている他のメンバーへの嫉妬。改めて気づかされた感情に、真姫は数回瞬きをして、それから細く息を吐いた。たったひと月なのに、とまた同じ言葉を思い出した。 菓子を配りに凛と花陽が一年生たちのほうに行ってしまうと、屋上の入り口にはにこと真姫だけが残された。そういえば久しぶりね、とあっけらかんと言われ、少なからず真姫はムッとした。人の気も知らないで、とつい言い返してしまいそうになって慌てて口を噤んだ。そんなことはバカバカしくてみっともなくて、恥ずかしいことだ。ぷいとそっぽを向いた真姫に対して、にこはほんのすこしだけ目を細めた、ように見えた。すぐに「寂しかったんならそう言いなさいよね、真姫ちゃんってば意地っ張りなんだからあ」と呆れ顔で笑われたので、気のせいだったのかも知れない。 「そんなわけないでしょ。静かで良かったわよ。にこちゃんこそ寂しくなって来たんじゃないの?」 「あいっかわらず素直じゃないわねえ!」 「どっちがよ」 ひと月ぶりに見たにここそ相変わらずの表情をしていた。小憎たらしいのに童顔のせいで愛嬌がある。本人には絶対言ってやらないけれど、臆面もなくアイドルを目指す様子を馬鹿にできないほど、かわいい顔をしている、と真姫だって思っているのだ。まじまじと見れば肩の近くで揺れるツインテールは記憶よりもやや伸びていて、その代わりのように前髪は短くなっていた。時間の経過は些細なもので、大学生になったからと劇的に変わることはない。ほっとしている自分にすこしだけ嫌悪した。 にこはじっと見つめてくる真姫に居心地が悪そうにしていたけれど、目を逸らすことはしなかった。後ろめたいことがあるとわかりやすく目を逸らすにこはその反面、人の目をしっかりと見て話をするひとだった。にこの丸くて大きい瞳はまっすぐに真姫を映している。ひと月ぶりだと意識すれば、この目と毎日向かい合っていた頃がひどく不思議なように思えた。 「いやー、でも来てくれて嬉しいよ! あっ、そうだ、新曲見ていく?!」 とんでもなく弾んだ声を聞いて、向かい合っていたふたりは反射的にそちらに目をやった。そこには絵里と希を前に、目を輝かせて笑う穂乃果の姿があった。相変わらず元気ね、と妙な空気になりかけたことを誤魔化すようににこが言った。彼女はいつもそうだった。 「いいの? 邪魔にならないかしら」 「とか言って、元々そのつもりで来たんやん?」 絵里と希も嬉しそうに笑い、それからにこに手招きをした。つい数ヶ月前までは、彼女たちもこの屋上で一緒になってダンスや歌の練習をしていたのに、これではまるで余所者だ。OGといえばかっこよくて聞こえもいいけれど、ここはもう彼女たちの居場所ではないかのようなやり取りだった。 凛と花陽がいつの間にか隣にきていて、真姫ちゃん変なかお〜、と頬を突ついた。馬鹿なことしないでと凛を振り払えば、花陽が気遣わし気に微笑んだ。自分の浮かべた表情など見えないけれど、情けないものだったのはなんとなく理解できた。 穂乃果の掛け声に一年生も集まり、一通り踊ってみせることになった。現メンバーにはスクールアイドルを続けていくために必要なスキルを持った者がちゃんといて、だから三年生が抜けても困ることはなかった。まとめ役とバランサー、それからムードメーカーがいなくなっただけだ。それらはこれから自分たちが少しずつ担っていけばいい。 感傷的になっている。こんな気持ちで、今のグループのために作った曲を聞かせたくなんてなかった。はっきりと言葉にすれば未練と言い換えられるこの感情たちは、それでも普段は振り切って練習に励んでいるのだ。そういう姿を見て欲しかった。三人がいなくても、新しいメンバーで楽しくやっていると伝えたいが為の曲だったから。 だから、そんな目で見ないで欲しい。踊り終わった真姫を迎えたのは、にこのまっすぐで強い眼差しだった。絵里も希も気がついてしまったらしく、二人に背を押されたにこがしたことといえば、真姫をつれて音楽室に行くことだった。 「曲は悪くなかったわよ。明るくて初々しくて、元気いっぱいなの」 あんたたちにぴったり。そう言ってにこは屈託なく笑った。 こういうとき、にこは二年間先を生きているのだと思い知らされる。いつもはみんなにからかわれて、凛が事あるごとに口にするように、どちらかといえば年下やマスコットのような扱いをされることの多いにこだけれど、いざというときには驚くほど強い心を持ったひとだった。躊躇しがちな反対意見だってみんなのためになると思えばはっきりと告げたし、実のところ気遣い屋で面倒見がよかった。 大人になりたくてから回る真姫とは、真逆のような存在だった。近すぎて憧れにはならなかったけれど、それに限りなく似た敬意を抱いていた。褒めると調子に乗るし、真姫のプライドも相俟って、決して言わない言葉たちは多かった。 「さみしいの?」 そう小首を傾げられて咄嗟に言葉が出なかった。ピアノの前に座った真姫は、手持ち無沙汰に鍵盤に指を置いた。無意識にゆっくりとメロディを奏でると、流れ出たのは真姫がμ’sのために最初に作った曲だった。 「さみしいなら、そう言えばいいのに」 「……違うってば」 いつかのようにピアノに腕を凭れかけさせてリズムを取るにこは、溜め息を吐いた割に穏やかな笑みを浮かべていた。途端に真姫は自分が彼女の妹か何かになってしまったかのような心地を覚える。仕方ないと許容されている。我が強くて素直じゃないのはお互い様なのに、にこはそうして真姫を許容する。自分たちは年上だからとか年下だからとか、そういうものを排除してやってきたけれど、どうしたって年の差は埋まらない。一年を共に過ごした今も突きつけられる。 「さっきの曲弾いて。明るくよ?」 弾き続ける真姫の手を指先で制したにこがいつもの顔で言った。たったひと月見なかっただけで、真姫の知っているところがなくなるわけではないのだ。 それでも、制服ではない姿をこの音楽室で見るのは、言い得も知れない不安を連れてきた。 進学し、アイドルを続けようとしたのはにこだけだった。絵里も希もごく普通の、ただしほんのすこしだけ顔の知られた大学生として暮らしている。三人は三人とも別々の大学に進学したのだけれど、真姫たちが休日も返上で練習している間にも時折集まっては女子会を開いているらしかった。穂乃果や凛はその会合を仲良しだと言って羨ましがったが、穂乃果は海未とことりと、凛は花陽と同じ大学に進学するような気もするので、そっちのほうが仲が良いのではないかと思うのだった。 大学に通いながらオーディションに応募したり事務所を訪ね歩いたりするにこと違って、彼女たちにとってアイドルは見て楽しむもの、応援して楽しむものになっていた。その差に対してにこは何も言わなかったし、絵里と希もまた何も言わなかった。元々、絵里たちは学校存続のためにスクールアイドルを始め、にこはアイドルが好きでアイドルになりたくて始めたのだ。一年間、同じものを目指していた方が不思議なくらいだ。 彼女たちは幼馴染みという関係でもなかったけれど、利害の一致によって結ばれた縁は、生涯の友人としての絆に変わった。揃って卒業していったことに、真姫は未だに悔しさやもどかしさを覚えるのだった。学生生活のうちの年齢は、社会人になってからのそれよりもずっと大きな壁だ。学年ごとに区切られていて、入学と卒業があって、必ず年ごとに出会いと別れがある。 にこのデビューが決まったという一報がμ’sのLINEグループに投下されたのは、真っ盛りの夏の、そのなかでもまたさらに暑い日のことだった。さすがに長時間ダンスしていたら熱中症になってしまう、といつもよりはやめの解散が告げられていて、真姫はその知らせをひとり自室で見た。とは言え、真姫はたぶんメンバーのなかでいちばん驚きが少なかったのではないかと思う。つい先日、ふたりでお茶をしたときに内々定をもらったと知らされていたからだ。 あの五月の日以来、にこは時間をつくっては真姫に会いにきてくれるようになった。真姫も、練習のない日やスランプに陥ったとき、にこに会うために時間をつくるようになっていた。取り立てて知らせはしないものの、そのおかげで真姫は、おそらく絵里たちよりもずっと高い頻度でにこと顔を合わせているはずだった。 『たぶん、夏休み中にはデビューが決まると思うの』 あどけない童顔を喜色満面に染めて、にこは内緒ねと笑った。その表情がちょっと驚くほどかわいくて、思わず目を逸らしてしまったのを思い出した。にこはオーディションなどを受け始めた頃から、垢抜けたと言っていいほどきれいになった。スクールアイドルをしていた一年の間、マスコットだとかキャラ担当だとか言われていたけれど、ちゃんとアイドルとしてのかわいさは備えていた。そのグループのなかでのかわいさが、ひとりでもやっていけるかわいさとしてさらに磨きがかけられたのだろう。 『そうは言ってもグループなんだけどね。まだにこひとりじゃ無理みたい』 結局、にこは四人グループでデビューが決まったようだった。ひとりでのデビューを目指していたにこには厳しい現実となったけれど、それでも、ごまんといるアイドル志望の女の子たちの憧れには変わりがない。LINEの新着通知はとんでもないことになっていて、きっと個人的にメールや電話もいっているのだろうなと真姫はすこし笑った。 おめでとう、にこちゃん。今度奢る。 ひっきりなしに告げられる通知を何とはなしにカウントしながら、顔文字も絵文字もないメールをつくっては消しを繰り返した。本当は今すぐに電話がしたい。でもたぶん出てくれない。今のにこがLINEに返事をするので精一杯なのはわかりきっているし、そのうえで優先されなかったら拗ねるだなんて子どもっぽいことはしたくなかった。 「おめでとう、にこちゃん」 ぽろりと口から零れたのは紛れもない本音で、どこか突き放すような声音になったのもまた本音に違いなかった。 「にこちゃんのデビューを祝してー! かんぱーい!」 穂乃果の音頭で、九つのグラスが打ち鳴らされた。全員未成年なのでグラスのなかにはジュースがなみなみと入っているだけだけれど、テンションはアルコールの入った人間のそれと言っても過言ではなかった。現に穂乃果は思い切りぶつけ過ぎてテーブルにジュースをまき散らしている。 「もう穂乃果!」 「わわわ、ごめーん! でも嬉しくって」 つい、と笑う穂乃果にそれ以上誰も諫言を投げかけることもせず、仕方ないなあとそれぞれに広げられた食べものに手をつけ始めた。各々が好きなものを持ち寄ったので、メンバーによっては明らかにパーティ向きではないものを持ってくる者もいた。かろうじて常識的な人間のほうが多いので笑い話で済むのだ。 集まってにこのデビュー祝いをしよう、と言い出したのは例に漏れず穂乃果で、会場となったのもいつものように真姫の提供する場所だった。今回は真姫の自宅で、両親が留守にしているからとリビングの大きなテーブルを使い、内輪のパーティと相成ったのだった。持ち寄った食べものを広げ、主役を囲ってデビューに関する話を興味深げに聞いている。 にこと四人グループとして共にデビューするメンバーのひとりに、あのA-RISEのリーダーであるツバサもおり、話題はもっぱらそれについてだった。にことツバサはオーディションで出会い、面識もあったことから選考の進むなかで距離を縮めていたという。だから揃ってデビューが決まったとき、実はすこしほっとしたのだと恥ずかしげに笑った。多分に自信を持ってアイドルだけをひたすらに目指しやってきたにこでも、芸能界という世界は挑み甲斐がある反面で怖じ気づいてしまう世界でもあるのだった。 「同い年だから気兼ねも要らないし、案外とっつきやすいのよ」 すでにレッスンやレコーディングも進んでいて、顔を合わす回数もかなりにのぼるらしいが、そのなかでもふたりはかなり良好な関係を築いているようだった。他のメンバーは二人とも年下で、必然的にリーダーはキャプテンシーのあるツバサが引き受けることとなっていた。一年間活動してきたけれど、にこは年上なのに年上らしくなく、部長と持ち上げられることはあってもリーダーからはほど遠いタイプだった。ふたつ年下の真姫と一緒にいることが多くて、時折三年生らしい包容力を発揮することはあったものの、絵里や希のように常にみんなを見守る立場ではなかった。 みんなからの揶揄い混じりの質問にいちいちつっかかりながらも律儀に答えていく、そんな変わらないにこの姿を、真姫はひたすらに見つめていた。トレードマークのツインテールはそのままに、相変わらず私服はピンク色とフリルのかわいらしいものだった。変わらない、いつものにこだ。そうやって変わらないと思う気持ちに相反して、大学生になってきれいに化粧の施されている顔を見る度、距離を感じていくのだった。 「にこっちは会う度にかわいなってるよね」 アイドルってすごいなあ、とにこの取り皿に食べものを取り分けてやりながら、希がしみじみと口にした。希はにこのことをマスコットのように可愛がっていたけれど、実のところ手綱を離さないようにしていたのか、メンバーのことを手放しで褒める場面は少なかった。 「なっ、なによ突然……! それに、にこがアイドルでかわいいのなんていつものことでしょ!?」 「あははー、にこっち顔真っ赤やん?」 「照れてるにこちゃんかわいいにゃー」 「ううううるさいわねっ」 言葉の通り、突然の褒め言葉に頬といわず耳まで染めて声を荒げる姿はかわいらしいし、揶揄いがいもあるというものだろう。にこを揶揄うことにかけては希と凛の専門というのか、いい反応を返すにこを見る彼女たちは本当に生き生きしていると思う。絵里が呆れて花陽がフォローを入れ、海未は度を超さない限り傍観に徹するし、ことりは仲良しだねえと穂乃果と笑い合っている。 「〜〜っ!」 「褒められ慣れてないアイドルっておかしいわよ。練習しといたら?」 にこが自分に何を求めているのか知らない。それでもこういうとき、真姫は縋るような眼差しを感じるのだった。いつだってそれに応えて助け舟を出してやるつもりはないけれど、真姫が言葉を重ねることで落ち着けるのは事実のようだった。 一体、自分たちの関係は何なのだろう。在学中、気がつけばふたりでいたし、つっかかって喧嘩も多かったくせに、こうして困ったときに助けを求めてしまう仲でもあった。一年間を泣き笑い一緒に過ごした仲間であると同時に、他のメンバーにはない過剰な意識を持っている。おそらく、お互いに。特に最近——にこが卒業してから、更に言えばあの五月の日から、ふたりの距離はぐっと縮まった。その縮まった距離と反比例するように、純粋な友情からは逸れていっているのではないかと思えてならなかった。 頬を赤くして縋るように流し見たにこの表情に、覚えたのは優越感と奇妙なむずがゆさだった。 デビューの舞台はこぢんまりした野外ライブらしかった。ちょうど夏休みだから、とメンバーみんなでチケットを取ることにした。本当は一年生たちも一緒に連れて行きたかったのだけれど、あんまりぞろぞろと連れ立っていても目立つので、今回は元μ’sのメンバーだけでの参戦となった。楽しみだね、と言いながらも皆緊張していたのを覚えている。スクールアイドルとしてアイドル活動をしてきた真姫たちも、今にこが立とうとしている舞台が、紛れもなく本物のアイドルの舞台であると理解していた。 スクールアイドル、という学校というブランドタグをつけられたものではない、一からの勝負のアイドル。小学生もデビューする昨今では、にこもツバサもアイドルとしてデビューするにはすこし年を取ってしまっている。それでも、ふたりは年下を引っ張りながらも芸能界で這い上がっていく覚悟を決めたのだ。 在学中から、にこのアイドルに対する意志は強かった。空まわって馬鹿をすることも多かったけれど、すべてはアイドルへの思い故のことだった。花陽もアイドルに憧れてはいるものの、おそらくにこのようにがむしゃらにデビューをもぎ取ろうとしに行くことはないだろう。厳しい世界だし、何より、人に見られ評価され続けることに耐えられる人間なんてそういない。 ——本当にちいさなステージだった。スクールアイドルとしてラブライブで踊ったときよりも観覧者はずっとずっと少ない。でも、舞台上で歌い踊るにこたちの姿はきらきらと眩かった。一生懸命で、誰よりもかわいかった。始めは気まぐれに見に来ていただけのような客たちが、MCに笑い声を上げ、聞いたばかりの曲に合いの手を入れている姿を見た。真姫は初めて、本物のアイドルの強さを知った。この日の観客たち、他のグループ目当てでやって来て偶然目にした人たちも、きっと四人の名前を覚えて帰ったに違いない。 途中で解散し���真姫はひとり帰路についた。暑いなか陽を浴びながら声を張って楽しんできたのだから、消耗が激しかった。はやく風呂に入ってすっきりしたい。 それにしても、スクールアイドルを始めるまでまったくアイドルに興味がなかった真姫にとって、今日のライブは初めての経験だった。いつも受ける側である熱気は、自分たちのようなファンから発せられるものなのだと改めて知った。口では揶揄いの言葉を吐きながらも、真姫たちにとって応援したいメンバーはやはりにこだった。あの「にっこにっこにー」はやはり健在だったから、MCの自己紹介では思わず笑ってしまった。去り際には既に覚えてくれている客もいて、一緒に声を上げていたのがとても印象的だった。 夢への第一歩だとにこは言っていたけれど、途方もなく大きな一歩だったのではないか。ライブは成功と言える出来だったし、何より、ステージに立つことのできたにこの笑顔は夢の叶った人のそれだった。デビューという夢を叶え、そしてまたそれを夢への第一歩だと言うにこの強さ。 真姫だって、スクールアイドルと学生生活をしっかり両立させて、今と未来のどちらをも掴んでいこうとがんばっているところだ。スクールアイドル、ひいては音楽に打ち込むために残された時間はあと一年半。後にも先にも、きっとこれ以上に好きなことをして過ごせる日々はもうこない。大学に通いながらデビューをもぎ取っていったにこのようなことはできない。羨ましくもあり、割り切っているが故に素直に応援したい気持ちも大きい。 じゃあ、この言い得のない気持ち悪さは何だろう。そうして考えながら帰宅し、鼻歌を歌いながらシャワーを浴びているときにはたと気がついた。 「……にこちゃんが歌ってるのはわたしの曲じゃないんだ」 にこたちのグループにはきっとそれなりの作曲者がついている。もちろん、その世界でやってきている言わばプロだから、一介の高校生である真姫の曲よりもずっと考えられた曲のはずだ。でも、それでも。真姫は、にこが歌い踊る曲が自分のものではない、という事実に打ちのめされている自分を認めた。 ライブの数日後、にこからふたりでご飯に行こうという誘いをもらった。ふたりで会うのは久しぶりかもしれない、と思って、真姫はほんの少しだけ躊躇した。嫉妬や羨望、敬愛、いくつもの感情が混ざり合って未だ整理しきれずにいる。半日を置いて返事をしたけれど、果たしてこれが正しいことだったのかもわからないままだ。 ひどい言葉をぶつけてしまったらどうしよう。真姫の言葉は、心とは裏腹に厳しくなったり意味を違えたりしてしまうことが多かった。にこもはっきりと告げるタイプなので、そのために起こした衝突は少なくない。それでも今回はまず、何よりも先におめでとうと言わなければ。真姫は結局、デビューを教えられた日に電話もメールも出来なかった。つまり、おめでとうの一言を未だ伝えられずにいたのだった。 にこが指定した日はほんの五日後、夕方からだから晩御飯を一緒にしようということだろう。あのライブが成功したことで、少なからず仕事量に影響が出ているはずだ。そうでなくても売り出しどきなので、もしかしたら貴重な休みを割いてくれるのかもしれない。 にこがデビューしたことで、距離を感じないといえば嘘になる。自分の望んだことに向かって躊躇いなく進んでいく彼女と、学生でしかない自分を比べるのは時折つらい。感情を処しきれなくて、大人になれない自分が嫌いだ。顔を見て、なんの屈託もなくおめでとうと言いたいのに、遠くに行ってしまうようで引き止めたくもなるのだった。 考えていても時間は過ぎていき、にことの約束の日はあっという間に訪れた。去年の一年間も比喩でもなくあっという間に過ぎ去ってしまったけれど、今年も、きっと来年もそうして一瞬で通り過ぎてしまうのだろう。親や教師の言う、学生生活という時間の尊さが今はまだわからないけれど、数年数十年経って思い出すのは強く瞬く輝きたちだろう。 練習のある真姫を思ってか、待ち合わせは学校の最寄り駅だった。用事があるからと言ってみんなよりすこしだけはやめに学校を後にして駅に向かうと、すでに改札口にはにこと思われる人影があった。 「……ちょっとはマシな変装になったのね」 「来るなりそれ?!」 マスクにサングラス、スカーフを頭に巻いてはいるけれど、かつての馬鹿としか言いようのない変装に比べたらずっとマシだ。マシはマシであって、決して良いわけではない。出来ることならば知らんふりして改札口を抜けてしまいたかった。気負っていたのがバカバカしくなって、挨拶よりも前にため息が零れた。 「アイドルさまは大変ね」 「馬鹿にしてることくらいわかるわよ!」 「せめてスカーフとサングラスは外して。一緒に歩くの恥ずかしいわ」 そう言いながらスカーフに手を伸ばした。ごく自然にそれを外してしまってから、ついでとばかりに髪に触れた。さらりと髪を梳いて、その手触りに思わず微笑んだ。意識した行動ではなかったけれど、サングラスの向こうの目が見開かれたのに気づいて、一体何をしているのかと動揺した。 「あの、いまのは」 「おめでとうって言って」 「えっ?」 「まだ真姫ちゃんからのおめでとう聞いてない」 「っ、」 ほんのすこしの身長差で見下ろしたにこの顔は、こちらが恥ずかしくなるくらいに色づいていた。伸ばした手を引っ込めるタイミングを逸して、ひと気のない改札口でふたり突っ立ったまま、合わない視線を探りながら、求められた言葉を口にした。 「にこちゃん、おめでとう」 あれだけ悩んでいたのに、口から零れるのは一瞬のことだった。嫉妬も羨望もなく、ただ純粋におめでとうという感情を伝えられた。言葉を紡いだことで固まっていた身体は温度を通わせ、真姫は殊更ゆっくりと手を下ろした。すると、それと同じくらいゆっくりとした仕草でにこは顔をあげた。真夏のまとわりつくような空気が肌を舐めていく。 「……うん」 そうしてはにかんで笑うその表情は、今までに見たことのないものだった。 途端に胸がぎゅっとして、そのあまりの衝撃に思わず笑ってしまった。何これ、なんて言えるほど鈍感にはなれなかった。 寂しさも、嫉妬も、尊敬も。友情から飽和してしまった感情全部をひっくるめてしまえば、これは当然の帰結といえた。三年生が卒業して、セットとして一緒にいたにこがいなくなって、とても寂しかった。そうして離れた距離に焦って嫉妬して、素直におめでとうの一言も言えなかった。尊敬しているのに、大切に思っているのに、それ以上に『私を忘れないで』という気持ちが大きかった。 じっとりと汗をかいた手のひらを握りしめて、ついさっき触れたばかりの髪の感触を思い出していた。さらさらとして、柔らかくて、たぶんにこの甘やかな匂いがした。弟妹と暮らしているせいか、自分よりも年上なのに、彼女から漂うのはいつも甘くて優しい子どものような香りだった。隣にいることが多かったからよく覚えている。匂いだけじゃない。たった一年傍にいただけなのに、彼女のことで覚えていたいことは数えきれないほどあった。人付き合いの苦手な自覚があるから、それだけずっと掛け替えのない想いでもあった。 「ねえ」 電車に揺られながら傍らのひとに声をかけると、顔をこちらには向けずに「なによ」という応答があった。疲れているのか、すこし眠たげに瞼を伏せている。 「なんでもない」 そう言うと、にこは伏せられた瞼を持ち上げてこちらに視線をやった。それに応えることはせず、向かいの窓ガラスを見つめていた。外はまだ明るいので、ガラスには自分たちの姿は映らない。映っていたら、きっと不細工な顔をした自分がこちらを向いていたことだろう。あまり沈黙を落とすことのないふたりだったから、このときの車輪のゴトゴトという音だけが響く空気はすこし気まずかった。にこのほうは気まずさを感じていないようで、のんびりと控えめなあくびをした。そうしてやがて、そういえば、と言葉を落とした。 「次のステージは新曲? 休み明けよね」 「結局新曲になったの。聞く?」 夏が明ければ学校でミニライブをすることになっていた。文化祭前に一度、ということだった。これはμ’sでつくっているLINEグループにも投下されている情報で、にこたちは都合がつけば見に来ると返事していた。音楽プレーヤーを取り出すと、聞く、と答えたにこにイヤホンを片方貸してやった。もう片方は自分が使い、ふたりでほんのすこしずつ肩を寄せ合って新曲を聞いた。どのくらいの音量が良いのかわからなかったから尋ねると、そのままで良いと言うように手をそっと制されて心臓が跳ねた。 四分ちょっとの曲を聞き終わると、緊張とリラックス半々ほどの気持ちだったせいで、なんだか妙に心地の良い気疲れを味わった。息を吐きながら差し出されたイヤホンを仕舞っていると、にこがそっぽを向いたままで「わたし、真姫ちゃんのつくる曲、嫌いじゃないわよ」と言った。 息が止まるかと思った。言い過ぎかもしれないけれど、実際そんな心境だった。 「……なにその言い方。素直じゃない、意地っ張り」 「そのままそっくりお返しするわよ」 「なんでよ」 「なんでも」 他愛のない言い合いの始発点に変えてしまえばなんてことはないのに、やはりどうしてもあの言葉は真姫の心のなかで強く根付いてしまった。彼女の嫌いじゃない、はつまり、好きということだ。今日会うまでに感じていた嫉妬なんか、それだけで溶けて消えていってしまうだけの強さを持った言葉。これ以上の言葉をもらったらきっと泣いてしまう。メンタルは強いほうだし、高校生になって泣いたのはμ’sに関わることくらいだから、……でも、それだからにこに関することで泣いてしまうのは仕方がないのかもしれない。真姫にとって、μ’sは特別なもので掛け替えのないものだけれど、そのなかにいてひと際強く輝いているのがにこだから。 にこは未だそっぽを向いたままだ。頬は赤く染まっていて、真姫のそれよりやや小さい子どものような手はぎゅっと握りしめられている。照れたときのにこはいつもそんな風だった。彼女がそうやって照れてくれるから、真姫だって軽口を叩いて照れた顔を隠していられるのだ。いつもそうだった。お互い意地っ張りなのに、何故か突然照れるようなことを言ってしまって恥ずかしがっていた。見ないで、と言いながら目が合うのは、つまりはそういうことだ。 電車がゆっくりと速度を下げ、向かうのは目的の駅だった。アナウンスが車内に響いて、にこはハッと顔を上げた。そうして止まった頃を見計らって立ち上がると、真姫は咄嗟に隣で揺れる手を握りしめた。にこは驚いたように真姫を見据えたが、次の瞬間には慌てて電車のドアをくぐった。白線の向こうまでそのまま歩き、人気のないホームでふたり立ち尽くした。 やがて口火を切ったのはにこだった。繋いだ手を見つめながら、ねえ、と言った。 「私がアイドルになれたのは、真姫ちゃんの曲があったからってこと、忘れないでおいて」 もちろん私がアイドルにならなくて誰がなるのって話だけど。 そして矢継ぎ早に続いた言葉はいつも通りの照れ隠しだった。泣くかもしれない、と思っていた数瞬前の自分に言ってやりたくなった。にこの言葉は真姫を笑顔にさせるのだ、と薄く涙の張った目を細めながら、言ってやりたい。 嬉しい、と伝えたいと思ったけれど、言葉は出て来なかった。その代わりに、真姫はただ手を強く握り返した。

0 notes

Photo

#紅型ナワチョウきものコーディネート ・ 次のイベントなどに向け 仕立て上がりにしました ・ ・ タイトル 「祈りを込めて」 手織紬・雪譜織に ポジャギ紋にポソン 指貫紋様を染めました ・ #ポソン は 韓国では赤ちゃんの ファーストソックス🧦 アンティークの ポソンをモチーフにしました ・ 韓国の指貫は 小さいカタチの中に 愛らしい刺繍が!!✨ それを図柄にしたものです ・ 背景の #ポジャギ は 日本の風呂敷や ふくさのように使われた布 包んでおくと同時に 福を呼ぶとされています 小さな布を縫い合わせて 一枚の布にされた パッチワークなのですが その風景が美しく 図柄にしました ・ #きものコーディネート あちらもこちらも良いな♪ っと2パターンpost ・ ・ 写真1〜5枚目 雪結晶文様が浮き出る 紺色の江戸小紋と合わせて ・ ポソンがクリスマスの プレゼントを入れる ソックスのように見えますね とお客様から いただいたお声から 気持ち、クリスマスコーデ♪ ・ 雪の結晶舞う 江戸小紋の長着に クリスマスソックス(ポソン) ポジャギの紋様を 氷割れ文様と重ねてみたり など♪ ・ 淡いピンクの帯揚げと 帯締めで華やかさを プラスして ・ ・ 写真6〜10枚目 秋色黄八丈と合わせて 銀杏を思わせるような 黄八丈にポソンと指貫 秋、冬は 籠もって縫い物など したいですねぇ ・ 帯揚げは #朱音屋 さん 帯留めは #金細工またよし さんの #扇子 の帯留めを ・ ・ 価格など 気になられる方は DMやメールにて お問い合わせくださいませ ・ ・ #紅型 #紅型ナワチョウ #縄トモコ #びんがた #びんがたナワチョウ #なわともこ #紅型ナワチョウ帯 #仕立て上がり #きものコーディネート #着物 #kimono #obi #紅型帯 #帯 #仕立て上がり #沖縄 #okinawa #bingata #tomokonawa #nawachou #bingatanawachou https://www.instagram.com/p/CGi_axcAbrS/?igshid=1nyvozngo6g93

#紅型ナワチョウきものコーディネート#ポソン#ポジャギ#きものコーディネート#朱音屋#金細工またよし#扇子#紅型#紅型ナワチョウ#縄トモコ#びんがた#びんがたナワチョウ#なわともこ#紅型ナワチョウ帯#仕立て上がり#着物#kimono#obi#紅型帯#帯#沖縄#okinawa#bingata#tomokonawa#nawachou#bingatanawachou

0 notes

Text

すべてきみの思いどおりに(文庫再録版)

これは一体……どういう罰ゲームなのだろう。思わずそう錯覚するほどに、今この空間のすべてが拷問のように感じられた。

事の発端は数か月前、とある休日にまで遡る。

秋の陽が落ち切った頃に練習が終わり、いつものように身支度を済ませ、最寄り駅までの短い道のりを大柴と共に歩いていた。

俺たちが付き合い始めて既に三か月が過ぎていたが、互いに学業とサッカー中心の生活をしているため、デートらしいデートはあの夏祭り以来していない。学校でも部活でも、毎日嫌というほど顔を合わせているが、やはり好きな相手とは一日中一緒にいたいと思うものだ。こうして毎日駅まで送ってくれることが当たり前になっても、駅がすぐ近くに見えてくるとどうしても足取りが重くなってしまう。話すことといえば部活やサッカーに関することばかりで少しも変わり映えがしないのに、それでも離れがたく思ってしまうのはこの幼馴染の男がどうしようもなく愛おしいからだ。ゆっくりとした歩調で歩いていても、このささやかな時間に終わりはやって来るのだ。

「じゃあな」

改札の前で向かい合い、一度だけ大柴の手を握る。人前では恥ずかしくてキスなんてできないけれど、離れる前の少しの間だけ、こうして大きな手に指を絡ませて、ぎゅっと握りしめるのが二人の別れの挨拶だった。冷えた指先から大柴の体温がじんわりと伝わってくるようで、それだけで満たされた気持ちになる。

横目で電光掲示板を確認すると、そろそろ電車がやってくる頃だ。

「また明日」

そう言って握った手を放そうとしたその時、繋がったままの手を大柴に強引に引き寄せられた。前方にバランスを崩すと、大柴の逞しい胸板に顔をぶつけ、思わず「ぶッ」と不細工な声が出る。そのままぎゅっと抱きしめられ、今しがた離れようとした決意がいとも簡単に揺らいでいく。

「おい喜一、電車が……」

「今日泊ってけよ」

低く潜められた声が鼓膜を揺らすと、もう抵抗できる気がしなかった。どきどきとうるさい心音は、どうやら俺だけのものではないらしい。

「な、ちょうど姉貴も居ねえんだ……いいだろ?」

抱きしめる腕に一段と力が籠められる。こんな誰が見ているかもわからない場所で……と思う反面、しかし今夜はどうしても帰りたくなかった。大柴も同じ気持ちなのだろうか。そう思うと素直にうれしくて、腕の中で俯いたまま「うん」と短く頷く。ガタンガタン、と高架を通り過ぎる電車の音がやけに遠く聞こえていた。

自宅とは逆方向の電車に乗りながら、後輩マネージャーである生方の家に泊まるという旨のLINEを親父に送った。するとすぐに〈了解〉という短い返信と共に、可愛らしいスタンプが送られてきて、このときばかりは親父の放任主義に救われたような気がした。急な誘いで着替えも持ち合わせていなかったが、一晩ぐらいならまあ大丈夫だろう。明日も学校は休みだが、部活は通常通りの予定なので大柴の家から直接向かうつもりだ。

そもそも大柴の家に訪れるのも夏祭り以来だった。あの日は浴衣を返すだけで泊っていかなかったので、つまり今日は付き合って以来、二度目のお泊りということになる。そこまで考えが至ると急に恥ずかしさがこみ上げてきた。恋人の家に泊まるということは、当然その先があるということなのだ。それを期待してついてきたはずなのに、今更何を緊張しているのだろう。電車を降り、そわそわと落ち着かない様子で大柴の手を握りながら、見慣れない夜道を歩いてゆく。

「あ、そうだ。晩飯のこと連絡すんの忘れてた」

大柴が急にそんなことを言うので、「まあ、何かあるだろ」と適当に相槌を打った。忘れてたということは、恐らく大柴邸には一人分の夕食のみが用意されているのであろう。確かに練習後なので腹は空いているが、あの大きな冷蔵庫を漁れば何かしら作れそうだ。最悪、米さえあればそれでいい。

そう思っていると、コホン、とわざとらしい咳ばらいが聞こえ、思わず大柴を見上げる。また少しだけ背が伸びたと思うのは気のせいだろうか。

「……ゴム買いたいから、コンビニ寄ってもいいか」

ぼそぼそと喋る大柴の耳の端が赤くなっている。なるほど、夕飯の件はただの口実だったのか。それに気づくと思わず吹き出しそうになったが、笑いを堪えながら「ああ、行くぞ」と言うと、一刻もはやく大柴の家に帰りたかった。

炊飯器にあたたかい米がまだ残っていて、それをよそうと大柴のおかずを半分もらって夕食を済ませた。軽いノリで一緒に入るかと言われた風呂は丁重に断り、大柴の後にシャワーを浴び、借りた上下揃いのスウェットを着てリビングへと戻る。先に戻っていた大柴は濡れた髪をそのままに、ミネラルウォーターの入ったグラスを片手にソファに深く座り込んで衛生放送を見ていた。その隣に腰かけると、二人分の重さを受けた革のソファがぐ、と沈み込む。

「寒くねぇか?」

「いや、大丈夫だ。つーか髪乾かさないのか?」

「あー、めんどいからいい」

首にかけたタオルにぽたり、ぽたりと雫が垂れていた。いつもは派手な赤色が濡れていると少しだけ暗く見えるから面白い。まるで知らない人のようだった。

その綺麗な横顔を見つめていると、俺の視線に気づいた大柴が振り向き、何も言わずにこちらに向かって両腕を大きく広げる。そこに凭れるように身体を預けると強く抱き返された。薄手の布越しに感じるしっとりとした肌や体温が、いつもと違うシチュエーションだと訴えている。自分の髪から大柴と同じシャンプーの匂いがすることにひどく興奮を覚えていた。

「んっ」

見上げると大柴の濡れた口唇が降って来る。軽く触れただけの口唇がちゅ、と音を立てて離れ、ゆっくりと目を開けると、こちらを見つめるはしばみにとろりとした熱が宿っている。ずくり、と子宮が期待に疼くと、もう止められなかった。

「ん、んぅ……」

時折はあ、と短い息を零しながら、互いの唇を貪った。大柴の首に両腕を回すと、二の腕にぬれた���たい感触がしてそれさえも興奮材料になった。大柴が片腕で俺の身体を抱き、もう片方の手が服を弄り素肌に触れる。腰を撫でた手がそのまま上へとゆっくりと上り、膨らみに触れたところで「んあ?」と大柴が驚いたような声を出した。

「おま……下着どうした?」

「へ? あ、ああ……どうせ脱ぐだろうし、そもそも替え持ってきてねぇし、つけなかった」

「ってことは下もか?!」

「そうだけど」

「つーか、俺が渡したタオルと一緒に新しいの置いてなかったか?」

「え……?」

何のことだかわからず呆然とする俺に、大柴は明らかに落胆した様子で「マジかよ……」と盛大に溜息をついた。だが言われてみれば確かに、預かった籠の底には下着らしいものがあったような気がする。まるで大柴の髪色を思わせる真っ赤なレース地は、ほとんど下着らしい面積はなく、とてもじゃないが履けそうな形状をしていなかった。元々下着をつけないつもりでいたものだから、それが大柴が俺のために用意した下着なのだということに気づかなかったのだ。

「いや……あれ、てっきりお前の姉ちゃんのかと」

「んなわけねぇだろ! 姉さんがあんなの履いてたらフツーに引くぞ」

「なっ……そんなモンをテメェの彼女に着せようってか?」

「だあああ! それとこれとは話が別だろ!」

よりにもよってあんなセクシーなものを着させようとしていたことに対して、俺は少なからずショックを受けていた。

確かに彼氏に見せれるような可愛らしい下着は持ち合わせてはいないが、それでもこれはないだろう。大事な部分を何一つ隠せなさそうな、いかにも「私を食べて下さい♡」と言わんばかりの下着をこっそりと用意していただなんて、隠す気のない下心にいっそ呆れさえもしていた。

それに何よりも、これではまるで俺たちの関係がマンネリ化しているのだと、間接的に言われているような気がした。それが一番ショックだった。

「そ、そんなに俺に魅力がないのかよ……」

「あ? んなわけないだろ」

「じゃあなんで……っん、」

文字通り口唇を塞がれるように口づけられると、ぬるり、とあたたかな舌が滑り込んできて、俺の言葉を飲み込んだ。舌を絡めとるように吸われ、一度は冷めかけた熱は容易くすぐにぶり返す。粘度のある唾液を分け与えるような深い口づけに、胸の奥がぎゅっと締め付けられて堪らなくなる。

「はぁッ、……きい、ち」

「お、俺が着てほしいから、ってのはダメかよ」

お前、いつもサイズの合わねぇのしてるだろ? だから俺様が新しいのを買ってやったんだ。偉そうな口調で言った大柴は、そのふてぶてしい態度に似合わず僅かに耳が赤くなっている。自分で言いながら照れているらしいこの男も、案外かわいいところがあるものだ。

「気持ちはうれしいけど、あれはちょっと派手すぎる」

それに洗濯に出すには恥ずかしすぎるだろ。そう付け足すと大柴は「確かに」と、素直に納得したのが少しだけ可笑しかった。

「じゃあもっと無難なやつなら良かったか?」

「んー、程度にもよる」

「お前基準だとまた星柄とかガキっぽいのになるだろ」

「あ? あれ気に入ってるんだけど」

「マジかよ」

時折ちゅ、ちゅっと啄むようなキスをしながら、なんでもない冗談のような軽さで「今度一緒に買いに行くか」と言うものだから、思わず「ああ、いいぜ」とその場のノリで答えると、それに気を良くした大柴の手が俺の身体を弄りはじめる。明らかに流されていることはわかっていても、それよりもその時はただ、目の前の男がどうしようもなく欲しかった。深くなる口づけと愛撫に理性がぐずぐずに溶かされてゆき、あっ……、と明らかな色気を含んだ声が漏れた。

「つーか、下着付けてねぇほうがエロいんだけど……」

ほら、と大柴の長い指が、スウェット越しに俺の割れ目の上をなぞる。濃厚なキスを繰り返すうちに疼いた子宮から愛液が滲み出て、ライトグレーの生地をうっすらと汚していた。

「あ、ごめ、っんあ……ッ!」

せめてソファを汚すまいと慌てて腰を浮かせ膝立ちになると、割れ目に触れていた大柴の指が陰核を強く弾き、びくっと小さく背が震えた。ぎぃ、と大きく軋む革の音と、大柴の喉仏がこくりと鳴るのはほぼ同時だった。

それからソファでくたくたになるまで抱き合い、日付が変わる頃に二階にある寝室のベッドに運ばれて、もう一度身体を繋げたところで俺の意識は途切れてしまった。気が付いたときには素っ裸のまま大柴の腕の中にいて、中途半端に閉められた遮光カーテンの隙間からぼんやりと白んだ朝日が差し込んでいる。

まだ起きるのには随分早い。毛布の中で触れる素肌は心地よく、目を閉じるとすぐに微睡みが迎えに来る。しあわせな温かさに包まれて、俺はこのときの口約束をすっかり忘れてしまい、後に痛い目を見ることになるとは思いもしなかった。

二月。

長いようであっという間だった冬の選手権大会も終わり、いよいよ三年生が引退するとようやく緊張の糸がほぐれる時期だった。今は無理して詰める時期ではない、という監督の意見で、以前よりはコンスタントに休みが取れるようになり、時期が時期なだけに浮かれていたのは恐らく俺だけではないだろう。

冬は何かとイベントごとが多い。選手権と時期が重なることもあり、世間一般で言う一大イベントであるクリスマスや正月は、俺たちにとって手放しに祝えるものではなかった。だから余計に選手権後であるバレンタインが近づくと、部員たちがそわそわしていることをマネージャーである女子二人はなんとなく察している。それに便乗して、日頃の感謝と労いの意味も込めて、今年も監督を含めた部員全員にはマネージャーから義理チョコを用意するつもりだった(勿論その資金は、俺が秘かに別けておいた部費からやり繰りしている。)。

〈明日買い物付き合えよ〉

久しぶりの休みを翌日に控えた夜、大柴からそんなLINEが入って丁度良いタイミングだと思った。翌週の平日がバレンタインデーなので、今週末は部員たちに渡すチョコを買いに行こうと思っていた矢先のことだった。これはいい荷物持ちができたと内心でほくそ笑みながら、手早く返事を入力する。

〈いいぜ。どこ行く?〉

〈××のショッピングモール。新しいスパイク見に行く〉

〈おい〉

〈スパイクならうちの店で買えよ〉

〈今日発売の限定モデル置いてんのかよ〉

〈……〉

〈ないから取り寄せる〉

〈ふざけんな。俺は明日買うぞ〉

〈そういうのは先に言えよタワケ!〉

〈まあ、とにかく見に行こうぜ〉

〈明日十時に駅前に迎えに行く〉

〈おう〉

〈おやすみ〉

〈なあ〉

〈あ?〉

〈俺にもチョコくれんの?〉

〈いつも通り、全員に義理やるけど〉

〈本命は〉

〈さあな〉

〈おい〉

〈おーい君下〉

〈無視すんなバカ〉

〈……〉

〈おーーーーーーーーい〉

翌日、自分で指定した待ち合わせ時間に十五分遅れて大柴がやって来た。悪びれた様子の一切ない男の膝裏に蹴りをお見舞いし、電車に乗った。

最近できたらしい駅直結の大型ショッピングモールは休日だということもあり、多くの家族連れやカップルで賑わっていた。ピンクや茶色のハートで彩られたポップがくどいほど飾りつけられ、嫌でもバレンタインを意識させるような企業戦略に早くもうんざりしそうだった。

「さっさと買い物してどっかで飯食おうぜ」

何食いたい? と片手で器用にフロアガイドを開く大柴が、もう片方の手でさりげなく俺の手を拾った。指を絡ませ、そのまま大柴のダウンコートのポケットに招かれる。ポケットの底には丸まった紙くずや得体のしれないものがあったが、悪い気はしなかった。むしろ普通のカップルみたいだなと今更なことを思ってしまうと、急に頬が熱を帯びてゆくような気がした。

目当てのスパイクの品番とサイズをしっかりと控えると、今買うと言って聞かない大柴を半ば無理やり引きずりながらスポーツ用品店を出た。その後も目移りの激しい大柴にあれこれと連れ回されて、まるで大型犬の散歩でもしているかのような気分にさせられる(この場合、引きずられているのは飼い主のほうだ)。

その点、俺が入念に下調べをしておいた義理チョコレートについては、激混みの催事場でも難なく目的の商品を手に入れることができた。一応は名のあるブランドものを買ったことが意外だったらしく、大柴は少し感心したように「で、俺のは?」と聞いてきたが、それを華麗に無視して催事場から抜け出した。

そうこうしているうちにいつの間にか昼時になり、混み合う前に館内にある適当な洋食屋へと入ると、ランチハンバーグプレートと大盛りのオムライス〜赤ワインソースがけ〜を平らげて、デザートのスフレチーズケーキまできっちり完食した。

あたたかなカフェモカを啜りながら、向かいでブラックコーヒーを飲む大柴を見つめる俺はいつになく上機嫌だった。予定通り予算内でチョコレートが買えた上に、おまけでいくつか試食まで貰えたのだ。自分では絶対に買おうと思わない高級チョコレート店のサービスの良さに、自然と緩む口元をもはや隠す気などなかった。

「あ、そうだ。あと一軒だけ付き合えよ」

頬杖をつき、窓の外を眺めていた大柴が、たった今思い出したかのように勢いよく顔を上げる。

「? いいけど」

元はと言えば今日買い物に行こうと言い、散々いろんな店に引っ張り回した挙句、大柴は今まで何も買わなかったのだ。大量のチョコレートの入った紙袋を三つぶら下げ、当たり前のようにランチを奢り、これではまるで本当にただの荷物持ちとして来たようだった。連れ回されて既にくたくただったが、あと一軒ぐらいなら付き合ってやろう。そう思えるほど、この時の俺はすこぶる機嫌が良かったのだ。

「え、待てよ、喜一」

「あ? なんだよ」

なんだよ、って何だよ。そう聞き返したくなるほどうまく呑み込めない状況に、俺は呆然とその場に立ち竦んでしまった。

白、ピンク、ベージュに黄色、淡いブルーやヴァイオレットなど、思いつく限りの様々な色が、うるさく視界を埋め尽くしている。俺たちがこのパステルカラーで彩られたふ��ふわとした空間に迷い込み、かれこれ三十分が経過しようとしていた。

「お、これなんかどうだ?」

「お似合いだと思いますよ」

新たに目の前に差し出されたのは、似たような装飾のついた明るいオレンジ色だった。シンメトリーの真ん中にはレースでできた大ぶりのリボンが施されている。今までの選択肢に比べると少し派手ではあるが、これはこれで可愛いかもしれない。ぼんやりとした頭でそう思っていると、これは、こっちは、と大柴の手が伸びてきて、目の前に新たな色が次々と現れる。

「やっぱり選べねぇから、全部買うか」

にこにこと愛想のいい店員の勧めるまま、俺の手元で増え続ける色とりどりの下着の山。それをいつになく真剣な顔つきで選びながら、しまいにはとんでもないことを言い出す彼氏。

地獄のようなこのシチュエーションは一体何なんだ? 回らない頭で何度考えてみても、脳裏にちらつくのはいつか大柴の家に泊まった際に渡された、真っ赤なレースの下着だった。

「いやいやいや、待て! 待ってくれ!」

「あ?」

尻ポケットから財布を取り出そうとする大柴に、ストップの意を込めて抱えていた下着の山を押し付ける。こんなにいらねぇ、つーか、こんなに買ってもらっても悪いし、そもそもここに彼氏と居ること自体が恥ずかしいし、しかもサイズも分からねぇのに……など、言いたいことがぐちゃぐちゃになって、何から突っ込めばいいのかわからない。助けを求めるように店員を見るが、「よかったらご試着されますか?」と、サービスとしては的を得ているが微妙な見当違いの答えをされる始末だ。

「いや、そうじゃなくて……」

「うむ、そうか。先にサイズを合わせるべきだったな」

勝手に納得した大柴に「とりあえず、これ合わせてみろよ」と手渡されたのは、控えめなフリルのついた淡いピンク色の下着。この店に入って最初に大柴が選んだものだった。

店の奥にあるフィッティングルームに案内され、始終ニコニコ顔の販売員に「採寸されますか?」と聞かれ、そこでようやく我に返った。こんな店に来ること自体が初めてである。何もわからないことを正直に伝えると、彼女はかしこまりましたと少しだけ微笑んで、肩にかけていたメジャーを握り手際よく採寸を始める。大柴に渡された下着ではカップのサイズが小さすぎることがわかり、新しいものを用意してもらい、それを身に着けてまずそのフィット感に驚いた。

苦しくもなく、寄せすぎず、かといって動いても容易にずれることがない。小ぶり(だと本人は思っている)の乳房がきれいな形を保ち、かわいらしいピンクの中にすっぽりと納まっている。今まで着ていた三枚980円の下着なんかとは比べ物にならない安定感に、これならサッカーで激しく動いても大丈夫だなと思うと満足した。

結局その後も悩みに悩み、最終的に大柴がチョイスした下着を二組買った。そんなにたくさん要らねぇと言ったが、どうせ買うなら一も十も同じだという無茶苦茶な理論を投げられ、「どうせまたすぐに入らなくなるんだから、」の一言が意外にも効いたようだった。少しだけ大柴の頬が赤い気がしたが、追及するのも面倒なので気のせいだということにしておこう。存外長居してしまったようで、帰りの電車に乗り込むころには既に陽がだいぶ傾いていた。

「少し寄って行けよ」

陽が落ちるのはあっという間だが、夕食時にはまだ早い。家の前で紙袋を四つ受け取ると、くい、と顎で家の中を指した。表の店はとっくにシャッターが下りていて、店主である親父はどこかへ出かけたようだった。いつも通りならば飲みに出ているのであろう。とにかくあと数時間は、滅多なことがない限り帰ってこないという確信があった。

靴を脱ぎ、すぐに二階にある自室へと上がると、大柴はいつも通りベッドへと腰かけた。君下の部屋にはソファという洒落たものはなく、小学生のころから使い続けている木組みのシングルベッドと学習机のみという、女子高生の部屋にしてはシンプルすぎる内装だった。

「変わってねぇな」

「ん、ああ。そういやお前が来たのって、いつぶりだろうな」

このベッドに後ろ手をついて寛ぐ大柴の姿を見るのはものすごく久しぶりなような気もしたし、そうでないような気もする。思い返せば高校に入ってからは、ほとんど毎日のように顔を合わせているのだ。それでも飽きずに一緒に居て、しかもこうして恋人同士になる日が来るだなんて、出会ったばかりの頃には考えられなかったことだろう。犬猿の仲であったはずの俺たちが、恋人という枠に収まっていること自体がほとんど奇跡のようだった。むしろ目の前の男を想う気持ちは日に日に強くなってゆくばかりで、抑えきれない気持ちをどうすることもできず、時折堪らなくなることがある。

「君下?」

大柴の長い脚の間に立ち、とん、と軽い力で肩を押すと、その大きな身体が呆気なくベッドへと沈む。膝をついてベッドへと乗り上げ、大柴の顔の横で両手をつくと、驚きでまるく見開かれたヘーゼルナッツの瞳を覗き込んだ。

「喜一、プレゼントやるよ」

バレンタインの、ちょっと早いけどな。そう言って、大柴が何かを言いかけた口唇に、ちゅっと触れるだけのキスを落とす。下唇を吸い付くように啄み、だらしなく開いたままの口唇を舌でなぞると、俺の腰に添えていた大柴の手がぴくり、と反応した。そのまま舌を差し込むと、誘われるように大柴の舌が伸びてきて、ちゅ、じゅっと音を立てながら絡みつく。ぱらり、と落ちた髪の束が邪魔だったが、キスを止める理由にはならない。俺の腰を掴んだ手が下り、スカートの布越しに尻を強く掴まれると、んっ、と声が漏れて、交わりが一層深いものに変わる。

「はっ……なんだ、やけに乗り気だな」

大柴が両の手で尻を揉みしだきながら、下から突き上げるようにジーンズの膨らみを押し付けてくる。腰を跨ぐように馬乗りになった秘部に前立てが当たり、じわり、と下腹部が濡れる感覚がして、自ら腰を擦りつけた。

「! んっ、も、脱ぎたい……っ」

「じゃあ自分で脱げよ」

「あっ……!」

いつもであれば何も言わずとも衣服をひったくられるところだったが、今日の大柴はどうやら違うらしい。にやにやと意地の悪い笑みを浮かべ、服の上からやわやわと尻を揉んだり、腰を掴んで前後に揺するだけでこれ以上手を出そうとしなかった。ジーンズの金具がショーツ越しの陰核に擦れ、あっやだぁっ! と漏れる自分の声が一層羞恥を煽った。何より俺からプレゼントだと言っておいて、自ら包みを開けさせられるだなんて恥ずかしいにも程がある。

「いじわる、」

「ふん、俺にマウント取ろうなんて百年早いんだよ」

そんなもの、最初から取ろうだなんて思っていない。これはちょっとしたサプライズのつもりだった。だから俺は今日、大柴に下着売り場に連れて行かれたとき、正直に言うと内心で焦ってしまった。俺のこの企みがばれてしまったのではないかと、まさか気づいてここへ連れてきたのではないかと思った���、どうやらそれは単なる思い過ごしだったようだ。

大柴の腰に跨ったまま、俺はまるでストリップでもするかのように、ゆっくりとポップな色合いのニットに手をかける。じりじりと焦らすように裾をまくり上げながら、口元がにやけそうになるのをぐっと堪えた。クロスさせた腕の向こう側で、大柴が静かに息を飲むのがわかる。

シャツを脱ぎ捨て現れたのは、数か月前のあの日大柴に渡された、真っ赤なレースの下着だった。

「! おま……それ、」

完全に予想外だったらしい大柴は、ひどく驚いた様子で肘で上体を起こした。その鼻先にキスを落とし、へへ、と照れ隠しに笑うと、スカートのホックに指をかける。片足を開けてスカートを引き抜き、それも床に放り投げた。

いつかあの下着を履いてやろうと思いついたのは、選手権が終わったあたりだった。

たまたま大柴の家に遊びに行くと、散らかった部屋の隅にあの真っ赤が無造作に置かれていることに気づいてこっそりと持ち帰ったのだ。飽き性である大柴のことだから、この下着のことも今まで忘れていたのだろう。ほとんどがレース素材でできたそれは色素の薄い肌が透け、中央でぷくりと主張する乳首の色までもが丸見えなそれを、大柴が穴が開きそうなほど見つめている。

「プレゼントだ、今日だけだからな」

大柴の首に両腕を回し、むき出しになった形のいい額へと口唇を押し付ける。ベッドの上で膝立ちになり、ちょうど大柴の顔に胸を押し当てるような体制になると、大柴が布の少ない尻を撫でながら、「やべ……すげぇえろい」と熱の籠った声で呟いた。

「んあっ、き、いち……っ!」

ぢゅ、ぢゅぷ、と下品な音を立てて、勃起した乳首を下着越しに執拗に舐られた。普段の布越しよりも感覚が鋭く、それでいて直よりももどかしい刺激が絶妙だった。何よりもこんな破廉恥な下着を着た俺自身と、それに興奮しているらしい大柴の息遣いを間近に感じて、興奮しないほうがおかしな話だ。舌は乳首を愛撫し、右手は既に濡れそぼったショーツに伸び、左手で自分の前立てを取り出し、扱いている。俺はただその愛撫に感じ入って、あっ、ん、と声を上げそうになる口を手で押さえることで気を保とうとしていた。

「声、出せよ」

「ん、やだっ……聞こえる、からぁッ!」

何も考えられずひたすらに手の甲に歯を立てていると、大柴がペニスを扱いていた手を止め、俺の手を絡めとった。唾液でぬるりと光る噛み痕に、労るようにキスを落とす。

「こっち……触ってくれ」

俺の手を握ったまま、がちがちに勃起したペニスへと導かれると、二つの手で挟み込むようにして握らされる。手の中で脈打つ暖かなペニスはまるでいきもののようだ、といつも思う。太い雁首をぐりぐりと重点的に扱くと、大柴がう、と堪らず声を漏らして、バツが悪そうににやりと笑った。その顔が好きだった。決して温かくもない部屋で、ほんのりと額に汗を浮かべている、大柴のその快楽にゆがんだ顔がたまらなく好きだった。割れ目から先走りの雫がぷくりと溢れ、それを絡めとるように亀頭をつつんだ手を動かした。

「は、ぁ、んっ、んぅ……」

手の動きが激しさを増し、たまらずに舌を伸ばして口唇を求める。低くセクシーな声を出す、少し厚い下唇をやわらかく挟んで吸いつくと、秘部に触れた大柴の指が入り口をぐちぐち、と掻きまわす。真っ赤なレース地のショーツはつけたまま、ずらすように脇に寄せると、そのままつぷりと太い指を沈めた。

「ああ……っ!」

期待に濡れた膣は狭く、押し広げるように大柴の指が進んでゆく。ふ、あ、と途切れ途切れに息を吐きだすと、その息を食らうように深く口づけられる。中指がナカを擦りながら、器用に親指で陰核を引っ掻くように押されるともうダメだった。

「あっ、やだッ! きいち、き、あッ! んあ……っ!」

頭の中が真っ白になる。ペニスを握っている手もまともに動かせず、ただひたすらに喘いでいると、わざとらしく耳元で「手、止まってるぞ」と意地悪く吹き込まれる。ぞくぞくと快楽が背を走り、じわり、とまた膣が潤いを増してゆく。あまりの快感にうっすらと生理的な涙が浮かび、喘ぎ声に嗚咽が混じっていた。

「うッあぁ……! も、ッ!」

「イきたい? おい、勝手にイくなよ?」

膝立ちのままの脚ががくがくと震え、絶頂が近いのは明らかだった。大柴もそれを分かっている。分かっていて手を緩めようとはせずに、あえて快楽を得るポイントを外して焦らすようなことをする。これを焦らしプレイだとは思わずにやっているのだから、相当にたちの悪い男だった。

「も、やだ……ひぅ、うぅ……っ」

追い詰めるように尖った乳首に歯を立てられ、大柴の肩を握る指先が、俺の意思を無視してただ快楽に耐えようと力を籠める。も、イきたいっ……弱弱しい声でそう絞り出すと、口唇をぺろりと舐めた大柴の指がイイところをトントンと弾き出した。

「ひッ…………あアァっ! イっ……んああッ!」

陰核を擦り上げられ、きゅう、と腹の奥が熱くなる。もっと欲しい。もっと。そう訴えるように両脚が、膣が震え、びくびくと背を��ならせて俺は達した。

「うお、すげぇ……吸い付いてる」

「んあッ! やめろ、ばかぁ」

入れたままの指をぐりぐりと回しはじめるが、それでも物足りないと腹の奥が疼いている。ようやく指が抜け、肩で息をしながら達した余韻に浸っていると、いつのまにか服を脱いだ大柴に「これも脱げ」と雑な手つきで唾液まみれになったレース地のブラをひったくられた。

「んっ」

先走りの垂れたペニスをゆるゆると扱きながら、そこへそっと口唇を寄せる。舌先で雫を掬うとじわりと苦い味がした。ぺろぺろとアイスクリームでも舐めるように亀頭に舌を這わせていると、「も、いいから早く入れたい」とぎらついた目で訴えられて、ごくりと喉を鳴らした。

コンドームを手早く被せると、喜一は俺のシングルベッドに仰向けで横たわった。小さなベッドから足が少しはみ出ているが、そんなことはどうでもいいと言うように、こちらを見る雄の顔が「はやく来いよ」と俺の手を引いている。

セックスの経験なんて数えるほどしかないが、大柴はいつも正常位で挿れたがった。上に乗ったことはない。恐る恐る大柴の腰を跨ぎ、反り立つペニスの上に膝立ちになる。上から見下ろす大柴の姿は新鮮で、期待に濡れた顔をしているのはお互い様だった。コンドームの張り付いたペニスを握り、下着をずらして自ら入り口に宛がうと、改めてその大きさを感じて怖気づきそうになってしまう。思わずこくり、と息をのむと、ふいに大柴が俺の腰を両手でつかみ、下から突き上げるように大きく腰を動かした。

「!! んあああッ!」

ずんっと太い杭のようなそれが身体に打ち込まれたような衝撃があった。びりびりと甘い快楽が全身を走り、それだけで達してしまいそうになる。

「まッ……まて、きーちっ……ぁんっ」

上に乗っていることでいつもよりも深く繋がっている気がする。腰を掴んだまま腹の奥をえぐるように揺さぶられ、あっ、うっ、とひっきりなしに声が出てしまう。あの大きな亀頭でごりごりと子宮の入り口を刺激されると、もう何も考えられなくなる。いつの間にか両脚が喜一の腰に巻き付くようにしがみつき、はしたない声を上げて腰を擦り付けながら、俺は呆気なくイった。

「ぅあッ……! イく! また、ぁあッ……!」

「くっ……締まりすぎだ、バカっ」

達している最中にがつがつと突き上げられ、快楽の波が止まらない。いっそ恐ろしくなるほどの快感にぞっと鳥肌が立っていた。ぎちぎちに締め付ける膣が大柴の精を搾り取ろうとうねり、「はァ……も、出そ……っ」と眉根を寄せた大柴が絶頂が近いと訴えていた。

「ん、ぁあっ、また、ダメッ、イっ……!」

「あ、イく、っ……ああっ!」

何度目かの絶頂を迎えるなか、奥へと突き上げた大柴が果てた。コンドーム越しでもはっきりとわかる、どく、どくと精を吐きだす鼓動を感じながら、大柴の身体に身を委ねると大きな腕が抱きとめてくれる。耳元で聞こえる力強い心音に、お前はおれのものだと言われたような気がした。

「あれ、その下着かわいいですね」

新しいの買ったんですか? 急に声を掛けられ、思わずびくり、と肩を揺らした。練習着の袖に腕を通したままの格好で振り向く。同じく隣で着替えている生方が、この手の話題を振ってくるのは珍しいことだった。

「あ、うん。可愛いだろ……」

「もしかして大柴先輩に貰ったとか?」

「へっ?!」

図星を突かれ、今度こそ素っ頓狂な声が出てしまう。二人しかいないロッカールームに声が響き、しまったと思ったがもう後の祭りだった。

頭のいい後輩は恐ろしく察しも良い。まさかこんなところでそれが裏目に出るとは思わず、これ以上誤魔化しても無駄だと悟ると素直に頷いた。

「へぇ……なんかそういうのいいですね。愛されてるっていうか」

意外だなぁ、と笑う生方は、なぜか当事者である俺よりもずっと幸せそうに頬を染めている。あまりこの手の話題を部内でしないようにしていたこともあり、同じ女子とはいえ生方にこんな話をすることに何とも言えない気恥ずかしさを感じていた。

着替えを終えた生方がパタン、とロッカーを占めると、「あ」と思い出したかのようにこちらを振り向く。

「先輩、知ってます? 男性が女性に下着を送るのって、自分の色に染めたいっていうアピールらしいですよ」

「っ……!」

いたずらっぽく笑う生方に、なんとなくそんな意味だとは予感していた。

腕の下に隠れている自分の下着に視線を落とす。熱を孕んだ瞳でこちらを見つめる大柴を思い出し、すべてがあいつの思惑通りなのだということに気づくと、じわり、と下着が濡れたような気がした。

(すべてきみの思いどおりに)

0 notes

Text

chocolait chaud

本当はホットチョコレート(/ココア)のことですが、これは文字通り「熱いチョコレート」です。

ここ数年、バレンタインネタに使いたいと思っていたアイテムです。せめてまだ肌寒い内に出しておこうかと;;w シャオアリ仁、他少々。

某様のバレンタインイラストからネタを無断拝借すみません。オルガがあんまりに不自然なシチュで無駄死にさせられたショックです←

++++++++++

霜月も半ば近くなろうかという頃。とあるショッピングモール。

季節の折々にタイ食品フェアだのボジョレーフェアだのをよくやっている、イベントコーナー。今日もそのシーズンお約束のイベントでにぎわう区画のその片隅に、「それ」はあった。

「えっ、シャオさん、それは所謂ジョークグッズであると私の脳天がカテゴライズして

おりますがよろしいのですか?」

「へっへ~~、まずね、これで困らせてからね、ウソだよ~って

ちゃんとしたチョコあげようかと思って。

そうしたら、あの感じわる~い態度も取れないでしょ?」

「なるほど、戦略的な判断なのですね、すごいですシャオさん!」

手作りのためのシリコン型、ブロックチョコレートの袋をたくさん、生クリームのパック、グランマニエの瓶にアラザン、スライスアマンドにココナツ、エディブルドライフラワー、ココア、チョコペン、リボンに紙袋に緩衝材にその他もろもろ。それで既にずっしりとしてきている買い物籠の中、それは新たに投げ込まれた。

それは四角くて、軽くて、振ればばらばらという変な音を立てた。

*****

薄闇の底、「彼」は目を開いた。

時間はまだ夕刻。だが巨きな窓の特殊ガラスの全てが外光をシャットアウトした状態であり、点いたままのパソコンだけが光源だった。そのなかで、背中をあずけている感触と冷たい革の匂いとが青年の執務室に置かれた大きなデスクチェアのそれであり、見上げれば高すぎ広すぎるほどの天井が頭上にあると、「彼」は気付いた。

普通の人間の視力では勿論の事、青年でさえ無理であろうものだったが、「彼」は、淡い金色の目を細めた彼はそれに気付いた。

肘掛けからゆるゆると持ち上げ、目の前で広げた両の掌が、常の「彼」の大型肉食獣か猛禽さながらの分厚く長い爪で蔽われたものではなく、青年の、人間のそれであること、身を包んでいるのも青年の半ば喪服じみた上下であることを確かめ、ふむ、と彼は首を傾げた。

どうやら青年が、オーバーワークの果てに、いっとき自分を手放したらしい。気絶に近いような眠りの中に沈んでいってしまった青年の代わりに「彼」の意識が水面ぎりぎりまで浮かび上がった、というところか。とても怠く重く冷たい四肢が、その推測に対して、そうだ、と返したようで、「彼」はいつもより頼みにできない、結構柔らかくて生白いと感じるその両の手を組み合わせると、椅子の上、猫の様に全身での伸びをした。

奇妙な感覚だった。

いつも「彼」の中に渦巻く制御しきれない高揚感、千年を生きてきたような全てを理解できる感覚や、その一方で穴だらけの記憶、そういったものが、青年の――哀れでちいさな「風間仁」のそれと融け合ったかのようになり、しんとしている。人間風情では想像もできない秘密や真実が今は遠く、一方で普段の「彼」には記憶のカケラ程度しか残らない三島平八が強く冷たい不快感とともに認識できている。

なんとまあ、ありがたくない話だ、これならとっとと戻って来るがいいのだ、そう思い、「彼」は目の前の光源を覗き込んだ。それがExcellなる仕様で書かれている書面であるというのも、今の彼には理解できてしまうのに小さく舌打ちしつつ。

手足が、頭が重い。そして寒い。だが別に出血を伴うような外傷の跡もない。ならばどうやら青年は、この肉体を恙なく動かすのに必要なカロリーを摂取していないということか、つまり眠らず食わずで、乱心の「頭首」とやらの外面だけを演じていて、力尽きたということか、と、いよいよ「彼」はうんざりした。この肺腑の辺りの不快感は自分が制御権を持ったことで覚えた空腹感か、この寒さはその燃料不足と運動不足か、そう思い当たった彼がデスクを靴裏で蹴り、デスクチェアをぐるぐるぐるぐる回転させつつ、青年への悪態をついていれば。

そこに、

「やっほー、仁、来ちゃったよー?」

「失礼いたします、マスター」

そんな声が背後から掛かった。

ぐるぐる回っていた「彼」は、その慣性のままにしかし青年の無表情を取り繕った。

*****

執務室の手前にあるのは、青年の部屋に直通する、すきとおった高速昇降機だった。

確かベツレヘムで星が輝いたより更にずっと昔からある代物だというのに、翼を持ちえない人間は今でもなおこんなものを体裁だけ繕って使い続けているらしい、と、ふん、と笑う「彼」に気付いた様子は無く、あのねあのね仁、キッチン貸してよ、との声がある。

学校の調理実習室でフランベしたら火災報知器が反応しちゃって、それでアリサの提案で理科準備室でやってたら(だって火も水道も電気も使えるしね!)メスシリンダーで生クリーム計ったって、助手のお姉さんに凄い怖い顔で追い出されちゃったし、ねえってば。

そんな高い声での言葉の奔流をどうでもいいと思い、背を向けようとした「彼」だったが、その中で何やらうっそりと動くものがあった。

『ああ、またか、嫌になる』

『また馬鹿な失敗をする』

見ていられない

いやだ

嫌いだ

またそん���、

寄って来るな

よせ

だけど

やめろ

メスシリンダーだって?

馬鹿!

ああ

『心配だ』

そんな声が身体の深い所から響いてくるような感触。

眠さを訴えている頭と目の辺りが熱く重く、空っぽで放置されていたらしい胃がきりきりと痛んだので、「彼」はただ椅子のヘッドレストにその疲れた頭蓋を乗せ、天井を見上げた。

今ならわかる。今しがたの騒音はリン・シャオユウとかいう小娘だ。そしてその隣の桃色と藤色の存在は機械仕掛けのヒトガタだ。一方はまずそうで、もう一方は壊しても何も面白くないし、青年も積極的に関わりたいとは思っていない対象である。ただしその底の底ではまだ何か葛藤があるようながら。

今、自分の中でふらり、と揺れた感情は青年の厭世観か孤独感か、そこからの臆病な人恋しさか。それが物理的にではなく腹の内を少しだけ満たすのを感じ、「彼」はゆっくりとまばたきした。

もしかすれば、この状況で青年の根深く陰々滅々とした嘆きは、いくらか「彼」の餓えを癒してくれるかもしれない、と。

*****

「……勝手にしろ。だがあまり騒ぐな、頭に響く」

そんな許可に、嬉々としてキチネット以上のしっかりしたキッチンスペースへと駆けていく少女達、その足音と声は既に騒々しい。だが「彼」はそちらではない方向に耳を澄まし、自分の奥底の方から、つかれた溜息を聞いた。

『全く、なんて夢だ』

意識が混濁した青年にとって、それはリアルな夢として見えているらしい。頭の固い人間はしばしばそうした夢を見るという。眠りの中で新聞を読んだり地下鉄の乗り継ぎをしたり。それと同じで、彼にはよくありそうで雑多な、その実、目を背けていたい内心の願望を突き付けられた、ぬるい悪夢として。

『ああ、嫌になる』と耳を両手で塞ぎ身を捩る哀れなものの感覚に、「彼」は目を細めた。

*****

「ねえねえ仁、ちょっと本番前に味見させてあげよっかーえへへへ~~~」

「いらない」

「ちゃんとごはん食べてるの?」

「……さあ、わからん」

「んんん……ねえ仁、そういえばこんな時間から真っ暗にして眠いの?どしたの?疲れてるの?」

「いつもずっと疲れてる、今更構うな」

「えー……」

「お前らが帰ってくれたらそのあと寝る」

そう言って傍らにあった、畳まれた毛布をこれ見よがしに引き出してみせると、何やら非常に気まずそうな顔になった「リン・シャオユウ」が見て取れ、『ああ、どうしようどうしよう、仁本当に疲れてる!悪いことしちゃってるかも!?』という罪悪感や焦燥がぶわぶわと飛んで来るのに、「彼」はまた顔に出さずほくそ笑んだ。幼稚な味ではあるが、そう悪くもない、と。

だからだめ押しもする。

「そうだな、少し何か口にしておいた方がいいかもしれない。欲にはいらないが」

言いつつ、ほんの少しだけ笑んでみせると、「リン・シャオユウ」が飛び上がらんばかりの反応をみせ、あー、とか、うー、とか、唸るのに、「彼」は気取られぬよう、大きなぬいぐるみか何かのように胸元に抱えた毛布の塊に顔を埋めてみせ、その下、本気の悪い笑みでもってその顔をゆがめた。

キッチンで少女が用意していた代物がどんなものであるか、「彼」にはとっくに「見えて」いたので。

*****

折り畳んだままの毛布をそうやって両腕で抱え、いかにもうとうとした芝居とともに「彼」は尋ねる。

「アリサはホワイトチョコなのか。そうか、あいつへの。いいんじゃないか……………ああすまない寝てた。

ふうん、ワサビなんか入れるのか?」

「はい!せっかく日本でのバレンタインですので、ワビサビをもたっぷり効かせようかと!」

「そうか。…よく知らないが、生姜が入っている有名店の品もあるらしいな、いいんじゃなぃ……か」

睡魔に負けて普段の警戒心を半ば失ったかのような芝居。そんなあざとすぎる図にも少女たちは、まるっときれいに騙されていた。

『うわーうわーうわーどうしよう、それじゃ仁、こんな毒物系でも疑わずに食べちゃう

どうしよう どうしようどうしようどうしあああああああ

えーとアリサ止めて助けて察して~~~!』

キッチンの方からはそんなパニック感がばりばりと飛んで来ており、

「え、えーと、ワサビは辛いんだよーアリサ~?あのさ、ねえちょっと…」

そんなことを言い、キッチンから顔を出してヒトガタの注意を引きたい、アイコンタクトで意図を組んでもらいたいと思ったらしい少女だったが、

「そうなのですか?私は味覚の有無おろか、飲食可能か自体、公式で未発表でありますので、そこは微妙なところですがお待ちください。

――検索結果出ました。ジャン・レノが『ワサビ』という日仏映画の宣伝で日本に来た時、通アピールか何かの為に、S〇APxSMA〇で、おめはのっぴでねがというぐらいワサビを食べていましたので、ラースのお口に合わなくても、それほど大変な事にもならないと推測されます、です」

キッチンからの必死な声に応えたのは人の形を取っただけの計算機によるそんな言葉だったので、「彼」は寝たふりをしつつにまりと笑った。

恐怖を教えてやろう。

あの小娘にも、青年の叔父にあたるという、腕っぷしだけ強くて面倒くさいあのお人好しにも。それに今、自分の中で魘されている哀れな青年にも。(計算機の事は知らない。)

*****

「お待たせしました、『季節限定、食べるショコラショー、お気軽お手軽和パスタ風味、って言っちゃったら誤魔化せると思わない?ねえねえ』です」

「アリサ、あの、最後の方、言わなくていいパート……」

出来上がったそれは、熱湯を入れて三分の簡易容器からは流石に出され、今年の新フレーバー(茶色のチョコチップとピンク色の謎の物体がまぶされる)を冠し、ジノリの白い皿ににのせられて湯気を立てていた。

つまりそれは、近年日本のバレンタインの頃になると、毎年懲りずに出て来る、チョコレート風味のカップ焼きそばだった。

つまり、「リン・シャオユウ」の奸計においては、いくらなんでも青年も困惑し、それに怯むなりしてくれる予定であり、いつもの鉄面皮も保てず、でも真面目にこわごわと口にしようとするであろうという話であり、そこから「嘘だよ~本当はこっち」と、当日前の練習用のチョコを出して、「ごめんごめ~ん」で終わらせるという、

つまり、ハートフルな展開だったはずなのだが。

「あ、あのね、仁。疲れてる時には食べない方がいいかもしれないよ、これ重たいから……あのあのあの」

「いや、平気だ」

そう答える「彼」の奥、何やら不穏な匂いに気付いたらしい青年の意識が不安そうに闇の中を見回し、見上げ、味音痴な彼にさえ何かとてもよろしくないものが身体の裡に降って来るらしいことだけ察してじたばたともがき、

展開はまさにheartfulならぬhurtfulになりつつあり

「それに

母さんが言っていた。食べ物を粗末にしてはいけないと」

手を合わせ、戴きます、と言うと、「リン・シャオユウ」と青年の両方から、声なき悲鳴が上がるのを「彼」は感じた。

*****

小さな食器の触れ合う音、フロアに立ち込める、どうにもよろしくないソースの匂い、かすかな咀嚼音ときれいに動く顎。。

「リン・シャオユウ」にとって、それは子供じみた悪戯でもあるのが相手に伝わっていない、しかし同時にばれたらどうしようという状況であり、いたたまれなさ、恥ずかしさと罪悪感がその小さな体から放たれていた。

その感情は、やはり色だけ派手な砂糖菓子のような単純な甘さだと感じつつ、「彼」はフォークの先のチョコチップをとらえるそぶりで、漂ってくる幼い痛痒をぺろりとなめた。だが粉砂糖の様なそれも、とてもやわらかな食感で、決して悪いものではなかった。

そして一方、そんな子供だましのような日和った夢を自分が望んで見ているのだと思っている青年の方では、静かながらとても深い羞恥と『嫌だ』『違う』との呻きが繰り返され、こちらの悶えぶりと甘さは常日頃の絶望感とも違う味わいである分、なんとも面白い味だった。

そうであるから、「彼」が制御する風間仁の表情は、常時のそれよりも楽しそうか、幸せそうに見えたのかもしれない。

だがその表情はむしろ少女をいっそうびくびくとさせた。

「あの、あのね、仁、無理して食べなくてもあの、いいんだよ……?」

なんとか止めたいらしい「リン・シャオユウ」に対し、平気だ、俺が味音痴なのは知っているだろう?そう返して、「彼」はまたフォークを白い皿の上の茶色に絡める。普段の自分の手ではできないそういう細かい動作が単純に面白くもあったし、カカオ成分が入っているらしいので、つまりそれは、起源をたどれば神の飲み物ともされ、戦士の為の強壮剤ともされていたものだ。よって「彼」にとっても興味深く、血脈以外で繋がった異形の「父祖」たちからの旧い記憶をも呼び覚ますものだった。

そうそう、アステカの愚かでお人好しな民だったか、自分たちを殺しに来たスペイン人にこれを与え挙句見事に滅ぼされたのは。ならばチョコレートを贈るということは、実はなかなか不吉な歴史がつきまとったわけだ。

そんな考えに、くくくっ、と笑いかけ、いやこれは流石に風間仁のすることではない、と取り繕うべく「彼」は少女たちに目を遣る。

「炭水化物と糖分だろう?すぐにエネルギーになりそうだからむしろありがたい」

そんな事を言ってけむに巻き、

それに変わったものは誰かが勧めてくれないと口にしないから、お前たちが持って来る――変なお節介で持って来てくれるものでもないとな、ともうひとつ小さく笑う芝居をする「彼」の奥底では、

『……なんだこれ』

『なんだこれ』

『なんなんだこれは?』

すごく……変な味だ

それになんだこの恥ずかしい夢は、ちがうちがう違うこんな事俺は

そう呟く青年の声が響いていたが、それを他の誰が知ろう。「リン・シャオユウ」の顔はほぅっと赤くなったり青くなったりし、隣のbotは、それはとても良いことであります!と勢いよく挙手し、

それに頷きつつ、「彼」は、「リン・シャオユウ」とは目を合わさないまま、やわらかく言った。

「それにお前は、俺に酷い事なんか絶対しないから」

瞬間、

「彼」の外からと中からで同時に、窓ガラスが粉々になるような、陶製の重い壺が砕けるような、いやいっそ歴史的建造物がゴジラにより粉砕されたかのような衝撃が生じた。激しい叫びのような、爆発か振動のような。

それは「彼」の舌の上では、甘露になった。

丁寧にじっくりと味わい、「彼」は口内を舐めた。

*****

キッチンの掃除も終えて、よぼよぼと、言葉少なに帰り支度をしている「リン・シャオユウ」と、それに付き従う二足歩行計算機を視界の端に捕えつつ、椅子の上で毛布を胸までたくし上げた「彼」は言う。

ああ、そうだアリサ

いいワサビがあるようだから、さっき即日配達で注文しておいた。なんなら使ってやるといい。

ありがとうございますです、感謝、です、マスター!

ご苦労、では俺は寝るから放っておいてくれ。

おやすみ、シャオも。

そんな遣り取りの間にも、あと30秒でフロア内の非常用以外の照明が全て消されるカウントダウンが進んでおり、少女たちが二、三度振り返りつつも薄闇の中、白く光るピラーの様な昇降機の方へと駆けて行くのを確認すると、「彼」は目を閉じた。 (ちなみに青年の意識はあれっきり完全に途絶してしまっていた。公式でもよく気絶する奴なので不思議はないが)

おやすみ

結構楽 し かっ た 。

*****

後日、愛する者達を結びつけたという罪状で処刑された聖人の日、そっと、とてもらしくなく慎ましく送られてきたチョコレートに青年は首をひねり、しかしまたいつものつれなさすぎる応対をする様子だった。そしてその傍ら、なにやら淡く緑色を、はっきり緑色を帯びるぐらい何かが混じったホワイトチョコを受け取った鉄拳衆の某・アレクサンダーソンは嬉々として甥っ子の前で見せびらかした。『へえグリーンか、セルフリッジあたりで売っていそうなお洒落さじゃないか。和風にしたててくれたそうだが、抹茶かな?』そんな事を言いつつそれをドヤ顔で���り、そして――

(――ワサビは糖分と混ぜると、劇的に辛くなるという)

そしてもっと後日、あの夕方に青年のPCから何者かに注文されたらしいチョコレート焼きそば段ボール一箱分がホワイトデーにツインテールの少女と機械少女のところに届き、それがまた鉄拳衆宿舎に、いやげものとして流れて行ったとかそういうのはまた別の話。

***

同じ日に

「ホワイトデーは期待してるわよ、3倍返し」

「うっわー20年ぶりぐらいに聞いたよそのバレンタインルール」

(ハンティングスワン)

「なによー!若作りしてもBood Vengeanceではバッチリほうれい線出てたくせにー!」

「!る、るっさ~~い、このリアル平野ノラ――!」

「あたしはあそこまで前時代じゃなーい!!」

(腕挫裏十字固め)

などという不毛な事が起きてていたらしいのも別の話。

どことは言わないが紫っぽい名前の某社にて。

どことは言わない。決して言わない。

(了)

2 notes

·

View notes

Text

アストルフォ 下書き

灯りの消えない大都会、東京の街は今日も人の群れがそれぞれの目的に向かって進んでいる。帰路を急ぐサラリーマン、飲みの誘いに心を浮きだたせる若者、パート��ーに贈り物を買う化粧の濃い女性。様々な人がいる密集地帯の、裏路地近くの場所に目立つ彩色をした店があった。

「ありがとうございましたー! また来てね、おじさん♪」

スーツ姿の男性を笑顔で見送り、道行く人々の中で“客”にすることができそうな人を探し始めるこの人物は、バイトであるにも関わらず店の人気上位に食い込むほどの実力の持ち主であるアストルフォだ。服装はいつもと変わらず、マントや籠手<こて>といった装備も装着している。日本でそのような恰好をするのはイベントの日などでない限り変に思われるのだが、この店においてはそれが普通であるのだ。

カルデア内のサーヴァントに一週間の休暇が与えられ、東京に遊びに行ったアストルフォが都会を楽しんだ末にこのバイトを始めたのは三日前。風俗業界というものに対しての知識は少なからずあったため、刺激と快楽を求める彼は迷わずそこに飛び込んだ。客として入ったはずが、整った顔立ちや派手な衣装にボーイはコースではなく、バイトとして勤めるよう勧めてきた。二つ返事で承諾したアストルフォが嬢の中で人気になるまで、そう時間はかからなかったという訳である。

「ふぃーっ、今日は寒いなあ。あんまり外に出てるのも得策じゃない、となると……あったまっていきませんかー? とってもいいサービス、してますよー!」

向かいの店にまで届く声でアストルフォは男を勧誘する。声の大きさは大して気にしていない。注意される前に客引きが完了すればいいと彼は考えているし、それだけの実力があることはこの三日間で実感していた。

桃色の髪に騎士の服装、女性よりも確かに筋肉のある身体は触り心地が適度に柔らかく男性陣から大好評だ。昨日相手をした男性が言っていた「同じ体重の女性よりも抱き心地がはるかに良かった」という言葉は当分忘れないだろう。思い出すだけで身体が疼いてしまうが、撫でるように流れた冬の風で少しばかりの冷静さを取り戻す。

「そこのお兄さん、こんな日は女の子と一緒にちょっと過ごしていかない? もちろんボクとでもいいけど……ああ、行っちゃった」

適当に話しかけても客引きは成功しないもので、何人か若い男に話しかけても皆素通りしていった。少なからずアストルフォに対して興味を示すような視線を感じたが、あと一歩足りないと言ったところだ。

マントのおかげで温かいものの、待っている時間は決して楽しいとは言えない。室内で待機しておくかと彼が思ったとき、肩をポンと男に叩かれた。

「はい、何でしょう……えっ、マスター……? マスターなの?」

「ああ。休暇中何をしているのか気になってちょっと寄ってみた。客引き、うまくいっていないようだが」

「うん……休日明けの平日だからかな、余裕がないんだと思うよ。でもそのうちお客さんは来る気がする、あくまで気がするだけ……ん、どうしたの?」

じっと自分を見てくる彼が最初何を考えているのか、アストルフォには分からなかった。風俗店に勤めているなんてと怒られるのだろうと予測を立てていたが、彼の顔を見るうちその可能性は極めて低いことに気づく。どこか見たことのある表情はレイシフト先での戦闘の時でもカルデアでの落ち着いた時の表情でもなく、ここ最近の男のそれだった。それはつまり、彼は自分を――

「行くぞ、アストルフォ」

「え、ちょっと本当に……いいの? じゃなくて、あっ」

店に向かって歩き出した彼に手を引かれる。どんなことを考えているのか理解していくうちに、頬が熱を出したように火照り始めた。カルデアではない、誰にも覗かれることのない個室に二人っきりという状況は、主人と想いを交わした時からずっと待ち望んでいたことだった。もしかしたら、自分はそれを期待して風俗のバイトを始めたのかもしれない。

嬉しくなったアストルフォは、主人の腕に抱き着いて店へと入っていく。恋人同士の甘い空気を後に残しながら。

「いらっしゃいませ。おすすめは――」

「彼の知り合いだ、これで頼む」

話しかけてきたフロントのボーイに対して彼はポケットから紙幣を取り出して渡す。準備してきたのか、丁寧に畳まれた一万円札は二枚や三枚どころではない。枚数を数えるボーイの顔がみるみるうちに驚きの色を露わにする。

「あの、この金額ですと180分コースに可能なオプションをつけても、お支払いいただく分よりお釣りが余るのですが……?」

「そうだったか、なら……」

掲示された金額に驚く様子もなく彼はこちらを見てきた。頭のてっぺんからつま先までゆっくりと舐めるような視線は、アストルフォに羞恥の感情を抱かせた。自分のことを、彼は行為の相手として見てくれている。単なる主人と従者ではない、特別な関係として。そのことが嬉しくないわけがない。

全身をくまなく見られたアストルフォは、己のスイッチが次々と入れられていくのを感じていた。情欲や興奮といった波を立たせ、愛おしい主人のことでいっぱいになる。先ほどまでいた外の寒さなど忘れてしまうくらいに、はっきりと身体が熱くなっていた。

「――今晩、彼を借りてもいいかな? 困ることがあるなら、考えるが」

「ま、マスター……!」

「大丈夫ですよ、平日ですから夜明けまでどうぞご自由に。知り合いのようですので、割引しておきますね」

アストルフォを差し置いて二人は話を進めて、すぐに会計は済んでしまった。最上階の一番広い部屋を借りたらしく、既に満足そうな顔をした彼に肩を抱き寄せられる。

「どうぞごゆっくりだってさ。楽しみだな」

「うん……そう、だね。はぁ……」

「すまないな、突然来てしまって。予約の一本でも入れられれば良かったが……むっ」

彼の言葉を遮るように抱きしめ返すと、がっちりとした身体の感触が返ってくる。男らしくて逞しい肉体に頬を擦りよせ、迷惑なんて思っていないよと小さく呟く。本当は嬉しくてたまらないし、人の目がなければ抱擁以上の行為に及びたいが、風俗嬢として客をエスコートする仕事の存在が彼を踏みとどまらせていた。

理性が蒸発しているとはいえ、我慢ができないわけではない。エレベーターが降りてくるまでの短い待ち時間くらい抑えられないで英霊は務まらないのだ。彼の体温や汗の臭いを感じ取って呼吸が深くなっても、自然に手が主人の胸板や腹を触り、下腹部へと伸びていようとも、踏み止まっているうちに入るだろう。

だが、アストルフォの葛藤は長く持つことはなかった。エレベーターの中に入って主人と二人きりになれたと思った瞬間、理性などすぐになくなってしまうのだから。

「マスター……ちゅっ、んっ……っぷっ、ちゅる……」

主人の身体にもたれつつ唇を突き出して、アストルフォは何度もキスをする。乾いた唇を唾液で湿らせるようにくっついては離し、再び口づけた。自然と目を瞑ってしまうのは彼にすべてを任せているからか、心の芯まで温まっていく。

「ぷぁ、はぁ……んむぅ、ぐむ……っ」

抱き寄せられ呼吸の途中で口を塞がれると、下の方で何かがピクリと反応した。背伸びが続かなくなると軽く持ち上げられ、音が鳴るほど唇を吸われる。舌まで口内から吸われ出されそうになり、首を振って唇を離すと絡まった唾液が服に垂れた。

「んはぁっ……♡ マスター、大好き……♡ もっと、キスしようよ……ちゅっ、ぢゅるぅ……♡」

溢れんばかりの想いを言葉に、口づけに込めてキスを続ける。二人の唾液が唇だけでなくその周りも濡らしても気にせずに、強く唇を押し付けて舌を挿入する。舐めて、舐められて。口内で絡まる柔舌は蛇の踊りのようで、味覚を感じる器官であるそれの先から付け根までが快楽を受け取っていた。

最上階に着いたのか、背後で扉が開く音が聞こえたが二人は離れようとしない。熱に浮かされたように密着した両者は求めるまま己を差し出し、愛を交換する。キスとキスの間に甘い言葉を挟みつつ、行為はより欲望に忠実になっていく。

「ずぢゅぅ……っ、ちゅぷ。んぁ、あぁ……♡ キスすごい……ひゃわっ!?」

恍惚としていたアストルフォだが、突然主人に抱きかかえられた。両脚が地面から離れ、背中と尻に彼の手が当たっていることからどういう体勢になっているかはなんとなく分かる。

好きな人にされてみたいことの一つであるお姫様抱っこ。甲冑やマントなどの服装もあってそれはアストルフォによく似合っていた。自分は主人にとってお姫様なのだ、そう思うと頭から湯気を出しかねない程の「好き」で思考が埋め尽くされてしまう。

「ますたぁ……♡ 早く、シたいよ……あっ、ん……っく、ちゅぷっ。れるっ……」

尻に当てられていた手がスカートの中に侵入してくる。抱きかかえたまま器用だと思う暇もなくショーツに隠れている窪みに指が触れた。前の客との行為の跡であるローションは拭いていたが、彼の指は驚くほど自然にその窪みの中へと入っていく。

たまらずキスをして声を抑えるアストロフォだが、くぐもった声が息継ぎの間に漏れていた。

「んぅっ、あん……っ! っちゅ、ぢゅ……ぅっ。ぷぁ、あっ」

主人の足に合わせてゆさゆさと身体が揺られ、幸せな気持ちになるのと反対に臀部を中心に性欲が沸いてくる。尻穴に入った指は窄まった孔にマッサージをするように左右に動き、拡げられているという実感がアストルフォをさらに興奮させた。

唾液で濡れた口はリップ音と喘ぎ声を交互に奏で、服の下では溜まりつつある劣情に反応して腋からは汗が滲み、乳首は内側から押すように硬くなっていた。さらにその下ではショーツの膨らみを作っている陰茎がその頭をもたげていた。

「んん……っ、ちゅぱっ。はふ、はぁ……あぅっ!」

いつの間にか部屋の中についていたらしく、ベッドに放り投げられる。シーツの上に軟着陸したアストルフォは乱れた服を直すことなく、続いてやってきた主人の太ももに手を添える。

「ね、マスター……すぐシちゃう? それとも、お風呂入る? あはっ、そんなに押し付けられたら断れなくなっちゃうよ……♡」

顔に押し付けられるそれにアストルフォは口を綻ばし、喜々としてズボンのジッパーを下ろす。色摩から雄の臭いがしそうで鼻を鳴らすという端正な顔に似つかないことをしたが、主人はそれを悪く思っていないようだ。

自身の肉棒に惚れ込んだ姿は男として嬉しいのだろう。頭を撫でて愛撫を促され、早く大きく逞しいそれを見たくなる。踏み止まる理由も理性も持っていない彼は、溜まった色欲を曝け出すように口を歪めて主人の下着をずり下ろした。

「わぁ……♡ 相変わらず、大きなおちんちんだぁ……♡ ボクの口に、入るかな……あむっ、ちゅ……♡」

閉じこもっていた性器を手で支え、先端を口に含む。少し塩辛い味を舌に感じ、溜めた唾液を硬いそれに塗していく。皮を被った亀頭の外側、隙間、尿道口と触れていくと次第に口の中が満たされる。根元まで咥えていないにも関わらずそう思うのは、刺激を受けた亀頭がさらに大きくなっているからだ。

先ほど見た時はまだ完全に勃起していなかった――それでもあの太さなのだから、主人の雄槍は本当に大きい。お世辞にも逞しいとは言えないアストルフォのそれが、確かにショーツの中で嬉しそうに跳ねた。

「むぐっ、ずぢゅるっ♡ ぐぼっ、ずろろ……っ♡ じゅぷ、んるる……」

半分ほど咥えては先端まで戻り、勃起を促す。舌の付け根を亀頭が擦り、吐き気の皮を被った快感が頭の中に広がる。もっと奥まで咥えたい、けれどいきなりではなく完全に勃起した時に、喉まで一気に突かれることを彼は望んでいた。快感を得られるだけではなく、主人にする口淫の中で最も彼が喜ぶ刺激を与えることができるから。

「ぢゅるぅ、ぐぷぷ……。んん、んぐっ♡ っぷぁ、ちゅっ」

開きっぱなしの顎が休憩を求めてきたため、名残惜しい気持ちを引張って口から肉棒を引き抜く。べったりと唾液が付着した肉棒はまさに棒と呼ぶにふさわしい力強さを持っていた。剣とも呼べる肉の塊は包皮という鞘をカリ首に引っ掛けたまま、次の愛撫を待っているようだった。

「マスター、このまま口でシちゃう? それとも、もう……」

「僕に構わずしてくれていいんだが、どちらを選ぶかと言われたら……。一発目は口よりも直接の方がいい、そうなんだろう?」

「……うん。ボクもシたい……でもその前に、こっちもね♡」

再び股間へと顔を埋め、アストルフォは陰茎ではなくその下にある陰嚢に舌を伸ばし垂れさがっている二つの睾丸、その片方を口に含む。亀頭とは違った硬さを感じながら、表面に染み込んでいるだろう精液の臭いを唾液に溶け込ませる。味はほとんど無味に近いが、おそらく嗅覚が邪魔しているに違いない。

「んむんむっ、ずるろ……♡ はむっ、ぢゅるっ♡」

時間をかけて両方の睾丸を舐めしゃぶり、最後に舌で陰茎をなぞる。これから自分に注ぎ込まれる我慢汁や精液といった体液を運ぶ尿道を、アイスを食べるように舌で舐め上げて愛撫する。徐々に持ち上がっていく肉棒に期待と興奮の表情を浮かべ、アストルフォは亀頭にキスをした。

「よいしょっと……来て、マスター……♡ ボクのここ、マスターのおちんちんが欲しくてたまらないんだ……」

「入れてやるとも。股をもっと開いて、そうだ」

「あっ……」

言われた通りに股を開くと、彼に腰を掴まれた。そのままひょいと軽々と持ち上げられ、尻に滑った肉槍が触れる。正常位の姿勢で彼を見上げると、普段よりも主人の体躯は大きく見える。がっちりとした肩、服越しでも分かる筋肉の付いた二の腕、離さないという意思が籠った手で腰を、胴体を固定されると、指で解<あい>してもらった穴が窄まりそうになる。

「だ、め……っ。捲らないで……♡ あぁ、あ……」

口から出る声はか細く、主人の手を止めることはできない。黒いワンピースの裾を捲られ、その下にあるモノが二人の視界に晒されてしまう。

それは肉の突起。薄い女物のショーツをテントの傘のように張りながら、アストルフォの陰茎が勃起していた。これから犯されることを期待してか、それともフェラをしたことによるものか。アストルフォ自身にもいつからそうなっていたのか分からず、それよりも主人にはしたない勃起を見られて恥ずかしくて仕方がない。

「うぅっ、入れて……犯して、ほしいよ……♡ マスターと一緒になりたい、ボクで気持ちよくなって……ああっ! や、あっ……!」

アストルフォの切なそうな声と表情、それに対して肉欲の冷めない熱によって勃起している乳首と陰茎は主人の目にどう映ったのか。言うまでもなく、彼は行動で示してくれた。

腰を掴んだ手に手繰り寄せられ、後孔に肉棒がぴたりとあてがわれる。来る――そう思ったときには硬い亀頭がアナルを押し広げていく感覚に悶えていた。

「ひあっ、はいっちゃう……ああんっ! 一気に、奥まで……!」

みちみち、と粘膜と粘液が擦り合わさる音が下で鳴る。待ちわびていた挿入に対し準備していた心と身体は悦の声を上げていた。

指で解されるのとは違う、太く熱い肉槍が腸内を突き進む。亀頭や竿が腸内粘膜を刺激し、体内から快楽が膨れ上がる。肛門性交の性的な快楽、恋人と交わる愉悦、男に征服される種としての悦び。様々なものが肉棒から流れ込んでくるようで、腰が自然と浮いてしまう。

「く、あ……っ♡ 挿入<はい>、っちゃった……♡ はぁ、はぁ……」

深呼吸を繰り返して落ち着こうとするも、息を吐くたびに理性の欠片まで吐き出されているように思える。呼吸に合わせて腸壁が収縮し、窄めた口内のように肉棒にまとわりつく。

性交に邪魔な男としての恥じらいが無くなっていくと、自分はどうなってしまうのだろう。彼の男<メス>として、犯される快楽を身体全体で表現してしまうに違いない。そんな姿を見て、もっと激しく腰を打ち付けられでもしたら――

「ますたぁ……♡ お願い……♡ おちんちん、出し入れして……♡ んあ、あ♡ 抜けちゃ――ああぁっ♡」

腸内から一瞬引き抜かれたかと思えば、再び奥へと挿入される。押し出されるようにして、高い声が口から飛び出した。続けてもう一度、腸壁を擦りながら前後に肉棒が動き、灼けるような快感が尻穴から脳天に突き抜ける。

襲い掛かる衝撃に対して身体を投げ出して身を任せると、ピストンによる振動が全て尻から響き、主人の劣情を受け止めているような気分になる。それはとても幸せなことで、気持ちのいいことだ。

自分を犯してくれている主人に対し、アストルフォも全身で応える。

「ひゃぅっ、んおあっ♡ きもちいいっ♡ セックス気持ちいいっ♡ あんっ、あっ♡ 奥、しゅごいっ♡」

声で、表情で、性感帯で。あらゆる器官が快楽のために総動員していた。舌は呼吸を求めるように口からはみ出し、端正な顔は汗と涎に濡れている。汗によって肌に張り付いた衣装は乳首の突起を露わにし、腰の掴んでいる手は当然そこを次の狙いに定めた。

「はっ、あっ♡ ちくびっ、いやぁっ……♡ ビリって、しちゃうから……あぐっ、きひゃ……♡」

乳首を服の上から親指で押され、弓なりに身体が反る。あまりの快感に絶頂したと錯覚してしまい、がに股の両脚は離れないように交差してしがみついていた。

規則的な腰の前後運動はやがて的確にアストルフォの弱点を責め始める。単に直腸に沿て挿入するだけでなく、腸壁を擦るように角度をつけたり時には抉るように亀頭で弱点を押された。その弱点とは、精嚢と、前立腺だ。

「あんっ、あーっ♡ すご、いひっ♡ そこ押されると、出ちゃう♡ おあっ、あ” ♡」

休む暇もなく何度も責められてしまうアストルフォ。勃起しきっ��陰茎はショーツを押し上げながら左右にぶるんと揺れていた。ピストンの際に主人の腰が尻に打ち付けられると、その勢いで陰茎が彼の腹に当たった。ぺち、ぺちと可愛らしく自己主張をする皮被りの男性器はショーツや腹に擦れる刺激と、身体の内側から溢れる快感でその先端を濡らしている。

ぬちっ。ぬちっ。ずっちゅ。ぐぽっ。

「はっ、あはぁっ♡ ましゅたぁ、きもちいひっ♡ せっくしゅ、いいっ♡ あんっ、ああん♡」

快楽に蕩けた声がだだ漏れになる、そのことすら気持ちよくなるほどにアストルフォはセックスに対して深い幸せを得ていた。主人もまた、自分の肉棒でここまで喘いでくれる彼のことを好いていたし、実際カウパーで腸壁を滑らせるほど興奮もしていた。

何度もカリ首や竿によって後孔が拡げられたからか、挿入時の粘ついた音が次第に空気の混じったものになっていく。腰を突かれれば肉棒に押し出された空気が体外に流れ、根元の一番竿が太くなるところで栓をされる。そして手で抑えた腰を使われて引き抜かれると、逆に空気が身体の中に入る。

ぶぽっ、ぶぽっという屁にも似た音が鳴り、主人は腰を早く打ち付けてくる。

ぐぽっ。ぶぽっ。ぶっ。ぶぷっ。

「お、お”っ♡ おしり、えっちさいこぉ……♡ なかっ、ぬちぬちってやらしくなってるっ♡」

顎を上げて桃色の髪を揺らしながら回らない舌で喘ぐ。いや、喘がされると言った方が正確か。のけ反った身体は彼がどんなに感じているかを物語っていた。今自分はどんな顔になってしまっているのだろうか、考えるとどうしようもなく切なくなり、更にセックスに夢中になる。

伸びたショーツが裂けそうなほどアストルフォの陰茎は激しく揺さぶられ、漏れ出した淫汁があちこちに散っている。自分もれっきとした男の子だと勃起したそれが言っているようだが、現実は彼のモノより一回りも二回りも太い肉棒に犯されているという事実が男の彼の意識を“メス”に近づけた。

ずぽっ、ぐぷっ。ぶぽっ、ぶっぽ。

「ましゅたぁっ♡ しゅきっ♡ ボク、ましゅたぁのおよめしゃんになるぅ♡ あ”ッ♡ おおあっ♡♡」

ガクガクと身体を震わせ、軽い絶頂を何度も味わう。陰茎が射精の脈打ちを繰り返し、根元では前立腺が溜まった快楽を爆発させていた。

主人も我慢が近くなったのか、リズミカルに腰を打ち付けてくる。緩み切った尻孔は隙間から漏れる空気とカウパーで周りを白く汚していた。アストルフォの陰茎から溢れた我慢汁や精液といった粘液が股間を伝って肉棒に絡まり、潤滑の役割を成す。

背中側から腹に向けて、前立腺と精嚢を同時に突かれて腰が浮くほどの快感が弾ける。

たん、たん。ぽぶっ、ぬぽっ。たんっ、たん。ぶぽっ、ずぷっ。

「いひぃっ♡ イっちゃうっ、おちんぽイっちゃう♡ あ”っ♡ あ“あ”っ♡ おしり、ダメになるぅ♡」

冷静さの一片もなく淫らに乱れるアストルフォ。がに股でシーツに身体を投げ出した格好で交わり、自らも陰茎を起立させている姿は性欲の獣のそれだった。

腸肉は肉棒に少しでも快楽を与えようと隙間なく密着し、カリ首や裏筋を擦り合わせる。様々な粘液によって滑っている亀頭が最大限に硬くなり、竿もそれに応じて一層太くなった。

みちみちっ、と拡がった肛門が塞がれてピストン��されれば、肉棒と後孔が擦れて今までで一番大きな快感を二人は得た。

じゅぽっ、ぐにゅ。ぶぽっ、ぶぽっ。

「お”ぁっ♡ イクっ♡ ちんぽ穴で、イっちゃう♡ しゅきっ♡ おちんぽしゅきぃっ♡ ますたぁ、らいしゅきぃぃ♡♡」

甲高い声を部屋中に響かせながら、先にアストルフォが絶頂した。押さえつけられている腰をガクガクと震わせ、陰茎と前立腺の両方でエクスタシーに浸っているように錯覚していた。どろりとショーツのテントの先から精液が漏れ、股間を白く汚す。

その後に続いて主人が腰を密着させ、アストルフォの体内に向かって精液を放った。

どびゅるっ! びゅくっ、びゅく! ぶびゅるっ! どぷっ!

「ひゃあっ♡ おちんぽっ、中で跳ねてるっ♡ せーえき、どくどくって……♡ んおっ、おあっ♡」

次々と体内に流れ込んでくる粘液の量は、想像していた以上のものだった。数度脈打っても全く衰えない勢いで射精をする肉棒は、根元までアストルフォの腸内に入っている。フェラチオをしていた時から待ち望んでいた射精は、お互いの心と身体を快感と幸福感で満たすものだった。

十数秒の間、二人は射精の気持ちよさに浸っていた。アストルフォの陰茎は力なく傾いたが、体内のモノは未だ硬さを保持したままだ。やがて二人の精液の射出が止まり、彼が肉棒を引き抜こうと力を加えてきた。

「ああっ……♡ 抜けちゃ、んっ♡」

カリ首が腸壁を擦り、緩い恥門を通って体外に抜ける。窄めようと力を加えたアストルフォだったが、あれほど激しい交尾をしてすぐに元に戻るわけもない。小さく口を開けたそこは肉棒を求めるように収縮と弛緩を繰り返し、涎のように精液を垂らしていた。

それを肉棒で拭い、ついでと言わんばかりに主人は黒いショーツにこびりついた精子を絡めていく。肛門から会陰、陰嚢と肉棒でつつかれると得も言われぬ気持ちが湧き出る。

どろりと濁った、それでいて性の熟成された臭いのしそうな背徳感はアストルフォの思考を再びピンク色に染めるのに十分だった。

「ますたぁ……♡ おちんぽ、ちょうだい……♡ 今度は、こっちに欲しいな♡ うん、ボクの口……精子でぬるぬるのおちんぽでいっぱいに……えへへ♡ うれしい♡」

目の前に突き出された肉棒は、つい数十分前とは全く違うように見えた。尻孔で射精したばかりのそれは硬さも臭いもより“雄”を感じさせ、見ているだけで頭から湯気が出てしまう。べったりと付着した精液の小さな塊はおそらく自分のものではなく、彼のものだろう。

亀頭の先に舌を近づけ、アストルフォは口を大きく開ける。歯を立てないように気を付けながら、唇で先端に吸い付くとそのまま奥へと一気に咥え込んだ。犯してもらったときのように根元まで咥え込むと、口の中と言わず頭の中まで一杯になる。

「んぐぅっ♡ ふーっ♡ フーッ♡ むぐっ、んごぷっ♡」

大きすぎて入らないと思われた肉棒を何とか収める。顎が外れそうになるも、首を振って奥へ奥へと招いていく。舌を擦られて湧き出た嗚咽感はそのまま鼻水として流れ出て、唾液と一緒に陰毛の茂みに染み込んだ。

このまま主人が動き始めるまで待っても良かったが、貪欲な桃色の勇士は舌を絡めて愛撫することを選んだ。

「んるろっ、ん”ぶっ♡ ぐっぷ、ぷぶっ……ん”んぅ♡」

狭い口内の届く限り、舌で精液を探し求める。亀頭に付いていた分は既に食道に流れ込んでいたようで、カリ首や竿を丹念に舐めしゃぶる。その味が甘いように思えるのは濃い精子の臭いを吸い込んでいるせいか。時々塩辛くまた青臭くもある味がして、舐められることを嬉しく思いながら夢中になって竿を味わった。

「ぢゅるっ、ぢゅぅ♡ んっ、ん……ぢゅぞぞっ♡ れるれろ……」

息苦しさが限界に近くなり、頭を後ろに引いてカリ首まで戻る。根元まで咥えて唇を押し付けていたからか、陰毛が唇や頬に付いてしまっていた。べったりと汚れた陰毛は好ましくないと自分のを剃るときに思っていたが、主人のものに限っては別だ。自分が精いっぱい奉仕をした結果でもあり、またべたべたに汚れた姿を大好きなマスターは好きだと言ってくれる。

熱く盛る想いを口淫に込めるように口の動きが激しくなる。舌は亀頭の表面をぞりぞりとなぞり、唇でカリ首と裏筋を咥え込む。鼻息は常に荒く、唾液か我慢汁ともつかない液体が鼻からだだ漏れになっていても恥ずかしい気持ちは全くない。

「ふぢゅっ、んぐっ♡ んっく、んぷっ……♡ じゅぽ、じゅぽっ♡」

頭を動かす度、興奮と快感の波が脳内で暴れる。味覚や嗅覚は痺れたかのように快感を得ることだけを求め、口と鼻で肉棒を味わう。

フェラチオにしては激しく出し入れを繰り返し、溢れた唾液が顎を伝って服に染み込む。けれど精液は決して零さず、丹念に舐めとった後は再び射精を促すために性感帯の集まる亀頭を重点的に愛撫した。

「じゅるっ、じゅるる……♡ ぷぁ、はふっ……れろれるっ♡」

口の中で大きく跳ねたのを横目に見て、アストルフォは一度亀頭を離して陰嚢を咥える。両方同時にはできず、中にまだ溜め込んでいる精子をかき混ぜるように舌で睾丸を転がす。頬に自分の唾液で濡れた肉棒が触れているのがもどかしいが、己を焦らすという意味でも睾丸舐めを続ける。

そうしていると主人がアストルフォの後頭部に手を添え、編んだ髪を掴んできた。睾丸をしゃぶることに夢中な彼を眺めつつ、その髪を肉棒に巻き付けていく。

「んぐッ!? ま、マスター……それ、ボクの」

「いいから、舐めて」

「は、はい……ふぢゅっ、ちゅぷ……」

決して強制的な言い方ではない優しい声色だが、従うよりほかない。髪を使われることに不安よりも期待が勝るのは、奉仕しているが故だろう。ただ、自分のフェラチオよりも髪で扱く方が気持ちいいと言われたら少しショックだが。

「んっ、ん”っ♡ はむっ、んるれろ♡ ちゅ……っぽっ」

彼の好みである竿の付け根を舌で舐めると、主人は頭を撫でてくれた。その手とは逆の手で扱いているのが見えるが、とにかく褒められるのは嬉しかった。

男性にしては柔らかい髪の毛で扱くのは気持ちよかったのか、早いペースで手が前後に動いている。編んだ桃色の髪が擦り付けられ、唾液が徐々に泡立っていく。

「れろ、れろっ。あぅっ、すごい……♡ ボクの髪、気持ちいい……?」

「もちろん。アストルフォ、ここに唾液を垂らしてくれないか?」

「分かった、じゃあ……♡」

溜め込んだ唾液を飲み込まず、彼の肉棒――いや、自分の髪に向かってそれを垂らす。粘液の泡が髪に染み込み、ぬめりを良くする。舌を出して唾液を垂らすアストルフォの顔は今にも口に挿入してほしいと言っているようだが、彼が咥えさせてもらったのは先端のみだった。

亀頭を咥えたまま見上げると、主人が髪で扱き始める。ぬちぬちという音が目の前でなり、唾液の匂いが鼻をくすぐった。

「んん……♡ れるっ、えろれろ……」

深く咥え込みたい衝動を抑えつつ舌で尿道口を穿る。右手は自然と彼と繋がれていて、余った手で陰嚢を揉んで刺激を加えると、口の中に唾液とは違う塩辛い味がした。

巻き付けられた髪は肉棒を前後に行き来し、手でするのとは違う細かい音が聞こえた。唾液で滑らせても刺激は強いのか、びくびくと根元から震えていて、アストルフォは彼の目を見て射精のタイミングを探る。

「く……っ。アストルフォ、もうイきそうだ……っ」

「うん、いいよ……♡ ボクの口に、出して……♡」

亀頭を口から放して待っているアストルフォの前で何度か髪を擦り付けられる。気持ちよさそうに手を動かすのを見ていると、自分もやりたくなるというのが男ならば思うことで、アストルフォはそっと陰茎に手を添えてみる。そのまま手で擦って微弱な快感を得ていると、唐突に主人が髪を解放していた。

「アストルフォ、出るっ……!」

「分かった、あむっ……じゅるるっ、ぢゅうぅっ♡ ぐぷぷ――ん”ぐぅっ♡♡」

亀頭を咥えて吸ったところで、舌に向かって温かい液体が噴き出した。どく、どくっと脈打つ肉棒をさらに深く、喉まで招き入れて射精を促進させる。

「ん”ぶっ、ずぢゅるる……♡ ん”く、んん♡」

口や喉は精液を放つ場所であると言うように、吐き出された精液を次々に飲み込んでいく。けれども、精液の放出はすぐには終わらない。

粘ついた精子は舌や口の粘膜に絡みつき、味覚が犯されていた。次に口腔内を通じて嗅覚を。

「んお”お”っ♡ お"っ♡ おぼっ♡♡ ず、ちゅうぅ……♡」

軽い絶頂に至っているアストルフォは、全身から力が抜けていくのを感じていた。口や鼻からは精液が零れ、股間でも押し出されるようにして薄い精液が漏れている。

彼の手が後頭部を支えてくれなかったら、零した精液はもっと多いだろう――そう感じながら、アストルフォは顎を上げて口内に残った雄汁を飲み下す。喉が嚥下の音を美味しそうに鳴らし、最後に肉棒を舌で綺麗にした。

「れろ、えろ……♡ ちゅっ♡ けぷっ、あは……♡ たくさん、出したねマスター……♡」

二度も出してもらったという深い達成感に笑顔を浮かべる。口の周りがべっとりと汚れ、陰毛が二本ほど付いているアストルフォの笑顔は可愛さと官能さを両立していた。

頭を撫でて褒めてくれる主人が愛おしく、店員としてサービスする側だということも忘れて彼に抱きつく。

「お、どうした? 体調が……」

「ううん、違うよ。ボクね、今とっても幸せなんだ。マスターは……?」

「そんなの幸せに決まっているじゃないか。かわいい君が傍にいるんだから」

「そっか……えへへ、照れるなあ」

ベッドに倒れ込む二人は、抱きしめたまましばらく互いの体温を感じ取っていた。風呂に入らないといけないと思いつつも、身体の力が入らない。口も尻も、たくさん使ってもらったのだ。疲れがまったくないわけがない。

「ね、マスター。お風呂一緒に入ろうよ。またお姫様抱っこ、してほしいな」

「了解、お嬢様。ん、この場合はちょっと違うか?」

「お嬢様……いいかも、それ……マスターは、ボクの王子様ってことだもんね」

そう言うと珍しく主人の顔が赤くなる。その照れ隠しか、ひょいと身体を持ち上げられてしまう。

慌てて首に腕を回したアストルフォは、そのまま彼の頬にキスをして小さく言った。

「大好きだよ、マスター♡」

(了)

2 notes

·

View notes

Photo

これが噂の、『幸せのピンク小籠包』💖💓なんですね〜❣️ 一口食べれば幸福な口福が訪れるとは、まさにこのこと❣️ 三茶で小籠包といえば、こちら❗️有名店ジャッキー小籠包さん❗️【名物!小籠包】 自家製のもちもち皮×ジューシーな餡!口いっぱいに肉汁が溢れる至福の味です❣️ ミシュラン ビブグルマン取得の系列店です。

出来立てアッツアツ❣️ 注文が入ってから、皮を伸ばし、包み上げる技がすごく丁寧で、愛情たっぷり注がれていました❗️ まずは、名物4種の小籠包食べ比べをいたしました❗️ 小籠包はプレーン・ホタテ・カニミソ・トリュフの全4種類をオーダー オーダーが入ってから皮を伸ばして餡を包んで蒸し上げるのに少し時間がかかるので先に注文するのがおすすめですよ❣️ ピンクが原味プレーン・扇貝ホタテはグリーン・蟹味噌カニミソがオレンジ・松露は厚切りトリュフが乗ってました❣️ ●小籠包(幸せのピンク)せいろパッカーン&肉汁ぶっしゃー❤️のピンク小籠包💖このピンクがプレーンな小籠包というのが、クリエイティブですよね❗️ 伸ばしたての、モチモチの皮に、ジューシーかつ旨味凝縮された餡、たまらなく弾け飛びだす肉汁❤️ワーオ、悶絶しました❣️ 豚肉ベースの餡に7時間煮込んだ鶏ガラスープを加えて包んでいるそうです。こんな時間と手間が一粒に凝縮された旨さが一瞬で爆発します❣️ ●小籠包(ホタテ) 口に入れた途端、ホタテの旨味が口の中に溢れ出す〜❤️大きいホタテがごろっと、お肉の餡に包まれて❣️お肉の出汁に魚介の旨味が合わさった旨味は感動します ●小籠包(トリュフ) 皮が破れた瞬間に脳天直撃してくるトリュフの香りに❗️もう幸せ〜❣️めちゃくちゃに美味しいですよ❗️上の厚切りトリュフの味と食感❣️餡にもトリュフ散りばめられて、大きいトリュフもごろっと贅沢すぎる小籠包❤️ ●小籠包(蟹味噌) 皮を破いた瞬間、蟹味噌と蟹肉が溢れ出します🦀濃厚で芳醇な味🦀 小籠包以外も、何食べても美味しく、丁寧に作り込まれたお料理‼️色々頼みたくなっちゃって色々オーダーしたので、リポートまだまだ続きます💖 名物、レタスオイスター🥬🥬も餡がたっぷり優しい味わい❗️ #三軒茶屋グルメ #三軒茶屋ディナー #三軒茶屋居酒屋 #三軒茶屋中華 #三茶グルメ #ミシュランビブグルマン#ジャッキー小籠包 #三茶飲み#三茶ディナー #三軒茶屋ディナー#三茶レストラン #三軒茶屋レストラン #三軒茶屋飲み#三茶呑み #三軒茶屋呑み#三茶居酒屋 #三軒茶屋居酒屋 #三茶小籠包 #三軒茶屋小籠包 #三茶中華 #三軒茶屋中華 #三茶ビブグルマン #三軒茶屋ビブグルマン #小籠包マニア #田園都市線小籠包 #田園都市線グルメ#荒川リリー#lilystudio#チーズ天使 #小籠包マニア#ピンクの小籠包 (ジャッキー小籠包@三軒茶屋) https://www.instagram.com/p/CmXe2UMynh3/?igshid=NGJjMDIxMWI=

#三軒茶屋グルメ#三軒茶屋ディナー#三軒茶屋居酒屋#三軒茶屋中華#三茶グルメ#ミシュランビブグルマン#ジャッキー小籠包#三茶飲み#三茶ディナー#三茶レストラン#三軒茶屋レストラン#三軒茶屋飲み#三茶呑み#三軒茶屋呑み#三茶居酒屋#三茶小籠包#三軒茶屋小籠包#三茶中華#三茶ビブグルマン#三軒茶屋ビブグルマン#小籠包マニア#田園都市線小籠包#田園都市線グルメ#荒川リリー#lilystudio#チーズ天使#ピンクの小籠包

1 note

·

View note

Text

*精一杯の愛を

冬馬女体化、北冬、裏。フォロワーの誕生日リクエスト。

朝、目が覚める。カーテンの隙間から差し込んだ日差しが冬馬の意識を現実に連れ戻し、ゆったりと瞼をあげた。ゆるりと視線をサイドテーブルの上のデジタル時計に向ける。7時05分。程良い朝だ。

うっすらと残る眠気を気合で振り切って勢いよく体を起こすと、ベッドのスプリングがぎしりと音を立てた。

欠伸を一つ落としてベッドから降りると、閉じたカーテンを左右にさっと開く。レールの音と共に顔面を襲った日差しが気持ち良く、冬馬はその場で「んんん、」と唸った。

「・・・よし、」

天ヶ瀬冬馬、今日は彼氏の北斗と自宅デートです。

「いらっしゃい、冬馬。迎えに行けなくてごめんね。途中で変な人に話しかけられたりしなかった?」

「お前んちくらい一人で来れるっての!」

「ふふ、恋人として心配はさせてくれよ」

開かれた玄関の向こうから現れたのは今日も今日とて足の先から髪の毛の先端まできっちりと手入れの届いた恋人の北斗。一見いつもとなんら変わらないようにも見えるが、初めて見る服装だった。

彼はオシャレという言葉をほしいままにしていながらも服を使い捨てにすることなく毎日異なるコーディネイトで冬馬の前に姿を見せる。パーツで見れば見覚えのあるものばかりで、どうすればそんなに組み合わせの種類を考え付くのだろうかといつも驚嘆する。そんな北斗が上も下も皺ひとつない新品の服を身に纏っているのだから彼が今日に向けて何を思ってきたかなど考えるに容易い。

しかし、冬馬も負けじと今日の服には気合を入れてきたのだった。

白いシャツにジーンズジャケットを羽織り、下は買ったばかりのミニスカート、それも白ベースにピンクの花柄。家の傍のコンビニくらいならジーパンとTシャツで十分だと言って手を抜きまくる冬馬がここまで気合を入れたファッションをすることの意味くらい彼はとっくのとうに理解しているだろう。

だが、彼は冬馬の服装を目に視界に入れた上で言及することはなかった。それどころかわざと視界に入れないように顔を逸らしているようにも思えて、胸がじくりと痛んだ。北斗の驚く顔が見たかったのに。

北斗と付き合い始めて間もなく5か月が経とうとしている。

同じユニットの仲間としての好きがいつの間にか異性としての好きに成長して、ライブ後の高揚感に身を任せて冬馬から告白したのがきっかけだった。

付き合ってもしばらくは元の関係性を崩すことが出来ず、デート中も仕事の話ばかりしてしまっていたが、最近では随分と慣れて世間話の比率の方が高くなった。それでも冬馬自身の恋愛面への奥手さも相まって5か月もの月日がかかっているのだが。

ところが、更に驚くべきは北斗である。この男、見るからに「女の子を沢山抱いてきました」と言いたげな顔と性格をしていながらもこの5か月間一度たりとも冬馬に手を出すどころか手すら握ってこなかったのだ。

はじめの内は"緊張"の二文字を予想させたが、それは次第に冬馬の中で"不安"に代わり、"疑惑"を生んでいった。

―――本当は、北斗は仕方なく告白を受け入れたのではないか。冬馬の事など微塵も興味が無いのに、断ればJupiterとしての立場が危うくなるから現状に収まっているのではないか?

そこまで考えると先に見えるのは"自然消滅"ただ一つで、冬馬はいて��たってもいられず、プロデューサーに頼み込んで今日と言うオフを作ってもらったのだった。

同じ事務所の水嶋咲に選んでもらった勝負服は冬馬にしては女の子っぽすぎるし、ズボンを履きなれているせいか股下がすーすーする。それに、ジーンズジャケットは伸縮性が無く動き辛い。しかし、事務所の二大オシャレ番長の内の一人とも言われる咲が言うのだからきっと間違いはないはずなのだ。

もしも、この服を着て北斗の家に行って何も無かったら、その時は………

二人でソファに座り、借りてきた映画を流す。これも咲にチョイスしてもらった。曰く、ソウイウ場面があるようで、「それが来たらほくとの手を握るんだよ! 頑張ってとうま!」と選別に東雲作のケーキまで頂いてしまったのだから、期待に応えるという意味でも冬馬は今日と言う日を成功させなければと思っていた。

北斗は真剣に映画に見入っており、真剣な表情の彼は横から見るとまるで絵画のように美しい。もう一人のオシャレ番長の名の通、りシンプルながらも彼の魅力を存分に引き出した私服はオシャレに頓着のない冬馬ですら素直にかっこいいと思った。

しばし冬馬が北斗の横顔に見惚れていると、視界の端に映った画面の中に肌色が映る。

見れば主人公の男がヒロインに熱いキスを落としながら服を脱がそうとしている所であった。件のシーンだ。

見る見るうちに画面の中の温度が上がっていき、冬馬が北斗としたことのないようなことばかりがそこで繰り広げられていく。それに伴い冬馬の顔も熱くなる。

北斗としていないからという理由だけではない。単純にこういったシーンに慣れていない冬馬は顔をトマトのように真っ赤に染め上げながらも、頭の中に再生された咲の「ほくとの手を握るんだよ!」という言葉の通り、両膝の上に強く握られた北斗の手に震える手を伸ばした。

ゆっくり、ゆっくり、逃げられないように、気付かれないように。

テレビの中ではヒロインの甲高い喘ぎ声と主人公の彼女への愛の言葉が綴られている。

いいなあ、俺も、北斗に、触れたい。

とん、指先でつつくように北斗の右手の甲に触れるとぴくりと跳ねた気がしたが、構わず握り込む。手の中のそれは冬馬のものよりもずっと冷たく、触れたところから氷が溶けていくようにぬるさを帯びていく。

きっと今自分の顔を見ればどうしようもなく顔を赤く腫れあがらせ、震える様は子羊のような様相となっているだろう。近くに鏡がないことだけが救いだ。

汗ばんだ手を恥ずかしいと思いながらも控えめな力でぎゅ、ぎゅと何度か握ってみる。心臓が張り裂けそうなくらい緊張している自分。一方で北斗の方から息を呑む音が聞こえて、恐る恐るその顔を覗いた。

「………………………………………!」

困り顔。どうしたらいいか分からないといった顔。

眉を落とし冬馬を見つめるその瞳は迷子の子供のようである。見方によっては迷惑そうなそれにも見えて、思わず冬馬は手を引っ込めてしまった。

呆然としつつも何かを言おうと口を開いた北斗の言葉を遮って冬馬は叫ぶように言う。

「わ、悪い! 確か昼飯にカレー作る約束してたよな! お、俺作ってくるからお前見てろよ! 後で結末教えてくれればいいから! な!」

「冬馬!」

逃げるようにソファを立ち上がり、駆けていく。恥ずかしくて、悔しくて、悲しくて、苦しくて、今にも死んでしまいそうだった。

キッチンに逃げ込んで地べたに座り込むと、途端に視界がぼやけて溢れた。ぼろぼろと洪水のように落ちる涙を手の甲で拭き取るがそれでも止むことを知らず、ついには買ったばかりのジーンズジャケットの袖で強く目元を擦る。ジーンズの生地が涙で弱った肌を擦って痛い。痛いけど、胸はもっと痛い。

どうしてこうなったんだろう、俺はただ、北斗の事が好きだっただけなのに。

「っく……っふ………う………」

拭って、拭って、痛い気持ちを北斗に聞かれないように口の中で押し殺して、嗚咽を堪える。きっと今頃目の周りは真っ赤になってるだろう、このままじゃ北斗の前に顔出せないなあ、今日は急に用事が出来たとでも言って帰ろうか。

きっと、帰ればこの関係は終わるのだろう。明日からはいつも通り仕事の仲間として接することになるのだろう。冬馬はこの燻ぶった恋心の首を絞めて少しずつ殺していかなければならない。苦しい日々が目の前に広がっている。

困らせてしまった。大好きな人を。あんな顔見たかった訳じゃないのに。

彼もまた赤面しながらも喜んでくれると勝手に思い込んでいた。告白したのは自分からだが、彼も自分を女として好きになってくれただろうと信じていた。

答えなど、あの困惑が全てを物語っている。

冬馬が一人声を殺して泣きじゃくっていると、ふわりと少しきつい香水の香りが鼻を掠めた。

「…………冬馬」

香りに気が付いた次の瞬間、冬馬は自分が北斗に抱き締められていることを悟った。感じる体温はやはり少しだけ冷たい。

「ほく、」

「ごめん」

冬馬が口を開く前に放たれた謝罪は一体何に対してなのか冬馬には分からない。だってさっきのは明らかに映画鑑賞の邪魔をした冬馬が悪かった。北斗はJupiterの中でも人一倍芝居に真剣な人間だから、そりゃ邪魔されれば怒るだろう。よく考えてみたら分かることなのだ、デートで舞い上がっていた馬鹿な自分が気付かなかっただけで。

しかし、北斗はもう一度ごめんと一言置くと、後ろから冬馬を抱き締めながら優しく頭を撫でる。まるで割れ物を扱うかのような指先が気持ち良かった。

「冬馬が不安がってたこと、知ってたけど気付かないフリをしてたんだ」

「北斗……?」

「どんなにお互い好きでも冬馬はまだ17歳の女子高生で、俺は20歳の男子大学生。世間的には認められない関係だろ? だから、せめて冬馬が高校を卒業するまでは手を出さないようにしようって思ってたんだ。…その結果がこれなんて、アイドル王子が笑えるよ」

「………」

「冬馬が俺の手を握ってくれた時、嬉しかったけどどうしようかとも思った。大切にしたいけど、俺から手を出したら壊してしまいそうで、」

言いながら北斗は冬馬の体を自身と向かい合わせる。そして、今しがた冬馬の頭を撫でてた指先で真っ赤に腫れた目元を拭った。

「とても恥ずかしいんだけど、冬馬の前だと歯止めが利かなくなりそうでさ。堪えるのに必死だったんだ、情けないよな」

へにゃりと自嘲した北斗はそう言ってもう一度冬馬の頭を優しく撫でる。冬馬は涙で少し荒れた声で「んなことねえよ」と彼の首もとに飛び付く。

「俺だって我慢できなかったんだ。北斗がもしかしたら仕方なく俺と付き合ってるのかもし��ねーって思って、寂しくて、こんなことした。その癖空回りしてダッセーよな。話し合わなかったんだからお互い様だろ」

「うん……お互い様か。そうだね」

北斗を強く抱きしめると、一度だけ耳元に鼻を啜る音が聞こえて「ほんと、お互い様だな」なんて笑った。

暫くそうして体温を分け合っていると、冬馬がゆるりと体を離して北斗を見上げた。

「あのよ、お前のその高校卒業までは手出さねえってのは分かったんだけどさ……」

「………?」

「…やっぱり、なんつうか…何て言えば良いんだ……」

もだもだと何か言いたげに身を捩る冬馬に北斗は首を傾げる。

言いたい言葉は分かっているのに、すんでのところで自分の余計なプライドが邪魔をするのだ。ついさっきお互い様だとか言っていたのにまた言葉を引っ込める気か自分!

震える唇が必死に言葉を紡ごうとするが出てこず、下唇を噛む。と、北斗が優しく冬馬の方を撫でた。待ってくれている。ゆっくりでいいよ、と甘い声で言われれば冬馬の声帯を押さえ込んでいたプライドはぐずぐずに溶け出して、ようやく声になった。

「お前の気持ちは分かったし、高校卒業まで我慢する。けど……っ今日だけは俺の事っ……」

抱いてくれ。精一杯の勇気を振り絞って告げた言葉はやはり情けない程震えていて、北斗にちゃんと届いたのかすら定かではない。

冬馬が不安に思って上目で北斗の様子を伺うと、彼の表情を確認する前に視界が北斗で一杯になった。キスされていた。

触れたかと思うと離れて、もう一度触れて、繰り返していく内に冬馬の心にも火が灯る。貪るように北斗の薄い唇に自分のそれを押し当てていく。

次第に燃え上がり、無我夢中にお互いの唾液を交換しているとすっかり呼吸するタイミングを見失って冬馬の視界がぼやけ始める。酸素が足りなくて苦しい、けど、きっとこれを人は気持ちが良いって言うんだろう。

砕けた腰を北斗が支えて冬馬を寝室に運んでいき、整えられた北斗の柔らかいベッドの上にゆっくりと下ろされる。初めて入る北斗の寝室は色んなところから北斗の香りがしてドキドキした。

再び触れようとした北斗の手が止まる。

「ど、した……ほくと?」

「……やっぱり駄目だ、冬馬」

「だめって、なにが」

「本当はそんなつもりなんてなかったから、持ってないんだよ」

その言葉だけで北斗が何を危惧しているのか理解して。

どこまでも誠実な男だ。女を性欲処理の道具としか見ていなければ今ここにソレがなくとも気にせず欲望を突き立てていただろうに。こういうところも含めて冬馬は北斗の事が好きなのだ。

だから、

「……ある。俺の鞄の中、その、サイズとかわかんねーから適当なの買ってきた」

冬馬がおずおずと、気まずそうに言う。

目を丸くした北斗が呆然と口を半開きにして、

「もしかして、一人で買ってきたの?」

「いや、水嶋さんに付き合ってもらって……二人で」

今回の作戦に尽力してくれた咲は成功のことしか考えていなかった。もしも上手くいけばきっとコウイウことにだってなる。そんな時に「ゴムを持っていないのでやっぱり今日は」となるのは勿体ない! そう言って冬馬の手を引きコンビニへと向かった咲は、さも冬馬と二人で「女子会の罰ゲームで買いに行くように言われた」と言う体でにこやかに冬馬の初めてのゴムのおつかいに付き合ってくれたのだった。頭が上がらない。

「………水嶋君とは、」

「なんもない。お前だけだから、変なこと考えんな」

「そっか」

コンドームが入った鞄を取りにリビングに向かうと、テレビはすっかり沈黙してテーブルの上に映画のパッケージがぽつりと置かれている。折角咲が選んでくれたものだったのに、北斗に見惚れるばかりでロクに見ることが出来なかったなあと思い出して申し訳なくなる。

でも、上手くいったぞ、サンキュな。心の中で感謝を述べて冬馬は鞄の中からピンク色のパッケージのいかにも女の子が選びそうなそれを取り出し、箱を開ける。

ぎくしゃくしながらも中からひと繋ぎ取り出し、「本当にこんな形してるんだ」といつか赤面しながら読んだ青年漫画で見たままの形に感動した。

「見るのは初めて?」

「北斗」

再び首に手を回し、後ろから冬馬を抱き締めた北斗が耳元で囁く。熱の籠った彼の声はまるで麻薬のように冬馬の体の中に染み渡っていき、返事をするように彼に口づける。

「言ったろ、お前だけだって」

「っ…………」

勢いづいた北斗にソファへと押し倒され、思わず声を漏らす。のしかかられて、狭い空間に閉じ込められたまま冬馬の舌は簡単にも絡めとられてしまう。耳を閉じたくなるほどの色気を孕んだ水音に犯され、控えめな胸を撫でる北斗の手が行為の開始を教えてくれる。

「さっきは言えなかったんだけど、今日の服凄く似合ってる、可愛いよ」

「………おせぇよ馬鹿」

「ごめん、冬馬がとても可愛くて。…汚したらまずいし今だけは、ね」

促されるままにジーンズジャケットを脱ぐ。続いてシャツの第一、第二ボタンを外そうとすると北斗に遮られ、キスされながら一つずつボタンを外されていった。

露わになったブラジャーは下もお揃いのもので、今日の為にと冬馬がショップで悩んで買った物だ。店員にコレガイイ、アレガイイなどと呪文のように言われながらも選んだ下着は自分でも気に入っている。

押し倒された勢いでスカートは捲りあがっており、北斗は一目にその光景を見ることになるだろう。彼はぐ、と息を呑んで、「冬馬ってほんと、」なんて言葉を殺して冬馬に再びキスをした。

ブラジャーが上に押し上げられ、下から顔を出した胸飾りを北斗は口に含んだ。舐めて、吸ってと赤子のように冬馬の熟れたそこを可愛がっていく。

「んっ………」

「我慢しなくていいから、聞かせて。冬馬の声」

好きなんだと笑う北斗に胸が熱くなって、どうしようもない愛おしさが溢れそうになる。こんなに格好良くて普段はアイドルとして大衆から愛を向けられている男が今は自分だけを見て、自分だけを愛してくれている。

パンツの上から気持ちのいいところを擦られて、あ、あ、なんて身も蓋もない声をあげて悶えるはしたない自分に北斗は幻滅しないだろうか。

………しないだろうな。きっとこの男はそんな自分も愛してくれる。可愛いと言って、キスをしてくれる。自分だってどんな北斗でも愛する自信があるのだから。

「………来いよ、北斗」

スカートを自らの手で捲り上げて誘ってやる。散々掻き乱されたのだから、お前も苦しめばいい。視線を揺らした北斗を少しだけ愉快に思いながら強気な笑みを浮かべると、彼は深いため息をついた。

「俺がどれだけ耐えてきたと思ってるんだ……っ」

「はは、それこそ、"お互い様"だろ」

ゴムを一つ千切って説明書きを見る。そう言えば買ってきたは良いけど付け方を知らないのだった。表、裏、なるほどこっちから付ければいいのか。ふむふむ言っていると、北斗がそれを奪って「次の時に教えてあげるから」と言う。

ソレを付けようと北斗が体を起こしたことによって冬馬はようやく強く主張するソレの存在に気が付いた。北斗の足にぴったりと履かれたズボンが一点だけ違和感が誇張されている。こくり、唾液を胃に押し込め震える手でチャックを降ろした。

すると、パンツの上からでも分かるくらいはっきりと形を成したそれがお目見えして、思わず驚嘆の声を漏らす。実物を見るのはきっと父とお風呂に入っていた幼い頃以来だ。当然記憶に無いのでこんなに大きい物なのかと感心すらしてしまう。

「そんなに見られると恥ずかしいんだけどな……」

北斗が自嘲する。好奇心の赴くままにズボンと一緒にパンツのゴムを下に引っ張ると、ついにソレが冬馬の前に顔を出した。

「わあ………うわああ………」

真っ赤になりながらもソレから目を離すことが出来ず、珍しい物に触るような手つきでつんつんと優しく突くと、北斗はやれやれと言った様子で。優しくソファに冬馬を押し倒し、片足を開かせる。

「ほ、北斗! いいのか、その、確か舐めたりするって、ネットで………」

今日に向けて収集した情報だ。ゴムの付け方だけは失念していたが、「気持ち良いセックス」で調べて出てくるよろしくないサイトを潜り抜けながらも経験談などを読み耽り、頑張って学んできた。つもりだ。

ところが、北斗はそれにすらうんざりしたような態度で、

「冬馬、これ以上煽らないで。頭がおかしくなりそうだ」

「わ、悪い……」

「違うんだ。嬉しいんだよ。冬馬が俺の為に色々頑張ってくれたなんて。けど……今日はもう冬馬の中に挿入りたい」

息交じりの声が耳に吹きかけられて、全身に電流が走るようにぴりぴりと震えた。自分が自分じゃないような、そんな不思議な気持ち。気を抜いたら口の中に溢れた涎が垂れてしまいそうで、幸せすぎて表情を整えておくことなんて出来そうにもない。

北斗の首後ろに手を回し自分の胸に引っ張り込む。来い。もう一度強く言うと、北斗が小さく息吐いたのが分かった。

「挿入れるよ。痛かったらすぐに教えて」

「お、おう………」

「ふふ、緊張する?」

「うるせ…!」

北斗の先端が冬馬の入り口を擦る。結局ゴムを付けるのも北斗に任せてしまったが、彼の手付きは慣れている人間のもので、やっぱり昔は遊んでたんだな、と思うと少しだけ彼の過去の女達に嫉妬した。これからは俺のものだから、そいつらに出番は二度と来ないけどな、ざまあみろ! 心の中で私憤をぶつけた。

定めた所にゆっくり、ゆっくりと大きなソレが侵入し、未だ誰も知らない冬馬のナカを押し広げていく。苦しくて、少し痛くて、気持ち悪くて、だけど、うれしい。そんな気持ちを抱きながら北斗の名を呼ぶと、彼は応じて冬馬の頭を撫でながらキスをしてくれたのだった。

「ん、んんんぅ………」

「息止めないで、大丈夫だから」

「ん………っ」

キスされると少しだけ緊張していた筋肉が和らいで、ようやく瞳を開けて北斗の顔を見ることが出来たのだった。彼は綺麗なブルーを嬉しそうに揺らして、心底嬉しそうな笑みを漏らして冬馬の名前を大切そうに呼ぶ。

接続部に茂みの感触がして、北斗がこんなにぴったりと傍にいるんだと実感する。腹の中に異物感と熱を感じ、優しく表面を摩った。表面からは分からないけど、ちゃんと繋がってるんだ。嬉しくて北斗の胸に顔を擦り寄せた。

彼からの簡潔な伺いに肯定で返すと北斗はゆっくりと腰を動かし始める。体の中の異物感は未だに拭いきれないが、ゆっくりと出たり入ったりを繰り返していると次第に馴染むような気がして冬馬も求めるように腰を動かした。

口から意識しない喘ぎが漏れる。少ない冬馬の酸素を奪っていく。短い喘ぎはキスで閉じ込められた。

ちょっとだけ痛くて気持ちが悪いけど、温かくて、気持ちが良くて、幸せだ。

「…あっ! あっ、ほくっ、とっ!」

「ん、冬馬、気持ち良い?」

「いっ…いいっ…は…っ!」

「よかった…俺も、ん、きもちいい」

全身が食べ物になったみたいに北斗が体中を舐めたり、甘噛みしてくる。舐められたところが熱を発してぐずぐずに溶ける。どうしようもなく愛おしくて、自分も同じ思いを返したくて彼の逞しい胸板をぺろりと控えめに舐めてみた。少しだけしょっぱい、汗の味。

「でっ!」

「!?」

行為に夢中になっていたせいで体を伸ばした瞬間、冬馬はソファの腕掛けに頭を強く打ち付けてしまう。折角いいところだったのに痛みが快感に勝ち、咄嗟にぶつけたところを摩った。北斗もすぐに動きを緩め、痛いところをなぞるように上から優しく撫でてくれた。

「やっぱりソファだと狭いか。移動するよ、冬馬」

「は? 移動って、うわあ!!??」

挿入したまま北斗は冬馬の体を持ち上げる。落ちそうになって咄嗟に北斗の首に手を回すと、北斗もまた冬馬の足の付け根を掴んだ。その拍子に二度三度揺らされ、喘ぎ声が漏れる。重力で体が落ちるせいで冬馬のソコは北斗を深く咥え込んでしまい、快感を逃がすように北斗の頭を強く抱いた。

鍛えているとは聞いていたが、まさかこんなに軽々と持ち上げられるとは思っていなかった。と言うよりも挿入られたまま運ばれていくことになるとは思いもしなかった。歩く度に振動で感じてしまい、小さな息が漏れる。

「…ふ…ぅ…北斗ぉ……」

「着いたよ。ほら」

挿入したままゆっくりと二人でベッドに沈み込む。空間がさっきよりもずっと広くなって二人の邪魔をする物はなくなった。

手を開き、伸ばすとその中を北斗が飛び込んできて、冬馬は力いっぱいその体を閉じ込める。自分よりもずっと大きな体は包み込みきれないけど、それでも素肌と素肌が触れ合うと温かい。

「……ふふ」

「…なんだよ」

「なんでもないよ。ほらそんな顔しない、可愛い顔が台無しだ」

「くだらない事言ってねえで早く動け……っ!」

「はいはい」

名前を呼べば名前を呼んでくれる。気持ちいいかと聞けば気持ちいいと返ってくる。

どうしようか、思ったよりも自分は北斗の事が好きらしい。一突きされるごとに心臓が跳ねて鼓動が早くなっていく。この身全てが大好きだと叫んでいる。

次第に溜まった快感が火花を散らして限界を知らせる。得体のしれないキモチイイの波に飲み込まれそうになって冬馬は全身に力を入れた。

「北斗…っ! ほく、なんか、くる…っ! なんだ、これぇ…あっ」

「冬馬…ん、俺ももう、」

次第にピストンのペースが上がっていって溜まった快感が今にも爆発しそうになる。気持ち良さで脳味噌がどろどろに溶けて、他の事はもう何も考えられなかった。ただ幸せだという感情ばかりが胸に灯っている。

肌と肌がぶつかり合う音と生々しい水音が寝室に響き、冬馬の甲高い喘ぎ声と北斗の唸るような声が交わる。声を堪える余裕などとうに吹き飛んで、冬馬はただ体の赴くままに鳴くだけだった。

「あっ! あぁっ! く、んん…っ! あああ! ほくとっ、イっ…」

「ん…ふ、とうま……は……っ」

「っ…ああああああああ………っ!!!!」

「…っ!」

震える体を抱き締められながら冬馬は思考がはじけ飛ぶような快感を味わった。ちかちかと視界が光る。

「はぁ……はぁ……ん……北斗……」

「………冬馬」

先程までの激しい動きが嘘のように静まった二人はお互いの心臓の音を聞きながら、見つめ合っていた。言葉もなく、表情に意味もない。世界にたった二人だけのような空間で口から洩れる吐息の音すら愛おしいと思いながら、額同士で触れあった。

やがて心臓の音も元通りの速さを刻みだして北斗が口を開く。

「痛くなかった?」

「初めは少し痛かったけど、大丈夫だ。お前こそ我慢してたんじゃねえのかよ」

「うん、今日は少しだけ我慢した。冬馬が可愛くて何度も理性が飛びそうになったけどね」

「飛ばしても良かったんだぜ」

「それはまた今度ね」

また今度と北斗は言う。正確には約二年のおあずけ。明日からは再び健全なオツキアイが始まるけれど、次がある。

だからこれは高校卒業までのお楽しみ。卒業したらもっと色んな北斗を見せてもらおう。色んな自分を見てもらおう。それまでに一つ一つ二人の好きを重ねていって、次に来るその時一緒に確かめられたらいい。

だからもう不安なんて無かった。

「そういやお前まだ足りねえんじゃねえのか?」

「まあ、そうだね。冬馬にあまり無理はさせたくなかったし。どう処理しようかと思ってたところだけど」

「…今日一日はって言ったろ。俺の事は気にすんな。……全然付き合う、し、俺もまだ……」

「……!」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先天性女体化北冬、R-18、自宅デートの為に下着の準備をする冬馬、駅弁。

お誕生日おめでとうございました。

0 notes

Text

宝石のようにきらきらと。

森の國奥深くに存在するあちらとこちらの境に、彼女はいる。

曰く、彼女は人を食らう化物であると。

曰く、彼女は醜い顔をした婆であると。

曰く、彼女は狂人であると。

彼女の姿を見たものがひと握りしかいないせいか、噂ばかりが募って独り歩きする始末である――……。

かさり、かさりと落ち葉を踏む音。

黒い編み込みブーツ、真紅のワンピースに植物の絵柄が刺繍されている黒いマント。

胸元ではマントの留め具である金の飾りが揺れ、その上ではエメナルドのネックレスが光に反射してきらきらと輝いた。