#両国吊橋

Quote

「御即位式」

大正天皇の御即位式が行われたのは、青島陥落の翌年、大正四年十一月十日だった。御即位式のことを、一般に御大典といったが、明治天皇の御大葬が、日本が文明開化の代になってから初めての出来事であったと同じように、御即位式もここ数十年の間かつてなかったことではあるし、欧州戦線のあおりを受けて、丁度日本が好景気のさなかだったので、全国民挙げてお祝い申し上げたのであった。その時僕は、五年生になってゐた。

その日は、学校で祝賀式があって、新しい天皇陛下の御真影を拝み、「君が代」を斉唱し、教育勅語の拝読のあと、校長先生から色々のお話があって、天皇陛下万歳を三唱して、その日の授業はお休みになった。

明治天皇の御真影はどうなったか知らないが、新しい天皇陛下の御真影を頂く行事があったことを覚えている。尤も、それが何年の何月だったか忘れたが、御即位式よりも前だったことは確かである。

多分、神戸の県庁で、校長先生が頂いて帰られたのだらうと思う。何時何分に御真影が姫路駅にお着きになり、何時何分に学校にお着きになる、と時刻予定がきまって、全校生徒は、校門の前にズラっと両側に整列して、お迎えした。その時刻の少し前から、学校前の道路は一般の通行禁止になって、警官が警戒に立ってゐた。

待つほどに、京口橋の方から、人力車がボツボツ来るのが見えて、「気をつけ!!」の号令がかかった。見てゐると、警官が一人、車の前をテクテク歩いて、人力車の上には、校長先生が白手袋の両手で、大きな紫色の風呂敷包みを、おもそうに捧げて居られる。それがやっと見えた頃に「最敬礼!!」の号令がかかった。しばらくすると、警官の足と、車夫の足と人力車の車輪、その後にもう一人の足が、目の前を通って行った。

その日しばらくしてから、講堂で、御真影奉戴式があった。明治天皇が崩御になってから、三大節にも、講堂の御真影の棚は開かなかったが、新しい天皇陛下の御真影を頂いてから、前通に、御真影奉拝の最敬礼が、よみがえったのであった。

御即位祝賀式のときには、校長先生から、御即位式について色々お話があった。万世一系の日本では、一日一刻も天皇陛下のない時があってはならぬので、明治天皇がなくなった時、すぐに、当時の皇太子殿下が三種の神器をお受けになって、天皇の位につかれた。それを践祚(せんそ)といったが、天皇陛下がその位におつきになったことを、天照大神その他の御先祖に報告されなければならぬし、国民一般に又外国にも、そのことをハッキリ知らせなければならないので、先帝陛下の喪が明けてから、その儀式を行われるのである。この御即位式は、大昔から続いてゐる儀式だから、昔からの仕来り通りに、元の皇居である京都御所の、紫宸殿という第一の御殿で、古式通り厳かに行われるのである、というようなお話であった。

御即位式の日取りがきまると、その儀式のことや日程が、次々に新聞で細かく解説予告されてゐたが、いよいよ式が始まると、天皇陛下が東京を出て、京都に向かわれる鹵簿((注)ろぼ=天子の行列のこと)や、関連の色々な写真が、その記事と共に、次々に掲載された。新聞もここ数年の間に非常に発達して、写真版などもきれいになってゐた。

又、前年の青島陥落のときと同じように、全市を挙げての祝賀行事が催され、我々小学生は、日の本の小旗をかざして、町々を旗行列をし、夜は夜で、色んな団体の提灯行列が、いくつもいくつも、「祝えや祝え!!」と歌いながら、又、それぞれで万歳万歳!!と、市内を行進して、大変な賑やかさだった。

御即位式のときに、国家社会に功労があって勲章を頂いてゐる人に、天皇陛下からごちそうを下される、ということがあった。特別立派な勲章を貰ってゐる人は、東京に召されるのだが、勲五等だった父には、神戸の県庁でごちそうを賜るというので、菊の御紋章のついた御召状が届けられた。

父は以前に、広島や大阪に勤めて、軍需品の納入その他のことで、功績があったのだそうで、勲大等の旭日勲章を頂いたが、僕がごく幼い頃、専売局に勤めてゐた時に、一段進んで、勲五等になり、瑞宝章を頂いてゐた。だから、今では民間の塩田業者であったが、御即位式の御馳走に召されたので、大変の喜び方で、あちらやこちらで、大自慢にしてゐたが、いよいよその日には、朝早くからフロックコートを着て、これが勲五等の瑞宝章だ、これが勲大等の旭日章である。旭日章は本当に手柄がなければ頂けないので、一段下ではあるがこの方が立派なのだ。これが日清戦争の従軍章、これは北清事変(明治三十三年)の従軍章、これが日露戦役の従軍章だと、一つ一つ、僕に説明しながら、それを胸にズラッと吊り並べて、シルクハットをかぶって、意気揚々と停車場に向かった。

その日、もう日が暮れてから、父は、胸いっぱいに勲章を飾ったまま、人力車から自分独りで降りるのが危ないほど酒に酔って、それでも白い風呂敷包みだけは、大切に持って、帰ってきた。その風呂敷包みには、その日の御馳走が入ってゐたのである。素木の足のないお膳と、素焼きのお皿や瓶子(へいし)のようなものと、銀色のボンボニールとかいうものを取り出して、これには何が入ってゐた、これに何がと、一つ一つ説明してくれたが、どれも空だったことを記憶してゐる。

大正天皇の即位式の日のことが、大伯父(祖母の��)の遺した回顧録に記されてました。 従兄弟が見つけて、文字起こしまでしてくれた! けっこう貴重な資料だと思う。

13 notes

·

View notes

Text

映画「鬼哭(2003)」おぼえがき

「鬼哭」という単語はゲーム「鬼ノ哭ク国」で知った私です。

幽霊なんぞ見たこと無いし、浮かばれない霊魂が泣くところが見れるわけないので、要は目的成就せぬまま死ぬことがタイトルで分かってしまう任侠ものです!(※ただしエンディングは別バージョンが存在するので、後述します)

今回は感想というより、あらすじを書いてしまうので、今後見るつもりの人は読むのをやめといたほうが良いです!

こちら至って王道な任侠ビデオ映画だと思います。

三池崇史監督作品ですが、ど派手な血しぶきや残酷な描写はありません。

終始、��愁の表情をした国分誠治こと安岡力也が見れます!もう20年以上前の若き日のRIKIYA!!!

youtube

あらすじ

伊達会・武藤組の構成員・国分誠治 通称セイジ(安岡力也)と岡本良文 通称ヨシ(曽根 悠多)は組長・武藤(岩城滉一)の下、固い絆で結ばれているが、伊達会で抗争が勃発したことから、3人の運命は大きく変わっていく。

まあまあ詳しいあらすじ

誠司は、組長の武藤に育てられた孤児として育った。武藤組は組長の武藤、セイジ、ヨシのたった3人で構成されており、中規模な伊達会の傘下である。

対立する何百人も抱える天堂会への清算のための金を求められた武藤は、代わりに天道会の会長を暗殺することを誓う。

セイジは自分が暗殺を実行することを申し出るが、セイジはすでに暴力団関連の殺人事件で15年の殺人刑に服しており、武藤は承諾しなかった。

翌日、武藤は違法銃器所持で逮捕され、懲役2年の判決を受けた。

セイジは天堂会会長を天道充胤(丹波哲郎)別荘で待ち伏せし、瀕死の状態に陥らせたが、天堂会は即座に反撃してきた。

天道会高坂組(三木良介、本宮泰風ほか2名)は、伊達会に赴き、石黒に「誰が会長を殺したか」と尋ねる。石黒は「国分だ」と答えた。(石黒は撃ち殺される)

その後、天道会高坂組が武藤の元妻サチエのところへ国分の居場所を確認しにやってくる。「知らない」と言い切るサチエに「武藤か国分のどちらかが始末されるんだよ、清算するとはそういうこと」と告げる。

逃亡中のセイジとヨシが食事を食べていると、ヨシの電話に何度か着信があった。セイジは「誰からだ?」ヨシ「なんでも無いっすよ」「・・・女からです・・・」

セイジ「会ってこいよ」

電話をくれた彼女に会いに行くヨシ。

天道会高坂組がやってきて、国分の居場所を確認するふりをしてヨシを殺す。

「女は殺るもんじゃない、犯るもんだ」(彼女はそういうことに)

武藤組長が伊達会からの絶縁された話を聞いたセイジは伊達会に戻るなり、怒鳴ってきた人物を射殺する。

伊達会の関係者たちは、武藤組長が追放されたのは、暗殺の実行を避けるために警察に出頭して刑務所に入ったためだと説明する。

しかしセイジは、自分が武藤組長を守るために警察に密告したのだとあっさり説明する。

そしてセイジに銃で詰め寄られた両角(石橋蓮司)は「絶縁は撤回する」と宣言。

ムショにいる武藤のもとへサチエが知らせに行く。「絶縁処分は一時保留だって」

セイジは天堂会組長の暗殺を実行するが、その直後に左脇腹を撃たれる。

そしてセイジは武藤の妻サチエのバーの前で行き倒れ、医者に連れて行かれる。その直後、伊達組長は暗殺される。

武器商人が武器を持ってサチエの家に現れる。

「伊達総長が解散声明出した。フィリピンあたりに逃げよう。」

彼は去る前に「よくわかったよ、セイジはあんたと一緒じゃなきゃ国外に出ないよ、あんたに惚れているから。あんたを守るためにがんばったんだろうね。」とサチエに告げる。

その頃、武藤が獄中で殺害される。

犯人は武藤殺害のためにわざと無線飲食で捕まっていた。

セイジは武器商人に相談するも武器商人から「獄中なんだぜ?仕組むも何も、裁判所に向かう途中でやるしかねぇだろ。」と言われる。

その後、セイジは裁判に向かう途中の護送車を襲い、武藤を殺した犯人を殺害して報復する。

サチとセイジは武藤とヨシの遺骨を抱えて海へやってくる。

そして海へ散骨する。

フィリピンへ逃亡するための船が到着し始めると、サチエは平和な未来への希望を込めてセイジの銃を海に投げ入れる。

荷物を取りに行くと、セイジに情報を提供していた武器商人(元警察官 公安課)香川が近くのクレーンに吊るされているのに気づく。

二人は波止場の端で追い詰められていることに気づき、船がトラブルを察知して向きを変える。

セイジがサチエに向けられたすべての銃弾を体を挺して阻止する。

泣き崩れるサチ。死んで横たわるセイジに、天道会高坂組のリーダーは「お前カッコ良すぎるぜ」と告げる。その後、天道会高坂組はサチエを傷つけることなく立ち去る。

(終わり)

「これが男気ってもんよ!!!」ということでしょうかね!

セルVHSでは別のエンディングが収録されている。

セイジが暗殺部隊に撃たれ、胸に手を伸ばし光る力の球を取り出し、暗殺者に投げ、宇宙からも見える爆発を引き起こす様子が描かれている。

私は配信で観たので、別エンディングはお目にかかったことがないです。

(2024.1.31追記)

映画「DEAD OR ALIVE 犯罪者」が1999年制作なので、この「別エンディング」は「DEAD OR ALIVE 犯罪者」のエンディングをセルフオマージュしてるってことか!!!!

「鬼哭」のセルVHSにしかない、別エンディング・・・観たいなぁ・・・

2 notes

·

View notes

Text

まーだ手を付けるかわからんけどな

テーマは「孤立した国鉄路線」。ちなみに1984年に廃止される予定。マップ見れば理由はまあ想像つくと思いますが

まあそれはさておいて、子供のころから国鉄には興味を持ってなかったんだけど、最近国鉄も趣味的には悪くないなと思いながらいろいろ眺めていたんだけど、国鉄すなわちネットワークってイメージがあって「国鉄の孤立路線」ってものをちょっとやってみたくなったんだよね

ほかの国鉄旅客駅と接続がない孤立した路線。それを成立させるにはどんなシチュエーションが必要か考えた結果、選んだのが神奈川県川崎市。かつて神奈川臨港鉄道水江線があったところなんだけど、これを拝借して考えようと思った。1から路線を創造する力は俺持ってないから

弁天橋電車区に所属するモハ73970+クハ79970の2両つなぎ×3本が専属で運用され、普段は3編成とも塩浜駅の片隅にある車庫に収容。検査時のみ弁天橋に変えるといった感じの運用を取っていた

この両形式は1973年にモハ72とサハ78を改造したもので、基本的には1972年に投入されたモハ72970をベースとするものの、MGは新規に吊って補助電源をAC100Vとして蛍光灯などは新性能車と同等としたため、ほかの72系やモハ72970とは連結ができない。パンタグラフはPS13。冷房はもちろんなし

車体は103系と同等のものを新造。運転台は低運転台で、翌年造られるアコモ改造車のクハ79 600番台とは異なる顔となっている。台車は種車を比較的新しい車両に求めてモハがDT20、クハはTR48にしたいところよね

駅間距離が短いので最高速度は50km/hくらい。表定速度25km/h程度でのんびり走る臨港鉄道を作ってみたいところ

ちょっと周囲の工場について調べにゃあならんので、形にするかどうかはわからんけどな

一応念のため言っとくけど、歴史や沿線文化とかは一切設定しないのでそこはひとつよろしく

2 notes

·

View notes

Text

各地句会報

花鳥誌 令和6年5月号

坊城俊樹選

栗林圭魚選 岡田順子選

………………………………………………………………

令和5年2月1日

うづら三日の月花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

立春を待たずに友は旅立ちし 喜代子

習はしの鰈供へる初天神 由季子

在さらば百寿の母と春を待つ 同

春遅々と言へども今日の日差しかな 都

橋桁に渦を巻きつつ雪解水 同

盆梅の一輪ごとにときめきぬ 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月3日

零の会

坊城俊樹選 特選句

飴切りの音高らかに春を待つ 和子

風船消ゆ宝珠の上の青空へ 慶月

天を突く手が手が福豆を欲す 光子

葬頭河の婆万年を寒く座す 光子

飴切りのビートを刻み追儺の日 いづみ

虚無なるは節分の達磨の眼 緋路

老いてなほ鬼をやらふといふことを 千種

恵方向く沓の爪先光らせて 光子

とんがらし売る正面に福豆も 和子

錫杖をつき仏性は春を待つ 小鳥

岡田順子選 特選句

厄落し葬頭河婆をねんごろに はるか

柊挿す住吉屋にも勝手口 眞理子

豆を打つ墨染のぞく腕つぷし 千種

奪衣婆の春とて闇の中笑ふ 俊樹

亀鳴けば八角五重の塔軋む 俊樹

節分や赤い屋台に赤い香具師 緋路

錫の音待春の鼓膜にも 緋路

飴切りのトントコトンに地虫出づ 風頭

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月3日

色鳥句会

坊城俊樹選 特選句

ものゝふの声は怒涛に実朝忌 かおり

実朝忌由比のとどろきのみ残る 睦子

久女忌の空は火色にゆふぐれて かおり

やはらかな風をスケッチ春を待つ 成子

実朝の忌あり五山の揺るぎなし 美穂

歌詠みは嘘がお上手実朝忌 たかし

死せし魚白くかたどり寒月光 かおり

実朝忌早き目覚めの谷戸十戸 久美子

寒月や薄墨となるパールピアス かおり

寒月に壁の落書のそゝり立つ 同

ふはとキスこの梅が香をわたくしす 美穂

昃れば古色をつくす蓮の骨 睦子

寒禽の過り裸婦像歪みたる かおり

人呑みし海ごつごつと寒の雨 朝子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月9日

鳥取花鳥会

岡田順子選 特選句

両の手をあふるるあくび山笑ふ 美智子

春浅し絵馬結ふ紐のからくれなゐ 都

鰐口に心願ありて涅槃西風 宇太郎

柊挿す一人暮しに負けまじと 悦子

寒晴や日頃の憂さをみな空へ 佐代子

師の苦言心にとめて初硯 すみ子

この町を砕かんばかり月冴ゆる 都

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月10日

枡形句会

春菊をどさつと鍋に入れ仕上ぐ 白陶

落ちる時知りたるやうに紅椿 三無

装ひは少し明るめ寒明ける 和代

一品は底の春菊夕餉とす 多美女

中子師の縁の作詞冬の能登 百合子

………………………………………………………………

令和5年2月11日

なかみち句会

栗林圭魚選 特選句

料峭の石橋渡る音響く 三無

苔厚き老杉の根に残る雪 あき子

羽広げ鴨の背にぶく薄光り のりこ

春まだき耀へる日の風を連れ 三無

吟行や二月の空は青淡き 和魚

春めきて日向の土の柔らかく 三無

春の陽を川面に溜めてゆく流れ 貴薫

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月12日

武生花鳥俳句会

坊城俊樹選 特選句

古暦焚くパリの下町も焚く 昭子

豆撒や内なる鬼を宥めつつ みす枝

落日にして寒菊の色深し 世詩明

被災地の家もひれ伏し虎落笛 ただし

裸婦像の息づく如く雪の果 世詩明

雪吊の縄にも疲れ見えにけり 英美子

ありし日の娘を偲び雛飾る みす枝

それぞれの何か秘めたる卒業子 世詩明

今生の山河に満つる初明り 時江

九頭竜の河口に余寒残しをり 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月13日

さくら花鳥会

岡田順子選 特選句

春立つや電車もステップ踏み走る 紀子

薄氷を横目に見つつ急く朝 裕子

商店街バレンタインの日の匂ひ 同

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月13日

萩花鳥会

白梅と紅梅狭庭にうらうらと 祐子

熱燗で泣けたあの唄亜紀絶唱 健雄

如月の青空のこころ乗り移る 俊文

春の霜とぎ汁そつと庭に撒き ゆかり

うすらひを踏むが如くの孫受験 恒雄

透きとほる窓辺の瓶や冬の朝 吉之

身に纏う衣減らざり春浅し 明子

躙り口扇子置く手に零れ梅 美恵子

………………………………………………………………

令和5年2月16日

伊藤柏翠記念館句会

坊城俊樹選 特選句

越前の雪の生みたる雪女 雪

又次の嚔こらへてをりし顔 同

一としきり一羽の鴉寒復習 同

横顔の考へてゐる寒鴉 同

老いて尚たぎる血のあり恵方道 真喜栄

節分会華を添へたる芸者衆 同

白山の空より寒の明け来たり かづを

紅梅や盗まれさうな嬰児抱く みす枝

老犬の鼾すこやか春を待つ 清女

佐保姫やまづ能登の地に舞ひ来たれ 嘉和

収骨の如月の手は震へつつ 玲子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月16日

さきたま花鳥句会

煮凝を箸で揺らしつ酒を酌む 月惑

春一番ドミノ倒しの駐輪場 八草

雪残る路肩を選りて歩く子ら 裕章

春立つや蠢く気配絵馬の文字 紀花

朽木根に残してあがる春の雪 孝江

見舞ふ友見送る窓の老の春 ふゆ子

鼓一打合図に開始鬼やらひ ふじ穂

スクワット立春の影のびちぢみ 康子

匂ひ来し空に溶けたる梅真白 彩香

生みたてと書きて商ふ寒卵 みのり

寿司桶の箍光りたる弥生かな 良江

春泥や卒寿の叔母の赤き靴 珪子

………………………………………………………………

令和5年2月18日

風月句会

坊城俊樹選 特選句

総門を白く散らして梅の寺 斉

俯ける金縷梅の香や山門に 芙佐子

恋の猫山内忍び振り返る 斉

日溜りに小さき影なし猫の恋 白陶

腰かけて白きオブジェの暖かし 久子

鳥もまた盛んなるかな猫の恋 白陶

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月21日

福井花鳥会

坊城俊樹選 特選句

撫で牛に梅の香纏ふ天満宮 笑子〃

白梅の五感震はす香の微か 千加江

真夜の雪寝る間の怖さ知るまいの 令子

銀色の光ほころび猫柳 啓子

復興や春一丁目一番地 数幸

紅梅の謂を僧の懇ろに 雪

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月22日

鯖江花鳥句会

坊城俊樹選 特選句

一羽には一羽の矜持寒鴉 雪

憶却の先立つてゐるちやんちやんこ 同

煮凝りや良き酒飲めて子煩悩 同

来し方を語り語らず大冬木 同

此の人の思ひも寄りぬ大嚏 同

初春の遥か見据ゑ左内像 一涓

熱燗や聞きしに勝る泣き上戸 同

己がじし火と糧守りて雪に棲む 同

灯もせば懐古の御ん目古雛 同

もう少し聞きたいことも女正月 昭子

冬日向ふと一病を忘れけり 同

瀬の音にむつくりむくり蕗の薹 みす枝

夜中まで騒めき続く春一番 やすえ

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

令和5年2月

花鳥さざれ会

坊城俊樹選 特選句

寒紅や良きも悪しきも父に似し 雪

退屈をひつかけてゐるちやんちやんこ 同

春立つや千手千眼観世音 同

路地路地に国府の名残り春の雪 同

節分会葵の御紋許されて 同

越前の夜こそ哀し雪女 同

瓔珞に鐘の一打にある余寒 清女

能登地震声を大にし鬼は外 数幸

春塵や古刹の裏の道具小屋 泰俊

蕗の薹顔出し山を動かしぬ 啓子

(順不同特選句のみ掲載)

………………………………………………………………

0 notes

Text

四篇 上���その三

そのまま、このふた川の宿場を通り過ぎ、はやくも大岩小岩を通り過ぎて、岩穴の観音をふしおがみて、一首詠む。

行がけの 駄賃におがむ 観音も 尻くらいとは 岩穴のうち

そんなことを高声に話して、歩いていたが、あくびをしながら北八が言う。

「ああ、退屈だ。しかも、くたびれた。こんな小さな風呂敷包みや紙合羽もどしてこうして、結構、荷物になるものだ。

どうだい、弥次さん。お前の荷と俺の荷を一緒にして、坊主と出会うたびに持ち換えるってのはどうだい。」

弥次郎兵衛は、ポンと手を打ち、

「そりゃいい。ちょうどいいところに、竹が捨ててある。」

と、道端の竹を拾い上げて、二人の荷物を括り付けて、

「さあ、これでいい。北八、お前から先に持っていけ。」

北八が、

「いいや、こういうもんは、年上のものからと決まっている。」

と、首をふる。

「そんなら、ジャンケンで決めよう。」

と、弥次郎兵衛と北八はジャンケンをはじめる。

「ひい、ふう、みい、おっと勝ちだ。」

「ええい、畜生め。」

北八が負けて、荷物を持って歩き出す。

二人が歩き出してまもなく、向こうから旅の僧侶が来た。

どうやら、この僧侶は、法花宗とみえて、

「だぶだぶだぶ、だだだぶだぶだぶ、ふにやふにやふにや、だぶだぶだぶ。」

と、訳のわからない念仏をとなえている。

北八は、弥次郎兵衛の方を見ると、

「そりゃ、弥次さん。お前の番だ。ほれ、受け取りな。」

と、弥次郎兵衛に荷物を渡す。

「あらよっと、どれどれ、次の坊様は、来ないか。早く来ればいいものを。」

と、弥次郎兵衛が道の向こうを見ると、馬にゆられる人が来るのが見えた。

馬につけた鈴の音が「シャンシャンシャン」と鳴っている。

馬方の歌も聞こえてきた。

「たかい~山から~、谷底~、見れば~え、お��ん~かわいや~布さらす~なあ~え。」

弥次郎兵衛が、鈴の音や馬方の歌に吊られるように見ていると、

「きたきた。あの馬には、天皇の御祈願なさる寺の絵札が付いてる。

ということは、馬のうえの人物は、これから出家する者だろう。」

北八も、それに気づいて、

「ちくしょう、えらく早いな。」

と、荷物を受け取って行く。

しばらく行くと、道の側にしゃがんでいる男が居る。どうやら、脚が悪いようだ。

その男が話しかけてきた。

「ご覧の通り、足が悪くて、難儀しております。ぜひ、ご奉仕を。」

すると、北八が、

「いやこれは、坊主だ。弥次さん。一文やれや。」

と、言うと、弥次郎兵衛は、懐から一文だしてやる。

「ほれ、とりな。でも北八、前から見ると坊主の様だが、後ろから見ると、ぼんのくぼに毛が残っている。こりゃ、坊主じゃないわ。」

北八は、言い返せなくて、

「はあ。」

と、いったきり、すたすた歩いていく弥次郎兵衛を追いかける。

その後から、尼が三人連れでやってくる。

指に竹の管をつけて、ガチャガチャ鳴らしながら、歌っている。

「身をやつす~、賊が思いと~夢ほど~、あなたに知らせたや~、ああ、そりゃ~、夢ほどさめに~知らせたや~、さあさ、さんがらえ~、さんがらえ~。」

「なんとも、色っぽい声がする。」

と、北八、目をこらして、

「ひゃ、ありゃ、尼だ。尼だ。さあ、弥次さん、これを受けとりな。」

と、弥次郎兵衛に荷物を渡す。

「ええい、いまいましい。」

と、悔しがる弥次郎兵衛の横を澄ました顔で、北八が歩いていく。

「人に、荷物を持たせるのは、なんとも、いいものだ。

これは、まさしく、お供を連たってところだな。ホントにいい気持ちだ。

おっ、弥次さん、見てみろ。さっきの尼さんが、俺を見てる。たまらねえぜ、畜生め。」

弥次郎兵衛は、荷物を持ち替えながら、

「ありゃ、別に、愛嬌があるわけじゃねえ。ただ、顔にしまりがねえんだ。」

「おやおや、悪いことを言うもんだ。」

と、北八は、笑顔で尼を見ている。

さて、その後になり先になり歩いていく尼は、三人連れだ。

二十二三と十一二の尼と、あと一人は、四十過ぎの年増。

その中の二十二三の尼が、北八の側に寄って声をかけてきた。

「もし、あなた、火はおざりませぬか。」

「はいはい。今、点けましょう。」

と、北八は、すり火うちを出してカチカチとやり出す。

火がつくと、北八は、

「さあ、使いなせ。ところで、お前さんがたは、どこまで行きなさる。」

と、いいながら、さしだす。

「はい、名古屋の方に参ります。」

「そうだ、今夜、一所のところに泊ろうじゃねえか。どうだ、赤坂まで行こう。」

と、北八が言うと、尼は、顔を輝かせて、

「それは、ありがとうおざります。ところで、お煙草を一服いただけませんか。

どうやら、買うのを、忘れてしまったようなので。」

尼さんの言いように、北八は、

「さあさあ、煙草入れを出しな。みんなあげよう。」

と、さっさと、入れてしまう。

「それでは、あなたがお困りでおざりましょう。」

北八は、手を顔の前で振りながら、

「なに、いいってことよ。で、お前さんがたのようにうつくしい顔で、なぜ、髪を剃りなさった。なんとも、みるからにおしいことだ。」

と、じっと尼さんの顔を見ている。

尼さんは、

「いやいや、私どもは、例え、髪が有ったとしても、誰もかまってはくれません。」

と、言うのに北八は、

「そんなことはないだろう。俺なら、一番先にかまう。

いや、なんとしてでも、かまわしてくれ。」

と、いう。

尼さんは、妖しいほどの笑みを浮かべている。

それを見て、北八が、

「ああ、早く、一つ所に泊まりたい。弥次さん、この先の宿へ、もう、泊まろうじゃねえか。」

と、いうのに、弥次郎兵衛は、

「馬鹿言え。くそ、坊主がこなくなった。」

と、こごとを言いながら歩いて行った。

火うち坂を過ぎ、二軒茶屋というところに着くと、尼たちは、急にわき道に折れてしまう。

北八がこれに気づいて、

「これこれ、お前たちは、どこへ行く。そっちじゃ、あるめえ。」

これに、尼さんが答えて、

「はい、これで、お別れいたします。私共は、この田舎の方を回ってから参りますから。」

と、野路をさっさと行き過ぎる。

北八は、あきれて見おくると、その様子を見ていた弥次郎兵衛が、ふきだし、

「ははは、北八、お前、ついてないな。」

「ええい、だまされた。でも、残念だ。」

と、立ち止まっていると、後ろから来た人が、ぶつかってきた。

北八が振り替えりながら、

「アイタタタ。前を見て歩け。いったい誰だ。」

と、ふりかえり、みれば、旅の僧だ。

「おっと、荷物を渡そう。ほらほら。」

苦りきった顔で、荷物を受け取ると、

「こりゃ、やれん。」

と、いやいや、荷物を受け取ると、とぼとぼと歩いていく。

やがて、吉田(愛知県豊橋市付近)の宿場に着いた。

ここで、弥次郎兵衛が、一首詠む。

旅人を 招くススキの 穂くちかと ここも吉田の 宿の娼(よね)たち

(吉田の宿場の遊女をススキの穂が揺れるのにかけた)

この宿場の外れから、遠国の団体を組んで神社仏閣を参詣する輩らといっしょになった。

ただ、どういうわけか、少々シャレた口の利き方をしている。

その中の一人、肩の所に、色あせたつぎあてをしている安物の木綿の縦じまを肩に引っ掛け、風呂敷包みを持て居る男が、後ろ振り返り、声高に話しかける。

「おおい、源九郎義経、やいやい、早く、来んなさいの。」

弥次郎兵衛と北八はそれを聞いて、おかしく思い、この義経と呼ばれる男を見てみれば、これも、安物の木綿の縦じまに、手に風呂敷包みを抱えていて、なんとも、不細工な顔の男。

しかも、髪の毛がうすくなっている。

「かめ井殿や、片岡殿は、たいそう、足が丈夫なようだ。私の踵はあかぎれで、石ころを踏むと、痛くて歩かれない。」

かめ井は、そんな義経をほっておいて、

「そういえば、静御前は、どうしたの。」

と言うと、義経は、チラッと後ろを振り返って、

「ああ、それか。さっきの宿場で、静御前の持病の疝気がおこって、両目を吊り上げて、死ぬの死なぬと、なんだかんだと騒ぎだした。

その上、六代御前が、牡丹餅を三十も食って、お腹が痛いとのたうち回る。

更に、弁慶は、団子のくしで、自分の咽をついたと泣き出し始末。

仕方がないので、俺の親戚の平友盛殿らで、三人を介抱してたから、ぼちぼちとくるだろうて。

まったく、何にも知らずに、突っ走るように歩いて、幸せもんだの。」

弥次郎兵衛は、この話をおかしく聞いていたが、

「お前さん方、いったいどこまで行くんだね。」

と、話しかけた。

すると、義経が、

「はい、お伊勢さまへ参ります。」

と、答える。

「さっきから聞いてると、お前さん方、義経だの、弁慶だのと言ってるが、いったいどう言う事だ。」

弥次郎兵衛は、さっきからの疑問を問いかけてみた。

「ああ、知らん人が聞きなさったら、おかしく思われるじゃろうが、実は、私らが国を出る前に祭礼があって、その時『義経千本桜』という芝居をやりまして、その中で、よしつねだの、べんけいだのと、つけた役名を忘れないようにとたびたび呼んでいたのが、今でも、そのままおどけて言っているので。」

弥次郎兵衛は、その話に納得して、

「なるほど。ということは、お前さんは、義経になったという事だね。」

と、問いかけると、義経は、胸を張るように、

「そうでおざる。

実は、その前に、私らの国に、江戸芝居が来て、『天神さま』の芝居をやったんじゃが、まあ、聞いてくれ、びっくりしたでよ。」

「・・・」

「なにがって、藤原時平(ふじわらしへい)とやら五兵衛とやらいう悪人に騙されて、天神さま(菅原道真)が島流しになるという話で、みこしに乗って出てくると、見物していた女どもが、なんともいとおしい事だと涙をこぼして、まるで、本願寺の法王を通るように米だ銭だと、舞台へ撒き散らしだして。」

「・・・」

「その上、見物の中から、馬を商っている与五左という乱暴者が、舞台に駆け上がって、

『こんな芝居はやらせな。なぜ、天神さまが、島流しになるんだ。

さっき出てきた、長楽寺の閻魔にそっくりな、お公家どのが悪人だ。

天神さまには、なんの罪もない。いかに芝居だといって、人を馬鹿にしたもんだ。』

と、時平をやっつけるといいだした。

なにしろ、御年具米の二俵くらいなら簡単に持ち上げるほどの力もちの男だから、誰もびっくりして、止めるに止められなくなって、見物も口々に、与五左の言うとおりだと言い出した。」

「・・・」

「時平を、引き出してぶちのめせと、村中の若い者たちが楽屋へ怒鳴り込んで、乱暴し出したんだ。そうなると、江戸役者の時平役は、こりゃ、たまらんと、尻に帆をかけて、逃げ出した。

それから名主のところで相談して、もう、この村へ江戸役者は入れないことになったんだ。

その後、私らが、芝居をやり出したんだが、江戸芝居より面白いというんで、何百回もやりました。」

と、勢い込んで、喋っている。

義経の自慢話を、聞くとはなしに聞いていると、いつのまにか、大雲寺に着いた。

つづく。

0 notes

Text

2023/07/07

BGM: KIRINJI - 再会

今日は七夕の日。笹に吊るす短冊に書くぼく自身の願い事として、今年は「橋になりたい」と書いた。「橋」……この町と世界をつなぐ人間になりたい、というのがその骨子だ。世界は国際化・グローバル化が進んでおり、この町にも外国人の方がたくさん住み始めている。その外国人の方と、この町の住民とのコミュニケーションを助けられたら……たとえば買い物をする時そうした外国人の方は困っていないだろうか。あるいはゴミの出し方で悩んでいないだろうか。もちろん今は翻訳ツールが発達し、言葉の壁は崩れつつある。だけど、そうしたツールで解決しきれない問題を「橋(ブリッジ・パーソン)」の人間が通訳・翻訳の役目を務めることで解決できたら……いや、これが「誇大妄想」を通り越して「寝言」「たわごと」の域にすら入るたぐいの夢想であることくらいぼくにだってわかる。「実際に仕事にしてみろ、できるもんなら(笑)」と言われかねないことだって。どうやったら仕事にできるのかわからない。いや、仕事にできっこないことなのかもしれない。でも、一生今の仕事を続けて貧乏に生きるならそれでもいいとも思う。その仕事を続けながら英語を学んで、はばかりながらボランティアで細々と通訳をするなどして「橋」として働きたいと願った。

そして、その夢をふとぼくの両親に話したいと思った。それについて、ぼくが「心の師」と思っている方に相談した。なにせあまりにもデカい夢だ。デカすぎて「食っていく」ための仕事というか、アナクロな言い方になるけれど「男子一生の仕事」にするにはどうしたらいいのか皆目わからない……その方からLINEで返事が届いた。「そのことをそのままご両親に伝えて下さい」というのが骨子だった。泣いてしまった。過去にぼくは両親にずいぶん「負い目」を感じて生きていたことを思い出す。高い学費を払わせて早稲田に通わせてもらってそれでも「人並み」の生活を送れず、両親に親孝行なんて何もできずただ彼らを泣かせるだけの「不肖の息子」「ドラ息子」だったことを……それがぼく自身嫌でたまらず、「自分なんて生まれてこなければよかったのだ」「人生に生きる意味も価値もない」「自分はこのまま虚しく死ぬのだ」とうそぶいて酒に溺れて惰性で生きていたこと……惰性で、ただ死ぬまで「消化試合」「敗戦処理」として事務的に生きていたことを思い出したのだった。でも、今は違う。今は「橋になりたい」という夢がある!

結局今日は遅番でヘトヘトになってしまったので、両親にLINEでこの夢を伝えることもできなかった。しょうがないのでまた後日だ。はっきりした事実として、ぼくはこの夢を1人では絶対に見つけることはできなかったと信じる。ヘンなことを言うようだが、ぼくはこの夢を他の人との「コラボ」を通して見つけた。ぼくは今、多くのコネクションでいろんな人とつながっている。断酒会や発達障害を考えるミーティング、あるいはDiscordなど……そこでたくさんのステキな方と出会い、その方々からほんとうにさまざまなことを「切磋琢磨」の精神で学んだ。そうして学び合い、励まし合う関係の中でぼく自身が「揉まれて」「鍛えられて」きたことからこうした夢が「自然発生的」に生まれたのだと思う。「橋」というキーワードがふとぼくの中に「降りて」「降って」きて、それが今ぼくを突き動かしているのを感じる。端的な事実として、ぼくは結局1人では何もできない弱虫・泣き虫だ。人との関わり・つながりがこうした「夢」を確かに育んでいるのを感じる。ああ、それが人生。

七夕、つまり織姫と彦星が再会する日にちなんで今日は柄にもなくキリンジの「再会」を聴く。「再会」から始まる映画や小説をあれこれ思い浮かべる。ふと、北野武『キッズ・リターン』が思い浮かぶ。元ボクサーと元ヤクザの若者たちが「再会」する。そこから新しい人生が始まる胎動が描写される……そうして「会う」「出くわす」ことからぼくたちは新しい出来事を始める。ぼく自身、あの日、あのミーティングで「心の師」の方とその娘さんにお会いしたことが「この人生」のはじまりだったのだと思い出せる。ああ、あの出会いがなければ。「心の師」の方に英語を褒められたこと、その方から国際交流協会の英会話教室を紹介していただいたこと……そこからぼくは自分の英語を披露することを始めたのだった。ああ、まさに「新生」「ニューライフ」だ。あの映画の有名なラストのセリフを思い出す。「まだ始まっちゃいねえよ」という言葉……ぼくの人生ももしかしたら、「これから」始まるのかもしれない。いや、わかってる。これから生きても「たかが知れている」。何せもう48歳なのだから。でも、ぼくの歩みは止まらない。

1 note

·

View note

Text

コラーゲンの基礎の基礎(下)

コラーゲンの種類(1型、2型、3型など)

現在、29種類のコラーゲンが存在することが確認されており、その種類は発見された順にI型、II型、III型…と名付けられています。型によって存在部位・構造・機能が異なっており、例えば、体内のコラーゲンの90%を占めるI型コラーゲンは皮膚、骨、腱、角膜などに、II型コラーゲンは軟骨に、Ⅲ型コラーゲンは皮膚や血管壁に多く含まれています。なお、皮膚に存在するコラーゲンは①真皮を構成するⅠ型・Ⅲ型・Ⅴ型コラーゲン(真皮コラーゲン)、②基底膜に存在し、表皮を健やかな状態に保つはたらきを有するⅣ型コラーゲン(通称:メッシュコラーゲン/シート型コラーゲン)、③上皮(基底膜近傍?) に存在し、真皮と基底膜をつなぐ役割のアンカリングフィブリルであるⅦ型コラーゲン (通称:吊り型コラーゲン) です。なお、Ⅲ型コラーゲンは胎児期に多く生成されるコラーゲンであることから、通称「ベビーコラーゲン」と呼ばれています。これらコラーゲンを保護し、産生を促進することが肌のハリ・弾力を維持するために重要であると考えられています。

知っておきたいコラーゲンの原料?豚?魚?サメ!?

コラーゲンは動物(牛・豚・鳥等)や魚の皮等から抽出されますが、同じⅠ型コラーゲンであっても由来によってアミノ酸組成や熱に対する安定性が異なります。

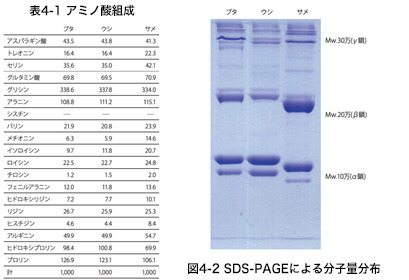

例えば、ブタ・ウシ・サメを比較した場合、サメ由来のⅠ型コラーゲンのアミノ酸組成は、ブタやウシ由来と比較してヒドロキシプロリン及びプロリンの含有量がわずかに少なく、イソロイシン及びメチオニンがわずかに多く含有されています(表4-1)。アミノ酸組成の違いにより分子量は若干異なりますが、動物種間において分子量分布パターンに違いはほとんどありません(図4-2)。

また、コラーゲンが熱により三重らせん構造がほどけ、ゼラチンになる温度を変性温度と呼びます。変性温度は動物種によって異なり、温暖な環境に住む生物は変性温度が高く、寒冷な環境に住む生物は低い傾向があり、これはコラーゲン特有のアミノ酸であるヒドロキシプロリンの含有量に比例していると言われています(図4-3)。

コラーゲンは肌に最適な保湿材

コラーゲンの肌への主な作用は保湿効果であり、その効果は分子量に比例します(図)。例えば、アテロコラーゲン(Mw 30万)、ゼラチン(Mw 10万)、加水分解コラーゲン(Mw 1500)の水分保持力を比較した場合、アテロコラーゲンは加水分解コラーゲンの13倍、ゼラチンの4倍の保水力を有することが分かっています(図5-1)。

一方で、近年は角層への浸透性をコンセプトにする企画が増え、コラーゲンに対しても浸透性を求める声が多くなりました。そのため、肌への浸透性が高いといわれている分子量250~1000の画分が多く含まれている加水分解コラーゲン(ナノコラーゲン)やリポソームなどに内包化し浸透性を高めた内包化コラーゲン等が販売されています。

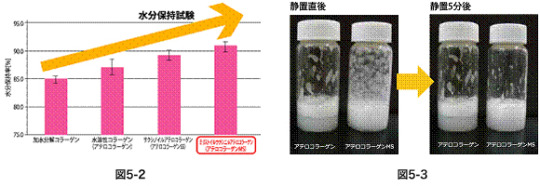

また、コラーゲンに化学修飾を加えた修飾コラーゲンも多く販売されています。国内初の修飾型アテロコラーゲンは昭和52年に発売されたコハク酸を修飾し、中性条件での溶解性を高めた「サクシノイルアテロコラーゲン」でした。その後、肌への親和性を高めるため疎水性のミリスチン酸を修飾した「ミリストイルアテロコラーゲン」や「ミリストイルサクシニルアテロコラーゲン」が販売されました。分子量の小さい加水分解コラーゲンはもちろん、未修飾のアテロコラーゲン(水溶性コラーゲン)に比べ、サクシノイルアテロコラーゲン、ミリストイルサクシニルアテロコラーゲンは水分保持力が高くなることが分かっています(図5-2)。また、ミリストイルサクシニルアテロコラーゲンはミリスチン酸修飾により両親媒性の機能が付与されています(図5-3)。

なお、修飾型加水分解コラーゲンに関しては、ヘアケア製品に主に利用されるため、毛髪への効果を高めることを重視し、カチオン化、アシル化、シアル化などの修飾がなされています。

その他にも、コラーゲンを架橋により高分子化した「水溶性コラーゲンクロスポリマー」(通称:多機能型保湿コラーゲン、3Dコラーゲン)や、凍結乾燥したアテロコラーゲンなどが販売されており、今後も、コラーゲンの機能性を向上させた「コラーゲン+機能性成分」のハイブリット型コラーゲンやユニークな剤型のコラーゲンが開発されていくことと思われます。

コラーゲンは最先端のバイオマテリアル

アテロコラーゲンは生体適合性が高いバイオマテリアルであり、ゲルやフィルム、スポンジ等、様々な剤型に加工が可能であることから(図6-1)、医療機器や再生医療、核酸医薬のデリバリー担体等、様々な分野で利用されています。医療機器としては、コラーゲンが体温でゲル化する性質を活かしたドライアイ治療の涙点プラグ用コラーゲン溶液や、止血用のコラーゲンスポンジ、歯周組織再生用のコラーゲンフィルムなどが販売されています(図6-2)。また、コラーゲンは細胞の生長の足場となるため、再生医療の足場材料として利用されています(図6-3)。最近話題となっているiPS細胞や幹細胞を培養(増殖)させるためにも必要な材料なのです。その他に、薬剤の徐放性担体としても利用されています。例えば、核酸医薬の研究において、核酸の体内での安定性の向上とドラックデリバリーシステムの構築が課題となっています。アニオン性の核酸とカチオン性のアテロコラーゲンは相性が良く、複合体を形成します。それにより、アテロコラーゲンが核酸の体内での分解を抑え、且つDDS担体として機能を有するため、がんやアレルギー性皮膚炎等の様々な疾患の研究に利用されています(図6-3)。このように、コラーゲンは化粧品や健康食品などの身近なものから、最先端の研究分野まで、幅広く利用されているバイオマテリアルなのです。

文責:株式会社高研

0 notes

Text

「ヨイトマケの唄」

美輪さんは、

ある日手違いで炭鉱町で唄うことになります。

顔を真っ黒にした炭鉱労働者は、安い賃金の中からチケットを買って、聴きに来てくれたことに感動すると同時に、

キラキラの衣裳を着た自分自身が 恥ずかしく思い、

「炭鉱で汗を流す労働者を励ます歌を作ろう!」そう考えたそうです。

曲の発想は、

美輪明宏さんの小学生時代の記憶。

小学生の低学年の頃、

父兄会で 着飾った服を着ている 母親の中に、

野良着にモンペ姿、頭に手ぬぐいをかぶって1人遅れてきた母親がいました 。

背が小さくて痩せて顔が黒く足が不自由な女性でした。

その母親は、学校で一番出来の悪い男の子の母親でした。

鼻を垂らしている息子を見た母親は、鼻を自分の口ですすって、窓からペッとはきます。

それを見た他の母子が、

汚いものを見るような目で見ていた中、

感性の豊かな少年時代の美輪明宏さんは、深い母性を感じ、

それ以降、出来が悪く、いじめられていた男の子をかばい、友達になります。

そんなある日、美輪さんと男の子は、一緒に帰っていた時に、

男の子のお母さんが足を引きずりながら、土方(どかた)の仕事をしている現場に遭遇します。

足の不自由だった母親がよろける度に、

「やめちまえ!」

「��くでなし!」

「みんな迷惑なんだよ!」

等の声が浴びせられるも、

母親は、

「すいません! すいません!」

と謝っていました。

しかし、息子の姿を見かけると

胸を張って、

大丈夫!心配すんじゃないよ!という顔をしていて、

美輪さんは、そんな友達の母親の気遣いに感激。

実は、友達は、学校でいじめられている事を母親に言い付けようと思っていたんです。

しかし、母親のその姿を見て学校に引き返します。

美輪さんは、「お母さんに言わないでいいの? 」と聞くと、

長崎弁で友達は、

「母ちゃんに心配させ��うなかけん」

と言って学校に戻っていったそうです。

しかし、いじめられている事はやがて母親が知る事になります。

母親は、こう言ったといいます。

「喧嘩が強いから偉いんじゃなかとよ。

金持ちだから偉いんじゃなかとよ。

勉強が出来なくても、貧乏でも、関係なかと。

一番偉かとはね、

正直で、

お天道様の前に胸を張って、

誰にも指さされないように一生懸命働いて、

正直に生きる。

それが偉かとよ。

だからお前は偉かと。」

この母親の言葉に 美輪さんは感涙 。

この母子のエピソードが脳裏に焼き付いていて、

『ヨイトマケの唄』の着想になりました。

そして、もう1人 、着想のきっかけとなった人がいます。

それが、両親をロシア兵に目の前で殺された少年 。

その少年は、1人で引き揚げ、廃品回収業をやっている祖父に育てられます。

その少年が中学の時に、祖父が亡くなり、

祖父の遺体をリアカーに積んで、1人で焼き場に持っていて、この先 どうしよう… と途方に暮れていた時、

ふと、殺された父親は技術者である事を思い出し、

「自分も父親のようなエンジニアになろう」と思い、

苦労の末大学に行きます。

美輪さんが知り合った時、

彼は大学生で、銀座で進駐軍の物を屋台で売っていましたが、露天の縄張りでいじめられていました。

美輪さんは、いじめていた人を説得し、大学生を救います。

当時美輪さんは、

シャンソン喫茶『銀巴里』で唄っていた頃で、

大学生は、助けてくれたお礼に、オーデコロンを持って銀巴里に来店し、

美輪さんに、ロシア兵に両親を殺された話、祖父の話、エンジニアになりたい夢を語ります。

美輪さんは、それにいたく感激。

2人はしばらく交流しますが、やがて疎遠となります。

長らく会わずにいたある日、

日本橋の三越を歩いている美輪さんに、

「おい丸さん(当時の芸名丸山から)」と、話し掛ける男と出会います。

ふと見ると、その時の大学生で、ここの現場で働いていると言います。

美輪さんは、「エンジニアになるんじゃなかったの?」と聞くと、

彼は、「エンジニアになるには、釘一本でも、ネジ一本でも、知っとかないと立派なエンジニアには なれないんだよ。だから現場監督からやるんだ~。」と言ったそうです。

美輪さんは、彼の言葉に感動します。

美輪さんは、後に、ついにエンジニアになった彼をお祝いをしようと、

彼とその友達を自宅に招き、

赤飯を炊いて「おめでとう!」と 言ってあげると、

彼は急に泣き出しました。

美輪は、「どうしたの? 」と聞くと、

「今まで生まれてこの方、

自分の為に赤飯を炊いて祝ってくれた人なんか1人もいなかった。」

美輪さんも、そんな彼に泣きながら、

「お父さんもお母さんも、

おじいちゃんも、

天国で、どんなにあなたの事を喜んでいるか。」

と言って、慰め励まします。

この時の彼の嬉しそうな顔も美輪さんの脳裏に焼き付いていて、

『ヨイトマケの唄』を作る時、

この小学生の時の友達とその母親。

さらに、

天涯孤独の中エンジニアになった男性。

この3人のエピソードがオーバーラップして生まれたと語りました。

さらに美輪さんは 、

あのお母さんは、「手ぬぐいを持っているのに何故口で鼻をすすったのか?」

後に、その母親に聞いたそうです。

すると母親は、

「手ぬぐいは商売道具。

手ぬぐいを使ったら、他の姉さん方に失礼だ。」

と言ったそうです。

共に土方で働いている、先輩の女性を気遣う気持ちに、感慨無量になったそうです。

このエピソードを元に『ヨイトマケの唄』が誕生しました。

※「ヨイトマケ」とは、かつて建設機械が普及していなかった時代に、地固めをする際に、重量のある岩を縄で滑車に吊るした槌を、数人掛かりで引張り上げて落とす時の掛け声であり、美輪によれば、滑車の綱を引っ張るときの「ヨイっと巻け」のかけ声を語源とする。

YouTube 「ヨイトマケの唄」美輪明宏

youtube

1 note

·

View note

Photo

#大井川鐵道井川線 #川根両国駅 #撮り鉄 #にわか #両国吊橋 #静岡県 #榛原郡 #川根本町 #Pentax-K3 #秋の風景 #紅葉 #japantravelphoto #japantravelguide #Lovers_Nippon #tokyocameraclub #誰かに見せたい風景 #東京カメラ部 #ファインダー越しの世界 #ファインダー越しの私の世界 #静岡県観光 (川根両国駅) https://www.instagram.com/p/B5le4GYgQJY/?igshid=g2mpwkiqi1xn

#大井川鐵道井川線#川根両国駅#撮り鉄#にわか#両国吊橋#静岡県#榛原郡#川根本町#pentax#秋の風景#紅葉#japantravelphoto#japantravelguide#lovers_nippon#tokyocameraclub#誰かに見せたい風景#東京カメラ部#ファインダー越しの世界#ファインダー越しの私の世界#静岡県観光

2 notes

·

View notes

Text

しまなみ海道

しまなみ海道に行ってきた。通行料が高いので走破は断念し、当初予定では向島で折り返すことにしていたのだが、それだとPAに寄れないということに気付き、仕方なくもう一区間先まで行くことにした。

写真:明け方の大浜PA

しまなみ海道もやはりPAは大型トラックがほとんどで、時間の関係もあるとは思うが一般車はごく少数だった。

写真:因島大橋

結局因島北ICで下りた。ETC使っても料金は二区間片道690円とかなり高めの設定。本州四国連絡橋は3路線いずれも高額な建設費用の償還問題を抱えており、それが関係しているのかはよくわからないが、事実、料金単価を見てみると、高速道路は通常24.6円/km、最も高い単価は長大トンネル部で39.36円/kmとなっているのに対し、本四高速は陸上部単価28.08円/km、海峡部に至っては252.72円/kmと桁違いに高いのだ。二区間片道690円は一見高額に見えないかもしれないが、実際の走行距離(西瀬戸尾道ー因島北)はわずか13.3kmしかない。

実際、しまなみ海道走破となると、ETC車でも片道2950円、往復で5900円かかってしまうため、今回は走破を断念。コロナ禍という世情も鑑みて、PAと島を軽く見るにとどめて帰路に就いた。

因島大橋はよく見るタイプの典型的な吊り橋だった。橋の構造は一切詳しくないのだが、橋桁はトラス構造で、橋脚が両側に一つずつの3径間構造?というものらしい。素人目ではさっぱりわからないが、関門橋や若松大橋と同じ部類である気がする。

写真:因島から向島を眺める

平日にもかかわらず、日の出前にウォーキングしてる人、釣りを愛好する人などを時折見かけた。島の生活はやはり、都会のギスギスした環境に比べたら穏やかな印象を受けた。

しまなみ海道には日の出前に到着したので、運転中に日光に困ることはなく、比較的快適だった。高速道路で進行方向に太陽がある状態で走るのはあまり慣れていないので、今後もドライブルートの策定時には注意していきたい。

ちなみに後で気付いたことだが、しまなみ海道をあともう一区間走ると斜張橋の生口橋(全長790m)があったらしい。自分は斜張橋愛好者なので、もう少しドライブ前に調べるべきだったなと思うなど。次行くときは、しまなみ海道走破を果たしたい。

1 note

·

View note

Photo

なるほど、これが #吊り下げ構造 ってやつですか。 #長秒露光 #night_gram #eosm5 #junction #ジャンクション #橋脚 #両国ジャンクション #ウニウニ — view on Instagram https://ift.tt/3jpq30e

3 notes

·

View notes

Text

自殺未遂

何度も死のうとしている。

これからその話をする。

自殺未遂は私の人生の一部である。一本の線の上にボツボツと真っ黒な丸を描くように、その記憶は存在している。

だけど誰にも話せない。タブーだからだ。重たくて悲しくて忌み嫌われる話題だからだ。皆それぞれ苦労しているから、人の悲しみを背負う余裕なんてないのだ。

だから私は嘘をつく。その時代を語る時、何もなかったふりをする。引かれたり、陰口を言われたり、そういう人だとレッテルを貼られたりするのが怖いから。誰かの重荷になるのが怖いから。

一人で抱える秘密は、重たい。自分のしたことが、当時の感情が、ずっしりと肩にのしかかる。

私は楽になるために、自白しようと思う。黙って平気な顔をしているのに、もう疲れてしまった。これからは場を選んで、私は私の人生を正直に語ってゆきたい。

十六歳の時、初めての自殺未遂をした。

五年間の不登校生活を脱し高校に進学したものの、面白いくらい馴染めなかった。天真爛漫に女子高生を満喫する宇宙人のようなクラスメイトと、同じ空気を吸い続けることは不可能だと悟ったのだ。その結果、私は三ヶ月で中退した。

自信を失い家に引きこもる。どんよりと暗い台所でパソコンをいじり続ける。将来が怖くて、自分が情けなくて、見えない何かにぺしゃんこに潰されてしまいそうだった。家庭は荒れ、母は一日中家にいる私に「普通の暮らしがしたい」と呟いた。自分が親を苦しめている。かといって、この先どこに行っても上手くやっていける気がしない。悶々としているうちに十キロ痩せ、生理が止まった。肋が浮いた胸で死のうと決めた。冬だった。

夜。親が寝静まるのを待ちそっと家を出る。雨が降っているのにも関わらず月が照っている。青い光が濁った視界を切り裂き、この世の終わりみたいに美しい。近所の河原まで歩き、濡れた土手を下り、キンキンに冷えた真冬の水に全身を浸す。凍傷になれば数分で死に至ることができると聞いた。このままもう少しだけ耐えればいい。

寒い!私の体は震える。寒い!あっという間に歯の根が合わなくなる。頭のてっぺんから爪先までギリギリと痛みが駆け抜け、三秒と持たずに陸へ這い上がった。寒い、寒いと呟きながら、体を擦り擦り帰路を辿る。ずっしりと水を含んだジャージが未来のように重たい。

風呂場で音を立てぬよう泥を洗い流す。白いタイルが砂利に汚されてゆく。私は死ぬことすらできない。妙な落胆が頭を埋めつくした。入水自殺は無事、失敗。

二度目の自殺未遂は十七歳の時だ。

その頃私は再入学した高校での人間関係と、精神不安定な母との軋轢に悩まされていた。学校に行けば複雑な家庭で育った友人達の、無視合戦や泥沼恋愛に巻き込まれる。あの子が嫌いだから無視をするだのしないだの、彼氏を奪っただの浮気をしているだの、親が殴ってくるだの実はスカトロ好きのゲイだだの、裏のコンビニで喫煙しているだの先生への舌打ちだの⋯⋯。距離感に不器用な子達が多く、いつもどこかしらで誰かが傷つけ合っていた。教室には無気力と混乱が煙幕のように立ち込め、普通に勉強し真面目でいることが難しく感じられた。

家に帰れば母が宗教のマインドコントロールを引きずり「地獄に落ちるかもしれない」などと泣きついてくる。以前意地悪な信者の婆さんに、子どもが不登校になったのは前世の因縁が影響していて、きちんと祈らないと地獄に落ちる、と吹き込まれたのをまだ信じているのだ。そうでない時は「きちんと家事をしなくちゃ」と呪いさながらに繰り返し、髪を振り乱して床を磨いている。毎日手の込んだフランス料理が出てくるし、近所の人が買い物先までつけてくるとうわ言を言っている。どう考えても母は頭がおかしい。なのに父は「お母さんは大丈夫だ」の一点張りで、そのくせ彼女の相手を私に丸投げするのだ。

胸糞の悪い映画さながらの日々であった。現実の歯車がミシミシと音を立てて狂ってゆく。いつの間にやら天井のシミが人の顔をして私を見つめてくる。暗がりにうずくまる家具が腐り果てた死体に見えてくる。階段を昇っていると後ろから得体の知れない化け物が追いかけてくるような気がする。親が私の部屋にカメラを仕掛け、居間で監視しているのではないかと心配になる。ホラー映画を見ている最中のような不気味な感覚が付きまとい、それ��ら逃れたくて酒を買い吐くまで酔い潰れ手首を切り刻む。ついには幻聴が聞こえ始め、もう一人の自分から「お前なんか死んだ方がいい」と四六時中罵られるようになった。

登下校のために電車を待つ。自分が電車に飛び込む幻が見える。車体にすり潰されズタズタになる自分の四肢。飛び込む。粉々になる。飛び込む。足元が真っ赤に染まる。そんな映像が何度も何度も巻き戻される。駅のホームは、どこまでも続く線路は、私にとって黄泉への入口であった。ここから線路に倒れ込むだけで天国に行ける。気の狂った現実から楽になれる。しかし実行しようとすると私の足は震え、手には冷や汗が滲んだ。私は高校を卒業するまでの四年間、映像に重なれぬまま一人電車を待ち続けた。飛び込み自殺も無事、失敗。

三度目の自殺未遂は二十四歳、私は大学四年生だった。

大学に入学してすぐ、執拗な幻聴に耐えかね精神科を受診した。セロクエルを服用し始めた瞬間、意地悪な声は掻き消えた。久しぶりの静寂に手足がふにゃふにゃと溶け出しそうになるくらい、ほっとする。しかし。副作用で猛烈に眠い。人が傍にいると一睡もできないたちの私が、満員の講義室でよだれを垂らして眠りこけてしまう。合う薬を模索する中サインバルタで躁転し、一ヶ月ほど過活動に勤しんだりしつつも、どうにか普通の顔を装いキャンパスにへばりついていた。

三年経っても服薬や通院への嫌悪感は拭えなかった。生き生きと大人に近づいていく友人と、薬なしでは生活できない自分とを見比べ、常に劣等感を感じていた。特に冬に体調が悪くなり、課題が重なると疲れ果てて寝込んでしまう。人混みに出ると頭がザワザワとして不安になるため、酒盛りもアルバイトもサークル活動もできない。鬱屈とした毎日が続き闘病に嫌気がさした私は、四年の秋に通院を中断してしまう。精神薬が抜けた影響で揺り返しが起こったこと、卒業制作に追われていたこと、就職活動に行き詰まっていたこと、それらを誰にも相談できなかったことが積み重なり、私は鬱へと転がり落ちてゆく。

卒業制作の絵本を拵える一方で遺品を整理した。洋服を売り、物を捨て、遺書を書き、ネット通販でヘリウムガスを手に入れた。どうして卒制に遅れそうな友達の面倒を見ながら遺品整理をしているのか分からない。自分が真っ二つに割れてしまっている。混乱しながらもよたよたと気力で突き進む。なけなしの努力も虚しく、卒業制作の提出を逃してしまった。両親に高額な学費を負担させていた負い目もあり、留年するぐらいなら死のうとこりずに決意した。

クローゼットに眠っていたヘリウムガス缶が起爆した。私は人の頭ほどの大きさのそれを担いで、ありったけの精神薬と一緒に車に積み込んだ。それから山へ向かった。死ぬのなら山がいい。夜なら誰であれ深くまで足を踏み入れないし、展望台であれば車が一台停まっていたところで不審に思われない。車内で死ねば腐っていたとしても車ごと処分できる。

展望台の駐車場に車を突っ込み、無我夢中でガス缶にチューブを繋ぎポリ袋の空気を抜く。本気で死にたいのなら袋の酸素濃度を極限まで減らさなければならない。真空状態に近い状態のポリ袋を被り、そこにガスを流し込めば、酸素不足で苦しまずに死に至ることができるのだ。大量の薬を水なしで飲み下し、袋を被り、うつらうつらしながら缶のコックをひねる。シューッと気体が満ちる音、ツンとした臭い。視界が白く透き通ってゆく。死ぬ時、人の意識は暗転ではなくホワイトアウトするのだ。寒い。手足がキンと冷たい。心臓が耳の奥にある。ハツカネズミと同じ速度でトクトクと脈動している。ふとシャンプーを切らしていたことを思い出し、買わなくちゃと考える。遠のいてゆく意識の中、日用品の心配をしている自分が滑稽で、でも、もういいや。と呟く。肺が詰まる感覚と共に、私は意識を失う。

気がつくと後部座席に転がっている。目覚めてしまった。昏倒した私は暴れ、自分でポリ袋をはぎ取ったらしい。無意識の私は生きたがっている。本当に死ぬつもりなら、こうならぬように手首を後ろできつく縛るべきだったのだ。私は自分が目覚めると、知っていた。嫌な臭いがする。股間が冷たい。どうやら漏らしたようだ。フロントガラスに薄らと雪が積もっている。空っぽの薬のシートがバラバラと散乱している。指先が傷だらけだ。チューブをセットする際、夢中になるあまり切ったことに気がつかなかったようだ。手の感覚がない。鈍く頭痛がする。目の前がぼやけてよく見えない。麻痺が残ったらどうしよう。恐ろしさにぶるぶると震える。さっきまで何もかもどうでも良いと思っていたはずなのに、急に体のことが心配になる。

後始末をする。白い視界で運転をする。缶は大学のゴミ捨て場に捨てる。帰宅し、後部座席を雑巾で拭き、薬のシートをかき集めて処分する。ふらふらのままベッドに倒れ込み、失神する。

その後私は、卒業制作の締切を逃したことで教授と両親から怒られる。翌日、何事もなかったふりをして大学へ行き、卒制の再提出の交渉する。病院に保護してもらえばよかったのだがその発想もなく、ぼろ切れのようなメンタルで卒業制作展の受付に立つ。ガス自殺も無事、失敗。

四度目は二十六歳の時だ。

何とか大学卒業にこぎつけた私は、入社試験がないという安易な理由でホテルに就職し一人暮らしを始めた。手始めに新入社員研修で三日間自衛隊に入隊させられた。それが終わると八時間ほぼぶっ続けで宴会場を走り回る日々が待っていた。典型的な古き良き体育会系の職場であった。

朝十時に出社し夜の十一時に退社する。夜露に湿ったコンクリートの匂いをかぎながら浮腫んだ足をズルズルと引きずり、アパートの玄関にぐしゃりと倒れ込む。ほとんど意識のないままシャワーを浴びレトルト食品を貪り寝床に倒れ泥のように眠る。翌日、朝六時に起床し筋肉痛に膝を軋ませよれよれと出社する。不安定なシフトと不慣れな肉体労働で病状は悪化し、働いて二年目の夏、まずいことに躁転してしまった。私は臨機応変を求められる場面でパニックを起こすようになり、三十分トイレにこもって泣く、エレベーターで支離滅裂な言葉を叫ぶなどの奇行を繰り返す、モンスター社員と化してしまった。人事に持て余され部署をたらい回しにされる。私の世話をしていた先輩が一人、ストレスのあまり退社していった。

躁とは恐ろしいもので人を巻き込む。プライベートもめちゃくちゃになった。男友達が性的逸脱症状の餌食となった。五年続いた彼氏と別れた。よき理解者だった友と言い争うようになり、立ち直れぬほどこっぴどく傷つけ合った。携帯電話をハイヒールで踏みつけバキバキに破壊し、コンビニのゴミ箱に投げ捨てる。出鱈目なエネルギーが毛穴という毛穴からテポドンの如く噴出していた。手足や口がばね仕掛けになり、己の意思を無視して動いているようで気味が悪かった。

寝る前はそれらの所業を思い返し罪悪感で窒息しそうになる。人に迷惑をかけていることは自覚していたが、自分ではどうにもできなかった。どこに頼ればいいのか分からない、生きているだけで迷惑をかけてしまう。思い詰め寝床から出られなくなり、勤務先に泣きながら休養の電話をかけるようになった。

会社を休んだ日は正常な思考が働かなくなる。近所のマンションに侵入し飛び降りようか悩む。落ちたら死ねる高さの建物を、砂漠でオアシスを探すジプシーさながらに彷徨い歩いた。自分がアパートの窓から落下してゆく幻を見るようになった。だが、無理だった。できなかった。あんなに人に迷惑をかけておきながら、私の足は恥ずかしくも地べたに根を張り微動だにしないのだった。

アパートの部屋はムッと蒸し暑い。家賃を払えなければ追い出される、ここにいるだけで税金をむしり取られる、息をするのにも金がかかる。明日の食い扶持を稼ぐことができない、それなのに腹は減るし喉も乾く、こんなに汗が滴り落ちる、憎らしいほど生きている。何も考えたくなくて、感じたくなくて、精神薬をウイスキーで流し込み昏倒した。

翌日の朝六時、朦朧と覚醒する。会社に体調不良で休む旨を伝え、再び精神薬とウイスキーで失神する。目覚めて電話して失神、目覚めて電話して失神。夢と現を行き来しながら、手元に転がっていたカッターで身体中を切り刻み、吐瀉し、意識を失う。そんな生活が七日間続いた。

一週間目の早朝に意識を取り戻した私は、このままでは死ぬと悟った。にわかに生存本能のスイッチがオンになる。軽くなった内臓を引っさげ這うように病院へと駆け込み、看護師に声をかける。

「あのう。一週間ほど薬と酒以外何も食べていません」

「そう。それじゃあ辛いでしょう。ベッドに寝ておいで」

優しく誘導され、白いシーツに倒れ込む。消毒液の香る毛布を抱きしめていると、ぞろぞろと数名の看護師と医師がやってきて取り囲まれた。若い男性医師に質問される。

「切ったの?」

「切りました」

「どこを?」

「身体中⋯⋯」

「ごめんね。少し見させて」

服をめくられる。私の腹を確認した彼は、

「ああ。これは入院だな」

と呟いた。私は妙に冷めた頭で聞く。

「今すぐですか」

「うん、すぐ。準備できるかな」

「はい。日用品を持ってきます」

私はびっくりするほどまともに帰宅し、もろもろを鞄に詰め込んで病院にトンボ帰りした。閉鎖病棟に入る。病室のベッドの周りに荷物を並べながら、私よりももっと辛い人間がいるはずなのにこれくらいで入院だなんておかしな話だ、とくるくる考えた。一度狂うと現実を測る尺度までもが狂うようだ。

二週間入院する。名も知らぬ睡眠薬と精神安定剤を処方され、飲む。夜、病室の窓から街を眺め、この先どうなるのかと不安になる。私の主治医は「君はいつかこうなると思ってたよ」と笑った。以前から通院をサポートする人間がいないのを心配していたのだろう。

退院後、人事からパート降格を言い渡され会社を辞めた。後に勤めた職場でも上手くいかず、一人暮らしを断念し実家に戻った。飛び降り自殺、餓死自殺、無事、失敗。

五度目は二十九歳の時だ。

四つめの転職先が幸いにも人と関わらぬ仕事であったため、二年ほど通い続けることができた。落ち込むことはあるものの病状も安定していた。しかしそのタイミングで主治医が代わった。新たな主治医は物腰柔らかな男性だったが、私は病状を相談することができなかった。前の医師は言葉を引き出すのが上手く、その環境に甘えきっていたのだ。

時給千円で四時間働き、月収は六万から八万。いい歳をして脛をかじっているのが忍びなく、実家に家賃を一、二万入れていたので、自由になる金は五万から七万。地元に友人がいないため交際費はかからない、年金は全額免除の申請をした、それでもカツカツだ。大きな買い物は当然できない。小さくとも出費があると貯金残高がチラつき、小一時間は今月のやりくりで頭がいっぱいになる。こんな額しか稼げずに、この先どうなってしまうのだろう。親が死んだらどうすればいいのだろう。同じ年代の人達は順調にキャリアを積んでいるだろう。資格も学歴もないのにズルズルとパート勤務を続けて、まともな企業に転職できるのだろうか。先行きが見えず、暇な時間は一人で悶々と考え込んでしまう。

何度目かの落ち込みがやってきた時、私は愚かにも再び通院を自己中断してしまう。病気を隠し続けること、精神疾患をオープンにすれば低所得をやむなくされることがプレッシャーだった。私も「普通の生活」を手に入れてみたかったのだ。案の定病状は悪化し、練炭を購入するも思い留まり返品。ふらりと立ち寄ったホームセンターで首吊りの紐を買い、クローゼットにしまう。私は鬱になると時限爆弾を買い込む習性があるらしい。覚えておかなければならない。

その職場を退職した後、さらに三度の転職をする。ある職場は椅子に座っているだけで涙が出るようになり退社した。別の職場は人手不足の影響で仕事内容が変わり、人事と揉めた挙句退社した。最後の転職先にも馴染めず八方塞がりになった私は、家族と会社に何も告げずに家を飛び出し、三日間帰らなかった。雪の降る中、車中泊をして、寒すぎると眠れないことを知った。家族は私を探し回り、ラインの通知は「帰っておいで」のメッセージで埋め尽くされた。漫画喫茶のジャンクな食事で口が荒れ、睡眠不足で小間切れにうたた寝をするようになった頃、音を上げてふらふらと帰宅した。勤務先に電話をかけると人事に静かな声で叱られた。情けなかった。私は退社を申し出た。気がつけば一年で四度も職を代わっていた。

無職になった。気分の浮き沈みが激しくコントロールできない。父の「この先どうするんだ」の言葉に「私にも分からないよ!」と怒鳴り返し、部屋のものをめちゃくちゃに壊して暴れた。仕事を辞める度に無力感に襲われ、ハローワークに行くことが恐ろしくてたまらなくなる。履歴書を書けばぐちゃぐちゃの職歴欄に現実を突きつけられる。自分はどこにも適応できないのではないか、この先まともに生きてゆくことはできないのではないか、誰かに迷惑をかけ続けるのではないか。思い詰め、寝室の柱に時限爆弾をぶら下げた。クローゼットの紐で首を吊ったのだ。

紐がめり込み喉仏がゴキゴキと軋む。舌が押しつぶされグエッと声が出る。三秒ぶら下がっただけなのに目の前に火花が散り、苦しくてたまらなくなる。���度か試したが思い切れず、紐を握り締め泣きじゃくる。学校に行く、仕事をする、たったそれだけのことができない、人間としての義務を果たせない、税金も払えない、親の負担になっている、役立たずなのにここまで生き延びている。生きられない。死ねない。どこにも行けない。私はどうすればいいのだろう。釘がくい込んだ柱が私の重みでひび割れている。

泣きながら襖を開けると、ペットの兎が小さな足を踏ん張り私を見上げていた。黒くて可愛らしい目だった。私は自分勝手な絶望でこの子を捨てようとした。撫でようとすると、彼はきゅっと身を縮めた。可愛い、愛する子。どんな私でいても拒否せず撫でさせてくれる、大切な子。私の身勝手さで彼が粗末にされることだけはあってはならない、絶対に。ごめんね、ごめんね。柔らかな毛並みを撫でながら、何度も謝った。

この出来事をきっかけに通院を再開し、障害者手帳を取得する。医療費控除も障害者年金も申請した。精神疾患を持つ人々が社会復帰を目指すための施設、デイケアにも通い始めた。どん底まで落ちて、自分一人ではどうにもならないと悟ったのだ。今まさに社会復帰支援を通し、誰かに頼り、悩みを相談する方法を勉強している最中だ。

病院通いが本格化してからというもの、私は「まとも」を諦めた。私の指す「まとも」とは、周りが満足する状態まで自分を持ってゆくことであった。人生のイベントが喜びと結びつくものだと実感できぬまま、漠然としたゴールを目指して走り続けた。ただそれをこなすことが人間の義務なのだと思い込んでいた。

自殺未遂を繰り返しながら、それを誰にも打ち明けず、悟らせず、発見されずに生きてきた。約二十年もの間、母の精神不安定、学校生活や社会生活の不自由さ、病気との付き合いに苦しみ、それら全てから解放されたいと願っていた。

今、なぜ私が生きているか。苦痛を克服したからではない。死ねなかったから生きている。死ぬほど苦しく、何度もこの世からいなくなろうとしたが、失敗し続けた。だから私は生きている。何をやっても死ねないのなら、どうにか生き延びる方法を探らなければならない。だから薬を飲み、障害者となり、誰かの世話になり、こうしてしぶとくも息をしている。

高校の同級生は精神障害の果てに自ら命を絶った。彼は先に行ってしまった。自殺を推奨するわけではないが、彼は死ぬことができたから、今ここにいない。一歩タイミングが違えば私もそうなっていたかもしれない。彼は今、天国で穏やかに暮らしていることだろう。望むものを全て手に入れて。そうであってほしい。彼はたくさん苦しんだのだから。

私は強くなんてない。辛くなる度、たくさんの自分を殺した。命を絶つこと��できる場所全てに、私の死体が引っかかっていた。ガードレールに。家の軒に。柱に。駅のホームの崖っぷちに。近所の河原に。陸橋に。あのアパートに。一人暮らしの二階の部屋から見下ろした地面に。電線に。道路を走る車の前に⋯⋯。怖かった。震えるほど寂しかった。誰かに苦しんでいる私を見つけてもらいたかった。心配され、慰められ、抱きしめられてみたかった。一度目の自殺未遂の時、誰かに生きていてほしいと声をかけてもらえたら、もしくは誰かに死にたくないと泣きつくことができたら、私はこんなにも自分を痛めつけなくて済んだのかもしれない。けれど時間は戻ってこない。この先はこれらの記憶を受け止め、癒す作業が待っているのだろう。

きっとまた何かの拍子に、生き延びたことを後悔するだろう。あの暗闇がやってきて、私を容赦なく覆い隠すだろう。あの時死んでいればよかったと、脳裏でうずくまり呟くだろう。それが私の病で、これからももう一人の自分と戦い続けるだろう。

思い出話にしてはあまりに重い。医療機関に寄りかかりながら、この世に適応する人間達には打ち明けられぬ人生を、ともすれば誰とも心を分かち合えぬ孤独を、蛇の尾のように引きずる。刹那の光と闇に揉まれ、暗い水底をゆったりと泳ぐ。静かに、誰にも知られず、時には仲間と共に、穏やかに。

海は広く、私は小さい。けれど生きている。まだ生きている。

2 notes

·

View notes

Text

四篇 上 その二

二人は、汐見坂にさしかかった。

北側には、山つづきだが、南側には、青々とした海が見えて、絶景である。

風景に 愛敬ありて しおらしや(汐らしや) 女の目元に 汐見坂とは

北八が、そのように一首詠むと、かごかきが聞きつけて、

「はあ、旦那様は、偉い歌人じゃな。うまいもんじゃ。あれ、向うの山を見なさい。

鹿がおりますわ。」

と、言われて、北八は、そのほうを見る。

「どれどれ、本当だ。これはおもしろい。」

「そう言えば、お江戸の旦那方は、あんな面白くもない動物を見て、たいそう珍しがってたな。

昨日も、乗せた旦那が、発句とやらを、言ってましたわ。」

北八は、かごかきの話を聞いて、

「おれも、今の鹿で、一首浮かんだ。まあ、お前たちに言って聞かせても馬の耳に念仏だろうが、こういう歌だ。」

と、言い出した。

おく山に 紅葉ふみわけ なく鹿の 声きく時ぞ 秋はかなしき

「うん、なかなか、いい出来だ。」

北八が、そういうと、かごかきは、

「旦那様は、偉いもんじゃ。私らには、歌の良し悪しはわからないが、何はともあれ歌がすぐに、ひょいっと出るのじゃから偉い。偉い。」

北八は、まんざらでもないふうで、

「なに、たいした事じゃねえ。でも、貴様たちがあんまり褒めてくれたから、どれ、酒をおごってやろう。ほれ、そこに茶屋があるようだ。」

と、言うと、かごかきは、

「そうですかい、それじゃ、相方、一服して行こう。」

と、茶屋の角にかごを下ろして休む。

北八は、

「みんな、一杯づつのみな。これ、女中さん。そこへ、酒を一升でも二升でも、美味い肴をつけて、出してやってくんな。」

と、言っている。

後から来た弥次郎兵衛は、かごの中から、

「おや、北八どうしたんだ。大分、大げさなことを言っているようだが。」

「なに、ちょっと、酒を飲ませるが、いつもの事だ。」

と、さっき拾った、四文錢、一本を出して見せる。

弥次郎兵衛は、びっくりして、

「お前、それをみんなおごるのか。」

「勿論。」

と、北八は、胸を張っている。

弥次郎兵衛は、ちょっと顔をしかめたが、

「まあいい、面白い。俺も御馳走になろう。」

と、かごを出て、店先に座ると、やがて女中が、酒と肴を持って来る。

北八を乗せていたかごかきが

「これは、ありがとうおざります。旦那、いただきます。

こりやこりや、相方、どこへ行った。ほれ、みんな来い。

さっきの猿丸様が御酒を下さる。」

と、かごかき四人は、こぞって飲みだす。

実は、さっき北八が詠んだ「おく山に…」は、百人一首に作者、猿丸となっている歌で、かごかきはそれを知っていて、北八のことを猿丸様と呼んで冷やかしているのである。

弥次郎兵衛もおかしく、思う存分飲んでいる。

北八は、かごかきに騙されて、無口になっている。

一通り飲んでしまうと、弥次郎兵衛が、

「さあさあ、御亭主さん。いくらだね。酒代はかごの旦那が、お払いだ。」

亭主は、もみ手で、近づいてくると、

「はいはい、酒と肴で、三百八十文でございます。」

それを聞いて、北八渋い顔になって、

「こりゃ、豪勢に飲んだもんだ。」

と、不承不承に、例の錢で払ってしまう。

と、かごかきは、ふと思い出し、

「そういや、相方よ。さっきの一本の銭はどうした。」

「ああ、あれか。もしもし、旦那様、あなたの乗ておられる布団の間に四文錢を一本入れておきましたが、あるか見てくだされませ。」

北八は、かごかきにそう問いかけられて、びっくりし、

「なに、ここにか、いや、見えないわ。」

と、とっさに嘘をいう。

「なになに、無いことはない。確かにそこに入れておきましたもの。」

かごかきはあわてている。そこへ弥次郎兵衛が、

「さっきから見てりや、北八、お前が布団の下からだして、ひねくりまわしていた錢じゃねえのか。」

かごかきも

「それそれ、それでおざります。」

と、いうから、北八は、内心、弥次郎兵衛はいまいましいことを言うと思いながら、睨む。

それを見ていた弥次郎兵衛は、笑いをこらえながら、横を向いてしまう。

北八は、しかたなく懐から、一本出して布団の下へそっと入れ、

「ああ、ここにあった。あった。」

これを聞いてかごかきは、

「ありましたか。そりゃよかった。さあ、相方、張り切って行こう。」

と、かごをかきいだす。

茶屋の女中はそれを見ながら、

「ようございました。」

と、言う。弥次郎兵衛は、おかしくて、笑っていたが、ここは、猿が馬場という地名で、柏餅が名物なので、又、一首ひねり出す。

拾うたと 思った銭は 猿が餅 右から左に 酒に飲まれた

そんなこんなで、進んでいくと、境川というところに着いた。

ここは、遠江と三河の境で、橋がかかっている。

弥次郎兵衛は、一首詠む。

遠州へ つなぎ渡せる 橋なれば にかはの国と いうべかりける

(遠州と三河をつなぐ橋だから、三河ではなくてにかわ(接着剤の一種)だというべきだろう。)

まもなく、ふた川(愛知県の豊橋市辺り)の宿場に着いた。

ここは、家毎に、強めし(こわめし)を商うようだ。

弥次郎兵衛が、一首詠む。

名物は 言わねどわかる 強めしや これ重箱の ふた川の宿

両側の茶屋ごとに、旅人を見かけては、はでに呼びかける。

「お休みなさりまし、暖かいお吸い物もおざります。

新鮮な肴で、酒でもお飯でもおあがりまし。」

この茶屋の入り口近くにいる、男が、北八と弥次郎兵衛を乗せているかごかきに呼びかけてきた。

「ひゃあ、八兵衛、どうやら、客を替えたようだな。畜生め。

そんなら、早くカカアのところに帰るこった。

大方、間男が入り込んでいるところだろう。」

弥次郎兵衛を乗せているかごかきがそれに答えて、

「あほうめ、おぬしのところの親父めが、首吊ってることも知らずに、くそたれめ、ハハハ。」

と、言いながら、そこを行き過ぎると、かごを仕切っている問屋の少し手前でかごを下ろす。

弥次郎兵衛と北八は、ここで、かごを降りた。

この宿場の外れに、どうやら殿様が休んでいるようだ。

本陣の前にたくさんの乗り物が止めてる。

たくさんの侍衆が行き違い、問屋もなにやら忙しそうに駆け回っている。

裾の広がっている袴や踏み込み袴の侍が、本陣を出たり入ったりしているのを見て、

「ははん、さすがに大きなお屋敷だけあって、町人の大屋様も刀を二本さしているな。」

北八が、この様子を見ながら言うと、

「ばかなことを言うな。町人が二本させるもんか。

踏み込み袴をはいていても、あのお方は、立派な侍だ。

大屋だけが、踏み込み袴を履くと思ったら大間違いだ。」

弥次郎兵衛が言うのを、適当に聞いて北八は、

「あの、豪華なかごを見てみな。豪華な蒲団が重ねてかけてある。」

という。弥次郎兵衛は、そのかごの方を見て、

「そりゃそうだ。乗っている人を見てみろ。頭の大きな侍人形というもんだ。

ハハハ。おっと、それ、馬がきた。」

「ヒヒイン、ヒヒイン、」

と、歩いていく馬に、弥次郎兵衛は、よけそこなって、そこにつまずいてしまう。

「アイタタタ、悪いところにかっぱかごをおいていやがる。」

と、小言をいうと、臨時に雇われたらしい雑務をしている中間が、

「この野郎め、かっぱかごへ土足で踏み込みやがって、とんでもないことをしやがる。

横っ面にかぶりつくぞ。」

それを聞いてちょっとびっくりした弥次郎兵衛は、すぐに体制を立て直して、

「ハハハ、鬼が住むという大江山の飯時じゃあるめいし、頬にあかぶりつくとは、威勢がいい。」

中間は、顔を真っ赤にして、

「なんだ、こいつ。切り捨てるぞ。」

と、言うのを弥次郎兵衛は、中間の腰辺りを見ながら、

「貴様たちの赤錆の浮いた刀で、何が切れることやら。」

と、まるで、平気だ。

「そうまで、言うなら、切らねばならんな。

これ、角助、お前の腰のものをちょっと貸してくれ。」

と、ほうばいの角助が腰に挿している刀を取ろうとする。

「こりやこりや、切り捨てるなら、なぜ自分の刀を使わない。」

と、ほうばいの角助がいうと、

「そんなことはどうでもいい。どれで切っても同じじゃねえか。」

と、なおも取り上げようとする。

「いや、何がよいのじゃ、よくないわ。」

と、ほうばいの角助が自分の刀を抑えると、

「はて、気のきかねえ男だ。いいからちょっと貸しな。」

と、なおも取り上げようとする。

「いやいや、おぬしの方が気の利かない男だ。

俺の本当の脇差は、金持ちの槌右衛門へ二百のかたにとられたのを、お前も知っているじゃあねえか。」

そうだった、俺と同じで、角助も借金のかたに取られていたんだったと、思い出して、

「ああ、そうか。おい貴様。切り捨てるのは簡単だが、今日のところは許してやる。

早く行け。」

それを聞いて、弥次郎兵衛は、面白いことになったと、

「いや、止めとこう。さあ、切れ。」

と、つつかかる。

周りの連中も、この喧嘩を面白がって群がってきた。

中間は、引くに引けなくなってきて、仕方がないと、

「ええ、そんなに切ってほしいなら、突殺してくれる。」

と、腰の竹みつをぬいて、弥次郎兵衛につかみかかる。

ところが、弥次郎兵衛は、この竹みつを引っつかんで、捻り倒せば、

「ひゃあ、人殺し。人殺し。」

と、可愛そうなほどの声を上げる。

このとき、

「カッチカッチカッチ。」

と、拍子木の音が聞こえてきた。

どうやら、早くも殿様の御立ちらしい。

そりゃ、行こうと、お供の連中は騒ぎ立つ。

そのせいで、喧嘩もそれきりになり、弥次郎兵衛も、これ幸いと、北八もろとも、ここをのがれて、足ばやに行き過ぎる。

しばらく歩いて、弥次郎兵衛が、

「ハハハ、大笑いの喧嘩だった。」

と、一首詠む。

脇差の 抜身は竹と 見ゆれども 喧嘩にふしは なくてめでたし

(どうやら、脇差が竹みつらしいと見えたが、竹のふしのように、引っかかりがなくて、喧嘩がもつれなくてよかった)

二人は、そのまま、この宿場を通り過ぎた。

つづく。

0 notes

Photo

三十石 2/2

「もうし、お客さん、まことにすまんが、もうひとりさんだけじゃ、そこへおたのぎ(おたのみ)申しますがな」

「おい、船頭はん、もう乗られへんで」

「そこをひとつ、お女中やで、おたのぎ申します」

「なんぼおたのぎ申しますいうても、この通り、一ぱいやがな」

「お女中やけに、どうぞ……」

「なんぼお女中かて、もうあかんがな」

「もし」

「なんや?」

「あない船頭がたのんでます。お女中やいうてます。乗せてあげまひょ」

「そないいうたかて乗られしまへんがな」

「よろし。ほな、わたいの膝の上へ坐らします」

「あんたの膝の上へ?」

「そうでんねん。二十二、三の別嬪《べつぴん》だすさかいな」

「ほんまか?」

「はいな……『もし、ねえさん、ねむとうなったら、わたいへもたれて寝なはれ』『そんなことをしたら、あんたはんの着物に油がつきます』『いえ、だんない(かまわない)。あんたの肩をうしろからつかまえたげますさかい、ゆっくり寝なはれ』……船がでて、櫓《ろ》にかわると、船がかぶる。それにつれて、女《おなご》はんは、うつうつと寝ます」

「へーえ、うまいことしなはるねんなあ」

「船が八軒家へつきますと、『兄《にい》さん、えらいお世話になりましたなあ』『どういたしまして……』『兄《にい》さん、どっちへお帰り?』『へえ、久宝寺町へ帰りますが、ねえさんはどちらへ?』『わたしは、上町の和泉町へ帰りますねんが、おんなじ方角でっさかい、ごいっしょに帰りまひょか?』『そんならお供いたします』『ほな、人力車《くるま》いいまひょ。あの……人力車屋《くるまや》はん! 人力車屋はーん!』」

「わあ、びっくりした。あんた、大きい声やなあ」

「『人力車屋はん、合乗り一台』『へい、どうぞ……』『兄さん、お乗り』『いえ、ねえさん、お乗り』『兄さんから……』『ねえさんから……』『ほな、ふたりいっしょに乗りまひょ。ひい、ふう、みい。やっ、乗ったわ……人力車屋はん、母衣《ほろ》かけてんか?』 合乗り母衣かけ頬ぺたひっつけ、テケレッツのパー!」

「おい、船頭はん、気ちがいが乗ってるで、投《ほ》りあげてしまい」

「とたんに人力車がガラガラガラ……」

「わあ、まだやってるわ」

「人力車がとまる。『人力車屋はん、おおきにごくろうはん』、帯のあいだから銭入れをだして、人力車屋に銭をやると一軒路地。表の戸をトントンとたたくと、なかから女中《おなごつ》さんがでてきて、『あら、お帰りあそばせ』『ただいま……これ、お梅、ここにござるおかたは、船でご厄介になったおかたや。お礼いうとくれ』『まあ、さよでござりますかいな。主人が、船でお世話になったそうで、ありがとうさんでござります。さあ、どうぞこっちへおはいり』『いえ、これでおわかれいたします』『そんなこといわんと、おはいりあそばせ、おはいり、おはいり……』」

「もしもし、なにをしなはんねん、あての袖をひっぱって……もし、これ、はなしなはれ! 袖がちぎれるがな。はなしなはれ!」

「『そうでっか。ほな、せっかくやさかい、一服さしてもらいまひょ』と、あがり口へ腰をかけると、『そこは端近《はしぢか》、どうぞこっちへ』……上へあがると、お茶がでてくる。女中《おなごつ》さんに目で合図すると、女中さんがすぐに表へとびだす。しばらくすると、若い衆が、提箱《さげばこ》さげて、『毎度おおきに』『ごくろうさん』……料理がとどく……酒のしたくができて、女中さんがはこんでくる……チャプ、チャプ、チンチロリン、チャプ、チャプ、チンチロリン、チャプン、チリンのトプン」

「もしもし、そのチャプ、チャプ、チンチロリン、チャプン、チリンのトプンちゅうのはなんだす?」

「女中さんが気取《ようす》して歩きますさかい、盃洗《はいせん》の水が、チャプ、チャプ、チャプンといいます。そのひょうしに、さかずきがあたって、チンチロリン、チリン、底へ沈んでトプン」

「わあ、こりゃ、いうことがこまかいわ」

「『さあ、なにもございませんが、ほんのお口よごし……どうぞ、召しあがってくださりませ』『このようなご厄介かけましてすんまへん』『さあ、どうぞ』『へえ、さようなれば、せっかくのご心配、ひとついただきます』……わたいが飲んで、『ねえさん、あんさんもひとつどうだす?』『わたしは、よけいはいただけまへんが、お相手いたします』……やったりとったりしてる間《ま》に、相手の女子はんの目のふちがほんのり桜色……わてもほんのり桜……」

「ちょっと待ってんか」

「なんや?」

「そりゃ、相手の女子はんは、色が白いさかい、桜色やろうけど、あんたはだめや」

「わてはだめ?」

「あんたは色が黒いさかい、桜の木の皮の色や」

「ややこしい色やな……『えろう長居をいたしました。これでおいとまいたします』『まあ、よろしいやおまへんか……そら、どうでもお帰りにならぬと、お宅には、角《つの》の生《は》えるおかたがござりますねやろ?』『そないなものがござりますかいな。雨がふったら、でんでん虫が角を生やすぐら��のことですがな』『そんなら、今晩、おとまりやすな』……うわーい!」

「なんや? 踊ってはるがな……おい、船頭はん、なんとかしてんか?」

「もし、あんた、いまのおはなしはなんのことだす?」

「へえ、お女中を膝へ乗せて、大阪へ帰ったときのつもりだす」

「わあ、えらいつもりやなあ……しかし、もしもそううまくいかなんだら、どうしなはるねん?」

「へえ、うどん食べて寝ます」

「えらいちがいやなあ」

「お客さん、お女中の荷物や」

「おっと、船頭はん、お女中の荷物は、わたいがあずかります。どなたもさわりなはんなや。大阪へ帰って、一ぱいよばれる、これがまず手付けや。色男はつらいなあ……さあ、どなたもあやかるように、あたまの上へこの荷物、吊《つ》っておこ」

「はいはい、どなたか存じまへんが、ご親切に、年よりを……ありがとう存じます」

「こら、なんや? えらいばあさんやな。おい、船頭はん、お女中は?」

「はい、そのお女中をおたのぎ申します」

「この人、おばあんやないか。おまえ、お女中やいうたろ?」

「そりゃいうたわ。おばあんかてお女中じゃ」

「わい、こんなしわくちゃのお女中きらいや」

「あんた、膝の上へ乗せて、よう抱いて大阪までいきなはれ」

「そんなあほな! あっ、おばあん、そばに坐ってしもうた。もっとむこうへいってんか。もっとむこうへいけ! フウー!」

「吹いたかて、とびやせんがな」

「もし、まことにすみまへんが、わたしの荷物をとっとくなはれ」

「おばあん、心配しいな。あたまの上に吊ったるわ」

「こりゃ、どうも、おおきに……ちょっとおろしてんか?」

「おばあん、これなんや?」

「年よるとなあ、もう、しっこが近うなるよってに、便器《おまる》持って歩いてまんねん」

「なんや、これ、おばあんの便器《おまる》か!?」

「こら、そんなもん、いただかしやがったんか」

「おばあん、これ、新しいやろな?」

「はい、いま、宿屋でいっぺんつかいました」

「わあ、もう、いっぺんつこうたんやと……早よおろしいな」

「やっ、割れたがな、あははは……」

「おい、早よう船をだし」

「おう、だしますぞ!」

わあわあいうておりますうちに、赤樫《あかがし》でこしらえた三間柄《さんげんえ》の長い櫂《かい》がザブーン……舟が淀川へでますと、櫂が櫓とかわります。

三十石の舟というものは、長さが五丈六尺、胴の間の広いところが八尺三寸、笹葉形の苫《とま》舟でございます。

二挺の櫓には、四人の船頭がついて漕ぎます。

「おーい、喜惣次よ、お客さんがたに一文ずつおたのぎ申せよ。これは、船頭がもらうのではござりませんて、船魂《ふなだま》さまへお神酒《みき》をあげんと、舟が速《はよ》う走りまへんからちゅうてな、ええか? お客さんがたにようおたのぎ申せよ…… いやれ、伏見、中書島なあ……泥島なあれどよ、なぜに撞木町《しゆもくまち》やなあ……藪《やぶ》のなかよー、ヤレサよいよいーえ」

船がでますと、かならず船頭が唄をうたいます。いま船がでたという知らせにそうしたのやそうで……

「おーい、お客さんがたから一文ずつおたのぎ申したか? なに? もう寝とる人がある? 遠慮はいらんで、寝とるやつあ起こせ、起こせ、死んどるんじゃあるまいし……もし、お女中さん、おまえさん、なにしとんじゃ? そんなとこからくぐりでて……あぶないことしとると、川へはまるぞ、それっ、なにをするんじゃ? ……へへへへ、なんじゃい、小便《ばり》はじきなさるのか……もし、舟べりへ小便《ばり》かけると、船魂さまの罰があたりますぞ。夜のことじゃ、だれもみとりゃせんで、やるなら、ぐっと尻まくって、川へつきだしてやんなされ。なに? はずかしい? はずかしいことありゃせんわな。夜のことじゃ、だれもみとりゃせんで、ぐっとまくってやんなされ、ええか? ぐっとまくって、ぐっと……おう、色が白いなあ!」

ドブーンとだれか川へおちたようすでございます。

「なにをしとんのじゃ? 色が白いちゅうて川へはまっとるやつがあるかい。早よあがってこいよ……」

船がでますと、中書島に、船頭さんのなじみの女子はんが橋の上へきて、

「勘六さんいなあー。上《のぼ》りかいな? 下りかいな?」

「なにをぬかすぞい。年中、船頭を相手にしくさって、上り下りのわからんやつがあるかい。船が下《しも》をむいておりゃ、下りにきまっとるぞ、くそっ……」

「あのなあ、勘六さーん、大阪へいってやったらなあ、小倉屋の鬢《びん》つけ買うてきておくれ」

「なにをぬかす。おのれが頭《どたま》に鬢つけが性《しよう》にあうか。馬のくそをぬすくっておけ! ……おのれはなあ、町にいるでええが、山におれば、狩人《かりうど》が、猪とまちごうて鉄砲で撃《う》つぞ!」

「待っててやわいなあ」

「われのようなかぼちゃをだれが待ってるかや」

「これ、清三、あの衒妻《げんさい》(娼妓などをいやしめ呼ぶことば)は、われの衒妻か? このあいだ、大阪へ行たとき、国もとの妹に櫛買うてやるで、銭貸せいうたが、おおかたあの衒妻に買うてやったんじゃろ。おーい、衒妻! 清三に櫛買うてもろうたかよー……やあ、顔をかくしよった。おかしやな、おかしやな…… やーれ、抱いて寝もせにゃなあー、いとまもくれずよー、それじゃ港のな、つなぎ船よー、ヤレサよいよいよー」

上り船とすれちがいますと、むこうの船から声がかかります。

「おー、いま下りかな?」

「ああ、下りますじゃ。伏見についたらな、万屋《よろずや》のおっかあに、わしがたばこいれをわすれておいたで、とっておいてくれと、ことづけをしてくれよー」

「早よう上がっといでよー…… いやれ、淀の町にもなあ、すぎたるものはよー、お城櫓となあー、水車よー、ヤレサよいよいよー」

船中の人たちは、みな白川夜船の高いびきで寝入っております。

東が白むと、鶏の声が聞こえてまいりまして、ほうぼうの茅葺《かやぶ》きの屋根からは、煙りがもうもうとでております。

お百姓の朝夜業《あさよなべ》、藁《わら》を打ってる音がかすかに聞こえてくる。

チワイナレナ、ワラバイ、ワイナアズキ、サンガデチバラレタン、フハイ

なんやわけのわからん唄をうとうております。

おばあさんは、糸車をしている。妹娘さんは機《はた》を織ってる、姉さんは、気取《ようす》をして、

おまえ紺屋か、紺屋の手間か、お手が染まればあいとなる

枚方《ひらかた》の十五丁手前で、ひとり、ぽいとあがった男がござります。

「あーあ、大津からつけてきて、わずか五十両の金で骨を折らしよった。まあええわ、今晩は、橋本か中書島で、ひさしぶりに女郎買いをして、あすは、芝居か落語《はなし》へでもいってやろうかい」

堤を歩いておりますと、下からでてきた犬が、盗人ということを知っておりますものか、

「ウムーゾク、ウムーゾク、ドロボー」

てなことをいってほえかかりますと、わきの犬がもらい鳴きで、

「ウムワン、ウムワン」

こっちでは、年をとった犬が、つきあいに鳴かんわるいとおもうて、歯がぬけてあるのに、

「ウムバン、ウムバン、バウバウバアー、アーアー」

しまいには、あくびをまぜて鳴いております。

船中では、五十両の金がなくなったというので、主船頭《おもせんどう》の勘六が、

「わしの船で、五十両の金がなくなっては、三十石の名折れや」

と、申しまして、船をまわして、上りにいたしました。

綱を陸へほうりあげると、四人の船頭が、土手へあがりまして綱をひきます。だんだん上ってまいりましたが、もとの船とは知りません最前の盗人、

「おい、ひとり乗せてんか?」

「おう、上りじゃ」

と、うまく乗せまして、首尾よく賊をつかまえました。

聞いてみますと、盗まれたのは、京都の大仏前、こんにゃく屋の権兵衛と申します男で、五十両の金をとりもどし、

「これも船頭はんのとんちのおかげや」

と、お礼として五両を船頭におくりました。

盗人は苦労して三文にもならず、船頭が五両もうけましたので、権兵衛ごんにゃく船頭が利。

3 notes

·

View notes