#合同会社日本文藝

Photo

「いのちのアート展 2022 Art exhibition of life」20220818[thu]~20[sat]

#Yutaro Miyake#三宅祐大郎#ミヤケユウタロウ#絵#Art#Arte#アート#그림#OutsiderArt#ArtBrut#LineDrawing#ModernArt#ContemporaryArt#ArtWork#アウトサイダーアート#アールブリュット#線描#企画展#日本文藝#合同会社日本文藝#いのちのアート展#有楽町#東京交通ビル

0 notes

Quote

ジャニーが同性愛者(真性の少年性愛者、児童性愛者)であり、事務所に所属する男性タレントに対して性的児童虐待(同性愛行為の強要)を行っているとの話は、1960年代から散発的に繰り返し報道されてきた。

まず、駐留米軍の「在日軍事援助顧問団 (MAAGJ)」に勤務していた頃(1958年~1966年)から、外交官ナンバーの車(クライスラー)で新宿・花園神社の界隈に繰り出し、「ケニー」、「L」、「牛若丸」といったゲイバーで遊んでいたこと、更に新宿駅南口で網を張り、田舎から出てきた少年たちに声をかけては、常宿の「相模屋」(1泊600円のベッドハウス)に連れ込んでいたことを、当時のゲイ仲間・原吾一が、著書『二丁目のジャニーズ』シリーズで明かしている。

ジャニー喜多川が最初に手がけたタレントは「ジャニーズ」の4名(真家ひろみ、飯野おさみ、あおい輝彦、中谷良)で、当初は池袋の芸能学校「新芸能学院」に所属させていたが、学院内にてジャニーが15名の男子生徒たちに性的児童虐待行為をしていたことが発覚。

オーナーの名和太郎学院長(本名:高橋幸吉。2000年6月7日に急性心不全で逝去。81歳没)はジャニーを1964年6月28日付で解雇した。

しかしジャニーが、ジャニーズの4名も一緒に引き連れて出て行ってしまったためにトラブルとなり、ジャニーらが所属中の授業料やスタジオ使用料、食費など270万円を求めて学院長がジャニーを提訴し、裁判へと発展した (通称:ホモセクハラ裁判)。

なお、当時のジャニーは在日軍事援助顧問団(MAAGJ)に在籍する下士官事務職員として、米国軍人および外交官の立場にあったが、新芸能学院との騒動は「MAAGJの公務の範囲外の職業活動」で起こった問題であるため、「外交関係に関するウィーン条約」(日本では1964年6月8日に発行)の第31条1項による外交特権「外交官は接受国の刑事・民事・行政裁判権からの免除を享有する」の対象から漏れ、訴えられた。

この裁判は長期化し、1964年から実に4年に渡って行われた。

ジャニーズの4名も実際に証言台に立っており、その証言記録は『女性自身』(1967年9月25日号)、『ジャニーズの逆襲』(データハウス刊)、『ジャニーズスキャンダル調書』(鹿砦社刊)にて再現されている。

『週刊サンケイ』(1965年3月29日号)でも「ジャニーズ騒動 “ジャニーズ”売り出しのかげに」として5ページの記事が組まれた他、ルポライターの竹中労も、著書『タレント帝国 芸能プロの内幕』(1968年7月、現代書房)の中で「ジャニーズ解散・始末記」と題してジャニーの性加害について言及した (当書はその後、初代ジャニーズを管理していた渡辺プロダクションの渡邊美佐の圧力で販売停止)。

なお、『ジャニーズスキャンダル調書』では「同性愛」という表現自体を否定しており、ホモセクハラである以上、「性的虐待」、善意に表現しても「少年愛」であるとしている。

『週刊現代』(1981年4月30日号、講談社)にて、「『たのきんトリオ』で大当たり アイドル育成で評判の喜多川姉弟の異能」と題し、ジャーナリストの元木昌彦がジャニーの性趣向問題について言及。

(直後、ジャニーの姉のメリー喜多川から編集部に「今後、講談社には一切うちのタレントを出さない」と猛クレームが入り、元木は処分として『週刊現代』から『婦人倶楽部』の部署へと異動させられた。

この件については、『週刊文春』(1981年5月28日号、文藝春秋)でも、「大講談社を震え上がらせたメリー喜多川の“たのきん”操縦術」と題して報じられた。

なお、ジャニーの性的児童虐待についてメリーは、「弟は病気なんだからしょうがないでしょ!」と言ってずっと放任していた)

雑誌『噂の眞相』(1983年11月号)が、「ホモの館」と題してジャニーズ事務所の合宿所の写真を公���。

元所属タレントの告発も相次いだ。

元フォーリーブスの北公次は『光GENJIへ』(1988年12月)、

元ジューク・ボックスの小谷純とやなせかおるは『さらば ! ! 光GENJIへ』(1989年9月)、

元ジャニーズの中谷良は『ジャニーズの逆襲』(1989年10月)、

元ジャニーズJr.の平本淳也は『ジャニーズのすべて ~ 少年愛の館』(1996年4月)、

豊川誕は『ひとりぼっちの旅立ち ~ 元ジャニーズ・アイドル 豊川誕半生記』(1997年3月)、

山崎正人は『SMAPへ』(2005年3月)をそれぞれ上梓。

タレントの生殺与奪の全権を握るジャニーの性的要求を受け入れなければ、仕事を与えられずに干されてしまうという実態が明るみに出た。

中でも『SMAPへ』は、ジャニーが行っていた性行為の内容について最も細かく具体的に描写しており、少年に肛門性交を強要していたことも明かしている。

同じく元Jr.の蓬田利久も、漫画『Jr.メモリーズ ~もしも記憶が確かなら~』(竹書房の漫画雑誌『本当にあった愉快な話』シリーズに掲載。著:柏屋コッコ、2014年1月~2015年4月)に取材協力する形で暴露している。

ジャニーは肛門性交時にノグゼマスキンクリーム、メンソレータム、ベビーローションなどを愛用しており、少年隊もラジオ番組で、錦織一清が「ジャニーさんと言えばメンソレータム思い出すなぁ・・・」、東山紀之は「合宿所はいつもメンソレータムの匂いがしてた」など、分かる人には分かるギリギリの発言をしている。

元Jr.の星英徳も、ジャニー喜多川の死後になってネット配信で、「ただのJr.だった自分ですら、何十回もやられた。

ジャニーさんが特に好んだのは、小中学生の段階のJr.。

時には平日の朝から学校を休んで合宿所に来いと呼び出され、マンツーマンで性行為を受けた。

その最中は、当時付き合ってた彼女のことを毎回必死に頭で思い描きながら耐えてた。

メジャーデビューしたメンバーは必ず全員やられている。

必ずです! 全員やられてる!

そもそも断ったらデビュー出来ない」と幾度も打ち明け、ジャニーによる性被害や当時の事務所内での異常な状況を説明した。

ジャニーズの出身者以外からも、浜村淳が関西ローカルのラジオ番組『ありがとう浜村淳です』(MBSラジオ)の中でジャニーのことを「あのホモのおっさん」と発言したり、ミュージシャンのジーザス花園が、2009年発表の自作曲『ジャニー&メリー』で、AV監督の村西とおるもブログやTwitterで糾弾している。

ジャニーに対する感謝、愛情が誰よりも強いことで知られるKinKi Kidsの堂本剛(児童劇団の子役出身)は、小学5年生の段階で子役活動を辞め、一旦芸能界を引退していたが、姉による他薦でジャニーズのエンターテインメントの世界に触れ、自分もスターになって成功したいという感情が芽生える。

しかし成功するためには、まだ幼い小学6年生の段階からジャニーの性的な行為を耐え忍ぶしかなく、剛が中学2年生の14歳の時に奈良県から東京の合宿所に正式に転居してからは、ジャニーの性行為は更に過熱していった。

当時剛と非常に親しい関係にあった元Jr.の星英徳も、「剛は普通のJr.たちとは違うレベルの性行為をジャニーさんから受けていて、そのことにいつも悩んでた。剛が病んじゃったのはジャニーさんが原因」と、2021年6月25日の深夜にツイキャス配信で証言した。

剛にしてみれば、確かにジャニーには芸能界で大成功させて貰っ��感謝はしているものの、幼い頃から異常すぎる性体験を強いられ、自分の心と体を捨て去るという代償を払わされてきた訳であり、更に人一倍繊細な性格がゆえ、15歳からは芸能活動へのストレスも相まってパニック障害を抱えるようになり、長年に渡って自殺を考えるほどに苦しんだ時期が続いた。

自分で選んだ道ではあるし、ストックホルム症候群、トラウマボンド(トラウマティック・ボンディング)、グルーミングなどの効果によって、ジャニーに対して大きな感謝はしつつも、もしジャニーと出会わなければ、こんなにも苦しい思いをすることは無かった、という愛憎が入り混じった複雑な感情から、剛の自作曲『美しく在る為に』は、ジャニーへの思いや、芸能活動への葛藤が描かれた曲だと、一部のファンの間では解釈されている。

その歌詞の一部には、

「あたしが悪いなんて 云わせないの あなたが悪いなんて 云う筈がないの 人は勝手だったもの 何時も勝手だったもの 美しく在る為に 勝手だったもの」とある。

[1]

元光GENJIの諸星和己も、2016年11月6日放送のバラエティ番組『にけつッ ! !』(日本テレビ)に出演した際、千原ジュニアとの会話でジャニーについて、

千原 「数年後に大スターになると見抜くその力よ」

諸星 「違う違う、たまたま、たまたま」

千原 「先見の明がすごいんでしょ?」

諸星 「僕の考えだと、“結果論”だね。 あの人(ジャニー喜多川)の目がいいとか、見抜く力がすごいとか、“全く”無い!」

と断じ、ジャニーに対する世間の過大評価に異を唱えた。 そして番組の最後では、「ジャニーの感性はね、あれホ〇だから!」と締めくくった。

ジャニーについてはよく、「少年の10年後の成長した顔が見えていた」などと評されてしまうことがあるが、それは間違い。

確かに子供の頃は冴えない平凡な顔をした者が、美容整形なども踏まえて将来二枚目に化けたパターンもあるが、その一方、小さい頃は可愛かったのに、成長と共にどんどん劣化してしまったパターンも少なくない。

そもそも、テレビなどで頻繁に同じタレントの顔を目にしていれば、視聴者の目はその顔に慣れていく訳だから、マイナス面はどんどん軽減されていく。

ジャニーが持っていたのは権力と財力であって、人の10年後の顔はおろか、人の本質や将来を見抜けるような特殊能力、神通力は存在しない。

ジャニーは将来を予見して採用していたのではなく、ただ単に、今その瞬間の“自分の好み”の少年、個人的に性欲を感じる“ヤりたい相手”を選んでいただけであり、その少年がたまたまスターになるかならないかは、諸星が述べた通り、後からついてきた“結果論”に過ぎない。

ジャニーに個人的に嫌われれば、いくらスター性や才能がある者であっても捨てられるし、ジャニーに個人的に好かれれば、スター性の無い者であっても権力と財力でメディアにゴリ推しされ、結果、誰でも人気者になれた。

こうした、ジャニーの個人的な好み、機嫌だけで全てが操作・決定される、非常に特殊で独裁的な事務所だったため、多くのスターを製造した一方、本当に将来有望だったはずの多くの才能も死んでいった。

なお諸星はこの放送の一ヶ月後の2016年12月2日に大沢樹生と共に開催したトークライブでも、ステージ上で「俺が何で結婚しないか? ホモだから。 ジャニーみたいなものだから」と発言し、ジャニーを茶化している (諸星自身がゲイであるという部分は自虐による冗談であり、諸星はゲイではない)。

1988年~1989年にかけ、月刊誌『噂の眞相』もこの問題を数回取り上げた。

しかしジャニーズ側は、「『噂の眞相』という雑誌はこの世に存在しないもの」という姿勢を貫いていたため、全く相手にされることは無かった。

週刊誌『FOCUS』(1989年8月11日号、 新潮社)に、ジャニー喜多川が合宿所で撮影した田原俊彦の全裸のポラロイド写真が流出掲載される。

1999年10月28日号から2000年2月17日号にかけ、『週刊文春』がジャニーズ事務所に対する糾弾を14回に渡ってキャンペーンとしてシリーズ掲載。

ジャニーが所属タレントに対してセクハラ・児童虐待を行い、事務所内では未成年所属タレントの喫煙や飲酒が日常的に黙認されていると報道し、約15名もの元ジャニーズJr.が取材に協力した。

出版元である文藝春秋は、他の大手出版社と違ってジャニーズ事務所との癒着や影響力が皆無に等しかったために出来たことだった。

【キャンペーン開始の引き金的な記事】

江木俊夫 公判で元アイドルが「ジャニーズ」批判 (1999年10月7日号)

【14回のキャンペーン】

青山孝 元フォーリーブス衝撃の告発 芸能界のモンスター「ジャニーズ事務所」の非道 TVも新聞も絶対報じない (1999年10月28日号・p252~255)

ジャニーズの少年たちが耐える「おぞましい」環境 元メンバーが告発 「芸能界のモンスター」追及第2弾 (1999年11月4日号・p190~193)

ジャニーズの少年たちが「悪魔の館」合宿所で 「芸能界のモンスター」追及第3弾 強いられる“行為” スクーブグラビア ジャニーズ「喫煙常習」の証拠写真 (1999年11月11日号・p26~29)[1]

テレビ局が封印したジャニーズの少年たち集団万引き事件 追及キャンペーン4 マスコミはなぜ恐れるのか (1999年11月18日号・p188~191)

ジャニー喜多川は関西の少年たちを「ホテル」に呼び出す 追及第5弾 芸能界のモンスター (1999年11月25日号・p188~191)[1]

ジャニーズOBが決起! ホモセクハラの犠牲者たち 芸能界のモンスター追及第6弾 (1999年12月2日号・p195~197)

小誌だけが知っているジャニー喜多川「絶体絶命」 追及第7弾 (1999年12月9日号・p179~181)[1]

ジャニーズ人気スターの「恋人」が脅された! 追及第8弾 (1999年12月16日号・p185~187)

ジャニー喜多川殿 ユー、法廷に立てますか? 「噴飯告訴に答える 追及第9弾」 (1999年12月23日号・p179~181)

外国人記者が「ジャニー喜多川ホモ・セクハラは日本の恥」 追及第10弾 (1999年12月30日号・p38~40)

ジャニーズ裁判 元タレントはなぜ「偽証」した キャンペーン再開! (2000年1月27日号・p180~181)

ジャニー喜多川よ、ファンもこんなに怒っている 徹底追及(第12弾) (2000年2月3日号・p165~167)

NYタイムスも報じたジャ二ー喜多川「性的児童虐待」 (2000年2月10日号・p172~173)

ジャニー喜多川「性的虐待」 日本のメディアは腰くだけ ピュリツァー記者が激白 (2000年2月17日号・p34~35)

【追加報道】

スクープ撮! ジャニー喜多川の素顔 (2000年3月16日号)

ジャニー喜多川の性的虐待! 母親が決意の告白 「息子は私に訴えた」 (2000年3月23日号・p184~186)

新展開 ついに国会で質問されたジャニーズ性的虐待 なぜNYタイムスしか報じないのか (2000年4月27日号・p176~179)

ジャニーズ疑惑 梨元勝国会で証言へ! (2000年5月4日・11日合併号・p180~181)

大手メディアがこの性的児童虐待問題をこれほどまでに取り上げたのは1960年代以来初めてのことで、その波紋は大きく、自民党衆議院議員・阪上善秀(後の宝塚市長)も、2000年4月13日にこの問題を衆議院で取り上げた [注 6]。

1999年11月、ジャニー側は名誉毀損であるとして文藝春秋を訴え、1億700万円(ジャニーズ事務所に対し5350万円、ジャニー喜多川に対し5350万円)の損害賠償と謝罪広告1回を求める民事訴訟を起こした。

2002年3月27日、東京地裁の一審判決では、「高度の信用性を認めがたい。

証人の証言はたやすく信用できない点を残している」としてジャニー側が勝訴し、東京地裁は文藝春秋に対し、ジャニーへ440万円、ジャニーズ事務所へ440万円の、計880万円の損害賠償を命じた (井上哲男裁判長)。

文春側はこれを不服として東京高裁に控訴。 これに対抗するかのようにジャニー側も控訴。

2003年7月15日の二審判決では、ジャニーの性的児童虐待に関する記述について、

「喜多川が少年らに対しセクハラ行為をしたとの各証言はこれを信用することができ、喜多川が、少年達が逆らえばステージの立ち位置が悪くなったり、デビューできなくなるという抗拒不能な状態にあるのに乗じ、セクハラ行為をしているとの記述については、いわゆる真実性の抗弁が認められ、かつ、公共の利害に関する事実に係るものである」

と結論づけられ、ジャニー側の性的児童虐待行為を認定 (矢崎秀一裁判長)。

このため、性的児童虐待部分のジャニー側の勝訴は取り消され、損害賠償額はジャニーへ60万円、ジャニーズ事務所へ60万円の、計120万円に減額された。

ジャニー側は損害賠償額を不服として最高裁に上告したが、2004年2月24日に棄却され (藤田宙靖裁判長)、120万円の損害賠償と性的児童虐待行為認定が確定した。[1]、[2]

しかし各芸能マスコミは、一審の880万円から120万円に減額された事実だけをベタ記事で書いて済ませ、「性的児童虐待が認められた」という肝心の部分は書かなかった。

この問題について、懐疑主義団体「JAPAN SKEPTICS」の機関誌『NEWSLETTER 53号』にて、当時同会の副会長だった草野直樹が批判。

「マスコミの誤りというのは、『間違ったことを報じる』だけでなく、『必要なことを報じない』ことも含まれる。 そして後者の多くは、いくつかの『タブー』に縛られていることが原因になっている。

報道におけるタブーのベールを抜いた報道には、オカルト・疑似科学の類と同様に騙されないようにしよう」と訴えた。

芸能評論家の肥留間正明も、「芸能界でホモセクハラが裁判になったのは異例。

真実と認められたのも初めてで、これは社会的な事件」と語っている。

また、ニューヨーク・タイムズや、イギリスの新聞・オブザーバーなどの海外メディアも大々的に取り上げ、この問題をタブー視するなどして真実を報道しない卑怯で腰抜けな日本のマスメディアの姿勢、体質を批判した。

以後もジャニーズ事務所と文藝春秋は対立。 2006年に『武士の一分』が映画化された際、ジャニーズは文春文庫で発売されている藤沢周平の原作本の帯に、主演の木村拓哉の写真の使用を一切許可しない、という対抗措置を取っている。 また、木村が工藤静香と結婚した際にも、会見への週刊文春の参加を禁じた。

そのため、文春側は巻頭グラビアで白紙ページに木村とインタビュアーの輪郭のみを描き、ジャニーズによるメディア統制であると非難した。

2010年3月14日、サイゾーウーマンにてシリーズ連載「新約・ジャニーズ暴露本」開始。

2018年6月6日、サイゾーウーマンにてシリーズ連載「いま振り返るジャニーズの“少年愛”報道」開始。

2019年7月9日にジャニーが逝去。

その際、テレビや雑誌など、日本の主要メディアではジャニーを賛美する歯の浮くような美辞麗句のみが並べられ、まるでジャニーを聖人君子かのように崇め奉った。

ジャニー喜多川 - ジャニーズ百科事典

72 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)5月11日(土曜日)弐

通巻第8249号

中国の軍配備は対外戦争だけに備えているのか?

孫子の兵法なら中国の分裂を策するのが最も効果的である

*************************

AI時代、生成AIとチャットGPTの開発競争とは、実質的に第三次世界大戦である。「AIを確立した国家が世界の覇者となる」というのはプーチンの預言だが、開発現場のエンジニアには技術の視野狭窄に陥って、機を見て森を見ない状況にある。

とりわけ米国の開発企業にむけて唸るような投機資金の流入をみていると、現場にある発想は人類への貢献より、カネではないか。オープンAI、AI-X、エヌヴィディアなど、この先端分野の企業はすべてがアメリカ発である。

孫子の肯綮とは、「百戦して百勝するは、善の善なる者に非ざるなり、戦わずして人の兵を屈するは、善の善なる者なり」(百戦百勝はかならずしも最善ではない。戦わずして敵を屈服させるのが最善だ)

この基本原則を台湾統一にあてはめると。。。。

「上策」はTSMCをそのままのみ込む

「中策」が軍事小競り合いと武威の継続。心理的降伏。

「下策」は軍事衝突、しかしシナ兵は戦わない

中国はいまモラルを引締め、国内矛盾のすり替えに「祖国統一」を呼号している。

西側はAI規制のルール作り乗り出した。日本も遅ればせ『セキュリティクリアランス』法が成立した。

ところが、まったく非協力的なのが中国とロシアである。アメリカはハイテクを中国に渡さない政策に狂奔してきたが、結果は『ザル法』だった。7ナノ半導体が中国に渡っていた。

なにしろ相手はスパイと模倣、不法盗取が得意技の国なのである。日本製部品はかれらの兵器に使われ、また新幹線も鉄鋼もリニアもみごとに盗まれた。

AIは、いまや自動翻訳からロボット分野で革命的な進歩をもたらし、半導体、EVで中国の追い上げは凄まじい。特許の出願件数(特許成立件数ではない)では、中国がアメリカを抜いている。

一方で、アメリカが分裂を深め、シン南北戦争に突入する危機が日増しに増大している。その兆しが不法移民、LGBT、BLM、中絶、銃規制、同性婚、そしてイスラエル支援か否か、をめぐって鮮明な対立を産んだ。

アメリカの分裂は中国とロシアに裨益する。過激な社会運動へ迂回路を通じて中国からの資金が入っていることは周知の事実だが、金融面での中国銀行への締め上げはようやく効果を見せ始めた段階である。

▼中国を七つに分裂させるという壮大な戦略を西側は立案すべきではないのか

さてそうであるとすれば、西側が策すべきは中国を分裂させる戦略であろう。もとより李登輝元台湾総統は「七つに分裂する」と主張されてきた。チベット、ウイグル、南モンゴルに旧満州は別の国であり、ほかに華北(北京圏)、華中(上海圏)、華南(広東圏)に分かれる。合計ななつ。

語呂合わせで言えばユーゴスラビアは七つに分裂した。スロベニア、クロアチア、ボスニアヘルツェゴビナ、セルビア、コソボ、モンテネグロ、北マケドニア。

ソ連は15に分裂した。

ロシア、ベラルーシ、ウクライナというスラブ枢軸とモルドバ、「バルト三国」(エストニア、ラトビア、リトアニア)、カフカスのグルジア、アルメニア、アゼルバイジャン、そして中央アジアイスラム圏五ヶ国(トルクメニスタン、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン)に。

筆者は上記七分裂のシナリオに加えて蜀(四川省)、広西チワン自治区、雲南省も歴史的には別の国であり、香港、マカオ、それに事実上の独立国家たる台湾を加え,さらに細分化した地域に分かれると、シンガポールが「飛び地」で加わって緩やかな中華連邦となるとシミュレーションして『中国大分裂』(文藝春秋、絶版)を上梓したことがある。

4 notes

·

View notes

Text

今日は店は休みです。久しぶりに奈良に来ています。本籍を奈良に置く身としては、故郷へ戻る嬉しさです。仕事があるとはいえ、合間に興福寺で八部衆の御顔でも拝めるとなおなお嬉しいところですが。

そういえば、本日2023年12月12日はちょうど小津生誕120年、没後60年。小津で奈良、といえば『麦秋』の最後、ふっと差し込まれる麦畑の中をゆく嫁入り風景のシーンですが、あれ、どこなんでしょうか。後ろに耳成山のような山が見えるので、橿原のどこかかな。

ついでの話。このごろ書きものの仕事が多くて、頼まれもの以外の文章なぞつらつら書いている場合ではないのですが、小津についてふと気になってしまったことがあり、書いておかないと本来の仕事ができなさそうなので、合間合間に記していた雑文をここに置いておきます。長いですし、結論はないし、ほとんどの方が興味のない内容かと思いますが…。

ちょっとした調べものがあって雑誌『みすず』2001年12月号を読んでいたら、木村伊兵衛が小津安二郎を撮影した写真と文章「上海で小津安二郎氏をうつす」が掲載されていた。時期は1938年1月なので第二次上海事変の翌年。小津は1937年9月に出征して中国に渡り、事変の直後12月から上海にいたようで、その時に偶然木村と出会っている(その後小津は南京・漢口と転戦する)。写っている小津が携えているカメラは、木村の稿に続いて掲載されている田中眞澄氏の文章「ライカという”近代”」によればライカA型。小津関係の文章を読むと、小津は「ご愛用のライカ」をいつも手にしていたと多くの人が書いているので(同文によると山中貞雄はコンタックスだったらしい)さもありなんと思うのだけれど、田中氏の文章を読んでいくなかで、ちょっとしたことが気になるようになった。

小津は1942年から軍の依頼で記録映画撮影のためにシンガポールに滞在し、ただまあ映画製作などできる状況でもないため、自国内では上映が禁止されていたアメリカ映画をひたすら見続け、敗戦を当地で迎えている。そしてそのまま捕虜となり、抑留生活を終え1946年1月に帰国する際に小津はライカを手放しており、「彼が再びライカを所有するのは一九五四年のことである」とある。買った件の典拠はどこにあるんだっけ、と思いつつ近所の図書館に置いてある『全日記 小津安二郎』を紐解くと、なるほど1954年3月22日の項に、

> 「出京 サンにてライカを買ふ 135.000 アメリカン フアマシー 明治屋(燻製)によつて帰る」

とある。と、ここで急に話は脇道に逸れるのだが、ちなみに隣のページ、同年4月8日の項には、

> 「駒場の東大教養学部 民芸館 青山の花屋 それから 車にて銀座に出て なごやかに夕餐を喫す 野田夫妻と江原氏同道」

と日本民藝館に行った旨の記載がある。他にも、1951年11月10日に

> 「宿酔 森昌子さん達と 陶哉 たくみに寄って大船に帰る」

や、1955年5月17日には

> 「駅にて野田氏と待合せ 上野松坂屋の民芸展にゆく」

とも。ほか、パッと目を通しただけでも1952年4月8日、同年6月15日、1953年2月9日、1961年2月2日に銀座たくみに行った記載があるし、志賀直哉や里見弴についての言及は多すぎるので略す。こ���いうものを読むとつくづく民藝誌において特集「小津と工藝」を組みたいなと思う。白樺派との関係や小津の映画における「巧藝品考撰」について取り上げる特集。『秋日和』で原節子の後ろにかかっている暖簾は芹沢銈介だろうか、『秋刀魚の味』で中村伸郎の後ろに置かれたやちむん?はたくみで求めたものなのだろうか、やちむんであれば誰の仕事だろうか。佐田啓二と吉田輝雄がとんかつ屋で食事をするシーンには確かに芹沢カレンダーが掛かってるな、などといつも気になるので。松竹から写真借りるといくらぐらいかかるかな…。

それはさておき。この時購入したライカが、前掲日記の1961年3月23日の項に「夕方会社帰りの秀行くる ライカ借(貸)してやる」とある通り、のちに小津の甥が譲り受け、現在は茅野駅前「小津安二郎・野田高梧コーナー」に寄贈展示されているライカIIIfとズマリット5cmF1.5なのだろう。と、ここまで長々と記して、まだ前提です。

そこでふと思い出したのが厚田雄春・蓮實重彦著『小津安二郎物語』(筑摩書房・リュミエール叢書)の冒頭。ここには小津が『東京物語』と『早春』のロケハンをしている写真が2葉掲載されているのだけれど、どちらにおいても小津はバルナック型のカメラを携え、光学ファインダーをのぞいたりしている。沈胴レンズにフードをつけている様子から、あれはライカなんだろう、レンズは厚田雄春が『父ありき』において75mmを一場面で使った以外はすべて50mmだったと言っているぐらいだから同径のエルマーやズマール、ズミタールとかかな、などとうっかり思い過ごしていた。むろん『早春』については、製作年やロケハンの写真に記載されている「1955.7.20」という日付からするとまったく問題はない。しかし『東京物語』は1953年製作公開だから「再びライカを所有した」1954年では間に合わない。そう気がついて見直すと、小津が構えているカメラは、ライカIII型に似ているがファインダーの位置が違うし、そもそも1954年にあわせて手に入れたと思しきズマリットは沈胴レンズではない。

妙なことに気がついてしまったと思いつつも、ひとまずは日記記載の「サン」を手始めに調べてみようとしたが、何の会社かわからない。名取洋之助が企画編集した「週刊サンニュース」と関係はあるのだろうか。対外宣伝誌の専門家であり、銀座に店を構える森岡さんに聞いたらわかるだろうか。いずれにせよ1949年以降の小津の日記に「サン」が登場するのは、「1951年1月17日・3月21日・4月24日・11月10日、1952年4月17日、1953年6月16日、1954年3月22日(前述のライカを買った日)・10月14日、1955年4月6日、1960年7月14日、1961年2月2日(”たくみ サンに寄って三越”)」。1953年6月16日は、ちょうど『東京物語』ロケの最中だったことが気に掛かる。ほか、関係しそうな記載としては1953年3月30日に「アサヒカメラ座談会」、1954年11月5日の「シュミットに寄ってから」(当時ライカの総代理店だったシュミット商会か)、1955年2月15日「昼寝をしてゐると小尾がくる ニッコールの85m(ママ)のレンズを頼む 四万五千円を預ける」、同年3月11日「小尾に会ひ105mmのレンズを見る」、同年6月27日「小尾から電話ライカピッド(ママ。入手したライカがIIIfであれば、ライカビット SYOOMか)を頼む」ぐらいか。この「小尾」という人は何者なんだろう。

次に小津が構えているカメラの形状から何かわからないかと思い、あらためて細部を見れば、写っているカメラは戦後キヤノンが作っていたコピーライカであることがわかる。決め手はファインダーの位置。同時期の国産コピーライカであるニッカやレオタックスはライカそっくりに作っているのだが、キヤノンは誠実と言っていいのか「打倒ライカとコンタックス」の心意気の現れか、多少スタイルが違う。なお、小津が用いている機種については、この時期のレンジファインダー機は輸出用に作っていたせいか勢いがあり、すぐ新型が出るうえに、外観がどれも似すぎていて小さな写真では区別がつかない。時期を考えれば、1946年発売のSIIから1952年のIVSbの間のいずれかで、III型以降のように見受けられる。レンズもやはり形状から判断するとズマールに似ているので、1949年発売開始のキヤノン Serenar 50mmF1.9か。そう気づいて改めて調べると、「カメラ毎日」1954年6月号に掲載されている座談会「カラーは天どん 白黒はお茶漬の味」ではカメラの話がもっぱらで、その時に手にしているのはキヤノンである。このキヤノンのカメラとレンズ、そして外付けのファインダー、この時期どういう経緯で小津は使っていたのだろう。いずれにせよ、1953年の『早春』はともかく、なぜ1955年に「ご愛用のライカ」ではなく、キヤノンを用いているのか。

ついでに言うと、小津が鏡の前でカメラを向けて撮っているセルフポートレートに用いているカメラはコンタックス。日記をざっと読んだ限りではわからないけれど、これもいつ手に入れたのだろう。レンズはゾナーの5cmF1.5。明るいレンズがお好みと見える。こちらは姪が譲り受けたとのことで、今は先のライカと同じく茅野駅前にある。

長々と書いてきましたが、つまりはこれらが今回生じた疑問です。小津に詳しい人、どうか教えてください。

7 notes

·

View notes

Text

2022年7月8月9月10月11月12月読んだ本

「美しい日本の私」 川端康成 講談社現代新書

「日本書紀のすべて」 武満誠編 新人物往来社

「歌い屋たち」 なぎら健壱 文藝春秋

「水死」大江健三郎 講談社

「新しい道徳」北野武 幻冬舎

「日本の一番長い日」半藤一利 文春新書

「現代マンガ選集表現の冒険」中条省平編 ちくま文庫

「エドウィン・マルハウス」スティーヴン・ミルハウザー 河出文庫

「リリィ・シュシュのすべて」岩井俊二 角川文庫

「蟹工船」小林多喜二 新潮文庫

「幕末の三舟」松本健一 講談社選書

「あかるい部屋の中で」金子美恵子 福武書店

「頭のいい人の敬語の使い方」本郷陽一 日本文藝社

「対訳ディキンソン詩集」岩波文庫

「共同幻想論」吉本隆明 角川ソフィア文庫

「ビートルズが流れていた」林哲司 PHP研究所

「Googleが仕掛けた罠」杉浦隆幸 小学館新書

「河童が覗いたヨーロッパ」妹尾河童 新潮社

「白髪の唄」古井由吉 新潮社

「倫理という力」前田英樹 講談社現代新書

「原典完訳アヴェスタゾロアスターの聖典」野田恵剛 国書刊行会

「インディペンデントの栄光 ユーロスペースから世界へ」堀越鎌三 筑摩書店

「燃えよ剣」司馬遼太郎 新潮文庫

「日本美術傑作の見方感じ方」田中英道 PHP新書

「五体不満足」乙武洋匡

「ことばはおもしろい」河合隼雄 講談社

「モモ」ミヒャエル・エンデ 岩波少年文庫

「オン・ザ・ロード」ジャック・ケルアック 河出文庫

「笑犬棲よりの眺望」筒井康隆 新潮社

「人生の親戚」大江健三郎 新潮社

「湯川秀樹の世界」中野不二男 PHP新書

「ちくま 7月号,8月号,9月号、10月号,11月号,12月号」

「国書 7月号,8月号,9月号、10月号,11月号,12月号」

「波 7月号,8月号,9月号、10月号,11月号,12月号」

「ロッキング・オン1月号」

「ダ・ヴィンチ1月号」

「ミュージックマガジン1月号」

「新選日本史B」東京書籍

「山川詳説日本史図録」山川出版

「家庭総合自立・共生・創造」東京書籍

「現代社会」東京書籍

「クローズアップ現代社会」東京書籍

「物理基礎」東京書籍

「音楽ⅠTutti」教育出版

「音楽ⅠTutti 学習書」NHK出版

「音楽通論」教育芸術社

「ビジネス基礎」実教出版

「All Aboard! English CommunicationⅡ」東京書籍

「All Aboard! English CommunicationⅡ学習書」NHK出版

「スポーツルール2022」大修館書店

「合格トレーニング日商簿記2級商業簿記・工業簿記」TAC出版

「合格するための本試験問題集日商簿記2級」TAC出版

「歌集滑走路」萩原慎一郎 角川文庫

後期中間の平均が80点、前期期末の平均が88点でした。もうすぐ高校卒業です。塀の中にいながら公立中学1年、通信高校3年在籍し卒業する機会を与えられたことに大変感謝しています。今は2月の期末テストと簿記2級試験に向けて勉強しています。卒業まで残り少ない時間をムダにしないで精一杯やります。

18 notes

·

View notes

Text

2023年6月13日 村田沙耶香、概念からこぼれ落ち続ける生について

起立性低血圧が関係しているのか分からないけれど朝起きてから、日が沈んで18時頃になるまでの間、ずっとぼうっとしていて頭が回らず、気力も出ないので、実質的には一日が18時以降の時間しか存在していないような心地になる。どうしても、起きてから8時間くらいは経たないと本調子が出ない。

***

小説の話。村田紗耶香の「地球星人」を読み終わった。

村田紗耶香は以前から『コンビニ人間』『消滅世界』『しろいろの街の、その骨の体温の』など色々読んでいたのだけど、『地球星人』を読みながら、自分にとって村���紗耶香という作家は思っていたよりも重要かもしれない、と気が付く。

村田紗耶香には読んでいて波長が合うというか、自分の感性に直に刺さるような部分が確かにあって、それが何なのかを言語化するとすれば、人間を脱すること、脱-人間化へと向かっていくというその方向性だと思う。

たとえば、『コンビニ人間』において主人公はタイトル通りの「コンビニ人間」になるわけだけど、それは従来の人間でもなく、男でもなく、女でもなく、「コンビニ人間」という新たな種類の人間。そして、常識的に考えればそれは資本主義と消費社会によって生み出された哀れな存在にも見えるものの、村田紗耶香はむしろ「コンビニ人間」という新たな人間の誕生を徹底して肯定的に描いて祝福しているように見える、その両義性。

もう少し「コンビニ人間」について書くと、「コンビニ人間」は消費社会におけるコンビニというシステムに過剰に適応することによって逆に、社会を攪乱するような不条理な存在になっている点や、結婚という制度を読み替えてひそかにやり過ごしながら反抗するような態度に、ドゥルーズの言うマゾヒズム的な戦略を感じることがある。

「地球星人」には「メッセージを送る相手の絵文字や文体を真似する」というくだりがあるし、「コンビニ人間」でも「他の店員の言葉遣いを真似る」という場面があったと思うのだけど、そこにはASD(自閉症スペクトラム)的なコードへの適応の運動と、しかしそこから逸脱していくような側面があって、既存の法に対してうわべだけは忠実に従おうとしながらも攪乱していく動きが村田紗耶香らしさだと思う。あと、いまASDという単語を出したものの、だからと言ってこれが「ASDの主人公の物語です」と言い切ってしまうことにも抵抗があって、「コンビニ人間」は文字通り、「コンビニ人間」という新しい特異的な人間を描いた小説に他ならない。

「地球星人」においては、主人公は生殖および恋愛という規範を持った地球星人(人間を作る「工場」)に対して徹底的に抗い、そのような自分たち(夫や由宇を含めて)をポハピピンポボピア星人と称する。しかも、幼い頃の主人公は「変身」のためのステッキを持った魔法少女でもある。

そんな中で主人公は性行為も恋愛感情もない相手と合意の元で結婚をすることによって、家族や友人からの圧力をやりすごす。この、「性愛も恋愛感情もない、契約としての結婚や同棲」というのは『コンビニ人間』にもあったはずで、好きな関係性だと感じる。

あと、村田紗耶香を読んでいると、彼女がどこまで「本気」なのかな、ということも考える。

たとえば『消滅世界』で描かれる世界がディストピア的だと言われることはわりと多かった印象があるのだけど、主人公はその世界をむしろユートピアとして見ていたはずで、そのとき、村田紗耶香が「ディストピア小説」としてあれを書いているのか、もしくはもっと純粋に「ユートピア」として書いているのかというのはどちらとも取ることができる。

ああいう世界をディストピアとして風刺的に書く、というスタンスはありうるけど、村田紗耶香はそうではなくて、もっと透明な意識で書いているような気がする。肯定か否定かというより、ある前提において世界を考えた時にこうなる、というのをただただ純粋に書いていく。

***

文學界5月号の『ハンチバック』、読み終えているけれど、まだ消化しきれていないので、もう一度読めたら読みたい。

***

今日、これから自分が書こうかな、と思う小説の候補ができた。

最近、自分は小説には向いていないのかもしれないと思うことも多いけれど、今はとにかく賞に出すことを目標として書こうとは思う。2024年3月31日締め切りの「文藝賞」が本命だけど、2023年10月15日締め切りの「群像新人文学賞」および2023年9月30日締め切りの「文學界新人賞」も可能性としてはある。

正直に言って、ここ最近は「小説」として書くべきことがあるのか分からなかった。小説として書くということは、単なるエッセイでも論説文でも日記でも表現できないものを書くということで、それは虚構の世界という枠を用意することによって可能になる何か。

内容としては以前から「書いてもいいかな」とぼんやり考えていたことだけど、今日になって、それを他ならない「小説」として書かないといけないことに気が付いた、天啓のように。自分の中には何もないと思っていても、必ず何かはあって、でもそれは「社会的に書いてはいけないこと」であるがために抑圧されていたり、単純に、「こんなことを書いても文学にはならない」と思ってしまうようなことが多いけれど、文学は「社会的に書いてはいけない」ような間違ったことをこそ書かなければならないし、「こんなことを書いても文学にはならない」ようなものも、その切り出し方によって文学になりうる。

***

文学の特異性、その価値みたいについて、ある種のラベリングという観点から考える。たとえば、現代において問題になる(なりうる)ようなラベリングはいくらでも挙げることができる。「女性」「男性」「同性愛者」「障害者」「黒人」「弱者男性」「トランスジェンダー」「鬱病」「発達障害」「ロリコン(ペドフィリア)」「無性愛者」「レズビアン」「ゲイ」「ASP」「マゾヒスト」「サディスト」「犯���者」「処女」「売春婦(娼婦)」「夫」「妻」「子ども」「フリーター」「反出生主義者」「アダルトチルドレン」「吃音者」「精神病者」……(etc)

でもここで、こうしてラベリングされた概念というのは概念でしかなくて、抽象された、単なる一般的な、そして空虚な概念にすぎない。「女性」と言われるときそれは一般的な「女性」を示してしまうわけだけど、言うまでもなく、実際にはこの世界に数限りない無数の女性が存在していて無限に差異のある、そして深さをもった固有の、特異的な生がある。逆に、特異的な生しか存在しない。

「精神病者」でも「犯罪者」でもでも何でもよいのだけど、そこには本来特異的な、生きられる生としての内面性、ひとつの世界、深さのようなもの(そのように行動すること必然性、内的な世界の法則のような)があって、しかし概念は外的な、一般的な形でしかそれを語ることができない。あるカテゴリーに属する人間の生きられた生そのもののようなものを捨象することでしか、それについて語ることができない(Twitterを上記のようなラベリングについて議論が行われている風景を見ていると、どうしてもそのことを考えてしまうし、不毛な気持ちになる)。

そのとき、文学というのはそのような人々の生きられる生そのものを内側から、その複雑性をできる限り捨象することなく、ひとつの世界として提示する方法であり(人生を追体験する)、それは単なる外的な語り(哲学にせよエッセイにせよ)では不可能なことだと思う。

私たちが普段使う言葉、概念、ラベリングは決して現実を正確に写しとることなんてできなくて、常にそのラベリング(およびそれによってイメージされるもの)からこぼれ落ち続ける側面がある。あるいは、そのラベリングから超え出る側面。

平均的な「人間」が存在しない(統計学的に平均を取ることはできるだろうけれど、すべての人間はその統計学的な平均から必ず逸脱する)ように、ラベリングされた者はそのすべてが必ず、そのラベリングから逸脱する。

書きながら考えているのでまとまりがないかもしれないけど、結局のところ、哲学にせよ心理学にせよ社会学にせよ、この現実そのものの、人間の生そのものの複雑さを捉えることが決してできなくて、(もちろん文学にだってそれはできないのだけど)、生そのものの複雑さ、生の特異性に最も近い位置にあるのが文学だと思っている、信じている(たとえば映画だってこの意味での「文学」でありうるものの、それを語るのが「言葉」である、という点には重要な何かがあると思う)。

***

ドゥルーズの『批評と臨床』(Gilles DELEUZE "CRITIQUE ET CLINIQUE")を読んでいる。出版されたのは1993年なのでほんとうにかなり晩年だけれど、実際のところ、いつくらいに書かれた文章なのだろう(論集としては、未発表のものと再録のものの両方がある)。

第1章「文学と生」の17ページまでを読んでいて気になった箇所は二か所あって、一つ目は「非差異化のゾーン」という言葉遣い、そして二つ目は[健康」という言葉の特殊な使われ方について。

〈生成変化とは、ある形態(同一化、模倣、ミメーシス)に到達することではない。そうではなく、それは、人がもはや一人の女、一匹の動物、あるいは一つの分子とみずからを区別し得なくなるような近接のゾーン、識別不能性あるいは非差異化のゾーンを見出すことなのだ〉(p13)

ドゥルーズが言うには、まず書くことは生成変化であり、そして生成変化は、「非差異化」のゾーンを見出すことでもある。ドゥルーズといえば「差異」の哲学だけど、生成変化はむしろ「非差異化」のゾーンにあって、そこでは特異性と非差異化が並立しているはずだけど、それはどういう状態なのだろう。

二つ目は、ドゥルーズが「健康」という言葉に込めている特殊な意味について。

〈文学とは、そうなってくると、一つの健康の企てであると映る。それはな���も、作家が必ず大いなる健康の持ち主であるということではない(ここには先の運動競技におけるのと同じ両義性があるだろう)。そうではなく、作家はある抗し難い小さな健康を享受している。その小さな健康とは、彼にとってあまりに大きくあまりに強烈な息苦しい事物から彼が見て聴き取ったことに由来しており、その移行こそが彼を疲弊し切らせているのだが、しかしながら、太った支配的健康なら不可能にしてしまうようなさまざまな生成変化を彼に与えてくれてもいるのである〉(p17)

作家が享受している「小さな健康」と「太った支配的健康」というのは対比されていて、一般的には前者(小さな健康)とはむしろ病の状態であり、後者(太った支配的健康)は、一般的に「健康」であるとされているもの。

もっと言えば、「小さな健康」を享受するのはマイナー文学のことで、問題なのは「病」として見なされうるようなマイナー文学がどのような意味で「健康」であるのかということ。

「エクリチュールに仮託された生 : ドゥルーズ『批評と臨床』における方法と動因」

「芸術における真理とは何か : ドゥルーズの fêlure とハイデガーの Riß」

「健康としての狂気とは何か : ドゥルーズ『批評と臨床』試論」

***

「世界仰天ニュース」で富士銀行行員顧客殺人事件が特集されていた。何となく、他人事に思えないように感じる。ブラックコーヒーを流し込む。朝ご飯をろくに食べずにストラテラを飲むと気持ち悪い。夢の中で人を殺して、そのあとじわじわと警察に追い詰められていくときのあの緊張感。

最近、小説を読んでいて面白くないときに、自分の頭の中で神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン……)がうまく分泌されていないから面白くないのか、それともその小説自体が根本的に面白くないのかの区別がつかなくなってきている。

***

今日聴いた音楽。空廻「黒眼青影」、未来電波基地「立体駐車場」、TOOBOE「錠剤」、ビリー・アイリッシュ「all the good girls go to the hell」、ザ・スミス「Bigmouth Strikes Again」、ハチ「パンダヒーロー」

5 notes

·

View notes

Text

私とBLと絵の物語(仮)

【幼稚園】

・富山生まれ。お絵かきと絵本とお花が大好き

【小学校】

・友人のお姉さんから、友人経由でジャンプ作品の2次創作同人誌を読ませてもらい、衝撃を受ける

・周囲と比較して絵が上手だったので「お絵かき教室」に通わせてもらう

・父親の恩師の家に連れて行かれ「暇つぶしに読んで」と言われた恩師の娘さんの本棚から選んだ本は「日出処の天子」。その後母親に「聖徳太子の本だから」と全巻買ってもらった

・古本屋にジャンプ作品のBLアンソロジーが置いてあり、夢中で読んだ

【中学校】

・進学によって他の小学校の更に強烈な腐女子と合流し「クラスメイトの男子同士でBL妄想をする」様子を目の当たりに

・友人とジャンプ作品の2次創作同人誌を作成し、富山の即売会に参加

・家にインターネットが開通したのでゲイが集まるBBSでゲイの人と対話した。三島由紀夫の本でゲイに目覚めたという人が居た

・上田秋成の「菊花の契」が読みたくて中学校の図書館で国語の先生に探してもらった

・本が読みたくて、その余波で漢検準1級に合格

【高等専門学校】

・進学によって県内の更に強烈な腐女子と合流し、勉学を忘れ日々BLの妄想について熱烈に語り合った

・桑原水菜先生の「炎の蜃気楼」を紹介され、授業中も読みふけりキャラクターの心情を思って抑鬱状態になる

・母親に「炎の蜃気楼」の表紙を見られ「こういうのは良くない」と言われ、なにの疑問も思わなかった

・自分でもサイトを立ち上げ2次創作のイラストをUPし始める

・創作絵のサイトを立ち上げ有名イラストレーター、漫画家と交流したり徹夜でお絵描き掲示板で遊んだ

・美術部に入り腐女子ではない絵描きの人たちとの交流が始まり、富山県の展覧会などへの出品をおこなう

・美大受験に興味を持ち小学生の時の「お絵かき教室」の先生から紹介された画塾で多摩美術大学日本画卒の先生に絵の基礎を習う

【社会人前期】

・関東のIT企業に就職

・実家にいるときはあまり見れなかったアニメを見まくる

・pixivを利用しつつアニメの2次創作活動を再開

・会社の男性の先輩に腐女子であることが知られて、腐女子バレが嫌だと感じる

・初めてのオフセット印刷同人誌を作成。コミケなどにも参加してオタク交流がとても楽しかった

【社会人中期】

・もっと大きな絵が描きたいと再び1次創作意欲が湧く

・関東の美術に関係する人たちと交流を図る

・アクリルで病的な女性の絵を描きはじめるが、社会的に自立してきたせいか強い女性像に絵の内容が変化してきた

・「成瀬は日本画モドキを描いている」とネットの書き込みがあった。カルチャーセンターの日本画教室にて東京藝術大学出身の先生から日本画の基礎を学ぶ

・人物画を上達させるためアニメーションの塾を受講し、アニメーターの技術を学ぶ

・誘っていただき、ミヅマアートで展示をされていた木村了子さんの個展の飲み会で御本人と遭遇。作品集を見せていただき衝撃を受ける「あっ。描いていいんだ。男を!」

【現在】

・腐女子に関する論文などを読んだり、男色文化についての勉強会に参加するなど知識のアップデートを試みる

・腐女子の存在やBLは、家父長制に対する社会現象で、問題への解決策の一つであると考えはじめる

・アートイベントでゲイの作家たちと知り合い、交流し一緒に活動をさせて頂く。「 MALE ART 2022 男のフェチズム展 」参加

・メイルアートを扱う展覧会に参加させて頂く。「 NUDE礼賛!「おとこのからだ」Praise of NUDE - About Male Body」参加

・「BLは現代アートになれるかな?」をスローガンに活動中。

・なんだか理解者が増えてきたぞ!

to be continued

3 notes

·

View notes

Text

2022年の読書(2022年12月28日現在)

2022年の読書(2022年12月28日現在)読了206冊

特に印象深かった本(順不同)

《文芸》

『たったひとつの冴えたやりかた』(ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア著/浅倉久志訳/カバーイラスト:片山若子/ハヤカワ文庫)

『リリアン卿――黒弥撒』(ジャック・ダデルスワル=フェルサン著/大野露井訳/装丁:柳川貴代/国書刊行会)

『骸骨 ジェローム・K・ジェローム幻想奇譚』(ジェローム・K・ジェローム著/中野善夫訳/装丁:岡本洋平/国書刊行会)

『ハイ・ライズ』(J・G・バラード著/村上博基訳/創元SF文庫)

『旱魃世界』(J・G・バラード著/山田和子訳/牧眞司解説/カバーディレクション&デザイン:岩郷重力+R.F/創元SF文庫)

『ウィトゲンシュタインの愛人』(デイヴィッド・マークソン著/木原善彦訳/装幀:アルビレオ/装画:ケッソクヒデキ/国書刊行会)

『スキャナー・ダークリー』(フィリップ・K・ディック著/浅倉久志訳/扉デザイン:土井宏明(ポジトロン)/ハヤカワ文庫/Kindle版)

『耄碌寸前』(森於菟著/池内紀解説/みすず書房)

『時の子供たち 上下巻』(エイドリアン・チャイコフスキー著/内田昌之訳/竹書房文庫/Kindle版)

『クララとお日さま』(カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳/早川書房/Kindle版)

『純潔』(嶽本野ばら著/造本:松田行正+日向麻梨子/新潮社)

『シシリエンヌ』(嶽本野ばら著/新潮社/Kindle版)

『プロジェクト・ヘイル・メアリー 上下巻』(アンディ・ウィアー著/小野田和子訳/早川書房)

『異形の愛』(キャサリン・ダン著/柳下毅一郎訳/装丁:木庭貴信+岩本萌(オクターヴ)/河出書房新社)

『葉書でドナルド・エヴァンズに』(平出隆著/三松幸雄解説著者目録/デザイン:菊地信義+水戸部功/講談社文芸文庫)

『詩歌探偵フラヌール』(高原英里著/装幀:名久井直子/装画:カワグチタクヤ/帯文:梅﨑実奈/河出書房新社)

『日々のきのこ』(高原英理著/帯文:岸本佐知子/名久井直子装丁/ヒグチユウコ装画/河出書房新社)

『幾度目かの最期』(久坂葉子著/青空文庫/Kindle版)

『ボダ子』(赤松利市著/新潮文庫/Kindle版)

『喜べ、幸いなる魂よ』(佐藤亜紀著/綿引明浩装画/國枝達也装丁/角川書店)

『どちらでもいい』(アゴタ・クリストフ著/カバーオブジェ:勝本みつる/カバーデザイン:ハヤカワ・デザイン/ハヤカワepi文庫)

『夜中に犬に起こった奇妙な事件』(マーク・ハッドン著/小尾芙佐訳/装幀:服部一成/ハヤカワepi文庫)

『氷』(アンナ・カヴァン著/山田和子訳/川上弘美解説/カバーデザイン水戸部功/ちくま文庫)

『懐中時計』(小沼丹著/秋山駿解説/作家案内、著書目録:中村明/デザイン:菊地信義/講談社文芸文庫)

『後藤明生・電子書籍コレクション 行方不明』(後藤明生著/アーリーバード・ブックス/Kindle版)

『私は幽霊を見ない』(藤野可織著/朝吹真理子解説/カバー絵:Angela Deane/カバーデザイン:大原由衣/角川文庫/Kindle版)

『百鬼園戦後日記(全三巻合本)』(内田百閒著/巻末エッセイ:谷中安規、高原四郎、平山三郎、中村武志/解説:佐伯泰英/カバー画:山髙登/カバー図版:内田百閒戦後日記(岡山県郷土文化財団所蔵)/カバーデザイン:中央公論新社デザイン室/中公文庫/Kindle版)

『木になった亜沙』(今村夏子著/装画:木原未沙紀/装丁:野中深雪/文藝春秋)

『小島』(小山田浩子著/新潮社/Kindle版)

『死ぬまでに行きたい海』(岸本佐知子著/岸本佐知子写真/装幀:宮古美智代/スイッチ・パブリッシング)

『少年』(谷崎潤一郎著/青空文庫/Kindle版)

『外套』(ニコライ・ゴーゴリ著/平井肇訳/青空文庫/Kindle版)

『鳳仙花』(川崎長太郎著/講談社文芸文庫/Kindle版)

《その他》

『寄生生物の果てしなき進化』(トゥオマス・アイヴェロ著/セルボ貴子訳/倉持利明解説/草思社/Kindle版)

『「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた――「ネコの空中立ち直り反射」という驚くべき謎に迫る』(グレゴリー・J・グバー著/水谷淳訳/装丁:寄藤文平+古屋郁美(文平銀座)/Kindle版)

『みんなが手話で話した島』(ノーラ・エレン・グロース著/佐野正信訳/澁谷智子解説/はじめに:ジョン・W・M・ホワイティング/ハヤカワ文庫NF)

『スピルオーバー——ウイルスはなぜ動物からヒトへ飛び移るのか』(デビッド・クアメン著/甘糟智子訳/装丁:間村俊一/明石書店)

『新・動物記4 夜のイチジクの木の上で─フルーツ好きの食肉類シベット』(中林雅著/新・動物記シリーズ編集:黒田末壽、西江仁徳/ブックデザイン・装画:森華/京都大学学術出版会)

『共立スマートセレクション5 オーストラリアの荒野によみがえる原始生命』(杉谷健一郎著/コーディネーター:掛川武/共立出版/Kindle版)

『共立スマートセレクション10 美の起源 ─アートの行動生物学』(渡辺茂著/コーディネーター:長谷川寿一/共立出版/Kindle版)

『共立スマートセレクション16 ベクションとは何だ!?』(妹尾武治著/コーディネーター:鈴木宏昭/共立出版/Kindle版)

『世界を変えた建築構造の物語』(ロマ・アグラワル著/牧尾晴喜訳/装幀者:トサカデザイン(戸倉巌、小酒保子)/草思社/Kindle版)

『宇宙創成 上下 合本版』(サイモン・シン/青木薫/新潮文庫/Kindle版)

『岩波科学ライブラリー310 食虫植物─進化の迷宮をゆく』(福島健児著/カバーイラスト・一部図版:安斉俊/岩波書店)

『銀河の死なない子供たちへ 上下巻』(施川ユウキ著/カバー・本文デザイン:セキネシンイチ制作室/電撃コミックス NEXT/KADOKAWA)

この一年間で複数の著作物を読了(著者名/冊数)

後藤明生/25

西村賢太/8

フィリップ・K・ディック/7

川崎長太郎/6

小沼丹/6

嶽本野ばら/6

藤野可織/6

今村夏子/6

橋本治/5

J・G・バラード/4

岸本佐知子/4

内田百閒/4

小山田浩子/3

3 notes

·

View notes

Text

ワクチン被害⇨「陰謀論、デマ」

(実際には、以下略)

預金封鎖⇨「陰謀論、デマ」

(実際には、以下略)

普通預金口座とマイナンバーカードをくっつけて将来的に預金封鎖するって本当ですか?

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13271010383

1946年と今後計画されている

南米の場合は経済が混乱して預金封鎖をしましたが

2013年のキプロスはインフレ率ゼロで預金封鎖をしました。

預金封鎖後もインフレ率はほぼ横ばい

つまり、預金封鎖は「起きるもの」だけでなく「起こすもの」もあり

日本が狙っているのは後者に当たります。

そして1997年から計画が練られているのも事実です。

1997年から預金封鎖を計画していた財務省(1997年当時は大蔵省)が人選した政府税制調査会が2015年の段階で

「マイナンバーと全ての銀行口座紐付けを義務化する」と言う答申を出しています。

終戦後の預金封鎖は1946年2月

第一次封鎖預金と第二次封鎖預金を分けて

第一次封鎖預金は月の限度額を設けて払い出しが認められ

第二次封鎖預金は没収されました。

これと同じやり方をするならば

引き落としトラブルはないでしょうね

なお 当時は経済が混乱して「起こした」預金封鎖ですが

今回計画されている預金封鎖は 「起こす」預金封鎖です

将来マイナンバーと全ての銀行預金口座の紐付けが行われたら

預金封鎖 資産収奪をするつもりです

更に 健康保険証や運転免許証を廃止して 身分証明がマイナンバーカードしかなくなってしまえば、現在の犯罪収益移転防止法第二条の規定により

銀行口座開設だけでなく、株取引や不動産売買の場にも マイナンバーカード提示が必須となり 預金封鎖の時に「整合性を取る」と称して預金だけでなく全ての把握されている資産の収奪の可能性があります。

正確には 「預金税」 ではなく「預金封鎖」ですね。

税金だと 憲法上の制約から国会審議が必要となり

その間に取り付け騒ぎになます。

しかし 「預金封鎖」 はそうではありません

銀行のバランスシートから 資産の部の 保有国債 と 負債の部 の 預金 を相殺する

これなら 後述のリンクにある 預金保険法や銀行法の範囲内で

国会審議なく 官邸内だけで決めることができるので

預金封鎖実行まで秘匿性が保たれます

従って 預金封鎖をしても行政機関には全く責任がないことになり

「預金封鎖を決めた与党議員は選挙で負けるから同意しない

だから預金封鎖はない」

と言う隠蔽工作は的外れと言うことになります

憲法29条がどうこう言ったり

マイナンバーがなくても預金封鎖ができる

などと「隠蔽工作」する人もいますが

それについては後述します

たとえば、

①今は銀行口座開設に本人確認が行われており

かつ 預金の利子所得は確定申告するまでもなく源泉徴収されているので

脱税は起こりえないのに

「マイナンバーと預金口座紐付けに反対するのは脱税者だ」

と印象操作する曲者がいるのはなぜだと思いますか?

②2004年 当時の小泉純一郎総理大臣が「年内に金融資産性所得限定の納税者番号制度を導入する」と発言してお流れになりましたが、この時民主党岡田克也の「勤労所得に納税者番号制を導入しないのか?」との質問に「金融資産性所得限定だ」と答弁したのはなぜだと思いますか?

当時個人所得税年間税収が15兆円に比べて 株の配当や預金利子などの金融資産性所得の年間税収は1兆円以下です。

③安倍政権の政策で格差が広がり貧困層が増える一方で高所得者も増えましたが 日本は累進課税をしているので 金融資産性所得を分離課税にせず、すべての所得を把握して総合課税をしたほうが税収が増えるのは明白なのに

総合課税には財務官僚が抵抗し、さらには株式譲渡益税の国際比較なども、総合課税の先進国と分離課税の日本を同列に扱い、国民の目を総合課税から遠ざけているのはなぜだと思いますか?

④マイナンバー制度導入後、会社員が会社にマイナンバーを提出を拒否しても、所得税の確定申告の際に書類にマイナンバーを書かなくても 受理されて不利益はないのに、 新規の証券口座開設するときに法的義務はないのに一般口座でもマイナンバー提出しないと開設できないように政府が証券業協会に圧力をかけてその通りになっているのはなぜだと思いますか?

これだけではありませんが、書くと長くなるので4つ挙げました

①~④でわかること

国民に番号を付与して税関連に使うのは

勤労所得や事業所得に関心はないのです。

金融資産性に限定して番号を付与することを考えているわけです。

それも現在 本人確認がされている脱税しようのない金融資産関係の口座への紐付けを狙っています。

これは 1997年から 計画されている預金封鎖のためですよ

この話は2002年に文芸春秋や週刊東洋経済が暴露していましたが

当時はマイナンバー制度は導入されておらず

「番号なしで預金封鎖なんてできるわけないだろ。外国人を巻き込むじゃないか」と相手にされてなかったわけです。

それが 忘れられた頃 14年たった2016年にマイナンバー制度施行されましたね。

これから被害者になるであろう人たちは忘れていますが

加害者側は覚えていますよ

そして 情報操作する奴が今になって出ています

マイナンバーと銀行口座の紐付けは脱税防止目的なんて情報操作する人間がいますが それは大嘘です

銀行では口座開設時に本人確認が必要になり仮名口座は作れない上に

KSK(国税総合管理システム)でいろいろお金の流れを追跡できるからです

詳細は以下を参照ください

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11226511716

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10269472105

で このことを踏まえて話しますが

預金封鎖を企んでいる側は

なし崩し的に 全ての銀行口座を紐つけるつもりです。

瀬踏みをして 反対の声を伺いながら最終的には

全ての紐付けをする気です

その最終目的は 国民の預金を狙うことにあります。

今は国の借金が 対GDP比で終戦直後と同じ水準になっています

1946年は国民の預金没収と財産税で対応したんですね

このときと同じ計画が 1997年に始まって

2002年に文藝春秋や週刊東洋経済で暴露されていました

今まで騒がれないのは 2002年当時はマイナンバー制度が導入されていなかったので 現実味を感じて気がつく人が少なかったと言うだけ

詳細は以下を参照ください

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12207927197

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14225150479

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14269477839

もちろん 終戦後と違って今はマイナンバーがないと預金封鎖は出来ません。

・終戦後の預金封鎖は1946年2月ですがその前の1945年10月にGHQから財産税の指令が日本政府に来ています。これはのちに日銀の発券局長が認めています。

・「日本銀行職場百年史」によると1945年10月9日に大蔵大臣に就任しした渋沢敬三が真剣に預金封鎖と新円切り替えを考えたのは11月と回想しています

これにより当初は1946年10月頃に預金封鎖を行うことで調整していたものを先にインフレが急速に進んだもので急遽2月に繰り上げて行うことになります。

本来なら1946年10月までの間に、一部の資産家や政治家は資産を逃がす準備期間としては十分であろうと考えられていたところに繰り上げになりましたが彼らには抜け道が用意されることになります。

GHQや大蔵省に対して政治的に働きかけて一部の人間は封鎖解除してもらうことがあったそうです。平成元年2月8日の日経産業新聞に掲載された福田赳夫(元首相、当時は大蔵官僚)の回想で明らかにされています。

福田赳夫はGHQや吉田茂に呼び出されて便宜をはかるように求められることがたびたびあったそうです。

このような経緯を考えても 外国人は免責されたと考えるのが妥当でしょう。

なお 預金封鎖が実施されている中でも旧円で株を買い新円で売り抜けることは可能だったのでそのような抜け道を教えてもらって財産没収を免れた人もいたそうです。

今の日本で預金封鎖をするにはマイナンバーで事前に区分けしていれば

こんな手間暇はかかりませんからマイナンバーは絶対に浸透させたいでしょうねぇ

ちなみに、経済が混乱してから預金封鎖って「起こるもの」とは限りません。

2013年のキプロスは インフレ率0で預金封鎖をしました。

日本で計画されている預金封鎖は同様に「起こすもの」でしょうね。

2 notes

·

View notes

Quote

2024年3月17日(開催まで392日)

あべのハルカス近鉄本店「2025大阪・関西万博オフィシャルストア」の映像観覧スペースにて、アンバサダー紹介の動画が流れ、ダウンタウンの名前と映像が流れるのを目にして驚いた。 2023年12月27日、週刊文春の記事に、ダウンタウンの松本人志氏が女性に性的行為を強要したと報道され、松本氏は、2024年1月8日に芸能活動を休止。これにより当然アンバサダーとしての活動も休止していると思っていたからだ。

その場で、大阪・関西万博公式ホームページでアンバサダー紹介のページを開くと、ダウンタウンの紹介とメッセージが掲載されていたが、オフィシャルストアで流れていた動画と、ダウンタウンの動画は「この動画は非公開です」と表記され全く観ることができない(万博協会からsnsでの使用禁止とのことなので、スクショ全体は掲載できず一部のみ)ぼくは、活動休止にともない動画を非公開にしていると思った。なのに、なぜ、オフシャルストアでは堂々と流しているのか?疑問に思い、万博協会に問い合わせをした。

3/17 アンバサダー紹介ページで、メインとダウンタウンの動画が非公開だった

3月18日 日本国際万博協会コンタクトセンターに電話

ナビダイヤルでの音声ガイダンスが流れ、その他お問い合わせの 5 は、20秒に10円(通話料定額プラン対象外)の有料。コロナ感染(当時2類相当)し、大阪市のコロナ相談ダイヤルへの問い合わせも20秒に10円で、高熱でぐったりした状態での電話で散々待たされたあげく検査できる病院は自分で探してほしいと言われ泣いていた母を思い出す。

コンタクトセンター受付から広報課へ電話を繋げてもらう。

【質問内容】

①万博アンバサダーの松本人志さんのアンバサダーとしても活動は休止しているか?

②芸能活動が再開後は、アンバサダーとしても活動も復帰するのか?

③相方の浜田雅功さんも、アンバサダーの活動は休止しているのか?

④大阪・関西万博公式ホームページのアンバサダー紹介のページのダウンタウンが削除されていないのはなぜか?

⑤アンバサダー紹介のメインの動画とダウンタウンの動画だけが非公開になっているのはなぜか?

⑥日本国際万博協会のその他問い合わせの通話が有料なのはなぜか?

この質問をした後、アンバサダー紹介のページのメイン動画とダウンタウン動画が再生できるようになる。

数日後、数回に分けて回答をもらう

【日本国際博覧会広報課の回答】

①②③松本人志さんに関して、今後のアンバサダーの活動は特に予定されていない。協会として、活動を休止されている間、休止期間に関してはこちらの方からアンバサダー活動を依頼する予定はない。

これ以上のことが、現在裁判の方をされている事案になりますので、これ以上の回答は、協会からは差し控えさせていただいている現状。

現在裁判中ですので、結果がどうなったら再開するなどというのは、たらればの話になってしまいますので係争中につき一旦回答を差し控えさせていただく。

④⑤アンバサダーの動画だけでなく、協会のホームページで一部の動画が、非公開となる現象が起こってしまっていたことに指摘されたことで気づき、非公開になってしまっていた動画を一律修正した。原因としては、3月4日時点から動画の担当が操作を誤り、非公開になってしまっていた。

⑥音声ガイダンスで案内をすることによってスムーズにお問い合わせに対応できるためということで、ナビダイヤルを導入している。ナビダイヤルという制度自体が有料だという理由は、こちらの方の理由ではない。有料であることに違和感があるというのはご意見として受け止めさせていただく。

アンバサダー | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト

2025年の万博、日本、大阪・関西で開催!テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。

www.expo2025.or.jp

問い合わせ翌日から動画が再生されるうようになった、大阪関西・万博公式ホームページ|アンバサダー紹介(リンク貼り付けは、日本国際博覧会協会の許可を得ています)

公の行事であるにも関わらず、問い合わせ相談ダイヤルが有料であることや、裁判中との理由でさなざまな回答を差し控えている万博協会は、ホームページのアンバサダー紹介に松本人志の名前を残し、動画の再生が可能であるということは、現在活動中!との位置付けになってしまうのではないかと疑問が残る。

【ダウンタウン松本人志氏と週刊文春の記事から裁判までの時系列】

2017年3月27日、「2025年日本万国博覧会誘致委員会」の大阪誘致を盛り上げるの「2025年日本国際博覧会アンバサダー」にダウンタウンが就任。

2020年2月14日、「大阪・関西万博」の顔として万博の魅力を伝える「2025年日本万国博覧会アンバサダー」にダウンタウンが就任。今後、関連イベントや様々な広報、プロモーション活動に協力し、万博を盛り上げていく。

2023年12月27日発売の週刊文春の記事に、松本氏が女性に性的行為を強要した内容を掲載。(26日に文春オンラインに一部掲載)

同日、吉本興業が公式サイト上で、一部週刊誌報道について「当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を棄損するものです」といった文書を発表し、法的処置を示唆。

2024年12月末のテレビ番組で、アサヒビールとサントリー、消費者金融大手アコムは松本氏が出演したテレビ番組で、スポンサーとして社名の表示を取りやめた。アサヒビールの松山一雄社長は「人権に関するわれわれの基本方針に照らし、最も適切な対応を取らないといかない」と説明。

2024年1月5日、松本氏が局長を務める、朝日放送「探偵!ナイトスクープ」23:17〜(2023年12月8日収録)が放送された。

2024年1月8日、松本人志氏は「芸能活動を継続すれば、さらに多くの関係者に多大な迷惑と負担をかける一方で、裁判との同時並行ではお笑いに全力を傾けることができなくなってしまう」として当面の間、芸能活動を休止すると発表。

2024年1月9日、林芳正官房長官は、記者会見で松本氏が2025年大阪・関西万博のアンバサダーを務めていることについて「報道は承知しています。事実関係を確認の上、万博アンバサダーへの任命を行なった博覧会協会において、適切に対応されるものと考えておりまして、わたしくしからコメントすることは差し控えたいと思います。詳しくは経済産業省にお訊ねいただきたいと思っている」と述べた。

斎藤健経済産業大臣は、「突然の松本さんの発表でありますので、しっかり検討してお答えしたいなと思っております」と述べた。

吉村大阪府知事は、「事実無根で裁判で争う、裁判の期間中は芸能活動を休止されるということですから、その間はアンバサダーは当然、活動されない。休止になると思います」と自身の意見を述べた後、「博覧会協会等からは連絡は受けていない。博覧会協会と吉本興業との協議に���るかと思う。博覧会協会からはまだ吉本とは話してませんという報告を受けていますので、正式に決まったものがあるわけではありません」と述べた。

2024年1月14日、フジテレビのバラエティー番組「ワイドナショー」に松本氏出演せず。

2024年1月18日、読売テレビよバラエティー番組「ダウンタウンDX」に松本氏出演せず。

2024年1月22日、松本氏が発行元の文藝春秋と編集長に対し、名誉毀損されたとして5億5000万円の損害賠償と訂正記事の掲載を求める訴訟を東京地裁に起こす

2024年1月24日、吉本興業は公式サイト上で、週刊誌報道等に対する当社の対応方針を発表。所属タレントらがかかわったとされる会合に参加された複数の女性が精神的苦痛を被っていたとされる旨の記事に接し、当社としては、真摯に対応するべき問題であると認識している。ガバナンス委員会から「当初の『当該事実は一切なく』との会社のコメントが世間の誤解を招き、何を指しているのか不明確で混乱を招いたように思う」との文書を発表。

2024年1月25日発売、週刊文春で元タレント女性の「実名・顔出しインタビュー」の記事を掲載。

2024年1月29日、2020年12月からアンバサダーとして「ダウンタウン」を起用していた回転ずしチェーンくら寿司が、活動中止を発表したことを受けた措置として別のCMに差し替え、ホームページ上からもアンバサダーとしての記載を削除したことが分かった。

2024年3月28日、ダウンタウンの松本人志氏が性的被害を受けた女性の証言を掲載した週刊文春の記事により、名誉を傷つけられたとして、損害賠償と記事の訂正を求めた起訴の第1回口頭弁論が東京地裁で行われた。文春側は請求棄却を求め、争う姿勢。松本人志氏は出廷しなかった。

大阪・関西万博 EXPO2025🔴🔵|日本中学生新聞

3 notes

·

View notes

Photo

店はふだん通り開けてます。明日から向かいの神社では蚤の市が行われるようです。今日の投稿は、雑文。

確定申告が済んだ。こういう作業が苦にならないたちではあるが、毎年環境が変化する税制にはなるべくマジメに付き合いたくないこともあり、今回から税理士さんに締めの確認と申告諸々をやってもらうことにして、心理的にだいぶ楽になった。まあそんな話は置いといて、会計帳票の保存期間が終わる書類を処分する準備をしていたら、年ごとに纏めていた書類の間からこんな紙が出てきた。古い書き付けで、誰にいくら貸してたのがいつ戻って、みたいな出納帳が数葉。貨幣単位に円と書いてあるからそこまで古くはない。よく見ると「新井薬師門前 萬屋」と印が押してあるから、きっと質屋か居酒屋のツケ払いとかの帳面なんだろう。和紙自体は繊維が長く、なかなか良い漉きようで、機械漉きではなさそうなので、そんな紙がこういう帳面に使われる時代なのかなとも思う。一瞬、これなんだっけと思ったんだけれど、すぐに思い出した。坂田さんがくれたんだ。東京出張があると、たいてい目白の坂田さんのところに寄って、手土産に美美さんの珈琲を渡し、坂田さんの近況を伺いつつ、次第に古い民藝ゴシップに遷移して、こちらは最新の民藝ゴシップを伝え、雑談してからものを仕入れて帰る、というのが常だった。この時に何を選んだかはもう覚えていないけれど、買ったものを包んでいた紙がこれだったので、この紙、こんな雑に使っていいんですか、と言ったら、あ、やっぱりこういうの好き?じゃああげる、はい、といって、抽斗からざっと掴んで出してきて、手渡してくれた。思い返せば、坂田さんからは色々と仕入れさせてもらった。僕は店をはじめてしばらく経って古いものを扱うことについては見切りをつけ、ブリキ絵と楽譜に絞っていたので、基本的に古物はメキシコとフランスで仕入れたものしか売らなくなっていたけれど、坂田さんからは例外的に仕入れをした。今でも店にあるものを挙げると、店に入って真っすぐ正面、鉄枠に載せて展示に使っている朝鮮の習字版、いわゆる「粉板」。ちなみに鉄枠は僕が芸工大のゴミ捨て場から拾ってきたもの。かつて紙が貴重だった地域にはたいてい、白漆などを木の板に塗ってホワイトボード代わりとして、字を書いては雑巾で拭いて消し、書いては消し、という道具がある。たとえば、お隣美美さんの二階カウンターに掛けてある、『滴一滴』と前崎鼎之さんの書が彫り込んである板は、僕がパリで仕入れてきたエチオピアの「コーランボード」だけれど、���はりこれも粉板と同じような習字板。片手で板の上の持ち手を掴んで、下は自分のお腹に当てて画板のように支えて使う。なので下部はお腹の形に合わせて緩やかに弧を描いた形をしていることが多い。コーランを筆写して覚えるのに使うからコーランボードと業者は呼ぶことが多い。古道具坂田の店内で、大きな戸板の陰に隠れるように立てかけてあった粉板を手に取り、これ買います、と告げたら、それ、文字も白漆の擦れかたもいいよねー、とニコニコしていた坂田さんの笑顔はなんだか忘れられない。という訳で、当店にしてはめずらしく、この板だけは非売品にしている。粉板は坂田さんの仕入れ値より安いんじゃないかなと思うほど安く売ってくれた。いつも坂田さんはオマケしてくれて、いつもなんだか励ましてくれた。昨年は坂田さんが死に、磯崎さんが死に、ゴダールも死んだ。もちろんゴダールと会ったことはないけれど、なんというか仕事の節目節目において、その人に、あるいはその人の仕事に接することで励ましてくれた恩人たちが急にいなくなった年だった気がする。そうなると、こちらが誰かを励ます歳になってきたんだな、とも思う。そろそろこの紙も使ってやらなくては。 (工藝風向)

https://www.instagram.com/p/CovwzlvP4r7/?igshid=NGJjMDIxMWI=

3 notes

·

View notes

Text

参考書籍

目次は こちら

参照書籍一覧

このWEBサイトで使用した資料は下記の書籍です。略称を独自に決めました。この略称は、他に通用する略称ではありません。本文との関係で、見やすいように略称を頭に記しました。

1.『朝鮮の歴史』―先史から現代まで―:田中俊明氏編、株式会社昭和堂発行、2008年4月初版第一印刷、2011年4月初版第3印刷

2.『韓国の中学校歴史教科書』:世界の教科書シリーズ13、(中学校国定国史)、三橋広夫訳、株式会社明石書店、2005年8月31日初版第1刷発行

3.『韓国の歴史教科書』:世界の教科書シリーズ39、高等学校韓国史、検定版、イム・ヘンマン氏、キム・サンギュ氏、パク・ポミ氏、パク・チュンヒョン氏、チョン・ヘンニョル氏、イ・インソク氏著、三橋広夫氏・三橋尚子氏訳、株式会社明石書店発行、2013年12月25日初版第1刷発行、2017年8月25日初版第3刷発行

4.『朝鮮史1』:世界歴史大系・李成市氏・宮嶋博史氏・糟谷憲一氏編、先史▶朝鮮王朝、株式会社山川出版社発行、2017年10月10日1版1刷印刷、2017年10月10日1版1刷発行、

5.『神話から歴史へ』―神話時代 夏王朝―、宮本一夫氏著、中国の歴史01、株式会社講談社発行、2005年3月15日第1刷発行

6.『三国遺事』完訳、一念著・金思燁訳、朝日新聞社、昭和五一年四月二〇日第一刷発行

7.『韓国の小学校歴史教科書』:初等学校国定社会・社会科探求、世界の教科書シリーズ17、三橋広夫訳、株式会社明石書店発行、2007年10月10日初版第1刷発行

8.『大漢和辞典』:諸橋轍次氏著、株式会社大修館書店発行、昭和三十五年五月二十五日初版発行、昭和四十三年縮写版第一刷発行、昭和四十六年五月一日縮写版第三刷発行

9.『朝鮮の歴史・新版』:朝鮮史研究会編、株式会社三省堂発行、1995年2月15日第1刷発行、2004年6月10日第9刷発行

10.『簡明中国歴史地図集』中国地理叢書:国社会科学院主辨、譚其驤氏主編、中国地図出版社出版、1985年2月《中国地理叢書》出版説明は編集委員会が行い、前言は1990年8月17日付けで譚其驤氏によってなされている。発行日は不明。ここでは日本で使われている漢字で表記しましたが、実際の書籍は中国で使われている簡体字です。

11.『ファーストエンペラーの遺産』秦漢帝国:中国の歴史03、鶴間和幸氏著、株式会社講談社発行、2004年11月10日第一刷発行

12.『倭国伝』中国正史に描かれた日本。講談社学術文庫2010:藤堂明保氏・竹田晃氏・影山輝国氏全訳注、株式会社講談社発行、2010年9月13日第1刷発行、2010年11月12日第3刷発行

13.『三国史記1』東洋文庫372:金富軾氏著・井上秀雄訳注、株式会社平凡社発行、1980年2月29日初版第1刷発行、1985年6月1日初版第2刷発行

14.『三国史記2』東洋文庫425、金富軾氏著・井上秀雄訳注、株式会社平凡社発行、1983年9月19日初版第1刷発行、1999年5月20日初版第7刷発行

15.『DNAでたどる日本人10万年の旅』多様なヒト・言語・文化はどこからきたのか?:崎谷満氏著、株式会社昭和堂発行、2008年1月20日初版第1刷発行、2015年10月20日初版第11刷発行

16.『朝鮮紀行』講談社学術文庫1340.―英国婦人の見た李朝末期―:イザベラ・バード氏著・時岡敬子氏訳、株式会社講談社発行、1998年8月10日第1刷発行、2005年1月20日第11刷発行

17.『人口から読む日本の歴史』:鬼頭宏氏著、株式会社講談社発行、2000年5月10日第1刷発行、2013年2月12日第29刷発行

18.『概説韓国考古学』韓国考古学会編、武末純一氏監訳、庄田慎矢氏・山本孝文氏訳、㈱同成社、2013年10月3日発行、2015年5月25日第2刷

19.『朝鮮儒教の二千年』講談社学術文庫2097:姜在彦(Kang Jae-Eun)氏著、株式会社講談社発行、2012年2月9日第1刷発行

20.『高麗史』:國書刊行會代表・市島謙吉氏編輯兼発行『高麗史』「第一」(國書刊行會)明治41年11月30日発行。非売品

21.『本当に悲惨な朝鮮史』「高麗史節要」を読み解く:麻生川静男氏著、株式会社KADOKAWA発行、2017年4月10日発行

22.『世界史の中の蒙古襲来』モンゴルから見た高麗と日本:宮脇淳子氏著、株式会社扶桑社発行、2019年6月30日初版第一刷発行

23.『朝鮮事情』東洋文庫367:フランス人のCharles Dallet氏著『Historie de L’Eglise de Coree.』、金容権による日本語訳、株式会社平凡社、1979年12月20日初版第1刷発行、1987年1月20日初版第3刷発行

24.韓国がタブーにする『日韓併合の真実』:崔基鎬氏著、株式会社ビジネス社発行、2014年1月1日第1刷発行、2014年2月11日第3刷発行勝利を

25.『THE NEW KOREA』朝鮮が劇的に豊かになった時代:アレン・アイルランド(ALLENE IRELAND,F.R.G.S.,)氏著、桜の花出版編集部編、桜の花出版㈱発行、㈱星雲社発売、2013年8月14日初版 第1すり発行、2018年10月15日第4版第2すり発行

26.『悲劇の朝鮮』―スウエーデン人ジャーナリストが目撃した李朝最期の真実―:アーソン・グレブスト著、・河在龍・高演義訳、株式会社白帝社発行、1989年9月1日初版印刷、1989年9月5日初版発売

27.世界歴史大系『朝鮮史2』―近現代―:李成市氏・宮崎博史氏・糟谷憲一氏編、株式会社山川出版社発行、2017年10月10日1版1刷印刷、2017年10月20日1版1刷発行

28.『朝鮮現代史』:糟谷憲一氏・並木真人氏・林雄介氏著、株式会社山川出版社発行、2016年7月20日1版1刷印刷、2016年7月30日1版1刷発行

29.『総督府年報1941』:『朝鮮総督府施政年報 昭和14年度』(国立国会図書館デジタルコレクション)

30.『総督府年報1923』:『朝鮮総督府施政年報 大正12年度』(国立国会図書館デジタルコレクション)

31.『朝鮮の悲劇』東洋文庫222:イギリス人のFrederick Arther McKenzie著、 “The Tragedy of Korea”、渡部学訳、株式会社平凡社発行、1972年12月18日初版第1刷発行、2008年1月18日初版第13刷発行

32.『歴史を偽造する韓国』韓国併合と搾取された日本:中川八洋氏著、株式会社徳間書店発行、第1刷―2002年4月30日

33.『ひと目でわかる「日韓併合」時代の真実』:水間政憲氏著、株式会社PHP研究所発行、2013年2月13日第1版第1刷発行、2019年10月24日第1版第7刷発行

34.『反日種族主義』日韓危機の根源:李栄薫氏編著、株式会社文藝春秋発行、2019年11月15日第1刷発行

35.『日本統治時代を肯定的に理解する』韓国の一知識人の回想:朴贊雄氏著、株式会社草思社発行、2010年9月1日第1刷発行、2010年10月1日第3刷発行

36.『大韓民国の物語』韓国の「国史」教科書を書き換えよ:李栄薫著・永島広紀訳、株式会社文芸春秋発行、2009年3月1日発行

37.『日韓併合小史』岩波新書(青版)587:山辺健太郎氏著、株式会社岩波新書発行、1966年2月21日第1刷発行、2010年9月17日第30刷発行

38.『日本統治下の朝鮮』統計と実証研究は何をかたるか。中公新書2482:木村光彦氏著、中央公論新社発行、2018年4月25日初版、2018年7月5日3版

39.『三星の成長と日本』:2016年3月。李 恵美(Hyemi LEE)氏

(筑波大学大学院人文社会科学研究科 博士後期課程)執筆の2016 Journal of International and Advanced Japanese Studies Vol. 8, Marchに掲載されたレポート『サムスングループの形成と成長における日本からの影響』―1938年から1987年までの期間を対象に―

40.韓国人が書いた『韓国で行われている「反日教育」の実態』:崔碩栄氏著、株式会社彩図社発行、弊政26年12月22日第1刷

41.シリーズ日本人の誇り10『朝鮮総督府官吏最後の証言』:桜の花出版編集部による西川清氏へのロングインタビューの記録、桜の花出版編集部編、桜の花出版株式会社出版、2014年8月15日初版第1刷発行、2014年9月18日初版第2刷発行

42.『日本の朝鮮統治を検証する』1910-1945:ジョージ・アキタ氏、ブランドン・パーマー氏著、塩谷紘訳、株式会社草思社発行、2013年8月28日第1刷発行、2013年11月7日第6刷発行

43.『日韓併合を生きた15人の証言』―「よき関係」のあったことをなぜ語らないのか―:呉善花著、桜の花出版株式会社発行、2015年7月27日初版第1刷発行、発売元株式会社星雲社

44.『完訳三国史記上㊤』:金富軾著・金思燁訳、株式会社六興出版発行、昭和55年12月10日初版発行

45.『日本旧石器時代の起源と系譜』:安蒜政雄著、 株式会社雄山閣発行、2017年3月31日初版発行

46.『日本人の起源』DNA,古地理・古環境からさぐる―石器時代人が縄文人、弥生人そして現代人になった―:山崎茂幸氏著、株式会社幻冬舎発行、2016年12月27日発行

47.『DNA人類進化学』岩波科学ライブラリー52:宝来聡氏著、株式会社岩波書店発行、1997年7月22日第1刷発行

48.『日本列島人の歴史』: 斎藤成也氏著、岩波ジュニア新書812、株式会社岩波書店発行、2015年8月28日第1刷発行、2016年4月5日第2刷発行

49.『日本人はどこから来たのか』:海部陽介氏著、株式会社文芸春秋、2016年2月10日第1刷発行、2016年7月5日第5刷発行

50.『DNAでわかった日本人のルーツ』遺伝子で解明!縄文人が日本人の祖先だ!別冊宝島2403号:斎藤成也氏監修、株式会社宝島社発行、2016年12月29日

51.『縄文は何時から』―地球環境の変動と縄文文化―:歴博フォーラム、小林謙一氏・工藤雄一郎氏、国立歴史民俗博物館編、株式会社新泉社発行、2011年2月15日第1版第1刷発行、2012年12月10日増補版第1刷発行

52.『人類と気候の10万年史』過去に何がおきたのか、これから何が起こるのか:中川 毅氏著、株式会社講談社発行、2017年2月20日第1刷発行

53.『日本海の成立』改定版:西村三郎氏著、築地書館株式会社、1974年11月20日初版発行、1980年8月1日改定第2刷発行

54.フリー百科事典Wikipedia「細胞」

55.フリー百科事典Wikipedia「ミトコンドリアDNA」

56.フリー百科事典Wikipedia「更新世」

57.『日本歴史・第1巻』岩波講座・🔹原始・古代1:編集委員は大津透氏・桜井栄治氏・藤井譲治氏・吉田裕氏・李成市氏の各、氏、株式会社岩波書店発行、2013年11月19日第1刷発行

58.『ひと目でわかる日韓併合時代の真実』:水間政憲氏著株式会社PHP研究所発行、2013年2月13日第1版第1刷発行、2019年10月24日第1版第7刷発行

59.『図説朝鮮戦争』ふくろうの本:田中恒夫著、河出書房新社発行、発行者…小野寺優、2011年4月20日初版印刷、2011年4月30日初版発行

0 notes

Text

今も心して読め、前駐豪大使の「遺言」

櫻井よしこ

『週刊新潮』 2024年5月16日号

日本ルネッサンス 第1097回

前駐豪大使の山上信吾氏が『日本外交の劣化』(文藝春秋)を上梓した。「本書は、外交官としての私の遺言である」と後書きにある。気骨ある外交官が40年にわたる外務省勤務を経て、腹を括って書いた「遺言」はまさに本音で貫かれている。

実名を挙げての外務省批判であるからには、同僚、先輩らの厳しい批判を受けるだろう。だとしても、山上氏の声には真摯に耳を傾けるべきだ。なぜなら、氏の本音から生まれた本書には日本外交を担う外務省の根本的欠陥が明確に示されており、そこを理解することが日本外交再生に欠かせないからだ。

外務省の役割は日本を代表し、外交を通して国益を守り増進することだ。だが山上氏が豪州に赴任する前、大使としての心構えについて、歴史問題で日本の立場を訴えるときは「プロパガンダ」と受けとられないよう注意すべきだと再三講義されたという。

安倍晋三氏の総理在任中にこんな講義が外務省で行われていたとは驚きだ。なぜなら安倍氏は、外交官は歴史戦の前線に立つべきだと考えており、大使赴任に当たっては国益を体現すべく果敢に論じ、反論せよと訓話していたからだ。

外務省が本質的に歴史戦に弱く、戦おうとしない役所であることは山上氏の指摘を待つまでもない。慰安婦や徴用工の「強制連行」「南京大虐殺」など、日本国にとっての濡れ衣事件を中国や韓国から言い立てられたとき、最も大事なことはわが国の歴史や政策を頭に入れて、事実を特定して、説明し、わが国の名誉を守り通すことだ。しかし外務省のエリートたちにはその気概が、少なくともかつては、著しく欠けていた。

山上氏は外務省が歴史戦において、度々村山談話に逃げ込むと指摘する。戦後50年の節目に当時の村山富市首相が日本の植民地支配と侵略を認めて「痛切な反省と心からのお詫び」を表明したあの談話である。同談話の下ごしらえをしたのは主として谷野作太郎内閣外政審議室長や古川貞二郎官房副長官だった。

「まっ白いサラのキャンバス」

社会党委員長時代、村山氏は自衛隊を憲法違反だと非難していたが、首相に就任するや合憲説に立場を変え、自衛隊の観閲式にはモーニングにシルクハットで臨んだ。氏はしかし、首相を辞めるとまたもや自衛隊違憲論に立ち戻った。

この人物に官僚たちは戦後50年談話を出させた。歴史問題が問われる度、外務省は日本はもう謝ったとして談話に逃げ込む。山上氏はそのような姿勢を、眼前の追及を躱(かわ)すためとしている。しかし、さらにこう考えられないか。外務官僚らは自分たちの歴史観に基づいた日本外交を、自民党と社会党が手を結んだ異常な政局下でたまたま首相となった村山富市氏という社会党議員に振りつけた、と。

当時首相秘書官を務めた外務省のチャイナスクール、槙田邦彦氏に取材したときのことだ。氏が村山氏を高く評価したために、私は理由を尋ねた。氏は以下のように答えた。

「キャンバスにたとえれば村山氏はまっ白いサラのキャンバスです。我々はそこに自由に絵を描ける」

無知蒙昧ゆえに使い易いと言っているのだ。ちなみに、槙田氏は村山談話に「お詫びという言葉を入れるかどうか」が議論されたとき、「世界が注目している。入れるべきだ」と進言した(論文「戦後70年の『安倍談話』について・発表に至る政治過程・」丹羽文生・拓殖大学海外事情研究所准教授)。

戦争した日本がおよそ全て悪いと言うような外務省の「国を想わない」精神はどこから来るのか。山上氏は、多くの外務官僚が「負ける戦をした当時の日本の為政者と軍人が悪いのだ。負け戦をしておいて外交の場で反論しろと言われても、土台無理」という認識だと書いた。だが、負け戦はどの国にもある。敗れても祖国の国柄を大事にして再び立ち上がるのが普通の国の精神構造だ。

外務省のエリートたちは、歴史と自分をどこかで切り離しているのではないか。朝日新聞が主導して慰安婦問題に火がついたとき、本書にも登場する齋木昭隆氏(元外務次官)がこう語ったのを記憶している。

「米欧とは慰安婦問題では到底、議論できない。どんな説明も聞き入れられない。絶望的になる」

たしかにどれほど親日的な人でも、慰安婦問題になると、日本の主張を聞こうとはしなかった。事実について説明しようとすると、偏見で凝り固まった右翼のように見られた。私にも苦い経験がある。しかし、普通の日本人はこう考えるのではないか。

「自分の父や祖父はとり立てて優れた人ではなかったかもしれないが、基本的に正直で誠実だった。そんな日本人達が戦地に赴いたら、人間が変わったように女性達を強制連行し、乱暴し、あげくの果てに終戦間際に30万人も殺したと中国などは言う。そんなことはあり得ない」

歴史戦を戦い抜く底力

慰安婦強制連行、性奴隷説への私の疑問はまさにここから始まっている。不器用ではあっても凶暴ではない。貧しくとも盗みはしない。むしろ人が好く、心根は基本的に寛容で優しい人々だ。それは祖父や父たちだけでなく、祖母や母たちも全く同じだった。そんな人たちが一挙に変身するとは、到底、思えなかった。

日本国の歴史を、自分及び家族の生きてきた姿と重ねることで、日本人は日本民族の一員になる。歴史と個々人、個々の家族が重なっていく。歴史問題について外務省エリートたちが絶望を抱いたのは、日本人一人一人の歴史との重なり、この感覚の欠落ゆえではないか。

慰安婦問題の嵐が吹いていた頃、国家基本問題研究所の企画委員、島田洋一氏らが訪米し、政治学者のマイケル・グリーン氏に会った。知日派で知られるグリーン氏も慰安婦問題については厳しく、日本は主張しない方がよいとの考えを示した。そのときに島田氏が言った。

「貴方の父上が同じように非難されたとする。子息として貴方は父上を信じていても、沈黙を守るのか。自分の父の不名誉を晴らすために、事実を示して誰が何を言おうと、反論するのではないか」

グリーン氏の返答はなかった。

こうした一人一人の想いや信念、発言が大事だ。外務省はほとんど協力してくれたとは思わないが、それでも何十年もかけて私たちは慰安婦の強制連行はなかった、朝日新聞の罪は限りなく重いという事実を明らかにすることができた。

歴史戦を戦い抜く底力は歴史を自身のこととして受けとめることから生まれる。それは自身と祖国の深いつながり、祖国を築き守って下さった先人たちへの感謝と愛国の想いそのものだ。そうした心情が外務省エリートには、少なくともかつて、決定的に欠けていたのだろう。

駐豪大使として目覚ましい活躍をした山上氏の警告を真摯に受けとめることが外務省に問われている

1 note

·

View note

Text

2022年9月3日

(この日記が「ボツ」です。なぜなら、筆者が睡眠薬を6錠くらい飲みながら書いていて、すべてがぐちゃぐちゃになってしまったからです)

***

9月1日にネットで発表されたある文学賞(五台文芸誌と言われる純文学系の新人賞の一つであり、綿矢りさや、最近の受賞者では遠野遥や宇佐美りん等が有名な賞)の第59回受賞者の方が、知り合い(というか、一年ちょっとくらい前に、お互いに小説を送り合って読み合ったりみたいな形で関わるなどしていた方)だったから、かなりびっくりしてしまった。

別に隠すことでもないからリンクを貼ると、この(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000012754.html)の後者の方で、ほんとうにめでたいし、もちろんほんとうに悔しくもあるのだけれど、不思議な納得感がある。まずは、日比野コレコさん(「ビューティフルからビューティフルへ」)に、「おめでとうございます」と心から言いたいし、同時に、どうしようもないくらいに悔しくて、めでたいというプラスの大きな感情と、悔しい(そして嫉妬もあるしこれまでの自堕落な自分への怒りもある)という大きなマイナスの感情が同時にやってきてしまった。

それによって、7日後に大学院の院試があるにもかかわらず、急激にどうしようもない創作意欲が湧いてきて、徹夜で(2023年3月31日の)文藝賞に出すための小説を書いてしまったのだけど、こういう「感情」の話を抜きにして当時のことを思い出すと、コレコさんの「ビューティフルからビューティフルへ」という作品についても、当時コレコさんの小説をLineで送ってもらって読んでいた頃に、その小説の文章はプロの(純文学系の)作家と全く遜色のない文章だったし、同時に十分すぎるくらいオリジナリティもある小説だったから、「光るものを感じる」というのは文字通りにこのことなんだろうな、と思ったし、「この人はいつか、プロの作家になるんだろうな」ということを確信にも近いレベルで感じた。

だから、コレコさんがプロの作家としてデビューすることは意外でも何でもないし当然だと思うのだけど、まさかあれから一年ちょっとで文藝賞を受賞するとは思っていなかったので、その早さにびっくりする(逆に、彼女がいつまで経っても拾われないのなら、それは社会とか評価する側がおかしいはずだと思っていたから、ある意味、ほんとうの意味でキラキラと輝くものは(一切の偏りもなくすことはできずとも)、2000通の小説の中からきちんと拾われるんだな、と思って安心した。

そもそも、コレコさんと関わり始めた頃、わたしは大学3年生くらいで、コレコさんは高校2、3年生くらいで、わたしたちは〈シュールレアリスム〉の���をしたり、〈毛皮のマリーズ〉の話をしたりして、コレコさんは、〈痙攣的な美を、痙攣的な美を〉と繰り返し続けていて、とにかく、ぼくたちは痙攣的な美をそこに見たい、ある言葉がある言葉に結びつけられる中で、意味がすれ違い、結合し、精液は生へと向かうように、ちらしていく、ひらいていく、ことを延期し続けるこのアヘン窟のような場所で、パーティ、パーティ、雪の降る街を横目に、こたつのなかに入って二人きりになる・こたつの中で、一人きりになる、こたつの中は���世界からの防空壕だから。

***

そして、つまり、何を言いたかったのかと言えば、コレコさんと私がシュールレリスムだったり、『ナジャ』だったりの話をしていたとき、大学生だった私よりもコレコさんは博識で、さらに言えば感性だって鋭かった。鋭い感性、それは鋭いからこそ脆くて脆くて脆くて脆くて、社会の中で摩耗され続けたら、おもちゃの包丁みたいな鋭さの感性になってしまうからね、って、隣に座っている川端康成にも話しかけてみる。

川端康成「感性は鋭ければ鋭いほどにええとされとるんやけど、それがなんでなんか分かるか?」

私「感性が鋭ければ鋭いほどに、つらいことも苦しいこともしんどうこともぜんぶ高い解像度で理解できるがためにどんどん苦しくなっていってしまうけれど、何よりも、その感性が鋭くて鋭くて鋭くて鋭くて仕方がないから、すべてがあまりにも気持ちよくなれる。自分が長い時間を費やして作ったコミュニティがすべて崩壊していくことが気持ちよすぎて、ほんとうに、この世界ぜんぶがどうでもよくなるくらいに気持ちよくなる」

川端康成「コレコは、どう思うんや?」

川端康成はコップのお茶をときどき読みながら辺りを見まわした、だけど、コレコさんがその茶室に現れることはなかった。

つまり、言いたかったことは、高校生ながら、アンドレ・ブルトン��シュールレアリスムや痙攣的な美を自分の存在の核へと落とし込むその在り方が、もう、高校生なのに、そこに辿り着けていることにおどろいた、溢れんばかりの才能(高度に発達した科学は法と見分けがつけないように、高度の発達した努力はもはや才能と区別がつかない)を感じてしまったこと。そして、彼女は大学一年生で受賞をしていたから、嫉妬(ジェラシー)とか、「悔しさ」とか「焦りと創作意欲」とか、そういうものがとにかく、この大脳皮質の中から分泌されていて、もうどうにもならなんですよ、って工場勤務のベルトコンベアの前で3歳年上の男に愚痴ってみる。

「でも、でも、ぼくはコレコさんに小説を読んでもらって、すごく参考になるコメントをいただけたのに、コレコさんの小説を読んで、僕は何も気の利いたコメントなんて言えなかったから! 心残りだったんです」

工場勤務の男に、聞いてみる「なんか、これのために生きてる、みたいなそういう、人生の目的、みたいなものって、ありますか?」

工場勤務の男はベルとコンベアーから流れてくる自転車のパーツを振り分けながら、「別に、目的とかそんな大したものはなくて、ソシャゲやって飯食って寝れたらいい、くらいのもんかな」

こういう話を聴くたびに、わたしは「ありえないんだけど」という気持ちになるし、別にそれは怒りとかではなく、ただ人間がそうやって、何の目標も価値も持たずに、それでもソーシャルゲームという終わらない資本の連鎖には絡みつかれながら、生きて行ったり、生きていったりしちゃじゅ、ということで。

***

そしてさっき、「一週間後の大学院の院試がある」という話をしたけれど、このことが恥ずかしくて仕方がないのだ。つまり、大学院に進学することが恥ずかしい。大学院に進学なんかするよりも、高校を卒業してそのまま市役所とかに就職している人とか、そのまま近所のスナックで働いてる人とかの方がどう考えたって立派なのだから、自分が大学院に進学することが恥ずかしい。学部時代の奨学金もあるのに、大学院でも、また、返せるかどうかもわからない奨学金を借りてなんとかやり過ごそうとしていることも、すべてが恥ずかしい。

そういえば、四流色夜空さんと京都の居酒屋であったシラカタさんは奨学金未納にまつわる裁判に臨んでいく寸前のようだったけれど、その結果はどうなったのだろう。それともまだ、いまも裁判は続いているのかな、何か月も。何か月も

***

保坂和志の『書きあぐねている人のための小説入門』を読んで、「小説入門書」みたいなものの中では間違えなく一番いい本だなっと思った。保坂さんに対して肯定できるところも否定したいところもあるけれど、「風景描写」について。風景描写についての説明がかなり自分の中身へと入り込んでくる感じ。

***

「つまり、小説における「風景描写」というのは大抵の場合、つまらない。たとえば、目の前にある机と椅子を丁寧に文章で描写したとして。その結果生まれた長ったらしい、文章そんなものを、を読みたいかって、当然思ってしまうし、木とか机とか、そういいうものを描写するにしてにしてむ仕方がないし、もっと面白いものばっかり小説の中に入れたらいいのに、って思っていたのだけど、保坂和志の『書きあぐねている人のための小説入門』を読んだことで、逆に、風景描写こそが文学を駆動させている本体である、ことに気が付いて、ここ最近は風景描写の勉強をしているんだ、、と思ったのです。小説というのは細部から駆動していく表現媒体であり、風景描写とはその最たるものであり、小説という全体を駆動するエンジンです」

「だから、ここであなたはずっと、ここのあるサナトリウムで、風景描写を書く練習を繰り返している、いつかほんと7うにすべてがうなくいったんだったら」」

魔法使い

農業「」劇場

全然関係ない、絵見えるの時の標準 他のキャラクタ、

ぐーぐぐのあれがにげちゃったkらから探す話

2 notes

·

View notes

Quote

アップル帝国の正体

2013年に発売された「アップル帝国の正体(後藤直義、森川潤著;文藝春秋)」にはこの辺りの詳細が記述されている。同書によると、iPodのステンレスを研磨している職人の下にアップル社員がやってきて、一日中ビデオカメラを持って職人の手元の作業風景を収めていったという。この撮影は3日間にわたり、その後ステンレス製商品の生産はアジアの他国に移管され、燕三条周辺でのアップルからの仕事はなくなっていったという。

燕三条で行なわれていたステンレス研磨において課題となったのは、日本の高い人件費と大量生産への対応と言われている。つまり研磨方法を人件費の安い地域に移転させ、大量生産を企図したと推察される。

研磨技術は大まかに分解していくと、「素材(前述でいうステンレス)」「研磨に使用する機械」「手作業」に分けられる。「素材」「研磨に使用する機械」の前2つについてはお金により購入可能で、どんな場所でも環境も構築しやすい。一方で「手作業」部分は移植が難しい。はじめて作業に従事する者は習得に時間がかかる上、上位者の指導を受けながら少しずつ身につけていくのが一般的プロセスである。技術移転において時間が最も必要とされるのが「人間の習熟」にかかる部分であり、生産におけるボトルネックになると言える。

燕三条でのアップルの試みは、ビデオ学習によって直接的な指導を仰がない環境下でも「インサイダー」の立場を通じて模倣できたことを意味している。もちろん細部の品質の差など長年の習熟を必要とする部分はあるのだろうが、会社としての品質基準をクリアーすることに目標を置いた場合に、そこまでの精度は不要であった可能性もあろう。それよりもある水準以上の製品を大量に生産してコストを下げ、収益性を高めるよう経営的バランスを図ったのだと考えた方が腑に落ちる。

知識移転:アップルとアマゾンの活動から「ノウハウの移転」を考える - 週刊アスキー

0 notes

Text

2024年3月15日

映画『怪物』クィアめぐる批判と是枝裕和監督の応答 3時間半の対話(朝日新聞 連載:カルチャー・対話 Re:Ron リロン)

昨年6月に公開された映画『怪物』。是枝裕和さんが監督を務め、カンヌ国際映画祭では坂元裕二さんが脚本賞を受賞するなど高く評価された。一方、「クィア」をめぐる表現や発信のあり方について当事者たちから批判の声が上がった。クィアの表象については近年、その取り上げ方や、当事者たちにもたらす影響について国際的にも議論が高まっている。何が問題とされたのか。どうすればいいのか。当初から指摘していた映画文筆家の児玉美月さんとライターの坪井里緒さんが、是枝監督と3時間半にわたって語り合った。

「クィア」をめぐる発信とスタンスについて、ラストシーンを含む物語と批評について、さらに日本映画界の変化と課題について。「お二人が作品と僕の言葉と向き合って批判してくれたことで、今回とてもいい気づきになりました」と是枝監督。約2万字という異例の長さではありますが、あえて分割はせず、1本の記事として3部構成でお伝えします。

第1部 クィアを隠さないで マイノリティーをまなざす

【坪井】はじめに、「クィア」という言葉は既存の社会規範・カテゴリーに則さない性的マイノリティー及び態度を主に指しますが、彼らへの連帯を示す表現としても使用されます。ただ、この説明はあくまでクィアを指す多くの意味のひとつに過ぎません。クィアという言葉の持つ意味は広く多様であり、「定義」してしまうことによってその包括性を狭めるべきではないと考えています。

【児玉】まずこの鼎談に至った経緯ですが、私は『怪物』を試写の早い段階で観て、マスコミ向けに非規範的なセクシュアリティーやジェンダーに関わる展開を「ネタバレ」扱いするような箝口令が敷かれていることを知りました。これまで映画宣伝において異性愛、シスジェンダー規範のもとでそれらをギミック(仕掛け)として扱い、批判されてきた歴史があります。当初SNSで作品名は伏せてそのことを批判していましたが、その後カンヌ国際映画祭で『怪物』がクィア・パルムを受賞した報道がされ、そこで初めて広く『怪物』が「クィア映画」として認知されることになり、その作品が『怪物』だったと明かしました。

それが起きたのが日本を代表する映画監督と脚本家の作品だったこともあり、批判したままで終わってしまってはいけないと思っていました。

一方で、こうした経緯がありながら、そもそも是枝さんがよくこの場に来てくださった、とも思います。

【是枝】カンヌでの記者会見後に友人から、「(LGBTQに)特化した映画ではない」という僕の発言について「炎上している」と教えてもらいました。「LGBTQの映画ではない」と言ったと報じられている、と言われて「えっ」と思ったのが最初でした。『ベイビー・ブローカー』(2022年公開)でもそうでしたが、SNSで意図と違う捉えられ方をしたことや炎上に対し、反論すると「反論自体に権力勾配が……」と言われたこともあり、SNSはちょっと難しいと思ってやめていた。ただ、(誤解とは異なる意味で)批判に関しては耳に入ってきて、それに対する応答はしたほうがいいと思いながらも、でもSNSでやるのは嫌だと思っていた。

すると、事務所の若手から「その態度はどうか」「失望する」と言われて。それでSNSを見るなかで坪井さんの批評記事に出会って、反省したし気づきにもなった。ただ、すべてに納得できているわけじゃなかったから、「僕はこう考えるんだけど」というのをやりとりしたいと思った。

児玉さんの『文藝』に寄稿された文章(2023年春季号「クィア映画批評と〈わたし〉を巡るごく個人的な断想」)も読み、勉強になったのですが、2人の文章を経て考えたときに、いかに自分の言葉が無防備だったかが分かって反省しました。

ただし、自分としては、「LGBTQの映画ではない」とは一言も言っていない認識でした。

記者からの質問が「日本では性的少数者を扱った作品は少ないと思うが」という、当然この映画はLGBTQの映画である前提を踏まえた上で、テーマは他にもあると伝えるために、「特化していない」という言葉を使った。児玉さんの文章にあったように、いかに映像表象においてクィアが隠されてきたか、僕なりには学んでいたつもりでしたが、当事者の苦しみをもっと深く理解できていたら、記者会見に臨むにあたってもう少し適切な表現を選択できたと思います。

「特化していない」という否定的なニュアンスによって、当事者の方々に「また自分たちの存在を隠された」と感じさせてしまうかもしれない可能性があると、思い至るべきだった。「当然これはクィアの少年たちを描いた映画ですが」という前提をきちんと繰り返すとか、プロデューサーや配給側と詰めておくべきだったというのが一番の反省点です。

【坪井】『怪物』の問題点の指摘を児玉さんと映画研究者の久保豊さんが早い段階でしていましたが、同時に2人に対する誹謗中傷とすさまじい攻撃が起こりました。私には2人がなぜここまで強く警報を鳴らさざるを得ないかというのが見えていたのもあって、自分の言葉で発信しようと思い立ち、文章を書きました(映画『怪物』を巡って――「普遍的な物語」を欲するみんなたちへ https://lighthouse226.substack.com/p/94f?sd=pf別ウインドウで開きます)。

『怪物』は、事前に公開されていた予告に関しても情報が無かったと思います。結果、受け手側にクィアを描いた映画だということが全く届いていないままにクィア・パルムを受賞し、さらに是枝さんの「特化した作品ではない」という発言があり……とすべてが重なってしまった形でした。

映画『怪物』について、ライターの坪井里緒さんがつづった記事

【是枝】クィアを「ネタバレ」扱いしていると捉えられてしまう文言はやめてほしいと映画会社には伝えていたんですが、チェックが遅れてしまった。確認したところ、児玉さんが観た段階ではそういう文言があり、宣伝担当者にもそうした発言があったかもしれないと聞きました。僕自身は第3章で隠されているのはクィア性ではなく「私たちの加害性」であり、それが再帰的に捉えられていくと認識している。「怪物とは私たちのことだったのだ」と分かっていくプロセスなので、そこは伏せたいと映画会社とも話していました。

【児玉】 映画を論じる上で物語のどこを伏せるのかも批評行為の一種だと思っているので、そもそも「ネタバレ」を送り手が指定すること自体にも疑問があります。

私は、第3章を伏せることがどうしてもクィア性を隠すことにつながってしまうと捉えました。発信側の意図がどうであれ、そうした広報のあり方が「クィアは伏せておくべきもの」だと社会に対してメッセージを伝えてしまえば、それは差別になる。これは差別の構造と類型の話なので、意図は関係なく結果的に対象が不利益を被ってしまうなら、やはり問題があるのではないかと。

【坪井】登場人物や観客を含めた「マジョリティー側」が自分たちの加害性に気づけるのは子どもたちのクィア性が明らかになるからですし、クィア性が伏せられているというのは否定できない。

クィアはこれまで何度も普遍的な物語に埋没させられ「改修」されてきました。同性同士のラブストーリーなのに、「好きになった相手がたまたま同性だっただけ」と塗り替えられたり「“特別な人”の物語だと思われたくない」というマジョリティーに都合の良い理由でアイデンティティーや慕情が消されたり、透明化されてきた歴史があります。それを思えば、伏せておくという行為そのものが危険だったと、私も思います。

【是枝】今回の題材は僕が考えていた以上にセンシティブで、当事者の置かれた状況もより切迫していたがゆえに、いつも通りの発言のつもりが違う広がり方をしてしまった。「特化していない」発言のほかにも、なるべく前情報を入れずに観た方がいいといろんなところで言われて、僕もその方がいいと言ってしまった。それを坪井さんに、「マジョリティーの気づきを優先している」と指摘してもらった。

坂元裕二さんも僕もそうなんですが、いつも特定の誰か一人に向かって作っているんです。公の場では口にしないけれども、語り口としては確実にそこへ向かう。『怪物』に関していうと、僕自身がその立場でもあるし、マジョリティーの側が観た時にどういう気づきがあるかということは、どうしてもベースになる。

あの少年たちと同じような状況の子たちへの勇気づけとか、寄り添って肩を抱くみたいなスタンスはおこがましいと思ってしまう。それはテレビのドキュメンタリーをやっている時からそうで、むしろ弱者に寄り添って分かったつもりになることを回避したいと思ってきた。

ただ2人の文章を踏まえて考えると、スタンスの見直しが必要なのかもしれない。今、それが自分の中では課題です。

マジョリティーの側にいる人間がマイノリティーの題材を扱う時のスタンスとして、僕は彼らの側に立ちますという宣言がイコール唯一の誠実な態度だとは思えない。でも、マイノリティーの方たちは一番観てほしいと思っている人たちでもあるのに、その彼らに「自分たちの映画ではない」と思われてしまうのであれば、僕のスタンスが違うんだと思う。

【坪井】特定の誰かへ向けて作ること自体は悪いとは思わないし、私も誰かに向けて作るタイプです。

けれど、「マイノリティー当事者を描いた作品をつくる」のであれば、本編に描かれた者と同様に弱い立場に置かれている者たちが作られた映画をどう受け取るかというのと向き合い彼らを“まなざす”ことと、自分はあなたたちに決して差別の矛先を向けない、敵にならない、と明らかにするのは最低限必要だと思います。「これはクィア映画でもある」と表明することは、「あなたたちを透明化しない」というスタンスの明示になり得る。

私たちは誰もが別々の存在だから、完全に分かり合うことは無理だし、個のつらさや経験はその者だけのもので、他者が勝手に代弁してはならない。だからこそ、分かったつもりになるのではなくて、分からないからこそ尊重する、のが重要だと思います。

【児玉】クィア映画には固有の歴史や文脈があるので、それをやろうとした時に、既存のスタンスが汎用できないことはあると思います。是枝さんが自分はマジョリティーだからクィアの立場で何かを代弁するのは傲慢だと考えているのは分かりますが、その誠実さとしての一線を維持したまま、これは性的マイノリティーのあなたたちの物語なんだ、と言うことはできる。これまでマジョリティーを自認する作家たちはあまりにも、「あなたたちの物語」ではなく「みんなの物語」だと言い過ぎてきたように思います。

「クィア映画」を「普遍的な映画」と称することがなぜ危ういかというと、物語を彼らのもとから奪って、「普遍」とされる自分たちマジョリティーの枠組みに押しやってしまっているからです。その人たちの物語を取り上げないことが大事だし、より広く受け入れられることばかりが優先されてきてしまって、そこに描かれた人の方をまず真っ先に向く振る舞いをする作家がこれまで少なかったかもしれません。

【坪井】『怪物』は加害側の気づきに重きを置いているのもあって、クィアが受けている/過去受けていた、であろう加害描写がいくつもあります。そうした映画を前情報なく観られること自体が、マジョリティー側であるし、特権ではないでしょうか。

まさに「今」、同様のアグレッション(無意識に行われた攻撃のこと)を受けている子ども――あるいは過去強烈な加害を受けてトラウマを抱えながらも生き残ってきたクィアが、何の情報も無く映画館で『怪物』を観たらフラッシュバックを起こすかもしれませんし、強い言い方をすると命の危険もあります。

これは日本映画全体の問題として、観た者の痛みがあまりに軽んじられているように思います。自死や性暴力のシーンがあるのであれば、事前にアナウンスするべきです。

送り手は受け手が必要な情報によって観るかどうかを選べて、受け取る準備ができるようにしてほしい。『怪物』と同時期に公開された『CLOSE/クロース』という映画がありましたが、自死の展開があるので公開2日後に公式サイトにトリガーアラート(本編で扱うテーマや描写に攻撃的な内容やショッキングなもの、注意が必要な事象が含まれる場合に事前に開示される警告)が設けられていました。

【是枝】『怪物』が当事者をどこまで命の危険にさらすのか、僕は彼らの身になってそこまで深刻には考えられていなかったんだと思います。

基本的にどの映画でも僕は直接描写をなるべく避けて間接的にとどめる方なので、実はそんなに心配していなかった。『CLOSE』も自死はストレートに描かれず、心理的な描写になっている。主人公である少年が彼の死で自分を責めていく気持ちの揺らぎが丁寧で素晴らしい作品でしたが、『CLOSE』のような描かれ方だったとしても、やはりトリガーアラートは必要でしょうか?

【坪井】「傷つき」というのは個々によるものです。個にとって受けるアグレッションがどれほど大きいのかは、他者には判断できませんよね。であれば、傷になり得る・傷痕をえぐるかもしれない表現が「ある」こと自体を明らかにするのがなぜマイナスになるのか、と個人的には思います。

例えば震災の描写や実際の事件にひも付いた描写は最も開示されやすいですが、性暴力、自死、虐待やいじめ、差別描写となってくると伏せられている作品が多い。どうして開示されやすいトリガーと、されにくいものがあるのか。「傷つき」は決して、「大きさ」や「数」で比べられてはいけないし、比べられない。そもそも詳細には踏み込まずに、単にトリガーになりうる描写がある、と最初に提示することは作品の良しあしに直結しないですよね。それらを伏せることで作品の面白さが損なわれるのであれば、ただ単に作品の力不足にすぎないと思います。

【是枝】坪井さんの記事で、実はその指摘が一番効きました。そんなことを隠さなければ観られないものはその程度のものだ、と。何を伏せてどこで明かすのかは脚本を書くときに皆がやるものだけれど、ジェンダーやセクシュアリティーに関することをギミックの一つとして消費するべきではないという批判は、よく分かりました。

ただ、この3部構成について海外メディアに逆に質問したのですが、例えば「不誠実だ」というような批判的な指摘はスペインで一つ。あとはイギリスでもフランスでもアメリカでもなかったんです。ですから、もしかすると作品自体の構造以上に、宣伝の段階での僕自身の言葉の選び方に起因する部分が大きいのかなと思いました。

【児玉】もうひとつ批判が起きたのが、クィアの子どもを支援している団体から「あの年齢(11歳)の子たちが、例えば自分がゲイであるという自認、もしくは他認をするということはまだ早い段階」と助言をもらったと報道された時でしたね。

【坪井】「一時の気の迷い」であるかのような「まだ早い段階」という言葉はその年齢、あるいはそれ以前から自認していた者にとってはアグレッションになってしまったと思います。自認するのに“適切な年齢”を他者が決めるべきではないですよね。

【是枝】お会いした性的マイノリティーの当事者の方たちも自分はその年齢ではこうだったという経験をそれぞれ語ってくれて、僕ももちろんその認識は今回の映画の中での子どもたちに限っての話だと思っていました。作品を前提としたあくまで湊や依里の場合のつもりでした。そこが報道では、一般論かのように伝わってしまったようです。

【坪井】アイデンティティーに関する定義や一般論は、それ自体が問題です。アイデンティティーは定義できないものなので。私も何かを発信する時には一般論に聞こえないように、これはあくまで自分の話だ、と限定的に前振りするようにしています。

【児玉】今回は一般論として伝わってしまったことに問題があったと思いますが、そもそも色々な考え方があるので、複数の団体に聞くことも重要だと思います。

【是枝】プロデューサーと相談しながら、いくつかの候補を挙げていただき、実際に来ていただいたのは1団体になりました。最初に『怪物』のプロットを受け取った時、これはちゃんと勉強しないと描いてはいけないと思ったので、まず専門家の話を聞こうと。LGBTQの子どもたちを中心に支援している団体の方に来てもらって、演じる子どもたちやスタッフに性的マイノリティーについての講習をしてもらいました。

【児玉】団体に限らず、クィア表象の専門家や有識者の監修を入れることは考えていなかったのでしょうか。

【是枝】それは考えませんでした。インティマシー・コーディネーターの浅田智穂さんに入ってもらったり、今回は子どもをケアしたりする方向性に傾きました。なのでもし今後またクィアの作品を撮るとしたら、もっと監修などは考えたいですね。

【坪井】『怪物』が公開された6月は「プライド月間」と呼ばれていて、クィアにとって大事な月でした。権利を奪還するための運動が活発になる月というのもあって、その分、腹立たしいことですが差別を強くぶつけられる月にもなってしまっています。そういう側面でも何か発信があってほしかった、という気持ちがあります。

【児玉】日本のクィア映画は、これまであまりに社会や政治と切り離されてきたのではないかと思います。表象だけにとどまるのではなく、現実に生きる性的マイノリティーの権利や地位の向上にくみするような社会的アクションにもつなげていってくれれば、と。

【是枝】特別な月なのだから、一つの作品として何かを発信するという提案があってしかるべきだったと思います。そこは反省点です。

映画を撮ることが社会参加である、という意識が、自分も含めて日本ではまだ希薄だと思います。そこも今後、変えていかないといけないところかもしれないですね。

第2部 描かれなかった場面 ラストの解釈と批評

【児玉】主に映画の外の話をしてきましたが、『怪物』の作品そのものに深く入っていきたいと思います。決定稿を掲載したシナリオブックも出ていますし、完成された映画との違いについて。

【坪井】湊の隣の席のクラスメート・美青のエピソードが本編ではカットされていましたね。

脚本では美青はBL作品を好んでみている子として描かれ、湊と依里の親密さを自らのなかで勝手に恋愛関係だと決めつけて「応援してるの」という言葉をかける。「カミングアウト」(自分のアイデンティティーや慕情などの属性を開示すること)という言葉を使用して、湊たちに対し自分の決めつけた慕情の開示を迫るシーンまで書かれていました。

あれはまさに特定のクィアに対して、その者の属性を勝手に推測して当てはめるという暴力、実際に存在するクィアを自分の快楽のために相手に分かる形で同意なく消費する暴力、カミングアウトという個にとって生存に関わる重要な事柄を勝手に暴露する「アウティング」(当事者が同意していないのにもかかわらず、アイデンティティーや慕情などを第三者が暴露すること)、という三つの暴力。クィアを消費するマジョリティーへの批判のように読めました。美青の話を入れ込むべきだったのではという声は、クィアコミュニティーからも多かった。

【是枝】そのシーンはタイミング的に映画の終盤に差し掛かっていたので、カミングアウトを促す第三者の目が入るより、2人の関係そのものに絞り込ん���いくべきだと判断しました。

【坪井】カミングアウトを強いることがどれだけ当事者にとってリスクが高いのか、アウティングが命に関わる加害であるかが今の社会では認知されていないので、美青のエピソードが映画に存在したらどうだったかな、と想像しました。湊と依里を第3章まで見つめてきた観客には、湊と依里が望まないカミングアウトを迫る美青がどれだけ危険な行いをしているか、アウティングがいかに当事者を追い詰めるかが伝わったのではないかと。

ただ、BLや百合が必ずしもクィアを消費しているかというとそれは違います。BL作品を消費するのが悪いのではなく、湊と依里の関係性を勝手に恋愛関係だと決めつけたうえで、当人に分かる形で消費しているのが問題であるのだとメッセージを限定しなくては危ういので、その点が難しかったかもしれません。

【是枝】正直なところ、その描写自体が言い訳に見えてしまったんです。こういう目配せも作り手はしているんだという匂いが撮りながらしてしまって、ない方がいいと判断しました。

【坪井】もう一つ、虐待を受けた依里を風呂から助け出した湊が力尽きて倒れた後、校長が倒れている2人を見つけて介抱し、ぬれた服を着がえさせてあげるシーンもカットされていましたね。

【是枝】脚本の段階で校長先生のエピソードに関しては、そのシーンか、音楽室で湊と校長が楽器を吹くシーンか、どちらかだと思っていました。そうでないと、第3章が少年2人の話ではなく、校長先生の話になってしまう。で、音楽室を選びました。

【坪井】大人たちによる差別と暴力により死にかけていた2人にあたたかい服を着せてあげて、彼らが自由に走っていけるように送り出すというシナリオにどうしても意義を感じてしまいます。

それまで本編に出てきた大人たちは皆彼らを「傷つける側」だったけれども、明確に2人のために動いて実際にケアをしてくれる大人が出てきたのが重要だったなと。音楽室のシーンはあくまで湊と校長2人だけのシーンだったというのもあって。

【児玉】久保豊さんが『CINRA』に寄稿していた批評でその音楽室のシーンに触れていましたが、「秘密を抱えた二人が言葉ではなく、楽器を通じた咆哮を学校中へ響かせる」が「その選択肢は、湊と依里が生き残る先を描いてのみ有効なのではないか」と疑問を投げかけていましたね。自分自身のマイノリティー性を具体的な言葉にすることもできない抑圧が働いてしまう現状の社会で、そうした音響の技巧的な表現が果たしてどれだけ有効なのか、という問いだと私は受け取りました。言葉にせよ映像にせよ、まだまだはっきりと可視化させていく段階なのではないかと。

【是枝】「一番大事なことは言葉になっていない」と僕もメディアで発言していたから、結局それもクィアの隠蔽(いんぺい)だと思われてしまったのかもしれない。そういう広がり方をしてしまったことは確かなので。

【坪井】制作段階でトランスジェンダーやゲイなどアイデンティティーや慕情に関する具体的な言葉は出なかったのでしょうか。

【是枝】話し合いの場ではもちろん出ていますが、せりふとしては一度も出ていないです。初稿の段階では、湊が自分の性的指向をカムフラージュしようとするような行為をとる場面があって。わざと携帯に水着姿の女の子の写真を残して寝て、寝室に入ってきた母親がそれを見てぷっと笑って安心する描写だったのですが、当事者の方たちへの取材の際に「気づきの段階にバラつきがある」という言葉を聞き、湊の行動を考え直し、3カ所ぐらいそういう描写をカットし、統一感をもたせました。それもこの映画が性的マイノリティーを描いた作品であることを隠しているような方向で捉えられた一因になってしまったのかもしれないですけど、その辺が判断としては難しいところでした。

ただ、その段階からゲイという具体的な言葉でまだ名付けられていない子どもたちとして描くことは坂元さんとも話していた。まだ自分でも名付けられないからこそ、「怪物」という言葉が外から入ってきてしまうことにしようと。

【坪井】『怪物』というタイトルになった経緯については、最終的にプロデューサーと是枝さんが推して決まったんでしたよね。

【是枝】しばらく『怪物(仮)』の状態のまま、途中で一度『なぜ?』に変わったんです。僕は『なぜ?』よりは『怪物』がいいと思っていたんですが、坂元さんが難色を示していてずっと(仮)を取らなかった。

【坪井】クィアな子どもたちのことを「怪物」だと思われたら、という懸念からでしょうか。

【是枝】明言しなかったけど、そうかもしれません。また件の「特化していない」発言につながってしまいかねないですが、「怪物」が指し示すのは少年たちのことだけではないので、最終的には良いタイトルなんじゃないかとみんな納得しました。

【坪井】「人間」を「非人間化」するのはまさに差別構造そのものですよね。

相手を自分と同じ人間ではないと見なせば加害をする免罪符になる、という誤った手法はこれまで起こった・今起こっている虐殺、及びあらゆる差別において繰り返し使われてきました。そもそも人間でなければ殺してよいわけではないのにもかかわらず、です。その差別の歴史を考えれば「怪物」というタイトルはクィアな「人間」を「非人間化」しているように捉えられる危うさからは逃れられていないように思います。

【是枝】実は、「怪物たち」というタイトル案も出していたんです。でも逆にそういう意図が明解になりすぎてしまったので、引っ込めたんです。

【坪井】「怪物たち」だと印象が違いますね。マジョリティーに対する比喩だと伝わります。とはいえ、本当の怪物はマジョリティー側なのだという制作陣の意図が観客に適切に伝わったとしても、「怪物」という存在に有害性を押し込めてしまい、差別という構造の問題を個人に集結してしまっているように読めるという問題点は残りますね。

【児玉】タイトルに関してもそうかもしれませんが、是枝さんの作家性は余白をあえて持たせるというか、両義性にあると思います。『怪物』の結末はかなり意見が分かれましたよね。

【是枝】この10年で、「オープンエンディング」に対して結末まで描かないでずるい、逃げていると批判されるようになりました。

『そして父になる』(2013年公開)で僕と樹木希林さんがQ&Aをした時に、客席からあれは最後どうなるのかと質問が出た。そしたら希林さんが、あなたはどうなると思うのかと問い返した。「私はあの家族がどうなるかは分からないわよ、だけどきっと二組の家族はああでもない、こうでもないってこの映画で描かれた時間を、考え悩んだことを無駄にはしないこれからの人生を一緒に生きるんじゃないの。それでいいじゃない」と言ってくれて。なんてかっこいいんだろうと思った。だから、そういう終わりをいつも目指しているんです。

【坪井】映画の結末の後も登場人物たちの人生が続いていくように感じさせるのと、映画としての結末の解釈に幅を持たせるのは意味が違うのではないでしょうか。

前者は私も好きですが、後者は観客に結末を投げているように感じられるし、視点が高いなと思ってしまいます。「最後どうなったのかは皆さんが判断してくださいね」って言っているそっちは、じゃあどこに立っているんですか、本当に結末を決めましたか、って思ってしまいます。

【是枝】それも最近よく言われるようになりましたね。しょせん、他人事なのか、と。

物語が終わった後に観た人が、あの人たちは明日どうやって生きていくんだろうと想像してもらえるような終わり方を、これまでずっと変わらず考えてきた。でも、昔は言われなかったことを随分言われるようになって、オープンエンディングはこの時代にはそう受け取られるんだなと思っています。

僕が難しいと感じているのは、何が当事者をエンパワーメントするのかという問題。『怪物』がマジョリティーの気づきにはなっているが、当事者のエンパワーメントにはなっていないという批判に、どう応答できるのか。この作品ではない場所で坂元さんとも話したのですが、死んだら不幸で生き残ったら幸せなのか、と。そんなに単純な物語を描いているつもりはないと言っていて、それは僕もその通りだと思っている。

要するに、最後は2人が死んだという前提で、クィアを不幸にしてマジョリティーが涙を流すための道具にしたと書かれている批評が結構あったんだけど、僕らとしてはあの2人を待っているのが「死」のつもりはなかった。撮影の現場でも少年2人にはそう説明していました。そもそも「死」だとエンパワーメントにつながらなくて、「生」にすればエンパワーメントなのか。そこは作り手の側から問いたい点ですけど。

【坪井】私も作品を書いていて「死んだら負けなのか」というのはすごく考えます。社会において特に自死は逃げだ、負けたんだと言われてしまいがちですが、私はそうではないと思います。加えてあえて言うならば逃げることの何が悪いんだよ、とも。

ただ、自分で選択した死と“選ばされる”死は違いますよね。本人が数ある選択肢のなかから自分の思想や気分で選び取った死と、とても生きてはいられない環境に社会・他者によって追い込まれた末に選ばざるを得なくなって起こった死はまったく違う。

クィア映画におけるクィアの死は後者がほとんどです。環境のせいで選ばなければならなくなった「悲劇の死」。クィアにとって、クィア映画における「死」はその存在そのものが猛烈なアグレッションなんです。

【是枝】僕は『怪物』を、むしろ“生”を選んだ話のつもりで作っていたんです。だからそこを根拠にした批判にどう答えたらいいのか、正直分からないまま、ここに至っています。

【児玉】映画技法としても、画面が白飛びになったりするあたりを含め、よくある死の表現のクリシェになってしまっていたかもしれませんよね。

【坪井】これは脚本にしかないシーンですが、トンネルの先へ走り去った馬を見て湊が「生まれ変わったお父さんかもしれない」と思う展開がありますよね。トンネルの先は生まれ変われる場所、つまりこの世界ではない天国のような場所なのではないかと読めます。2人はトンネルを通って『銀河鉄道の夜』(宮沢賢治)を思わせる列車に乗り込む。

また、映画にもあるシーンでは、「(猫を)土に埋めて燃やせばなりたいものに生まれ変われる」という会話が第3章にあります。「土に埋める」という儀式的な行為とラストの土砂崩れが被るんですよね。けれども2人は燃やされずに、土から這い出る。ただそれだけだと死んだんじゃないか、生まれ変わったのではという解釈の余地があるために、這い出た先で「生まれ変わったのかな」「そういうのはないと思うよ」「ないか」「ないよ。もとのままだよ」「そっか。良かった」という会話があったんだろうなと私は読んだんですけど、それでも「死」という解釈に引っ張られた方はかなりいたと思います。

【是枝】「死」と捉える人はいるだろうとは思っていたのですが、割合的には2割ぐらいだと予想していました。あの白飛びは確かに危険だなと思いましたが、文脈の流れの中で「生まれ変わったのかな」というせりふを聞いてもらえば、あえて言いますが、それほど「誤読」は起きないだろうと思っていました。

【児玉】是枝さんが本当に“生”として描きたかったのであれば、クィアと死がたやすく結びつけられる背景を考慮して、もっと明瞭に“生”の方へと舵を切らなければいけなかった気もするんです。

【坪井】クィアは物語においていつも悲劇的な死の役割を担わされる、という歴史的な背景に加えて、第1章から第3章にかけてずっとクィアへのアグレッションが繰り返されているので、結末に至る時、クィアな観客は精神的に弱っていると思うんですよね。こんな環境では到底生きてはいけないと認識した後の白飛びなので、やっぱりクィアは死ななきゃいけないんだと思わされてしまうのかもしれません。

ラスト、2人が廃線を走っていきますが、その先は木々が鬱蒼としていてどうなっているのか分からない。そういった整備されていない獣道にクィアが進んで行くというのも不穏で厳しい未来の暗示に捉えられるだろう、とも思います。

【是枝】2人には、最後はありのままの自分で生きていく喜びの表現をとにかくしてほしいと話しました。あそこは3回走ってもらったんです。

もっと楽しそうに、もっと叫んでいい、まだ足りない、そう言いながら撮っているし、台風で飛ばされたことにして、それまで2人の行方を閉ざしていた線路の柵を外して先まで行けるようにした。それは、未来が開けたという意味でした。

カメラを振った時に思った以上に光が強くて、一瞬白飛びするので、死後の世界として捉える人が出てくるかもしれないとは思いました。けど、それはむしろ「祝福の光」として捉えようと僕は思っていた。台風も過ぎ、彼らの“生”が祝福される演出ではある。

ただ、カンヌでも随分と最後がどっちなのか聞かれたし、「死」の結末に捉えた人が想像以上に多かったのは間違いない。僕は初めて『怪物』の脚本を読んだ時、これはカムパネルラとジョバンニが生き残る話だと思った。だから両方死なずに戻ってくる話だと思っていたんだけど、そこもちょっと甘かったのかもしれない。

【坪井】最後に2人が笑顔なのも、逆に現実が苦しいから、しがらみのあるところからやっと魂が解き放たれたようにも見えますね。脚本では、最後に2人がこちらを見返しますが、映画では変わっています。あそこでこちらを見る2人がいれば、私たちとまだ同じ世界にいるということが分かるので、かなり違いましたよね。

【是枝】そこも僕が坂元さんに決定稿に足してもらって、撮影した上で自分で削った部分です。何カ所かそういうところはあります。

確かにこちら側を批評するまなざしとしても、少年たちが見返して終わった方がメッセージは明らかでした。最初の試写段階でも残っていたのですが、走り切って黒に落とした方が圧倒的に終わりとしては力強くて鮮やかだったので、結果的には削りました。要は、私たちはもうあの2人には追いつけない。先生も母親も大人たちも、誰も手が届かない。作品の意味的には、もちろん見返す方が明確だったと思います。ただ、もう彼らには手の届かないところまで走って行ってほしいという感情が勝ちました。

でも、仮に死と捉えられたとしても、批評は批評として独立したものだから、それでいい。作品に従属する必要はないし、監督が考えている以上のことを書いてくれた方が面白いし、そういうものを読みたいです。

【児玉】坪井さんの文章は『怪物』のことを、本気でとことん考えたことが分かりますもんね。批判的な批評をすると、すぐに「表現の自由」を奪うつもりかと言われるなど、単純に作品への「攻撃」と見なすような風潮がますます強まっているようにも感じますが、正当性のある批判には映画文化を底上げしていく価値があるじゃないですか。

【坪井】『怪物』についての記事を出した時「お前は是枝さんのこと嫌いなんだろ!」みたいな反応がありましたね。気にしすぎ、とか映画の本質を理解していない、ただの難癖だ、というコメントもありました。

今回、怪物に関してSNSで批判をしたクィアに対しても似たようなコメントがぶつけられていたように思います。他の作品でも、そうした批判を封じようとする動きや冷笑をよく目にします。

是枝さんがおっしゃったように、批評は批評として独立したもので、私は一つの作品だと思っている。監督の意図に反していたり、想定を超えたりしている読解があっていいんだと強く言いたい。

好意的な批評だけが素晴らしくて、批判的な批評は全部「難癖」みたいなのは納得いかない。私は批評を一種のリスペクトとして書いているので、作り手が嫌いなんだという指摘は明確にズレています。

【是枝】それが僕にはよく分かったので、響いたんです。児玉さんと坪井さんに関して言うと、これは受け止めなければいけない本気の言葉だと思った。こういう時間は大切ですよね。

批判した側と批判された側でこうして関係が成立していることが外に出ていくのは、いいことだと思います。

【児玉】日本を代表する作家たちが手がけ、かつ高く評価されている大作を批判することは怖いことでもあるかもしれませんが、真剣に考えて本気で言葉を紡いだ観客もたくさんいたと思います。

【是枝】傷つけてしまった人たちに対しては取り返しがつかないかもしれないけれど、お二人が作品と僕の言葉と向き合って批判してくれたことで、今回とてもいい気づきになりました。

第3部 映画界の変化と課題 批判と応答これからも

【児玉】『怪物』から少し離れて、昨今の日本映画界のさまざまなイシューについてもお話ししていきたいです。是枝さんは映画の中で子どもを多く描いてきましたが、撮影する上で今どんなことに気をつけなければいけないのか。例えば『怪物』には性的な描写がありますが、どんな配慮があったのでしょうか。

【是枝】脚本には車両の中で湊と依里が抱き合って湊が勃起する描写があったんですが、子どもたち自身もその意味をどの程度理解しているか分からなかったので、まず保護者の方に問題ないかを確認した上で、「命育」という団体に相談をして紹介いただいた助産師さんにきていただき、インティマシー・コーディネーターの浅田さんにも同席してもらいつつ身体的な変化など性教育の講義を実施してもらいました。その上でこの映画の中で事前にどう抱きしめるのか、その時にどう感情が動き、身体的な変化が起きるのか、といったことを頭で理解してもらった上で、感情的なところに落とし込むプロセスを踏んでもらいました。

【児玉】少年同士の親密なシーンを撮影する時の現場は、どういう状況でしたか。

【是枝】そのシーンはロケ地が森だったので、電車の中は必要最低限のスタッフにして、カメラマンと僕、それから浅田さんだけでしたね。

【坪井】子役にシーンの意味を伝えないままに撮ってしまう現場もあると思うので、助産師による授業が設けられたのは大きいですね。

日本は性教育が遅れています。生理の仕組みや射精の原理、妊娠や中絶、避妊に関する知識など、性にまつわる情報は皆が小さい頃から知っておくべきなのに、私が小学生だった頃は男子と女子に分けられて、まるで秘密にしなければいけないことのように教えられた記憶がある。

まずその「男女」という二元的な分け方自体が問題です。性を知る権利の侵害は己の身体に対する自己決定権を奪われることなので、知識を身につけた上で演じられるのは重要だと思います。

【是枝】浅田さんに『怪物』の初期の脚本を読んでもらった時に、アメリカだとこれは児童ポルノとして搾取される可能性があると指摘されました。例えば大人のペニスを見るシーンがあれば完全に別撮りで、違う何かを見せてリアクションだけさせて、トラウマになるような撮影は一切しない。日本でも、この間放送されたNHKのドラマ『拾われた男』で、怒鳴ったり殴ったりするシーンは子どものリアクションを別撮りにしたらしいです。

『万引き家族』(2018年公開)で、もちろん保護者には事前の了解は取っているんだけど、子どもが夕立にあって家に帰ってきたらお父さんとお母さんが抱き合っていて裸を見てしまうシーンを同じ空間で撮ったんです。浅田さんにそれを話したら、アメリカだともうそういう撮影は許されない、と。別撮りでセットも分けるとなると予算的に難しいんですが、世界的な基準を踏まえた上で、何ができて何ができないかを模索し始めたところです。

【児玉】セバスチャン・リフシッツが監督したフランス映画で『リトル・ガール』というトランスジェンダーの子どもを描いたドキュメンタリーがあります。例えば風呂のシーンなどで肌の露出があったために批判が起きました。是枝さんは子どものヌードに関してどう考えていますか。

【是枝】『そして父になる』で風呂のシーンは男の子だけだったので、上半身とお尻までは見せているのですが、リリー・フランキーさんが演じる父親の家にいた3きょうだいの真ん中が女の子だった。風呂から出てきてぬれたまま走って、父親がバスタオルを持って追いかけるところを撮ろうと思ったんですが、その子が幼稚園か小学校に入りたてくらいで、確か既に上半身は見せてはいけないルールでした。ただ『万引き家族』の時に、安藤サクラさんが演じる女性が拾ってきた女の子のお風呂に入るシーンはどうしても撮りたかったので、裸ではなく盗んだ水着を着て喜びながら風呂に入っているシーンにしました。それは制約があったおかげで、むしろ良いシーンになりました。

映画『怪物』について語り合う、是枝裕和監督(左)、ライターの坪井里緒さん(中央)、映画文筆家の児玉美月さん=2024年2月9日、朝日新聞東京本社、上田幸一撮影

【坪井】以前、子どもがいる役者さんも撮影現場に参加しやすいように、役者さんが芝居をしている間、面倒を見られるような環境作りを考えたと聞きましたが、それは『怪物』撮影時のエピソードですか。保育士を雇って現場に呼んだんでしょうか。

【是枝】厳密には、スタッフの中に保育士の資格を持っている方がいたので、現場にお子さんを連れてきたらそのスタッフが面倒を見られるようにしましたが、本来であれば専属のスタッフを追加で加えなければいけないと思い��す。ロケ場所の学校に空き教室がたくさんあったので、畳を敷いたりして環境作りをしました。ついこの間まで撮影していた現場は蒼井優さんがよくお子さんを連れて来ていたんですが、シッターを雇っていて、撮影の合間には蒼井さんもお子さんと一緒に散歩に行ったりしていましたね。だからシッターの給料を制作が賄うか、現場に施設が整備されているか、選択肢を提示できるのがベストだと思う。まだ実験的な段階ですが、直近の2作ではそのような対応をとりました。

【坪井】現場で働いているスタッフにとっても、子どもが居る状態でどう撮影現場に参加するかは大きな課題ですよね。

出産するタイミングで現場を抜けた後、もう一度復帰しようにも仕事が無い、あったとしても不規則な撮影時間であるためにライフスタイルと合わない事態が起きています。その点、脚本はどこでも書けるから辞めずにすむよ、と大学時代に言われた覚えがあります。

【児玉】テレビではつい最近、脚本家や原作者をめぐるトラブルが報道されていたばかりでしたよね。映画業界の脚本家の立場や地位は、どのような感じなんでしょう。

【坪井】著名な書き手であれば状況は違うと思いますが、脚本家の立場は監督と比べると弱��と思います。

脚本は是枝さんも話していたように、基本的にプロデューサーと監督とで直していく場合が多いと思うんですが、個人的にはもっと全体とコミュニケーションが取れる状況があってもいい気がします。原作モノの脚色なのに、脚本家と原作者が会えない、なんていうのもありますよね。

【是枝】過去の経験から、僕は原作ものを監督する時は、とにかく最初に原作者に会わせてほしいと伝えるようにしています。

『海街diary』(2015年公開)では、原作者の吉田秋生さんに会った時、こうしてほしくないということがあったら言ってくださいと伝えたら、作中しばしば話題には上るけど絶対に出てこない人物がいて、その「アライさん」だけは出さないでほしいと言われたんです。それを聞いて、『海街diary』は出てこない人が大事な物語だと分かった。原作者と会って話せば、きっと映画を作る上で大事なヒントにもなると思うんですよね。

【坪井】原作モノの映像化は原作者と監督・脚本家やプロデューサーなどが直接話し合う場が必要ですよね。ここは譲れないというすり合わせは密に、かつ第三者の言葉を介さずに行われる必要があると思います。伝聞の形を取ってしまうと本来落としてはならない部分が抜け落ちてしまう危険がありますし、誤解が生まれやすくなるのを避けられない。

映画化する際、原作と違う媒体に変えるわけですから、原作をそのまま映画に置き換えたら成立しない箇所は多々あります。原作の雰囲気や重要な軸を壊さずに作る必要がある際は、原作がいったい何を大切にしているのかが分からなければ作りようがない。故に対話というすり合わせは必要不可欠だと思います。監督や脚本家という作品の骨組みから肉付けを率先して担う立場が、原作者に直接会いづらいという慣習は映画界にもテレビ業界にもずっとあるみたいですが、一刻も早く廃れてほしいです。

【是枝】女性の働き方の話に戻ると、フランスで『真実』(2019年公開)を撮った時、撮影部のチーフが女性だったんですが、2人のお子さんを育てているシングルマザーでした。でも撮影が晩飯前には確実に終わり、保育園へ迎えに行ってご飯を子どもと食べることが撮影中もできる状況なので、日本でもそれができれば現場を離れずに済む。それを実現するために、映画業界の労働改革の働きかけをいろんなところにしています。例えば保育施設を撮影所の中に作ろうとすると、映画の現場だけにとどまらない話なので、厚生労働省まで巻き込まないといけなくなってしまうので大変です。

潤沢な予算があって長期にわたって同じ場所で撮影ができて、施設が用意できる状況が作れれば、いったん現場を離れているスタッフを戻せるのではないか。一度やってみようと思っているんです。

【坪井】まずは長時間かつ不規則な撮影時間の問題をどうクリアにしていくかですよね。夜中に帰っても、日が昇る前には出ないと間に合わないというような過酷な現場もまだまだあります。厳しい環境にもかかわらず、薄給というのも珍しい話ではない。

【是枝】日本の映画人には文化祭の延長で映画を作る楽しさとか、お祭り気分の一体感のようなものが好きで、それを手放したくない人たちがいるのも間違いない。でもそれは映画愛を利用しているし、スタッフ、キャストのやりがい搾取だから。もうそこに若い人たちだってついてこない。

【坪井】是枝さんが共同代表を務めているaction4cinema(日本版CNC設立を求める会)は昨年10月、制作現場のハラスメント防止ハンドブックを発表しましたね。現場で働く同期の話を聞いていて、激務の次に業界を去る理由になっているのはこのハラスメントだと認識しています。権力を持たされやすい・権威を帯びやすい役職から「下」とされてしまっている部署へのハラスメント・いじめ・性暴力がいまだに常習化しているのにもかかわらず、声を上げにくい状況が続いている。当事者が訴えるのではなく、周りが動いて暴力を止めたり防いだりできる環境作りが求められているように思います。

【是枝】それこそ、フランスのCNC(国立映画映像センター)のような統括機関が必要なんですよね。ハラスメント窓口すらない状況なので、どこに訴えたらいいのかがまず分からない。日本には映画の撮影チームを、監督の名前で何々組と呼ぶ文化がある。そうすると、組の中の倫理の方が勝ってしまったりするので、その組で起きていることに対して、他の組の監督が口を出すような文化ではないというか。それももうここで変わらないといけない。

action4cinemaに関しては、監督だけでなくプロデューサーの目線が入った方がいいという意見も出ていて、今年メンバーが少し変わる予定です。

若手から「ご自身では反体制だと思っているかもしれないけど、もう業界においてはあなたも権威なんだから、正しい権威になってくれ」と言われて……。『怪物』で批判が起きた時に、そういう立場の人間がスルーしてはいけない、と突き上げを食らいました。そこは真摯に反省して、映画界を良くするためにできることをやっていきたいと思います。

【坪井】作って発表して、それが観客という第三者に見られることで作品は「作品」になり、届いた「その先」も背負うのが制作側の責務だと私は作り手のひとりとして考えていて。今日は「その先」のひとつの場として鼎談が設けられたと認識しています。

作り手と受け手が互いに意見を交わし合う機会が更に増えていくと良いですよね。映画全体の手綱を握るのは監督だけれども、プロデューサー、脚本、演出、撮影、録音、編集、美術、制作、配給会社に宣伝会社と、多くの力によって映画は生み出され、観客に送り出されている。議題によって、各部署を担う方々がそれぞれ参加できるともっと良いのではないか、と思います。

今回はクィアへのまなざしに関係する批判を中心に対話を重ねましたが、被差別属性側を描いた作品の場合、まず批判を含めた当事者の声を聞いていかない限り、その作品自体が制作側の望まない方向に進んでいくのは免れず、それは作り手にとってもマイナスなはずです。

作り手の意図と受け取った側の解釈の間に暴力的な隔たりが生まれてしまった時、作り手が「実はこう考えていた」「ここは今から改善する」と明かし、「ここはよくなかった」と謝罪することに対して、ただの言い訳だ、という意見ももしかしたらあるかもしれない。ですが、至らなかったと謝るのと、応答せず無視し続けるのとでは、私は後者の方が無責任だと強く言いたいです。

【児玉】これまで、日本のクィア映画に対する当事者、批評家や観客からの批判に対して、作り手たちが十分に応答できていたかというと、なかなかできていなかった。

批判だけが空中分解して消えていってしまうので、作品と批判が建設的な形で架橋されない。例えば宣伝に対する批判が起きてその後に何かしら変更になったとしても、具体的にどこに問題があると認識して改善に至ったかという対外的に出すべき説明が抜け落ちてしまっているケースも多い。日本でクィアのテーマを扱う作品がつくられることに、反射的に不安や懸念を覚えてしまう人たちが一定数いる状況が続いてしまっているように見えます。

是枝さんが日本映画を代表する監督であることは間違いなく、そういう立場の人がこうして公に批判に応じたことは日本映画界にとって画期的なことで、大きな意義を持っていると思います。次世代を担う監督たちもきっと見ているはず。ここから続いていってほしいという期待もあります。

【是枝】そう言っていただけると、ここに来たかいがありました。こういう対話を一つ一つ積み重ねていくしかないですね。何か批判が起きた時に、自分はこう考えたとか、ここは反省しているとか、ここは改善できるとか、そういうことをできるだけ指摘してくれた人に対しても公にしていきたいと思っているんです。

ですが、矢面に立つのが監督なのは当然としても、映画は監督だけのものではない。作品を代表して発言するのが難しい時もある。

『怪物』に関してもそうで、一度カンヌにいる間に僕自身は何かしら声明を出すべきだと思って自分の考えを文章にまとめていたんですが、結局自分の判断で引っ込めました。公開から長い時間が経ってしまいましたが、自分が何を考えたのかということはまとめて表に出したいと思っていたので、こういう機会をいただけて、改めてありがとうございました。(構成=映画文筆家・児玉美月)

これえだ ひろかず 1962年、東京都生まれ。テレビドキュメンタリーの演出を手がけ、2014年に独立し制作者集団「分福」を立ち上げる。95年に『幻の光』で映画監督デビュー。主な作品に『誰も知らない』(04年)、『歩いても 歩いても』(08年)、『そして父になる』(13年)、『海街diary』(15年)など。18年に『万引き家族』がカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞。日仏合作の『真実』(19年)、韓国映画『ベイビー・ブローカー』(22年)など海外での制作にも取り組む。

こだま みづき 映画文筆家。映画に関する文章をさまざまな媒体に寄稿。共著に『彼女たちのまなざし 日本映画の女性作家』(フィルムアート社、2023年)、『反=恋愛映画論――「花束みたいな恋をした」からホン・サンスまで』(ele-king books、2022年)など。

つぼい りお ライター。1995年生まれ。在学中、映画脚本を専攻。言葉に関する活動を幅広く行う反差別のクィア。主な寄稿記事に、〈映画『怪物』を巡って――「普遍的な物語」を欲するみんなたちへ〉(本屋lighthouse)、〈映画『炎上する君』 燃え盛るのではなく、世界の果てまで延焼する〉(『映画芸術』484号)。

コメントプラス

仲岡しゅん(弁護士)【視点】 お三方の鼎談の中で、「クィア」「当事者」という言葉がよく出てくるが、当然ながらクィアの当事者でも全く一枚岩ではなく、見る角度や目線はそれぞれ大きく異なるという点は指摘しておかなければならない。

私はいわゆるクィアの当事者の一人ではあるが、記事中の「当事者たちからの批判の声」とは全く違った感想を抱いている。

私は、この「怪物」という作品から、他の映画や作品では到底感じたことがないほどの深い慰めを受け、勇気を受け取った。

あまり予備知識なく初めてこの「怪物」を映画館で観て、大きな衝撃を受けたのは、昨年の夏。

それから残業の合間に幾度もレイトショーで深夜の映画館に足を運び、その度に打ちのめされ、そして不思議な勇気と自信を得て帰る、という経験を繰り返した。

この作品は、確かにクィアの登場人物たちを描いている。

だが、決して「クィア」や「LGBT」という明確な切り口から描いてはいない���、むしろ「普遍的な物語」として描きつつ、しかし当事者たちを取り巻く状況についての勘所は押さえた上で描かれていた。

だからこそ、クィアの当事者である私に刺さったのだ。

今や私たちは、とにかく「LGBTQの人」といったカテゴライズをされがちだ。しかし、「LGBTQ」という言葉は、一方で当事者たちの連帯を生む概念でもあり、他方で、その外側からは安易なカテゴライズの道具として使われがちでもある。

だが、私たち個々の人生も生きざまも実に多様で、平凡で、そこにあるのは、普遍的な一人の人間像でしかない。

そして、とりわけ思春期以前の当事者にとってのそれは、LGBTQという言葉では言い表せない、「名前のない何か」だ。

「怪物」という作品は、そこに安易な名前を付けることなく「普遍的な何か」として描いたからこそ、私自身も子どもの頃に感じていた、得体の知れない怪物のような何かを生々しく描けたのだと思う。

私はむしろ、この作品が、クィアやLGBTQという要素を全面的に出してプロモーションしていたならば、かえってありがちな、陳腐なものになってしまったのではないかとすら思っている。

そしてラストシーンについても付け加えておきたい。

鼎談でも上がっているように、ラストシーンに「死」のニュアンスを感じ取った観客もいたようだが、私は全く逆で、自分を肯定できた子どもたちの「生」への祝福に感じられた。

そして、その後は描かれなくて正解だったろう。

その後の人生を作っていくのは、嵐を乗り越えて自己を肯定した当事者それぞれであり、私たちそれぞれだからだ。

私もかつて嵐のような何かを乗り越えて、今こうして生きていることを、「怪物」という作品は思い出させてくれた。これほど勇気と自信を与えてくれた作品は他にない。

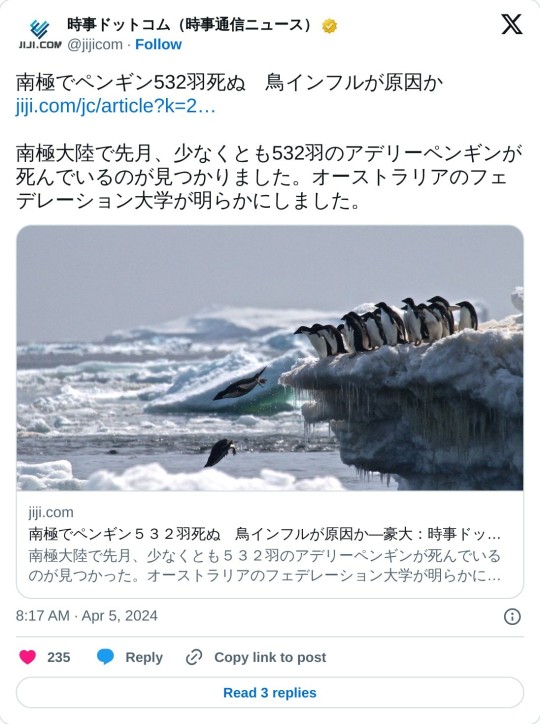

南極大陸本土で鳥インフル感染初確認、ペンギンに感染リスク(ロイター 2月27日)

[ブエノスアイレス 26日 ロイター] - スペイン科学研究高等会議(CSIC)は25日、H5型高病原性鳥インフルエンザが南極大陸本土で初めて確認されたと明らかにした。同大陸に生息するペンギンへの感染リスクも出ている。

アルゼンチンの科学者が24日、南極のプリマベラ基地近くで発見した海鳥少なくとも1羽の死骸からウイルスを確認したという。

南極地域ではこれまで、近隣の島でジェンツーペンギンなどの鳥インフル感染が確認されていた。この数カ月、H5N1型鳥インフルが世界各地でまん延している。

南極大陸とその近くの島々ではペンギンが密集してコロニーを形成しており、鳥インフルが容易にまん延する恐れもある。

南極研究科学委員会も同基地で感染が確認されたとしている。

ペンギンも鳥インフル感染 南極で急拡大の様相(時事通信 3月15日)

南極で列をつくって歩くアデリーペンギン=2012年1月(EPA時事)

【サンパウロ時事】南米チリの政府機関チリ南極研究所(INACH)は14日までに、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)に感染したペンギンが南極大陸で初めて見つかったと発表した。南極大陸では先月に鳥インフル感染例が初めて確認されたばかりで、集団で行動するペンギンにも急速に広がる様相を呈してきた。

南極でペンギン532羽死ぬ 鳥インフルが原因か―豪大(時事通信 4月5日)2024年3月15日に追記

南極で氷山から飛び降りるアデリーペンギン=撮影日不明(ニューヨーク州立大ストーニーブルック校など提供)(AFP時事)

南極で氷山から飛び降りるアデリーペンギン=撮影日不明(ニューヨーク州立大ストーニーブルック校など提供)(AFP時事)

南極大陸で先月、少なくとも532羽のアデリーペンギンが死んでいるのが見つかった。オーストラリアのフェデレーション大学が明らかにした。調査団は被害が数千羽に及ぶと推定。高病原性鳥インフルエンザ(H5N1型)が原因の疑いがあり、現地からサンプルを研究所に送り、詳細を調べている。

鳥インフルは2022年に南米で確認され、野生動物の間で急速に感染が拡大。南極大陸では今年2月に、最初の感染例が確認された。調査に参加した同大の生物学者メーガン・デュワー氏は「気候変動などによって既に影響を受けている野生動物に甚大な被害を及ぼしかねない」と語った。

英南極研究所によると、南極大陸では約2000万組のペンギンが毎年繁殖を行い、絶滅が危惧されるコウテイペンギンも含まれる。専門家は鳥インフルによって、コウテイペンギンなど南極に生息する野生動物が大量死する可能性があると懸念している。(ロイター時事)。

0 notes