#町印度

Text

半年に1回ぐらい無性にナンが食べたくなる🫓

って事で印度家まで…🍛

1,000円で食べ放題って大食いの俺からしたらありがたい😋

では、お腹もいっぱいになったし本日ASKCAFE21時にオープンしてお待ちしております🎤

0 notes

Text

2024/05/27(月)

お互いの黒歴史どころか、暗黒期やどん底期も、幸せな時や嬉しく感じた出来事まで、すべて知り尽くしてる唯一の存在の大親友が、あなたで良かった。

コミュニケーションコストが限りなく低くて、言葉の意味や表現の重さの感覚まで近しいから話していてすごく楽しいし、楽。多分ユーモアのセンスも似てる。考え方や言動も基本近しいしね。得意分野というか大学での専門分野も含め専門性のフィールドが違うからこそ、考え方や言動に関して少し違う側面もあるけどそれもお互い刺激や、新しい知識や知見にそれぞれなってるから、一緒にいるだけで相乗効果で視野が広がっていく感覚がある。根っこや植物でいう分類は似てるけど、根から伸びた枝葉の形や色はちょっと違う。だから話すだけで、共感がかなり多めだけど多面的な視点での話になってるんだと思うな。それがたまらなく楽しい。

もう何を話しても話されても引くとか、お互いの見る目が悪い方に変わるとか、そういったことはないだろうなぁ。恐らく自分勝手に人を傷付けるような犯罪を犯すようなよっぽどの事をお互いにしない限り。

そんな存在に15歳という人生の早いタイミングで出会えたことは、私の人生での運の良さの証明だと思ってる。

中学までは違う学校だったけど、中3の塾の夏期講習で同じクラスで、そこからかーなーり仲良くなったんだよね。同じバスケ部で大会では会う事なかったけど、練習試合をした学校同士だったから「あの中学の◯◯さんだよね?よろしくね」って私が声かけたら、人見知り爆裂マンの彼女は「うす」しか返事がなくて、私からの彼女の第一印象はそんなに良くなかった笑。むしろ「私出しゃばっちゃったかな、仲良くなりたいけど無理だったかも😭」と内心思ったあの時。こんな始まりなのに冬季講習の時期くらいには大分仲良しになってた不思議。塾に通ってた理由も「県内御三家のひとつである第一志望の進高校でも成績は充分足りている。でも高校でも友達づくりのスタートダッシュのために塾に通っておく」という不純な所まで一緒だったのが面白い。彼女は爆裂人見知りだし、私は郡部の小さな村・町から市内の高校を受験予定で市内に他校の知り合いや友達がいなかったから友達づくりのためというね。

爆裂人見知りな所がぱっと見わからない彼女。心のシャッターが何重にもあって、人によって開ける枚数を変えてる感覚が私は見ていてある。恐らく私にはほぼ全部もしくは家族のための1,2枚を残してすべて開いてくれてるのがわかる。仕事モードの時は人事系の業務をしてるのもあり、あたかも心のシャッターを開いて見える気さくな仮面を被りつつ、かなり鋭く人を見てるんだよなぁ。人事系に関わらず社長の右腕としていろんな業務を抱えながら、社労士の勉強も毎朝してるくらい頑張り屋さんな親友はとにかくかっこいい。

親友は本来は職人気質が強い人。コツコツとひとりや心許せる数人と働くのが一番ストレスがない働き方な人。その上かなり賢いし知識の吸収力も高いから、士業は向いてるだろうなと私も思う。大学は理系で修士卒業までしてるけれど、今となればそれは賢さの証明や、この先士業として働く上でも他人からの信用にも繋がると思う。畑違いの分野を働き出してから勉強しているという努力の証にもなるとも思ってる。とにかくすごい人なんだよなぁ。挫折しても不遇なタイミングに遭っても、その都度立ち上がり這い上がれる強さを持っている。そんな尊敬できてシンパシーを感じる彼女と、私が親友になれないわけないなと思うのと同じくらい、親友になれて本当に本当に良かったと思う15年だった。そしてこれからも死ぬまで親友なのは変わらない。

とにかく大好き。愛しかないぜ🫶

14 notes

·

View notes

Text

【かいわいの時】慶応二年(1866)六月九日:大坂城に怪獣現る!(奈良文化財研究所)

江戸時代には、瓦版と呼ばれたニュースを載せた印刷物が巷に出回っていました。この瓦版、現在の新聞などとは違い、噂や怪異などの出来事についても盛んに取り上げられていました。例えば、昨今の疫病流行によって注目を浴びているアマビエも、もとは瓦版の一種に掲載されていたものです。2020年度に奈文研へ寄贈していただいた資料の中にも、こうした噂を取り上げた瓦版があります。それは、慶応二年(1866年)六月九日に大坂城の南の堀で怪獣が発見されたという噂を載せた摺物です(図略)。この怪獣に関する資料は数多くあることから、怪獣発見の噂は当時かなり有名であったことがうかがえます。

奈文研の所蔵となったこの怪獣に関する資料は、怪獣の姿のイラストを中心に、上部に怪獣の発見日時、怪獣の全長や各部の寸法、体の色を掲載し、末尾にこの怪獣が「せけんのひよばん」(世間の評判)になっていることを記したものになります。怪獣の寸法は、「身のたけ七尺余」と記してあるように、体長は2メートル以上、重さは25貫目とあることから100キロ近くあったことになります。

この怪獣の正体について他の資料を見てみると、大坂町人平野屋武兵衛の日記*では、怪獣が発見される約二十年前にサンショウウオが大坂城の堀に放流されたことがあったことを記し、発見されたのはサンショウウオではないかと推測しています。実際に、昭和十二年(1937年)に大阪城の堀の中から巨大なオオサンショウウオが発見されたという出来事があったことからも、あながちこの推測は間違いではないのかもしれません。ただし、現存している資料に描かれた怪獣のイラストや寸法を見る限り、誇張されているとはいえ、サンショウウオとはいえないものがほとんどです。おそらく噂として聞いた怪獣の寸法や特徴をもとに、各々が想像して描いたため、このようなずれが生じているのではないでしょうか? *(写真)

また、この怪獣は、当時第二次長州征伐のため大坂城に在城していた江戸幕府十四代将軍の徳川家茂にも上覧されたようです。高木在中という京都町人の日記には、得体の知れない怪獣が死体となって大坂城の堀から発見されたのは大変不吉であると噂されていると記されています。怪獣が発見されたのは第二次長州征伐の戦端が開かれた直後であり、そうしたタイミングで将軍のお膝元から発見された怪獣の死体に不吉な予感を感じていた人もいたようです。怪獣発見の噂が盛り上がりをみせたのは、怪獣の死体と江戸幕府の行く末を重ね合わせたからかもしれません。それにしてもこの怪獣の正体はいったい何だったのでしょうか?サンショウウオか、もしくは・・・(文化遺産部アソシエイトフェロー 橘悠太)。なぶんけんブログ「慶応二年(1866年)、大坂城に怪獣現る!」より。

(写真)▼「慶応二丙寅年日記」1866(大阪大学文学部国史研究室蔵)

六月九日、朝五ツ時、御城之堀より左之通之姿之もの死躰浮上り候、昨日夕大雨八ツ比より七ツ時過まて雷鳴有之、御堀江落しと噂有之、因二云、二十ヶ年斗以前小橋八丁目寺町之東側之寺ニサンシヤウ魚ヲ御堀へにがせし事有之候、夫ならん欤、此姿ハ見し人有之よし、一説にハ武家方之内壱人弱死を、魚にとりなセしとも、長サ七尺斗 目方弐拾六貫目(平野屋武兵衛=画も)。脇田修・中川すがね編『幕末維新大阪町人記録』(清文堂史料叢書 第70刊)1994より複写。ママ=溺死

18 notes

·

View notes

Photo

・四万川ダム(群馬県吾妻郡中之条町)

着手年/竣工年:1980年/1999年

堤高/堤頂長:89.5m/330m

四万川ダムは利根川水系四万川に建設された重力式コンクリートダム。

利用目的は洪水調節、不特定利水、上水道、発電。

城壁を想起させる堤体デザイン、コバルトブルーの鮮やかなダム湖が特徴的。

湖水は強い酸性で魚は見られない。

——————————————————————————————

とにかくダム湖の色が綺麗でびっくりしたダムです。

初めて見た時からこのダムは絶対騎士デザインにしたい...!と考えていたダムです。城壁みたいな堤体カッコ良すぎる。

全体的な印象から女性にしました。

もう一度行きたいな...!

142 notes

·

View notes

Text

2年前の日記

一軒目のスーパーで肉や牛乳を買い、二軒目のコンビニでキャベツを買う。通勤鞄に入りきらないのでラグビーボールみたいに手で抱えて帰路につく。昭和の盗人みたいに。

さくらに手紙の返事を送ってから一か月近く経つ。その返事、「ついたよ」という連絡が一向にない。

理由はなんとなくわかっているからこそ「届いた?」という確認のラインを送れずにいた。新幹線の中で一気に書き上げ、ほとんど推敲せずに会社で印刷して送った。多くなるとわかっていたのでwordで打ったものの、印刷すると5枚で、印字で送るには厚みおよび手紙としての気迫が足りない、と思い最初のページにちょっとしたイラストを落書きして「手書きじゃなくてごめんよ」と吹きだしを足しておいた。エアメールなのに名前だけ癖で日本語で書いてしまい、あわててSakuraと郵便局でローマ字を振った。

さくらは不思議な友人だと思う。

サークルの同期だった。それなので付き合い自体はかなり長いのだけれど、本当に素で彼女と話せるようになったのは結局のところ社会人になってからだった。

1年の新歓時期だかに部室で会ったのが最初の出会いだった。初手から、綺麗な子だなと思っていた。その頃のわたしにとって、その感想はイコール「仲良くなってもらえないかもしれない」という危惧とあきらめに直結していた。

かつ、さくらは明るくて元気でなつっこい性格で、当時そんな言葉はなかったが言うなればどう見ても「陽キャ」で、日なたの国道を歩いてきた子のように見えた。事実はどうかわからない、けれど、容姿のきれいさ、人にしゃべりかける屈託のなさ、応じている人の嬉しそうな笑み、そのどれも自分が持ちえないものだった。こういう人はわたしとは仲良くしたいと思わないだろう、と決めつけて遠巻きにしていたものの、さくらからしゃべりかけてきて、そこにはなんのへだてもなかった。あ、こういう子なんだ、と思った。性格に裏表がない天真爛漫な美人。わたしの中にある、「顔が綺麗な人はこういうもの」という偏見の型のどれにもあてはまらなかった。

仲良くなれるはずがない、と思った。性格が悪ければ品のない話で盛り上がったり誰かの陰口に花を咲かせるなり、という邪道な方法で近しくなることもできるのだけれど、さくらは本当に、目に見えるままの子だった。完敗だった。「さくらちゃんって冗談通じないタイプだよねー」と性格の悪いイケメンの先輩がいつだったか彼女がいない場で漏らしていて、それを聞きながらこっそり溜飲を下げている自分がとてもくだらなく、浅ましい存在だと思った。

1年の終わりに部長を決めなければならなかったので、誰もいないだろと思って立候補してみたらさくらも手を挙げたので正直びびった。お互いに打ち明けていなかったので、その時点ではまだ表面的な「仲良し」だったんだと思う。投票で決めることになり、なんとなくわかっていたが、さくらが部長になり、わたしは副部長になった。

票がどんなふうに割れたのかは結局知らないのだけれど、さくらが選ばれた、という事実は、当時のわたしをそれなりに傷つけた。わたしの方が部室に顔を出していたし、展覧会で作品もまめに出していて、部員として「まじめ」だった。本当に部長を務めたかったのかと言えば、いまに思えばそうでもなかった気はする。ありていにいえばそもそもなんで立候補したのかもいまひとつその時の自分の気持ちを思いだせない。でも、負けた、と思ったし、わたしではなくてさくらの方がこの場では上だとみんなに思われてるんだなあ、と思った。もちろん、単に人気投票ということではなく性格や適性や総合的なことを鑑みて選挙がおこなわれたにすぎないのだけれど、当時のわたしは結果をみんなで分かち合っている、という状況がいたたまれなくてしょうがなく、羞恥の意識が身体を貫いた。立候補なんてしなければよかった、と思った。

思いだせないなりにいま振り返ると、わたしは部長になりたかったのではなくて(むしろめんどくさそうだなと思っていたのだし)、「そうだよね、このメンツだったら**ちゃんがふさわしいと思う」とみんなにうなずいてほしかっただけなのかもしれない。けど、結果はそうじゃなった。

別にその一件を通してさくらと関係がぎこちなくなったとかわたしがよそよそしい態度をとったとか、そういうことは特になく、そのあとも適度に仲は良かった。逆に言えば、一定の友だちではあったけれど、深い仲になることもなかった。さくらがどう思っていたかはわからないけれど、わたしは結構確信的に、この子とはここまでだ、と思っていた。決定的なことがなくてもしにたいと思ってしまうことや、サークルの中でかっこいいなと思っている異性のことや、サークル内で聞きかじった下世話な噂話をさくらと盛り上がれる想像が全くつかなかった。

憶えていることがある。新入部員の頃、先輩に「さくらちゃん彼氏いたことあるでしょ! むしろいまいる?」と聞かれて「ないですよ」とこたえ、「うそー! 絶対もてるでしょー!」と騒がれ、さくらは素で困ったようにはにかんで、話題が変わるのをしずかに待っていた。そのやりとりを見ながら、ああ、ほんとにこの人は自覚がないんだ、と思った。自分がひかっていて、それはどうにだって武器にできるものなのに、居心地悪そうな顔をして。

嫌い、と思えた方が楽だったと思う。ただひっそりと、ちゃんとしゃべったことないけどたぶん��ういう子はわたしの苦手なタイプだろうな、と思った。そしてその思い込みは、結局大学を卒業するまで、石のように残りつづけたまま、それでもサークルはおなじであるからして、「友だち」でいた。

東京に出たわたしは、23区ではなく国分寺に配属された。仙台よりいなかじゃんか、と思いながら、どうにか慣れない日々や人や街に慣れようと必死だった。そんな時、さくらが「東京行くから泊めて」と連絡を寄越してきた。遠いけど来なよ、と言うと「ありがとう!」と返ってきた。さくらは大学在学中アメリカに留学していたので、ストレートに学部を卒業したわけではない。そもそもいまひとつ、いまどういう状況なのかも知らないでいた。

夜遅く、さくらがマンションに来た。遠かったでしょ、と言うと、遠かった、と笑っていた。着いたのは22時過ぎとかだったので、お風呂を貸して、すぐ布団を並べて寝ることにした。

「**はどういう会社に入って、何の仕事をしてるの?」

川の水を掬ったような澄んだ声で問われ、一瞬言葉に詰まった。在学中に作家になれず、挫折をひきずったまま出版社に潜り込もうとしたものの内定は出ず、そうなるともう自分が何をしたいかなどまったくわからなかった。手当たり次第に企業を受けたものの、結局、自分がなるとはまったく想定していなかった職につき、当然、業務内容に全く関心をもてないまま社会人生活は始まってしまった。

ごまかしようもないので職種と日々の仕事内容をありのままに説明すると、「そうなんだ、意外だね」と言われた。本人が一番そう思っているのでへらへらするしかなかった。

「**はやりたいことがあって、仕事もちゃんとやって両方がんばってて、すごいね。わたしは自分が何をやりたいのか、まだよくわからないから」

「さくらっていまどうしてるの? まだ大学にいるの?」

いまさらのように尋ねると、アメリカの大学でアニメーションの勉強をしているのだと明かしてくれた。さくらは建築学科だったので、意外だった。「アニメーターを目指してるの?」と尋ねると、まだ決めていない、としずかに返ってきた。

「**みたいに、小説が心から好きで、一所懸命書いてるのうらやましい。わたしは、まだ自分がどうしたいのか定まってないから。向こうでいろいろ美術のこと勉強中」向こうでは、デッサンの基礎を学んだりアニメーションを実際につくったりしているらしかった。美術部は完全に趣味で在籍していたわたしからすれば、せっかく名前のある大学に入ったのに随分思い切った進路だなあ、とひそかに思ったけれど、小説を書かない人間からしたらわたしがしていることだって相当突飛だろう、と思い直した。

「**みたいに、これだ、って思える芯があるわけじゃないから羨ましいよ」

わたしは黙り込んだ。

会社のトイレで泣き、月曜日から木曜日まで毎日「早く金曜日にならないかなあ」と思いを馳せながら働き、日に日に時計を確認する頻度が上がる、東京の郊外での些末な暮らし。仙台にいる恋人からは4月に「別れよう」と言われてから別れ話がこじれにこじれ、肝心の小説は、失恋や引っ越しで精神がめちゃくちゃにになったことを盾に事実上筆を折っていた。新人賞用の原稿はせっかく書き上げていたのに推敲が面倒くさくなり、というか急に点数をつけられるということが怖くなって土俵に送り込まずにボツにして、新しい小説は書こうとしては途中で投げていた。こんなの全然「羨ましい」なんかじゃないよ、と思ったけれど、いまの自分のていたらくを一つひとつ明かす勇気も気力もなかった。そして、こんなめちゃくちゃな生活でも、羨ましい、と思えるような面がまだ残っているのであれば、その虚像をまだ信じていたかった。さくらが、誰かを、それも自分を「羨ましい」と思うことがあるなんて、想像もしていなかった。

四年も付き合いがある中で、初めて、いろんな話をした。ほかの、さくらよりもっと親しいと思っていた部員にも言ったことのない本音や、愚痴や、夢や、感情のことを話した。次の日は「**がこの町で好きなところに連れて行ってよ」と言うので、妹尾図書館まで歩いて行って、お昼を食べて、さくらを駅まで送った。

その一件から、わたしのさくらへの気持ちや関係性の捉え方が変わった。時々ラインを交わし、時差のすきまで電話をした。

そして、社会人1年目の年末、さくらから再び連絡があった。日本に帰ってきてるから晩御飯食べよ、と誘われ、自分の職場である新大久保のトッポギを食べることにした。学生時代からうすうす気づいてはいたが、さくらは辛い物、というかげてものが好きなタイプの女の子だった。言いはしなかったけれど、可愛いのにへんなやつ、と失礼な感想を持っていた。

「そういえばさ、さくらは死にたいとか思ったことなさそう、って昔**に言われたな」

さくらが選んだ店は、大久保でも有名な激辛の店だった。熱くて辛い、痛みの根源のような食べものと格闘しているさなか、急にさくらが言いだした。ぎょっとして「そんなこと言った?」ととっさに言い返した。さくらは邪気のない笑顔で言ったよ、とうなずいた。

「なんてこというんだ! って思ったもん。覚えてないの?」

全く、覚えていなかった。頭があせりで真っ白になった。

大学生の頃だったら、さくらのように明るく、人に囲まれたきれいな子はしにたいとか思うはずがない、と思い込んでいたかもしれない。いや、かもしれないとかじゃなくて、そう思っていた。

覚えがない。でも言ったのかもしれない。あの頃の自分ならありうる。内心汗をかいていると、さくらはあっさりと別の話題を話し始めた。正直に言えば、言った言わないの問答にならなかったことに心から安堵した。さくらがそういうなら言ったんだろう、と思った。

新しい仕事や近況の話をして、残ったトッポギは包んでわたしが持って帰ることにした。新宿駅に向かって歩きだし、線が違ったので地下へ降りる階段の前で別れた。

よいお年を、と口にしたら「おない年の人と言い交わすのって変な感じ」とさくらが笑った。それを見て、どうしようもなく、さみしい気持ちになった。

あ、いまわたしこの人に抱きつきたいかも、と思った。同性の友達に対してそんなふうに思ったのは初めてだったし、友達とハグをした経験も数えるほどしかなかった。正確に言えば、こういう場面でそういう、突発的なハグをしたことがなかった。びっくりされそうな気がして、言わないでおいた。

だって、さくらとはそういうんじゃないし。この期に及んで、そう思う自分が、確かにいた。遠慮、後ずさり、虚勢。結局、また明日学校で会う��たいな顔をして、手を振って別れた。

それからもなんどか電話した。突然ラインをくれるのはいつも彼女だった。あれからいちどもわたしの失言についての言及はなく、読んだマンガやいま書いている作品について、あるいははまっているアイドルについてとりとめもなく雑談した。塩釜で全裸になったときの原稿を送ったらすぐ電話をくれて、会社の非常階段で15分くらい話した。性的な話を全くかわしたことがなかったので、道徳的な観点で批判されたり軽蔑されたらちょっとやだな、と思っていたけれど、そんな無粋なことは全くさくらは口にせず、ただただ面白がっていた。

この人はわたしが思うような人ではなかったのかもしれない。友だちになってから随分時間が経つというのに、いまさらのようにそう思った。そして、離れてからしか気づけなかった自分が、あまりにもおろかだと思った。自分の保身ばかり目を向けていて、さくらを「顔のきれいな人」としか見ていなかったのだ、といまになって思った。

さくらから突然ポストカードが届いたのは8月の終わりのことだった。玄関で、靴も脱がずにそれを読んで、わっと泣いた。とくべつな内容ではなく、日本の小説を読んで、わたしと話したくなって、筆を執った、そういう簡潔な内容だった。まぎれもなくわたしだけにあてられた手紙だった。

大学生の頃、わたしはさくらとはここで終わりだろう、と思っていた。もちろん一人の友だちに対して明確にそう思っていたのではなく、社会人になっても遊んだり、連絡を取ったりするだろうとは全く思っていなかった。それを、さびしいとも、正直に言えば思っていなかった。さくらとはここまで、と思っていたから。

でも、大学を出て4年経ったいまでも、わたしたちは友だちだ。それはさくら一人の力によって関係性がつづいているんじゃないだろうか。だって、わたしから連絡をするのは、書き上げた小説を送る時くらいだ。それは、よく言えば信用しているから読ませているとも言えるけれど、わたしは当事者だから自分の気持ちはわかっていた。

ものをつくっている人に送れば、内容に問わず書き上げたことに「すごいね」と言ってもらえるとわかっていたから、その賞讃ほしさに送っていただけなんじゃないだろうか。

でもさくらはそうじゃなくて、本当にただ純粋に友だちとしてわたしを好きで、信じている。はっきりそう書いてあったわけではないにしろ、そういうことが伝わる手紙だった。というよりも、アメリカからわざわざ手紙を送るという行動だけで、充分だった。封筒には、きらめくはなびらの切り紙も一緒に入っていた。ラブレターだ、と思った。

さまざまな感情が津波のように打ち寄せ、長い手紙を書こう、と思った。集中して書きたい、と思って移動中に書き上げた。それはさくらに対する感情の変化を綴った、独白のような懺悔のような、一方的な内容だった。書いている時は集中していたので気づいていなかったけれど、送って数日後に読み返して、うわ、と思った。顔が、赤ではなく蒼くなるのを感じた。さくらが寄越したものがラブレターだとしたら、これは単なる弁解だった。許してほしい、とうわめづかいが浮かび上がるような。

うーんと思っているうちに、ひさしぶりに東京で大きな地震があった。(これは、本当にだめなほうの地震かもしれない)と思った。部屋の真ん中で硬直しているうちに揺れはおさまった。

そういえば忘れてたな、地震ってくるもんだったな、とぼんやりしているうちに、いまだったら、送りそびれているいくつかのメッセージを送れそうだと思った。どれも年単位で滞っている連絡で、地震程度ではやはり、勇気が湧かずに素通りした中で、さくらには送れる、いま、と思った。

【手紙届いてる?】

次の日に連絡があった。【手紙で返信送ろうと思ってた!ごめんね】【来週一時帰国するから会おう!】だった。拍子抜けした。怒って連絡を寄越さない、ってわたしじゃあるまいしさくらにかぎってありえないか、と思ってちょっと笑った。

【13日なら空いてる うち泊まりなよ】

さくらからの手紙には、「**とべろべろになるまで飲んでいっぱい話したい」とあった。さくらが結構お酒に強いことを、ふっと小さい風が吹くようにして思いだす。さくらがうちに来るまでに、ヘパリーゼと一ノ蔵を買っておこうと思う。

2021.11

24 notes

·

View notes

Text

東京五輪から2年 湾岸はいま

悪夢のようなTOKYO2020大会から2年が経った。

五輪のために姿を変えられたあの場所は、巨額の資金を費やして建てられた会場は、白いフェンスに閉ざされていた公園は、いま一体どうなっているのか。

湾岸エリアを中心に、フィールドワークを行った。

①築地市場

築地本願寺から場外市場に向かう。日曜日。外国人観光客、親子連れ、カップル。賑わいは築地市場があった頃と変わらないように見えた。どの店にも、昼食を目当てに沢山の人が並んでいる。

立体駐車場の最上階から市場のあった方を見下ろす。縦横に走るターレ、魚の並ぶケース、積み上げられたトロ箱、林立する仲卸の看板――それらが全て消え去り、でこぼこの、剥き出しのコンクリートだけが灼熱の太陽に焼かれていた。その一部は駐車スペースに。数台の自家用車。物悲しくなるぐらいしょぼい。

駐車場のわきに、築地市場の仲卸とおぼしき店名のプレートを付けたターレが放置されていた。よく見ると、ナンバープレートを外した痕がくっきりと残っている。

石原元都知事が主導した2016年五輪招致当時、築地市場を潰してメディアセンターを作るという話が出ていた。2020東京大会ではそれが「駐車場」にかわり、市場は2018年10月に東京都によって閉鎖された。選手村から競技場への輸送のために新たに作られた環状2号の全面開通は、五輪閉幕から1年以上も過ぎた2022年12月。五輪招致が、都民の台所を打ち出の小づちのように利権を生み出す空虚な「一等地」に変えてしまった。

築地を舞台にしたある連載漫画の中で、目利き一筋の主人公は何故か移転に何の葛藤もないまま「豊洲で頑張っていこう」と仲間に呼びかけていた。築地市場83年の歴史は、急速に「なかったもの」にされようとしている。

②月島

東京では五輪の前から、競技会場と直接関係のない場所でも各地で再開発が起こっていた。晴海にも程近い、湾岸エリアに位置する月島もまたその1つ。もんじゃストリートで有名なこの町は、一本裏道に入ると古い木造家屋が軒を連ねる下町らしさが残っている。私たちが2017年に訪問した際は、月島1丁目西仲通り地区再開発計画のためにもんじゃストリートの店舗が軒並み閉店していた。

そして今回訪ねてみると、MID TOWER GRANDなる地上32階、高さ121mの超高層マンションが建ち(2020年10月竣工)、その1階にもんじゃ屋などの店舗が入っていた。

月島ではさらに地上48階、高さ178.00mのタワマンを建てる月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業、地上58階、高さ199mのタワマンを建てる月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業が控えている。フィールドワークの後で知ったことだが、この月島三丁目再開発計画には反対運動や行政訴訟も起こっているとのこと。長年暮らしてきた人々の息吹が聞こえるような町並みが、大手開発業者によって姿を変えられようとしていることには胸が痛む。

③晴海選手村

カンカン照りの選手村跡地。ここはHARUMI FLAGなる高層マンション群として開発され、完成すれば5,632戸12,000人が暮らす街になるという。未だ工事中で通行できるのはメインストリートの車道のみ。焼けつくような暑さの中、誰もいないコンクリートだらけの空間は殺伐とした雰囲気が漂っていた。

選手村をめぐっては、東京都が適正価格の10分の1という不当な安さで都有地を三井不動産ら11社のデベロッパーに売却したとして住民訴訟が起きている。五輪という祝賀的なイベントが作り出す例外状態によって、公共財産が民間資本に吸い上げられた象徴的な場所だ。

街の中心に近づくと、左手には、大会中、大量の食材廃棄が問題となった食堂の跡地が、中央区立の小中学校(2024年度開校予定)として整備されていた。

右手には三井不動産の商業施設「ららテラス」。その1階には「東京五輪を振り返りスポーツの力を発信する施設」として「TEAM JAPAN 2020 VILLAGE」が設置されるらしい。五輪と三井不動産のどこまでも続く蜜月がうかがえる。

その先では道路を挟んで左右両方の街区で50階建ての2棟の超高層タワーマンションが目下建設中だった。

選手村を訪れるとき、2018年、建設工事中に2人の労働者が亡くなったことを思わずにはいられない。その街区は、労働者の死という痛ましい現実を塗り固めるようにSUN VILLAGE(太陽の村)という輝かしい名前で分譲されている。

この街区だけではない。この街全体が、五輪によって引き起こされた問題などまるで何もなかったかのように成り立っている。この街ではとても生きていけない、生きた心地がしない。生気を抜かれたようにその場を後にした。

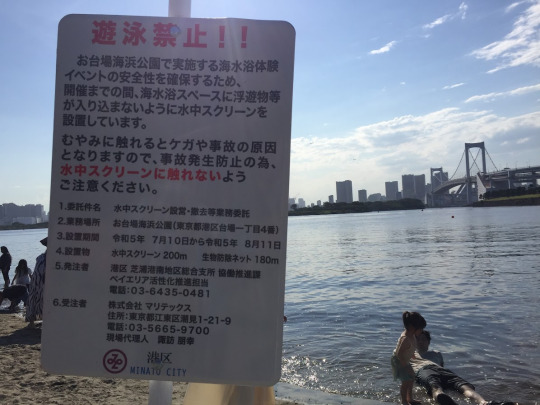

④潮風公園、お台場海浜公園

ビーチバレーボールの会場設営のため何年もフェンス封鎖されていた潮風公園。わたしたちは初めて公園内に入った。こんなに広かったのか!無観客のくせに、この公園全体を占拠していたなんて、ほんとうに厚かましい。

東京湾の対岸の埠頭にはコンテナが並んでいる。海をみてみると、うっ!海水は泥沼のような色。しかし、なぜか匂いはせず、潮の匂いさえもしない。ファブリーズでもしているのか?

わたしたちは、野宿の人たちが寝ていた場所を探して公園内を歩いた(東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織員会による追い出し→https://x.gd/ZJP4d)。木がたくさんあってなかなか住み心地よさそうだと思っていたら、屋根のある排除ベンチにたどり着いた。なんて醜いデザインなのだろう。

次に「トイレのようなニオイ」と話題になったお台場海浜公園のビーチへ、匂いを確認しに行った。「遊泳禁止」の看板があり、スクリーニングのためと記してあったが、やはり汚染が懸念されているのだろろう。このビーチの海水も濁っていて、潮の匂いさえもしない。怪しい水質だ。

しかし、暑すぎる。灼熱の日差しの下で、ビーチバレーボールや、トライアスロンをやって、汚い海に飛び込んでいたのか。

知れば知るほど、オリンピック・パラリンピックは地獄だ。

⑤有明

有明の旧会場エリアへ。グーグルマップで見ると、どうやらこの一帯は「有明オリンピック・パラリンピックパーク」と名付けられたらしい。いまや地に落ちた電通がオリンピックでちゃっかりゲットした、唯一黒字と言われる有明アリーナへ。SNSではステージが見えない席があると不評を買っていたが、「ディズニーオンアイス」をやってるらしく、猛暑の折、駅から会場まで大勢の人だかり。

有明体操競技場はこの5月に「有明ジメックス」と名を変え、株式会社東京ビックサイトが運営する展示場としてオープンしたらしい。第一印象は「・・・神社?」世界的ウッドショックの最中に木材を山のように使って、10年程度で取り壊される予定とのこと。こんなに立派にする必要あったのか?

そこからゆりかもめの駅を越えると、フェンスで囲われた草ぼうぼうのワイルドな一角が。有明BMX会場跡地だ。グーグルマップには「有明アーバンスポーツパーク(2024年4月開業)」とあるが、いまのところ影も形もない。スポーツ施設より原っぱ公園の方が需要あるのでは?

有明テニスの森公園は工事パネルが外されて、開放感に溢れていた。こんな素敵な場所を何年もオリンピックのために囲って、市民を排除してきたかと思うとあらためて腹が立つ。

真夏の炎天下に火を燃やし続けた聖火台があった夢の大橋にも立ち寄った。観覧車が無くなっていた。東京都はこの夢の大橋を含むシンボルプロムナード公園の一角に、新たに聖火台置き場をつくって飾っている。東京都はいつまでオリパラの亡霊にすがる気か。。

⑥辰巳・東京アクアティクスセンター

アクアティクスセンター

「威圧」を形にしたような巨大建造物。

建物の周りには木陰がなく、取ってつけたような弱々しい植栽が施されている。

正面外の、広すぎる階段は、車いす利用者でなくても、大げさすぎてびっくりする。コンクリートが日射で熱い。ゴミ一つ落ちていないのは、人が寄り付かないからだろう。

その下にたたずんで私は、ピラミッド建設のために労働を強いられている人のような気持ちがした。

ここは、公園の一部であった。近くに団地もある。誰でも入って、海からの風を感じながらくつろぎ、出会う場所だったはずだ。

5年前に訪れた時は、工事中で巨大な支柱がそびえたっていた。三内丸山遺跡にインスパイアされたのかと思ったが、出来上がったのは帝国主義の終点のようなしろものだった。

「お前たちが来るところではない。」という声がどこからか聴こえる気がした。

知ってる。だから入ってみた。静かだ。人っ子一人いない、空調が効いて冷え切っている。だだっ広いロビーの小さな一角に、TOKYO2020オリパラのポスターたちがいまだに展示されていた。

競争をあおり、序列化し、勝者に過剰な価値を与え、「感動」を動員するスペクタクルがここで続けられるのだ。

生きていくのに必要な潤いをもたらす公園に、このような醜悪なものが君臨しているのを私は許せない。

炎天下の湾岸エリアを丸1��かけて回った。TOKYO2020跡地は、廃墟になっていると思いきや、むしろ多くの場所でまだまだ開発が続いていた。開発への飽くなき欲望と「レガシー」への執着、五輪災害は閉幕後も延々と残り続けている。

この日撮影した映像を使って「オリンピックって何?東京からパリ五輪1年前によせて」という動画を作成し、1年後に五輪開幕が迫るパリでの反五輪の闘いに連帯を示すメッセージとした。

From Tokyo To PARIS, NOlympicsAnywhere

youtube

19 notes

·

View notes

Text

5月3日(金)公開決定・予告映像解禁!

道枝駿佑、黒木華、松重豊、黒木瞳が出演

国内興行収入30億円超のヒットを記録した『余命10年』の藤井道人監督最新作にして初の国際プロジェクト

日台合作映画『青春18×2 君へと続く道』の公開日が、5月3日(金)に決定いたしました。

この度、ジミーが旅の道中で出会う人々を演じる、豪華キャスト陣が解禁!

ジミーが長野県飯山線の電車の中で出会うバックパッカーの青年・幸次役に道枝駿佑。

映画初主演作となった『今夜、世界からこの恋が消えても』のヒットも記憶に新しくアジアでも知名度が急上昇中、テレビドラマ「マイ・セカンド・アオハル」や「マルス-ゼロの革命-」など、話題作の出演が相次ぎ、アジアでも知名度上昇中の彼が、本作のタイトル【18×2】のキーにもなる“36歳”になったジミーが出会う“18歳”の青年を演じる。

ジミーが立ち寄る新潟県長岡市にあるネットカフェのアルバイト店員で、偶然見かけたランタン祭りにジミーを案内する由紀子を演じるのは、『せかいのおきく』『キリエのうた』、TBS日曜劇場「下剋上球児」等、映画・ドラマともに出演作が後を絶たない黒木華。藤井組には3作目の参加となり監督からの信頼も厚く、「本作では大切なセリフを託した」(藤井監督)そう。本作で演じる役柄では、ビジュアルも含め新たな一面を見せる。

アミが生まれ育った町の住人・中里を演じるのは、俳優界きってのバイプレーヤー・松重豊。

藤井監督が手掛けた『余命10年』にも出演、大人気ドラマ「孤独のグルメ」(TX)シリーズをはじめ、数々の映画・ドラマに絶えず出演し続ける彼の佇まいは、ジミーの旅の終盤で物語に安定感をもたらしている。

そして、アミの故郷、福島県只見町に暮らすアミの母親役には、黒木瞳。 名実ともに確固たる地位を築いてきた女優業だけでなく、昨今は監督業、舞台演出など多岐に渡り活躍の場を広げている。もともと藤井監督の作品が好きで今回自ら参加を熱望、藤井監督からの「どんな俳優でも町や生活にどう馴染むかを大事にしたい」というリクエストに応え、従来のオーラを封印し役に挑んでいる。

2023年3月から約2ヶ月かけて日本と台湾でオールロケを敢行。それぞれの土地のスタッフが参加し、国際色豊かな現場で撮影された本作。『余命10年』のスタッフが贈る新たな傑作ラブストーリーが誕生しました。

2024年5月3日(金)公開、ご期待ください。

8 notes

·

View notes

Quote

5月2日、山梨県警甲府署は同市の小棹(おざお)将太容疑者(35)を死体遺棄の疑いで逮捕した。4月30日夜ごろ、小棹が勤める山梨県農業信用基金協会の同僚である平岡美恵さん(40)を、職場から約40キロ離れた身延町内の河川敷に遺棄したとされる。

ストーカー被害に悩まされた末の窒息死

「平岡さんは小棹から付きまといなどのストーカー行為に悩まされており、先月下旬にも職場の同僚に相談していた。事件当日、小棹は一旦退勤し、その後職場に戻った。残業している平岡さんを待ち伏せして声かけする様子が防犯カメラに映っていました。その後、事件の発覚を遅らせるためか、自分のではなく、平岡さんの車を運転して連れ去ったものとみられています」(社会部記者)

平岡さんが帰宅しなかったため、家族は翌日、警察に行方不明届を提出。関係先を捜査する中で小棹の関与が浮上。本人に任意同行を求めたところ、容疑を全面的に認め、さらに小棹が案内した先に寝袋に包まれた平岡さんの遺体が見つかり、逮捕に至った。

「司法解剖の結果、平岡さんの死因は窒息死と判明。身体には危害を加えられた痕が残っていた」(同前)

職場での勤務態度は真面目だったが…

小棹は調べに対し、次のように供述しているという。

「話をしようと思ったが、拒まれたので殴って車に乗せた。その後も殴り続けていると動かなくなったので、殺してしまったと思い遺棄した」

「恋心を抱いていたが、実らなかった」

あまりに身勝手な言い分だが、小棹の職場での勤務態度は真面目との評判で、南アルプス市の青年会議所(JC)でも積極的に活動していた。

「小棹はもともと福井県出身で、単身赴任で山梨にやってきたと聞いています。第一印象はとても真面目で話し方も丁寧。堅い仕事をしているのだな、と。2年ほど前に入会したJCでも敵はいないようで、懇親会や打ち上げなどお酒の場にもよく参加していました。同じ南アルプスのメンバー3、4人とよく行動を共にしていたようです」(JC関係者)

《山梨・同僚女性死体遺棄事件》「殴り続けていると動かなくなった」逮捕のストーカー男(35)あまりに身勝手な言い分「単身赴任で山梨に」「恋心を抱いていたが実らなかった」(文春オンライン) - Yahoo!ニュース

3 notes

·

View notes

Text

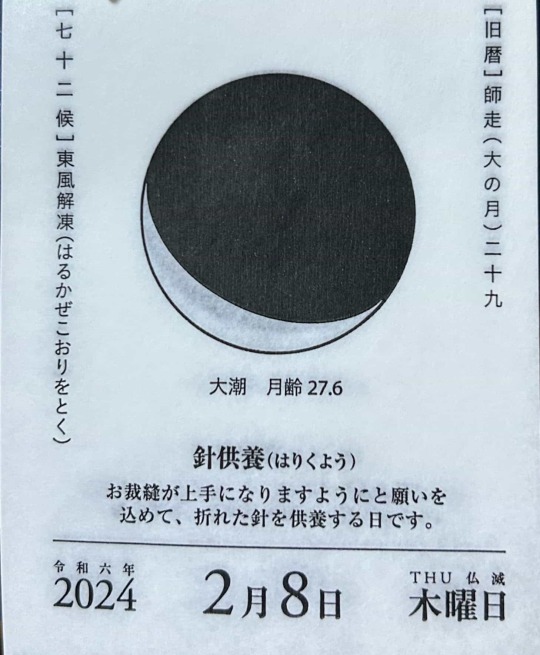

2024年2月8日(木)

今年初めての来客、昼間の京都を案内した。まずは<豆水楼(木屋町店)>でランチ、湯豆腐と燗酒で温まる。続いて向かったのは東山・泉涌寺の塔頭の一つ<即成院>、<京都のユニークなガチャガチャ5選>として紹介されていたところで、那須与一に縁のある寺として有名、一度訪れてみたかったのだ。上記記事に寄れば寺院のガチャガチャはいまやブームではなくすっかり定着、コロナの影響がこんな処にも出ているのかと、色々考えさせられる半日のツアーであった。

4時30分起床。

日誌書く。

朝食。

弁当*1。

洗濯。

プラゴミ、45L*1。

ツレアイを職場まで送る。

ごぼう茶煮る。

酢タマネギ仕込む。

来客とは阪急河原町駅で待ち合わせ、まずは<豆水楼木屋町店>で食事、田酒(青森県)があったのが嬉しい。東山をバスで移動、泉涌寺道から坂を上ると総門手前左にあるのが<即成院>。まずは本堂にお詣り、参拝客は他に1人だけ。続いてお目当てのガチャガチャ、木の扉を開けると上下2台が設置されている。ところが、100円玉5枚を入れても反応がない、受付の女性にお願いしたが彼女も操作に慣れていない様子、結局自分の好きなものを一つとってくれとのこと。これではガチャガチャの妙味が無いなぁ。

帰宅すると2/20(火)の七本松落語会主催者からメール、会場を変更したとのこと。どうやら桂二葉さん登場とあって人気が出たのであろう、普段の会場から別棟の広い場所に変更したそうだ。

軽く午睡。

夕飯準備、無印良品のセールで購入した新しいオーバルの器、初めて使ってみた。

息子たちの食事が終わってからツレアイ帰宅、午後の訪問者宅で小さなトラブル、寒い中ご苦労様。

録画番組視聴、今夜はポワロ。

第1話「ホロー荘の殺人」/ The Hollowシーズン 9, エピソード 1

次回放送日: 2024/03/31(日)20:20〜

田舎の別荘で週末を過ごしていたポワロは、ホロー荘のアンカテル夫妻からディナーの招待を受ける。翌日のランチの招待も受けたポワロが目にしたのは、血を流して横たわる男と、傍らで拳銃を手に立ちつくす妻の姿だった。最初、それをゲームかと思ったポワロだったが…。

片付け、入浴、体重は50g増、今日は仕方なし。

さすがによく動いたので久しぶりの12,000歩越え、水分は1,510ml。

7 notes

·

View notes

Photo

もみじより銀杏派です 記紀に登場せず謎の多い大物忌神を祀り鳥海山を神体山とする出羽国一宮 大物忌神社です 特に江戸時代に長らく鳥海山山頂本社の覇権を蕨岡と吹浦で争っていましたが昭和30年に山頂社、蕨岡口ノ宮、吹浦口ノ宮の3社を以って大物忌神社とされたそうです 山頂社は何度も噴火で吹き飛ばされ、両里宮の論争で優位に立つため様々な縁起の改竄が行われたためか詳しいことがよくわからないようですが六国史には13度も登場し古くから朝廷より特別な扱いを受けていたことが伺えます #鳥海山大物忌神社蕨岡口之宮 #鳥海山大物忌神社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ 鳥海山大物忌神社蕨岡口之宮(ちょうかいさんおおものいみじんじゃわらびおかくちのみや) 鎮座地:山形県飽海郡遊佐町大字上蕨岡字松ヶ岡51 主祭神:大物忌神 社格:式内名神大社 国幣中社 別表神社 巡拝:諸国一宮 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ #神社 #神社巡り #神社好きな人と繋がりたい #recotrip #御朱印 #御朱印巡り #神社仏閣 #パワースポット #遊佐町 #銀杏 #神社巡拝家 (鳥海山大物忌神社蕨岡口ノ宮) https://www.instagram.com/p/Cjk96WAvcdQ/?igshid=NGJjMDIxMWI=

94 notes

·

View notes

Text

P3 Club Book Koromaru short story scan and transcription.

虎狼丸の優雅な一日

初夏の爽やかな日差しが心地よい日曜日。今日もなかなかの散歩日和だ。少し早めに出かけて、少し寄り道をするのもいいかもしれない。明確な言葉によるものではないが、だいたいそんなことを考えつつ、その柴犬は神社の石畳から身を起こして軽くあくびをした。

犬の名はコロマル。正式には虎狼丸と書くのだが、本人 (本犬?) は字が読めないので、とくにその違いにこだわりはない。彼がこだわっているのは、毎日の散歩。先日、彼の飼い主である神社の神主が事故で亡くなって以来、新しく神社の主となった人間は、最低限必要な食事は出してくれるものの、散歩に連れて行ったり頭をなでてくれたりはしない。コロマル自身、前の飼い主だけが唯一の主人であると思っており、もし新たな神主が散歩に連れて行こうとしたとしても、以前のルートを変えるなど考えもつかないことだった。なので、今日もコロマルは散歩に行く。まず、長鳴神社からムーンライトブリッジを超えてポートアイランドの駅前まで。その後、再びブリッジから蔵戸台方面に戻り、町をぐるりと巡ってから神社に戻る。これが、毎日の長い散歩のロードマップ。

「わん!」

人間の言葉に直せば、さあ行くか、といった感じだろうか。コロマルは一声鳴くと、いつもののんびりとしたペースで歩き出した。

「あ、コロ助、おはよ!」

ふと、かけられた声に、コロマルは面倒くさそうに顔を向ける。それは、三つ編みの髪を頭の両側でお団子にした、小学生くらいの女の子。いつも、夕方ごろに神社で遊んでいる子だ。

実を言うと、コロマルはこの子が少し苦手だった。嫌いなわけではないのだが、ややコロマルを構いすぎる傾向にあるのだ。大人と比べて体温が高い子供が、気温が高い日にむしゃぶりつくように抱きしめてくることを想像してほしい。毛皮に覆われたコロマルの苦労は、その想像の軽く上をいくものだ。ただし、慈悲深いコロマルは、そんな女の子も無下には扱わない。この子がわりと苦労人であることを、コロマルは知っているのだ。そうしょっちゅうではないが、この子の両親は酷いケンカをするらしく、夕刻の神社で悲しみをこらえるようにコロマルに抱きついてくることがある。群れで暮らす犬族は、それこそ家族や仲間は命に等しい。それが仲良く暮らせない悲しみは、いかほどのものだろうか?そう思うと、コロマルは多少うっとうしくても、彼女に優しくせずにはいられないのである。

「あ、もう時間だ。ごめんねコロちゃん、舞子もう行かなきゃ。あーあ、塾面倒くさいなあ」

そう言って、彼女はコロマルの頭をひとなですると、廠戸台商店街方面へと歩み去った。うん、これぐらいのスキンシップが、コロマルにとってはちょうどいい。少し気分を良くして、コロマルも再び歩み始めたのだった。

潮の香りがする中、コロマルはムーンライトブリッジをてくてく進む。人間は、ここを観光地とかいう扱いでありがたがって見に来るらしいのだが、コロマルにとっては散歩ルート中もっとも退屈な行程である。というのも、橋の手すりが高すぎて、コロマルの体高では絶景と噂の風景も見えないからだ。しかも、やたらとたくさんの自動車が前��ら後ろから突っ走ってきて、危ないわ埃っぽいわ、嫌な油臭い空気を吐き出すわで不愉快ですらある。

であるからして、コロマルはこの場所を無心で歩く。なるべく潮の匂いにだけ集中し、遠くに見えるポロニアンモールの丸いドームを目指してずんずん歩く。時おり、ランニング中の人間が立ち止まって手を伸ばしてきたりするが、それも可能な限り無視してひたすら前へ。

しかし、それでも2度呼ばれると、つい立ち止まってしまう。コロマルが行ってやらないと、呼んだ人間は時々えらく傷ついた顔をすることがあるのだ。人間を傷つけることは、コロマルの本意ではない。なので、コロマルはあくまで “仕方なく” 人間に思うさま頭をなでさせる。コロマルはそういう自分の性格を時おり誇らしくすら思っているが、じつはなでられている間、ついつい尻尾を振ってしまっていることには気づいていない。コロマルはそんな犬だった。

「あれー、コロちゃん?こんなとこまでお散歩に来てるの?」

「あ、ホントだ。健脚だね〜」

ポロニアンモールに来たところで、厳戸台あたりでよく見る女子高校生に出会った。いつもの制服姿ではなく私服姿。セミロングの髪の子は、ピンクのタンクトップにデニムのジーンズ、ショートの髪の小さい子の方は、水色のワンピースを着ている。もっとも、犬であるコロマルにとって、服の違いは別にどうでもいいのだが。

このふたりは、けっこうコロマルのお気に入りである。水色ワンピースの子は、動物の扱い方を心得ているのか、コロマルが気持ちいい場所を的確になでてくれる。タンクトップの子は、なでかたこそ普通だが、あまりベタベタしようとしない点で好感が持てる。コロマルに触りたいという気持ちは、たくさん伝わってくるので、むしろもっと触ってくれてもいいのに、と思うことすらある。もし犬の言葉がわかる人がいれば、遠慮しないでいいよと言ってあげたいほどだ。まあ、そうそう都合のいいことはないと、犬ながらに買いコロマルはそう思う。

「あ、コロちゃん、こういうの食べるかな?」

そう言って、水色ワンピースの子が手に提げていた袋から何かを取り出す。赤いビニールに包まれた、棒状の何か。漂ってくるかすかな匂いに、ある期待を抱き、思わずコロマルの尾がぶんぶんと大振りになった。

「あれ?ソーセージじゃん。どーしたの?」

「え?あ、た、たまには自分で料理しようかと思って······さっきデパートで、ちょっと」

「ふーん、風花も料理したりするんだ」

「ま、まあね。あはははは」

ワンピースの子は何か焦った様子だが、すでにコロマルは、想像の中に広がるソーセージの味で心が一杯になっている。ワンピースの子は、そんなコロマルの期待に応えるように、できるだけ意いでビニールをむいてくれた。

「はい、どうぞ」

「わん!」

礼を言うのもそこそこに、コロマルはソーセージにかぶりついた。そういえば、朝食をとってからけっこうな時間が過ぎている。ちょうどいいタイミングの思わぬ幸運に、コロマルの心にじんわり幸せが広がっていく。やはり、何かを食べているときが、いちばん幸せだ。それがとくに、好きな人が手ずから食べさせてくれるとあれば、それ以上何を望むことがあろうか。

欠片ひとつ残さずにコロマルはソーセージをたいらげ、もう一度「わん」と礼を言う。

「どういたしまして」

とワンピースの子が答え、買い物の続きがあるからと、コロマルをひとなでしてどこかの店へと向かってふたりは歩き出した。ごくまれにだが、このようにコロマルの意思が、人間に通じているように思えることがある。それは単なる錯覚や勘違いかもしれないが、それもまたコロマルに満足感を与えることのひとつなのだ��

ともあれ、コロマルは今日彼女たちに会えた幸運に感謝しつつ、散歩の続きを楽しむことにした。いずれ、コロマルは先ほどの想像どおり彼の言葉を理解できる存在と出会い、この日もっとも幸運だったことは、ワンピースの子がくれた食物が “調理前” だったことにあったのだと知るのだが、それはまた別の話である。

散歩の折り返し点、ポートアイランド駅に着いたときには、太陽は南天を過ぎ、もっとも暑い時間帯を迎えていた。駅そばにあるオープンテラスのカフェは、日曜ということもあって満員。いつもなら、ここで小腹が空くタイミングとなるために、カフェの客に愛想を振りまいたりすることもあるのだが、今日はもらったソーセージのおかげでその必要もない。

とりあえず、涼しい日陰でも探そうかとコロマルが駅前広場を見回したとき、ぞわり、と背中の毛 が逆立つような感覚がした。無意識に、尻尾が丸くなって足の間に挟みこまれる。コロマルは、その感覚に覚えがあった。

--いた。

花塩そばのベンチに座った、白いドレスの少女。手には大きめのスケッチブックを持ち、空ろな目でしばし前を見つめては、手元に目線を移して右手を動かす。その作業を、少女はひたすら続けている。

コロマルは、あまりこの少女に近づいたことがない。別に危害を加えられた訳ではない。ただ、以前1度だけ、少女の前方にいたときにじっとあの目で見つめられた。それだけだ。その目が、コロマルは今も怖くて仕方がない。

言葉を持たないコロマルは、その印象をうまくまとめることはできないが、あえて説明するとしたら、それは生き物としてはありえないほどの、虚無に満ちた視線だった。コロマルの目からは、少女は既に死者に等しく見えた。

だが、そんな少女が。

「······おいで」

なんと、コロマルを認めて声をかけてきたのである。一瞬のためらいののちに、コロマルは少女のほうへと近寄った。丸めた尻尾は、気力を振り絞って常態に戻している。少女に対しておびえを見せることが、何となく申し訳なく思えたからだ。それがなぜかは、わからない。

コロマルが近寄ると、少女は手に持ったスケッチブックを数枚めくり、やがてコロマルにひとつの絵を示した。強弱が定まらない輪郭線、不安定な色彩。正直、犬であるコロマルに絵の良し悪しはわかりはしないのだが、その絵からは何か圧倒されるものが伝わってきた。それは、この世のすべての生き物が恐れるべく定められた、“死” そのもののイメージだった。

「······これ、お前よ」

その言葉に、コロマルは首をかしげて再び絵を見る。よくわからない。だが、コロマルの生き物としての鋭敏な感覚が、その絵にこめられた別のイメージを感じ取った。

これは、憧れ?

紙の上にすみずみまで満ち溢れる、死というマイナスイメージの中、ほんのかすかに匂う生への憧れというプラス。それはまるで、地平線まで広がる黒々とした底なし沼の真ん中から、すがるように空に向かって伸ばされた白い手。

「普通は······誰かに見せたりしないけど······お前は、勝手にモデルにしたから、一応······」

目を合わせず、言い訳するように少女は呟き、そそくさとスケッチブックを畳んでしまう。

「く~ん」

と、コロマルは、甘えるように鼻を鳴らす。少女に付きまとう、得体の知れない死のイメージは微塵も薄れてはいないが、それでも小さな小さな助けを呼ぶような気配が気になった。だが、少女にはそんな想いは通じず--。

小さな体に不釣合いな大きさのスケッチブックを抱え、少女は無言で立ち去ってしまった。

自分には、あの虚無から彼女を助けることはできない。それを本能的に知覚し、コロマルは少し悲しくなる。そしてコロマルは気づく。

--誰かを守れる力が欲しい。

そんな想いが、自分でも意外なほどに、強く強く満ち溢れていることに。それは、愛する主人を突然の事故で亡くして以来、自分の気づかない場所で、静かにっていた火だった。

それから、コロマルは沈んだ気分を晴らすように、ポートアイランド駅近辺をたっぷり散策した。今日はなかなか面白い人間が多く、別に吠えたり呻ったりもしていないのに「ちょっと!アタシは犬って苦手なのよ!犬は悪い人がわかるって言うし、アタシなんか噛まれるに違いないんだからね!しっし!訴えて慰謝料とるわよっ!」と叫ぶ中年男にじゃれ付いたり、なにやら月高の女生徒を付け回す同じく月高の男子生徒を、真似して尾行してみたりした。そして、ほんの少し気持ちが復活したところで、コロマルはポートアイランドをあとにして、行きと同じ道を辿って帰路に着く。

ポロニアンモールで立ち話をする主婦の、買い物袋から漂う匂いの誘惑に打ち勝ち、相変わらず埃っぽくて油臭いムーンライトブリッジをずんずん進み、ほんのちょっと厳戸台駅前に寄り道をする。これもいつものルート。

このあたりに来ると、昼が長い夏とは言え、すっかり日は傾きかけていた。駅前商店街に多数存在する食べ物屋からは、それぞれに違ったいい匂いが漂ってくる。とくに気になるのが、香ばしく焦げたソースの匂い。前に1度だけ食べたことがある、たこ焼きの匂いである。

ちょっとした気まぐれで、店主が散歩中のコロマルに投げてよこしたたこ焼きは、今までに経験のない美味だった。

「ホンマは犬猫にタコやイカはあかんのやけどな。ウチのはほら、タコ入ってへんから」

店主はそんなことを言っていたが、コロマルにとってはどうでもいいことである。ただ、もう1度だけ店主が気まぐれを起こしてくれないかと、このあたりで足を止める癖がついてしまったのが、我ながら情けない。

空腹をこらえながら、コロマルは商店街を進む。今日はあいにく、コロマルに食べ物を恵んでくれる気になる人間はいないようだ。いつも新しい神主が提供してくれる食事は、コロマルにとってはやや物足りない分量である。今日はちょっと疲れたので、もしかするとあれでは足りないかもしれない。今夜は、空腹をこらえて寝るしかないかと、コロマルが覚悟したとき。

「よう、コロちゃんじゃねえか」

後ろからかかる声。

大きく尻尾を振って、コロマルは声の主のもとに走り寄った。亡くなった主人を除けば、おそらくコロマルがもっとも大好きな人間だ。

「ほら、焦るなって」

そういって、その人は懐から容器を取り出し、地面に置いて開けてくれる。中身は何か肉を煮込んだもの。巌戸台商店街やポートアイランドでよく見かけるその人は、いつの頃からか、定期的にコロマルに食べ物を持ってきてくれるようになっていた。口調は乱暴だが、優しい人だ。

「よし、いいぜ。食えよ」

いつものことだが、コロマルは律儀に一声吠えて礼をいい、それから出された食事を食べ始める。あまり味を気にしないコロマルだが、その肉は絶品だった。濃すぎない味付け、適度な歯ごたえ、神社で出されるドッグフードとは雲泥の差である。食べながらコロマルは思う。色々あったが、今日は総じていい日だった。明日もいい日になるだろうか?

どちらにせよ、コロマルは毎日を精一杯生きるだけだし、日課の散歩も変わらないだろう。手が届く範囲の幸せ、それを守ることがコロマルの重要事であり、それは確かに、生き物すべての真理なのである。

8 notes

·

View notes

Text

NoBarbenheimer

今回の件、原爆投下/原水爆をミーム化/ネタ化する動きの加速に対して。フェミニズムな作品であることがとても楽しみだったバービーの……“公式アカウント”が乗っかっていたという事実。そのショックについて。自分も抗議を送ったりTwitter/Tumblrでタグを使ったひとりですが、

「日本のみ」が被爆国ではないし、「日本人とされれる人々のみ」が被爆被害者ではない。

凡ゆる国と地域で被爆被害があり、凡ゆる国や地域の人々が、被害者が、世界中にいること。

“戦争被爆国”としての日本においては、戦時下で、軍国主義/差別主義の中で更に更にマイノリティとして虐げられた人々が、植民地支配/強制連行による被害者や、捕虜として収容されていた人々が、沢山、犠牲になっているし、その後も苦しみ続けている。日本/政府による迫害と差別に晒されている。その存在が、事実が、歴史が、蔑ろにされ続けている。

原爆/原水爆の犠牲者が、被害者が、いまも、世界で、さまざまな場所で、苦しみ続けていること。その歴史について。

それらを踏みにじるような言葉も、それらについて誤った認識を与える言葉も、Twitter上では多く(差別主義者/ネトウヨ/極右なども、バービーという作品そのものとそこにあるフェミニズムや多様性に対する一方的な揶揄/叩きや、韓国へのデマ/ヘイトや、他の悲惨な歴史や事件を更にミームにして茶化し出すという……醜悪な最低最���な行いをぶち撒けながら、この抗議タグをTwitter上で利用してきていることもあり、)かなり蔓延してきてるようなので。

Twitterで今回自分がRTさせて頂いた……さまざまな方々が紹介していた記事やアーカイブ/今までTwitter上で自分がRTしてきたり引用してきたりした記事なども、自分用と兼ねて、いくつか、改めて、此方にも引用してみます。

また、再度、強調したいのですが、

日本は、今なお、戦争責任/加害の歴史に向き合おうとしない。戦争の責任と記録と歴史を忘却し、捻じ曲げようとする歴史修正主義が、まさにいま、どんどん勢いを増し続けている現状。核廃絶について背を向けるばかりか、核武装について“柔軟な議論”などとほざいて嬉々として語り出す連中が、差別主義者の糞どもが、万年与党であること。

そこを無視することこそ、恐ろしいことで、忘れてはならないこと。(これもほんと繰り返しだが、この現状だからこそ、戦争/核を軽視しないための抗議の責任があること、強調したい)

・日本だけではない、被爆国

「核兵器を開発するためには実験が必要です。1945年、アメリカのニューメキシコ州で世界で初めての核実験が行われてから、これまで2,050回以上の核実験が行われきました。

アメリカはネバダ砂漠や太平洋でロシアはカザフスタンや北極海で、イギリスはオーストラリアや太平洋の島国で、フランスはアルジェリアや南太平洋の仏領ポリネシア・タヒチで中国は新疆ウイグル自治区で実施しました。ワシントンやモスクワなどの大都市から遠く離れ、多くの場合は植民地や先住民族の暮らしている土地でした。(川崎 哲「核兵器はなくせる」、岩波ジュニア新書、2018)」

・Hiroshima and Nagasaki: A Multilingual Bibliography

「ABOUT US: The Aim of Our Project

In 2014, a year before the 70th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, we started our survey and research into the multilingual publication of atomic bomb literature. Our goal is to make a comprehensive survey into the process of worldwide acknowledgment of Hiroshima and Nagasaki for 70 years.」

・外国人戦争犠牲者追悼核廃絶人類不戦碑

「この戦争の末期、長崎では数次にわたる米軍の空襲、潜水艦攻撃、そして八月九日の原爆 によって七万余の日本人、数千の朝鮮人、中国人労働者、華僑、留学生、連合軍捕虜(イギ リス、アメリカ、オーストラリア、オランダ、インドネシア等)が犠牲となった。

特に浦上刑務所のあった隣接する丘では、三十二名の中国人、十三名の朝鮮人が、日本人 受刑者とともに爆死し、また香焼や幸町の捕虜収容所では、被爆前に病気や事故などによ って数百名の連合軍兵士が死亡した」

「碑の建立に力を注いだのは、戦時中に収容所の職員だった田島治太夫さん(九九年死去)。一緒に運動した鎌田信子さん(72)は「日本人だけでなく、多くの外国人が犠牲になったことを知ってもらいたい」と語る。」(2005/07/15 掲載記事)

・被爆2世、女性として直面した複合差別 ――「韓国のヒロシマ」陜川から

「2023年2月7日、被爆者の援護を定めた法の対象外となっているのは不当だとして、被爆2世が国を訴えていた裁判の判決が広島地裁で言い渡された。「不当な差別とは評価できない」などとして、原告の訴えは棄却された。被爆2世に対しては、厚生労働省が定めた要綱に基づく健康診断が実施されているものの、がん検診はそこに含まれず、各種手当の交付なども受けられない。」

「原爆被害に加え、それ以前からの植民地支配に翻弄されてきた韓国人被爆者の次世代も、「線引きの外側」に置かれ、公的な支えを受けられずに生きてきた。」

・80歳を過ぎて語り始めた被爆体験――福島へ手渡したい思いとは

「切明さんの話は、「あの日」から始まるのではなく、軍都「廣島」の話から始まる。

「広島は今、平和を守ることや、核兵器廃絶を掲げていますが、77年前までは軍国主義の街でした」

切明さんが国民学校2年生の時、満州事変が起きる。広島城の周辺には陸軍の師団が置かれており、宇品港は中国大陸や、その後の東南アジアの国々侵略のための出発港だった。」

・「存在しない」とされた残留放射線、内部被ばくの被害を認めない政府

「こうした政府の態度の根底にあるのは、残留放射線による内部被ばくの否定だ。放射性物質を体内に取り込む危険性から目を背ける、その姿勢の源流を知るためには、日米の歴史を紐解く必要がある。

『原水爆時代〈上〉―現代史の証言』(今堀誠二)や 『核の戦後史:Q&Aで学ぶ原爆・原発・被ばくの真実』(木村朗、高橋博子)でも示されているが、原爆投下から1ヵ月後、マンハッタン計画の副責任者であるトーマス・ファーレル氏は、下記のような声明を発表したとされる。

「広島・長崎では、死ぬべきものは死んでしまい、9月上旬において、原爆放射能の余燼ために苦しんでいる者は皆無だ」

残留放射能が存在しないとした理由について記者からの質問を受け、ファーレル氏は「相当の高度で爆発させた」ことを挙げていた。

なぜこうした声明を出すに至ったのか。『核の戦後史』の他、『封印されたヒロシマ・ナガサキ』などの著者でもある奈良大学の高橋博子教授は、占領を円滑に進める必要がある米国側の意図を指摘する。

「声明には、原爆投下が国際法違反であることを否定し、広島を取材した連合国軍記者による報道を打ち消す狙いがあったと思われます」 」

「 「日本政府は核兵器の残酷さや非人道性を訴えるどころか、その“威力”を重視し、原爆攻撃をした米国と一緒になって、核兵器の有効性を世界に向けて訴えてきたといえます。核の“パワー”の肯定的イメージを拡散してきた、世界に対する責任は重いと思います」 」

・«さもしいといって下さいますな» 福田須磨子さんの思い 原爆を背負って(30)

「 《何も彼(か)も いやになりました 原子野に屹立(きつりつ)する巨大な平和像 それはいい それはいいけど そのお金で何とかならなかったかしら “石の像は食えぬし腹の足しにならぬ” さもしいといって下さいますな 原爆後十年をぎりぎりに生きる 被災者の偽らぬ心境です》

1955年8月、被爆詩人・福田須磨子さん=74年に52歳で死去=が詠んだ詩「ひとりごと」です。須磨子さんは23歳のとき、爆心地から1・8キロ地点で被爆。高熱や脱毛など後遺症に苦しみ、紅斑症にもかかります。身体的、精神的苦痛と生活苦にさいなまれる日々…。3千万円の巨費を投じて造られた平和祈念像を見て、この詩を詠みました。」

・問われる空襲被害者の戦後補償

この記事は2020年放送のNHKスペシャル「忘れられた戦後補償」を下地にした2021年放送のクローズアップ現代の記事です。もとのNHKスペシャルを記事化したページは……もう削除されてしまい、この別番組の記事しか残っていない状況です。

被爆被害とは違った話なのですが、日本が戦後も、ずっと、いかに、国内外問わず、戦争責任に向き合っていない国であるか。民間人/市民を切り捨て、権力者/軍部を優遇してきたか。それがわかりやすい記事のひとつとして、引用します。

以下はNHKスペシャルの特集記事から当時引用した文面です。

「大将経験者の遺族には、戦犯であっても、兵の6.5倍の補償を実施。閣僚経験者に対しては、現在の貨幣価値で年1000万円前後が支払われていた。その一方で、旧植民地出身の将兵は、恩給の対象から外された。」

「国家が総動員体制で遂行し、破滅への道をたどった日本の戦争。犠牲となった民間人は80万人。戦後、国家補償を求めた民間被害者の訴えは一貫して退けられてきた。」

「ドイツやイタリアと違い、軍と民の格差が時代とともに拡大していった日本の戦後補償」

(しかしNHKの戦争責任を問う特集関係の読みやすいWEB記事や記録は……数年しか残さない、消されてしまうし。オンデマンド配信に全て入る訳ではないようだしで。戦争の真実シリーズの731部隊の特集の書籍化は何年も延期が続き、今年やっと……出版されそう……?である現状(何かしらの検閲を受けていないかが、不安である)、本当に不気味で、最悪だ)

14 notes

·

View notes

Text

本日は振替休日でしたので、こちらを拝聴しに新宿まで。

J7の席。スペシャル席が真ん中に一列だけあり、それ以外はA席と呼ばれた。とはいえ、4500円かかっているので、今日は映画を観に来たのではなく、ライブコンサートに来たという心持ちである。スペシャル席には、髪の灰色の服がシャンとした老人男性がずらりと並んだ。大学時代の講評の風景を思い出した。

私は音楽に疎い。「音楽に救われた」という友人の話を聞き、心底羨ましいと思ったことがある。私にとって音楽は、そこまで思い入れのあるものじゃない気がしたので。(酔う時のお供、ツール…のような軽薄さを持ってしまっている感じがしていやだ)

映画中、ポップコーンの咀嚼音が許されない空間。極上ソファの軋みすら、という緊張状態で、モノクロ映像の中に白髪煌く坂本龍一が現れた。まざまざと顔を見るのはこらが初めてだった。白髪の刈り上げがなんともかっこよかった。

曲がはじまると、感動して鳥肌が立ち、涙が出るものかと、食い入るように画面に見入るものかと思った、しかし、割と距離感が詰まらず、私自身は映画を観ているという事実が、それ以上でも以下でもなかったでしかなった。ただ、1音1音を重ねるタイミングや、その音の置き方からなるバリエーションの豊富さ、この世界で坂本龍一は突き詰めて、世界はそれを認めたのだな〜と、自分のわかる範囲内で納得をした。

音を奏でる際の彼の表情が非常に印象的だった。寂しい曲調の中でも、パートによっては嬉しい顔(キトキトした表情)を浮かべたり、逆もそうだった。鼻を伸ばして、口を窄める時の表情は印象的だった。きっとあれは、集中のための表情だったのだろう。おそらく45分ほどが経過したあたりで、一度眠った。起きた時の心地よさを覚えている。思い出のような、曇りの日の朝のような映像が目の前にあって、テクスチャとコントラストの美しい彼の指は、滑るように鍵盤を伝った。

素晴らしい映像作品もおそらくもう折り返し、さて集中し直そうと思ってじっくり見入った。そして再び眠った。この時は夢を見て、金縛りにあった(霊的なものではなく、意識は起きているのに体が言うことを聞かない寝ぼけ状態を指す)夢の中ではすでにエンドロールが流れており、これまた白地に文字の鱗が美しい幾何学的な映像となっていた。期待通りだった。館内員が私に近寄ってくる、もう出ないといけないのか?と思ったところで、これが夢だと気づく。起きようとする体とは裏腹に、なんか口からはシューと変な音が止まらない(実際鳴ってるのか幻想かはわからない)身体にへばりついた邪気を振り回して払うようにし、ようやく身体が思い通りに動いた。

心と体を落ち着けて、再びスクリーンと対峙する。この時、印象的な音楽が流れていた。ここから、最終曲までは流れるように時間が過ぎた。序盤では何も感じなかったのに、画面の奥の坂本龍一が今はもうこの世にいないことが、とんでもなく寂しく感じられる。2時間弱の時を共にし、彼の音楽を聴き、彼の表情に向き合い続けたからだろうか、自分ごと化された瞬間だった。

映画の途中、キャラメルポップコーンを思うように食べられなかった私は、今ラウンジで軽快な音を思う存分に鳴らしながら噛み砕いている。本当は、もっとこの映画に心酔して、坂本龍一からの影響を存分に浴びるというカルチャー見本のような体験としてこの映画を受け取りたかった。しかし、私自身がもう少しチープなので、そういった理想体験には至れなかった。ただ、なんとも言えないこの不思議な体験を、きちんと残しておこうかなと思った。歌舞伎町の高層階で、気兼ねなくポップコーンをつまみながら感想を書く。坂本龍一とお近づきになれた印に。

カルチャーな人間になりたいがなれない、そもそもカルチャーな人は意識したりしないのだから。ただ、私が定義するカルチャーな人間には共通点がある。おそらく、自分の中の興味のピンをいくつか持っていて、そこ中心に細々と知識を深化させて広げているのだ。プールした情報が、どこかのタイミングで接続したり結びついたりする。私もそうしていきたいと思っている。さて、推敲しないタンブラールールに則り、このままアップロードしますと。

3 notes

·

View notes

Text

#おでかけ #カニミライブ図書館

ヨシヅヤの中にオープンした、可児市立図書館と無印の一体型店舗を覗いてきました。

無印の店舗はわりと広め。無印の店舗の真ん中あたりに、図書館の機能がコンパクトに存在しているというようなところでした。雰囲気的には、カフェと一体型の書店のような雰囲気なのですが、そこは市立図書館なので食べ物はNG。飲み物は、多分水筒や蓋付きのものならOKっぽい感じでした。飲食店と一体型の書店には以前から抵抗があったので(本が汚れるやん…)食べ物禁止というこの点は嬉しい。

ちなみにカウンター横にウォーターサーバーがあって、お水は自由に飲めそうな感じでした。どうやら中身は水道水だとのことで、そうか、南アルプスの天然水ならぬ、木曽川から汲んできた可児のおいしい水ってわけか。

たまたま近くを通りかかったので、ちょうど昼ご飯用のレトルトカレーを切らしていたし、新しくできたという無印で補充するか、ぐらいの気持ちで、図書館も分館だというし、冊数自体もそこまで多くなさそうで、話題の本とか万人受けしそうな本ばかり集めた感じじゃないの?と冷やかし程度の心持ちで行ってみたんですが。

無印自体はまあ、普通に無印の店舗だったんですが、図書館の方が良い意味で期待を裏切ってくれていました。確かに分館なので扱っている冊数自体は本館とかに比べたらだいぶ少なそうです。

でも、書店の平台とかで並んでいそうな話題の本はあまり見当たらない。むしろ、あまり万人受けしなさそうな、アートに関する本や外国文学の棚、食に関する本などの棚が広く取られています。その分小説ジャンルの本はあまり置かれていません。

とにかく私が普段好んで見ているような棚のあたりの本がピックアップされてずらりと並んでいて、なにこれ借りたい本だらけじゃん、天国か?ここに住みたい感じの天国か??となり、即座にカードを作って貸出カウンターへと向かうことになりました。こんなはずではなかった。

なので、普段図書館をよく利用している人には逆に不向きなつくりで、最近増えている個人の書店とか、その書店ごとの選書のこだわりとかを楽しむ感じの人にはめちゃくちゃ刺さる感じの図書館だなと私は感じました。まんまと私はホイホイされ、なんだろう……私ぐらいの年代もターゲットにされていたんでしょうか??いやでも、本の好みはほんとに好き好きだから分からんか。

あと何が幸せって、オープンしたてなので新品の本が多く置かれていて、図書館なのに他人の手垢のまだ付いていない新品の本を手に取れるという奇跡の状態なのです。私の借りてきた本も、恐らくまだ誰も借りていなさそうな新品で、そうか……この本の初めての手垢が私か……みたいな感慨深げな気持ちで読んでいるところです(いやもちろんきれいな手できれいに扱ってますけどね!)。

とにかく今日ざっと周ってみた感じでは読みたい本が結構並んでいたので(最近海外の作家さんの本が自分の中で熱い)、これは……入り浸るというか、休日の暇な時にフラフラ��を選びに行く場所になりそうだぞ……という予感がしています。

図書館というと私はお隣の市の図書館(自分の住んでいる市の図書館は、とにかく古くて暗くて本も少なくてあまり良い雰囲気ではない)にたまにお世話になっていたのですが、駐車場が狭いのと、中で読む場所が少ないので、これはしばらくこちらに鞍替えになるかもしれません。ありがとう可児市……。

と、私はわりと好印象の意見なんですが、多分この図書館、図書館を図書館として正当に利用したい人向けのつくりの図書館ではないので、そういう方々からは猛批判されそうだな、と思いました。そんな方々からすれば、ありがとう可児市どころかふざけんな可児市になってしまいそうだなぁ。

ただ私みたいに、図書館のあのシンとして音を立てられない環境が苦手だったりする人には、隣接する無印店舗からの雑音が救いになるのです。

あと個人書店でたまにあるような、本のジャンルごとの分類なしで、とにかく雑多な本が詰まっている本棚が好きな人向け。図書館というより、個人書店に近いかもしれません。

これといった目的の本がなく、新しい本とふらりと出逢いたい!という感じに使えばストレスなく使えそうだなと思います。

まあ、正統派の図書館は各市町村にひとつ以上はあるはずなので、目的に応じて使い分けかなぁと。とりあえずフラフラ書店めぐりの好きな私には嬉しい仕様なので、また行きたい……というか本を返却に行くのでまた訪れます。願わくば、これがオープン直後だけではなく、荒廃した雰囲気にならず継続していきますように。

5 notes

·

View notes

Text

文学フリマ大阪

9/10文フリ大阪に行ってきました。出店はせず買い物だけ。出店は何度もしているんだけど一般参加って初めてだったので感じたことなどのメモです。

8月にコロナに感染してしばらく寝込んでいたので(まともに動けるまで結局3週間ちょっとかかった)、なんとなくリハビリのような旅行だった。とにかく体力が落ちていたので、あまりたくさんは動き回れず。前日に一泊し、文フリ当日は夜行列車(サンライズ瀬戸)で帰ってきた。すごくカラフルで楽しい時間だったので、旅行のいろいろはコピー本にでもまとめたいなー。

(これは泊まったホテルの部屋。あんまりじょうずに撮れなかった。そもそも今回の旅行はあんまり写真撮らなかったかも)

文フリ大阪所感

・14時ごろ到着。人は多いけどそこまで混雑している感じではなかった。谷町線からOMMビルに上がって、なんとなくそれらしい人びとの後ろをついて行くと会場があった(ポスターとか看板はわかんなかった)。

・開催時間は11:00-17:00。14時からでも3時間あるのでゆっくり見て回れるだろうと思ったけどなかなかそうでもなかった。すごい当たり前なんだけど、本持って歩くと疲れるね…。

・見本誌コーナーに行ってみた。ふだん本置いて回収するだけなので新鮮。

出店者側のときは、表紙(表1)に見本誌票貼るのどーしてもイヤだったんだけど(見せたいものを隠しちゃうのが耐えられない)、見本誌を読む側からするとべつに気にならないな…と思った(隠れていても全体像はわかる、そりゃそう)。

そして思ったより見本誌の数は少ない印象。置いてない人も多いのかも。

・見本誌をいろいろ読んで、前書きとか後書きとかある同人誌やっぱいいな〜と思った。知らない人がこんなことを���えている、こういうわけでこの本を作ったという打ち明け話はやはり面白い。作品世界になかなか入っていけなくてもとりあえず後書きを読んでみて興味をひかれたり…というのはあった。

あとアンソロはどっかにコンセプトが書いてあると伝わりやすいかも。でもべつに書いてなくても読むときは読む。

・会場内に休憩スペースはなかったと思う(アンケート記入用の机椅子はあった)。

別フロアにカフェとかあるんだけど、疲れていたのでそこへ移動する気力がなく、疲れているのにずっとうろうろしてしまう…という意味わからんムーブをしてしまった(一般参加初心者すぎる)。

・同じフロアの屋外デッキ(川が見える)に出て、窓枠に座ってちょっと休憩した。同じような人けっこういた。

・14時だと完売している本も多かったけど、現地で完売するような本って通販や書店委託等なんらか別の入手手段がある気がする…のであんま焦んなくてもいい気がしている(コピー本とかは売り切っておしまいかもだけど)。

・書店で売っている本はわざわざ文フリでは買わないかな〜と思ってるけど(ここの書店で買いたいとかhontoのポイント使いたいとかもあって)、やっぱ買った本もあるな…。結局のところ気まぐれかもしれない。

・「書店で売っている本」が増えていたり、紙や印刷代の高騰だったりで、本一冊の値段は全体的に上がっている印象。何冊でも買う!何キロ買った!みたいな人も以前より少ないんじゃないかな(本をキロで表すのあんま好きじゃないけど)。

・アンソロや合同誌だとボリュームゾーンは1300円〜2000円くらい? 1000円ぴったりも多かったかな。

これはせっかくアンソロやるなら装丁のしっかりしたものをそれなりの厚みで作りたい、特別な一冊にしたいといった熱量かなーと思う。

コロナ禍初期、イベントの開催や参加が不安定だったので通販や独立系書店への委託に力を入れた人も多かったと思うけど、そういう流れからか、造りのしっかりした本が増えているように思う。通販するならあんまり小さい薄い本だと送料もったいないし、書店に置いたときに見劣りしない・埋もれないような本にしたいし…とか?

・ただシェア型書店とか私設図書館とかやっている実感としては、装丁がんばらないとだめとも限らない気がしている。これは装丁のよさに関わらず中身のいいものは売れますよというわけではなくて、またきれいな本はかえって埋もれるみたいなのともちがって、「読まれる」(≠売れる)はいろんな気まぐれの重なりあいであってなんでっていうのはよくわかんない…ということ。

・ぜったい通販とかなさそうなコピー本を事前情報ゼロであれこれ手に取るの楽しかった。やっぱそういうの大事だしイベントの醍醐味だよな〜と思った。

・スペース前に人が滞留しちゃう問題。島と島のあいだの通路はかなり狭いところがあるので、場所によってはかなり気になる。通れないなーって場所は無言で諦めた感じ。この滞留は、最後尾こちらです的な列というよりは知り合いやサークルメンバーがワイワイしてる感じだったかな(わたしが行ったの午後だったので)。会話に夢中になって気づいていないのかも。わたしもぜったいやらかさないという自信はないので気をつけよ…と思った。

・1スペース長机半分(90cm)なので、人間が2人横に並んだらだいたいはみでると思う。

・だから出店してるとけっこうおたがいさまだなって思うんだけど、隣がすげー売れてて自分がそうでもないと一方的に損させられてる感みたいなのはあるかもね。知り合いがいたら隣接で申し込むのが精神衛生上いいのかも。

・ずっと同じことしゃべりつづける呼び込みはわたしも苦手。圧がすごくてその一帯がお客さんから避けられちゃうとかあるので近くの出店者はストレスだよね…。ほかのイベントで呼び込みうるさいって話あんまり聞かない気がするんだけど文フリ特有なんだろうか。

・「無料で試し読みしていただけまーす!」って繰り返し呼びかけている人いたけど、試し読みが有料のほうがめずらしくない…???

・以前わたしも、隣がバナナの叩き売りみたいな感じでずーーーっと呼び込みしつづけていたことがあって(しかもけっこう噛む)、これは耐えられんと思ってがんばって声かけてみたけどはっきりうるせえとは言えなかった(「もしかして寅さんとかお好きなんです?」としか言えず、「は?」って顔された)。

・呼び込みしまくって本が売れるわけではないと思うんだけど、まー不安なんだろうな。黙って座っているのがその人には耐え難くて、しゃべりつづけてないと怖いのかも。あるいはしゃべり続けることがこの人にとってのイベントの楽しみ方というか。

・まー次回うるせえなって思ったら「うるさいですよ笑」って言ってみるようにするね…。そちらとこちらの快不快が衝突するのはある程度しょうがないので、今度はそちらが「呼び込みしたいのに迷惑って言われた!」って愚痴りな〜。

・作品を眺めているときに声かけられるのは迷惑とは思わない。わたしが図太いだけかもだけど、へーって聞いて買わずに去るとか試し読みだけするとかぜんぜんある。

ただまあ要するにコミュニケーションの話なので、会話があんまり噛み合わないことはある。「●●●●(その同人誌のタイトル)にご興味ありますか?」って聞かれて「???(初見なのでわかりません…)」ってなったり。

・通りすがりの人みんなに渡しているペーパー的なのも、個人的にはちょっとうっとうしい。だいたい断ってしまう。わかんないけど、せっかくイベントに来たからには自分で探して見つけた、手に取ったっていう体験を欲している気がするので、手当たり次第に配られたものってちょっとちがうような気がしているというか。わがままかもだけど。またふだんの生活で「チラシ配り=不要、受け取らない」っていう反応が自分の中にできあがっちゃってるのもあるかも。

・でも疲れてくるとなんでも受け取ってしまう。大学の新歓みたいに次から次へ、付近の人から渡される。そしてせっかくだからと目を通し、気になって通販したものもあるので出会いのきっかけになることはあるっちゃあるな〜と思った。

・出店者&来場者アンケート。パンフレットに挟まってるんだけど、今回初めてちゃんと目を通した。「あなたの年齢と性別(性自認)」って項目にぎょっとした。

その他・答えたくないという欄があって、まあ男女二択よりはいいと思うけど、そもそも同人誌の売り買いの場で性別を尋ねる必要なくない…? それを集計して何に使うんだろう。べつに何も分析したりしない(できない)だろうし、意味ない項目は作らない方がいいと思う。

・で、直接言ったろうかと思ったんだけど(アンケート提出した人にはステッカープレゼントと書いてあったので誰かスタッフの人がいるんだろうと)、回収ボックスんとこ行ったら事務局の人(代表?)が疲れ切った感じで座っていて気づいてもらえなかった。

・ブース番号と「#文学フリマで買った本」とハッシュタグが書いてある紙が全ブースに共通で配られていたようで、机に貼っている人多かった。うろうろしているときにここはどこだかわかりやすかった。

けど、なんかこう統一フォーマットってあんま好きじゃないな〜とは思った。わたしがひねくれてるだけかもだけど統一したものを貼るくらいならみんなで迷子になるほうがよい…(といいつつすごい格好よく作ってあれば使いたくなるとは思うんだけど)。

・あとこの紙、ブース番号と出店者名のうしろにハッシュタグが書いてあるので、これだと「A-××のザネリさんが今日買った一冊はこれです」って感じに見えない…?

あーーごめん、そうじゃないです、「買った本をSNSにアップするときはこのタグを推奨しています」って意味だとは、さすがにわかってます。このハッシュタグを使えって各ブースで訴えてるのがうっとうしいわと言いたかった。わたしがひねくれてるだけかもしんないけどそんならこのタグではつぶやかないでおこ〜とか思ってしまった。

・なんかいやなことばっか書いちゃうけどちゃんと楽しかった。以前アルファツイッタラーみたいな人が「文フリってブースも本もぜんぶ同じに見えちゃう」みたいなこと言ってたけど、ぜんぜんそんなことないな。

規模が大きくなってイベントの雰囲気が変わったという声はしばしば耳にするんだけど、いろんな本がそれぞれに存在している豊かさにやはり打たれる。まあわたしは参加歴がさほど長いわけではないからよくわかってないだけかもだけど。でもこんなにたくさんあるんだって途方もなさに圧倒されるし、うれしくなる。

そしてこんなにたくさんあるんだから自分が書く必要はない…みたいに思うことってわたしはあんまりなくて、これだけたくさんいろいろあるんだからわたしのも混ざっているのが自然だよなーって思う(すごい前向きみたいだけど)。

・ただまあ一度にたくさんの本を見る&うろうろして疲れるので、手に取った本をちょっとめくって読んでみようとしてもうまくチューニングを合わせられないとかはあるかも。手に取る気力もなくなっていく。なのでイベントじゃない場所で出会ったらもっと読みたくなったかもなーみたいなことは思う。そういうのも含めてめぐりあわせだとは思うんだけど。

・そして本を買うお金・読む時間には限りがあるので(もちろんいくら積読してもいいのは当然だけど、買われた本は読まれてほしい、やはり)、一回の出店者数・来場者数が増えていくことを素朴に喜び続けていいのかはちょっとわからない。収入が上がっていかないのに本の値段は上がっているので(傾向として)、「気になったらとりあえず買ってみる」という感じでもないし。そもそも文章の同人誌は漫画の同人誌より読むのに時間がかかるので、時間の奪い合いみたいなことも思う。

(なので作品を読んでもらえると、あなたのお金や時間をわたしの小説に使ってくれたのかと驚くし、本当にうれしく思う)

・ただなんていうの、自分含め以前から出店していた人がイベントの拡大にうーんとなっていると(うーんとなっている姿ばかり目立つと)、新たに始めたい人の邪魔をしちゃってないかなーと不安にはなる。早い者勝ち?っぽい感じになるのもなんかちがう気がするし。大規模イベントへの参加を減らして(ペースを落として)、小さめのにちょこちょこ出店するとか…などちょっと考え中。

・本を買うとき、なんか照れちゃってぜんぜん名乗れなかった(ときどき気づいてくださる方もいた)。

せっかく来たんだからあいさつくらいしよう、本の感想も言いたいしがんばって名乗ろう!と途中ちょっとやってみたんだけど、慣れないことをするからかなんかへんなテンションになった。。。立ち話が苦手なタイプ。。。(2、3人であまり目をあわせず2時間くらいしゃべるとやっとリラックスできる)

・本買うだけでテンションが乱高下してるんだから、出店者は相当気疲れするように思う。なんかへんなこと言ったりやったりしていても、あー疲れてるんだろうな、いっぱいいっぱいなんだろうなっておたがいなんとなく察せたらいいね…。

・あと自分が出店しているときは、ちらっと遊びに来るだけ、無配もらいに来てくれるだけでもほんとにうれしいんだけど(顔見せに来てくれるのがうれしい)、買う側になるとけっこう遠慮しちゃうね。

とくにほかのイベントや通販ですでに本は買っていて…という方のところはじゃましちゃ悪いかなーと思って行けなかった。ささっとあいさつだけしに行けばよかったかな〜とかとても後悔している。

・本の感想。せっかくお会いしたんだから伝えたい…!と思ったんだけど、これよかったですくらいしか言えず。へとへとに疲れていたのもあるんだけど総じて会話がへたくそだったなー。

・で、終わった後ごはん食べたら急にめちゃめちゃ元気になった。元気になったことがうれしくて「花びんの水を替えたお花のようにシャキッとしました」って自分のことを花束にたとえてしまったり、どうした?って勢いでしゃべり散らかしてしまったり…それはそれでとても反省。

長くなったので買った本の話はまた別途。イベント以外の楽しかったもろもろ(観覧車乗ったりサンライズ瀬戸に乗ったり)はまたコピ本にでもします〜。

13 notes

·

View notes

Text

2023年 八景シリーズBest5

あっ、年越しちゃった。年末に片付けようと総集編に手を付けたが、期日迫るものの片付け、コミケが想像以上の盛況、さらに��人誌の通信販売の整備。印刷所が止まって増刷待ちのタイミングで、ようやく着手した。

今年は42作品だが、ここ最近は忙しかったり創作活動の模索を始めて月に1作品がやっとといったところ。正直続けるか���んでいるが、SNSでの発信や写真選択の自由度を考えると潰すのも惜しかったりします。

さて存続の葛藤はこの辺にして、昨年のランキングを発表します。個人的にインパクトがあったり、反響があり多くのリアクションがあった作品を紹介します。

第5位 No.439

湘南八景 細道通り抜け-京急バス 鎌40 小坪線

(3/11投稿)

電車に飽きた? いえいえそんなことはないです。ただより身近なテーマを追い求めて、バスにも手を付けてみました。

まず最初に選んだ鎌40小坪線は、乗ったことあるバスの中で、インパクトがあった路線だったからです。鎌倉付近は大通りを抜けたらすぐ行き違いが大変そうな道路。さらに一方通行の道路のため、上下線で走行ルートが異なる。一方通行が戻ったと思ったら、また行き違いが大変そうな道路。そんな狭いに狭いを重ねる運転手泣かせの路線に魅力を感じていた。

電車では味わえない魅力、そのおもしろさを記録したいとはじめてみた。

第4位 No.433

浪漫八景 乗った思い出-小田急ロマンスカー LSE

(2/12投稿)

今年から現像ソフトのサブスクをはじめてみた。はじめは方向性が変わるとゴニョゴニョ言っていたが、次第に発色の良さや現像のしやすさに気が付き、今ではなくてはならないほど。

最近も乗って思い出つくりをしているが、どうもここまでインパクトのあるものがつくれないと思ったり。もう少し時期をずらさないと味が出ないのですかね。

そんな現像ソフトで昔の画像をブラッシュアップしてみようと始めたのが、小田急ロマンスカーLSEの写真だった。当時はこの車両の写真で競い合っていたこともあり、オリジナルを求めた画作りを行っていた。伝えたいことはっきりしてなかったが、組み直して、よりわかりやすくしたい。そんな現像だけでなく伝える目的にもブラッシュアップしてみた。

第3位 No.449

葛飾八景 昭和-京成3600形(ファイヤーオレンジ塗装)

(7/29投稿)

2022年後半から京成にお世話になっていた。旧成田空港駅の東成田や京成千葉線と気になるところを訪れたが、未だに撮れていない車両がいた。それが題材となったリバイバルカラーの3600形。この勢いで行こうかと、訪れたのがきっかけだった。

あちこちがいい雰囲気で、どこから撮ろうかと悩んでいた。その中でお気に入りだったのが、高砂から一つ隣のお花茶屋駅だ。今回都区にエリアを限定したが、ほどよく古く、どこか身近な駅に思えた。誰も撮らないけど、そんな発見を伝えられたのではないだろうか。

第2位 No.428

多摩八景 最後-東急8500系8637F

(2/4投稿)

あれだけいた車両が、もう地元を走っていない。電車を待っているときは実感がないけど、こうして写真を見返すとふいに喪失感が漂ってくる。

写真集「東急8500系」メロンブックスなどで好評発売中

そんな8500系の日々を写真集にして発売した。コミケでも評判で見本誌を読んだら大半が即購入、写真撮っている知り合いからは写真チョイスが絶妙と褒めていただいた。

ただ最後の一年を写真集に詰め込むことが難しく、このシリーズのほうがより細かくかつ様々な視点から捉えているかと。中でも「No.428 多摩八景 最後-東急8500系8637F」が印象深い。オタクたちの盛り上がりは写真を撮っている以上避けられず見てきたが、普段使いの人に視点を当ててみるといつもと変わらない光景。そんな非日常が見える裏に眠る日常を題材としたが、あれから1年経つんですね。

第1位 No.450

箱根八景 裏道街道-箱根登山バス K系統旧街道経由

(8/26投稿)

仕事の疲れを癒そうか。そう思ってふと湯治目的に乗ったバスだったが、これが意外とおもしろかった。家に帰ってすぐ調べたら、奥に行けば行くほどおもしろいことがわかり、この箱根を走るバスを題材にした。

箱根登山バスK系統旧街道経由は、箱根駅伝で選手達が走るメインの東海道とは違う。箱根湯本から東海道を分岐する旧道を通るルートで、芦ノ湖辺りで再び東海道と合流する。ただメインルートではないため、車線は途中からバス同士のすれ違いが出来なかったりと運転手泣かせなところだったり。旧街道と言われるだけあって、箱根寄木細工を売りとした宿場町畑宿、今も茶屋として営んでいる甘酒茶屋といった、かつてここを多くの人が行き交って痕跡を通っていく。

変わらない道がここ箱根にある、そんなことを伝えたく作品にした。その日本の文化が伝わったのか、2023年一番のリアクション数を記録した。

いかがでしょうか。忙しいと言い訳したいですが、暇な時間にここに投稿する作品をつくらず遊んでいるので何ともいえませんが。

ただ今後も作品を投稿して、他の人が記録しないような当たり前だけど見たことがない景色。そんなのを提供出来たらなと思っている。

#japan#tokyo#kanagawa prefecture#yokohama#kamakura#hakone#railway#bus#東京#横浜#湘南#鎌倉#逗子#箱根#鉄道#東急#京急#京急バス#小田急#ロマンスカー#箱根登山バス#八景シリーズ#バス

6 notes

·

View notes