#難病の人と繋がりたい

Text

いきなり偉そうなことを書いて各方面から顰蹙を買いそうなんだけど、あえて言う。僕は自分の日記より面白い日記を読んだことがない。これはハッタリでもなんでもなくて、それくらいの気持ちがないと何処の馬の骨とも知れないチャリンコ屋の日記に1,500円や2,000円を出して購入してくれている方々に申し訳が立たない。ただし「自分より」と言うのには注釈が必要。『富士日記』や『ミシェル・レリス日記』みたいな別次元の傑作は対象外として、近年、雨後の筍のように量産されているリトルプレスやZINEを体裁とした日記やエッセイ群を見据えての発言と思って頂きたい。商売としての仕入れはさておき、個人的に興味があったので色々と手を伸ばして読んでみたものの、そのほとんどが「私を褒めて。私を認めて。私に居場所を与えて」というアスカ・ラングレーの咆哮をそのままなぞらえたような内容、若しくは「持たざる者同士でも手を取り合い、心で繋がっていれば大丈夫」的な似非スピリチュアルなマジカル達観思想で構成されているので、正直ゲンナリした。しかもタチの悪いことに、そういうものを書いている人たち、あわよくば商業出版の機を窺っていたりするものだから、出版社や編集者の立場からしたらまさに入れ食い状態。「ビジネス万歳!」という感じでしょう。晴れて書籍化の際には口を揃えて「見つけてくれてありがとう」の大合唱。いやいやいや、ちょっと待って、あんたら結局そこにいきたかっただけやんってなりません?これまでの人生をかけて手にした「生きづらさ」の手綱をそんなにも容易く手放すんかい!と思わずツッコミを入れたくもなる。現世で個人が抱える「生きづらさ」はマジョリティに染まらぬ意思表明と表裏の関係にあった筈なのに、どっこいそうはさせないとばかりにどこからともなく湧いてくる刺客たちの誘惑にそそのかされては、呆気なく自らの意志で握手(悪手)に握手(悪手)を重ねる。ミイラ取りがミイラになるとはまさにこのことだ。以前、僕もある出版社の編集長から「DJ PATSATの日記を当社で出版させてほしい」という誘いを受けたけれど、もちろん丁重にお断りした。僕は自主で作った300冊以上の読者を想定していないし、それより多くの読者に対する責任は負いかねるというような趣旨の言葉を伝えた。そもそもなぜ僕が友人(マノ製作所)の力を借りながらわざわざシルクスクリーンという手間をかけて制作しているのかを理解しようともしない。編集長は口説き文句のひとつとしてECDの『失点・イン・ザ・パーク』を引き合いに出してこられたのだけれど、いま思えばそういう発言自体が安易というか不遜だと思わざるを得ない。結局その方は僕を踏み台にしようとしていただけだったので、負け惜しみでも何でもなく、あのときの誘いに乗らなくて良かったといまも本気でそう思っている。まぁ、これは僕個人の考え方/価値観なので他者に強要するものでもなければ、共感を得たいと思っている訳でもない。逆に彼らも推して知るべしだ。誰もが商業出版に憧憬を抱いている訳ではない。昔から煽てられることが好きじゃないし、賑やかで華やかな場面がはっきりと苦手だ。だからと言って消極的に引きこもっているつもりもなく、寧ろ積極的に小さく留まっていたいだけ。かつては各地の井の中の蛙がきちんと自分の領域、結界を守っていたのに、いつしかみんな大海を目指すようになり、やがて井の中は枯渇してしまった。当然、大海で有象無象に紛れた蛙も行き場をなくして窒息する。そのようなことがもう何年も何年も当たり前のように続いている現状に辟易している。そんな自分が小さな店をやり、作品を自主制作して販売するのは必要最低限の大切な関係を自分のそばから手離さないためである。何度も言うているように自営とは紛れもなく自衛のことであり、率先して井の中の蛙であろうとする気概そのものなのだ。自衛のためには少なからず武器も必要で、言うなれば作品は呪いの籠った呪具みたいなもの。そんな危なっかしいものを自分の意識の埒外にある不特定多数のコロニーに好んで攪拌させたりはしない。多数の読者を求め、物書きとして生計を立てたいのなら、最初から出版賞に応募し続ける。だからこそ積年の呪いを各種出版賞にぶつけ続けた結果、見事に芥川賞を射止めた市川沙央さんは本当に凄いし、めちゃくちゃにパンクな人だと思う。不謹慎な言い方に聞こえるかもしれないが、天与呪縛の逆フィジカルギフテッドというか、とにかく尋常ならざる気迫みたいなものを感じた。なぜ彼女がたびたび批判に晒されるのか理解できない。それに佐川恭一さん、初期の頃からゲスの極みとも言える作風を一切変えることなく、次々と商業誌の誌面を飾ってゆく様は痛快そのもの。タラウマラ発行の季刊ZINEに参加してくれた際もダントツにくだらない短編を寄稿してくれて、僕は膝を飛び越えて股間を強く打った。

佐川恭一による抱腹絶倒の掌編「シコティウスの受難」は『FACETIME vol.2』に掲載。

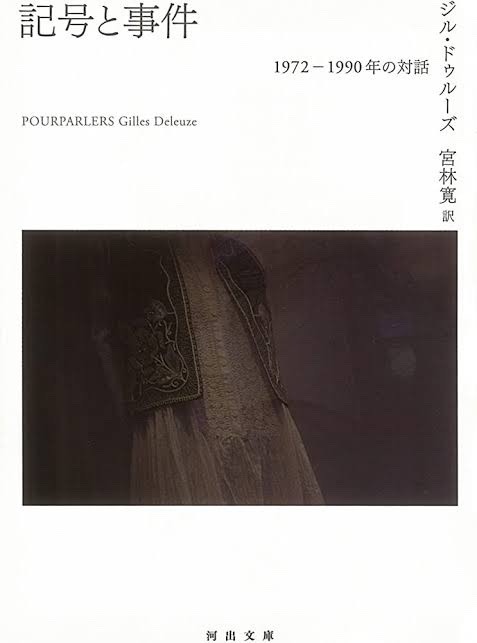

ついでにこれまた長くなるが、かつてジル・ドゥルーズが真摯に打ち鳴らした警鐘を引用する。

文学の危機についていうなら、その責任の一端はジャーナリストにあるだろうと思います。当然ながら、ジャーナリストにも本を書いた人がいる。しかし本を書くとき、ジャーナリストも新聞報道とは違う形式を用いていたわけだし、書く以上は文章化になるのがあたりまえでした。ところがその状況が変わった。本の形式を用いるのは当然自分たちの権利だし、この形式に到達するにはなにも特別な労力をはらう必要はない、そんなふうにジャーナリストが思い込むようになったからです。こうして無媒介的に、しかもみずからの身体を押しつけるかたちで、ジャーナリストが文学を征服した。そこから規格型小説の代表的形態が生まれます。たとえば『植民地のオイディプス』とでも題をつけることができるような、女性を物色したり、父親をもとめたりした体験をもとに書かれたレポーターの旅行記。そしてこの状況があらゆる作家の身にはねかえっていき、作家は自分自身と自分の作品について取材するジャーナリストになりさがる。極端な場合には、作家としてのジャーナリストと批評家としてのジャーナリストのあいだですべてが演じられ、本そのものはこの両者をつなぐ橋渡しにすぎず、ほとんど存在する必要がないものになりさがってしまうのです。本は、本以外のところでくりひろげられた活動や体験や意図や目的の報告にすぎなくなる。つまり本自体がただの記録になってしまうわけです。すると、なんらかの仕事をもっているとか、あるいはただたんに家族がある、親族に病人がいる、職場に嫌な上司がいるというだけで、どんな人でも本を産み出せるような気がしてくるし、このケースに該当する当人も、自分は本を産み出せると思い始める。誰もが家庭や職場で小説をかかえている……。文学に手を染める以上、あらゆる人に特別な探究と修練がもとめられるということを忘れているのです。そして文学には、文学でしか実現できない独自の創造的意図がある、そもそも文学が、文学とはおよそ無縁の活動や意図から直接に生まれた残滓を受けとる必要はないということを忘れているのです。こうして本は「副次化」され、マーケティングの様相を帯びてくる。

ジル・ドゥルーズ『記号と事件 1972-1990年の対話』(河出文庫p262-263)

僕は制作の際にはいつも必ずドゥルーズのこの言葉に立ち返っては何度も確認作業を繰り返し、ようやっとリリースにこぎつける。しかしそもそもが作品化を企んでいる時点で自分まだまだやなぁと思うに至る訳で、なんとも一筋縄ではいかない。そういう意味では滝野次郎という人がインスタグラムに投稿している日記のような文章には、はじめから読まれることを意図しているにもかかわらず、本来ならば読まれることを目的とした日記からは真っ先に削除されるような状況ばかりが羅列されていて、なかなかどうして凄まじい。馴染みの飲食店で見つけたお気に入りの女性店員を執拗に観察したり、断酒を誓った直後に朝から晩まで酒浸りであったり、謎の投資で10分間で40万円を失っていたり、銀行口座と手持ちの金を合わせても1,000円に満たなかったり、それでも「俺は俺を信じる」と闇���に自身を鼓舞していたり、そうかと思えば急に脈絡もなくひたすらに左手のハンドサインを連投していたりと、しっちゃかめっちゃか。比肩しうるは円盤/黒猫から出版された『創作』くらいか。あらゆる規範から逃れるべくして逃れ得た、いま最もスリリングな読み物であることに間違いはないが、同時に、これは断じて文学ではない……とも言い切れない不気味な何かが海の藻屑のように蠢いている。

(すでに何らかの隠喩ではないかと勘ぐったり……)

15 notes

·

View notes

Text

心爆発

並行して本を何冊も読んでいるの、もしかしてあまり良くない(記憶保持の点において)んじゃないか!?と思いつつも、あれもこれもをやめられない。最近読了した本では『普通という異常 健常発達という病』が面白かった、かなり。さまざまな哲学者の理論が出てくるのだが、最終的に「デカルト的コギタチオ」という感覚の獲得について理解できるかが鍵となってきて、最終章の5章が難しくて2回読んで、なんとなくわかった気になった。せっかくなので章ごとに要約してみたい気持ちがある。〈友情の現在〉がテーマの現代思想6月号は滑り込みで買えてよかった。巻頭のふたりの対談が既に面白く、私もやっと現代思想(雑誌)を読んで面白いと思えるくらいにはものを知ったんだなあと少し感慨深くなった。ここまでくるのに結構月日はかかってしまったが、好きなことというのは続くものですね。何をどんなに諦めたり挫折したり失敗したりしても、本屋で働くことと、思想に関する書籍(歴史や経済、文化論を含む)を読み続けることはやめられなかったし、今後もこれだけはやっていくんだろうなあと思える。この2つができるなら、生きることというのは私にとってシンプルに楽しい。何者かにならなくとも、どんな業績や実績を残せなくとも、たとえいい小説が書けなかったとしても、世界を知ることは無限に楽しい。人と本を介して繋がること、協働することは何よりも好きだ。こんなことを言えるのはアルバイトの身分だからだと思う。正社員やそれに準ずる役職になったら、上からの「売上」の圧力で私は潰れて死んでしまうと思う。売上のための取り組みをやっているかどうかの報告や、数字で証明しろという圧力、そういうものに耐えて日常の業務をこなせるのかといったら謎だ。そして私には週5日フルタイムで働くことは物理的に不可能であり、ということはそもそも正社員やそれに準ずる役職にはなれない。そこで!つまり自分が店主になって店を構えるということ、新しい働き方を自分が作り実践していくということ、そういうことができたらいいのにな〜と夢想する。そのためには経営に関する勉強、さまざまな労働に付随する法律の知識が必要となると思うし、そもお金はどこから出てくるんだという話だし、それこそ体力は足りるのか?など、課題は山積しているが、絶対に不可能か?と考えると、何事にも絶対というのはない。ただ勝率の低い賭けだとは思う。私には結局死ぬまでアルバイトで週4で本屋店員を呑気にやるのが関の山というか、それでも天晴れだと思う。体力がついてこなければ死ぬまでは不可能なので、いつかは諦めなければなあと思うが…。本屋以外、やりたいことはNPOを作ることしかないしなあ…。別にやりたくないことをやって糊口を凌いでもいいのだが、前半生でこれだけ苦しんだのだから、もう本当に好きなことしかしたくない。好きなことだけで人生をいっぱいにしたい。やっぱり作るしかないのか、本屋。

きょう、大変にありがたいことに、ひじょうに尊敬している方から燐一の小説の感想をかなり丁寧にいただいてしまい、恐縮!突撃!制覇!恐縮!でありました。本当に…そんな、そんなこと書いたっけ…?!ということの万国博覧会で(書いたのが1月のため忘れている)、お返事を書くためにみずからも読み返したところ、かなり悲しくなり、というか、燐一がお互いに恋をしているというだけで私は最高潮まで悲しくくるしくつらくなってしまうので(※しあわせという意味)、胸がいっぱいになりすぎてお返事を書けず、明日にさせてくださいという気持ちになって終わった。あと誤字や設定ミスも見つけた。直さなければ、と思いつつ、頭を燐一でがんがんに殴られてしまいできなかった。(言い訳)これから書こうと思っているものは、この悲しさの57倍くらいの悲しさを持ち合わせる設定と展開なので、大丈夫か?と思った。未だに原稿に手をつけていないのも全然大丈夫じゃない。英検を受けている場合じゃない。しかも英語の勉強も捗々しくない。そんな折、5年来の友人(半年に1度くらいふらっと会うセフレ)から明日会えるかと連絡が来て、かなり久しぶりに会うことになった。正直この友人のことは忘れかけていたというか、「過去の人」枠になっていた。しようとしていた。私は結構友人のことが好きだが(たぶん生涯を共にするならこの人だろうなという感覚)、友人のそういう(恋愛や婚姻に関する)事情は全く聞いたことがない。そのことについてなんとなく、どうなんだ…?と、かねてより思っていたのだが、ある場所で人に話を聞いてもらったところ(この友人の話を人に真剣にするのは初めてだった)、それは是非、もう、明日にでも聞いた方がいい。と言われ、そりゃそうだよな。と思い、明日会ったら、「結婚したい相手とかいるんですか」と率直な疑問をぶつけてみようと考えている。「いる」とはっきり言われたなら私は関係を解消(?)したほうがいいし、もうその時期が来ているなとも思っている。私はどうせ生涯1人で生きていくというか、パートナーを得ないまま生きていくのだろうことを、最近はまた穏やかな気持ちで受け入れられるようになった。それにしても66kgの巨体で会いに行くのはかなり気まずいなと思っている(かなり太ったことは事前通告済み)。5年前には、「次の夢はなに?」と聞いたら「仕事は一段落したから家庭を持つことかな」と言っており、そのことがかなりずっと引っかかっている。おまえ、5年も独身のままで、あの夢はどうなったんだ…?進捗が気になっているんですが…。考え方はしっかりしている人だし、その夢は継続中なのかもしれないが、子供を作りたいなら、男も高齢にならないうちに(精子の質が落ちるため)作ったほうがいい、ということをお節介ながらも伝えたい。もし自分が子供を産めるような人間だったら、この友人や、あるいはもっと他の人とも、パートナーとなる可能性があったのだろうか。など、途轍もなく詮ないことを考えないでもない。まあしかし、不可能なことは不可能で、そこにないならないですね。が世界の真理なので、ということはこれまで何度も体感してきた。そこにないならない。力強いことばで、勇気さえ湧いてきそうである。無いなら無いで、それがなくても元気に楽しくやっていける自分を構築するほかないのである。繁殖への欲望というのはかなり根強く(おそらく本能的なもののため)、私はこの話題に関してすぐmiseryな気持ちになるのだが、周りの友人たちを見ていると、清々しいまでに自己の繁殖に興味のない人達ばかりで、人とは不思議だなと思う。私は好きな人と付き合って結婚して子供を産んで子供を育てたかったんだなあ〜と、そのことだけは忘れられずにいる。これは「安全な家庭」への幻想を多分に含む。「好きな人」と私は生きているステージが違うんだ、と気づいた時(それは16の時だった)、そこで何もかもの、人生のやる気をなくしてしまった。今まで抑えていたもの全てが決壊して、とうとう一面取り返しのつかないほどに水浸しになり、そのことでまた自責し、呪い、恨み、病んでしまったのだった。私が精神疾患の20年選手で障害年金も受給している立場なのは、やはり自業自得なのではないか、と考える時も多々ある。自業自得で社会保障に頼るなんて最低だな、という論理に陥ってしまうので、いや、悪いのは私というよりも病気だし、それが発症するきっかけになった環境を作り出した社会である、と、毎度持ち直す必要がある。今となっては、誰が悪かったのかもうわからない、とまで思うことがある。私が悪かったこともあるだろうし、父や母、兄が悪かった部分もあるだろう。誰が加害者で誰が被害者ということよりも、私は、私が家族を取りまとめられなかった責任というものを未だに感じている。

16歳の時に、私のように、誰にもばれないようにひそかに家庭内で号泣しなければいけない子供を1人でも減らしたいと心から思った。あの時の私は完全に「被害者モード」に入っていたが、そもそもの話、私がもっと強ければよかったのではないか。たとえば加害を受けても、強く生きていける人もいる。これは生まれつきの性格にも左右されるものだと思うのであまり言いたくはないし、苦しんでいる子に「君がもっと強くなるべきだ」などとは死んでも言えないが、自分に関してだけは、やはりあの時被害者ぶりすぎていたのではないか?強く立ち向かうことをさぼったのではないか?という疑念は常にある。しかし、これは断言できるのだが、「立ち向かう」ということを思いつかなかった。幼少時より、私は耐える子供だった。受け入れ、耐え、ひたすら終わるのを待つことが癖になっていた。��から、親や兄に向かって「反撃」「反論」するという発想はそもそもなかった。30歳あたりからだろうか、もしかして、事態がそこまで最悪化するまえに、私が随所随所で異を唱えていれば、親たちの考えも変わったのではないか?なぜ私は被支配に甘んじていたのか?と、弱い子供ではなくなった今の私は、そんなことをよく考えた。しかし、なかった。発想がなくて、その選択肢を私が思いつくことはなかった。そこになければないですね。残酷だが、そうやって世界はできているし、時間は戻らない。

小説を書ける「モード」に全然入れない。この数日は気圧低下と暴風雨により久しぶりにパフォーマンスが落ちた。眠りは相変わらず上手くいっていない。が、前回診察時からうつ状態(希死念慮を伴う)になることはないし、無気力状態にもなっていない。人生史上いちばん快癒の方向に向かっていると感じる。あとは体力がもっとつけば申し分ない。仕事に順調に出勤していることがかなりのよい土台になっている。週4×4時間。これが限界で、かつての私が見たら「そんなの働いてるって言えないよ!」と絶望すると思うのだが、暴働を繰り返した結果週1でさえ働けなくなった若い私にそれは言われたくない。が、無理をして1日15時間働いていたのも本当に楽しかったし、それで得られたものもあると思う。というか、そうすることでそれ以上失いたくないものがあり、その段階を踏まなければ今の私にはなれなかったのだと感じる。仕事(アルバイト)、哲学や批評の勉強、英語の勉強、歌の練習、とやりたいことが多い中、燐一の原稿を進めるのは至難の業に思えるのだが、いざとなったら仕事以外のことは1回全て止めてもいい。とにかく今しか書けないものを書きたい。二次創作は燐一(あんすた)で最後になると思う。あとは細々とでいいので、自分が「小説」だと思うものを書いていきたい。就業中にふと気になって松浦寿輝について調べたりインタビューを読んだりした。仏文学者、詩人、作家。詩人としてこういう大きな建造物を作るみたいに詩を書ける人というのは、私が憧れる姿だと思った。詩を書きたいという思いもあるし、短歌も作っていきたいと思う時は多いが、その前に先ずやることがたくさんあり、詩歌の創作は、小説のあとになるのかもしれない。少しずつ書いて貯めてはいるが、これを詩で言いたい、という情動が最近あるかというと、特にない。なにもかもが鈍っているなあと思うが、社会にはそれなりに適応している昨今なので、あまり欲張りすぎるのもどうなのか、と思う。

2024.5.29

5 notes

·

View notes

Quote

同性愛者の、教会の差別的な姿勢などに反対する運動はしばしば騒擾と化しており、人々の共感を勝ち得るどころか、潜在的な支持者まで追い払ってしまうようなものである。しかし、そこにはもう少し、大きな問題がある。 合衆国の法的な伝統は宗教的な組織が政治的な統制を免れるように意図している。その背景にある考え方は私的な組織はほかの人々の基本的な権利を深刻な危険に晒さない限り、自由にその方針を決められるというものである。その原則からすると、宗教的な組織は同性愛反対の見解を自由に変更できると同時に、その見解を変えないことも自由である。憲法修正条項も、言論の自由を廻るリベラルな見解も同性愛者の大義が価値あるものであるとしても、同性愛者が宗教的な儀礼を乱すことを是認しないし、同性愛者が聖書を検閲し、明らかに同性愛を非難している文章を削除することを可能にするわけでもない。 既婚の女性に言い寄る男性は両者の関係が性的なものに発展しないとしても、婚姻の安定と夫、子供の幸福を脅かすものである。その例において「言い寄る男性」を「言い寄る女性」に置き換えるとしよう。既婚の女性と言い寄る女性の間の関係は今や同性愛的な関係であるけれども、その関係が不正であるという点は元の異性愛的な関係の例と変わらない。不義が不義であるということはその関係が同性愛的であるとしても、異性愛的であるとしても、変わらない。私たちは最早、不義を刑事的に訴追しないから、そのような事例において刑法上の措置は不適切であるとしても、道徳的な非難は適切だろう。すなわち異性愛者に当て嵌まることは同じように同性愛者にも当て嵌まる。 同性愛者は今までほかの人々に痛め付けられてきたから、sexualityを廻る見解を共有しない人々に対し、無感覚になってしまっているかもしれない。自分自身の傾向性を追求することに専心しているから、同性愛者はその過程において自分たちが如何に他人を痛め付けているか、わかっていないかもしれない。例えば同性愛者の父母が子供の生き方を受け入れるということは極度に痛々しい経験である。同性愛者は親が自分の生き方受け入れることを当然、望んでいるけれども、その欲求は親の側の困難を理解するということと相伴うべきである。 他方、同性愛に反対だからなどという理由で、瀕死のAIDS患者を家族が見捨てるということ以上に残酷で、心無いこともない。AIDS患者はその多数が自分の恋人以外、看病するものもないまま、しかもその恋人もAIDSを患っているという状態の中、死んでいく。最も近しい両親などは子供を理解し、同情する力を失ってしまった自分自身の怒りと悲しみへの対処に忙殺されている。そのような状況は現代の最も悲惨な道徳的な苦難である。自然法があるならば、その自然法は何か見解の相違があるとしても、最も近しい人間が苦しんでいる時にはその人間に配慮するように教えるものであってほしいと思う。実際、そのような要請にまさに英雄的に応じようとする人々もいる。しかし、大多数の人々はそんなことはできない。 ほかのさまざまな問題同様、同性愛的な関係を廻る問題は複雑であり、深い感情を孕んでいる。哲学者は議論に光を投げ掛けるられるだろうが、最終的な分析においては全ての人々の共感と善き意志のみが痛々しい問題の解決に繋がるような理解と受容を齎すだろう。

翻訳ゲリラ:バートン・レイザー「同性愛、道徳、自然法」 | 江口某の不如意研究室

3 notes

·

View notes

Text

気分変調症の本は読んでいない相手だからなあ。。昔好きだった人たちも読んでいなかったことで、役割の期待のズレから別れたこともあるから、(関わる相手の病気を理解しないから悪化させてしまう。そして、嫌われてしまうことを何度もしたから、安全のために関われなくなるという…他の人たちもそうなのだが、まず、分かってはくれない相手を好きになることは難しいよね…1番分かって欲しいことに目を背ける相手、自ら理解しようとしない相手なら。相手には向き合えない理由がある。しかし、関わらないことが幸福に繋がる。)自然な流れなのよね。水島先生の書籍が頭に入っている分、入っていない人たちは大変だったと思うよ…知らないから悪化させてしまう。良かれと思って首を絞める。子どもに対する親の不理解に似ているかもしれない。本の内容が頭に入っていても(作者の意図は汲めなかったようだ…なぜあの書き方をしたのかまでは。)相手の立場に立てず、虐待的な家庭育ちの人たちの苦しみを分からないことで、悪化させてしまう人もいて。交際や結婚、妊娠出産育児をなぜ嫌がるのかを分からなかった人たちは、(異性愛者になれないこともある。)色んな女性と関わってきても、そういった話題はあまり深く話せなかったのかなあと。個人の権利を尊重できないことがホラーだったのだ。自分のしたいことをさせようとする人たちになってしまっていたのは、興奮からなのかなあ。相手自身と出会えないで、嫌だから離れられてしまうという…

4 notes

·

View notes

Text

我が国の未来を見通す(89)

『強靭な国家』を造る(26)

「強靭な国家」を目指して何をすべきか(その16)

宗像久男(元陸将)

───────────────────────

□はじめに

今般、ハマスのイスラエル攻撃を発端に発生した一

連の争いのニュースを知って、改めて、宗教、人種・

民族の違い、さらには歴史的権利などが絡む対立

の“根の深さ”に思いが至ります。

私自身は、現役時代に「イラク復興作戦」の計画・

実行に関わり、イラクのサマーワ、シリアのダマス

カスやゴラン高原を訪問した経験もあって、あの地

域の風土や対立の歴史などについて関心を持ち始め

てから長い年月が流れました。

今回、ハマスのイスラエル攻撃が発生した後、偶然

にもイスラエルとアラブに関係者がいる複数の日本

人と、別々にではありますが、会ったり、メールで

やり取りして意見交換する機会がありました。

当然ながら、イスラエルに関係者がいる知人は、イ

スラエル側に立った見方をしますし、アラブに関係

者がいる知人はハマス側に立った見方をします。人

道的な視点では共有できても、どちら側が(より)

悪いか、あるいはどちら側が譲歩すべきか、という

観点に立つと、考え方は全く正反対になります。

国内では、いつものように、“にわか評論家”がマ

スコミに露出して(日本の悪い癖ですね)、自分流

の勝手な見方で得意げに解説していますが、おそら

く、本事案の“真相”とはかなりかけ離れているの

だろうと思います。言葉を代えれば、自ら「フェイ

クニュース」を流しているようなものであることを、

なぜマスコミ側も気がつかないのでしょうか。

私はこれまでの経験から、イスラエルとアラブの対

立の背景や“何が起きているのか”などについて、

私たち日本人のような門外漢が見極めることは困難

と思ってきましたが、今回もそのように考えるのが

適切と思っています。

例えば、「ハマスの攻撃をイスラエル諜報機関のモ

サドが知っていたか」とか、「ハマスに武器を供与

したのはだれか」とか、「ハマスがこのタイミング

でなぜあのような暴挙に出たか」などは当然ながら、

見方が分かれます。

特に、ハマスにはウクライナにNATO諸国が提供

した武器が流れているとの情報がある一方で、ロシ

アのワグネルと繋がっているとの情報もあります。

当然、イランをはじめ、他のイスラム過激派などと

も繋がっているのでしょう。

また、500人以上の犠牲者が出ているガザ地区の

病院の爆破については、イスラエルかハマスか互い

の犯行の“非難合戦”をしていますが、その真相は

不明です。

爆発の映像をみる限りにおいては、ロケット弾が命

中して爆破したのではなく、地上に仕掛けた爆弾が

破裂したように見えることに加え、一般的な見方を

すれば(専門用語では「戦術的妥当性」と呼称しま

す)、バイデン大統領が訪問するこのタイミングで、

このような大事件を起こすことは、ハマス側に“

利”はあっても、イスラエル側に“利”はないとみ

るのが妥当でしょう。ただ、よほどのことがない限

り真相が明らかになることはないでしょう。

イスラエルのガザ地区への地上攻撃があるかないか、

あるとすればいつかが、現時点(10月20日現在)

の焦点であり、本メルマガが発刊される頃には、イ

スラエルが地上攻撃を敢行しているかも知れません

が、その行為がイスラエル自らの立場のみならず、

中東地域への拡大、あるいは国際社会全般にいかな

る影響を及ぼすかなどまで現時点では詳細、かつ正

確に見積もることは難しいでしょう。

バイデン大統領がイスラエルと連帯を強調しながら

も「怒りにのみこまれるな」と自制を促したのは、

その影響の大きさを懸念したからでしょうが、イス

ラエルからすれば、国際社会からの非難などよりも、

国家とユダヤ民族の生き残りをかけた戦いを最優先

することがまさに「国家戦略」なのであろうと思い

ます。

一方、ハマス側がイスラエルのこのような戦略を逆

に利用し、イスラエルの地上攻撃を誘発することに

よって、ヒズボラやイランなどアラブの諸力をもっ

てイスラエル包囲網を形成することまで視野に入れ

ていたとすれば、地上攻撃の結果は、報復戦以外の

違った意味をもたらす可能性があるでしょう。

国際社会は、バイデン大統領の訪問が(どちら側が

犯人であっても)500人以上の犠牲者を出す病院

爆破に繋がった、と判断して“最悪のタイミングだ

った”との見方が多かったですが、本事件によって、

人道的視点がより強調され、イスラエルが攻撃を停

止あるいは延期、もしくは限定的な攻撃に留めると

いう結果になれば、訪問の成果だったとものもとら

えることができるでしょう。いずれにしても、近い

将来、明らかになることと考えます(20日時点は

不明です)。

私たち日本人は、戦後の「平和ボケ」のせいか、人

類の歴史は、その善悪は別にしても、自らの「正義」

の追及や「国益」獲得を最優先して、そのために国

民の生命や財産を犠牲するような行為の繰り返しで

あったことに考えが及ばないのでしょう。それは今

も繰り返されているし、将来も絶えることはないと

覚悟しておく必要があるのです。

確かに、人類は長い歴史の中で、後々振り返れば

“数々の過ち”を繰り返してきました。しかし、そ

の時点に戻って当時の状況(事情)を考えると、

“他の選択肢などなかった”と考えざるを得ないこ

ともたくさんあります。

私たちは、人類が繰り返してきた様々な争いの原因

について、一方を善で片方を悪と単純に決めつける

のは、“稚拙以外のなにものでもない”ことに気づ

く必要があります。それが人類なのであり、その本

質は、今も、そして将来もそう簡単に変わることは

ないのです。

いずれにしても、早期解決を願わずにはおれません

が、翻って、「そのために、我が国は何ができるか」

と問えば、前回紹介しました湾岸戦争時同様、依然

として「何もしない、何もできない日本」を寂しく

思うばかりです。

岸田首相が周辺のアラブ諸国の首脳に電話している

ようですが、それがどのような効果があるのか、こ

の争いの早期終焉に結びつくのかについては不明と

言わざるを得ないでしょう。このような時こそ、ユ

ダヤ側にもアラブ側に立たない“孤立国・日本”の

「出番」なのかも知れないのですが・・・。

一方、同じような日程で、「一帯一路」会議を利用

して、プーチン大統領が中国を訪問、習近平主席と

会談して「反米路線で一致した」との報道がありま

した。テレビで見る限りで印象に残ったのは、習主

席がプーチン大統領はじめ、他国首相などだれと会

っても一度も笑顔を見せず、“心ここにあらず”な

のか、終始深刻な顔をしていたことでした。これが

何を意味するのか、早晩、その意味が分かるのかも

知れませんが、習主席自身あるいは中国国内で私た

ちの予想を超えるような“何か”がすでに起きてい

るのかも知れないと考えると不気味な気がします。

▼現時点の「国家戦略」の位置づけ

さて、『日本の大戦略』を参考しつつ、「国家戦略」

の策定手法について筆を進めることにしましょう。

まず、「国家のライフサイクル」と「国家戦略」に

ついて触れておきます。本書によれば、「国家戦略」

は、国家の4サイクル、「黎明期(誕生期)」「上

昇期」「定常期」「下降期」によってそれぞれに対

応した戦略があるとしています。国家の最重要な目

的が���安全と富」であることは大きく変わらないと

しても、国家が4サイクルの中で置かれている位置

や当時の国際システムなどによって、めざす目的の

優先順位とか、その獲得の仕方などが変ってくるの

は当然です。

振り返れば、明治維新の「富国強兵」「殖産興業」

は「黎明期の戦略」であったととらえることができ、

その後の「帝国国防方針」のようなものは「上昇期」

の戦略だったと言えるでしょう。本書では、戦後の

「吉田ドクトリン」も「上昇期」の戦略だったとら

えています。敗戦の結果、国土は疲弊していました

が、明治初期に比べれば、国家の人的・物的基盤の

ようなものは健在していたと考えた結果なのでしょ

う。

「定常期」の戦略の例としては、我が国には当ては

まる戦略がなかったこともあって、本書では、アメ

リカの第2次世界大戦後の戦略を例示しています。

同様に、「下降期」の戦略とついても、1980年

代の“アメリカ衰退論”からレーガノミクスのよう

な「回復戦略」を例示しています。

今、我が国に求められるのは、「富」の観点に立て

ば、まさにレーガノミクスのように、我が国の「ハ

ード・パワー」の「下降期」の「国家戦略」であり、

「これ以上の『国力』の低下を防止し、あわよくば

上昇に転ずる」ことを主目的とした「回復戦略」を

創り上げることだろうと思います。

つまり、我が国が人口減、特に生産年齢人口の減少

に伴い労働力や税収減、一方で高齢化社会の到来に

伴う社会保障給付費の増額などに対する中長期的な

対策、そして食料やエネルギーの自給率低下に伴う

安定確保政策などについて、それらをすべて網羅し、

総合的に向かうべき方向を明確にすることを“柱の

1つにする”「国家戦略」が必要なのです。

レーガン大統領時代のアメリカは、「安全」の分野

では、元々相対的に優位だった軍事力にプラスして、

「スターウオーズ計画」といわれたSDI戦略を計

画・実行することによって、ついに第2次世界大戦

以降長かった「冷戦」を結着させることができまし

た。

それに対して、現在の我が国の「安全」の分野では、

現下の情勢からますます厳しさが増大すると予想し

なければならない国際情勢、なかでも、先行きの不

透明感が著しい周辺情勢に対して、いかにして盤石

な未然防止と有効な対処態勢を整備するかが問われ

ているのでしょう。さらには、南海トラフなどの天

変地異に対する有効な備えなどまで含むとすると、

これまでの“常識”の範囲をはるかに超える短期お

よび中長期目標を設定することを余儀なくされるで

しょう。

このように考えれば、現下の我が国の「国家戦略」

は、レーガン時代のアメリカよりはるかに難しいこ

とも理解できると思います。

さらに欲を出せば、冒頭のように、国際社会を巻き

込むような文明の衝突などに対する「調整役」とし

ての我が国の責任(あるいは使命)から、“いかな

る役割を演ずるべきか”についても、“脳裏”から

消し去ることはできないわけですから、まさに現在、

我が国は“人前未踏”の「国家戦略」を打ち立てる

ことが求められているのです。

▼「我が国を取り巻く環境の変化」をどのように描

くか

その策定自体がとても悩ましいことはこの上ないで

すが、次のステップとして、「国家戦略」を創り上

げる際に、「我が国を取り巻く環境の変化」を“ど

のように描くか”は避けて通れないことでしょう。

『日本の大戦略』においては、第2章から第7章ま

での約250ページ、つまり書籍の約6割を、「我

が国を取り巻く環境の変化」の分析に充当していま

す。

興味ある読者にはぜひ一度目を通していただきたい

と思いますが、項目だけ紹介しますと、まず前半で

は、「国際社会の『大変動』と21世紀型主権国家

システム」とのタイトルを掲げ、「グローバル化の

加速と変調」「国際社会の拡大と国際安全保障」

「超長期の力の移行」「先進国/新興国複合体の生

成」などを詳しく分析しています。

それに続き、後半は「アジア太平洋─日本をめぐる

地域」に焦点をあて、「アジア太平洋における経済

秩序」「アジア太平洋における安全保障秩序」まで

考察の範囲を広げ、様々な角度から緻密に分析して

います。

本書の発刊以来10年以上の歳月が流れ、「我が国

を取り巻く環境の変化」はかなり“様変わりしまし

た”が、「国際社会の『大変動』」とのタイトルか

らしても、本書の行間から“今日のような事態を予

想していた”とも取れますし、現在は、当時の“想

定外のこと”が発生しているとも取れるでしょう。

いずれにしても、我が国にとっての現時点から近未

来の「国際社会の変化の焦点」は、(1)「ウクラ

イナ戦争、さらにはこの度のパレスチナ紛争などの

影響を受けつつ、パワーシフトの最中にある国際安

全保障体制や主権国家システムは今後、どうなるだ

ろうか」、(2)「米国の将来の国力の動向と国際

社会に対する影響力をどのように分析するか」、

(3)「習近平率いる中国の動向は将来どうなるだ

ろうか」、(4)「インドをはじめ、グローバルサ

ウスなどの新興国は将来の国際社会においてどのよ

うな役割を果そうとするだろうか」などであろうと

考えます。

このような網をかぶせた中で、中台問題なども論ず

るべきと考えますが、これらについての分析の結論

が少し違うだけで、「国家戦略」の書きっぷりが大

きく違ってくることは間違いなく、詳しく分析する

必要があることは言うまでもありません。

さらに言えば、 これら「我が国を取り巻く環境の変

化」は、我が国の「安全」に対する直接・間接の影

響に留まらず、「国力」の「ハード・パワー」その

ものに直接、重大な影響を及ぼすことは必定でしょ

う。

つまり、「緊迫を増す世界情勢や世界の人口増が食

料獲得に及ぼす影響」「気候変動とその対策がエネ

ルギー需給に及ぼす影響」「人類を救う科学技術の

動向」など、我が国は、「国力」の相当の部分で国

際社会に依存している“現実”を知る必要があり、

各界の叡智を集めての詳細に分析することも避けて

通れないことでしょう。

特に、分析結果を公開するかどうかは別にしても、

我が国の「安全」や「富」を確保する上で“極めて

重大な影響を及ぼす”「アメリカと中国」両国の将

来をいかに見積もるかによって我が国の「国家戦略」

の基本方向が大きく左右されることは衆目の一致す

る所でしょう。

なかでも焦点は中国でしょう。冷戦が終焉して旧ソ

連が崩壊した時、西側社会、特に我が国は旧ソ連と

経済的結びつきがあまりなく、大きな影響を受けま

せんでしたが、中国とは違います。

すでに触れましたように、2020年時点で、日本

は、中国・アメリカ・ドイツに続く世界第4位の貿

易大国を誇っていますが、最大の貿易相手国は中国

となっています。中国から見ても、日本は輸出相手

国で3位、輸入相手国で2位となっています。

世間には、「中国はやがてアメリカを抜き、世界N

O1の大国になる」との見方がある一方で、最近の

厳しい中国経済の動向などから、中国の将来につい

ての悲観的な分析も後を絶たず、極端な結論として

「今から2年以内に中国は崩壊する」との見方まで

大きく揺れています。

このようななか、『2035年の中国』(元駐中国

大使・宮本雄二著)のように、長年の中国ウオッチ

ャーの立場から、極めて現実的・冷静に見極めてい

る書籍もあります。

本書は、中国の将来については、「中国共産党の真

の挑戦は国内から来る」として、“若い世代が納得

する中国社会をつくり出せるか否か”にかかってい

ることを強調します。つまり、共産党一党独裁の中

国にあっても、国民主権の我が国などと同様、世代

交代に伴う価値観の変化に合わせて「社会そのもの

を変える」以外に“生き残るすべ”がないというの

です。

もう少し付け加えておきましょう。中国は、204

9年に中華人民共和国誕生から「建国100年」を

迎えますが、その国家目標として、習主席が「総合

国力と国際的な影響力において世界の先頭に立つ社

会主義現実化強国を作り上げること」と自ら発信し

ています。

当然とはいえ、中国のような国にあっても、総合的

な「国力」の増強とその上に立った「国際社会にお

ける影響力」を最優先の国家目標に掲げているので

す。これは我が国の「国家戦略」を描く際にも大い

に参考になると考えます。

本書はまた、中国でさえも「日米はじめ、国際社会

と連携なしに国家目標は達成できない」として、そ

のためにも「日米は、中国外交の路線修正を促す外

交を強化すべき」と強く提言しています。この点も

興味深い所です。

なお、アメリカの将来については、これまで幾度か

触れてきましたので細部は省略します。現時点にお

いて、様々な問題を抱えるアメリカではありますが、

私自身は、「国民一人一人が自由意志をもってその

総和として国家を運営する民主主義国家に勝る国家

運営体制は存在しない」というチャーチルの名言の

主旨にあるような、かつ、そのことを歴史が証明し

ているような“普遍の原理”は将来も変わらないだ

ろうと考えています(よって、あまり心配していま

せん)。

しかし、その成否を握っているのは、強いリーダー

に率��られた主権者たる国民の意志であり、その総

和としての「国家意思」であろうと思いますが、そ

れについては後述することにしましょう。

▼「国家戦略」策定へのアプローチ

このように「国家戦略」は、各界・各機能の総力を

集めてあらゆる知恵を絞り、その上で、大所高所か

ら、バランスを取りつつ、漏れなく、しかも“した

たかな”検討を積み重ねる必要があると考えます。

その中で、『日本の大戦略』は、我が国に必要な

「3つのアプローチ」を提唱しています。大変興味

深いアプローチなので簡単に紹介しておきましょう。

まず第1は、「『自律』を基本におくべきこと」で

す。つまり、“一国平和主義”のような「自立」で

はなく、これまで述べた「我が国を取り巻く環境の

変化」を至当に分析した結果として、“自ら原則を

立て、それに基づいて行動し、他国や他のアクター

とも協力していくという「自律」の重要性を説いて

います。全く同感です。

第2は、「他国から見て『頼りがいのある日本』を

めざすものでなければならない」としていることで

す。つまり、日本と協力すれば良い結果が出せる、

という意味での「連携力」を強調しています。「調

整役」の役割についてすでに触れましたが、この

「連携力」についても異論がないことでしょう。

第3は、「未来起点でのアプローチを探る必要があ

る」としていることです。つまり、現世代の繁栄と

平和を追求するだけでなく、将来世代の繁栄と平和

を求めていくということです。「将来世代を起点に

考えることによって、硬直化した政策体系を見直し、

政策の幅や柔軟性を回復することが可能になる」と

しています。

私は、私たち・戦後世代の責任として、この「未来

起点」のアプローチで「資産」を残す必要性を繰り

返し提唱してきましたが、まさに「的を射た視点」

との感を強くします。

『日本の大戦略』は、このような手順を経て最後に、

「『先進的安定化勢力・日本』のグランド・ストラ

テジー」(平成23年6月9日発表)を提言してい

ます。「国力」の中に占める「ソフト・パワー」と

しての「国家戦略」とそのアプローチは少し違いま

すが、よく分析・整理され、戦略として必要な要素

をほぼ網羅していると考えます。

いよいよ“外堀”が埋まってきました。次回、これ

らを参考にしつつ、私が考える「国家戦略」指針な

どについて紹介しましょう。

(つづく)

(むなかた・ひさお)

4 notes

·

View notes

Text

まちかどAronespace のお知らせ

4月から1年間、Aロマ/Aセクの人間がここに存在している、という社会運動をやることにしました。

【目的】

私はAロマAセクの人間で、ひとりで生きていきたい人間です。「ひとりでやりたい」の中には、「ひとりは寂しい」「孤独が辛い」「ひとりで生きるのは不安」「誰かを好きでいる」「誰かを大切にしたい」「実際はひとりでやれない」も含まれています。その上で、「ひとり」とは何か、私を「ひとり」にさせてくれないのは何か、「ひとり」を否定し、困難にさせるものは何か、「やる」とはどういうことか、そういうようなことを考えていこうと思います。

もう一つの目的は、Aロマ/Aセクの人間が存在している、ということをやることです。Aロマ/Aセクは時に「見えない(恋愛的指向/性的指向)」であるとされます。それは、恋愛感情/性的欲求が他者に向く状態が正常/ノーマルであるとされている社会で私たちが不可視化されているからです。「(見え)ない」から「いない」ってどうして?すでにここにいるのに、どうして我々が可視化させなければならない?なぜここにいるだけ、を許されない?「ない」を抹消されなくてはならない?私たちはこの異性(恋)愛規範、恋愛伴侶規範に支配される社会から(再)発見される存在ではなく、すでにここにいます。そんな社会の中、街の風景の中から私たちの場所を奪い返さなければならない。そういう思いで、基本的に屋外の「見られる」場所でやります。この社会が私たちにとって安全だったことはなく、よってまちかどaronespaceはセーフスペースではありません。この社会の中に私たちが存在することで感じてきた傷や悔しさ、やるせなさを話すことは、それらを個人の話(だけ)ではなくそうさせる社会規範への抵抗になると考えています。「ひとり」をやりたいのにそれが難しく、また不幸(unhappy)と結びつけられる社会から、繋がりを求めない、あくまで個として存在しながら、社会の中に私たちのための場所として「ひとり」を獲得し直す、そういう意図でやっていきたいと思っています。

【活動内容】

メイン:仙台市内のどこか(基本は屋外、天候・体調によっては屋内)で、私(はねだ)が本を読みます。Aロマ/Aセクに関することを始め、ジェンダー、セクシュアリティ、フェミニズム、婚姻制度、家制度、クィア、(反・脱)恋愛、単身者(と老い)、孤独、ひとりなど、そのとき読みたい本を数冊持参します。ひとり積読解消読書会みたいな感じです。

また、随時来訪者を募集します。通りがかりに手を振ってくれるだけでも嬉しいし、なんとなく一緒に本を読むのもいいですし、ふらっときて一言交わすだけでも十分です。少しの間おしゃべりできたら楽しいなと思います。が、人と会うこと、喋ることを目的としているわけではなく、コミュニティ作りや仲間作りをするわけではないので、基本的にその場だけの関係です。(私が人間関係を継続させるのがとても苦手なので、毎回その場だけの関係のスタンスでいこうと思います。もちろん何回きていただいてもいいですし、そこからいわゆる緩いつながりが構築できたら嬉しいですが、それを目的とした場ではないので)喋らなきゃ...みたいに全然気負わずにふらっと会って、ふらっとさよならしましょう。

追���:半年やってみて、いらっしゃった方とは本を読むというより話をする関わり方の方が多いというか、そのかたちがほとんどです。もちろん参加の在り方は自由ですが、読書会っぽい空気感ではないんじゃないかなという感覚です。話のテーマも特に設定していないので、話したいことを話すだけでも全然OKです。

おしゃべりができたら楽しいと思いますが、答弁や教示はしません。また、正義のための議論(※「トランスジェンダー問題」のサブタイトルのようなニュアンス)以外を求める議論もしません。しゃべる内容も特に決めませんが、私は「ひとりでやりたい」をどうやってやるのか、を考えていきたいので、それに沿った話題を話せたらいいなと思います。

【日時・場所・期間】

日時:基本月1度、日曜日に開催予定です。私の都合で変更や不開催などが起こることもあります。時間も季節や天候等によって変化しますが、今のところ14時以降から2時間ほどを目安としています。いつどのタイミングで来て、いつどのタイミングで帰っても全然オーケーです。

場所:基本的に、宮城県仙台市内の屋外でやります。現在下見した上で候補にあるのは

・勾当台公園市民広場周辺

・錦町公園周辺

・仙台駅東口周辺

です。都度Tumblrと当ツイッタアカウント(@aronespace)にてお知らせします。なるべく直射日光が当たらないようなところで開催したいので、時間によって場所を移動することがあるかもしれませんが、それもリアルタイムでお知らせします。室内でやる場合はその都度の連絡となります。尚屋外で開催する場合、どうしてもトイレへのアクセスが悪くなってしまうことをご了承ください。

【グランドルール】

・私(羽田)はAスペクトラムへの差別を始め、性的マイノリティ差別、トランスジェンダー差別、ノンバイナリー差別、Aジェンダー差別に反対する立場です。よって、「#まちかどAronespace」ではそれらに対する差別を許容しません。おしゃべりの中でそれらに気づいた場合ストップをかけることがあります。意見交換、意見の批判はオーケーですが、差別につながるような議論、おしゃべりはしません。これらへの差別をする方は、ここに来ないでください。他者の尊厳、あなたの尊厳を毀損する発言や行為は控えてください。この社会が私たちにとって安全ではないと認識していることと、他者の尊厳を傷つけない行動を取ろうとすることは矛盾しません。また、まちかどaronespaceは障害、ルーツ、宗教、それ以外のあらゆる差別にも同様に反対します。

・参加される方の代名詞、呼び方(「さん」「ちゃん」「くん」など)は本人が望むものを使用します。基本的には「さん」呼びをします。もちろん名乗らなくても大丈夫です。

・Aロマ/Aセクのための場所ではありますが、参加される方はAロマ/Aセクでなければならないということはありません。セクシュアリティを問う場ではありませんので、明かしたくないことは話す必要はありません。

・「まちかどAronespace」は原則録画・録音禁止です。参加者を写すことはやめてください。ボムや本などの物品の撮影は可能です。写真を撮る場合は一言お声がけください。また、この場で話したことを、個人が特定できる形で第三者に伝えることはやめてください。

・疾病や障害、それ以外の事情によって参加に何かしら困難がある場合、お手数をおかけしますがどのような対応が必要か教えてください。私(はねだ)がひとりで対応するため、できることに限りがあるかもしれませんが、可能な範囲で参加を阻害しないような方法を取らせていただきます。

・原則マスク着用をお願いします。

・飲食物、本やZINE、フラッグ、プラカードなど持ち込みOKです。

・おしゃべりや仲間作り、コミュニティ作りは目的ではありませんので、無理にコミュニケーションを取る必要もありません。通りすぎる、挨拶する、手を振る、なんとなく本を一緒に読む、おしゃべりするなど、完全に自由です。ご自身のペースに合わせてご参加ください。(固い言い方で繰り返しているので交流を歓迎していないように思われるかもしれませんが、積極的には求めていないだけで交流できたら嬉しいと思いますので、ぜひお気軽にいらしてください🖤)

【第1回・4月開催予定のお知らせ】

【日時】4/16(日)14:30〜16:30

【場所】錦町公園の空いているスペース(最寄り駅:JR仙台駅、地下鉄勾当台公園駅)

【読みたい書籍】*これ以外にも増える可能性は全然あります

・エリザベス・ブレイク「最小の結婚」

・ショーン・フェイ「トランスジェンダー問題」

・三浦しをん「愛なき世界」

・塩沢美代子・島田とみ子「ひとり暮らしの戦後史」

こんな感じで、2023年度の1年間やっていきます。一緒に本を読んだりおしゃべりできたらとても嬉しいですし、何より「ひとりでやる」を考えやっていくゆるい運動として関心を寄せていただけたら幸いです。

12 notes

·

View notes

Text

20230413(14)

店舗で一緒に働いてる年数が一番長い同僚Tがさ、THE昭和の男な同僚Kからの叱責(今思えばモラハラパワハラに近い)の累積に、持病の数値の悪化から主治医に精神科の受診を勧められて行くことになったっていわれて…吃驚したよ。最近調子が悪そうだなと思ってたけど気づくことは出来なかった。

多分彼なら大丈夫だろうと思っていたのだろう。いつも散々怒られても次の日にはケロッとしてたから。でもそれは昭和男以外の場合だったし、他の人の叱り方がその後のフォロー含めて上手かったのだろう。正しく叱ってくれていたのだろう。

わたしもその昭和の男には「(あなたは)要らないです」他諸諸面と向かって言われたことがあって、まああれは勝手に急にブチ切れてきて八つ当たりに近かったし他の社員がいる場所ででかい声で文句を垂れ流されて「(なんかこいつやばいな、ひくわ、わたし怒られてんのに全然響いてこない)」と思ったし、それ以来信頼も信用も無い区分にその人を分類。話したくない指摘もしない面倒だし。昭和男が怖いから指示はちゃんと守らないと、怖いし言うこと聞かないと面倒だからやらないと、が自然と出てくるから大変良くない関係ですね。面倒なので指摘するとか話すとかが嫌で、お客様や会社に実害が出ないなら放置を決め込んでた。

だから、もしかしたら今回のが同僚Tの件は防げた可能性もある…。

でもその昭和男は会社の中の立ち回りが身についてるというか、上司や年配の社員を立てるというか、会社人としては優秀だと思う。上司に言われたことは第一に意識するし上司に意見もできる。やる気に満ちて自分仕事できますからって凄いでてるし言葉にも出る(そう言う人がわたしは元々苦手なので引いてる)。ミスも少ない(怖くて周りは指摘しない勝手にカバーする)、モーレツ社員。上司も信頼をおいてると思う。だからこそ質がわるい。

昭和男の、他の同僚(男性)を叱るときの言葉が怖いんだよ。「そんなんじゃダメ」「それでいいと思ってんのか」「根本から違う」「ちゃんとやれよ」「考えてるのか」相手への理解を示す言葉とかやんわり方向を修正するような言葉は無く斬りつけるような強めの言葉ばかり。横で聞いてて「(わたしは女だから&昭和男より勤続年数が長くて仕事もまだできるからいわれてないだけで、いつかはこんな風に言われるんだろうな、怖いなぁ)」といつも嫌な気持ちにはなっていた日常。

今日愚痴を聞いてもらった同期曰く「相手を見下してる」、そして今回の事にも自覚なし。自分の対応が悪かったなんて微塵も思ってないだろうなぁ。

昭和の男、話を聞く相手選ぶし指摘すると聞く耳持たないし機嫌悪くなるときあるしで話したくないのよ。でも放置してたから今回のが起きたのもあるし今後の事思うと…いや話したくないわ面倒極まりない。

上司と繋がりが強い昭和男からさ、「(上司に)要らないって言うぞ!?」と言われてる同僚を横目にさ。助けに入らない(入れない)のも凄い堪えるしフォローしても結局その同僚への口撃は同僚が昭和男が求める回答もしくは態度を取らないと収まらないし。叱るのはわたしは出来ないし苦手だから、叱れる人はすごいと思っているくらいなのだけど、叱り方は大事だってこの年で身をもって体感してる。

口に出したら戦争よね。

それが、面倒だから、ほんとに面倒だから言わない。要らないって言われた事…わたしは根に持ってますし普段の言動から信頼の置けない信用も難しい人という区分だし、傷つけてきた相手を優しく諭すような聖人にはなれない。

今日はさ、昭和男の休憩中に同僚Tに冒頭の話を初めて言われて驚いて、色々軽く聞きながらいたら堰が切れちゃったんだろうね、普段職場で泣くことなんて無い彼が泣いて動けなくなってるのよ。昭和男が戻ってきて同じ店内でまともに働ける?今こんななのに…?店は上手いこと回しておくから、明日が精神科行って診断書貰うにしても上司にちゃんと話してから早退しなって勧めたのよ。正直帰っても店はなんとかなるけど、彼が保つがはわたしには責任取れないからさ。

そしたら、どうなったと思う?上司が詳しい事情を聞くために同僚Tを別室に呼んで話を聞くのはまだいい、ベテラン事務員を呼んだのも上司以外の視点の意見を聞きたいんだろうからまだ許せる(実際わたしもこの事務員さんは信頼してるし相談させてもらう人)、………な・ん・で!!昭和男を同席させてんの???面と向かって文句言えたらこんなことになってないでしょ?あと辛いから帰りたいって言ってるのに辛さの原因目の前に呼んで話し続けて、早退を促したのは16時前なのに19時まで拘束してるの???頭おかしいの?そんな長い時間何話してるのよ…。馬鹿なんか。いや、わたし1回この会社辞めてるけど上司が嫌だったかだったわ、変わりないな此奴。被害者と加害者を一緒にするんじゃない。よく考えろ。

話し合いの後は同僚Tとは話す時間が取れなかったからどうするかはわからないけど、誰も責任の取れない自分自身の身体の事を第一に、あと嫁とちゃんと話し合ってこの先の事を決めてほしい。

昭和男?あんな奴絶対に治らないに決まってるじゃない。根本の思考から変えないと出てくる言葉は変わらないから、多分無理だよ。だって今の自分に自負があるし積み重ねてきたことにジシンをもってるんだもん。まあ要求に応えることにも長けてる奴だから、変わるかもしれないけど…興味がないんだな、面倒だし。

うちの会社小さいから部署替えで離すことはできないから、どちらかが出てくしかないのよね。わたしは次昭和男になんか言われたら辞めるボタンを用意して生活してる。東海三県以外に住んでみたいよね。

同僚Tがどんな選択をしても、それを支持するよ。

8 notes

·

View notes

Text

【5話】 大麻を所持していたのにガサで見つからなかったときのレポ 【大麻取り締まられレポ】

警官が4人、玄関の前に立っている。恰幅のいいオラついた警官が「大麻取締法違反の容疑で、裁判所から捜索差押えの許可が出てるから。おら、動くな」などと言って、ガサ状を見せつけてくる。

僕はガサ状を突きつけられ、(仕事はクビになるだろうし、彼女にはフラれるだろうし、薬物は使えなくなるだろうし……)などと、一瞬のうちに様々な懸念が脳裏をよぎっていた。

僕はあからさまに狼狽していたが、途中から、狼狽している様を見られるのは不利だと思って、平静を装うことにした。しかし平静を装ってみせても、家の中にある大麻やLSDが見つかるかもしれない不安で、異常なほど動悸がしていた。

(まず龍角散のど飴の袋の中にLSDがあるでしょ。それから、机の上に大麻バターがコーティングされたポップコーン…。あと、少しだけ残ってる大麻リキッドが床に転がってて、バッズはこの前吸いきったけど、おそらく床にカスが散らばってるな……)

僕は一旦落ち着いて、家の中にある“違法ドラッグの在り処”を思い出すと、所持している違法ドラッグがバレないように(なんとしても白を切ってやろう)と腹を決めた。

そうして、ついにガサがはじまった。4人の警官が、床に置きっぱなしの本や服を片っ端から拾い上げたり、冷蔵庫の中や押入れの中のものを引っ張り出したりして、家中を隈なく探している。

最初は、スマホを押収された。スマホの中には、証拠という証拠を残していないつもりだったが、値段だけ聞いたプッシャーとのやり取りがWickrに残っているのを思い出し、少し動揺した。

ちなみに、通信機器としてはPCやタブレットも持っていたが、オラついた警官が「これは押収しないでおいてやる」などと偉そうに言っていたので無事であった。

それから、手巻き煙草用のフィルター、巻紙が押収された。僕が「押収された物は、問題なければ返してもらえますよね?」と聞くと、オラついた警官に「大麻を吸うときに使ったものが返ってくるわけないだろう」などと理不尽なことを言われた。

巻紙はともかく、大麻を吸うときに煙草のフィルターを使ったことはないし、一般的にも煙草のフィルターが使われることは滅多にないので、心中でこれは不当な押収だと腹を立てていた。

続いて、机の上に放っていたモンキーパイプが押収される。モンキーパイプは任意同行の後に捨てたのだが、パイプくらいはいいだろうとタカをくくって再度購入していたのであった。

このパイプ自体に、大麻のカスが残っているということはなかったが、パイプの中にこびりついている焦げ付いた大麻を鑑定されたらマズいのではないかと勘ぐっていた。

そうこうしていると、女の警官が、LSDの入った龍角散の袋を外側からいじっていた。僕はなるべく龍角散を直視しないように気をつけながら、固唾をのんで見守っていた。

すると女の警官は、外側を触って硬いものしか入っていないことだけ確認し、単純に“大麻は”入っていないと判断したのか、あっさりとそのまま元の場所に置いていた。

LSDがバレずに済み、僕がひとまず安堵していると、今度はオラついた警官が床に落ちている大麻のカスを見つめていた。大麻のカスは目視で0.2gほどあり、証拠品としては充分な量があ���た。

ただ、大麻のカスは煙草のシャグとともに床に散らばっていたからか、オラついた警官は「汚えなあ。ちゃんと掃除しろよ?」などと余計なおせっかいを言うだけで、大麻があることには気づいていない様子だった。

僕はヘラヘラしながら「すいません…ずぼらなもんで」とか言って後頭部を掻いていたが、心中では警官のザルすぎる捜索をニタニタとせせら笑っていた。

しかし油断して顔をニタつかせていると、オラついた警官は、床に転がっている大麻リキッドを拾って「これは何に使うの?」などと聞いてきたので、僕は再び動悸が激しくなった。

僕は大麻リキッドについて聞かれた時のために、一応セリフを用意していたので、できるだけ自然体を装って「あーそれは煙草のリキッドです。ニコチンが入ってます」などと無理を承知でウソをついてみた。

すると、オラついた警官は「今どきはそういうのもあるのか」などとあっさり納得して、そのまま床に置いていた。

一応、“警察はガサ入れでどこまで差し押さえできるのか”について書いておきます(飛ばしていいやつ)。

警官が家宅捜索をする際には、原則としてガサ状が必要なのですが、このガサ状に“差押えるべきもの”として記載されていない物を差し押さえた場合、違法な捜索となる可能性があります。つまり今回のケースでは、大麻取締法違反の容疑に関する物しか差押えすることができなかったので、ニコチンリキッドと主張している物を差押えることは難しかったのです(そもそもTHCリキッドを知らなかったんでしょうけど)。

僕はあまりに上手く隠し通せていることに逆に不安になってきたが、オラついた警官が悔しそうに「ないなあ…」とつぶやいていたので、必死に探してこのザマであると確信し、胸をなでおろした。

すると、若い警官がオラついた警官にアピールするように、「ここの机ってまだ調べてないですよね? 調べます!」などと言って、大麻ポップコーンが置いてある机の上のものを、テキパキと確認しだした。

しかし、若い警官は動作がテキパキとしているだけで、肝心の大麻ポップコーンには目もくれていなかった。おそらく、エディブルという存在そのものを知らなかったのだと思う。

そうして、無事捜索が終わると、女の警官が「これから留置場に移送されるけど、留置場で使える現金とか、留置場で読みたい本とか、服も持っていけるからね」などと優しい口調で教えてきた。

僕は(大麻が見つからなくても、やっぱり逮捕はされるのか…)などと、いざ逮捕されることがわかると絶望感がすごかった。

僕は落胆しながらも、女の警官の助言通りに、衣服や本を見繕って、持っていたリュックが満杯になるまで詰め込んだ。衣服は、Tシャツとパンツを5枚程度とステテコ、本は当時ハマっていた村上龍の小説と、『催眠術のかけ方』上・中・下巻の3冊を選び、リュックに詰めた。

それから、女の警官に「処方されている薬はあるか」と尋ねられた。当時は、病院から処方されている薬はなかったのだが、僕は根っからの不眠症なので「睡眠薬を処方されています」と嘘をついておいた。

というのも、当時は大麻のおかげで眠れていたので、大麻がない環境、ましてや留置場の中ではなかなか眠ることができないだろうと咄嗟に判断したからである。

そうして、一通り事務的な問答が終わると、オラついた警官は「大麻成分を含���する植物片13.8gを吉岡さんと小林さん(プッシャーの本名)と共謀の上、みだりに所持した容疑で……」などと逮捕状の音読を始めた。

オラついた警官は逮捕状の音読を終えると、「両腕を前に出せ。そう」などと居丈高に言い、「逮捕時刻午前10時13分」などと言って、僕に手錠をかけた。手錠をかけられると、逮捕されたという実感がありありと湧いてくるので、手錠の効力を思い知らされる。

続けて、若い警官が手錠の繋ぎ目の輪の中に縄を通し、その縄を僕の腰に巻き付けると、犬を散歩させるリードのようにして、縄の先をしっかりと握った。

そうして、僕はそのリュックとともに警官に連行され、アパートの前に横付けされたパトカーに乗り込むのであった。

・

つづく

・

この物語はフィクションです。また、あらゆる薬物犯罪の防止・軽減を目的としています( ΦωΦ )

41 notes

·

View notes

Text

新しく始める系は避ける

3月第2週は確定申告の締め切り直前となり、オレ自身の確定申告はとっくに済んでいるが(先日予期せず戻ってきた還付金でギリギリ首の皮一枚繋がったのは勿論オレだ)、済んでいない人に巻き込まれる形で厳しい週になると予想される。

他にも病院に何度か行かないといけないし、貯まっている雑事も多く暇な時間は作るのは難しそうだ。平日はそれらの片付けに集中し、次の休日まで漕ぎ着けたいと思う。

懸念すべきは勝手に降ってくる用事やタスクだ。申し訳ないが、これらを全部受け止めていたら体が保たない。降ってくるタスクで成長出来る場合も少なくないのは事実だと思うが、今は時期が悪い。

3月の段階で何かを始めようとするのでは既に遅く、本当にやりたいなら遅くとも前年の秋ぐらいから計画をまとめておかないとダメだ。だから時期が悪いと述べた意味は、精確には「今更、新規案件を放り込まれても無理ですよ?」という意味である。

したがってすぐ片付く簡単なもの、肉体労働なら対応出来るが、長期間頭を占有する複雑な案件は原則回避が穏当。

8 notes

·

View notes

Text

230917 変化(へ)の知覚

目立った変化の乏しい生活を送っていると、日常のなかで生じる些細な綻びが実際の規模以上に拡大して見えてきて、はては「まだ起こっていない(起こるはずのない)惨事」のイメージに繋がっていき、神経質にそれに捕らえられてしまう。それからしばらくは何も手につかなくなる――精神的に不安的な時期は大抵そうなるんだよね、と以前友人に話していた。いったい何を恐れているのかと言えば、「惨事」と書いたからにはもちろん、それなりに平穏だった日常が何らかの出来事によって突如一変してしまうことだろう。しかし、自分が能動的な状態(身体と精神がともに「健康的な」状態)にあるときは、「それなりに平穏な」日常のことなど全く頭に上らないし、むしろそれに類する言葉で生きている場を捉えようとすることを、私は軽蔑するはずだ(そんな日々を生きたためしが本当にあったのかい?)。

変化を拒んでいるために不安定な状態(それから過剰に受動的になってしまう状態)に置かれることになるのか、不安定な状態に投げ出されることによって変化への回路を閉ざしてしまうのか、自分でもはっきりしないことの方が多い。ただし実感としては、変化それ自体(誘因となる出来事がどれほどの規模のもので、またどのような結果をひき起こすものであっても)に対する過度な警戒によって事態がさらに悪化していく、という方が印象に適っている。しかし、変化を引き起こす偶発事を恐れているとき、実際には何を「保守」しようとしているのだろう。自己保存の欲求(本能、とか何と呼ぼうと勝手だが)があることを否定できないとしても、卑小な予見の範囲内で生を送ることに耐え難くなり、そのままでは悪循環に囚われていくことにも気がついているではないか。あらゆるものが流れていく、そして個々人もただ受動的に流されていく(しかし〈時間〉は流れていない……?)、そんな幾度も繰り返されてきた無常の嘆き節には聞き飽きている。

(230913)

*

こんなことを書いていると、自身で袋小路をせっせと拵えているように思えてくるが、そんなときにはまた、かつて読んで印象的だった言葉がどこからか曖昧なままに脳裏に過ることがある。今となっては随分昔のことのようだが、私が Twitter のアカウントを持っていた頃、劇場で見た映画について日々書き続けている女性がいた(その方はコロナの時期になってすぐにアカウントを削除してしまったようで、それ以降は消息が全く分からない)。半ば日常的な言葉を使いながらも、具体的なショットについて本質(そして倫理!)を逃さず捉える書きっぷりに、私は敬意や憧れを持っていた(そんな風に思って読んでいた人が、きっと私以外にも多くいたはず)。

映画を見ること。出来事によって登場人物(俳優)が刻々と変化していくさま、その身体のふるまいを、まざまざと目撃すること。ひとりの人間が変化していく、まさにそのとき、そのただなかで放たれる圧倒的な「エロさ」。

例によって私が曖昧なまま杜撰な文に再生したものだが、おそらく『散歩する侵略者』について書いていた際に、些事のように書き添えられていた何気ない言葉だったと思う。「エロ」という言葉が使われていたことは確かだと思うが、もちろんそれは(単なるイメージとしての)セクシュアルな面にのみ関わるものではない――ここでどうでもいい話に逸れる。何気なく発する言葉や立ち振る舞いから、その人のこれまで生きてきたありよう(生き様、という言葉は大袈裟に思えてしまうからこう書く)がまざまざと伝わってくると、私はいつも「色気」という言葉がまず頭に浮かぶ。別にセクシュアルなものだけを特に強調したいわけではないし、単にこの言葉の響きが好きなだけなのかもしれないが(日常の会話でこの言葉を使ってしまったときに、知人に誤解されたことがある)。

偶発事に対して受動的であるだけでなく、そこから能動的なリアクション(身振りや言葉)を引き出すことによって、ひとりの人間が変化し続けていくこと。そのとき私は特定の人物に魅せられているというだけでなく、ひとりの人間が出来事に触発され変化していくこと、それ自体に魅了されている。作り出された虚構のなかで示される出来事は、「現実」と比べれば劇的で仰々しいものかもしれない。しかし、アクターたちの振る舞いとともにあくまでも強調されているのは、一つの生が出来事に促されどこまでも変化が連鎖していくこと、生を構成しているのはまさにその変化そのものであるということだ。そして、たとえ一つのフィクション(作品)によって示されるものが、変化の途上で連鎖が塞がれ挫折してしまった生、また現実では看過し難い「誤った」生であったとしても、作品が閉じられたその後に、一連の(それでいて迷路のような)時間を通して生成された問いが残る……変化の知覚へ向けられた問い。

(230915)

*

そんなわけで(?)相変わらず本を読んでいないのだが、今年は宇野邦一の集大成的な著作『非有機的生』と、何と言っても廣瀬純の8年越しの時評集『新空位時代の政治哲学』が出たのだから、しばらくはもうこの二冊を集中して読んでいればそれで良いではないか、という気分になっている。

時代を経て資本主義のパラダイムがどのように変化しようと、資本は「〔必ずしも地理的に限定されない外部としての〕南」への剥き出しの収奪抜きに延命することはできない。廣瀬さんの新著では、パラダイムが変化しつつある「空位期」の現代において見出される資本制の「病的現象」に対して、オペライズモ(あるいはアウトノミア)派直系の理論的な分析がなされている。そして、著者が理論的分析と分かち難く結びついているものとして報告し続けているのは、欧州どころか南米、イランやパレスチナなどの中東地域をはじめとする世界各地の民衆闘争(実践の現場)だ。資本(と結託した国家)に抗する民衆闘争の最前線には、女性たちや先住民族のマイノリティがいる。本書は、世界各地の人々に「マイノリティ性への生成変化」を促そうとする彼女ら彼らアクターたちに触発されることによって、書かれたものだという。

それぞれの文章について具体的に触れることは追々やるつもりだが(例えば現在進行中の「世界大戦」に対するいわばマクロ的な状況分析は、他では読むことのできない論点を提供してくれる)、いまはあとがきの末尾に書き添えられていた言葉を引いておこう。曰く――《今日の日本でよく読まれている哲学書や思想書の大半は「倫理」の書であると言っていい。日本に暮らす多くの人が日々の社会生活のなかで倫理を求めているからだろう。これに対して、本書は、いかにして資本主義に絶対的限界を突き付けるかを「状況の下で思考すること」(L・アルチュセール)へと誘う「政治哲学」の書である。〔…〕日本でも、20世紀には、国外の同時代的な状況も広く視野に入れて書かれた政治哲学書や政治思想書が多数発表され広範な読者を得ていた時代があった。世界各地での革命過程の再開とともに、倫理的転回を経験して久しい日本の哲学・思想環境が再び大きく政治化することを期待する》。

本邦の言葉たちの多くは、上記の「倫理的転回」の下で、ある意味では自閉してしまった状態にあるのではないか。それら行き場を塞がれた言葉たちに対して、世界各地の民衆による身体的な試行錯誤(実践)に触発されることによって生み出された本書の言葉たち(理論)は、新鮮な〈外〉の風を吹き込もうとしている。ところで、この文中で消極的な意味合いで言われている「倫理」とは、いったい何だろうか。またしても話が逸れて行ってしまいそうだが、ここでこうして抽象的なことを書き綴っていると、これでは倫理の皮を被った自己啓発風の人生訓を滔々と述べ続けているだけではないのか、と私自身不信に思うことが常々だ。倫理まがいのものを要請することによって、そのときいったい何が得られる(守られる)というのか。しかし、特定の誰かに向けて書いているのではないとして、それでいて自分自身のために書くというのも実感として当たっているとは言い難い。それならば、変化へ向けて書くというのはどうか――同時代のこの地上で身を曝して実践を続けるアクターたちからの触発によって創出されるものであり、そして翻っては潜在的な力(それは人々のものだろうか、出来事のものだろうか?)に働きかけようとする言葉を。そのとき願わくば、書き手自身もまた変化するアクターとなるように。

*

《68年5月は、社会民主主義的環境をすでに安定的に享受し、利害闘争をもはや必要としない「市民」たち、あるいは、彼らの構成する「社会」が、「消費社会」や「権威主義」、「帝国主義」などを、おのれ自身の「耐え難い」存在様態として見出し、この自己知覚に押されて、それらとは異なる自己の新たな存在様態の可能性を見出す現象だっ��。これが新たな「主観性〔身体、性、時間、環境、文化、労働などとの関係〕」の創出だと言われるのは、世界と関係するその仕方自体、世界との関係において自己を知覚するその仕方自体のいわば「コペルニクス的転回」が問題となっているからだ。ドゥルーズは1980年代末制作のテレビ番組『アベセデール』のなかで、「左翼」とは何かという問いに対し、「知覚」の形式だと答えている。左翼ではないということが、自己の享受する環境の持続をあくまでも担保し、自己を起点に世界を知覚することであるのに対して(天動説)、左翼になるとは、世界全体の知覚から始めること、すなわち、まず「地平」を知覚し、次いでその地平において自己を含むすべてを知覚すること(地動説)だと。》

――廣瀬純「68年5月は今日もなお存続している」

2 notes

·

View notes

Text

そういえば、みんなでいるときは標準語なのに、ふとしたとき、ゆるやかに関西弁が出るんだなぁと知った。2人きりで長い時間、話したことがなかったから気づかなかった。強めではない、控えめで、語尾だけ緩やかに方言が出るとき、可愛らしいなと内緒で思った。

* * *

それは思わぬデートで、昔みたいにわたしが意地悪だったら「わぁ、デートだね。」と笑顔で言っていた。

頭にそのセリフがよぎって、でもからかってるみたいで言うのを辞めた。善意で付き合ってくれたお出かけが、たまたま2人きだっただけだし。向こうを脅かしてしまっても嫌だし。そして臆病になっちゃったな、わたしも。言ったらどんな反応してた?

友人の家でお酒を飲み、深夜に眠り、先に始発で帰る友達の声をうっすら聞きながら。「彼はきっとまだ帰らないだろうな」と心のどこかで思った。

わたしは夏が薄着だから色っぽく見えるだけで、賢い色気なんて、本当は持ち合わせていないのかもしれない。

* * *

突然、おうちに上がらせてもらえることになって、緊張しながらお邪魔した朝の9時。少し三味線を弾いてもらって、夏の風にまどろんだ。やっぱり眠たくて、彼がシャワーに消えた間、三味線のネックを抱えながらソファで目を閉じた。

準備が整って、おうちを出て、誰もいないアスファルトの路地を「暑いね」と言いながら歩いた。男の子と2人でいて、手を繋いでないことが新鮮で、逆に少しソワっとした。

疲れていても欠伸をしても、終始嫌な顔せず付き合ってくれて、コンビニの袋すら持ってくれて、なんだか優しいなと思った。いつもみんなでいたから、その細かい優しさに気が付かなかった。女の子同士でいる場合、普段わたしがやってあげちゃうこと全て。やってくれる優しさが有り難くて甘えさせてもらった。

お腹いっぱい笑わせてくれて、ありがとう。悪意とか、この人嫌だなって部分が見えなかった、夏の完璧なデート。

2023 8.12

3 notes

·

View notes

Photo

いただきものの話と、年末のご挨拶。

先日、お隣の美美さんから、会誌『星岡』を100冊ほどいただきました。『星岡』は1930年から1941年まで130号にわたって発行された、星岡茶寮の会員誌です。星岡茶寮といえば顧問の北大路魯山人、そして支配人であった秦秀雄です。秦秀雄は魯山人との繋がりを取り上げられることが多いですが、むしろ魯山人とはあまり関係の良くない柳宗悦とも縁が深く、『工芸青花』7号でも取り上げられているように、自分の葬儀にはこの書だけをかけるように、と言い残したものは書家として名高かった魯山人の書ではなく、柳による「南無阿弥陀仏」(写真左、工芸青花7号より)でした。「珈琲美美」という店名を決めたのは、秦秀雄その人とのことですから、秦氏と深い親交あった森光さんにはきっと深い思いと由来のあるものかと思います。大事に読んでゆきます。ありがとうございます。

さて、本年もお客さま、作り手、配り手の仲間たち、みなさんに支えられ、なんとか一年を無事過ごすことができました。今年は催事にたくさんお越しいただけたことももちろんですが、催事中ではない、ふだんにも多くお越しいただき、平に使ってもらえる店になってきたのかなと、嬉しく有難い一年でした。

また、できごととしては店舗ファサードの改修と、自身の手術がやはり大きなものでした。5月から6月にかけて、術前の検査で歯科耳鼻科眼科、内科小児科(おたふく風邪の抗体が無かったので術前に接種しておくため)と病院巡りをするたびに、診断書を書いてくれる医師・看護師の皆さんが口を揃えて、たいへんですががんばってくださいね、と言うので、それほどなのかな、と思っていたらなるほど、それほどでした。検査から手術、そして術後にわたりお世話になった医療機関の皆さまには深く感謝するばかりです。また、まだまだ続く疫病のなかでお世話になった方々の面倒を増やさないよう、自制したいと改めて思います。

いずれにしましても、来年も多くの方のお力をお借りしつつ、できることをできるだけ、ひとつひとつ仕事を重ねてゆく所存です。変わりないご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。来年がみなさまにとっても健やかな一年となりますよう。 (工藝風向)

https://www.instagram.com/p/Cm0zmZ5PXVC/?igshid=NGJjMDIxMWI=

7 notes

·

View notes

Text

日記書いてる場合である

この日記……途端に無意味に思えてきた!日記本にするほどの内容でもないし、日記本にする必要がないのなら、その日記、なんか意味あるのかな……みたいな、日記本至上主義みたいな思想になってしまっており我ながら笑った。日記祭での衝撃が大きく、まだ尾を引いているようだ。日記本は面白いし素晴らしいこころみだと思うが、別にみんな日記を本にするために書いているわけじゃない(勿論するために書いている人もいる)。この日記はなにをもって始まったのかというと、Twitter上で私生活のあれこれ全てを呟くことをやめるかわりに、生活のことはこちらにまとめて書き、見たい人はそれでワンクッションになるように、みたいな考えであった。当時の私はTwitter上で行動全てを報告しないと頭がおかしくなるというつい廃だったので、まずそれをやめてもう少しクールなアカウントになろう、という気持ちがあったと思う。この日記に一日の私生活をまとめて書けば、Twitter上ではジャンルやカップリングのことを言うだけですむのではないか?または、緊急性の高い拡散や共有のみに絞れるのではないか?という目論見だ。実際にそれはある程度はそう機能したが、最近はもうどこまで日記でどこからをTwitterで言うかがだんだんゆるゆるになってきた気がします。というかまたTwitterで全ての行動を報告しているのでは…という日がよくある。フォロワー数が少ないので気が緩んでいるのもあると思うが、せっかく日記に私生活を分けているのだから、改めて少し自制したほうがいいなと感じる。tumblrだけ見てくださっている方には「はてな」という感じになる書き方をしていることがあるのは、この日記は基本的にTwitterを見てくださる方が、補助情報として使うためのものだからです。Twitterを見てくださっている方への付録みたいな感じで書いているので、基本情報や重大情報はそもそもTwitterで発信しており、そちらは日記に書いていないことがある。予想外だったのはtumblrにも日記文化があり、ここでのみ繋がっている関係(相互フォローの方など)が幾つかある事だ。これはこれでおもしろいなと感じている。Twitter上の私というのは、つまり「BL二次創作小説を書く私」であって、それは当たり前すぎるので日記ではわざわざ書かないが、その空白をなんとなく察してこの日記が読まれていることもあるのかと思うと、かなり不思議な感じがする。この日記はTwitterの補助装置なので、メインコンピュータの姿を知らないまま、このバックアップというか補完的なサブコンピュータのメモリを見られているのかなと思うと楽しい。もちろんTwitterも見て下さって全く構わないのですが(IDは@manganji_ です)。ここに殆どリンクを貼らないのは、リンク系は全てTwitterでの告知などで完結しているから。共有も拡散も、いや、言うなら貼れや、URLを、と思われることもあるかもしれないのだが、だいたいTwitterのほうですでに言及しているので、ここに例えば書籍情報のURLを貼るとか、別のサービス(プラットフォーム)のリンクを貼るとかは、ないなあ、と思った。tumblrびとたちは、この閉じた感じも含めて愛している感じもある。この日記に対しての自己言及にここまで文字数を使えるのもすごいと思う。つくづく私は話が長い人間だ。同じことを言葉を変えて何回も言うし。(これに関しては悪いと思っていない。二つの言い回しで表現して初めて伝わる、内容の「位置」があると思うから)

朝4時に起きて、何度かあんスタを叩き、5時を過ぎたところで、簡易的なPC用デスクとプリンターを買った。この部屋とは長い付き合いになると思うので、家の中をもう少し整備して、やりやすいように変えていっていいのではないかと思った。大学の編入学試験を受けた際、面接で先行研究にとにかくもっと当たれと言われたので(その通りである)、別にまた編入学試験を受けるわけではないのだが、先行研究の論文を印刷しまくりたい、という欲が湧いた。ついでに、PCもいちいち書き物机に引っ張り出してくることをしていると全然使わなくなってしまうので、専用の机に定置し、いつでも印刷できる状態にしようと思う。書き物机というか、私の机は食卓でもありドレッサーでもあるので、ご飯を食べたり化粧をしたり、ノートや参考書を開いて勉強したりあんスタを叩いたり、とにかく役割が多いので、それに関連した物も多く、どんどん利用できる面積が狭くなってきている。そのうちまた机の上を断捨離して面積を増やさなくては、と思うが、今のところ化粧品とあんスタのグッズ、文房具がどんどん机の上に進出している。それでもまだ勉強する面積は確保できているので、この机にして本当に良かったと思っている。

まず印刷してファイリングしておきたい先行研究、論文、記事については、今日すでに検索して目星をつけてある。でも正直あまり、まさにこれ!という研究や記事は数本あったが、あとは「まさにこれじゃない、まさに、こういうことを書いている無駄な論文が多すぎる」みたいな感想をいだき、つまんね〜気持ちになった。とくに厚労省関連。クソがよ。そういうことじゃねえんだよ、というか………お前らがやれよ、仕事を……なんで、NPOに頼ってんだよ……おい……というむかつきを最大限感じた。もちろん行政のなかにも動きを作ろうとしている方がたくさんいるのはわかっているが、それはまだまだ表面化していない。論文や記事を読んでいく中で、だんだん「私は何がしたいのだろう」ということがよくわからなくなってきた。そもそも福祉社会学でいいのか?ということもわからなくなってきた。でもまあ、社会学の先生に「それは福祉社会学の領域であってうちよりもっと研究が進んでる大学なり研究機関がある」と呆れ気味に言われたので(ありがとう先生、無知ですみませんでした)、今のところ福祉社会学という方向を体が向いている。うーん。たぶん私のしたいことは、支援の方向性としては、虐待を生き延びた人々おもに若年層が、精神疾患を治癒しつつ、就労できるまでの活動をサポートしたいということだと思う。そしてもうひとつは、たぶんこちらが主目的なのだが、虐待を生き延びた人達の苦しみはそこで終わらず、かなりの年数を重い精神疾患とともに、貧困や、自分ではハンドリングできない苦しい生活の中で暮らす困難に陥ってしまう、ということ、その人たちのための支援が必要なことを世間に広く知ってほしい。もちろん知られていることは多いが(虐待サバイバー当事者の本やルポなども出ている)、ニュースで虐待死事件が報じられた時に、どうしても「虐待されても死ななかったやつはマシ。死ななかったんだから生きていけるでしょ」的な圧を感じてしまう。しかし、虐待を生き延びても、精神疾患やトラウマのために就労がうまくできず貧困に苦しむなど、第2第3の苦難が待っている。何よりもつらいのは、「虐待を受けずに育った人と同じ土俵で戦わなくてはならない」というシンプルで残酷な現実だ。虐待を受けていくら教育が自分から抜け落ちているとしても、体力や栄養が落ちているとしても、病気だとしても、そんなこと誰にも言えない。なぜなら、誰も「そんな話は聞きたくない」からである。誰だって親(家族)との確執くらいあるでしょ、虐待とか言って大袈裟に傷ついて、こっちだって「何も無い」わけじゃないっつーの、と思われて終わるだけなのが手に取るように想像できる(これはもう恐怖という名の偏見が濃いが)。ちなみに、虐待を受けても、それをあまり苦とせず精神疾患にも陥らず、普通に生きていける人ももちろん多数いる。そういう人は別に支援を必要としていないのでいいのだが、支援を必要としている人にはまだまだそれが行き渡っていない。うつ病を始めとする精神疾患、発達障害、その他いろいろ、社会生活上または、就労の場所においてハンデを抱えている人というのは、健康な人、健常者にとっては「めんどくさい、なんなら給料泥棒」な存在である。明らかに健常で優秀な人のほうが仕事量が多いだろうし、うまくできない人の尻拭いもそういう人達が結局はやらされている。いわゆる「仕事の出来ない人、すぐ休む人」の全員に疾患や障害があるかと言われればそうではないと思うし、虐待を受けていたのかと言われればそうではないと思う。でも頑張って工夫して自分なりに最大限努力してみても、どうしても、健常者の働きぶりに追いつけない、そんな自分を責め続けてしまう、そういう虐待サバイバーが、苦しんだまま、トラウマ治療も精神疾患の治療も受けずに孤立しているのではないかと思うと、もう気が気でない。世間の人というか体も心も強く生まれついた人は、かなり冷酷である。これははっきり言うが、まじで冷酷であるし、邪悪とも言えるケースさえある。自分の体や感覚がベースだから、他の人も当然自分と同じくらいのことはできる、努力の問題だと思っている。んなわけねえだろ。てめーーーーーーみてえに恵まれた体も生育環境も持ち得てねえんだよこっちは💢💢💢💢💢💢💢💢という呪詛が全国の虐待サバイバーから発せられていると思う。それでももちろんそんなことは口に出さない。誰もそんな話は「聞きたくない」からである!あー!むかついてきた!今までの上司も社員もあいつもあいつもあいつもあいつも!ああーーー!!良かったですね健康に生まれ育って他人を踏みにじることで勝ち上がっていけて!!!!!!私怨で荒ぶってしまった。まあこういう問題はACEサバイバーだけではなく、障害者問題やジェンダー平等問題にも通じてくると思う。全ての人が健康な成人男性として仮定された日本の就業システムの根幹的な問題だ。そもそも8時間労働は長いし、週に5日は多い。でもそこまで人員を稼働させて、敗戦という傷を工業国として立ち直ることでどうにかこの国は国際社会での立ち位置を固めることができた。つまり、日本から「仕事」を取ったら何も残らない、という恐怖があるのだと思う。他の国より多く長くよりプレッシャーをかけられて働いて、それは高品質で安いものがたくさん作れるに決まっている。しかしもうそれをやっても勝てないし追いつけないのだから、人間を守る方向で、一人一人が歯車ではなく人間として生きる方向で、産業の衰退を「推し進めて」いかなければならないと思う。マイナス成長でどうやって生きていくねん、と思うが、もう何をどうやっても生きていけない人達がいることを認めるしかない。正直今の60代以上が全員鬼籍に入れば、こんなに苦しい社会は終わると思う。こんなに少ない人数でこんなに大勢の高齢者を生かすことは、現役世代にかなりの貧困を強いる。あと30年すれば、そして成長を前提とした年金モデルをやめれば、どうにかこうにかもう少し人間らしい社会になると思う。そのためには今から徹底的に、いわゆる「弱者」と呼ばれる側の人々への支援を充実し、そもそもの競争社会的な思想を破壊しておかなければならない。生まれ育ちや障害やジェンダーに関係なく、お互いを尊敬・信頼しあって仕事ができるような仕組み作りをしていかなければいけない。福祉を充実させ、仕事ができる人、健康で優秀な人は高い給料をもらい、そこまでできない人はできないなりの給料をもらい、それで生活していけるようなインフラや、なにより思想を私たちが持たなければならない。虐待を生き抜いてなお苦しむ人々のケアや支援を充実させるのがまず最初だが、虐待が起きない社会がいちばんいいに決まっている(ただ、どこまで社会がよくなったとしても��子供を虐める親や養育者は絶対にいなくならない)。虐待が起きないためには、子供を産み育てる大人がきちんと成熟し、満足感をもって子育てできることが大切だと思う。児童虐待の発生の防止、というのは結局「弱いものいじめをする人を少なくする」ために社会をどう変えて、人間の考え方をどう鍛えていけばいいか、という大きな、結局は哲学や倫理の話になってくるのだと思う。

話が壮大に逸れたが、目の前の課題としては、資金の潤沢なNPOを作りまくって、国からの補助をどんどん取り付けることだと思う。行政が一律に悪いとは言わないが、行政というのは貧乏で、事務員であり、福祉を担当するのにはかなり限界のある組織だと私は思う(家系に地方公務員が多いので、肌感)。福祉には金がいるし、事務能力ではなくてもっと他の、端的に言えば「助けたいという気持ち」がいる。現状、公務員がいくら助けたいと思っても、お金や時間の制約によりそれが成らず、気持ちのある人はどんどん心を病んでやめていくのが、市役所や町役場の福祉課という場所になっている。とにかく国が金を出さないなら民間で金を作りまくるしかない、最悪だがもう、自助になる。儲かっている企業は税金を多く取られていて、その多くは高齢者福祉に行ってしまうのなら、税金で取られる前の金を、直接児童・若者や貧困者の支援団体に寄付してもらうか、企業が後ろ盾となって財団を作ってもらうしかない。どんなに選挙をしたって、あと30年はこの状況は変わらないのだから、NPOを作りまくって、国からの認可を受けつつ、金の補助は企業や投資家を宛にすればいいと思う。投資家というのは、金が余って余って仕方がない、これ以上使い道がわからない、という人が結構いるのだ。じゃあ寄付しろよ、と思うが、彼らは競争に敗けた「努力の足りない」人間たちにお金は落とさない。というのは言い過ぎで、中には絶対慈善事業に興味のある人がいると思う。別にキリスト教圏、プロテスタントの国ではないから寄付文化が育たないとか、そんなことはないと思う。変えなければいけないのはエリート達の頭の中身であって、この競争社会と思い込まされている階層社会という真実を各々が認識することだと思う。

人間は自分の利益を最大化するために生きている。らしい。どうやら多くの人は。私はちょっと違うようなのだが、これは生まれつきでたぶん決まっている。この、自分のために生きるという理論でみんなが動いていることを、私は20年以上理解できていなかった。そしてもちろん、人間は自分の利益を最大化するために生きていい。そうしなくてもいい。それは自由だが、自己利益増大のために生きる人がたぶんこの世では圧倒的多数である。そうした人達が、どうやったら「他人のため」に気持ちよくお金を出してくれるのか、その方法を考えなければならない。圧倒的少数の「生まれつき利他」はだいたい、利他的なのでそもそも自分の財産をあまりもっていないし、そういう人は身近な生活のなかでどんどん他人に施してしまっている。だからお金は貯まらないし、貯まったらだいたいNPOを立ち上げる。つまり、NPOを立ち上げないタイプの、自分の金は自分のためにしか使いたくない、でも正直金は余ってる、という人からどうやって、支援のための金を引き出せるのか?いちばん手っ取り早いのは「税金」という仕組みだが、まじで本当にもう政府はだめだ、という印象しかない。なんでこうなってしまったんだ。老人だけで政治をするのをやめろ。もしくはもう少し利他的な考え方で政治をやってくれ。自己利益増大のためではなく、国民の生活を良くするために政治をやってくれ。しかしエリート層は基本的に資産家で、それが何代も続けばエリートの世界の中で人生が完結していく。エリートは自分より下の階層の人々の生活や命なんてどうだっていいし、そもそも感知していない。それが自己利益の最大化ということだ。でも、じゃあ「公」ってなんなのか、と思う。私費を増やしたいなら民間で企業を興せばいい。政治家をやっている以上は、公のものとして、ちゃんと社会に利するように動いてほしい。それが嫌なら政治家やめろ。世襲とか周りの圧力とかそういうの本当にばかばかしい。やりたいことがあるならやればいいし、やりたいと思って政治家になった以上は、まじで民のために生きろよ、と思う。明治維新を思い出せよ。お前らは明治のあの人たちの正統的な末裔なんだぞ。あの人たちがどれだけ国民のためを思って革命起こしたか、忘れてんじゃねえぞ。明治維新と同じことができる志がないなら政治家やめろ。プライドもって国家の行く末考えられねえなら今すぐやめろ。

ただ単に政治家への悪口になってしまいました、失礼いたしました。まあとにかく今の政治家はよくないですね。というか、国防と高齢者福祉に圧殺されて、その他に全然手が回ってないですね。だからまあ、政府がその状態であるうちは民間で「自助」して、人々の思想を少しでも、前に押し進めるしかないんじゃないかなあと思います。

おなかすいてきた。7時です。

2023.12.13

3 notes

·

View notes

Quote

#日本維新の会 #梅村みずほ 議員の発言に対し、医師として言わなければならないことがあります。

1)詐病で人は死にません。

ビデオを見れば、ウィシュマさんが、どれだけ衰弱し危険な状態にあったかは医師でなくても分かるでしょう。最終報告書に記載されている内容、検査データを見て、点滴を含む適切な対応が緊急に求められると判断しない医師は、少なくとも日本にはいないでしょう。できなければ、医学生からやり直しです。

それ程の状態になってもなお、適切な医療を受けさせず死に追いやったのは、他ならぬ入管です。その責任を追及せず、支援者に責任転嫁するなど言語道断です。

2)“支援者の一言がウィシュマさんに『病気になれば仮釈放してもらえる』という淡い期待を抱かせ、医師から詐病の可能性を指摘される状況へつながったおそれも否定できない」との主張について。

そのような事実は確認されていません。そもそも、面会時に入管職員は同席しませんので、やり取りを聞いているはずもありません。

診療録から分かっているのは、入管職員が医師にそういう話をしたということであって、医師がウィシュマさんから聞き取り確認したという記録もありません。

支援者の皆さんは、収容されている方々のことを心から心配し、元気になって欲しいと願い、ご自分の貴重な時間を使って面会を重ねておられます。病気になれば…などという発想が入り込む余地などありません。支援者を侮辱する暴言に対し、強く抗議します。

重大なのは、入管職員が自らの勝手な希望的憶測によって医師の思考を誘導し、診断を歪めようとしたことが、医師の正確な診断を遅らせ、命を奪うことに繋がったということです。

3)入管に収容されている方々の健康状態、特に精神状態は悪く、かつ適切な医療の提供もされていません。

私はこの間、支援者の方々からの紹介で東京、横浜、牛久の入管に伺い、収容されている方々と面会してきました。ご本人からの依頼を受けて開示された診療録を確認し、7人の方について法務省宛てに医師意見書を作成、提出してきました。

そこで見えてきたのは、

①もともと病気がなかった方々に、収容後、「眠れない」「胸がドキドキする」「食欲がない」「思考がまとまらない」「血圧が高い」などの異変が見られるようになり、所内の診療室で眠剤や抗不安薬等が処方されるケースが少なくないこと。「収容が原因」との判断を示唆する医師の判断が記載されたカルテもありました。「収容」という行為自体が体調不良を生み出す原因になっています。

②所内ではごく簡単な検査しかできず、必要な場合には外部の病院を受診することになりますが、その対応は極めて不十分であること。

③所内の診療室でも、外部病院でも、医師に対して入管職員が情報提供をする際、正確でない情報が医師に示されることが少なくないこと。

診療録には、入管職員が医師に話した内容が記載されていますが、ご本人に確認すると全く事実と異なるということが複数回ありました。医師によるご本人からの問診は、どこどこが痛い…などのごく簡単なことに限定され、経過や生活の様子などほとんどの情報が入管職員から提供されています。そこには職員の主観が強く反映された「判断」が示され、時に「入院は難しい」など、医学的判断に立ち入る内容まで述べられていた記録もありました。

今回の梅村議員の発言は、このような実態を何も理解せず、根拠のない妄想によって作り出された、吐き気のするようなストーリーによって、苦しみと絶望の中で命を奪われたウィシュマさんの尊厳を踏みにじり、善意の支援者を中傷し、入管を免罪するものです。決して許すことはできません。

発言の撤回と謝罪は当然ですが、これは会派を代表する本会議代表質問の中での発言であり、維新の会の責任が問われるべき問題です。

同時に、入管法改悪を推進しているのは、こういう人たちなのだということも可視化されたと感じます。負ける訳にはいかないと、決意を新たにしています。

#入管法改悪反対

谷川智行 医師・日本共産党東京都委員会新型コロナウイルス対策本部長さんはTwitterを使っています

7 notes

·

View notes

Text

復職の日取りが決まった。約1ヶ月半の休職だった。

休職したての2週間余りはずっと寝て、ツムツムをして、数独をして、あまり楽しくない日々を過ごし、闇の中を漂っていた。

2週間経って突然どうでも良くなる日が来た。ぜんぶ「はぁ〜い」ってかんじ。心が軽いというより、どうでもいいのだった。だけれど餃子が作れるようになった。餃子の労力、一人暮らしを始めた時はそりゃ特権と言わんばかりに作ったけれど(一度だけ)、それきり考えるだけでも疲れてしまうことで、作りたいという気持ちに反して作りたくないという気持ちが勝ってしまうのだった。

ひとりでつくって何日かかけて食べ終えた。ほんとは好きな人間に食べさせてあげたかったけど、そのことも考えながら何日かにわけて食べてみたけど、そんなこともつゆ知らずなんだろうな。この人とは妙なバランス感覚で繋がっているので、なんとも綱渡りのような、シーソーのような、難しい。

先日の通院で先生に生活記録表を渡された。わたし、患者なんだと実感した。今までの生活なんか、ひねもす携帯を見ているだけのような生活で、職場の上司からも「携帯は捨てておくんだよ。見てても疲れちゃうからね。」と忠告を受けていたのに守れていなかった。だけれど、いざ記録表を渡されてしまうと書けることをしておかないとまずい、と思ってしまうので、その日は昼過ぎから図書館に篭ってひたすらに本を読んだ。

先生に、薬を飲んで良くなる物なのかを聞いた。薬は補助輪であること、もし気になるのなら自分でも調べてみるといいですよ、となんだか煮え切らない返答をされて関連しそうな本を探した。

うつ病、適応障害、PMS、読むと少し頭の軽くなるようだった。わたしの性格傾向はほんとによくないものだし、この歪みをラクにしてくれる内容が書いていた。なにより、「あなたもいいし、わたしもいい」といあこと。このスタンスで常にフラットにいられたらいいな。

だけれど、あいにく記録表ははじめの一日はなんだか面白くて書いて、それ以降止まってしまった。これじゃいけないな。

なんだか急に気分が重くなる日があった。

芸能人の亡くなったこと。その後、たまたま気になっていた本を読んでいたら、叶わぬ恋の話で結果的には自死してしまうという話だった。その本の書評にて「愛は死をもって永遠となる」と書いていた。

なんだかその言葉に救われた気がした。そしてまたわたしはぐるぐると考えて、高齢者たちは愛を知りすぎて死ぬのではないか、人は愛を知りすぎると死ぬのではないか、となんとも真っ当ではないようなことばかり考えて電車に乗った。

でも本はいいですねえ。久しぶりに本の虫になっている。エッセイにしろ、作者は読者の生活に影響を与えていることを知っているのだろうか。

例えば、床を磨く、なんて私やったことない。いつもクイックルワイパーだけ。

だけれど本の中で「床を磨いた」なんて言われるとやってみようじゃないか、と思えてくる(まだやってないけれど)。

有名な作者だけれどお互いには全然知らない人。そんな人からもらう活力は確かにある。わたしの人生の登場人物ではないけれど、影響を与えてくれる。それが心地いいのだろうね。

わたしは難しい言葉を知らない。難しい言葉を使って話したいとも思わない。でももともと本の内容なんて忘れてしまうタチなので、なんとなく良い言い回しはメモを取るようになった。

「あなたといると水の中の魚のように楽しい」

これは恋の話だったけれど、そうでなく、水中のような環境を増やしていけたらいいな、とただ感じた。

わたし、うお座だし。関係あるかないかは知らないけど。でも親しみを感じる。

本はいいね、と、水中はいいね、の話だった。

2 notes

·

View notes

Text

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和六年(2024)1月29日(月曜日)

通巻第8110号

量子コンピュータで注目は、データ盗聴が不可能な「量子暗号通信」

日本の理化学研究所は3台の国産機を稼働させたが

*************************

「日常感覚からはかけ離れた量子物理の原理を用いて、現在のスーパーコンピュータにも不可能な計算を行い、社会の課題を解いてくれると期待される次世代計算基盤、量子コンピュータ。世界で開発競争が激化する中、日本の量子コンピュータ研究を牽引(けんいん)する理化学研究所は昨年、相次いで3台の国産機を稼働させた」(「産経新聞」、2024年1月28日)。

量子コンピュータ開発の基礎は物理学のもっとも難しいとされる量子力学である。世界最大の研究センターは、じつは米国でも欧州でもなく、まして日本でもない。中国安徽省合肥にある。中国が国を挙げて力をいれている。

スパコンを超える量子コンピュータ技術だが、とりわけ注目されるのは、データ盗聴が不可能な「量子暗号通信」だ。

量子コンピュータとスーパーコンピュータ(以下『スパコン』)の違いは、計算方法にある。量子コンピュータは重ね合わせた状態を利用して並列計算を行い、高速化が可能。スパコは0と1という従来の計算方法である。すなわちスパコンはCPU(中央演算処理装置)とGPU(画像処理半導体)を使って計算を行うからCPUとGPUを多く繋いで処理速度を上げる。対して量子コンピュータは0と1のその中間的な状態を取ったりして、0の状態と1の状態を同時に取ることができる。処理のアプローチが全く異なる。

量子コンピュータの特許ランキングはIBM、マイクロソフト、Dウェイブ、インテル、グーグルが五傑、日本国内での特許はIBM、NTT、日立の順番となっている。

量子コンピュータの市場規模を「グローバル・インフォメーション」(調査会社)の予測に従うと、2026年に17億6500万米ドルの規模に成長する。

一方、スパコンの市場規模予測は、2021年から2025年の間に125億1000万米ドルに成長する。日本のスパコン「富岳」は世界一の称号を持つ。つまり市場規模だけをみると、当面はスパコン優位である。

そしてスパコンの百倍以上とも千倍以上とも言われる高速で量子コンピュータは威力を発揮する。たとえばミサイルの発射速度、着弾地点、その時刻を即座に計算し、防御態勢を組む。反撃ミサイルの目標、速度、チャン地点を即座に決める。

これらの技術はAIとセットだが、中枢部品が2ナノ半導体になる。日本のラピダスが2027年に予定している千歳工場で、この2ナノに挑むのである。

量子物理学とは人間の身体がそうであるように、すべての物質は原子から成り立ってい、その「量子」は、原子、電子、陽子、中性子、さらに小さなニュートリノやクォークなど粒子を意味する。物理学の中で最も難しい分野だ。

量子暗号装置の大手はスイス企業「アイディー・クオンティーク」(IDQ)社で、2001年にジュネーブ大の科学者らが創業し、韓国企業も加わった。韓国では48の政府機関が量子暗号通信網で構築され世界トップクラスとされるが、中国の実態が不明。

中国は既に全長4600キロにも及ぶ量子暗号通信網の構築に成功し、人工衛星と地上間で暗号鍵を送信する実験に成功したという。

中国や欧州が次世代の通信網の整備を急ぐ理由は米国主導だったインターネット通信網からの脱却である。米中欧と韓国を加えた次世代通信基盤整備は、国家安全保障戦略と直截に繋がっている。

▼コロンブスより前にアメリカ大陸を発見したのは中国だ???

なにしろコロンブスより前にアメリカ大陸を発見したのは中国だと主張している国である。発想の基点は中華思想。したがって世界の基軸通貨も米ドルにかわって人民元が通貨は券を握るのだとする中華優位の発想に短絡するのだ。

科学技術振興機構のブリテン(2024年1月10日)に拠れば、「中国安徽省量子計算工程研究センターと量子計算チップ安徽省重点実験室はこのほど、中国が独自開発した第3世代超伝導量子コンピュータ『本源悟空』が本源量子計算科技(合肥)有限公司で稼働したと明らかにした。同コンピュータは独自開発した72ビット超伝導量子チップ『悟空芯』を搭載し、先進的なプログラマビリティを持つ。研究者によると、超伝導量子コンピュータは超伝導電気回路量子チップに基づく量子コンピュータで、世界的にはIBMとグーグルの量子コンピュータがいずれも超伝導

技術ロードマップを採用している」としている。

量子暗号による通信網の整備? 日本にはそんな発想さえなく、ハッカーにさんざん襲撃されてから、当該政府部内にハッカー対策本部を立ち上げるなどと対策がのろくて鈍い上に泥縄式である。

ビッグサイトで開催されたロボット展覧会を見学したが、なるほど日本のロボティックス技術は「産業」「工業」「工程処理」などの分野にしか視点がなく合理化 省力化 省エネ、その機能性、便利性を追い求め、生産現場ならびに医療、遠隔手術、看病・介護の補助ロボットなどに向けられている。

見学商談会を覗いても、機械のデモンストレーションをみても、日本のロボティックス開発に安全保障の視点がない。軍事ロボット開発の展示はゼロだった。

イーロン・マスクは「テスラ・ボット」を発表しロボット業界へ殴り込みを宣言した。日本はうかうかしていると、後発組に先を越されるだろう。

3 notes

·

View notes