#로마

Explore tagged Tumblr posts

Text

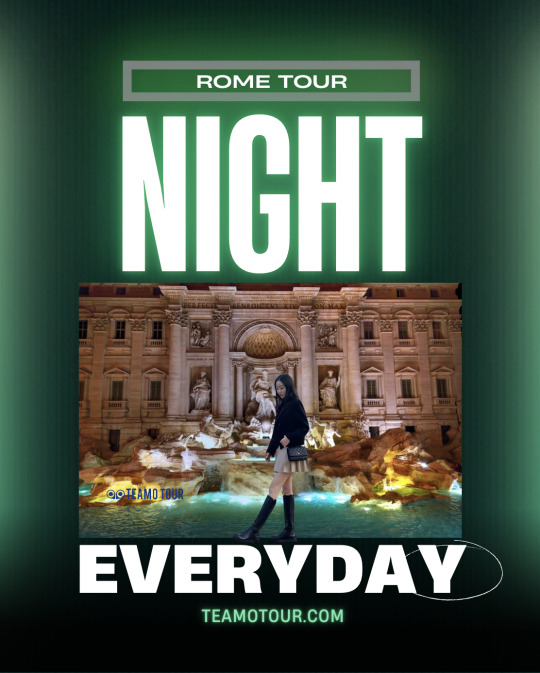

로마 야경 투어

📍 낮보다 아름다운 로마, 밤이 되면 더 특별해진다!

낮에는 웅장했던 콜로세움이, 밤이 되면 신비로운 조명 아래 더욱 압도적인 분위기를 자아내는 로마!

반짝이는 트레비 분수, 고요하게 빛나는 콜로세움, 그리고 감성 가득한 판테온 🌃💫

🔸 로마 야경 투어에서만 경험할 수 있는 특별함 🔸

✔️ 안전하게 – 밤 늦은 로마, 가이드와 함께라면 걱정 없이 여유롭게!

✔️ 혼자여행도 부담없이 ! 나홀로여행

✔️ 감성 가득 – 조명이 만들어내는 환상적인 분위기 속에서 인생샷📸

✔️ 스토리가 있는 여행 – 그냥 보는 게 아니라, 역사가 살아 숨 쉬는 로마를 느낄 수 있는 가이드의 해설!

✔️ 한적한 로마 – 낮의 인파 없이, 여유롭게 걸으며 로마의 진짜 매력을 만나다.

📢 낮보다 로맨틱한 로마를 경험하고 싶다면? 지금이 기회!

매일 매일 진행 !! 로마 #떼르미니기차역 미팅 !!

✨ 로마 야경 투어와 함께, 잊지 못할 밤을 선물받으세요. ✨

📅 예약 & 문의: 🔗 (여행사 예약 링크)

#마이리얼트립 #로마야경투어

https://www.myrealtrip.com/offers/6349?nv_gr_cd=806493

2 notes

·

View notes

Text

날이 좀 부옇지만 맑은 날이다. 점퍼를 들고 왔는데 햇볕이 더웠다. 날씨를 보니 낮기온 25도. 아직은 습하지 않아 쾌적했다. 상해박물관은 예약을 못했다. 지난 주 목요일에 홈페이지 들어갔는데 금토일은 벌써 예약이 끝나 있었다. 영영 못보게 되는 건 아니겠지. 갈 데를 고르지 못해 밥집을 검색하다가 또 와이탄으로 왔다. 털게속살로 만든 소스를 국수에 부어먹는 걸 먹었다. 와이탄을 걷다가 예원까지 왔다. 오는 길에 공원을 가로질러왔는데 작은 벚나무에 꽃이 핀 걸 보았다. 조만간 한국도 벚꽃이 필 것이다. 한국에서 꽃사진 많이 찍었었는데, 그런 꽃을 상해에서 보고 사진 찍는 게 조금 이상하게 느껴졌다. 지금 사는 곳에서는 볼 수 없는 기억 속의 꽃을 다른 장소, 다른 계절에 보는 약간의 기이함이다. 공원에 잠깐 앉았다가 예원으로 갔다.

시간이 늦어(4시 입장 마감) 안에 들어가지 못하고 주위를 돌았는데 대놓고 관광지를 만든 ��이다. 화려해서 사진을 찍으려 했는데 프레임 안에 무엇을 담아야 할지도 모를 정도로 정신이 없었다. 크고 화려해서 정신을 쏙 빼놓지만 그러하기에 상점가를 나오고 나면 무엇을 봤는지 기억이 나질 않는다. 지도를 보면 입장하여 구경하는 그 예원보다 쇼핑가가 더 크다. 본말이 전도된 것 같달까. 그 동네를 한블럭 벗어났더니 그냥 사람사는 동네가 나타났다. 아파트 단지 입구인 듯한 화려한 문은 그리스 로마 시대의 구조물을 본떠 가져다 놓고 으레 중국에서 하듯 빨간 글씨를, 흔하지 않은 영어를 포함해 써놓았다. 입구 양쪽에 위치한 비너스 같은 석상을 보다가 페낭의 페라나칸 맨션이 떠올랐다. 화려한 중국 풍 집에 서양식 고급 물건을 갖다놓아 치장했는데 그중에 유럽에서나 볼 법한 아기천사 석상이 있었다. 당시의 유행 중 가장 비싸고 가장 유행하는 것으로 채운 거다. 그게 소개자료에는 다양한 문화의 수용이라 하지만 그저 부의 과시일 뿐이라는 건 누구나 아는 일이다. 전혀 어울리지 않고, 뜬금 없게 느껴진다.

그 아파트 단지의 건너편에서 커피마시고 쉬다가 야경을 보러 다시 예원에 다시 갔더니 예쁘긴 예쁘다. 관광객이 많이 오는 데는 이유가 있지.

오늘은 한국팀이 홍차오가 아니라 푸동으로 와서 다시 푸동공항으로 왔다. 다음에도 상해박물관 예약 못하면 뭐해야 할 지 모르겠다.

12 notes

·

View notes

Text

2024, 슬럼프로허우적거림, 마스터클래스다녀옴, 로마 여행함, 최장기간연애한 애인과 이별함, 새로운 연애를 시작함, 한국에 한달 다녀옴. 뭔가 일년이 훌쩍 지나갔음. 이번해엔 내 일에 더 집중하는 시간으로 꾹꾹 채워볼테다

14 notes

·

View notes

Text

youtube

[Eng Sub] 로마 샤월을 만났어요. | MINHO in ROME 03 | MINHO 민호

6 notes

·

View notes

Text

"꼭 가야하는 밀 + 윈드 오케스트라"

2024년 12월 1일. 일요일 오후, 첫 개업하는 밀롱가(=가이아) 방문. 주최측과는 개인적 친분도 있어서 이 밀롱가를 시작하기까지 얼마만큼 정성을 쏟았는지는 잘 알고 있다.

예전에 SNS에 올린 글 중 밀롱가 이름을 뭐로 할까 함께 고민했었다고 했던 거기. 이 과정에서 알게 된 잡지식 간단 정리하자면, 일단 가이아(Gaia or Gaea)는 아시다시피 그리스 신화에 나오는 대지의 여신이고, 로마 신화에선 테라(Terra)다. (=맥주 이름) 수메르에선 키(Ki), 인도에선 프리티비(Prithvi) 혹은 부미데비(Bhumi Devi). 이집트에선 게브(Geb)인데 특이하게 남신이고 별명은 '뱀의 아버지'.

개인적으론 교대역 근처에서 1시 30분에 시작한다는 게 딱 맞아떨어진다. 매주 아마추어 윈드 오케스트라 연습하러 오후 5시까지 양재역을 가야 해 홍대에서 열리는 밀롱가는 엄두를 못 냈었거든.

이날도 오후 내내 놀다 4시 반쯤 나와 연습실 도착. 요즘 삽질 중인 곡은 스티비 원더가 노래한 '듀크 경(=Sir Duke)' 편곡한 거. 재즈팬이라면 제목만 봐도 듀크 엘링턴에게 헌정했단 걸 금방 알 수 있다. 편곡자는 나오히로 이와이란 분으로 평생 엄청난 양의 편곡을 남겨 윈드 오케스트라 하는 사람들은 다 아는 유명인. 제대로 연주하면 아래 링크와 같은 연주이겠으나 늘 그랬듯 역량이 딸리는 관계로 대충 맛만 보는 정도.

youtube

2 notes

·

View notes

Video

youtube

로마 샤월을 만났어요. | MINHO in ROME 03 | MINHO 민호

I met Roman Shawol. | MINHO in ROME 03 | MINHO Minho

5 notes

·

View notes

Text

youtube

Bye. Bye. 로마. | MINHO in ROME 04 | MINHO 민호

3 notes

·

View notes

Text

Gladiator • Now We Are Free • Hans Zimmer & Lisa Gerrard

youtube

News

보아라 이것이 그가 말한 거짓 선지자들의 최후니라 그들은 신앙을 왜곡했으며 하나님의 거룩한성전을 도배했다 모든 신앙의 시작은 이 십자가니라 오직 예수께서 가라하되 성전은 로마 뿐이니라 KBS역사탐방

2 notes

·

View notes

Text

지저스 크라이스트 수퍼스타 // Jesus Christ Superstar

시몬 // Simon Zealotes

YouTube: 뮤지컬 〈지저스 크라이스트 수퍼스타〉 신은총+앙상블 - Simon Zealotes [열린 음악회/Open Concert] | KBS 230319 방송

가사ㆍ번역 // Lyrics & translation

군중 // Crowd:

Jesus Christ I love you!

이 맘 아시죠?

You know how I feel, right?

당신 말을 믿으니 난 천국 가나요?

I believe what you say, so am I going to Heaven?

Jesus Christ I love you!

내 맘 아시죠?

You know how I feel, right?

당신 뜻을 믿으니 난 구원 받나요?

I believe what you mean, so am I saved?

지저스 당신만을

Jesus, only you

Touch me, touch me Jesus!

지저스 오직 당신뿐

Jesus, only you alone

Kiss me, kiss me Jesus!

시몬 // Simon:

지저스 도대체 뭘 기다려요

이제 당신 힘을 보여야 할 시간

우리 땅 짓밟은 저들을 향해

함께 투쟁해 나가야 할 순간

Jesus, what in the world are you waiting for?

Now is the time you should show your strength

Those who trample our land

It's time to go fight them together

함께 // Together

Jesus Christ I love you!

이 맘 아시죠?

You know how I feel, right?

당신 말을 믿으니 난 천국 가나요?

I believe what you say, so am I going to Heaven?

Jesus Christ I love you!

내 맘 아시죠?

You know how I feel, right?

당신 뜻을 믿으니 난 구원 받나요?

I believe what you mean, so am I saved?

시몬 // Simon:

Listen, Jesus!

군중 // Crowd:

지저스 당신만을

Jesus, only you

Touch me, touch me Jesus!

지저스 오직 당신 뿐

Jesus, only you alone

Kiss me, kiss me Jesus!

시몬 // Simon:

수만 명 지지자들 모두 소리쳐 열광하죠

준비된 추종자들 모두 당신 결정만 기다려요

우리를 짓밟은 저 로마 다 처단해 몰아내야 해

당신 힘 보여줄 이 순간 승리는 우리의 것!

당신이 내리실 영광

All the tens of thousands of supporters are screaming fanatically

All your followers are ready, just waiting for your decision

The Romans who trample us need to be punished, need to pay

This is the moment to show your strength. Victory is ours!

The glory you will bestow

군중 // Crowd:

You'll get the glory

시몬 // Simon:

영원토록 당신과 함께

With you for eternity

군중 // Crowd:

And the power

시몬 // Simon:

오 영광을 내리실 주여

Oh, Lord who will bestow the glory

군중 // Crowd:

You'll get the glory

시몬 // Simon:

Forever and ever and ever

군중 // Crowd:

And the power

시몬 // Simon:

Forever, forever!

군중 // Crowd:

You'll get the glory

시몬 // Simon:

For you'll get the power and the glory

군중 // Crowd:

And the power

시몬 // Simon:

Forever and ever and ever

군중 // Crowd:

You'll get the glory

시몬 // Simon:

Oh you'll get the power and the glory

군중 // Crowd:

Forever amen

시몬 // Simon:

Forever and ever

군중 // Crowd:

Amen

함께 // Together:

Forever amen!

주석ㆍ소감 // Notes & Thoughts

Shin Eun-chong I love you :)

#지저스 크라이스트 수퍼스타#jesus christ superstar#신은총#shin eun-chong#마이클리#michael k. lee#korean musicals#뮤지컬#lyrics#translation#video

6 notes

·

View notes

Text

런던 대공습, 9 · 11 이후 뉴욕, 1989년 로마 프리에타 대지진 이후 샌프란시스코처럼 위기가 닥친 시기에는 사람들이 힘을 모은다. 좋은 일이다. 하지만 이와 대조적으로 만성적이고, 만연하고, 소모적인 위협을 겪는 경우에는 사람들이든 문화든 좋은 모습을 보이기 힘들다.

굶주림이라는 원초적 위협은 역사적으로 여러 흔적을 남겼다. 나라들의 엄격함 차이를 조사했던 연구를 떠올려보자(독재적이고, 반대 의견을 억압하고, 어디서나 행동 규범을 강제하는 나라가 ‘엄격한‘ 나라라고 했다). 어떤 특징을 가진 나라가 엄격한 나라가 되었을까?[*가장 ‘엄격한’ 나라는 어디였을까? 파키스탄, 말레이시아, 인도, 싱가포르, 대한민국이었다. 가장 엄격하지 않은 나라는? 우크라이나, 에스토니아, 헝가리, 이스라엘, 네덜란드였다.] 앞에서는 인구밀도가 높은 나라가 그렇다고 말했는데, 다른 예측 지표들도 있었다. 과거에 식량 부족을 더 많이 겪은 나라, 식량 섭취량이 적은 나라, 식단 중 단백질과 지방 비율이 적은 나라가 그랬다. 한마디로, 배를 곯을 위협을 만성적으로 겪은 문화들이었다. 환경 악화, 즉 가용 농지나 깨끗한 물이 부족하고 오염이 심했던 것도 문화적 엄격함을 예측했다. 이와 비슷하게, 야생동물 고기에 의존하는 문화들은 서식지 파괴로 동물 집단이 고갈되는 상황에서 갈등이 악화된다. 재러드 다이아몬드는 역작 『문명의 붕괴』에서 많은 문명의 폭력적 붕괴는 환경 파괴 탓이라고 주장했다.

질병도 빼놓을 수 없다. 15장에서 우리는 ‘행동학적 면역’이라는 것을 살펴볼 텐데, 이것은 많은 동물종이 다른 개체에게서 질병의 단서를 감지할 줄 아는 것을 뜻하는 개념이다. 인간도 타인에게서 전염병을 암시하는 단서를 읽어내는 능력이 외국인 혐오를 조장하는 요인이 되곤 한다. 이와 비슷하게, 어떤 문화가 과거에 전염병을 얼마나 많이 겪었는가 하는 것은 외부인에 대한 개방성을 예측하는 한 요소다. 과거에 팬데믹을 많이 겪었던 문화, 영유아 사망률이 높았던 문화, 전염병으로 날릴 누적 햇수가 많았던 문화일수록 현재에 문화적으로 더 엄격한 것으로 드러났다.

날씨도 조직적 폭력의 발생률에 영향을 미친다. 유럽에서 수 세기에 걸쳐 진행되었던 전쟁들이 한파가 극심한 겨울이나 작물 생장기에는 잠시 쉬곤 했던 것만 봐도 알 수 있다. 날씨와 기후가 문화에 미치는 영향력은 사실 그보다 더 넓다. 케냐 역사학자 알리 마즈루이는 과거에 유럽이 아프리카에 비해 성공했던 이유 중 하나로 기후를 꼽았다. 서구는 매연 틀림없이 겨울이 돌아오는 기후 때문에 미리 계획하는 문화를 발달시켰다는 것이다.[*이 주장을 반박하자면, 열대지방 사람들오 연간 기후 변동을 예견해야 하는 건 마찬가지이고 거꾸로 스웨덴 사람들은 겨울은 있겠지만 우기를 계획할 필요는 없다.] 더 큰 규모에서의 날씨 변화도 문화에 영향을 미친다. 엄격함 연구에서, 과거��� 잦은 홍수나 가뭄이나 태풍도 문화적 엄격함을 예측하는 지표였다. 기후에서 또하나의 유효한 요인은 남방진동이다. 엘니뇨라고도 불리는 남방진동은 적도 태평양의 평균 해수면 온도가 몇 년 단위로 오르락내리락하는 현상을 말한다. 약 10년마다 돌아오는 엘니뇨 시기에는 바닷물이 더 따뜻해지고 기후가 더 건조해지므로(라니냐 시기에는 반대 현상이 일어난다), 많은 저개발국이 가뭄과 식량 부족을 겪는다. 지난 50년간 엘니뇨 시기에는 국내 갈들의 발생률이 평소의 약 두 배였는데, 대부분은 기존의 갈등이 격화된 결과였다.

가뭄과 폭력의 관계는 좀 까다롭다. 앞 단락에서 말했던 국내 갈등이란 정부와 비정부 세력 간의 전투(내전이나 봉기)로 인한 사망 등을 뜻했다. 따라서 그것은 가축을 칠 물웅덩이나 초원을 둘러싼 싸움이 아니라 현대적 이권 다툼이었다. 하지만 전통사회의 환경에서 가뭄은 채집을 하거나 작물에 물을 대는 데 더 많은 시간을 들여야 한다는 뜻일 수 있다. 그 경우 타 집단의 여성을 훔쳐오라고 습격하는 일은 우선순위가 높을 수 없다. 그리고 내 가축도 먹이지 못하는 판국에 남의 가축을 훔쳐서 어쩌겠는가? 그러나 갈등이 준다.

흥미롭게도, 개코원숭이들도 이와 비슷하다. 세렝게티 같은 풍요로운 생태계에 사는 개코원수이들은 평소 채집에 하루 몇 시간만 들이면 충분하다. 영장류학자들이 개코원숭이를 좋아하는 이유 중 하나는 그 덕분에 녀석들이 하루 약 아홉 시간을 사회적 권모술수―밀회와 승부와 험담―에 쓸 여유가 있어서다. 그런데 1984년 동아프리카에 극심한 가뭄이 들었다. 여전히 먹이는 충분했지만 개코원숭이들은 충분한 칼로리를 섭취하기 위해서는 깨어 있는 시간을 모조리 채집에 바쳐야 했다. 그러자 녀석들의 공격성이 줄었다.

(367~369쪽)

몇 가지 수치를 읊어보자. 해부학적으로 현대적인 인간이 출현한 것은 지금으로부터 약 20만 년 전이었고, 행동학적으로 현대적인 인간이 출현한 것은 약 4만 년에서 5만 년 전이었다. 인간이 동물을 길들인 것은 1만 년에서 2만 년 전이었고, 농업을 발명한 것은 약 1만 2000년 전이었다. 인간이 식물을 길들여서 작물화한 뒤에도 약 5000년이 더 지나서야 이집트, 중동, 중국, 신세계에서 문명과 더불어 ‘역사‘가 시작되었다. 이 과정에서 어느 대목에 전쟁이 발명되었을까? 물질문화는 전쟁을 벌이려는 경향성을 누그러뜨렸을까, 악화시켰을까? 뛰어난 전사들은 유전자를 더 많이 남겼을까? 문명이 등장하고 권력이 중앙집중화한 덕분에 우리가 문명화한 것일까? 사회적 계약이 안기는 제약이 겉치레로 작용한 덕분에? 역사의 과정을 거치면서 ��간은 서로를 좀더 점잖게 대하게 되었을까? 그렇다. 요컨대 땅딸막하고/고약하고/야수같은 야만인이냐 고결한 야만인이냐 하는 문제다.

과거 수백 년 동안 이어진 철학자들의 논쟁은 대체로 말장난이었지만, 오늘날 홉스냐 루소냐 하는 논쟁은 실제 데이터 싸움이다. 그중 일부는 고고학 데이터다. 연구자들은 그동안 고고학 기록으로부터 과거에 전쟁이 얼마나 널리 퍼져 있었고 언제부터 시작되었는지를 밝히려고 애써왔다.

충분히 예측할 수 있는 일인바, 이 주제를 다루는 학회에서는 정의를 놓고 옥신각신하는 게 내용의 절반쯤 된다. ’전쟁’은 집단 간에 벌어진 조직적이고 지속적인 폭력만을 뜻하는가? 무기가 쓰여야만 전쟁인가? (비록 특정 계절에 한정딜지라도) 정규군이 있어야만 전쟁인가? 위계와 명령 계통이 있는 군대여야만 하는가? 대체로 친족 계보들 간에 싸운 경우, 그것은 전쟁이 아니라 가문 간 알력으로 봐야 하나?

대부분의 고고학자들이 기능적으로 사용하는 정의는 “많은 사람들이 동시에 폭력적 죽음을 맞는 것”이라는 간소한 형태다. 1996년, 일리노이대학교의 고고학자 로런스 킬리는 기존의 문헌을 종합하여 『원시전쟁』이라는 책을 썼다. 큰 영향력을 미친 이 책에서 킬리는 전쟁을 뒷받침하는 고고학 증거가 광범위하고 오래되었다고 주장했다.

2011년 하버드대학교의 스티븐 핑커는 『우리 본성의 선한 천사』에서 비슷한 결론을 내렸다. 진부한 표현은 삼가는 게 좋겠지만, 이 책을 언급하면서 ‘기념비적‘이라는 표현을 쓰지 않기는 어렵다. 이 기념비적 저작에서 핑커는 ⓐ지난 500년 동안 인류의 폭력과 최악의 참상이 꾸준히 줄었고, ⓑ그렇게 바뀌기 이전의 전쟁과 야만성은 인간 종의 역사만큼 오래된 것이어다고 주장했다.

킬리와 핑커는 선사시대 부족사회들의 야만성을 풍성하게 기록했다. 복합 골절이 있는 유골, 함몰된 두개골, ‘방어‘ 골절이 있는 뼈(타격을 막으려고 팔을 쳐들 때 생기는 골절이다), 돌로 된 발사물이 박힌 뼈 등이 나온 공동 매장지를 수집한 것이다. 어떤 매장지들은 전투의 결과로 보인다. 젊은 성인 남성의 유골이 많이 나온 것들이 그렇다. 또 어떤 매장지들은 무차별 학살의 결과로 보인다. 살해된 흔적이 있는 유골들이 남녀노소 다 있기 때문이다. 또 어떤 매장지들은 식인 행위를 암시하는 듯하다.

각자 독자적으로 기존 문헌을 조사한 킬리와 핑커는 우크라이나, 프랑스, 스웨덴, 니제르, 인도, 유럽과의 접촉 이전 아메리카의 여러 장소에서 선사 시대 부족들이 저지른 폭력의 증거를 찾아냈다. 그 장소들 중 가장 오래된 것은 1만 2000년 사이에서 1만 4000년 된 유적지인 제벨 사하바다. 수단 ���부 나일 강가의 그 묘지에서는 남자, 여자, 아이의 유골 59구가 발굴되었는데, 그중 절반 가까이는 뼈에 돌로 된 발사물이 박혀 있었다. 한편 학살 장소들 중 가장 큰 곳은 사우스다코타의 700년 된 유적지 크로 크릭으로, 400구가 넘는 유골이 한데 묻혀 있었는데 그중 60%는 폭력적 죽음을 맞았다는 증거를 보였다. 킬리와 핑커가 조사한 총 21개 장소들에서 발굴된 유골 중 약 15%는 ’전쟁으로 인한 사망’의 증거를 보였다. 물론 전쟁에서 죽는다고 해서 반드시 골절이나 발사물이 있으란 법은 없으므로, 실제 전쟁 사망자 비율은 이보다 더 높았을 수도 있다.

킬리와 핑커는 또 선사시대 정착지들이 종종 방책과 요새를 건설하여 스스로를 방어하려고 했다는 증거도 수집했다. 선사시대 폭력의 간판 격인 외치도 빼놓을 수 없다. 5300년 된 티롤의 ’아이스맨’ 외치는 1991년에 이탈리아/오스트리아 국경의 빙하가 녹으면서 발견되었다. 외치의 어깨에는 박힌지 얼마 되지 않은 화살촉이 꽂혀 있었다.

그렇다면 킬리와 핑커는 문명이 등장하기 한참 전부터 전쟁으로 인한 대량 사망이 존재했다는 것을 보여준 셈이다. 더 중요한 점은 두 사람 다 그동안 고고학자들이 이 증거를 무시해왔다고 은근히 주장한 것이었다(킬리의 책은 부제부터까지 ’평화로운 야만인이라는 신화‘였다). 킬리의 표현을 빌리자면, 고고학자들은 왜 이렇게 ”과거를 평화화”했을까? 7장에서 제2차세계대전 이후에 사회과학자들이 파시즘의 뿌리를 이해하려고 애썼다는 얘기를 한 적 있다. 킬리는 제2차세계대전 이후에 고고학자들이 그 전쟁의 트라우마에 시달린 나머지 인류가 오래전부터 제2차세계대전을 준비해왔다는 증거를 받아들이지 못했다고 본다. 킬리보다 한 세대 아래인 핑커의 견해는 어떨까? 선사시대 폭력을 은폐하는 오늘날의 분위기는 현재 고고학계의 원로들이 약에 취하고 존 레넌의 <이매진>을 듣던 학창시절에 향수를 느끼기 때문이라는 것이 그의 생각이다.

이런 킬리와 핑커이 주장에 많은 저명 고고학자들이 강하게 반발하여, 두 사람이 “과거를 전쟁화”한다고 비판했다. 그중에서도 가장 크게 목소리를 낸 사람은 ‘핑커의 목록: 선사시대 전쟁 사망자 비율을 과장하다‘와 같은 제목의 글들을 발표한 럿거스대학교의 R.브라이언 퍼커슨이었다. 킬리와 핑커가 비판받은 지점은 여러 가지다.

a. 전쟁의 증거라고 제시된 매장지들 중 일부에서는 사실 폭력적 사망으로 인한 유골이 딱 한 구 발견되었다. 이것은 전쟁이 아니라 살인이었음을 암시하는 증거다.

b. 폭력적 사망으로 판단하는 기준은 중 하나는 유골이 화살촉과 가까이 발견되었다는 것이다. 하지만 그런 인공물 중 다수는 사실 다른 용도로 만들어진 도구였거나 그냥 부스러기였다. 예를 들어 , 제멜 사하바를 발굴했던 프레드 웬도프는 유골과 관련된다고 여겨지는 발사물 중 대부분은 그저 무의미한 부스러기라고 보았다.

c. 골절된 뼈들 중에서 ���은 것이 많았다. 그런 뼈는 전쟁의 증거가 아니라 많은 부족사회에서 시행했던 의례적 전투의 증거일지도 모른다.

d. 인간의 뼈를 갉아먹는 것이 다른 인간의 육식동물이었지를 가려내는 것은 어려운 일이다. 1100년경의 푸에블로 원주민 마을에서 식인 행위가 있었음을 증명한 연구는 그러느라 갖은 애를 썼는데, 그곳에서 발굴된 인분에 인간의 미오글로빈, 즉 근육 단백질이 들어 있음을 확인한 것이 증거이다. 그곳 사람들이 인간의 살을 먹었던 것이다. 하지만 이렇게 식인 행위가 분명하게 확인되는 경우라도, 그것이 외보적 행위인지 내부적 행위인지는(정복한 적을 잡아먹은 것인지 아니면 몇몇 부족 문화의 풍습처럼 죽은 친척을 먹은 것인지는) 알 수 없다.

e. 가장 중요한 비판은 킬리와 핑커가 전체 문헌을 살피지 않고 전쟁 사망자가 있을 것으로 보이는 매장지들만 골라서 데이터를 취사선택했다는 것이다.[*그가 데이터를 임의로 취사선택했다는 비판에 핑커를 이렇게 답했다. “『우리 본성의 선한 천사』에서 내가 찾을 수 있었떤 모든 고고학 및 인류학 문헌에 발표된 모든 폭력적 죽음의 인구 당 비율 추정치가 포함되었다.”(S. Pinker, “Violence: Clarfied,” Sci 338(2012): 327) 만약 내가 그의 말을 제대로 이해한 것이라면, 이 대답은 약간 경솔하게 느껴진다. 좀 익살스럽게 표현하자면, 이것은 퀘이커교도들을 대상으로 해서는 다음과 같은 주제의 연구들이 발표된 적 없기 때문에 폭력 분석에서 그들을 제외하겠다고 말하는 것과 비슷하다. “퀘이커 공동체 내에서 갱단 스타일의 나이트클럽 처형으로 인한 사망 사건의 인구당 발생률 추정지: 0, 무인항공기 무사일 공격으로 인한 사망: 0, 도둑맞은 플로토늄으로 만들어진 방사능 폴탄을 인한 사망: 0 ······] 그 대신 전 세계 수백 개의 매장지에서 발견된 수천 구의 선사시대 유골을 모두 포함하면, 폭력적 사망의 비율은 15%보다 훨씬 더 낮아진다. 게다가 전쟁과 같은 폭력의 증거가 전혀 발견되지 않는 지역과 시대도 있다. 비판자들이 킬리와 핑커의 가장 큰 결론을 반박하면서 은근히 고소하게 느꼈다는 것이 행간에서 느껴진다(가령 퍼거슨은 앞서 언급한 글에서 이렇게 말했다. ”레반트 남부에서는 1만 년 동안 ’이곳에 전쟁이 있었다’고 확실하게 말할 수 있는 사례가 단 하나도 없었다. 내 말이 틀렸는가? 그렇다면 장소를 대보라“). 따라서 비판자들은 인류 문명 이전에는 전쟁이 드물었다고 결론 내린다. 이에 대해 킬리와 핑커의 지지자들은 크로 크릭이나 제벨 사하바 같은 피바다를 무시할 수 없다고 반박하고, 또 (다른 많은 매장지들에서 초기 전쟁이 있었는지에 대한) 증거의 부재가 부재의 증거는 아니라고 반박한다.

(372~377쪽)

인간의 최선의 행동과 최악의 행동에 있어서 현대의 수렵채집인들은 어떨까? 1970년대까지는 수렵채집인들이 평화롭고, 협동적이고, 평등주의적이라는 것이 분명한 대답이었다. 집단 간 유동성은 개인 간 폭력을 예방하는 안전밸브로 기능하고(서로 죽일 듯 대립하는 사람들이 있을 때는 한 명이 다른 집단으로 옮기면 된다), 유랑 생활은 집단 간 폭력을 예방하는 안전밸브로 기능한다(이웃 집단과 전쟁을 벌이는 대신 그냥 다른 계곡으로 옮겨서 사냥하면 된다).

그중에서도 멋진 수렵채집인의 기수로 꼽힌 것은 칼라하리사막의 !쿵족이었다.[*!쿵족은 흡착음이 있는 언어를 쓴다. 이름 앞에 붙은 느낌표가 바로 흡착음 기호다. ’부시먼’이라는 비공식 명칭으로 알려진 그들은 보츠와나, 나미비아, 앙골라, 남아프리카공화국에 퍼져 있는 토착 부족들의 통칭인 코이산 문화의 일부다. <부시맨>이라는 코미디 영화의 주인공이 이 !쿵족이다. ‘!쿵‘이 가장 널리 쓰이는 이름이긴 하지만, 부족민 자신들과 오늘날 대부분의 인류학자들은 그 대신 ’주호안시‘라는 이름을 쓴다.] 이들에 과한 초기의 논문 제목―엘리자베스 마셜 토머스의 1959년 작 『무해한 사람들』―만 봐도 알 수 있다.[*내가 다닌 대학의 인류학과가 !쿵족의 본거지였던 터라, 나는 그 애정을 더 넓혀서 아프리카 수렵채집 부족이라면 덮어놓고 껌뻑 죽는 사람이 되었다(그들이 모두 키가 작다는 사실이 한몫했던 것 같다). 지금은 소수만 남은 수렵채집 부족으로, 케냐의 세렝게티 북부 숲에서 사는 ‘은도로보’족 혹은 ‘오키에크’족이 있다. 이들은 이웃 마사이족과 기묘한 공생관계를 맺고 있다. 가끔 숲에서 나와 마사이족과 물물교환을 하거나, 마사이족의 일부 의례에서 샤먼 역할을 맡는 것이다. 이들은 키가 작고, 과묵하고, 동물 가죽을 입는다. 키가 훌쩍 크고 창을 쓰는 마사이족이 이 부족 앞에서 동요하는 모습을 보는 게 나는 너무너무 즐거웠다. 내 마사이 친구들은 내가 은도로보족에게 집착하는 걸 놀리곤 했다.] !쿵족과 야노마미족의 대비는 존 바에즈와 섹스 피스톨스의 대비를 연상시켰다.

!쿵족에 대한, 나아가 수렵채집인 전반에 대한 이런 견해는 이후 자연히 수정되었다. 현장 연구의 역사가 충분히 길어지면서 수렵채집인들이 살인을 저지르는 경우도 보고되었기 때문인데, 이 점은 예일대학교의 캐럴 엠버가 1978년 쓴 책에서 잘 지적했다. 연구자가 가령 서른 명으로 구성된 집단을 관찰한다고 하자. 그들의 살인율이 설령 디트로이트에 맞먹는다고 해도(이런 비교에서 늘 언급되는 기준이다), 인구가 적기에 그 현상이 관찰되기까지는 아주 긴 시간이 걸릴 것이다. 수렵채집인의 폭력성을 인정하는 것은 1960년대 인류학계의 낭만주의를 일소하는 것, 즉 늑대와 함께 춤을 추고자 객관성을 내버렸던 인류학자들의 정신을 차리게 하는 것으로 여겨졌다.

핑커가 자료를 종합할 무���, 수렵채집인의 폭력성은 학계가 인정하는 사실이 되어 있었다. 수렵채집인의 전쟁 사망자 비율은 평균 15%가량이라고 여겨졌고, 이것은 근대 서구사회들보다 한참 높은 수준이었다. 현재의 수렵채집인들에게도 폭력성이 있다는 사실은 인류 역사 내내 전쟁과 폭력성이 상존했다고 보는 홉스식 견해를 지지하는 묵직한 증거가 되었다.

비판도 살펴보지 않을 수 없다.

· 잘못된 명명. 핑커, 킬링, 볼스가 언급한 수렵채집사회들 중 일부는 사실 수렵-원예농경 사회다.

· 수렵채집사회의 전쟁이라고 언급된 사례들 중 다수는 더 면밀히 살펴보면 사망자가 한 명뿐인 살인에 해당한다.

· 아메리카대륙 대평원의 폭력적 수렵채집 문화들 중 일부는 홍적세에는 존재하지 않았던 중요한 무언가를 사용했다는 점에서 전통적이지 않았다. 그들은 길들인 말을 타고 싸웠다.

· 비서구의 농부나 목축민과 마찬가지로, 현재의 수렵채집인은 우리 선조와 동일하지 않다. 지난 1만 년 동안 발명된 무기가 교역을 통해 그들에게 흘러들었다. 대부분의 수렵채집 문화들은 지난 수천 년 동안 농부들과 목축민들에게 계속 쫓겨난 터라, 점점 더 척박하고 자원이 부족한 생태계로 내몰렸다.

· 여기서도 데이터 취사선택의 문제가 있다. 평화로운 수렵채집 문화들은 언급하지 않는 것이다.

· 가장 중요한 점은, 수렵채집사회가 한 종류만 있는 게 아니라는 것이다. 원조는 유랑하는 수렵채집 집단으로, 그 역사는 수십만 년 저까지 거슬러올라간다. 그다음에 말을 타는 수렵채집인이라는 새로운 형태가 등장했다. ‘복합 수렵채집‘ 사회도 있다. 이들은 폭력적이고, 그다지 평등하지 않고, 정주 생활을 한다는 점에서 원조와 다르다. 이 차이는 이들이 보통 풍요로운 식량 공급원을 차지하고 앉아서 그것을 외부인으로부터 지키기 때문에 생겨난다. 순수한 수렵채집사회로부터 이행한 형태인 것이다. 그런데 엠버, 킬링, 핑커가 언급한 문화들 중 다수가 이런 복한 수렵채집사회였다. 차이를 가장 잘 보여주는 사례는 케냐 북부의 1만 년 된 학살 유적지인 나타루크다. 이곳에서는 땅에 묻히지 않은 27구의 유골이 발굴되었는데, 모두 곤봉이나 칼이나 돌로 딘 발사물에 맞아서 살해된 유골이었다. 피해자들은 투르카나호수의 얕은 만에 정주하여 산 수렵채집인이었다. 그곳은 고기를 잡기 쉽고, 물 마시러 오는 야생동물이 많아서 사냥하기도 좋은 땅이었다. 외부인들이 완력을 써서라도 비집고 들어오려고 할 만한 부동산이었다.

수렵채집인들의 폭력을 가장 세심하게 분석하여 가장 큰 통찰을 끌어낸 것은 프라이, 그리고 서던캘리포니아대학교의 크리스토퍼 보엠이었다. 그들이 보여준 그림은 좀 복잡하다.

…

2012년 책 『도덕의 탄생』에서 보엠도 비슷한 분석 결과를 보여주었다. 보엠은 프라이보다 약간 덜 엄격한 기준을 써서 약 50곳의 ’순수한‘ 유랑 수렵채집 문화를 수집했다(북극의 이누이트 집단들을 치우치게 많이 포함한 목록이었다). 쉽게 예상할 수 있듯이, 폭력은 주로 남자들이 저질렀다. 그중에서도 여자와 관련된 살인이 가장 흔했다. 한 여자를 두고 두 남자가 싸웠거나, 이웃 집단에서 여자를 납치하려고 했거나, 물론 남편이 아내를 죽인 경우도 있었는데, 보통 간통을 의심해서였다. 여아 살해도 있고, 마녀로 고발된 여성이 살해된 경우도 있었다. 누가 식량을 훔쳤거나 식량을 나눠주기를 거부했다는 이유로 자행된 살인도 종종 있었다. 그리고 살해된 사람의 친족이 복수로 살인하는 경우가 아주 많았다.

프라이도 보엠도, 수렵채집인들이 심각한 규범 위반에 대해서 마치 사형을 집행하듯이 사람을 죽인 경우도 있다고 보고했다. 그렇다면 유랑하는 수렵채집인들이 가장 귀하게 여기는 규범은 무엇일까? 공정함, 간접적 이타주의, 그리고 횡포를 삼가는 것이다.

공정함. 앞서 말했듯이, 수렵채집인들은 친족이 아닌 사이에도 협동하여 사냥하고 나누는 행위를 개척한 사람들이다. 특히 고기에 대해서 그렇다. 성공한 사냥꾼은 으레 성공하지 못한 사냥꾼들과 (또한 그 가족들과) 고기를 나눈다. 사냥에서 주도적 역할을 했던 사람이 꼭 남들보다 고기를 더 많이 갖지는 않는다. 결정적으로, 고기 배분을 결정하는 것은 가장 성공적인 사냥꾼의 몫이 아니다. 보통 제삼자가 그 일을 맡는다. 이 관습이 오래되었음을 암시하는 멋진 단서가 있다. 인류가 40만 년 전에 큰 동물을 사냥했음을 보여주는 증거들이 있는데, 그걸 보면 도축된 동물의 뼈에 베인 자국이 사방팔방��로 혼란스럽게 나 있다. 모두가 무질서하게 고기를 잘라 먹었다는 것을 암시하는 흔적이다. 하지만 20만 년 전으로 오면, 현재의 수렵채집인들이 보이는 패턴이 등장한다. 베인 자국이 일정한 간격으로 평행하게 나 있는 것이다. 이것은 한 사람이 도맡아서 도축하고 고기를 배분했음을 암시하는 흔적이다.

순수한 수렵채집인들에게 나눔이 손쉬운 일이라는 말은 아니다. 가령 보엠에 따르면, !쿵족은 자신이 고기를 손해봤다는 불평을 쉴새없이 늘어놓는다고 한다. 사회적 규제에 따르는 배경 잡음인 셈이다.

간접적 이타주의. 다음 장에서 우리는 두 개인이 직접 주고받는 상호 이타주의를 알아볼 것이다. 그런데 유랑하는 수렵채집인들은 그 대신 간접적 이타주의에 능하다는 것이 보엠의 지적이다. A라는 사람이 B에게 이타적으로 행동했다면, B의 사회적 의무는 A에게 똑같이 돌려주는 것이라기보다는 C에게 이타적으로 행동하는 것이다. C는 또 D에게 베풀고, D는······ 이렇게 계속 이어진다. 이처럼 집단을 안정화하는 협력관계는 큰 동물을 잡는 사냥꾼들에게 알맞다. 그 세계에는 두 가지 규칙이 적용되기 때문인데, ⓐ어떤 한 사람의 사냥은 보통 성공하지 못할 확률이 높다는 것, ⓑ그가 드물게 성공했을 때는 제 가족이 먹고도 남는 양의 고기를 얻게 되므로 주변에 나누는 편이 낫다는 것이다. 수렵채집인이 미래의 굶주림을 예방하기 위해서 할 수 있는 최고의 투자는 지금 남들의 배에 고기를 채워주는 것이다.

횡포를 삼가는 것. 역사 다음 장에서 살펴볼 텐데, 인간은 진화적 선택압에 따라 속임수를(즉 호혜적 관계에서 제 몫을 다하지 않는 상대를) 감지하는 능력을 키워왔다. 그런데 유랑하는 수렵채집인들에게는 은밀한 속임수를 단속하는 것보다 노골적인 겁박과 ���력 지향 행위를 단속하는 것이 더 중요한 문제다. 수렵채집인들은 강자가 횡포를 부리지 못하도록 끊임없이 경계한다.

수렵채집사회들은 공정함, 간접적 이타주의, 횡포 금지를 엄수하기 위해서 집단적으로 애쓴다. 여기에 동원되는 것이 탁월한 규범 강제 메커니즘인 소문이다. 수렵채집인들은 쉼없이 소문을 주고받는다. 유타대학교의 폴리 위스너가 조사한 바에 따르면, 그 내용은 아니나다를까 주로 지위가 높은 개린들이 어떻게 규범을 위반했는가 하는 것이다. 모닥불을 둘러싸고 『피플』지가 펼쳐진 것이라고나 할까.[*보엠은 인류학자들이 연구 대상자들의 소문을 접할 수 있어야만 비로소 그들의 사저을 제대로 알 수 있다고 강조한다. 나는 개코원숭이를 연구하던 시절에 마사이족 남자들과 함께 야영하며 수많은 계절을 났다. 나는 그들과 비교적 친했고, 그들의 공동체에 어떤 일이 있는지를 들어 알았다. 하지만 나중에 내 미래의 아내도 현장에 오기 시작했는데, 아내가 그곳의 몇몇 여자들과 친구가 되고 나서야 비로소 우리는 진짜배기 정보를 알 수 있었다. 누가 누구랑 잤네, 안 잤네 하는 소문 말이다.] 소문은 다양한 목적을 수행한다. 현실을 혹인할 수 있도록 하고(“내가 이상한 거야, 아니면 그 인간이 멍청이야?”), 소식을 전하고(“오늘 사냥에서 하필 가장 아슬아슬한 순간에 발에 쥐가 난 인간이 누구게?”), 합의를 구축한다(“이 인간에게 뭔가 손을 쓸 필요가 있어”). 소문은 규범 강제의 무기다.

수렵채집 문화들도 비슷한 행동을 취한다. 규범을 어긴 자를 집단적으로 비판하고, 창피를 추거나 조롱하고, 배척하거나 따돌리고, 고기를 나눠주지 않고, 치명적이지 않은 물리적 처벌을 가하고, 집단에서 내쫓고, 그러고도 안되면 최후의 수단으로 죽인다(집단 전체가 가담하거나 지정된 처형자가 수행한다).

보엠은 순수한 수렵채집 문화들의 절반 가까이가 그런 사법적 살인을 시행한다고 보고했다. 어떤 위반 행위가 그 대상일까? 살인, 권력을 독차지하려는 시도, 악의로 마법을 부리는 행위, 도둑질, 자신의 것을 나누기를 거부하는 행위, 외부인에게 집단을 배신하는 행위, 그리고 물론 성적 금기를 어기는 행위가 그에 해당한다. 이런 문제에 대해 다른 개입 조치들이 반복적으로 실패했을 때, 수렵채집인들은 결국 죽음으로 처벌한다.

(388~395쪽)

행동 - 로버트 새폴스키

4 notes

·

View notes

Text

볼레로: 불멸의 선율 / Boléro

프랑스 영화 “볼레로: 불멸의 선율”, 모리스 라벨의 전기 영화가 2025년 4월 30일 한국 영화관에서 개봉됩니다. Le film français “Boléro”, le biopic sur Maurice Ravel, sortira dans les salles de cinéma coréennes le 30 avril 2025.

- Réalisé par (감독) : 안느 퐁텐 (Anne Fontaine) - Avec (주연배우) : 라파엘 페르소나즈 (Raphaël Personnaz), 도리아 틸리에 (Doria Tillier), 잔느 발리바 (Jeanne Balibar), 엠마뉴엘 드보스 (Emmanuelle Devos) … - Date de sortie (개봉일) : 2025.04.30 개봉 - Public (등급) : 12세이상관람가 2024 / 120 min (120분) / 드라마 (biopic, drame)

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// - Le synopsis (줄거리) :

1928년, 파리가 광란의 시대를 살아가던 때, 무용수 ‘이다 루빈슈타인’은 ‘모리스 라벨’에게 자신의 발레 음악을 의뢰한다. 영감이 떠오르지 않아 고심하던 라벨은 자신이 걸어온 길을 되돌아본다. 로마 대상 수상 실패와 전쟁이 남긴 상처, 어머니의 죽음, 그리고 그의 뮤즈 ‘미시아 세르’에게 품었던 이루어질 수 없는 사랑... 라벨은 마침내 세계를 사로잡을 걸작 ‘볼레로’를 창조해낸다. 영원히 기억될 불멸의 선율 ‘볼레로’ 당신이 몰랐던 숨겨진 이��기가 펼쳐진다.

En 1928, alors que Paris vit au rythme des années folles, la danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. Tétanisé et en panne d’inspiration, le compositeur feuillette les pages de sa vie - les échecs de ses débuts, la fracture de la Grande Guerre, l’amour impossible qu’il éprouve pour sa muse Misia Sert… Ravel va alors plonger au plus profond de lui-même pour créer son oeuvre universelle, le Bolero.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// - La bande annonce (예고편)

youtube

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// - 부가 정보 / Plus d’informations

C’était pas mal <볼레로 : 불멸의 선율> https://www.arte.co.kr/talk/talk/1082

CRITIQUE - "Boléro" : Anne Fontaine fait tout sauf du grand Maurice Ravel selon Le Masque https://www.radiofrance.fr/franceinter/critique-bolero-anne-fontaine-fait-tout-sauf-du-grand-maurice-ravel-selon-le-masque-6259477

찬란 Challan Film https://www.instagram.com/challanfilm/

#film#찬란 Challan Film#boléro#영화#프랑스어#biopic#film français#maurice ravel#전기영화#프랑스영화#모리스라벨#볼레로#Youtube

0 notes

Text

가끔 교황 뉴스를 보는데

로마 라이브 이런 느낌으로.

아 재생산에 관해 나는 종교와 합의를 볼 수 없기 때문에.. 뭐 그렇다고 치고

안 본 사이에 연세 많이 드셨구나 싶고

동네에서 어르신들도 아니셨던 분들이 어르신이 되어가는 모습을 보며

우리 엄마 아빠도 다른 누군가에게 그렇겠다 싶으면서

자신의 젊음을 소위 리즈시절을 끊임없이 화면을 통해 다른 사람의 입을 통해 보고 들어야 하는 것도 존나 고통이겠다 싶으면서

아 나는 이게 스트레스여서 친척들 안 만나긴 했음

옛날엔 예뻤는데를 시작으로 누구는 그러니까 못생겼던 누구는 멋부리고 꾸미고 다니는데....

이런 소리 듣기 싫어서 -ㅂ-

...

으쓱

0 notes

Text

youtube

"검은 고양이를 원했어 Volevo Un Gatto Nero"

1969년 이태리에서 개최한 동요 대회 출품작이다. 나무위키에 따르면 최초 노랠 부른 사람은 빈첸자 파스토렐리이고, 당시 4세였다는데 당연히 음정이 정확할 수 없는 데다 도중에 가사를 까먹는 등의 이유로 입상은 못 했다고. 하지만 콘티넨털 탱고 풍으로 편곡한 음반이 선풍적 인기를 끌어 각국에서 번안해 불렀다.

그래선지 노래 제목에 "탱고"를 쓴 것이 많이 보인다. 프랑스에선 "Je veux vivre tango = 나는 탱고처럼 살고 싶다", 핀란드에선 "Mustan Kissan Tango = 검은 고양이 탱고", 일본에서도 "黒ネコのタンゴ = 검은 고양이 탱고"란 제목으로 미나카와 오사무란 어린이가 불렀다.

한국에선 다들 아시다시피 "검은 고양이 네로"란 제목으로 당시 5살이던 박헤령 씨가 불렀다. 어째서 로마 폭군 이름을 갖다 썼나 의문이었는데 알고 보니 원제의 "Gatto Nero"에서 따왔던 거.

기왕에 유럽 각국에선 '검정'을 뭐라고 하는지 찾아 봄. 이탈리아 = 네로(Neo), 스페인 & 포르투갈 = 네그로(Negro), 프랑스 = 느와르(noir), 독일 = 슈바르츠(Schwarz). 문득 내 또래에게 큰 영향을 준 '홍콩 느와르'가 연상되네.

세상은 넓기 때문에 혹시 모르긴 하지만 아마 세계 유일 탱고 동요가 아닐지?

youtube

youtube

youtube

youtube

3 notes

·

View notes

Text

미래는 우리가 죽으러 가는 곳이다.

브루스 스털링과의 인터뷰

브루스 스털링은 전통적 경계나 이념에 얽매이지 않는 (deterritorialized) 공공 지식인이자, 사이버펑크 씬의 창립 멤버이며, SF 작가이다. Big Echo는 2017년 8월 말, 그와 이메일 인터뷰를 진행했다.

기술을 숭배하지 않으면서, 미래에 대해서 이야기할 수 있을까요?

만약 “미래(Future)”를 굳이 대문자로 강조하지 않는다면, 그러니까 그걸 특별한 존재로 떠받들지 않는다면, 기술 장비나 기계에 집착하지 않고도 미래에 대해 글을 쓸 수 있어요. ‘미래주의'라는 개념 자체가 복잡하죠. 역사적으로 보면, 1600년대가 되어서야 처음으로 ‘미래’를 배경으로 한 픽션이 등장했어요. 그 전까지 미래에 대한 글은 주로 종교적 예언이었고, 1700~1800년대에는 군사 침략이나 유토피아 혁명을 다룬 정치적 이야기였죠. 지금처럼 기술에 대해 집착하기 시작한 것은 1920년대 미국 SF 문학에서부터예요.

사람들이 무덤에 새기는 비문을 보면, 미래 세대를 위한 메시지인데도 지나치게 상징화된 문장들이에요. 엄숙하고, 경건하고, 단호해요. 가끔 위트 있고 인간적인 비문도 있지만, 그런 건 정말 드물죠.

“미래는 아직 일어나지 않은 역사다." 이걸 알면 도움은 되겠지만, 사실 역사 서술 역시 꽤나 숭배적인 경향이 있어요. 오늘날 우리의 역사 쓰기는 기술에 대한 숭배로 가득하죠. 우리가 로마 제국의 ‘인프라’를 이야기하지만, 정작 로마인들은 그런 개념조차 없었잖아요.

미래라는 개념의 이데올로기적 성격은 무엇일까요? 누가 소유하고, 누가 통제하는 걸까요?

“과거를 통제하는 자가 미래를 통제한다"는 말이 흔한 클리셰지만, 그게 사실 이야기의 핵심이에요. 미국에서는 2017년 당시 남부연합 동상의 철거 문제를 두고 과거를 통제하려는 싸움이 벌어지고 있었어요. 이건 역사적으로 불안정한 사회에서 흔히 볼 수 있는 현상이에요. 동상을 없애고, 거리 이름을 바꾸고, 지폐와 국기를 다시 디자인하죠. 저는 동유럽과 발칸반도에서 오랜 시간을 보냈는데, 거기서도 비슷한 사례를 수도 없이 봤어요.

사람들은 자신이 미래를 소유하고 통제한다고 생각할지 모르지만, 결국 나이를 먹게 돼요. 미래란 결국 우리가 죽으러 가는 곳이에요. 그 과정을 우리가 통제할 수는 없어요.

동유럽과 미국을 비교해주셨는데, 이 두 지역에서 ‘미래성’이나 ‘역사’에 대해 어떤 태도의 차이가 있나고 보시나요?

발칸 반도의 ‘미래성’과 다른 곳의 ‘미래성’이 어떤 큰 차이가 있을지 궁금해하실지도 모르겠네요. 그 차이는 ��로, 발칸은 단순한 지역이 아니라 '파편화된 지역(shatter belt)'이라는 점이에요. 거기선 10km만 이동해도 완전히 다른 역사 서사를 만나게 돼요. 사실 움직일 필요도 없어요. 발칸의 비밀은 사람들이 내적으로도 발칸화되어 있다는 거예요. “난 저 민족/종교/이념 진짜 싫어. 엄마만 빼고.” 이게 그들이에요.

제 착각인지 모르겠는데, 혹시 언어의 실패에 집착하고 계신가요?

음, 저는 정말 신조어와 고어를 좋아해요. 어떤 언어 형태가 사라지거나 의미를 잃는 것을 언어의 실패라고 부를지도 모르겠지만, 저는 그런 ‘실패’에 집착하지는 않아요. 제 관심은 좀 더 형이상학적인 차원에 있어요. 언어와 시간의 오래된 관계에 대한 창의적인 고민들이죠.

예를 들어볼까요. 1947년이라고 상상해봐요. 당신이 당신의 여자 친구에게 말해요. “평생 너를 사랑할 거야. 나랑 결혼해줄래?” 그러자 그녀는 대답하죠. “완전 짱(jake)이지!” 당신은 행복하게 결혼해요. 물론 진짜 “영원히”는 없겠죠, 왜냐하면 당신은 60년 후인 2007년에 죽을테니까요.

그래요. 그녀는 당신에게 유행어인 “jake”라는 말로 대답했어요. 지금 들으면 좀 유치하고 촌스럽게 느껴질지도 몰라요. 하지만 그건 전혀 걱정할 만한 “실패”는 아니죠. 오히려 인간의 언어 사용에 있어서 굉장한 성공이죠. 왜냐하면 당신은 1947년에 멋진 젊은이였고, 세상이 어떻게 돌아가는지 알고 있는 힙한 여자친구 (jazzy hep-kitten)가 필요했으니까요.

당신의 언어와 시간에 관한 형이상학적 관심에 대해서 알고 싶어요. 언어가 시간에 따라 어떻게 변화하는지를 분명하고 기술적으로 잘 설명해주셨는데요, 그렇다면 당신의 작업 전반에 깔려 있는 시간에 대한 이론이나 철학은 어떻게 설명할 수 있을까요?

형이상학적으로 말하면, 이건 오래된 질문이에요. 언어가 현실을 어떻게 그려내고, 구분하고, 설명하는가라는 문제죠. 제 경우는 특히 “비시간성(atemporality)”, 그러니까 어떻게 언어가 현실에서 변화를 기록하는지에 대한 문제예요. 언어(혹은 ‘미디어’)는 무엇이 정말 오래된 것이고, 무엇이 정말 새로운 것인지, 무엇이 진짜 미래적이고, 무엇이 구식으로 여겨지는지를 어떻게 구분할 수 있을까요?

만약에 당신의 남자친구가 당신에게 “우리 결혼해서 여생을 함께 보내자”고 말했다고 쳐요. 당신은 “인간은 죽기 전까지는 행복하다고 할 수 없다” 같은 고대 그리스의 “영원한” 격언으로 암울하게 대답할 수도 있겠죠.

하지만, “완전 짱이지! (Jake!)” 라는 말이 훨씬 인간적이죠. 이건 더 낭만적하고, 열정적이고 무엇보다 훨씬 미래지향적인 반응이에요.

SF는 죽었나요? 아니면 이제 모든 문학이 SF가 된 걸까요?

미국 SF 작가들은 항상 그런 문제를 걱정해요. 개인적으로 저는, 영어가 아닌 소수 언어권에서 존재하는 작고 연약한 문학들이 어떻게 작동하는지를 지켜봐 왔어요. 그런 환경에서는 SF가 생겨��다가 사라지는 일이 정말 자주 일어나요. 문학 자체가 늘 위태로운 처지에 있거든요.

하지만 SF는 새로운 가능성 있는 틈새가 생기면 늘 다시 돌아오곤 해요. 제2차 세계대전 당시 종이 배급 때문에 펄프 잡지들이 사라졌을 때, 미국 SF는 엄청난 타격을 입었죠. 전쟁 이전의 SF 팬 문화는 거의 완전히 소멸됐고요. 전쟁 이후에 싸구려 페이퍼백 소설로 다시 살아난 SF는 전쟁 이전의 펄프 SF와는 전혀 다른 것이었어요.

지금 미국에서도 비슷한 문제를 겪고 있어요. 바로 ‘인쇄물의 종말’이라는 문화적 변화예요. 전 세계로 퍼진 디지털 비디오로서의 <왕자의 게임>은 조지 R.R 마틴이 1970년대에 극찬하던 Ace 더블북과는 완전히 다른 것이에요.

저는 “소수 언어 (Minor language)”라는 표현이 인상깊었고 수많은 질문을 떠올렸어요. 주로 식민지적인, 그리고 탈식민지적인 맥락과 관련된 질문이죠. 그래서 당신이 SF, 좀 더 구체적으로 말하자면 ‘작은’ SF들, 하위 장르들, 혹은 ‘소수 언어’ SF에 대해 몇 마디 해주지 않을까 기대하고 있었어요. 그리고 그런 SF들이 자신들이 정의되고 있는지배적인 제도나 전통들과 어떤 관계를 맺고 있는지도요.

물론, 어떤 작가도 자신의 언어가 ‘소수 언어’라고 불리는 걸 원하지는 않아요. 하지만 결국 우리 모두는 다 ‘소수’예요. 초서는 영어로 글을 썼지만, 그가 사용한 중세 영어는 이제 소멸했죠. 그리고 SF는 ‘문학’이 아니에요, ‘장르'죠. 지금 이 시점에서 보면, SF는 초서가 썼던 장대한 서사시보다 훨씬 더 거대한 표현 양식이 되었죠. 오늘날 영어로 주요 시인이 되는 건 꽤나 어려운 일이에요. 하지만 당신이 “소수 언어”로 활동하는 ���대 시인이라면, 오히려 훨씬 더 많은 걸 해낼 수 있어요.

사람들에게 의미 있는 글을 쓰고 싶다면 전략이 필요해요. 그저 자신의 억업된 처지를 한탄하면서 “에휴, 난 HG 웰스야, 가난하고 이상한 애로 태어났고, 세상도 불공평하니까 정의가 실현될 때까지 조용히 있어야겠어” 라고만 생각해선 안돼요. 독자들도 각자의 문제가 있어요. 숨 돌릴 틈을 줘야죠.

로컬(local)은 어떻게 된 걸까요? 아직 존재할까요? 무슨 뜻일까요? 우린 그것에 대해 어떻게 생각해야 할까요?

이건 문학에게 아주 좋고, 건강하고, 동시대적 질문이에요. 지금 전 세계의 사회와 언어 속에서, 사람들은 ‘지역적인 것’과 ‘글로벌 한 것’ 사이의 문제를 깊이 고민하고 있어요. 문학은 이를 탐구하는 데에 강력한 역할을 할 수 있어요.

저는 오랫동안 “지구라는 지역에 관한 지역 소설”을 쓰고 싶다고 말해왔어요. 하지만 저는 제가 실제로 그걸 쓰게 될 것이라고 생각하지 않아요. 그건 어쩌면 문제의 스케일을 가늠해보려는 일종의 포부라고 할 수 있죠. 브라이언 알디스는 <지구에 사는 망명자 An Exile on Planet Earth>라는 에세이집을 낸 적이 있어요. ‘로컬’과 ‘글로벌’이라는 개념의 기묘한 본성에 SF적으로 접근한 좋은 예시예요. 그는 “영국에서 가장 오래된 젊은 투르크 (Britain’s Oldest Young Turk)”라고 불렸는데, 똑똑하고, 세계 곳곳을 돌아다녔고, 역설과 모순어법을 다루는 데에 능숙한 사람이었죠.

당신의 정치적 혹은 이데올로기적 기원은 어떻게 설명할 수 있나요? 시간이 흐르면서 정치적인 궤적은 어떻게 변해왔나요? 당신의 작업을 ‘혁명적’이라고 부를 수 있을까요?

저는 혁명가들과 어울려본 적 있어요. 그들의 수사학을 패러디하거나 모방해서 글을 쓸 수 있고 정치적으로 사고할 수도 있어요. 하지만 정치에 있어서 저는 그냥 ‘공상가(fantasist)’죠.

저는 상상해요. 정의에 불타오르지도 않고 높은 자리에 오르고 싶은 욕망도 없어요. 국가를 다스리고 싶은 생각도 없고요. 만약 제가 선거에 출마한 모습을 본다면, 저는 절대 저 자신에게 투표하지 않을 거예요. 제 이력서를 쭉 훑어보고 이렇게 말하겠죠. “이 사람, 그냥 판타지 작가잖아. 권력 기반도 없고 뚜렷한 공약도 없고, 행정 능력은 아예 없네.”

굳이 정치적 ‘궤적’이라는 게 있다면, 그건 제가 정치인들을 조금 공감할 수 있게 되었다는 거예요. 대부분의 정치인들이 공공 파이의 한 조각이라도 차지하려고 애타고 굶주려 있죠. 그 사람들은 권력을 위해서 죽이기도 하고, 죽기도 하죠. 어쩌면 그게 그들의 의무이고, 그들이 말하는 ‘국가의 논리 (reason-of-state)’일 수도 있어요. 그래서 저는 항상 정치가들을 잔인하게 비난하지 않아요. 그들이 안쓰럽든요. 아니, 그 사람들이 좀 더 좋아할 표현을 쓰자면, 저는 그들과 일종의 연대감을 가져요. 그 사람들의 처지는 말 그대로 비극적이에요.

당신의 작품에는 종종 종교적인 분위기, 중세적이거나 묵시록적인 느낌이 있어요. 그리고 당신은 “두려움으로 결정을 내리지 마라”라는 말을 하신 적도 있어요. 혹시 두려운 게 있으신가요? 그렇다면, 무엇이 두렵죠?

저는 적어도 중세적 종말은 전혀 두렵지 않아요.

사람들은 결국 죽어요. 저는 지난 세기에서 온 사람이죠. 가까운 사람들이 아주 많이 죽었고, 어릴 적에 가족을 잃기도 했죠. 그래서 사랑하는 사람들을 떠나보내는 것에 대해서 “두렵다”고 말하지는 않겠지만, 슬픔이라는 건 아주 두려운 감정이에요.

매일매일이 선물이에요. 삶은 너무 연약하고 조건부죠. 작가로서 그런 죽음을 의식하는 것은 마치 제 캔버스 위에 칠해진 검은 물감같아요. 그렇다고 제가 글을 쓸 때마다 죽음의 춤(Death of Dance)을 그리는 건 아니에요. 오히려 저는 꽤 유쾌하고 장난스럽죠. 하지만 당신이 제 글에서 “종교적 분위기”를 느꼈다면, 그건 아마 당신이 그것을 보고 있는 거겠죠.

출처 : https://www.bigecho.org/sterling

1 note

·

View note

Text

240405 wwdkorea

#제작비지원 #WWDSTAR#MINHO

COS × MINHO

COS(@cosstores)와 함께한 #샤이니 민호(@choiminho_1209)의 또 다른 WWD 코리아 디지털 커버! 이탈리아 로마에서 열린 COS 2024 S/S 컬렉션에 참석한 민호가 이번 컬렉션의 더블 브레스티드 블레이저와 릴랙스드 트라우저로 연출한 세련된 모습🌟 곧 공개될 WWD 코리아 5월호, 인스타그램과 유튜브 채널에서 로마 속에 완벽히 어우러진 민호의 매력이 찾아올 예정이니 계속해서 지켜봐 주세요✨

[eng tran] Another WWD Korea digital cover by #SHINeeMinho (@choiminho_1209) with COS (@cosstores)! Minho, who attended the COS 2024 S/S collection in Rome, Italy, looks sophisticated with the collection's double-breaded blazer and relaxed trouser 🌟 The upcoming May issue of WWD Korea, Minho's charm that blends perfectly with Rome will come to you on Instagram and YouTube channels, so please keep an eye on him. ✨

Contributing Editor: Kyungmi Lim Film: Minjun Kim(STUDIO THE STONE) Film Editor: Juwon Yoon Stylist: Jinyoung Choi Hair: Minyoung(BLOW) Make-up: Dayoung Min Cooperation: COS(@cosstores_kr)

#따따디#WWDKOREA

4 notes

·

View notes