#RobertMoog

Photo

Todays addition to the studio and showroom. Almost there... #moog #modularsynthdk #modularsynth #synthesizers #robertmoog #subsequent25 (at Modularsynth.dk) https://www.instagram.com/p/CHYT8uyhFMQd-5uiTxL1zOLANWZ5U3wjWSuZSI0/?igshid=978r81r9n4gd

1 note

·

View note

Photo

<祝 こんにち的シンセ生誕六十周年 : Make Noise 0-Coast review>

●早くも長い前置き:こんにち的シンセの開祖とアナログシンセの二大潮流

こんにち的なシンセの開祖として有名なのは、アメリカのロバート・モーグ(Robert Moog)と、ドン・ブックラ(Don Buchla)。しかし歴史上、いちばん最初に電圧制御方式シンセをつくったのは、モーグでもなければブックラでもない。

それはドイツ人のハラルト・ボーデ(Harald Bode)であり、1960 年のことであった。かねてからボーデは、米国のオルガン・メーカーであるエスティ・オルガン(Estey Organ)社のために渡米して電子オルガンを開発していたのだが、そこで彼自身それまでの真空管ではなく新��く勃興してきたトランジスターに関心を持ち、それを利用した新概念の電子楽器を構想しはじめた。彼が考えたのは放送局や映画、レコーディングスタジオなどで活躍できるような、自由に音がつくれるあたらしい楽器である。

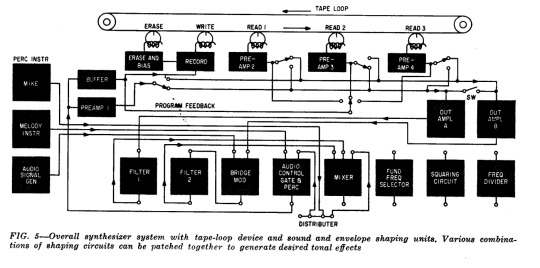

1960 年にボーデが創った最初のシンセ「Audio System Synthesizer」はすでにモジュラー構成になっていたものの、当時の電子音楽として流行していたテープの切り貼りによる「ミュージック・コンクレート」の影響を受け、オシレーターが無い代わりになんとオープンリールのテープレコーダーが音源回路として組み込まれていた。そしてそのテープから出る音をローパス・ハイパスどちらもできるフィルターやリング変調機、リバーブなどのモジュールで加工するようになっていた。その点ではアナログ方式のフレーズサンプリング・モジュラーシンセとも言えるであろう。

彼の論文には、当時すでに存在していたリング=ブリッジ・モジュレーター(Ring-bridge Modulator)を使って2つ音の和と差の周波数を出すというどっかで聞いたような話や、リバーブレーション・ジェネレーター(Reverbration Generator)つまり残響生成装置でもって音を響かせる話などが解説されており、それら既存技術をコンポーネント化して組み合わせることで新コンセプトの楽器をつくったのである。

ちなみに彼は史上初の VCO も開発したが、不思議にもモジュラーシンセには組み込んでいなかったふしがある。

ともかく彼は自作のモジュラーシンセを AES ショーに持ち込み、デモを実施。その聴衆のなかに、そう、誰あろう、まだ若き学生にすぎなかったボブ・モーグの姿があった。

トランジスターという最先端テクノロジーがもたらす可能性とコンパクト性にすっかり魅了されたモーグは、このあと小さくも未来的な電子楽器としてテルミンの自作と販売に打ち込むようになる。

やがて '60 年代前半、ボーデなどによる先行モジュールをヒントにモーグもブックラも自分なりに電圧制御型のオシレーター・モジュールを開発し、さまざまな他のモジュールも開発するようになった。そして、’64 年にはモーグがモジュラーシンセのプロトタイプを販売することに成功し、以来モジュラーシンセの開発と販売にいそしむようになった。’66 年にはブックラが自身では初めての商業ベースでのモジュラーシンセ販売を始め、その機種名はブックラ 100 シリーズと銘打たれた。二人はボーデなど数多くの先駆者たちの偉業の上に先駆者たちの双肩の上にならび立って、史上初のこんにち的なアナログシンセをつくりあげたのである。

この二人に

「どちらが先に最初のシンセをつくったのですか?」

と聞こうものなら、お互い相手を指差して

「あんたが先」

「あんたが先」

と言い合うくらい、どっちが最初にシンセをつくったのかもはや当の本人たちでもわからない。だからふたりとも同じころにシンセを開発したというのが結論。そして電圧制御式という画期的な方法論を編み出したのは、あくまでボーデ。

ちなみに冨田勲は moog IIIp とともにモーグ社へライセンス提供されていたボーデのリング変調機とフリケンシーシフターとを入手しており、アルバム「月の光」などからずっと使用している。

ロバート・モーグと、ドナルド・ブックラ。

ボブとドン。

この二人の設計思想には明確な違いがあり、特にそれはコントローラーにて顕著にあらわれることになる。そのまま二人はアナログシンセにおける二大潮流になっていった。

当時の合衆国において

・モーグは、東海岸のニューヨーク州に拠点を置き

・ブックラは、西海岸のサンフランシスコにいた

そのためアナログシンセ業界では、たとえて言うなら「東海岸モーグ流派」と「西海岸ブックラ流派」とも言うべき、ふたつの潮流が存在することとなる。

東海岸モーグ流派すなわち一般的に言われる「イーストコースト・シンセシス(East Coast Synthesis)」は、いわゆる減算方式でありオシレーター/フィルター/アンプという音声信号経路をたどり、それへの変調要素として EG や LFO などを配置。豊富な倍音をもつ音源波形から倍音を削って音創りするという減算方式は、論理的でありできる音色の予想もつきやすい利点があった。

なによりもモーグ・シンセはおもに普通の音楽用キーボードによって演奏でき、それはそのほうが分かりやすく音創りもしやすく、ついでに売りやすいだろうと考えてのこと。

つまりモーグは従来的な音楽演奏を念頭においてすべてを設計したのである。このためモーグ・シンセにはじまる減算方式は、デジタル化されソフトウェア化されたこんにちにいたるまで絶大な人気があり、音楽シーンを席巻することになる。

それは合衆国の中でも歴史が古い東海岸ならではの伝統的なビジネスセンスでもあった。

いっぽうそんな伝統なんかどこ吹く風、ネクタイ締めたビジネスなんかくそくらえ、ヒッピーと反戦とドラッグとカウンターカルチャーとラヴアンドピースだいぇーいにあけくれていた西海岸から出てきた西海岸ブックラ流派、一般的に「ウェストコースト・シンセシス(West Coast Synthesis)」と呼ばれる音源方式は、フルアナログなのにフィルターを持たず、アナログによる FM 変調やウェーヴシェイピング、ウェーヴフォールディングなどにより倍音を増やす方向で音創りするように設計されていた。三角波のように倍音が少ない音源波形からさまざまな変調をへて倍音を増やすというこのシンセシスは、減算方式では不可能な音やより複雑な倍音構成の音をつくることができた。

さらにブックラのシンセは '66 年に発売した初号機 100 シリーズからの伝統として、トラッドな白鍵・黒鍵からなるキーボードを持たずまったくなんのコントローラも持たないか、あっても金属タッチパネルによるフルフラットな鍵盤などしかなかった。金属タッチパネル鍵盤はマイクロチューニングすら可能であったという。しかしその一方で、金属タッチパネル鍵盤は演奏者が鍵盤に触れる指などの面積や「触れる指先の汗による湿度などによっても音色が変わる」という都市伝説を生むほどに非常に繊細な表現を可能としつつ、かえってなかなか弾きこなすにもむずかしいものであった。

というか、はなから「弾きこなす」ということを想定していない。弾くという行為すら考えていない。そんな従来の楽器に隷属した発想なんて自由な電子楽器の進化をさまたげるものであり、言うなれば先祖返りだ!とブックラは考えていたのである。

なのでコントローラーも従来とは違うぶっとんだものになり、演奏するにしても音を出しっぱなしにしてドローン音をたれ流し操作子をひねりまくって音色変化させるという手法が、かなりひんぱんにとられた。

ブックラはアナログシーケンサーの発明者でもあるが、それは当時の電子音楽として流行していた「ミュージック・コンクレート」をより容易に実現するフレーズ生成マシンとして開発したものであったというのも興味深い。とにかく楽器然としていない、楽器という既存のしがらみからの自由解放ばかりを考えていたのである。

むろんモーグにも長大なリボンコントローラーがあったり、モジュラー用キーボードコントローラーにピッチのスケールを変える機能が付いていたりもした。しかしそれらは、キース・エマーソンのようなショーアップしたパフォーマンス以外ではあまり使われることなく、さらには minimoog の登場によって皆の記憶から吹っ飛んでしまった。

その minimoog は、あえて仕様を限定することでコンパクト化を実現、その明快さから一躍ヒット商品となり、対抗馬として ARP Odyssey が出るに至った。以来シンセは従来型の楽器的なアイデンティティに目覚め、その帰結として徐々にモジュラーから遠ざかっていくことになる。

いっぽうブックラは、'60 年代の当初からタッチパネル鍵盤やリボンコントローラー的なぶっちぎったものにこだわっていた。

結果ブックラのシンセは先進的すぎ、とんがりすぎて、音響実験室か前衛的でアヴァンギャルドな音楽にしか使われないことが多かった。

ブックラは異端児であった。

彼は「シンセサイザー」という言葉すら好きではなかった。合成器というその意味からは、どこかしら「既存のなにかを模倣するもの」というニュアンスが感じられたからだ。だから彼は、彼のシンセをシンセとひとくくりにしては呼ばず、単におのおのの機種名でのみ呼んだ。

事実、'82 年の米国版キーマガにおけるインタビュー記事にて彼はそう明言している。そればかりか東海岸モーグ流派が君臨しているシンセ業界は従前の楽器に従属しすぎであると、静かにだがはっきりと苦言すら呈している。

けっきょくモーグは豊かな音色を創ることを第一に置き、ブックラは既存のしがらみにとらわれない電子音楽ならではの演奏をすることを第一に置いていたがために、二つの流派が誕生することになったと言っても過言ではない。

ちなみにこの二人は仲が良かったそうである。個人的感情と彼らがつくりだすもの、さらには市場経済や会社経営とはまた別の話ということであろう。それこそインタヴューでお互い相手を指して「あんたが最初」って言い合うくらいなのだから、ともにシンセあけぼのの時代をつくった当事者として、底抜けにリスペクトしあう間柄にちがいない。

そしてブックラは細々とではあるが、とんがった西海岸流派のシンセをつくり、デジタルハードシンセが流行するとこれまた前衛的かつ実験的な感圧パッド方式の MIDI コントローラをつくり、そしてゼロ年代になって eurorack ブームが起きるとそれを機にまた変態なシンセをつくったり、往年の変態シンセを復刻させたりしている。

そのすべてにおいては鍵盤は装備されておらず、たとえそう見えても実はあいかわらず電極式タッチパネルであった。

↑ 1972 年発売、Buchla music easel

↓ 現代復刻版、Buchla music easel

また、西海岸ブックラ流派のシンセメーカーは、ブックラの他にも古くから Serge(サージ)などあり、そろいもそろって特殊なシンセを開発し、その結果いずれも細々とではあるが求道者のように息の長いシンセづくりをつづけてきた。

なお、海外では「西海岸ブックラ流派のシンセは、加算合成方式のシンセシスを採用している」と言われる事が多い。しかし加算合成(additive synthesis)といってもフーリエ級数を使ったサイン波倍音加算合成などとは違い、あくまで「倍音が少ない音源波形に倍音を増やす」という意味に過ぎないことに注意。

ところで、先ほど西海岸ブックラ流派のシンセシスでは、アナログによる FM、ウェーヴシェイピング、ウェーヴフォールディングなどによって音創りすると述べた。

アナログによる FM 変調はヤマハ DX で大ブレイクしたデジタル FM ほどには音が澄んでいないものの、原理上エイリアスノイズが出ないという特徴がある。

いっぽう、ウェーヴシェイピングは単調な音源波形ほど音楽的な音色変化をもたらす1対1の数学的な変換である。のちのデジタルシンセ時代においてコルグが 01/W を出したときに採用されたものの、PCM のように複雑かつ不規則な音源波形にかけるとただの汚いノイズにしかならないことが多かった。そのため、むしろ幾何学的な音源波形しか出さない原始的なアナログシンセに有利な手法であった。

さらにウェーヴフォールディングとは、ディストーションシンセシスの一種であり、ある波高から上ないし下の部分を極性が逆の方向へ折り返すことによって波形をひずませるシンセシスである。とはいえ単純なディスト―ションのように鋸歯状波を台形波にするような、ある振幅以上の波をシンプルにぶったぎるようなことはせず、どう波形を折り返すかが各シンセメーカーの腕のみせどころであった。

これら西海岸流派のシンセシスをすべて包括して、非線形シンセシス、ノンリニアシンセシスとも呼び、それはサイン波のような単純な波形から複雑な波形を生み出すものであった。そしてそれはモーグシンセなどによる線形シンセシス、あるいはリニアシンセサイザーをうたったローランド D-50 などとはコンセプトが異なるものであった。

デジタルシンセ時代に入ったあとのノンリニアシンセシスは、ウェーヴシェイパーを搭載したコルグ 01/W をはじめ、時たまマーケティング・タームとして浮上することがある。非常におおきくマクロに俯瞰すれば、ヤマハ DX シリーズは西海岸シンセシスの鬼子と言えなくもない。言わばものすごくバカ売れした、西海岸流派のミュータント。

ただ DX は FM 音源に特化したシンセなので、一般的には FM 変調の文脈で語られるものであり、ヤマハのエンジニアがブックラを手本にしたとは到底思えない。

余談ながら、とかくぶっとんだ発想の機種が多いブックラだが、じつは '70 年前後から活躍していたスザンヌ・チアーニ(Suzanne Ciani)は、なんとブックラ・シンセに触れてシンセ音楽に目覚めブックラを多用し、じつにたおやかな作風の美しいシンセ音楽アルバムも残していたりする。

彼女は日本で最初に評価され、日本からデビューアルバムを出し、そこから世界に躍り出たアーティストであった。その後彼女のブックラ・モジュラーの大半を盗まれてしまい、傷心からしばらくの年月にわたり、アコピのみのリサイタルを繰返していたという。

しかしやはりブックラでないとという思いから、今ふたたびブックラのモジュラーを駆使し、さまざまにアンビエントな作品をつむぎだし続けている。

↑ スザンヌ・チアーニとドン・ブックラ

またブックラは、実はオランダ系アメリカ人であり、その名前はほんとうは「ブークラ」と読むらしい。しかし日本では「ブックラ」で定着し、アメリカでは「ブクラ」とか「バクラ」とか言われたりする。

オランダ系アメリカ人でありなおかつ名前の読み方に諸説あるという点においても、奇しくも彼はモーグと同じである。

●メーカー名

Make Noise

創業者トニー・ロランドー(Tony Rolando)は、自分へのプレゼントとして簡単なリングモジュレーターをつくってみた。彼はモーグで働いていたのだが、基板設計が楽しすぎてスピンナウト。しかしスキルはあってもそれを実証するポートフォリオもなく、誰も「あんた経験ないし」というので自作のモジュールをつくりはじめた。この簡単なリングモジュレーター「D-Mod」もそのひとつ。簡単だがダイオード型で、当時はそんなに見かけない個性的な音がするタイプ。それを 20 個つくり、2個は自分用、残り 18 個はお小遣い用に Matrixsynth サイトで、単価 99 ドルで売り出したところ、秒殺で完売。その音がすばらしいというのでネットで噂になり、Analog Haven の Shawn Cleary が、いきなり 50 個つくってくれと依頼。うれしい悲鳴で一冬ほど忙殺されてしまう始末。ここから彼は、電子楽器のガレージメーカーである Make Noise 社を創業することとなった。

2008 年に創業した同社はユーロラックブームに乗り、今まであまり誰もが手をつけてこなかった西海岸ブックラ流派シンセシスに深く影響を受け、さまざまな個性派モジュールを開発・発売する大手シンセメーカーとなり、ついには Shared System という名の 60 万円以上する巨大でモジュラーなフラッグシップシンセまでつくりあげた。

また全世界で3万台以上も売れたとも言われる関数ジェネレーター・ユーロラックモジュール Maths など、とにかく異端児な機種を数多く生み出してきた。

今ではユーロラックのモジュラーシンセ・ユーザーの大半が、なんらかの形で同社のモジュールを組み込んでいるくらい、同社は大きなメーカーになった。

前述のフラッグシップ・モジュラーシンセの Shared System だが、これは皆で同じ機種を共有=シェアしそれでさまざまな作品をつくろうという意味があり、特に著名アーティストへ提供しては一発録りの作品をつくってもらい、7インチアナログ盤レコードにして販売する Make Noise Records というレコード・レーベルまで立ち上げているところが、同社の当世風でおもしろいところでもある。

今となってはすっかり西海岸ブックラ流派における大手となった同社だが、その本社は今でも創業者ロランドーがもともと勤務していたモーグと同じ町にある。すなわち東海岸モーグ流派の総本山たる新生モーグ社とおなじく、アメリカは東部のノースカロライナ州アッシュヴィルにある。

また創業者のラストネームはよく日本ではローランドと呼ばれているが、つづり「Rolando」からするとロランドーのほうが正しい。

ところで現代のモジュラーシンセメーカーにおいて、西海岸ブックラ流派のメーカーは Buchla、Serge、この Make Noise の他にフランスの Mutable Instruments などがある。Mutable Instruments にいたっては、デジタル音源によるユーロラック・モジュールを盛んに開発・販売しており、物理モデリング・オシレーターモジュールなどもあったりする。

●機種名

0-Coast

2016年1月発表、同年6月海外発売、7月国内発売。

海外売価 US$499、国内売価6万円前後。

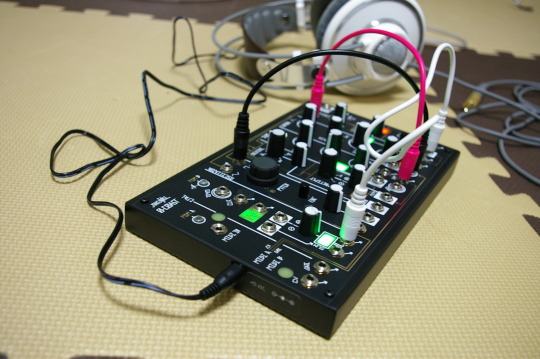

それまでユーロラック・モジュラーシンセをたくさんつくってきた Make Noise 社が、初めて出したテーブルトップ型のセミモジュラー・モノシンセ音源モジュール。

同社のフラッグシップたる Shared System を、ぐっと小さく凝縮したような仕様の機種だが、新開発の機能もいろいろある。薄い軽量コンパクトな金属ボディも場所を取らず、かつ頑丈でうれしい。

機種名の最初の文字は「ゼロ」である。

機種名の読み方には:

・ゼロコースト

・ノーコースト

・オーコースト

とあり、どれもが正解とされているものの、創業者社長ロランドー氏が「ノーコースト」と呼んでいるらしく、それがいちばん製品コンセプトに近いとされる。

・東海岸モーグ流派が「イーストコースト・シンセシス」。

・西海岸ブックラ流派が「ウェストコースト・シンセシス」。

・で、この機種はそのどちらでもないというので「ノーコースト・シンセシス(No Coast Synthesis)」ということらしい。

すなわちモーグとブックラというアナログシンセ二大パラダイムの、あいの子、とでも言いたいらしい。

●音源方式

ノーコースト・シンセシス。

それは東海岸モーグ流派と西海岸ブックラ流派との特徴が入り乱れた、独自の音源方式。

しかもフルアナログかつディスクリート設計の、セミモジュラーシンセ。

セミモジュラーなので、音声信号系は以下の順番で内部結線されている。

音声信号系:

・VCO1基

・オーバートーン(Overtone)セクション

・マルチプライ(Multiply)セクション

・バランス(Balance)セクション

・ダイナミクス(Dynamics)セクション

これに加えて以下の変調系コンポーネントが存在。

変調系:

・クロック出力/ランダム出力

・電圧演算(Voltage Math)セクション

・スロープ(Slope)セクション → オーバートーンとマルチプライへ内部結線

・コントゥアー(Contour)セクション → ダイナミクスへ内部結線

さらには、随所にパッチングするためのミニジャック端子が開いている。

MIDI IN 端子もあり、これもミニジャックで、5ピン端子との変換ケーブルが付属する。

むろん CV / Gate 駆動もでき、MIDI to CV / Gate コンバーターにもなる。

なお6本のパッチケーブルが付属する。さらに私の個体は日本代理店のキャンペーン品だったので5本のパッチケーブルが追加されて付属してきたが、それらは短くて短距離パッチングにしか使えないというところが、ご愛嬌。

●同時発音数

モノフォニック。

だが外部機器と組み合わせつつパッチングすれば裏ワザで2音ポリに、やりようによってはそれ以上のポリ数にできる。

●内蔵エフェクトの性能と傾向

皆無。

●内蔵波形、プリセットの傾向

装備されている VCO が1基のみであり、そこからの音源波形は三角波と矩形波のみ。だが、裏ワザでパッチングすると最大合計4基のオシレーターや1基のノイズジェネレーターなどが創りだせる。裏ワザによって作り出されたオシレーターから出力される波形は、倍音構成をさまざまに連続変化させられる鋸歯状波や三角波、パルス波、さらにはより複雑な幾何学波形など。同じく裏ワザによるノイズジェネレーターは、ホワイトノイズからレッドノイズまで各種のノイズを連続して可変出力できる。

ウェーヴフォールドの演算上、鋸歯状波とパルス波は加工できないという特性があり、そのためかデフォルトでの VCO には搭載されていはいない。

音色メモリーが無いのでプリセットも無い。

●エディットの自由度と可能性

見慣れないシンセシスなので、まずは内部結線されている音声信号経路の順番に各セクションを紹介する。

おおざっぱに概要説明するなら:

・まず VCO1基で三角波と矩形波とを出力

・次にオーバートーンとマルチプライとによる2つのセクションで倍音増大

・バランスセクションで基音と倍音とのミックス比を決定

・ダイナミクスセクションで、それまでに生成した倍音の量を調節して出力

.....となる。

この内部結線されている様子は、フロントパネルにおいて金色の矢印で表現されているので分かりやすい。ただ、おおむねフロントパネルの左から右へと信号が流れるようになっているものの、この矢印線をたどるとラセンを描いて進むため、最初はめんくらうがひとたび覚えて慣れてしまえばモーマンタイ。

まず最初に VCO からは三角波と矩形波との二つが同時に発生し、おのおの個別に並列で出力される。つまり音源波形は選択式では無く、両方の波形が同時に個別に出る。音源波形は下流のセクションへ内部結線されているだけでなく、三角波のみを出力する端子と、矩形波のみを出力する端子と、二つのパッチポイント端子が並んで存在するので、二つ同時に出力できる。

この VCO はトライアングルベースの VCO であり、すなわちまず三角波を生成し、それをアナログ回路で変形して矩形波を創りだしている。アナログシンセにはよくある形式であり、三角波に波形が近いサイン波を生み出しやすいことから澄んだ音色などを得意とする。

これに対するものとしてはソーベース(Saw base)すなわち鋸歯状波ベースのオシレーターというものもあるが、本機種では使用されていない。

なお VCO にはリニア FM 変調のキャリアとしても動作できるよう、モジュレーターとなる信号を入力できるパッチポイント端子が装備されている。

VCO からの音源波形は、まずオーバートーンというセクションへ送られる。

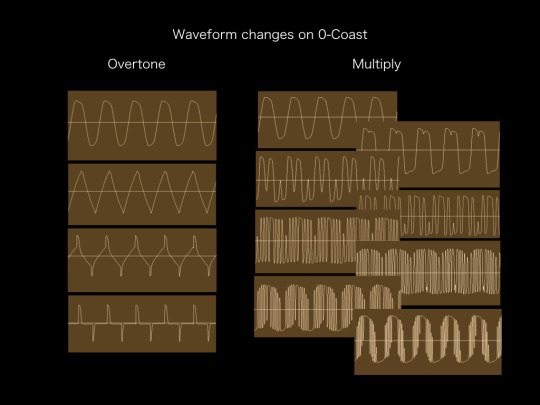

オーバートーンとは「倍音」を意味する英単語であり、よく使われるハーモニクスは整数次倍音を意味することが多い。このセクションでは音源波形に高次倍音を付加するため、音源波形はブライトな音に生まれ変わる。しかもノブひとつまわすだけで、波形が形の崩れたサイン波っぽいものから三角波を経て、そこから三角波の頂点にスパイクが伸び、やがてスパイクのみがパルス波として残るという、不思議な聴いたことも無い変化をする。

Dave Smith Instumrnts OB-6 などにある、音源波形が連続可変する VCO のように使うといい。

次に音声信号はマルチプライというセクションへ送られ、倍音が乗算的に増大する。

ノブをひねったときの音色変化はハードシンクに似て非なるもので、今までに聴いたことが無い斬新なもの。波形を見るとどうやらここでウェーヴフォールドを行っているらしい。

なお、このオーバートーンとマルチプライとの二つのセクションは、今までの Make Noise 社からは出てこなかった新開発の機能であり、単独のユーロラック・モジュールとしての発売が期待されている。

そこから音声信号は、バランスと呼ばれるセクションへ。

これは VCO から分流した三角波、それもオーバートーンもマルチプライもバイパスしてきたピュアな三角波と、オーバートーンやマルチプライで増加された倍音群とのミックスバランスを単一のノブで可変できる。ノブをひねれば丸い音から倍音豊かな音色まで変化するさまは、あたかも東海岸モーグ流派シンセにてローパスフィルターのカットオフを操作しているようでもあり、原理はまるで違うながらこのような倍音変化を生み出すあたり、東西どちらのシンセシスでもないところがノーコーストたるゆえんのひとつでもある。

むろんミックス比を変えているだけなのでレゾナンスは無い。それでも、もともとかなり奇抜な倍音群を制御できるので表現力もかなり大きい。

さらに音声信号はダイナミクスと呼ばれる最終セクションへ送り込まれる。

これは広義のローパスゲート(Low Pass Gate)であり、東海岸モーグ流派でいう VCF と VCA とを兼ね備えた働きをする。具体的には、ノブをひねると音量が下がると同時に倍音も減る。オーバートーンとマルチプライによって生成された倍音群を、ここで調節するのである。やはりレゾナンスこそ無いがこれは西海岸ブックラ流派に独特のセクションであり、現にローパスゲートを初めて開発したのはブックラであった。

ここで「広義の」ローパスゲートと書いたのには、わけがある。

すなわち狭義のローパスゲートはバクトロール(vactrol)と呼ばれる光学式アイソレーターを用いているが、0-Coast ではそれが意図的に使われていないからである。

バクトロールとは、LED とアナログ式の光センサーとで構成されたもので、LED で電気信号をいったん光信号に変え、それを光センサーで再び電気信号に戻す仕組みのもの。その構造上、信号のレスポンスに遅れが生じ、結果とんがったピークを持つ波形でも反応速度の遅延によりアタックがなまり、角がとれて丸い波形となる。

この挙動が、いわば倍音を削り取るローパスフィルターに似るのである。

しかも減衰時に周波数特性が刻々と変化することから、それが西海岸ブックラ流派シンセでは独特の味のある音色変化をもたらすものとして重宝された。実際には、まず往年のブックラ 292 ローパスゲートモジュールに使われ、こんにちでもその復刻版や他の西海岸流派シンセに使われている。そしてそのレスポンスの遅れと周波数特性のせいで、マリンバのようなディケイ感とピッチ感あるパーカッション音色や、撥弦楽器の音色などをつくるのを得意とし、特にボンゴを真似た音色は「ブックラ・ボンゴ」などと呼ばれたりもする。

バクトロールにはいろんな種類があり、おのおの持ち味がことなるので、それもまたメーカーの腕のみせどころとなっている。

なおバクトロールはフォトカプラーとも呼ばれ、MIDI 端子を絶縁するのに使われてもいる。多数の MIDI シンセを直列に MIDI 接続したときに、反応に遅れが生じるのはこのフォトカプラーのせいなのだが、これが無いと MIDI 接続時に複数のシンセにまたがって回路がつながってしまい、余分な電流が流れてシンセ内部の電子回路を破壊しかねない。よってこれを防ぐべくフォトカプラーを使うよう MIDI 規格にてさだめ、安全のため不可欠な設計としているのである。すなわち光学式アイソレーターとして MIDI 端子を電気的に絶縁すべく、フォトカプラーが使われているのである。

しかし 0-Coast ではローパスゲートにバクトロールを使わず、あえて東海岸モーグ流派シンセと同じようにトランジスターで構成し、そのためまさに VCF と VCA とを合体させたような回路設計となり、反応速度も速くおかげで今どきのクラブ音楽などで重宝される立ち上がりがするどく終わりもスパッと切れるように歯切れ良い音色が創れるようになった。

バクトロールを排したローパスゲートを組み込んだのは、その西海岸ブックラ流派の伝統を考えると英断とも言える。Make Noise 社のとらわれなさ、発想の柔軟さを物語るところでもある。そしてここに採用されたトランジスターベースのローパスゲートもまた東西流派の合作とも言え、ノーコーストたるところなのであろう。

このローパスゲートによるダイナミクス・セクションを経て、音声信号は外へ出る。

出力端子はライン出力とヘッドフォン出力との両方に対応したミニジャックであり、モノラルだがステレオ・プラグにも対応している。

これに加えてもうひとつラインミキサー用の高レベル出力端子もあり、これは 10V の出力を出すので、ここに間違えてスピーカーやヘッドフォンをつながないように!!

以上が、音声信号系の各セクション。

いっぽう変調系セクションとしては、まず最初にクロック出力とランダム出力とがある。

クロック出力にはテンポ入力端子とタップテンポ機能があり、さまざまなクロックソースになる。裏モードで MIDI 同期するよう設定も可能。

裏ワザとして、テンポ入力端子に可聴域の周波数をもった信号をぶちこむことでクロック出力をデジタル・パルス波オシレーターとして発振させることができる。

ランダム出力は S / H 波を出力し、その速さはクロック出力に同じ。

これも裏ワザとして S / H 波をパッチングで可聴域でぶんまわすと、さまざまなスペクトルを連続可変できるノイズジェネレーターになる。

次に電圧演算セクションがあり、これは特殊な2チャンネルミキサー。

チャンネル1はなにもせず単純にミックスされるが、チャンネル2には信号を増幅するアッテネーターと、その極性を反転させるインバーターとが共存して存在し、和製英語でいうアッテインバーター、英語ではアッテヌバーター(Attenuverter)と呼ばれる機能を有している。なんの入力も無い場合は、この設定がそのまま電圧オフセットとして機能する。

この電圧演算セクションは2つの CV をさまざまなあんばいに加算したり、2チャンネルのオーディオミキサーとして使えたり、いろいろ使いみちがあるセクションである。オーディオをインバーターで逆相にするのも面白いかもしれない。

そしてスロープという画期的なセクションへ。

スロープは簡易 EG にも LFO にも、さらにはパッチング次第で他の存在にもなりうる、自由な CV ソース。

ライズ(Rise)すなわち上昇とフォール(Fall)すなわち下降の二つのノブがあり、これでアタックとディケイのみの EG にしたり、サイクル機能を使ってリピートさせて LFO に、それも可聴域までぶん回せて、なおかつ上昇鋸歯状波から三角波から下降鋸歯状波まで連続可変できる LFO としても使える。さらには指数関数から対数関数カーヴまで連続可変できるノブまであり、上に凸から下に凸までの曲線や直線など、さまざまな CV カーヴを連続可変して出力する。

実はこれ、アナログの関数ジェネレーターであり、さらに言うと測定器の業界で「ファンクション・ジェネレーター」として知られる装置に由来する。ファンクションジェネレーターとは、おもに低周波領域の交流電流信号を出力する測定器用テストオシレーターであり、正弦波、鋸歯状波、矩形波などを出力する電気計測器。それは関数発生器とか、函数発生器とも呼ばれ、その「ファンクション・ジェネレーター」という名のまま、ユーロラック・モジュラーの世界に持ち込まれ、モジュール化されて販売されている。

そして Make Noise 社の人気機種にも Maths というユーロラック版ファンクションジェネレーターモジュールがあり、それを簡略化したようにつくったのが 0-Coast �� Slope セクション。0-Coast は、この廉価版シンセにして関数ジェネレーターを装備しているところがが画期的であり、しかもわかりやすくパラメーターが構成されている。

裏ワザとして、スロープを VCO からパッチングすることでモロに可聴域で駆動すると第2の VCO となり、三角波や鋸歯状波まで連続可変させながら、しかも同じ波形でもパラメーターを変えることで倍音構成を連続可変させながら出力できる。これを外部からの独立した CV で周期を制御すれば、擬似的に2音ポリシンセにもなる。

あるいはパッチングによりスロープをサブオシとして発振させ、それを VCO のリニア FM 入力へパッチングすれば、アナログ回路による2オペの FM 音源になる。

言うなれば「LFO の音を聴く」というぞくぞくする行為。なかなか使いみちがある。

なおスロープは、倍音を増大させるオーバートーンとマルチプライとに内部結線され、ウェーヴフォールディング的な音色変化を自動的にもたらす。

変調系の最後にあるのがコントゥアーと呼ばれる、いわゆる ADSR 型の EG。名前もミニモーグなどの EG っぽい。しかしパラメーター構成はやや変則で、

・オンセット(Onset)がアタック・ノブ

・次にサステイン・ノブ

・そしてディケイとリリースとを兼ね備えたディケイ・ノブ

・最後にカーヴをリニアから指数関数カーヴまで連続可変できるノブ

となっている。

出力される CV は東海岸モーグ流派の ADSR 型でありながら、パラメーター構成がやや変則的なところが東西どちらでもないノーコーストたるゆえんのひとつ。

なおコントゥアーは、ローパスゲートたるダイナミクスに内部結線されている。

これもまた裏ワザとして、パッチングにより可聴域で周期的にトリガーさせることで、自在に波形が可変するオシレーターとして発振させられる。つまり EG を可聴域で周期的にトリガーさせることでオシレーターにするという、常識破りなことが可能。ただしそのためには全体へのゲート入力へ可聴域の信号を突っ込む必要があり、音の出方がかなりややこしいことになるので、変態なお遊び向けかもしれない。

とはいえこれも言わば「EG の音を聴く」という、なんだか禁断のようで、ぞくぞくするワザ 笑。

ここまでが各ブロックの紹介だが、これに加えさまざまなパッチングが可能なパッチンポイント端子が多数装備されている。

パッチポイント端子のサイズはミニジャック。モジュレーションマトリクス風に言えば、13 ソース・14 デスティネーションだが、各パッチポイントが非常にツボを得たところに設けられており、廉価でありながら普通に考えられる限界を余裕で超える、それどころか東海岸モーグ流派シンセでは想像もつかない、とんでもない裏ワザの宝庫である。

市販されているスタッカブル・ケーブルを使えば、単一のソースから複数のデスティネーションへパラったり、複数うソースから単一デスティネーションへ集約したりも可能。ただスタッカブルものはスタイリッシュだがちょっと高価なので、ミニジャックを分岐させるマルチプライヤーを使えば安価に済ませられる。

パッチポイントには見慣れないものもあり、たとえば EOC(End of Cycle)というパッチポイントはスロープが1サイクル終わるごとに信号を発する。スロープをサイクルモードにすれば、第2のクロックソースとして使える。内蔵クロックが2つもあるシンセなんて、そうそうない。パッチングすればコントゥアーによるエンベロープカーヴでもって、クロック周期を時々刻々と変えることすらできる。だんだんスローダウンする逆ゴム球スーパーボール効果とかも可能。

こういう見慣れない機能や見慣れないパッチポイントが多いこともあって、パッチングを含む音創りは試行錯誤の連続となり、取扱説明書だけでは分からないことも多く、手探りで音をつくりあげていく、まさにモーグモジュラーを手にしたばかりのころの冨田勲さんの苦労をしのび追体験することになるのが、またチャレンジングでいい。歴史は繰り返す。

特に私の個体は初期ロットのせいなのか、はたまたいい加減なアナログ回路のせいなのかわからないが、電圧演算セクションをはじめあちこちにて理解不能な挙動を示すことがたびたびあり、それらをまた理解したり経験則で把握したりしていくのも謎解きで楽しい。

前述の裏ワザシリーズをまとめれば、VCO 以外にもクロック出力、スロープ、コントゥア―、そしてランダム出力とで、合計4基のオシレーターと1基のノイズジェネレーターを創りだすことができるなど、すべてが電圧で制御されているだけに、柔軟なパッチシステムのおかげでシンセの固定観念をぶち破ってくれておもしろいことこの上ない。

そしてこれら4オシレーターをモノフォニックで駆動するも良し、外部 CV / Gate から個別駆動してポリフォニックだかパラフォニックだかにするのもいいだろう。工夫すればパッチング次第で FM のみならず、実はハードシンクもできるから、スペック上は1VCOシンセなのにとてもそうとは思えない幅広い音創りができる。

加えて隠しモードでアルペジエイターや2チャンネル同時受信もできてバイティンブラルになるのかという MIDI 設定、じつは隠れて存在する三角波 LFO と矩形波 LFO の設定などができるのだが、なんせ LCD や有機 EL のような文字表示板を持たないので、取扱説明書をじっくり読まないとまるでアクセスできないにひとしい。こればかりは非常に落差を感じる部分。さすがにメーカーも使いにくいと思ったか、本体の裏側にそのショートカットがびっしり印刷されている。

とはいえ、MIDI からベロシティ情報など特定のメッセージのみを取り出し CV 化できたりするので、抽出や反映の仕方によっては MIDI ネットワークの中で独自解釈とふるまいで音を出す、自由な存在にもなれる。

随所に LED を使用したインジケーターが配置されており、どこがトリガーされているのかなど現状が一目で把握できる工夫がされているのは、たいへん分かりやすい。

しかも電圧の高さなどを LED の輝度で表現してくれるのが、また分かりやすい。スロープ・カーヴなどを LED の明るさによるフェードイン / フェードアウトなどで表してくれるため、視覚情報が多くて助かる。これは明らかにブックラ・シンセにあるのと同じ特徴。まるでシンセが生き物のように、それこそ呼吸したりしているように明滅するさまは見ていて飽きない。なかなか東海岸シンセでは,お目にかかれないアメニティ。

音創りしてみると、まじめな音色も出るが圧倒的にふまじめな音色が出ることが多く、Make Noise という社名にふさわしいだけでなく、なぜ西海岸ブックラ流派がメジャーになれなかったのかが分かる気がして笑える。レゾナンスが無いから王道のシンベやブラスなどは期待しないでね。

だが、じっくり取り組んでみれば、西海岸ブックラ流派ならではの変態音色のみならず音楽的な美しい音色も得られる。特にパーカッションや撥弦楽器のエミュレーションは、アナログシンセとは思えない自然なサウンドがすることがある。

おおざっぱに言えば、レゾナント・フィルターを持たず基本的には変調系で音創りするせいか、乾いた音がすることが多い。

王道のレゾナンススウィープができない代わりに、逆にすんげーぶっとい音による不思議なシンセベースもできる。トランアングルベースのシンセなだけあって、ややもすると基音が強調され音が非常に太くなる傾向にあるのである。

MIDI 駆動もできるが、CV / Gate 駆動するかあるいは音を出しっぱなしにしてドローン音を出し、それを操作子やパッチングでリアルタイムにどんどん音色変化させるのが、よくある使い方。クロック出力などをうまく使えば、外部コントローラ無しでシーケンスフレーズみたいなものも単独で自己完結してつくれる。まるで、ちょっとおだてればシンセが勝手に作曲して自由気ままに歌っているかのようだ。

youtube

ネット上にて、タブラの音色と奏法とを設定とパッチングとだけでシミュレーションしている人がいた。フルアナログとは思えない非常にリアルな作品であった。

またスーパーボールが跳ね飛ぶように、だんだん周期が短くなる連打音をつくる設定とパッチングとが紹介されており、これが普通のシンセにおいてモジュレーションマトリクスを使うと不自然な結果になったりするのだが、0-Coast では非常に自然なリアルな音がつくれるのもおもしろい。これは基本的には、クロック出力のテンポを、コントゥアーによって減衰カーヴにするようパッチングし、それに肉付けして音創りする。クロックテンポそのものを変調できるところが、さすがモジュラー。

●拡張性

MIDI IN 端子装備。隠しモードで MIDI 同期するよう設定も可能。

CV / Gate 駆動可能。

MIDI to CV / Gate ���ンバーターにもなる。

知人に教えてもらったが、コルグのアナログシーケンサー SQ-1 を介すればステレオミニジャック・シールド1本で MIDI 接続できる。これを応用すると DAW からの同期信号を USB で SQ-1 へ送り、そこからステレオミニジャック・シールドによる MIDI で 0-Coast へ送れる。むろん SQ-1 で CV / Gate 変換して 0-Coast へ送ってもいい。

外部音声入力端子装備、ただし外部音声が通るのはバランスとダイナミクスの2ブロックのみ。パッチングで増やしたオシレーターをここにぶっこめば、単体でマルチオシレーターシンセになる。

なによりも各種パッチポイントで拡張性はほぼ無限にあると言って良い。

●あなたにとっての長所

あまりにも世間に普及しすぎた東海岸モーグ流派のシンセでは想像もつかない独自の音色変化の世界。

薄型軽量コンパクトだが、ずっしりとした堅牢なメタルボディなのも良い。

パッチングで縦横無尽に音が創れる。さらに Dave Smith Instruments の PRO2と組合せれば、PRO2には CV / Gate 入出力が4系統もあるから相性抜群。

比較的に安価で入手しやすい。

AC アダプターが全世界電圧対応なだけでも驚きなのに、またプラグ形状が全世界対応できるようにプラグ変換アダプターがそろっているのも驚き。日本、米国、豪州、欧州大陸、英国とそろっている。

まるで映画「フィフス・エレメント」なんかに出てきそうなルックス、それも古代文字が書いてある石板みたいな感じでいい。

●あなたにとっての短所

フォントが未来的というか古代文字みたいというか、はたまたエスノ文字みたいというか、とにかくパンキッシュなまでに変なフォントすぎて読みづらい、慣れが必要。これは Make Noise 社の全機種に言えることである。

AC アダプター駆動なのがめんどくさい上に断線がこわい。まぁここまで小型化、薄型化するためには、電源トランスを内蔵するわけにはいかなかったのだろうけれども。

隠しモードのアルペジエイターや MIDI 設定は、取扱説明書が無いとほぼアクセスできず、インジケーターも限られているためなかなか使いにくい。

やっぱオーバート��ンとマルチプライで外部音声を加工してみたかったなぁ、たぶんただの汚いノイズになるだけなんだろうけど。でも外部音声がバランスとダイナミクスでしか加工できないというのは、とんがった 0-Coast の中にあって、ここだけはちょっと珍しくトラッドな東海岸流ではないかと。

ただし転んでもただでは起きないのが 0-Coast のすげーところで、スロープやランダム出力などでバランスやダイナミクスへ変調するよう変態なパッチングすると、けっこう外部音声も楽しく加工できる。やはりアタマの柔軟性が問われるのが、この機種、まさに冨田勲御大状態。

まるでテロリストの爆弾みたいなルックス、これでは絶対に飛行機の中へ手荷物として入れられない、スーツケースに詰めて預けるしかない。そしてスーツケースごとどっかの空港でロストしてしまい、赤道直下サバンナのまぶしい太陽のもと着替えすらできないままぼーぜんとすることになるのである 笑

●その他特記事項

アナログシンセにおける:

・東海岸モーグ流派こと、イーストコースト・シンセシス

・西海岸ブックラ流派こと、ウェストコースト・シンセシス

それらが誕生して以来、半世紀以上がたった。

ユーロラック規格を生み出したのはドイプファー社。Doepfer というつづりからすると「oe」はウムラウト記号の英語表記のはずなので、ほんとうはデュルプファーというか「Drpfer」みたいな発音のはず。

その Doepfer がユーロラック・モジュラーシンセ A-100 シリーズを作り始めたのが、'95年。YAMAHA DX7が、デジタルであることがクールという主張ですべてをなぎ倒してから、じつに干支が一周してからのこと。でも世間はワークステーションシンセ百花繚乱で、KORG TRINITY、Roland XP-50 などが次々とデビュー。なので「今どきモジュラーかよ」という酔狂なものあつかい。

そんな化石のようなモジュラーシンセにおいて、ゼロ年代あたりから急速に各社参入、おおきなブームとなって欧米で広がった。'10 年代には日本にもその波が押し寄せ、'15 年以降は大きなうねりとなって盛り上がっている。よもや私が生きているうちに再度モジュラーシンセが流行するとは。

日本では YMO やモーグの呪縛が強すぎるあまり、当初モジュラーシンセに走るのはおっさんが多かったのだが、ヨーロッパではアンダーグラウンドながらにアナログシンセ文化が根付いており、早くから若者が個性を出そうとしてモジュラーシンセに走ることが多かったらしい。

それにこたえるように、メーカー側もアナログばかりでなくサンプラーやモデリングといったデジタルモジュールなども出すようになってきた。

そして Doepfer が 2010 年ごろに出した Dark Energy 以来、モジュラーシンセメーカーが入門機として、あるいはプロのサブマシンとして、小型の一体型セミモジュラーシンセを出すようになってきた。特に 2015 年に発表されたモーグの mother-32 は、ユーロラック・フォーマットでありながら卓上型にも使える点もあり、なによりもあこがれのモーグのタンスをミニサイズで誰でも自分の机の上に再現できるかわいらしさもあって、そこいらじゅうのシンセヲタの自宅で見かけるようになった。

アプローチは違うが、フルアナログのコルグ MS-20 復刻シリーズやフルデジタルのローランド System-1m 音源モジュールのように、一体型のシンセをつくってきたメーカーが、より大きな拡張性をもとめて現代にセミモジュラーシンセを出してきた例もある。

こうして、コンパクトなセミモジュラーシンセは今やあたらしい種族として着々と増えつつある。

しかも MIDI 対応なだけでなく、ベロシティやホイールといった特定の MIDI メッセージのみをフィルタリングしてから CV ソースへと変換することで、既存のモジュールと違い、CV / Gate のパッチケーブルに埋没するだけでなく、MIDI ネットワークの中を器用に泳いで回る、指示待ちの音源モジュールでもない、MIDI マスターコントローラーでもない、第3のあたらしい自由な存在へと進化してきた。

自己完結した音のパフォーマンスが可能な音源モジュールという、あたらしいフォーマット。ユーロラックなどのモジュラーが近親でありながら、独自の唯我独尊な道を歩む単体シンセ。そして自分で勝手に歌も歌いだすばかりか、MIDI や CV / Gate ネットワークの中で勝手気ままにメッセージを解釈して泳ぎ回る、あたらしいタイプのシンセ。

自由なモジュールという不思議なポジションをしめる、新生セミモジュラー。

これら現代のセミモジュラーハードシンセの中にあって、0-Coast は、あらたな境地を拓いた機種。すなわち非常に独特のシンセシスを搭載することで、個性派な変わり種となって他とは差別化してきた機種。

0-Coast はノーコースト・シンセシスを名乗ってはいるが、その実態はウェストコースト・シンセシスの色彩が濃い。たしかに東西両方のおいしいとこどりした感はあるが、もしほんとうにそうするなら、東海岸シンセシス最大の発明である VCF は必須。それまでの皆がオシレーターやアンプは設計できたのに、フィルターだけはボブ・モーグが着想し発明するまで誰も思いつかなかったからである。

モーグ最大の発明はフィルターにあると言って良い。だからこそモーグはラダーフィルターのみパテントをとった。のちにローランドが SH-3 で真似しようとして怒られて SH-3A に差し替えたという都市伝説が残る、あれである。実際、後発メーカーは VCF の回路を見破るのに苦労したという。

そんな伝家の宝刀たる VCF をあえて排除したところに、Make Noise 社が 0-Coast にどんな想いを込めたかが、透けて見える。

VCF というお約束事を採用していたのでは、凡百のシンセに埋没する。

いや、さらに彼らは西海岸シンセシスの復権を、もっと言うなら既存の楽器というしがらみからの解放を、しかも「シンセ=本来は自由な新概念の楽器」だったはずが、すっかり長年の歴史の重みと固定観念と様式美と水戸黄門ばりのお約束事にまみれて最後に印籠が出てこないと納得しない心理に埋没してしまっためんどくさい今のシンセを、今一度、自由な観点で、ゼロベースで再構築し設計しなおしたかったのだろう。

長きにわたる歴史の闇に沈んでいたウェストコースト・シンセシスに、スポットライトをあててきた Make Noise 社。その視線がフォーカスを結んだ焦点であるかのような寵児 0-Coast。

これは今までモーグを始祖とするイーストコースト・シンセシスにほぼ世界征服され、ひたすら日影の存在だったウェストコースト・シンセシスの逆襲であり、そしてまるでシーラカンスのよう人知れず細々と生きのびてきたその世界への、あたらしい入口である。すでにユーロラック世界では Make Noise の DPO と呼ばれるウェーヴフォールディングを使用した斬新なツイン・オシレーターモジュールが存在。それらの魅惑的な世界へ通じるあらたなる歓迎へのチケットが、0-Coast であろう。

ウェストコースト・シンセシスへの招待状 0-Coast は、イーストコースト・シンセシスの決定版モーグ mother-32 の対極を行く存在であり、価格的にも好敵手と言っていい。フルアナログシンセでありながら VCF を持たず、非・減算方式で音創りする、しかもセミモジュラーなので配線も自由に変えられ、他のモジュラーシンセなどともつながる CV / Gate - MIDI ネットワークの中で、ひときわ異彩を放つ自由なシンセ。おまけに物理操作子で操作したりパッチングで音創りできるので、FM 変調するにしても、ヤマハ DX やソフトシンセと違って非常に直感的、というか肉感的。

西海岸シンセシスを、世に知らしめた 0-Coast。

そんな 0-Coast は、自由さをもとめてあえてシーケンサーを搭載しなかったのだろうけれども、取扱説明書にまで KORG SQ-1 ステップ・シーケンサーとの相性の良さが例示されていると、案の定その後しばらくして KORG volca modular が登場。そこでは、ものすごく矮小なパッチケーブル・システムとステップ・シーケンサーとを採用することで、超絶ピコサイズのウェストコースト流ワークステーションシンセを実現するという、うまいぐあいなカタチに換骨奪胎されている。

こういうところは、さすがコルグ、抜け目ない 笑

まぁ、そんだけ西海岸シンセシスが広まるということであり、そんだけ西海岸が売れるネタになってきた、そこまで業界が成熟してきた、ということでもあるのでしょう。

モジュラーシンセの逆襲と、あたらしい単体フォーマットへの革新。

ウェストコーストシンセシスの逆襲と、イーストコーストとの、そして現代エレクトロパンクな世界との「であいもん」。

セミモジュラーという分かりやすさ、薄い石版みたいな親しみやすさ。この小さなきっぷを手にして広大な宇宙へゴオだ。

そしてその宇宙は、かつてブックラが既存の楽器や既存のしがらみからの自由解放を宣言した果てしない宇宙であり、彼が見果てぬ夢をみた自由な音の表現。

そこに今、ブックラもモーグもボーデも笑いあって音の未来について語り合っていることであろう。

我々は彼らのチルドレンであり、そのミームを受け継ぐ者たちであり、私たちがつくる音は彼らと我々とのこだまがひびきあう姿であろう。

減算方式による膨大なシンセたちに飽きてきたら、あるいは既存のシンセのカタチに飽きてきたら、これは自分のアタマの柔軟性を試すまたとないチャンス。私もじつにひさびさにセミモジュラーハードシンセを入手したわけだが、もう目からウロコな日々。

そして西寄りとはいえ、東西どちらでもない自由で斬新でスタイルにとらわれないスタイリッシュなスタンスという逆説的な存在、それでいて敷居が低くてわかりやすい、とっつきやすい。それが 0-Coast。

ブックラとモーグとボーデの世界は、まだまだ展開しつづける。

完

このレヴューは、2016 年9月 13 日に、mixi に上梓したものをもとに加筆補正した。

そのオリジナル版をアップした翌日、9月14日、奇しくもそのブックラが 79 歳で逝去。帰天した西海岸シンセシスの開祖に対し、かつてそのライバルであった東海岸シンセシスの開祖たるモーグ社員一同から、追悼メッセージが出た。あたたかい友情、21世紀ならではのあたらしい世界。

すでにその十年以上前にボブ・モーグも帰天しており、これで、こんにち的シンセの創世を知ろうにも、もはや伝聞でしか知ることができなくなった。

それから3年半。ここにボーデが生み出した電圧制御式シンセ還暦を祝って、この取材結果を改訂版レヴューとして捧げる。

youtube

Revision log;

Based on the original edition on mixi, posted on Sep.13th, 2016

First edition posted to Tumblr on Mar 15th 2020.

* 画像は、筆者が撮影・作成したもの以外はすべて引用です。

Copyright (C) 2016-2021 by Nemo-Kuramaguchi, All Rights Reserved.

#Buchla#moog#Bode#HaraldBode#DonBuchla#RobertMoog#BobMoog#synth#vintgesynth#modular#MakeNoise#0Coast#SemiModular#WestCoastSynthesis#EastCoastSynthesis#60yearsOfContemporarySynth

14 notes

·

View notes

Photo

The Legend of the Moog, the Synth That Changed Music

3 notes

·

View notes

Video

The Space Lady (Concert, Trône, Bruxelles, 11/04/2018) #thespacelady #susandietrichschneider #suzysoundz #concert #brussels #bruxelles #theremin #moog #leontheremin #robertmoog #outsidermusic #spacemusic #synthpop #psychedelicpop #pueblocolorado #lasanimascolorado #casiotonemt40 #coversong #poetry #mississippirecords #majortom #peterschilling #belgium

#pueblocolorado#suzysoundz#majortom#concert#susandietrichschneider#robertmoog#brussels#peterschilling#theremin#casiotonemt40#moog#coversong#belgium#spacemusic#poetry#lasanimascolorado#thespacelady#bruxelles#psychedelicpop#mississippirecords#outsidermusic#leontheremin#synthpop

3 notes

·

View notes

Photo

SHE’S SO UNUSUAL, no. 15. Wendy Carlos, Switched-On Bach. Working with Robert Moog to develop monophonic synthesizer sounds that were nice not weird, she ended up influencing all the rockers with these pieces. Always knew *about* this, and had heard the Brandenburg Concerto one. But interesting, sometimes the synths are synth-y and clearly blarpy and bloopy, and sometimes I forgot I was listening to synths because it sounded like stringed instruments. #bach #wendycarlos #switchedonbach #moog #robertmoog (at Noblesville, Indiana) https://www.instagram.com/p/CGeHk5sgNZa/?igshid=1jz6q8przeoov

0 notes

Photo

"I conceived of an instrument that would create sound without using any mechanical energy, like the conductor of an orchestra. The orchestra plays mechanically, using mechanical energy; the conductor just moves his hands, and his movements have an effect on the music artistry." Leon Theremin (Aug. 15, 1896 - Nov. 3, 1993) A few theremin songs in comments _____ Some of Theremin's inventions: - Theremin – the classic Theremin (1920) - Burglar alarm, or "Signalling Apparatus" which used the Theremin effect (1920s) - Electromechanical television – Nipkow disk with mirrors instead of slots (ca. 1925) - Terpsitone – platform that converts dance movements into tones (1932) - Theremin cello – an electronic cello with no strings and no bow, using a plastic fingerboard, a handle for volume and two knobs for sound shaping (ca. 1930)[32][33][34][35] - Keyboard theremin (ca. 1930), looking like a small piano, "with hornlike tones"[36] - Rhythmicon – world's first drum machine (1931) - The Buran eavesdropping device (1947 or earlier) - The Great Seal bug, also known as "The Thing" – one of the first passive covert listening devices; first used by the USSR for spying (1945 or earlier #leontheremin #Moog #robertmoog #theremin (at Lumonics School of Light Art) https://www.instagram.com/p/CD79pCKl7cw/?igshid=niiae9l6yuxt

0 notes

Photo

I want this @moogsynthesizers But do I really need it 🤔 #Moog #MoogSynthesizer #MoogMusic #RobertMoog #Synthesizer (at Torrance, California) https://www.instagram.com/p/CC1EG-igoWu/?igshid=1beele5pit079

0 notes

Photo

✴Figurina N° 63 - Robert Moog Serie "Miti" Raccolta figurine: Storie di Ieri Oggi e Domani Editoriale Serpente #illustrate #illustration #painting #draw #drawings #anni70 #drawsomething #horror #retrohorror #retro #70s #anni80 #retroillustration #alternative #indie #retrographics #robertmoog #illustrazione #illustrazioni #soviet #digitalillustration #synthesizer #instaart #retroprint #illustratorsoninstagram #illustrationoftheday #creatives #retro #synth #moog https://www.instagram.com/p/B_hWA1WqNpu/?igshid=1ksghr0yslkgy

#illustrate#illustration#painting#draw#drawings#anni70#drawsomething#horror#retrohorror#retro#70s#anni80#retroillustration#alternative#indie#retrographics#robertmoog#illustrazione#illustrazioni#soviet#digitalillustration#synthesizer#instaart#retroprint#illustratorsoninstagram#illustrationoftheday#creatives#synth#moog

0 notes

Photo

In this current crazy climate we live in I thought I would pop on some Switched on Bach, it shouldn’t work but it does, the pioneering transgender Wendy Carlos playing the works of Bach on a moog modular synthesiser 😀👀 Monumental stuff on this early version.. Would there be a Moroder without this? #wendycarlos #switchonbach #rachelelkind #bach #robertmoog #moog #pioneer #modular #synthesiser #electronic #vinyl #vinylcollection #vinyljunkie #vinyladdict #vinylporn #vinylgeek #recordcollection https://www.instagram.com/p/B-tjpKWAbd1/?igshid=er3wcz4i8eby

#wendycarlos#switchonbach#rachelelkind#bach#robertmoog#moog#pioneer#modular#synthesiser#electronic#vinyl#vinylcollection#vinyljunkie#vinyladdict#vinylporn#vinylgeek#recordcollection

0 notes

Photo

Ο ιδρυτής μιας νέας εποχής

Robert Moog – ο ιδρυτής των συνθεσάιζερ

Έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από το θάνατο του , εν τούτης το σημάδι του στην μουσική βιομηχανία παραμένει ανεξίτηλο. Ο δημιουργός του πρώτου φορητού και εύχρηστου συνθεσάιζερ καταγόταν από την Αμερική. Από πολύ μικρός έδειξε έφεση για τα ηλεκτρονικά σε ηλικία μόλις 14 ετών κατασκεύασε το πρώτο του ηλεκτρονικό όργανο σε μια εποχή που η ηλεκτρονική επεξεργασία του ήχου ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Στην συνέχεια της ζωής του φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια ως ηλεκτρολόγος μηχανικός και μετέπειτα απέκτησε διδακτορικό στη φυσική μηχανική . Οπότε ο ίδιος κατείχε τις γνώσεις για να δημιουργήσει καινούργια όργανα μουσικής που κάνεις άλλος δεν έκανε στο παρελθόν.

Ο ίδιος δήλωσε κάποτε ότι όταν έφτιαχνε το πρώτο του συνθεσάιζερ δεν είχε ιδέα τι έφτιαχνε απλά διασκέδαζε φτιάχνοντας το, μέχρι που βρέθηκε ο πρώτος πελάτης. Έτσι ξεκίνησε να κατασκευάζει και έθεσε θεμέλια για το μουσικό κύμα της ηλεκτρονικής μουσικής . Επίσης κατάφερε να επηρεάσει ριζικά πολλά είδη μουσικής , όπως η ποπ και η ροκ μουσική.

Σε ηλικία 19 ετών ο Moog ίδρυσε την πρώτη του εταιρία και ακολούθησαν πολλές συνεργασίες. Το 1964 ήταν ιστορική χρονία για τον Robert Moog . Διότι κατασκεύασε ένα ιδιαίτερα πρακτικό ηλεκτρονικό συνθεσάιζερ με πλήκτρα , το οποίο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με σχετική ευκολία αν συγκριθεί με τα τεραστίων διαστάσεων και πολύπλοκα στη χρήση τους συνθεσάιζερ της εποχής του.

Ωστόσο , στις αρχές του 1970 ο ανταγωνισμός από άλλους κατασκευαστές συνθεσάιζερ ήταν αυξανόμενος και ο Moog αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα , που επιδεινώθηκαν από την κακή διαχείριση της εταιρίας. Με αποτέλεσμα το 1971 να πουλήσει την εταιρία του . Επτά χρόνια αργότερα άνοιξε μια καινούργια εταιρία που κατασκεύασε όργανα κατά παραγγελία και συσκευές ηχητικών εφέ.

Κάποια από τα πρωτοπόρα ηλεκτρονικά συνθεσάιζερ που δημιούργησε ήταν το θρυλικό Minimoog model D, το Little phatty και το Moog Mino.

1 note

·

View note

Photo

Now playing! Emerson Lake & Palmer Bain Salad Surgery Manticore records 1973 #gerosarecords #recordshop #recordstore #cratedigger #recordshopping #vinyl #vinyrecords #instavinyl #vinylcommunity #LP #vinyljunkie #newarrivals #emersonlakeandpalmer #robertmoog (at Gerosa Records) https://www.instagram.com/p/Bxz9DBkpUq6/?igshid=1ufpp3a2odjn

#gerosarecords#recordshop#recordstore#cratedigger#recordshopping#vinyl#vinyrecords#instavinyl#vinylcommunity#lp#vinyljunkie#newarrivals#emersonlakeandpalmer#robertmoog

0 notes

Photo

Reminiscing on our #asheville adventure when we visited the #moog HQ 🎹 Happy #moogfest to all you #synthlovers ❤️ ⠀ •⠀ •⠀ •⠀ •⠀ •⠀ •⠀ •⠀ • #moog #sub37 #moogerfooger #system55 #throwback #moog #moogmusic #robertmoog #analogsynth #synths #synthesizer #synth #electronicmusic (at The Moog Store)

#asheville#sub37#synthlovers#electronicmusic#robertmoog#system55#throwback#synths#synthesizer#moogfest#moog#moogerfooger#analogsynth#synth#moogmusic

1 note

·

View note

Photo

Oh hello! What better way to spend a Sunday afternoon? Roland System 700 and 100 at MESS! 🎹❤🎹 #music #parralox #synth #synthpop #synthesizer #melbourne #electro #remix #cubase #subterranerecords #edm #lgbt #gay #lesbian #lgbtiq #moog #voyager #robertmoog #howmuchisthatdoggyonthesyntho #subculture #electropop #johnvonahlen #ianburden #louiselove #lillia #johanna #holiday16 #subculture #italodisco (at MESS Ltd)

#gay#ianburden#cubase#lgbtiq#lillia#melbourne#voyager#parralox#lgbt#edm#synth#italodisco#lesbian#synthesizer#robertmoog#remix#johnvonahlen#moog#electro#synthpop#howmuchisthatdoggyonthesyntho#subculture#music#subterranerecords#electropop#johanna#louiselove#holiday16

1 note

·

View note

Photo

Where my moog heads @!! #brothakandoo #moogmg1 #moog #synths #studiogear #studio #robertmoog #realisticsynth #beats #hiphop #techno #90shouse #music #musicgear #synthcollectors

#hiphop#brothakandoo#90shouse#musicgear#studio#studiogear#realisticsynth#synthcollectors#moog#robertmoog#synths#music#techno#moogmg1#beats

0 notes

Video

#MusicOfinstagram #RobertArthurMoog #RobertMoog Elektronik müziğin kurucusu olarak bilinir. Kendi ürettiği ", #MoogSynthesizer " adlı müzik cihazıyla tüm dünyada yeni bir müzik türünün başlamasını sağlamıştır. İlk başlarda cok eleştirilen cok dışlanan bu eser şimdi ise bir dünya fenomeni olarak dinlenmektedir. Born #23MaySeria #23May1934seria #23MayBornsSeria #1934BornsSeria #MayBornsSeria #NewYorkBornsSeria #UsaBornsSeria Died 21AugustSeria #21August2005seria #21AugustDiedsSeria #2005DiedsSeria #AugustDiedsSeria (71 yaşında), #AshevilleDiedsSeria, #NirthCarolinaDiedsSeria Evlilikleri: #ileanaGrams (1996-2005 yy.), #ShirleighMoog (1958-1994 yy.) Çocukları: #MichelleMoogKoussa, #MirandaRichmond, #LauraMoogLanier, #ReneeMoog, #MattMoog Ödülü: Grammy Trustees Ödülü Nickname Father of the Electronic Synthesizer Star Sign Gemini Personal Details Born Robert Arthur Moog May 23, 1934 New York City, New York, USA Died August 21, 2005 (age 71) Asheville, North Carolina, USA #RobertArthurMoogSeria #RobertMoogSeria #21August2017seria #21AugustSeria #2017AugustSeria #2017MondaySeria #MondayAugustSeria MondaySeria (Asheville, North Carolina)

#2005diedsseria#musicofinstagram#21august2017seria#robertarthurmoog#nirthcarolinadiedsseria#robertmoog#2017mondayseria#reneemoog#23may1934seria#ileanagrams#21augustseria#moogsynthesizer#newyorkbornsseria#augustdiedsseria#21augustdiedsseria#mattmoog#ashevillediedsseria#shirleighmoog#michellemoogkoussa#mondayaugustseria#23mayseria#2017augustseria#mirandarichmond#usabornsseria#robertmoogseria#21august2005seria#maybornsseria#robertarthurmoogseria#1934bornsseria#lauramooglanier

0 notes