#maria stepanova

Text

For the interested reader, diaries and notebooks can be placed in two categories: in the first the text is intended to be official, manifest, aimed at a readership. The notebook becomes a training ground for the outward self, and, as in the case of the nineteenth-century artist and diarist Marie Bashkirtseff, an open declaration, an unending monologue, addressed to an invisible but sympathetic ear.

Still I’m fascinated by the other sort of diary, the working tool, the sort the writer-as-craftsperson keeps close at hand, of little apparent use to the outsider. Susan Sontag, who practised this art form for decades, said of her diary that it was ‘an instrument, a tool’ – I’m not sure this is entirely apt. Sontag’s notebooks (and the notebooks of other writers) are not just for the storage of ideas, like nuts in squirrels’ cheeks, to be consumed later. Nor are they filled with quick outlines of events, to be recollected when needed. Notebooks are an essential daily activity for a certain type of person, loose-woven mesh on which they hang their clinging faith in reality and its continuing nature. Such texts have only one reader in mind, but this reader is utterly implicated. Break open a notebook at any point and be reminded of your own reality, because a notebook is a series of proofs that life has continuity and history, and (this is most important) that any point in your own past is still within your reach.

Sontag’s notebooks are filled with such proofs: lists of films she has seen, books she has read, words that have charmed her, the dried husks of completed endeavours – and these are largely limited to the notebooks; they almost never feed into her books or films or articles, they are neither the starting point, nor the underpinning for her public work. They are not intended as explanations for another reader (perhaps for the self, although they are scribbled down at such a lick that sometimes it’s hard to make out what is meant). Like a fridge, or as it was once called, an ice house, a place where the fast-corrupting memory-product can be stored, a space for witness accounts and affirmations, or the material and outward signs of immaterial and elusive relations, to paraphrase Goncharov.

—Maria Stepanova, In Memory of Memory, tr. Sasha Dugdale (emphasis mine)

#maria stepanova#sasha dugdale#in memory of memory#susan sontag#words#mine#2024 reads#women in translation#on memory

170 notes

·

View notes

Text

Sometimes it seems like it is only possible to love the past if you know it is definitely never going to return.

—From, In memory of memory, by Maria Stepanova

#maria stepanova#in memory of memory#literature#russian literature#literature academia#classic academia#light academia#academia aesthetic#classic academia aesthetic#light acadamia aesthetic#book quote#book quotes#bookblr

8 notes

·

View notes

Text

Les histoires qui commencent ainsi: (M. Stepanovna)

J’aime beaucoup les livres, les films, les histoires qui commencent ainsi: un homme arrive, par exemple, dans une modeste maison de la province française profonde, il ouvre les fenêtres, sort sur le balcon, déplace les meubles pour les agencer à son goût. Il déballe ses livres crapahute sous la table pour brancher son ordinateur, étudie le contenu du buffet et choisit la tasse qu’il utilisera. Il emprunte pour la première fois un sentier forestier qui le mène au village, achète du fromage et des tomates, s’installe à une table de l’unique café du lieu, boit du vin ou un petit noir, plisse les yeux au soleil, rentre chez lui. Il regarde la télévision, admire le paysage par la fenêtre, jette un coup d’oeil dans un livre, admire le plafond. S’il est écrivain, il se met au travail dès le matin. Son dimanche sera gâché parce que la guerre éclatera.

En mémoire de la mémoire, p.290.

#maria stepanova#cinéma#écrire#livre#france#maison#Guerre#Forêt#fenêtre#cafés et restaurants#paysage

12 notes

·

View notes

Text

To start writing was to cease to be a curious listener, an addressee, and to become instead the horizon point of the family line, the destination for the many-eyed, many-decked ship of family history. I would become a stranger, a teller of tales, a selector and a sifter, the one who decides what part of the huge volume of the unsaid must fit in the spotlight's circle, and what part will remain outside it in the darkness.

- Maria Stepanova, from In Memory of Memory

6 notes

·

View notes

Text

"I devour all these books, one after another, hardly pausing to marvel at my own unsated appetite as each new text requires me to seek out and devour the next. Pointless knowledge expands at an unstoppable rate: not like a building, which grows with the slow addition of floors, more like that terrifying wartime spring thaw when the bodies were slowly exposed by the melting snow."

Maria Stepanova, In Memory of Memory (trans. Sasha Dugdale)

12 notes

·

View notes

Text

Maria Stepanova/ FAZ

Die russische Frage

Mitte März letzten Jahres waren auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo so gut wie alle Abfertigungsschalter geschlossen, nur an einem lief der Check-in für einen Flug nach Istanbul. Die Schlange war lang. Während wir warteten, zählte ich die Tiertransportboxen: Hunde, Katzen, mehrere Vögel – die Leute planten nicht, bald zurückzukommen. Nach der Passkontrolle fand ich eine Raucherkabine. Sie war schmal und eng wie eine Hundehütte. Drinnen stand schon ein Mann. Er gab mir Feuer und fragte: „Und von wo flüchten Sie?“

Er selbst flüchtete aus Donezk, im Moment versuchte er, sich via Moskau nach England durchzuschlagen, zu seinem Sohn. „Wir haben euch ganz schön eingeheizt“, sagte er auf Russisch zu mir. „Wir machen euch fertig, ihr werdet schon sehen.“

Ich meinerseits hatte nicht das Gefühl, auf der Flucht zu sein, eher im freien Fall – ich bewegte mich durch einen Raum, in dem ich plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen spürte. Für meine Reise gab es Gründe, langfristige Pläne, und diese Pläne wurden weiterhin umgesetzt, obwohl die Naturgesetze teils aufgehoben waren. Der von Russland begonnene Krieg hatte die alten Zusammenhänge obsolet gemacht: Alles, was außerhalb der Ukraine geschah, hatte keinen Zweck, keinen Sinn und kein Gewicht mehr – der Schwerpunkt hatte sich verschoben, er lag jetzt dort, wo Charkiw und Kiew beschossen wurden; wir dagegen setzten abseits davon aus reiner Trägheit irgendwelche unklaren Bewegungen fort, als wäre die Welt nicht zusammengebrochen. Doch es war nichts mehr wie zuvor. Die Leute schliefen nicht mehr, auf den Displays leuchteten spät nachts wie frühmorgens die grünen Chatfenster, und Informationen – Schlagzeilen, Telegram-Nachrichten, Namen von Städten und Dörfern, Opferzahlen – konnte man neuerdings rund um die Uhr austauschen, weil sowieso niemand etwas anderes tat. Wenn man von Putin sprach, sagte man nur er, ohne weitere Erläuterung, und alle wussten, von wem die Rede war, wie in den Harry-Potter-Büchern, wo Lord Voldemort nicht beim Namen genannt werden darf.

„Wir“ waren zum Ort des Todes geworden

Auf Facebook erzählten die Leute davon, wie sie in den ersten paar Minuten nach dem Aufwachen regelmäßig vergessen hatten, was geschehen war, und erst dann brach es über sie herein; sie erzählten, dass sie nicht schlafen konnten; sie schrieben wie immer – Kommentare über sich, über das, was ihnen passierte, im kleinen Radius ihres eigenen Lebens, nur dass dieses Leben mit Beginn des Krieges über Nacht seinen Wert verloren hatte: Es ging weiter, aber es bedeutete nichts mehr, und auch das Schreiben war sinnlos geworden. Selbstwertgefühl, Selbstachtung, der natürliche Glaube an das eigene Recht, sich zu äußern und gehört zu werden, dieses ganze vertraute Denkbiotop war plötzlich verwelkt und vertrocknet, abgestorben. Mein Land hatte Tod und Leid über ein anderes Land gebracht, und seither war die Ukraine, die ihre Alten, ihre Kinder, ihre Hunde zu schützen suchte, der einzige verbliebene Ort des Lebens – ein Ort, wo man für das Leben kämpfte, Leben rettete. „Wir“ dagegen waren zum Ort des Todes geworden, ein Ort, von dem der Tod sich ausbreitete wie eine Seuche, und dieser Gedanke war ungewohnt.

Denn dieselben wir – Menschen meiner Generation und älter – waren einst in einem Land groß geworden, dessen zentrales Narrativ, das alle Bewohner vereinte, nicht etwa der Traum vom Aufbau des Kommunismus war, sondern das Wissen um unseren Sieg in einem furchtbaren Krieg und die Überzeugung, dass es nichts Wichtigeres gab, als keinen weiteren Krieg zuzulassen. In diesem wir bündelte sich wie in einem Prisma die Erinnerung an unermessliches Leid und an eine ebenso unermessliche Anstrengung, die nötig gewesen war, um zu siegen; es war in gewissem Sinn gar nicht denkbar ohne die Erinnerung an das gemeinsam erbrachte Opfer, das alle verband. Der Sieg im Zweiten Weltkrieg war wohl das einzige historische Faktum, über das in Putins Russland Einigkeit herrschte. Alles andere und alle anderen – Iwan der Schreckliche und Stalin, Peter der Große und Lenin, die Revolution von 1917 und der Zerfall der Sowjetunion, der Große Terror der 1930er- und die Reformen der 1990er-Jahre – waren und sind bis heute umstritten, und der Streit darüber wird im Lauf der Zeit immer hitziger, eine Art Erinnerungsbürgerkrieg, ein Bruderkrieg, in dem niemand mit niemandem übereinstimmt.

Ein ohnmächtiger Teil der Gewalt

Dieses Fehlen einer gemeinsamen Erinnerung, eines gemeinsamen, von der Mehrheit der Gesellschaft geteilten Blicks auf die eigene Geschichte ist einer der charakteristischsten und konstantesten Züge der russländischen Wirklichkeit. Allein der Zweite Weltkrieg – der Sieg ebenso wie die unheilbare Wunde, die dieser Krieg dem lebendigen Körper des Landes zugefügt hat, und die besondere, sakrale Bedeutung dieses Kriegs und Siegs – bleibt ein Feld, auf dem Geschichte eine von allen gemeinsam durchlebte Erfahrung ist, an der jeder seinen Anteil hat.

Dass das so ist, hat mit dem so seltenen wie kostbaren Gefühl zu tun, dass das Leid und der gewaltsame Tod von Millionen wenigstens in diesem Abschnitt der russländischen Geschichte einen Sinn hatten, dass sie nicht nur ein unbegreiflicher, grundloser Zufall waren, ein Opfer für die geheimnisvollen Götter der Revolution und des Imperiums: Sie waren nötig, um uns, ja die ganze Welt vor dem ultimativen Bösen zu retten. Wir damals, die kurz zuvor noch Täter und Opfer gewesen waren, standen plötzlich für das Gute, waren Sieger in seinem Namen. Wir waren überfallen worden. Wir hatten uns verteidigt. Ohne uns hätte es diesen Sieg nicht gegeben. Das genügte, um für sehr lange Zeit von der eigenen Gutartigkeit überzeugt zu bleiben.

Doch wenn der damalige Krieg den Knoten eines wie auch immer heterogenen „wir“ geschürzt hat, dann gilt dasselbe auch für den jetzigen – auf verheerend andere Weise: Wir verteidigen uns nicht, sondern überfallen, wir tun genau das, was damals uns angetan wurde – wir dringen in ein fremdes Land ein, wir bombardieren Schlafende, besetzen friedliche Städte und Dörfer. Wir sind heute genau jene Kräfte des Bösen, die wir aus den Schulbüchern und Heldenbiographien unserer Kindheit kennen, und diese Erkenntnis ist umso unerträglicher, als alle Differenzierungen in diesem Zusammenhang irrelevant sind. Die Gewalt dieser Monate geht von Russland aus, von seinem Staatsgebiet wird sie nach außen getragen – und wenn ich sie nicht stoppen kann, dann werde ich Teil von ihr, ein ohnmächtiger Teil dessen oder derer, die dafür verantwortlich sind.

Die Logik des Krieges verwischt die Details

Diejenigen, die auf Putins Seite stehen, und diejenigen, die ihn all die Jahre auf jede mögliche Weise bekämpft haben, lassen sich in dieser kompakten, bedrohlichen Dunkelheit nicht mehr auseinanderhalten. Der Unterschied zwischen Russland und den Russen, zwischen dem Land mit seinen Grenzen und physischen Umrissen und dem russländischen Staat, zwischen Menschen, die hier leben, und Menschen, die früher einmal hier gelebt haben, zwischen der russischen Sprache und ihren Sprechern, zwischen denen, die gegangen sind, und denen, die bleiben, ist unerheblich geworden. Noch vor Kurzem war er entscheidend, doch heute liegen die Dinge anders.

Dabei geht es gar nicht so sehr darum, wie die Außenwelt zu „den Russen“ steht, sondern darum, was uns selbst Angst macht und weshalb. „Wir“, die wir gegen, und „wir“, die wir für Putin sind, wollen auf keinen Fall die Bösen sein, und die Einsicht, dass wir uns dem nicht entziehen können, ist für beide Gruppen schwer erträglich. Die Logik des Krieges verwischt die Details, sie fordert Verallgemeinerung: Staatsbürgerschaft, Sprache, ethnische Zugehörigkeit verwandeln sich in eine Art Zement, der disparate Individuen zu einer Gemeinschaft zusammenbackt, und deren Konturen definieren sich nicht von innen, sondern von außen. Die persönliche Entscheidung, die Biographie des Einzelnen, die Feinheiten seiner politischen Position sind mit einem Mal irrelevant, reine Privatsache. Wir fürchten uns vor uns selbst, schrecken vor uns selbst zurück. Noch bevor man anfängt, uns zu hassen, hassen wir uns selbst.

Sieht man sich an, wie dieses „wir“ konstruiert wird, so zeigt sich schnell, dass es ufer- und grenzenlos ist. Wer versucht, es mit den üblichen Kriterien – der schon genannten Staatsangehörigkeit, der Sprache, des Wohnorts – einzugrenzen, erkennt, wie wenig diese Kategorien mit der gegenwärtigen Katastrophe zu tun haben. In den letzten Monaten habe ich mit Menschen gesprochen, die Russland verlassen haben (weil sie mit einem Land, das so etwas tut, nichts mehr zu tun haben wollen), und mit solchen, die sich entschieden haben zu bleiben (um von innen Widerstand gegen das Regime zu leisten, so gefährlich das auch ist, und weil man das Land, das man liebt, doch nicht seinen Mördern überlassen könne), mit Menschen, die schon vor zwanzig, dreißig, vierzig Jahren ausgewandert sind, und mit solchen, die in der Emigration geboren wurden, und sie alle nehmen einen Platz in dieser Konstellation ein, auch wenn sie bisweilen verzweifelt auf ihrer Nichtzugehörigkeit bestehen.

Eine gemeinsame Gewissheit

Das neue „Wir“ verbindet diejenigen, die sagen „das ist auch meine Schuld“, und diejenigen, die überzeugt sind, dass sie das alles nichts angeht, gleichermaßen. Es mag keine klaren Konturen haben, doch es enthält eine gemeinsame Gewissheit: Wir leben in einer neuen Realität, deren Wörterbuch erst noch geschrieben werden muss. Sie manifestiert sich als Gewalt gegen die einstmals bekannte Welt, gegen das gewohnte System von Beziehungen und Annahmen. Der Krieg hat all unsere früheren Gewissheiten über uns selbst niedergerissen und lässt in unserem zukünftigen Selbstverständnis, unserer Selbstbeschreibung keinen Stein auf dem anderen. Nach Butscha und Mariupol stecken unsere individuellen Geschichten in einem einzigen großen Sack, und man wird sie im selben Licht betrachten – „russländische Staatsbürger“ oder „Russen“, Russischsprachige oder Vertreter der russischen Kultur, (ehemalige) Einwohner Russlands oder nicht, wir gehören zur Gemeinschaft derer, die das getan haben – und eben darin müssen wir von nun an unseren Platz und seinen Sinn suchen.

Man kann annehmen, dass sich das nur einem Blick von außen so darstellt, während aus der Innensicht (der jedes einzelnen Bewusstseins, das sich unter den Bedingungen der eingetretenen Katastrophe neu zu definieren sucht) alles komplizierter ist. Doch letztlich ist gerade der Blick von außen – ein distanzierter Blick, der von unserer liebenswerten Subjektivität nichts wissen will – heute der einzige, der bleibt, und so schwer es fällt, sich daran zu gewöhnen: Es ist genau dieser Blick, mit dem wir uns auch selbst betrachten. Wir sehen uns im Spiegel und erkennen uns nicht: Bin der Kerl dort am Ende ich? Sah so Mamas Liebling aus?

Am seltsamsten ist, dass dieses Grauen vor dem distanzierten Blick, den man auf der eigenen Haut spürt wie ein Brandmal, sogar diejenigen befällt, die für den Krieg sind, die ihn als „Spezialoperation“ bezeichnen, als notwendigen Schritt zur Selbstverteidigung und dergleichen mehr. Vor Kurzem saß ich im Flugzeug und hörte eine Unterhaltung mit, die in der Sitzreihe neben mir geführt wurde – auf Russisch. „Kreditkarten funktionieren ja nicht mehr“, sagte eine elegante Frau in Schwarz zu meiner Nachbarin. Und dann, mit tief empfundenem, hasserfülltem Nachdruck: „Wegen dieser Kanaillen.“ Mir ging durch den Sinn, dass mit „Kanaillen“ in diesem Fall ohne Weiteres beide Seiten gemeint sein konnten – Putin mit seinem Staatsapparat ebenso wie die internationale Staatengemeinschaft mit ihren Sanktionen oder auch ich, die diese Sanktionen guthieß. Wer überrumpelt und aus einem Leben herausgerissen wird, das er als sein verlässliches Eigentum betrachtet hat (wie alle die, die am Morgen des 24. Februar in Kiew und Charkiw aufgewacht sind?

Sturz ins Nichts

Der Vergleich verbietet sich, dort werden nicht wir bombardiert, dort bombardieren wir), ist unmittelbar mit seiner eigenen Ohnmacht konfrontiert – und versucht daraufhin oft, sich von jeder Verantwortung freizusprechen. Nicht wir haben den Krieg angefangen, sondern Putin, wir haben damit nichts zu tun, denken manche von uns. Nicht wir sind schuld, sondern die westlichen Politiker, die NATO, die „Nazis“, der ukrainische Staat, der Kapitalismus, erklären andere. Zwischen so vielen echten und vermeintlichen Verantwortungsträgern fällt es immer schwerer, sich selbst zu sehen – wie in einem dieser Wimmelbilderbücher, wo es im dichten Laub oder in einem Berg von Spielzeug einen Vogel, einen Schmetterling, ein Schiffchen zu finden gilt.

Das eingangs erwähnte Gefühl des freien, zeitlich wie räumlich unbegrenzten Falls kennen auf die eine oder andere Weise alle, mit denen ich in diesen endlosen Monaten seit Februar gesprochen habe. Fallen – das Wort passt hier gerade in seiner Mehrdeutigkeit gut: Man kann es als Sturz ins Nichts verstehen, als Abweichung von der moralischen Norm, die die Gesellschaft zusammenhält, als Abfall von einem zivilisatorischen Konsens oder als Herausfallen aus dem Nest der menschlichen Gemeinschaft. Das Gefühl verbindet (ohne zwangsläufig Nähe zu erzeugen) alle, die diesen Krieg als Manifestation des Bösen sehen und sich selbst als stigmatisiert durch eine undefinierbare Verbindung zu diesem Bösen. „Being Russian“ nennt die Außenwelt das neuerdings kurz – aber für diejenigen, die durch Geburt, Wohnort, Sprache, familiäre Tradition, Liebe, Hass, transgenerationelle Erinnerung, manchmal auch nur durch ihren von den Großeltern übernommenen Familiennamen mit Russland verbunden sind, bleibt die Bindung namenlos. Sie tut einfach nur weh. Im Grunde ist es genau das: Dass man Schuld hat, erkennt man an einem unleugbaren, mit nichts zu verwechselnden Schmerz.

Keine Eigenschaft, sondern eine Existenzbedingung

Muss man – im Rückgriff auf Hannah Arendt und Simone Weil – entscheiden, ob es sich bei diesem Gefühl um Verantwortung oder Schuld handelt, muss man analysieren, in welchem Verhältnis das Individuelle und das Kollektive hier zueinander stehen? Es wird Jahre dauern, bis wir dazu in der Lage sind – Jahre nicht vom Beginn des Kriegs an gezählt, sondern von seinem Ende, das allem Anschein nach weit entfernt ist. Vielleicht wäre es an diesem Punkt sinnvoll, vorläufig nicht über Unterschiede und Differenzierungen nachzudenken, sondern darüber, was wir weiter tun können.

Es wirkt unpassend, von sich zu sprechen; ich versuche mich kurz zu fassen. Ich wurde 1972 geboren, vom Krieg trennten mich nur dreißig Jahre – dieselbe Frist, die auch zwischen dem, wie es seinerzeit hieß, weitgehend unblutigen Zerfall der Sowjetunion und Russlands Überfall auf die Ukraine liegt. Der Krieg war in meiner Kindheit überall: Selbst in den Schlafliedern, die meine Mutter mir sang, ging es um Kriegsschiffe auf Reede, um Schüsse und einen Toten im Steppengras. In unserer russisch-jüdischen Familie (in der die Juden die Mehrheit bildeten; russisch war nur mein Großvater, dessen Name – Stepanov – auf meinen Vater und auf uns überging) wurde vom Russischsein nicht geredet.

Ihr Jüdischsein dagegen vergaßen meine Eltern nie: Von ihm ging Gefahr aus, es verursachte Schmerz und weckte Liebe, es war enorm wichtig, obwohl mir schleierhaft war, worin es eigentlich bestand und inwiefern es uns von anderen Leuten unterschied. Von innen hatte ich nicht das Gefühl, anders zu sein – von außen war es anscheinend unübersehbar. Jüdischsein war keine Eigenschaft, sondern eine Existenzbedingung: In unserem Leben kam man nicht um sie herum. Wenn ich nach meiner Nationalität gefragt wurde, sagte ich „jüdisch“.

Zu diesem wir zu gehören ist qualvoll

Später wurde ich – zumal in der anglophonen Welt, wo derlei Präzisierungen unmittelbare Bedeutung fürs Marketing haben – gelegentlich gefragt, wie ich vorgestellt werden möchte: als russische, russisch-jüdische oder jüdische Autorin? Bislang antwortete ich darauf meist, dass mir das egal ist – und dachte im Stillen, dass ich mich weder als russische noch als jüdische Autorin fühle und noch weniger als Vertreterin der russländischen Literatur mit ihren Massenauflagen und Messeständen. Ich mochte die Vorstellung, dass ich für niemanden außer mir selbst spreche und ausschließlich für mich verantwortlich bin. Ich vergaß beinahe, was Leiden am Nationalen ist und wie es sich anfühlt; dann begann die Gewohnheit zu bröckeln, leise und unmerklich, und am 24. Februar brach sie ein für alle Mal ab. Heute antworte ich auf die Frage, was für eine Schriftstellerin ich bin: eine russische.

Ich denke oft daran, dass ich noch vor einem Monat oder einem Jahr ohne Weiteres in der Metro oder Tram neben einem von denen hätte sitzen können, die heute in der Ukraine kämpfen und dort unschuldige Menschen töten. Auch mit ihnen verband und verbindet mich also ein gemeinsames wir – das schnelle, situative wir des gemeinsamen Raums, eines Metro-Waggons oder eines Platzes in der Stadt, das wir der gemeinsamen Sprache, die einmal mehr niemanden hindert, den anderen umzubringen. Dieses wir, von dem ich spreche, besteht aus Millionen disparater Biographien und Strategien, die gegenüber der allgemeinen Schuld, dem allgemeinen Unglück, der allgemeinen Katastrophe nicht ins Gewicht fallen. Zu diesem wir zu gehören ist qualvoll – aber vielleicht ist es das Einzige, was derzeit Sinn hat: Das getane Böse muss ausgeglichen und der Ort, von dem es ausgeht, wieder bewohnbar gemacht werden, die Sprache, die es spricht, muss sich verändern. Vielleicht wird das Stigma, das schmerzhafte Zeichen der kollektiven Mittäterschaft eines Tages zu dem Punkt, an dem der Weg von einem blinden „Wir“ zu einer Gesellschaft der sehenden „Ichs“ beginnt. Bewerkstelligen lässt sich das nur von innen.

Maria Stepanova, 1972 in Moskau geboren, ist Schriftstellerin, Lyrikerin und Essayistin. Auf Deutsch erschien zuletzt ihr Gedichtband „Der Körper kehrt wieder“.

Aus dem Russischen von Olga Radetzkaja.

7 notes

·

View notes

Text

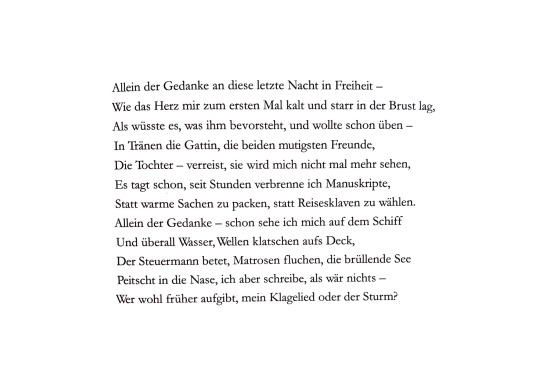

Maria Stepanova, Winterpoem 20/21, 2023, Berlin, Suhrkamp Verlag, S.15.

6 notes

·

View notes

Quote

The subjectivity and selectiveness of memory means we can fix on a historical 'excerpt' which has nothing in common with history itself - there will be people out there for whom the 1930s were a lost paradise of innocence and permanence. Especially during times dominated by the dull fear of the unknown. In comparison with a future we don't want to inhabit, what has already happened feels domesticated - practically bearable.

In Memory of Memory, Maria Stepanova

#maria stepanova#in memory of memory#book quote#booklr#book#quote#memory#future#past#my post#currently reading :

7 notes

·

View notes

Text

I was reading Marianne Hirsch’s classic work, The Generation of Postmemory, as if it were a travel guide to my own head. I knew everything she described immediately and intimately: the ceaseless fascination with one’s family’s past (and, beyond this, with the densely populated human context for these lives, the thick undercoat of sounds and smells, the coincidences and concurrences, the synchronized turning of the wheels of history) and the clinical boredom with which I roll my own contemporary world backwards to that past, back to them, and feel quite certain, in-my-gut certain, of how it was back then, the tram routes, the stockings that sagged around the knees, the music from the loudspeaker. Any story about myself became a story about my ancestors. There they were behind me like an opera chorus encouraging my aria – only the music was written seventy years ago. The structures that emerged from the black waters of history fought shy of linearity, their natural state was co-presence, the simultaneous sounding of voices from the past, contradicting the obvious: time and slow disintegration.

—Maria Stepanova, In Memory of Memory tr. Sasha Dugdale

#maria stepanova#in memory of memory#sasha dugdale#words#2024 reads#mine#women in translation#on memory

26 notes

·

View notes

Text

...like a character from a Jane Austen novel I sat for hours at the window watching passers-by...

Maria Stepanova, In Memory of Memory, trans. Sarah Dugdale

0 notes

Text

Le territoire de la mémoire déviée (M. Stepanova)

Le monde contemporain, avec ses projets conservateurs et ses reconstructions — tentatives de devenir great again, de réinstaurer un ordre ancien chimérique —, respire le postmémoriel. L’écran se révèle à double face. Peuvent y projeter leurs peurs, leurs espoirs et leurs histoires, non seulement ceux qui se trouvent au bord du cratère, mais aussi les petits-enfants et arrière-petits-enfants de la majorité silencieuse, qui a su attendre son heure et la possibilité d’exhumer à la lumière sa propre version des événements anciens. La Russie, où le tourbillon de violence s’est prolongé inlassablement, formant une sorte d’enfilade traumatique que la société traverse de malheur en malheur, de guerres en révolutions, famines, assassinats de masse, nouvelles guerres et nouvelles répressions, est devenue, avant d’autres, le territoire de la mémoire déviée. Les versions dédoublées, détriplées, voilées des rides de non-coïncidences et divergences, de ce qui s’est passé au cours des cent dernières années, masquent la lumière sur le présent, comme une couche de papier opaque.

En mémoire de la mémoire, p.110-111.

2 notes

·

View notes

Text

1 note

·

View note

Text

youtube

This is perhaps my favorite video to exist on youtube! I watch it way too often lol. These students were so lucky to share a stage with the dancers from Bolshoi.

It is so difficult to even choose favorite dancers in this performance. I would say Xenia Zhiganshina and Yulia Stepanova stood out for me though. Alyona Kovalyova danced my favorite variation, and I think she did a marvelous job here. I thought it was breath-taking. She's so tall though that in the end when she does the tour jete, it low key looked like she tripped lol. I know it's part of the choreography but my heart still skipped a beat. This performance is my Avengers Endgame haha.

Ooh, also. In the mazurka, look at how tiny the 2023 graduates are. Time flies. I still find it unacceptable that I'm now older than some prima ballerinas. Anyway, take a break for an hour and make sure to watch this the whole way through! I can also compile a playlist of the variations if anyone's interested.

Oscar Frame 2017 graduate

(variation from the ballet Le Conservatorie, music by H.S.Paulli)

Eleonora Sevenard 2017 graduate

(variation from the ballet Trilby, music by Y.Gerber)

Alyona Kovalyova 2016 graduate

(variation from the ballet Le Roi Candaule, music by C.Pugni)

Xenia Zhiganshina 2014 graduate

(variation from the ballet Gretna Green, music by E.Guiraud)

Olga Smirnova 2011 graduate

(variation from the ballet Paquita, music by L.Minkus)

Mikhail Lobukhin 2002 graduate

(variation from the ballet Don Quixote, music by L.Minkus)

Yulia Stepanova 2009 graduate

(variation from the ballet The Little Humpbacked Horse, music by C.Pugni)

Evgenia Obraztsova 2002 graduate

(variation from the ballet Le Pavillon d’Armide, music by N.Tcherepnin)

Denis Rodkin

(variation from the ballet La Source, music by R.Drigo)

Svetlana Zakharova 1996 graduate

(variation from the ballet La Sylphide, music by R.Drigo)

#russian ballet#bolshoi ballet#vaganova#eleonora sevenard#alena kovaleva#alyona kovalyova#xenia zhiganshina#olga smirnova#mikhail lobukhin#yulia stepanova#evgenia obraztsova#denis rodkin#svetlana zakharova#anastasia nuikina#maria khoreva#maria bulanova#anastasia demidova#alexandra khiteeva#yulia spriridonova#svetlana savelieva#sofia valiullina#maria koshkareva#anna sharova#angelina karamysheva#Youtube

25 notes

·

View notes