#アコースティック系音楽

Explore tagged Tumblr posts

Text

DJ-J 2507開催します🎵

7/26 DJ-J 2507開催🎵 DJ-J 2507 リクエスト歓迎、オールジャンル! 通常営業ですが、DJがリクエストにお応えします。ミュージックチャージ1000円。 アニソン、特撮はもちろん、JPOPやジャズ、ロック何でもOK!プロ仕様の機材を使用した最高音質でどうぞ! 【DJ-J】トライベイス・ミュージック・スタジオ録音プロデューサー、オールジャンルDJ。グリーンフィンレコーズ代表。大手レコード会社勤務時代日本レコード大賞企画賞受賞。アコースティック系音楽中心にCDアルバムを収録制作、復刻盤編集盤等加えて数百枚。近年はエレクトロニカ作品も手がける。サウンド・プロデューサーとして『ブリージング・メディア』(坂本龍一プロデュース)他多数、アーカイブ構築的仕事では『はっぴいえんどBOX』などなど。『季刊オーディオアクセサリー 2017 AUTUMN…

2 notes

·

View notes

Text

"Frost"ENSLAVED

ENSLAVEDって今日本にどれくらいファンがいるんだろう。LOUD PARKに招聘されていたところを見ると、近年はそれなり?昔はごく一部を除き、権威主義の下でしか評価されていなかったという認識だ。Norwegian Black Metalの礎を築いた代表格の一つというね(彼らは当初からViking Metalを標榜してたが立ち位置は完全にブラックメタルだった)。

その理由はひとえに、他のEMPERORとか、MAYHEMと比べてさえ、キャッチーネスが控え目だったからと思う。ミニマルだったEP~デビュー作に比べれば2作目のフルアルバムとなる本作は普通にメタルの曲作りになっているし、アコースティックの絡め方も含め良く出来ているとも思うが、それでもイーブルスラッシュメタル直系のバッキング主体の作りはかなり辛口と思う。何よりシンセサイザーだ。硬質なギターが主体であるべきスラッシーな音楽性なのに、何故随所でシンセサイザーが奇妙にクローズアップされるのか。

…言うまでもないだろう。そここそがポイントだ。そこでBATHORYを思い出そう。"Under the Sign of Black Mark"から"Hammerheart"までの作品群を。これらでシンセサイザーが及ぼした効果を置き換えれば、本作だって腑に落ちてくるのではないだろうか。特に"Hammerheart"を彷彿させるところが多いと思うし、これらBATHORYがやってきた試みを、本作上で総括しているともとれる。

そのように捉えることにより、私自身本作の本質が見えてきた気がする。とはいえこれらのシンセサイザーのアプローチは、少なくとも聴き専からすれば依然実験で終わってしまっているように取れるし後のViking/Pagan系への影響もそんなに大きいとは思えないのだが(単純なENSLAVEDフォロワーは多いのだが)。あと本作まで在籍したTrymの超絶ドラミングを堪能するアルバムですかね。次作"Eld"になるとキャッチーネスが一気に高まるので初心者はこちらから入るのがお勧めなのだが、ドラムがTrymじゃないのよねー。

2 notes

·

View notes

Text

2025年4月27日 15:30

2005年に『Modal Soul』というアルバムがリリースされた。オーソドックスな和製ヒップホップの作風で有名だったヌジャベスがこういう方向へ行くのは意外だったが、分かるっちゃ分かる気がした。作風としては日本のクラブ・バレアリック系アーティスト『Calm(カーム)』等が近いが、当時の日本のクラブシーンで起こっていたアコースティックでメロディアスなハウスやブレイクビーツブームの流れを汲んだ作品に仕上がっている。

このアルバムは従来のサンプリングスタイルから、生演奏主体のスタイルに切り替えたアルバムで、以前よりヌジャベスは『サンプリングだけで作品を作っていたら、近い将来、確実に著作権的な問題で大変な事になる。』という考えは持っていて、90年代に音楽業界の裏で起こっていた沢山の裁判沙汰を危惧し、自身の作風を変えるきっかけになったアルバムらしい。本人もピアノやフルートを練習して演奏していたり、ミュージシャンにも積極的に働きかけて、参加して貰ったとの事。『自分のオーケストラを作る』という野望もあった模様。

このアルバムはヌジャベスが心機一転して、リスニングを意識した作風で、特に以下の楽曲はお気に入り。

●Nujabes / Ordinary Joe Feat. Terry Callier

youtube

●Nujabes / Music Is Mine

youtube

●Nujabes / World's End Rhapsody

youtube

0 notes

Text

下北沢にて2024

ハロー、僕は元気じゃないまま、まだ生きてます。

毎年魅惑の出演陣に心揺らしながらも実際に観に行けたのは2016年以来の2回目。あの時はスネオヘアー、浅井健一っていう大物?を観れたけど、今回もそれに勝るとも劣らない大物を観る機会に恵まれた。

ウマシカて 例によって中途半端な動きによって全体の一番手には間に合えず、会場の一番手にして目当ての内の1つからのスタート。超小休止前の最終公演である事を意識しての観覧ではあったが、そこまで変な感情になる事もなく、良い感じで演奏を楽しめた気がする。超小休止明けの年末にまた観れたら良いな。

つきみ まさかの入場規制中で。 え?そこまでの人気だったっけ?って戸惑いが凄かった・・・ 少しずつ抜ける人がいてその分牛歩で列は進んで無事に途中から入場は出来て、 かなりの角度からであったけどその割には観えて良かった。 今回はボーカルの人の顔はオーケンのような線は入ってなかったけどまつ毛が羽ばたけそうだった。愛してくれないなら死んでほしいみたいな過激な歌詞が多くてSu凸ko D凹koiコミカルさを怖さに変えたバンドかなと。

中村一義(acoustic set with 伊藤真一) ごっそり人が抜けた後も最前に残ってたのは若めの女性群だった為、 伊藤真一ってのはそんなに若くてハンサムな新進気鋭のミュージシャンなのだろうか・・・ とか思ってたらそんな事はなくて、おばさんみたいなおじさんとやや小汚いおじさんの2人での演奏だった。 熱心に聴いてたのは彼が「4500円」ってお茶の間を賑わしてた?二昔も前の頃で、バンドを経てソロでの活動を現在も行っている事は認識してたけどおばさん化した風貌に驚くだけで実際に観に行こうってした事はなかったから今回の出演陣の中に名前を見つけた時はびっくりしたし、何とか観れたいなと一気に優先度が上がった。 でも最近の曲は何も知らないし、あまり期待せずに、冷やかし、野次馬感覚で行って1曲だけでも当時の曲が演奏されたら嬉しいな・・・とか思ってたんだけど 結果は、

恋は桃色(リハ) セブンスター 君ノ声 キャノンボール

と最新曲ともう1曲くらいあったかな? おいおい、4曲も知ってるどころか好きな曲が演奏されたよ・・・ 普段の公演の演目は知らないけど、ど��なんだろう。 普段と違った客層に向けてのサービス演目だったのだろうか。 繊細一隅とも言える貴重な機会にとても嬉しい気持ちになれた。 似たような状況でヒット曲を1曲もやらなかった川本真琴は少しは見習ってほしい・・・ 一生に一度しか観れないようなミュージシャンの方が多い中でその一度の機会がこうだとそれこそそこから先もずっと好感を持っていれるからとてもありがたい。

出番終了後の押しが凄くて何事かと思ったら次の寺中友将・巨匠っていうのがKEYTALKの奴だったらしく、そもそもつきみはおろかその前のトップのジュウの時からKEYTALKのファンの層が最前に張っていて、その水増しもあっての規制発生だったみたい。KEYTALKのファンが全員そうというわけではないだろうし、どのミュージシャンにも色んなファンがいるだろうけど今回、下品なKEYTALKのファンの横暴な行為で悪影響を受けたから元々大して好きではなかったけどよりそうじゃなく強まったな・・・変な休止の仕方してたしどうせロクデナシなんだろうと・・・

サンタモニカ メイン会場のみに準備されていた前座芸人。 当初はムームー大陸として発表されていたが最近解散して新たなコンビとしての登場だったようだ。新たな音楽ネタとして素晴しい、極上の合いの手ネタでだった。

サバシスタ― 元々大して実績もないのにコンテストで買ったり大型フェスに呼ばれたたりと何かあるなって感じのバンドではあるけど今年からピザ所属って事を忘れててそれについて驚くの2回目?みたいな。ししゃもの二番煎じからパンク界のベビーメタルになれる逸材?みたいな評価なのかな。曲調は大して変わってないけど客層が変わって僕にはより遠くなったな。

シモリュウ メイン会場のみに準備されていた前座芸人。 こちらはブラックジョーク系の勢いのあるネタ。何だかんだで観れた前座芸人2組は爆笑こそなかったけど各々笑えるポイントがあって良かった。

3markets[ ] これはもう限界じゃないかをやるんじゃないかと期待してたけどそんな事は無く、特別仕様ではなく通常の今のライブって感じだった。(ただそれがまた良いから好きで居続けてるのだ)

シナリオアート 何となく昔から名前だけ知ってたバンドだけど縁がなくて、今回これ幸いとトリ候補として観に行った。 アコースティックの会場だけど通常のバンド編成だった。 1枚だけ持ってるCDからの曲が演奏されて凄く得した気分。 ローカルアートとドラムボーカルアート対決してほしいな。

THEラブ人間 一応で向かってみたら規制発生されてたけど並んでたら前座終了後に列が動くという・・・ニッポンの社��ってのそんなに凄いの?しかもそのファンの人はバンドに興味が無い人が沢山って事?? となにかく入れて人ごみの中ではあるけど何とか視界があって観れた。こちらも近年の曲は知らないけど知らない曲でも彼等らしさが溢れたし、全盛期の曲を惜しむことなく披露してとても感動的な情景が広がっていた。

0 notes

Text

2024年6月30日放送分 満点DAMミュージックレジェンズ 文字起こし(後半)

武沢さん

すごいねぇ。で、これで安全地帯は、この曲この頃ね、その、僕がエレキギター弾き出して、ま、どっちかというとサウンド的にはこの前がアメリカン、まCSN&Yとかほら、あのアコースティック系のコーラスやってるようなバンドとか、ま、ドゥービーもそうか、ドゥービーはこの後かな。

武沢(兄)さん

ドゥービーはこの後だね。

武沢さん

ね、そうだね。で、ま、この曲とか次にかける、どっちかっていうとウエストコースト系のね、アメリカのね、

横田さん

はいはいはい。

武沢さん

Eaglesとかあの。

横田さん

Eaglesとかのね。うん。

武沢(兄)さん

Eaglesの前だね。CSNのアルバムに入ってそうな曲だった(笑)ハハハハ。

横田さん

うーむ。

武沢さん

それはあれでしょ、だからこの、前っていうか。

武沢(兄)さん

そうね。だから今も「昔にみたもの」のたぶん、時期的にはそんなに違わないけど、そのポプコンに出るのやめた頃に、その一年間ぐらいの間にあの10曲以上作ったけど、その頃にそれまでは玉置は玉置の自分の曲、それぞれ3人の曲書いてたけど、玉置は玉置の、玉置のメロディで玉置の作詞で。って俺は俺のメロディで俺の作詞で作詞作曲それぞれ違ってたんだけど。その曲は初めて玉置のメロディに俺が詞を付けた曲だったな。

武沢さん

え、それが「昔みたもの」?

武沢(兄)さん

じゃなくて。「昔にみたもの」は玉置の作詞作曲だけど。次にかかる曲はね、玉置の曲で。玉置のメロディで玉置が作曲して俺が作詞した��つ。

武沢さん

ああ、ああ。

横田さん

これ、こういうコラボレーションが起こるときっていうのはどんな感じで始まるんですか?玉置さんが曲作って来たんだけどこれちょっと詞を付けてくんないかな?みたいな話から始まるんですか?

武沢(兄)さん

だったかなぁ。うんちょっとなんか多分。うんとね、なんていうかね、これを言うと…。まだまだ玉置がまだ幼くって、まだそんなに作詞をする力が無かったんだよ当時はまだね。それで、ま、酒井さんだったかな。ちょっともう忘れちゃったけど、うん。俺は作詞が、やっぱりどっちかっていうとまだ書けたから、それで俊也、曲つけてみないかっていう話になったんだと思うな、いや、その玉置の曲に。二人でやってみて、みたいな、覚えてないんだけど、多分ね。

武沢さん

そういう提案したんだ。

武沢(兄)さん

うん、それで、持ち寄った感じだね。

武沢さん

なるほど。

武沢(兄)さん

ただ、その後に六ちゃんたちとくっついて、六土開正バンドとくっ付いた時に、コージ&トシボーでずーっと作り続けるんだけど、ま、それの先駆けの曲になったような曲だね、多分ね。二人でやり出したのはね。

横田さん

あ。ああ〜!コージ&トシボーって感じの、要するにビートルズのレノン&マッカートニーみたいな感じで、やってたんだ?

武沢(兄)さん

そうそうそう。それの最初の曲だ。

武沢さん

だから、この後はわりとそのパターンが多くなったんだよね。

武沢(兄)さん

多くなったね。うん。

横田さん

ふうううん。

武沢さん

という事でその曲もまず聴いてみましょうか。

横田さん

そうですね、もうここまで聴いちゃったら聴かないではいられないですよね。じゃあ、聴かせていただきましょう。へぇえ、これも貴重な音源ですよね。まぁ何処で録音したのかとかこの聴いた後に教えていただくとして。えぇ〜、こちら貴重な音源です。「ポプラの見える街まで」

【ネット上には音源見当たらず。FMしろいしさん、貴重な音源の放送有難うございました!】

「ポプラの見える街まで」

作詞 武沢俊也 作曲 玉置浩二

谷合の村が飛び去る 鏡のようなガラス窓から 吸いさしのタバコ差し出す 見知らぬ人が僕の火を受けとる

君の街まで 空を映す青い沼の上に 金色に燃えた月が今昇る こんなにボロボロの僕の心が もう一度静かに息を吹き返す 君の街まで 僕と君のあいだの道のり 今の果てない白い地図の上 信じる心を突き抜けて 張りつめた愛の網を引き裂く 君の街まで 広い荒野を渡っていく 小さな綿くずは命を乗せている 色づくポプラの高い梢が この旅の終わりに僕には見える 君の街まで

君の街まで

横田さん

と言うわけでもうー。貴重な音源ございました!「ポプラの見える街まで」という事で、これは、まぁ俊也さんがピアノを弾かれて、武沢さんが��ターを弾かれて、ベースが宮下さんで、玉置さんのお兄さんがドラムを叩いてるという。

武沢さん

ドラム…。基本そうですねこれね。で、札幌のスタジオで録ったんだよね。

武沢(兄)さん

これね、当時、今でもまだあるかどうかわかんないけど、ヤマハセンターっていうヤマハの札幌支店が中島公園の横にあって、

武沢さん

当時ね。

武沢(兄)さん

うん、そこの、そこにスタジオがいくつかあって、録音ブースがね。そうそう、レコーディングスタジオがね。で、4トラック…、8トラックだったかな、ちょっとわかんないけど、当時としては…

武沢さん

そうだね、こんだけコーラス簡単に録ってるって事は。

武沢(兄)さん

コーラスこれ、そんなにいっぱい録ってるわけじゃないよ?

武沢さん

ああ、そっか。

武沢(兄)さん

3人は一発録りだよ。ただそれを2回重ねてるだけ。

武沢さん

ああ〜、はいはいはいはい。

横田さん

すごおいねぇ〜!もうー。

武沢さん

ね。これも、なかなかやってるよね。これ、玉置の兄貴のドラム、良いじゃないね(笑)

武沢(兄)さん

なかなか良いよね。

武沢さん

味のある。

武沢(兄)さん

味のある(笑)

武沢さん

ダンダカダンダンダン…ドッタンタン…

武沢(兄)さん

(笑)オカズの回し方がスゴイ。ワッハッハ!特徴的だよね。

武沢さん

うーん。

武沢(兄)さん

オリジナリティがある。

武沢さん

そうそうそう。味のある、ドラム。

武沢(兄)さん

だって玉置の兄貴、アレだもん、その最初に入ってくる時、ちょっと話戻るけど、インベーダーから安全地帯になって、秋になって玉置の兄貴入ってくる時、僕はフーのロジャー・ダルトリーかなんかドラムが好きだとか言って、本当にそんなオカズの回し方するんだよ(笑)

武沢さん

それから(ドラムを)始めたってことかい?じゃ。

武沢(兄)さん

そこから始めたんだよ。

武沢さん

���うだよね。

武沢(兄)さん

だから練習したんじゃない、うん、やっぱり。

武沢さん

そりゃぁ練習しないとね。

武沢(兄)さん

うん、練習してたよ、やっぱり。

横田さん

まあせっかくちょっとね、前に戻ったんで実は聞きたいことがあるんですけど、やっぱりあのもっと前に戻って小学生とか、俊也さん、まぁ武沢さんとかやっぱりお兄さんから色々聴く音楽とか影響を受けたと思うんですけど、俊也さんとかって、小学校の頃にはどんな音楽を聴かれてたんですか?

武沢(兄)さん

最初は、や、二人はね、ユタカはどう思ってるか分からないけど俺は共通の音楽体験は最初はやっぱ母親だ。母親がコーラスやってる人だった、ずーっと。

横田さん

へぇぇ。

武沢(兄)さん

マミーコーラスって覚えてる?

武沢さん

やってたやってた。

武沢(兄)さん

学校のさ、お母さんコーラス。

武沢さん

コーラス…、通ってた。

武沢(兄)さん

通ってたし、家でもずーっと歌ってる人だったな。

武沢さん

うん。

武沢(兄)さん

ずーっと歌ってたね、色んな歌。だいたい唱歌がが多かったけどね。ノンビブラートで、正確な音程で(笑)ま、由紀さおりみたいな感じでね。まぁあそこまでじゃないけど、でも歌の上手なひとだったよ。

武沢さん

そうだねぇー。

武沢(兄)さん

それでマミーコーラスやってる時に、あの、なんだろ、家で練習する時にユタカと俺に、コーラスやってる人だから、あのハモリのパートを教えてくれてさ、で、3人でハモるっていう、うん。それが楽しかったね。母親は練習のつもりだった��だろうけど俺たちにも歌わしたかったのかもしれないけどなんかね。で、俺はそれがすごく楽しくってなんか。イイなぁって思ったな。素敵だな〜って思って。

武沢さん

それは…、僕が小学生ぐらいの時?

武沢(兄)さん

そうだね、おまえが…

武沢さん

だよねきっと。

武沢(兄)さん

結構俺とユタカが小学校出てもまだ母親あの人数足りなくってコーラスグループに追われて行ってたぐらいだからずっと俺たちが小学校時代はずっと行ってたよ。

武沢さん

うーん。

武沢(兄)さん

うん、だからそれからってこともないけどまぁ、それから洋楽とか聴き出す前はやっぱりあれじゃない?グループサウンズだったんじゃない?聴いてたの。

武沢さん

グループサウンズね。

武沢(兄)さん

うん〜。タイガースとかテンプターズとか。

武沢さん

小学生ぐらいだね、僕が。

武沢(兄)さん

うん。で、ユタカと俺がちょうど共通の音楽体験をするようになったのはあれだわ、やっぱりビートルズ。

武沢さん

そうだね。中学生ぐらいだね。

武沢(兄)さん

2人でうちにはレコードプレーヤーとかステレオっていうものが無くって、

武沢さん

FM…、

武沢(兄)さん

そうそう。でもめっちゃめちゃそのビートルズのシングルが欲しくなって、夏休みにユタカと2人でお小遣いを出し合って、「ヘイ・ジュード」のシングル買ったんだよ。

武沢さん

ああ、そうか!!全然忘れてたけど…

武沢(兄)さん

へっへっへっへ(笑)

武沢さん

なるほど。

武沢(兄)さん

「ヘイ・ジュード」のシングルだった。

武沢さん

レコード、シングルを買った。

武沢(兄)さん

そう。A面が「ヘイ・ジュード」でB面がなんか「レボリューションズ」だっけジョン・レノンが作った。で、それ、まぁ聴きまくったよね。友達の家に持って行ってねシングル。フッフッフッフ(笑)自分ちに(プレーヤーが)無いから。うん。

武沢さん

ああ、初めはそうだったね。

武沢(兄)さん

それが最初だね。それから2人で少しずつまたお小遣いったってあまり無いんだけど2人で出し合って、16センチの…16センチLPとか、あ、当時17センチLPつった、一枚のシングルに4曲入ったレコードが。

武沢さん

うーん。

武沢(兄)さん

次に買ったのが、覚えてるのが「ミッシェル」と「yesterday 」と…

武沢さん

4曲入ってる?

武沢(兄)さん

ああ、4曲入ってるやつ。カップリングになってるやつ、買ったなぁ。オトクな気分で。

武沢さん

それは、え、シングルと同じ大きさ?

武沢(兄)さん

あ、シングルと同じ大きさ。

武沢さん

と同じ大きさ、に、4曲入ってる。

武沢(兄)さん

4曲入ってる。LPだから。

武沢さん

あー。なるほど…、

武沢(兄)さん

だから17センチLPとかって言ってたな。当時ね。シングルって17センチで裏表1曲ずつじゃん?その17センチLPは、4曲入ってる。

武沢さん

うん。

武沢(兄)さん

うん。裏表2曲ずつ、フフフ(笑)

武沢さん

ふうーん。

武沢(兄)さん

それがなんか、始まりだったような気がするけどね。

横田さん

楽器、楽器は?俊也さん、楽器は?

武沢(兄)さん

あ〜、楽器はね。まだその頃は家には…、オルガンはあったな。

武沢さん

オルガンはあったけど、家にはギターは…

武沢(兄)さん

ギターはまだなかった。

武沢さん

僕が、クラシックギター練習し出した頃に、なんとか調達したんだよきっと。

武沢(兄)さん

いや、あのね、最初はね。そのクラシックギターはね、ユタカと俺が親父の転勤で北見から旭川に移ってくる時に、俺の幼なじみの友達がくれたんだよ。

武沢さん

くれたの!?

武沢(兄)さん

俺弾かないからおまえにやるって。ギター。クラシックギター。

武沢さん

お兄ちゃんの友達がくれたの?

武沢(兄)さん

そうそう。

武沢さん

うん。

武沢(兄)さん

そのギターは、当時トンボ学生服のあのトンボ学生服を買うとキャ��ペーンで、フォークギターが付いてきたんだよ。そういう時代があったんだよ(笑)

武沢さん

ふーん、

横田さん

おあー。そんな時代があったんだ。

武沢(兄)さん

うん、学生服を買ったら、ギターもらったんだよねって話をされて(笑)ハッハッハッハッハ!

武沢さん

でも弾けないから。

武沢(兄)さん

うん、弾けないけど、おまえ弾くべ?って言われて、もらったんだよ。でも全然弾けなかったけどね、最初はね。しょうがないからもらったら最初は「長い夜」とかあの、Chicagoの「長い夜」、ガンガンガンガンガン、…あれを耳コピしてたのをなんとなく弾いてたんだけど、そのうちにユタカが、東京音楽アカデミーっていう通信教育…、覚えてる?

武沢さん

そうそうそう、覚えてるよ〜。

武沢(兄)さん

ハッハッハッハッハ(笑)

武沢さん

クラシックギターのなんか、練習曲みたいなのを。

武沢(兄)さん

それこそあのペラッペラのソノシートってあの教材送ってきて。楽譜送ってきて。それを1ヶ月に…。それを半年くらい。

武沢さん

そうそう。半年だか一年だか。

武沢(兄)さん

一年ぐらいやってたんじゃ無いか?俺は2〜3ヶ月で辞めちゃったんだけど、ユタカはコツコツ弾いてて、一年もしないうちに「アルハンブラ宮殿の思い出」弾けるようになったんだよ。(※「アルハンブラの思い出」です)

横田さん

アルハンブラ…!?

武沢さん

そうそうそうそう。出来るようになったんだけども、自分でそこで行き詰まって辞めたんだよ。僕はね。

横田さん

ふうん。

武沢さん

ダメだ、と思って。いやいや、気に入らなくて。でもね、あの時の練習した曲のガットギターのね、練習曲って結構イイ曲あんのさ。

武沢(兄)さん

そうだよ。

武沢さん

名前は練習曲なんだけど。あのアルハンブラみたいなちゃんとした名前付いてない曲でも、すごいイイ曲あって、それでなんか結構ね、そのクラシック系の影響ってそっから受けてんだよね。あの、音楽的にも。イイんですよ。と、言いながら。さっきの話に戻ると、その戻るって何処まで戻るかというと…、

武沢(兄)さん

ハハハハ(笑)

武沢さん

えー、安全地帯が、そのさっき掛けた「ポプラ(の見える街まで)」「昔みたもの」とかやってる頃は僕はあの、もちろんこれバンドでこういうことやってるんだけど、ま、ビートルズを含めてロック、が大好きになってて。

横田さん

うん。

武沢さん

ブラックサバスとか聴いてたんだよね。

横田さん

ホアーッ⁉︎…ブラックサバスね、また随分激しいとこ行きますねぇ。

武沢さん

そ(笑)そうなの、それが、イントロで弾いた(♪ギターでフレーズを弾いて)コレなんですよ。

横田さん

あ!あの曲はブラック・サバスの曲なんですね⁈

武沢さん

そう、ブラック・サバスのあの世界でもそうだけど、最初のヒット曲。シングルね、売れた曲で。ちょっとタイトルは忘れてしまいましたけど、これが大好きで、ずーっとこれコピーして。ずーっと弾いてました。

武沢(兄)さん

それ、安全地帯でコピーしたやつだよ。

武沢さん

あ、そうそうそう。安全地帯でコピーして、玉置も歌ってくれたんだよこれ。

武沢(兄)さん

そうそうそう。コンサートでやったよ、多分一回。ヒヒヒハッハッハ(笑)

横田さん

え!?安全地帯でブラック・サバスなんてやったの!?

武沢(兄)さん

そう、ブラック・サバスのコピー、最初にやってたの。その…

横田さん

えええぇ〜!?

武沢(兄)さん

その、なんだろ、リズム練習するのに。

武沢さん

そうそうそう。(♪ギターでフレーズを弾いて)

武沢(兄)さん

良い練習になった?

武沢さん

良い練習になったよ。

横田さん

ふうーん…、

武沢さん

これ、ソロもね、ずーっとコピーしたの。(♪ギターで長いフレーズを弾いて)こういうソロを(笑)へへ。

横田さん

ほおお!かっこいい。

武沢(兄)さん

アッハハハ(笑)

武沢さん

ちゃんと、今でも覚えてるんだよね。

横田さん

凄いですね⁉︎今でも覚えてるんだ?!

武沢さん

もう何十年も弾いてなかったけど、覚えてましたね(笑)

横田さん

(昔)弾いてたからね?うん。

武沢さん

うん。という、頃ですね。このね、さっき弾いた曲の。

武沢(兄)さん

そうね。

武沢さん

うん。それでなんでイントロであんな曲を弾いてるのかっていう、まあ一応。

横田さん

そーいう!あ、それでであの曲がイントロだということだったわけですねぇ!?

武沢さん

そうですね!あの、安全地帯で練習してる時はそんな事はやってないんだけど。まだ、六土開正と付く前は、ほら、みんなこういうアコースティック系でちょっとだけリズム入ってるような曲が多かったんで。もちろん僕がやって。ま、玉置とこの曲をやってた時は練習して、で、一曲玉置もちゃんと歌ってくれて。あの、ヘヴィロックって、当時ヘヴィロックって言ってね、ハードロックとか。

横田さん

あ、ヘヴィロックって言ってたんだ。

武沢さん

うん。で特にブラック・サバスは、今でもそうだけど、オカルト系の。ヘヴィな、幽霊が出そうな。映ってるジャケットでね。おどろおどろしい感じ。

横田さん

でも、僕も高校生の時に初めてバンドでやったのは、オジー・オズボーンの「Mr.Crowly」なんで。(笑)

武沢さん

あ。似てるじゃない。

横田さん

ええ、はい(笑)やっぱり、憧れるんですよ。まぁちなみにあの、人気は出なかったですけど、「Mr.Crowly」なんかやった所で誰も聴いてはくれなかったですけれども、でもあの、まぁ憧れるんですね、バンドやってる頃はああいうのに。うん。

武沢さん

そうね、もうとにかくロックが流行り出して、ちょうど良い時代だったんでねビートルズから始まって、あの、70年代でしょ?ちょうど。だから今洋楽特に70年代の聴いても素晴らしいの多いしね。

横田さん

そうですね。

武沢さん

当時ま、そういう影響もあって、僕らの安全地帯というバンドも、今こうやって(昔の作品を聴いて)、ま、音はひどいですけどなかなか面白いですよね、作品、でしたね。うん。

横田さん

いやぁ…。

武沢さん

他にも聴かせたいのたくさんあるんですけど。うん。

武沢(兄)さん

うん。

横田さん

いやでも俊也さんもビートルズあの、お二人でユタカさんとお二人で聴いてらっしゃったっていう事で。我々も最近ビートルズ特集をやってるんです、ずっと。

武沢さん

そう。今日は休んでるけどね。

横田さん

うん、で、ぜひ、今度はその付近も来てもらいたいくらいですなんかね。ビートルズの話もね、二人でどんな風に聴いてたのかっていう話も聴けたりなんかしたら良いなっていう。って思いますけどね、うん。

武沢さん

で、プラス、このアマチュア時代のね、音源って今日2曲しか掛けてないけど、他にも本当に素晴らしい曲が���って。で、そういうのでもまたお兄ちゃんに…

横田さん

いやぁ、ぜひね、あのー、この番組で安全地帯の歴史をアーカイブしたいと。私は考えておりまして。

武沢さん

全然記憶力が(笑)お兄ちゃんの方が。

武沢(兄)さん

まだ足りない(笑)

横田さん

いや、はるかにたくさん(笑)だからぜひぜひ可能でしたらですね、出ていただきたいと思うのと、今回はね、お二人にしっかり話してもらいたかったんで、あのリスナーさんから質問なんていうのは受け付けなかったんですけども、今度はリスナーさんから武沢さんのお兄さんに聴きたい事っていうのを、あの質問を受け付けてですね(笑)その質問に答えてもらうというコーナーみたいなのをやりたいぐらいです、はい。

武沢さん

うん。

横田さん

はい、というわけですいません、もう今日は大変楽しい時間です、大変勉強になりました。という事で、本日もあっという間の一時間でありましたけど、本当にありがとうございました!

武沢(兄)さん

ありがとうございました〜。

武沢さん

ありがとうございました〜。

横田さん

またお越しください。じゃ、武沢さん、今日もありがとうございました!

武沢さん

ありがとうございました、じゃあね、またね!

Ending theme ♪安全地帯「ひとりぼっちのエール」

youtube

文責:mamacan

#radio#music#満点damミュージックレジェンズ#fmしろいし#youtube#横田岳史#武沢侑昂#安全地帯#文字起こし#武沢俊也#アマチュア#レア音源#Youtube#ポプラの見える街まで

0 notes

Text

自作自演インタビュー第二弾

案外評判が悪くなかったので、立て続けに第二弾お送りします。2月のレコーディングから7月8月頃の音源完成までの経緯や感想をインタビュー方式でまとめてみたいと思います。

Q:レコーディング中に食べてたものはどんなものですか?

A:おにぎり、バナナ、お菓子(ハッピーターンとか)、トッポとかプリッツとか、基本的に軽ーく食べられるものが多かったですね。

個人的にお腹いっぱいになると感覚が鈍る気がして、、、気のせいなんですけどね。レコーディングも、せーので一発録りの場合と、うわものを一人ずつ順番で重ねる場面があって、うわものを重ねる時は手が空いたメンバーが暇な時に暇つぶし兼ねて食べてるみたいな。

Q:レコーディング中にハプニングは何かありましたか?

A:あー。(少し沈黙)ありましたね。メンバーの中の一人が突然朝に今日は遅くなりますって連絡がきて、何事かと思ったら足を引き摺りながら登場したんですよ。びっくりして何事?事故?とか思って聞いてみたら、本人曰く、信じたくないけど「痛風」かもしれないって。結局薬飲んだら一旦痛みは収まったみたいなんですが、スタジオ内に階段みたいな段差があって、移動するのに痛そうでしたね。個人的なことなので名前は伏せますけど。ちなみに原因として考えられるのは白飯の食べ過ぎらしいです。笑

Q:オリジナル曲は、どんな時に思いつきますか?

A:普段からメモに書き留めておいて、いざ曲を作るときにリリックの参考にしたりしてます。なのでメモ取る瞬間が思いついた瞬間?かもですね。

Q:突然ですが好きな食べ���はありますか?

A:まずはプロフィールにも書いてますがコーヒー。あとカレーも好きです。スパイスカレーも、お家系のドロドロカレーも、スープカレーで柔らかいチキンが入ってるみたいなのも好きだったりします。よく変わってると言われるのはキャベツ、生そのままでポン酢とか胡麻油+塩で食べたりとか。甘いもの全般も好きですね。チョコレートは好きだけど肌荒れの原因になりやすいので節制してます。

Q:ドライブは好きですか?

A:気分転換になるので好きかも。特に夜のドライブは好きですね。免許持ってないんですが。

Q:好きな季節はありますか?

A:春!か秋!ただ春は花粉症の季節なので、花粉症の私にとってはちょっと厳しい日もあります。暑すぎず寒すぎず、が一番。最近コロンビアは一年中気温が安定してると聞いて興味津々です。

Q:話題は変わりますが、qimygoさんの曲の中では「自転車」「朝焼け」というワードが良く出てくる気がするのですが、その理由は?

A:特に何も考えていないです。でも私生活を反映させたオリジナル曲が多いので、自分が普段自転車によく乗ってるところとか、朝焼け、夕暮れの空が好きなことと関係してるのかな。

Q:ラバーズロック、レゲエシンガーと呼ばれることに抵抗は?

A:ジャンル分けは正直どちらでも良いかなと思ってるんですけど、聴く側としてはある程度ジャンルが分かりやすい方が手に取りやすいのかなって。そういう意味ではラバーズロック、レゲエ、ロックステディはサウンドの根底にあるので、特に抵抗はないです。ただ、レゲエシンガーという呼ばれ方は、実際のレゲエシンガーの意味(ラバダブができるとかパトワで喋れるとかそういう意味もあるので、そこだけは申し訳ないというか、自分には足りてない要素だと感じることもあります。

Q:曲は普段、どうやって作ってますか?

A:ビート先行型ですね。PC上でビートとBPMを決めて、そこから派生してコードと展開を作って、メロディは最後に乗っかることが多いです。が、最近はメロディとコードを先に決めてアコースティックな曲にして、ビートは後から方式に挑戦したりもしてます。

Q:新曲「Fireplace」は香水の名前とのことですが、このタイトルに決めた理由は?

A:曲を作ってた当時、自分がお気に入りだった香水が「by the Fireplace」(焚き火跡)という香水で、その香水をつけてる「キミ」のことが忘れられない「僕」が「キミ」を思い続けるみたいな、キーポイントになるものだったからかな。

香水の香りってその人や思い出を回想したりするとか言うじゃないですか。私は高校生の頃つけてた香水で今もそのときのこと思い出したりするんで。そういう意味で回想して中々前に進めない「僕」を描いた楽曲になりました。

___________

というわけで第二弾セルフインタビューをお送りしました。

第三弾はあるのか?いつになるのか?どこまで突��込んだ内容になるのか?自分でもよく分かりませんが、もしupされた際には是非お楽しみに。

インタビュアー:キミーゴ

文字起こし:キミーゴ

youtube

1 note

·

View note

Photo

MeinlのByzance Jazz Thin Hihatが好きすぎて、気づけば3サイズをコンプ。 新品で手に入るハイハットだとアコースティック系の音楽だったらダントツでこれだなぁ。 https://www.instagram.com/p/CjZOaSnpPr5/?igshid=NGJjMDIxMWI=

4 notes

·

View notes

Text

1stアルバム「ミニスカート [2LP]」が初アナログ化。

カジヒデキ、1stアルバム「ミニスカート [2LP]」が初アナログ化。 一部店舗で早期予約特典「カジヒデキ|DVD-R|MADE IN SWEDEN」が決定。 1997年にリリースしたカジヒデキの記念すべき1stアルバム。オリコン初登場第4位、30万枚の大ヒットアルバムが待望の初アナログ化! スウェディッシュ・ポップの聖地、タンバリン・スタジオでエッグストーン、トーレ・ヨハンソンらとの初めてのレコーディングが最高の形で結実。 90年代の音楽シーンを彩る、渋谷系最重要アルバムとして今なおエヴァーグリーンな輝きを放つ名盤。

■アーティスト| カジヒデキ(HIDEKI KAJI) ■アルバムタイトル| ミニスカート(MINI SKIRT) [2LP] ■リリース日| 2021年11月27日(土) ■品番| DDJB-91219 ■販売価格| 5,000円+Tax ■仕様| 2LP ■レーベル| BLUE BOYS CLUB | AWDR/LR2 ■トラックリスト| LP.1 / SIDE A 1. LA BOUM~MY BOOM IS ME~ / ラ・ブーム~だってMY BOOM IS ME~ 2. MUSCAT / マスカット 3. BABY BABY, ME ME ME / ベイビー・ベイビー、ミー・ミー・ミー 4. FOREVER YOUNG / ポニーテールの頃 5. TOKYO TO LONDON / トウキョウ・トゥ・ロンドン LP.1 / SIDE B LIPSTEREO / ボブの匂い WEEKENDERS / ウィークエンダーズ HEART / ♡じかけのオンガク POP! CUTE! SWEET! / ポップ・ソングをつくろう YOU AND ME SONG (FOR KINKS) / ブルー LP.2 / SIDE A EGGSTONE / たまごの中の欲望 SIESTA / 君の♡のナチュラル GREEN RAMBLER / ランブラーでランデブー HERE IS OUR STREET!! / 夏物語 LP.2 / SIDE B WATER / 水 (Bonus Track) ファースト・クエスチョン・アワードのテーマ~ハイ・スクール登校編~ (Bonus Track) 77人分のコーヒー代 (Bonus Track) HEY HEY BABY POP (Bonus Track) ささやかだけれど、役にたつこと~アコースティック・ヴァージョン (Bonus Track)

早期予約購入者特典 「カジヒデキ|DVD-R|MADE IN SWEDEN」 対象期間| 2021年9月24日(金)~2021年10月13日(水)各店舗閉店時まで 対象店舗| TOWER RECORDS/HMV/diskunion/JET SET/Second Royal Records/Coconuts Disk/Recordshop Zoo/September Records/Disques Blue Very/HOSHIDO/FLAKE RECORDS/Fastcut Records/JAZZY SPORT music shop

ECショップによっては特典付き/特典ナシのカートそれぞれございますのでお気をつけください。 詳しくは各店・ECショップにお問い合わせください。 特典内容| 「カジヒデキ|DVD-R|MADE IN SWEDEN(仮)」 1996年秋、スウェディッシュ・ポップの聖地タンバリン・スタジオで制作された1stアルバム「ミニスカート」のレコーディング時に撮影され、25年間眠り続けたとても貴重な映像をこの度発掘し編集。 レコーディング風景やオフショットなど、ほぼ未公開映像のみを収録した「カジヒデキ|DVD-R|MADE IN SWEDEN」を特典にご用意しています。90’sスウェディッシュ・ポップの魅力と秘密が、ここに明らかにされるかも!? [注意事項] ・2021年10月13日(水)の予約終了時間は各店の閉店時間となり、各ECショップについては同日23:59までとなります。 ・特典物は商品お受け取り時にお渡しいたします。 ・早期予約特典の付いていないカートで商品を購入された方は対象外となりますのでお気をつけください。

同発を予定しておりました、2ndアルバム「tea」のアナログ盤は都合により、来春にリリースを延期することに致しました。お待たせして申し訳ございません。

1 note

·

View note

Text

【動画紹介】170618店長ラップお蔵出し

170618店長ラップお蔵出し 2017年6月18日DJ-J 1706「バカテク大会」 DJ-J バカテク大会 【DJ-J】トライベイス・ミュージック・スタジオ録音プロデューサー、オールジャンルDJ。グリーンフィンレコーズ代表。大手レコード会社勤務時代日本レコード大賞企画賞受賞。アコースティック系音楽中心にCDアルバムを収録制作、復刻盤編集盤等加えて数百枚。近年はエレクトロニカ作品も手がける。サウンド・プロデューサーとして『ブリージング・メディア』(坂本龍一プロデュース)他多数、アーカイブ構築的仕事では『はっぴいえんどBOX』などなど。『季刊オーディオアクセサリー 2017 AUTUMN 166号』に最新インタビューが掲載されている。selectingmusic.com

1 note

·

View note

Text

松岡英明ツイキャスプレミア配信 『音楽でおうち時間をハッピーに♡』企画第二弾!! 《UNPLUGGED-Night with the her Train of Stars-》初回配信:2021年2月14日(日)20時

今回第二弾となる 『おうち時間をハッピーに♡』シリーズは 『過去のライブ映像を配信』との位置づけ。 (松BOWのツイートより)

配信される映像は 2004年9月18日 渋谷DUO MUSIC EXCHANGEにて開催された ディナーライブの様子を収めたもの。

DVDとして販売され、 私はライブには参加していないけれど、 DVDは持っているし 当時参加されたファンも多いであろう作品。

が、松BOWのツイキャスプレミア配信の 特典(と言っても良いでしょう)として、 ご本人によるコメント参加、 当時のエピソードなども聞けてしまうのだ。

今回は、おうち時間をハッピーにするべく、 なんと初回配信時には2回配信。 その後、3回(2月19日(金)20時~と22時から。2月23日(祝・火)20時から) 合計5回もの視聴会が開催され、 (ちなみにアーカイブ視聴は2週間あった) そのすべてに松BOWご自身が参加されたと言う、 どんだけファン思い!?な配信ライブなのだ。

今回は、ライブ開催当時のエピソードなども たくさん伺えたので、 ライブの様子とともに お伝えしたいと思う。

まずはセットリスト。

オープニングは会場の様子から。 ディナーライブらしく、 テーブルにはキャンドルが揺らめいて、 (当日、松BOWの提案で置いたそう。当日!) お洒落した観客と シャンパングラスの映像。 楽し気なざわめきが画面越しに伝わって来る。

私も時空を超えて 《夜と星の列車》に乗車、の気分。

ステージでは、バンドメンバーの サウンドチェックからのアドリブでの演奏。 ジャジーな演奏、会場のラグジュアリーな雰囲気も相まって、 大人の雰囲気にうっとり。 (渋谷DUO MUSIC EXCHNGEさんは、ジャミロクワイの ジェイ・ケイのプロデュースだそう)

その音楽を気持ち良さそうに聴いて 椅子に座りリズムを取る松BOWは、 アーティスティックなデザインの花柄、 レッド系のとろみのあるシャツに ダークレッドのベルベットジャケットと 同素材のパンツ。 シャツの胸元は大きく空けられており、 (目のやり場に困る。 最前列で観ていた方々は無事?だったのだろうか) 胸元にはロザリオ。 薄く色づいたサングラスもスタイリッシュで、 色香がこれでもかというくらい漂っている。

1曲目【夜と星の列車】が始まった。 いよいよ出発だ。 松BOWによれば、 初めてジャズっぽいアレンジに挑戦した曲で、 作るのにかなり苦戦したそう。 ちなみにこの曲を作るきっかけとなった 同タイトルの絵画を描いたのは イギリスの画家 エドワード・ロバート・ヒューズ。 《Night with her Train of Stars》には、 ギリシャ神話に登場する神モルペウスが、 その胸に幼子を抱き、 その後を追うようにたくさんの天使たちが描かれている。 『星たちを引き連れた夜』との邦題もあり、 なるほどと納得。 松BOWによると、 他にも色いろな邦題が付けられているそうで、 松BOWは一番好きな邦題【夜と星の列車】を楽曲のタイトルとしたそう。

椅子に腰かけ歌う松BOWがレア。 ボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボード、 そしてサックスによるジャズアレンジ。 全編にわたって、 サックスが華やかさや愁いある楽曲を 彩っていたのが印象的だった。

一曲目が終わると、 サングラスをはずす松BOW。 『どうもこんばんは、松岡英明です』からの短いMC。

【02 秘密の7つの夢】のジャズアレンジは、 ここ数年のライブで聴く、 大人が子供の頃を懐かしく思い出しているような 切なさ漂うアレンジとは別の魅力。 明るさと爽やかさのあるアレンジ。 このアレンジも素敵だ。 (初回配信には、当時のバンドメンバー ギターの河合英嗣さんもコメント参加されていた。)

★松BOWのコメント★ 『当時こだわってた大人っぽいアレンジをする時でも 決して背伸びしないっていうのは 本当にこだわって良かったって今見ても思う』 『リハーサルの時から 今自分たちに出来ることを しっかり確認していくことが重要。 できないことを無理に見せようとしない、というか』

松BOWのコメントって、 音楽の話をしているのに、 生き方にも通ずるような内容で いちいちメモを取りたくなってしまう。

このライブで演奏される楽曲は、 どれもアレンジが素晴らしくて…… 【03 新世界】のジャズアレンジは ベースラインが素敵。 こちらも明るさを感じる アレンジで、 遊びごごろのあるアウトロも良かった。

イントロではすぐにどの曲かわからなかった 【04 Let Me Alone】 ソプラノオカリナが (Kiss Kissで使われるオカリナより小さい松:BOWのコメントより)が 草原を飛び回る小鳥を想起。 ご本人の解説では、 当時聴いていたアイルランド出身のバンド、 《The Corrs》(ザ・コアーズ)の影響だそう。 さっそくSpotifyで聴いてみて納得。 ウィキペディアによると、 『アイルランドの伝統的なケルト・サウンドと モダンなポップスを見事に融合させたサウンドが 世界中で支持を受けている』とのこと。

【05 以心伝心】はちょっとラテンの風味も。 そして、オリジナルにはない歌詞が冒頭に。 >長い 長い夜は >君との短い思い出 >寒い 寒い夜は >どうか 僕を思い出しておくれ ライブで何度か聴いたことのある センチメンタルな歌詞とメロディー。 基本的に オリジナルが最高と思っているけれど、 こちらに関しては 付け加えられた部分かなり好きだ。

【06 Vanilla】はこのセットリストの中でも 個人的に一番響いた。 スウィング・ジャズのアレンジが超絶カッコ良い! 松BOW解説にて 《Sing,Sing,Sing》を思わせるアレンジも♪ 椅子に座っているのがもど��しい。 踊りたくなる! ちなみにこの曲のオリジナルは 歌謡曲を松岡サウンドで作ってみたいと チャレンジしたとのこと。 コメント欄に納得や驚きの感想。 ご本人による解説付きの視聴会って 本当に贅沢!

この後休憩に入ったらしく、 一旦暗転。 そして、列車の汽笛、 ガタンゴトンと車輪の音がしたと思ったら、 ざわめく会場と、 衣装替えをしてステージに立つ松BOWが映し出された。

まず驚いたのがテンガロンハット! 初めて見たし、レアなのでは。 胸元を紐で編み上げるタイプのシャツと ブーツカットのジーンズ。 ウエスタンな雰囲気の衣装が新鮮! (ホント何をお召しになってもお似合いで、 毎回衣装も楽しみ♪)

後半最初の曲は キーボードの柴田ゴローさんと二人で 【07 Kiss Kiss】 アコースティックアレンジ。 イギリスの田園風景を思い浮かべて 聴いてほしいとの松BOWのコメント。 (イギリスの田園風景って?と思ったので、 『イギリス、田園風景』でネット検索すると、 『コッツウォルズ』という名前がヒット。 そちらの画像を参考に想像。)

【08 あの恋のメロディ】では、 イントロで松BOWがハーモニカを演奏! 個人的に、松BOWのハーモニカは聴いたことがなかったので、 感動。 コメント欄でも『また聴かせて欲しい』との要望多々。 一瞬意外に思った組み合わせの 【あの恋のメロディ】とハーモニカ。 素敵だった。 またいつか松BOWのハーモニカも聴いてみたい。

と、ここで、松BOWのツイキャスコメント 『【あの恋のメロディ】ってなんのことだと思う?』 という問いかけが。 >聞かせて もう一度 と歌っている、 あの恋のメロディとは……。 ほどなくして答えの コメントが書き込まれた。 『Kiss Kissのことなん��よ』 それは、人によっては 以心伝心、Wonderland、Visions of Boys でも良いとのこと。 『イメージしていたのは、そういうことなんだ』とも。

以前にもこの曲について話を伺ったことがある。 アルバム《Light and Colour》 (自作曲を初の自己プロデュース)以降、 アルバム制作に際し、 楽曲制作のほとんどを 他の作家の手にゆだねざるを得ない時期があった。 (アルバム《シェリーと夏と僕》 《We Love You》) その時に、 ファンに寂しい思いをさせたという 思いがあったそうで。 (『松岡英明』の曲を聴きたいと思っているファンに向けて。)

その数年後に発表された アルバム《Ondine》は 全収録曲が自作、 アレンジも自身の手によるもの。

>もう一度 恋をしよう >きみが振り向くまで 何度でもノックするよ

それはファンに向けてのメッセージだったと。 寂しく思っていたファンにとっては 『お帰りなさい』的なアルバム。 そのラストを飾る曲が 【あの恋のメロディ】なのだ。 それを踏まえての 松BOWのツイキャスコメントを���むと グッと来るものがある。 (《Ondine》が好きだと言うファンの方も多いのは 名盤なのはもちろん、 そういったエピソードもあるのだろう。) ―あなたにとっての 【あの恋のメロディ】はどの曲?―

話をステージに戻そう。

【08 あの恋のメロディ】ではハプニングがあった。 何故か蛭間ヒロシさんが、 ひとりハーモニー部分を歌うという。 とうしたのだろう?と思っていたら、 どうやら松BOWが歌うのを忘れてしまったらしい。 がっくりと肩を落とす蛭間氏に 間違えたのは蛭間氏かと思ってしまった(笑)

ここで松BOWが替え歌。 >誓うよ 今度こそ >間違わないと(オリジナル:離さないと) 会場爆笑。 拍手喝采。

機転を利かせ 笑いを取る松BOWさすが!

が!これで驚いてはいけない。

何より仰天したのは、 タイトルの無い楽曲の演奏が (それも即興で) フルサイズの尺であったこと!

それは【08 あの恋のメロディ】が終わって MCに入ったところで始まった。

突然松BOWの口をついて出た 「自由」という言葉に、 自分でも驚く松BOW。 「自由って何?俺は誰?」 すかさず流れる 《The Twilight Zone》のテーマ。 UFO?宇宙人?がやってきた? こういうところがライブならでは! 沸く会場とコメント欄。

コメントでは 松BOWは『今見るとヒヤヒヤする』とのことだったけれど、 ステージの松BOWは 楽しんでいるように見える。 17年後の自分が ヒヤヒヤしながら見ているなんて 思いもしないだろうなと思うと、 なんだか不思議でおかしい。 しばらく松BOWの独白とバンドの掛け合い。 そこからのセッションが始まり、 蛭間さんの絶妙なハーモニー付き。 (ミュージカルのよう) 一切打ち合わせなしで演奏しているとは思えない演奏は 5分ほど続き、 単にレアなハプニングとして面白がるのではない 楽しさと感動に包まれ終了。 さすがプロのミュージシャン! 次に誰がどう来るか、わかるのだろうか。 (わかるのだろうな。ミュージシャンてホント凄い)

松BOWが『自由』からの『Freedom』という単語を 何度も歌うので、 コメント欄ではタイトルを【Freedom】と名付けられる方もおり、 こちらも時空を超えて楽しんだ。

そして、そこからの【09 I Wanna Know Because I Don't Know】の 繋ぎも素晴らしかった。

観客にサビを歌ってもらいつつ、

『俺大丈夫?』 『発音は大丈夫』などと 喋り方までゆるいキャラで笑わせる。 (個人的にツボ。爆笑。 松BOWワールド全開。)

キーボードの音が西部劇で観た西部のバーを彷彿とさせ (松BOWの衣装とピッタリ) 楽しさに輪をかける。 ジャジーな世界あり、 カントリー有り、 まさに音楽の旅だ。 大盛り上がりで本編終了。

アンコールの手拍子の映像。 【10 Visions of Boys】は Under the Moonlightアレンジと 名付けられ���アコースティックなアレンジは、 松本さんのコンガが密やかな 存在感。 何度か書いてきたけれど、 このデビュー曲はさまざまにアレンジを施され 見える風景が変わっても 根底には揺るぎないものがあって、 デビュー曲からしてこれってホント凄いと思う。 (ホントのことだから何度でも書かせて!(笑))

ラストは【11 世界の果て、時間の終わり】で 感動のクロージング。 曲のラスト直前に ステージの松BOWからのメッセージ。 『本当に世界は色んなことがあるけど 僕も大丈夫だし (『大丈夫』は 【09 I Wanna Know Because I Don't Know】 の 繋ぎ時のMCに絡めてのメッセージ。 こういうところも上手い。) みんなも、ホントにホントに 大丈夫だと思います。』 このご時世にも通ずるメッセージ。 松BOWが未来を知っていたのか どうかはわからないけれど、 時を超えてのメッセージに 胸がじんわりと温かくなった。

素敵なディーナーライブだった。 またいつか 音楽の列車に乗って おいしい食事とお酒 極上の音楽を楽しめることを願う。 それまで、 『大丈夫』を胸に 毎日を安全かつ楽しく過ごしたい。

1 note

·

View note

Text

<未来をこころざすシンセ:Roland V-Synth review> 前編:V-Synth の紹介と、仕様解説

あまりに情報量が多すぎるので、2分割します。 「前編:V-Synth の紹介と、仕様解説」 「後編:V-Synth の背景・誕生・そしてシンセの未来へ」

以下、前編です。

●メーカー名 Roland

●機種名

・V-Synth(初代:’03年発売:オープンプライス、発売当時の実勢価格は、29万円くらいか?)

・VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“(V-Card シリーズって、1枚3万円くらいやったっけ?)

・VC-2 "V-Card; Vocal Designer“

「シンセサイザーは、こんなことで良いのか!?」

という強大なアンチテーゼに対し、ローランドが出した渾身の回答、そして問題作、その名も「V-Synth」シリーズ。日本語では「ヴイシンセ」と読む。

そしてそのオプションとなるソフトウェア・ライブラリー「V-Card」シリーズ。この豪華3機種へのレヴューを、まとめてお送りします。ついでに先行機種 VP-9000 や VariOS(ヴァリオス)も、少し触れておく。

2003 年に発売された、初代 V-Synth。

61 鍵、ベロシティ、チャンネルアフタータッチ対応キーボードシンセ。フルデジタル。

2年後の 2005 年には機能拡張された3Uラックサイズ/デスクトップ型音源モジュール V-Synth XT が、さらに2年後の 2007 年にはフルモデルチェンジによる後継機種キーボードシンセ V-Synth GT が発表。

ローランドが独自開発した VariPhrase(ヴァリフレーズ)テクノロジーを使ったサンプリングシンセであり、と同時にヴァーチャルアナログシンセでもあり、さらには COSM(コズム;Composite Object Sound Modeling)テクノロジーによる各種オブジェクトをモデリングした音色加工セクションもある。これら3つをちゃんぽんにして音創りする、一種のセミモジュラーシンセ。

この当時のローランドには「V-Product」と呼ばれる、一連の革命的なスター商品があった。’95 年発売の V-Guitar VG-8 に始まり、V-Studio VS-880、V-Drums TD-10K、V-Mixer VM-7000、V-Bass、VP-9000 VariPhrase Processor、そして V-Synth / VarIOS / V-Card。いずれも Virtual のV、Victory のV、そして V-Synth などに限って言えば VariPhrase のVや、Variable のVもあろう。このあとで V-Piano、さらには R-Mix という PC / Mac 用ソフトにおいて VariPhrase を応用した V-Remastering という技術まで出して、V-Product の波は終わった。

V-Synth は、ソフトシンセみたいな音が出るハードシンセであった。ではソフトシンセで良いじゃないか、というと、そこはハードならではの、演奏できる楽器としての存在意義があった。 だが、それは単に物理的だから直���的、というだけではない。この意義ついて、一般的に思いつくよりもずっと深い次元にいたるまで、そして前人未到の楽器の未来への展望にいたるまで、ここではつぶさに見ていく。

●音源方式

これが、丸ごと可変する。当時そのようなスタンドアローン楽器はめずらしかったので、ローランドでは「Open System Architecture」と呼んでいた。機能が丸ごと変わるという点では、古く 80 年代後半にあった同社 S-50 や MC-500 に始まる一連の「クリーン設計」と呼ばれたプロ仕様サンプラーやシーケンサーがあった。が、V-Synth は、既存のどの機種とも関係なく、まったく隔絶した、異なる単独プロジェクトとして開発された。

V-Synth は、ソフトウェアシンセ同様の処理で音源を生成。どんなアプリを起動するかによって、機能も出る音もまるで変わる。

デフォルトでは V-Synth として起動し、他のアプリは V-Card シリーズという PCMCIA カードに収められて販売された。V-Card のアプリを起動させるには、電源オフのときにそのカードを V-Synth 本体背面にあるスロットに挿し込んでから電源を入れるだけ。すると、カードから自動的にシステムソフトをロードして起動する。各システムソフトは切替制で、二つ以上の共存は不可。さらに、いったん V-Card からソフトを流し込んで起動したあとは、そのカードを抜いて本体だけにしても、変わらず稼働し続ける。電源オフにすれば、当然ロードしたアプリは消えるので、設定はそれまでに保存せねばならない。

最終的には、以下の3種類のシステムソフトが用意された:

・V-Synth ・VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ ・VC-2 "V-Card; Vocal Designer“

つまり V-Synth の実態は、アプリによって機能が可変するフレキシブルなソフトシンセであり、しかもそれが最適化された専用ハードを身にまとっている点がユニークなのである。いわば「ソフト・ハードシンセ」。内部的には、32bit 浮動小数点処理をしていた。

以下、おのおのの概略:

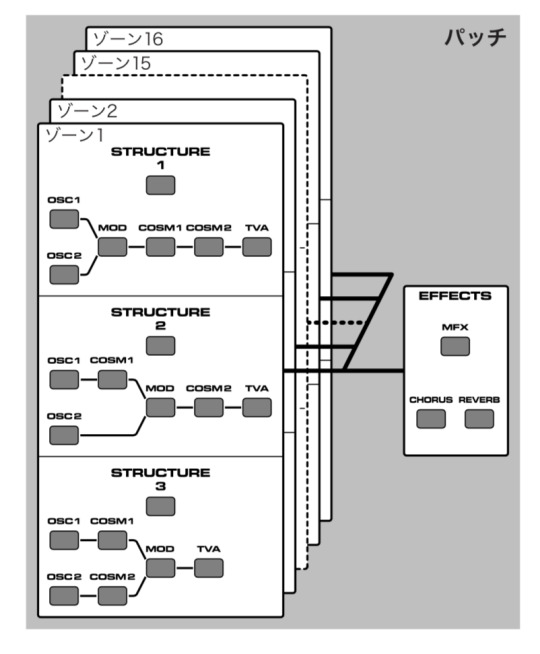

▼V-Synth モード

デフォルトでは、このモードで起動する。すなわち V-Card を使わずに電源投入すると、このモードで起動する。

基本的には

・2基の可変型オシレーター ・1基の加算・乗算セクション ・2基の COSM セクション(モデリングフィルターなど音色加工部分) ・1基のアンプ ・3基の内蔵エフェクト

からなり、おおむね減算方式にのっとった音創りができる。

さらに各セクション同士の結線は、3種類のストラクチャーから選べるという、準モジュラーシンセであった。

このときの音源方式は「Elastic Audio Synthesis」と呼ばれる。

これは、ローランド独自の VariPhrase 技術と COSM 技術とを併用したフルデジタル音源方式。Elastic とは英語で可塑的(かそてき)、可逆的、柔軟、そんな意味。

VariPhrase とは、オーディオファイルをリアルタイムにタイムストレッチしたり、リフレーズしたり、声ならジェンダーまで変えたりと、自在にひねくりまわせる技術。フレーズループをこねくりまわす際は、わざわざアタックトランジェント部分は自動的にそのままに残すなど、工夫もされている。

VariPhrase が誕生するまでのオーディオファイルは、いったんサンプリング / レコーディングしたら、そのあとはカット&ペーストする以外には編集できない「硬い」ものであった。すでにタイムストレッチはあったが、時間かかるノンリアルタイム処理かつ不可逆処理であり、しかも文字通りの破壊的エディットだったので、音が破綻することのほうが多かった。VariPhrase は、リアルタイム・タイムストレッチの草分け的存在であるだけでなく、一歩進んでオーディオファイルを自由自在にひねくりまわせる、画期的新技術であった。

この VariPhrase 音源のほかに、アナログを超えたヴァーチャルアナログ音源もあり、これも音創りに動員できるパラメーターは半端ではない。時々、V-Synth の VA 部は JP-8000 そのものと言われるが、JP-8000 からは機能・性能・精度ともに大きく進化。

加えて COSM 技術による各種モデリングでもって音色を加工するセクションも装備。1鍵ごとに違う処理をマッピングできたりもするので、ただのフィルターだけに、とどまらない。

そもそも COSM とは、Composite Object Sound Modeling の略であり、モノを構成する複数の部品ごとにモデリングし、それらを組み合わせることで、あらゆるモノの音を再現しようというコンセプトにもとづくモデリング手法。部分を組み合わせると、その総和を超えたあたらしい音がする、という発想である。

そして、これらをすべて統合し、柔軟な音声をもたらす音源方式「Elastic Audio Synthesis」。そのおもしろさはいろいろあるも

「世界で唯一、サンプルを時間軸制御できるハードシンセである」

ことが、もっとも大きいと言われる。しかも条件によってはフォルマントも制御可能。つまり、VariPhrase 型サンプリングシンセでもある。マルチサンプリングはできないが、そのかわり Roland 独自のリアルタイム可変 PCM ともいうべきものであり、相当にイカれた音にまでサンプルを加工できる。

なお、V-Synth では、外部音声を入力して加工することも可能。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

LA 音源を搭載した、D-50 そのまんま。

V-Card シリーズのうち、VC-1 という機種を、あらかじめ V-Synth 背面のカードスロットに差し込んでから電源スイッチを on にすると、このモードで起動する。のちの音源モジュール V-Synth XT では、V-Card の中身が丸ごと内蔵され、電源を落とすことなく切りかえれるようになった。

ローランド初のデジタルシンセである伝説の名機 D-50 を、モデリングどころか、D-50 実物のソースコードを、まんま移してきたという「D-50 そのまんまモード」。モデリングではなく、D-50 そのものになる。このため、D-50 のシステム・エクスクルーシヴを、まんま読み込むので、昔 D-50 でつくった音色が最新の V-Synth から出てきたときは思わず吹き出した。しかもこのおかげで、PG-1000 という当時あったプログラマーなるエディター・ハードウェア(!)で音創りもできる。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

VC-2 という V-Card を、V-Synth カードスロットに差し込んで電源投入すると、このモードで起動する。やはりのちの V-Synth XT では内蔵され、電源を落とすことなく切りかえれるようになった。

よくヴォコーダー・モードと思われがちだが、ただのヴォコーダーにあらず! VP-330 のようなヴィンテージ・ヴォコーダーの再現はもちろん、大聖堂における壮大な混声合唱を意のままに自分の声で歌詞を吹き込めるクワイア・モデリングマシンなどなどにもなる。気分は第九かハレルヤコーラスか、はたまたカール・オルフ作曲カルミナ・ブラーナ!

なお、あとから出てきた VP-550、VP-770 という機種は、このアルゴリズムをリファイ��し、専用ハードへ移植して単独機にしたもの。

▼Open System Architecture

先述の通り、V-Synth のように機能がまるまる切り替わるという仕組みを、当時のローランドでは「Open System Architecture」と呼んでいた。

このように機能がまったく変わる機種は、古くはローランドの S-50, W-30 といったプロ向けサンプラー、そして MC-500, MC-500mkII といったシーケンサーがあった。S-50, S-550, S-330 はサンプラー機能のほかに、Director-Sというシーケンス・ソフトを読み込ませることで、本体音源を駆動する原始的なワークステーションになった。

MC-500 シリーズは、MIDI シーケンサーになるほかに、リズムバンク・ライブラリーや、Sys-Ex を送受信して管理するバルクライブラリアンなどのシステムソフトが後追いで発売され、これらを読み込ませることでリズムマシンになったり、気の利いた Sys-Ex ライブラリアンになったりした。

このアプリによって機能が変わる設計思想は、当時「マイコン」と誤解されて呼ばれし原始的なパソコンになぞらえ「クリーン設計」と呼ばれた。

また、V-Synth と同時に発表された赤い VariPhrase 1U音源モジュール VariOS は、V-Producer II ない V-Producer III というパソコン上で動作する小さな DAW ライクなコントロール・ソフトウェアが付属し、通常はこれと併用することで曲づくりする VariPhrase 音源モジュールとして動作した。

と同時に、V-Synth 同様、V-Card シリーズを読み込ませることで、D-50 モジュールや Vocal Designer モジュールにもなった。さらに、パソコン上で動作するコントロール・ソフトウェアとモジュール本体ファームウェアの切り替えにより、VariOS-8 という VA ポリシンセモジュールにも、VariOS 303 という TB-303 を意識した VA ベースシンセにもなった。

このため、VariOS には「Open System Module」という肩書まであった。

というわけで、これら V-Synth や VariOS は、やはり専用ハードの衣をかぶったソフトシンセ、と言えよう。

こういう機種が存在していたことから、ローランドでは、

・ソフトシンセ ・ハードシンセ

という分類をせず

・PC / Mac ベースのシンセ ・スタンドアローンのシンセ

という分類をしていた。

つまり本質的にデジタルシンセとは全てソフトシンセなのであり、その動作プラットフォームが、

・パソコン上なのか ・スタンドアローンなのか

の違いでしかないという認識である。そしてスタンドアローンであれば、ソフトに最適化した独自のハードを身にまとうことになる。

故にハードシンセといえば、リアルアナログシンセしか無い、というのが当時のローランドのスタンスであった。

なお V-Synth の後継機種 V-Synth GT では、Open System Architecture は廃止された。よって、V-Card 非対応となり、D-50 モードが無くなった。そのかわり Vocal Designer は常に起動して VariPhrase / COSM 系による「Elastic Audio 音源」とレイヤーできるようになったが、そのアルゴリズムは、音質はよりクリアに、パラメーターはリファインされてより単純化されているらしい。さらに Elastic Audio 音源による2音色重ねもできるようになり、AP-Synthesis(Articulative Phrase Synthesis)と呼ばれる生楽器の奏法や挙動をモデリングした独自のシンセシスも搭載し、これを他のプリセット音源波形へあてはめることで非現実的ながらにリアルな表情変化をもたらす楽器音も出るようになった。

●同時発音数

最大 24 音だが、演算負荷によって可変。

それはソフトシンセと同じで、負荷がかかれば発音数が減る。普通のハードシンセでは、音色をレイヤーすれば発音数が半分になるものだが、V-Synth では例えばどの音源波形を使うのか、どのフィルターを使うのかによっても発音数が変わる。重たい処理を重ねまくった場合、同時発音数は最小4音ポリくらいになってしまうが、そのぶん、音が非常に個性的になるので、私は不便に思ったことが無い。初代 nord lead も Dave Smith の Evolver 最上位機種も4音。あれって音が個性的でクールだよね! もっと言うなら名機 prophet-5 ですら5音ポリだったのだが、みんなそれを 120% 使いこなして様々な音楽をしていた。そして V-Synth も、それらにならぶ名機たらんとして開発されたのである。

●内蔵エフェクトの性能と傾向

▼V-Synth モード

・リバーブ1基 ・コーラス1基 ・41 アルゴリズムのマルチエフェクトを1基

計3基のエフェクトを内蔵。基本的には、同社初の VariPhrase 音源機である VP-9000 のそれを踏襲したもの。

独立リバーブは、SRV-3030 からリファインしたというクリアなリバーブのほかに、専用 EG がついたノンリニア・リバーブというゲート・リバーブの拡張版、左右に音が飛ばせるステレオ・ディレイなどになる。

独立コーラスは、複数のコーラス・アルゴリズムがあるほか、フランジャーやショート・ディレイにもなる。

そしてマルチエフェクトには、チェイン・アルゴリズムなどのほかに、単発もののなかに過去の名機エフェクターを COSM 技術でモデリングしたものがいくつかあり、それらはテープエコー RE-201、ディメンジョン SDD-320、フランジャー SBF-325、BOSS コンパクトペダルのフランジャーをステレオ化したものなど。あと歪み系や、ビットレート落としなどもある。

このエフェクト群だけは、音源部からは独立した DSP で処理しているため、24bit 固定小数点処理であり、またエフェクトの演算負荷が重い軽いにかかわらず、本体シンセの発音数は変わらない。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

まんま D-50 で動作するモードなので:

・パッチあた��2基の変調系(コーラス/フランジャー) ・パッチあたり1基の空間系(リバーブ/ディレイ)

D-50 と同じく、空間系はエフェクトタイプを選べず、他のパッチからコピってエディットする! 当時はデジタルリバーブを内蔵しただけでも御の字だったので、これでもまったく不便だともなんとも思わなかったのである。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

なんと V-Synth モードとおんなじエフェクトが出現する。すなわち 41 アルゴリズムのマルチエフェクトと、独立したリバーブ、そしてコーラス。

さらに別途、マイク入力された音声を整えるため、上記とは別に入力音声用ノイズ・サプレッサー、コンプ、リミッターも装備。

●内蔵波形、プリセットの傾向

▼V-Synth モード

まず VariPhrase 処理された PCM 波形と、VA すなわちヴァーチャルアナログ波形とがある。オシレーターにて、どちらの音源波形を出力するか、モード選択する。

VariPhrase エンコードされた PCM 音源波形は、内蔵フラッシュメモリーに貯蔵され、その数や内容は、バージョンによって変化しており不定。なんと音源波形は書き換え可能で、ユーザーが個々の波形を消去することもできれば、ファクトリー・リセットで復活させられる。ユーザーが自分でサンプリングしたり、ネット上でひろった著作権フリーの .wav / AIFF ファイルを USB 経由で取り込んだりした波形も、ここに保存される。最大、計 999 波形を保存可能。

なので、プリセット波形ではなく、プリローデッド波形ということになる。

一方 VA 音源波形には;

・鋸歯状波 ・矩形波 ・エイリアスが少ない鋸歯状波 ・エイリアスが少ない矩形波 ・ランプ波 ・三角波 ・サイン波 ・ホワイトノイズ ・JUNO 波(変調鋸歯状波)

がある。

鋸歯状波と矩形波とでは、エイリアスの多い少ないによって、2バリエーションある。多いほうは、かなりエイリアスノイズが出る。少ないほうは、処理が重たくなるので発音数が減る。当時、多くのメーカーが必死でエイリアス除去につとめるあまり、音色がおもしろくなかったので、実はエイリアスがあったほうが、かえってガッツのある音が出ていた。実際、海外機種ではエイリアス���意図的に流出させる機能を持ったものすらあり、V-Synth もそれにならった選択肢を設けている。

JUNO 波というのは、α JUNO シリーズにあった変な倍音構成の鋸歯状波のようなパルス波のような、みょーちきりんな波形をモデリングしたもの。また多くの VA 波形は PWM によって変形できる。つまり鋸歯状波や三角波でも、PWM によって変形可能。

これが Ver.1.5 になると;

・D-50 の鋸歯状波 ・D-50 の矩形波 ・サブオシレーター

が追加された。いずれも V-Synth 本来のものよりは、いくぶん丸い音がする。

さらに Ver.2.0 では、過去の DSP シンセの名機 JP-8000 にあった音源波形を、改良したものなどが追加。それらは;

・JP-8000 にあった SuperSaw ・ポリ化された Feedback Osc. ことフィードバック・オシレーター ・そして新規開発された X-Mod(クロスモジュレーション)オシレーター

上記のうち;

・SuperSaw は、言うまでもなく鋸歯状波を7つ重ねたモデリング波 ・Feedback Osc. は、JP-8000 ではモノフォニックだったが、V-Synth ではポリフォニック化 ・X-Mod オシレーターでは、オシレーター2がモジュレーターに、オシレーター1がキャリアになる ・しかも SuperSaw や Feedback Osc. は、JP-8000 ではオシレーター1でしか使えなかったが、V-Synth では2つのオシレーターで使えるようになったので、鋸歯状波 14 波重ねという、あほなくらい分厚い音もでるようになった。

SuperSaw 波は、JP-8000 に搭載されて以来、トランステクノの定番音色となったが、わたしゃ Feedback Osc. のほうが好き。なんかいかにもシンセシストが憧れるギターみたいな、シンセによる近未来ギターを先取りする意欲的な、そんな音色変化がとてもいい。どうせなら JP-8000 にあった、D/A がアホになった三角波のエミュレーションとかも加えてほしかった。

なお肝心の音については主観的な意見になるが、いずれの VA 波も、リアルアナログからすると硬質な印象を受ける。ただし、Clavia nord シンセほどブライトな高次倍音に満ちたブライドな音でもない。つんざく押しの強さがほしければ、VariPhrase 波をシンセサイズしておぎなうと良い。後述する COSM セクションと併用すると、とんでもない重低音もだせるが、重低音でも輪郭がはっきりして粘る感じなところが、リアルアナログとは違う新しさ。

プリロードされている音色に関し、総じて言えるのは、シンセならではの抽象的なシュールな音が得意ということ。ていねいにマルチサンプリングされたアコースティック楽器みたいな音は、まず出ない。その代わり「どうやって、こんな音つくった!?」と言いたくなる音は、いくらでも出る。

これらの音色もまた、内蔵フラッシュに保存され、すべて書き換え可能。これもバージョンによって数・内容ともに変化している。

ところで Ver. 2.0 と、それ未満のバージョンとでは、VariPhrase 音源波形がまったく異なるので、両バージョンの間には音色の互換性が無いという、またおもいきったことをしたものである。Ver.1.51 以下のプリロード波形やプリロード音色は、VariPhrase の特性を生かした曲芸的なものが多く、私は大好きだったが、どうも実戦的でなく玄人ウケだったらしい。たしかに私でも、音色によってはっきり好みが分かれるものがあった。そこで Ver.2.0 からは、世界中のアーティストが作成した、より即戦力となるプリロード波形とプリロード音色が採用されることになり、互換性を犠牲にしてまでしてそれを断行したあたり、なみなみならぬ意気込みをかけたテコ入れである。

このバージョンアップは、ユーザーが簡単に行えるようになっているのだが、裏技を使うと、システムプログラムだけ Ver.2.0 に上げて、音源波形は Ver.1.51 以下のままという、いわば「キメラ」「キマイラ?」とでも言うべく、ハイブリッド・バージョンにもできた。ただし、この場合、誤動作や変なことになってもメーカーの保証外! たとえば Ver.2.0 で追加された Sound Shaper という音創りマクロ機能は、この場合だと正しく動作しない。私は、ハイブリッド・バージョンやっちゃいました! はい、メーカー保証外です! 自己責任です! 私は、あまりにも古いバージョンでたくさん音色を創ってしまったのだが、シンセシスだけは Ver.2.0 の恩恵を受けたかったので、あえて、メーカーの保証を捨ててまでして行いました! 良い子の皆さんは真似しないようにしましょう。やり方? どっかの海外ユーザーサイトに載ってました! ここでは紹介しません!(アメリカのローランド US 社が、勝手に「自己責任でどうぞ」ってアップしとるワwwww https://www.roland.com/us/support/by_product/v-synth/updates_drivers/f0fd62e8-e5b2-4a99-9f96-8e9d6a526207/ フランクフルト・ムジークメッセで「どうしても教えろ」と詰め寄られた海外スタッフが、社員バッジを外し、あくまで1民間人となって、自己責任を前提に教えたところ、それがネットでまたたくまに伝播し、それを勝手にアメリカさんが拾ったらしい。さぁ皆さん、故障しても誰にも文句いわないでね、DIY ってそういうもんでしょ)

なお、音源モジュール V-Synth XT は、最初から Ver.2である。

そして後継機種 V-Synth GT に至っては、まったくそれまでの機種とは互換せず、しかも V-Synth GT 独自の Ver.1と Ver.2とがあり、それでまた音色が違う。V-Synth シリーズとは、どこまでも果てしなく輪廻転生しつづけるシンセらしい。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

音源波形は D-50 のものと同じであり、さらに新規 PCM 波形も追加されているため、D-50 と上位互換する。

・一種の先駆的 VA とも言えるシンセサイザー・パーシャルには、鋸歯状波と矩形波との2種類の音源波形があり、どちらも PWM がかかるところも D-50 と同じ。 ・PCM パーシャルには 128 種類の音源波形があり、このうち最初の 100 種類が D-50 と同じもの。新たに追加された新波形には、V-Synth モードの Feedback Osc. をサンプリングした音などがあったりする。V-Synth と違って、ユーザーが波形を追加することはできない。

プリセット音色は、オリジナルの D-50 にあったものの他に、かつて別売されていた純正の ROM カード・サウンドライブラリーの音色がすべて網羅されている大サービスぶり。いずれも黎明期の PCM シンセならではの、荒削りでいて個性的かつ気持ちよくノイジーな LA 音源特有の音ばかり。ジャン=ミシェル・ジャールが、アルバム「REVOLUTION」や「Waiting for Cousteau」等でそのまんま使った音色などがある。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

12 のアルゴリズムがあり、音源波形はアルゴリズムによって異なる。リアルなクワイアから、ヴィンテージ・ヴォコーダー系の音源波形、ノイズなど、さまざま用意されており、これらをキャリア波として使う。

マイクを使わず鍵盤を弾くだけで音源波形を鳴らすアルゴリズムもあり、このときはユーザーが音源波形を追加することも可能。

●エディットの自由度と可能性

これまた膨大で深い。

4階調モノクロ表示のグラフィック液晶ディスプレイは、QVGA(Quarter VGA すなわち 1/4 VGA)サイズなので、今から見れば小さくて表示もラフ。PC / Mac / iOS エディターアプリもない。ただ、これは当時のハイエンド機種には、よくあった仕様であり、マルチタッチではないがタッチスクリーンであるだけ、まだましとも言う。V-Synth XT ではカラー液晶に、さらに後継機種の V-Synth GT では視野角の広い TFT カラー液晶になり、表示されるグラフィックスもちょっとばかし近未来的なテイストへとなった。

ただしタッチスクリーンをいじってると、そればっかりにのめりこみ、横にあるたくさんのノブの存在を忘れてしまう。中央値を出すにはセンタークリックのあるノブを使うなど、適当に使い分けるのが良い。

▼V-Synth モード概観

先述のとおり、基本的には、

・2基のオシレーター(各オシレーターが専用の音量 EG つきなので、各オシレーター自体が1台のシンセのような威力を発揮する) ・1基のモジュレーター(オシレーターミキサー+変調機) ・2基の COSM セクション(フィルターなど音色加工部分) ・1基のアンプ ・3基の内蔵エフェクト

からなり、おおむね減算方式にのっとった音創りができる。

さらに、エフェクト以外のブロックは、3パターンの「ストラクチャー」と呼ばれるプリセットされた接続方式でもって配置を変えられる。タイプ1は、COSM セクションが直列に並び、2つのオシレーターを2基直列接続の COSM へ流すもので、Jupiter-8 などと似たもの。タイプ3は各オシレーターと各 COSM セクションとが並列に並び、オシレーター専属の音量 EG のおかげもあって、ほぼ2系統のシンセシスとして動作するもの。タイプ2は、その中間的存在。

▼V-Synth モード;オシレーター概要

2基のオシレーターの各々にて:

・VariPhrase 音源波形 ・VA 波形 ・ステレオの外部音声入力:これはオシレーター1への代入のみ

から1つ選んでアサインする(PCM パーシャルとシンセ・パーシャルをアサインできた D-50 に似てる)ため、2つのオシレーターを両方とも VariPhrase オシレーターにすることも、両方を VA オシレーターにすることも、片方ずつ異なる方式のオシレーターにすることも可能。ステレオの外部音声入力をオシレーター1に代入することで、外部音声を様々な変態 COSM フィルターで奇想天外に加工できるのも良い。

▼V-Synth モード;VariPhrase 基礎編

PCM オシレーターに VariPhrase を採用しているため、マルチサンプリングはできず、むしろ時間軸やフォルマントをどう料理するかに力点が置かれている。

VariPhrase 音源波形として、ユーザーがサンプリング / リサンプリングした波形を内蔵フラッシュメモリーに保存できるほか、数百種類の音源波形がプリセットされているが、気に入らない波形を削除 / 復活できるところがすごい。ぜひとも、すべての PCM シンセに、こうしてほしい。音色パッチもすべてが RAM なので、これも全部自作の音にできる。これもすばらしい。コルグは昔から音色メモリーは RAM ベースだったが、音源波形までもが削除できるシンセは聞いたことが無い。どのメーカーも、こうしてほしいものだ。

VariPhrase 波形をどうやってつくるかというと、サンプル波形を VariPhrase エンコードすれば良い。

サンプルそのものは、本体で自力サンプリングした波形、USB 経由でインポートしたサンプル、あるいは内蔵エフェクトまで込みでリサンプリングした波形が使える。

それらユーザーサンプルを、まずはタッチパネルで波形編集し、

そのあと VariPhrase エンコーディングして初めて音源波形として使用する。

エンコードタイプも複数あり、対象となるサンプルに応じて使い分ける。この結果、ピッチを変えてもテンポ(V-Synth では Time という)が変わらない、あるいはテンポを変えてもピッチが変わらない、ソロ音声をサンプリングした場合はフォルマントも変わらず、演奏はポリフォニックでできる。あるいは意図的に、ピッチやテンポ、フォルマントを独立して自在に変えられる。変えるのはノブ、鍵盤、二次元パッド、ペダル、各種物理操作子などなどで、両手両足で自在にできる。

ただし、どのメーカーのタイムストレッチでもそうなのだが、波形との相性があり、きれいにストレッチできるケースと、歪んだりデジタルノイズが乗ったりローファイに崩れてしまうケースとがある。意図しない音色変化が生じてしまって使いものにならないケースもあるが、きれいにストレッチできなくても、その歪みかたが妙におもしろくて使ってしまうケースもある。冨田勲が、moog IIIp の音の歪みやすさを逆手にとって音創りしていたり、Art of Noise が初期の8bit なフェアライト CMI を駆使して個性を出していたのと同じ。

また、エンコーディング前にはうまくループが取れていたのに、エンコードするとループノイズが再発する場合もあり、そんなときは、ループの開始と終了ポイントを数波ぶんループ長が短くなるよう設定しなおすと回避できる。隙間の多いフレーズ・ループなら、ほぼ問題なく一発で動作する。

すごいやろ。

それでもまだダメなときは、こんな使いこなしワザもある;

V-Synth 上の波形編集で、こんなふうに、時間軸上にループを作ったとしますね

|----------|----Loop----|

上記に対して、ループ部分を2サイクルぶん、付け足しましょう

|----------|----Loop----|----Loop----|----Loop----|

そして、エンコードするとき、2つ目のループ区間のみを、ほんまのループ範囲として指定するのです

|----------|----Loop----|====Loop====|----Loop----|

すごいやろ。

なんでそもそもエンコーディングしないといけないのかというと、ひとえにレイテンシー無く反応させるためである。 事前にコンパイルしたオブジェクトにしてしまうことで、あとは、MIDI 音源としてのレイテンシーのみにゆだねてしまう、つまり DAW のプラグインなどではなく、楽器として必須の条件なのであった。

余談ながら「VariPhrase」という単語は、日本語では「バリフレーズ」、英語になると「ヴェァリフレイズ」と巻き舌かつ中間母音を含んだ難しい発音になるも、イタリア人がしゃべると「ヴァrrrリフrrrrレイズ」と、まるで日本語みたいに、しかも江戸っ子べらんめぇ調になるのには、ちょっとだけ驚いた。イタリアンは、バス停のことを「フェルマータ」って言うし、「ゆっくり気をつけて!」っていうときは「ピアノピアノピアノ!」って叫ぶし、ドイツ人にいたっては、ハープシコードのことを「チェンバロ」って言ぅてたし、生で聞くと少し感動。

▼V-Synth モード;VariPhrase 発展形「Time Trip」

V-Synth に見る VariPhrase テクノロジーで、従来と違う、最も分かりやすい進化点が Time Trip 機能。「タイムトリップ」という、すごい名前がついているが、文字通り「音のタイムトリップ」を実現する。

先行機種 VP-9000 では正方向にのみ時間制御できたが、V-Synth では逆方向でも時間制御できるようになった。ピッチを変えることなく正再生~停止~逆再生まで、なめらかに変化する。タンテのスクラッチと似て非なるところは、ピッチが変わらず、再生速度=テンポだけが変わるところ。V-Synth ではこれを Time Trip と呼び、その名も Time Trip Pad と呼ぶ2次元パッドや、LFO、EG、D Beam、ベロシティなど様々なコントローラでも制御可能。Time Trip Pad には円が描いてあり、これをなぞると、1拍で1周するようになっているので音楽的にフレーズの進みぐあいを視覚で確認しながら制御できる。円の向心方向にも、別パラメーターをアサイン可能で、指を半径方向に動かしたり、小さく円を描くか、大きく描くかで音が変えられる。

さらにこのような極座標系のみならず、よくある X-Y 座標系にも切替えることが可能。すぐれたフィジカルコントローラあっての、すぐれた音源。それでこそ楽器。

なお、モジュール版の V-Synth XT では、液晶画面に Time Trip Pad や X-Y Pad を表示させて使える。SF の電影照準器みたいで、操作しててもわくわくする。

この Time Trip 機能は、V-Synth シリーズにのみ搭載されている機能で、指一本で、フレーズサンプルのピッチを変えずに、スピードだけ変えたり再生方向を正逆切替えられるので、タンテのスクラッチとも違う新しい表現。むろん設定でピッチも可変するようにすれば、D-Beam で心底リアルなスクラッチをかけたりもできる。手を曲芸のようにひらひらさせながらスクラッチかけるワザは、ローランドのデモンストレーター David Ahlund(デイヴッド・オーランド)氏が「D-Scratch」と命名して、よくやっていた。

鍵盤やパッドやノブやペダルや D-Beam などがついていることもあり、この「フレーズサンプルがリアルタイムに弾ける・あやつれる」というところが唯一無比のすぐれたところで、単なるタイムストレッチではなく、よってサンプルのピッチやテンポ合わせするだけの Melodyne や ACID、ableton LIVE などと決定的に違うところである。V-Synth は、やはり楽器。手で弾ける、演奏できる楽器なのだ。

じつは先行する Roland 社のグルーヴボックスに D2 というオレンジ色の機種があり、あれにも Time Trip という機能がついててパッドまであるのだが、あれは MIDI シーケンシング上のトリックと逆再生 PCM 音源波形をわざわざ積んでる「まがいもの」であって、VariPhrase ではないw

▼V-Synth モード;VariPhrase 応用編

V-Synth では、単一のフレーズサンプルを全鍵おなじテンポで弾けるだけでなく、メロディやハーモニーも思いのままに弾ける。リズムループをサンプリングして弾くと、ドスの効いたベードラは低い鍵盤で、スネアは高い鍵盤で鳴らすにも何の設定もエディットも要らず、ただレガートで弾けば思いつきでどんどん試して聴ける、弾くだけの快適さ。がばっと和音を押さえて高次倍音を持ちつつもヘヴィなリズム音にする、なんてのも一発。

あるいはタイムというパラメータをノブでリアルタイムでいじる、LFO かける、EG で制御するのも良い。LFO をフレーズサンプルの BPM と同期させれば、正再生・逆再生が交互に出てくるリズムループがつくれる。LFO は MIDI クロックなどでも BPM 同期できる。つまり、シーケンサーの拍に合わせて正再生・逆再生が交互に出てくる。オシレーターが2つあるから、もっと複雑なことも可能。

人声によるソロなど、モノフォニックなフレーズサンプルの場合、フォルマントが可変してポリで演奏できるので、単一のサンプルにてフォルマントを崩さずに超ソプラノから超バスまで幅広い音域で演奏したり、あえてフォルマントを加工することでジェンダーを変えられる。2つのオシレーターのうち片方を女性ヴォーカルに、もう片方を男性ヴォーカルにしてハモらせたりできる。このときも、もちろん鍵盤でリアルタイムにおもいつくままにメロディなりハーモニーなり、それこそハモりとソロとを瞬時に弾き分けたりできる。

ReCycle! みたく、音節ごとにマーカーをつけてドラムマップみたく鍵盤上に展開でき、これをアルペジエイターで駆動し Time Trip Pad をいじると、ノーマルなフレーズの中にリバース再生が入り乱れる変態リズムが速攻でつくれる。マーカーは、VariPhrase エンコーディング時に自動的にトランジェント・ピークを検出して割り振られるばかりか、自分で自由に追加削除もできる。

しかも波形上にマーカーがついているだけで、実際にぶった切っているわけでは無いのが REX ファイルと違うところで、波形としては元の単一のまま管理できる。

また、VariPhrase にはグラニュラーシンセシスも含まれているので、サンプルのピッチはそのままに極端にテンポをゆっくりに落とすと、ちょうど動画の一部を極端に拡大すると個々のピクセルが明滅しながら姿を現すように、原音とは似ても似つかない、うごめく倍音群が得られておもしろい。これもその当時までに無い音創り。世界で唯一のグラニュラー・スタンドアローンシンセとも言える。おかげで、切り裂くような耳に痛い過激な倍音も平気で出るので、フィルターで加工しがいがある。

しかもアタックトランジェントのピーク部分だけは、無加工のまま残してくれるので、アタックがなまることも無い。

さらに、なにも時間軸にこだわらなくとも、たとえばフォルマントをノブや X-Y パッドで自在にいじりながら弾くだけでも、非常に感覚的。風変わりなフィルターみたく使える。

たとえば生ピの音をサンプリングし、フォルマントを XY パッドでいじりながら弾くと、まるでピアノ弦が木製になったような、変な木琴のような正体不明の音が出る。クラヴィの音を、フォルマント崩さずに XY パッドでピッチベンドしながら弾きまくっている人もいた。

というわけで要約すれば、サンプルの、ピッチ、タイム(テンポ)、フォルマントの三大要素を、独立して演奏できるところが、あたらしい。

▼V-Synth モード;VA オシレーターと、オシレーター EG、そして Time Variant の真意

VA 音源波形は、ただのモデリングにとどまらず、先述のとおり多くの波形で PWM が効いたり、Fat という低域を強調するようなパラメーターや、Impact という、アタックを強調するパラメーターなどが追加されている。特に Fat には、専用 EG があるので時間軸上で音の太さを変えれたり、LFO やベロシティで音の太さを変えれたりする。PWM は鋸歯状波や三角波のような音源波形にも効き、やはり専用 EG があるほか、LFO やベロシティで変調できる。

たいがいの VA 波形で、サブオシレーターが使えるのもいい。最大4オシレーター駆動できるので、輝くようなストリングスとか創れる。

各オシレーターには、専用アンプこと専用 TVA があり、これまた音量 EG や LFO、ベロシティ変調までが用意されているので、ほとんどオシレーター1個だけで1台のシンセに匹敵する音創りが可能。

これを含め、オシレーターには4基の EG が存在する。

VariPhrase オシレーターでは:

・ピッチ EG ・タイム EG ・フォルマント EG ・オシレーター専用音量 EG

VA オシレーターでは:

・ピッチ EG ・PWM EG(矩形波以外の大半の波形でも PWM かかる) ・Fat EG ・オシレーター専用音量 EG

このように、オシレーター変調が充実しているのが、このシンセの特徴でもある。

ローランドは、旧来の VCF, VCA をデジタル化するにあたり、DCF, DCA という名を使わず、あえて TVF, TVA という名を使った。ここでの TV とは Time Variant の略で、時間軸上を変化することを意味し、すなわち音に時間的変化を与えてこそシンセサイズであるという意味が込められていた。したがって V-Synth のオシレーターは、いわば「Time Variant Oscillator」なわけで、時々刻々と表情が変化、それも自在に変化できるオシレーターなのである。PPG / waldorf のウェーヴテーブルやエンソニック VFX などにあったトランスウェーヴの未来形、とも言えよう。

▼V-Synth モード;モジュレーター・セクション

2つのオシレーターをミックスする「モジュレーター」だが、単なるオシレーターミキサーを超え、以下の処理が可能;

・単純な加算ミックス ・FM ・リング変調 ・エンベロープフォロワーによって検出されたオシレーター2の音量カーヴでオシレーター1の音量を変調する「エンベロープ・リング変調」 ・ハードシンク

上記のうち1つが選べる。このうち加算ミックス以外の変調方式系では、オシレーター2がモジュレーターに、オシレーター1がキャリアになる。なお、ハードシンクだけは、オシレーター2波形がアナログモデリング波形に限定される。

モジュレーター・セクションでは、まず他のシンセになかなか無いのがエンベロープ・リング変調。これは、先述のとおりオシレーター2をモジュレーターに、その音量変化をエンベロープ・フォロワーで取り出し、オシレーター1をキャリアとしてその音量に当てはめて変化させるもの。オシレーター2にフレーズループをアサインすると、その音量変化にしたがってオシレーター1の音量が追随するので、EG や単純な LFO にとらわれない複雑なリズム感のあるコード弾きができたりする。

あと知人に教えてもらったのだが、モジュレーターセクションにて FM を選び、モジュレーターにサイン波を、ピッチをキーフォローさせず、言わば fixed frequency 状態にして、キャリアに PCM 波形を選ぶと、元の PCM 波形には無い新しい倍音を生み出せる。

▼V-Synth モード;COSM セクション

COSM セクションには 16 タイプのアルゴリズムがあり、単なる LPF, HPF から、ウェーヴ・シェイパーやアンプ・モデリング、ギターのボディの鳴りをモデリングしたレゾネーター、Lo-Fi、ポリフォニック・コンプなど、いろいろある。これも元は 15 タイプだったのが Ver.1.5 以降は、TB-303 のフィルターをモデリングした TB Filter が加わり 16 タイプとなった。この調子でもっともっと増えてくれるのかと期待したのにねー。

TB Filter は、効きが滑らかで、またオリジナルの TB-303 には無いパラメーターも追加されてて深い。これはのちの AIRA(アイラ)シリーズに採用されている Analog Circuit Behavior モデリング音源ではなく、さらにのちの Roland Cloud プラグインに採用されている Analog Behavior モデリング音源でもない。原始的なモデリングであり、その分、かえって独特。

すべてボイスごとに処理されるので、じつはポリフォニック・ディストーション、ポリフォニック・オーバードライヴ、ポリフォニック・コンプレッサーなどにもなり、和音でも音が濁ったり相互干渉することがないので、クリアな歪み処理ができる。なかでも、レゾネーター・ギターのボディをモデリングしたものや、言ってみればポリフォニック・アンシミュ(!)というものもあり、秀逸。

特に白眉は、2種類のサイドバンド・フィルター。じつはテレビに内蔵されている画像処理の回路からモデリングして音創りに転用してみたものらしい。これはどうやら整数次倍音と側帯波のみを残していく、一種のコムフィルターのようなものらしく、フィルターを絞れば絞るほど金属的な響きがして、最後には全倍音が消滅する。ホワイトノイズからでもピッチ成分を抽出できて音創りできる。

外部音声を、オシレーター1に代入できるので、フィルター・バンクとして外部音声を COSM 加工できる。

▼V-Synth モード;秘技「COSM マッピング」

この COSM セクションで、じつは一番大きなポイントは、1パッチあたり最大 16 ゾーンに鍵盤を分割し、各ゾーンに違う COSM 処理をアサインすることで、まったく異なる音色加工ができること。やろうと思えば1鍵1鍵ごとに違う処理をアサインできることである。

具体的には、キースプリットで複数のゾーンに分割し、おのおの違う設定にすれば、ゾーンにまたがって手で弾くだけで奇想天外な加工ができる。最大 16 ゾーンにまで分割し、それを1パッチとすることが可能。ただ、ゾーンまわりのエディットは、ちょっと不親切な画面でめんどう。その苦労を乗り越えれば、アルペジエイターで外部音声を切り刻むときなどで他には無い変態加工ができる。

先述のとおり、内蔵エフェクトにはヴィンテージ機種のモデリングもあるので、外部音声をそれで加工することも可能。

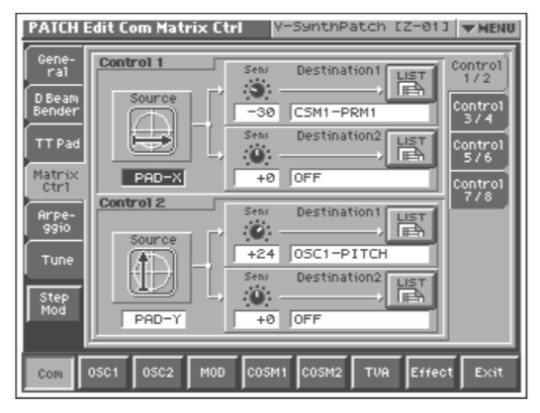

▼V-Synth モード;制御系、変調ソース系

全般的に EG が多く、先述のとおり VariPhrase のフォルマントやタイムをおのおの専用 EG で変調できたり、VA オシレーターにて Fat という低域を強調するパラメーターにも専用 EG があったり、フィルターのレゾナンスにまで専用 EG がついてたりする。EG そのものは古典的な ADSR 方式で、D-50 以降の多ポイントのものではないが、デプスをマイナスにできるので、これまたなつかしいテクで EG カーヴを上下反転させることができ、スフォルツァンド的な「hit and run」とも言われる音色変化も可能。最近、このように EG カーヴを反転できるデジタルシンセは、意外に無い。

アルペジエイターには、ノート情報のみならず、D Beam など操作子のリアルタイム変化も記録できる。2連装の D Beam による音色変化も楽勝で記録。Elektron で言うパラメーターロックである。

Ver.2.0 になると、4トラックのマルチ・ステップモジュレーターも装備されるようになった。16ステップ4トラックの簡易ループシーケンサーで、これもただのシーケンサーではなく、V-Synth のパラメーターも変化させられる。タッチスクリーンのおかげで、指一本でステモジのカーヴを描ける。DAW のオートメーションに近い。

アルペジエイターとどう違うのかと言えば、ステモジは鍵盤でトランスポーズできる。そして、アルペジエイターもマルチ・ステモジも、音色パッチごとにパターンを記憶可能。

マトリクス・コントロールと呼ばれる、モジュレーションマトリクスがあり、これが歴代ローランド・シンセの中では恐らく最大規模。13ソース、45デスティネーションあり、そこから最大8ソース / 16 デスティネーションまで選んで結線できる。

2つの汎用ノブもあり、さまざまに変調ソースとして使える。

D Beam は2連装なので2つのパラメーターを同時に制御でき、空間的リボンコントローラーみたく、効きしろの長いコントローラとして使える。V-Synth は独特の音色変化がおもしろいので、D Beam と最も相性の良いシンセではないだろうか。

▼V-Synth モード;エディット総括と、その後の機種への展開

初代 V-Synth とは、色彩豊かな PCM シンセでもあり、サンプラーでもあり、しかもそれが動的にリアルタイムで変化できる VariPhrase と、これまたアクの強いアナログ・モデリングのカップリング、しかもリング変調も FM 変調もハードシンクもでき、鍵ごとにことなるモデリング処理をあてはめれる COSM モデリングマップまで実現できるので、ただの VA よりもずっとずっと色彩豊かなバリエーションに富んだ音を出してくれる機種である。そしてさまざまなコントローラやアルペジエイターとマルチなステモジのおかげで、すべてが意のままにあやつれる。外部音声にも加工できる。

このようにパラメーターが膨大なのだが、初代 V-Synth Ver.2.0 以降と、V-Synth XT には、Sound Shaper(サウンド・シェイパー)という、マクロ・エディット機能があり、これを使うと目的の音がすばやく創れるようになった。サウンド・シェイパーをつかってラフにエディットし、いったんセーヴしてから、通常のフル・エディットで細かく詰めることも可能。ただしこれは、音源波形も Ver.2.0 コンテンツになっていることが前提。

V-Synth GT では、Sound Shaper II となって、マクロ・エディットからフル・エディットへ移行できるようになったらしい。

なお、あとから SH-201 という廉価版の VA シンセが出たが、これは V-Synth の VA 部分を拾い集めてパラメータを簡略化したかわりに、外部音声入力に対してのみ効く専用の独立したフィルターを追加した機種。機能を限定しているかわりに、CPU 処理ではなく DSP 処理としている。

SH-201 は、外部音声に対し、鍵盤を弾いたときと弾いていないときとで違う加工処理をあてはめられるらしく、キーのオン/オフによって外部音声が変わるという芸当ができる。これには打鍵時には外部音声をシンセ本体の加工処理でおこない、離鍵時に独立した専用オーディオ・フィルターで加工するというワザを使う。片方を LPF、もう片方を HPF にするとおもしろいかもしれない。アルペジエイターを併用すると、外部音声がリズミカルにきざめる。

なお、専用エディターソフトが付随し、これは VSTi にも AU にも対応しているので、DAW 上でトラックをフリーズさせたような使い方ができる。プラグインエディターというものは、このころからだんだん普及し始めた。

▼VC-1 "V-Card; D-50 for V-Synth/VariOS“ モード

D-50 そのまんまモードなので、詳細は拙作の D-50 レヴューにゆずるとして、ここでは V-Synth 上における使い勝手を少々。

D-50 モードのときは、一度にたくさんのパラメーターがタッチパネルでエディットできるので、D-50 より操作しやすい。D-50 のジョイスティック機能は、X-Y パッドがつかさどる。さらに各種の操作子にも、パラメーターをアサインできる。

パッケージ箱の中に PC / Mac 上で動作するエディターソフトも CD-ROM で入っており、このソフトは、SoundQuest というソフトハウスによって開発されたもの。なのだが、こちらは一転して使いにくいという噂。

V-Synth の D/A コンバーターは、D-50 のそれよりはるかに優秀なので、エイリアスノイズが出にくくクリアな音になっている。それを見越してか、VC-1 には「V-Synth 音質モード」と「D-50 音質モード」とがあり、前者は V-Synth ならではのクリアな音質で D-50 サウンドを満喫でき、後者は私みたいに D-50 のエイリアス大好き人間にとってうれしい D-50 の粗い音質をわざわざモデリングしたものとなっている。その D-50 音質モードでも、まだ実機よりは、じつは音質が良い。

▼VC-2 "V-Card; Vocal Designer“ モード

基本はヴォコーダーなのだが、12 のアルゴリズムがあり、それらは以下の5種類に大別できる:

・Modeling Choir:生々しい大合唱(クワイア)、男声や女声のヴォーカル、シンセ音ヴォーカルのモデリング ・Vocoder:いわゆるヴォコーダーが数種類 ・Poly Pitch Shifter:その名のとおり、ポリフォニックのピッチシフター ・Keyboard:鍵盤を弾くだけで鳴るクワイアなどで、ユーザーが音源波形を追加可能 ・Processor:外部音声を利用するトーキングモジュレーター的なアルゴリズム

各アルゴリズムには複数のパラメーターがあり、通常のヴォコーダー的な、子音を取り出す一種の HPF の設定とかのほか、フォルマントを変えたり、声をうなり声に濁らせたり、シンセ波形をキャリアに使うときは2つあるオシレーターの設定をしたりできる。

鍵盤でピッチを指定するほか、アルゴリズムによっては、マイク入力された声からピッチ検出して、それに自動的に追随したピッチでキャリア波を鳴らせるので、自分で自由に歌い上げて声色だけ変えるという芸当もできる。

マルチコードメモリーがあり、1オクターヴ内の1鍵ごとに、異なるコードをメモリーしておける。単なるコードの平行移調だけにとどまらず、鍵盤ごとに違うコードフォームがワン・キーで弾けるという芸当が可能。

出てくる音はヴォコーダーの範囲を越えたもので、ロボティックなヴィンテージ・ヴォコーダーの再現から、シンセ音でヴォコる、リアルな男性や女性コーラスを歌詞つきで歌わせる、リアルかつ壮大な混声合唱団に歌詞つけて歌わせるなど、様々にできる。ハリウッドのスペクタクルみたく、エピックな大仰な映画音楽みたく、大編成混声合唱団を真似るのに最適!

●拡張性

先述のとおり、PCMCIA カード・スロットあり。

PC カードアダプターを併用することで、バックアップメディアとして CompactFlash や Micro Drive などが使える。また、前述のとおりこのスロットにシステムプログラム入りの V-Card シリーズなる PC カードを差し込んでから起動すると、まったく別のシンセとして起動する。起動したあとは、カードを抜いても問題ない。

VariPhrase エンコーディングされたユーザーサンプル波形は、.wav 形式で保存される。USB 経由でこのファイルはパソコンと送受でき、しかも普通の .wav ファイルとして認識されるため、ダブルクリック一発で簡単に再生でき、DAW で利用できる。逆にパソコンから .wav ファイルを V-Synth を USB 転送し、それを V-Synth 上でエンコードして使える。音色パッチまでそのまま USB でパソコンと送受できるので、インターネットで音色交換することも楽勝となった。これらは今ではあたりまえだが、当時はまだ珍しい先端機能であった。

V-Synth XT では、USB での音声ストリーミングにも対応し、結果 USB オーディオインターフェイスとしても使えるようになった。

V-Synth XT では、外部音声入力がファンタム電源供給可能な XLR / フォーンとの混合ジャックになった。

V-Synth GT になると USB ホストとしても機能するようになり、USB メモリーなどがストレージメディアとして使えるようになった。

SPD/F ならびに ADAT Lightpipe に準拠した、デジタル・オーディオ出力端子が、コアキシャルとオプティカルと、ともにそろって装備。なかなか贅沢。

●あなたにとっての長所

抽象的な表現でなんだが V-Synth モードのとき「近未来の音」がするところ。それまで、どんなシンセが出てきても

「へん、しょせん俺さまの ensoniq VFX には、かなわねーのさ。VFX の音は永遠に新しいのさ。」

と内心ひそかに思っていたのが、これをいじってて完全にやられてしまった。

音源波形そのものを、根底から操作できるシンセは、そうそうない。まるで、音の遺伝子操作、音源波形の遺伝子操作をやっているかのようだ。

しかも音の時間軸を双方向に制御できるスタンドアローンシンセは、V-Synth しかない。「時間」すらをもパラメータとする、他に例の無いシンセ。

そして音源方式もすごいが操作子もすごい。Time Trip Pad による、波形わしづかみ感覚! これもまた唯一無比。たまたま鍵盤もついているので、なんとフレーズサンプルをクリエイティヴに弾けてしまう。これも他ではできない。

VA の音にて、とんでもない重低音が出る。しかも、それでも輪郭のはっきりした音なので、そこが新鮮でもある。

非常に非常に主観的な好みだが、ローランドのシンセの中では、もっともキータッチが好み。あと私が好きなキータッチを持つ機種と言えば、ensoniq VFX SD と Emu Emax SE。かつては CASIO VZ-1 のキータッチが好きだったが、今では軽すぎるように思うことだろう。まぁ、こればかりは人それぞれということで。

D Beam と、最も相性が良いシンセではないだろうか?

自力サンプリングやリサンプリングし、波形編集してシンセサイズできるのも、無限の可能性があっていい。

今ではあたりまえだが、USB でパソコンと接続し、ファイル送受できるのは、めっちゃ便利。ネットで見つけた著作権フリーの .wav ファイルを、ドラッグ&ドロップで V-Synth に入れてエンコーディングすれば音源波形になる。パソコンへのバックアップも、簡単かつ高速で済む。

私が D-50 でつくった音色の延命策。かつ、壮大なクワイアも意のままに歌詞つけてできてしまうところもまた、唯一無比。

●あなたにとっての短所

誰でも挙げることだが、マルチティンバー・モードの使い勝手の悪さ。

設定画面がたった一つしかなく、しかも非常に限定されたパラメーターしか存在しない。しかも内蔵エフェクトが、すべて第1チャンネルのものに統一されてしまう。なので、わたしゃマルチで使うことは、ほぼ諦めた。

電源投入時に内蔵フラッシュ・ストレージから内蔵バッファ・メモリーへと音源波形をいっせいに全部ロードしてくれるのだが、これが遅い。こういうところは、音源波形をロードすることなく波形 ROM から一発で読み出してくれる既存の PCM シンセに、軍配が上がる。一瞬で起動できないと、ちょっとスタンドアローンシンセらしくない。あ、そうか。これは事実上ソフトシンセなんだって、自分でも書いていたね。

まぁ往年のアナログシンセなんて、電源投入してから温度が安定するまで、最低でも半時間以上は待ってから弾いたもんであり、そんなんで済めばまだかわいいもんですが、でもやっぱ今はデジタルなんだから一瞬で起動しようね。近ごろのワークステーションも起動時間が長いが、あんまし待たせるもんじゃないよ、スタンドアローン機種は。

ちなみに V-Synth GT Ver.2.0 では、少しだけ、起動が早くなっているらしい。

音源波形メモリーの構造とその容量も、マニュアルからは分かりにくい。あとから V-Synth Book という販促物となる書籍が出たのだが、そこに詳しく図解されている。まず内蔵されているのは:

・16MB の内蔵 SSD ・50MB の内蔵 RAM

すなわち上記 16MB の内蔵ストレージないし外部ストレージとしての PCMCIA カードに音源波形が保存され、電源を投入するとそれらから 50MB の内蔵バッファへと音源波形をロードしてくれるのだが、それに気づくまで時間がかかる。おまけにタッチスクリーンでのメニューには「Memory」ではなく「Disk」と表示されるので、それが実は音源波形ストレージの事だと気づくのに時間がかかる。ま、たしかに USB でパソコンと接続すると、外部ドライヴすなわち「Disk」としてパソコンでは認識されるのだが、今までのシンセ使いにとっては、いきなり PC ライクすぎる言葉づかいかも。

音源波形メモリーそのものも、もっと容量がほしいなぁ。いくらタイムストレッチできるからって、バッファ 50MB というのも、今となっては少なすぎ。しかもそれを全て埋めると、前述のとおり起動時間がかかる。KRONOS も、そうやんなー。

USB でパソコンと接続して作業しているときに、他に何もできないのは不便。VariOS では普通に送受でけてるやないかい。

USB メモリーが接続できたらいいのに。V-Synth GT から出来るようになったけど。

わたしゃエイリアス・ノイズも好きで、それも音創りの一環とおもっているが、世間的には嫌われているらしい。たしかに普通の鋸歯状波とかで高域を鳴らすと、少し漏れて聴こえる。でもそれって、個性なんちゃうのん? かつて冨田勲が駆け出しのころ、当時の日本には存在しなかったエフェクターであるファズをイギリスから取り寄せて、それを時代劇でサムライが二人とも刀を抜いて睨みあっている緊迫シーンで「びやぁーん」って使って悦に入ってたら、スタジオエンジニアがヘッドフォンかなぐり捨てて「音が歪んでます!」って怒ったらしいが、それくらい柔軟な発想がないと、いかんぜよ。いつから電子楽器は、ノイズを否定するような、ド近眼な音づくりツールになったん?

海外メーカーのシンセやサンプラーなんか、ともすればエイリアス除去フィルターのカットオフが、パラメーターとしてユーザーに解放されていて、エイリアスばりばりの音も意図的に出せるようになっている。えらい。V-Synth も、もっと幅広く自在にクォリティを変えれるようになってほしい。

フロントパネルに向かって右側に配列された、おびただしい数のエディット・ノブを、ぐりんぐりん存分にいじくりまわすと、音がモタることがある。MIDI CC ではなく、Sys-Ex を送信するからである。これを回避するには、マトリクス・コントロールを多用するしかないらしい。うーん、せっかくたくさんあるノブなのに、それもどうかと。まぁ、左側のアサイナブル・ノブ2つを使えばええんですが。

アルペジエイターがゾーンごとに分割して使えないのは、困る。複数のゾーンをまたがって打鍵すると、そのとおりにアルペジエイターが起動してしまうのは、困るのだ。これは V-Synth GT では迂回策ができるようになったらしいのだが、私は持っていないので分からない。

サイドバンド・フィルターの音色変化は、非常におもしろいのだが、かけすぎるとアタックがナマるのは、ちょっと。

あと、かけすぎるとどんな音でも同じ音になってしまうので、うっすらかけるとか、さじ加減を習得せんならん。まぁこれはどんなフィルターでも同じで、LPF をかけすぎるとみんな丸い音になってしまうのと同じこと。要は使いこなしであり、まさにこれこそ、さじ加減。

ユニゾンモードが、ほしいよぉ。

SuperSaw は鋸歯状波7つ分あって音の繊細さは買うが、どの波形でも���ニゾンできるのが、望ましい。デジタルでユニゾンさせると音が暴れるからとかなんとか言われたけど、それも音創りやで。

TVA にパン設定やパン・モジュレーションがあるのは良いが、せっかくオシレーターごとにも専用 TVA がついているので、そちらにもパン・モジュレーションをつけてほしかった。広がる VA シンセパッド音を背景に、ゆっくり左右に移動する VariPhrase 波形とかできたら、冨田サウンドそこのけに広大な空間演出ができるのに。

V-Card は、せめて3種類、できれば5種類くらいは出してほしかった。変態グラニュラー・シンセシスとか可能に思えるのだが、出してほしかった。2つの音色のグレインを混ぜる比率を変えることで、2音色を変態なぐあいにモーフィングできるとか、その比率を EG や LFO や D Beam で変えるとか!

「後編:V-Synth 背景・誕生・そしてシンセの未来へ」へ、つづく https://nemosynth.tumblr.com/post/630759093029765120/%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%82%92%E3%81%93%E3%81%93%E3%82%8D%E3%81%96%E3%81%99%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%BBroland-v-synth-review-%E5%BE%8C%E7%B7%A8v-synth

Copyright (C) 2009-2020 Nemo-Kuramaguchi All Rights Reserved. Revision log; First revision published on Oct 1st, 2020.

3 notes

·

View notes

Text

60's Magic of 60 Songs

僕が大好きな60年代の音楽のプレイリスト「 60's Magic of 60 Songs 」をSpotifyで公開しました。

Spotifyプレイリストへのリンクは下記になります。

“60's Magic of 60 Songs” on Spotify

下に1曲ずつ簡単な曲紹介というか、個人的なコメントを書きました。

簡単なといっても、60曲あるので、分量がすごく多いです。。

興味がある方は聴きながら読んでもらえたらと思います。

01.Les Masques 「Dis Nous Quel Est Le Chemin」1969 フランスで制作されたブラジル音楽。アルバム自体は基本的にはジャズサンバにフランス語を乗せた形です。 ピアノとヴィブラフォン、マリンバで作り出すオリエンタルな雰囲気が不思議な曲。 バンド・サウンドにこういうちょっと変わった楽器入れるだけで雰囲気が全然変わるんだなぁと思いました。 Djavanの「Nereci」という曲と共通する雰囲気を感じる曲。

02.Nirvana 「I Never Had A Love Like This Before」 1967 イギリスの二人組のニルヴァーナ。 イントロのピアノのコードからただならぬ感じ。このコード進行は自作曲の「ムード・ロマンティカ」で使わせてもらいました。 アレックス・スパイロパウロスの優しい歌声と絶妙な旋律。そして曲に深みと広がりを持たせるアレンジ。 美しさとオリジナリティを同時に感じる最高の1曲ですね。

03.Armando Trovaioli「Francoise」1967 これまたイントロから怪しい曲。普通じゃない。 こういう雰囲気の音楽を作りたいなぁと、心の中でずっと思ってます。言うなれば、常に心の目標として浮かぶ1曲です。 アルマンド・トロヴァヨーリはイタリア映画音楽作曲家で、『Don Giovanni in Sicilia』という映画に収録されているそうです。 たしか僕はこれはコンピCDで知りました。

04.Eternity's Children「Mrs. Bluebird」1968 イントロで一瞬オルガンのピッチが歪むのが良いです。 オルガンの刻み+ベース+ドラムの3連のリズムとコンプ感が気持ちいい曲。最近はこういうリズムの曲ってめっきり聴かなくなりました。 音の歪みに時間的な距離を感じます。 昔の素晴らしい音楽を聴くと、大事な玉手箱を空けたような気持ちになります。

05.Bruce & Terry「Don't Run Away」1966 歌や演奏にかかったディレイ(エコー)がちょっとサイケデリックな響きでそこがまず良い。 そして曲がとても美しい。 これは後にビーチ・ボーイズに加わるブルース・ジョンストンの曲です。 聴いた時、山下達郎「Only with you」を思い出しました。

06.The Association「Happiness Is」1967 アソシエイション自体は大学の頃から何枚か聴いてきましたが、このアルバムは割と近年聴きました。そこで改めてこのバンド好きだなと。 この曲が特に好きで、コーラスと転調が良いです。聴いているとコーラスの方を一緒に歌っちゃいます。 コーラスグループの演奏って、聴くと中域の和音系の楽器、鍵盤やギターがそんなに大きく入ってませんよね。コーラスを邪魔しないように音符も短めだったり。なるほど。

07.The Critters「Mr. Dieingly Sad」1966 クリッターズも存在やジャケットは知っていたんですが、ずっと聴かずに来て、Spotifyにあったので聴いてみたら、この曲が今の自分にしっくり来ました。曲に合った優しい歌声が気に入りました。 昔はこういう全音下降進行の曲って大好きだったんですが、最近また自分の中できてます。このプレイリストにはこの曲と同系統のコード進行の曲が何度か出てきます。

08.The Tradewinds「New York's A Lonely Town」1967 ビーチ・ボーイズ調というかホットロッド調というか、とにかくポップで、歌のファルセットが気持ち良く、大好きな曲です。 2分強で終わっちゃうのも良いですね。 67年にしては少し前のサウンドに感じるなと思ったら、65年にシングルでリリースされたようです。

09.The Bob Crewe Generation Orchestra 「Barbarella」1968 映画のサントラの曲で、この曲の魅力は何といっても歌とコーラスの表現。 息を続けたまま音程を行き来する箇所がとても多く、そこが大好きです。 一緒に歌ってて真似しちゃいます。 ブレイクするところに溜め息を入れて音程を下げるアレンジ、最高です。 僕もやりたい。 と絶賛しつつ、昔一緒に住んでた脇田がこれのCDを買ってきて聴いた時はなぜかそこまでピンと来なかったのを覚えています。

10.Quincy Jones「Who Needs Forever」1966 出だしの「Who Needs Forever~」のメロディでもう名曲感が漂ってきます。 「あ、この曲絶対普通じゃない」ってなりますね。 クインシー・ジョーンズが音楽を担当した映画のサントラで、歌はアストラッド・ジルベルト。 なので、主題歌はボッサ調です。

11.The Impressions「The Girl I Find」1969 これのCDは持ってるんですが、そんなに聴いてなくて、Spotifyで改めて聴いたらすごく気に入っちゃいました。 完全にカーティス・メイフィールドの世界観です。 曲調もアレンジもこの翌年リリースのカーティス・メイフィールドの1stソロアルバムに繋がる曲ですね。 カーティスってオーボエ好きだなぁ。僕もオーボエの音大好き。

12.Jan & Dean「When Sunny Gets Blue」1966 この曲はジャズスタンダードのカバーです。 メロトロン(というサンプリングマシンの元祖となる鍵盤楽器)を多用して作り出されたこの雰囲気が最高。 ドラムが入ってないせいなのか、ここまでメロトロンが前面に押し出されたサウンドって珍しい気がする。

13.The Four Seasons 「Wall Street Village Day」1968 フォー・シーズンズのこのアルバムはどの曲も大好きなので、選ぶのが難しかった。 最終的に「Look Up Look Over」とかなり迷いましたが、僕の場合すぐしっとりした曲に流れちゃう傾向があるので、今回はこちらにしました。 バスドラが入るタイミングがブラジル北東部の音楽でよくあるリズムパターンに似ていて好み。ノリノリで聴く1曲です。

14.The Lovin' Spoonful「Didn't Want To Have To Do It」1966 この曲の気怠く切ない雰囲気、最高です。 ロジャー・ニコルスのヴァージョンで知り、そっちもすごく好きなんですが、このオリジナルヴァージョンの方がもっと好きです。 永井作の「心の窓辺に赤い花を飾って」はこの曲からも影響受けているのかなとか思いました。

15.The New Wave「Autrefois (J'ai Aimé Une Femme)」1967 Spotifyで初めて聴いた作品です。 曲はミシェル・ルグランの「Watch What Happens」のカバーです。 ボサノヴァのよくある進行の曲で、たしか日本語でも似た曲があるよなと思ったら、浅丘ルリ子の「シャム猫を抱いて」でした。

16.The Byrds「Get To You」1968 バーズというと、ビートルズのような曲調からフォークロック、カントリー、サイケ、ラガロック等色んな曲をやっているイメージがありますが、 こういう3拍子というのか6拍子というのか、なんだかんだ僕はどこにもあてはまらない(バーズの全ての要素が混ざったともいえる)この曲が一番好きですね。 初めて聴いた時からずっと好きな曲です。

17.Donovan「Ferris Wheel」1966 曲が始まって、アコギ、ベース、パーカッション、シタール、歌と入って来て、ただ「最高~」となる曲です。 ひたすら音楽に身を委ねていたくなる、そんな1曲。 ドノヴァンは高校の頃にたまたまテレビで観た映画に使われていた「Season of the Witch」が気に入り、ベスト盤を買ったのが聴き始めたきっかけでした。この『Sunshine Superman』というアルバムはドノヴァン初心者にオススメのアルバムです。

18.Tenorio Jr.「Nebulosa」1964 ポップでキャッチ―なピアノトリオのインストナンバー。 ジャズサンバでこういう音階を使った曲って珍しく、それが見事にはまってます。 これを聴いた当時、良い意味で「この曲だけ他のジャズサンバとなんか違うじゃん」と思ったのをよく覚えています。

19.The City「Snow Queen」1968 キャロル・キングがソロアルバムを出す前にダニー・コーチマー等と組んだバンド。 特にこの曲なんかはキャロル・キングのソロ作と並べて聴ける感じです。 演奏が乗っていって、最後終わるころにはだいぶテンポアップしてるのが良い。 永井の「或る夜」(公式未リリース曲です)はこの曲を意識したのかな。

20.Chad & Jeremy「Painted Dayglow Smile」1968 イギリスのフォークデュオ、チャド&ジェレミーのサイケ時代の作品。 特に後半のトトロが出てきそうなポップな展開が大好き。 曲も不思議だけど、ジャケットも不思議。

21.Tony Hatch「Call Me」1966 この曲を初めて聴いた大学生の時、「なんてお洒落な曲なんだ」と思ったと同時に、 作曲者のトニー・ハッチ・オーケストラのCDを貸してくれた山本勇樹くんのことも「なんてお洒落な人なんだ」と思ったことを覚えています。 この都会的な軽やかな雰囲気が郊外出身の田舎者の僕には衝撃的な1曲でした。

22.The Monkees「Porpoise Song」1968 モンキーズのサイケ期の代表曲。映画用に作られた曲だと思います。 モンキーズはそんなに熱心に聴いてきたわけではないんですが、この曲のマジカルミステリツアーのビートルズのようなポップでサイケな雰囲気が大好きです。 これキャロル・キングの作曲なんですね。ずっと知らずに聴いてました。

23.Antonio Carlos Jobim「Surfboard」1967 ジョビンのインスト。 拍子がどうなっているのかよく分かりません。演奏するの大変そう。 65年には既に発表されていた曲ながらボサノヴァの枠から大きく逸脱する冒険心溢れる曲で、ジョビン自身も気に入ってる曲なのか何度か再録リリースしています。

24.Harpers Bizarre「Me, Japanese Boy」1968 この曲のアメリカ人から見た(言ってみれば正しくない)日本観に憧れて、インスピレーションを得て、『ランプ幻想』というアルバムを作りました。 ウィンドチャイムとか金属系の打楽器とウッドブロックが効いています。 歌詞がシンプルで英語に慣れていない僕なんかでもグッときます。この曲、素敵すぎませんか? ちなみに、これはバート・バカラックの曲のカバーになります。

25.Archie Bell & The Drells「Tighten Up (Part 1)」1968 ファーストアルバムの1曲目から掴みはOKですね。 こういうシンプルな曲、やってみたいな。 様々な掛け声やラフな手拍子が入っているのが良いです。 この時代から70年代前半あたりのスウィートなソウルが大好きです。

26.Simon & Garfunkel「So Long, Frank Lloyd Wright」1969 ボサノヴァが世界的な音楽になってから、ブラジル以外の色んなところでボサノヴァ調の音楽が作られましたが、個人的には、サイモン&ガーファンクルのこの曲がボサノヴァの良いところを上手く消化し吐き出しているという意味でナンバー1かなと感じています。 このデュオは他にも「America」「Sound of Silence」「Mrs. Robinson」「Scarborough Fair」等、同等に素晴らしい曲がたくさんありますが、それらはベスト盤に絶対入るような有名曲でして、プレイリストとして1曲選ぶとこれかなと。 僕たちがMaganacyというバーでライブをやっていた2001年頃にこの曲を演奏しました。

27.Piero Piccioni「Amanda's Train」1969 ピッチオーニはイタリアの映画音楽作曲家です。好き過ぎて1曲選ぶのが大変でした。 「Mr. Dante Fontana」という個人的に傑作キラーチューンだと思っている曲があるのですが、好きなヴァージョンがSpotifyになかったので、この曲を選びました。 この「Amanda's Train」を聴いてもらうと分かる通り、この人のメロディーって滅茶苦茶切ないんですよ。 ピッチオーニには本当に影響を受けまくってます。

28.The Millennium「5 A.M.」1968 ミレニウムは「The Island」や「There is nothing more to say」等、他にも良い曲があるのですが、この曲にしました。 今聴くとスネアのチューニングが高過ぎるのが耳に痛く少々残念ですが、それ以外はすごく良いです。

29.The Zombies「Tell Her No」1965 イントロのウーリッツァーのフレーズから最高です。 歌の入りのメジャーセブンスコードが気持ち良い曲。 コリン・ブランストンの声はいつ聴いても良いですね。

30.Walter Wanderley「Soulful Strut」1969 ワルター・ワンダレイはブラジルのオルガン奏者です。 こちらも先ほどの「Call Me」同様、明るくご機嫌なインストナンバーです。 こういう曲は生活に彩を与えてくれて、ただ流しているだけで良い感じ。1人で聴いていてもあがりますね。

31.Georgie Fame & The Blue Flames「Moody's Mood For Love」1964 この曲はジャズスタンダードのカバーで、僕はこのジョージィ・フェイムのヴァージョンが大好きです。 歌詞見ながら歌いまくってました。そのせいで今でも結構歌詞を覚えてる。 パッションを感じる歌いまわしがたまりません。 タイトル通りすごくムーディーな曲ですが、録音の古さもムードを高めています。 若い時分にこんな素敵なものに触れたらおかしくなっちゃいますよね。

32.Jorge Ben「Que Pena」1969 キレのある演奏にディレイの効いた歌が乗るという不思議なサウンド。 歌にこういうディレイを使っていた頃のジョルジ・ベン好きだなぁ。 最後歌のディレイが増幅するところのサイケ感がたまりません。

33.Ennio Morricone「Matto, Caldo, Soldi, Morto... Girotondo」1969 この曲はイントロが始まった瞬間からやばいのがわかる系の曲ですね。 エッシャーのひたすら階段を降りていく錯視の絵のような不思議な曲。 サイケ過ぎる。 これは当時脇田に聴かせてもらったなぁ。 ジョビン作の「三月の水」も少し近い感じがします。

34.The Rolling Stones「She's A Rainbow」1967 イントロのエレピはウーリッツァーにコンプを強くかけたってことで良いのかな。 すごく有名なイントロだけど、以前何の楽器かネットで調べたら特に詳しく出てこなかった気がする。 永井曰く、普通のアコースティック・ピアノだそうです。 ピアノであんな変わった音作れるのかぁ。 演奏しているのはニッキー・ホプキンスだと思います。 この曲の「ウッララー、ウラッラッララー」っていう生意気な声の?コーラスがすごく好きです。ちょっと菅井協太くんっぽい声。

35.Claudine Longet「Who Needs You」1968 昔Lampでカバーした曲。 イントロのスキャットでは一瞬香保里さんと永井?と思ったり思わなかったりするかもしれません。 男声のトミー・リピューマの声がキラキラしてて素敵です。

36.The Velvet Underground「Sunday Morning」1967 あー、60年代って最高だなぁと思わせてくれる1曲。今でも好きなアルバムですが、これを一番聴いたのは大学1年の時。 ヴェルヴェット・アンダーグラウンドがなんでこんなに良いかというと、色々あるけど、やっぱり一番はルー・リードの声と歌い方が良過ぎるから。 最近だとマック・デマルコが同じ系統の歌だと思う。

37.Marcos Valle「The Face I Love」1968 こちらも昔Lampでカバーしてました。 マルコス・ヴァーリとアナマリアのピッチがしっかりしていて、ハモリも気持ちいいです。 「Call Me」と同じ系統のコード進行ですね。素敵です。 マルコス・ヴァーリの代表曲というと「サマーサンバ」ですが、僕はこっちかなぁ。

38.Harry Nilsson「Everybody's Talkin'」1968 『真夜中のカーボーイ』という映画に使われた曲です。といっても僕は映画は観てませんが。 「この時代のアメリカ、最高!」と思っちゃう曲です。といっても僕はアメリカに足を踏み入れたことはありませんが。 先ほどのドノヴァンの「Ferris Wheel」と一緒で、とにかくこのザ・60年代という雰囲気に身を委ねていたくなる系の曲です。とにかく雰囲気が好き。 アコギはもちろん、その雰囲気作りに一役買ってるのがこのドラムなのかも。と思い、ミックスで控え目なドラムに注目して聴いている今日この頃です。

39.Gal E Caetano Veloso「Onde Eu Nasci Passa Um Rio」1967 ブラジルのカエターノ・ヴェローゾとガル・コスタによる気怠いボサノヴァ作品で、アルバム自体が神懸っているのですが、特にこの曲が好きです。 ドリ・カイミの音と音をぶつけてくるアレンジもはまっています。 この曲のリズムパターンが所謂ブラジル北東部由来のもので、この二人の出身のバイーアの音楽の伝統的なリズムです。

40.Stevie Wonder「My Cherie Amour」1969 親父が持っていたレコード『Hotter Than July』がスティービー・ワンダー初体験だったのですが、 その他の有名曲はベスト盤レコードで初めて聴きました。 そこに収められていたこの曲や「If you really love me」なんかがすごく好きでしたね。 スティーヴィー・ワンダーも、やっぱり何が良いってこの歌声なんですよね。歌とか声って本当に大事な要素です。

41.Astrud Gilberto「Photograph」1965 ジョビンってこういうシンプルなメロディ(2つの音の往来)で景色を豊かに聴かせるのが得意で、 僕も作曲面ですごく影響を受けました。 ジョビン曲を歌ったアストラッド・ジルベルトのトラックって沢山ありますが、その中でどれか一つと言われたら僕はこれかなぁ。

42.France Gall「La Cloche」1964 フランス・ギャルは60年代以降も活躍したようですが、個人的にはこの時代を象徴するようなシンガーです。 僕の場合聴くのはほとんど1stだけです。 この曲とか、聴いた全ての人を捉えて離さないような強い魅力があると思います。 この微妙なズレの気持ち良さ。なんなんでしょう。

43.The Kinks「All Of My Friends Were There」1968 キンクスってすごく独特で味のあるバンドです。 最近はそんなに聴いていないんですが、久々に『アーサー~』とか聴いたら以前より良い感じに聴こえたり。 レイ・デイヴィスってすごく物を作る才能のある人だと感じますね。 僕が一番好きな作品はこの曲が入ってる『The Kinks Are the Village Green Preservation Society』です。 そこに収録されている「People Take Pictures of Each Other」という曲もすごく好きです。

44.Spanky & Our Gang「Hong Kong Blues」1969 イントロのオリエンタルな雰囲気はカリンバという指で弾く小さな楽器です。 その後に続くのはタイのラナートという楽器かな?こういう微妙な音程の楽器良い。 調べると1940年代に作られた曲で様々なカバーがあるようです。 僕はこのスパンキー&アワ・ギャングのヴァージョンでこの曲を初めて知りました。 ちなみに同アルバムに収録されているボサ調の「Without Rhyme or Reason」も大好きです。

45.Pink Floyd「See Emily Play」1967 ピンク・フ��イドの作品で僕が興味を持って聴くのはシド・バレットが在籍した時期のものだけです。 最初のシングル2枚と1stアルバムですね。これらは本当にどれも良くて、自分にしっくりきます。 シド・バレットの作る曲って、この感性はどこから来たんだろうって思うくらい独特なメロディーで、しかも歌声もすごく良いんですよね。

46.Nick De Caro And Orchestra「Caroline, No」1969 この感じが好きな人には、ニック・デカロの『Italian Graffiti』(74年)の「Wailing Wall」もオススメです。 そちらはトッド・ラングレンのカバーで、この「Caroline, No」はビーチ・ボーイズのブライアン・ウィルソンの曲のカバーです。 僕はこのニック・デカロのヴァージョンを聴くまで、『ペット・サウンズ』内での「Caroline, No」の位置付けってそこまで高くなかったのですが、これを聴いてその良さに大いに気付けました。ニック・デカロの優しい声が最高です。

47.The Hollies「Bus Stop」1966 60年代のヒット曲の一つで、うちの両親が好きで、僕が小さい頃から家でよくかかってました。 意識的に音楽を聴くようになってから、自分でも買って聴くようになった曲の一つです。 こういう曲の存在があったから、ビートルズと同時代の音楽を他にももっと知りたいと思えるようになったのでした。

48.Francis Lai「Un Homme Et Une Femme」1966 これは誰もが耳にしたことがある旋律だと思います。 映画『男と女』の主題歌です。 このダバダバダのぶっきらぼう且つピッチが定まらない歌が最高です。 この頃ヨーロッパでは沢山のボサ調の曲が作られたそうです。

49.The Five Stairsteps「Ooh, Baby, Baby」1967 The Miraclesのスモーキー・ロビンソンの曲で、こちらはカバーです。 同じシカゴのカーティス・メイフィールドがプロデュースしたもので、サウンドも良い感じ。 70年代のメロウなソウルに繋がっていく名曲だと思います。

50.The Groop「The Jet Song」1969 これはSpotifyで初めて聴きました。 転調がとても面白い曲。 転調後、最後の解決の仕方をジェット機が上昇していく音のように聞かせるアイディアが素敵です。

51.The Cyrkle「The Visit (She Was Here)」1967 地味なボサ調の曲ながら、気怠さが心地良い、魅力的な曲だと思います。 歌詞の「She Was Here」でハモるところが良いですね。 このサークルは、1970年に「The Minx」という映画の音楽を作りましたが、その表題曲のヴォーカルヴァージョンもやはりボサ調で、そちらは更に好きです。

52.Peter And Gordon「A World Without Love」1964 先ほどのホリーズ「Bus Stop」と同じく、僕が小さい頃から家でよくかかっていた曲で、 高校に上がり、ギターを少し弾けるようになると、耳コピして弾いたりしていました。 すごくビートルズっぽい曲ですよね。そうなんです。これはポール・マッカトニーが彼らに作った曲なんです。 ウィキペディアに、ポールがこの曲を作ったのは提供の6年前と書いてありましたが、なぜビートルズはこれを自分たちでやらなかったのかと思いました。

53.Roger Nichols & The Small Circle Of Friends「Don't Take Your Time」1968 大学に入りソフトロックの名盤として山本くんに最初に借りたCDだったかな。 とにかくこの1曲目が印象的でした。 その後、未だにこんなビートの曲に出会ってない気がします。 ストリングスアレンジやピアノの演奏なんかも滅茶苦茶攻めてますよね。 これまで何度も聴いてきたのに未だにどういう曲か分からないという。。でも音楽ってそれで良い気がする。

54.Laurindo Almeida「The Girl From Ipanema」1964 ジョビンの数あるボサノヴァ作品の中でも、一番有名な「イパネマの娘」。 このカバーは、口笛とローリンド・アルメイダのギターが軽やかで良い雰囲気です。 この曲がすごいのは、Bメロにあたる部分(ブリッジ部)の普通じゃない転調の仕方だと思います。 2番の頭で調をどう戻すかという問題の部分も、とてもスムースに繋がっているように聞こえます。

55.Peter, Paul And Mary「Lemon Tree」1962 両親がピーター・ポール&マリーの音楽が好きで、僕もいつの間にか好きになってました。 小学生の頃に、気に入っていた「Gone The Rainbow(虹と共に消えた恋)」を聞き取りでカタカナに起こして一緒に歌ってました。CDを1秒単位で巻き戻してストップして聞き取りました。すごい執念。 そんなわけで、僕が人生で初めて自発的にCDをかけたアーティストです。 62年とのことですが、ミックスも改善されており、今聴くとリズム等ちょっとモダンな感じがしました。

56.Spiral Starecase「Broken Hearted Man」1969 中性的で伸びやかなボーカルが気持ち良いグループです。 大学の頃によく聴いていて、それ以降はずっと聴いていなかったのですが、Spotifyで久々に聴いたらやはり良かったです。 たまにはこういう元気で力強い音楽も良いなと思います。

57.Luiz Henrique「Alicinha」1967 これはボサノヴァのアルバムとしてはそこまで名盤扱いされていませんけど、個人的にはとても好きな1枚で今でもよく聴いています。 いつもアルバムで聴いているので、あんまり曲単位で考えたことなかったのですが、プレイリストを作るにあたりこの曲を選んでみました。 アコーディオンとスキャットをシヴーカが同時録音していて、それがとても効いています。

58.The Dave Clark Five「Because」1964 60年代のヒット曲の一つ。 これの音源は家には無くて、親父が時々ギターを弾きながら歌っているのを聴いて、良いなと思っていた曲です。 ドラゴンボールの初代エンディングテーマ「ロマンティックあげるよ」を思い起こします。

59.Ennio Morricone - Bruno Nicolai「Metti, Una Sera A Cena」1969 歌のラインがアルペジオのようで、初めて聴いた時、そこが衝撃的でした。 なるべく1アーティスト1曲にしようと思ってプレイリストを作ったのですが、モリコーネは甲乙付け難く結局2曲選んじゃいました(アストラッド・ジルベルトも歌唱は計2曲ですね)。

60.The Free Design「Make The Madness Stop」1967 フリー・デザインを初めて聴いた当時そこまでピンと来なくて、それ以降熱心に聴いてこなかったのですが、久々に耳を傾けてみたら、この曲にグッときちゃいました。 途中に出てきたモリコーネの「Matto, Caldo, Soldi, Morto... Girotondo」のような、僕、こういう下降系のコード進行に弱いんだと思います。

20 notes

·

View notes

Text

2020年上半期ベストアルバム

今年上半期のベストアルバムを25枚選びました。ジャケットをクリックすると購入先に飛びます。

1. D Smoke「Black Habits」

西海岸のラッパー。

生っぽい音を多用したネオソウル的な音作りをベースに、Gファンクなどのウェッサイ要素を注入したようなレイドバックした曲が中心の傑作です。スムースに流すフロウや歌うようなフロウなど、多彩なフロウを柔軟に用いるスキルフルなラップも抜群。Kendrick Lamarファンの方にもオヤGにもおすすめできる、洗練された西海岸Gの新たな金字塔です。

DJ Battlecat、Jill Scott、SiRらが参加。

2. FMB DZ「The Gift 3」

デトロイトのラッパー。

太く低めの声質から繰り出されるヒリヒリとした緊張感のあるラップが、殺伐としたハードな路線や哀愁曲などの現行デトロイト印のGなサウンドで堪能できる快作です。淡々と凄むようにギラついたラップは、時折21 Savageを思わせる瞬間も。E-40影響下にあるオフビート系のフロウも巧みに使いこなします。ベイ好きの方も是非。

哀愁と緊張感が同居したラストの「Reminiscing」は圧巻。

3. Duke Deuce「Memphis Massacre 2」

メンフィスのラッパー。

「ワタファ~!」。このアドリブが癖になる、メンフィス臭いラップがメンフィス臭いビートに乗るメンフィス臭い作品です。高めの声質でいなたく、時には歌フロウも用いる賑やかなラップ。ダークなMタウンクランクや鬼渋ファンキー路線などのサウンド。特にクランク系の曲での暴れっぷりが凄まじく、好き者の方はニヤニヤが止まらないと思います。

Project Pat「If You Aint From My Hood」まんま使いのビートで本人とJuicy J、Lil Jonを迎えたMタウンクランクの「Crunk Ain’t Dead (Remix)」はもはやアンセムです。

4. DJ Fresh「The Tonite Show With Curren$y」

ベイのプロデューサーとルイジアナのラッパーのタッグ作。

DJ Fresh印のチルめでスムースなものが中心のビートに、Curren$yの脱力ゆるゆるラップが絡むG度高めな良作です。極上メロウの連打に腰砕け必至。例の高音シンセも多く聴けます。

アウトロでのシンセの動きが凄いメロウな「Round 3 Times」がお気に入り。

5. Don Toliver「Heaven or Hell」

テキサスのラッパー。

Big MoeやChalie Boyなどを思わせる、フガフガとしたソウルフルな歌を聴かせるラッパーです。80年代R&B的なシンセを多用したサウンドや、楽器(?)のソロやエディットなども取り入れた構成がユニークな怪作。

声を素材のように扱ってビートに遊びを持たせたスペイシーな「Candy」がベストトラック。

6. Kassa Overall「I THINK I’M GOOD」

NYのプロデューサー兼ラッパー、ドラマー。

Kanye Westからの影響を感じさせるマッドなセンスで、ヒップホップとジャズを同一視して同時に鳴らしたような怪作です。生音やラップを活かしつつも、編集された魅力もある不思議な音楽性が堪能できます。

打ち込みっぽいドラムと生のドラムのコントラストが印象的な「Got Me A Plan」がハイライト。

7. Lil Baby「My Turn」

アトランタのラッパー。

ゆるさとハードさが同居したスキルフルなラップが、シリアスなトラップ系や暖かいレイドバックした曲などで楽しめる作品です。少しG-Unit勢にも通じるバランス感覚があります。

Gunna、Lil Wayne、DJ Paulらが参加。

8. Emily King「Sides」

NYのシンガーソングライター。

ハスキーな声質の優しくソウルフルな歌を、アコースティック編成のフォーキーなサウンドで聴かせる好作です。シンプルなようで、時にはファンキーに聴かせたりと表情も豊か。

美しいストリングスと共にSara Bareillesの美声と絡む「Teach You (Acoustic)」がお気に入り。

9. Mozzy「Beyond Bulletproof」

ベイのラッパー。

太めの声質で聴かせる泥臭さと緊張感のあるラップが、ベイらしいバンギンやメロウ路線などで堪能できる快作です。トラップ的な曲も少しありますが、基本はGなので好き者にはたまらないはず。

切ないピアノを使った哀愁系の「Bulletproofly」がベストトラック。

10. Tha God Fahim「Lost Kingz」

アトランタのラッパー兼プロデューサー。

高めの声質で噛み締めるようなラップが、ソウルフルで男気溢れるブーンバップ系のビートで楽しめる作品です。Wu-Tang Clan周辺に通じるような雰囲気もあります。

DJ Muggs制作のローファイで緊張感のあるワンループが光る「Iron Fist」がハイライト。

11. Ethan Gruska「En Garde」

西海岸のシンガーソングライター。

フォークやチェンバーポップをベースに、エレクトロニカやThe Soulquariansっぽいヒップホップ感覚を注入したような作品です。やりすぎない捻りと、優しい歌心の妙が楽しめます。

Phoebe Bridgersをフィーチャーした疾走感のある「Enough For Now」がお気に入り。

12. Haiti Babii「California Haitian」

ベイのラッパー兼プロデューサー。

素っ頓狂な高音でカサカサと動くようなフロウや歌、野太い低音、SEのようなアドリブ・・・といった多彩なスタイルを一人で同時進行させる怪作です。音的にはポストハイフィ的なシンプルなものが中心。

ファンキーなベースのループに一人何役もこなして賑やかに乗る「Murder Mook vs. Haiti Babii」など、強烈な曲が詰まっています。

13. Halsey「Manic」

ニュージャージーのシンガー。

浮遊感のあるオルタナティヴR&B路線やロック風味、トラップ的なものなど多彩なサウンドを扱いつつも、エモーショナルでラップっぽい感覚も備えた歌の存在感で芯を通した快作です。Juice WRLDあたりが好きな方も是非。

フォーキーなギターやふわふわとしたシンセ、アフロポップ的なパーカッションが効いた「Graveyard」がベストトラック。

14. Westside Gunn「Pray for Paris」

NYのラッパー。

高めの声質から繰り出す武骨なフロウやゆるいフロウが、ブーンバップ系のものが中心のソウルフルで暖かいビートで楽しめる作品です。賑やかなアドリブやドラムレスのビートなども印象的。

Daringer、The Alchemistらに加え、静岡のBohemia Lynchも参加。

15. Jeff Parker & The New Breed「Suite for Max Brown」

西海岸のミュージシャン、Jeff Parkerのプロジェクト。

生演奏の良さを活かしつつエディットを施した、ヒップホップとジャズが完全に溶け合ったようなユニークな作品です。ジャズ好きの方だけではなく、J DillaやMadlibなどが好きな方も楽しめると思います。

ループ感強めで時折ギターが妙にサンプリングっぽく響く「Go Away」がハイライト。

16. Tank「While You Wait」

DCのシンガー。

ピアノのみで歌った非常にシンプルな作りで、ソウルフルで甘くセクシーな歌声の魅力が堪能できる好R&B作品です。路線を絞ったからこそ生まれる濃厚さがあり、6曲というボリュームも絶妙。

誠実な歌心とキャッチーなフックが良い「My Lovers」がお気に入り。

17. Nazar「Guerrilla」

アンゴラのプロデューサー。

クドゥロのアフリカ���匂いがするパーカッシヴなドラムと、ダークで重苦しい音作りが合わさった怪作です。ダブステップなどのUK産ベースミュージックや、ゴムなどが好きな方にもおすすめ。

連打されるパーカッションが印象的な混沌とした「Intercept」がベストトラック。

18. Quando Rondo「QPac」

ジョージアのラッパー。

トラップ的な音作りを踏まえつつも、ピアノなどの生楽器っぽい音色を多用した哀愁系の曲が中心の作品です。ハスキーな声質でソウルフルに歌うラップは、時折Z-Roを思わせる瞬間もあります。

切ないピアノを使った哀愁曲の「Love Or Lust」がハイライト。

19. dvsn「A Muse in Her Feelings」

カナダのR&Bデュオ。

Drake的な浮遊感やダンスホール風味なども交えつつも、基本はスウィートなR&Bに仕上げた良作です。セクシーなファルセットも巧みに使うスムースな美声は、それだけでR&Bファン悶絶必至の魅力があります。

Bryan-Michael Cox、Ty Dolla $ign、Summer Walkerらが参加。

20. Sneakk & KiingRod「Brothers Keeper」

ベイのラッパー二人のタッグ作。

SOB X RBE周辺らしい、ストリート感強めなブヨブヨのファンクが中心の作品です。高めの声質でねちっこいラップや歌を聴かせるSneakkと、ベイ流儀の中にJuicy Jの影響も感じさせる男臭いKiingRodのコンビネーションもばっちり。

例の高音シンセも飛び出すバンギンの「Aob」がお気に入り。

21. The Weeknd「After Hours」

カナダのシンガー。

オルタナティブR&Bをベースにシンセポップ的な要素を注入し、ダークな雰囲気にまとめた良作です。セクシーで華のある歌も、曲によって多彩な表情を見せます。

ドラムンベース風味を取り入れた「Hardest To Love」がベストトラック。

22. Medhane「Cold Water」

NYのラッパー。

太いドラムやループ感というより、うわものの響きで聴かせるような進化型ブーンバップ作品です。太く低い声質でしっかりと噛み締めるラップもビートによく合っています。Earl Sweatshirtなどが好きな方におすすめ。

クラウドラップにも通じるドリーミーな「Watch My Step」がハイライト。

23. Waxahatchee「Saint Cloud」

アラバマのシンガーソングライター。

フォークロックやカントリーをベースにした飾らないサウンドで、良いメロディを優しく寄り添うように歌った良作です。明るく開放感のある曲が多い印象。インディポップ好きの方は是非。

メロウなエレピが効いた「Ruby Falls」がお気に入り。

24. Megan Thee Stallion「Suga」

テキサスのラッパー。

YG周辺の西海岸ものっぽい路線をテキサス風にしたような、バウンシーなものやメロウなどのGな曲が目立つ作品です。三連フロウや歌うようなフロウなど、多彩なフロウを用いるラップもスキルフルな魅力があります。

Helluva、Jake One、Kehlaniらが参加。

25. Slatt Zy「Zy Story」

テネシーのラッパー。

濁った声質のエモーショナルな歌い上げラップを、哀愁路線が中心のサウンドで聴かせる好作です。メロディメイカーとして非常に優れており、また時折飛び出す引用にもニヤリとさせられます。

例の高音シンセも使った哀愁系の「Metal Tight」には、オヤGもソファで泣き崩れると思います。

3 notes

·

View notes

Text

エンリケ後悔王子

※本テキストはPCでご覧頂いた場合雑誌風の縦書き表示となります。

先が見えない。行き詰まりのどん詰まりで我々は今抗ったり、受け容れたり、或いは諦めたりしている。想像した未来��もっと華やかで便利で、そうじゃないとしてもマトモだったはずなのに。

効率化を突き詰めればその先には『死』しかない。バンドは非効率の極みだ。その非効率を更に極め、自ら修羅の道を行く痴れ者たちことエミリーライクステニス。今回メンバー全員にインタヴューを敢行することにより、その哲学がヴェールを脱いだように思う。まずは唯一のオリジナルメンバーであるエンリケ後悔王子だ。

(聞き手:早瀬雅之)

友達もいないけど、いじめられるでもない。何もない。毎週ブックオフに行ってた

●まず生い立ちを訊こうかなと。

「出身は群馬の前橋っていう県庁所在地なんですけど」

●結構中心地というか栄えてる?

「いや、死んでますね(笑)。オリオン通り商店街っていうのが近所にあったんですけど、ブラックビスケッツが一体五万円の木彫りのブラビ像を売っていて、どうしても売れなかった最後の一体を買い取ったのがその商店街で。商店街の人が『この通りの名前もブラビ通り商店街にしましょう!』って言ってた(笑)。そんな街です」

●ええ…。今もその名前なの?

「多分…。僕が大学生くらいの時にその近くにモールが出来ちゃって、商店街は蹂躙されちゃったんですけど、そこに新星堂があってD☆SELDOMっていう安いオムニバスと、フリーペーパーを毎月取りに行ってた記憶が」

●ああ、出してたね。それが情報源みたいな。

「そうそう、音楽雑誌かそれ。タワレコは高崎に行かないとなかった。県庁は前橋なんですけど高崎の方が栄えているんですよね」

●何か栄えているイメージがあるよね。

「自分の思春期で結構(高崎に)持ってかれたかな。ヤマダ電機の本店とか」

●ライブハウスもclub FLEEZが高崎に移って。

「そうそう、G-freak factoryの根城でお馴染みの」

●家族構成はどんな感じだった?

「祖父母と両親と姉と兄と…」

●三人兄弟?

「姉貴が九個上で兄貴が二つ上ですね。だから僕が小学生のうちに大学進学で家を出ていきました」

●何か姉弟仲が良いイメージがある。

「今でも年数回会うし、兄貴も姉貴もうみのてのライブ観に行ったことがあったはず(笑)」

●その節はどうも(笑)。

「洋楽を最初に教えてくれたのが姉貴で、後は兄貴とオルタナを掘ってたかな」

●なるほど。やっぱり上に兄弟いると強いというか影響受けるし、早熟になるというか。

「そうですね。一番最初は小学生の時に、姉貴がミスチルのファンクラブに入ってたので、当時出たDISCOVERYかな。あと深海をずっとカセットで聴いてた記憶が」

●いい入りなんじゃない?

「入門編としては(その二枚は)間違っているような(笑)。あとは兄貴がビーズが好きだったから聴いてましたね」

●じゃあ結構音楽には入っていきやすい環境だったんだね。

「両親は大学の合唱団か何かで知り合ったんだっけな。あとはクラシックが好きで。音楽番組を観てると「最近のは全然わかんねーな」って機嫌が悪くなるような感じの人でした」

●タチが悪いやつだ。

「かと言ってクラシックを強要するでもなかったですけどね」

●学校ではどんな感じだったの?

「小学校入るまではものすごく引っ込み思案で。それが小学校入ってからすごい、何か陽キャみたいになって」

●え?そうなの?

「文集のランキングに入ってる『面白い人』とか『将来有名になりそうな人』とかあらかた名を連ねてるんですよ。今じゃ考えられないんですけど(笑)」

●何でこうなってしまったんだ、みたいな(笑)。

「いわゆるクラスの中心人物だったんですよね。アクティブな。でも小五くらいからかな、今思うと些細なことですけど、自分の家庭が新しいガジェットに対してものすごい嫌悪感を出すというか。プレステとかアドバンス買ってくれないみたいな。それで段々みんなの話題についていけなくなって、翳りが見えてきた(笑)」

●(笑)。

「結局小学生の「面白い」「つまらない」の尺度って如何に話題を共有できるかがほとんどじゃないですか」

●そうだね。特にゲームとか。

「あと漫画、昨日のテレビ、流行りの音楽くらいか…。段々それについていけずに、スクールカーストが下がっていく(笑)」

●でも野球やってたし、運動なんかは出来る方だったの?

「小学生までは自分が主人公だったから(笑)。少年野球で打率六割くらいあったし。『ヒット打つの簡単じゃないですか?』とか言って調子に乗ってた」

●ムカつくなぁ(笑)。

「シングルヒットしか打てなかったんですけど。早熟だったのかな。当時は背も小さくて痩せてて。段々みんな身体が大きくなって。中学くらいだともう置いてかれちゃったみたいな」

●今の感じに段々近づいてきたね(笑)。

「中学くらいで陰と陽が逆転して陰の者に(笑)。タウン&カントリーの黒い方になっちゃった」

●陰陽のマークね(笑)。部活はずっと野球?

「中学は野球で、高校も途中まで軟式をやってたけど「勝つぞお前ら!」みたいな顧問に代わって…。高校の軟式野球ってすごいヒエラルキーが低いんですよ」

●そうなの?

「甲子園もないし。甲子園決勝の一週間後に明石の球場で偽甲子園みたいなのをやってるけど、誰も気にしてないというか」

●硬式と軟式ってまったく別物?

「全然違う。硬式はボールがまず痛い」

●(笑)。

「練習が好きだったんですよ。でも試合は緊張するから嫌いで。それと硬式は甲子園を目指してレギュラー争いもそうだし、負けたらお終いみたいな…。野球は好きだけど、競争とかバトルしたくない、みたいな精神性でしたね」

●ああ、そうなんだ。

「こっちは楽しく野球やりたいのに、強要するなよ。って。その顧問は初心者をすごくないがしろにしていたし。それで辞めちゃった」

●勝ちたいよりも楽しみたかったんだね。高校のカーストは?

「中学で底辺で…。紅白戦でわざとデッドボール当てられたりするんですけど」

●イジメじゃん(笑)。

「『先輩、塁に出られてよかったッスね』みたいな。だからとにかく、輩とかしょうもないいじめっ子がいない進学校に行くしかないっていう強迫観念だけで勉強してました」

●その頃は頭はよかったんだ

「うん。学年で十番以内だった」

●おお、すごい。

「それで前橋高校っていう男子校の進学校に行って。そこはね、スクールカーストがなかったんですよ、何もない。いい大学行けるように自由にやれ。みたいな」

●グループがないの?

「いや、グループはあるしもちろんイケイケな奴もいましたけど、男子校なのでカーストを思い知らされる現場に遭遇しない。『あ、あいつ俺の好きな子と一緒に帰ってる…!!』みたいなシーンを見ないで済むというか。たぶん九割以上童貞だったはずですよ」

●男子校だとそういう劣等感は生まれにくいのかもね。

「そう、友達もいないけど、いじめられるでもなく。何もない。部活が終わったら自転車圏内にある三つのブックオフを毎週ローテーションするだけ。三週間後に行くと微妙にラインナップが変わってて。あとはツタヤで安い日に下北系を借りまくる日々」

●なるほど。

●話が戻るというか変わるけど、兄弟の影響とかありつつも、高校くらいは自分の意思で音楽を聴いてたの?

「そうですね。中学終わりくらいまで洋楽を聴いてなくて。兄貴がツェッペリンとかハードロックが好きで聴かせてきたんですけど、ハードロック伝説みたいなエピソードあるじゃないですか」

●はいはい。ありますね。

「オジーオズボーンがコウモリ食べたとか、ホテルでグルーピーと…とか。それがすごくカッコ悪く感じて」

●ああ、ロッククラシック的なエピソードが。

「『俺たち、ロックだぜ』みたいなのが嫌だったんですよ。でも中三の時に姉貴がWEEZERを『これ聴きやすいよ』って貸してくれて。それですごく衝撃を受けた。こんな冴えない人がバンドやってるんだ!みたいな」

●大味なロックバンドよりもうちょっとパーソナルなのが好みだった?等身大の。

「そうそう、等身大の。中学の野球部引退した後から邦楽のギターロックにハマりだしたんですよね。くるりから始まりモーサムとかシロップとか。ちょうどその頃全盛期だったんですよ。アジカン、アシッドマン、レミオロメンの御三家を筆頭に…」

●一番アツい時期だね。後に続けとたくさんのバンドが。

「あとアートスクールとバーガーナッズかな」

●UKプロジェクトとかQuipマガジン的な。下北が盛り上がってた頃だ。

「で、洋楽はWEEZERからオルタナとかシューゲイザーにハマっていった」

●今でもその辺りは好きだと思うんだけど。その時期に聴いていたものがバンドのルーツになってる?

「そうですねぇ、初めてやったバンドはNIRVANAのデモみたいな音質の、汚くて演奏が酷い感じだったような(笑)」

●ライブ初体験は?

「一番最初は中三の時に行ったゴーイングアンダーグラウンドかな」

●おお、意外。

「受験期にハートビートが出て���ずっと聴いてたんですよ。後は高校のとき、FLEEZにアートスクールとか観に行ってた。早瀬さんも行っていたとされる…」

●パラダイスロストのツアーだっけな。モーサムと。

「あと結成当初の秀吉が出ていた」

●意外と群馬はバンド大国だよね。

「当時はメロコアと青春パンクが強かったですね。で、陽キャがそういうのを聴いてるから逆張りで内省的なギターロックが好きだったのかも知れない。バンドに一切罪はなくても、銀杏とかが聴けなかった」

●ああ、自分が入っていく余地がないみたいな?

「そうですね」

●そこから大学に行くタイミングで上京?

「はい。東京じゃなくて横浜だったけど」

橋本君に『こんなくだらないとこ、さっさと抜け出そうぜ』って言って軽音部を辞めた

●そういえば楽器っていつ始めたの?

「中学の選択授業で体育選んだのに手違いで音楽になっていて、ピアノも辞めちゃったしどうしよう。ってなって」

●ピアノやってたんだ。

「小一から小六までやったのに何も身につかなかったけど。ト音記号の場所しかわからない。コンクール用の曲をひたすら半年前から練習してやり過ごしてたと思う。で、その授業でどうしようかなと思っていたら、いとこで駅でギター弾いている子がいて、その人がギターを貸してくれて。ゆずの楽譜とともに(笑)」

●まったく(ゆずを通った)イメージない(笑)。

「それでその曲は簡単だから何となく発表も乗り切れて。でもある日家に帰ったら兄貴がギター弾いてて、既にFとか抑えられるんですよ。『俺が借りたのに!』って。すごくムカついて(笑)」

●ああ、利用されたみたいな。

「そう。それでロクに弾いてなかったけど、高校受験の直前にギターロック聴きだしたからエレキが欲しいってなって。親に受験終わったらいいよって言われたんです。そしたら兄貴が『絶対ベースを買うべき。エレキは俺の弾けばいいから。ベース弾ければ高校でバンド組むとき重宝されるぞ』って言うんですよね」

●そうかな…。

「そしたら受験真っただ中で最初に話したオリオン通りにある新星堂が潰れることになって、弾くのは受験終わってからって約束で閉店セールでベースを買ったんです。で、勉強しててこっちは弾けないのに兄貴が弾いてるんですよ(笑)」

●ズルい奴だな(笑)。

「結局自分が弾きたいから弟に買わせると」

●それで「ベースを買った方がいい」って力説してたんだ。

「そうなんですよ。で、兄貴が僕が高二のときに大学進学でエレキ持ってっちゃって。家にアコギとエレキベースだけがある状態(笑)」

●厳しいね。

「しょうがないからアートスクールのベースをずっと耳コピしてて。部屋を暗くしてコンポ爆音でヘッドフォンつないで、小さいアンプからベースを弾いてる。親からしたら心配ですよね。子供部屋から重低音だけが鳴っている」

●うちの息子は大丈夫かって(笑)。

「受験の時もそうだしいろいろと心配をかけましたね」

●大学はどうやって選んだの?

「結果論というか、もともと大学デビューしたくて関西の方の大学を目指してたんですけど、高校の先輩が行ってた大阪大学ってところを志望校にして。センター試験って会場が適当な高校に割り振られて受けるんですけど、なんと会場が自分の高校の自分のクラスだったんですよね」

●えーすごい偶然だね。

「そのホームグラウンドで何故か受験科目を間違えて(笑)」

●何で(笑)。