#コスト最適化

Text

リクルートが『スタディサプリ』でAmazon Aurora Serverless v2を採用

リクルートは『スタディサプリ』のデータベースとしてAmazon Aurora PostgreSQLを利用していたが、アクセス集中時の負荷に悩まされていた。そのため、Aurora Serverless v2への移行を検討し、短期間で導入を実現した。導入により、想定外の負荷にも柔軟に対応できるようになり、Provisioned DBインスタンスと同等のパフォーマンスを維持しつつ、コスト削減も達成できた。ただし一部の課題も存在し、適切な設定が必要であることがわかった。

クラウドサービスの新機能を採用し、短期間で運用課題を改善できたことは、システム開発における柔軟性と迅速性の重要性を示す良い事例だと思われる。一方で、新機能に対する適切な理解と設定が必要不可欠であり、課題の発生にも真摯に取り組む姿勢が望ましい。今後も新技術の活用を通じ、サービスの安定運用とコスト最適化を継続していくことが期待される。

0 notes

Text

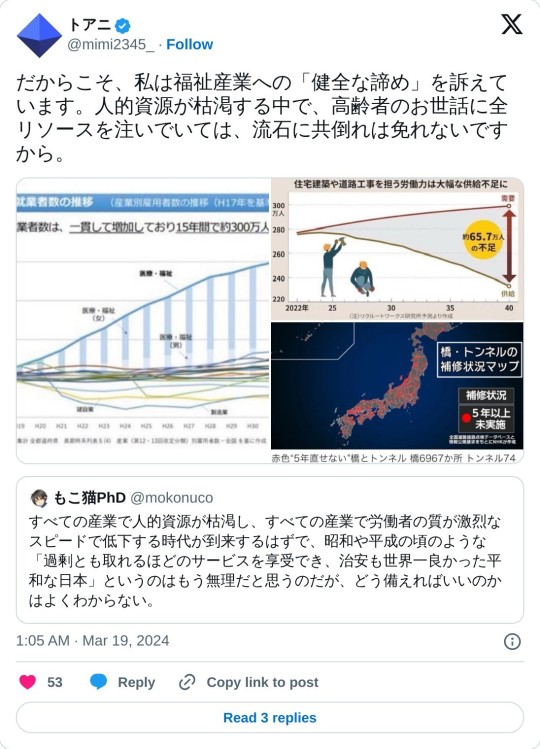

国民皆保険って必要ですか?

国民皆保険って必要ですか?必要になるくらい金がない病者なら死んだ方がいいのでは?そのくらいの所得なら「税金で生かせて貰ってる側」だろうし。

2つ、重要な点があります。

第一に、皆保険がなくなっても、現在の医療費の全額を自費で払える人なら今のレベルの医療が受けられる、と思ってませんか? でもおそらく、ほとんどの治療で医療費は半端なく上がります。

市場に任せれば自由競争で医療費が下がると主張する人もいるんですが、市場で価格が最適化されるのは、売り手も買い手も充分な情報を持って複数のオプションから自由に選べるという前提がある場合です。ちょっとした風邪や慢性疾患ならいくつかの医者を回ってサービスと価格を比較して選ぶこともできるでしょうが、階段から落ちて骨折ったとかいきなりお腹が耐えがたいほど痛くなったなんて時に、いくつも医者を回って相見積りを取るわけにいかないでしょう? 医者の側は、価格を上げれば患者が減りますが、高くても治療して欲しいという患者は一定数いますから、患者が減りすぎて儲けが出なくなる寸前までは価格を釣り上げられます。ブラック・ジャックが言い値で手術代を請求できるのはそういうわけです。

保険があると、個々の患者vs医者の価格交渉ではなく、保険会社が加入患者全体の代表として価格交渉に出れるため、医者の言い値になることがありません。医者側にも、保険によって見込み患者数がうんと増えまますから、価格を下げてもやっていけます。これは皆保険に限りません。皆保険の無い米国でも、民間の保険に入っていれば、医療費明細を見るとprovider adjustmentといって「本来はこの値段だけど、保険会社と交渉したんでこんだけ割り引きますよ」っていう額が示されています。この割引率が時には50%以上になったりするので、団体交渉の力というのはばかになりません。

皆保険、あるいはすべての患者を束ねるsingle payer systemというのはその最も極端な場合です。どんな医療を保険の対象とするか、などを国家レベルで決めないとならないので柔軟性は落ちるんですが、価格は最も低く抑えられます。医者はその契約に合意しなければ、保険を使っている人がほとんど来なくなるので、合意せざるを得ません。現在の医療費はその結果で、そこからさらに保険で7割とかカバーされます。保険による団体交渉の力がなくなれば、抑えるインセンティブがなくなります。

第二に、なぜ「税金をあまり払えない人を税金を使って保障するのか」。人道的な観点を脇に置いても、その方が社会にとってメリットがあるからです。

金を稼ぐのに必須なのは何でしょう? 金を稼ぐ才能? いえ、「あなたが受け取るお金を払ってくれる人達」「あなたがお金を儲けるために作り出す富の、素材となるものを提供してくれる人達」です。

稼げない人をどんどん切り捨ててゆくと、あなたにいくら金儲けの才覚があっても、取引先がどんどん小さくなります。

現代社会の経済繁栄は高度に発達したインフラ(物流、通信網)に支えられていますが、そういったものも利用者が多いから安価に維持できています。弱者を切り捨てて利用者を減らすと、安価なインフラがなくなります。材料を仕入れるのにもとんでもないコストがかかり、それを売るのにもやたらオーバーヘッドがある、となったら、たとえ金持ちだけを相手に商売していても、以前のように儲けることはできないでしょう。

もともと生物としてはひ弱な人類がこれだけ繁栄しているのは、社会を作って助け合ってきたからです。自分が豊かになるために最良なのは、みんなを豊かにしておくことなんです。

103 notes

·

View notes

Text

House in Shukugawa 夙川の家

ミニマルな空間と美しい曲線が生む 優しく包容力のある住まい

The minimalist space and beautiful curves create a tender and inclusive home

夙川の家は兵庫県西宮市に位置し、四方を2階建ての隣家に囲まれたコンパクトな旗竿地にある。

プライバシーの観点から外に開くことが難しい敷地条件に対し、内部を周囲から切り離して住み手のための”独立した世界”をつくることを目指した。

”中庭”と”大きな気積をもったドーム状空間”により、閉じた箱の中でも窮屈さを感じることなく、美しい緑や光を愛でながら居心地良く過ごすことができる。包み込むような空間が家族の団欒を生み、暮らしを受け止める包容力のある住まいとなっています。

“House in Shukugawa” is located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, on a compact flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world for the client on the inside.

The “courtyard” and “domed space with a large volume” allow the residents to spend a cozy time while enjoying beautiful greenery and light, without feeling cramped in a closed box. The enveloping space creates a family gathering, and the house has the tolerance to accept the people’s life.

-

⚪︎ロケーション

立地は兵庫県西宮市。周辺は自然が豊かで古くからの邸宅街が広がる夙川沿岸の閑静なエリア。地価が高く坪単価も比較的高いため、土地が細分化され密集している地域も多くみられる。 敷地はそのような地域の旗竿型のコンパクトな土地であり、四方を2階建て隣家に囲まれた窮屈な印象があった。クライアントは、周辺環境の良さと幼い頃から慣れ親しんだ地域であるという点を重視しこの土地を購入された。

⚪︎ご要望

クライアントから伺った理想の住環境や要望は、次の5つに整理できる。

自然とのつながり(緑、光、風、四季を感じれること)

プライバシーを確保しつつhyggeを大切にできること(hygge:デンマーク語で「居心地がいい空間」や「楽しい時間」をさす言葉)

陰翳礼讃の精神で光や陰翳を繊細に感じられること、照明計画も同様に均一な明かりではなく変化や緩急があること

全体に繋がりがあり、用途に合わせて空間ボリュームが多様に調整されていること

インテリアから建築まで飽きのこない普遍性のあるデザインであること

これらのテーマと敷地条件をもとに、建築形態を検討していった。

⚪︎デザインコンセプト

プライバシーの観点から外側に開くことが難しい敷地条件であったため、内側にクライアントのための独立した世界をつくることを目指した。共有していただいた好みのインテリアイメージにはヨーロッパの空気感を感じるものが多く、意匠にもそれらの要素を取り入れることにした。

まず敷地に対して可能な限り大きく建物のフットプリントを設定し、外に閉じた箱型の計画とした。内部でも自然や四季を感じ取れるよう、比較的採光が確保しやすい北側の角に中庭を配置。その周りにリビングダイニングやキッチンなどのアクティブスペースを設けた。寝室や浴室といった個人の休息スペースは、必要最小限の大きさにして2階に配置した。

この住まいの最大の特徴であるホールは、家族や親しい友人と親密な時間を過ごすためにつくられた。外に閉じた住まいの中で窮屈さを感じることなく、居心地良く快適に過ごせる空間を目指したものである。適度に求心性のある平面が団欒を生み、中庭とドームの大きな気積により人が集まっても居心地の良さを担保できる。暮らしを受け止める包容力のある空間となっている。

さらに完全にプライベートな空間である2階に対して、1階は住宅でありながらセミパブリックな空気感を持たせることで、狭い箱の中に変化と奥行きを生み出そうとしている。床のタイル仕上げ、路地のテラス席のようなダイニングテーブル、吹き抜けに突き出したバルコニーのような踊り場、ドームとシンボリックなトップライトが醸し出す少し厳かな雰囲気、などの要素が相まって1階の空気感をつくり出している。

採光については、単に明るいことだけではなく相対的に明るさを感じられることも重要である。ホールの開口部は最小限として全体の照度を下げつつ、中庭に落ちる光が最大限美しく感じられるように明るさの序列を整理した。また壁天井の仕上げは淡い赤褐色の漆喰塗りに統一することで、明るさを増幅させながら光の暖かさも感じられるようにした。

空間操作としては、中庭外壁隅部のR加工、シームレスな左官仕上げとしたドーム天井、ドームと対照的に低く抑えた1階天井高などが距離感の錯覚を起こし、コンパクトな空間に視覚的な広がりをもたらしている。

⚪︎構造計画

木造軸組構法の構造材には、強度が高いことで知られる高知県産の土佐材を使用。上部躯体には土佐杉、土台にはより強度や耐久性の高い土佐桧を用いた。工務店が高知県から直接仕入れるこだわりの材であり、安定した品質の確保とコスト削減につながっている。

⚪︎造園計画

この住まいにおける重要な要素である中庭は、光や風を映し出す雑木による設え。苔やシダなどの下草から景石や中高木まで、複数のレイヤーを重ね、コンパクトでありながらも奥行きのある風景をつくり出している。またコンパクトな分植物と人との距離が近く、天候や四季の移ろいを生活の中で身近に感じ取ることができる。石畳となっているため、気候の良い時期は気軽に外へ出て軽食を取るなど、テラスのような使い方も可能。草木を愛でる豊かさを生活に取り入れてもらえることを目指した。

敷地のアプローチ部分には錆御影石を乱張りし、大胆にも室内の玄関土間まで引き込んで連続させている。隣地に挟まれた狭い通路であるため、訪れる人に奥への期待感を抱かせるような手の込んだ仕上げとした。また石敷きを採用することにより来訪者の意識が足元に向かい、ホール吹抜けの開放感を演出する一助となっている。

⚪︎照明計画

ベース照明は、明るすぎず器具自体の存在感を極力感じさせない配置を心掛けた。特に中庭の植栽を引き立てる照明は、月明かりのように高い位置から照射することで、ガラスへの映り込みを防止しつつ、植物の自然な美しさを表現できるよう配慮している。ホールについても、空間の抽象度を損なわないために、エアコンのニッチ内にアッパーライトを仕込み、天井面に器具が露出することを避けた。

対して、人を迎え入れたり留まらせる場(玄関、ダイニング、リビング、トイレ)には、質感のある存在感をもった照明を配置し、インテリアに寄与するとともに空間のアクセントとしている。

⚪︎室内環境

居心地のよい空間をつくるためには快適な温熱環境も不可欠である。建物全体がコンパクト且つ緩やかに繋がっているため、冬季は1階ホールとキッチンに設置した床暖房によって、効率よく建物全体を温めることができる。壁天井には全体を通して漆喰(マーブルフィール)による左官仕上げを採用し、建物自体の調湿性能を高めている。

換気設備は「第1種換気※1」を採用。温度交換効率92%の全熱交換型換気ファン(オンダレス)により、給排気の際に室内の温度と湿度を損なうことなく換気を行うことができるため、快適で冷暖房負荷の削減に繋がる。CO2濃度や湿度をセンサーにより検知し、自動で換気量を増やす仕組みも取り入れている。

また断熱材は、一般的なボードタイプよりも気密性が高く、透湿性に優れた木造用の吹き付けタイプを使用。サッシはLow-E複層ガラス+アルゴンガス充填で断熱性を高めた。

※1「第1種換気」..給気、排気ともに機械換気装置によって行う換気方法

⚪︎まとめ

近隣住宅が密集する環境の中で、周囲を隔てて内部空間を切り離すことで、住み手のための世界を築くことができた。仕事で毎日を忙しく過ごすクライアントだが、ここでの時間は、仕事を忘れ、好きなものに囲まれ、家族や友人たちと心から安らげる時を過ごしてほしい。心身共に癒やされるような家での日常が、日々の活力となるように。この住まいがそんな生活を支える器になることを願っている。

⚪︎建物概要

家族構成 |夫婦

延床面積 |70.10㎡

建築面積 |42.56㎡

1階床面積|39.59㎡

2階床面積|30.51㎡

敷地面積 |89.35㎡

所在地 |兵庫県西宮市

用途地域 |22条区域

構造規模 |木造2階建て

外部仕上 |外壁:小波ガルバリウム鋼板貼り、ジョリパッド吹付

内部仕上 |床:タイル貼、複合フローリング貼

壁:マーブルフィール塗装仕上

天井:マーブルフィール塗装仕上

設計期間|2022年11月~2023年7月

工事期間|2023年8月~2024年3月

基本設計・実施設計・現場監理|

arbol 堤 庸策 + アシタカ建築設計室 加藤 鷹

施工 |株式会社稔工務店

造園 |荻野景観設計株式会社

照明 |大光電機株式会社 花井 架津彦

空調 |ジェイベック株式会社 高田 英克

家具制作|ダイニングテーブル、ソファ:wood work olior.

ダイニングチェア:tenon

インテリアスタイリング|raum

撮影 |下村写真事務所 下村 康典 、加藤 鷹

資金計画・土地探し・住宅ローン選び|株式会社ハウス・ブリッジ

テキスト|加藤 鷹

-

House in Shukugawa

⚪︎Positioning the land as the background

Located in Nishinomiya City, Hyogo Prefecture, the surroundings along the Shukugawa River are quiet, with abundant nature and a long-established residential area. Due to the high value of land and the relatively high unit price per tsubo, there are many areas where land is densely subdivided into smaller lots.

The site was a compact, flagpole-shaped lot surrounded on all sides by two-story neighboring houses. These conditions were by no means good. However, the client purchased the lot because of its good surrounding environment and the fact that it was in an area that he had grown familiar with since childhood.

⚪︎Requests

The ideal living conditions and requests we recieved from the client can be organized into the following five categories.

To be able to feel nature (greenery, light, wind) even inside the house

To be able to value "hygge" (Danish word meaning "comfortable space" or "enjoyable time") while ensuring privacy

To be able to feel light and shade sensitively in the spirit of " In Praise of Shadows(Yin-Ei Raisan)" and the same goes for the lighting design

The entire space is connected and the spatial volume is adjusted in a variety of uses

Timeless design that can be cherished for a long time

Based on these themes and the site conditions, the architectural form was studied.

⚪︎Design concept

The site conditions made it difficult to open the house to the outside for privacy reasons, so we aimed to create an independent world within the house in line with the client's preferences. Many of the interior images they shared with us had a European feel, and we decided to incorporate these elements into the design.

First, the footprint of the building was set as large as possible in relation to the site, and it was designed to be boxy and closed to the outside. To allow the interior to experience nature and the four seasons, a courtyard was placed in the north corner, where it is relatively easy to secure lighting. The hall (living and dining room), kitchen, and other active spaces are located around the courtyard. Rooms for individual rest, such as bedrooms and bathrooms, were kept to the minimum necessary size and placed on the second floor. (The storage furniture in the bedroom is movable in order to accommodate changes in usage.)

The hall, the most distinctive feature of the house, was created to spend quality time with family and close friends. Therefore, we aimed to create a cozy and comfortable space without feeling cramped in a house that is closed to the outside. The moderately centripetal plan creates a family gathering, the courtyard and the large volume of the dome guarantees a cozy feeling even when people gather together. It is a tolerant space that can accept the people’s life.

In contrast to the completely private space on the second floor, the first floor has a semi-public atmosphere even though it is a house, creating a sense of change and depth within the narrow box. The tiled floor, the dining space that resembles a terrace in an alley, the balcony-like cantilever stairs that protrudes into the atrium, and the slightly austere atmosphere created by the dome and symbolic top light all work together to create the atmosphere of the ground floor.

In terms of lighting, it is important not only to be bright, but also to have a sense of relative brightness. While minimizing the openings in the hall to lower the overall illumination level, we organized the sequence of brightness so that the light falling on the courtyard would be perceived as beautiful as possible. The walls and ceiling are finished in a uniform light reddish-brown plaster, which allows the warmth of the light to be felt while amplifying the brightness of the space.

In terms of spatial manipulation, the soft curvature of the outer courtyard wall corners, the seamless plastered dome ceiling, and the low ceiling height of the first floor in contrast to the dome create the illusion of distance and visual expansion in a compact space.

⚪︎Interior Environment

A comfortable thermal environment is also essential for creating a cozy space. As the entire building is compact and gently connected, the volume can be efficiently heated in winter by floor heating installed in the ground-floor hall and kitchen. The walls and ceilings are plastered (with a Marble Feel) throughout to enhance the building's own humidity control.

The ventilation system is "Class 1 Ventilation*1. The ventilation system uses a total heat exchange type ventilation fan (ondaless) with a temperature exchange efficiency of 92%, which allows ventilation without compromising indoor temperature and humidity during air supply and exhaust, resulting in comfort and reduced heating and cooling loads.

The insulation is of the sprayed wooden type, which is more airtight and has better moisture permeability than ordinary board-type insulation. Low-E double-glazing glass with an argon gas filling are used to enhance thermal insulation.

*1 "Type 1 Ventilation". A ventilation method in which both air supply and exhaust are done by a mechanical ventilator.

⚪︎Structural Planning

Tosa wood from Kochi Prefecture known for its high strength, were used for the structural members of the wooden frame. Tosa cedar was used for the upper frame, and Tosa cypress was used for the foundation because of its higher strength and durability. The construction company purchased these materials directly from Kochi Prefecture, ensuring stable quality and reducing costs.

⚪︎Landscaping plan

The courtyard, an important element of the house, is designed with a mix of trees that reflect the light and wind. Multiple layers, from undergrowth such as moss and ferns to landscape stones and medium height trees, create a compact yet deep landscape. The compactness of the space also means that the plants are close to people, allowing the users to feel the weather and the changing seasons in their daily lives. The cobblestone pavement enables the use of a terrace-like space, where one can casually step outside for a light meal when the weather is nice. We aimed to bring the richness of loving plants and trees into people's lives.

The approach to the site is made up of tan-brown granite, which is boldly pulled into the entrance floor of the house to create a continuous line. Since it is a narrow passageway between neighboring properties, we created an elaborate finish to give visitors a sense of anticipation of what lies ahead. The use of stone paving also directs visitors' attention to their feet, helping to create a sense of openness in the hall atrium.

⚪︎Lighting Plan

The base lighting is not too bright, and the presence of the fixtures themselves is minimized as much as possible. In particular, the lighting that enhances the plants in the courtyard illuminates from a high position, like moonlight, to prevent reflections on the glass and to express the natural beauty of the plants. In the hall, lights were installed in the air conditioner niche avoiding the exposure of fixtures on the ceiling surface, so as not to spoil the abstractness of the space.

On the other hand, at the place where people are welcomed in or stay (entrance, dining room, living room, and restroom), lighting with a textured presence is placed to contribute to the interior design and accentuate the space.

⚪︎Summary

In an environment where neighboring houses are densely packed, we were able to build a world for the residents by separating the interior spaces from their surroundings. The client spends his busy days at work, but during his time here, he wants to forget his work, surround himself with his favorite things, and spend truly restful moments with his family and friends. We hope that daily life in a house that heals both body and soul will be a source of daily vitality. We hope that this home will be a vessel to support such a lifestyle.

⚪︎Property Information

Client|Couple

Total floor area|70.10m2

Building area|42.56m2

1floor area|39.59m2

2floor area|30.51m2

Site area|89.35㎡

Location|Nishinomiya-shi, Hyogo, Japan

Zoning|Article 22 zone

Structure|Wooden 2 stories

Exterior|Galvalume steel sheet, sprayed with Jolipad

Interior|Floor: Tile flooring, composite flooring

Walls: Marble Feel paint finish

Ceiling: Marble Feel paint finish

Design Period|November 2022 - July 2023

Construction Period|August 2023 - March 2024

Basic Design/Execution Design/Site Supervision| Yosaku Tsutsumi, arbol + O Kato, Ashitaka Architect Atelier

Construction| Minoru Construction Company

Landscaping|Ogino Landscape Design Co.

Lighting|Kazuhiko Hanai, Daiko Electric Co.

Air Conditioning|Hidekatsu Takada, Jbeck Co.

Dining table and sofa|wood work olior.

Dining chairs|tenon

Interior styling|raum

Photography|Yasunori Shimomura, Shimomura Photo Office (partly by O Kato)

Financial planning, land search, mortgage selection|House-Bridge Co.

Text | O Kato

#architecture#architectdesign#design#インテリア#インテリアデザイン#buildings#furniture#home & lifestyle#interiors#夙川の家#住宅#住宅設計#建築#アシタカ建築設計室#空間デザイン#住まい#Ashitaka Architect Atelier

8 notes

·

View notes

Quote

米国のスタートアップやビッグテックといえば高給取りやワークライフバランスとセットにしてレイオフについて語られることが多い。レイオフする側についてはあまり出回らないので、米国のスタートアップで働く開発チームのマネジャーの立場から書いてみたいと思う。

まず、レイオフにも種類がある。大きく分けて組織改編に伴うものと、個人のパフォーマンスないしは行動規定違反によるものがある。今回は個人のパフォーマンス起因のレイオフについて書く。

個人のパフォーマンスによるレイオフの場合、通常は事前に何度かフィードバックがマネジャーからある。ビッグテックの場合はPIPという再トレーニングプログラムがあるが、昔いたテックカンパニーでは自分の周りでPIPを受けている人を見かけたことがなく、その後は中堅 - 小規模なスタートアップにしか勤めたことがないので、詳しくない。

ともかく、フィードバックの後に改善が見られない場合、レイオフということになる。これはリーダーシップ層の判断が入る。

レイオフが決まると、まずはオフボーディングのための準備が行われる。基本的にAt will employment (理由を示さずに雇用契約を解消できる)なのだけど、雇用契約で2 weeks noticeにしている場合が多いので、残りの給与支払いの計算や保険に関する書類の用意など、人事やアシスタントを通じて行う。

開発チームとしては、スムーズに引き継げるようにすることと、各種ツールなどへのアクセスを無効化する段取りなどを行う。

パフォーマンスによるレイオフの場合、そもそも影響のあるタスクが割り当てられてないケースが多いので、引き継ぎはそれほどない。マネジャーとして最近のコミットなどをチェックし、どの程度カバー必要か確認する程度。

ちなみにレイオフが決まってから実施されるまでは非常に短い。チームで活躍できないと判断されたら、極力コストを減らすためだ。

そしてもう一つ大事なのが伝えるメッセージを考えること。レイオフは覆らない。簡潔にすみやかに解雇を伝え、オフボーディングプロセスを終わらせるように文言を検討する。

次に、レイオフのためのミーティングをセットアップする。1 on 1 という形にすることもあれば、ミーティングのインバイトに気づかれないこともあるので、定例の時間を調整して(他のメンバーには来ないでもらって)、レイオフの告知に使うこともある。ちなみに会社の規模によってはHRも一緒にミーティングに参加する。

レイオフの告知はいい気分ではない。先方が入室したときにすでに察していることもあれば、こちらの顔ぶれをみて何が起こるんだ?という顔をしているときもある。

今日が会社での最後の日であること、パフォーマンスに問題があったこと、などなど、淡々と伝える。

一通り伝えた後に、向こうの顔を見る。数秒間の気まずい沈黙。

この後の反応は人によりさまざまだ。ただただ茫然自失として、わかりました、という人もいる。

具体的に何が問題だったのか、と聞いてくる人もいる。先日のxyzプロジェクトのことか、あれはこういう理由で問題があったり、時間がかかったんだ、など説明を始める人がいる。デリバリー速度も品質もどちらもいくらでも問題点を指摘できるのだけど、それをしたところで何も変わらないし、それに関する言い訳が出てきて平行線をたどるのが目に見えるので、"われわれの基準を満たしてなかった" 以上の返答はしないようにしている。

"x年間も一緒にやってきたのに、急にこれか!"と言われたこともある。逆にx年やってきて、改善するチャンスはあったのに変わらなかったからこうなったんです...。

あと、最後に "We appreciate your contribution" と"これまでどうもありがとうございました"的なノリで言うことがあったんだけど、"感謝してるならこんなことにはならないだろ" と言われたことがあるので、パフォーマンス理由のときは言わないほうがいい気がする。正解がよくわからない。

とにかくこちらは感情を無にして伝えることが肝要。同情もしんどいなという気持ちも見せる必要はない。

2,3個質問には答えて、適当に wrap up する。時間にするとおよそ15分くらい。

ミーティングはどっと疲れるが、一方でチームの面倒事が一つ減ってほっとする気持ちもある。あとは各種ツールの無効化や備品の返却といった事務作業が残る。

あ、最後に、チームへの配慮も大事な仕事だ。

これは会社やチー��によるのだろうけど、自分は事前にチームメンバーに周知する。その際は明確に理由を説明し、ちゃんと活躍しているメンバーには関係ない事象であることを明確にする。ちなみに、毎回割とあっさりとした反応しか返ってこない。(もしかしたら裏で噂などしているのかもだけど)

こんな感じで米国のスタートアップではレイオフが行われています。

米国スタートアップのレイオフする側の話

5 notes

·

View notes

Quote

Amazonはフルフィルメントby Amazon(Fulfillment by Amazon、FBA)プログラムを使用して商品の販売と配送を行うマーチャントに対して、十分な在庫をAmazonの倉庫に保持しない場合に手数料を徴収する。

「Amazonは明言しないながらも、もっとも成功した出品者、すでに毎年数百万ドルを売り上げ、非常に最適化されている出品者に残ってほしいと思っている。売れ行きがよくない在庫にスペースを取られるわけにはいかない」

Amazonは近年、マーチャント向けの手数料をしだいに増やしてきた。出品者手数料は販売ごとのコストの約半分を占めることがあり、マーチャントの利益を損なう。Amazonは今年の最初の3カ月で、出品者から徴収する手数料の収益だけで345憶ドル(約5兆3500億円)を生み出しており、これは前年同時期よりも16%増加した。

Amazon 、少量在庫への手数料は「切り捨て」か「支援」か? 出品者の怒りを買い再び実施延期へ | DIGIDAY[日本版]

3 notes

·

View notes

Text

ずさんな戦争AIが招く風評被害

AIを弄くり回してコードを書いている身として、思う所を少し書き留めておきたい。昨今イスラエル軍によって投入されているAIについてだ。また先に述べておくが、オレ自身はイスラエルの政権による一連の判断は全く支持出来ないと考えている。

ところでAIという用語は漠然としていて具体的では無い。使用されているシステムの主要な中身はデータサイエンスによる人物分析と、衛星及び航空写真を活用した物体検知の複合的システムと思われるが、教師データの収集には工作員による経験に基づいた地道な情報収集が伴われているだろう(この時点で皮肉にもパレスチナ人居住区をゲットーとみなした、AIによって進化を遂げた強制収容所運営な気もしなくはなく、人口規模的にも有り得る)。

また攻撃対象指示に関わるシステムで対象の検知に10%程度の誤りが有るらしく(これに運用段階のずさんさによる誤りが更に加わる)、この点も大量虐殺の一因となっているとの事。一般に商用システムにおいて許容出来る最低精度は96%前後という暗黙の了解が有る。そう考えると命に関わる案件でありながら10%程度の誤りは、恥ずべき品質と評価するのが妥当だろう。

この手のシステムは99~96%程度の精度で収まるように作成し、しかしデータドリフトを始めとする色々な原因で徐々に性能は当初と比べ劣化する傾向が有るので継続的なデータのメンテナンスが必要である。100%は過学習が疑われ、特定の状況に適応し過ぎており、その時は良くても急速に使い物にならなくなる。この事実は逆に1%程度誤りが生ずるのは例え命が掛かっていたとしても避けられない経費である点も示している(人間がやっても同じぐらいミスは起こる)。

興味深かったのは、AIによる標的指令が一種のお墨付きの役割を果たす場合が有り「まあAIがそう判断したらしょうがないか」みたいな感じで攻撃が行われているとの話。大半の人々は権威有る広告や報道、上官や上司による命令を鵜呑みにする習性が有る。それは判断に関わるコストを節約する生物的にも合理的な習性であり、当然大日本帝国時代でも有り触れた現象だった。

AIが関わらないシステムではどこかに責任を取る人物が存在し、ツケを払う時が来る。だがAIの場合「全てはAIのせい」と当事者が言い始めた時、責任の所在はどこに有るのだろう��?この点は今後問題になる可能性が有るので気を付けねばならない。AIのせいにして責任逃れをするのなら「命令に従い職務を全うしただけ」と主張するかつてのアイヒマンの論理を踏襲する轍を踏む、そんな皮肉な光景を目にするかも知れない。

考えられる中で最悪のシナリオは、実際全てAIのせいにされて、AI開発に強力な規制や制限が課され幕引きが図られる事態だ。そうなってくると、この分野の研究開発に支障が生じかねない。

6 notes

·

View notes

Text

20240407

「東京の街に出てきました。相変わらずワケの、わからないこと言ってます。」というのはくるりの東京という曲の歌詞だが、20代前半に北海道から東京に戻ってきたよりも一層色濃く、この歌詞が身体に馴染んで俺はいつまでも相変わらずワケのわからないこと言っていますなんだろうなと思う。

東京での暮らしが始まって1週間が経った。歳を重ねれば重ねるほど、時間が過ぎる速度は加速していくものだが、この1週間はこれまでの北海道での一ヶ月よりも一年よりも長く感じた。その理由は二つあって、一つは家の問題と一つは仕事の問題だった。

つまらない方から書く。仕事の問題だ。俺は北海道の職場ではそれなりにブイブイ言わせて活躍することができていたが、東京の仕事を知って感じたことは無力さだった。大学で人気者だった新卒の男の子たちが一般的に感じる無力さ同様、俺は東京の仕事量や周りのスキルにきちんと圧倒され、あーばばばと宣うこととなった。

具体的に言えば、Excelでピポットテーブルを使いこなすことなぞしたこともなかったが、周りのみんなはそれを呼吸するがの如くできる。他部署や他社との電話での"お話"をすることなんて今まで俺には無く、急にやらざるを得ない状況になった時に無意味なエヘヘへ〜という不気味な笑みを電話相手に聞かせてしまい気色の悪い結果となるが、周りの人はそんなことを普通にやってのけてしまう。そんな環境であることを期待していたにも関わらず、今の周りにとって普通のことを普通にできないという事実に直面してきちんと落ち込んでいるし、まあ新卒みたいなもんだからいずれできるようになるっしょという気持ちでなんとか乗り切ろうときちんと四苦八苦している。

業務量も北海道の頃の体感比4倍で、午後になるともう頭がピヨピヨしてしまう。労働時間もこれまでは19時まで残業したら俺は今日頑張った!と思っていたが、今は朝6時に起き19時半まで働くことがデフォルト。19時半からが残業だよなあと錯覚してしまうような環境がまだ1週間も働いていないのに当たり前と化している。

「なんで東京で働きたいの?」と質問されたらどう答えよう。理由は死ぬほどある。前の日記に書いたように、若かりし頃に得た東京の暮らしへの憧憬だとか、父親が高卒ででかい会社の偉い人になったからその視点や世界を味わってみたいだとか、目標や乗り越えなくてはいけない壁のようなものがないと退屈してしまう俺の性質だとか、社会人として北海道時代の俺への評価は果たして適切だったのか知りたいというような自身の社会性への期待だとか、シンプルに金が欲しいという浅ましい気持ちだとか。

それらさまざまな理由をもって東京に来たはずだったが、現実はそう甘くはない。今はなんとか、持ち前の「全員殺すぞ」という気持ちと、「なるようにしかならない」という適当な気持ちで4月1日からの1週間を乗り越えることができたが、今後どうなっていくのかは正直わからないという気持ちもあるし、まあ俺はなんだかんだで上手いことやっていくでしょうという根拠のない自信も微かにある。アサハラ鬱病編が人生に無いことを祈りつつも自分自身に健闘を祈る。

二つ目が家の問題だ。北海道では綺麗な1LDK、浴室乾燥機付、エアコン付、札幌中心まで徒歩5分で家賃7万円程度という、こと"家"という観点では何不自由ない暮らしをしていた。東京に引っ越すとなった時に、選択肢としては自身で賃貸を借りる、社宅に住むという2択があった。今でこそ思考停止していたなと反省することではあるが、奥さんと2人で住めるような家で、俺が住みたいエリアに住む家を借りて住むとなると家賃は最低でも12万円ほど必要だった。それに比べて、社宅は家賃1万円。年間コストで言えば120万円社宅に住む方がお得だった。その120万円という暴力にあえなく屈し脳死で社宅を選んだが、これがとんでもない物件だった。

駅徒歩15分、は最悪許せる。6畳間の和室が二つあることも最悪許せる。エアコンやガス台がないことも最悪許せる。部屋の壁と床に隙間があり、そこから冷気が流れ込んでくることや、小さな蜘蛛たちがどう頑張ってもそこかしこで跳梁跋扈してることも全然許せる。なぜなら俺は元無職だから。汚い家にはそれなりに慣れているつもりだから。が、しかし社宅のそれは俺の想像を悠々と超えており、初めて家に対して生理的に無理という気持ちを抱いた。

問題は水回りにあった。まず風呂がバランス釜。バランス釜って言葉みんな聞いたことある?少なくとも俺はこの家に住むまでなかったよ。加えて風呂の床は汚い雑巾みたいな色をした石でできており、シャワーの水圧は猫のおしっこよりも弱い。キッチンは一切水を流してなくとも時折ゴポッという音を立てて、ゲロを煮詰めたような香りが定期的に部屋に供給される。洗濯機置き場という概念が部屋に存在せず、今も洗濯機はキッチンの片隅で深い寝息を立てている。形として家のていをなして入るものの、昭和末期の団地の暮らしに時間軸を移行された感触がして、住めるような努力の手段も考えたが、とても住めたものではないというのが率直な感想だった。

可哀想なのは妻だった。俺の目的で東京の正社員を辞め北海道で暮らし始め、結婚して生活が安定してきたと思ったらまた俺の目的で東京に連れ戻され、住んだ家はゴミ廃墟、在宅勤務の妻にとって家というものがどんなに重要かは計り知れないが、結果的に相当量のストレスを与えることになった。

今日4月7日はそんな現状を打破すべく、2人でヘロヘロになりながら不動産屋を駆け巡り、ようやく良さそうな家を見つけたものの、いつも通り俺のキモさのせいで妻との話し合いがうまくいかずに喧嘩になって引越しの話は宙空に霧散した。

自分の嫌なことの話、お金の話など、すったもんだの言い合いの末、妻は俺に対して「決めて欲しい」と言った。俺は「引越しをしよう」と言った。その後に俺は自分だけが責任を取るのは嫌だと思いその浅ましい気持ちを忌避するために「その上で最終決定をして欲しい」と妻に言った。それまでの流れから、最終的には2人で引越しを決めるという大円団を想定していたが、妻は少し逡巡したのちに「この家で頑張って暮らしていこう」という結論を俺に伝えた。

新しい生活には不安はつきものだ。俺は自身の自己肯定感と全能感でそんなものはお釣りがくるもんだと鷹を括っていたが、何事もそんなにうまくはいかないらしい。ひとまず明日の朝までに俺はこのゴミみたいな家で、これから暮らす覚悟をしないといけない。今日の日記は本当につまらないな。

2 notes

·

View notes

Text

そもそも氷河期世代って老害化要素(次世代のことを考える必要が無い)を多く持ち合わせてますからね。元々バブル崩壊の煽りを食らって被害者意識が強い上に、自分らだけ高齢者福祉削減のコストを支払わされる羽目になるかもしれない訳ですから。自分のことだけ考えるなら、老害化して「俺らに優しくしろ!」と言うのが最適解なので。

2 notes

·

View notes

Quote

経営不振に陥っている米シェアオフィス大手ウィーワークが、日本の民事再生法にあたる連邦破産法第11条(チャプター11)の適用申請を検討していることが31日分かった。同社はオフィスを利用する会員の解約が増えて最終赤字が続き、金利上昇も重なり資金繰りが急速に悪化している。米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が報じた。

ウィーワークは31日、社債の利払いを巡る支払い猶予の期間延長で債権者団と合意したと明らかにした。延長期間は7日間。同社は10月2日に30日間の支払い猶予で債権者団と合意したと発表したが、さらに延長することになった。

WSJは、ウィーワークが債務不履行(デフォルト)の回避に動く一方で、連邦破産法第11条の適用申請を検討していると報じた。はやければ、来週にも申請する可能性があるとした。

ウィーワークは2010年代に不動産テックの旗手として急成長したが、創業者の放漫経営で19年に一転、経営難に陥った。大株主のソフトバンクグループの支援のもと21年に株式上場したが、新型コロナウイルス禍でオフィス需要が急減したうえ、金利高で資金調達コストが増大し、経営難に直面している。

ウィーワークは自社が運営するオフィススペースのビル所有者との間で賃料の引き下げ交渉をするなど費用削減に向けた取り組みを続けている。8月には23年4〜6月期の決算発表にあわせ、今後、必要とする現金を確保できるかが不透明なため、事業継続に「重大な疑義」があると開示していた。

米WeWork、来週にも破産法の適用申請を検討 現地報道 - 日本経済新聞

3 notes

·

View notes

Text

2023/08/30

BGM: 井上陽水 - 夢で逢いましょう

今日は遅番だった。朝、いつものように朝食を食べてひとっ風呂浴びて洗濯を済ませて、その後イオンに向かいそこで朝の作詩を行う。ふと月曜日のことを思い出す。西光寺に行った際に友だちから「どんな生徒だったんですか」と訊かれたのだった。思い出せるのはかつてのぼくはけっして「優等生」というわけではなく、むしろ「なんで英語なんて勉強しないといけないんだろう」といちいちネチネチと考えるようなそんな要領の悪い「どん臭い」生徒だったことだ。でも、そうした極めて基礎的な問いをクリアしないと先に進めない体質は今も同じで、今だって「なぜぼくはぼくなんだろう」とか「なぜ仕事をしないといけないのだろう(裏返せば、なぜ仕事をしたら褒めてもらえるのだろう)」と考えてしまう。英語学習に話の的を絞ると、その問いに今の段階で暫定的に答えを出すならば結局は「友だちが欲しい」ということなのかなと思う。かっこよく言えば「他者とのつながりで世界の広さや深さを知りたい」ということかなと……48にもなって何だか十代の子どもみたいな甘い願望を言っているようだけれど、でもぼくの実感としてはこうした夢想/理想に尽きるとしか言いようがない。

そんなことを思い出していたらふと、スキマ時間に読んだダグラス・ホフスタッターの文章が目に留まった。彼は外国語を学ぶ理由について面白いことを言っている。AIの施す翻訳は確かに効率的で質も高いが「魂のない」ものでもある、と。ここからいろいろな方向に話をつなげていくこともできるだろう。例えば、その「魂のない」機械翻訳について「それがいい」「その『魂のない』『無味乾燥』なところがいい」とさえ感じる人は現れないだろうか。たとえば今のテクノやヒップホップのリズム/ビートの無機質な響きが「だからこそいい」ととらえられて楽しまれるように(もちろんこれは「もしも」の話なので「そんな人が現れてから考えろよ」ということになるのだけれど)。ぼくは古い人間なので、自分の手を動かして(比喩的に言えば「額に汗して」)翻訳なり英語での投稿なりをしてしまう(これは「機械翻訳だとミスした時に責任をどう取ればいいのかわからない」というのもあるし「自分の勉強のため」というのもある)。そして、そこから現れる「ぼくの人となり」について思いを馳せる。それが書くものの中に現れる神秘性というか「オーラ」ということになるのだろう。

https://news.yahoo.co.jp/articles/17814fca835ea53cf16768d68756b2c8d0d4af89

でもぼくは「機械翻訳がダメ」という立場には立たない。世の中には語学に向いていない人や苦手な人というのが存在しうることくらいはわかる。あるいは語学には体得するにあたってそれなりに甚大な時間を費やさざるをえない。そのコストを払って地道に外国語を学ぶことよりも手っ取り早く翻訳をポンとかたちにしたいと思う人がいるのもうなずけることだ。ただ、そうしてコストをかけて学ぶことを犠牲にして効率性を重視した時に失われるものにも思いを馳せてしまう。でも、何が失われるのかなとも思う……さしあたって言えばそれは「学ぶことの楽しさ」かもしれない。言い古された言い方になるけれど、外国語を学ぶことは「別種の思考のシステム」を自分の中に作り上げることだと思う。日本語オンリーで考えていたのでは思いつかないようなことが、英語で考えていると思いついてしまうということは往々にしてある。あるいは、外国語で書かれた文献/文章からユニークな思考(気取って言えば「他者性」「差異」)に触れられるということもある。それを犠牲にすることが好ましいのかどうか……だが、これも結局は「その人次第」ということになる。そして、そうして「その人次第」を認めていくことが「多様性」「ダイバーシティ」が尊重された世の中ということかなと思う。

そう考えていくと、冒頭の話に戻るのだけど自分が英語を学んで「友だちが欲しい」「世界を知りたい」と考えるのはそんな感じで「他人(エマニュエル・レヴィナス風に言えば『他なるもの』)を知りたい」ということになる。そうして他人を知ることで自��が不断に活性化されて、常にヴァージョンアップされていく契機を得られる……ぼくはそのようにしてDiscordやその他のソーシャルメディア/コネクションを介して多くの人とつながっている。過去にいじめに遭ったりした反動でそうした「人恋しさ」「さびしんぼう」なところが増幅されてこんな人間になったのかなと自己分析もしてしまうのだけれど、ともかくもそんな感じでいろいろな人と関わっている。過去に「おれはおれだ」と思い「オラオラ」と生きていた時期もあり、逆に「構ってちゃん」になっていた時期もあったけれどここ最近になって人と適切な距離を置き、その上で「自分ファースト」な生き方を選べるようにもなったかもしれないとも思う。英語を学び他者と触れ合うのはそうして「他人との関係の中にある自分を、他人を通して知るため」ということになるかなと思う。こうもりが電波(?)を飛ばして、その反響で自分自身を知るというのと似ているのかもしれない……またヘンな話に脱線して終わってしまった。

3 notes

·

View notes

Quote

本来は親友に向けたマンションリフォームのアドバイスだが、LINEで送るには長すぎるので、増田の日記として公にさらしてみる。ブコメやトラバで有用な反論が得られるかもしれない。祝1000user超え。いろんな意見が聞けて楽しい。おそうじ浴槽がみんなに届いてうれしい。祝2000user超え。自分の知識がみんなの役に立ったようでうれしい。はてブ愛してる。増田は建築士としてそれなりに経験値はあるが、住まいのあり方や価値観は本当に多様なので、N=1の意見として参照するぐらいがちょうどよい。大前提適切な断熱壁と二重ガラス樹脂サッシが装備されていること。それがない建築が許されるのは安藤忠雄だけ。既存のサッシが交換できないならインプラスなどの内窓をいれればよし。風呂編おそうじ浴槽!これが言いたくてこの長い日記を書いているといっても過言ではない。google:image:おそうじ浴槽 他の設備投資を削ってでもこれを装備してほしい。日々の家事から風呂そうじを排除できるのでオススメ。じゃあ何を削ればいいかというと、、、鏡→いらない。水アカ掃除の手間を増やすだけ。化粧棚→いらない。必要に応じて山崎実業のマグネット収納をつかえばよい。浴室乾燥機→いらない。アイリスオーヤマの除湿器で代用できる。風呂の入り口付近にコンセントを用意しておく。上下するシャワーフック→これはいる。が、山崎実業のマグネットフックで代用可能。風呂のサイズは1620か1616にする。この2つは浴槽が1.6mあるから足を伸ばせる。そのほかの1416とか1418 etcは浴槽が1.4mになってしまう。ただし1616は一般に住宅用しかない。なぜか1620はマンション用もある。住宅用とマンション用の違いは施工に必要な天井の高さ(これショールームのスタッフすら知らなかったりする)。マンション用のほうが必要高が低いので、排水の勾配など制約の多いマンションでも施工できる。逆に言えばその制約さえクリアできれば住宅用をマンションに施工することも可能。最近は1616でもマンション用があるとのこと。TOTOは1717というさらに浴槽が大きいやつもあるらしい。トラバ感謝。なお換気扇は選べるならパナソニック製をオススメする。パナソニック以外は換気扇の羽を外すことができない。それでお前は何にしたノーリツのユニットバス1616。標準でおそうじ浴槽がついてくる。なぜならおそうじ浴槽はノーリツの特許だから。だがコスパが高すぎて儲からなかったのかノーリツはユニットバス事業から撤退してしまった。。。床編なぜか無垢フローリングにあこがれる人が多いが、高いし隙間が空くしメンテも大変で何がいいのかさっぱりわからん。オススメは厚突きフローリング。無垢の質感とべニヤの寸法安定性を両立している。薄い突板のフローリングは偽物感がすごいので、だったら偽物でいい。マンションだと防音フローリングといってふにゃふにゃのフローリングを勧めてくる工務店がいるが、これは工務店の施工が楽になる建材でユーザーにメリットはない。下地側で防音は確保できる。仕上げの塗装ウレタン塗装やUV塗装は強靭で水を放置しても浸透しない。ただし傷ついたときの補修はプロに依頼しないといけない。自然ワックス仕上げは質感に優れるが、醤油をこぼしたのを一晩放置すると浸透してシミになる。数年おきに塗り直しが必要だが自分でDIYできる。どっちが良いかはお好みで。それでお前は何にしたニッシンイクス150mmオーク自然オイル仕上げ/30度ナナメ貼り。複合オーク150幅 | 無垢・複合フローリング・不燃ボード|NISSIN EX.本当はヘリンボーンにしたかったがめっちゃ高いのでナナメ張り。床暖房温水式にしよう。電気式は暖まるまでの時間がかかりすぎて実用的でない。壁や天井の仕上げ天井躯体あらわし!中古マンションでなければできない仕上げ!天井は水漏れでカビてなければそのままつかえるはず。ぜひやろう。壁壁面は大抵のマンションで解体後にGLボンドという接着剤が盛大に残るので、上から塗装するかそのままにするかを判断する必要がある。google:image:GLボンド 撤去 マンションリフォームの事例集で綺麗なコンクリート壁がでてくる場合があるが、あれはもう一回壁を仕上げなおしている。余談だが世の中のほとんどのコンクリート打ちっぱなしの建築は、コンクリの上から打ちっぱなし風の塗装をしている(安藤忠雄のように本物のコンクリートで打ちっぱなしを仕上げるのはものすごく難しい)。一般人はその塗装をみて「やっぱコンクリート打ちっぱなしはかっこいいねー」と言っている。それは塗装だ。たまに「コンクリート打ちっぱなしって寒くないの?」と聞かれるが、それは断熱が入っていない建築をイメージしているから。なので安藤忠雄の住宅は夏暑いし冬寒い。なお忠雄本人はタワマンに住んでいる。マンションの場合、隣や上階に部屋があればそこが断熱として効くので打ちっぱなしでも大丈夫。ただし床は例外。熱伝導率が高いので皮膚が触れたときに同じ温度でもコンクリートやタイルのほうが冷たく感じる。それでお前は何にした壁面はGLボンド撤去の上、塗装。一部モルタル塗り直し。一般の壁はAEP塗装の白マット仕上げ。寝室とクローゼットはモイスという調湿建材。壁紙はきらいなので未使用。キッチン食洗器海外勢のデカイ食洗器をいれよう。パナソニックのビルトインは買ってはいけない。あれは卓上タイプよりも食器が入らない。海外食洗器をキッチンをいれるときは、床から天板の下端までの高さに注意してほしい。日本だとミーレがデカい顔をしてぼったくり価格で売っているが、これは高さが80cmでギリギリ日本の一般的なシステムキッチンに入る寸法だからだ。AEGやボッシュは82cm以上を要求するので、日本の一般的な85cmの高さのカウンターだと入らないことが多い。逆に言えばとにかく下を82cm確保すればどのメーカーでも入る。AEGはカゴがリフトアップする。ボッシュは耐久性が高い。ガゲナウはボッシュの見た目をかっこよくしただけ。IKEAはAEGのリフトアップを削除した廉価版。ミーレはぼったくり(2回目)。ガスorIH中華料理命!でなければIHをオススメする。加熱時に上昇気流が発生しないから油が飛び散りにくいし、使っていないときはフラットだからほかの用途に使える。勝間和代氏はIHのガラスの上でうどんこねてた。それでお前は何にしたコスト削減のためシステムキッチンは購入せず、天板だけ買って大工さんに施工してもらった。天板の下は無印の収納を突っ込んでいる。これで百万ぐらいコスト削減。天板はシゲル工業で作ってもらった。スクエアシンクって手で溶接するからめっちゃ高いんだけど、ここはプレス品だから安い。スクエアシンク | ステンレスワークトップとキッチンシンク製造のシゲル工業その他に検討したのはキッチンハウスのグラフテクト。今でもグラフテクトはアリだと思っている。GRAFTEKT -グラフテクト- | 家具のようなキッチン・システムキッチン水栓はLIXILのナビッシュA6。濡れた手で触らないので、水栓周りがよごれにくい。https://www.lixil.co.jp/lineup/faucet/navish/換気扇はパナのDEシリーズかフジオーにしよう。メンテがしやすい。パナはDWという10年掃除不要と謳っている製品を推しているが、あれは代わりに一切のメンテができず、10年で本体交換を必要とする地雷。IHもパナ。グリルまでIHにしている唯一のメーカー。このグリルが優秀で、オーブン代わりになるし、パンもおいしく焼ける。おかげでヘルシオとバルミューダトースターが不要になった。洗面台水栓は垂直面から生えたやつにすべし。立ち水栓は根本が汚れる。ダブルボウルは便利だが、なくてもなんとかなる。それでお前はLIXILのYL-537を2台設置。洗面台と水栓が一体型で、かつ壁から水栓が生えている。本来は公共施設用のものなので耐久性が高い。それでいてシステム洗面台より安い。いいことづくめ。唯一の弱点は排水トラップが真下に生えるから下の収納に制約がでる。脱衣所にガスコンセントを引いておくと、ガスファンヒーターで冬の風呂上がりの寒さや洗面所の足元の冷えを解消できる。乾太くんやガス炊飯器もそうだが現代のガス機器は優秀なのにマイナーなのでもっと評価されるべき。トイレ安さに惹かれてパナのアラウーノにしたが、失敗した。パナはアラウーノの素材のことを「有機ガラス系新素材」とか言っているが、これは単なるプラスチック。普段は自慢の泡洗浄で汚れを防いているが、一度洗剤が切れると陶器の数倍の速さで汚れる。しかも洗剤の消費ペースが早く毎月補充が必要。めんどい。やはりトイレはTOTOにすべきだった。パナは商品設計はとても誠実なのに、どこかに弱点があると言葉のあやでごまかそうとするのがムカつく。パナソニックが聞きなれない単語を使い始めたら要注意だ!手洗い器は洗面所と同じで、垂直面から水栓が生えているやつにしよう。その点でサンワカンパニーはダメ。あいつらインスタ映えすることばっかり一所懸命でメンテのことを忘れてる。照明調光可能な照明を入れる人類は太陽の動きと連動して暮らす生活を何万年と続けてきたので、極力それに合わせた照明を計画するのが基本。究極は「日が沈んだら寝る」だが、現代人には無理ゲーなので「夕日が沈むのを遅らせる」のを目的とする。なのでだんだん暗くできる調光可能な照明をいれる。夕日の代わりなので暖色にする。色温度が変わる機能は不要。増田は風呂や納屋も含めて調光可能にした。深夜になにかを思い出して、納屋やトイレに行ったときにバチっと全開でライトが付くのは不快だ。パナソニックがまさにそういった夜間だけ暗くなる人感センサースイッチを出している。[トイレ壁取付]かってにスイッチ(換気扇連動・ほんのり点灯モード対応) | アドバンスシリーズ | スイッチ・コンセント(配線器具) | Panasonicタスク&アンビエント聞きなれない言葉かもしれない。これはタスク=作業場所とアンビエント=環境照明は別々に計画しましょうということだ。真っ暗な部屋でスマホライトをを下向きにすれば手元が照らされ、上向きにすれば部屋がぼんやり照らされる。照明は向きによって機能が変わる。食卓やキッチンなど何かしらの作業が発生する場所には下向きのライトで必要な明るさ確保、それだけでは全体が暗いので、上向きの間接照明で明るさを補うといい感じになる。食卓の上にペンダントライトを吊るのはタスクライトのためであってオシャレのためではない。この「何かしらの作業が発生する場所」はライフステージの中で結構変動するので、照明の位置や向き、数を可変できる「照明ダクト+スポットライト」が増田のオススメ。白くて丸いシーリングライトは、タスクに必要な明るさを確保しようとするとアンビエントまで過剰に明るくなる。すると眼の光彩が絞られて手元が暗く感じる→さらに明るいシーリングライトを買ってきて・・・の無限ループに陥る。親のいる実家がどんどん明るくなるのはそのせい。シーリングライトは法律で販売禁止にすべき。それでお前は何にしたタスクライト→天井に配線ダクトをつけまくり、MAXRAYのレトロフィットスポットライトMS10481-44にウシオ電機のCシリーズの電球。 LDR6/5 E11 φ65 ロング(スポットライト) | 照明器具のマックスレイ | ウシオライティング(製品サイト) 信頼できるメーカーで調光可能で演色性が高くてそれなりに安いとなるとこのへんになる。ウシオ電機は一般にはあまり知られていないかもしれないが、建築業界ではとても有名な照明メーカー。器具自体はデザインでお好きにどうぞ。よく「LEDは10年もつぞ」と言われるが、その前に5年ぐらいで制御基板が壊れるので灯数が多い器具は電球が分離できるやつにしておいたほうがいい。アンビエント→リビングはコイズミの棚上照明。商品名の通り壁面収納の上を間接照明にして天井を照らしている。Shelf’s Compact Line|シェルフズコンパクトライン|コイズミ照明株式会社寝室は壁面にパナのホームアーキの壁面ブラケット。天井には照明無し。HomeArchi(ホームアーキ)|ブラケット|住宅用照明器具 | Panasonicスイッチ基本スイッチはすべてパナのリンクプラスで遠隔操作可能にした。正直高くついたしアプリは超クソだが、PSEを遵守したなかで選ぶとパナしかない。Philips Hueなどのスマート電球でリンクプラスの代用とすることも可能だが灯数が多いときはあまりオススメしない。演色性が低いのと基盤がすぐ壊れる。アプリはクソなので(2回目)、これらをArduino+Homebridgeで自動制御しているが、詳細を書くとこの日記が3倍に膨れ上がってしまうので、そのうちQiitaにでも書く。なお照明は製品設計としてそれなりに奥が深いので(インバーター周波数とか演色性とかカンデラとルクスとルーメンの違いetc)なるだけパナか照明専業メーカーのものを使おう。安いからってアイリスオーヤマとか買っちゃダメ![B! 家電] ブログ アイリスオーヤマのLEDシーリングライトのチラツキが酷いパナのアプリがクソで思い出した。パナソニックの玄関ドアホン、これもアプリも超クソだった。ピンポーンとなってからスマホで出るまでに30秒はかかる。 30秒もまたせたら相手は留守だとおもって立ち去ってしまう。それじゃあ、と思ってアイホン、Google Nest、Alexa Ring、も買ったが同様に遅延がひどい。どうしろと!!→結果、Aqara G4でなんとかジプシーを卒業できた。今んとこまともに機能するスマホドアホンはこれだけかも。安藤忠雄は好きです。

マンションリフォーム虎の巻

6 notes

·

View notes

Quote

人間関係コスト(チームメンバーがしょっちゅう変わることが協力関係や生産性に与える「交代コスト」)をモデル化して、どんな従業員でも1年3カ月以下でポジションやチームが変わるのは不合理であると判断した。これより短期間では、チームと従業員の両方がその機会を最適化できないという。

激増するコラボレーションで部下が燃え尽きるのを防ぐ方法 4つの問いで組織のあり方を再考する | チームマネジメント|DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー

9 notes

·

View notes

Text

分断は一芸特化と相性が良い

分断は実はそう悪い事でも無いのでは?と思わなくもない。

分断していない場合、最小限のフィルターしか用いられず膨大な量の情報に日々晒されるだろう。その中には有象無象のあらゆるものが含まれ、割合としては多数決的に大衆に好まれ支持される内容が多くなる筈だ。

しかし分断、別の述べ方をするのならクラスタリングが適切に行われていれば、クラスタに適しない情報はクラスタ特有のフィルターによって省かれ削減される。つまり計算コストが減少する。

人間の頭脳も一種の計算機で、リソースには限界が有る。計算コストを下げ効率を上昇させる手段は対象がプログラムであれ人間であれ情報を扱う以上同様に機能する。

世の中を良くすると抽象的に述べるのは簡単だが、具体的な方法には上で述べた様が地味な方法も含まれる。多様性は道徳的に理解するものであるとしても、実際多様性に完全に寄り添ってしまうと何か一つを極める領域には到底達しないジレンマを避けられない。

勿論、クラスタリングの負の効能としてゴミの様な情報だけに日々溺れ、ゴミの様な情報の再生産に努めるクラスタも成立するだろう。この手のクラスタは社会不安を増長させる恐れが有る。しかし重要なのはそうしたクラスタの存在を否定するのではなく、クラスタ間の移動を柔軟に可能とする手段の整備だ。

「このクラスタは何かがおかしい、このままではいけない」と気が付いた者は多少苦しい思いをしても別のクラスタに移動出来る。それが可能で有るのなら分断は必ずしも悪では無い。

6 notes

·

View notes

Text

風力発電と太陽光発電の神話がついに暴かれた

必要な奇跡は起こらない

元記事:https://www.telegraph.co.uk/news/2023/05/10/wind-solar-renewables-pointless-waste/

BRYAN LEYLAND(ブライアン・レイランド、修士、世界中のプロジェクトで60年以上の経験を持つパワーシステムエンジニア)

2023年5月10日

欧米諸国の多くの政府は、近い将来、炭素の「ネットゼロ」排出を約束した。米国と英国はいずれも2050年までに実現すると言っている。風力発電と太陽光発電がこれを実現できると広く信じられている。この信念により、米国や英国政府などは、風力発電や太陽光発電を推進し、多額の補助金を出している。

しかし、これらの計画には致命的な欠陥がある。それは、余剰電力を大規模に貯蔵する手頃な方法があるという夢物語に依存していることである。

現実の世界では、風力発電所の出力は何日も定格「容量」の10パーセント以下になることがよくある。太陽光発電は、毎晩のように出力が落ち、曇りの日には50%以上落ちる。風力発電所や太陽光発電所にとって「容量」はほとんど意味のない数字だが、1000MWの従来型発電所を長期にわたってエネルギー面で置き換えるには、約3000MWの風力・太陽光発電の容量が必要となる。

風力発電や太陽光発電を相当量導入している国の政府は、ネットゼロが達成されるまで、さらに発電所を建設し続ければよいという期待を抱いているようでだ。しかし、現実には、風力や太陽光が弱い時期には、既存の化石燃料による発電所をバックアップとして使用することで、明かりを灯し続けている国がほとんどである。そのため、連続運転を前提に設計された発電所が、風力や太陽光の予測不可能な変動に追随しなければならないという、新たな運転体制が生まれた。その結果、運転やメンテナンスのコストが上昇し、多くの発電所が停止せざるを得なくなった。

実際、効率的なコンバインドサイクル・ガスタービンがオープンサイクルに置き換わるのは、風力発電や太陽光発電の出力が急激に変化しても、簡単にスロットルを上げ下げできるため、すでに一般的になっている。しかし、オープンサイクルのガスタービンは、コンバインドサイクルのガスタービンに比べて約2倍のガスを消費する。排出量を減らす努力の一環として、排出量の多い発電機に切り替えるのは、はっきり言って狂気の沙汰である!

ある国々は、電力系統が余剰電力を持つ隣接地域との主要な相互接続によって支えられているため、助かっている。フランスの原子力発電所は、以前は十分な余剰電力があったため、長い間、西ヨーロッパ全域で自然エネルギー計画を現実的なものにするのに役立っていた。

しかし、この状況は長期的には持続可能ではない。ネットゼロ計画では、すべての国が現在の何倍もの電力を生み出す必要がある。現在のエネルギー使用の大部分は、化石燃料を直接燃やすことで賄われているからだ。近隣の地域は必要なバックアップ電力を供給できなくなり、オープンサイクルのガスタービン(あるいは現在のドイツのように新しい石炭発電所)からの排出量は許容できなくなる。より多くの既存のベースロード発電所が自然エネルギーの急増によって停止を強いられ、より多くの風力や太陽光発電が、太陽が輝いて風が吹いているときに高価に捨てられなければならない。

電力料金は高騰し、あらゆるものが割高になり、停電も頻発することになる。

こうなることは、いずれも容易に理解できることだ。自然エネルギーの容量をさらに増やしても、何の役にも立たない。名目上必要な「容量」の10倍や100倍でも、風のない寒い夜には仕事をこなすことはできない。

自然エネルギー計画の窮地を救うことができるのは、たった一つのことである。合理的なコストで大規模なエネルギー貯蔵を行い、最低でも数日間は電気をつけ続けることができるようになれば、問題は解決する。

どのような選択肢があるのだろうか?

まず、この問題の規模を考える必要がある。比較的単純な計算では、カリフォルニア州では風力発電と太陽光発電の設置容量1MWあたり200メガワット時(MWh)以上のストレージが必要である。ドイツでは、1MWあたり150MWhあればなんとかなるだろう。これは、バッテリーという形で提供できるのではなかろうか。

現在のバッテリーストレージのコストは、1MWhあたり約60万米ドルである。カリフォルニア州の風力発電や太陽光発電1MWあたり、1億2000万ドルを蓄電池に費やす必要がある。ドイツでは9000万ドルである。風力発電所のコストは1MWあたり約150万ドルであるので、蓄電池のコストは風力発電所のコストの80倍と天文学的な数字になる!さらに大きな制約となるのは、そのような量の電池が手に入らないということだ。現在、リチウムやコバルトなどの希少鉱物が十分に採掘されていない。価格が十分に高くなれば供給は拡大するが、価格はすでにバカバカしく実現不可能なほど高いのである。

水力揚水発電に賭けている国もある。晴れて風の強い日には余剰自然エネルギーで水を汲み上げ、高い貯水池に貯め、暗く風のない日には通常の水力発電所と同様に発電タービンで水を戻すというものだ。

中国、日本、米国では多くの揚水発電システムが建設されているが、その貯蔵量はわずか6~10時間程度である。風力発電や太陽光発電を無風状態でバックアップするために必要な数日間の蓄電量に比べれば、これは微々たるものである。もっと大きな湖を上下に配置する必要がある。一方が他方より400〜700m高い位置にあり、水平方向に5〜10kmも離れていない2つの大きな湖を形成できる場所はほとんどない。このような場所では、2つの湖からの蒸発損失に対処するための十分な補水量も必要だ。もう一つの問題は、揚水してから発電するまでの間に、少なくとも25%のエネルギーが失われることである。

水力揚水発電が実現可能な選択肢になることはほとんどない。アメリカのように山が多い国でも、国単位で問題を解決することはできない。

風力発電や太陽光発電の問題を回避する方法として、化石燃料ステーションの炭素回収・貯蔵(CCS)も注目されている。しかし、これは技術ではなく、単なる希望的観測に過ぎない。長年にわたる研究と莫大な資金を費やしてきたにもかかわらず、大規模で低コストのCCSを実現する技術はまだ誰も考案していない。仮に回収がうまくいき、発電したエネルギーのほとんど、あるいはすべてを消費しなかったとしても、石炭1トンを燃やすごとに3トンの二酸化炭素が発生するため、二酸化炭素を貯蔵することは大きな問題である。

水素もエネルギー貯蔵のためによく提案される技術だが、その問題は山積している。現在、水素は天然ガスを使って製造されている(いわゆる「ブルー」水素)。しかし、このプロセスは大量の炭素を排出するため、ネット・ゼロの世界ではやめなければならないだろう:単に天然ガスを燃やしてエネルギーを発生させればいい。排出ガスを出さない「グリーン」水素は、水から大量の電気エネルギーを使って製造されるが、その60パーセントはプロセスで失われてしまう。水素は非常に小さな分子であり、ほとんどのものを透過してしまうため、水素の貯蔵と取り扱いは非常に困難である。最良の場合で、貯蔵した水素の多くが、使いたいときになくなってしまうということとなる。最悪の場合、壊滅的な火災や爆発を引き起こすことになる。また、水素の密度が極めて低いため、大量の水素を貯蔵する必要があり、極低温で貯蔵・取り扱わなければならないことも多いため、損失、コスト、リスクがさらに大きくなる。

結論はシンプルである。奇跡でも起きない限り、必要な期間内に適切な貯蔵技術が開発される可能性はない。風力発電と太陽光発電を無理やり市場に投入し、奇跡を期待する現在の政策は、「パラシュートなしで飛行機から飛び降り、パラシュートが発明され、届けられ、空中で装着され、地面に落ちる前に助かることを期待する」ことに例えるのが正しく印象的だ。

風力発電と太陽光発電は、他の発電手段によって100%近くバックアップされる必要がある。そのバックアップがオープンサイクルのガスや、もっと悪いことに石炭であれば、ネットゼロはもちろん、それに近いようなことも達成できない。

しかし、安価で信頼性の高い低排出ガス電力を供給できる技術として、原子力発電がある。原子力発電が安全で信頼できるものであることを多くの人が認識し、原子力発電への関心は高まっている。規制当局や国民が、最新の発電所は本質的に安全であり、低レベルの核放射線は危険ではないということを説得できれば、原子力発電は、世界が必要とするすべての低コスト、低排出量の電力を何百年、何千年も供給できるだろう。

しかし、太陽光発電や風力発電を100%原子力でバックアップすることができれば、風力発電や太陽光発電所はまったく必要なくなってしまう。

風力発電と太陽光発電は、実はまったく無意味なのである。

3 notes

·

View notes

Text

ニアショアVSオフショア:それぞれのメリットとデメリットを徹底解説

ニアショアとオフショア、これらの言葉はアウトソーシング業界で頻繁に耳にするものです。しかし、それぞれの意味と基本的な違いを理解している人は少ないかもしれません。本節では、これらの定義と違いを明確にします。

ニアショアとは、ビジネスプロセスやITサービスを自国に近い国や地域にアウトソーシングすることを指します。「ニア」は「近い」を意味し、時間帯や文化、言語などが近いことが特徴です。例えば、アメリカの企業がカナダやメキシコにアウトソーシングする場合を指します。

一方、オフショアとは、ビジネスプロセスやITサービスを遠くの国や地域にアウトソーシングすることを指します。「オフ」は「遠い」を意味し、主にコスト削減を目的としています。例えば、アメリカの企業がインドやフィリピンにアウトソーシングする場合を指します。

ニアショアのメリットとデメリット

ニアショアのメリットとして最も大きいのは、時間帯、文化、言語の共有です。これにより、コミュニケーションがスムーズに行え、プロジェクトの進行が円滑になります。また、物理的な距離が近いため、必要に応じて現地を訪れることも容易です。

しかし、ニアショアにもデメリットは存在します。その一つがコストです。オフショアに比べて労働コストが高いため、大規模なプロジェクトではコストがかさむことがあります。また、ニアショア先の国や地域によっては、専門的なスキルを持つ労働力が不足している場合もあります。

オフショアのメリットとデメリット

オフショアの最大のメリットはコスト削減です。開発途上国などの低賃金地域にアウトソーシングすることで、大幅なコスト削減が可能となります。また、大規模なプロジェクトに対応できる豊富な労働力も魅力の一つです。

しかし、オフショアにもデメリットは存在します。その一つがコミュニケーションの難しさです。時間帯の違い、言語の壁、文化の違いなどが原因で、誤解やミスが生じる可能性があります。また、物理的な距離が遠いため、現地を訪れることが難しい場合もあります。

まとめ

ニアショアとオフショア、それぞれにはメリットとデメリットが存在します。ニアショアはコミュニケーションのスムーズさが魅力で、オフショアはコスト削減と豊富な労働力が魅力です。しかし、それぞれにはデメリットも存在し、ニアショアはコストが高く、オフショアはコミュニケーションが難しいという問題があります。

企業がアウトソーシングを考える際には、これらのメリットとデメリットを考慮に入れ、自社のビジネスニーズに最も適した選択をすることが重要です。

2 notes

·

View notes

Text

Jack Dorsey氏による、分散型ソーシャルメディアに関する提言~超初学者による邦訳~

★前置き

これは、押尾が自学のために訳したものです。分散SNS advent carender2019の、12月14日分記事となります。

正確な情報が得たい方は、必ず原典の、ドーシー氏のツィートをあたってください。

※上院に関する発言については、押尾の理解を超えた(死)ため割愛させていただきました。

★原典

@jack

Twitter is funding a small independent team of up to five open source architects, engineers, and designers to develop an open and decentralized standard for social media.

https://twitter.com/jack/status/1204766078468911106

★邦訳

Twitterは、ある小さい、独立したチームに投資をしています。

アーキテクト、エンジニア、そしてデザイナー…オープンソースに特化したメンバー(最大5人)により、このチームは構成されています。彼らはオープンな、分散型ソーシャルメディアの規格(標準)=通信プロトコルを開発しています。

彼らにより開発された、分散型ソーシャルメディアの規格(標準)におけるクライアントとなることが、Twitterがめざす本投資のゴールです。

***

Twitterはその初期、「分散型インターネットの規格となりえる」可能性を持っているとみられていました― たとえば、メールプロトコルであるSMTPのような。しかし、さまざまな理由により(その時々で最善策をとった結果です)、私たちは、それとは違う道を選んできました。結果、Twitterは中央集権化しました。

しかし、時は流れるもの。あらゆることは変化したのです…

まず私たちは、『中央集権によって、ソリューションをパーフェクトに管理する』という課題に苦労しています。たとえば――各種のネガティブな発信に関し、Twitterでの集中管理を通じてグローバルポリシーを適用させ続けようとするならば、多大な人的コストを避けることができません。

二つ目に、『ソーシャルメディアへの評価軸は変わりつつある』ということです。

コンテンツをホスティングできたり、削除できたり…。それだけでは、もう優位になれません。関心を向けてもらうための推奨=「おすすめ」アルゴリズムこそが、ソーシャルメディアにおいては高く評価されます。残念ながら、こうした推奨アルゴリズムは各運営のオリジナルであり、(ユーザーが)代替サービスを選択したり、(開発者が)新たに構築したりすることはできません。今のところは。

三つ目に、既存のソーシャルメディアでは、「論争」や「怒り」を引き起こすコンテンツまたは対話に、注目が集まりがちだということです。それらは、健全なコンテンツおよび対話を大きく越え、盛り上がります。

最後に、『分散型ソーシャルメディアを実現可能にする新技術が現れた』ことが挙げられます。ブロックチェーンは、開かれた耐久性のある技術として、ホスティング・管理・そして収益化にさえ、有効に活用できるでしょう。その他さまざまな要素は絡みますが、基本はそのあたりになります。

(中略)

***

最近、Mike Masnick氏(techdirt.comのエディター)のスピーチ記事に出会いました。

“プラットフォームではない、プロトコルだ。”

この言葉は、数多くのチャレンジと解決策を示唆します。しかしもっと重要なのは、私たちがここに、「前進」を信じられる道を見出せた点です。

Squareは@SqCryptoと、まさに上記のような取り組みを、ビットコイン利用のため行っています。

「既にある通信プロトコルから標準規格となりえるものを見つけるか、もし見つからないのであれば、スクラッチでイチから構築する」…私たちは今回のチームに対し、このように希望しています。なぜこれがTwitterにとって朗報たりえるか?より広大な、開かれた対話の海(集積)に、私たちは参加できるようになるでしょう。そしてTwitterは、健全な対話を生みだすための、革新的な推奨アルゴリズムの開発に、さらに注力していくことができるのです。

この壮大なチャレンジを達成したあかつきには、Twitterは、新たな通信プロトコルのスタンダード・クライアントとなるでしょう。だからこそ、高い透明性を持ったプロジェクトとして進捗しなければなりません。単一の民間企業が所有するものではない、「オープンな分散型インターネット」の規格としたいのです。

分散型ソーシャルメディアの標準規格のみならず、開発周辺におけるオープンなコミュニティの構築をも、私たちはチームに要望しています。コミュニティメンバーには、企業・組織・研究者・一般市民まで、このプロジェクトに関心のあるすべての人が含まれます。

これは、一朝一夕でやれるプロジェクトではありません。

上にあげた課題を解決できるような、健全でスケーラブルな標準規格を開発するには、年単位の時間がかかります。私たちはゴールに達するまで、継続して投資を続けていきます。

私たちはこのチームを@blueskyと名づけました。

私たちのCTOである@ParagA(Parag Agrawal:Twitterの最高技術責任者)が中心となり、新たなメンバーを雇用してチームを率います。

※Parag Agrawalは、イーロン・マスク以前の、最後のCEOとなりました。

もしあなたがこのプロジェクトに興味を持てるなら、ぜひフォロー、もしくはDMを。

参考文献

■Protocols, Not Platforms: A Technological Approach to Free Speech

(Mike Masnick)

■Twitter wants to create a 'decentralized standard' for social media

(cnet:Queenie Wong)

Dec 13, 2019

押尾

mastodonインスタンス「ドン・ゴロツキ」亭主

2 notes

·

View notes