#三諸杉

Photo

#三諸杉 #みむろ杉 #純米大吟醸 #山田錦 精米歩合50% 15度 (なら泉勇斎) https://www.instagram.com/p/Cmk4zwQvIoJ/?igshid=NGJjMDIxMWI=

6 notes

·

View notes

Photo

馬橋村鎮守 馬橋稲荷神社 鎌倉末期に創建し江戸時代後期天保3年(1831)に京都白川神祇伯家御役所より正一位足穂稲荷大明神の神号を拝受し白川家より勧遷したと伝わります 江戸中後期から江戸に稲荷が爆発的に増えますが、論文をいくつか見ていると吉田家から遅れをとる白川家が平田家と組み、また御師の仲介も含め庶民を取り込み熱心に稲荷勧請を進めていたことが背景にあるようで、江戸後期の白川家はほとんどが稲荷の勧遷だったようです 官金が200疋だとの正一位稲荷大明神、300疋以上だと正一位○○稲荷大明神と固有の地名や人物が入ったカスタム神号を受け勧遷できたようです 100疋は現在の価値で10万円と言われるので、安くはないが高くはない設定です 一方稲荷といえば伏見稲荷や妻恋稲荷ですが江戸中期頃までは稲荷社からの勧請が多く稲荷勧請の独占権を主張してようですが、白川家が勧遷する稲荷は元は伏見稲荷より勧請されたこともあり白川家と吉田家が稲荷を含め諸神の勧請は両家しかできないと主張に呑まれる形でだんまりになった模様です とはいえ稲荷が爆発的に増えることによるメリットは大きかったようです 稲荷勧請の歴史の話になってしまいましたが、稲荷の神号に注目してみるのもまた神社巡りも面白くなるかも知れません #馬橋稲荷神社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ 馬橋稲荷神社(まばしいなりじんじゃ) 鎮座地:東京都杉並区阿佐谷南2-4-4 主祭神:宇迦之御魂神、大麻等能豆神、伊邪那美、弥都波能売神、菅原道真 社格:村社 ⛩┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⛩ #神社 #神社巡り #神社好きな人と繋がりたい #recotrip #御朱印 #御朱印巡り #鳥居#神社仏閣 #パワースポット #杉並区 #鳥居 #東京三鳥居 #双竜鳥居 #龍神 #稲荷 #神道 #神社巡拝家 (馬橋稲荷神社) https://www.instagram.com/p/ClEZ8ZyvoB2/?igshid=NGJjMDIxMWI=

99 notes

·

View notes

Text

この儘では米国の核の傘は破れるか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

櫻井よしこ

今月18日、ワシントン郊外の大統領山荘、キャンプ・デービッドでの会見で、バイデン大統領はこう切り出した。

「もし私が幸せそうに見えるなら、それは私が幸せだからだよ。すばらしい、すばらしい会談だった」

左右の岸田文雄首相、尹錫悦大統領を見ながら、バイデン氏は満足そうだった。「ワシントン・ポスト」紙は日米韓三首脳による会談の意義は計り知れない、と論評した。

会談では中国についても論じられたが、キャンプ・デービッド会談は中国を念頭に置いたものではないとバイデン氏は取り繕った。しかし、首脳三人が集結したのは、まさに中国の脅威に単独では対処しきれないと考える米国が日韓両国にコミットさせるためだったはずだ。

「歴史的」な首脳会談では、日米韓の安全保障協力を新たな高みへ引き上げ、自衛隊と米韓両軍の共同訓練を毎年実施し、今年末までにミサイル警戒データのリアルタイム共有を開始し、経済的威圧に対抗するサプライチェーンを強化するなど多くの目標が並び、地域的脅威には日米韓の連携で当たる体制となった。

米国の切望する、軍事面を筆頭とした日韓の幅広い協力体制の形が、一応整った。米国には日韓双方を何としてでも協力させなければならない事情がある。一言でいえば、米国による拡大抑止、核の傘はこのままでは破綻しかねないのだ。防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄氏が8月11日、「言論テレビ」で語った。

「米国が圧倒的な力を持っていた時代が終わりつつある。中国は2035年には1500発規模の核を持つ。米国の力が相対化され、米中間にMAD(相互確証破壊)と言われる状況が生まれたら、米国の核の傘の下にある同盟国はやや心配になる。これは1970年代に欧州の同盟国が感じたのと同じ不安です」

高橋氏はそもそもバイデン政権の安全保障の論理がおかしいと指摘する。22年10月にバイデン政権は核戦略文書、「核態勢の見直し」を公表した。安全保障環境はどの分野でも悪化していると分析しながら、核兵器の役割は減らすとしたのだ。

核弾頭の寿命は30年

「核抑止の専門家から見ると、米国内も含めて、大丈夫かという不安が拭えないのです」と高橋氏。

米国の核弾頭はいずれもかなり古く、一番新しいものでも1989年製、つまり34年前のものだ。ベルリンの壁が崩れ、冷戦が終わった後は新しい弾頭を作る理由はなかったからだという。だが、核弾頭の寿命は30年と言われている。

「ブッシュ政権のときに、それが大問題になった。で、オバマ政権以降、ピットという起爆装置など、部品の改修・更新を進めました。結果、弾頭の老朽化は今、それ程気にする必要はなくなった。むしろ問題は運搬手段です」と高橋氏は話す。

核戦力は大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)と、戦略爆撃機の3つから成る。米国のICBM、ミニットマン3は70年代前半に配備が始まった年代物だ。SLBMのトライデントは80年代、戦略爆撃機で一番古いのはB52、60年代の飛行機だ。

米国は今、ICBM、SLBM或いは潜水艦の近代化を進めているが、完成は2040年の予定である。他方、ロシアの一連の近代化計画は26年の完成を目指す。ロシアが新START(新戦略兵器削減条約)の期限が切れる26年を目指してきたのに対し、米国が遅れをとったのだ。さらに、前述のピットという起爆装置の生産能力が今の米国は非常に小さい。弾頭を増やそうとしても増やせない状況が生じている。

参院議員の佐藤正久氏も語った。

「米国保有の核弾頭は基本的に戦略核です。米国は戦術核を持っていない。だから中国の戦術核に対応するために潜水艦から発射する低出力の核、つまり戦術核を持つべきだという議論が起きて、トランプ政権下で作り始めた。それをバイデン政権は凍結してしまったのです」

ロシアと中国の核に対峙できない状況に米国は立たされている。このような状況がなぜ生まれたのか。欧州ではかつて旧ソ連の通常戦力が圧倒的に強かった。米欧諸国はこれに対抗できないために集団安全保障体制の北大西洋条約機構(NATO)を創り、通常戦力の弱さをカバーするために米国の核を導入した。

他方、今、ロシアが核を使うのではないかと恐れられている。ロシアはウクライナ戦で通常戦力をかなり消耗し、それをカバーするために核に頼ろうと考えかねないのだ。こうして見ると通常戦力で劣勢に立たされた側に、核を使う動機がより強く生まれがちなのが見てとれる。

戦後の極東、日本周辺はどうだったか。米国の海空戦力、つまり通常戦力は圧倒的に強かった。それに中国はどう対処したか。中国が対前年度比二桁の軍事費増額を実践し始めたのは、ベルリンの壁崩壊以降だ。ソ連邦の解体で中国は旧ソ連に遠慮することなく通常戦力の増強に邁進できた。中国は当時すでに米国と国交を樹立し、米国は中国を敵視せず、逆に大いに援助した。

民主党政権は核を使わない

結果、中国は極東における通常戦力で圧倒的優位を築いた。そしてここに来て中国は核戦力も大増産中だ。

ということは軍事バランスの構造上、極東の戦域で台湾有事、日本有事が起きれば、核の使用を考えざるを得ないのは、中国よりもむしろ米国ではないのか。

だが、民主党政権は「絶対に」核を使わないと、高橋氏は断言する。

「すでにウクライナのように、友好国が戦場になっていても、核であれ、通常戦力であれ、(ロシア本土への)攻撃を米国はためらっています。その場合、自分たちでやるしかないですね、ということになります。それは僕たちの側から見れば、見捨てられるということですね」

佐藤氏が付け加えた。

「同盟イコール自動参戦ではありません。フォークランド紛争の時、同盟国のイギリスが米国に軍隊派遣の支援を求めましたが、米国は拒否しています。自分の国は自分で守るということに尽きます」

日本は戦後78年間、ひたすら現行憲法の悪しき平和主義の夢に浸ってきた。どんな時も米国に守ってもらえると考えてきた。いま状況は大きく変わりつつある。その中で、米国の対日観も大きく変化し始めている。日本も安全保障において自立し、米国にとって強い味方であり、支える力になってほしいという姿勢への変化だ。米国は戦後一貫して軍事的に日本の頭を押さえ続けてきた。その米国の日本を見る目が本質的に変わったいま、わが国は米国の意図を正しく把握し、如何にして共に守り合うかを考える時だ。憲法改正は固(もと)より、

安全保障で力強く自立するための方策を、核の共有や戦略的配備を含めてタブーなく議論し、真っ当な勇気ある民主主義国になる時だ。

4 notes

·

View notes

Photo

大阪・金剛寺 三鈷剣(国宝)レプリカ

ニコニコ美術館に度々登場する、京都国立博物館の研究員の井並林太郎・ 上杉智英・ 末兼俊彦とかの話がわかりやすいし、内容がバカで面白すぎるので毎回楽しみに見ています。

(いっとくけど、 京都国立博物館の研究員って超エリート集団だよ!)

途中、江戸時代以降の歴史について研究員に尋ねられたところ彼らは鼻で笑っていました。

(なんかわかる)

エリート歴史研究家の間では、江戸時代までが歴史の研究に値するらしく、あとはどうでもいいらしいです。

(すごくわかりやすい。笑)

磯田道史とか千田嘉博が歴史研究家としてあれだけ人気なのは、彼らは決して書物に書かれたことを鵜呑みにしてなくて、1年のほとんどを自らの足で現地で調べて、それでもわからないことは通説としか認めていないこと。

(だから話の内容に説得力があるし、信用されてるんですね!)

科学の世界と同じスタイルで歴史を見つめているから信用されているんです。

ソースの不確かな書物や古い書籍で歴史を調べる研究は小学生でもできることなので、あれらは研究家ではなく評論家です。

(あんた、その内容のソースは何処から来ているの?と思うことが良くあるよね)

話が飛んでしまいましたが、写真は先日ニコニコ美術館の生放送で生まれてはじめて見た、金剛寺の国宝の三鈷剣。

(ニコ美で出ていた本物の写真がなかったので写真はレプリカの写真です)

後白河上皇の勅願によって金剛寺を再興した阿観上人が、密教の重要な儀式に使用していた剣といわれています。

平安時代の作。

反りの無い西洋型の直刃で両端が刃の、いわゆる諸刃の剣。

日本ではあまり知られていませんが、この三鈷剣が映画「スターウォーズ」でジェダイの騎士が使うライトセーバーのモデルになったことは海外では周知の通りで、ライトセーバー起動前の状態が三鈷、 プラズマの光刃が出た状態がこの三鈷剣の姿をモチーフにしたといわれています。

30 notes

·

View notes

Text

Yōkai bunka no dentō to sōzō

New item:

"A collection of essays by co-researchers and guest speakers as part of the International Research Centre for Japanese Studies' joint research project "Tradition and Creation of Yokai Culture, Moving Towards Expanding the Parameters of the Field" (research period: April 2006 - March 2010).

Shelf: 387 YOK

Yōkai bunka no dentō to sōzō : emaki sōshi kara manga ranobe made.

edited by Komatsu Kazuhiko.

Tōkyō : Serika Shobō, 2010.

ISBN: 9784796702973

627 pages : maps, facsimiles ; 18 cm.

(Yōkai bunka sōsho).

Includes bibliographical references at the end of each essay.

Text in Japanese. "[table of contents in Japanese].

序 / 小松 和彦

I 伝統/近世

【造形化・図像】

・〈さまざまな怖ろしげなるものたち〉の図像化をめぐって / 小松 和彦

・石燕妖怪画の風趣 : 『今昔百鬼拾遺』私注 / 近藤 瑞木

・『婚怪草紙絵巻』、その綾なす妖かし : 狐の嫁入り物語 / 徳田 和夫

・妖怪図像の変遷 : 「片輪車」を中心に / 今井 秀和

・「幽霊」の足 : 山東京伝の合巻における幽霊の図像分析と考察 / 桑野 あさひ

【怪談・草紙】

・上田秋成の初期妖怪小説について : 老婆と猫の呪い / 高田 衛

・所帯道具の化物 : 草双紙を中心に / アダム・カバット

・残虐から幻妖へ : 合巻に描かれた怪異 / 佐藤 至子

・上方落語の怪異空間 : 近世大坂・京都・江戸の都市空間認識 / 佐々木 高弘

【妖怪論/怨霊をめぐって】

・歴史的産物としての「妖怪」 : ウブメを例にして / 木場 貴俊

・怨霊から妖怪へ : 井上内親王伝説の軌跡 / 大森 亮尚

・怨霊研究の諸問題 / 山田 雄司

・能に現われる怨霊 / 永原 順子

・蚊帳と幽霊 / 常光 徹

【妖怪論/日本と海外・天狗と鬼】

・西王母と赤松子 / 杉原 たく哉

・阿蘇・高千穂の鬼八伝説 : 狩猟・野焼きとの関連性 / 永松 敦

・韓国のトケビと日本の「付喪神」 : 器物の妖怪としての韓国のトケビの性格 / 金 容儀

II 創造/現代

【妖怪近代化の明治】

・明治期の海外邦字新聞および海外関係記事にみる怪異情報序説 / 湯本 豪��

・怪しい獣から「怪獣」へ / 齋藤 純

・ツェツィーリエ・グラーフ・プファフの『日本妖怪書』をめぐって : 著者の活動と同書の評価および関連動向 / 安松 みゆき

・恋愛劇と「大魔神」 : 泉鏡花「飛剣幻なり」の妖怪像 / 清水 潤

【再創造される妖怪】

・黎明期の妖怪映画 : その隆盛と衰退にかんする一考察 / 志村 三代子

・猫目小僧と妖怪ブーム : 一九六八年の『少年キング』と少年的知識 / 高橋 明彦

・学校の異界/妖怪の学校 : 峰守ひろかず『ほうかご百物語』を中心に / 一柳 廣孝

・鎌鼬存疑 : 「カマイタチ現象」真空説の受容と展開 / 飯倉 義之

・女の敵は、アマノジャク : 昔話「瓜子織姫」系絵本における妖怪 / 横山 泰子

【妖怪で町おこし】

・郷土玩具と妖怪 : 妖怪文化の〈伝統の創造〉 / 香川 雅信

・現代の妖怪と名づけ : 「かわいい」妖怪たちと暴力をめぐって / 安井 眞奈美

・妖怪町おこしにおける妖怪文化の創造 : 広島県三次市を中心に / 松村 薫子

編集後記

1 note

·

View note

Text

【山守隊・岡崎哲三さんに聞く、10年後の登山道|「山を守る人たち」が語る未来】 - YAMAP MAGAZINE : https://yamap.com/magazine/45532 : https://archive.is/JPX8g : https://web.archive.org/web/20240401124435/https://yamap.com/magazine/45532

投稿日 2023.03.31

更新日 2023.05.23

{{ 図版 1 }}

今回のYAMAP10周年特集では「これまでの山の10年、これからの山の10年」をテーマに、山を守るプロフェッショナルたちにインタビュー。第1弾は、北海道・大雪山系を拠点に、全国各地で登山道の整備と指導をしている一般社団法人大雪山・山守隊の代表、岡崎哲三さんです。ただ荒廃した登山道を修復するのではなく、生態系を復元させ、人の利用環境も守る「近自然工法」に取り組む第一人者。登山者も一緒になって考えたい、次の10年で取り組むべき課題についてお聞きしました。

●目次

「山好きが、山を壊す」という不思議

「近自然工法」の師の教え

山を守るために仕組みと意識を変える

「人のため」と「自然のため」の整備の違い

答えは自然の中にある

「民間の力で仕組みづくりを」

■《「山好きが、山を壊す」という不思議》

{{ 図版 2 }}

―――登山道整備の話の前に、山との出会いを教えてください。

大雪山・山守隊代表・岡崎哲三さん(以下、岡崎): 私は札幌の山に近い地域に生まれ育って、勉強より海や山が好きでしたね。30年近く前かな。ちょっと山小屋でアルバイトしてみようと訪れたのが大雪山でした。正直、山登りが好きというより、月給18万円で、当時としては北海道では高給だったのにひかれました(笑)。行ってみたら、日給6,000円で30日働けと。なるほどなぁ、なんて思ったものの、始めてみたら面白い環境でした。

当時は林野庁のアルバイトのような人が近隣の山小屋に泊まり、朝から晩まで必死に登山道の整備をしていました。彼らから話を聞く中で、道が崩れる要因の多くが登山者にあることを知り、「山が好きで登っている人が、山を壊しているのか」と不思議に思っていましたね。

{{ 図版 3 : 登山道を整備する大雪山・山守隊の岡崎さん }}

山小屋の管理人として働く中で、登山道をはずれてルールを守らない登山者に注意することに苦労するより、自分たちで手を動かして、登山道を直してみようと思い立ったんです。

実際に整備を本格的に進めてみたら、「俺はこっちの方が向いているな」と実感したんですよ。それで登山道整備ばっかりやるようになって。山小屋の後も、大雪山のヒグマ情報センターなどで勤務しながら、登山道の整備をずっと続けていました。

整備した場所が良ければ、登山者は道から外れずに歩いてくれる…。登山者に言葉で伝えるよりも、自然を守りつつ、登山者を誘導できるという行動のほうが楽しさがありました。

■《「近自然工法」の師の教え》

―――岡崎さんといえば、山の地形と、生態系の復元を考えた「近自然工法」の登山道整備で知られています。これを知ったきっかけを教えてください。

岡崎:山に入ってから10年ほどたったころ、近自然河川工法の第一人者である故・福留脩文(ふくどめ しゅうぶん)さん(*1)の研修に参加したことで、生態系を復元させることで人間の利用環境も守られる発想の「近自然工法」という���え方を知ったんです。

*1 福留脩文(1943?2013) 日本の多自然川づくりの専門家で、建設コンサルタント。環境問題や地域開発の総合コンサルタント会社、西日本科学技術研究所(高知)を創業。治水と環境が調和した川づくりに尽力した。

河川だけでなく、日本の伝統土木工法も研究していた福留さんのお話は「なるほど、言われてみりゃそりゃそうだ」の連続でした。

例えば、人間の手が入る前の川の話。自然の川には蛇行があって、緩やかな流れの中に多様な生態系があります。人の手によってまっすぐに水路化され、コンクリートで護岸されれば氾濫は避けられ、人間にとっては安全かもしれない。けれど、本来の生態系はなくなってしまう。

ただ、水路化されて生き物が消えた川でも、環境を整えれば再び生態系が戻ってくるということを、福留さんは教えてくれました。それは、山の場合も同じ。荒れた登山道でも、植物が復元できる土壌の環境さえ安定させられれば、植物は復活するんです。

{{ 図版 4 : 屋久島で屋久杉の根が踏まれることを防ぐため、歩行路を補修 }}

「生態系に関することは自然が教えてくれる」

「生態系の本来の姿について理解を深めれば、どんなに荒れていても復元できる」

近自然工法で登山道を整備しながら、そのような想いに至ったんです。福留さんが亡くなってしまった今となっては正解を教えてくれる人はいませんが、そう確信しています。

―――その経験を機に法人を設立して事業化されたのですね。

岡崎:福留さんの研修を一緒に受講した人たちは大雪山から離れてしまったけど、私は「どんな登山道の侵食でも直る」と思っていたので、「やめたらもったいない」と強く感じていました。そんな想いで合同会社を設立したのが2011年。

といっても、最初はほとんど仕事もないなか、ひたすら登山道整備の現場に行って、技術を深めることを意識していました。しかし数年経て、技術だけ持っていても前に進めないと実感するようになったんです。

―――具体的にはどのようなことがあったのでしょうか。

岡崎:行政とかかわりながら整備を進めるわけですが、どんなに頑張っても、予算や仕組みにも限界があって技術があっても今以上に整備量を増やすことができない…。だから行政にお願いするスタンスではなく、より山に身近な登山者の意識を変え、協力を得ていくことに考えをシフトしたんです。

山の文化を下支えしているのはやっぱり「近隣の人」。つまり、一人ひとりの登山者です。その中には少なからず、私と似た考えを持つ人もいて、一緒に山を守るために発信や活動をしていこうと、一般社団法人の大雪山・山守隊が2018年に立ち上がりました。

■《山を守るために仕組みと意識を変える》

{{ 図版 5 : 伊豆諸島・御蔵島での整備の様子。ハードさとともに充実感が伝わる }}

―――岡崎さんは、日本各地でさまざまな人を巻き込みながら山守隊の輪を広げ続けています。

岡崎:私自身、本来はコミュニケーションとか仲間づくりとか得意な方ではないんですよ。ただ「山を直したい」と考えた時に、登山道が総延長300kmあると言われる大雪山で、1人で1日頑張って数m直したところで自己満足にしかなりません。

山を管理することとは何か──。登山者の踏圧や豪雨などの自然現象による道の崩れがあっても、崩れた分はしっかりと保全し、生態系を維持できること。そこまでできて初めて「管理」と言えます。当たり前の話に聞こえますが、国内で本来の「管理」を実現できているエリアはほとんど無いと思います。

だからこそ、登山道を管理するための仕組み自体を変える必要があり、仕組みを変えるには社会の雰囲気を変える必要があり、社会の雰囲気を変えるためには人々に働きかける必要があります。本当に、苦手なことばかりです。でも自然を守るために、これからもやっていく必要があると思っています。

本当は「自然を守る」なんて発想はそもそもおこがましいと感じています。私が住んでいる大雪山の麓の主産業は農業。大雪山に雪が積もり、それが流れ出て川になり、土壌を運び農業の基盤ができ、街ができています。

大雪山という自然環境がなければ、この場所に私たちはいないかもしれない。実は「自然に守られているのは私たち」と思っています。だからこそ、この自然環境が続くために努力し、恩返ししたい。そんな気持ちで続けています。

そしてもう一つの原動力は、日本に自然を守る仕組みがないことへの猛烈な腹立たしさ。日々怒り心頭に発しながら作業しています。

■《「人のため」と「自然のため」の整備の違い》

{{ 図版 6 : ヤマップとの合同企画YAMALIFECAMPUS登山道整備編のひとコマ }}

―――今後に予想される、登山道整備の課題について教えてください。岡崎さん拠点の北海道においても、地方部では登山人口の減少や、管理する山岳会メンバーの高齢化などによる登山道の荒廃が進んでいますね。

岡崎:荒廃には2種類ありますね。ひとつは、人が入らないことによって荒れ放題になってしまう荒廃。もうひとつは、道が削れてしまって生態系が崩れて直すことが不可能な状態。両者は意味が全く異なります。前者は道がもとの生態系に戻る作用、後者は生態系が消えていく作用。

おっしゃる通り、北海道をはじめとした地方の各地で荒廃、廃道化は進んでいます。しかし、本州と比較すると利用者の少ない大雪山の周辺だけでも、道が削れて生態系が崩れていく登山道が多すぎて手に負えないという現実もあります。

私自身は登山道を適切に「管理」できる状態になって初めて人を通すべきだと考えています。登山者のために廃道を再整備するだけでは不十分であり、生態系への影響を最小限に食い止める登山道の整備、そしてそれを維持していく「管理」を優先してほしい。

崩れたところを歩きやすいように整備できる人は沢山います。だけど侵食を止めて生態系を復元させる技術と想いを持って整備している人はめったにいない。その状態は、残念ながら昔からあまり変わらない現状です。

{{ 図版 7 }}

―――一言で「登山道整備」と言っても、登山者を優先的に考えるのか、自然保護までを目的にするかで、「管理」は全く別物になるんですね。

岡崎:人のための整備か、自然のための整備か、その視点によって全く異なります。侵食が進んで、登山者が「もう歩けない」という状態になると、「土留め」と称して木柵階段を作ったりするわけです。しかし、崩れた原因を理解してそれに対応する施工をしない限り、土は延々と流れ続けることが分かっています。

侵食がゆるやかになって、安定した土壌環境になり、隙間から植物が芽を出すような状態になってようやく生態系が作られていきます。 そういった安定した登山道の状態を作らない限り、その登山道を直し続けなければいけません。

■《答えは自然の中にある》

{{ 図版 8 : 丁寧にまとめられた山守隊の活動報告。定期的に会員あてに送付される }}

やっぱり答えは山の中にあって、自分が机上では気が付けないもの。現場で状態を見て「どんな施工、どんな生態系がふさわしいか」と考え、実際に整備をして、正解かどうかは自然が教えてくれます。

必要なのは技術以上に、自然のあり方を理解しようとする姿勢です。土木工法や生態学の教科書だけをあてにしないで。自分たちも整備の教科書は作っているんだけど(笑)。「自然の中に答えがある」「正解は一つではない」。禅問答のようだけど、師匠の福留さんは常にそうおっしゃっていました。

{{ 図版 9 : 「たまには山へ恩返し」と称される登山道整備イベント後の集合写真。大雪山の裾合平にて。 }}

―――登山道から見てきたこの10年の変化と、登山者に期待する次の10年を教えてください。

岡崎:この10年での変化はすごく面白いですよね。日本百名山以外の山に向かう人も増えているし、低山や里山、トレイルランニングなど、楽しみ方が多様になっていると感じます。

次の10年でさらに山を楽しむジャンルが増えていくのではないでしょうか。登山者の皆さんには、自然をたくさんの視点で楽しんでほしいと思っています。

日本百名山、ピークハント、トレイルランニング、ロングトレッキング、動植物の観察、その中に「登山道整備」というジャンルがある未来。

間違いなくこれだけは言えますが、登山道整備は楽しいです。自然を観るだけでなく、自然に働きかけてその変化を楽しむ。生態系の理解が深まり、自然をさまざまに感じ取れる視点が増えます。

いろいろなジャンルを経験した登山者の中には、崩れていく登山道や無くなっていく植物を悲しむ人もいます。そういう人にはぜひ生態系を復元する整備を体験してほしい。山に行って頑張れば次の年には植物が芽吹いているかもしれない。またその山に行きたくなるし、また道直しをやりたくなります。その価値観が広がれば登山道整備は山を楽しむジャンルになると思っています。

■《「民間の力で仕組みづくりを」》

―――次の10年で登山道整備が山を楽しむためのジャンルの1つ、カルチャーになるといいですよね。

岡崎:海外では登山道ボランティアがカルチャーになって浸透している地域もあります。ボランティア登録している人が数万人もいて、毎日どこかで登山道の整備が行われている国立公園もあると聞きます。

そこではボランティア団体にしっかりお金がまわり、整備のためのガイドブックもある。「仕組み」ができているんです。それにより技術レベルをキープできるし、教えてくれる人もいるから登山者も作業を楽しめる。私たちもその形を目指し、登山道管理の一翼になれるようにしたいと思っています。

登山道整備のボランティアも、押し付けられてやるものじゃない。学びながら実践するのは楽しいものなんです。今あるルールを守りながらも、行政に頼り切らず、登山者ら民間の力で率先して仕組みを作る。

日本でも登山道の管理を担うことができるはず。日本の美しい自然を次世代に残すためにも、次の10年でその仕組み化を実現したい、しなければいけないと思っています。

●ライター 武石 綾子

静岡県御殿場市生まれ。一度きりの挑戦のつもりで富士山に登ったことから山にはまり込み、里山からアルプスまで季節を問わず足を運んでいる。コンサルティング会社等を経て2018年にフリーに。執筆やコミュニティ運営等の活動を通じて、各地の山・自然の中で過ごす余暇の提案や、地域の魅力を再発見する活動を行っている。

0 notes

Photo

昨日も今日もちびちびやってる #三諸杉 #山田錦 #純米大吟醸 https://www.instagram.com/p/CqajkoKPLnb/?igshid=NGJjMDIxMWI=

2 notes

·

View notes

Text

2024/3/26 7:59:46現在のニュース

「僕の口座からお金を盗んで、うそをついていた」 大谷の声明全文(朝日新聞, 2024/3/26 7:57:25)

不登校の要因、認識にズレ - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:57:19)

新宿駅西口地区の開発計画 3社、高層ビル建設着工 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:57:19)

揺れる砂糖市場(上)サトウキビ生産 苦闘 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:57:19)

持ち主は上杉謙信の近臣? 近似の「十六間筋兜」展示 29日まで加須 出土した場所「障子堀」模型も(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:55:40)

長瀞町公式キャラ誕生 「とろにゃん」これからよろしくね 美大出身・神辺さん考案(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:55:40)

千葉県誕生150年 地域の魅力を12拠点で発信 市原、木更津、君津、袖ケ浦、富津でアートと音楽の祭典(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:55:40)

松戸市 庁舎移転地取得に38億円 新年度予算案を可決(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:55:40)

国産ウイスキー、定義を厳格化 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:52:06)

プーチン氏、西側諸国の関与示唆 モスクワテロ - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:52:06)

後発薬の製造状況を公表 厚労省、6月から - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:52:06)

21年間トップが退く高島屋、40代社長「大丸」の分かれ道 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:52:06)

コロナ専門家組織、今月末に廃止へ - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:52:06)

東南ア、原発導入機運再び - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:52:06)

取り戻せ、琵琶湖北部の「田園美術館」 ハンノキ復活に挑む農家(毎日新聞, 2024/3/26 7:52:04)

(社説)NTT情報流出 グループで対策強化を:朝日新聞デジタル([B!]朝日新聞, 2024/3/26 7:51:06)

トランプ氏の保証金、260億円に大幅減額 資産差し押さえは回避へ(朝日新聞, 2024/3/26 7:49:52)

<新型コロナ>後遺症の悩み 年代高いほど割合低め 神奈川県の調査を独自分析 ワクチン接種回数も影響(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:47:50)

困難抱える妊婦を支援へ 金銭面や精神疾患、知的障害… 神奈川県が調査 市町村と連携し対応(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:47:50)

川崎の三浦市議 採決で会派決定背き 維新が離党勧告(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:47:50)

5人で川崎市議会 新会派 維新市議団と重冨議員(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:47:50)

川崎市制100周年 スペシャルサポーターにプロダンスチーム「川崎を胸に」 市への愛着、若者に発信(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:47:50)

川崎区・富士見公園 北側エリア、来月から開放 相撲場など整備(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:47:50)

電力先物、現物と連携へ - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:45:40)

法人化が研究力低下招いた 山極寿一・元国立大学協会長 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:45:40)

「日経半導体株指数」が始動 - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:45:40)

「信頼している方の過ちはショック」大谷翔平選手 違法賭博疑惑(毎日新聞, 2024/3/26 7:44:58)

ローカル鉄道「社長と話しませんか」 ヒマなら3~4分で来るかも?(朝日新聞, 2024/3/26 7:41:17)

QRコード30年、なぜ愛知から世界へ 開発者「強みはローテク」(朝日新聞, 2024/3/26 7:41:17)

「熊本は大きく発展する」 台湾金融大手トップが語る現実と未来像(朝日新聞, 2024/3/26 7:41:17)

朝ドラ「ブギウギ」伝えた魅力と残念さ 笠置シヅ子評伝の作家が語る(朝日新聞, 2024/3/26 7:41:17)

海の観光 交通拠点に 藤沢の湘南港「江の島桟橋」完成 28日から運航開始(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:40:14)

自主保育の灯 消さない 子どもの興味を大切に 原宿おひさまの会、活動継続模索(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:40:14)

謎解きで池袋の魅力体感 アニメイトや豊島区が連携 4月11日スタート(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:40:14)

「紅麹」摂取、入院26人に - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:39:37)

トランプ氏不倫口止め事件 初公判は4月15日に 米NY州裁判所(毎日新聞, 2024/3/26 7:37:50)

大阪府「特例」天下り、24年度に廃止へ 「批判が理由ではない」(毎日新聞, 2024/3/26 7:37:50)

コンパクトシティー計画、全国市町村の3割で 住宅や商業施設を集約 | 毎日新聞([B!]毎日新聞, 2024/3/26 7:37:06)

16年ぶりの新知事に木村氏 現職の「流れ継ぐ」強調、逆風かわす:朝日新聞デジタル([B!]朝日新聞, 2024/3/26 7:33:35)

レポ金利、日銀解除も翌日物が0%に 短期債の需要強く - 日本経済新聞([B!]日経新聞, 2024/3/26 7:33:34)

被害多発 集合住宅に防犯カメラ 自転車盗が東京都内最多 江戸川区で実証実験(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:32:10)

工事遅延で違約金16億円超 損害額は3期工事終了後に確定 世田谷区庁舎1期棟と区民会館が完成(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:32:10)

<論戦 都議会>予算特別委 外国人の介護人材・紹介料を補助 1人上限15万円(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:32:10)

立川市の旧清掃工場 解体始まる 3年半かけて更地に 跡地には公園・緑地など検討(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:32:10)

「日本茶再起を」世界に挑む 杉並の専門店、124年ぶりパリへ 7月ジャパンエキスポ出展(東京新聞)|dメニューニュース(東京新聞のニュース一覧|dメニュー(NTTドコモ), 2024/3/26 7:32:10)

0 notes

Quote

Q6. 最新の研究では、戦いの構図はどう解釈されていますか?

家康が「完全に悪者(=反逆者)」になります。

秀吉の死後、家康は大老の地位にありながら豊臣家のルールを守らず、勝手な行為を繰り返したため、他の大老と奉行が結託し、政権から家康を排除しようと企てました。そして、会津の上杉景勝(大老)の陽動を契機に家康が景勝追討を名目として東国へ出陣すると、大老・奉行の筆頭格となる毛利輝元、石田三成が秀頼を推戴(政権掌握)し、公儀の立場から家康を逆賊に指定しました。

三成らは九州・西国・北国から軍勢を集め、景勝は東北の諸大名を指揮下に置き、関東の家康を包囲殲滅する算段でした。しかし、実際は足並みがそろわずに関ヶ原で敗北し、計画は破綻しました。

Q7. 現在の「関ヶ原の戦い」はどのようにして生まれたのですか?

いくつかの段階を経て作り上げられました。

まず全体的な下地として、天下を取った家康は、豊臣公儀の逆賊となった事実を隠蔽するため、三成1人をヒールに仕立て上げ、自らを正義(公儀)の側へと話をすり替えました。その後、幕府による大名御家人の家譜(かふ)編纂事業の過程で、各子孫が関ヶ原に参戦したご先祖の活躍を「盛った」内容で申告し、それらの「誇大エピソード」が流布します。

さらに、出版ブームに乗って作られた軍記物の小説が、これらを基に読者の反響を得ようと、さらなる「演出要素」を加えます。やがてその顚末が世間の一般的認識として定着して、既成事実化したと考えられています。

「作られた物語」より「歴史の真実」を知る楽しみ

京都にいた公家や僧などの日記には、関ヶ原の戦いに関する記述がいくつかみられます。

たとえば、西軍による伏見城攻めについて、落城にいたる10日余りは連日昼夜にわたり鉄砲攻撃が行われ、その銃声は約12キロメートル離れた京都市中まで聞こえたと記され、すでに合戦での主要兵器が鉄砲に移行していた様子がうかがえます。

こうした記録こそが、戦いの「真実の姿」を伝えるものでしょう。現代の歴史ドラマや小説と同じで、後世に創作された「物語」には、フィクションが多く盛り込まれています。

近年は、「1次史料」の解読が進むのと同時に、「新たな史料」の発見などから次々と「歴史の真実」が解明され、日本史の教科書に書かれる内容も大きく様変わりをみせています。

本記事で解説した関ヶ原の戦いでも、聖徳太子でも、どの題材でも構いません。ぜひ、小説やドラマなど「作られた物語を楽しむ」ところからもう一歩進み、「最新の日本史」を学び直すことで「歴史の真実を知る楽しみ」を体感してみてください。

みなさんが学校で学んだときよりも、日本史は「大きく進化」しているからです。

関ヶ原の戦い「よく聞く通説」はウソだらけだ 「裏切りの理由」「徳川秀忠遅刻の原因」も? | リーダーシップ・教養・資格・スキル | 東洋経済オンライン

0 notes

Text

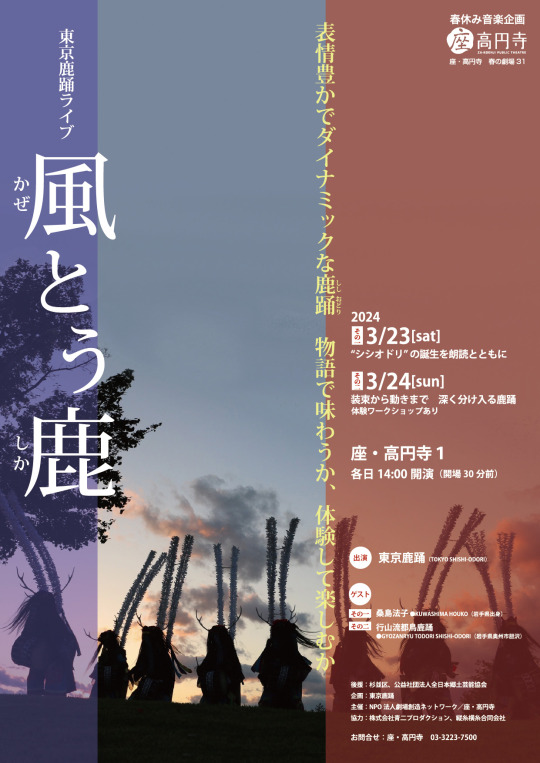

東京鹿踊ライブ「風とう鹿」

本日(2/十)より予約開始!

【本日より、チケット発売開始!】

とうシカとうとう十年をむかえまして

〜東京鹿踊ワンマンライブ@座・高円寺 開催

郷土芸能を伝える舞川地区の出身者らと、郷土芸能の可能性を世に問う有志と共に結成した、(略称・トウシカ)。

東京の地で活動を始め、『風 とう 鹿』と題した宴を開催します。

「東京鹿踊ライブ 風とう鹿」

座・高円寺 春休み 音楽企画

出演:東京鹿踊

ゲスト:

3月23日:桑島法子さん

3月24日:行山流都鳥鹿踊

期間 2024年03月23日(土)~03月24日(日)

会場 座・高円寺1

チケット予約

座・高円寺HPより

→https://za-koenji.jp/detail/index.php?id=3107

――詳細――

3月23日(土)

その一 鹿踊+朗読劇『風とう鹿』

“シシオドリ” の誕生を朗読とともに

▶︎行山流舞川鹿子躍秘伝書『勘太郎之巻』より

▶︎宮沢賢治『鹿踊りのはじまり』より

▶︎朗読 桑島法子さん(声優・岩手県出身)

鹿踊の誕生の由来は諸説あります。

今回は岩手県出身の声優で、トーシカの初期の頃から観ていただいている桑島法子さんを迎え、東京鹿踊のルーツである行山流舞川鹿子躍に伝わる秘伝書『勘太郎之巻』と、宮沢賢治の『鹿踊りのはじまり』の芝居仕立ての朗読+東京鹿踊で、鹿踊の誕生に想いを馳せてみてください。本場の岩手弁からなるリズムと躍動する鹿の踊り、お楽しみください。

3月24日(日)

その二 鹿踊演舞『問う鹿乱舞』

装束から動きまで 深く分け入る鹿踊×体験ワークショップ

▶︎鹿踊比較演舞

東京鹿踊+行山流都鳥鹿踊(ゲスト鹿踊・岩手県奥州市胆沢)

▶︎23日の劇中で登場した鹿踊りを間近で体感!

鹿と躍ろう、鹿になろう! 鹿踊りワークショップ

鹿の角をつけた鹿頭をかぶり、背中に長い“モノ”を背負い、太鼓を叩きながら歌い踊る「太鼓踊系鹿踊」。

岩手・宮城には今も約50の鹿踊りが伝わっています。

東京鹿踊にも、

●行山流舞川鹿子躍(岩手県一関市)

●行山流水戸辺鹿子躍(宮城県南三陸町)

●仰山流前田鹿踊り(岩手県大船渡市)

出身者がメンバーになっています。

●行山流舞川鹿子躍

●行山流水戸辺鹿子躍

●仰山流前田鹿踊り

見た目は似ているけど・・・?な、太鼓踊系鹿踊の多様さを、岩手県奥州市胆沢に伝わる行山流都鳥鹿踊の皆さんをゲストに迎え、土地土地で異なる鹿踊に深く分け入ります。東京鹿踊との比較演舞や、装束や動き、演奏などの特徴を解説、舞台上で実際に体験いただきます(事前申込制)

【体験申込】

座・高円寺HP

→ https://za-koenji.jp/detail/index.php?id=3107

東京鹿踊が、自身のありようから模索してきた郷土芸能の可能性、その十年が形づくる『風とう鹿』、どうぞご期待ください。

スペシャルゲスト:

○桑島法子さん(岩手県出身)

KUWASHIMA HOUKO

12月12日生まれ。岩手県出身。 青二プロダクション所属。

デビューしてまもなく大ヒットアニメ『機動戦艦ナデシコ』のヒロイン、ミスマル・ユリカ役に抜擢される。以降、『犬夜叉』の珊瑚役をはじめ、『機動戦士ガンダムSEED』のナタル・バジルール役、フレイ・アルスター役、『ハートキャッチプリキュア!』の明堂院いつき:キュアサンシャイン役、『宇宙戦艦ヤマト2199』森雪役

、『鬼滅の刃』炭治郎(主人公)の母役など、人気作品のキャラクターを数多く演じています。番組ナレーターとしても活躍中。

2001年から宮沢賢治作品を朗読する“朗読夜”をライフワークとして続けており、これらの活動が評価され、2009年に花巻市主催「第19回宮沢賢治賞・イーハトーブ賞」で、イーハトーブ賞奨励賞を受賞しました。第73回全国植樹祭いわて2023にて「虔十公園林」を朗読。2010年からは、岩手県の希望郷いわて文化大使を務めています。

○行山流都鳥鹿踊保存会(岩手県奥州市胆沢)

GYOZANRYU TODORI SHISHI-ODORI

岩手県奥州市胆沢に伝わります。「鹿のハツ連れ」といい、親鹿(仲立)、女鹿、両側に雄鹿が6人、計8人で踊ります。装束の幕には「九曜」・春日並びに日月の四季を略した「十二揩子」、36の神々を象徴した「チドリ」を染め、腰には3mもある「ササラ」を挿し、「大太鼓」を付ける。鹿の情操や生態を舞踊化したものとされ、ササラ竹

が踊るにつれてもつれ、からむ様は、咲き乱れる秋の七草とすすきの波を乗り越え、戯れ遊ぶ鹿を想起させます。

行山流舞川鹿子躍と同じ「行山流」ですが、違いや共通点を探してみてください。

東京鹿踊

-TOKYO SHISHI-ODORI-

2013 年6 月、行山流舞川鹿子躍(ぎょうざんりゅうまいかわししおどり)が伝わる岩手県一関市舞川地区出身者が呼びかけ人となり、首都圏在住の鹿踊伝承者と郷土芸能の可能性を信じる有志で結成。「鹿踊」の演目を習い、実演する他、多国籍・多世代・多分野に対応したワークショップ、魅力発、郷土芸能を通じた地域との関わり方、未

来へ継ぎ方を思考するためのプロジェクトを企画しています。

2023年にとうとう10周年をむかえました。

https://to-shika.tumblr.com/

出演者:東京鹿踊

小岩秀太郎、松坂史、古谷加奈

(以上出身:岩手県一関市・行山流舞川鹿子躍)

山田雅也(出身:群馬県)

西田昌代(出身:東京都 江戸祭囃子 獅子舞)

小野寺翔(出身:宮城県南三陸町・行山流水戸辺鹿子躍)

山下明恵(出身:兵庫県)

塩原那奈(出身:長野県)

鈴木康正(出身:岩手県大船渡市・仰山流前田鹿踊り)

主催:NPO法人劇場創造ネットワーク/座・高円寺

後援:杉並区、公益社団法人全日本郷土芸能協会 企画:東京鹿踊

協 力:株式会社青ニプロダクション、機糸横糸合同会社

1 note

·

View note

Text

天皇氏族の特徴

天皇氏族―天孫族の来た道 (古代氏族の研究⑬) | 宝賀 寿男

ここでは、天照大神や神武天皇の日本列島内における祖系を遡って探究するとともに、この天皇氏族・天孫族の様々な特徴を探り、それに関係した諸氏についても見ていく。検討すべき問題が多種多様で、それぞれが大きい問題を含むから、本書が紙数の制約のもとにあることを念頭におき、これまで検討してきた結論的なものを整理して、予めある程度示さざるをえない(このことを先ずお断りする)。

わが国天孫族の主な動向

これまで公刊してきた拙著『「神武東征」の原像』や『息長氏』など古代氏族シリーズ)を通じて、天皇氏族の基本的な人物たる神武天皇と一族近親、臣下・関係者について、各々の原像を具体的に示してきた。それらなどを踏まえて、以下に要点を記す。

神武天皇などの初期天皇:神武は、当初に居た北九州の筑前海岸部(天孫降臨伝承にいわゆる「日向」。具体的には筑前の早良・怡土両郡あたり)から、兄・彦五瀬命とともに畿内に東征を試み、紀伊の紀ノ川滞上ルートで大和侵攻に成功して、奈良盆地南部地域あたりを押さえ、大和朝廷の初代の大王(天皇)となった。治世時期は概ね紀元一七五~一九四年の約十九年間とみられる(資料編に掲載の表「古代天皇の治世時期の推定」を参照)。この東征は、邪馬台国本体の東遷ではなく、筑前の支分国の庶子・一族関係者による小勢力の東征活動にすぎない(要は、「神武東征」という事件はあったが、それは「邪馬台国本国の東遷」ではない。当地での前途を悲観した庶子たちによる他地への分岐活動という意味)。

神武に関連して現れる随行・敵対の人々と崇神天皇関係者とを比べれば、それぞれがまったく異なっており、「神武=崇神」という同一人物のはずがない(神武は崇神の五世代ほど前の祖先る)。鏡を象徴とすろ太陽神信仰(この奉祀勢力)の中心が北部九州から畿内に移動したと認めても、それが直ちに邪馬台国東遷だとみるのは論理の飛躍である(筑後川流域と大和盆地の地名の類似も、物部氏東遷の影響のほうが強いか)。

北九州の在地には、神武東征当時はまだ邪馬合国もその怡土支分国もともに残り。その後の一世紀半ほどの期間は、北九州と畿内に各々の王権勢力が列島内に並存した(三世紀中葉頃は、畿内のほうの勢力はまだ小さいから、列島内で二強の王国が並立という構造。規模ではない)

神武の後のいわゆる「闕史八代」の諸天皇は、実在性を否定する根拠に乏しい、。邪馬台国の九州残滓勢力は四世紀中葉頃には滅ぼされたが、これは、最終的には畿内王権・景行天皇の九州巡狩に因る(従って、古田武彦氏の言う「九州王朝説」は成り立たない)。大和王権がほぼ確立した崇神天皇の時代には、日本列島のうち本州主要部を版図としたが、西側は吉備ないし安芸くらいが西限であって、その勢力は北九州にはまだ達していなかった。

神武の父はは、天孫・瓊瓊杵尊の子の彦火火出見尊(山幸彦)で、母は海神族首長の娘・玉依姫である。

『記・紀』に神武の父とされるウガヤフキアエズノ尊(彦波瀲尊)は山幸彦嫡出の長子であって、実際には神武の嫡兄である。その子孫が怡土支分国の王家を継いでいったとみられるが、後裔の系譜や存続の詳細は不明である。

天照大神:高天原を主宰する男性神であり、名を天活玉命(生国魂神)ともいう(論拠は様々に異なるが、山片蟠桃以降、男性神説もかなり多い。天照大神は、卑弥呼ではないし、推古天皇や持統天皇など実在者の反映でもない。後世に造作された架空の人物でもない。本書では詳説しないが、拙著『「神武東征」の原像』『息長氏』等を参照のこと)。天稚彦の親として神代紀に記される「天国玉」や、天照御魂神にも相当する(鈴木真年著の『古事記正義』)。

天照大神は天皇家の遠祖だが、決して抽象神ではなく、神武の四代祖先という具体的な生身の人間である。長子の天忍穂耳尊(天忍骨命)の嫡子が天火明命(この神は物部祖神ではないことに注意)で、この系統が本国・高天原(筑後川の中下流域で、久留米市の高良山麓に本拠)の邪馬台国王を継いでいった(これも後商やその存続の詳細が不明で、大和王権側の記録には残らない。景行天皇の九州巡狩や神功皇后遠征の時の討滅対象のなかにあったものか)。

天火明命の弟が、高天原から筑前の「日向」へ天降り(移遷)した者で、これが瓊瓊杵尊である。祖先の居住地から支庶の者が分かれて新天地に遷ることを、東北アジアのツングース系の上古伝承では、「天からの降臨」という形で把握する傾向があり、日本列島でもその例にもれない。東北アジアの習俗・伝承を視野に入れない議論だから、こんなことは実際にありえず、後世の造作だと安易な速断をすることになる。東アジアの太陽神は、殷の太陽神俊や高句麗の例のように、全てが男性神であった。なお、記紀のいう「高天原」及び「日向神話、出雲神話」の舞台は、全て北九州にあった。

日本列島への到来者:本書では、以下に具体的に検討を加えるが、天孫族の分派が初めて分かれるのは、天照大神の諸子から始まるという形の分支流の系譜などから見て、天照大神のあまり遠くない祖先が北九州に到来したとみるのが自然であろう。

「倭人」を江南にあった呉の太伯(周王朝ど同族で姫姓)の裔とする伝承は、『魏略』逸文などに見えるが、種族・経路や時期等から見て、その支配層については疑問が大きい。すなわち、上古の「倭人」』の人々の大宗を占める海神族が越人(タイ系種族)と同種族とは認められるとしても、二世紀前半以降に北部九州における倭国連合体の長たる地位についた天皇家の先祖は、これとは系譜・種族が異なる。国の主な住民とその上に立つ支配層とは、朝鮮半島古代の例を見ても、別途考えることが必要である。

弥生時代に日本列島に渡来した主な種族・人々では、江南から(朝鮮半島南部を経て、稲作・青銅技術などの弥生文化をもって渡来した部族と、これにかなり遅れて、東北アジア地方(とくに中国東北部及び朝鮮半島)から渡来して鉄鍛冶技術をもった部族という二系統の部族があった、これら種族と、縄文時代から列島原住の人々(一種族ではないかもしれないが、とりあえず一括して「山祇族」としておく。総じて、クメール系種族)との混合体が「弥生人」とされよう。だから、単一種族として弥生人を捉えてはならない。なお、始皇帝によって東海に派遣され斉国の琅邪郡から船出した徐福が日本列島にある国の祖となったと言う「徐福伝説」は、肥前佐賀や紀州熊野などにあるが、とるにたらない。

天孫族の始祖・スサノヲ神

わが国における天孫族(皇統)の具体的な始祖から検討に入ろう。この始祖神としては、天照大神ではなく、「五十猛神(伊達神、射楯神)」(イタケル、イタテ)があげられる。この神は、『書紀』に言う、たんなる新羅からの渡来神ではない。別名を「渡し神(和多志神)、度津神」と言い、これは外地の韓郷から渡来してきたことに因る。佐渡一宮で式内社の度津神社(新潟県佐渡市羽茂飯岡)は海上交通の守護神として五十猛命を祀るなど、日本各地で同名で祀られる(『神道大辞典』など)。

この神の記事は少ないが、『書紀』第八段(宝剣出現)の一書第四および第五の記事に見える。素戔嗚尊が子の五十猛神を率いて先ず新羅国に天降り、そこから舟を作って出雲に渡ったとあり、また、五十猛神が天降りの際に多くの木種を将来したが、韓地には植えずに、筑紫より始めて列島内に木種を播いたとある。そうすると、韓地からの最初の到来地はむしろ筑紫になるし、渡来航路的にはそのほうが自然である。このように、韓地(朝鮮半島南部)からの渡来が『記・紀』に明確に記されるのは、天日矛(天日槍)より前の時代の神・人では、ほかにいない。五十猛神と妹二神(大屋姫命、抓津姫命。実態は妻神か)が「伊太祁曽三神」として紀伊国名草郡の名神大社で篤く祀られており、奉斉者が紀伊国造よりも紀臣氏(系譜は皇別とされるが、実態は天孫族系)とみられる事情にも留意される。

記紀神話では、その父「スサノヲ」は、高天原にあっては天照大神を困らせる暴れん坊神で、天照大神と争って敗れており、それによる追放後の「出雲」では開拓者的に描かれる。その終焉の地が出雲という伝承もあり、出雲市佐田町須佐の須佐神社(風土記・延喜式に記載)が祀られる。その攝末社に天照社・厳島社・須賀社などがあり、境内に千数百年という老杉や蘇民将来の祭もある。スサノヲの子の大国主神の子、加夜奈留美(女神?)の子孫と称する須佐氏が永年奉斎するが、少なくとも系図の初期段階などには疑問があり、出雲国造一族が祭祀に関与したか(瀧音能之氏が須佐神社周辺の地をスサノオ神の本貫とみるのは疑問で、ここには同神は到来しておらず、子孫と称する家が祀っただけのこと。出雲国造一族が奉斎した神社も当初は熊野神社が主で、杵筑神社(現・出雲大社)でも長い間、祭神がスサノヲであった)。

スサノヲは、その子孫という大国主神を通じて地祇の三輸氏・賀茂氏や住道首などにつながるという系譜を伝える。これが『姓氏録』大神朝臣条や『旧事本紀』地祇本紀などに見える子孫の系譜であり(前者の大神朝臣条では、素佐能雄命の六世孫が大国主と記される)、『古事記』では「いわゆる出雲系」の多数の神々に通じる系譜が紀載される。しかし、五十猛神と大国主神との関係はこれら系譜では不明なままである(五十猛と大国主とは、祖先・子係の関係にない。出雲の大国主神の父は天冬衣命と伝え、その祖系のなかにも五十猛は見えない)。

このため、「スサンヲ」という神には複数の神格(人格)がおるようにみられている。実際には、このような名・通称で呼ばれる者が一族・同系統で複数いたり(部族長の通称的な使用もあるがか)、子孫が祖先の伝承を伴って各地へ移遷、展開したともみられる。朝鮮神話に見える檀君も、スサノヲに擬せられたり、高句麗からの渡来系氏族・八坂造氏が京都祇園(感神院祇園社)で祀る「牛頭天王」も、中国神話で牛首人身神とされる炎帝神農氏(赤帝)や蚩尤(兵主神)という頭に角をもつ武神(戦神)、兵器製造神にも通じる。わが国ではこれら神々の実体がスサノヲ神(ないし大己貴命)に通じるとされることが多い。蚩尤が鉄神とも言われる。

この「スサノヲ」の名は、同一部族(天皇氏族)の根幹系統を通じて、遠い祖先から見える「通称」ではないかと把握される。すなわち、五十猛神自身がスサノヲ(の一人)に相当するとしたほうがよい。五十猛神を祀る式内社は、出雲六社、播磨二社、紀伊二社など全国合計で十五社もあり、これら地域分布からは天孫族系の出雲国造族が主に奉斎したことが窺われる。これに関連して、わが国で兵主神を祀る式内社は、近江国野洲郡及び大和国磯城郡など名神大社三社を含め、合計で十九社もあり、うち但馬七社、因幡二社、近江二社、播磨二社、丹波一社などという地域分布に留意される(この辺に着目すると、但馬出石に落ち着いた天日矛一族が、韓地の新羅あたりから当該兵主神をもたらした可能性も考えられる)。

兵主神社の祭神は、いまは大己貴命、素戔嗚神などとされて、特に前者とされることが多い。これは、本来の祭神で鍛冶神たる八千矛神が、大穴持命に通じる大己貴命と混同され、出雲に兵主神の神社分布が多い事情に因るものか。八千矛神という神は、『書紀』には見えず、『古事記』で高志の沼川比売の求婚譚などに見えて、大国主神の別名として扱われる。同神の子には、「御井神」も見える。御井神は木伺神ともいわれ、多くの樹種をもって天降り、広く大八洲に播種したと伝える五十猛神の縁者というのがふさわしい。滋賀県蒲生郡日野町の八千鉾神社は、大屋彦神(五十猛神のこと)を祭神とする。銅矛・銅戈や銅剣は分布が北九州に多くあり、銅矛の出雲出土はあまり多くないので(最多出土の荒神谷遣跡でも、銅矛十六本に対し、銅剣が三五八本の多数で出土)その意味でも出雲の大国主神が八千矛神とされるのにはしっくりこない。

八千矛神とは、実はイタテ神(伊太弓、伊達、射楯こと五十猛神)のこととみられる(その場合、御井神とは高魂命〔高木神〕のことか)。銅矛・銅戈の出土が肥前唐津辺りに多く、銅剣も含めて銅製武器が北九州に多く出て、これが「銅剣銅矛分布圏」という把握もある。日本列島では、弥生Ⅰ期に朝鮮半島から銅矛が到来し、鉄矛は同Ⅲ期に出現して古墳時代中期以降盛行した(『日本考古学事典』)、とされるから、鉄矛も併せ持って渡来したのが天孫族か。天孫族の広い範囲に入るとみられるのが、新羅からの渡来を伝える天日矛(天日槍)である。唐津市の宇木汲田遺跡からは多数の銅剣・銅矛や多鈕細文鏡などが出土しており、天孫族の足跡を示すものか。

イタテの神は新羅系の韓鍛治の奉祀した神だと窺えると、真弓常忠氏は指摘する(『古代の鉄と神々』)。中国の原型である「兵主神」が額に角を持ち鉄を食べる蚩尤(上記)とされており、わが国で同神にも比定される五十猛神が角凝魂命(「角+鉄塊の意味の凝」)という別名をもつのも肯ける。吉野裕氏は、『風土記』の研究などから、早くに『風士記世界と鉄王神話』(一九七二年刊)や『素尊鉄神論序説』(一九七三年刊)を著し、スサノヲが鉄神だとみた。この鉄神性を同神に認める見解が多い。

端的にいえば、複雑な性格ゆえにスサノヲ神(素戔嗚神)の位置づけが難解であり、たいへん重要なのである。これが、記紀にイザナギ・イザナミニ神の子で、皇祖神たる太陽神・天照大神の「弟」とされたり、大己貴命の祖先とされたりと様々に混同が生じた(実際、記紀で天照大神と争った「戦った」という意味をもつ「スサノヲ」は、大己貴など海神族系の祖という性格では、別神としたほうがよい。現実の出雲と、実体が葦原中国〔筑前海岸部の那珂川波域〕たる記紀神話の「出雲」とを、八世紀段階の記紀の編者たちは混同したことなどに因る。

人皇ノ鼻祖という鈴木真年の指摘

一般には、記紀神話の影響で、スサノヲ神の子ないし子孫(六世孫『姓氏録』ないし七世孫)が大己貴命(大国主神)で、いわゆる「出雲族」(あるいは海神族)の祖神がスサノヲ神と受けとられている。

しかし、大己貴命は海神族の系統の祖神であるが、そうであっても、スサノラヲ神とは男系血筋でのつながりがなく(スサノヲ神後裔の女性を妻の一人としたことは考えられるが)、両神が血統一系というのは原型・実態とは異なる(両神の血縁関係を否定する先学の見解はかなりある。例えば、瀧音能之・藤岡大拙氏など。スサノヲの子に「八千矛神」がおり(五十猛神のことか)、兵主神社で該られるが、これが大己貴命と混同された結果、スサノヲの子ともされたものか)。ともあれ、「出雲神族」という概念は紛らわしく、使用には留意される。

スサノヲによる八俣大蛇(八岐大蛇)の退治の伝承も、竜蛇信仰をもつ種族のトーテム獣を退治したのだから、海神族の祖神であるはずがない。もっとも「八俣大蛇=九頭竜」という見方もあるようである(ギリシャ神話に出る竜迷体の巨大怪物ヒュドラーも九つの首をもつ)。これが、『古事記』では「高志之八俣遠呂智」と表記されるが、「高志」が越すなわち北陸地方とまでは、スサノヲの活動地域から読みとれない。ともあれ、皇威に抗う荒神(荒ぶる水神)の象徴として大蛇がでてくることになる。

この伝承も、同神が居て活動��たのが北九州だとしたら、竜蛇信仰をもつ種族・国々(海神族系種族の国、主に奴国か)の退治・平定を意味したのだろう.スサノヲについて、韓地から渡来の鉄器鍛冶集団が信奉する神という説はかなりある。火山の神という見方もあるが、これは火に関わる鍛治神の祖神、竃の神からの転訛の可能性もあろう。

明治期の国学者で系図研究者の鈴木真年は、その著書『日本事物原始』や『古事記正義』で、この神について概ね次のような主旨で記している。

「素戔鳥命トハ人皇ノ鼻祖二坐シテ、二神ノ真名子タリ。故二、天神此葦原中洲ヲ賜テ、国土ツ開闢セシム」(適宜、句読点を付した)と切り出し、高天原から天降って新羅の牛頭方(楽浪郡のうちの地)に至り、伊太氐命(亦名を五十猛命、大屋毘古命、伊太祁曽命、神平多命)・速須勢理比売を生み、その後、太白山(平安北道寧辺の妙香山に比定。平壌の東北方)の下に至り檀木の下に互市(陸上での交易)するなど人事や社会運営を教え、これを国人が追末して檀君という。また神櫛玉命(亦名を櫛御気野神、気津御子神。すなわち、熊野大神)ともいう。

その子の伊太氐命を率いて東海に入り、多くの樹木種ををもって出雲国に着き、須賀の地に宮居したが、伊太氐命は妹と協力して樹木の種を各地に分布した。素戔鳥命の子の天忍穂耳命を、天照大神は子として養って天子の位につけた。」(ここで天忍穂耳命を「子」とするのは、天安川の河原における天照大神との伝承から、スサノヲの実子と考えたものか。ただ、この見方には疑問あり、実際にはスサノヲの子孫となろう。後述)

こうした真年の把握には疑問な点もいくつかあるが、スサノヲ神がわが国の「人皇ノ鼻祖」だという基本は妥当な線だとみられる。天照大神が男神だという性格(夫婿が知られずに子孫を残す女性が古代大族の祖先系図にはまったく現れない事情もある)や忌部氏の上古系図等を参考にして、これら記紀の記事を総合的に考え併せる必要がある。そうすると、韓地から日本列島に渡来してきた、わが国天孫族の始祖(天照大神の更なる違い祖先)こそがスサノヲ神であって、五十猛神とも同神(ないしその父神)だとみるのが適当となる。朝鮮の始祖とされる「檀君」(後述するが、後世の造作神となろう)とほぼ同種の性格をもつ神という程度は認めて良い。

十世紀後葉の北宋に、日本の東大寺の僧・奝然らが雍熙元年(九八四)にやって来て、銅器や『王年代紀』などを献上したが、天御中主を初代とする皇統譜には、第十八代に素戔鳥尊(その前代が伊奘諾尊)、第十九代に天照大神尊、第二四代目に神武天皇の名前が記される(『宋史』日本伝)。平安中期の円融天皇治世のときに存在した『王年代紀』が何に基づくかは不明だが、天照大神の先代に素戔鳥尊があげられることに留意される。

スサノヲがスガの地に居たという上記伝承からか、全国の須賀神社はスサノヲを祭神とする例が多い。同社は、牛頭天王・須佐之男命を祭神とする祇園信仰の神社で、全国に広く存在し、島根県・高知県に特に多い。これら須賀神社の多くは、明治の神仏分離まで「牛頭天王社」「天王社」と称していた。牛頭天王は、播磨の広峯神社などでも祀られるが、同社は天孫族の針間国造の領域にあって、同じく凡河内国造一族が長く奉祀した。

なお、素戔嗚命の実体について、卑弥呼と対立関係にあった「狗奴国王」を考える説もあるが、これは根拠に乏しい想像論である(狗奴国の性格・習俗についての誤解が基礎にある)。また、習俗・祭祀やトーテムが異なる大国主神(海神族系氏族の祖)の父祖でもない。

八幡神の実体

豊前の宇佐八幡でも、祭神たる八幡神の実体が五十猛神だとみられる。応神天皇家や宇佐国造など天孫族の一派の実際の遠祖として、八幡神が考えられる。字佐国造は、高魂尊の裔孫の宇佐都彦(菟狭津彦)を国造初祖とするが、高魂尊の先が五十猛神とみられる。

弘仁五年(八一四)の太政官符や『宇佐託宣集』等に拠ると、字佐郡の小倉山の麓に八つの頭が一つの身体についた奇異な風体をもつ鍛冶翁がおり、金色の鷹となって示現し、その姿を見ようと近づく者の半数が死亡したが、神官(辛島勝乙目とするのが原型か)の祈持に応じて三歳児童の姿で八幡神が出現し、「我は始め辛国に八流の幡となって天降り、日本の神となって一切衆生を度する釈迦菩薩の化身なり」と託宣したという。こうした伝承などから、八幡神はもともと鍛冶神とする見方も古くからある(柳田国男氏ほか)。

後世では八幡大神にも擬せられる応神天皇は、実際の系譜は宇佐国造一族の支流の流れをひく鍛冶部族の息長氏に出ており、遠祖は神武に始まる王統と同じで、高魂命であった。金色の鷹は、金鵄や八咫烏にも通じる天孫族のトーテムである。

素盞嗚神という神は、海神族たる大己貴神(大国主神)の父祖としても伝えるが(記紀ともに見えるが、『古事記』のほうに多く伝える傾向)、その一方、熊野大神として、天孫族系統の物部連や鳥取部によって祖神として広く奉斎された。これら氏族の祖たる天津彦根命(天若日子)やその兄弟神は、素盞嗚神と天照大神との天安河原の誓約の際に息吹きのなかから誕生したと神話に伝える。

こうした両様の複雑な性格をもつ素盞嗚神は、本来は性格ごとに別々の人格神かとも考えるのがよいかもしれない。そのなかでも、最も主なものとしてはわが国天孫族の祖となる(こうした見方は、私の氏族研究の結論的な部分だけを記したので、分かり難いかもしれないが、紙数制約や論旨展開上の見地から、本書ではこのくらいに止める。以上の記述に関連して、本シリーズの『息長氏』『三輪氏」』などをご参照)。

天孫族の祖系と祭祀

現存の天孫族系統の系図では、天照大神より先へ遡る神統譜を記すものは少ないが、『姓氏録』では若干は記事が遺る。それが、角凝魂命を遠祖とする系譜をもつ諸氏(鳥取連・鳥取、委文連・宿祢〔倭文連・宿祢〕、竹原、美努連、税部〔鴨県主一族〕や額田部宿祢〔物部氏同族〕、雄儀連などで、殆どが少彦名神の流れ)である。

角凝魂命を祀る神社は全国で少ないが、鳥取連が奉斎した和泉国日根郡の式内社、波太神社(大阪府阪南市石田に鎮座。もと桑畑村、東鳥取村で、同国神名帳に従五位上波太岐社と記載。府社)の祭神として鳥取連の祖・天湯河板挙が垂仁朝に祖神を創祀したと伝える。波多の地名は肥前国松浦郡にもあり、当地に波多八幡神社(佐賀県唐津市北波多稗田で、宇木汲田遺跡の西南近隣)が鎮座する。「波多」は秦韓・辰韓に通じるものか。

忌部氏の系図(「斉部宿祢本系帳」」や「宮中八神」などを基礎にして、始祖の五十猛神以降の初期段階の歴代を整理、推定してみると、概ね次のようになる(第1図)。ただ、妻神(后神)は難解であり、推定の度合いが大きい。

各々の遠祖神が異なる複数の神名をもつことに留意されるが、天照大神は「斉部宿祢本系帳」では「天庭立命」として表記される(この名に近い「天壁立命」も天背男命の父神で左京神別の宮部造の祖とされるから同神となる)。

この神は、大阪市天王寺区の生国魂神社(東生郡の難波坐生国咲国魂神社)で奉音される神であるこれが、信濃国小県郡では名神大社の生島足島神社(長野県上田市下之郷)でも祀られて、その祭神が大八嶋を統べる「生島神・足島神」とされる。摂津国川辺都(兵庫県尼崎市栗山町)の生島神社では、生島神・足島神、天照大神、須佐男神、八幡大神、伊邪那岐・伊邪那美神をいま祀る(祭神の名に重複がある)。

この生島神・足島神は、天皇の国土支配権の裏付けを企図する祭祀ともみられる八十島祭の主神とされる(この祭は、文献初見が文徳天皇の即位時の嘉祥三年〔八五○〕九月で、鎌倉前期まで廿二回確認されると言うが、由来は上古に溯るのだろう)。『延喜式』神名帳には、宮中八神殿で御巫祭神八座のなかで生産日神・足産日神(『古語拾遺』では生産霊・足産霊)として祀られ、神祇官に坐しては生島巫祭神二座として生島神・足島神があげられる。両名は併せて夫婦神(その場合、足島神のほうは妻神か)とみられ、男神は伊久魂命とも天活玉命ともいわれる。天照大神という名では、『延喜式』神名帳では宮中坐神三六座のなかに見えないし、『姓氏録』にも諸氏族の祖先として見えないことに留意される。なお、天活玉命を祀る神社は少ないが、越中の高瀬神社(富山県南砺市高瀬。同社は五十猛神も合祀)や讃岐の大麻神社(寒川郡の大蓑彦神社。香川県善通寺市大麻町)という式内社があげられる。

『書紀』には生申の乱の時(天武天皇元年〔六七二〕七月廿三日条)に生島神が見える。そこでは、高市社に坐す事代主神と牟狭社に坐す生霊神が神憑りして、神日本磐余彦天皇之陵(神武陵で、『書紀』にいう畝傍山東北陵か)に馬と種々の兵器を奉納すれば、両神が天武軍の前後に立って守護すると告げたが、この生霊神が生島神(生国魂神)に当たる。いま畝傍山の東北の裾、橿原市大久保町域(旧洞村)にある神武陵旧跡と伝える地の近隣には、生玉神社が鎮座する。

『古事記』には「天津国玉神」とも表記されるが、これは、天若日子(天稚彦。天照大神の子で別名が天津彦根命、天背男命、天湯河桁命であり、出雲国造や物部氏など鍛冶部族や鳥取部等の祖)が大国主神のもと(葦原中国)に派遣された事件に関連して見える。

その父神が高皇産霊尊であり、上記の宮中八神殿で祀られる高御産日神にあたる。この神のときころに筑後川流域に至って定着したとみられる。この神を天孫降臨の指揮者として皇祖神のはじめに置く見方が学究には多いようだが、上記系図に見るように更に父祖の神々を伝えることに多意される。

「宮中八神」の意義

ここまでに宮中八神にも触れてきたが、『延喜式』神名帳の冒頭に掲げる「宮中八神」には十分留意される。

すなわち、宮中神として大社三十座小社六座があり、そのうちの筆頭に「御巫等祭神八座」並大、月次新嘗とある神々で、①神産日神、②高御産日神、⑤玉積日神(玉積産日神)、④生産日神、⑤足産日神、⑥大宮売神、⑦御食津神、⑧事代主神、の八神があげられる。さらに、「座摩巫祭神五座」並大、月次新嘗として生井神、福井神、綱長井神、波比祇神、阿須波神の五神、「御門巫祭神八座」並大、月次新嘗として、櫛石窓神と豊石窓神が四面門各一座、「生嶋巫祭神二座」並大、月次新嘗として並大の生嶋神、足嶋神の二神があり(ここまでが「神祇宮西院坐御巫等祭神」とされて、合計が二三神)、更に、「宮内省坐神三座」並名神大、月次新嘗として薗神社、韓神社二座、「造酒司生神」大四座、並大、月次新嘗として大宮売神社四座が掲載される。

「宮中八神」の次ぎにあげれる神々は、御門神(八座)を除くと、おそらく八神の異名・異称で重複するものだろう(ただ、座摩巫が祭る五神は���「大宮地を守り坐す霊神」とされるが、その実体は難解・不明。五神はみな始祖神関係の異名かもしれず、「生井、福井、綱長井」で三井・御井、「波比祇、阿須波」が五十猛神に通じるか)。そして、その皇統譜のなかで大祖先神としての位置づけにあった神々ではなかろうか。具体的には、天照大神夫妻を含めそれ以前の三代の夫妻神とみられる。上記の「第1図天孫族の初期段階の系譜」は、こうした見方のうえで推定記載をした。

注意すべきは、最も重要な天照大神にあたる神の名が二つ(玉積産日神、生産日神)あり、対偶を持たない「事代主神」があって、合計で「八神」となっている点である。天孫族系統では、「八」という神聖数をもっていた。

さて、ここの「事代主神」の実体は何だったのだろうか。抽象神としての意味は、「神憑りして神託をくだす神」であり(松前健、佐伯有清などの諸氏)、特定の固有名詞とされる必要はない。ところが、この神は、一般には地祇(国津神)・三輪氏族の祖で、神武天皇の皇后の父神が指される。これは、後代の諸天皇の母系祖神として理解が出来ないわけでもないが、それならば、天照大神の邊遥か後代の神であって、宮中祭祀のバランスを欠く。

そこで、「姓氏録』を見ると、天神としての「天事代主命」(天辞代主命、天辞代主命)が存在したとわかる。この神を祖神とするのが、左京神別の畝尾連、右京神別の伊与部、大和神別の飛鳥直の三氏であり、これら諸氏の系譜を考えると、みな中臣連一族の初期分岐となる(伊与部条には高媚牟須比命の三世孫と記載も、これは疑問)。畝尾連の一族は和泉神別にもあげられ、そこでは「大中臣朝臣同祖。天児屋命之後也」と記載がある。しかも、高市郡明日香村に鎮座の飛鳥坐神社(並名神大)では、事代主神、高皇産霊神、飛鳥神奈備三日女神を祭神とする。すなわち、天事代主命とは中臣氏の大祖神(天孫降臨痔の天児屋根命の父祖神か)の位置づけということになるが、そうすると、天照大神も含め、この神から遡って三世代の夫神の誰かの舅神で、天孫族系統の母系の祖として特掲された可能性があり、この場合には「宮中八神」に所掲の神々の活動年代とも符合するものとなろう(現在の当該飛鳥神社の祭祀では、転訛された影響で、有名な三輪の事代主神と混同されている)。

なお、{宮中八神」のなかに、元は「倭大国魂神」(実体は九州所在の大己貴神)も含まれていたとみる見解(若井敏明氏『「神話」から読み直す古代天皇史』)には反対である。天照大神以前の上古歴代の舅神の位置にはいないからであって、『書紀』崇神天皇大年条の記事には疑問がある。不祭祀のイザナギ・イザナミの諾冊二神も、実体をもつ神ではなかった。

韓国イタテ神の列島渡来

『延喜式』神名帳のはじめに、宮中で祀られる神々が「宮中坐神三十六座」としてあげられる。そのなかに宮内省に坐す神の三座(並名神大)があって、薗神(園神)の社と韓神の社の二座がある。この「韓神」こそ韓(伽耶)から渡来した五十猛神を指す。ちなみに、御巫等祭神の八座にあげる神産日神も大始祖たる五十猛神にあたるとみられ、五十猛神の妻神の御食津神(御膳神)も同八座のなかに見える。この女神は豊受大神でもあり、食物主宰の倉稲魂神(稲荷神)で保食神なのだから、薗神にあたるとみるのが自然である。織物と酒造を司る女神、大宮売神にも当たりそうな可能性もあるが、それを留保しつつ、この関係では別神としておいた(関連して言うと、丹波国多紀郡式内社の大売神社【兵庫県篠山市寺内]は、大宮売神を祀るが、「オーヒルメ」神社と読まれている。大宮売がアメノウズメの別名だとする平田篤胤説や、これに通じる『古語拾遺』の記事は誤りとみられる)。

かつて、黒板勝美博士は、天照大神より前の神々が皇室の祖先として奉斎されていないとの理由で、それらの実在性は認めがたいと考えた。しかし、上記のように現実に別の神名で宮中で永く奉斎されてきた。出雲でも、神産日神も神魂神社の名で、意宇郡六社の一としてあり(松江市大庭町)、出雲国造が長く奉仕した。同社は神火相続の神事で知られる。

「園韓神」には一に大己貴神・少彦名神・大物主神をあてる説もあり、平安京遷都以前に京の地を支配したのが渡来系の秦氏だとして、園神・韓神は元々は秦氏が奉斎した神とみる説(水谷千秋氏)もあるが、ともに論拠薄弱である。

園韓神社は宮中では唯一の名神大社であり、応仁の乱頃までの宮殿の宮内省に鎮座した。この神格・鎮座地からみても、秦氏にふさわしいとはとても言えない。例祭は園韓神祭といわれ、『江家次第』では神部四人が榊・桙・弓・剣を持って神楽を舞ったと見え、『百錬抄』では大治二年(一一二七)の大内裏火災で園韓神の御正体を取り出そうとした折に神宝として剣・桙があったと見える。帝王鎮護の神という役割や、皇祖神の系統からみても、これは始祖神の五十猛神夫妻とするのが妥当であろう。もとからこの地にあって平安遷都に伴い遷座させようとしたら、帝王を護りたいという託宣が韓神からあったとも伝える(本来は鴨県主奉斎か)。

御食津神はオオゲツヒメ(保食神)でもあり、穀物神(稲倉魂命)でもあった。五十猛神は大屋毘古神とも呼ばれ、一緒に植樹につとめた妹・大屋毘売(大屋津姫)は、名前の対応から考えて、「妹」とは実際には「妻」の意であろう。紀州にはこの女神を祀る神社もある(和歌山市字田森に鎮座の大屋都姫神社など)。この妻神は白山信仰の菊理媛命にも通じ、水神の罔象女神であり、多様な神格と名をもつ。八幡大神の妻神たる比売大神でもあって、宇佐八幡宮で祀られる。水神が竜神に通じ、仏教での同種の弁財天にも通じる祭祀もある。

筑後国御井郡や豊前国田川郡(豊比咩命神社という名で、いま香春神社に合祀)など各地の「豊比咩神社」の祭神であって(神武天皇の祖母とされる「豊玉姫」ではないし、「神功皇后の妹」のことでもない)、伊勢神宮外宮の豊受大神にあたる。香春の豊比咩神が宇佐の比売大神に相当すると岡谷公二氏も指摘する(上掲書)。豊比咩(豊姫)については、高良神の妻神という見方もあり、この辺の可能性を留保しつつ、比売大神という見方で一応、考えたい。

比売大神については宗像三女神説(宇佐神宮・石清水八幡宮の立場か)もあるが、大分県杵築市の奈多宮では、沖合の市杵島(または厳島)と呼ぶ岩礁に比売大神が降臨したと伝えるから、主祭神八幡神(=五十猛神)の后神で、端的に市杵島姫神と考えたほうがよい(その系譜は不明だが、天照大神の娘のはずはなく、海神族的な色彩があるものの、幹地から共に渡来したか、既に北九州にあった種族の出かは判じがたい)。

この女神は、水神の性格からは淀姫(興止姫神、世田姫)にもあたる。肥前国一宮たる佐嘉郡の與止日女神社(河上社。佐賀市大和町川上)、予賀神社なども含め、肥前中心に二十数社の多くで祀られ、とくに佐賀県の嘉瀬川流域に六社もあって祭祀が集中する。夫神・五十猛神と同様、石神の性格ももつ(脊振山に鎮座の脊振神社は、弁財天社ということで本地垂迹で市杵島姫を祀るが、この神にもあたる〔瀬織津姫や蛇神の宇賀神にもあたる〕。山城国乙訓郡の式内社、与杼神社〔京都市伏見区淀〕でも写る。安芸宮島の上厳島神社〔伊都岐島神社〕や近江の竹生島神社〔浅井郡式内社の都久夫須麻神社〕、相模江ノ島でも、市杵島姫【弁財天】を祀り、竹生島では、併せ宇賀神・浅井姫・龍神も祀る。淀姫が、一に「八幡大神の叔母、神功皇后の妹」とされるのは訛伝)。

唐津市呼子の加部島(別名が姫島)の宮崎鼻に鎮座する田島神社(松浦郡の式内名神大社の田島内神社)は、肥前最古といわれ唯ーの大社とされる。本殿の裏には磐境(祭場)とみられる地があり、立った三個の巨石や二個の平石、太閤祈念石と呼ばれる巨石もある。

加部島は、韓地・大陸への交通を考えると「道主貴(ちぬしのむち)」の鎮座地にふさわしく、市杵島姫を含む宗像三女神が礼られる(神名帳には「一座」と表記)。そうすると、韓地釜山(ないし対馬)辺りから筑前大島・沖ノ島を通る海路が「海北道中」と一般に解されるが(「海北」=は朝鮮半島を指す)、当該経路は、倭韓間の海上交通における当初のメイン��ート「壱岐・対馬を経由の線」だとみる田中卓博士の見方のほうが正しいものか。宗像大社では、九州本土の宗像市田島の地に辺津宮(総社)として現在、市杵島姫を祀る(『古事記』では、市杵島姫は中津宮、辺津宮鎮座は田寸津比売と記す)。

道主貴は、『書紀』(巻一第六段の一書第三)に「筑紫の水沼君等が祭る神」と見えており、水沼君(水沼県主)は佐賀君(佐喜県主)と同様、火国造同族とみられるから、これら諸氏の祖神でもあろう。『旧事本紀』天皇本紀には景行天皇の皇子のなかに武国表別命をあげ、筑紫水間君の祖と記される(同人は、「円珍俗姓系図」に讃岐の和気公・因岐首の始祖とされ、九州の阿蘇君・火君らの祖とみられる。『書紀』景行段に見える水沼別の始祖・国乳別皇子かその近親にあたる。同書の記事では、「弟の豊戸別皇子。是火国別之始祖世」と続ける)。

水沼君氏一族は、筑後国三潴郡の豪族で、久留米市西南部の大善寺町にある大古墳、御塚(全長約一二〇詩という帆立貝式古墳。中期古墳か)及びその北隣の権現塚(外径が全長約一五〇計かともいう。後期古墳か)の築造者とみられている。東北方近隣の同市高良内町には、これらに先立つ石櫃山古墳(全長が百計超【最大で一一五潮というで、境輪式を出土)もあったが、消滅した。久留米市北野町赤司に鎮座の赤司八幡宮(御井郡惣廟を称)がもと豊比咩神社といわれ、與止比咩命・高良大神や道主貴(三女神)、すなわち宗像三女神が祭神で、祠官家が水沼君氏との伝え(境内碑文)もあるが、領域からやや離れる感もある。

「韓」を冠する五十猛神

延喜式の神名帳には全国各地の官祭に関わる多くの古社があげられるが、そのなかで「韓」が頭につけられる神は五十猛神のみである。多くの樹木の種を持って大八洲に植えたと伝えて、紀伊国をはじめ各地で多く祀られる。わが国では伊達神(射楯神)とか韓国伊太神、伊太祁曽神ともいわれて、延喜式内社の奉斎神としてはかなり多くあり、全国で十五社を数える。

とくに、出雲には最多で合計六社もある。それが意宇郡・出雲郡に集中するが、意宇郡では玉作湯社や揖夜社に付属して鎮座する。これらは出雲国造一族の奉斎に係るものか。そして、これら出雲国内の六社が全て、韓国伊太氐神と記されて、式内社では類例の少ない「韓国(辛国)」が冠として付けられる。当地の曽枳能夜神社境内の韓国伊太氐夫神社(島根県出雲市斐川町神水)揖夜神社境内の韓国伊太氐神社(同県松江市東出雲町揖屋)など、韓国伊太所神社が出雲国の九郡中で意宇郡と出雲郡とに三社ずつ見られる(出雲国意宇郡の条に、①玉作湯神社、②揖夜神社、③佐久多神社に「同社坐韓国伊太氐神社」があり、西側の出雲郡条にあっても、「同社(神)韓国伊太氐神社」としての阿須伎神社、⑤出雲神社、⑯曽枳能夜神社が同様)。

このほかの式内社では、薩摩国曽於郡の韓国宇豆峯神社(鹿児島県霧島市国分上井)も、五十猛神(又の名を韓神曽保里神)を祀る。ここでも、とくに「韓国」を冠した神社の名前になっていることに留意される。これらの事情も、ての神の韓国からの渡来を示唆する(千家俊信『出雲式社考』にほぼ同旨)。出雲の西隣、石見国では現大田市五十猛町に近隣して韓神新羅神社・五十猛神社の両社が鎮座する。

この朝神新羅神社、出雲国出雲郡の韓竈神社(産銅遺跡のなかに鎮座)や安芸国御調郡の賀羅加波神社のほうは、素戔鳴命を屯るというが、五十猛同神か。

五十猛神については、記紀に見えるのは上記の一箇所だけであるが、イタテ神としては、『播磨国風土記』餝磨郡の因達里(姫路市街地の北部)の条に伊太氐之神が見える。因達里の伝承が、神功皇后が韓地征討で渡海する際、先導神としてその御船の上に鎮座したのがこの神である、という内容なのだから、「韓国」を冠しないイタテ神の場合にも韓国との関係がみられると石塚俊氏は指摘する。これが、餝磨郡式内の射楯兵主神社(姫路市本町に鎮座)である。イタテ神が神功皇后の先祖・天日矛にも通じるとしたら、祖神たちの加護を受けてその祖国の韓土に進攻したことになる。関連して、九世紀後半の貞観期当時の対新羅関係の悪化という背景のなかで、日本を新羅から守る目的で韓国伊太氐諸社が建立されたという説(瀧音能之氏)は疑問が大きく、この神の祭礼の由来は更に古かった。

伝承では、イタテ神は韓地の新羅から直接渡海し、日本列島に着いて出役に入り、そこから紀伊に遷ったようにうけとられる。出雲・紀伊には関係社が多くあり、出雲の西隣の石見国安濃郡にも、現・大田市五十猛町に五十猛神社と韓神新羅神社がある。五十猛命の降臨地としては、奥出雲、出雲国仁多郡の鳥上峰(船通山、鳥髪山)という伝承もある。これも、天孫族関係者が高山に天降りするという所伝の一環である。

九州の太宰府付近にも鳥髪山に相当するような山(例えば基山〔後述」」とか砥上岳(遠賀川源流地)がある。一方、対馬、壱岐を経由して九州の有明湾岸に上陸とも伝えるから、多くの関係請社や遺跡などの分布を具体的に見ると、やはり韓地→対馬→筑紫という地理的に自然な経路をとったとみられる。そこで、次ぎに北九州の分布を見てみる。

九州の五十猛神

対馬では、対馬島の北端で河内湾に臨む地に鎮座する岩立神社(岩楯神社ともいう。対馬市上対馬町大字河内)がまずあげられる。素戔嗚尊が韓土よりお帰り(到来か?)の時に、この浦に船を寄せたと伝える。元来、本社は岩楯の地に在って神籠磐境だといい、社殿がなく森の中に磐石があって、これを神位とする。

同名社では、備前国和気郡にも、磐梨別君氏(垂仁天皇後裔と称するが、実際には息長氏の一支流の和気氏)の奉斎とみられる同名の石立神社(現・備前市麻宇那)があり、社殿の下に大磐石があって、岩石崇拝に創まるとされる(『神道大辞典』)。姫大神も祀られ、近隣の北側対岸には祇園神社・磐井神社、稲荷神社や荒神社もある。石立神社の南方の備前市域、日生には高良八幡もあって、その社叢もウバメガシが占める海岸林で知られる。対馬の那祖師神社(対馬市上対馬町豊。島大国魂神社も合祀)など数社も、五十猛神を祭祀する。

大和にも同名社が添上郡式内社であり、「天乃石立神社」と記載される。現社名を天石立神社(戸磐明神)といい、奈良市柳生谷、戸岩山の北麓(奈良市柳生町の岩戸谷)にあって、本殿をもたず、鎮座する巨岩を直接拝する形態をとる。四つの巨石の総体が天石立神社と呼ばれるが、なかでも中心の丸い巨岩(きんちゃく岩と呼ぶ)が日向神社で、これが天照大神を祀り、他の三つは門神(豊磐門戸命、櫛磐門戸命)と天岩戸別命に当てられる。地域的に考えると、同社は磐梨別君同族の山辺県主一族が祭礼に関与したものか。

北九州の五十猛神祭礼では、筑前国御笠郡の筑紫神社(福岡県筑紫野市原田)や同国早良郡の五十猛神社(同県福岡市西区金武)が著名である。前者では、筑前・筑後・肥前の交通要衝に、筑紫の国魂たる筑紫大明神として祀られる。その別名の白日別神は、太陽神にも「日向」になも通じる。早良郡の西職りの怡土・志摩両郡(現・糸島市域)にも、五十猛神を写る神社が多い。王丸の白木神社前原の酒神社、草場や西浦の白木神社などがそれであり、潤神社も含め、その旧名が「白木神社」とするものも多い。これらの白木神社の群や、密集する白木の地名は新羅に因むといい、朝鮮半島由来の遣跡や伝承に彩られる。

肥前では、基山を神体山とする荒穂神社(佐賀県三養基郡基山町宮浦)がある。筑紫神社の後背地にあたる基肄郡の基山山頂には五十猛神が祀られ、玉々石という巨石の磐座や五十猛神伝承による「日本植林発祥之地」という石碑がある。同名社は、基山の別宮として、遠賀川上流域の福岡県嘉麻市牛隈(旧・嘉穂郡)にもあるが、祭神がニニギの尊で、元宮が馬見神社という。

『筑後国風土記』逸文には、荒ぶる「麁猛神」が筑前と筑後の境界に居て、往来の人々の半数を殺すので、筑紫君等の祖・甕依姫を祝にして祀ったと見え、麓の荒穂神社で祀られる。この実体が五十猛神とみられる。この地に朝鮮式山城の基肄城が築かれ、瓊瓊杵命が基山で国見をしたとの社伝もある。アラは伽耶の安羅(慶尚南道の咸安あたり)にも通じるし、「基肄」は紀伊国造の紀直氏や武内宿祢後裔と称した紀臣氏の「キ」にも通じる。杵島郡の稲佐神社・妻山神社(ともに同県杵島郡白石町域)なども、五十猛神やその眷属神の祭祀で知られる。

日本列島に杉などの樹種をもたらしたことで、各地の紀伊神社や杉山神社の祭神とされることも多い。とくに武蔵南部(旧都筑・橘樹両郡や横浜市港北区域)には、五十猛神を祭神とする杉山神社の分布が多い。これは、五十猛神を奉じた人々・部族がこの地域の開拓を進めたことに因るものであろう。

九州に戻って、五島列島、福江島の北部に位置する五島市(前・南松浦郡)岐宿町岐宿に巖立神社(岩立三所大権現)があり、社叢は椎の大木やナタオレの木などの原生林として長崎県文化財に指定される。対馬のイワタテ同名社に通じ、ここでは宗像三女神等を礼るが、本来は市杵島姫を祀るものか。長崎市香焼町の岩立神社では、境内に樹齢推定二百年という古木のエノキ(市指定天然記念物)がある。

岩立神社について言えば、このほか、出雲の東隣の伯耆西部にも同名社があり(祭神はいま大山祇命とされるが、疑問)、大山中腹の鳥取県西伯郡伯耆町岩立に鎮座する。ここでも、樹齢推定二百年、という樅・杉・銀杏の巨樹群が社を深く覆うことで有名で、裏山には「岩滝さん」と呼ばれる古くから信仰の対象とされた巨石があり、周辺に岩立古墳群もある。近隣の金持神社(同県日野郡日野町)や石見の物部神社別天神(島根県大田市川合町)などに祀られるのが、天之常立神である。この神は天地開闢の際に、別天津神五柱の最後に現れた神で、天(高天原)そのものの神格化ともされるから、具体的には五十猛神を指すのかもしれない。国常立神は、国土守護神ともされる。

これら五十猛神と眷属神を祀る神社や関連遺跡は、北九州では天山を含む背振山地の周囲に濃密に点在する。天山は、同山地の西部側、佐賀県のほぼ中央部に位置し、唐津・小城・佐賀・多久の各市に史る。その標高一〇四六㍍は、同山地東部の最高峰、脊振山(標高一〇五五㍍)に次ぐ。

この辺の事情を踏まえ、天孫族の様々な特徴を次ぎに見ていくことにしたい。

鳥トーテミズム

天皇家・天孫族には、鳥トーテミズムや、始祖の卵生伝承らしきものなど、鳥にまつわるものが多くある。古くは「天の鳥船」や「八咫烏の先導」の伝承があり、倭建命の霊魂が白鳥となって飛び去ったという白鳥伝承も代表的であって、その墓の候補のいくつかには「白鳥陵」という命名がある。

河内の古市古墳群にある津堂城山古墳は、前期末頃の巨大古墳で、倭建命の陵墓に擬される。すくなくとも、当時の大王一族関係者の陵墓とみられており、辺十七㍍の方墳状の特殊な施設には、巨大な水鳥形埴輪三体が配されている。この水鳥はおそらく白鳥ではなかろうか。烏型の埴輪は全国的に分布するが、応神天皇陵に比定される誉田山古墳や継体天皇供の可能性が大きい今城塚古墳でも見られ、これらに先行する。古墳の周濠から鳥形木製品が出土した例もあり、天上と地上を結ぶ聖なる動物という意味以上に、こうした鳥トーテミズムが大王一族にあったから祭祀に使われたものだとみられる(鳥形木製品や鳥装シャーマンは弥生時代から見られるが、穀霊信仰の現れとするのは疑問か)。中国の長江中・下流域にあった河姆渡文化期には鳥と太陽が象徴化されるとの指摘もある。

こうした鳥トーテミズムは、同族の息長氏から出た応神王統にあっても同様である。『記・紀』などに見える大雀・隼・雌鳥・鷺などを名にもつ応神・仁徳近親の王族も、鳥トーテミズムの現れであろう。この系統の遠祖、少彦名神は鳥の神様ともいえ、天日鷺翔矢命の名ももつ鳥取部造の祖神でもあった。

応神天皇自体が、宇佐八幡の伝承に、金色の鷹が金色の鳩に変じし、さらに小児となって現れて「誉田天皇広幡八幡麻呂」と名乗ったと伝える(『八幡宇佐宮御託宣集』)きも。この金色の鷹は、菱形池のほとりにいた鍛治翁の化身とされる。応神の前身(若い頃)は、垂仁天皇の皇子・ホムチワケ(品遅別、誉津別)として記紀に登場する(「ワケ」の名からして、垂仁の皇子ではありえないが)。ホムチワケは成人してもものを言わなかったが、空をいく白鳥の声を聞いて初めて話をしたので、山辺の大鶙が命をうけ捕らえたとの伝承がある(記紀に多少差異があるが、捕獲者は少彦名神後裔の鳥取部造の祖)。「大鶙」は鷲鷹類の鳥を表す名(通称)であり、これに対応して『書紀』に見える名の「天湯河板挙」とは、実際には祖神の名であって、少彦名神の親・天若日子(天稚彦)の別名とみられる。

全国各地には白鳥神社が多くあり、日本武尊(倭建命)の伝説に因むとするものが多い。これらは、総じて天孫族諸氏の祭祀にかかるとみられる。福岡県にも白鳥の地名や同名社が多く鎮座する。順不同であげると、朝倉市白鳥・柳川市三橋町白鳥・京都郡みやこ町節丸字白鳥など白鳥の地名や、久留米市荒木町白口、田川市猪国、嘉穂郡嘉穂町馬見、八女市黒木町大淵、八女郡矢部村北矢部などに白鳥神社が鎮座する。大分県にも同名社が多い。久留米市白山町や神埼市神崎町城原にある「白角折神社」(前者の地ではシラトリ、後者ではオシトリと訓む)も関係社とみられ、後者には樹齢千年起という楠の巨木がある。

神武の大和侵入に際しては、八咫烏が道案内し、金色に輝く霊鵄(実体は八咫烏同神で、少彦名神後裔によるトーテム表示)が皇弓の筈(弓の弦をかける所)に止まって、抵抗する長髓彦軍の平定に助力したという伝承もあり、天孫の徵表が天羽羽矢であったとも記される(『書紀』)。天日鷲翔矢命(少彦名神の別名)の后裔には、長白羽神(天白羽鳥命)、天羽槌雄神や鴨族諸氏がいる。鍛冶神たる天目一箇命や少彦名神兄弟の父・天若日子(天津彦根命)は、自ら雉を射抜いた「反し矢」によって殺害されたが、その葬儀に際して、川鴈・雀など多くの鳥が役割を担ったと『書紀』に記される(割註では、本文より多くの鳥の名をあげる)。

これは、『春秋左氏伝』の昭公十七年条に見える山東省南部の夷系の国、郯子国の多くの鳥の名を付ける官名に通じるようであり、松本信広氏は、死者の魂を他界に連れていく鳥の観念と関連すると説く。朝鮮半島南部の弁辰(弁韓)でも、死者を天上に飛揚させるため、大鳥の羽根を用いて死者を送るという風習があった(『三国志』魏書弁辰伝)水上静夫氏も、中国の中原東方には郯子国など鳥トーテムをもつ諸氏族があり、殷族がこれらと一群の種族だとみる(『中国古代王朝消滅の謎』ー九九二年刊)。郯子国(郯国)は山東省郯城県(山東半島の基部の南方)の西南境に位置し、春秋時代に魯の属国であったが、東夷族の祖・帝少昊の後とされ、嬴姓の国とされるから、秦・趙や徐、黄、江、李などの国・君と同族である。山東にあった大国・斉は、もとは秦と同じく嬴姓の蒲姑(薄姑。殷代の侯爵国)の領域といい、少昊自体もその別名の「鷙」が手で鷹鷲をしつ執るという意味だとされる。

白川静氏も、金天少昊氏と山東の郯子とは同じ系列に属するとみる。殷は種族的には夷系に属するとし、殷の王朝的規模は、倭の五王期とあまり異なるものではなく、殷墟に残される十三基の地下王陵は、わが国の仁徳、応神の諸陵にほぼ匹敵し、殷が直接支配した地域も、西日本の全域程度のもので、絶対年代の異なることを除けば、両者の条件はきわめて似ている、と指摘する(『中国の神話』)

殷の始祖の舜には、もと太陽神であったらしい形跡があり、アマテラスの信仰と似ているといえよう、とも言う。

中国では、『春秋左氏伝』より更に古い『逸周書』の「王会編」に、鳥トーテムをもつ異族が見える。周王が成周(いまの洛陽)に壇を築いて万国を会集する状況を記述するなかに、森林が密集する山陵地帯の異族が多く奇鳥喘禽を献じており、鳥トーテミズムをもつ秦の出自がこの方面たあると白川静氏も指摘する(上掲書)。これら西方の庄爽は、黄河上流域山陵部の森林密集地帯(上古代の当時。内蒙古のオルドス地方か)のあたりに居たとみられる。

日本では、天若日子は、子の少彦名神を通じて、鳥取部造の遠祖でもあった。鳥の名をもつ人名(神名)も天孫族系統にかなり見られる。先にあげた天日鷲翔矢命の一族のほか、素戔嗚尊自体が須佐能烏命とも書かれる。出雲国造の遠祖・天夷鳥命(天鳥船命、武日照命)の実体が、鍛冶部族の祖・天目一箇命に通じると、別書(『越と出雲の夜明け』)で述べた。同国造の初祖の名は崇神朝の鵜濡渟命と伝える。国造家の遠祖・櫛八玉命(伊佐我命のことで、天夷鳥命の子)は、鵜となって水に潜り、水底で採取した埴土(赤土)で「天八十毘良迦」(多くの平たい土器)を作り、料理人となって大国主神に供膳したと伝えるが(『古事記』の国讓りの段)、その伝承を思わせる名である(すなわち、「鵜が潜く沼」だから、一種の通称か)。

これと同祖の鍛冶部族・三上祝氏一族でも、鳥鳴海命(三上祝の祖)、速都鳥命(穴門国造の祖)、意富鷲意弥命(師長国造の祖)等の���の名の人々が見える。長門の穴門国造の系譜は、「国造本紀」には桜井田部連と同祖と見えるくらいだが、鍛冶神天目一箇命の後裔で天孫族たる近江の三上祝の一族であり、代々が式内の住吉坐荒御魂神社(現住吉神社。山口県下関市一の宮)に奉仕した。その由来は、託宣を行って韓地征討に功績のあった住吉三神の荒魂を、践立が神主となって当地の山田邑に祀つた、と『書紀』神功皇后摂政前紀に見える。同社(長門一の宮)及び近隣の忌宮神社(二の宮)では、特殊神事「スホウテー(数方庭)」があり、竹竿の頭に羽根を挿し鈴をつけた道具を用いる風習がある。

北九州でも、吉野ヶ里貴跡を始め弥生時代の出土品には、杆頭にとりつけられる木製の鳥製品が頻出する。このような竹竿は、朝鮮半島の「鳥杆」(鳥竿。杆頭に木製の鳥をつけて寺院の入口等に立てられ、「ソッテ」などとも呼ほれた)や「蘇塗」(大木に鈴鼓を懸けて鬼神を祭祀った)につながる。鳥杆に似たものが、佐賀県神埼郡千代田町の託田西分遺跡でも出ている。こうしたソッテの習俗は、ウラル・アルタイ族に普過的な信仰である北方的祭天儀礼と位置づけられ、シャーマニズム文化に帰属する(萩原秀三郎氏の「稲と鳥と太陽の道」)。

始祖の卵生神話

高句麗の祖・朱蒙(東明王)は、日の光に感精して生まれた卵から成長し、弓の名手であった鶏卵のような精気が天上から降りてきて女が妊娠し生まれたとも伝える。こうした所伝は早く、「好太王碑文」等にも見えており、始祖鄒牟(朱蒙のこと)は天帝(ないしその太子の)の子で卵を割って出生したとある。東夷の祖神・帝少昊の子(一に子孫)の揮は初めて弓矢を作り、張姓を賜ったと伝えるが、わが国の鳥取部・弓削部・矢作部を管掌した氏(鳥取連・弓削連・矢作連)は天孫族の出で、いずれも遠祖が少彦名神であった。

『魏書』やっ『隋書』等の高句麗伝では、高句麗の高官や使者は冠に「二本の鳥の羽」を挿すと記されており、これも鳥トーテミズムに関係しよう。「東明編」(高麗の李奎報の叙事詩。一一九四年成立)には夫余の祖・解慕漱(へ・モス)が頭に鳥羽冠をかぶり五竜車に乗り、百余人のお供はみな白鵲に乗って天降りしてきたと記される。この解慕漱が河伯の娘・柳花を娶るに際して、河伯との変身合戦で最後に鷹に変じて圧倒したので、ほんとうに天帝の子だと認めたという記事もある。高句麗には烏骨という城(遼寧省鳳城市に残る鳳凰山城で、高句麗最大の山城)、烏拙という大官(十二官位のうち第六)もあり、鬼神・社稷・霊星(農業神)を祀った。

古くは『逸周書』」王会篇に、周王朝第二代の成王が諸侯を招集したとき、高夷が見えており、これが高句麗族の源流だと、『隋書』を編纂した唐代の孔穎達が言い、鵠(白鳥類-のトーテムを祀るとする。「高夷」は遼寧省撫順市周辺に居たともいう。

新羅の国王初代で朴王家の祖・赫居世、金王家の祖・金閼智や昔王家の祖・脱解や、伽耶の金官王家の初祖・首露にあっても、卵生神話や誕生時に鳥にまつわる伝承(金閼智の場合は、その到来を白鶏が告知)がある。

わが国の天皇家には、鳥類にまつわる卵生伝承は端的な形では見られないが、これが天孫降臨の際の真床覆衾に関連するといわれる。この真床覆衾は、殷の王権・即位の儀礼に見られる「綴衣」という先王の用いた衾に通じると白川静氏がいう(『中国の神話』)。殷は東夷系で、玄鳥(燕)の卵を呑んで懐妊した女性の子・契(『荀子』に「契玄王」という表記あり)という者が始祖で、商の地に封じられたという卵生説話をもった。先祖の王亥は鳥形神の字形で表され、その神像は両手で鳥を操り、まさにその頭を食らう、と白川氏が『山海経』やト辞を踏まえて表現する。鳥トーテムの強い色彩があり、王は巫祝としてシャーマニズムが盛んであった。殷の子孫が周王朝の祭儀に客神として参加して降服の儀礼を再演し白鷺の舞を献じたことは同様に記される。

殷の伝承などから、この殷族を貊民族の一分派とかツングース族とみる見解(文崇一や、シロコゴロフの『北方ツングース族の社会構成』)がある。殷の起源は、祭祀・主食(オオムギ)などから考えて、西方からの侵入説(西方系の遊牧民族の一派とみるもの)を水上静夫氏が唱えており、これもおそらく妥当であろう。この場合、西戎は東夷に通じる模様である。

鳥のトーテムとシャーマニズムの関係でいうと、もとの筑前国怡土郡にあたる糸島市有田の上鑵子遺跡では、鳥の羽飾りをつけた鳥装の司祭の絵を刻んだ木板が出ている。これは弥生中期頃からの遺跡とされる(奈良時代の製鉄跡もある)。佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲の瀬ノ尾遺跡(旧東脊振村域で、吉野ヶ里遺跡の東側の丘陵に位置)からも、羽飾りをつけた烏人とみられる絵を刻んだ弥生期の土器が出土した。吉野ヶ里遺跡の西方近隣、神埼市神埼町竹にある川寄吉原遺跡からも、頭に羽をつけた人物を刻んだ鐸形土製品や銅鏃が出た。韓国のシャーマン(巫師・祈祷師。「シャマン」とも表現される)は、今日でも雉の羽がついた帽子をかぶる。吉備でも、弥生中期頃の新庄尾上遺跡(岡山市北区御津新庄)から出た絵画土器には、鳥に扮した人(嘴とトサカ状の装飾がついた人)が描かれる。烏スタイの9シャーマンには山口博氏も注目するが(『大麻と古代日本の神々』、}、わが国の祭祀担当の忌部氏一族(中央及び阿波・安房に分布)は天日鷲命の後裔であった。

中国・吉林省南東部の集安市は高句麗の旧都だけあって、同市人民政府の庁舎前には高句麗の象徴である「三足鳥」(太陽に住むとされ、足が三本あるカラス。林巳奈夫氏は、実は龍山文化から伝統のある大型猛禽のイヌワシだという)の銅像が立つという。その案内板には「太陽鳥(三足鳥)は中国古代の伝説に登場する。高句麗の壁画の三足鳥は高句麗民族と中原民族が同じ太陽鳥を崇拝したことを示す」と書かれていた。現実に高句麗の古墳壁画に太陽の中に描かれた三足鳥が見られる。これは、わが国鴨族の祖・八咫烏にも通じ、三足鳥で描かれる。

イヌワシ(金雕)を現在でもトーテムとすることで知られるのが、中国・新疆ウイグル自治区に西隣する中央アジア・カザフスタンのカザフ族で、古代鳥孫の末后裔という(二〇一五年一月二九日のNHK第一テレビで、イヌワシを扱う少女鷹匠の話が「世界最古のイーグルハンターモンゴル・カザフ族」として放映された)。ウイグル族・タジク族や清朝(満州人)、エヴェンキ族・ホジェン族などのツングース種族も鷹をトーテムとした。鷹が天神テングリの使者であり、女人との間に生んだ男子が最初のシャーマンだと伝える(以上はネットの「百度百科」)。イヌワシをトーテムとする信仰が上古の華北文化に存在したとの指摘もある。四川省広漢市の三星堆遺跡(約三千年前の殷代晩期のものか)から発掘された青銅神樹(扶桑樹、太陽樹)の枝には九羽のイヌワシが止まっており、この鳥が太陽を表すとみられている。

太陽神の祭

鳥トーテミズムは、世界各地で太陽神信仰や鍛冶屋伝承に結びつくことが多い。中国の射日神話では、弓の達人・羿(ゲイ。后羿ともいう)が帝堯の命を受け、人々を苦しめる十個の太陽のうち、一つだけ残し九個の太陽を射落としたが、この射落された太陽の実体が三本足のカラス(火鳥)だつたという。鳥が霊魂を運ぶ太陽の使者だとする中国の神樹思想にも通じる。殷の王族は太陽の末裔だと当時考えられていた。十個の太陽(十日)は、帝俊(帝舜)と妻・義和との子とされる(『山海経』大荒南経)。なお、帝俊の妻・常羲(嫦娥)は天照大神に通じるともみられ、また、后の妻ともいわれ、これが月神ともされる。

わが国の天孫族もこの例に漏れず、鍛冶部族で鳥トーテミズム、太陽神祭祀をもった。皇祖神の天照大神が天岩戸に神隠れしたことで、高天原を含め世界が真っ暗になったという天岩戸神話が有名である。もっとも、こうした「日隠れ神話」は世界中にあり、上記の射日神話にも通じるから、わが国天孫族に限った話ではないが、天皇家が祭祀などで太陽神信仰セをもったことは疑いない。太陽神を祀る朝鮮半島・日本の巫覡に女性の数が多かったこともあり、これが推古・皇極・持統などの女帝出現とあいまって(推古女帝の出現が直接の契機か)、日本では太陽神が後に女性神に転化したが、原型は男性神であった。三浦茂久氏も、天照大神は本来、月神であったとみており、高天原神話に見える天照大神の機織りは月神の特徴だとされる(『古代日本の月信仰と再生思想』二〇〇八年刊)。

天照御魂神こと天照大神に代表される太陽神を、天皇家は伊勢皇太宮などで奉斎し、これに奉仕する日置部も天孫族の流れから多く出た。日置・日置部を名乗る氏には諸流あるが、応神天皇皇子の大山守王の後(『姓氏録』右京皇別)、忌部首の一族(同・未定雑姓和泉の日置部)や土師連の一族(出雲国造袋)などが知られる。

渡来系にも日置があって、高句麗に出自の日置造(左京・右京・大和・摂津の諸蕃)、日置倉人(大和諸蕃)の諸氏が「『姓氏録』に見える。こちら諸氏は高句麗の権臣・淵蓋蘇文(泉蓋蘇文、蓋金、伊梨柯須弥)の族裔であり、高句麗王家と同族の蓋(盖)氏の流れであった(遙かな遠祖は、天孫族と同じか)。この一族は、京都に居住して八坂造氏となり、祇園で牛頭天王ことスサノラヲ神を祭礼した。日本での先祖で、『書紀』斉明二年条に見える高麗の副使の伊利之とは、権臣の泉蓋蘇文の従弟の蓋須のことであった。その子孫には、日置造と八坂造との二大系統があって、後世に永くつながった。八坂造は後に紀朝臣氏と通婚し、紀姓を称した。泉蓋蘇文は高句麗五部のうちの順奴部の出で、父は東部大人、大対慮の宮職にあり、父の職務を承け高句麗軍事の大権を握り、主君栄留王と多数の支持者を殺害し、宝蔵王を擁立して大莫離支(宰相)にもなって、唐と対抗した。

天孫族の一派、鴨族の祖・鴨健角身命(天日鷲命ともいい、実体は少彦名神)は異名が「八咫烏」ともいわれる。その子孫が、神武の大和侵攻を先導した伝承のある八咫烏(先祖と同じ通称)であり、光り輝いて敵の戦意を消失させた金鵄にも化身した「(「金鵄=八咫烏」の平田篤胤等に同意。この「烏」の実態がイヌワシなら、後頭部の羽衣は光沢のある黄色で、英名〔Golden Eagle〕の由来でもある。林巳奈夫氏の著『中国古代の神がみ』では、青銅神樹に止まる「太陽の鳥」は、体つきから見ても、龍山文化から伝統のあるイヌワシだとする)。この八咫烏が、忌部首や日置部の遠祖でもあった。律令時代において、主殿寮に仕える名負五氏のなかに日置・鴨県主があり、日置氏と鴨県主が火を受け持つ類縁の間柄にあった。葛野郡の名神大社、木嶋坐天照御魂神社も鴨氏族の奉斎にかかる。

各地に多く針座する天照御魂神社は、祭神が物部氏祖神(饒速日命)とか天火明命だと受けとられることが多いが、基本的には皆、男神の天照大神のことである(穗積氏の伝えた系図には、天忍穗耳命の父として「天照御魂太神」と記される)。対馬の天道(天童)信仰も特徴的で(日ノ神、殻霊、祖霊の信仰という)、当地には扶余と同様な太陽感精神話も伝えられる。天孫族は渡来の経路として一族や祭祀・習俗を対馬に遺した。「国造本紀」には、津嶋縣直をあげ、始祖の建弥己己命は高魂尊の五世孫で、橿原朝(神武天皇)の頃に置かれたと記される。この官の設置の時期はに早すぎるが、系譜は出雲国造の同族の出であった。

太陽神信仰と鳥トーテミズム・卵生神話が合わされば、霊山信仰・霊鳥伝承や「天帝」の子孫の降臨・天降りやゃ国見の伝承にもつながる。広く伽耶まで含む東北アジア地方諸国の王家や天皇家について、祖先が高山(ないし、その山頂の高い樹)に降臨したという伝承が多い。それ故に、これら各々の国の聖山(新羅の吐含山、百済の北漢山〔高木山〕、金官伽耶の亀旨峰〔金海の亀山洞〕、大伽耶の伽耶山や、日本のクシフル岳(糸島市の高祖山のことで、原田大六などが言う。南九州の日向国ではない〕)として祭礼対象とされる例が多い。匈奴や鮮卑(遼西の朝陽付近の弾汗山)・烏丸、扶余などでも各々が聖山をもち、山上祭天の儀式をした。『三国遺事』には、天帝桓因の子、桓雄は父から三つの天符印(「鏡・剣・鈴」という)を授かり、大勢を率いて太伯山(今の妙香山〔平壌の東北方〕とされる)の頂上の神檀樹の下に天降っており、その教示に基づき人間になることに成功した「熊女」(熊トーテム族の女性と解する李丙燾氏に同意)との間に檀君を生んだ、という神話が見える。新羅の脱解王は、高麗時代にも「東岳神」と言う山神として祀られた。東嶽(東岳)とは、慶州市街地の東方の吐含山のことであり、新羅五嶽のうちに数える同市の最高峰で、日本海を展望できる護国の鎮山として神聖視され、天に祭祀を上げた聖山として知られる。脱解については、日本列島の出身で海路到来��伝えられ、天孫族や天日矛と同族の出とみられる(後述)。

ここまで、天孫族の祖系や祭祀・習俗などを見てきたが、天皇氏族の特徴的なもののうち、主に考古遺物・遺構などに絡まる関係は次の章で見ることにしたい。

0 notes

Quote

都心版(千代田区、中央区、港区、新宿区、江東区、品川区、大田区)

※東京都島嶼部には原則として都心版が販売・配布されている。小笠原諸島には輸送上の関係で毎週1回、一週間分の新聞がまとめて送られる。

山手版(目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区)

したまち版(台東区、墨田区、文京区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区)

多摩武蔵野版(武蔵野市、三鷹市、西東京市、立川市、八王子市、調布市、町田市、多摩市、稲城市、狛江市、府中市、小金井市、小平市、国分寺市、東村山市、東久留米市、清瀬市、東大和市、武蔵村山市、昭島市、日野市、福生市、羽村市、青梅市、あきる野市、奥多摩町、日の出町、檜原村)

東京新聞 - Wikipedia

0 notes

Text

100年前!日本!すでに「女性の権利と多様化」希求した人物いた!それは、詩人金子みすゞ!みんなちがってみんないい!新札肖像にも相応しい!

一昔前。日本の、公共広告機構のコマーシャル。有名になった。一時的に。その後、消えた。消された?存在の女性詩人金子みすゞ。みんなちがってみんないい。そう、そのCM。えっ?ばりばりではない。先の大戦以前で、最も進歩的庶民階層の、女性権利主張者(ジェンダー)、アカでない、多様化主義者だった。新札の肖像画問題にも、反映されてしかるべき偉業の持ち主だ。取り沙汰される��津田梅子は、藩閥との関係が近かっただけ。目立った進歩性はない。

本ブログの考える新札肖像案。日本。

(い)一万円札→外交官、杉原千畝。命のビザ。

(ろ)五千円札→詩人、金子みすゞ。

(は)壱千円札→漫画家、手塚治虫。大阪大医。

お金のありがたさ、人権、国際性、平和性、ジェンダー、多様性などを考えて本ブログは、指摘するもの。★確か金子みすゞが公共広告機構のコマーシャルに出ていたのは、10年ほど前。もし、消されたならば、誰に?10年前と言えば…あの故元総理の歩みとも。多様性反対だったのか?否か?★★特に津田梅子は、議論が割れる。藩閥とただ近かった?目立った業績なし?★★★北里柴三郎は、東大出身者と認識されていない。大阪大医かつ、偉大な漫画家たる、手塚治虫のほうがふさわしいのでは?アトム、ジャングル大帝、BJ、三つ目、リボンなど。手塚はうちBJにて、ヒューマニズム(人道)とはなにか、ひたすら問うた。北里は、頭が良くなかった。ズバリ。東大出身者と認識されていない。★★★渋沢栄一。ご子孫には、申し訳ないが杉原の次まで待ってもらう。ウクライナ戦争、台湾情勢、日本の沖縄県石垣市尖閣諸島などもあり、『命のビザ』求めた杉原が相応しい。

0 notes

Photo

お疲れさまです #三諸杉 #露葉風 #山乃かみ酵母 #平瀬マリ子 #にゃんこの魂 https://www.instagram.com/p/CiAUOZ3POwR/?igshid=NGJjMDIxMWI=

5 notes

·

View notes

Text

【新潟県謡曲古跡めぐり中越編】3箇所目 2021/6/28

能「松山鏡」「田村」

鏡が池

《 十日町市松之山中尾 》

平安時代の話だという。歌人として有名な中納言大伴家持が、朝廷の命令で東夷征伐に向かった。文人として素晴らしい才能を持っていたが、弓矢を取っては素人の家持は、すっかり蝦夷に追いまくられて都に帰ったため、ついに引退を命じられた。

家持はその後、諸国流浪の旅を続け、越後国松之山に落ち着いた。そして篠原形部左衛門と名乗って、ほそぼそと暮していた。

形部左衛門には、妻と京子という娘があった。京子は気品のある美しい娘だった。一家は貧しくとも平和に暮らしていたが、そのうち妻が不治の病で倒れた。助からないと覚悟をした彼女はある日、娘京子を枕辺に呼んで、

「母は、もう助かりません。この鏡を形見にあげますから、私を見たくなったらこの鏡を見なさい」

といって、息を引き取った。

ただでさえさびしい田舎暮らしに、母を失った京子は悲しみに堪えきれず、毎日鏡を持って近くの池のほとりにたたずみ、鏡に映る自分の顔を母の顔だと思って泣き悲しんでいた。

その後、形部左衛門は、ある人の世話で地元から後妻をもらった。その後妻は悪い女で京子を憎み、夫の留守をねらって京子をいじめた。それでも京子は自分の尽し方が悪いのだと思い、一生懸命に真心をもって仕えた。しかし後妻の非道は、ますますひどくなるばかりだった。

ある夜、恋しい実母が枕辺に立って京子を招いた。京子は、その後について行くと、池のほとりまで来た。

ふと池の面を見ると、母の姿が水の上にありありと映った。京子はあまりのなつかしさに鏡を抱きしめ、池の中へ飛び込んでしまった。

それから何年かたったある日、東夷征伐に来た坂上田村麻呂が、形部左衛門と名乗っている家持をたずねた。久しぶりに会った二人は、夜の更けるのを忘れて話し合った。その時、家持の詠んだのが、

鵲(かささぎ)の渡せし橋におく霜の

白きを見れば夜ぞ更けるにける

という名歌といわれる。

その後、都に帰った田村麻呂のとりなしで、家持も都に帰り重要な官職につくことができた。

後妻は京子が池に身を沈めてから自分の非を悟り、夫と別れてその地に残り黒髪を剃って尼になった。そして、家持が秘蔵していた観音像をもらって池のほとりに草庵を建て、京子の菩提を弔いながら読経三昧の生活を送り、六十六歳まで生きたという。

今も、この物語を秘めた中尾集落に、「鏡ヶ池」「お京塚」「形部屋敷」などの古跡が残っている。

また、京子が投身自殺した鏡ヶ池の浮き島に、京子が投身する時持っていた鏡の裏に彫刻してあった、赤い花の水仙が化生したと伝えられる水仙が繁茂していたが、明治の末ごろ、酒に酔った若者によって枯らされ今はないという。

この伝説が、明治時代にドイツ語に翻訳され、「世界童話集」に収録された。そして、後に尋常小学校の教科書に載り、また謡曲や落語「松山鏡」としても親しまれるようになった。

また、鈴木牧之も『北越雪譜』の中の「菱山の奇事」で「松山鏡」について触れている。

永い間に数度の地すべりによって変容し、当時の様子を変えてしまったが、「松山鏡」を後世に伝える為、池畔近くにある、樹齢約1000年の大杉(県指定文化財、通称亀杉)があり、その昔を物語っていたが、豪雨の影響などにより、平成23年(2011)8月2日 夜9時頃倒壊してしまった。

家持の万葉歌碑があって、三首の和歌が書かれています。

あしひきの山桜花 ひと目だに

君とし見れば吾恋ひめやも

吾が宿の萩咲きにけり 秋風の

吹かむを待たば いと遠みかも

かささぎの渡せる橋に おく霜の

白きを見れば夜ぞふけにける

この松山鏡の話は、能以外に長唄としてもあり、明治34年(1901)には「孝子の鑑」として、尋常小学校国語読本に紹介されています。

能楽 #能 #Noh #申楽 #猿楽 #狂言 #風姿花伝 #世阿弥 #芸術論 #幽玄 #歌舞劇 #演劇 #能面 #マスク #文化 #旅行 #トラベル #名所旧跡 #神社 #寺院 #像 #碑 #巡礼 #古跡 #謡曲 #新潟 #中越 #伝統 #Travel #GoTo #ruins #wreckage #abuse #maltreatment #suicide #pond #daughter #stepmother #noble #aristocracy #aristocrat #conquest #subjugation #overcoming #general #Shogun #magpie #Waka #継母 #娘 #虐待 #自殺 入水 #投身 #母親 #親子 #池 #貴族 #征伐 #蝦夷 #将軍 #追放 #和歌 #古典 #童謡

#Noh#ruins#Travel#GoTo#wreckage#abuse#maltreatment#suicide#pond#daughter#stepmother#noble#aristocracy#aristocrat#conquest#subjugation#overcoming#Waka#Shogun#magpie#能#能楽#演劇#旅行#文化#謡曲#碑#伝統#古典#芸能

1 note

·

View note